2024�N�̏펞�ڑ�

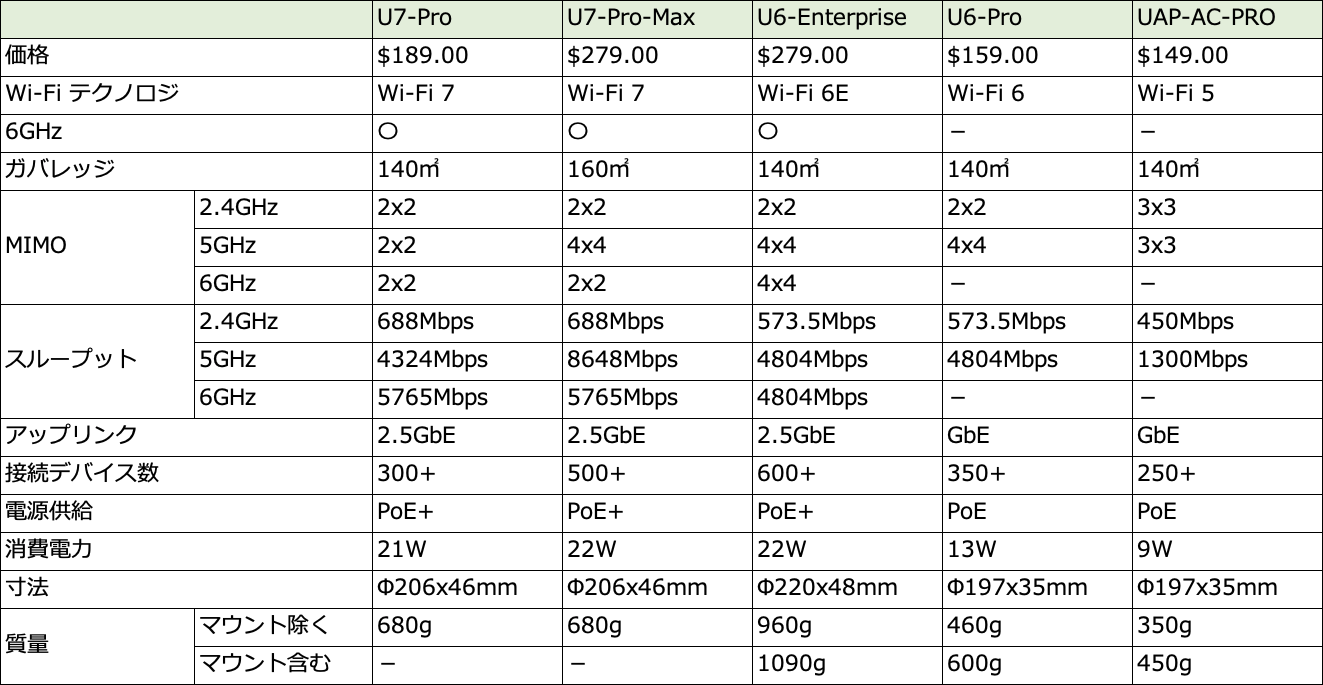

Ubiquiti��U7 Pro�������̔��J�n�����2�����قnjo�߂����B��ʋ@���U7 Pro Max�̃����[�X��҂��Ă���̂����A�����ɂȂ�̂�������Ȃ��B

����ȏ��ŁA���炽�߂ĊC�O�ł�U7 Pro/Pro Max�̕]���ׂĂ݂��B����������A�c�O�ȕ]���������o�Ă����B

�܂��A�m��Ȃ������̂����APro��Pro Max���t�@������������Ă��邻�����B

Pro�ɂ��Ă͂��̃t�@���̐���ɕs�������A�S����]�ʼn���Ă��܂��ς��E�E�Ƃ����������݂�����ꂽ�B���̌���P�͂��ꂽ�悤�����B

Pro Max�ł͋t�ɁA��]���Ă��邩���ĂȂ���������Ȃ��悤�ȐÉ��ŁA➑̂��G��Ȃ����炢�M���Ȃ�Ƃ������e���������B130��F���炢�܂ŏオ��悤�Ȃ̂ŁA55���Ƃ��A����ȉ��x�ƂȂ�B

YouTube�ɂ�➑̂��o���������UP����Ă������A�͂��Ȍ��Ԃ��R�W�R�W����K�v������A�v��➑̂��L�Y�L�Y�ɂȂ�͕̂K���̂悤���B

�܂��AAP�̕s��ł͂Ȃ����AWi-Fi 7���̂��̂��s����ŁA�܂��܂Ƃ��Ɏg����̂�Android�[�����炢�B�f�X�N�g�b�v�p��Wi-Fi 7���W���[���͐����s���肾�������B

����ȕ]����ڂ̓�����ɂ���ƁA���}����Wi-Fi 7�Ɉڍs����K�v���Ȃ��̂ł́E�E�Ǝv���Ă��܂��B

���[��A�Y�܂����E�E�B

E10M2�̎��퓊�����߂Â��Ă����̂ŁA�B�e�ݒ����������B

��{�I�ɂ͏���E10�̐ݒ���p��������肾�B

�܂����j���[�\�������A�V�����摜�����G���W����ς�ł��āAZV-1M2�Ɠ��l�̂��̂ɒu��������Ă���B�t�H�[�}�b�g�������̂��ǂ��_���B

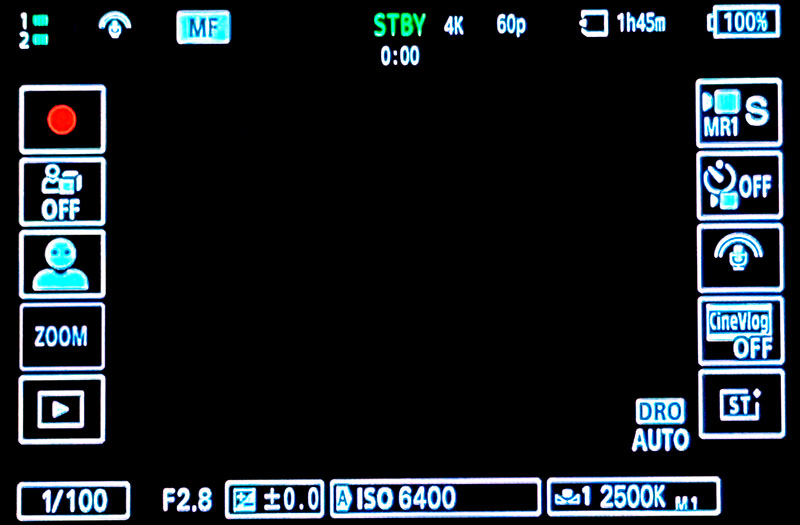

�܂�����ݒ肾���A�ȉ��ɂ܂Ƃ܂�B

�s�B�e�t

�掿/�L�^�ˋL�^���� �FXAVC HS 4K

�掿/�L�^�˓���ݒ�ˋL�^�t���[�����[�g �F60p

�掿/�L�^�˓���ݒ�ˋL�^���� �F100M 4:2:2 10bit

�B�e���[�h�ˎB�e���[�h �F�V���b�^�[�X�s�[�h�D��

�����L�^�˃}�C�N�̎w���� �F�O��

��u����ˎ�u��� �F��

�Y�[���˃Y�[���͈� �F���w�Y�[���̂�

�B�e��ʕ\���˃O���b�h���C���\�� �F��

����`����HEVC��60p�B422/10bit/100Mbps��I���B�Đ��݊������C�ɂȂ�Ƃ��낾���AVLC�ł���Đ��ł����̂Ŗ�薳���������B

�B�e���[�h�͏]�����l�V���b�^�[�X�s�[�h�D��ɂ������A�t���[�����[�g��30->60p�ɕς�����̂ŁA�V���b�^�[�X�s�[�h��1/100�Ŏg�p����B�t���b�J�[��̂��߂��B

�}�C�N�̎w�����͏]���I�[�g���������A�����̗p�r�ł͉����͑O���ɂ����Ȃ��̂ŁA�O���ɐݒ肵���B

�s�I�o/�F�t

�����ˑ������[�h �F�}���`

�z���C�g�o�����X �F�J�X�^��1

�J���[/�g�[���˔������� �F��

�������[�h�͏]�����l�}���`�ŁA�z���C�g�o�����X���J�X�^��1�œs�x�z���C�g����邱�Ƃɂ���B

�������ʂ͏]�����������A������ɂ��ėl�q������B

�sAF/MF�t

AF/MF �˃t�H�[�J�X���[�h �F�}�j���A���t�H�[�J�X

�t�H�[�J�X�G���A�˃t�H�[�J�X�G���A �F���C�h

�s�[�L���O�\���˃s�[�L���O�\�� �F��

�t�H�[�J�X�͏]�����l�}�j���A���t�H�[�J�X�B�G���A�͏]���t���L�V�u���X�|�b�g���������A���C�h�ɂ����B�t���L�V�u���X�|�b�g���ƃ^�b�`�t�H�[�J�X�������Ȃ��̂ł������邵���Ȃ������B

�s�[�L���O�\���̓t�H�[�J�X�̍��ł��Ă���ꏊ�����o�I�Ɋm�F�ł���@�\�B�����A����ł���Ă���}�j���A���t�H�[�J�X�̓����Ԃ����j�^�[�ɕ\��������ݒ�ɂ����������̂����A�ǂ����Ă��ݒ���������Ȃ��̂ł��̐ݒ����ɂ��Ă݂��B���̕���������₷���āA��p�ȏ�̓��������Ă��ꂻ�����B

�s�Z�b�g�A�b�v�t

����J�X�^�}�C�Y�˃J�X�^���L�[/�_�C�����ݒ�ˏ�ʇ@ �F�z���C�g�o�����X

�^�b�`����ˎB�e��ʁˎB�e���̃^�b�`�@�\ �F�^�b�`�t�H�[�J�X�i�^�b�`�g���b�L���O�������̗]�n����j

�d���I�v�V�����ˎ����d��OFF���x �F��

�J�X�^���L�[�͏]�����l�A��ʂ̃X�C�b�`���悭�g���z���C�g�o�����X�Ɋ��蓖�Ă��B

�܂��A�B�e���̃^�b�`����̓t�H�[�J�X�̐ݒ�ɂ����B������]�����l�B���Ȃ݂Ƀ^�b�`�g���b�L���O�ɂ���ƁA��ʑ̂�ǂ������ăt�H�[�J�X�����킹�Ă����B�ǂ������ȁE�E�Ƃ��v�������A�B�e���Ƀt�H�[�J�X�������Ă�����ƟT�������̂ŁA�]���ʂ�Ƃ���B

�����āA�Î~��̐ݒ�B

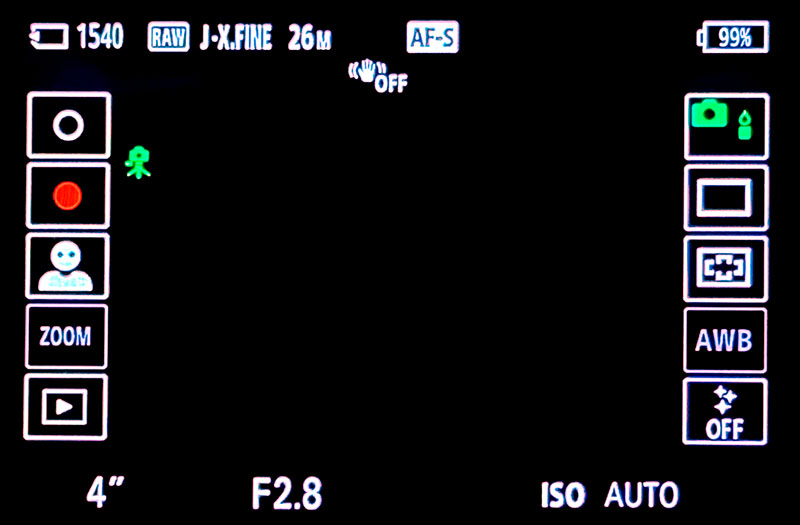

�s�B�e�t

�掿/�L�^�˃t�@�C���`�� RAW+JPEG

�掿/�L�^��RAW�L�^���� ���X���X���k

�掿/�L�^��JPEG�掿 �G�N�X�g���t�@�C��

�Î~��B�e��RAW+JPEG�ŁA�S�čō��掿�BHEIF���ݒ�ł��邪�ARAW������̂Ŏ��̂��Ղ�JPEG��I�������B

�s�I�o/�F�t

�t���b�V���˃t���b�V�����[�h �F���������i�������̓X���[�V���N���j

�t���b�V���͎��������ɂ������A�X���[�V���N������x�����Ă݂Ă��ǂ���������Ȃ��B�i�Ǝv�������A�B�e���[�h���܂����ł̓X���[�V���N�͐ݒ�ł��Ȃ������j

�sAF/MF�t

AF/MF �˃t�H�[�J�X���[�h �V���O��AF

�����̂Ȃ��l�����B�e����̂ŁA�t�H�[�J�X���[�h�̓V���O��AF�Ƃ���B

��L�ݒ���B�e�ݒ�o�^����B

���B�e�ݒ�o�^

�s�B�e�t�ˎB�e���[�h��MR�B�e�ݒ�o�^

��MR�B�e�ݒ���Ăяo��

�s�B�e�t�B�e���[�h�ˎB�e���[�h��MR1��I��

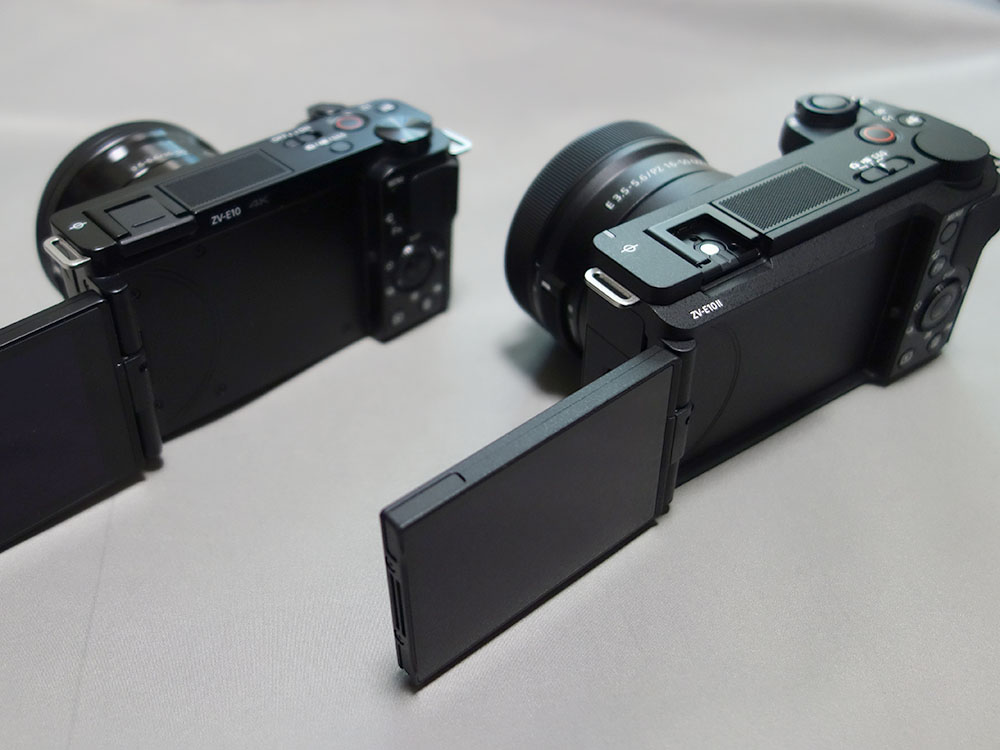

�������班���Ԃ������AZV-E10M2���J������B

SONY���i�͂����̂Ƃ���SDGs�ȍ����O�ꂵ�Ă��邪�A���̐��i���������ɘR�ꂸ�B�ȑf�Ȓ��i�̂悤�ȃp�b�P�[�W�Ɏ��߂��Ă���B�J������ƁA�W���Y�[�������Y����������ZV-E10M2�����ڌ����B

���炽�߂Č���ƁA�W���Y�[�������Y�̏������ɋ��Q����B

�o�b�e���[���X�̏�Ԃ��ƁA�W���Y�[�������Y�����ł������y���B

�o�b�e���[��t���Ă��\���Ȍy�����B

����E10���r���Ă��A�傫���A�d���͑卷�������Ȃ��B�O���b�v���傫���Ȃ��Ă��邪�A�t�Ɏ����₷���Ȃ��Ă���B

��r�ʐ^���B�e���I������Ƃ���ŁA��p���Ă���V�O�}�̒��L�p�����Y�Ɍ�������B

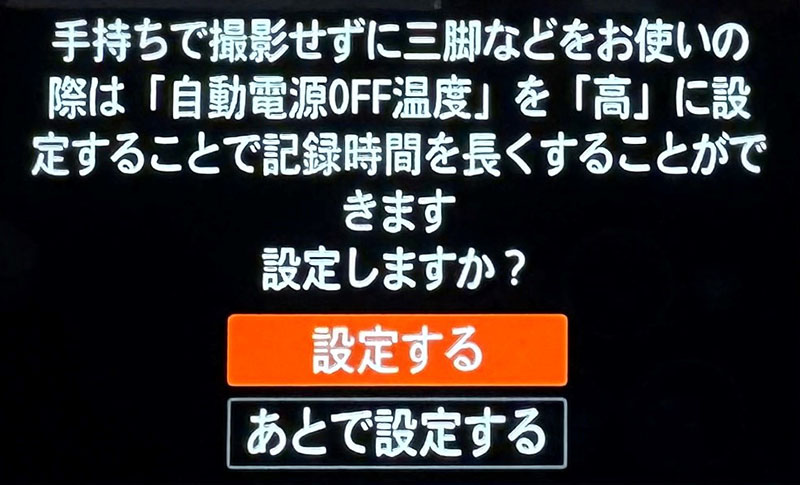

�d���𓊓�����ƁA�����ݒ�E�C�U�[�h���\�������B

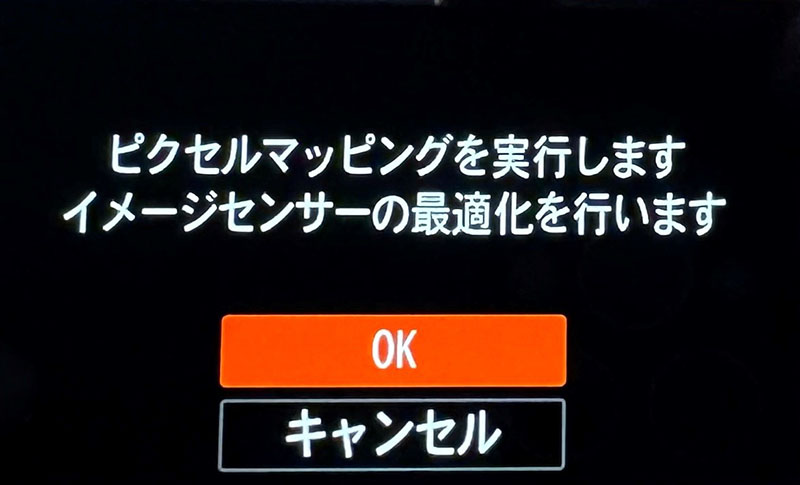

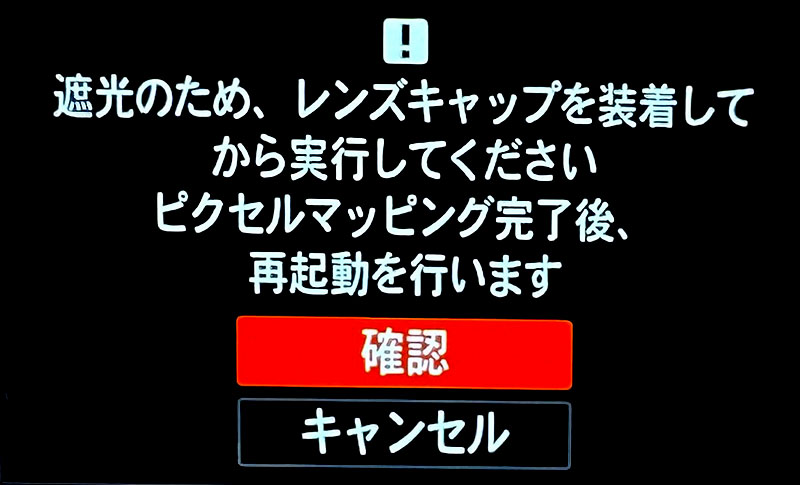

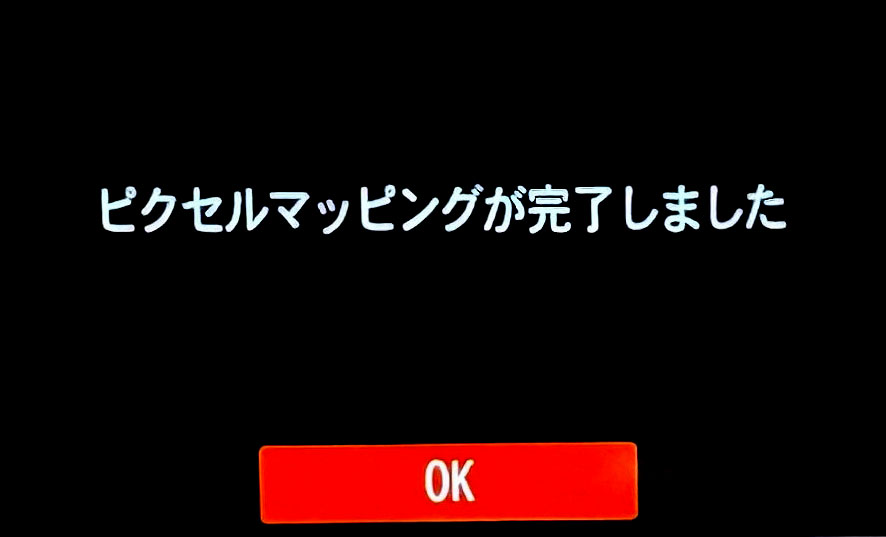

���̉ߒ��Ŏ����d��OFF���x�F���̐ݒ���������B�C���[�W�Z���T�[�̍œK���Ƃ������s��ʂ��\�������B��������̂��A�悭������Ȃ��B

�����ݒ肪�I������Ƃ���ŁA���悢�掎�����������A���̃e�X�g���B

�^��`����HEVC��XAVC HS 4K�A422/10bit/100Mbps�Ƃ���B

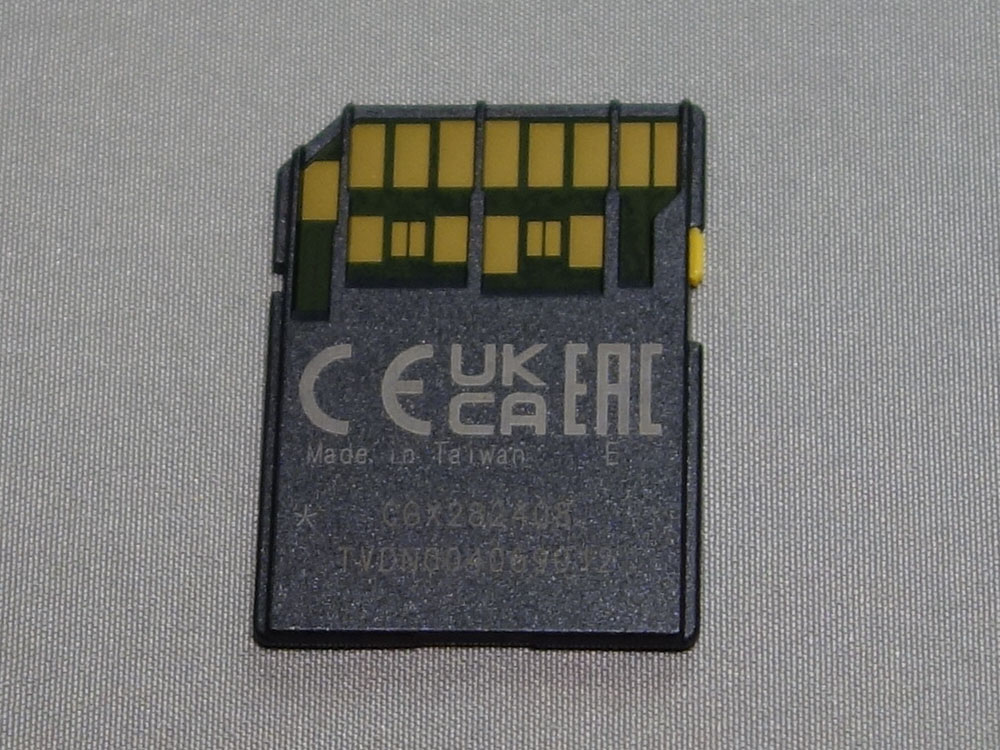

�{�@�p�ɍw������SONY��UHS-II��SDXC�J�[�h���J������B

�{���Ɏ��f�ȃp�b�P�[�W���B�u���X�^�[�p�b�P�[�W�ł͂Ȃ��A���p�b�P�[�W�Ƀv���P�[�X�ɕ������ꂽ�J�[�h�����荞�܂�e�[�v�~�߂���Ă��邾�����B

�ŁA���̃J�[�h��E10M2�Ɏ������ăt�H�[�}�b�g�B�^��e�X�g���s���B

���ʁA���Ԑ�œr���I�����Ă��邪�A40���̒����\�ł��邱�Ƃ����������B�����A�C�O���r���[�̒ʂ�90���ȏ�̘^��ɑς���̂��낤�B�����I�ɂ͂���Ȃɒ����ԃv���C�ł��Ȃ��̂ŁA30���������Ώ\�����B

���щ��тɂȂ��Ă���PoE�n�u�̓���ւ��Ɣz���ւ����A���z��Ղ̉��C�ƍ��킹�čs�����Ƃɂ���B

�܂��̓n�u�̌����B���݂̃n�u�����O���A�����|���悤�̃r�X��P���B�V�����n�u�̌Œ茊�ʒu�Ƀr�X�𗯂ߒ����A�n�u�����t����B

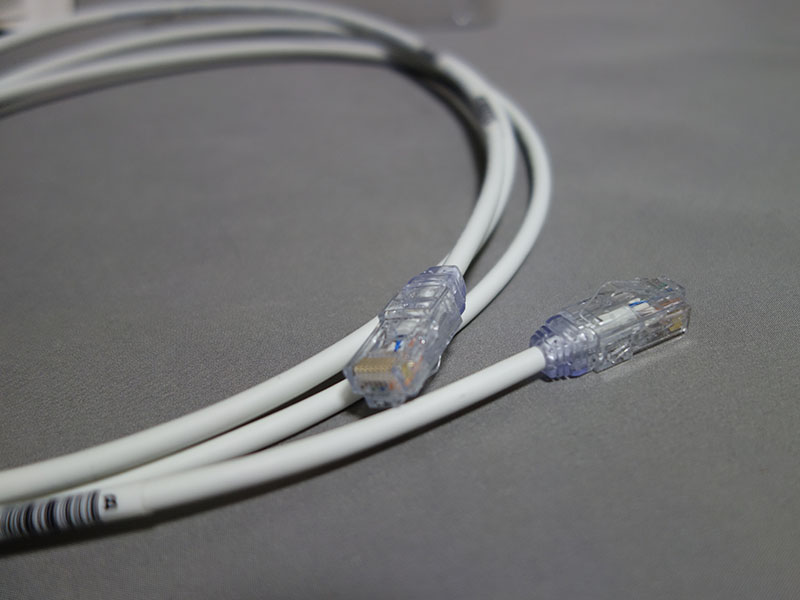

������LAN�P�[�u���̌����B

���ݔz����1�����[���̒���ʂ��Ă���̂����A���ꂾ�ƍׂ��ĐV�����ʂ��AAC�P�[�u���ALAN�P�[�u���~3�{�A���P�[�u���͒ʂ�Ȃ��B2�����[�����ƒ��x�ǂ��̂����A�茳�ɗ]��i���Ȃ����߁A�}篃z�[���Z���^�[�ɔ����o���ɁB

2�����[���������ł����̂Ń��[���̓\��ւ��ƒʐ����s���B

���������ɃP�[�u����ʂ����Ƃ��o�����B

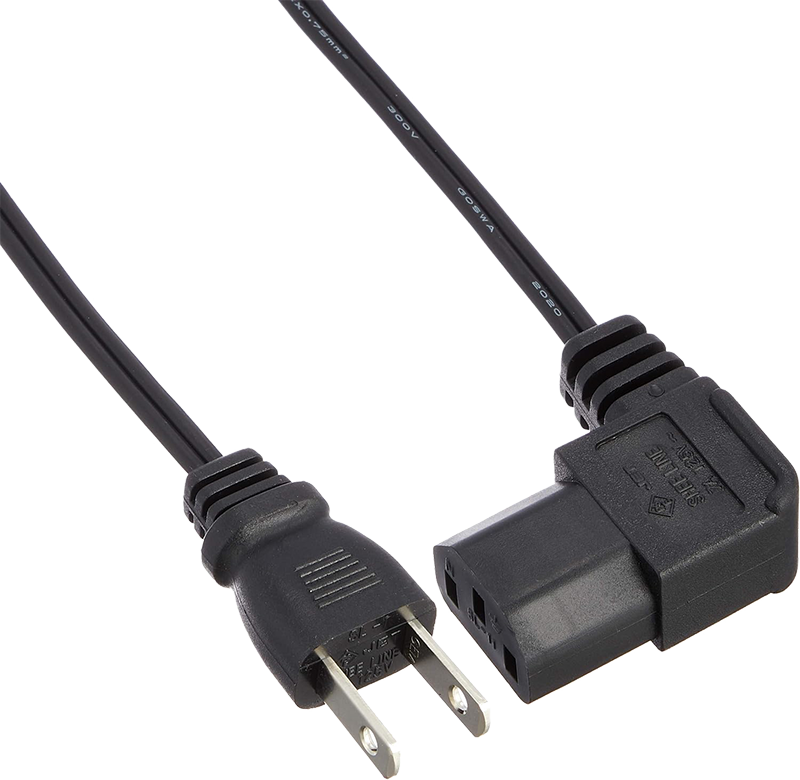

�n�u��AC�P�[�u����AINEX�̋ɍ׃P�[�u���Ɍ������A�I���AC�^�b�v�Ɏ��e�B

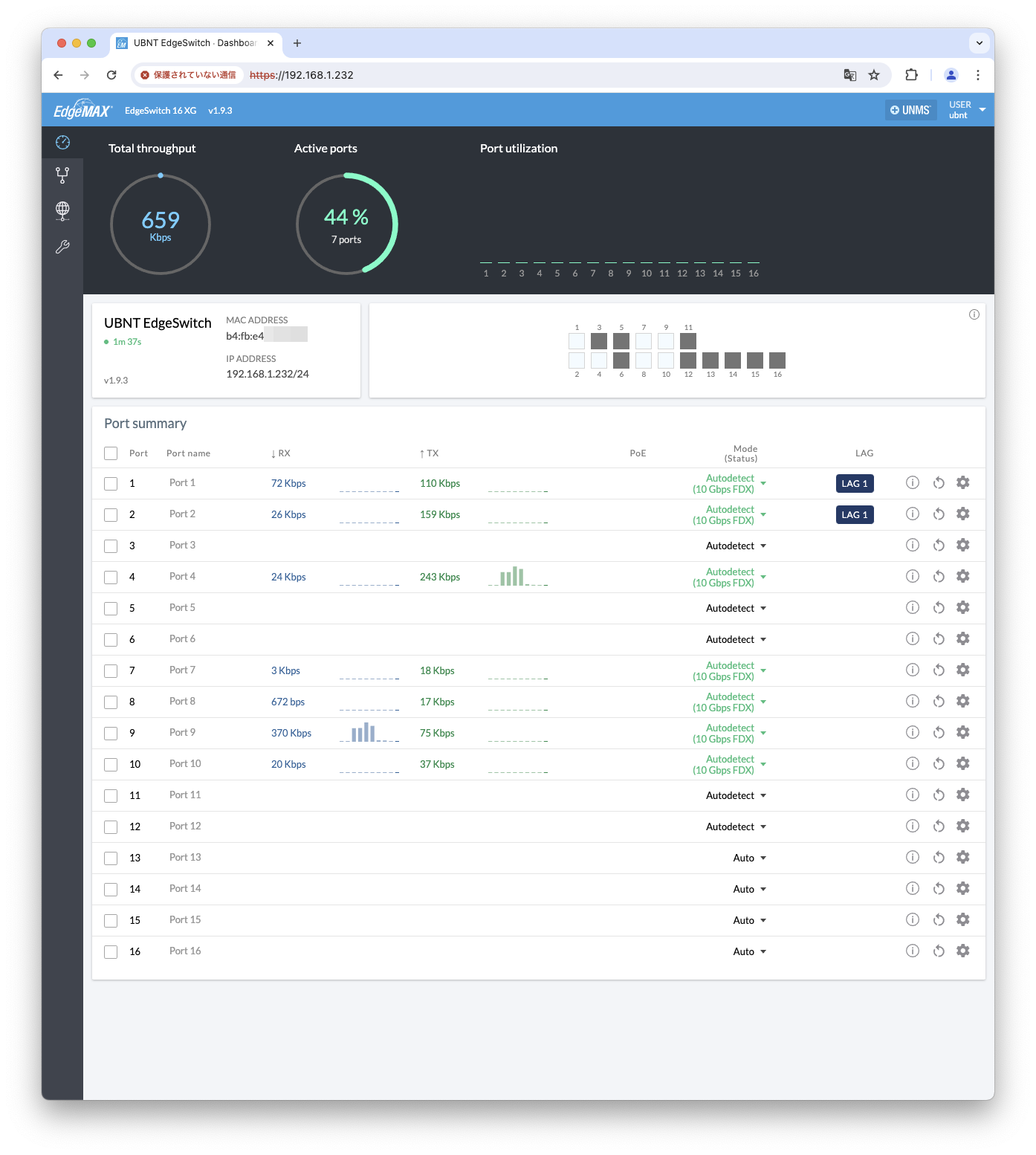

�Ō�̓��C���̃X�C�b�`�ɃP�[�u����ڑ��B���O�ɉ����œ��삵�Ă��Ė��͖��������̂ŁA�{�Ԑڑ��ł����R���͐����Ȃ��B�������ɂ���v���Ă��܂������A�悤�₭�A���N���X�X�V�ɔ���LAN���̍X�V�������������ƂɂȂ�B

��́A���̍X�V��Ƃ��n�߂邫�������ƂȂ����AUbiquiti��Wi-Fi 7���[�^�̍���������҂��肾�E�E

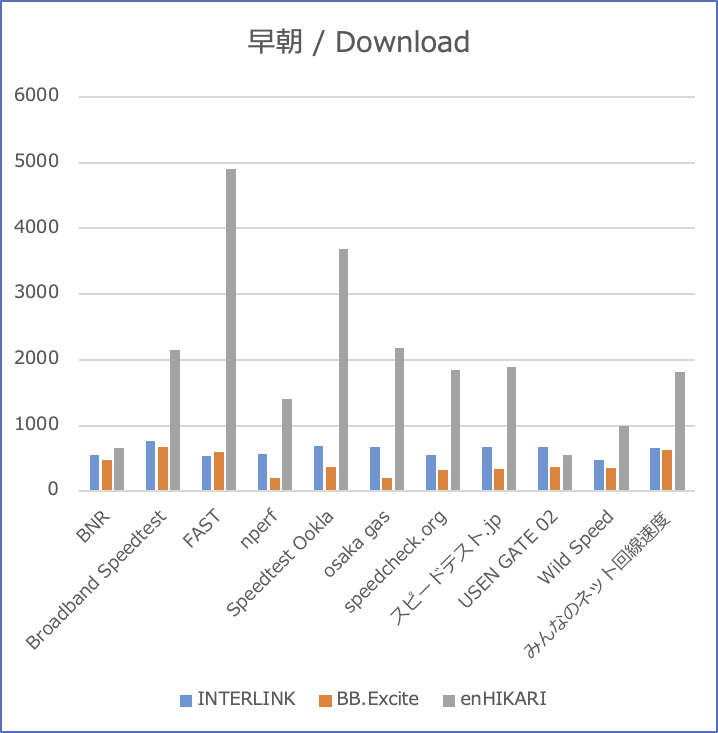

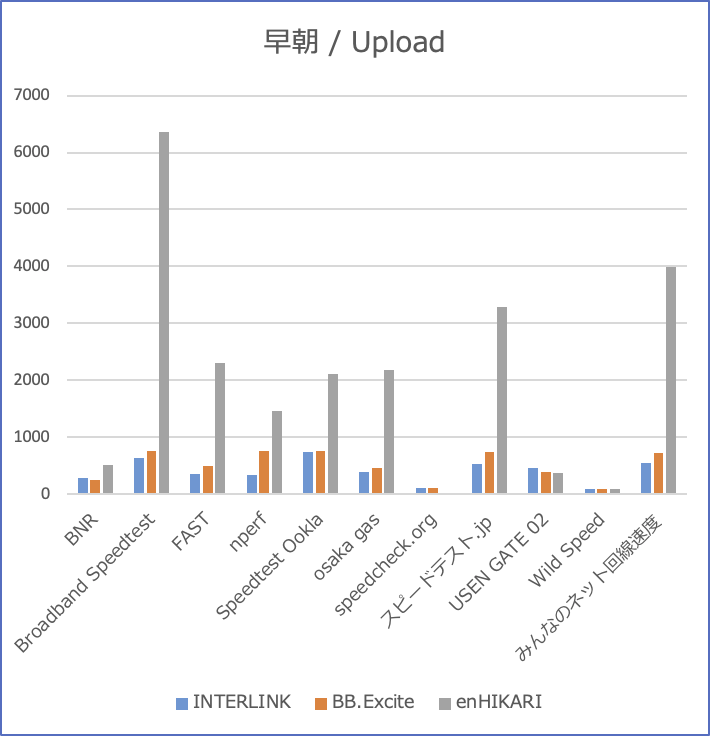

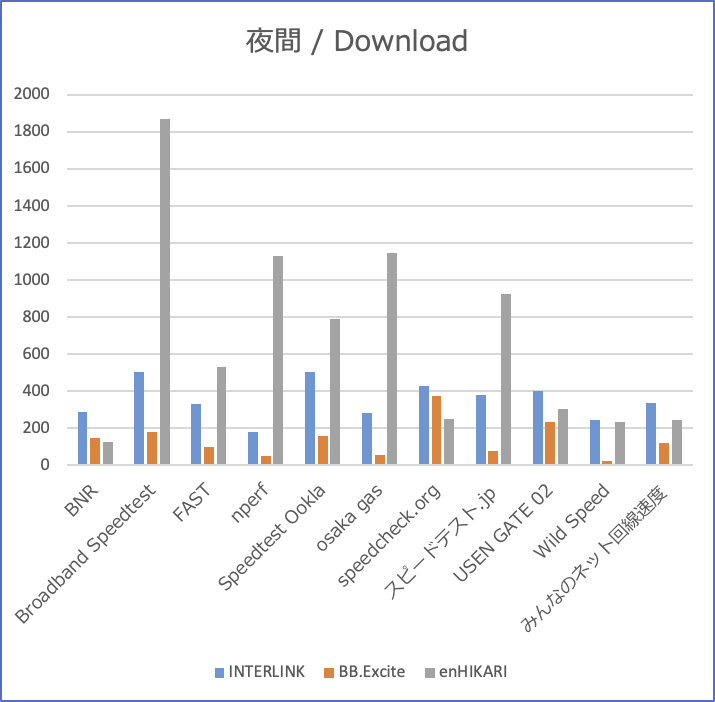

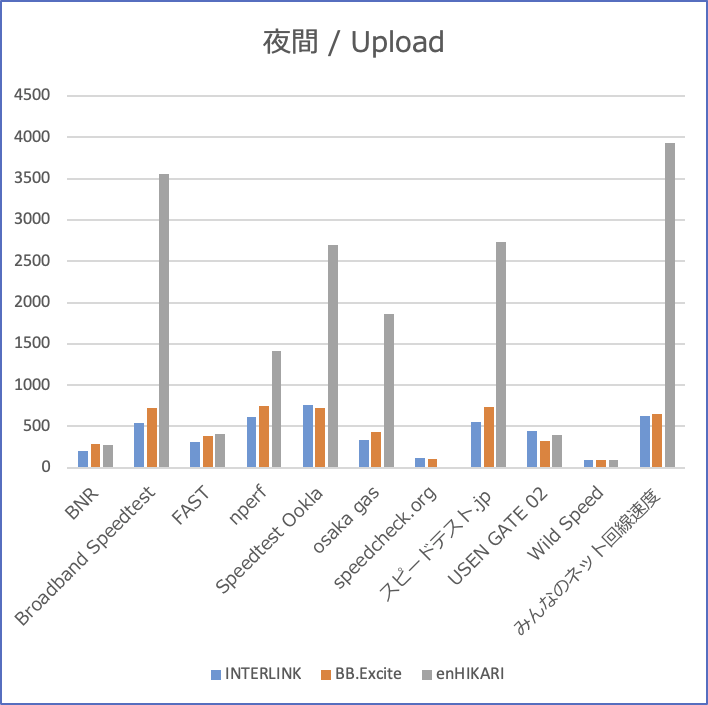

���N���X�������班�������������Ƃ���ŁA�����O��ł̉���X�s�[�h�̕ω����O���t�Ŋm�F����B

�X�s�[�h�v���͖��x�̕����̌v���T�C�g���g�p���Ă���B

�܂��A�Ă��鑁�����ԑт�Down/Up�̃X�s�[�h�v�����ʁB

�������ԑт͗��ɋ�����A���Ȃ�̃p�t�H�[�}�X���o��B

����X�s�[�h��FAT��5Gbps�A����Broadband Speedtest��6Gbps���Ă���B����ȊO�̌v���T�C�g�ł��A�T��1-2GBpps�̃p�t�H�[�}���X���o�Ă���B

���Ȃ݂ɍX�V�O��PPPoE��IPoE�̔�r�͔����B����ɂ��Ă�PPPoE�̕����ǍD�Ȍ��ʂ��o�Ă���B�܂��A�v���������ɂ��A���ԑт͔����ɈقȂ�̂ŁA�덷�͈̔͂Ȃ���������Ȃ��B

�����Ė�ԁB22���O��̎��ԑт��B

�ǂ̌v���ł��A�����ɔ�ׂ�ƃO�b�ƃp�t�H�[�}���X�͗����Ă���B

�����2Gbps���x��MAX�B����3Gbps�o�Ă���T�C�g�����邪�A�T�C�g�ɂ���Ă��Ȃ�o���c�L������B

����ł��A���N���X�̃p�t�H�[�}���X�Ɣ�r����ƁA�O�b�Ɨǂ��Ȃ��Ă���B

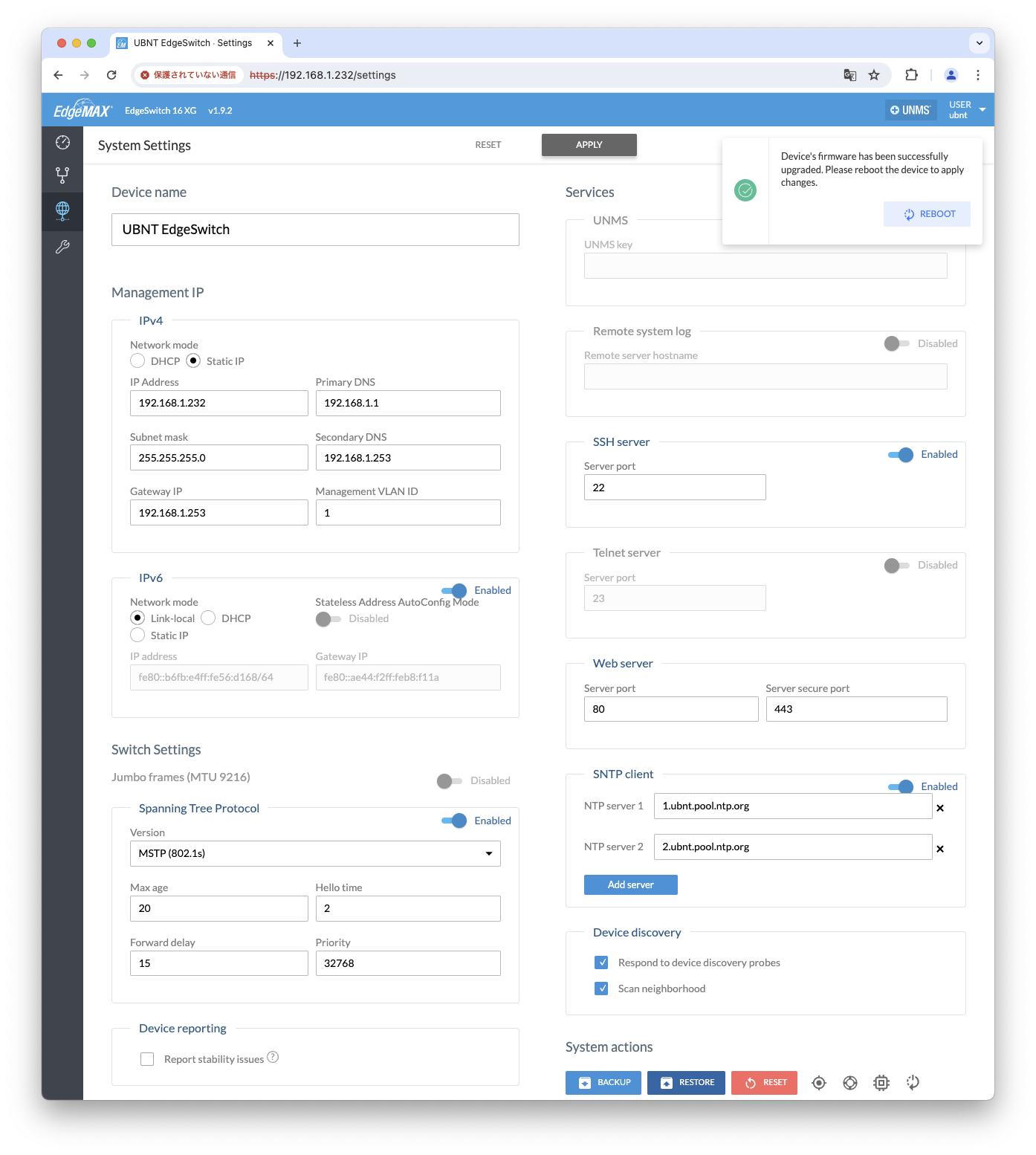

Ubiquiti��EdgeSwitch��VLAN�ݒ肪�K�v���Ƃ킩�����̂ŁA�ݒ���������B

���̑O�ɁA�{�ԂƂقړ��������ɕύX����B

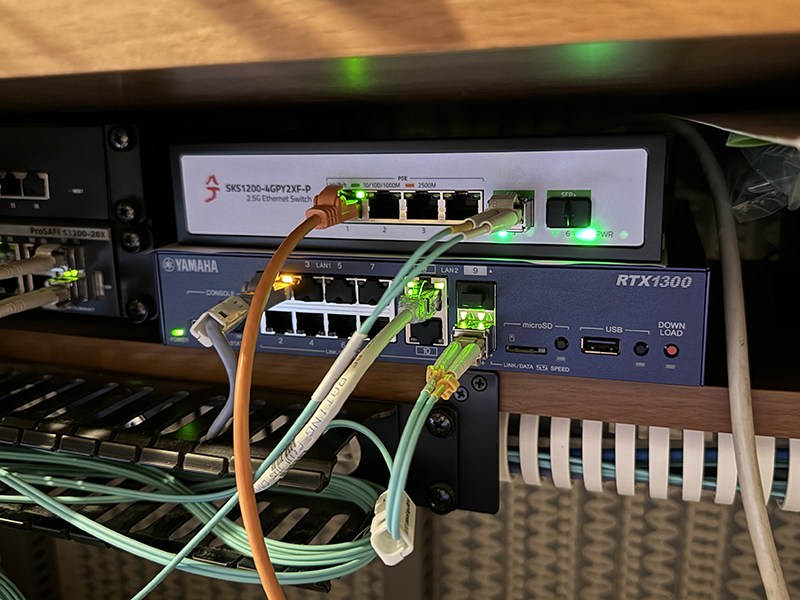

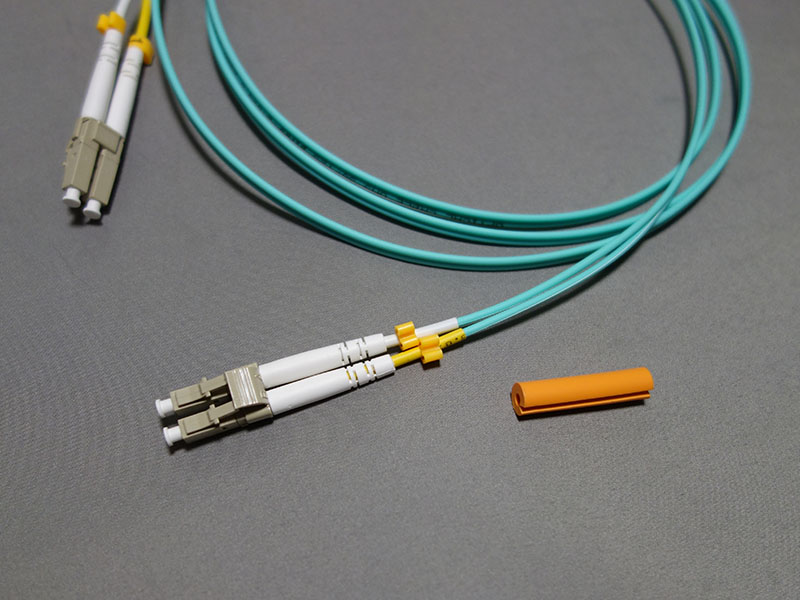

PoE�n�u��SKS1200��RTX1300�̏�ɉ��u�����āAEdgeSwitch��SKS1200��FiberJP�ōw������SFP+���W���[������������B

�����āALC-LC��OM3���P�[�u���œ�̃X�C�b�`�Ԃ�ڑ�����B

�Ō�ɓV��̖���AP��SKS1200���ARJ45�̒��p�R�l�N�^����Đڑ�����B

����łقږ{�ԂƓ����ڑ����ƂȂ�B

EdgeSwitch�ɂ̓u���E�U����A�N�Z�X����BSafari���ƃT�|�[�g�O�̃u���E�U���ƌx�����o��̂ŁAChrome�ɐ�ւ���B

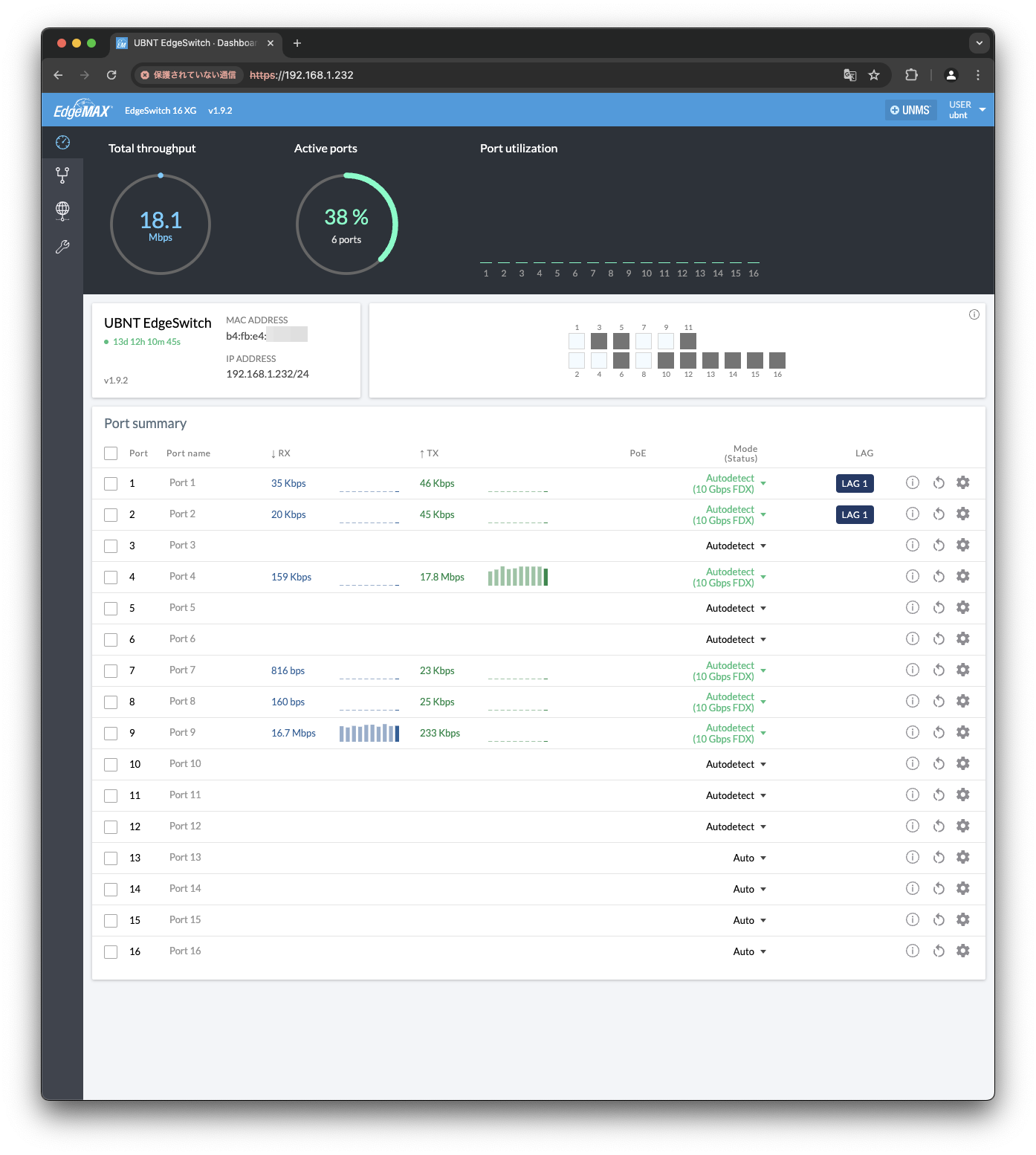

�v���Ԃ��Web�R���\�[���ɃA�N�Z�X���āA�_�b�V���{�[�h��\���B���߂Č���ƁA�|�[�g���Ƀ��A���^�C���̃����N��\������Ă悭�o���Ă���B

���̉�ʂ�LAG�̐ݒ�������ɂł���B

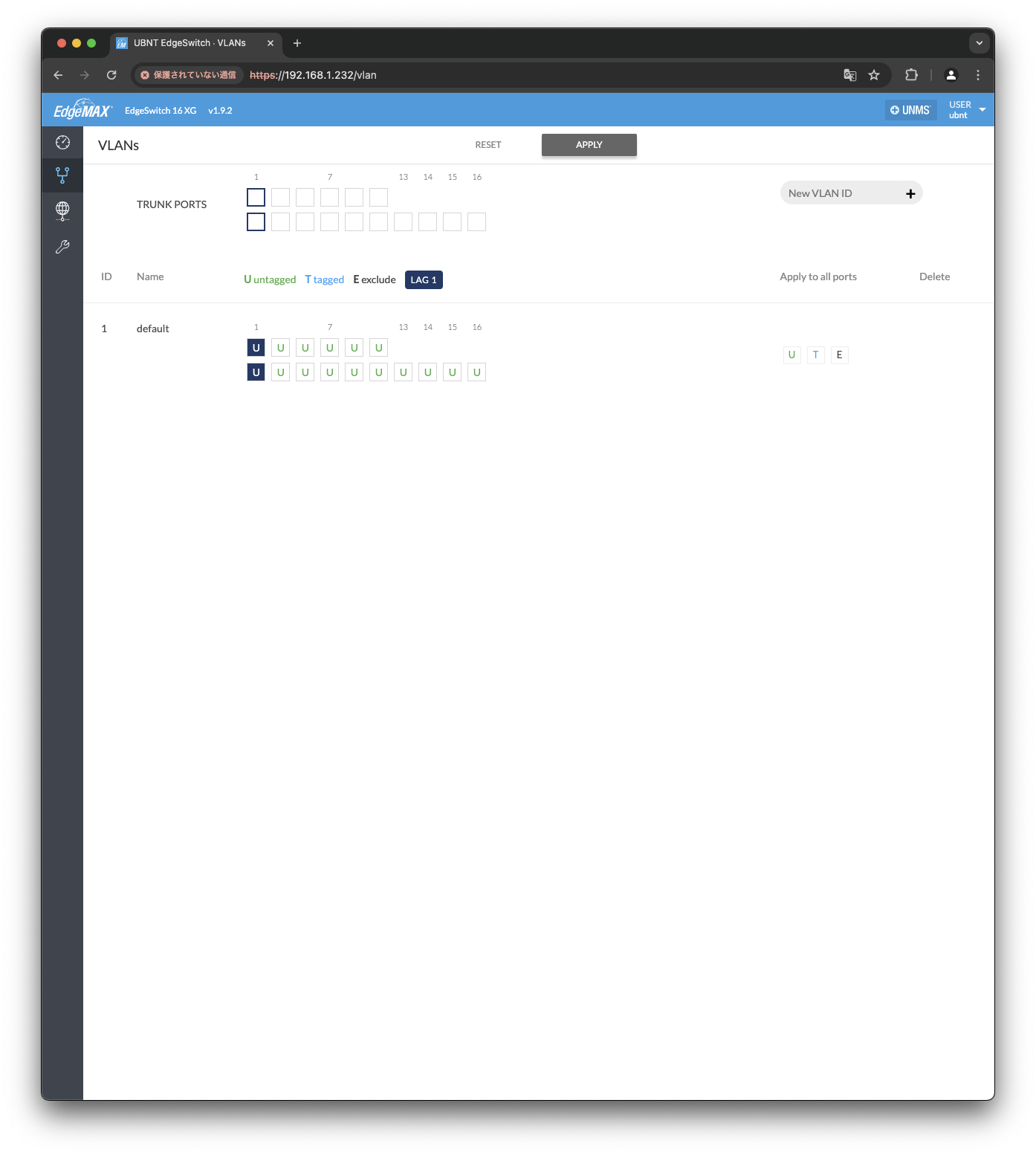

VLAN�ݒ�͍��y�C����LAN�A�C�R����I������Ηǂ��B

default��VLAN1�������݂��Ȃ��̂ŁA[New VLAN ID]�ɁA201�Ɠ��͂���+�{�^���������B

VLAN201�̍��ڂ���������A�|�[�g���ɐݒ肪�ł���悤�ɂȂ�B

U��Untagged��VLAN�^�O�͑��M�t���[�����珜�O�����B

T��VLAN�^�O���܂܂��B

E�͏��O�|�[�g�ƂȂ�B

�lj�����VLAN�̏����l�͑S�|�[�gE�ƂȂ��Ă���B

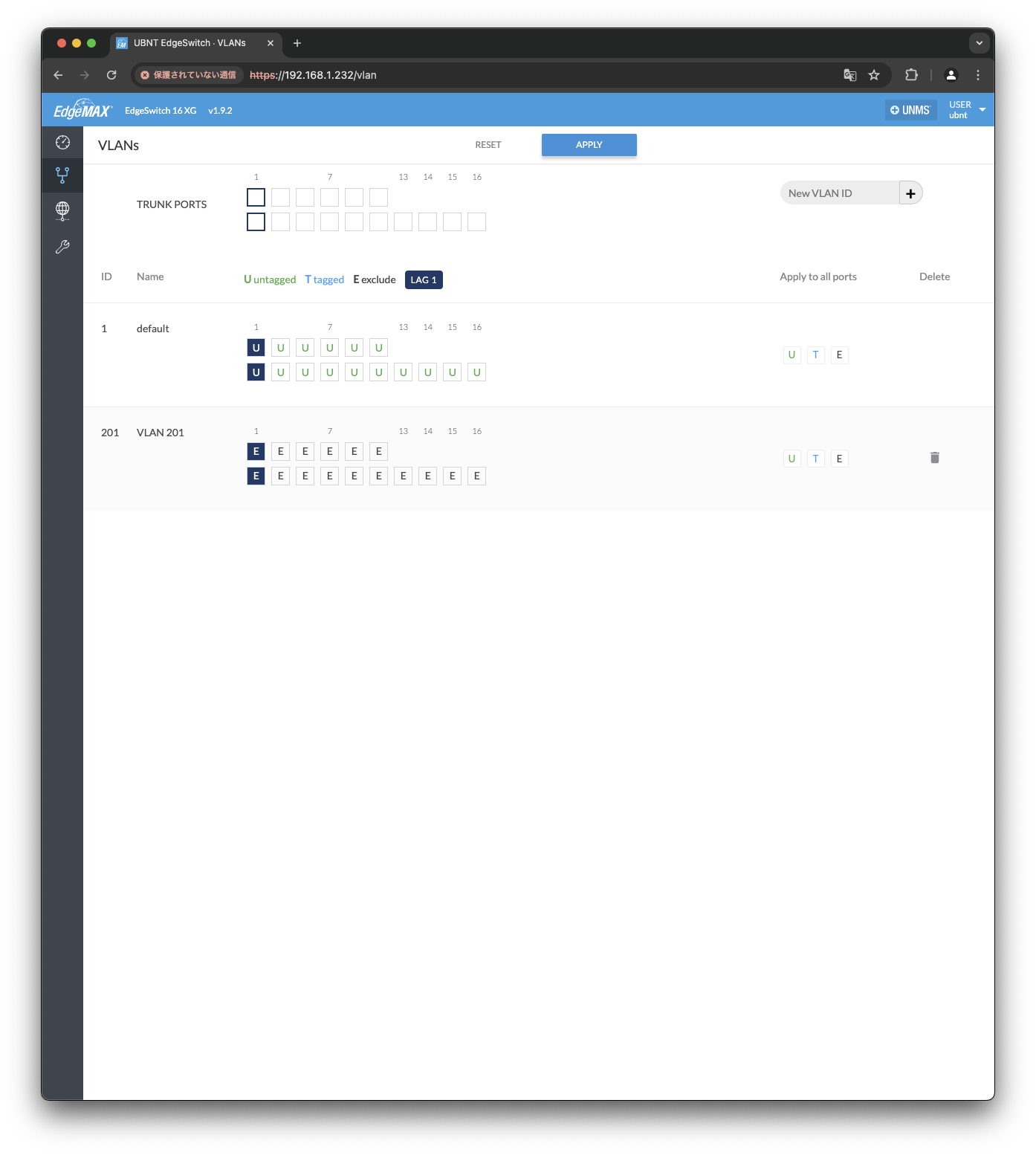

���[�^��PoE�n�u�̐ڑ��o�H��VLAN201�߂�����K�v������̂ŁA�|�[�g9��10��T�ɂȂ�܂ʼn����B

���Ȃ݂ɉ�ʏ㕔��TRUNK PORTS�̃G���A������A�����̃|�[�g9��10�Ƀ`�F�b�N�����Ă��ǂ��̂�������Ȃ��B�i�SVLAN�����߂ɂȂ�̂ł́H�j

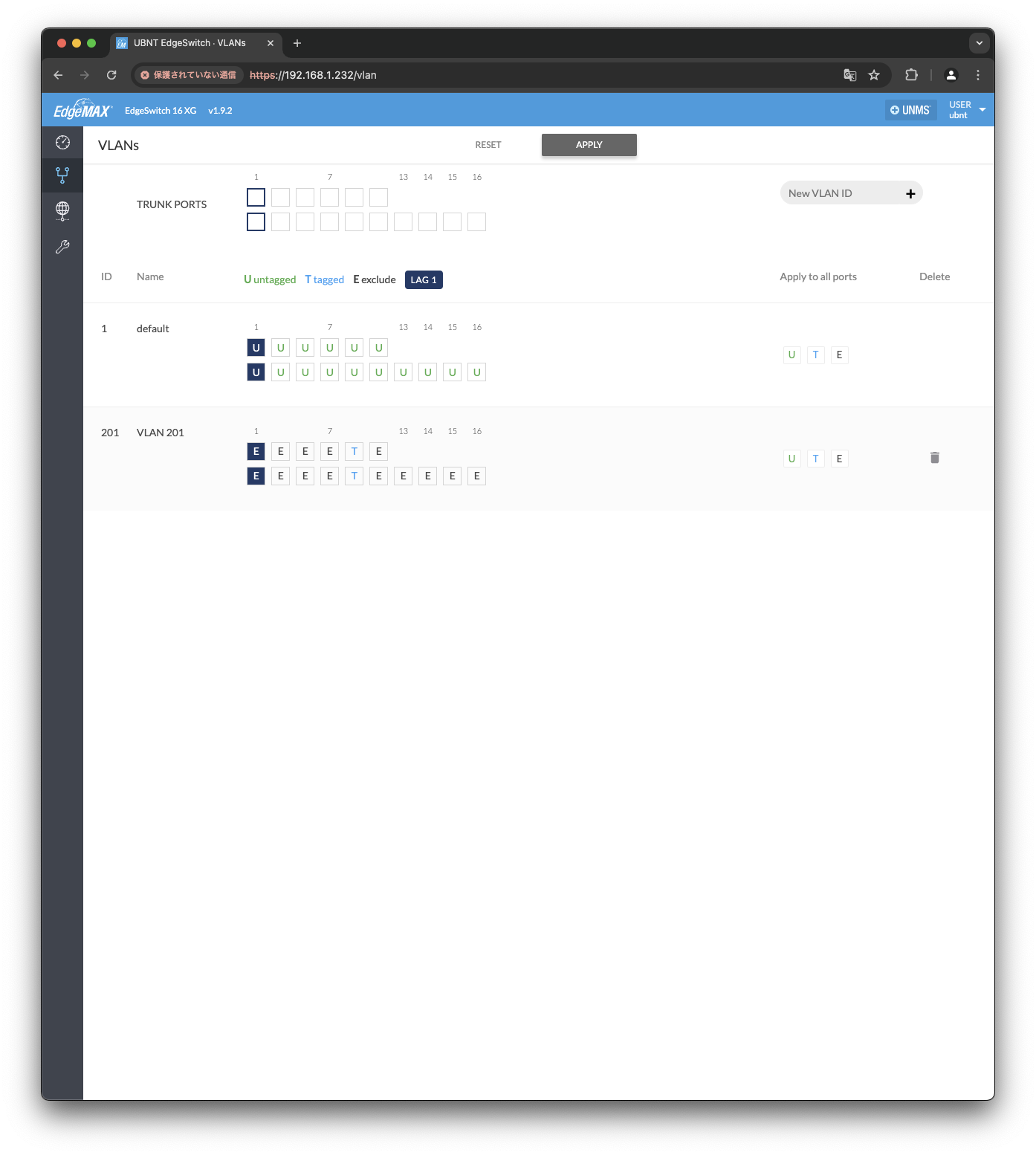

�����A���܂�VLAN201�̒ʐM���ł��Ȃ��������A�㕔��[APPLY]�{�^���������Đݒ��K�p������ʐM���ł���悤�ɂȂ����B

���_�ʂ�ɓ��삷��Ƃ������������BPoE�n�u�̓W�����{�t���[���ɑΉ����Ă���̂ŁA�^�O�t���t���[�������̂܂ܓ��߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B

���ł�EdgeSwitch�̃t�@�[���E�F�A�X�V���s���B

���܂�X�V�͍s���Ă��Ȃ��悤�ŁA2021�N9����1.9.3���ŏI�t�@�[���B���s��1.9.2�������B

�t�@�[���E�F�A�X�V�̎菇�͕�����h���āA���y�C���̃C���^�[�l�b�g�A�C�R�����N���b�N���ĕ\��������ʉ�����IC�`�b�v�̃A�C�R�����N���b�N����ƁA�_�C���N�g�Ƀt�@�[���E�F�A�t�@�C���̑I���_�C�A���O���\�������B�I������Ƃ����ɍX�V���J�n�����Ƃ����菇�B

�v���O���X�o�[�Ƃ��o�Ȃ��̂ŁA���X�s���ɂȂ������A�����X�V�͊��������B

AINEX AC�P�[�u�� �ɍ�L�^�^�C�v ACP-15L-BK 537�~@amazon.co.jp

ELECOM LAN�P�[�u�� �ܐ܂�h�~�X���� �u���[ LD-GPST/BU30 473�~ x2@amazon.co.jp

�܂��܂����Ԃ��Ă��܂������A��������ςɔ����A�z���Ȃǂ̎c��Ƃ��s���B

�܂��ȒP�ȂƂ���Ń��[�^ - 10G�X�C�b�`�Ԃ̔z���B3m��OM3�P�[�u�����A2m�̂��̂Ɍ�������B1m�̗��p���l�������A�K�i���2m�ȏ�E�E�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA2m���P�[�u���K�C�h�̒��Ŋ����B

����LC-LC�P�[�u���p��PANDUIT�̃��x���R�A�Ƃ����^�O�p�X���[�u���w�����Ă������A�T�C�Y���m�F����ƁA�����ɍ���Ȃ��B�V���O���p���ƃL�c���āA�f���A���p���ƃ��������������B�g�������Ȃ������ŁA��U���ƂȂ��Ă��܂����B

�����āA����AP�Ɍq����PoE�X�C�b�`�̌����̌����B

�悭�悭�l�����2���|�[�g������Ȃ��BPATLITE��iRemocon�̓��C���̃n�u���璼��������K�v������B�܂��A�V����PoE�X�C�b�`��SKS1200��AC�P�[�u���������̂ŁA�X������AC�P�[�u���Ɍ����������B

�Ƃ������ƂŁAELECOM��CAT6��3m�X�����P�[�u���ƁAAINEX��L�^�̃X����AC�P�[�u�����B

����ŁA�{���ɐV����PoE�X�C�b�`�����VLAN�̒ʐM���s���邩�A�e�X�g���s���B

����́A�{�Ԋ��Ɠ����AUbiquiti��EdgeSwitch����ASKS1200��ڑ����A�������疳��AP�Ɍq����B

���������Ƃ���AVLAN201��SSID�o�R�̒ʐM���ł��Ȃ����Ƃ������BAPIPA��IP�A�h���X���[���ɕt�^�����B

�������A�Ǘ�VLAN�iVLAN1�j�̒ʐM�͖��Ȃ��B����́AVLAN201�̒ʐM�����߂��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B

���炽�߂ččl����ƁA����܂ł̐ݒ�ł́AVLAN201�����߂���APoE�n�u����YAMAHA�̃��[�^�Ɏ���Ԃ�VLAN�ݒ�ɂ��Ă����B���AUbiquiti��EdgeSwitch�ɂ��Ă͉����ݒ�����Ă��Ȃ��B�O��e�X�g��VLAN201�����߂����̂́ASKS1200��YAMAHA�̃��[�^���������炩������Ȃ��B

�����������Ă������ɂȂ�A�P�[�u���ނ͓����������A������n�߂�ƒx���Ȃ�̂ŁA��Ƃ͂܂��܂������z���ƂȂ����E�E�B

���T�C���^�[���b�v���J�Â����̂ŁA���낻��U7 Pro��������������Ȃ����ȁE�E�ƁAUbiquiti�̓��{�T�C�g�̏��Ȃǂ�����B

�C���^�[���b�v�ł�U7 Pro�̎��@�W���Ȃǂ��邻���Ȃ̂ŁA���悢�攭�����E�E�Ɗ��҂��߂���B

����ȏ����W���Ă�����A�{���ł͊���U7 Pro�̏�ʋ@��AU7 Pro Max�����\�E��������Ă������Ƃ�m��B

�����ɁAU7 Pro Wall�AU7 Outdoor�����\����Ă���B

U7 Pro Max��Wi-Fi 5G��MIMO��2x2����4x4�ɃA�b�v�O���[�h����Ă��āA�X���[�v�b�g��2882M����8648M�ɑ啝���サ�Ă���B�d�l����͐ڑ��f�o�C�X���ȊO��U6 Enterprise��S�ď����Ă���B�����AUS�ł̉��i��U6 Enterprise�Ɠ���$279�ɂȂ��Ă��܂����B

���Ȃ݂ɔ����C�͂Ȃ����AU7 Pro Wall��U7 Pro�Ɠ��X�y�b�N��$10�����BU7 Outdoor��Wi-Fi 7�Ή��Ƃ��邪�A6GHz��Ή��Ƃ̂��Ƃ��B6GHz�͉��O�̗��p��NG�Ȃ̂�������Ȃ��B

�C���^�[���b�v�ł͗��ɂ���U7 Pro Max�͔��\����Ȃ����낤�B

Pro Max��҂��APro�Ŏ��ł��E�E�Y�܂����Ƃ��낾�B

�F�l�ɃZ�J���_��DNS�����肢���Ă��āA����Œ�IP���ς�����̂ŏ������������肢����B���A�]�[���]�������܂������Ȃ��̂ŁA�����Ă���A�Ƃ̘A���B

���ׂ��Ƃ���A�]�[���]���̐ݒ�͂���Ă���悤�����A�t�����Q�Ƃ̕��ɁA�Z�J���_����NS���R�[�h�������̂ŁA���ꂩ�ȁE�E�Ǝv���lj�����B�F�l�ɘA�����邪�A��͂�^�C���A�E�g����Ƃ����B

�������������ƒ��ׂ悤�E�E�ƏT���ɂȂ蒲������B

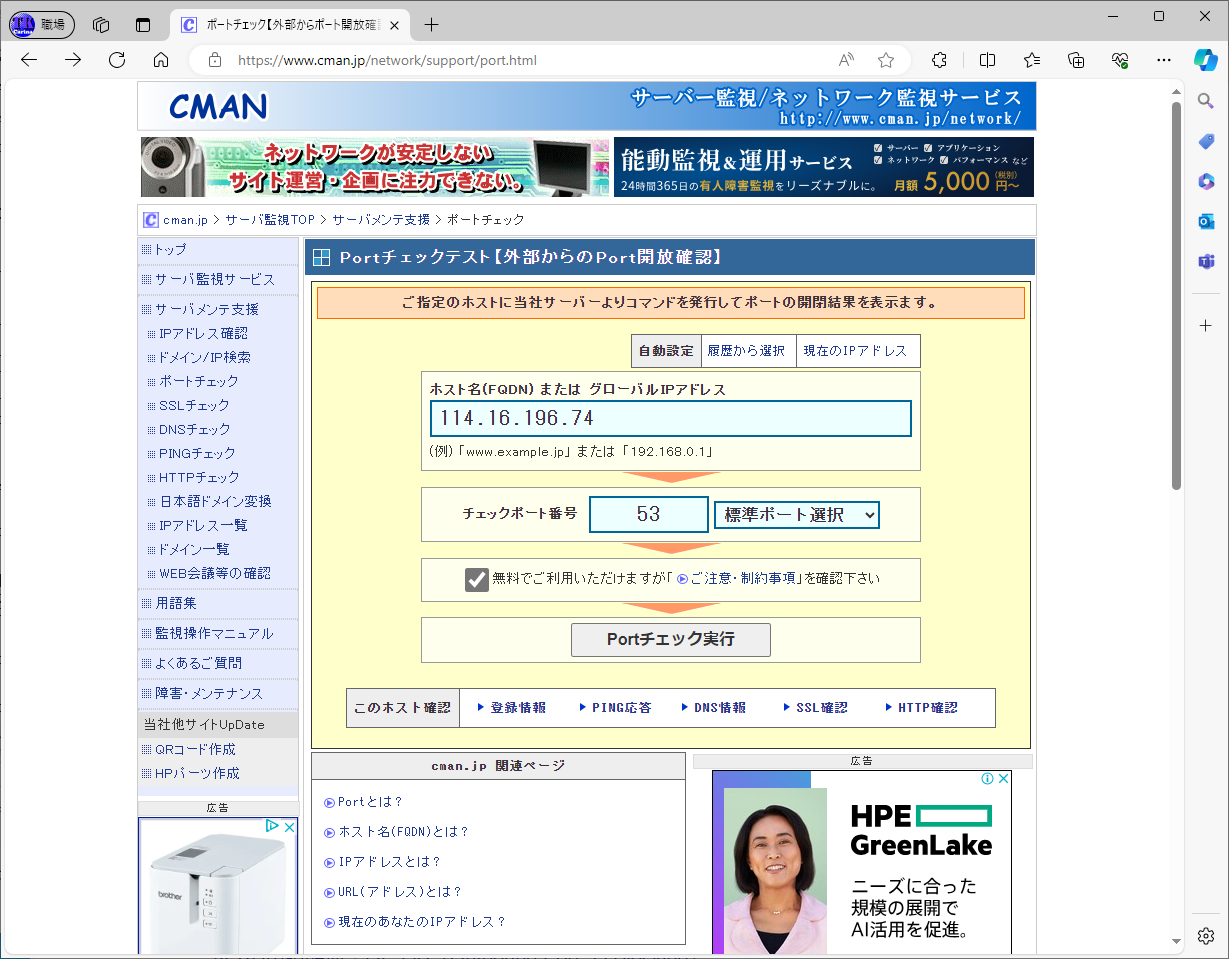

CMAN�Ƃ����O������|�[�g�`�F�b�N�ł���T�C�g������A���J�I�̃|�[�g�A80(WWW)�A443(https)�A53(dns)���Q�Ƃ��Ă݂�B

���������Ƃ���A80��443��OK�ƂȂ邪�A53��NG�ƂȂ�B

���������Ȃ��̂��E�E�ƁADNS�T�[�o��[�^�̐ݒ���������B

����Ȓ��ł��炽�߂āADNS�̃]�[���]����疼�O�������̎d�g�݂����炽�߂ĕ�����ƁA�����炵�����̂������яオ���Ă����B

�����́ADNS�Q�Ƃ�UDP�ŒʐM����E�E�Ǝv������ł����̂ŁA53�Ԃ̃|�[�g�J����UDP�݂̂��w�肵�Ă����B�������A�]�[���]����TCP���g�p�����炵���B�Ƃ������Ƃ́A�|�[�g�J���̐ݒ�ŁA53�Ԃ�TCP��lj�����悢�̂��E�E�Ƃ������ƂŐݒ���s���B

���������Ƃ���ACMAN�̃T�C�g�ŁA53�Ԃ̒ʐM��OK�ƂȂ����B

�F�l�ɘA������ƁA�]�[���]�����s��ꂽ�A�Ƃ̘A�����B�ǂ������A�ǂ������B

���łɂ��̋@��ɁAWindows DNS�T�[�o�̍ŏI�ݒ�̋L�^���c���Ă����B

�܂��A�����ЂƂ���̖��̂������AVLAN201�o�R�̃C���^�[�l�b�g���A�N�Z�X�ł��Ȃ��_�B

������͂��炽�߂Ă��̓��AiPhone����Wi-Fi�A�N�Z�X���Ă݂���A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ��ł���悤�ɂȂ��Ă����E�E�B

���Ŏ����Ă��܂����̂��낤�E�E�B�܂��A���ʃI�[���C�ŁB

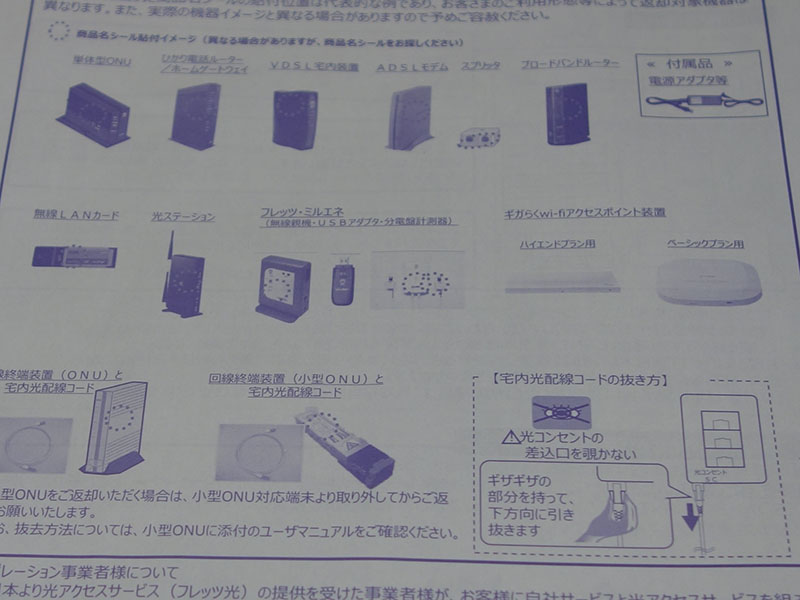

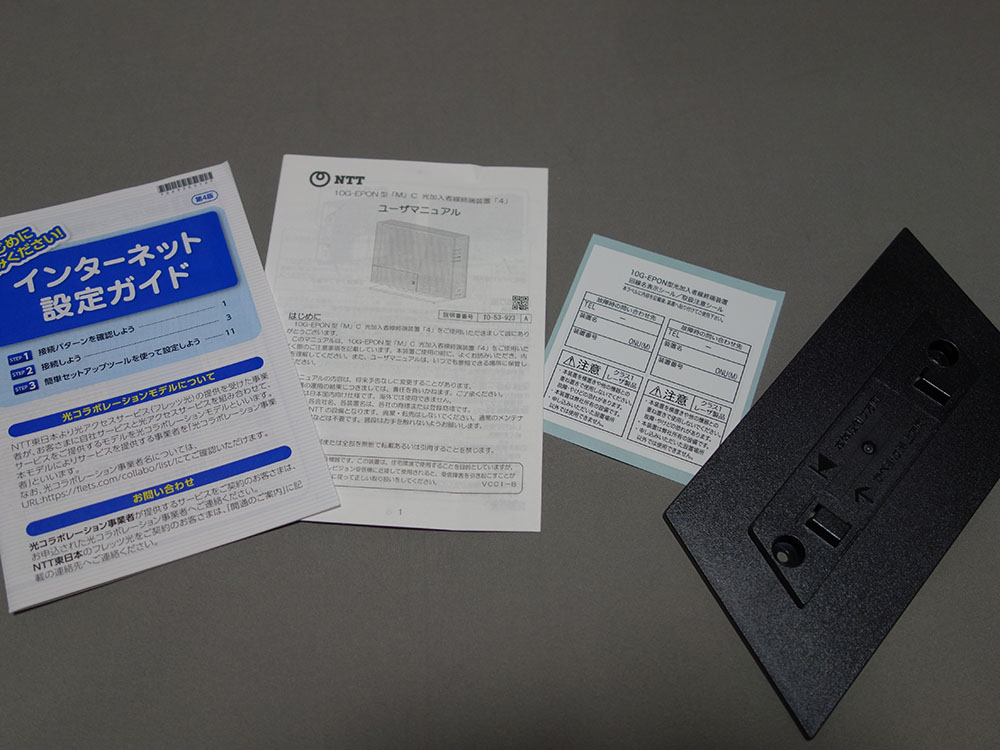

NTT����A���@�ޕԋp�p�̃L�b�g�����������B

�傫�߂̒������ɕԑ��p�̑���������ꂽ�ȈՂȃp�b�P�[�W���B

����ɁA���炭�g�p���Ă����z�[���Q�[�g�E�F�C������āANTT�ɑ���Ԃ��B

�̏���Ȃ��A����܂�10�N�Ԃ��̒����ԗǂ������Ă��ꂽ���̂��E�E�B

�g�p�J�n�����́AWi-Fi AP�Ƃ��Ă��g���Ă����̂���ȁE�E�Ɗ��S�ɐZ��Ȃ���A�Ŋ��̗X�ǂ���T���i�������̂ł������E�E�B

�A����̂Ŕz���c��Ƃ��s���B

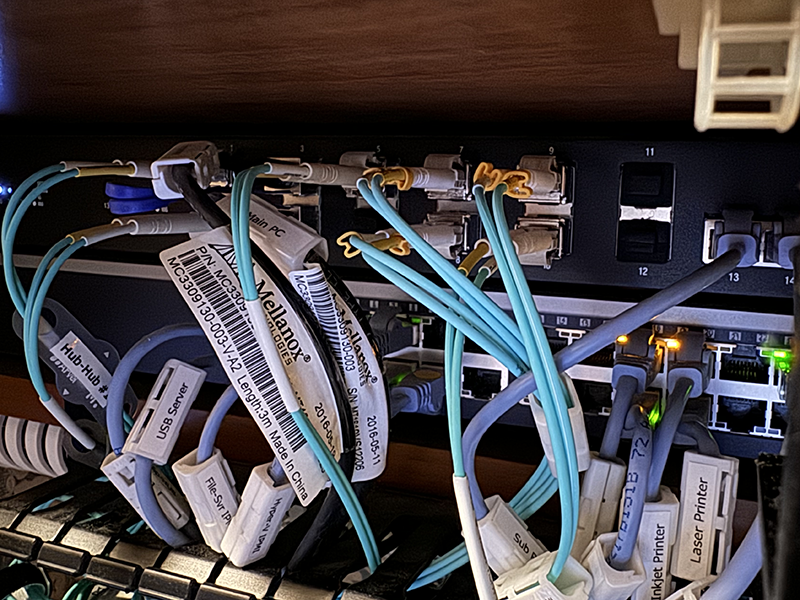

���݂̌�������LAN�P�[�u���i���[�^-ONU�ƁAMac-Switch�ԁj��P�����āA�V����PANDUIT��LAN�P�[�u���̔z�����s���B�\�ʂ�A�ׂ����Ǎd���A�j���̂悤��LAN�P�[�u�����B

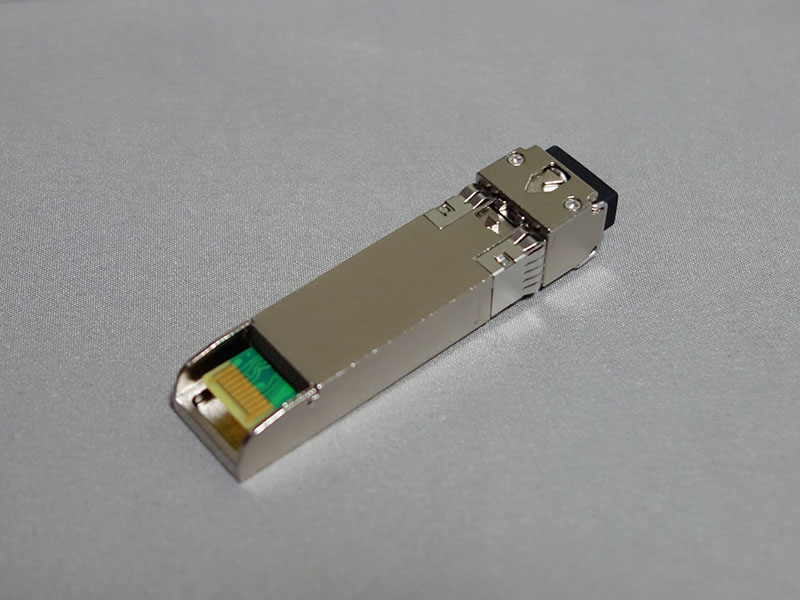

�����āAFiberJP��蓞���ς݂�SFP+���W���[���ƌ��p�b�`�P�[�u�����J���B����APoE�X�C�b�`�̌����͌�ɂ��邱�Ƃɂ����̂ŁARTX1300����̔z�����s���B

RTX1210��P�����āA1300��ݒu����B�S�����͗]�����ʂɓ\��t����B

������RTX1300-�X�C�b�`�Ԃ̌��p�b�`�P�[�u����30cm�ł͒Z������E�E�ƌ����}�~�X�����o���A��芸����������3m�̃P�[�u���ʼn��z������B

RTX1300�̒�ʂɃS������t����

FiberJP�̌��P�[�u����SFP+���W���[��

SFP+���W���[����4��

S/N�̓������őΉ��x���_�[���m�F�ł���

PANDUIT��CAT6A�P�[�u��

RTX1300�����ݒu����SFP+���W���[����

LAN�P�[�u����ONU�Ɛڑ�

����3m�̌��P�[�u���ŃX�C�b�`�Ɛڑ�

�ǂ̊J������Mac�p�̃P�[�u�����ʂ�

Mac��LAN�P�[�u��������

�z�����I������̂ŁA���߂ē���m�F�B

VPN�́A���O���L�L�[���Ԉ���Ă����E�E�Ƃ����~�X�������̂ŁA�X�V������ڑ��ł���悤�ɂȂ����B

VLAN201���O�ɏo��Ȃ����͌�ɂ��āA��芸����VLAN201���e��PC���Ǘ��pVLAN��SSID�Őڑ�����悤�ɐݒ�ύX����B

�����Ċ�������̉��B

�܂�NTT�́A�d�b�ʼn��B���̓X���[�Y�ɐi�݁A�{���܂łʼn��ƂȂ�����萿���ƂȂ�B

���萔���͕s�v�̏��������Ă��ꂽ���A�t���b�c��y���̃|�C���g�͎����ɂȂ�Ƃ����B�ǂꂭ�炢���܂��Ă������͒肩�ł͂Ȃ����B

�܂��A���d�b������̂ŁA�d�b��������ƁA�w���̓d�b�͌��ݎg���Ă��܂���E�E�x�̃A�i�E���X�ɂȂ�ƌ����B

�C�ɂȂ��Ă������ɔ����H�������A�s�v��OK�Ƃ̂��ƁB�����^���@���ԑ����邽�߂̑����ނ𐔓����ɔ�������Ƃ̂��ƁB�����͈��S�����B�����̌��z������R���Z���g�́A���̂܂c���A�Ƃ������Ƃ��B

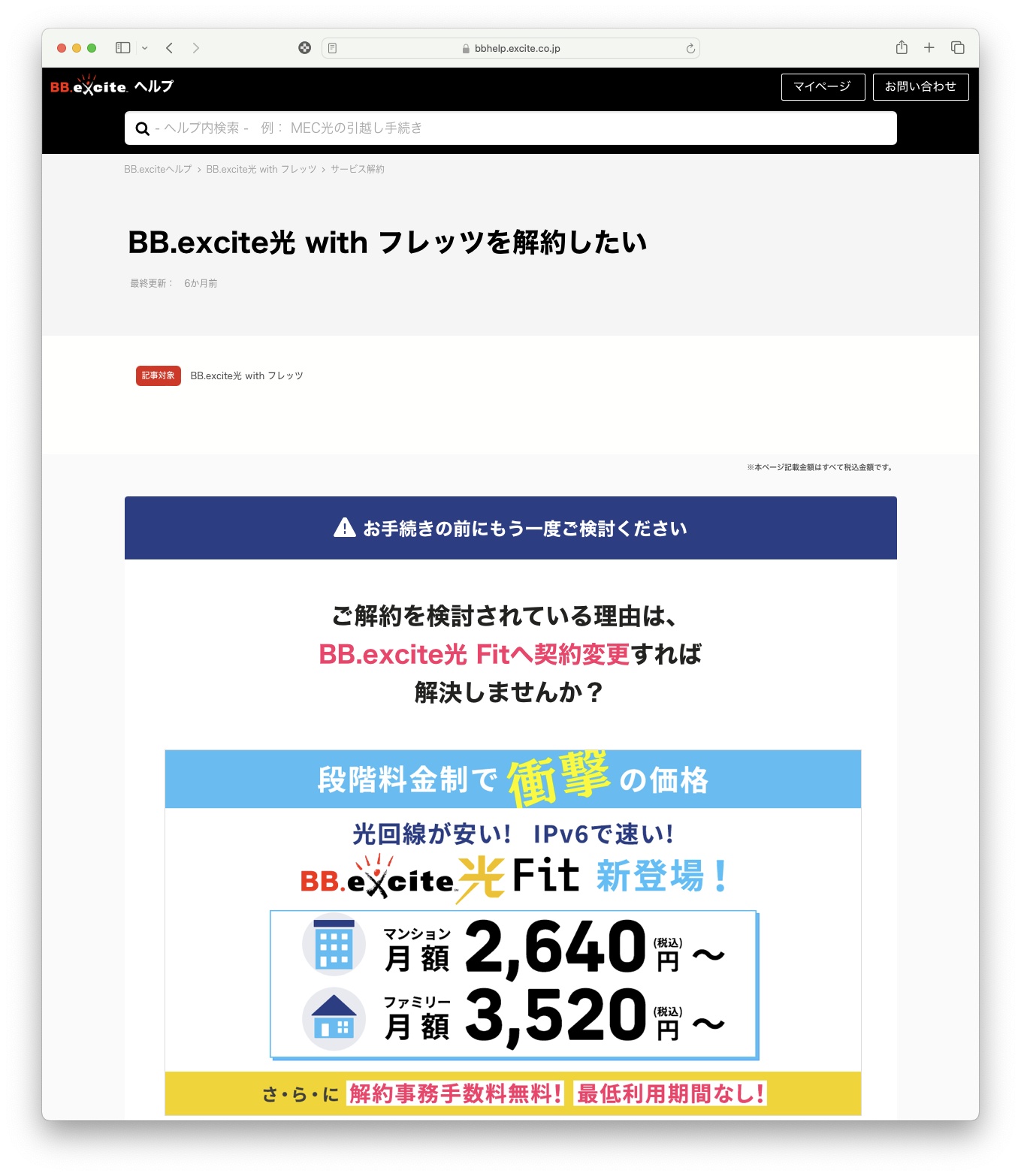

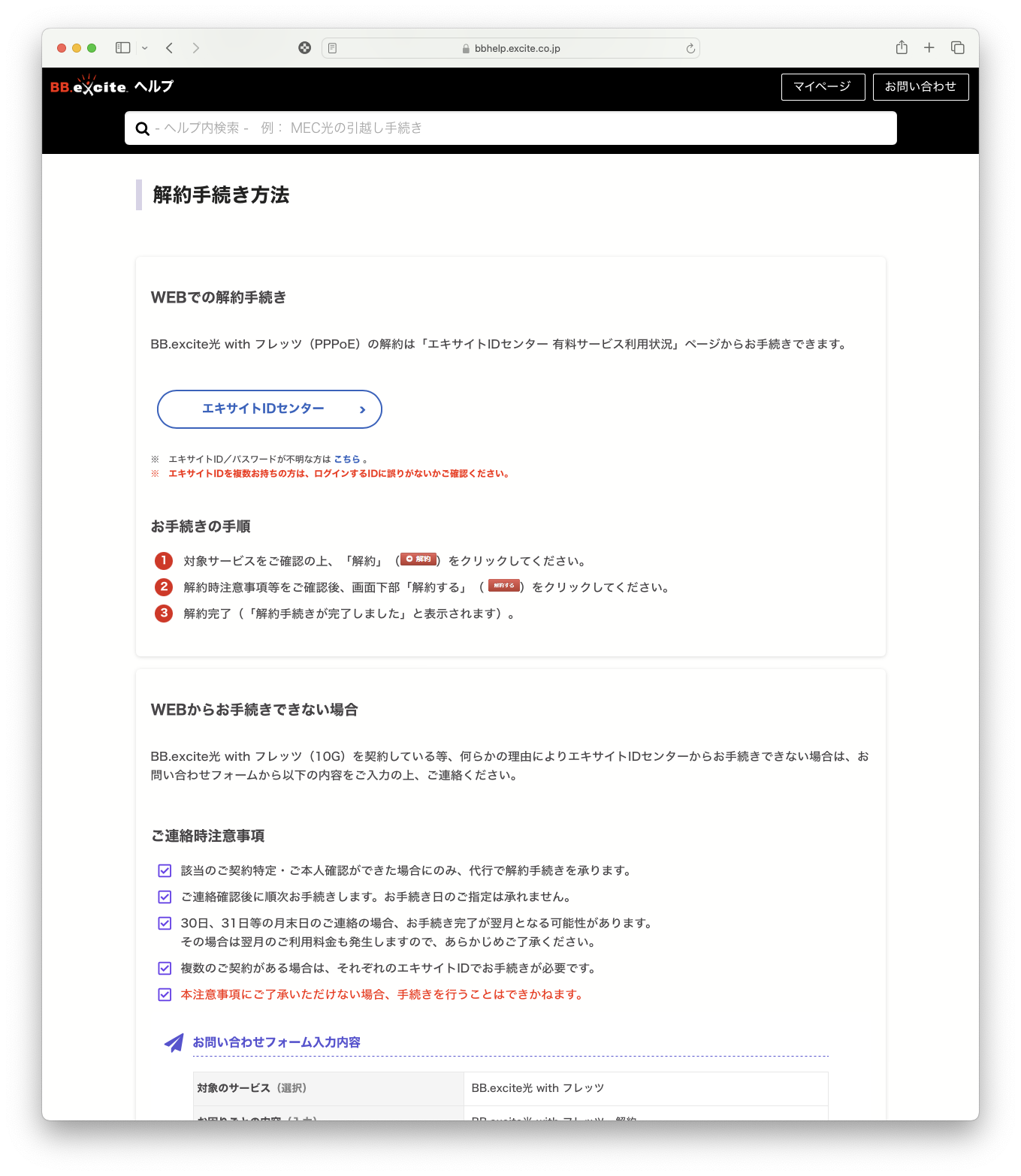

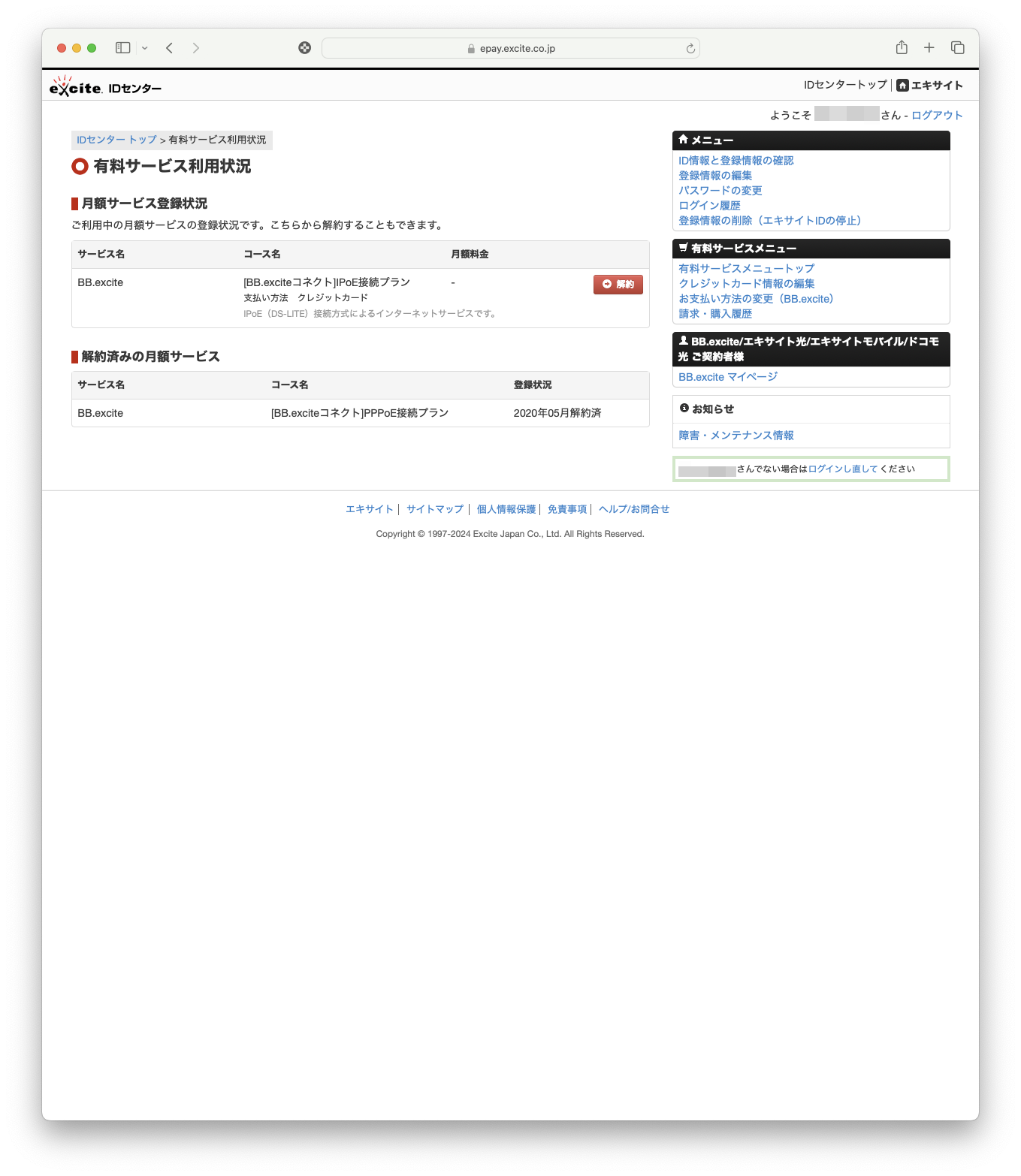

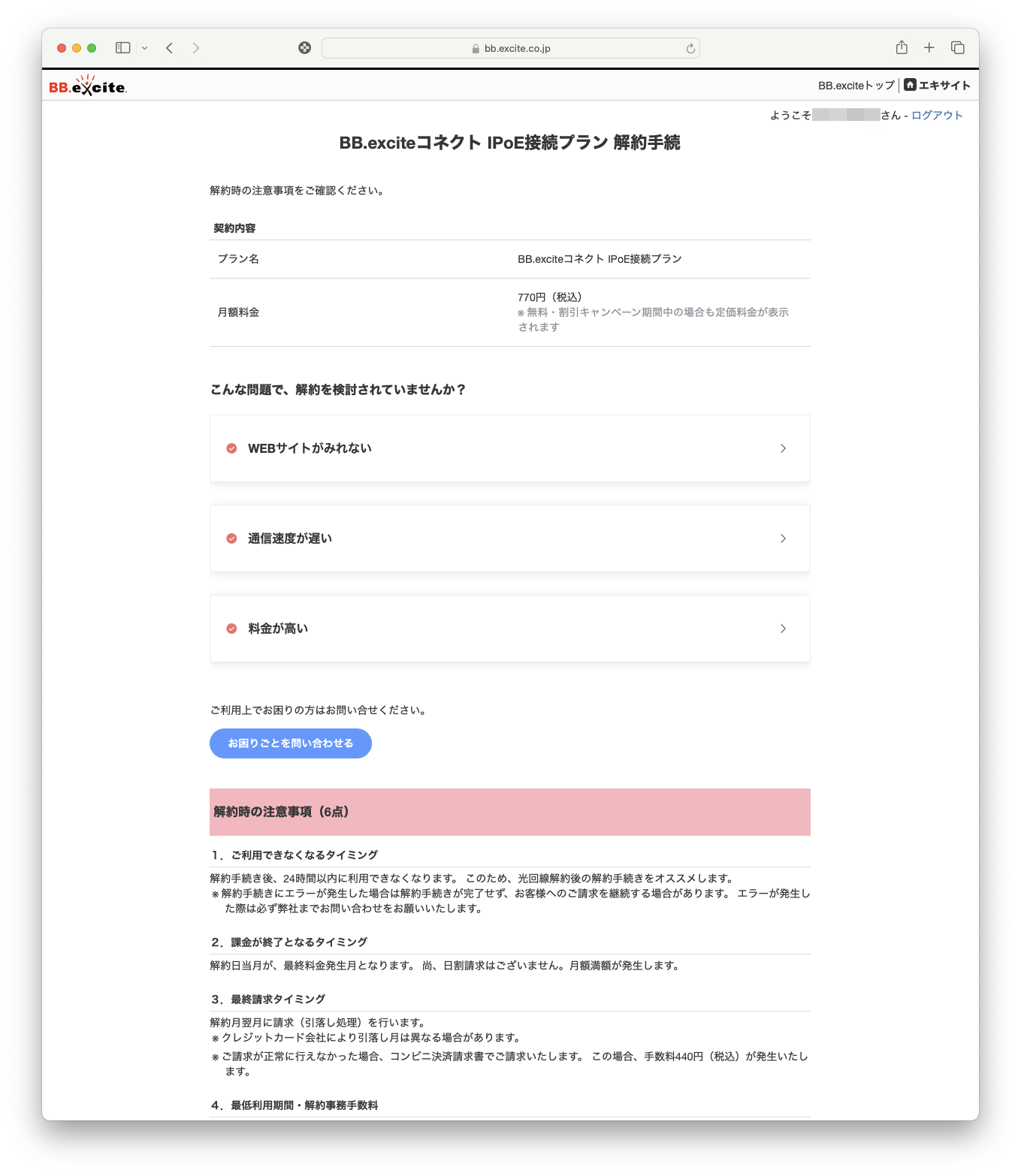

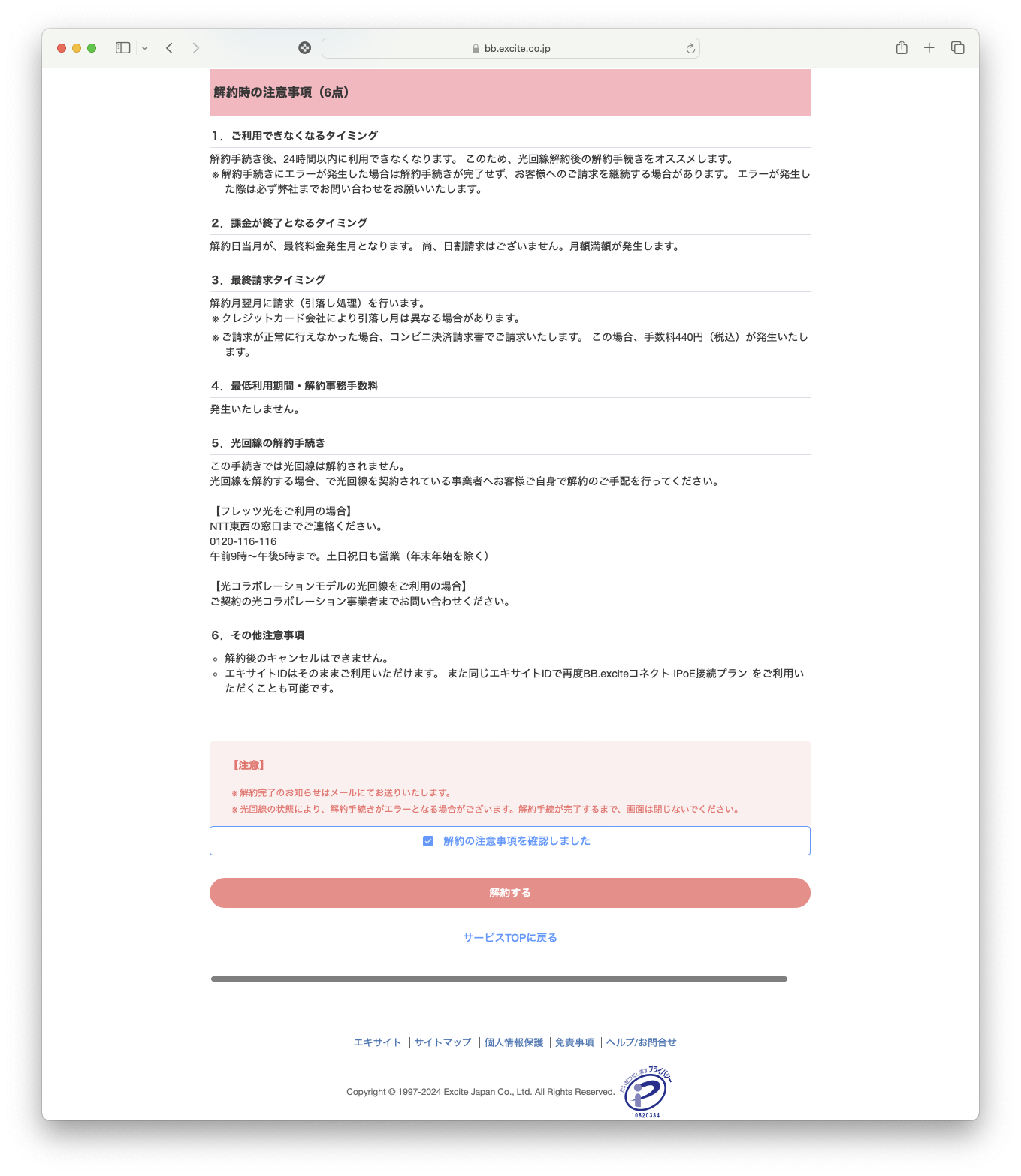

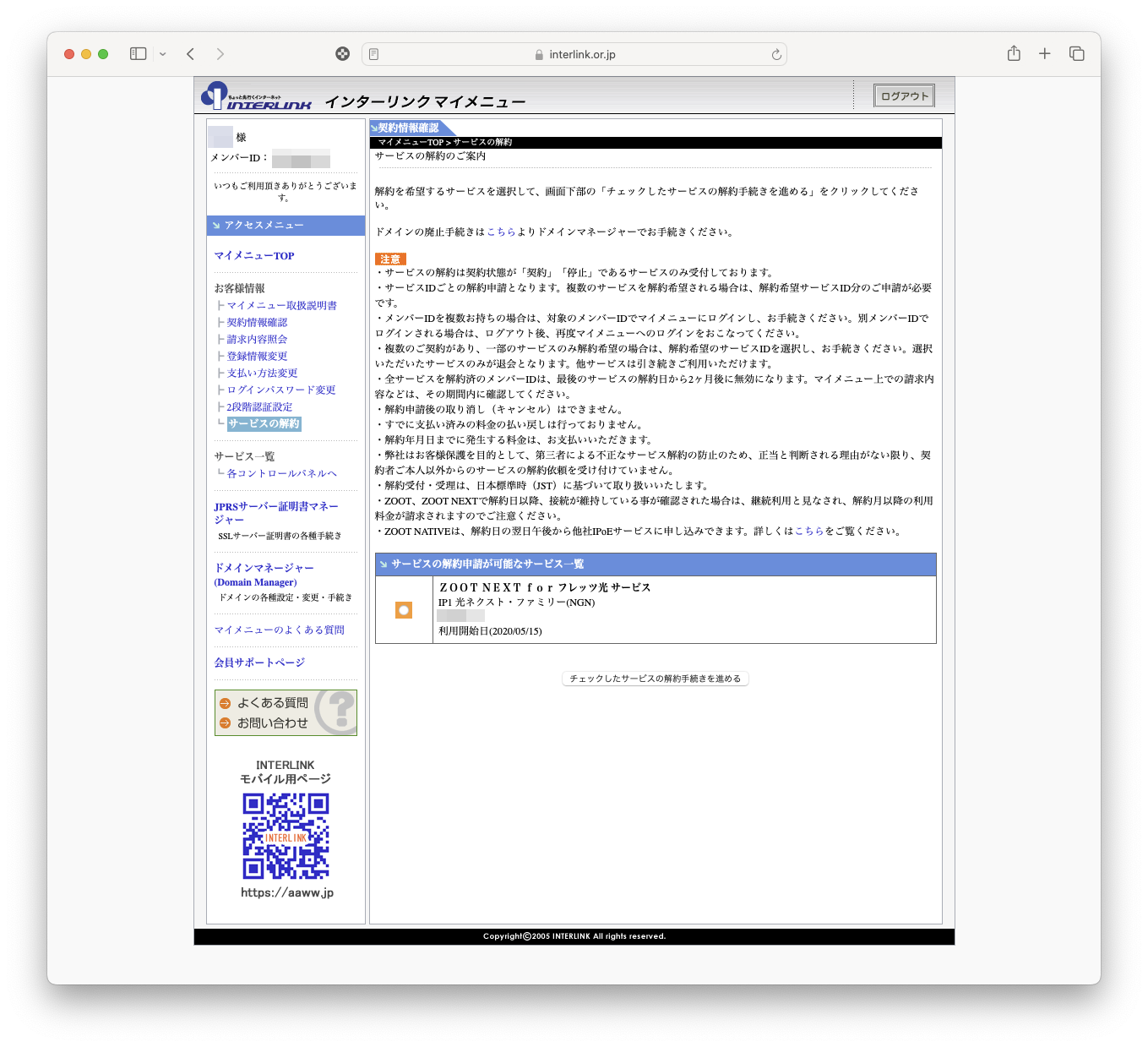

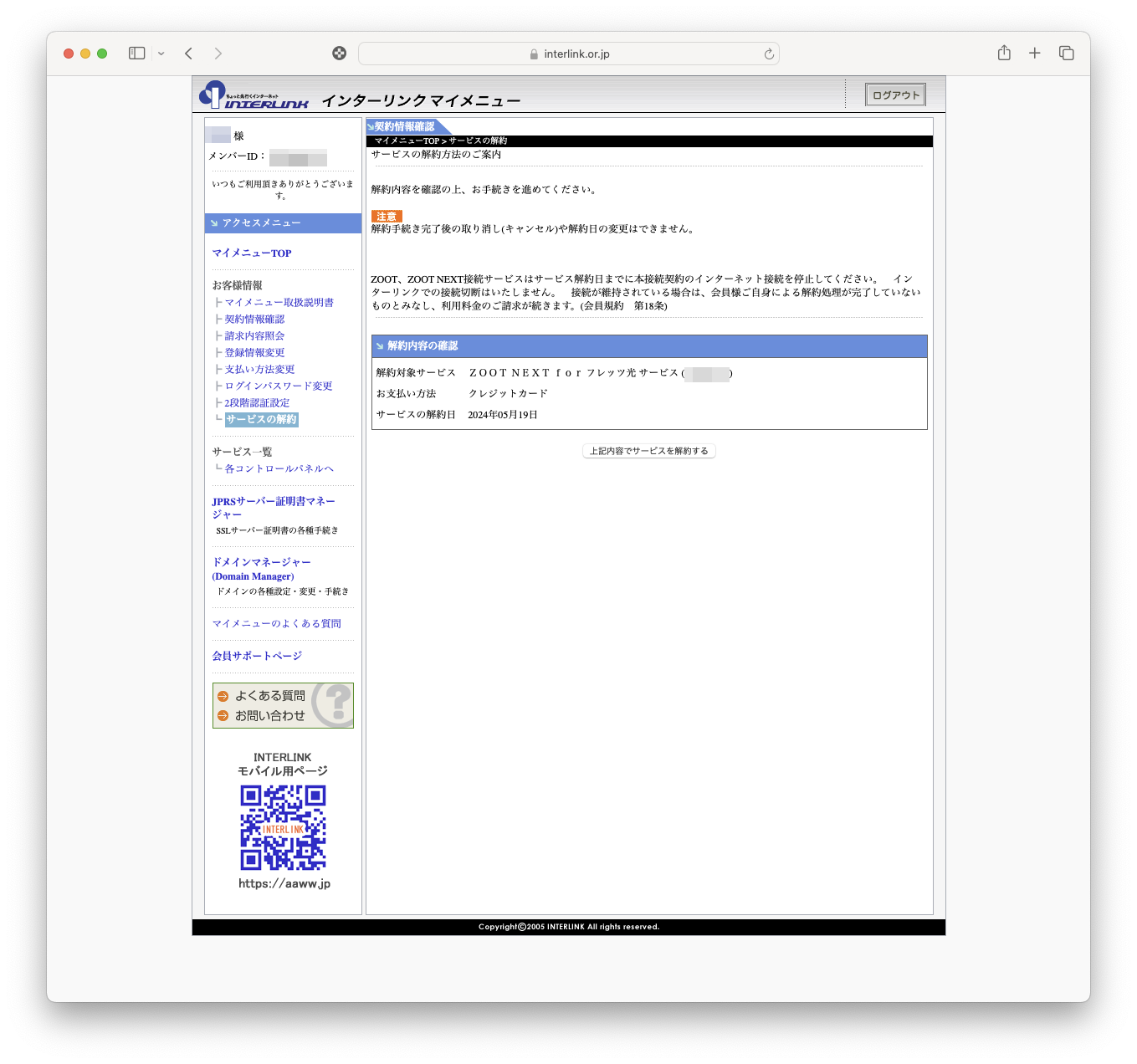

�����Ĉ�C�Ƀv���o�C�_�����B

BB.Excite��Web�����悤�Ƃ���ƁA�l�������E�E�̃y�[�W�ɗU������Ăǂ���I�ׂΉ��ɂȂ�̂�����Â炢�B�Ȃ�Ƃ���ɐi�݉���B

����ɔ�ׂ��INTERLINK�͗ǐS�I�ŁA����₷�������ɉ��ł����B

�P���������[�^�ƃz�[���Q�[�g�E�F�C�͍H��o���ɏ������B�z�[���Q�[�g�E�F�C�͕ԋp���邪�A���[�^�͂ǂ����悤�B���t�I�N�Ŕ��p���������A�����̃e�X�g�p�Ƃ��Ɏc���Ă����Ă�������������Ȃ��B

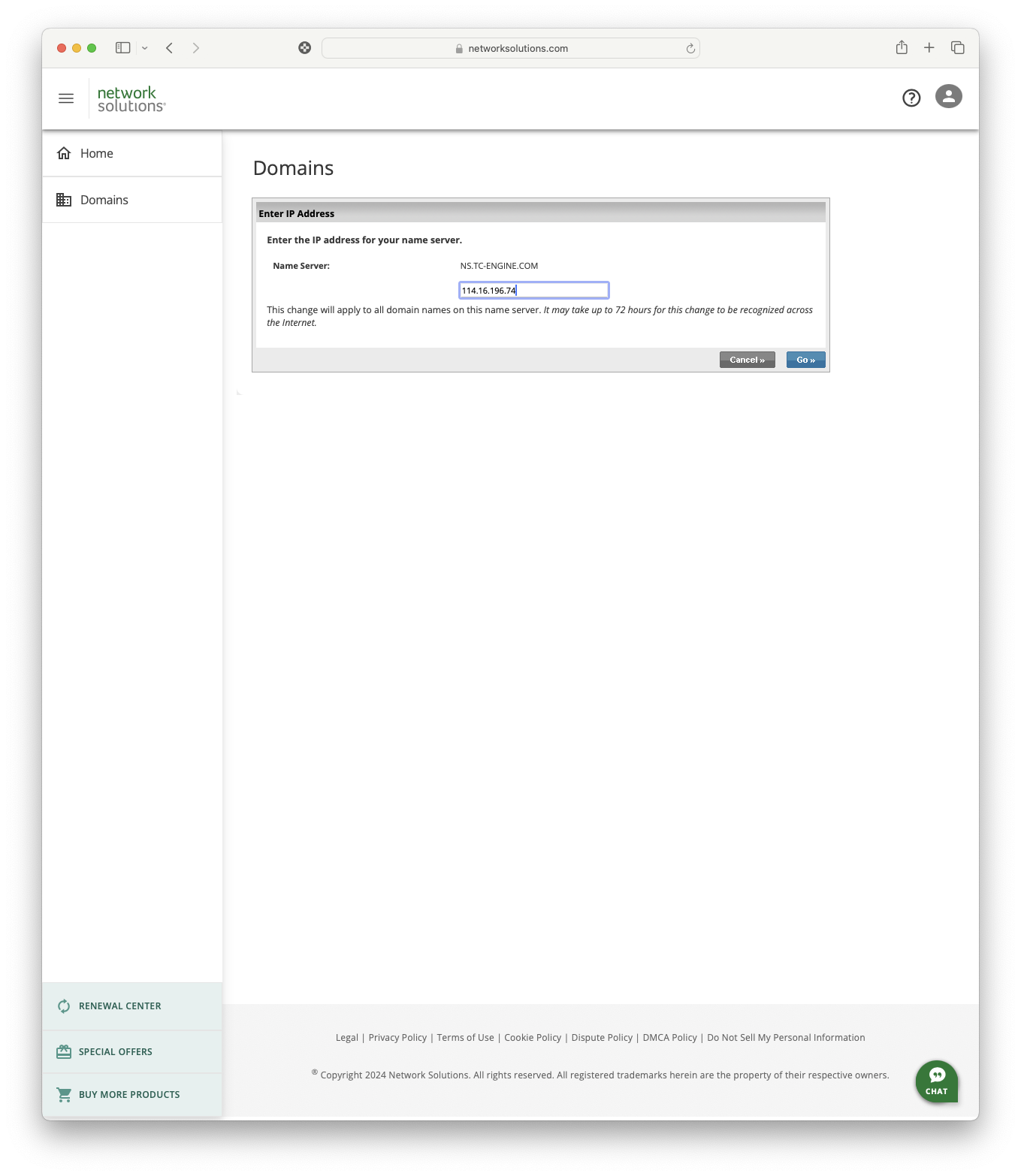

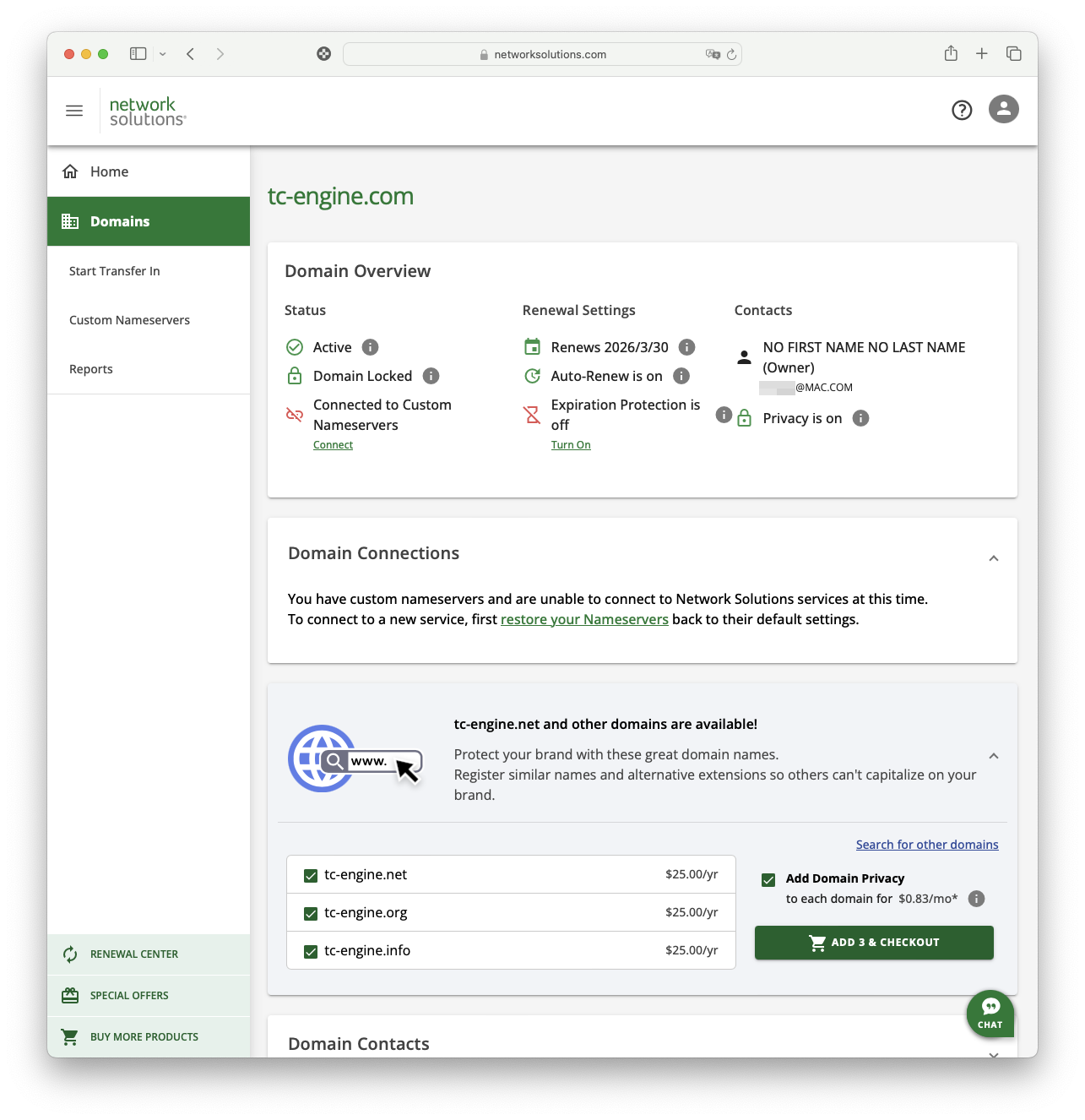

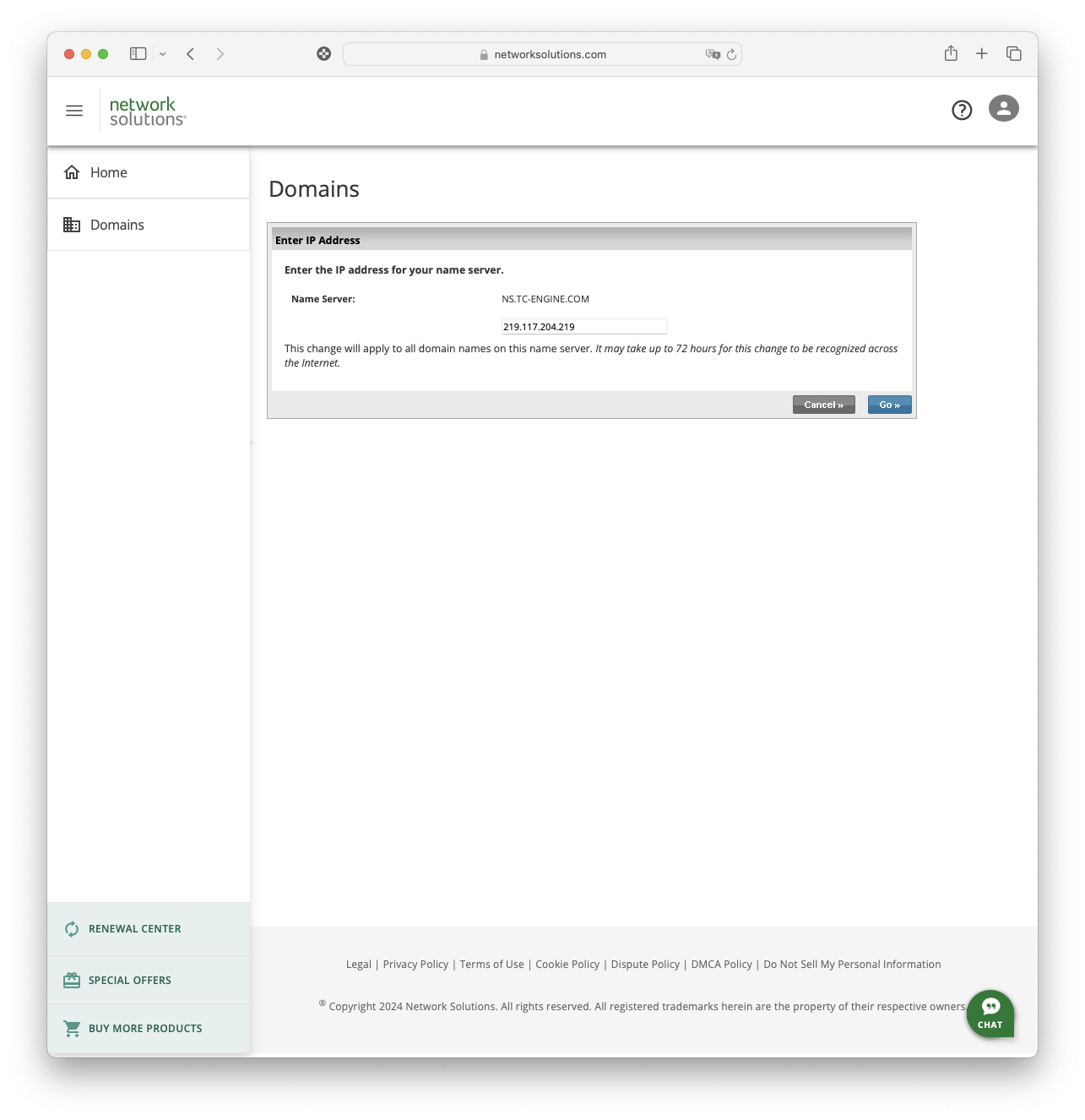

�Ō�Ƀ��W�X�g���iNETWORK SOLUTIONS�j�ɓo�^���Ă���Œ�IP�A�h���X��ύX����B

���y�C������[Domains]��I�сA��ԉ���[Advanced Tools]��I��

���̃Z�N�V�����̉��̕��ɂ���A[Custom Nameservers]�̃����N���N���b�N

���̉�ʂŁA[TC-ENGINE.COM]�̃����N���J��

���̉�ʂ�IP�A�h���X��ύX����

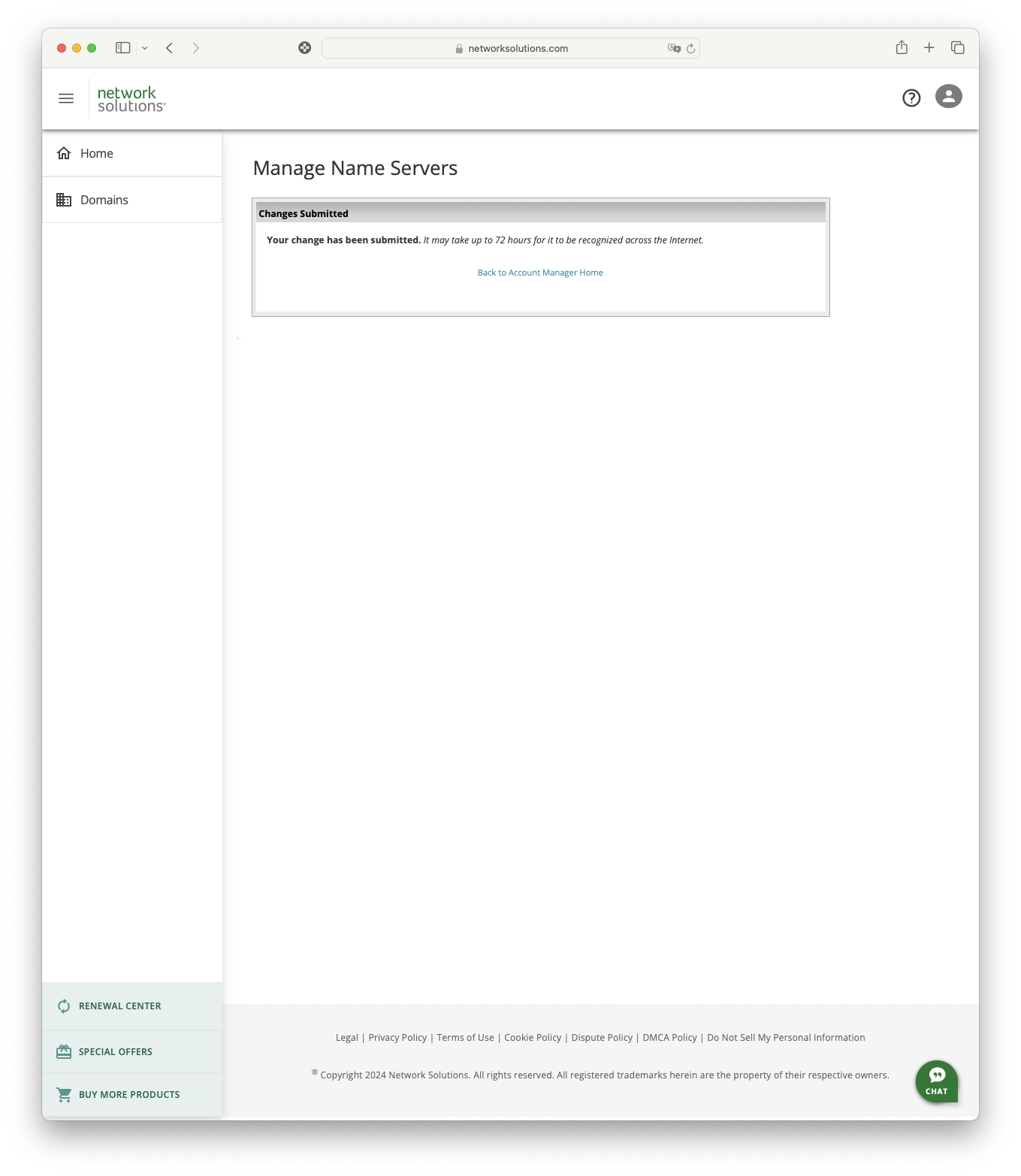

�ύX������72H���x������A�ƌ������b�Z�[�W���\�������

����ő҂������ȁE�E�Ǝv�������A�����DNS�T�[�o��IP�����������c���Ă��邱�ƂɋC�t���B

���R�[�h�����������������ǁA����ő��v��������Ǝ��M���Ȃ��B����L�`���ƌ������Ă݂悤�B

���ƁA�m�l�ɃZ�J���_��DNS�̏������������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�����Ԃ������A���s�ɍs���Ă��肵�����߁A�T���Ɍ��N���X�̐�ւ��z�����s���B

���݂̌��R���Z���g

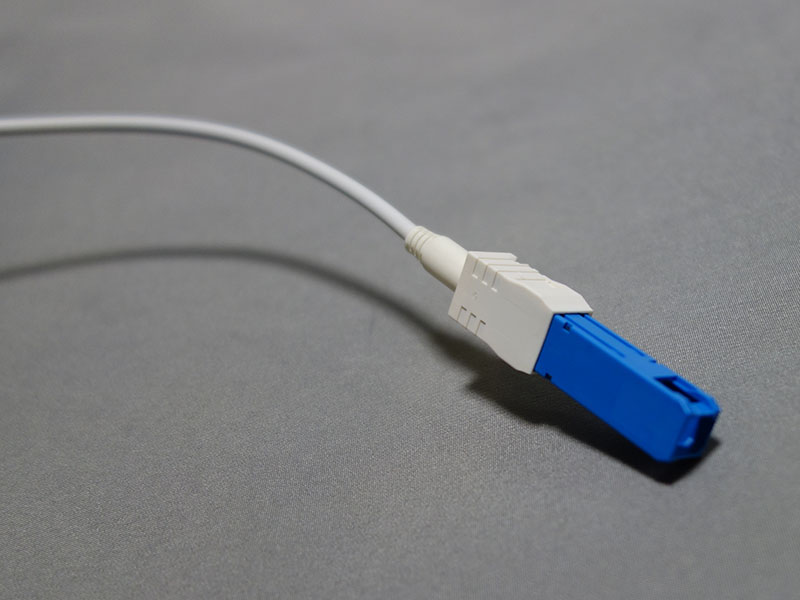

��SC-SC�̃P�[�u���́A���݂������������̂������悤�������̂ŗ��p���Ă��ǂ��̂����A�C���I�Ȗ��Œ���ւ��鎖�ɂ���B

�����R���Z���g�ƃz�[���Q�[�g�E�F�C�̗��[�̌��P�[�u�����܂��O���B�P�[�u�����O���Ɛڍ����ɃV���b�^�[�����悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B

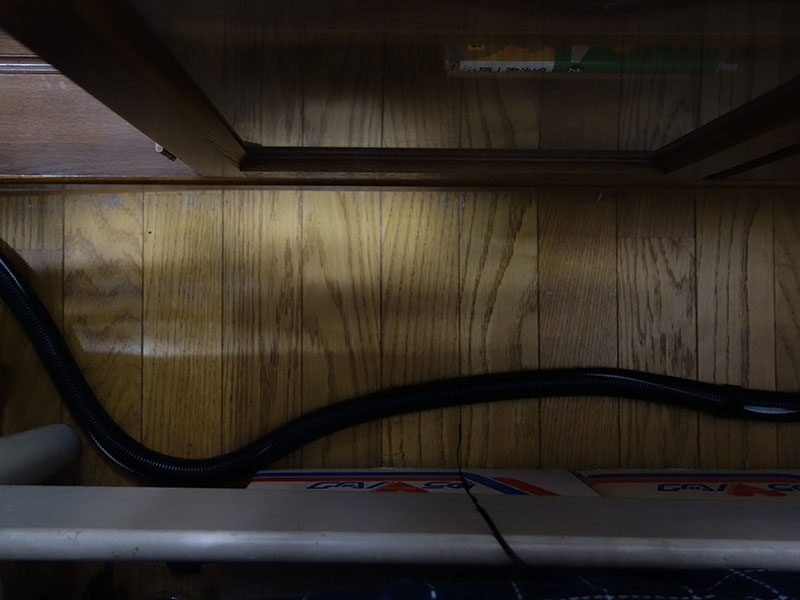

���P�[�u���͑���LAN��AC�P�[�u���ƈꏏ�ɐꍞ�݂̓������z�ǂŏ����Ă���B�P�[�u�������ׁA���̃P�[�u������������Ȃ��B�������A�������ςȍ�Ƃł͂Ȃ������B

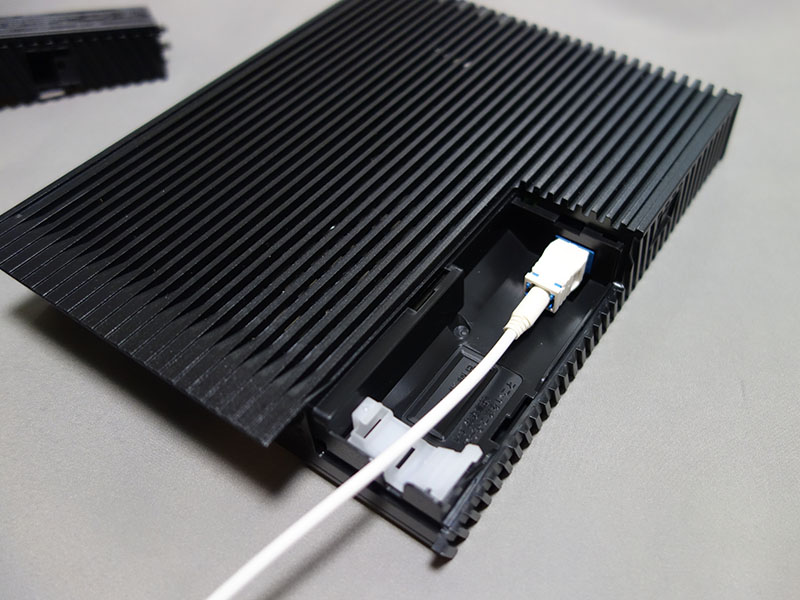

�V�݂̌��R���Z���g

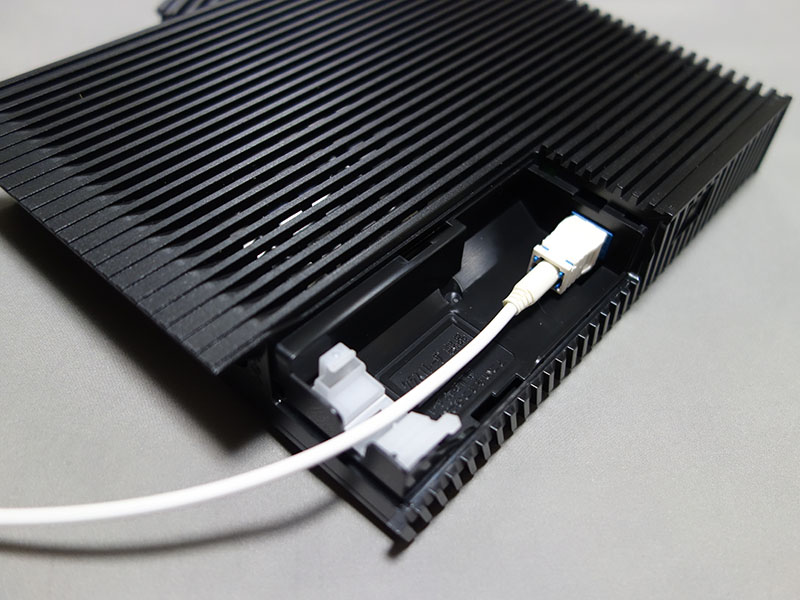

�V�݂�10G-ONU

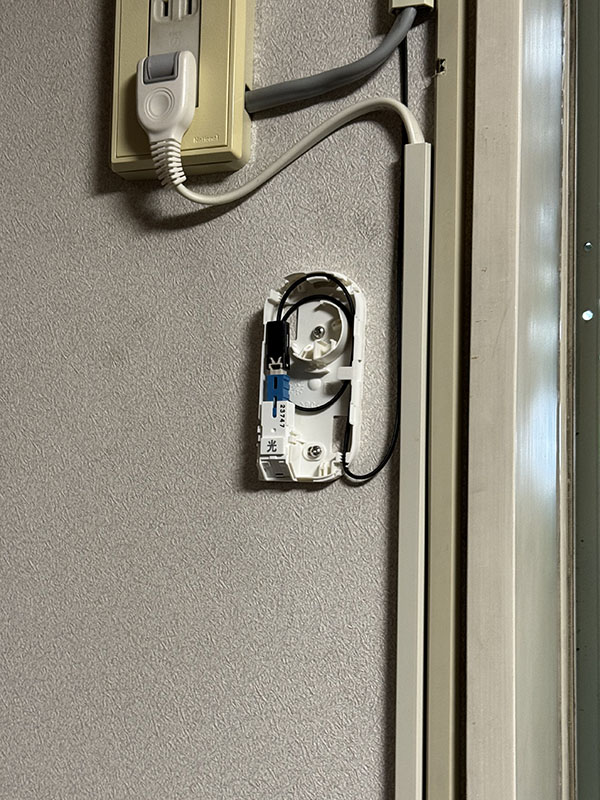

���P�[�u���̑}����

�R�l�N�^���̓V���b�^�[�����

�������10GBASE-T�|�[�g��

�����ĐV�������P�[�u���̕~�݁B���̃P�[�u���z�����Ȃ����Ė߂����������A���R���Z���g�̈ʒu��������ɂȂ����̂ŁA5m�̃P�[�u�����œ͂����������S�z�������B���ʓI�ɂ͖��͂Ȃ������B

�����P�[�u��

���̃P�[�u���ƃJ�o�[�ŕ�����

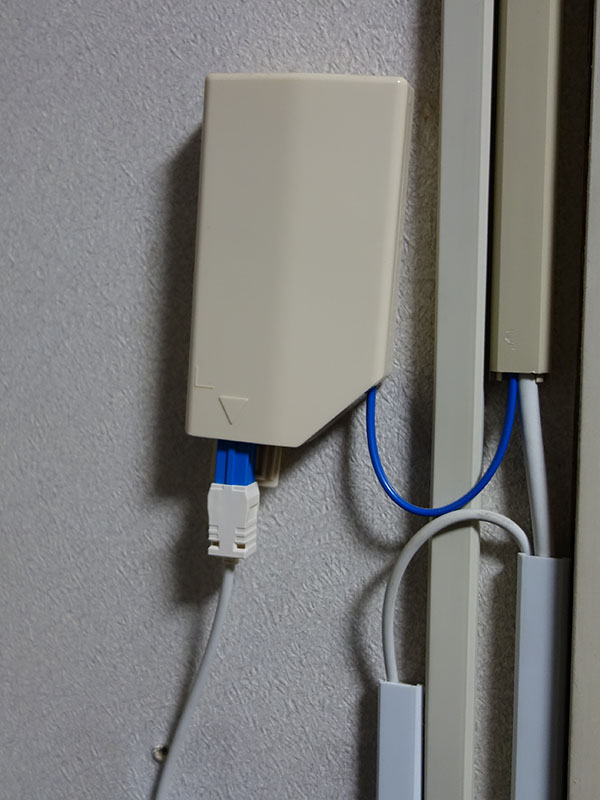

�~���ONU�̕ǖʎ��t���B���݂̃z�[���Q�[�g�E�F�C���O���A���t���v���[�g��ǖʂɖ˂��ŌŒ肵�āA�X���C�h���Ă͂ߍ��ށB

����A�P�[�u���ނ͑��ʂ���ڑ�����`�ƂȂ����B���P�[�u����ONU�̎��t���O�ɐڑ����ALAN��DC�P�[�u���͌�t���Őڑ�����B�܂��͉��z���œ���m�F���B

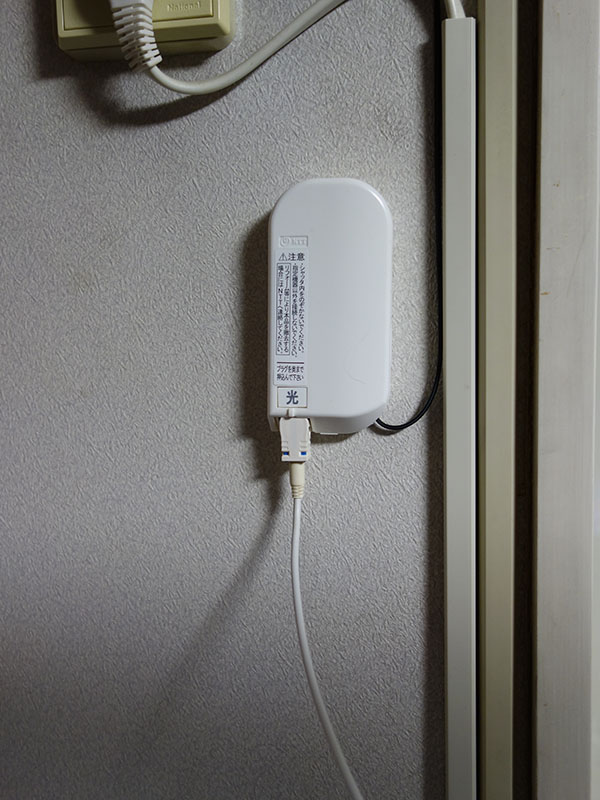

ONU�̑����

�����ǂɌŒ肷��

ONU���X���C�h���ČŒ�

�ڑ���A�C���^�[�l�b�g�ɏo��Ȃ���肪�����������A�ȉ��ʼn����B

�EDHCP�X�R�[�v�̃��[�^�A�h���X��253->254�ɕύX

�EDNS�T�[�o�ƂȂ�h���C���R���g���[���̃Q�[�g�E�F�C�A�h���X��253->254�ɕύX

����Ŏ�����PC����C���^�[�l�b�g�ɏo���悤�ɂȂ����BWi-Fi�ڑ��ł����Ȃ��B

�����A�ƒ�p�Ɍ��J���Ă���VLAN201��Wi-Fi����C���^�[�l�b�g�ɏo��Ȃ��B

�܂��AiPhone����VPN�ڑ����鎖���o���Ȃ��B

���O�̌��Ŗ��͉����ς݂̔��������̂����E�E�B

������ƊO�o�̗\�肪����A�s��̒����͋A���ɉ��߂鎖�ɂ���B

PC Watch�����Ă�����A�^�C�A�b�v�L����TEPRA PRO���g���ăP�[�u���^�O�쐬���ł��邱�Ƃ�m��B

PADUIT�ƒ�g���āA��p�̃^�O���x�����쐬�ł��邱�Ƃ͒m���Ă������A����͉��i�����������B���̋L���ŏЉ��Ă����̂�PANDUIT�Ɠ���̃Z���t���~�l�[�g���x���ƃI���W�i���̔M���k�`���[�u�^�C�v�̂��́B

�Z���t���~�l�[�g���x����PANDUIT�̂��̂��y���Ɉ������͓I�������B

�L���O�W���̃P�[�u�����x��

TEPRA�łł���Ȃ�A���Ɩ��p�ɃV�t�g���Ă���P-Touch�ɂ�����̂ł͂Ȃ����E�E�ƌ���������A�������B�M���k�`���[�u�͂Ȃ��������A�Z���t���~�l�[�g���x���͂��邵�A����Ɋ���̃t���b�O���x���Ȃ���̂�����B

�t���b�O���x���͌��t�@�C�o�[�P�[�u���Ȃǂ̌a�ׂ̂̍����̂Ɍ����Ă���悤���B�i�������A�����̎g�p���Ă���P-Touch�͋��@��Ȃ̂Ŕ�Ή��j

�u���U�[�̃P�[�u�����x��

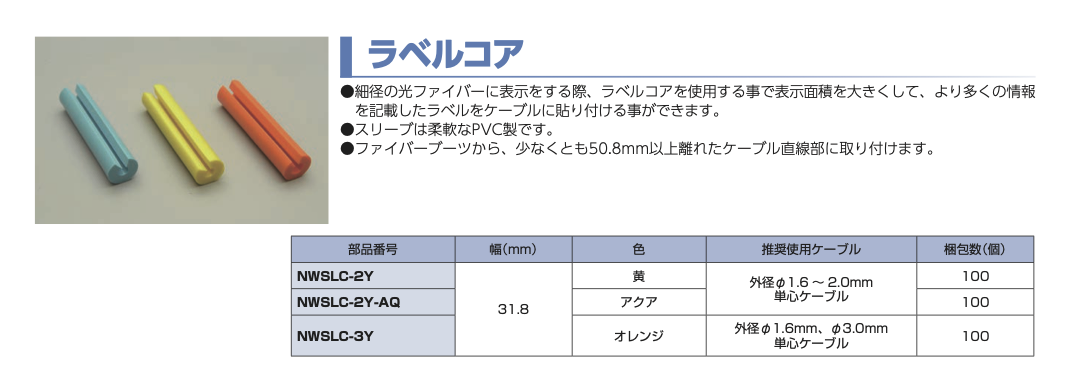

���ɂ����t�@�C�o�[�p�̗ǂ����x����^�O�͂Ȃ����E�E�ƒT������A���������������B

�܂��̓w���}���^�C�g���B���\��������Ɠ�c�̃t�@�C�o�[�����b�N����^�C�v�B

�w���}���g���̌��R�[�h���ʃ��x���iIP2FA�j

PANDUIT�́A�荞�݂̓������`���[�u�ɃP�[�u����}�����āA���x����\��^�C�v�B

2mm�a�A3mm�a�A��c�p�Ƃ���A������1�C���`�A2�C���`�Ƃ���B����͗ǂ��������B���Ȃ݂ɁALC-LC��OM3�P�[�u���Ƃ��Ēʏ�̔�����Ă���҂̊O�a��2mm���������B

PANDUIT�̃��x���R�A�iNWSLC-7Y�j

���ɂ����x����T���ƁA���D�^���e�Ђ��甭������Ă���B

�w���}���^�C�g���̖��D�^���x��

��m�ʐM�H�Ƃ̐��i����1

��m�ʐM�H�Ƃ̐��i����2

�w���}���^�C�g���̖��D�^���x��

�ȑ��a�P�[�u���p�Ɋ�������^�O���e�프���Ă����B

���ȃP�[�u���^�O

�܂��Aamazon�ɂ͒��ȑ��a�P�[�u���p�Ɋ�������^�O���e�프���Ă����B

�ǂꂩ�����Ă݂悤�E�E�ƌ������ƂŁAP-Touch�̃Z���t���~�l�[�g�APANDUIT�̃��x���R�A�A���Ȋ����t���^�C�v���|�`���Ă݂��B

�lj��ݒ�ōŌ�Ɏc����VLAN�ݒ�̓���m�F���s���B

���݁A����AP���ڑ�����Ă���PoE�n�u�̃A�b�v�����N�|�[�g�ɁARTX1300��ڑ����ē�����m�F����B

iPhone���疳��AP��VLAN201�i�ƒ�p�̕������ꂽVLAN�j��SSID�ɐڑ�����B

�ڑ��͖��Ȃ��̂����A�C���^�[�l�b�g���ڑ��A�ƕ\�������B���̒ʂ�A�O����Internet�ɏo�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�ǂ�����Đ蕪�����悤���E�E�Ǝv�Ă��钆�A�ߋ��̗��������̃T�C�g���狙������q���g���������B�ȑO�i2017�N�j�����l�̃g���u���Ɍ������AYAMAHA�ɖ₢���킹�����ĉ������Ă����B

dns�̐ݒ肪����Ȃ��悤���B

�m���ɁA���݂�config���m�F����ƁAdns host lan1�ƂȂ��Ă��āAVLAN201�ɂ�dns�̐ݒ肪�K�p����Ă��Ȃ��B

�ߋ��̗���������ƁA�ȉ��̎O�̑Ή�����A��YAMAHA����w�삳��Ă���B

dns host lan

��2) �w�肵�������C���^�[�t�F�[�X������

dns host lan1 lan1/1 lan1/2 ...

��3) IP�A�h���X�͈͂ŋ���

dns host 192.168.100.2-192.168.200.254

�O��͗�1�̑Ή��������悤�Ȃ̂ŁA�������������B

�_�E�����[�h�������s��config�́Adns host�̍s������������B

��

dns host lan

����Ŗ��Ȃ��AVLAN201������C���^�[�l�b�g�ɐڑ��ł���悤�ɂȂ����A

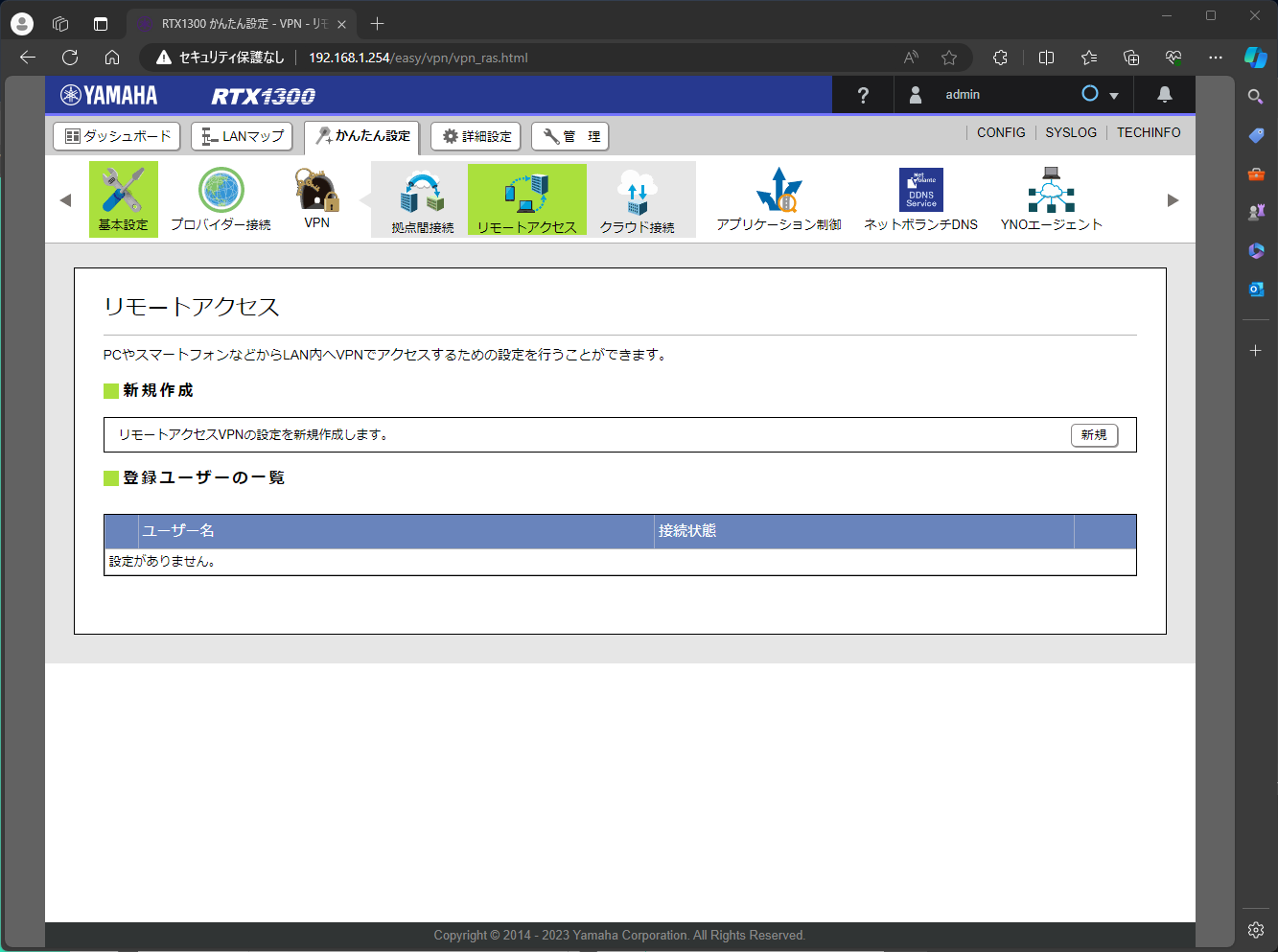

������x�A�|�[�g�J����VPN�̐ݒ���������B

�܂��A�|�[�g�J������B

���߂�Web�ŏ��������Ă݂����A�Œ�IP�̏ꍇ��RTX���[�^�̐ݒ�͊ԈႦ�Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B

����x�V�����Œ�IP��Web�A�N�Z�X���s���ƁAhttp��https�ŕ\������郁�b�Z�[�W���قȂ邱�ƂɋC�������B

http�ڑ����ƁAHTTP Error 404�B

https�ڑ����ƁA�T�[�o�ƃZ�L�����e�B�ی삳�ꂽ�ڑ����m���ł��Ȃ��������߁A�y�[�W���J���܂���B

HTTP Error 404�ɂ��ẮA�ʐM�͊m�����Ă��āA�R���e���c���Ȃ��ꍇ�̃G���[���B

����́A�|�[�g�J�����̂͂��܂������Ă�̂�������Ȃ��B

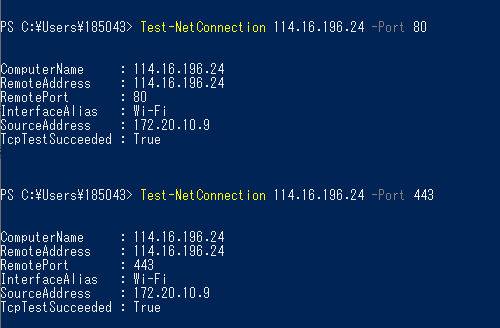

�����ŁAPowerShell�̃R�}���h�ŁA�|�[�g��Ԃ��m�F���Ă݂��B

Test-NetConnection [IP�A�h���X] -Port [�|�[�g�ԍ�]

����ƁAhttp��80�Ԃ�https��443�Ԃ��ATcpTestSuccessed��True�ƌ������ʂƂȂ����B

����́A��͂�A�|�[�g�J���͓��삵�Ă��邱�ƂɂȂ�B

���߂ĉߋ���https����̃T�[�o���̐ݒ���m�F������A���������������B

SSL�ʐM��Let�fs Encrypt�ŏؖ�����ݒ肵�Ă���̂��A�ؖ����̓h���C�����ɑ��Ĕ��s����Ă���B

������AIP�A�h���X���ł��̒ʐM�ł�SSL�͐ڑ��ł��Ȃ����ƂƂȂ�B

����œ�͉������B���߂Ė{�Ԑڑ�������������A���W�X�g���ł̌Œ�IP�A�h���X����蒼���A�ڑ��͂ł���悤�ɂȂ锤���B

������VPN�B

����͒P���ȃ~�X�������BL2TP�̃p�X�t���[�Y���O�b�ƒZ���̂ɕς��Ă݂��炠������q�������B

�p�X�t���[�Y�����������̂��A���̓~�X�Ȃ̂��A���߂Ē��ׂ邪�A�ʐM�͊m���ł��邱�Ƃ��͂����肵���B

�����S���B

�C���^�[�l�b�g�͐ڑ��\�ɂȂ����̂ŁA�lj��̐ݒ�B

VLAN�AVPN�A�|�[�g�J���̐ݒ���s���B

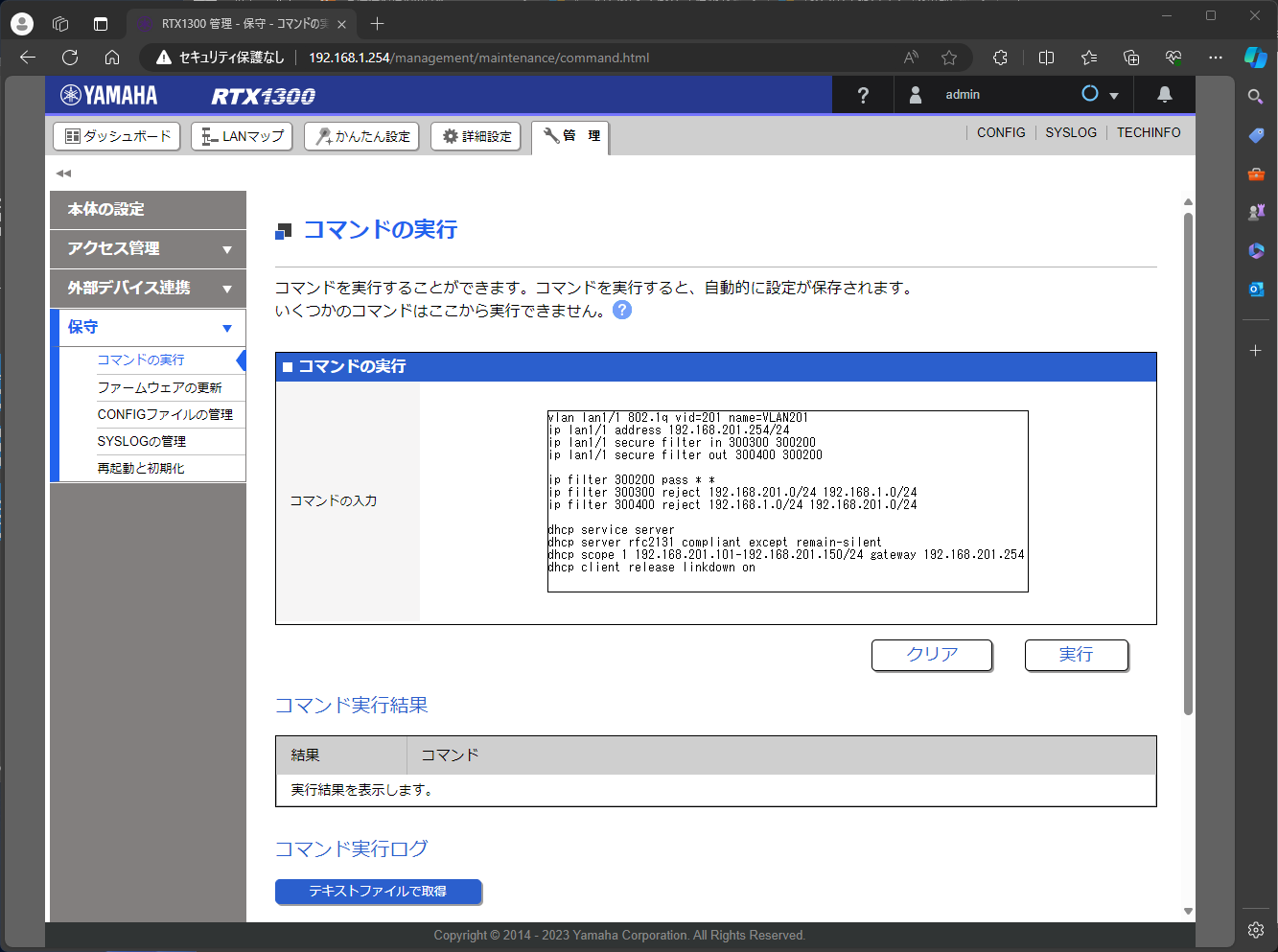

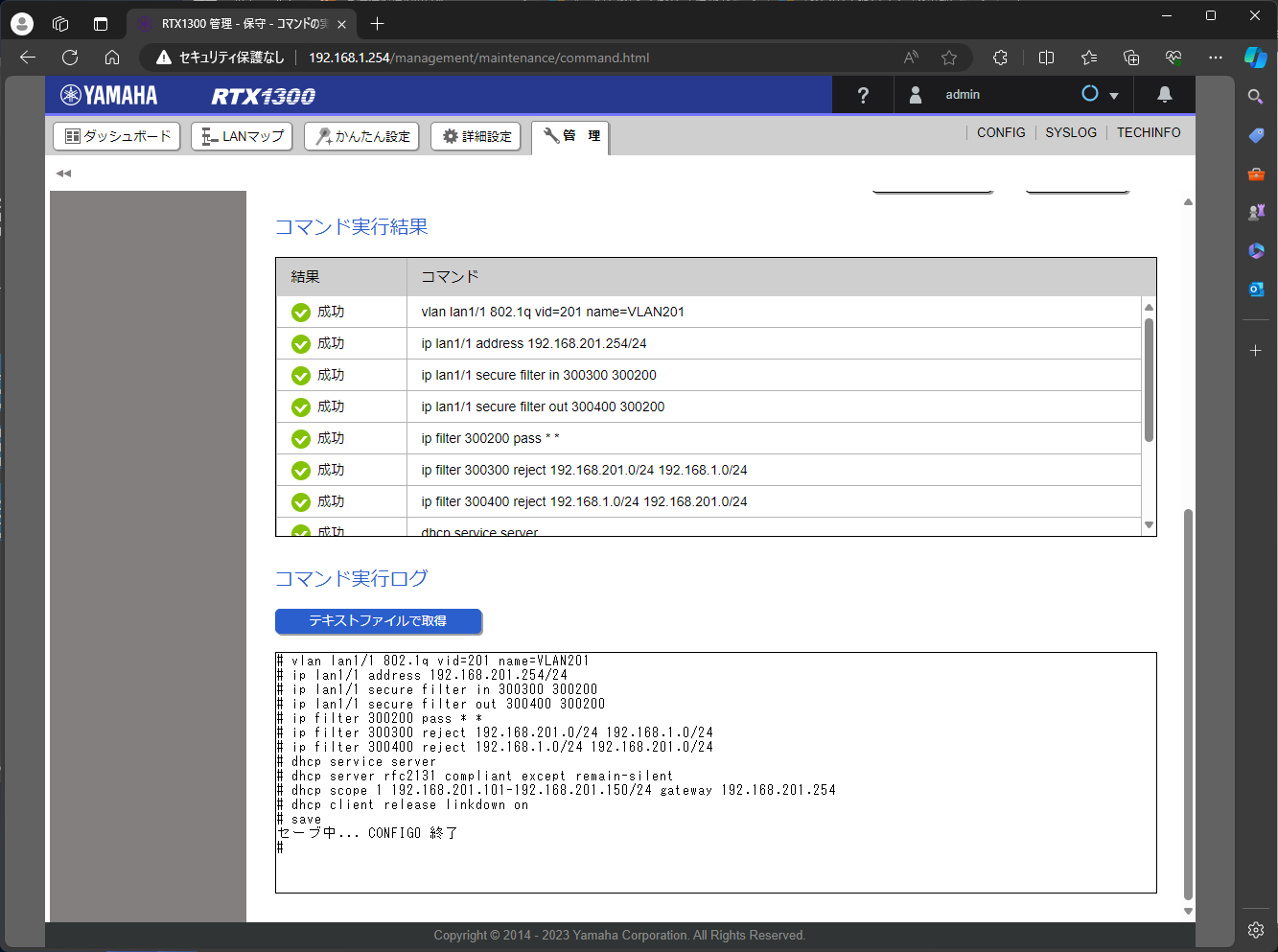

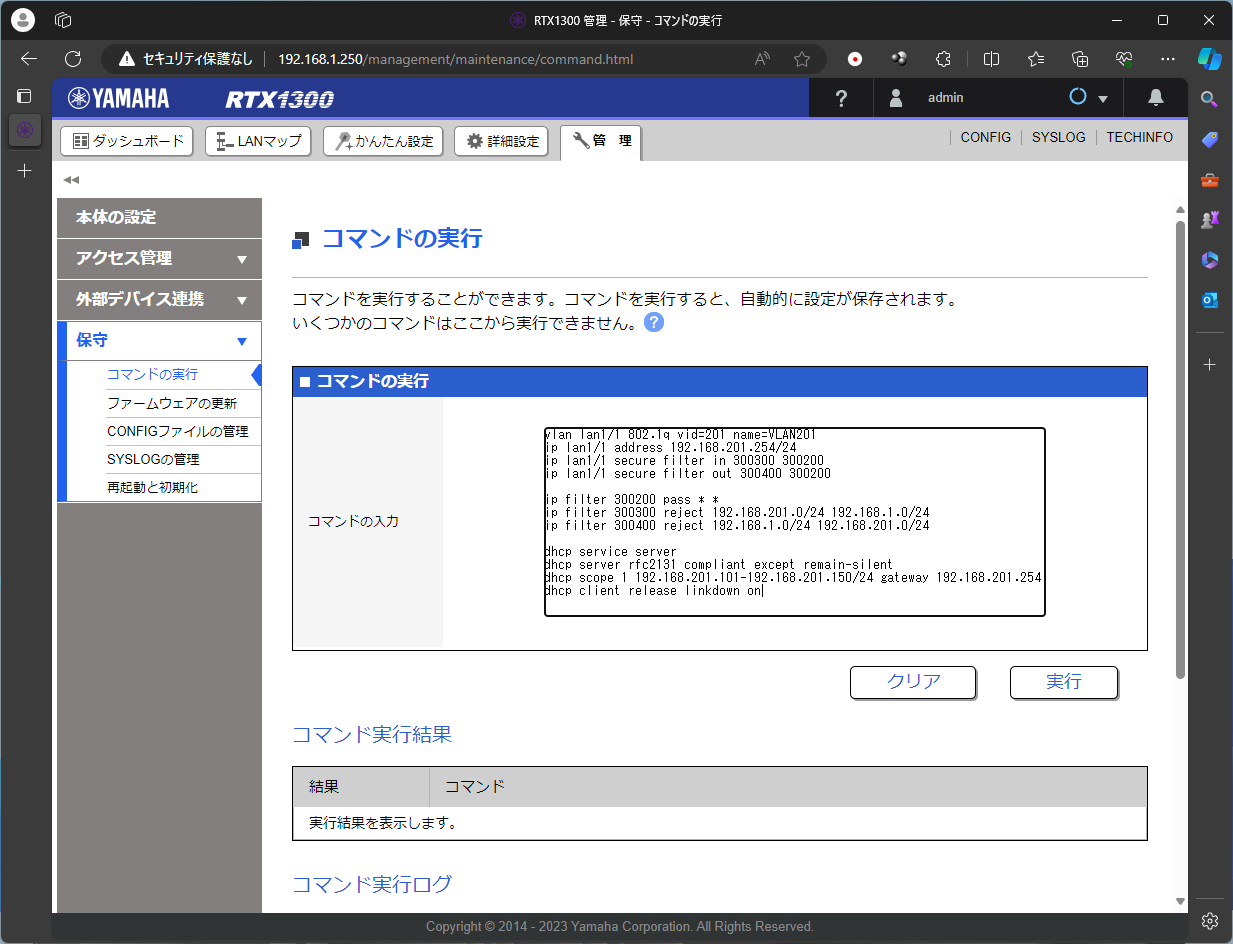

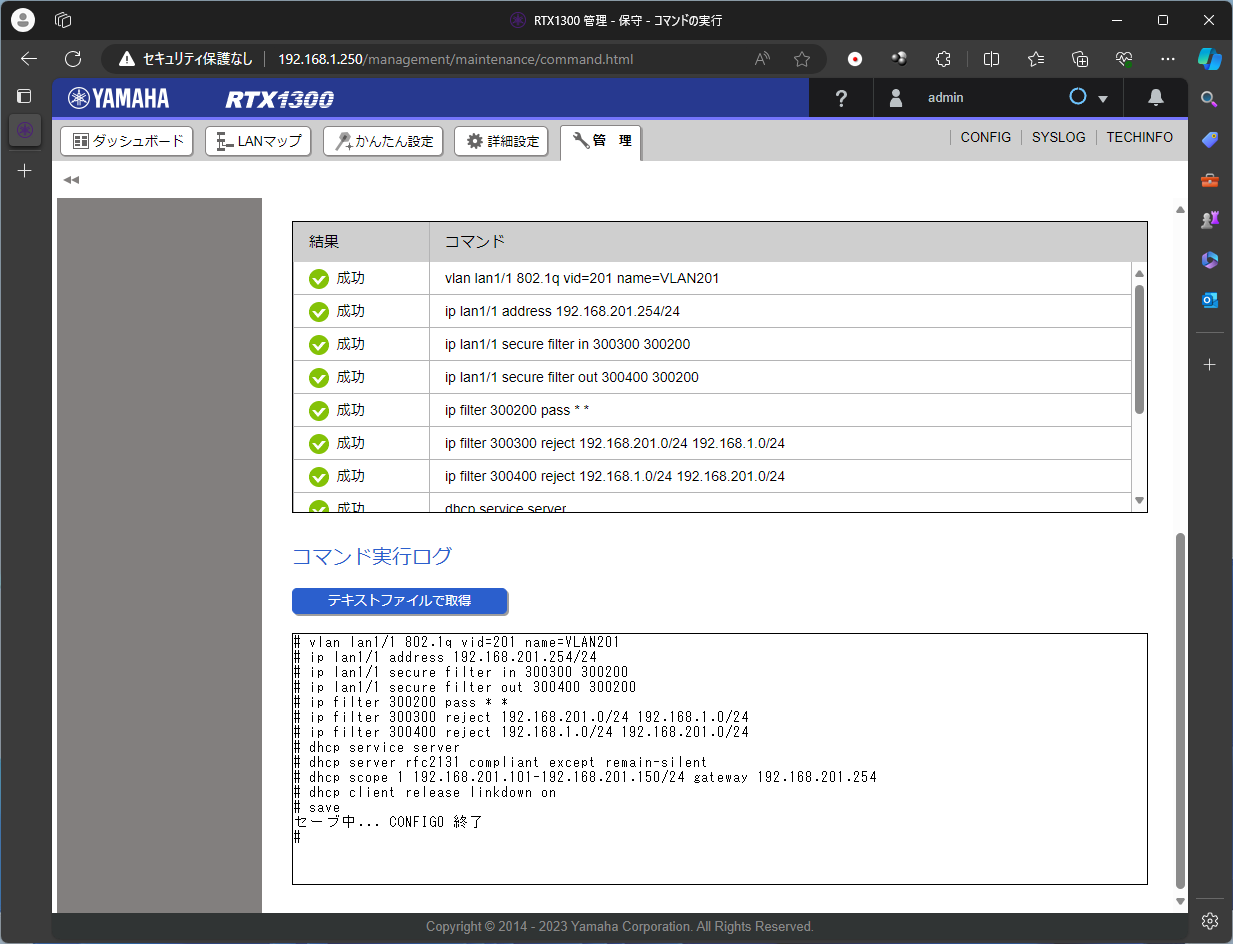

�܂�VLAN�B����̓R�}���h�̎��s�Œlj�����B

ip lan1/1 address 192.168.201.254/24

ip lan1/1 secure filter in 300300 300200

ip lan1/1 secure filter out 300400 300200

ip filter 300200 pass * *

ip filter 300300 reject 192.168.201.0/24 192.168.1.0/24

ip filter 300400 reject 192.168.1.0/24 192.168.201.0/24

dhcp service server

dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent

dhcp scope 1 192.168.201.101-192.168.201.150/24 gateway 192.168.201.254

dhcp client release linkdown on

������VPN�BGUI�ݒ�łقƂ�ǐݒ���s���ADHCP���[�X�̒lj��ݒ�̂݁A�R�}���h�̎��s�Œlj�����B

ip pp remote address pool 192.168.1.192-192.168.1.199

�Ō�Ƀ|�[�g�J���BWeb GUI�����Őݒ���s���B

�ȑO�̃V�~�����[�V�����ł́A����ŗǂ����낤�E�E�ƌ������_�ɒB�����B�܂��A���ۂɓ��쌟������ł͂Ȃ��̂ŕ�����Ȃ����B

�ƌ������ƂŁA���ۂɓ���m�F�B

�܂���y��VPN�BiPhone�ŐV�K��L2TP��VPN�ڑ��ݒ���쐬���āA�ڑ����s���B

���E�E�ڑ��͎��s����B����������܂���E�E�ƃG���[�\���B

�������������̂��E�E�B

�|�[�g�J�����A���݂̃z�[���Q�[�g�E�F�C�g�̌�����ύX���āA�V�����Œ�IP��iPhone����A�N�Z�X�������A�y�[�W���J���Ȃ������B

���[��A�����Ȃ�Ïʂɏ��グ�Ă��܂����E�E�B

��ӁA���[�^�̂���Z�b�g�A�b�v�����݂����̂́A�C���^�[�l�b�g�ւ̐ڑ����ł����E�E�B

�����͉����H

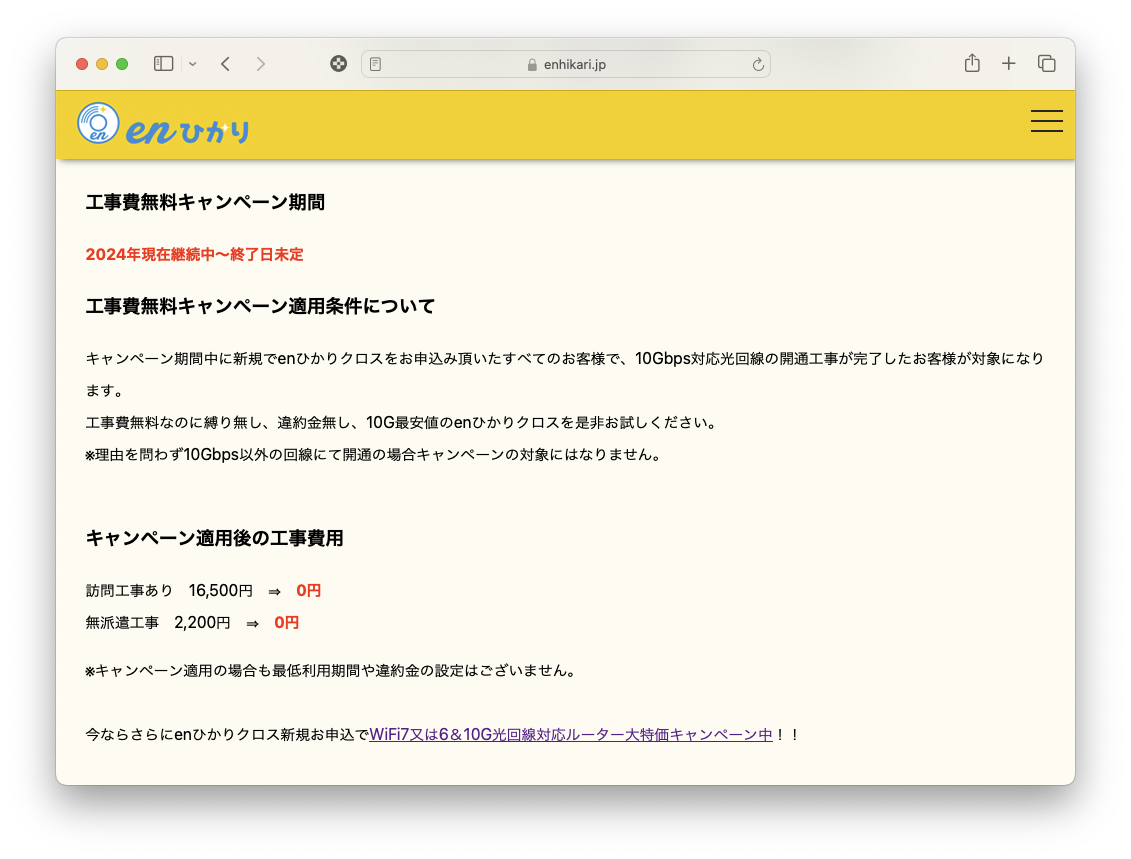

en�Ђ��肪���͂܂��J�ʏ��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��E�E�����₢���킹���悤���E�E�ȂǂƎv���Ă������A���̓d�Ԃ̒��ŃO�O���Ă�����A����炵����o�Ă����B

�v���o�C�_�[��Open Circit��RTX830�̏ꍇ�̒��ӎ����Ƃ��ċL�ڂ���Ă���Ă����B

https://www.open-circuit.ne.jp/isp/settei/v6direct-rtx830-ip1.html

�������ꂾ�ȁE�E�Ǝv���A�h���o��������ŗ����̔ӎ�������A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ��ł���悤�ɂȂ����B

�ȉ����ύX�ӏ��B

�Ђ���d�b�́A[�_�Ă���]��

�ڑ���ʂ�DHCP�ɕς��

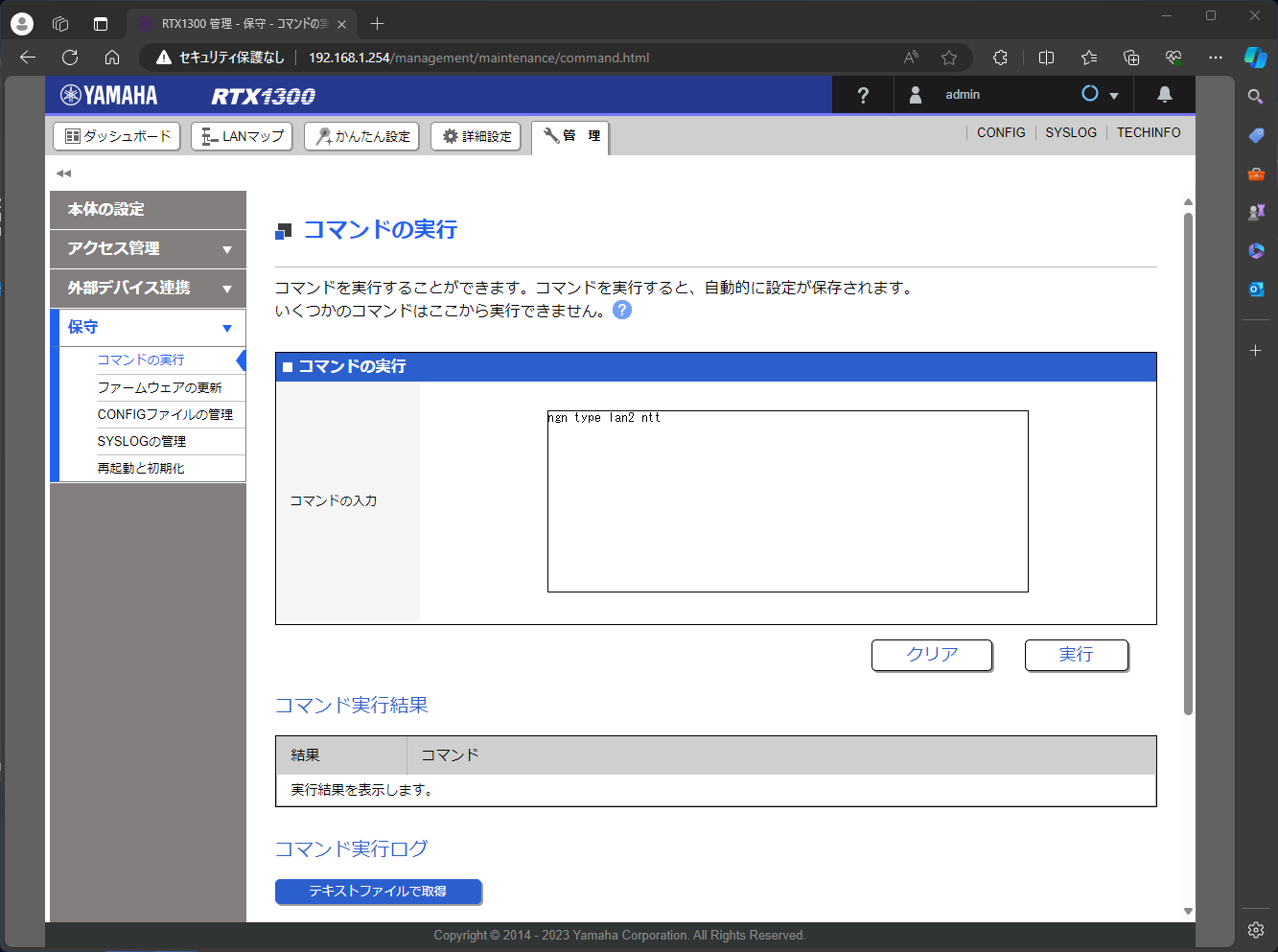

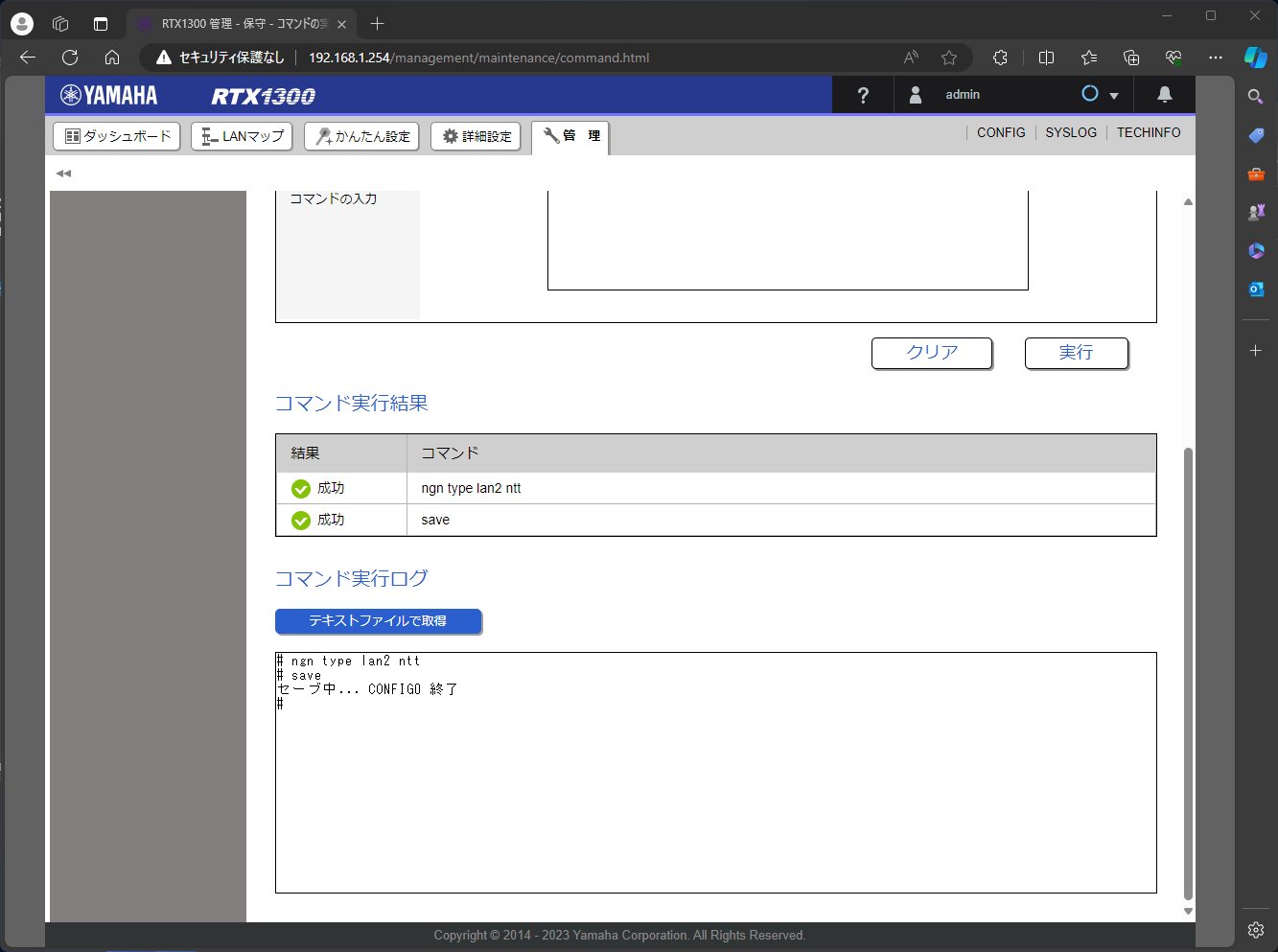

�Ō�ɃR�}���h�̎��s����ȉ�����́E�ݒ肷��B

�t���L�V�u��LAN/WAN�|�[�g�ݒ�ŁALAN3��10G�|�[�g��LAN1�Ɏ��[�ւ��B

�T���Ɏ������Ǝv���Ă����̂����A�Œ���̐ڑ��m�F�����A���Ԃ�����̂ōs�����Ƃɂ����B

���O�̃C���g���ɏ]���Đݒ���s���B

�܂��A�{�̂����������āA�Ǘ��҃p�X���[�h��ݒ�B

LAN��IP�A�h���X��192.168.1.254�ɕύX����B

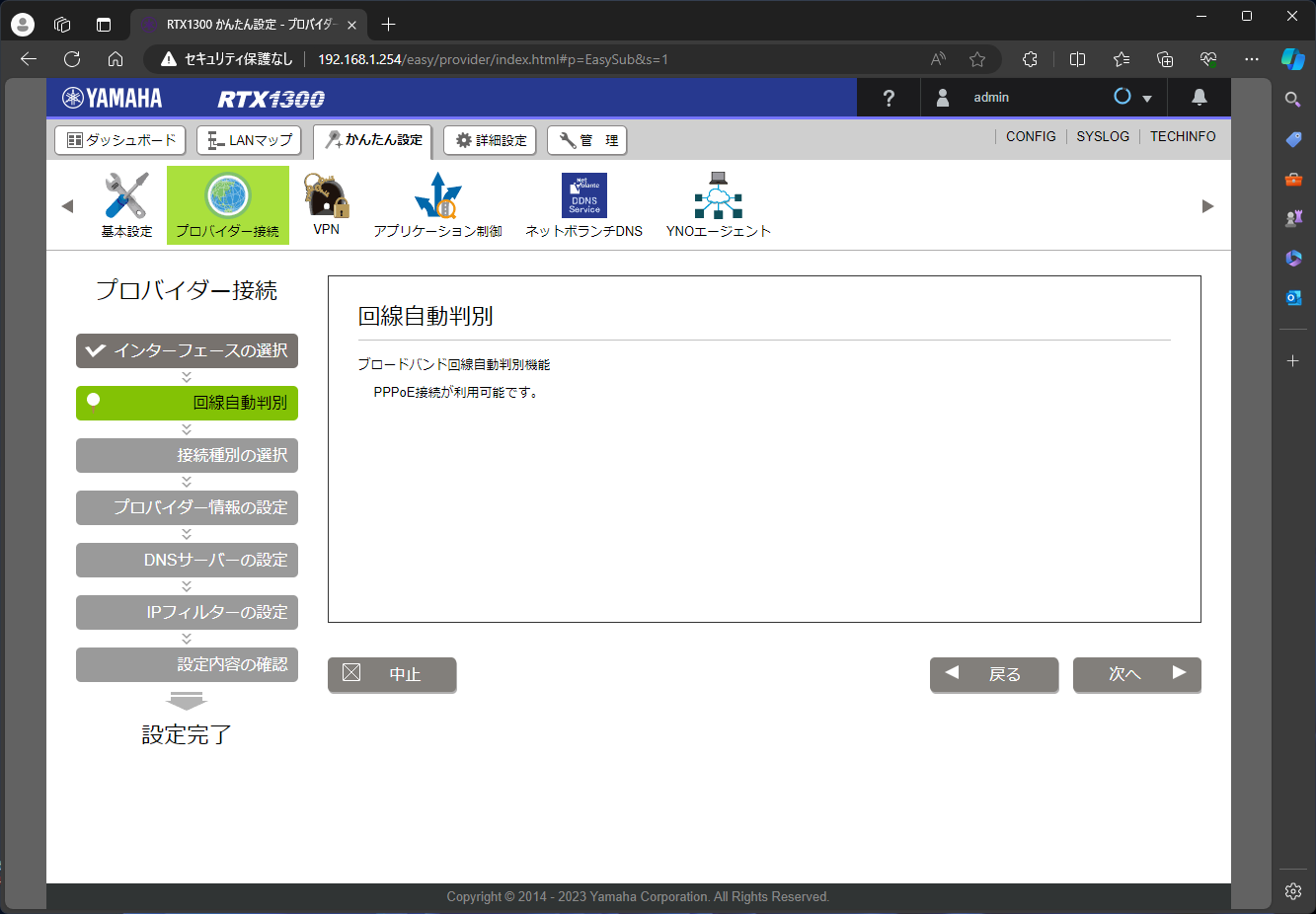

�ċN����A����ݒ�Ńv���o�C�_�ڑ���I������B

�Ђ���d�b�����AIPoE��V6�v���X��I�����ăE�C�U�[�h��i�߂�B

�Œ�IP�ݒ��I�����Aen�Ђ����著�t���ꂽID��p�X���[�h�A�Œ�IP�l����͂���B

�����ŏ����Y�̂́A�A�b�v�f�[�g�T�[�o��URL��IPv6�A�h���X�B

�O�҂�en�Ђ��肩��̈ē��ɁAIPv6�T�[�r�X�p�ݒ�A�ƋL�ڂ��ꂽenabler.ne.jp��URL���������̂ł������́B

��҂́ABR�A�h���X�ƌ����̂��AIPv6�A�h���X�ɑ����������B

�E�C�U�[�h���I������ƁA�ڑ��A�C�R���̓I�����C���ɂȂ�A�ʐM�͊m���ł����悤���B

���A�������AInternet�Ɍq����Ȃ��B

IPv4�������߂Ȃ̂��E�E�ƁAv6�ڑ���YouTuve��facebook�Ŏ������ANG�B�����A�ݒ肪����Ă���悤���B

�ݒ�l�����x�������������A�ʐM�͉��P���ꂸ�A�J�X�^�}�[�T�|�[�g�ւ̖₢���킹������ɓ���A���̓��̍�Ƃ͂�������I���Ƃ���B

�H���Ǝ҂������Ă��āA�J�ʊm�F�܂ōs����ONU�̎��@���m�F����B

�܂��A����B�����̒������B

���i���́A10G-EPON

MAC�A�h���X�̃x���_�[�R�[�h�A30-BE-3B�Ō�������ƁA�m����Mitsubishi Electric Corporation�ƋA���Ă����B

���e���́A�ȈՃ}�j���A���A���x���A����A�r�X�B����͎��t���ʒu�ɂ���ĕǎ��t���p�u���P�b�g�ƂȂ�B

�}�j���A���ɂ́A���R�[�h�̎��t�����@�Ȃǂ��L�ڂ���Ă���B

�{�̊O�ς̊m�F�B���ʂɂ̓u���P�b�g���t���p�̉��݂�����B�܂��A10GBASE-T�|�[�g��1��������Ă���B

���ʂ̃X���C�h�W���J����ƁA���P�[�u�����������������B

���[�^��ONU�����ڑ��BLED�͏ォ��A�F�AUNI�A������A�d���ƂȂ�B

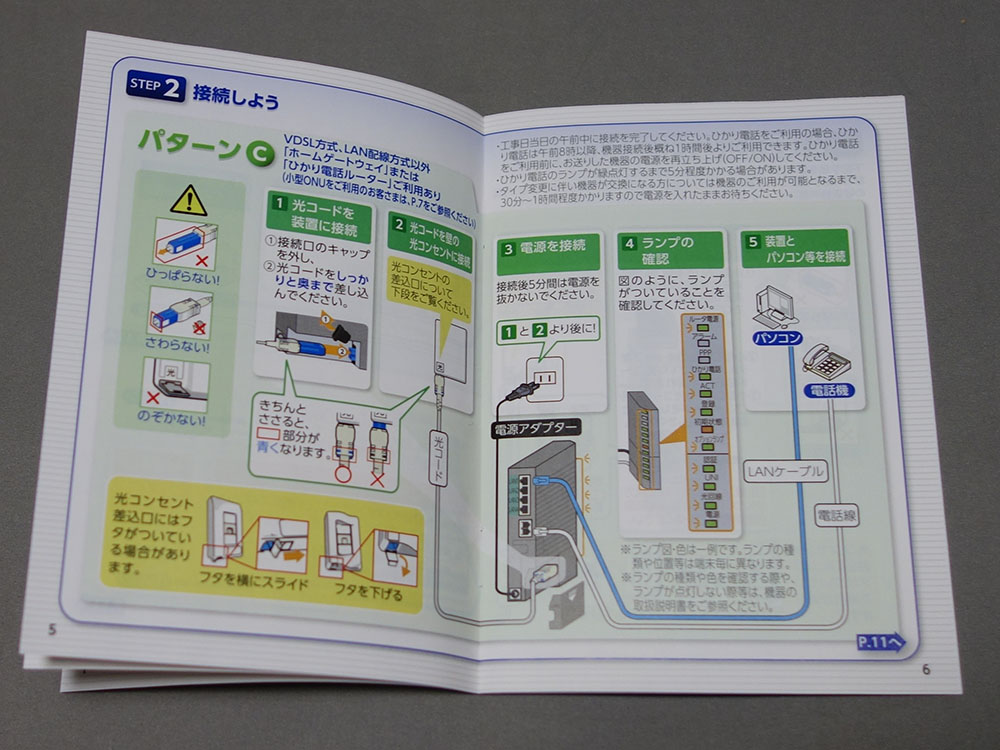

����ʼn������s����B

���悢��t���b�c���̑���ւ̔z���H�����B�O������A�H����Ђ̓��{�R���V�X����d�b������B

�\���PM�ŁA13:00-17:00�̎��ԑтȂ̂����A�Ȃ��Ȃ��Ǝ҂�����Ȃ��B15:20���ɂȂ��Ă悤�₭�g�тɍH���S���҂���d�b������B20���قǂœ�������A�Ƃ̂��ƁB

�����Ă��悢�擞���B�ǂ�ȑ����ŗ���̂��E�E�Ǝv���Ă������A������ƎԂ������A��Ă���Ă����B�d�����玩��܂ň������ނ̂œ��R���B

����̒��ԏ���J���Ă��������A��߂���킯���Ȃ��A����̑O�͒ʍs�~�߂ɂȂ��ƊJ�n�B

�z���͊��݂̌��z���Ɠ��l�ɁA�Ƃ��肢����B

��͂�A���R���Z���g�i���[�[�b�g�ƌĂ�ł������j�ň�U�邻���ŁA����̃R���Z���g�̏�����Ɏ��t�������肢����B

������ƎԂƒ�q�ŕǖʂ܂Ō��P�[�u�����~�݂����B��������͍�ƈ��������ɓ���A���̓�������z�����s���B

�z�����Ă��钃�F�̃P�[�u���͍d�߂̐j���̂悤�ŁA�Ăѐ����Ǝv���Ă����̂����A��������A���ꂪ���t�@�C�o�[�Ƃ̂��ƁB�ȑO�͊��݂̐��P�[�u�����g�p���Ă����炵���̂����A����̊W�Łi�𗋐j���ǂ����������Ă������悭������Ȃ������j�g�p�֎~�ɂȂ�A���݂͂��̍d�߂̃P�[�u�����g���Ă���炵���B��ƈ��̘b���ƁA�̂̃P�[�u���̕��������ėǂ������������B

����Ȃ���ȂŎ�ۗǂ���Ƃ͐i�݁A���[���̒����X���X���ƃP�[�u����ʂ��A�[�������H����B���P�[�u���̖��[���H�͌����Ƃ��K�v�Ŗʓ|�Ȃ̂ł́E�E�Ǝv���̂����A���x���傢���傢�ƈ�u�Ŋ�������B

���R���Z���g�̓J�o�[������O�Ɏʐ^���B�点�Ă��炤�B

��������̔z���͎����ł��̂ŁA5m��SC�P�[�u�������������A�Ƃ����Ƃ����ɏ������Ă��ꂽ�B

�����S���҂Ƀo�g���^�b�`����AONU��USB-LAN�A�_�v�^�̑������ꂽ�Ɩ��p�̃m�[�gPC����������ŊJ�ʊm�F���s���B

�m�FOK�Ƃ̂��ƂŁA�H�������B

�H����ɁA�������݃��[�g���m�F����B

�Ŋ��̓d�����番��

�ǖʂ܂Ŕz��

�z�ǂ������

�X�N���[�������烂�[����

�������牽�ƁA1���Ԏ�Ƃ�����ۂ̗ǂ��B�т����肵���B

�������A���̌�1���Ԃ�����ƁA�������[���Ɍ�����ꂽ�̂ŁA�^�C�~���O�����ɗǂ������B

�V�����ݒu���ꂽ���R���Z���g

���݂̌��l�N�X�g�̃R���Z���g

�����ւ̈������݊���

�]�k�����A�u���y�Y�Őؒf�������P�[�u���̒[�ނ͎����ɒu���Y����Ă����B������[������āA���g���m�F���Ă݂�B�Q�l�ɂȂ�̂ŁA�茳�ɑ厖�ɕۊǂ��Ă������B

�u���Y�������O���P�[�u��

��[������Ă݂�

���̌�ANTT�ꊇ�x�����̃N���W�b�g�J�[�h�o�^�ƁA����Ɋ���\���̃��[�����M���s���B

���[�^�̐ݒ��A�����A�ݒu�́A���߂ďT���ɍs�����Ƃɂ���B

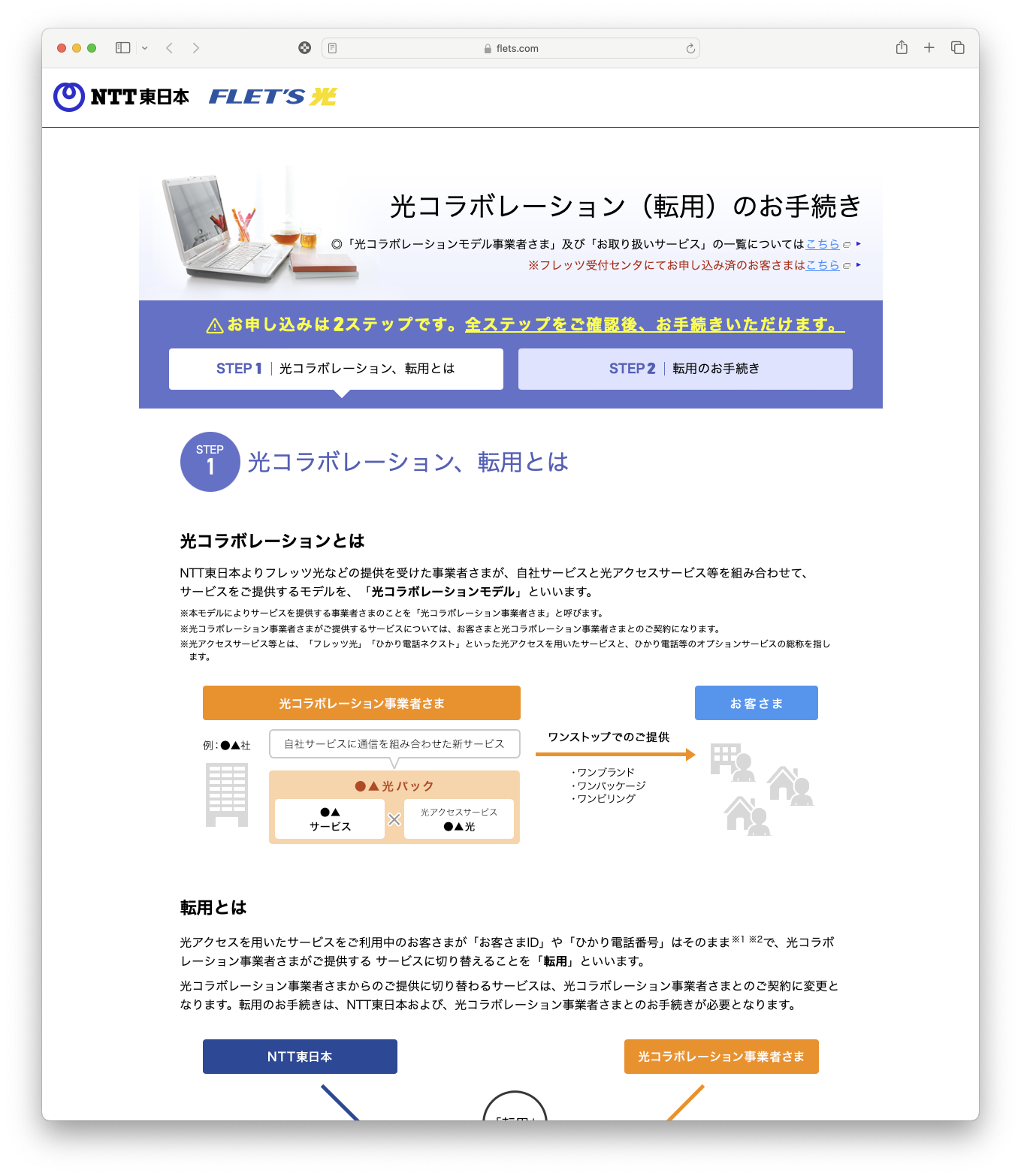

�t���b�c�l�N�X�g�̉��葱���֘A�̎菇�߂Ă���ƁA�ɂ˂K�p�̗��p�҂́A���O�ɏ����_������̎葱�����s���ƁA�ɂ˂X�V�^�C�~���O�ȊO�ł̉��ł��������|����Ȃ��E�E�Ƃ������Ƃ����������B

Web������Ɖ����\�����̏������u���Ă���̂����A�s���_������Γd�b���E�E��0120�̔ԍ����L�ڂ���Ă����̂œd�b���Ă݂�B����ƁA�킴�킴�\�����𑗕t���Ȃ��Ă��A�V��������J�ʌ�ɁA�����d�b�ԍ��ɓd�b����Ή����܂߂Ĉꊇ�Ŏ葱�������Ă���邱�Ƃ����������B��C�ʊтŁA�����y�ɂȂ��Ă悩�����B

������A�]�k�����A�t���b�c��WAN������œ䂾�����A���̈�c�ő��v�Ȃ̂��E�E�����A���ׂ��番�������B

https://www.apresia.jp/technical/transmission/

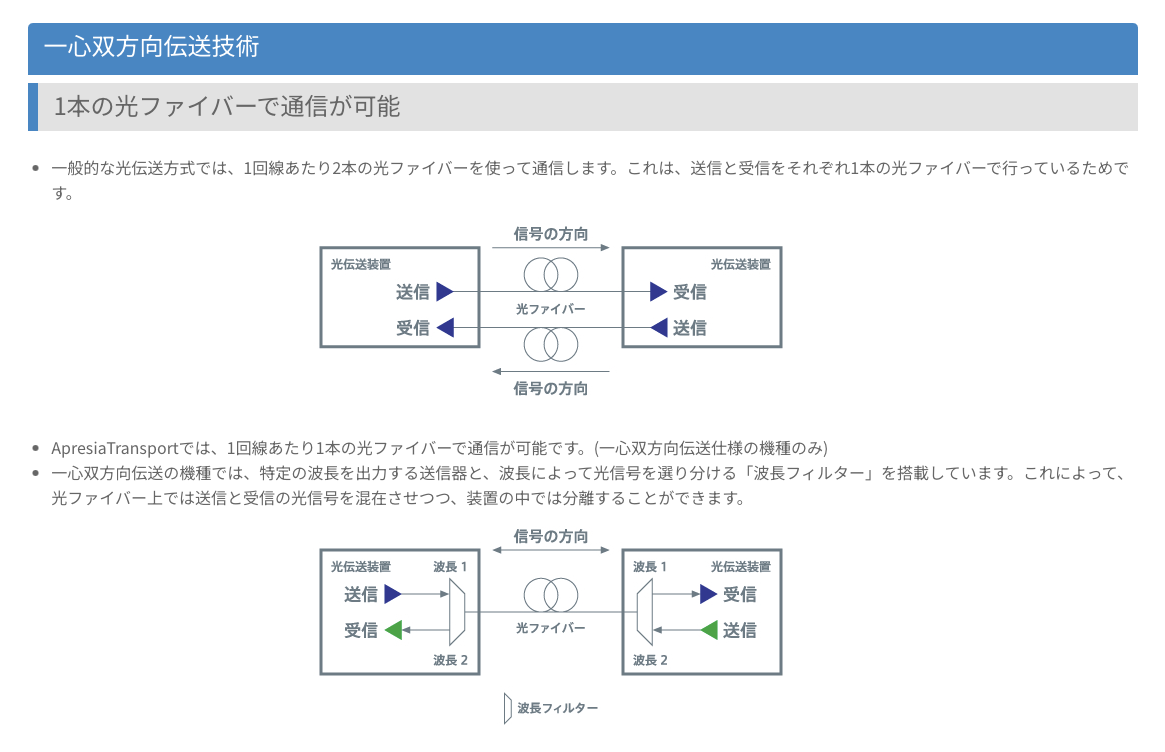

���̕ӂ�ɏڍׂ�������Ă���̂����A���t�@�C�o�[�ɂ͈�S�o�����`���Z�p�A�Ƃ����̂�����A�g����ς��đ��M�Ǝ�M����{�̃t�@�C�o�[�œ`���ł���Z�p�����邻�����B

����ŁAWAN���̈������݂���ONU�܂ł̔z�����P�c��SC�̌��t�@�C�o�[���Ŗ�肪�Ȃ����Ƃ����������B

�܂��A���炽�߂ăt���b�c��NTT���e���[�^������ONU�܂ł̔z���ɂ��Ă����ׂĂ݂��B

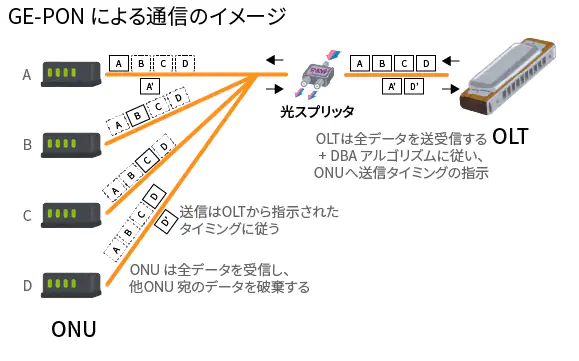

GE-PON�ƌĂ��t���b�g�̌��z���ł́A���[���[�^����͓�i�K�̌��X�v���b�^�ŕ���A��i�ڂ�4���z�A��i�ڂ�8���z�i����͓d���ɐݒu����Ă���炵���j����邱�Ƃ����������B�܂�A32����Ă���A�Ƃ������Ƃ��B

���Ă���̂ɁA���p���Ă��鑼�̃��[�U�[�Ƃ̃Z�L�����e�B���m�ۂ���Ă���̂́A����ɂ��Ă͎��e���[�^��ONC�̊ԂňÍ������Ă��邩�炾�������B

���ɂ��Ă͕���Ƌt�����Ȃ̂œ����̐S�z�͒Ⴂ�Ƃ̂��Ƃ����A���킪�����Ȃ��悤�ɁA���e����ONU�ŁA���M�^�C�~���O�Ɨʂ̒������s���Ă���Ƃ̂��ƁB���̕ӂ�́A�ȉ��ɕ�����₷���L�ڂ���Ă����B

https://diary.sorah.jp/2020/06/20/ngn-explained-2020

���Ȃ݂ɁA10G-EPON�ɂ��Ē��ׂ�ƁANEC��1PON�|�[�g�ӂ�128���ONU���ڑ��ł���Ƃ���BNTT�̎����ł�64����Ƃ̋L�ڂ�����A�ŐV�̐ݔ��ł͐ڑ����������A�g�p����@���T�[�r�X���Ǝ҂ɂ���Ă����z���鐔�͈قȂ�̂�������Ȃ��B

https://jpn.nec.com/techrep/journal/recommend_year/2015/05.html

https://www.rd.ntt/research/AS0056.html

���ς�炸�A��ʼn����V�������ƂɃg���C����ƕ��ɂȂ�ȁE�E�Ƃ�������̊������B

���N���X�H����2����ɍT���A�s�������������m�F�B

����������A���h�o�V�ɒ��������Ǝv���Ă���CAT6A�P�[�u�����������ł��邱�ƂɋC���t�����B

�����炾�ƊԂɍ���Ȃ��̂ŁA��芸�����̋}�ꂵ�̂��p�ɁAELECOM�̏������߂̏_�炩�P�[�u��5m�𒍕��B

�����āA���̔z���o�H���m�F�B

��������P�[�u���͍H�������͎c�����̂ŁA���炽�Ƀ��[���Ȃǂ��K�v�ɂȂ�B

�Ď��J�����p��LAN��ʂ��Ă��郂�[�����g�����������A������ƃM�`�M�`�����B�������葾�����[���ɂ���Ζ�����A�莝���ɓ�{���[�����������̂ŁA�����\��ւ���Ƃ��Ă�������g�����Ƃɂ���B

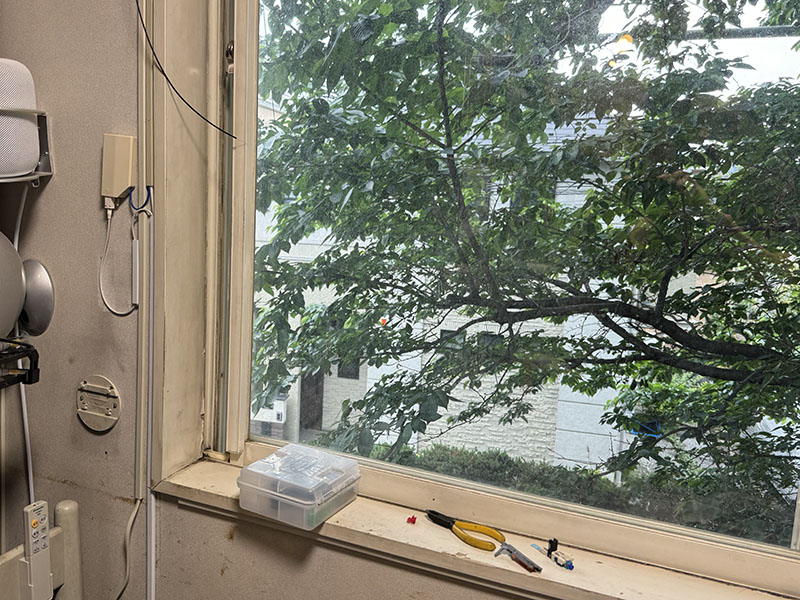

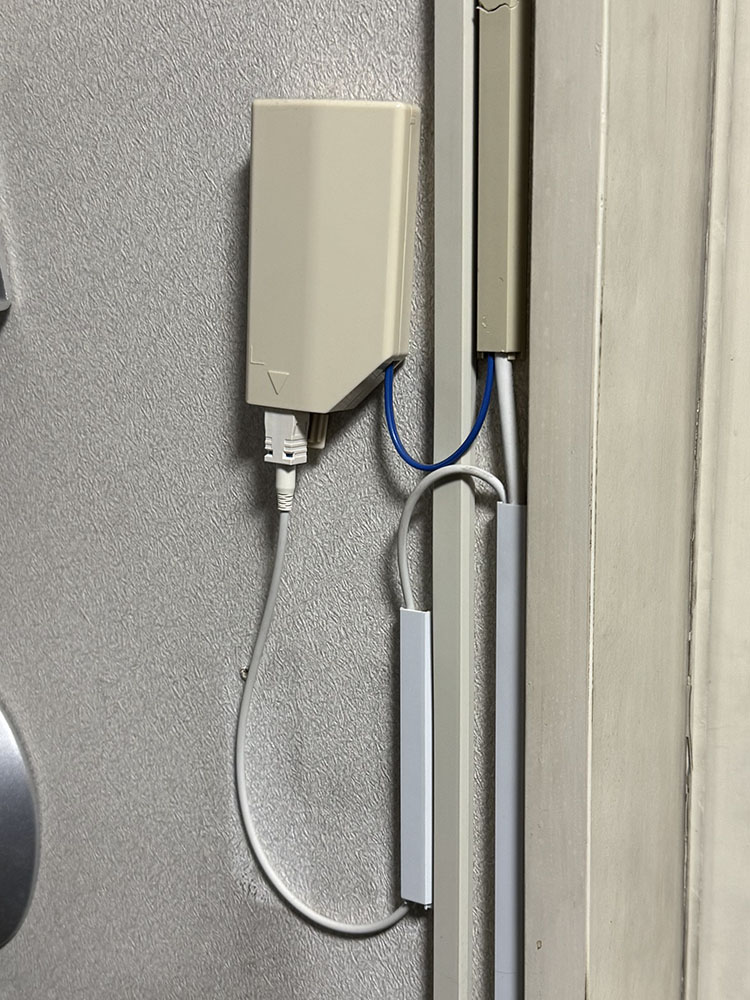

������ONU�̐ݒu�ʒu�B

������́A�����ONU���Ǖt���ŁA���ڂɂȂ��Č��R���Z���g��ONC�̈ʒu�ɕǕt���ɂȂ�A��������t�@�C�o�[5m�Ńz�[���Q�[�g�E�F�C�܂Ŕz�������B�z�[���Q�[�g�E�F�C�܂ł̔z���́A�P�[�u�����H���Ǝ҂���Ⴂ�A�����ōs�����B

����͂ǂ��Ȃ�̂��H

�����A����Ɠ�����ONU�Ɉ������܂ꂽ�t�@�C�o�[�������ɂȂ�̂��ȁE�E�Ǝv���Ă��āAONU��Ǖt���ɂ������ł����B

�������A�ŋ߂�NTT�̎���������ƁA��U���R���Z���g�ŎāA��������ONU��HGW�ɐڑ�����悤�ɂȂ��Ă���B��͂荡������R���Z���g�͐V�݂����ƌ��������ǂ����낤�B

�����Ȃ�ƁA�z�����@�͍��Ɠ��l�ɁA�t�@�C�o���������ߖT�̕ǂɕ����^�̌��R���Z���g��ݒu���Ă��炢�A�������炳��Ƀt�@�C�o�[��ONU�Ɍq���̂���������B

���Ƃ���ƁAONU-���[�^�Ԃ�5m��CAT6A�͒������āA1-2m�ŗǂ����ƂɂȂ�B������Ɩ��ʂȎU���ɂȂ��Ă��܂�����������Ȃ��B

���炽�߂āA���R���Z���g-ONU�Ԃ̌��P�[�u���̂��Ƃ��l�@����ƁA�������1�c�̗��[SC�̃P�[�u���̂悤���B����̌��z���Ŏg�p������t�@�C�o�[�́A��c�̃P�[�u����Duplex�����A���Ńt���b�c�͒P�c�ŗǂ��̂��낤�E�E�B�f�p�^�₾�E�E�B

������_�A�����̌��t�@�C�o�[�P�[�u���́A�ȑO�l�������ɐN�������ۂɁA�������ݔz�ǂ̒���ꖂ��f�����Ă��܂����ꂢ�o��������BNTT�̉��C�Ǝ҂̐l���ASC-SC�̃W���C���g�ŏC�����Ă���āA���̍ۂɈ��������̂Ƃ���̃t�@�C�o�[�ɖh�l�̃P�[�u���i�g�E�K���V�G�L�X����j�������Ă��ꂽ�B

��������̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă����̂��낤���H

���邢�͉����A�l��̃J�o�[��Ǝ��Ɏ{���������ǂ��̂��H

�Ǝ��̃P�[�u���J�o�[�ɂ��ẮA����ނ����������A�a��15-20mm���炢�ɂȂ��Ă��܂��āA�z�ǂ��~�`�~�`�ɂȂ��Ă��܂������Œf�O�B�V�l�e�[�v�͎�������2000�~���x�Ŕ����Ă���B�ł��A�����Ă��Ă��邩������Ȃ����A���������l�������ɐN������Ȃ�Ď��Ԃ͍���N����Ƃ��v���Ȃ��B

�Ƃ������ƂŁA�V�l�e�[�v�͍w�����Ȃ����Ƃɂ����B

�܂Ƃ߂�ƁA���R���Z���g��������ݒu����Ƒz�肵�āA�V�K�R���Z���g�͌��s�R���Z���g��ʈʒu�ɕǕt���B����������P�[�u���i�H���Ǝ҂ɂ��炤�z��j5m�ŁA�����Ńl�b�g���[�N�I�܂ň������݁A���̘e�̕ǖʁA��HGW�̂���ʒu��ONU��ݒu�B���������1-2m��CAT6A�P�[�u���Ń��[�^�܂Ŕz���B���ꂪ�z��Ă��B

���Ƃ͋C�ɂȂ�̂́A���݃t���b�c�l�N�X�g�z���̓P���B

�N���X�J�ʌ�ɁA�l�N�X�g�͉��\�肾���A�������HGW��R���Z���g�̓P����NTT���ēx���K����̂��낤���H

���������A���炽�߂ăN���X�����̃u���O�Ȃǂׂ�ƁA���l�N�X�g����N���X�ɁA���z���ύX�Ȃ���ONU�̌��������ōς�����ڂɂ����B

en�Ђ���_�ɁA�l�N�X�g����N���X�ւ̕i�ڕύX�͂ł��Ȃ��A�ƌ���ꂽ�̂����A�{���������̂��낤���H

�܂��A���̋@��ɑl��ꖂ��JJ�ŃW���C���g���Ă�����P�[�u���͐V�����������A�N���X�J�ʒ��ォ��C���^�[�l�b�g�ʐM�������ɓ��삷��Ƃ�����Ȃ��̂ŁA�Б�Ƃ���1-2�T�ԃl�N�X�g�����p�ł���Ə�����B����ŗǂ��Ƃ��Ă������B

����H���܂�1�T�Ԃ��Aen�Ђ��肩��֘A���ނ��͂��B

�A�J�E���g��p�X���[�h�Av4�Œ�IP�̃A�h���X�Ȃǂ�������Ă���B

�܂��A����H����̓�����L�ڂ���Ă����B

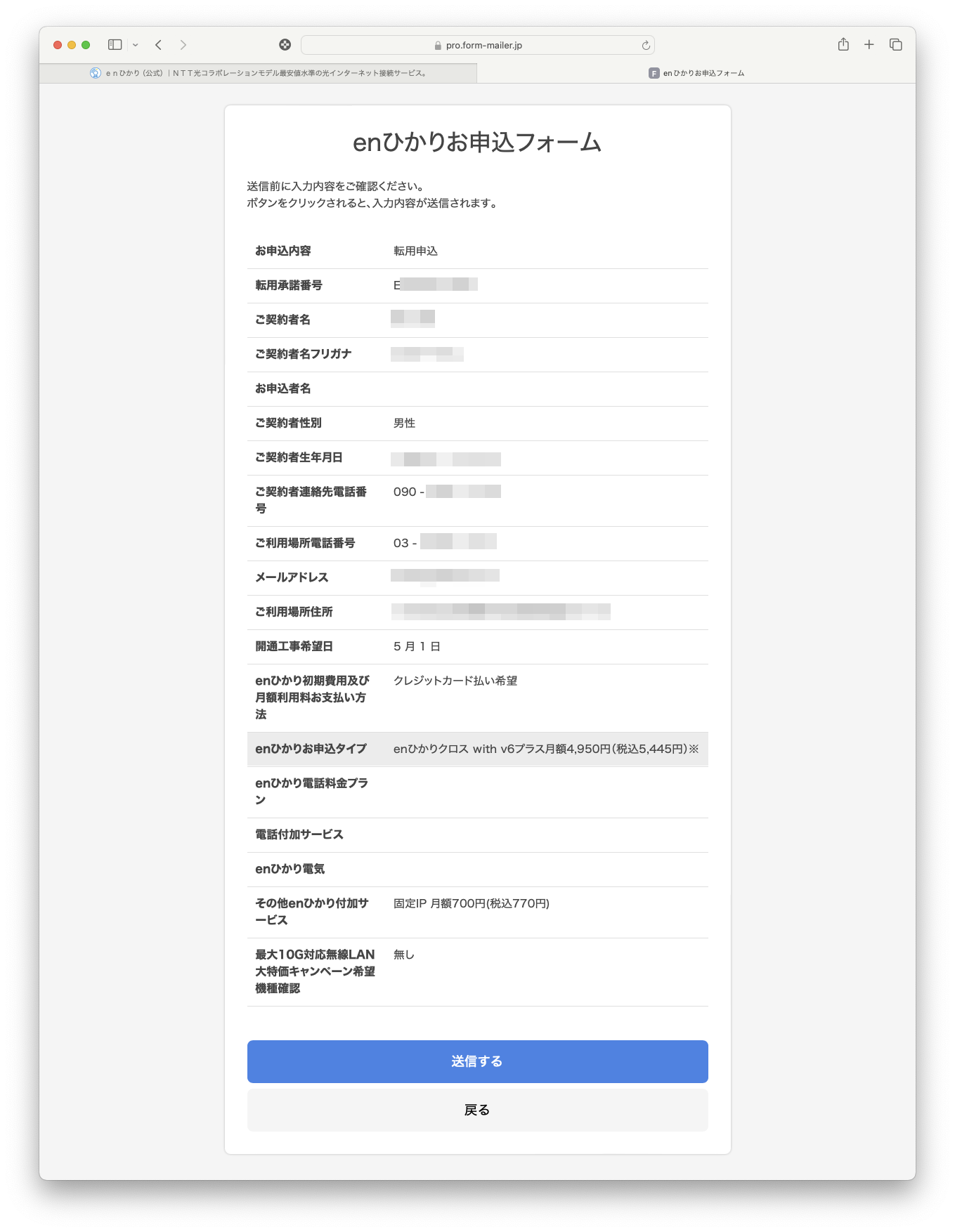

| ���� | ���z | |

| �V�K�����萔�� | 3,300�~ | |

| �h���H���� | 16,500�~ | |

| �H����� | -16,500�~ | |

| �V�K����(�Œ�IP) | 2,200�~ |

�s���z�����t

| ���� | ���z | |

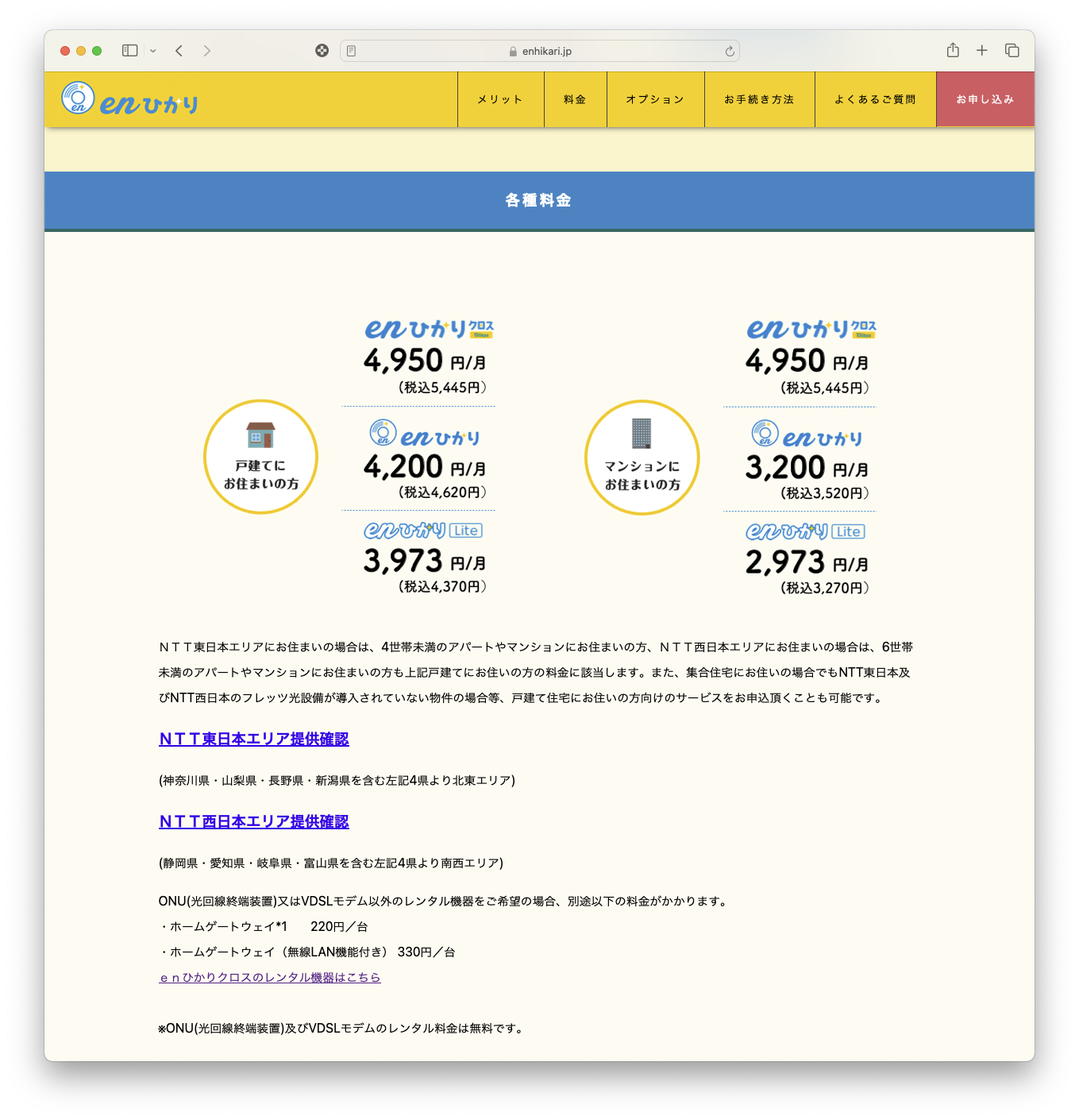

| �N���X�t�@�~���[withV6�v���X | 5,445�~ | |

| �Œ�IP | 770�~ |

�J�ʌ�ɁA�N���W�b�g�J�[�h�������Ƃ��o�^������K�v������Ƃ̎��B

�Y�ꂻ�����ȁE�E�B

�\�����݂̗�����4/10�A������en�Ђ���J�X�^�}�T�|�[�g����d�b���������B

�\�����ݓ��e�̊m�F���B

���̒i�K�Ŕ����������A�����̏ꍇ�̓t���b�c��Giga�̉������Ȃ̂ŁA10G�ւ̓]�p�͂ł��Ȃ��悤���B�Ȃ̂ŁA�V�K�\�����݂ƂȂ邻�����B

���݂�Giga�̃t���b�c�͕ʓr�����ʼn��K�v������B

�����Ă����炩��̎���B

�܂��́A�t�����ݒ�̉ۂ��B������͑����ł����A�m�F���܂��E�E���������A�����ɉ�ꂽ�B�Ή��s���������B�c�O�E�E�B

�������A�t�����ɂ��Ă̓��[���T�[�o�𗧂Ă���A�N���C�A���g�Ƃ��Ďg�p���Ȃ���Γ��Ɏx��͖����������B��ʓI�ɂ��A�K�{�ł͂Ȃ��A�Ƃ���Ă���B�Ȃ̂ŁA�����͒��߂邱�Ƃɂ����B

�������en�Ђ���̃X�}�z���ł���A����Ɋ���ɂ��āB����͂ǂ̎��_�Ő\�����ނ̂��s���������̂����A�J�ʒʒm�����Ă���ɂȂ�Ƃ����B

����]�p�ł͂Ȃ��V�K����ƂȂ邽�߁A���炽�߂Đ\�����ݏ������s���Ƃ̂��ƂŁA��]�H������5/1�Œ����\���͌����_�ł͕s�����������B

�܂��A�Ή����[�^�̗L���ɂ��Ċm�F���ꂽ���B������͏������Ă��邱�Ƃ�`�����B

���Ȃ݂ɐV�K�_��̃L�����y�[���ŁA�e�탋�[�^�����ʉ��i�ōw���ł���B�������p�ӂ���RTX1300��115,000�~�Ɠ����Œ���Ă���B�������w�������̂ɋ߂����i�ŁA���@���4/1���牿�i����Œl�オ�肵�Ă���A�ň��ł�12���~���Ă���̂ŁA�������Ȃ爳�|�I�Ɉ����B

�����Ă���ɗ�����4/11�Aen�Ђ��肩��Ăѓd�b���B

�V�K�̌��N���X�̍H���������̘A�����B

�܂��A�����炩���]���Ă���5/1�͊��ɖ��܂��Ă���Ƃ̂��ƁB

��5/2�͋Ă��邻�����́A������̎d����NG�BGW�����Ȃ炢�������������̂ŁA5/8��PM�ł��肢�����B

�܂��A�������̒��ӎ�����`�����邪�A�����łȂ����[���������ŗ~���������E�E�B

�E����H����Ə�����́������~�B�i���z�͎��O������3000�~���炢�B�H����̓L�����y�[���Ŗ����Ƃ̂��ƁB�j

�E�H����A�J�ʂ���܂ł͑�����Γ������A�ꍇ�ɂ���Ă�2-3����v���邱�Ƃ�����

�ENTT����N���W�b�g�J�[�h���ϐ\�����݂̃��[��������̂ŁA�ʓr�\�����ނ悤�ɁB�\�����݂��x���Ɛ������x�[�X�ƂȂ�A�萔���������B

����Ȃ��Ƃ����_���`����ꂽ���A���S�ɂ͊o���Ă��Ȃ��B

������ɂ��Ă��Aen�Ђ����NTT�����{����̃��[���ɂ͒��ӂ������B

�܂�����A����͐V�K�_��ƂȂ����̂ŁA�ڍs�܂ł̐����i��T�Ԃ��炢���E�E�j�̌Б�͋�������c���Ă������Ǝv���B

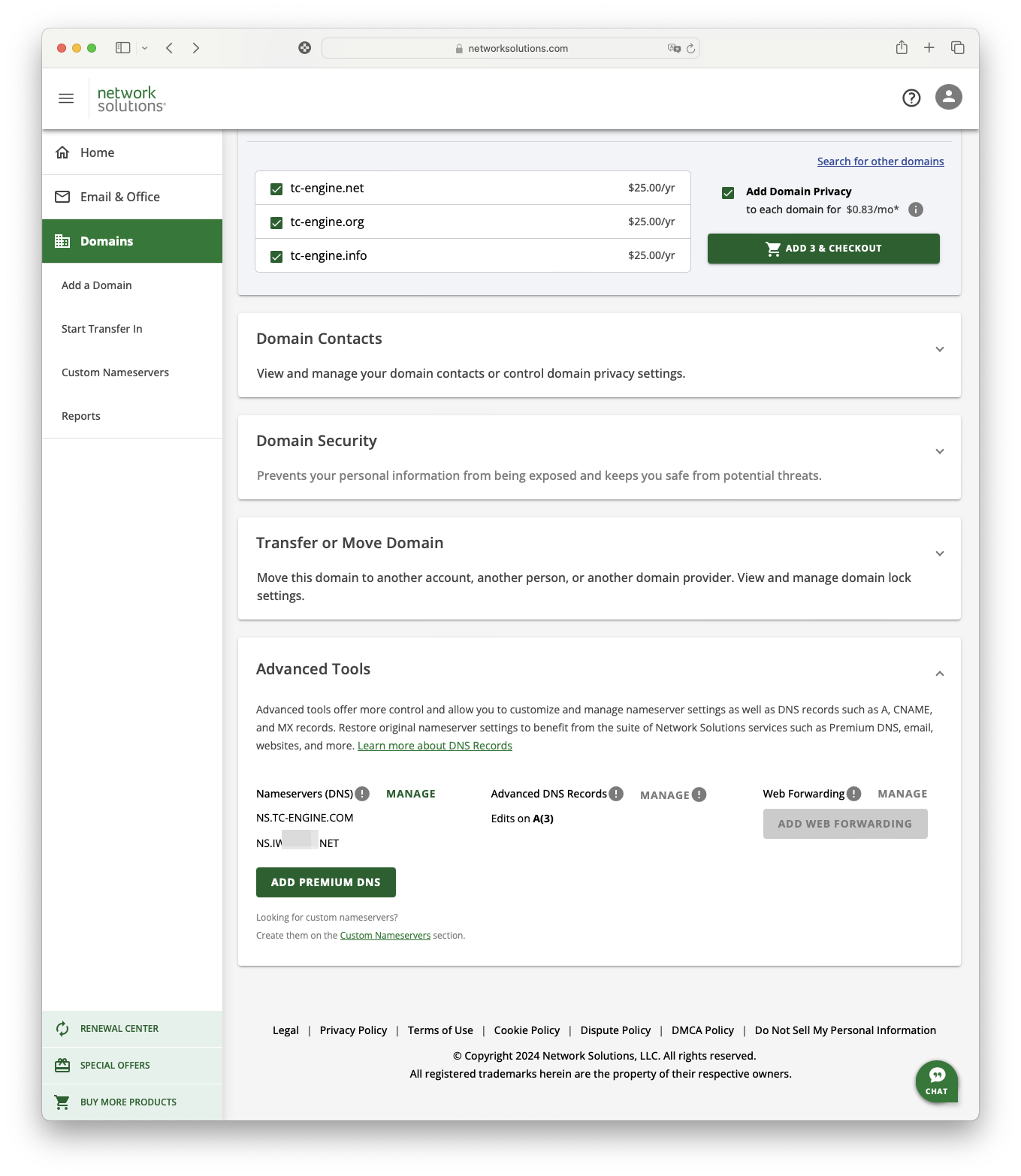

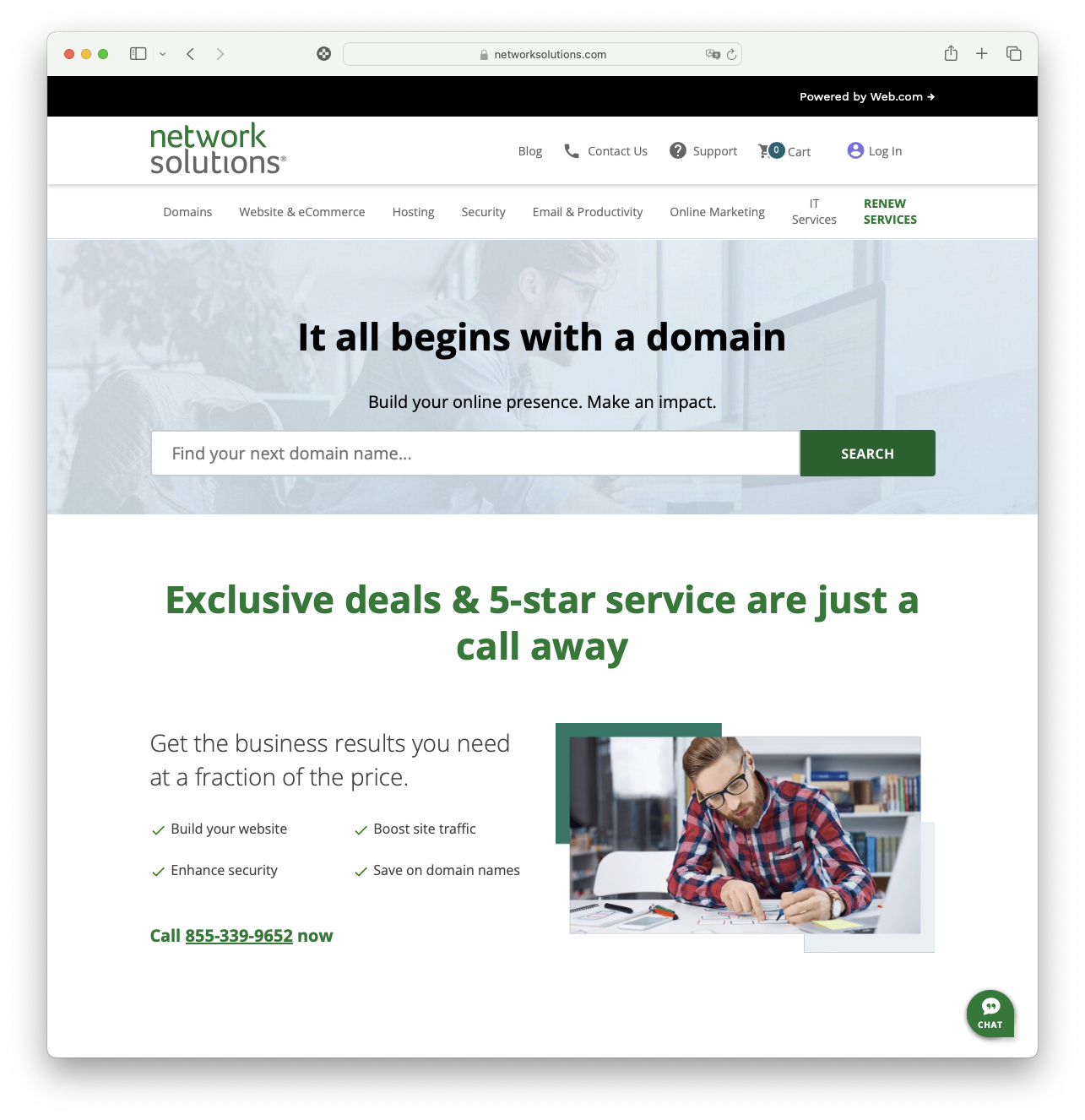

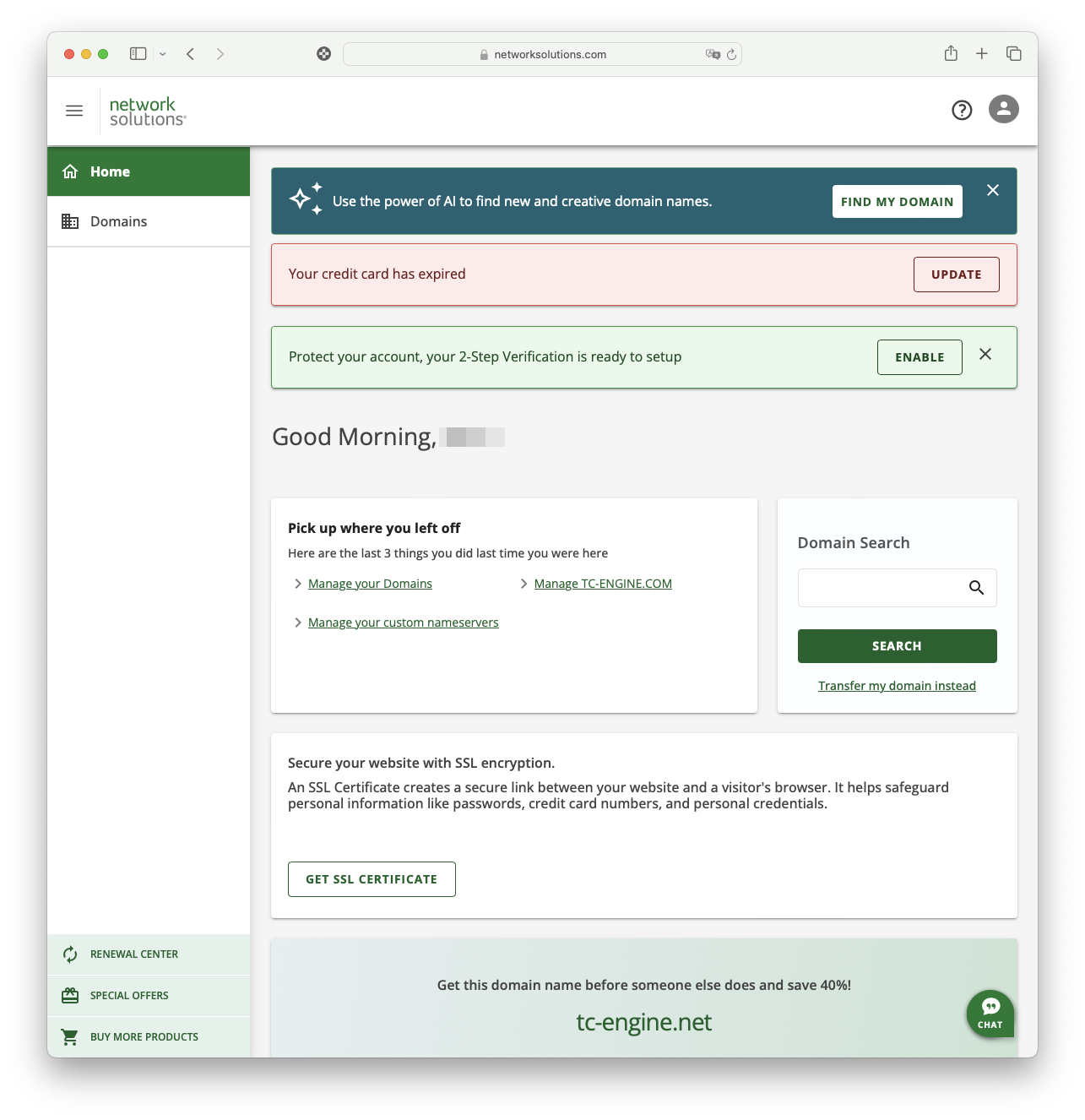

�v���Ԃ��Network Solution�̊Ǘ���ʂœo�^���e���m�F����B

�g�b�v��ʂ���Log in��I�����A�Ǘ���ʂ�\������B

�܂���э���ł���̂̓N���W�b�g�J�[�h�̊�����̕\���B

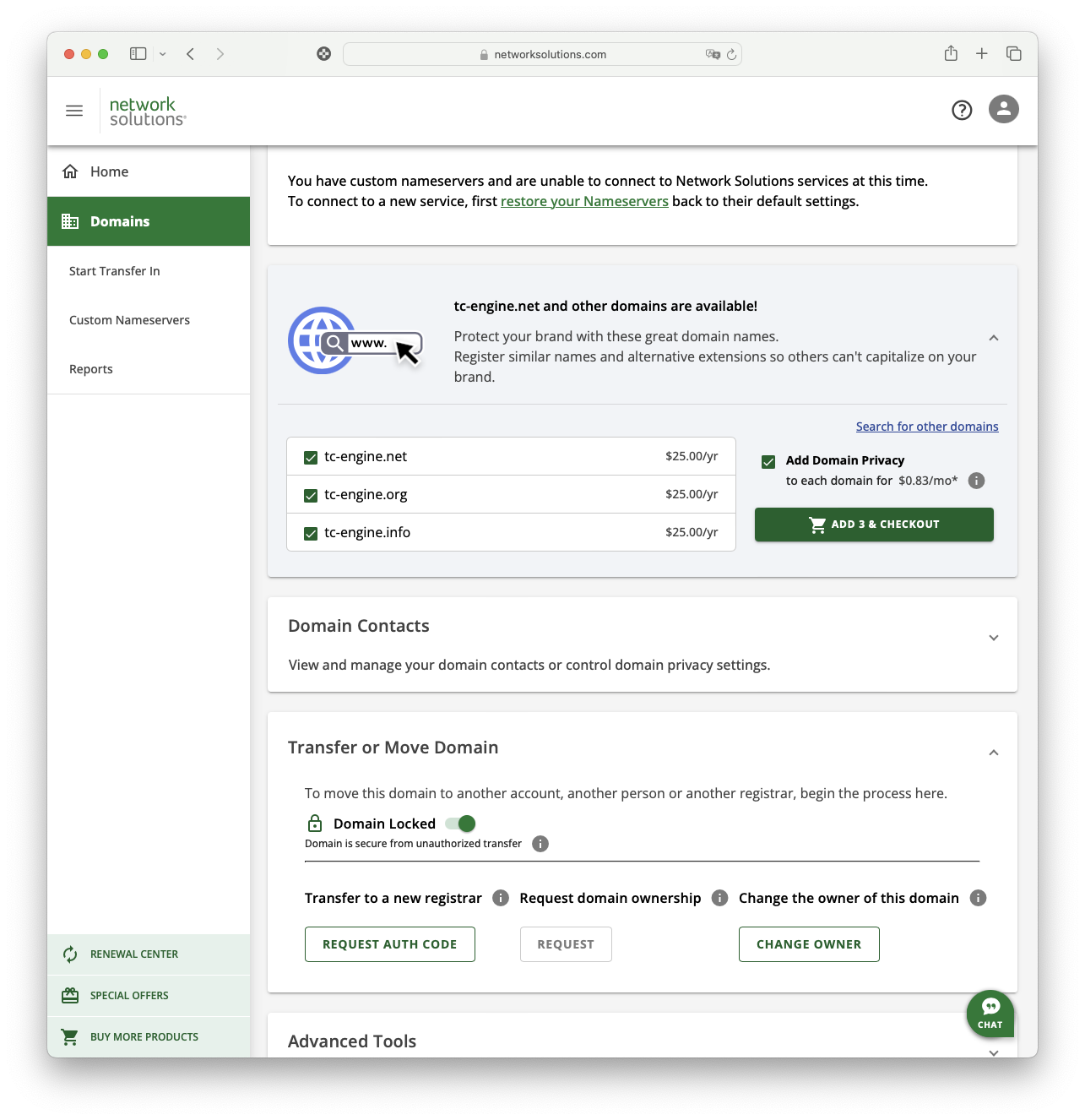

[Manage your Domains]��[Manage TC-ENGINE.COM]����h���C���̊Ǘ��ݒ���m�F�ł���悤���B�ǂ����I�����Ă�������ʂɐ��ڂ���B

�X�V������2026/3/30�ŁA�܂�2�N�L���������c���Ă���BAuto-Renew��ON�ɂȂ��Ă��邪�A�N���J��������ɂȂ��Ă���̂ŁA�����X�V�͂���Ȃ����낤�B

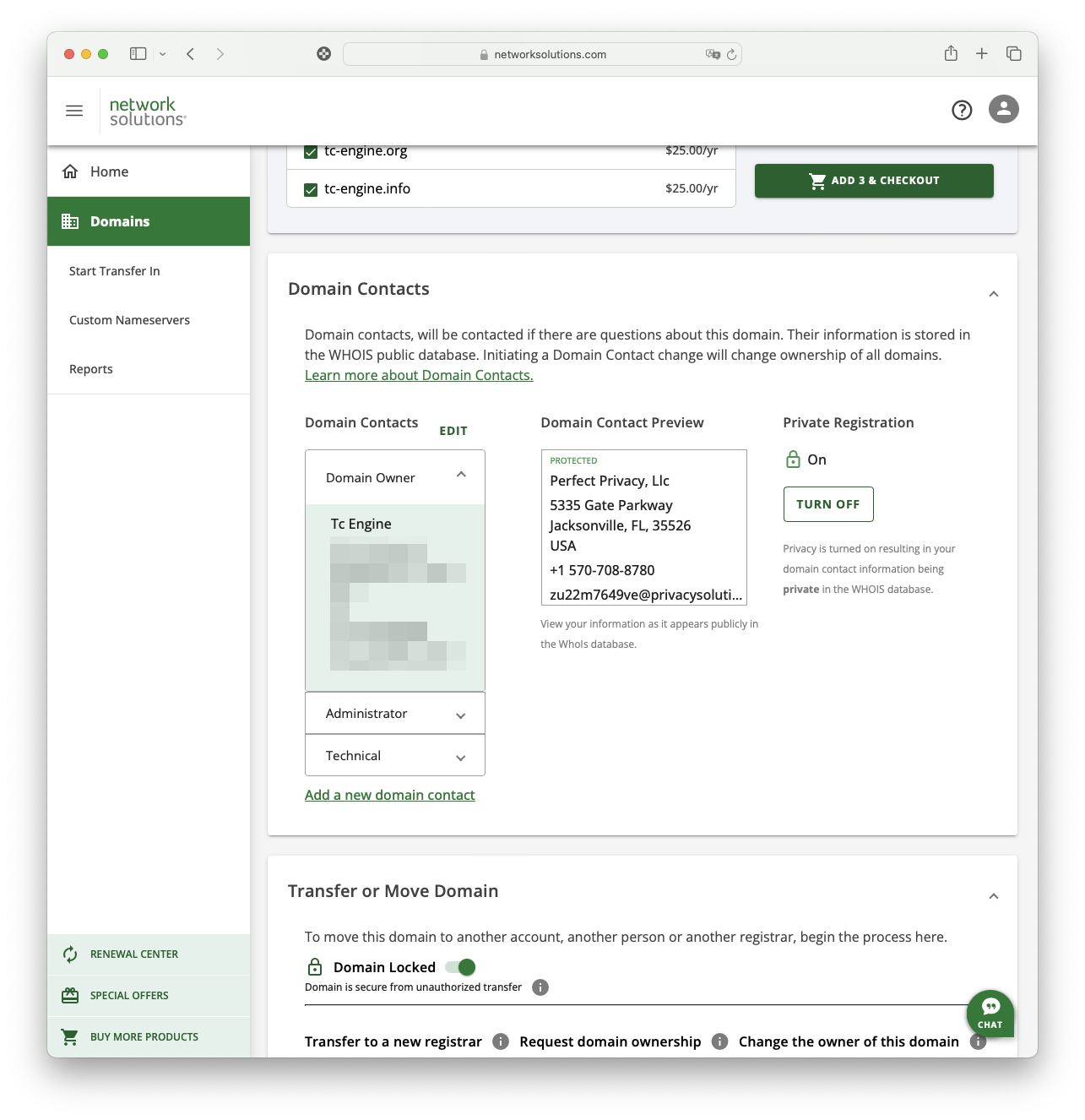

Domain Contacts�ł́A�����̘A���悪�o�^����APrivate Registration��ON�ɂȂ��Ă���̂ŁA���ۂ�WHOIS�ŎQ�Ƃł������Network Solutions�ƂȂ��Ă���B

Transfer or Move Domain�ł́ADomain Locked��ON�ɂȂ��Ă���B���̏�Ԃ��ƁA���̃��W�X�g���Ɉڍs���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��낤�B

�����炭�A�����OFF�ɂ��āA[REQUEST AUTH CODE]�̃{�^���������A�ڍs�p�̔F�R�[�h�����s�����Ǝv����B

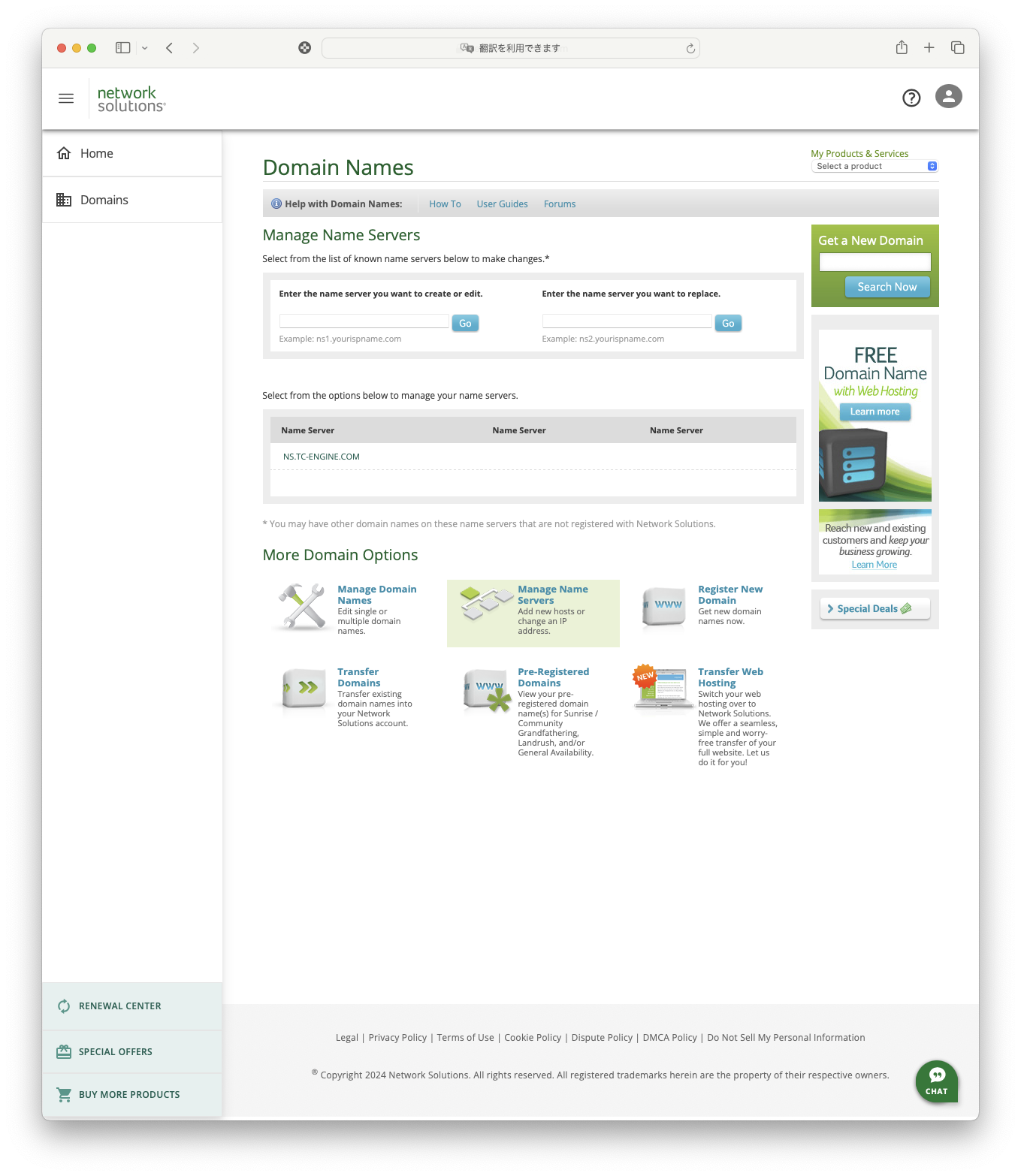

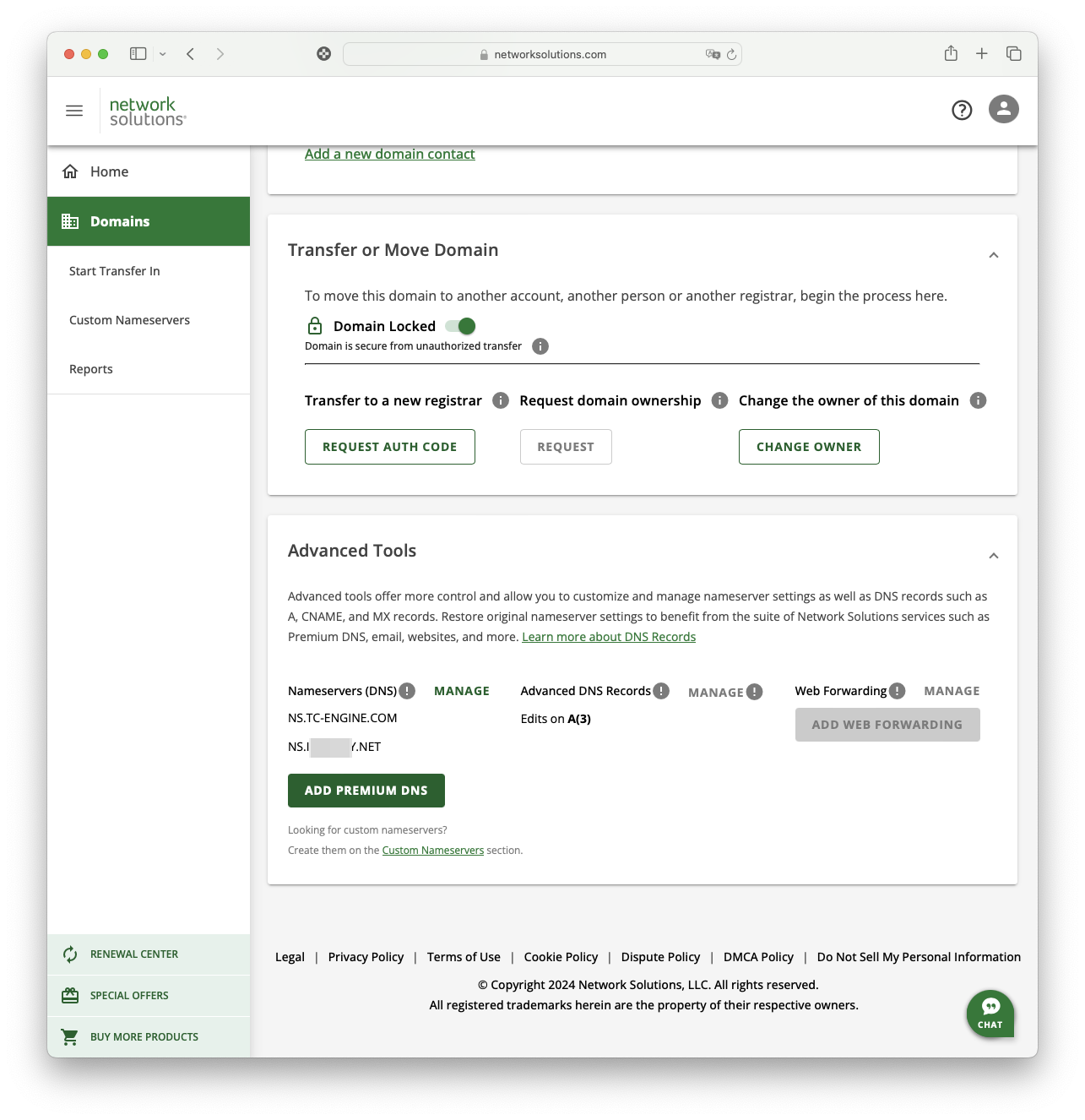

Advanced Tools�ł́ADNS�̃z�X�g����o�^�ł���B�����̃h���C���̃l�[���T�[�o�ƁA�m�l�̃l�[���T�[�o�A����o�^����Ă���B

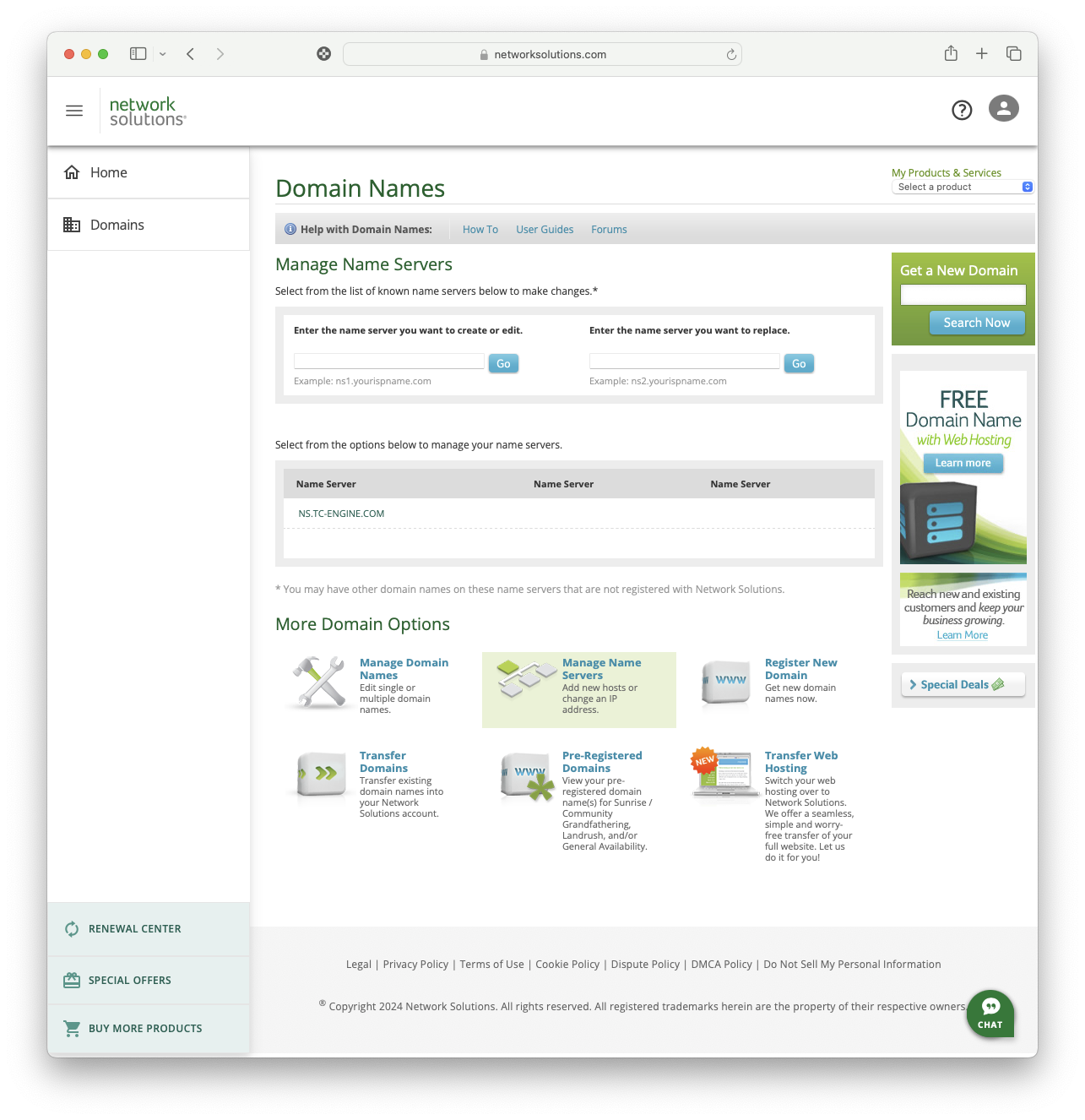

�o�^����Ă���Œ�IP�A�h���X��ύX����ꍇ�́AHOME��ʂ���[Manage your custom nameservers]��I������B

����ƁA������DNS�̃z�X�g���̃����N������̂ŁA������J����IP�A�h���X��ύX�ł���B

����ŁA���݂�Network Solutions�̓o�^���e�ƗL���������m�F�ł����B

Network Solutions�͉p��T�C�g�ł�₱�����āA���ƂȂ��Ă͍����ł������ƈ������W�X�g���͂�������̂ŁA�܂��L��������2�N���邪�A���̊��ԂɈڍs���������ǂ���������Ȃ��B

���ׂ�Ƃǂ����ANetwork Solution��.com�h���C���̔N�ԍX�V����5000�~���炢����݂����Ȃ̂ŁA�N��1500�~���x�̍����̂����O.com�ȂǂɈڍs����̂��Ó��������B

������������\���������E�E�Ǝv�����܂��Ă����A�t���b�c�N���X�̐\�����݂��s���B

�v���o�C�_�́A�I�l�̌��ʁA�ň���en�Ђ���B�ň������ǁA���i�����\���Ȃ����A�N����Ă���f�˂̂����������������C�ɂȂ�E�E�B

���R���{�i�t���b�c�ƃv���o�C�_�̃Z�b�g�j�ł̐\�����݂ƂȂ�A������팸�̂��߁A�s�v�ȂЂ���d�b�͎~�߂邱�Ƃɂ����B

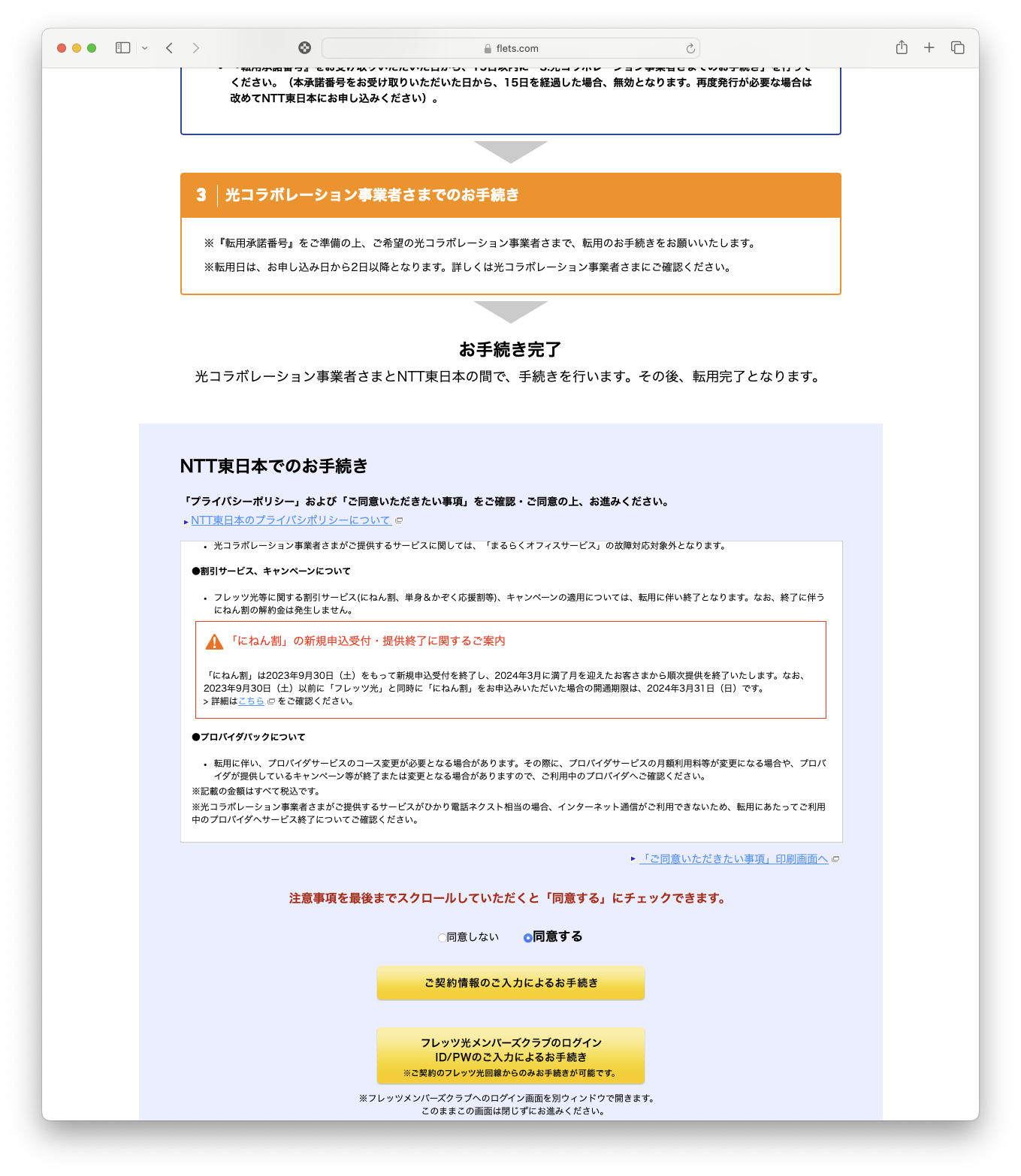

�\���ɂ́A�]�p�����ԍ��Ƃ����̂��K�v�ɂȂ邽�߁A���O��NTT�����{�̃T�C�g�Ŕ��s����B

�������s����A���̌�en�Ђ���̐\���B���Ȃ݂ɏ����ԍ��̗L��������2�T�Ԃ��B

V6�v���X�̌Œ�IPx1�I�v�V������t�����Đ\���B�H����]����GW���Ԓ��̕����A5/1�Ƃ����B�i���̓��܂łɕ��������Ȃ���E�E�j

2-3���Œ����m�F�̓d�b������Ƃ����B

���Ȃ݂ɁAen�Ђ���ł͏���Ɋ��Ƃ����A�i���X�}�z�����̃Z�b�g��������A�����d�b�������ۂɐ\�����悤�Ǝv���B�h�R����au�ȂǁA���ւ̑R���Ǝv���B

���ꂩ��A������Ƃ����S�z���A�t�����ƃZ�J���_��DNS���B����ƃI�[�v�����]���o��B

�t�����́A����C���^�[�����N�̖����T�[�r�X���g�p���Ă��邪�Aen�Ђ���ɂ͂��̋L�ڂ��Ȃ��B�d�b���|�����Ă����ۂɕ����Ă݂悤�Ǝv���B

�Z�J���_��DNS�́A�ߋ��ɒm�l�ɂ��肢���Ă������A���������Ȃ̂��A���邢�̓��W�X�g���ł���Network Solutions�̃T�[�r�X���g�p���Ă������E�E�L�����L�^���肩�ł͂Ȃ��̂ŁA�o�^�Ȃǂ����炽�߂Ċm�F���Ă݂悤�B

���̍ہA���W�X�g������{�̂����O.com�ȂǂɈڍs����̂����肩������Ȃ��E�E�B

�Ō�ɃI�[�v�����]���o��́A2014�N�Ɍx�����āA���[�^�Ȃǂɐݒ���{�����BWAN�������DNS�v�����Ւf����K�v�����邻���ŁA���݂̏�Ԃ��ǂ�������Ȃ��̂ŁA���炽�߂Ċm�F���Ă݂悤�B

������ɂ��Ă��A���̋@��ɃC���^�[�l�b�g�ڑ��������炽�߂Đ������Ă݂���肾�B

RTX1300�̐ݒ�菇���������B����x�ݒ�����������āA�C�`����Đݒ���s���B

GUI�Ńt���L�V�u��LAN/WAN�|�[�g��ݒ肷��܂ł́A�O��Ɠ����菇�B

�܂��AVLAN�ݒ�B����͑O��ƕς��Ȃ��B�ȉ���[�R�}���h�̎��s]����o�^����B

ip lan1/1 address 192.168.201.254/24

ip lan1/1 secure filter in 300300 300200

ip lan1/1 secure filter out 300400 300200

ip filter 300200 pass * *

ip filter 300300 reject 192.168.201.0/24 192.168.1.0/24

ip filter 300400 reject 192.168.1.0/24 192.168.201.0/24

dhcp service server

dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent

dhcp scope 1 192.168.201.101-192.168.201.150/24 gateway 192.168.201.254

dhcp client release linkdown on

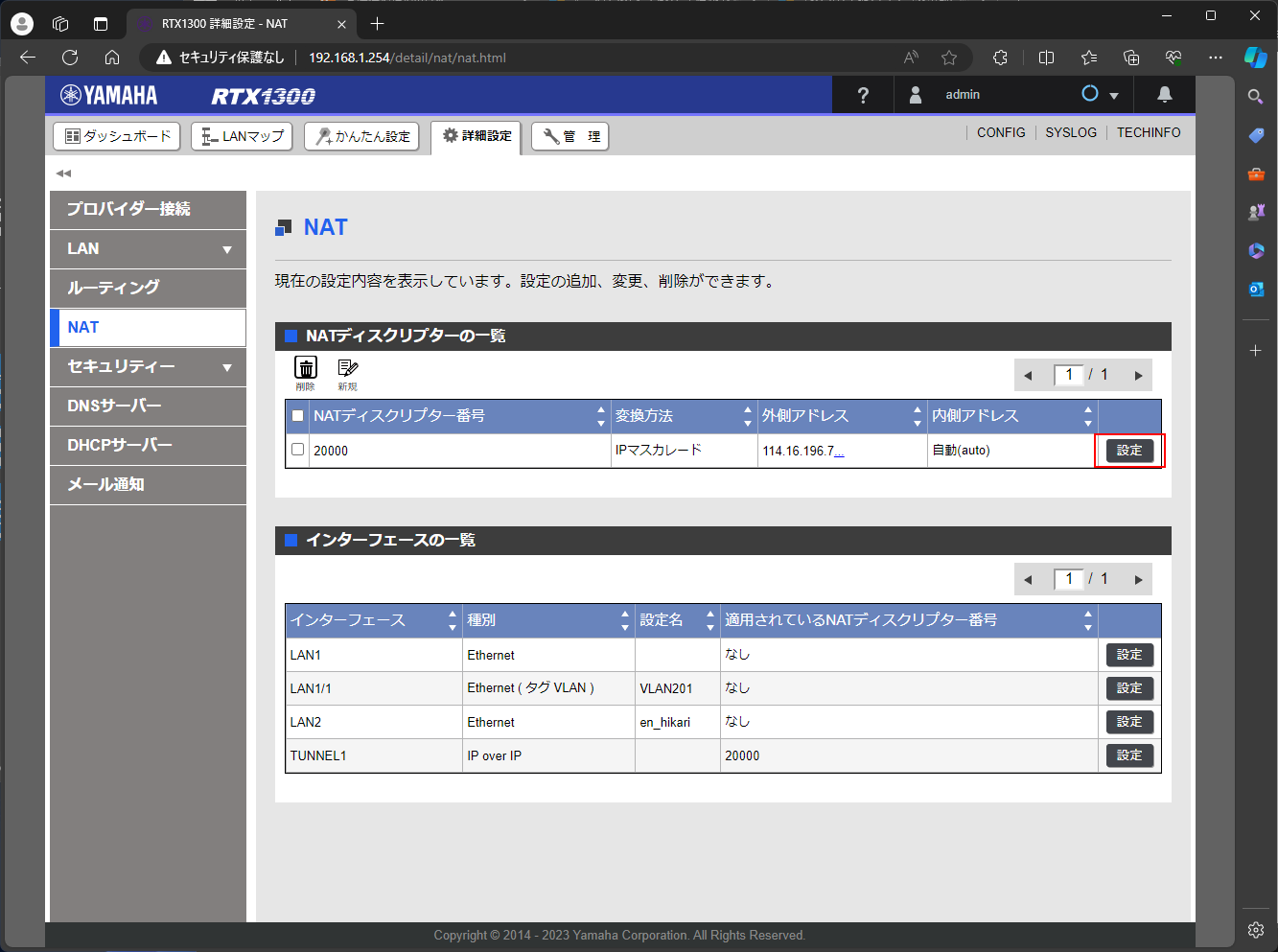

�����ă|�[�g�J���̐ݒ�B�����́AGUI�ݒ�œo�^�ł���悤���B

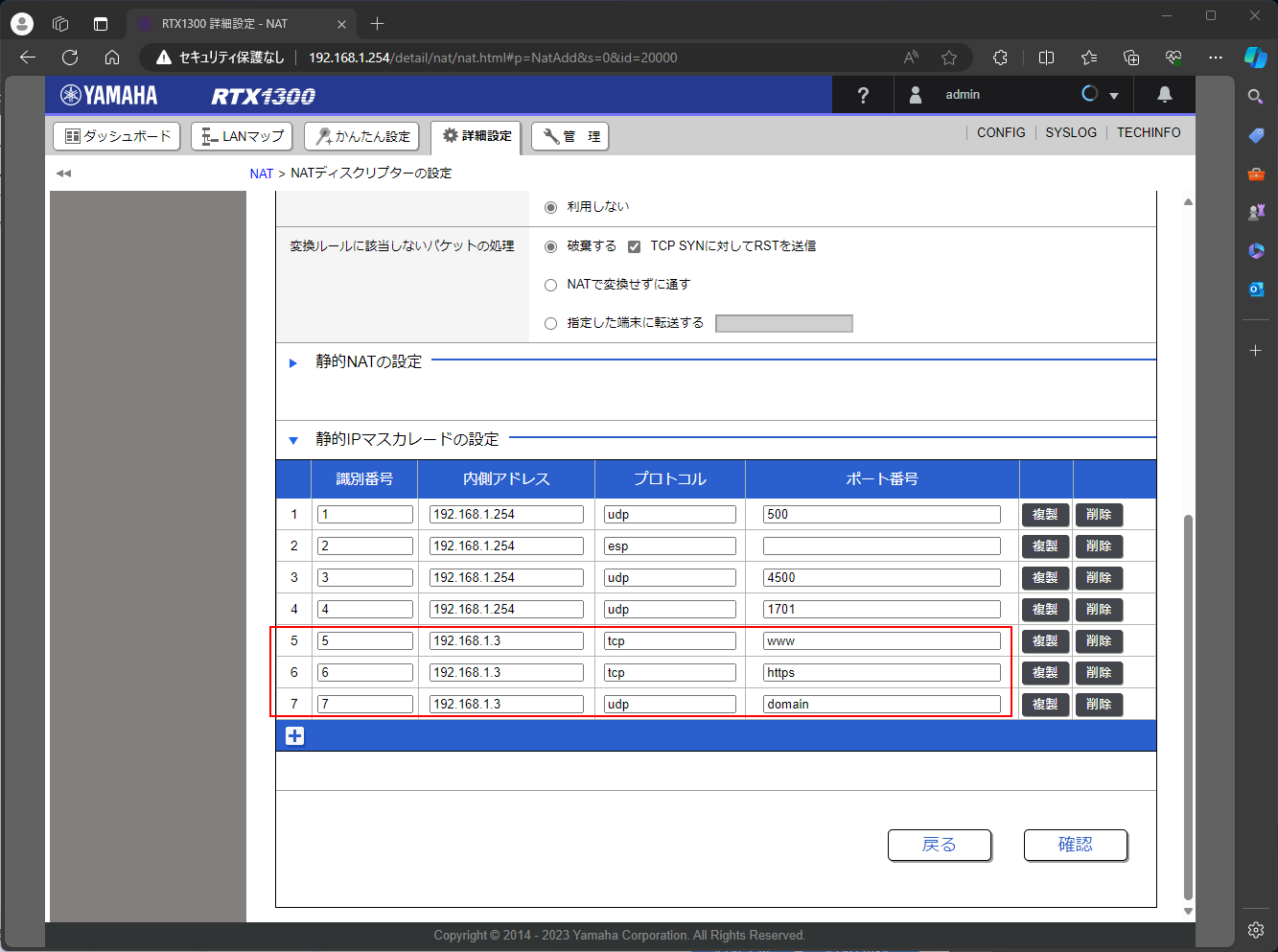

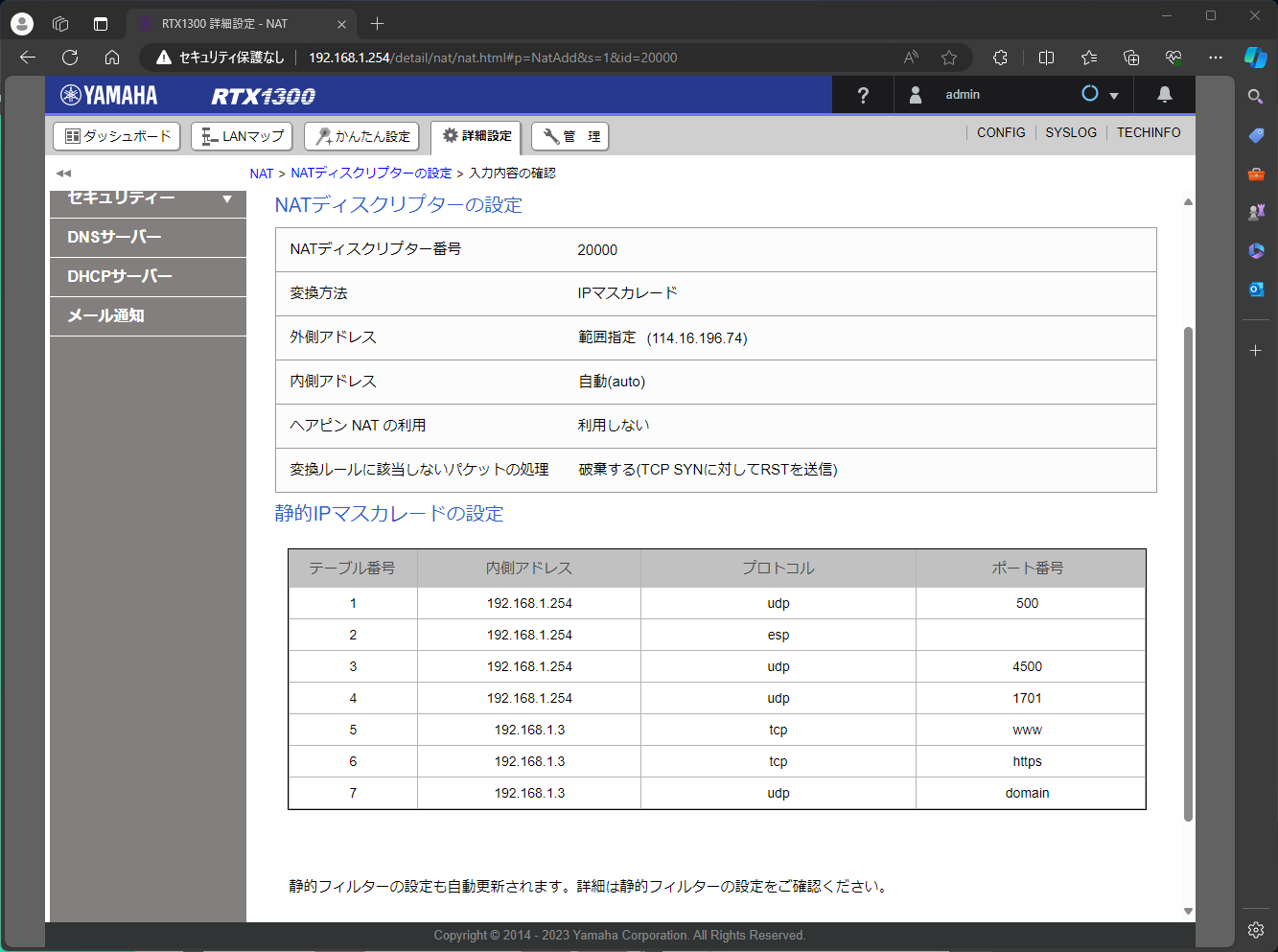

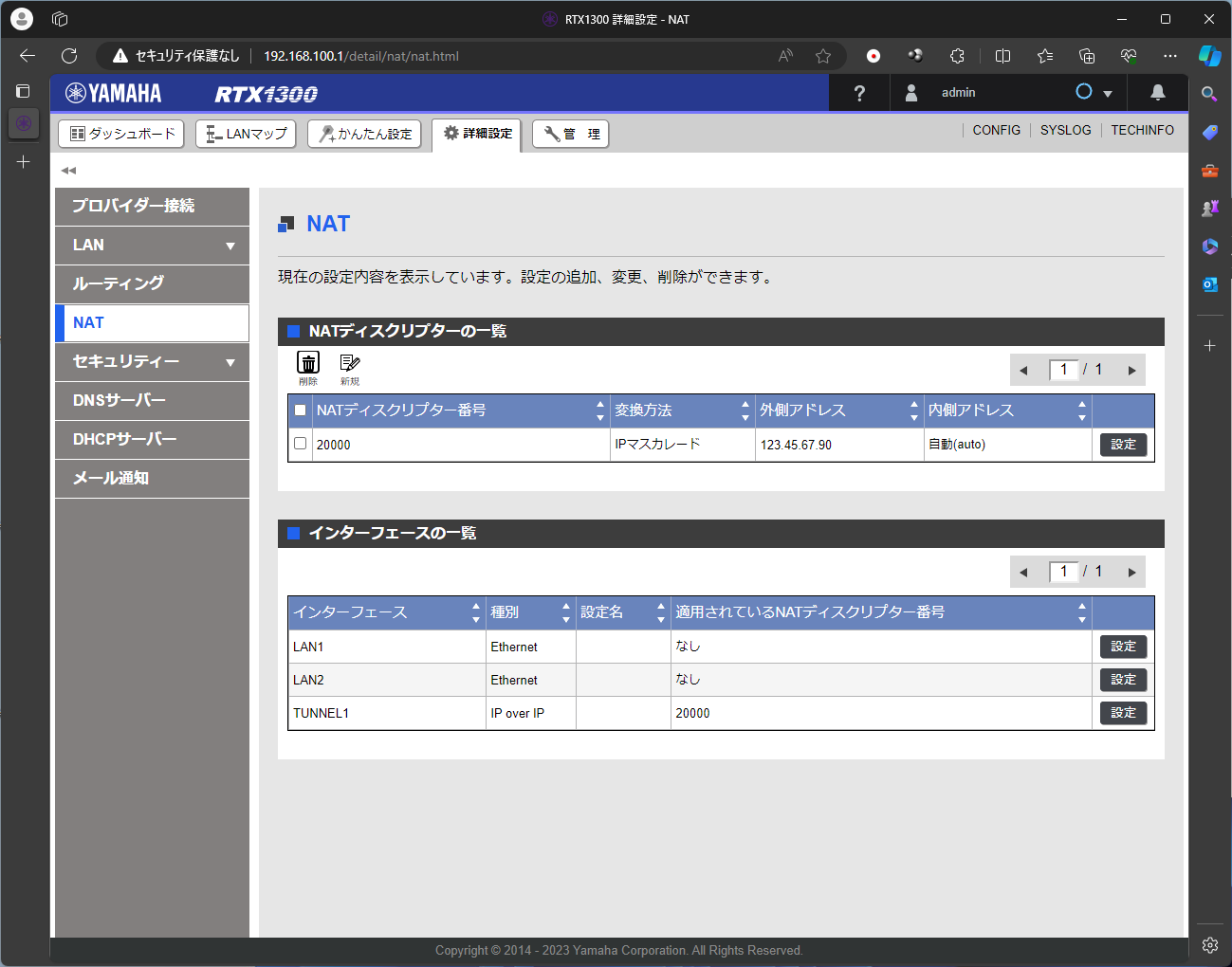

[�ڍאݒ�]��[NAT]�̐ÓIIP�}�X�J���[�h�̐ݒ肩��A�ȉ���3�̐ÓIIP�}�X�J���[�h��ݒ肷��B

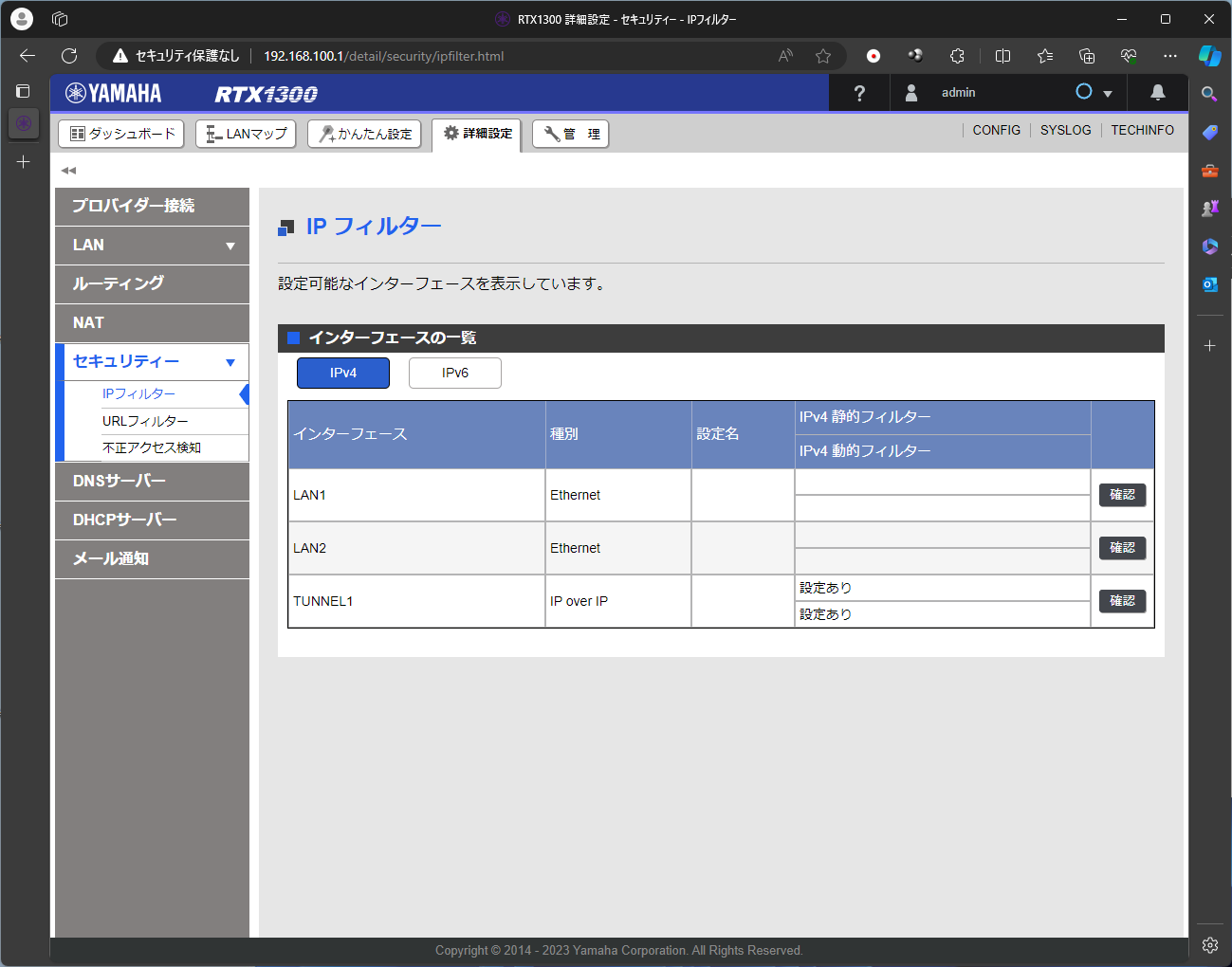

�t�B���^�[�������ŒNjL���Ă����B

�ݒ���config���m�F������Asecure filter�ɂ��o�^����Ă����B

���ȉ��͓o�^����Ă����t�B���^�[

ip filter 400105 pass * 192.168.1.3 tcp * https

ip filter 400106 pass * 192.168.1.3 udp * domain

ip tunnel secure filter in 400003 400020 400021 400022 400023 400024 400025 400030 400032 400100 400101 400102 400103 400104 400105 400106

�Ō��VPN�ݒ�B

�K�v�Ȑݒ�͏��߂�GUI�ł�VPN�ݒ�Ŋ������Ă��邱�Ƃ����������B

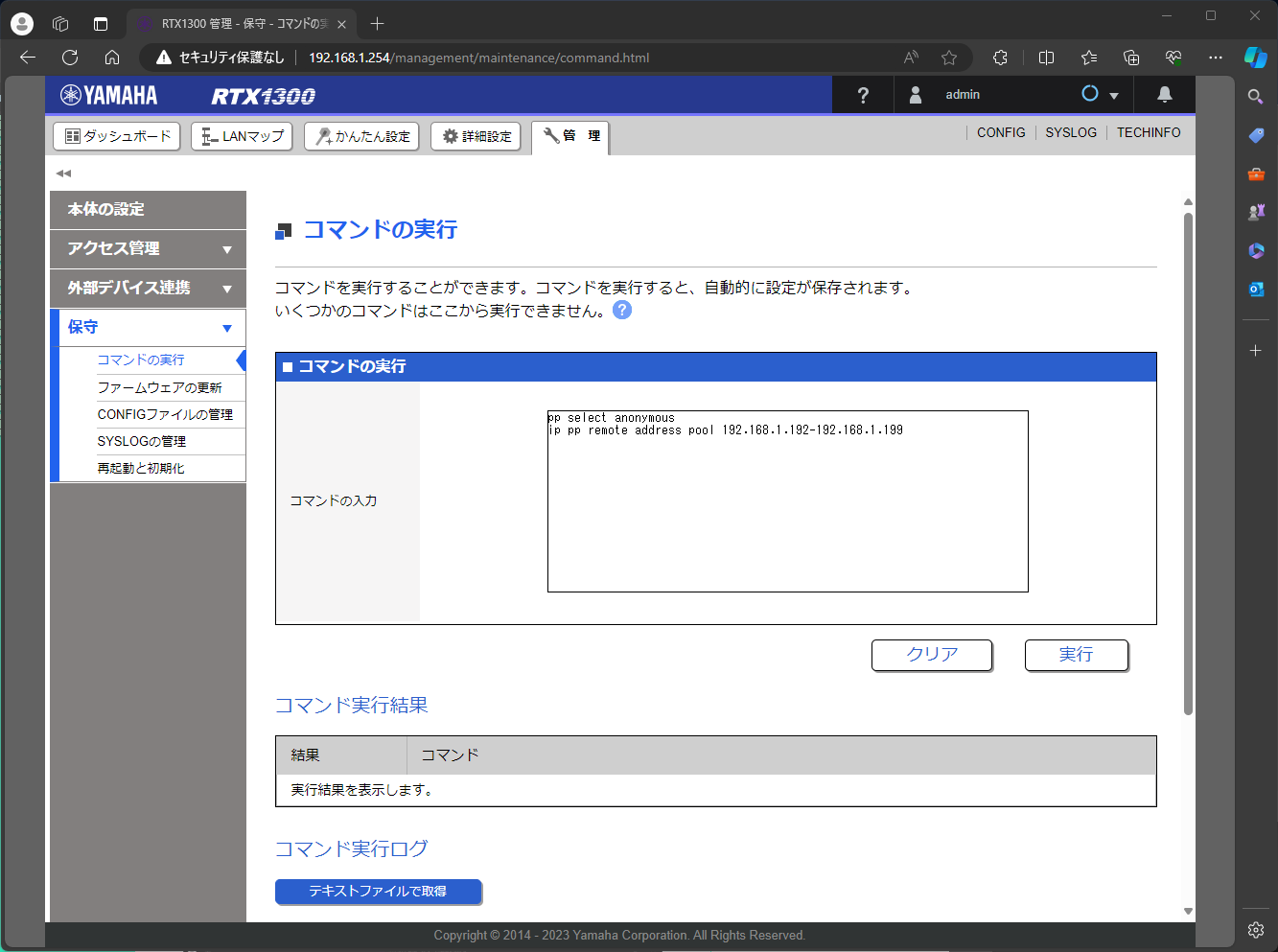

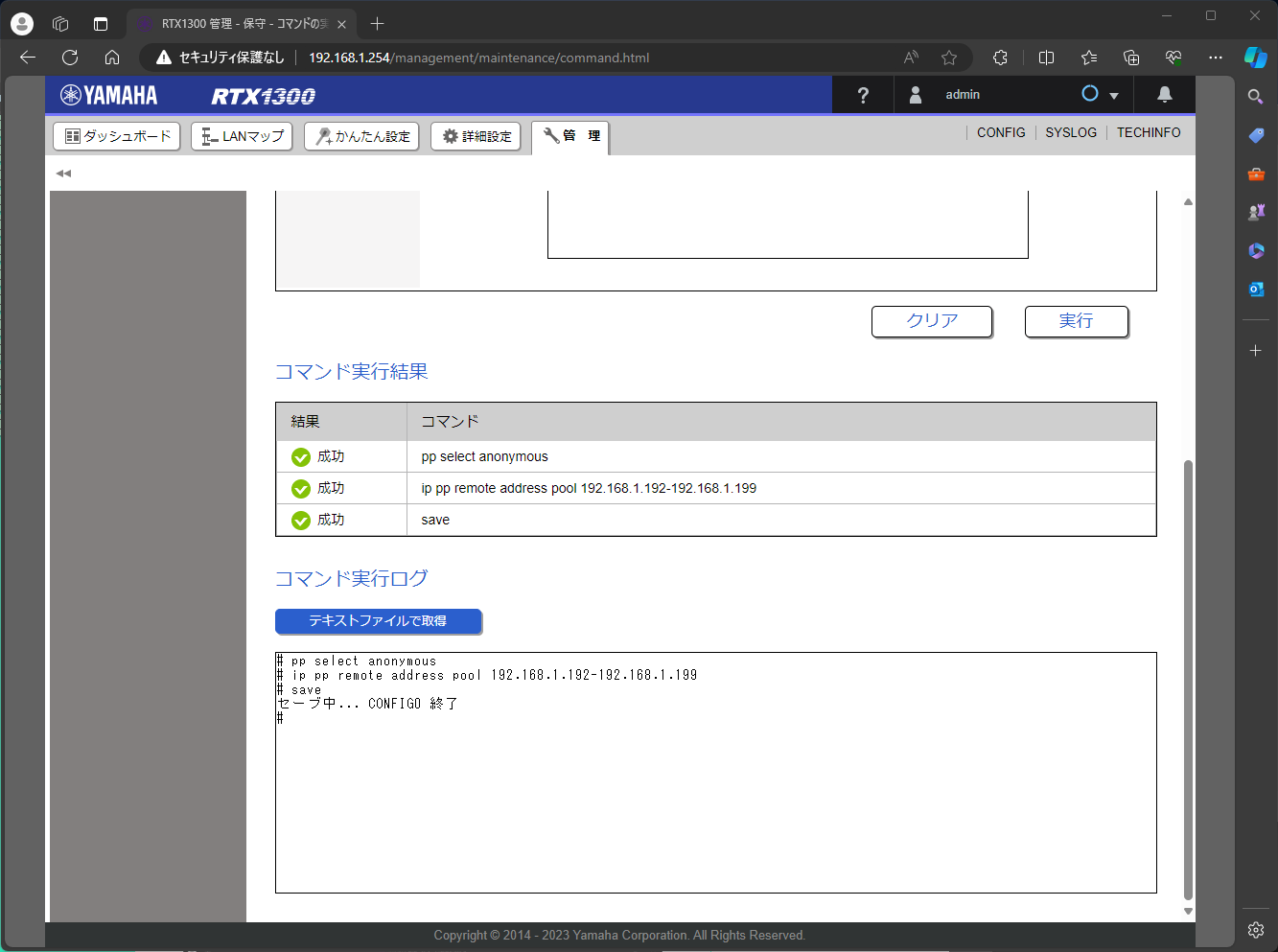

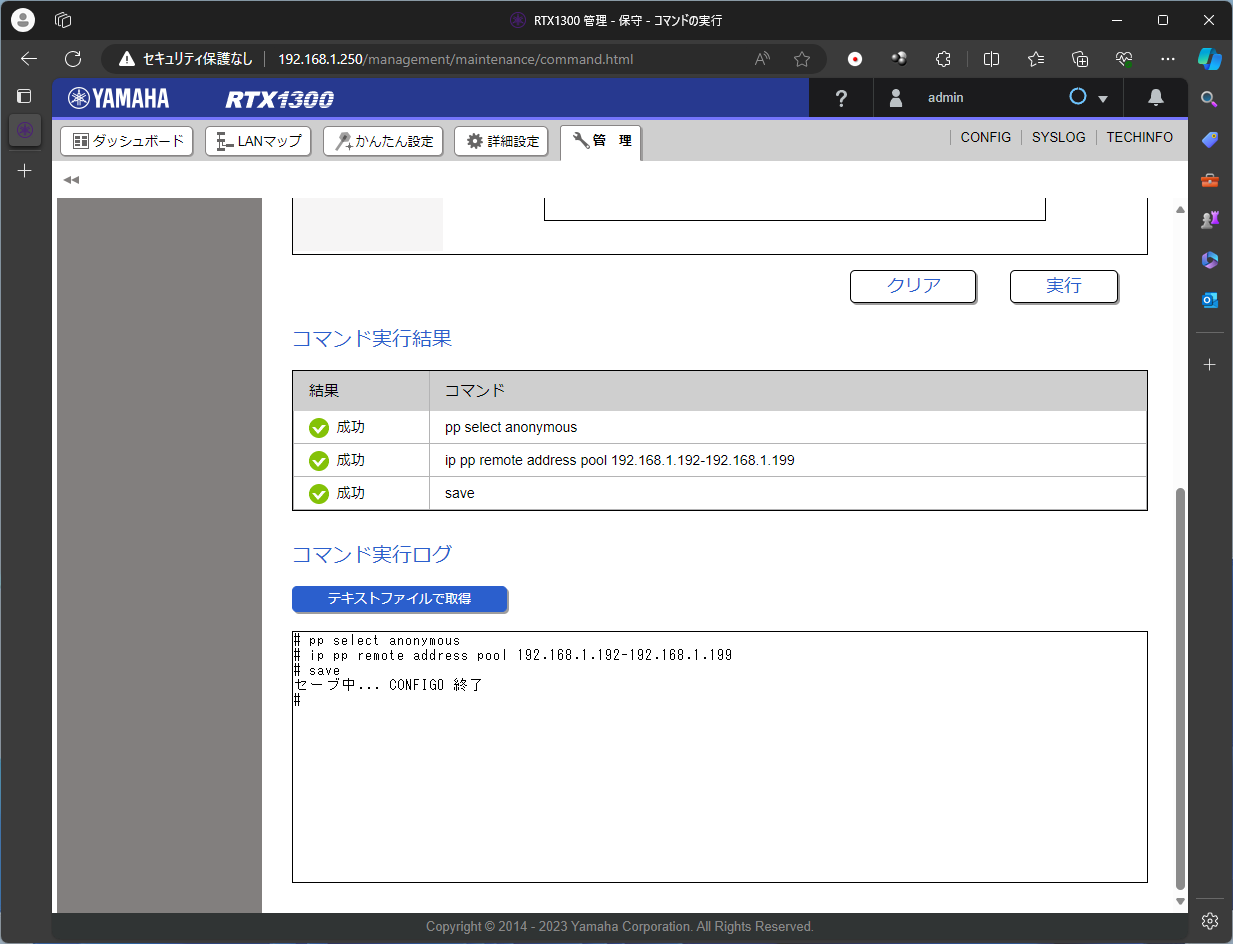

�����A�����[�g�ڑ���ɕt�^����IP�A�h���X���A�f�t�H����DHCP�ɂȂ��Ă���̂��A�A�h���X�͈͂��w�肷��悤�ɁA[�R�}���h�̎��s]����o�^����B

ip pp remote address pool 192.168.1.192-192.168.1.199

����ł��܂����삷��Ǝv���B�����B

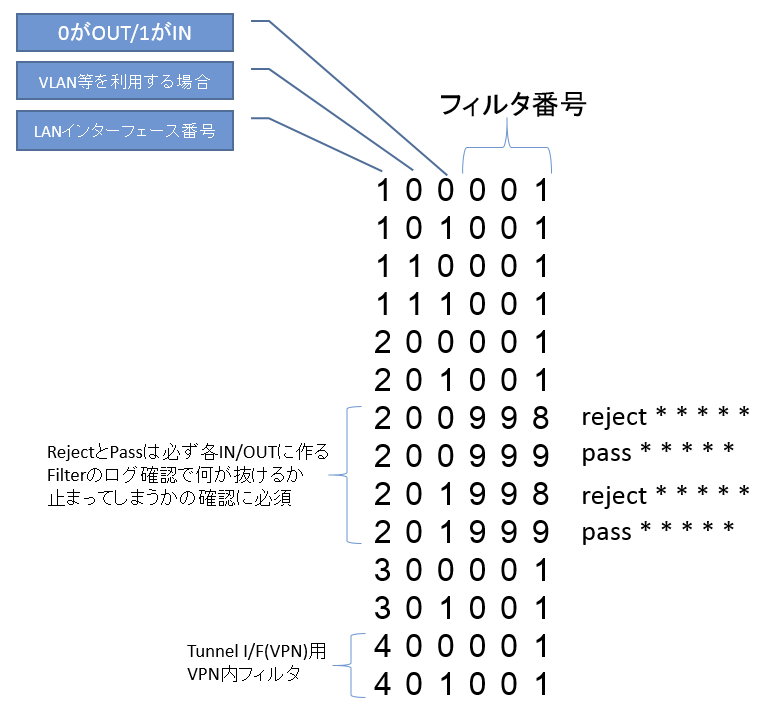

YAMAHA��config�Ő��������A101000��400098�Ȃǂ́A�t�B���^�[�ԍ��B

�����@����������̂��A���ׂĂ݂�B

�ȉ��̃T�C�g�ɁA�l�@�L�����ڂ��Ă����B

https://blog.sidetech.jp/2014/12/yamaha-rtx-ip-f.html

�����܂ʼn䗬�̃��[���ł��B�Ƃ̂��Ƃ����A�m���ɕ�����₷���AYAMAHA���������������炩�̃��[���ɏ������ăt�B���^�[�ԍ����̔Ԃ��Ă���Ǝv����B

�y��L�T�C�g���]�ځz

���̃��[�����ƁA1�ԍ��̌���LAN�C���^�[�t�F�[�X��\�����ƂɂȂ�B

100000�ԑ��LAN1�A400000�ԑ��VPN�A�Ƃ������������B

���ۂ�YAMAHA���[�^��GUI��p�����ݒ肵��config�߂�ƁA

200000�ԑ�E�ENAT

300000�ԑ�E�EVLAN

400000�ԑ�E�EIPv4 over v6

�ł͂Ȃ����Ǝv����B

�܂��AIPv6�֘A�̃t�B���^�[�͍�����3���ڂ��A401xxx�̂悤��1�ƂȂ��Ă���B

���������@����������ƁAconfig�̏������������N���A�ɂȂ�B

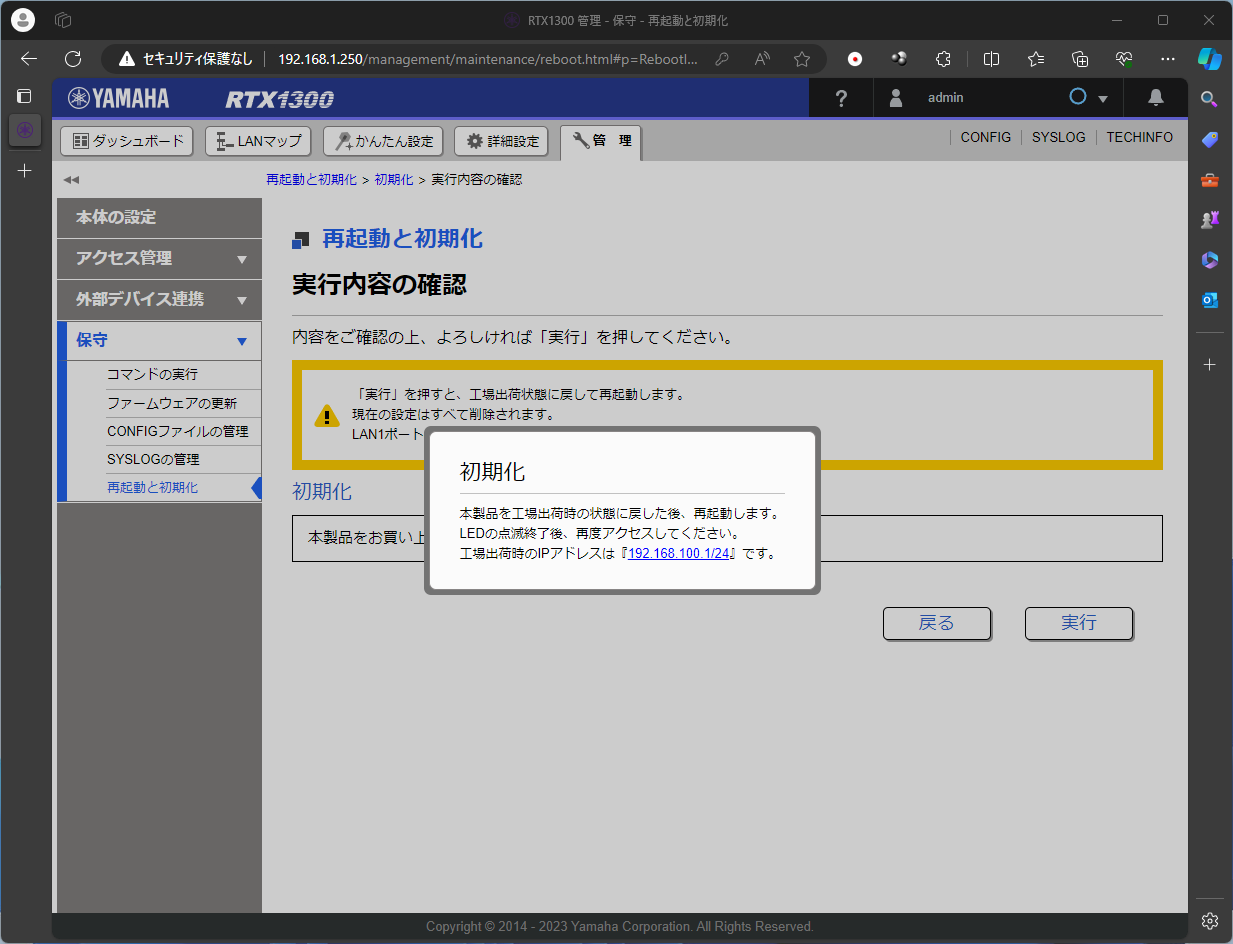

���炽�߂�RTX1300�̐ݒ���C�`�����蒼���B�܂��A�ݒ�����������āAGUI�ł̐ݒ����蒼���B

�������́A[�Ǘ�]��[�ێ�]��[�ċN���Ə�����]����s���B

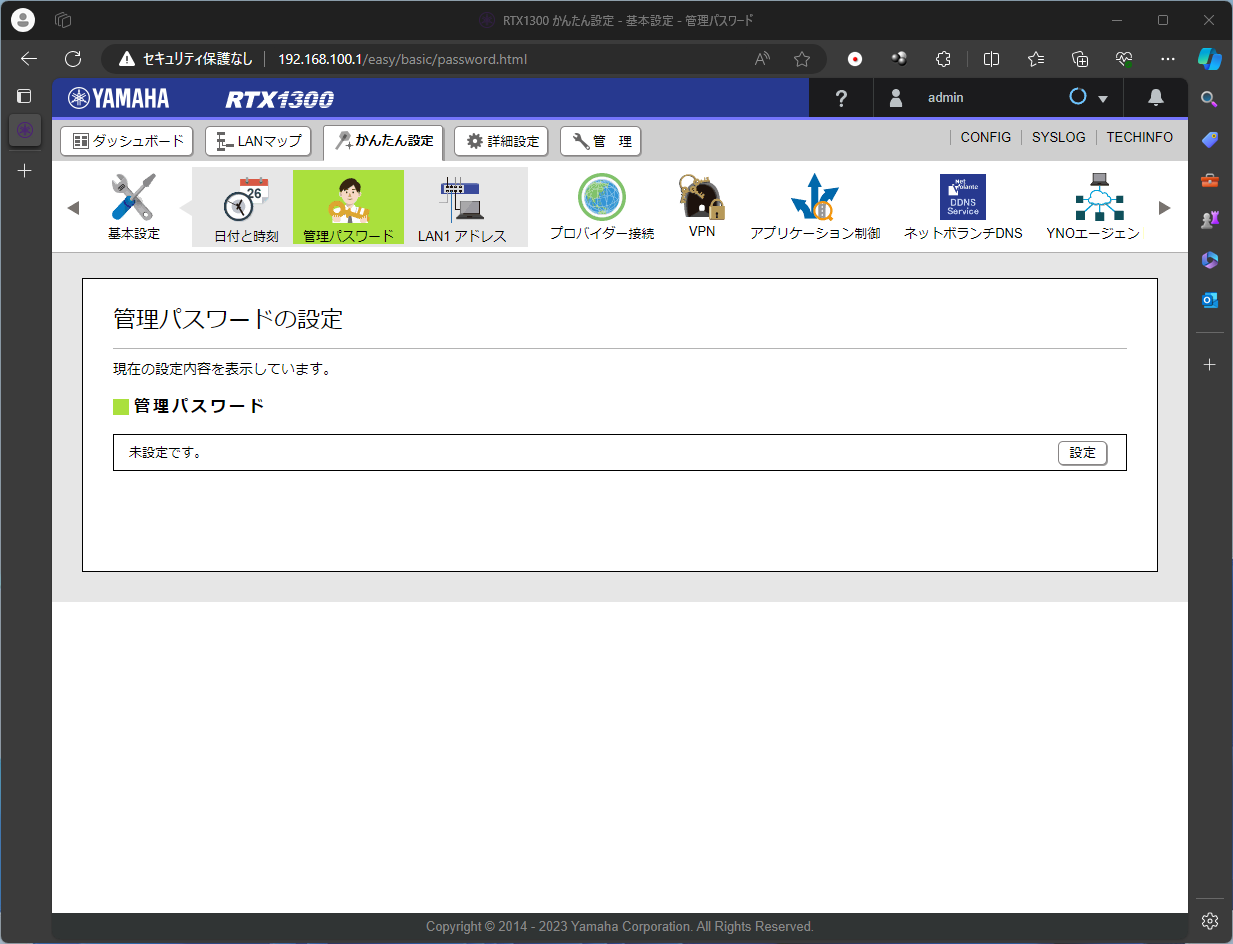

�p�X���[�h��ύX���āA�Ǘ��p�p�X���[�h��ݒ肷��B

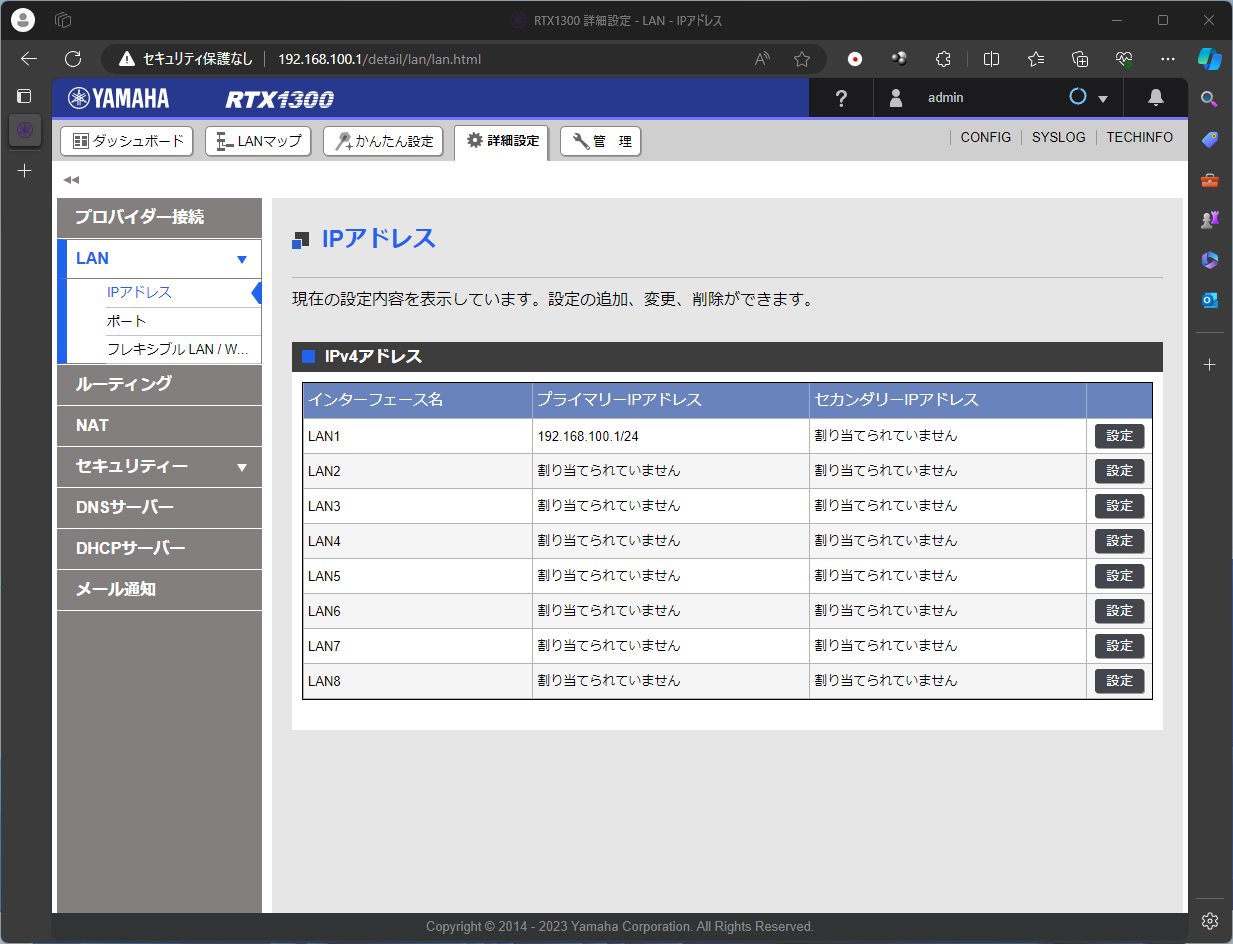

������IP�A�h���X��ύX����B

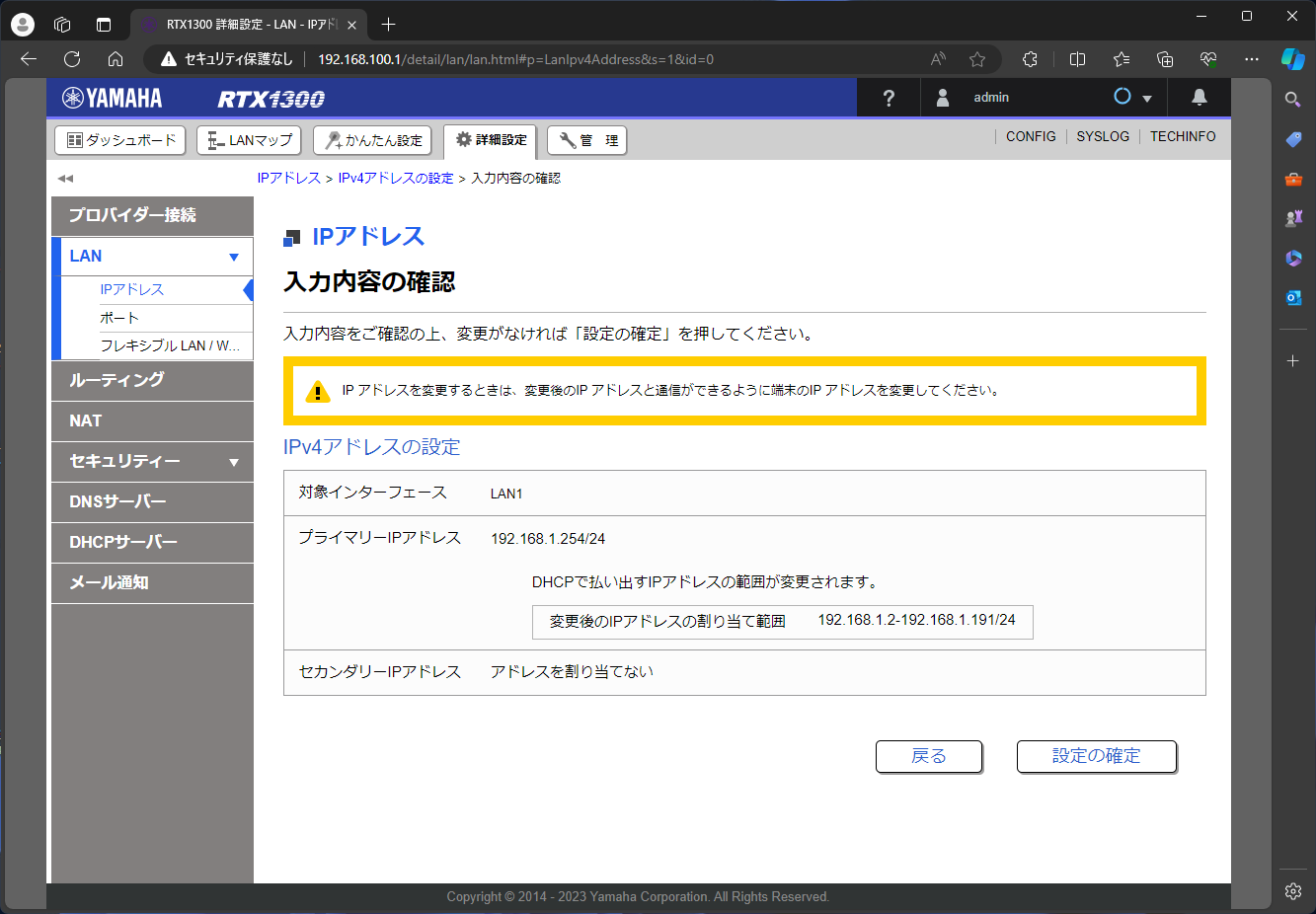

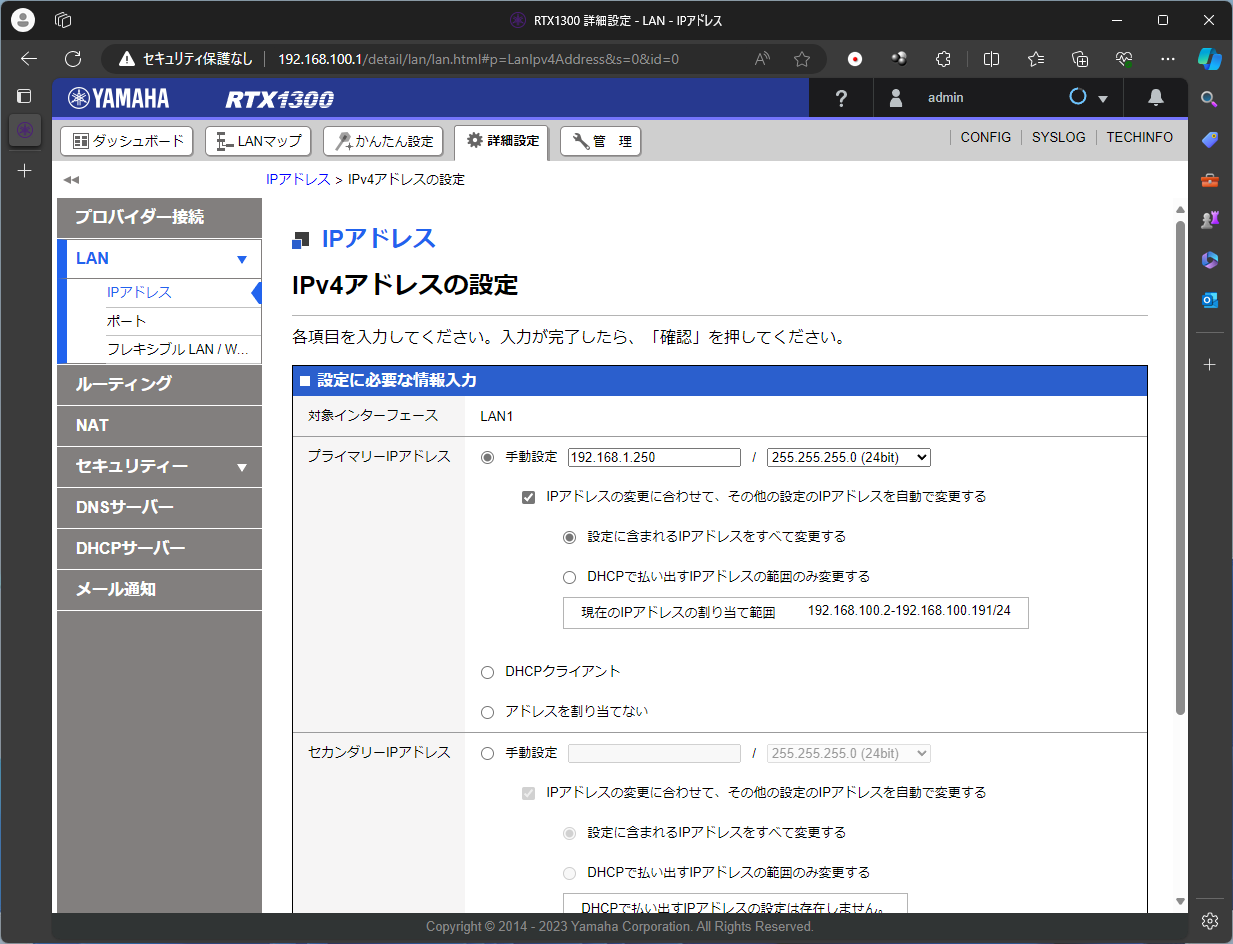

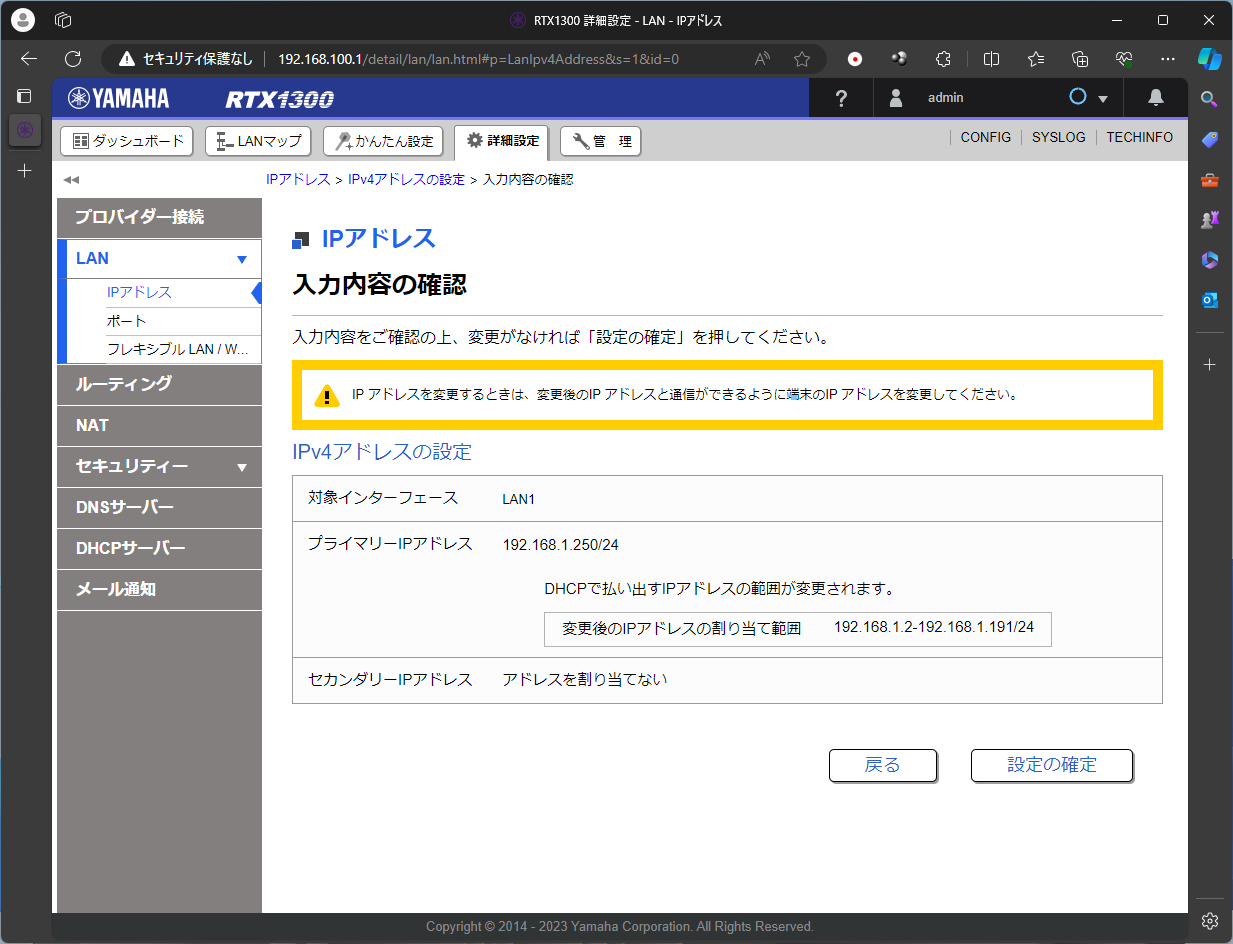

[�ڍאݒ�]��[LAN]��[IP�A�h���X]���ݒ�B

�V����IP�A�h���X��Web�R���\�[�����J���B

[����ݒ�]��[�v���o�C�_�[�ڑ�]���J���A�e�ݒ���s���B

[����ݒ�]��[VPN]��[�����[�g�A�N�Z�X]��VPN�ڑ��̐ݒ���s���B

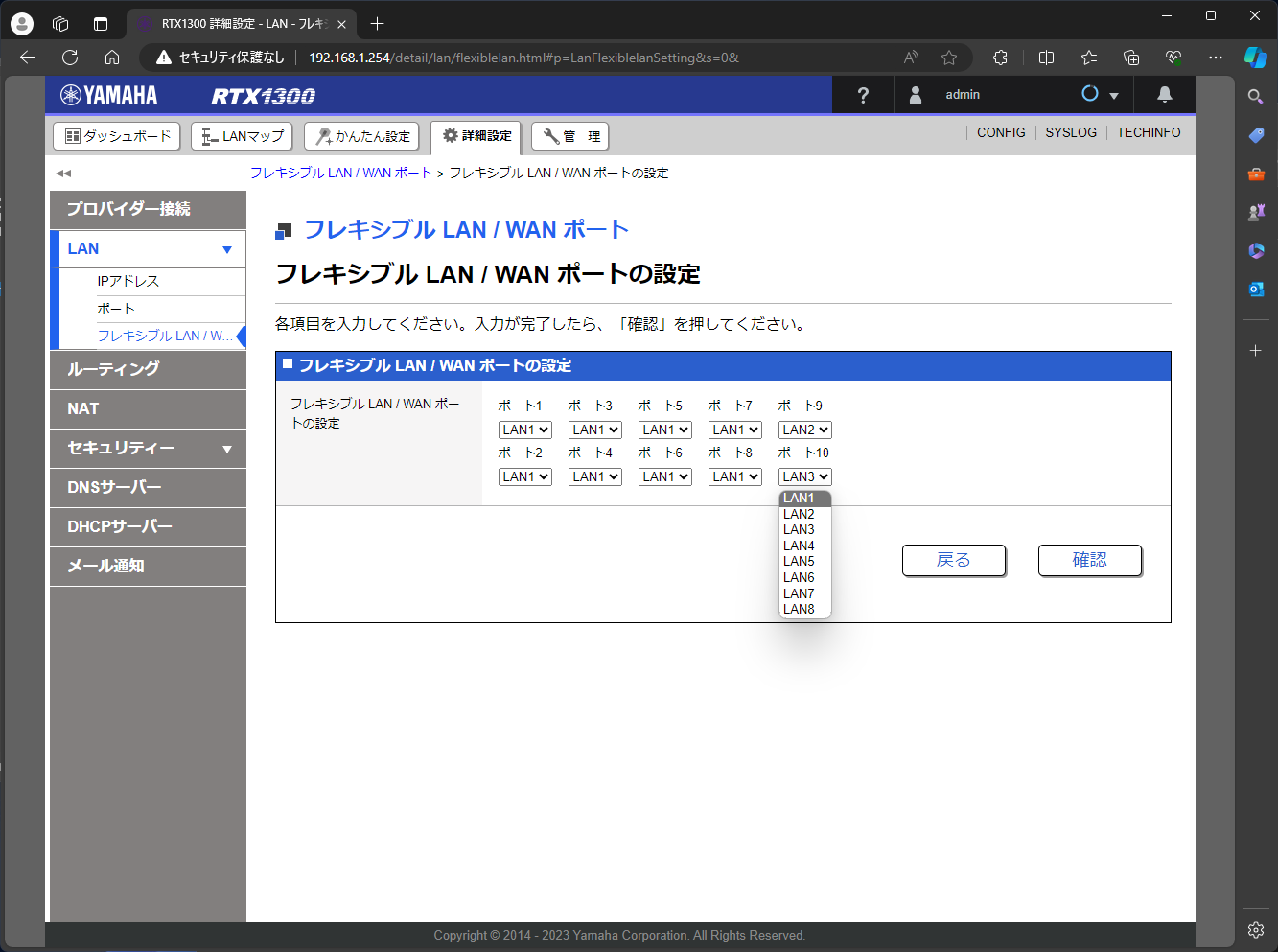

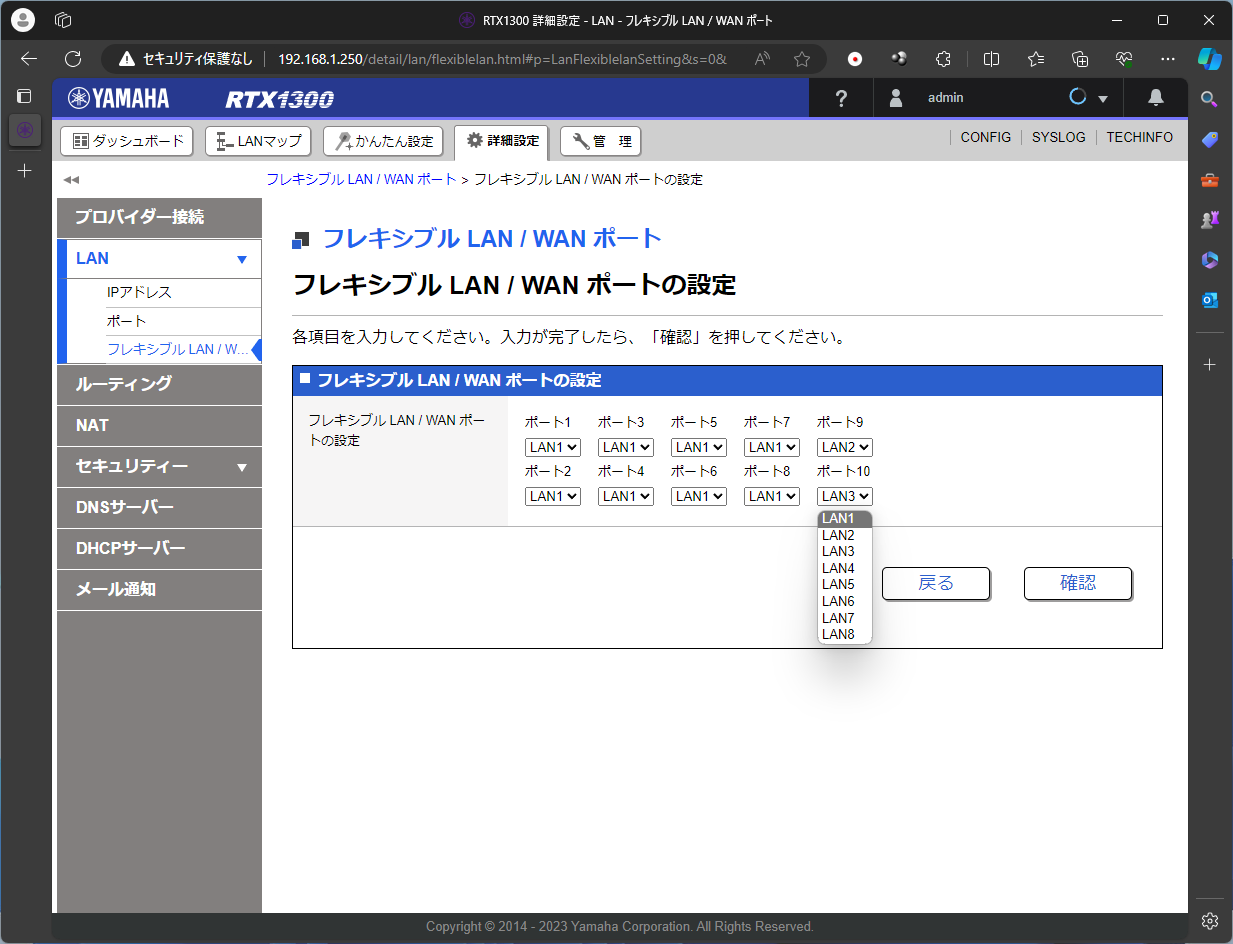

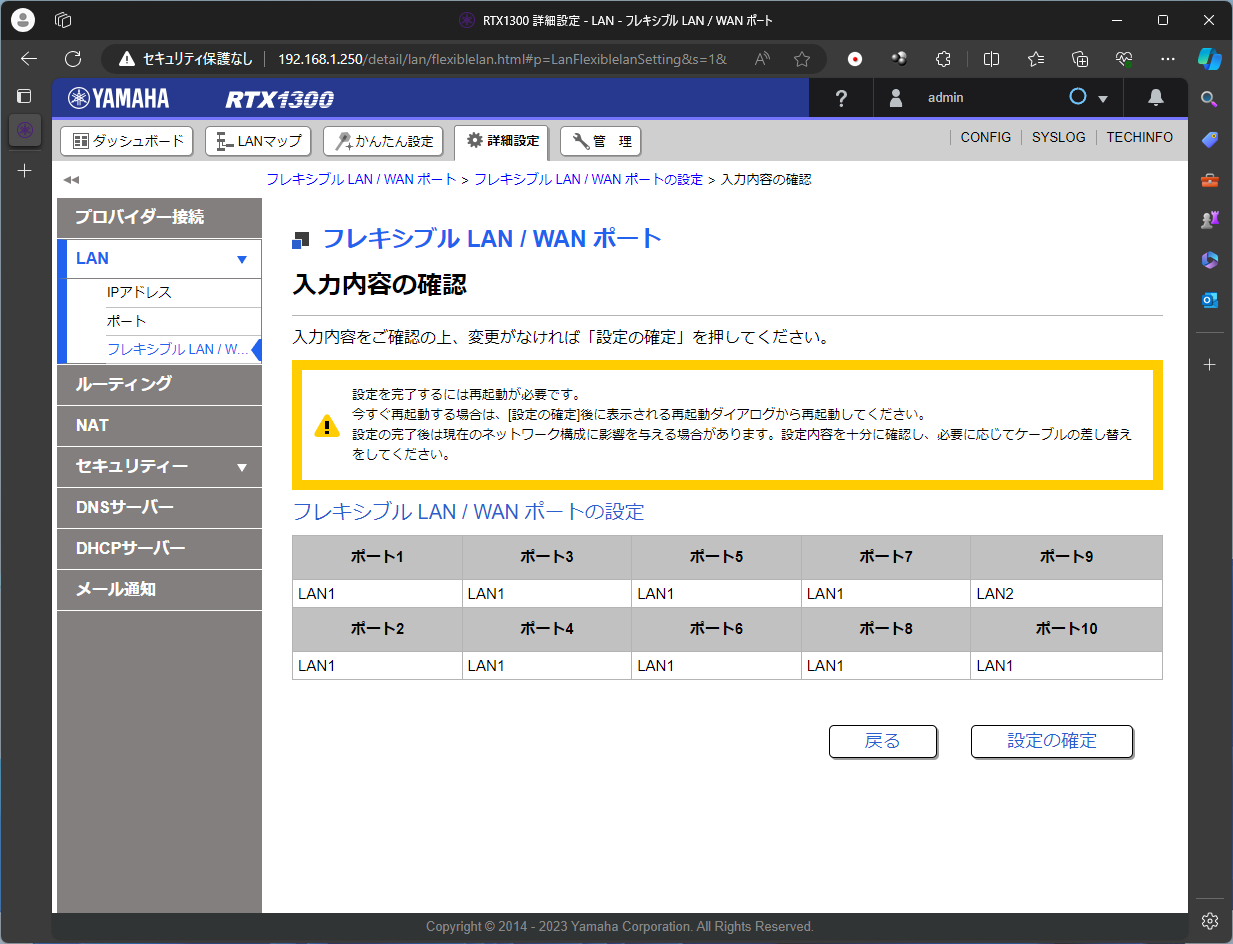

[�ڍאݒ�]��[LAN]��[�t���L�V�u��LAN/WAN�|�[�g]�ŁALAN3��LAN1�Ɏ��[�ւ�����B

����ł���ݒ�͊��������̂ŁA�lj��ݒ���s���B

�܂��AVLAN�ݒ�B

�ȉ����Q�l�ɂ����B

https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/vlan/

VLAN201��192.168.201.0/254�Œ�`���āA�Ǘ��pVLAN��VLA201�𑊌݂ɐڑ��ł��Ȃ��悤�ɂ���B

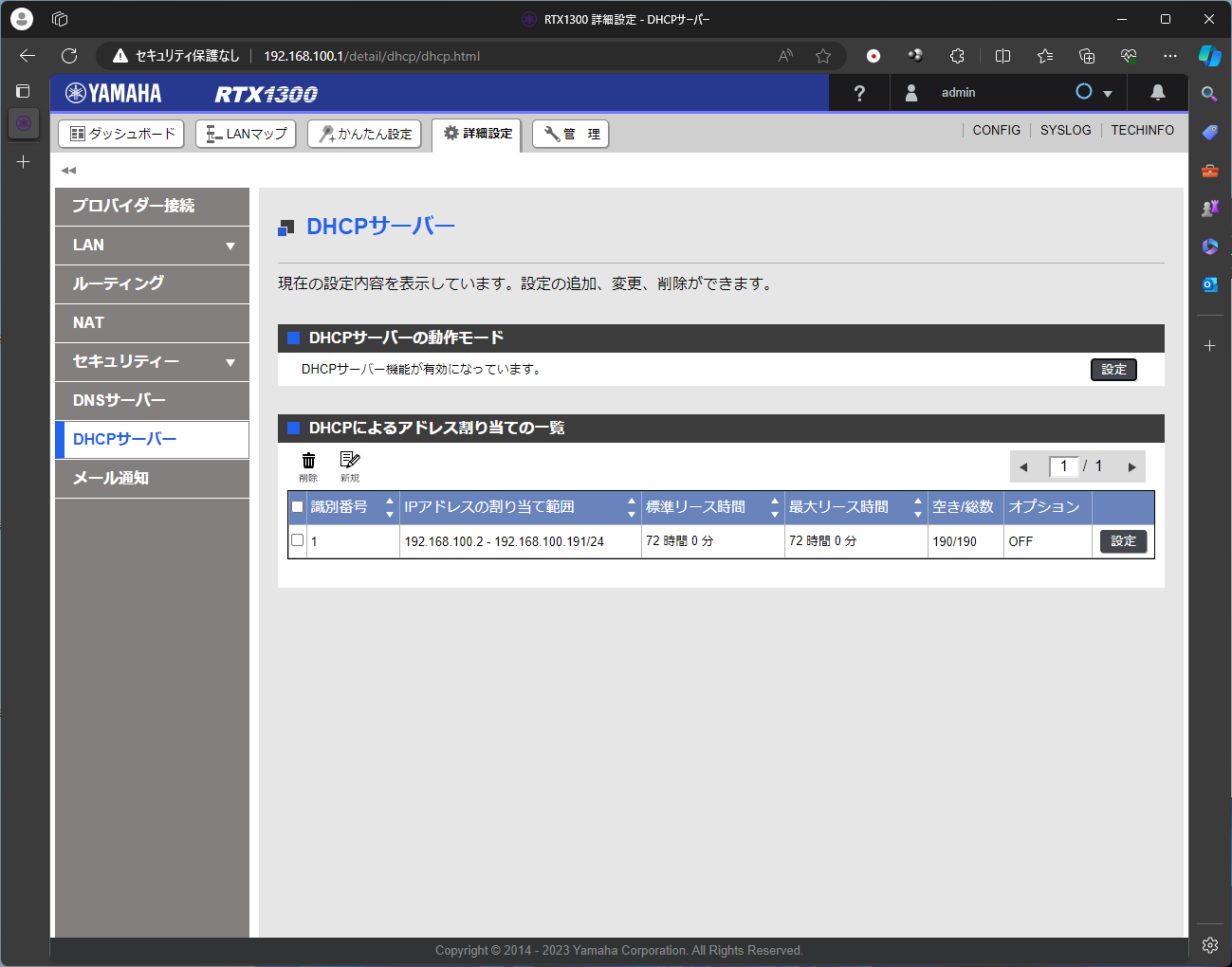

�܂��AVLAN201������DHCP�X�R�[�v��ݒ肷��B

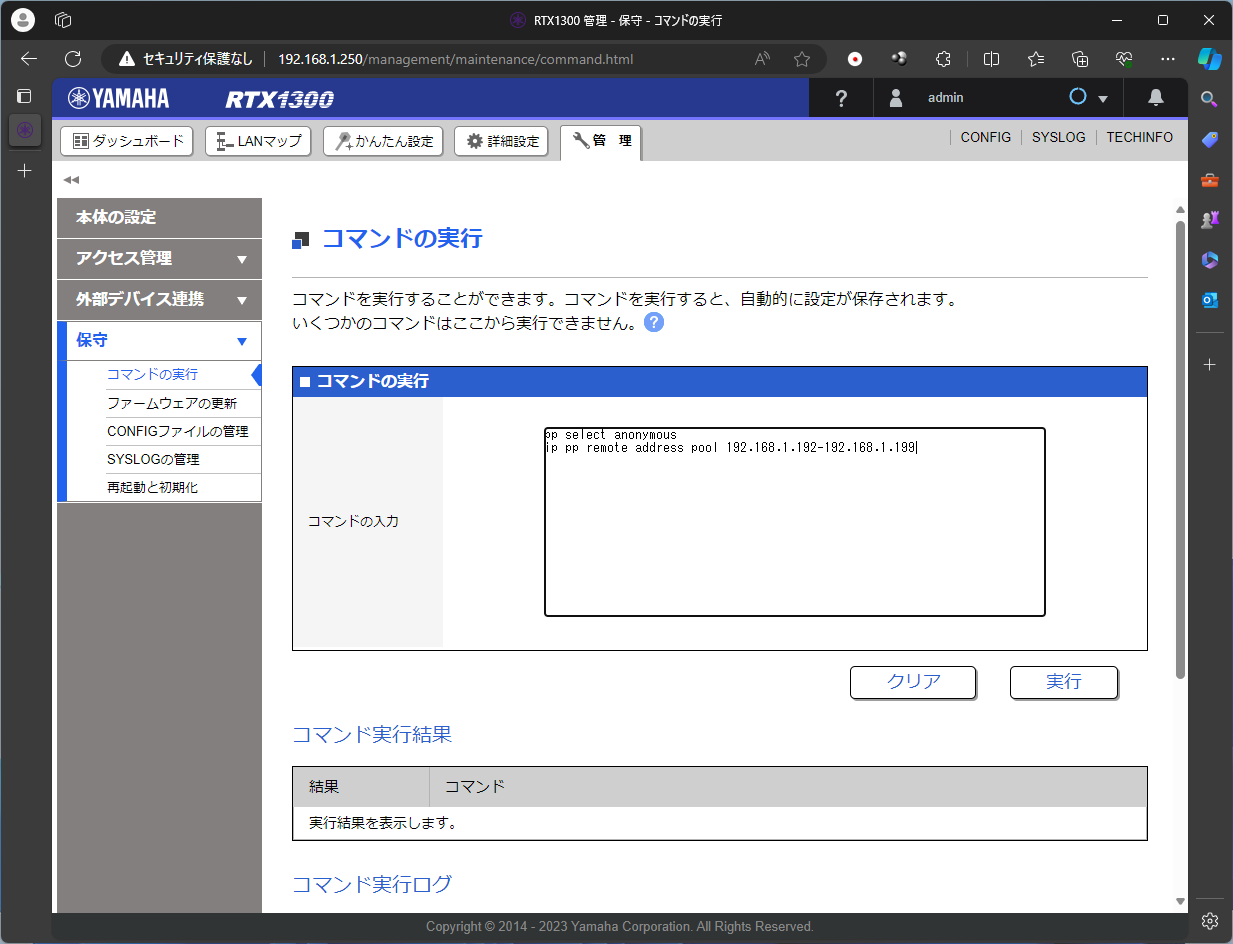

[�Ǘ�]��[�ێ�]��[�R�}���h�̎��s]����A�ȉ��̃R�}���h����͂���B

ip lan1/1 address 192.168.201.254/24

ip lan1/1 secure filter in 300300 300200

ip lan1/1 secure filter out 300400 300200

ip filter 300200 pass * *

ip filter 300300 reject 192.168.201.0/24 192.168.1.0/24

ip filter 300400 reject 192.168.1.0/24 192.168.201.0/24

dhcp service server

dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent

dhcp scope 1 192.168.201.101-192.168.201.150/24 gateway 192.168.201.254

dhcp client release linkdown on

�����āA�|�[�g�J���̐ݒ�B

�ȉ����Q�l�ɂ����B

https://dotsukareta.blogspot.com/2018/10/nvr510v6open.html

HTTP��80�ԁAHTTPS��443�ԁADNS��53�Ԃ��J������B

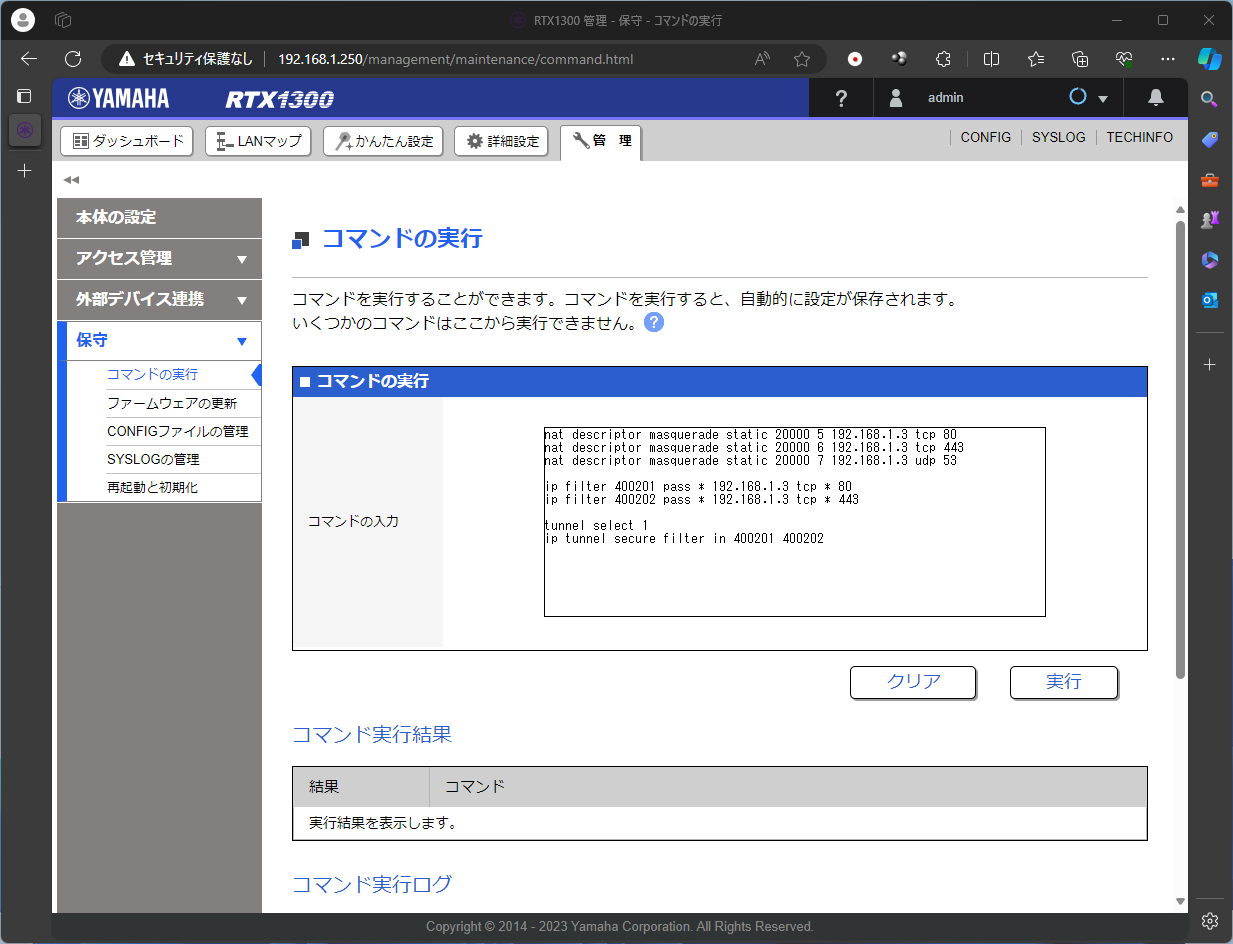

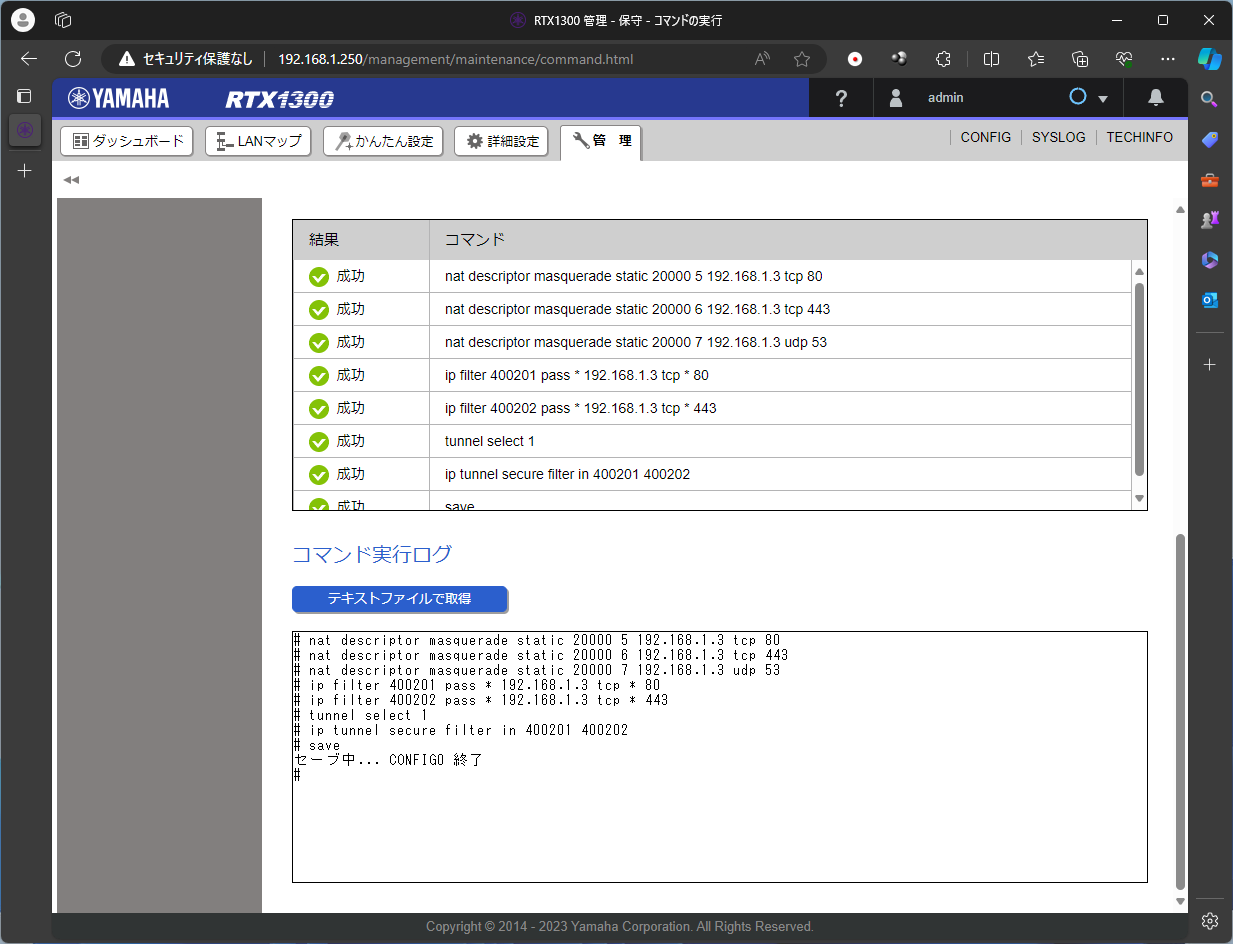

�ȉ��̃R�}���h����͂���B

nat descriptor masquerade static 20000 6 192.168.1.3 tcp 443

nat descriptor masquerade static 20000 7 192.168.1.3 udp 53

ip filter 400201 pass * 192.168.1.3 tcp * 80

ip filter 400202 pass * 192.168.1.3 tcp * 443

ip filter 400202 pass * 192.168.1.3 udp * 53

tunnel select 1

ip tunnel secure filter in 400201 400202

�Ō�ɁAVPN�ڑ��̒lj��ݒ���s���B

IPv4 over IPv6�ڑ��̏ꍇ�́A����ɕK�v�ȃt�B���^��NAT�f�B�X�N���v�^�̐ݒ肪������������Ȃ��������B

�ȉ����Q�l�ɂ����B

https://www.open-circuit.ne.jp/isp/settei/v6direct-rtx1210-ip1-remote-vpn.html

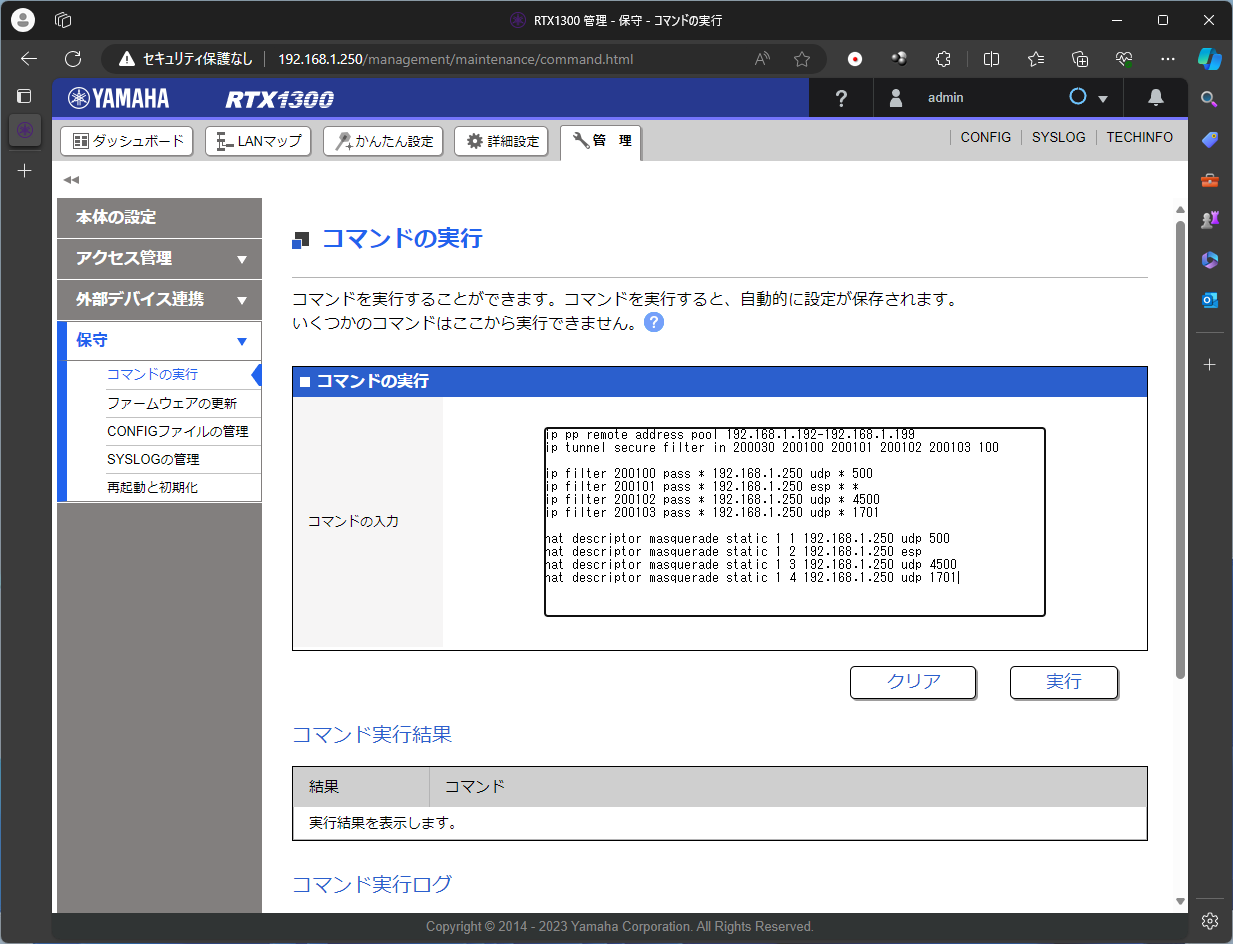

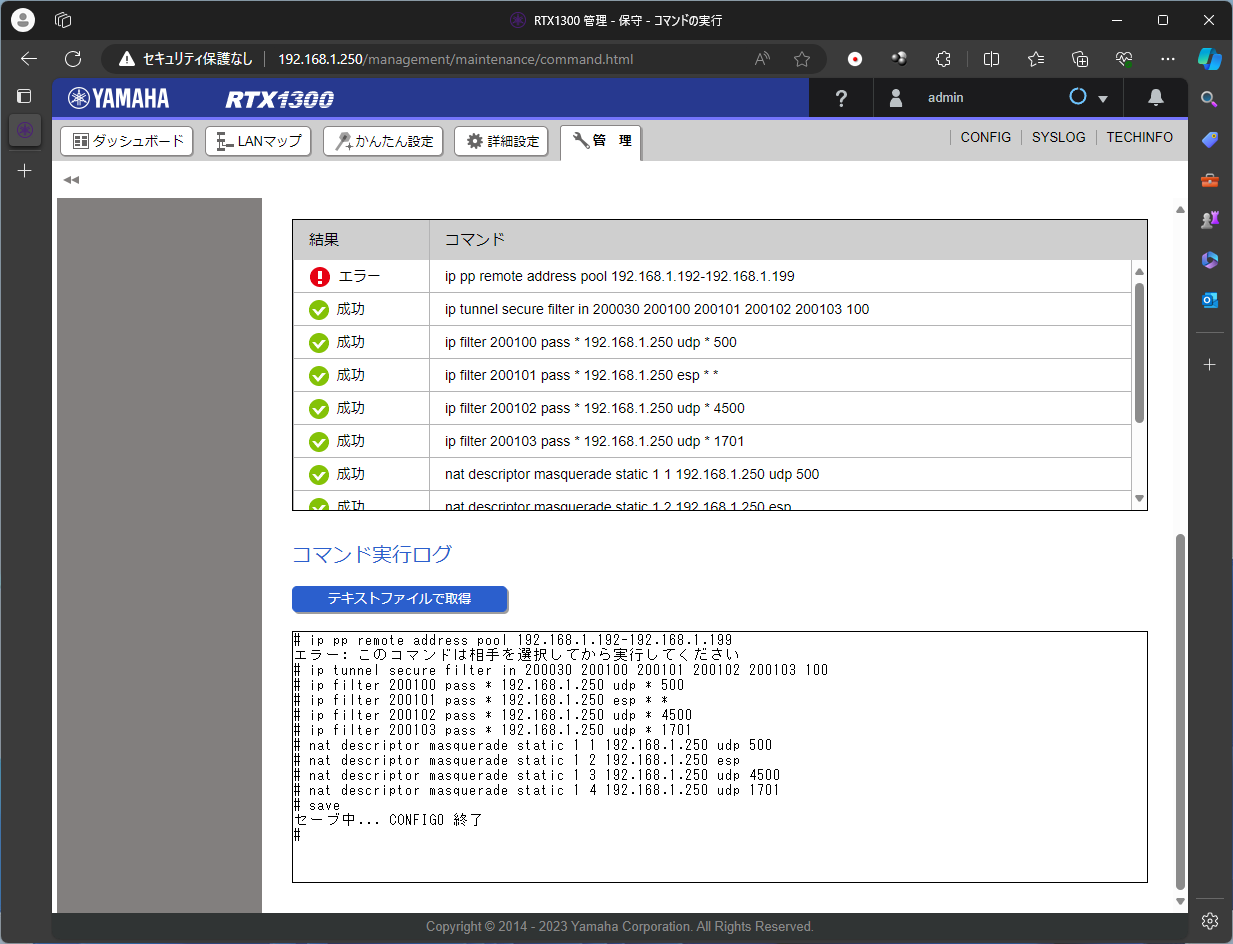

�����[�g�A�N�Z�X���̃A�h���X�v�[���̐ݒ��IP�t�B���^�[�ݒ�ANAT�f�B�X�N���^�̐ݒ���s���B

�ȉ��̃R�}���h����͂���B

ip tunnel secure filter in 200030 200100 200101 200102 200103 100

ip filter 200100 pass * 192.168.1.250 udp * 500

ip filter 200101 pass * 192.168.1.250 esp * *

ip filter 200102 pass * 192.168.1.250 udp * 4500

ip filter 200103 pass * 192.168.1.250 udp * 1701

nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.1.250 udp 500

nat descriptor masquerade static 1 2 192.168.1.250 esp

nat descriptor masquerade static 1 3 192.168.1.250 udp 4500

nat descriptor masquerade static 1 4 192.168.1.250 udp 1701

1�s�ڂɃG���[���\�������B

�G���[: ���̃R�}���h�͑����I�����Ă�����s���Ă�������

���̃G���[���������邽�߂ɁAanonymous���w�肵�Ă���A�R�}���h�����s����B

�ȉ����Q�l�ɂ����B

https://rabbit-note.com/2019/01/05/rtx1210-vpn-without-internal-dhcp/

ip pp remote address pool 192.168.1.192-192.168.1.199

�G���[�����R�}���h�͎��s���ꂽ�B

��Ўx���̃m�[�gPC����N�X�V����A�����悤�Ȏ�����VPN�ڑ���Wndows�W������Secure Access�Ƃ����T�[�h�p�[�e�B���ɕς��A�������������s�������A������ւ�VPN�ڑ����s�ƂȂ��Ă����B

PC���K�`�K�`��SKYSEA���Trellix�Ōł߂��Ă��āA�F�ڌ������t���Ȃ������B

����WAN���č\�z�̂��̋@��ɁA�F�X���[�^�Ȃǂ̐ݒ��TIPS�����Ă���A��C�ɂȂ�ݒ肪�ڂɓ������B

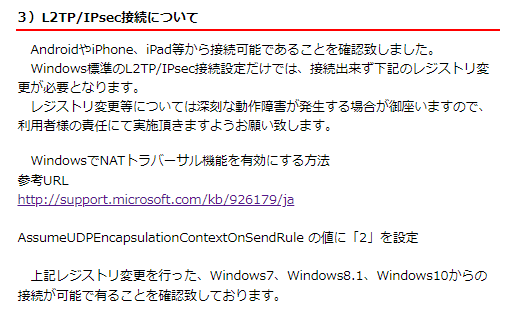

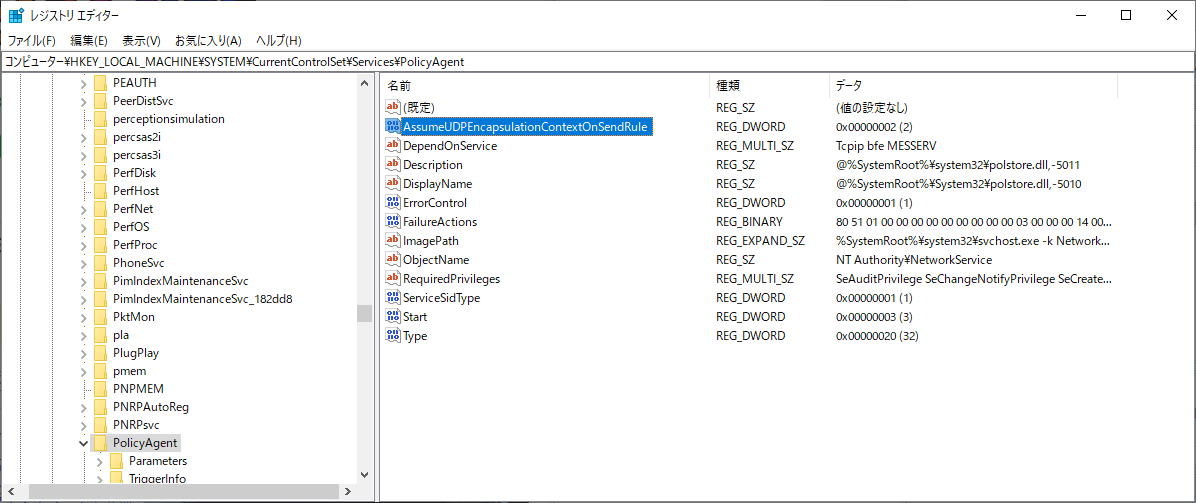

��́ANAT�g���o�[�T���@�\���g�p����ɂ́A���W�X�g���ݒ��lj����Ă����Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����L���B

https://www.open-circuit.ne.jp/isp/settei/v6direct-rtx1210-ip1-remote-vpn.html

V6�v���X�v���o�C�_�̃I�[�v���T�[�L�b�g�̃��[�^�ݒ�y�[�W�ɕ⑫�Ƃ��ĒNjL����Ă����B

Android��iOS�[���ł͖��Ȃ����AWindows PC����̐ڑ��ł͂��̐ݒ肪�K�v�ɂȂ�Ƃ����B���Ȃ݂ɁAYAMAHA��Windows�W��VPN�ڑ��̓T�|�[�g���Ă��炸�A�����I�v�V������VPN�N���C�A���g�\�t�g�̂݁A�T�|�[�g�����邻�����B

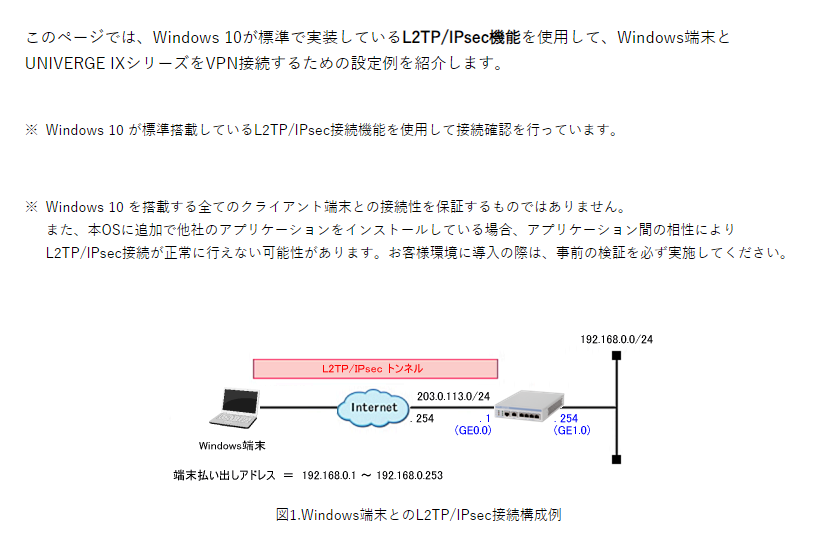

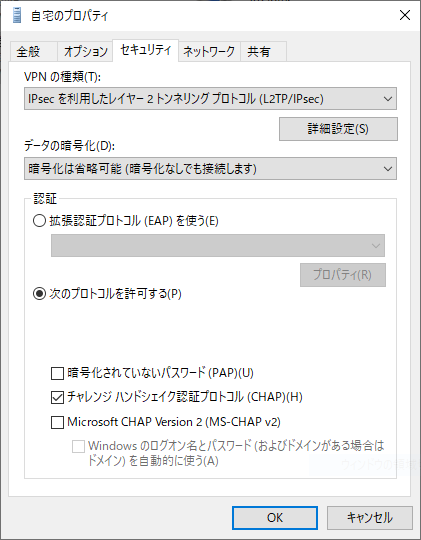

������́AL2TP/IPsec���g�p����ꍇ�AVPN�ݒ�̃v���p�e�B�Œlj��ݒ�����Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����L���B

https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/l2tp_ipsec/windows.html

�Z�L�����e�B�I�v�V�����̔F�v���g�R�����ACHAP�݂̂ɂ���Ƃ����ݒ肾�B

���߂ɑO�҂������Ă݂����AVPN�ڑ��͊m���ł��Ȃ������B

���̌�A��҂̋L���������A�����Ă݂���A�悤�₭�����VPN�ڑ��ł���悤�ɂȂ����B

�O�҂̐ݒ肪�Ӗ��������������͕s�������A���Ȃ��Ƃ��߂�����V6�v���X���Ń����[�g�ڑ�������ۂɂ͕K�v�ɂȂ肻�����B

��҂ɂ��ẮA�悭�悭�l������ȑO���ڑ����ł��Ȃ����Ƃ������āA��������q����悤�ɂȂ����L��������B

������ɂ��Ă��A���N�ȏ㎩��VPN���ւ�PC����̐ڑ����s�̏��A�悤�₭�ŊJ���ꂽ���ƂɂȂ�B

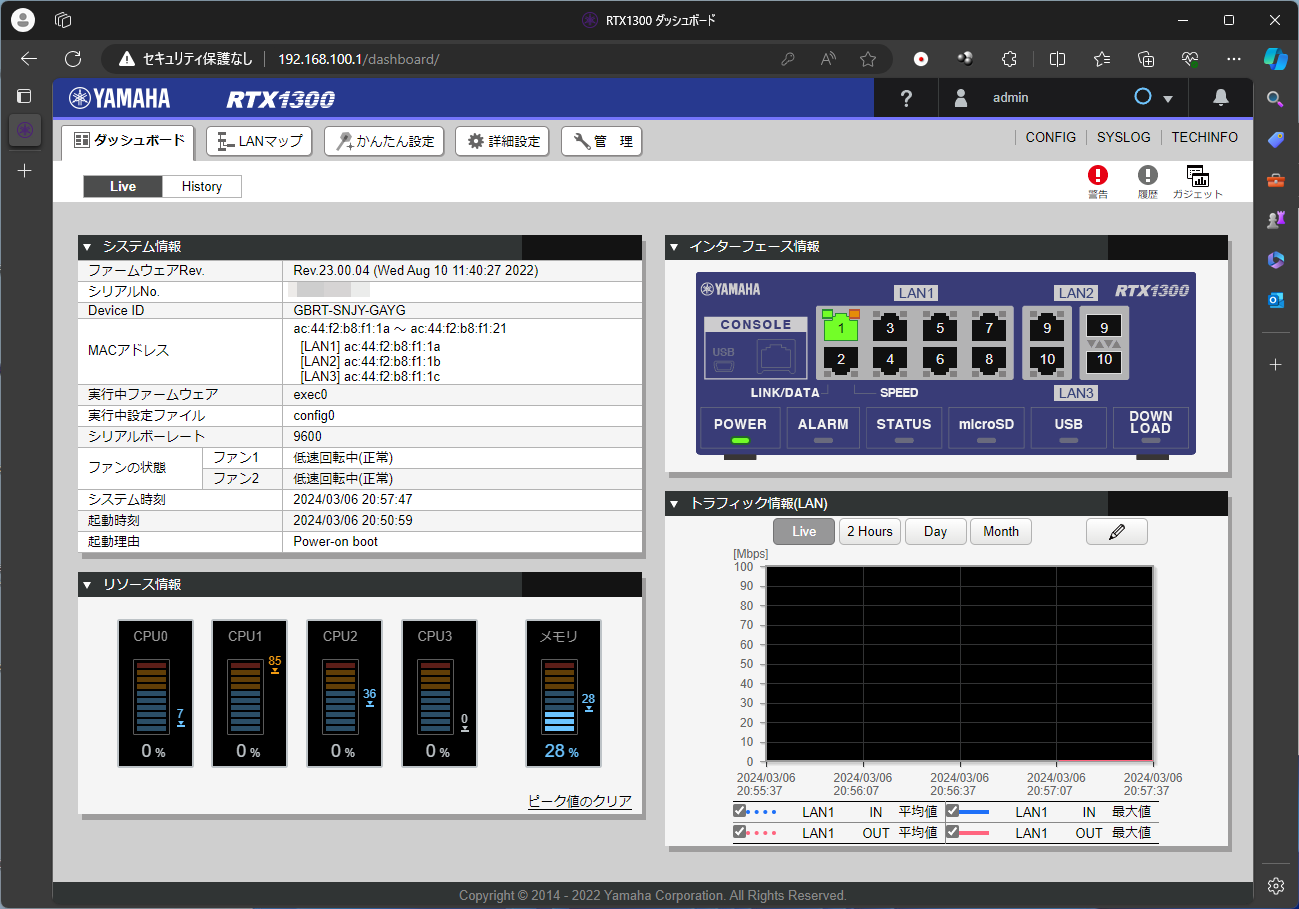

�Γ��ꂵ��RTX1300�́A����ݒ���m�F����B

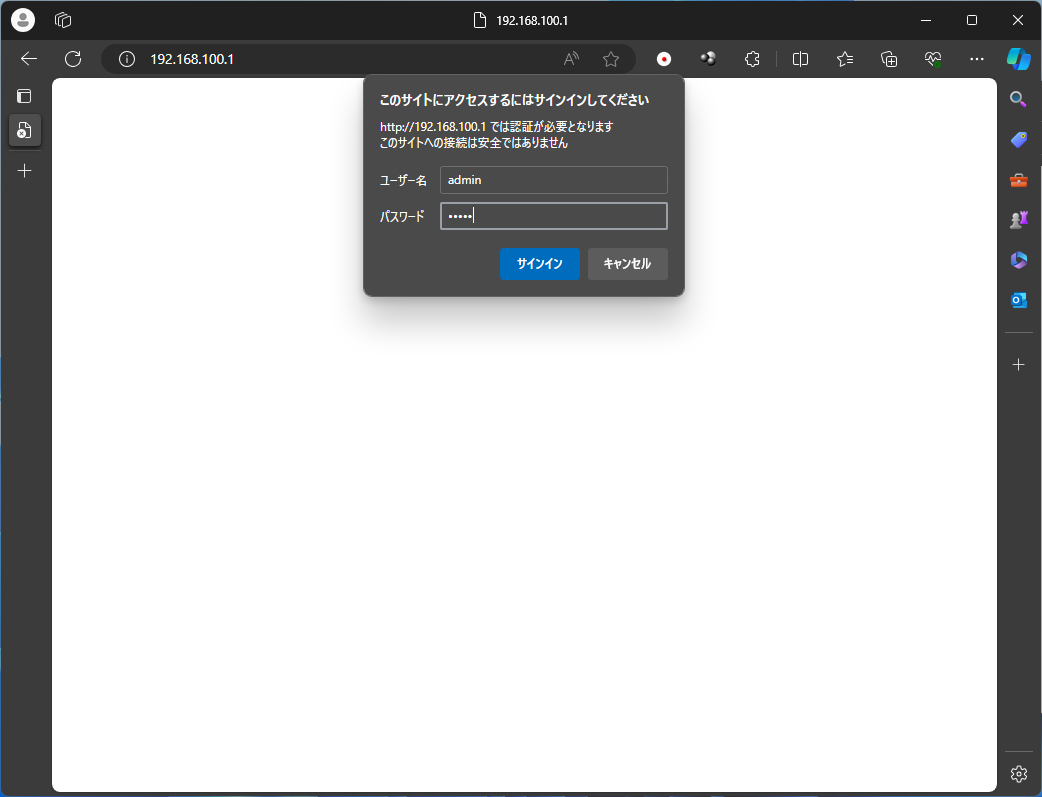

LAN1�|�[�g��PC��ڑ����āA�����ݒ��192.168.100.1�ɃA�N�Z�X����B

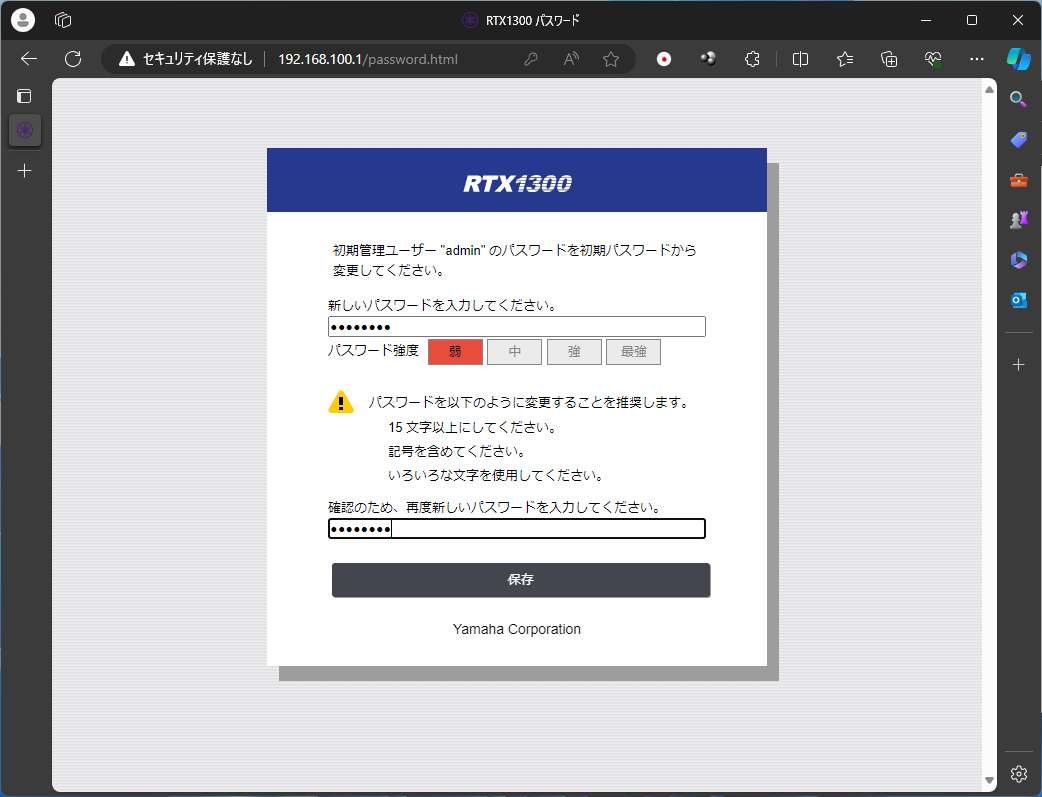

����ڑ����̓p�X���[�h�̕ύX�𑣂����B

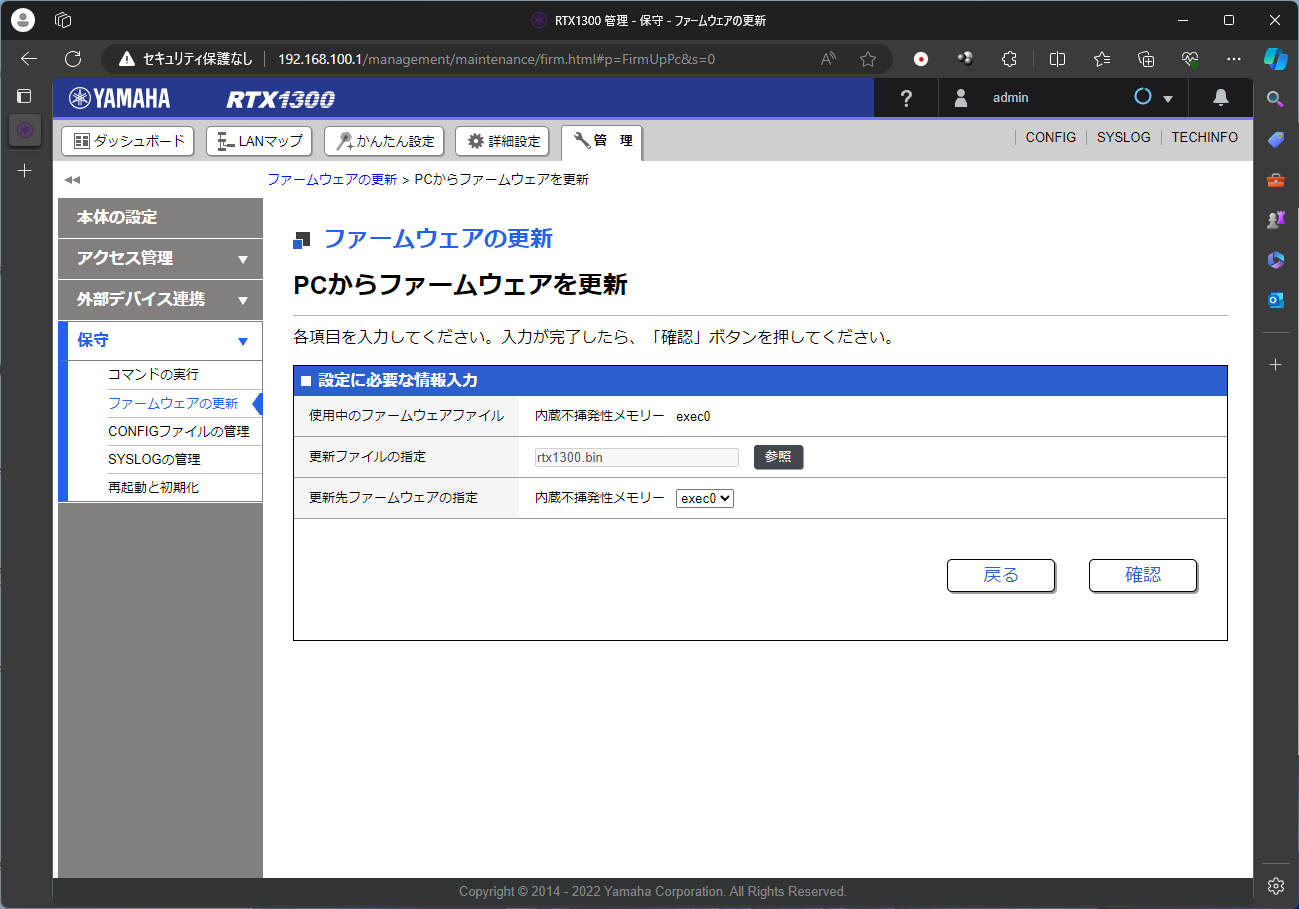

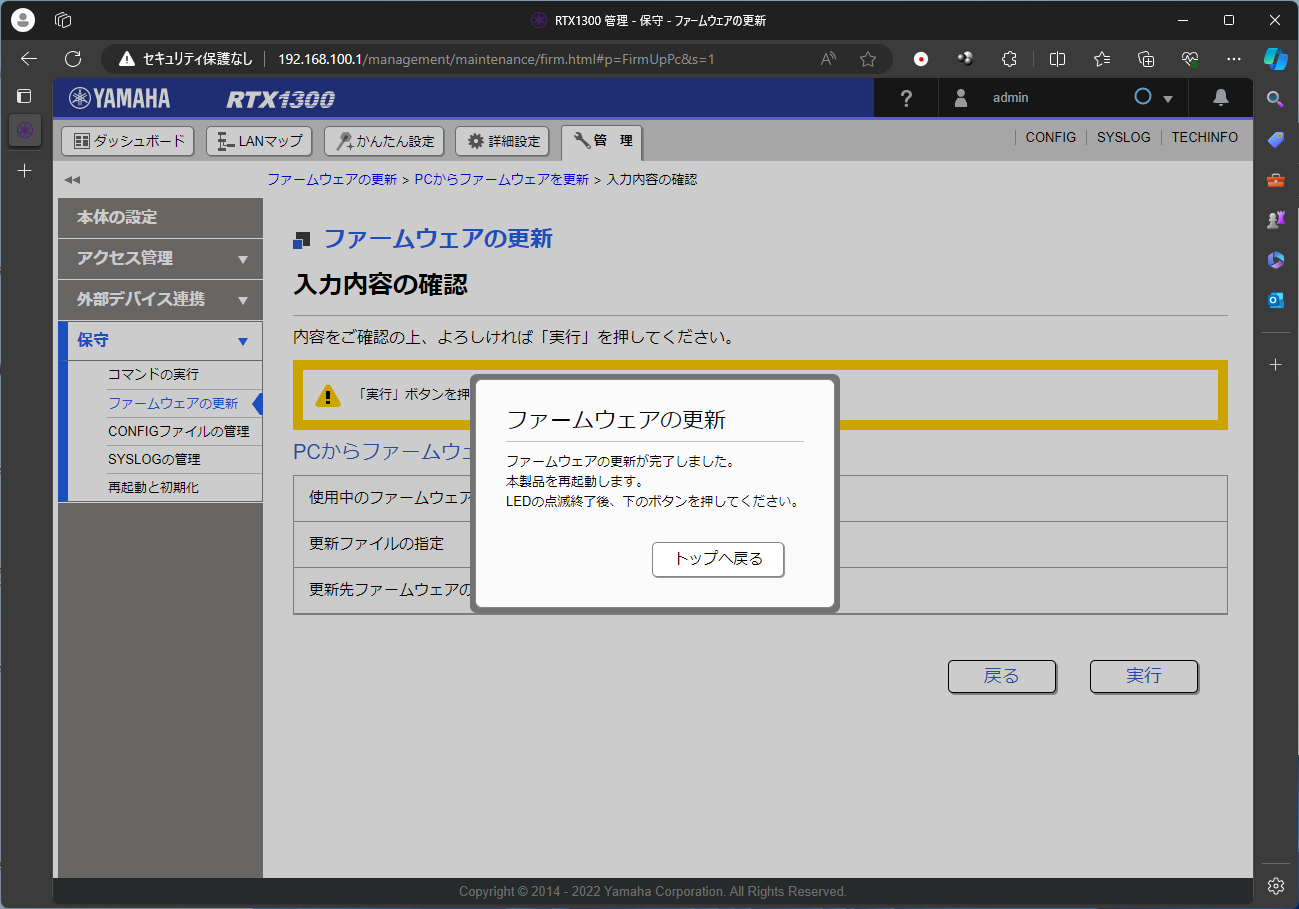

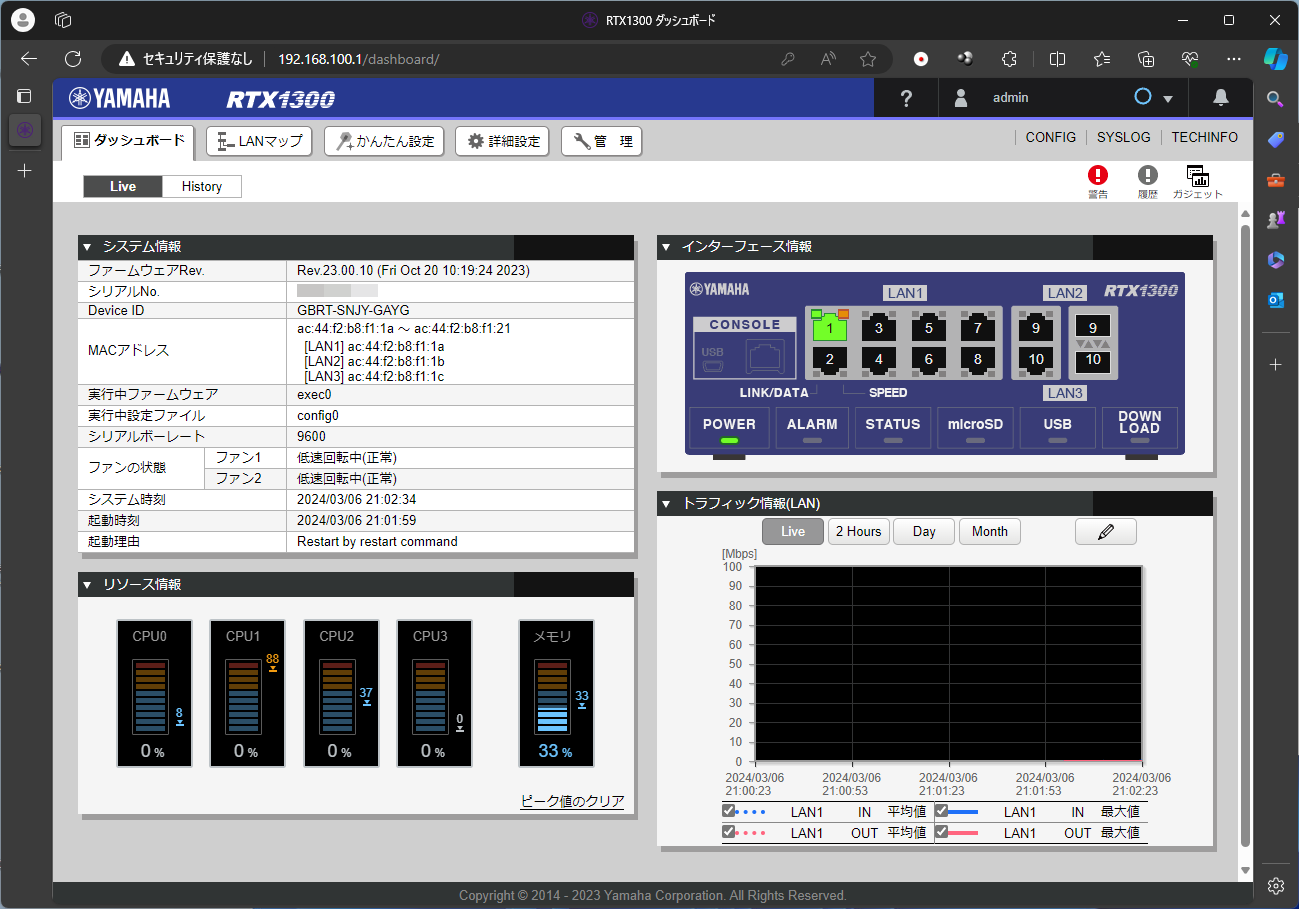

���O�C�����āA�܂��m�F�����̂̓t�@�[���E�F�A�B���V�������r�W�����������[�X����Ă����̂ŁA�A�b�v�f�[�g���s���B

Web�R���\�[���o�R�ŁA�ȒP�ɃA�b�v�f�[�g�͊��������B

�����āA����ݒ�̍��ڂ��m�F����B

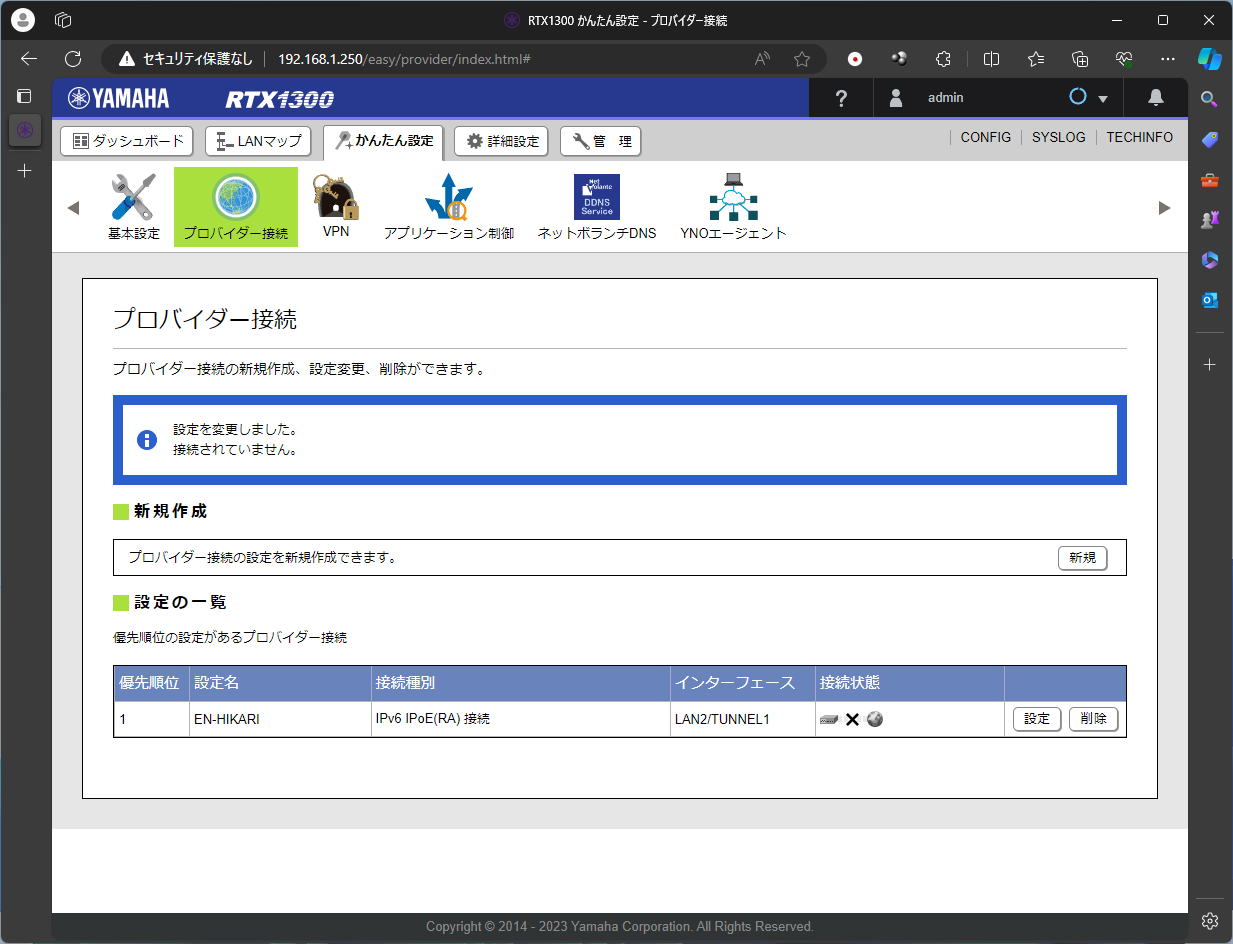

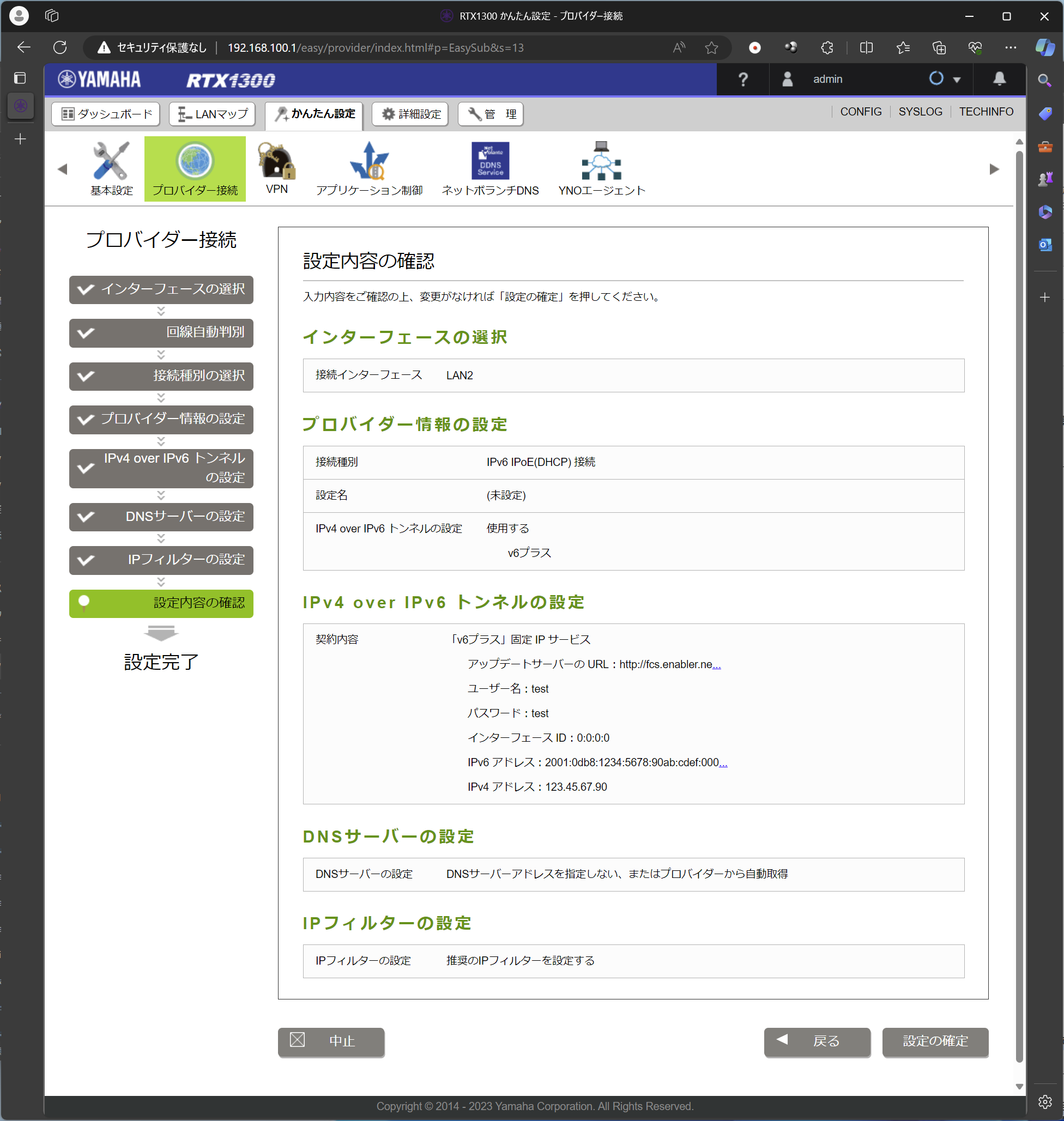

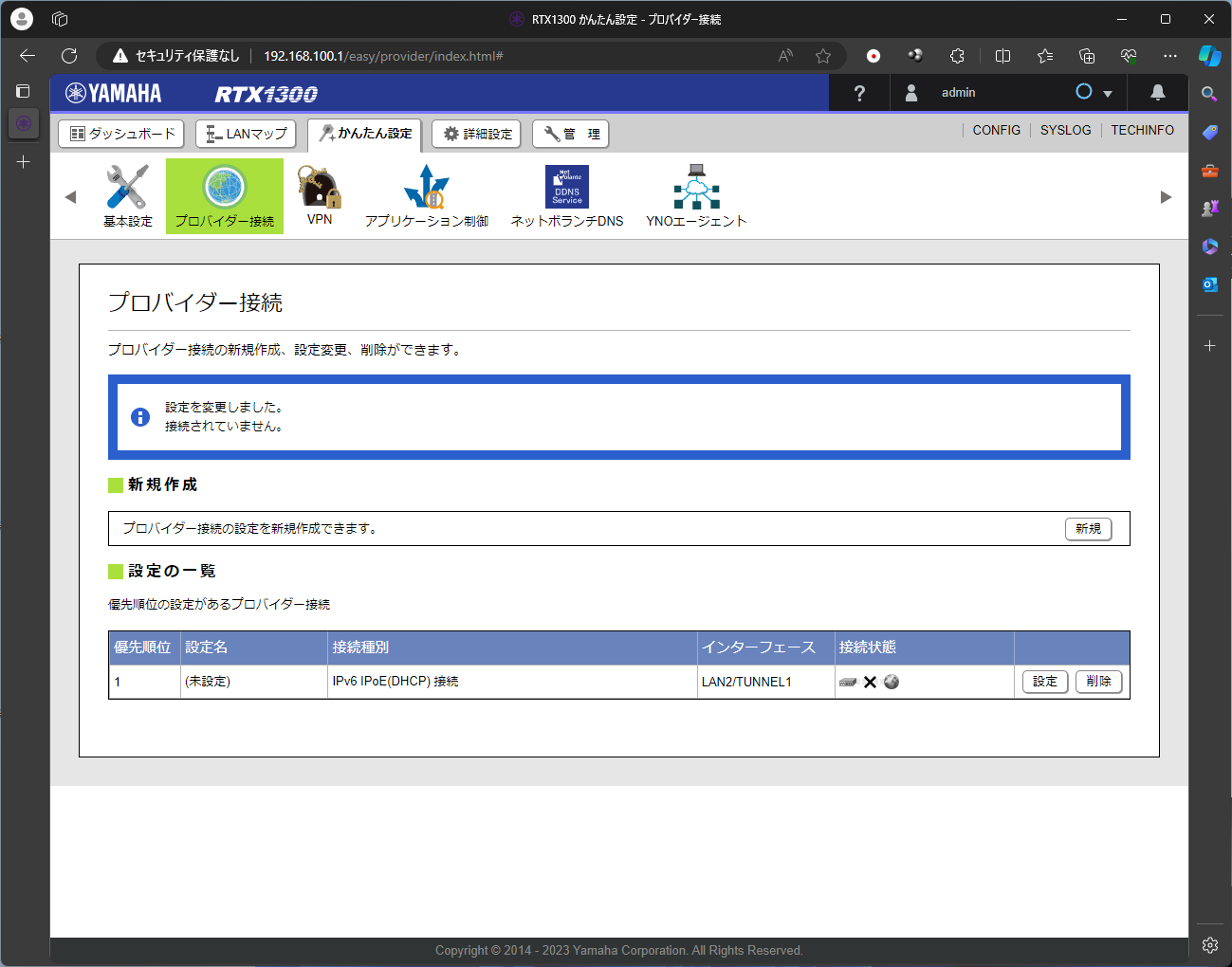

�v���o�C�_�[�ڑ��ŁAv6�v���X��IPoE�ڑ��̐ݒ���s����B

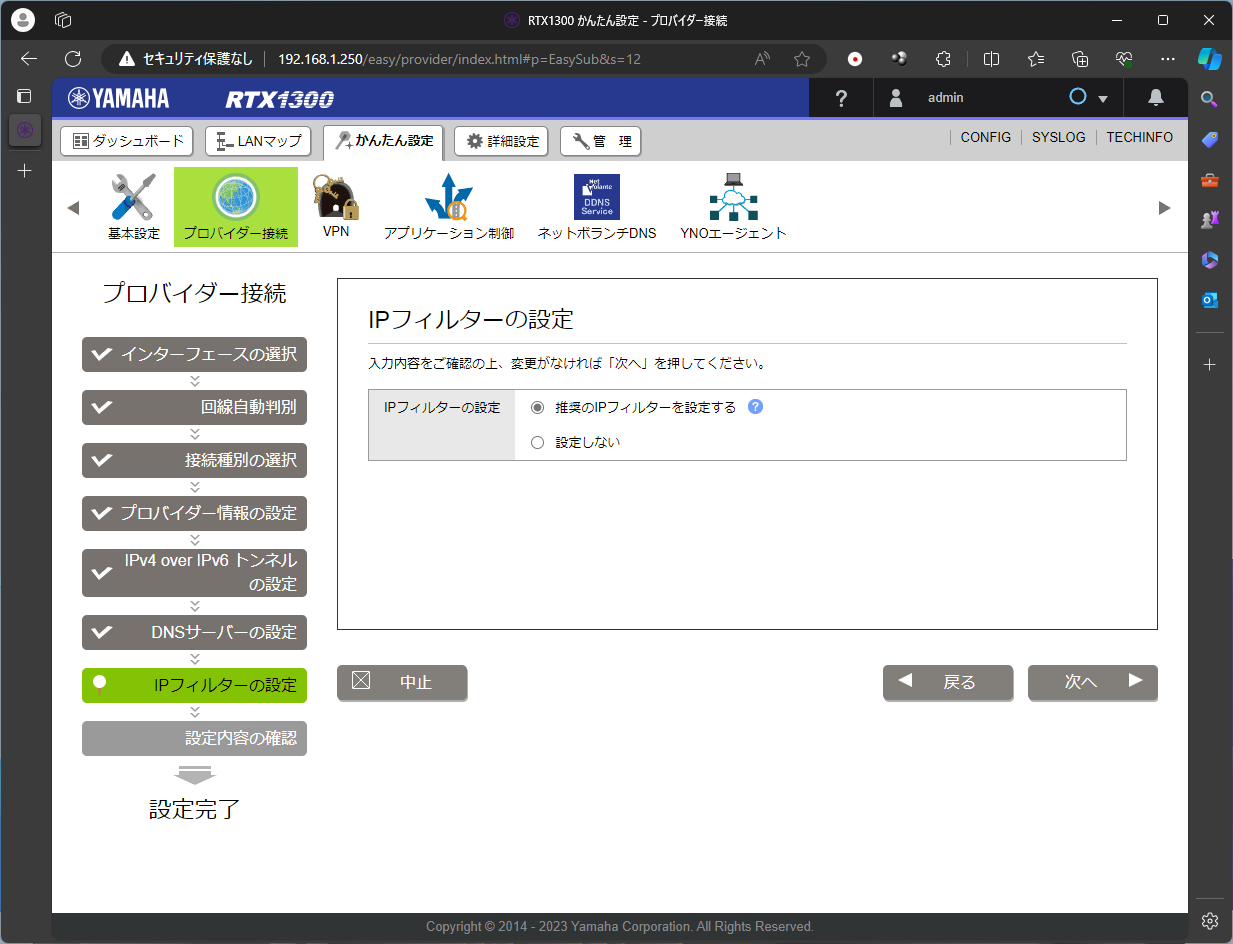

�g�p����C���^�[�t�F�[�X��I�сAIPoE�ڑ���I�����A��ɐi�߂�B

IPv4 over IPv6�g���l���ݒ�ł́Atransix��N���X�p�X���I���ł���B������v6�v���X��I������B

������ʂ�v6�v���X�ɕK�v�Ȑڑ��ݒ����͂���B�܂��v���o�C�_�[�_�Ă��Ȃ��̂ŁA��芸�������̐ݒ�l����͂���B

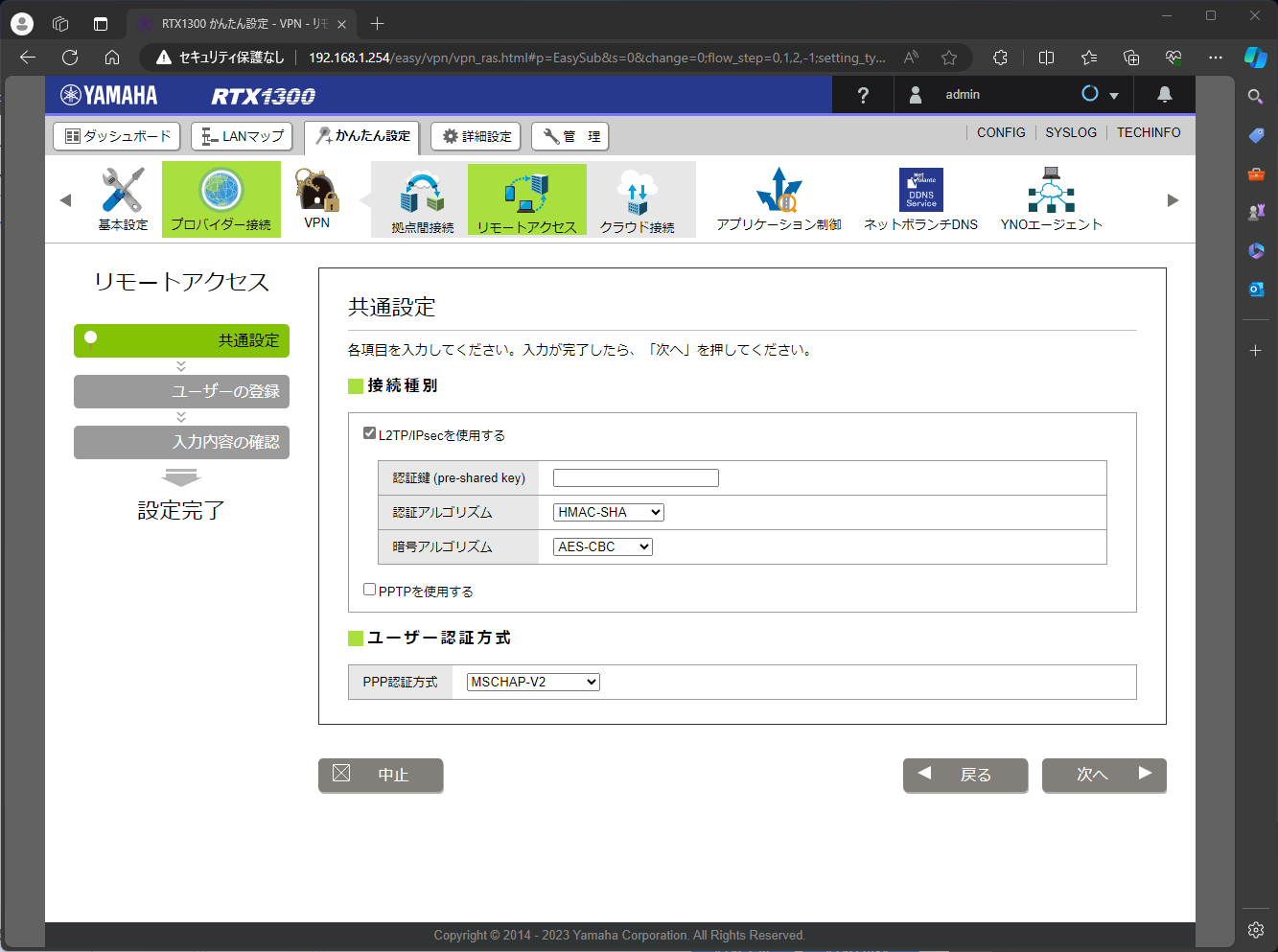

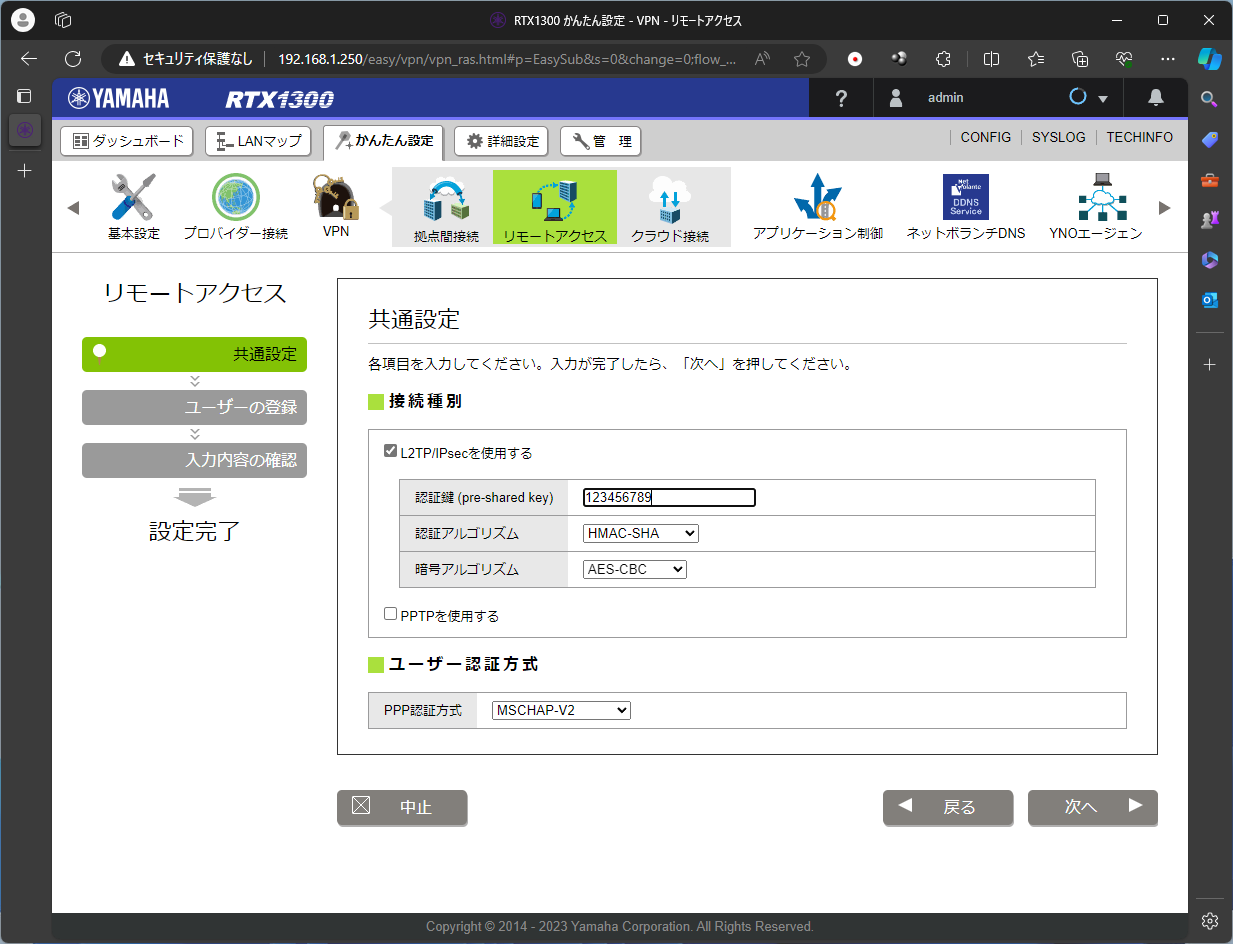

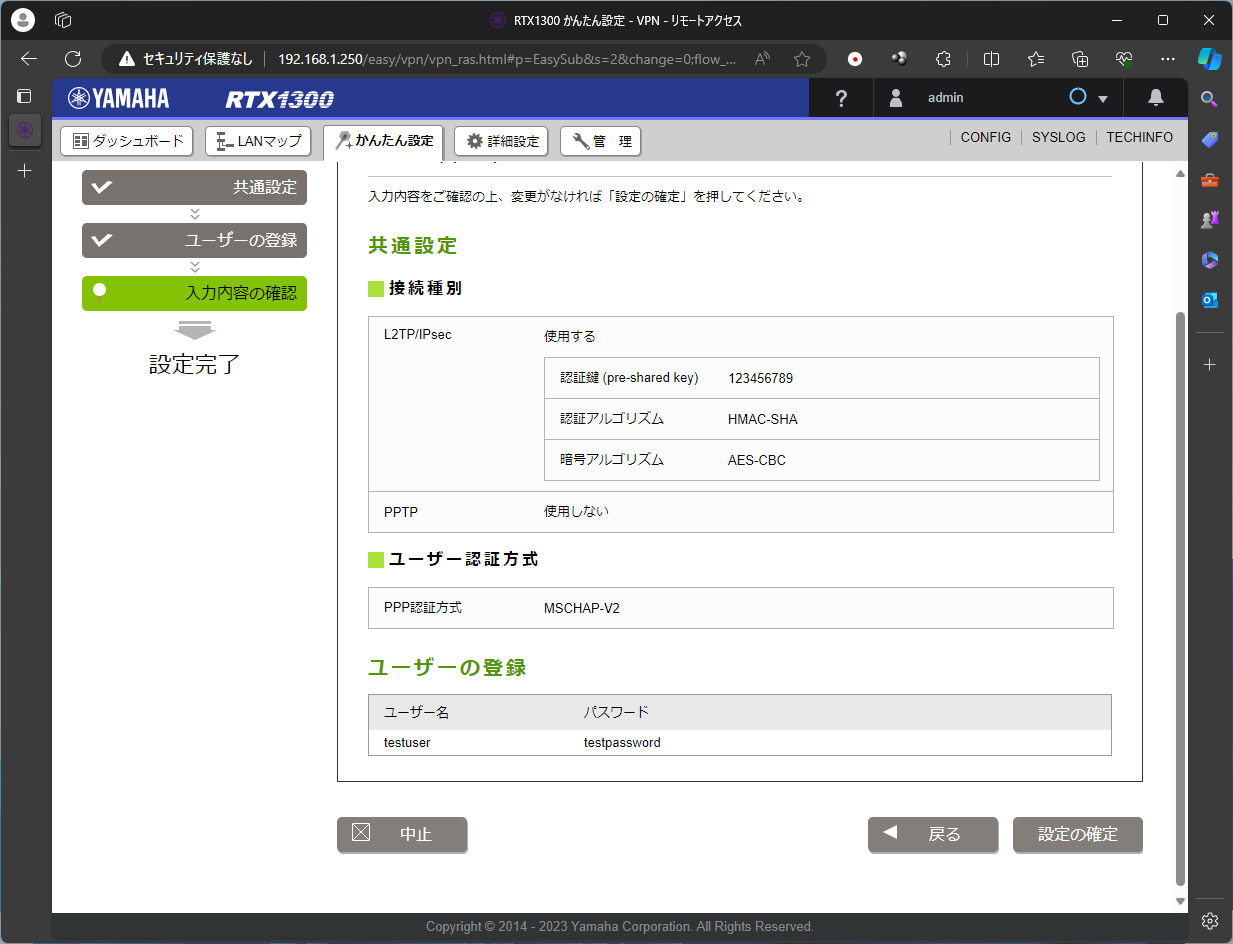

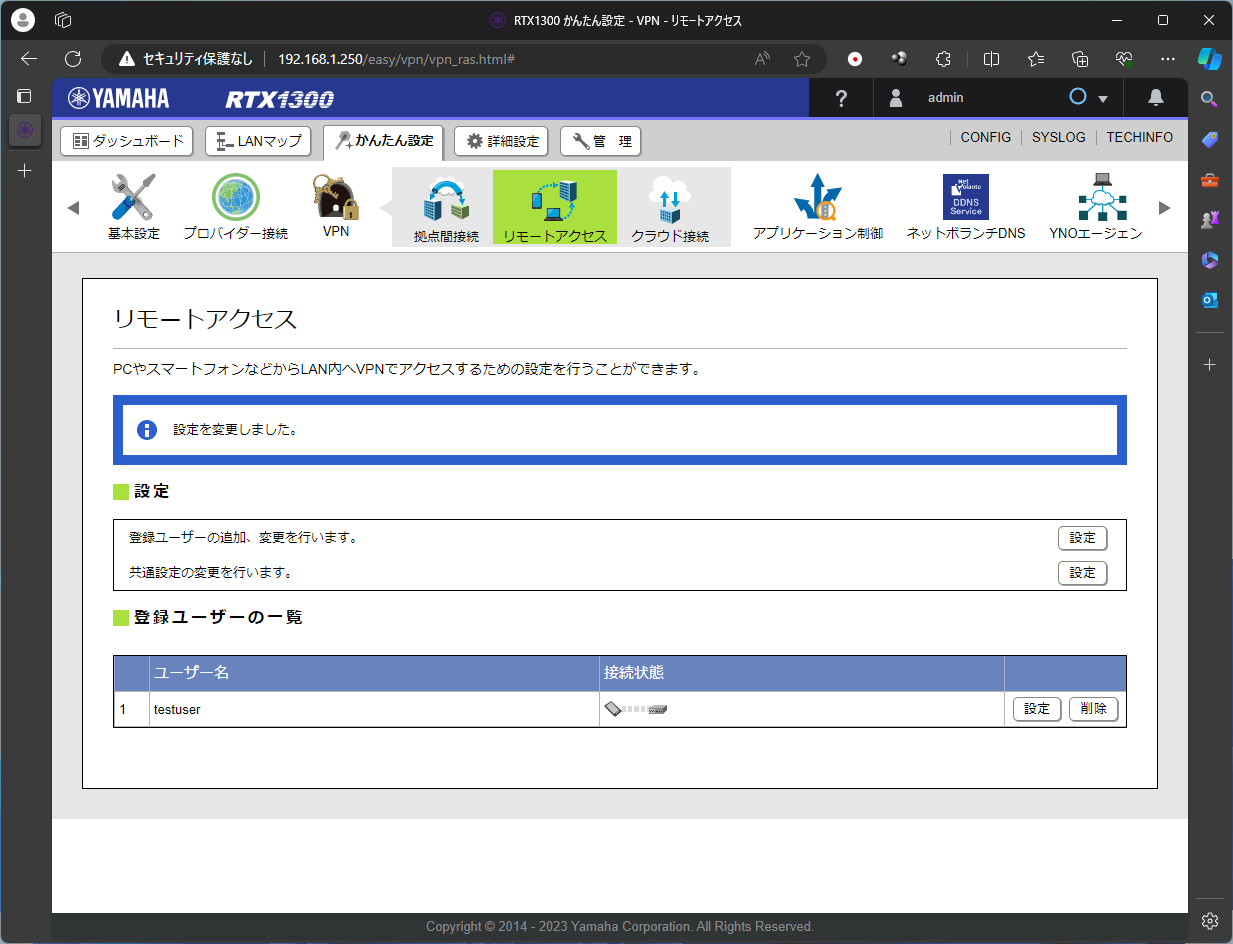

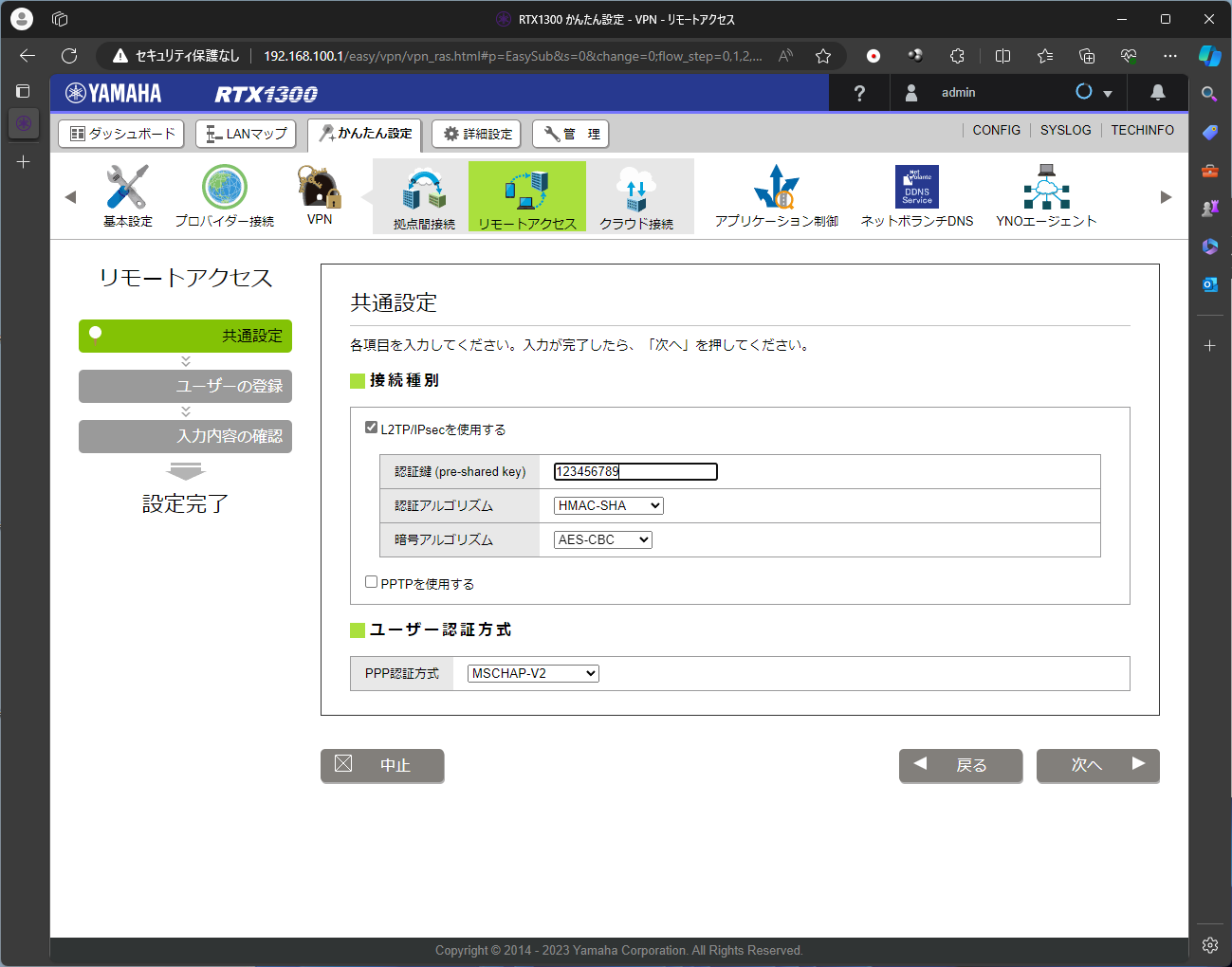

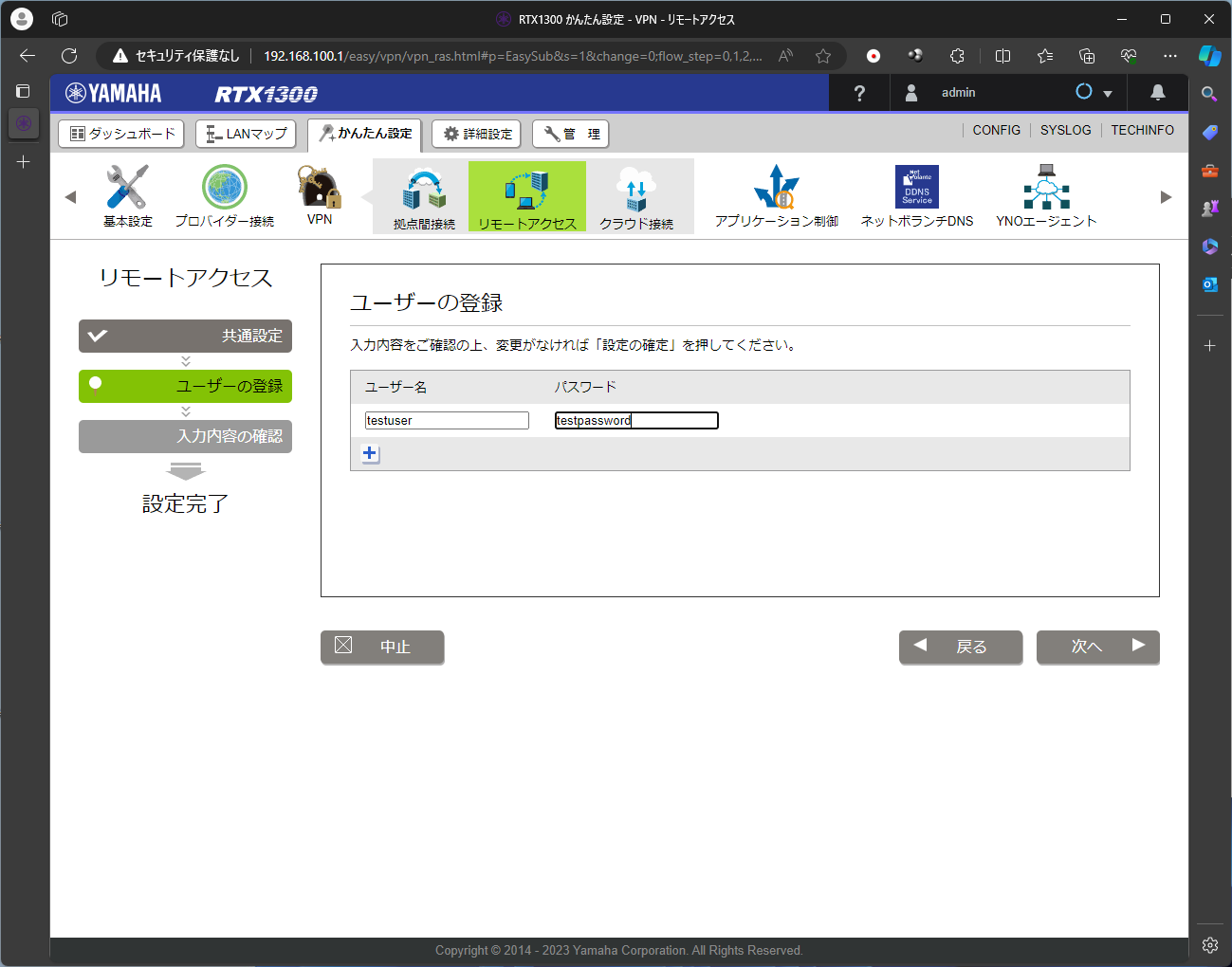

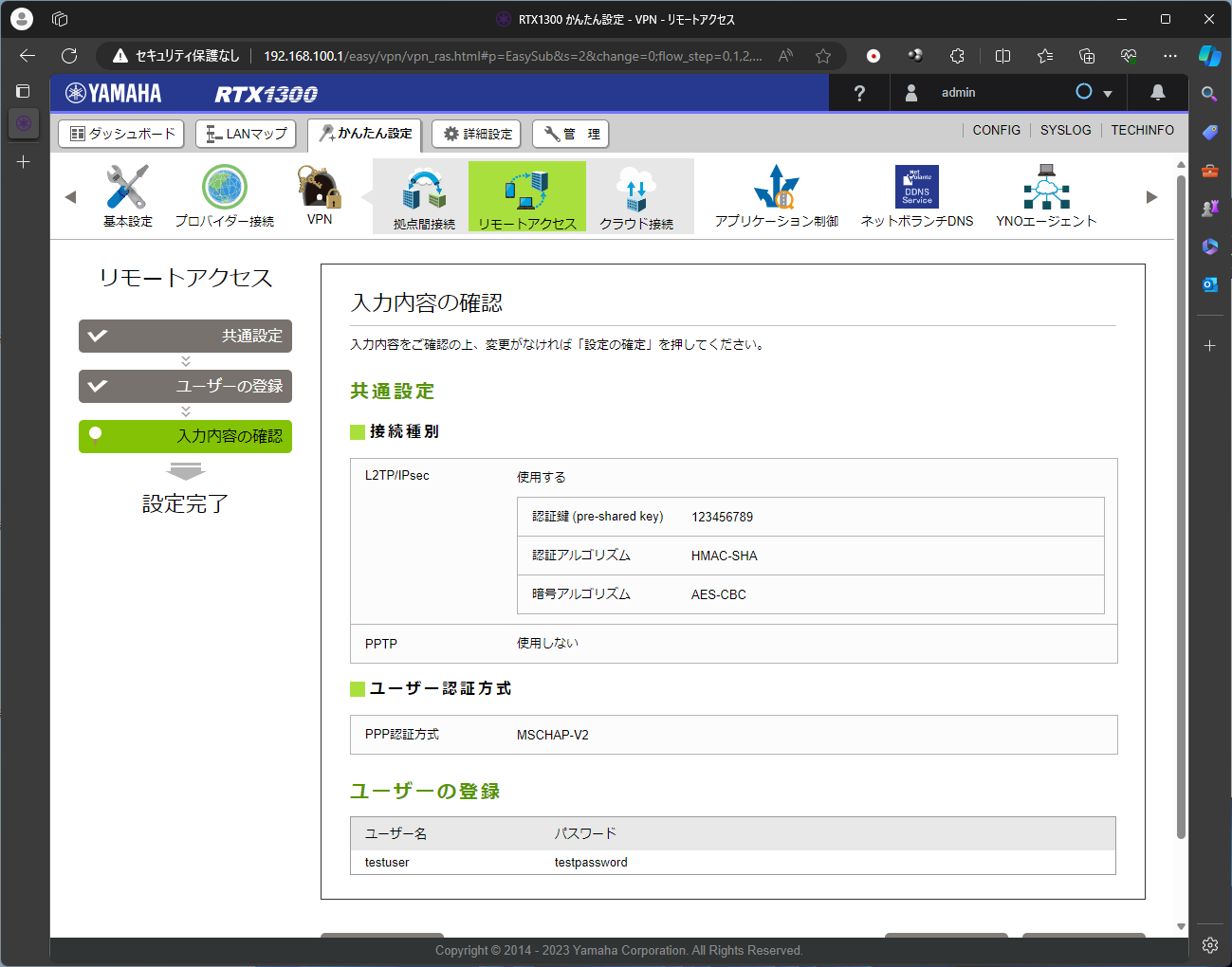

����VPN�ݒ���J���B

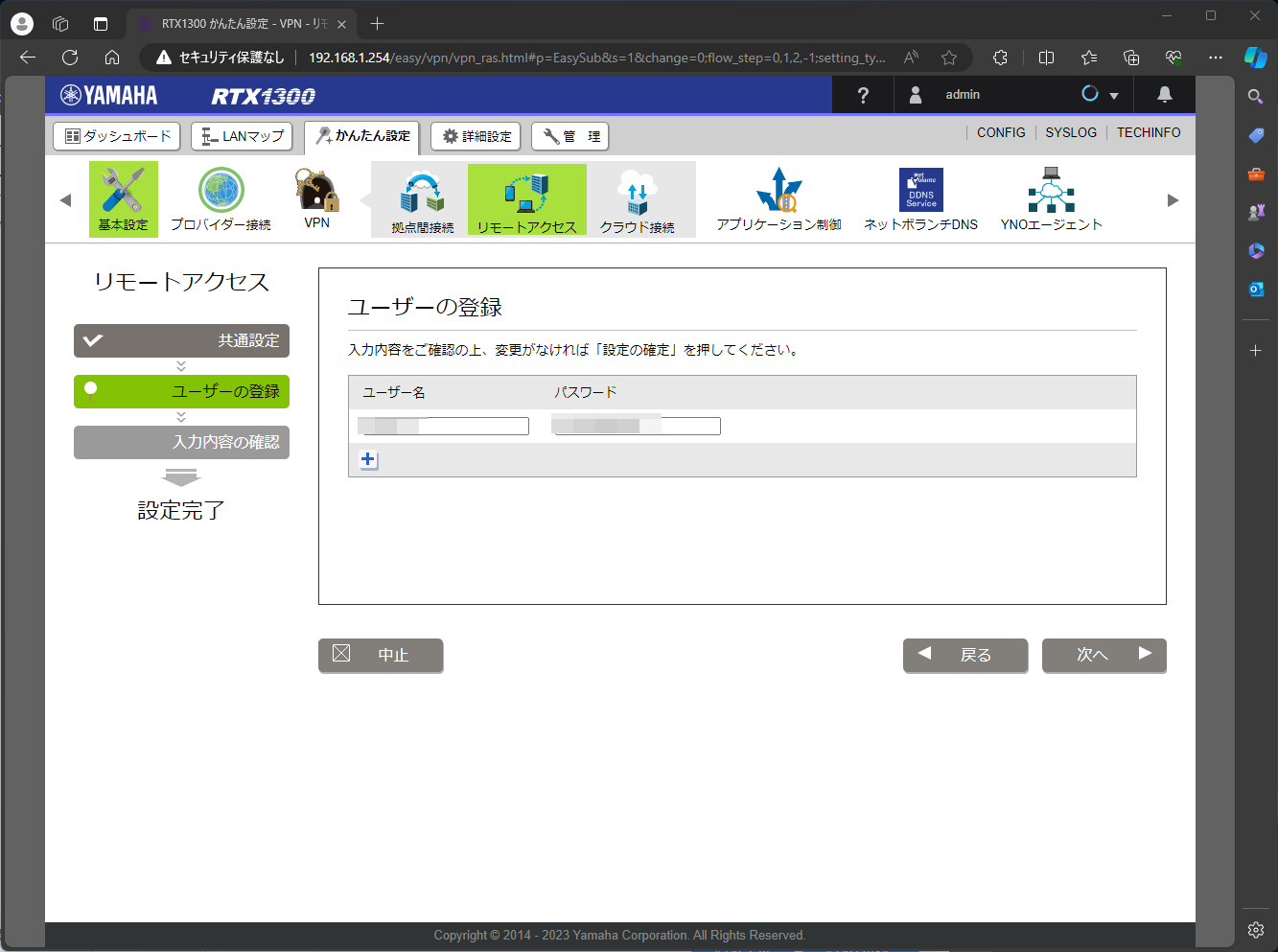

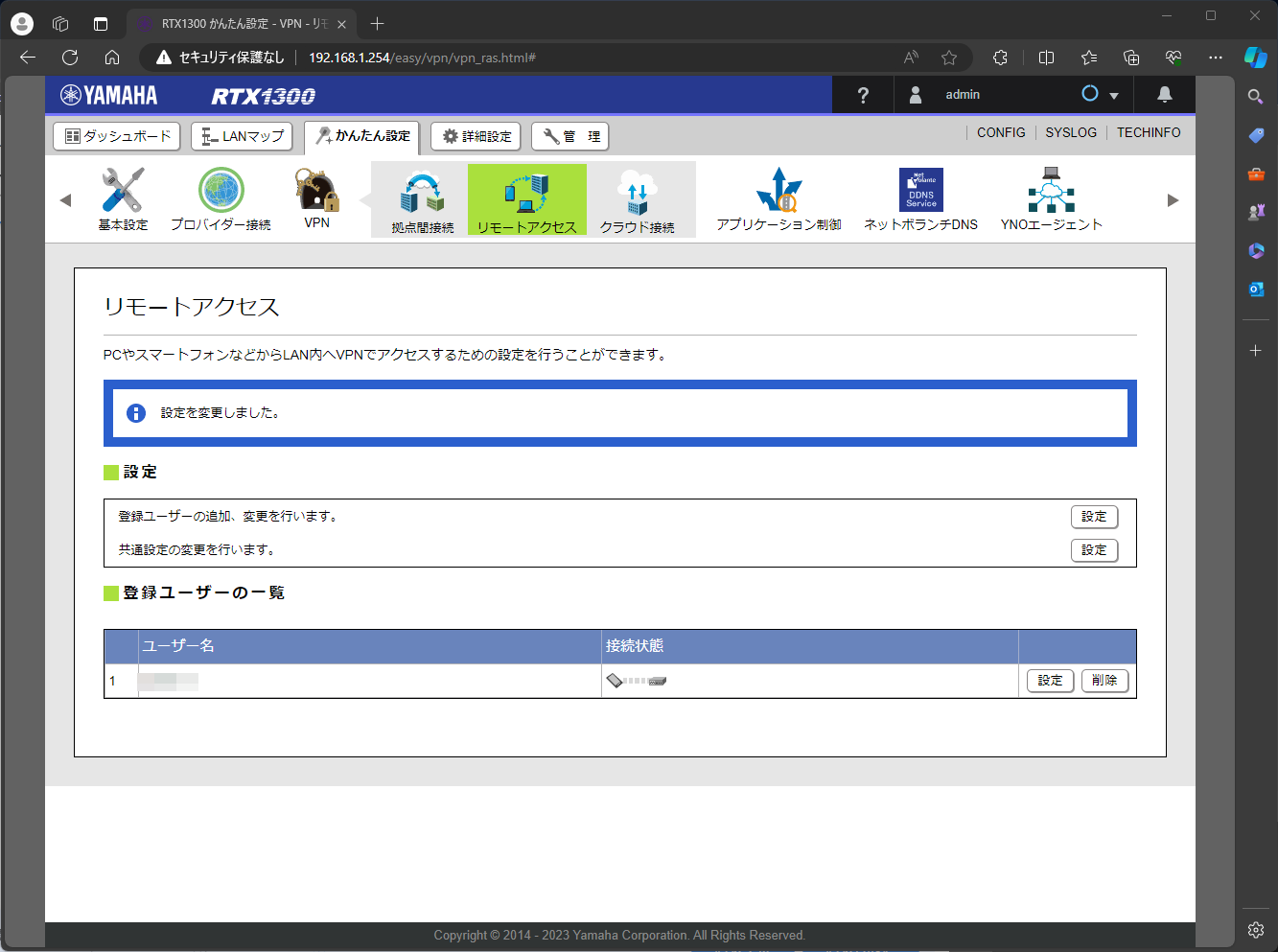

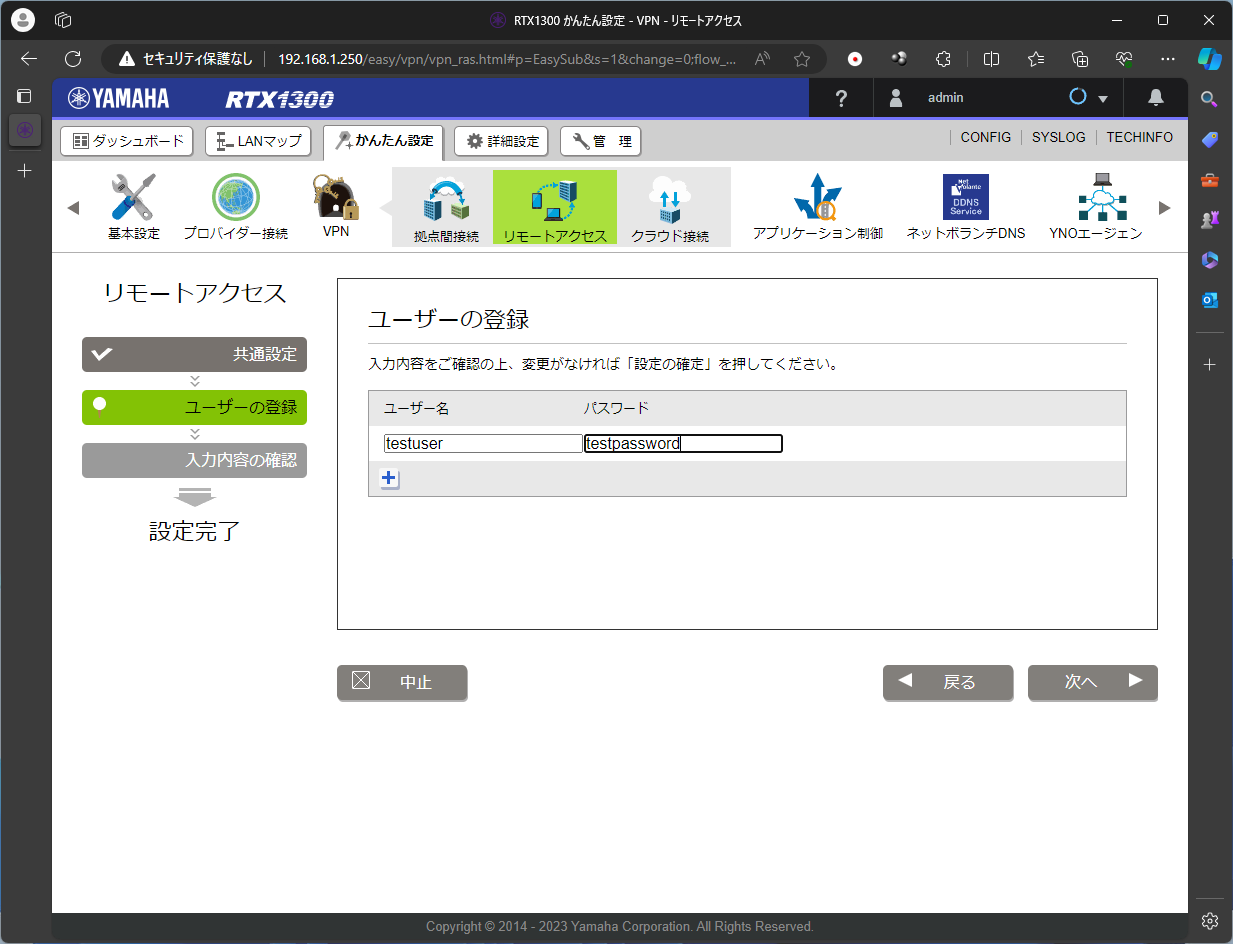

VPN�˃����[�g�A�N�Z�X�ݒ�ł́AL2TP/IPSec��I�����A��芸�����K���Ȏ��O���L���ƃA�N�Z�X���[�U�[��o�^����B

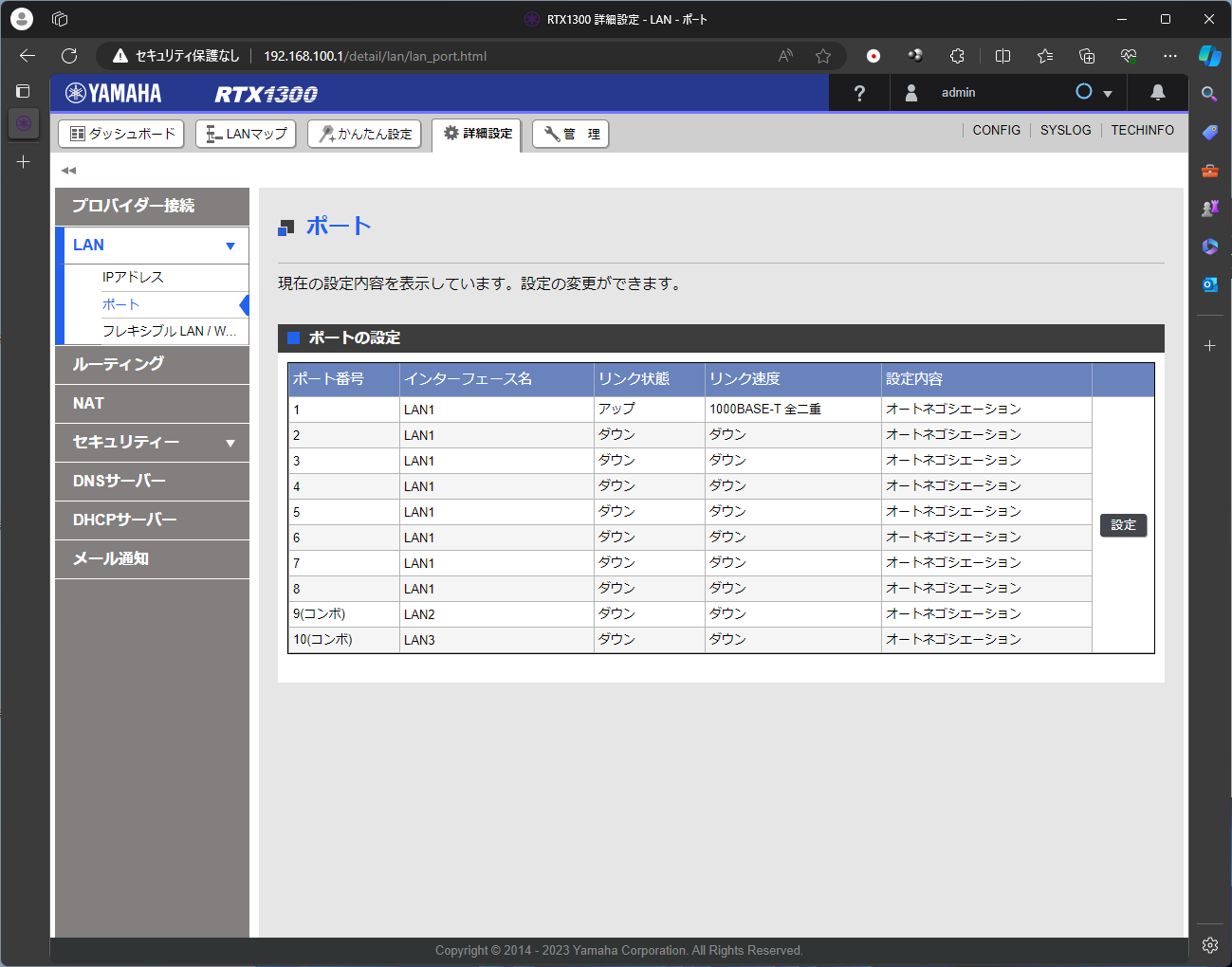

�Ō�ɏڍאݒ�B

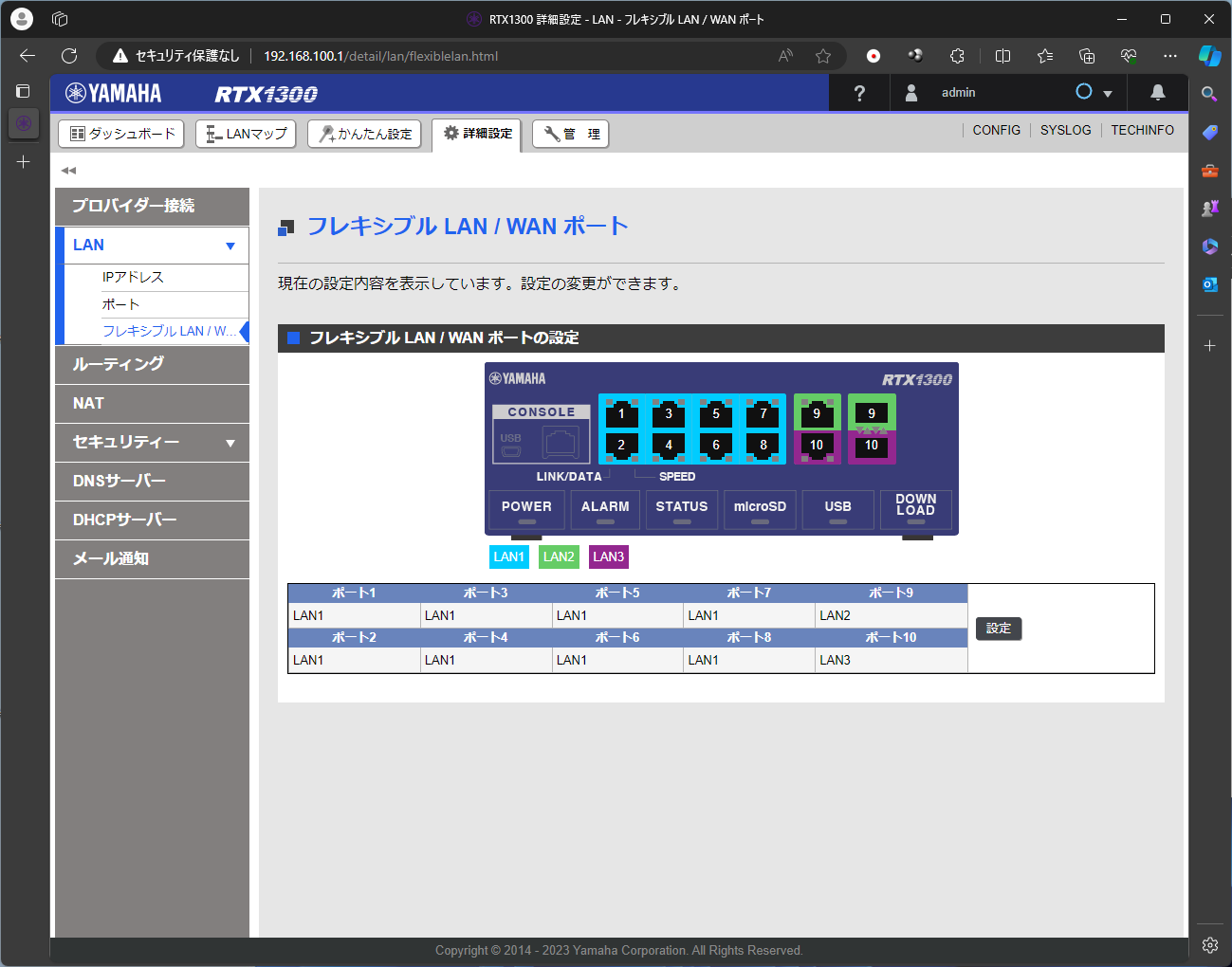

�t���L�V�u��LAN/WAN�|�[�g�̐ݒ��ʁB

�ŏI�I�ɂ́ALAN3��LAN1�Ɏ��e����\�肾�B

���[�e�B���O�ݒ��NAT�ݒ�͂����Ŋm�F�ł���B

IP�t�B���^�[�̐ݒ���m�F�ł���B

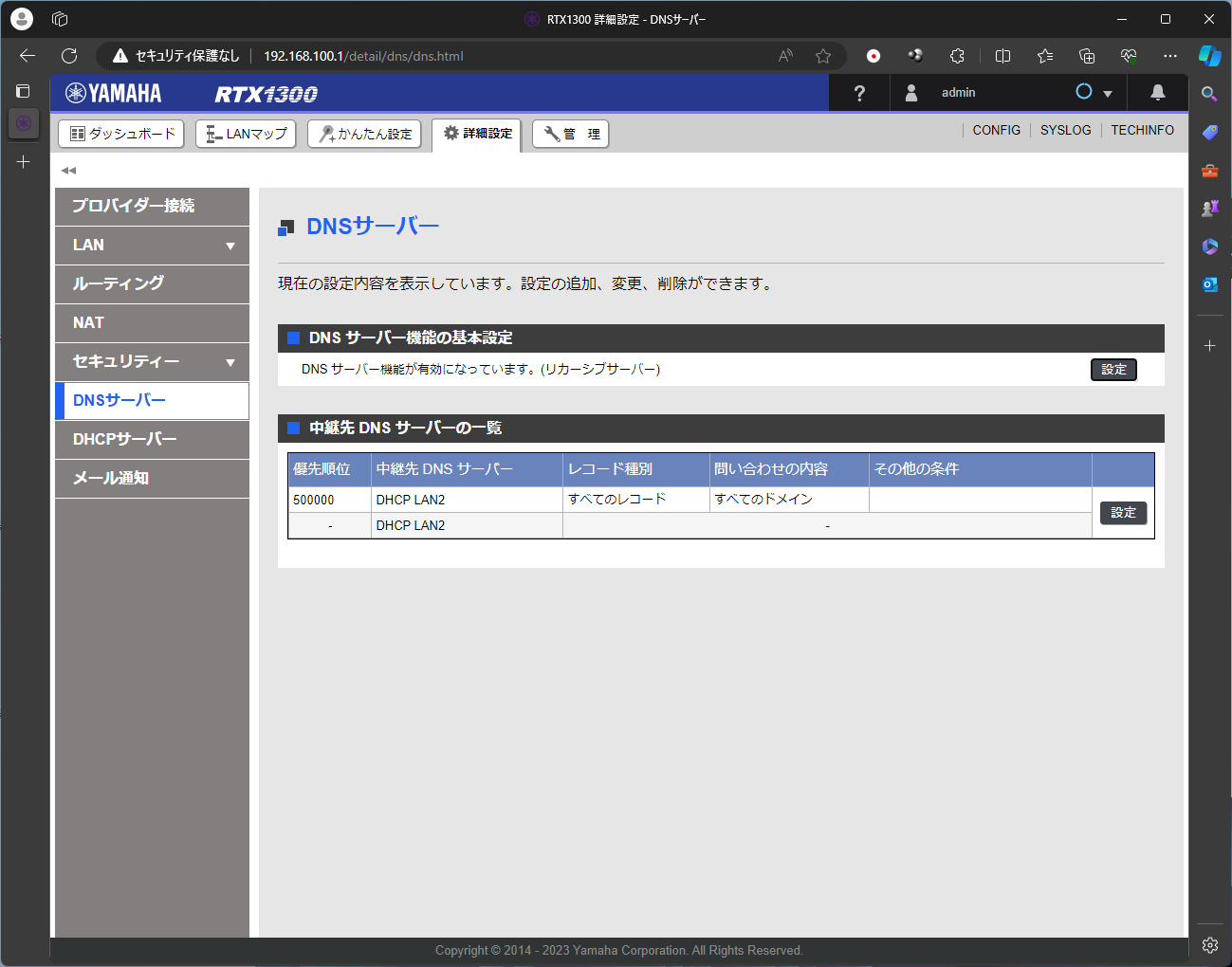

DNS�T�[�o�̐ݒ�B������Ԃ͗L���ɂȂ��Ă���B

DHCP�T�[�o�ݒ�́AVLAN ID=201�ɑ��Ă����A�L���ɂ���\��B

���̏�Ԃ̐ݒ���A��xconfig�t�@�C���ɃG�N�X�|�[�g���āA���e����������B

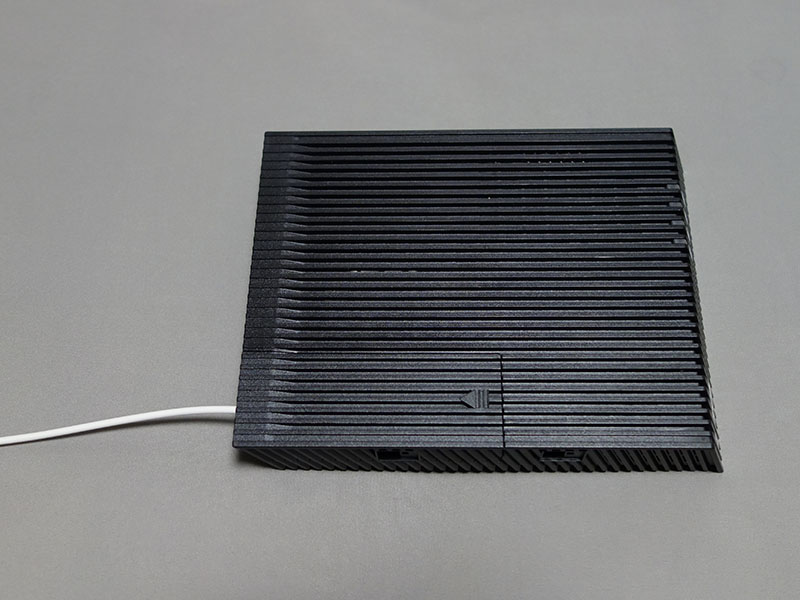

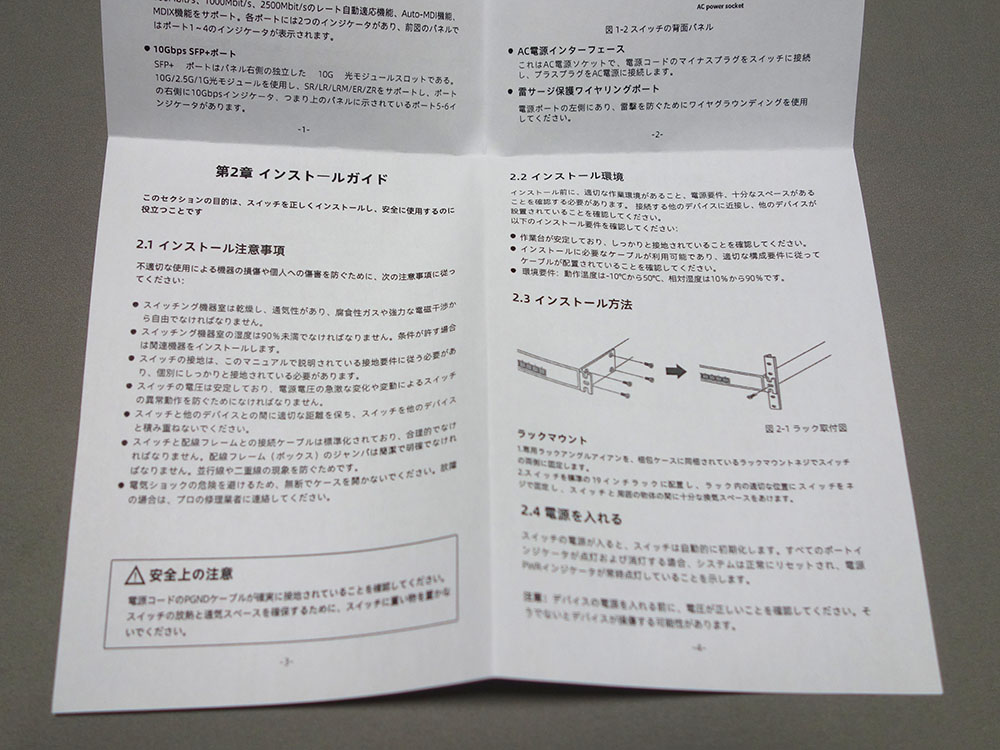

��T�w�����ė����ɂ͎茳�ɓ͂����AYAMAHA��RTX1300���J������B

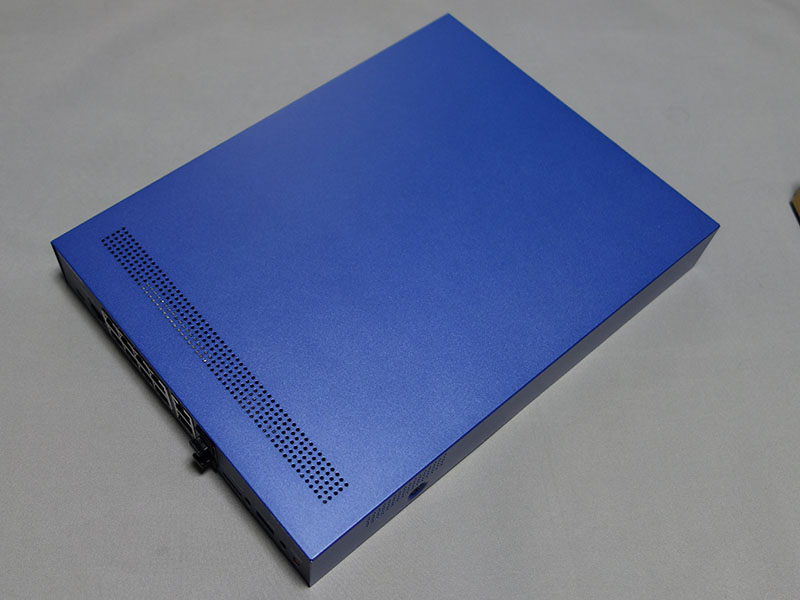

�����RTX1210�����O�b�Ƒ傫���B�P�F����̎��f�Ȕ����B

�p�b�P�[�W���J���ƁA�ȈՎ���Ɩ{�́AAC�P�[�u���Ƒ��A�P�[�u���N�����v������̃V���v���ȓ��e���B

�{�̂̊O�ς́A�ꌩ�����1210�Ɠ����悤�����A���s�����O�O�b�ƒ����B

�܂��A�w�ʂɂ̓t�@�������ڂ���Ă���B

�O�ʂɂ�x8��LAN�|�[�g�ɉ����āA��n����10G�|�[�g�����ڂ���Ă���B

���ꂼ��ASFP+��10GBase-T��2�|�[�g�Ŕr�����p�ƂȂ��Ă���B

�R���\�[���|�[�g��microSD�X���b�g�AUSB�|�[�g���O�ʂɎ�������Ă���B

�d���𓊓�����ƁA�O��LED���_�����A10�b�قǂŋN�������悤���B

�������Ă���l�b�g���[�N���ςł̌��O�����̈�A�m���C���e���W�F���g��10G/2.5G�X�C�b�`������g�����N�|�[�g�̃^�OVLAN�̒ʐM�����O�Ɏ������Ƃɂ����B

����w�������A�����̃X�C�b�`�ASKS1200-4GPY2XF-P���J������B

���̂����{����ӎ������p�b�P�[�W�ŁA��������{��ł��邱�Ƃ͂������A��ʂ̃��x�������{��\���ƂȂ��Ă���B

��PSE�}�[�N������Ă��邪�A����͂Ȃ����PSE�ł���\�������������B�{���n�u�Ȃǂ̒ʐM�@��́APSE�}�[�N�̑ΏۊO�i�Ώۃ��X�g�ɋL�ڂ��Ȃ��j�̂悤���B

SFP+�|�[�g�ɂ̓S���L���b�v���킹�Ă���A2.5G�|�[�g��PoE�Ή��ƂȂ��Ă���B

�d���͓������Ă���AAC�P�[�u����ڑ�����ƁA�O�ʂ�LED���_�������B

���݁AWi-Fi AP��Ď��J�������q�����Ă���Ǘ��@�\�t����PoE�n�u�̑O�i�ɂ��̃X�C�b�`��}�����āA���[��Wi-Fi AP�o�R��VLAN���@�\���Ă��邩�����Ă݂��B

���ʁA���Ȃ��ʐM�͍s�����B

AP�o�R�ŁA���VLAN�ɑ�����SSID�ǂ���ɂ��ڑ����āA�C���^�[�l�b�g���{�����邱�Ƃ��ł����B

���O�m�F�͖��Ȃ��������āA���S�����B

10G���[�^��RTX1300�����ׂ������A�^�p�J�n��4���ȍ~���B

�������A���O�ɐݒ��ALAN�\���ɂ��Č��������Ă��������B���N���X���_�Ă��炾�ƁA��邱�Ƃ��������āA�������Ă��܂��\���������B

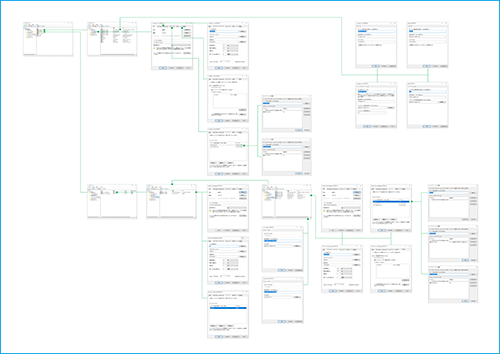

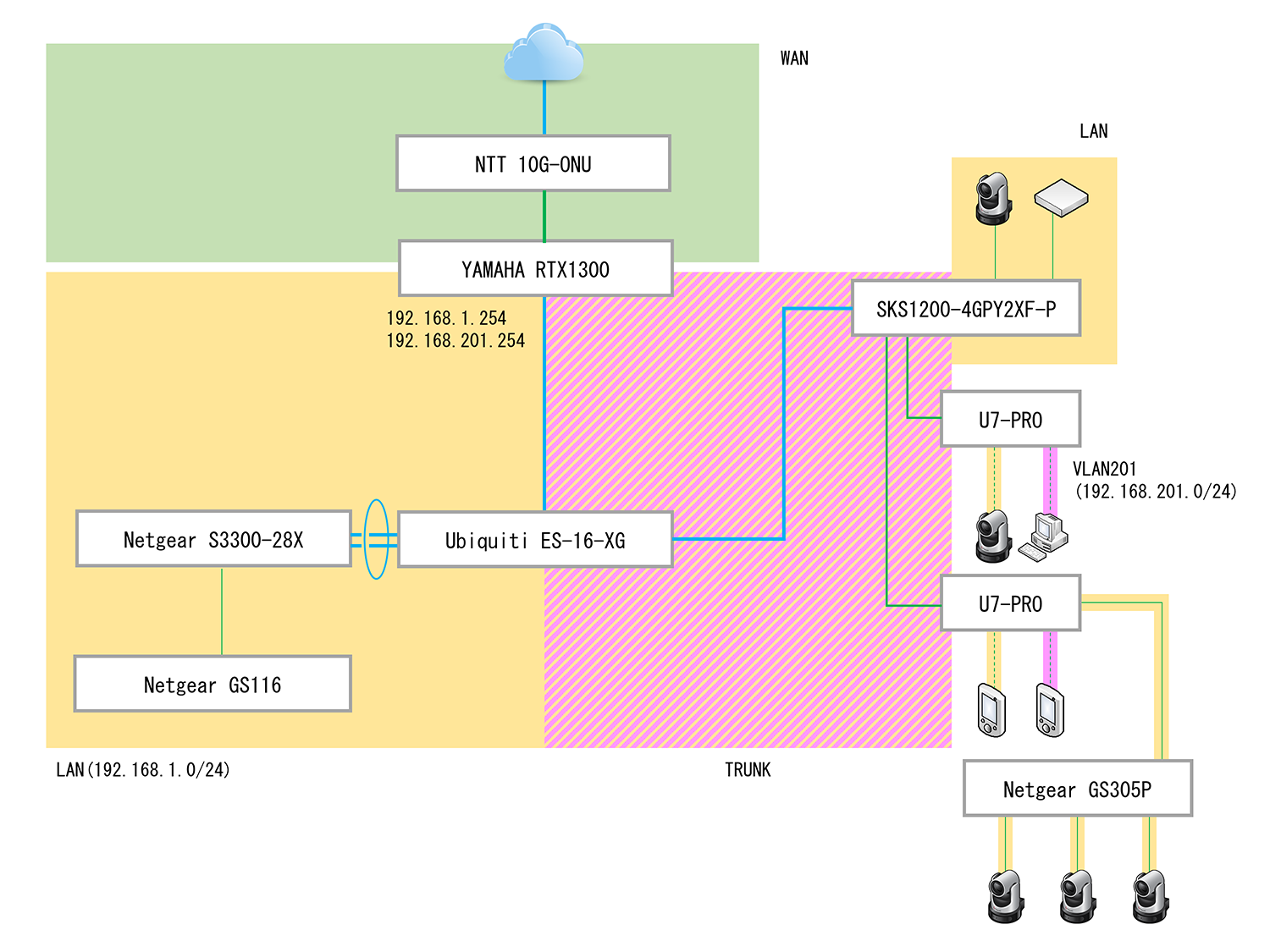

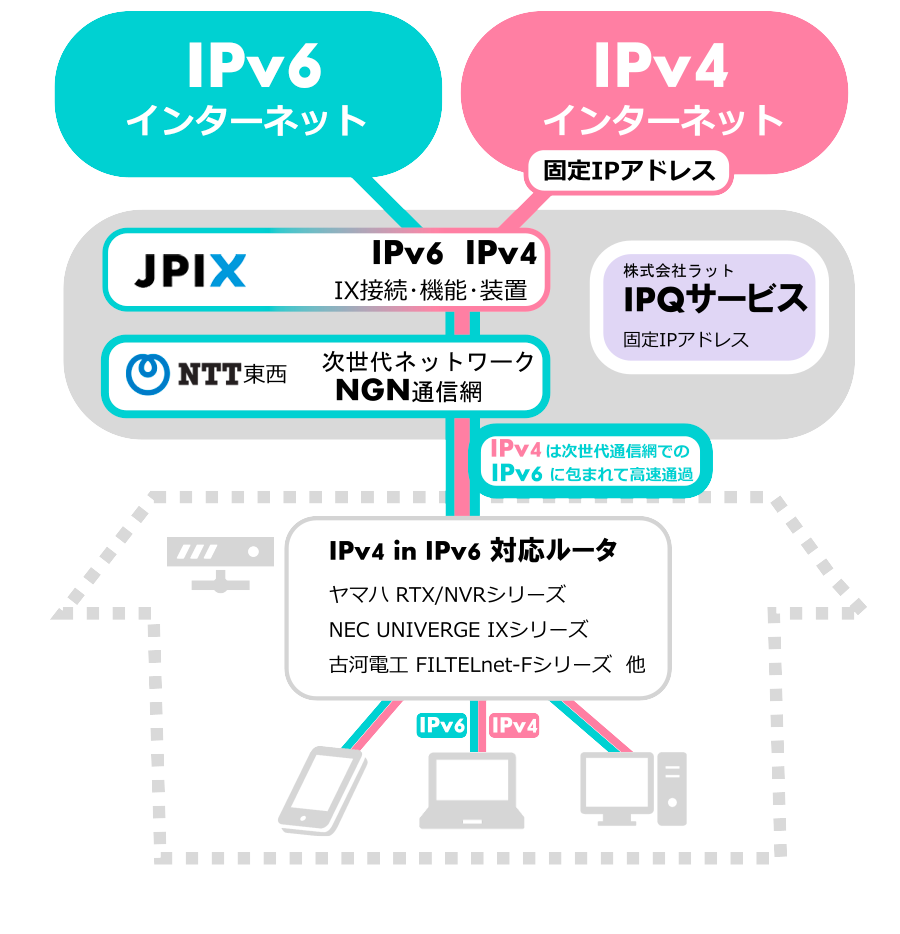

�܂��A�X�V��̑z��l�b�g���[�N�ڑ��}�������B

�}�̂悤�ɁA���j��Ubiquiti��SFP+10G�X�C�b�`�ƂȂ�A�������烋�[�^�APoE�X�C�b�`�A���C���X�C�b�`�ւƕ���\���Ƃ���B

���O�_�Ƃ��ẮA�^�OVLAN�̃p�P�b�g�i�g�����N�|�[�g�j���A�Ǘ��@�\�̂Ȃ�PoE�X�C�b�`�߂ł��邩���B

�܂��A���݂̍\���ł�SFP+10G�X�C�b�`��VLAN�ݒ���{���Ă��Ȃ��̂ŁA��������Ȃ����A���O�m�F���������B

�ȏ�̐ڑ��\�����x�[�X�ɁARTX1300�Őݒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����

�EIPoE�̐ڑ��ݒ�

�EIPv4�Œ�IP�pNAT�ݒ�

�E�����[�g�A�N�Z�X�p�̃|�[�g�ݒ�

�EWeb���J�p�̃|�[�g�ݒ�

�EVLAN�̐ݒ�

�E���̑��t�B���^�[�ݒ�

�EIPv6�A�h���X�̒ʒm�ݒ�

����ŁARTX1300�ł́AGUI�ݒ�ł�����x�̐ݒ肪�ł��������B���O��GUI�łł���ݒ�͎{���āAconfig���G�N�X�|�[�g���Č������Ă݂����B

4���ȍ~�Ɍ��N���X�Ɉڍs����̂͂قڊm�肵�Ă���̂����A�������������W�𑱂���B

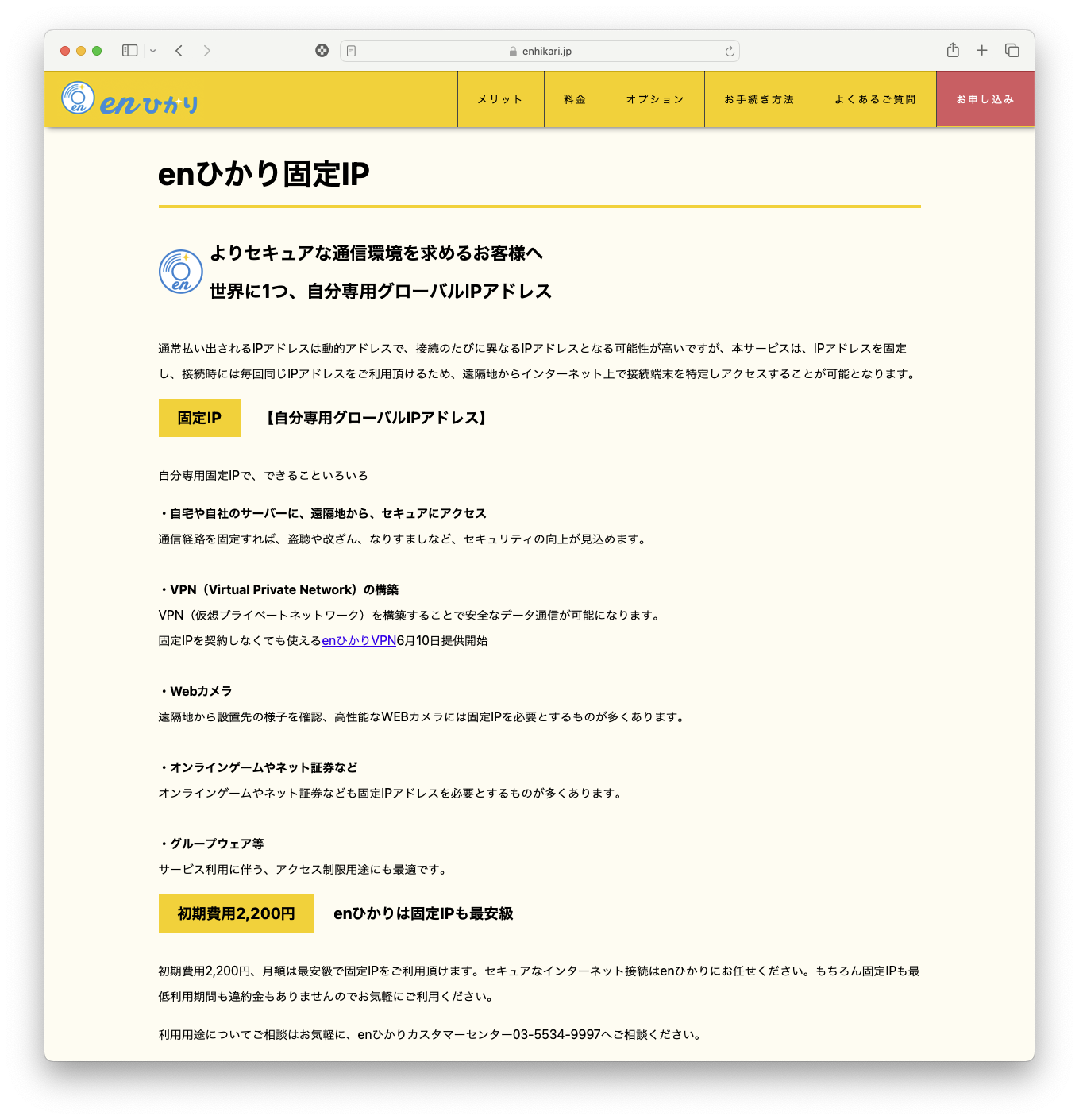

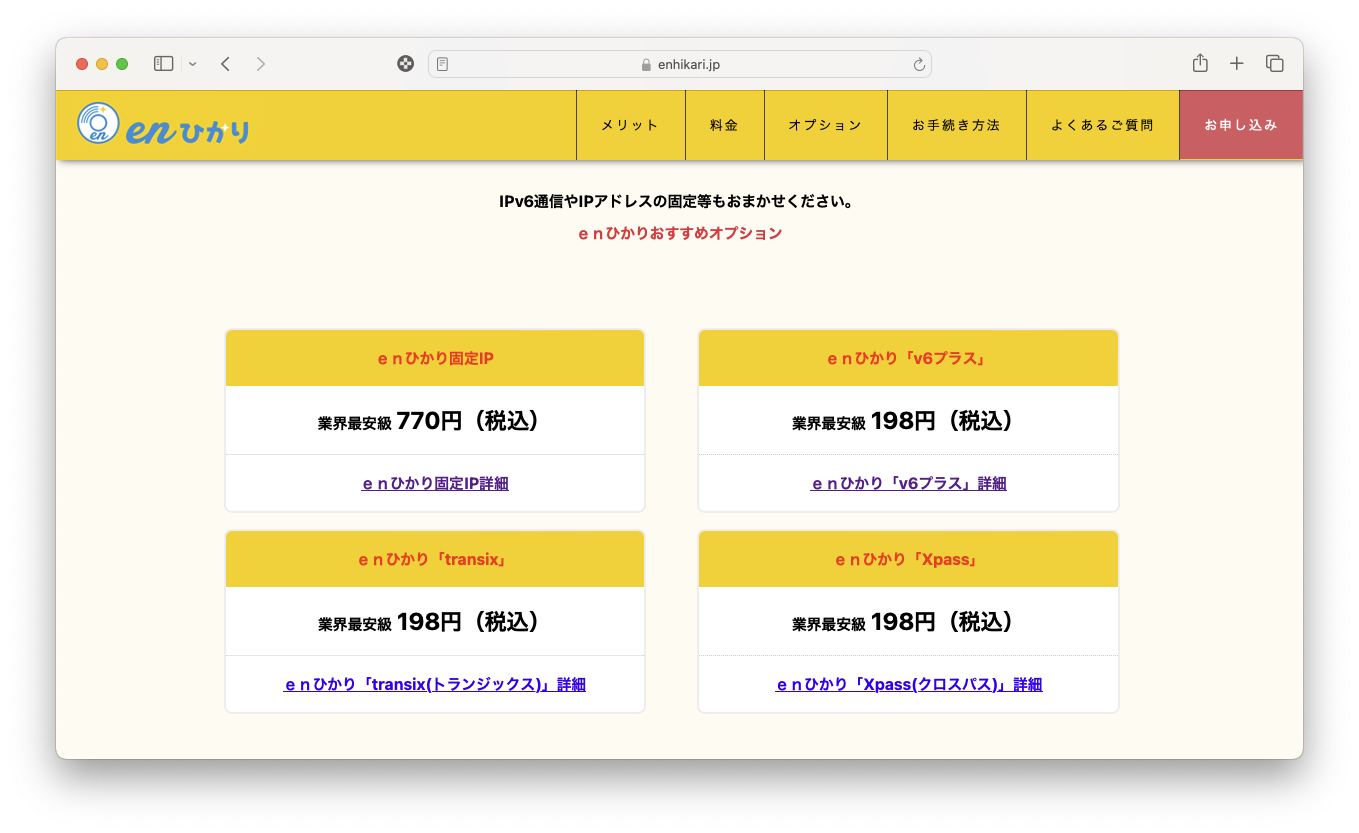

�����Œ�IPx1�̃v���o�C�_������ɕ��F����ƁA�t���b�c�ň���搂�en�����Œ�IP�T�[�r�X������Ă��邱�Ƃ��킩��B

en���͌��R���{�i�t���b�c��������܂߂ăv���o�C�_���j�T�[�r�X�Ǝ҂ŁA�ˌ��ẴN���X�̏ꍇ�A���z��{����5,445�~�����ŁAV6�v���X�̔�p�͊�{�����Ɋ܂܂�邻�����B

�����āAIPv4�̌Œ�IPx1�̗�����770�~�B

����Ȃ�A���z�̑��z�́A6,215�~�ōςނ��ƂɂȂ�B

����͌���̃l�N�X�g��2�v���o�C�_�̌��z����1500�~�ȏ�������ƂɂȂ�B

https://internet-manual.net/en-hikari-ipoe-static-ip/#toc9

������p��5,500�~�ŁA�H����̓L�����y�[������0�~�B

�_����Ԃ̔������萔�����Ȃ��悤���B

���Ȃ݂�en����V6�v���X�̑��ɁA�N���X�p�X�iDS-Lite�j�ł̌Œ�IP�T�[�r�X���s���Ă���B

���Ȃ݂ɁA�N���X�p�X�Ƃ͂ȂE�E�ƒ��ׂ��̂����A�A���e���A�l�b�g���[�N�X������IPoE�T�[�r�X�̂悤�ŁADS-Lite�����Ȃ̂����A�Œ�IP�T�[�r�X���\���������B

2021�N�ɃT�[�r�X���n�܂����悤�ŁA�O��A���N���X���������̒i�K�ł͌��ɏオ��Ȃ������悤���B

�Ƃ������ƂŁAen�Ђ��肪�O�O���ƌ��̏�ʂɋ}���シ��B

V6�v���X�ɂ��N���X�p�X�ɂ��Ή����Ă���Ƃ������ŁA�ڑ������ɂ��Ă��čl�̗]�n���o�Ă����B

���[��A�Y�܂����Ȃ��E�E�B

YAMAHA 10�M�K�A�N�Z�XVPN���[�^�[ RTX1300 112,800�~(-POINT�g�p964)@OCN�I�����C���V���b�v

���N���̑�^�̔������B�����Ђƌ��قnj��������Ă����A6GHz��Wi-Fi��WAN��10G�����ɂ݁A�v�X�Ƀ��[�^�̍X�V�������B

�����A�����ւ��͎d���̗�������4���ȍ~�ŗǂ��Ǝv���Ă����B

�������AYAMAHA��4/1���A���[�^�Ȃǂ�IT���i��10%�l�グ�\�B�삯���ݎ��v�ŕi��ɂȂ�O�ɔ����Ă������ƁA�ƍ����グ���B��NTT-X���ň������̉��i�������̂ŁAD������POINT UP�L�����y�[���̂�����j���ɒ��������B���Ȃ݂ɂ��̎��_�ł�NTT-X�ł̍ɐ���25�������B

Wi-Fi�A�N�Z�X�|�C���g�̍w����A�C���^�[�l�b�g�v���o�C�_�̐�ւ���4���ȍ~�����A��芸�������Ԃ����鎞�ɁAconfig�̐ݒ��������[�^����̒u�������͎����Ă��������B

�ȑO�����������A�v�����ȏ�Ɉێ��R�X�g�������A��������������10G�̌��N���X����B

Wi-Fi 7�̌����ɂ��A�Ăь���܂��Č������邱�Ƃɂ����B

�ȑO���������̂�4�N�O��2024�N�ŁA���̒i�K�ŌŒ�IP�\�ȃv���o�C�_�ł̌��z��p�͈ȉ��������B

�t���b�c���N���X�F6,930�~

Open Circuit v6Direct-X�F6,600�~

���v�F13,530�~

�����1G�̌��l�N�X�g�ŁA2�v���o�C�_�_�Ă��錎�z�͈ȉ��B

�t���b�c���l�N�X�g�F5,745�~

INTERLINK�Œ�IP1�F1,320�~

BB.Excite IPoE�F770�~

���v�F7,835�~

���ꂾ�ƌ��z��5,695�~���̃R�X�g���ƂȂ��Ă��܂��A�N�Ԃ�7���~�߂��̏o��ƂȂ�B

����Ō��N���X�����͌������A�����͌o�����E�E�B

�����݁A���N���X�ŌŒ�IP1����Ă���v���o�C�_�͂ǂ̂悤�ȏ����ׂĂ݂��Ƃ���A�ȉ���4�Ђ��オ���Ă����B

IPQ�F2,895�~

21IP�F3,480�~(�ʏ�3,850)

CyberBB�F3,740�~

Open Circuit�F6,600�~

�I�[�v���T�[�L�b�g�̔�p��4�N�O�ƕς��Ȃ����A�ň���IPQ����3000�~����Ă���B

����ɁA���N���X����l���������āA�����݂�6,050�~�ƂȂ��Ă���B

IPQ�Ƃ̑g�ݍ��킹���ƁA���z8,945�~�ƂȂ�A�����݂̃R�X�g��1000�~���x�����Ⴂ���Ȃ����Ƃ����������B

1�v���o�C�_�ƂȂ��Ă��܂����AIPoE��v4�ł̌Œ�IP�̓�n���̐ڑ����\�Ȃ̂ŁA�\�����낤�B

���Ȃ݂ɁAIPQ��21IP��Web�T�C�g������ƁA�ǂ����JPIX��V6�v���X�T�[�r�X���g�p���Ă���悤�ŁA������4�N�O�ɍl�@�����ۂɂ͓��{�l�b�g���[�N�C�l�C�u���[�Ƃ�����Ђ��������A��NJPIX�ƍ������ĎЖ��ύX�����悤���B

�ǂ̃v���o�C�_���Ή����[�^�ɂ�RTX1300���������Ă���A�����^�����[�^���g�p���������ł��������B

���łɌ��N���X���_��ƁA�ǂ̂悤�ȃ��f���������^�������̂����ׂ�ƁANTT�����{�̏ꍇ��10G-ONU�Ƃ����@��ŁA�ȁA�Ȃ�������u���O���オ���Ă����B

���d�C���ŁA�����ɂ�Aquantia�̃`�b�v��SFP���W���[�����ڂ��Ă���悤���B�����Q�l�ɂȂ����B

���N���X���_��ƌ��t�@�C�o���������Ȃ̂��A�����_�ł͕�����Ȃ����A�z���o�H�����ƂȂ��C���[�W�ł����B�������A�ǂɕt���Ă�����I�[���u�̈ʒu�ɁAONU��ݒu���邱�ƂɂȂ�̂��낤�BONU�͏����傫���悤�̂ŐS�z�ł͂��邪�E�E�B

���͔N�x���Ŏd�����Z�������A4���ȍ~�A���[�^�̔����ւ����܂߂āA���N���X��^���ɍl���邱�ƂɂȂ肻�����B

���傤�ǃ^�C�����[��PC Watch��

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1566245.html

Wi-Fi 7���[�^�[�́g�l�������҂h�������ƌ����Ȃ����R�BWi-Fi 7�Œm��ׂ�3�_�����

�Ƃ������W�L�����f�ڂ����B

4096QAM(4K QAM)

320MHz��

MLO(Multi Link Operation)

�Ƃ����O�̓����ɂ��ĉ������Ă��ċ����[���B

���ɁA5G��6G�ŕ��M����MLO�́A�Ή��@�ł͑����ȃp�t�H�[�}���X���オ���邻�����B

�������ł͎g�p���邩�̓O���[�����A���b�V�����ɂ����Ă��A���Ȃ�̈З͂�����B

�Ȃ��A�����ݍ����ł�Wi-Fi 7�Ή���\�����Ă���PC��X�}�z�͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�����A�Ή��`�b�v�͐ς��i�͋Z�K��ʂ��Ă�����̂�����A���Ԑ\���ł���߂������ɑΉ��t�@�[���E�F�A�������[�X�����\���������������B

���̂悤�ȋL����ǂނƁA�܂��܂�Wi-Fi 7�Ή���U7�̍��������[�X�܂ő҂��������ǂ��A�Ǝv���Ă���B

���������A��X�ƔY��ł݂����B

���������n�u���͂������A�J����O�ɂ��čl�@�B

���炽�߂Ċ������ׂ���AWi-Fi AP��ڑ����Ă���Netgear�̃n�u�͊ȈՊǗ��@�\�������āAVLAN�̋@�\���g�p���Ă����B

Wi-Fi��SSID���n���p�ӂ��āA�Е���{�n�Ƃ��Ď����p�A�����Е����Q�X�g�p�Ƃ���VLAN�ŕ������Ă����BNetGear�̃n�u����AAP�ƃ��[�^�Ɍq����|�[�g��TRUNK�|�[�g�ɐݒ肵�Ă���B

����w������10G-2.5G�Ή��n�u�ɂ́AVLAN�̋@�\�͊܂܂�Ȃ��B

����ł́A�^�OVLAN�̒ʐM�́A���̃n�u��ʉ߂ł��Ȃ��̂��H

���炽�߂Ă��̋^��ɂ��Ē��ׂĂ݂��B

�ӊO�ȂƂ���ŁAYahoo�m�b�܂ɂ��̋^��ɑ������������Ă����B

�܂��Ɏ����̋^��Ɠ������Ƃ����e����Ă��āA���̉Ƃ��Ĉȉ����L�ڂ���Ă���B

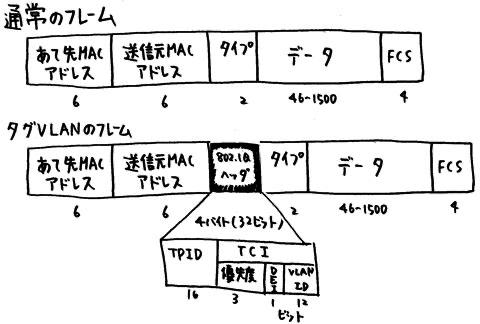

�EVLAN��Ή��̃n�u�ł́A�^�O��t������O�����肵�Ȃ��B

�E�ʏ�̃C�[�T�l�b�g�t���[����64-1518�o�C�g�����AVLAN�^�O�t����+4�o�C�g��68-1522�o�C�g�ƂȂ�B

�E�W�����{�t���[����Ή��̃n�u���ƁA1519�o�C�g�ȏ�̃t���[���͔j�����Ă��܂�

�^�O�E�t���[���͈���MAC�A�h���X�̃t�B�[���h�ƁA�C�[�T�l�b�g�E�^�C�v�̃t�B�[���h�̊Ԃɑ}�������Ƃ̂��ƁA����w�������n�u���W�����{�t���[���Ή��̂��̂������Ƃ���A�^�O�t���t���[�����ʉ߂��āAAP�܂œ͂����̂Ǝv����B

������_�A�l�C�e�B�uVLAN�ɂ��Ă����炽�߂Ē��ׂĂ݂��B

�����VLAN���ł́A�{�n���l�C�e�B�uVLAN�iVLAN1�j�ɂ��āA�Q�X�g�n��VLAN201�ɐݒ肵�Ă���B

�l�C�e�B�uVLAN�Ƃ́A�^�O����VLAN�Ƃ̂��ƂŁA��L��4�o�C�g�̕t�����Ȃ��悤���B

https://nw.seeeko.com/archives/50878290.html

���̕ӂ�ɕ�����₷����������Ă���B

�Ƃ������ƂŁA�����炭�A����w�������n�u�Ɍ������Ă��A�{�n/�Q�X�g�n��VLAN�\���͈ێ��ł�����̂Ɗ��҂����B

��͋C�ɂȂ�_�Ƃ��ẮA���[�^�Ƃ̐ڑ��B

�����݂�Netgear��PoE�n�u��YAMAHA���[�^��TRUNK�|�[�g�ɐڑ�����Ă���B

����w�������n�u��10G�|�[�g��SFP+�Ȃ̂ŁAYAMAHA���[�^�ɂ͒����ł��Ȃ����A10G�̉��b�������Ȃ��B

�ڑ�����Ƃ�����A��U10G��Ubiquiti�n�u�ɐڑ����āA��������YAMAHA���[�^�Ȃ�AHGW�Ȃ�ɐڑ�����\���ƂȂ�B

Ubiquiti�̃n�u�ł�VALN�ݒ���{���Ă��Ȃ��̂ŁA�����͒lj��ݒ肪�K�v�ƂȂ�B

���邢�́A�v������YAMAHA�̃��[�^��10G�Ή���RTX1300�ɔ����ւ���E�E�Ƃ����������B

RTX1300�́A10GBase-T��SFP+���n�����ڂ��Ă���B�������A�����܂ōs���̂��Ƃ���ƁAInternet�����10G���������������Ȃ�B

Internet�����10G���A�ƂȂ�ƁA����I���J�̏p���͂����肳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邵�A�^�p�R�X�g�����Ȃ萓��ł���E�E�B

������ɂ��Ă��A�����ɔ��f�͂ł��Ȃ��B�b�����������A���ׂĂ݂邱�Ƃɂ���B

Ubiquiti��U6 Enterprise���AU7 Pro���E�E�����������B

�{�ƃR�~���j�e�B�Ȃǂł��c�_����Ă���A���̋L�����n�ǂ���B

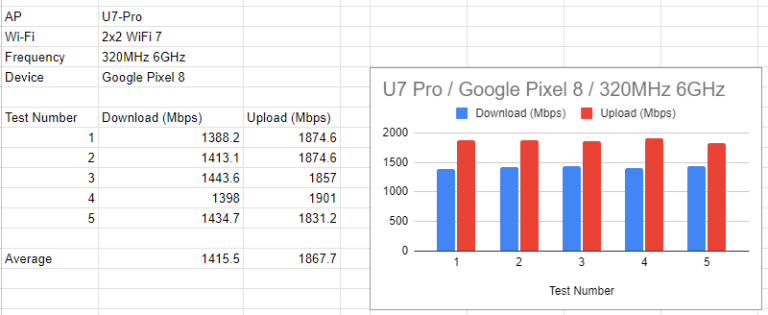

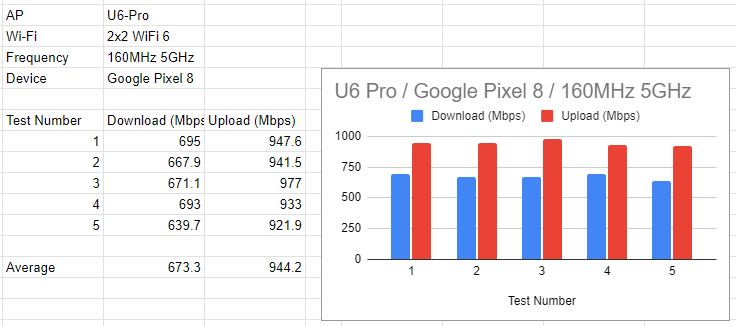

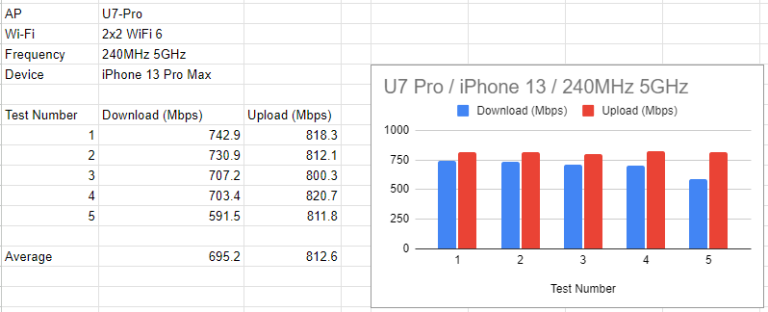

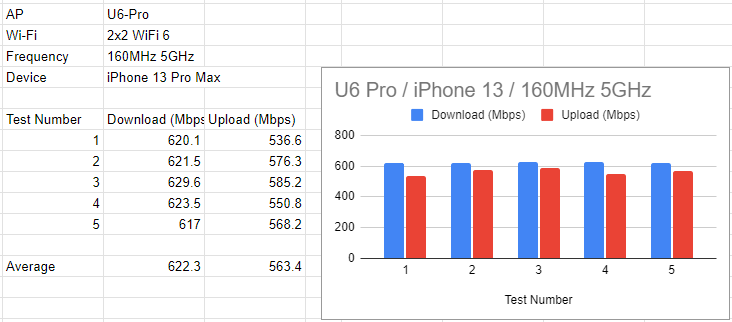

crosstalksolutions�̃��r���[�ł�U6 Pro��U7 Pro�̔�r�ł́AWi-Fi 7�Ή���Google Pixel 8�ŏ�����������Ȃ�̃X�s�[�h�����o��B

6GHz���Ή���iPhone 13 Pro�ł��U7 Pro�̕����p�t�H�[�}���X���ǂ��B

�m���ɁAU6 Pro��4x4 MIMO�ŁAU7 Pro��2x2 MIMO�����A�N���C�A���g�@���P�̂̏ꍇ�́AU7�̕����p�t�H�[�}���X�͗ǍD�Ȃ̂��낤�B2x2�ȏ��Wi-Fi�N���C�A���g�͑��݂��Ȃ��悤���B

�����A�����[���œ����_�E�����[�h�Ȃǂ����ꍇ�́A4x4��U6�̕����D��Ă���\��������B

�܂��A�{�ƃR�~���j�e�B�ŃG���^�[�v���C�YAP�Ƃ̔�r�ɂ��ċc�_����Ă���B

�O�q��2x2��4x4�̋c�_���Ȃ���A�g�p���ɂ�肻�̈Ӗ��͕ς���Ă���Ƃ̃R�����g������B

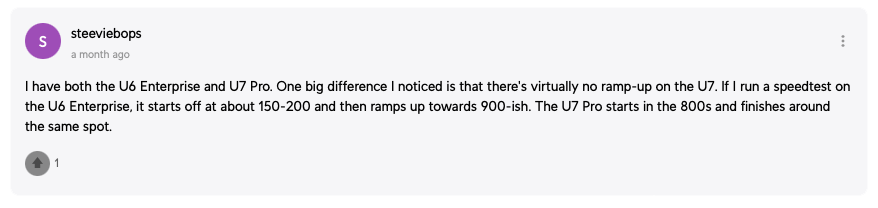

�܂��AU6 Enterprise��U7 Pro�̗����������Ă��郆�[�U�[����̏������݂ɂ��ƁA�O�҂̃X�s�[�h�e�X�g�ł́A�]�����x�����X�ɏオ���Ă����̂ɑ��āA��҂ł͏�������ő��ň��肵�Ă���A�Ƃ���B

�܂��A�܂��Ή��t�@�[���E�F�A�������[�X����Ă��Ȃ��̂ŕs���ł��邪�AWi-Fi 7�̔���̈�ł���AMLO�iMulti Link Operation�j�����삷��A5G��2x2�A6G��2x2�ŒʐM�ł���\��������A����Ȃ�p�t�H�[�}���X��������҂ł���B

�������܂Ƃ߂�ƁA�����I�ȗp�r�ł�U7 Pro�ŏ\���Ȃ̂��ȁE�E�Ǝv���Ă���B

�������Ȃ���A���͓��萫���B���݁A�č�Ubiquiti�ł͍ɐ�BEU��Ubiquiti�ł͍ɗL�肾���A���{�ւ̏o�ׂɂ͑Ή����Ă��Ȃ��悤���B

���Ȃ݂ɁA�č�������o�ׂ͕s�̂悤���Bamazon�Ŏ�舵������������o�ׂ��\��������Ȃ����A���̂Ƃ���U7�̓��X�g�A�b�v����Ă��Ȃ��B

�����Ȃ�ƁAU6 Enterprise�����������AU7 Pro�������̔������܂ő҂��A�̂ǂ��炩�ɂȂ�BU6 Enterprise�̏ꍇ�A�č��o�ׂ��獑���o�ׂ܂ł̃��O��1�N�قǂ������B�e���̓d�g�@���N���A����K�v�����锤�Ȃ̂Œv�����Ȃ����A1�N�͒����ȁE�E�B�ǂ����悤���E�E�B

���N�͂��܂蕨�~�������Ă��Ȃ��ȁE�E�Ǝv�����ŁA�X�V�̉\���������ŋߍl���Ă����̂��AWi-Fi�̃A�N�Z�X�|�C���g�B

���ׂ���A���݂̊���Ubiquiti��UAP-AC-PRO�������̂�2017�N4���B����7�N���O�Ȃ̂��E�E�B

�X�V����Ƃ�����A��p�@�Ƃ�������AU6-Pro���ȁE�E�ƍl���Ă��āA���{�T�C�g�ł��ɗL�邵�A���i��2���~��Ǝ育��ł����������B

�������A���炽�߂�Wi-Fi�K�i�ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁAU6-Pro���Ή����Ă���K�i��Wi-Fi 6�܂łŁA��������2.4G/5GHz�т̒ʐM�܂ł����Ή����Ă��Ȃ��B

�ŋ߂悭�ڂɂ��āAiPhone 15 Pro���Ή������AWi-Fi 6E�Ƃ����̂́A�V�K��6GHz�т̒ʐM���\�ƂȂ��Ă��āA���̑ш�̓K���K���̂��߁A�p�t�H�[�}���X����X���Ƃ����B

�����Ȃ�ƁA�A�N�Z�X�|�C���g���Ή��������i���~�����Ȃ�B

Ubiquiti�łȂ��̂��E�E�ƁA���F����ƁA�������I

U6-Enterprise�Ƃ������i������ŁA���{�ł�1�N�قǑO����̔�����Ă���悤���B

�������A���̐��i���������悤�ɁA���̐��i�A�G���^�[�v���C�Y�����̃��f���ŁA���i��U6-Pro�̔{���炢�i5���~�j����B

�������A5GHz��6GHz���A4x4 MIMO�ɑΉ����Ă��āA�A�b�v�����N��2.5Gbps�Ő����C�ɂȂ�X�y�b�N���B

���Ȃ�A����U6-Enterprise�̍w���ɌX���Ă����̂����A����ɒ��ׂ��炠�炽�Ȏ������B

�{���A�����J�ł́A���N�ɓ����āAWi-Fi 7�ɑΉ������V�@��AU7-Pro���̔��J�n���ꂽ�悤�Ȃ̂��I

���i��$189�ł���قǍ����Ȃ��B3���~�͐肻�����B�����A���{�ł͂܂���舵�����Ȃ��B

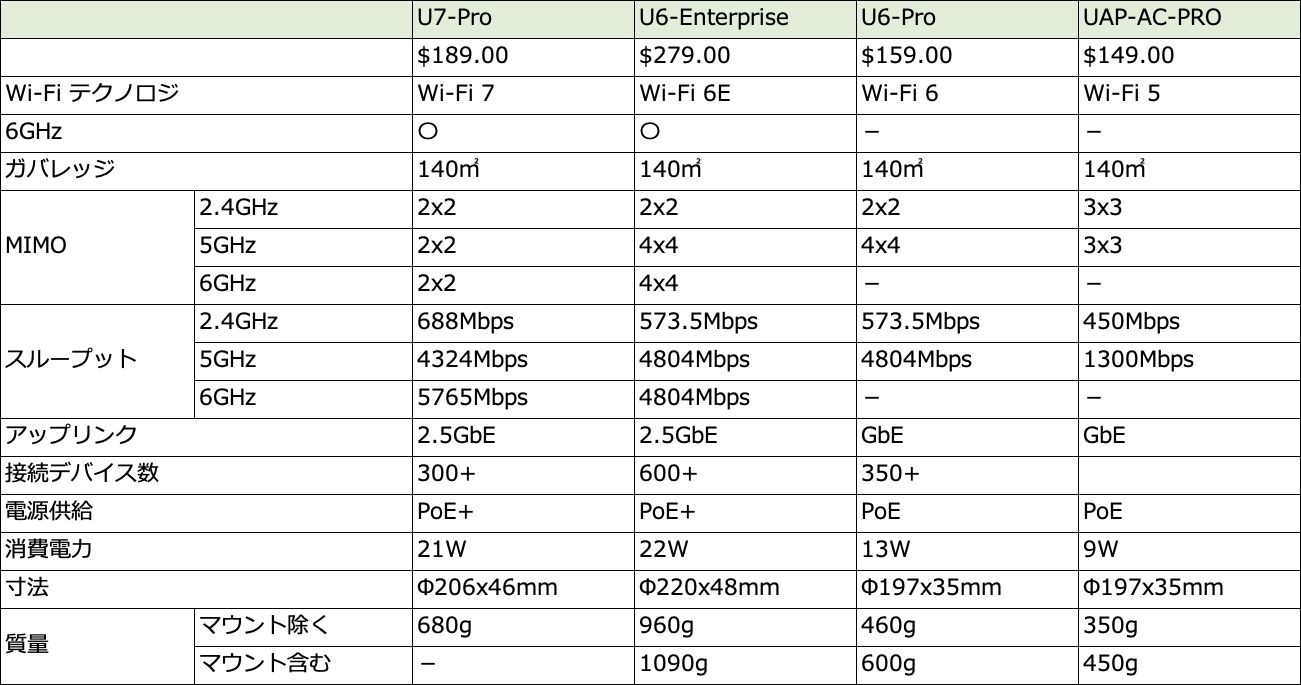

�ǂ����Ȃ�U7���E�E�Ǝv���āA�����̂��߁A�e�@��̃X�y�b�N����ׂĂ݂��B

����������A�v��ʗ��Ƃ����������B

U7-Pro�́A5G/6GHz��MIMO��2x2�܂ł̑Ή��Ȃ̂��BU7-Pro��Enterprise�̔��������Ȃ��B

�C�O�̃��r���[�����Ă��A���ҊO��̐��\�������A�Ƃ̏������݂�������B

�ǂ�����E�E�B

U7-Pro��{�����甃�����AU6-Enterprise�����AU7-Enterprise�������[�X�����܂ő҂��E�E�B

���[��A�Y�܂����Ƃ��낾�E�E�B

�L�^�E���j

�펞�ڑ��̓��X

Designed by CDS

Copyright © tc-engine.com / TOKYO CLUB / ������y��. All Rights Reserved.