2022年の常時接続

自宅に帰り、Unifiの設定を再考。

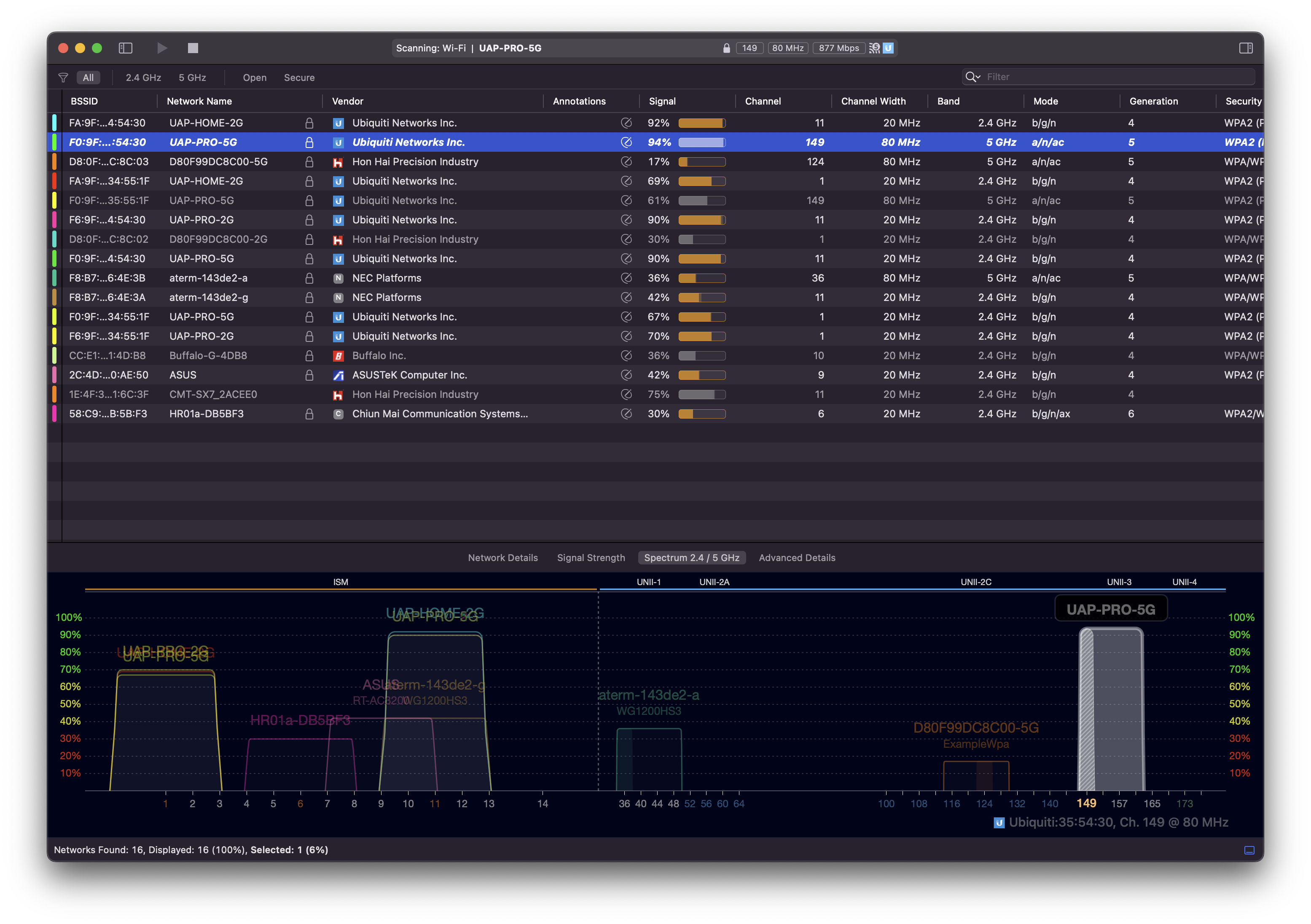

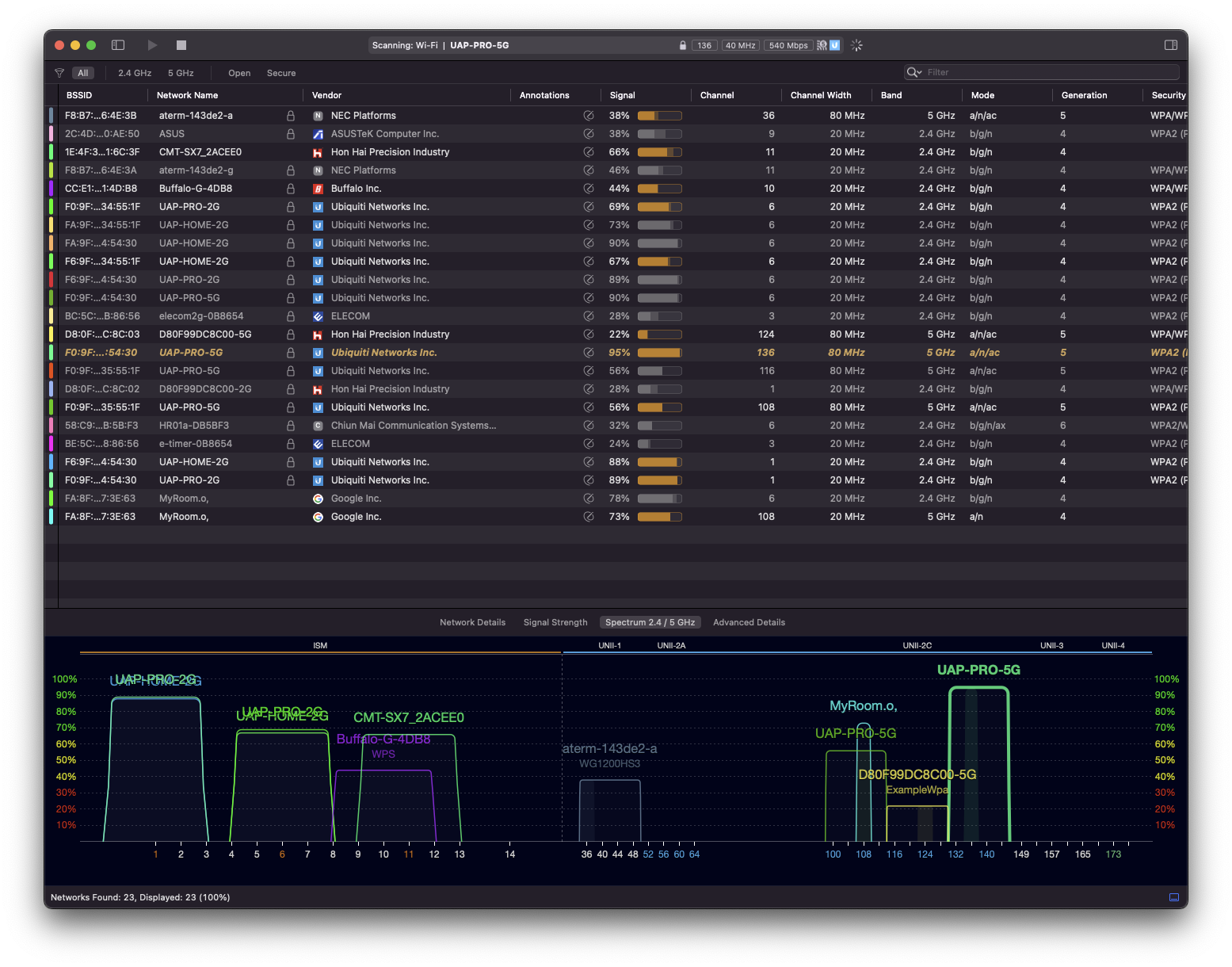

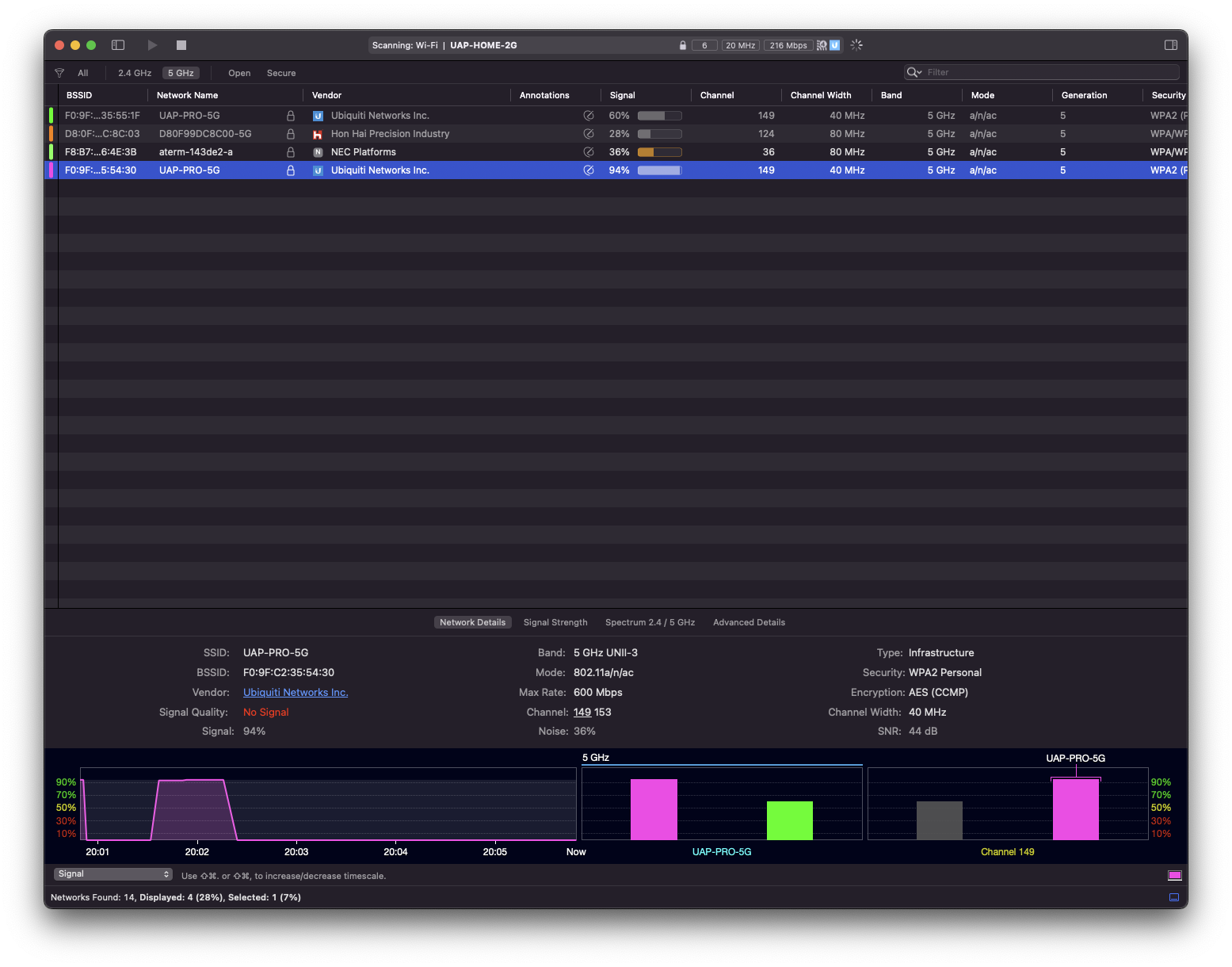

Wi-Fi Explorerで、国内非対応のCh149以上の帯域が非表示になる・・と言っていたのは正確には間違いだった。スケールとしてはCh173まであるのだが、表示が不安定なようだ。

帰宅直後、グレーアウトしている状態でCh149以上のエリアに、5GのSSIDの電波が表示されている。そうこうしているうちに、完全に消えてしまう。

動作しているMac Proの受信状況にもよるのか?(もしかして、Mac Proも位置情報から禁止の帯域を使っていると非表示になる?)

いずれにしても、国内で許可されている、Ch140までの電波に抑止する必要がある。

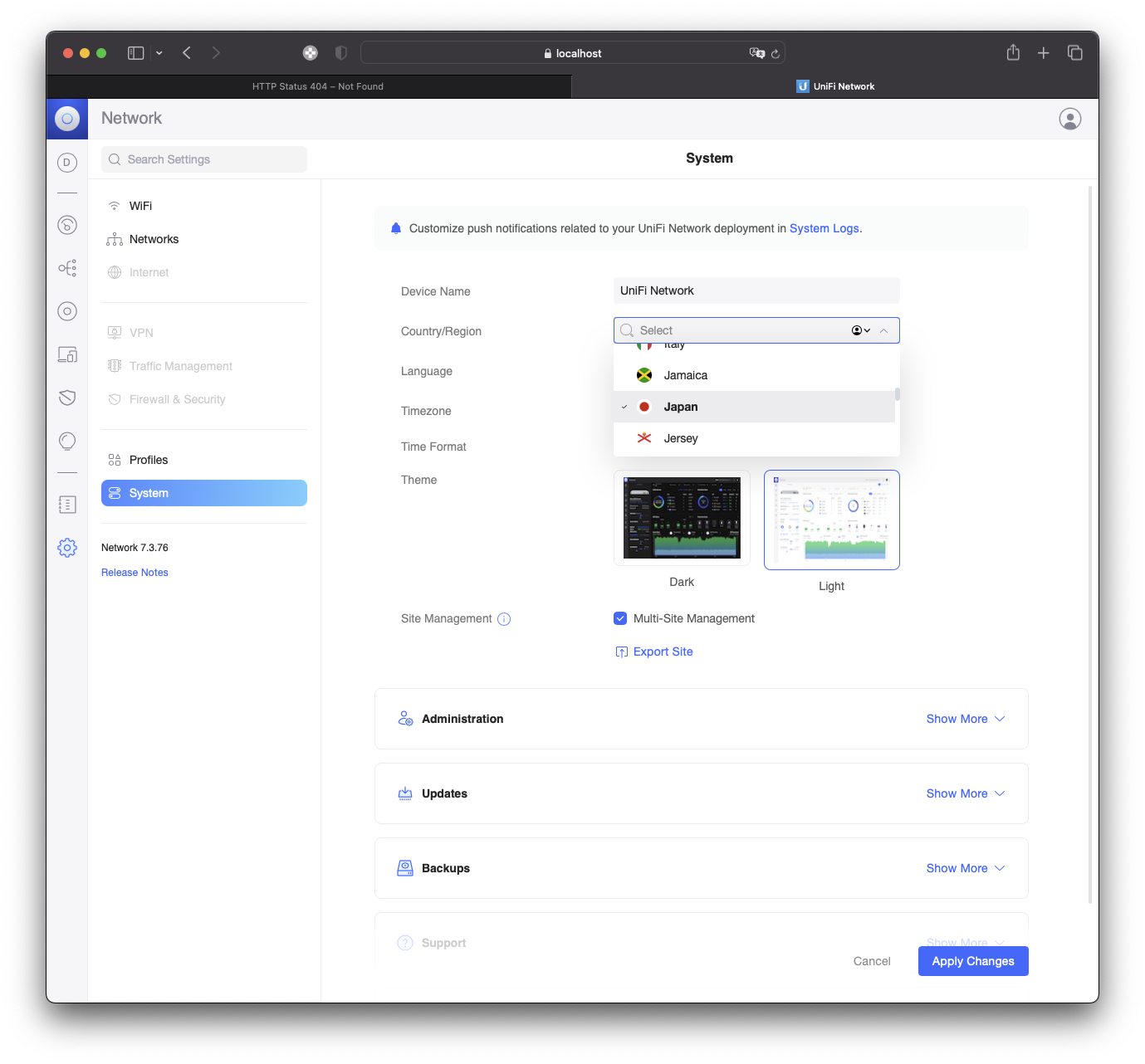

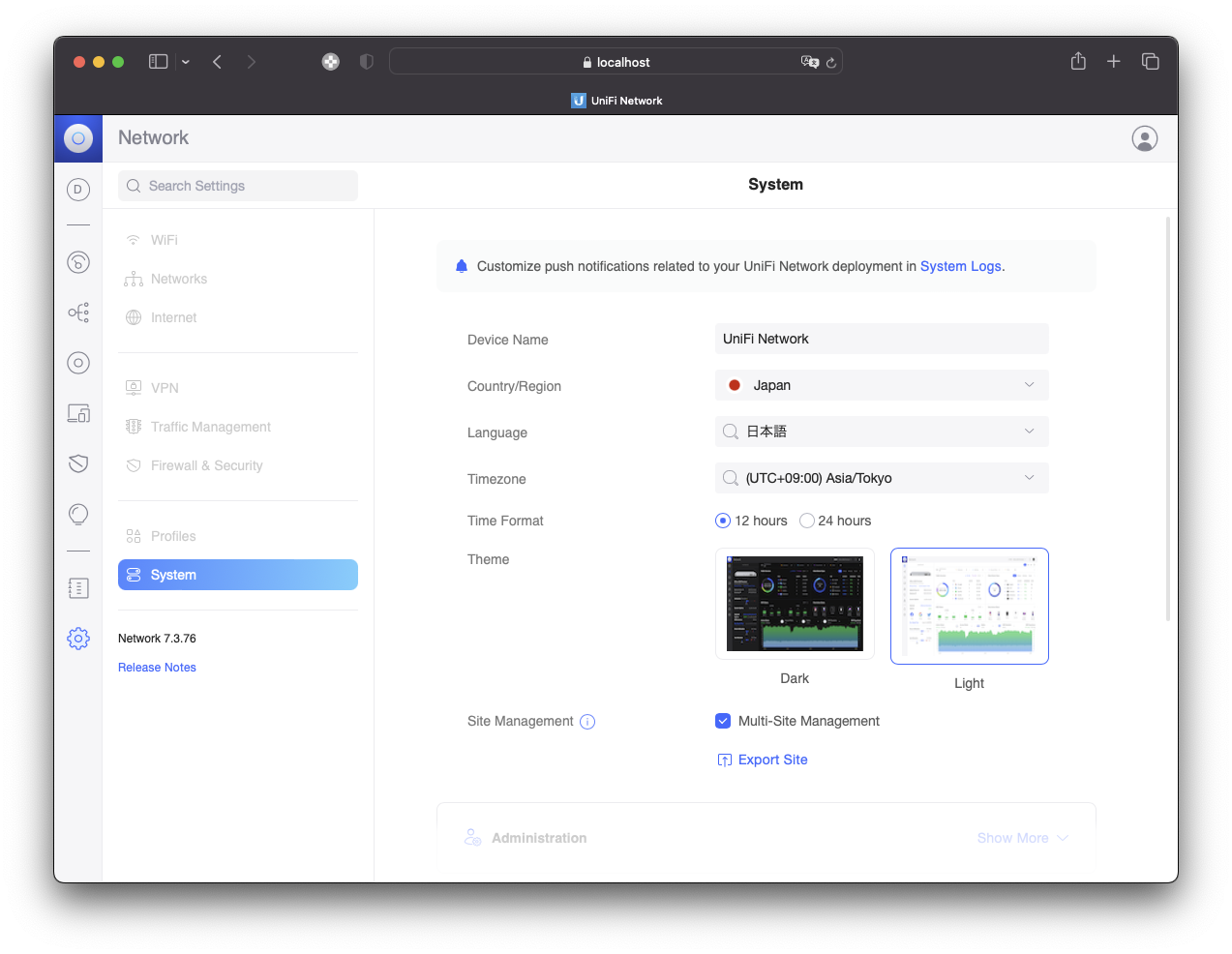

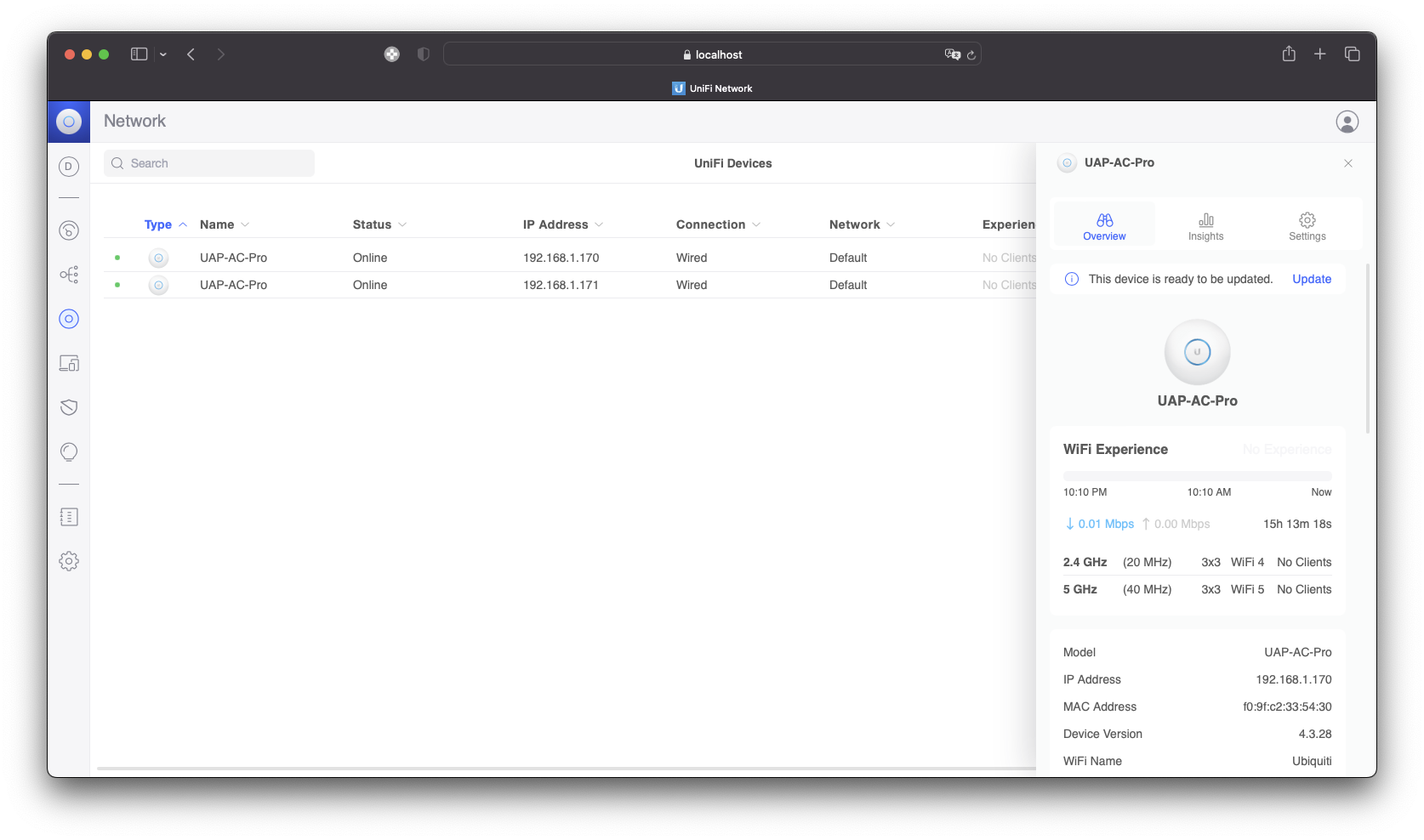

UnifIの国設定を米国から日本に戻す。

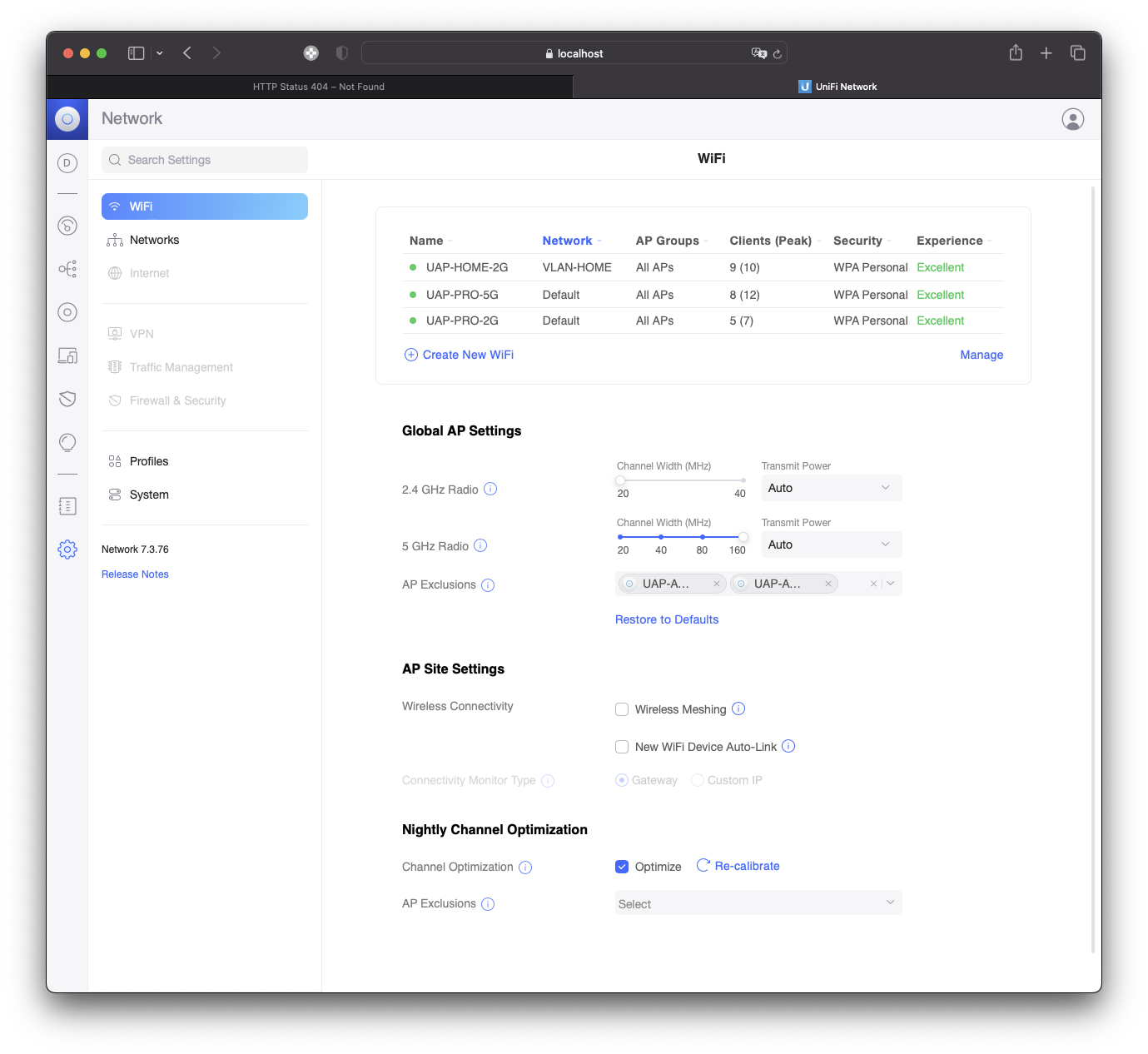

その上で、Wi-Fiの設定をマニュアルで調整する。

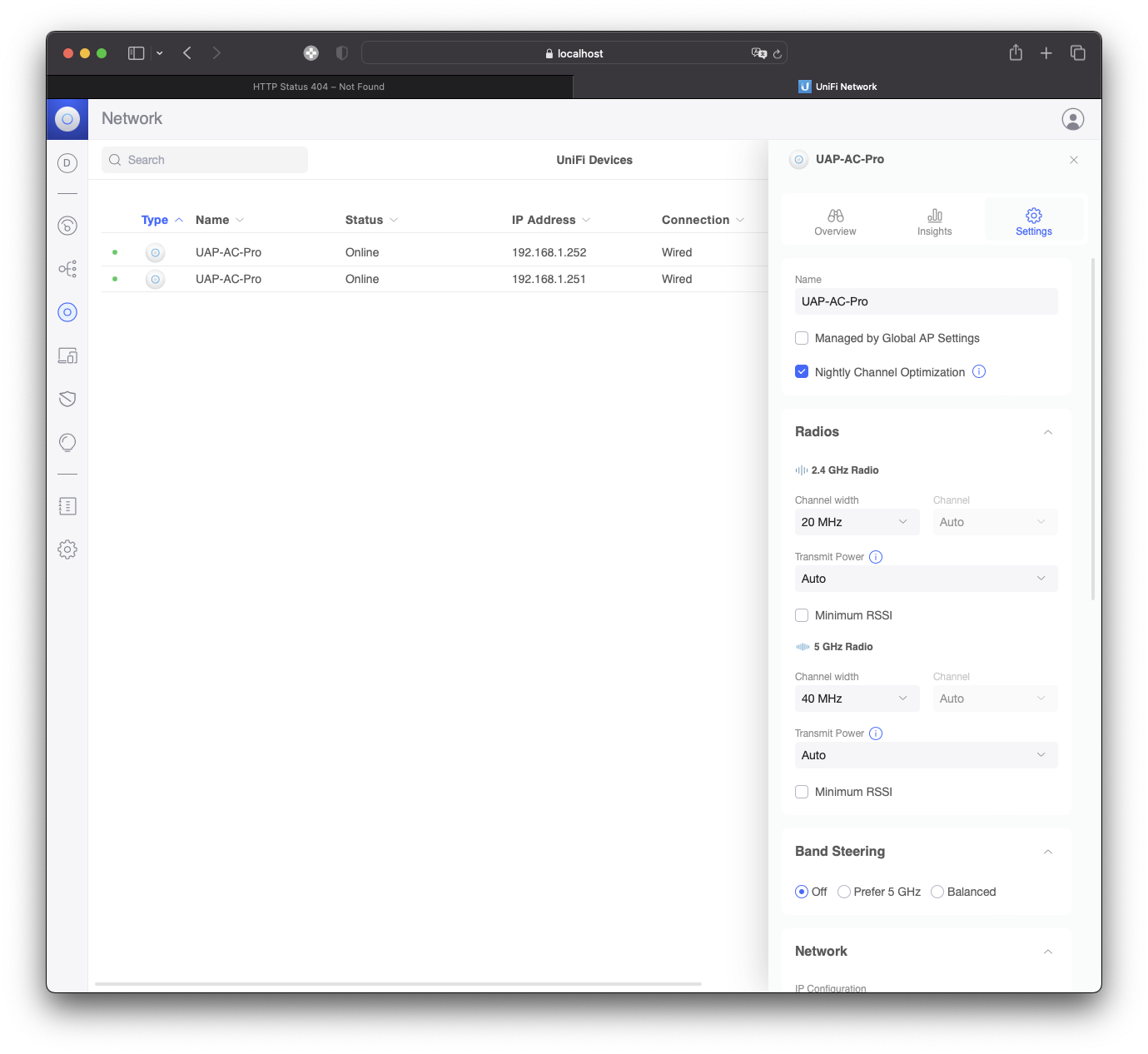

デフォルトはAUTOになっていて、設定が触れないようになっているので、制限を解除する。

[SETTINGS]->[WiFI]->[Global AP Settings]の中の、[AP Exclusions]で、2台のアクセスポイントを追加する。

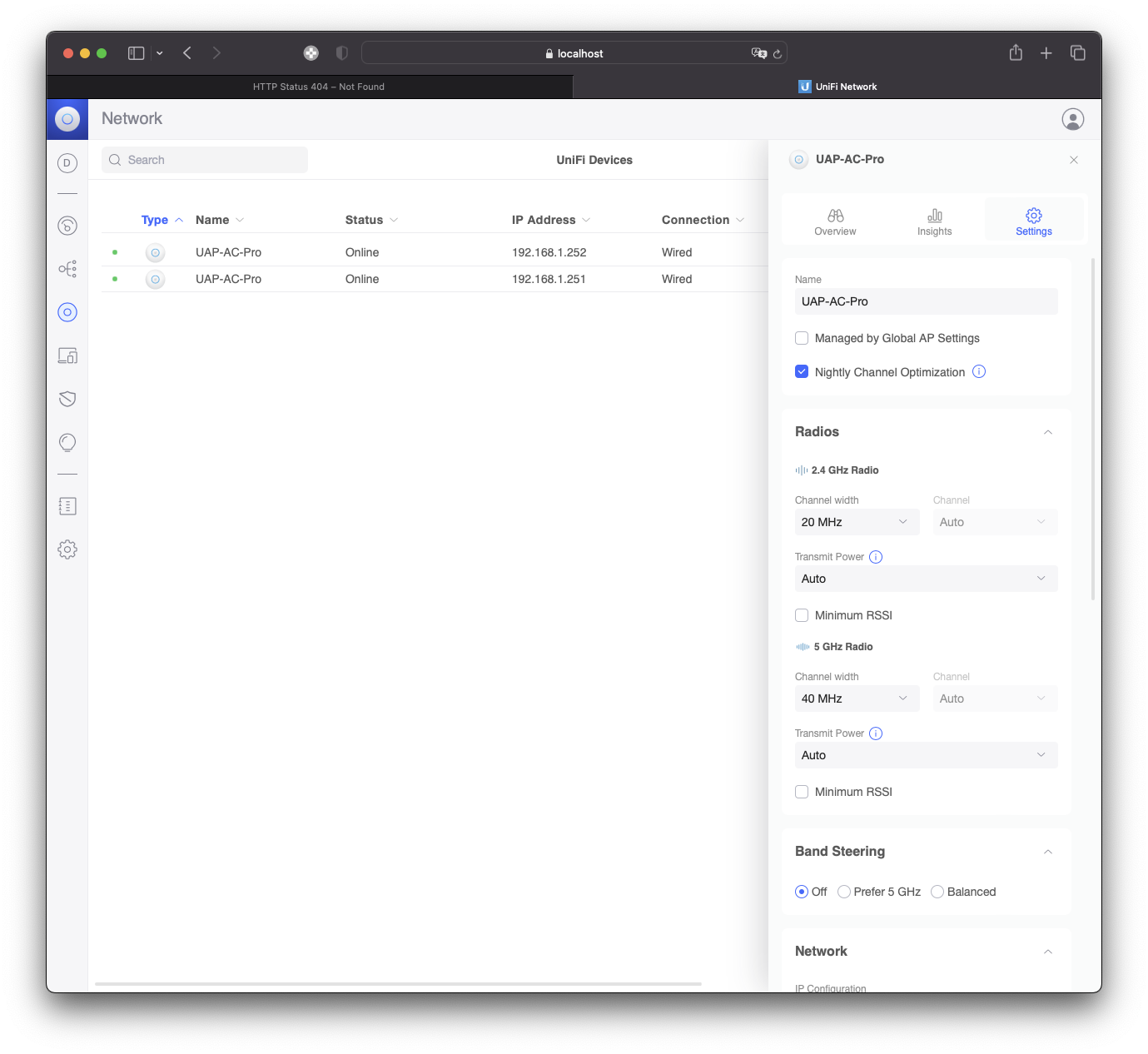

これで、APのSettingsで、Radiosの設定が触れるようになる。

ただ、Channelだけはグレーアウトして変更ができなかたのだが、[Nighty Channel Optimization]のチェックを外すことにより、設定変更が可能になった。

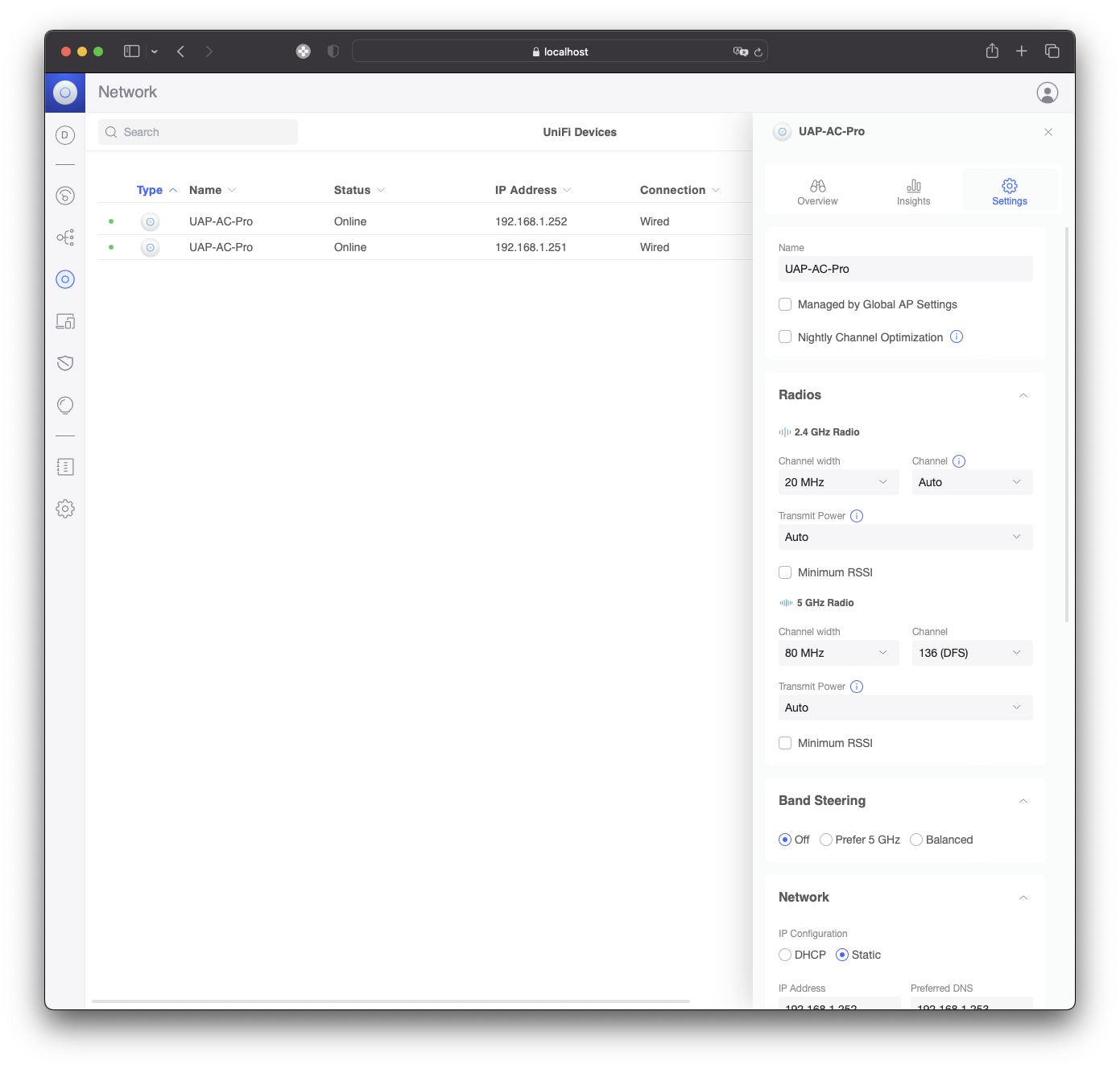

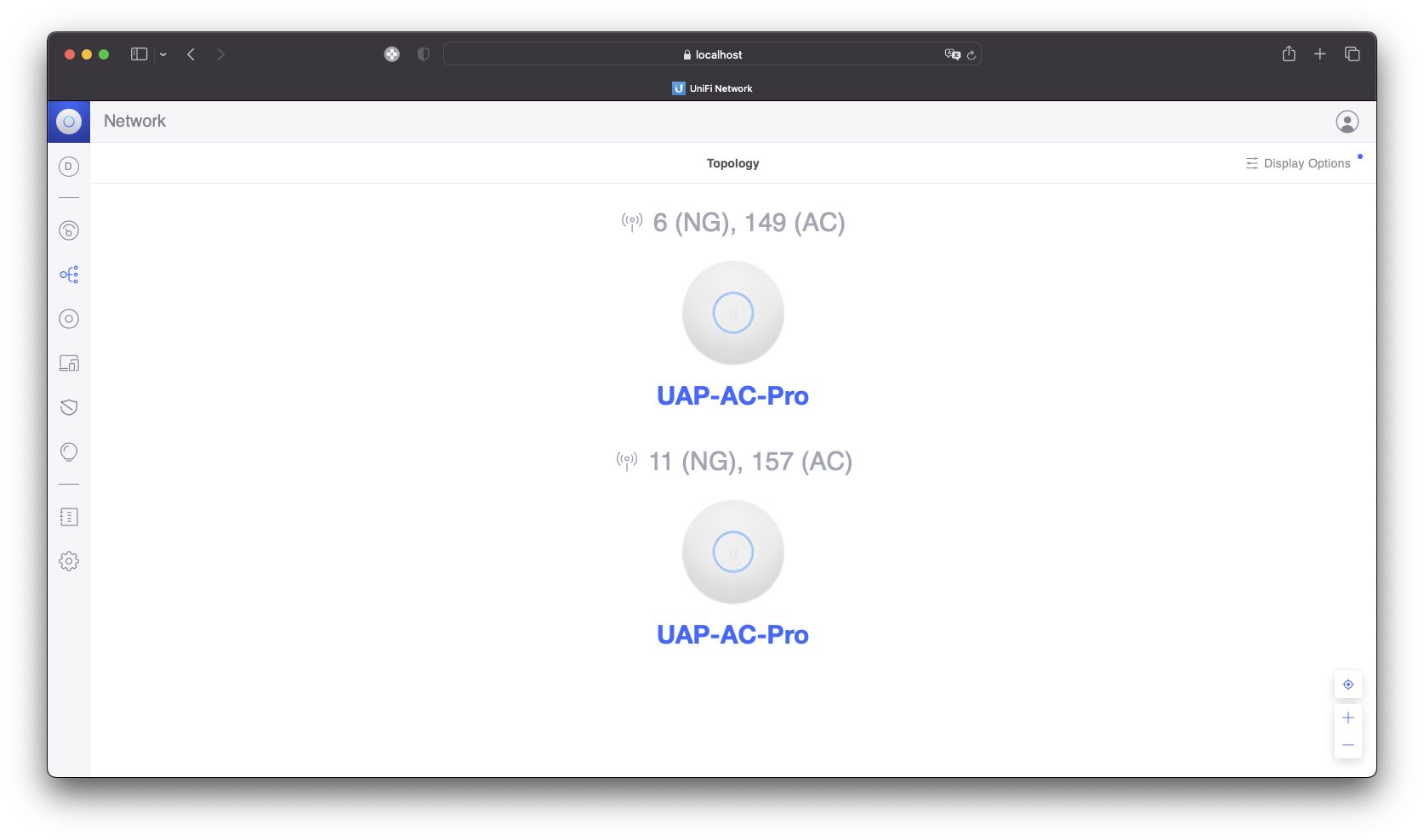

まずは、2Fのアクセスポイントのチャンネルを136に設定し、Channel Widthを80MHzに設定する。

1Fのアクセスポイントはチャンネルを108に設定。しばらくすると、Wi-Fi Explorerに、変更した5GHz帯域の電波のグラフが表示されるようになった。

5G用のSSIDから、2.4Gの設定を削除しても問題なくiPhoneから接続ができる。

これでようやく、元の状態に戻ったことになった。良かった・・。

UniFiの5G問題の調査を再開。

家に帰り、Wi-Fi Explorerを開くと、前日には表示されていなかった5G SSIDの、5G帯の電波が表示されている。あれ?治ったか?と、SSIDの設定を5Gオンリーにして適用したら、また5Gの電波表示が消えてしまった・・。

何なんだ?

その後調べると、不思議なことが分かる。

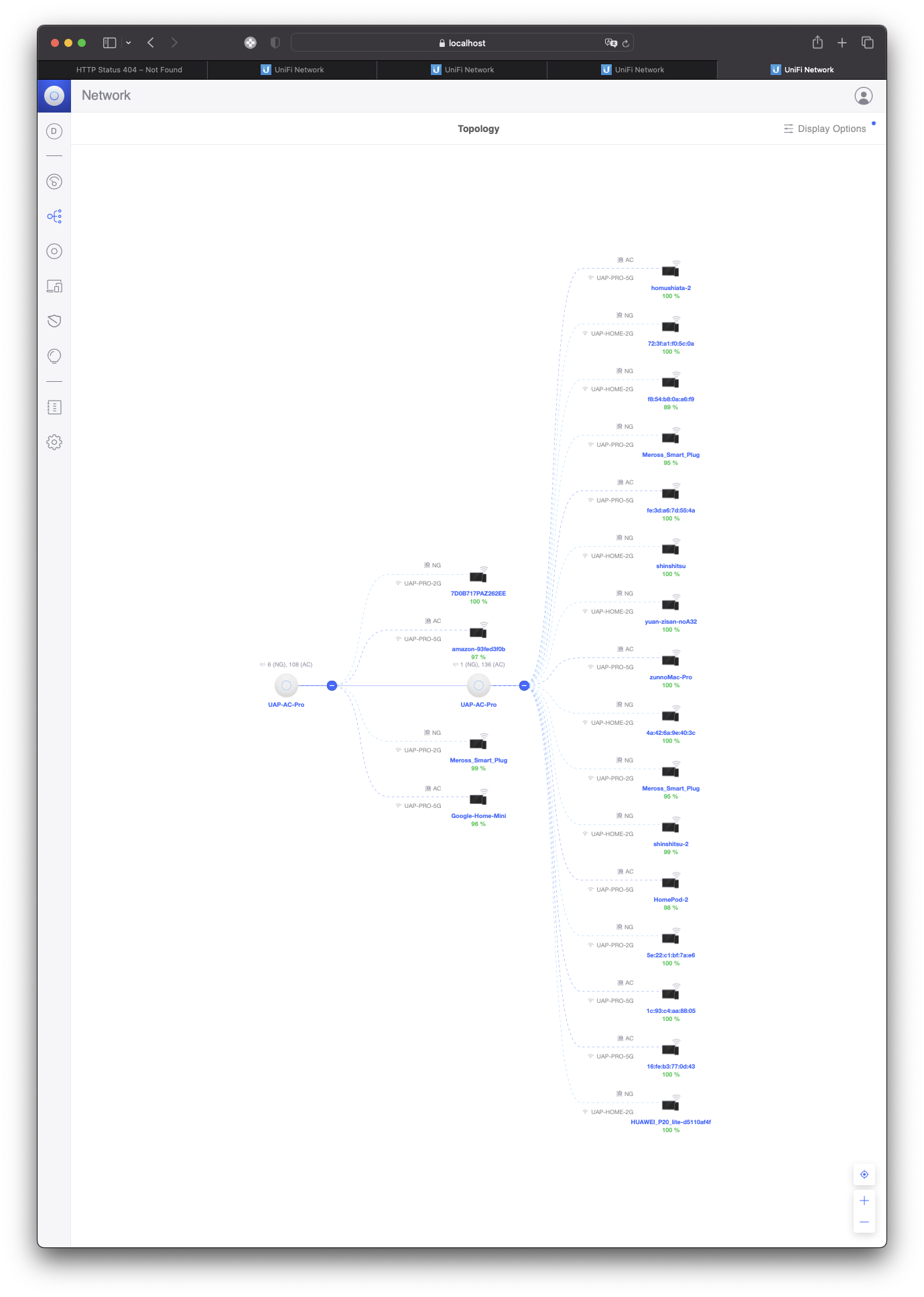

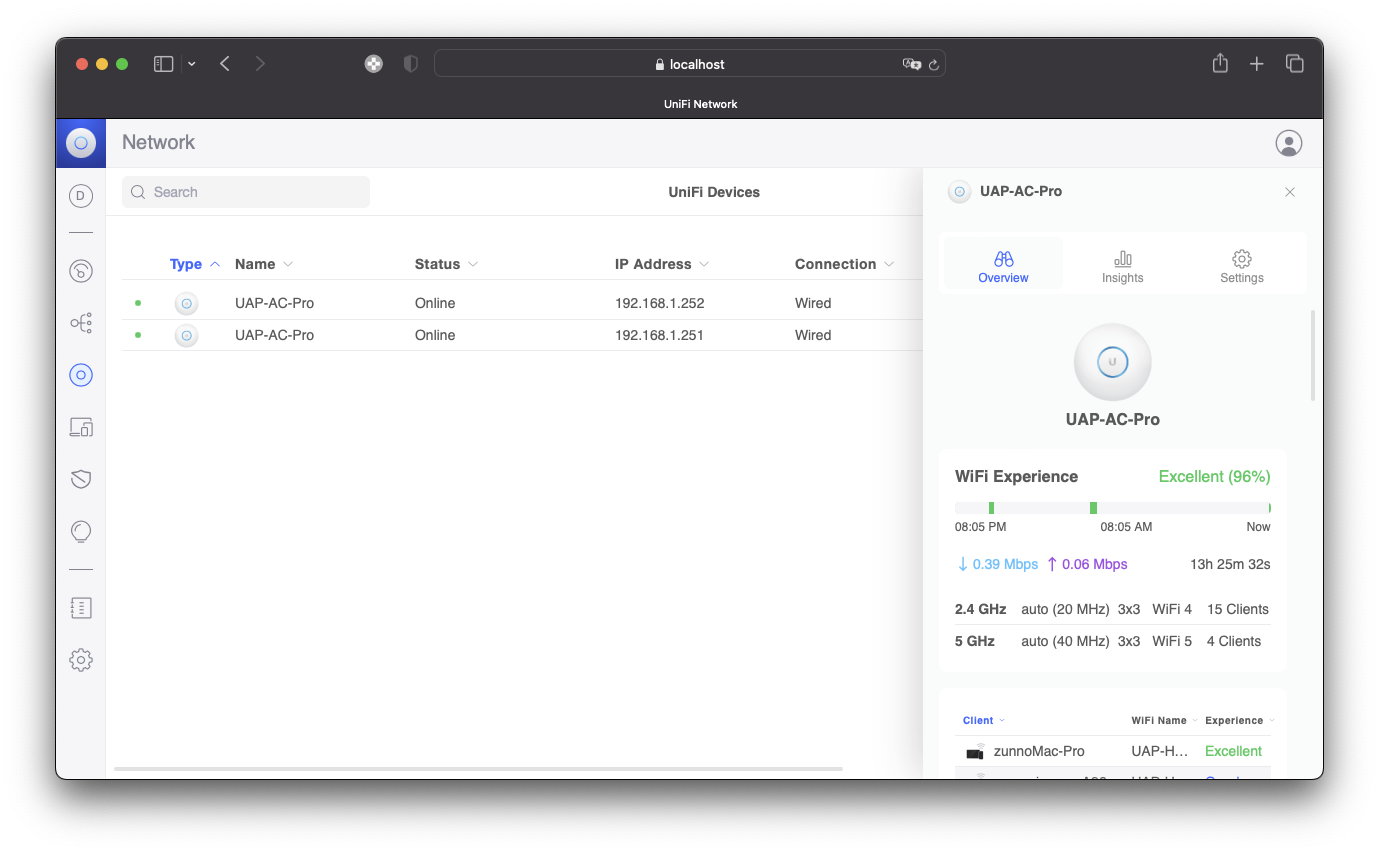

各APの無線帯域ごとの接続クライアントの一覧を見てみると、5G SSIDのWi-Fi5の無線に接続しているクライアントがいくつかあるのだ。2.4G帯に接続しているクライアントはWi-Fi4と表示されているので、実際に5G帯が動作しているように思える。

5G帯に接続しているのは、HomePod、Mac Proなど。何なんだ??

ここでふと、もしかして、Wi-Fi Explorerの表示がおかしいのではないか?と考え始める。

そこで、Windows Note PCで、MetaGeekのInSSIDerを起動してみる。

無線電波のChグラフ表示に、自宅APの山はないようだ・・。変わらずか・・と思い、SSID一覧を見ると、な、なんと5Gの自宅SSIDが表示されている!!

な、何だ・・と思い、そのSSIDを選択すると、確かに2.4Gと5Gの電波のリアルタイム出力グラフが表示される。そして、気づいた。出力の電波のChが、表示エリア外の、Ch149-158という、非常に高周波の値になっているのだ!

これか、対応外の高い周波数で電波を発しているのか!!

調べると、この帯域は日本では禁止されていて、アメリカや中国で使われている帯域だと分かった。

通常のスマホなどは、ハードウェアとしてこの帯域の電波を受信できても、GPSの位置計測による対応外の地域と判断すると、受信を遮断するだ。だが、GPS機能のない機器では、これらの制限が掛からず、接続できているようなのだ。

帰宅直後に5Gの電波がWi-Fi Explorerで表示されていたのは、動的なChサーチで、一時的に国内で許可されている比較的低い周波数帯の電波に切り替わっていたと思われる。

今現在は、コントローラの国設定を米国にしているので、この挙動は納得だが、何故、設定直後の日本の国設定の状態でも同じ現象が行ったのかは不明だ。

しかし、原因が分かったので大きな前進だ。最終設定をどうするかは、これから検討を進める。

この日休みだったのだが、家族からPCのWi-Fiがおかしいとの報告。調べると、HOME用のSSIDに接続すると、APIPAのアドレスが振られるおかしな状態。

自分のスマホでも同じ。通常の自分使いのAPは5Gも2.4Gも問題ない。

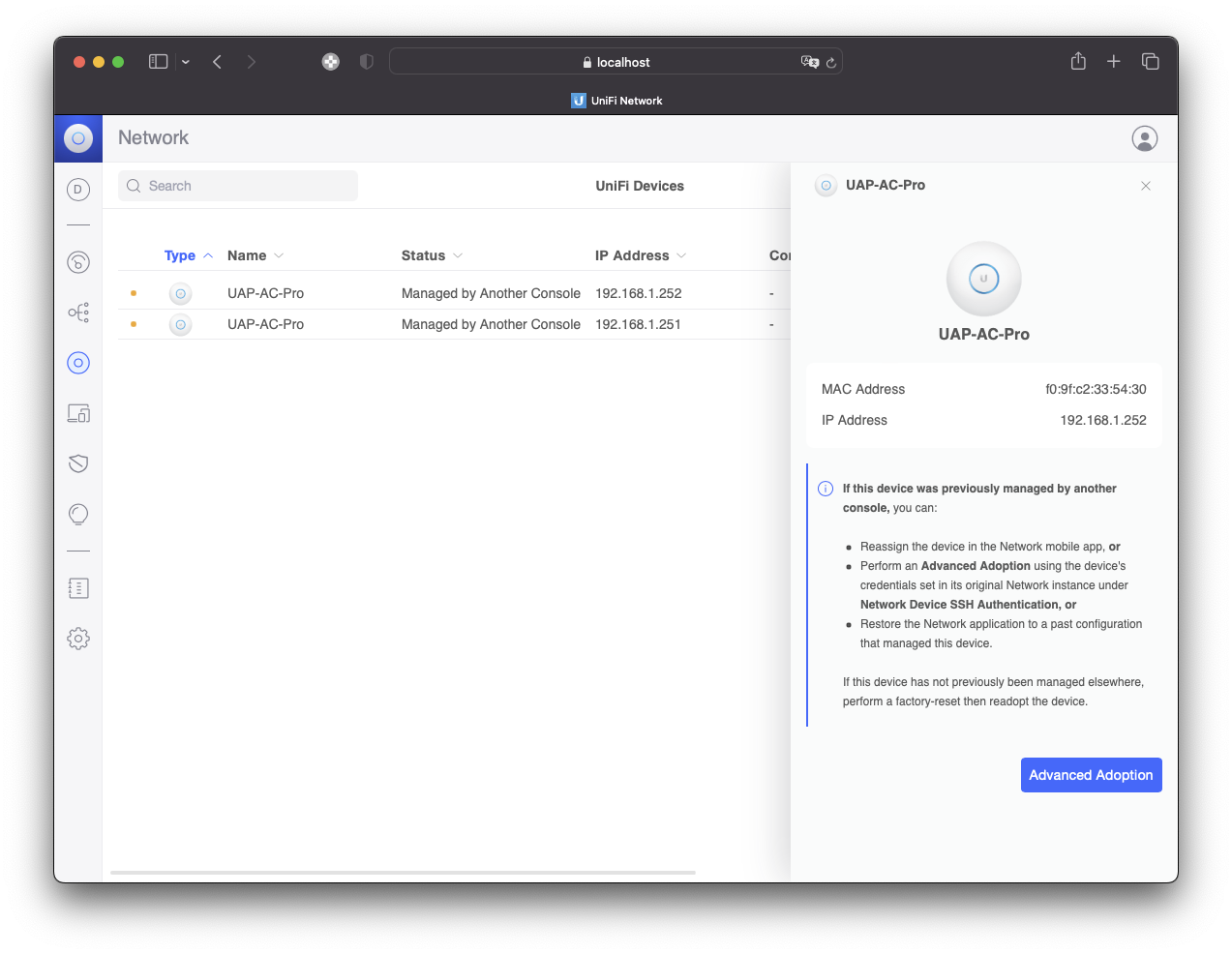

久しぶりにAPの管理画面を開こうとWebブラウザアクセスするが開けない。

ラチが開かないので、PoEハブの電源を入り切りして、UniFiの無線アクセスポイントを再起動した。

そうしたところ、無事、通信ができるようになった。

折角の機会なので、管理用ページに開けない件を調査。

過去の履歴を探ると、UniFiのAPは直接は管理画面を開くことができず、専用アプリケーション経由でのアクセスで設定する、とある。

Macには二つのUniFiアプリがインストールされていたが、そのうちの一つ、Discoverは起動せず。

もう一つのUniFi Application Controllerを起動したが、ログイン画面が出てきて、ログインできない。

パスワードをリセットしようかと思ったが、複数のUniFi関連のアカウントを持っていて、そのうちの一つで無事ログインができた。

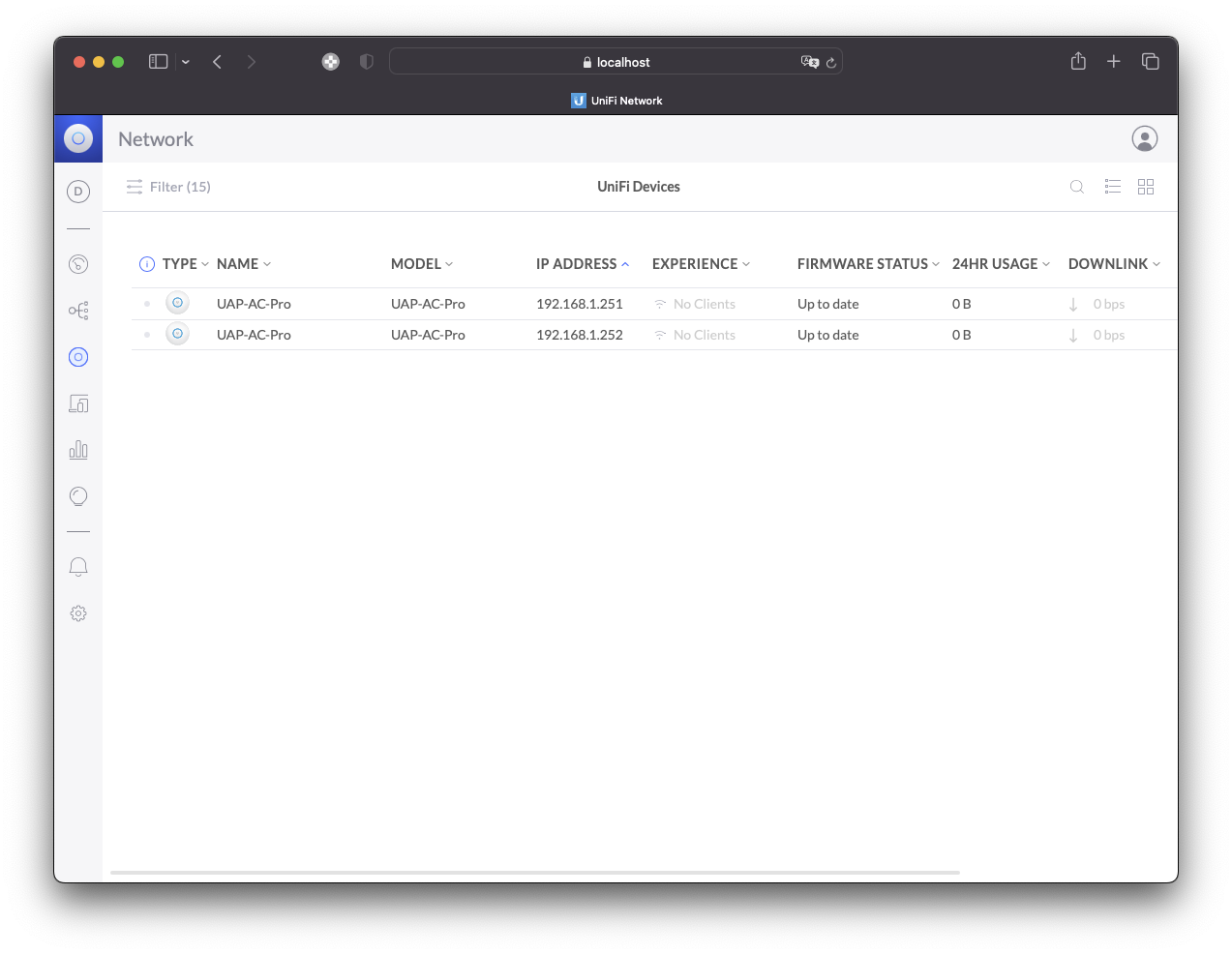

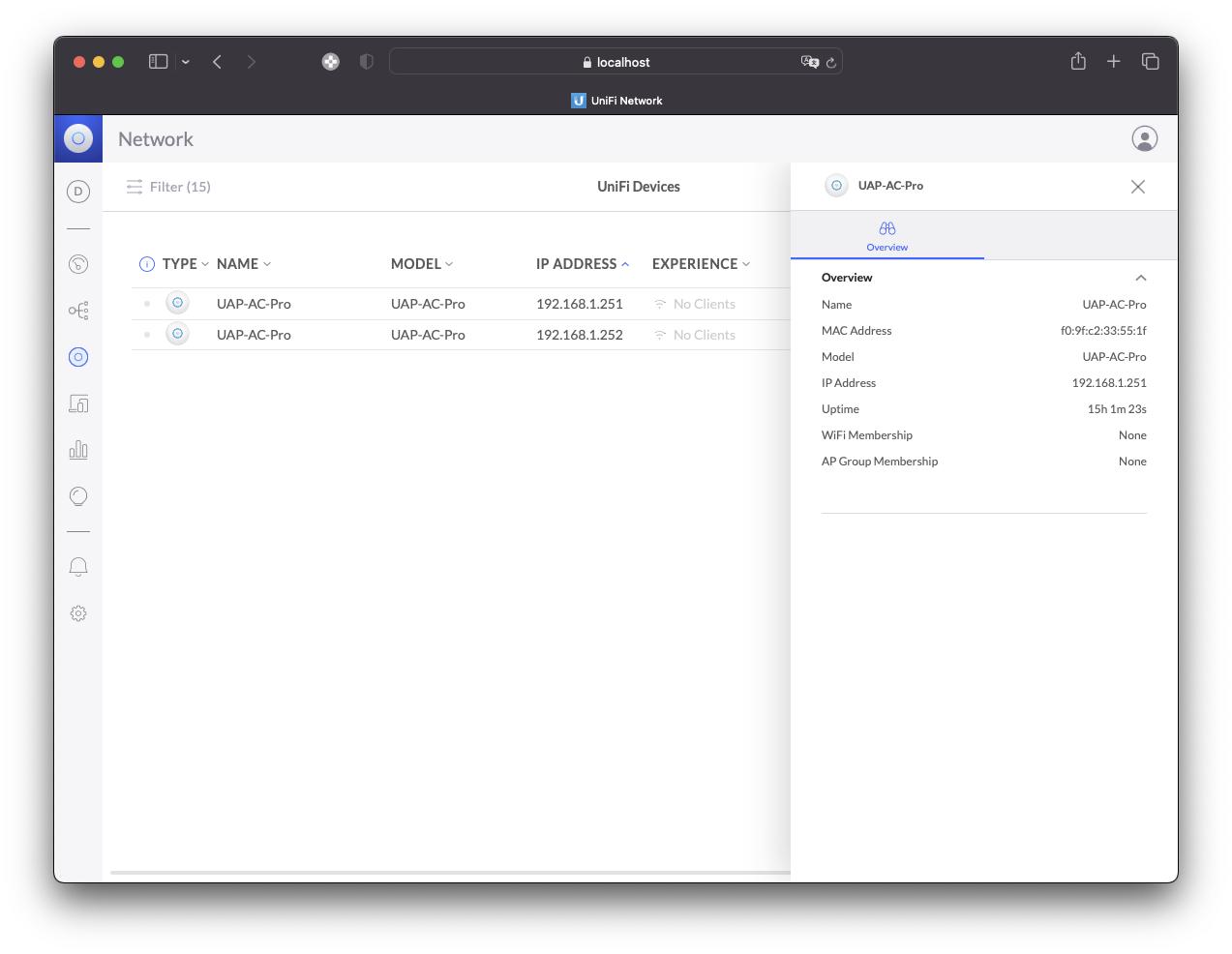

管理画面を開くと、2つのAPが表示されるが、項目がほとんど表示されず、設定できる箇所がほぼない。ファームウェアの更新もできない。

ネットワーク関連の設定もほぼ何もできない状態だ。

その後あらためて調べると、最近UniFiから、Cloud Keyと呼ばれるハードウェアのコントローラが発売されていて、もしかして、ハードウェアコントローラ経由でないと詳細設定ができないのでは・・という疑念がわいてくる。Cloud Keyの他に、ルータやファイアウォール、コントローラの機能も統合したDream Machineなるデバイスも販売されているが、ちょっと高い。

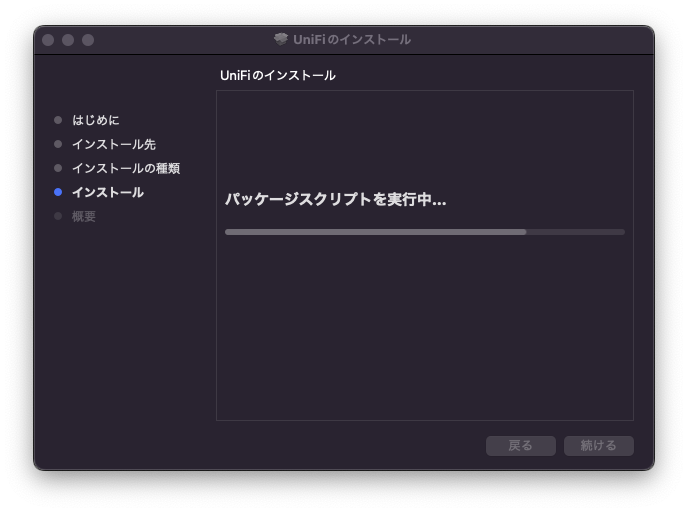

Cloud Keyを購入してしまおうと・・と、心揺らぐが、あらためてMac用のアプリケーションControllerの最新版をダウンロードして、アップデートしてみる。

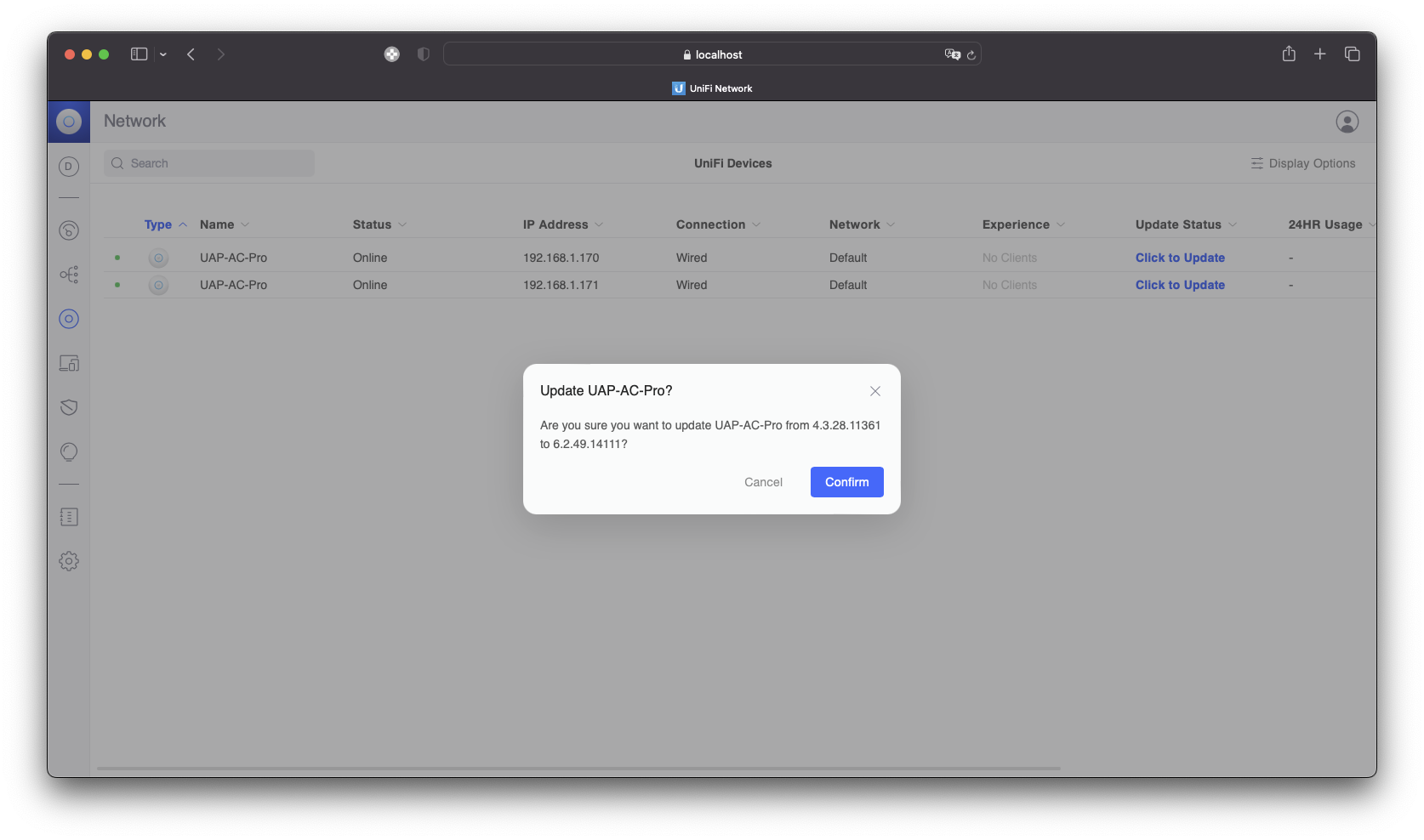

従来のバージョンが4.xxで、更新が6.xx。結構バージョンが開いてしまっている。

バックアップを取るか?と警告画面が出るが、そのままアップデートを実行。

後で気づいたが、UniFiの設定はコントローラに保存されているので、コントローラアプリを更新すると、設定が全てクリアされてしまうそうだ・・。

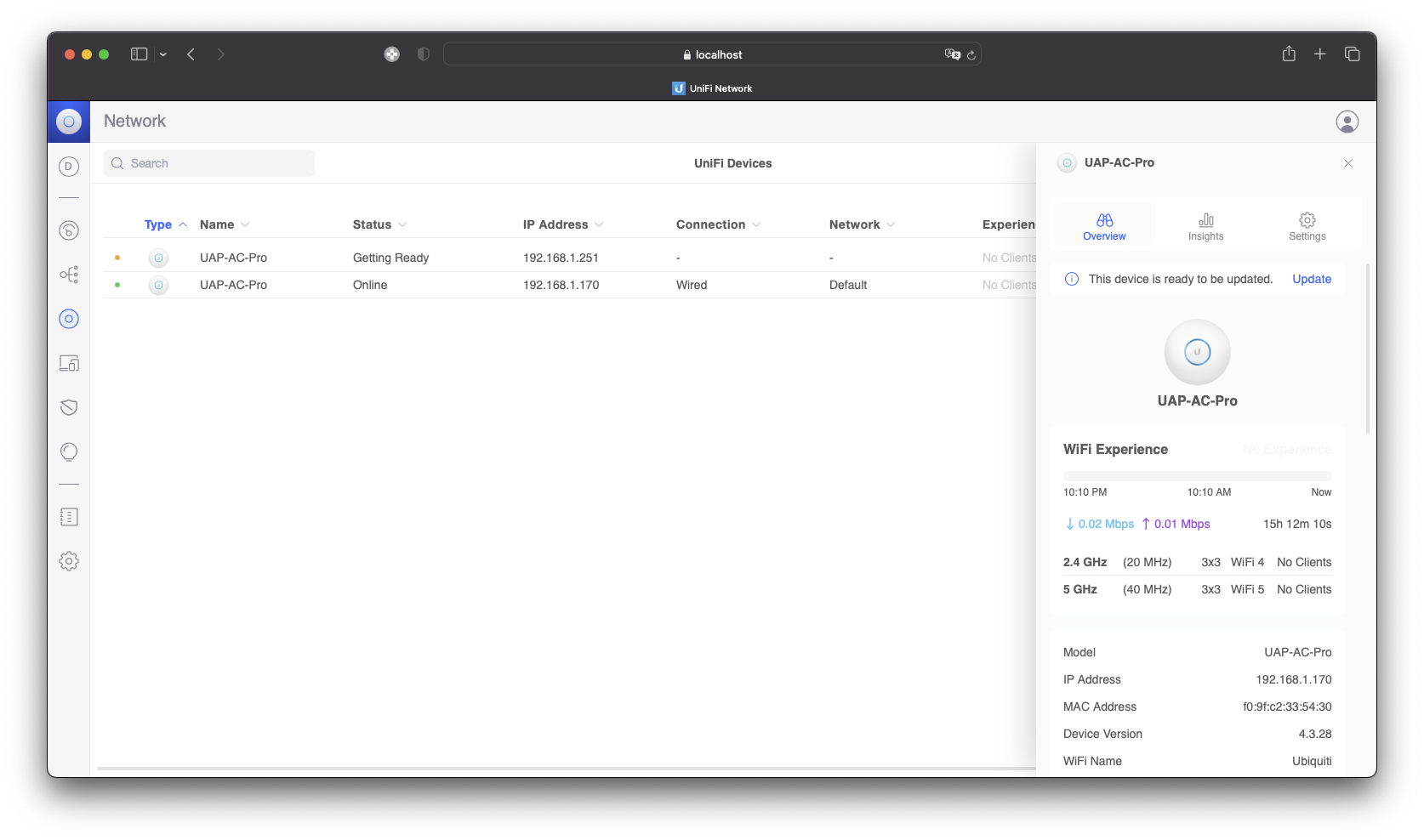

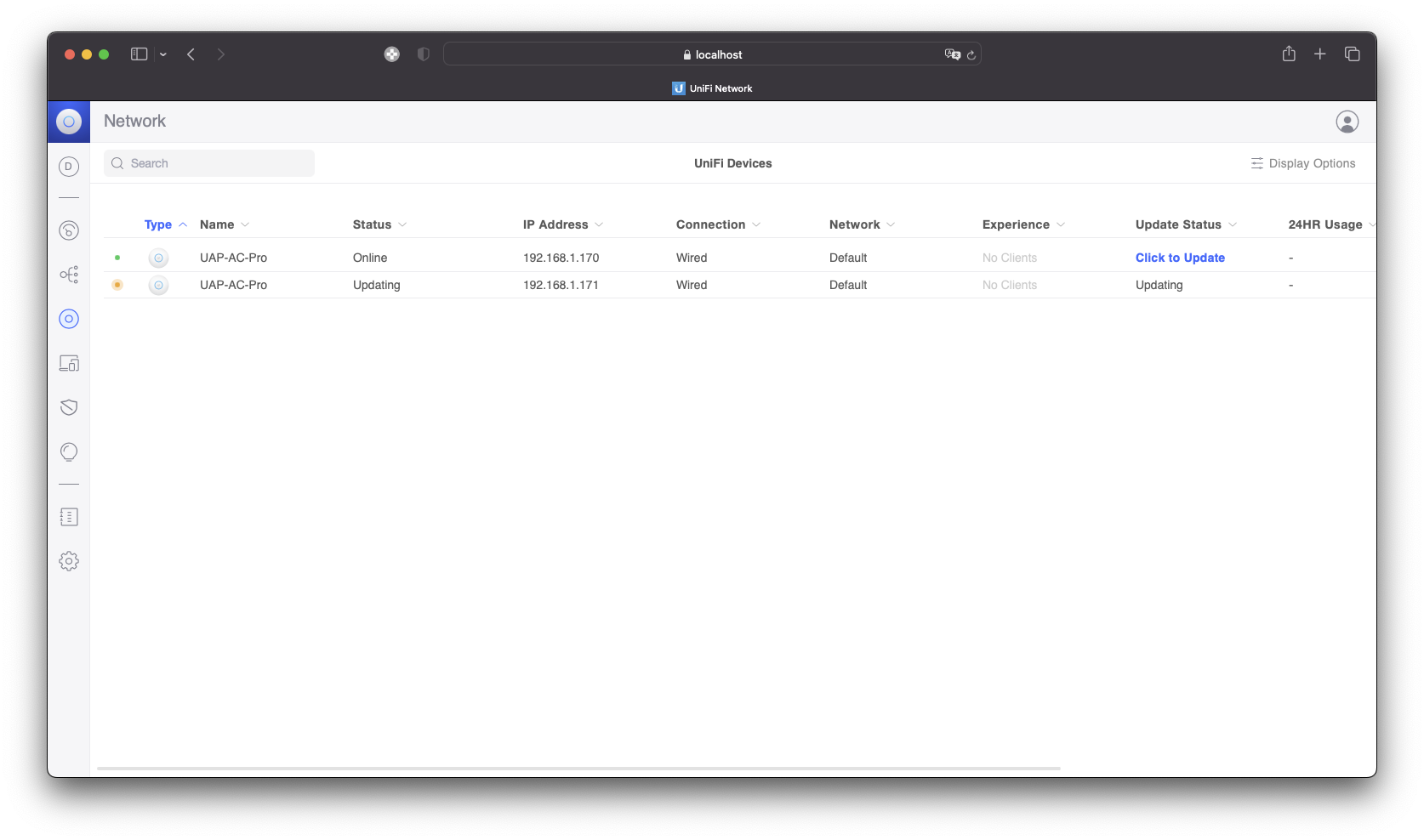

新しい管理画面が表示され、APも表示されている。Updateのボタンも表示。その他の各種詳細設定も可能なようだ。まずはAPのファームウェアを更新する。設定はクリアされてしまったので、新規にSSIDを作成。2.4GHzと5GHz用に二つ。パスフレーズなどは従来と同じにする。

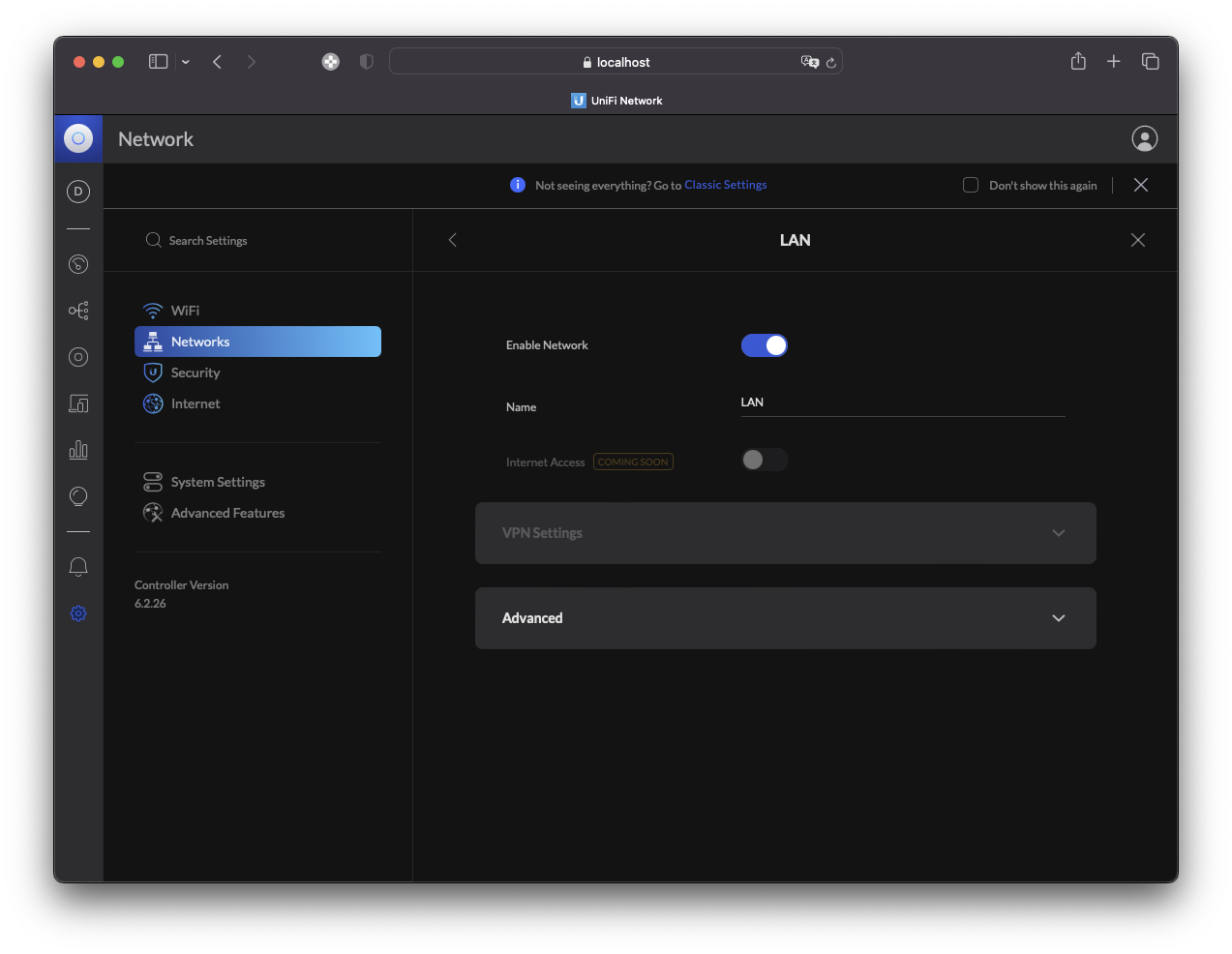

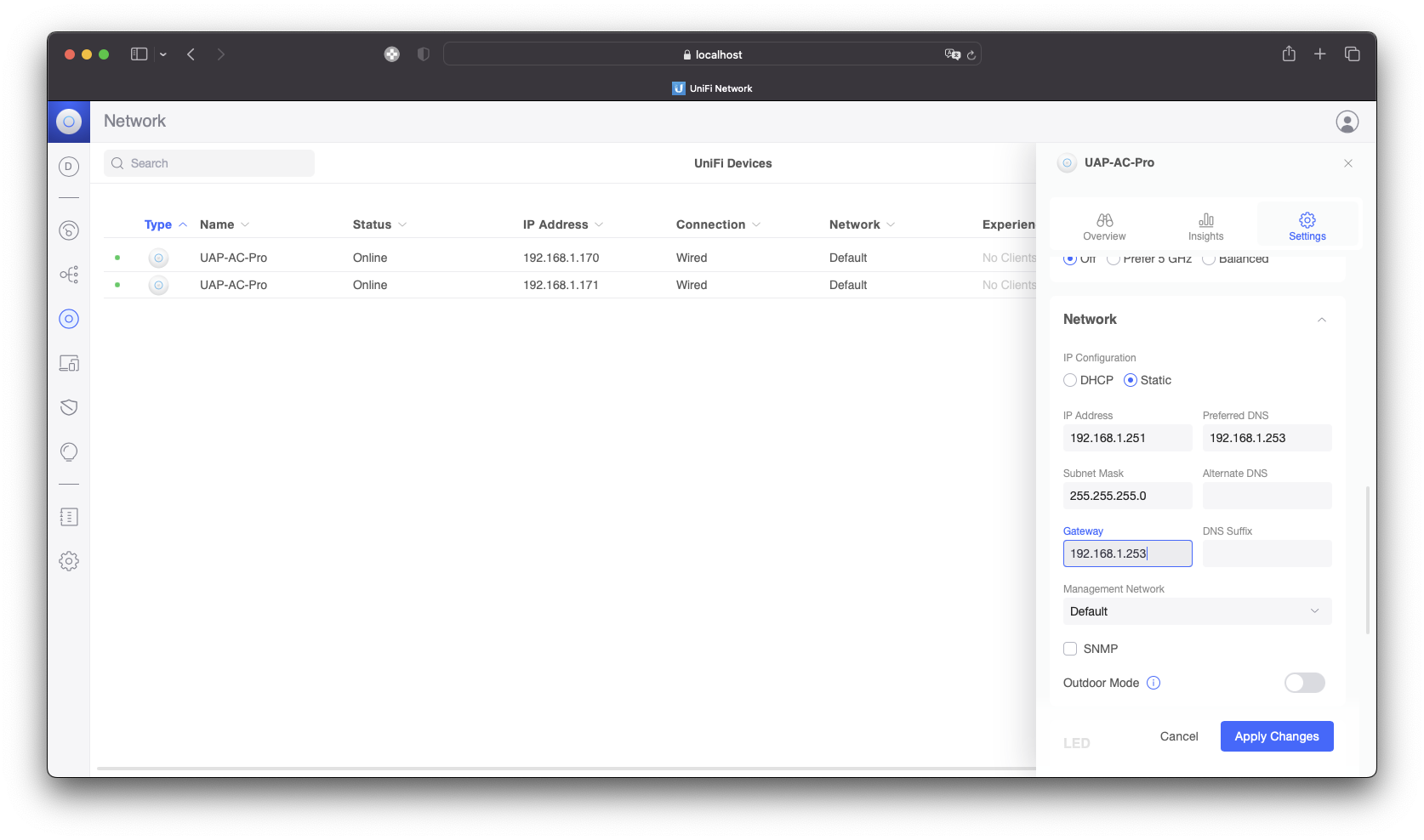

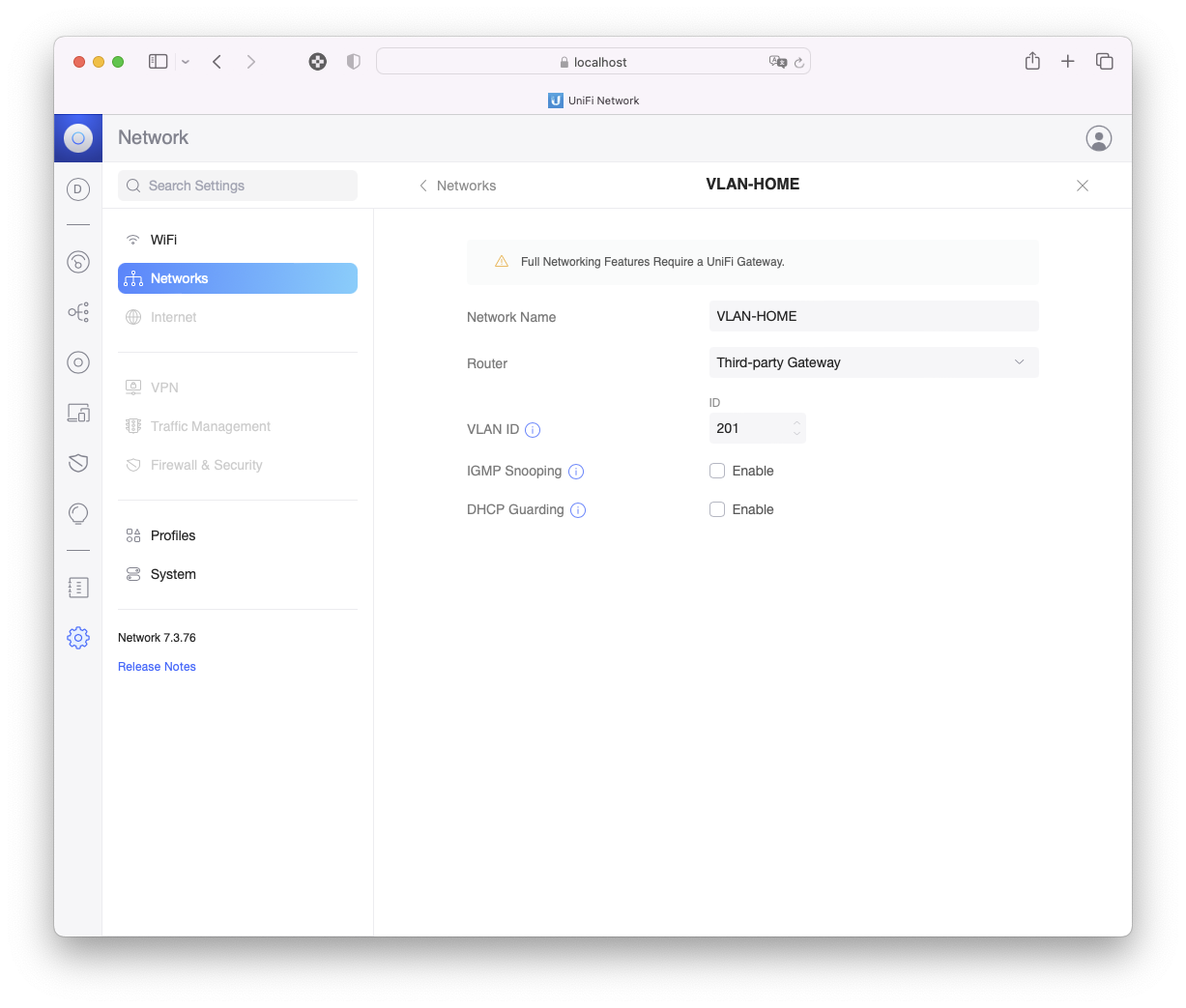

そして、HOME用のSSIDを作成。ここでふと手が止まる。HOME用のSSIDはVLANを切っていて、192.168.201/24のVLAN ID:201のLANを使用している。HOME用のSSIDをこのVLAN IDにマッピングする必要がある。

ネットワーク設定を確認すると、現状はDefaultの192.168.1/24のLANがあるだけ。これに追加して、VLAN ID:201のLANを追加する。

そして、HOME用SSIDにこのVLAN 201を割り当てる。

HOME用SSID接続で、インターネット接続ができることを確認できた。

これでやれやれ・・と思いきや、もう一つ問題が発生。5GのSSIDがiPhoneから認識されない。2.4Gの方は問題ない。Mac用のサーベイツール、Wi-Fi Explorerで確認しても、5GのSSIDが確認できない。何故だ・・。

同じSSIDに、2.4Gの電波を追加すると接続できるようになるので、設定に間違いはないはずだ。

試しに国設定を日本から米国に変えてみたが、それでも変化なし。

この日は諦めて、2.4Gの設定を追加した状態で放置することにした。

このページを置いてるWebサイトを少し整理している。仮想基盤更新に伴い、Webサーバも更新されるため、散在している貼り込み静止画をフォルダに格納する。

その際に非常に便利だった、WebCopyというアプリケーションを紹介したい。

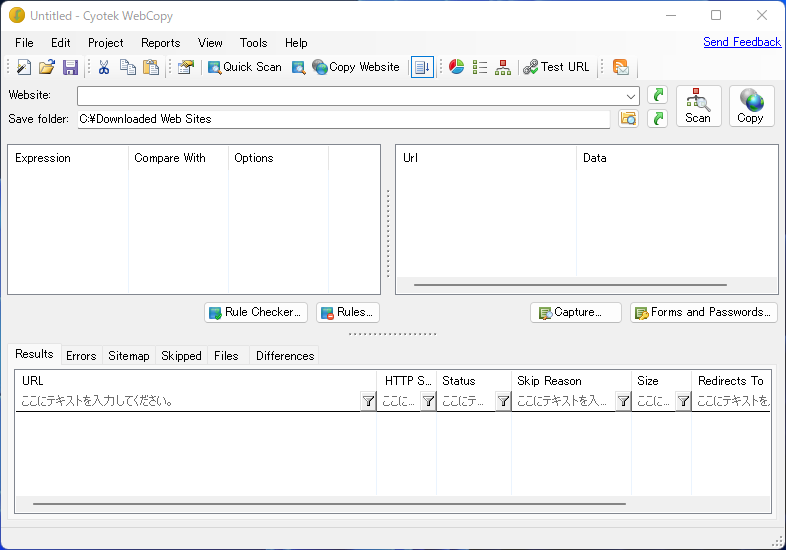

窓の杜にも掲載されているので、安心して使うことができると思う。ダウンロードしてインストールすると起動画面が表示される。

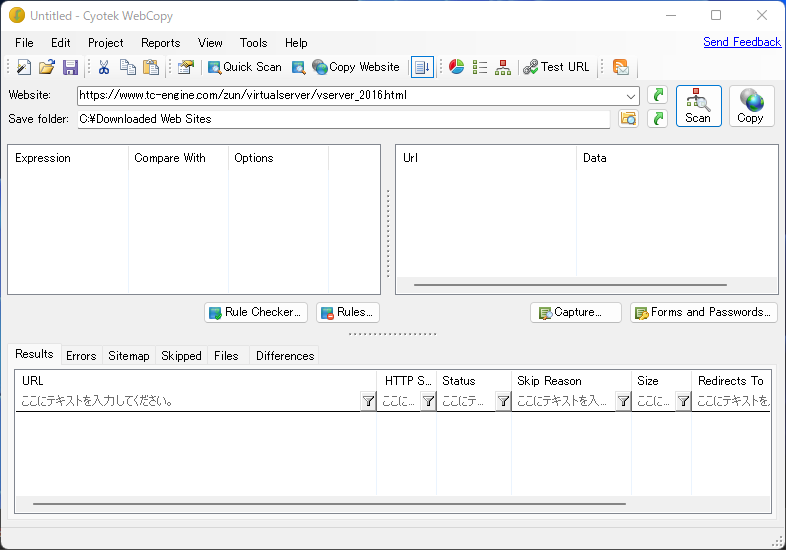

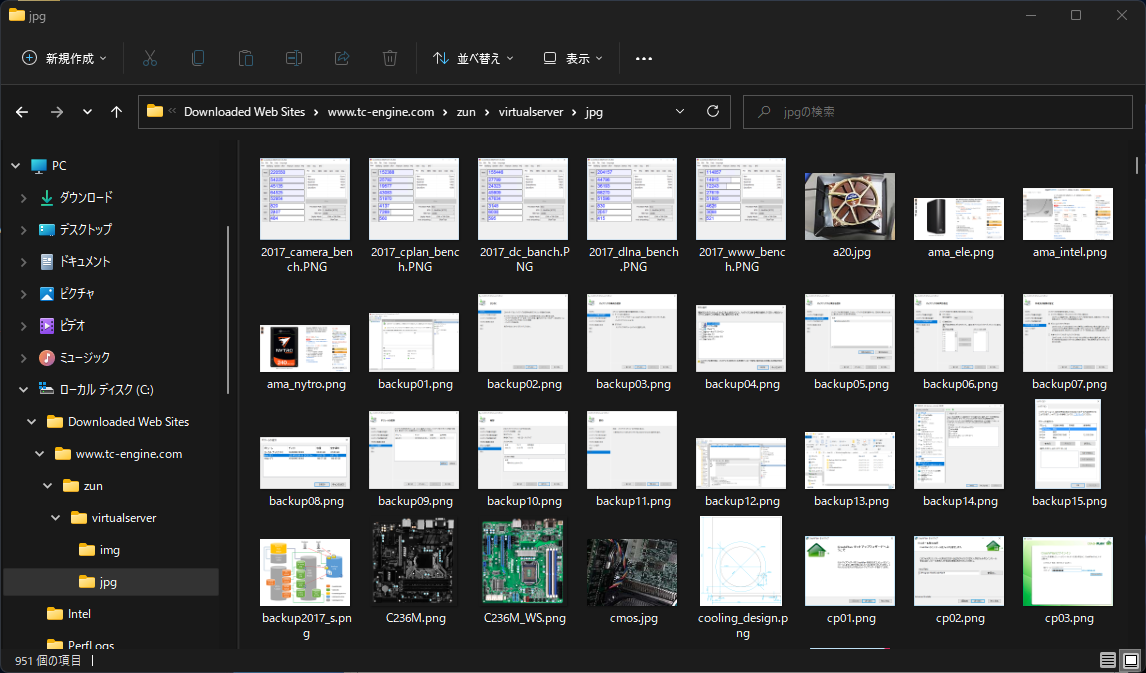

上部のWebsiteのエリアに、参照したいWebサイトのURLを入力する。このURL以下のリンクファイルをダウンロードすることができる。ダウンロード先はSave Folderで指定することができる。デフォルトはCドライブの直下だ。

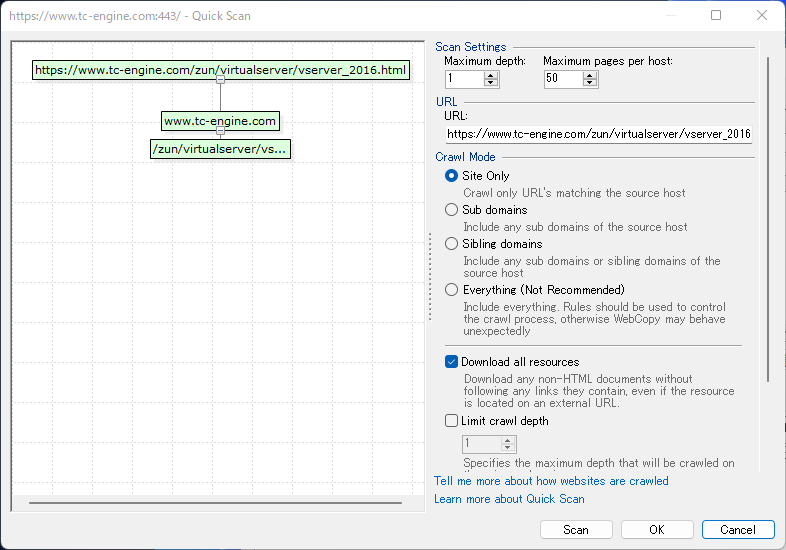

[Scan]ボタンを押すと、サイトの構成が図式表示される。

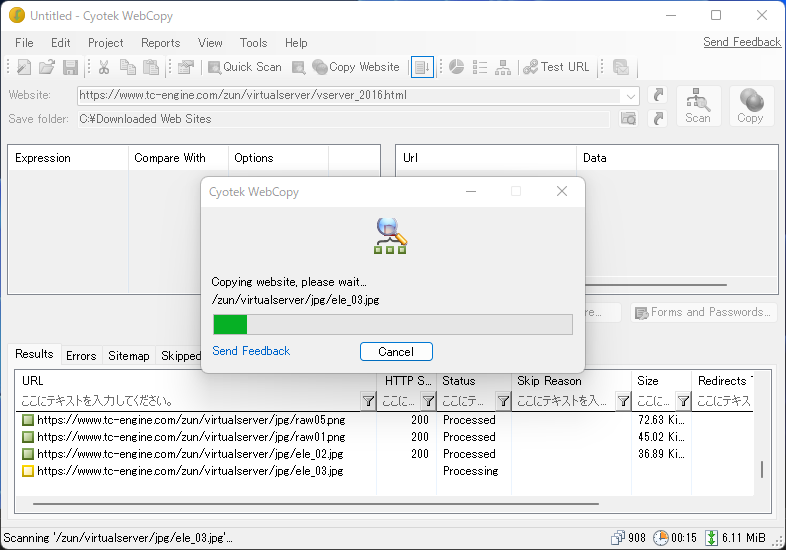

[Copy]ボタンを押すと根こそぎコピーが始まる

ダウンロードされたファイル群。imgやjpgなどの静止画フォルダに格納されたリンクファイルが根こそぎダウンロードされている。リンクのないファイルはダウンロードされないので、同一の静止画フォルダの中が、複数のhtmlファイルからリンクされていた場合、リンク元ごとに振り分けすることが可能だ。

非常に便利なソフトだ。このソフトのお陰で、Webサイトの整理ができた。

楽天モバイルが月額通話料0円プランを撤廃してから、そろそろ2か月が経過しようとしている。もうふた月くらいは、ポイントキャッシュバックを加味すれば実質0円にはなるのだが、iPadにSIMを挿している楽天モバイルは、契約してから一回も通信したことがないし、解約を忘れるのも嫌なので、この日思い立って解約に踏み切ることにする。

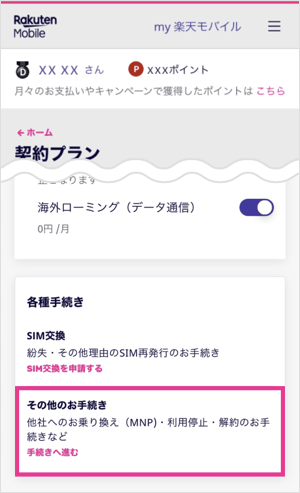

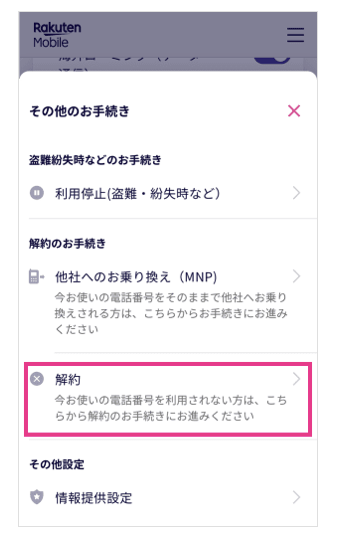

解約は簡単。My楽天モバイルアプリから、その他のお手続きを選び、解約を選択するだけ。オプションも端末購入も何もないので、あと腐れなく解約することができた。

あとは、今後サブ回線をどうするか・・。

iPadでWi-Fi以外で通信することも無さそうなので、無くても実質困らないのだが、ひと月ほど前にあったauの回線障害のようなことが起きた際に、サブキャリアとの契約があると何かと安心だ。

また、最近docomo回線を使っていて、特に飲食店店舗などに入るとdocomo回線のアンテナの立ちが悪く、著しく通信が滞ることがある。

普段自分がよく利用している飯屋で多いので、イライラすることが多い。5Gへの移行で、部屋の奥まで届く4Gのアンテナが減っているのだろうか?

そこで考えてしまうのは、やはりサブキャリア。docomoがダメでも、SoftBankかauに切り替えられれば、改善される可能性はある。幸い、今のiPhoneはeSIM機能も標準搭載しているので、サブキャリアをeSIMで契約すれば、簡単に切り替えが可能だ。

そうなると、サブキャリアとしてはdocomo以外から選定することとなる。格安MVNO系が候補として上がる。

値段で言えば、イオンモバイルやmineo、IIJmioか・・と物色するが、docomo回線だったり、eSIM非対応だったりして、なかなか良いキャリアが見つからない。

結局、使用頻度を考慮すると、大手auのサブキャリア、povoが妥当ではないか・・という結論に達する。

povoはご存じの通り、基本0円の基本料で、トッピングで必要なサービスを追加していく。使えそうなのは3GB/990円あたりだが、これだと楽天モバイルと大差ない。ただ、使わないのならトッピングを追加しなければ良いので、様子見もできる。

半年使わないと強制解約になる・・という規約らしいのだが、今のところは実際にそれが適用されたケースはないらしい・・。

今日、今現在だと、期間限定のお試しトッピングで、30日間1GB499円、というのがあって、こんなプランが常設されると、これで十分なんだけどな・・。

うーん、どうしようか。悩ましい。

昨年、2台あるDericam P2が2台とも調子が悪くなり、その2台をスワップすることにより機能的に補完しあって、買い替えすることなく運用を継続することができた話をした。

しかし、久しぶりに自室のDericamのライブ動画を確認したら、画面全体がマゼンタに被った色になっている事が判明した。IRフィルタでもおかしいのか・・と思い、カメラの前を手で塞いだりしたが、治る気配がない。外出する間際だったので、主電源を抜き差しして、出先から復旧状況を確認することにした。

が、そうしたら、接続消失の状態になってしまった・・。

もしかして、逝ってしまったのだろうか・・。

昨年の不具合もあり、Dericamはいつ逝ってもおかしくないか・・と思っていたので、外出先で、Dericamの代替候補を検討することにする。

候補に挙がったのは、

・同じくDericam P2

・以前も検討した、TP-LinkのTapo C200

・AXISのM5045/5055

の3種類。

Dericam P2の価格を調べてみると、昨年見た時と変わらない。以前もそうだったのだが、何故かホワイトモデルが3割くらい高くて、黒なら$50くらい。送料や為替レート加味すると、7500円くらいになる。

最新のamazon.comのレビューを読むと、昨年の書き込みで、新レビジョンの個体がFTPなどの仕様が変わっていて返品をした、なんてのがあり、少々気になる。自分はFTPは使わないが、ONVIFの仕様が変わってXProtectから認識できなくなったら、困ってしまう。

Tapo C200は以前も検討したが、最近になってimpressのレビューで、ONVIF互換でSynologyなんかのNASで登録することができた、という紹介もあって、接続性については安心感がある。

気になる点は、有線LANポートがないことと、天吊マウンタの外れにくさ。前者については、自室の現行Dericamは有線で繋げており、後継機でもそれを継承したい。Tapoを使うとしたら、無線LAN接続している、階段のDericamの代替にしかならない・・。

天井マウンタに関しては、もし購入するなら、三脚ネジ穴の変換アダプタを無理やりマウンタにねじ込んで、既設のDericamの天吊部品(1/4インチの三脚用ネジ)にくっ付けてしまおうと考えている。値段がタイムセールで3,500円台なのも惹かれる部分だ。これなら使い捨てでも構わない。

AXISのM5045/5055は、耐久性を鑑みての検討候補。DericamやTapoは耐久性には難があり、いいとこ3年程度の使い捨てと割り切る必要がある。AXISであれば、以前も5年を経過してもピンピンしていた実績がある。

しかし、問題はその価格。Full HDの5055は7万超え。HDの5045でも5万を超えている。eBayで安い新古品でもないか・・と探したが、ほとんど出品は無く、あっても日本への発送が不明で、さらに価格も4万を下らない。

そんなこんなで検討を続けると、新たな伏兵が登場した。DahuaのPTZカメラ、SD1A404XBだ。φ128mmという小柄ながら、4MPでx4光学ズームも含むPTZ機能を装備。さらに、SONYのSTARVIS COMSを搭載している。これは、ドラレコなどでも使われている裏面照射のセンサーだ。値段はこの仕様で2万円を切る(17,293円)。AXISの1/4だ。

そして、気になるXProtectのサポート状況も、OK。サポートリストに載っている。これは心強い。本格的なPTZのカメラは一機種所有したかったし、ワールドワイド市場占有率1位2位をHIKEVISIONと競うDahuaは耐久性でも安心感があり、選択肢に急浮上する。

さらにもう一機種。XProtectのサポートリストを眺めていたら、同じDahuaのImou K42/22Pが目についた。Imouは、Dahuaの格安のホームセキュリティブランドで、ONVIFへの対応も謡っている。が、昨年Dericamの代替候補を探した際に、PT機能付きの製品を購入したところ、XProtectでの登録で弾かれてしまい、結局お蔵入りとなった悲しい過去がある。

今回のK42/22は、以前登録に失敗したようなPT機能付きの製品ではなくFixedタイプなのだが、サポートリストに載っているのは心強い。

安価に販売されてないか・・と探し回ると、Aliexpressで残数3ながら、2MPのK22が3,742円で見つかった。

気になるのは、型式がはっきり記載されていなくて、PoEのK22APなのか、Wi-FiのK22Pなのかがわからない点。販売ページのスペックシートではWi-Fi対応が記載されているので、K22Pなのだとは思うのだけど、Aliの商品検索では、K22Pのワードでは商品ページが引っ掛からず、K22APだと引っ掛かる。どっちなのだろうか・・。

悩むこと、1日。結局、SD1A404XBとImou。各1台をポチってしまった・・。

ちなみに、事の発端となった、不調のDericamだが、接続消失になっていたのは、ACアダプタの繋がるタップの電源を、間違えてOFFっていた事に起因していたようで、あらためて電源を投入したら、画が出るようになってしまった・・。

しかしまあ、今年は仮想サーバの更新があるので、そのタイミングで監視カメラサーバもリニューアルするので、機種の入替には丁度良いだろう・・。到着が楽しみだ。

記録・歴史

常時接続の日々

Designed by CDS

Copyright © tc-engine.com / TOKYO CLUB / 頭狂倶楽部. All Rights Reserved.