常時接続環境の日々・2019

常時接続環境の日々・2019

|

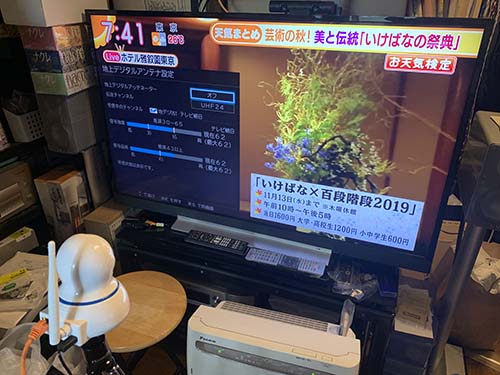

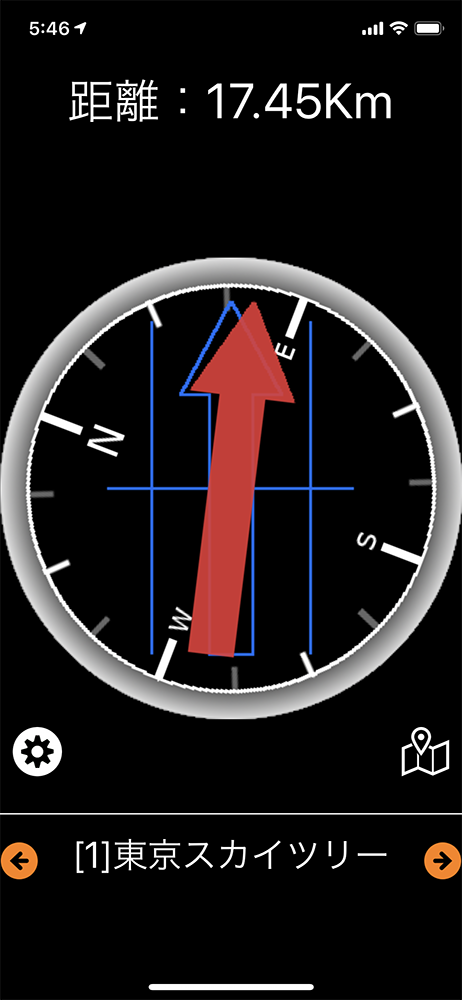

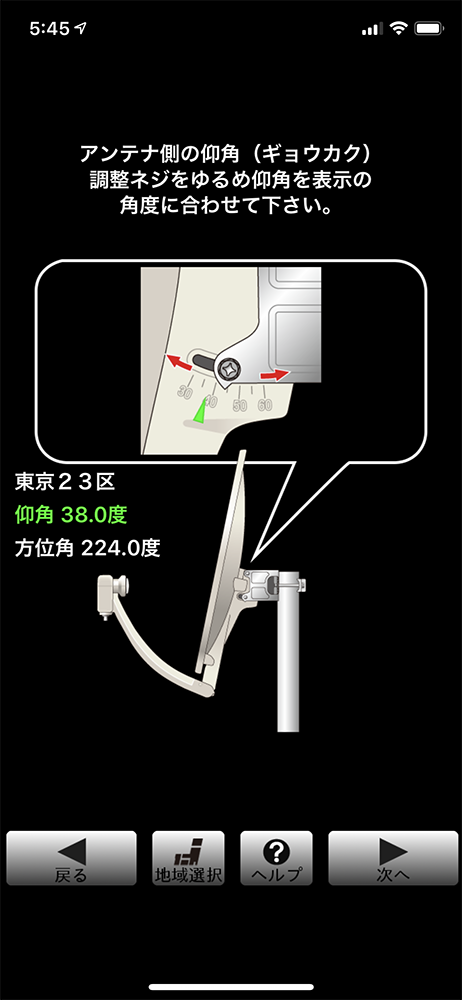

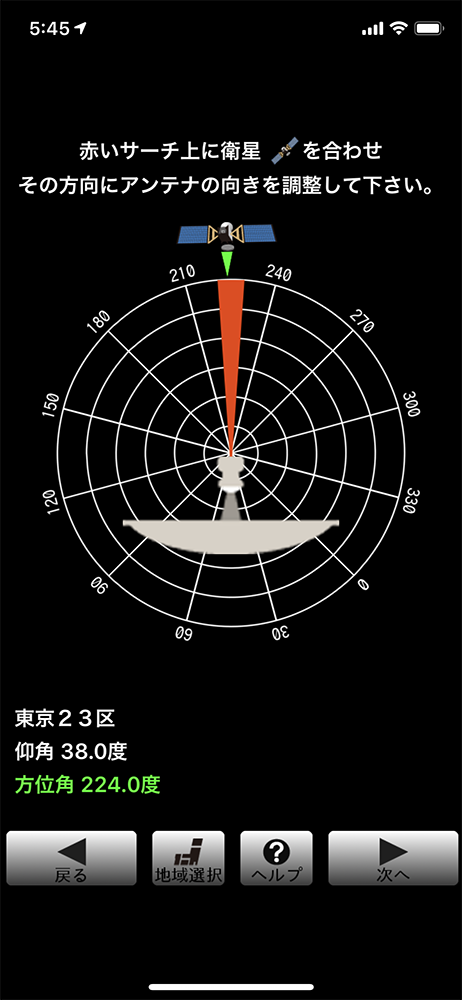

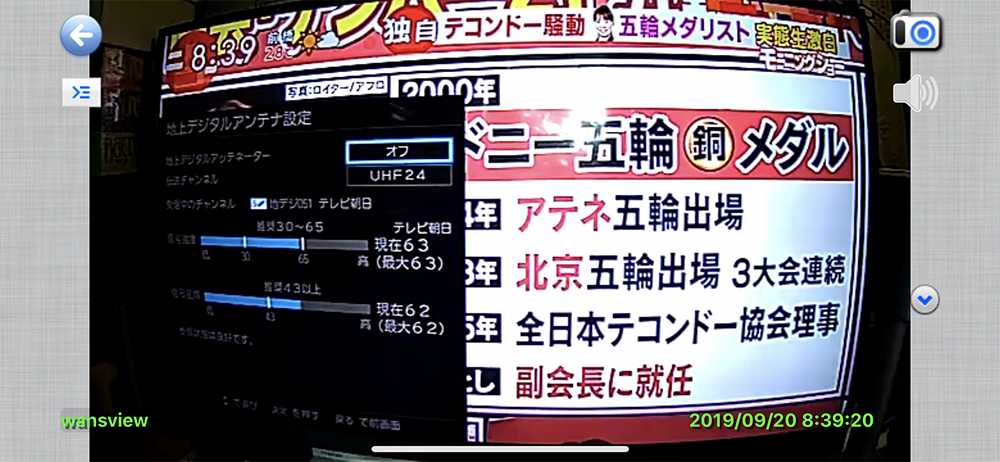

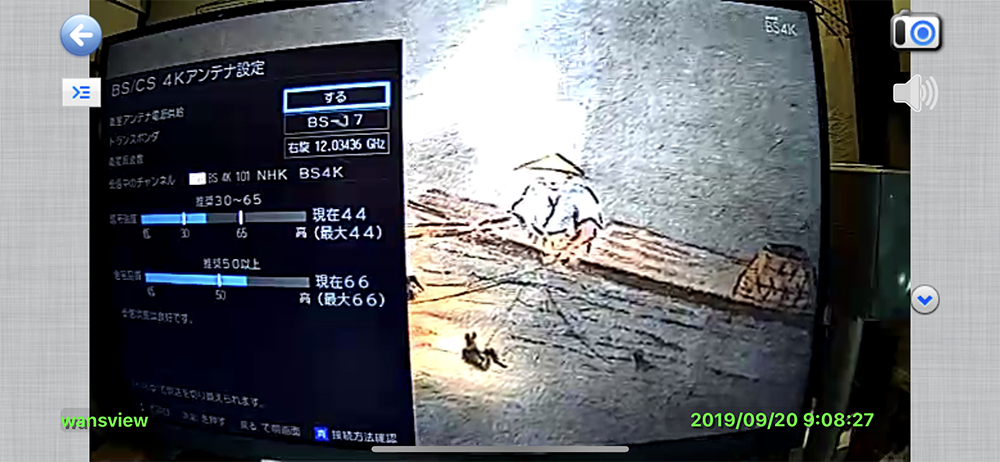

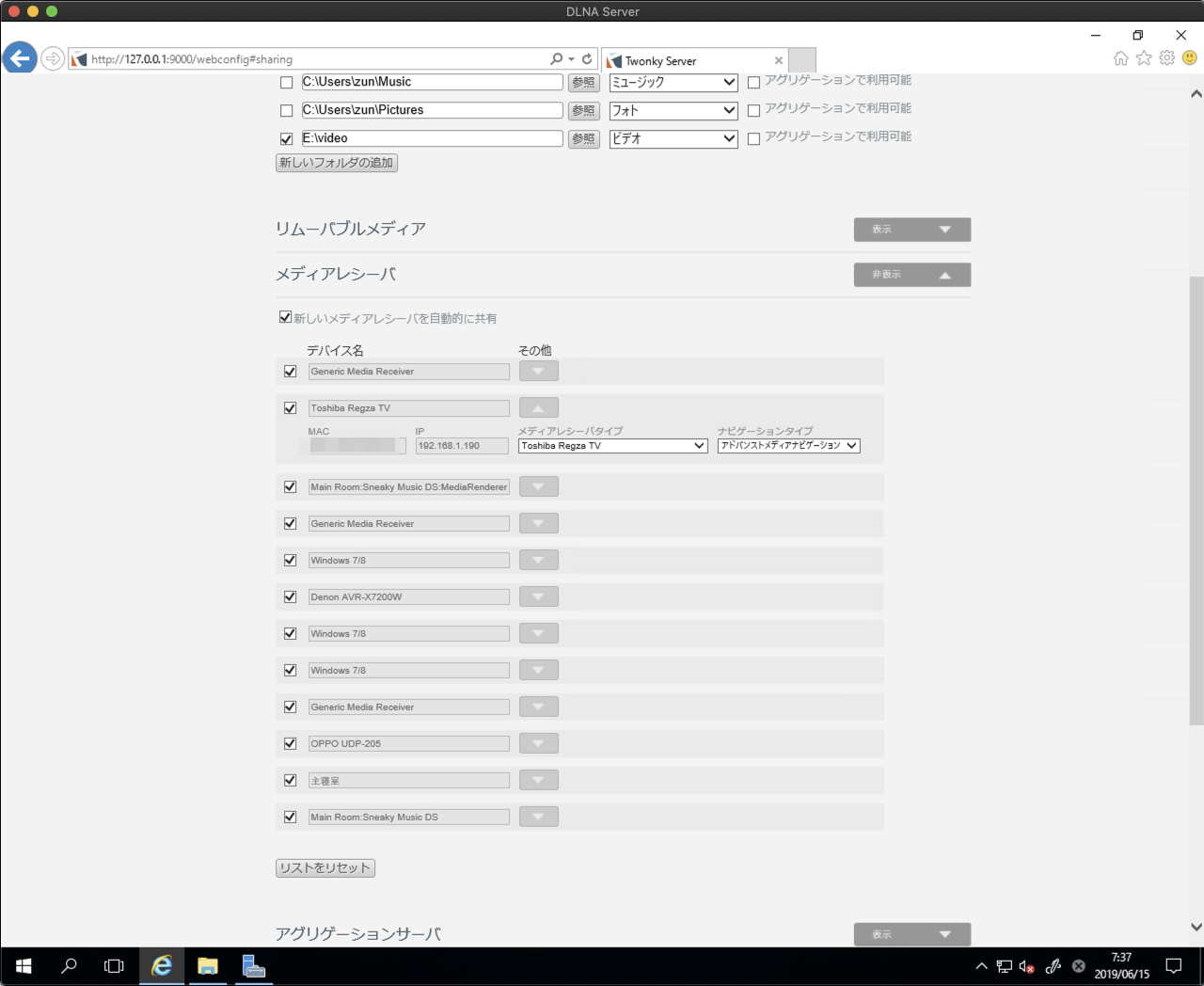

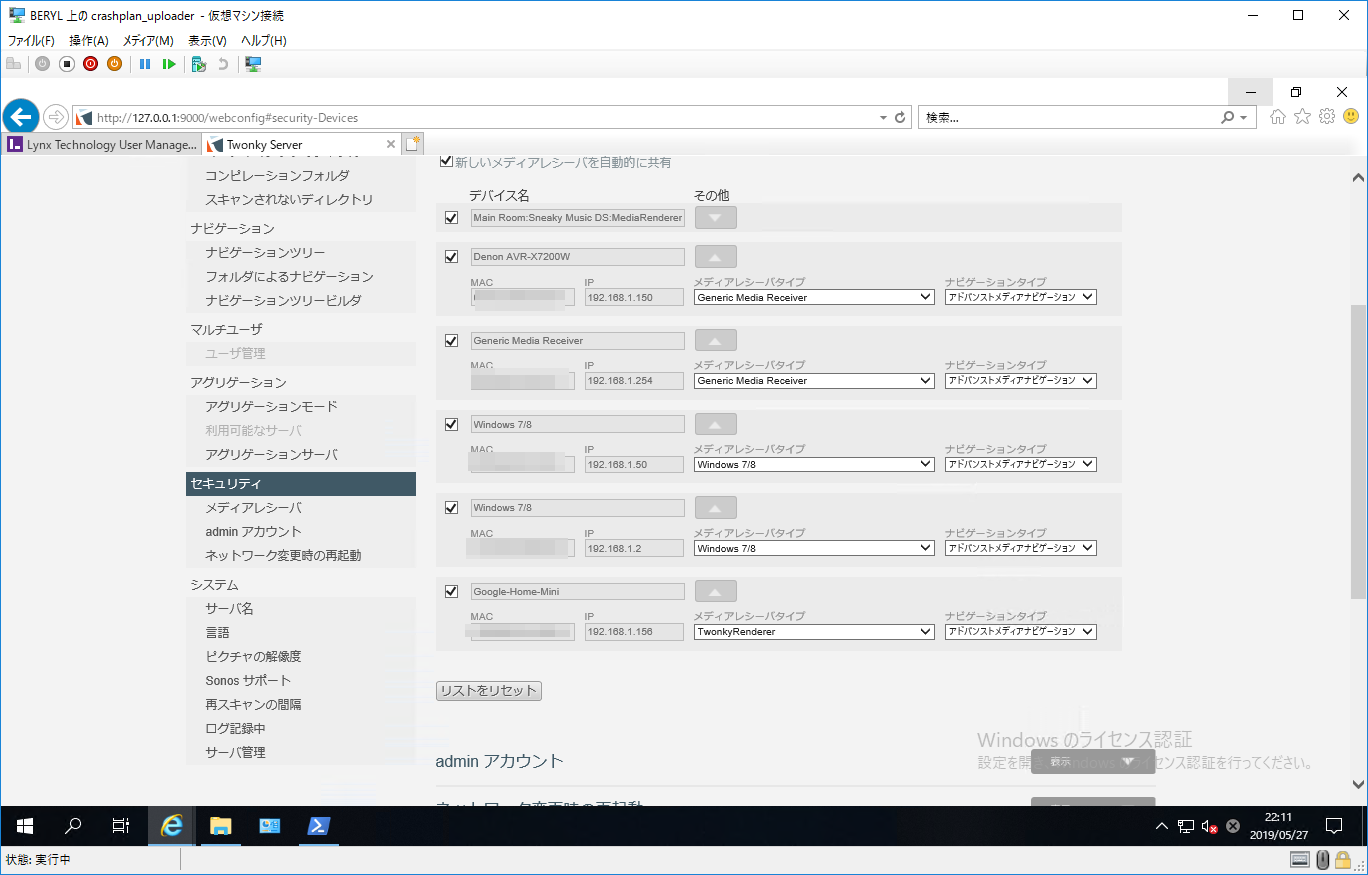

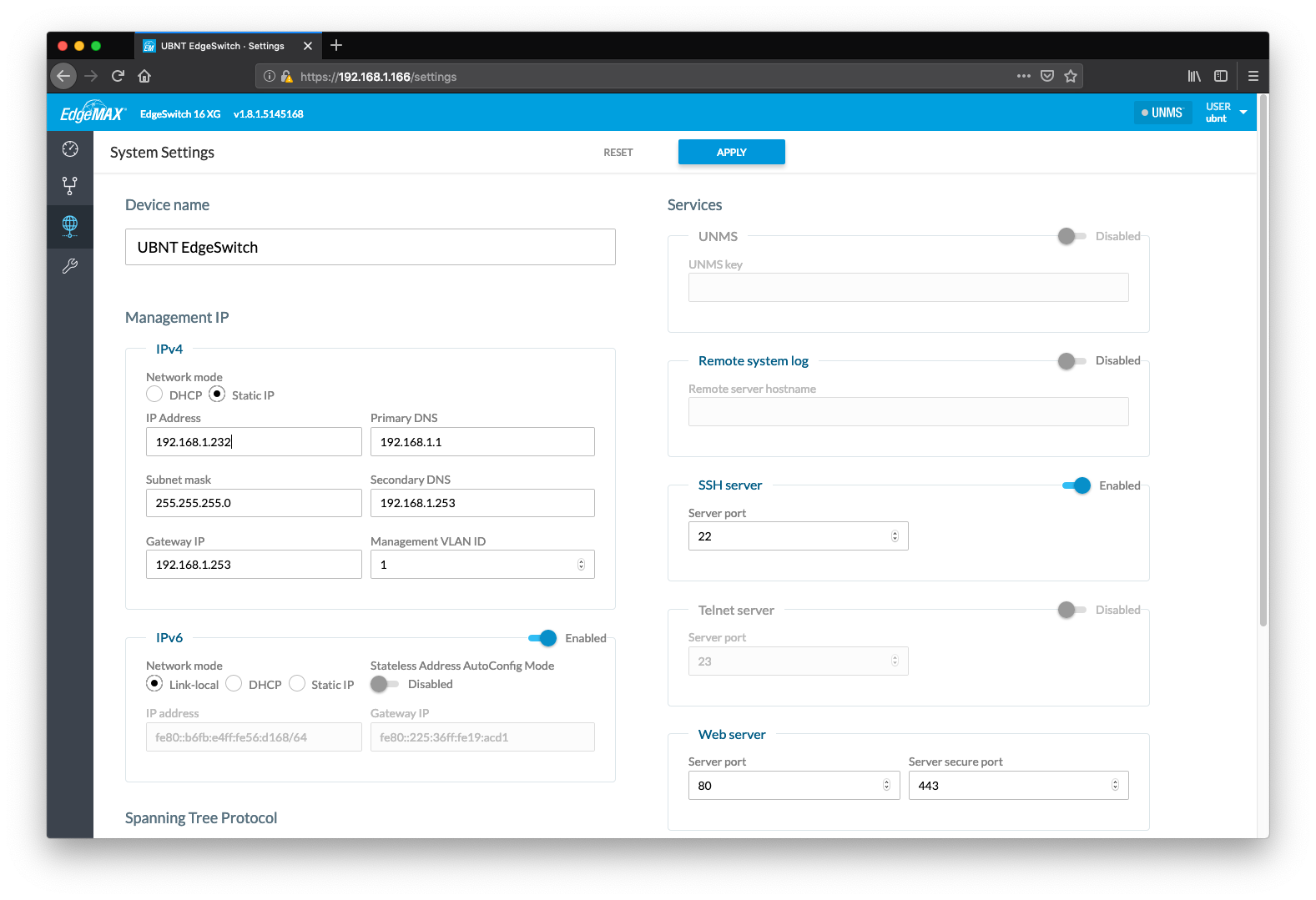

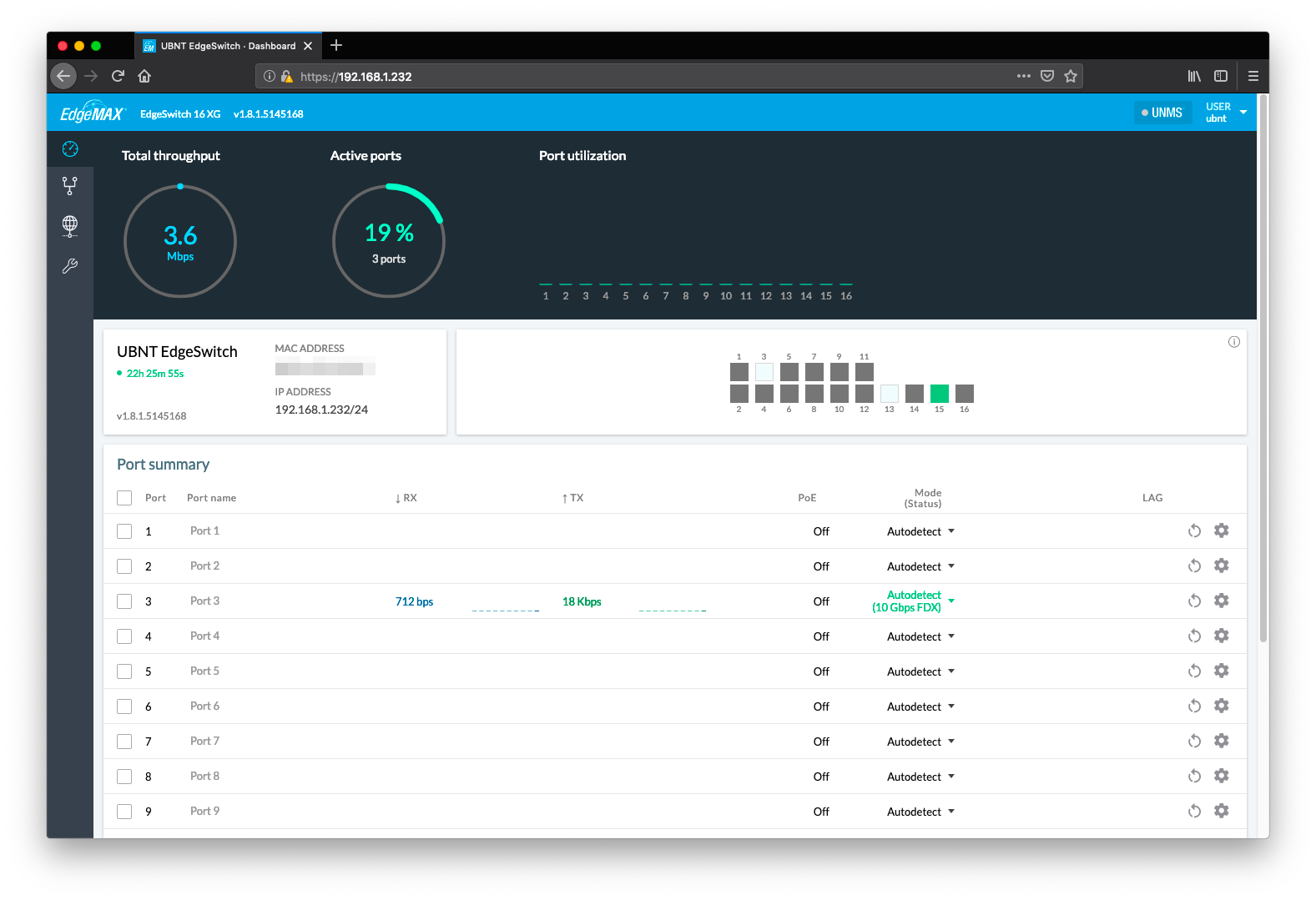

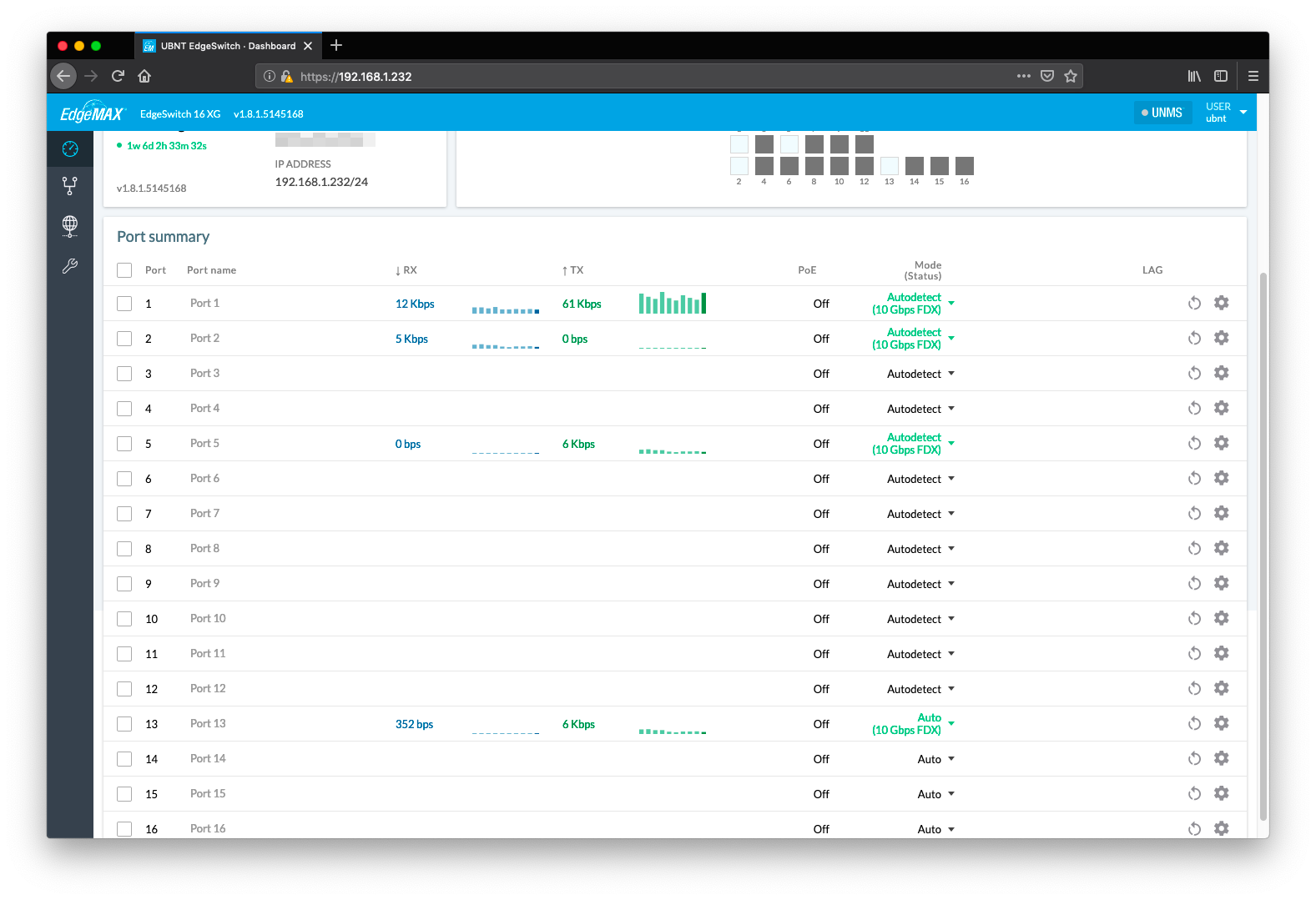

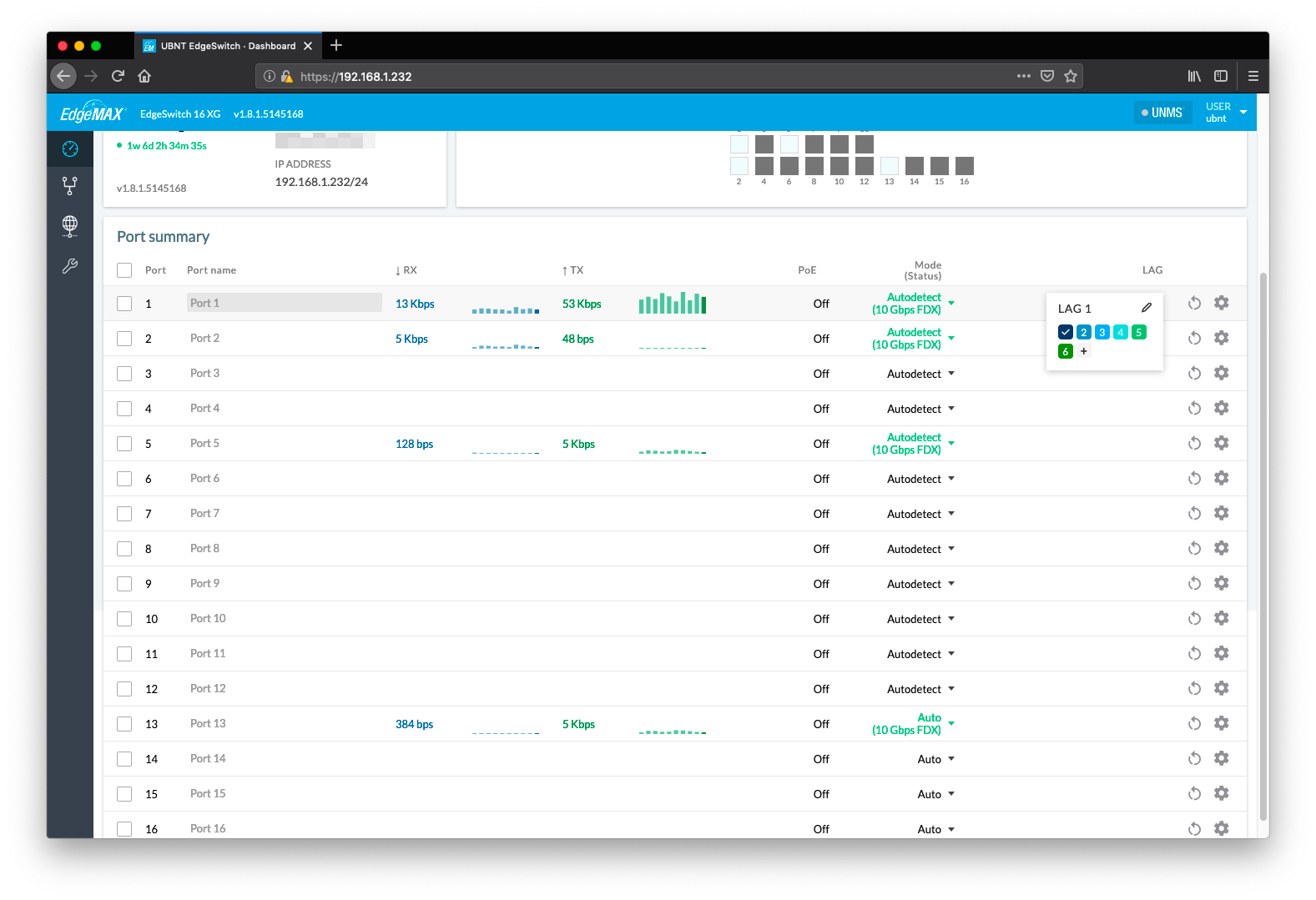

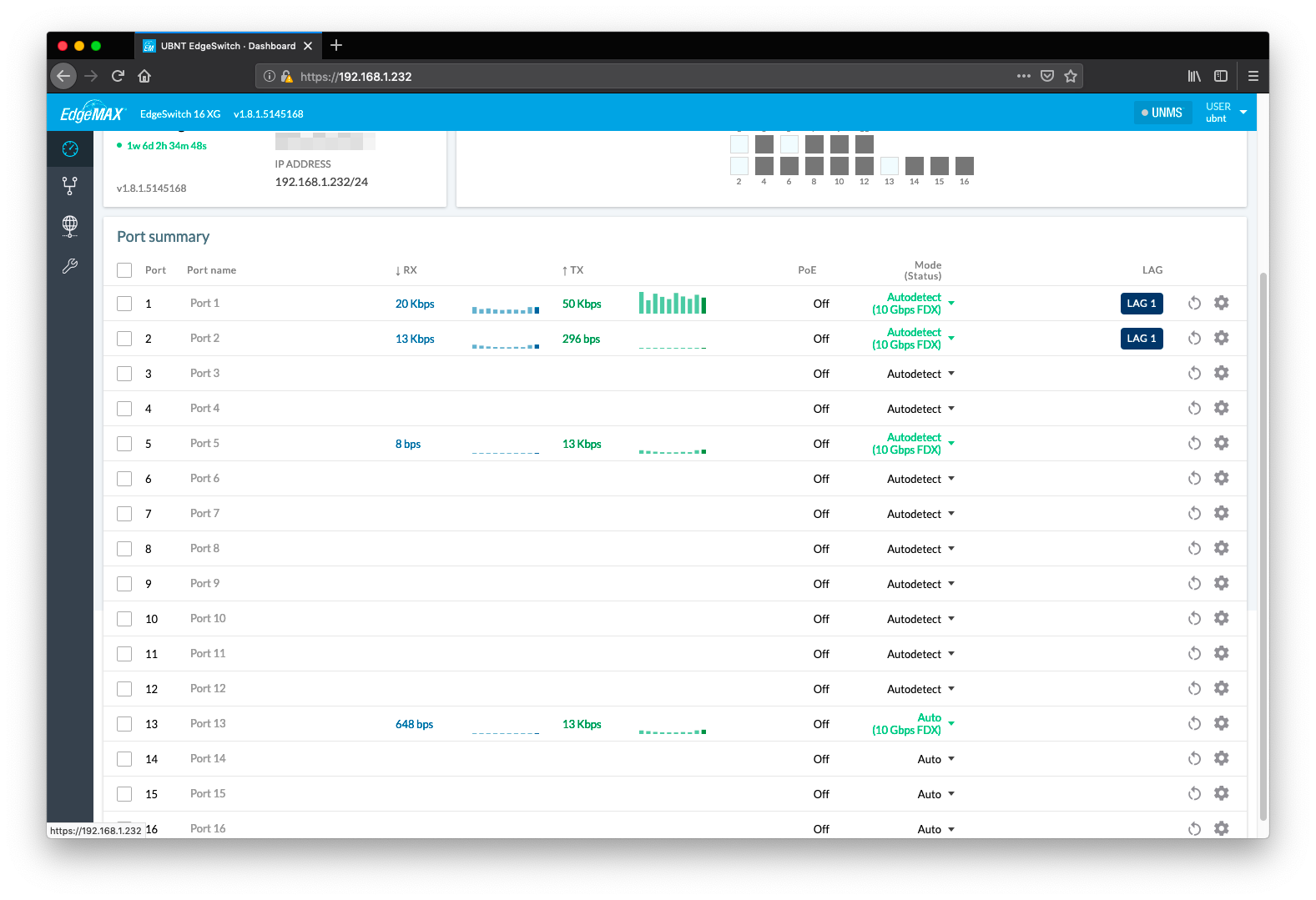

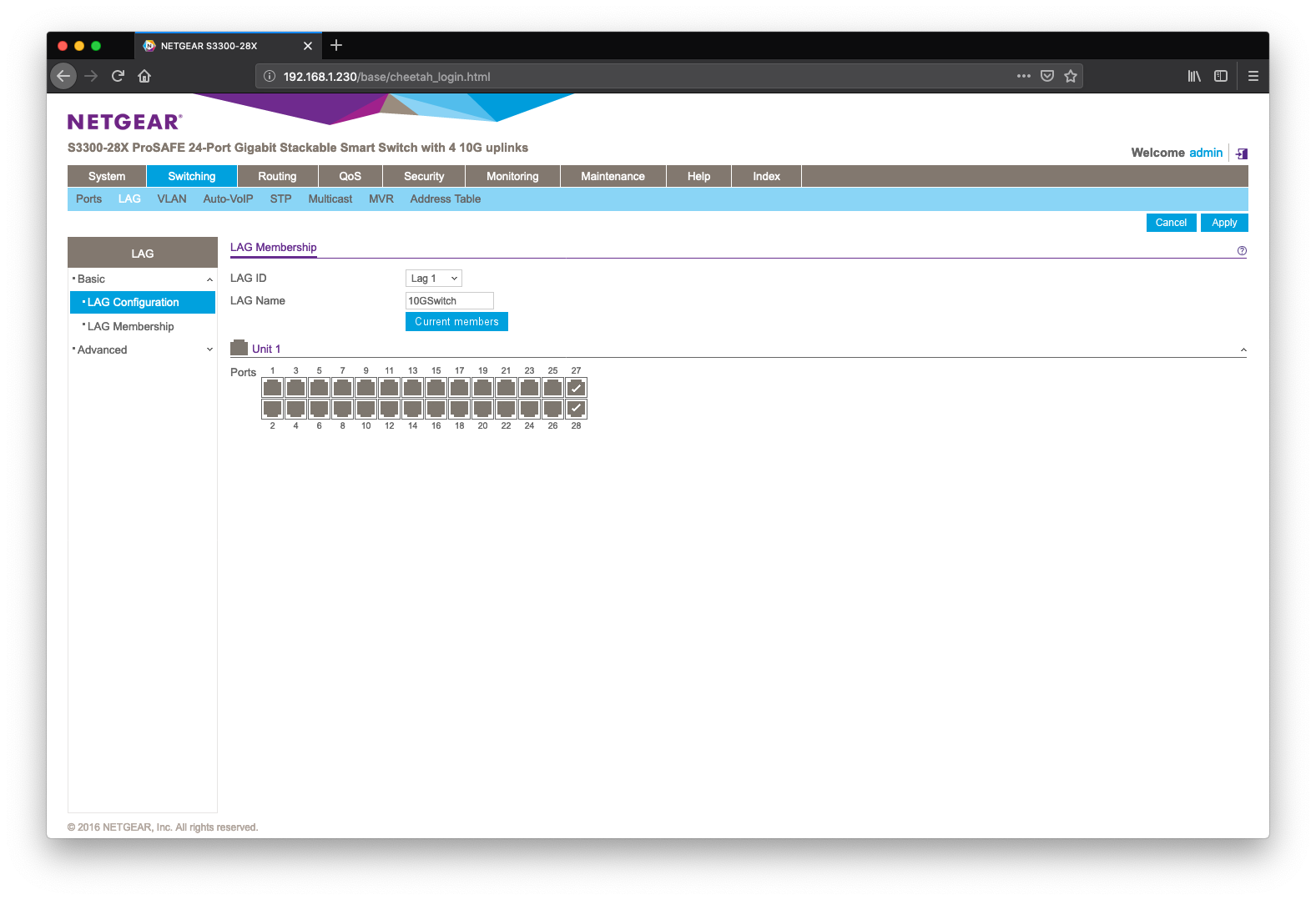

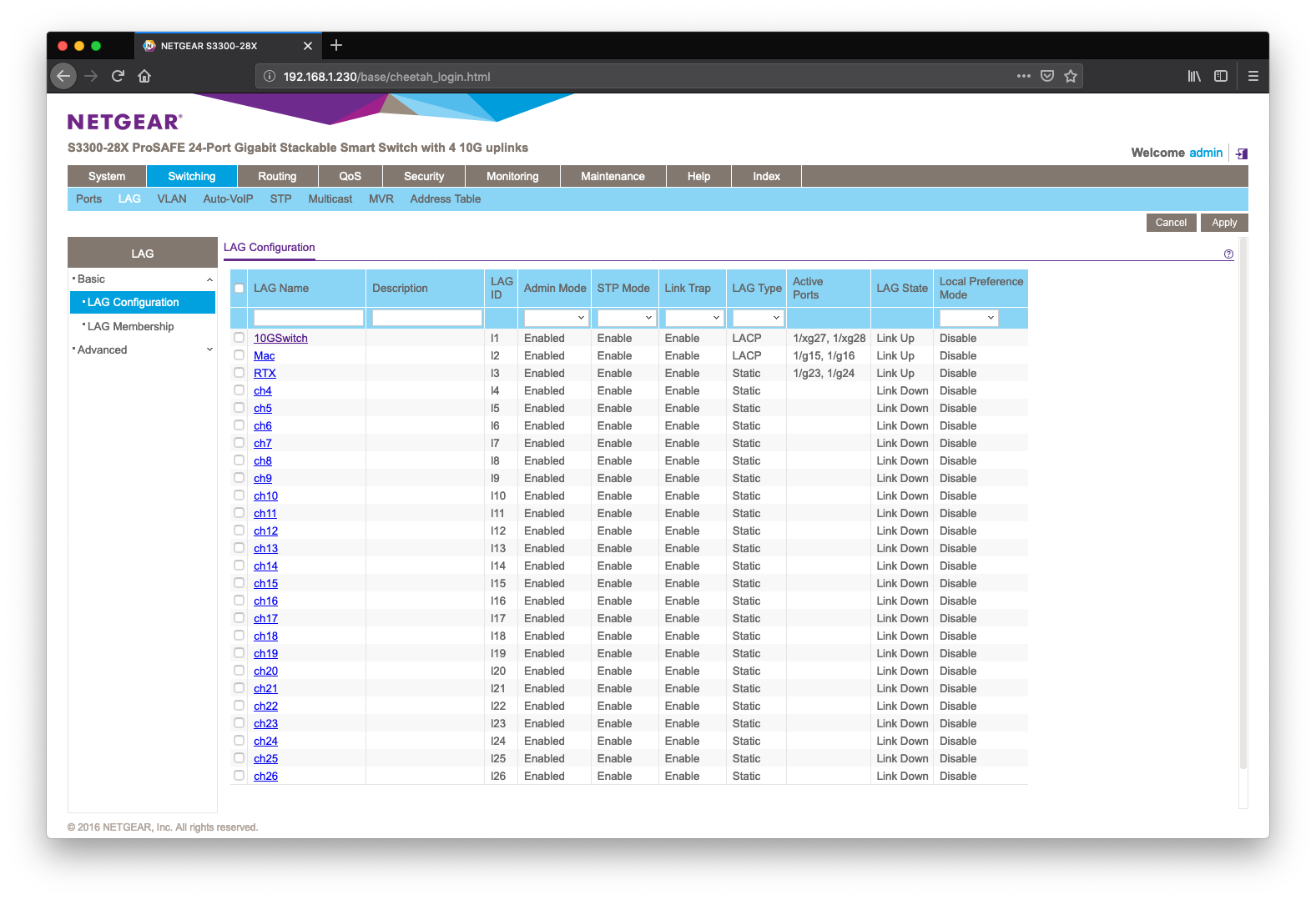

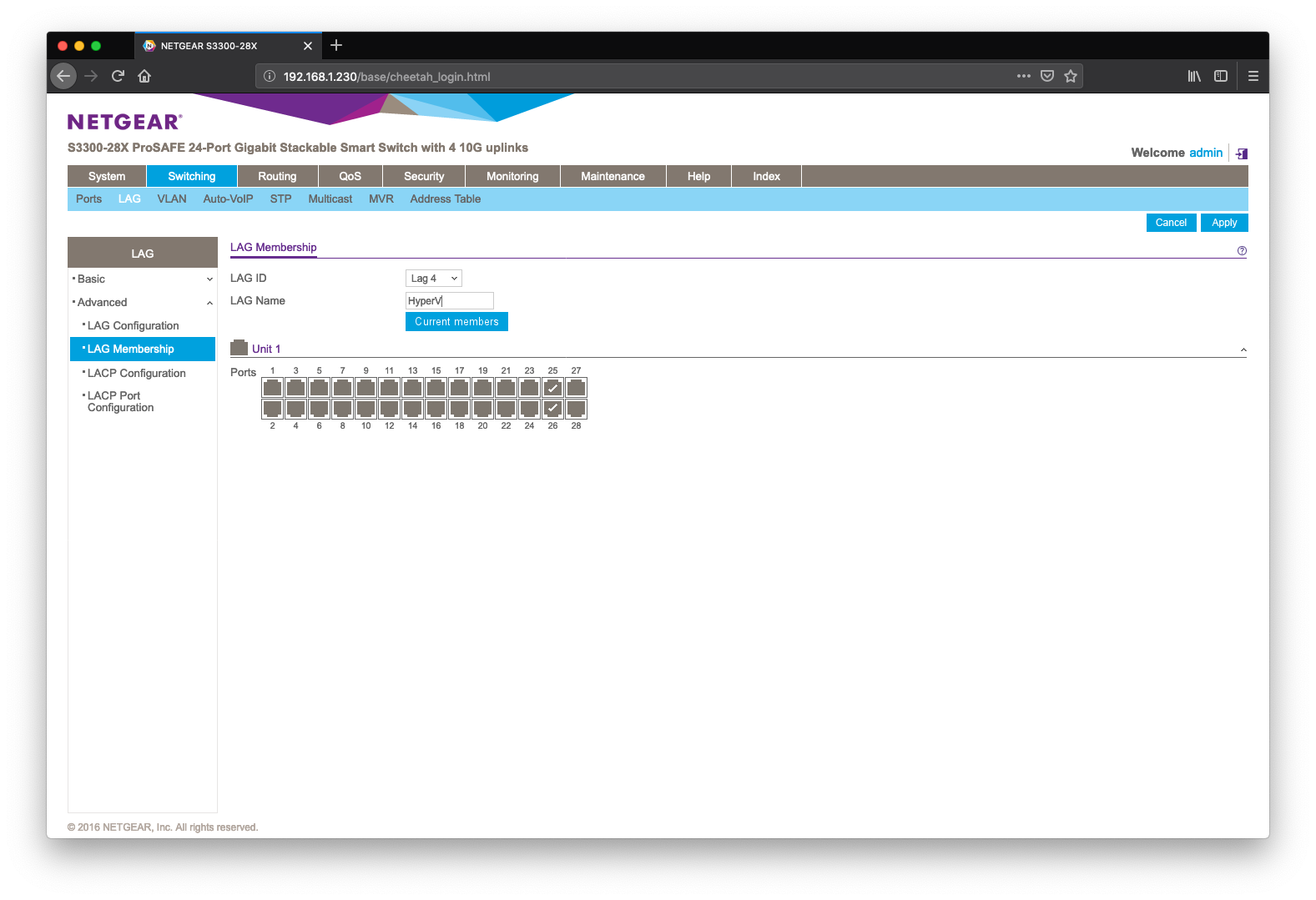

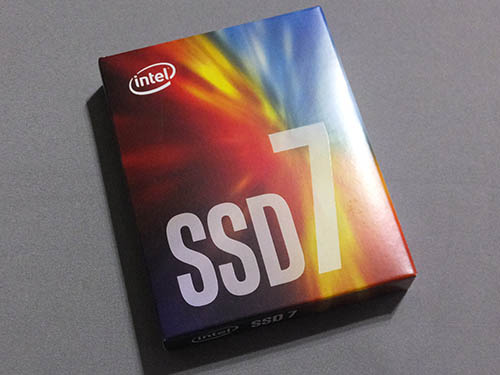

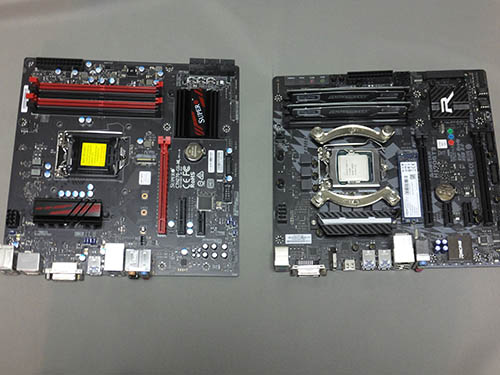

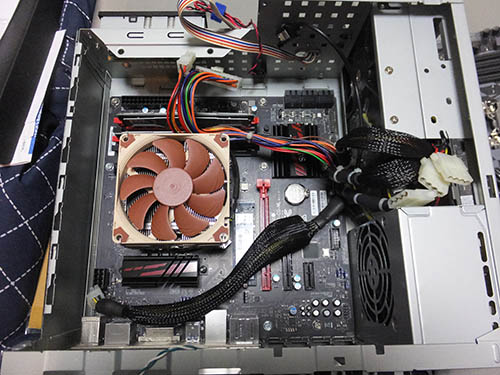

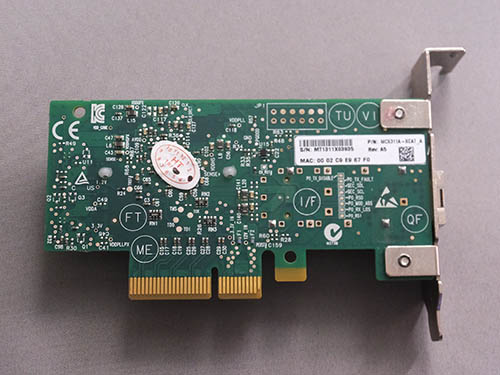

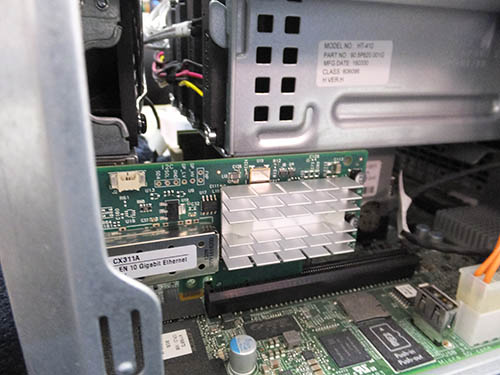

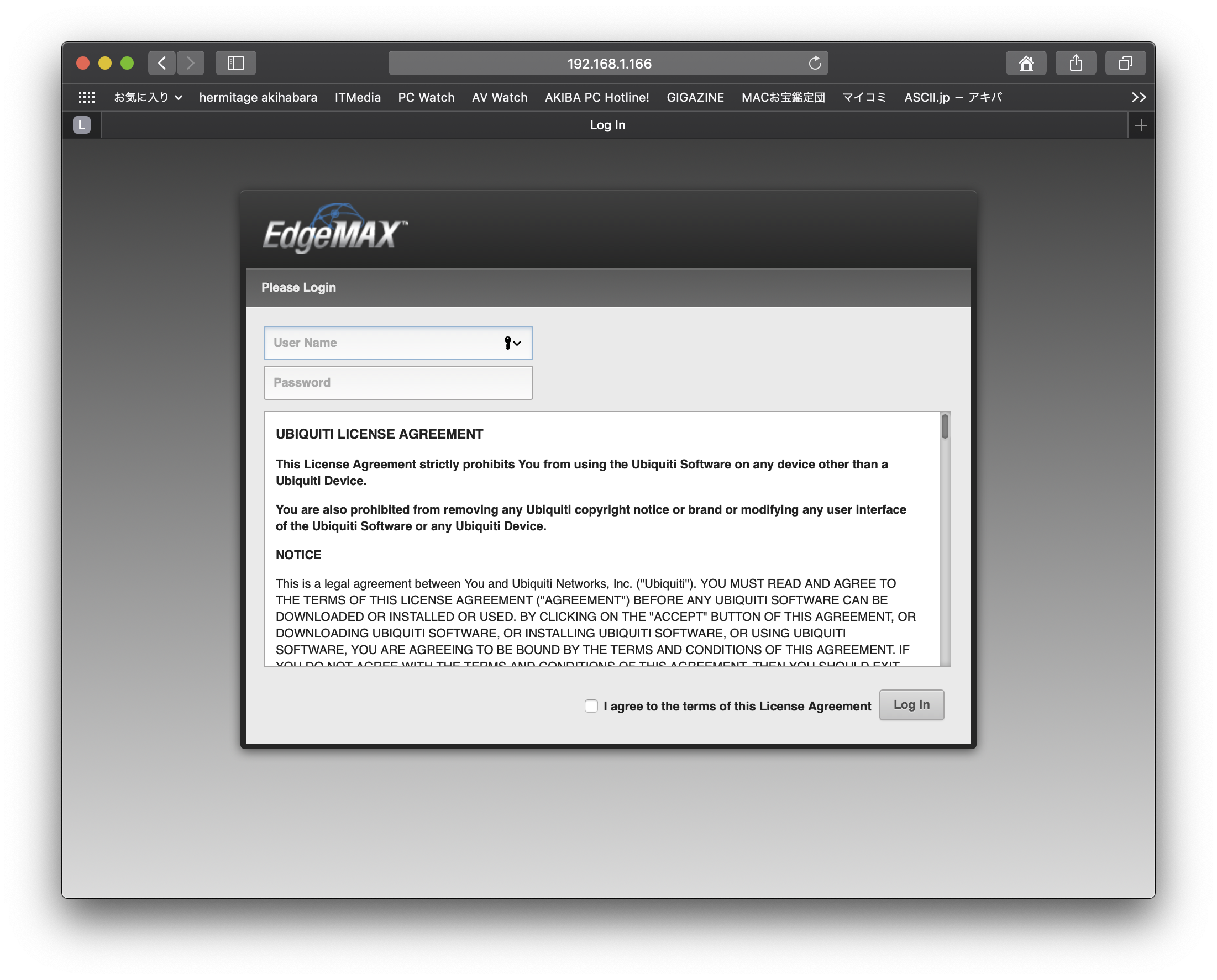

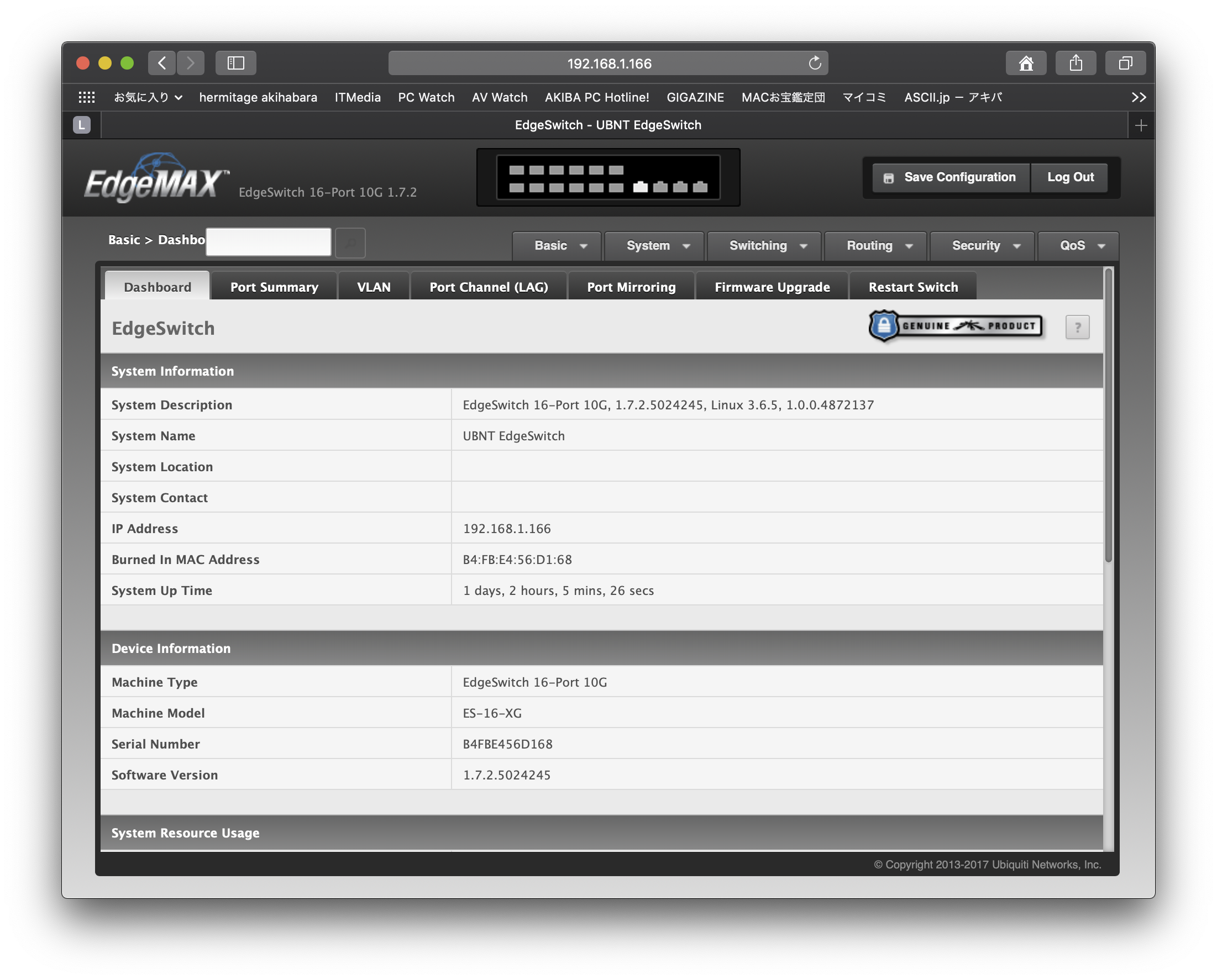

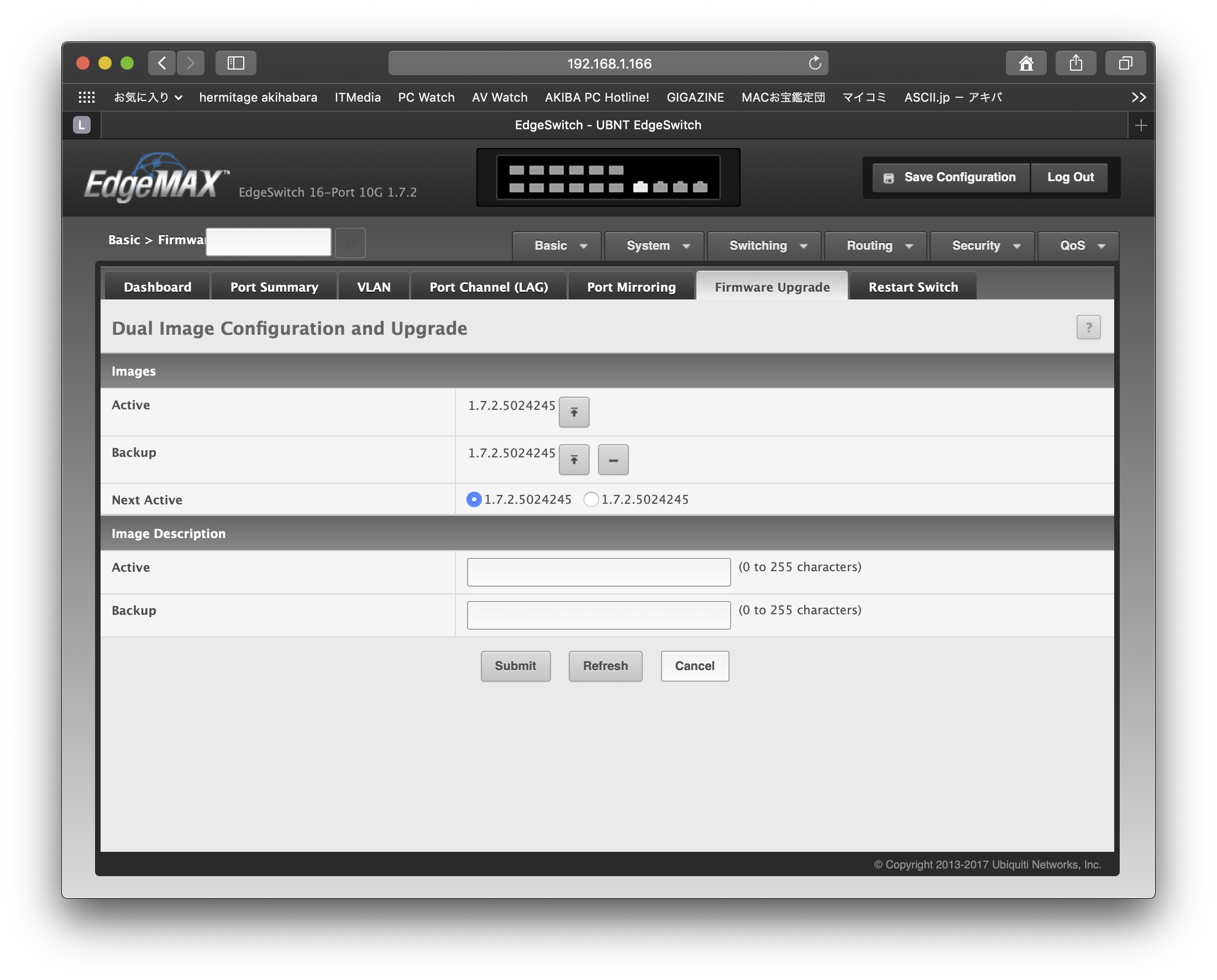

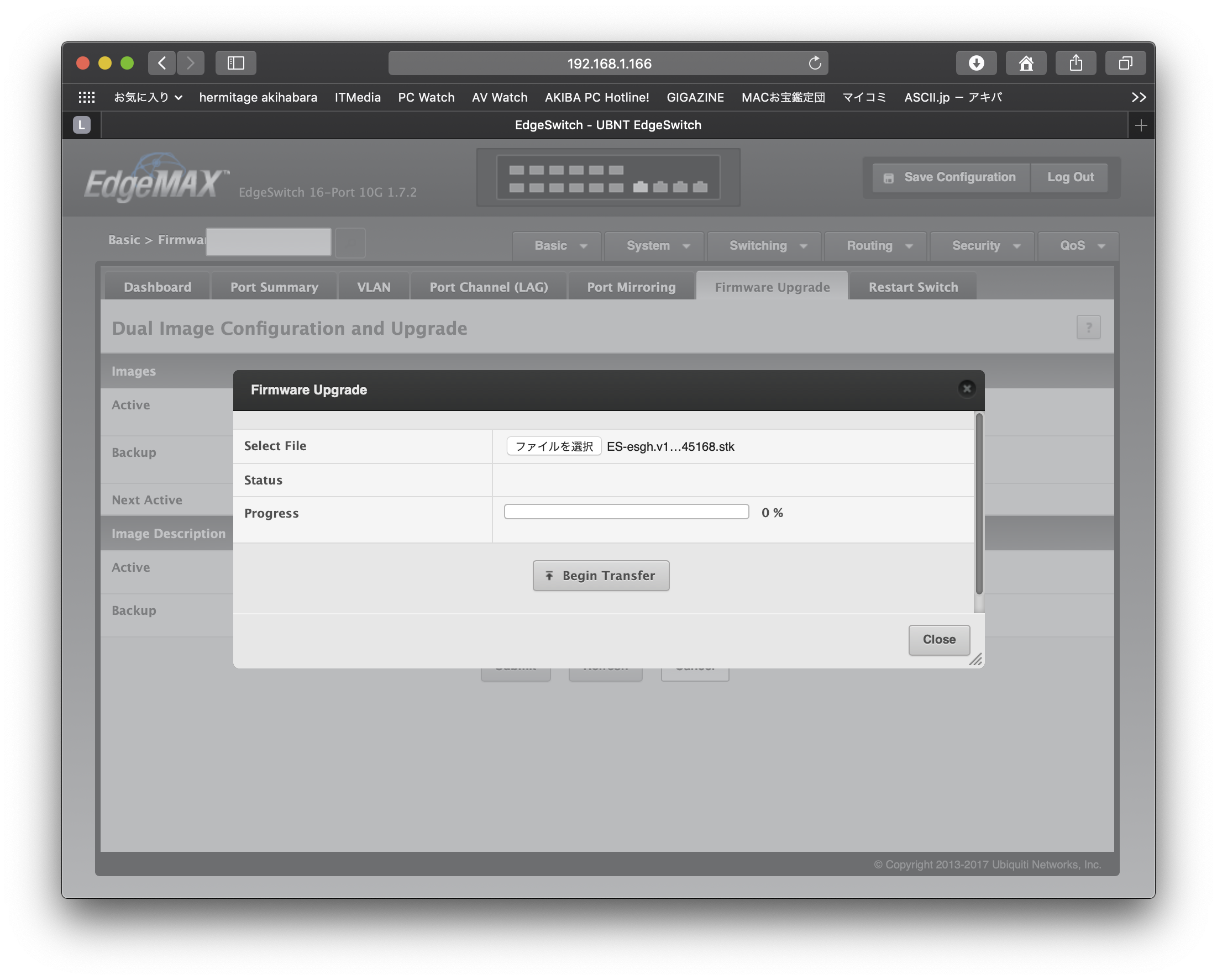

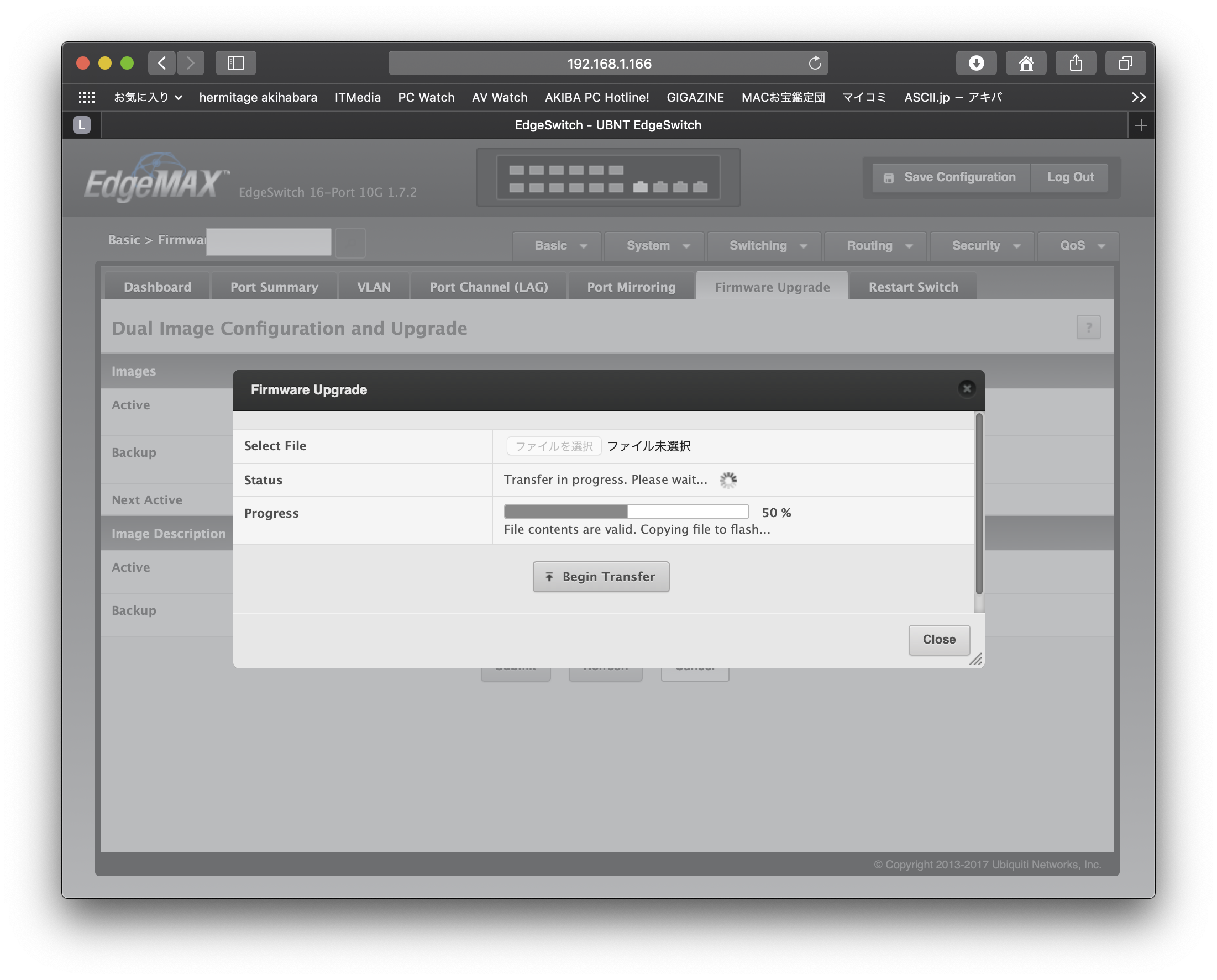

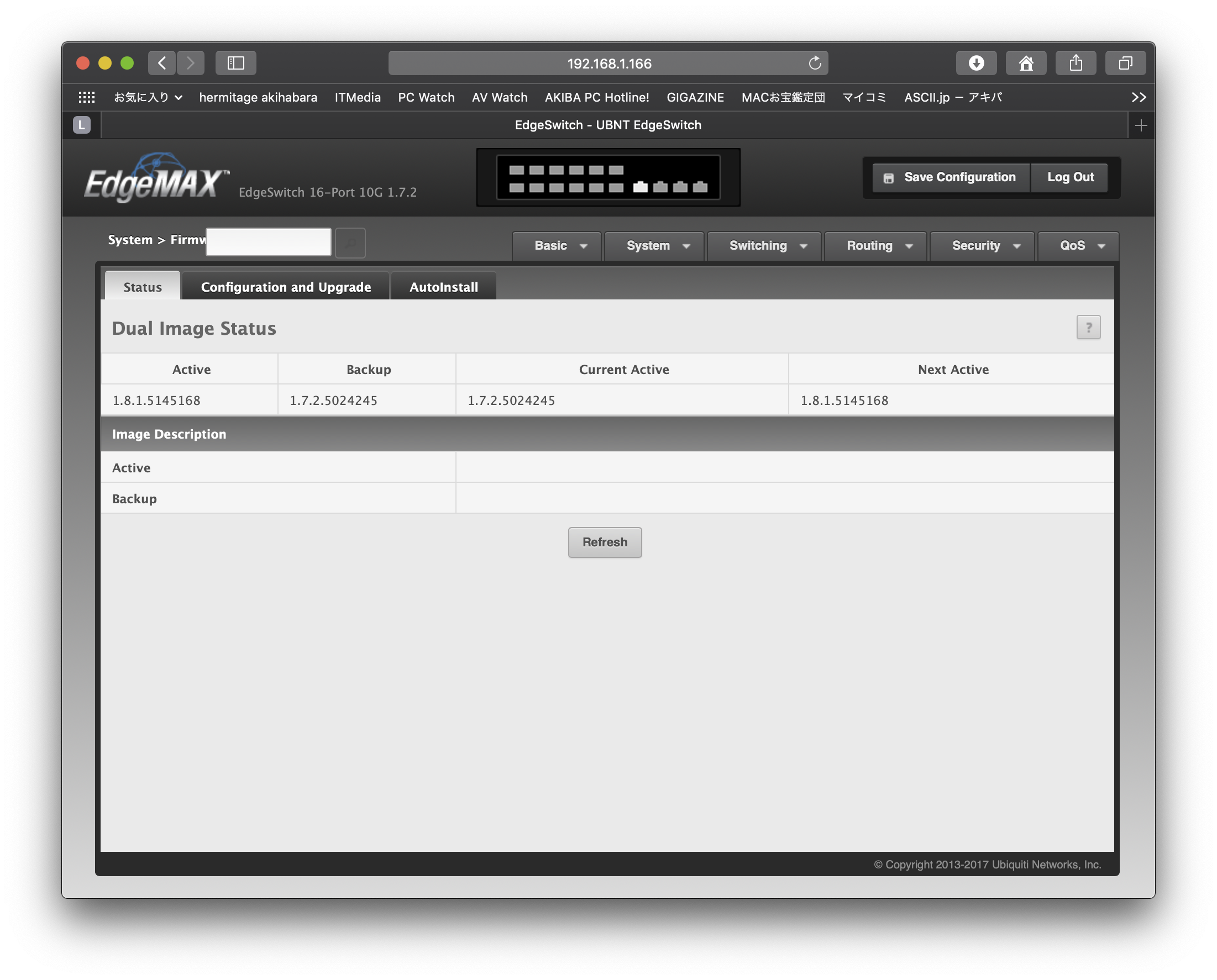

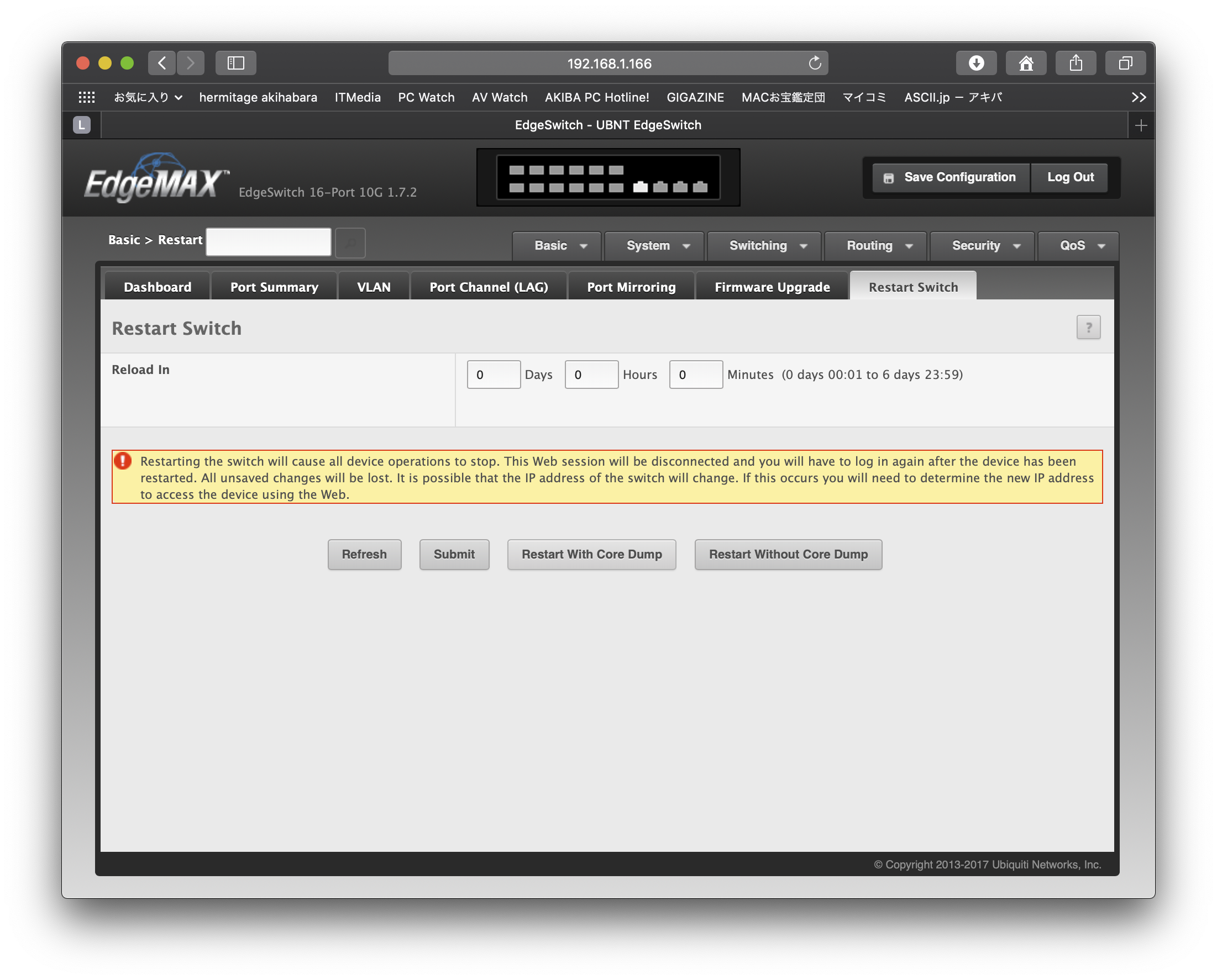

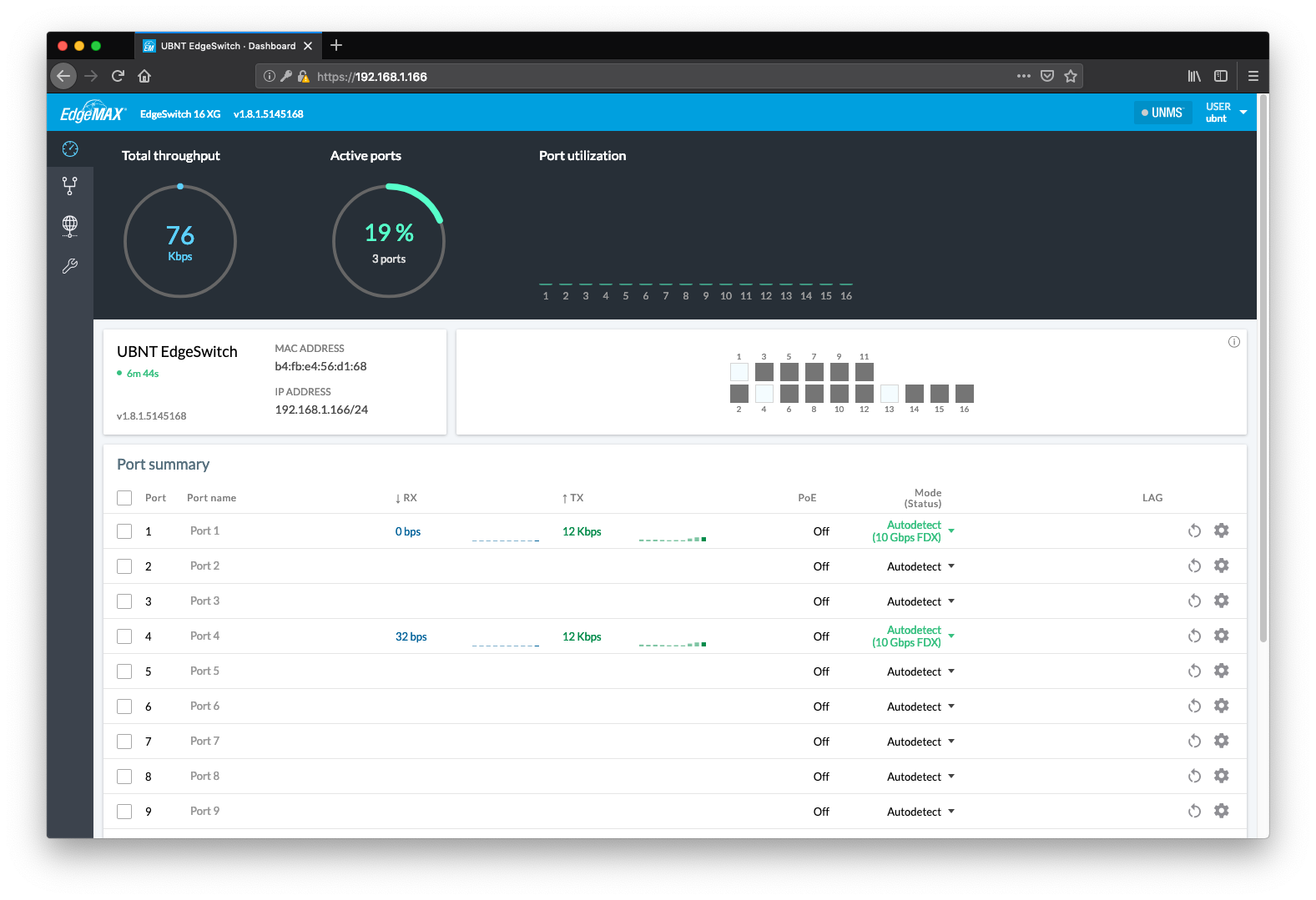

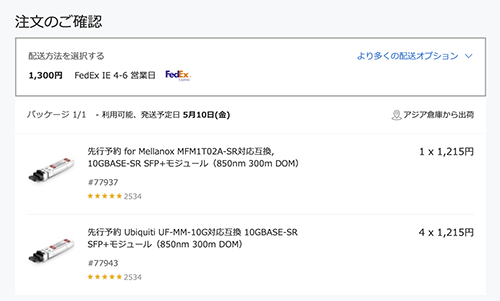

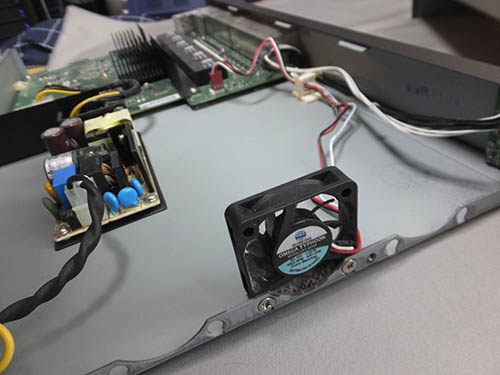

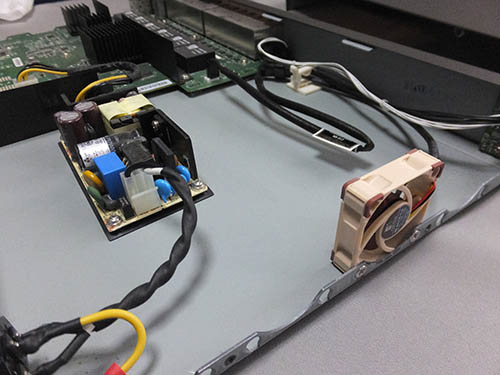

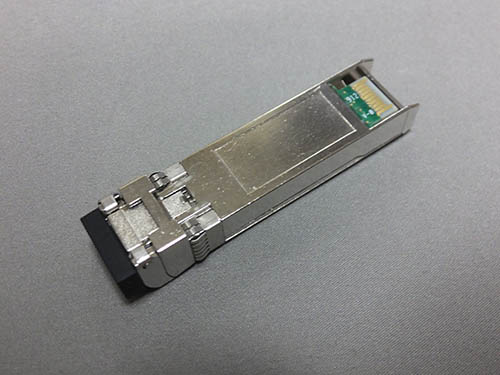

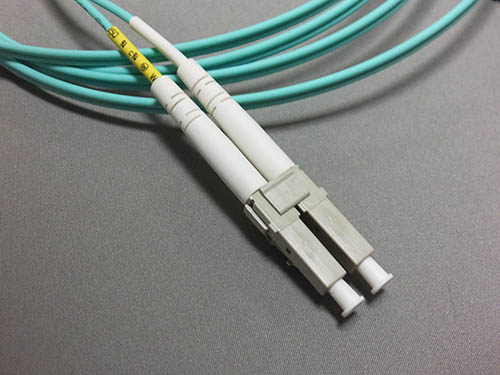

もう屋根に登る事はないだろう・・と思っていたが、関東に最大クラスの台風15号が上陸。房総半島に多大な被害を与えた。 東京は大きな被害は無かったが、やられた・・。台風一過後、衛星放送が映らない・・。 屋根を見上げると、パラボラアンテナがあらぬ方向を向いているのがわかる。参った・・また屋根に登るのか・・。 本当はその週の週末に決行しようと追加の脚立まで購入したが、仕事と雨天のため延期。10日ほど過ぎた金曜日の朝に屋根に登った。 今回も、テレビに監視カメラを向けて設置し、スマホで遠隔でアンテナレベルをチェックできる環境をセッティングする。リモコン操作もiRrmoconでスマホ操作出来る事を確認。           屋根上に到達し、アンテナを確認すると、屋根馬の根元が回転して一部の脚が宙に浮いている状態になっていた。風で煽られて、屋根馬ごと動いてしまったようだ。 早速、屋根馬の脚を元の場所に矯正し、緩んでいるステイを張り直す。従来よりも気持ち強目にターンバックルを回しテンションをかける。    中央の撤去されたアンテナ屋根馬の向こうに見える  引で眺める  地デジの受信感度 前回もそうだったのだが、まず5Gの無線が屋根上に来るとまったく繋がらない。2.4Gは繋がるのだが、何故かリモコンが動作しない。VPN接続してもダメだ。 これ以上頑張ってもラチがあかないので、諦めて梯子で下に降り、自室に戻りテレビを衛星放送に切り替える。 再び屋根上に登り、アンテナの向き調整。インストールしたBSコンパスというアプリを使おうとしたが、結局、テレビ画面のアンテナ感度を見ながら調整した方が早かった。  BSの受信感度   REGZAからのDLNAアクセスが治った。結局、原因は不明。最終的には、TWONKY7.3と元々のToshiba_Regza_TV.xmlファイルの組み合わせでコンテンツが再生できるようになった。  何故突然治ったのかは不明。こういう、原因不明なのは一番困ってしまう・・。 ちなみに元々のxmlファイルは、MIMEタイプの設定のところが、 DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0 こうなっていた。 DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0 7.26との組み合わせでこうすると良い、という書き込みがあり試してみたが、ダメだった。 結局は元に戻して再生できるようになった。 DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0 余談だが、これでどうなんだろう・・。 と思って試したみたが、ダメだった。 折角再生可能になったので、現行のDLNAサーバの環境はいじらず、テストサーバを立てて色々検証することにした。 検証サーバはWindows Server 2019。 TWONKYを最新の8.5.1にしてみたが、以前試した際と同様に、MediaReceiversの一覧に、REGZAと思われるノードが上がってこない。これではデバイスのxmlファイルを割り当てるすべもない。REGZAからは8.51サーバは認識され、階層メニューも辿れるのだが、コンテンツが再生できない。アクセスしているのに、MediaReceivers一覧に上がってこないのが解せない。REGZA以外も、8.51では7.3と比べると半分くらいのデバイスしか一覧に上がってきていない。 ちなみに、テストサーバで検証した結果、7.3でRegza_TV.xmlを適用するときの正しい手順がなんとなくわかってきた。以下の手順を踏めば、再生ができなくなっても、一番目の正常に動作するxmlファイルを適用すれば動画が再生できるようになることが分かった。 ・リストをリセットする ・改めてメディアレシーバタイプを変更する ・変更を保存する TWONKYサーバは再起動しなくても問題ないみたいだ。 前日に仮想サーバのLAN構成を変更した影響からか、REGZAからのDLNAアクセスがおかしくなる。コンテンツが再生できない、とのメッセージが表示される。  fs.comに発注していたSFP+モジュールが到着したので、中断していた10GbEの配線を再開する。                Hyper-V側のLAG設定はちょっと厄介で、仮想ホストに既に紐づいているNICを一度削除しなければならない。複数の仮想ホストがあるので、全て削除した後に、仮想スイッチマネージャからも元々の10GbEのNICを削除する。 一旦紐づけが解除されたら、OSのチーミング設定で10GBase-Tの二つのポートをLACPでチーミングする。 チーミング設定後、仮想スイッチマネージャで外部スイッチを追加する。オプション設定でSR-IOVも有効にする。これで、仮想環境下のスイッチがダイレクトにハードウェアにアクセスできるようになる。最後に各仮想ホストに仮想スイッチを割り当て。20GbEでリンクされたことを確認する。 週末になり、サブPCの環境構築の続きを行う。主たるアプリケーションを一通りインストール。特に、10G NICに不具合は起きない。システム的にも前のBIOSTAR H170ベースの環境よりも安定しているように思える。 新しいサブPCマザー用に、早速NVMe SSDを購入。少しだけ悩んだけど、必要十分な256GBで低価格、発熱もそこそこのような、安心のIntel製TLCに落ち着いた。 翌日には到着したので、早速組み込み、軽くテストする。   新しい1903は標準の壁紙が変わって少し新鮮。ドライバもWindows Updateで自動で認識されていき、不明なデバイスも消えていく。 XG-C100Cは、Aquantiaのドライバをインストールして、こちらも正常に認識した。あとは本格的に環境構築しても問題ないか確認だ。 まず、EdgeSwitchのIPアドレスを変更。192.168.1.232にした。 その状態で、リンクしなかったファイルサーバとのMellanox DACケーブルでの接続を再度やり直してみたら、何故かリンクするようになっていた。何故うまくいくようになったかは不明。 サブPCのXG-C100Cを認識しない件は、解決の糸口が見つからないのでOSの再インストールに踏み切ることにした。さらに言うとサブPCは、一年ほど前にSuperMICROのH270マザーが投げ売りされていた時にリプレス用に購入していて、今回ちょうど良いタイミングなので心臓部のマザー交換から行うと言う、ハードウェアも巻き込んだ大掛かりな改修作業と相成った。      今回のSuperMICROのマザー、らしからぬゲーミング仕様のものなのだが、腐ってもSuperMICRO。中見はサーバ向けの玄人構成となっていて、なかなかに難解だ。 まずはいきなり、ブートUSBから起動しない、という初歩的な躓きを体験する。結果的にはBootモードをLegacyからUEFIに変更したらあっさり起動するようになった。 しかし、一難さってまた一難。次は、インストール先のM.2 SSDを認識してくれない。 マニュアルを読んでも設定での回避法は発見できず、最終的には価格.comのレビューで、このマザーのM.2 SSDはNVMeのものしか対応していないことを知る。今回流用しようと思っていたのは、古いSATAのM.2 SSDだったのだ・・。 何かどんどんはめられているような気もしないでもないが、ここまで来たら止まらない。価格もこなれてきている、ということもあり、NVMeのSSDを新規に購入することにした。 ただ、折角SSDを買ったのに、当初の目的である10G NICが認識されなかったら目も当てられないので、仮のSATA SSDでWindows 10をインストールして試してみることにした。 結果的にはASUSの10G NICも認識してくれた。相性問題の可能性もある、SONYのPC TV Plusをインストールしても問題はなかった。これでNVMe SSD購入の舞台は整ったことになる・・。 昨日の10Gネットワーク再構築作業の続き。バックアップサーバのNICを、ASUSのXG-C100CからMellanox ConnectX-3に交換。        MellanoxのNICはベンダーロックはない、と聞いていたので安心してIntelのSFP+モジュールを挿したのだが、Netgearに挿したIntel SFP+モジュールとの間でリンクしない。ここでも、以前購入した手持ちの余りDACケーブルを使って接続したら正常リンクした。このケーブルはノーブランド品なのだが、優秀だな・・。 取り敢えずケーブルは仮配線にして、MellanoxのNICのファームウェアを更新。MellanoxのMFTというツールを使用して、NECのサーバマニュアルに詳細な手順が掲載されていたので、この通りに実行。無事にファーム更新ができた。 事前に、WinMFTをダウンロードしてインストールする コマンドプロンプトもしくはPowerShellを管理者で実行する > mst status デバイス情報を確認する >flint -d (デバイス情報) -i (ファームウェアイメージ) burn 実行 例:flint -d mt4099_pci_cr0 -i fw-ConnectX3-rel-2_42_5000-MCX311A-XCA_Ax-FlexBoot-3.4.752.bin burn > flint -d (デバイス情報) query 実行 更新後のファームウェアを確認する な、なんとファームウェアを更新したら、Intel互換SFP+モジュールでリンクするようになった! 続いて、スイッチも、SFP+モジュールの互換性向上を睨んでファームウェアを更新する。 デフォルトのIPは192.168.1.2のようだが、競合するアドレスが既にあるせいでアクセスできない。DHCPサーバのアドレスリース一覧を見ると、192.168.1.166にアサインされていた。 ブラウザでアクセスすると証明書の警告が出るが、無視して続けるとログイン画面が表示される。 デフォルトのID/パスワードはubnt/ubnt。 ログイン後、Firmware Upgradeタブから、最新ファームウェアを適用する。ActiveとBackupのファームウェアを二つ格納できるようになっていて、Activeの方に適用。出荷時のFWは1.7.2で、更新後は1.8.1となった。しかし、残念ながらSFP+モジュールの相性問題は解決しなかった。           AquantiaのAQC107用のドライバでも動く、という情報をもとに試したが。これも正常に完了しない。 Network Resetを試すと解消される、という情報があったがやはりダメ。デバイスマネージャには表示されるようになったが、警告アイコンが表示され、プロパティを見ると、"このデバイスのクラス構成のセットアップをまだ処理しています。(コード56)"となっている。 原因は分からないが、SONYのPC TV PlusのOpenVPNを入れたりしたのでおかしくなっているのかもしれない。 最後に、代替のSFP+モジュールを購入。購入先は以前から気になっていたfs.com。 各社互換のSFPモジュールが格安で販売されているのだ。納期もそれほどかからない。Ubiquiti用を4つとMellanox用を1つ、PayPal決済で発注する。 余談だが、Ubiquiti SFP+モジュールは純正品でも倍くらいの値段で買えることがその後分かった。まあ、動けばfs.comでも全然問題ないけど。  GWも後半になり、やっと休みが取れた。事前に準備していた、Ubiquitiの10Gスイッチの導入と、それに伴う配線変更を行うことにした。 まずは、既設のスイッチ、ルータを棚から外す。その中で、Netgearのスイッチは、いい機会なので内蔵ファンをNoctuaのものに交換することにする。 久々に筐体のトップカバーを開け、4cm/1200rpm 12Vのファンに交換する。交換後の動作も問題ないようだ。静音性も維持されている。                   光ケーブルはケーブルダイレクトの在庫処分品だが、外袋に伝送ノイズ計測結果が手書きで記入されていて、安心感がある。測定日も昨年末とごく最近だ。              Ubiquitiのスイッチの異常、という訳ではないさそうだ。当初から懸念されていた相性のせいなのか・・。 さらに、各機器とモジュールの相性を調べるとために、簡単に組み合わせテスト。 今回購入したパチモンぽいIntelのSFP+モジュールだが、Netgeraのスイッチでは正常にリンクすることを確認。一方、UbiquitiのスイッチではNG。 元々使用していたMellanoxのDACケーブルは、メインPCで使っていたものはIntel X710とUbiquitiの接続で認識するが、ファイルサーバで使っていたものは同じくX710-Ubiquitiの接続だが、なぜかNG。正常に認識するとポートLEDが点灯し、リンクしないと消灯なのだが、このファイルサーバとの接続では、点滅という、微妙な反応。 ここで一旦、この日の作業は終了とする。          ここに至った経緯は、Windows 10をアップデートしたらサブPCのチーミングが効かなくなった事に端を発しているのだが、それがなくても、次期Mac Pro導入時は宅内の10Gポートが枯渇するので、機器の増強は急務な状況ではあった。 当初、QNAPの10Gスイッチ(QSW-1208-8C)の増設を検討したが、LAGやVLANなどのインテリジェント機能がなくて、まず断念。 次に、今使っている4x10GのNetgearスイッチを、All 10GbE 24ポートのNetgearのスイッチ(XS724EM)に置き換える案も浮上したが、76Wとなかなかに消費電力とか高いのと、値段も20万近いので躊躇した。 さらに検討を続けると、Mikrotikというラトビアの新興メーカーのCRS309-1G-8S+INという製品も気になった。SFP+ポートが8ポートでファンレス。これで3万以下で購入できる。ただ、聞いたことのないメーカーであるのと、今回、10GBase-Tを増やしたい・・という思いもあったので却下。 最終的には、無線APでも使用しているUbiquitiの、16ポート10Gスイッチに落ち着いた。 この製品、以前から意識していたのだが、SFP+がx12、10GBase-Tがx4というポート構成がしっくりこなかった。今後増やすなら10GBase-Tと考えていたからだ。 しかしながら、改めて考えると、DACケーブルやSFP+モジュールも結構安い互換品が増えていて、消費電力やレイテンシを考量すると、SFP+の方が良いのではないか・・と考えが変わるようになっていった。SFP+x2のチーミングで既存のスイッチとカスケードすれば、10GBase-Tポートも純粋にx4ポート増設できることになるし、将来のMac Proや光ルータの10G化の際にも対応できる。 ということで、ほぼUbiquitiの製品い狙いは定まったのだが、よく見ると、同じような製品で外観のカラーが違う製品で二種類ある。一つはUS-16-XGで、もう一つがES-16-XGだ。当初は、カラーリングの違いだけか・・と思っていたが、調べると、USはUnifiSwitchシリーズで、ESはEdgeSwitchシリーズで、そもそも製品ラインナップからして違うことは分かった。 では、UnifiSwitchとEdgeSwitchは何が違うか・・なのだけど、前者はUbicitiのUnifi Controllerで管理することを前提にソフトウェアが構成されていて、後者は普通のGUIやCLIで設定ができるシリーズとなっていることがわかった。どちらが良いのか・・でしばし悩んだが、ネットワークを全てUnifiで統合しているのなら前者がいいのだろうけど、その気はないし、汎用性があるのはEdgeSwitchの方のようなので、ES-16-XGで落ち着いた。 当初、Amazon.comで買おうと思っていたのだが、USモデルはあるのだが、ESはマケプレ系の出品しかなく、日本へ発送してくれるところが少ない。値段も高い。 eBayを調べたら、ラトビアのubntshopというところが安くて、評価も悪くないのでここを選ぶことにした。ラトビア・・というと旧ソ連で全然馴染みのない国だけど、件のMikrotikもラトビアのメーカーだし、最近ネットワーク系が熱いんだろうか? 到着をしたら、ゆるゆると環境更新を行う予定だ。    特に体感できる部分もなく、自己満足的な意味合いしかないが・・。 <19-03-01>

Windows 10 1809について

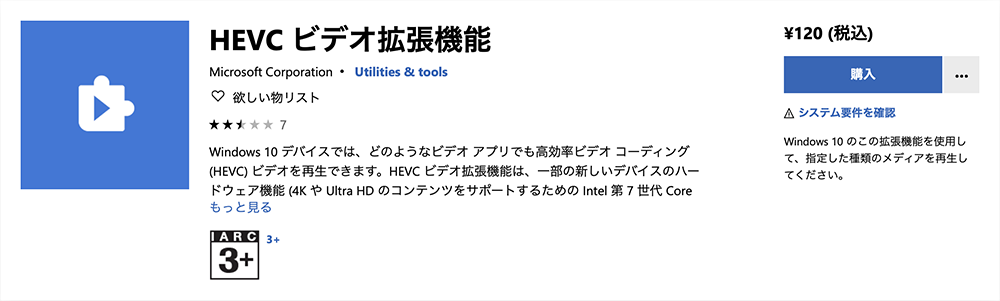

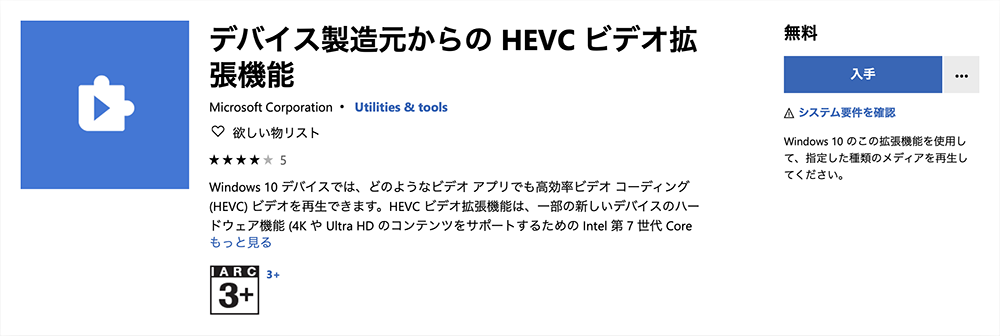

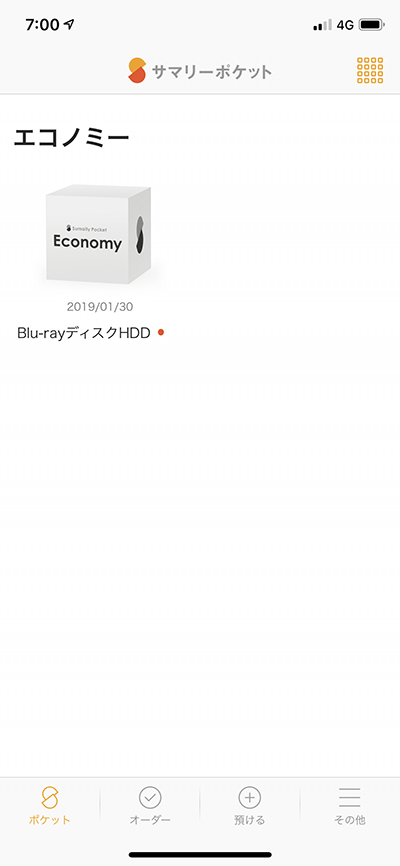

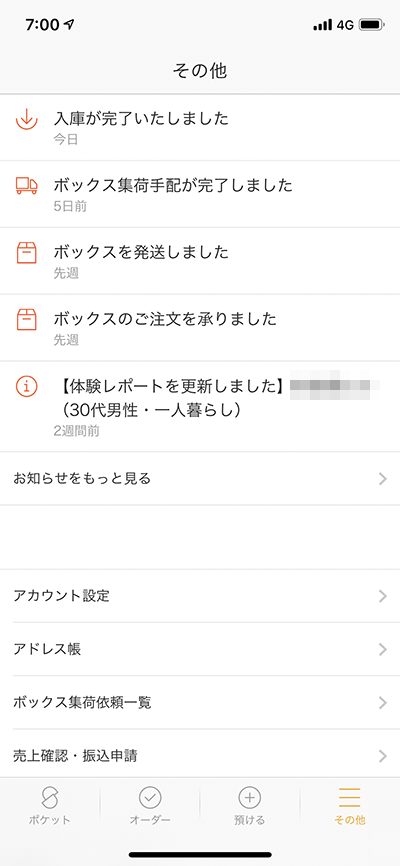

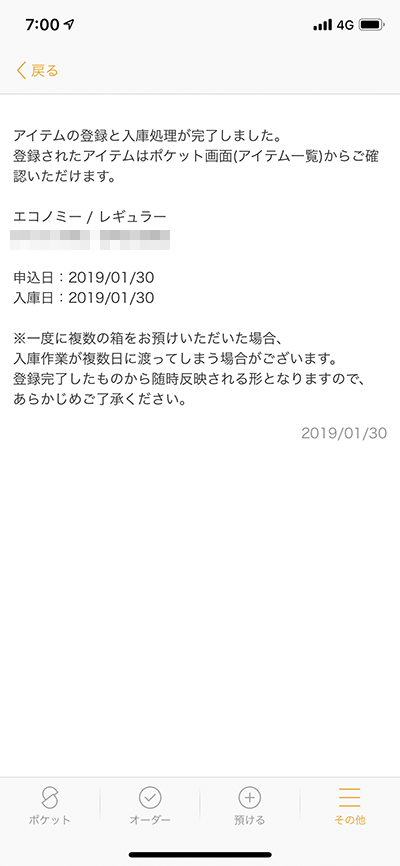

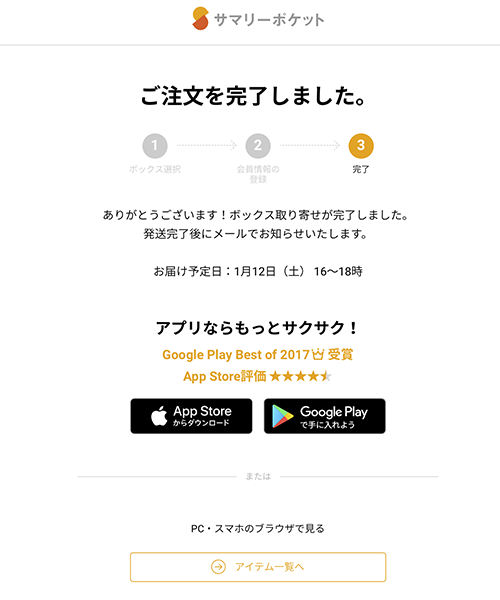

HEVC動画は再生できるようになったのだが、その弊害で、サブPCのチーミングが無効になってしまった。 最新のIntelドライバをインストールしたけどダメで、その後調べると、PowerShellのコマンドでならチーミング設定ができることがわかった。手順通りやってみたが、最後のコマンドで無反応のままになってしまう。原因は不明。 余談だが、HEVC機能拡張は無償版と有償版(120円)があり謎なのだが、無償版では画が出なかったが、有償版にしたら画が出るようになった。無償版はSurfaceなどの特定のハードウェア用との話もあるが、詳細は不明。   確定申告をはじめて10年。手書きの紙の提出から始めて、途中でWebでの入力+印刷での提出に切り替えて今に至る。e-TAXを導入しようとずっと考えてきたが、住基カードの申請が面倒で滞ってきた。 しかし、マイナンバーカードでの申請が可能となり状況は変わった。調べると、手持ちのPT3用に使っていたカードリーダも使えそうだ(パソリも対応しているが、手持ちのは古くてダメだった)。 それならば今回はe-TAXで行こう・・、と事前準備を始める。Mac環境も対応しているようなので、まずはカードリーダのドライバをインストール。そしてJPKIの電子証明書用のアプリをインストールして、e-TAXのサイトで環境確認を実行する。環境はOKが出たが、いざマイナンバーカードを挿入して、4桁の暗証番号を入力して認証を行おうとうするとエラーが表示されて先に進めない。 動作確認用のアプリを実行してログを見てみると、どうやらカードリーダ自体が正常に認識されていないようだ。暫く認識させようとトライしたが解決の糸口は掴めず、時間の無駄と判断して、環境をWindowsに変更することにする。 Windows環境にするとあっさり進み、カードの認証もクリア。そのままe-TAXの入力ページに突入した。 毎度ながら、入力方法、手順に戸惑ったが、昨年の申請書も見ながら入力することができた。 以下、手順。 ・[所得税コーナーへ]を選ぶ ・真ん中の[左記以外の所得のある方]を選ぶ ・[申告書の様式をイメージした入力画面で・・]を選ぶ ・給与所得を入力する ・株式などの譲渡所得などを入力する ・寄附金控除を入力する(ふるさと納税を入力) 全項目の入力が終わり、還付金が表示。今年は予想よりも多くて、10万を軽く超える金額が還付されることが分かった。釈然としないのは、これまで紙で送付していたふるさと納税の領収書や証券会社の年間取引明細の原本の送付が一切不要で、金額の入力だけで良い点。楽で助かるのだが、これなら不正をやらかす輩はいないのか??と疑問に思う。抜き打ちの監査で不正を抑えているのだろうか・・。うーん、今一つ理解できない・・。 最後にデータの送信を行い、作業はあっさりと完了した。         HDDは、8TBx2と、余剰分のデータを収納した1TB HDDの合計3基。BD-Rは500枚弱。これを詰め込み、緩衝材を入れて封をする。総質量は20.9kg。 ちなみに、HDDはVirtual CDROM Caseで中身のカタログデータを吸い上げておいた。 準備はできたので、早速、スマホのアプリから集荷依頼を掛ける。当日の夕方までの便は既に一杯で、21時-22時の集荷を依頼する。ちなみに、24時までの集荷があるから驚きだ。ヤマト運輸の着払い伝票だったので、ヤマトが集荷に来るのかと思っていたが、全然知らない、個人委託のような業者が22時ちょい前に集荷にやってきた。 発送してから気付いたが、エコノミーボックスの重量制限は20kgで、1kg弱オーバーしていることが判明した。お咎めを受けて、返送とかになるのか、この後の対応が気になるが、静観するしかなさそうだ。     ラージボックスは十分な容積で、BD-RもHDDも余裕で入る。当初、これらの他に、使わないが取っておきたいPC周辺機器などを収納しようと思っていたのだが、BD-RとHDDだけで20kg以上になってしまい、容積よりも質量が問題となることが判明した。ラージボックスの質量上限は25kgなので、これでは他のモノがほとんど入らないことにする。ということで、箱代は無駄になるがボックスサイズをレギュラーに変更することにした。   アカウント作成と同時に、利用するサービスを、取り寄せるボックスの大きさ、到着希望日を登録する。 ボックス回収希望日も登録できるが、これは後日にした。 ちなみにサービスはエコノミータイプで、ボックスはラージにした。月額350円だ。 ボックス到着から1カ月以内に預けないと、ボックス料金として一か月分の料金が引き落とされる。 HDDのデータコピーを進めており、週末には届いたボックスに入れ込んでいく予定だ。 <19-01-08>

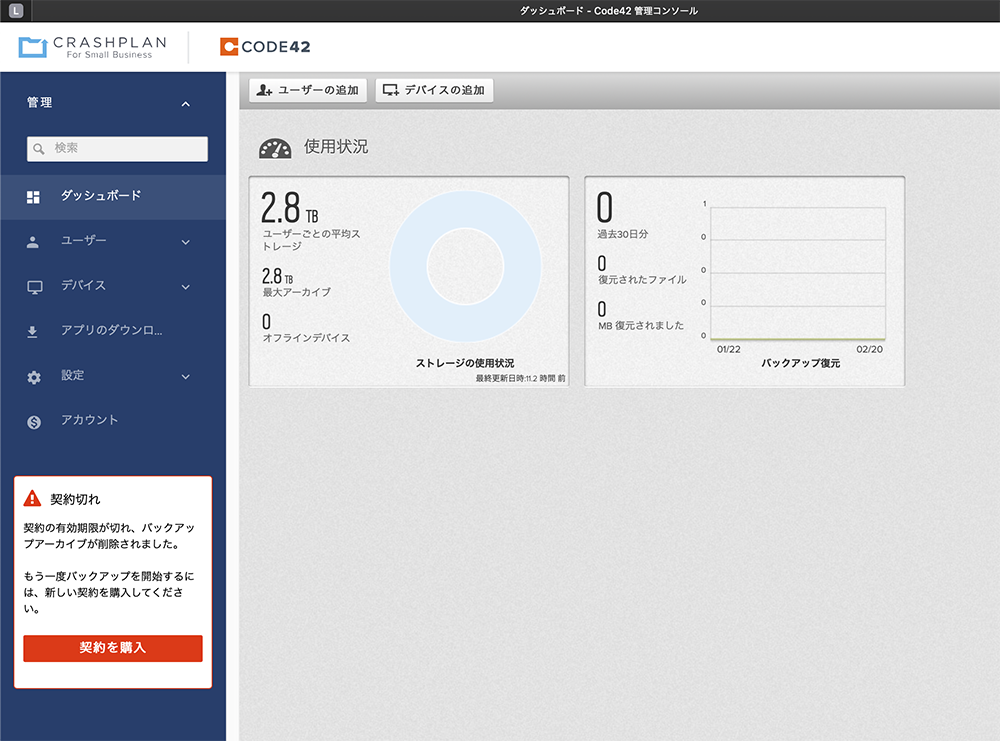

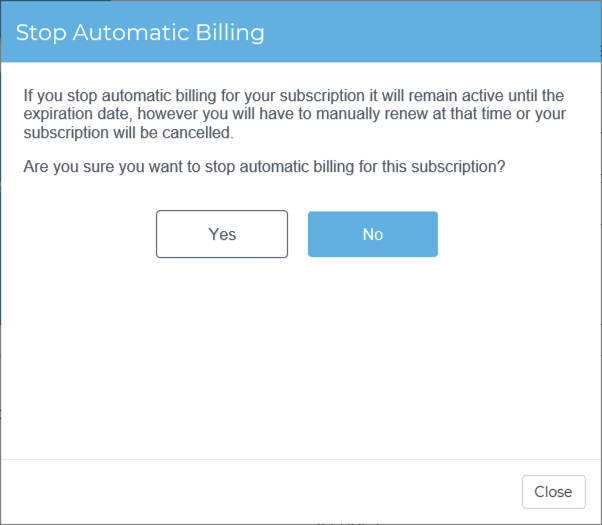

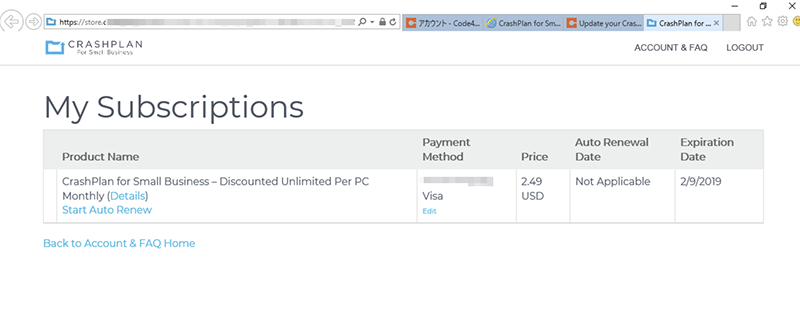

クラウドストレージの解約を検討

とにかく、UPLOADのスピードが遅い、HomeからBusinessに替えて改善されたかと思ったが変わらず。 一年で、まだ3TBくらいしか上がっていない。UPしたいファイルは現時点で16TB以上あり、これでは5年以上を要してしまう。 ということで、CrashPlanの解約を検討し、代替プランを検討する。 筆頭候補に挙がったのは、偶然何かのリンクで目にした、サマリーポケットという段ボール収納サービス。ひと箱月250円から保管してくれて、保管そのものは寺田倉庫に委託しているようだ。 単純な保管サービスではなく、保管物の写真を撮ってくれたり、中の物品をメンテナンスしたり、オークションに出品してくれたりもする。 自分的にはそれらのoptionサービスには興味がなく、純粋に箱ごとの預かりが気になる。 250円のレギュラーボックスは114サイズ(38cm四方)、350円のラージサイズは150サイズ(容積2倍)だ。 これに、UPLOADしたい8TBのHDDx2本と、バックアップ済みのBD-R、そしてほぼ使用しないが捨てられない物品(古いMacの周辺機器や、ストレージケースなど)を詰め込むのが良さそうだ。 早速、8TBのHDDx2本を購入し、データコピーの準備を始める。収納ボックスは、近々会員登録して、取り寄せる予定だ。 |