�펞�ڑ����̓��X�E2017

�펞�ڑ����̓��X�E2017

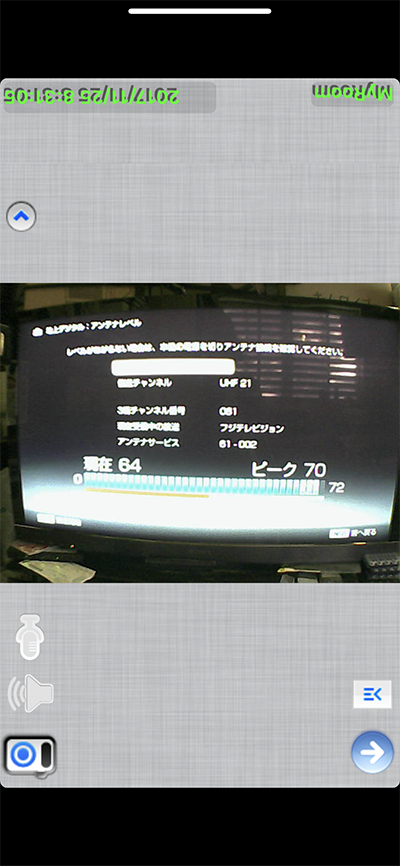

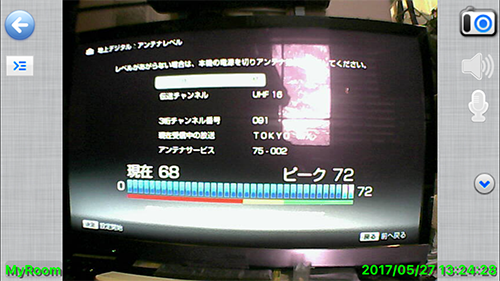

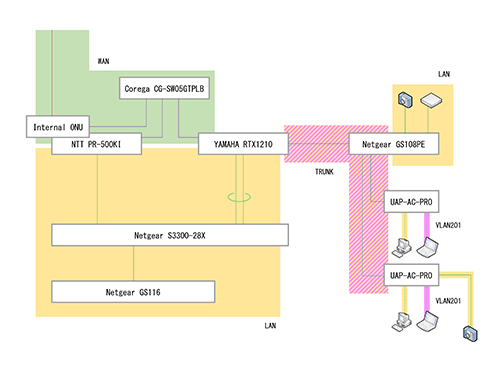

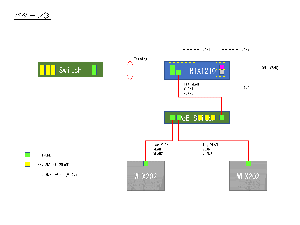

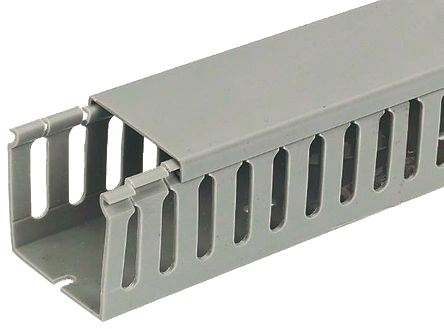

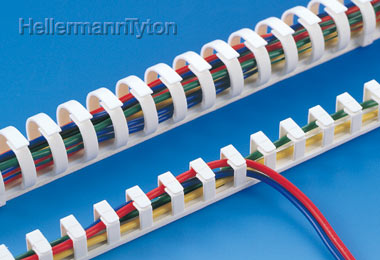

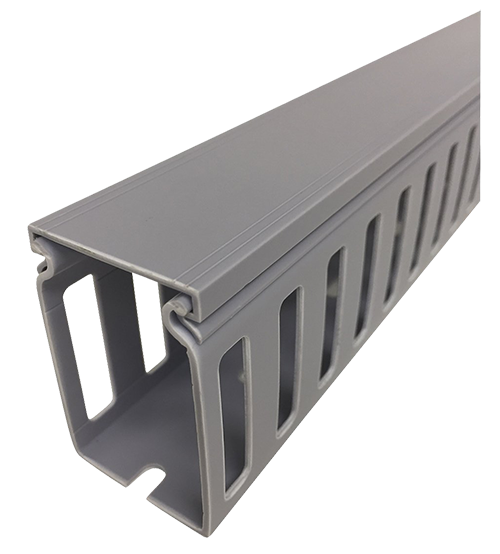

���������P�[�u���A�A�_�v�^   �A�N�e�B�u�^DP to DVI 2000�N�O�ɁA�����炭ATEN��OEM�Ǝv����4�|�[�g�̂��̂��w�������̂����߂ĂŁA�����ɓ��삪���������Ȃ�A�������猋�\���������Ղ���ƃz�[���u�����h�̕x�m�ʃR���|�[�l���g���i���A2003�N����2004�N�ɂ����ē��w�������B����ȍ~�A���C��PC�p�ɂ�ATEN�̃f�W�^���Ȃ��̂��w�������肵�����A�T�[�o�֘A�p�Ƃ��ẮA�Ղ���ƃz�[���̂��̂��g�������Ă����B ����ȗ��̍X�V�B����ADVI�ƃA�i���O�����^�̕x�m�ʃR���|�[�l���g���̓�����\�肵�Ă���A���ɔ��������Ă���̂����[�i�͔N�����B�������A���̑O�ɔz���ւ�������ɍs�����Ƃɂ����B �p�ӂ������̂́ADVI�P�[�u��5�{�ARGB-DVIA�P�[�u��2�{�ADisplayPort-DVI�ϊ��A�_�v�^1�A������USB�P�[�u��7�{�B ���݂�KVM�P�[�u����P�����A���������ŐV�����P�[�u����~�݁B�]�k�����A������@��Ƀ��C��PC�����̐V����KVM�z���Ɏ��[���邱�Ƃɂ����B�V����KVM�X�C�b�`�̓����܂�10�����x����A����܂Ń��C��PC�A�T�uPC���g���Ȃ��͍̂���̂ŁA����܂�Mac�ƃ��C��PC�p�Ɏg�p���Ă���ATEN��KVM�X�C�b�`���b��Ń��C�����T�uPC�p�Ɏg�p���邱�Ƃɂ����B �P�[�u���~�݂͏����ɂ������̂����A��_��蔭���B�t�@�C���T�[�o�p��DP to DVI�A�_�v�^�����܂����삵�Ȃ��B�悪�o�Ȃ��̂��B�ʕłŏ������A�A�N�e�B�u�^�̃A�_�v�^�łȂ��ƃ_���Ȃ��Ƃ�������A�}篒lj������B�����ɓ�����m�F���邱�Ƃ��ł����B ���Ƃ́A�N������KVM�X�C�b�`���[�i�����̂�҂������B  ��M���x���m�F  ���������A���e�i  �X�J�C�c���[���������� �Ƃ������ƂŁA���X�Ȃ���܂��������̏�ɏ��B�Ă̒�A�A���e�i�̌������ς���Ă��āA����Ɍ����Ă����B�O�l�A�Ď��J�����Ŏ����̃e���r�̊��x�C���W�Q�[�^���X�}�z�Ń`�F�b�N���Ȃ���������B����́A�قړ����X�J�C�c���[�̌����ɃA���e�i���Z�b�g�����B�|�[������߂�l�W���A��苭�łɃ��W�y���ŌŒ�B��M�̓N���A�ɂȂ����B  �b���̓f�B�X�J�E���g�̉��i�Ō_��ł���悤�Ȃ̂ŁABusiness�ɐ�ւ��悤�Ƃ��v�����A�߂����̂̓f�[�^�̈ڍs��5TB������Ƃ��Ă���A����ȏ�͈�U�N���A�����Ƃ������ƁB����1��TB���A�b�v���Ă���A��J���ĉ��N��������UP�����f�[�^���A�C�`����Ƃ͌���Ȃ��܂ł��A�܂��`�}�`�}�グ�Ȃ����Ȃ�������Ȃ��̂͐����������肾�BBusiness�v�����ɂ��āA�A�b�v���[�h�̃X�s�[�h���オ��Ηǂ��̂����A����͂��܂茩���߂Ȃ���������Ȃ��B ������Ŏv������BackBlaze������ɈƑւ�����̂��ǂ��̂�������Ȃ����ABackBlaze�͊O�t��HDD�̃f�[�^��30���A�N�Z�X���Ȃ��Ə����Ă��܂��̂����Ƃ��E�E�B�������̂��ƁA�N���E�h�o�b�N�A�b�v�͒��߂āA�̌��������g�����N���[���Ƃ��̑I�������Č������邩�E�E�B�����܂ł���3�J���B�c���ꂽ���Ԃ͂��܂�Ȃ��̂ŁA�ǂ�����̂����邱�Ƃɂ��悤�E�E�B ��T�Ԃ����ABS/CS��M��Q�����̑�B�O�T�̃A���e�i�{�̌����ł͕s��͉��������A��肪����͍̂����u�[�X�^�[�̖{�̂ł���Ƃقړ��肵�Ă���B��������̂̓u�[�X�^�[�����ŗǂ��̂����A�����Ȃ��o�āA���ł�����E�E�ƁA���̑����ӂ��V�����邱�Ƃɂ����B��̓I�ɂ́AUHF�A���e�i�ȊO�̂قڑS�āB�����n��}�X�g�́A�����炭30�N�O����̂��̂𗬗p���Ă��ă{���{���B�x���Ɏ����Ă�3C�̓����P�[�u���𗬗p���Ă����B�P�[�u����10�N�O�̃J�i����LS-5CFB������ς��Ȃ��Ă��ǂ��̂����A���ꂩ��10�N���������Ď����ւ̎�������̓t�W�N����S5CFB�ɕύX���邱�Ƃɂ����B���Ȃ݂ɁA�����ȊO�̓����P�[�u���́A�����炭30�N�O�����5C2V���g���Ă���B ����w�������̂́A�u�[�X�^�[������A4���z��A�}�X�g�A�����n�A�x���A�����P�[�u���B�܂��A�x���p�̃^�[���o�b�N����P�[�u���p�C���V�����[�^�Ȃǂ̏������p�ӁB���炽�߂ăA���e�i�ݒu�K�C�h�݂����Ȃ��̂�Web�œǂ���A�|�C���g�������炢�B���ӓ_�́A�u�[�X�^�[��UHF�A���e�i��1m�����̂ƁA�u�[�X�^�[�̓��o�̓P�[�u���͑��˂��肵�Ȃ����Ƃ��炢���B ���ꂩ��A�X�̂��������ɉ����n��ݒu���邽�߁A���z�p�x�̑����ƁA�p�C�v�J�b�^�[����z�����B����ŁA����̏C�U�ł���������p�͍H���������5���~���邱�ƂɂȂ�B�Ǝ҂ɗ��ނ̂ƕς��Ȃ��̂ł́E�E�Ƃo��E�E�B  �p�C�v�J�b�^�[  �_�C�A�������z�v  4���z��  �C���V�����[�^�Z�b�g  �x���~�ߋ���  �^�[���o�b�N��  5C�v���O  �A���e�i�x��  �u�[�X�^�[����  ���ޓX���[�g�p�p�b�P�[�W  �u�[�X�^�[�{��  ���d��  �t�W�N�������P�[�u��  S5CFB  �R�[�L���O�܂ƃK�� �����č�Ɠ����A�y�j�����B�������܂ʼnJ���~���Ă���������Ԃ��̂����Ă����B��Ƃ͌��s�ł��������B�O��A�ߌォ�珉�߂Ď��Ԃɉ����ꂽ�o������A����͒�8:30�߂������Ƃ��n�߂�B��q�o��͑������ꂽ���A����͉����n��}�X�g�ȂǁA�����ɏグ��@�ނ������B�R�Ō��킦�ĉ����Ɉ����グ�A���Ƃ���Ə��������B  �����ɓo�鏀��  �r���ƒ�q�œo�� �܂��́A���݂̒n�f�W�A���e�i�̕������Q�l�l�Ƃ��ă}�[�L���O�B�����āA�����đ����A�����A���e�i�̓P���B���Ɍ����ς݂�BS/CS�A���e�i�ƁA���p����UHF�A���e�i�����O���A�c����VHF�A���e�i�ƃ}�X�g�A�����n��P�����B�����P�[�u���ő�p���Ă��鎋�����y���`�ŃJ�b�g���A�}�X�g���O�����Ƃ���B�������A�����n�̌Œ�l�W���K�тĂ��āA�����L�[�����`�ł͂т��Ƃ����Ȃ��BVHF�A���e�i���Œ肵�Ă��钱�l�{���g���������K�тĂ��܂����Ȃ��B���Ԃ�v�������������̂ʼn�̂͒��߁A�����n�A�}�X�g�AVHF�A���e�i��̂̂܂ܓ|���ė����Ă��܂��B��̂͌�ōs�����Ƃɂ����B  ���݂̎x����3C�P�[�u��  ���݂̉����n�ƃ}�X�g  �x���̌Œ蕔��  ���݃A���e�i��|��  �V���������n  �}�X�g��  ���z�v�ő����6�x  �p�C�v�J�b�^�[�ʼn�  �p�C�v���J�b�g  �����n�𐅕��ɐݒu  �������m�F  �x���p�����O��  �x����ʂ�  �^�[���o�b�N��  �����n�A�}�X�g���Œ芮��  ����UHF�A���e�i���t�ˊ�  UHF�A���e�i���Œ�  �����P�[�u�����C���V�����[�^�ŌŒ�  �u�[�X�^�[���Œ�  ���ݕ��z���P��  �V����4���z����Œ�  �q�������m�F  �X�J�C�c���[�����m�F  IP�J������TV��ʂ����F  �n�f�W�̎�M���x��  �n�f�W�̕�����  �n�f�W�̕�����  ��������  �A���e�i���瓯���P�[�u��������  �P�[�u���͐ڐG���Ȃ��悤�ɒ���  �x���ɂ����킹��  UHF��BS/CS�A���e�i  �A���e�i�͊��� �c��Ƃ̎�n�߂́A�����Ɉ��������P�[�u�������B�����̂Ђ�������Ƃ����PF�ǂ�ʂ��ĕی삷��悤�ɂ���B�����Ďc��̕����p�̓����P�[�u�������z��Ɍq���Ă����B�����ŁA��������~�X���B����A4���z������A3���z2�i�ɂȂ��Ă���̂���ɏW��ł���Ǝv���Ă����̂����A���S�ɒP���Ȍv�Z�~�X�������B3���z2�i��5���z���K�v�������E�E�B��Ȃ��E�E�B�Ƃ������ƂŁA�O��V�K�Ɏ��t������3���z����������A4���z-3���z�Ō������s���B�ׂ��������Ȃǂ��������A��ʂ�̍�Ƃ͏I���B ���ӂ̃S�~��Еt���A���悢���ƏI�Ղ̎R��ƂȂ�A���݃A���e�i�̓P�����B���́A����̏�Ԃ̃A���e�i���A�ǂ̂悤�ɒn��ɍ~�낷���B�܂��A���̂܂܉Ƃ̑O������A�R�ł����C�ɒn��ɍ~�낷���Ƃ����݂��B�������A�A���e�i�̔��ˊ�⓱�g�킪�l�������ɏo�������Ă��镨�̂��A���͂������Ȃ���ԂŒn��ɍ~�낷�͔̂��ɕ|���B�������A�d�������\����B���肷��ƁA�r���ʼnˋ�z�����Ă���NTT�̌��t�@�C�o�[�Ȃǂ̈������ݐ�����Ă��܂����ꂷ�炠��B�Ƃ̌�둤����ǂ����ȁE�E�Ǝ��݂����A����������m���傫�����ē�����B�����s���A�r���ɂ��ꂽ�Ƃ���œo�ꂵ���̂��A�ݒu���Ɏg�����p�C�v�J�b�^�[�B����ʼn\�Ȍ���A���e�i��荏�����B����Ă݂�ƈӊO�ƊȒP�ŁA���A���e�i�{�̂́A�قڃo���o���ɉ�̂ł����B�}�X�g�Ɖ����n�͂��̂܂܂����A����Ȃ牽�Ƃ��~�낹�������B3����ɕ������āA�R�Ŕ���A������邷��ƍ~�낵�Ă����B�����ɍ�Ɗ������A�ق��Ƃ���B���̑��̍H��ނ̓f�C�p�b�N�ɔw�����A��q�������B���ꂽ�������ŁA�O������X���[�Y�ɍ~��邱�Ƃ��ł����B���Ԃ�16����  �P�[�u���̍ŏI�����Ɛ���  ���z����i  PF���ŕی�  ���Α�����  �Ђ���������PF��  UHF�A���e�i���Ō�ɎB�e  �A���e�i�S�i���Ō�ɎB�e  �Ō�Ƀu�[�X�^�[���d�������t�� ���ނ��������̂ŁA���j���ɃA���e�i�����B���́A�M���M���܂ŃA���e�i�`�F�b�J�[���͂��Ȃ������̂����ǁA���j���̒��Ƀ|�X�g�ɓ�������Ă����B�A���e�i�{�̂����j���̒������B ���̓��̂��߂ɐV���ɔ������A���~���̓�i��q�𓊓����āA�����̏�o��B���x�����ǁA������Ƃ͐h���B�������A�u���b�N���̏�𑫏�ɂ��Ē�q�𗧂Ă���A�����ɏ��ۂ̑������߂̂Ђ����������肷��̂ŁA������Ƃ����Ȃ����A�h�L�h�L����B�ł��A����w�������A���~��q�̂������ŁA�]���̖ؐ��̂ڂ�ڂ�̒�q�ɔ�ׂ�����萫�͊i�i�Ɍ��サ�Ă���B��q�̎���ɂ��ƁA�����Ȃǂɒ�q���|����ۂ́A�㕔���|������2�i�ڂ�3�i�ڂ̊Ԃ́A�����ɓ�����悤�ɁE�E�Ə����Ă��邪�A�͂��߂��̂悤�ɂ��ēo�������A�ŏ㕔�ʼn����ɑ���������̂���肭�ł��Ȃ��B��q�̂ւ肪�ז����ēo���Ȃ��B�d���Ȃ��̂ŁA��q�������Z�����āA�ŏ㕔�͏����ł��ς���x�ɂ��Ċ|���Ȃ����B����ł���͂��ԕ|���̂́A�����̏�ɏオ��Ō�̈���B �Ȃ�Ƃ������ɏ��A�����̊����m�F�B�P������Â��A���e�i���O���A�V����4K/8K�Ή��̃A���e�i���J������B�]���̂������ȉ~�������̂ɑ��A����͏c���ȉ~�B5cm�a��up���������ŁA���Ȃ葶�݊��͑傫���Ȃ�B  BS/CS�A���e�i���J��  �����P�[�u����ڑ�  ��������  BS/CS�A���e�i�����t��  �A���e�i�`�F�b�J�[�ő���  �u�[�X�^�[�͐����Ă���悤�����ABS/CS�ւ̋��d��NG�̂悤  �u�[�X�^�[�̌̏�Ɣ��f �����ŋC�Â����̂��A�����ɂ́A�A���e�i >> �u�[�X�^�[ >> 3���z����o�R���Ĕz������Ă���Ǝv���Ă����̂����A���ۂɂ́A�A���e�i >> �u�[�X�^�[ >> 3���z�� >> 2���z��A�ƁA���z����i�����Ȃ��Ă����B�����ŊԈႦ�Ă��܂����悤�Ȃ̂ŁA�������C���B���Ȃ݂ɁA�ŋ߂̕��z��ނ�F�R�l�N�^�ł̌������嗬�ɂȂ��Ă���悤���B�h���L���b�v���V�\���̂��̂ɂŁA�r�j���e�[�v�Ȃǂ͐������܂�̂ł��Ȃ��悤�ɁA�Ƃ̒��ӏ���������Ă���B ���z���}�����A1�K�ւ̒lj��z���������B14���ɊJ�n���āA���v�͊���17��������Ă����B30�x���^�ē��ł͂��������A�������\�����Ă����̂ŗ������A�M���ǂɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������B  ��BS�A���e�i�Ɍq���镪�z��  1F�ւ̔z�����q���ς���  �V����3���z���1F�Ɛڑ� ���j���ɁA�Ƒ��̎҂���BS/CS���f��Ȃ��Ȃ����ƃN���[�����B�����TV�̂��Ƃ��Ǝv������A�S��NG�������B���j����Ȃ̂��Ǝv���āATV�^��̃f�[�^��k���Ă݂�ƁA�y�j���̓����͑��v�ŁA��ɂȂ�ƃ_���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����������B �y�j���͕s�݂ł͂��������A���ɉ����������H��������A�����○�Ƃ������O�����̕ω����Ȃ��̂ŁA�@��̌̏Ⴊ�^�킵���B�������C���̒n��g�f�W�^���͑��v�Ȃ̂ŁA�����P�[�u���̊����̋^���͒Ⴂ�B �v���Ԃ��TV�n�C���t���̖��Ȃ̂ŁA��������z����Y��Ă������A�Â�������R�����ƁA�����팓�u�[�X�^�[���A���e�i�����ɂ����āABS/CS/UHF/VHF�������A�u�[�X�g���Ă���BBS/CS�A���e�i�ւ̓d�����������̃u�[�X�^�[���S���Ă���B�u�[�X�^�[�̎�d����1F�̋��Ԃɂ���B���̃u�[�X�^�[�̎�d�������肵�Ă������͂��Ȃ��B�d�������̓u�[�X�^�[�Ȃ̂ŊW�Ȃ����A�O�̂���TV����̓d�������̐ݒ��ς��Ă݂邪�A������ω��Ȃ��B�̏Ⴕ���̂̓A���e�i�{�̂̃R���o�[�^�����A�}�X�g�Ɏ��t���Ă���u�[�X�^�[�{�́B�n�f�W�̃u�[�X�g�@�\�͗L���Ȃ̂ŁA���ʂɍl������R���o�[�^���̉\���������悤�Ɏv����B �������|�ǂ����A��Ƃɂ͎�Ԃ������邵���������������̂ŁA�蕪���̂��߂ɉ����ɏ���Ă���ɂ��Ȃ��B����̓A���e�i�{�̂��Ɣ��f���āA��֕i����z���邱�Ƃɂ����B �����A�����l�����Ƀ}�X�v����DX�������45cm�̕��ʂ̃A���e�i��5000�~���炢�Ŕ��������Ƃ��v���Ă������A�ǂ����A���e�i����������̂�A���ꂩ��搔�N�A�V����4K/8K�̋K�i�ɂ��Ή��������̂��E�E�ƐF�C���o�Ă����B ���ׂ�ƁA�}�X�v���ADX�A���{�A���e�i����Ή����i���o�Ă���B�E�����~�Δg�ɑΉ������^�C�v���B���A���e�i���i�������ς�Ȃ��Ȃ��ĂāA�ׂꂽ���E�E�Ǝv�������A���ׂ�������P���ɓ����ăR���X�[�}��������͓P�ނ����悤���B���A���e�i�D�����������E�E�B ���i�I�ɂ͈Ⴂ���Ȃ��悤�Ɏv�������ADX���A�ʏ��45cm��������傫��50cm�̐��i���o���Ă���̂��ڂɗ��܂����B�������A60cm�Ƃ���^�̂��̂��e�Џo���Ă���̂����A�l�i���K���ƒ��ˏオ��BDX��50cm��45cm���i�Ƒ傫���ς��Ȃ��B�s��̕]���������悤�ŁA�A���e�i�{�̂�DX�̂��́ABC503S�ɂ����B  DX�A���e�i��BC503S  �A���e�i�`�F�b�J�[ NL30S  ����LAN�ԋp�L�b�g VLAN��DNS�̌��A���}�n�Ɋm�F�B������������ɂ͉������B���ς�炸�d���������A���e���I�m���B �ȉ��A������ł������������B ��1) LAN���S��(�^�OVLAN�܂�)���� dns host lan ��2) �w�肵�������C���^�[�t�F�[�X������ dns host lan1 lan1/1 lan1/2 ... ��3) IP�A�h���X�͈͂ŋ��� dns host 192.168.100.2-192.168.200.254 �܂��A��͂薳��ɗ�1���E�E�B config���܂Ƃ܂����̂ŁA�ŏI�`�������ɋL�ڂ���B����̕ύX�_�ɂ̓}�[�L���O�����Ă���B �܂��A�����VPN�A����LAN�̃l�b�g���[�N�\���T�v���ȉ��ɋL�ڂ���B  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E ��17-05-08��

VLAN�o�R����LAN�̕s�����

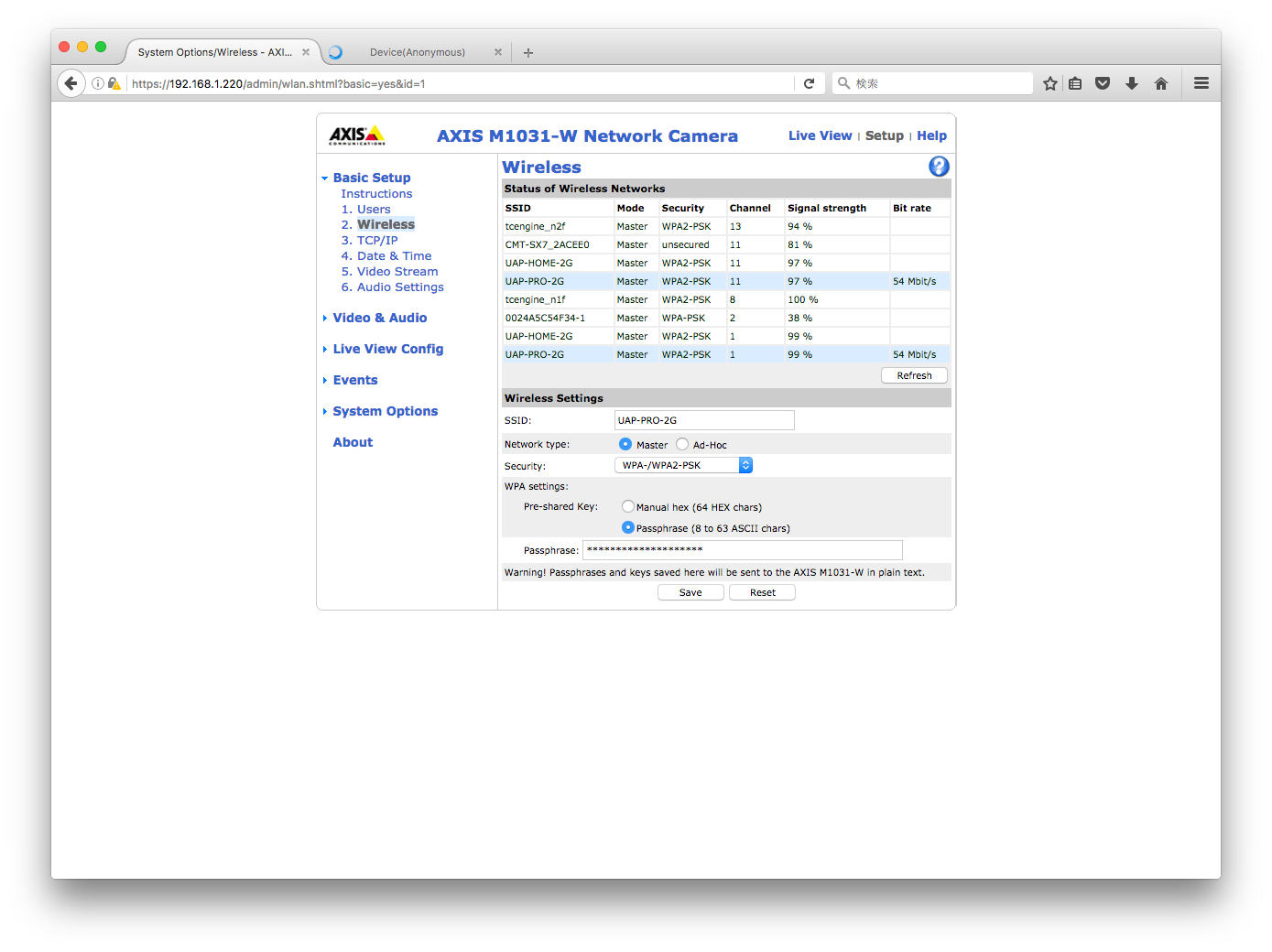

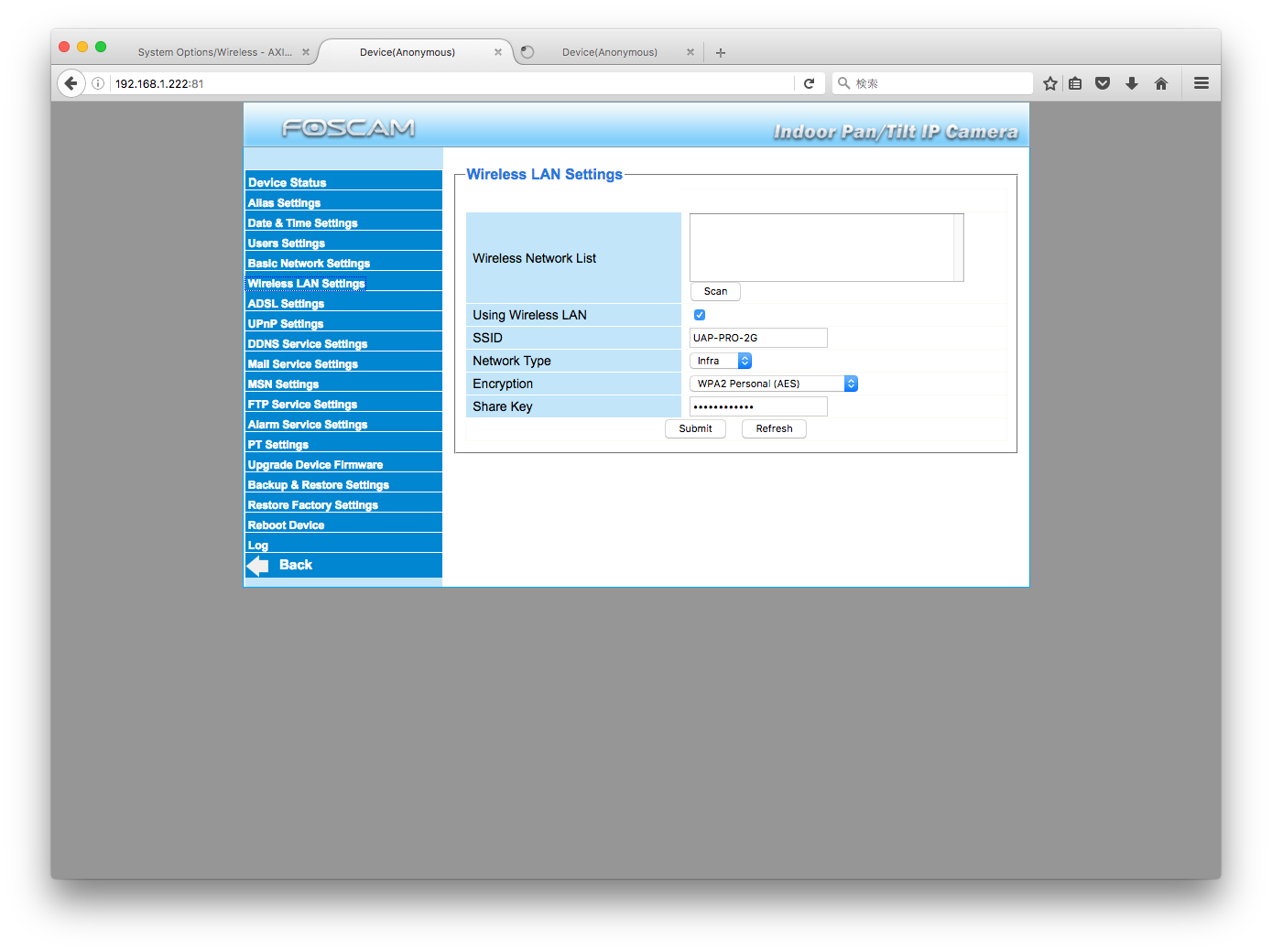

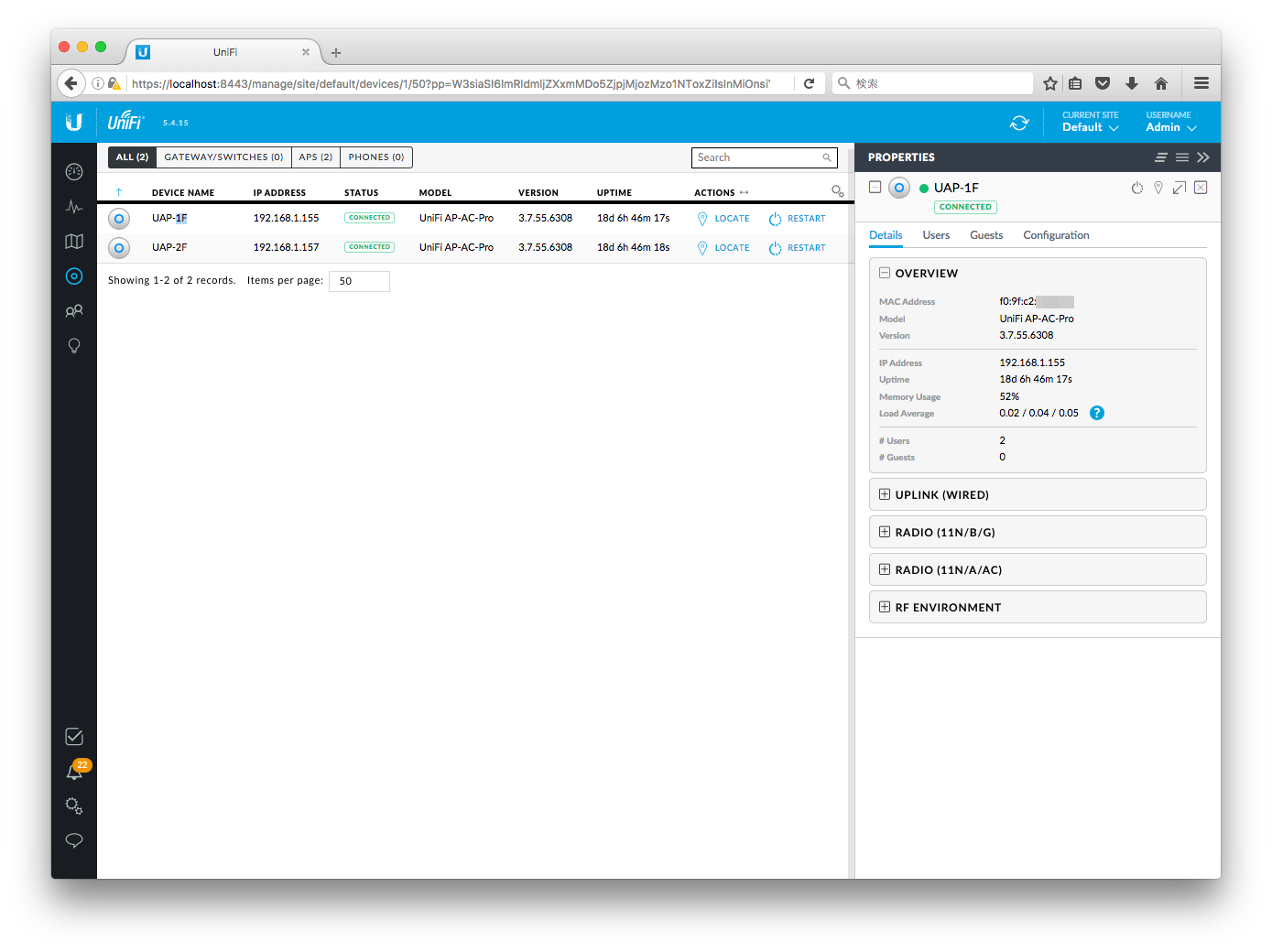

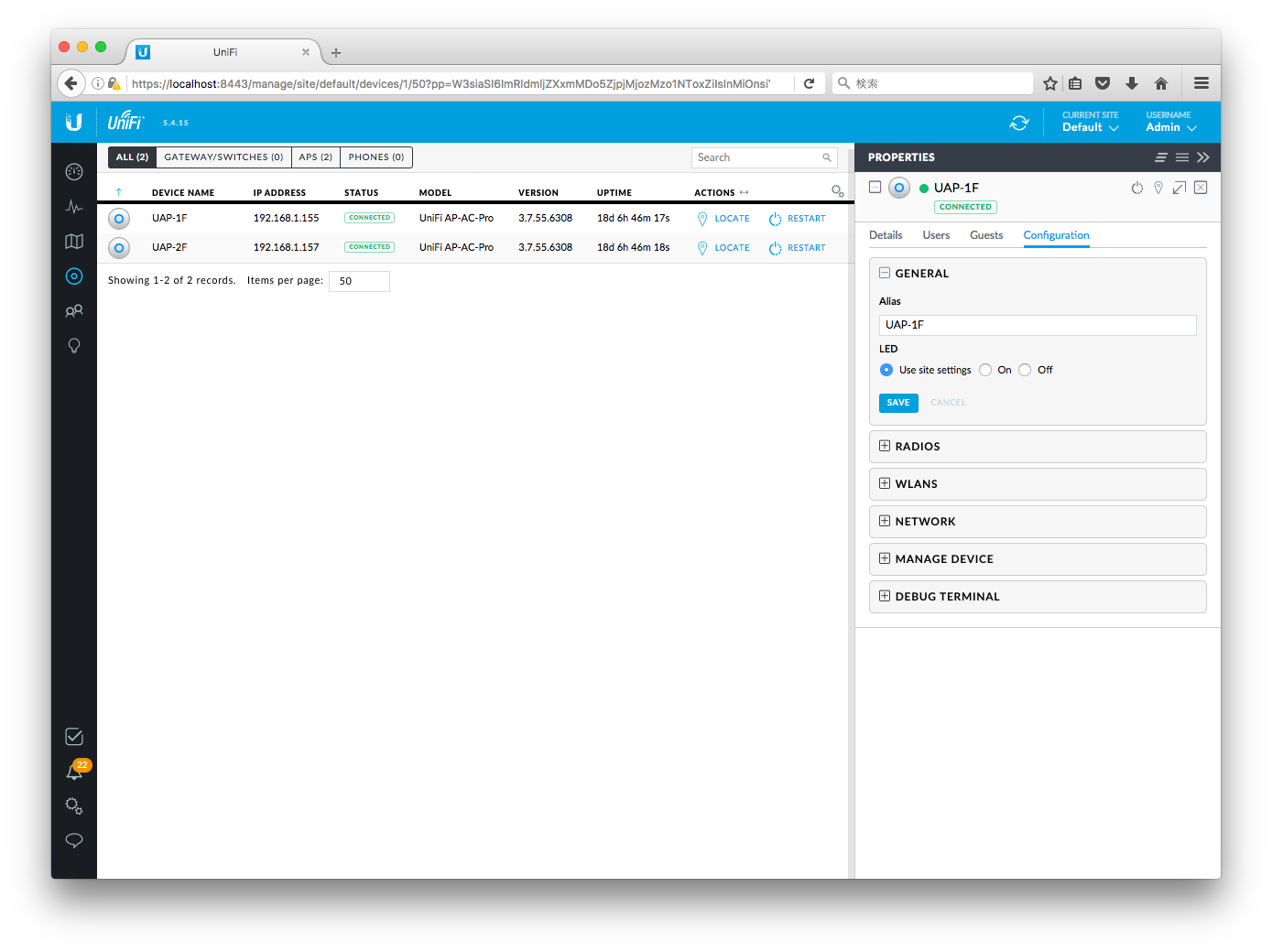

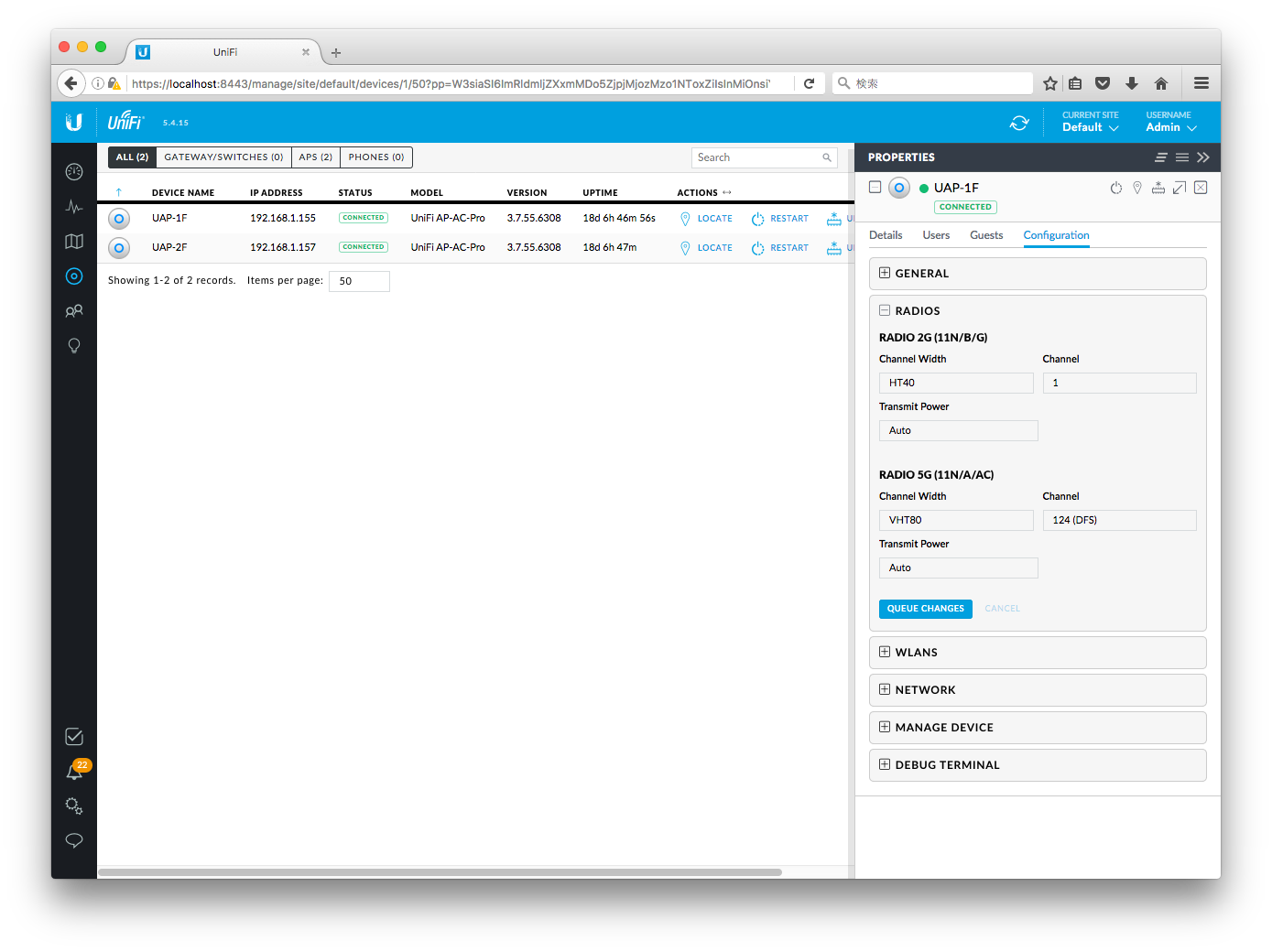

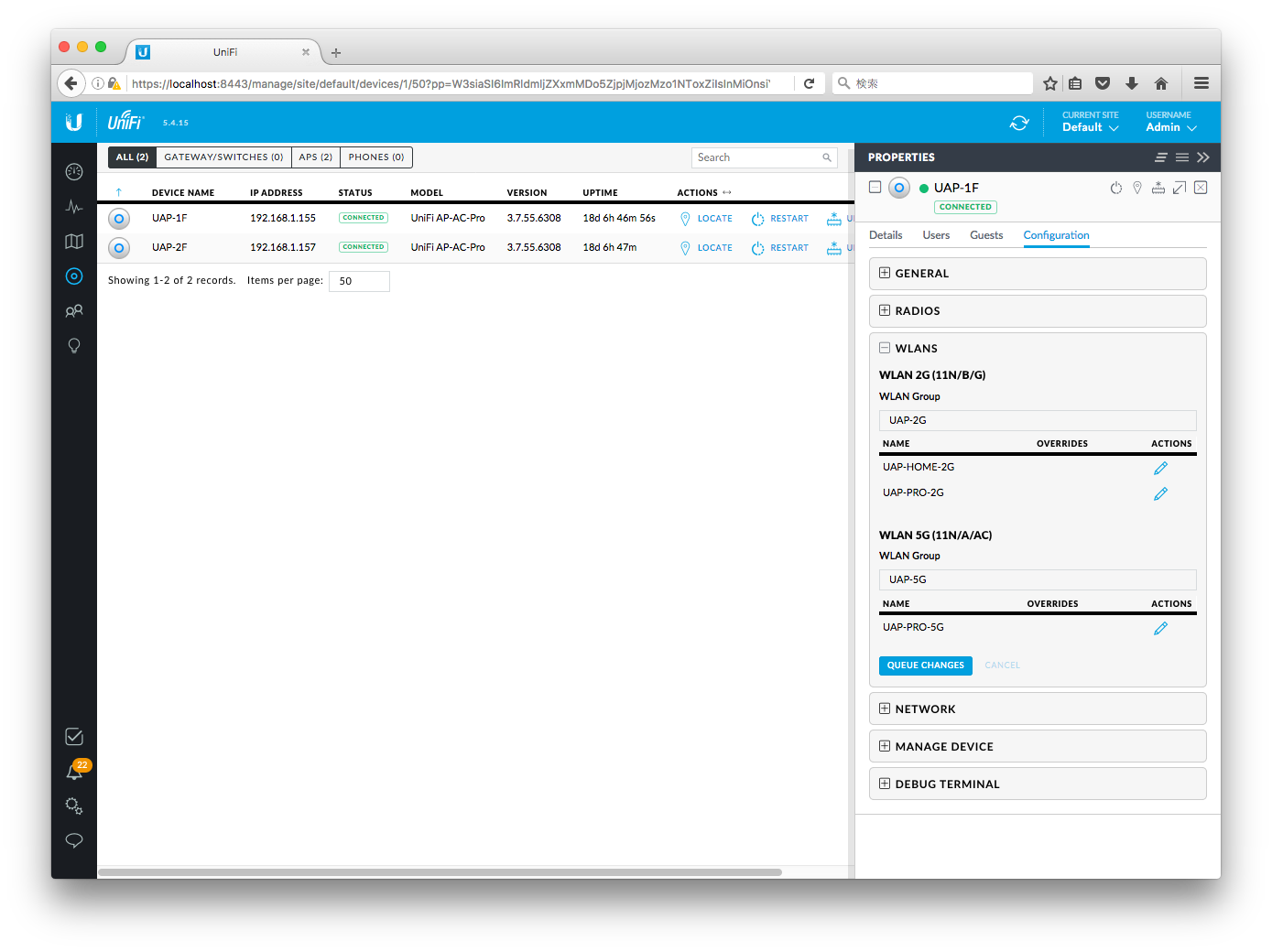

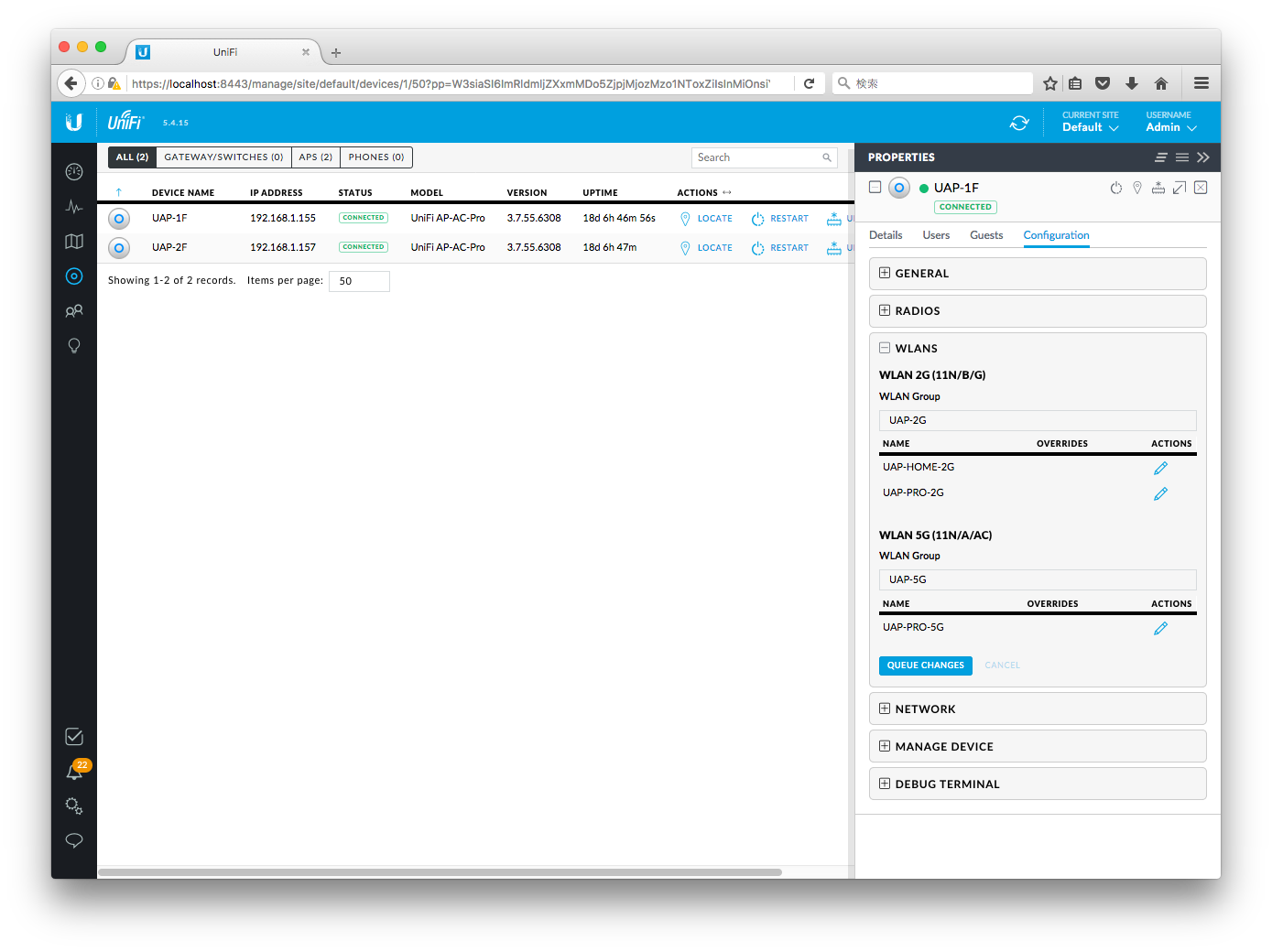

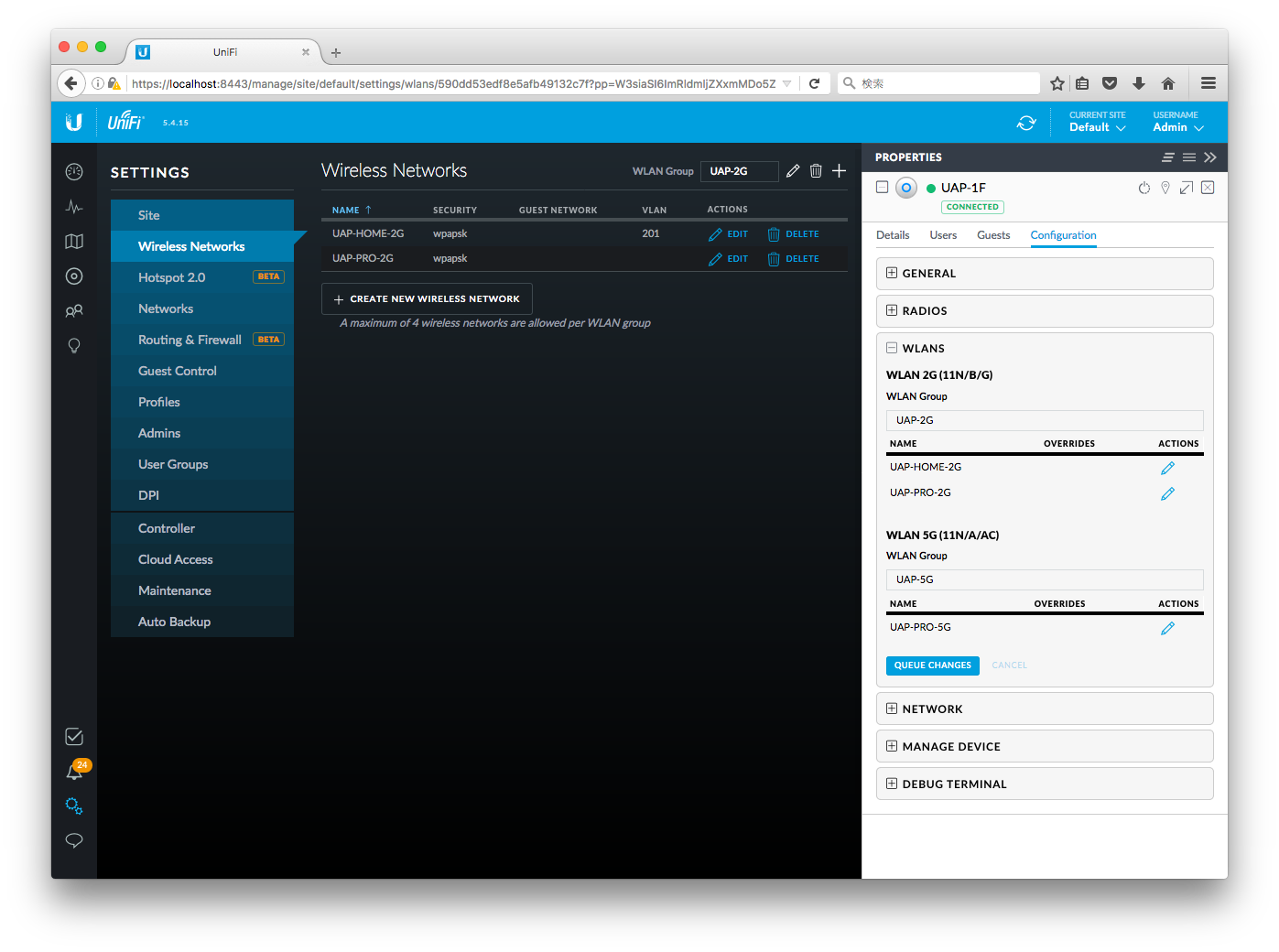

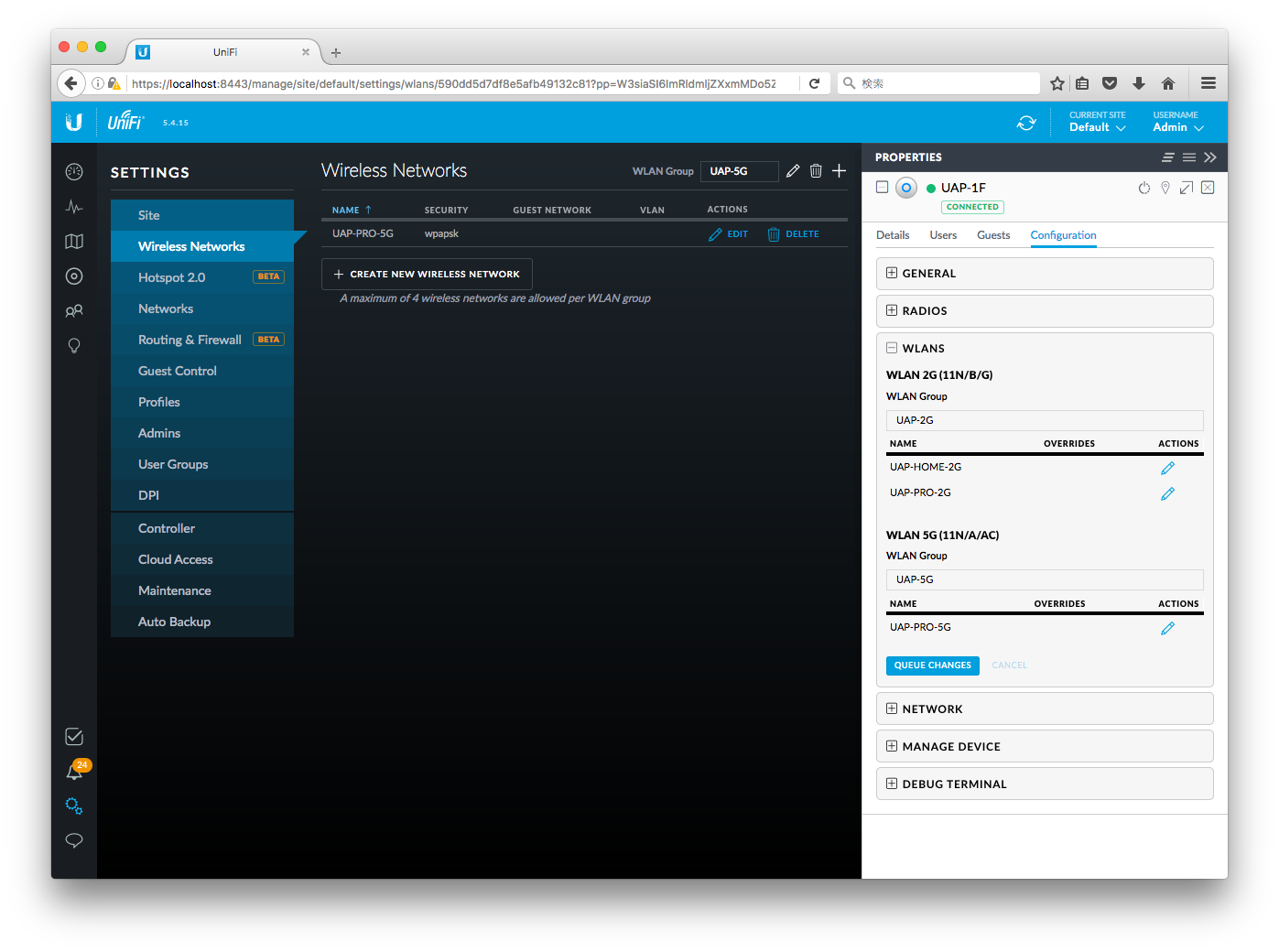

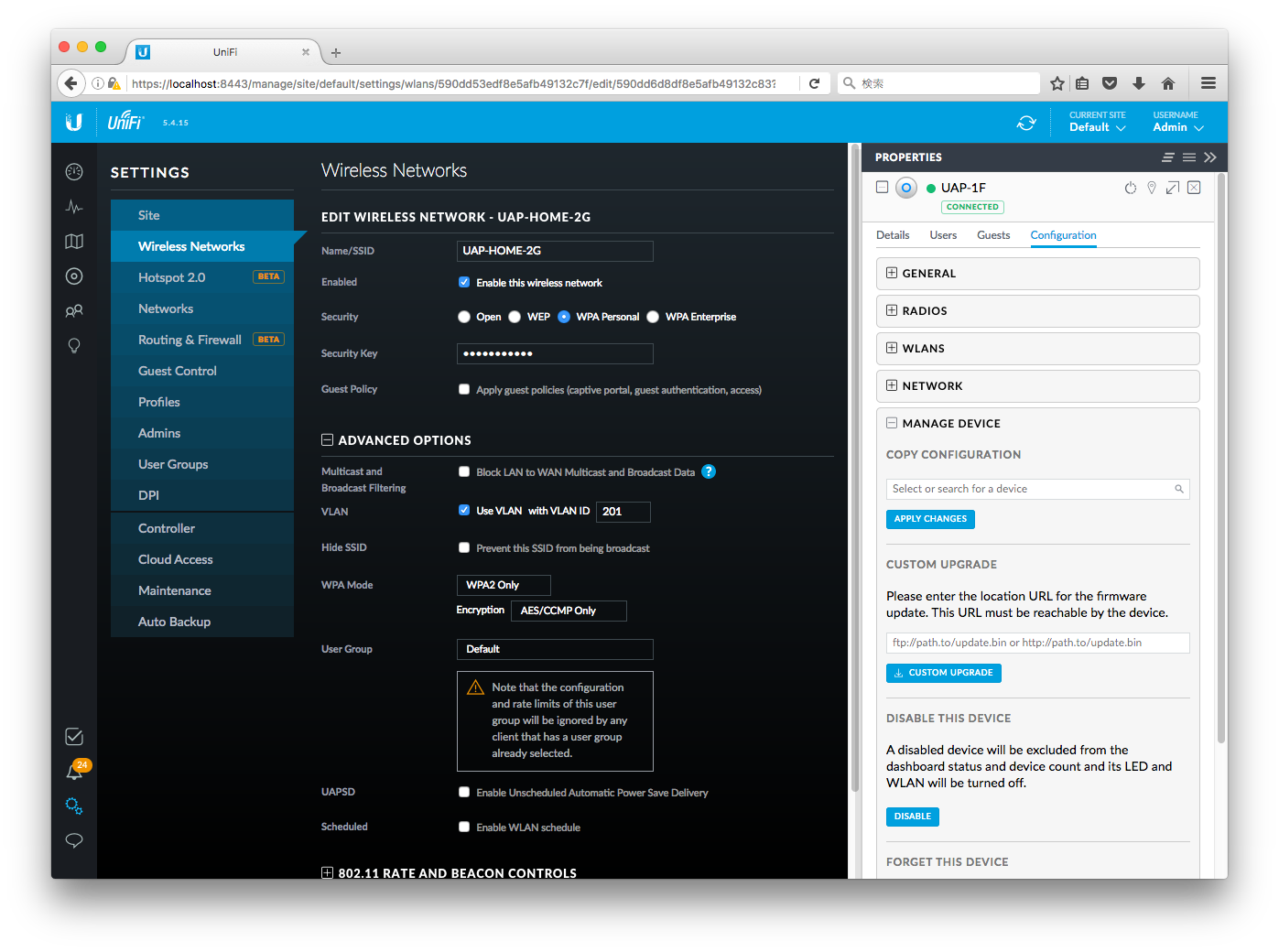

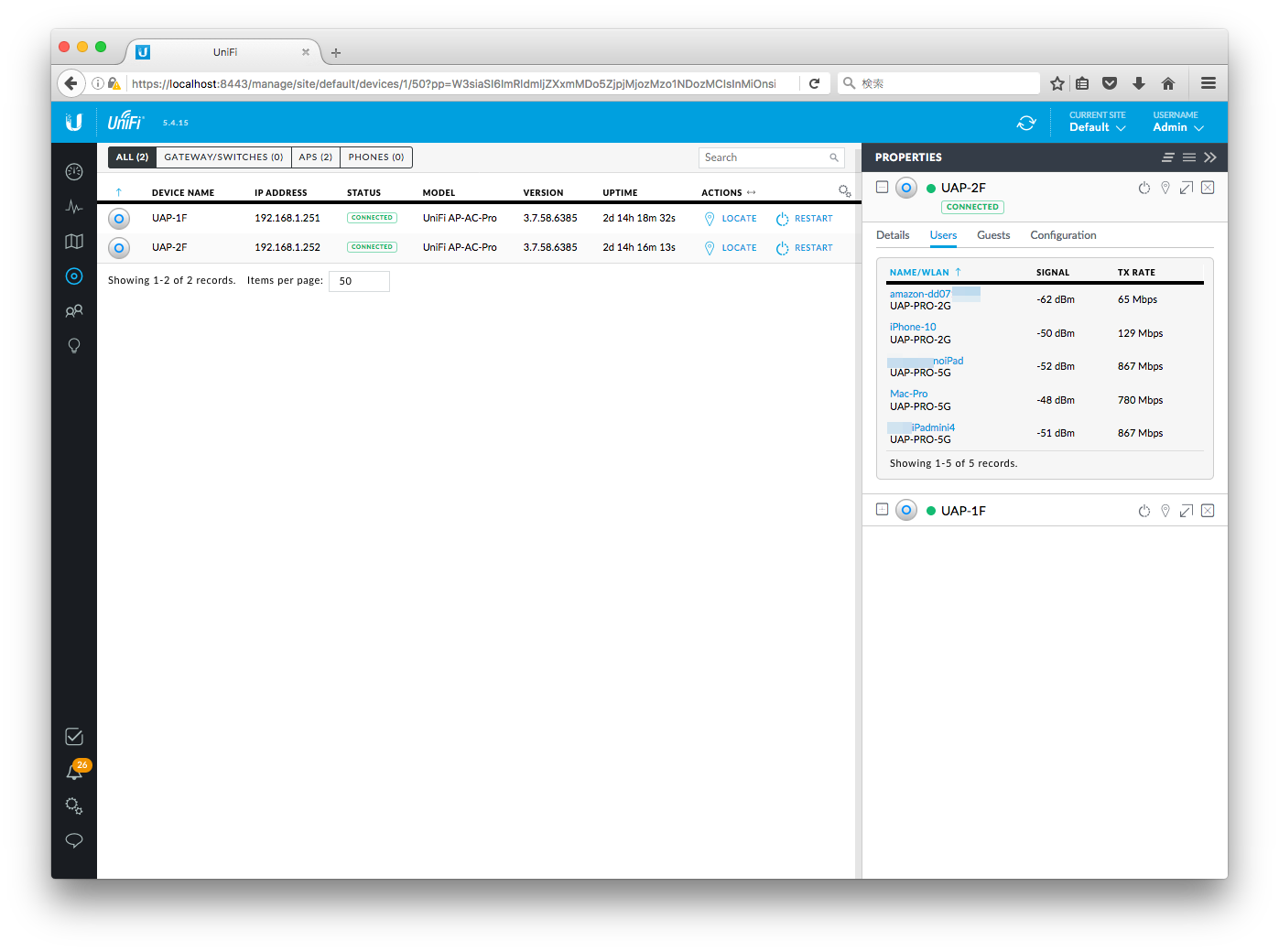

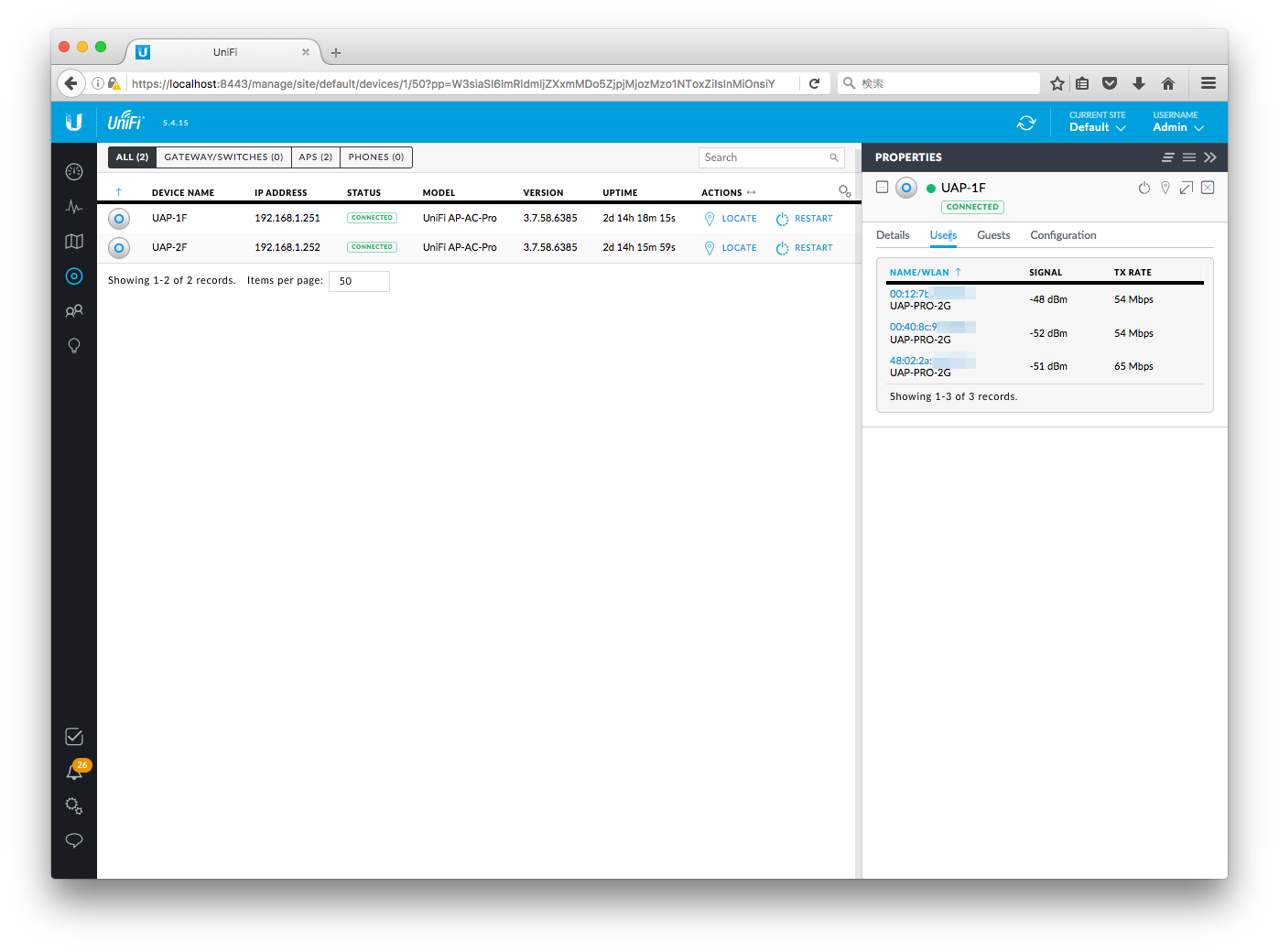

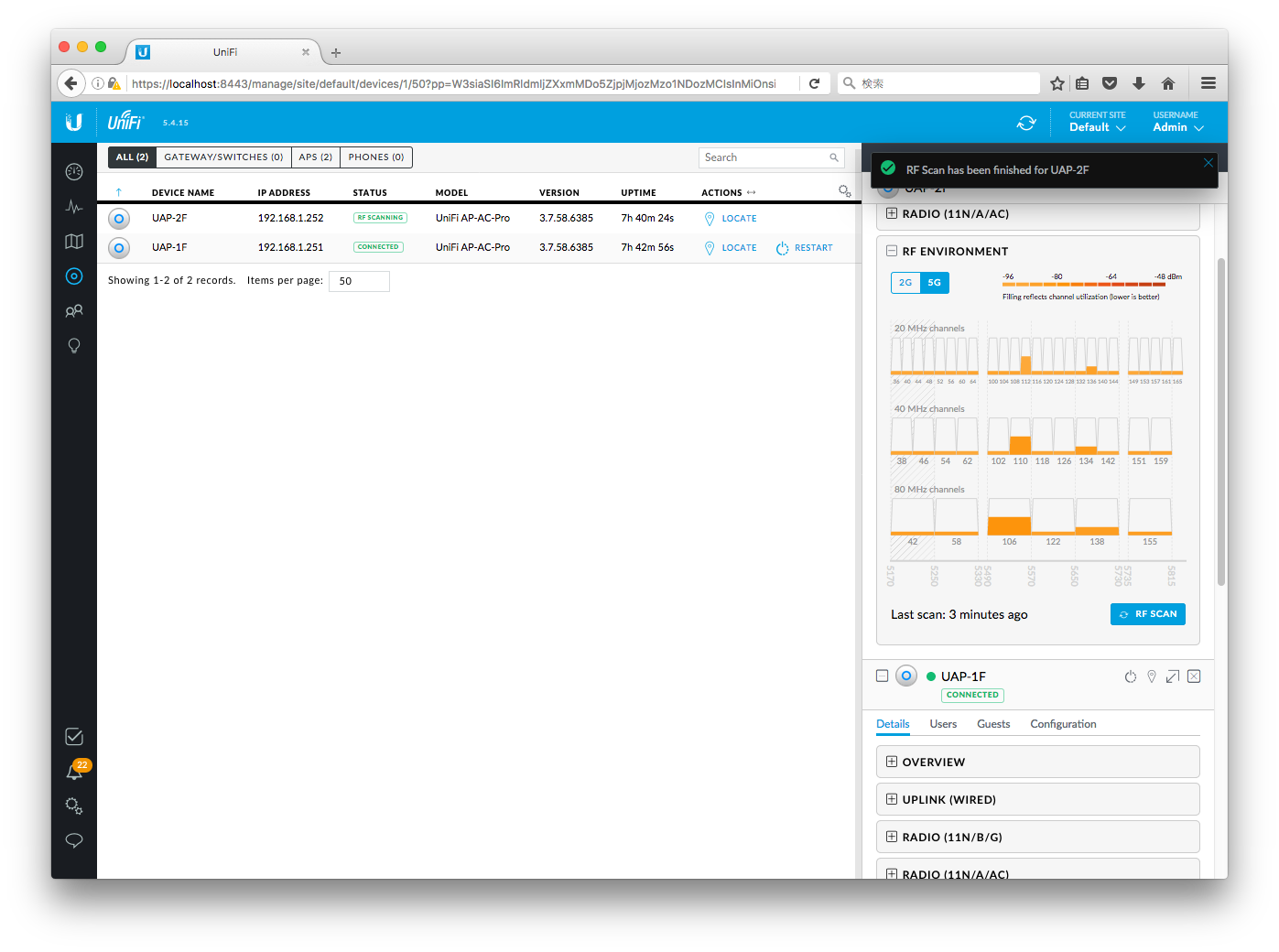

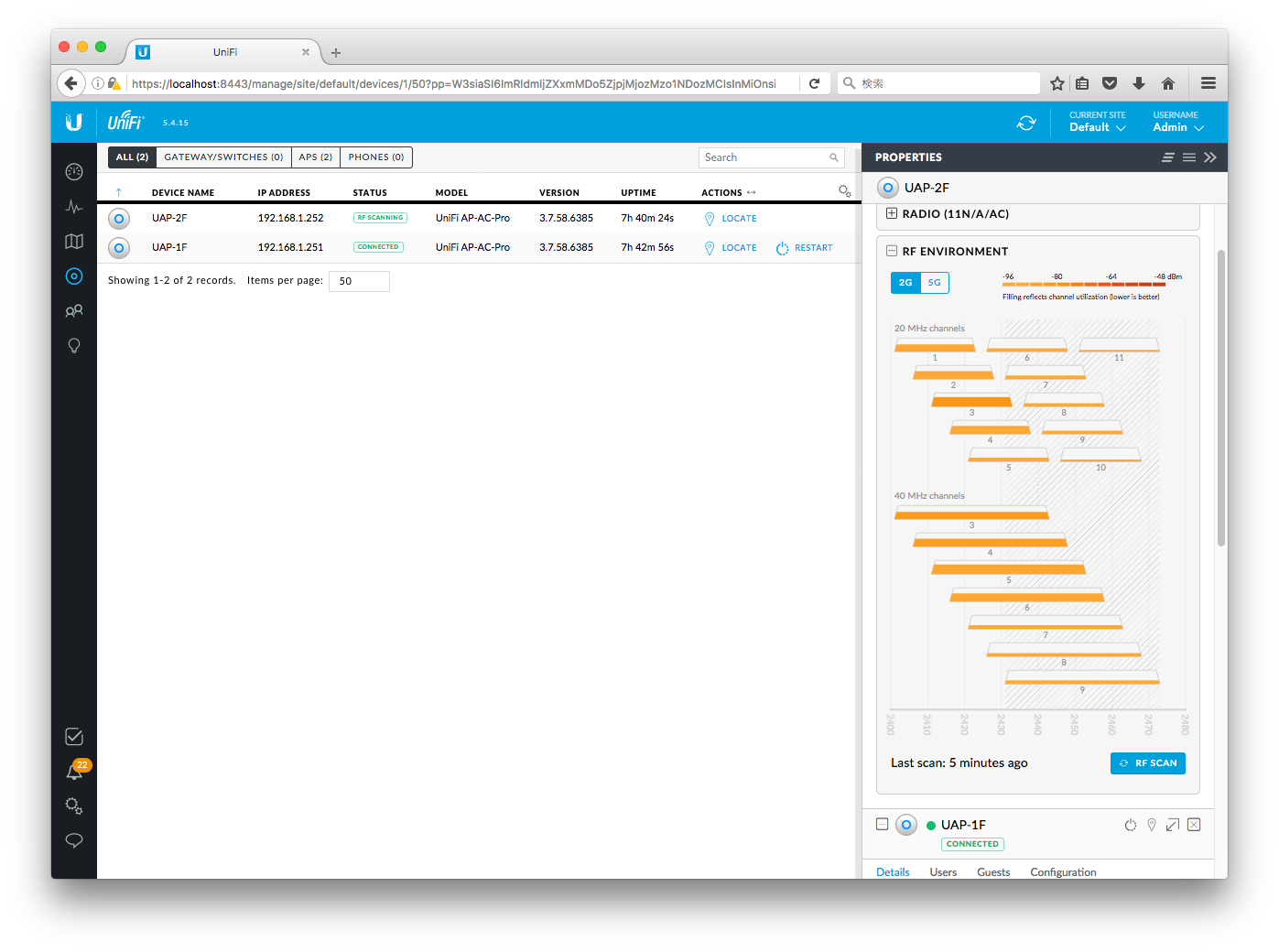

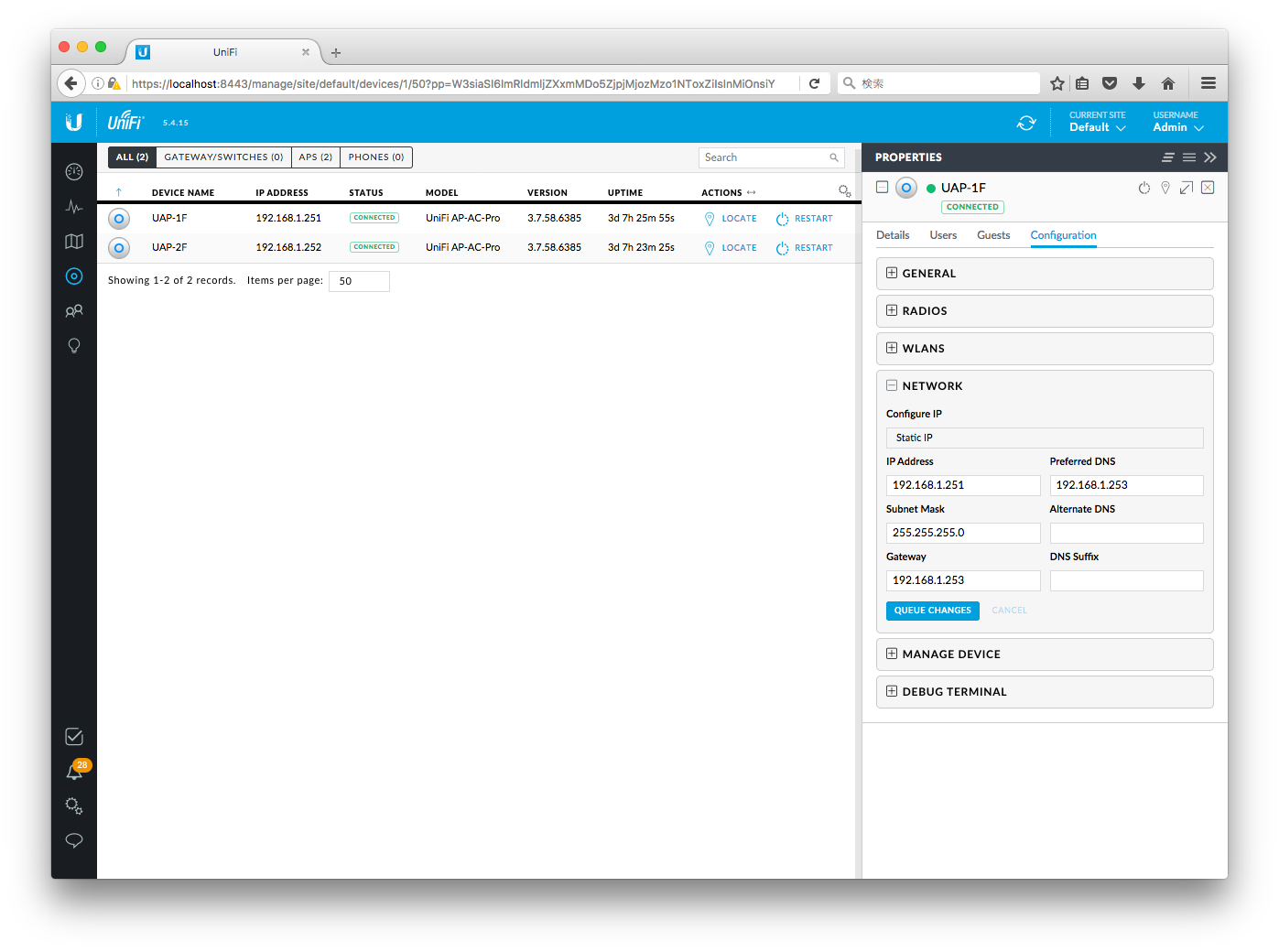

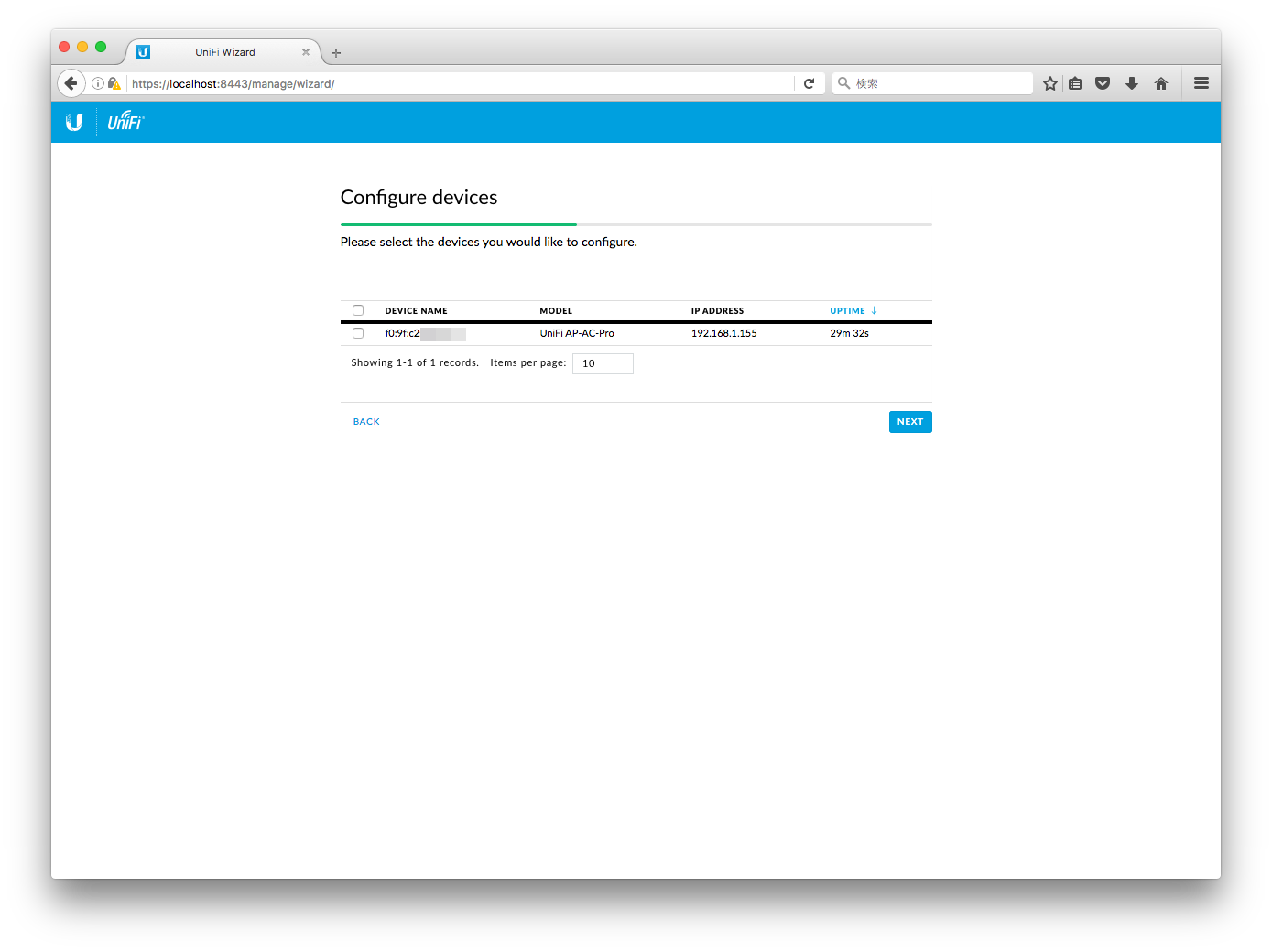

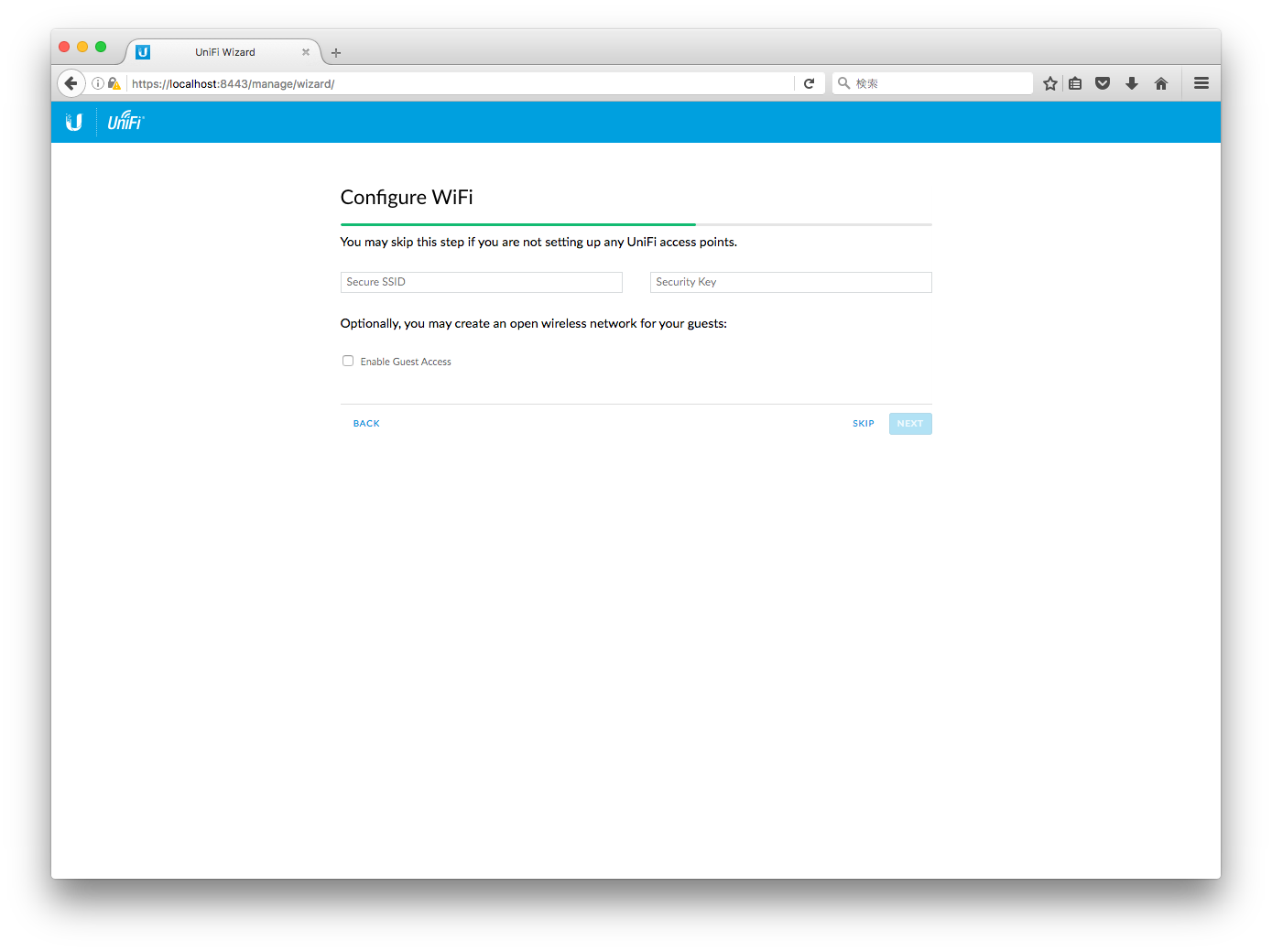

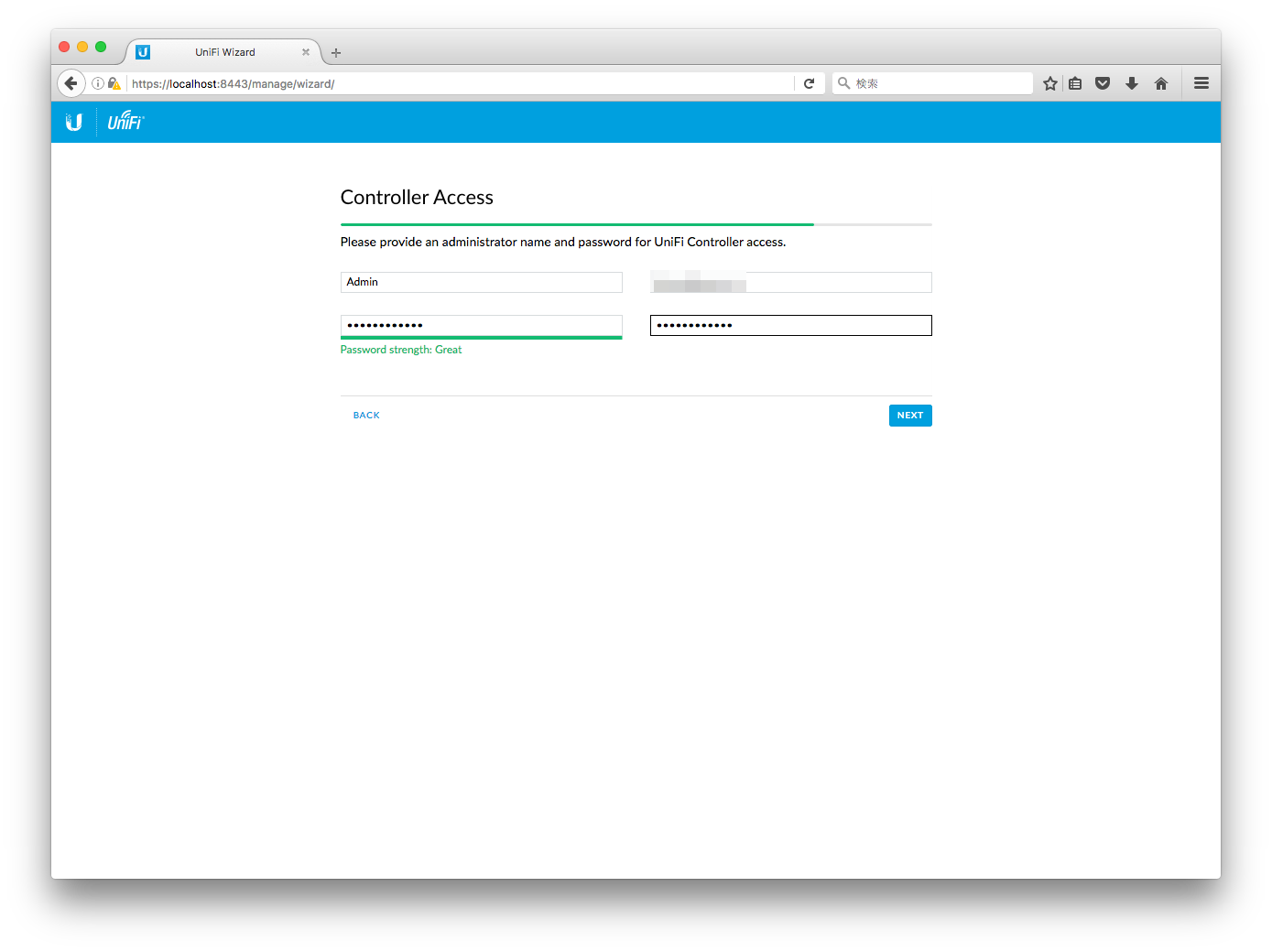

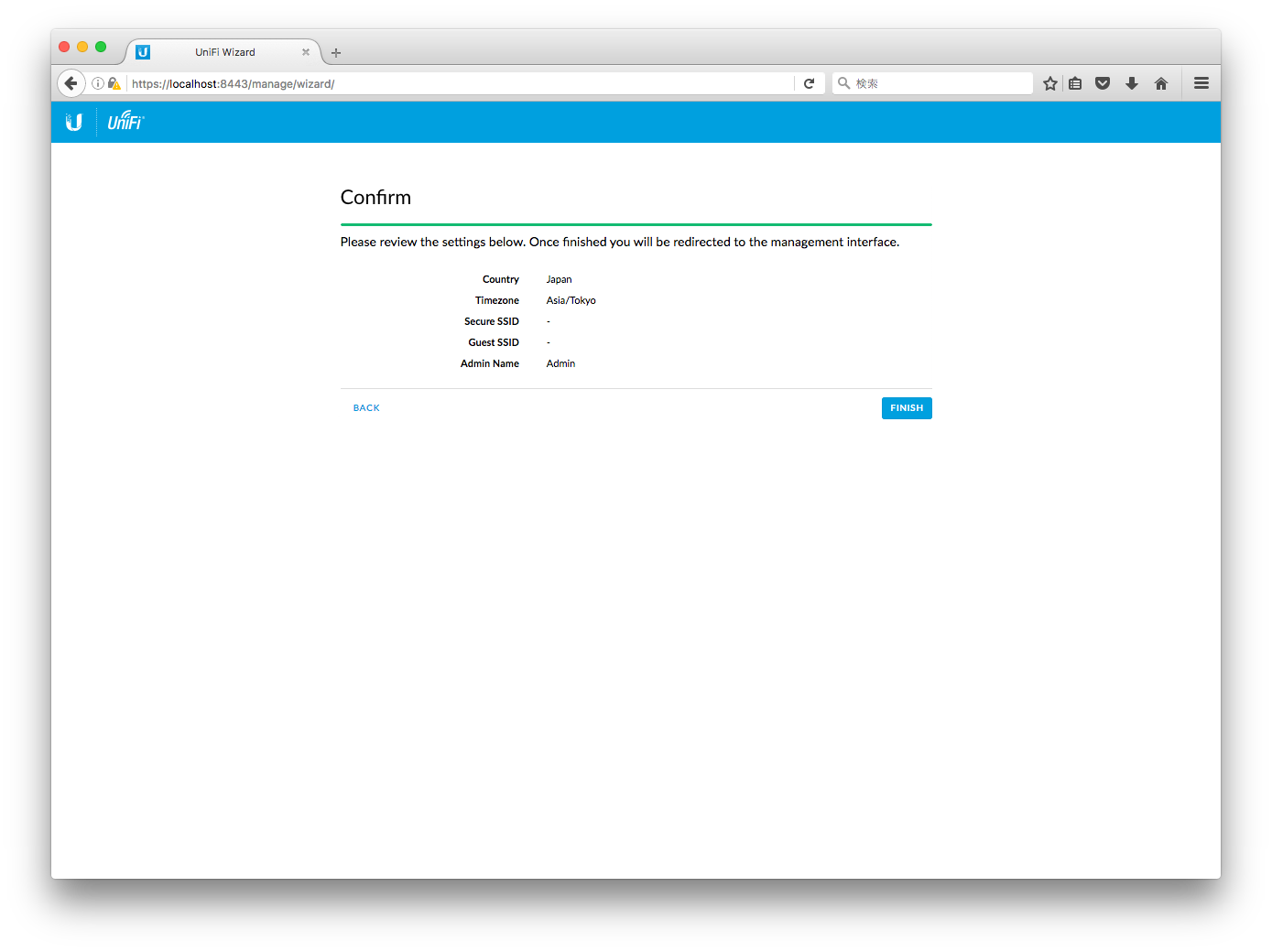

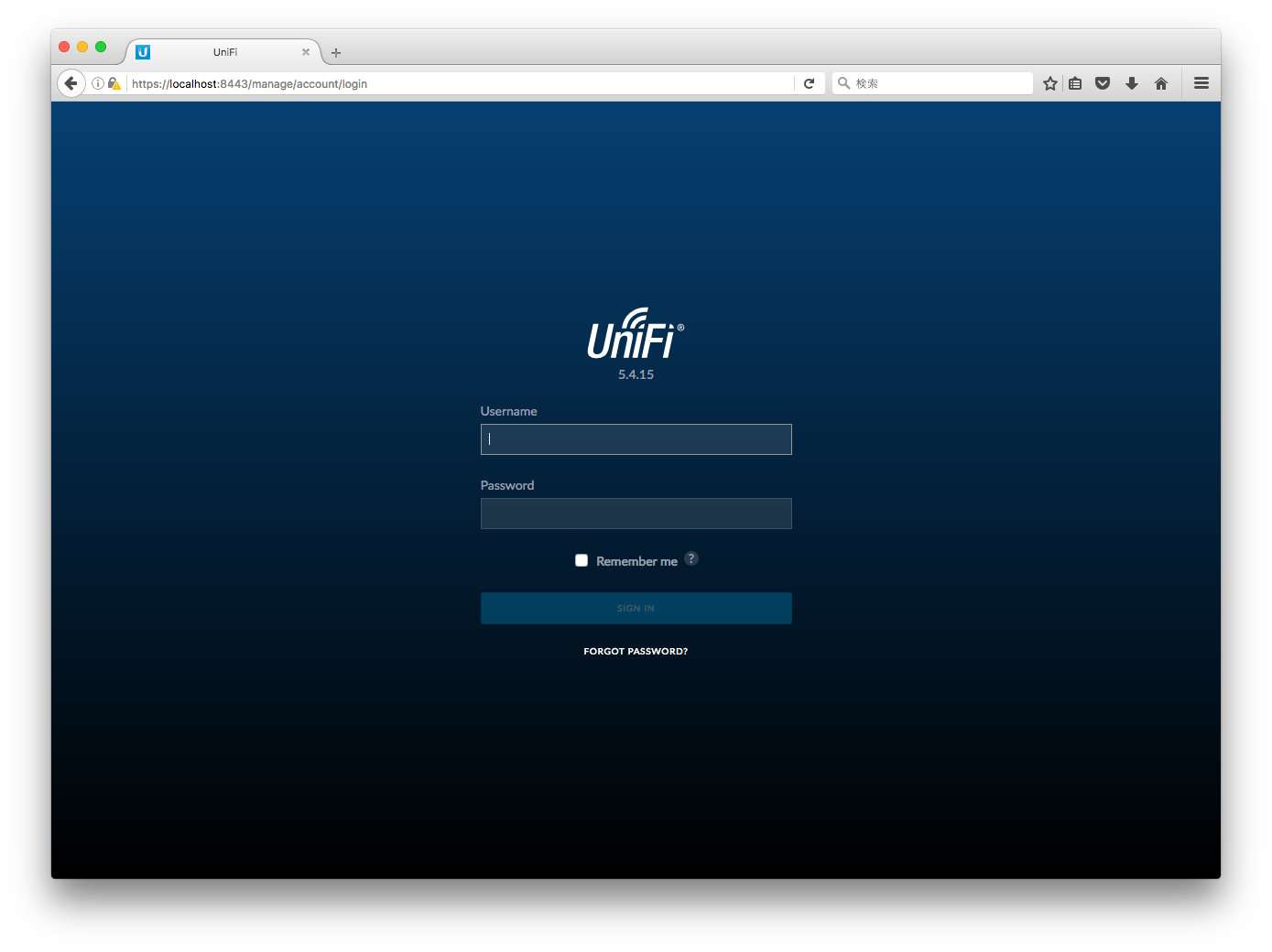

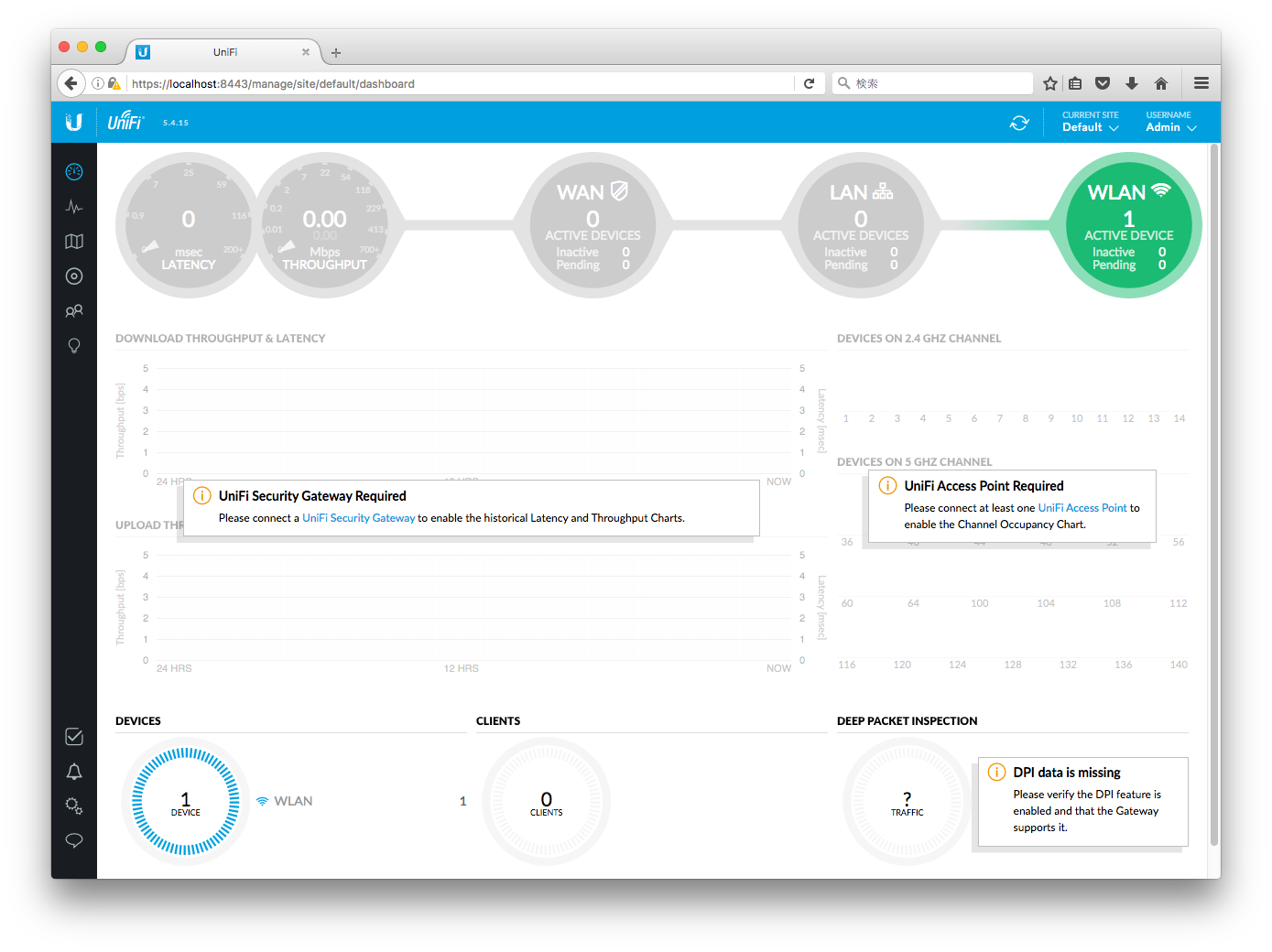

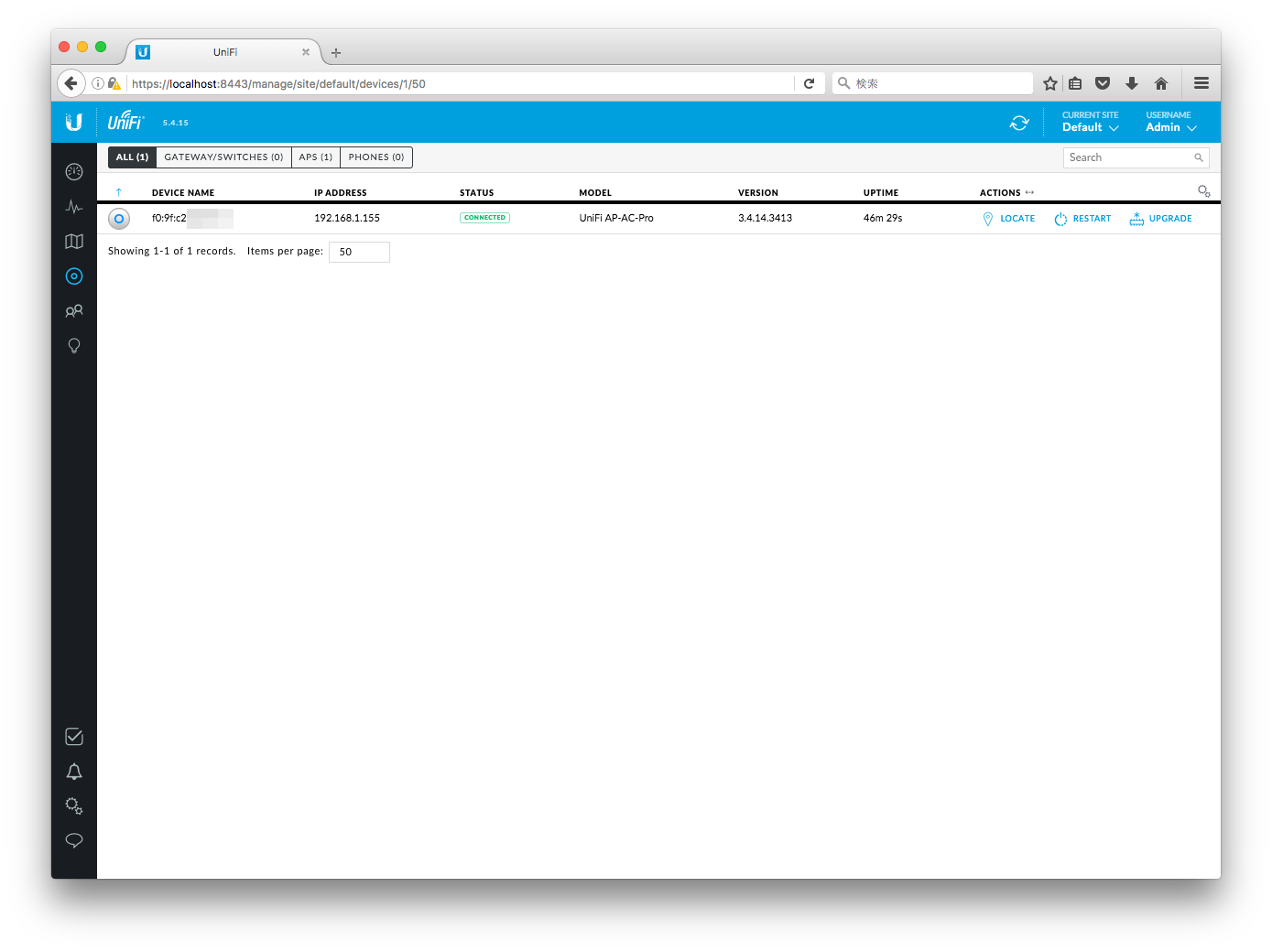

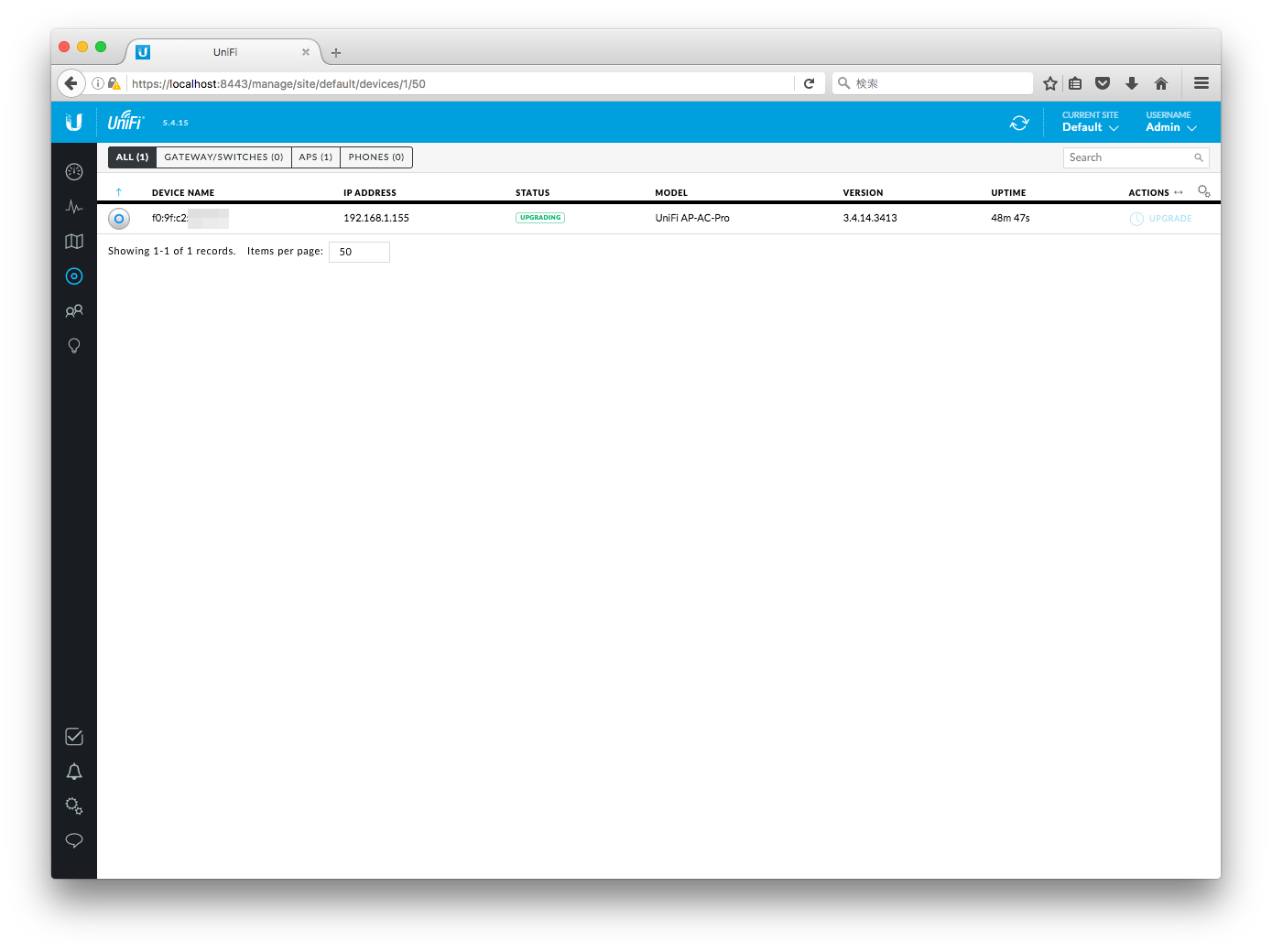

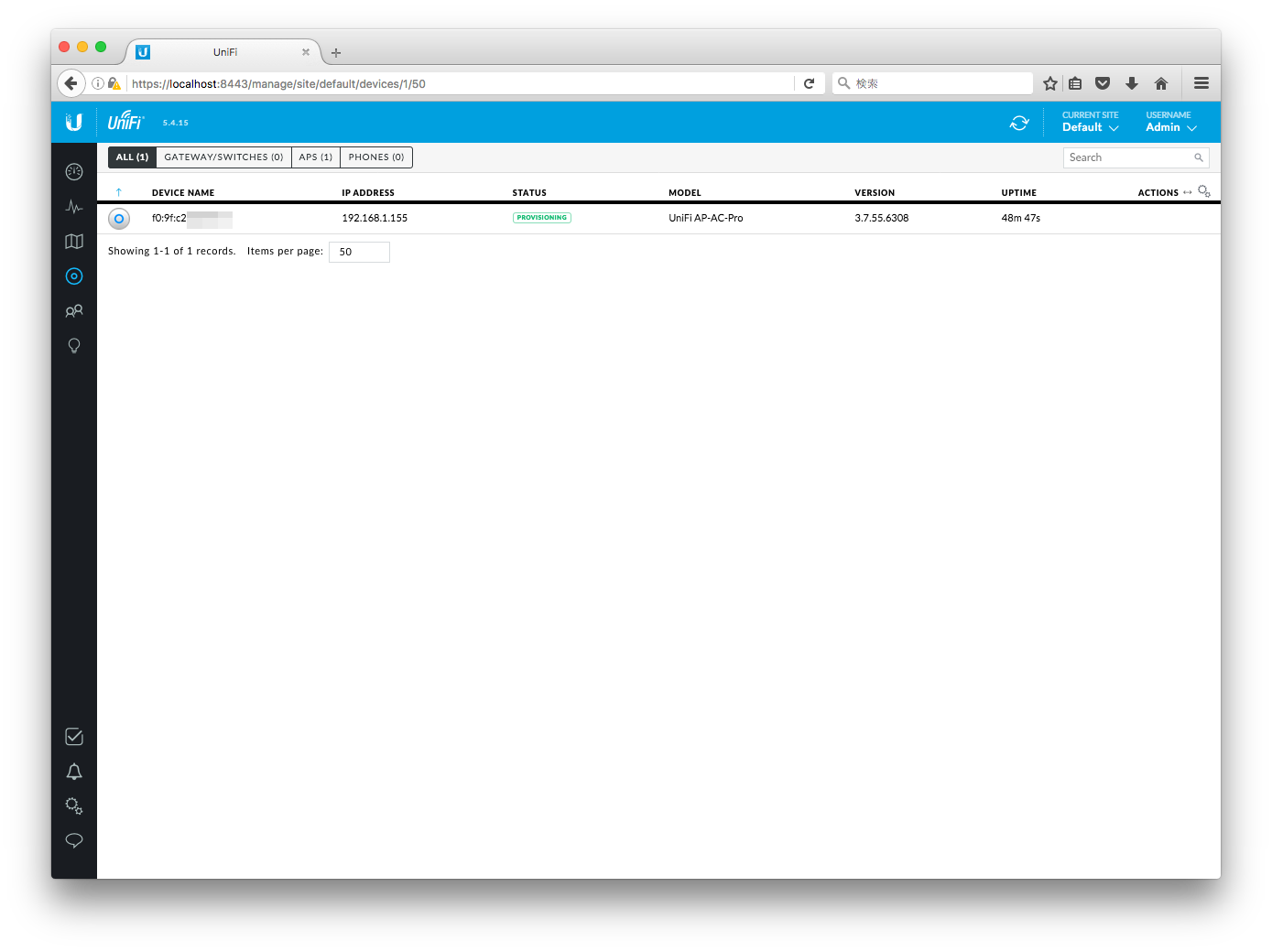

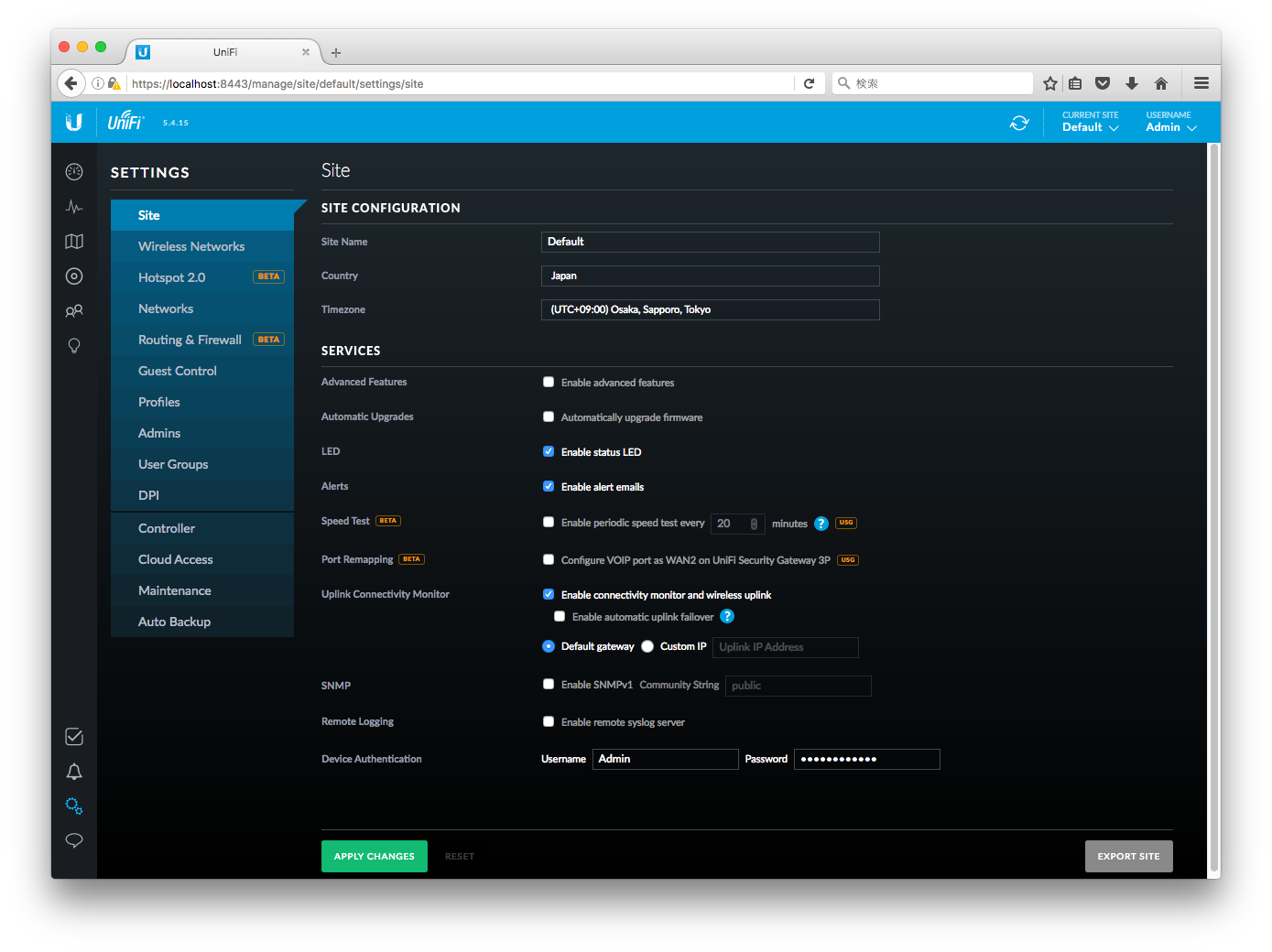

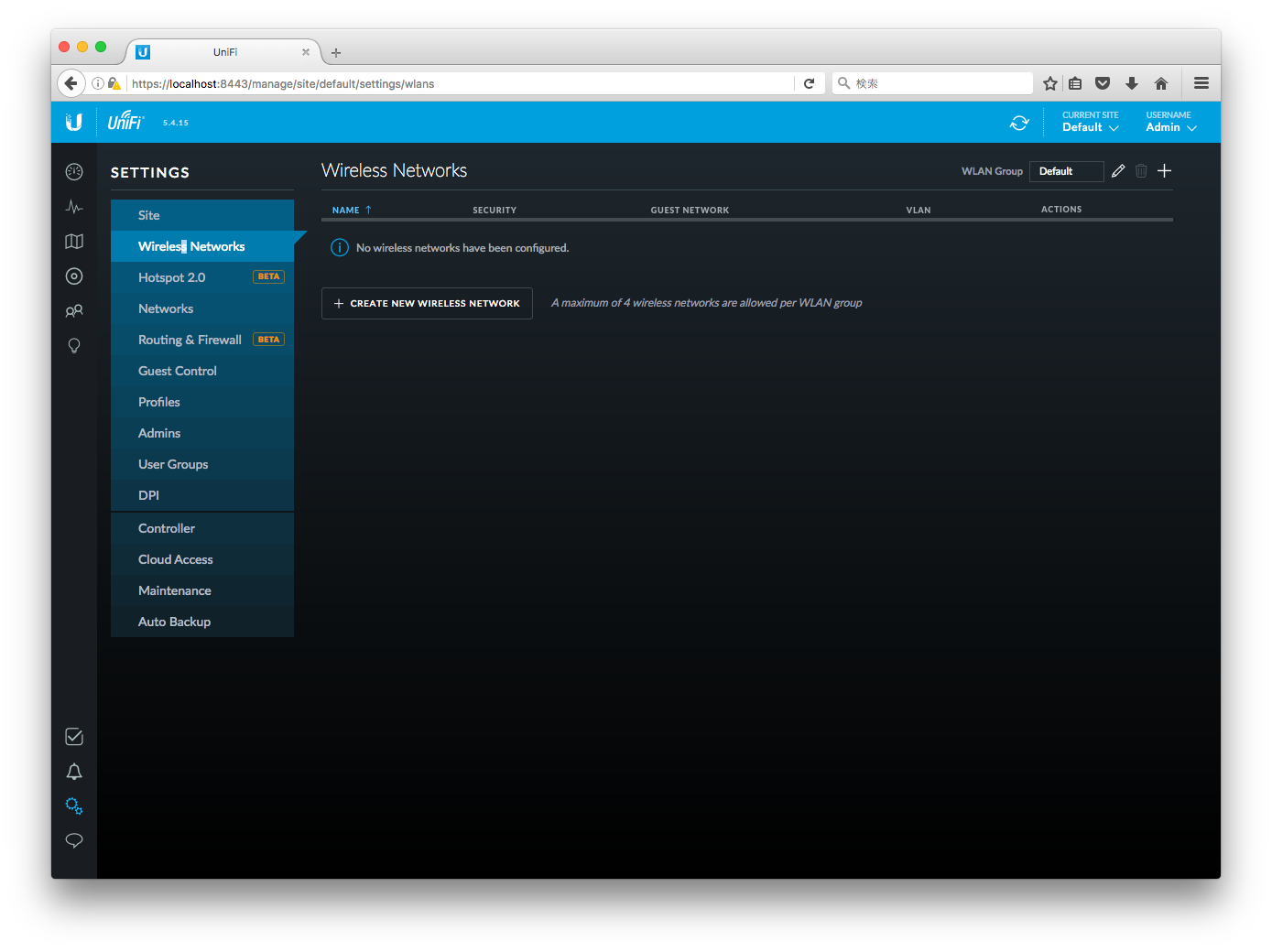

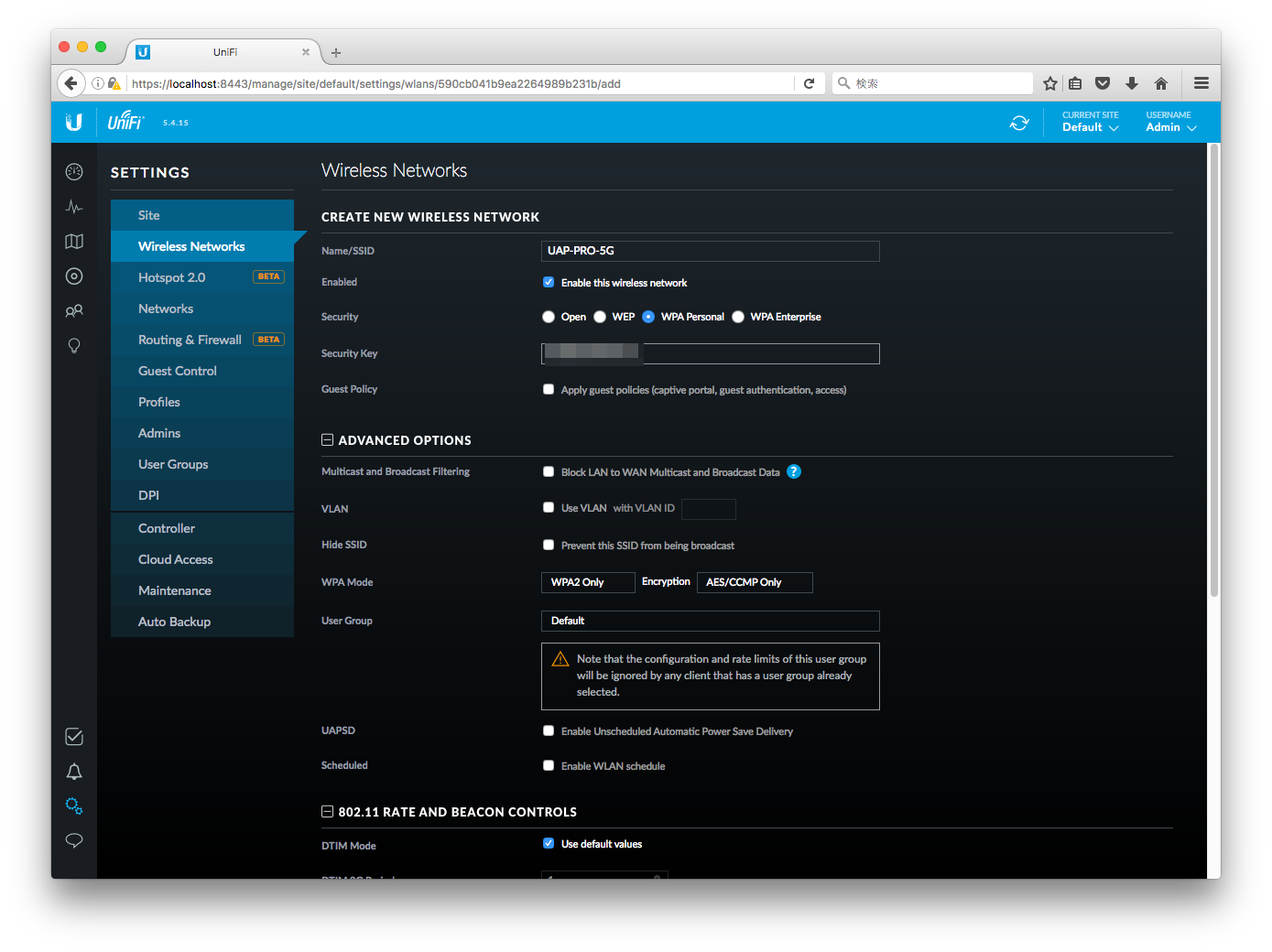

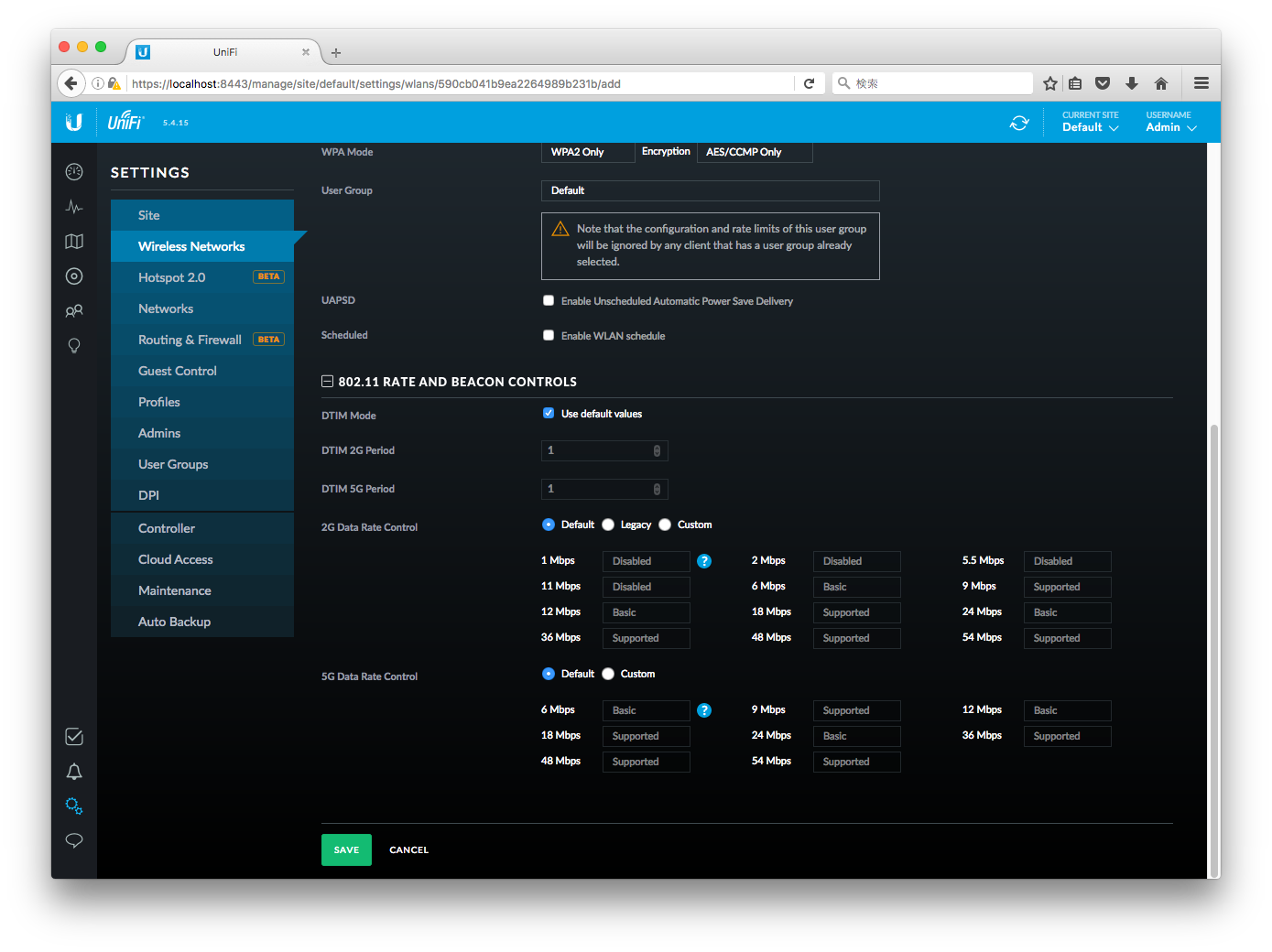

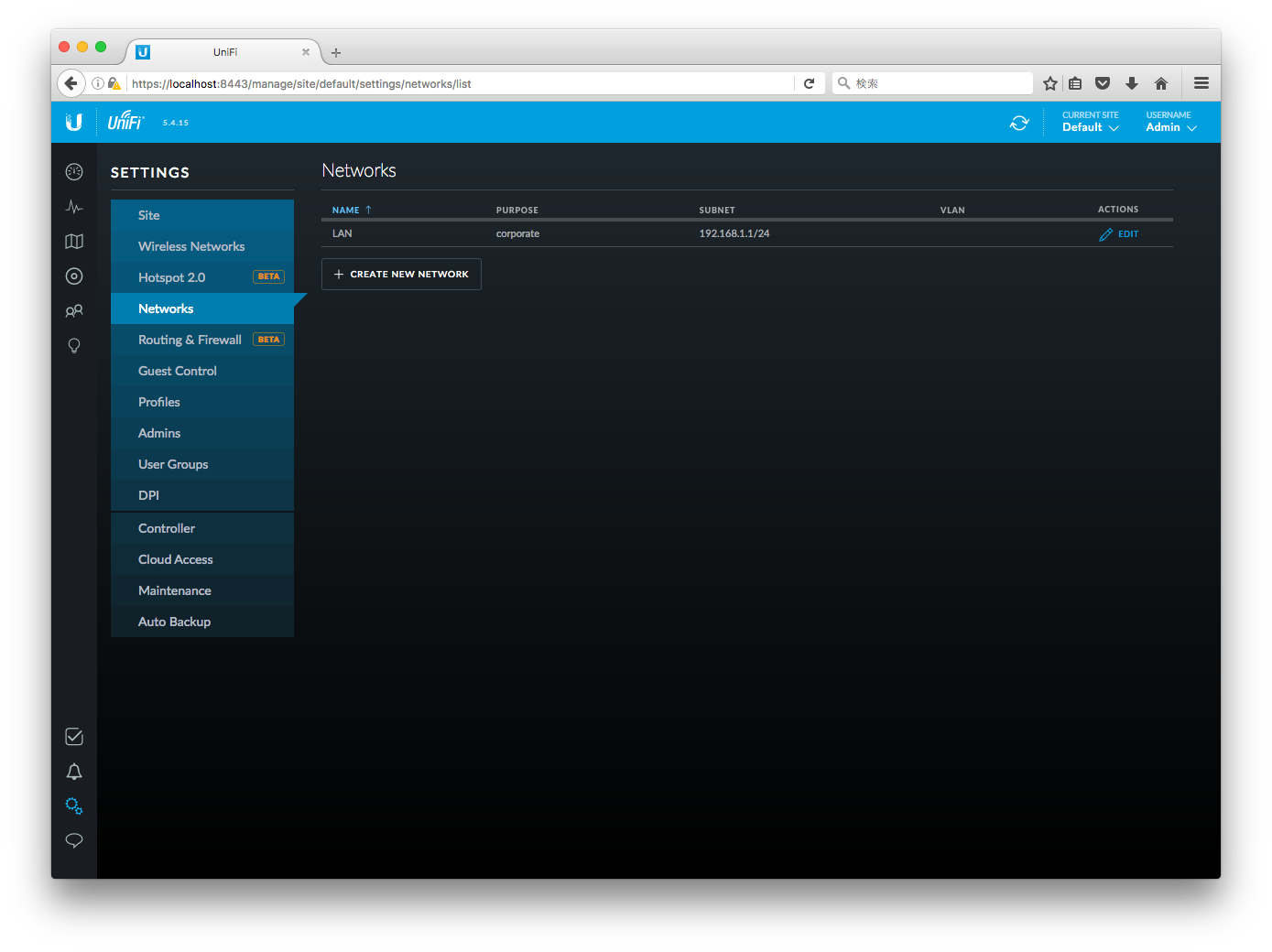

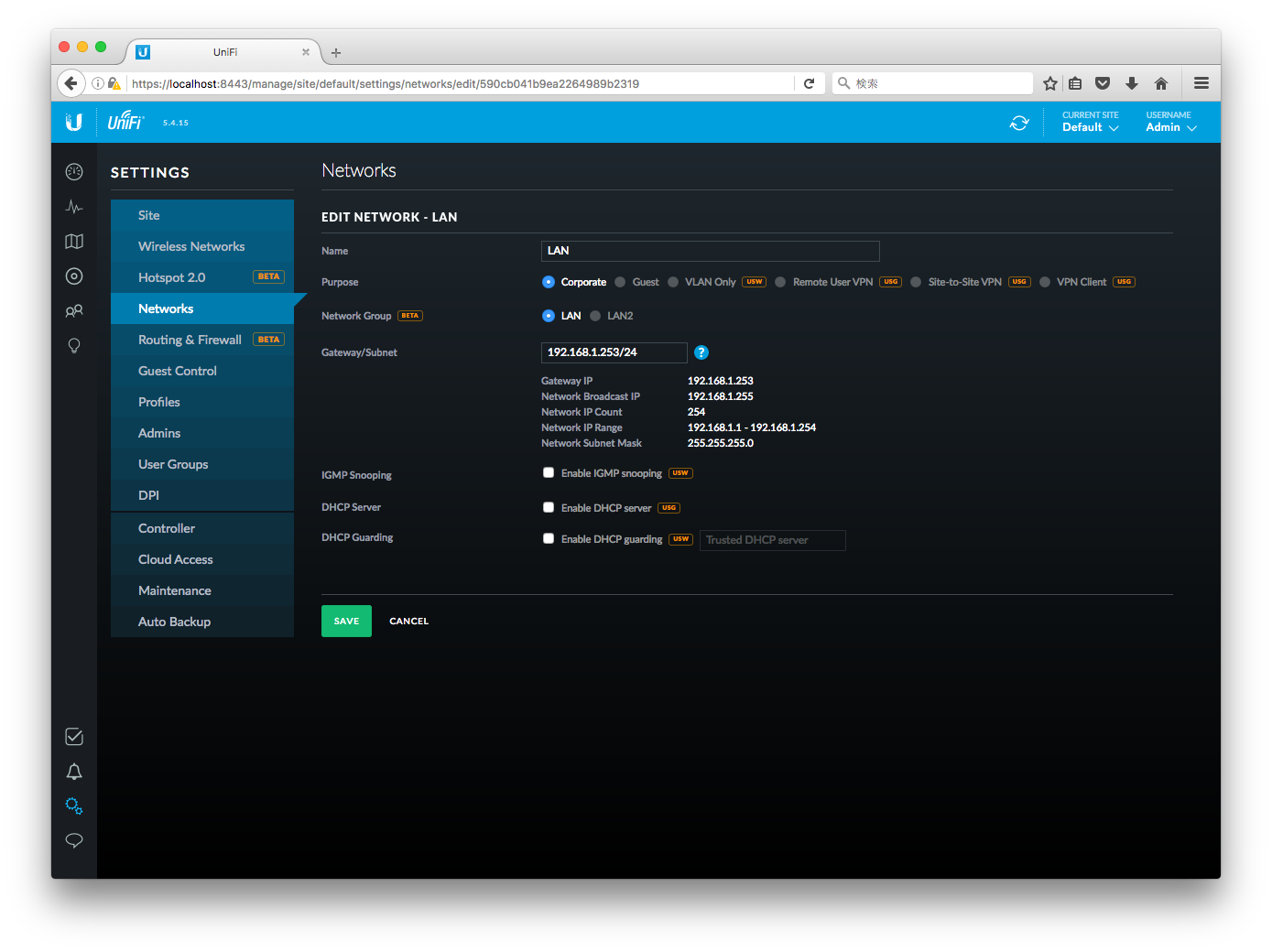

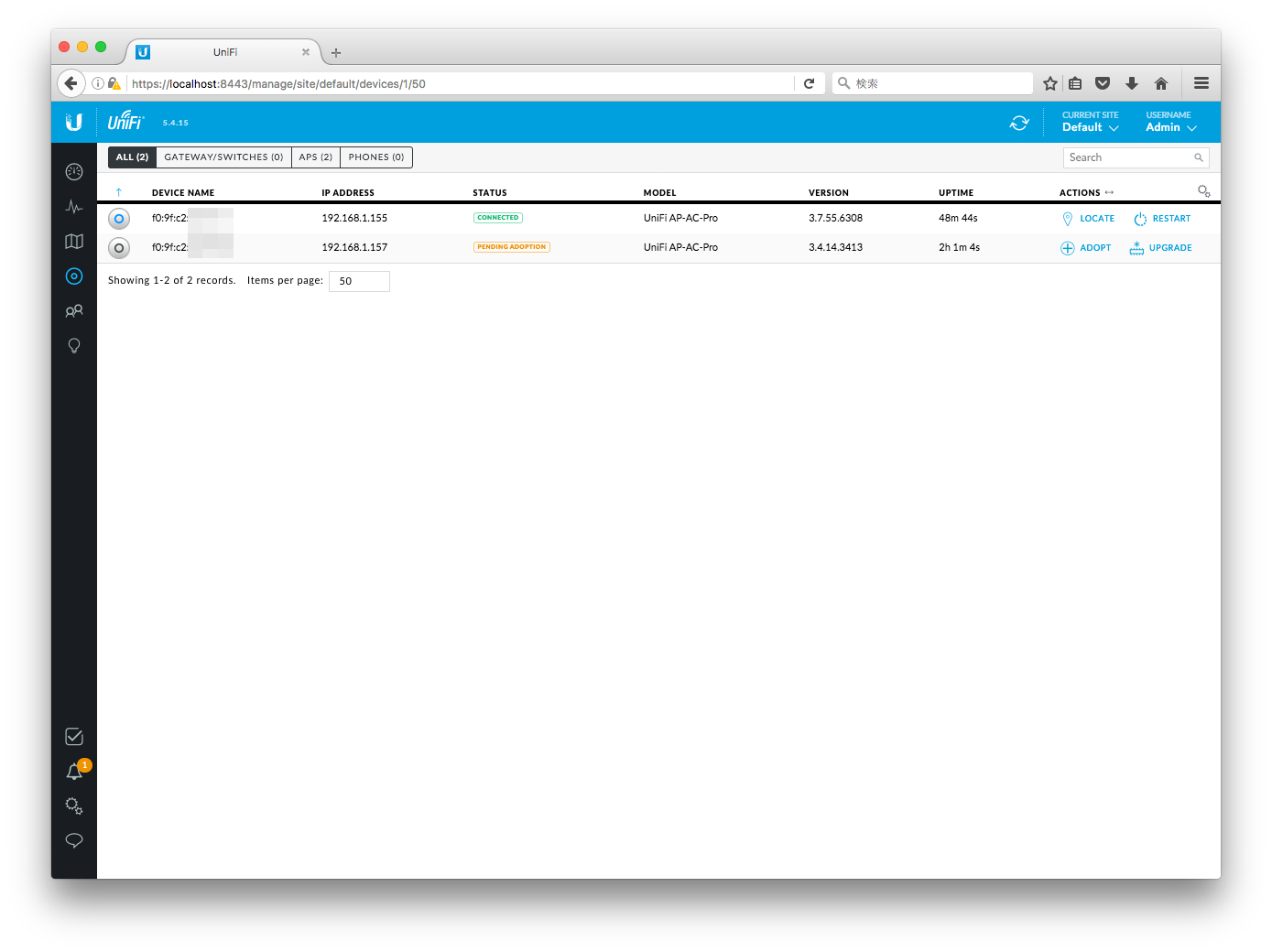

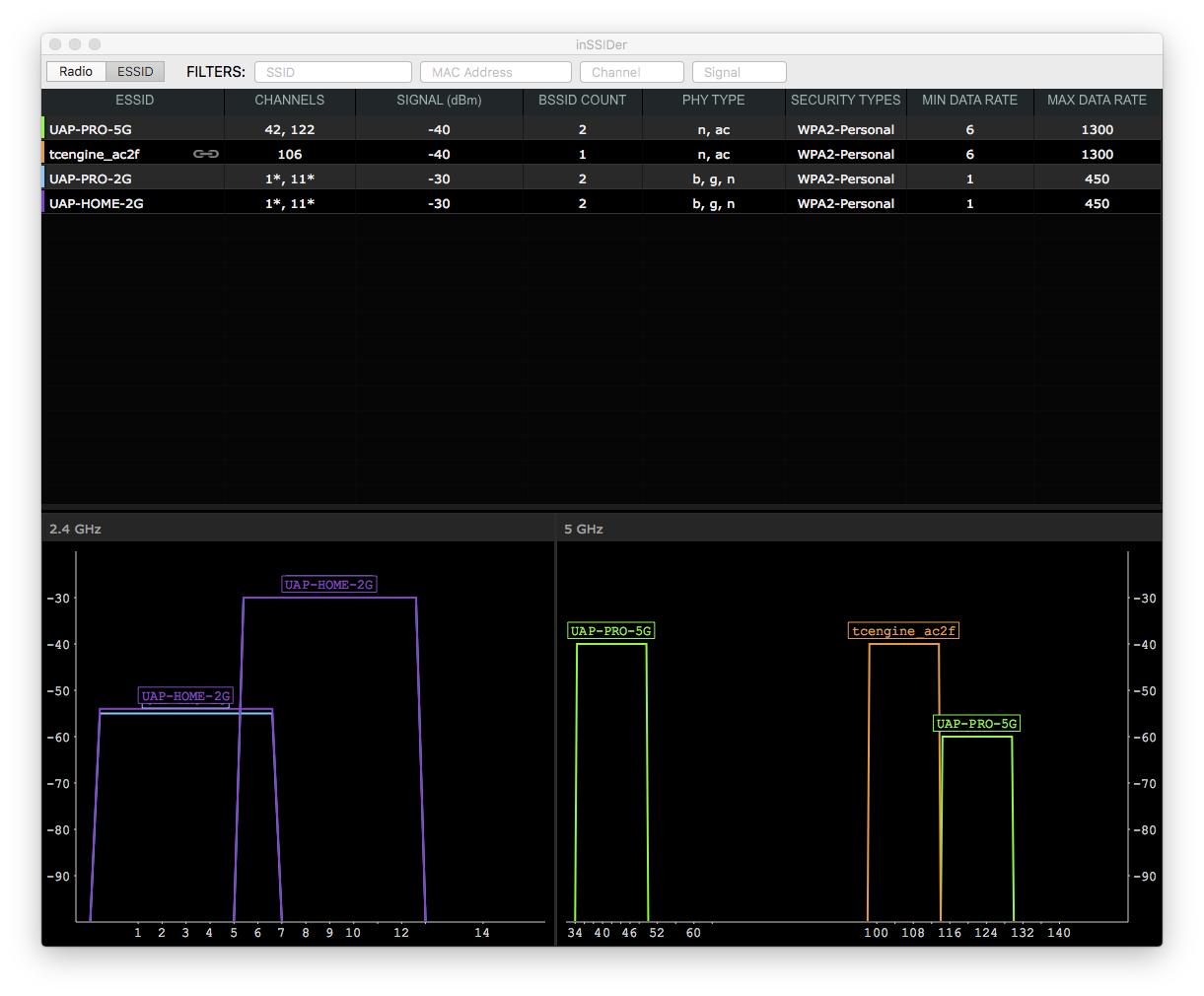

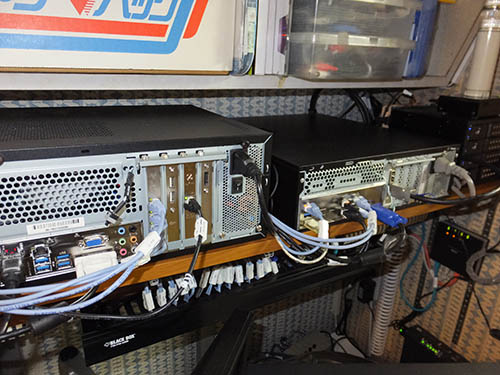

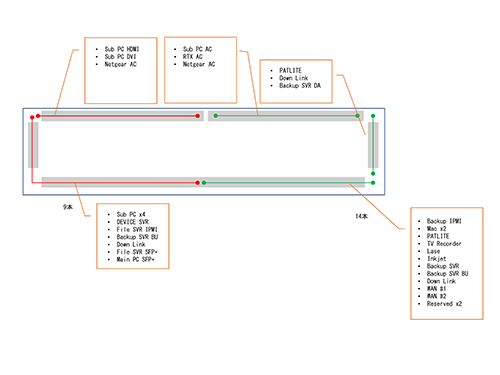

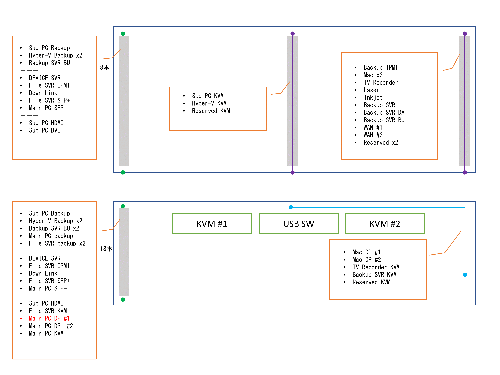

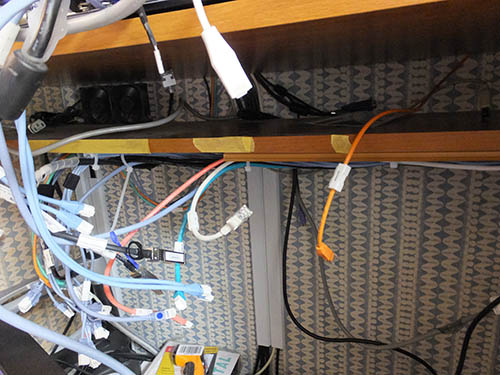

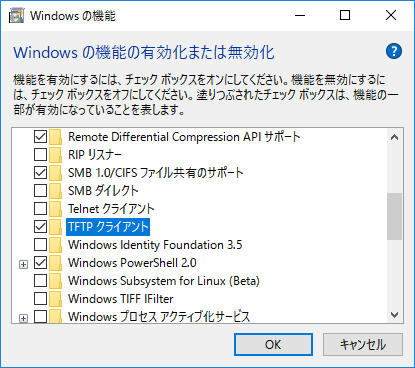

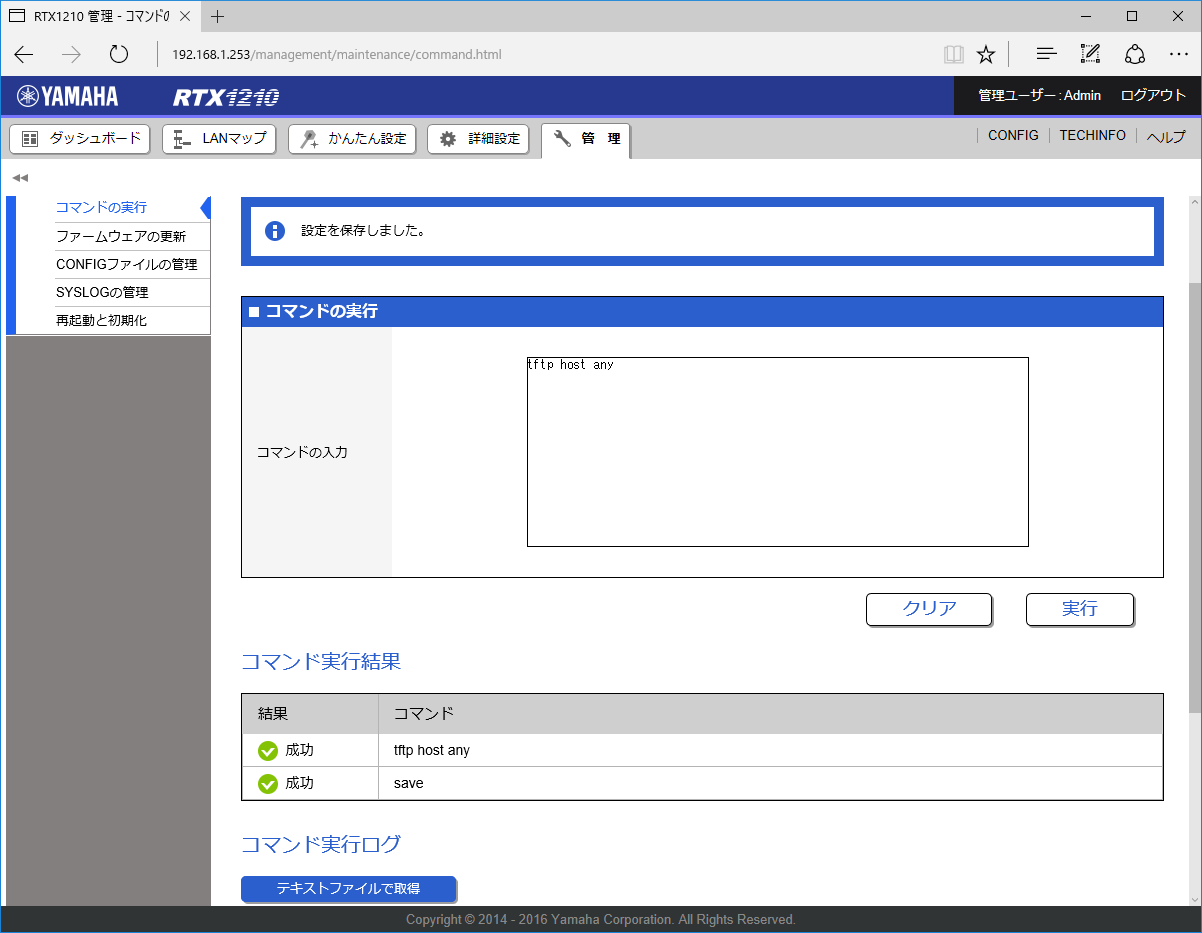

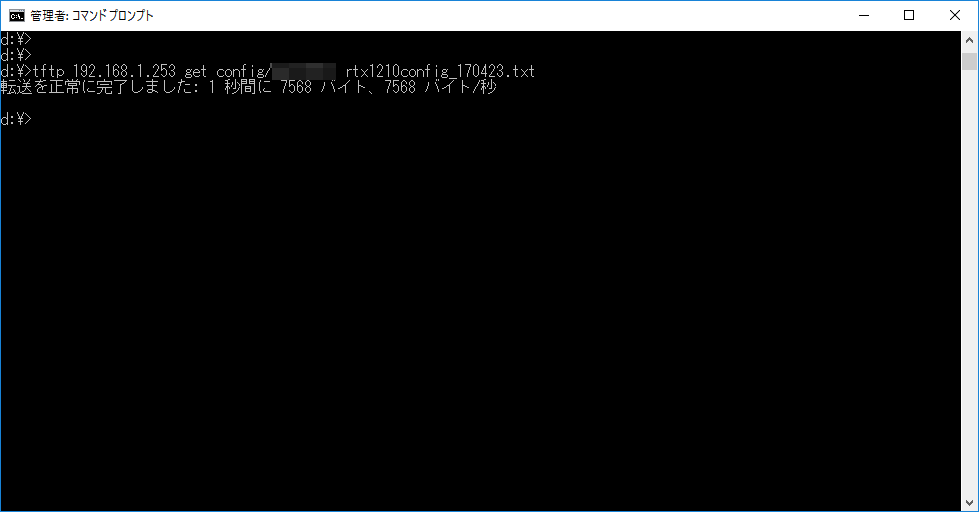

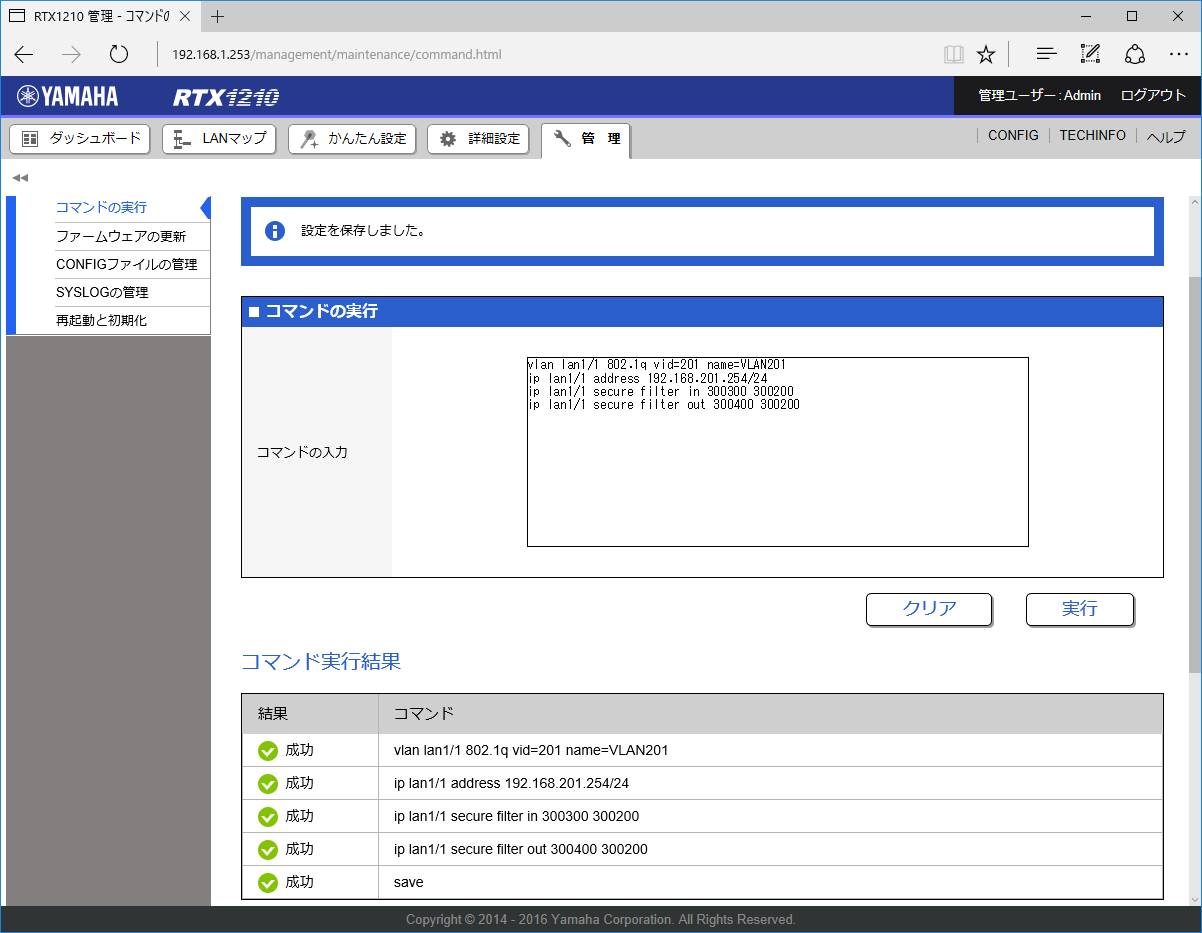

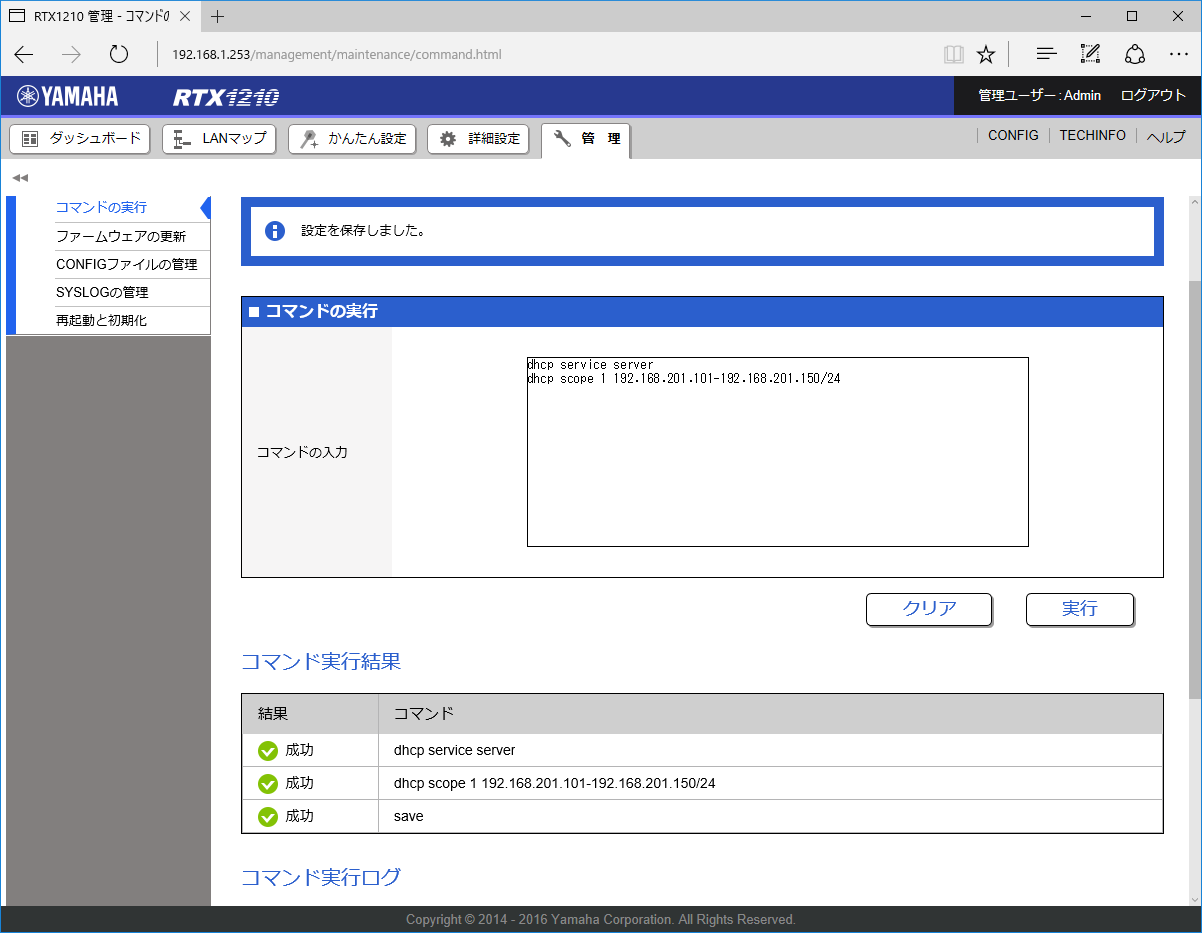

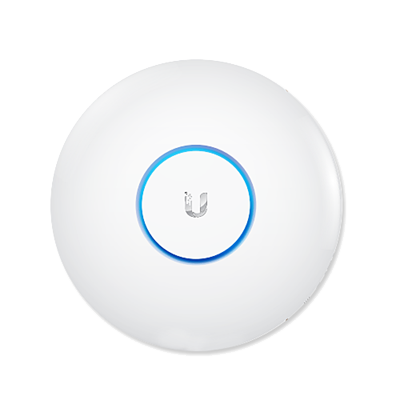

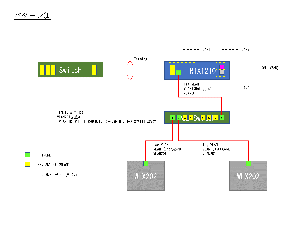

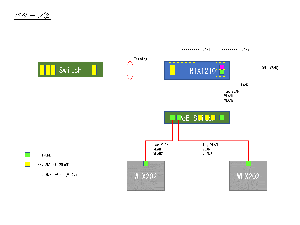

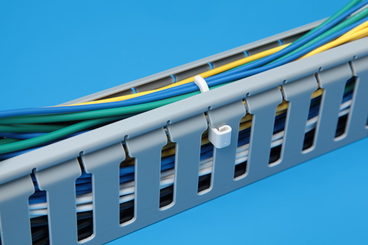

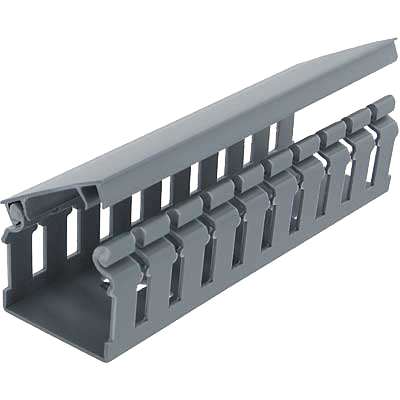

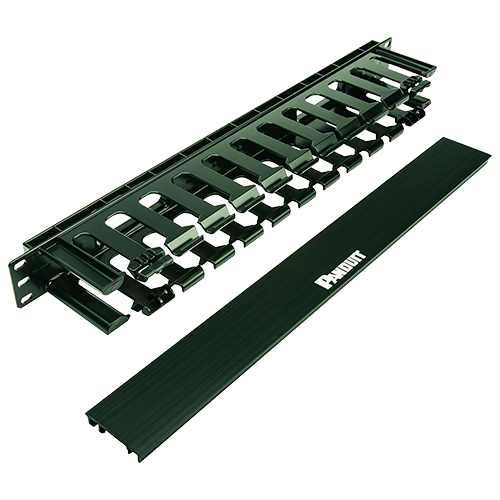

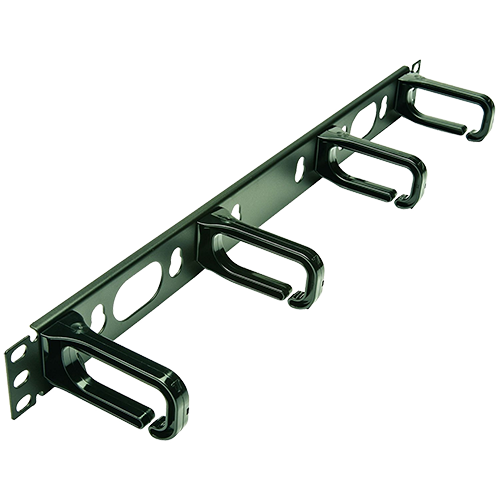

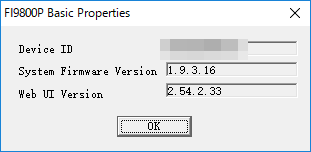

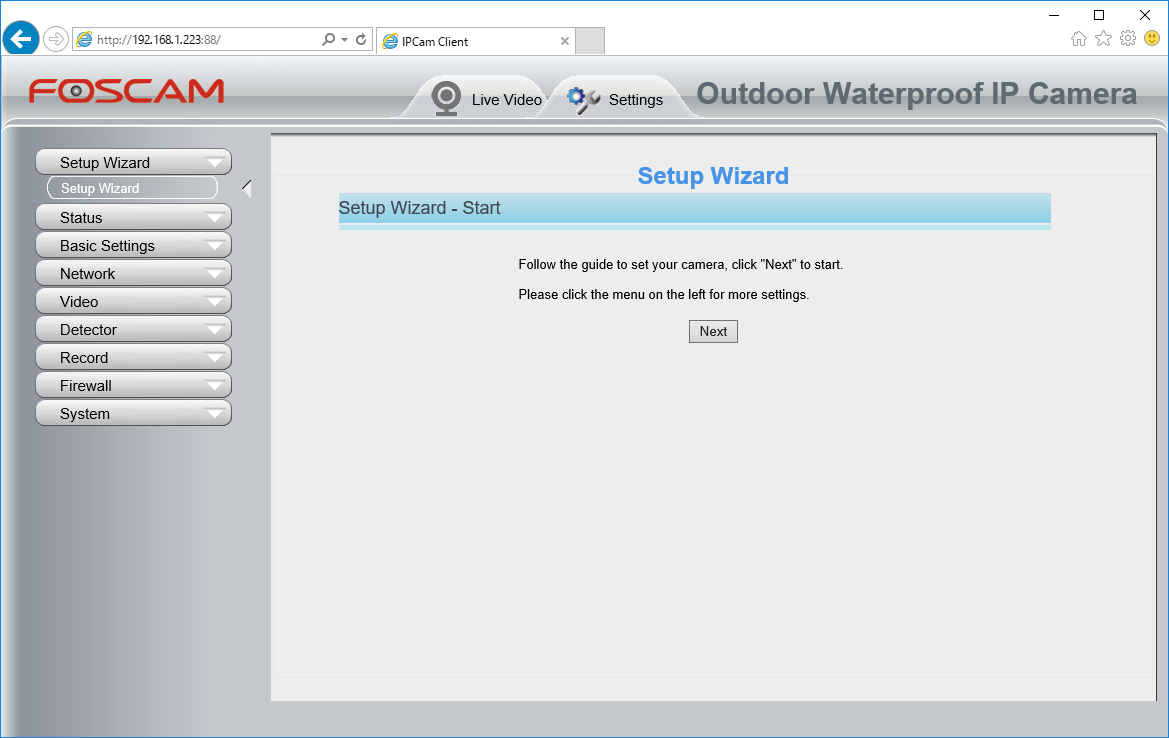

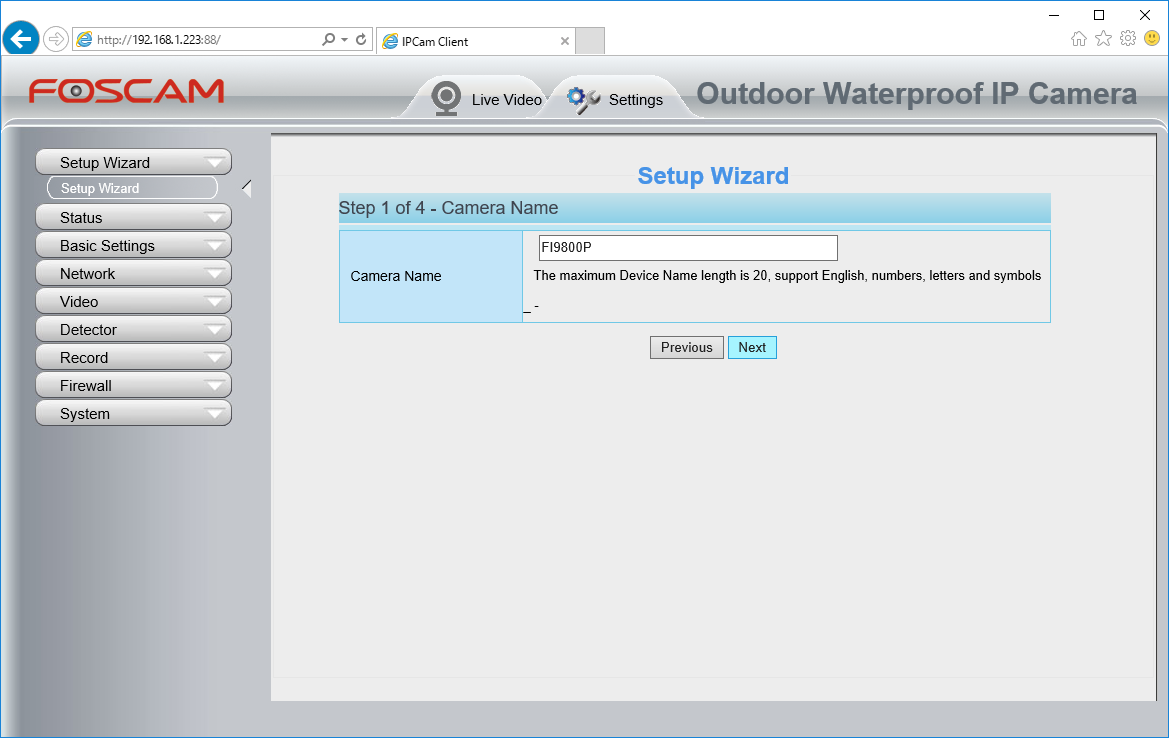

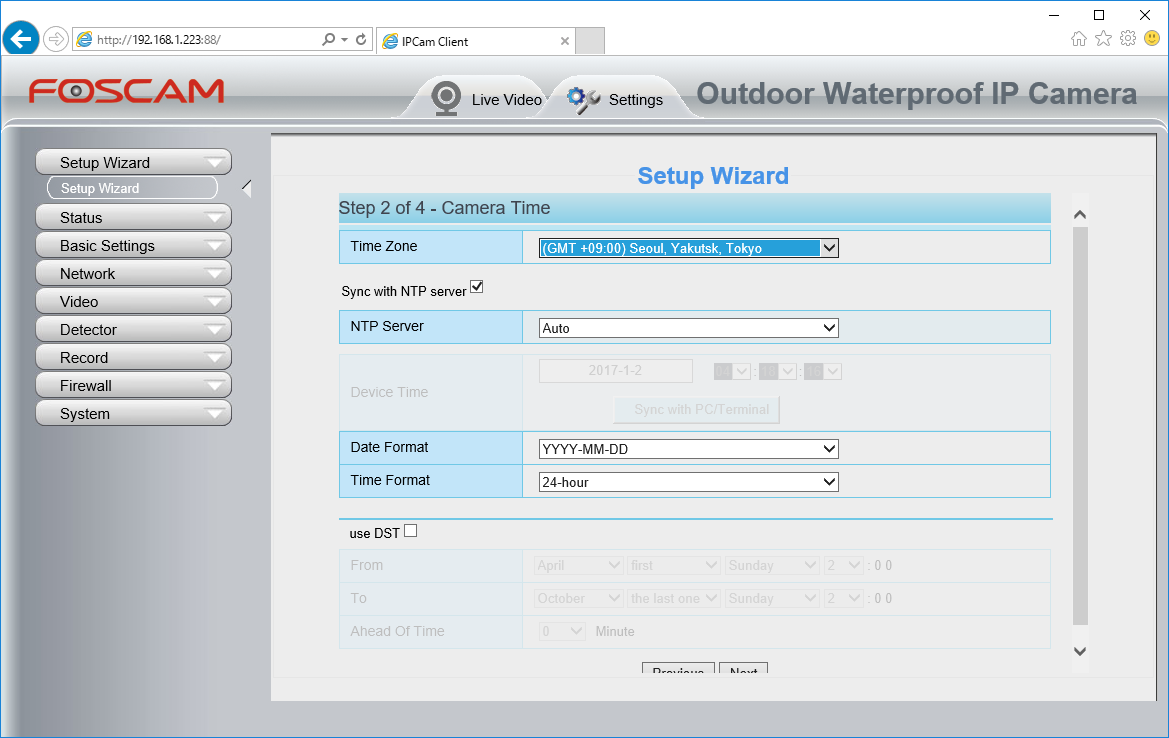

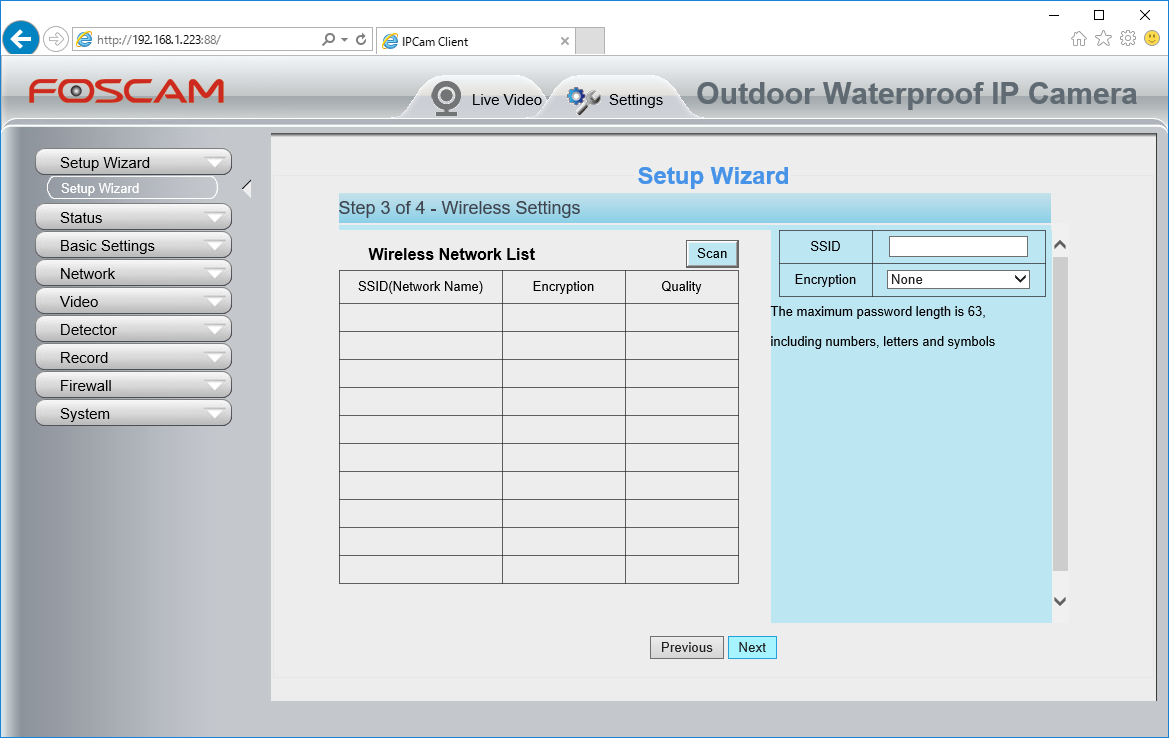

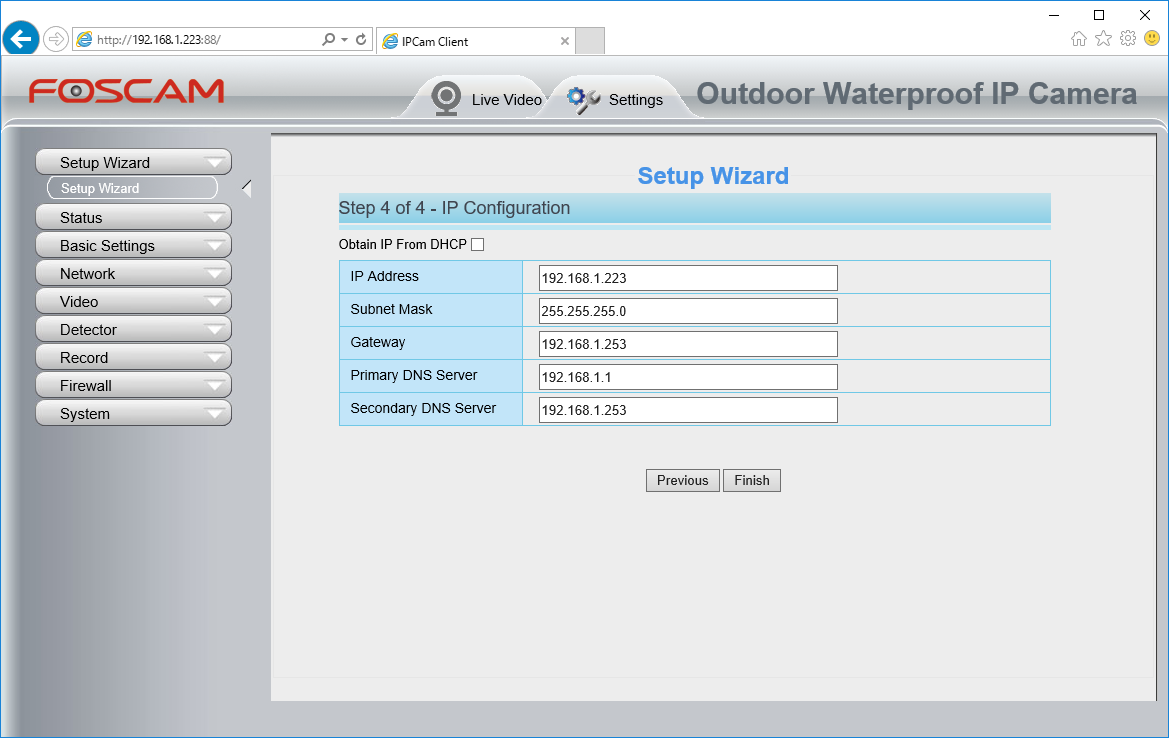

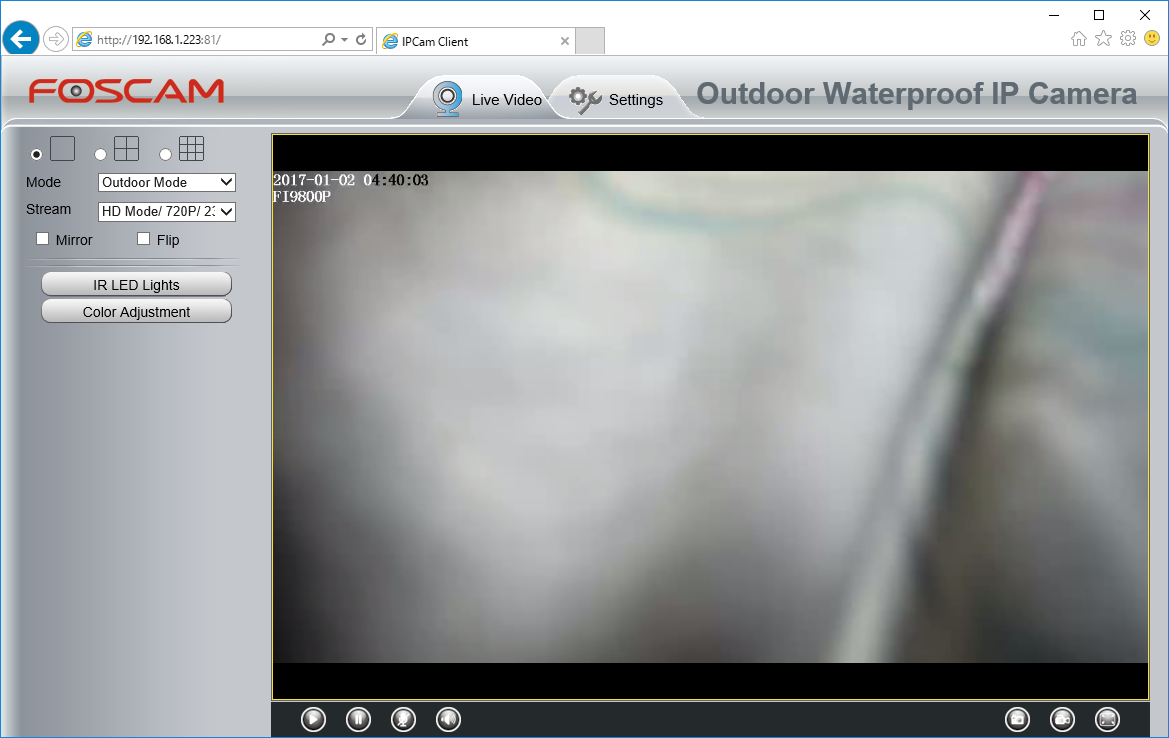

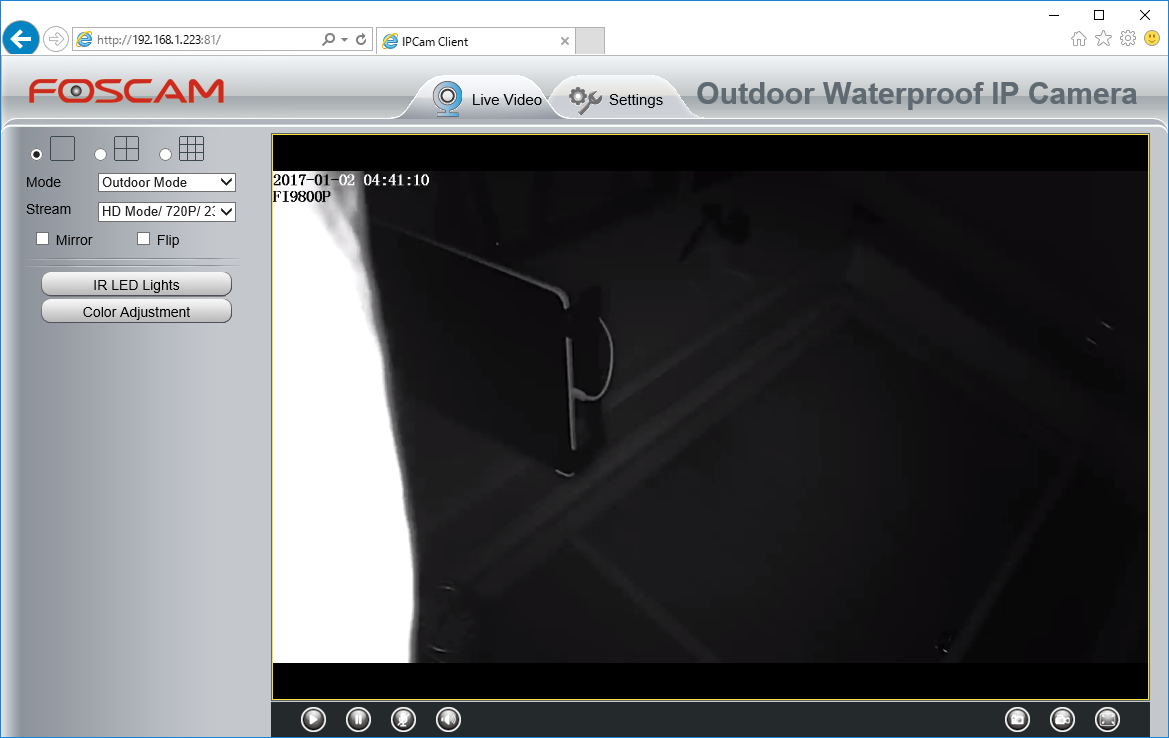

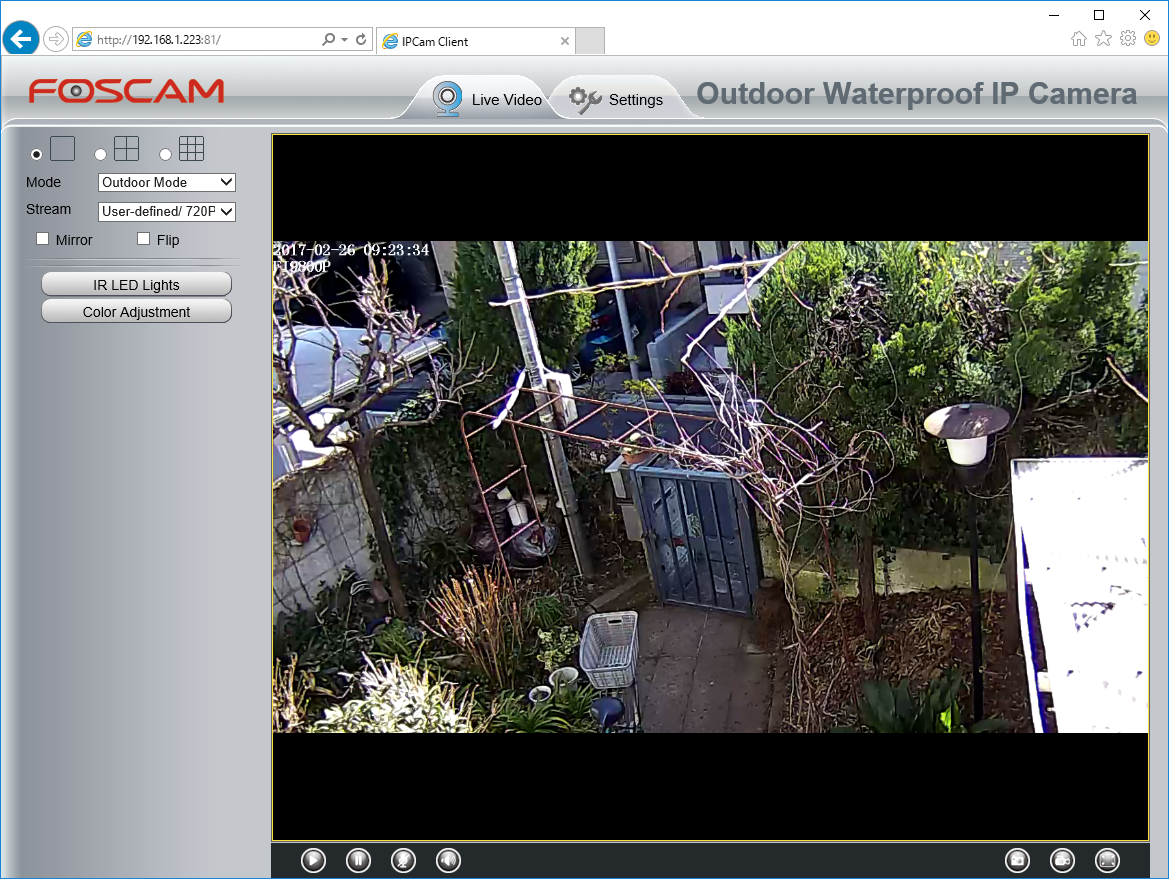

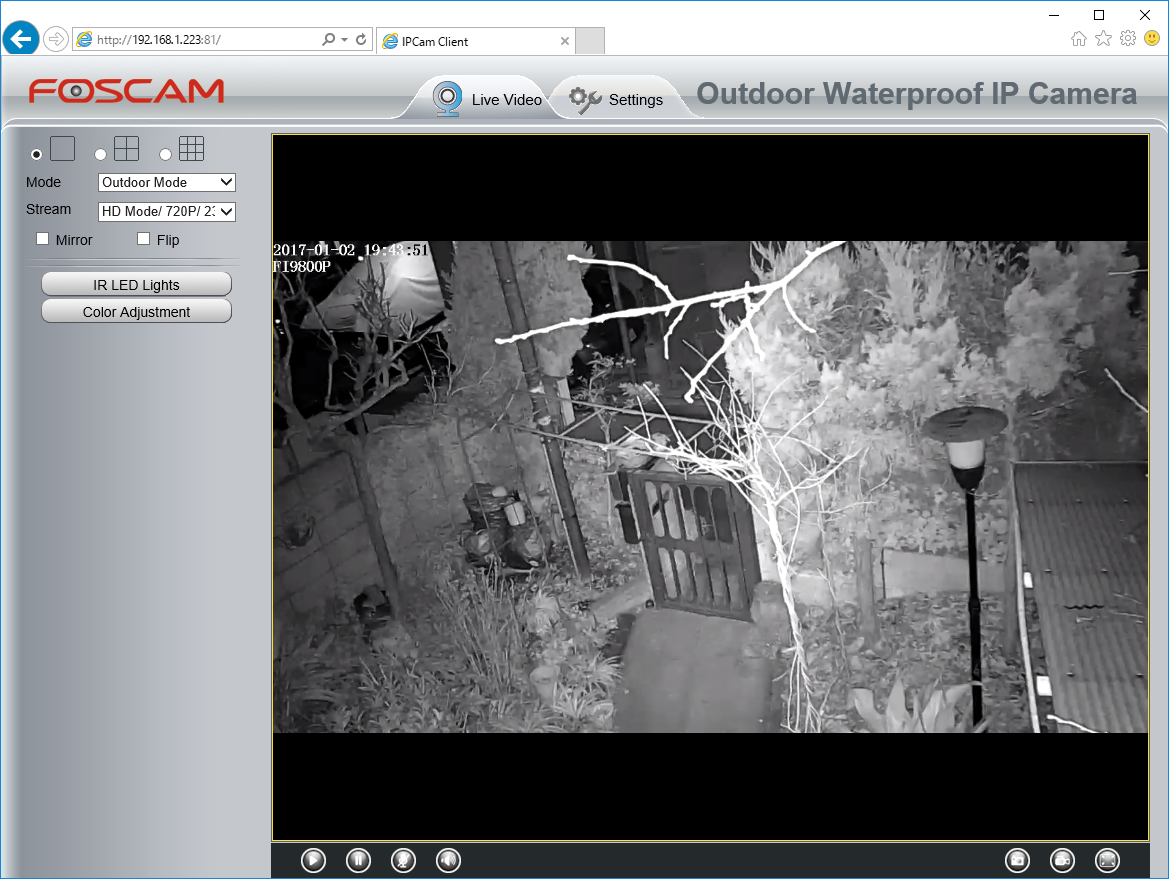

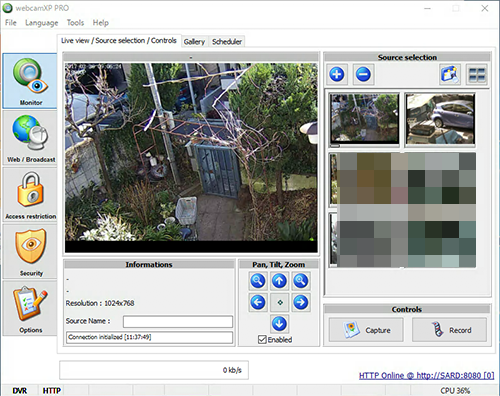

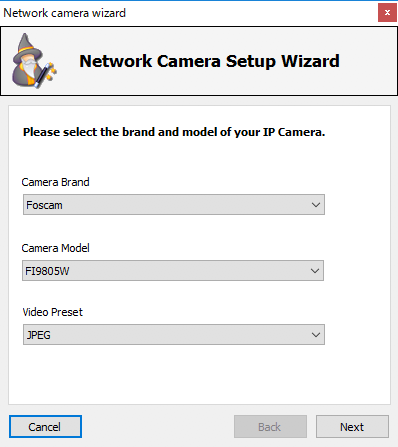

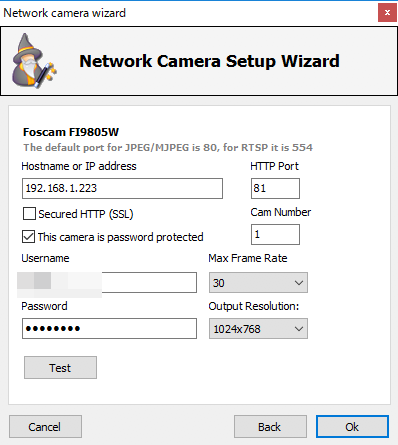

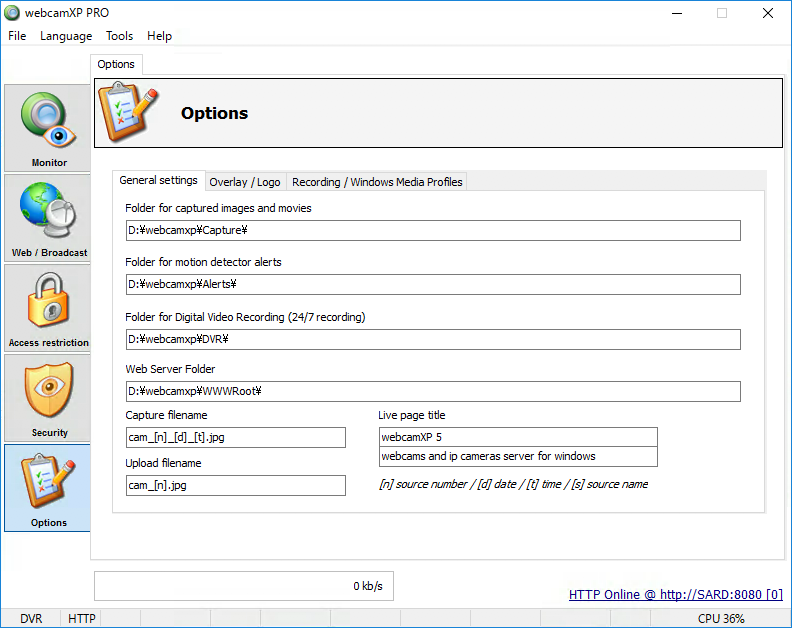

��ÂɂȂ���Web�Ŋ֘A���[�h����������ƁA�����悤�Ȏ��Ⴊchiebukuro�ɁBDNS�̐ݒ肪�Ԉ���Ă��āA���O�������ł��Ȃ��悤���B������RTX�̐ݒ������ƁADNS���L���ɂȂ��Ă���̂�LAN1�ƂȂ��Ă���BVLAN�͂��̐ݒ�ł�DNS���L���ɂȂ�Ȃ��悤���B��肠�����A dns host lan1 �̐ݒ���A dns host lan �ɕύX�B����ŁA�S�Ă�LAN��DNS�A�N�Z�X�\�ɂȂ�BVLAN-ID���Ɍʂɐݒ���ł���悤�Ȃ̂ŁA��������Ă݂邱�Ƃɂ���B ����AP�̐ݒ�̑����B �����Ď��J�����̐ڑ��ݒ���ڍs����̂���Ԃ̓�ցB�����ڑ������ɁA�ݒ���ԈႦ�Đڑ��s�\�Ɋׂ�ƁA�L���ڑ��ɐ�ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���ݒ肵��Ubiquiti�̖���AP��ݒu�ꏊ��1F�Ɉڐ݂��A�ݒ�ύX���s���BPoE���d�ɂ��N���͖��Ȃ��B�����̖���AP�͊���������ԂŁA�Ď��J�����̐ݒ�y�[�W�ɓ���A�ڑ����SSID��p�X�t���[�Y��ύX����B  AXIS�̃J�����ݒ�  FOSCAM�̃J�����ݒ� �ǂ��ɂ��s���l�����̂ŁA�r���ɓo�茬��ɒ݂��Ă���J�����̗L��LAN�������o���ڑ����Đݒ���m�F����B�L��LAN���Ɛڑ���OK�ŁA�ēx�����ݒ�̍X�V�����݂邪�A���܂��Ȃ���Ȃ��B�d����������A���x�������Ă��邤���ɁA���̂����ˑR�ڑ��ł���悤�ɂȂ����B�����͕s���B�܂��A���̌���̈���5�N�o�߂����̂ŁA���낻�딃���ւ��Ă�������������Ȃ��B ����̈����܂߂Ă��ׂĂ̖����J�����̐ڑ�������ɍs�����̂ŁA����AP�̊�{�ݒ�͖�薳���������B 1F��AP�̕Ǖt�����I����āA������AP������ɉғ����Ă��邱�Ƃ��m�F�B1F�̊����̖���AP�����͕s�v�ɂȂ����̂œP���B2F�̖���AP�͈ڍs�����܂ł������������肻�����B�`�����l�����������̂ŁA��肠�����͉��̐ݒ�B  �ǖʂ�AP�����t��  �X���[�p��LAN�|�[�g����Ď��J�����ɃP�[�u����n��  �eAP��Details���ڂŃX�e�[�^�X�������  Configuration��Alias�Ŗ��̂�ݒ�ł���  �e���g�����ƂɃ`�����l����`�����l���{���f�B���O �iHT�AVHT�Ȃǁj�A�o�͂�ݒ�ł���  2G�A5G���ꂼ���WLAN�O���[�v��o�^����  WLAN�O���[�v��SETTINGS >> Wireless Networks�Őݒ� �V�K�ō쐬����ꍇ��"CREATE NEW WIRELESS NETWORK"��I�� �����̃O���[�v��ҏW����ꍇ�͉E��� WLAN Group�̃v���_�E������I��  2G�p��WLAN�O���[�v��\��  �������5G�p��WLAN�O���[�v  HOME���p��SSID�ɂ�VLAN��ݒ�  WLAN�O���[�v���Ƃɐڑ����[�U�[�Ɠ]���X�s�[�h���ꗗ�\���ł���  �������1F��AP�̃��[�U�[�ꗗ  2GHz�ш�̃`�����l�����͌���  5GHz�ш�̃`�����l�����͌���  �Œ�IP�ɐݒ肷��ꍇ�́AConfiguration >> NETWORK����s�� DHCP��VLAN�̐ݒ�͊������Ă���̂ŁA���IP Filter���肾�����B���s��config���擾���āA�c��̕ύX�ӏ���NjL���Ă����B�Ō�ɁAconfig�̐擪�ɋL�q����Ă���B #clear configuration �̃R�����g[#]���O���A �Ō�ɋL�q����Ă��� #save �̃R�����g[#]���O���B �ۑ�����config�t�@�C�����ȉ��̗v�̂�tftp�ŏ���������B tftp 192.168.1.253 put rtx1210config_170507r.txt config0/[password] ��������������ARTX��Web�R���\�[������ċN�����s���B���̍ہAconfig�t�@�C����config0�Ɏw�肳��Ă��邱�Ƃ��m�F����B �ċN���͖��Ȃ������B ���ɃG���[���Ȃ��BVLAN�����܂��ʂ��Ă���悤�����AHOME�p��SSID����ڑ�����ƁAInternet�ɏo���Ȃ��B���[�e�B���O�̐ݒ肪�����Ă���̂��낤���H ���悢�斳��AP�̎�t���B����ɐ旧���ANetgear��PoE�X�C�b�`��ݒ�B�����ŏ��X�͂܂�B�t�@�[�����ŐV�ɏグ�悤�Ƃ�����ATFTP�]�����r���Ŏ~�܂��Ă��܂��A�ȍ~�A��ɐi�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�X�C�b�`����TFTP�̓]���҂��̏�ԂɂȂ��Ă��܂����悤�ŁA�Ǘ���ʂ�ݒ�A�v�����牽�����悤�Ƃ��Ă��ATFTP�]���҂��̉�ʂ��\������Ă��܂��B���̉�ʂ���ēx�t�@�[�����グ�悤�Ƃ��Ă��A������x�͐i�s����̂����ǁA�X�s�[�h�����ɒx���ēr���Ń^�C���A�E�g���Ă��܂��B �ċN��������A�t�@���g���[���Z�b�g���Ă����߁A�Ō��PC��ς��āAWeb�Ǘ���ʂ̃t�@�[���X�V��ʂ���A�b�v���[�h������A�悤�₭���܂��������B�t�@�[���X�V��́A����͐���ɖ߂����B �����āAVLAN�̐ݒ�B�g�����N�|�[�g��3�o�^����B����̂悤�Ȑݒ��̓��[�J�[�T�C�g�ɂ͂Ȃ��������߁A������M�͂Ȃ��̂����A3�̃|�[�g���g�����N�|�[�g�ɂ��āAVLAN�ƃf�t�H���gVLAN��o�^�B�c���5�|�[�g��Untagged�Ńf�t�H���gVLAN�݂̂�o�^�����B �����Ă��悢�斳��AP�̎�t�B�܂��͊J���B���ɃV���v����➑̂ŁA�d�グ���ǍD�BPoE�n�u�Ɍq������d�����������B�т����肵���̂́A�{�̗̂��ʂɋZ�K�̃V�[�����\���Ă��āA���{��ʼn����g�p��p�Ə�����Ă������B�����Ȃ�Web������ƁA�m���ɍڂ��Ă���B���C���i�b�v�̂����A-PRO���f����������N��7���Ɏ擾���Ă���悤���B����͘N�BUAC-AC-PRO�������Ŏg�p���Ă���@�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B  Ubiquiti��AP���w��  12���Ƀe�X�g�Ƃ���  �p�b�P�[�W�̔w��  �J��  �Y��ȃI�t�z���C�g�̃{�f�B  PoE�A�_�v�^���t��  ���o�����Ƃ���  ���Ԃ�  �Ȃ�ƁA�Z�K�擾�ς�  �z���J�o�[���O��  ��]���ė��ʃJ�o�[���O��  LAN�P�[�u����ڑ�  �����o���Ɣ�������  PoE�A�_�v�^  �ݒ肪�i�ނƐ����� Mac�ゾ�Ƃ����ɔF�����A�ݒ���J�n����B���܂Ŏg���Ă�������AP�͌ʂ�IP��U����Web�Ǘ���ʂŐݒ�����Ă����^�C�v�����A����̂���Ubiquiti��UniFi Controller�Ƃ����R���g���[���A�v���i���ۂɂ́AWeb�łɔ�����̂ŁAWeb�x�[�X�ł͂��邪�j�őS�ʂ̐ݒ�����āA������AP�ɐݒ��K�p���Ă����悤�ȗ���ŁA�͂��߂悭�킩�炸��J�����B �܂��A����ch���ʐݒ肪�ł��Ȃ��悤�ŁA�V�KWLAN�����A�V�KSSID��o�^����ƁA2.4G��5G�������A�N�e�B�u�ɂȂ�A�ʂ�ON/OFF����悤�Ȑݒ肪�Ȃ��B������A�X�C�b�`��VoIP�Ȃǂ��܂߂������I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��茩�ɂ����A�ڍׂȋL�q���Ȃ��B���}�n�̂悤�Ȑݒ莖��̏Љ�y�[�W���Ȃ��A�R�~���j�e�B�̌f���ł̂���肭�炢����������Ȃ��B �ݒ��ʂƖR�������̃}�j���A�������Ȃ���i�����āA�悤�₭�ݒ�菇�𗝉������B����I�ɂ͈ȉ��ɂȂ�B �E�V�KWLAN�̍쐬 ��2G�p��5G�p�ɓ��� �E�V�KSSID�̍쐬 ��2G��5G��WLAN�O���[�v�̉��ɍ쐬 �E�eAP��Configuration��ʂ���A2G�p��5G�p��WLAN�O���[�v��I������  ��p�A�v���o�R�Ńu���E�U�ŃA�N�Z�X  �Ƃ肠�����X�L�b�v  �Ǘ��҃A�J�E���g��o�^  �m�F���  ���O�C������  �_�b�V���{�[�h���  AP�̃o�[�W�������m�F  �t�@�[���E�F�A���X�V��  �X�V����  SITE�ݒ�  �V�KWireless Network�쐬  SSID��p�X�t���[�Y��ݒ�  �ׂ����ڑ��ݒ肪�\  �V�K�l�b�g���[�N���쐬  �l�b�g���[�N�A�h���X�Ȃǐݒ�  AP���������ڑ� �܂��A�S�ʂ�Site�ݒ�ł͐ݒu�ꏊ�̃��P�[�V������ݒ肷��̂����A�����őI���������ݒ�ɂ���āAAP�̋����͕ς��悤���B �eAP��Configuration��RADIOS�ݒ�Ŏg�p���閳��ch��ݒ�ł���B�����A������Auto�ɂ��Ă�����A���{�ł͎g�p�ł��Ȃ�W56������ʂ̎��g���т�5G�̖������g�p����Ă����BinSSIDer�Ƃ������������A�v���Ŋm�F���Ă��āA5G�̓d�g�������Ȃ��ȁE�E�Ǝv���Ă�����A�����������������B���Ȃ݂ɁASite����{�ɂ��Ă��A���̏�ʎ��g���тɓd�b���o�Ă����悤�Ȃ̂ŁA���ݒ�Ǝ��ݒ�͕K��������v���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂��H ����ŁAJapan�ݒ�Ő�������̂́AWHT�iWi-Fi High Throughput�j�Ƃ����{���f�B���O�ݒ�B�����AP��2G��5G��3�{�̃A���e�i������̂�5G�Ȃ�WHT80�܂ōs����͂��Ȃ̂���20�����I�ׂȂ��B�܂��A����͎g�����Ƃ͂Ȃ��@�\�Ȃ̂����AZero-Handoff�Ƃ����V�[�����X���[�~���O�̋@�\��ON�ɂ���ƁA�����`�����l�����I�Ɏw�肵�Ȃ�������Ȃ��̂����AJapan�ݒ肾�ƁA5G�̏ꍇW52�����I�����ɏo�Ă��Ȃ��B �������A�ߑR�Ƃ��Ȃ������������̂����ASite�ݒ��US�ɂ��āA�`�����l���͎蓮�ō����̎��g���тŐݒ������悤�ɂ����B���Ȃ݂ɁA�������WHT�����A���{�ł͂�����s���Ɩ����̃p���[�𗎂��Ȃ�������Ȃ��K��ɂȂ��Ă��邻�������A�C�O�ł͂��̂悤�Ȑ����͂Ȃ��A�ő�o�͂œd�g���o����悤���B���ۂɏo���Ă���o�͂������̖����@����������̂��́A���f���t���Ȃ��BinSSIDer�̕\����͊�����NTT�̃z�[���Q�[�g�E�F�C�Əo�͎��͕̂ς��Ȃ��悤�Ɏv����B  AP���������ڑ� ���i�ɂ́A�Ǘ��Ɏ��t���鉺�n�p�̋���܂ł��Ă��邪�A���R����Ȃ��͎̂g���Ȃ��B�{�̂��˂��A�v���X�`�b�N�̃x�[�X���O���A5�ӏ�����}�E���g�p���ɁAM3�̎M�l�W�Œ��ڝ���ł����B�E���̐S�z�����������̂ŁALAN�P�[�u�����Ȃ�����ԂŁA���̂܂�AP���Œ肷��B���Ȃ݂ɁA�ēx�O���ۂ́A�y�[�p�[�N���b�N�Ńx�[�X�̃m�b�`��������K�v������B  ��ʃJ�o�[���O��  ��ʃJ�o�[  �J�o�[�ɎM�˂�  �V��ɃJ�o�[�����t��  LAN�|�[�g2�ƃ����e�pUSB  LAN�P�[�u����ڑ�  �V��Ɏ��t��  ���[���ŃJ�o�[  �ʓd�������� 5/4����5/5�Ɋ|���āALAN�z���̎c���Ƃ��s���B ���߂čw�������w�����b�v�������B�o�b�N�A�b�v�pLAN�Ɍq����LAN�P�[�u�����A��p������g���āA�X�X�X�[���ƃJ�o�[���Ă����B�ʏ�̃X�p�C�����`���[�u�ɔ�ׂ�Ɨy���Ɋy���B  �w�����b�v�̃X�^�[�^�L�b�g  ��p������͂߂�  �w�����b�v���͂߂āA�X�X�X�[�b��  �ȒP�ɃX�p�C�����J�o�[������  backup�p�n�u��  �w�����b�v�����1  �w�����b�v�����2  �E�T�C�h�ւ̔z��  �P�[�u����ʂ��Ă����E�E  �T�C�h�ɂ��w���_�N�g  PoE�n�u��AC�A�_�v�^�͂ł���  �ʏ��8p�n�u�Ɣ�r  �P�[�X�͐F�Ⴂ��������  �w�ʂ����l  PoE��DC�����Ƃ���͏������߂�LAN�P�[�u����  �NJђʂ̃_�N�g�ɃP�[�u����ʂ�  �o�b�N�A�b�v�T�[�o�ɐڑ�  ���̉��ɂ�Mac Pro������  �NJђʃ_�N�g��  �Y��ɂ܂Ƃ܂������C���n�u����  ���T�C�h�ւ̓n��  �n�u�ƃ��[�^  �^�O���S�đ���  �w���_�N�g�ł̔z��  �ؒI��ʂ̃w���_�N�g  �}�l�W�����g�p�l�����ߐ�  �J�o�[��  �J�o�[��������  �J�o�[��������  ����ň�ʂ芮��  �T�uPC�AHyper-V���z�� LAN���C2���ځB��ɁA�����i���C��PC��t�@�C���T�[�o�j�̔z���𒆐S�ɍs���B�Ƃ����̂��A�������N���A���Ȃ��ƁATV�^��t�@�C���̎������ł��Ȃ����炾�B ����̖ڋʂł���A�u���b�N�{�b�N�X�̃p�l������ẮA�n�u�ւ̌������I�ɍs���B�����������Y��Ɏ��܂�B�P�[�u�����A�ɍׂ��炩�P�[�u���Ȃ̂Ŕz�����₷���B�n�u��T�uPC�̓d���P�[�u�����A�w���_�N�g�ɒʂ��A�z�����ނ��o���ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B  ����10G�p�ɗp�ӂ����אg��CAT6A�P�[�u�� GW�x�݂̏����A�\�肵�Ă���LAN�z���̉��C���n�߂�B�ȉ��͎��O�Ɍ��������z���v��B  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E �܂��́ALAN�X�C�b�`����������̒I�����O���A�z���p�_�N�g�����t����B���݂̔z�����[���̐ڒ��e�[�v�����͂ŁA�I�̕\�ʂ��ꕔ������Ă��܂��Ƃ����A�N�V�f���g�����������A��C�p�e�[�v�Ń��J�o�[����B  ������Ԃ̃n�u����  �n�u�A���[�^��P��  �w�����b�v������  ����LAN�P�[�u����z������  �I�ɖ˂��Ŏ��t����  �c���Ɏ��t��  �ꕔ�Ɋ������[���P�����̔����ꂪ  �ؖڃe�[�v�ŕ�C �����ău���b�N�{�b�N�X�̃P�[�u���}�l�W�����g�p�l�����A�����EIA����ŒI�ɌŒ�B����̋���̐��@���o�b�`���ŁA�����Y��Ɏ��t���邱�Ƃ��ł����B  ���삵��EIA����  �^�J�`�̍������b�N�r�X  �u���b�N�{�b�N�X�̃}�l�W�����g�p�l��  EIA��������t��  �\������  �I�ɌŒ�  �I�ւ̃_�N�g��p�l���̃}�E���g���� �T�[�o�����삷��悤�ɂȂ����̂ŁA�I�����ɖ߂��B  �_�N�g�̕t�����I�����t��  �Y��Ȏd�オ��  ���ʂ���  �T�[�o�̔s��͉��̏��  �I�̉��ɂ̓n�u�̔r�M�p�t�@��  �z�ǃ_�N�g����������  �n�u��ݒu �ꕔ�̃P�[�u����ʂ����Ƃ���ŁA���̓��͑啪��Ƃ��Ĕ�ꂽ�̂ŁA�����Ɏ����z���B Ubiquiti�̖���AP�͔�������A���Ƃ͓�����҂���B�z���Ǝ҂�i-parcel�͒x���ĕ]���������A4/25�ɂ̓A�����J����G�A�ւŔ������ꂽ�悤���B��͍����z���Ǝ҂�SAGAWA�O���[�o���Ɋ��҂��B ����͂��Ă����AGW���̔z���ALAN�ύX�ɔ����ARTX1210�̐ݒ�ύX���K�v�ƂȂ�Bconfig�̏����������K�v�ƂȂ邽�߁A���O�ɏ�����i�߂�B �܂��Aconfig��get/put�̎菇���m�F����B���O�����Ƃ��āAtftp����p�ӂ���K�v������BWindows OS�̏ꍇ�A�@�\�̒lj���TFTP�N���C�A���g���ȒP�ɒlj��������邱�Ƃ��\���B  TFTP�N���C�A���g�̓��� tftp host any �Ɠ��͂��A���s����B�����TFTP�ł̐ڑ����������B  TFTP�A�N�Z�X������ tftp 192.168.1.253 get config/[password] d:�config.txt �̂悤�ɓ��͂��Ď��s����B[password]�ɂ͊Ǘ��p�p�X���[�h����͂���B  config�̎擾 config��config*�̏��������A��҂̓R�����g�A�E�g�s���폜���āA���k�������e�ɂȂ��Ă���B�O�҂̓R�����g�A�E�g�s�ɐ��������D�荞�܂�Ă���̂ŁA���S�҂ɂ͂킩��₷���B �܂��́A���݂̐ݒ��get�R�}���h�Ŏ擾����B �擾����config�͂��āA����lj��E�C������ӏ�����������B �ύX�ӏ��Ƃ��ẮA �EVLAN�̐ݒ� �EIP FILTER��lj� �EIP FILTER��o�^�A�C�� �EDHCP SERVER��ݒ� �����Ȃ�S�����������ł͕|���̂ŁA��������̂Ȃ��ӏ�����C�������݂�B �܂��́AVLAN�̐ݒ��DHCP SERVER�̐ݒ���s���B  VLAN�̐ݒ�  DHCP�T�[�o�̐ݒ� ���s���config��get���āA�lj��R�}���h���K�p����Ă��邱�Ƃ��m�F�B �ȏ�ŁA�R�}���h���s�̃e�X�g�͊����B �O�����܂�YAMAHA��WLX202���C���X�ŁA�T���ɂł������I�ƈӋC����ł����B���̐敺�Ƃ��āA4/19�̒��ɂ�Netgear��PoE�n�u��NTTX�ɔ������Ă����B�H�ɁANetgear�̃n�u�͕i����N�������Ƃ����邩�炾�B �ŁA�o�Γr����2ch�̃��}�n�̖������[�^�[�̃X����ǂ�ł���A�G���^�[�v���C�Y�����̖���AP�̘b�Ɉ��Ă��āACISCO�A�A���C�h�AUbiquiti�AAruba�ARuckus�����Љ��Ă����BCISCO�����߂Ă������ȁE�E���ƍčl�����肵���̂����A���̒��ł��AUbiquiti��UAP-AC-LITE�Ƃ����̂��A�ꖜ�~�ȉ��ƌ����Ől�C�ł��邱�Ƃ�m��A�������B �������ׂ�ƁAUbiquiti�̓V���R���o���[�̃x���`���[�ŁA�N�Ƃ���10�N������ƁB�G���^�[�v���C�Y����WiFi���i�ł́A�č��ł͂��Ȃ�m���x������悤���B���ہAamazon.com�ł̓����L���O��ʂɕ���ł���BCISCO�̃G���^�[�v���C�Y����WiFi���i���쒀���āACisco Start���Ē�����ƌ����̒ቿ�i���C�������C���i�b�v������Ȃ��Ȃ����̂��A����Ubiquiti�̑䓪���傫���e�����Ă���Ƃ̂��ƁB  Ubiquiti UACP-AC-PRO ��Ԉ���UAP-AC-LITE��$82�B������WLX202�Ɠ��l�A2X2 MIMO�����A���ʂ�3X3 MIMO��PRO�Ƃ����@�킪�����āA����ł�$129�BLITE�ł��K�v�\�������A���d����p�̃p�b�V�uPoE�C���W�F�N�^�[�i���������j�݂̂ŁA802.3af�Ƃ��͑Ή����Ă��Ȃ��B�܊pNetgear��PoE�n�u�����̂ɁA���ʂɂȂ��Ă��܂��B �����l���A1.5�{���x�̒l�i���Ȃ�A3X3 MIMO��802.3af�ɂ��Ή��A���܂��ɃZ�J���_���̃u���b�WLAN�|�[�g�����Ă���PRO�̕����ǂ��悤�ȋC���җ�ɂ��Ă����B���A������̐��i�A���s�A���Ȃ̂ŋZ�K�͒ʂ��ĂȂ��̂ŁA�����̓d�g��ɏ��������`�����l���A�o�͐ݒ�Ŏg���\�肾�E�E�B �܂����l���A�}�j���A���Ȃǂ��ǂ���A�����̒��ɂ�amazon.com��2��|�`���E�E�Ƃ��Ă��܂��Ă����E�E�B�����A�萔�����݂�35,000�~��BWLX202��䕪�̒l�i���B5/4-11�����\��ƂȂ��Ă��邪�A���Ƃ�GW�O�ɓ͂��Ȃ����낤���E�E�B �l�C�e�B�uVLAN�̈Ӗ�������͂����蕪����Ȃ��ł����̂����ǁAchiebukuro�̉ɁA���\�I�m�Ȃ��̂��ڂ��Ă����B����Ȃ��ȁAchiebukuro�B ����ɂ��ƁA�l�C�e�B�uVLAN�Ƃ̓|�[�g�P�ʂŌ��܂�A�|�[�g�Ń^�O���t���Ȃ����̂��w���Ƃ̂��ƁB�����āA���`�̂悤�Ɏg����Ǘ��pVLAN�Ƃ́A�Ǘ��pVLA�𗬂�VLAN�̂��ƁB���ۂɂ͊Ǘ��pVLA���l�C�e�B�uVLAN�ɗ������Ƃ������̂ŁA���`�̂悤�Ɏg����悤���B �z���ύX�ɔ����A�����A�N�Z�X�|�C���g����V���悤���ƌ����B���́A�z�[���Q�[�g�E�F�C��������3��̃A�N�Z�X�|�C���g��1��̒��p�킪����A���ꂼ��ʂ�SSID�œ��삵�Ă��āA�����C���B�Z�L�����e�B���m�ۂ��邽�߁AVLAN���g����Ɩ��p�@�̓������l���邱�Ƃɂ���B �����������Ă����̂́A�d���ł��悭�g���ABuffalo�̋Ɩ��p��11AC�Ή��@�B�������Akakaku.com��amazon�ł̕]���͂����Ԃ鈫���B�]���̗ǂ����̂�T���ƁA��N�����[�X���ꂽYAMAHA���D�]���B2x2MIMO��WLX202�ƁA���̌ナ���[�X���ꂽ3x3MIMO��WLX402������B WLX402�͒l�i��10���߂�����̂ƁA�K�^�C���f�J�C�̂��}�C�i�X�Bkakaku.com�̕]�Ƃ����Ă��A�t�@�[�����ł܂��ĂȂ��̂������Ԃ�]���������B����iPhone��2xMIMO���낤���A�����I�ɂ�202�ŏ\�����낤�B ���Ȃ݂ɑ��ɂ��ӊO�ȂƂ����Cisco��WAP150����25,000�~�Ƃ��荠�B�����������~�������������S�O���Ă��܂��B  YAMAHA WLX202  YAMAHA WLX402  CISCO WAP150 �^�OVLAN��IP�t�B���^�[�Ŏ������Ă���̂����A�����̖]�ލ\���Ǝ�Ⴄ�̂́A�L��LAN�A��p����LAN�A�Q�X�g�p����LAN��3�Ƀl�b�g���[�N��������Ă�_�B�����Ƃ��ẮA�L��LAN�Ɛ�p����LAN�͓����Z�O�����g�ŗǂ��B �ǂ��ύX����Ηǂ��̂��A�ݒ�T���v����F�X���Ă�����A��_������Ȃ������o�Ă����B����LAN�͓��LAN�ɕ�����̂Ń^�OVLAN���o�^������̂��Ǝv���̂����A�T���v�������Ă�VLAN�͈�����o�^���ĂȂ��̂��B VLAN��������ƕ����������Ȃ��̂ĉ��߂Ē��ׂ�ƁA�^�OVLAN�ɂ�Untagged�ȃl�C�e�B��VLAN�i�Ǘ��pVLAN�Ƃ��Ďg���鎖�������j�ƌ������̂����鎖�����������B �l������\���Ă�3�����o���A���}�n�̖₢���킹�t�H�[���Ŏ��₵�Ă݂�B�O��� PN�ڑ��̕s���_�����[�������璚�J�ɉ��Ă���Ĕ��ɍD��ۂ��������A��������̓��̂����ɁA���X���������B�f���炵���B3�̍\���Ă̂���2�͎����\�Ƃ̂��ƁB��Ԗ]�܂�����1�͐�p����LAN�̓^�O�Ȃ��ŁA�Q�X�g�p�̓^�O�t��VLAN�Őݒ肷��Ηǂ��悤���B���y�͂Ȃ��������A���̃^�O�Ȃ��́A�l�C�e�B��VLAN�̂��Ƃ��낤�B  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E ��_�C�ɂȂ�_�́ARTX��WLX�̊Ԃ�Netgear�̃n�u�����ނƂ���B���̃l�C�e�B��VLAN�ƌ����̂̓x���_�[�ԂŐݒ肪�����ɈႤ�悤�Ȃ̂��B Cisco��A���C�h��VLAN1���l�C�e�B��VLAN�̂悤�����ANetgear��VLAN0�Ƃ̋L�ڂ����[�U�[�����̈ꗗ�ɏ�����Ă����B �܂��A������ɂ��Ă�������ւ�͎��@�ŘM���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ����낤�B ���łɉɂ��݂�RTX��config���A�T���v�������ɋL�q���Ă݂�B�����܂ł���ƁA���낻��@�ގ�z���E�E�ƐS���h�炢�ł���B�ǂ����悤���B RS�I�����C���̔������́A4/14�ɂ͓͂��Ă����B�C�O�������������ē��ʂ�4�c�Ɠ����ŁA���ɐv���ɓ͂������Ƃɋ������ꂽ�B �܂��A�K�v��LAN�P�[�u���̑I����s���A����Ɏ��Ԃɗv�������Ȃ��̂��甭�����n�߂�B �O��A���a��PANDUIT�̃_�N�g�����Ǝv���Ă���A�Ə��������A���̌�����X�ƌ����𑱂������ʁARS Online�Ƃ���FA�����̃I�����C���T�C�g�ŁA���Ђ̏����_�N�g�ƁA�w���}���^�C�g���̃w���_�N�g�����Ƃɗ����������B�O�҂͊p�`�ŁA��҂͉~�`�ƂȂ��Ă���B�w���_�N�g�́Ayahoo�V���b�s���O�Ȃǂ̃T�C�g�̕��������̂�����̂����A10�{�Z�b�g�ƂȂ��Ă���BRS���ƈ�{�P�ʂŔ�����B���a��ς���30mm�A40mm���~�����āA���킹�ďꏊ�ɂ���Ċp�`�Ɖ~�`���g�����������i�Ƃ������A�����{�ʂŗ����Ƃ����������Ƃ����̂����������j�A�Ƃ����̂�����ARS�ł̂܂Ƃߔ����Ƒ��������B���łɁA�̂���C�ɂȂ��Ă����w���}���^�C�g���̃X�p�C�����`���[�u�A�w�����b�v�����B����͍H����g���Ĉ�C�Ƀ��b�s���O�ł��鏤�i���B  RS PRO �P�[�u���P�[�V���O  HellermannTyton �w���_�N�g  HellermannTyton �w�����b�v �P�[�u���p�l���Ƌ���̎�z�͍ς̂ŁA���͔z�ǃ_�N�g�̌����B�z�ǃ_�N�g�́A��y�Ȃ��̂��Ƌ��a�����Ƃ�����Ђ̂��̂��o���G�[�V�������L�x�ŁA�����B2m�̃_�N�g��1000�~��ōw���ł���B���E�̃T�C�Y���e�킠��B���a�d�@�̃J�b�`���O�A�N�g�V���[�Y�Ƃ����̂��ǂ����������A�����10�{�ƁA�w���̕~���͍������B �����āA�O���������PANDUIT���i�B�������ނ͂�������B�������A�����B���a��3�{���炢����B�������J�o�[�ƃ_�N�g���ʔ��������������B���܂��ɓ��萫�������B�ʔ̃T�C�g�Ō���ƁAASKUL�A�~�X�~�Ȃǂ����邪�A�l�����ł͂Ȃ��B�l�����Ŏ�y�Ȃ̂̓��m�^���E���炢���B PANDUIT�̔z�ǃ_�N�g�̒��ł́A�q���W�^�C�v�̂��̂��C�ɓ������B�J�o�[���O���Ă��E�����Ȃ��̂��B  ���a���� KD�V���[�Y  ���a�d�@ �J�b�`���O�_�N�g  PANDUIT Panduct �q���W�^�C�v �������炭�ALAN�P�[�u���̐����ɂ��čl���Ă����B�����Ƃ��A�����́A�f���炵��LAN�����̏��̋Z�Ɋ������A�����܂ł͂����Ȃ��Ă��A�����n�u�����LAN�P�[�u�����Y��ɐ��������A�ƍl���Ă����̂��B �P�[�u�������ɂ́A�P�[�u���}�l�W�����g�n�̋������i������Ɨǂ��BPANDUIT�����F�X�ƕi�������ǂ��A�d�q�J�^���O�F�B�P�[�u���}�l�W�����g�p�l����A�z�ǃ_�N�g���A���Ă��ĖO���Ȃ��B �C�ɂȂ������i�Ƃ��ẮA�q���W�_�N�g�^��WMP�V���[�Y��A�����Ǘ��^��CMP�V���[�Y�ȂǁB����ɐF�X�T���ƁA�̉�������BlackBox�̐��i���Ȃ��Ȃ��ǂ��Ƃ����b���B���b�N�}�E���g�P�[�u�����[�X�E�F�C�Ƃ����V���[�Y�������I�ɂ͈�Ԃ̂��C�ɓ���BBlackBox�͊�{�A�@�l�����̃r�W�l�X������Ă���̂����A�l�ŃA�J�E���g�����A4���ɓ����Ă����ɒ����B  PANDUIT WMP�V���[�Y  PANDUIT CMP�V���[�Y  BlackBox�P�[�u�����[�X�E�F�C�V���[�Y �������A����ɂ�EIA���b�N�������ł��Ȃ��̂ŁA���b�N�}�E���g����ɂ͉��炩�̋���K�v�ƂȂ�B�ؐ��̒I�ɕt���邽�߂̒��x�ǂ�����������Ȃ��A����͎��삷�邱�ƂɁB�������A�v�������āA����͂����̓��{�v���[�g���H�Ɉ˗��B���E������4,400�~�ɐŁ{�����B�܂��A��Ԃ��l������A����Ȃ��낤�B����������B  �E�E�N���b�N�ŏڍׂ�����܂��E�E ��������A1�`2�T�Ԓ��x�̔[���̂悤�Ȃ̂ŁA�C���ɑ҂��Ƃɂ���B             �����foscam�����A�����@�킾�Ɩʔ��݂��Ȃ��̂ŁA��f����up�����V�����@��F�BFI9803P�͈�����1M�ōŗL�͂��������Aamazon.com�ł̕]�����������Ⴂ�B�����Y�������̂��H FI9900P��2M�������傢�����BFI9800P��1M��1���~�O��B��Ԗ�����Ȃ̂����AwebcamXP�ł̃T�|�[�g���Ȃ��B1.3M��FI9805W�̓T�|�[�g����Ă��邪�A�@�킪�Â��B���ׂ�ƁA�҂�����̉�f���ł͂Ȃ����AFI9800���AFI9805�Ɠ����v���Z�b�g�œ���͂���悤�Ȃ̂ŁA����FI9800P�Ɍ��߂�B �d�������������������A�����̓���Ɍ�����ƁB�Y�܂����̂́A�ǂ��ݒu���邩���B�`��I�ɂ͂ǂ̂悤�ɂł��J�X����悤�ɂȂ��Ă��āA���[�J�[��ގʐ^�̂悤�ɕǖʂɂ��邱�Ƃ͂������A�V�݂�ł����Ȃ��B����܂ł̃J�����͉����̗����ɓV�݂肵�Ă����̂ŁA�����ꏊ�Ɏ��t����̂��z���ȂǍl����Ɗy�B�����A����̋@��͎�t�}�E���g�̑���{�̂ƈꏏ�ɂȂ��Ă��āA�����̗����Ɏ��t����ɂ́A���Ȃ��������Ȃ���Ȃ炸�A�|���B�Y�ނ���1���ԁB���ǁA�]�O�̏ꏊ�Ƃ͈قȂ�A��K���̉��̕ǖʂɎ��t���邱�Ƃɂ����B �����Ȃ����Ƃ���Ŗ��́A�S�c�S�c�����ǖʂɃr�X��ł����߂邩�E�E�B�������A����͈Ă����萶�ނ��₷���B����������t����ꂽ�B �����āA�ݒu�ꏊ���傫���ς�������߁A�z���̂������B�]�O�̃P�[�u�����O���ƁA�ȁA�Ȃ��LAN�P�[�u�����f�����������Ă���B���N�̃l�Y�~�ɂ��T�C�o�[�U���̔�Q���A����ȂƂ���ɂ��������Ƃ́E�E�B����������ƁA�J�����̉悪�o�Ȃ������̂��A�P�[�u���̂��������E�E�B�������A���X�����Â��J�������ė��p����C���Ȃ��̂ŁA���̂܂ܓ˂��i�ށB ���O�ւ̔z���́A�]���̓V��t�߂̃_�N�g�ł͂Ȃ��A�G�A�R���̃h�����p�̃_�N�g�𗘗p����B�z�����I���A��o���B�������A�悪�o�Ȃ��Bping���A��Ȃ��B���́H�H�ƁA�z�����I������J�������ĂъO���A����m�F�B�F�X���ׂ���A���������̂�AC�A�_�v�^�B�]�O�@��p��AC�A�_�v�^�𗬗p���Ă����̂����A�ȁA�Ȃ�Əo�͓d�����]���@��ƕς���Ă����BFOSCAM�̕t��AC�A�_�v�^��1-2�N�ŕK������̂Ŏg�������Ȃ��̂����A����͎d���Ȃ��g�p�B������H���ŕʂ̂��̂��w�����Č����\��BAC�A�_�v�^�̌����ʼn�͏o��悤�ɂȂ����B             FOSCAM�̕W���c�[����IP�A�h���X��ύX���A�u���E�U�o�R�ʼn悪�o��ƁA�����Y�킳�ɂт�����BIR�J�b�g�t�B���^�[�����ڂɂȂ����̂ŁA�����̐F�����̗ǂ��́A�O�@��Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��B��f����VGA����HD�ɁA4�{���炢�ɏオ���Ă���B��ɂȂ�A�ԊO�������̊m�F�BLED���͑O�@���茸���Ă���̂ő��v���S�z���������A�S�����Ȃ��B��Ԃ��o�b�`�����邭�f���Ă���B     �Ō�ɁA�^��\�t�g�̐ݒ�B�`���ɏ������悤�ɁA�^��Ɏg���Ă���webcamXP��FI9800P�̓T�|�[�g���Ă��Ȃ��B�����Ƃ̏���FI9805�Őݒ�B�m���ɁA��͏o��B�������A�T�|�[�g��f�����Ⴄ�̂ŁA�N���b�v���A�{�b�N�X�ɂȂ��Ă��܂��B�����������������̂��A�N���b�v�̌��_������[�ɂȂ邱�ƁB�}�X�N���o�Ȃ��悤��800x600�ɂ���ƁA�E�����傫���P����Ă��܂��B���ǁA��ʉ����Ƀ}�X�N���o��̂͊o��̏�ŁA1024x768�̐ݒ�Ř^�悷�邱�Ƃɂ���B���̂�����A�v���Z�b�g�̃J�X�^�}�C�Y���ł��Ȃ����ƁAwebcamXP�̐ݒ���A�C���X�g�[���t�@�C����T�������A���������������B��p��NetCamStudio���ƁAHD�𑜓x��FOSCAM�̃J�������T�|�[�g����Ă���悤�Ȃ̂ŁA������������\�t�g�̕ύX������ɓ���邩�A�ǂ����邩�E�E�E�B |