�펞�ڑ����̓��X�E2016

�펞�ڑ����̓��X�E2016

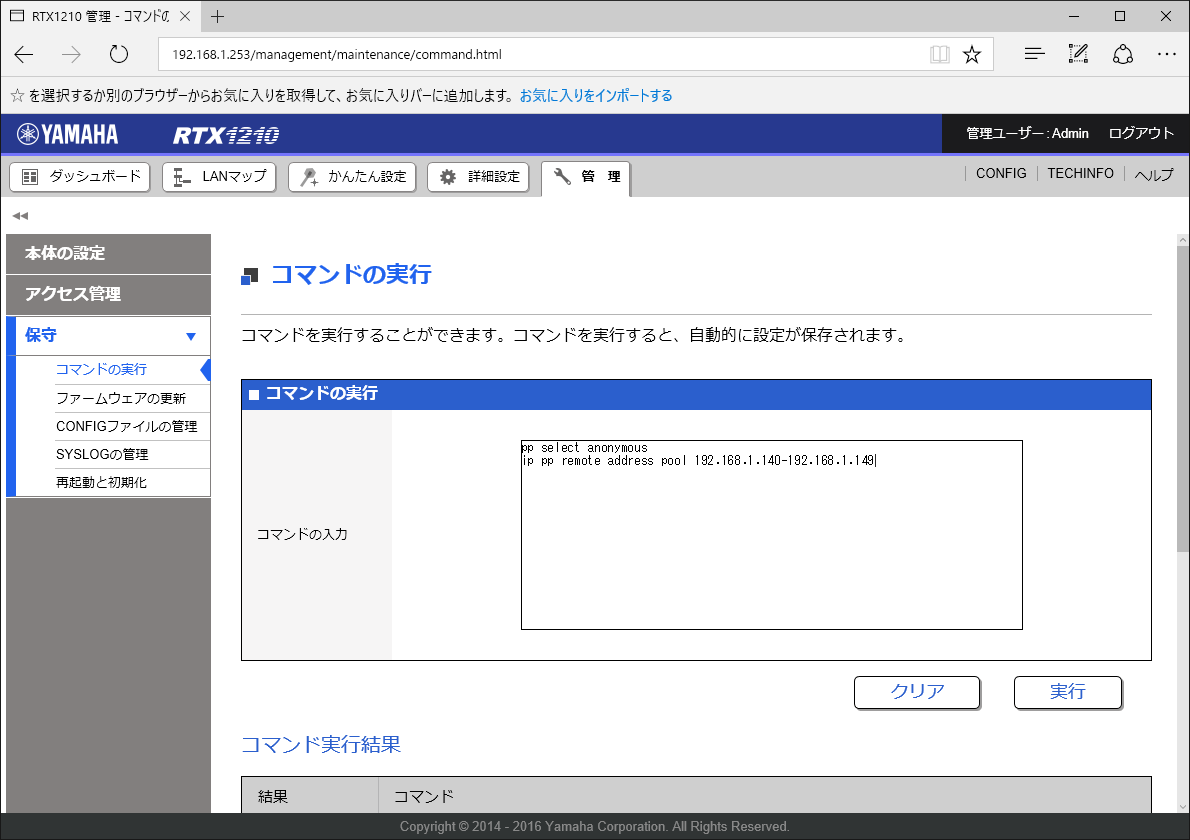

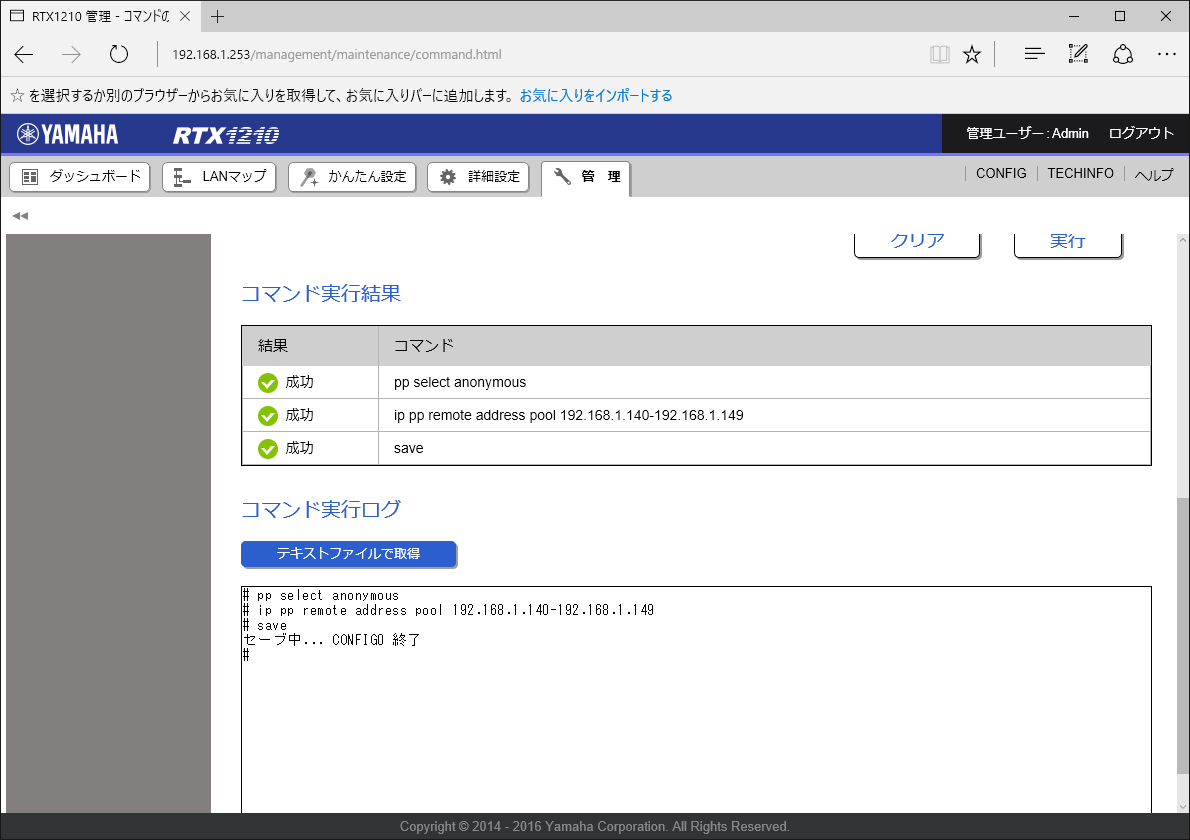

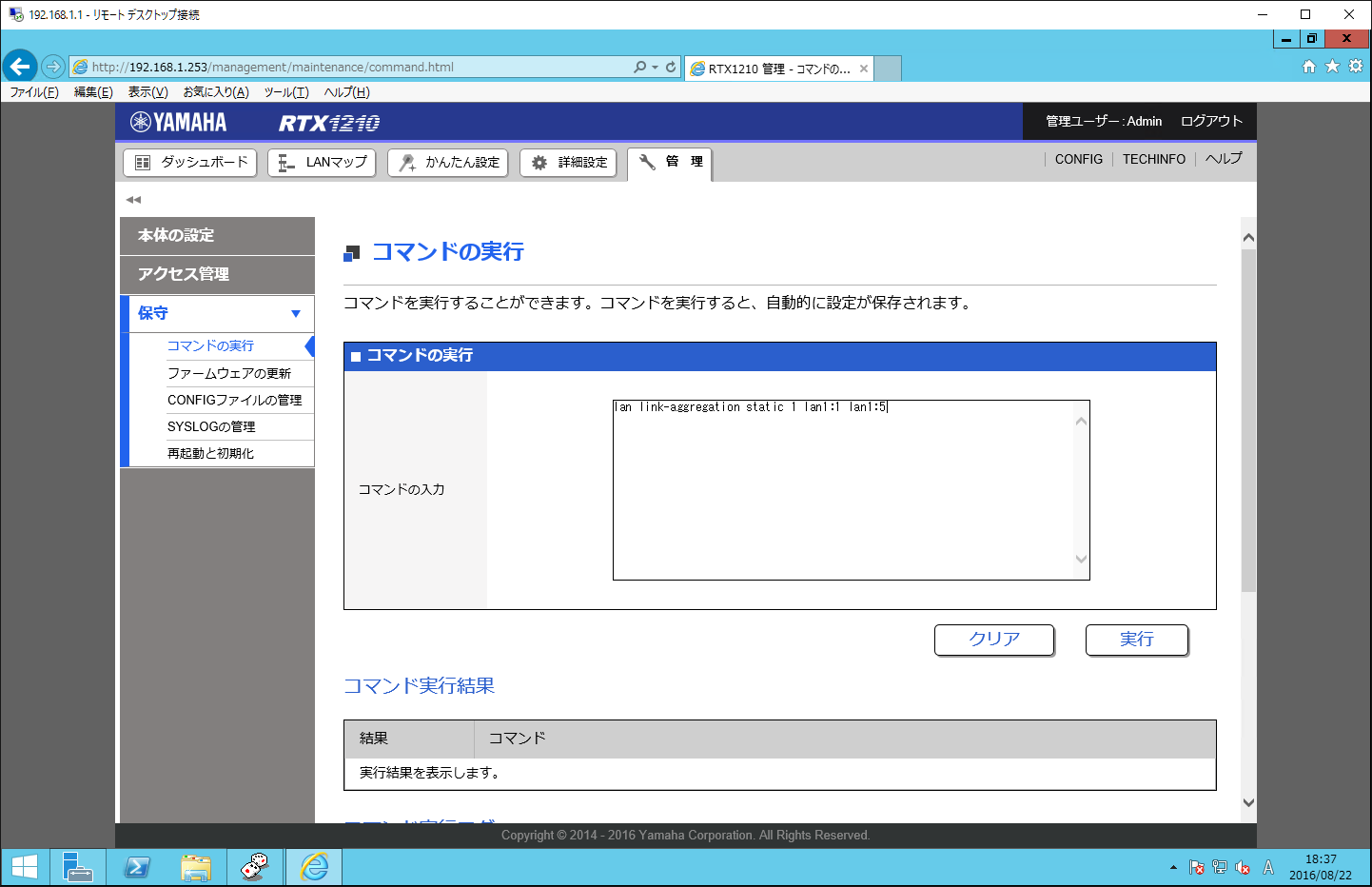

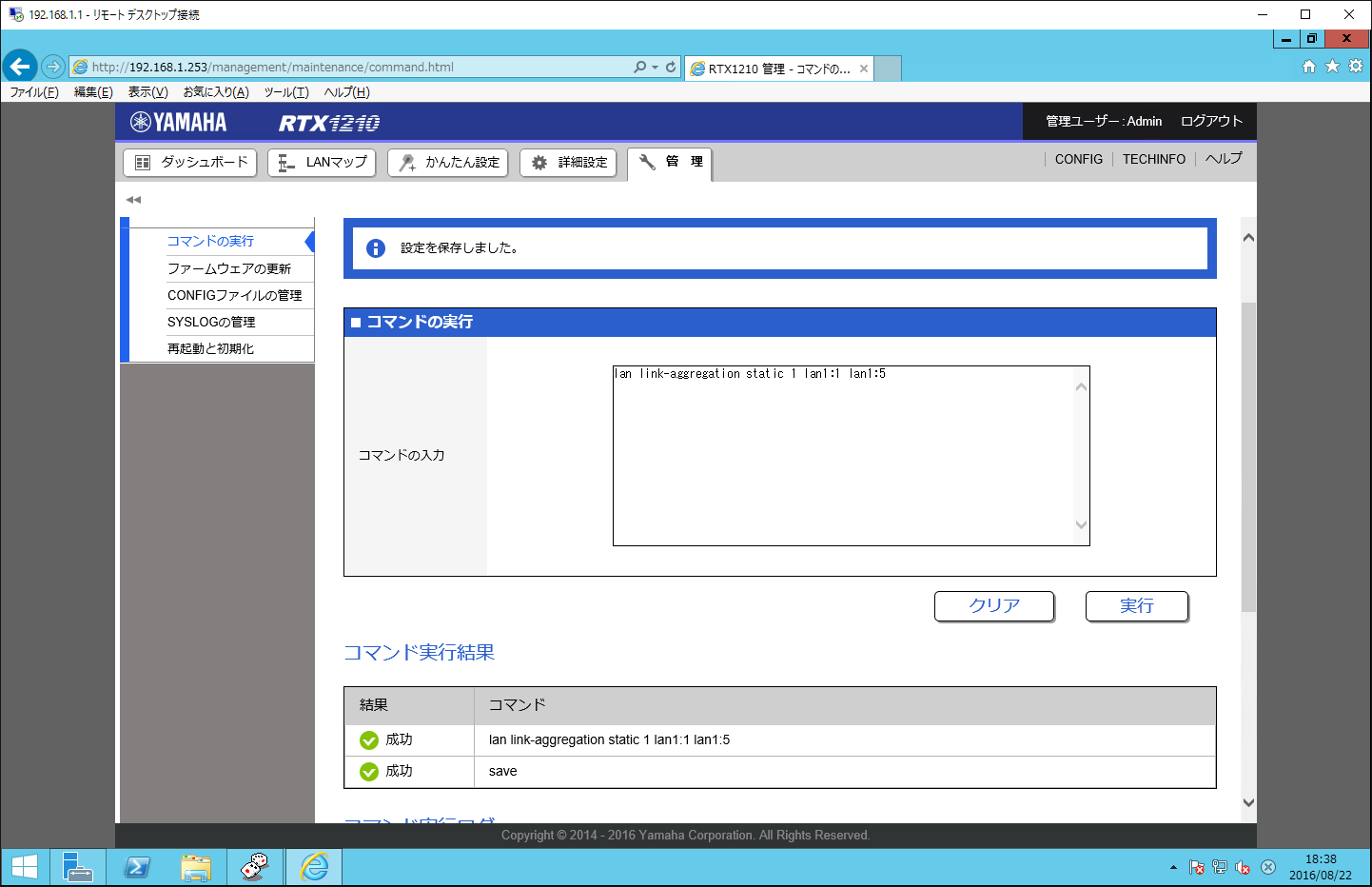

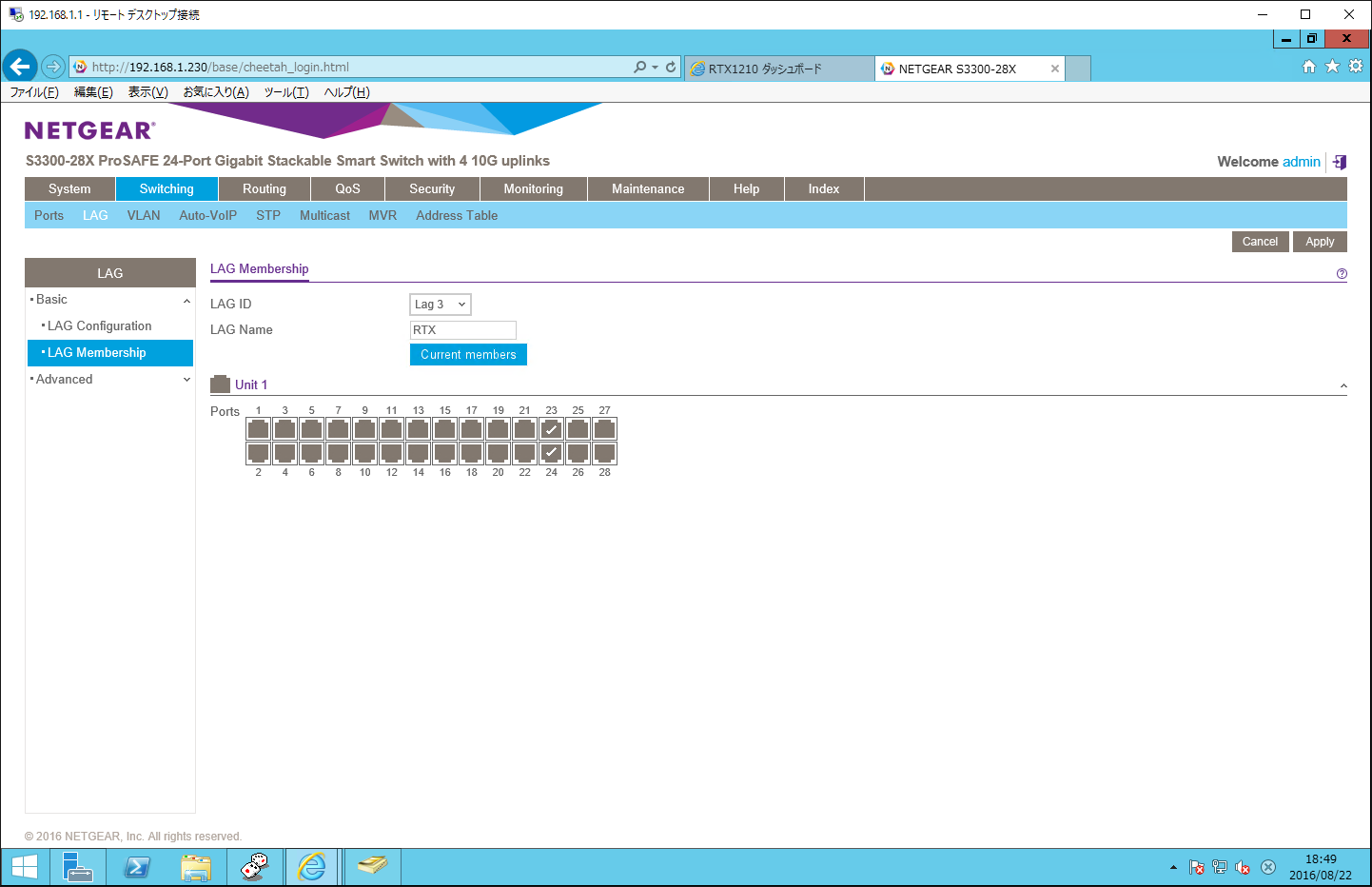

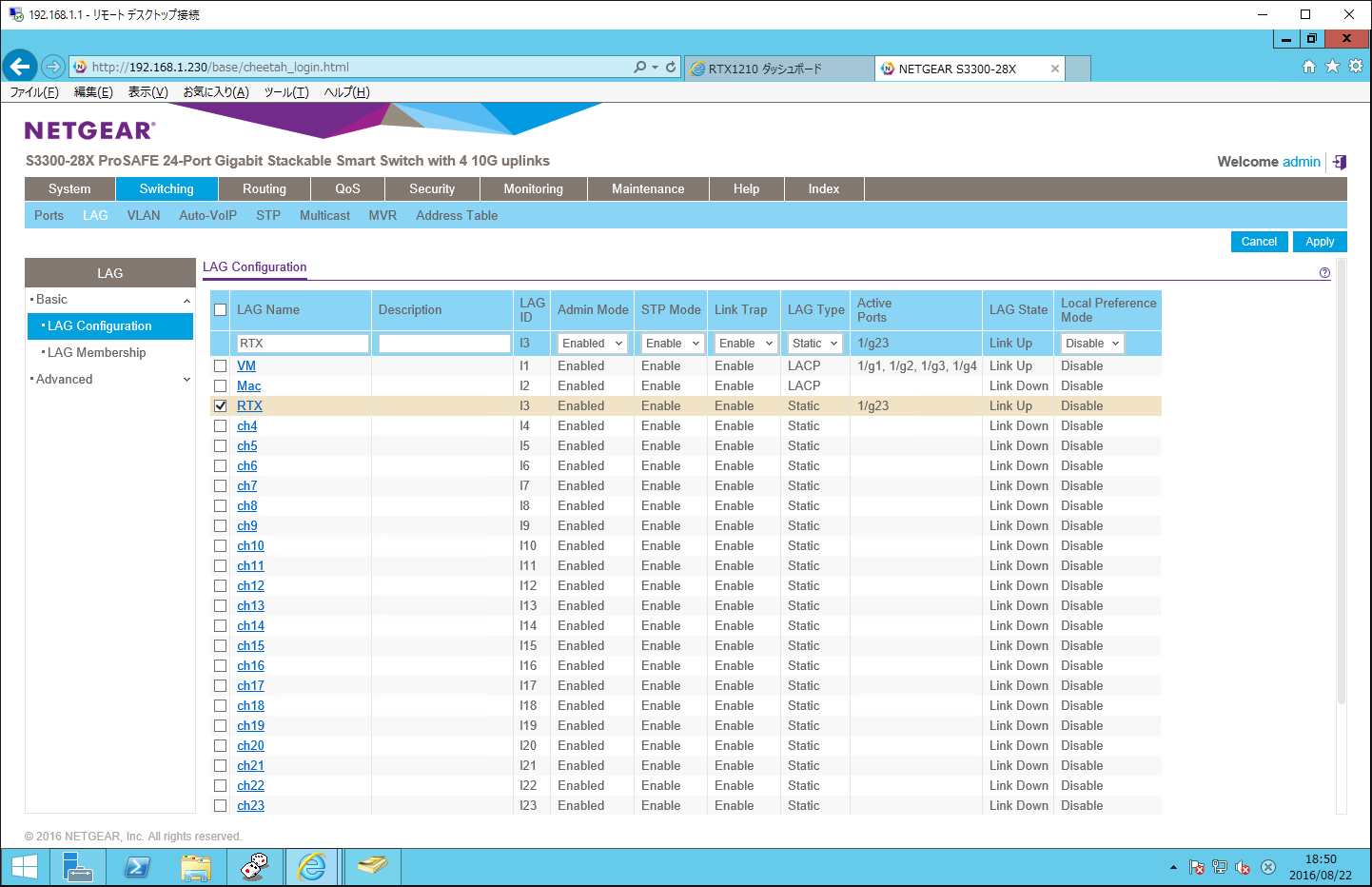

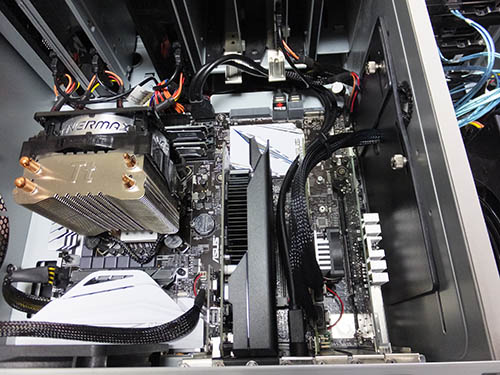

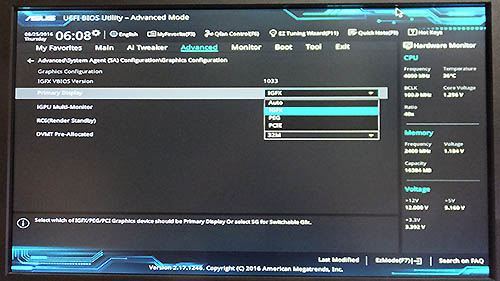

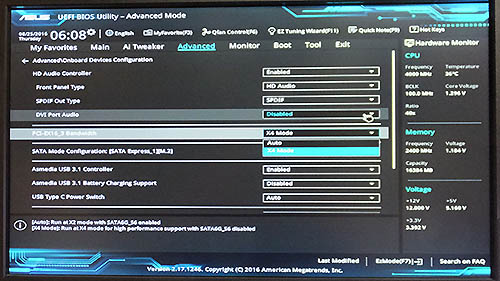

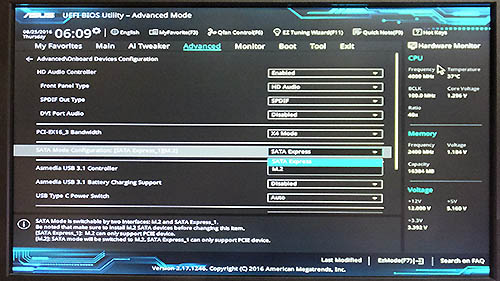

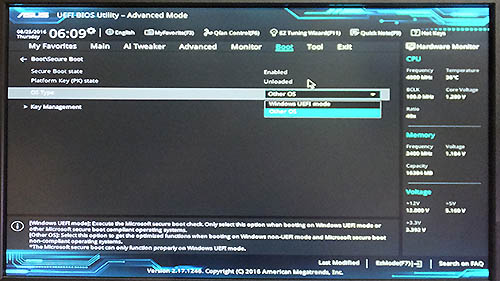

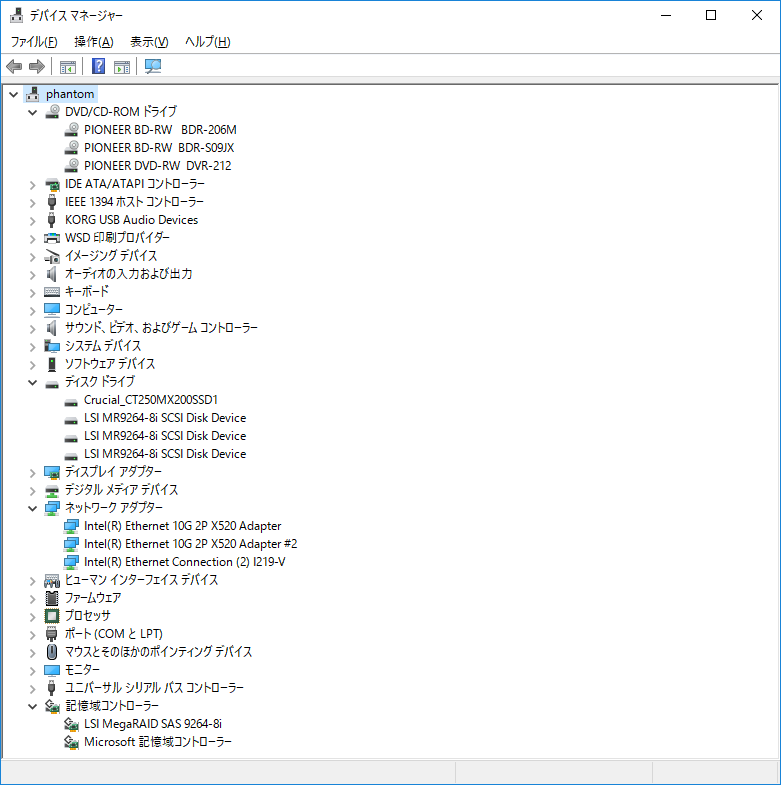

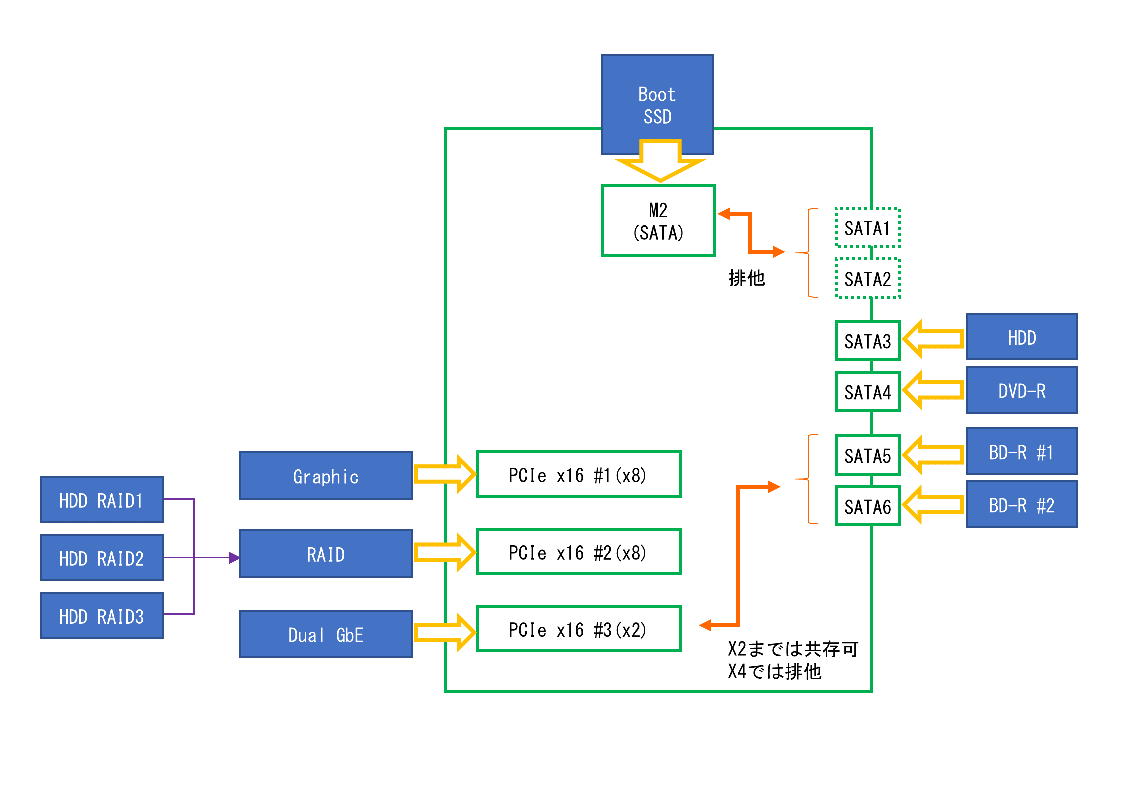

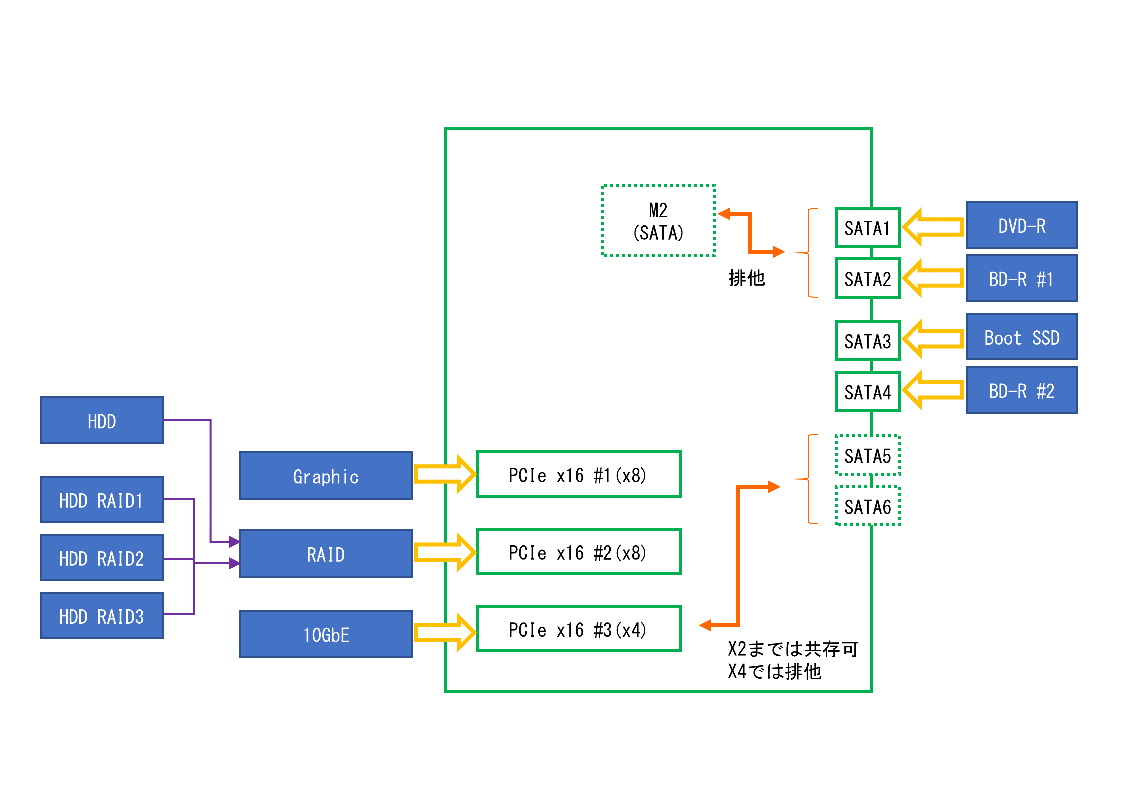

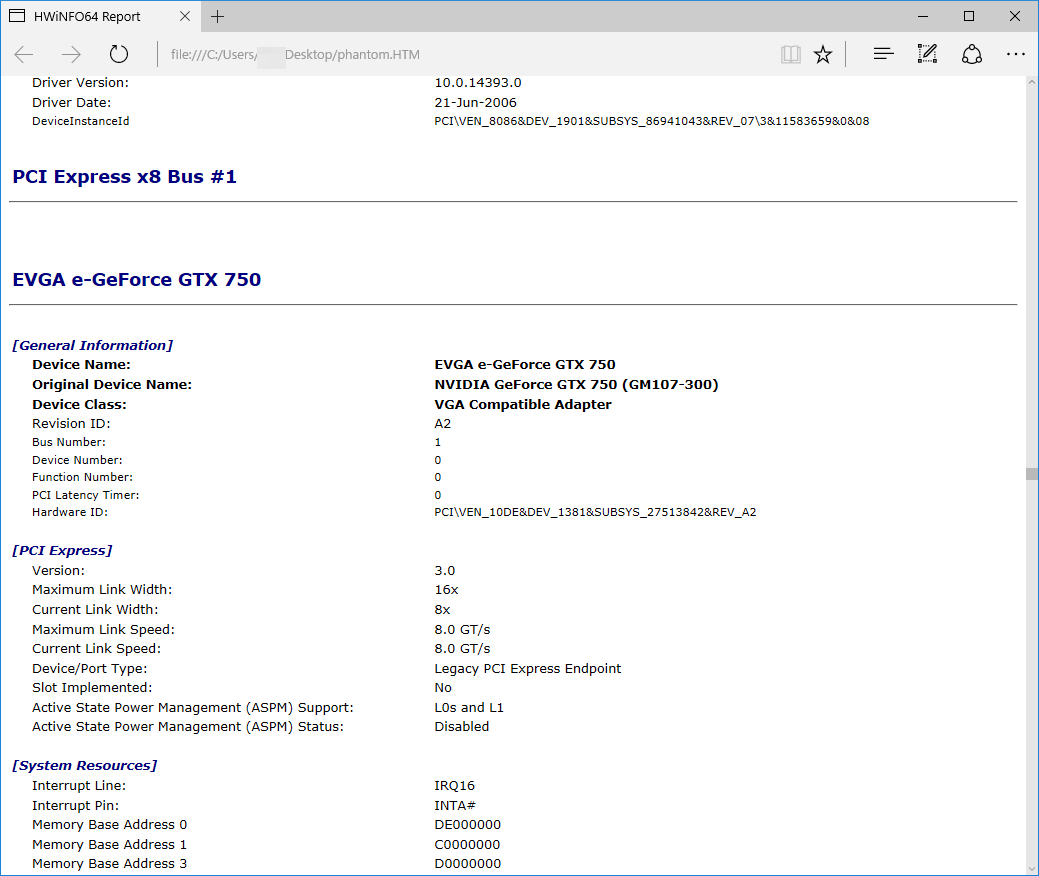

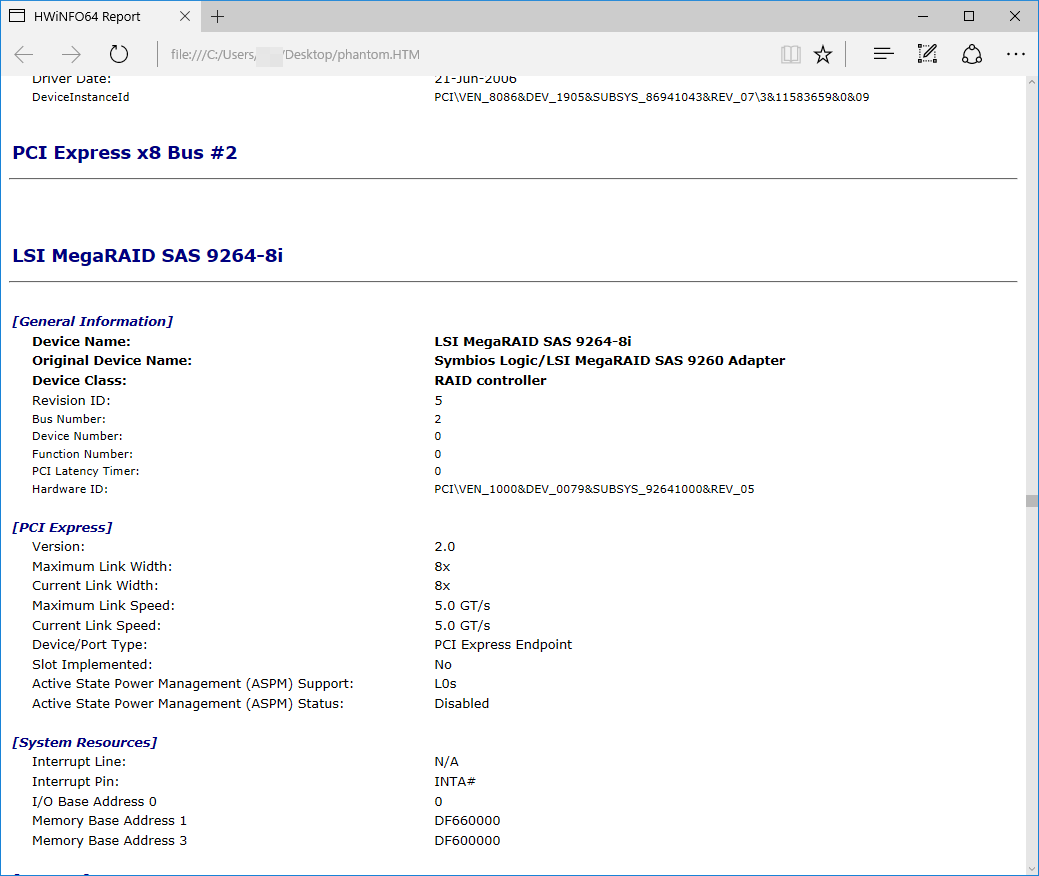

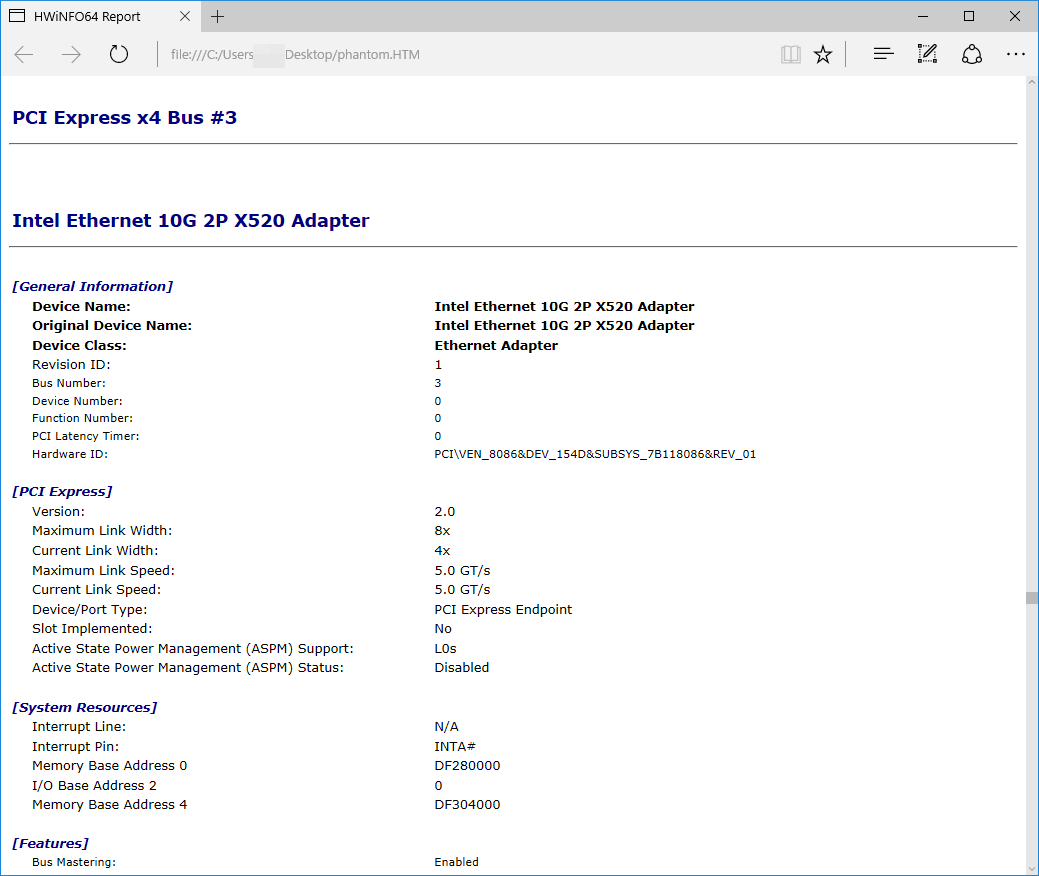

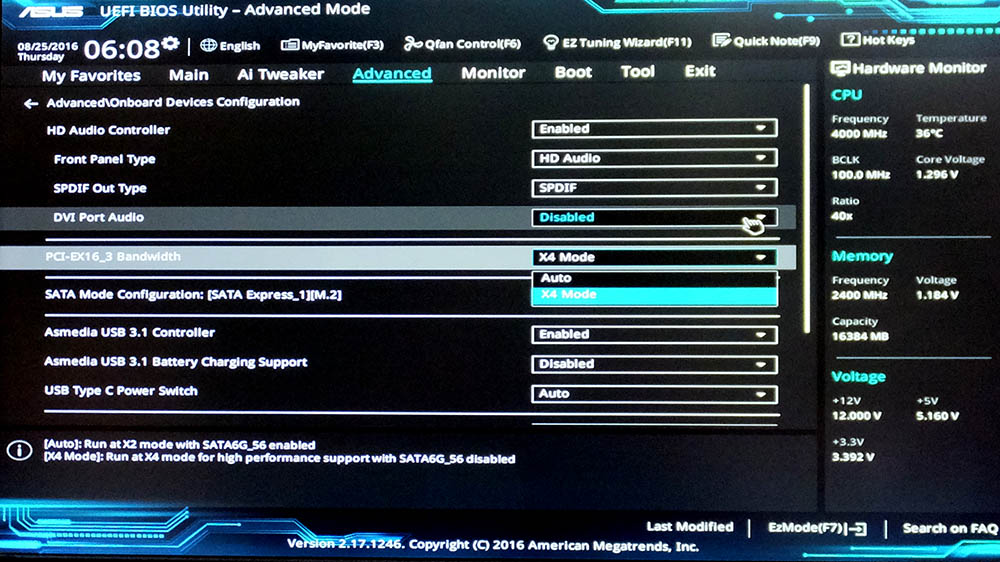

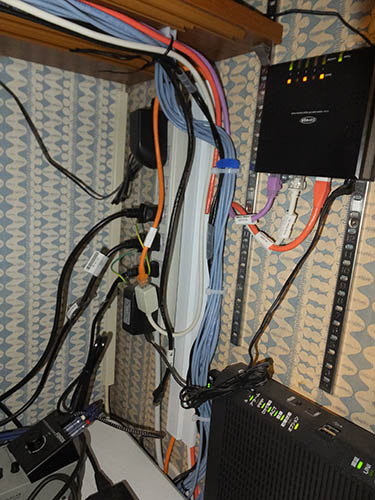

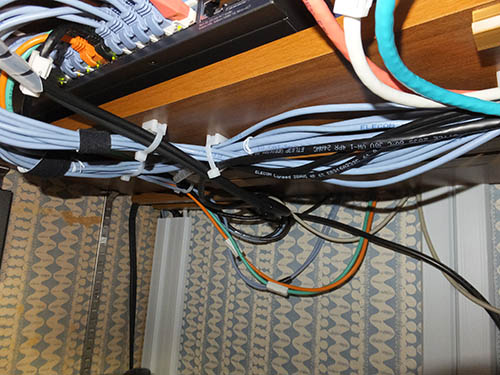

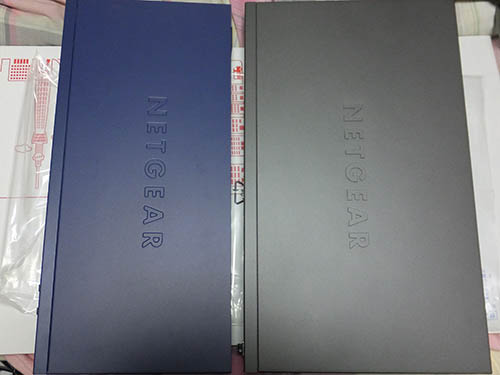

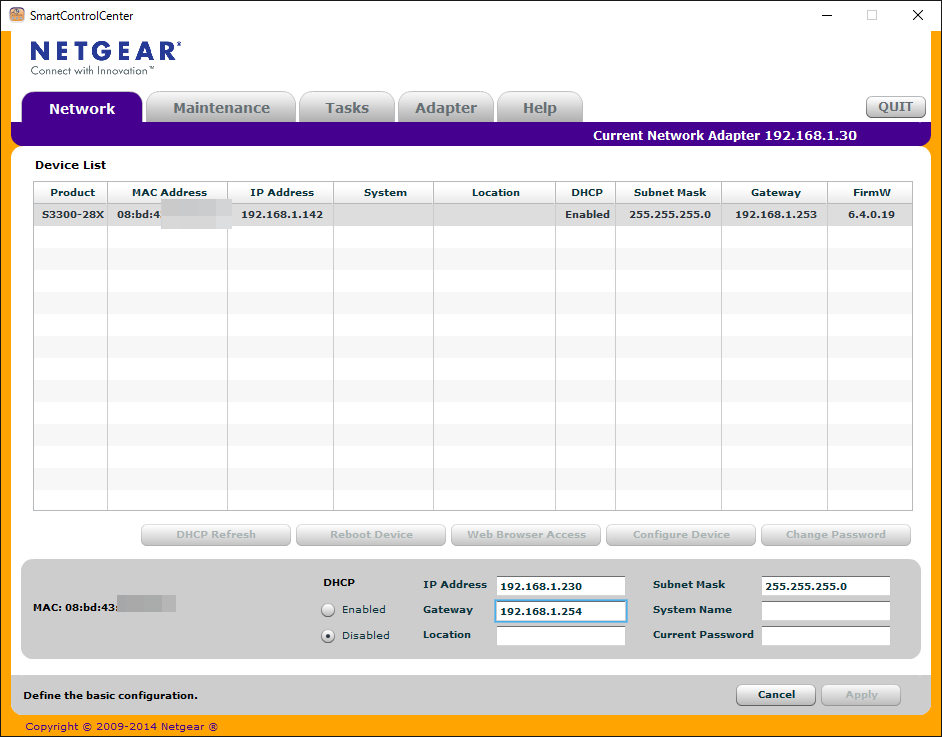

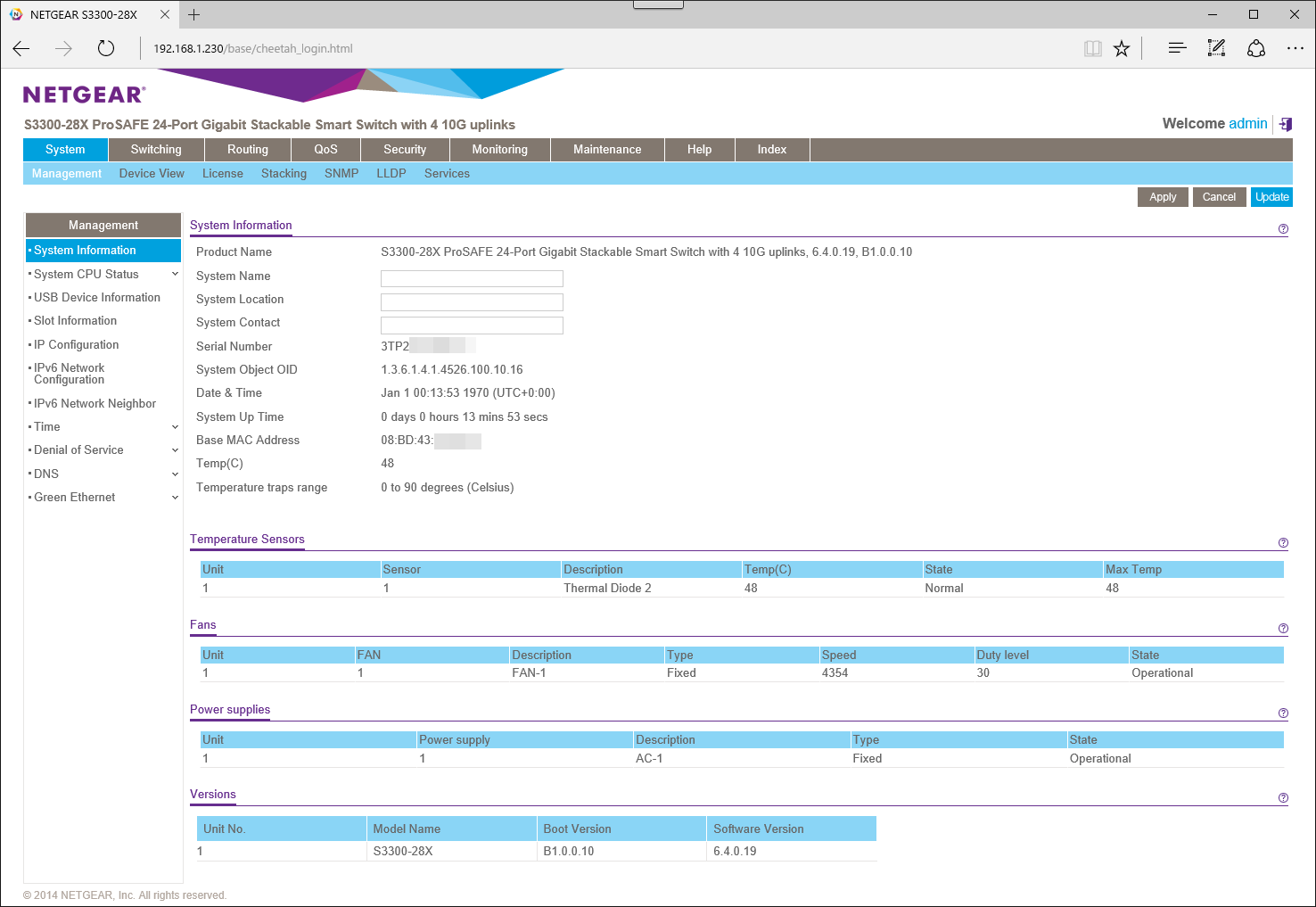

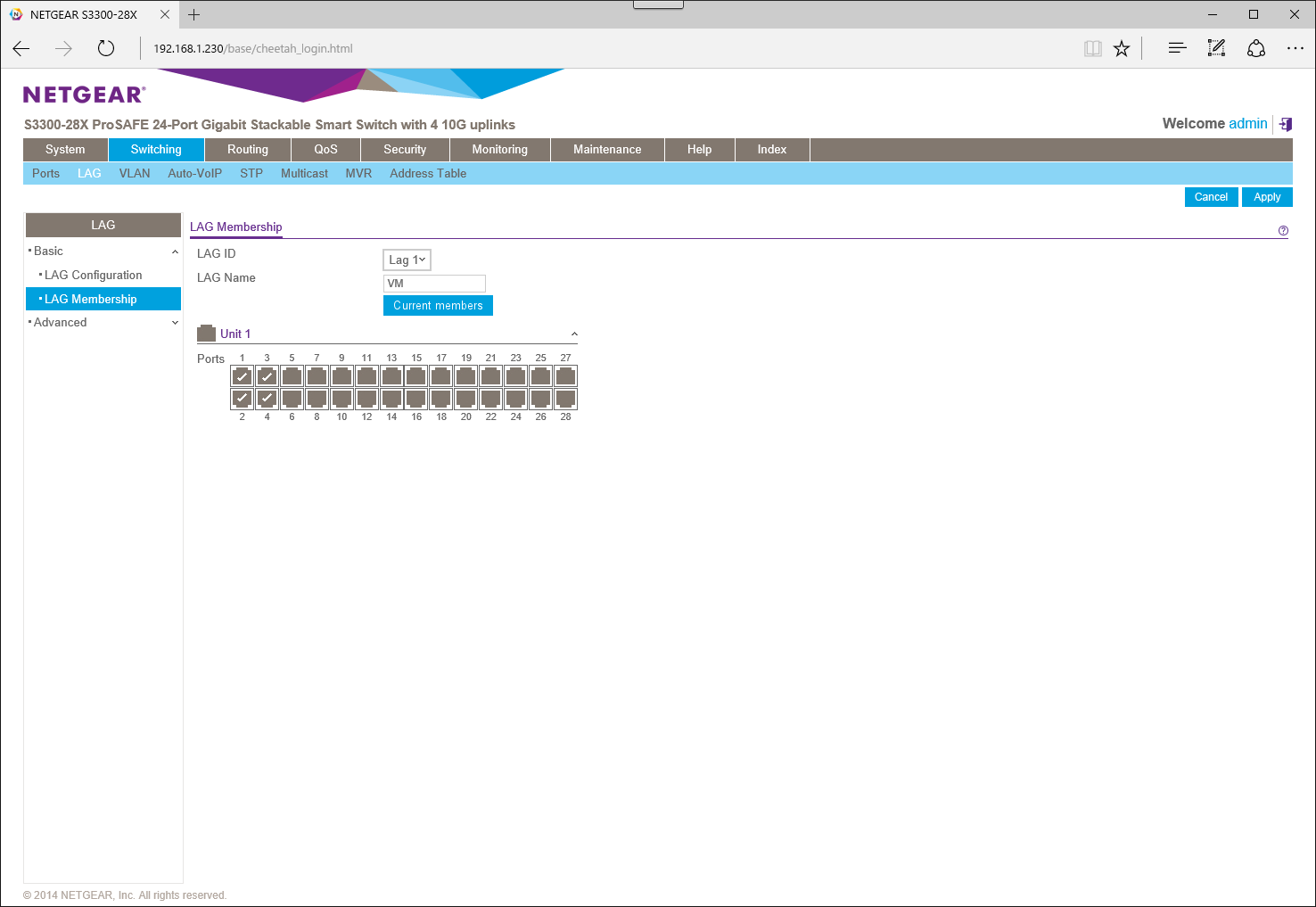

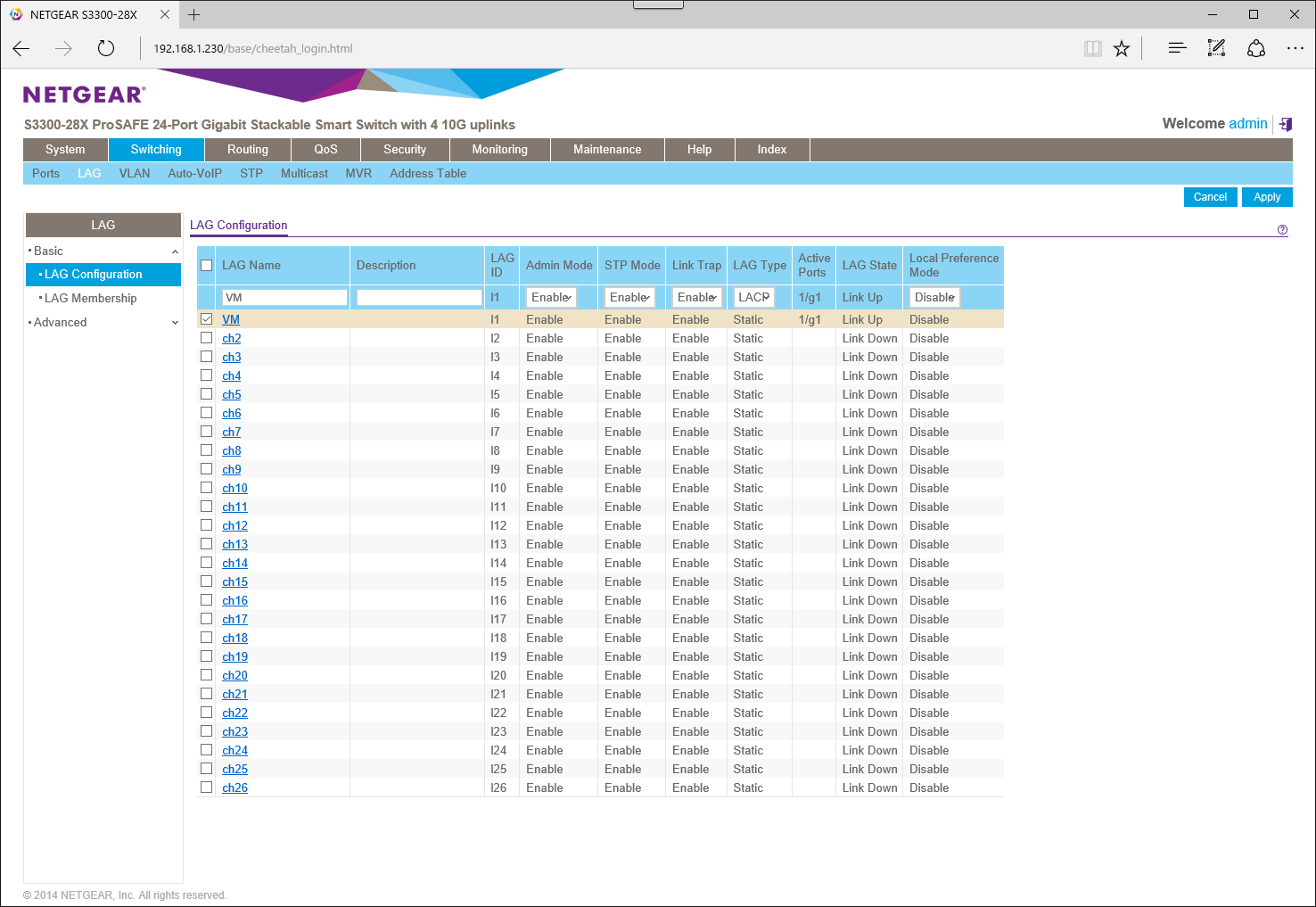

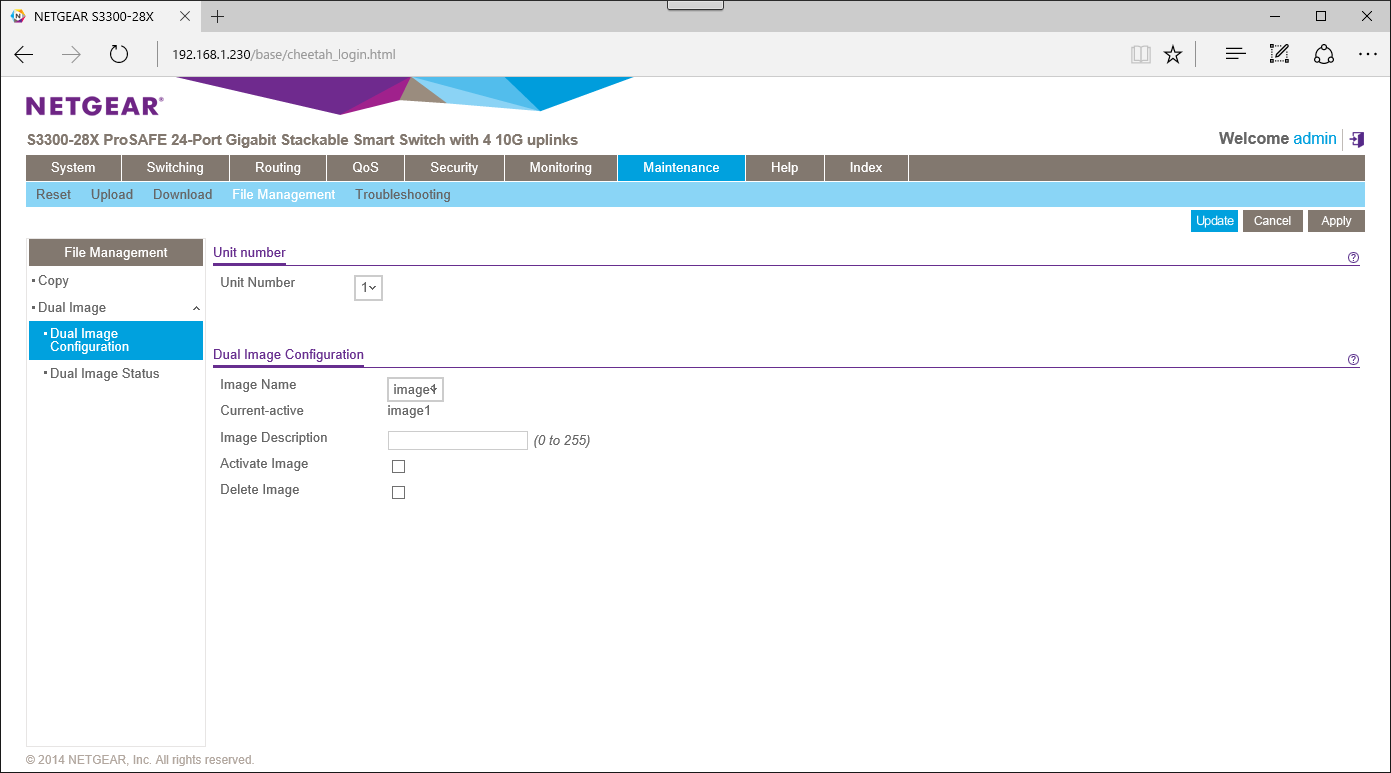

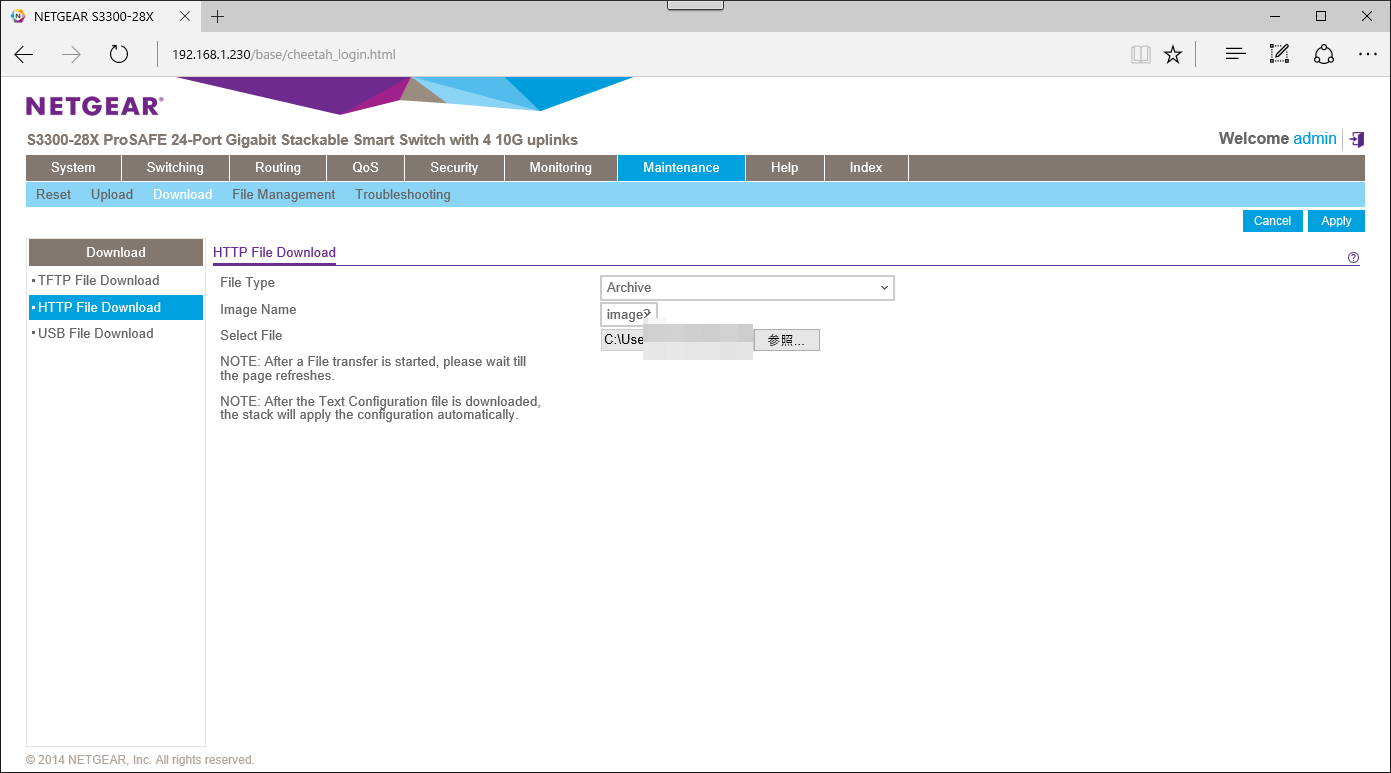

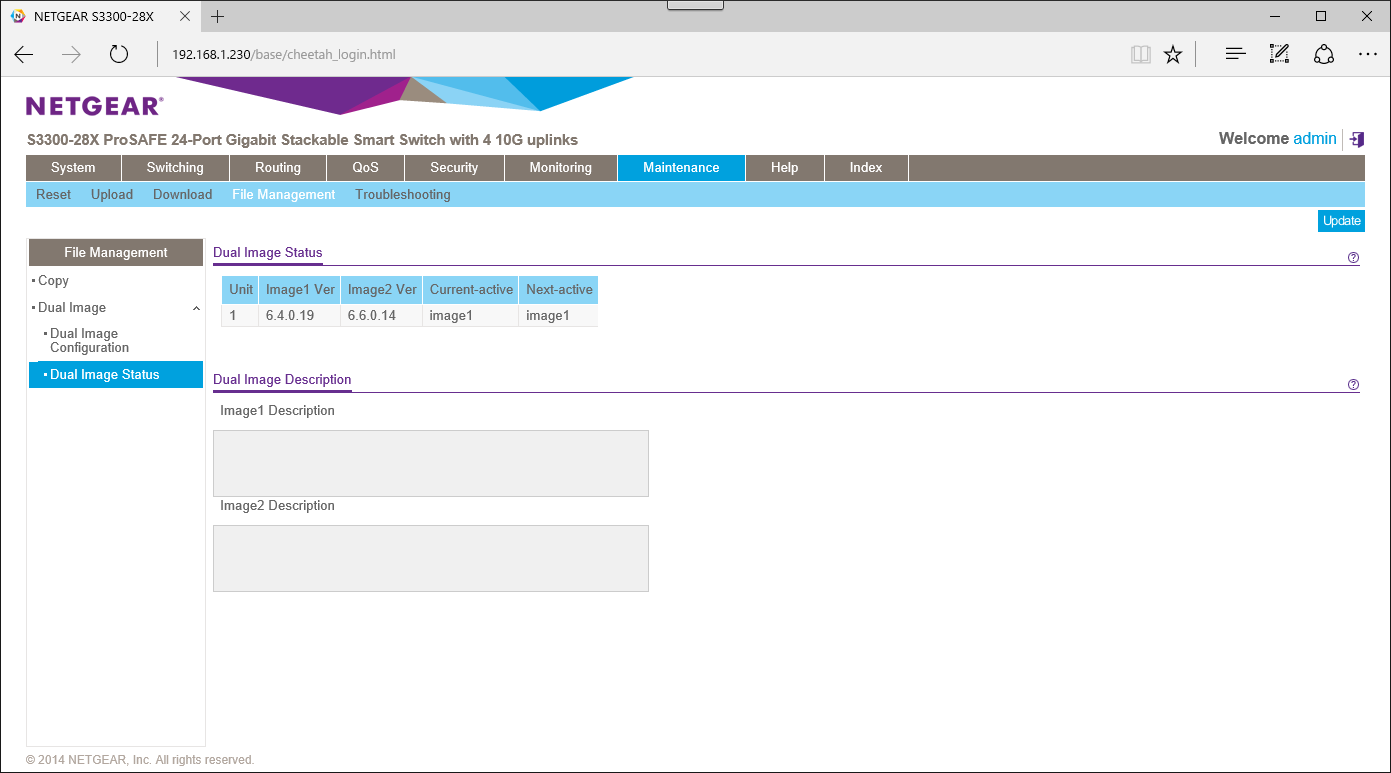

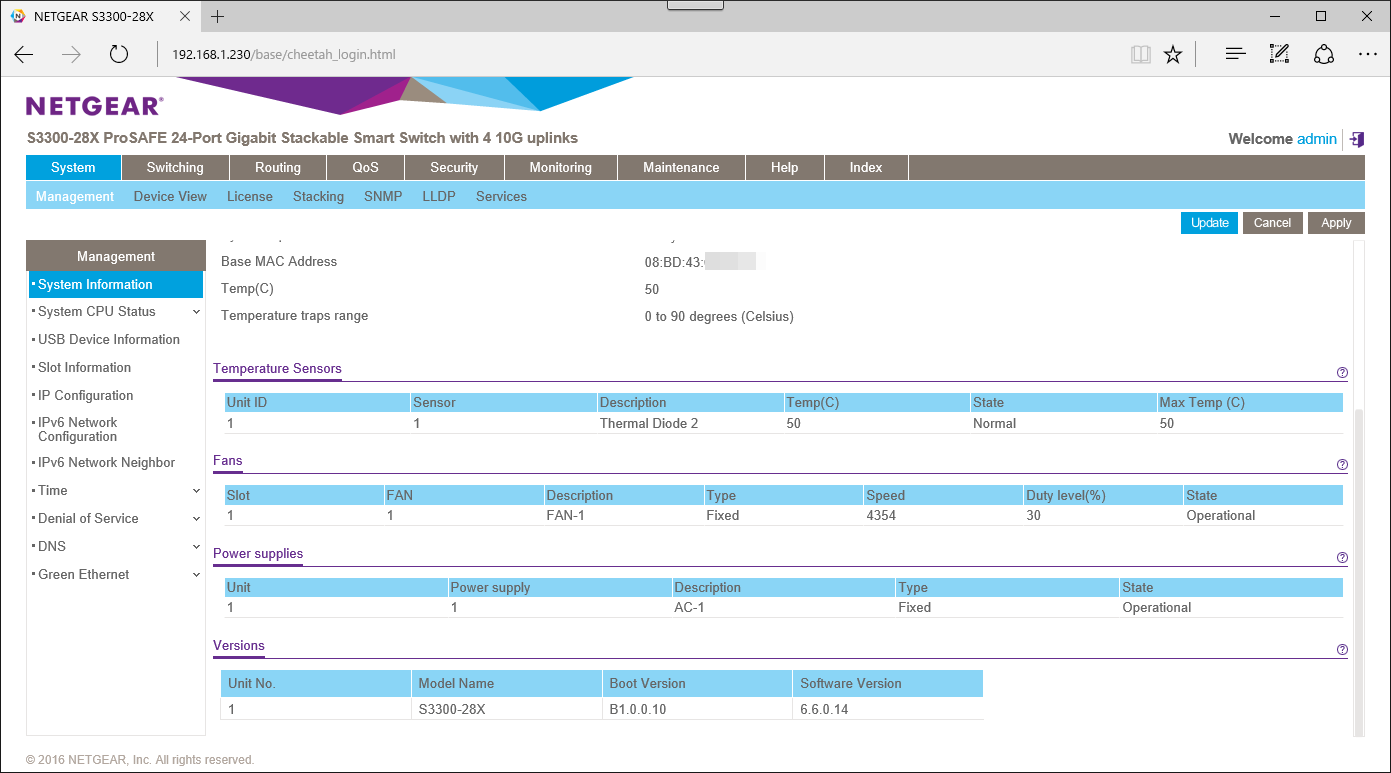

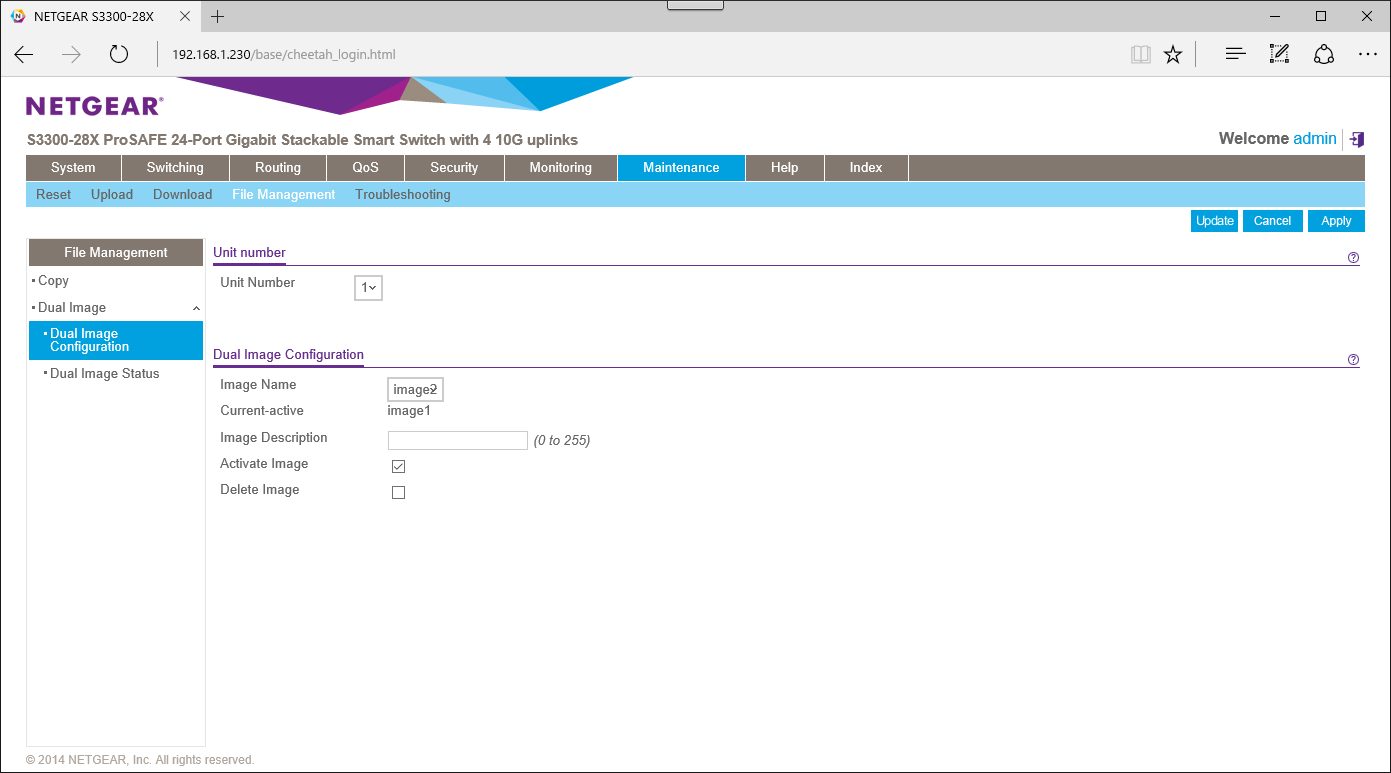

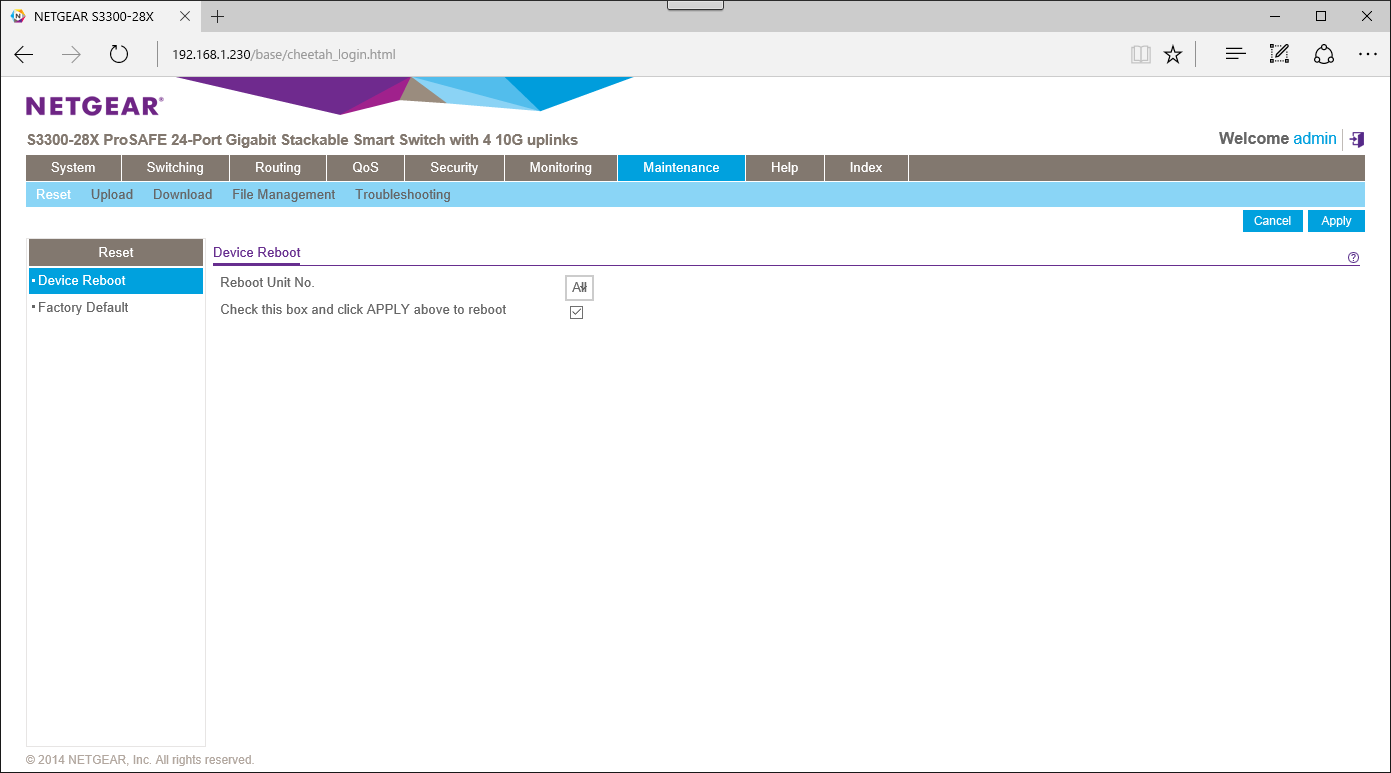

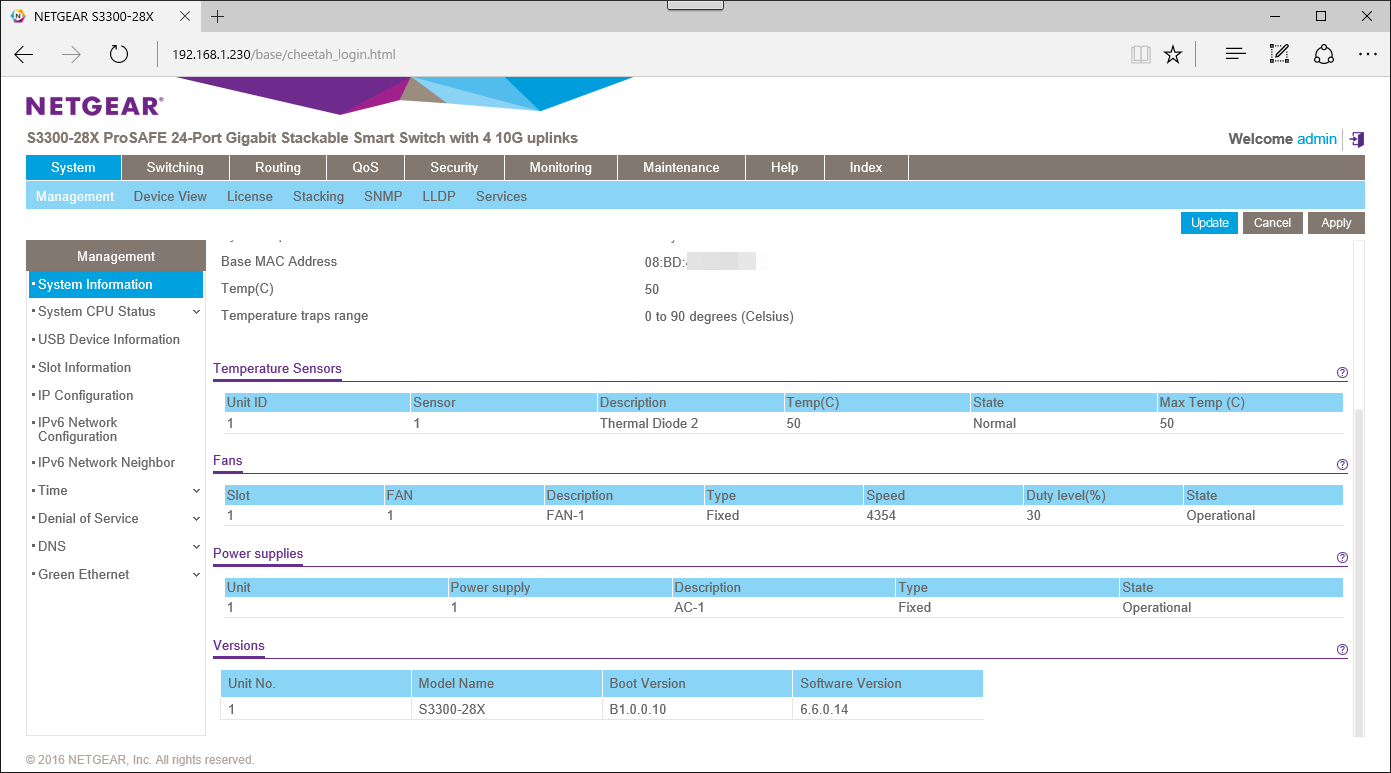

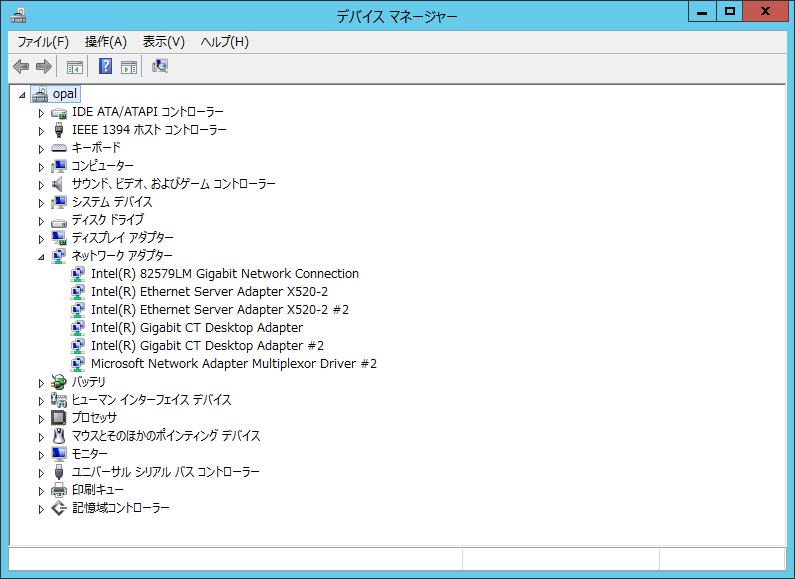

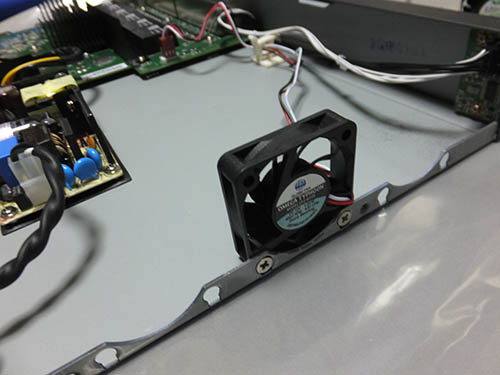

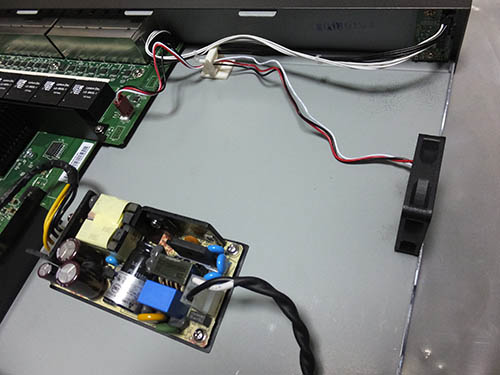

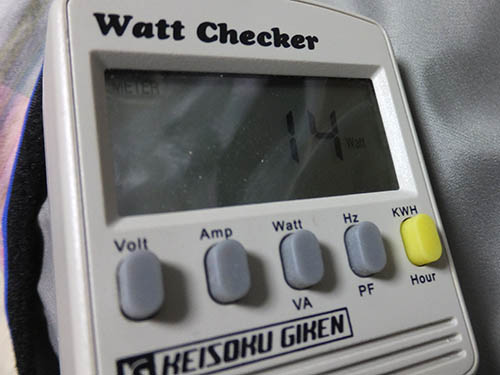

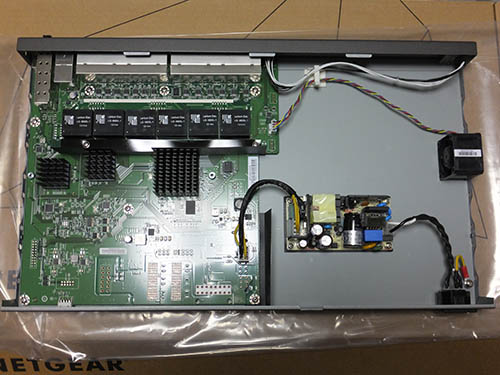

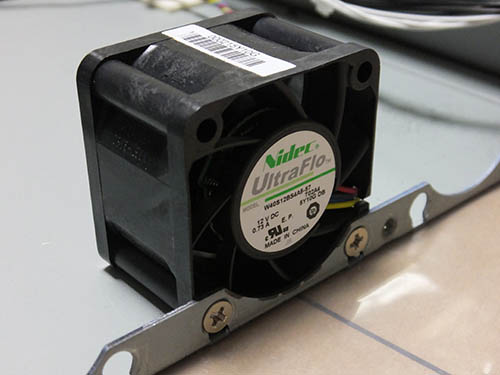

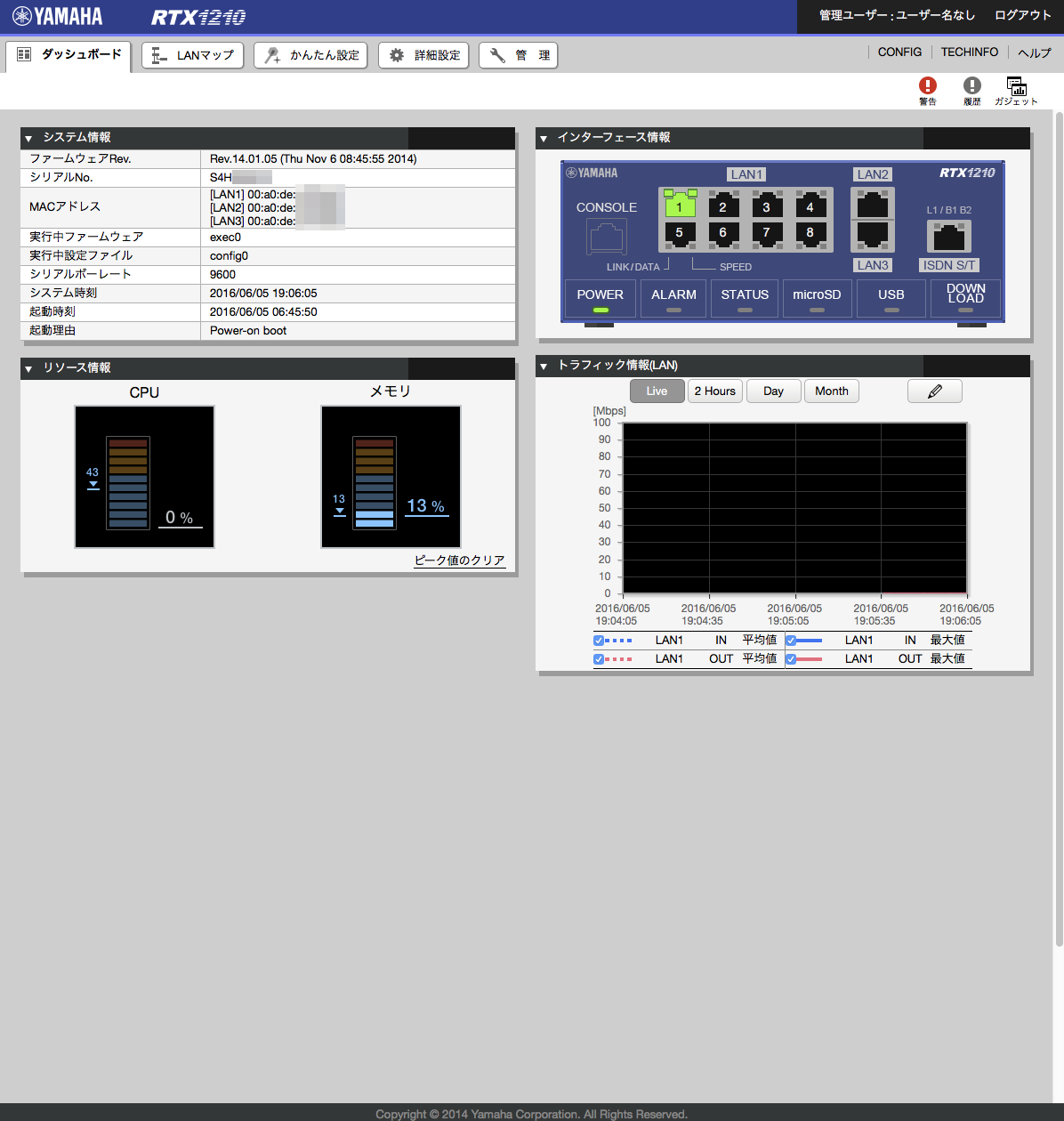

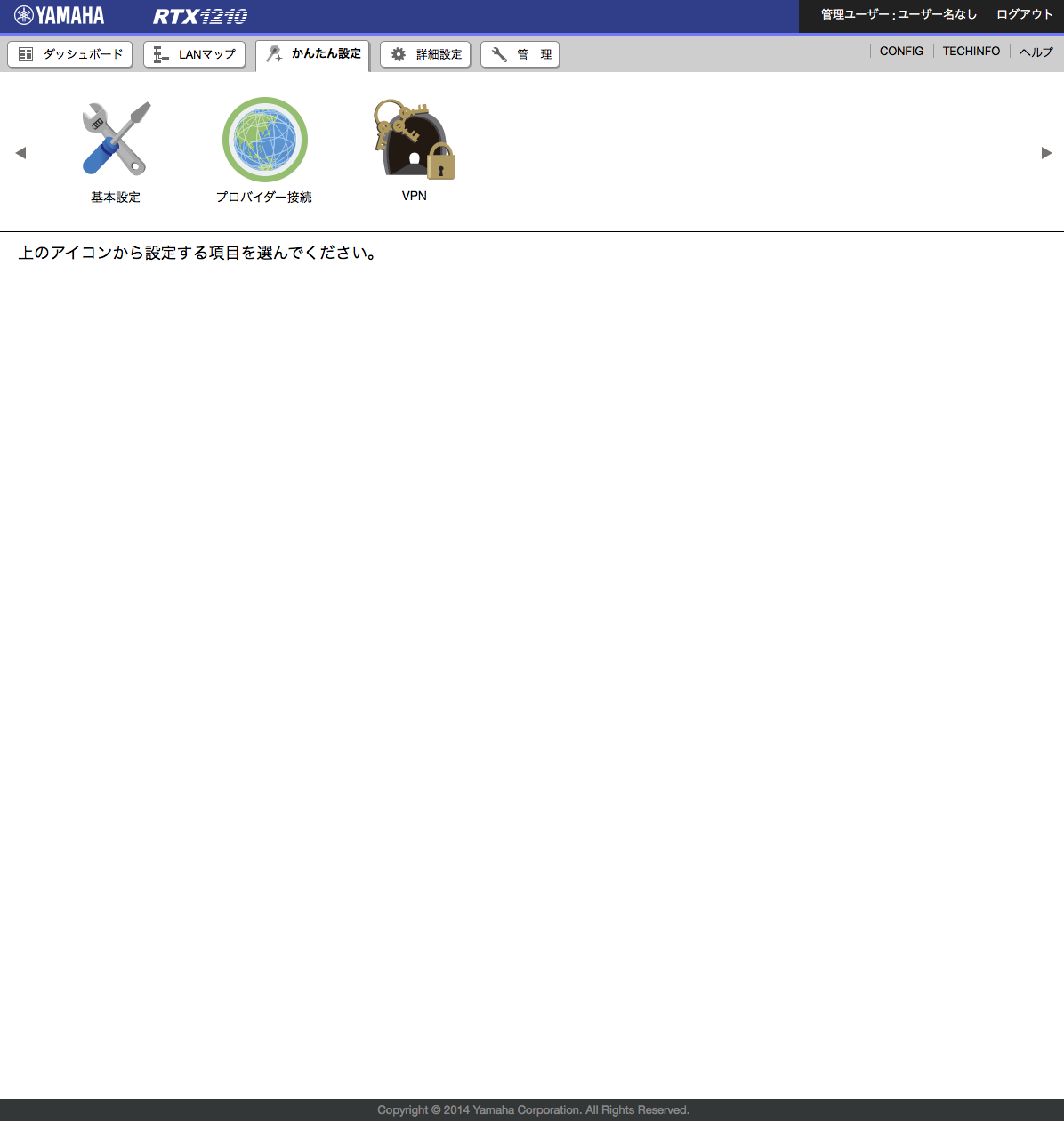

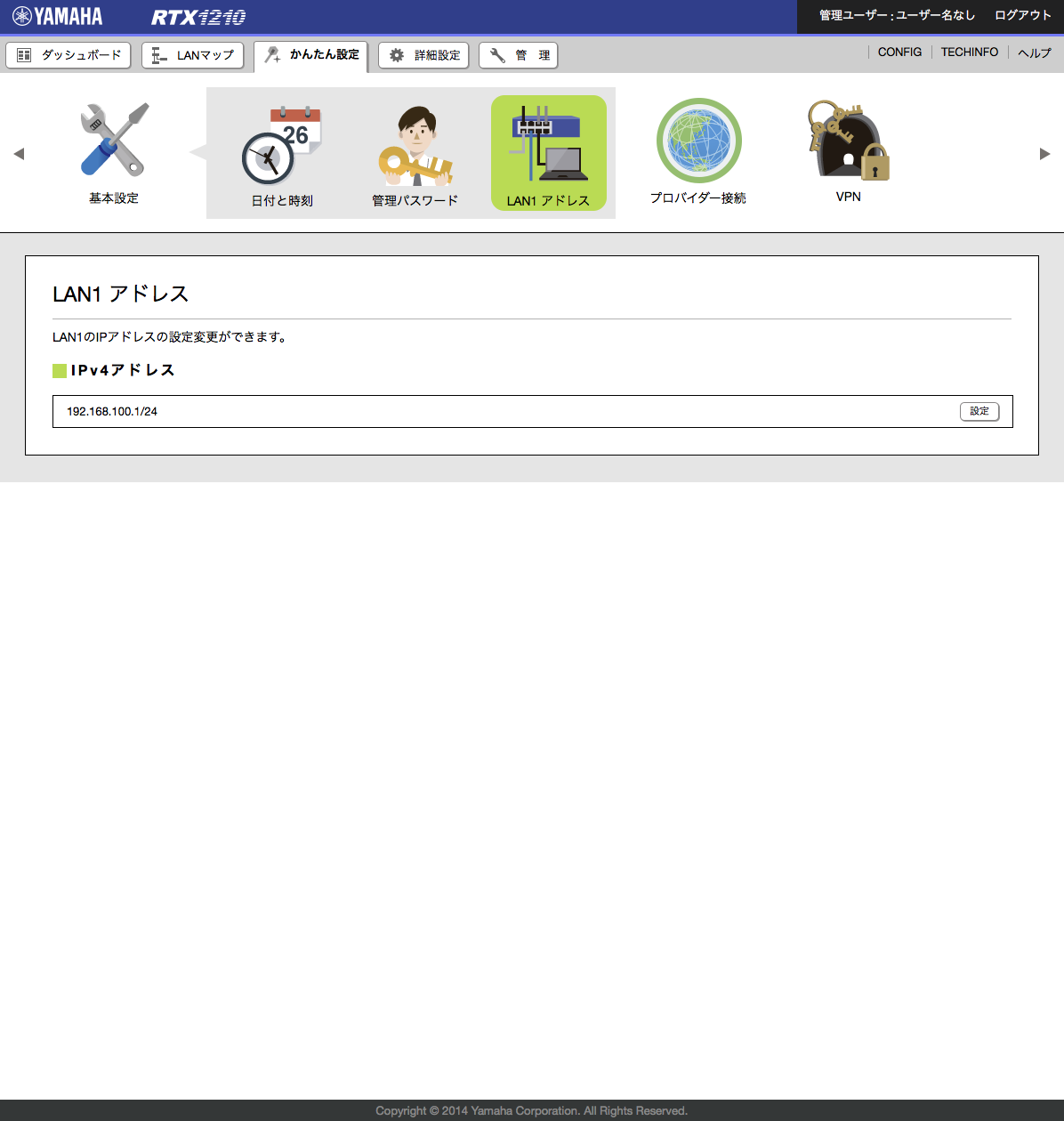

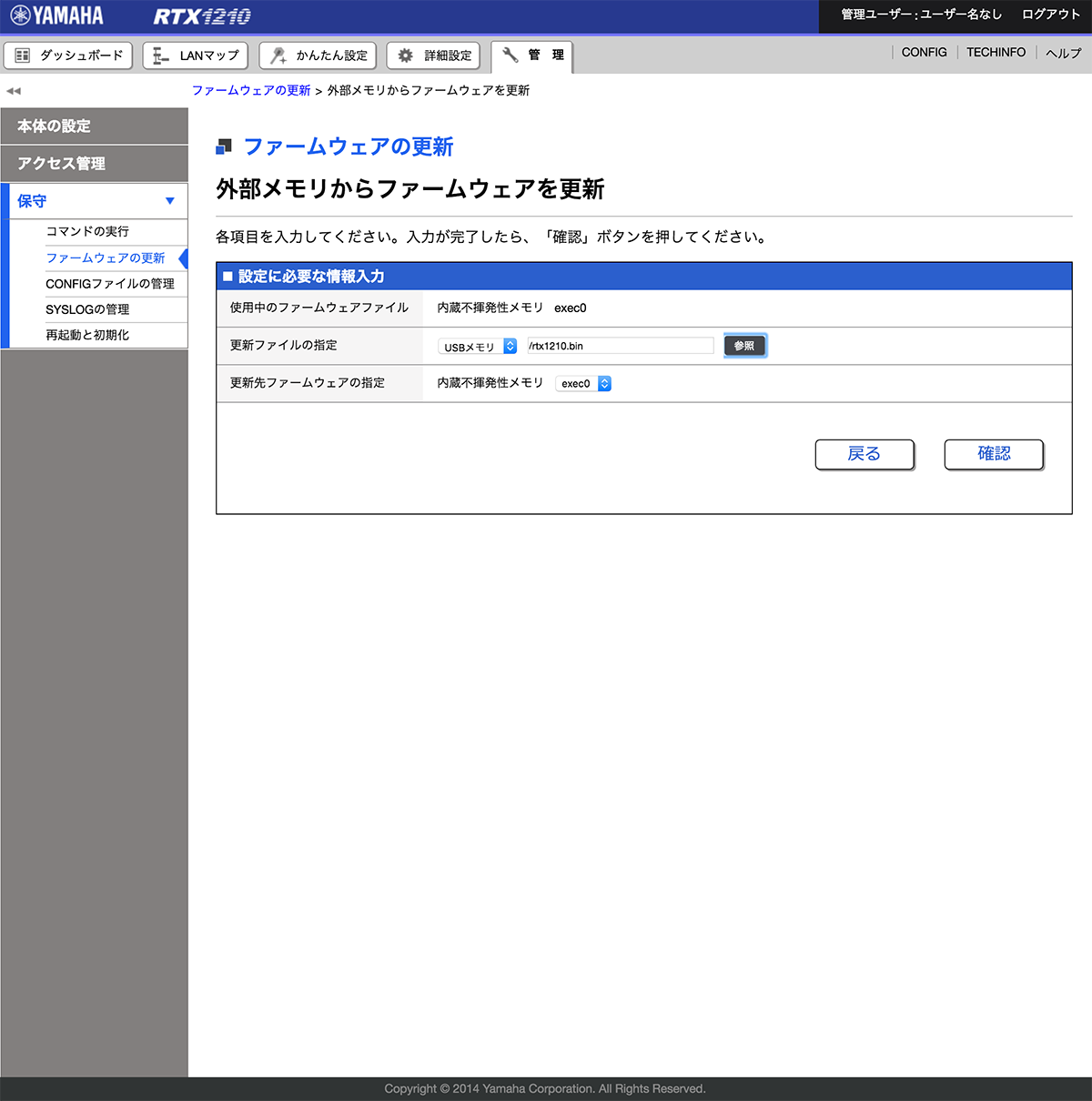

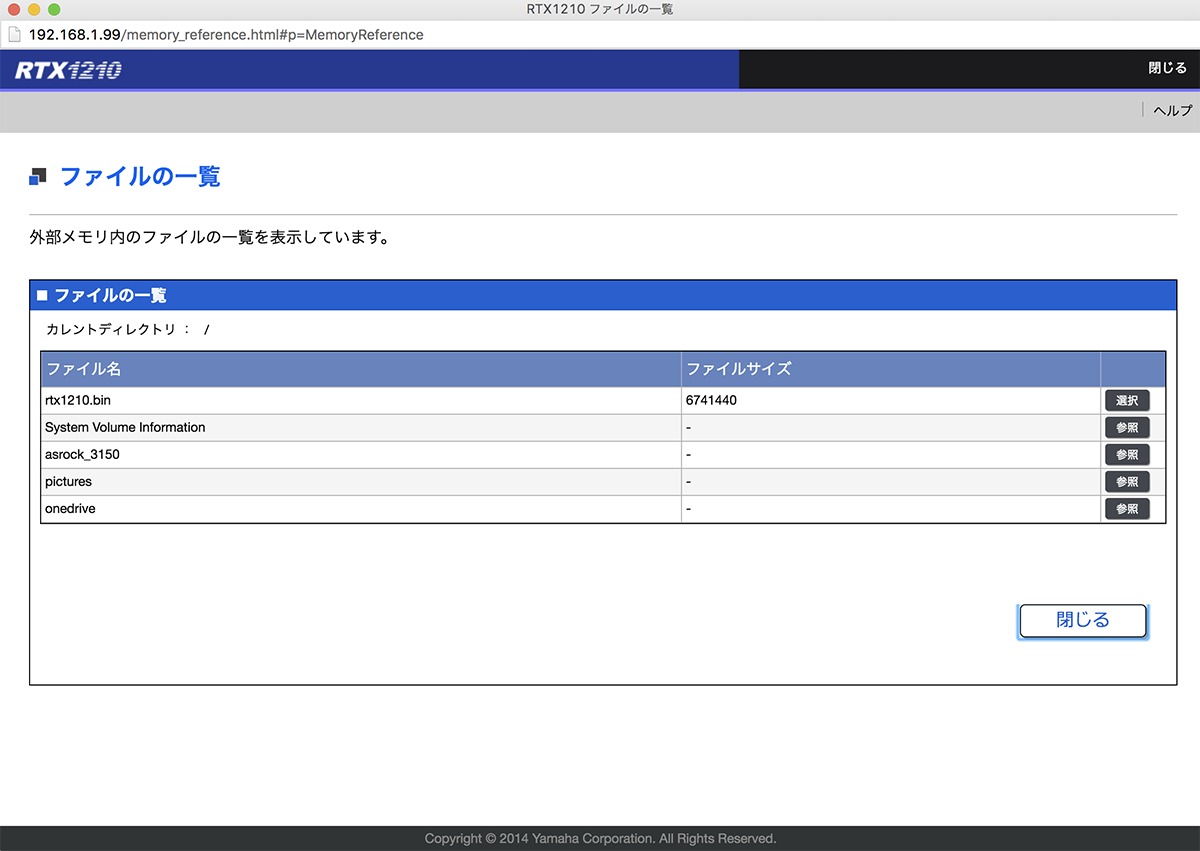

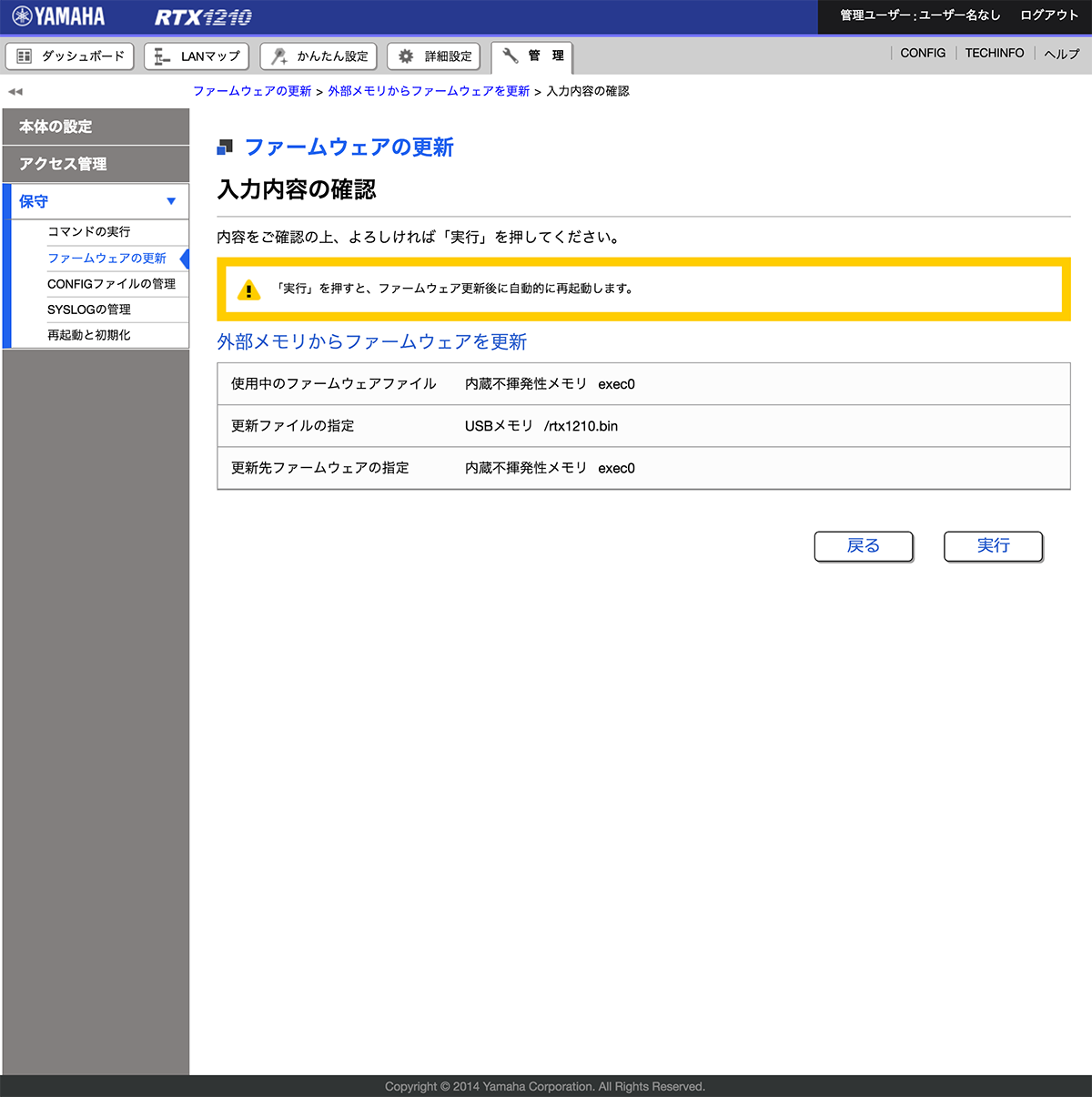

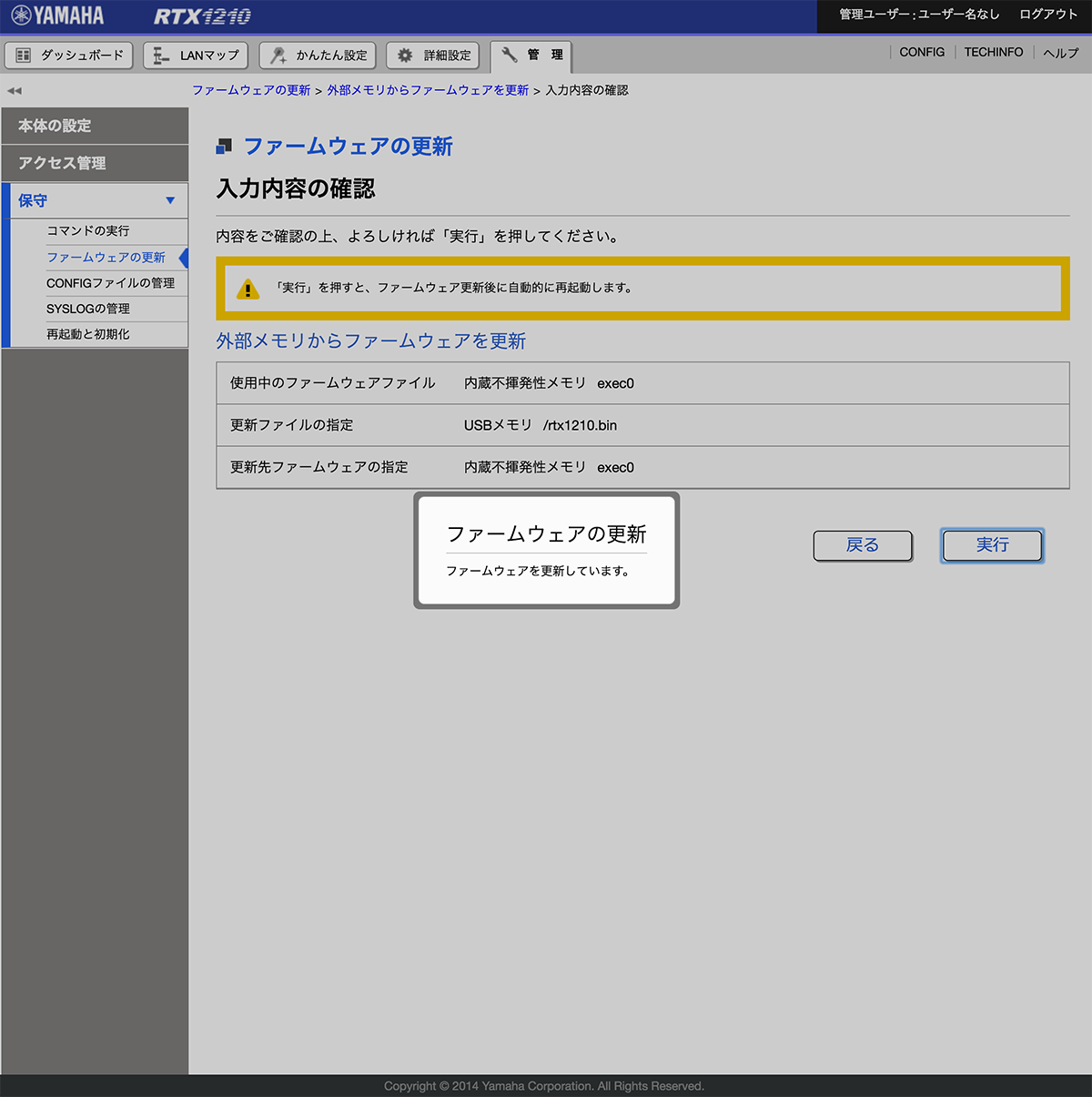

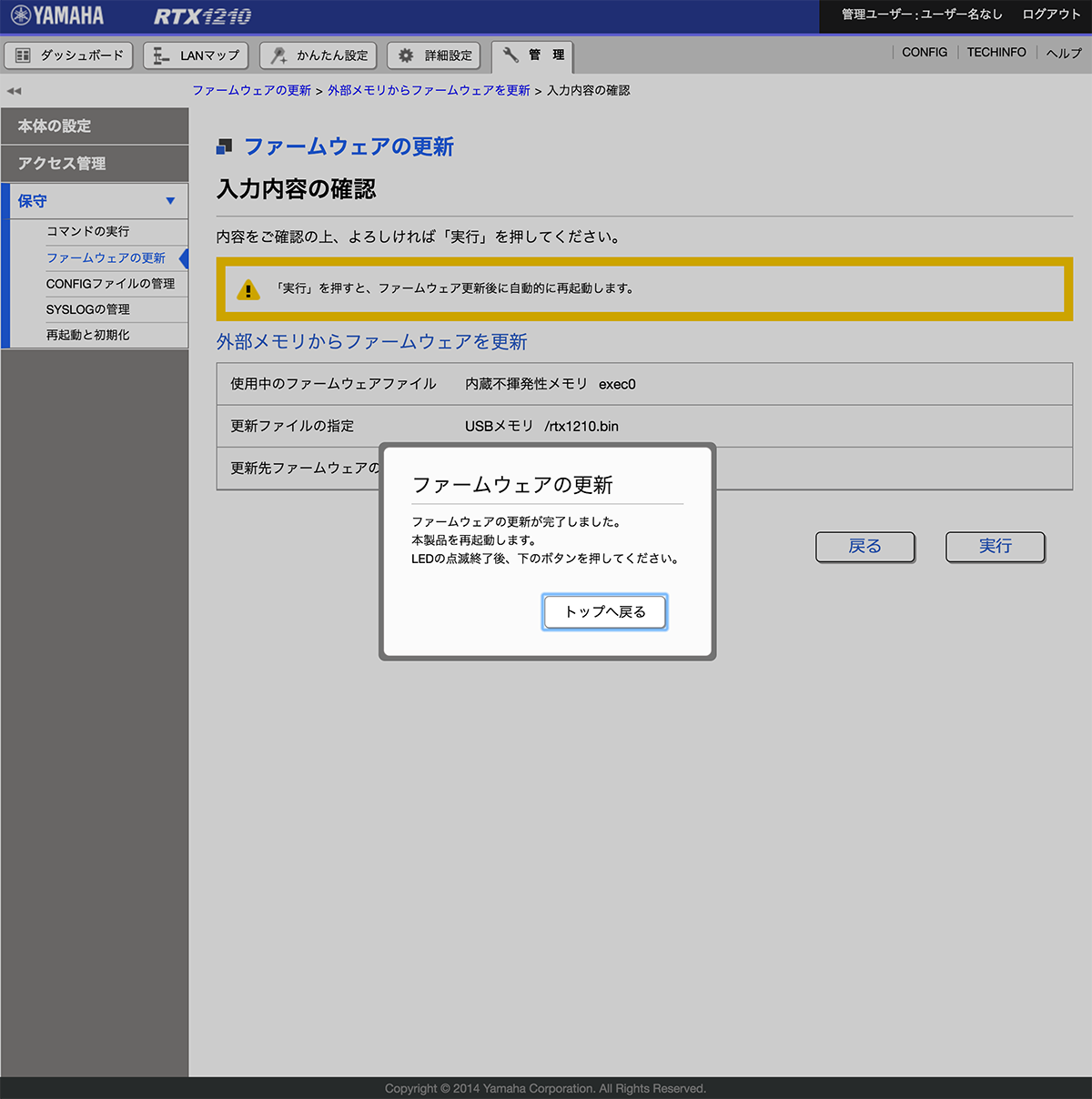

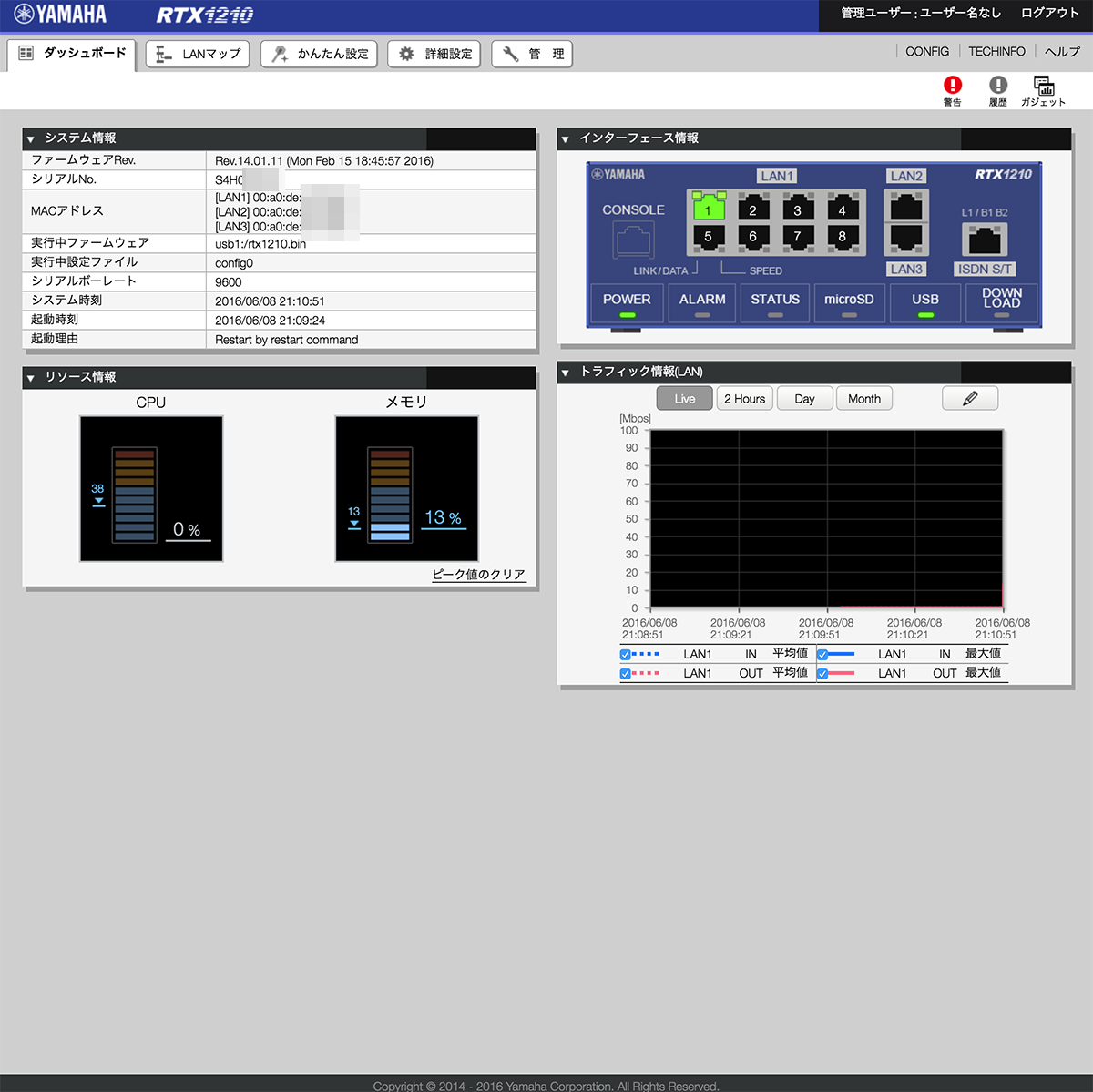

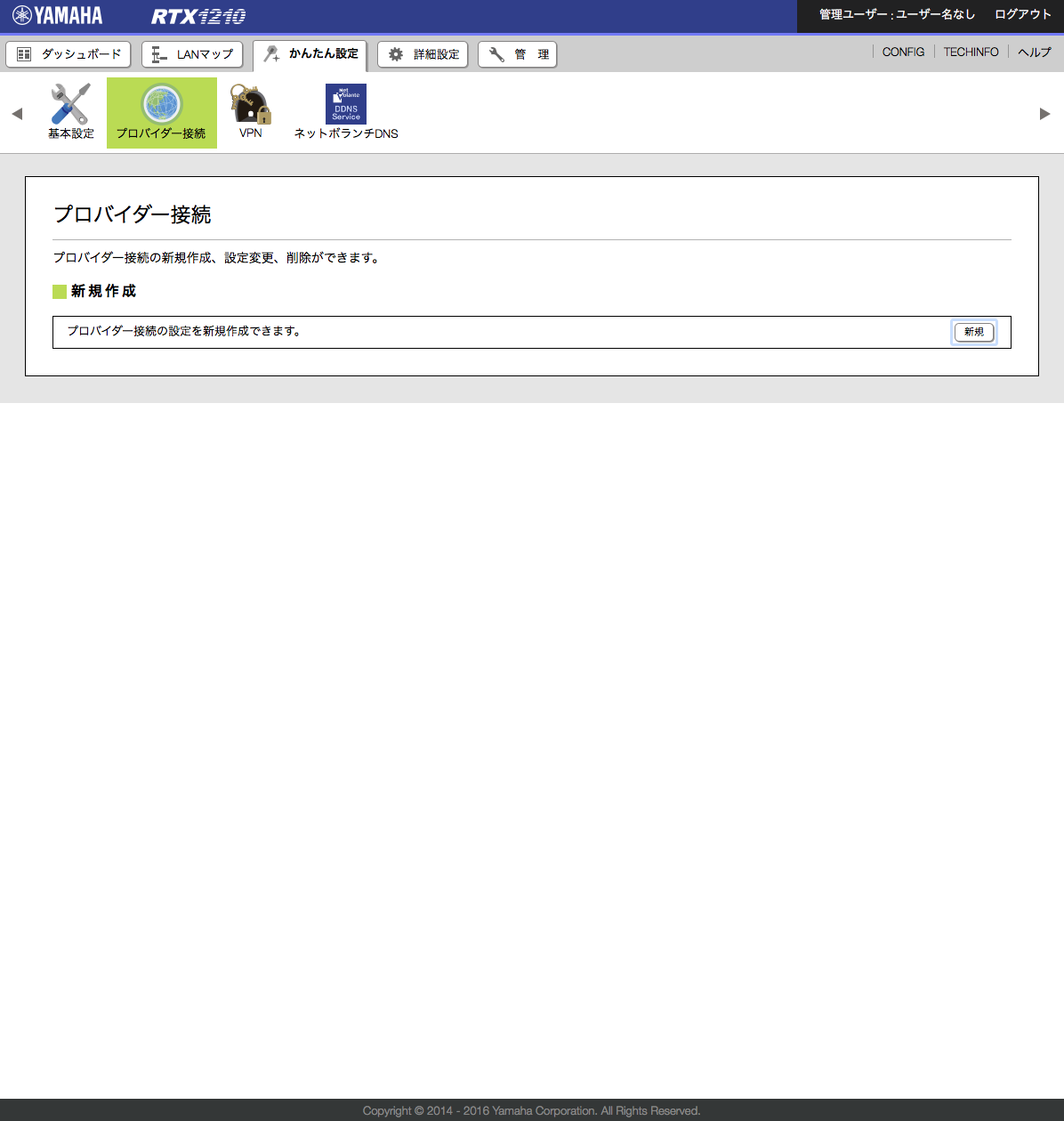

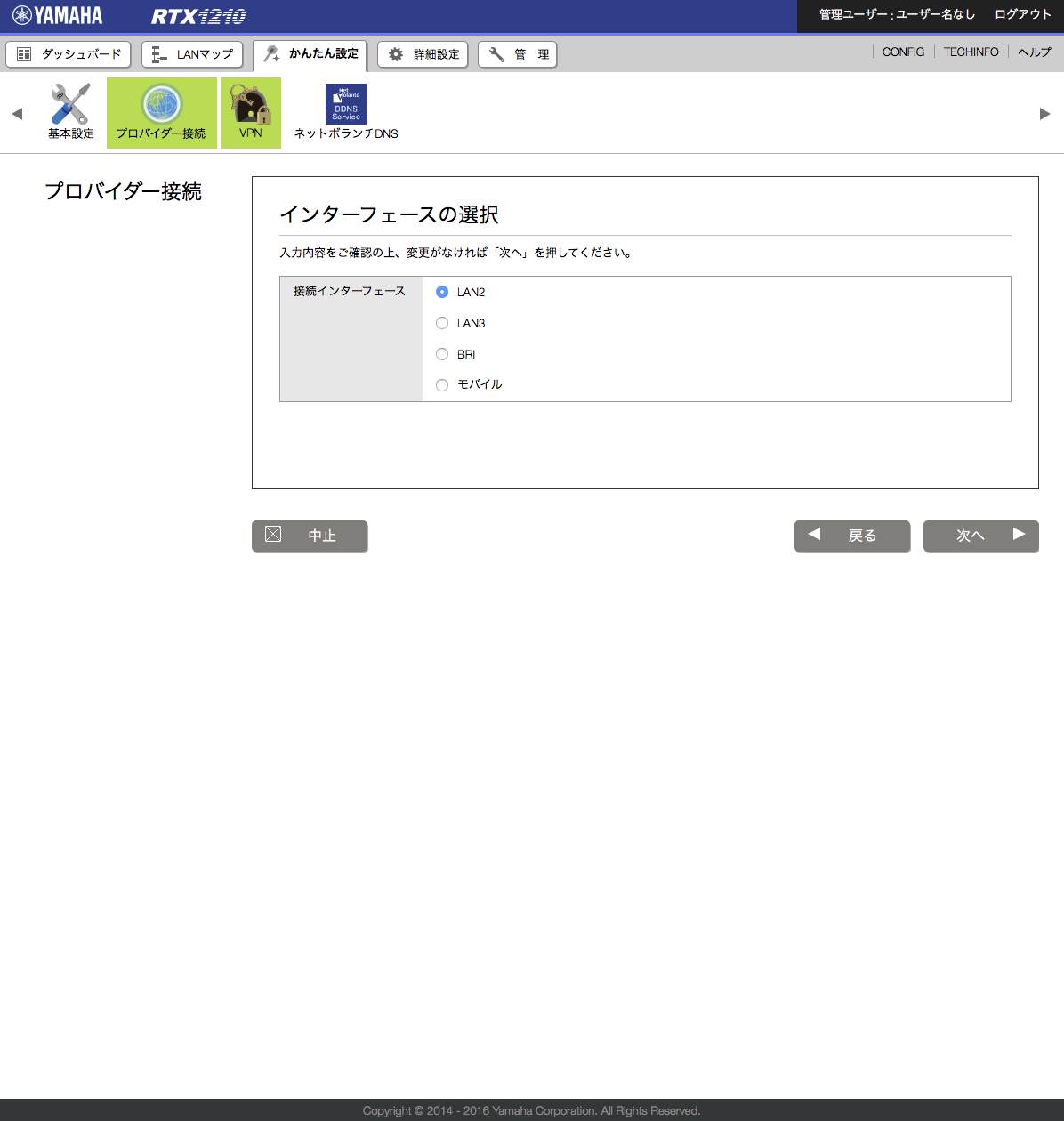

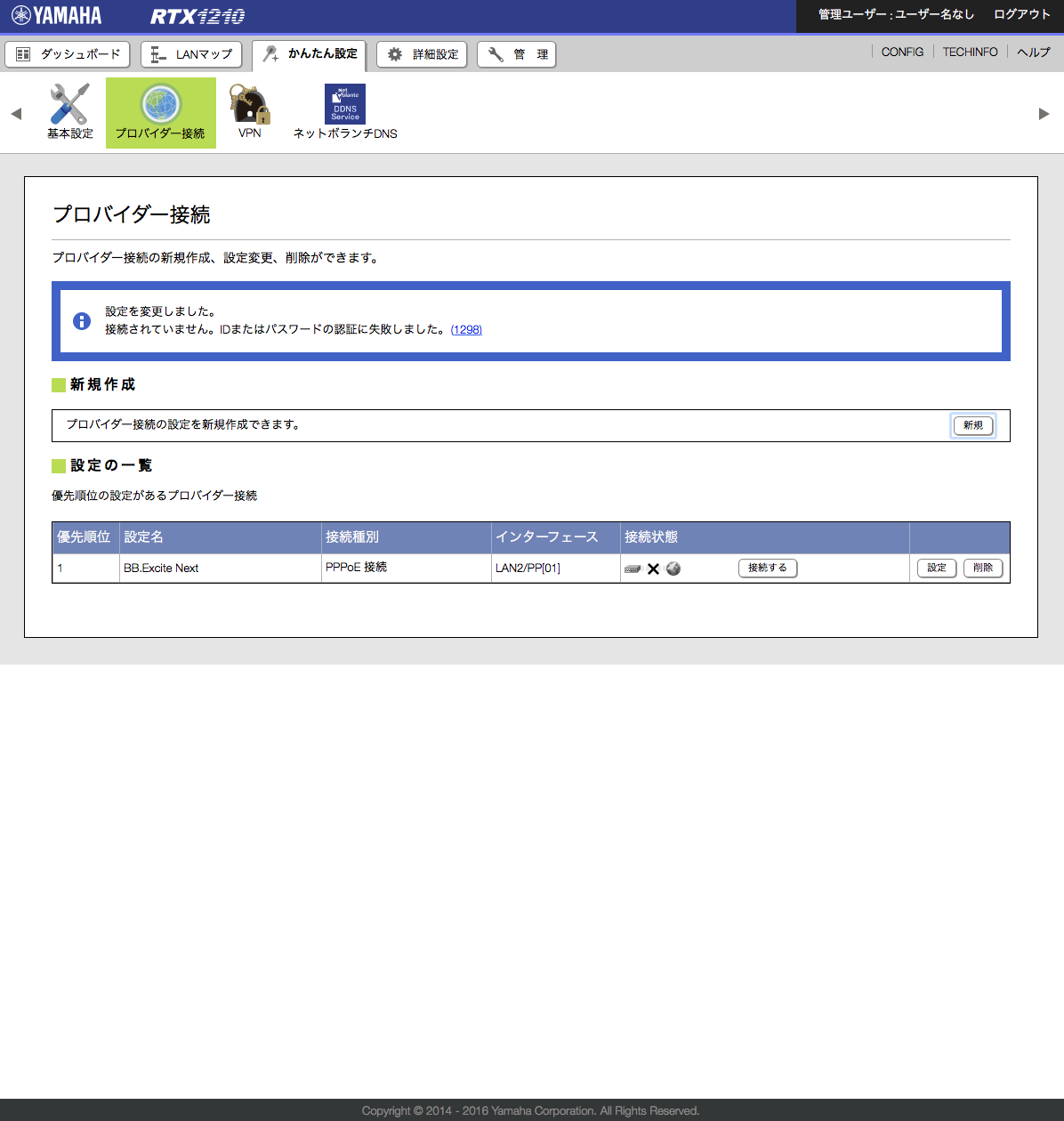

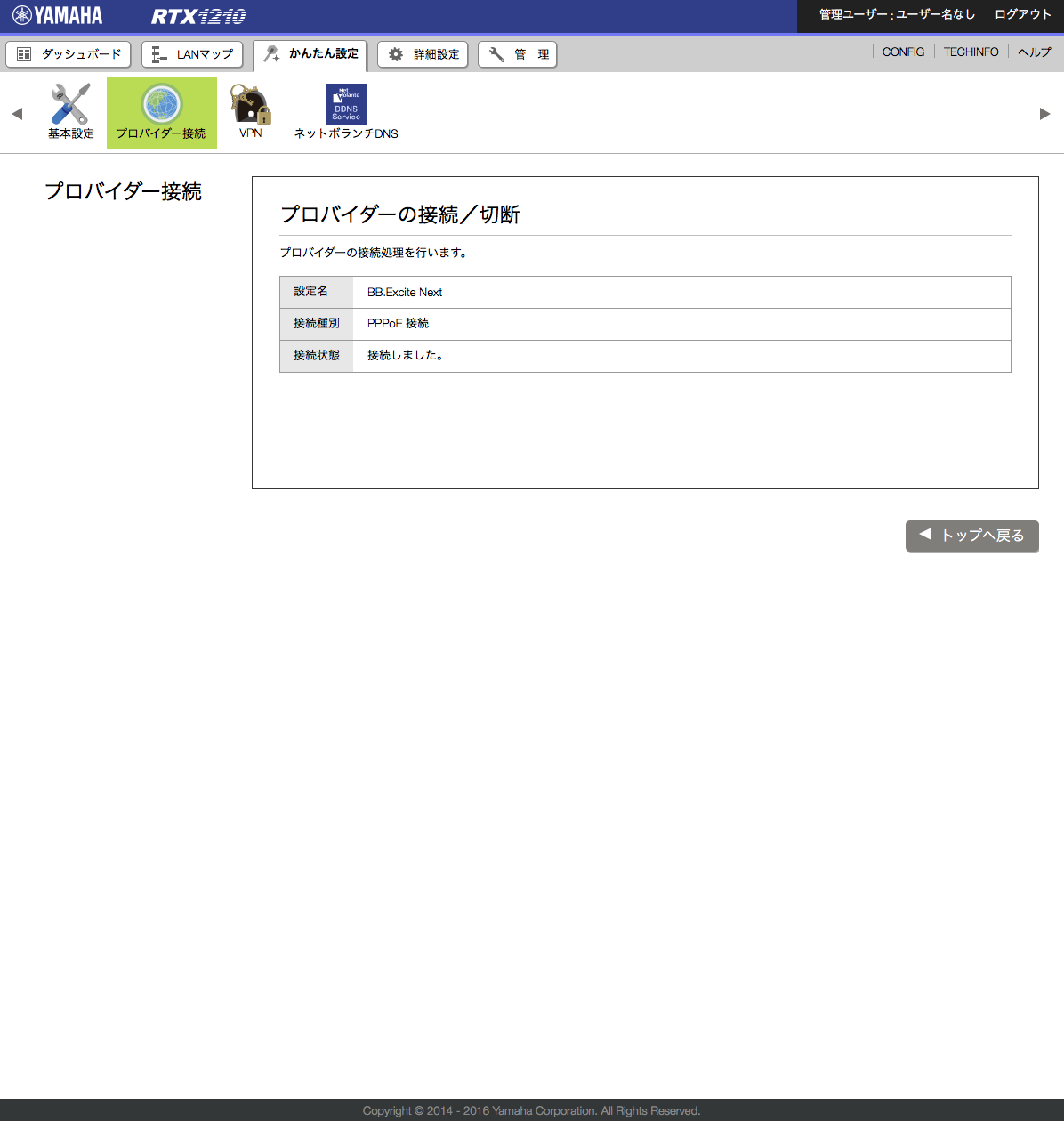

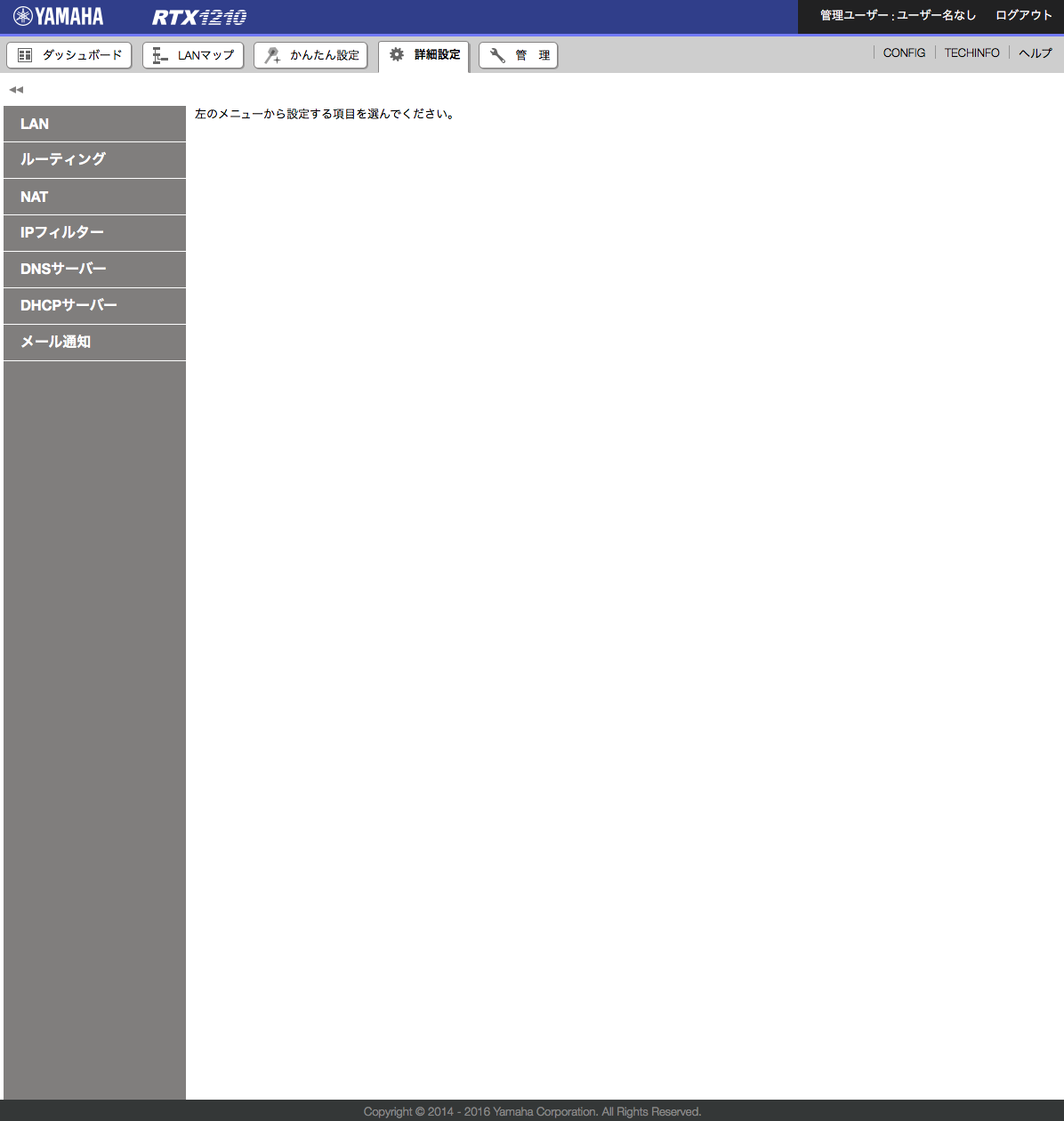

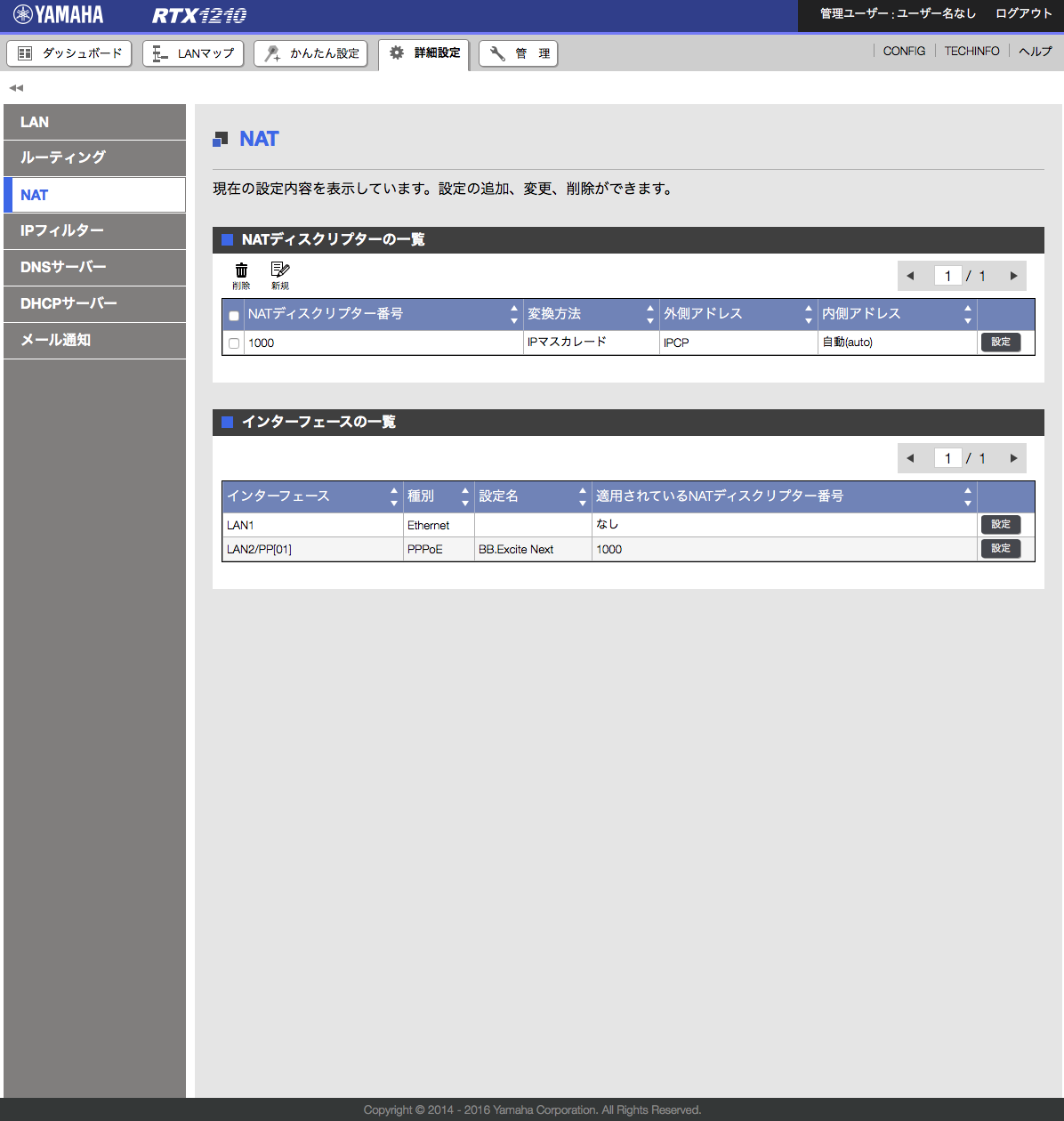

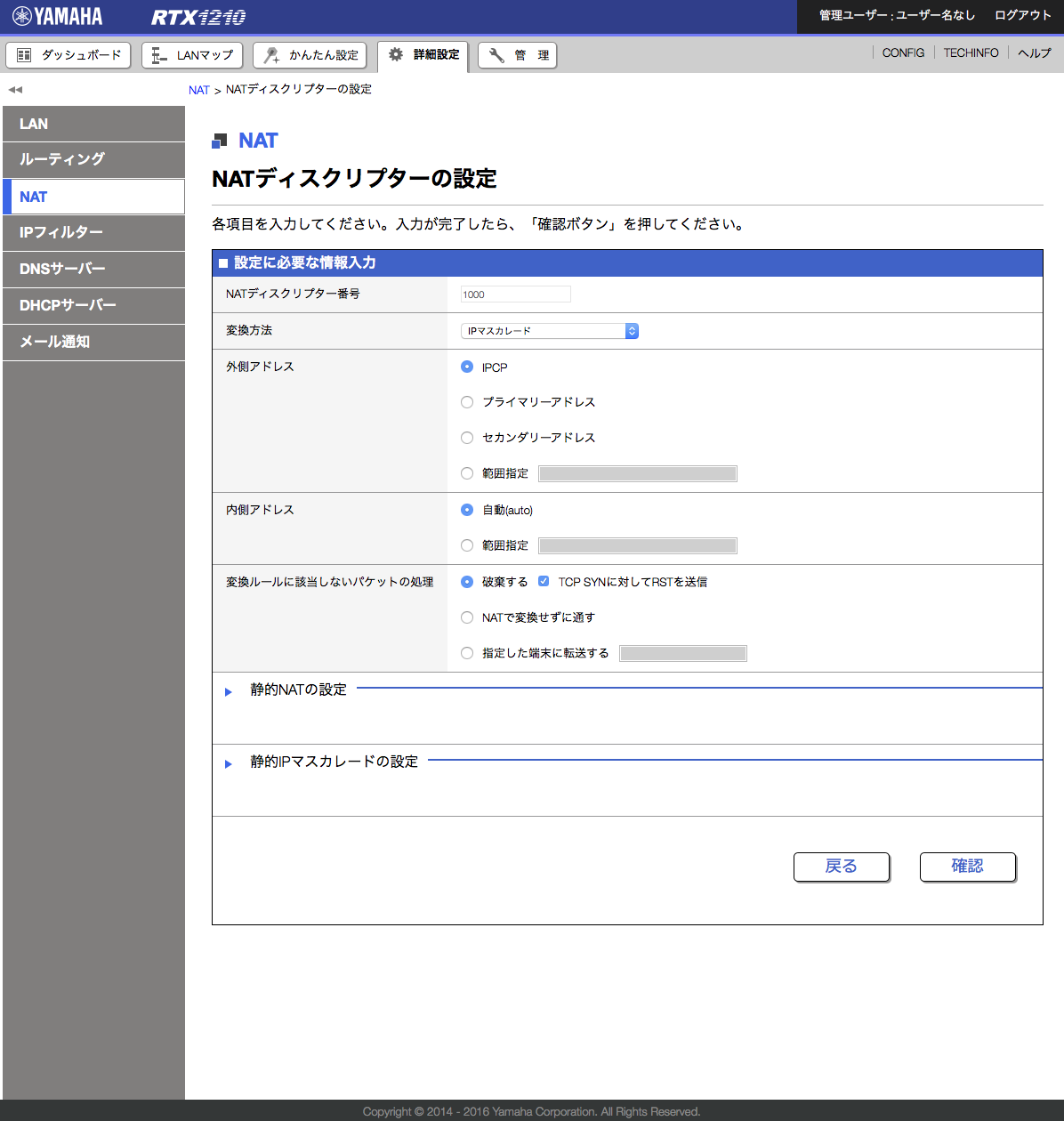

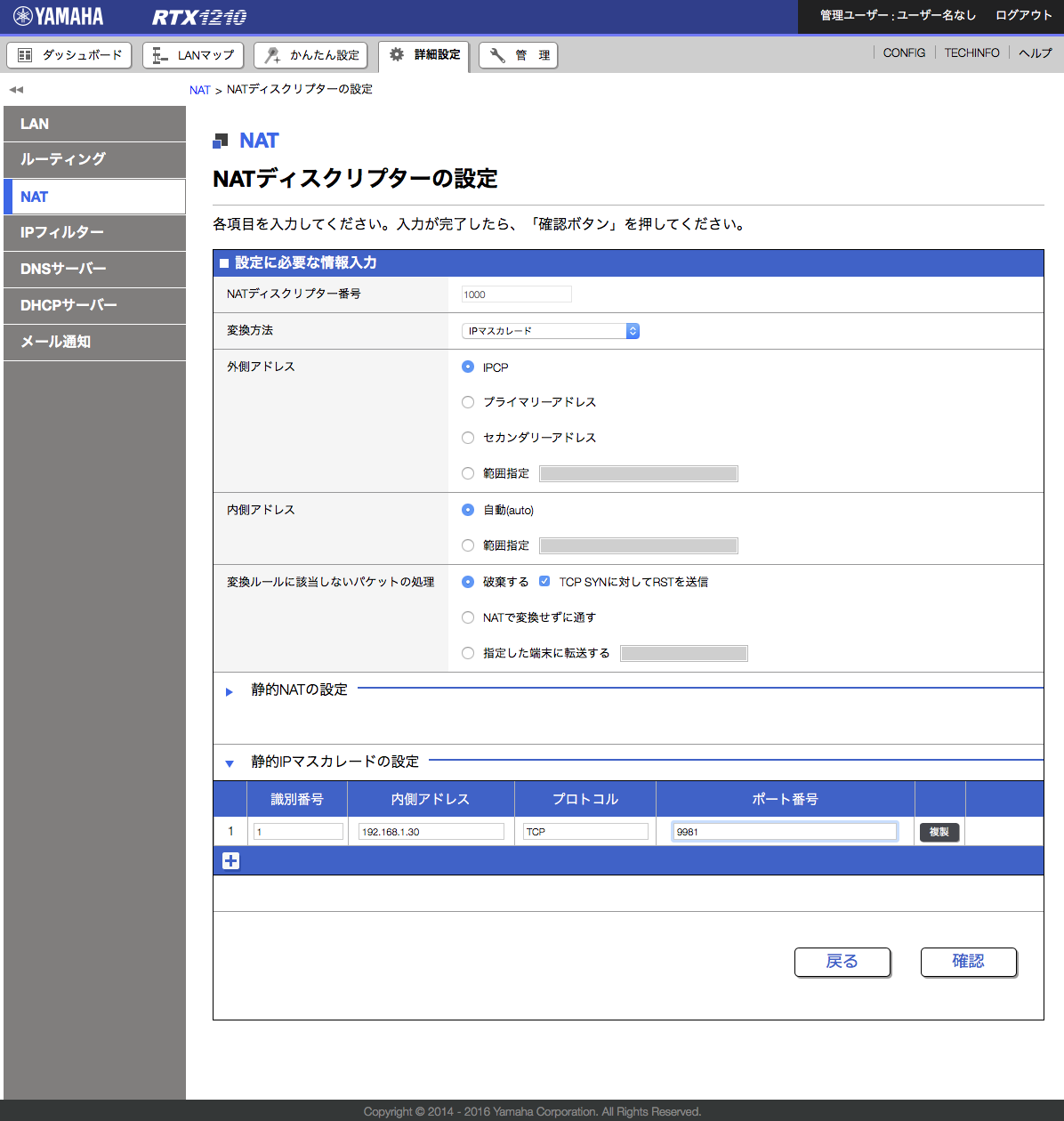

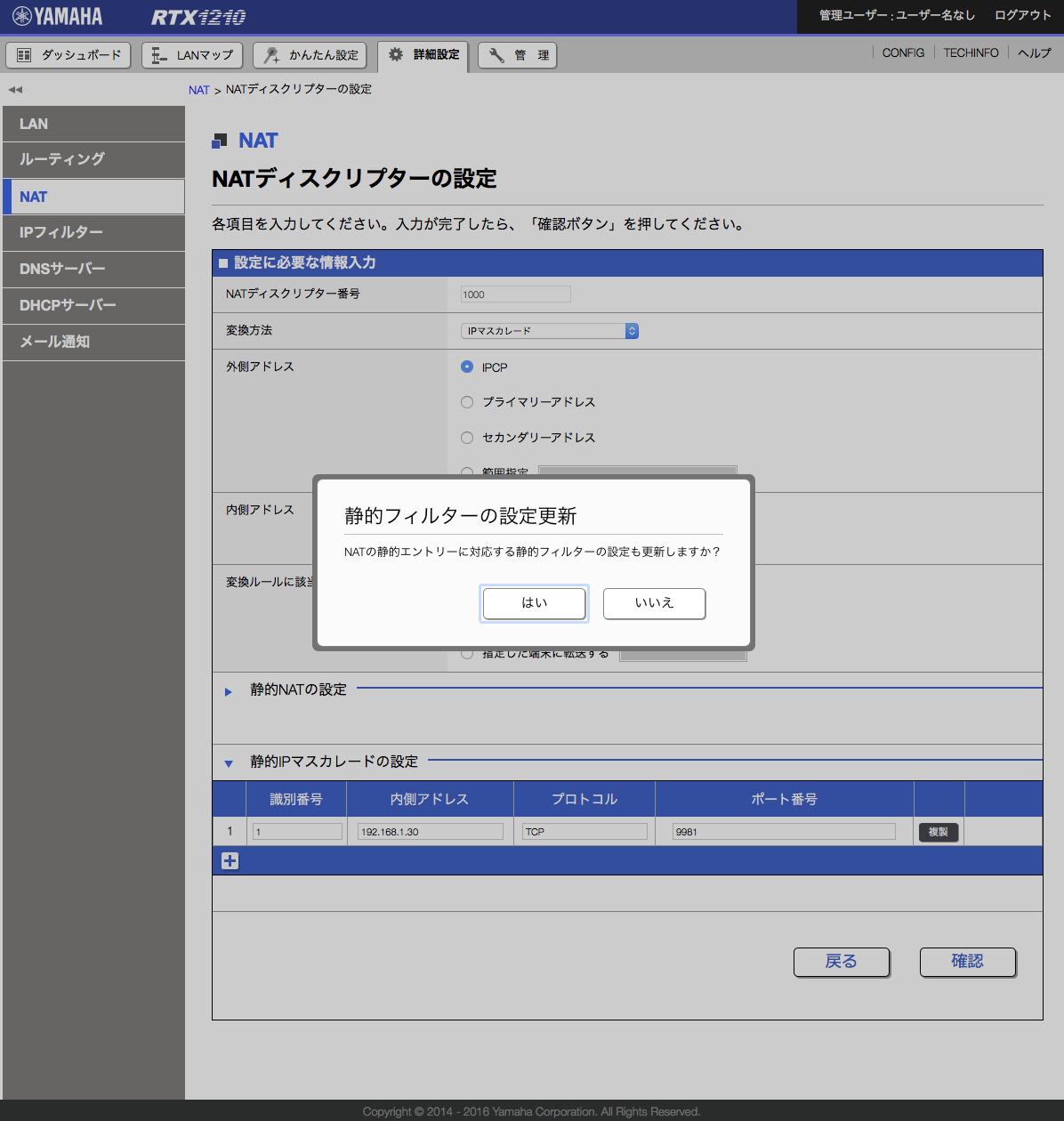

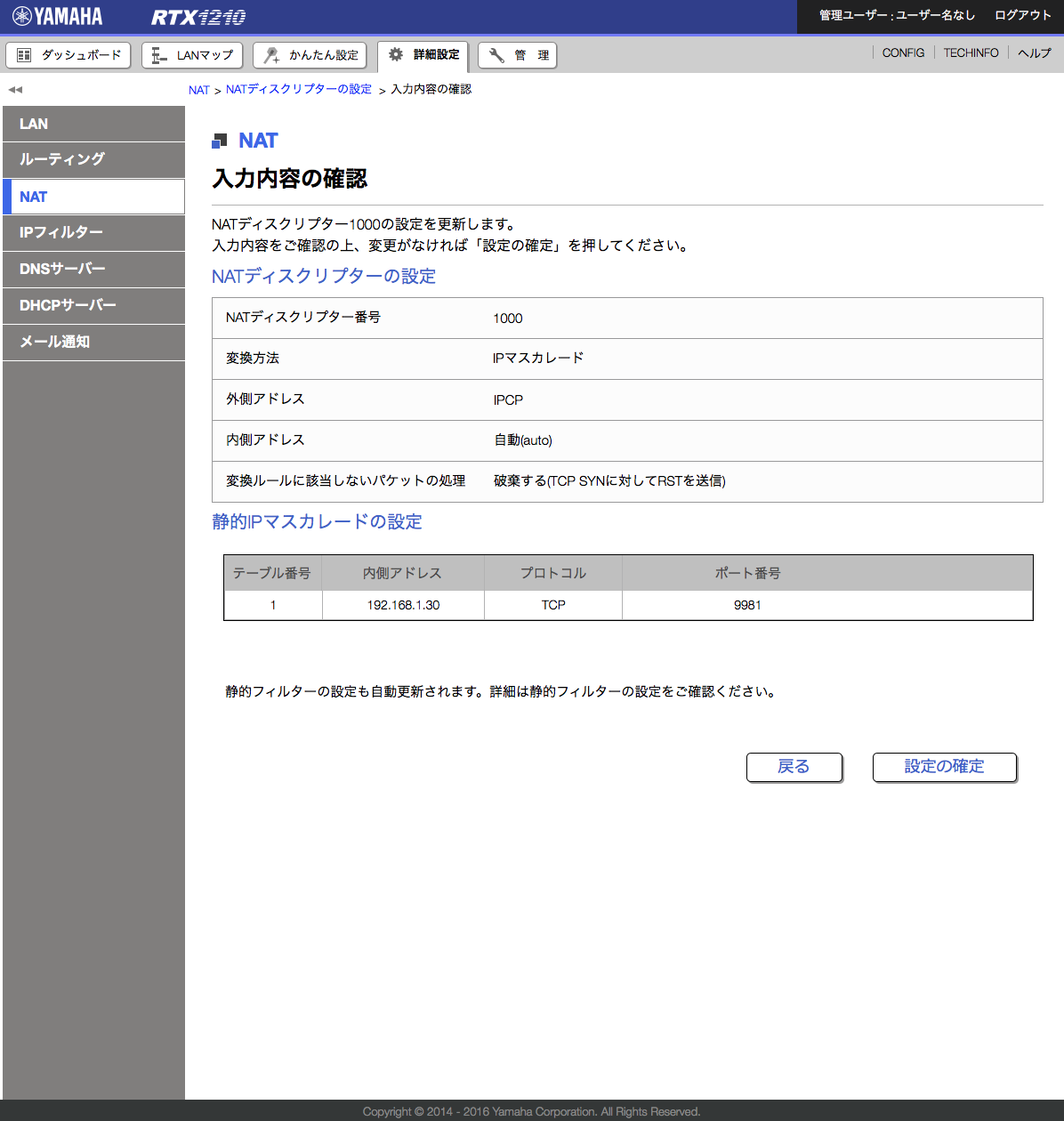

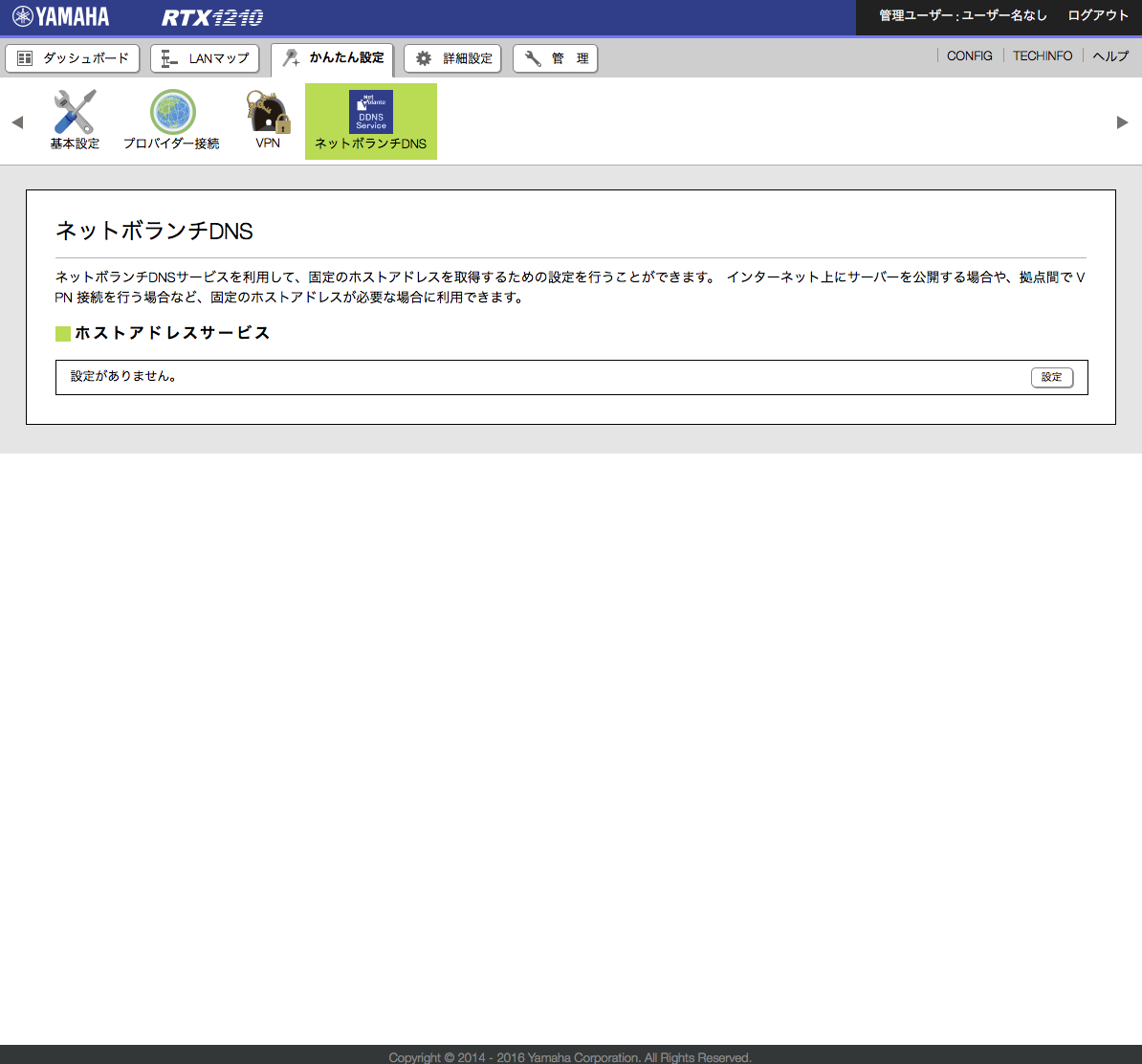

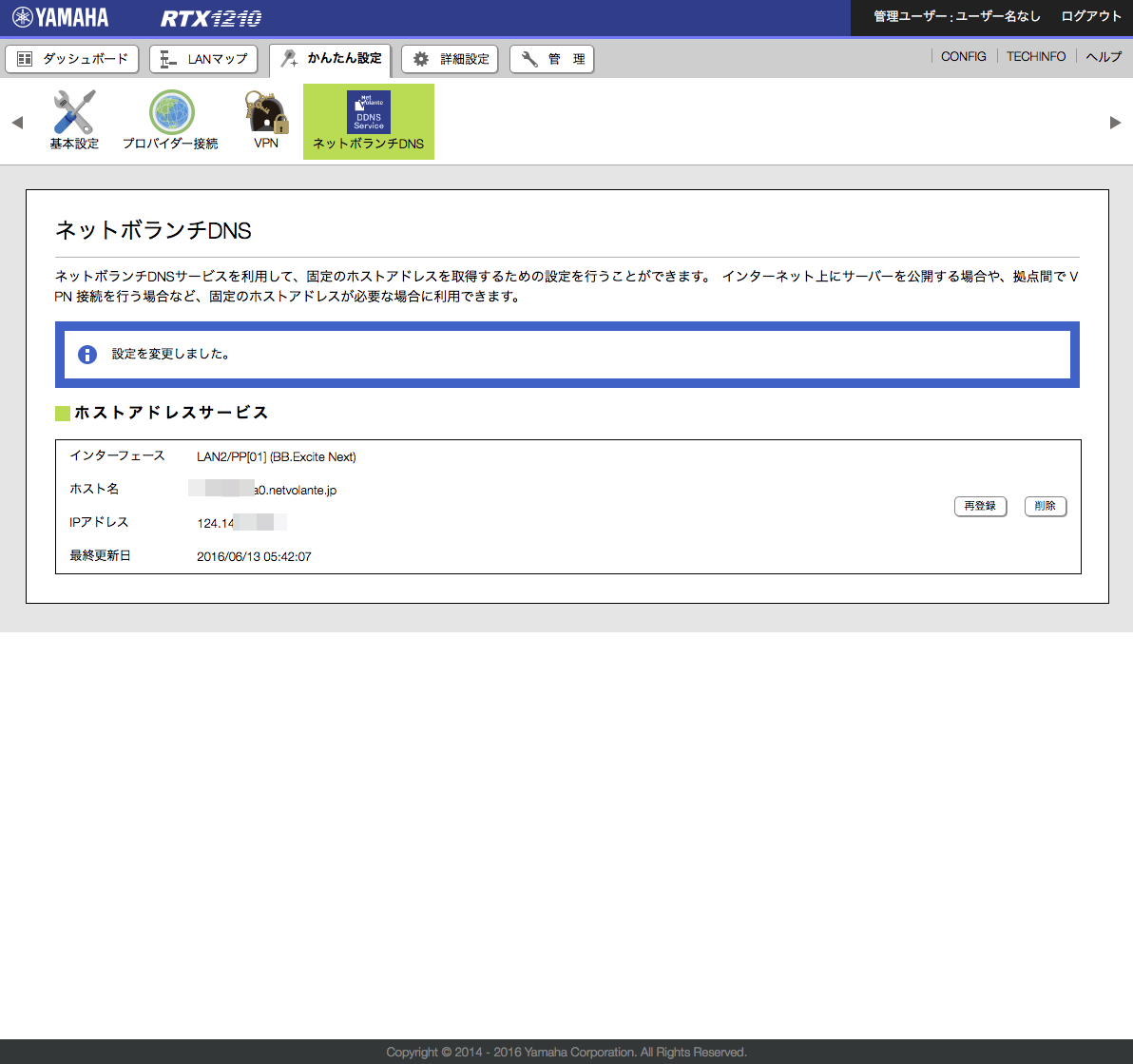

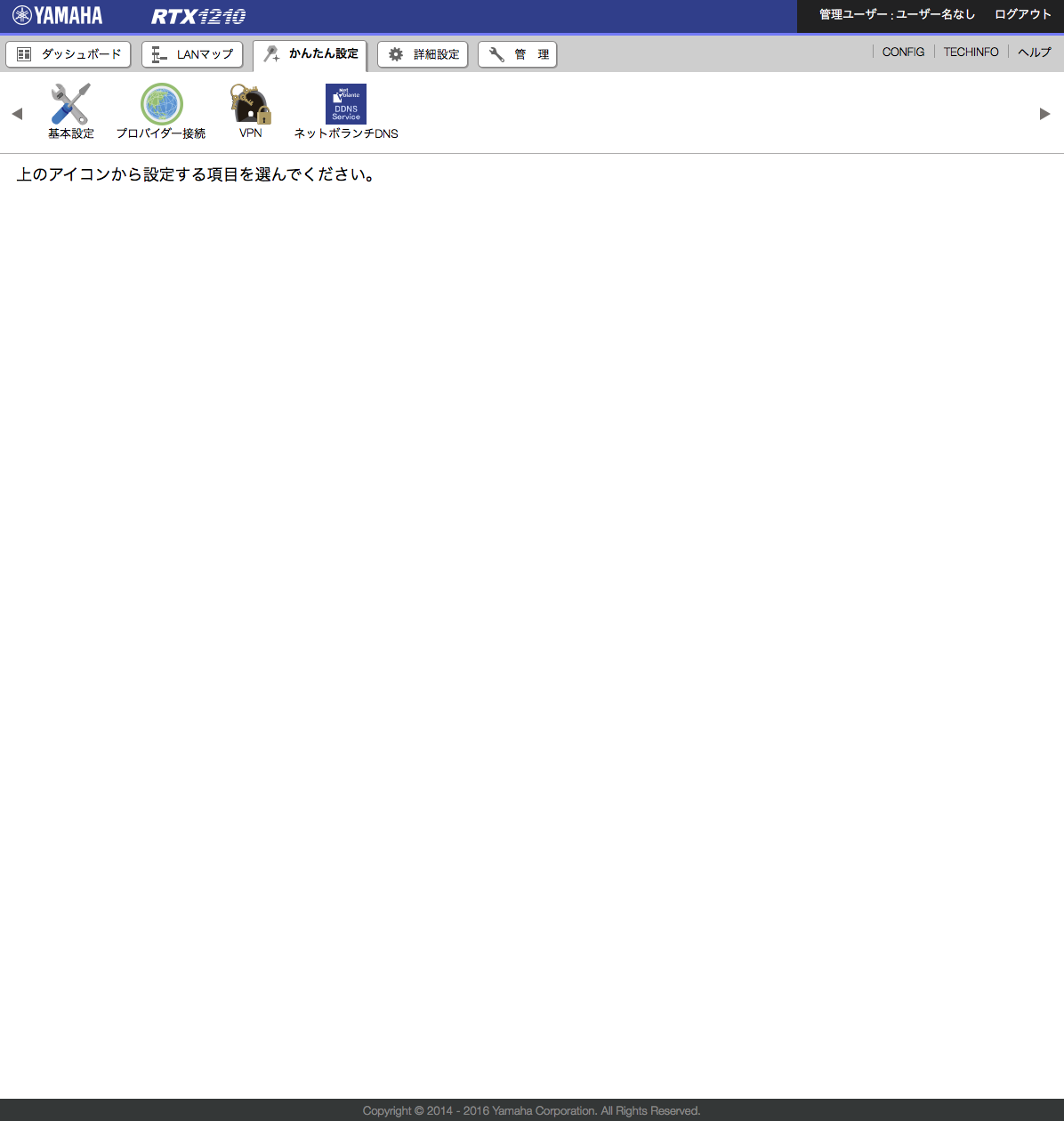

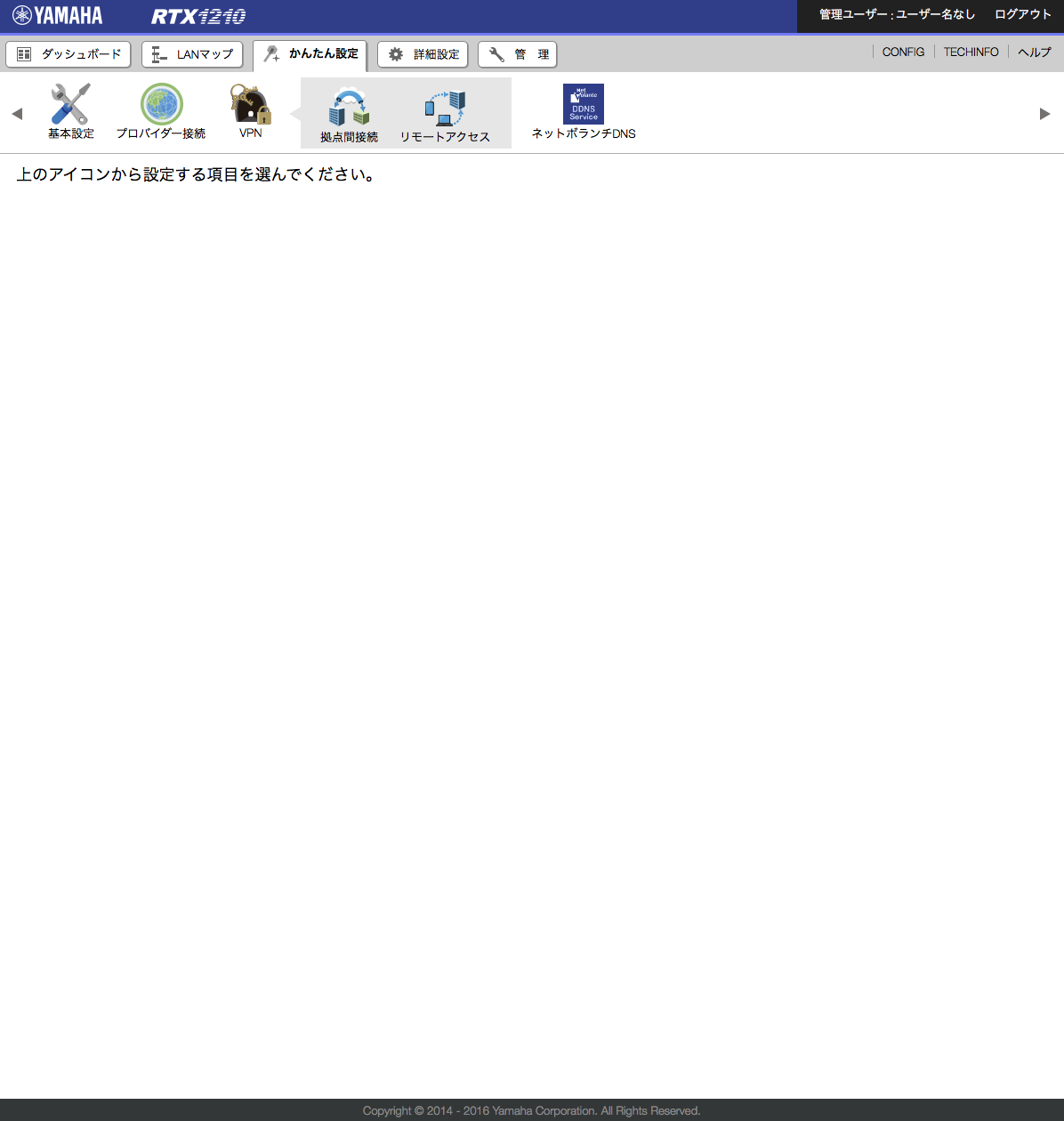

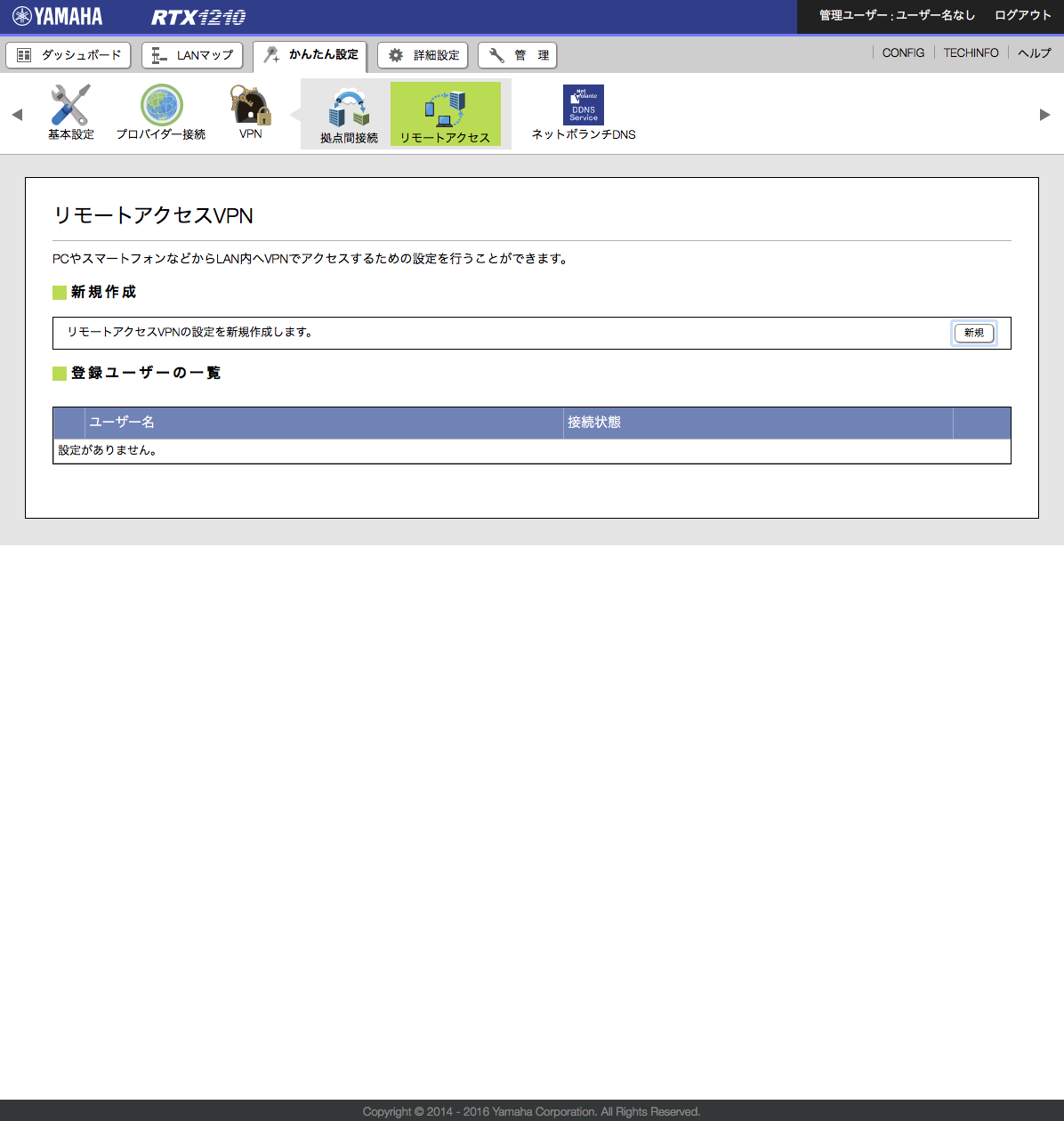

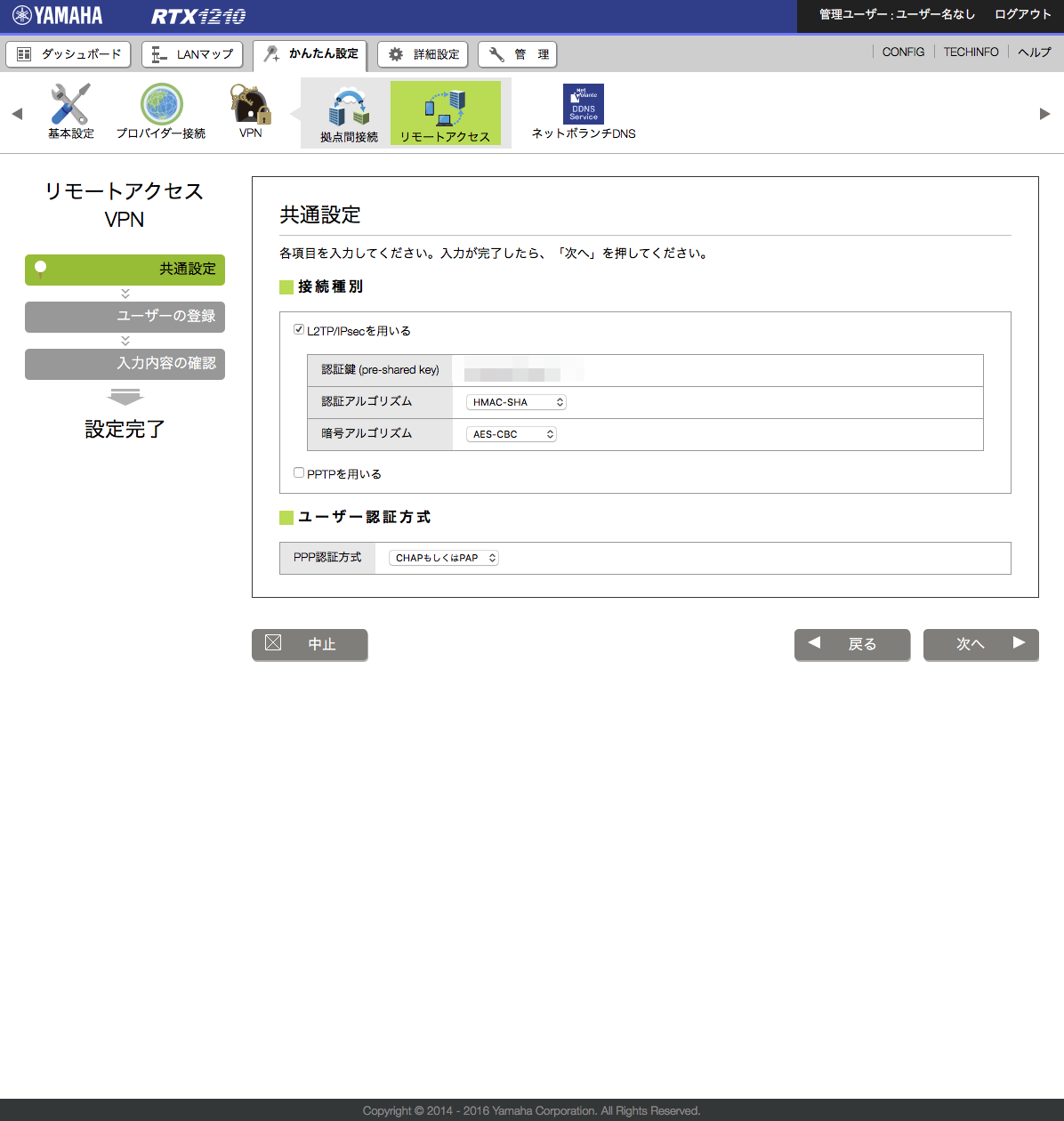

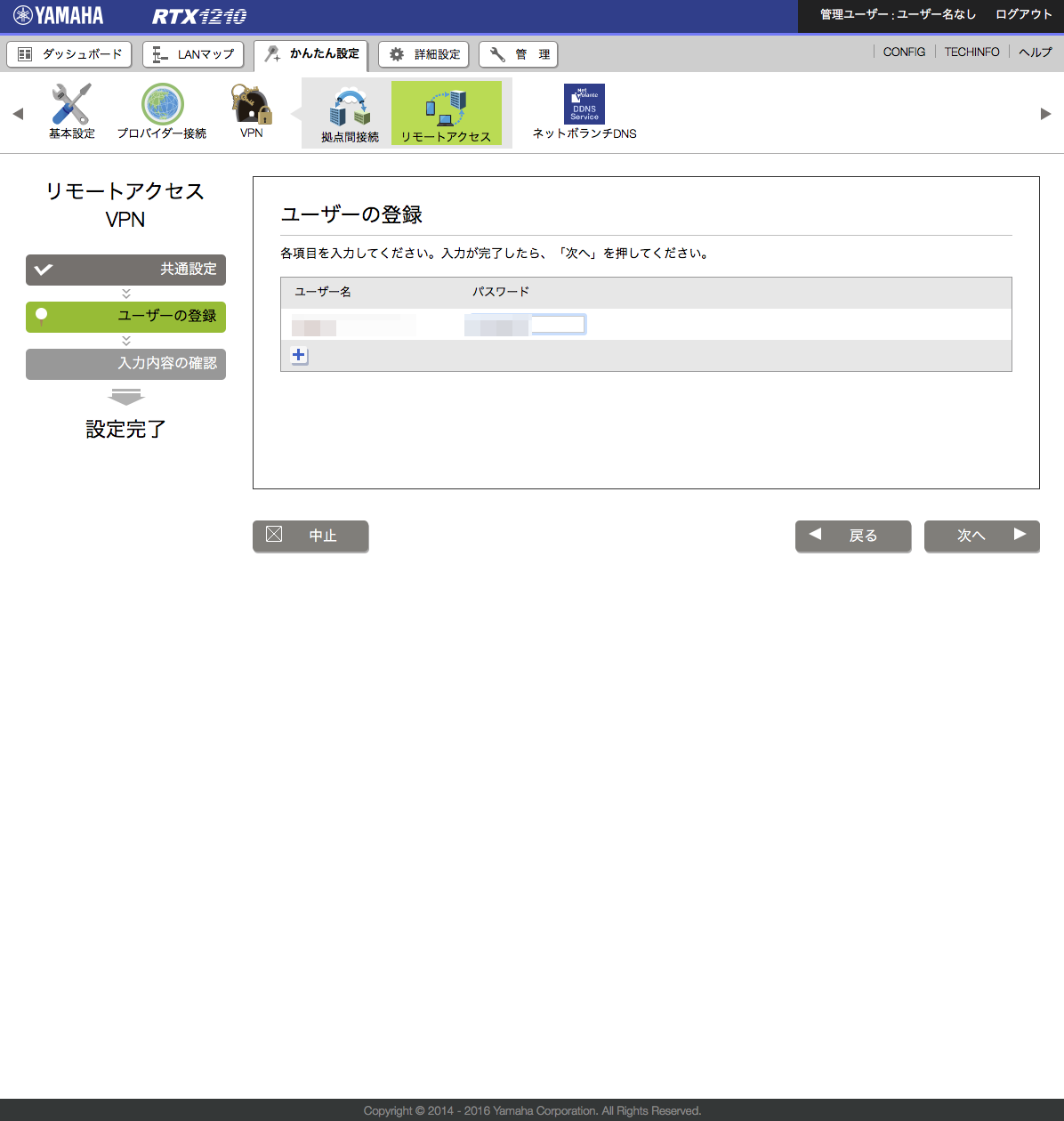

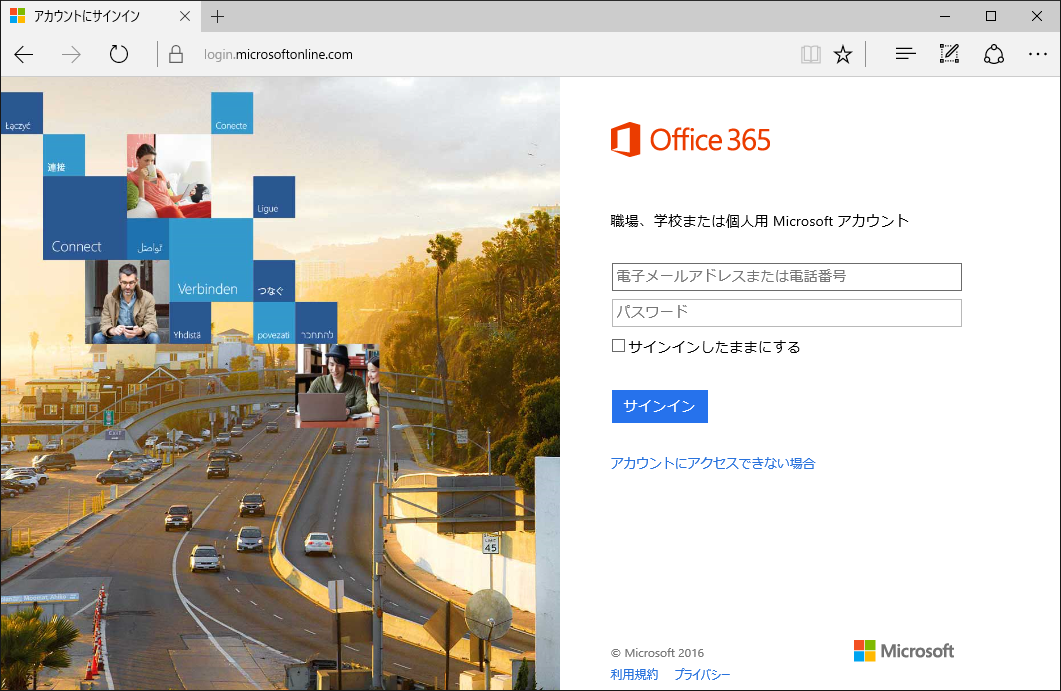

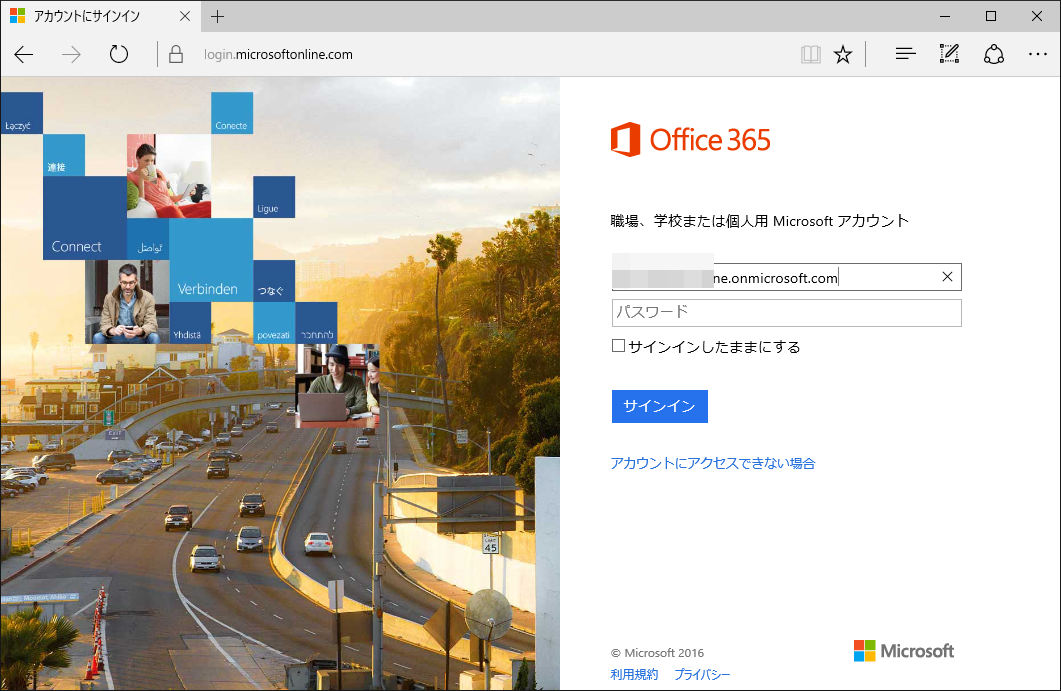

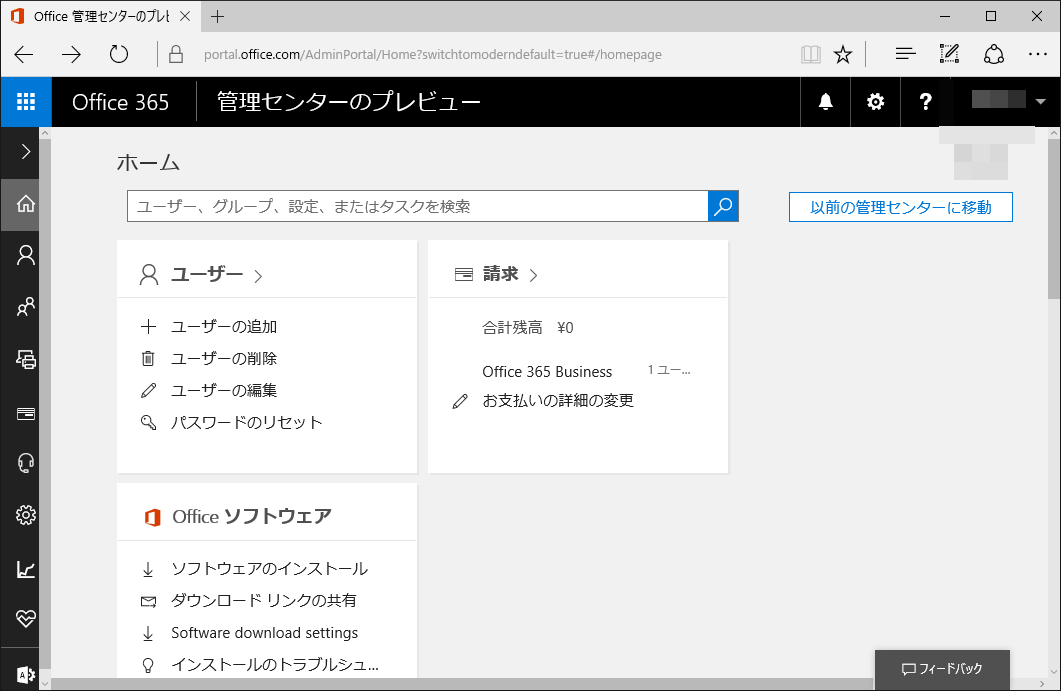

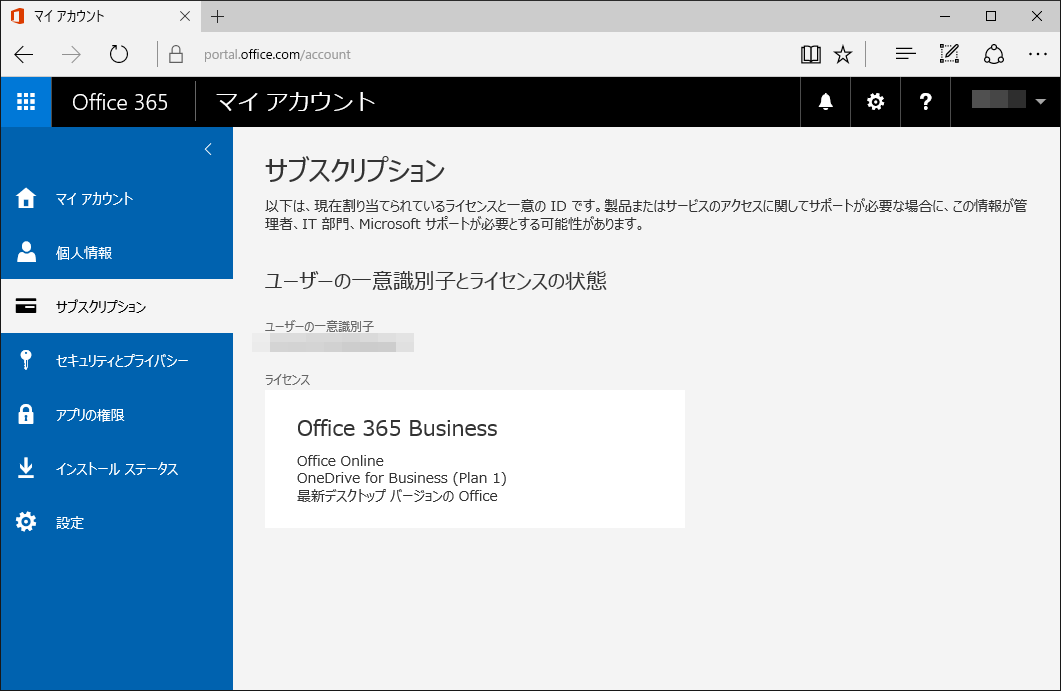

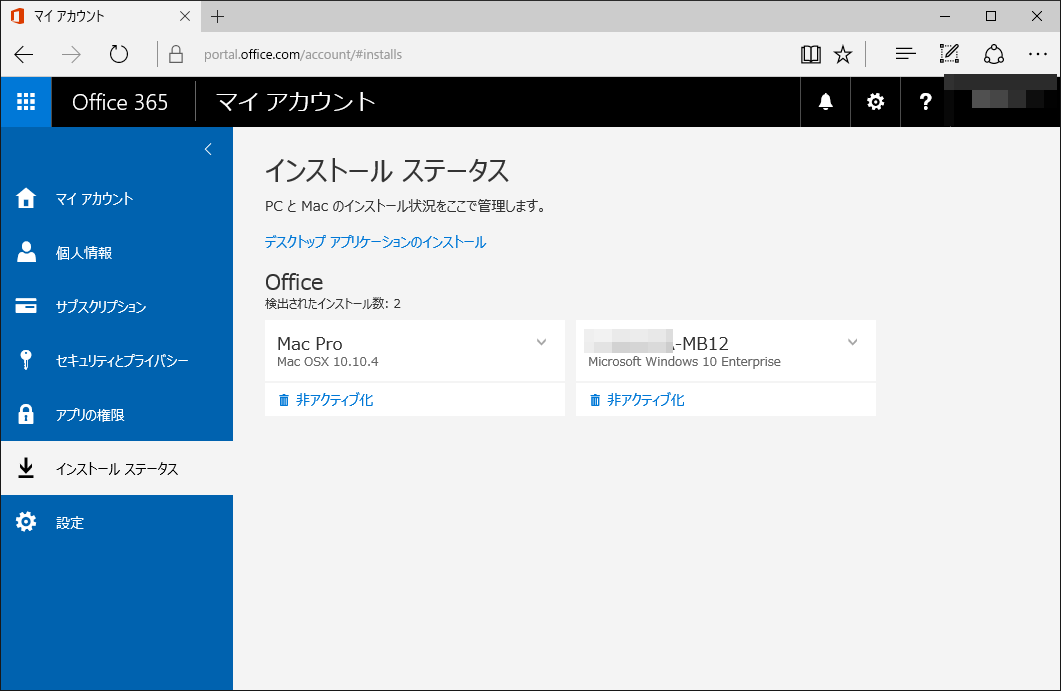

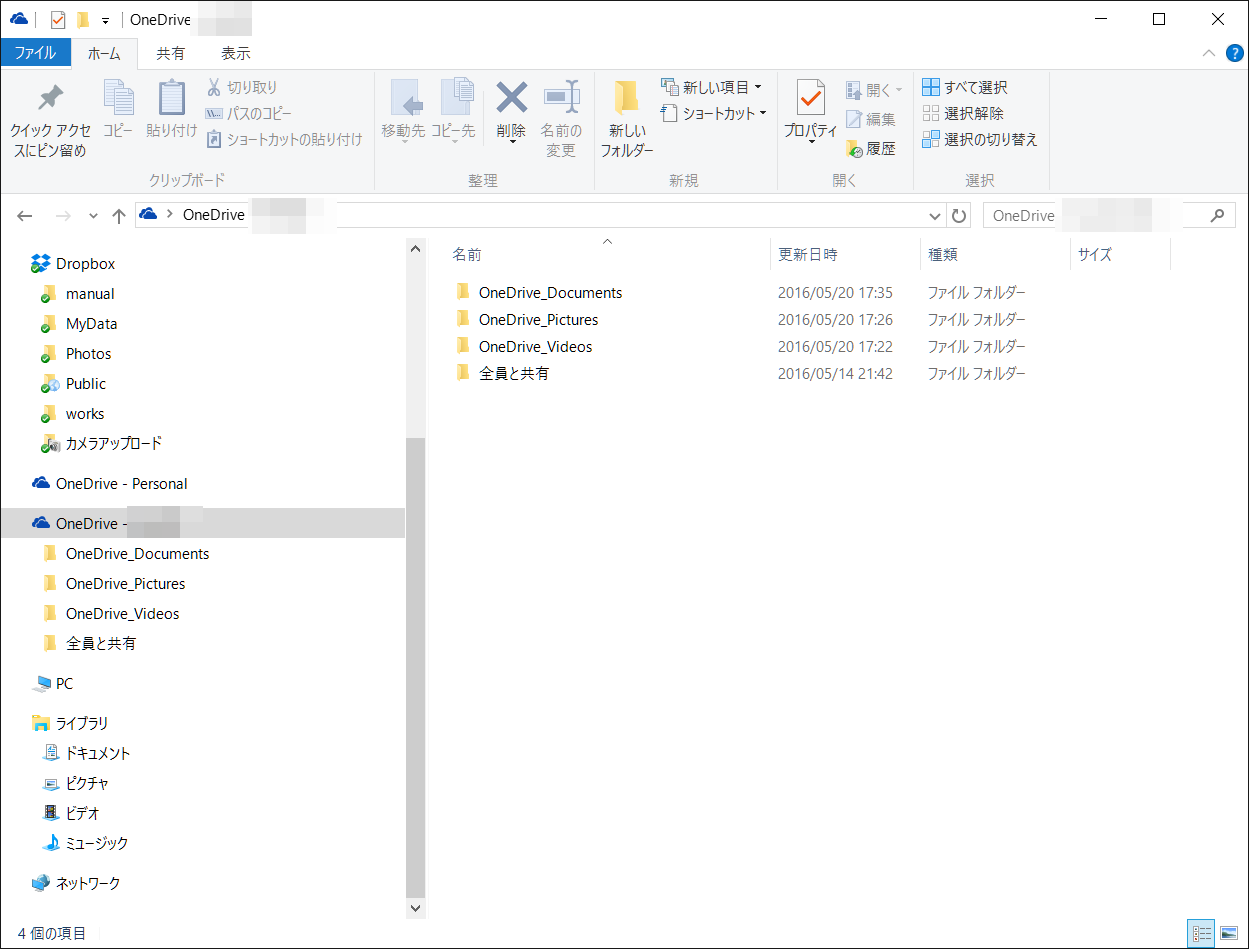

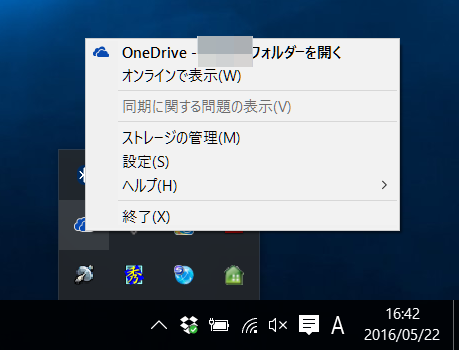

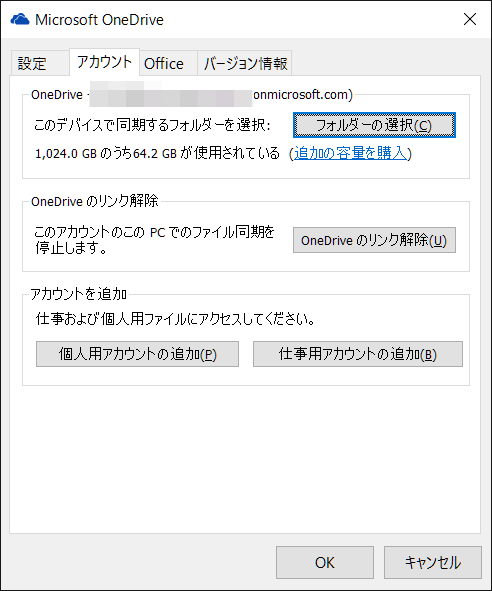

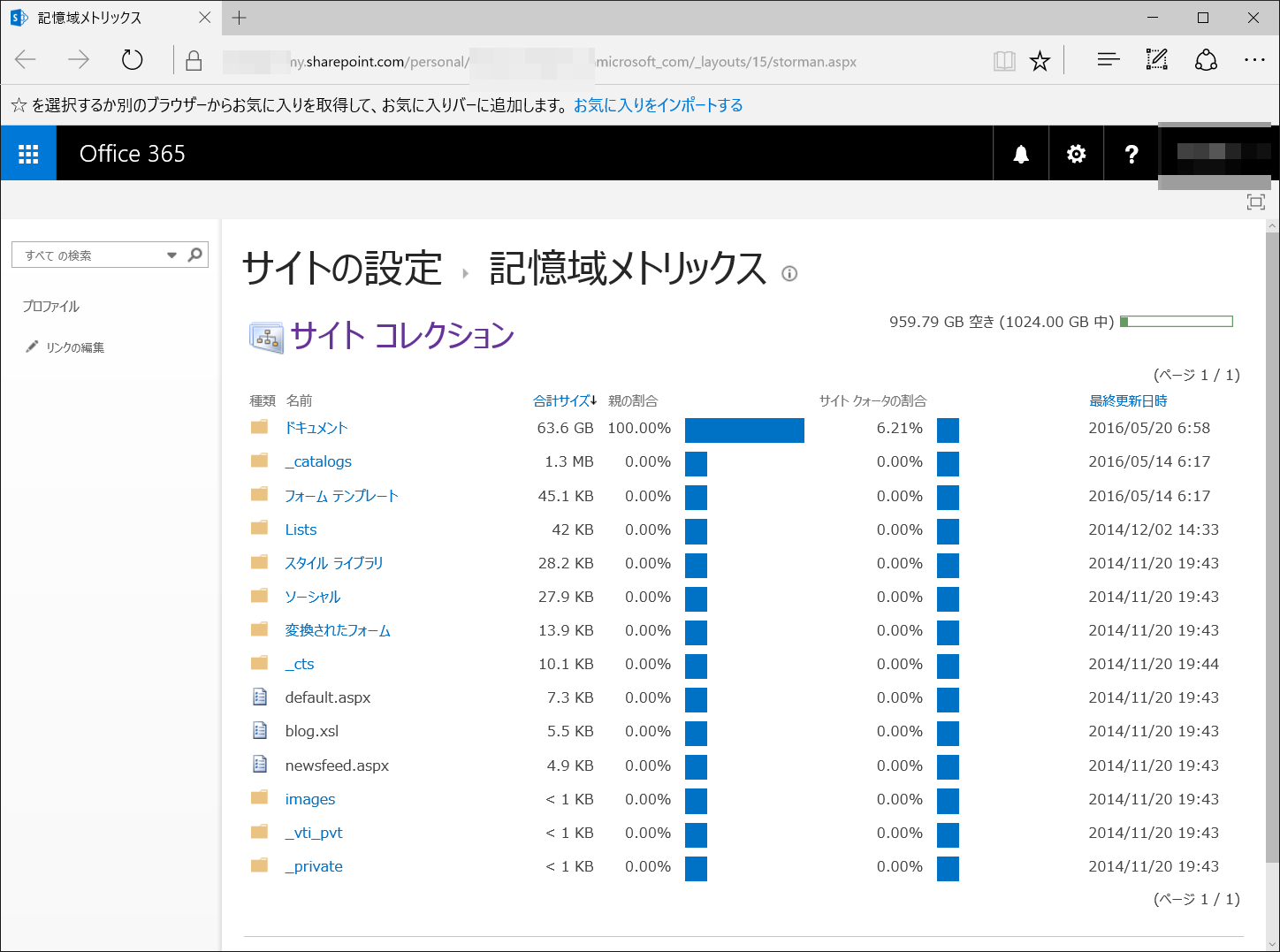

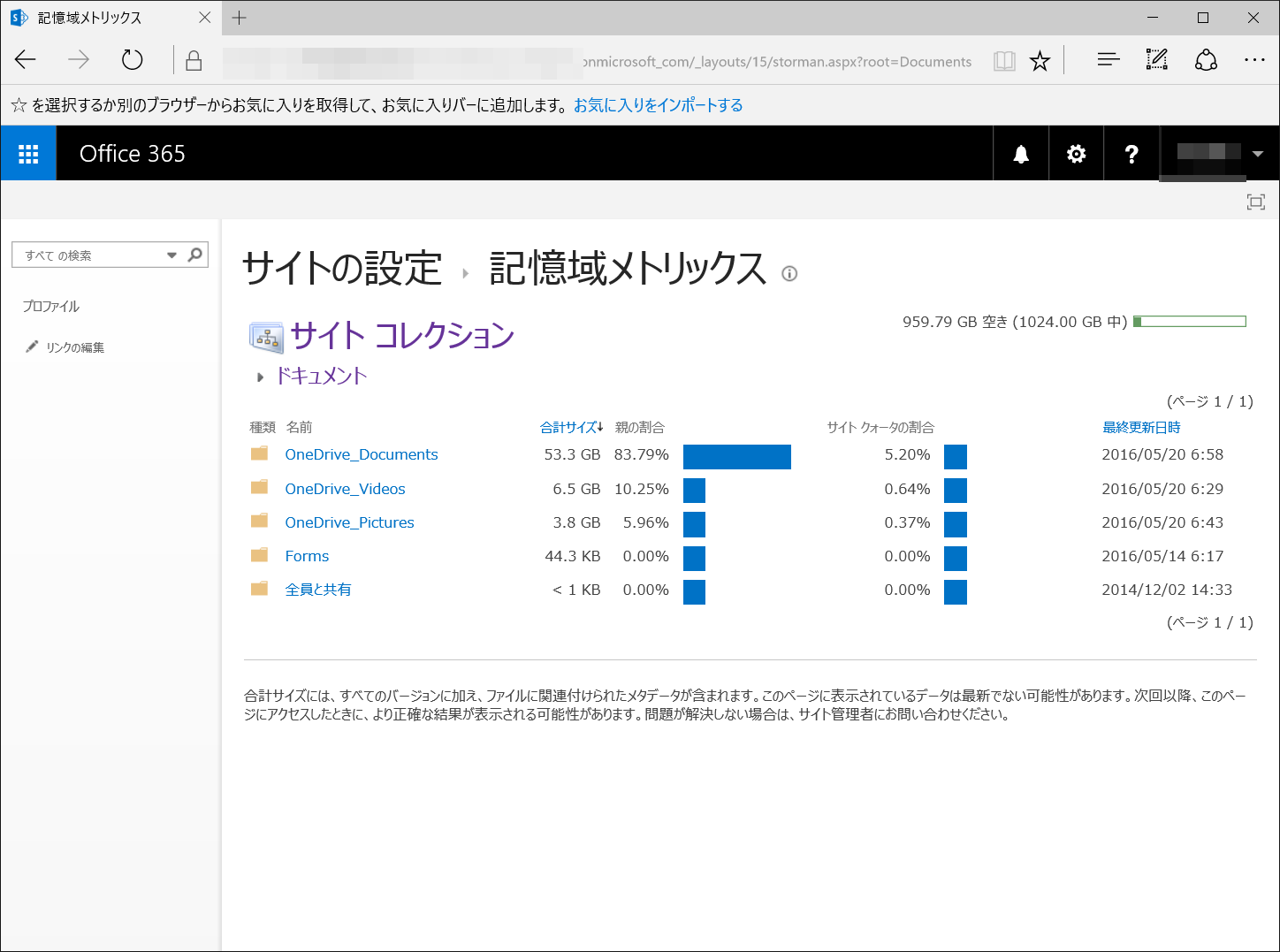

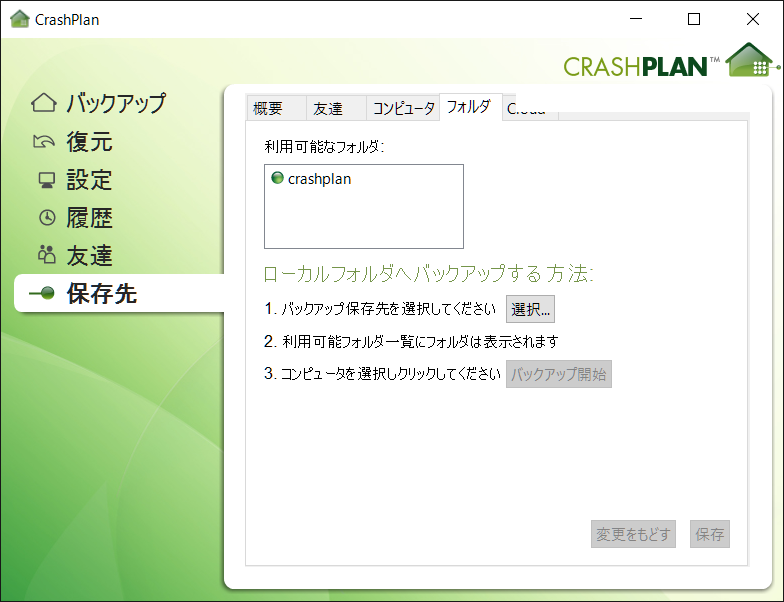

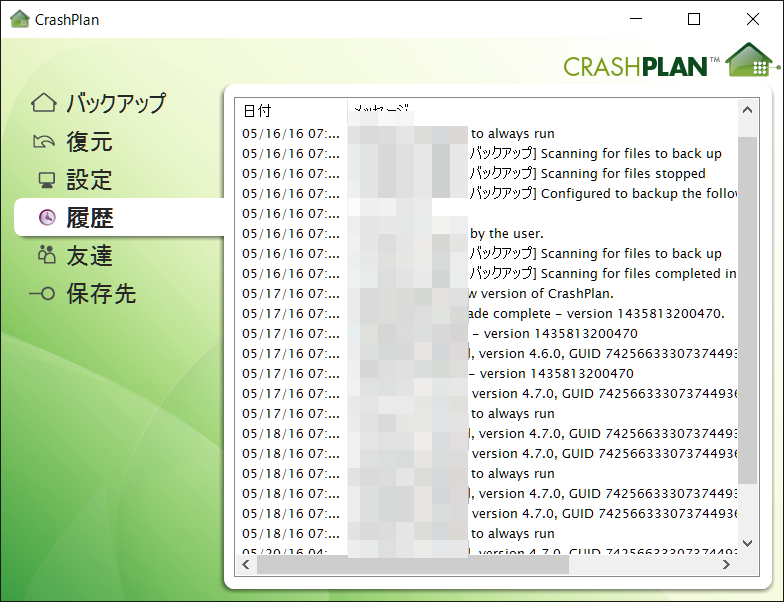

pp select anonymous ip pp remote address pool 192.168.1.140-192.168.1.149 VPN�ڑ����\�Ȃ��Ƃ��m�F�B         lan link-aggregation static 1 lan1:1 lan1:5 ����ŁA�|�[�g1��5�����˂���B ���Ȃ݂ɁA�폜����ꍇ�́A no lan link-aggregation static 1 �ł����݂����B ���̌�A10GbE�n�u�̕����ݒ�BRTX1210�̓X�^�e�B�b�NLAG�̂ݑΉ��̂悤�Ȃ̂ŁAStatic�ɐݒ肷��B           �ύX�O�̃��C��PC�̍\��  �ύX��̃��C��PC�̍\�� �ESATA Mode Configuration��M2 >> SATA Express�ɂ��� �EPrimary Display�ݒ��Auto >> IGFX�ɂ��� �EPCIe16 #3Bandwidth�ݒ��Auto >> x4 Mode�ɂ��� �Ƃ������Ƃ���B ���Ƀ��\�[�X�̋�����A�s���ȃf�o�C�X�͂Ȃ��A�Z�b�g�A�b�v�͊�������B    �EBoot/Secure Boot�ݒ��Windows UEFI mode >> Other OS�ɕύX     �����Ȃ�ƁA�I�����͌����Ă���B �E���w�h���C�u�����炷 �ERAID�R���g���[����x2�ʼn^�p���� �E�ʂ�SATA�J�[�h���w������ �����E�E�B ���ǎ��������_�́A�S�Ă�Ë������ɐ���������@�B �EM2 SSD��SATA�ڑ���SSD�ɐ�ւ��A�f�[�^�pHDDx1���RAID�R���g���[���Ɍq�� �Ƃ������@�BM2����ʏ��SATA�|�[�g�ŃX�s�[�h��MAX�]���X�s�[�h�͗�����悤�ȋC�����邪�A���Ԃ̕]���ł́A�قƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ����B��������A���w�h���C�u��x3��q���邱�Ƃ��ł���B���\�A����̍B �I�����p��SSD�́ACrucial��MX200�BM2�^�C�v�Ɠ������f�����B����Ȃ�A�p�t�H�[�}���X�̕ω����y�����낤�B�]��M2��MX200�́A�T�uPC�ɉ\��B LAN��V���Ɉ�����������AUSB�f�o�C�X�T�[�o���g�������ȁE�E�Ǝv���ALAN�P�[�u������{�lj����邱�Ƃɂ���B�J�V�I�ƃu���U�[��USB�v�����^������Ɍq����B���Ȃ݂ɁA�f�o�C�X�T�[�o��IODATA��ETG-DS/US�Ƃ����Â����f���ŁAWin8�p�̃h���C�o���C���X�g�[���������A�h���C�o�̏����̊W�ł��܂������ł��Ȃ��B�A�v���̓C���X�g�[�����ꂽ�悤�Ɍ����邪�A�v�����^�ɐڑ����ɂ������Ƃ���Ǝ��s����B�d���Ȃ��̂ŁA�J������Silex�ŁA�ʋ@��̍ŐV�h���C�o���_�E�����[�h����BGbE�E�����Ή��́ASX-DS-3000WAN�Ƃ����@��́AWin10�܂őΉ������h���C�o���_�E�����[�h�B���f���`�F�b�N�Ƃ����邩�ȁE�E�Ƃ��v�����������Ȃ��A�C���X�g�[�������B�v�����^�̐ڑ������Ȃ������ł����B���b�L�[�������B  �����āA���\�z�B�V�K�C���X�g�[�������AWin10 1607�x�[�X�̃��C��PC�̓�����m�F����BHWiNFO���o�X�̎g�p������ƁA�Ă̒�E�E�Ƃ������Ƃ��낾���AMegaRAID�̃J�[�h��x2�œ��삵�Ă���B���������ƁAx4����ɂ�BIOS�ݒ肪�K�v�E�E�Ƃ���̂ŁABIOS��3�Ԗڂ�PCIex16�|�[�g���AAUTO����x4�ɕύX����B  ���A�������B���̐ݒ���s���ƁASATA5/6�Ɍq�������w�h���C�u�������Ȃ��Ȃ����B�}�j���A���ɁAPCIex16��3�ԃX���b�g��SATA5/6�͔r���A�Ƃ������̂͂��̂��Ƃ��E�E�B�r���܂ł͂����Ȃ����A���L���Ă���̂ŁA�ш�ɐ���������悤���BMegaRAID��PCIe GEN2�ɂȂ�̂ŁAx2�ł�10Gbps���炢������ɂȂ�B�ȑORAID HDD�̃x���`�}�[�N���������A500MB/s�ȉ��������̂ŁA���Ȃ��悤�ȋC�����邪�A��͂�C�ɂȂ�B�Y���AHBA�J�[�h���ꖇ�lj����āASATA5/6�Ɍq������w�h���C�u���ڂ����Ƃɂ���B�I�J�[�h�́A�ȑO�g���Ă��č��͎�����Ԃ́AArea��TWIN TURBO HYBRID�Ƃ���x1�̃J�[�h�Bx1�Ȃ���v���낤�E�E�ƍ����������Ă�����A�������T���BBIOS�N�����ɁA���̃J�[�h�̕\���Ŏb���ł܂�B2��q�����h���C�u����䂵���\������Ȃ��B���̏ꍇ�AWindows�̋N���ɖ��Ɏ��Ԃ�������A�C�x���g���O������ƁASATA�|�[�g���݂̌x�����o�Ă���B���܂�2��Ƃ��F������ꍇ�������āA���̏ꍇ�̓u�[�g�v���Z�X���T�N�T�N�i�ށBRIP���ł����B���̔��q�ɂ��������Ȃ�̂��A���������Ȃ��B��U��Ƃ͒��f���āA���炽�߂đ��͍����邱�ƂƂ���B LAN�z���̕��͈�ʂ芮���ŁA������Ƃ��s���A�Y��ɂȂ�B�n�u�̃t�@�[���X�V��A�ڑ��|�[�g�̒������܂������A����͂��������d�グ�Ă������Ƃɂ���B              �܂��A�]���̃��[���z�����ƃP�[�u���lj���ύX����ςȂ̂ŁA�l�W�~�ߎ��̃P�[�u���N�����p�[��p�ӂ��āA�C���V�����b�N�ŌŒ肷�邱�ƂƂ����B �\�z�ʂ�A�P�[�u���z���ɂ͓�q���邪�A���Ƃ��Œ���K�v�Ȕz���͊�������B               Dual Image Configuration ��ʂ́uCurrent-active�v���m�F����B  File Type�F Archive Image Name�F���� 2 �́uCurrent-active�v�� Image1 �̏ꍇ�́uImage2�v Image2 �̏ꍇ�́uImage1�v��I������ Select File�F �t�@�[���E�F�A�t�@�C����I������ �_�E�����[�h��������A�uFile transfer operation completed successfully.�v���\������邱�Ƃ��m�F����B     Device Reboot ��ʂ���uCheck this box ...�v�Ƀ`�F�b�N����� APPLY ���N���b�N���A�ċN���������Ȃ��B  10GeB�n�u�́AS3300-28X��ݒu�B���X������Netgear��24�|�[�g�n�u�EGS724T��P������B�����傫�����Ǝv���Ă�����A���̃n�u�͉��s��204mm�A�V�����n�u�̕���257mm�ʼn��s�����啪�����B �܂��́ADAC�P�[�u����z������B���߂Ďg���P�[�u���ŁAeBay��3m��5m�̕���A�������B3m�̕��͈ꉞ�̃p�b�P�[�W������B �P�[�u���͓����P�[�u���ł����Ƃ��Ƃ�4C���炢���B�P�[�u�����̂͌��\�ł߂ŁA���ȗ��͒�߂ŁA�z���͂��h���B �c��͊�����GbE�̃P�[�u�������z���B�ʐM���s�����߂ɁA�`�[�~���O�̐ݒ���s���B�ݒ���@�͏]����Netgear���i�Ɠ����B��p�̃c�[����S3300�������āAIP�A�h���X��ύX����iNIC-2�|�[�g��PC���Ɛ���ɔF�����Ȃ��̂ŁA�Ѓ|�[�g���ɂ���j�B�����āALAG Membership���쐬���A�g�p����|�[�g��I������B�Ō�ɁALAG Configuration�ō쐬����Membership��LAG�^�C�v��Static��LACP�ɕύX����BHyper-V�T�[�o��Mac���`�[�~���O�ŒʐM�ł��邱�Ƃ��m�F�B       �s�ǂȂ̂��蕪���邽�߁A�����ꖇ�̃p�`�����ۂ�X520�Ɗ�������B������́A���Ȃ��N���B���A�������AOS����NIC�������Ȃ��B���Ă���̂��E�E�Ǝv�����A���s�ǂƂ͍l���h���ȁE�E�ƁA�蕪���̂��߁AHBA���O���A��PCIex16�X���b�g1�Ԗڂ�X520��}���Ă݂�B����ƁANIC���X520���F�����ꂽ�I�X���b�g�̋����Ȃ̂��H���R�͕�����Ȃ����ANIC��HBA�̈ʒu�����ւ����痼�����F������悤�ɂȂ����̂ŁA����ŗǂ��Ƃ���B �����āA���C��PC�B������́ADELL���O���i�̕����[���B���XINTEL 1000PT DUAL���}�����Ă����APCIex16��3�Ԗڂ̃X���b�g�ɑ����B�N���͂��邪�A�܂��܂��F�����Ȃ��B�Ăѐ蕪���̂��߁A�O���{��RAID�J�[�h���O���AX520��PCIex16��1�ԃX���b�g�ɑ����B����ƁA��������F���B��͂�A����PC�ł��R���t���N�g���N���Ă����̂��E�E�B�܂��A������ɂ��Ă�NIC�̕s�ǂł͂Ȃ��ėǂ������B ���Ƃ́A���̃J�[�h�Ƃ̈ʒu�̒����B���̂��A��ԍŏ��ɔF�����Ȃ������A1-�O���{�A2-RAID�A3-NIC�̑g�ݍ��킹�ŔF������悤�ɂȂ����̂ŁA����ň�U�܂Ƃ߂邱�Ƃɂ���i���߂̋N�����́A�}�����Â������̂��H�j�B�W�����߁A�P�[�u���̔z���������n�߂��Ƃ���ŁA��蔭�o�BSFP+�̃R�l�N�^������Ȃ��B��ԉ��̃X���b�g���ƁA�P�[�X�̉��݂Ɗ�����̂��B�d���Ȃ��ANIC��2�Ԗڂ̃X���b�g�Ɉړ��BRAID����ԉ��̃X���b�g�ɂȂ�A��t�����݂������t�@�����P�[�X�M���M���̈ʒu�ɂ͂܂荞�ށi������̂ŁA�v�����̃P�[�u���K�[�h���O�����j�B���̍\���ŁA�N���E�F�������邱�Ƃ��m�F�ł����̂ŁA�܂Ƃ߂邱�Ƃ���B     ��ɂȂ�A�n�u�̃t�@������������B ������Ǝ��̂͒��ȒP�B���܂���S�����Ȃ��B�d��������ƐÂ��ɉ�]�B4000rpm�����A�����߂Â��Ȃ���Ε�����Ȃ��É��B���Ȃ݂ɁA��]�R���g���[���͂Ȃ��A���]���Ă���悤���B�G�A�t���[�I�ɁA�����S�z���c�邪�A�n�u�̊O������DC�t�@���ŋ��������|����̂ŁA����ōs�����Ƃɂ���B        �����ŁA�����B���E4�����A�w��1�����A�����āA�t�����g�p�l���Ƃ̌�����2������7�{�̃r�X���O���B�g�b�v�J�o�[���J����ƁA�t�@�����m�F�ł����BNIDEC�i���{�d�Y�j�́AW40S12BS4A5-57�ƌ����A40x40x28mm�ADC12V�̃t�@���������B�ő��]����18000rpm�ŁA55dB�̑����B����͔ς��B�ȑO�A��Ђɂ���Netgear��PoE�n�u���������́ADELTA��EFB0412VHD�ƌ����t�@�������ڂ���Ă����̂��m�F���Ă���B������9000rpm�A32.5dB�Ȃ̂ŁA��������ς����ƂɂȂ�B�܂��A2��1��Ɍ����Ă͂���킯�����BNIDEC�Ȃ̂��A�����|�C���g�������ȁB ����͂����ƁA���̔����t�@���̌������B40mm�t�@���Œ��ׂ�ƁAAINEX�AXFAN�A�I�E���e�b�N��SANYO�������肪�オ���Ă���B�ǂ��5000rpm�ȉ��BNIDEC�̕���PWM����������4PIN�d�l���������APC�A�t�^�[�}�[�P�b�g�őI���ł���̂�3PIN�̕��̂݁B�������A�ꉞ�s���A�T�C�������ׂ����A�݊����͂���悤�Ȃ̂ŁA3PIN�̕�����I�����邱�Ƃɂ���BSANYO����SF4-S5�Ɩ��������A���i�ƐÉ�����AINEX��CFZ-4010SA���ŏI�`���C�X����B �����āA���̑��A�z���p��LAN�P�[�u����I�肷��B���O�Ɍ������Ă����z���}�����ɁA�s�����Ă���P�[�u���̒����A��ށA�����m�F�B��q�̃t�@���Ƌ��ɁAyodobashi.com�Œ�������B ���N�ȏ�O�ɍw�����āA��������ɂȂ��Ă���YAMAHA���[�^�ARTX1210�B��O���N���āA�J�����Đݒ���n�߂�B      �܂��A�N������Web�Ǘ���ʂɃA�N�Z�X����B�����A�h���X��192.168.100.1�BIP�A�h���X������̃l�b�g���[�N�A�h���X�ɍ��킹�čċN���B  �EWeb�u���E�U�ŏ����A�h���X�ɃA�N�Z�X  �E����ݒ�ˊ�{�ݒ��I��  �E��{�ݒ��LAN�A�h���X�ːݒ������  �E�ύX����IP�A�h���X����͂��A���ւ����� �� �t�@�[���E�F�A�̍X�V �����āA�t�@�[���E�F�A�̍X�V������{����B�t�@�[���E�F�A�̍X�V�́AUSB�������ɃR�s�[�������̂�Web�Ǘ���ʂ���ǂݍ��܂��ēK�p����B  �E�Ǘ��˕ێ���J���A�Q�ƃ{�^��������  �EFW�̃o�C�i���t�@�C����I������  �E���s������  �E�t�@�[���E�F�A�̍X�V���n�܂�  �E�t�@�[���E�F�A�̍X�V���I���ƍċN������  �E�t�@�[���E�F�A���X�V����Ă��� �� �v���o�C�_�[�ڑ� PPPoE�ɂ��v���o�C�_�ڑ����s���B����ݒ肪����A�E�C�U�[�h�ɏ]���Ă����ΔY�ނ��Ƃ͂Ȃ��B  �E����ݒ�˃v���o�C�_�[�ڑ��ːV�K���N���b�N  �ELAN2��I���A����  �E�t�B���^�[�ł��ׂẴA�v���P�[�V�������������I�сA����  �E�ڑ���ʂ̑I���ŁAPPPoE�ڑ���I�сA����  �E�ݒ薼�A���[�U�[ID�A�p�X���[�h�APP�C���^�[�t�F�[�X=��������͂��A����  �EDNS�͎����擾��I�сA����  �E�ݒ�̊m����N���b�N  �E�ڑ���ԂŁA�ڑ����������  �E�ڑ����J�n����  �E�v���o�C�_�[�ڑ���Ԃ��m�F �� IP�}�X�J���[�h�ݒ�Mr �����āAIP�}�X�J���[�h�iNAPT�j�̐ݒ���s���B  �E�ڍאݒ��NAT��I��  �ENAT�f�B�X�N���v�^�[�ԍ�1000�̐ݒ�{�^��������  �EIP�}�X�J���[�h�^IPCP�^�����^�j��������m�F  �E�ÓIIP�}�X�J���[�h�̐ݒ���J�� �E���ʔԍ�=1�^�����A�h���X=192.168.1.30�^�v���g�R��=TCP�^�|�[�g�ԍ�������  �E�m�F�{�^���������āA�ÓI�t�B���^�[�̐ݒ�X�V���s��  �E�ݒ�̊m����N���b�N���� ���}�n�̃_�C�i�~�b�NDNS�T�[�r�X�𗘗p����B  �E����ݒ�˃l�b�g�{�����`DNS��I��  �E�z�X�g�A�h���X�T�[�r�X�Őݒ�{�^��������  �E�C���^�[�t�F�[�X�Őڑ����Ă���PPPoE�T�[�r�X��I�сA�C�ӂ̃z�X�g������͂��āA����  �E���p�K��ŁA���ӂ��������  �E�ݒ���m�F �����[�g�ڑ��̂��߂�VPN�ݒ�B   �E����ݒ��VPN�˃����[�g�A�N�Z�X��I��  �E�V�K���N���b�N  �EL2TP/IPSec�Ƀ`�F�b�N �E�ڑ���ʂ�ݒ�i�F�،��i=���O���L���j�^�F�A���S���Y���^�Í��A���S���Y���j �E���[�U�[�F�ؕ�����ݒ�  �E���[�U�[���^�p�X���[�h��ݒ�  �E�ݒ�̊m��{�^��������  �Ǘ��T�C�g���J��  onmicrosoft.com�̃A�J�E���g�Ń��O�C��  office 365 Business�|�[�^���y�[�W  �Ǘ��y�[�W��\��  �T�u�X�N���v�V�����y�[�W  �C���X�g�[���X�e�[�^�X  �C���X�g�[���̊Ǘ�  PC��OneDrive�t�H���_  OneDrive�̃R���e�N�X�g���j���[  OneDrive�̃A�J�E���g�^�u  �L����Ǘ��y�[�W  �L����Ǘ��y�[�W  clashPlan�ݒ�y�[�W  clashPlan�o�b�N�A�b�v�t�H���_  clashPlan�o�b�N�A�b�v���� Office 365 for Business�����Ă���1�N���قnjo�߂���̂����A���̓����̈�AOneDrive Business��S���g���ĂȂ��B�ӂƂ������ƂŁA�ŋ߁AOneDrive�̃A�v����������^�ƂȂ�A�g����悤�ɂȂ������Ƃ�m��A���炽�߂ĉ^�p����������B �p�r�͎d���Ŏg���Ă���MacBook�iBootCamp�^�p�j��Windows�t�@�C���̃o�b�N�A�b�v�B�ȑO���Windows�̕W���@�\�i�o�b�N�A�b�v�ƕ����j��p���āA�T����x�̃t���o�b�N���s���悤�ɐS�����Ă���̂����A�Y��邱�Ƃ������A������X�N�}�l�W�����g�Ƃ��ċ@�\���Ă��Ȃ��B�d���t�@�C���̒��g�́AOffice�n�̈�ʃt�@�C���ƁA���[���EBecky!�̃A�[�J�C�u���B �܂��͐V����OneDrive�A�v���������BMacBook�iBootCamp�N����Windows 10�j�ɂ͊��ɐV�����N���C�A���g��Office 365�̈�Ƃ��ăC���X�g�[������Ă���A���ɒlj��̕K�v�͂Ȃ������B�^�X�N�g���C�ɏ풓���Ă���OneDrive�̐ݒ���J���A�F�ƃt�H���_�[�̑I�����s���Ǝg����悤�ɂȂ�B���N���C�A���g�A�v���ł͑Ώۃt�H���_�̑I�����ł����A�A�b�v���[�h�ł���̂�20000�t�@�C���܂ŁA1�t�@�C���ő�2GB�Ƃ����������������B�V�N���C�A���g�A�v���̓t�H���_�I�����\�ŁA�t�@�C�����͖������A�t�@�C���T�C�Y��@10GB�܂Ŋg������Ă���BOffice 365�_��ɂ��OneDrive�̗e�ʐ�����1TB�����A�d���Ŏg���Ă���}�V���̑Ώۃt�@�C����100GB���x�ŁA�t�@�C�����͖������ɂȂ����̂ʼn^�p����ɖ��ɂȂ邱�Ƃ͖����������B �����t�H���_�͓����A�l�v���t�@�C���̒��������̂܂w�肵�悤���Ǝv�������A�t�H���_�\���������Ⴒ����ɂȂ�ƍ��㉽���Ɩʓ|�����Ȃ̂ŁA�f�t�H���g�ݒ�ǂ���A�l�v���t�@�C������OneDrive�t�H���_�ɏW�邱�Ƃɂ����BDocuments�APictures�AVideos�̃t�H���_���쐬�B���[����Becky!�̃t�H���_�������Ɉړ�����B���Ȃ݂ɁA�o�b�N�A�b�v�Ώۂ��̃h���C�u�ɓ_�݂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤���B�P��t�H���_���Ŏw�肷��K�v������B �������A������蔭���BOneDrive�ł̓t�@�C�����̐����͌��\�������A�/������͂������A��,��,�h�Ȃ��g���Ȃ��BBecky!�ł͂��̎�̕������t�@�C������t�H���_���ɂ��Ȃ�g���Ă���A���l�[���͍���B���X�ɁA���[���o�b�N�A�b�v�̗��p�͒��߂���Ȃ��ɒǂ����܂ꂽ�B ����A�ʏ�̃h�L�������g�n�B����́A�������t�@�C������p�X�̒����̋K��Ɉ��������������̂���������������قǂő傫�Ȗ��͖����B��60GB�̃t�@�C�����A����قǎ��Ԃ����炸�A�����炭�����ԂŁi���܂�ӎ����Ă��Ȃ������j�A�b�v���[�h�������Ă����B ���Ȃ݂�Becky!�̃t�@�C���o�b�N�A�b�v�͂Ƃ����ƁA���߂�̂�ᛂȂ̂ŗǂ��o�b�N�A�b�v�\�t�g���Ȃ������炽�߂ĕ��F�B���䌳�Â��ŁA�L���N���E�h�o�b�N�A�b�v�Ŏg���Ă���CrashPlan�̖����ł��A���[�J��HDD�ւ̃o�b�N�A�b�v���\�ŁA����̃j�[�Y�ɂ����Ă������Ȃ̂Ŏ����Ă݂�B�o�b�N�A�b�v�����Ђ�USB HDD�ɐݒ肵����A30GB�I�[�o�[����t�H���_�������ԁi��x�ɃA�b�v�ł��Ȃ������̂Ő��肾���A4-5���Ԃ��H�j���x�Ńo�b�N�A�b�v�������Ă����B OneDrive�ւ̃r�W�l�X�h�L�������g�̃o�b�N�A�b�v����ʂ芮�������̂ŁA�܊p�Ȃ̂ł��������[������낤�ƁA�����Mac��Windows 10��Fusion���z�����\�z�B������ɂ�Office 365���C���X�g�[������BOneDrive for Business�œ������悤�Ƃ���ƁA���̂��t�@�C���e�ʂ��傫������ƌx�����o�Ď��s����B�F�X���ׂ�ƁA�����N���C�A���g���Â��悤�ŁABusiness�łȂ�OneDrive�̃N���C�A���g�A�v���̐ݒ肩��A�d���p�̃A�J�E���g��lj��A�œ����ݒ肵���炤�܂�������悤�ɂȂ����B�������̂��̂�2���Ԃ������炸���������͗l�B60GB�I�[�o�[�̃t�@�C��(66000�t�@�C��)���������̂ŁA100Mbps�߂��X�s�[�h���o�Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B ����Ŏd���p�t�@�C���̃o�b�N�A�b�v�������ōs���A��Ђ�MacBook��u���ċA���Ă�����ʼn����ł��t�@�C�����Q�Ƃł����ԂɂȂ����B����ŕs���̃f�[�^�����̎��Ԃɂ��Ή��ł���悤�ɂȂ����B    �I�̂́A�T�[�o�p�̕ێ�p�p�[�c�Ƃ��Ďd����ĕs�v�ɂȂ����Ƃ���X520�B�o�i�ʐ^�Ō������̓\�t�V�[���́A�����i�Ɠ���Ɍ�����B���[�v��Only�Ƃ����̂��M�p�������܂�B�č�����̏o�i�Ȃ̂����S�ł���B�l�i��1���~�ȉ��ƈ��������̂ŁABuy Now�ōw���B�܂��A���ۂɎ��t����PC���X�^���_�[�h�v���t�@�C���̂��߁A�lj��Ń��[�v���u���P�b�g�̂݁A�ʂ̏o�i�҂��痎�D�B����͋U���ł��\��Ȃ��B 10���قǂ��ău�c�������B����͑e���ŁA�J���ς݂̐Ód�h�~�܂ɓ����Ă��邾���BPCI�X���b�g�̍������ɂ͏��������̂ŁA�m���ɖ��g�p�ł͂���悤���BSFP�̃g�����V�[�o���̂Ƃ���Ɏw��݂����̂��t���Ă��̂ƁA����ɚ����t�����Ă���̂��c�O�����A���i�����Ȃ̂��낤�B�ȑO�w�������p�`���m�ۂ�X520�Ɣ�ׂ�ƁA��̃p�^�[���������ɈقȂ�B�������i���w�ʂň�A���炩�ɈႤ����������B�V���N����̈ʒu���قȂ��Ă���BYottaMark�͂Ȃ����AQR�R�[�h�V�[�����w�ʂɓ\���Ă���B�����OEM�p�̖{���ł��邱�Ƃ́A�܂��ԈႢ�Ȃ����낤�B�����Ȃ�Ƃ܂��܂��������Ȃ�̂̓p�`���m�ۂ�X520�B����������ň�@�Ő�������Ă���̂��낤���B�܂��A�{���Ƃقړ������i�\���̂悤�Ȃ̂ŁA�����Ζ�薳�������ł͂��邪�A�C���I�ɂ͂�����ƌ��ȂƂ���ł͂���B ��s���Ĕ������Ă���X540-T2�܂߁A2����NIC���茳�ɑ����A���炽�߂Ă܂��܂��Ɗώ@�B����ƁA�������C�ɂȂ�_�����シ��B �܂��A2���Ƃ�YottaMark�ƌĂ��z���O�����V�[�����\���Ă��Ȃ��BIntel�������e�[���i�͂��ꂪ�\���Ă���i������CT���͓\���ĂȂ��悤�Ȃ̂ŁA���ꂪ�Ȃ�����ƌ����ĕK�������U���i�ł����ł͂Ȃ��j�B�܂��A�J�[�h�̓������v���P�[�X�ɁAIntel���S�̃G���{�X���H���Ȃ��B����ɁADA2�̕��́A�w�ʂɐ������Ɛ��������������V�[�����Ȃ��B�������A���@��Ƃ��V���A���V�[���͂���AMAC�A�h���X��Intel�������Ă���B���Y���͂Ƃ��Ƀ}���[�V�A�B�C�ɂȂ�̂́A�t�ɐ������V�[���̓\���Ă���AT2�̕��B�������V�[����15�N6���ƂȂ��Ă���̂����A�V���A���V�[�����琻������ǂݎ��ƁA14�N16�T�ƂȂ�B�����1�N�قǂ��ꂪ����B�ߋ��ɍw������Intel NIC�Œ��ׂĂ݂����A�������V�[���ƃV���A���̐����T�̎����͈�v���Ă���悤�ŁA�ʏ�͂���قǂ���鎖�͂Ȃ��������B ���̃V���N����╔�i����͉����������͊������Ȃ��̂����A�p�b�P�[�W��\�t�V�[���͉������B���������A�i����10G NIC������قǂ܂łɏ���ɋ����ł���̂͂��������BeBay�ł����Ȃ�o����Ă���悤�����A�o���͒����ƍl������BWeb�œ��l�̃p�`��������͂Ȃ����Ə����W������̂́AI350����ł̏��͂���̂����AX520/540�n�͂قƂ�NjU���i�Ɋւ����Ȃ��i�C�O�̃t�H�[������2-3������̂݁j�B���K�i�̎������i�̎ʐ^�Ȃǂ�����Δ�r���ł���̂����A���������Ȃ��A���肪����B�͂����āA�����̊i��10G NIC�͋U���i�Ȃ̂��낤���H     �Ƃ������ƂŁA�}��X520-DA2�w�����[�h�ɓ˓����Ă��܂��A�����Ԍ�ɂ̓|�`���Ă��܂��Ă����E�E�B���₠�A������10G�֘A���i�A2���i�ڂ�get�B     ����Ȃ��Ƃ��l���Ă���ƁA3�����{�ɂȂ�A10G NIC�̒�ԁEX540-T2��2���~�߂��܂ʼn������Ă���B�}�P�v����2�X�܂����������Ă���悤���B�����Ȃ�����A�����Ŕ����Ă���̎������ꂩ���E�E���S�O���Ă���ƁA����������22000�~���炢�܂ŏオ���Ă��܂����B�����ň�U���~�͎��܂����̂����A��x�C�ɂȂ�ƊS�͍��܂�A���iwatch���Ă���ƁA�ĂєN�x�����Z�̒����E3/31��20,000�~�W���X�g�܂ʼn������Ă����B�����Ȃ�Ɖ䖝�ł��Ȃ��B�{��2���͗~�����Ƃ��낾���A�����͂����Ɖ䖝���āA���͎����ɁE�E�ƌ��Ljꖇ�����|�`���Ă��܂��B�܂��AeBay��ē���������A���̒l�i�͂Ȃ��Ȃ��o�Ȃ����낤�B�Ă̒�A���̓�����l�i�͖߂��A24,000�~���炢�ɂȂ��Ă��܂����B �����ɂ̓u�c���͂��A�����ɂ͎g��Ȃ����A�^�U����̂��߂ɊJ���B��������͖{���ɂ��������Ȃ��B�g���Ă݂͂������A�n�u�������A�Ό���NIC���Ȃ����߁A�����ł����B��肠�����͒\�y�̔�₵���E�E�B�������A�^�K���O�ꂽ�Ƃ������Ȃ����Ȃ��A����Ȃ������I��10G�֘A���i���Ă��܂��̂ł́A�Ƃ������ꂪ����E�E�B�ǂ��Ȃ鎖���E�E�B |