AppDataLocalTempLogitech_Webcam_****のようなフォルダに展開されている。

・その中からsetup.iniを編集する。[OSCheck_xpsp2_thru_70]のセクションの最後に、"NonFatalError=true"の行を追加する。

・インストーラを起動すると、OSチェックのダイアログが表示されるが、Yesを選ぶと、インストールが続行される。

以上で、USBカメラのドライバがサーバに組み込まれる。

<12-04-29>

LANの構成を変更

IPカメラを中心に、LAN構成を変更する。使わなくなった無線ルーターを802.11n(2.4G)の無線アクセスポイントとして再利用する。IPカメラの無線接続はこのルータを介するようにする。余談だが、このアクセスポイントを利用するようにしたら、自室内のIPカメラの無線接続が非常に不安定になった。アクセスポイントとカメラが数十センチしか離れていないからか?結局、このカメラは有線でアクセスポイントに直結するようにする。

<12-04-10>

iRemoconで小トラブル

UIデザイナーでマクロがうまく作れない問題は、バグだった。初めはメーカーサイドは正常に動作する、との返答だったが、画面ダンプも貼り付け説明したら、バグであることを認めた。早速修正してくれたようだ。この辺りはクラウドアプリの良い点だ。だが、さりげなく修正履歴も出さずに直している・・というのは怖い面もある。

もう一点、気が付いたらiPad用に学習したボタンがあらぬボタンにマッピングされていることに気付いた。当初は学習を間違えたのかな・・と思い、再度学習をやり直した。そしたら、今度はiPhone用のボタンがおかしくなった。考えられるのは一つ。iPhone用とiPad用で、共通のボタンの識別をしているしかない。UIデザイナーを見ると、ボタンIDというのがそれぞれに割り当てられていて、これが共通のボタンは、iPhone用でもiPad用でも同じものとして扱われるようだ。サポートに問い合わせると、全くその通りで、回避方法はなく、ボタンIDもユーザーが変更することはできないとのこと。運用上の逃げとしては、一度片方の機器用に作ったボタンレイアウトを、別機器用に転用のoptionでコピーして、そこから作り直すしかないようだ。これは凄く使いづらいな。何とかして欲しいところだが、簡単に治りそうもないので、ボタンレイアウトを作り直すことにする。

<12-04-02>

IRケーブルを追加、取り付け

純正のIRケーブルが高価な上、品切れ状態のようなので、amazonで見つけた、外観は同じにしか見えないIRケーブルを2本購入。amazonのレビューで、全く問題なく使用できる、と書かれていたが、全くその通りだった。一つは天井に取り付けた、発光部を部屋の下方向に向くように設置。もう一つは壁に貼り付け、スポットライトやTVの方を向くように設置。これで死角はなくなり、すべての機器が反応するようになった。

サードパーティ製のIR延長ケーブル

iRemoconは無線アクセスポイントの下に設置

天井にも下向きにIR送信部を設置

壁面に、本体から90度の方向にもう一つのIR送信部を設置

本体と合わせて、3方向にIR送信部。

<12-04-01>

iRemoconをセットアップ

購入後、2か月もほぼ放置状態だったiRemoconをセットアップ。アイコンから作ろう・・等と意気込みすぎていたのが悪かった。気持ちを切り替え、なるべく手間を掛けずセットアップすることにした。

まずは、iPad用の画面設計から。これは、標準テンプレートをそのまま使うことにした。リモコンのボタンを一部変更したくらいで、ほぼそのまま。iPadでの操作はベッドが主なので、TV、エアコン、照明がコントロールできれば十分。動作も問題なく、比較的短時間でセットアップできた。

続いて、iPhone用。こちらは少し複雑なので、イチから画面設計を行った。しかし、ボタンは用意されているものを利用。壁紙はフリーの素材を一部使用。ホームシアター用、エアコンやAppleTV等の単発デバイス用、TVとBDレコーダーの通常AV用の3つのタブを設け、それぞれ3頁の画面を作成する。ボタン数が多いので、結構時間が掛かった。また、マクロボタンの設定がどうもうまくいかない。複数の頁にまたがったボタンをマクロで組み込むと、画面が消失したりする。マクロは同一ページ内のボタンでないと割り当てられないのか?そんなことは書いてないのだが・・。一応、サポートメールで問い合わせしつつ、同一ページに無理くり必要なボタンを配置して、マクロボタンを設ける。

iPadもiPhoneも画面作成が終わったので、実際にホームシアター用途でiRemoconを使用してみる。しかし、ここで早速問題発生。赤外線がうまく届かない機器があるのだ。iRemoconの設置位置を、結構部屋の上の方にしたせいか、死角になるエリアが生じているようだ。BDプレーヤーと、一部のスポットライトの制御ができなかった。これを回避するには、オプションのIRケーブルを購入するしかなさそうだ。

<12-03-31>

録画環境の検討

カメラの設置が一通り終わったので、次は録画環境の整備。まずは、単純な動体検知とftpアップロードを用いた簡易アラーム録画を構築。FOSCAM/TENVISのカメラにはMotion Ditectとftpアップロード、email送信等の機能が標準装備されている。ftpのup先には、既設の仮想ドメインコントローラを使用。Motion Ditect機能には、感度とフレーム数の設定があるだけ。あまり頻繁に大量のJPEG画像がアップされても困るので、感度は最低の1にして、フレームレート設定は3秒に1枚にする。放置しておいたら、夜間でも自動で静止画像がアップロードされている。しかし、どうも動体検知がいい加減のようで、アップされた画像を見ても、動体が写っていることは稀。画面全体のノイズとか、木の枝葉の揺れに反応しているのかもしれない。axisの動体検知の精度が良かっただけに、ここは残念。

カメラ台数が増えて、ftpサーバにjpegがアップされる容量が増加するので、自動ファイル削除のツールをあらためて導入。以前は、スクリプトによるバッチファイルをタスクスケジューラで仕掛けていたが、ファイル数が多すぎるのか、うまく動作していなかった。今回新規検討したのはfdelというフリーウェア。経過日付で自動削除を設定でき、処理間隔や、対象となる拡張子や除外ファイルの登録等もできる。タスクトレイに常駐するexeなので、sexeでサービス化して走らせる。ちょっと残念なのは、対象ファイル数の設定があって、上限が10000ファイルである点。この機能はcドライブなどを間違えて設定した場合にファイルの全削除を行わないようにと設けた一種のバカ除けで、便利だとは思うけど、ftpサーバには一ヶ月で数万ファイルのjpegがアップされるので、保存期間をあまり長く取れなくなる。

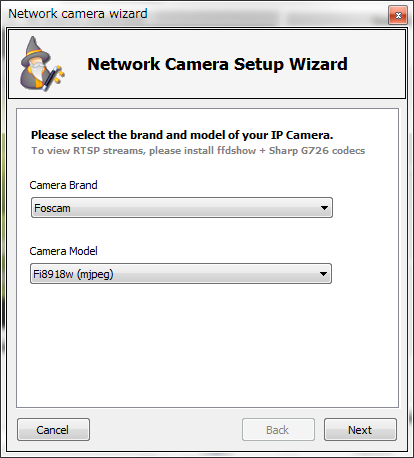

続いて検討したのは、ソフトウェアベースの録画システム。玉石混淆の監視ソフトウェアの中で目に付いたのが、foscamも純正オプションとして取り扱っている、Blueirisという海外製ソフトウェア。カメラ一台のみのLEと、フル機能が利用でいるfullの2バージョンが存在する。前者が$30で、後者が$50なので、それほど大きな差はない。映像検知、音声検知が可能で、JPEG、MPEGのレコーディングが可能。full版ではwmvでの録画にも対応する。PCに接続したUSBカメラが利用できるのも便利で、logicoolのQ-cam orbitも使えるみたい。問題になりそうなのは、PCベースで、そこそこマシンパワーを喰いそうな点。監視カメラ録画でハイパワーなマシンを使う気はない。現実的には、安くてそこそこの性能のノートPCや、AMD FUSIONとかのファンレス小型PCとかを使うのが良いかもしれない。それでも数万は掛かるわけで、消費電力などを加味してもあまり良い選択肢ではないかもしれない。

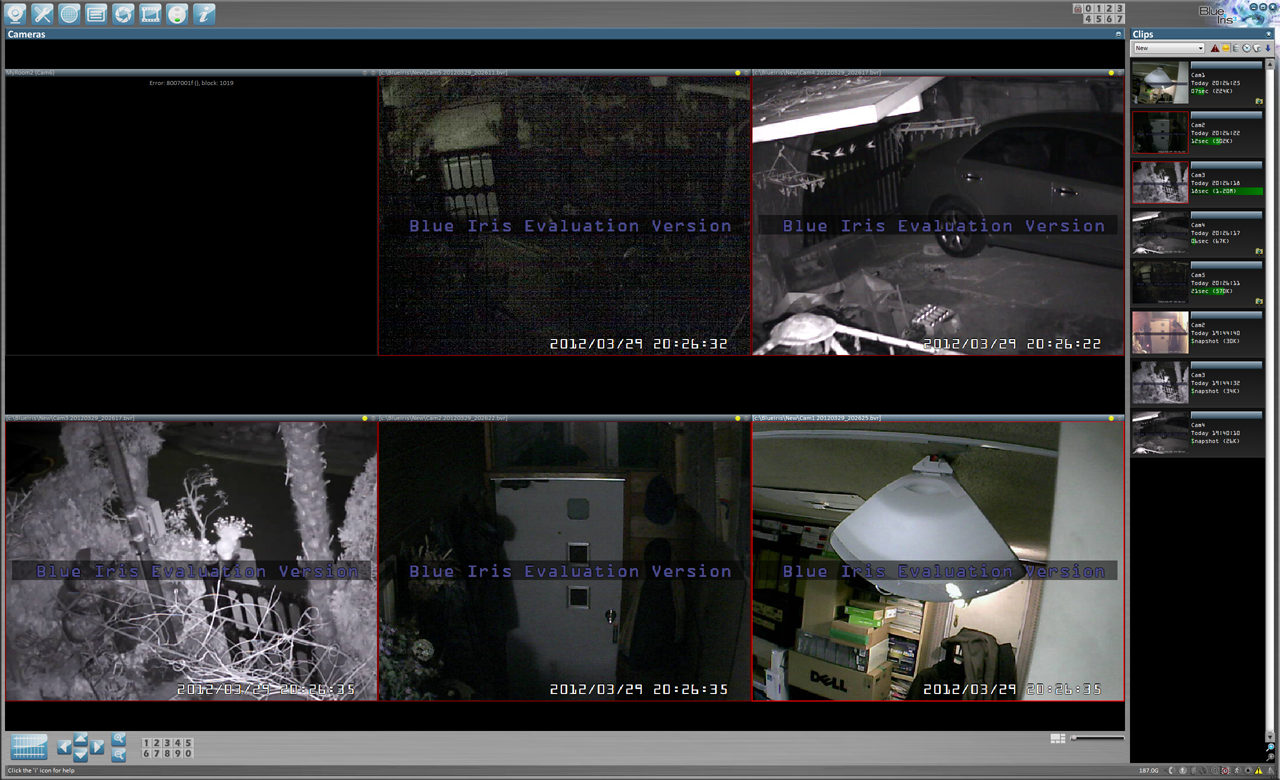

試用版をインストールしてみると、韓国製DVRのUIみたいで、結構派手な印象を受ける(Brueirisは韓国企業ではないと思うけど)。カメラの登録もあっさり行え、foscam、tenvis、axisのカメラを登録することができた。録画機能や、LogicoolのQ-camのPTZ操作も問題なく動作した。Webサーバ機能もあり、外部PCからマルチカメラの監視画面をwebで参照することができる。ちょっと困ったのは、時折任意のカメラ(主に、外付けのカメラ)の映像が途切れ、No Signal状態になること。暫くすると復帰するのだが、通信状態が悪くなると切れるのだろうか?また、冒頭にも書いたけど、ゴテゴテした感じのUIが好みが分かれそう。標準の録画ファイル形式が独自であるのも少し気になった(もちろん、WMVとかに設定はできるのだが)。

たくさんのメーカーのIPカメラに対応している。

カメラ毎の設定画面。ポートやパスワード、参照パス等を設定できる。

USBカメラも含めて、6台のカメラを登録。

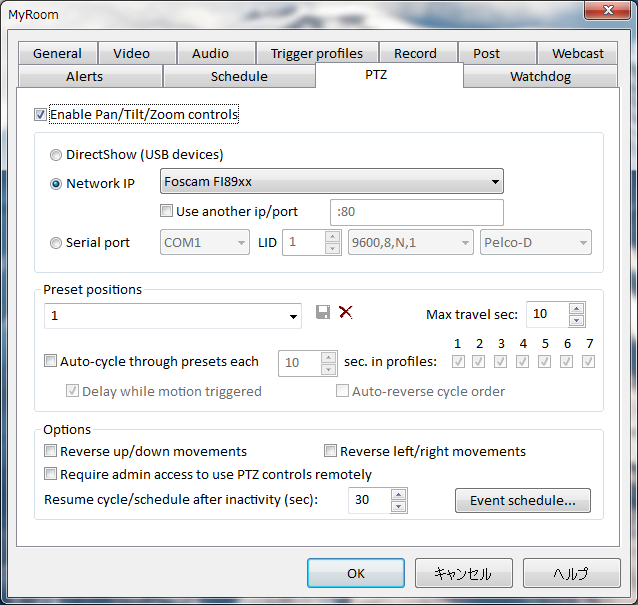

かなり細かい設定も可能。シリアル制御とかもいけるようになっている。

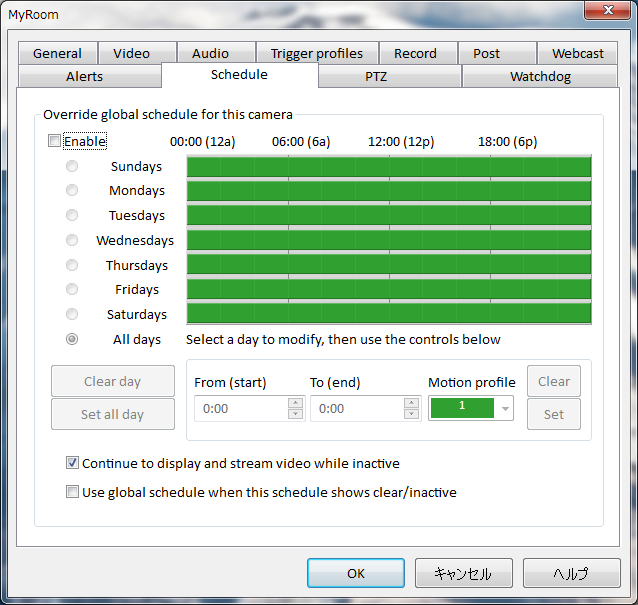

スケジュール設定も可能。

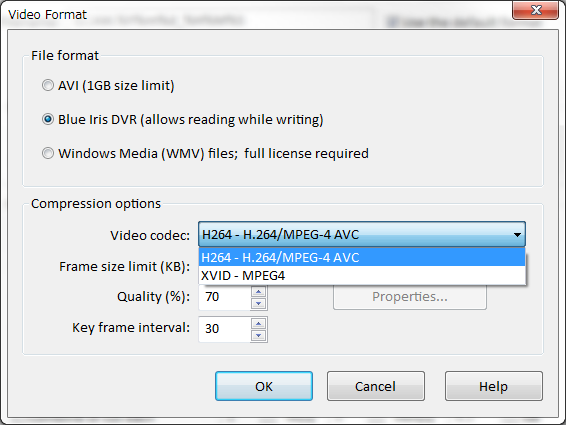

録画フォーマットはH.264かXVID。WMVも可能。

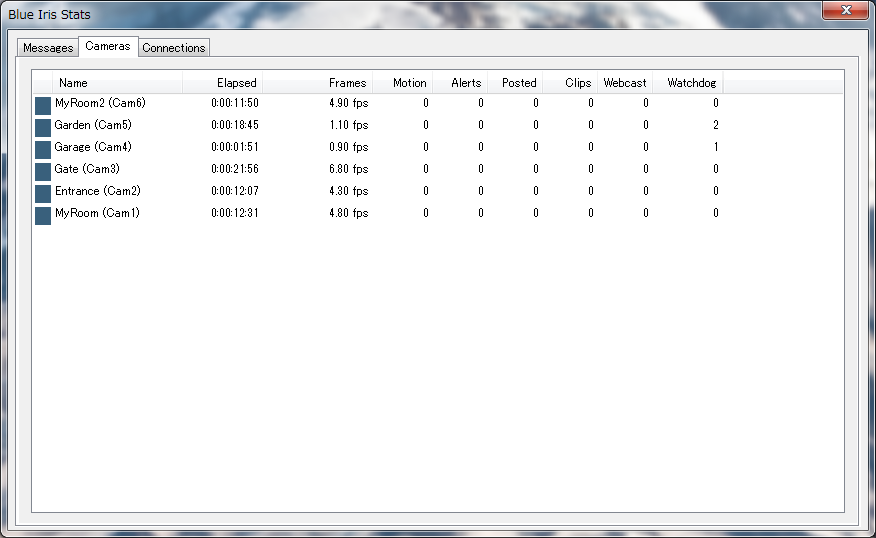

フレームレート表示。屋外無線のカメラはフレームレートは低い。

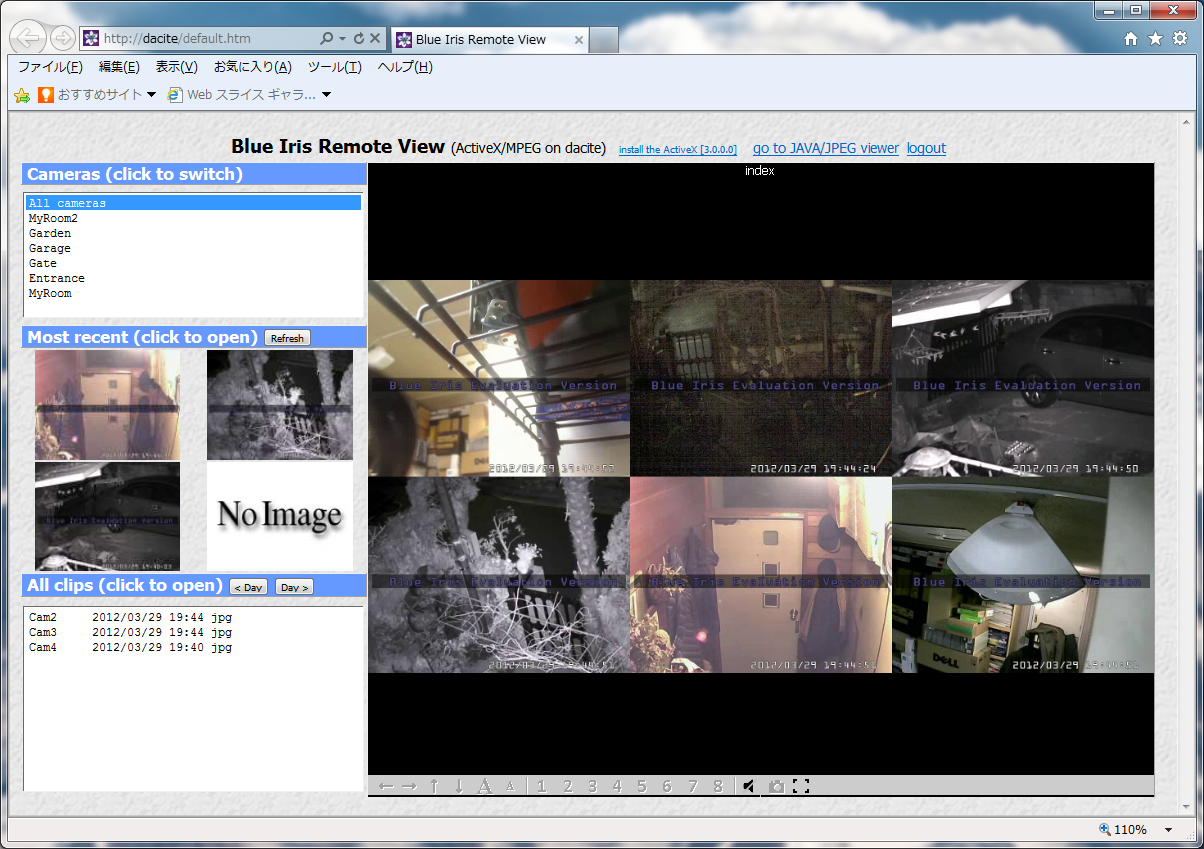

Webブラウザから表示も可能。

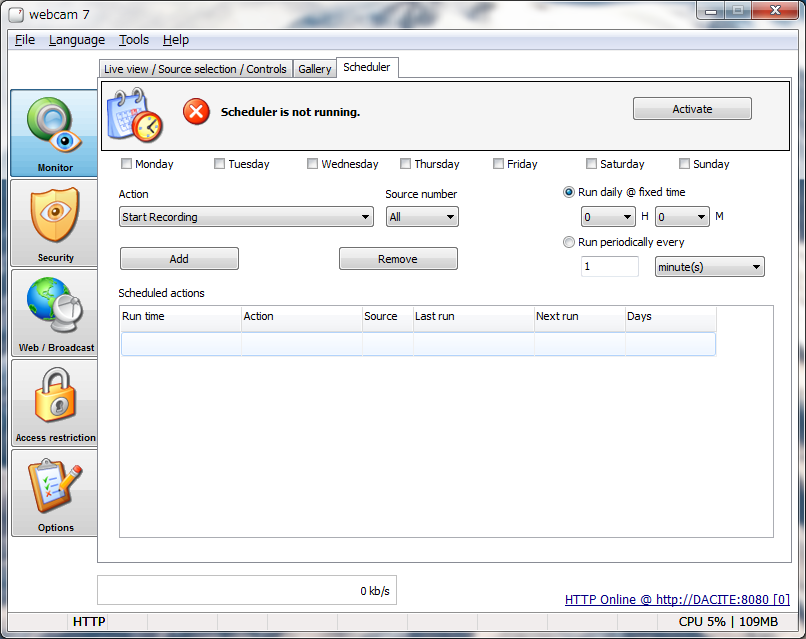

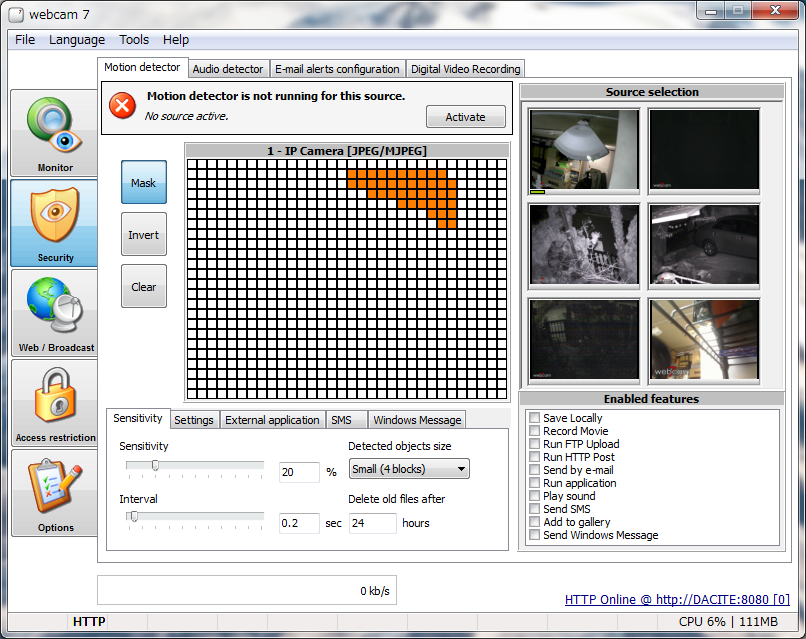

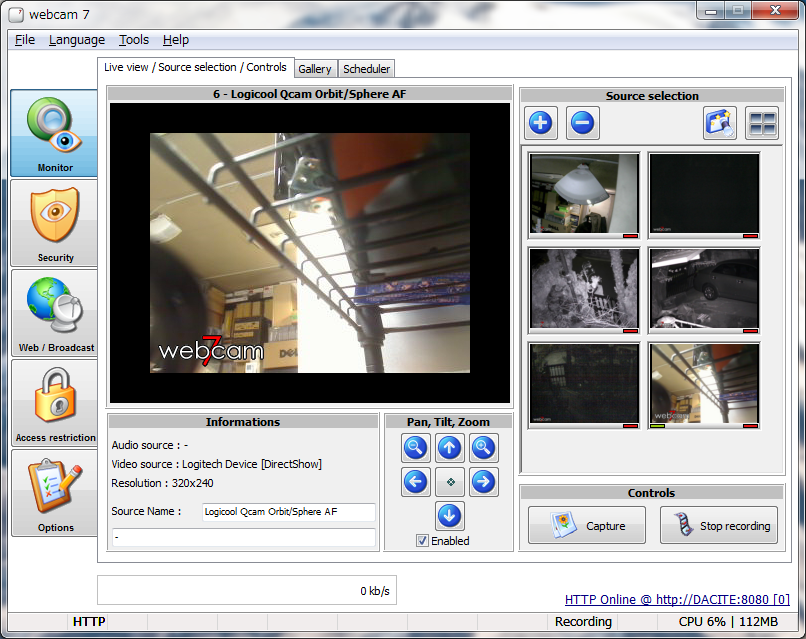

Buruirisに続き、もう一本、監視ソフト統合アプリを試してみた。webcam xp。こちらの方がメジャーかもしれない。厳密に言うと、まだベータ版扱いのwebcam7の方を試して見た。基本機能やUIは一緒だが、FlashやMPEG4でのストリーミングができるみたい。

webcam xpは、カメラ一台だけならfreeバージョンが利用できる。USBカメラをweb公開するのにも適していて、大昔に少し使った覚えがある。有償版は、カメラ5台までのprivateと、カメラ無制限でモーションディテクト等も利用できるproがラインナップされている。proは1万円と、やや高価なのが難点だが、サポートカメラの数も膨大で、機能的にもBrueirisに決して負けることがないくらいテンコ盛りだ。特に気に入ったのが、洗練されたUI。PCソフトらしくまとめられていて、野暮ったさがない。録画も汎用形式で行える。もちろん、Webサーバ機能もあるし、LogicoolのQ-camのPTZ機能にもアクセスできた。価格で引っかかるところがあるものの、アプリを導入するのであれば、こちらの方が良さそうだ。

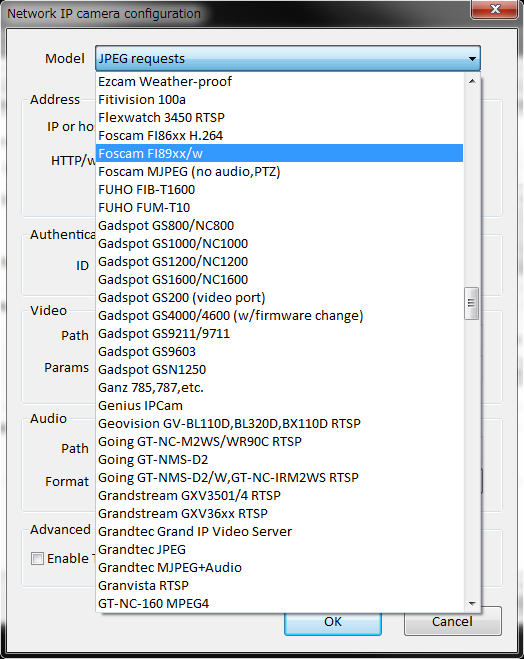

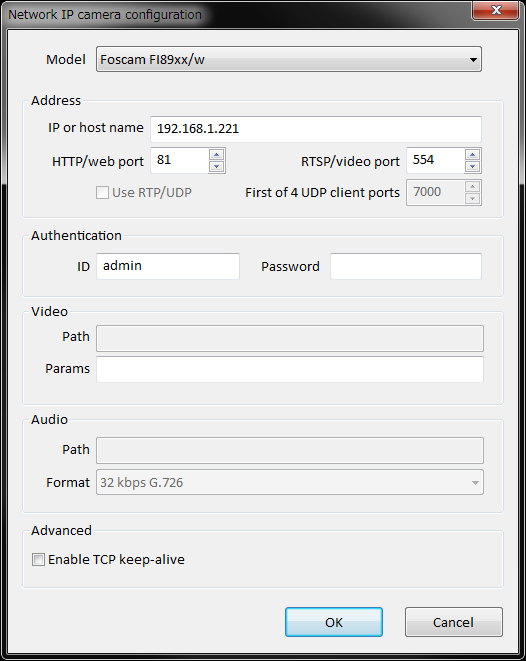

こちらも、たくさんのカメラをサポートしている。

スケジュール設定も可能。

モーションディテクトのエリア設定画面。

6台のカメラを登録。

最後に、未導入ではあるが、本格的に録画を行いたいのであれば、監視カメラ録画機能に対応したNASを使う手もある。メジャーなのはQNAPで、結構な機能が実装されている。下位機種でもこの機能は実装されているので、本体1.5万にHDDを加えれば、省電力な監視カメラレコーダーができあがる。しかし、問題になるのは監視カメラのサポート。axisやsony等のメジャーどころはサポートされているが、foscamは未サポート。genericなJPEGカメラとしてなら認識させることはできそうだが、PTZやゲイン調整等の付加機能は一切使えない。サポートフォーラムを見ていたら、foscamに対応しそうな雰囲気もあるのだが、今のところ詳細不明。少なくても、最新ファームの更新履歴の内容には、foscamサポートの文字はない。正式に対応したら、非常に手堅い選択肢の一つになるだろう。

<12-03-24>

IPカメラの視聴環境

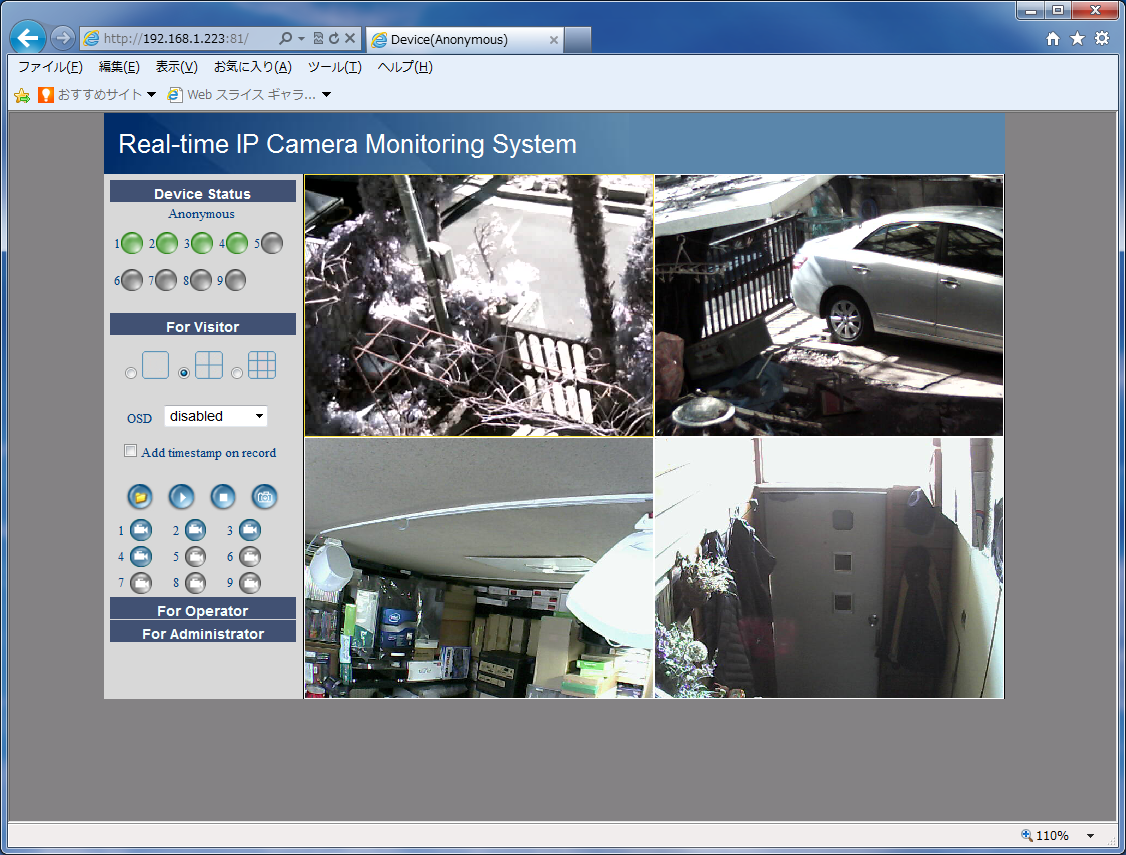

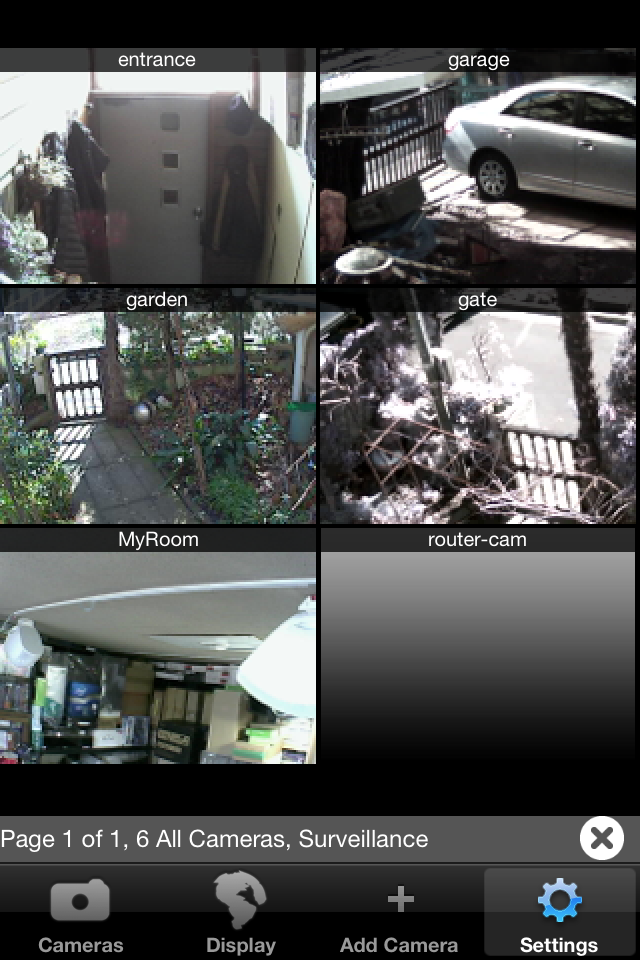

PC、iPhone、iPodで各カメラの映像を視聴。

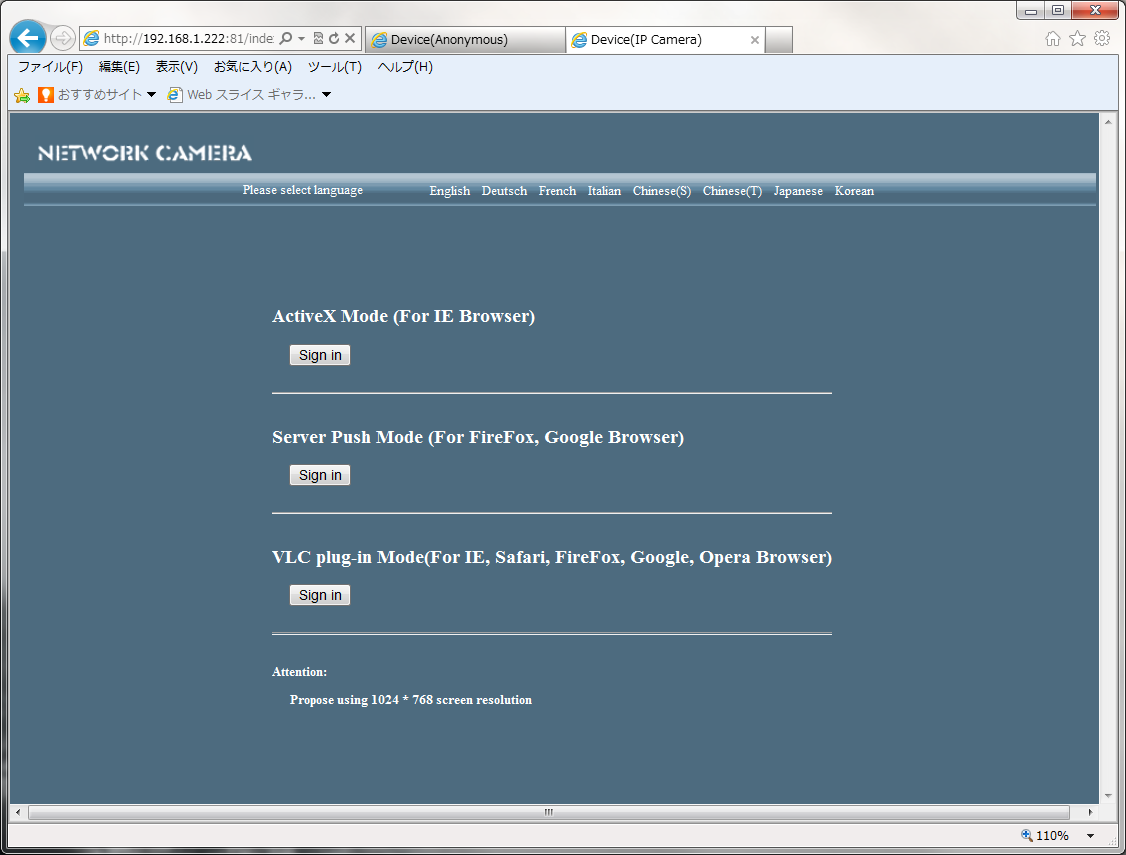

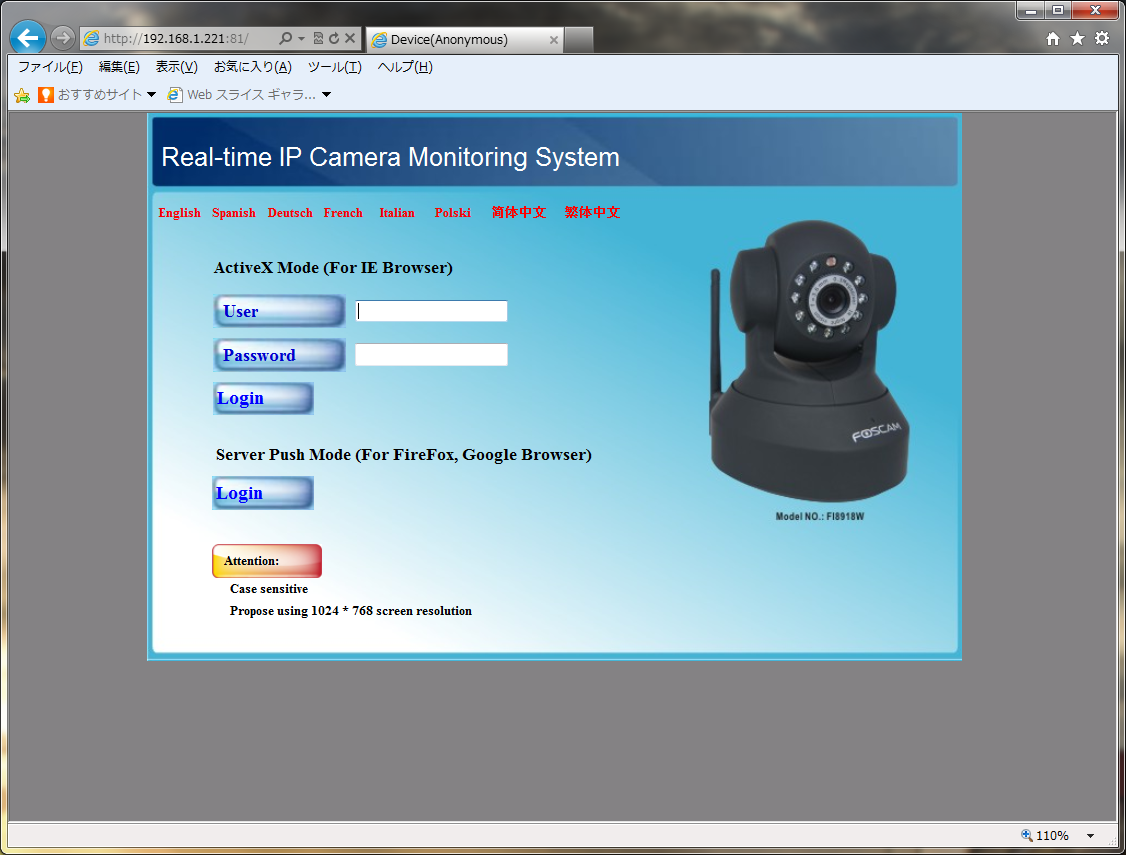

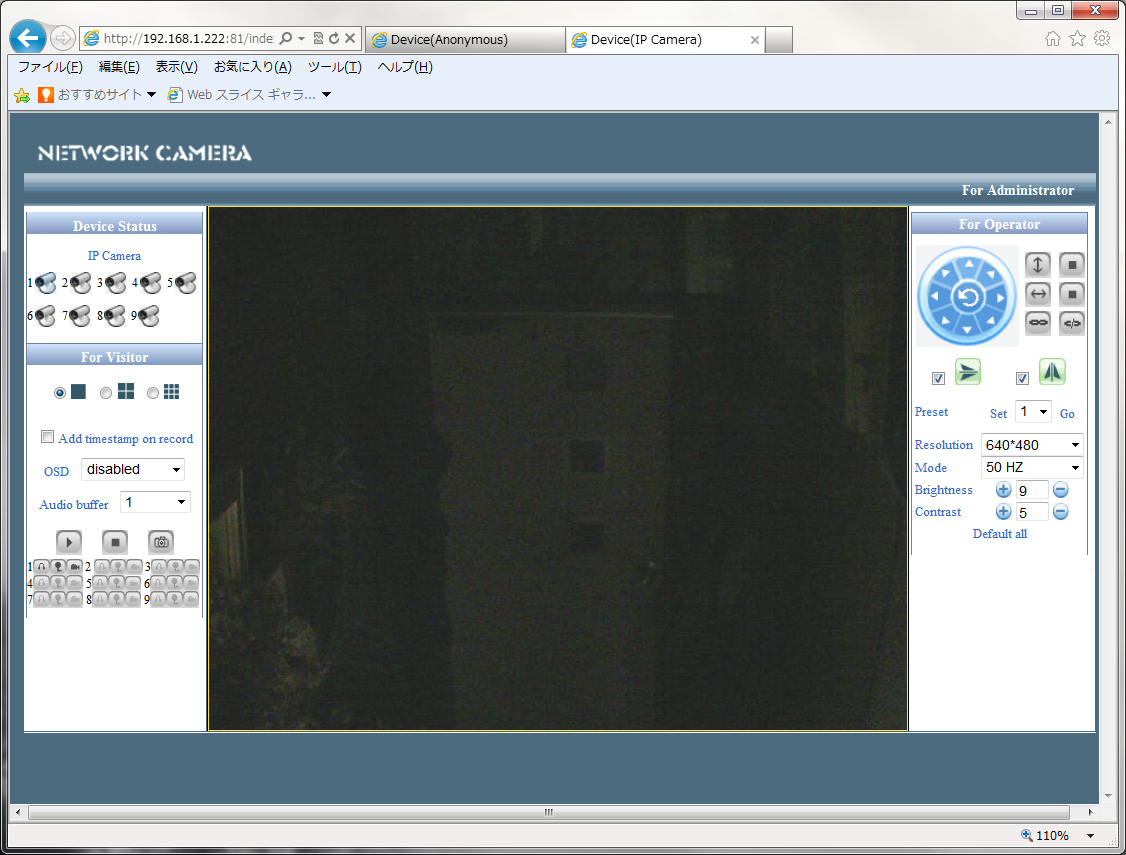

まずは、PCブラウザで視聴。TENVISとFOSCAMのカメラは、基本的な構成は一緒なのだが、レイアウトやデザインが微妙に異なる。TENVISの方が、本家FOSCAMにはない日本語UIがあったりするから不思議だ。

TENVISのWeb UI。日本語メニューも選べる。

Active Xを使うIE用と、Pushモード、VLCプラグインモードがある。

こちらは本家のFOSCAMのもの。

VLCモードがなく、日本語UIもない。

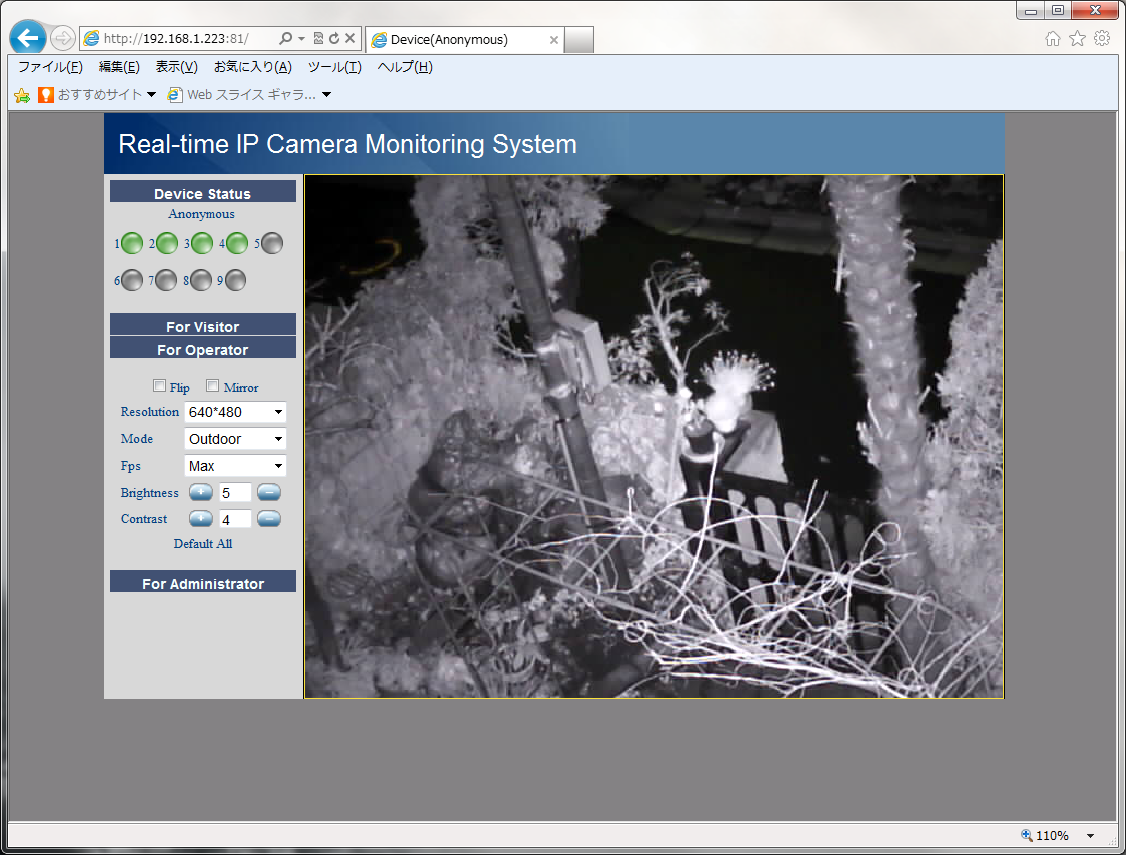

TENVISのカメラのライブビュー。

TENVISの暗視はイマイチ。

FOSCAMのカメラのライブビュー。

ナイトビューで屋外を撮影。凄く鮮明。

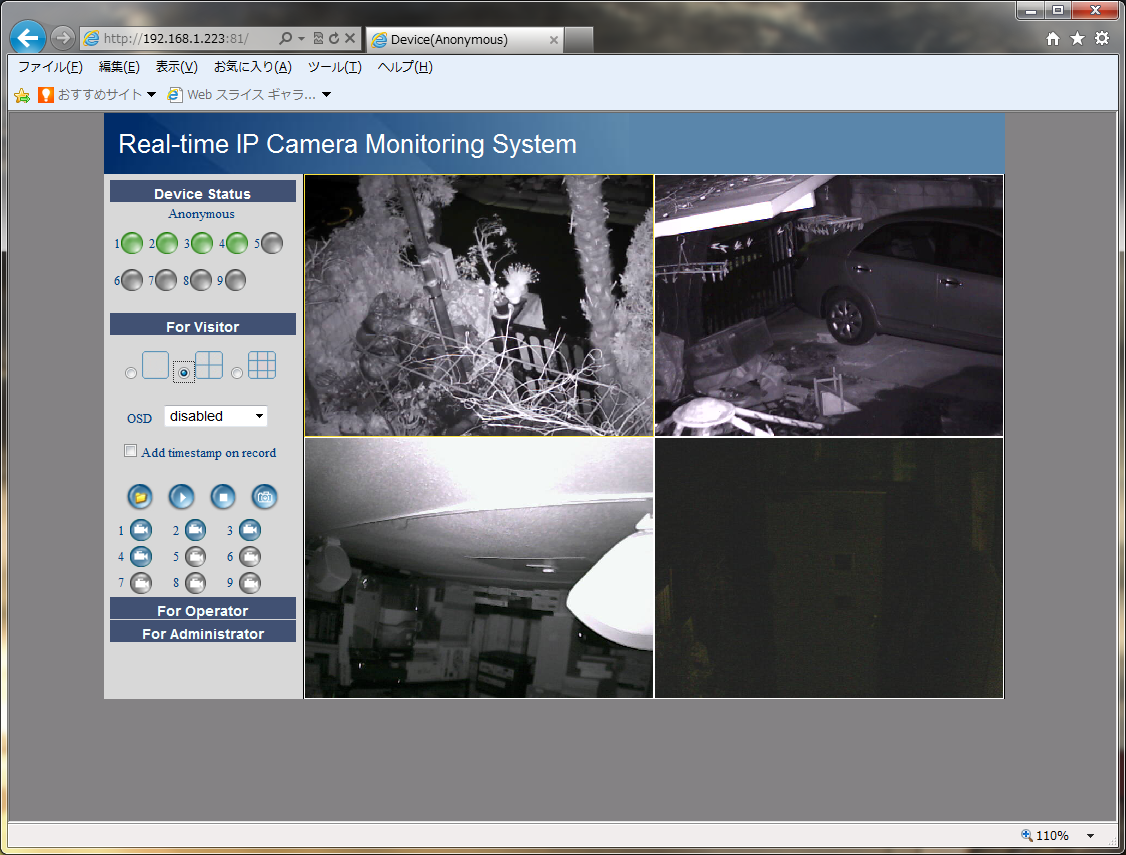

4画面分割で表示。

FOSCAMのカメラに、TENVISのカメラも登録可能。

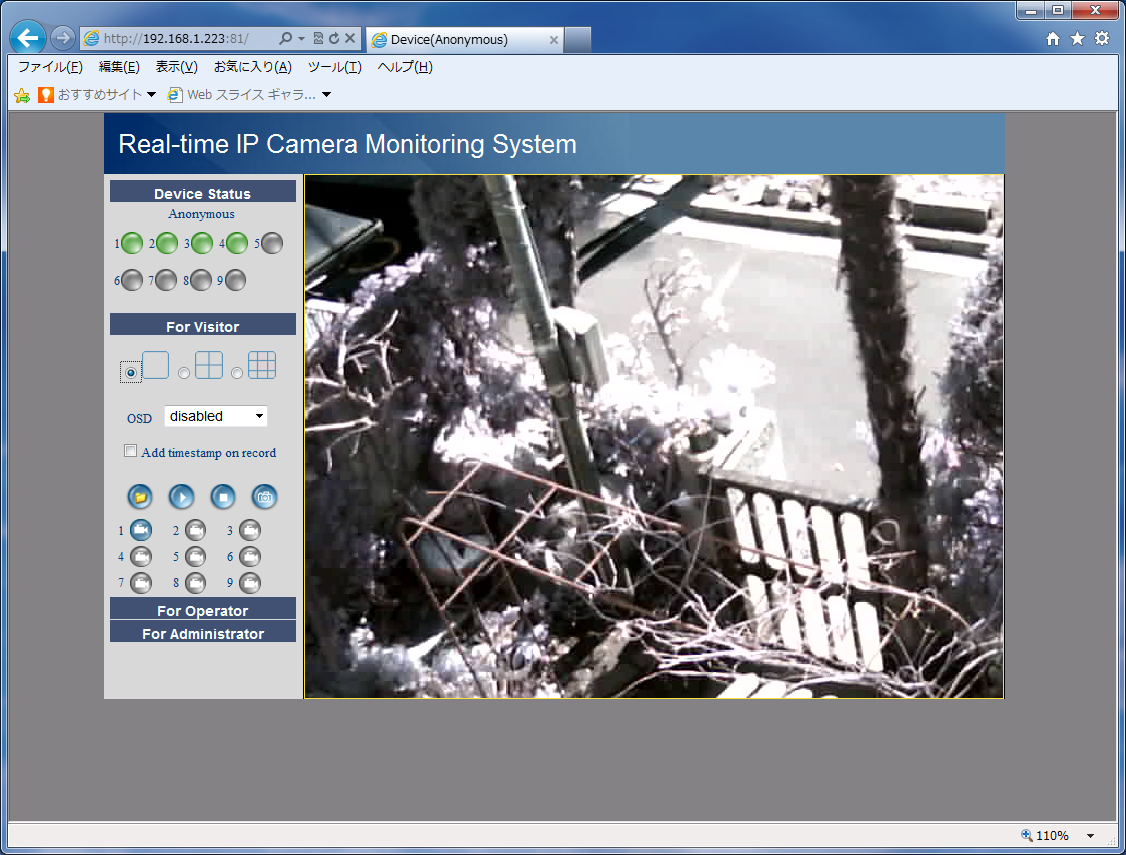

FOSCAMで日中の屋外撮影。

IR Cut Filterがあるとスペックにはあるが、本当なのだろうか?

発色はイマイチ。

TENVISのカメラのライブビュー同じく日中の4画面分割。

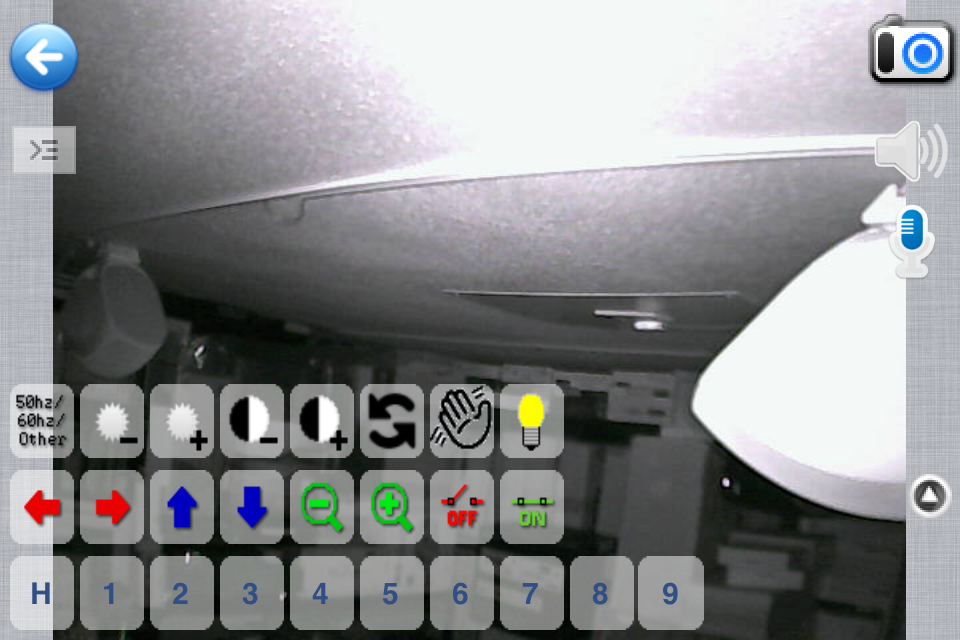

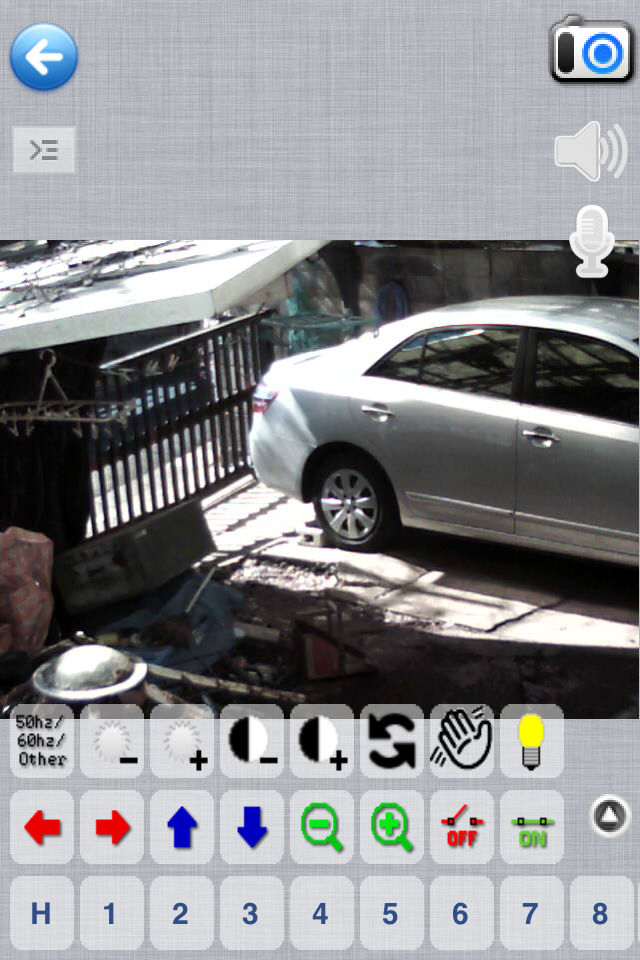

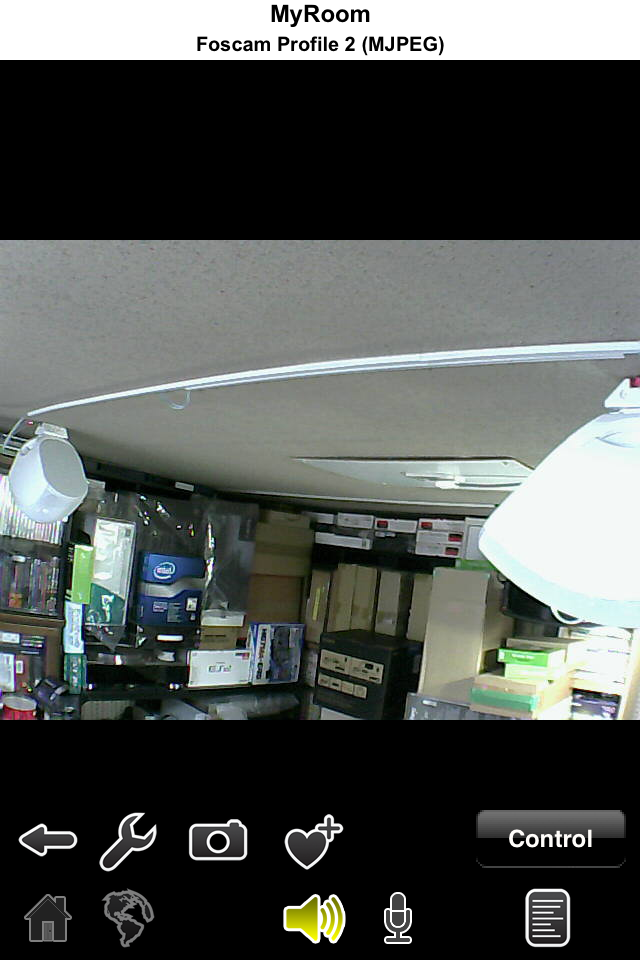

続いて、iPhone用のアプリ、IP CAM Viewer Pro。有償で、350円。非常に良く出来ていて、FOSCAM、TENVIS等のマイナーなカメラも全てサポートしている。双方向音声送受信機能まで使える。

FOSCAM、TENVISに加えて、

既設のAXISとNECルータに取り付けたUSBカメラも加える。

暗視モードの画面。外出先からも、VPNでアクセスできる。

PTカメラは、画面上でコントロールができる。

8918は、音声通話や赤外LEDのON/OFFも可能。

日中のマルチ画面。

日中の固定カメラ、8905。こちらは音声は未サポート。

LEDのON/OFFもできない。

IP CAM ViewerはFoscamの各種カメラもサポートしている。

もう一つ、iPhone用のアプリ、Live Cams Pro。購入価格は170円(今は85円)。こちらも出来る事はIP CAM Viewerと大差ない。

暗視のマルチビューモード。

PTZコントロールのモード。

日中のマルチビューモード。

音声通信も可能。

<12-03-20>

さらに配線修正

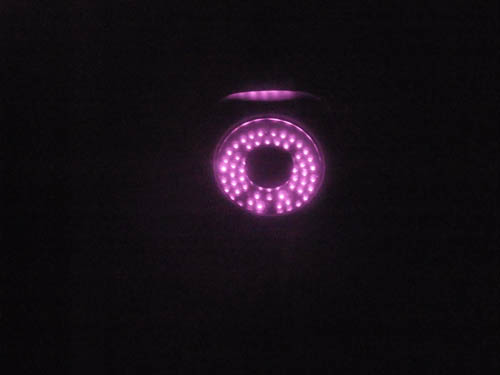

暗闇に赤外LEDがくっきりと浮かぶ。

FOSCAMの赤外LEDとAXISの緑のLEDが暗闇に浮かぶ。

やっと落ち着いたと思った矢先。二階の軒下のカメラが写らなくなった。見ると、ACアダプタのLEDが消灯している。延長ケーブルがショートしているようだ。仕方ないので、また、ケーブルを取り外し、コネクタのハンダ付け部を修正。これで本当に、取り付け作業完了。

<12-03-17>

屋外カメラを再度配線

φ1.3のコネクタを、0.5sqの平行ケーブルにハンダ付けで固定。

1Fのケーブル引き込み部はドレンで保護。

カメラ取り付けの修正完了。ドレンと自己融着テープで防水処理。

1Fの室内引き込み部。

XISとFOSCAMのACアダプタをここでコンセントに繋げる。

2Fのひさしのカメラ。自己融着テープで防水。

部材が諸々揃ったので、再配線の準備。ACアダプタを6Vに交換して、夜間も問題ないことは確認したが、できれば電圧を上げないで運用したい。そこで、まずは0.5sqのケーブルで電源延長ケーブルを作る事にした。必要なケーブル長を測ると、1Fも2Fも3mあれば足りる事が判る。元々のケーブルが5mで、しかも、φ2.1-1.3の変換コネクタを二箇所に挿入していたのだが、これも不要になる。大分電圧降下には有利に働く筈だ。二本のケーブルを作成し、カメラに繋げて試すと、一本は問題なく動作するが、もう一本は動作しない。コネクタの末端処理を確認しても、間違っていない。テスターで確認しようとしたが、電池切れ。仕方なく、再度秋葉にいき、コネクタ、ケーブルを追加で購入。ボタン電池も購入。家に帰って確認すると、どうもケーブルがショートしているよう。新たな部材で作ったもう一本もショートしている。プラグ側のコネクタのガワが小さいのに、無理矢理太めのケーブルを挿入していて、圧迫で+と-がショートしているようだ。金具へのハンダ付けを工夫して、何とかクリアしてケーブルを完成。ついでに、テスターが使えるようになったので、電圧も測る。すると、元々の5mのケーブルでも、電圧降下はないことが判明。しかしまあ、短く太いケーブルの方が有利であることは間違いないので、ケーブルを交換する。

1Fも2Fもケーブルを替え、結果的にはACアダプタは元のままで、夜間のLED点灯時でも、問題なく無線LANで接続し、映像が見れるようになった。ちなみに、2F屋外の有線接続は、折角なのでそのままにすることにした。

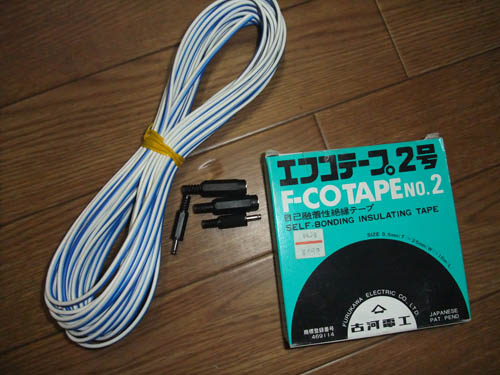

<12-03-12>

ACアダプタを交換

日中、秋葉に立ち寄れたので、6V2.8AのACアダプタ、電圧降下の少なそうな、0.5sqの平行ビニル線、φ1.3のDCジャックとプラグ、ついでに自己融着のエフコテープも購入。エフコは、今回の作業で手元にあったのが枯渇したので購入したのだが、実に、前回買ったのが18歳くらいなので、30年ぶりくらいの購入か!!それでも、劣化していないので驚き・・。商品も、30年前と変わらないパッケージ・・。凄いな・・。

で、肝心のIPカメラの方。平日なので、配線などはいじれないので、ACアダプタ交換だけ試してみる。すると、あっさり暗視で映るようになった。やはり、電流・電圧不足だったのか・・。週末に、諸々処置しよう。

<12-03-11>

有線LANに変更して、屋外カメラを試す

2Fのカメラの屋内引き込み部は透明なホースで防水。

eBayで注文したアンテナ関連の品の到着がまだなので、取りあえず、自室の前の軒下のカメラだけ、有線LANでの接続に変更してみた。結果は良好で、問題なくアクセスできるようになった。が、しかし・・また、夜になるとアクセスできなくなる。これはLANの問題ではないな・・。夜になると・・となると、赤外LEDとの関係しか後は考えられない。夜になるとLEDが点灯して、電力不足になってLANが使えなくなる、と考えるのが妥当だろう。となると、電源延長ケーブル周りを再考するしか無い。一番確実なのは、カメラ近傍にACアダプタを設置する方法。自室の前はそれでいけそうだが、玄関はACアダプタの防水処理が面倒そう。続いて、電圧降下の少ないDC延長ケーブルに変える。最後は、ACアダプタそのものをもう少し電圧の高いものに変えるか・・。うーん、なかなか修まらないな・・。

<12-03-07>

iPhone用アプリをインストール

iPhone用のカメラソフトを、購入。IP CAM Viewer Proと、Live Cams Proを購入。レポートはまた別途。

<12-03-07>

無線アンテナの強化も検討する

有線LANでの配線を行おうと、ケーブルを購入したところなのだが、1階のIPカメラが少し問題だ。1階には、流石にLANケーブルを延ばせない。となると、無線LANコンバータのたぐいが必要になる。先般購入して、使い道のなくなった、無線LANリピータを使えなくもないが、性能がイマイチなのと、MACアドレスフィルタリングが効かなくなるので、できれば使いたくない。では・・・ということで、考えたのが、無線LANアンテナを、室内まで引き込む事。調べると、無線LANアンテナのBNCのような小型のコネクタは、SMAコネクタというらしい。これでアンテナを室内に設置する事ができそうだ。しかし、よくよく調べるとトラップがあり、foscamのカメラは、コネクタのピンが、通常の規格と逆になっているようだ。通常はプラグ側にピンが出てて、ジャック側にはピンがないようなのだが、foscamでは逆になっている。色々探してたら、このピンを反転させるアダプタが売られている事を発見し、早速注文。合わせて、ちょっと長めで利得の高そうなアンテナと、2mと5mの延長のケーブルを、eBayで発注。

<12-03-05>

外出先から確認

翌日、出張先の四国から、家のIPカメラにアクセス。昨晩アクセス不能になっていた玄関の軒下のカメラの映像が映っている。しかし、2階の軒先のカメラはダメ。そこで思い当たるのは、雨戸。一階は雨戸は開いているが、2階の自室の雨戸は閉じたまま。これが、電波を遮蔽しているのかもしれない。帰りに、ヨドバシカメラに立ち寄り、スリムで長尺のLANケーブルを購入。有線LAN接続を週末に試してみる事にする。

<12-03-04>

カメラの取り付け

2Fのひさしに、カメラの金具を固定。

下地のある部分にネジで固定。

カメラのケーブル出口を念のため自己融着テープとビニルテープで防水。

ここから浸水した、との話もあったので。

1Fのケーブル配線は、既設のAXISカメラ用のモールを流用。

AXISのカメラと並ぶが、foscamはガレージの方を向く。

1Fと2Fのひさしに3台のカメラがぶら下がる。

玄関の天井付近に付けたTENVISのカメラ。

自室の天井に着けたFOSCAMのPTカメラ。

いよいよ、カメラの取り付けを行う。まずは、2階の自室の窓外から。門に向けて撮影するアングルの防水カメラだ。壁面に付けようかとも思ったが、アンカーとか面倒なので、庇部分の裏面に取り付け。下地のある部分に、ドリルで下穴を明け、普通のナベ頭のタッピングネジで金具を固定。金具を両面テープで庇に仮止めして、その上からネジ止めしたら、楽に取り付けできた。DC電源は5mのケーブルで延長。自己誘着ケーブルとビニールテープで防水加工。

続いて、一階の玄関の軒下にも防水カメラを固定。元々取り付けてある、AXISのカメラの近傍だが、これはガレージ付近に向けて設置。こちらもDC延長ケーブルで電源を供給。

室内は、自室と玄関に、PTZタイプを取り付け。自室は天井の梁に逆さにして取り付け。玄関は壁の梁に、やはり逆さにして取り付け。

カメラの多少苦労はしたが、入念に検討してから取り付けたので、順調に取り付けは終わる。

画像を見てみると、屋外のカメラの色がおかしい。IRカットフィルターがない状態のような色だ。スペックを見ると、"IR-Cut filter for true color video and images"とあるのだが、何故だろうか?まあ、多少色が違う程度であれば気にならないが・・。

大きな問題が発生したのは、夜になってから。それまで無線LANで接続できていた屋外の2台のカメラが、立て続けにアクセスできなくなる。赤外線LEDは点灯しているで、電源は届いている様。やはり無線LANがうまく届いてないんだろうか・・。参ったな。

<12-03-03>

ルータの設定

無線ルータの機種交換で、無線LANの電波の改善を試みる。購入したのは、これまで使っていたのと同じ、NEC製。昨秋に出た、最新・最上位のWR9500Nだ。家庭用ルータではこれ以上のものはないだろう。2.4GHz帯と5GHz帯の両方で使用できるのが最大の改善点だが、IPカメラの方は2.4GHzのみなので、あまり貢献はしない。まあ、iPadやその他の機器で使えるから良いけど。結果的には、若干の受信感度増強が見られたが、大幅向上とまではならず。アンテナも内蔵だし、まあ、こんなものなんだろうな。その他、全機種にはなかった特長としては、USBカメラのサポート。USBカメラをIPカメラとして利用できる機能。これは、何気に便利。Logicoolの720pの安いカメラを購入して、取り付けてみた。画質もなかなかよかった。

<12-02-28>

無線リピータの設置

1階や屋外に設置するIPカメラのために、無線LANの電波到達範囲を拡張しなければならない。以前、居間の家族用LANの受信エリアの改善に買ったPlanexの製品が秀逸だったので、同じものを買おうとしたのだが、既に廃盤。後継機が出ていたので、それを購入。しかし、これが大失敗。機能、性能とも、大幅に劣化しているのだ。まず、以前はできたリピータモードでのMACアドレスフィルタリングができない。これでは、親機でセキュリティを強化しても、リピータでダダ漏れになる。再送信の電波の感度も非常に悪い。後になって製品の評価を参照したが、どうも前機種は神機だったようだ。昨年末くらいまではまだ売られていたみたいなので、非常に残念。結局、この機種は使い物にならないし、他に手頃なリピータも見つからず、親機のルータそのものを一新して、改善を試みる事にした。

<12-02-26>

カメラをセットアップ

有線LAN、DC電源コネクタ、リセットスイッチが外部に延びる。

アンテナ取り付け用のSMAコネクタ。

天面には1/4の三脚ネジ穴。

背面には三脚ネジ穴が三つ。

LEDが60灯。レンズは標準の6mmではなく、8mm(水平画角30度)のもの。

有線LANとオーディオのIN/OUTコネクタ。

FOSCAM 8918は、LEDが11灯。

FOSCAMの8905が2台、8918とTENVISが各1台。

TENVISは代替品も暗視性能は変わらず。

一方、FOSCAMはハレーション起こすくらい明るい。

foscamとtenvisのカメラをセットアップ。一台一台、IPアドレスの設定からはじめて、基本動作の確認を行う。

セットアップは、先にtenvisので経験しているから、大きく迷う事もない。tenvisの代替品は、暗視性能が向上しているかと思ったが、ほとんど変わらず。強いて言えば、代替品の方が明るく黒が浮いてしまい、悪いかもしれない。しかも、イニシャライズ時のPT動作で、ガガ・・と嫌な音がする。何か擦れているよう。結局、元々のカメラを残して、代替品を返送する事にした。今のtenvisのカメラはこういう性能なのか、あるいはロットの問題なのかもしれない。

一方で、foscamの方は、暗視性能は上々。メチャクチャ明るく映る。tenvisとは雲泥の差だ。被写体が近いと、明るくてハレーション気味になるくらい。しかも、foscamの8918Wは、tenvisのより広角寄りのレンズで使い易そうだ。

屋外用の8905Wは。LEDが60個もあるので、さらに強力。レンズはテレ寄りだが、遠くに設置する分にはこの方が良さそうだ。

foscamやtenvisのカメラにはwebコンソールがあるのだが、各コンソールで、他のIPカメラも登録して、マルチ画面に分割して表示を行う事ができる。tenvisのは弾かれるかな・・とも思ったが、なんら問題なく、foscamのカメラと紛れてマルチ表示を行う事ができた。

<12-02-21>

eBayで追加のカメラを購入。代替品のカメラも到着

TENVISのカメラの暗視性能に疑問があるのだが、オリジナルのfoscamのカメラは評判良いみたいので、eBayで購入する事にする。しかも3台まとめて。TENVISのPTカメラのオリジナルと思われる、FI8919Wと、屋外仕様で赤外LEDが強力なFI8905Wを2台の、合計3台だ。余談だが、TENVISのカメラは、8918のひと世代前の製品のOEMのようで、8918は外観も微妙に異なる。

eBayで注文したfoscamのカメラ3台は国際郵便で到着。最大で2週間くらいかかる、とのことだったが、発送から4日で到着した。ちなみに、香港の業者から買ったのだが、モノは深センから発送されているよう。foscam自体深センにあるので、工場直送に近いのかもしれない。

しかし、残念なのは、PTZ型のはボディカラーに白を指定したのだが、黒が送られてきたのだ。メールで、その旨の連絡をすると、謝罪し、返送して交換か、$10バックするので勘弁してほしい、とのレス。送り返すのは面倒なので、キャッシュバックでお願いする。

電脳売王から、tenvisの代替カメラも届いた。こちらも、週末に動作確認する予定。

<12-02-16>

中華なIPカメラを購入。

iRemoconを購入したのがきっかけで、自室内のIPカメラの監視をしようかと思い立つ。と言うのも、iRemoconではエアコンや照明も、外出先からコントロールできるのだが、本当に動作しているのか確認するには、カメラによる目視が一番間だからだ。当初、USBカメラでやろうかと思っていて、実際に、VPN越しで仮想Windows7端末からUSBデバイスサーバに繋げたLogicoolのPTカメラを遠隔操作やモニタリングして、それなりの結果は得られていた。しかし、暗所ではほとんど何も見えないため、対応したカメラを導入したいと思っていた。そんな矢先、偶然日経のアキバ情報で、あきばおーで中華な暗視対応のPTカメラが特価で売られている事を知り、興味を持つ。

6000円くらいで、赤外LEDが出来て、無線LANでパンチルト制御ができる。悪くないけど、秋葉まで買いに行くの面倒だな・・と思っていたら、電脳売王でも同じ価格で売られている事を知る。TENVISというメーカーの製品のようだが、元々は深センにあるfoscamというメーカーの製品がベースになっているようだ。OEMなのか、模倣品なのか、定かではないが、それほど評判も悪く無さそうので、試しに一台買ってみる事にする。

設定が難しいという書き込みも散見したが、ウチでは特に問題なく、あっさりと設定が終わる。値段の割には悪くない感じではあるのだが、気になるのは、売りである暗視の画質がイマイチである点。確かに、暗くなると赤外LEDが点灯し、正常に動作はしているようなのだが、30cmくらいの近傍にまで被写体を近づけないと写らない。Webで同系統のカメラの暗視映像を見たのだが、明らかにウチの個体より映りが良い。気になったので購入店に問い合わせてみると、細かい確認も何もなく、すぐに代替品を送るとの返答。よほど、トラブルが多いのか?

<12-01-30>

L2TP/IPSecでVPN接続

以前より、仮想Windows7上でPPTPによるRASでVPN接続を行って、外出先からアクセスを行う事を実験的に行ってきた。しかし、auのiPhoneに変えてから、VPNがNGになり、如何ともし難い状況に陥っていた。そんな折、昨年末よりauでもVPN接続が可能になったことを知る。PPTPで問題なくアクセスできる。そんな実験を行っているうちに、どうせならもっとセキュアなL2TPによるVPNができないか、と考えるようになった。そのきっかけとなったのが、リモートからのWOLでのPCブート。PPTP環境でどうしてもWOLが通らない。調べるとPPTPはマジックパケットは通さないという。しかし、L2TPは通すらしい。ということで、仮想Windowsサーバ上で、L2TPによるRASを構築して、VPN接続ができるようにセットアップしてみた。

参考にしたのはここのサイト。

http://jehupc.exblog.jp/10537558/

ほとんど、この通りに行っただけ。

・VMを一つ構築する。その際、NICは2枚で構成する。

・Windows Server 2008をVM上にセットアップ。

・役割の追加で、「ネットワークポリシーとアクセスサービス」から「リモートアクセスサービス」をインストール。

・管理ツール「ルーティングとリモートアクセス」から、サーバを右クリックし「ルーティングとリモートアクセスの構成と有効化」を選択。

・「ルーティングとリモートアクセスサーバーのセットアップウィザード」を開始。

・「リモートアクセス(ダイヤルアップまたはVPN)」を選択。

・WAN側をデフォルトルートにして設定。

・DHCPのスコープを設定。

・ルーティングとリモートアクセスサーバーの役割インストール後、「リモートアクセスのログとポリシー」を右クリックし「NPSの起動」を選択。

・「ネットワークポリシーサーバー」が起動して、ポリシーを作成。

・「ネットワーク接続の方法」には「リモートアクセスサーバー」を指定。

・条件の選択で指定したWindowsグループのアカウントに許可を与える。

・続けて認証の方式や制約)、暗号化のポリシーを決める。

・事前共有キーによる暗号化の設定を行う。

・UDP 500とUDP 4500を、ルータから仮想サーバにポートフォワードする。

以上の設定で、L2TPでのVPN接続が可能になる。

ちなみに、結果的にはL2TPでもWANからのWOLは効かなかった。どうも、ルータの中でマジックパケットが弾かれているようだ。しかし、PPTPよりL2TPの方が安心なので、結果オーライとしよう。