◆1980年代

幼少時に家にあったオーディオ機器と言えば、モジュラーステレオ(トリオだったか・・失念)とモノラルのラジカセ。

初めて買ったレコードはTVアニメ、タイムボカンのLPレコードだった。その後、アニメファンとして傾倒していって、お決まりの、宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999等のサントラ版を買って、カセットに録音していった。

アニメファンとして深みにはまるに従って、TVアニメの音声をラジカセで録音する・・という今となっては非常に不毛な行為に精力を傾けていった。

そんな中で初めて買った単品オーディオコンポ。正確に言うと買ってもらったのだが、ソニーのカセットデッキ、TC-FX6だ。中学3年くらいだったと思われる。当時としては珍しいフェザータッチオペレーションで、カウンターもデジタル表示。先進性を感じさせる製品だった。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY TC-FX6 / 1980》

フェザータッチオペレーションと電子カウンター、リニアボリュームなどの先進機能を満載したカッセットデッキ。

メモリ、リピートを複合したプログラマブルプレイが可能。TYPE1-4の各種テープ、DOLBY NRにも対応。

当時、この外観、操作性からは、相当な未来を感じられた。ただ、それと引き換えに故障も多く、早すぎた一台だったようにも思える。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY テープ / 1979》

当時のソニーの、カセットテープの総合カタログ。CHFからJHF、DUAL、METALICまでのポジション別のラインナップが並ぶ。カラーリングされ、最高峰のMETALICは46分で1250円もする。

また、まだ黎明期のベータのビデオカセットテープもラインナップに並ぶ。この時はまだL-500までで、Beta IIで2時間録画がマックスだった。

その後、2年足らずで、ついにビデオカセットデッキを購入(これも実質自分専用で、家族共用の大義名分で買ってもらった)。当時、最高峰と言われたソニーのSL-J9だ。発売から若干時間を経過していたが、20万円はオーバーしていたと思う。もちろん、アニメ番組の録画が目的だったのだが、これは本当に嬉しかった。人生の中で一番エポックメイキングな家電を手にした瞬間だ。その後家庭用ビデオデッキを初めて開発した日本ビクターを就職先に選んだのだが、ビデオデッキを手にした感動が、そのきっかけになっていることは間違い無い事実だろう。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY SL-J9 / 1980》

忘れもしない、我が家に初めてやってきたビデオカセットデッキ。トップローディングの巨漢ながら、ワイヤードリモコンやフェザータッチボタンなど、先進性を満載していた。ステレオ録音に対応し、スロー再生は当時画期的だった。SONYがスポンサーで、当時喰い入るように見たカールセーガンのノンフィクション、『コスモス』でも頻繁にCMが流れ、羨望の眼差しを送っていたことを今でも鮮明に覚えている。

購入した直後(あるいは、購入した時には既に出ていたかも)にSL-F11という後継機が発表され、ワイヤレスリモコンに薄型ボディの採用と、より一層洗練されていたため、少し悔しい思いをしたことも覚えている。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY SL-F11 / 1982》

買うことができなかった羨望の機種が、このSL-F11。J9の重々しい雰囲気とは打って変わり、80mmの薄型ボディに初のフロントローディング、フェザータッチオペレーションと、近未来的な外観に身を包んだソニーの最新鋭機種だ。

カタログを眺めると、4巻のビデオテープを換装し、長時間の予約録画ができるオートチェンジャーや、ビデオテープにPCMデジタル音声録音ができるオーディオプロセッサーなど、興味深いオプション製品も並んでいる。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Victor VHSビデオデッキ / 1982》

日本ビクターのVHSビデオデッキ総合カタログ。SONY SL-J9を買った当時、対抗するVHS陣営の製品も調査すべく、カタログだけは収集していた。最有力はビクターだったが、Betaの魅力には叶わなかった。1982年当時は、SONYはスタイリッシュなSL-F11をリリースしていたが、一方のビクターは巨大で無骨な外観のHR-7650がフラッグシップだった。しかしながら、薄さに拘りLSIによる基板枚数の削減に走ったソニーに対して、ディスクリート構成のビクターのビデオデッキは画質も安定していて、壊れにくいという定評があった。

このカタログには、カメラ、チューナー、VTR本体が分離構成になっているHR-2200が掲載されているが、これもなかなかの意欲作だと思う。

・・クリックでPDFが開きます・・

《ソニー テレビ/ビデオ/カラーモニター / 1981》

1981年当時のソニーの、テレビ/ビデオ/カラーモニターの総合カタログ。既にフラッグシップのチューナーレス機、プロフィールがラインナップされている。木製キャビネット一体型のテレビや、小型のパーソナルテレビなど時代を感じさせる。一方でこの時点で、家庭用プロジェクターも、ビデオスコープとして掲載されている。

・・クリックでPDFが開きます・・

《ソニー PROFEEL / 1982》

1982年のプロフィールのカタログ。PROシリーズが出る前だが、キュービックなデザインは未来を感じさせた。チューナーやラック、スタンド、当時のビデオデッキ、Z80ベースのマイコンも関連製品として掲載されている。ソニーのトリニトロンは、当時唯一円筒形の一部を切り抜いた形状のブラウン管で、他社製は円の一部だったため、平面感ではソニーに一日の長があった。

・・クリックでPDFが開きます・・

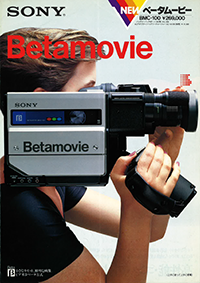

《SONY BMC-100 / 1983》

初めての家庭用一体型ビデオカメラ。ビデオカメラを買うのは、15年以上先のこととなるのだが、この当時Betamax信者だった自分はカタログ収集には励んでいた。

フルサイズのベータカセットを装着して、肩乗せで撮影する。これが家庭用なのだから驚きだ。2.48kgでコンパクト、と謳っているから驚きだ。

CCDではなく、トリニコンという撮像管を使っているのも時代を感じさせる。しかし、当時は最先端で、画期的だったのだ!

大学に入り、アルバイトをするようになり、若干懐具合もよくなると、初めて自分でビデオデッキを購入することになる。ただ、本当はフラッグシップのHF900が欲しかったのだが、予算的に叶わず、エントリー機のHF505を選択した。この時の残念な思いがその後のハイエンドビデオデッキ大人買いへと導いていく・・。

翌年には、満を辞してリリースされたフラッグシップ、HF3000を購入。さらに翌年はED BetaのEDV-9000を購入することになる。

EDV-9000に至っては今でも手元に置いており、きちんとした確認はしていないが、多分動作するものと思われる。製品自体、2000年を過ぎても生産・供給されていたのだから、驚きだ。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY-SL-HF505 / 1986》

SONY 5.6メガヘルツHi-BandベータHiFiの普及モデル。当時、BetaPROと呼ばれたフラッグシップのSL-HF900/900MK2があり、さらにリニアスケーティングと言う変わったローディングメカ機構を採用した、準フラッグシップのHF705という機種もあった。HF505は、基本性能だけおさえて奇をてらった部分は何もない、スタンダードなモデルだった。それでも、それまでSL-J9を使っていたことから考えると、画質、音質ともに大幅な向上を成し遂げ、デザイン面でも先進的だった。多分クレジットでの購入だったと記憶するが、自分のお金で10万円以上の物品を買うのは初めてだったので、感動もひとしおだった。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY SL-HF3000 / 1986》

ハイバンドベータのフラッグシップ。スーパーハイバンドという、より新しい規格に対応した。Betaフォーマット誕生時の、等速録画のβIsモードにも対応する。翌年にはEDV-9000がリリースされるため、フラッグシップの座は短命に終わるが、その機能、風格には目を見張るものがあった。サブ操作パネルがスライドして飛び出る仕組だったり、カラーリングがダークグレイだったり、後継機のEDV-9000よりもデザイン的には秀逸だったと思っている。HF900譲りのジョグ・シャトルは一層洗練され、多彩なトリックプレイに対応。ツイン・フライングイレースヘッドで、繋ぎ目が綺麗なフレーム単位のカット編集にも対応した。

これを買って愛用者登録したら、ソニーから次期製品開発に向けての愛用者の声を聴きたい、と大崎だか品川だかの本社での座談会に招請された。ビデオテープでも貰えるかと意気揚々と向かったが、大した返礼品もなく、がっかりした覚えがある。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY EDV-9000 / 1987》

昭和の終わり、1987年にリリースされ、その後、2002年まで、15年の長きに渡ってソニー・ベータマックのフラッグシップとして君臨し続けた名機。メタルテープを採用したED-Betaという新規格の画質(水平解像度500本!)は別次元で、放送局用のベータカムSPにもテープ規格は継承される(その辺りが長寿の秘訣か?)。このモデルで初めてS端子が搭載され、VHSとの家庭用ホームビデオのフォーマット競争は最終章を迎える。強大なジョグ・シャトル付きのリモコンに、サイドウッドパネルの重厚感、洗練された前面クリアパネル等、ベータフラッグシップの最終モデルに相応しい装備に身を包んでいる。

・・クリックでPDFが開きます・・

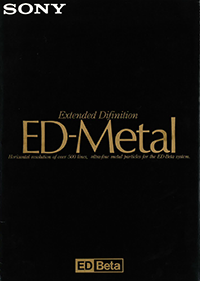

《SONY ED-Metal / 1987》

EDV-9000と同時にリリースされたED Beta専用ビデオテープ、ED Metalシリーズ。EL-500とEL-250がラインナップされた。ビデオテープの単体製品のためのカタログが作られるなんて今では信じられないが、当時はそれだけの重みがあったのだ!

音楽用カセットテープではハイエンドで使用されていたメタルテープを、ビデオテープに採用。その画質は水平解像度500本以上とライバルのS-VHSを突き放したが、ここまでの必要があるのか・・と、VHS陣営は追従することは無かった(その後、デジタル放送に対応したD-VHSという規格はあったが)。2時間用のテープで3,500円と、その価格も突出していた。その後、3時間録画が可能なEL-750もリリースされる。

そして何よりも、このMetalなBetaテープは、同時に業務用のベータカムSPで採用され、その後20年近くに渡って放送局ENGの第一線で活躍することとなる。

また、もう一つのエポックメイキングは、レーザーディスク。アニメファン的には、エアチェックからパッケージメディアへと収集のターゲットが移行していくのは当然の結果で、HF505の購入からそれほど間を置かずに、パイオニアのLDプレーヤのエントリーモデル、LD-5100を購入した。

パイオニアのLDプレーヤはエントリーモデルでも必要十分な性能を有しており、アニメ映画作品や、当時誕生したばかりのOVAのパッケージを購入した。

初めて購入したタイトルは、うる星やつらビューティフルドリーマーだと思う。時をほぼ同じくして、カリオストロの城やマクロスのタイトルも購入した覚えがあるが、この当時の劇場用アニメはとにかく完成度が高かった。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Pioneer LD-5100 / 1986》

レーザーディスクの普及機に登場したパイオニアのエントリーモデル。

基本的な再生機能だけが搭載され、先進性はなかったが、画の出る光ディスクプレーヤを自宅に所有できる感動は、相当なものだった。巨大な円盤を高速回転させるメカの塊だが、トレイやモーターもへたることなく一度も修理することなく使い続けることができた。

社会人になる直前には、ちゃんとしたTVとして25型のブラウン管TV(VictorのMEGA)と、VHSビデオデッキも購入した。この背景には、日本ビクターに就職が内定したことが関係し、ソニーファンではあったが、敢えて多少の愛社精神を持って同社の製品を選択した形となった。でも、ソニーの次に信頼を抱いていた(当時の話)のは、日本ビクターで間違いはなかった。MEGAの前に、何らかの小型TVを使っていたはずなのだが、これはどうしても思い出せない。貰い物なのか、中古なのか、何なのか・・。サンヨーとかシャープの14型とか19型とかだったような記憶が薄っすらあるが、ハッキリしない。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Victor HR-D75 / 1988》

初めて買ったVHS Hi-Fiビデオデッキ。ビクターVHSデッキのバリューモデルだが、必要十分な機能、性能を有していた。当時、TV-CMに大好きだった清水靖晃の名曲、CHIKO CHAN(アルバム、「SUBLIMINAL」より)が使われたのも嬉しかった。マカセンサー、がキャッチコピーだった。

全然記憶にはないのだが、電話経由で録画予約ができる、AVテレホンコントローラー・オプションに対応していたらしい。

話は少し前後するが、オーディオコンポーネントも進化した。暫く、モジュラーステレオとカセットデッキでレンタルレコードをコピーする、という使い方が続いた。聴く音楽も、アニメのサントラから、ロック、フュージョンへと変異していった。キッカケはやはりTVアニメで、高校の頃にハマった『鉄人28号』のリメイク版の音楽を担当した、「清水靖晃とマライア」に大きく傾倒していった。その流れで、当時、清水靖晃の参加したアルバム「ピエールバルー/花粉」で共演したムーンライダーズにもハマっていった(ムーンライダーズについては、友人からの影響も強かった)。LPレコードと並行して、CDがリリースされるようになったのも、この頃。大学に入り、急速に普及が始まったCDプレーヤを購入した。選んだのはヤマハ。当時、DA変換の回路設計で秀でていた記憶がある。16倍オーバーサンプリング、等といったフィーチャーで、DA変換時にナチュラルにアナログ音声に戻す技術が急速に進化していった。初めて買ったCDは、「清水靖晃/SUBLIMINAL」(1987/07)で、ついでムーンライダーズ(「ANIMAL INDEX」を後追いで・・)だったと記憶する。

そして、CDより後となるのだが、ちゃんとしたアナログレコードプレーヤも手にすることになる。DENONのDP-59Lで、それまでのモジュラーステレオのレコード再生とは比べ物にならないクオリティに驚かされた。前後して、アンプ、カセットデッキ、スピーカーも購入。ちゃんとしたオーディオ視聴環境がようやく揃ったことになる。

・・クリックでPDFが開きます・・

《BOSE 501z / 1988》

スーパーウーハーとサテライトスピーカで構成されたBOSEの定番モデルの走り。当時、知人宅のプライベートスタジオでBOSEサウンドに感銘を受け、次に買うならBOSEのスピーカーを。と決めていた。それまで使っていたのがYAMAHAの小型スピーカーで、501zの醸し出すパワフルな音圧には圧倒された。その後、ホームシアター用のサラウンドスピーカーの一翼として組み込まれ、20年近い長きに渡って活躍してくれた。

・・クリックでPDFが開きます・・

《DENON DP-59L / 1985》

DENON(当時は日本コロムビアで、デンオンと発音されていた)の昭和最終期のアナログレコーダー群。自分は、DP-59Lを所有していたが、数年後にKP-9010を購入したため、中古で売却してしまった。

オートリフト付きのセミオートプレーヤー。豪華なキャビネットに身を包み、アナログプレーヤーの王道を行くようなフォルムで、これで89,800円とは、今考えれば格安だ。

◆1990年代前半

90年代に入ると、社会人になったこともあり、以前よりも金遣いは荒くなる。アニメ熱は衰えることなく、大量のビデオテープを購入してエアチェック。レーザーディスクも、うる星やつらの50枚組を筆頭に次々と大人買いをしていった。

ビデオデッキも数を増やした。三菱のフラッグシップV1000や、ソニーの8ミリビデオデッキも購入した。ほとんど記憶から抜けていたが、ゴーストリダクションチューナーなる奇異な製品も愛用していたことを思い出した。当時のアナログTV放送では、放送波が建物などに反射してゴーストいう画のダブりが発生するのが一般的で、これを軽減していかにクオリティの高いエアチェックを行うかが重要なテーマだったのだ。このゴーストリダクションチューナーは名前の通りゴーストを基準信号を元にダイナミックに軽減してくれる自分的には画期的な製品

だった。その他の手法として、アンテナを2本並べて立てて、位相差給電装置という、これまたマニアックなゴーストキャンセルの手法を使ったりもした。TV放送に、本当に熱い情熱を傾けていたことは間違いない。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY VT-GR1000 / 1990》

10万円を超す(当時の定価は148,000円!)単体の地上波TVチューナーが商品化される、なんてことは今では信じられないが、当時のソニーは家庭用テレビのフラッグシップとしてチューナーレスのプロフィールプロをラインナップしていたので、不思議はないのかもしれない。このVT-GR1000は1989年にリリースされたものなのだが、記憶が曖昧ではっきりしないのだが、中古品を暫くしてから入手したような気がする。

すっかり忘れていたが、当時のTV放送にはゴースト除去信号、というものが含まれるようになり(クリアビジョン!の技術の一つ)、それに対応したのが本チューナーだ。

その結実として、90年早々(89年末だったかも)には、あこがれのソニーの家庭用モニタ、プロフィールの最新版、プロフィールPRO 34型を買ってしまった。これは、満足感があった一方、相当扱いに苦慮した記憶が残っている。とにかく、重く、大きいのだ。部屋に入れるのにも相当苦労した。ベランダから入れた覚えがあるのだが、その後家の増改築でベランダがなくなり、この巨大なTVを処分することができなくなったのにはまいった。

実際20年近く使うことになるのだが、最終的には専門業者に頼んで窓から出してもらった。使用中にトラブルも多く、何度か修理した。購入した直後は四隅の帯磁にも悩まされた。しかし、結果的にはこれだけ長期に渡ってフラッグシップとして使い続けることができ、ED-V9000と並んでお得感が高かったと思っている。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY KX-34HV2 / 1989》

ソニーの家庭用TV(というか、チューナーがないのでモニターか・・)のフラッグシップ、プロフィールPROの最上位モデル。この後、HV3シリーズがリリースされるが、4:3で30型オーバーの機種は本機だけだった。前モデルから洗練されたキュービックデザインとなり、それをそのまま34型にまで引き上げたのには恐れ入った。とにかく重く、84kgもあり、当初はスチールラックに載せていたが、最終的には専用のキャスター付きスタンドに載せ、オプションスピーカーも購入した。画質的には申し分なかったが、購入当初、帯磁に悩ませられ(その後、調整を経て落ち着く)、何度かの修理、基板交換を経て、2008年の液晶・デジタルTVへの買い替えまで、メインモニターとして活躍してくれた。

また、同時期にソニーは、ハイアマチュア向けにEDIT GEARというビデオ編集のための各種アイテムを商品化していた。その中に、凡そホームユースとは思えない、強力なビデオスイッチャが存在した。SB-V3000がそれで、6X6のフルマトリクススイッチャだ。マトリクススイッチャ、なんてものの存在を知らなかった当時、この操作性の良さには酔いしれた。この機種も10年以上の長きに渡って使い続け、2000年を過ぎてからヤフオクに出品したら、購入時と大差ない金額で売却でき、驚いた覚えがある。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY SB-V3000 / 1989》

6入力、6出力、全てS端子付きの強力なマトリクススイッチャ。今、映像絡みの仕事をしていると、業務用では16X16とか32X32のデジタルスイッチャも珍しくもないけど、当時、家庭用としてこれだけの製品がリリースされるのは信じ難かった。プロセッサIN-OUTも装備され、本来はビデオ編集用に欠かせないアイテムだったのだろうが、ビデオデッキをそれこそ5-6台も持っていて、AVアンプには収納しきれなかった自分には代え難い存在だった。ちなみに、その後ビクターも頑張って家庭用スイッチャのフラッグシップをリリースしていった。JX-S700、JX-S777と続き、最終形はTHE SELECTOR、JX-S1000となったが、9IN-7OUTと、フルマトリックスでない点と、マトリックススイッチが無い点が残念だった。S1000は所有しなかったが、S700は会社から貰い受け、S777は当時の社販で購入し、今も手元に置いてある。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY EDIT GEARシリーズ / 1989》

SB-V3000を含む、当時のビデオ編集関連製品の総合カタログ。ワイプやPinP、クロマキー合成が可能なデジタルSEGは70万円!カラーコレクターに漢字ビデオタイトラー、ビデオテロッパー、編集コントローラーと、最先端のプロアマ向けのEDIT GEAR製品群が並ぶ。当時のビデオマニアには羨望のアイテムだらけであったことは言うまでもない。しかし、これらの機器で実現できた各種機能は・・いや、それを遥かに凌ぐことが、今や数万円(モノによっては1万円程度の・・)のノンリニアビデオ編集ソフトで実現できてしまうのだから、時代の進歩とは恐ろしいものだ・・。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Victor JX-S10000 / 1990》

日本ビクターAVアクセサリー事業部が、ソニーのハイエンドセレクターに対抗して、家庭用最強を目指して開発した9-IN/7-OUTのフラッグシップ。その名も、THEセレクター。広帯域13MHsのビデオアンプを搭載し、水平解像度1000本対応、3ラインロジカルコムフィルターによる高精度のY/C分離、音声用の独立電源回路など、これでもかという物量投入し、価格も15万円にもなってしまった。その熱意には脱帽するが、正直言って、6-IN/6-OUTのマトリクスボタンのついたSONY SB-V3000の方が分かりやすく使いやすかった。

90年代半ばには、ついに禁断のビデオプロジェクターの購入に踏み切る。業務用のスタジオモニターの購入も検討したりしたのだが、やはり臨場感には変え難く、当時、3管式としては破格の価格とクオリティでリリースされた、ソニーのVPH-100QJを購入した。当初はラック置きで使っていたが、最終的には天吊までしてしまい、これも10年以上の長きに渡って活躍してくれた。サードパーティの拡張キットを使って、S-RGB変換して画質を向上させたのも良い思い出だ。自室でスクリーンを下ろして、映像を投射・・この非現実間には相当酔いしれた。ビデオデッキを買ったのに匹敵するくらいの感動だったかもしれない。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY VPH-100QJ / 1993》

3管式ビデオプロジェクターなんて100万円以上の高根の花・・という先入観を払拭してくれた、家庭用プロジェクターの名機(当時の価格で80万円)。当時、シャープが液晶プロジェクタをリリースし、家庭用として一定の地位を築いたが、本機の画質・性能には足元にも及ばなかった。視聴前には、レジストリ調整用のRGBのパターンを映し出し、マイナスドライバで微調整を行う・・という儀式が必要であったが、暗室のスクリーンに浮かび上がる映像からは、異次元の感動を与えられた。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY PVM-2044Q / 1990》

この頃は大分ビデオマニア道を極めていってしまっていて、遂に局用モニタの購入まで検討するようになっていた。局用、と言っても、SONYのBVMシリーズよりもランクの落ちるPVMシリーズで、それでも20型で30万の値付けになってはいるのだが・・。

34型のPROFEEL PROが巨大すぎて今一つ手におえず、ミニマルな局用モニタに憧れを抱くようになっていたのかもしれない。それにしてもこのカタログ。一般の家電店でも入手できそうな体裁をしているが、どこで手にしたのだろうか?ソニービルで貰ったのかもしれない。

プロジェクタ購入より遡るが、ヤマハのAVアンプを1990年に購入し、サラウンド環境を整備したのも大きな感動であった。

今でこそAVアンプというカテゴリは世の中に定着しているが、当時は普通のオーディオアンプに、サラウンドプロセッサーやビデオセレクターを組み合わせてAVアンプを構築する、というのが一般的だった。ヤマハのAVX-2000DSPの登場以降、数多くの家電、オーディオ機器メーカーが全部盛りのAVアンプを世の中に投入し、正に百花繚乱の時代となっていった・・。

・・クリックでPDFが開きます・・

《YAMAHA AVX-2000DSP / 1990》

シネマDSP、というキャッチフレーズで鮮烈にデビューした、ヤマハホームシアター製品の先兵。AVアンプというカテゴリーは、ここから始まったように記憶する。

独自の音場処理を専用DSPチップで行う、ヤマハ独自の技術で結実した本機には、5chのアンプが搭載され、ドルビープロロジックのサラウンドの再生を実現した。S端子付きのAV入出力に、オーディオ入出力もテンコ盛りで、当時、ホームシアターの母艦、という風格を十二分に醸し出していた。

・・クリックでPDFが開きます・・

《YAMAHA DSP-100 / 1988》

AVアンプが世の中に出回る前時代の、専用プロセッサー。今も受け継がれる、YAMAHA DSPの走りとなる単体プロセッサー製品。この製品の前にも、DSP-1(1986)やDSP-3000(1987)というモデルがリリースされている。

自動的に反響音を生成し、マルチスピーカーで立体的な音場そのものを生成する、という概念。コンサートホールや教会、ジャズクラブなどの、残響の実測値に基づくDSPプリセットが搭載され、自宅で簡単に、様々な環境の雰囲気を楽しむことができた。

ドルビープロロジックプロセッサもラインナップされ、組み合わせることでレーザーディスクなどに記録された、2.0chのアナログのドルビーステレオ音声から、4chのサウンドをデコードし、豊かな音場を付加して楽しむことができた。この製品の後、AVセレクター機能も融合されたAVアンプが台頭し、専用機は姿を消していく(業務用としては残るが)。

アニメLDの購入枚数が増えるにしたがって、LDプレーヤの強化も急務となり、当時の上位機種、CLD-919も購入した。サイドウッドにシャンパンゴールドのシャーシは購入オーディオ機器の風格があり、CDも再生可能、そして何よりも自動反転機構というダイナミックなギミックを搭載しているのが大きな魅力だった。レーザーディスクは、長時間モードのCLVでも、片面1時間しか収録ができず、映画などのLDでは視聴中にディスクをひっくり返す・・という今では信じられないような興ざめな行為を行う必要があった。この自動反転機構のお陰で、少なくとも2時間以内の映画であれば、ノンストップで(反転の間、10秒弱はインターバルが置かれるが)視聴し続けることができた。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Pioneer CLD-919 / 1990》

パイオニアのコンパチブルLDプレーヤの上位機種。発売当時は188,000円。当時、パイオニアはLD-X1というフラッグシップがあり、画質的にはそれらの後塵を拝する形となったものの、CDコンパチブル、レーザーピックアップ反転機構は大きなアドバンテージだった。底面はアルミダイキャストで、サイドウッドも搭載された、バブル期の物量投入モデルだ。このシリーズは89年のCLD-909から始まり、919、939、959と進化を続けることとなる。959に至っては25万円で、パイオニアCDプレーヤの上位機種向けに開発されたレガートリンクコンバージョンを搭載。重量級の準フラッグシップだった。

一方、オーディオに目を移すと、こちらも一気にハイエンドに走った。社会人二年目の頃だったろうか?スピーカー、アンプ、CDプレーヤの3点セットで100万、という思い切った購入に踏み切ったのだ。この頃は、業界的にもオーディオ機器が一番厚い熱い頃で、バブルもあり、とにかく物量を投入した、大きく重い製品が多かった。今にして思うと、コストパフォーマンスは抜群だ。

選んだのは、アンプはラックスマンのラジエータ搭載の純A級アンプ、スピーカーはホーン型のオンキョーSEPTOR、CDプレーヤはターンテーブル型のPioneer PD-T09という、変わり種のマニアックな製品をチョイスした。この選定は、今でも良かったと思っている。ラックスのアンプの水冷ラジエータが不調だったりして苦労したこともあったが、所有感、満足度は高かった。これらも20年近く使用し、売却するわけだが、手放す際は名残惜しかった。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Luxman L570 / 1989》

ラックスマンが得意とする、純A級プリメインアンプの決定版。重量級シャーシに感触良好な32点接点型のボリューム。高品質なMC/MMカートリッジ、余分な配線引き回しを排除した構成。純銅フィンを用いたラジエータと、35万という価格が信じられない豪勢な作りだ。バブル真っ盛りの1989年は、このようなハイコストパフォーマンスな製品が目白押しだったのだ!余談だが、ラックスマンは愛用者登録をすると年賀状が届くのにも感動した。ラジエータが不調で一度訪問修理を頼んだら、普通の自家用車でサービスが家にやってきて驚いた。

・・クリックでPDFが開きます・・

《ONKYO Septor 2002 / 1991》

今や、外資の傘の下に収まり、ハイエンドオーディオを手掛けているという印象もほぼなくなったオンキョー。1989年当時リリースした、このホーン型スピーカは、値段を大きく凌駕する豪華な作りと、ダイナミックなその音量が魅力的だった。

低域は28cmのコーン型ウーファー。広域はスーパーハイパボリックホーンを採用したトールボーイ型のこのスピーカーは、レジンコンクリートを採用した12kgのホーン部が完全に分離する画期的な構造を取っていた。ペアで40万円。今ではこの価格でこんなスピーカー、作れるわけもないだろう。

・・クリックでPDFが開きます・・

《PIONEER PD-T09 / 1991》

レーザーディスクの盟主として、光ディスクメーカーの意地で開発した、パイオニアのターンテーブル型CDプレーヤ。そのフラッグシップがPD-T09だ。

CDを裏表逆にして、ターンテーブルに載せて再生する、という製品に、当時非常にインパクトを受けた覚えがある。ターンテーブルに敷かれたシートで音質が変わる、というアナログプレーヤーライクな触れ込みもあった。

レガートリンクコンバージョンという、20KHz以上の広域も再現し、原音再生を志すという試みも凄かった。超重量級シャーシで、底面はぽっこりと膨らみ、内部は独立構造で相互干渉を徹底排除していた。これで定価36万円は安い!

・・クリックでPDFが開きます・・

《KENWOOD KP-9010 / 1989》

アナログプレーヤとしてDENONのDP-59Lを購入して、特に不満もなかったのだが、KENWOODから質実剛健の決定版とも言えるようなプレーヤーがリリースされ、飛びついてしまった。アルミダイキャストフレームにモーターとアームが剛体化し、キャビネットはフローティングするという構造設計に惹かれた。スピンドルを回転絶対中心点にロックして、摩耗部分を持たない構造のため、30年経った今でも問題なく動作する。MCカートリッジとして、名機DL103を同時に購入し、今も大切に使っている。

◆1990年代後半

90年代後半は、AV機器の物欲はかなり大人しくなった。物欲の対象が、PC、Macに変わってしまった結果だろう。アニメに対する熱も徐々に落ち着いていった。レーザーディスクは相変わらず買いあさってはいたが、エアチェックは徐々に減っていって、ビデオデッキの購入は調子の悪くなったVHSデッキの買い替えくらいしかなかった。

レーザーディスクプレーヤのCLD-919には大きな不満はなかったが、2000年前にはDVDが市場に出回り始め、コンパチブルなDVL-919を購入した。反転機構搭載のコンパチブルプレーヤの最終モデルとなる同機だが、正直言って高級感は退化してしまい、所有感が乏しくなってしまったのは残念だ。

初DVDが何だっのか・・記憶に薄いのだが、当時LDで買っていたTVアニメ、カードキャプターさくらが、前半はLDだったのが、後半DVDに変わっていたのを記憶しているので、そのあたりなのだろう(1999年頃)。アニメ熱も急速に衰え、新作アニメはほとんど見ることが無く、DVDで買うものは出崎統作品などの昭和な名作に絞られていった。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《PIONEER DVL-919 / 1998》

パイオニア初のCD/DVD/LDコンパチブルプレーヤとして1996年にリリースされたDVL-9の登場から、DVL-909を経て投入された第三世代機。LDプレーヤーの最終販売モデルの一つでもある。1998年にリリースされ、2009年に販売終了のアナウンスがされている。レーザーピックの反転機構は健在だ。1、2度、DVDメディアのクランプミスがあり、傷つけてしまった事があり、それ以来怖くてDVD再生には使わないようになってしまった。HLD-X9を持っているため、手放してしまった。

◆2000年代前半

2000年代前半も、変わらずAV機器の物欲は低下状態が続く。この頃は金のつぎ込み先が、完全にPC環境に移行していた。

まずは、DVD専用プレーヤの購入。マランツのDV7000だ。リージョンフリープレーヤーとして使えるフィーチャーに惹かれての購入。ファクトリーモード等に入ることなく、リモコン操作だけで簡単にリージョンコードの変更ができる。

2000年代に入ると、LDの購入は完全にゼロになり(リリース自体が無くなる)DVDに移行したわけだが、米amazonなどから簡単にリージョンフリーのアニメのDVDを購入できるようになった。DVDは、北米と日本でリージョンコードが異なっていたため、このようなリージョンが変更できるプレーヤーが重宝された。

・・クリックでPDFが開きます・・

《MARANTZ DV7000 / 1999》

日本マランツ製のDVDプレーヤ。日本マランツと言うのは、元々はスタンダード工業株式会社、という世田谷にあったラジオ製造販売の会社だそうで、昭和43年にmarantzブランド製品の設計・生産、国内販売を担うようになり、昭和50年に社名を変更したとのこと。

その後、蘭Philipsのグループになり、CDプレーヤーを製造・販売、その流れで1998年にはDVDプレーヤーも製造するようになったようだ。その後、2001年にPhilipsグループから独立し、2002年にはデノンと統合し、今の姿へと移行していく。

DV7000はデノンと統合する直前のプロダクトで、1999年に発売された自社開発品のようだ。

端麗なスクラッチ・ヘアライン仕上げのアルミパネルを採用し、内部的には高いシールド構造を持つアナログオーディオ回路を搭載したり、回路レイアウトのシンメトリー化を図ったりしている。

リージョンフリー化が容易なモデルとしては、DV7000の他に、DV-18やDV4000が存在する。そのうち、DV4000はAKAIのOEM機とのこと。

同じ時期に、パイオニアの音楽専用CDレコーダ、PDR-D5という機種を購入した。現在も保有している。今も続けているアナログレコードのアーカイブプロジェクトに先鞭をつけたのがこの機種だ。レコードからダイレクトにCD-RWにダビングし、そのCD-RWをPCでリッピングして、トラック分割を行い、音楽CDとしてオーサリングし、CD-Rに再度書き込みを行っていった。

2001年には、久々のホームシアターの更新を試みる。中核を担うAVアンプを購入。当時の記録を読み返すと、10年選手のヤマハ、AVX-2000DSPは壊れて、3-4年間ヘッドホンを使って凌いでいたようだ。信じられない。ドルビーデジタルや5.1chのことも良く知らなかったようだ。完全に取り残されていた。

ということで、一念発起して、同じくヤマハの最新AVアンプ、DSP-AX2を買った。同時にセンタースピーカーも購入して、サラウンド構成も7.1ch(メイン、センター、フロントエフェクト、リア、リアセンター)に強化した。

プロジェクターはそのままだが、音場が遥かに良くなり、ホームシアターとのしての充実度は一気にアップした。

・・クリックでPDFが開きます・・

《YAMAHA DSP-AX2 / 2000》

ヤマハ得意のシネマDSPを中核に、当時最先端のドルビーデジタル、dts等に対応した最新鋭のAVアンプ。しかし、本格的なAVデジタル化を前にした中途半端なアナログ仕様の構成になっていて、あまり長く使い続けられる物ではなかった。

映像入出力はコンポジット/Sビデオが中心で、DVDプレーヤを視野に入れたコンポーネント端子が入力x2、出力x1追加に留まっている。一方で、当時すでにDVDオーディオが規格化されていたようで、96KHz/24bit対応のD/Aコンバータが搭載されている。

この後、HDMIの普及に伴い、一気にAVアンプはフルデジタル化に傾倒していくことになる。

一方でこの頃、手元の古い、使わなくなったAV機器の処分に着手する。

ハッキリ時期は分からないが、2000年前から、古いベータのデッキやVHSなどは処分(中古売却でなく、捨ててしまった)していたような記憶があるが、2000年以降はヤフオクを始めるようになり、それなりの金額で古い機材を処分できるようになった。自分的には、これは大きなエポックメイキングだった。

断捨離は進み、必要なもの、そうでないものを振り分けていく中で、2001年に、最後となるVHS機デッキを購入している。パナソニック(当時の松下)のNV-SV1がそれ。それまで、社販で購入したビクターのHR-VX100という機種をVHSデッキとして、主にレンタルビデオの再生に使用していたが、ヘッドが悪いのか画面にブレが生じたりしてイマイチだった。

そんな中、松下のこの機種は、TBCや三次元CNRなど、デジタル補正処理系がてんこ盛りで高評価だった。松下のビデオデッキは、学生の頃、マネシタのビデオデッキ、という俗称で毛嫌いしていたのだが、この頃になるとそのような感覚もなくなり、普通に受け入れることができた。

スペックを見ると、120分テープに10時間も録画できる、5倍モードという恐ろしいモードに対応している。通常のVHSテープに、S-VHS相当の水平解像度400本の録画を行う、S-VHS ETという録画モードも有している。VHS規格の成れの果てか・・。購入価格は34,000円とのことで、当初10-20万していたビデオデッキも、この頃はすっかり大衆消費財のような安物家電に成り下がってしまっていた・・。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《Panasonic NV-SV1 / 1999》

パナソニック(旧松下電器産業)のVHSビデオデッキの中でも、最終期に属する製品。

1999年発売とある。ちなみに、本当の最終モデルは2005年で、NV-HV72G/HV62だそうだ。

NV-SV1は、業界初の5倍モードを搭載し、120分テープで10時間もの録画を可能とした。また、デジタルW3次元&デジタルTBC回路搭載で、安定した再生画像を実現した。1分高速リターンは、120分テープを1分で巻き戻すという恐ろしいもの。よくテープ破壊などの事故につながらないものだ・・。ちなみに最速は2002年にリリースされたNV-HXB55で、これは36秒で巻き戻し可能とのこと。

2002年になると、最後のLDプレーヤーとなる、HLD-X9を購入した。最後のハイエンドプレーヤーで、1月で受注締め切りで生産完了との報が出た。注文自体は前年の11月に出してずっと入荷待ちで、2月末に208,000円で入手している。

今も所有していて、滅多に駆動させることはないが、唯一のLDプレーヤーとして大事に扱っている。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Pioneer HLD-X9 / 1997》

1996年に発売された、ハイビジョンLDに対応した高級モデル。前年にHLD-X0という80万円の超弩級フラッグシップがリリースされており、それと比較するとコストダウンモデル(35万円)とも捉えることができるが、2002年まで生産され続けたので、最後のフラッグシップ機はこのX9ということになる。

ちなみに、ハイビジョンLDというのは、NHKがその昔放送したハイビジョン放送と同じ、MUSE規格で映像を記録しており、アナログ方式ということになる。ハイビジョンLDのコンテンツは一枚も所有していない。LD専用機で、CDの再生もできないが、両面反転機構は有している。ハイビジョンTVとの接続は、本機のMUSE出力をMUSEデコーダーを介して行うようだが、カタログにもその辺りの記載はなく、当時どのようなMUSEデコーダーが販売されていたのか記憶もない。

◆2000年代後半

2000年代の後半は、まずは2005年に、初となるハードディスクレコーダーを購入している。アナログTV放送用のモデルで、東芝のRD-H1だ。

この頃は完全に、TV放送をエアチェックしてメディアに保存する、という行為は死滅していて、バラエティなどの流し見で十分な番組をタイムシフトで見ることくらいしか望んでいない。

TV録画そのものにあまり関心がなくなっていたので、この頃の情勢がはっきりしないが、ハードディスクレコーダー自体はそれなりに円熟していた頃合いだと思われる。

ちなみに、業界初のハードディスクレコーダーはSONYのClipOnで、30GBのHDD搭載、最長20時間の録画が可能、という貧弱なスペックだった。リリースは2000年にとなる。SONYはCoCoonという、インターネットとの融合を図った先進的なハードディスクレコーダーを2002年にもリリースしている。また、ゲーム機とHDDレコーダー、DVDレコーダーを融合したPSXも2003年にリリース。DVDレコーダーのスゴ録も含めて、複数のラインナップを試行錯誤しながら市場の反応を見つつ展開していたこととなる。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《TOSHIBA RD-H1 / 2005》

2005年発売のハードディスクレコーダー。当時の製品レビューを読み返すと、DVDドライブは切り離した、変わり種のモデル、といった記載が見受けられる。その代わり、ネットdeダビングと言う機能を利用して、他の東芝製DVDレコーダーに保存したり、VirtualRDというアプリでPCにダビングする、というフィーチャーがあったようだ。今ではTV自身の録画機能が一般化し、取り出しの出来ない(方法はあるが面倒)ハードディスク録画は一般的となったが、当時はCoCoonなどの一部機種だけで、それらも商業的には成功していなかったようだ。

地上波アナログ放送用チューナー搭載モデルなので、短命な使用で終わったが、PCやネットワークとの融和性を含めて使い勝手はよく、この機種の購入で、ビデオカセットというものは全く使うことはなくなった。また、タイムシフトにより、バラエティ番組を中心としたTV放送を以前よりも良く見るようになった。

2008年になると、これまでずっと二の足を踏んでいた、薄型TVの導入、デジタルTV放送の導入へのステップに向けて、ようやく重い腰を上げることとなる。

きっかけとなったのは、20年近く務めた日本ビクターを辞めたこと。無謀にも次の職が見つかっていない状態で辞めてしまったので、5か月近くのプータロー生活を余儀なくされることとなる。

そこで暇な時間を使って実践したのが断捨離。超巨大で部屋の外に持ち運ぶことが困難だった、34型プロフィールプロの処分に踏み切ったのだ。

これは相当に困難を極め、ヤマト引っ越し便を頼んで窓から運び出してもらう、という苦肉の策に出る。オークションでそのままその機材は転売したのだが、輸送中に破損したらしく、結局は廃棄扱いになってしまったようだ(保険処理は転売購入者側でやってくれたので、自分は何もしなかった)。

その後、平成初期に購入した重厚長大なオーディオ機器、LUXMANのアンプ、ONKYOのスピーカー、PioneerのCDプレーヤも売却した。これらは愛着深かったので名残惜しかったが、巨大木製ラックに鎮座しており、液晶テレビの購入を睨んでいたため、手放すしかなかった。

機器入れ替えの先陣を切ったのはDVDプレーヤ。マランツのプレーヤの調子が悪くなったのと、DVDユニバーサルプレーヤの高級機が軒並み生産完了となり、慌てて購入に走ったとの記録がある。デノンのDVD-3930という機種を購入したのが、本当は上位機種のDVD-A1XVAが欲しかった、との当時の記録がある。しかし、そんなもの買わなくて良かった・・。数年で、Blu-rayに駆逐され、ハイエンドDVDプレーヤーの価値がなくなるなんて当時は思ってもみなかった。

続いて、プロフィールに変わる新しいTVとして、液晶のREGZA。プラズマと天秤にかけたようだが、液晶にしてよかった。また、アナログなNTSCのTVから、HDMIベースのデジタルTVに変わり、画質も機能も使い勝手も大きく向上した。USB/SMB共有によるネットワーク録画・再生、これでもか、と搭載されるデジタル&アナログ混合の入出力端子、画質もPRO向けの設定があり、まさに浦島太郎で一気に最新環境に飛び越したことになる。

世の中的には2009年から家電エコポイント制度が導入され、液晶のデジタル対応TVの普及が急速に進むことになるのだが、その前年に導入したので、後年考えると、少しだけ早かった・・という気もしないでもないが、この時プータローで暇だったので自分的にはちょうど良いタイミングだったのだ・

また、これに合わせてTV用のアンテナも一新した。これまでの古い、スタックのVHFアンテナを撤廃し、BS/CSデジタルのパラボラアンテナと、地デジ用のUHFアンテナを新調。ブースターや分配器、分波器も一新した。まだこの時地デジ移行期だったのと、宅内にアナログのTVもあったため、VHFアンテナも一基残して混合した。

・・クリックでPDFが開きます・・

《DENON DVD-3930 / 2007》

DVD全盛期のDENONプレーヤーの中級機。フラッグシップのDVD-A1XVAで開発された技術を継承し、強力なI/Pコンバーターやスケーラー、オーディオ用D/A子バーターを搭載。DENON製AVアンプとは、RJ45のネットワークケーブルを利用したDENONリンクで、高品位のオーディオ伝送も実現した。

ドライブユニットも自社開発し、当時DENONは光学ディスクプレーヤーにも相当力を入れていたが、今はホームシアター関連はAVアンプのみで、ビデオプレーヤーに関しては完全に撤退してラインナップには存在しない。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《TOSHIBA REGZA 37Z3500 / 2007》

東芝 REGZAの、一番勢いのあったころのフラッグシップモデル。57型を筆頭に、37型まで5モデルが展開されていた。120Hz駆動のIPSパネル(57-46型はVA)を採用し、地上、CS/BSのデジタルチューナーに、地上アナログチューナーも搭載した。

当時は全部入り、という称され、USBハードディスクやNASへの録画機能、アクトビラなどの配信TV対応、HDMI CECによるレグザリンク、オンキョーとの共同開発だという、パワージェットスリットスピーカーなど、当時必要とされるほとんどの機能が満載されていた。

実際、満足度は高く、この後3D再生が必要でSONYのBRAVIAに買い換えたが、NAS再生機能や画面のアンチグレア処理等、REGZAの方が優れた点も多かった。

TV環境に続いて、移行のメスを入れたオーディオ環境。バブル期の重厚長大から、一気にデジタルの軽薄短小、音も硬質なソリッドな高解像度系に移行した。

まずはスピーカーから検討。ちょっと前にアコースティックエナジーの小型のモニター系スピーカーに憧れた影響があり(購入はしなかったが)、独ELACのエッジの立った小型スピーカー、310.2を選択した。スピーカーが決まり、周辺も数珠つなぎ的に決まっていく。アンプは純A級から、D級に一変し、少し賭け的な面もあったが、当時としては新興の米NuForce(現在NuPrime)を選定した。それまでの重厚長大から一変したが、この選択は悪くなかったと思っている。そしてSACDプレーヤーは大きさを第一基準でDENONのミニコンポサイズのCX-3を選択した。パイオニアやヤマハのフルサイズ製品とも悩んだようだが、今回のシステム更新は大きさ重視の面も強かったため、DENONを選択した。

この時に一緒に、中央電子のフォノイコライザーも購入している。

・・クリックでPDFが開きます・・

《ELAC 310.2JET / 2006》

ELACは1926年創業のドイツのスピーカーメーカーで、元々はターンテーブルやカートリッジ等を手掛けていたとのこと。最近はまたDAC内蔵プリメインアンプやレコードプレーヤーもリリースするようになったとのこと。

金属筐体で、小さい割には奥行きがある。専用スタンドとセットで使うのが前提となっている。

ニアフィールドの箱庭的な環境で聞くには最適なスピーカーだと思う。

・・クリックでPDFが開きます・・

《NuForce IA-7E / 2007》

カリフォルニアの新進気鋭の新興メーカーによる、シンプルで小型のデジタルプリメインアンプ。

ソリッドで、カミソリのエッジのような切れ味の鋭い音にはびっくりした覚えがある。入力はアンバランスのアナログが4系統、当然、デジタル関連の入力はない。

スイッチングアンプの動作原理上、外来ノイズに弱いようで、TVやPCの傍に置くのは好ましくないとのこと。確かに、ボリュームを上げると若干のノイズが感じられる。

その後、V2⇒V3と基板交換によるアップグレードサービスがあったが見送った。アップグレードされたIA-7Eは、カミソリのようなエッジは鳴りを潜め、一般的な高級オーディオ系の大人しい音作りになってしまったとのこと。アップグレードしなくて良かった。

年末になると、ホームシアターのAV機器の更新に着手する。プロジェクターとAVアンプ&スピーカーだ。

プロジェクターは、既設の3管式プロジェクター、VPH-100QJの処分が、プロフィールプロ同様、大きな課題となっていた。40kgのプロジェクターを天井から下ろし、安値ではあるがヤフオクで売却することができた。

プロジェクターはLCOS系を検討し、当初ソニーのVW60を発注したが、取付の直前に思いとどまり、ビクターのLCOSの最新モデル、HD350に買い替えをした。VW60は未開封のまま売却。HD350はビクターに居た時の懇意にしていた代理店経由で特価で購入した。しかし、その後、年末の社員販売のチラシを見せられ、さらに安値で買えることを知り、残念な思いをした。まあ、この時点ではビクターを辞めてはいたのだが、知人ルートで購入出来なくもなかったのだ。実際に、JVCの知人ルートで知人に売る、という事を正規に行うことができた。在籍中はNGだった筈だ。いずれにしても、社員として在籍した際は10万円を超えるような製品を買うこともなかったのだが、辞めて直後に30万も超えるようなハイエンド機種を買うことになるとは、何の因果やら・・。

AVアンプは、それまで20年使い続けたヤマハに、オンキョー、デノンで天秤にかける。最終的には消去法でデノン AVC-3808を選択するがこれは間違いではなかった。デジタル化の機能テンコ盛りで、REGZA同様、隔世の感の思いを禁じえなかった。同時に、スクリーン、スピーカーを注文。スクリーンはそれまでのキクチ科学から、シアターズハウスに。スピーカーはイギリスのKEFの、5.1chモデルを選定。スピーカーについてはB&Wも候補に挙がったが、壁掛けの難しさから、KEFに落ち着いた。

年末ぎりぎりの12/31にセッティングを行い、その夜に画出し、音出しを行った際は、非常に感動したのを今でも覚えている。

ちなみに年末にはBDレコーダーも導入。まだこの頃はBDプレーヤーも進化の過程で、この時点で高級プレーヤーを購入するのも勿体ないだろう・・と、レコーダーを選定した。それでもソニーの最上位機種、X95を選定した。

・・クリックでPDFが開きます・・

《Victor DLA-HD350 / 2008》

KENWOODと統合する直前の、純粋な日本ビクターブランドのDILAプロジェクター。業界的にはLCOSプロジェクターとして分類される。ILAプロジェクターとしては画期的な、定価で50万円にまで下がった画期的なモデルで、上位機種としてHD750が同時にリリースされたが、スペック上の大きな差異はなく、350のコストパフォーマンスは高かった。電動フォーカスは元より、電動レンズカバーまで実装されており、映画を視聴する前の儀式として、カバーが、ジィィィという音とともに開くのには感銘を受けた。

横方向にパンする映像の追従性などが今一歩で、所謂動画解像度に弱点があったが、普通に映画を見る分には十二分の画質で、3管式プロジェクターを導入した際と同様の感動を得られた、エポックメイキングな機種だ。

・・クリックでPDFが開きます・・

《DENON AVC-3808 / 2007》

HDMIの入出力を多数搭載し、デジタルTV時代に相応しい仕様となったDENONのAVアンプの上位モデル。

Audysseyのサラウンドスピーカーの自動設定機能を搭載し、付属のマイクで自動的に音場を測定し、最適なスピーカー設定を生成してくれるのいは驚かされた。

IP変換やスケーラー、DACも搭載し、アナログアンプとしても180W x7chの構成でかなりしっかりした作りとなっていた。

購入時には、ソフトウェアアップデートしたAVC-3808Aもリリースされていたが、無印の方がお得だったので、そちらを購入した。A付はAudyssey周りの新機能と、HDMI CECに対応しただけだ。

・・クリックで商品ページが開きます・・

《SONY BDZ-X95 / 2008》

2008年末時点での、SONY BDレコーダーのフラッグシップ。500GB HDD搭載がX95で、1TB HDDがX100となる。

新開発の高画質回路CREASとDRC-MF v3を搭載し、14bit相当の高諧調を再現。BD-R1枚に24時間録画できるたっぷりハイビジョン録画、音声と動画を分離できる二系統HDMI出力、アナログ回路を独立させ、ノイズの混入を防いでいる。

余談だが、このBDレコーダーに搭載されていたSeagateのHDDは致命的不具合を抱えていて、起動不能、アクセス不能に陥る危険性があった。特定のシリアルの個体は、リコール対象で無償修理のサービスが案内された。修理に出した覚えはなかったので自分の個体はリコール対象ではなかったのかもしれないけど、この時、SeagateのHDDへの信頼感はかなり下がったことを記憶している。

AV機器・・というカテゴリーからは若干逸脱するかもしれないが、この時期、もう一つの趣味の影響で、デジタルビデオカメラとデジタルカメラの購入物欲が一気に開花する。

転職後の仕事がカメラ絡みということも多少関係したかもしれないが、短期間に多くの機種を購入している。

デジタルスチルカメラについては、初めて真っ当な機種を買ったのは1999年のSANYO DSC-SX150で、その後DSC-MZ3を経て、2005年にFUJIFILMのF10、2007年にF100fd、2009年にF200EXRを購入している。これらはメインのデジタルスチルカメラとして購入し、普通撮りにも使用したが、主な用途はオク出品用のブツ撮りだった。なので、マクロ撮影に強いものが選定された傾向がある。そして、もう一つの趣味の影響で、動画録画や、リモコン撮影の可能なカメラとして、PENTAXのOptio S7やSONYDSC-T30、CASIO EX-V7などを次々と購入した。

そして2009年以降にはデジタルスチルビデオカメラにもHD動画撮影のムーブメントが訪れ、Panasonic FT1、SONY T90を同日に同時購入する、というほどのめり込んでいった。

・・クリックで商品ページが開きます・・

《Panasonic DMC-FT1 / 2009》

水中撮影も可能な防水・防塵・耐衝撃性能を持ちながら、コンパクトで先進的なデザインに惹かれた。オレンジ色のボディも眩しい。

静止画のみならず、AVCHD Lite規格のHD(720p)動画を記録することができ、デジタルスチルカメラもここまで来たのか・・と驚かされた。その他、顔認識機能やパノラマ撮影、連射モードなど、この時期のデジタルカメラの進化スピードには目を見張るものがあった。

デジタルビデオカメラの方は、事実上の初めての購入となったのが、2006年に購入したビクターのGZ-MZ67だ。実はその前に、社販でDV規格のGR-DV500Kを購入していたようだが(2002-3年か?)、ほぼ使用することはなかったようだ。もう一つの趣味用としては小型かつ静音・長時間録画が重要で、ハードディスク搭載のMZ67を必要に迫られて購入した。このMZ67が、転職前の最後の社販購入だったと記憶するが、当時マネージャ職には任意の賞与支給時期に社販購入の目標金額(10万円くらい)が設けられていて、この時は量販店購入でも領収書を提示すれば金額目標の対象としてカウントしてもらえるようになっていた。

購入したビデオカメラは大活躍し、翌年にはついにFHD録画が可能なCanonのiVIS HF10 FHDビデオカメラを購入。その画質に大満足で、数か月を経てシリーズモデルのHF100も購入した。翌年にはSONYのCX500Vを購入と、歯止めが利かない状態となっていった。

・・クリックで商品ページが開きます・・

《Canon iVIS HF10 / 2008》

キヤノンとしては初めて記録メディアにフラッシュメモリーを搭載したFHDビデオカメラ。16GBの内蔵メモリとSDカードスロットを搭載し、最長12時間の録画が可能だった。

1/3.2型のCMOSセンサーに、光学12倍ズームレンズを搭載。FHDの高精細な画像には、これが家庭用ビデオカメラなのか?と驚かされた。感度とプログレシブ対応で、その後ソニーのビデオカメラにシフトしていくが、明るい場所であれば今でも全然現役でいけるであろうビデオカメラだ。

◆2010年代前半

2010年代前半のAVシステムの更新は、比較的ゆるりと行われた。一番のムーブメントは3D。2011年年明け早々のCESで3Dハンディカムが発表され、これで火が付いた。同年に、液晶TVのKDL-40HX800、ハンディカムのHDR-TD10、BDレコーダーのBDZ-AT700、ヘッドマウントディスプレイのHMZ-T1と、次々と3D対応機器を買いそろえていった。その後も、3D対応デジタルスチルカメラとしてFUJIFILMのReal 3D W3、パナソニックのDMC-3D1、ソニーのMHS-FS3、3DハンディカムのHDR-TD20、ヘッドマウントディスプレイのHMZ-T2と、正にコレクター並みの勢いで関連製品を買い漁った。

主たる目的はもう一つの趣味の個人的な撮影の3D化なのだが、この効果は大きかった。3D TVで見ると、もの凄い立体感で圧倒された。また、3D Blu-rayもリリースされ、主要タイトルで3D盤が含まれるものは極力購入するようにした。アバターを始めとする、黎明期の3D映画を自宅で見れる感動と言うのは相応なもので、時代が変わった、と感じられるシーンであった。しかしながら、世間一般のこのムーブメントの終焉は思ったより早く、4Kの台頭もあり、2010年代後半にはすっかり廃れていってしまうことになる。

・・クリックで商品ページが開きます・・

《SONY KDL-40HX800 / 2010》

3Dに対応した、BRAVIAのスタンダードモデル。別売のトランスミッターとメガネで3D映像が楽しめた。240Hzに4倍速駆動するモーションプロ機能や、ブラビアエンジン3による色彩表現、映画を見る際に最適な24p True Cinema等、様々な機能が盛り込まれていたが、自分的には不満点も多かった。

クリアブラックパネルというパネル処理は、黒の再現には効果的だったが、外光の反射が目立ち、部屋の電気を消さない限りイマイチだった。また、それまでのREGZAに比べてネットワーク再生機能がしょぼく、SMB共有のファイル再生ができず、DLNAサーバを介して再生に限定されてしまった。全体的に、満足度の低い買い物となってしまった。

・・クリックで商品ページが開きます・・

《SONY HDR-TD10 / 2010》

世界初の家庭用FHD 3Dビデオカメラ。まさに、3Dブームを象徴するような商品。これが出た時のインパクト大きかった。

1920x1080@60iの左右の映像を一つにして記録する、フレームパッキング方式により、非常に高画質で臨場感の高い3D映像を気軽に得ることができた。2D撮影時は、60pでの撮影も可能だ。

レンズを二つ搭載しながら、それなりにコンパクトなボディに仕上げられていて、広角端も34.4mmと一般的なビデオカメラとしても十分なスペックだった。本体搭載の3.5型液晶モニターも3D表示に対応しており、初代モデルながら十分な完成度を誇る。

その後、よりコンパクトにボディを縮めたTD20もリリースされ、購入。視差の関係で3D感はTD10の方が若干優位ではあった。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY HMZ-T2 / 2012》

ソニーの3Dヘッドマウントディスプレイ。初代が2011年に発売されたHMZ-T1で、数か月品薄になるほどの大人気で、翌年には後継機のHMZ-T2が発売された。

プロジェクターや大画面TVのように場所を占有することなく、手軽に大画面ホームシアターの醍醐味を味わえる新趣向のアイテム。

初代は流石に細かい問題点が多く、特に、映画を一本見続けていると、こめかみや額が圧迫され、激痛で耐えられなくなった。二世代目になりかなり身体への負担は小さくなった。

しかしながら、その後3Dプロジェクターを購入したことにより、ヘッドマウントディスプレイはほぼ使用することがなくなった。さらにその後、第三世代となるT3がリリースされたのだが、ワイヤレス仕様でバッテリが搭載されたりして、あまり興味をそそられるものではなかった。それでも、後継機が出ないままディスコンの案内が出たのち、駆け込みでT3も購入したが、使用することもなく、未開封でオクで処分した。

このシリーズの系譜は、その後PS VRが引き継ぐこととなる。

ホームシアターの機器については、2014年にマイナーバージョンアップを行っている。Blu-rayの3Dタイトルが増えてきたが、ヘッドマウントではやはり視聴が厳しく、値下がりしてきたSONYの3D対応LCOSプロジェクターを購入した。プロジェクターで見る3Dの映画は圧倒的で、画面も明るく、低価格にも関わらずこのプロジェクターはお気に入りとなった。唯一の難点は、低価格モデルが故に、いくつかの電動機能が省かれている点。一点は電動フォーカス。もう一つは電動レンズシャッター。後者は映画を見る前の儀式的な雰囲気作りに関わるもので目を瞑るとして、フォーカスは調整時に、スクリーン間近とプロジェクターの物理的位置を行ったり来たりする必要があり、難儀した。

また、プロジェクターの導入に合わせて、AVアンプも3D対応のために新調した。選んだのはONKYOのTX-NR838。DENONのアンプはお気に入りで、後継機もDENONで・・と思っていたのだが、この当時台頭してきた、4Kへの対応(HDMI2.0)が、ONKYOの方が進んでいた。価格レンジもDENONの前機種よりも下で、作りも少しチャチかった。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《SONY VPL-HW50ES / 2012》

VPL-HW10(2008年発売)の流れをくむ、LCOSプロジェクターのエントリーモデル。モデルの系譜としては、HW10⇒HW20⇒HW30ES⇒HW35ESと続き、30ESから3D対応が成されている。40ESと言うモデルも海外では販売されたようだが、国内では35の次が50となる。その後、HW55ES⇒HW60ESと続き、HW60ESは2020年現在、未だに現役のラインナップに並んでいる。

低価格を維持するために、筐体はHW10から一貫して変わりはない。レンズもコストダウンのため手動フォーカス・ズーム、レンズシフトとなっている。高級感は無くなったが、基本性能はしっかりしており、HW50ESでもそれは健在。明るさ、発色はしっかりしており、3D視聴の際にも、十分な明度を維持できる。4K視聴を諦めれば、今でも十分現役で通用する、ハイコストパフォーマンスな一台だ。

・・クリックでPDFが開きます・・

《ONKYO TX-NR838 / 2014》

4K/60p、DSD 5.6MHz等の最先端スペックに身を包んだ、ミドルレンジのAVアンプ。一部の端子に限定されるが、HDMI2.0に対応し、来るべき本格的な4K時代を先取りした仕様となっている。

無線LAN機能を搭載し、デジタル音声も、5.6MHz DSDを筆頭に、192KHz/24bitのWAV/FLACにも対応。

デジタルサラウンドの領域では、Dolby Atmosに対応(発売後の、FWアップデートで実現)し、自身のホームシアター環境にも、天井スピーカーを設置。対応コンテンツで天井から降り注ぐ大音響を堪能した。

ホームシアターのフロントエンドとなる光学メディアプレーヤーも、2011年にDVDユニバーサルプレーヤーからBDユニバーサルプレーヤーに更新を計っている。

Blu-rayの台頭とともに、突如彗星のような新興メーカーが2004年にシリコンバレーで創業した。OPPOデジタル社がそれ。厳密には中国系のアメリカ企業。その後、OPPOのブランドは中国スマホでも3本の指に入るまで急拡大するが、スマホのOPPOモバイルとBDプレーヤーのOPPOデジタルは、創業者が同一の遠縁の別会社だ。中国内のDVDプレーヤで台頭したOPPO電子工業がアメリカで設立した子会社(中国以外の市場向け製品を開発・販売)が出発点とのこと。ちなみに同じく中華なスマホメーカー、vivoも同じ創業者の会社である。

話はそれたが、そのOPPOデジタルが2009年にリリースしたBDP-83が、BDユニバーサルプレーヤーの台風の目となる。10万円を大きく下回る価格付けながら、あらゆる光学メディアの再生に対応し、リーフリ化も容易。ファームウェアも頻繁に更新され、機能強化に余念がない。

黒船襲来、の報はすぐに自分の耳にも届き、新しもの好きのマニアは個人輸入してそのレビューを発信していった。

自分がOPPOのユニバを買ったのは、BDP-83の次世代となるBDP-95。よりハイエンド寄りに振ったスペックを身にまとい、デザインや風格も一級品となっていた。パイオニアやデノンのような、国内製品とは異なるテイストの仕上がりではあったが、ガラケーからスマホへと時代が大きく動いたように、ディスクプレーヤーも、もはや国産崇拝の時代は終わったのか・・と強く感じさせられた。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《OPPO Digital BDP-95 / 2011》

OPPOデジタルのハイエンドユニバーサルプレーヤー。BDP-93というモデルをベースに、アナログマルチch出力の装備、それに伴うDACのDUAL化、高品位トロイダルトランスの採用など、価格もBDP-93の倍となったフラッグシップ。それでも当時の個人輸入の価格は10万円程度だった。国内販売代理店ができる前で、OPPO Digital米本社のオンラインから購入することができた。

Blu-rayやDVDといった映像メディアはもちろん、CD、SACD、DVD Audio、さらにはWAAV/FLACなどのハイレゾ音源のネットワーク再生など、何でも一台でこなす懐の広さも魅力的。

BDP-93やその前身のBDP-83には、アナログオーディオの音質を強化した、NuForceエディションなるモデルも存在した。D級アンプで一世を風靡した、同じカリフォルニアのオーディオ専業メーカー、NuForce社が回路設計に協力している。

DVDのリーフリ化は改造もなく簡単に行え、Blu-rayのリーフリ化についても、シリアルポートに外付けする専用キットを装着し、リモコン操作することで簡単に設定することができた。

ホームシアターやTVではないが、2014年には4K機器の導入も行っている。一つは家庭用として初めてリリースされたソニーのハンディカム、FDR-AX100。TVはなかなか購入に踏み切れず、場繋ぎ的な意味も込めて、4K対応のDELLのPCモニタを購入した。

AX100はセンサーもレンズも大きい意欲作だったが、30pまでの対応というスペックが残念でならない。しかしながら、その後の後継機でも60p対応は果たせず、SONYではいまだに(2020年現在)ハンディカムを冠する製品で4K/60p対応のものは存在しない。スマホやアクションカメラは4K/60pに対応しているのに、残念な限りだ・・。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《SONY FDR-AX100 / 2014》

実質的な、国内初の4Kハンディカム。前年に、FDR-AX1という4Kハンディカムをリリースしているが、ハンディとは言えないボディに、XQDカードスロット、42万円という価格付けから、地方局や映像制作などのプロユースにしか思えない。AX100は、通常のSDXCカードを搭載し、価格も22万円、本体質量も790gに留めている。

唯一残念なのは、AX1で実現した60pに対応していない点。これについては後継機のAX700も同じで、家庭用ビデオカメラと言うカテゴリーが実質的に死に体となってしまったことを象徴している。しかしながら、それ以外の機能、性能は意欲的で、センサーは1インチの1420万画素、レンズは12倍で広角端は29mm、NDフィルタも二枚内蔵して、切り替えることが可能だ。機動性に難があることから、ほとんど使用する機会もなくなったが、今でも手元に置いて、ここぞとばかりの出動に控えている。

話は遡るが、2010年には個人的に初となるネットワークオーディオプレーヤとして、英LINNのSneaky DSを購入している。この頃、ハイレゾの配信音源の販売が始まり、そのムーブメントに乗ったものだ。イギリスからの通販で、国内価格よりかなり安く購入することができた。

使い勝手も良好で、ローエンドモデルながら、一気にLINNのファンになってしまった。

・・クリックで製品ページが開きます・・

《LINN Sneaky DS / 2008》

2008年にリリースされた、英LINNのネットワークオーディオプレーヤのベーシックモデル。国内での価格は294,000円。定番のKLIMAXやAKURATEとは異なるサブブランドという位置づけらしく、LINNのラインナップの中でも目立つことはなかったが、192KHz/24bitのハイレゾのFLACやALACにも対応する。20Wながら高品質のパワーアンプを内蔵しており、小型のスピーカーを良い音で鳴らすことができた。ファームアップは結構な頻度で続けられ、AirPlayでの再生も可能なため、現在でも手軽にMacやiPhoneの音源をステレオシステムで視聴する際に使用している。

◆2010年代後半

2010年代後半は、4Kムーブメントが一気に進行することとなる。

一番初めは、OPPOのユニバーサルプレーヤー。それまで使っていたBDP-95も快調で不満もなかったのだが、2017年に、決定版とも言える4K対応ユニバーサルプレーヤー、UDP-205が発売される。4K視聴環境は当時まだなかったのだが、ネットワークオーディオプレーヤーやSACDプレーヤーとしても魅力的なスペックに惹かれ、年末には購入に踏み切った。驚いたのは、その直後、年明け早々に、OPPOデジタルが家庭用ユニバーサルプレーヤから全面撤退を発表したのだ。OPPOデジタルはそもそもユニバーサルプレーヤー以外のプロダクトはゼロに近い会社で、会社を畳むのとニアリーな発表ということになる。しかも、UDP-205は大好評で、国内外ともにこの種の製品の決定版として、Webや雑誌の賞を総なめにし、売上も順調だったようだ。それでも、OPPOは、NetFlixを筆頭とする映像配信サービスに、物理メディアを使用するプレーヤーはいずれは駆逐されると予見したのだろうか?傷口が広がる前・・というか、まだ傷もないうちに事業撤退を決定したようなのだ。

これは、自分のようなパッケージメディアが大好きなマニアには、ショッキングな出来事だった。

その後、パイオニアが同種のユニバーサルプレーヤーのフラッグシップをリリースしたが、OPPOの仕様には追い付くこともなかった。唯一、パナソニックがリリースしたBDプレーヤー、BD-UB9000がフラッグシップな仕様でOPPOを超えた部分も多い製品ではあるのだが、SACDへの対応や、ネットワークオーディオプレーヤーとしての機能が端折られており、ユニバーサルプレーヤとは言い難いのが残念だ。

・・クリックでPDFが開きます・・

《OPPO UDP-205 / 2017》

OPPOデジタルの、究極のユニバーサルプレーヤーであり、かつ、最終モデル。発売時点で存在するすべての光学メディアの再生に対応し、UHDはもちろん、Dolby VisionやHDRにも対応。MQAやDSD等の各種ハイレゾ音源にもテンコ盛りに対応している。内蔵プロセッサには、MediaTekのクアッドコアプロセッサを搭載。DACチップも最新のES9038PRO、2基搭載。XLRバランス出力や振動対策を徹底したシャーシ設計、オーディオ専用電源回路の採用など、オーディオ機器としても一級の品格を身にまとっている。発売から1年も経たないうちにOPPOが事業撤退を表明し、品不足が発生。終息前後には値段が高騰し、幻の名機となってしまった。

続いて2018年には、オリンピックを見据えて、4Kテレビの購入に踏み切ることとなる。4Kテレビ自体は数年前から検討していたのだが、有機ELの低価格化を待ち、保留状態となっていた。

しかしこの年の秋、東芝が年末開始のBS4K放送に対応するチューナー内蔵のREGZAのラインナップを発表する。それほど強い購買欲もなかったのだが、Webで目にした価格入札方式のモニター販売の申し込みに、どうせ外れるだろう・・との軽い気持ちで応募したのが運の尽きだった。最低価格で当選してしまい(多分、応募総数が枠数に満たなかった)、一気にTV&ホームシアターの4K化へのステップを駆け上ることになってしまう・・。

ちなみに、有機EL REGZAも選択肢にはあったのだが、この時点でも液晶とは10万ほどの値差があり、消費電力が高く本体質量も重い。焼き付きの心配もあり、ながら見のテレビは液晶の方がいいかな・・ということで、液晶REGZAに落ち着いた・・。

・・クリックでPDFが開きます・・

《TOSHIBA REGZA 49Z720X / 2018》

東芝REGZAで、初めてBS 4Kチューナーを内蔵したモデル。BCASカードスロットを持った最後のモデルでもあり、BS 4K用にはACASモジュールを後付けできるUSBポートが装備された。購入後申し込みすると、BS 4K放送開始直前にACSモジュールが郵送された。

BCASカードが使える・・ということは、ゴニョゴニョしたBCASカードで有料放送を見れる最後の機種、ということで、同時期の有機ELモデルX920とともに人気を博した。

しかしながら、Z720については途中の製造ロットから、全面直下バックライトがオセロのような斑点となり、明るい画面で目立ちまくるという、致命的な欠点が露呈した。幸いにも自分が購入したのはモニター販売の第一ロットで、これについては全く問題が無かった。

それでも、使って1年もしないうちに謎のポップノイズに悩まされ、メイン基板の交換となった。その際、USBハードディスクに録画したデータは全て再生不能のゴミと化してしまったのがショックだった・・。

機能的には全録レコーダ同様の6局タイムシフト録画機能、DLNAサーバからのネットワーク再生、業務用モニタ並みの細かい映像設定やステータス表示などテンコ盛りで、起動や各種操作も素早く、満足度は高かった。

4K REGZA購入で、4K映像機器購入欲に火が付いた。どうせTVが4Kなら・・と、プロジェクターとAVアンプも買い替えることにした。

プロジェクターについては、REGAZAと同時期にソニーが発表した、VPL-VW255がそそられる製品だった。前年にリリースされたVW245も、4K対応でありながら55万円というローコストで惹かれるところがあった。しかし、HDMIの18Gbps伝送には対応せず、60p表示ではYUV240/8bitまでに制限される、という弱点があった。24pの映画を見る分には問題ないのだろうけど、4K BS放送やゲームなどの視聴では大きなディスアドバンテージとなる。

しかし、VW255はこの最大の弱点が払拭され、18Gbps伝送に対応した。その他の変更点はほとんどないものの、ようやく50万円前後で、向こう数年は使い続けることができるスペックを持った製品がリリースされたことになる。

ということで、プロジェクターはVW255にほぼ確定する。念のため・・ではないが、同時期に発表されたJVCの新ラインナップも検討の候補には加え、販売店の視聴会に赴いたりもしたが、価格と本体重量で、VW255以外の選択肢は初めから考えられなかった。

実際の設置を年末に設定し、ギリギリとなる12月に購入。販売店アバックでの購入や、PayPayのポイントキャンペーンの利用なども視野に入れたが、最終的にはソニーの株主優待が一番お得であることが分かり、SONYストアでのオンライン購入に落ち着いた。

もう一つ、更新したのはAVアンプ。この時点で使っていたONKYOのAVアンプも4K対応のHDMI2.0の端子は装備していたが、18Gbps伝送には対応しておらず、本体の安っぽさも以前から気になっていたので、この機会に買い替えることにした。

最終選定したのは少し古いモデルになるが、DENONのAVR-X7200WA。定価は355,000円で、物量投入の外観と内蔵ディスクリート構成が決め手となった。ハイレゾ音源対応などでは少し古めのスペックも見受けれたが、ホームシアター用として必要なDolbyなどの機能は必要十分に揃っていた。年末に、プロジェクターと一緒に更新作業を実施。PS4やFireStickなどの4Kデバイスも加え、スピーカーケーブルやHDMIケーブルも交換。4K時代にマッチした構成が完成した。

・・クリックでPDFが開きます・・

《SONY VPL-VW255 / 2018》

SONYの4K対応LCOSプロジェクターの最廉価モデル。前作VW245も、実売50万円を切りながらネイティブ4Kに対応する意欲作だったが、本作では18Gbps伝送に対応し、245を買った人は忸怩たる思いをしたに違いない。3Dにも対応し、HDRに対応した上位機種の映像回路も踏襲。データベース型超解像エンジン「リアリティクリエーション」も搭載。ぎりぎり一人で天吊りできる質量(危ないからやってはいけません)で、一般人が買うホームシアター向けのプロジェクターとしては決定版と言えるものだった。

唯一の難点はフォーカスの調整で、プラスチックの多段レンズの性能の問題なのか、キチッと合わすことができない。映画を見る分には全然気にならないのだが、クロスハッチなどの調整画面だとぼけた感じになってしまう。納得がいかず、ソニービルショールームの展示機(上位機種のVW555だったが)も試させてもらったが、多少の差はあるがやはりフォーカスが甘く、廉価モデルの性能限界なのかと諦めた。

・・クリックでPDFが開きます・・

《DENON AVR-X7200WA / 2014》

2015年時点でのDENON AVアンプのフラッグシップ。Dolby Atomsに対応し、32bit対応D/Aコンバータを7個搭載。モノリス・コンストラクション・パワーアンプに、特注パワートランジスタの採用と、デジタルにアナログに、当時の考えうる物量を投入した意欲作だ。全入出力が4K60p 444 24bitに対応したHDMI2.0/HDCP2.2に対応。4Kアップスケーラーも内蔵している。DSDやAirPlayにも対応しているが、この辺りは日進月歩で、すぐに陳腐化してしまうのが悲しいところ。まあしかし、2015年リリースのこの機種を3年経過した2018年に、半額以下で叩き売られているところで購入したので、このあたりは割り切れるところか・・。

発売開始時点はX7200Wという型式だったが、発売後にHDCP2.2対応基板への無償交換サービスを実施した。X7200WAは、このHDCP2.2対応済みの型式となる。

|