6年ぶりのMac特設。Cascade LakeベースのMac Pro購入の特別ページ。

・・クリックで詳細が見れます・・

・Mac Pro コンフィグレーション(2024年1月現在)

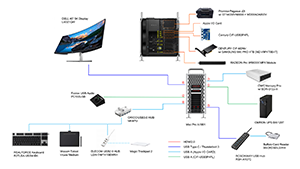

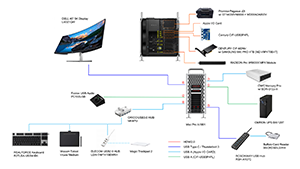

Mac Pro 2019のUSB、HDMI、PCIeカードの接続構成図

2023年11月のMac Pro構成

2021年7月のMac Pro構成

2020年1月のMac Pro構成

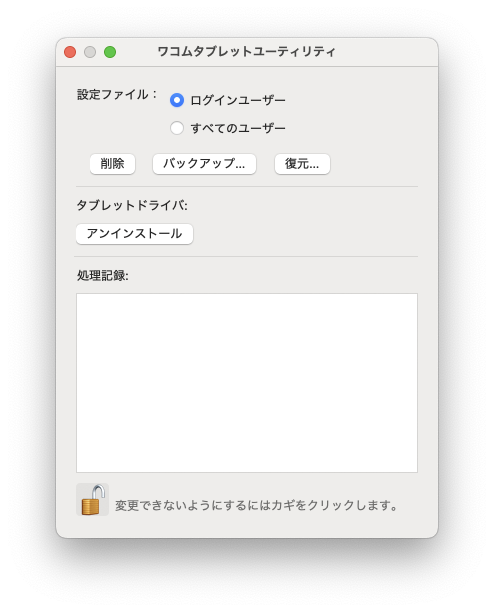

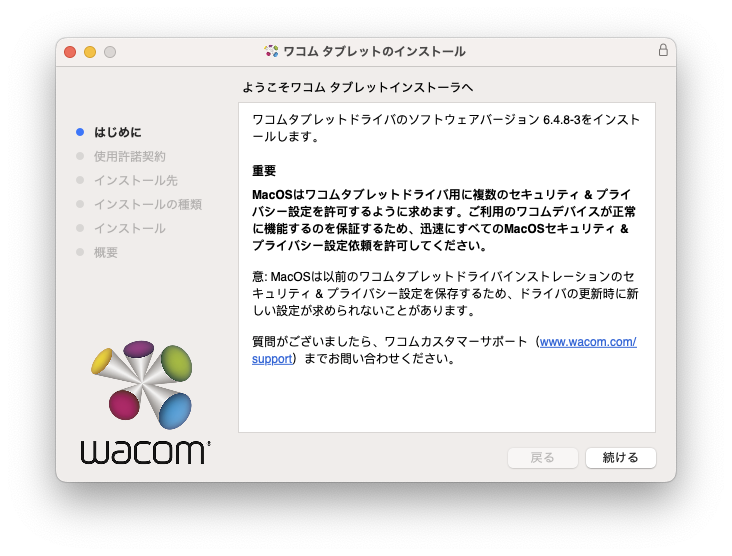

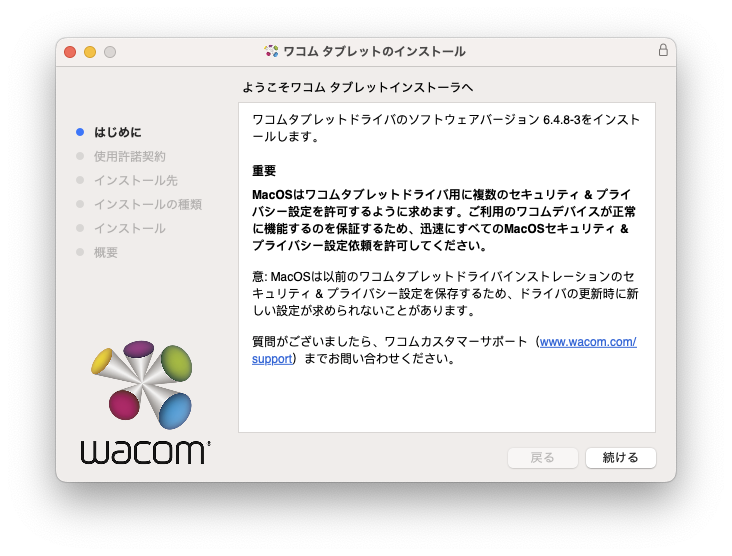

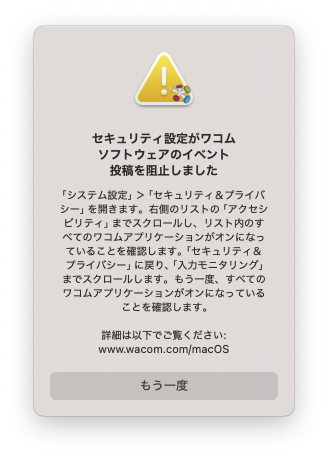

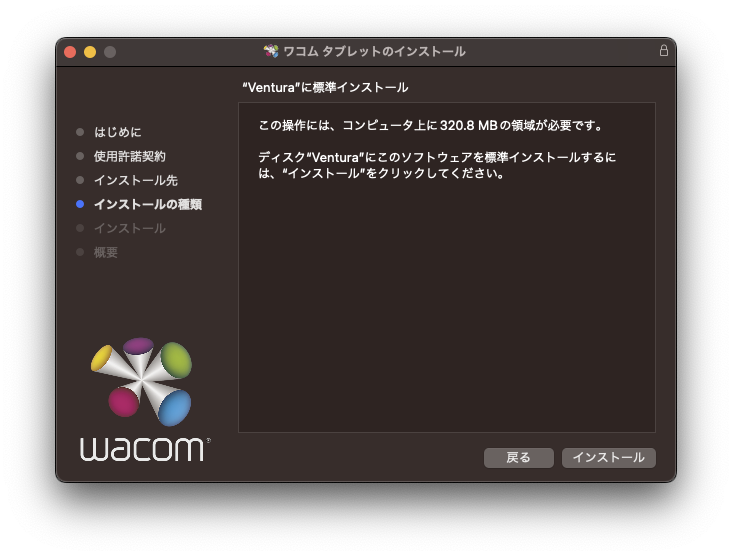

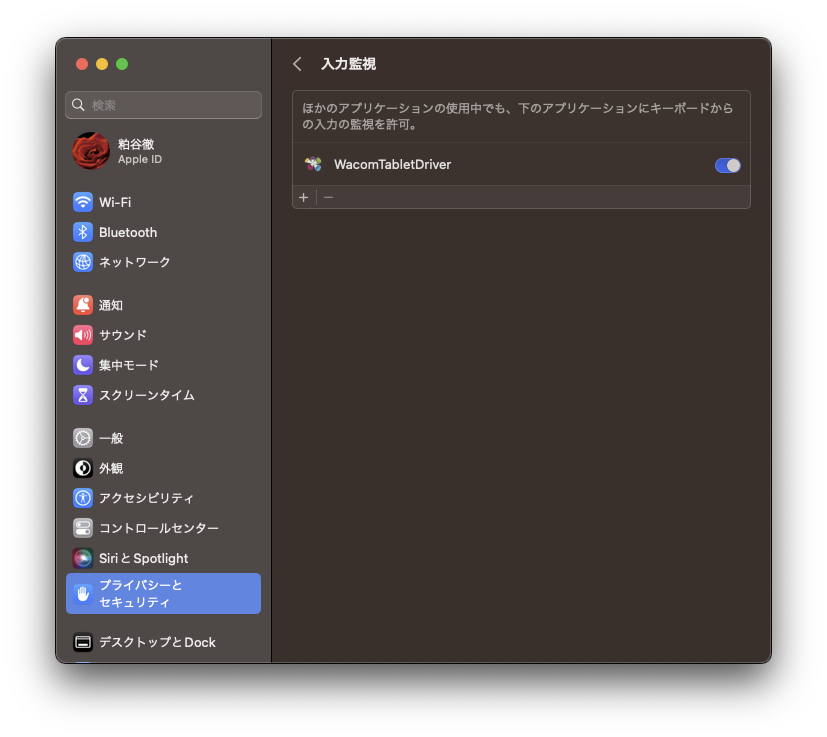

今回もWacomドライバが認識されず、苦労した。

結果的に何で治ったかよく分からないのだが、

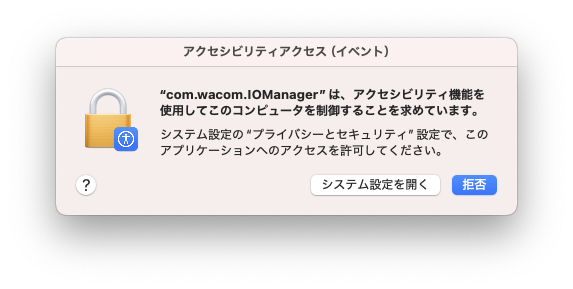

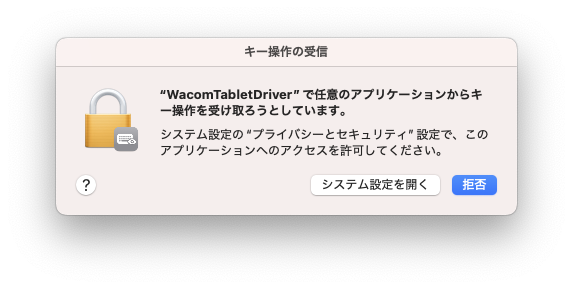

・ドライバをアンインストール

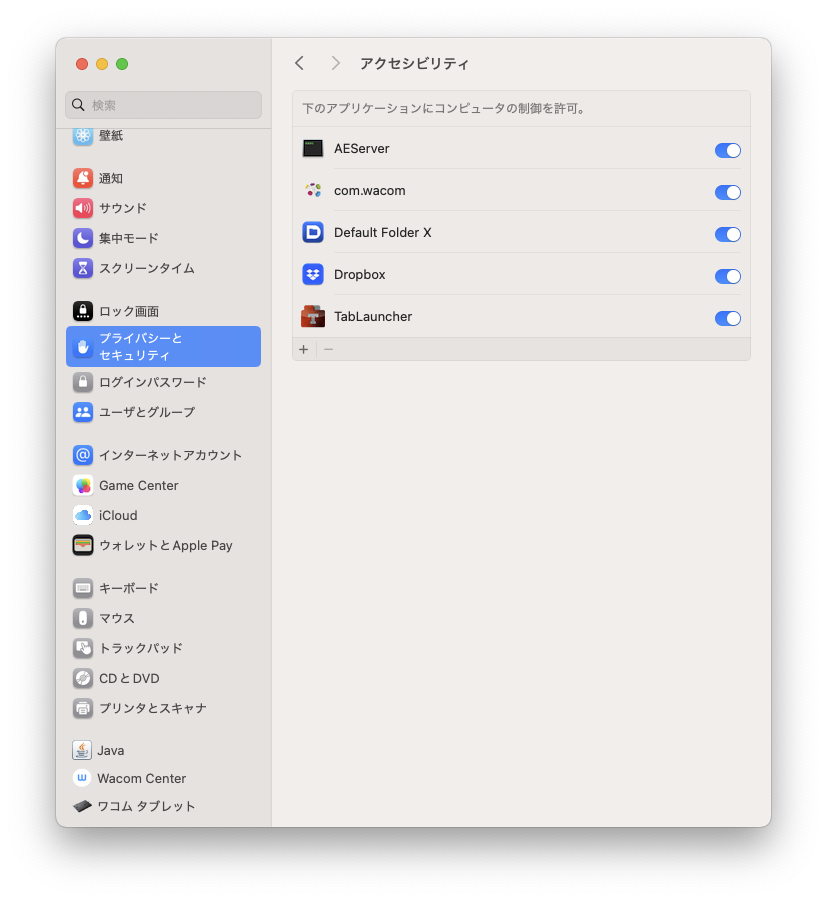

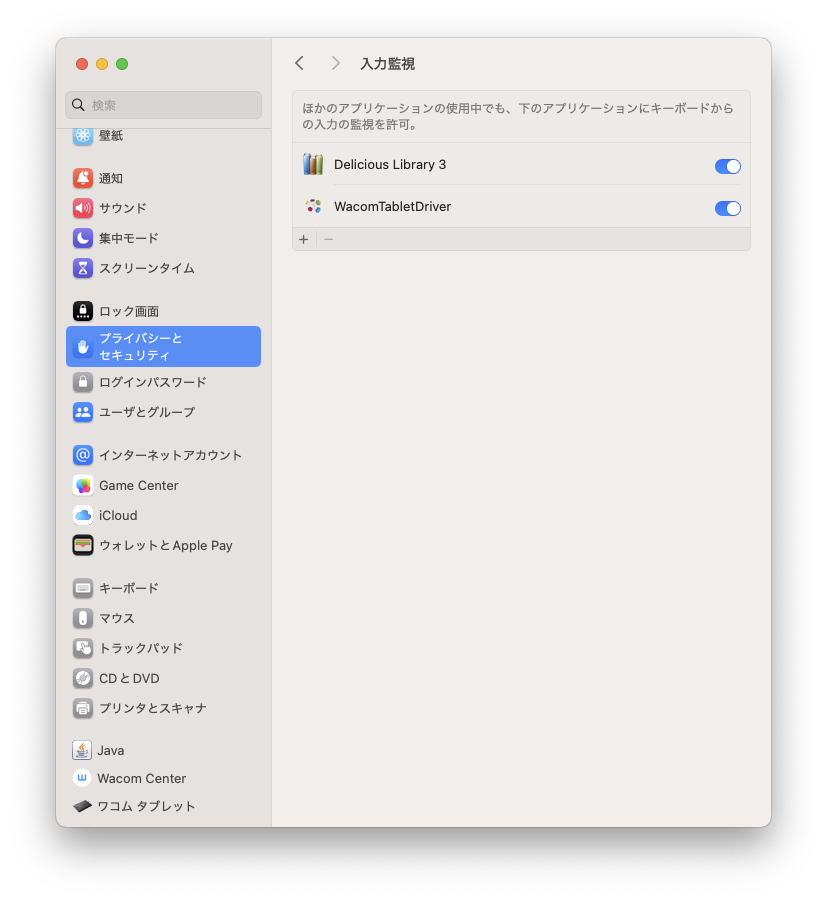

・アクセシビリティ、入力監視のWacom関連を一度削除

・タブレットを外す

・再起動後、ドライバを新規インストール->タブレットを接続

この流れでようやく正常に認識するようになった。

何とかならんのかね・・。

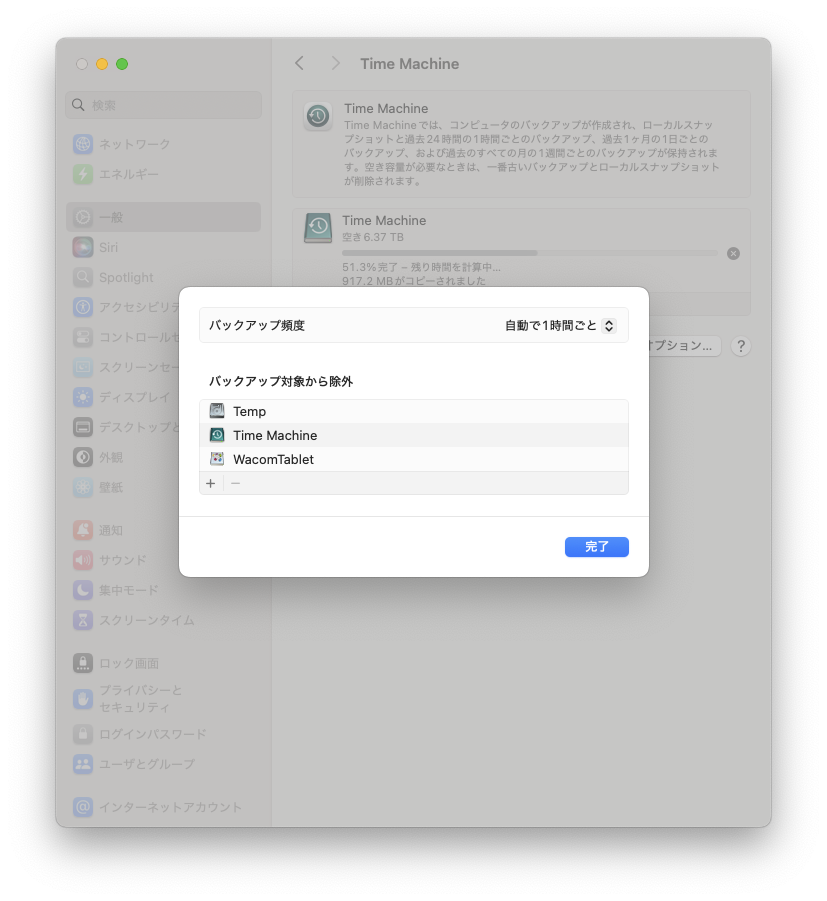

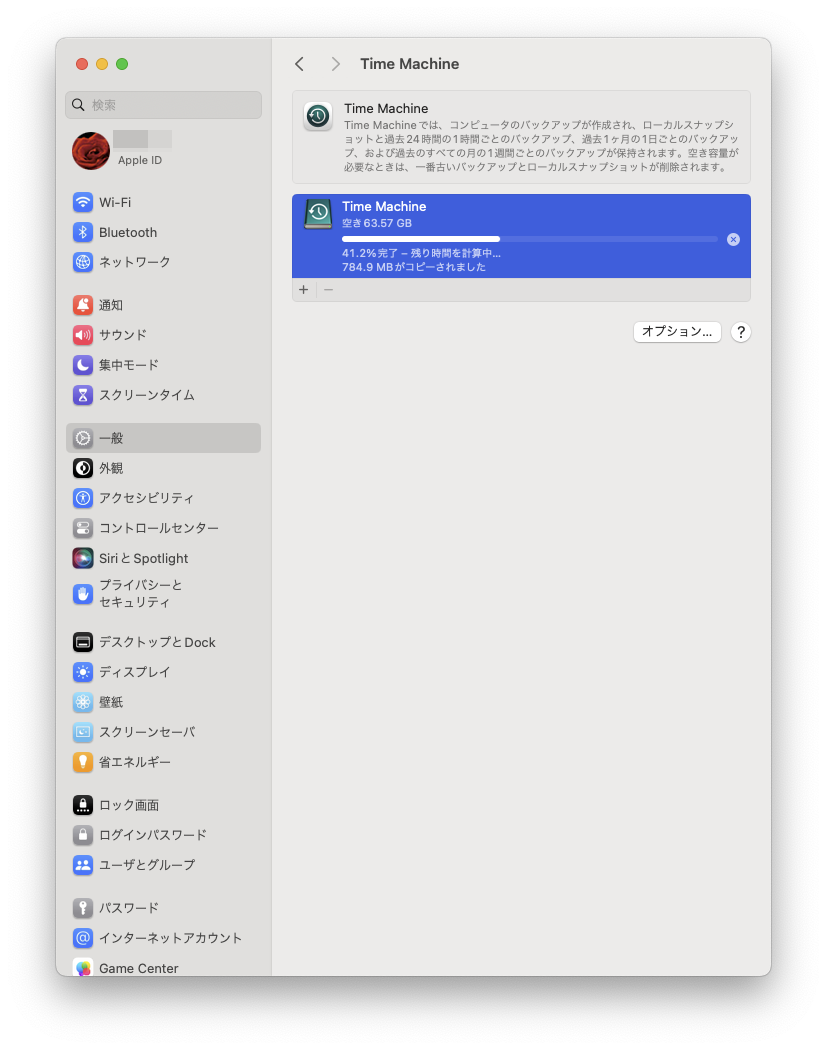

TimeMachineは改めて設定しなくても確認したら動作を開始していた。

除外設定も問題なさそうだが、旧起動ドライブのSonomaは除外できない。これで良いのだろうか?

余談だが、Sequoiaの導入で、明確にメリットを感じた点が一つある。

これまで悩まされてきた、増設SSDが起動時に認識されないことがある・・問題が、どうも払拭されたっぽい。

ハードウェアの問題か・・と諦めていたが、何かOS上に問題があって対応が施されたのか?

いずれにしても、これは凄く助かっている。

macOS Sequoiaがリリースされて3か月以上経過した。バージョンも15.2まで上がり、そろそろバグ回りも解消されているだろう・・。

とインストールに踏み切ることにした。おそらく、このMac Pro 2019で使用する最後のOSになるではないか?そもそもOSでMac Pro 2019がサポートされるのも、場合によっては今回のSequoiaが最後か、良くても今年リリースの16で終わると思われる。

ちなみに、認識している不具合はOneDriveのものだが、これは15.2で解消されたという。

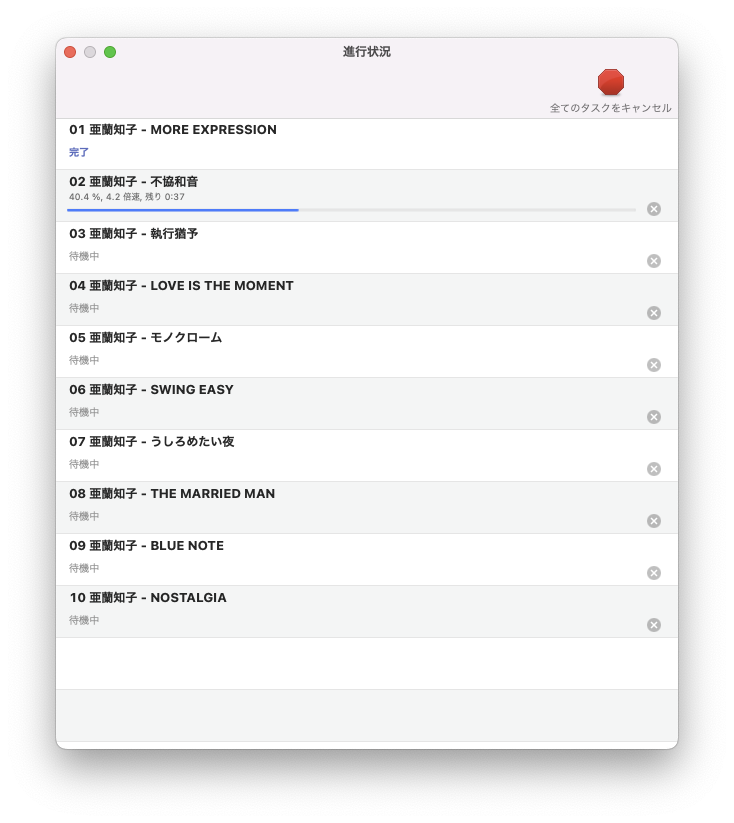

今回はまず、インストールする前にインストーラのアーカイブを取得する。

インストーラからISOイメージを作成する手順もWeb上で散見されたが、途中まで試したがパスがおかしい、と言われて途中で断念した。まあ、インストーラだけ保存しておけば後は何とでもなるだろう。

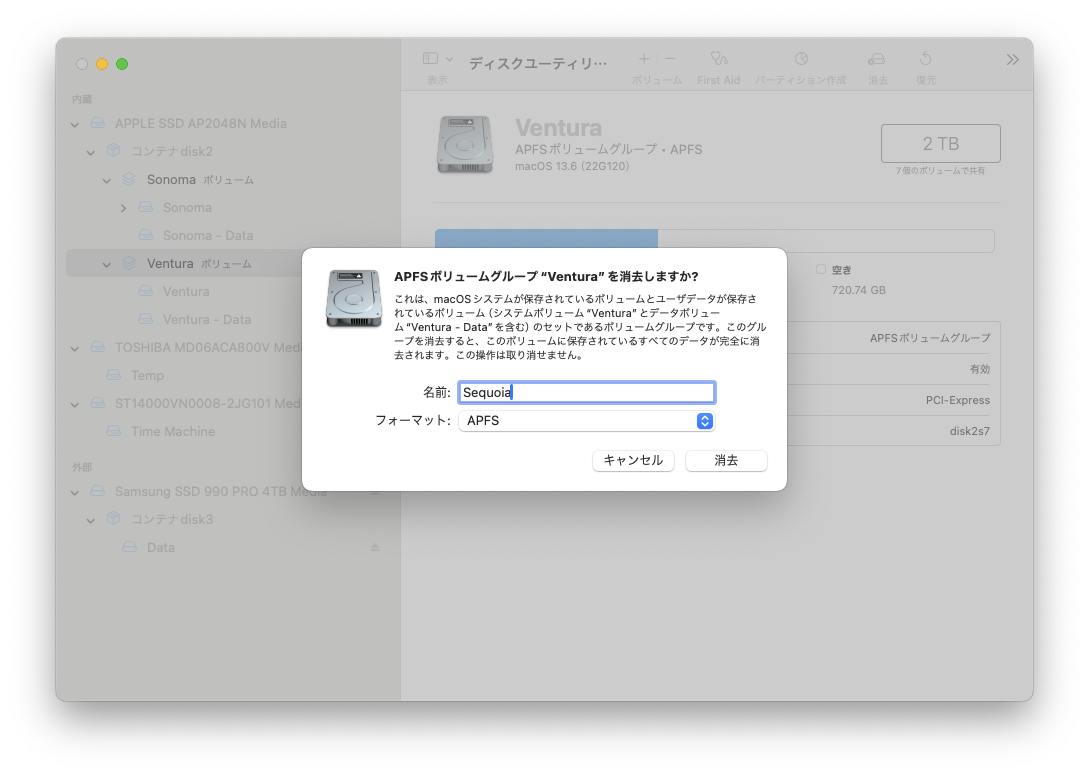

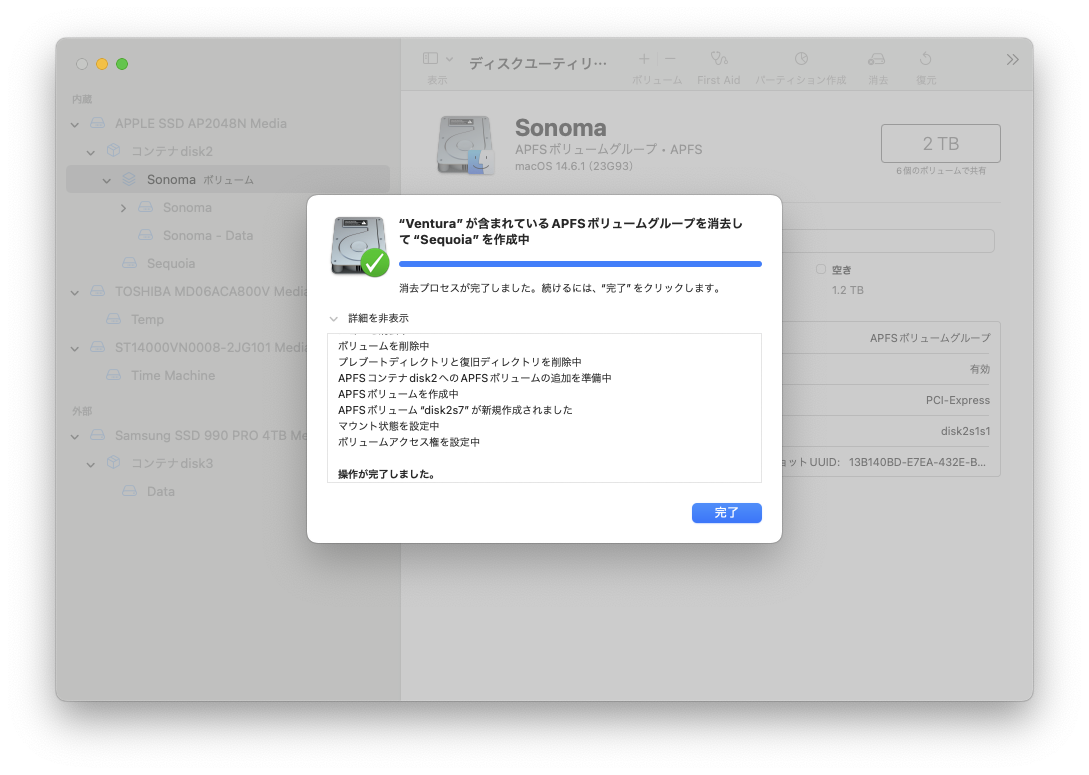

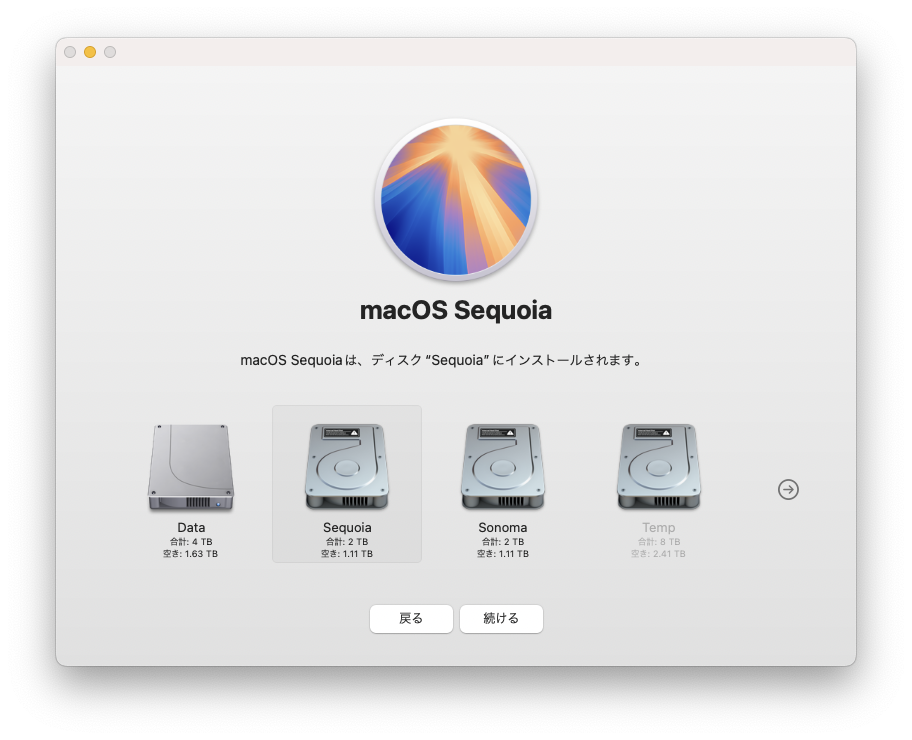

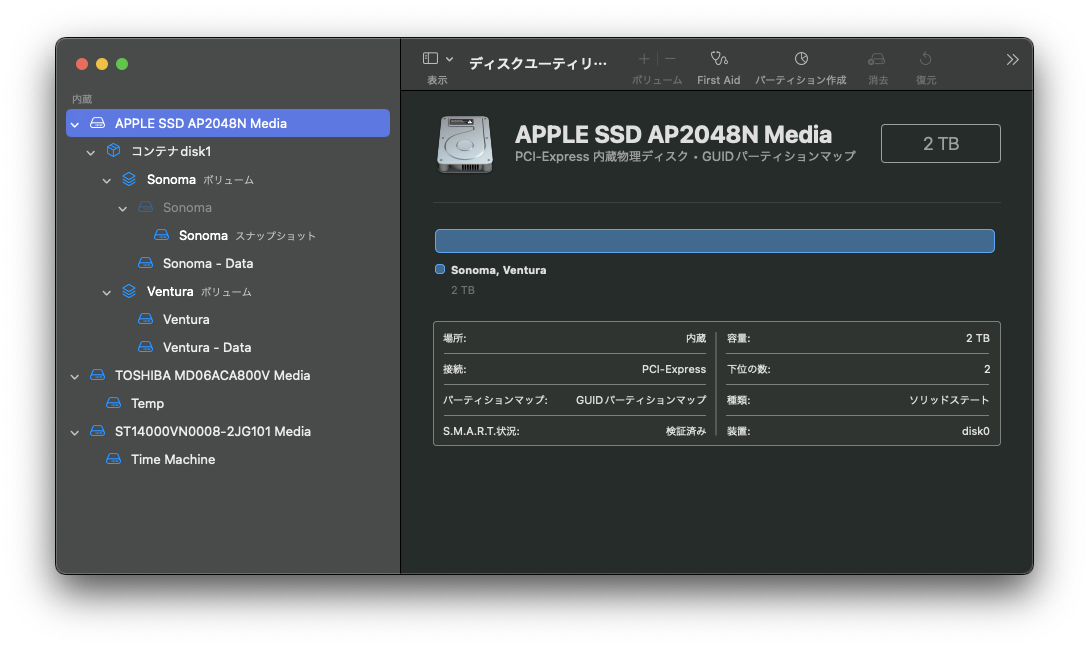

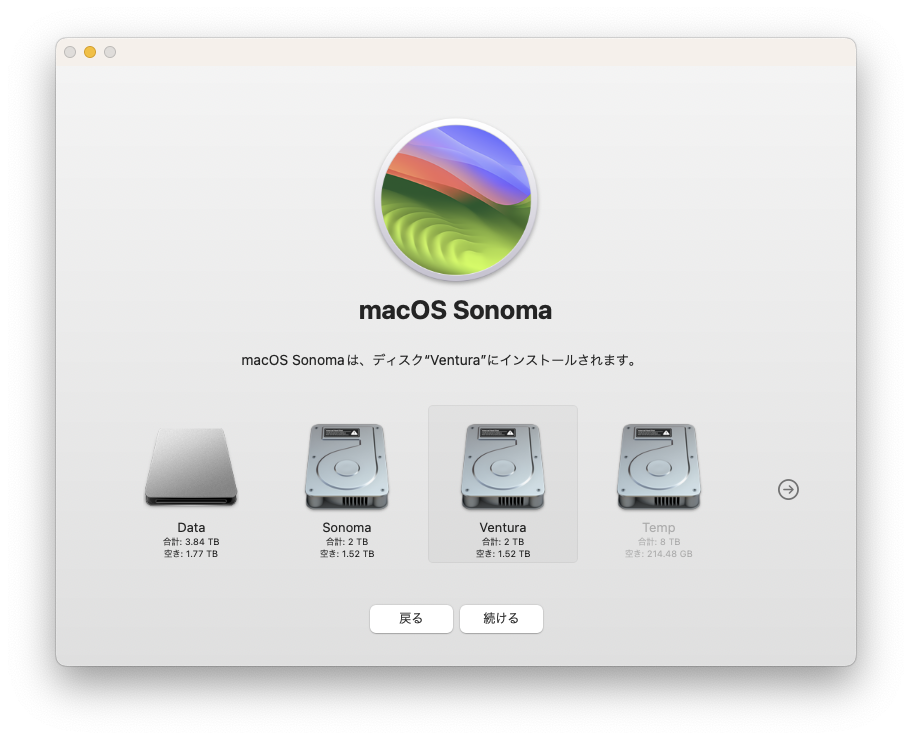

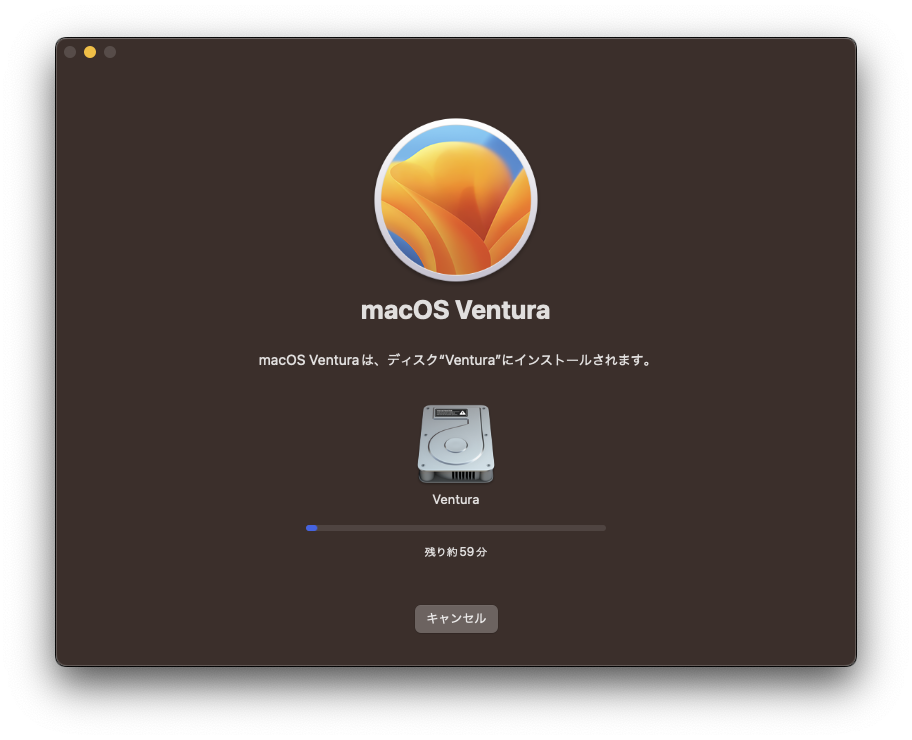

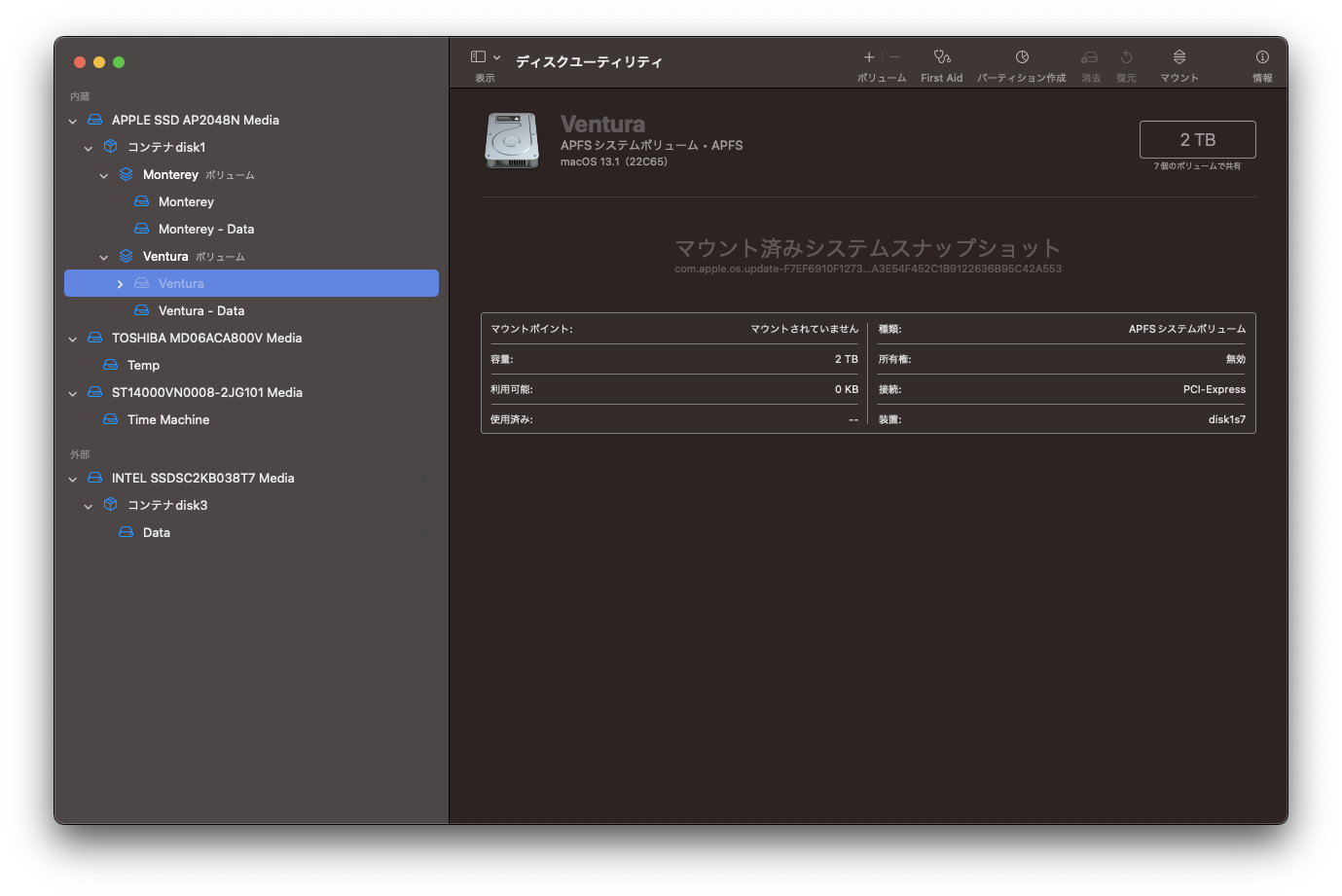

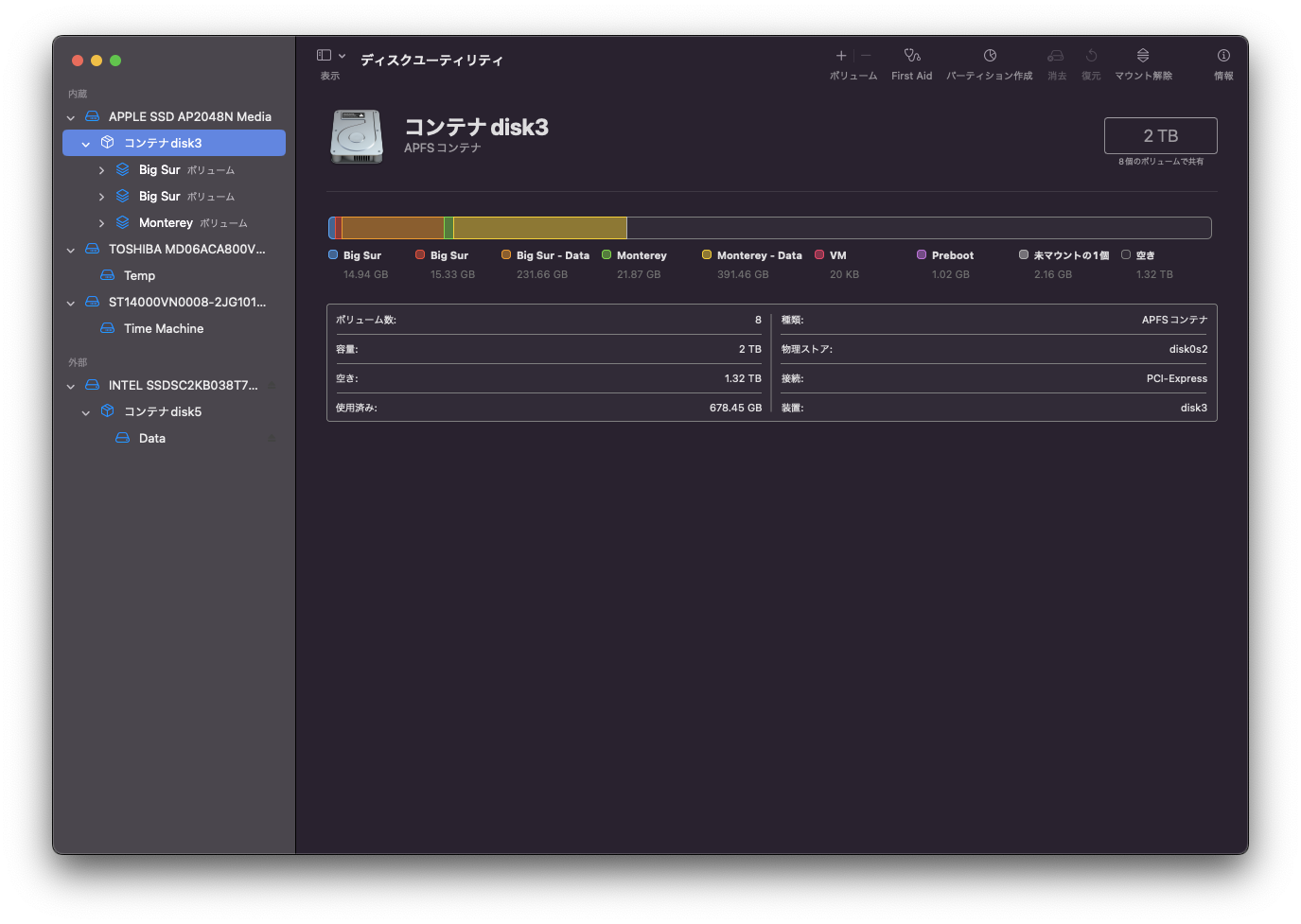

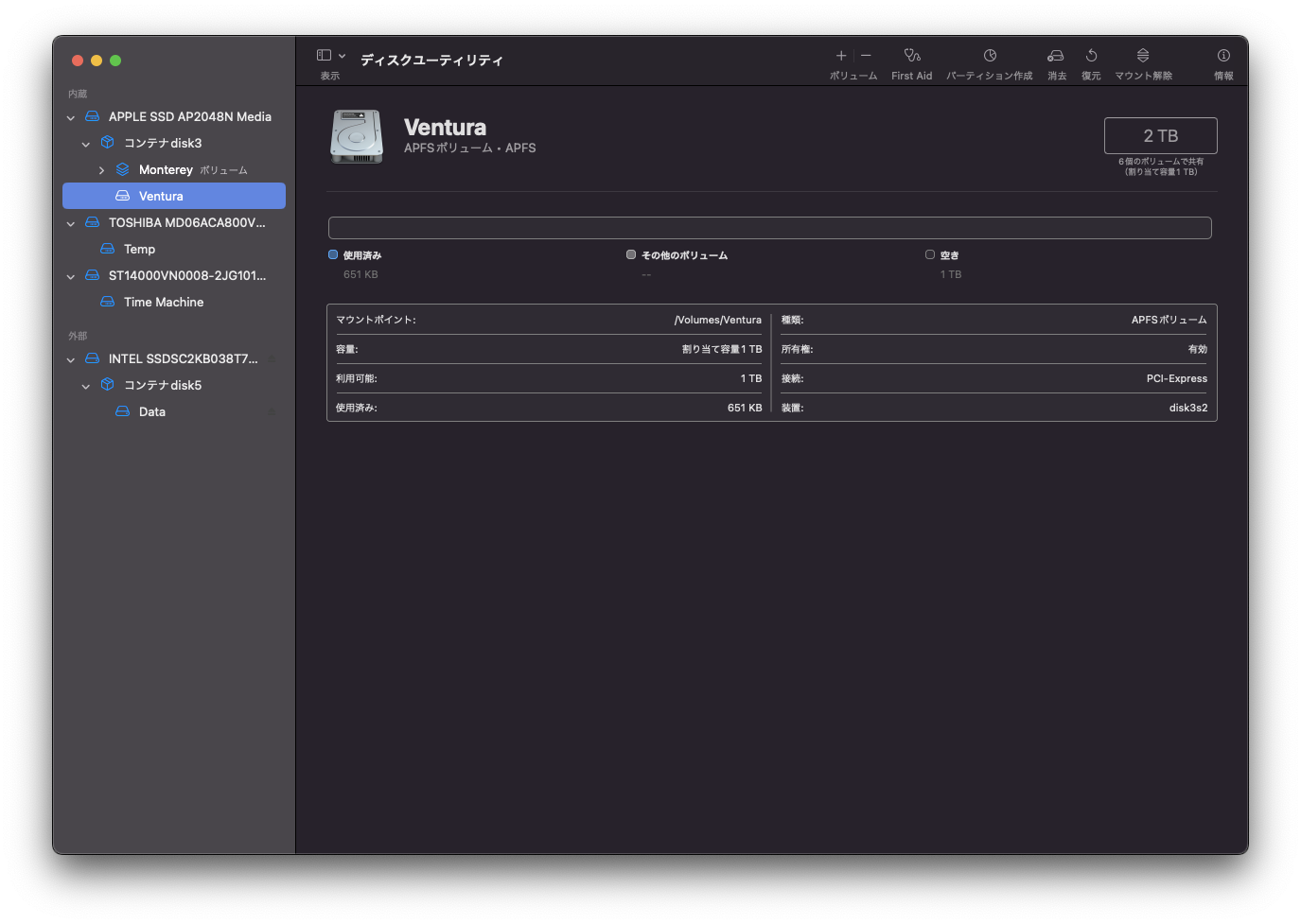

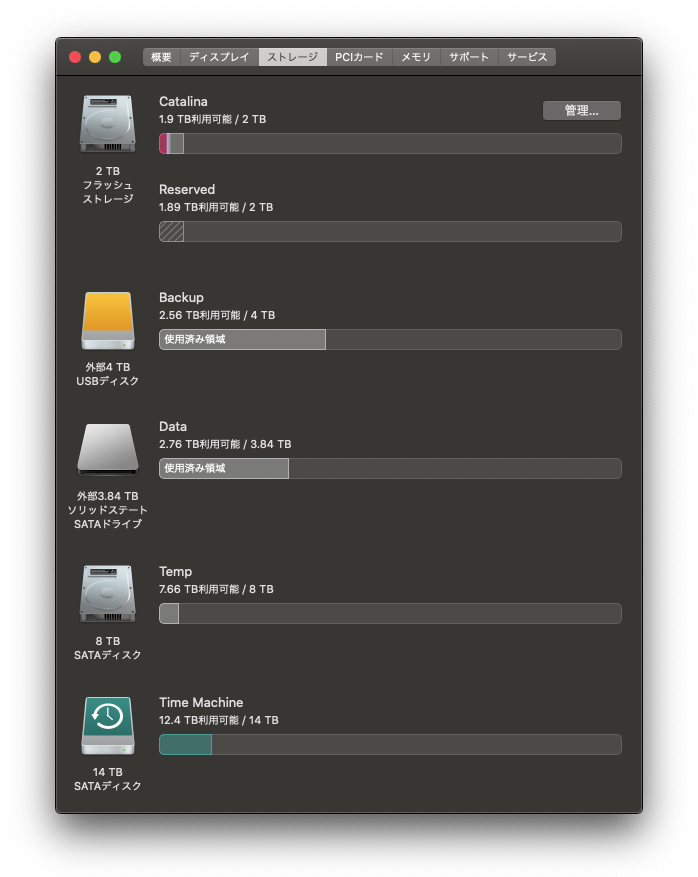

毎度内蔵の2TB SSDを半分に切って、2つのパーテーションに交互に最新OSをインストールしている。予め2世代前のVenturaのパーテーションを初期化して、Seqoia用のパーテーションを作成する。

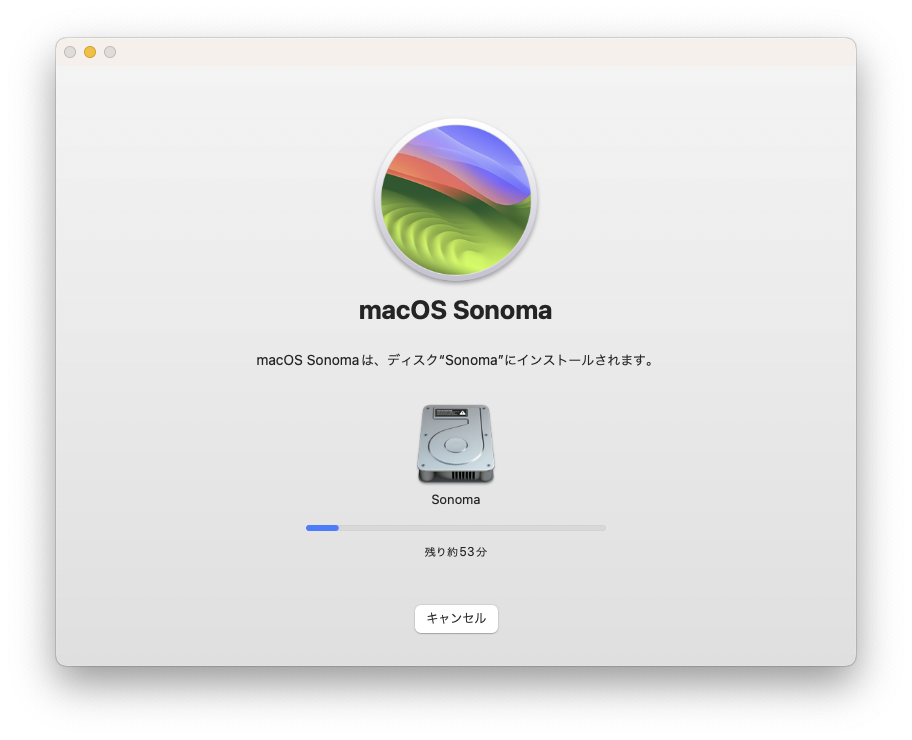

そして、ダウンロード済みのインストーラを起動して、Seqoia用のパーテーションを選択してインストール。

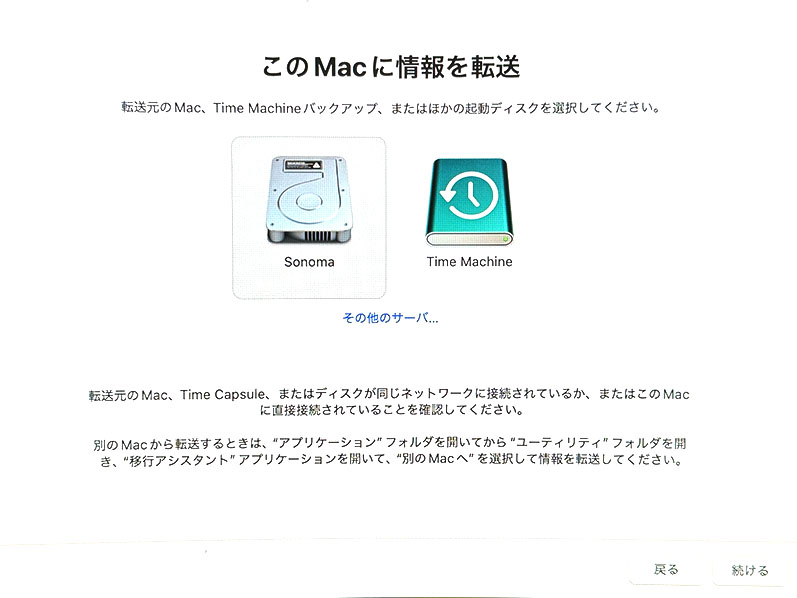

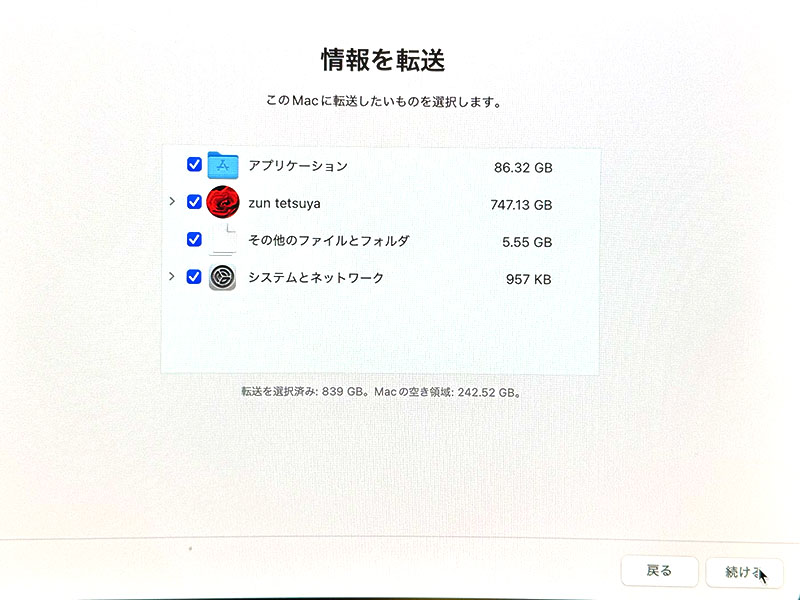

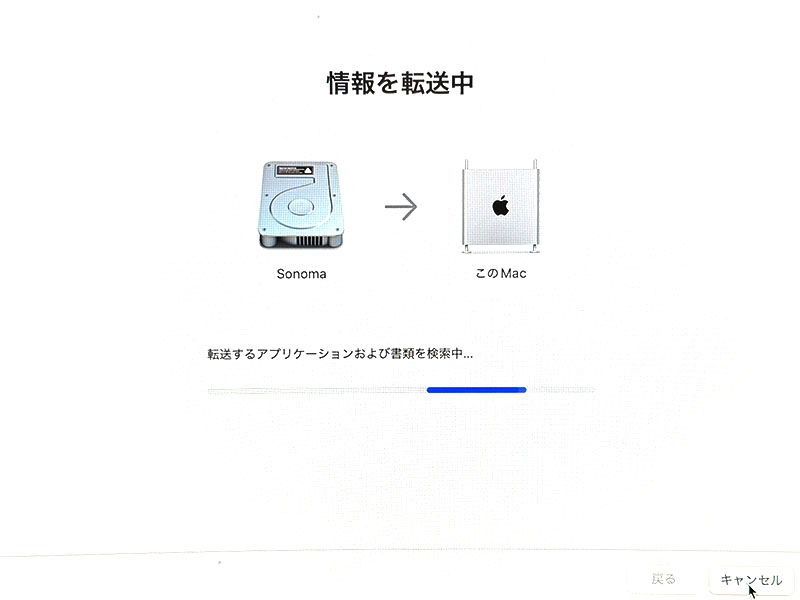

アプリケーションや個人設定は全て引き継ぎをする。

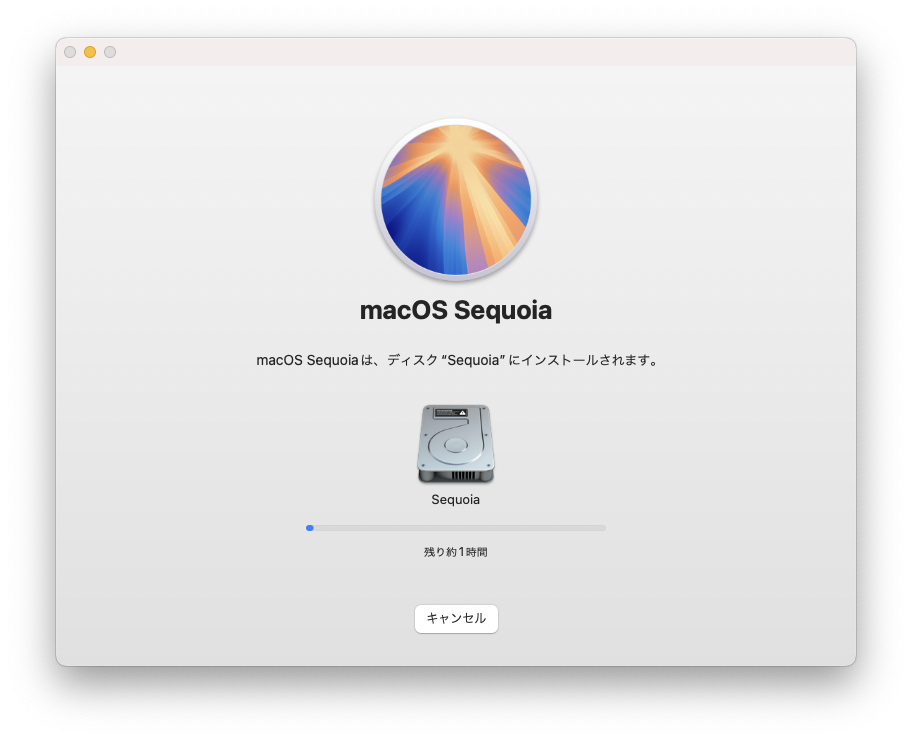

1時間以上掛かるので、昼飯を食べに外出。戻ってきたらセットアップは完了していた。

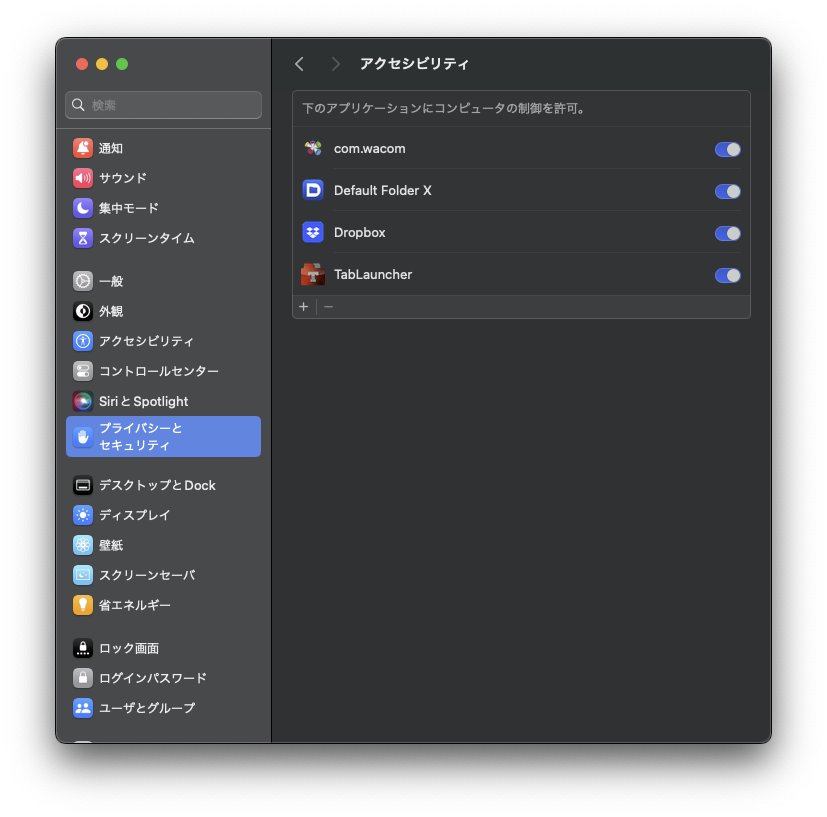

Default FolderやTab Launcherなどのアクセシビリティの許可設定を行う。

一番気にしていたメディア管理のDelicious Libraryは起動はする。コンテンツ登録などの細かい動作確認は順次行おう。

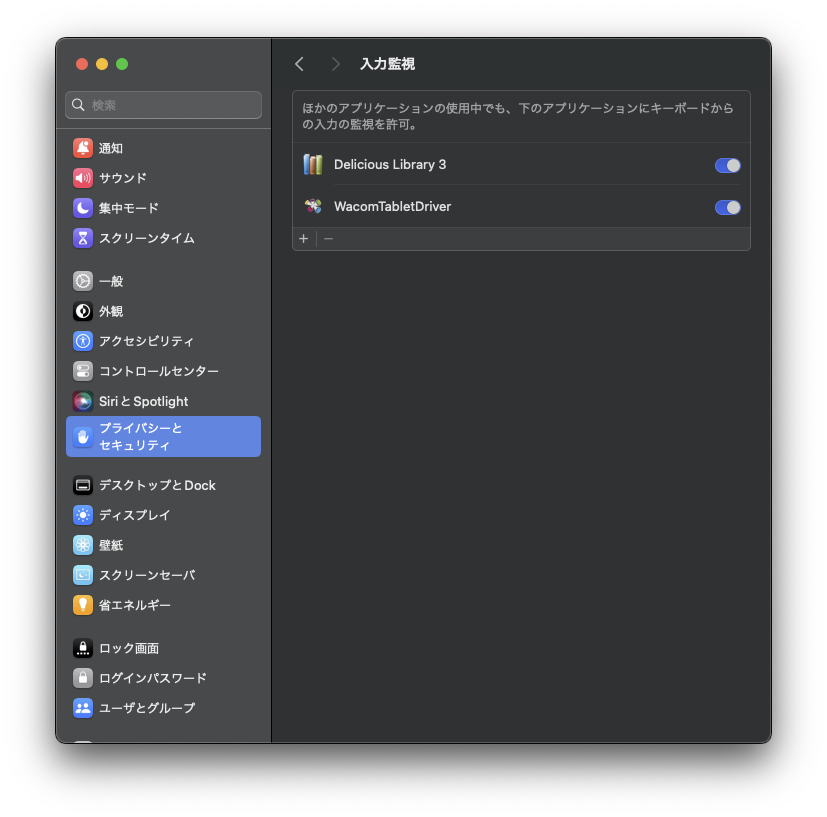

そして毎度一番鬼門となるWacom Tablet。こいつには手を焼いた。既にSequoia対応バージョンのドライバはリリースされているのだが、セキュリティ周りの問題か、うまく動作しない。詳細は後半で・・。

来年のMacの更新を見据えて外部ストレージの検討を始めていたら、悪い癖が出て、先行で発注をしてしまった・・。

ORICOのMiniTowerというエンクロージャが、USB接続ではあるが、HDDx2/M.2x1で、アーリーバード価格で$100を切っている。

出荷は来月中旬だが、JP Plugバージョンの残りが僅かになっており、特価もいつまで適用されるか分からないので注文した。

Orico MiniTower (M435) JP Plug US $98.99(JP15,914YEN)

@Aliexpress ORICO Official Store

ORICOのこの手の機器って、評価分かれることが多いのでレビューなど見てからの方が良さそうなのだが、我慢できなかった。

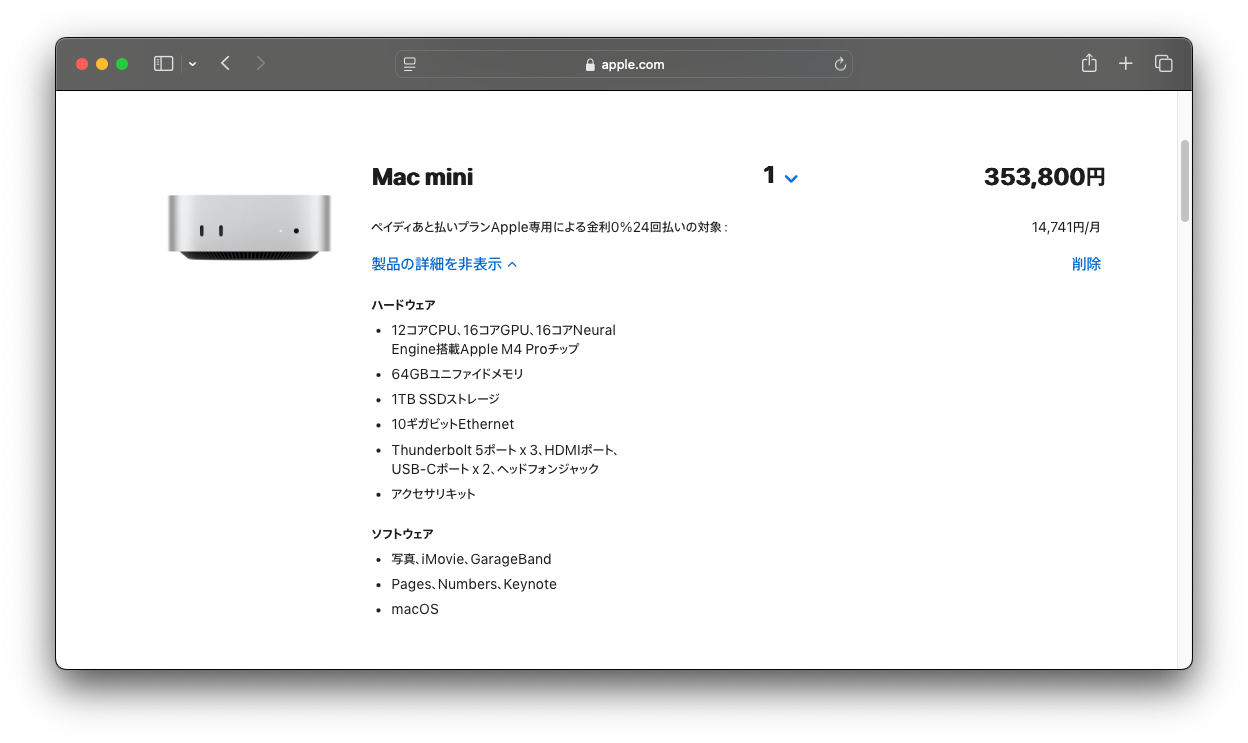

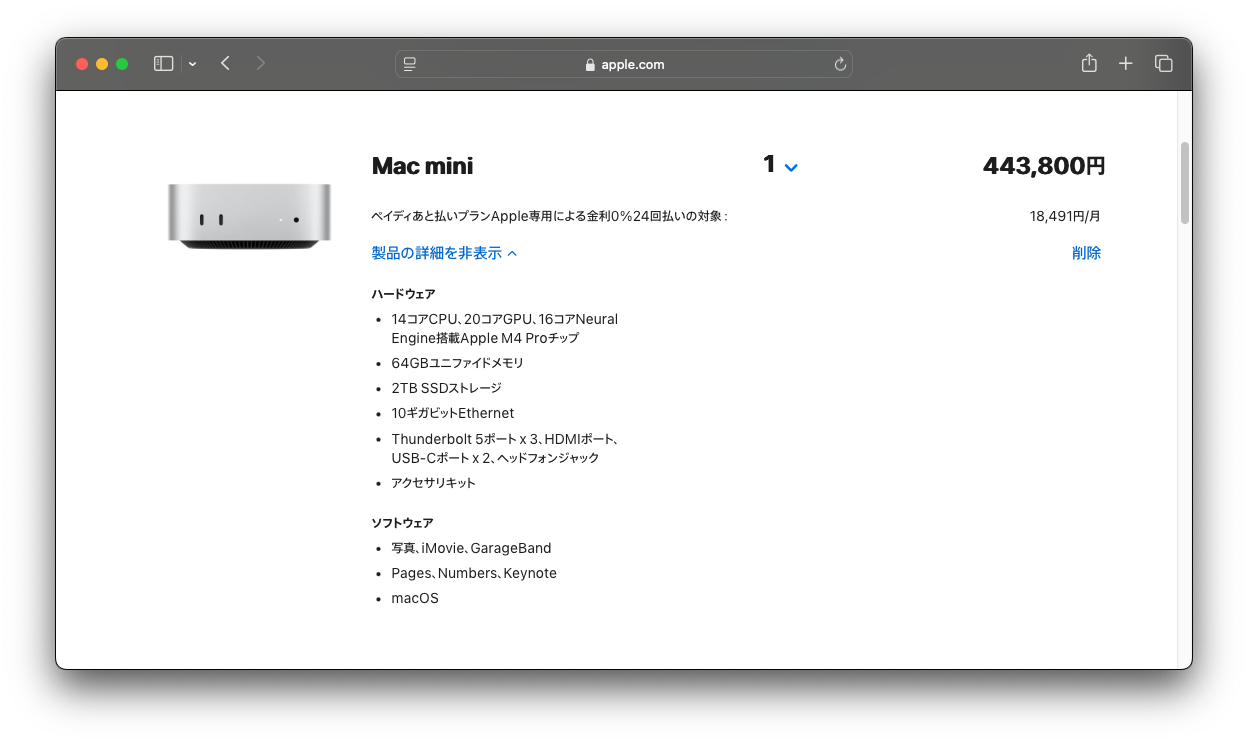

ちなみに検討の過程でMac本体の選定についても悩ましく思えてきた。

メモリを64GBでいいや、と割り切ると、Mac miniでも良いように思えてくる。

CPUはM4 Proになるが、64GBメモリ/1TB SSD/10G LANだと353,800円、2TBで443,800円となる。

こんな仕様でも十分だし、これなら今すぐにでも手配できる。 BR>

まあ、現実的にはMac Studioまで待ったほうがいいのか・・。

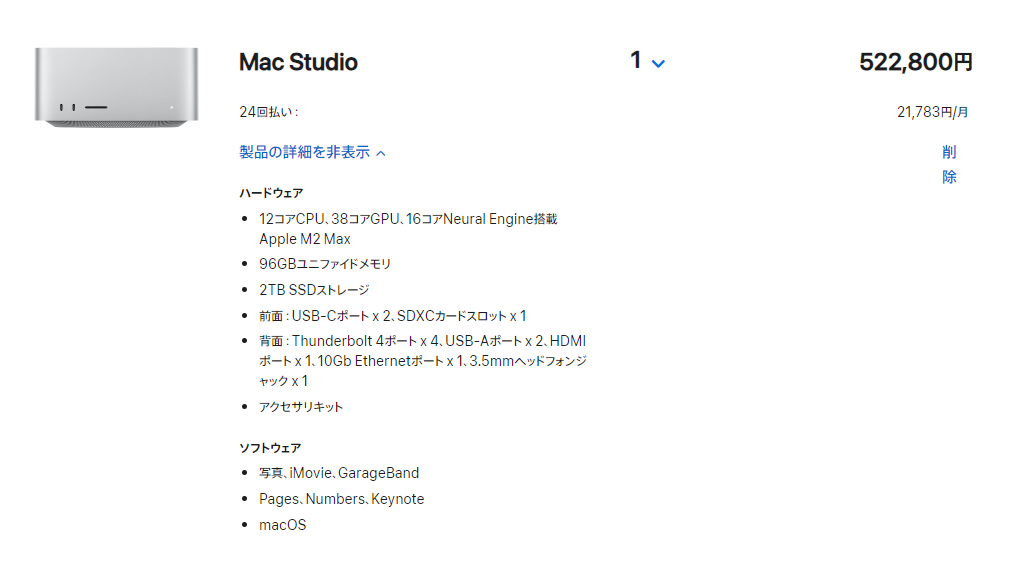

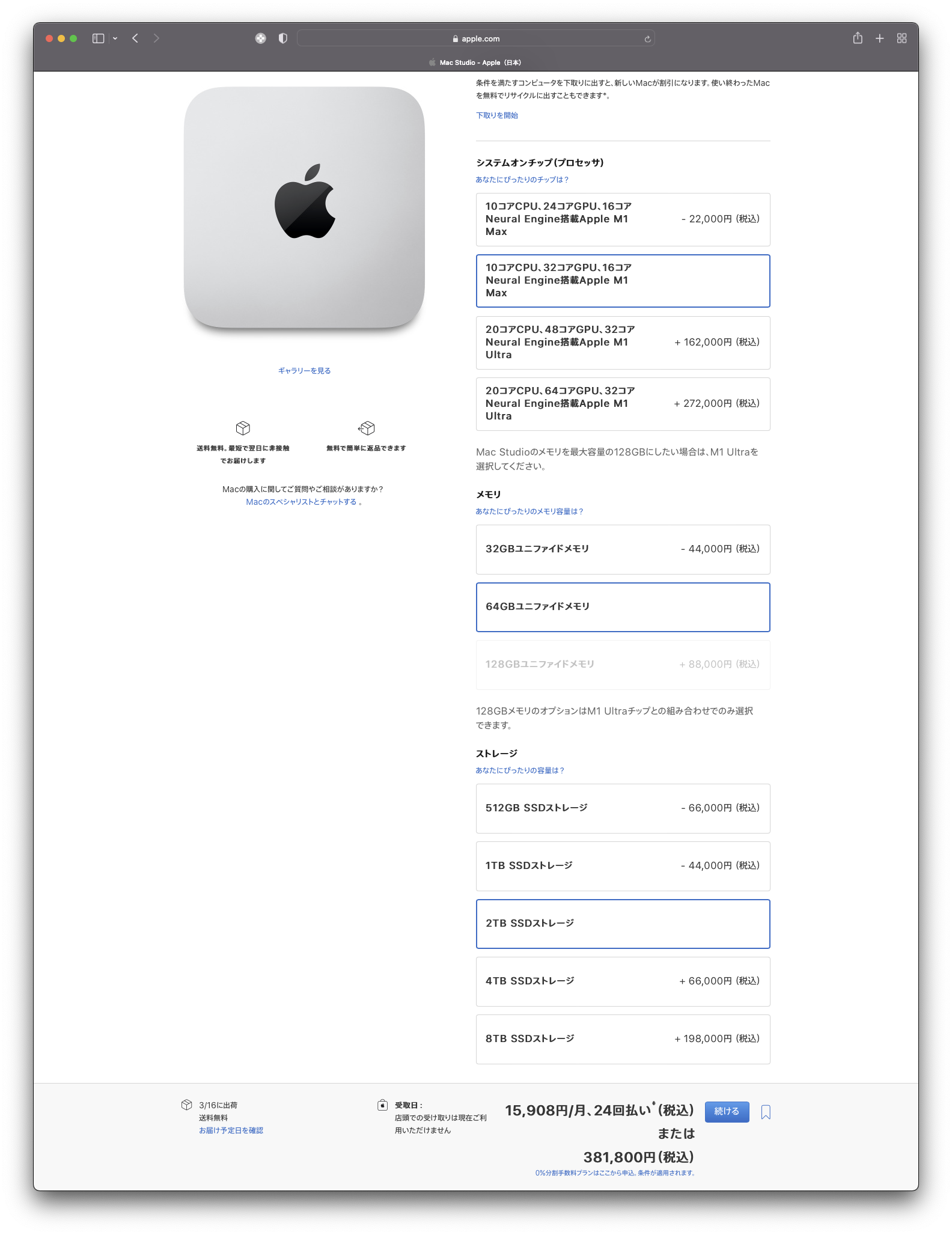

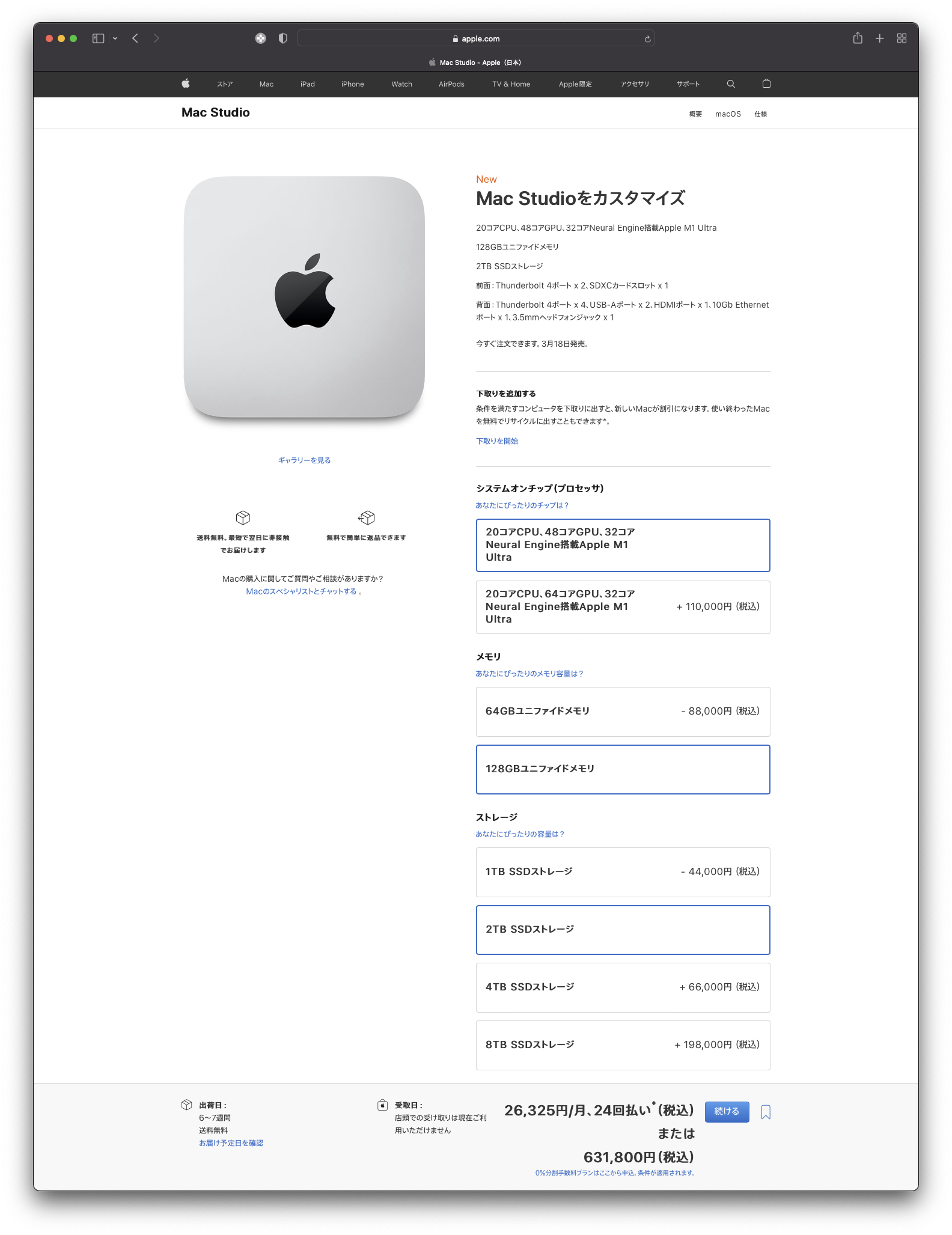

改めて、現行のM2ベースのStudioでもシミュレーションしてみる。

構成を最小に絞って64GBメモリ、1TB SSDで388,800円、96GBメモリ、2TBで538,800と15万円もアップしてしまう。自分的最小構成だとM4 miniの価格に近くなる。実際はM4化して、Mac Studioは値上がりするんだろうな・・。

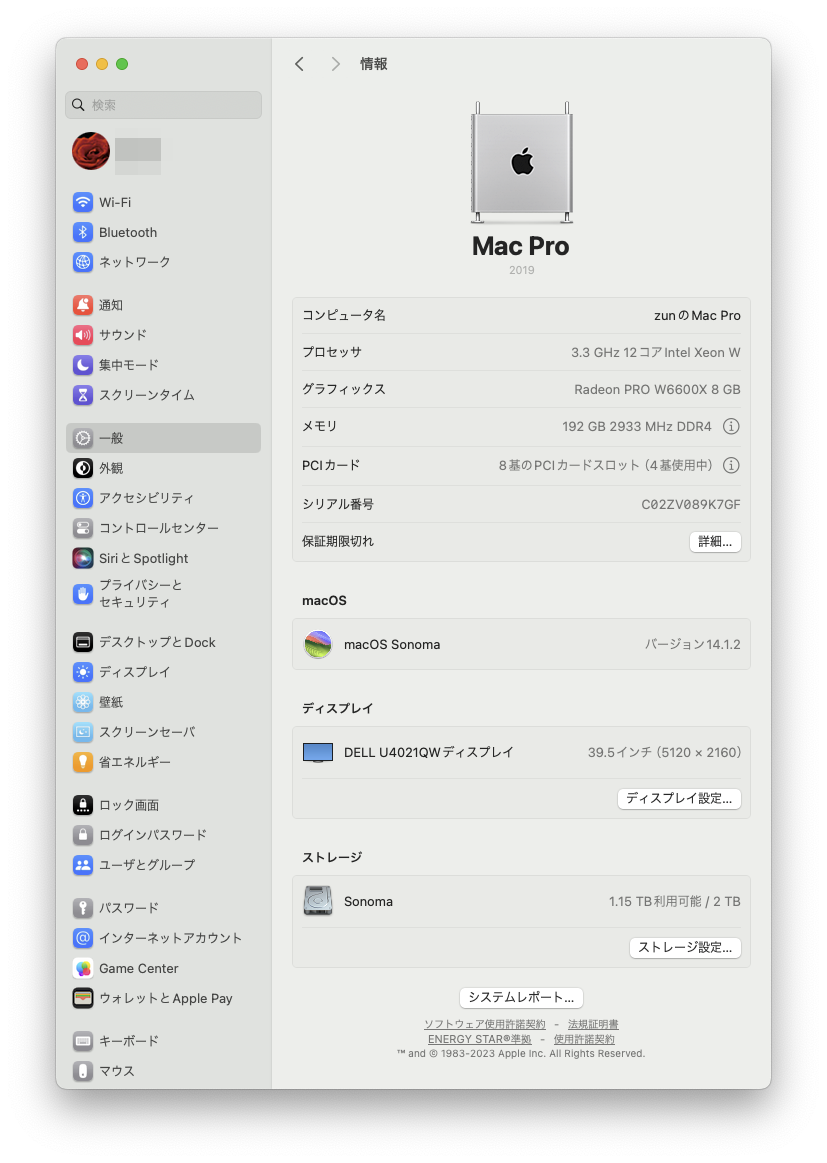

未だに最後のIntel Mac、Mac Pro 2019を使い続けている。今月で5年経過することになるので、まあ、元は取ったとは言わないまでも、最低限の年数は使ったと納得できる。

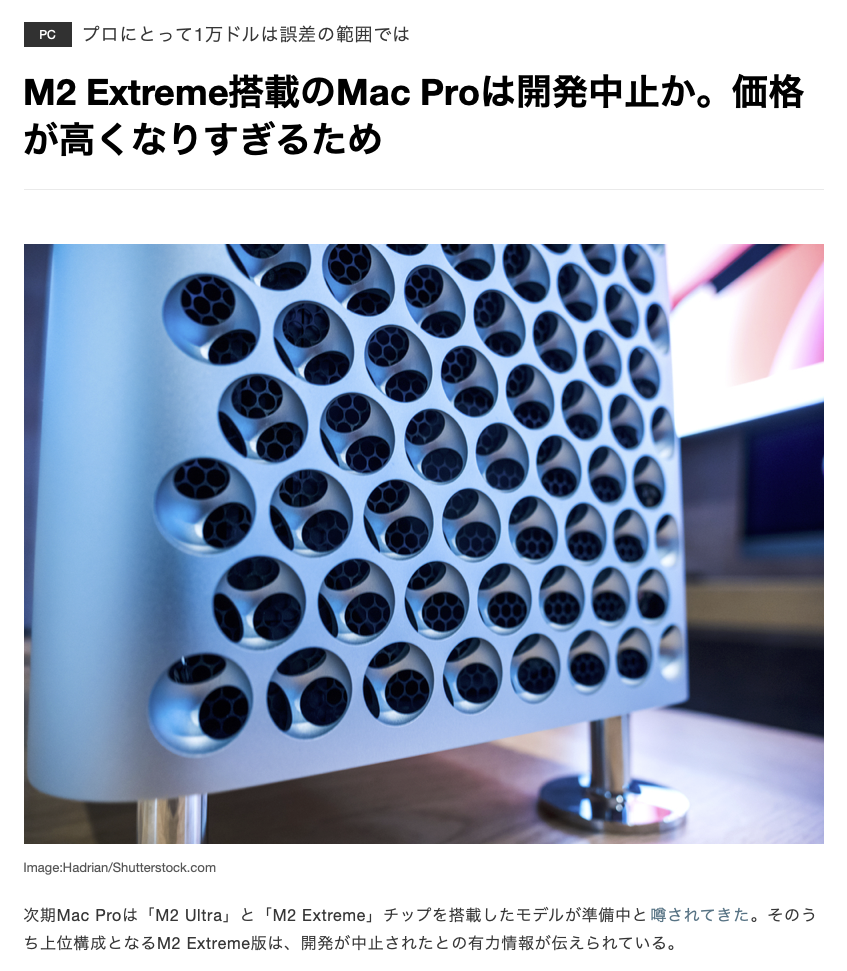

次の更新だが、現行Mac Studioの次の世代で・・と昨年決めたのだが、今年出るかと思っていたM3世代はスルー。一応、今のところ、来年半ばにM4 Max/Ultraで後継機が出るのでは・・と噂されている。ちなみに、Mac Pro用のM4 Extreamが開発されている・・という噂もあったが、これは中止されて、AIサーバ向けのプロセッサ開発にリソースが割り振られることになったようだ。この辺りは妥当な判断だと思う。

で、M4世代のStudioがリリースされたら、何を買うのか?

今、セカンドハウスでM2世代の8GBのMac Book Airを使うことが多いのだが、ライトな作業であれば大きな不満を感じない。そう考えると、UltraではなくMaxのグレードでも十分・・ということになる。しかしながら、メモリとSSDは少し潤沢に搭載したい。

M4 Maxは既にMacBook Proで採用されているので、このモデルの構成で、StudioでのCPU選択をシミュレーションしてみる。

M4 Maxには14CPU/32GPUと、16CPU/40GPUのモデルがあるが、48GB以上のメモリを選択しようとすると、16/40モデルにしないとダメなようだ。

16/40のM4 Maxで選択可能なメモリは48GB、64GB、128GBの三つとなる。SSDを現行と同じ2TBでシミュレーションすると、MacBook Proの場合、64GB/1TBで633,800円、128GB/2TBでは813,800円になってしまう!

Studioはディスプレイが無いので若干安くなるはずだが、それでも64GBで50万円台、128GBで60万円台くらいなのだろう。

メモリ容量は悩ましが、8GBのMacBook Airでもそれなりに動いているので、自分の用途では64GBで十分かと思われる。

SSDについても現在のようなパーテーションを二分して現行の環境を残しつつ、新規インストールする運用を止めれば、60000円マイナスの1TBでも良いかもしれない。

それでも50万円前後の価格になるのだろうけど。

続いて周辺機器。

HDDとSSDの外付け用の周辺機器をあらためて検討したい。

前回の検討では、HDD用として2ベイのTerraMasterのTD2 Thunderbolt3と、SSD用としてCENTURYのCAM2NVTB3を候補として挙げていた。

今回再度物色すると、あらたに以下の候補が出てきた。

まずはHDD用のThunderboltエンクロージャ。

OWC Mercury Elite Pro Thunderbolt 3 DUAL

https://www.amazon.co.jp/dp/B08141PTH2/

また、同社の4ベイのエンクロージャもある。

OWC ThunderBay 4

https://www.amazon.co.jp/dp/B09VWXPBFB/

前者は32,820円でTerraMaster製品より安いのだが、レビューを読むと兎に角五月蠅い、とある。

ファンも簡単には交換できないようだ。口径も小さいので交換できたとしても静音化は難しいのかもしれない。

4ベイモデルの方はファンも交換可能で比較的評判は良いようだが、価格が高い。日尼だと89,800円もする。米尼だと$400を切っているが、消費税と送料を勘案すると7万は超えそうだ。HDDは2基で十分なので、4ベイのメリットもあまりない。

そうすると、やはりTerraMasterが無難なのか。

一報、NVMe SSD用のエンクロージャについては、1枚対応で良ければOWCから16,000円と手ごろな製品が販売されている。

OWC Envoy Expressがそれだ。

OWC Envoy Express

https://www.amazon.co.jp/dp/B08MFBYVKS/

給電も不要で、書き込み最大スピードは1500MB/s程度だが、自分の用途としては十分だろう。

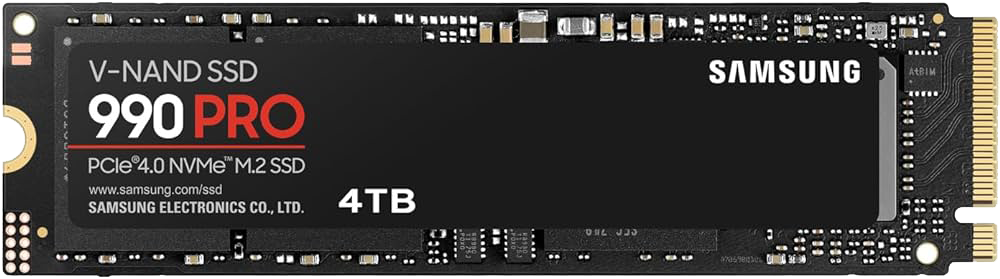

ちなみに今現在、Mac Proに内蔵しているSAMSUNGの990 Proは3600MB/s前後のパフォーマンスが出ている。

HDDを1基に割り切るなら、OWCから面白い製品も出ている。

OWC MiniStack STXがそれだ。

OWC MiniStack STX

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW8JQSK6/

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CS87MNFM/

HDDとNVMe M.2 SSDがそれぞれ1基搭載できる。本体はMac Studioに最適なサイズになっていて、Thunderbolt 4のパスパワーハブの機能も有する。54,000円と少々高いのと、NVMeのSSDは書き込みスピードが1000MB/s以下となるのがちょっと残念。

また、シロッコファンが内蔵していて、これがどれくらいのノイズを発するのかが、気になるところだが、海外レビューによるとほとんど無音である、と記載されている。

現在のMac ProのHDDは14TBと8TBの構成だ。22TBのHDDを1基搭載で現行容量と同一にはできるが、価格が6万円を超えてしまう・・。

また、Thinderboltではなく、USB3.2まで視野を広げると、構成的には最適な製品がある。

TERRAMASTER D5 Hybrid

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY/

TerraMasterの製品で、HDDが2基と、NVMeのM.2 SSDが3基も搭載できる。価格も33,990円と手ごろだ。

しかし、当然ながらUSBの速度制限から、NVMeでも側芽最大980MB/sに留まるようだ。

まあ、スピードは良いとしても、USB接続と言うのは少し気になる。

さらに偶然にも、MacをターゲットにしたHDDとSSD用のエンクロージャが中華のORICOからも発表された。

USB接続なのが残念だが、HDDを縦に格納するタイプで、HDDx2、M.2 SSDx1(SATA or NVMe)を実装できる、理想の構成だ。

Orico MiniTower (M435)

https://oricotechs.com/pages/minitower

Aliexpressでは18,838円(アーリーバード価格で$99.99)で注文を受け付けている。

最終的に何を選定するか難しいところだが、

・TerraMasterのDUALエンクロージャとOWC Envoy Expressの組み合わせ

・OWC MiniStack STX

価格的には5万円少々でニアリー。後者はHDD搭載数が1本に制限され、SSDのパフォーマンスも劣っている点が少々気になる。

しかし、デザインや設置性は良好だ。

20TBオーバーの大容量HDDを搭載するか、USBの外付けHDDエンクロージャを組み合わせて使用する・・という構成もありかもしれない。

まだMac Studioの発売まで半年ほどあるが、暫く楽しみながら悩むこととする。

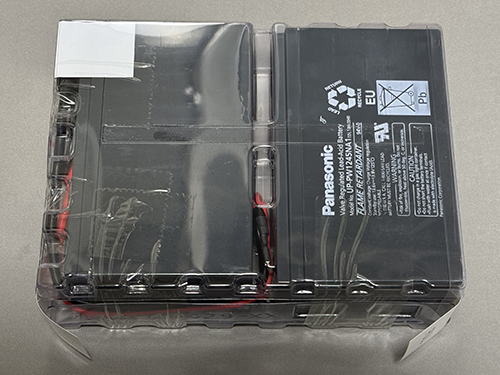

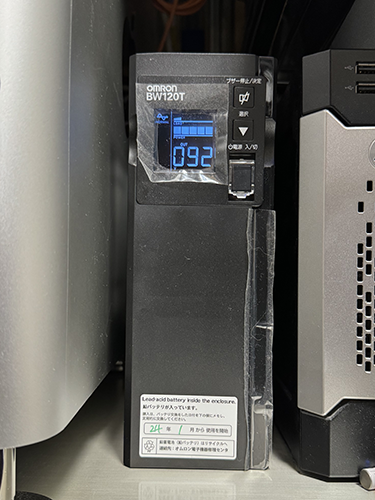

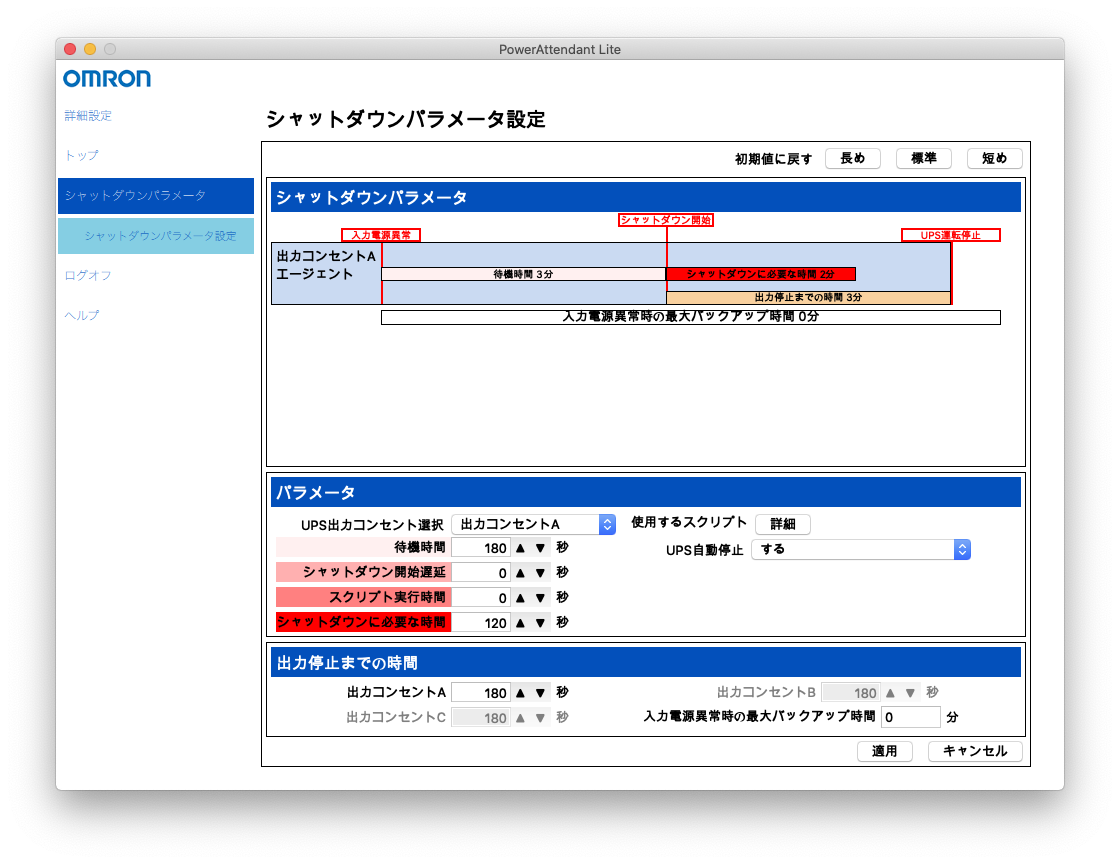

注文していたオムロンのバッテリーが届いたので、交換作業を行う。

まず、既存バッテリーの取り外し。

オムロンのWebサイトに動画付きの交換手順が掲載されているので、それに従う。

それによると、活性交換ももちろん可能なのだが、本体を横に倒す必要がある。

裏にコンセントが繋がった状態で横に倒すのは困難だ。

どうしようかと悩んだが、縦置きのままの交換にトライすることにした。

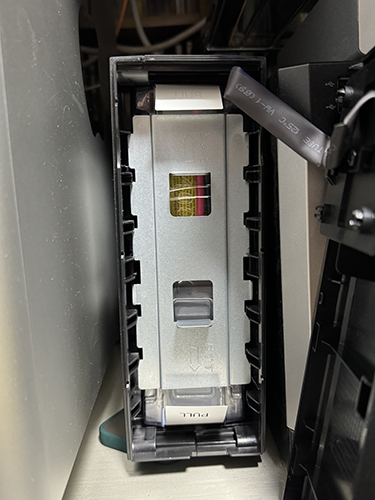

フロントパネルを固定している爪は縦置きにすると本体下部に隠れてしまう。スペーサーで少し浮かせて、爪を押しながらフロントパネルを手前に引くと、簡単に外すことができた。

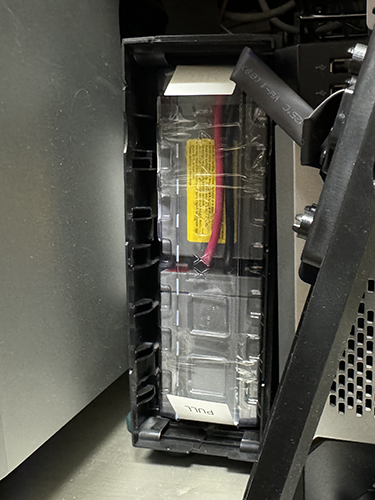

内部にある金属のカバーをスライドして取り外し、いよいよバッテリーの取り外し。

取り外し用のテープを引っ張り、手前にバッテリーを取り出す。ホットスワップで簡単に外すことができた。

オムロンのUPSは、このBWシリーズになってからBYシリーズより格段にバッテリー交換が楽になった、と聞いていたが、本当に簡単だ。

既存のバッテリーにはPanasonicのロゴが入っている。

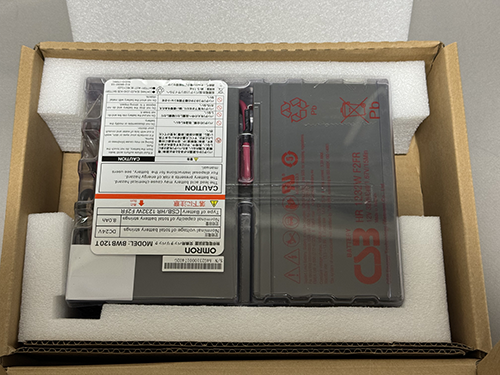

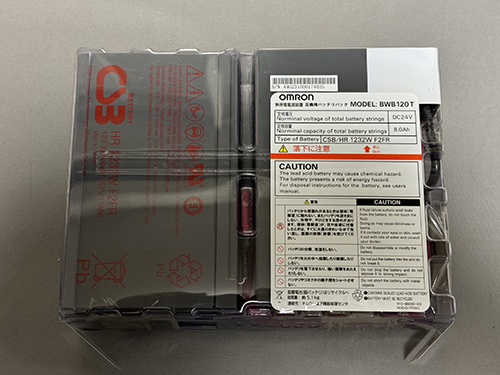

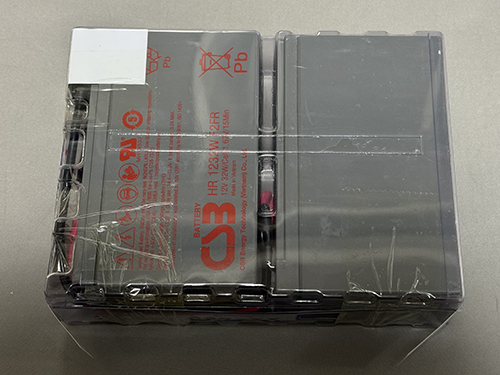

交換品のバッテリーは・・と開梱すると、CSB Energy Technologyという初めて聞く会社のロゴが印刷されていた。ベトナムの会社のようだ。

交換品も簡単に挿入することができた。取り外しと逆の工程を踏むだけだ。縦置きでも全然問題なかった。

しかし、ここから少し暗礁に乗り上げることに。

手順によると、交換後、自己診断テストとバッテリ寿命カウンタリセット操作が必要となる。

フロントに二つある選択と決定ボタンを使って操作するのだが、なかなか面倒。

LCD表示を確認しながら、ボタン長押しなども使う。

自己診断テストはスムーズに完了したのだが、最後のカウンタリセットで躓く。

動画の手順だと、C00表示で、選択スイッチを長押しすると、C01点灯状態になる・・とあるのだが、C00のままだ。

もう一度自己診断に戻り、二回くらいやり直してようやくC01表示に切り替わる。

このようにして、無事にバッテリ交換が完了した。

もう一台あるBW120Tは仮想基盤で使っていて、使用開始して既に1年以上経過している。こちらは何とか、5年以上もって欲しいもんだな・・。

OMRON 交換用バッテリパック BWB120T 27,010円@OCNオンラインショップ

夜中寝ていたら、突然枕もとでけたたましいアラート音が!

な、なんだ・・と飛び起きたら、Mac用のUPSがアラートを発していた。バッテリーの劣化だ・・。

取り敢えずESCボタンを押してアラート音を停止してこの日は再度就寝。翌朝交換用バッテリーを調べる。

OMRON純正品はBWB120T。互換品があるのかは調べていないが、まあ、バッテリー関連の互換品は危険そうなので避けたいところだ。

価格は3万円弱。2年ほど前に、バッテリー込みの本体、BW120Tを実質2.8万で購入しているので同じような金額になってしまうが、今現在は本体は4万円ほどの価格になっている。

少し前に価格改定して15-30%ほど値上がりしたので、致し方ないところだ。

BW120Tに搭載のバッテリーだが、メーカーサイトの仕様だと期待寿命は5年となっている。今回、4年で逝ってしまったしまったので、1年ほど寿命が早かったことになる。期待寿命は周囲温度25度の場合の数値との事なので、夏場の30度を超す室内の状態が続いたため、寿命が減ったのか・・。

また、OMRONのUPSは本体とバッテリーに3年の保証が付いている。3年以内に寿命を迎えると無償交換可能だったわけだが、1年過ぎているので適用外。いずれにしても残念な限りだ・・。

さらに本体の寿命は7年で、それを過ぎている場合はバッテリー交換ではなく、本体ごと交換することが推奨されているが、まだ4年経過なので、今回はバッテリー交換に留める。

ということで、最安のサイトを探すと、旧NTTXストアが見つかる。POINTバックを考慮すると、ヤフショで若干安い店があるが、取り寄せとなっているので、NTTXで購入することにする。

ちなみに、NTTXの母体の法人向けのダイワボウのサイト、韋駄天で確認すると、BW120T本体は税抜き35,500円、交換用バッテリーのBWB120Tは税抜き23,100円となっている。値段は5%程度の違いで、韋駄天では在庫は0となっている。

到着次第、バッテリー交換を行う予定だが、実はプライベートでUPSのバッテリー交換をするのは初めてだったりする・・。

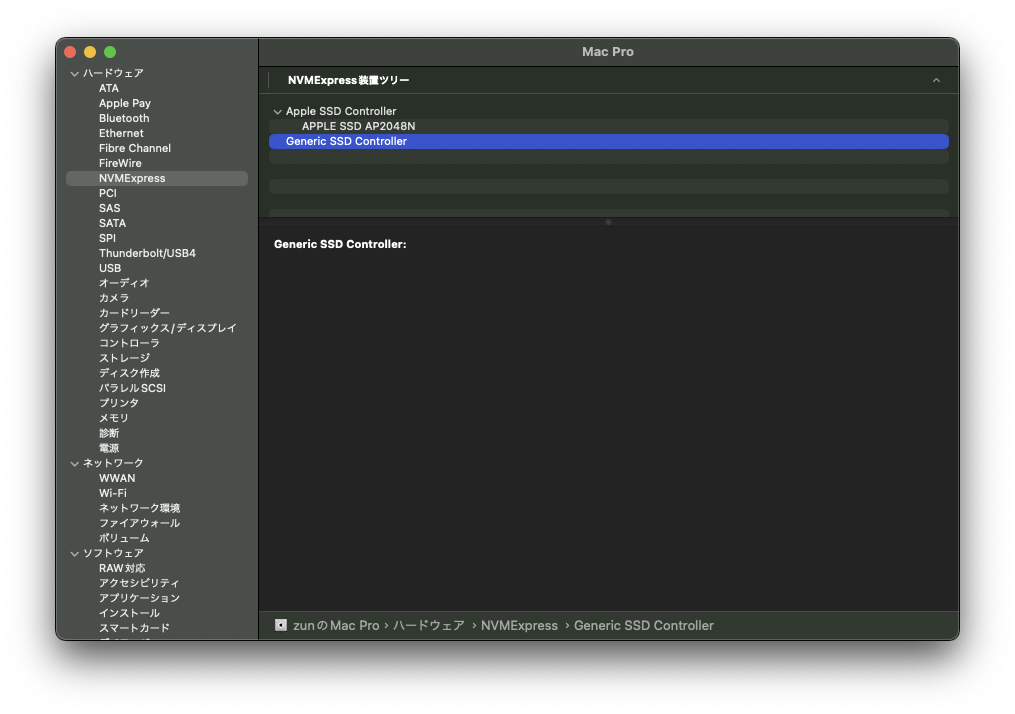

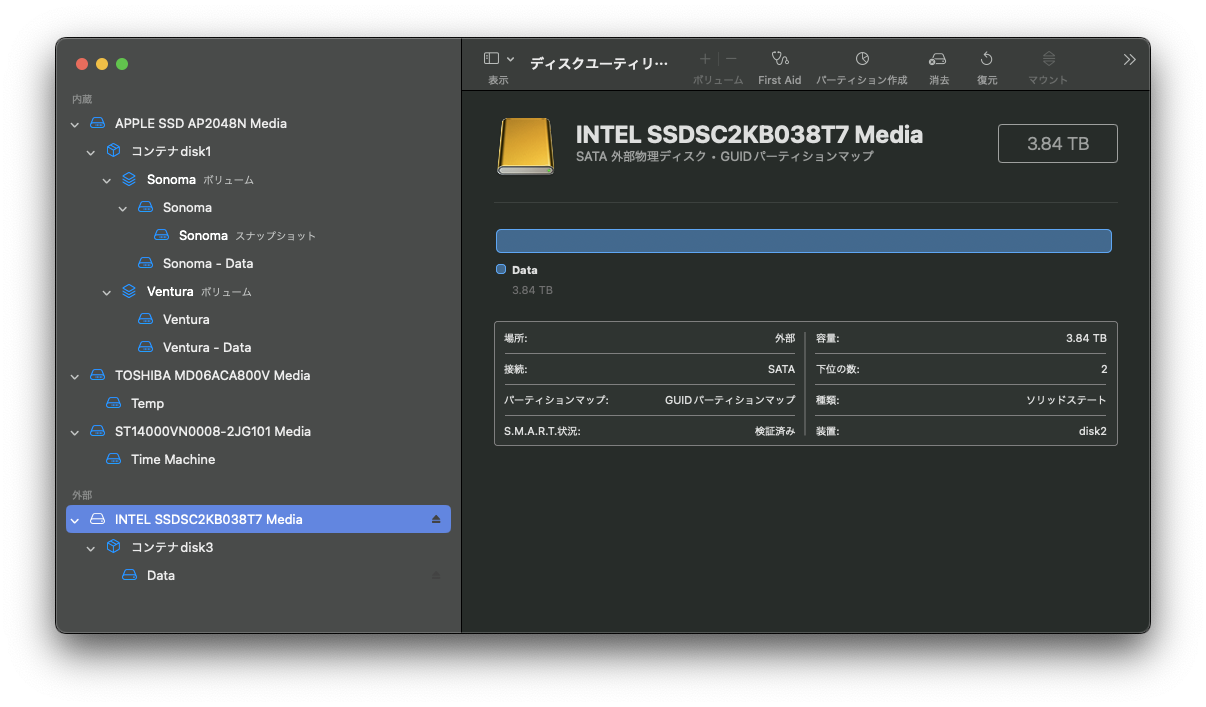

SATA SSDからNVMe SSDに換装し、SSDを見失う件が解消されたと思っていたが、甘かった。

換装後、2-3回、NVMe接続のSSDでも起動時に見失う事態が発生している。

SSDを見失っている状態でも、変換カード自体は認識しているようだ。しかし、ディスクユーティリティではSSDは表示されない。

何が原因かは不明だ。macOS Sonomaのバグの可能性もある。

しかしながら発生頻度は以前に比べるとかなり低いので、このまま使用して、Studioへの移行まで耐えた方が無難そうだ。

これ以上あれこれ探求して、散財するのも厳しいので・・。

Mac Proの更新を諦めて半年以上経過した。

今年以降リリースされる、M3ベースのMac Studioに移行する決意を固めたが、ぼちぼちリーク情報が出始める。

当初、早くても今年後半、場合によっては来年・・と言われていたM3ベースのStudioだが、最近になってWWDCで発表され今年中盤にリリースされる、という情報も出てきた。

現行のM2ベースのStudioは、以下の二系統のSoCで構成されている。

M2 Max

12C-CPU/30C-GPU メモリ32-64GB

12C-CPU/38C-GPU メモリ32-96GB

M2 Ultra

24C-CPU/60C-GPU メモリ64-192GB

24C-CPU/76C-GPU メモリ64-192GB

M3 Ultraのスペックは不明だが、M2 Maxは既にリリース済みのMacBook ProのSoCは以下となっている。

M3 Max

14C-CPU/30C-GPU メモリ36-96GB

16C-CPU/40C-GPU メモリ48-128GB

これを眺めると、M3ベースのStudioは、M3 Maxで十分に思える。

メモリは96GB搭載できれば十分だろう。

想定価格だが、現行のM2 Macの、12C-96GBメモリ、2TB SSDの価格を調べると522,800円なので、最低でもそれくらいの予算は意識した方が良さそうだ。円安が恨めしい・・。

続いて、周辺機器。現行Mac ProはHDDとSSDを内部に増設している。

Mac Studioでは内部拡張性はないので、Thunderboltで外部拡張することになる。

適当なエンクロージャを物色すると、見つかった。

まず、HDDx2基用。TerraMaster TD2 Thunderbolt3が35,990円で、TB3対応エンクロージャとしては比較的手ごろだ。ロータリーSWでシングルモードやRAID1/0の設定変更も可能だ。評価も比較的良好のようだ。ただ、モード切替後、リセットボタンを長押しして、HDDを初期化しなければいけないようだ。

続いてNVMe SSD用のエンクロージャ。TB3対応の製品はないものと思っていたが、調べたら、CENTURYから良さげなものがリリースされていた。

CAM2NVTB3という製品がそれで、直販サイトでは28,380円となっている。

USB用のエンクロージャと比較すると割高だが、二枚のSSDを搭載できるし、RAID0にも対応している。

ちなみにこの製品、調べるとICY BOXの製品のOEMのようだ。

ICY BOX Dual M.2 NVMe Enclosure with Thunderbolt 3

https://www.amazon.de/dp/B07ZQXLQVD

米尼ではUnavailableとなっている。

まあまあ、現実的な価格で現行Mac環境から移行できそうなことが分かってきた。

外付けのストレージが安定稼働するかは、使ってみないと何とも言えないが・・。

パーツ換装が完了したため、いよいよ本体起動だ。

基幹パーツを二つも同時に入れ替えたので、少々心配だったが、電源ボタンを押すと問題なく起動し、画面表示された。

起動プロセスはSATA SSDの時にたまに見られた引っかかりもなく、心なしか速いように思える。

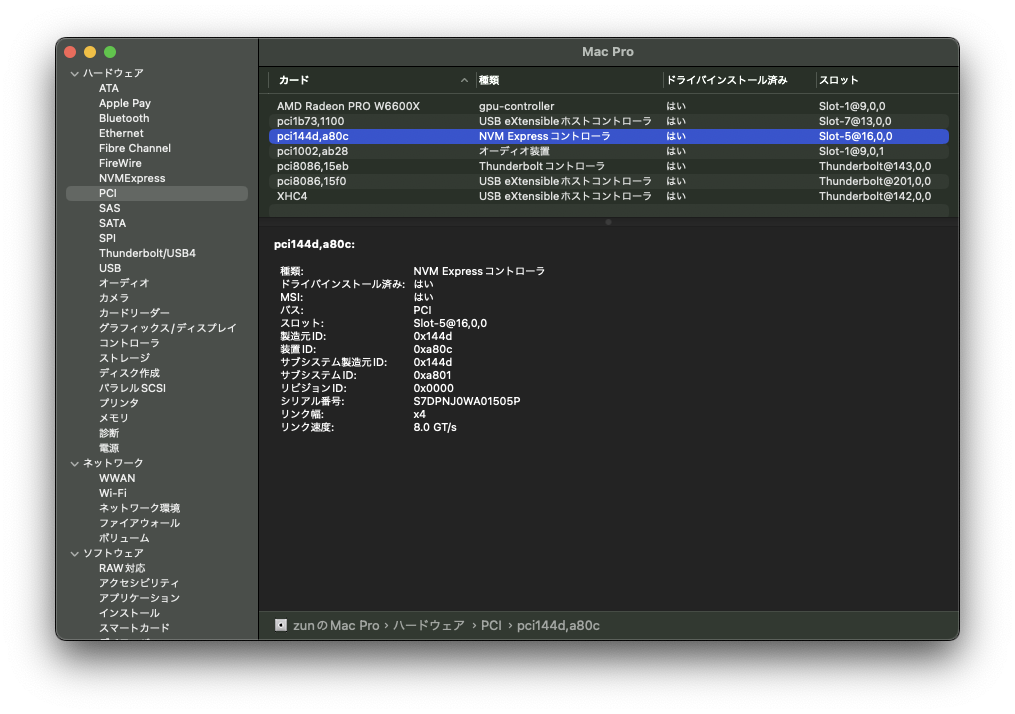

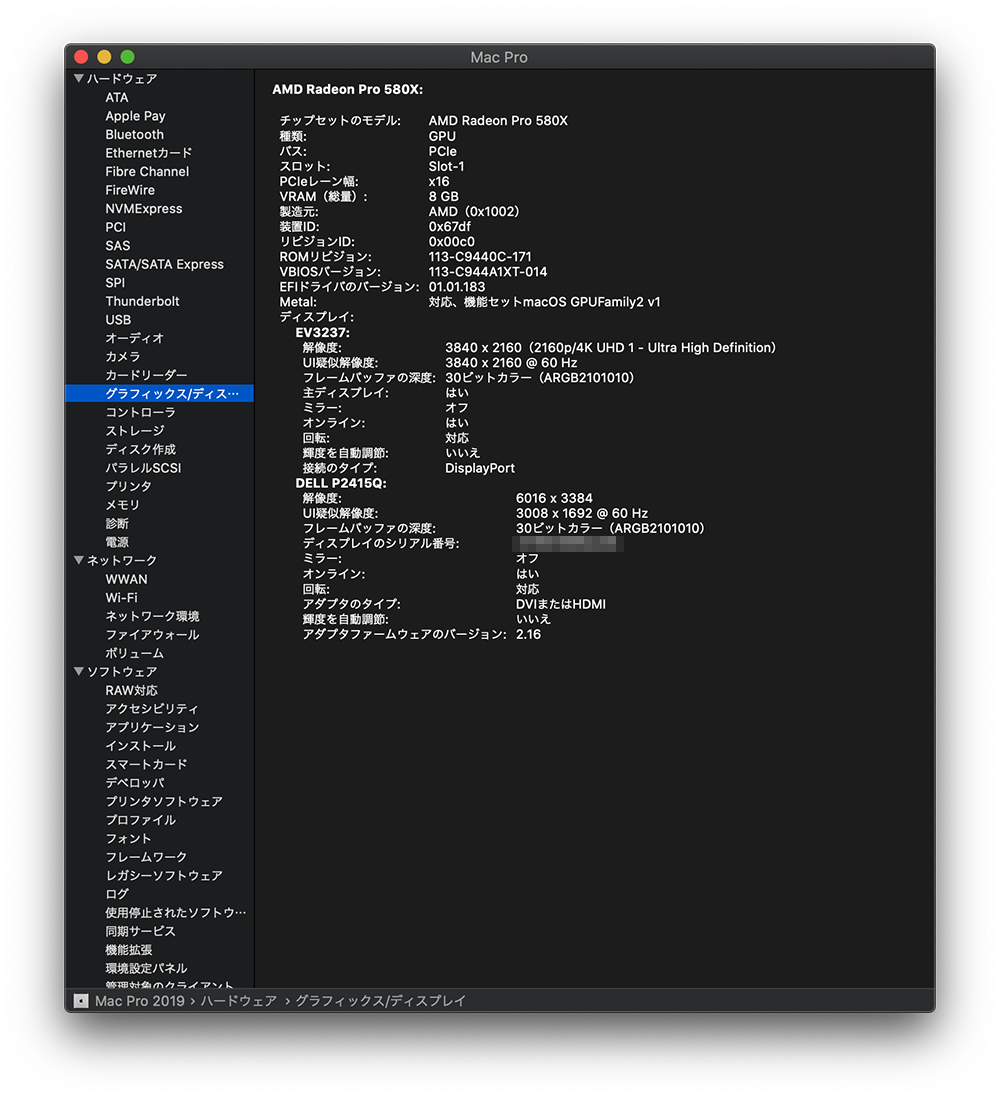

まずは、各パーツの認識確認。

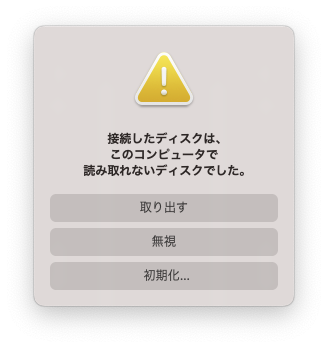

接続したディスクは読み取れないディスクでした。と早々にメッセージが表示されているので、SSDは認識はされている。

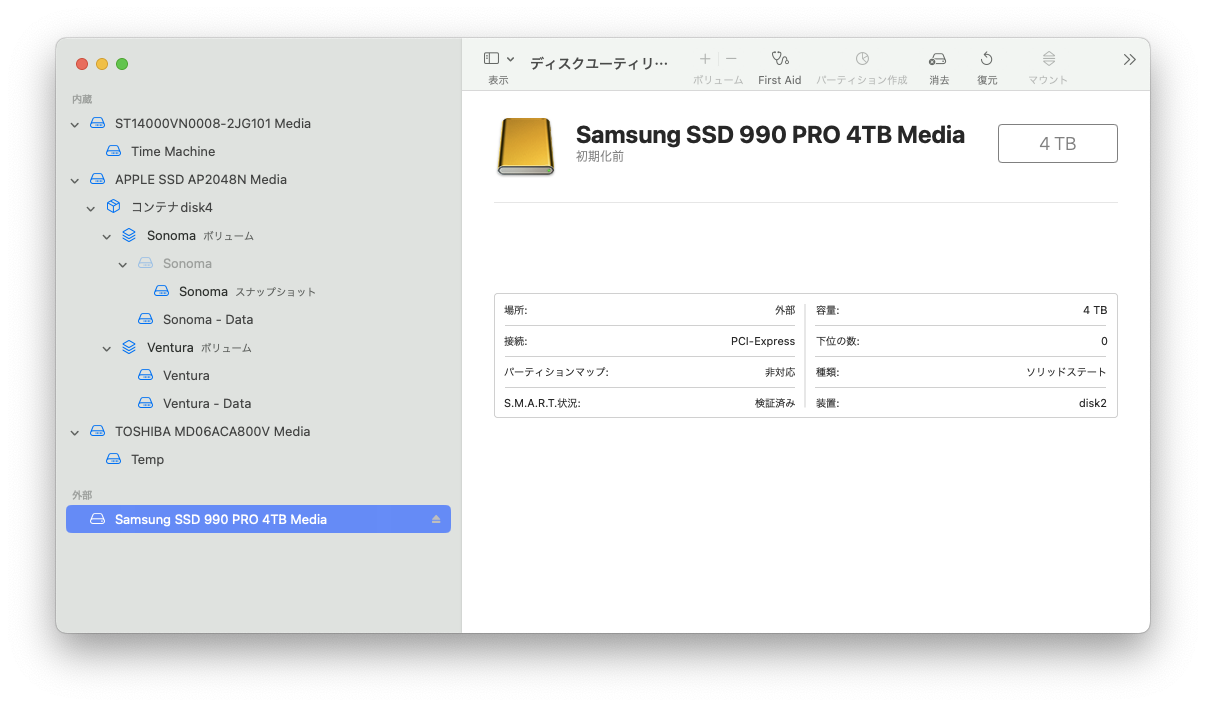

ディスクユーティリティを起動すると、追加したSSDは問題なく認識されている。PCIe外部物理ディスクとして認識されていることが分かる。

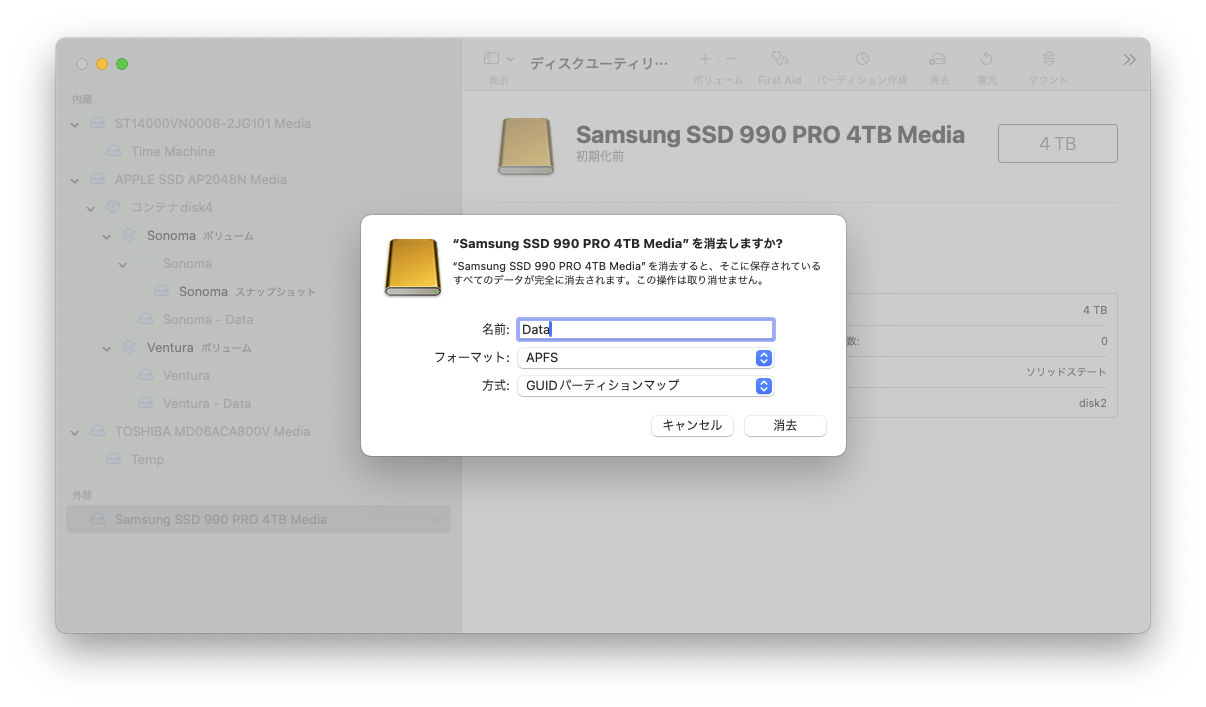

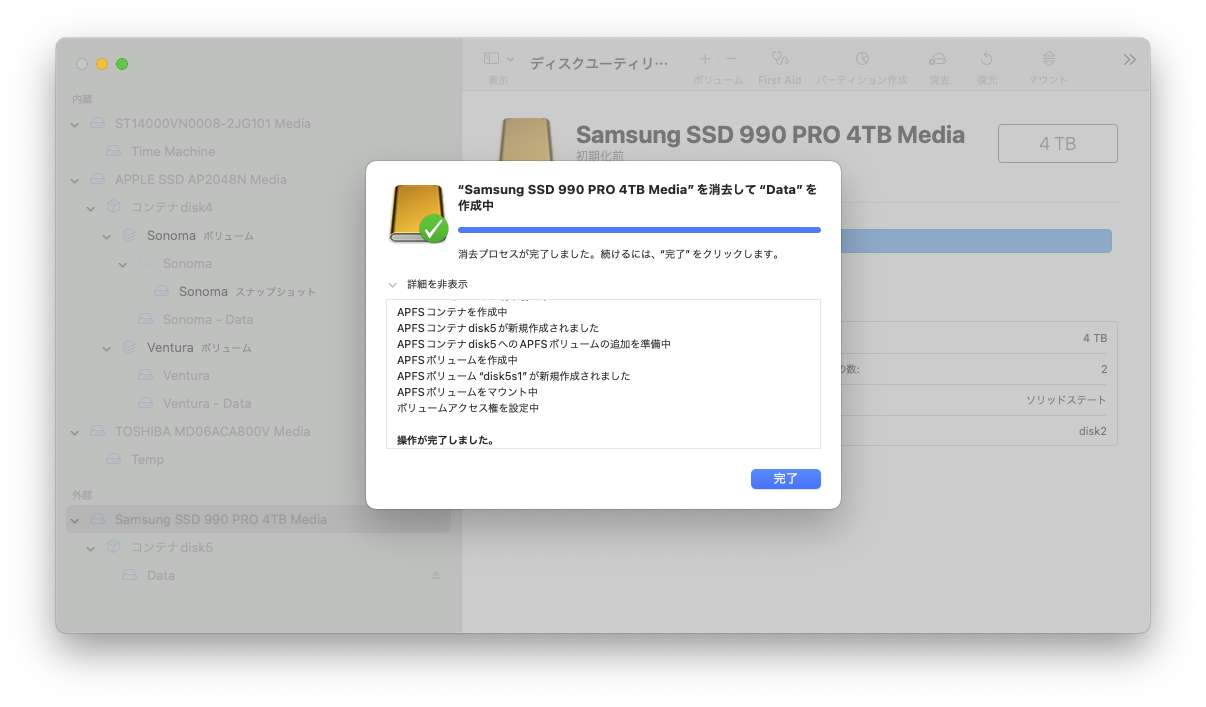

消去を選択し、初期化を行う。フォーマットで悩んだが、今回は新しいAPFSを選択する。従来のSATA SSDやHDDは、Mac OS拡張ジャーナリング(HFS+)でフォーマットしていたが、調べると、HFS+はSSDに最適化されておらず、ファイル数やフォルダ数に上限もあるとの事。

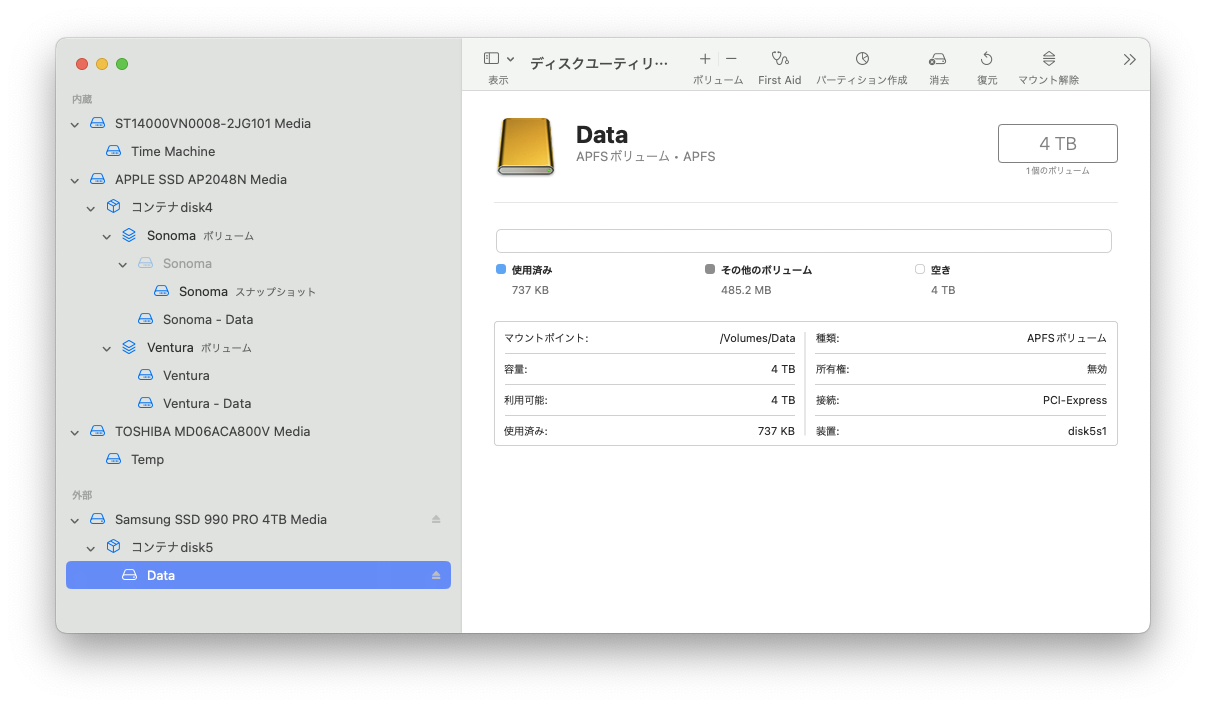

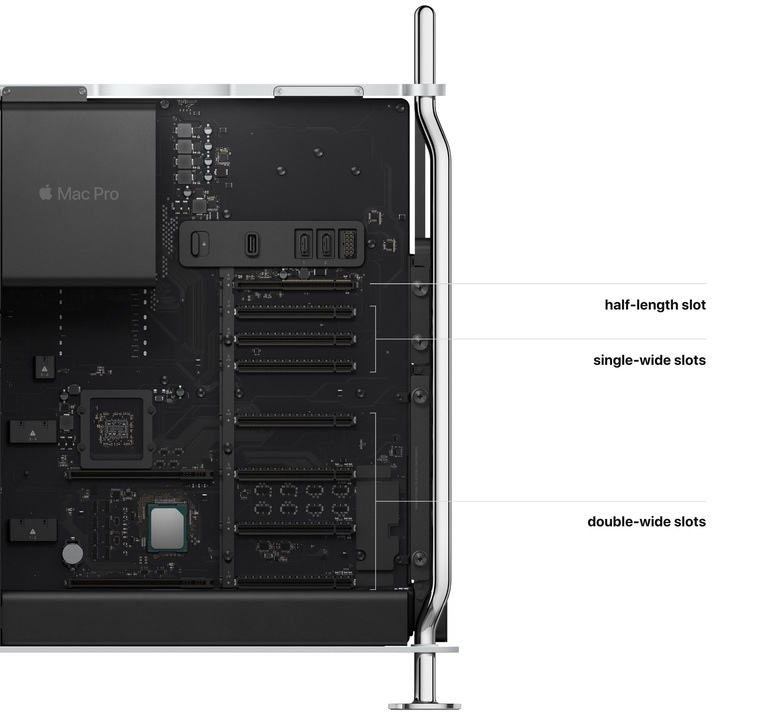

APFSで初期化してドライブがマウントされたので、次はPCIカードの詳細を確認。

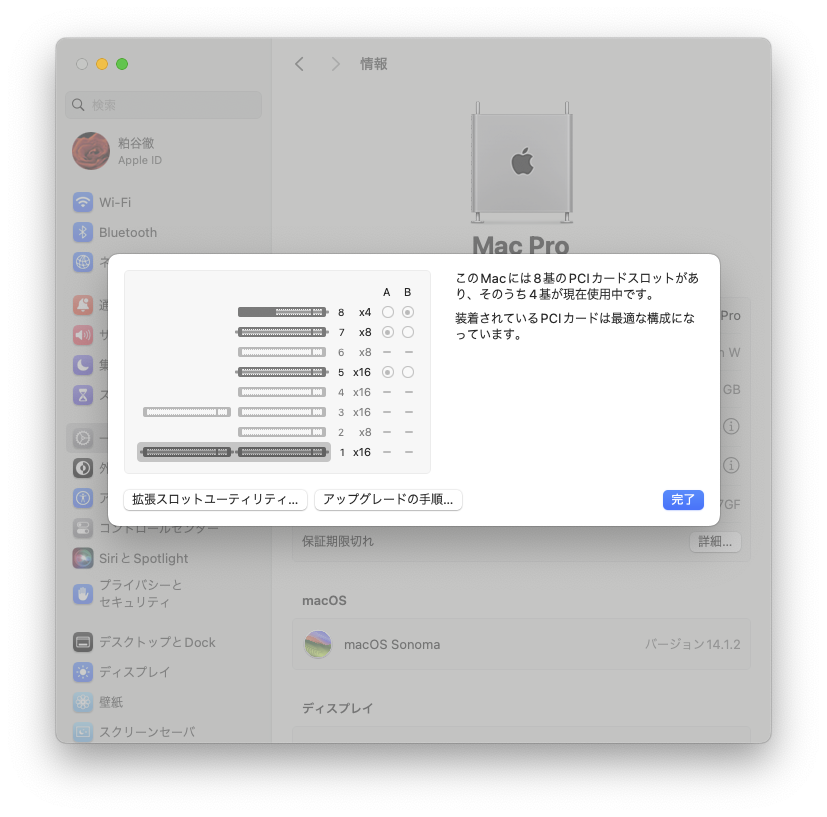

システム情報の一般で、PCIカードの!マークをクリックすると、拡張カードの実装状況が確認できる。

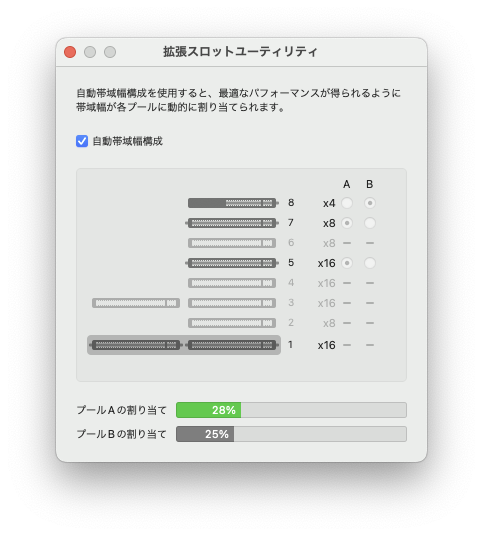

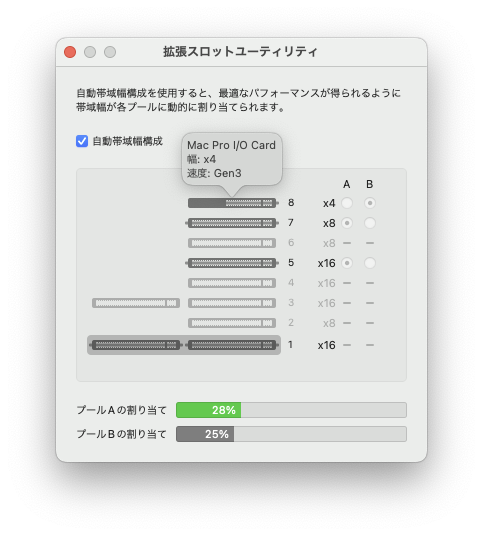

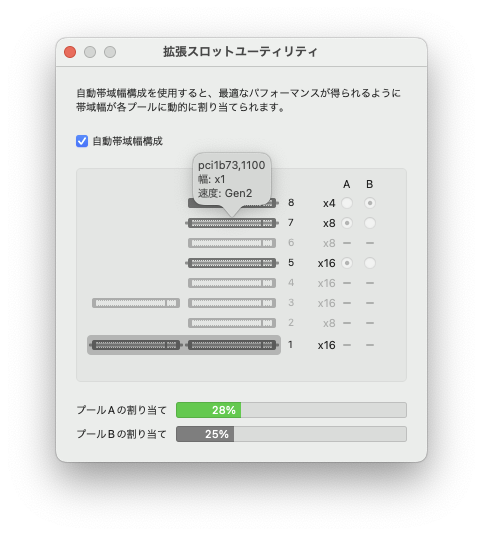

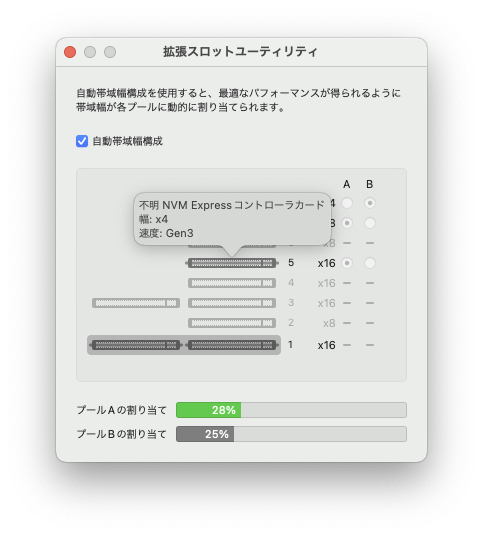

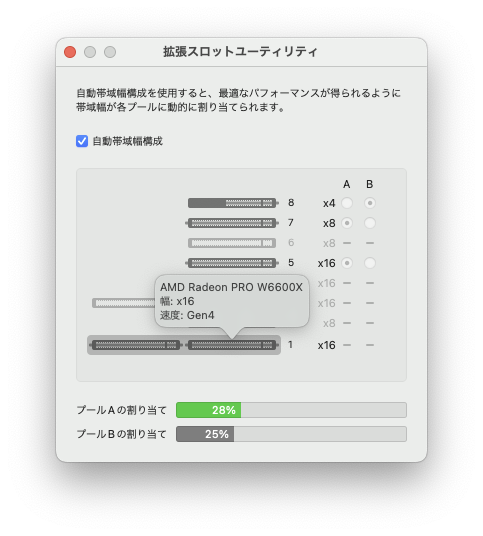

さらに拡張スロットユーティリティを起動すると自動帯域幅構成を有効にできる(はじめから有効であったが’)。

SSD並びにグラボにx16の帯域が割り当てられていることが確認できる。

これで、今回拡張したパーツのハードウェア的な構成は確認できた。

DaisyDisk 1,500円@AppStore

年始にMacのSSDとグラボの換装を予定しているのだが、ここに来てSSDの調子がいっそう思わしくなくなってきた。

正常にマウントしない頻度はそれほど変わりないのだが、正常にマウントしているようで、中のファイルが壊れていた時には少々焦った。再起動したら正常にアクセスできたので、実際に壊れていたわけではないようだが、精神衛生上よろしくない。そのうち本当に壊れたりしたら目も当てられない。おそらく、SSD本体ではなく、SSD-PCIe変換基板に問題あると思われるのだが・・。

ということで、年末ギリギリの大晦日にSSD換装の準備を行う。

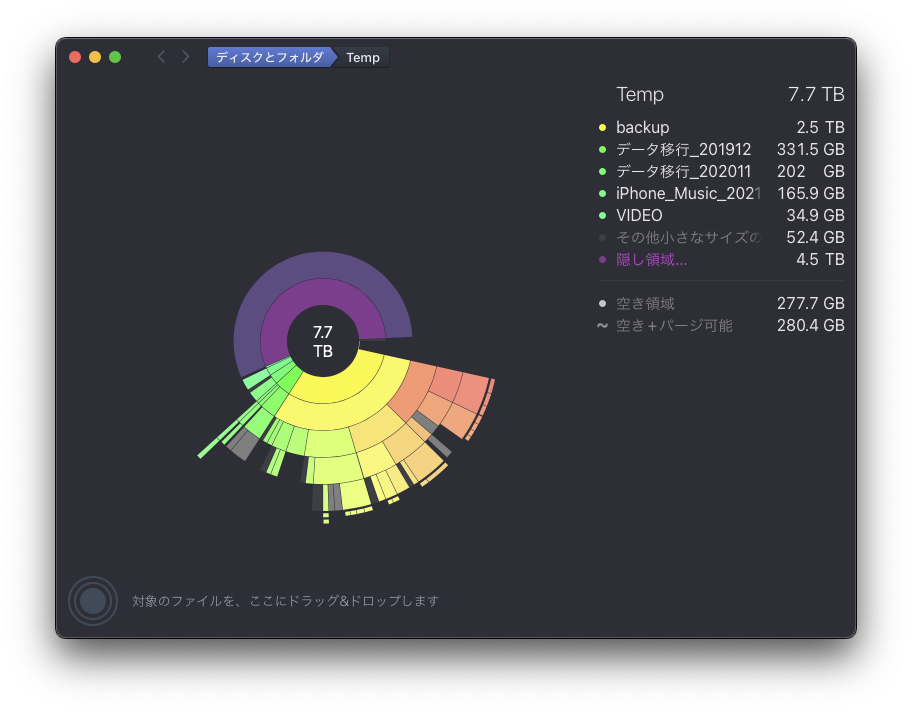

既存SSD4TBの中には2TB程度のデータがあり、これを一旦、8TBのテンポラリHDDにバックアップすることにする。

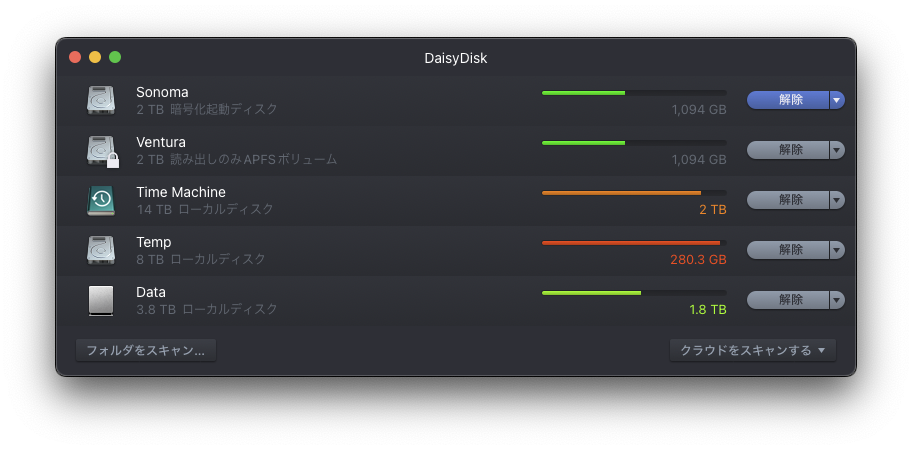

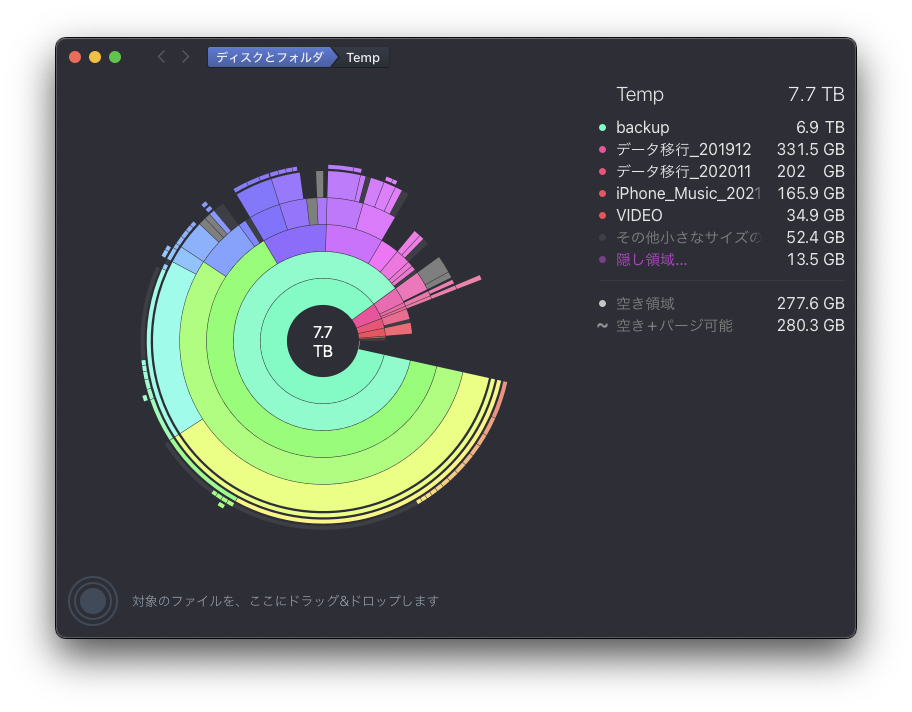

しかし、ここで問題発覚。8TBのHDDにはほとんど空きがない。300GB弱しかない。

何のデータが容量を喰っているのだろう・・とFiderの情報を見る、で調べるが、容量が取得できないフォルダがある。

特にbackupフォルダの削除退避フォルダに問題があるようで、このフォルダを開くとFinderが落ちたり再起動したりする。

どうしよう・・と途方に暮れるが、以前、ディスクドライブの使用状況を可視化するDaisyDiskというアプリがあったことを思い出す。

購入していなかったか・・と調べるが、AppStoreでの購入履歴やシリアル番号の記録もない。

新規に購入してもAppStoreで1500円とのことなので、必要に駆られて課金をしてみた。

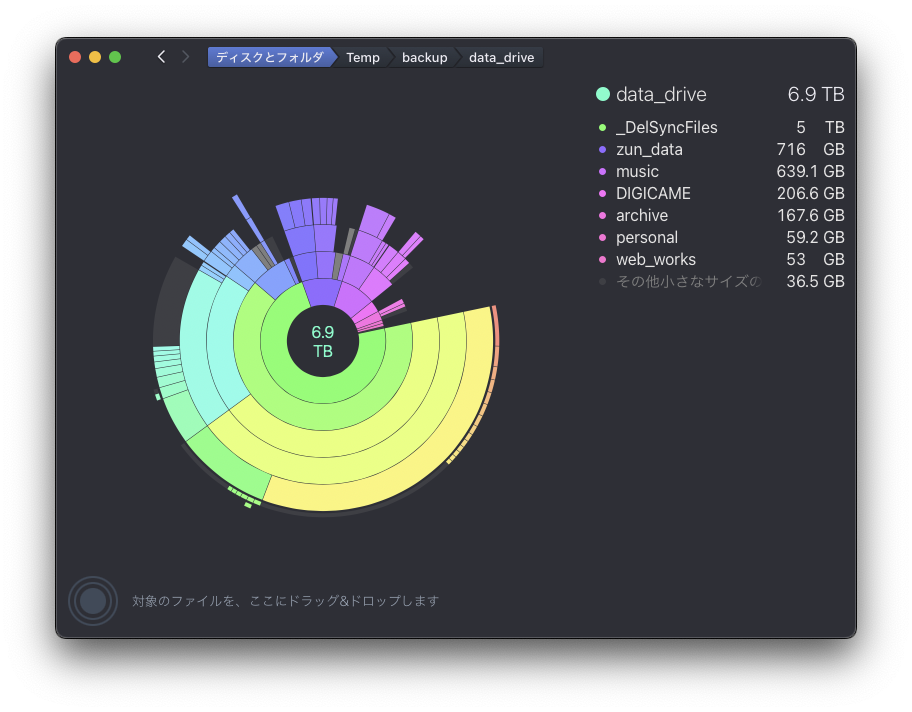

起動して、対象のドライブをスキャンする。スキャンには数十分を要したが、きちんとデータ構成が可視化表示された。やはりバックアップの退避データの、その中でも特に音楽データが4.5TBもの容量を占有していることが分かる。

不要そうなのでこれらのデータをゴミ箱に捨てたのだが、ゴミ箱を空にする処理で、数時間を要する・・。事前のデータコピー作業に入れないため、空き容量が確保された時点でゴミ箱を空にする処理を一旦停止する。そして2TBのdataフォルダのデータをコピーする。これも8時間程度かかりそうなので、そのまま放置して就寝する。

SAMSUNG SSD 990 Pro 4TB M.2/NVMe MZ-V9P4T0B-IT 42,980円(POINT9,023円相当)@Joshin web

KIOXIAかSKか、奈良旅行中に検討を重ねていたが、昼食の鰻重を食べているときに、5ch情報でSAMSUNG 990 Proの4TBがヤフショで安いことを知る。

調べると確かに、実質34,000円程度となる。

2TB品を追加購入して、2TB+2TBの合計4TBにしようと考えていたが、この値段なら4TB一発も悪くない・・。

無論、最近流行りの中華なHIKSEMI系の4TB品に比べると、ググっと高いのだが・・。

当初の想定金額から大分UPしてしまうが、奈良国立博物館を散策している頃には在庫が無くならないか心配になり、ポチってしまった・・。

前日に2枚買ったPCIe変換カードの内の1枚が無駄になってしまうな・・。

未開封の980 Proの2TB品も、相変わらず死蔵状態が続いてしまう・・。

この物欲は困ったものだ・・。

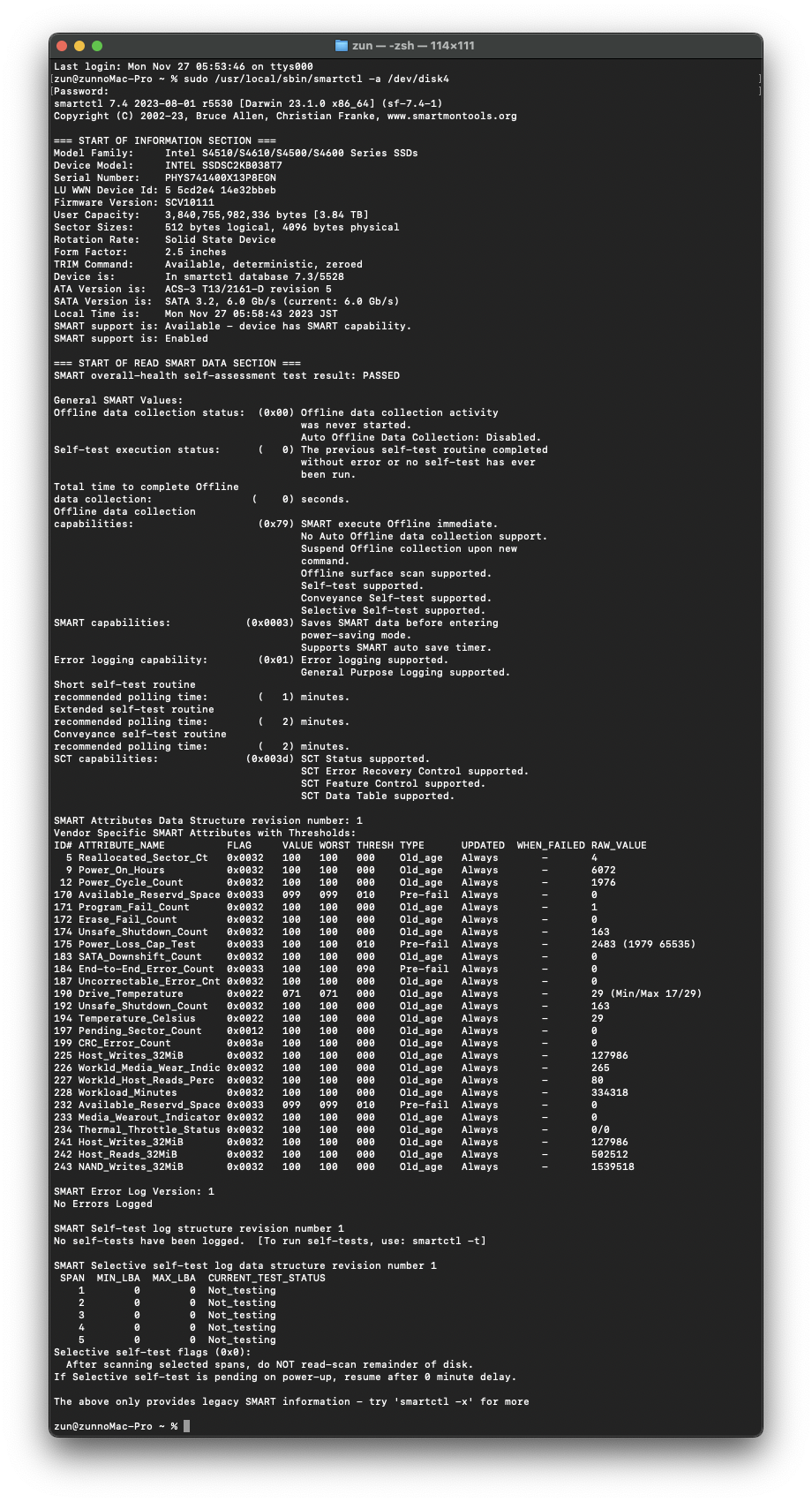

余談だが、今回SSDをSATAからNVMeに無事移行できたとすると、SATA SSDの4TB品が余ってしまう。これをどうしようか・・。SMARTを見る限りはSSD自体には問題無さそうなのだよな。

たくさんSATAポートが余っている仮想鯖に載せるのが順当だろうか。

大きな不具合のないMac Pro 2019だが、最近一つだけ悩まされている事象がある。

内蔵SSDが起動時に正常にマウントされないことがあるのだ。それも、結構な頻度で。

全くマウントされなかったり、マウントされても、中を開いたりするとアンマウントされることもある。

再起動すると大抵は治るのだが、再起動中のプログレスバーの途中でSTOPするケースもある。そんな時は強制電源断をせざるを得ない。

気になるのは、SSDに何か問題があるのではないか・・という不安。

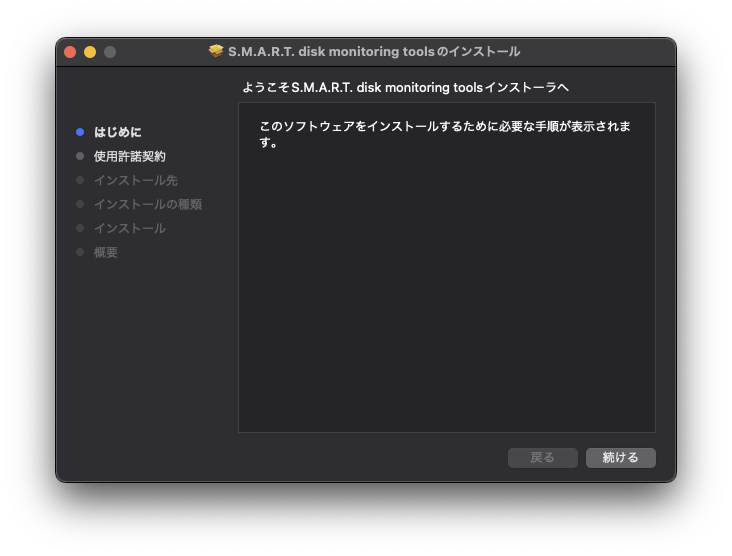

SMART情報を確認したいが、macOSだと意外と面倒だ。

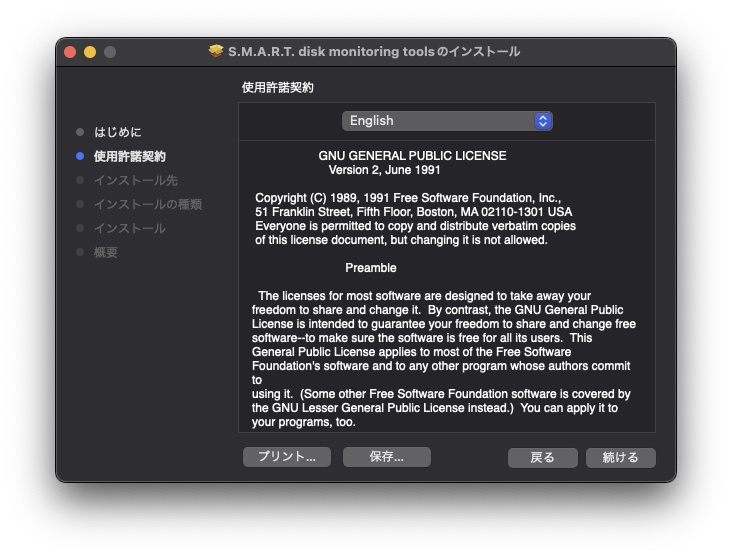

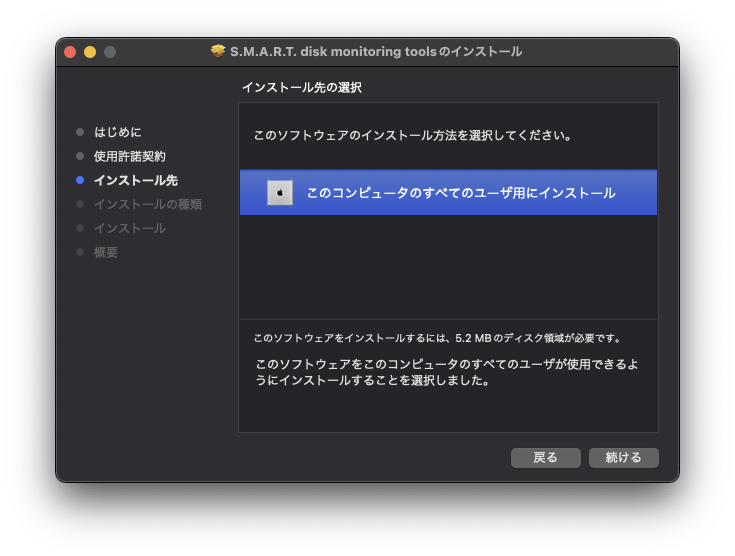

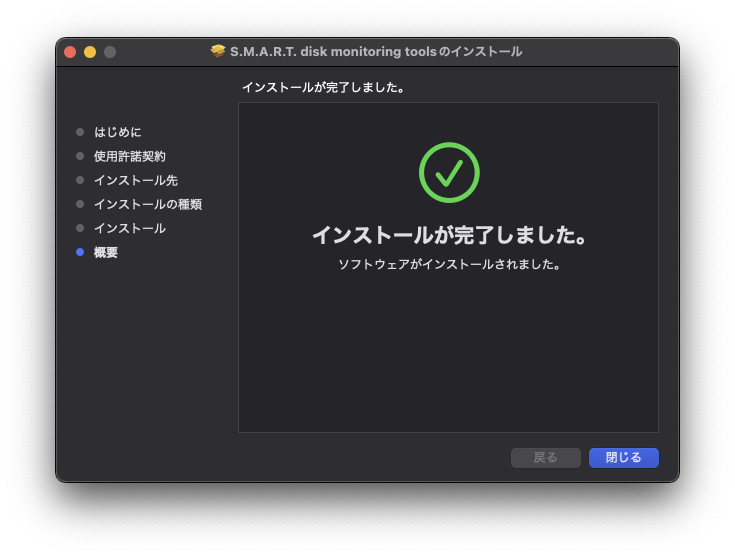

改めて調べると、SMART Monitoring Toolsというユーティリティがあって、これが無料で手軽そうだ。

https://sourceforge.net/projects/smartmontools/files/

SourceFoegeからダウンロードして強制的にインストールを行う。

その後、ターミナルを起動し、ディスクユーティリティでSSDのdisk#を確認した上で、以下のコマンドを入力し、実行する。

sudo /usr/local/sbin/smartctl -a /dev/disk#

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

と表示されれば問題ないとのことで、今回問題となっているIntel SSDは問題はないことが分かった。

ついでにその他HDDのSMARTも確認してみたが、いずれもPASSEDと表示された。

SSD自体は大丈夫そうだが、起動時にマウントされない現象が相変わらず散発する。

さて、どうしたものか・・。

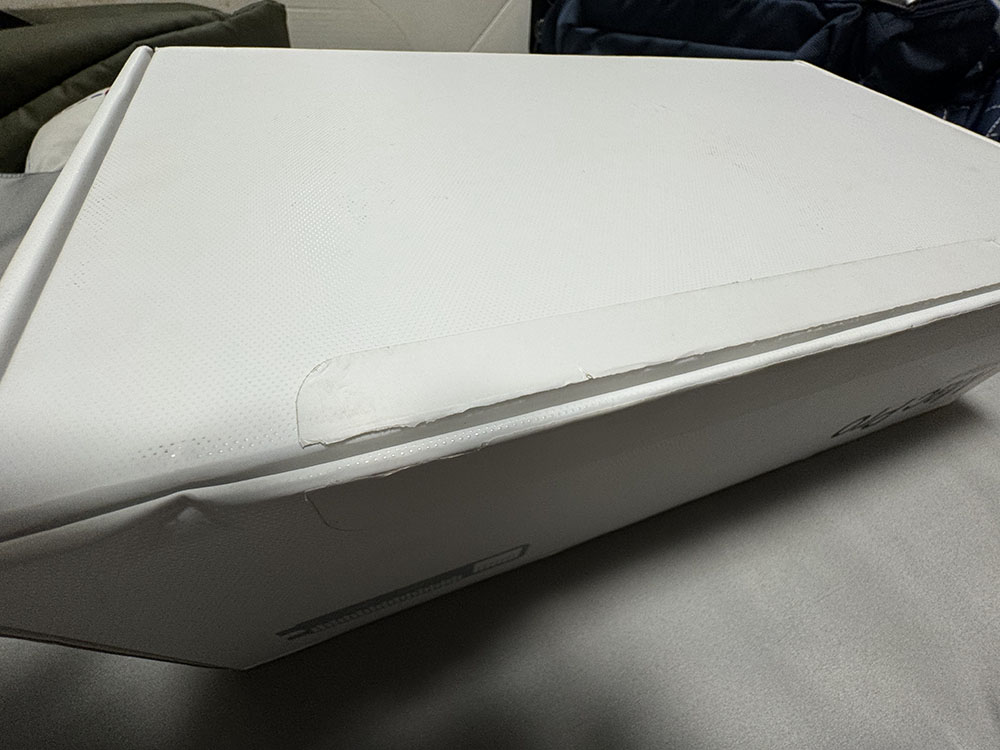

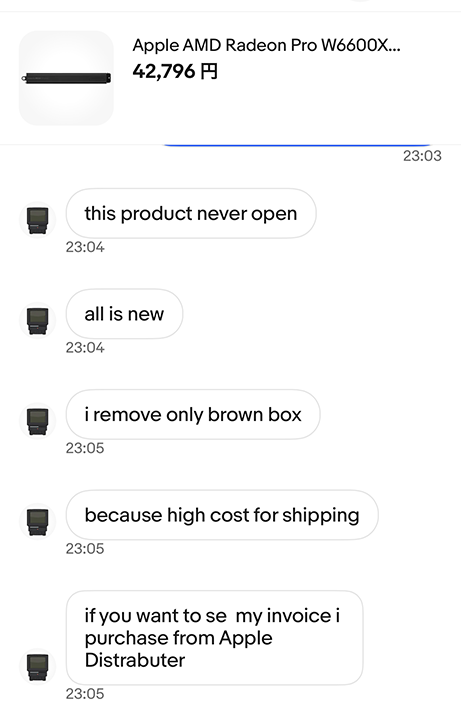

11月の3連休中に届いていたW6600X。実はちょっとしたトラブルを抱えていた。

茶段ではなく化粧箱がプチプチにくるまれて届いた話は書いたが、プチプチを開梱してみたら、化粧箱も開梱され、さらに中のカードの保護袋も開封。そしてカード本体には手垢がベタベタと付いている。化粧箱も、なんだかくたびれた感じだ。

これはどうみても中古品だろう。

早速、eBayの出品者に連絡、の機能を使ってメッセージを送信。

すぐに返事が来た。返事の内容は、中古はあり得ない、正規ディストリビュータから買った新品だ、何かの間違いだ。というもの。

ただ、その後のメッセージで、一台返品を受けたものがあり、間違えてそれを送ったのかも・・と言ってきた。シリアルも送って欲しい、というので化粧箱のシリアルラベルを撮影して送信した。照合は翌日行うとの事。

翌日になり、返事が来たが、やはり正規品として買ったものだ。という内容。また、通関で開けられたのではないか?とのコメントもある。

確かにそれは有り得るかな・・と思ったが、かなり大胆に保護袋を開いていて、本体にも手垢びっしり。中身を確認するとしても、普通、手袋とかして丁寧に扱うのではないか?

納得がいかないので反論し、手垢の写真も複数ショット送信。返品か、交換か、どちらなのだ?と迫ると、交換します。送付先を教えてくれ。と折れてきた。

ただ、当初は先方に悪意があって中古を掴まされた・・と疑っていたが、必死なメッセージの内容を読むと、そうではないのかな?と思えてきた。

先方も、自分も理解できない・・とぼやくコメントが最後に付いていた。

で、先方先送りで商品の発送をしてもらうことになり、次の日には発送連絡。トラッキングNo送るよ・・と言いつつ来なかったのが不安を煽ったが、結果は数日で手元に到着した。

届いた商品は茶段入りの完全な未開封品。

良かった。先方が嘘は言っていないことはやり取りで確信していたが、もう一度通関で開けられるのではないか・・と不安視していたが、それは大丈夫だった・・。

まあ、もう一度開封されたとしても、諦めるつもりではいたが・・。

疑って悪かった、出品者さん・・。

後は先方からの返送先連絡を待つのみ。タイに返送するつもりいたけど、日本の送付先を連絡するので少し待ってくれ、とのコメント。その後、山下ふ頭の物流センターの送付先が届いた。国内発想だと送料が安く済むので助かるな。

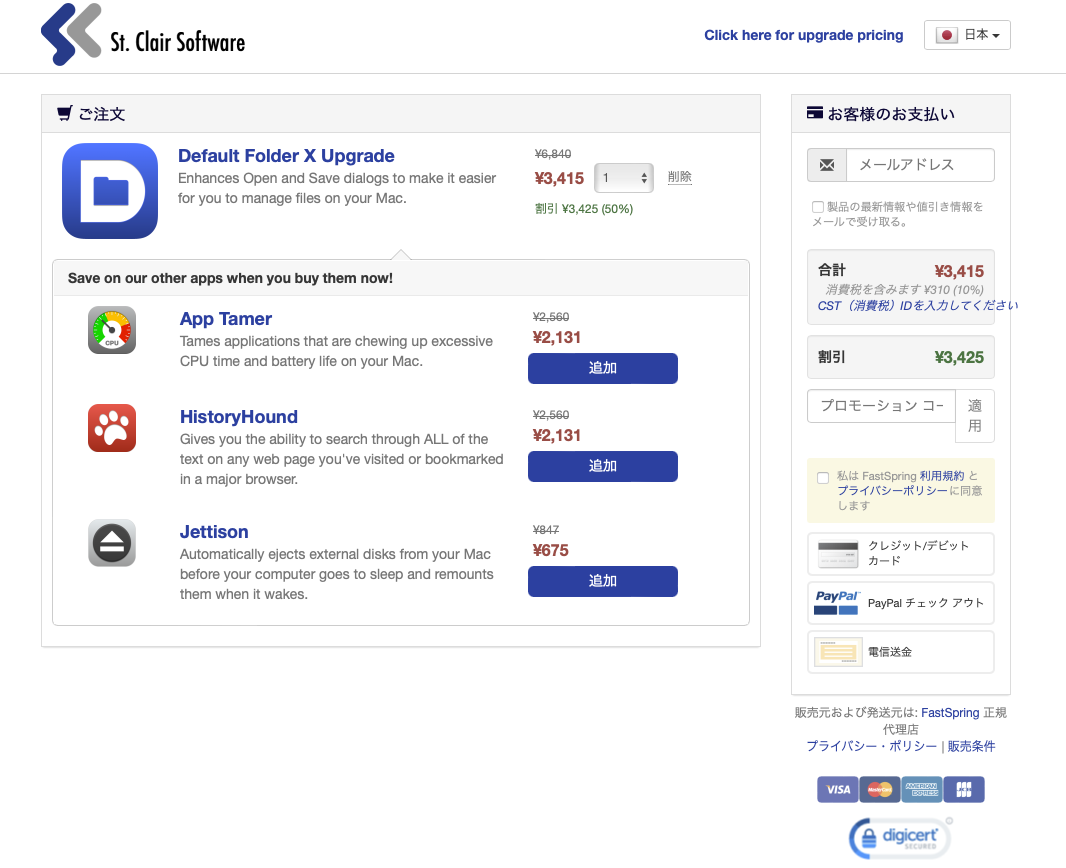

Default Folder X Upgrade (version 6) 3,415円@St.Clair Software

macOS sonomaにアップデートしたが、Default Folderだけがうまく動作しない。

常用しているユーティリティなだけに、使用できないとフラストレーションが溜まる。

設定を見返したがおかしそうな箇所はなく、もしかして対応していないのか・・と調べると、そうだった。

対応版のVersion 6が有償でリリースされていた。

アップグレード版だと割安なので早速購入したが、やはり円安は痛い。以前の1.5倍くらいの価格になってしまう・・。

アップデート後は問題なく動作してくれて、フラストレーションも解消した。

月末にeBayで注文したW6600X MPXモジュール。なかなか発送されないな・・と思っていたら、Fedexで発送されて、1週間も掛からないハイスピードで到着した。

残念ながら茶ダンから出された化粧箱の状態での梱包だが、プチプチで丁寧に包まれている。Fedexの発送なので、雑に扱われたような痕跡もない。

落ち着いたら、開梱、実装かな・・。

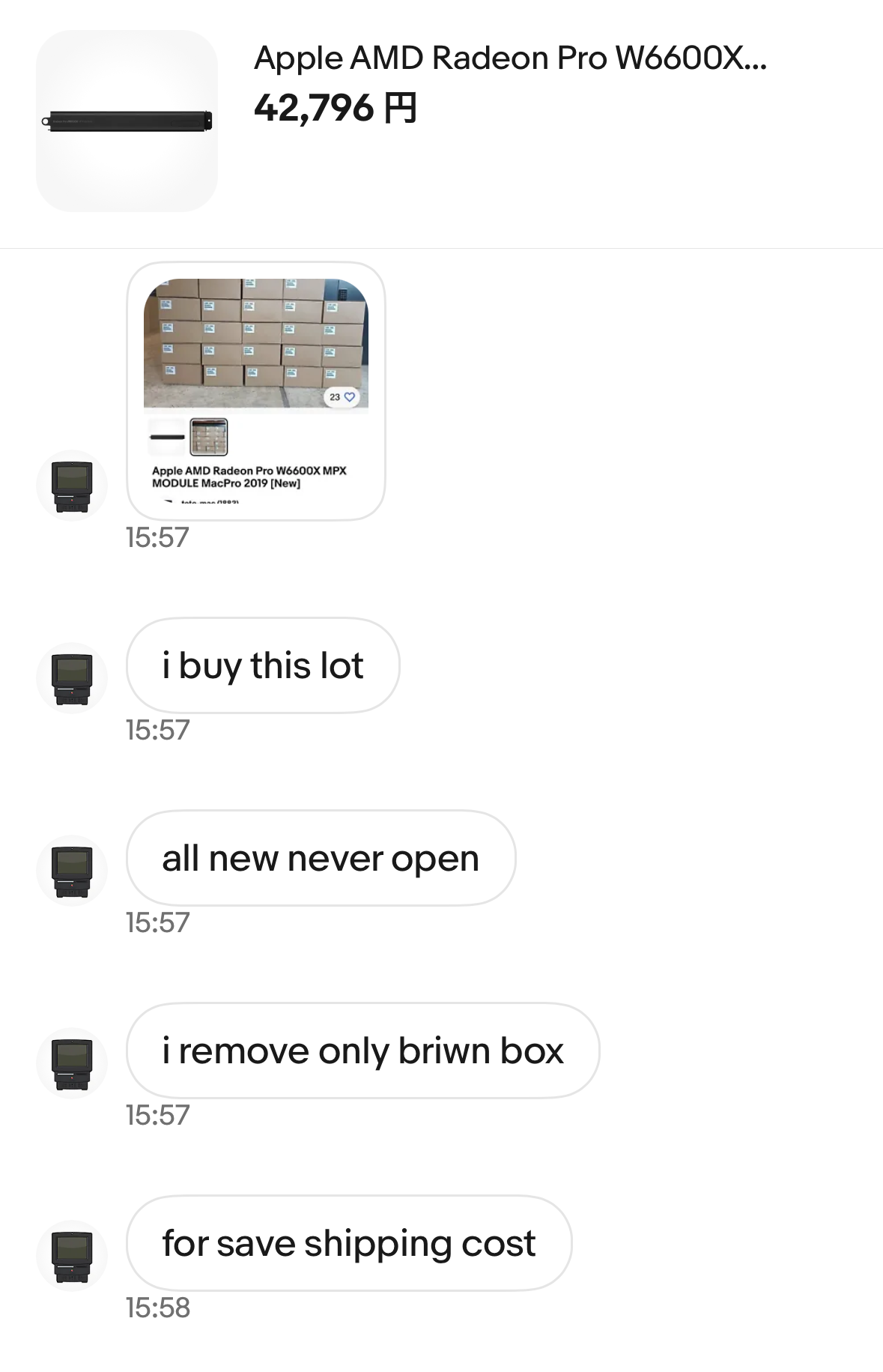

Apple Radeon Pro W6600X MPX Module $384.00(59,906円)@eBay(toto-mac)

RTX-4060 tiを買ってグラボづいてる訳ではないが、Mac Proを購入してからずっと気になっていた構成パーツの再考を改めてしてみた。

マイMac Proのグラボは購入時点の最廉価モデルのRadeon Pro 580xで、5Kモニタである以外は特別グラフィック性能が必要となるような使い方もしていない。

という事で購入して4年余りこの環境に甘んじてきた。しかし、型落ちになったとは言え、100万ほどの金額をかけたこの機体。古くなった最低スペックのグラボを積んだまま一生を終わらせるのはちょっと可哀想だ。しかも、次期M3ベースのMac Studioが出るのは1年以上先。これは最後のアップデートでMac Proのグラボの換装を検討することにした。

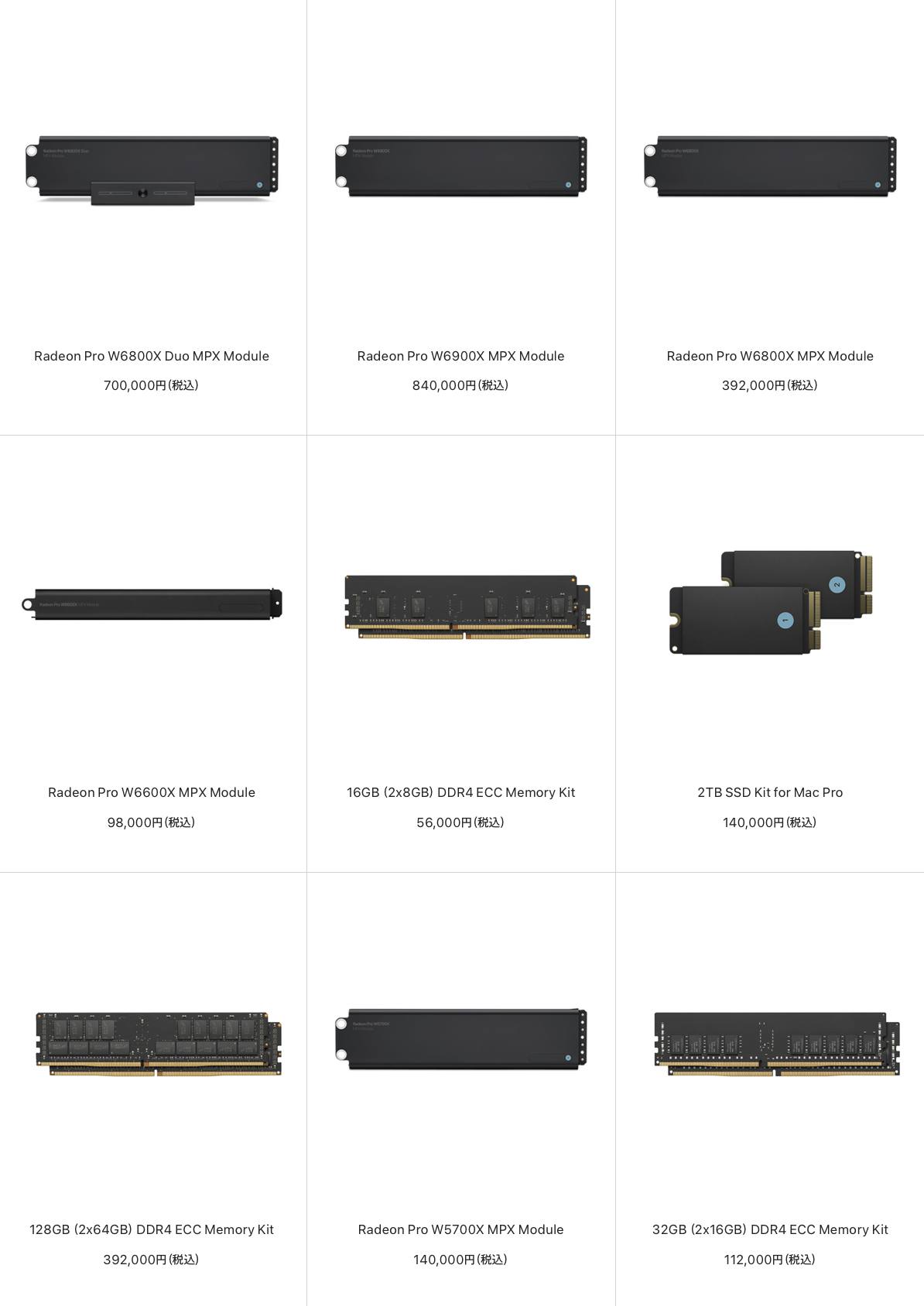

そもそも、Mac Pro 2019そのものは販売終了になっている状況で、専用OPTIONのグラボは販売されているのか・・?

App Storeで調べると、まだ販売継続であることが分かった。

グラボだと、Radeon Pro W6800X、W6600X、W5700Xが納期1-2週間で掲載されている。

Afterburnerカードもいまだに販売されている。

グラボは、6800/6600/5700でそれぞれ、392,000/98,000/140,000円となっている。

ちなみに売り切れとなっている最上位のW6900Xは840,000円もの値付けだ。

W6600Xについては直販売値で10万円を切っていて現実的だ。

発売開始も昨年22年3月で世代も古くない。Radeonのラインナップの中ではローエンドの位置付けで、NVIDIAの60シリーズと競合するようだ。

が、かなりワッパが優れていて、ゲームをしない自分には十分に思える。一般向けのRADEON 6600XTと同等のようで(W6600はワークステーション向け)、XTもTDPは160Wだが、Wは130Wとさらに低い。XTが2スロット占有なのに対し、Wは1スロットのスリム形状。ベンチマークの結果はほぼ同じのようだCU数が少ない分Wが若干劣る。また、メモリ搭載量はともに8GBだ。

ちなみに発売時は77,000だったようだが、円安の影響で価格改定されたようだ。

Amazonなどでも僅少ではあるが扱いはあるようだが、価格はApp Storeと大差無い。

10万円でも検討の余地はあるが、もう少し安い出物はないか・・とeBayを検索したら、あった!

謎のタイの業者が未使用品を10個弱販売している。既に同数程度が販売済みとなっている。48,165円+送料9,814円だ。

写真の一つとして、未開封の茶箱に入りの製品が20個近く積まれているものが掲載されている。未開封なので開封写真はないが、これは本物ではないか・・。

購入者のレビューも良好だ。

他にフランスとドイツからもほぼ同額の出品があるが、茶箱入りではなく、その中の化粧箱の写真が掲載されている。シールされているので、未開封ではあるようだ。しかし、販売数はいずれも1となっていて、少々心許ない。

どうしようか・・と一日くらい悩む。

今更、後1年少々しか使用しない見込みのMac Proに投資をするのもどうかと思ったが、やはりこの価格で新品が入手できるなら、心が揺らぐ。

気が付いたら、注文ボタンをクリックしていた・・。

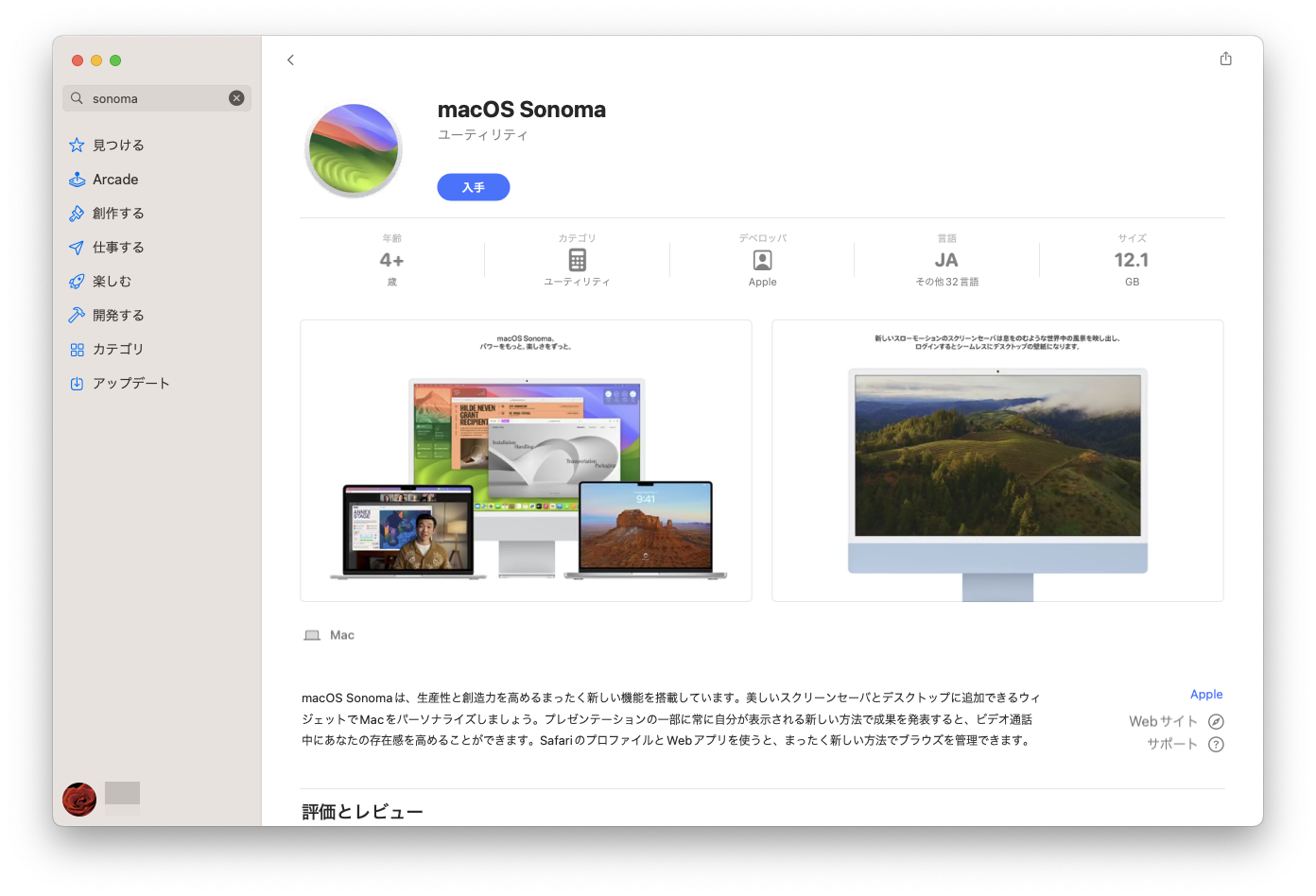

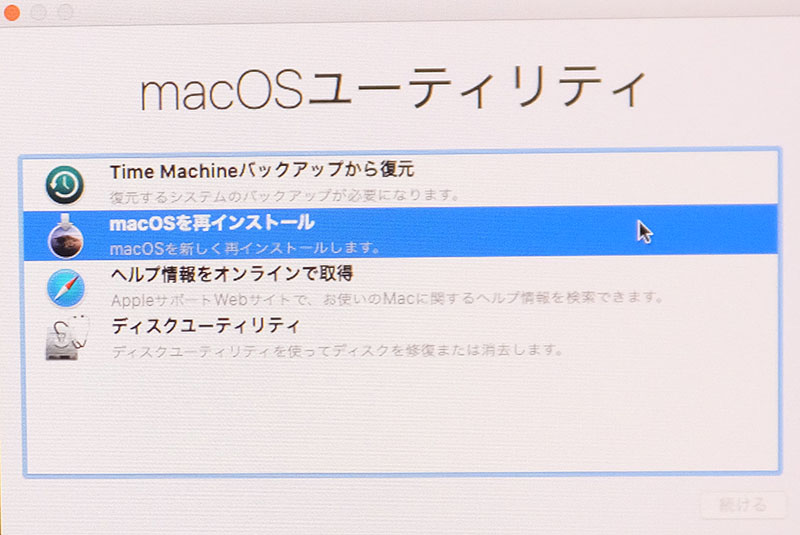

リリースされて1か月以上経過したが、14.1がリリースされ、wacomタブレットのドライバも対応したようなので、更新に踏み切る。

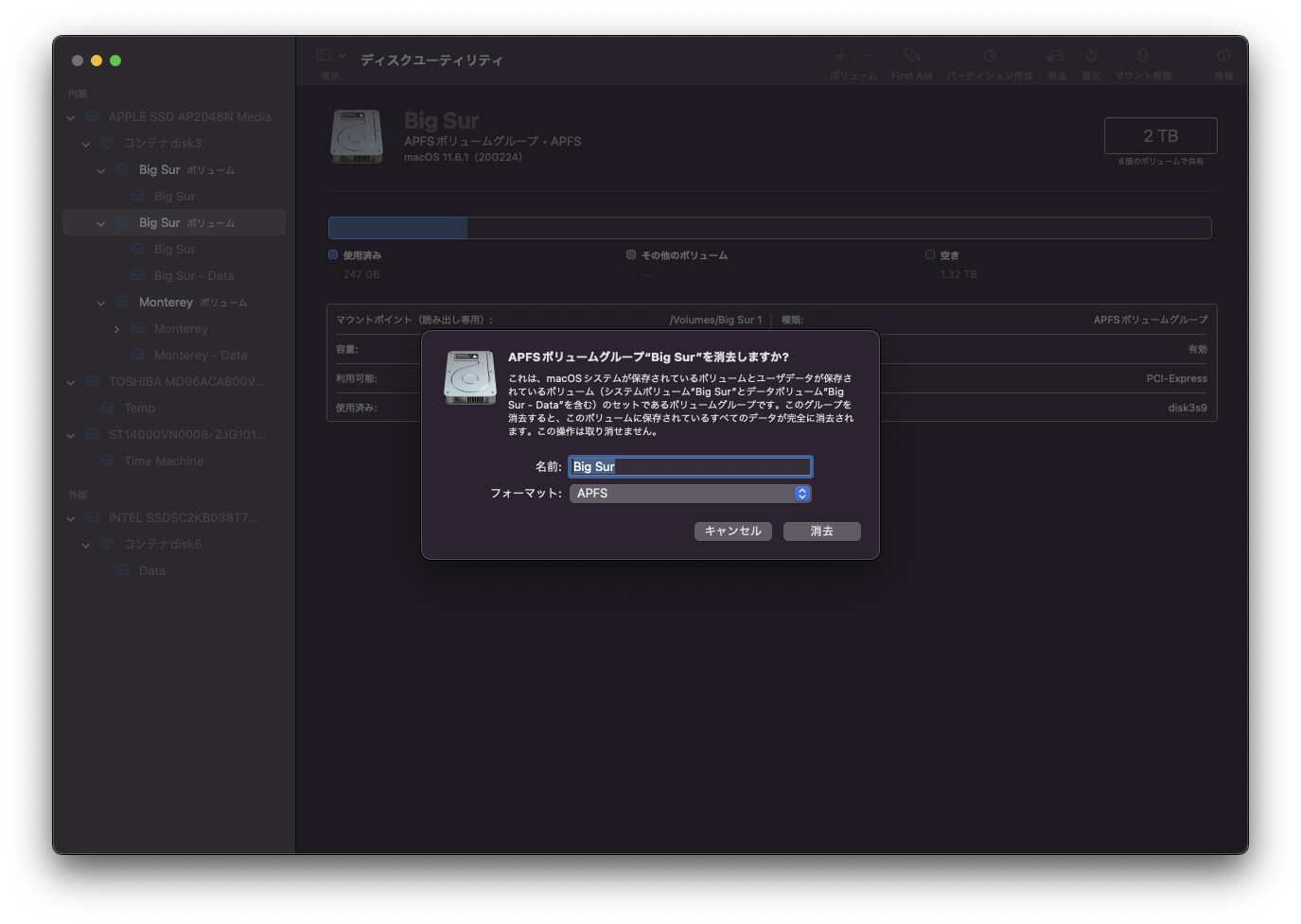

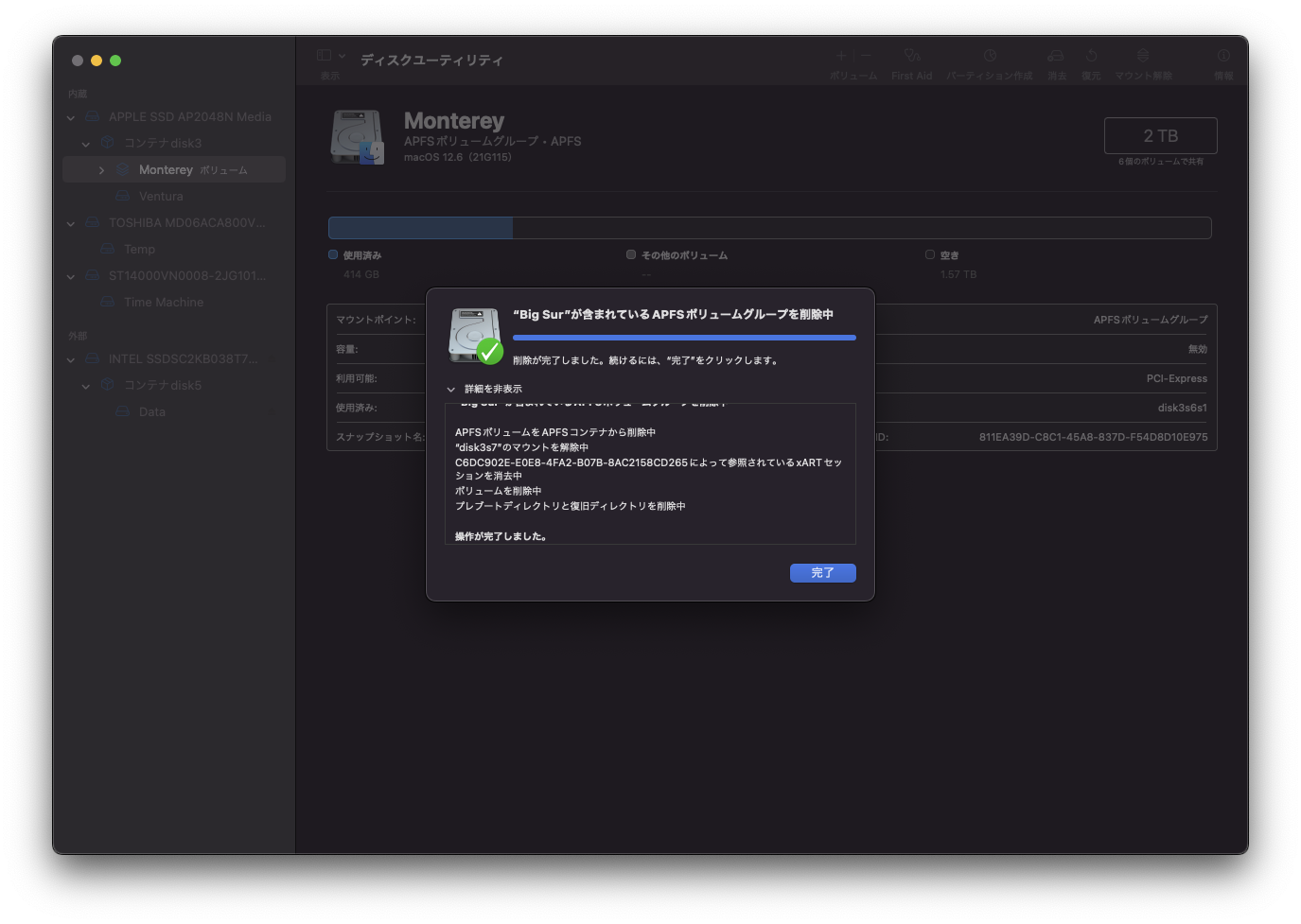

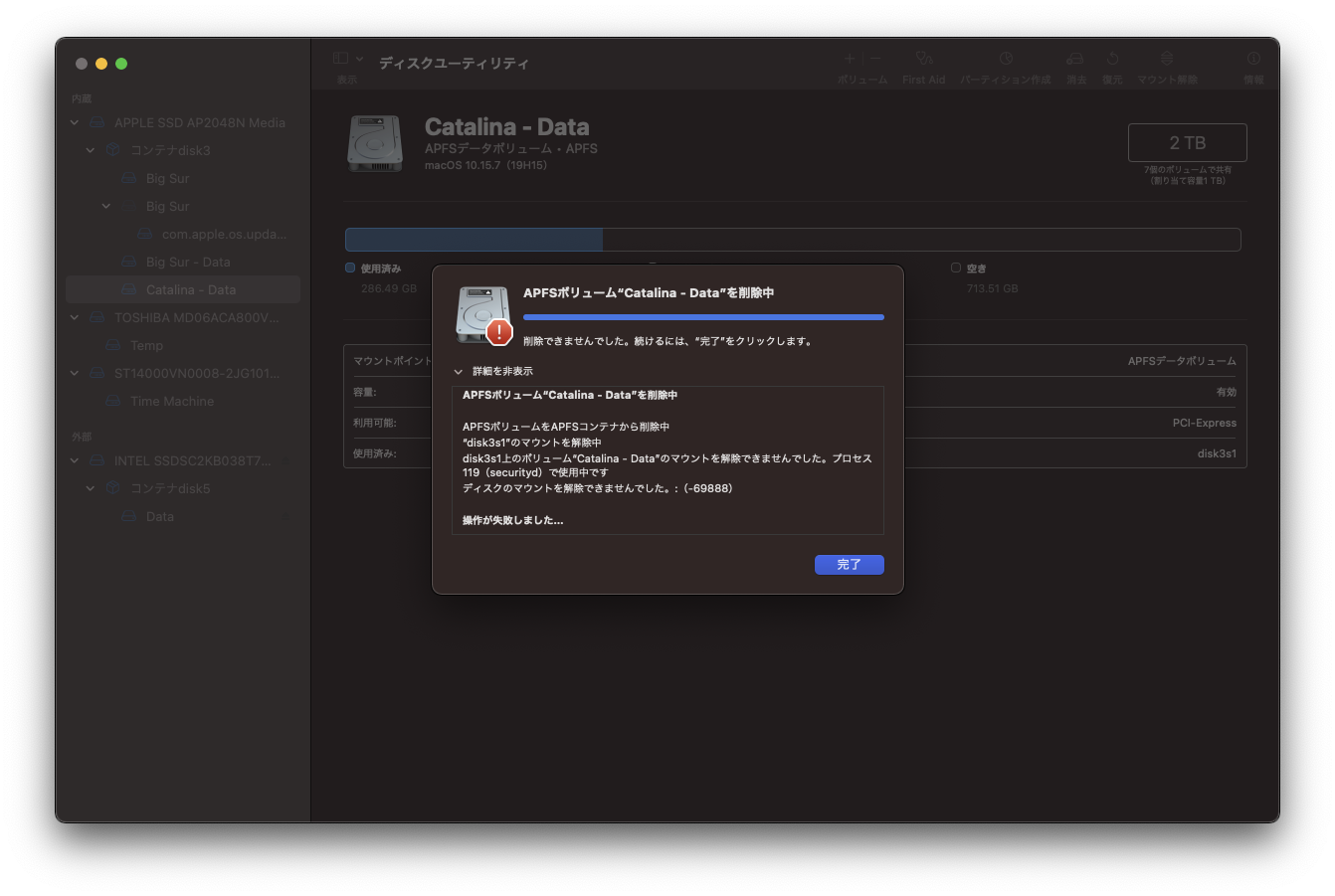

まずは、既存の一世代前のシステムボリュームをディスクユーティリティから削除する。

別パーテーションへのクリーンインストールを行いたいのだが、システム環境設定からアップデートすると上書きインストールになってしまいそうだ。

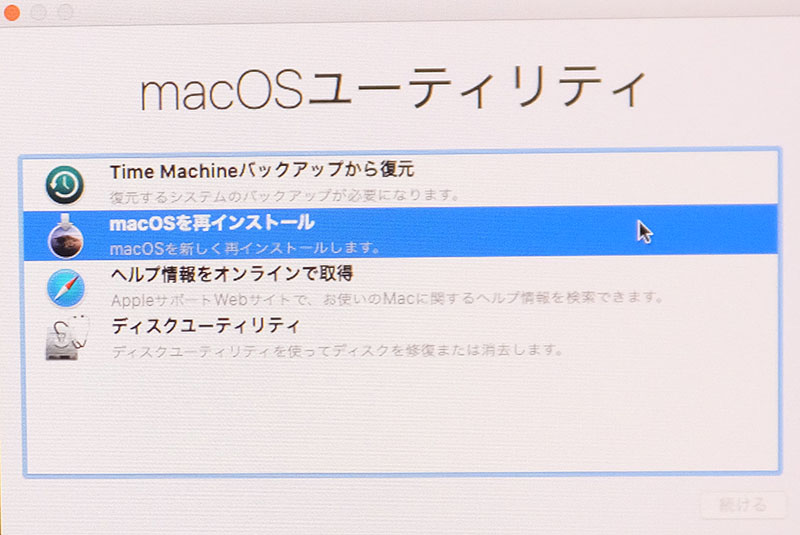

起動時にCommand+Rを押すとリカバリインストールができるのだが、Sonomaは出てこなくてVenturaしか選べない。

Command+Option+Rで新規インストールになり、Sonomaが選べそうなことが分かった。

が、もしかしたら別のもっと簡単な方法はないかと、AppStoreからSonomaを入手・・を選びインストールしたら、導入先にSonomaボリュームを選択でき、新規インストールができた。

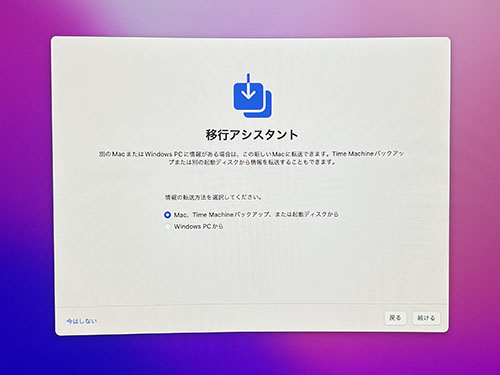

インストール過程で移行元の選択が出てきたので、既存のシステムボリュームを選択、全項目を選んで先に進む。

そこから先は1時間以上データ移行に時間かかるようで、外出して放置。家に戻ると、ログイン画面となっていた。

ログインしてまず出てくるのは、セキュリティの警告。

DfaultFolder、TabLauncher、Wacom Tablet関連で、セキュリティとプライバシーのアクセシビリティやファイルアクセスに許可をするか、確認してくる。

はまったのはWacom Tablet。あらかじめこいつは面倒だ・・と思っていたので、一旦古いドライバをアンインストールして、あらためて最新版ドライバをインストール。それでもうまくいかない。

セットアップの手順を確認した、アクセシビリティや入力監視にWacomドライバなどを追加するが、うまくいかない。セキュリティとプライバシーに追加せよと警告が出る。

あらためて手順を確認し、あらためてWacomドライバをアンインストール。

タブレットをPCから外す、とあるのでそのようにして、再起動後、あらためて最新版ドライバをインストール。

またまた再起動して、タブレットを接続。セキュリティの追加確認が出てくるので、有効化すると、ようやくタブレットのペンで操作できるようになった。

その後、TimeMachineの動作も確認。止まっていたのでバックアップを開始する。

TabLauncherなども動くようになり、最低限の動作は可能になった。

使っているうちに多分あれがダメ、これがダメ、が出てきそうだが、それは順番に対応することにする。

久しぶりのMac周りのハードウェア更新。

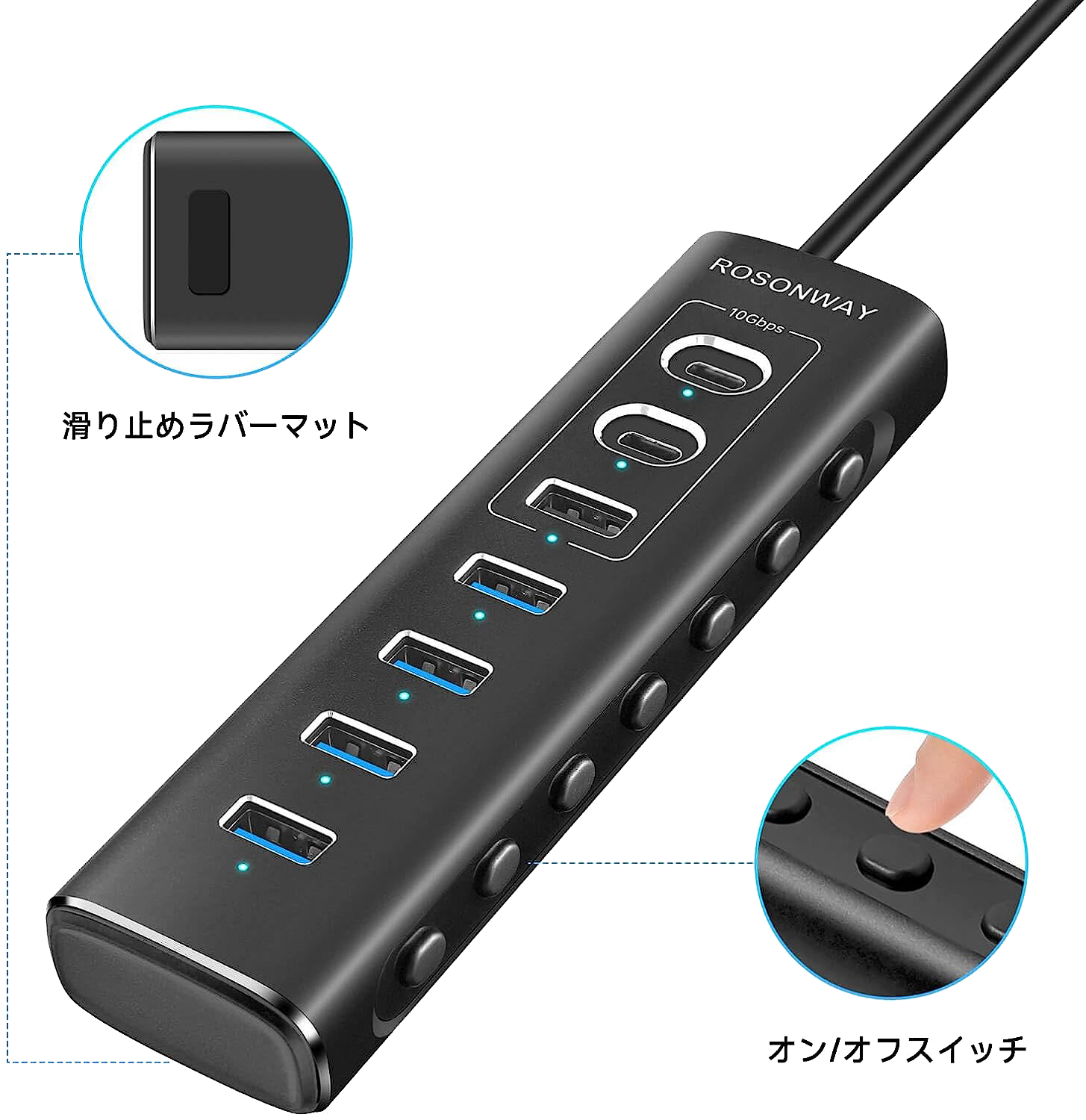

今回、USBハブをType-Cポートを搭載し、10Gbps対応を謳っている製品に変更した。

結構しっかりしたパッケージ

本体とACアダプタが同梱

左の3つが10G対応ポート

以前のハブはUSB3.1コネクタを使用していたため、接続ポートを変更。

USB-C接続だったBD-REドライブを、USB3.1ポートに接続する。ケーブルは従来のUSBハブ付属のもの(Anker製)を流用した。

結線が完了し、USBハブがキチンと認識されているか確認。

が、USBハブやカードリーダを挿してみたが認識されない。

このハブ、各ポートがごとにON/OFF切り替えスイッチが付いていて、押してみる。軽く押すとLEDが点灯してアクティブになる、長押しで消灯する。

点灯状態でも、USBデバイスは認識しない。

大元の、Mac Pro接続ぶのコネクタの挿しを確認。USBコネクタを裏返してみて再度接続すると、デバイスが認識されるようになった。挿しが甘かったのかな。

大きさも質感も良好。ACアダプタ付きのセルフパワーで、高速ポートがどれかも明確に識別している。

なかなか良い製品を入手することができた。

Rosonway USBハブ 10Gbps 7ポート セルフパワー 3,824円@amazon.co.jp

iPhoneのUSB-C対応に伴って、Macとの接続を再考。Mac ProとiPhone 15 Proを接続するには、空いているThunderboltポートに直結するか、Thunderbolt接続されたメインモニタからデイジーチェーンで接続するしかない。ただ、背面のポートは埋まってるし、上部のポートから取るのもちょっと美しくない。

USBハブ経由にすれば良いのだが、今使っているUSBハブはType-Aの3.0(それ以上の派生規格は分からない・・)対応のものだ。これをType-Cの、少なくとも10Gbpsに対応したものに更新したい。

できれば、今のハブ同様、ACアダプタによるセルフパワーで、ケーブルが50cm以上あるものが良い・・と探すと、出てきた。

Rosonwayという聞いたことのない中華製だが、USB-Cx2ポート+USB-Ax1ポートは10Gbps伝送対応で、残りのUSB-Aも5Gbps対応だ。セルフパワーのためのACアダプタも付属し、自分的には不要だが、ポート毎のON/OFFボタンが付いている。評価も悪くない。

今年のMac Pro更新を見送り、少し気持ちがスッキリした。先のことなので何とも言えないが、順当にM3を採用したMac Studioがリリースされれば、将来それに乗り換えたい。

それまで暫く現行のIntel Mac Proを使い続けることになるのだが、気になるのはOSサポートが何時までになるかだ・・。

今年のWWDCで発表された新OSのSonomaは、一番古いモデルだと、2017年に発売されたiMac Proまでサポートされている。

2019年に発売された(年末ギリギリだが)は、将来いつ、サポート外となるのだろうか?

ちょうどそんな記事が、気になる、気になる・・で掲載されていた。

それによれば、少なくとも来年リリースされるmacOS 15ではMac Proはサポートされ、早ければその翌年のバージョンからサポート外となるという。

まあ、となれば、2025年の半ばまでは最新OSが使い続けられることになる。

M3ベースのStudioが出るのは、早くて2024年後半。遅ければ2025年春くらいではないか・・と勝手な妄想をしているので、タイミング的には丁度良さそうだ。

ということで、Intel Mac Proでまだ暫く続ける、という口実がさらにできたことになり、迷いはなくなった。

WWDCの基調講演の翌朝・・。というか深夜。

ベッドサイドのiPadで発表内容を確認。

ProもStudioも発表されている!

数日前から、Studioなのか、Proなのか、情報が迷走していたが、結果は何との両方発表・・だった。しかも、即受注開始で6/13発売。

ちなみに、今回の一番の目玉、VR/ARゴーグルももちとん発表された。製品名はVision Proで、事前リークで間違いなしと言われていた、Reality Proとは全く違った・・。情報統制流石だな、Apple。

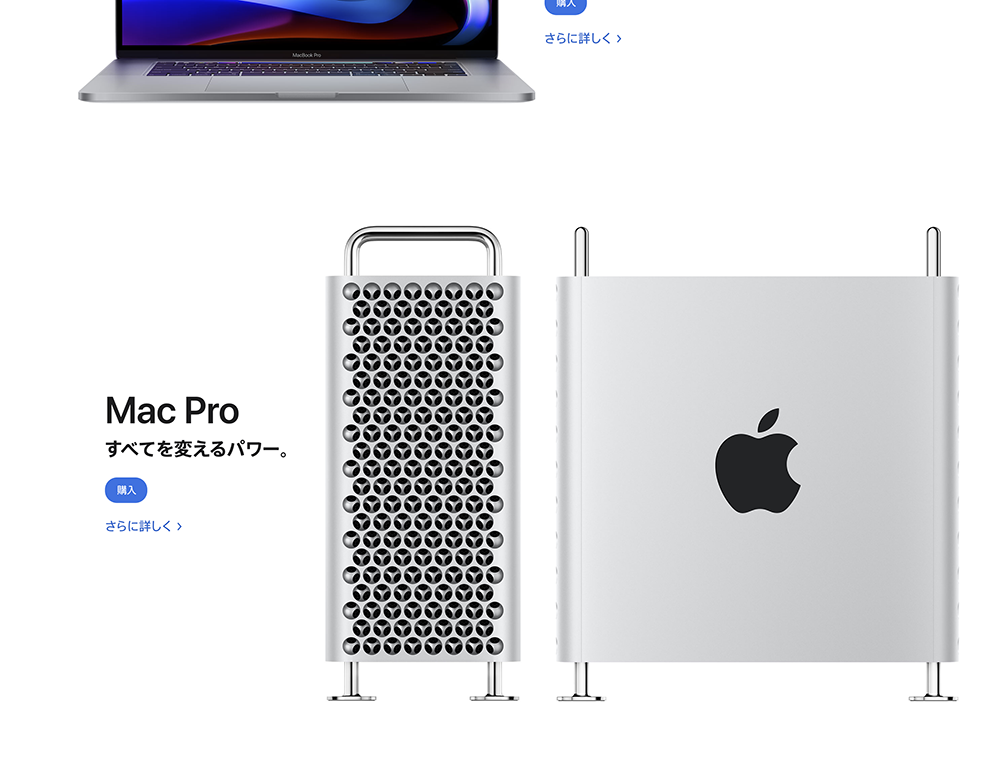

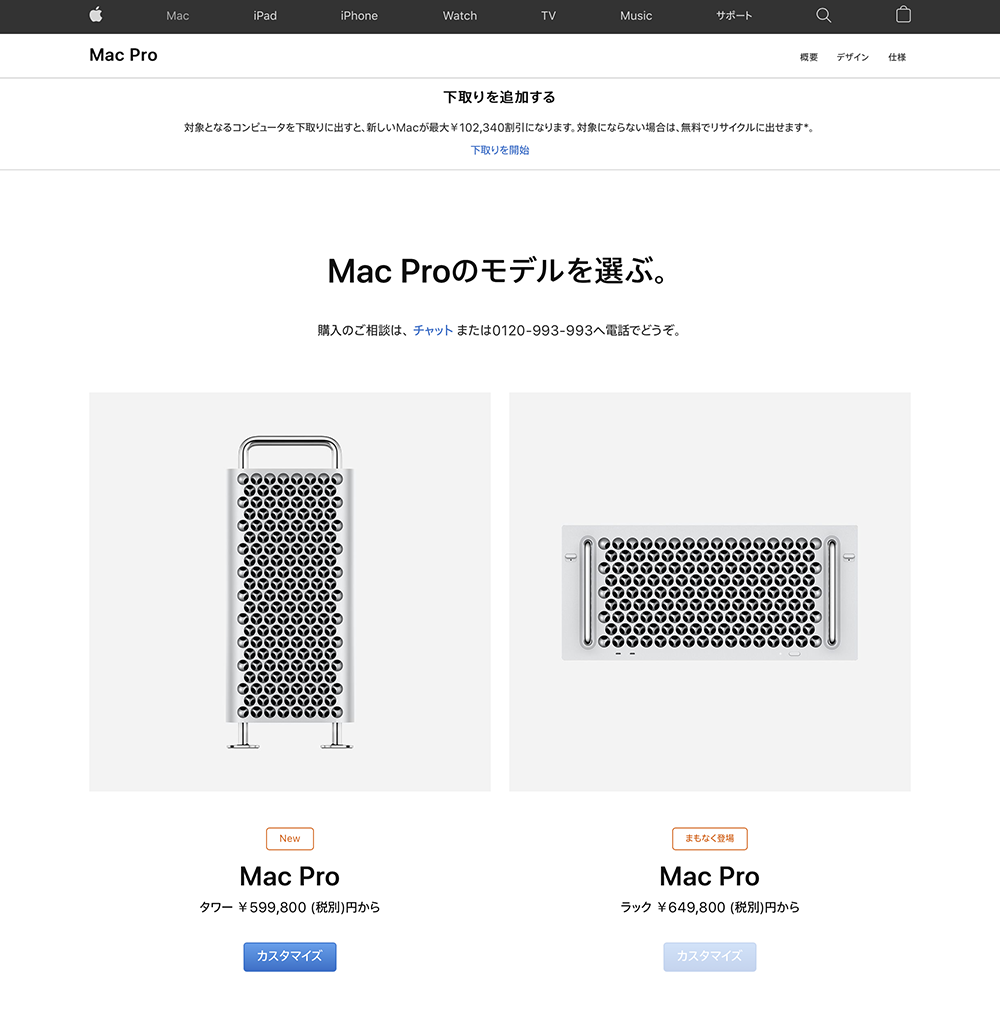

で、肝心のPro/Studio。当初から、買うしかないか・・と思いStoreページへの掲載を二度寝しつつ待つ。

5時前になると、Storeページに製品情報が掲載され、発注が可能となる。

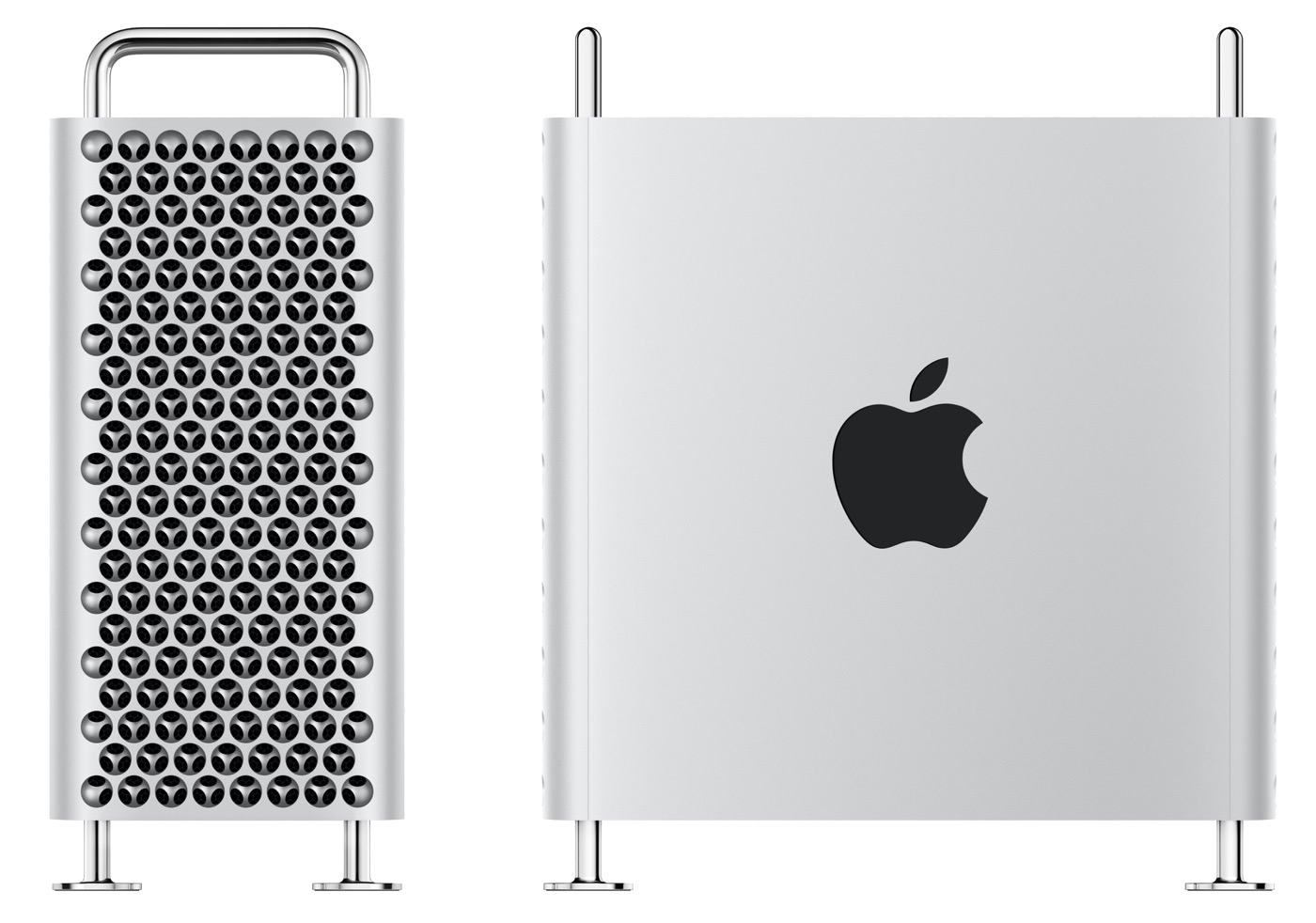

Proを選択し、メモリとストレージだけ、標準から倍増の128GB/2TBを選択すると、税込1,216,800円・・。覚悟はしていたが、高い・・。軽く100万越えだ・・。

ミニマム構成でも1,048,800円だ。

この価格だが、グラボもメモリも拡張ができない。

PCIeが7つ(内6つはGen4)もあるが、ここには一体、何を挿せば良いのだろうか・・?

グラボとメモリを拡張できない点を除けば、外部/内部構造はPro 2019と酷似している。筐体はおそらく全く同一で、内部の拡張SATAポートも2つある。

これで120万・・何の目新しさもないのに・・。

いよいよStudioに乗り換えの頃合いなのか・・。

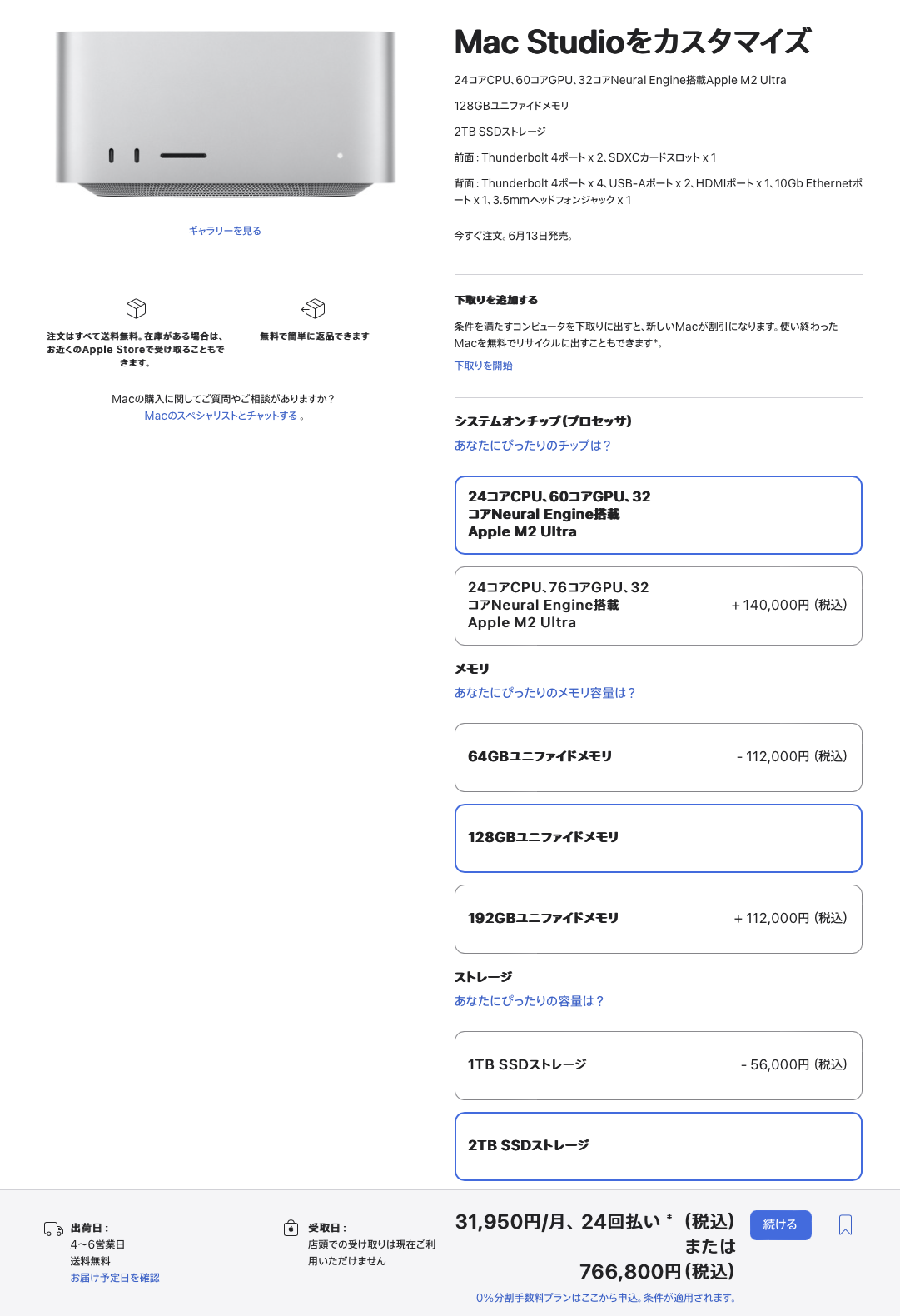

そう思い、Studioの構成ページを確認する。

Studioは、Proと同じM2 Ultraと、下位のM2 Maxが選択できる。

Proと同じUltraを選択し、メモリとSSDを、Proの構成と同じ、128GB/2TBにすると、766,800円・・。これでも、やはり高い。事前のM1 Ultraでのシミュレーションと大きく変わりはないが、現行のPro 2019が812,600円だったから、大差ないではないか・・。

円安進行の影響が大きいとは言え、これはちょっと・・。

そうなると、M2 MaxのStudioか・・。そちらで構成すると、メモリは最大64GBに制限され、2TB SSDで438,800円。まあ、この辺りがこのクラスのMacに支払える妥当な金額か・・。

しかし、Studioの方も、初代が出た時のようなインパクトもなく、中庸な下位モデルをそれでも諸々の更新費用(ストレージなど)を含めて50-60万かけて更新するのも面白みに欠ける。正直、Proのような存在感もない。

そう考えると、どんどん購買意欲が減退してくる。

今のPro 2019も、まだ使い始めて3年半。少なくとも5年。あと1年半は使い続けても良いように思えてきた。買値で100万近くかかった訳だし、思い入れも相当強い。

流石に新OSのサポートが無くなったら買い替えを考えるが、来年は確実、再来年のOSくらいまではサポートされるのではなかろうか?

そうなるとやはり、あと1年半・・M3 Max/Ultraの世代まで、更新は保留かな・・。

いやあ、G3 Macから始まるMac Proの系譜で、CPUや筐体が変わるエポックメイキングなポイントでは必ず買い替えてきたけど、ついにその連鎖に終止符が打たれる時がやってきたのか・・。

一方で、予想外に気になってきたのがVision Pro。来年発売で、50万にはなりそうな感じだが、これまでにない新しい体験を得られるような気がして、少し心が揺らいできた・・。まあこれは、先の話なのでまったりと悩むことにしよう・・。

今年もWWDCが近付いてきた。

いつまで待っても発表される兆しが見られないApple Silicon版Mac Pro。正直、現行のMac Proをもうあと1-2年使いたいので全然無問題なのだが、Mac Proの行く末そのものが気になってしまう。

WWDCの発表はないが、年内何らかの発表はある。という噂情報は流れているが、ここのところリークが外れ続きのガーマン記者の脳内情報だ。

一方で、M2世代は見送りだ・・と言われていた、Mac Studioが、ここに来てWWDCで発表される可能性が高い、という情報も流れてきた。

これもガーマン記者の情報なので何とも言えないのだが、M2 Studioが出るなら、Mac Proに見切りを付けて乗り換える・・という選択肢もありそうだ。

正直、現行のタワー型Mac Proは、拡張性と安定性は抜群なのだが、如何せん巨大過ぎて気軽さに欠ける。将来の買い替え、売却などのことを考えると気持ちが滅入ってしまう。

もう巨大筐体の道は捨てて、コンパクトMacの道に路線変更する・・というのも有かもしれない。

ということで、もしWWDCでStudio新型が発表されたら何を買う・・という脳内妄想に走ってみる。価格、構成は現行M1 Studioでシミュレーション。

順当に、今のMac Proに準じた盛り盛り構成を選択していくと、Ultra、128GBメモリ、2TB SSD・・で構成すると、な、なんと70万円オーバー。726,800円だ。現行 Mac Proの購入時の価格に近付いてしまう。円安による価格上昇も憎い・・。

そこまでコンパクトMacに予算を掛けるのも・・と、メモリを64GBで妥協すると、CPUはProグレードとなり、418,000円で抑えられる。ちなみに円安価格改定前だとそれぞれ、631,800円/359,800円だったようだ・・。円安が憎い・・。

いずれの構成にしても、追加で必要となるのは、別途のストレージ。現行Proは、内蔵で4TB SSD、8TB/14TB HDDを追加している。内蔵は当然無理なので、追加するとすれば、Thunderbolt接続の拡張エンクロージャに実装することになる。

無難な価格のものを探すと、米尼で売られているOWCのThunderbolt 3の4Bay拡張エンクロージャくらいしか見つからない。$529だ。送料を加えると8万円近くになってしまう。

本体とトータルで、HDD等も入れると、安い構成でも60万円前後、ハイスペックだと90万円前後となってしまう・・。Studioに乗り換えたとしても、かなりの出費となってしまいそうだ・・。

相変わらず書き込めができないOneDriveだが、以下のリンクの方法を参考に、可能な限りの履歴情報を削除してみた。

https://1manit.work/windows/office365/onedrive/onedrive-on-demand-mac/

アカウントのリンクを解除する。

FinderでOneDriveを右クリックし、パッケージの内容を表示する。

[Contents]->[Resources]を開く。

[ResetOneDriveAppStandalone.command]を実行する。ターミナルが起動し、リセットされる。

OneDriveアプリと同期フォルダを削除する。

ここまでは従来の手順と同一。

[ユーティリティ]->[キーチェンアクセス]を起動する。

xxx.sharepoint.comが含まれる情報を、右クリック->削除する。(2つ存在した)

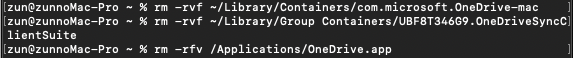

ターミナルを起動して、以下のコマンドを順次実行する。

rm -rvf ‾/Library/Containers/com.microsoft.OneDrive-mac

rm -rvf ‾/Library/Group Containers/UBF8T346G9.OneDriveSyncClientSuite

rm -rfv /Applications/OneDrive.app

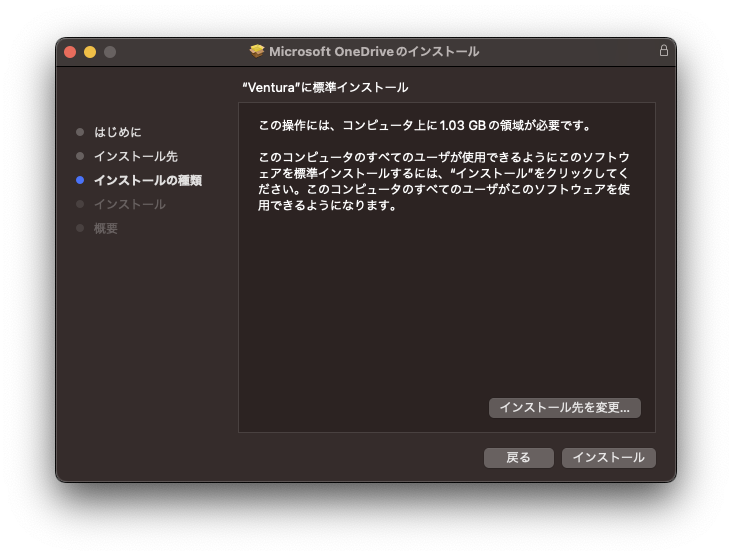

再度、OneDrive.appをインストールする。(今回も、Microsoftサイトからダウンロードしたpkgでインストール)

この手順でクリーンインストールしたところ、治った!

同期フォルダに更新、書き込みができるようになった!

これで、やっと不便な状態から脱することができた。やれやれ・・。

OneDrive上のファイルの更新がうまくいかない、と前回書いたが、相変わらずダメダメだ。

新規ファイルの追加もできないし、古いファイルは開く事すらできない。

OneDrive+Macとかで検索してみると、一年ほど前のOneDriveのアップデートがかなりの改悪だったようで、それ関連の記事がたくさん見つかる。

ファイルオンデマンド機能がデフォルトで有効になり、ローカルのファイルが一斉削除されたというのだ。

しかし、Venturaとの相性問題は特に見つからない。Mac用OneDriveのリセット手順は見つかり、それを参考に以下を試してみた。

https://pcclick.seesaa.net/article/464889265.html

https://1manit.work/windows/office365/onedrive/onedrive-on-demand-mac/

https://bytesbin.com/how-to-reset-onedrive-on-mac/

FinderでOneDriveを右クリックし、パッケージの内容を表示する。

[Contents]->[Resources]を開く。

[ResetOneDriveAppStandalone.command]を実行する。ターミナルが起動し、リセットされる。

OneDriveを削除して、再度インストール。

この手順を行ったが、解決されない。

そもそも、自分のアカウント(onmicrosoft.com)でサインインしようとすると、最後の同期するフォルダ指定でエラーが出て失敗する。

場所は、デフォルトのホーム直下でも、デスクトップとかでもダメ。

別アカウント(outlook.com)だと同期フォルダ設定はできるので、やはり何かゴミ設定が残ってしまっているのか?

再インストールするOneDriveアプリを、AppStore経由から、Microsoftサイトからの直接ダウンロードに変更したら、同期フォルダの設定は可能になった。

これでうまくいったか?と喜んだが、ファイル更新や書き込みができないのは変わらず。元の状態に戻っただけだった・・。

OneDrive以外、大きな問題は起きていないだけに、残念だ。

OneDriveは、会社用PCとのデータやり取りに重宝しているだけに、これが使えないのはなかなか痛い・・。困ったものだ。

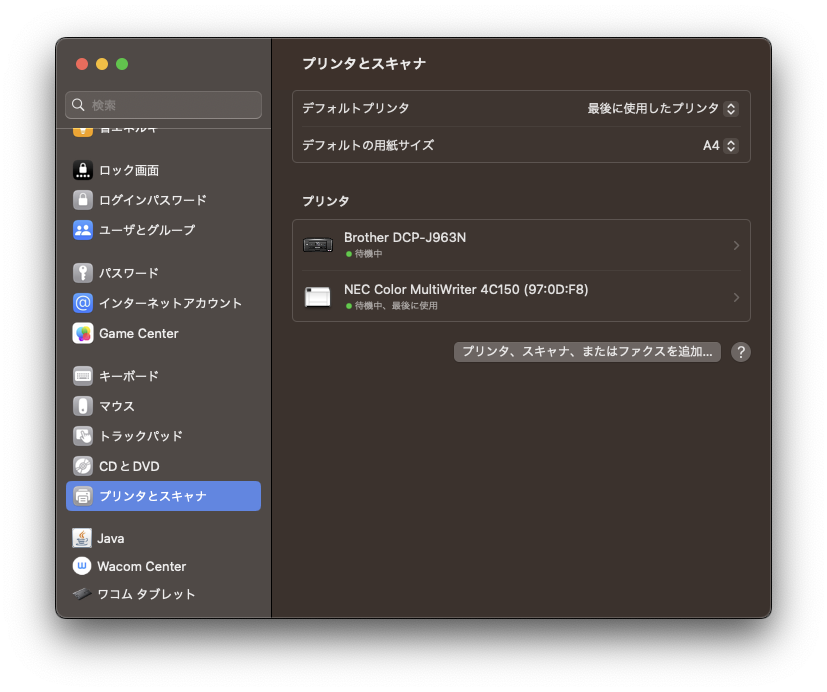

OSインストール後の、細かい調整を行う。

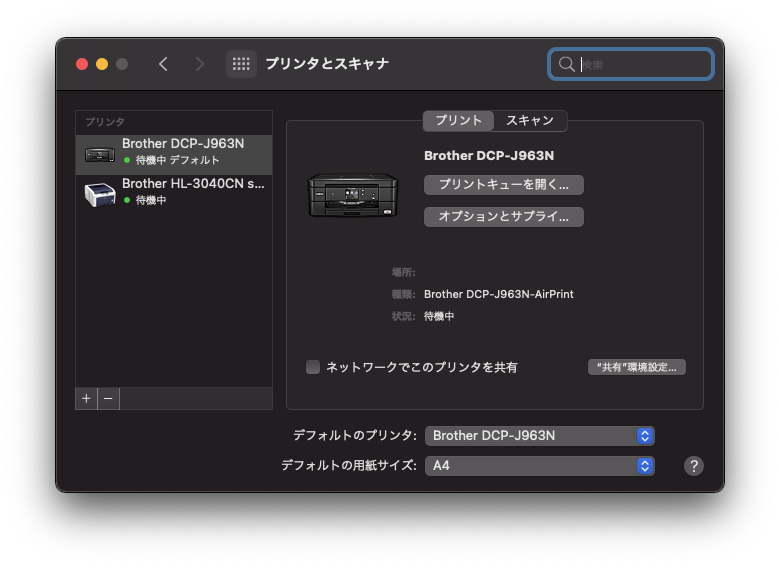

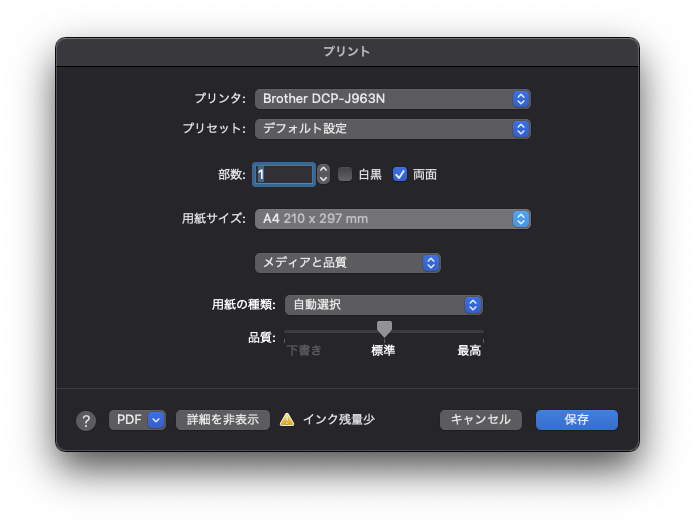

・レーザープリンタ

印刷動作を確認したが、特に問題は無さそうだった。

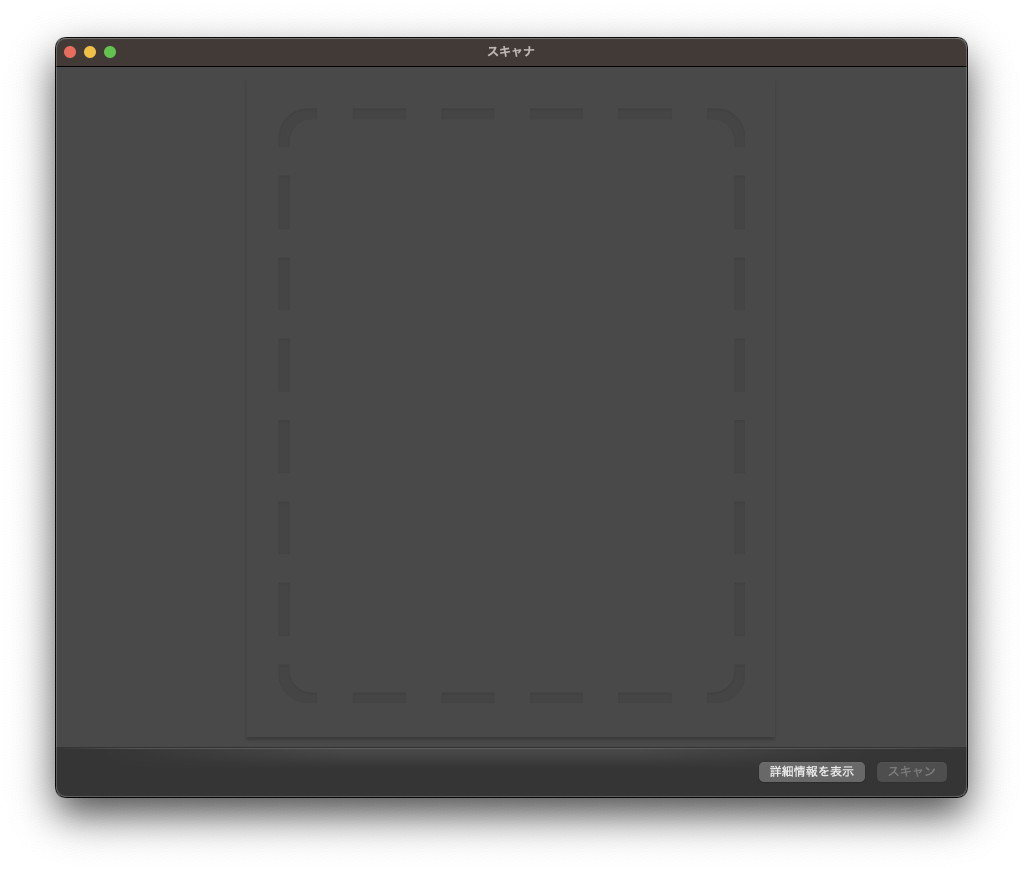

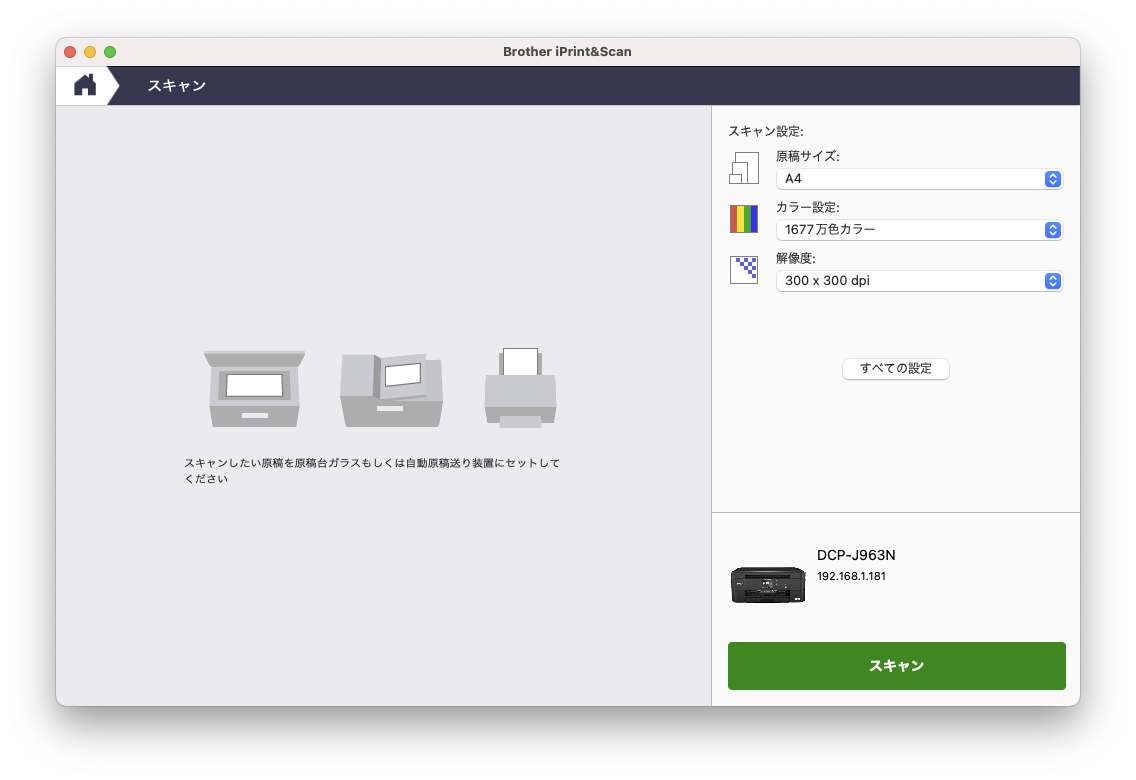

・インクジェットプリンタ(スキャナ機能)

設定から、スキャナ機能を起動させようとするが、ボタンがグレーアウトしている。

Brotherのストアアプリ、iPrint&Scanを起動したところ問題なく動作するようなので、良しとする。

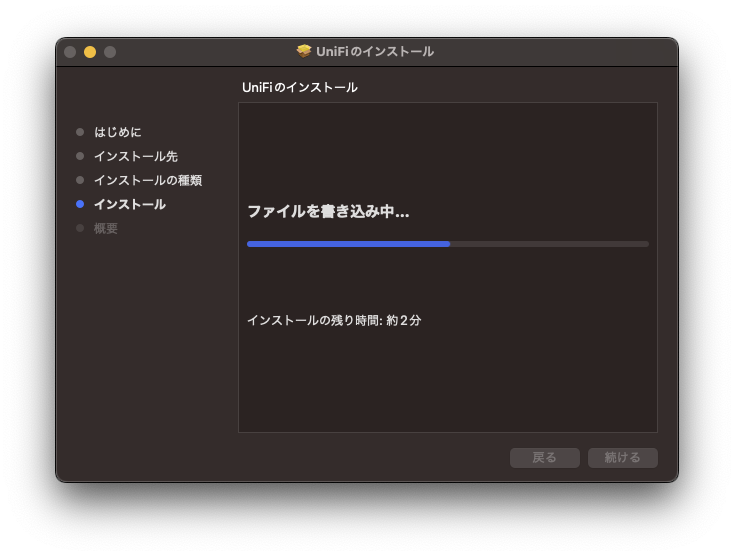

・Unifiコントローラ

起動しようとするが、エラーメッセージが出て起動しない。あらためて最新版のコントローラアプリをインストールして、起動を試す。ストアアプリでないので警告が出るが、強制的に開くと、問題なく動作した。設定も引き継がれているようで、良かった・・。

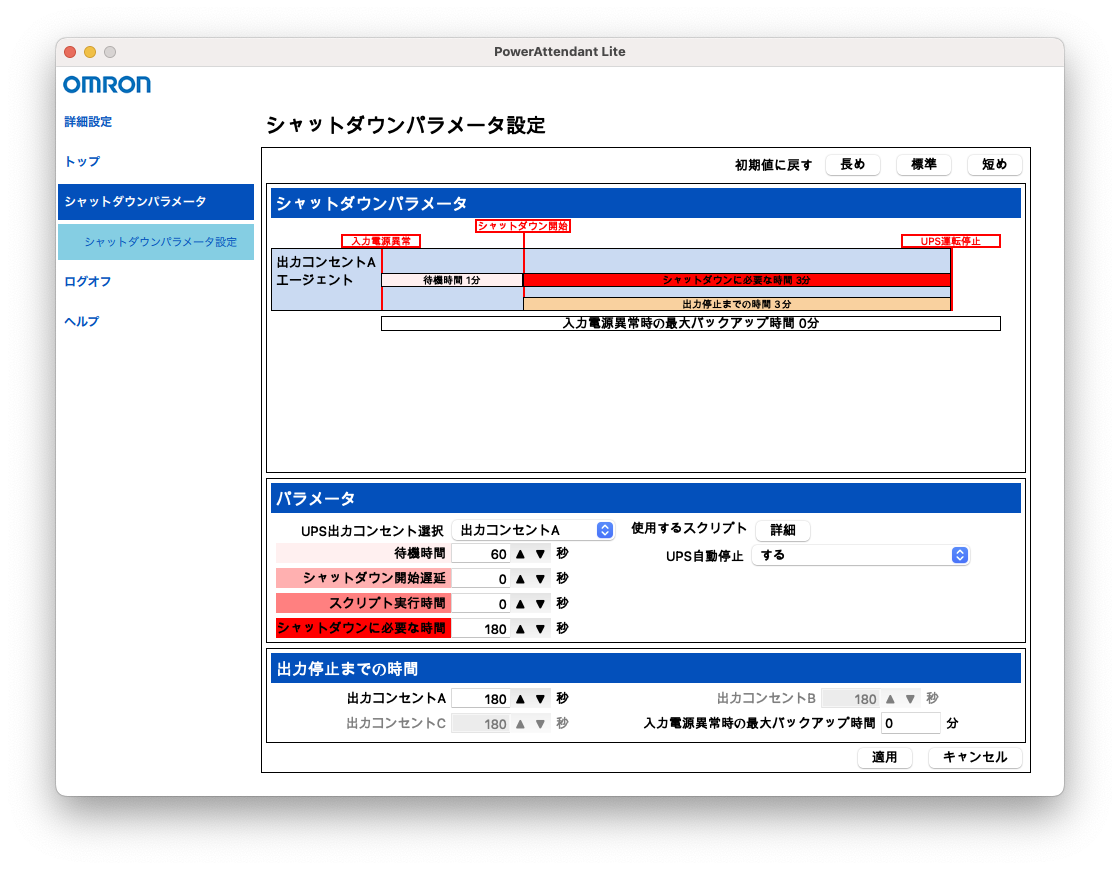

・UPS(PowerAttendant Lite)

最新版をダウンロード&インストールして、起動。UPSを正常認識しており、設定も問題ない。

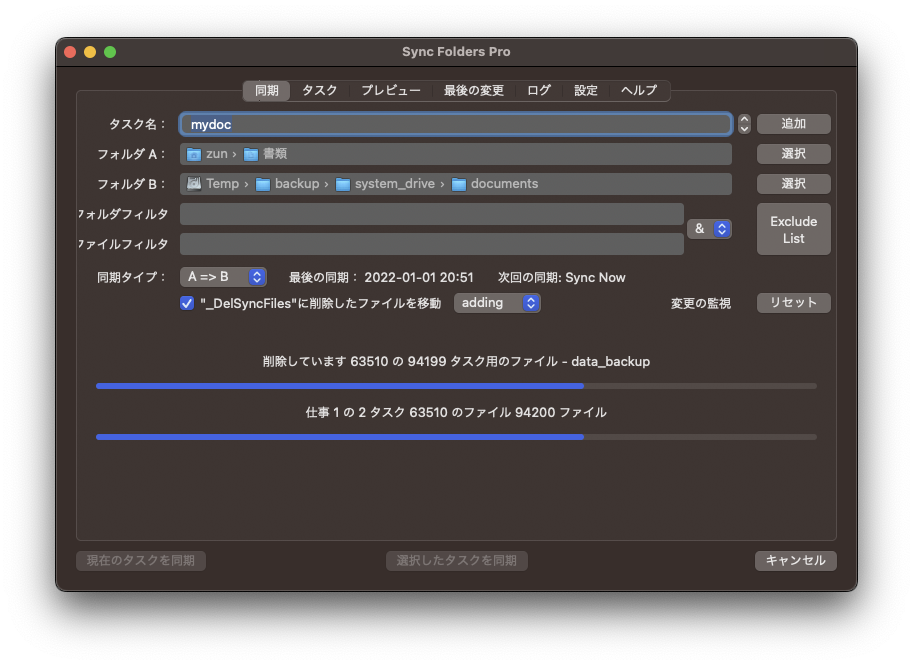

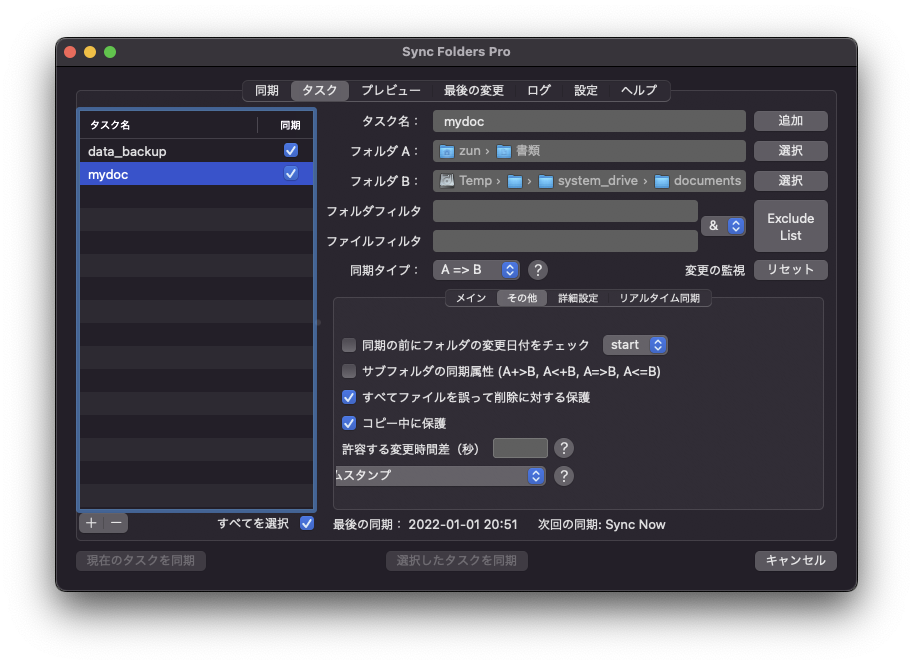

・Sync Folders Pro

移行前に確認したら、一年前から動作していたログが残っていなかった。手動動作させようとしてもうまくいかない。新環境でも同じだったが、ふと気が付いたらバックアップ動作が動き始めていた。何だったのだろうか??

その後、OneDrive上にあるテキストファイルを更新しようとするとエディタが固まる現象が発生しているが、TimeMachineもバリバリ動作中で、少し様子見する。

昨日の続き。移行をやり直すために、再度クリーンインストール。

しかし、インストール過程で移行アシスタントで移行しようとすると、相変わらずその冒頭で動きが止まってしまう。

一旦移行をキャンセルしインストールを完了。ユーティリティの移行アシスタントから移行を実行すると、プロセスが先に進む。このやり方の方が良さそうだ。一からやり直したいので、この処理も途中で止めて、再度ボリュームの削除、作成、再インストールを行う。

今度は移行を行わずにインストールを完了。あらためて、移行アシスタントで移行処理を行う。

翌朝には移行が完了していて、Venturaの基本セットアップが完了していた。

移行完了後、いくつかのユーティリティが、セキュリティ関係のポップアップを出している。

Wacom Tablet

DropBox

Default Folder X

Tab Launcher

まず鬼門のWacomタブレット。[プライバシーとセキュリティ]->[アクセシビリティ]で制御を許可せよ、と言っている。設定を開いて、チェックを入れる。この際、他の3つのユーティリティもチェックを入れる。

また、Wacomは[プライバシーとセキュリティ]->[入力監視]でもWacomTabletDriverでの監視を許可しろ、とあるが、設定画面を開いてもWacom Driverは存在しない。

仕方ないので、ドライバを再インストールしよう・・と、Wacomのサイトを開いたら、先週の日付で、Venturaに対応した新版、V6.4.1-1が公開されていた。

これをインストールして、Driverを含む許可を有効にしたら、警告は出なくなった。

続いて、サインインが必要なユーティリティを設定。

DropBox、OneDriverでサインイン処理を行う。

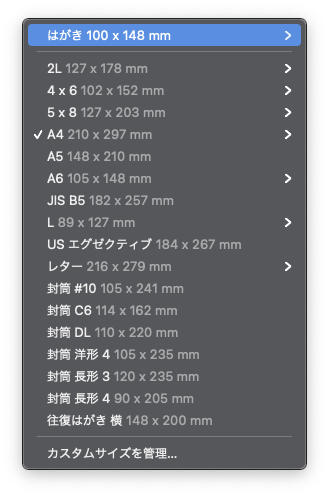

余談だが、今まで使っていた画面解像度を変更するEasyResというアプリを使っていた。これを使用しないと、DELLの5K Curvedディスプレイのネイティブ解像度を設定できなかったからだ。

しかし、このアプリがメニューバーから消えている。

取り合えず、可能な限りの高解像度設定に変えようと、システム設定からディスプレイ解像度を変更しようとしたら、これまでのOSでは表示のなかった、5120x2160というネイティブ解像度が選択できるようになっていた。これは何気に嬉しい。EasyResは便利だったが、再起動すると解像度が元に戻ってしまい、都度設定し直しが必要だったからだ。

ディスクユーティリティでボリュームの状態を確認するが、期待通りで問題なさそうだ。

一点、はじめて見たのは、スナップショットという表記。システムボリュームの下に折り畳まれている。

調べると、これは自動で取得されるローカルスナップショットというもので、High Sierraから機能としてはあるそう。Montereyからはディスクユーティリティからもリストで確認できるようになっているそうだが、Venturaでもディスクユーティリティの表示の仕様が変わったのだろうか?

まだ細かい調整や設定が残っているが、この日は時間切れでここまでとした。

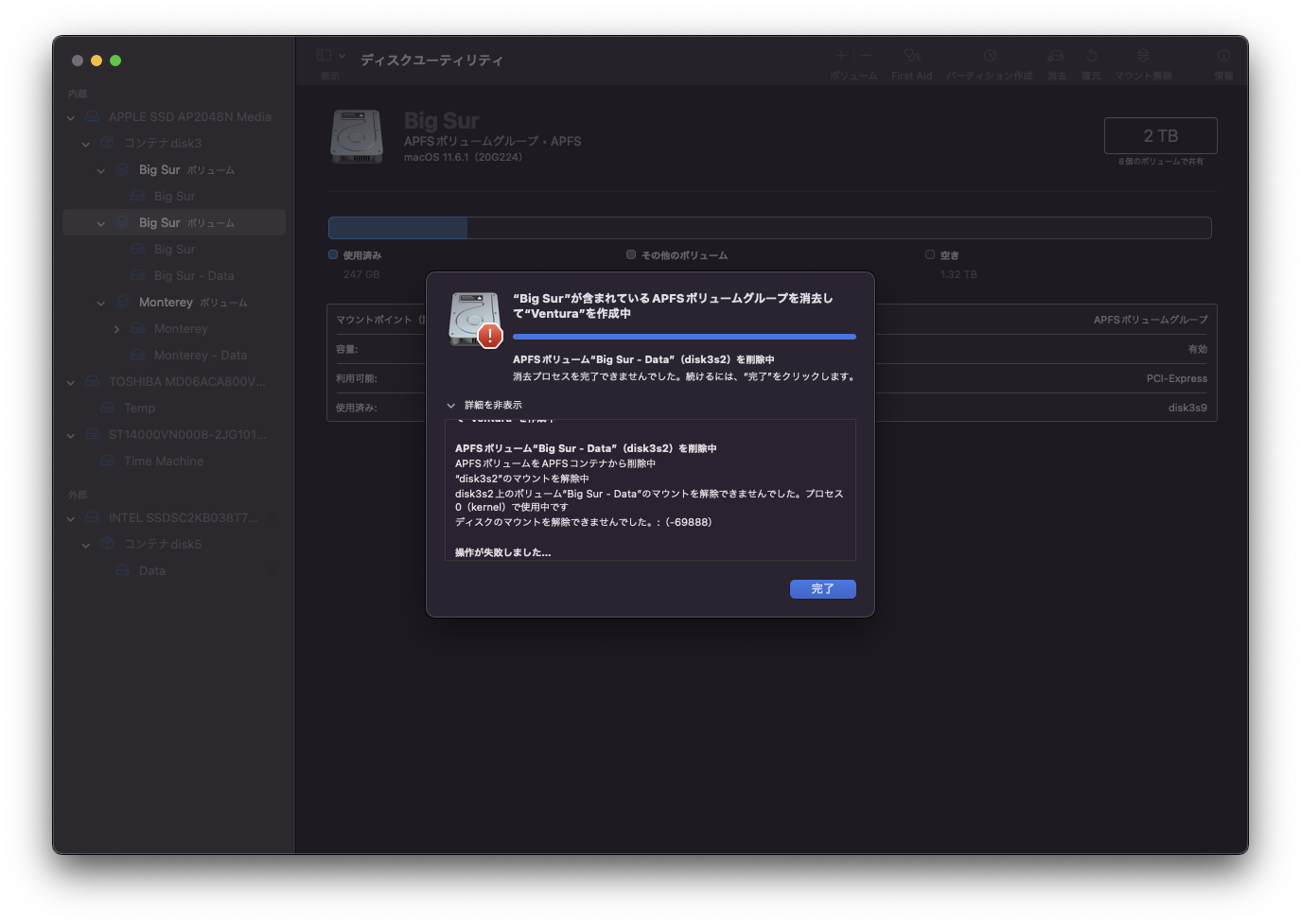

そろそろ年も明けたし、macOSの新版、Venturaを導入しても良いころ合いだろう・・と、重い腰を上げる。

前回、既存パーテーションがうまくできず、リカバリーモードで起動してインストールした。

今回あらためて、既存パーテーションの削除にトライする。

ディスクユーティリティを起動して、1世代前のBig Surのボリュームを選択し、[消去]を行う。

前回同様、エラーが出て操作が完了できない。

ターミナルからコマンドで、ボリュームのマウント解除を行うと良い、という記事を見て、試してみる。

ちなみに、ディスクユーティリティから見ると、 Big Surのコンテナが2つになっていて、片方はBig Surという名称のボリュームが一つだけあり、もう一つには、Big Surと、Big Sur - Dataの二つのボリュームが存在する。無印のボリュームは読み取り専用のシステムボリュームで、「- Data]が付加されているのが、読み書き可能なボリュームとの事。二つのボリュームがあることは良いとして、二つのコンテナが生成され、中身のボリュームが同じ、シンボリックリンクのような状態になっていたのだが、何故そうなってしまったのかは不明。

そのため、デスクトップ上には、Big Surという名称の中身が同じボリュームが二つマウントされ、紛らわしい状態となっていた。

まず、以下のコマンドでマウントを解除しようとするが、失敗。

diskutil unmountDisk force “/Volumes/Big Sur”

そこで、コンテナ名でマウントを解除すると、うまくいった。

diskutil unmountDisk force disk3s9

もう片方のコンテナは、GUIからのマウント解除でアンマウントされた。

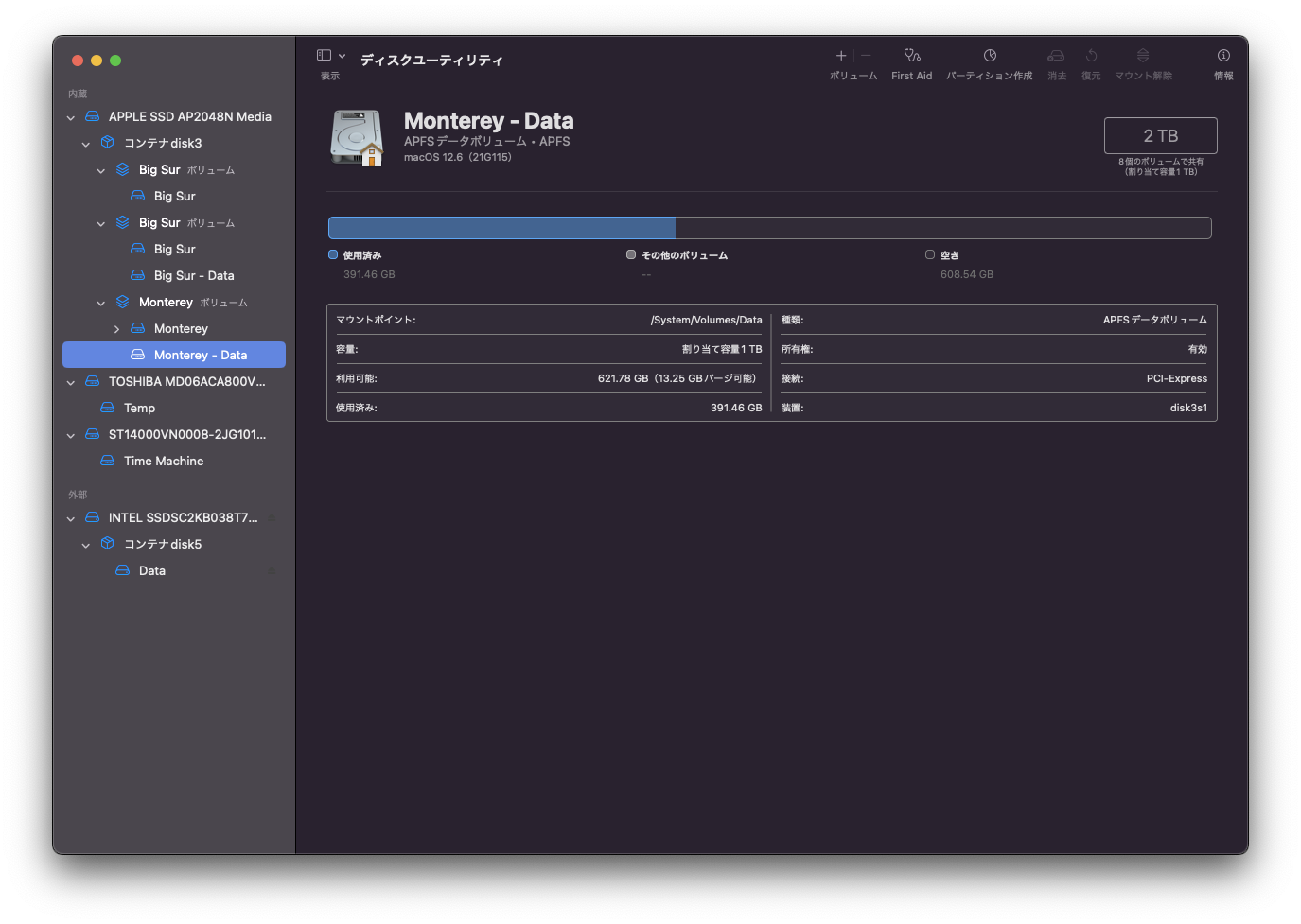

これで、現行のMontereyのコンテナ・ボリュームだけが存在する状態になった。

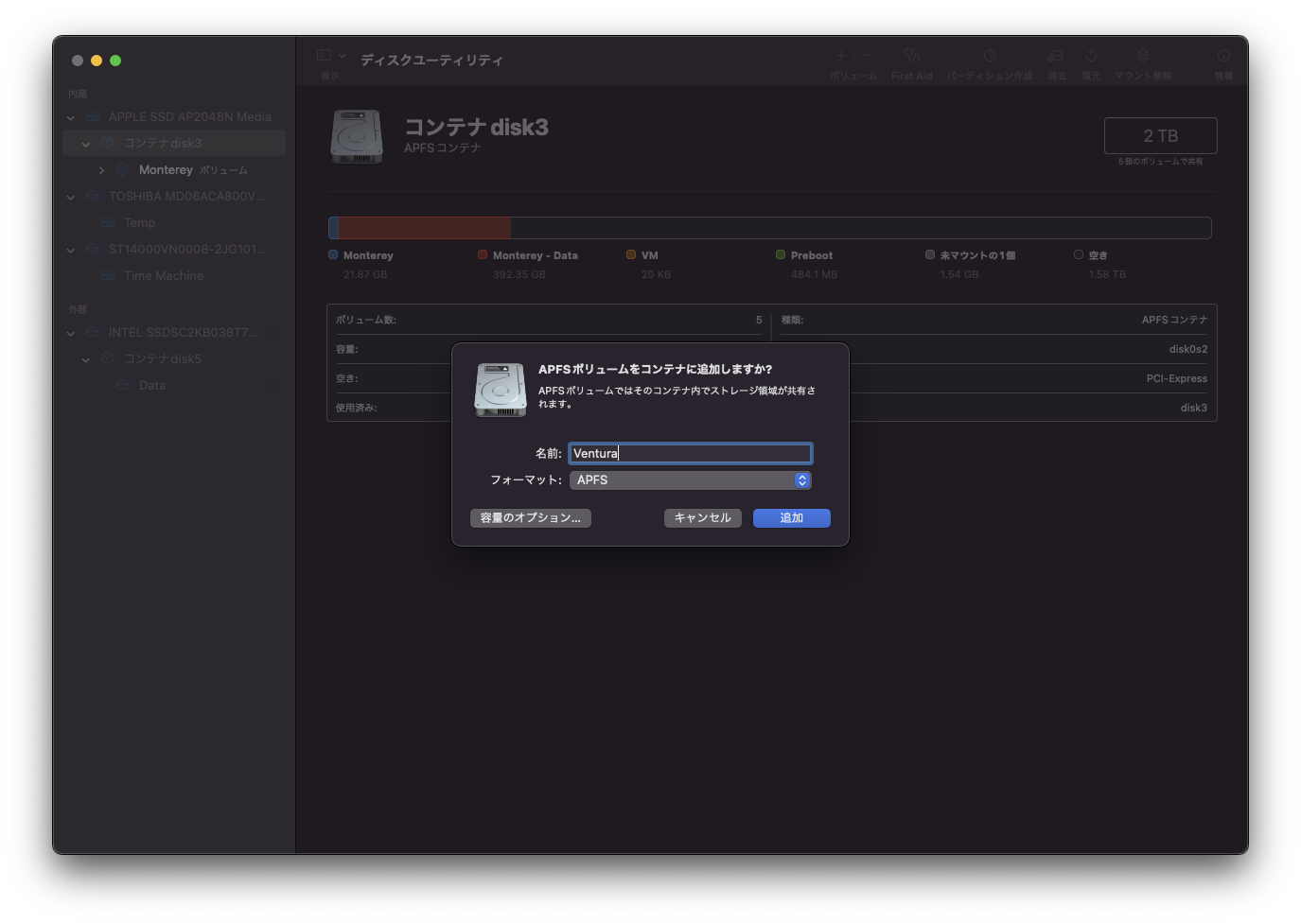

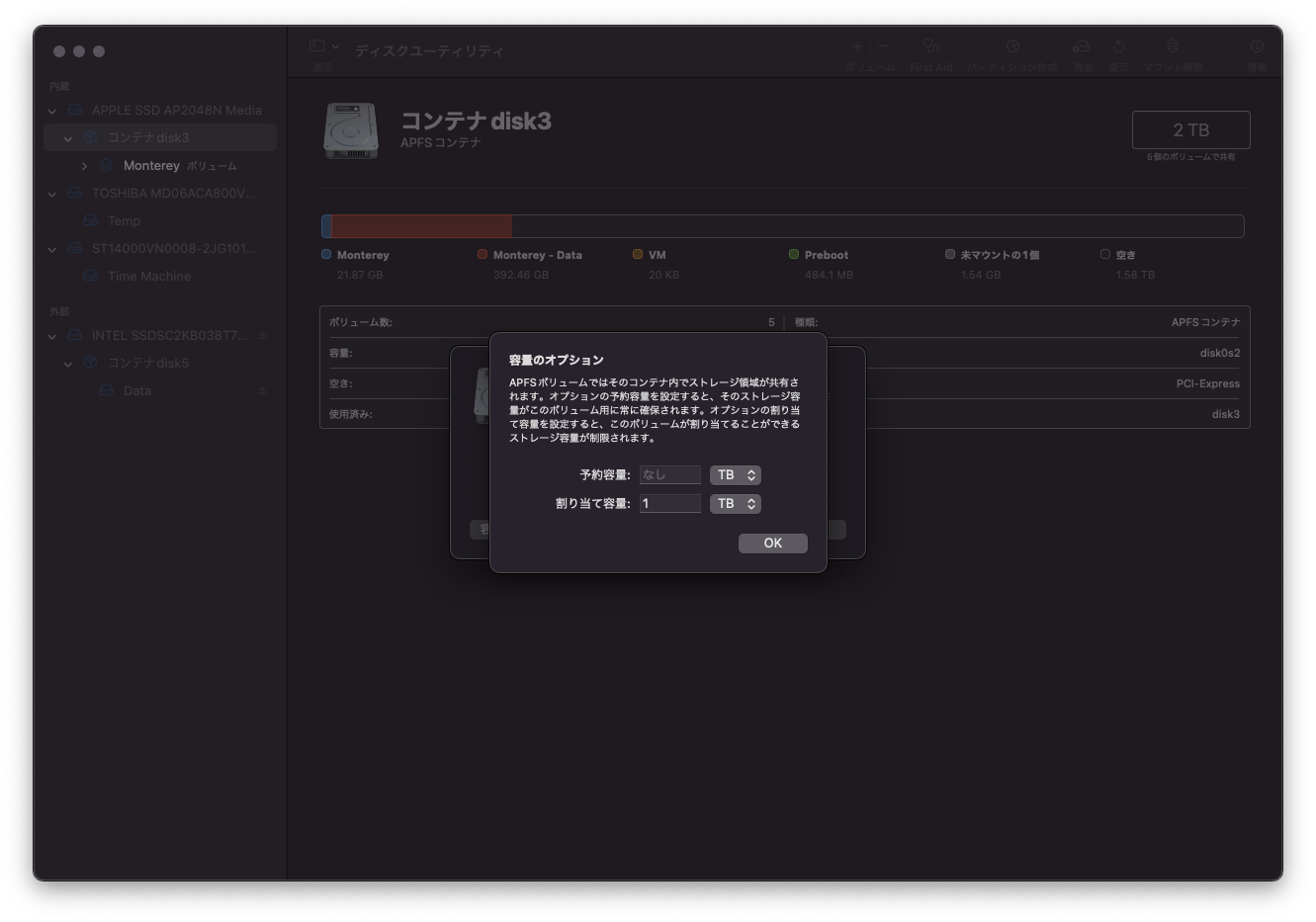

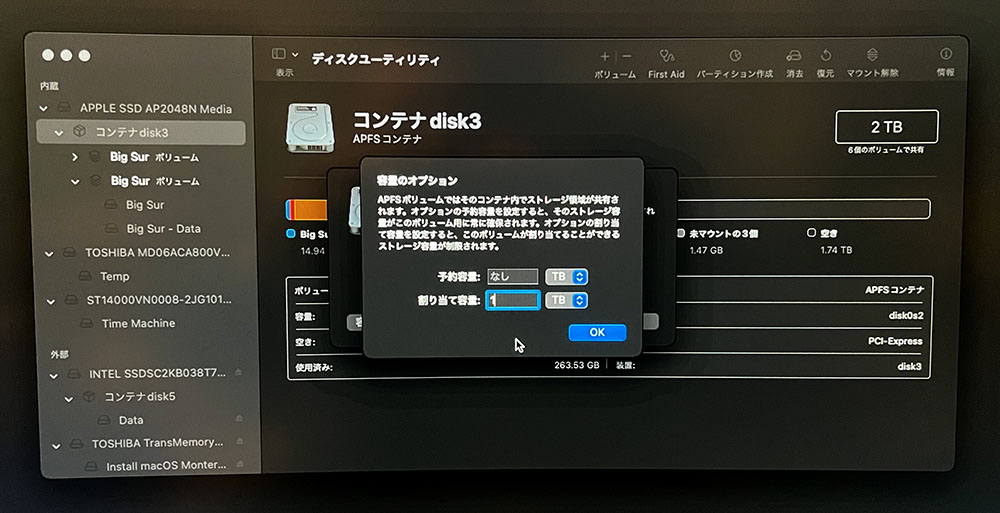

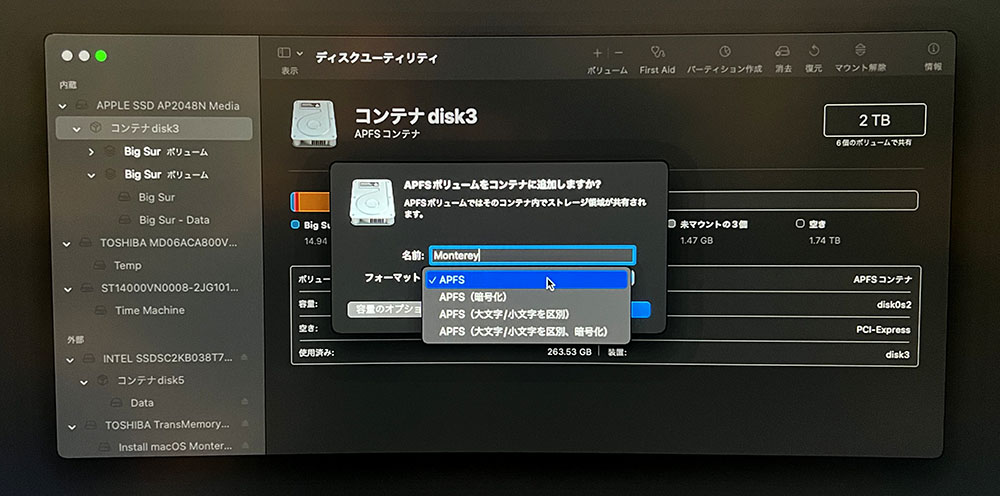

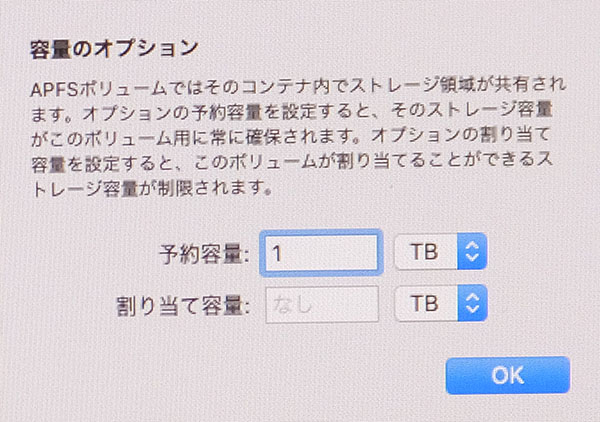

続いて、新しいパーテーションを作成する。[+]のボタンを押し、名称とフォーマットを選択する。[AFPS]を設定する。さらに、[容量のオプション]を選択し、確保容量:1TBを設定する。

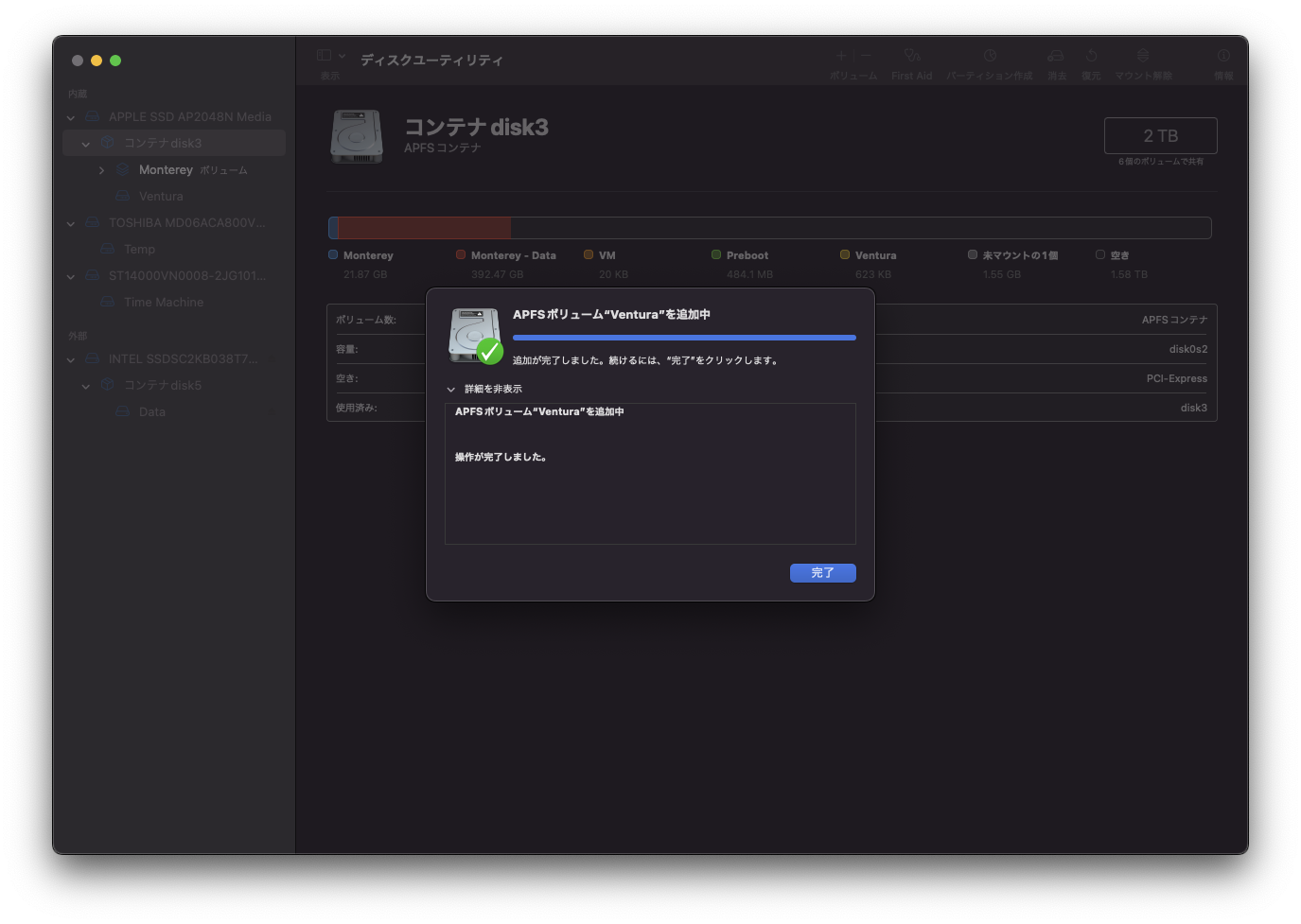

これで、Venturaという名称の新しいコンテナ・ボリュームが生成された。

続いて、事前準備。今回は過去データを移行するので、以下だけ準備として行う。

SyncFolder Proのスクリーンショットを取得

Adobeアプリケーションからログアウト

コントロールパネルのソフトウェアアップデートから、Venturaのアップデートを選択する。

本当は、先ほど作った新規ボリュームにインストールしたかったのだが、そのまま、アップデートを続けたら、既存ボリュームへの上書きアップデートとなってしまった・・。

まあ、いいか・・。

でも、せっかく作った新規ボリュームにインストールしたいので、あらためてOSインストールをやり直し。

今度は、AppStoreからVenturaを選び、インストールを実行する。

インストール先を尋ねられるので、新規ボリュームを選択して、インストールを進める。

インストールの最終段で、移行アシスタントが起動し、移行の有無を聞かれるので、既存ボリュームからの移行を選択する。このまま暫く立てば完了するかと思いきや、なかなか終わらない。以降済データ数の表示も、変わらなくなってしまった。夜も更けてきたので、この日はこのまま処理を走らせて眠ることにした。

翌朝目覚めて確認すると、寝る前の画面から変化が全くない。

仕方ないので処理をキャンセルし、とりあえず移行無しでインストールを完了させる。

あらためてインストールしなおすため、起動ディスクで旧ボリュームを選択し、古いボリュームのOSで起動をやり直し。あらためて、Ventura用の新規ボリュームを削除する。今回は、ディスクユーティリティのGUI操作で簡単に削除することができた。

再度あらためて、Ventura用のボリュームを作り直し、インストールはあらためて後日行うこととする。

新年になり、新しいMac Proの噂。自分的にはあまり嬉しくない情報だ。

まず、筐体サイズ、デザインが現行踏襲になるというもの。

正直、今のMac Proは、自分には大きく、重すぎる。完成されたデザインだとは思うけど、自分が求めるのは、Mac Studioに、HDD x2台とSSDを1台追加できるだけの拡張性があれば十分。半分とはいかなくても、2/3くらいのサイズに収まって欲しいところだ。

もう一つは、今春にも発表されるのではないか、というもの。少し早すぎる。正直、今のMac Proは丸4年は使いたいと思っていたので、リリースは年末とかが丁度良い。5月中旬くらいまで仕事で多忙なので、リプレスする時間も避けない。

なお、拡張性については、グラフィックやLANは追加できるが、メモリは不可とのこと。SSDは2スロットあるとのことだが、現行のMac Pro同様に、Apple純正のセキュアなSSDしか実装できないのであればあまり意味だがない。

メモリは通常のECC-DIMMが増設できるに越したことはないが、SoCのApple Siliconでは到底無理かと思っていたので、ここは納得。

グラフィックが増設できるというのは、本当だろうか?

Apple Siliconにはそれなりの多コアの純正GPUが内蔵されているのだが、敢えて外部GPUを使えるようにするのだろうか?

自分的にはグラフィックス性能はあまり重視していないので、内蔵GPUで十分なのだが・・。

ということで、もしこの噂通りの仕様のMac Proがリリースされたとして、購入するかどうかは、悩ましいところだ。

正直、M2 UltraのMac Studioがリリースされれば、そちらでも問題ないような気がしてくる。

HDD x2台はThunderbolt 3の外部エンクロージャで追加できそうだ。

SSDについても、M.2のThunderboltケースなどもあるので拡張はできそうだが、こちらについては発熱の問題などもあり、少し検討の必要はありそうだ。スピードはぐっと遅くなり嵩張るが、2.5インチのSATAのSSDを、2台目Thunderbolt拡張エンクロージャに実装する方が(x4ベイの外部エンクロージャを使っても良いのだが、ちと大きい)安定性は高いのかもしれない。

いずれにしても、Mac Proがリリースされるまで、魚竿は続きそうだ・・。

年末年始にやろうとしてできていなかった、Mac Proの内部掃除を敢行。

購入から3年経過し、特にフロントの大口径ファンの部分には埃が溜まっているのが外側から視認できるまでになっていた。ファンの回転数によっては、埃が擦れる微音が聞こえる時もある。

背面のケーブル結線を外し、重たい本体をメタルラックから降ろす。メモリ増設の時以来かもしれない。

天板のハンドルを回転し、スルスルと筐体カバーを上側に引き抜く。

埃まみれの本体内部が露になった。

まずは掃除機で除去できる埃を吸い込み、続いてハンディワイパーでこびり付いた埃を落とす。ファンに付いた細かい塵はそれでも落ちないので、OAクリーナを染み込ませたキムワイプでゴシゴシ。

見える限りの塵・埃は除去され、綺麗になった。ラックに戻し、結線を行う。

これで、今年・・か、来年か・・未定だが、いずれ訪れるリプレスの時まで、気持ちよく使うことができそうだ。

次期Mac Proのリリースは来年以降であることは確実になったが、12月に入って新たな情報が飛び込んだ。

当初報じられていたCPU、M2 Extremeの開発が中止されたというのだ。M2 ExtremeはCPU最大48コア、GPU最大152コアにまで到達し、4つのM2 Maxを搭載する、と言われていたのだが、製造の複雑さとコストから、キャンセルされたと言うのだ。

最小構成でも1万ドル以上、日本では下手すると150万とかになってしまい、極めてニッチな製品になってしまうそうだ。また、TSMCの最先端の製造プロセスを、このニッチな製品のチップのために占有するのは、効率化を重んじるAppleにとっては望ましくないようだ。

代わりに、一つ下のグレードのM2 Ultra(最大24コアのCPUと76コアのGPU)のチップを搭載し、拡張性も持った構成でリリースされるという事なのだが、M2 Ultraの開発すら、キャンセルされる可能性もあるそうだ。

何でも、M2は3nmプロセス製造のApple Siliconが出るまでの繋ぎでしかなく、M2 Ultra/Extremeは3nmプロセスのN3で製造される予定だったのだが、N3の改良版のN3EまでApple Siliconの微細化対応が見送れたと言うのだ。

ということで、そもそもMac Proが来年リリースされること自体、心配になってきた。

ベース価格で100万を軽く上回るようなMac Proは願い下げだし、現行のMac Proをもう1、2年使ってもいいかな・・とは思っているので無問題だが、Mac Proが消えてなくなる、というのは勘弁してほしいところだ。

久しぶりに、Mac Proのリーク情報が公開された。毎度のBloombergのもので、M2 Ultra/Extremeを搭載するという。コア数は24Cもしくは48C、メモリは最大256GBの新しいMac Proがテスト中とのこと。24Cの構成は16Cの高性能コアと8Cの高効率コアで構成されるようだ。年内の発表はなく、来年2023年に発表・発売の見込みらしい。

円安がさらに大幅に進んでおり、価格がどうなるのか気になるところだが、いよいよ発売が近づいてきたようだ・・。しかし、今回は心躍らない・・。本当にMac Proが必要なのか、価格とも相談だが、自問自答したい。

Mac Studioが発売され、AppleのMac Silicon製品の残ったピースはMac Proだけ・・。WWDCでM1のMac Proが発表されるのか・・と思っていたが肩透かし・・。どういうことか・・と思っていたら、新しい情報が入ってきた。

一か月近く前の情報なのだが、M1ベースのMac Proはキャンセルされ、M2ベースに更新。年末発表で、来年の半ば以降に発売ではないか・・というのだ。Bloombergの著名なリーカー、Gurman氏の発言によるもので、信憑性は何とも言えないが、今の時点で発表されてないのだから、今更M1ベースのMac Proをリリースする可能性は低いだろう。M2が発表された今、M1ベースのフラッグシップと言われても、陳腐化された印象はぬぐい切れない。だとすると、M2ベースに計画をリフレッシュしたのは頷ける。

いずれにしても、今年Mac Proを買う事はほぼ無くなったと言える。今年後半はiPhone、iPad Pro、AirPods、場合によってはApple Watchと、たくさんのApple新製品の発表・即購入が見込まれている。しかも、円安&インフレで、製品価格も上昇の可能性が高い。そこにMac Proまで加わると、年間のPC関連出費額が相当なものになってしまい、資金繰りも厳しい・・。

正直言って、一年延期で助かった。しかも、一年延期だとすると、現行のMac Pro 2019を、約4年は使い続けることとなる。100万近く投資したMac Pro。なるべく長く使い続けたいと思っていた。3年だと短すぎだが、4年使えればまずまずかと思う。本当は、5年使っても良いところではあるが・・。

ということで、何とか年内は貯蓄を切り崩さずに、資金繰りをクリアすることができそうだ・・。一安心。

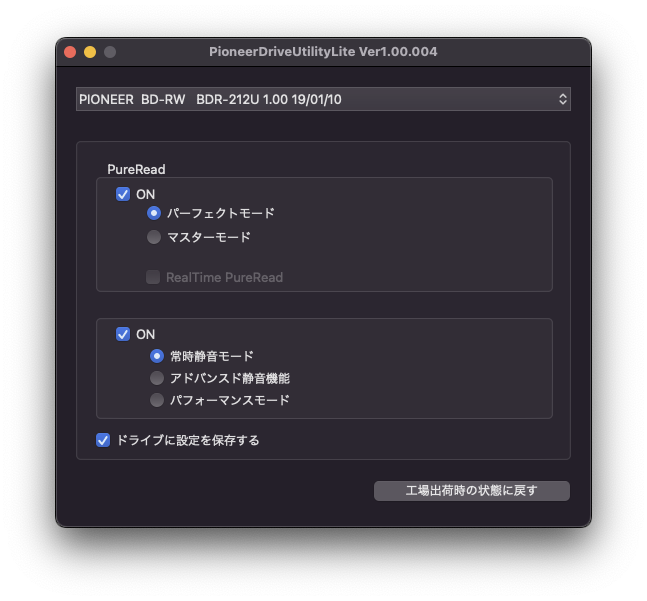

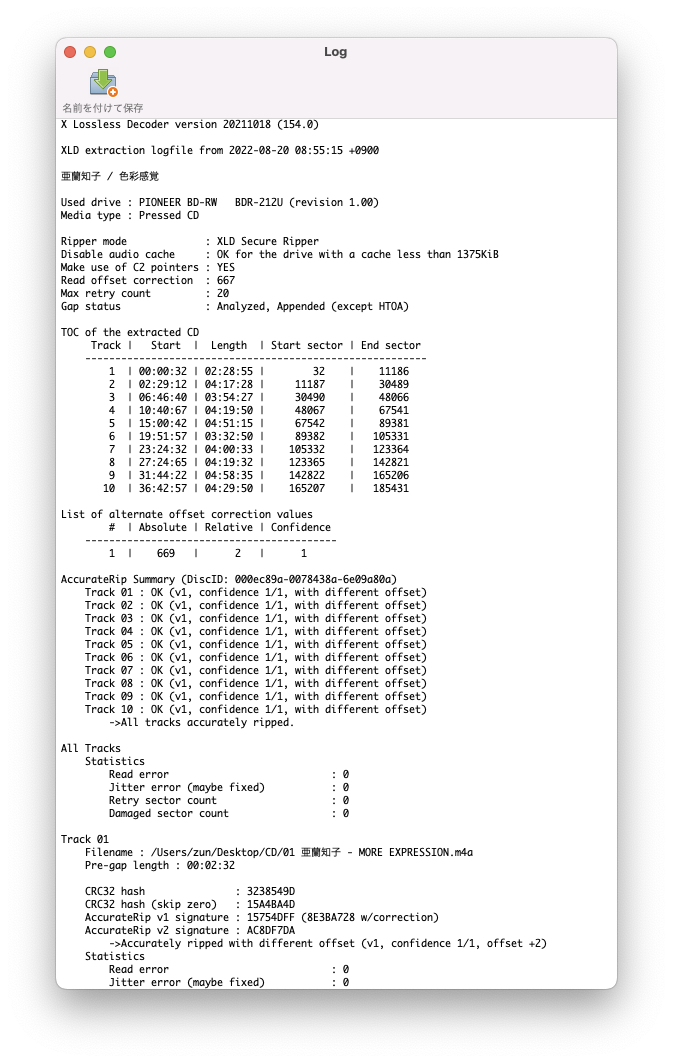

前回、Windows PCからMac用のBDR-212JBKの設定を変更した・・と書いたが、その後調べたら、Mac用のPioneer Utilityも更新されていて、Monterey環境でも正常に動作することが判明した。2020年にはCatalina以降に対応したバージョンがリリースされていた。

早速インストールしてドライブのステータスを確認すると、ちゃんとWindows機で設定したパーフェクトモードになっている。いずれにしても、Mac環境からダイレクトにモード変更ができるのはありがたい。

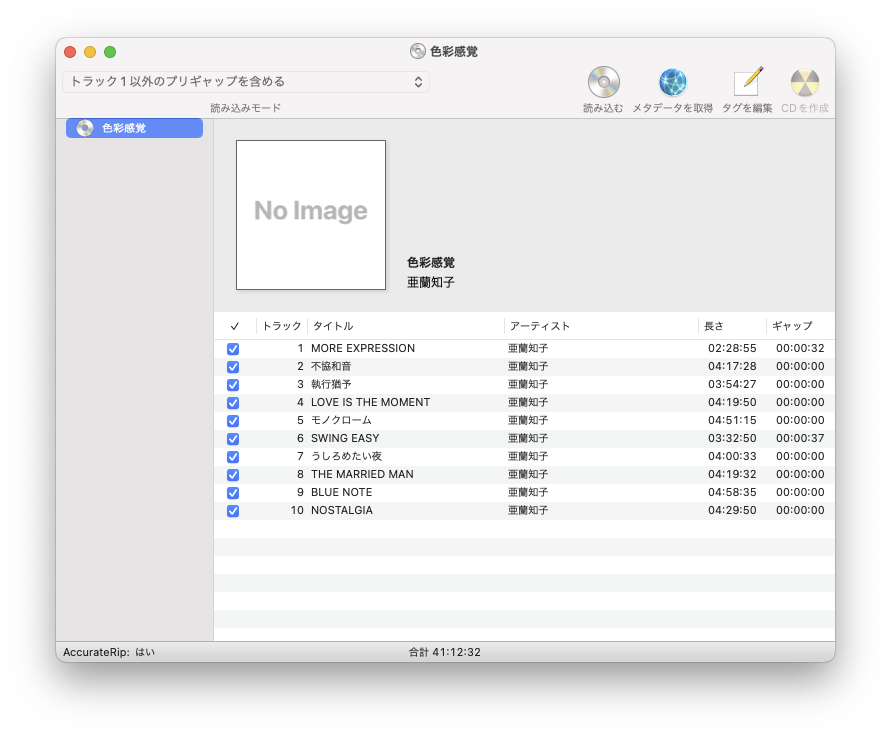

そして、パーフェクトモードの状態で、問題のあったCDのリッピングにトライ。読み込みに普段より時間がかかっているようだが、これはエラー訂正をきちんとやっている証拠だろう。

吸い上げた音楽データを再生すると・・、音飛びはない!

Musicアプリでも問題なくリッピングできるようになった。今使っているBDドライブにしてから約3年・・何故これまで本腰を入れて解決しようとしなかったのか・・という感もあるが、ようやく快適な環境を手に入れられてとにかく良かった。

ちょっと気になるのは、最近のCDはプレス品質が落ちているのでは?という疑惑。パーフェクトモードはパイオニア純正ドライブのスペシャル機能で、一般的なドライブやOEM製品では搭載されていない。それらでは、Musicアプリでは音飛びのあるCDが多いということになる。当初、音飛びが気になったCDはXTCやあがた森魚など、マイナーでごく少数のプレス数と思われる盤だったのが、今回激しく音飛びしたCDは山下達郎のCDだった。これだけのメジャータイトルで音飛びが生じる、ということは、CDプレスの品質が全般的に劣化している、ということではないだろうか・・。

あるいは、光学ドライブがBD対応して以降、全般的にCDの読み取り性能が落ちているのか?

原因ははっきりしないが、いずれにしても物理メディアの時代は終焉に向かっていて、あまり話題にも登らないのだろうか・・。

タイトルの通りなのだが、ここ最近、Macで音楽CDをリッピングすると音飛びが酷い。以前からMusicアプリでリッピングするとそのような事があったのだが、それほどの頻度ではなかった。

いずれも新品開封直後のCDで起きているのだが、最近は海外生産も多く、プレスの状態が悪いのかな・・と諦め、リッピングのやり直しをしていた。

ちなみに、Winodws環境でdbPowerAmpでリップする分にはそのようなケースはない。Musicアプリでは何度やっても音飛びが解消されない場合もあり(当然、エラー訂正の機能はONにしている)、そのような時は別のリッピング専用アプリ、XLDを使用すると上手くいくので、それで良しとしていた。

しかし最近あまりに酷いので、環境を見直すことにした。

まず、ドライブに問題があるのか・・と、代替の製品を物色。しかし、パイオニア以外に目ぼしい製品が見つからない。大昔のCD-ROM専用のドライブが読み取り性能が良さそうなのだが、そんなものは中古のボロボロの製品以外見当たらない。

過去に定番だったPlextorの製品(PremiumやPremium2)も、中古で稀に市場に出回る程度で、それもピックアップの状態など怪しいものしかない。

ちなみに、今現在もPlextorの光学ドライブの新品(PX-891SAFやPXL-910S)は市場に流通しているが、これらはブランドだけで、製品自体はPLDS(PhilipsとLITEONの合弁企業)のOEMのようだ。業務用、高耐久と謳っているが、評判も芳しくいないようだ。

そんな中でふと思い立ったのが、使用中のパイオニアドライブの設定。使っているのはパイオニアのリテール品のBDR-212JBKなのだが、ドライブ本体にエラー訂正のPureRead機能が搭載されている。この機能のON/OFFはパイオニア製のユーティリティ、Pioneer Disk Utilityで行うのだが、このソフトのMac版、自分環境ではうまく動作しない。起動はするのだが、設定項目が全てグレーアウトして選択ができない状態になっている。調べると、この機能のON/OFFは、ドライブ本体に保存されるようなので、Macで設定ができない場合は、Windows環境で設定をして繋ぎ変えれば良さそうだ。

ということで、USB外付けボックス格納のBDR-212JBKを、WindowsノートPCに接続。Pioneer Disk UtilityでマスターモードをONにする。

これで音飛びが改善されたか、Musicアプリでのリッピングテストをあらためて行ってみる。

毎年春のAppleの新製品イベント。例年大人しめの新商品にとどまり、今年もiPhone SEとiPad Airの新型発表が固い、との下馬評だった。なので大した関心も示していなかったのだが、直前になり、Mac Studioという、Mac miniとMac Proの中間のようなプロダクトが新たに開発され、早ければこのイベントで発表されるという噂が飛び込んできた。

そんなモデルが出るといいよな・・でもまだ発表は早いんじゃない?なんて思っていたら、いきなり発表された!しかもすぐに受注開始だ!

このMac Studio、miniを膨らませたような筐体で、M1 Max搭載のものと、倍のダイサイズとなるUltra搭載のものがある。購入時にカスタマイズは可能だが、後付けのパーツ増強などはできないようだ。

一番下位のモデルは、10C/32Gメモリ/512G SSDで249,800円。

モリモリにすると、20C/128Gメモリ/8T SSDで939,800円となる。

まず、これを購入検討するのかだが、正直悩ましいところだ。このStudioによって、Proラインナップがなくなり、置き換わるのであれば購入するのだが・・。

実用的には全く問題なく、2013 Mac Proに近い感じとなり、TB4での外部ストレージ増強を行えば現在の環境とほとんど差異はなくなる。

もし買うとして、構成を検討すると2パターンに絞られる。一つ目は、控えめなスペックでコストを落とす構成。

10C/64Gメモリ/2TB SSDで、381,800円。

盛った構成だと、20C/128Gメモリ/2TB SSDで631,800円。

控えめスペックはメモリが64GBと心許ないが、SoCで最適化が進んでいるM1では、おそらく実用上は十分ではないかと思う。M1 MaxのMacBook Pro とほとんど同じスペックとなる。

ちなみに、M1のMac Proは出るのか?

今回のイベントで、ハードウェア担当の副社長が、

これにより我々の移行は、残りひとつの製品、Mac Proによってほぼ完成します。ただしそれはまた、別の機会に。

と語っていたらしい。

これは、年内に最後のピースが発表される・・ということはほぼ間違いない感じだ。

Studioでも十分な気がするし、占有容積や重さからも移行したい気持ちもあるのだが、Proの新型発表まではどうするか、検討を見送ることにしたい。

しかし、そもそもSoCベースで拡張性に乏しいM1 MacのProとは、どのような筐体、構成になるのだろうか?

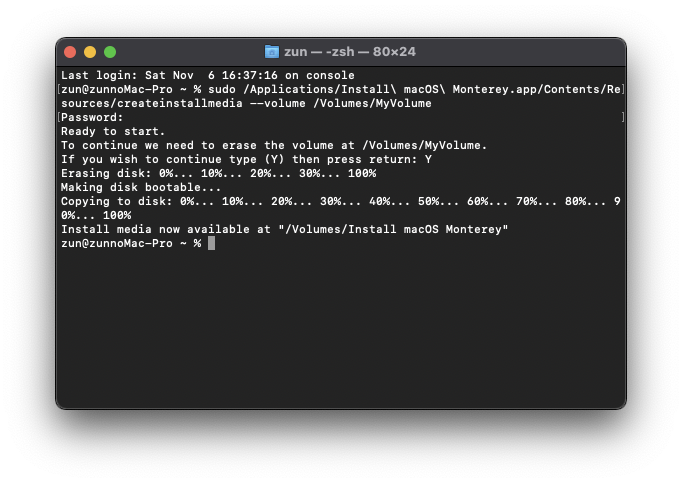

macOS Montereyがリリースされて1週間以上経過した。Macが文鎮化したり、USBハブの互換性の問題があったりするが、そろそろいいだろう・・という事で、インストールにトライ。

◆事前準備

まず、以下の事前準備を行う。

・Sync Folders Proの設定画面をスクリーンショット

・ユーザデータをバックアップ

・Library/Containers/Delicious Libraryをバックアップ

・Library/Preferences/Adobe Photoshop 2022 Settingsをバックアップ

・Adobeアプリケーションからログアウト

◆macOS Montereyのインストール

インストールを試みるが、既存のボリューム(Catalinaで使っていたボリューム)が削除できず、中断。

ブートUSBメモリを作成し、起動時にディスクユーティリティを立ち上げ、ボリュームの削除を行う事にする。

◇以下、ブートUSBの作成手順

・ソフトウェアアップデートからダウンロードを行い、インストールをせずに終了する。

・アプリーケーションフォルダに、macOS Montereyインストールという名前でダウンロードされている。

・USBメモリをMac OS拡張でフォーマットする。ボリューム名はMyVolumeにする。

・ターミナルを起動し、以下のコマンドを叩く。

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

・パスワードを入力、Y、警告でOKを推し、数時間掛かってブートUSBが出来上がる。

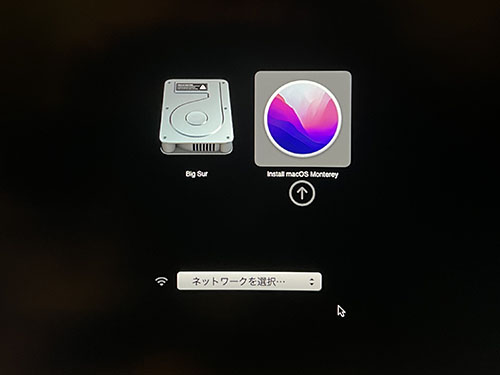

ブートUSBができたので、USBが挿さった状態で、Macを起動し、[OPTION]キーを押したままにする。

Startup Managerが起動するので、ディスクユーティリティを起動する。消せなかったCatalinaのボリュームを削除する。

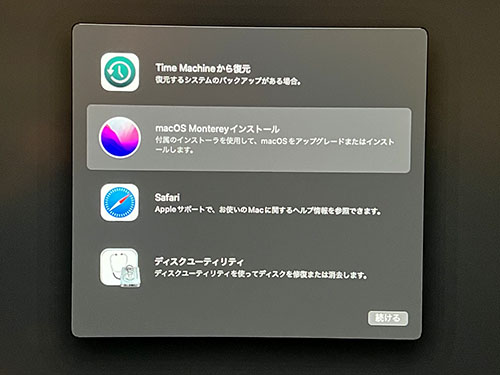

Startup Managerには、インターネット経由のMontereyインストールのアイコンも表示されていたので、ブートUSBの使用は止めて、ダイレクトにインターネット経由ででインストールを行うことにする。

インストールには25分くらい、と表示されたが、実際には1時間以上を要した。途中、数十分画面が真っ暗のままの時もあり、文鎮化したのでは・・と慌てそうにもなったが、じっと耐えていたらインストールプロセスの画面が表示された。その後も不安になるような挙動もあったが、何度か再起動し、ようやく最終処理の画面となった。

今回は、マイナーバージョンアップなので、移行アシスタントで、アプリケーションも含めてすべてのデータを既存のBig Surのボリュームから移行する。この移行にも30分くらいを要した。都合、2時間弱、インストールには掛ったことになる。

サインイン後、Apple IDの再設定や、プライバシー環境設定で各アプリの制御許可を行ったりする。

sweguard HDMI-DVI 変換ケーブル 3M CM-2P-1 1,399円(POINT-113)@amazon.co.jp

amazonに発注した3mのパッシブのHDMIケーブル3mが届いたので配線変更。ケーブルは網あみシールドされているタイプで、柔軟性もあって良い感じだ。映像は問題なく表示され、モニターがスリープになっても問題無く画は復帰する。

UGREENの変換ケーブルと、3mのACケーブルが届いたので、サブモニタのアーム配線を変更する。映像配信には余り物の光HDMIケーブルを使用して、UGREEN変換ケーブルでKVMスイッチに接続。綺麗に整ったが、配線後、問題発覚。モニタが一度スリープすると、映像信号を認識しなくなる。光HDMIケーブルがアクティブタイプのケーブルであるためか。パッシブタイプのメタルケーブルを緊急手配することにする。

UGREEN HDMI-DVI変換ケーブル 799円@amazon.co.jp

COMON 電源ケーブル 3m D-30A 798円@amazon.co.jp

サブモニタ用の電源と映像ケーブルの長さが足りないので、追加部材を発注。映像ケーブルは余った光HDMI3mケーブルを使用するが、KVMスイッチへの繋ぎこむ部分用に短い変換ケーブルを挟むことにした。

UGREEN DP1.4規格(8K@60Hz)ケーブル 3m 2,380円@amazon.co.jp

ELECOM USB3-AB30BK USB3.0 A-B3.0mケーブル 841円@yodobashi.com

U4021QWの到着に備えて、ケーブル回りに不足品がないか考えていたら、PCとの接続用のケーブルが不足していることが判明した。まず、USB3.0ケーブルで長尺のものは手元にない3.0の長尺ケーブルはゴツくて嫌なのだが、仕方なく淀に発注。

DPケーブルは、当初流用しようと考えていたのだが、今使っているものは調べたらDP1.1仕様のものだった。

5Kの映像を伝送するには、DP1.4ケーブルが必要になる。国内メーカー品は5000円以上して高額。amazonで海外品を物色すると、UGREEN、MacLab.、Cable Mattersが2000円前後で存在する。この中では少し高めだが、信頼性が一番ありそうなのと、ナイロン網線仕様で高級感もありそうなので、UGREENを選択する。

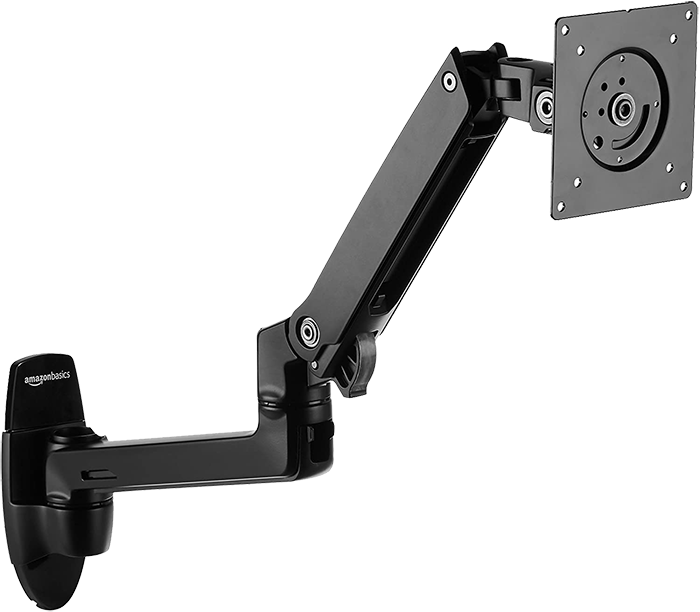

Amazonベーシック モニターアーム 壁掛けブラック 10,081円@amazon.co.jp

U4021QWは5/15到着予定だったのだが、5chで前倒し出荷の報告があり、ステータスを見てみると、既に出荷済みで最寄りの運送会社に到着、となっている!

もう届くのか!まだ何も準備できてないに・・。

取り敢えず、必要な周辺パーツを揃えなければ・・と、最後の不足品、ウォールマウントのモニターアームを注文。

モニターアームと言えばエルゴトロンが定番で、自宅用としてはそれ以外購入したことがなかったのだが、今回頼んだはAmazonベーシック。しかし、この商品はエルゴトンのOEMだという。純正品の2/3程度の値段だ。

ところでU4021QW。法人窓口(自分も個人事業主アカウントだから法人営業から買ったことになっている)から電話やチャットで購入すると、5年保証付きでも155,000円程度まで値引いてくれたそうで、ちょっと鬱に・・。結構の値段差で悲しい気持ちになるが、昨年買ったグラボの1660sが、半導体の枯渇で倍以上に値上がりしているので、気持ち的にそれで納めることにしよう・・。

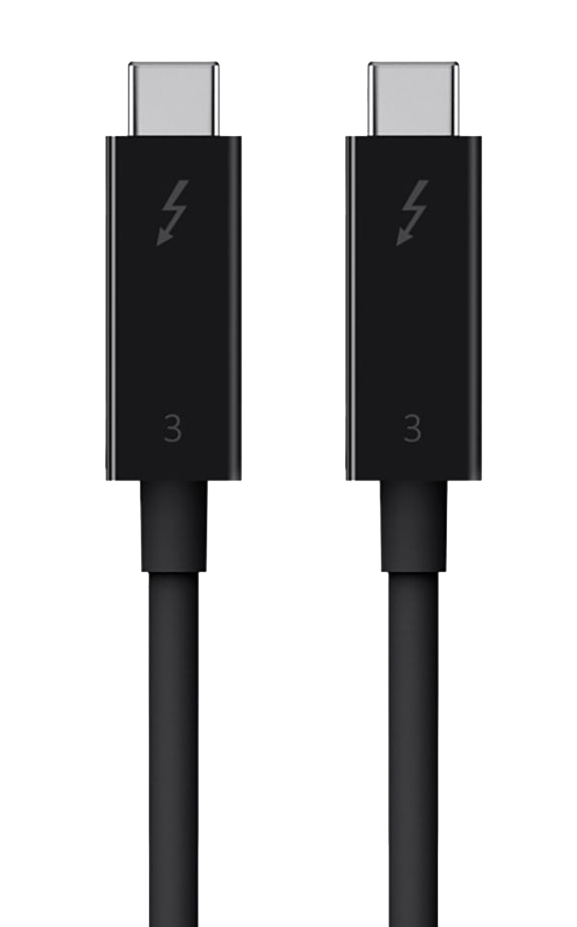

Belkin Thunderbolt3ケーブル 2m ブラック F2CD085bt2M-BLK-A 4,327円@amazon.co.jp

しばらくwatchしていたBelkinの2mケーブルが、通常6,000円オーバーのものがセール特価で4,327円となっていたので、思わず発注。

モニタ付属のケーブルでも良さそうなのだが、Belkinブランドでこの金額は安いので入手しておいた。

U4021QWの購入に絡んで、ディスプレイケーブルを追加購入するか否か考える。

現行のMacと4Kモニタの接続は2mのTH3-DPケーブルを使用している。U4021QW付属のTB3ケーブルの長さがはっきりしないため、2mのTB3ケーブルを物色。

馴染みのあるところで、Plugableが2mのケーブルを出していて、amazonで3320円。しかし、使用を見ると20Gbpsまでのケーブルで、U4021QWのマニュアルを見ると40Gbpsが必要と明記されている。5Kx2Kの解像度の60pの転送に必要なデータ量を計算すると、ギリギリ20Gbpsとなる。ダメなのかな?と思いもう一度考えると、大事なことを忘れていた。U4021WQは10bitカラー対応なので、そうなると20%+の伝送量が必要となり、20Gbpsでは対応できない。

他に2mのTB3ケーブルがないか・・と物色すると、BelkinやCable Mattersが6,000円前後。ノーブランド系の中華なケーブルだと3,000円前後のものもある。

しかしこれらのスペックやレビューを見ると、Thunderbolt 3のみ対応で、Alt mode DPやUSB 3.1の伝送には対応していないとのこと。

ちなみに、TB3ケーブルには1m以下のパッシブと、2mのアクティブのものが多く見受けられるが、パッシブについては、TB3/Alt DP/USB3.1も使えるようなのだが、アクティブはTB3に限定されている。唯一、Appleが昨年発売した、TB3 Proケーブルというものだけが、2mアクティブでありながら、TB3/Alt DP/USB3.1も機能する。これは1万4000円もするもので、Appleの超高額なPro Display XDRに附属しているものと同じだ。公称はしていないが、実質、TB4に対応しているとも言われている。

もう一度U4021WQのマニュアルを見ると、VideoスペックのHostの項に、TBT3(Alt Mode DP1.4)と記載されている。これは、Alt Mode DPに対応したケーブルでないと使えない、ということなのか?だとすると、2mの長尺だとApple Proケーブル一択となってしまう・・。

頭が混乱して、5chに質問の書き込みをしたら、凄くクレバーなレスが返ってきた。

U4021QWはおそらくTB4のGoshen Ridge JHL8440というチップを使っていて、TB3/4の他、Alt Mode DP1.2/1.4でも映像を受けられるという。

Mac Proの方は、Titan Ridge JHL7540/7340搭載していて、TB3で5K2K@60Hzの画が出るというのだ。Dellのマニュアルは紛らわしい書き方をしていて、iPad Proのような、TB3に対応していないUSB-Cのデバイスを接続する場合に、Alt Mode DPが必要になるようだ。

このレスをくれた方は、もしかしてどこぞのメーカーの技術者ではないだろうか?妙に詳しい。

ということで、高額なProケーブルでなくても、Belkinあたりの半額以下のケーブルでも、Mac Proについては接続できそうだ。

また、別のレスで、U4021WQには2mのTB4アクティブケーブルが付属しているとの情報もあり、これが本当であればそもそも追加ケーブルを購入する必要も無さそうだ。

Adapter VESA Mount Quick Release Bracket Kit $35.60($18.51+Shipping $17.09)@eBay(denyls)

ちょっと前にyodobashiに注文したTether ToolsのVESAのクイックリリースシステムがメーカーにも在庫がなく納期未定との回答。これは入手できないかも・・と、eBayで同様のものがないか物色。

すると、すぐに外観写真が全く同じ商品が見つかった。価格も送料を入れても 4,000円程度でTether Toolsのものより安価だ。早速注文。納期はかかりそうだが、モニタ本体も5月の予定なので問題ない。

Dell U4021QW 39.7インチワイドモニター 198,481円(本体186,981円)@DELLオンライン

前にも書いたが、メインモニターの買い替えを検討。今使っているのはEIZO製の4Kモニタ、EV3237で、特に不具合もないのだが使い始めて6年を超え、そろそろ更新時期となってきた。当初、同じEIZOのEV3285を検討していて、昨秋に仕切りが下がった際にはググっと購入意欲が前進した。

しかし年明け早々、Dellから意欲的な新製品が発表された。40型で5Kx2Kの曲面状のCurvedモニターだ。これはなかなか良さそうだ。

Dell得意のKVMスイッチ機能に、LAN付きのUSBハブ機能、入力はTB3、DP、HDMI2.0x2と豊富だ。

EV3285への更新だと、画面サイズや機能など変わり映えがしないため、既視感が強い。Curvedモニタなら、これまでにない感動が味わえる可能性がある。

ただ、問題は設置方法。現在、4K-32型に、24型を2枚加えたアーム構成。40型がメインとなると、2枚のサブモニタの設置が困難となる。

それに加えて、1/Eの発売時のワンショット出荷以降、品切れで注文ができない状況がしばらく続いた。3月に入るとバックオーダーをかけられるようにはなったので、検討を再開。結論としては、Mac用モニタはCurved 1枚にして、その他PC用の24型をWall Mountのモニターアームで、横の壁に取り付けることにした。ギリギリだが、何とかになりそうな気がする。

ということで、Dellのオンラインサイトで注文。キャンペーンで15% OFF。さらに三井住友のポイントアップモールで3%のポイントが付く。当初、パネル保証は通常の3年にして注文確定したが、1日再考して、5年プレミアム液晶保証に変えることにした。

Dellに電話すると、中華系のオペレーターが対応。自分のアカウントは個人事業主向けの法人アカウントのようで、担当が折電するとのこと。しばらく経つと、キョウカと名乗る、やはり中華系と思われる営業担当から電話が。電話だけで保証の追加をして、クレジット決済の変更も不要だという。3%のポイントアップモールも大丈夫とのこと。ということで保証の追加をお願い。20万をちょっと割る程度の価格となった。

20万円のモニターというと高いようにも思えるが、20年前に買ったプレミアムなソニーのトリニトロン、GDM-F500は278,000円。その後のApple Cinema Displayも20万越え。30型オーバーの時代に入り、2013年に買ったDELL U3014は109,980円と底値になったが、直近のEIZO EV3237は179,510円と20万円に近づいた。しかも、モニターは多くの場合5年前後使用する。一番使用期間が長いのが、EV3237で、現時点で6年4か月ほどだ。なので、自分的には多少高くても全く問題ない。少し先になるが到着が楽しみだ。

Tether Tools VADPTQR Rock Solid VESAモニタークイックリリースシステム 5,270円@yodobashi.com

いよいよ、メインモニターの買い替えを検討。40型10kg超のモニタを一人でモニターアームに取り付けるのはなかなか厳しいので、どうしようか・・と調べると、着脱式の、モニターとアームの間に挟むパーツが存在するのを知る。エルゴトロンのものがメジャーなようだが、amazonの評価を見ると、ストッパーがプラスチックで、一度ハマるとなかなか外れない、と結構評価が厳しい。行きは良いよい帰りは怖い・・で、後のことを考えるとちょっと使うのは躊躇してしまう。もう少し調べると、はっきりとした評価はないが、Tether Toolsという会社から、メタル製の動揺性品が出ていることを知る。

価格がエルゴの倍くらいで、在庫有りの店もないようだが、モニタを入手するのは少し先になりそうなので、yodobashi.comで取り寄せ注文をすることにする。

Big Surに更新しても、プリンタが使用できた件は以前書いた。

インクジェットプリンタのDCP-J963NはAirPrintのみ対応、との公式見解だったが、10.15用のドライバで認識していた。

当然、CDラベルプリントもできるもの、と思い、いざ印字しようとすると・・用紙設定に12cm CDの選択がない。用紙の種類にも、CDレーベルがない。色々調べても出てこない。カスタム用紙設定で120mm x 120mmの印字エリアは定義できるが、それを選んでも用紙の種類にCDレーベルがないので、CDトレイから給紙されない。

公式サポートのAirPrintを使うため、プリンタを無線接続に変更したが、変化は見られず。その他、ブラザーから提供されるiPrint&Scanというユーティリティも使ってみたが、これは静止画とPDFしか印字できない。

結局諦めて、Winodws PCにドライバ類をインストールして対応した。

ブラザーに問い合わせすると、Big SurはCUPSというUnix系のプリンタドライバの仕組みをサポートしなくなったので、それを使用していたレーベルプリントはサポートできません、という回答が返ってきた。最新製品や、他社製品も同じはず、との回答だった。何だかちょっと、悲しいな。

[システム]→ [ライブラリ]→ [CoreServices]→ [Menu Extra]の中の、Eject.menuをクリックすると、メニューバーにディスクの開閉アイコンが表示される。

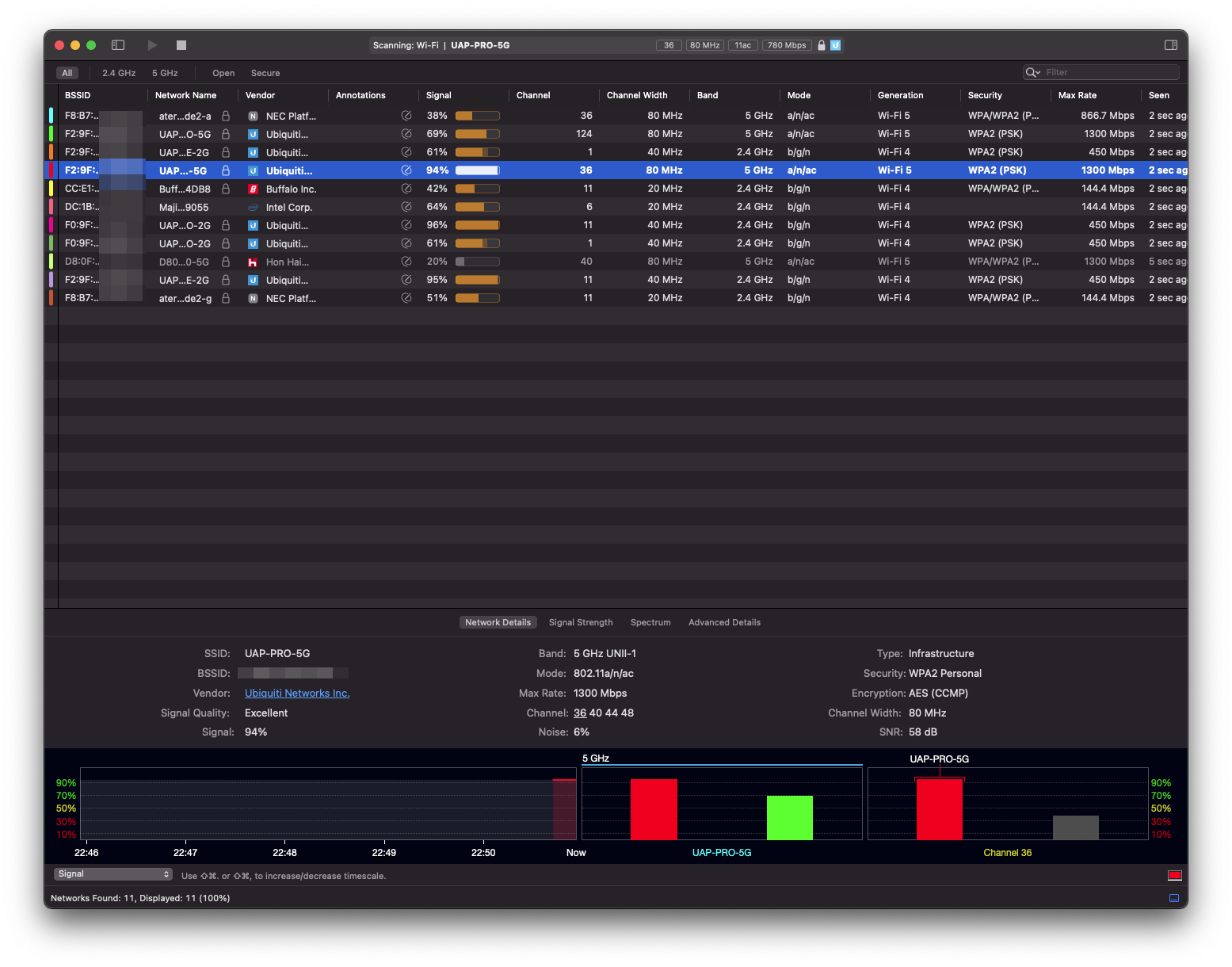

ブラックフライデーのセールで半額だったので、inSSIDerそっくりなWi-Fi調査アプリを購入。

お布施とも言える、宛名職人をアップグレード。

今回、Big SurがOSメジャーバージョンアップということで、いつもより短いサイクルで購入した。とは言っても前回は18->23と5年タームだったので、1年早いアップグレードというだけだ。

まあ、そもそも年賀状という習慣自体、そろそろ止めたいのだが、なかなか踏み切れない・・。毎年年末の忙しい時期に年賀状を作るのも鬱陶しいのだが、昨今はこれくらいしかデザインワーク的な作業はしなくなってしまったんだよな・・。

プリンタが必要なのも、年賀状、CDプリント、急な仕事のプリント、くらいなので、年賀状がなくなればグッとプリンタの必要性も減ることになるのだが・・。

Big Sur環境の構築の続き。

◆プロファイル

・書類、ピクチャをコピー

◆AppStoreからインストール

・TabLauncher

必要なタブを作成、フォルダ、書類を登録

・CotEditor

・Sync Folders Pro

同期バックアップの設定も行う

◆手動インストール

・DefaultFolderX

・Delicious Library 3

・Office 365

・Adobe CC

・FileZilla

https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1

ここから、圧縮版をダウンロードする。(AppStore版はアプリ内課金でイマイチなので使わない)

◆iTunes

・音源を別フォルダに一旦配置して、読み込みを選択。コピーしながらライブラリに登録

・読み込み後、クラウドライブラリとの同期を行う。今回は同期による音源の二重登録などの不具合はなかった。

◆同期系

・iPhoneを同期(まずは普通にシステムディスクにバックアップ)

・Dropboxをインストール、同期

・OneDrive同期

◆ドライバ

Brotehrのプリンタドライバは、『Big Sur向けはAirPrintを使ってくれ』とのことで、非対応のプリンタはBig Surには対応しない旨の公式発表だった。インクジェットのJ963はAirPrint対応しているが、カラーレーザーの3040は10年以上前の機種なので、対応外だ。

しかし、5chで、非対応のブラザーのレーザープリンタが使えた、との情報があり、トライする。

試しにドライバをインストールしたら、問題なく動作した!感激。インクジェットのスキャナドライバはBig Sur対応のものだが、それ以外はmacOS 10.15対応のものだ。

・Brother HL-3040CNドライバをインストール

・Brother DCP-J963Nドライバをインストール

・同スキャナドライバをインストール

将来、Mac ProをApple Silicon版に更新する時には、プリンタも買い替えよう。

Big Surがリリースされて一ヶ月。大きなトラブルも無さそうなので、メインのMac Proにインストールしてみることにする。

まずは事前準備で、既存データのバックアップを行う。

◆Mailのバックアップ

Mailデータのバックアップを行う。

* user/Library/Accounts/

* user/Library/Containers/com.apple.mail

* user/Library/Mail/

* user/Library/Preferences/com.apple.accounts.plist

* user/Library/Preferences/com.apple.accountsd.plist

* user/Library/Preferences(ここになかったらSyncedPreferences)/com.apple.mail-shared.plist

* user/Library/Preferences(ここになかったらSyncedPreferences)/com.apple.mail.plist

アドレスブックのバックアップを行う。

/Library/Application Support/AddressBook

◆ユーザーデータのバックアップを行う。

・user以下のデータをバックアップする

◆Delicious Library 3

/Library/Containers/com.delicious-monster.library3/

◆Adobe Photoshop

Macintosh HD/ユーザ/<ユーザー名>/ライブラリ/Preferences/Adobe Photoshop CC Settings

adobe CCからログアウトする

◆TabLauncherの登録情報をメモする。

◆macOS Big Surのインストール

バックアップは終わったので、続いてBig Surのインストールだ。

当初、ブータブルUSBを作成してそこからインストールしようとしたが、起動USBとしては認識するものの、そこからブートを選択すると、既存のCatalinaのディスクから起動して先に進めない。

ということで、普通にCatalina上でBig Surのアップデータを起動して,インストールを行うことにする。上書きインストールでなければ、この手順で問題なかったのだ。

途中、インストール先を、Catalinaの起動ディスクとは別のAPFSディスクを指定するだけだ。

OSインストール自体は問題なかったのだが、メールの移行に失敗したので、再度インストールを実行。

その際、インストール先のAPFSボリュームの設定を再度確認する。

割り当てサイズを1TBにして、再度インストールボリュームを作り直す。

インストールは無事完了して、以下の基本セットアップを行う。

・日本語入力切り替えの設定

・ディスプレイの配置、解像度

・Wacomドライバのインストール

・デスクトップにストレージを表示

・ディスプレイスリープ時間を設定

続いて、Mailデータの移行を行う。データのコピーが終わり、Macを再起動すると、Nifty以外のメールデータは移行が完了する。

しかしながら、Niftyのデータは2019年11月22日までしかデータがない。前回のCatalinaインストール時と同じ状況だ。

仕方がないので、バックアップしたメールデータからインポートを行う。

mailバックアップの、6AAEC64E-E80D-****-****-58A0C8EE1E51 がNiftyのデータのようなので、読み込みを行う。

インポートしたメールは読み込みフォルダに格納される。その中から、19/11/22以前のメールを、niftyフォルダにドラッグ&ドロップで移動する。移動には結構時間を要する。

一回ではうまくいかず、移動されなかったメールを何度も移動を続けたら、半日ほどかけてようやく全て移動が完了した。

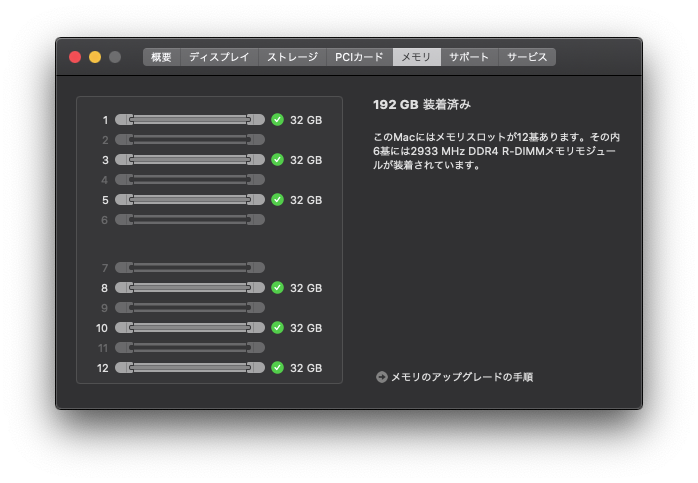

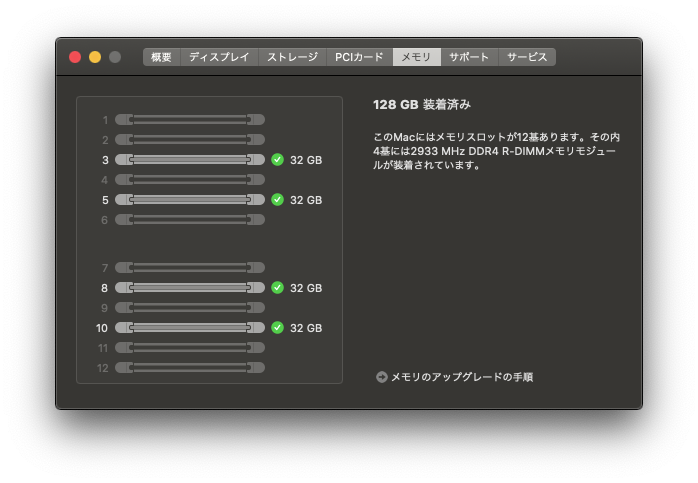

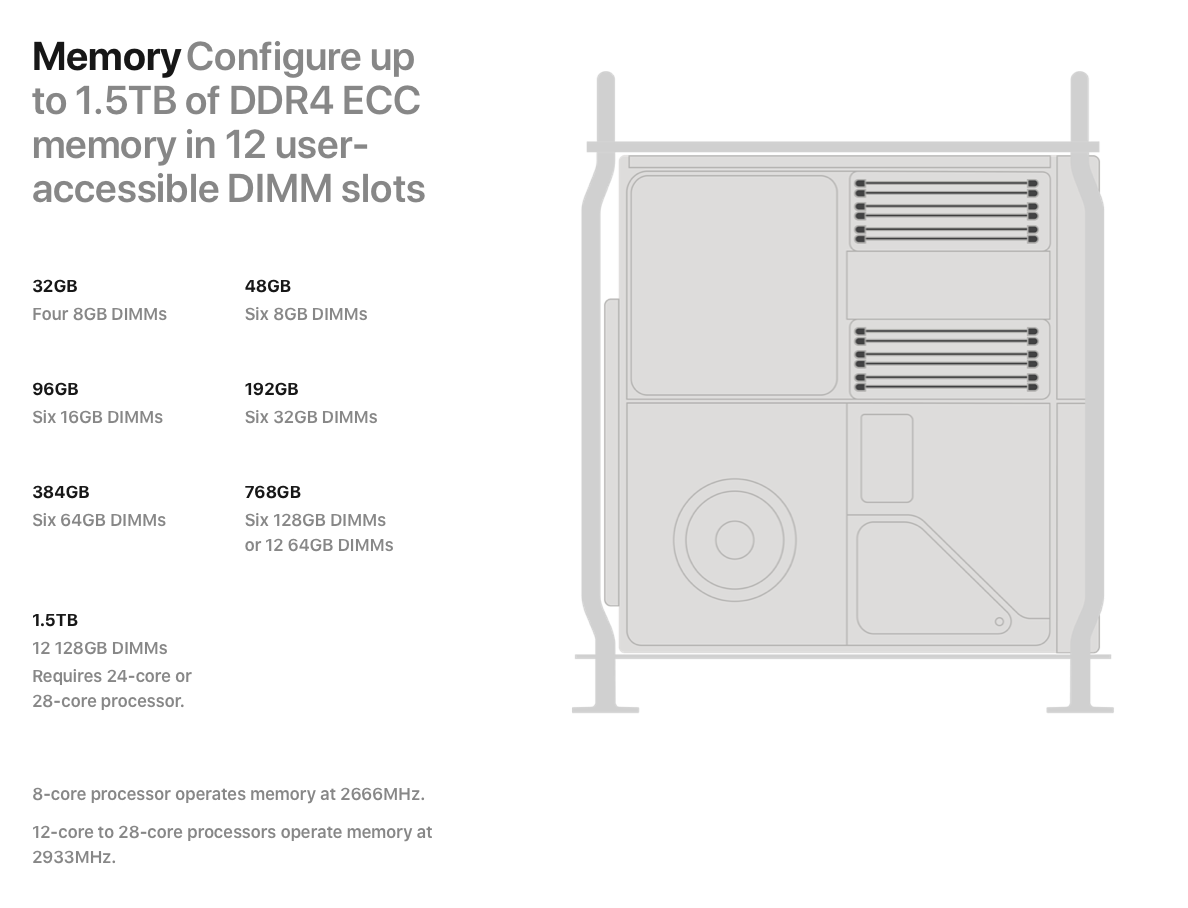

メモリを増設。Mac Proは6枚単位の増設が最もパフォーマンスが上がるのだが、自分の環境は4枚構成なのが気になっていた。

当初、実装済みと同じCrucialのメモリをヤフショのD-Martで発注をかけていたが、全く入荷する見込みがないためキャンセル。eBayで2枚で40,000円程度で購入した。

同時に残りのスロットも死蔵してあるオリジナルの8GBx4に、8GBx2を買い足して埋め尽くそうかとも思ったが、メモリは容量に関わらず@5Wほど消費電力が増すそうで、高々48GBのためにアイドルでも30W電力が上がるのはちょっと嫌なので、思いとどまった。

メモリの増設作業は楽々で、当然の事ながら問題なく認識した。

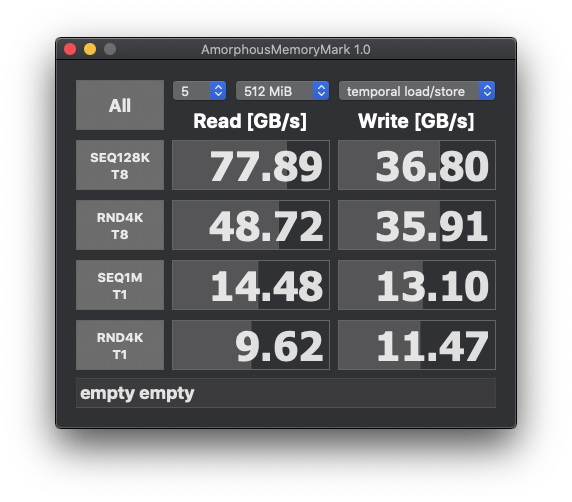

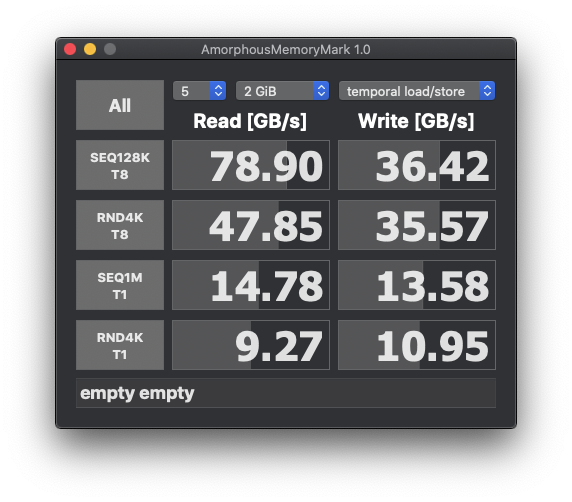

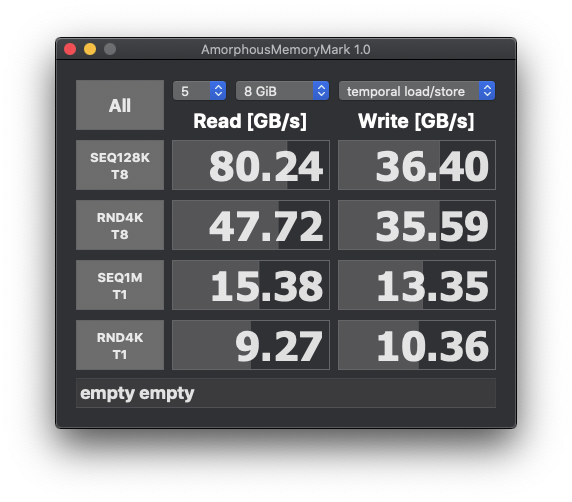

CrystalDiskMarkっぽいメモリのベンチマークアプリ、AmorphousMemoryMarkが公開。AppStoreからダウンロードして導入。走らせてみた。

HDD系のベンチマークのスピードの単位がMB/sなのに対して、メモリなのでGB/sとなっている。比べるものがないので、速いかどうかよくわからない。

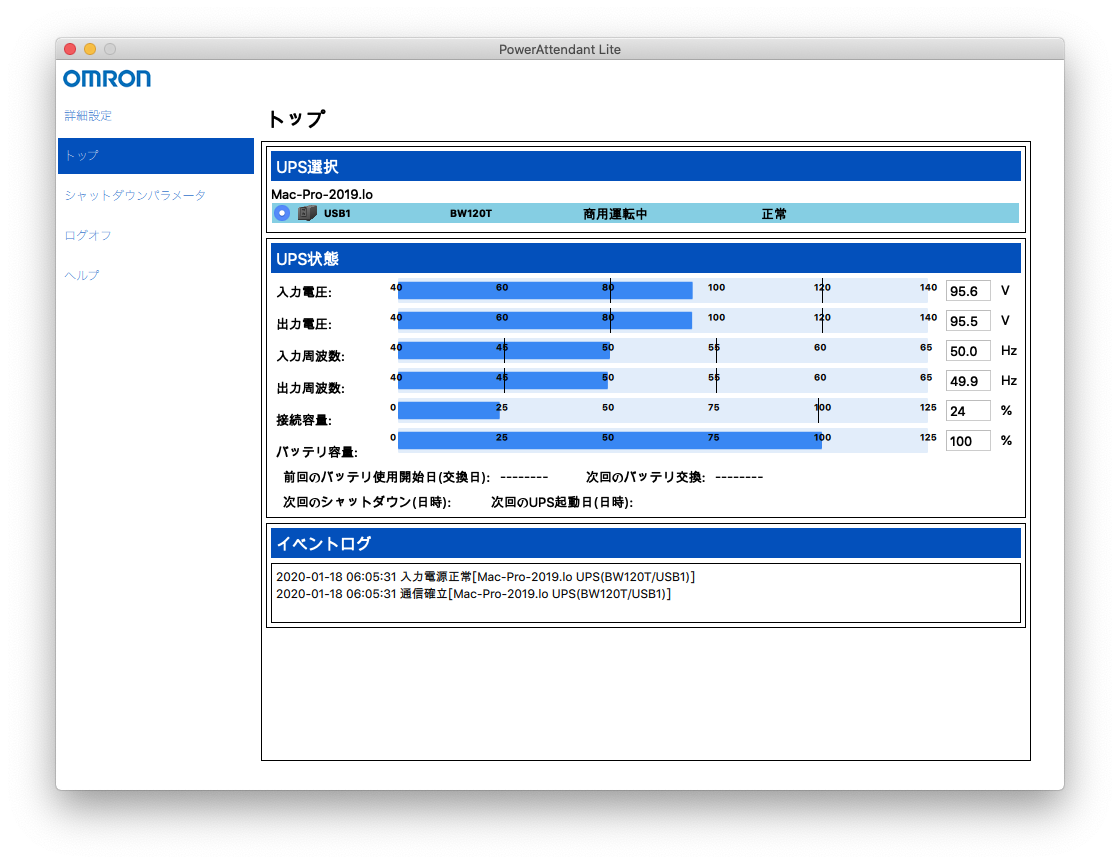

セットアップ当初にOMRONのUPSをMacに接続していたが、認識されずにいた。

それまで使っていたCyberPowerのUPSは自動で認識され、システム環境設定の電源から自動に設定できたのだけど、それができず放置していた。

改めて調べたらOMRONはMac用の専用アプリをリリースしていることを改めて知る。

ネットワーク対応のPowerAct Proもあるが、スタンドアロン運用なのでシンプルなPowerAttendant Liteで十分だ。

インストールして設定を行う。180秒でシャットダウンが始まり、180秒でUPSも停止するように設定。

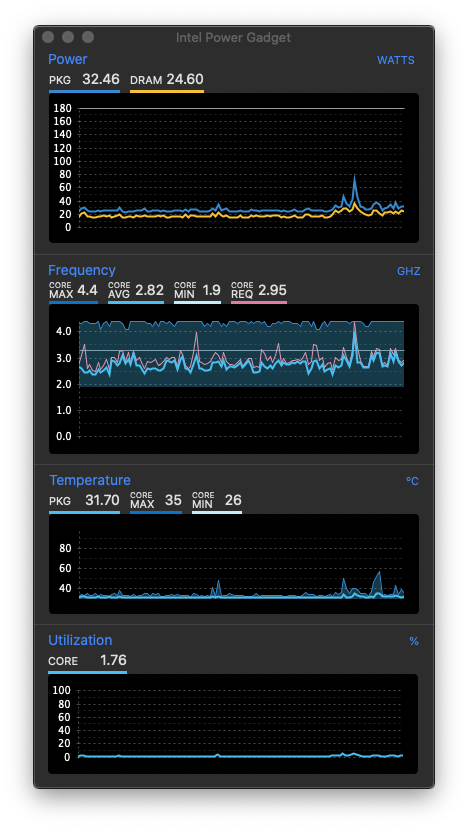

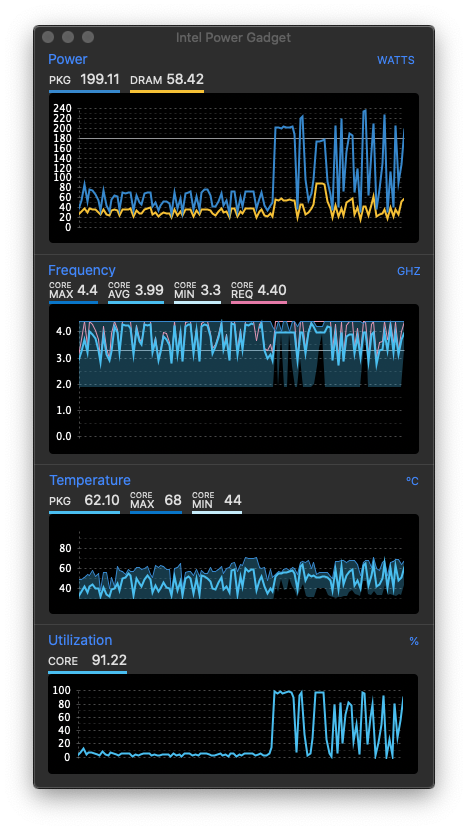

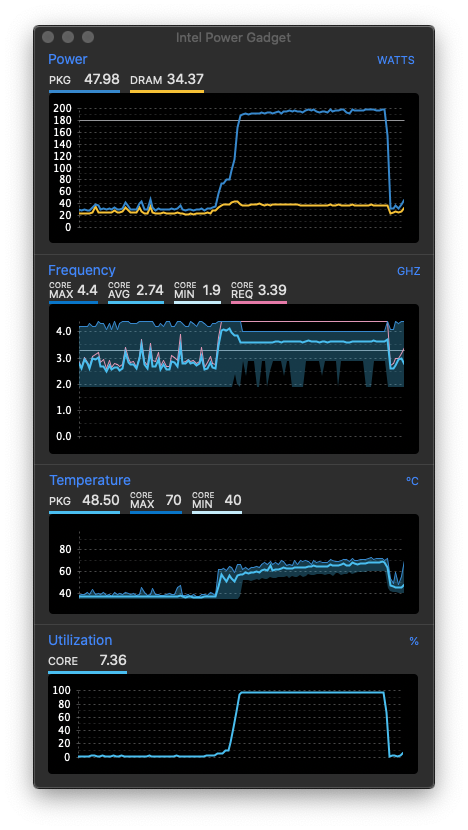

IntelのCPUモニターアプリのMac版があることを知る。Intel Power Gadget for Macがそれで、CPUの消費電力、周波数、温度、使用率を確認できる。

インストールして走らせる。

アイドル時 アイドル時

ベンチマークアプリのGeek Bench 5とCin3eBenchを走らせた際の結果も確認。

消費電力や温度はググッと上がる。UPSのワット量を確認しても、普段は200W以下だったのが、400Wを超えることもあった。

Geek Bench起動中 Geek Bench起動中

CineBench起動中 CineBench起動中

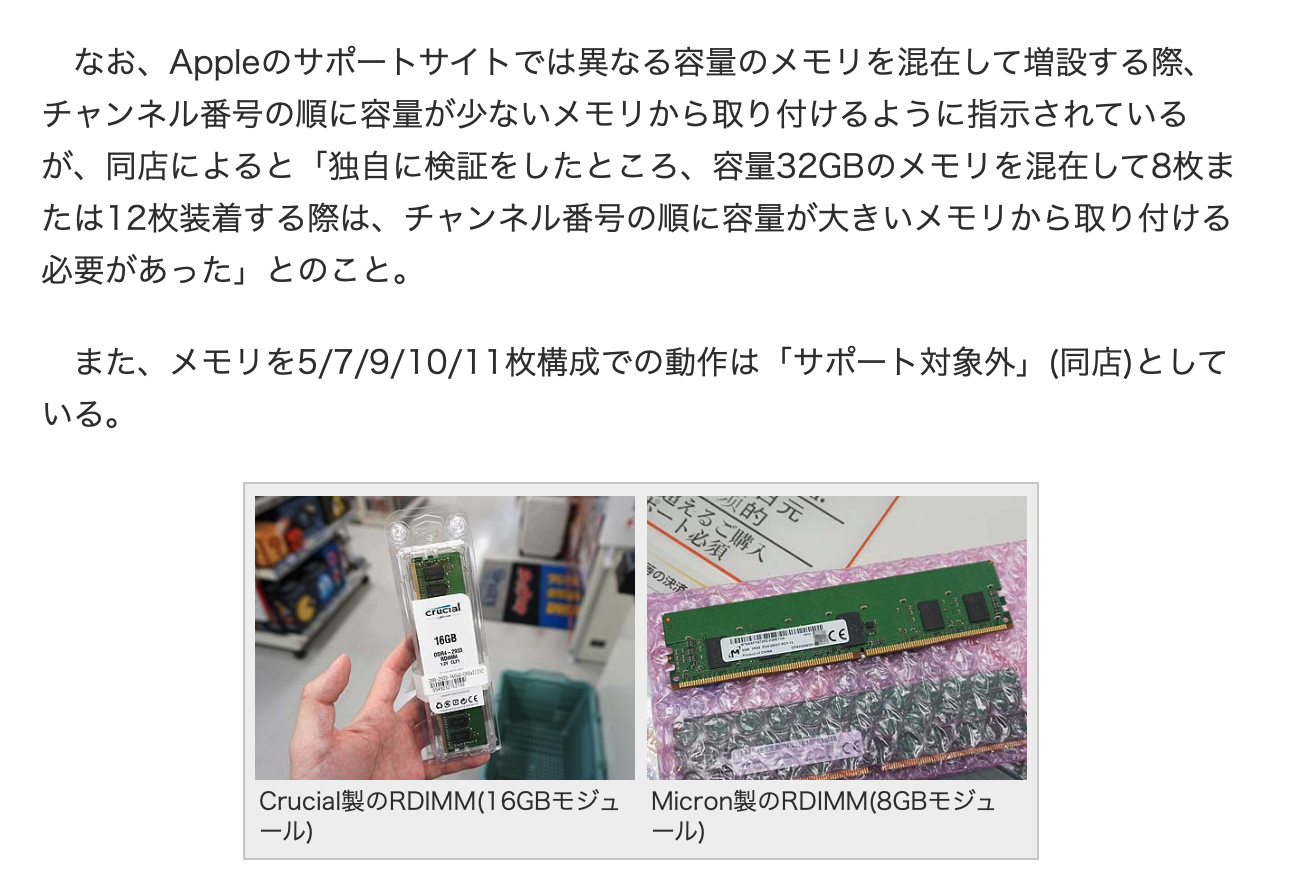

何気なくAkiba PC Hotlineを見ていたら、衝撃の事実を目にする。秋葉館でMac Pro用のECCメモリが発売された・・と言う内容なのだが、その中に、以下の文言が。

Appleの資料だと容量の小さいメモリから順に・・と書かれていたが、8枚および12枚の場合は大きいメモリから插さなければならなかった・・という検証結果が紹介されているのだ。

セットアップ時にメモリエラーで起動しなかったのは、これか・・。おかしいと思ったんだ・・。

8GBを4枚、32GBを4枚の順に8枚実装したので、このケースに合致している。

しかし、既に追加の32GBx2枚のメモリも発注しているし、死蔵している8GBx4枚のメモリを改めて実装してみるかは、微妙な感じだ・・。

crucial 32GB DDR4 2933MT/s(PC4-23400) CL21 DR x4 ECC Registered DIMM 288pinCT32G4RFD4293 21,875円 x2 -ゾロ目クーポン1,023 -POINT 1,023 +POINT付与12%@Drink&Dream D-Park ヤフー店

現在、Mac Proには32GBメモリをx4枚実装しているのだが、Mac Proはx6枚を一組にした場合に最大のパフォーマンスが出るとのこと。せっかくなので、32GBをもう二枚追加して、192GB構成にすることにした。

当初、以前買ったのと同様、米尼で購入しようと思ったが、本家はずっと欠品。マケプレで$173とかあるが、送料が$30も掛かり却下。

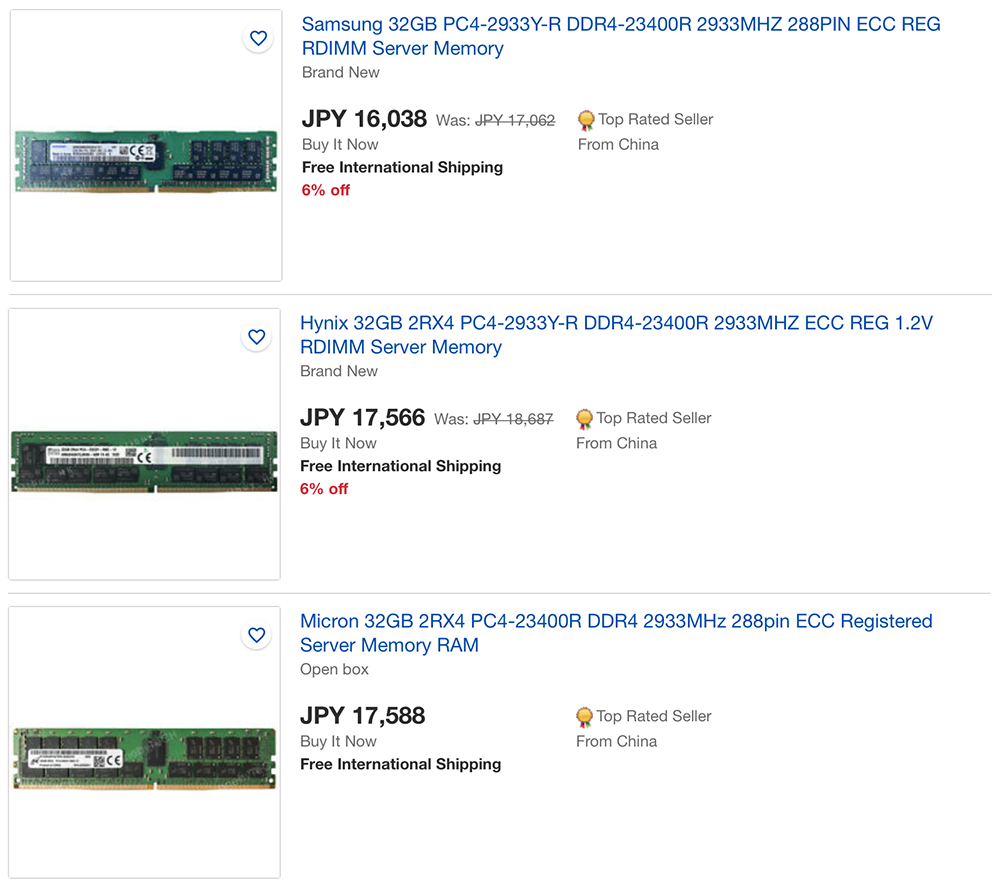

他に、米尼のNEMIXというサードパーティブランドが$150弱(送料は$50)、eBayでMicronやHynix、Sumsungが送料込みで16,000-17,500円くらいである。

保証も考えると、Crucial純正パッケージがいいな(さらに言えば同じメモリの方がより良い)・・と国内で価格を調査すると、Yahooショッピングだとポイント還元後で@18,500円くらいになることが分かった。

これなら国内で買った方がいいな・・と、Yahooショッピングでポチリ。

1/10に到着の予定だったP2415Qの交換機が、何故か1/7に到着。まあ、よくあることだ。

回収にすぐ来られると嫌なので、1/8に半休を取り、交換機の確認を行う。

交換用の良品は言われていた通り、新品とは思えない使用感のある箱に梱包されている。

梱包箱は使用感あり 梱包箱は使用感あり

梱包物にも欠品(ACケーブルがない)があった。

しかし、モニタ本体は、言われていた通り新品のように思える。キャリブレーションシートも同梱されていた。

外観に傷なども無さそうなので、検証のためにMac Proに接続してみることにする。

モニタは新品のようで綺麗 モニタは新品のようで綺麗

結果、微妙。同様の、中央部の縞模様が見える。しかし、当初の機材に比べると、若干目立たないように思える。それとこの縞模様、見る向きによって出方が変わることが今更ながら分かった。モニタ下部から見えげるように見ると、ほとんど見えないのだ。

やや上や斜めから見ると縞模様が出てくるようになる。

テストパターンも含めて、二台のモニタを比較したが、やはり交換機の方が見え方がマシという結論に至った。ドット欠けも無さそうなので、モニタアーム上の付け替えを行う。

付け替え自体は簡単に終わり、元のモニタを送付されたボロ箱に詰めて、DELLの回収を待つ。

縞模様は完全には解消していないが、しばらくはこれで我慢して様子を見ることにした。

気になるようならまた交換すれば良いし、保証が切れる3年直前で交換するのも手だ。時間を経れば、ロットやディスプレイユニットそのものもモデルチェンジする可能性もある。とりあえずDELLモニタの不具合については一旦収束とした。

Mac Pro用に購入したサブモニタのP2415Q。

謎のうっすら縞模様がやはり気になり、DELLのサポートに電話した。

9時からだが、土日でも電話受けてくれるのはありがたい。

中国人とか、日本語通じない人が出てるのでは・・と危惧したが、対応したのは実直そうな日本人男性でまずはホッとした。

まず、切り分けとしてディスプレイケーブルを外し、テストモードに切り替えてくれという。

上から1番目と4番目の操作ボタンを長押しすると、白のテストパターンが表示される。その状態で、4番目のボタンを繰り返し押すと、黒、赤、青、テキストなどのテストパターンが表示される。ドット欠けの確認もこの画面でできそうだ。

テストモードの白画面でも、画面中央部に縞模様が確認される。写真を撮ってメール送付してくれ、と言われ送付する。画面写真はモアレが出てしまい、微妙な縞模様ななかなか判読がし辛い。なんとか分かるかな・・という一枚を送付して見てもらったが、縞模様がどれか、理解してもらえなかった・・。

分かりにくいが、赤い線の感覚で縞模様が見える 分かりにくいが、赤い線の感覚で縞模様が見える

で、結局、交換用の良品を送る。という結論に達する。聞いてはいたが、この良品、新品ではないとのこと。ただ、中古や使用品でもないという。でも、箱もボロいかもしれないし、ケーブルなども欠けがあったりするので、本体だけ入れ替えて返送してくれ、とのこと。

使用感があったり、中古だと分かるような本体だったら受け取り拒否しますよ、と言ったら了承してくれたので、受け入れることにした。

ちなみに翌金曜日の着指定でお願いした。週末に症状を確認して、改善があるなら交換作業を行うことにした。

余談だが、テストモードを繰り返していたら、何故かモニタが鍵アイコンのロックモードになってしまった。解除の仕方が分からず、Webで情報を探したら判明した。4番目のボタンを15-20秒くらい長押しすると操作ロックするようだ。同じ操作で解除されるので、事なきを得た。今後の参考に書き記しておこう。

年始になり、色々微調整などを行う。

・プリンタドライバのインストール

Brotherのインクジェットとレーザーのプリンタドライバをインストールする。印刷も特に問題ない。

・MusicアプリでCD Riping

初めてMusicアプリでRipingする。初め、CDをインサートするとすぐにイジェクトされるので焦ったが、その特定のCDの品質の問題だったようで、他のCDは問題なく読み取れた。ダメだった物も、何度かトライしたらRipngに成功した。

・iPhone/iPadをバックアップ

iPhone/iPadをバックアップする。CatarinaからiTunesは無くなったので、Finderからバックアップする。結構な容量になるかと思ったが、ユーザーデータだけをバックアップしているようで、iPhoneとiPad足しても100GBいかなかったので、システムパーテーションに置いておくことにした(以前は設定変更して外部ドライブに逃していた)。

Fiderから操作する方が、確かにしっくりしているかも。

・VMwareをインストール

Windows環境は以前のイメージファイルを流用しようかと思ったが、新規にセットアップすることにした。

一通りの設置、設定を終えて、一部の修正作業を大晦日に行う。

まず、Macとは関係ないが、サブモニタ直上に吊ったPC用の共用モニタのケーブルを交換する。DVIケーブル+DVI-HDMI変換アダプタにしていたのだが、邪魔なのでストレートなHDMI-DVIケーブルに変更した。変更直後、また画が出ない問題に遭遇したが、ソースのKVMスイッチ側のDVIコネクタを挿し直したら正常になった。

HDMI-DVIケーブル

KVMスイッチのDVI結線

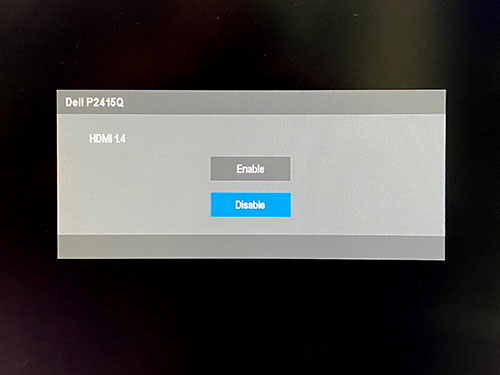

合わせてMac用サブモニタの表示が60Hzになっているか確認。モニタ側でステータスを出す術が分からない(MENU画面に2160pとは表示されるが、周波数までは分からない)ので、DELLのWebでモニタ側の60p有効化の手順を確認する。

2016年6月製造のREV A04以降でHDMI2.0サポートとのことで、映像ケーブルを外した状態でHDMIを入力に選び、チェックマークを5-6秒押すとHDMI1.4有効化/無効化のダイアログが表示される。

HDMI1.4の有効化/無効化

ややこしいのだが、HDMI1.4の有効無効なので、この設定を無効にするとHDMI2.0が有効になるようなのだ。素直にHDMI2.0の有効無効でいいのに・・。

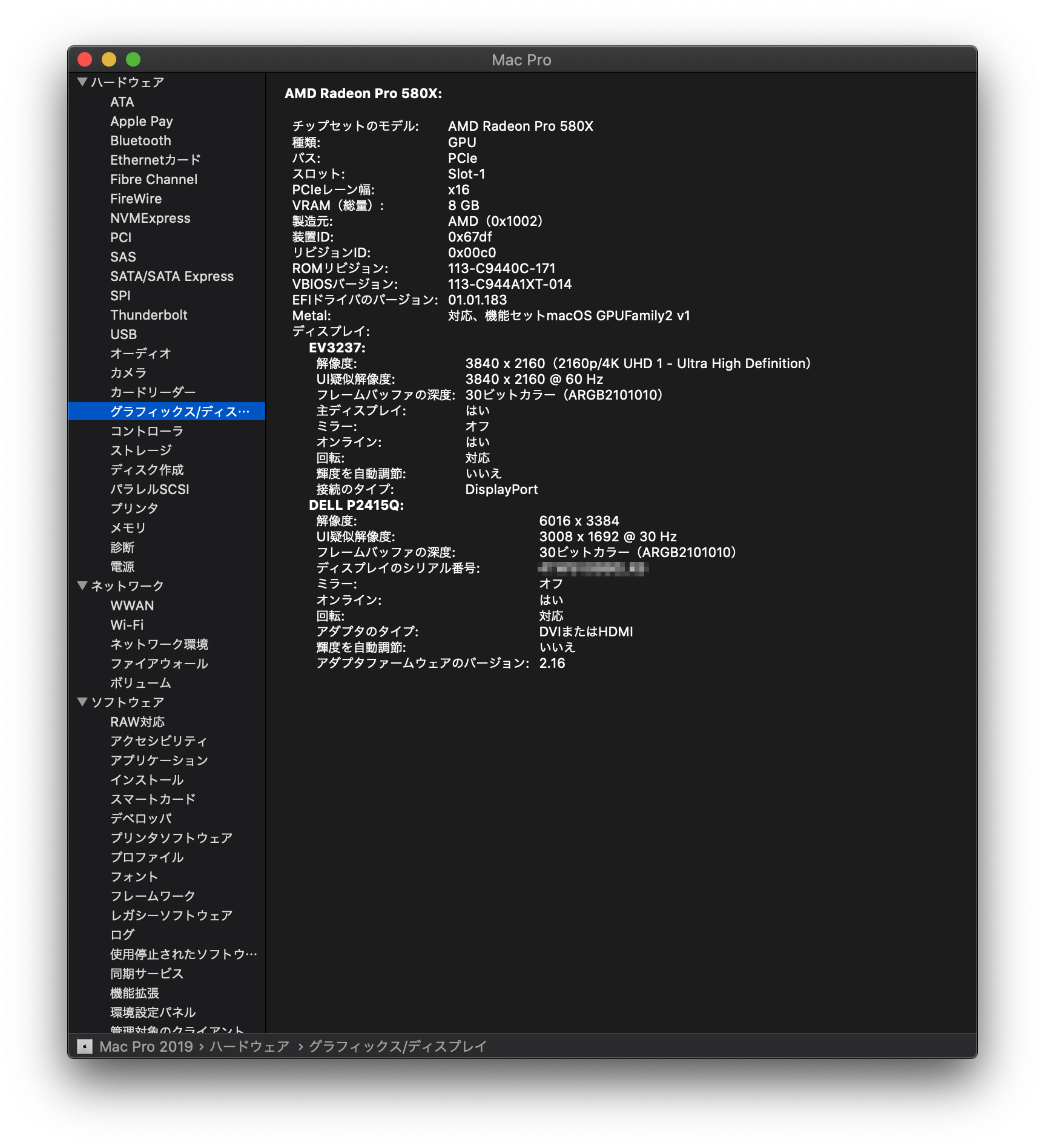

この設定を確認すると、正しく無効化に設定されているようなのだが、Mac側でモニタのステータスを確認すると30Hzとなっている。

30pの状態 30pの状態

おかしいな・・と、この有効化、無効化を何度かやっていたら、何故か60Hzに変わっていた。ちなみに色深度は30bitとなっている。

60pに変わった 60pに変わった

ついでにモニタのドット欠けを確認するため、確認サイトで白や黒の全画面表示を行い、確認する。視認できる限りは輝点も黒点もドット欠けはないようだ。

ドット欠け確認サイト

ただ、画面をよくよく見ていると、白画面表示時に画面に幅1-1.5mmくらいの薄く細かい横方向の縞模様が表示されているようなのだ。画面中央部が顕著で、周辺部では視認できない。初めはHiDPIの弊害なのかと思い、ドットバイドットにもしてみるが変わらないようだ。入力をDPにしても変わらなかった。顔を画面に近づけないと分からないレベルなので、交換申請をするか、このまま使って保証の切れる直前に交換申請をするか、悩ましいところだ。それまでの2414Qでは気にならなかったし、DELLの32型でも出ていないので、この機種固有の問題か、不良なのだろう。

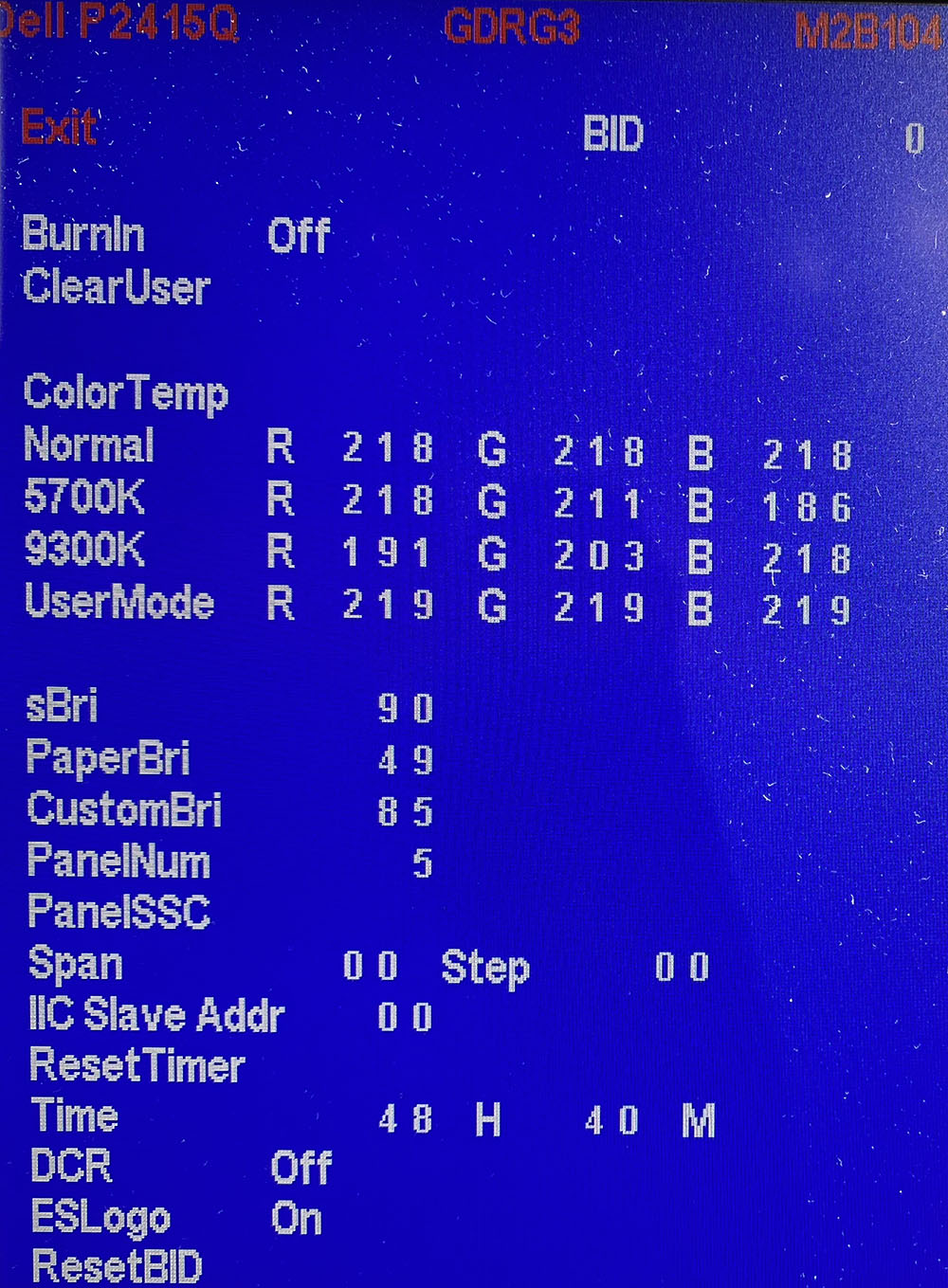

自分の個体のリビジョンはA14で2019年9月製造とかなり新しいものとなっている。A06以降はBOEのADSパネルに変わっているとの情報もあったのでファクトリーモードにして調べてみたら、BOEパネルを示すGDRG3という文字列が表示された。5chでは同じような報告があり、交換して多少良くなかったが改善はされていない、とあり、面倒な交換手続きは躊躇してしまう。

ファクトリーモードのステータス ファクトリーモードのステータス

ちなみに、以前のUP2414Qで悩まされたスリープ復帰後のブラックアウトや画面の崩れだが、P2415Qに変えてからは一度も経験はしていない。

モニタ周りのセッティングが完了し、ひと段落したら、今度は何故かMac Proから音が出ない。USBハブの電源を抜き差ししても、オーディオアダプタのUSBポートを抜き差しても症状は変わらない。別系統のUSBハブにオーディオアダプタを接続すると音が出るので、デスクトップハブとの相性なのか?

本体のUSPポート接続状態

LANとHDMI接続状態

BD-Rドライブとの接続

面倒なので、Mac Proの増設USBポートから直結でオーディオアダプタを接続することにした。これで解消。物理的なセットアップはこれで一通り完了したこととなる。

モニタ位置を調整

キーボード、タブレット

モニタ群の全体像

少しアップで

メールの移行は続く。

Apple Mail形式の読み込みは凄く時間がかかり、まだ終わっていない。

一方、その他のアプリのインストールを続ける。

・Default Folder X

・CodEditor

・FileZilla

・Microsoft Office

・Chrome

・FireFox

・Deliscious Library 3

・宛名職人23

FileZillaは、アドウェアの入ったインストーラ版を間違ってインストールしてしまったため、一旦削除して、再度圧縮形式のドラッグ&ドロップ版をインストールした。

Delicious Library 3は、事前に書き出し済みのDBファイルを読み込み、正常にライブラリがリストアされえたことを確認。

また、Musicアプリを起動して、音楽ファイルを取り込む。当初、iTunes Music Macthから降ってきたファイルとダブって二重になってしまったので、一旦全て消してやり直した。

Mac Proのセットアップを続ける。平日は、主にソフト面の移行処理を行う。まず、書類やピクチャなどのユーザープロファイルをバックアップからコピー。続いて、以下の設定、移行を行う。

・不可視ファイルを表示

まずは、バックアップデータをコピーするために、不可視のファイル、フォルダを表示できるようにする。

Finderを選択した状態で、command+shift+.で、不可視ファイルが表示される。

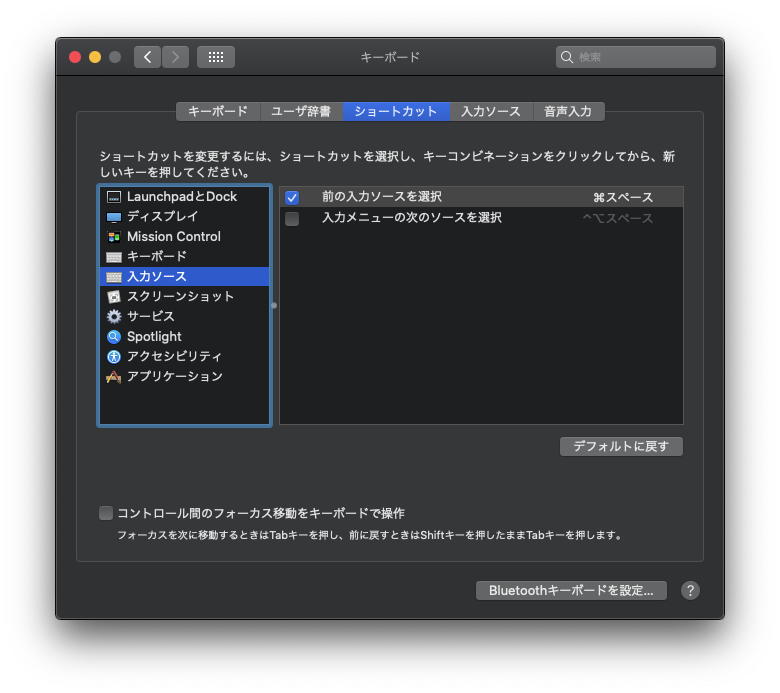

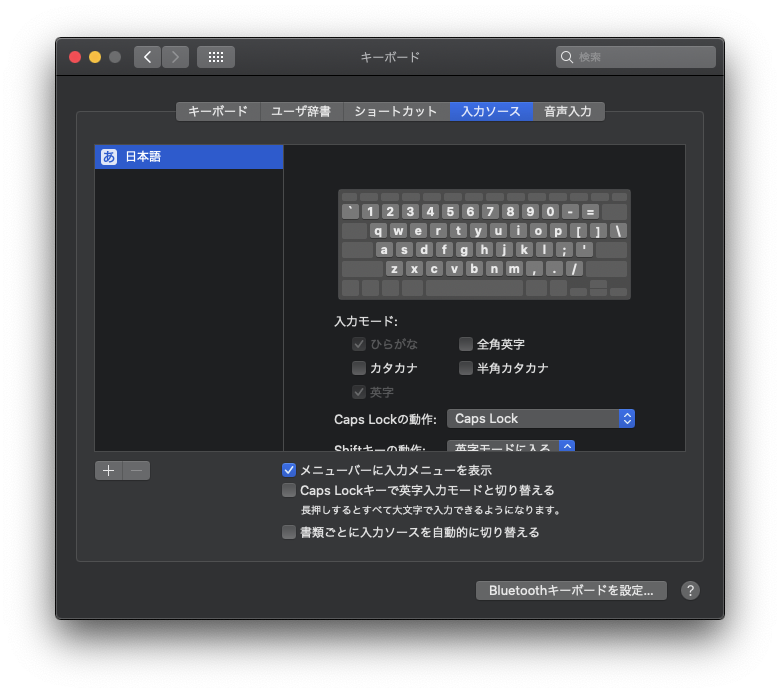

・英語/日本語の切り替え

使い慣れたcommand+spaceでの切り替えを設定する。

システム環境設定でキーボードを選択。ショートカットタブの入力ソースを選択し、[前の入力ソースを選択]で、[^スペース]になっているところをクリックし、command+spaceキーを押すと完了する。

さらに、入力ソースタブで、[日本語]以外の入力ソースを削除し、入力モードで[ひらがな]と[英字]がチェックされた状態にすると、切り替えがさらに楽になる。

[キーボード]→[ショートカット]タブ [キーボード]→[ショートカット]タブ

[キーボード]→[入力ソース]タブ [キーボード]→[入力ソース]タブ

・Tab Launcher

DragThingが使えなくなったので代替アプリを探す。

Tab Launcherというのが良さそうなので、App Storeに課金してダウンロード。

使用感は悪くなさそうだ。

Tab Launcher

・Mailの移行

今回、移行アシスタントを使用しないため、一番面倒なのが、このMailの移行。

先人たちのMail移行のTIPSを参考に、バックアップデータからファイルをコピーする。

コピーするのは以下のファイル。

● Accounts(フォルダ - フォルダ内すべて)

● Containers(フォルダ内の以下のフォルダ)

・com.apple.mail(フォルダ - フォルダ内すべて)

● Mail(フォルダ - フォルダ内すべて)

● Mail Downloads(フォルダ - フォルダ内すべて ※存在する場合)

● Preferences(フォルダ内の以下のファイル)

・com.apple.accounts.plist

・com.apple.accountsd.plist

・com.apple.mail-shared.plist

・com.apple.mail.plist

・com.apple.MailMigratorService.plist

● SyncedPreferences(フォルダ内の以下のファイル)

・com.apple.mail-com.apple.mail.vipsenders.plist

Mailフォルダ

このうち、com.apple.MailMigratorService.plistは自分のPreferenceフォルダには存在しなかった。

コピー後、念のためにMacを再起動し、Mailを起動。

データ読み込みのプロセスが走り、移行が完了したかと思われたが、iCloudのメールしか表示されない。

gmailとoutlookについては、アカウント設定で有効にしたら読み込まれたが、これがコピーした移行データから復元されたのか、IMAPサーバからダウンロードされたのかは定かではない。

どうしようもないのが、IMAPではないnifty。そもそも、アカウント設定にも表示されていない。

しかたいので、データを個別読み込みで復元することにした。

まずは、アカウントでniftyの設定を行う。すると、POPサーバに残っているデータはダウンロードされた。

その後、バックアップデータのniftyメールを思われるメールデータを読み込む。niftyメールは、以前のOS更新時にも移行に失敗し、201X年XX月以前と以降の二つのメールBOXに分かれている。

メールボックスを読み込む

それぞれを読み込み、読み込んだデータをドラッグ&ドロップで、niftyの受信箱、送信箱に移動する。

ちなみにniftyもIMAPサービスはやっているが、月額+100円で、容量も10Gまでという制限付き。gmailなど、無料メールが流行っている昨今、有料はバカバカしいのだが、niftyアカウントはもう30年以上使っていて、あちこちでこのアドレスで登録をしている背景もあり、捨てることはどうしてもできない。

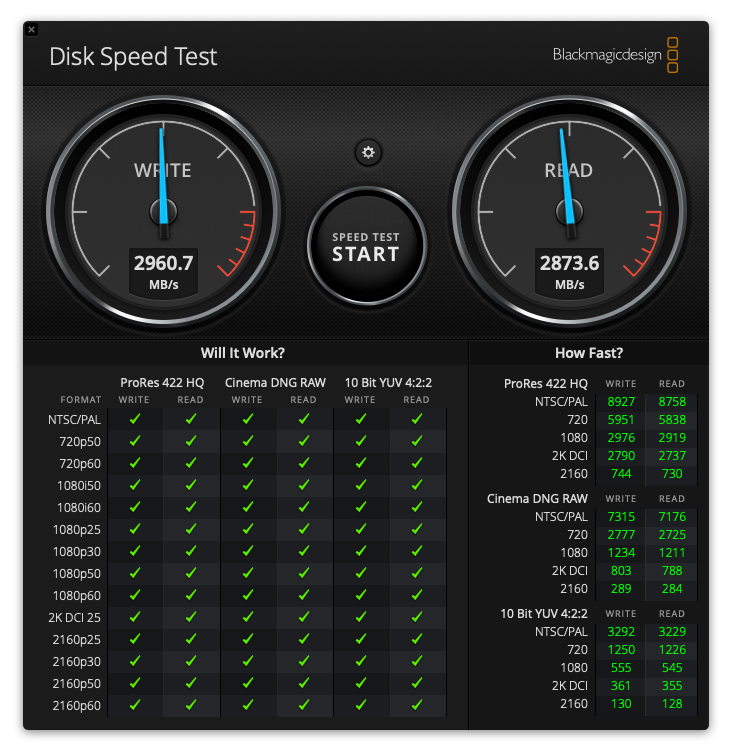

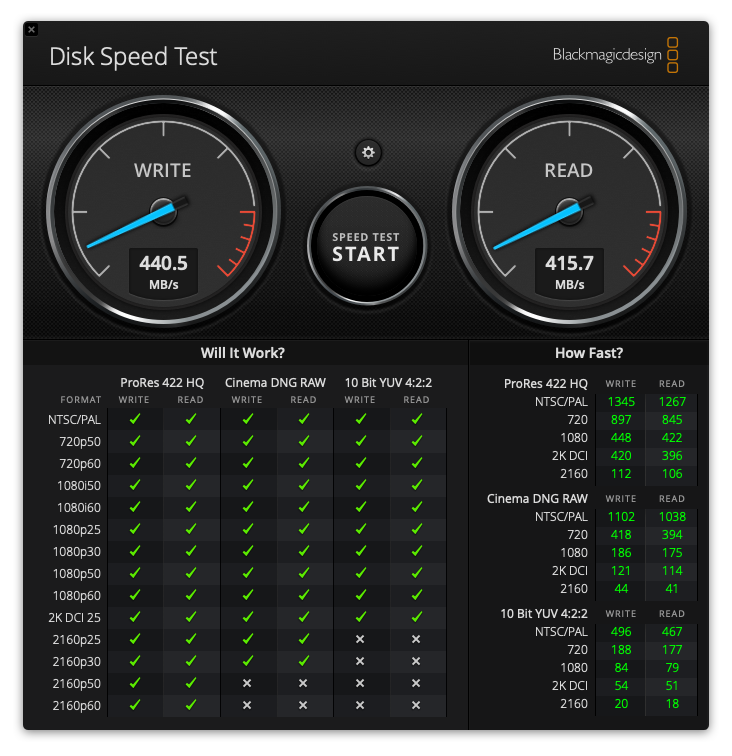

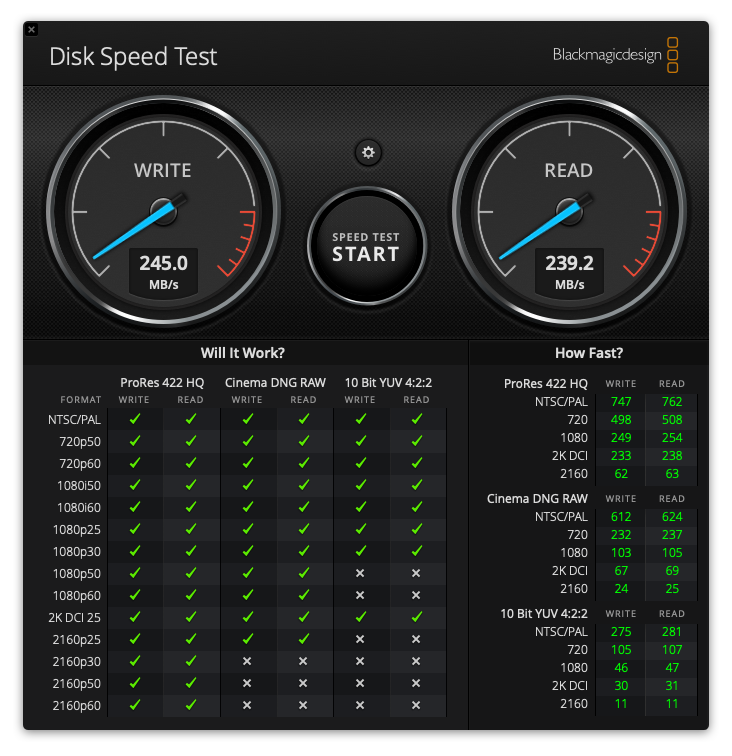

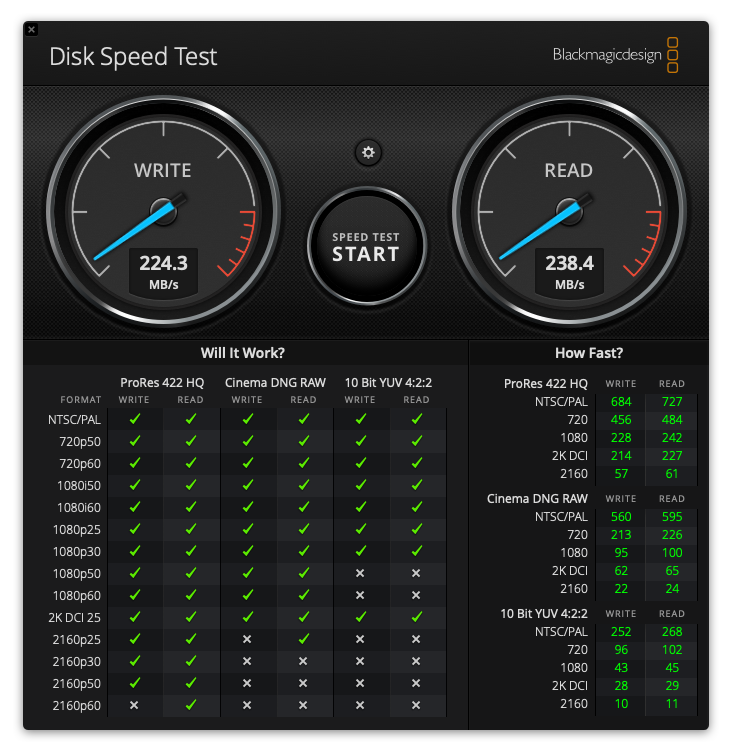

ほぼ素の状態でディスクのパフォーマンス測定を行う。

測定にはBlackMagicのSpeedTestを使用した。

内蔵SSDは圧倒的なパフォーマンスだった。

まずは内蔵SSD まずは内蔵SSD

圧倒的なスピードを測定

続いてIntelのSATA SSD 続いてIntelのSATA SSD

SATAなのでこんなものか

seagateのIronWalf seagateのIronWalf

東芝の8TB HDD 東芝の8TB HDD

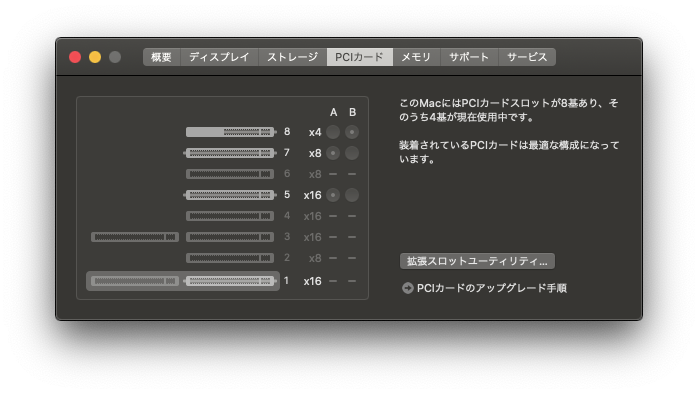

続いて、このMacについて、からPCIカードやメモリのコンフィグレーションを確認する。

PCIカードの構成 PCIカードの構成

x8にUSB、x16にSATAカードが実装

メモリの構成 メモリの構成

32GBが4枚実装

ストレージの構成 ストレージの構成

BackupはUSBで繋げたデータコピー用の一時的な使用

時間も押してきたので、移行作業はそろそろ見切りを付け、USB HDDにバックアップしたデータをローカルにコピーし始める。

余談だが、既存のEIZOの32型4Kモニタに、DPケーブルとUSB-Cアダプタを噛ませて接続しているのだが、時々ブラックアウトする。真っ黒の画面で背景にノイズが浮いている場合もある。USB-Cアダプタがいけないのだろうか?

これは、年末の作業の時にケーブル交換をトライしてみることにする。

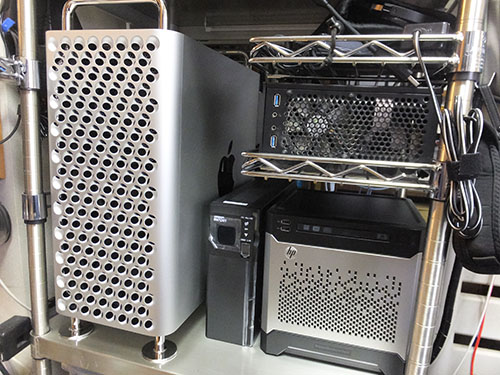

続いて、Macをルミナスのメタルラックに移動する。その前に足回りの無定電源装置を準備する。ラックから既設のMac Pro 2013とストレージ、無停電電源装置を撤去して置き場所を整理。新規の無停電電源装置を設置する。そして、本丸の新Mac Proをラックに移動。事前に寸法から換算して棚板を配置していたので、バッチリはまり込んだ。

続いて背面の配線。今回、モニタ周りは大掛かりになるので年末まで持ち越すことにして、旧来の配線を一部流用することにした。

PSUケーブルは添付のものを使用せず、

新調したUPSも設置し、USB、LAN、電源ケーブルを配線する。

OMRON UPS BW120Tを開梱

メタルラックにMac Proを設置

背面を配線

ぶっといPSCケーブルを接続

ラック背面のLEDライトを点灯

よし、これで準備ができた・・ということで、通電。トップのボタンを押す。

天板の電源ボタンを押す

しかし、モニタに画出ない。なんだ・・モニタケーブルが良くないのか・・と、本体天板部を見ると、何やらオレンジのLEDが点滅している。

嫌な予感がして、Appleのサポートサイトを確認すると、ステータスLEDの見方が載っていた。オレンジが1秒おきに点滅・・は、メモリの構成エラーだ。

ガビーン・・・。なんてこった・・面倒なことになってしまった。

しかし、仕方ないのでもう一度分解して、原因のメモリを特定するしかない。

カバーを再び外して、まずはメモリの挿しなおし。だが、変わらず。

続いて、メモリを1ch分外す。そうすると、起動した!やはり一部のメモリ不良なのか?

もう一度Appleのサイトのメモリスロットの資料をよく読みなおすと、挿し順についての注意書きが。メモリの枚数によっては飛ばすチャンネルもある、と書かれている。当初、Ch1から順番に挿していくものだと思っていたのだが、今回の8枚の場合、1,2,4,5の順に挿すようなのだ。自分は、1,2,3,4と挿していた。

これが原因なのか・・と、正しく1,2,4,5と挿したが、やはり起動しない。

メモリの一部不良なのか・・と、6枚構成にして、32GBの2枚を入れ子にして試してみたら、どのパターンでも起動する。新調した32GBメモリの不良、という訳ではなさそうだ。

これ以上悩んでも解決策は無さそうなので、標準実装の8GBx4は撤廃し、32GBx4だけの構成にすることにした。元々それでもいいかな、と思ってはいたので大きな問題ではない。32GBx4構成では、やはり問題なく起動した。メモリ不良ではなくて良かった。

32GB x4だけの構成に変更

再びラックに配置

これで、本体を元通りに組みなおし、Mac Pro本体をラックに戻す。

そこからは順調にセットアップが進む。

拡張カードも正常に認識しており、ストレージもディスクユーティリティから確認できた。

OSはクリーンインストール。shift+option+command+Rを押しながら電源ボタンを押す。

インストール前にディスクユーティリティで内蔵SSDのボリュームを分割。

今回クリーンインストールで認識を新たにしたのが、Macのディスクフォーマット。APFSをmac OS拡張(ジャーナリング)というのが選択できる。

後者は所謂HFS+のこと。前者は比較的新しいフォーマットのようで、パーテーションの概念が変わっていてややこしい。コンテナという概念が導入され、その下に作成したパーテーションは、仮想環境の容量可変のHDDのように、複数のパーテーションで共用できるようなのだ。

自分は単純に2TBの内蔵SSDを1TBずつにすっぱり割りたいだけなので、余計な機能は不要だ。しかし、APFSの方がファイルコピーが早かったり、ファイル上書き時の動作も安全性が高いようなので、良さそうだ。

ということで、APFSでボリューム追加を選び、容量のオプションで割り当て容量を選択し、1TBと指定した。残りの1TBも、将来のOSインストール用にボリュームを割り当てる。その後のインストールはいつも通りで、移行アシスタントはパスする。

内蔵のT2チップ搭載2TB SSD

画面では予約しているが、割り当てで1TB指定

macOSを再インストールする

インストール先を指定

残ったHDDだが、PCIeに内蔵したIntel SSDはデータドライブとして利用するのだが、やはりAPFSでフォーマット。Pegasus J2iに実装した8Bのテンポラリ用の東芝HDDはHFS+に。Time Machine用の14TBのSeagate HDDだが、Time MachineはAPFSは使えないそうなので、これもHFS+でフォーマットした。

iVANKY USB-C to DisplayPortケーブル 2m 2,199円@amazon.co.jp

Mac Proと既存のEIZOモニタ接続用に購入。当初、既存ケーブル流用し、miniDP-USB-C変換で対応する予定でアダプタまで買っていたが、方針変更。

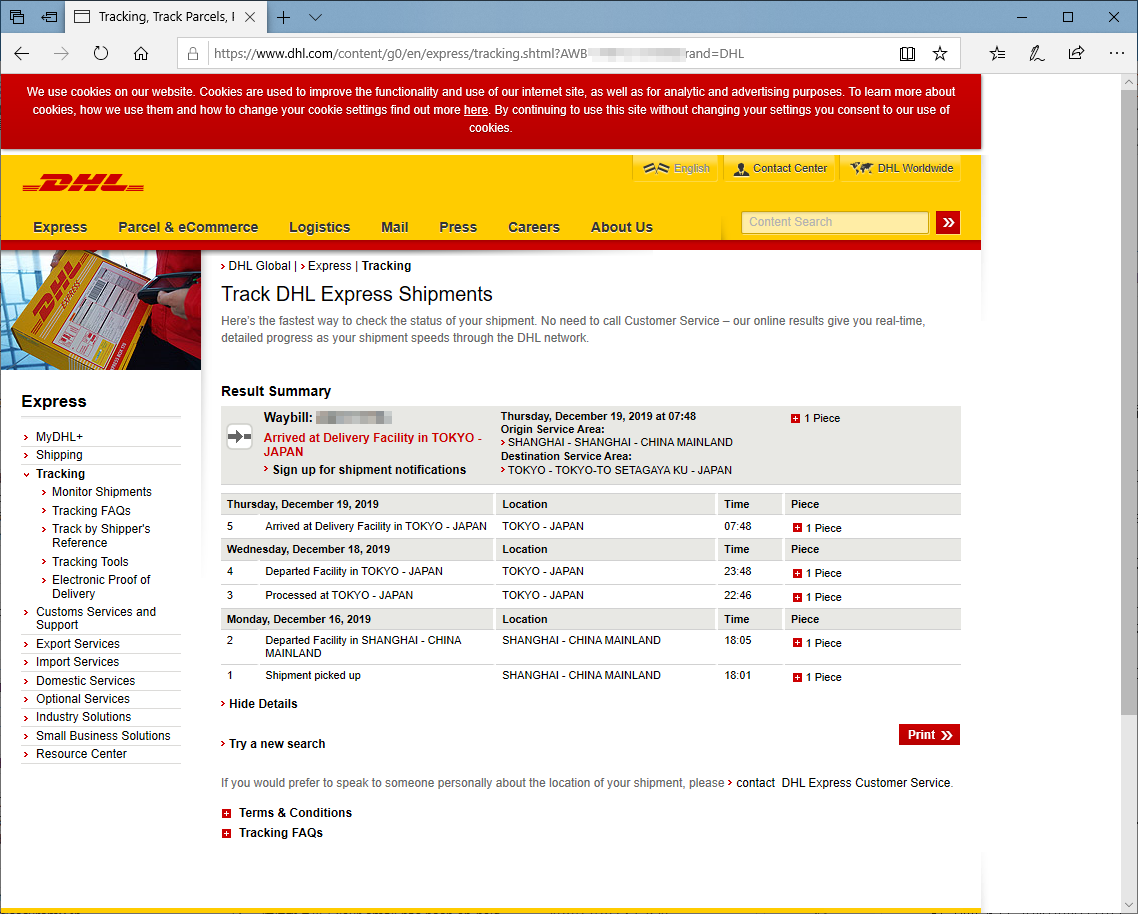

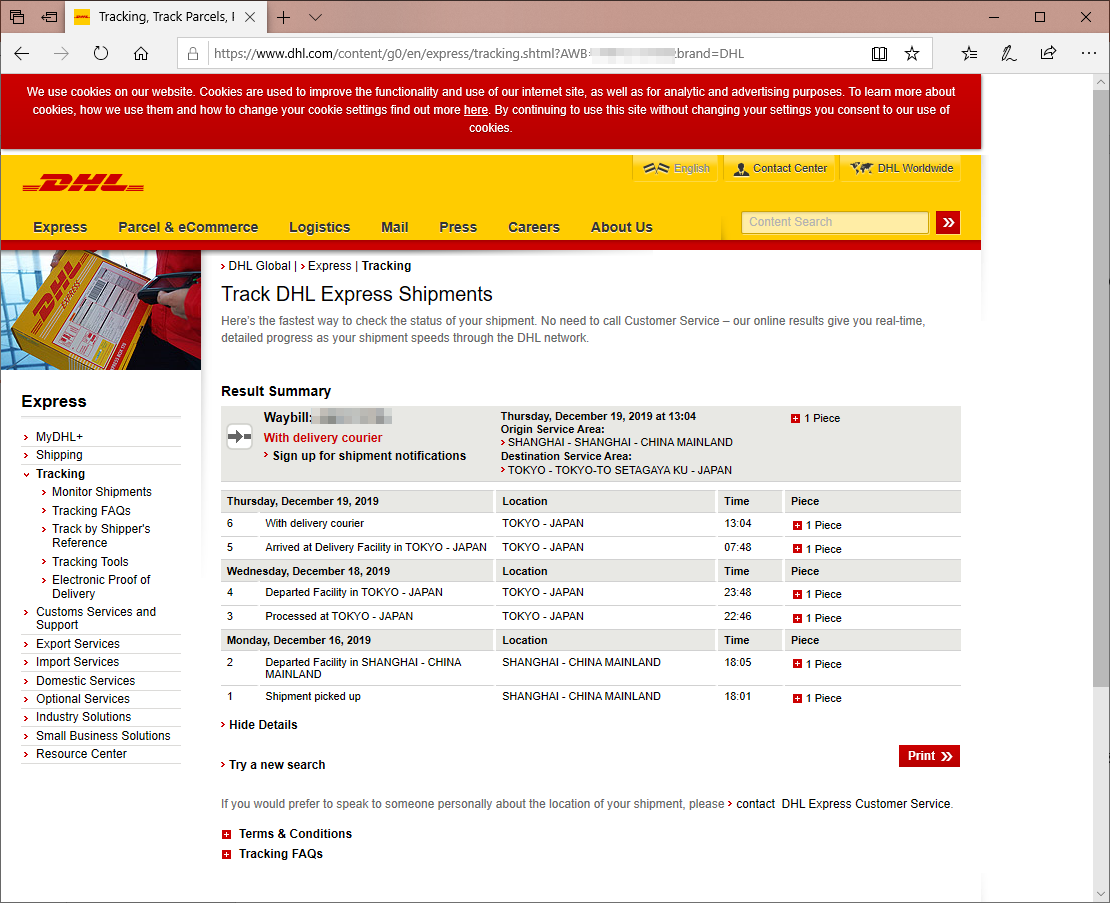

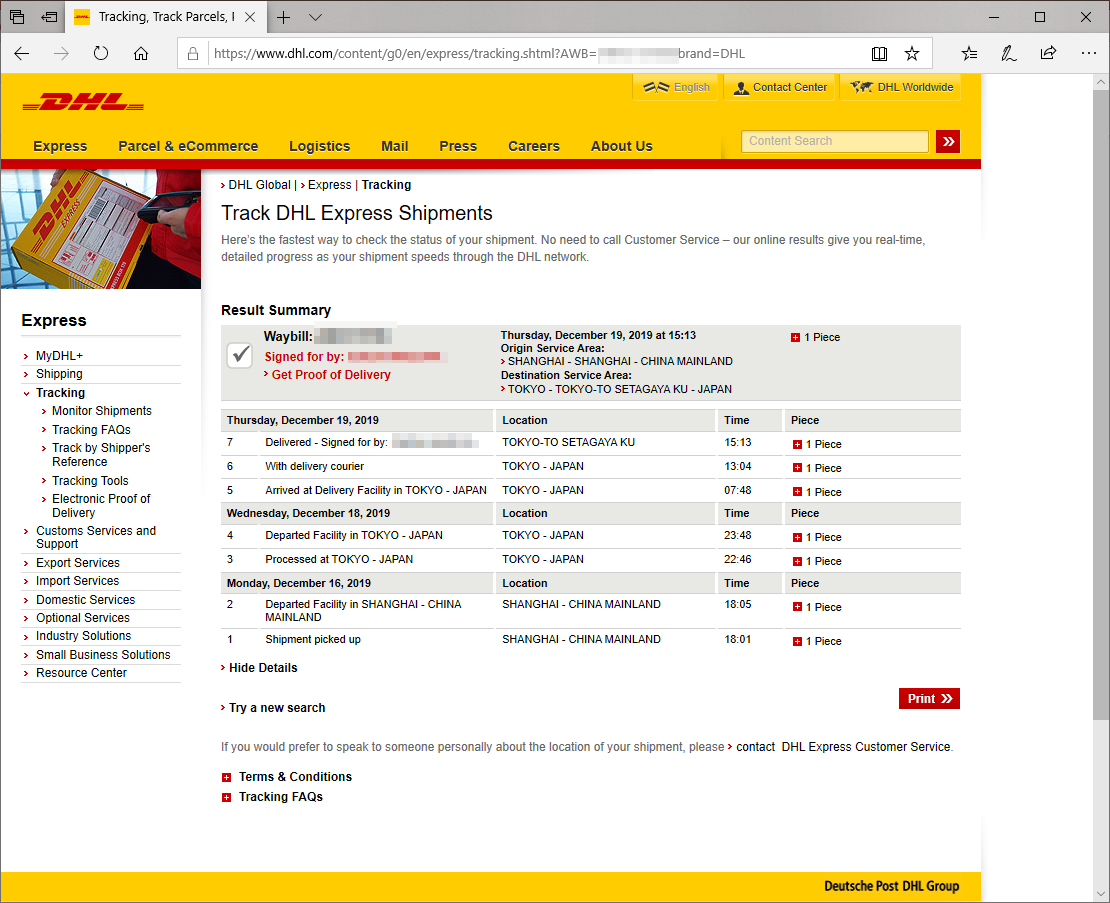

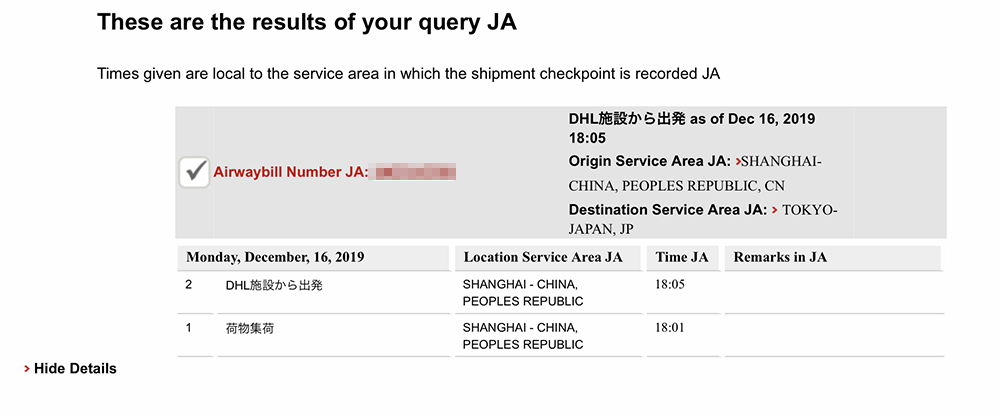

12/20到着予定のMac Proだが、嫌な予感がするのでDHLの配送ステータスを見ていたら、案の定、12/18夜には国内に着いており、翌12/19AMには発送され、着日が12/19に前倒しになった!今日届く!

午後15:00過ぎにはDeliveredにステータスが変わり、家に既に届いていることが分かった!

仕事を終え、急いで家に帰ると、玄関に巨大な段ボールが!!

でかい!海外のUnboxingの映像でそのサイズ感は把握していたが、やはり大きい!

さらに、その大きさ以上に驚いたのが重量。一人では持ち上げることができない。引き摺るくらいが精一杯。当初、梱包状態のまま自室のある二階まで上げようかと思っていたが、とてもじゃないが一人で階段を持って上るなんて不可能だ。

ということで、玄関で開梱することに方針変更。当初、外側の茶ダンも丁寧に上側を開けて出そうかと思っていたが、これも不可能。諦めて、正しい開梱手順に従い、茶ダン下側のジッパー部分をペリペリと剥がし、カポっと上下に分解した。

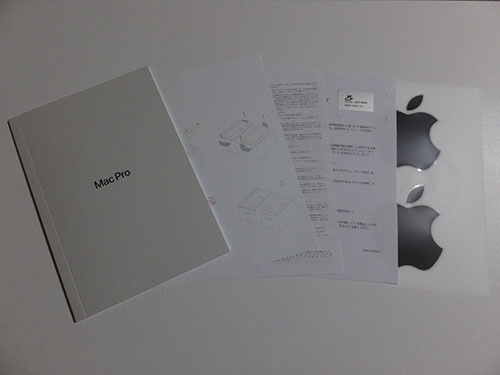

出てきた、中の化粧箱。事前の情報どおり、この中の化粧箱も上下二分割構造になっていて、ベロクロのベルトみたいなので固定されている。ベロクロを剥がし、いよいよ中のMac Proとご対面!

恐れていたのは、この中の本体も異様に重いのでは・・ということなのだが、そうでもなかった。重いことは重いのだが、一人で持ち上がらない重さではない。ステンレスの取っ手もついているし、運ぶことはできそうだ。

梱包状態での重さは、化粧箱にも要因がありそうだ。化粧箱だけで相当重い。それに緩衝材が結構入っている関係で容積が大きくなり、持ちにくく、一層重みを感じさせることとなっているのだろう。

で、本体を一人で持ち上げ、階段を登り二階には運び込み仮置き。それなりに重かったが、中身だけならなんとかなった。AVアンプくらいか。

この日は平日で、これ以上の作業は困難なので、ここで中断。土日に本格的な設置、セットアップを行う予定だ。

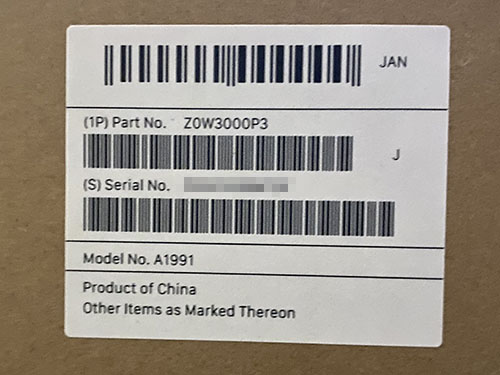

ちなみに、このMacの原産国。予想通り、中国だった。全然問題ないけど。

CANARE LP-3V20AC シールド付き電源ケーブル (7112GN-8101) (0.5m) 2,900円-割引145円@amazon.co.jp音光堂

Mac Pro用のPSUケーブルを発注。昨年のホームシアター購入で何本か購入した、音光堂のカスタム品を選択した。UPSを真隣に置くので0.5mの長さを選んだ。ケーブル、プラグは悩んだが、無難にカナレケーブルにアメリカン電気のプラグのものにした。

アドビオンライントレーニング通信講座1ヶ月+Adobe Creative Cloud(学生・教職員個人版)12ヶ月版ソフトウェア(24桁)LIVEコード 39,980円@ヒューマンアカデミーたのまな

Mac Proが12/20に到着するのに先駆け、ついにAdobeのCreative Cloudを購入。これまでCS6で頑張ってきたが、流石にmacOS catalinaではインストールできないだろう・・。ということで、山が動いた!

最近、通っているジムのコースを、フルの13200円から、一日60分限定の6600円のコースに切り替えた。これのお陰で月の固定費が削減され、Adobe CCのサブスクの原資が捻出できた。

たのまなのアカデミック製品はオンライントレーニング付きで、一般個人でも正規に購入できるもの。デジハリとたのまなが同金額で、どっちでも良かったのだけど、今回、A8.netのセルフバックというアフィを使うと、5%のキックバックを受けられるので、たのまなにした。3営業日でデジタルコードのメールが届くようなので、来週の月曜日かな・・使えるようになるのは。

Dell 23.8型 4Kモニタ P2415Q 48,393円(5%還元有)@イートレンド

Mac Proに合わせて液晶モニタをどうしようか、悩んでいたのだが、なかなか良い機種がなく来年まで持ち越しでいいや・・と深く考えずにいた。

そうした矢先。先週末の土曜の朝、突然、サブモニタとして使っていたDELLの24型モニタ、UP2414Qが死んでしまった・・。

いきなりブラックアウトして、電源再投入、ケーブル抜き差しなどいろいろ試したが変化はなし。バックライトは点いているが、OSD絡みが一切表示されない。5chの過去スレッドを見ていたら、2415Qで同じ症状の人が居たが、結局交換対応になっていた。これは絶望的だ・・。

ということでサブモニタを買い替えることになった。

悩ましいのは機種選定。

先にも書いた通り、24型でよい機種がないのだ。

DELLの後継機、P2415Qは既に5年も前の機種で、デザインも今となっては野暮ったい。HDRとか最新技術にも非対応だ。

他にはLGしか選択肢がなく、安型モデルの24UD58-Bと、Mac向けの24MD4KL-Bがある。

前者はポイント還元後で26500円程度の価格で購入できる点が大きい。HDMI2.0が2系統搭載なのは嬉しい仕様だ。少し古い(2016年発売)のと、ベゼルが太くプラスチッキーでテカッているのがマイナスだ。レビューを見てもムラやバックライト漏れが多少あるようだ。添付CDが剥き出しのまま放り込まれていたり、雑なパッケージングも気になるところ。

後者はポイント還元後で見ても75000円程度と高い。デザインや品質は良さそうだが、thunderbolt3しか端子がないのは良い点でもあり、悪い点でもある。今回想定している設置レイアウト上は、Mac本体から3mのケーブルが必要になるのだが、tb3で3mのケーブルって、なかなか存在しない。UD58もそうだが、3年保証は付いているが、ドット欠けについては99.99%までの保証であるのがちょっと不安だ。

思い切って候補を27型まで広げると対象機種は一気に増える。

まず目に入るのは10月に出たばかりのPhilipsの278E1A/12。

フレームレスデザインでHDRにも対応。一時的に売り切れになっているが、3万円を切る実売もお得感が強い。多少のウイークポイントがあっても安いので・・と割り切れるし、5年保証付いているので万が一の時も安心だ。

ただ、VESAマウント穴がセンターではなくやや上方にシフトしており、使用中のエルゴトロンの二連アームの寸法から鑑みると、もう一枚のモニタと干渉してしまうようだ。

他に27型だとDELLのU2718Qもある。

比較的新しいモデルで、価格は6万オーバーになるが、フレームレスデザインで洗練されている。しかしこのモデル、レビューでの評判がすこぶる悪い。経年劣化で画面四隅が縮んでくるようなのだ。レビュアーによると2台持っていて両方とも1年と立たずに症状がでて、交換してもまた再発するとある。フレームが細いせいか建て付けが悪くパネルとフレームに隙間がある個体も結構あるようだ。しかも複数のレビュアーで起きてるようなので設計上の問題なのかもしれない。流石にこれらの地雷レビューを読むと買う気が失せてしまう。

結局堂々巡りで候補はP2415Qに戻ってしまった。外観はほとんど同じで目新しさ無しだが、地雷的な要素も無く、フレームが太いせいかバックライト漏れの事例も聞かない。ドット欠けにも対応した3年間プレミアム保証も嬉しい。何世代かマイナーバージョンアップが施され、当初は30p止まりだったHDMI入力も60p対応になっているようだ。

実は当初、UP2414Qが壊れた日にすぐにでも買おうと、20%もポイントがつくムラウチPayPayモール店で決済の直前までいっていたのだが、決済画面のポイント還元率のところに警告のリンクを見て、PayPayのポイント還元キャンペーンの月の上限額に近づいていて20%のポイントバックは不可能である事に気がついた。

来月まで待つ、と言う選択肢もあるが、サブモニタ無しの環境で年を跨ぐのはなかなか厳しいものがある。となるとPayPayモール以外の店舗購入の検討が必要となる。

本家DELLのサイトは割引適用で5万を少しだけ切る程度。+7800円での5年間のプレミアム保証が付けられるのも気になるが、この機種はさほど故障報告もないようなので勿体ないか・・?

初期不良対応を考えるとamazonでの購入が無難だが、48000円台で、何より次回入荷予定が一週間先になっている。

PayPayモール以外の実質最安となると、キャッシュレス還元のつくイートレンドで、実質45000円台だ。これならPayPayムラウチとの差は軽微だ。イートレンドって大丈夫なのか・・少し気にはなるが、在庫はあるしそれほど悪い評判も無いようだった。

悩んでいるのも疲れたので、ついにポチってしまった・・。翌日には到着予定。

物欲は止まらないな・・。

12/16夜。メッセージアプリにAppleから通知が!

なんだ・・と思って開くと、Mac Pro出荷の連絡だ!

12/20着予定で、金曜日には手元に届いてしまう!

到着見込み12/21-29だったとは言え、予想より早くてびっくり。

それからもう一つ。出荷元が上海のDHLとなっている。Mac Proってアメリカ生産ではないなのか??

と不思議に思っていると、仏メディアが受け取ったMac ProにはAssembled in Chinaと書かれていた、との記事が。

そこにも書かれているが、アメリカ産のは、米国内と近隣国向けなんだろうな。

どう考えても日本なんかは中国で生産・発送された方が経費安く済むし。

アメリカから空輸であんな巨大な荷物が次々と届くのか?と少し疑問視もしてたので納得。

それと、下手にアメリカ人で使られるよりも、中国の委託先工場の方が品質が高そうだ、という気がしないでもない。

いずれにしても、今週末に開封の儀か・・。

Wacom Intuos Medium Black(アウトレット) 14,400円+POINT15%@ワコムストア(PayPayモール)

OMRON 36,005円+POINT12%@コンプモトヤフー店

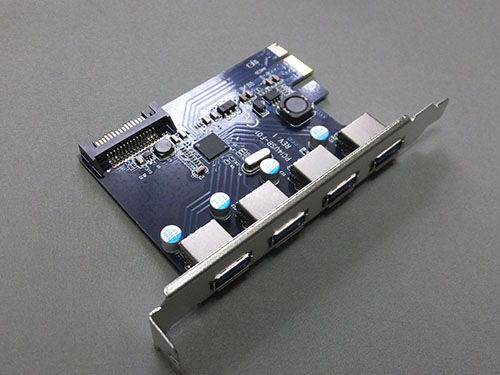

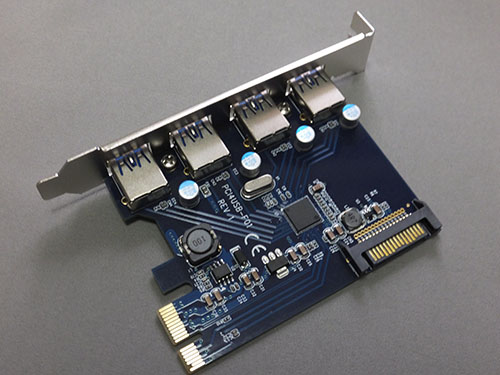

Century USB3.0 x4ポート PCI Express x1 I/Fカード CIF-USB3P4FL 2,874円-ポイント76@amazon.co.jp

Mac本体を思わずポチったのも束の間・・。

沖縄に行く途中、電車と空港リムジンバスの中で、その他周辺機器の発注を一気に進める。

まずタブレット。長年使っていたIntuos 4から、無印Mediumに切り替えることにした。現行Proは結構出てから日が立っているのと、評判もイマイチで、タッチ機能も自分には不要なので、C/P比的に無印で十分な感じ。さらにWACOMストアのアウトレット品が結構安いので、これを注文。

続いてUPS。現在使っているのがCyberPower製でトラブルもないがそろそろバッテリーが寿命だろう。今回は仮想サーバでも使っているOMRONの常時商用電源タイプの最新版。120VAモデルにした。

最後に、本体のUSBポートが少ないので、拡張のためにUSB3.0x4の拡張カードを注文。拡張スロットがたくさんあるので、新しいMac Proは何でもできて良いな・・。

残るは、キーボードと、Adobe Creative Cloudくらいかな。

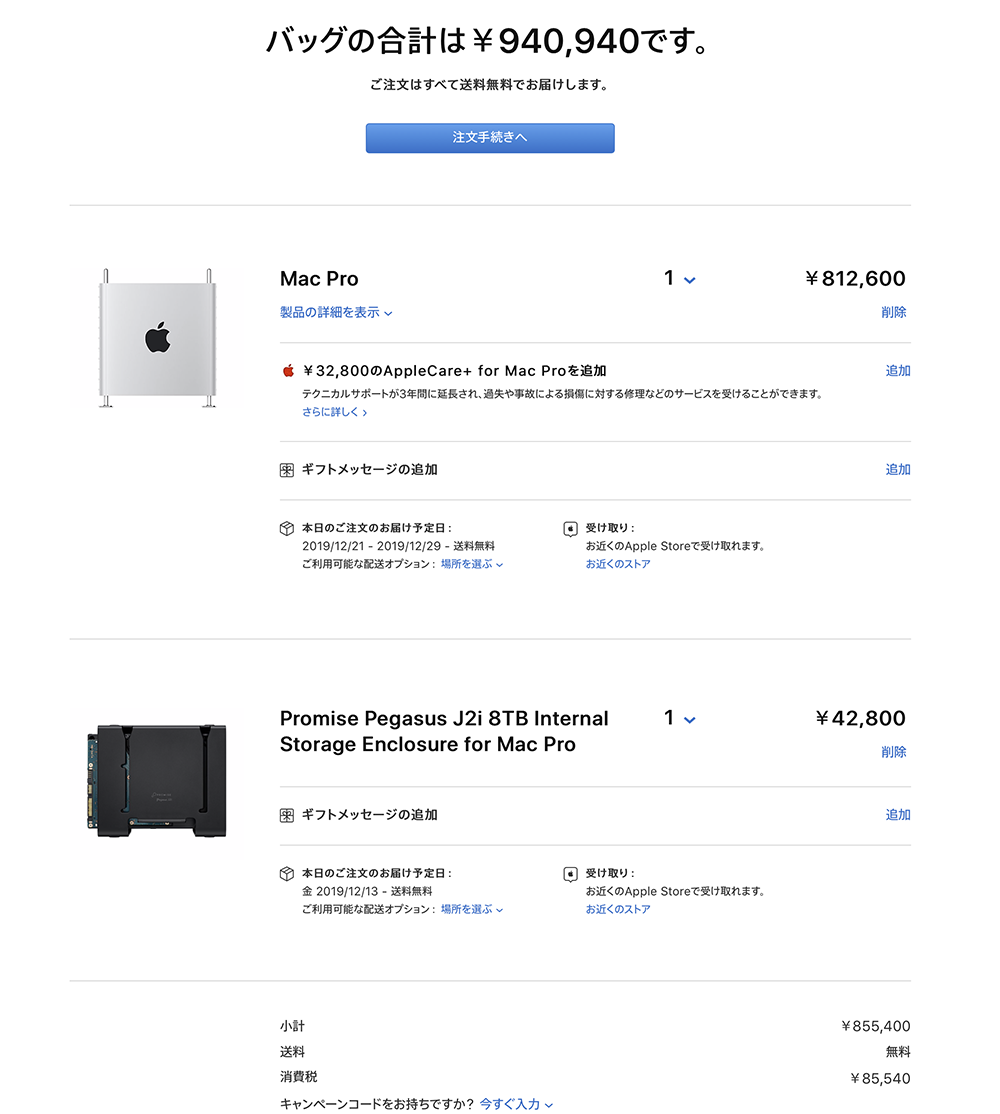

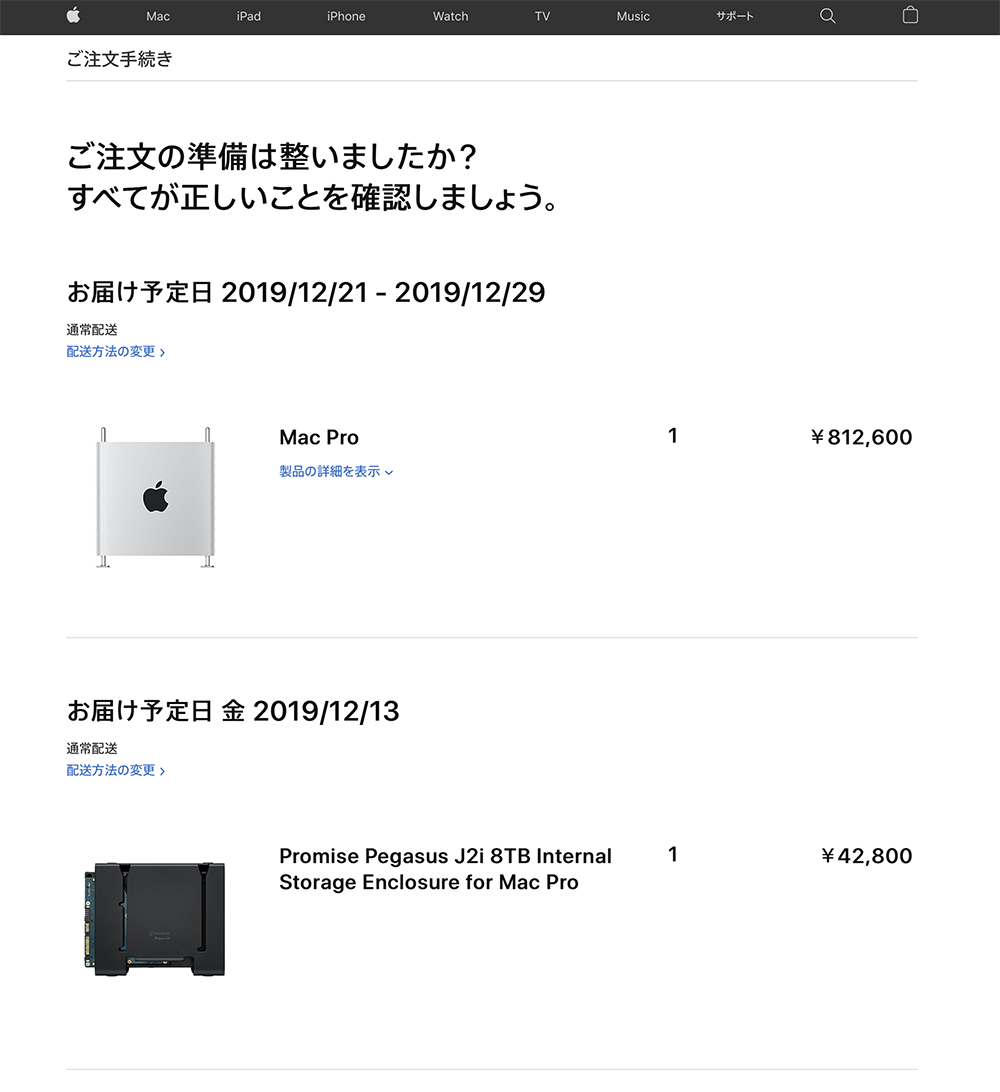

Mac Pro w/ 2TB SSD /3.3GHz 12コアIntel Xeon Wプロセッサ(MAX 4.4Gz) 893,860円@Apple Store

Promise Pegasus J2i 8TB Internal Storage Enclosure for Mac Pro 47,080円@Apple Store

局自分のところには販売開始を知らせるメールは届かなかったが(発売開始後、届いたが)、事前の情報通り、米国12/10、日本では12/11AM2:00に販売が開始された。

自分が気づいたのは朝起きたAM5:00前。

情報サイトには何もなかったが、Apple本家サイトにいったら購入ボタンが押せるようになっていた。

ポイント狙いでソフマップで買うことにしていたのだが、納期を見ると12/21-29となっている。今ここでポチれば年内に届くことは確実だ。

しかも今日から二泊で沖縄旅行に行くため、ソフマップに行くとすると週末。店舗経由のCTOはただでさえ納期の水増しがありそうなので、年をまたぐ可能性が高くなる。

ポイントも、VISAのポイントUPモールを経由すれば1%つくので、差は4%。実額で36000円程度だ。大きいといえば大きいがやはり納期は魅力的だ。旅行の間、納期は延びるのに悶々とするのも精神衛生上よろしくない。

ということで、急遽Apple Storeで買うことに方針転換した。

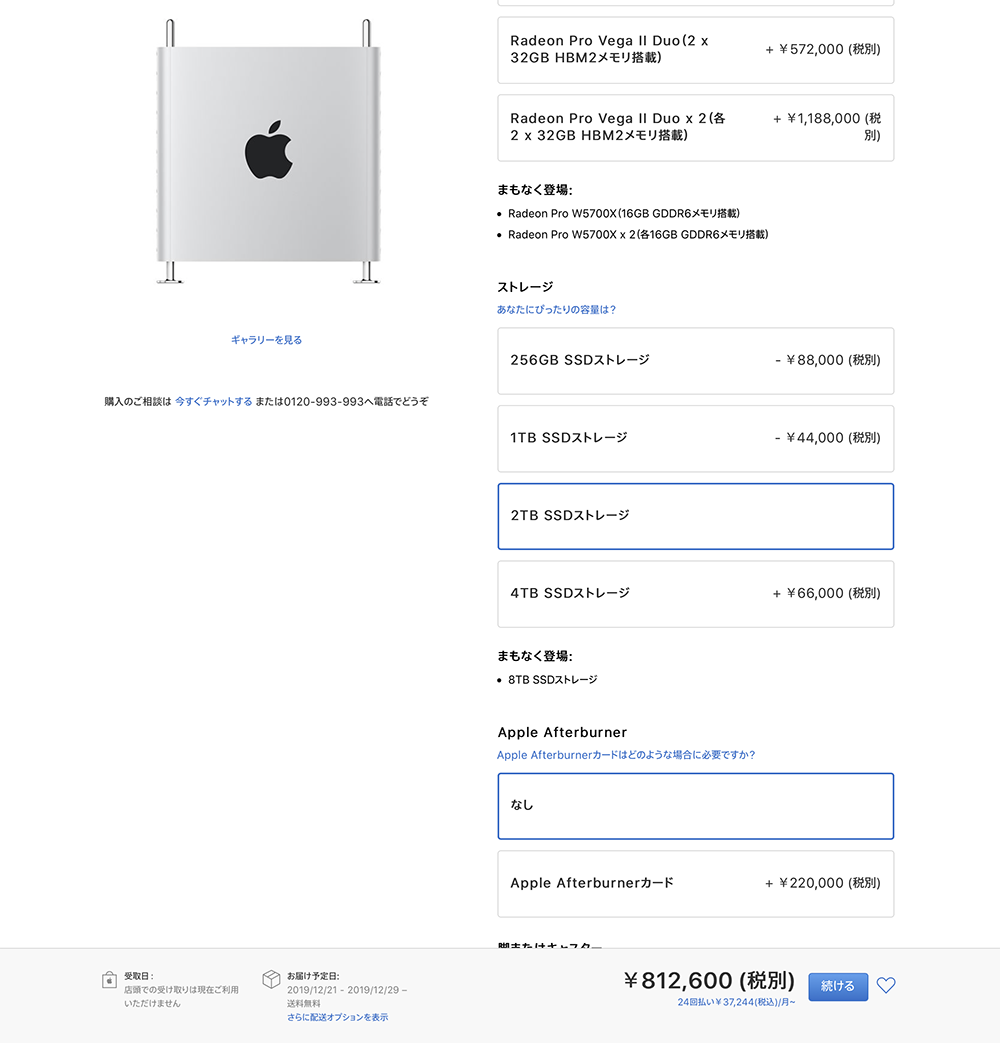

ストアサイトを見て、まずびっくりしたのは価格。素モデルの本体が米国$5999だから、68万くらいだと思っていたら、まさかの599,800円。 $1=100円換算ではないか!これはお得だ!

続いてCTOのオプションパーツ。

まずは気になっていたCPU。標準は8-Coreだが、メモリの動作クロックが12-Core以上だと1ランク上がる。12-Coreは+11万、16-Coreが+22万で、iMac ProやXeonのINTEL ARK上の市場価格から推定して、元々12-Coreは+10万くらいか・・と想定していたので、これは12-Coreで決定。

SSDは標準が256GBで、1TBが+4.4万円、2TBが+8.8万円。1TBのつもりでいたのだが、本体価格が想定よりもずっと安かったので、ここは奮発して2TBにすることにした。

メモリは既に128GB分のCrucialメモリを購入済みなので、これは標準の32GBで。

キーボードは標準のものは使わないけど、こだわりでUSキーボードに。

Magic TrackPad2は普段使っているホワイトで構わないのだけど、専用のBlack&SilverのツートンモデルがCTO限定のようなので、一緒にポチってみた。

最後に、気になっていたPromiseのHDD内蔵用ブラケット&8TB HDDのキット、Pegasus J2i。これもオプションで選択できるようになっており、価格も42,800円で、ほぼ想定通りだ。これなら何ら問題ないのでポチリ。

余談だが、他に謎のアイテムとしてはBelkin AUX PowerCable Kitというのがあって、グラボなどの補助電源に使えるケーブルが6本も揃っている。Apple純正以外の製品を載せる際も安心だ。(買わないけど)

で、総額。Mac本体は税別で812,600円、Pegasus J2iが42,800円。合計の税込みで940,940円だ。本体だけでも100万は超えるだろう・・と覚悟していただけに、ほっとした・・。しかも、年内到着という思わぬサプライズ。これは今年の年末はバタバタしそうだ・・。

ついに、Mac Proの受注開始日が確定した。米国時間12/10、日本時間だと12/11(水)から受付開始とのことで、一部の登録ユーザーにメールが届き始めているようだ。

12/11はちょうどプライベートで沖縄旅行に行く初日で、何ともタイミングが悪い。Apple Storeで買うのならどこからでも問題はないが、ポイント狙いでソフマップ店舗・・ということになると、東京に戻る12/14(金)までお預け、ということになる。

まあ、何れにしても年内入手は厳しそうなので、2-3日遅れても良いのだが、6年も待ったのだがら、可能な限り早く入手はしたいものだ・・。

ちなみにソフマップMac CollectionにCTOの場合のポイント付与率について確認した。

現金ならびに、それに準ずる支払い(SUICAやJDEBITがそう)は5%

クレカやPayPayは-2%

銀行振込はポイント無し

SUICAなどに100万年チャージは不可能。現金で100万支払いのもちょっと怖いので、JDEBITが最適かもしれない。

ちなみにJDEBITの場合、ほとんどのキャッシュカードは1日の上限は50万円となっている。

新生銀行は、申請すれば200万円まで枠を拡大できるというので、これが最有力候補だ。

Kimwood USB-C to Mini DisplayPortアダブタ 1,655円@amazon.co.jp

ELUTENG USB C to Mini Displayport 変換 アダプタ 999円@amazon.co.jp

Mac Proの受注開始を目前に控え、また周辺パーツを購入。ディスプレイ用のアダプタだが、当初、USB-C to DPのケーブルを買おうと考えていたが、意外と高くて種類がないのと、来年モニタを買い替える・・という可能性も出てきたので、現行のケーブルを活かせる変換アダプタで場しのぎすることにした。

中華な製品しかないためどれが良いかわからないため、日尼で比較的評判の良いKimwoodの2019年モデルと、最安帯のELUTENG製にしてみた。

ELUTENG製は評価が少ないが、悪い評価はなく、桜でも無さそう。しかし、米尼では酷評されている。まあダメなら返品するだけだが。

ANNNWZZD HDMI 2.0光HDMIケーブル 3m x2 3,044円x2 割引1,222円 =4,867円@aliexpress ANNNWZZD Official Store

Black Fridayセールが始まったので、Aliで光HDMIケーブルを購入。まだはっきりしていないが、将来的にHDMI2.0入力のついた4Kモニターを購入することを想定し、早めにケーブルを購入しておく。3mなのでメタルでもいけそうだが、細くて取り回しが良いので。

以前買ったATZEBEブランドを買おうとしたが、同じストアのANNNWZZDブランドのものの方が安くて、評価も悪くないようなので2本ポチる。

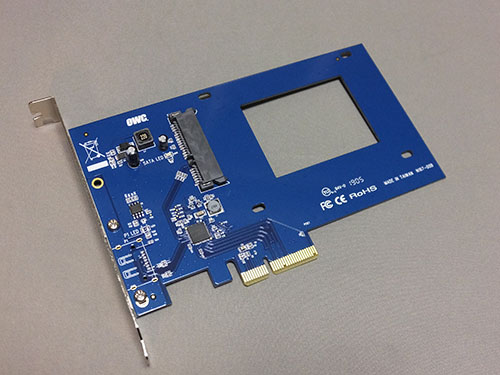

OWC Accelsior S PCIe Adapter for 2.5" SATA III SSD Drives OWCSSDACL6G_S $21.99@amazon.com

Cable Matters USB 3.1 Gen 1 Type C - USB 3.0 Type B 変換ケーブル 1m ブラック 799円@amazon.co.jp

ORICO USB3.0 ハブ 4ポート 5Gbps高速 クリップ式 給電ポートUSBハブ バスパワー 1,999円@amazon.co.jp

Mac Pro用の細かい周辺機器を購入。

まず、購入ずみのSSDを実装するPCIeのカード。OWCの製品は秋葉館でも売られているが、米尼の方がずっと安い。秋葉館のWebには東芝製SSDは使用できない旨の注意書きがしてあり、類似のカードにも同じ注意書きがしてあるので、搭載しているチップとの互換性の問題だろうか。

USB-C to Bのケーブルは、BD-Rドライブ用に。

USBハブは机にマウントできるタイプで、外部給電できるものを購入。

今秋発売、と言っていたMac Proがなかなか販売開始されない。AirPods発売の10月下旬のタイミングも、FCPのイベントのタイミングでもスルー。そして昨夜、MacBook Proの16"が発表されたが、それでもMac Proの発売開始はなかった。

そんな中、ひっそりと、12月に受注開始とのアナウンスが紹介されていた・・。いつまで待たせるんだ・・。完全に冬になるぞ・・。

3.8TB 3D TLC SSD Intel インテル 2.5インチ DC S4500 SSDSC2KB038T701 62,271円-PayPayボーナスライト9,333-PayPayボーナス622-Tポイント622@Yahoo風見鶏

いい買い物の日で、何か買うものはないかと物色していたら、MacPro用のSSDをそろそろ購入しておいてもいいんじゃないか・・と考えるようにな元々WD Blueの4TBを買うつもりで、実際にそのモデルの最安店を探していたが、kakaku.comを見ていたら、Intelのデータセンター向けのSSDがほぼ同じ価格(ポイントを加味すれば逆に安い)で購入できることがわかった。

二年ほど前の製品でTLC、扱い店も風見鶏のみ。5年保証が付いているものの本当にフルの年数有効なのか怪しいが、耐久性を示す書き込み可能量を見たら、WD Blueが600TBWなのに対して、このIntel DCは7.64PBWと、桁が一つ違う。在庫僅少なのも手伝って、ついつい、ポチってしまった・・。まあ、いいか・・。

それにしても、Mac Pro本体。なかなか発売されないな・・。

Crucial DDR4-2933 32GB/4Gx72 ECC/Reg CL21 Server Memory CT32G4RFD4293 $172.74+Shipping $5.07+Import Fees $14.22=$192.03

メモリの価格高騰は一服状態。韓国ホワイト国除外で一時はスポット価格が高騰したが、それでも在庫ダブつきは続き、また、実際には輸出規制となる高純度フッ化水素もDRAM生産にはあまり影響がない、との話もある。

まあ、それはそうと、先般発注したMac Proを見越したECC/ Regメモリ32GB x2枚。な、なんと届いて封を開けたら3枚入っていた!

3枚のうちの2枚は小袋に入れらていたので、それを1とカウントしたのだろうけど、詰めた人が何故疑問に思わなかったのか、謎だ・・。

すごく嬉しいのだけど、困ったのは奇数枚になってしまったこと。どうせなら、デュアルチャネルにできるように、偶数枚欲しい。

・・といことで、もう一枚ポチってしまった・・

ちなみに、前回購入時より$1以上値段は下がっていた。

Crucial DDR4-2933 32GB/4Gx72 ECC/Reg CL21 Server Memory CT32G4RFD4293 $185.81 x2 + Shipping : $5.15 + Import Fees Deposit $30.14 =$406.91@amazon.com

メモリの魚竿の流れの中で、Mac Pro用のECCメモリまでポチってしまった。

当初、軽い物色の気持ちで、新Mac Pro用のDDR4 2666/2933くらいのECCメモリを海外サイトで検索。

AVADIRECTやServerSupplyという米国通販サイトで、CrucialやSamsungのECCメモリが32GBで$160前後と結構安く売られていることを確認した。しかし、残念ながら両方とも日本への発送は無し。代行輸入業者も検討するが、少し面倒そうだ。

購入が容易な米尼は、手頃な価格だとCrucialしか商品が見つからない。

最近、Crucialへの信頼感が薄らいでいてSamsungへ気持ちが揺らぐが、入手性とRMAのし易さなども加味すると、やはりCrucialが無難なのか・・。

そんなことを考えながら思案していたら、“気がついたら結局米尼でCrucialのDDR4 2933 32GB x2枚をポチってしまっていた・・。

尼の在庫が残2だったのも、少し急かされた理由だったかも。マケプレだとも少し安い(@$157とか)とこもあったけど、日本への発送は対応してなくて致し方無し。

怖いのは、これでMac Proに実装しようと思ったら、以前の初代Intel Macの時みたいに、巨大なヒートシンク必須で標準的なメモリは使えない、なんてオチになること・・。可能性は十分にあるよな・・。完全に、魚竿して踊らされたとしか言いようがない。

新Mac Proの発表から1日。情報も色々と出揃ってきた。改めて、新Mac Proについて冷静になって考察したい。

まず、構成について。公式のconfigページが公開されて、カスタム構成の内容が露わになった。CPUは8-Coreの次は12-Core。8-Coreと12-Coreは結構違って、最大クロックが12-Coreだと一段向上する。8-Coreは2666MHzだが、12-Core以上は2933MHzだ。さらに24-Core以上だと最大メモリ容量も、1TBから2TBに倍増する。

メモリは64GB構成はなくて、32GBの次は48GB、その次は96GBとなってしまう。

ストレージは1TBの構成だと512GBx2のストラインピング構成になるようだ。

TB3やUSBは、背面の拡張スロット上のものとは別に本体上面にも用意されている。

グラボのRADEON 580XにはHDMI2.0x2が搭載されていて、TB3も4つもあり、信号的にはDPも包括されているようだ。

こうなると、購入する構成としては、12-Core Xeon / 32GB / 1TB SSD /RADEON 580Xの構成にして、メモリは別途32GBをサードパーティ品を追加実装するか、思い切って初めから96GBにするか・・中庸で48GBでも正直言って十分かと思う。

周辺機器についてだが、当初、外付けのTB3のRAIDケースにHDD/SSDを搭載することを考えていたが、Promiseから内蔵型のHDDx4もしくはx2のモジュールが発表されたので、凄く気になる。現在の骨壷型のMac Proに比べて設置容積が大きくなる新Mac Proでは、ラック内の設置スペースの確保が難しい。HDDを内蔵できればその問題も解消される。また、基板レイアウトを眺めると、向きが通常のATXマザーと反対であることが確認できる。PCIeカードの主基板面が、通常の上向きではなく、下向きになるのではなかろうか?

x4タイプのものはMPXモジュールという今回発表されたGPUを増設するのに使っていたユニット形態で、PCIe(あるいは補助的にTB3も使うのか?)で接続されるものと想像される。x2のものはDirect Attachedと書かれているようにStorage I/F直結型のようで、Mac Proの内部基板をよく見ると上部に二つ、SATAと思われるポートが確認できる。ここに接続するのだろう。

容積の話が出たが、本体のサイズはほぼ銀プロと呼ばれたG5 - Intel Mac Proのサイズを変わらないようだ。小さくはないが、許容できるサイズではある。

ところで、掛かる総予算。想定よりも掛かりそうな気配だ。

CPU/メモリ/SSDも増強すると20万くらいUPしそうだ。PromiseのHDDモジュールは価格が全く想像できないのでHDDx4のTB3外付けケースで想定すると、ケースが5万、HDD/SSDで10万くらいかかりそうだ。あとはUPSが3万くらい。ここまでで110-120万くらいになりそうな勢いだ。

うーん、今までない高額な買い物になりそうだ。もちろん、本当に買うならば、の話だが。

長かった・・2013年に発表され、2014年早々に納品された、ゴミ箱、骨壷との相性で親しまれたMac Pro 2013モデルから6年もの時が流れた。その間、マイナーチェンジも含めてモデルチェンジは無し。AppleはMac Proを止めるのでは・・との憶測も流れ、それを否定して新Mac Proを開発している、とのリークを自ら流したのが2年前。WWDCで、その概要がついに披露された。

モジュラー構造で拡張できる・・という事前のリークから、hpの弁当箱とかのような、独自の拡張構造のアーキテクチャーではないか、とも予想されたが、蓋を開けたらあらびっくり・・。昔のG5 - Intel Mac Proの流れを組む、おか持ち型のタワー筐体に戻ってしまった・・。

PCIeスロットはx8基、メモリは12スロットと、通常のE-ATXマザーのワークステーションそのままのような構成は、奇をてらったところはなく、悪くはないが、斬新さに欠ける。前作のゴミ箱は、やり過ぎじゃないか・・というくらいの斬新さと奇抜さ、ミニマルでストイックな雰囲気を醸し出していたが、今作は普通だ・・。モジュラー構造、というのも何を今更言っているのかよく分からない。カードやメモリを増設できるのは、PCではごくごく普通のことだから。ノートPCやiMacみたいな一体型なら別なんだろうけど。

唯一、というか、少し違和感があるのが、おろし金のような前後の通気孔のデザイン。丸穴のアルミ板を二枚ずらして配置したような構造なのだが、穴の径が結構大きくて、不気味な印象を与える。

また、同時に6KのHDR Retinaディスプレイも発表された。こちらは何と言ってもその価格。5000ドルというので、当然ながら購入の対象からは除外されてしまう。この価格なら、8Kまでいって欲しかった。このRetinaも背面はおろし金でちょっとぎょっとする。

Mac Pro本体の話に戻るが、こちらの価格は6000ドルから。今のAppleの円-ドル換算からすると税込で70万ちょいくらいか。標準構成は8-Core Xeon / 32GB / RADEON 580X / 256 SSDだという。これでは実用上厳しいので、メモリは64GB、SSDは1TBにしたい。現行のiMac ProやMac Proでカスタマイズ料金を見ると、64GBメモリで+44,000円、tB SSDで+66,000円となる。CPUをupするかは微妙だが、8-coreから10-coreで+88,000円となるので、この価格差だと8-coreのままでもいいかな・・と思ってしまう。ちなみに、今回は内部アクセスも容易なので、メモリやSSDの換装は比較的容易にできそうだが、この程度の値段ならApple謹製でも良さそうだ。

外部I/Oは、Thunderbolt 3 x2とUSB-A x2、10GbEポートがx2あるようだ。グラフィックカードの端子ははっきり分からないが、遠目の写真から見る限りはThunderbolt 3のようだ。

発売はfallと言っているが、秋なのか。秋だとしても晩秋だろう。購入時はThunderbolt 3のRAIDケースとHDD、UPSも更新が必要になりそうだ。Macを載せているスチールラックも、以前からフニャフニャで気になっていたので、この機会に更新を検討したいと考えている。

かかる総額は、やはり100万クラスになるのだろうか。今年に入ってからMac貯金を始めたが、今のところ15万くらいしか貯まってない・・。

しかしまあ、今のMac Pro 2013も50万くらいして、6年間最新モデルとして使うことができたので、それほどCP比が悪かった

|