仮想サーバ構築日記

仮想サーバ構築日記

|

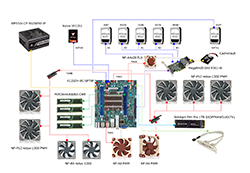

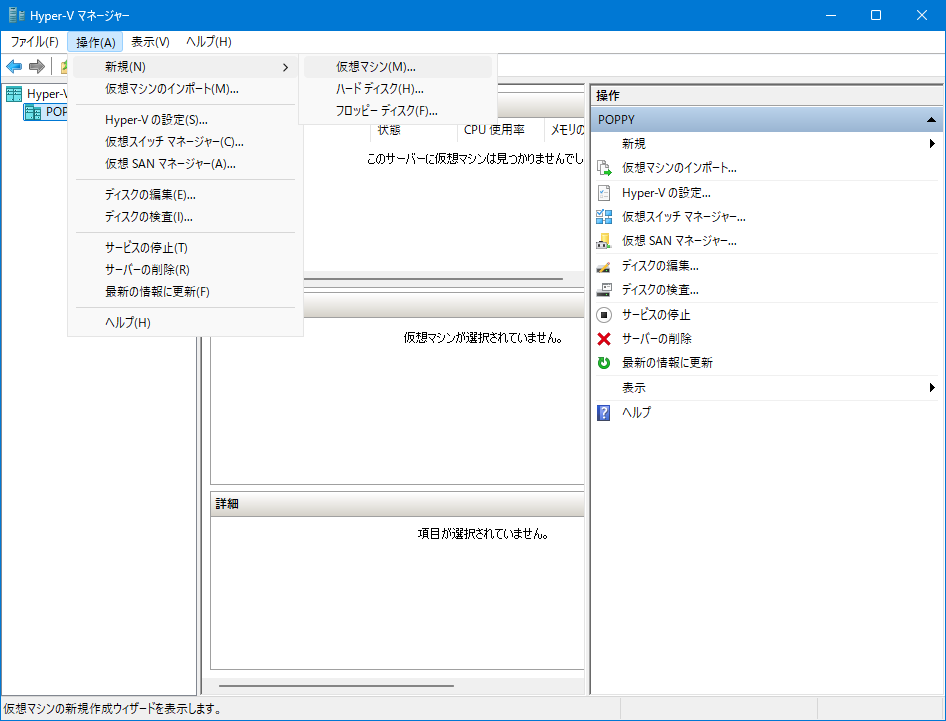

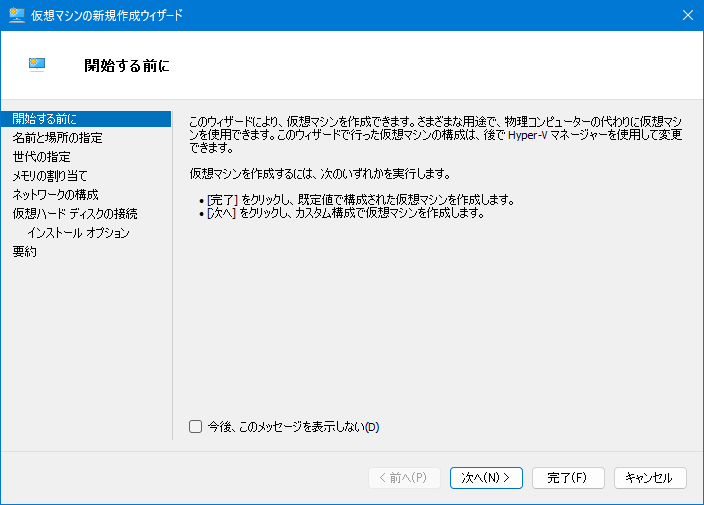

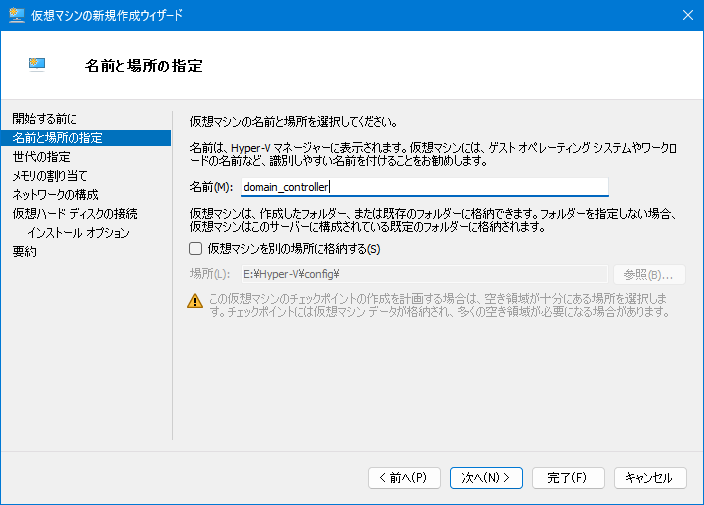

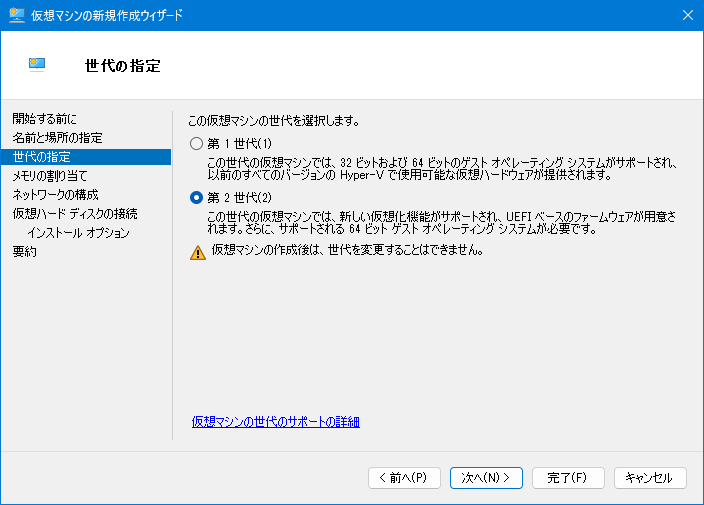

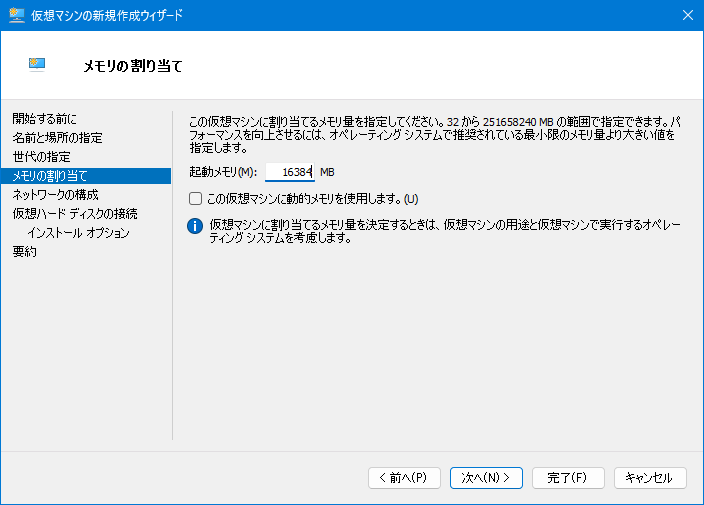

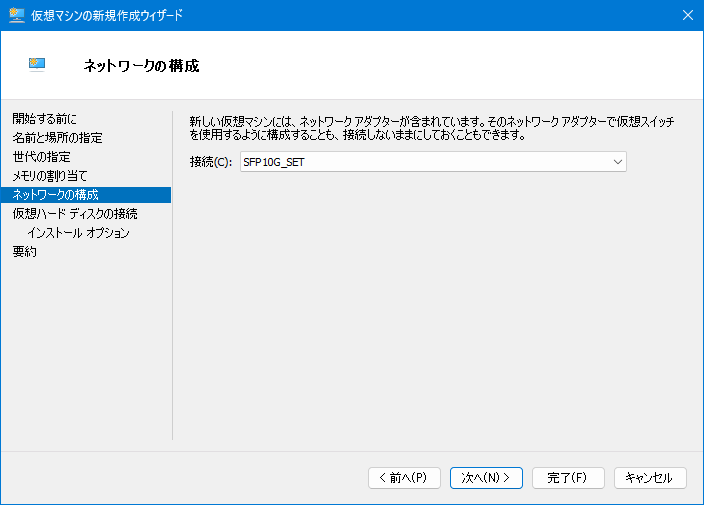

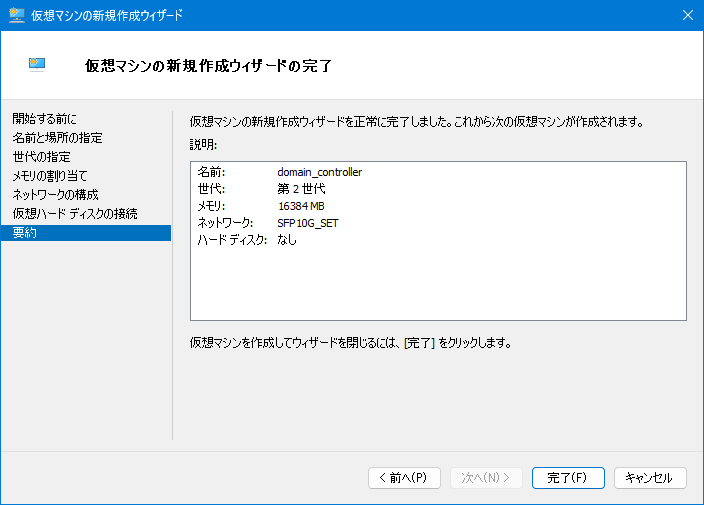

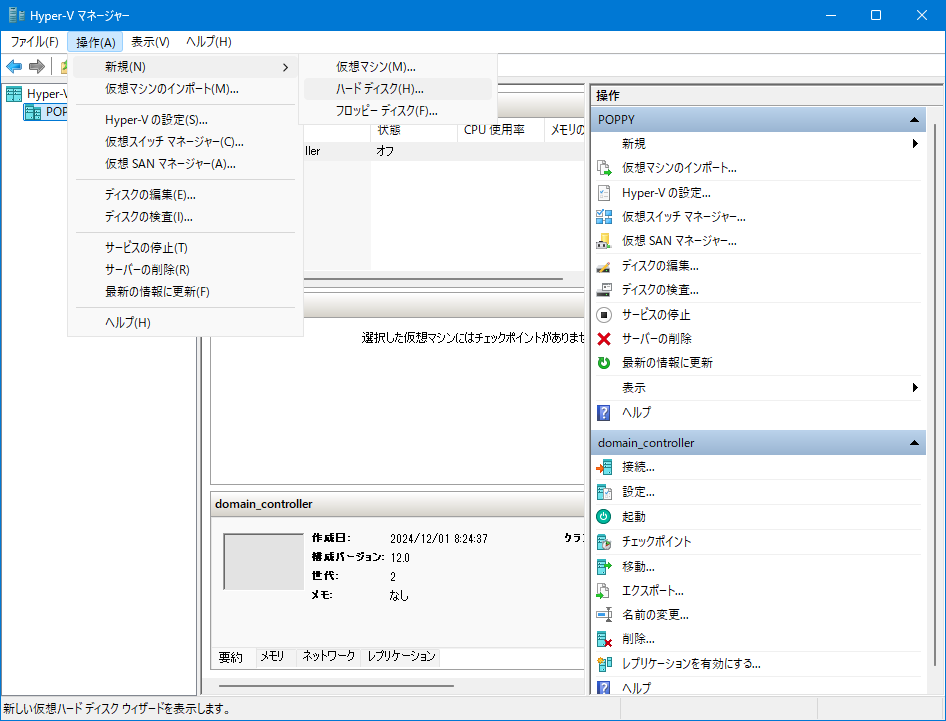

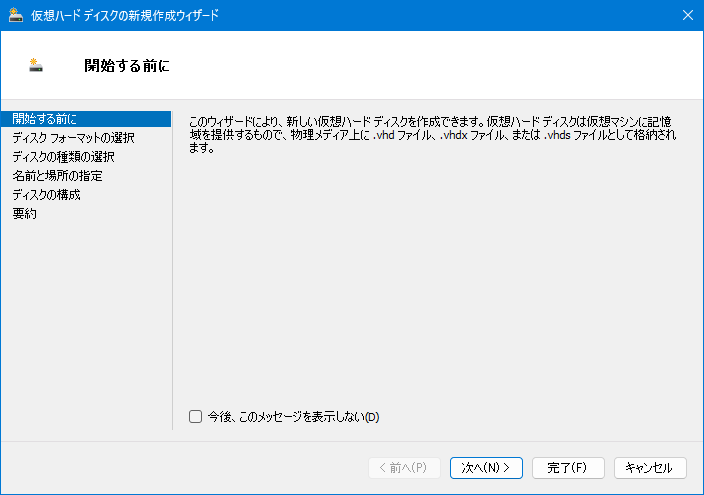

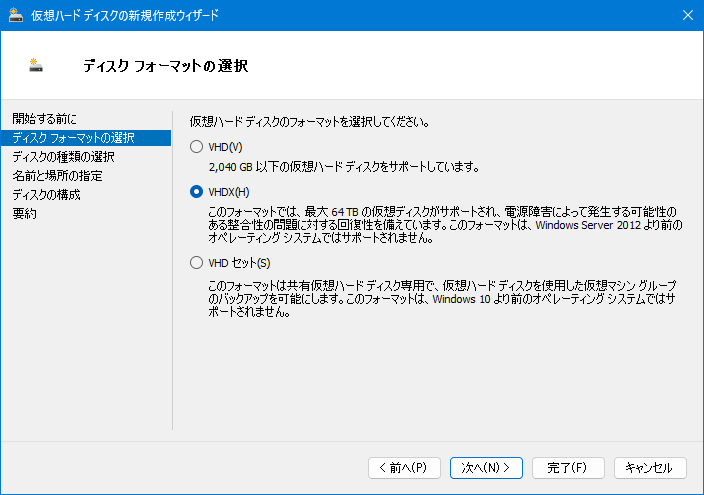

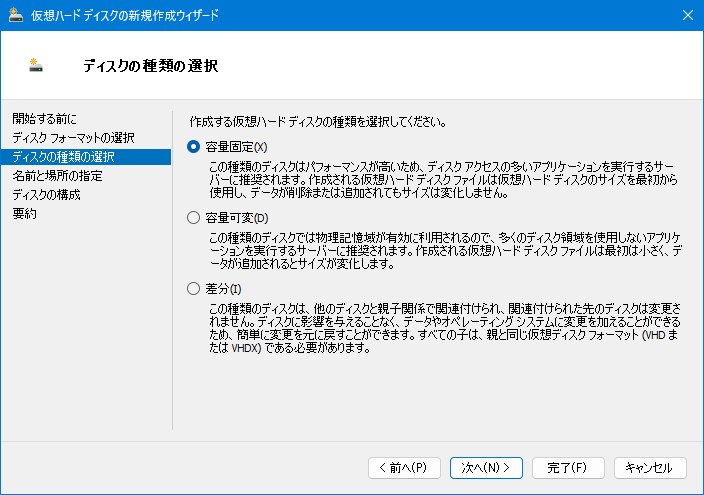

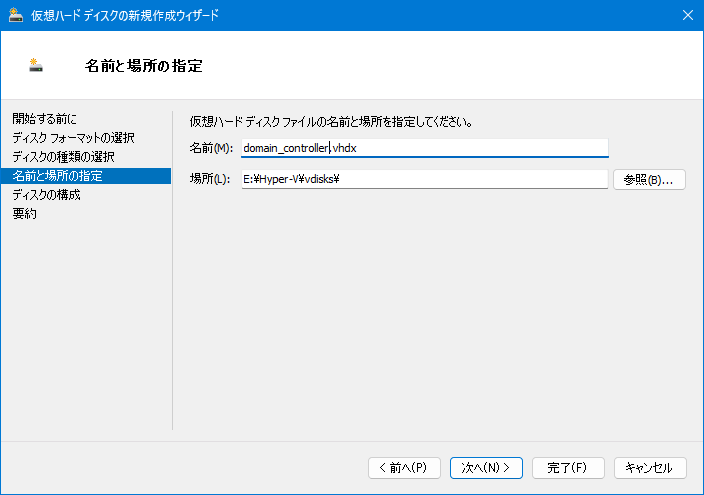

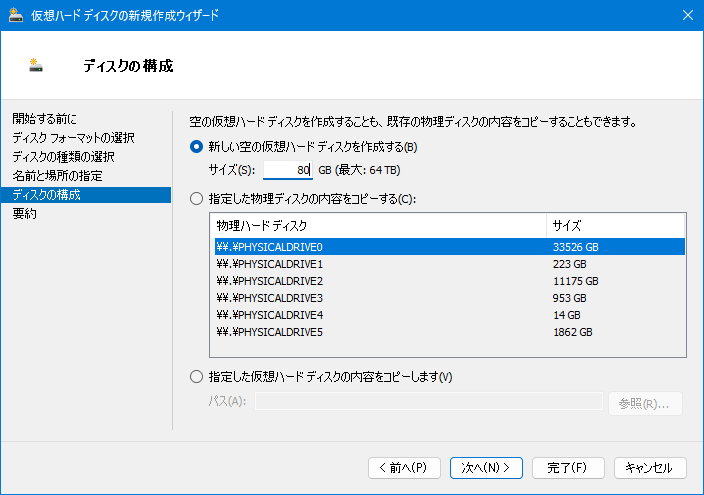

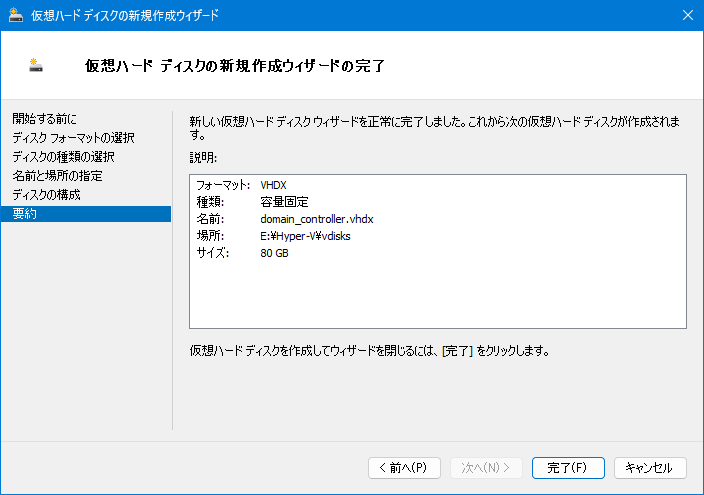

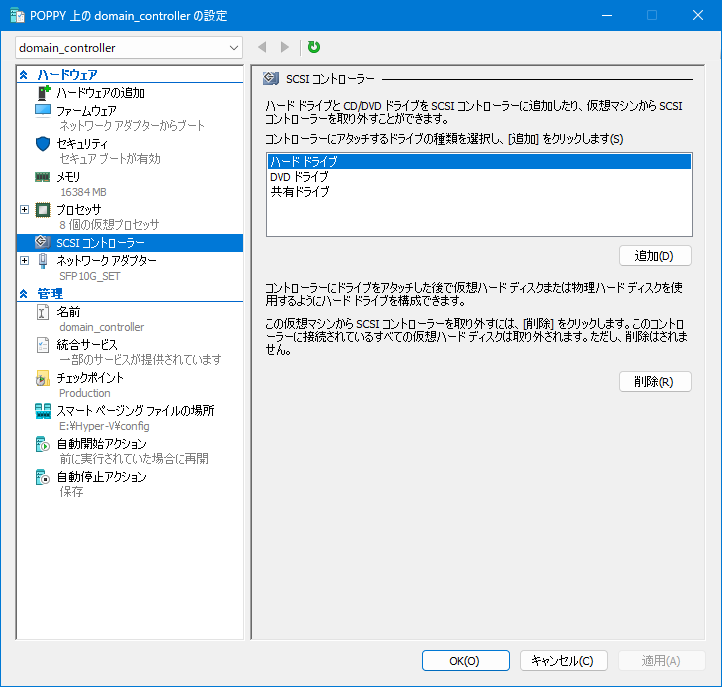

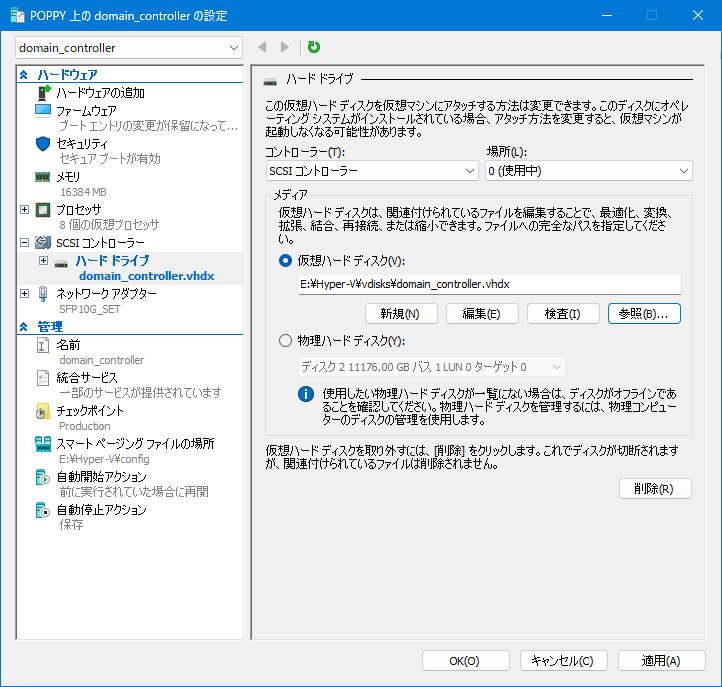

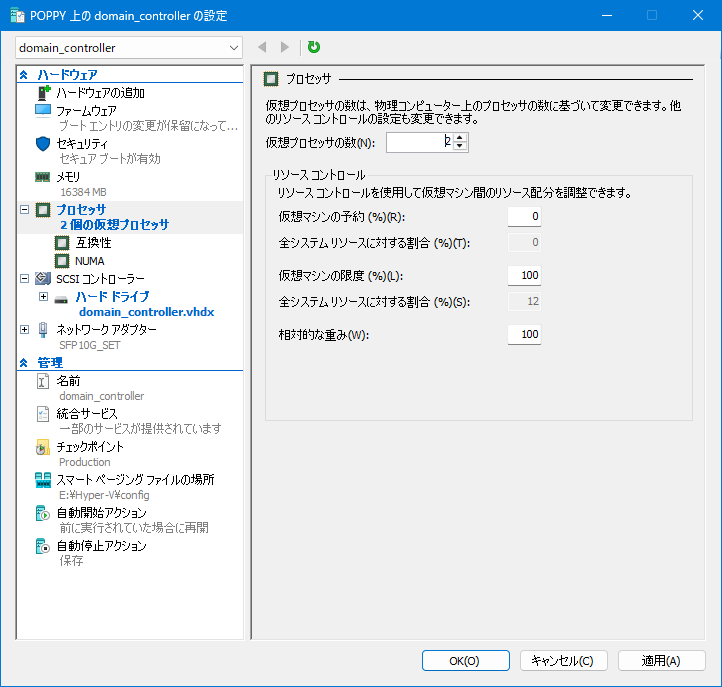

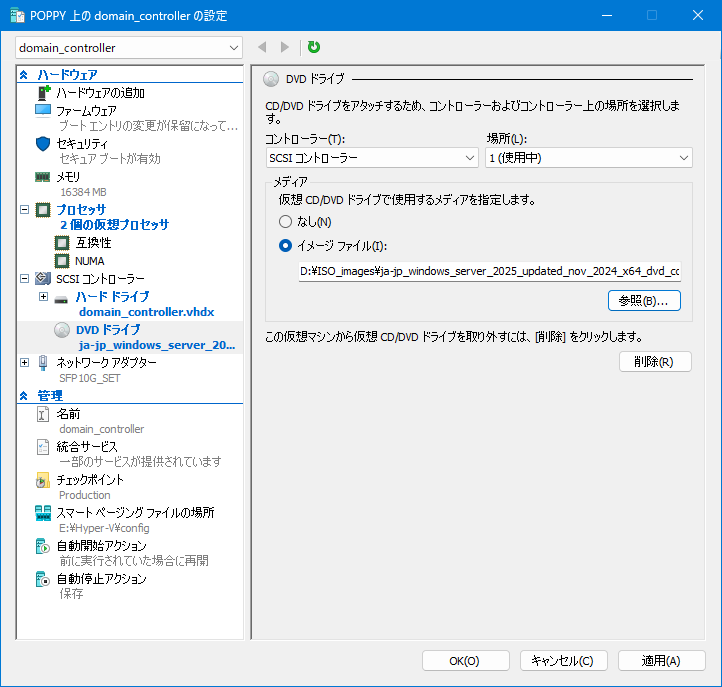

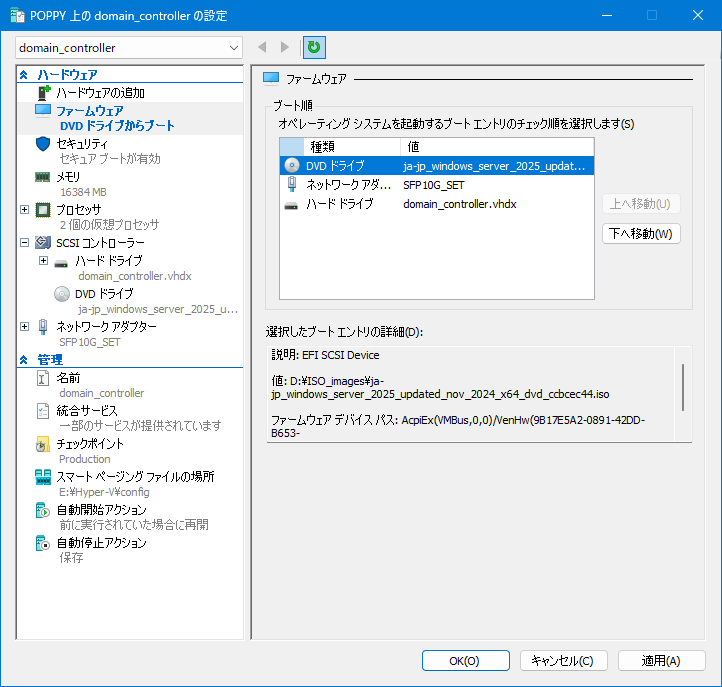

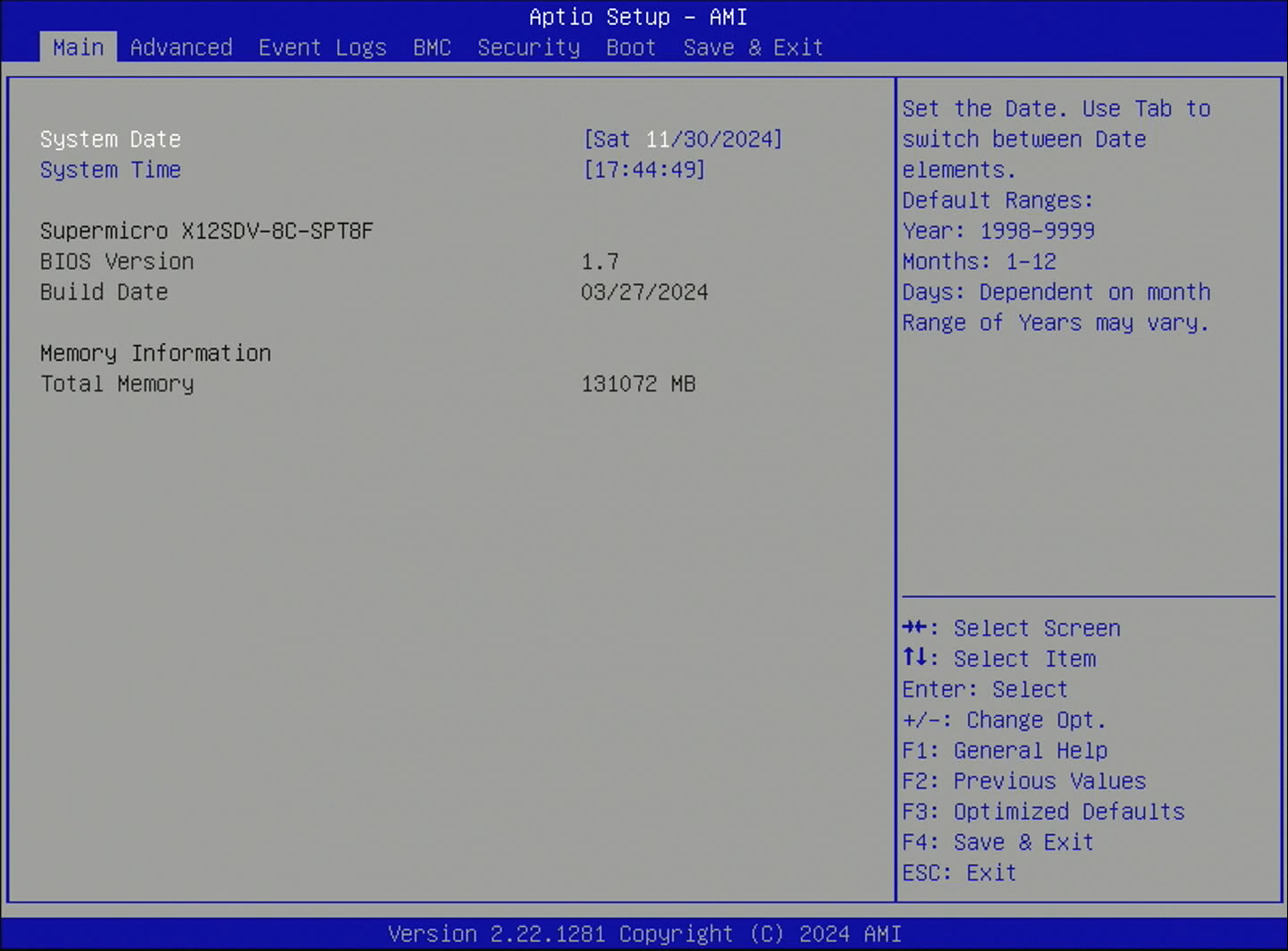

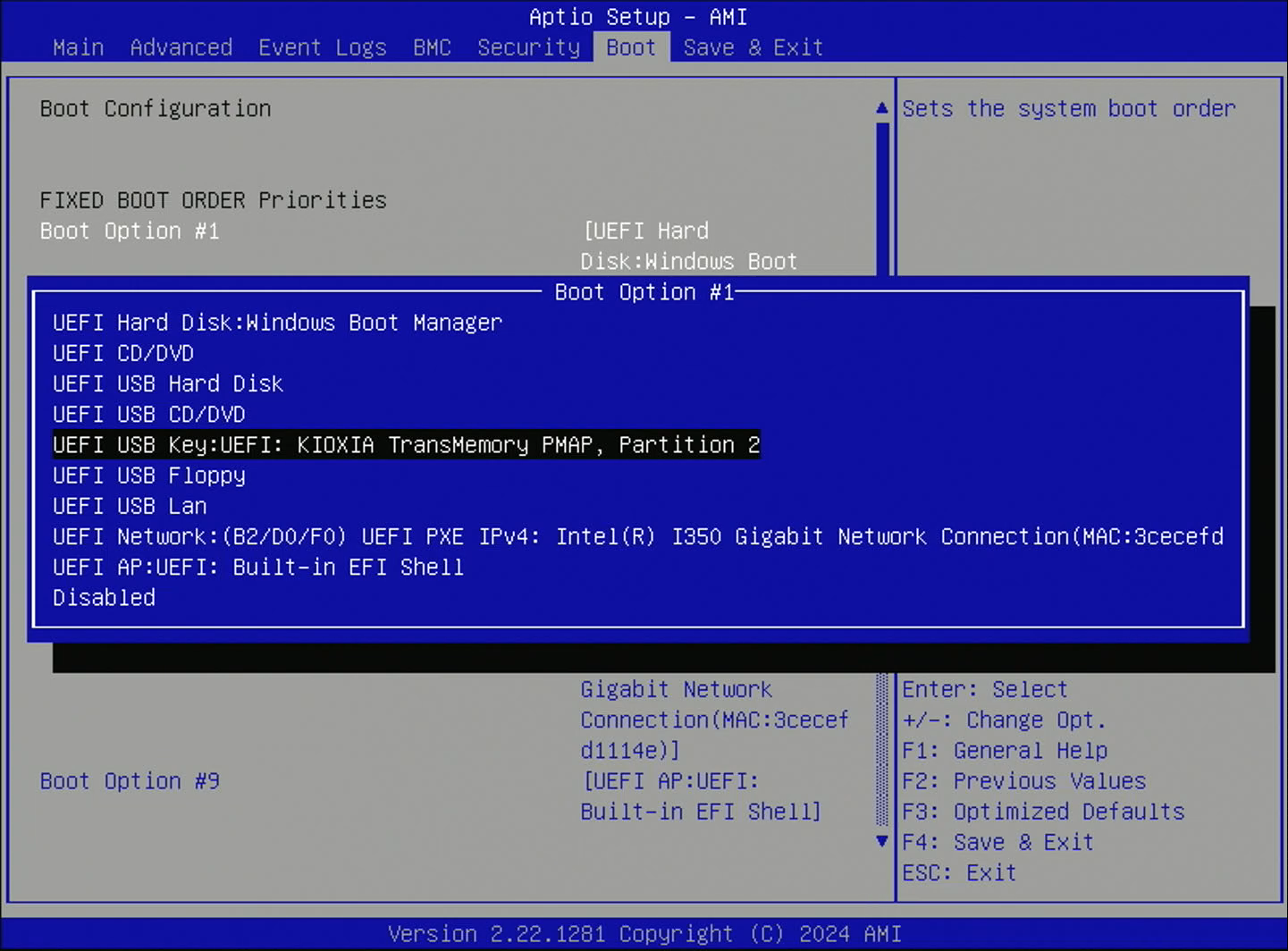

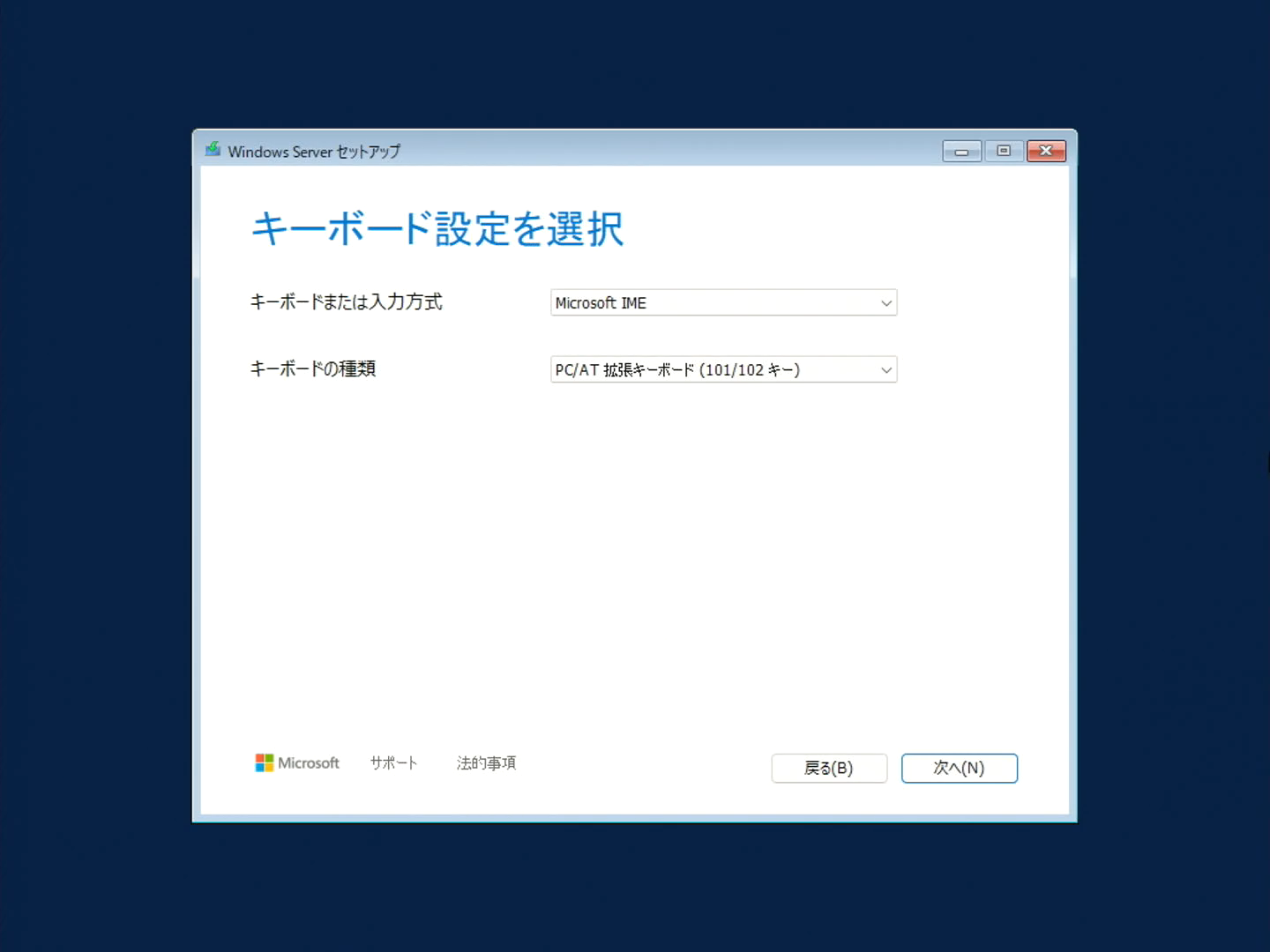

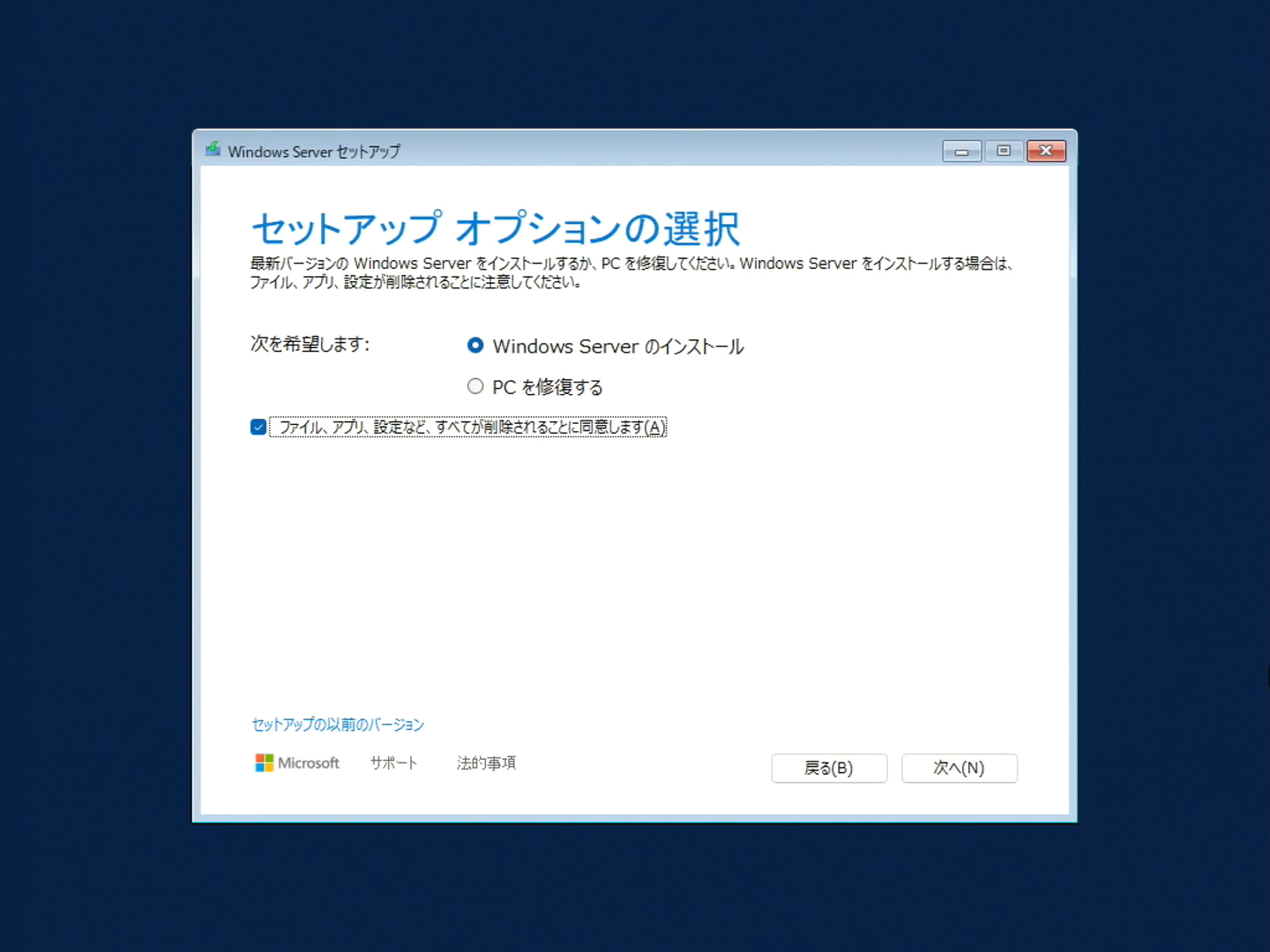

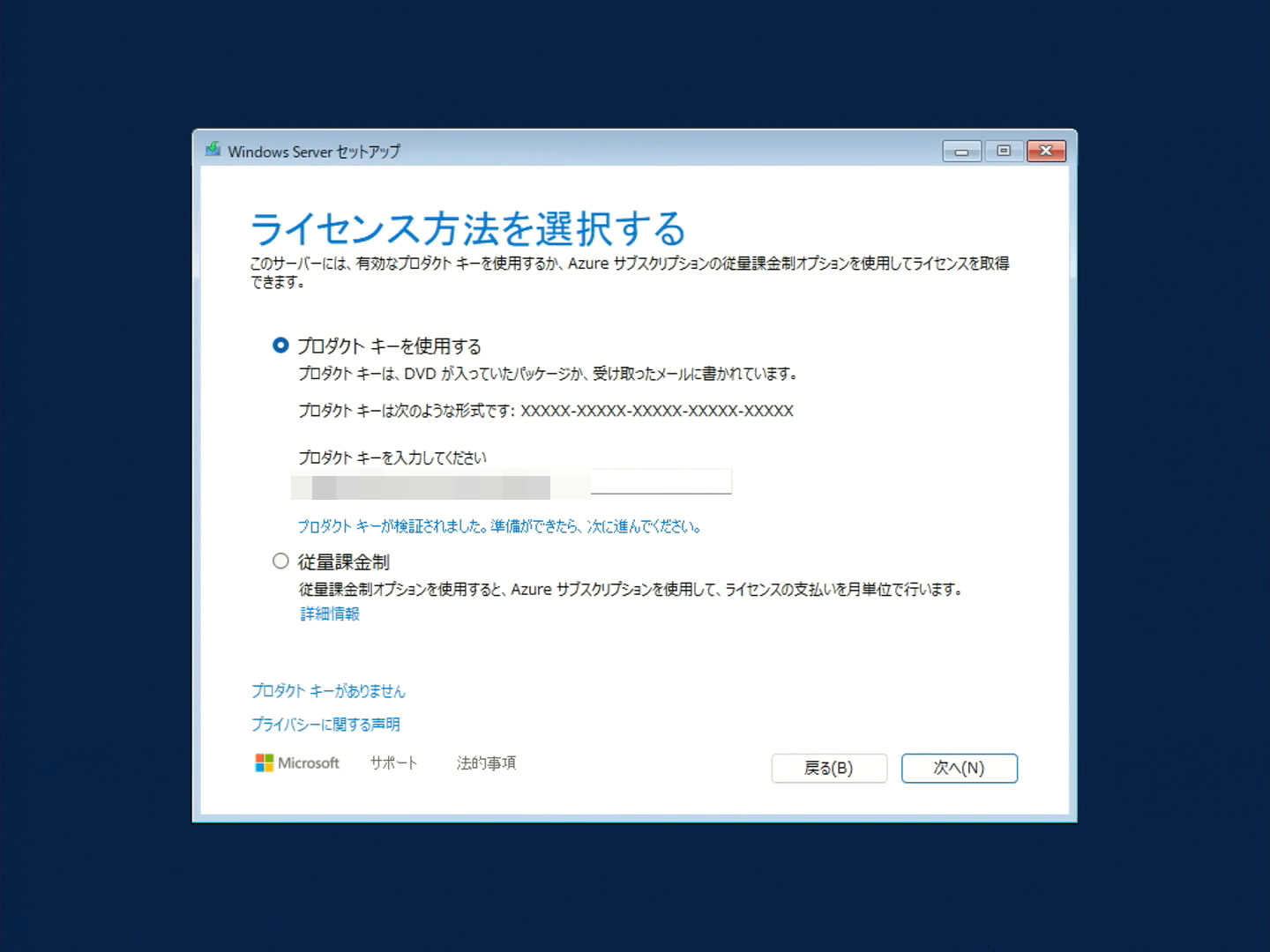

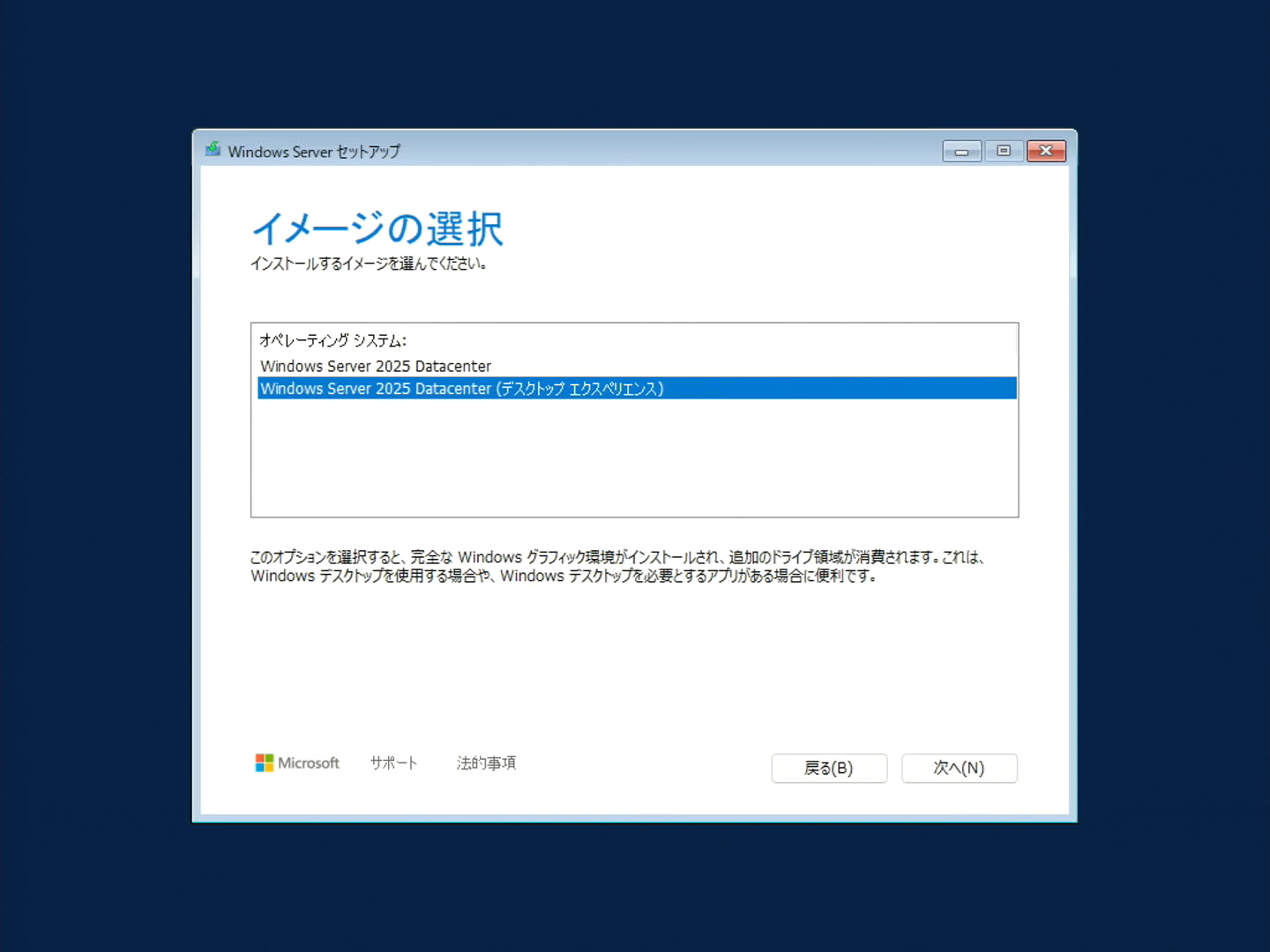

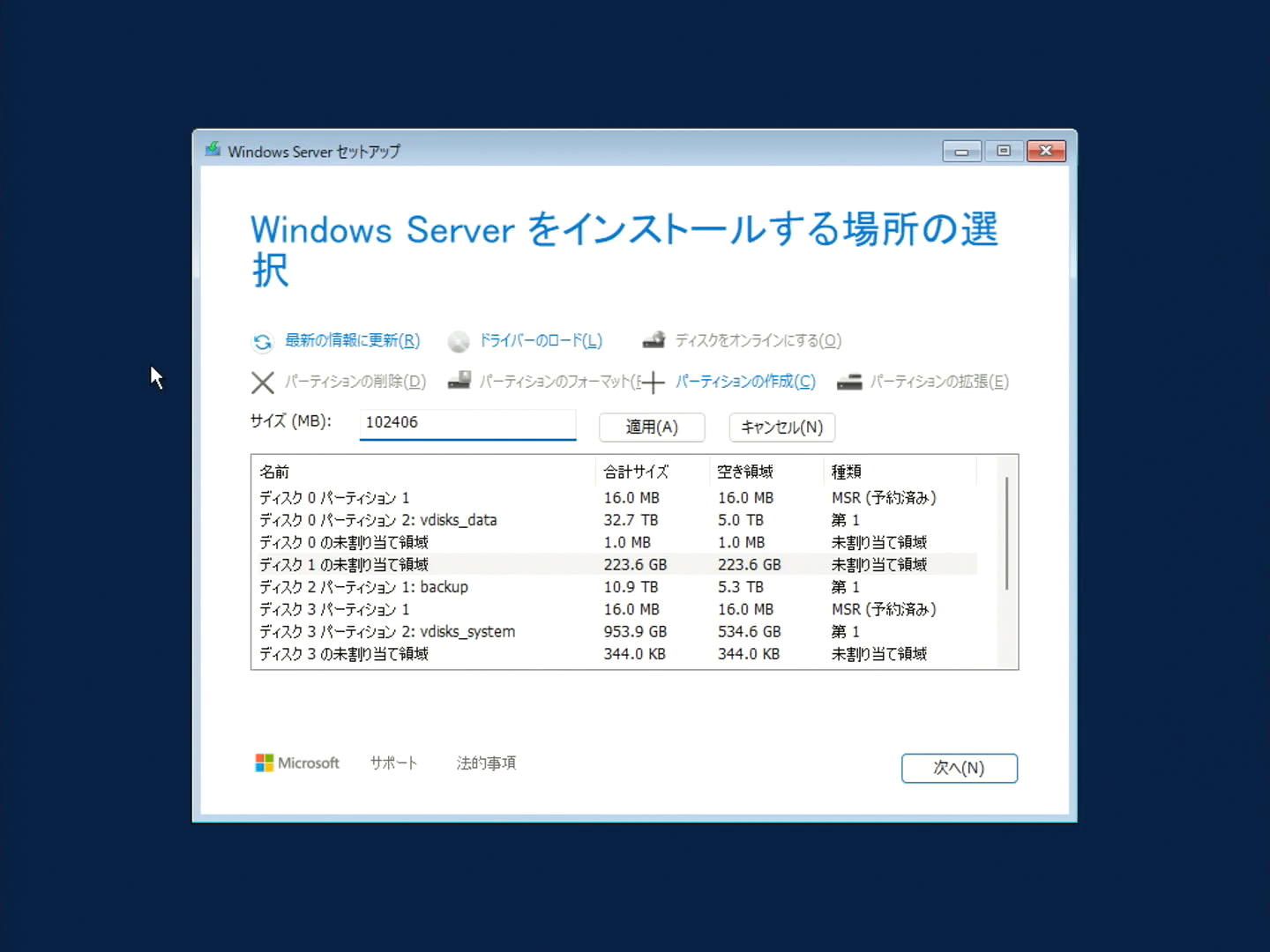

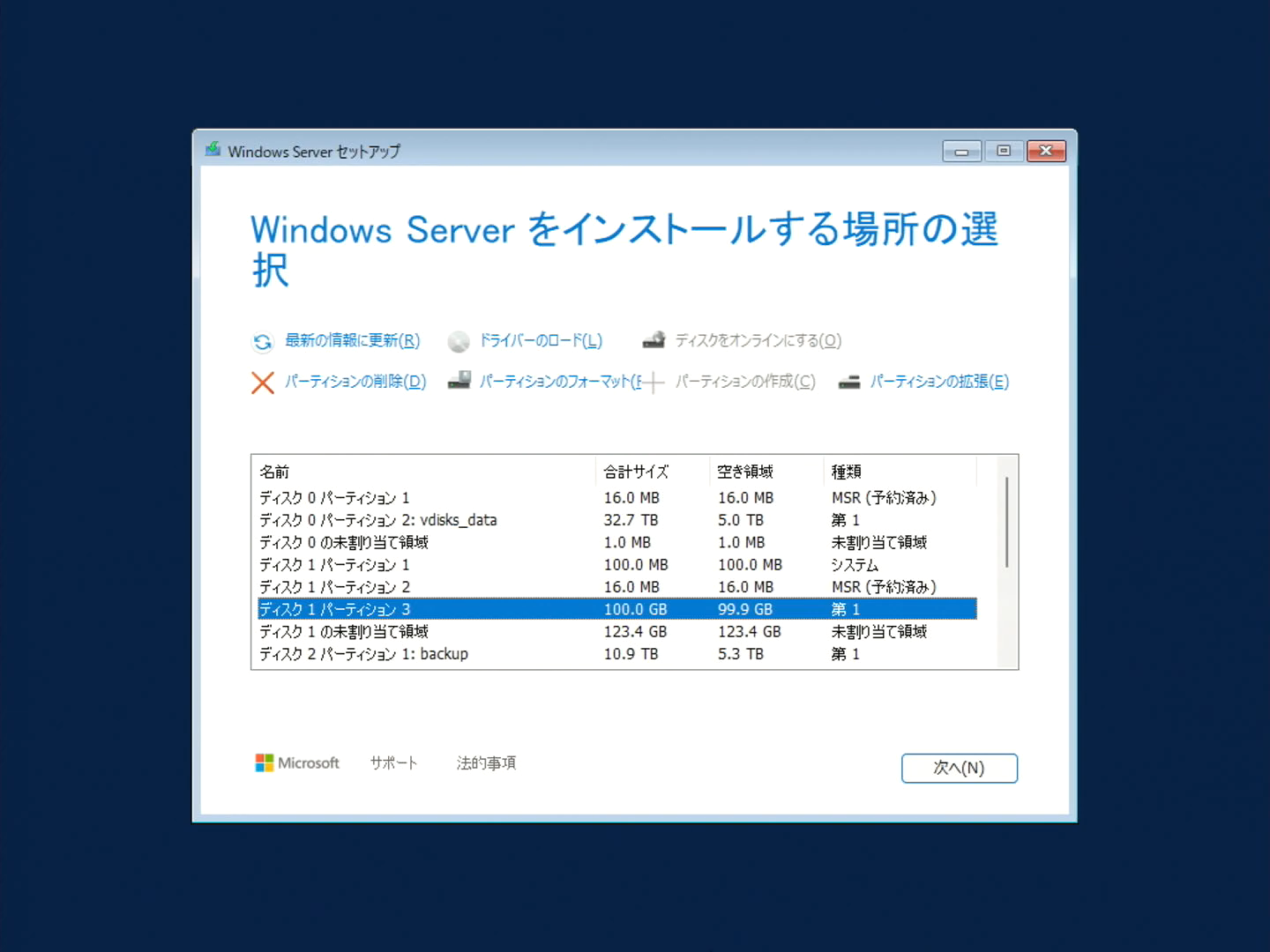

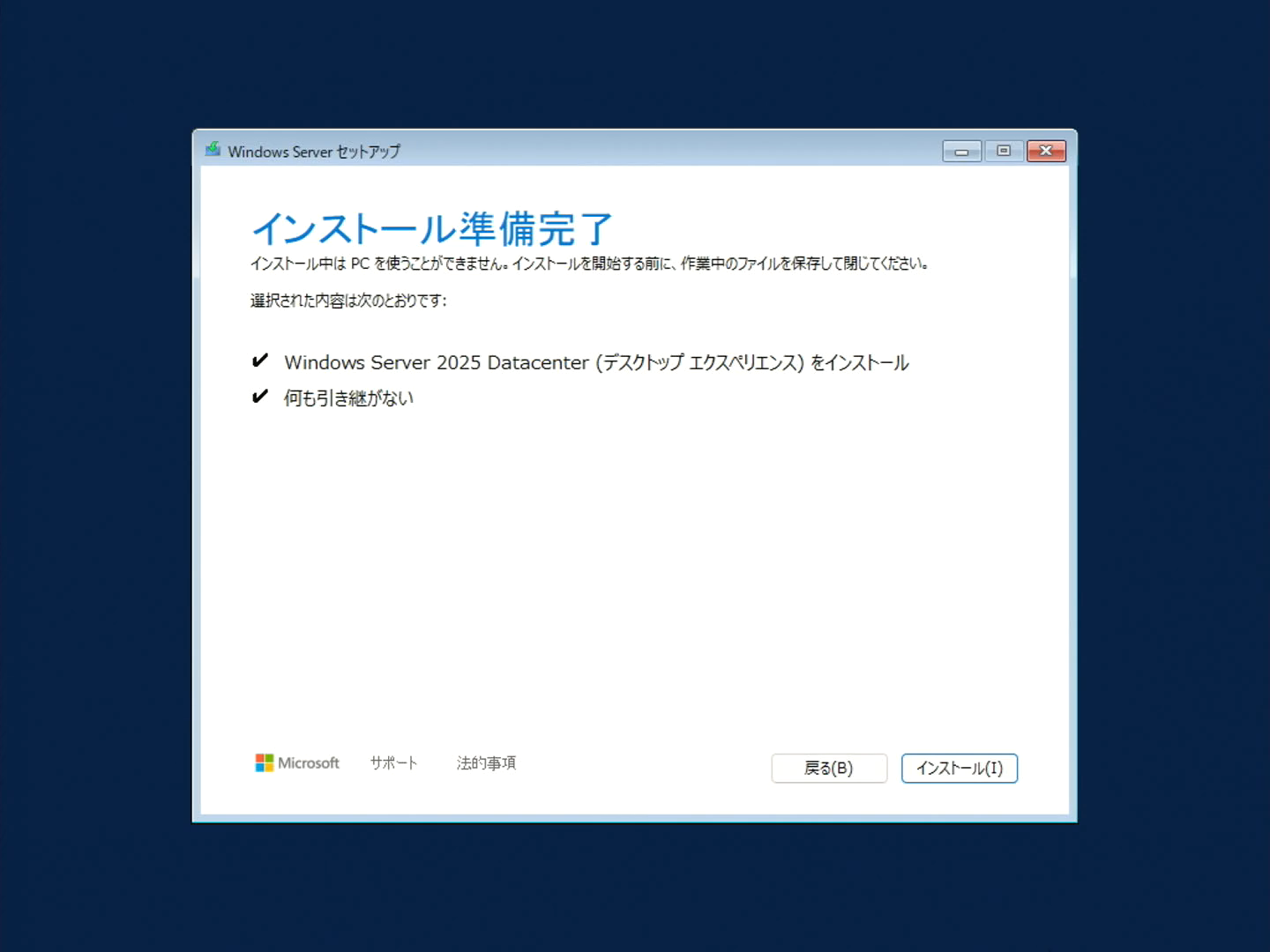

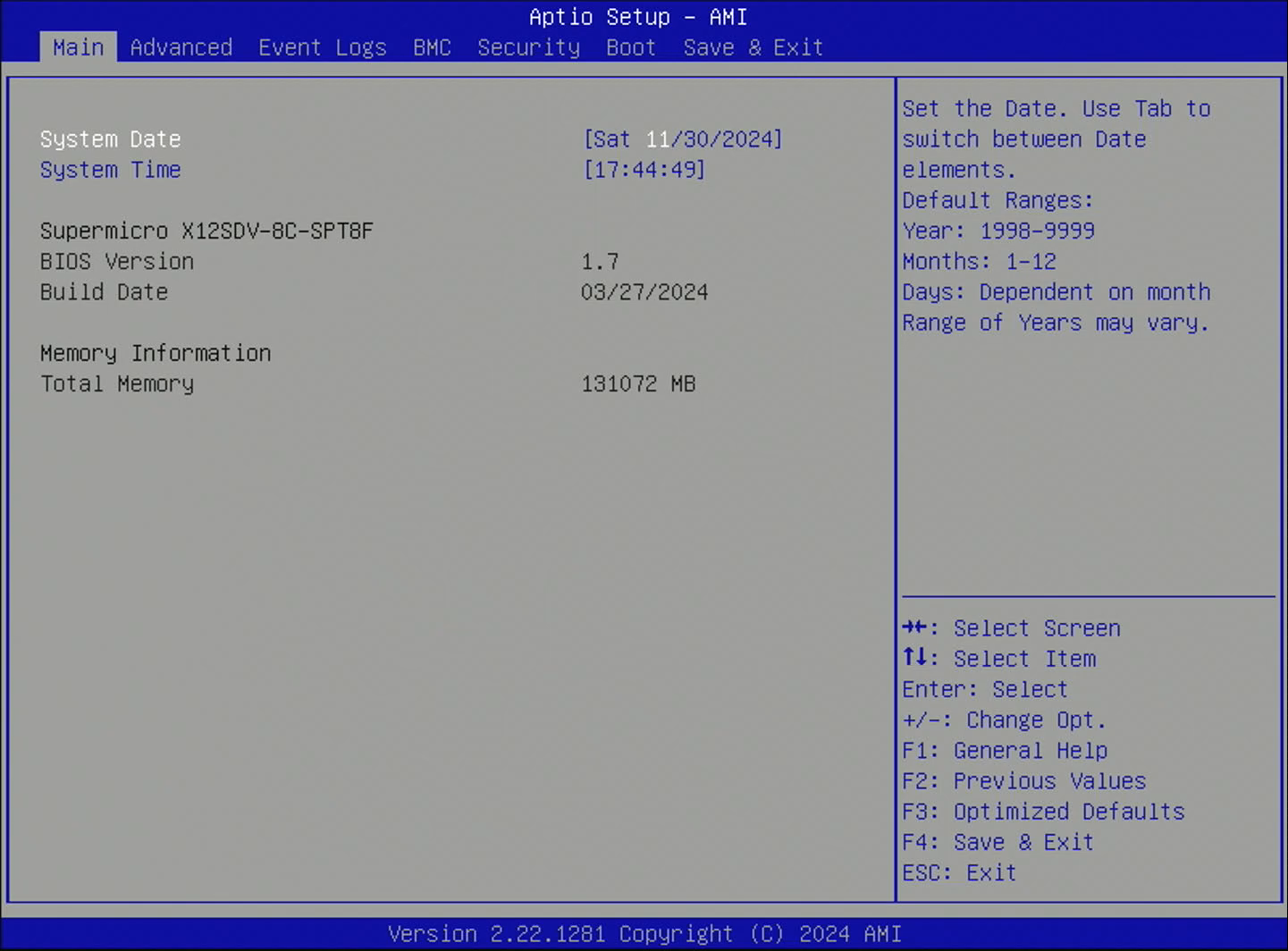

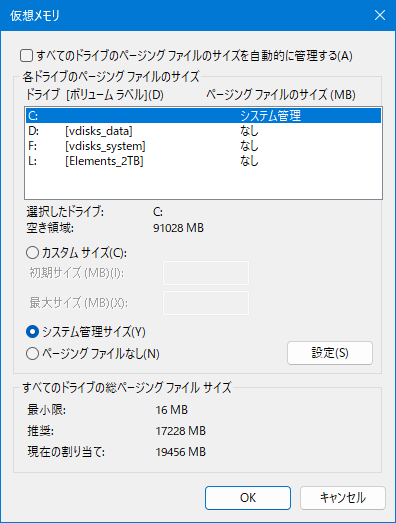

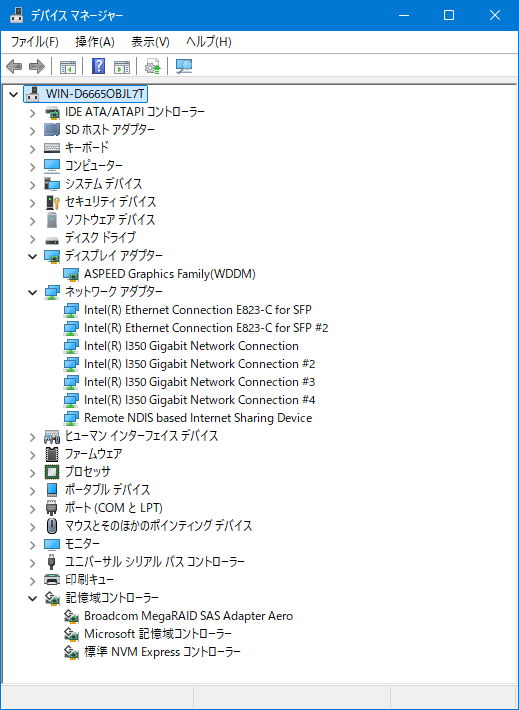

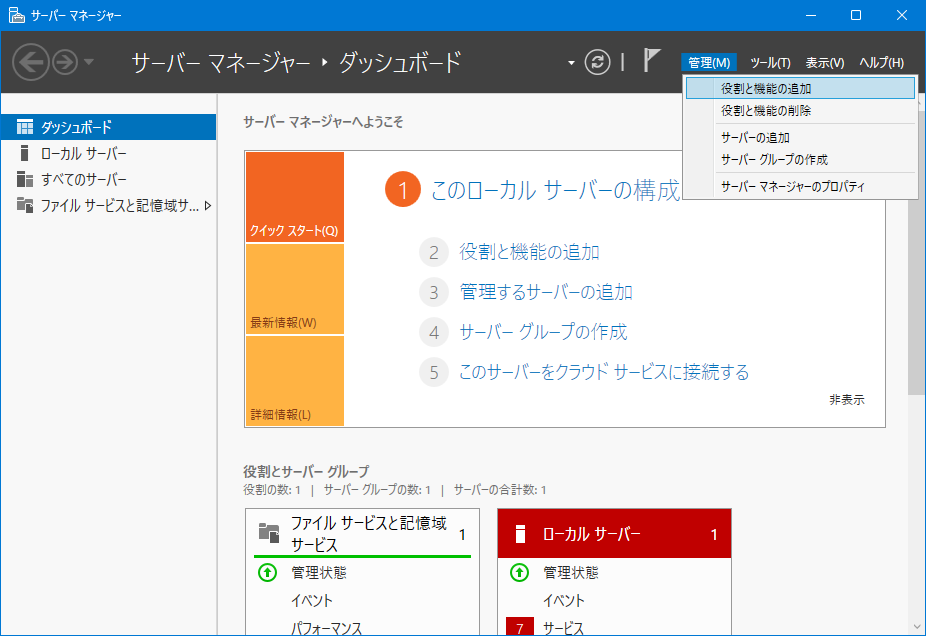

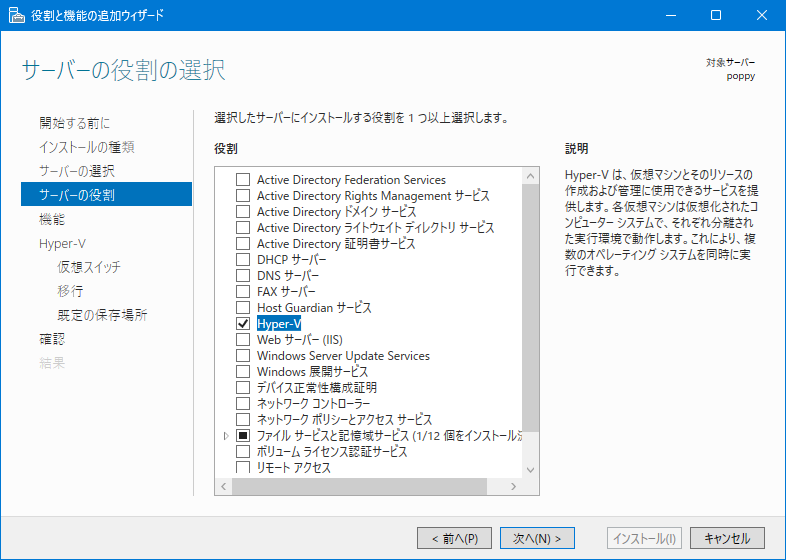

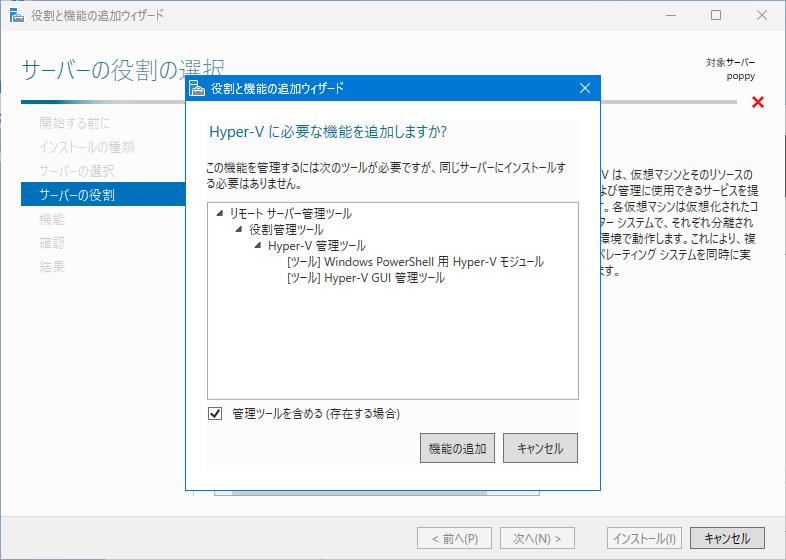

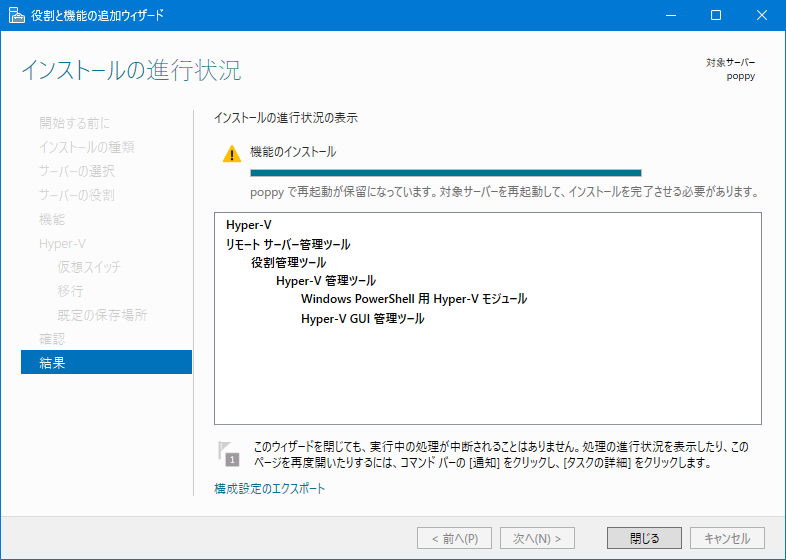

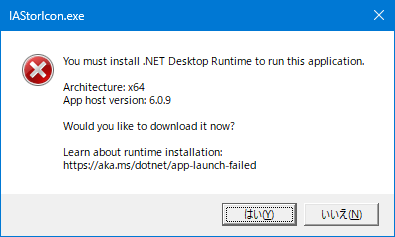

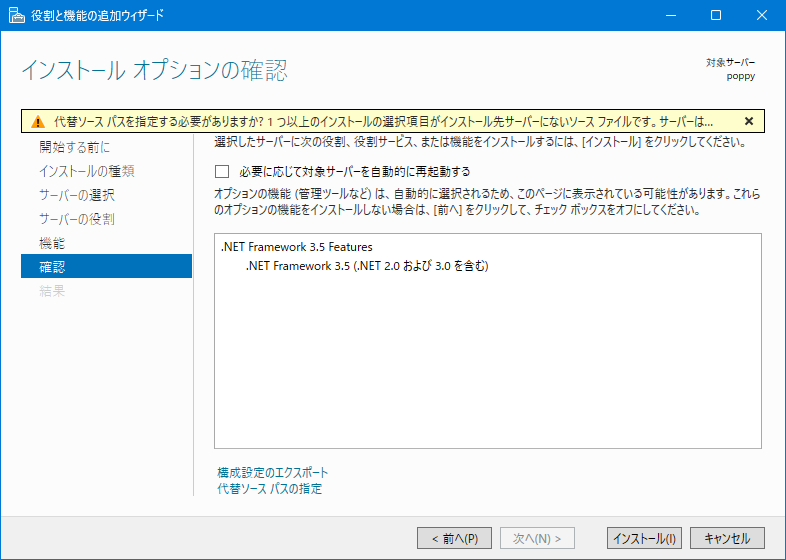

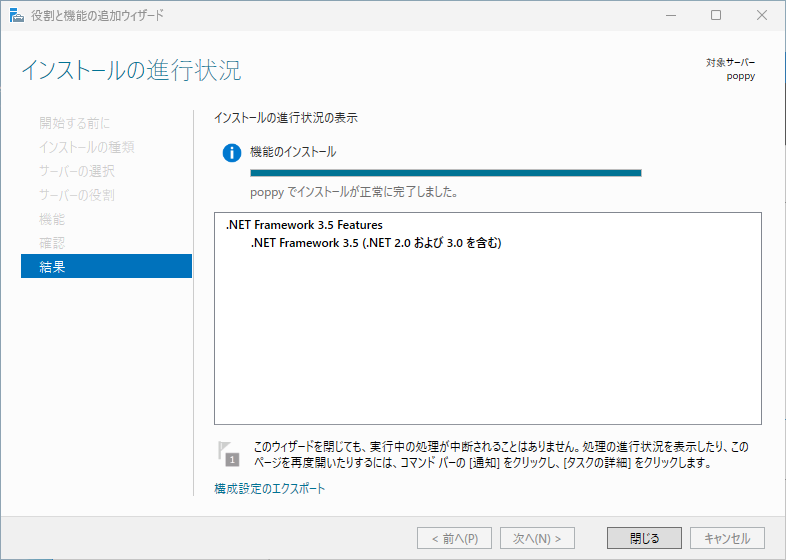

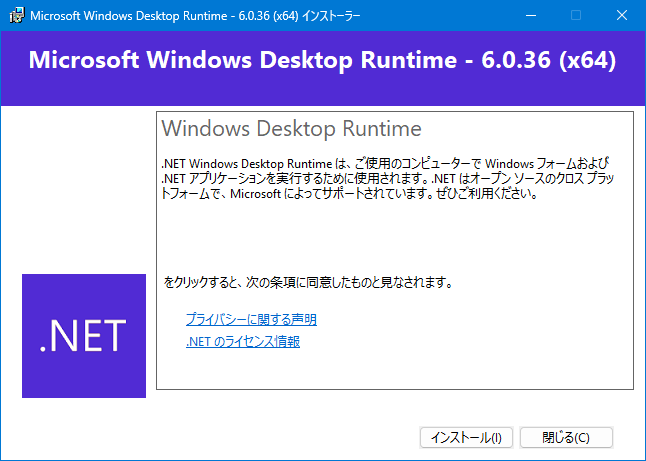

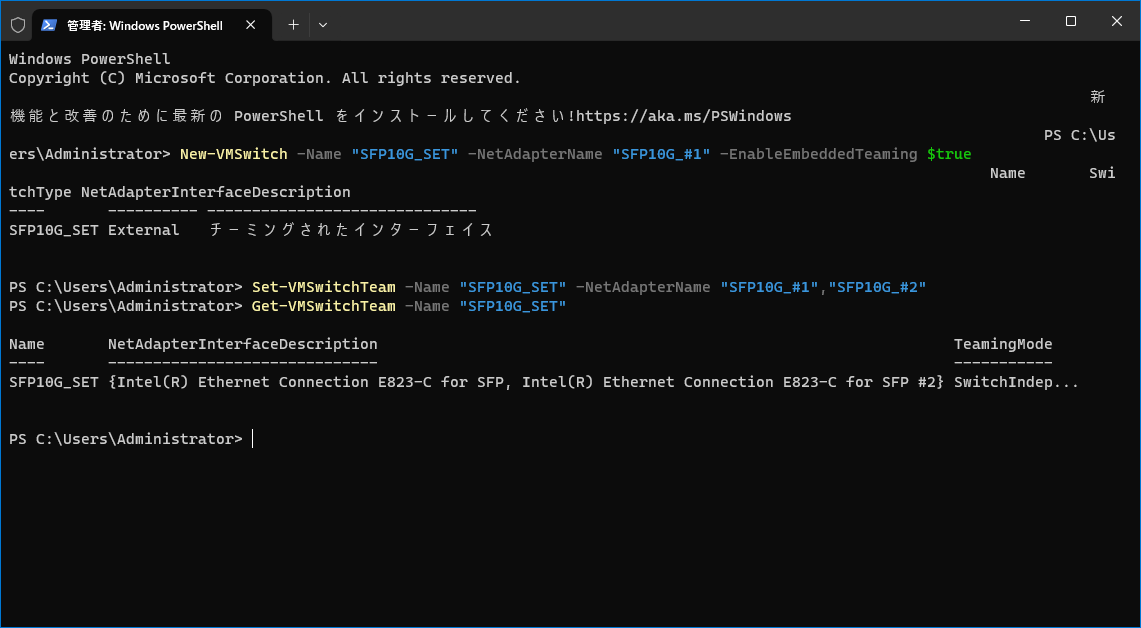

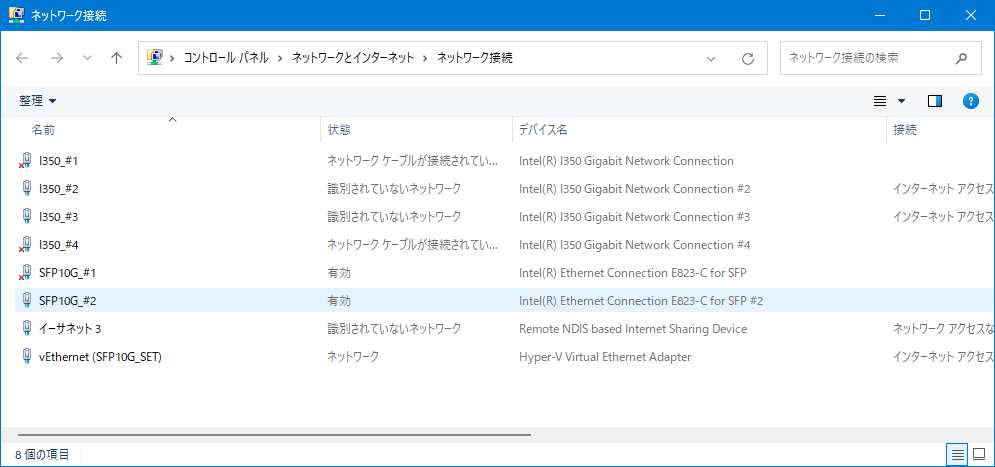

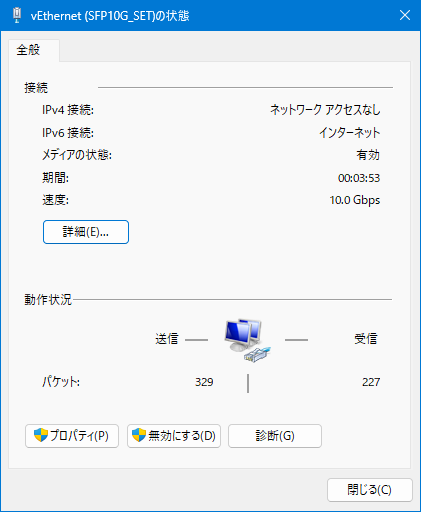

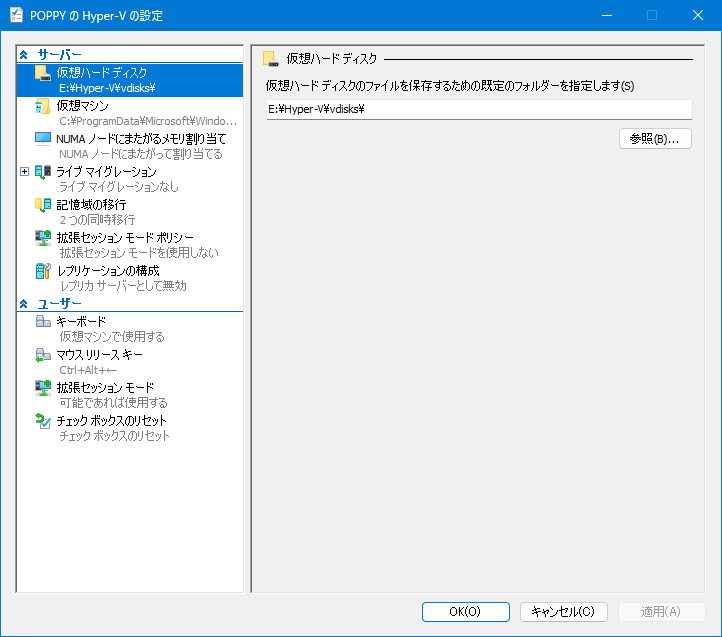

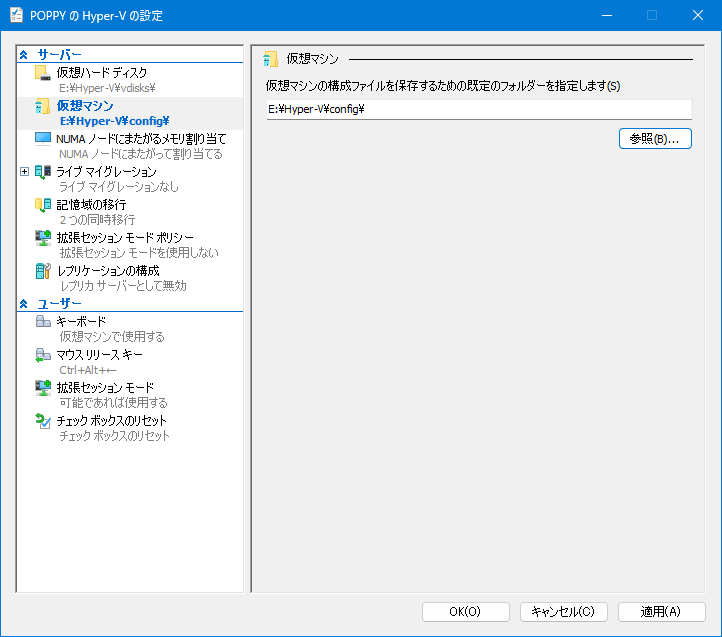

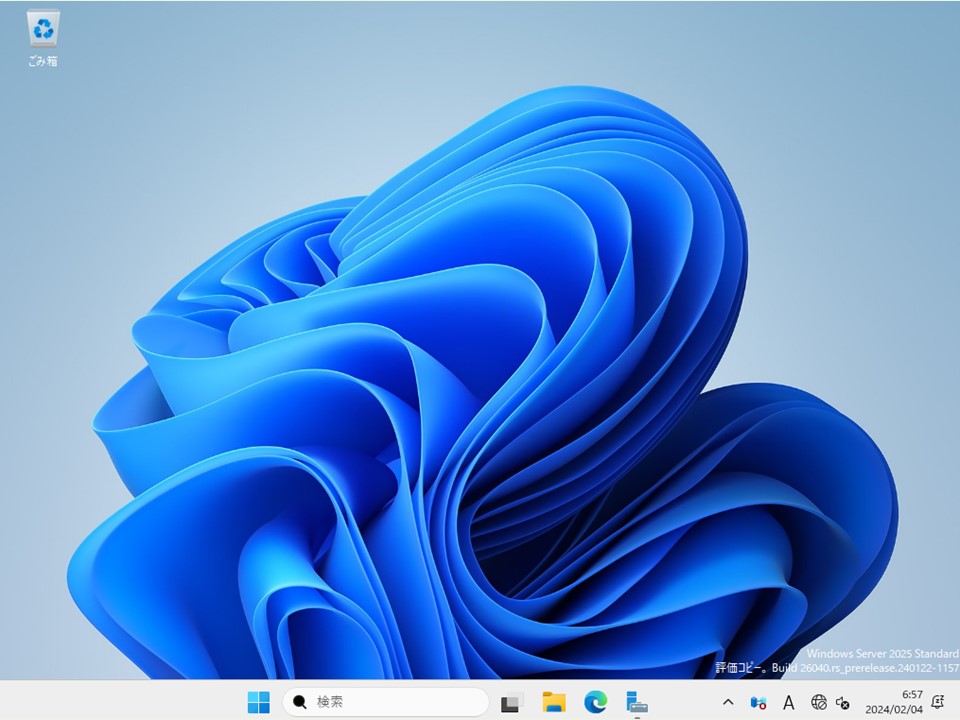

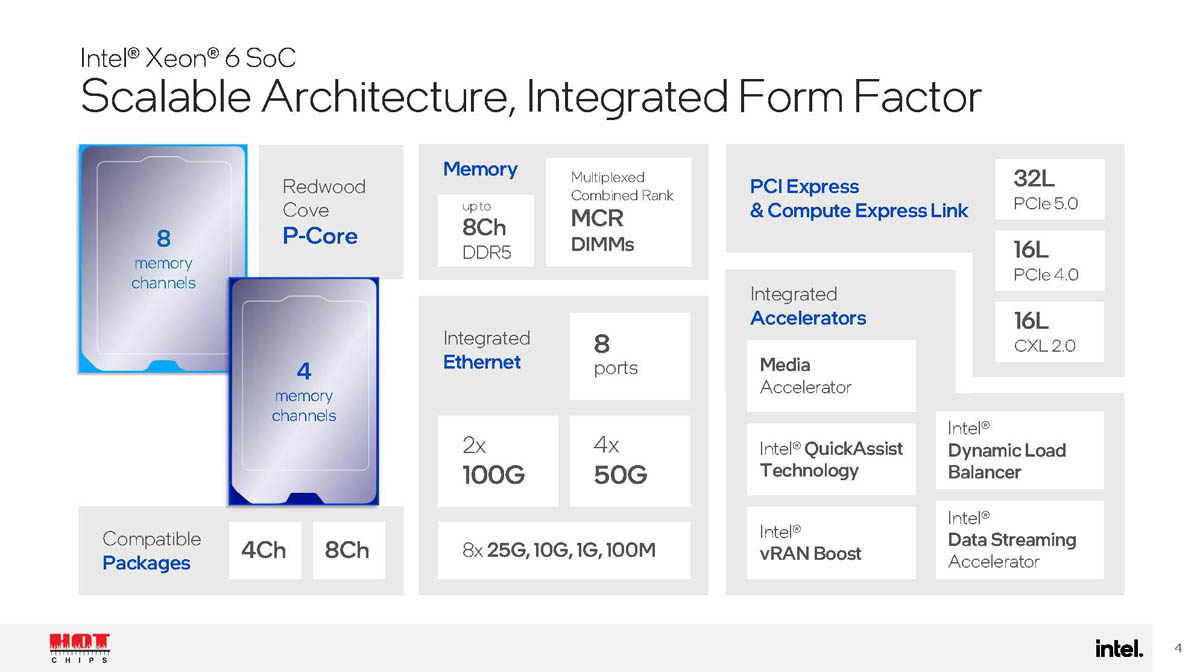

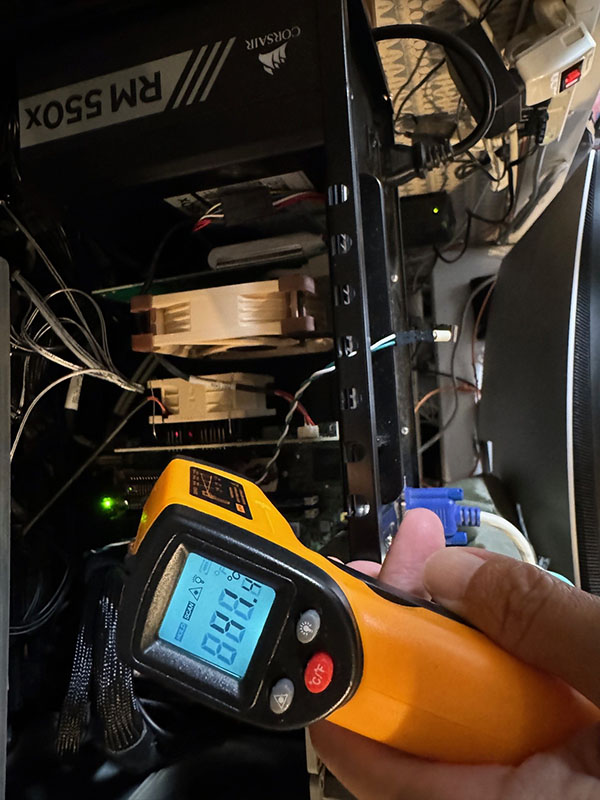

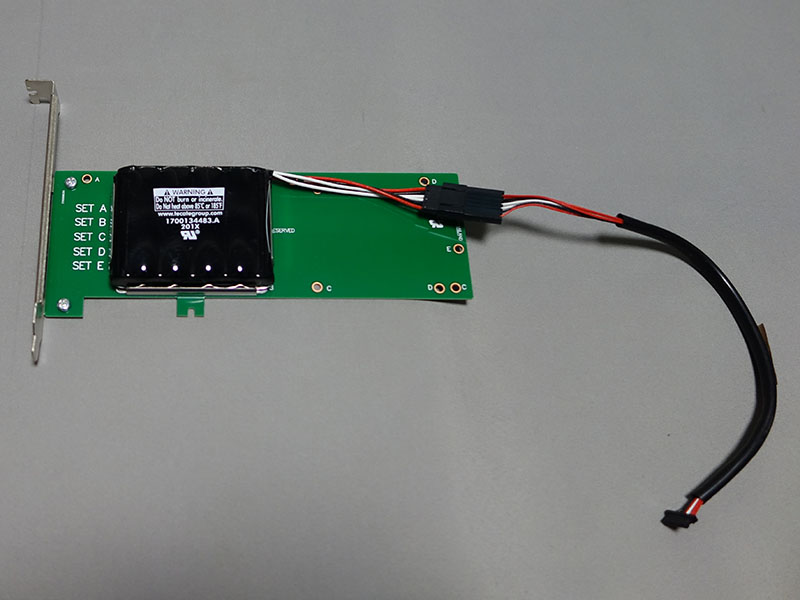

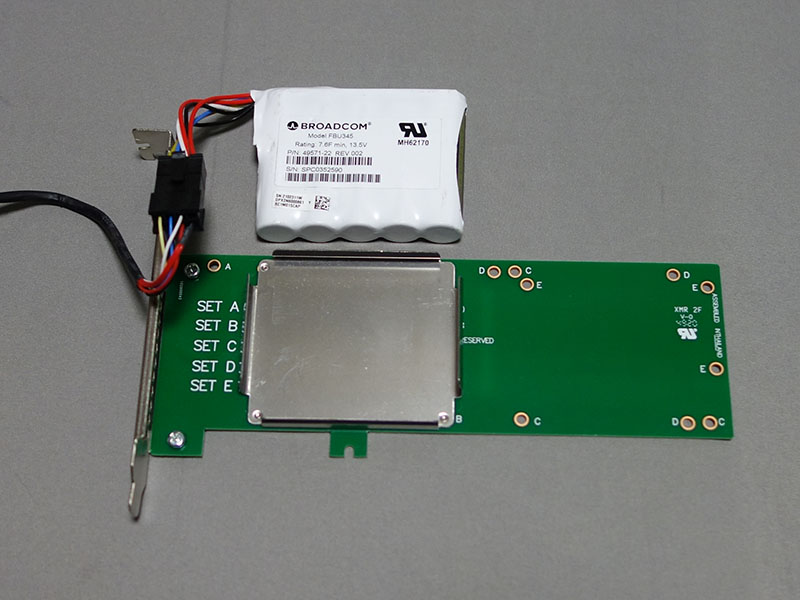

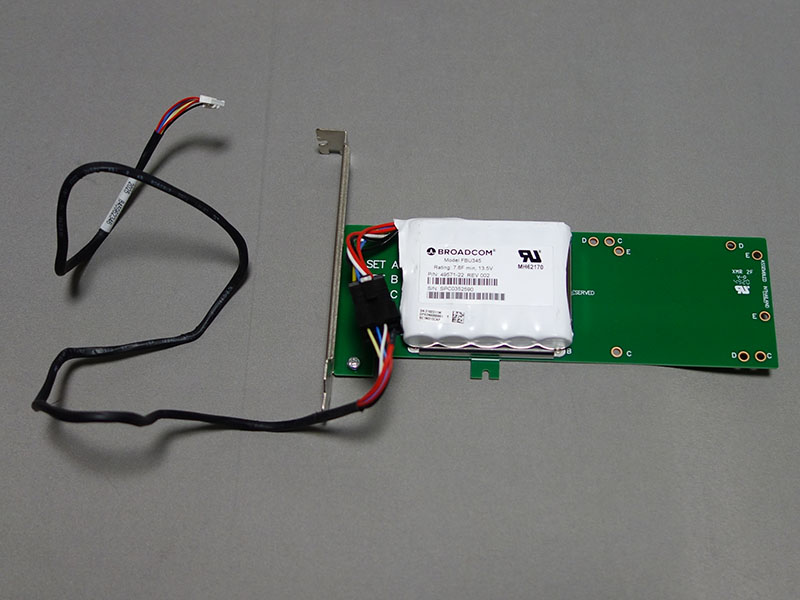

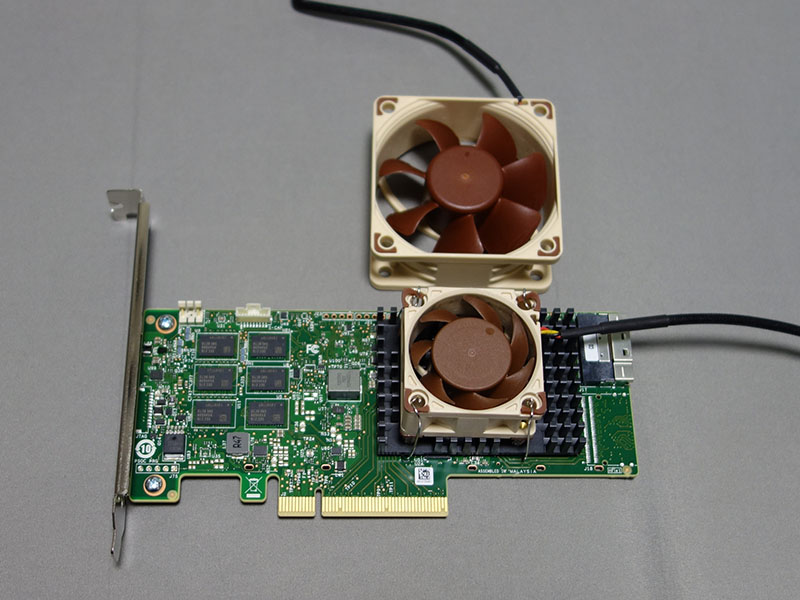

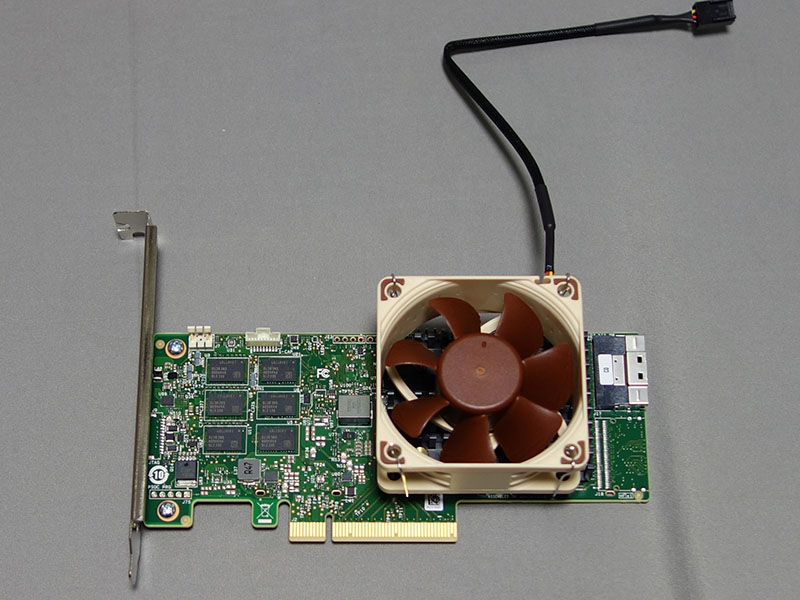

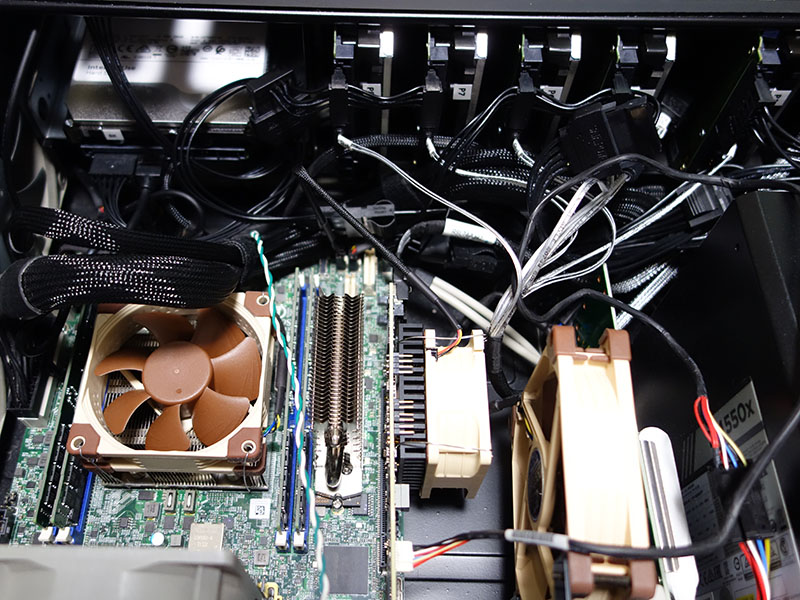

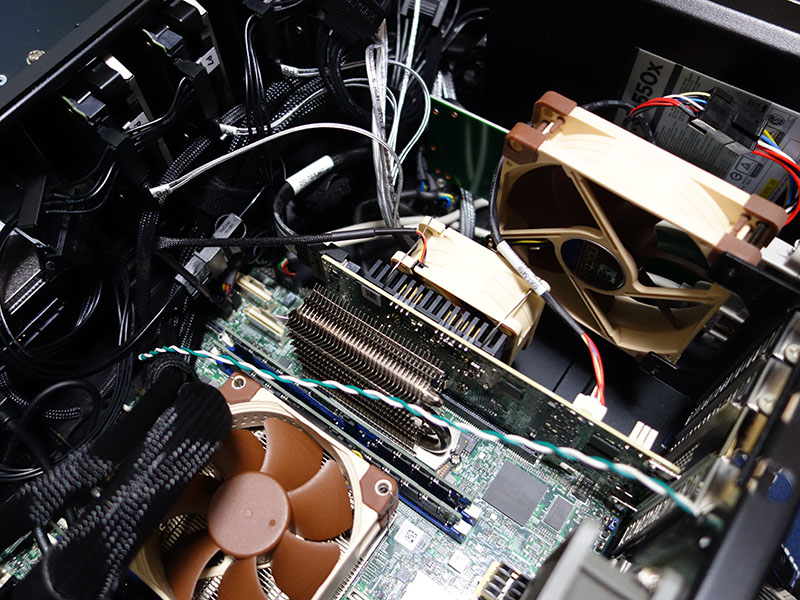

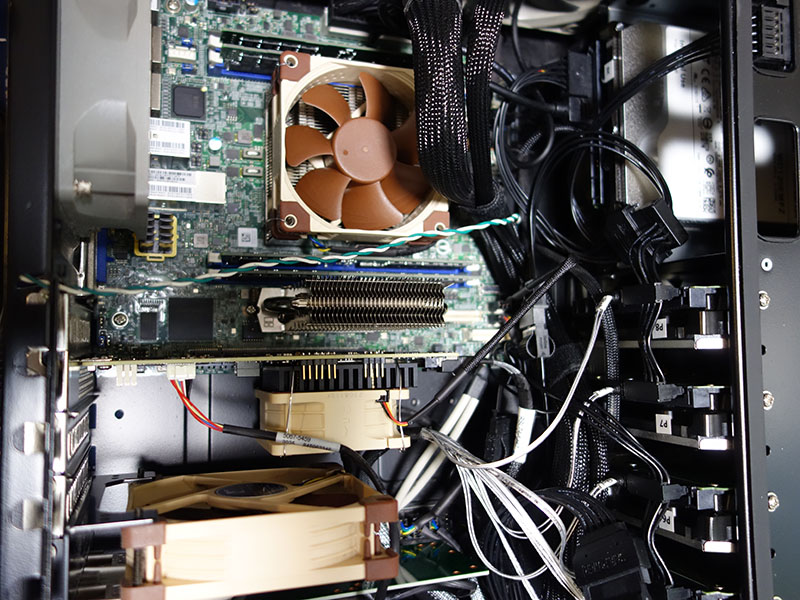

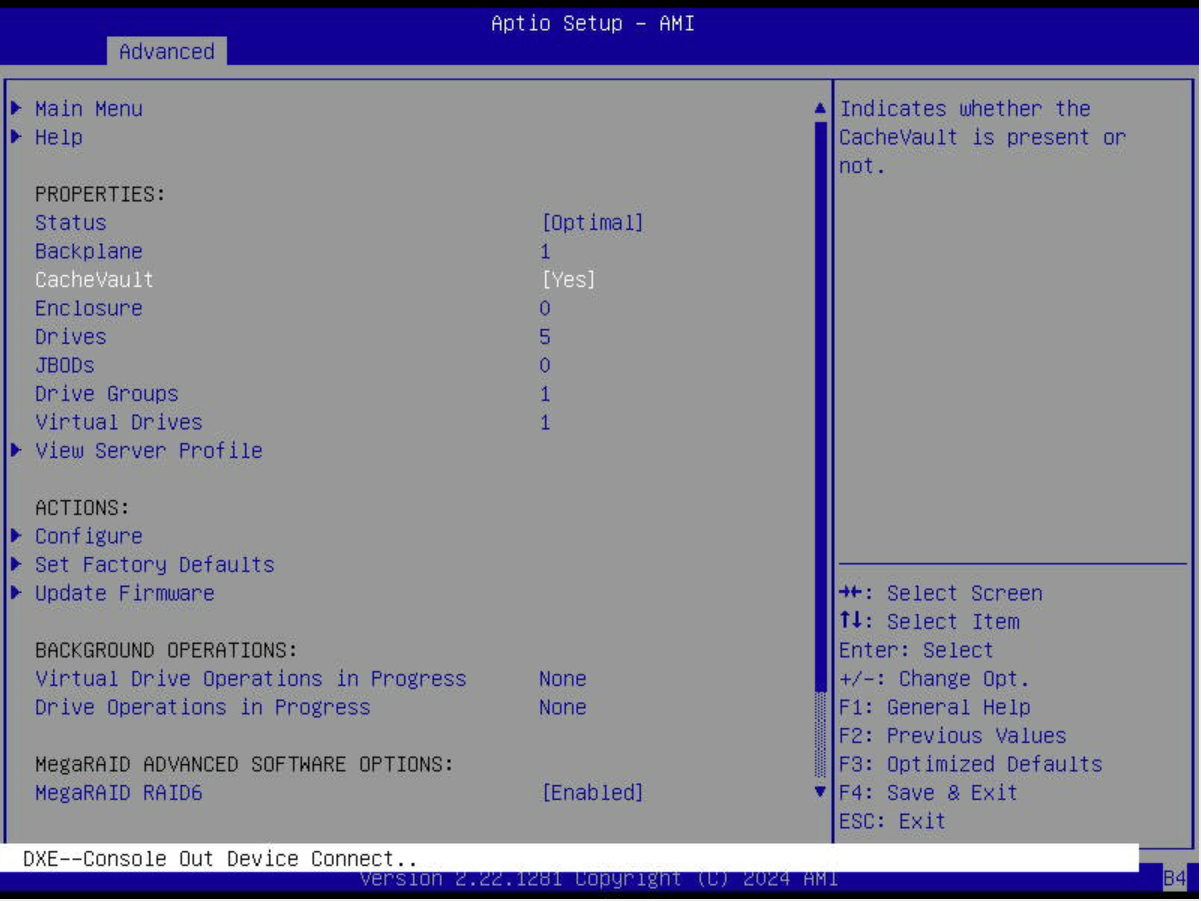

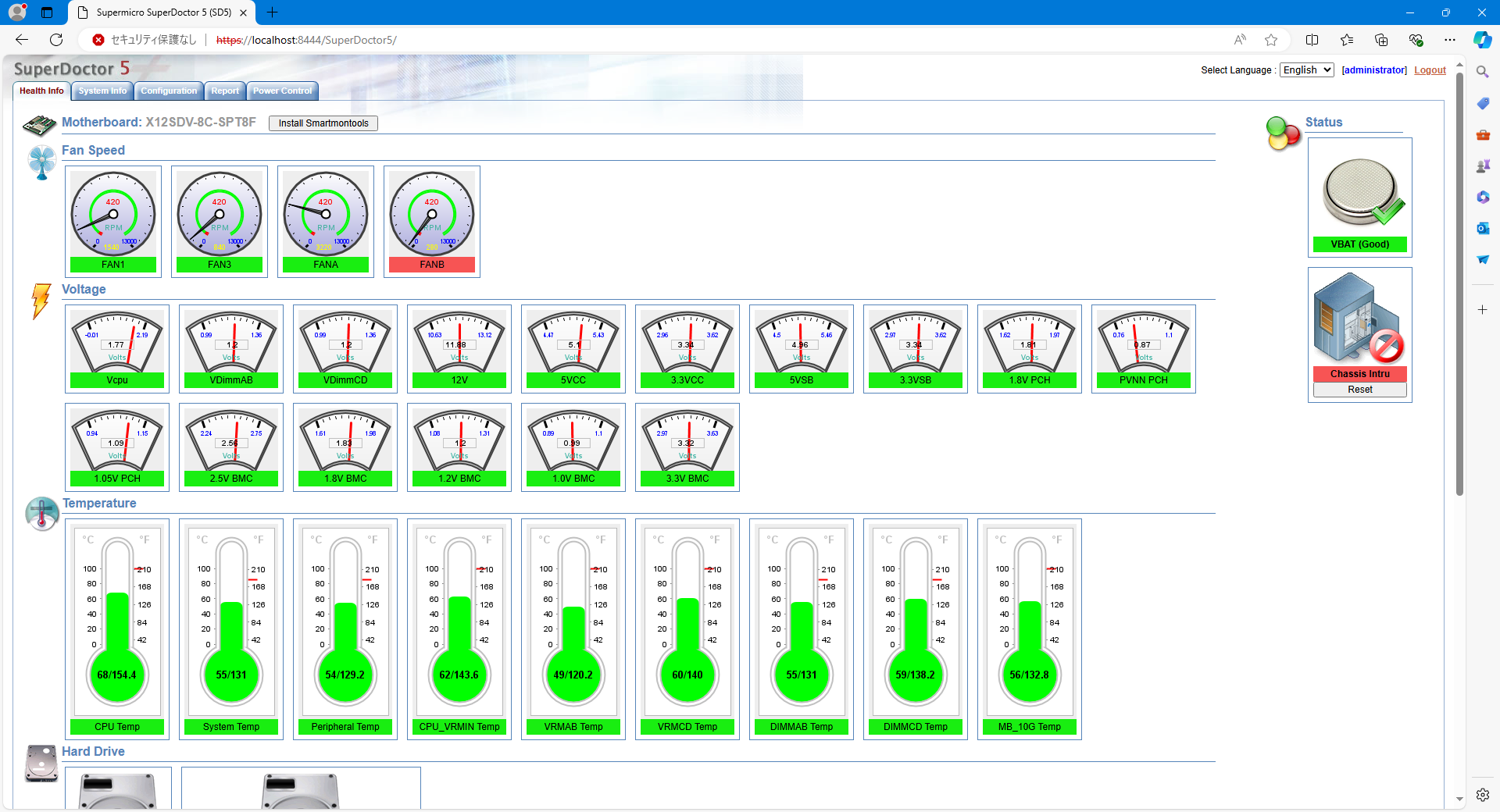

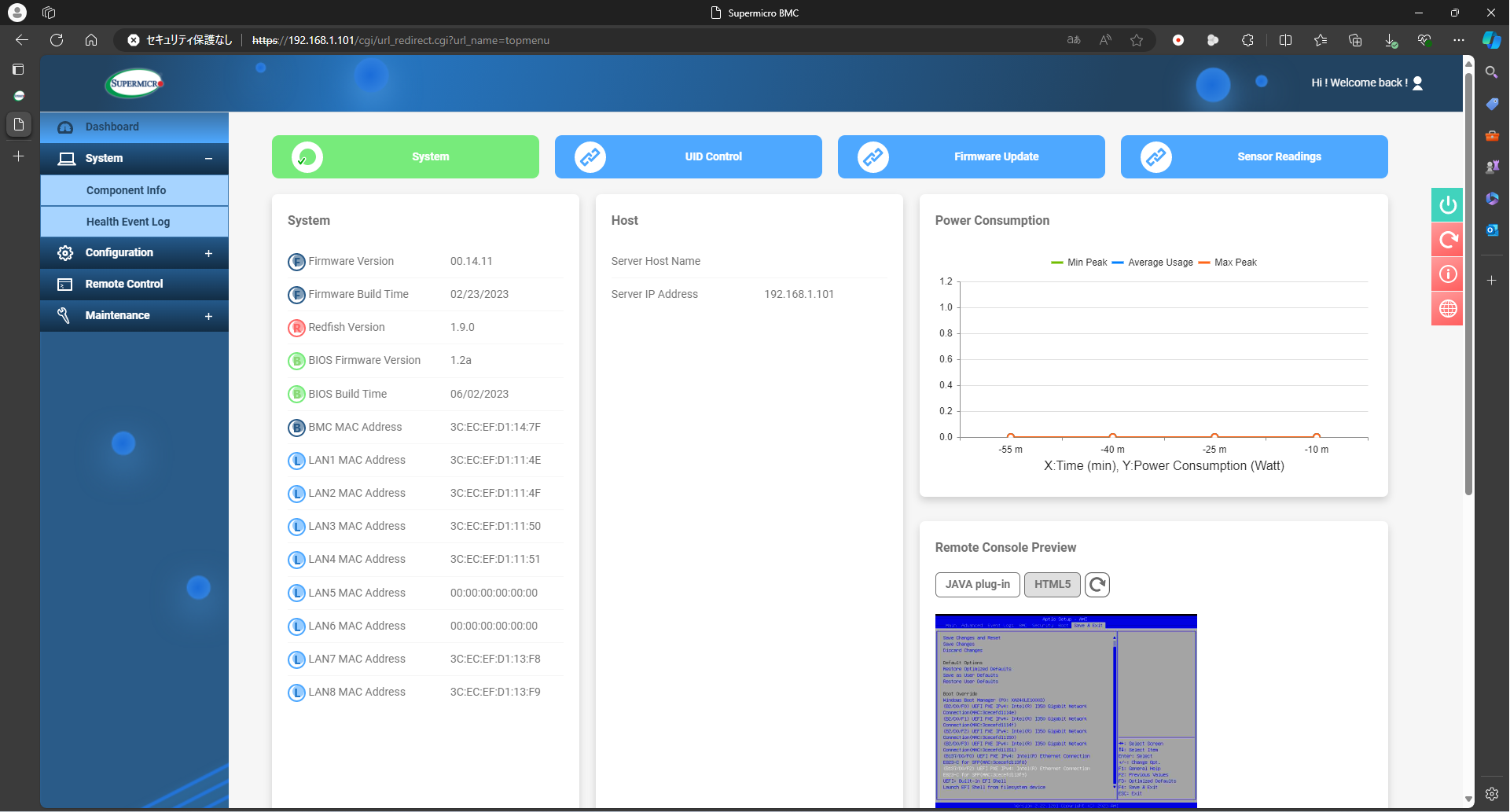

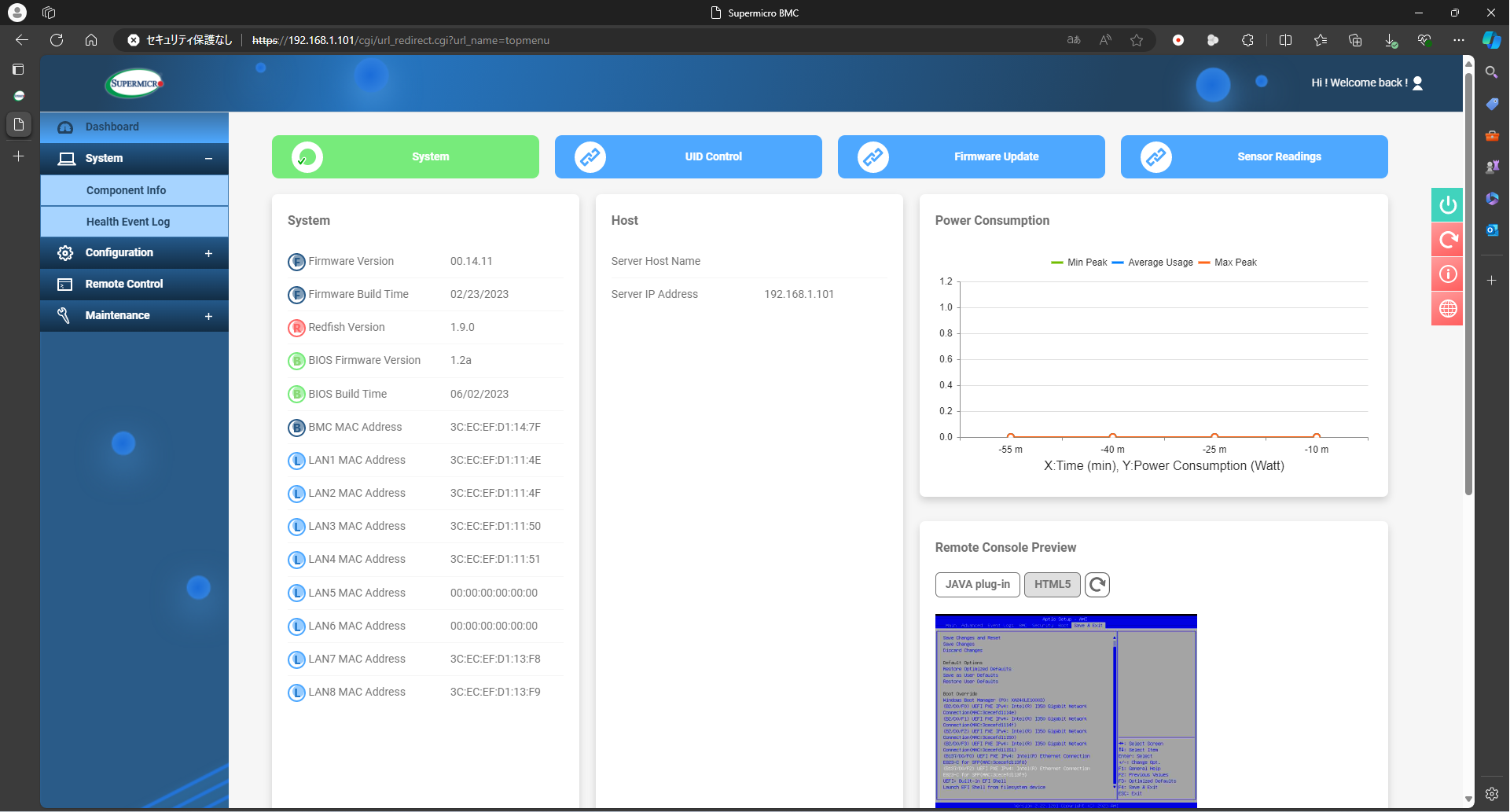

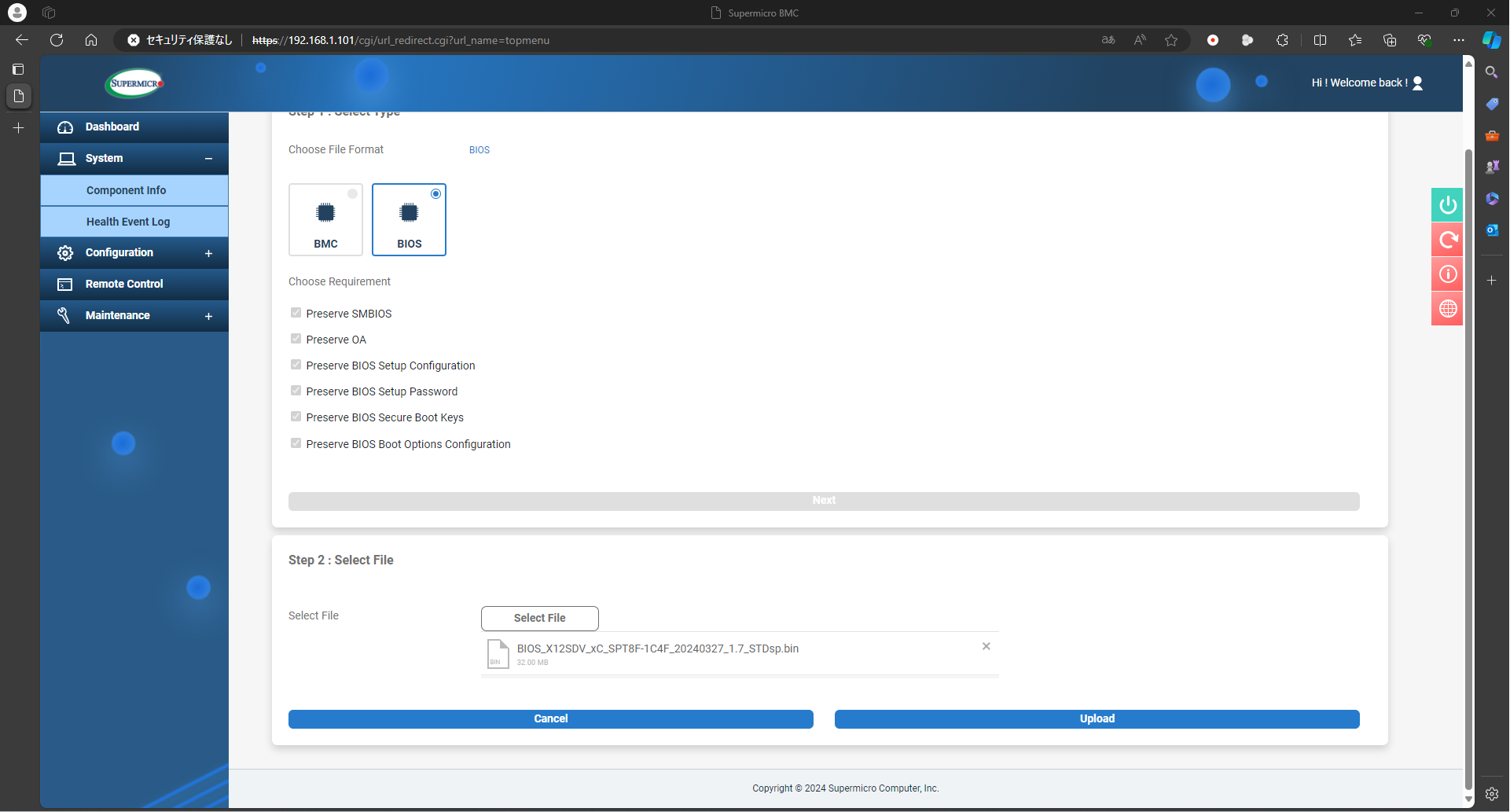

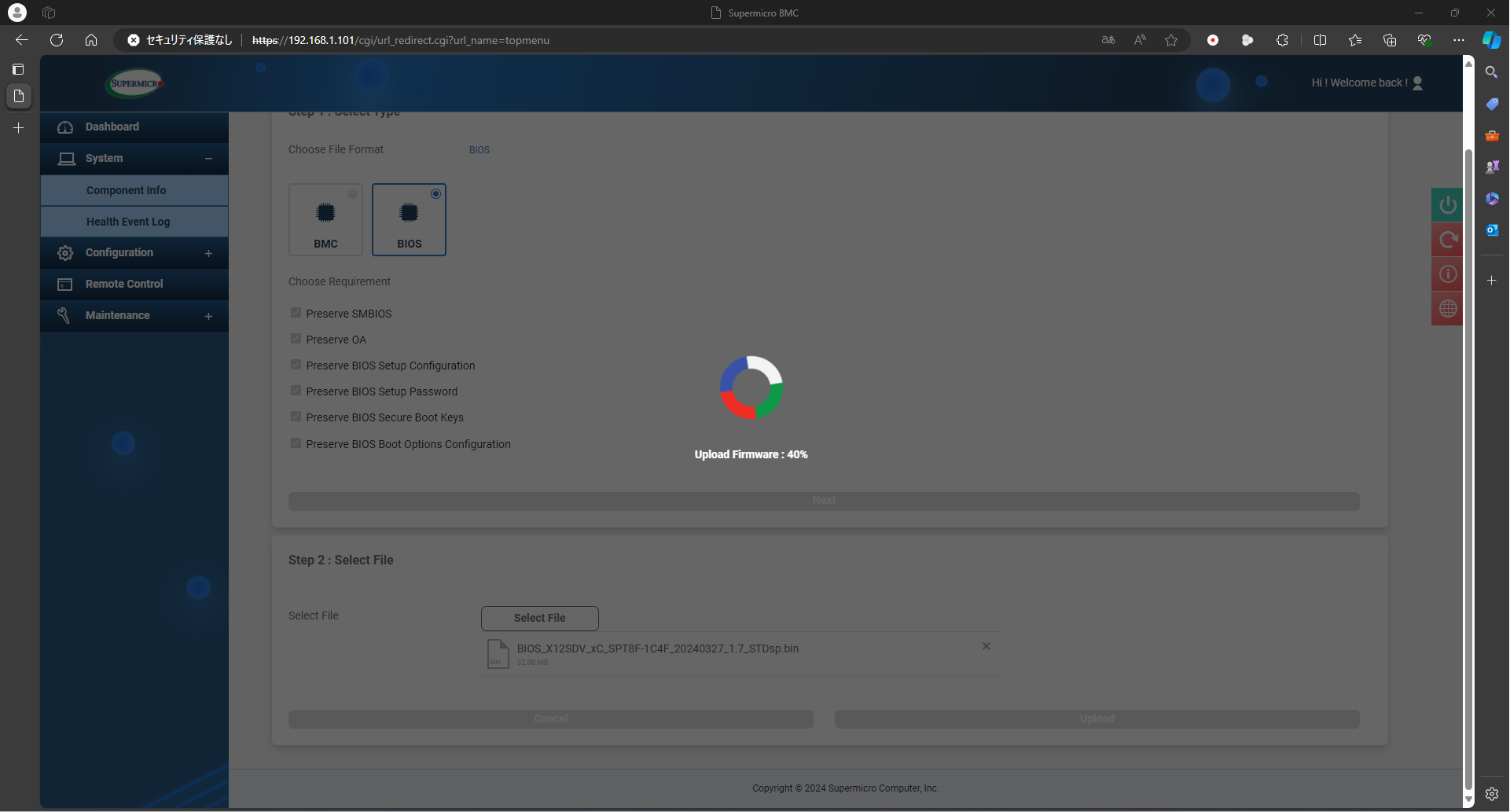

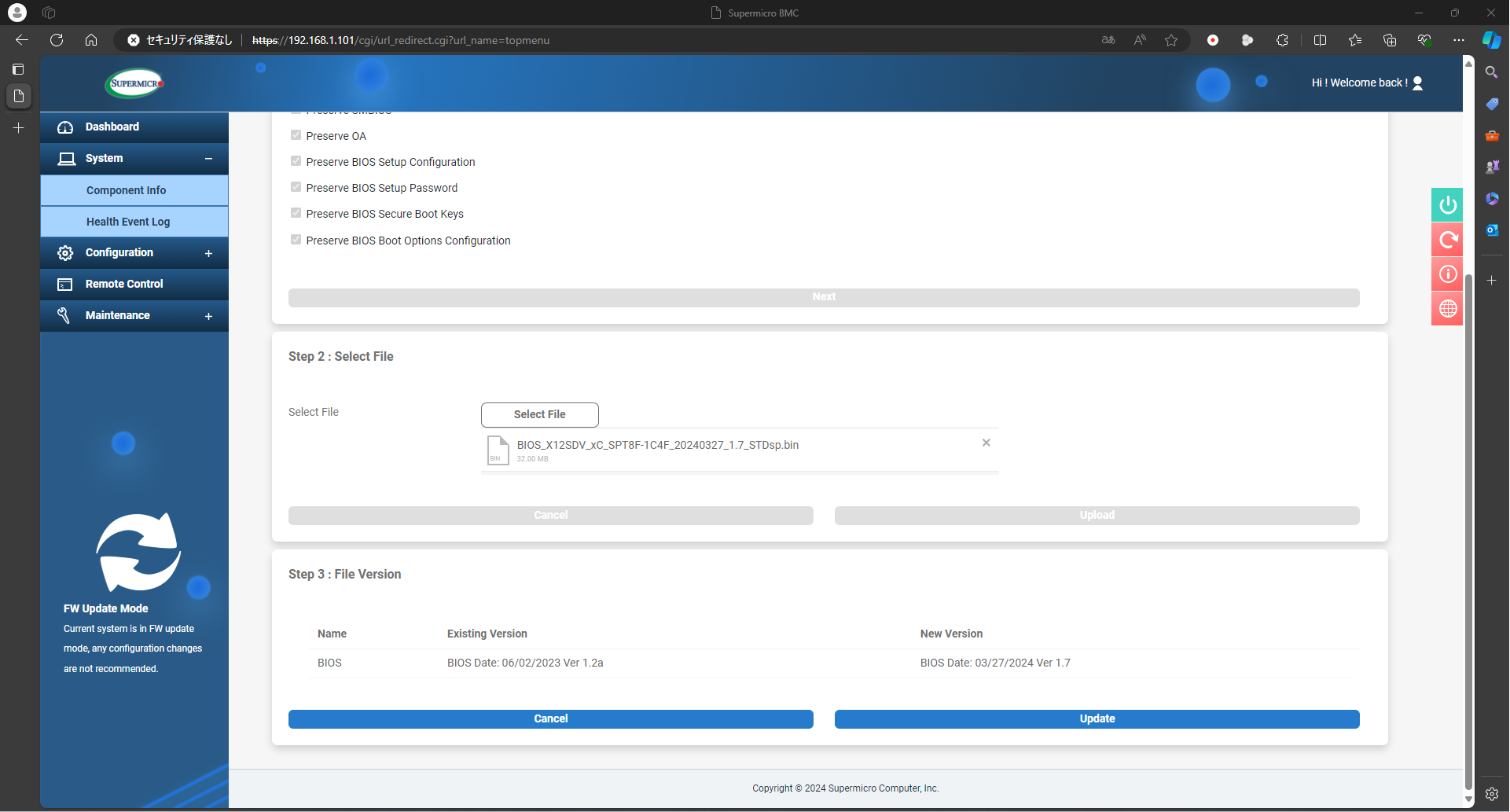

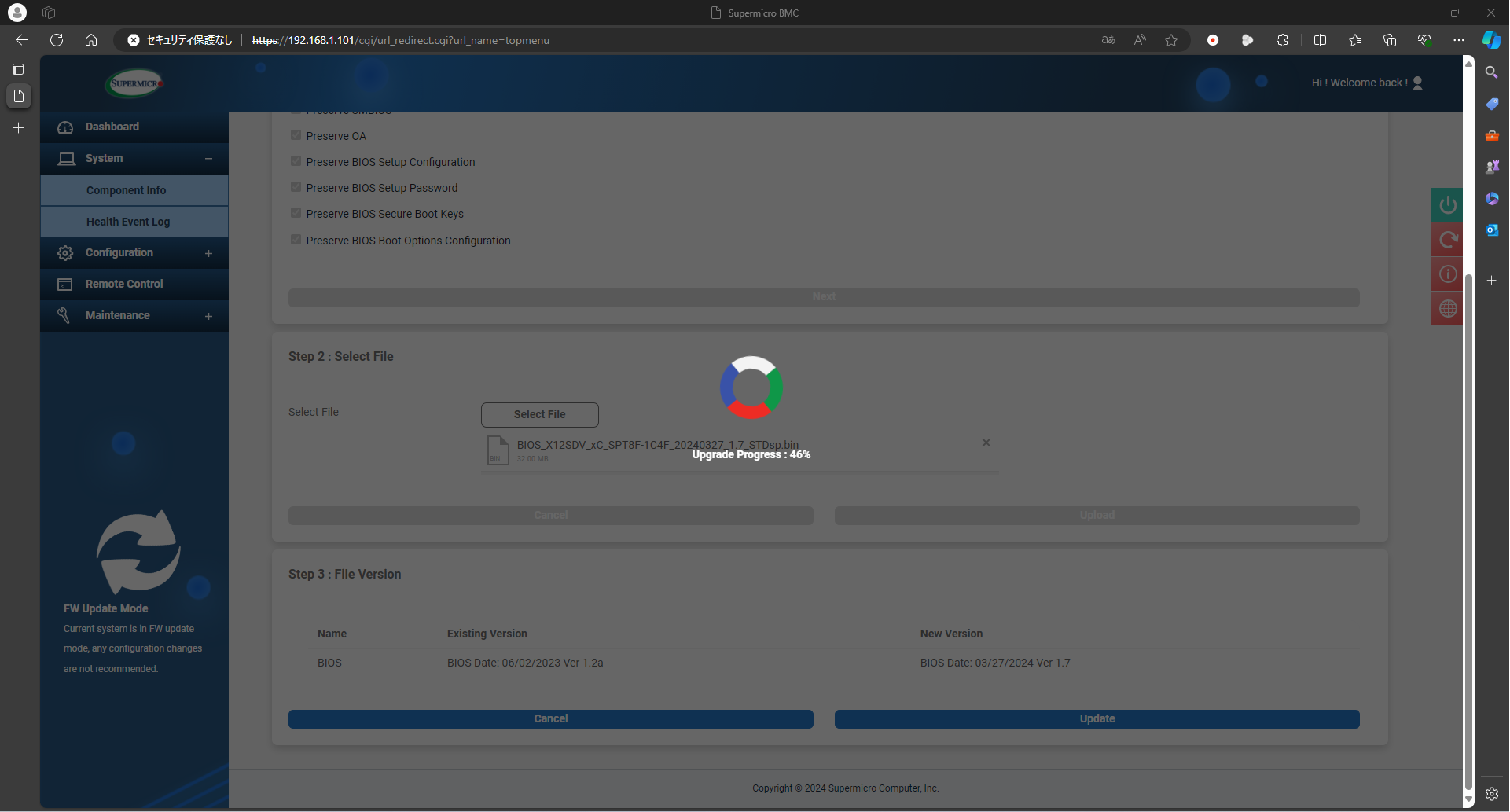

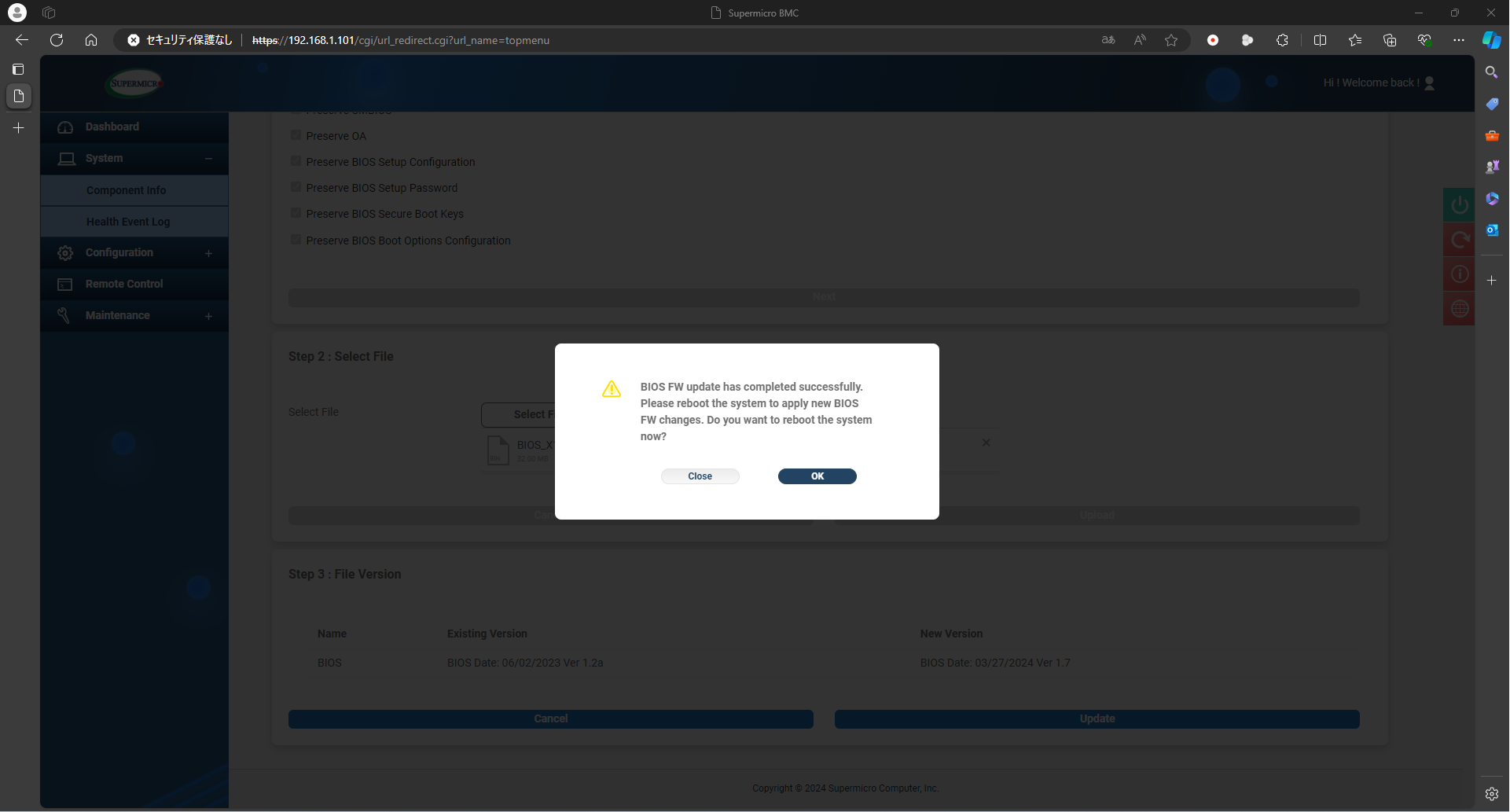

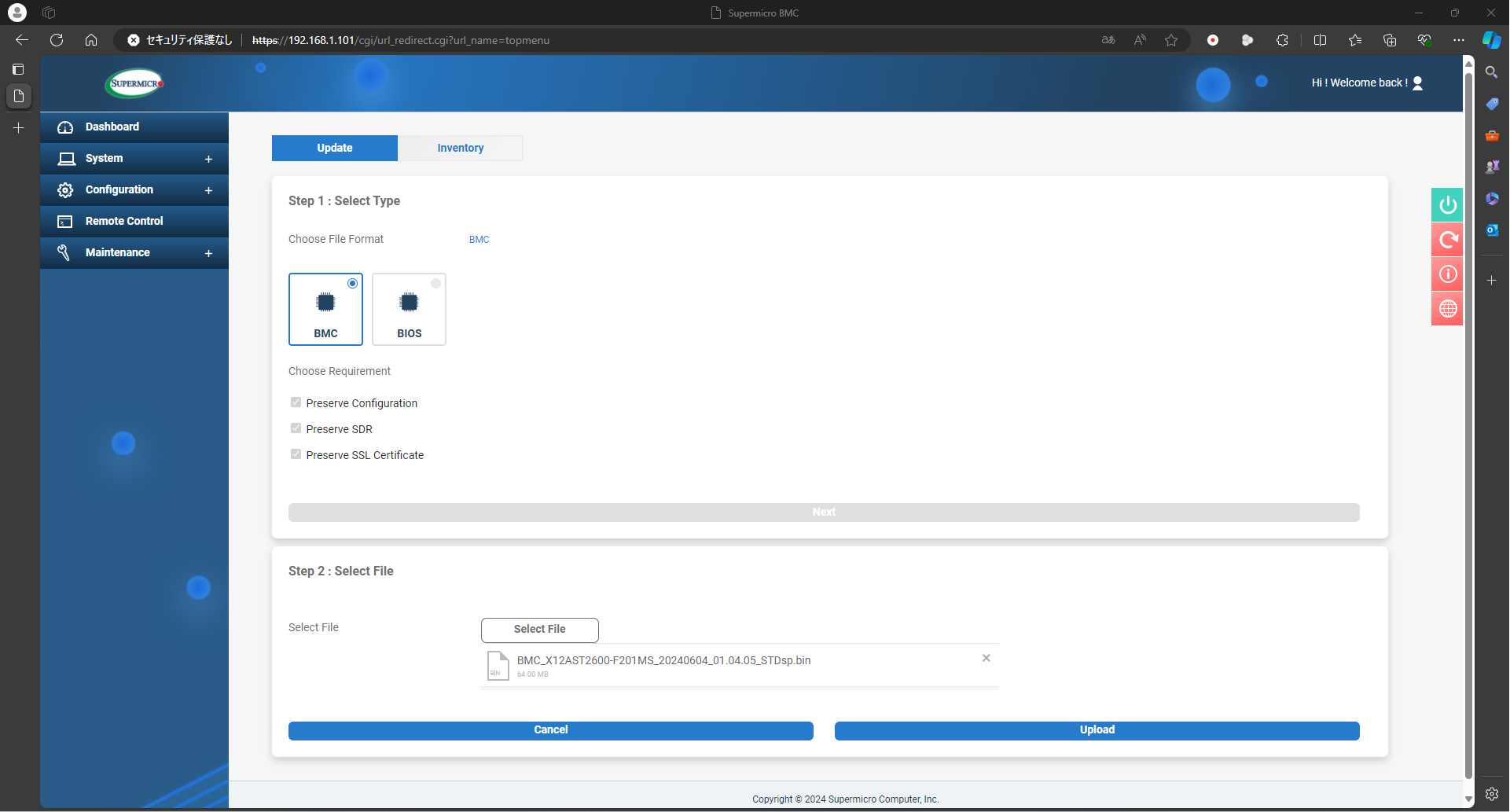

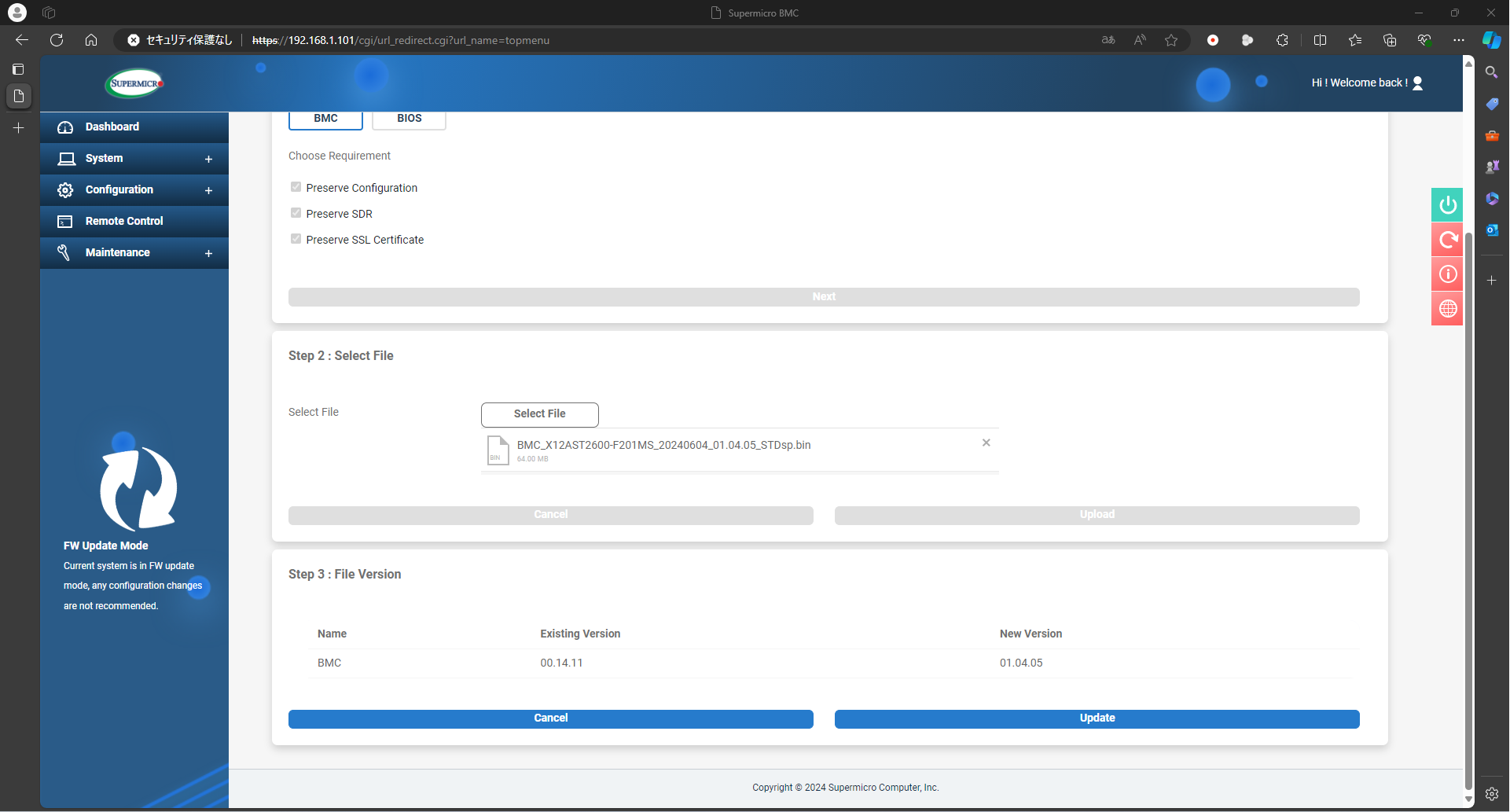

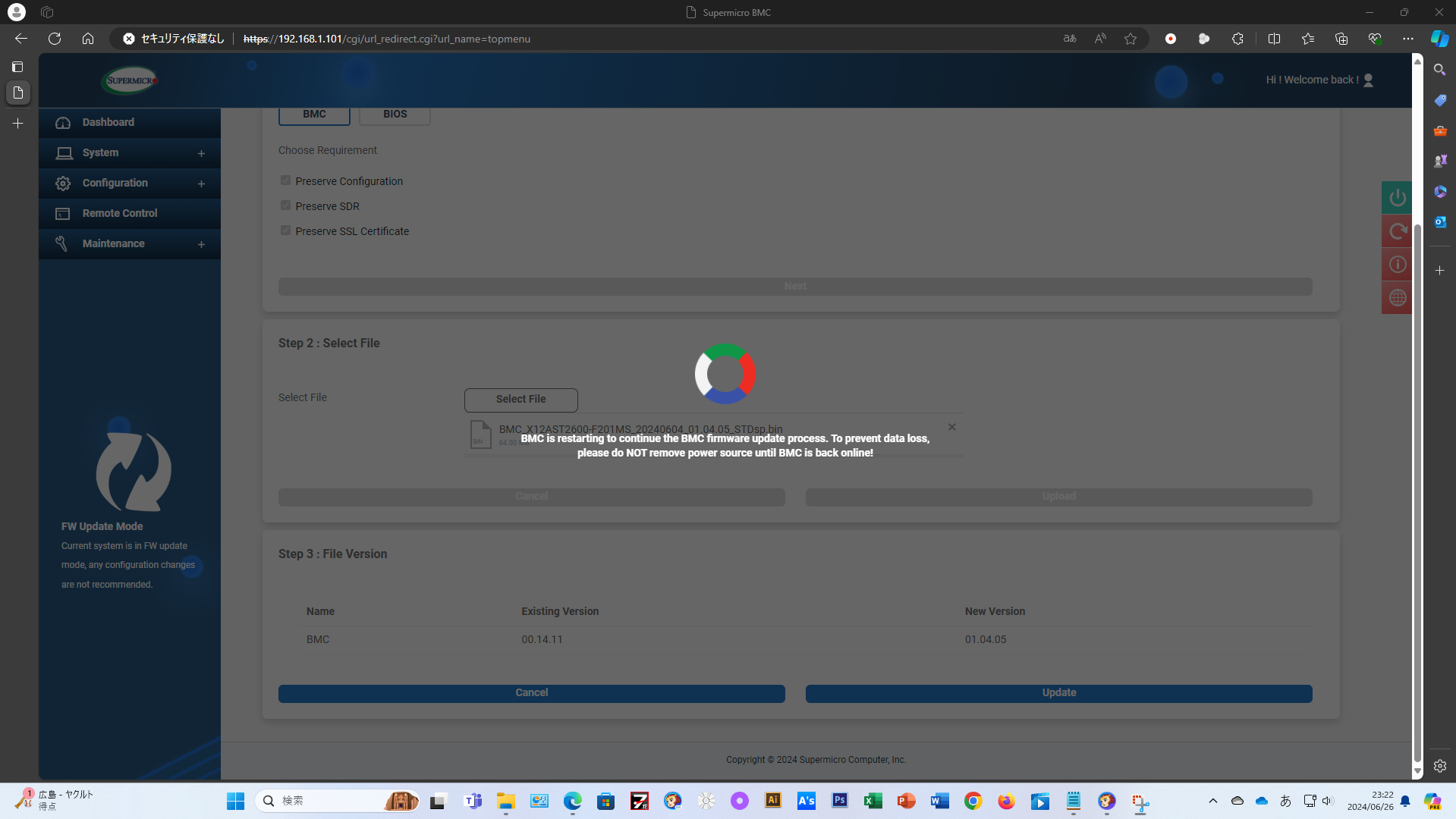

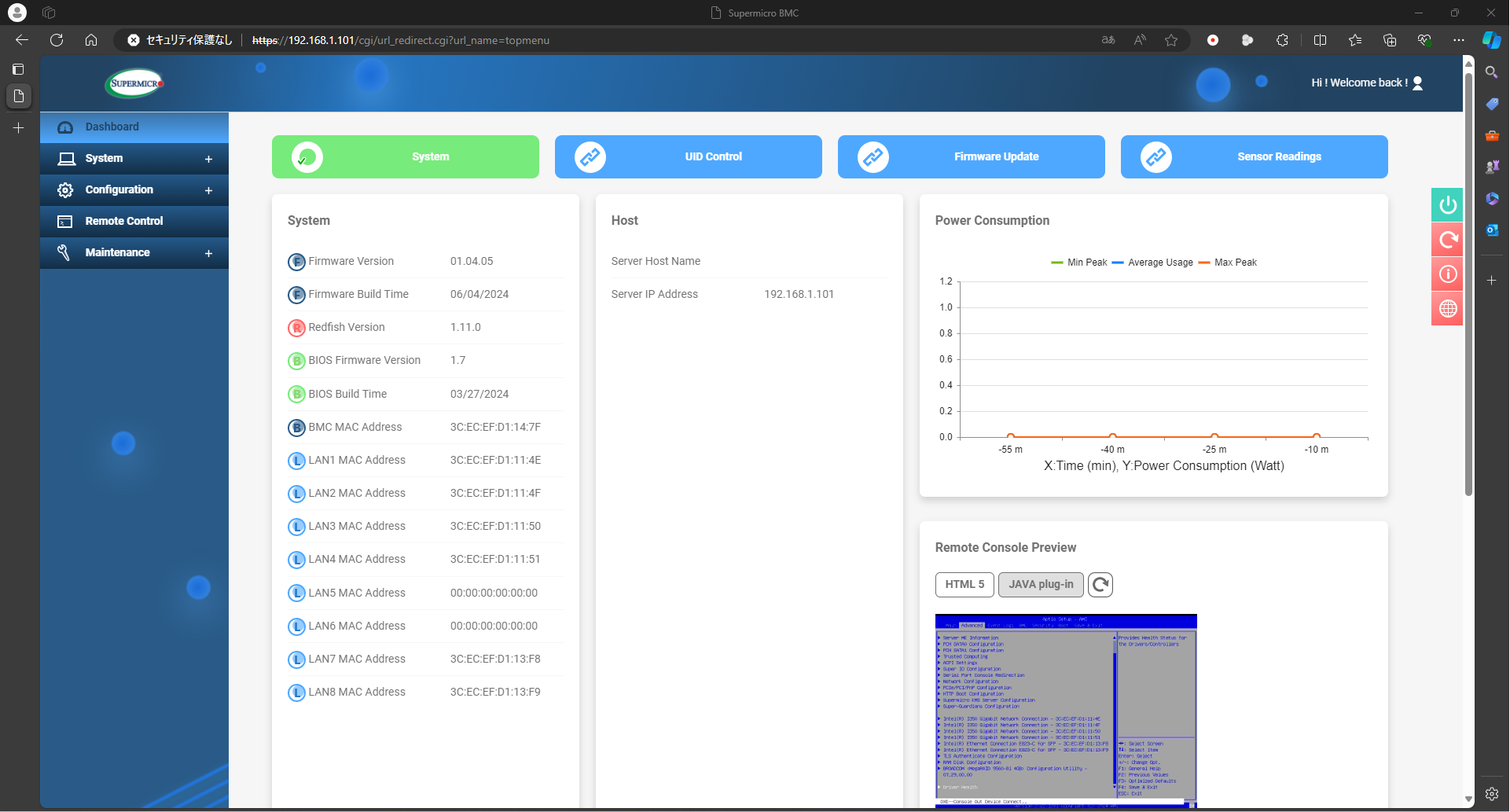

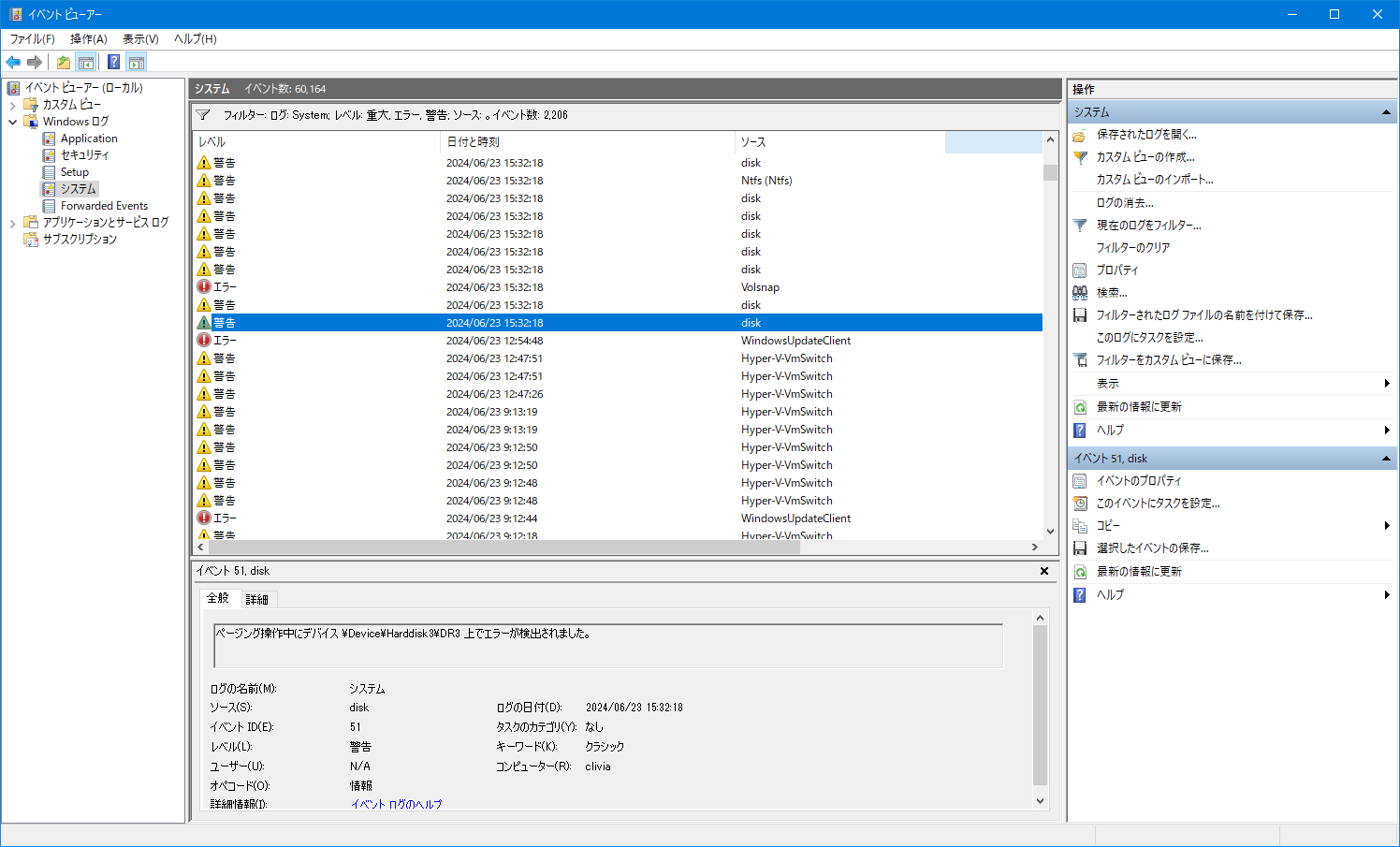

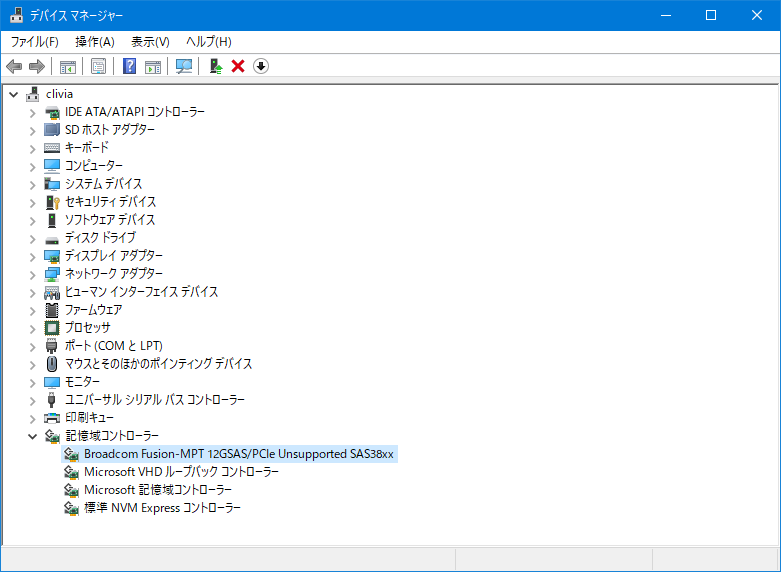

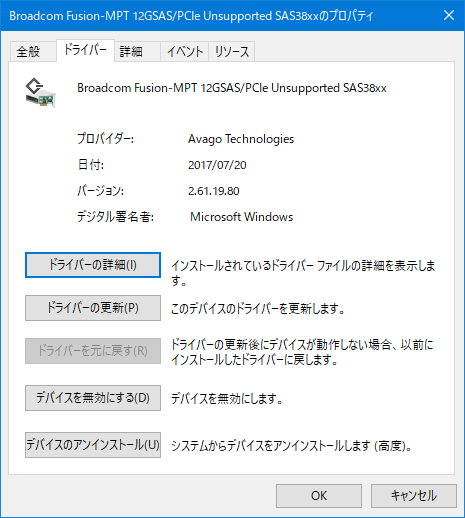

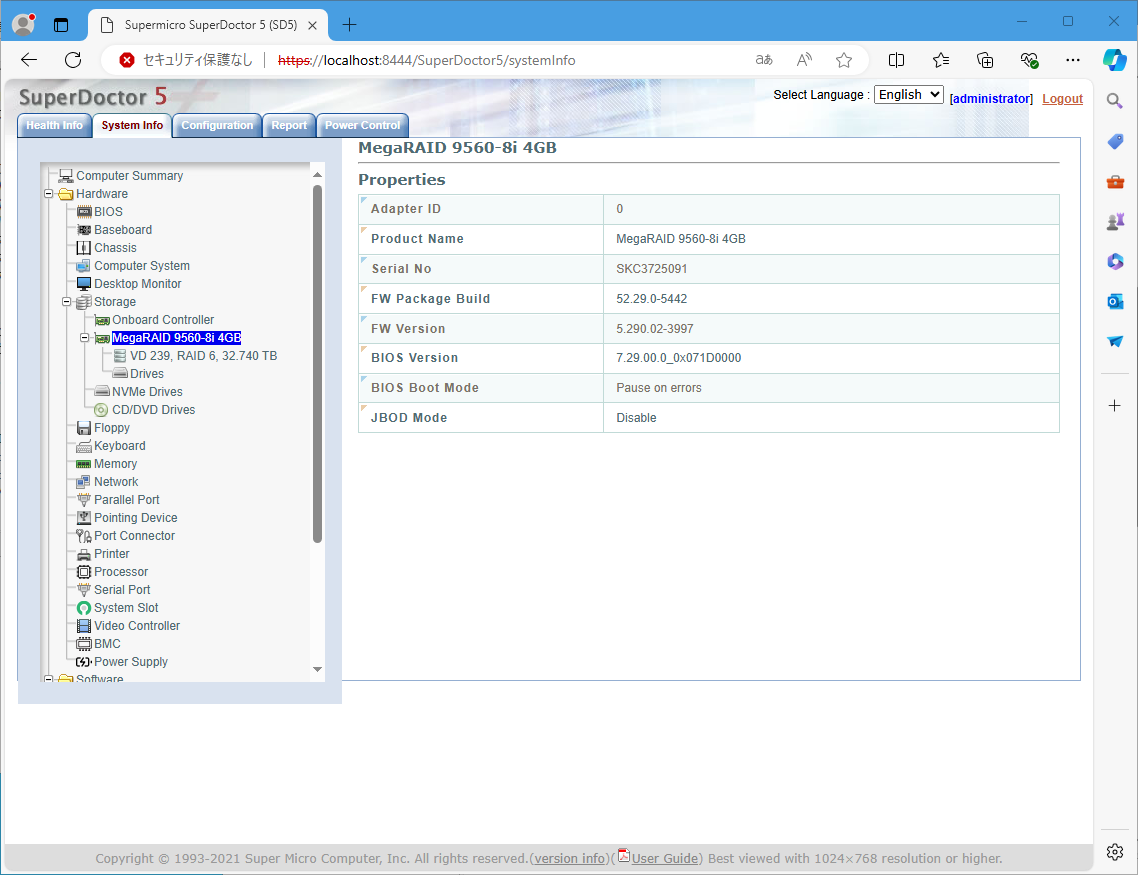

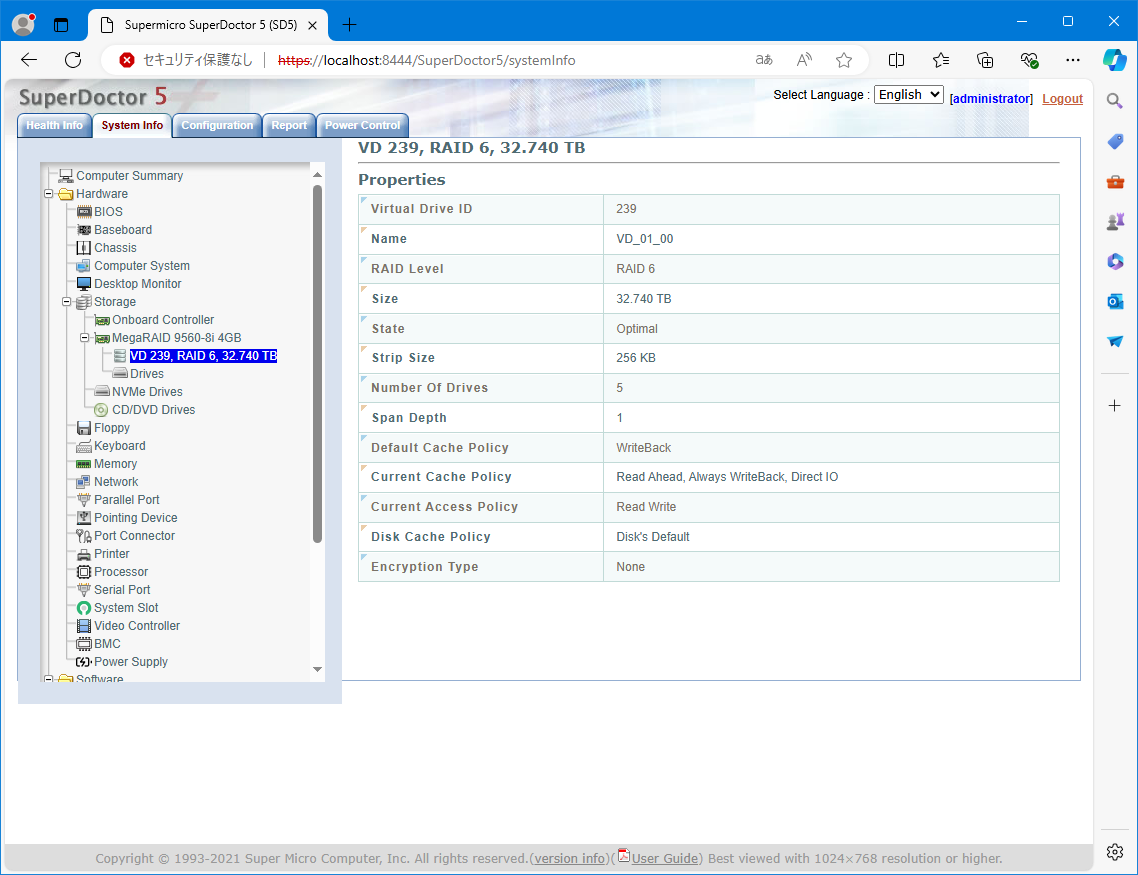

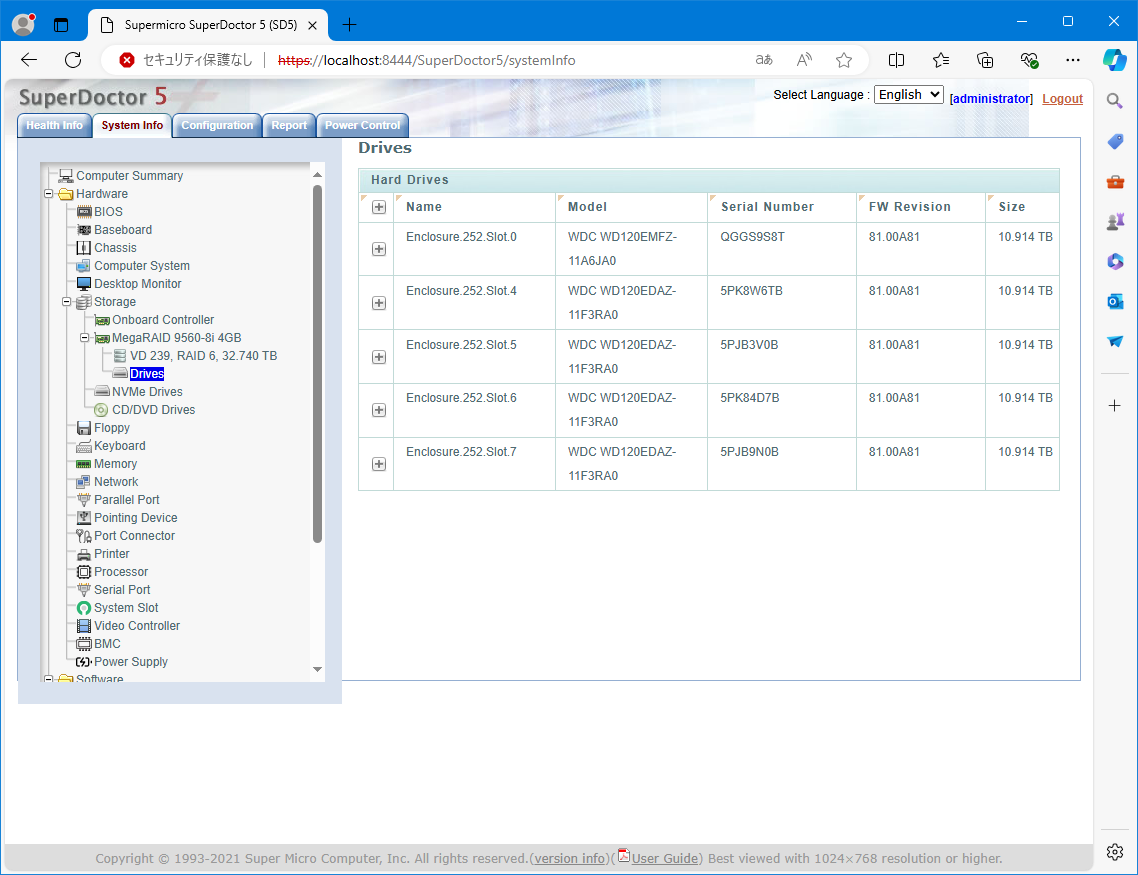

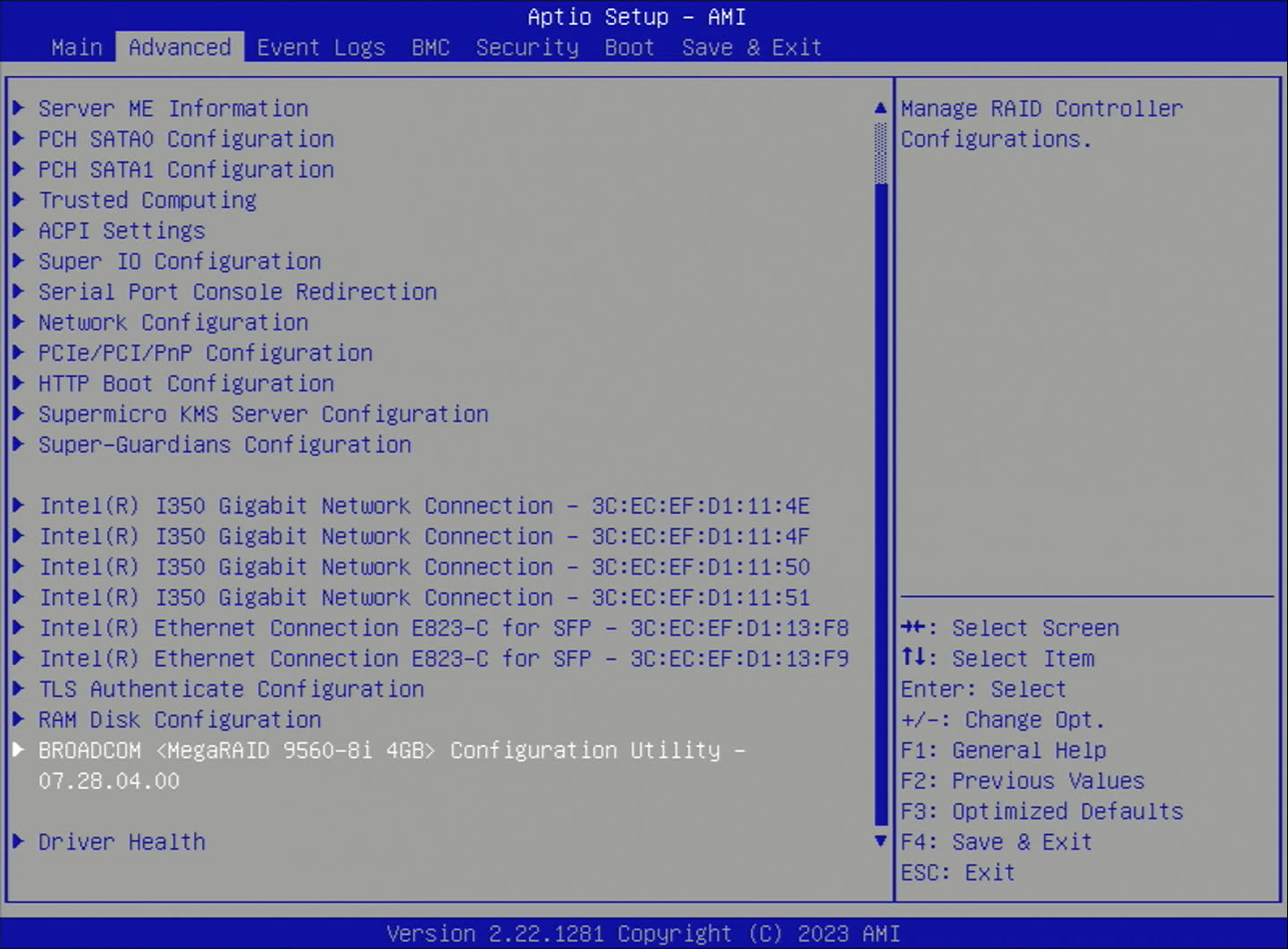

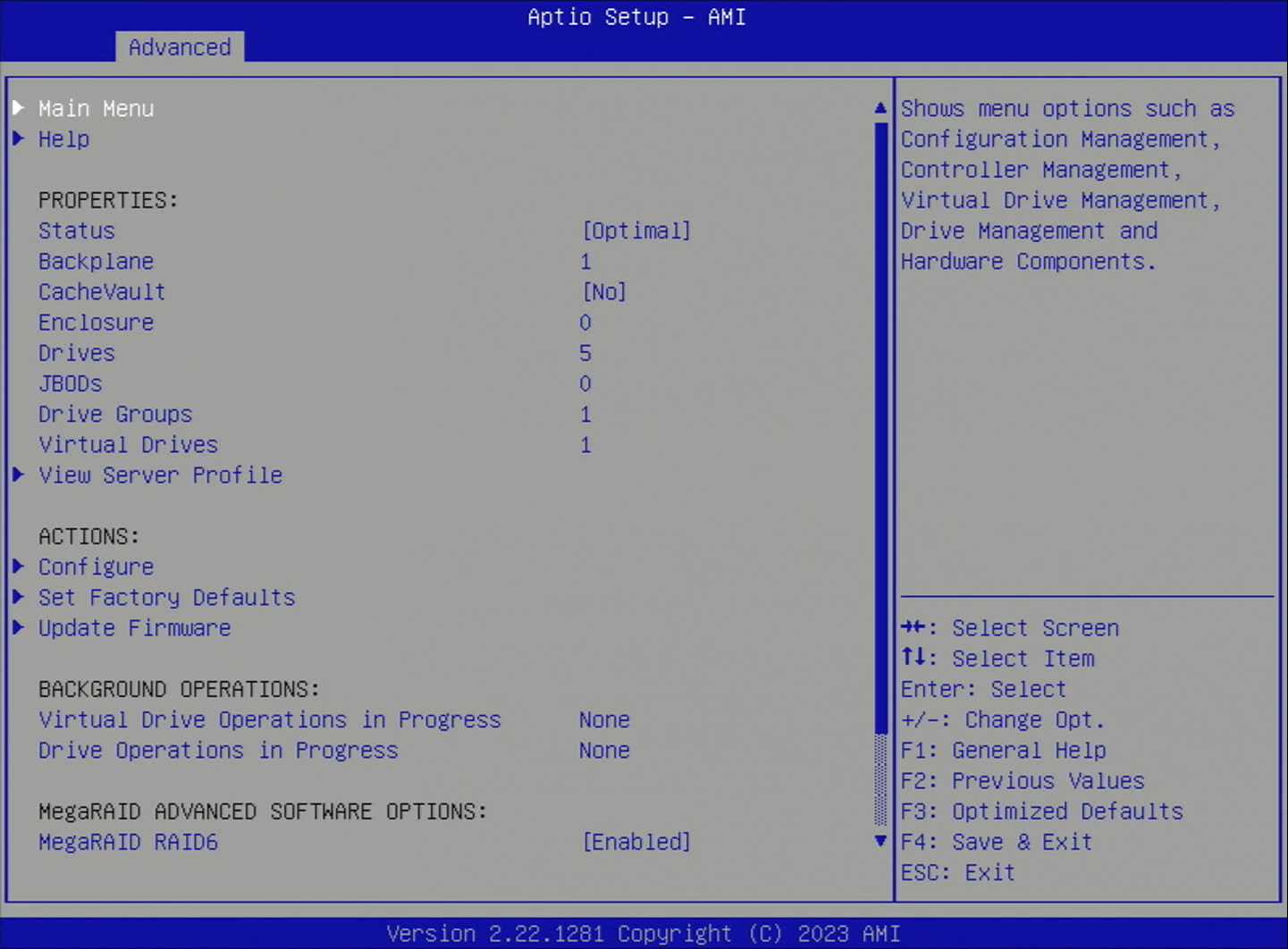

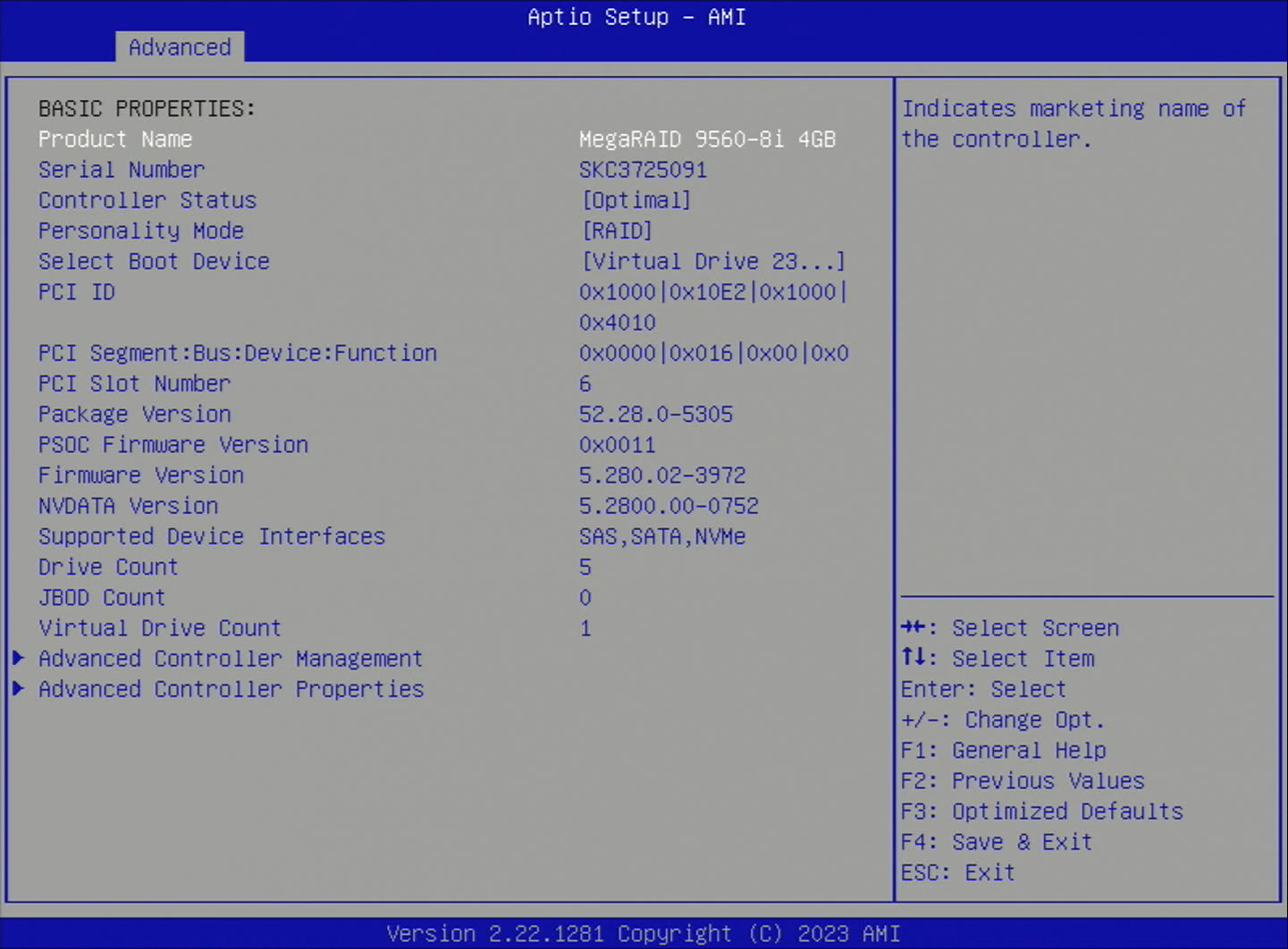

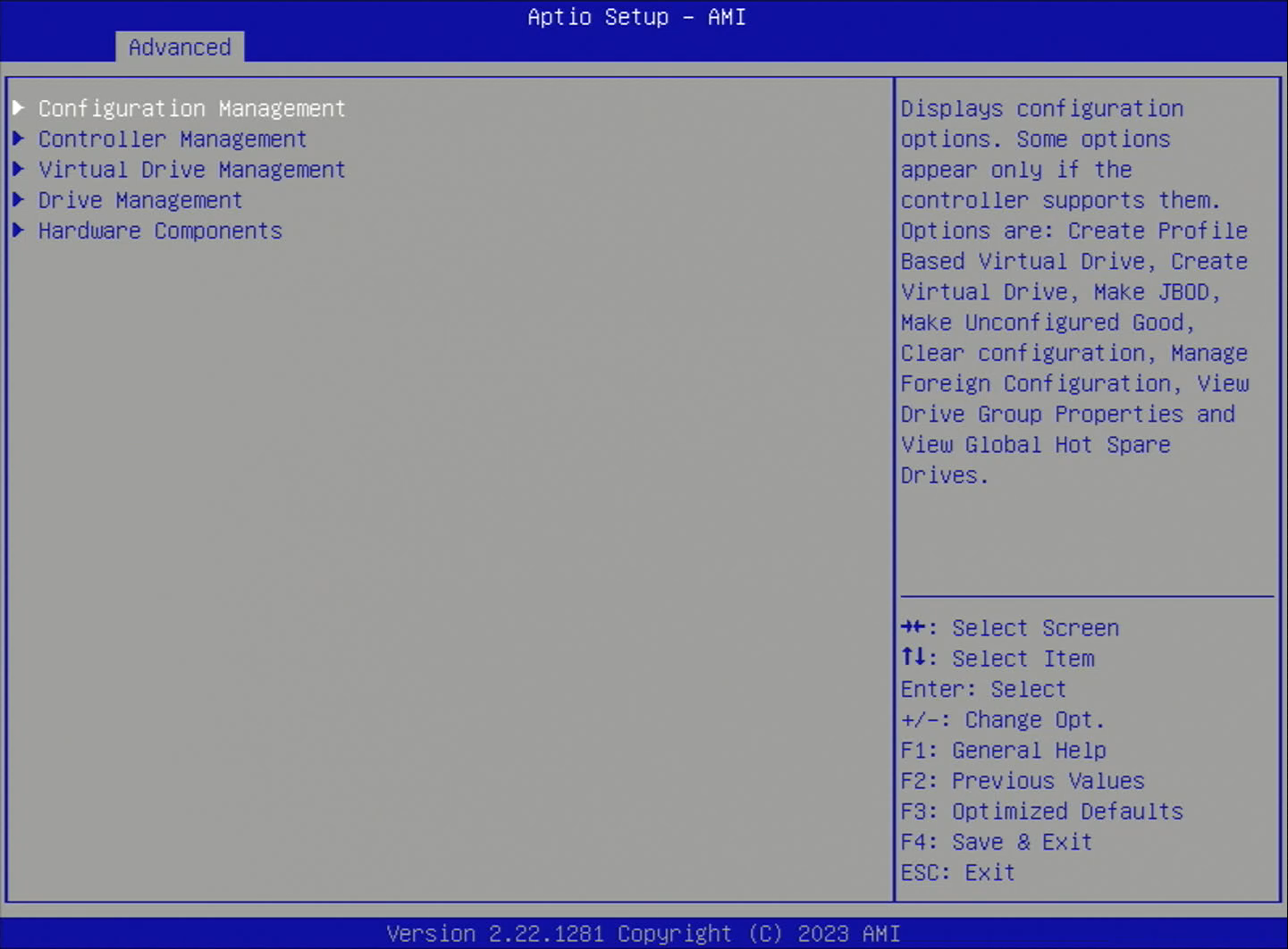

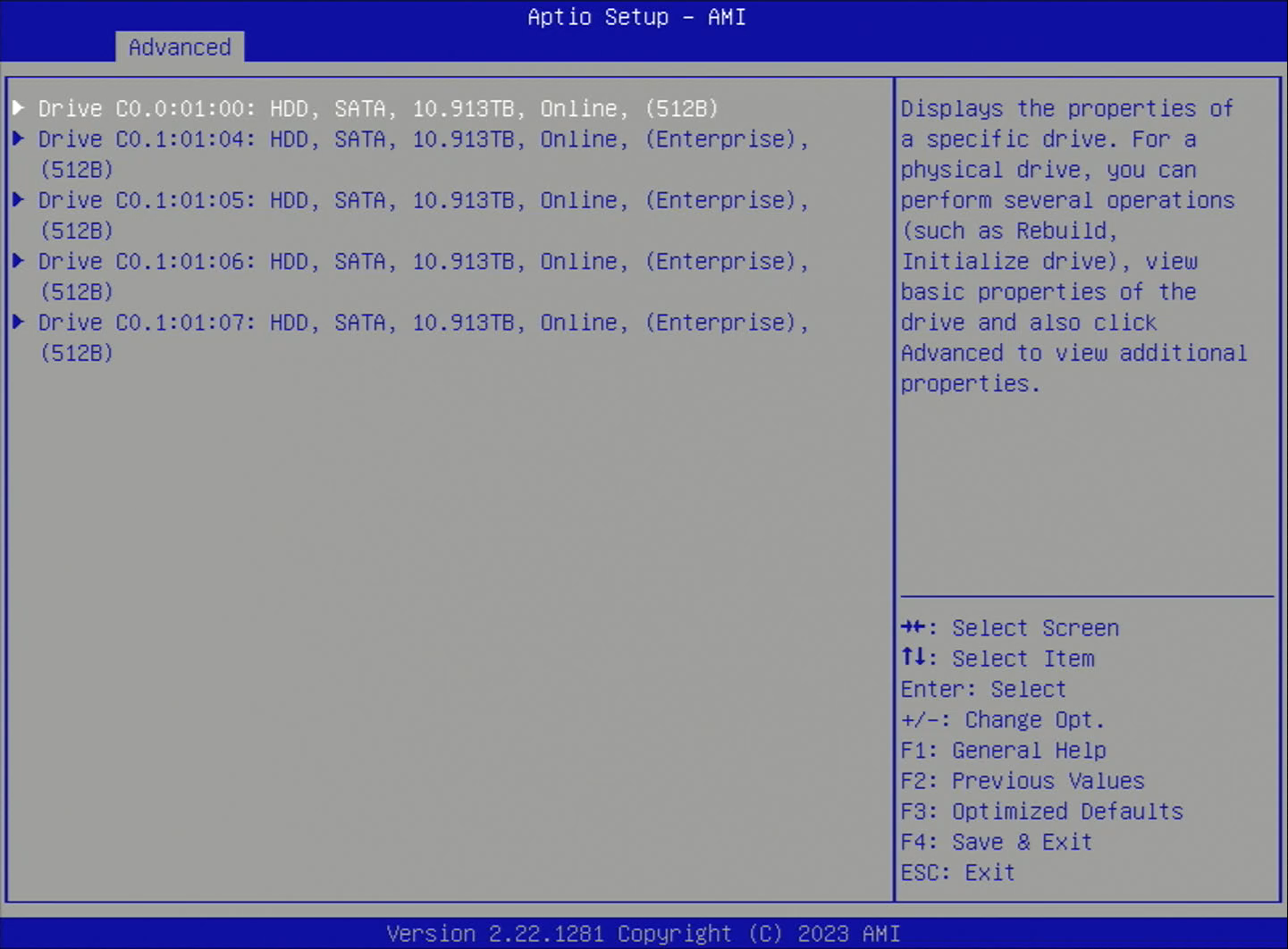

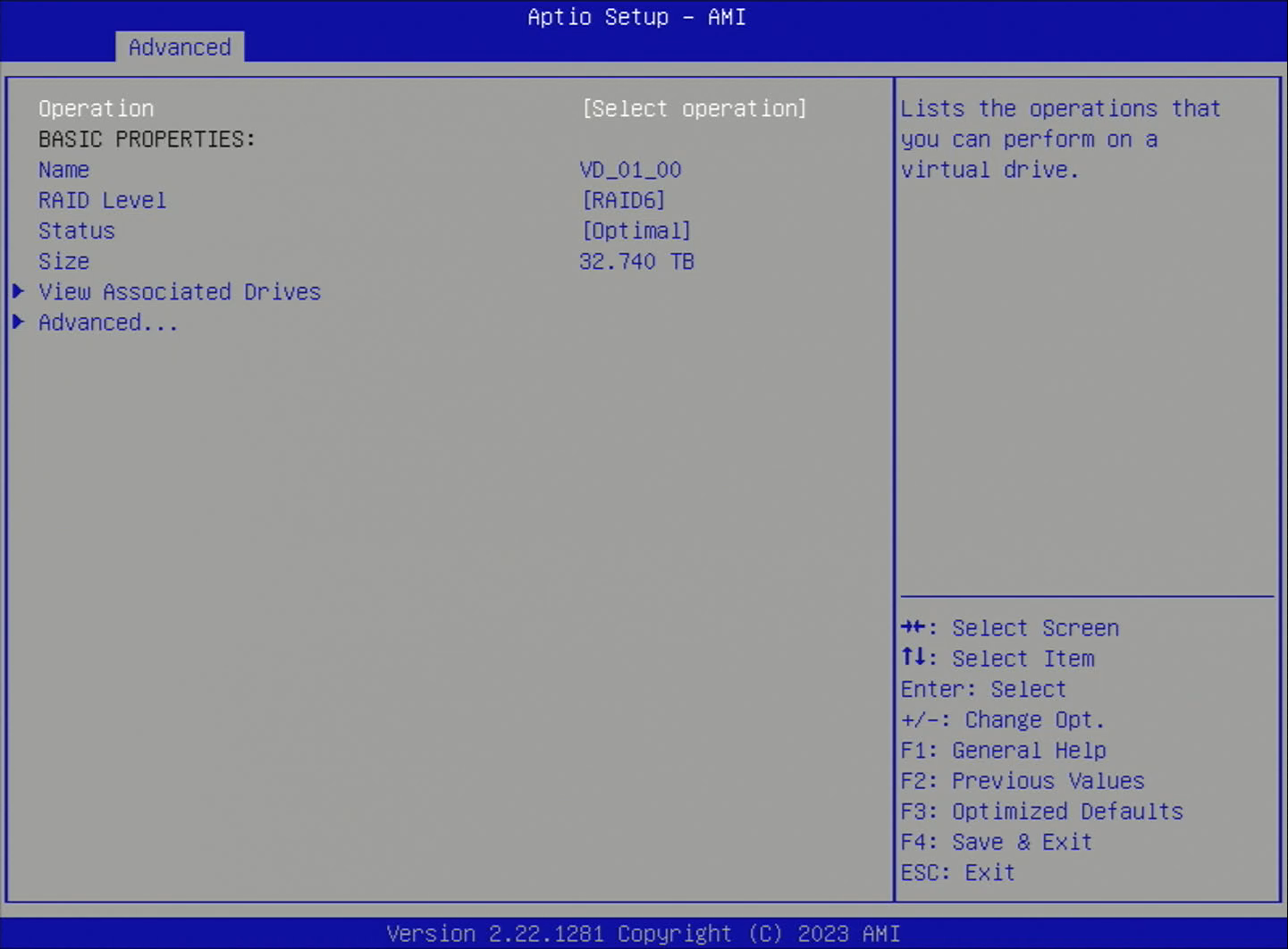

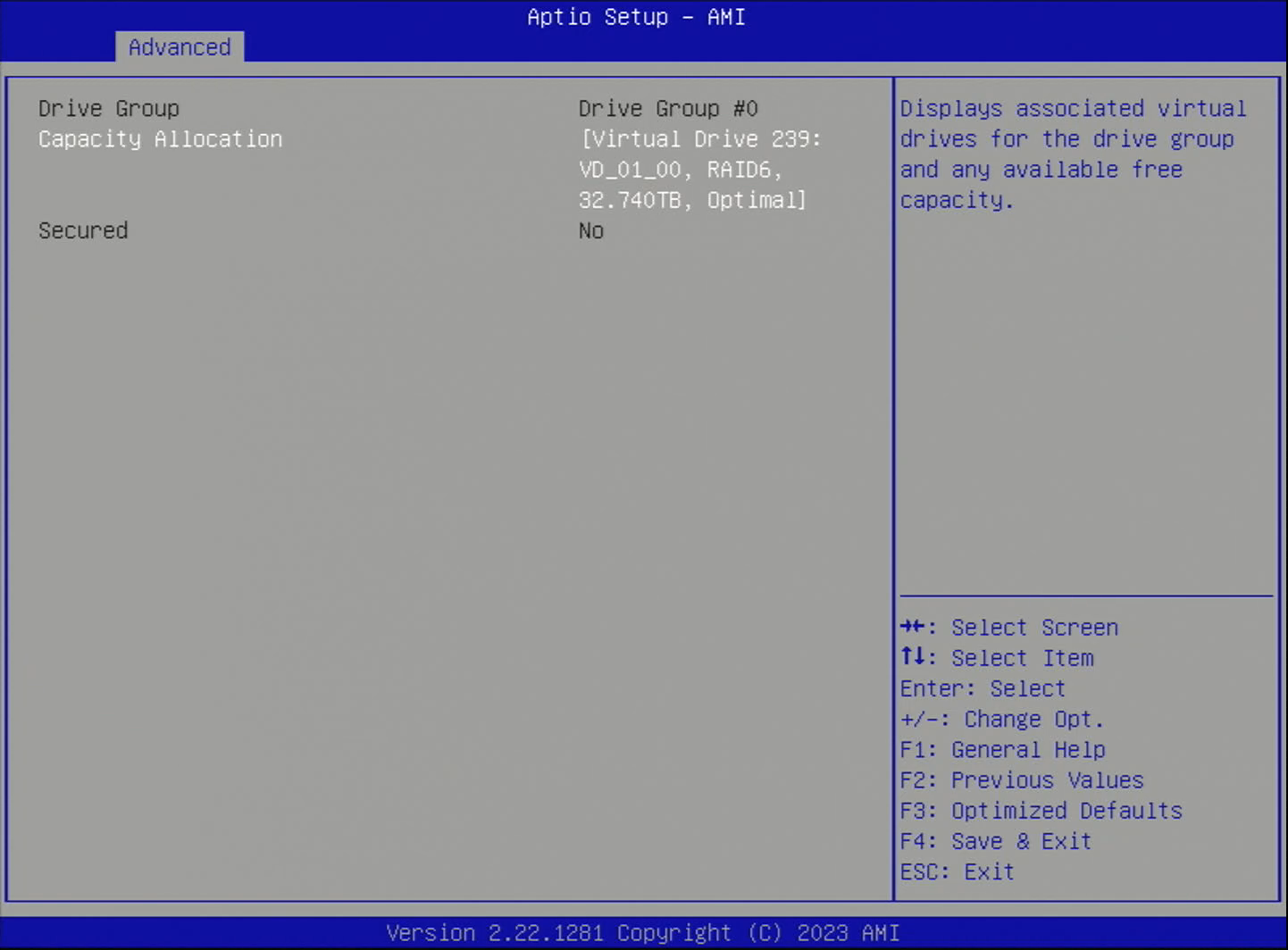

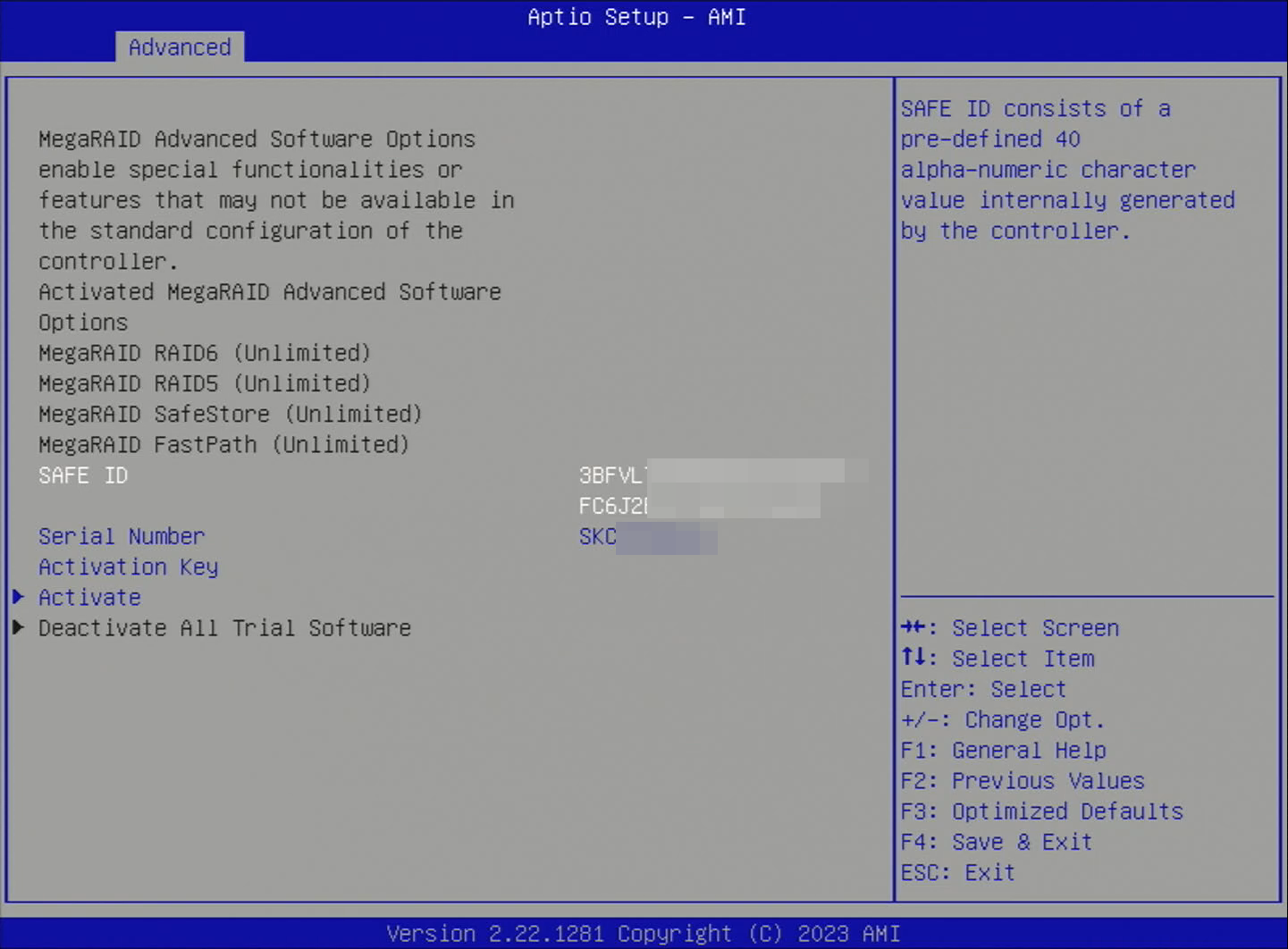

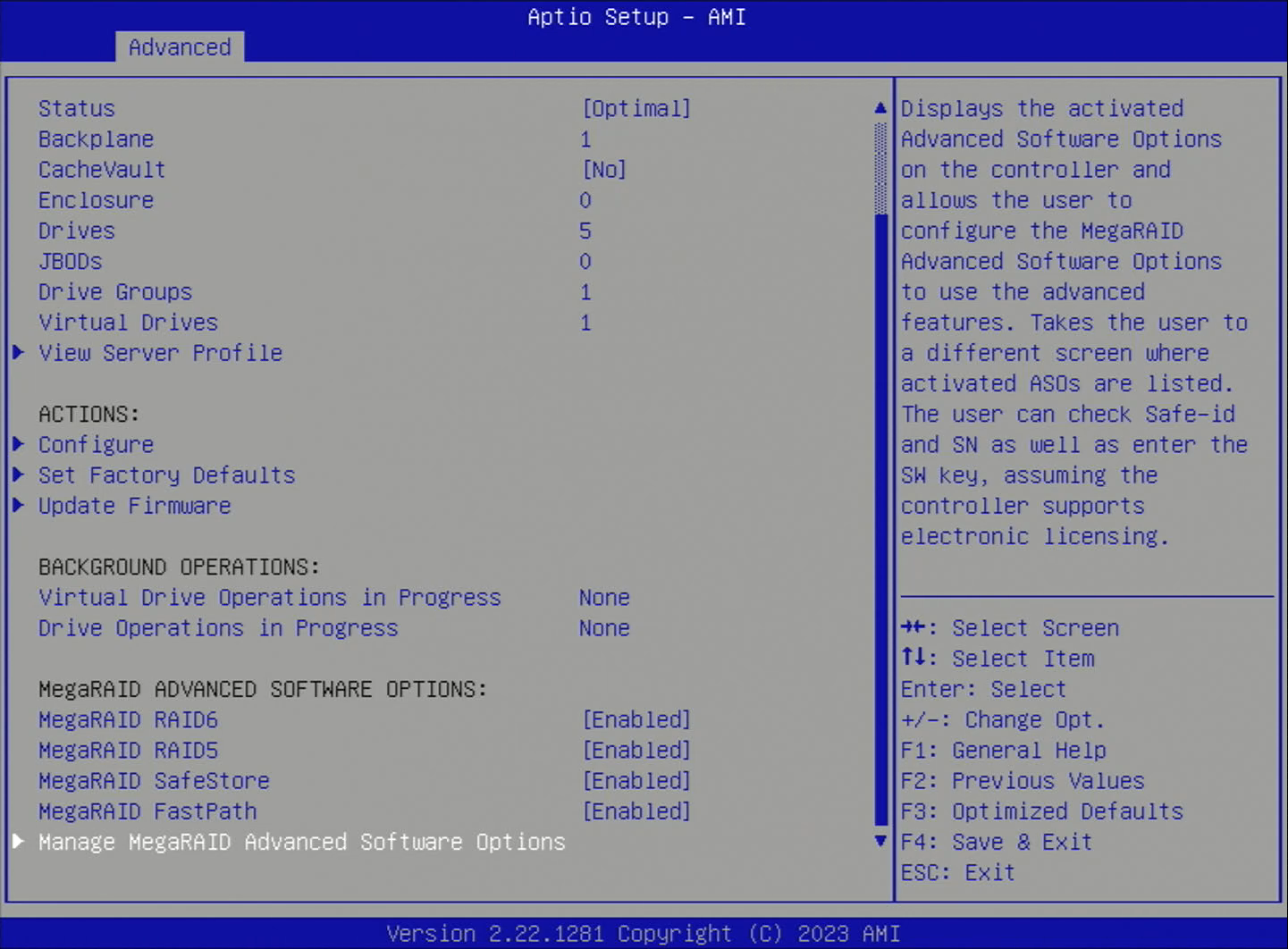

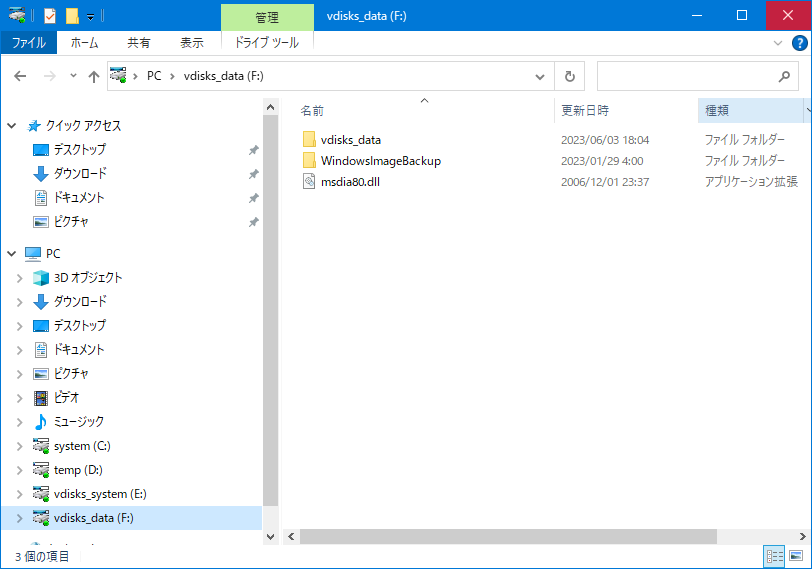

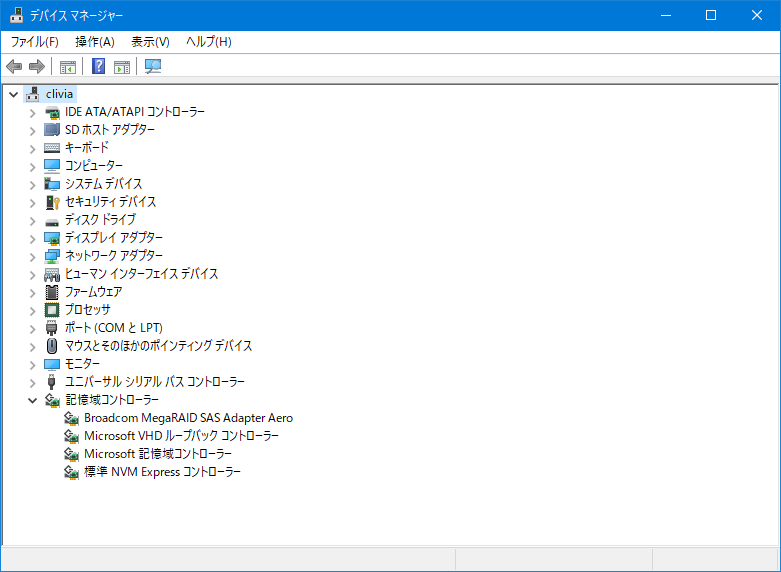

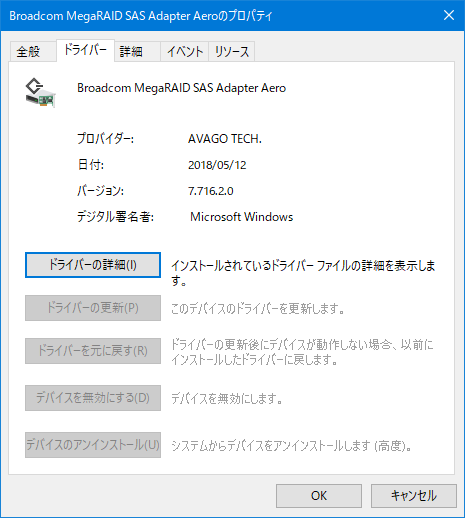

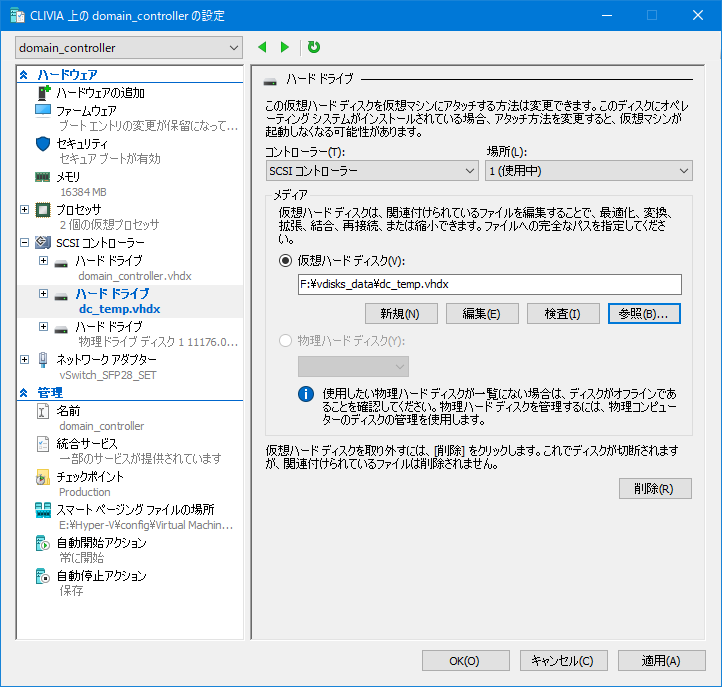

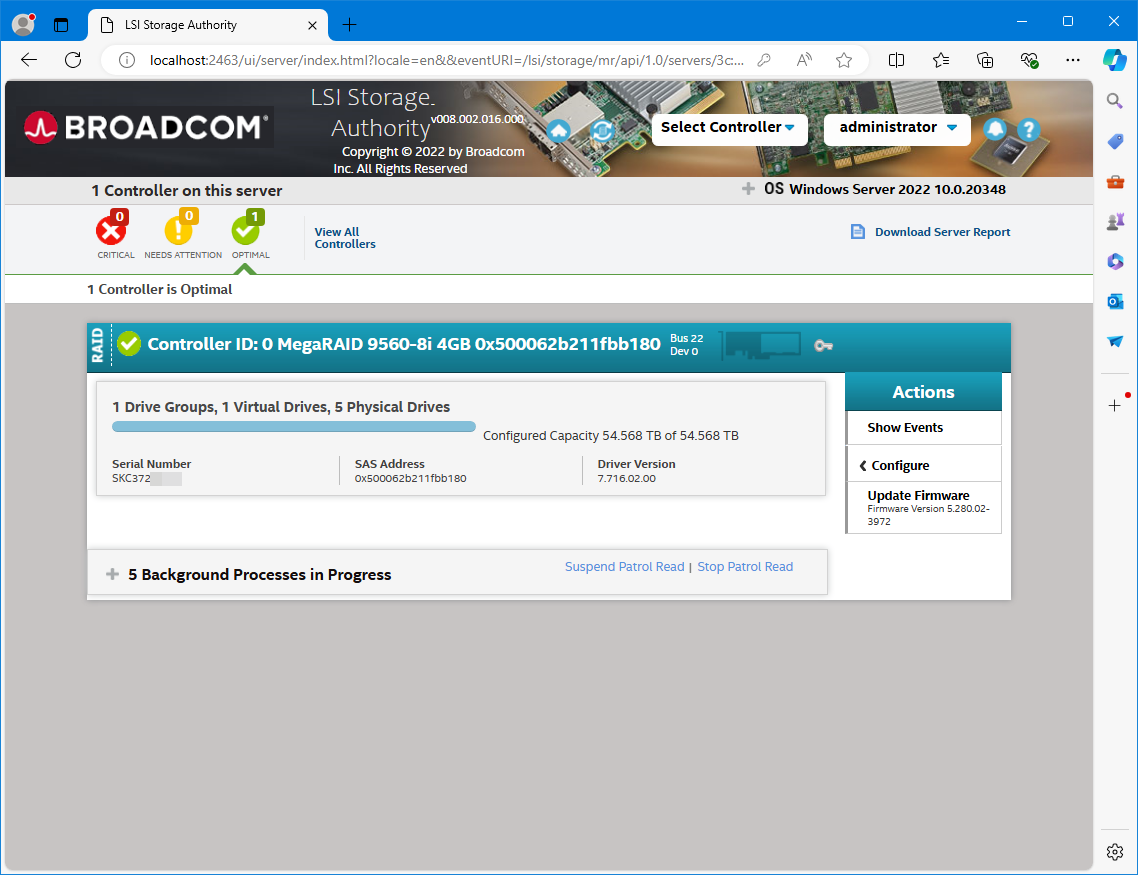

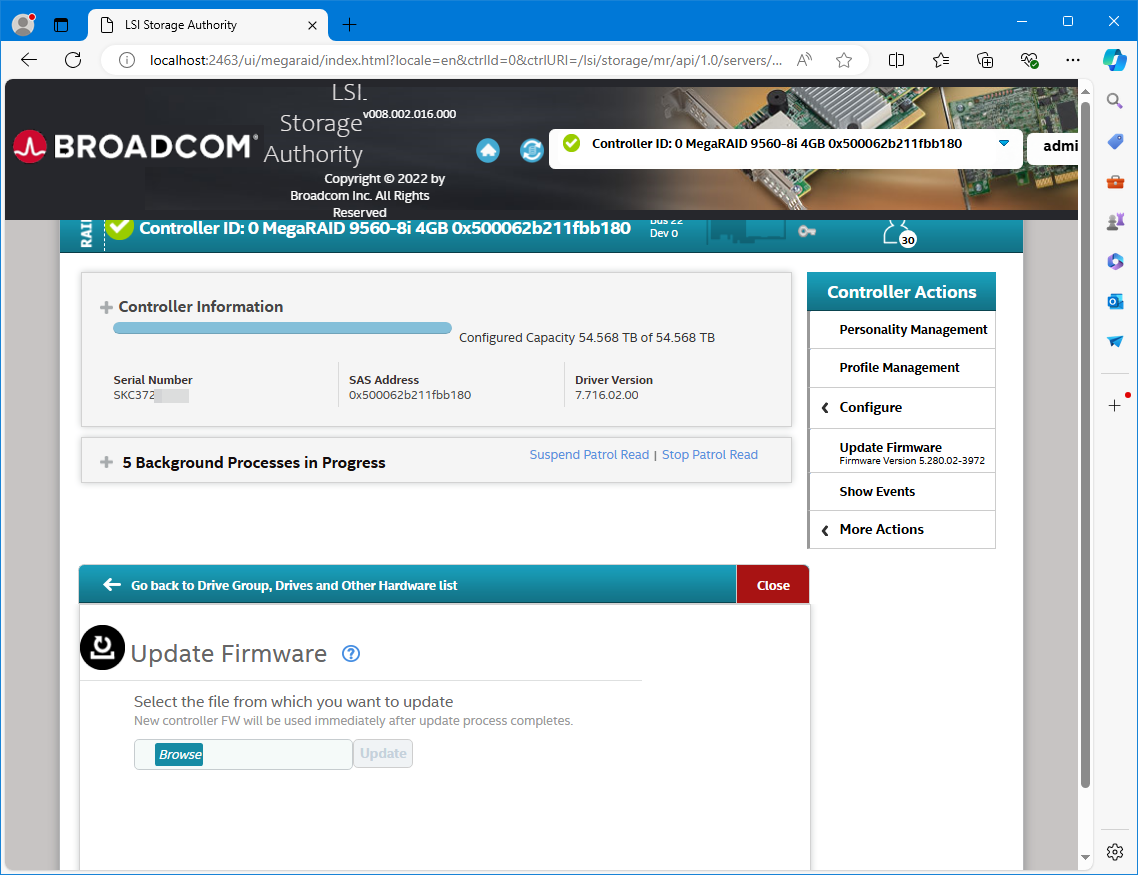

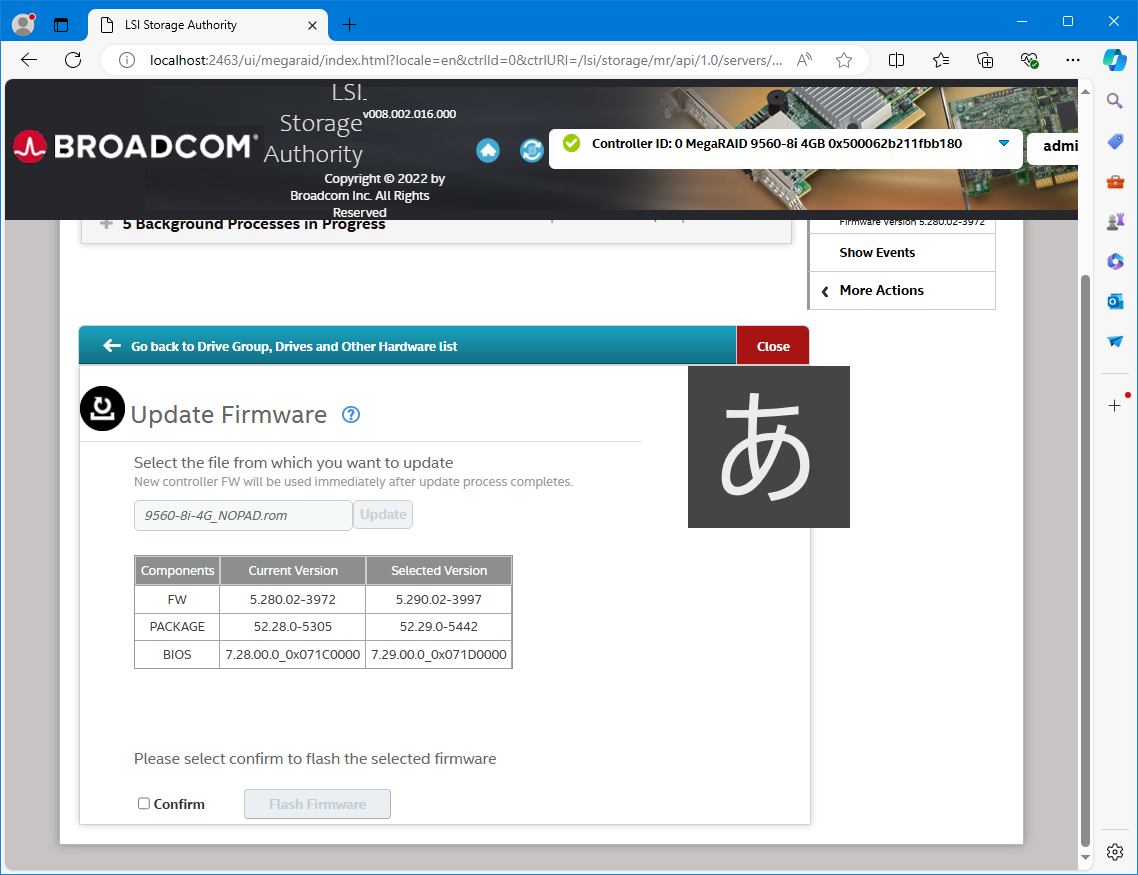

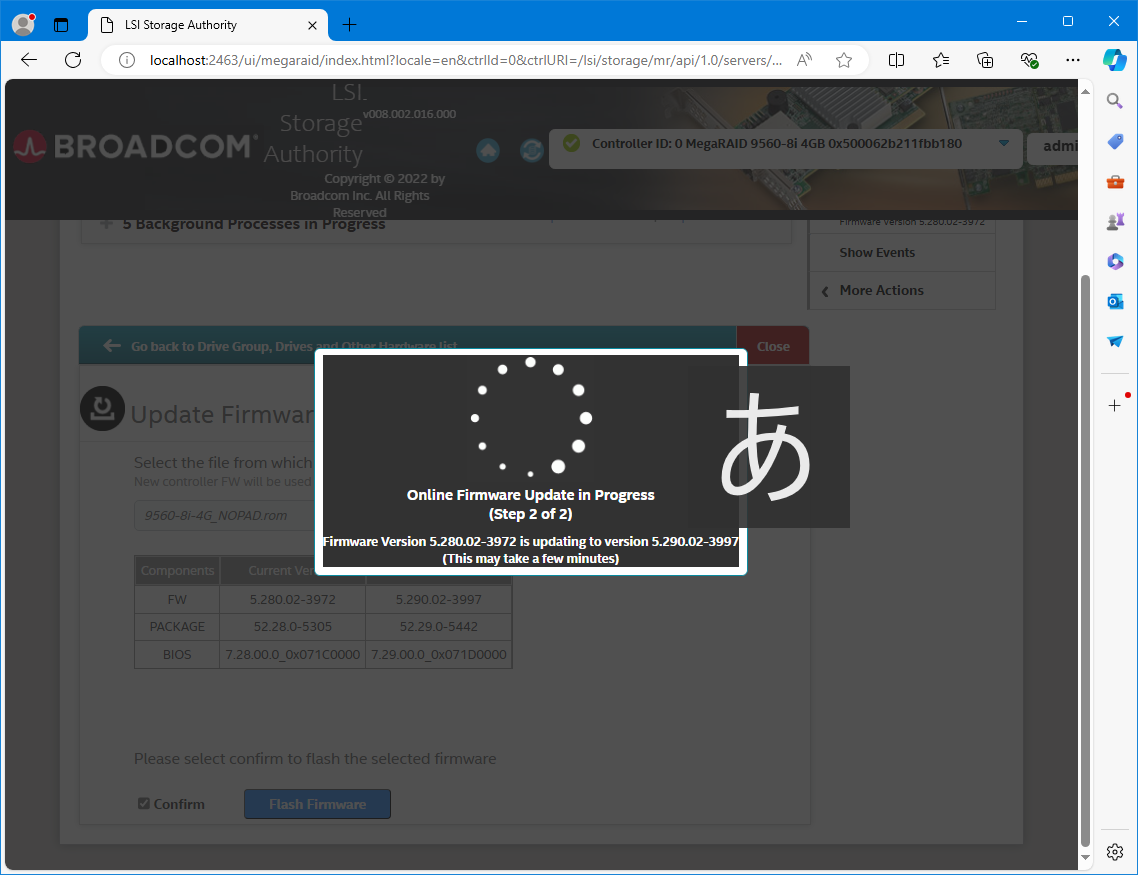

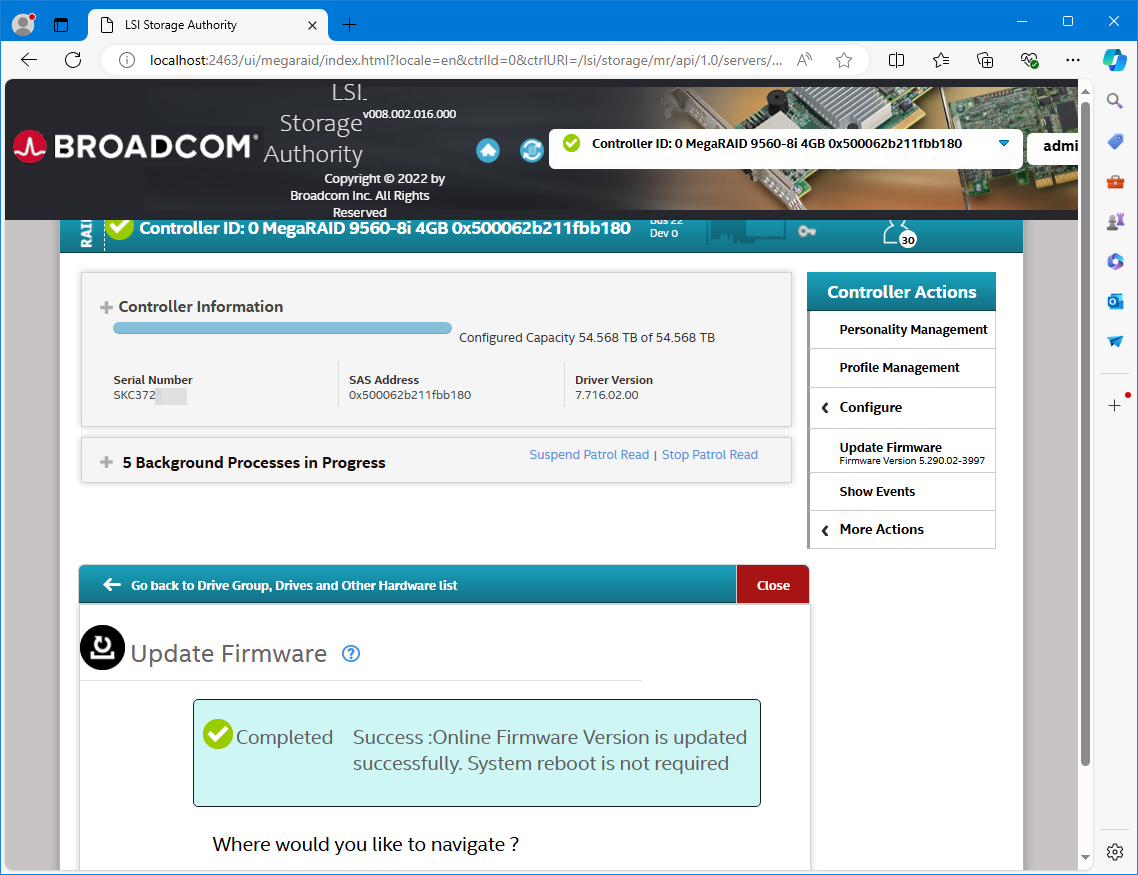

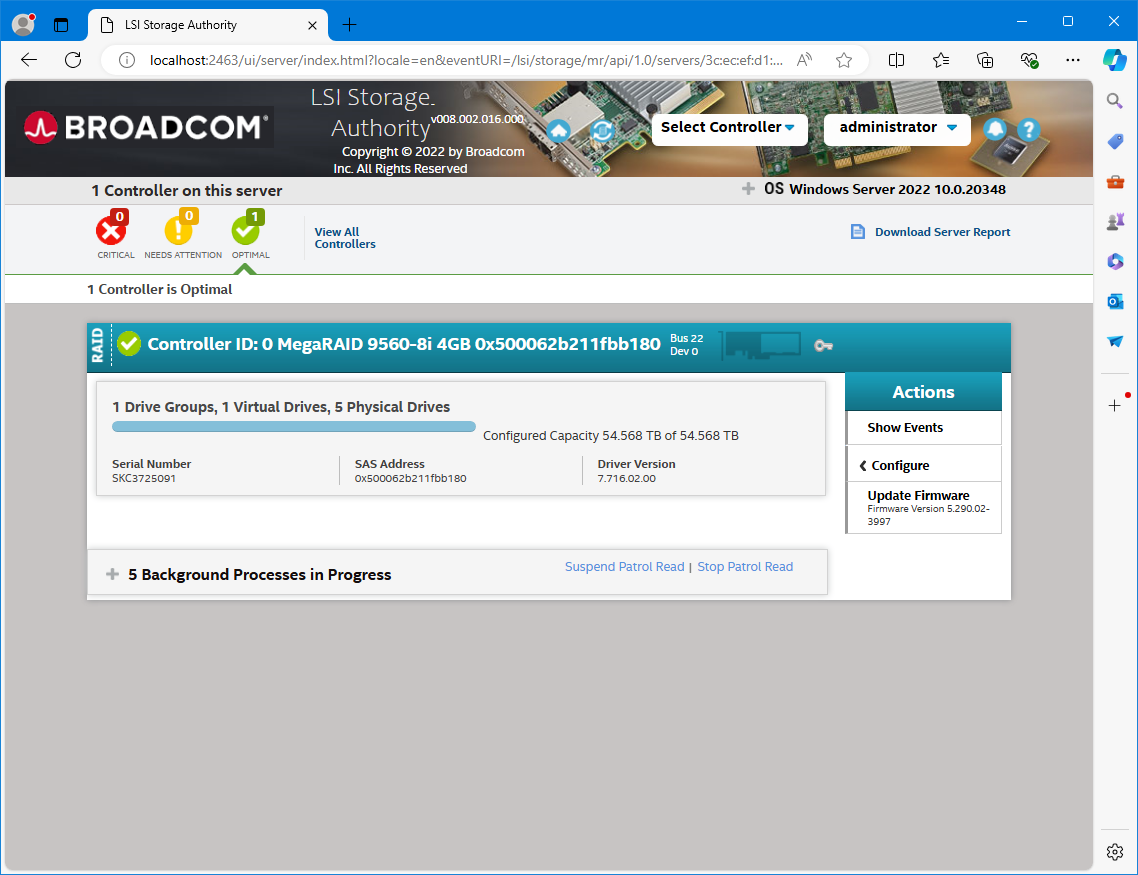

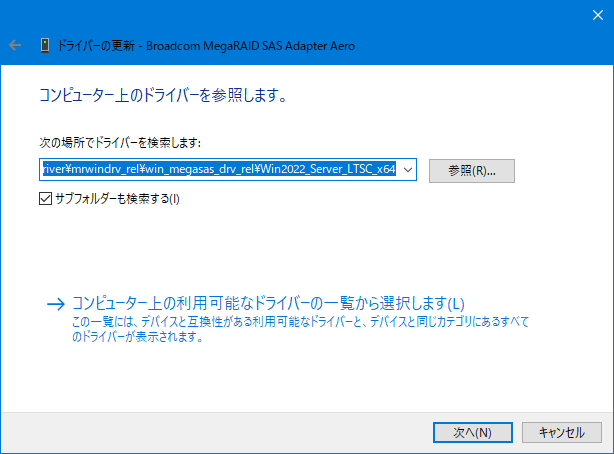

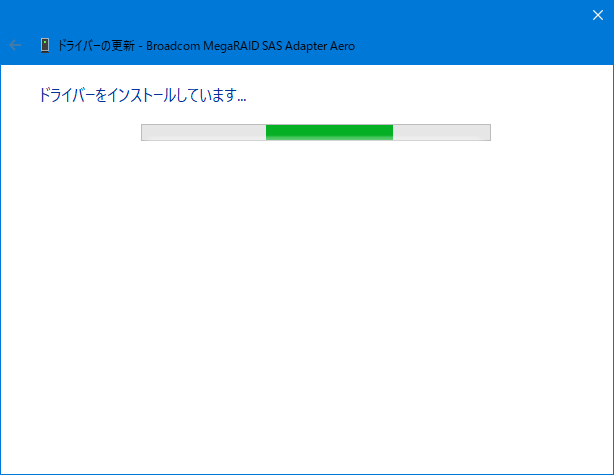

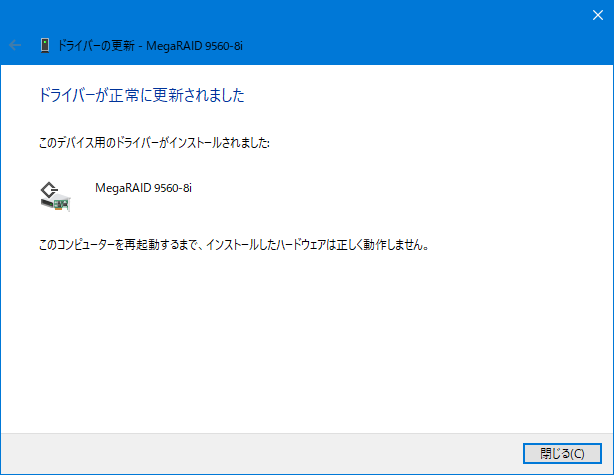

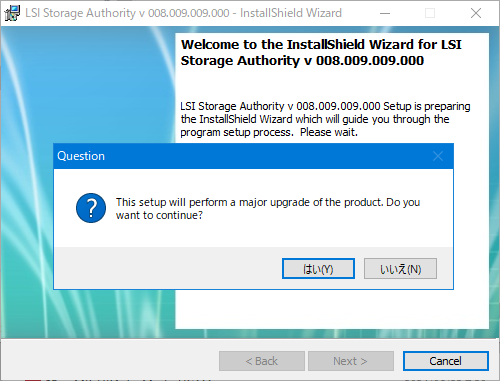

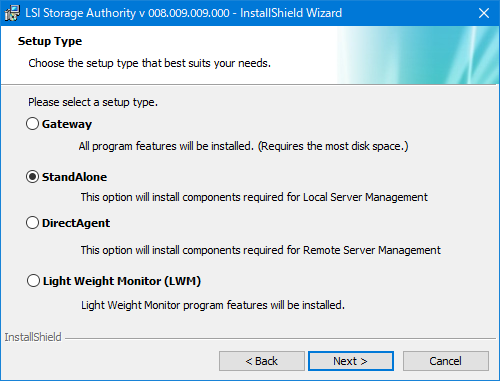

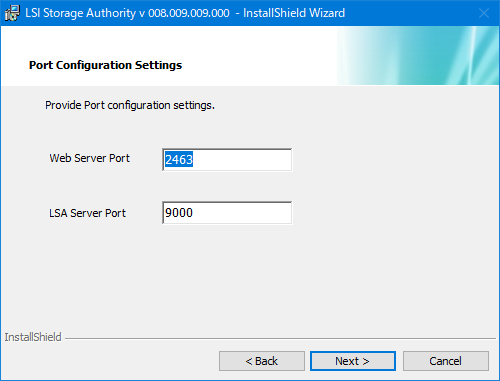

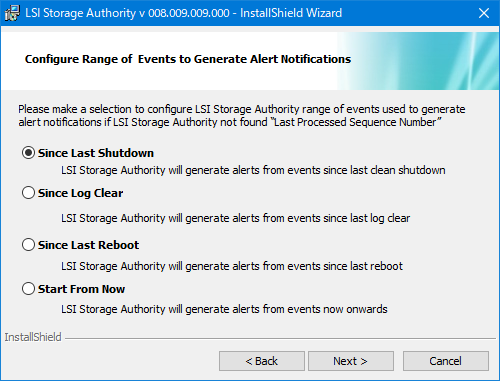

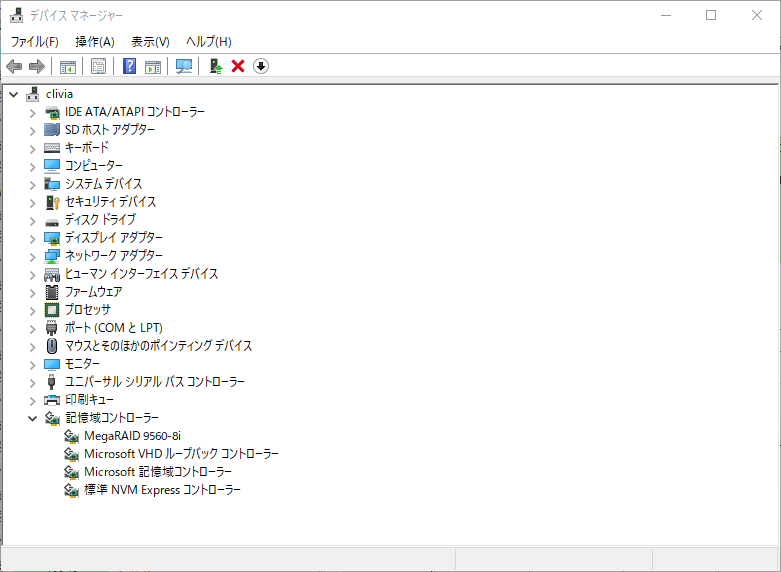

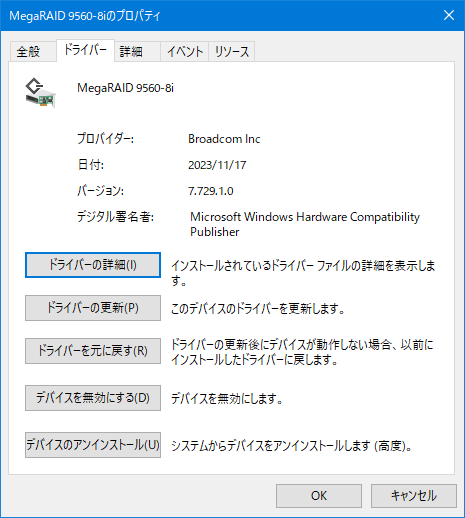

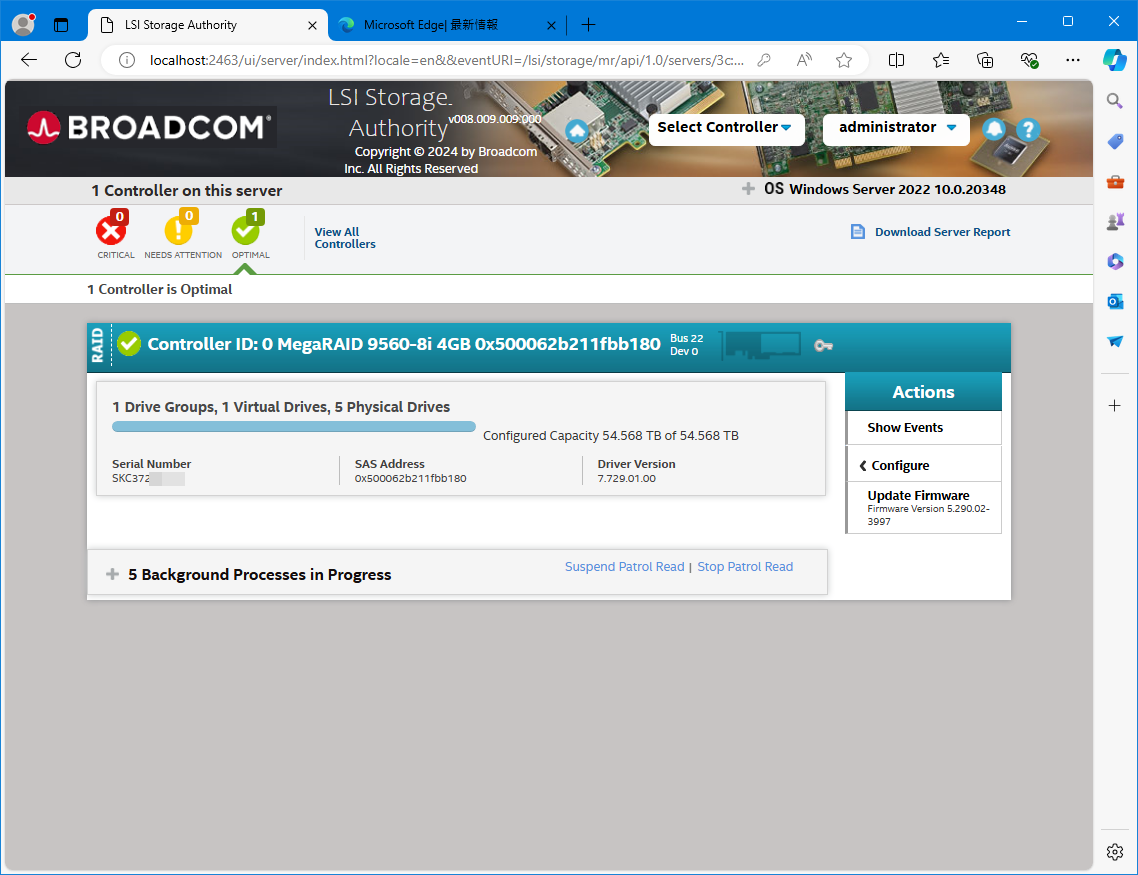

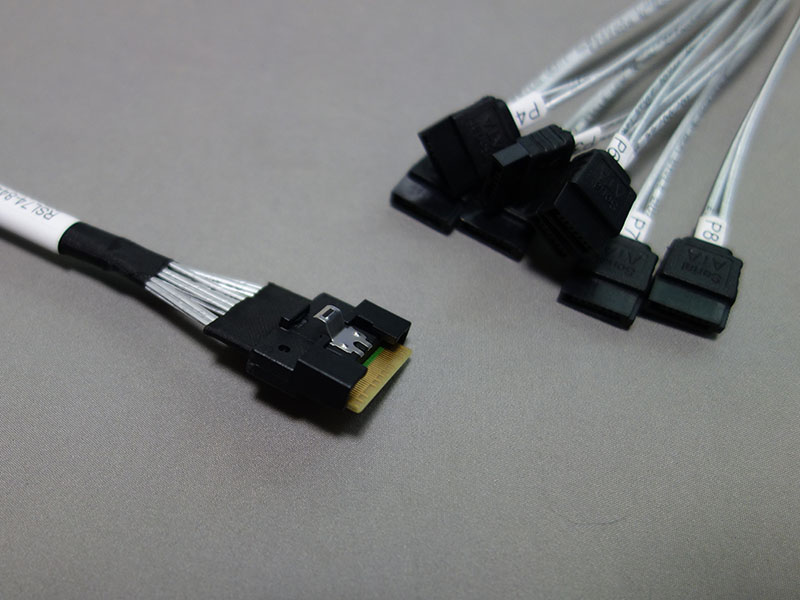

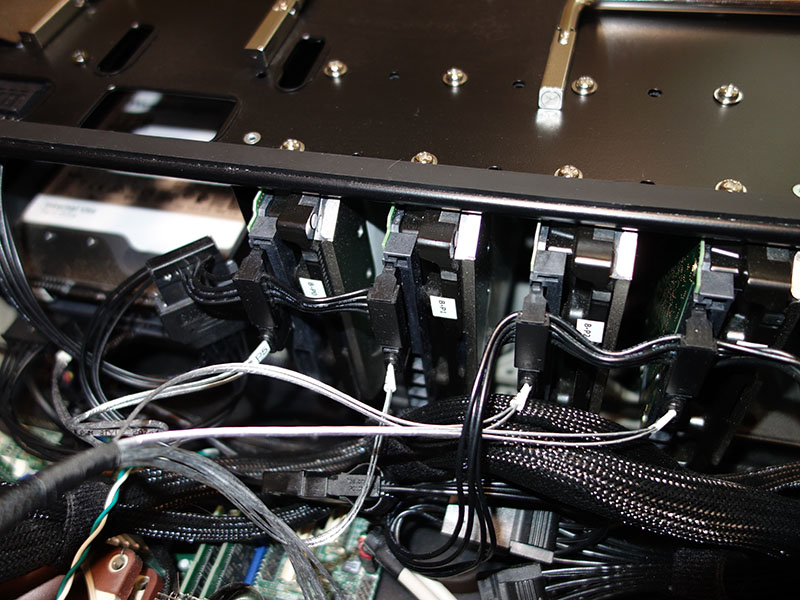

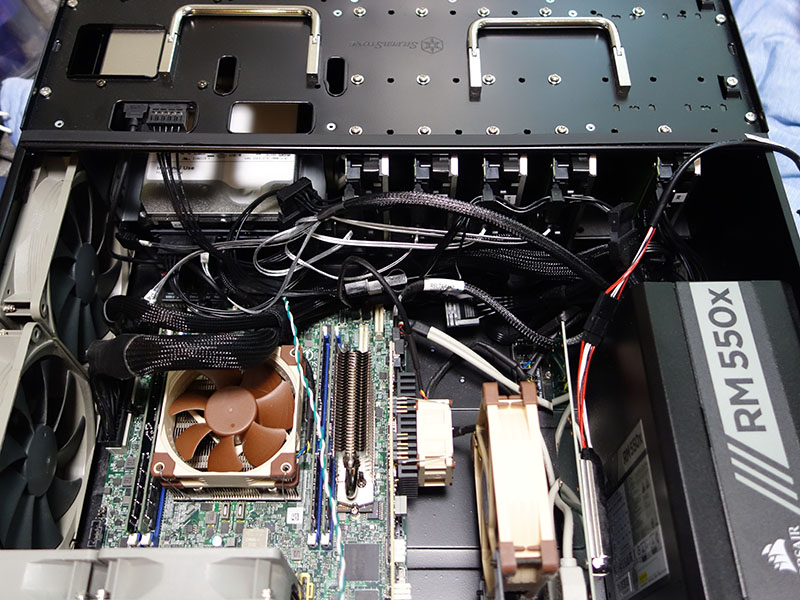

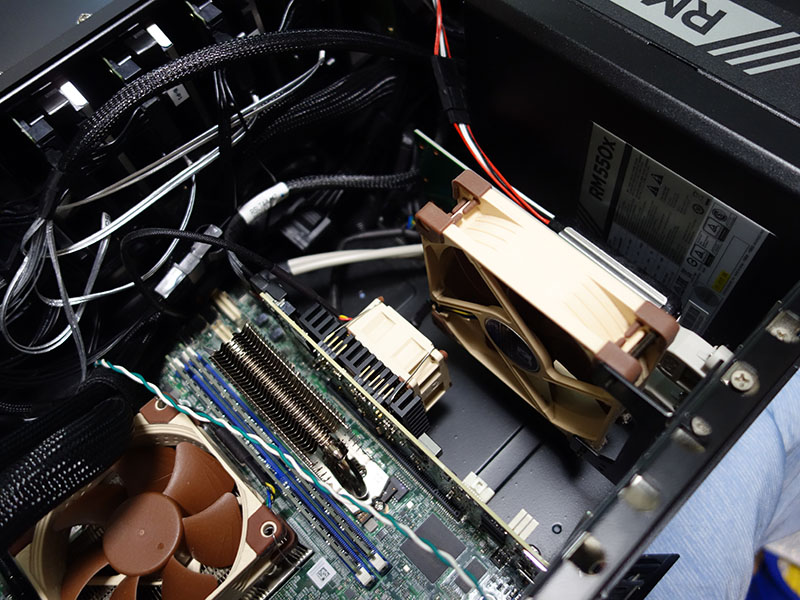

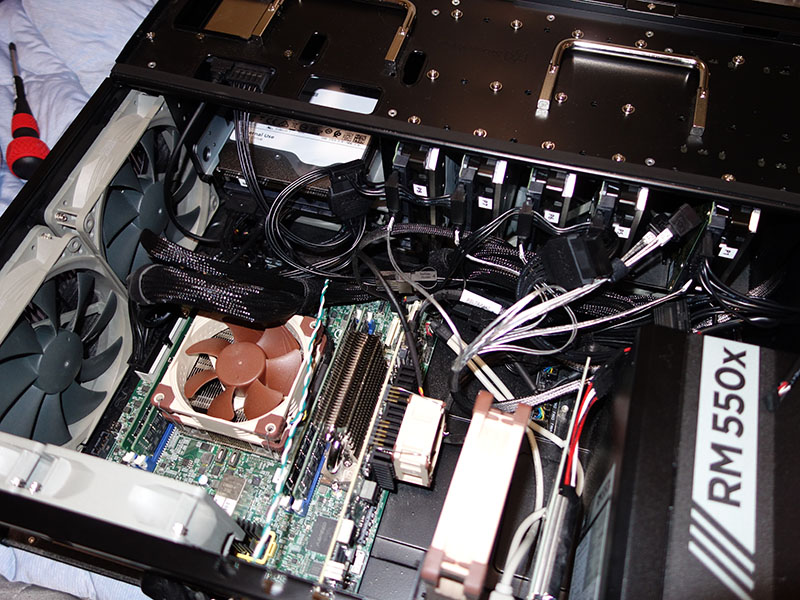

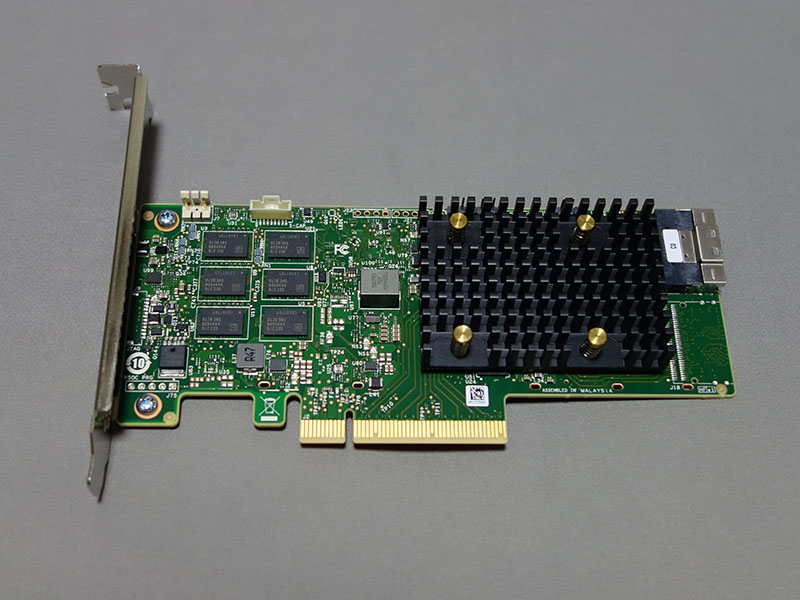

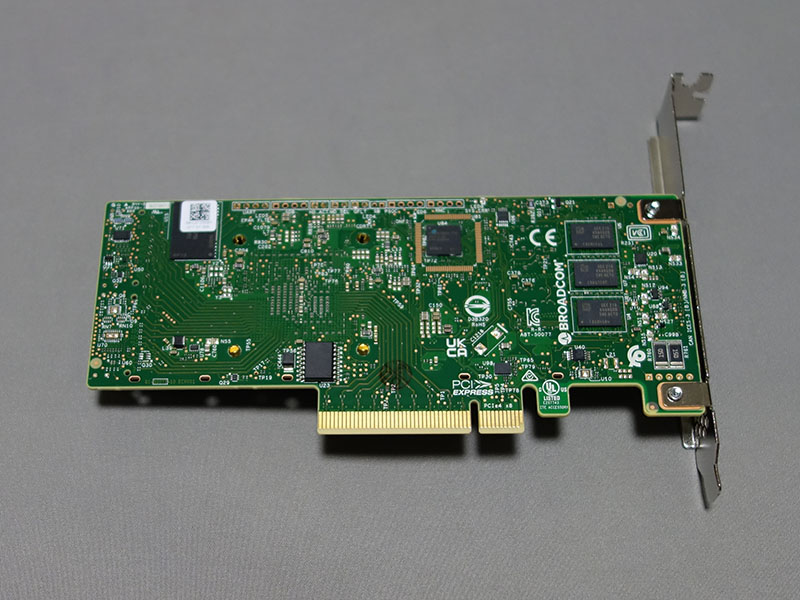

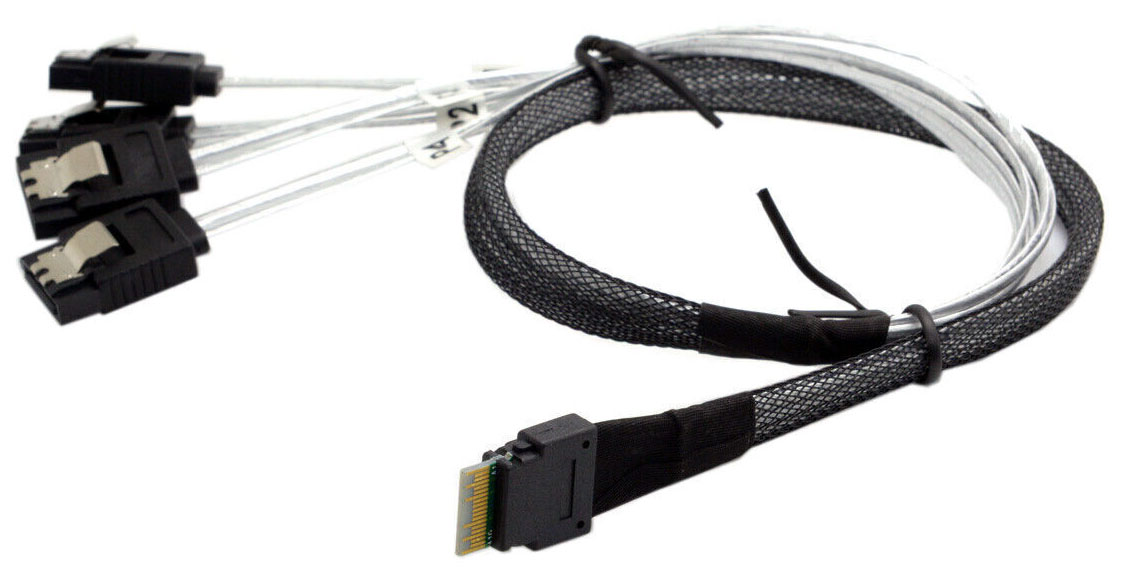

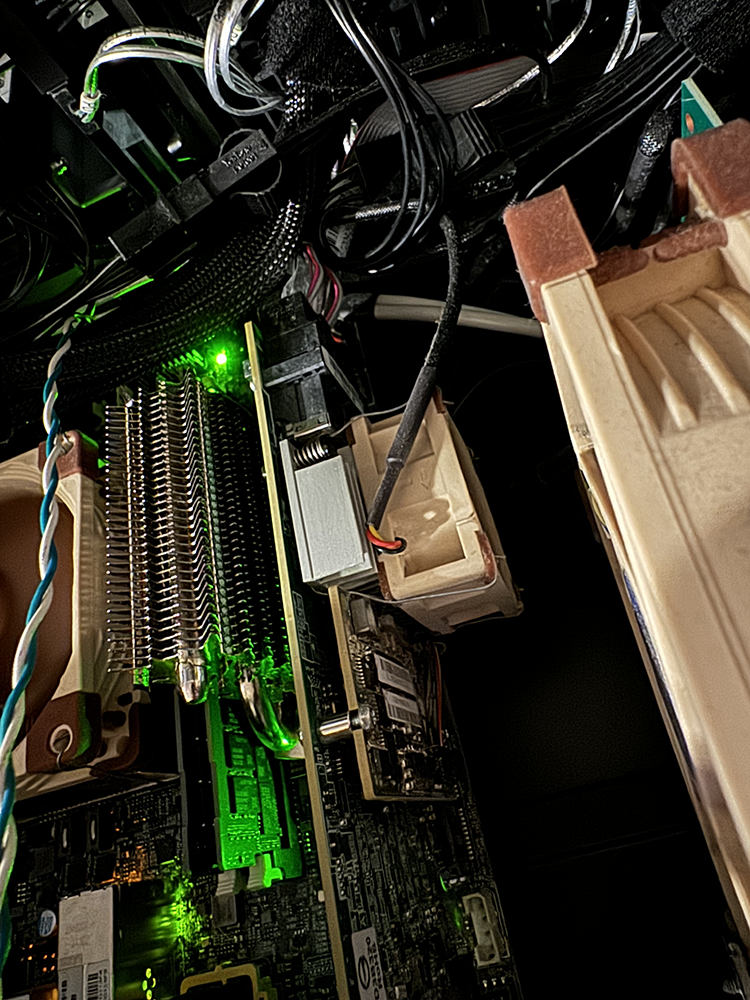

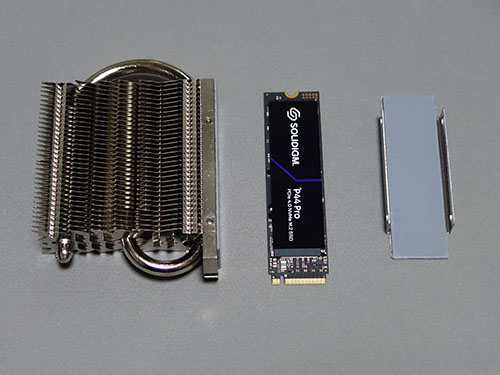

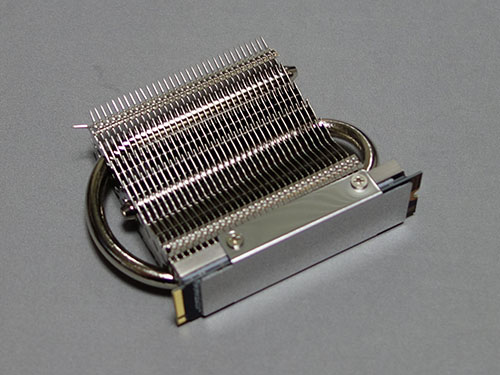

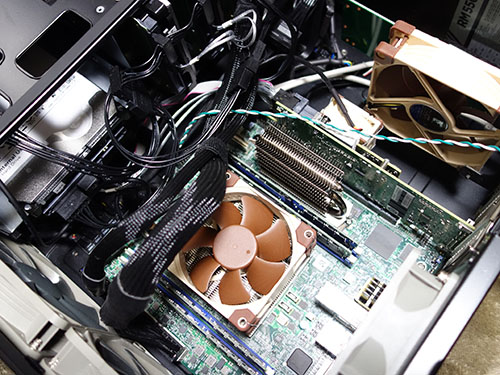

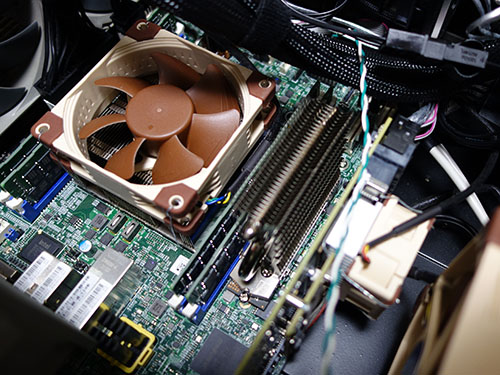

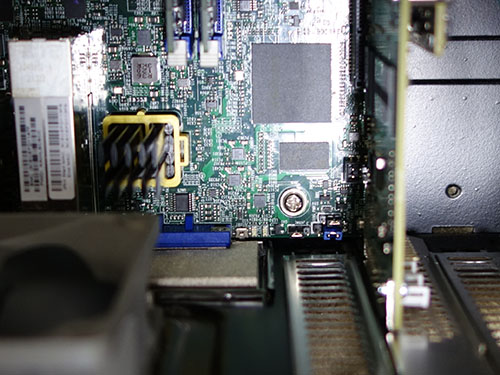

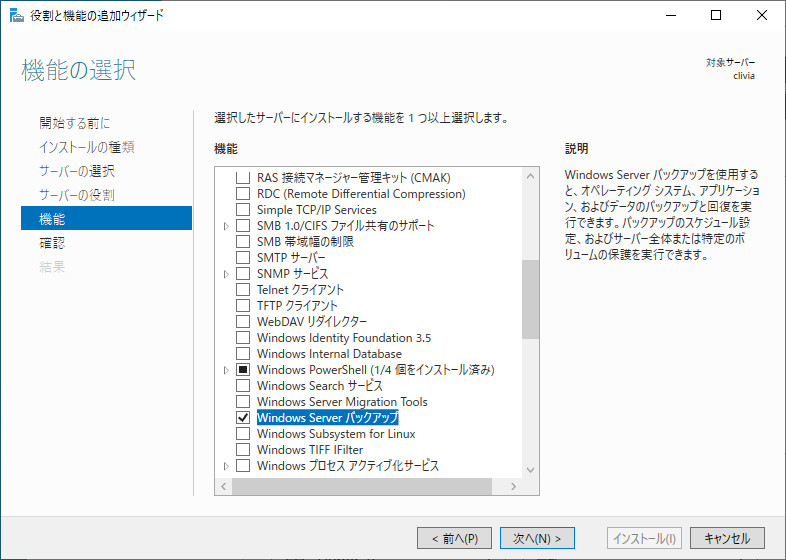

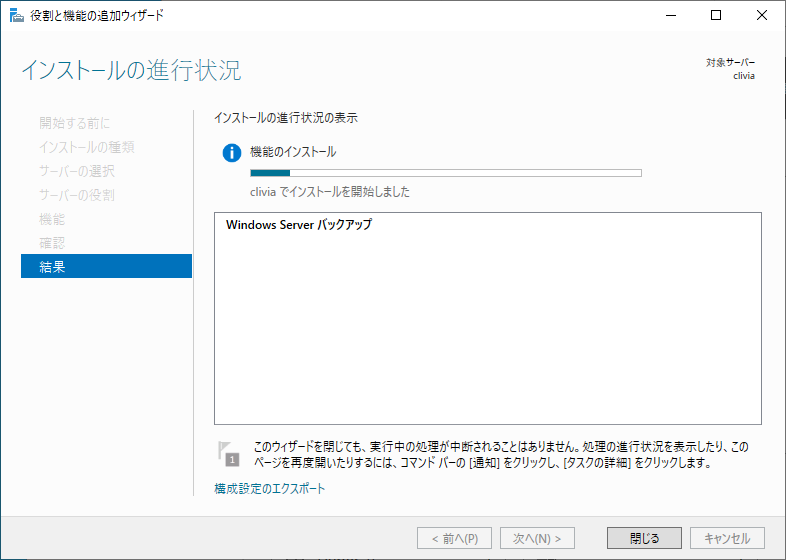

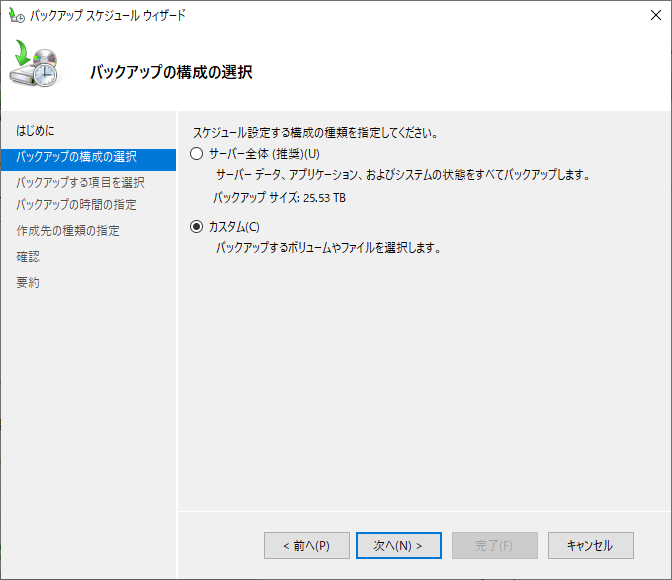

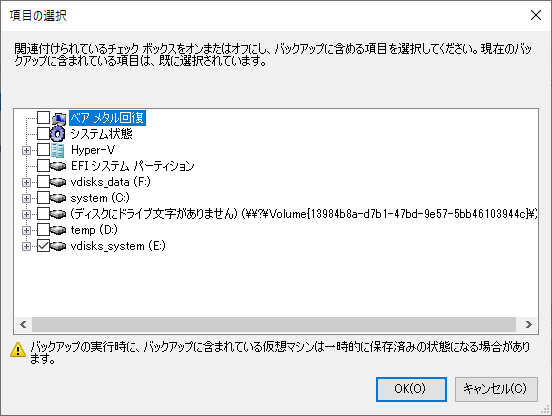

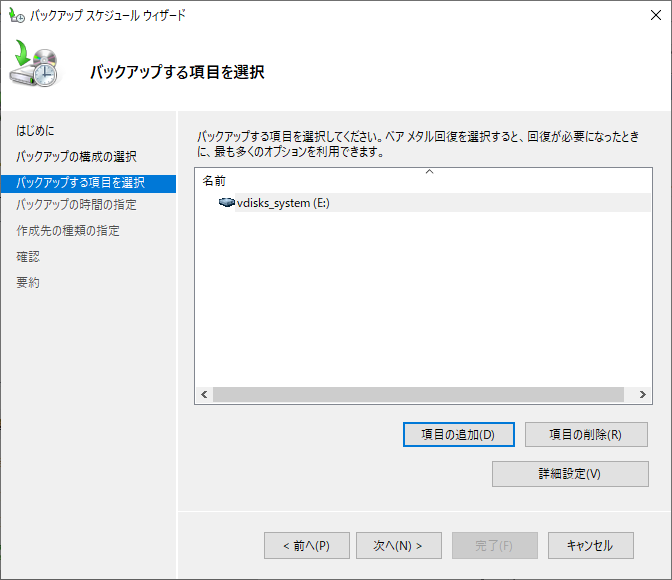

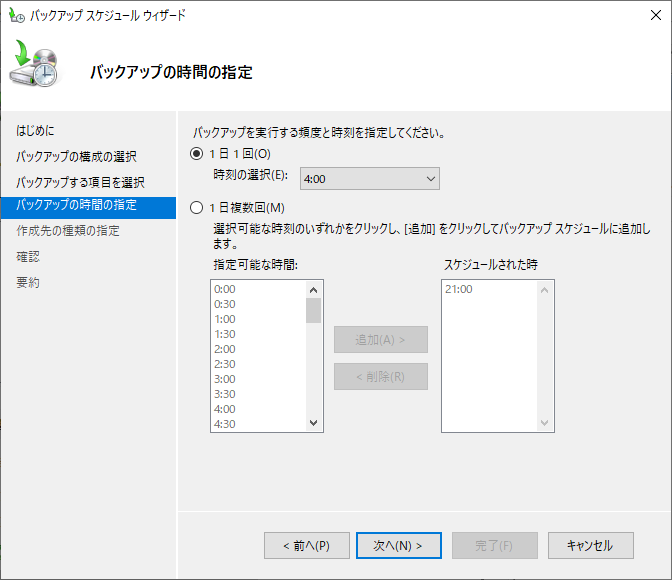

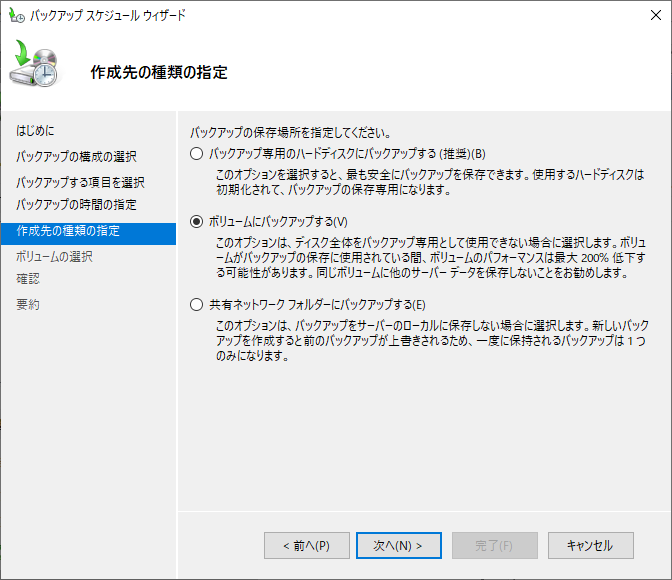

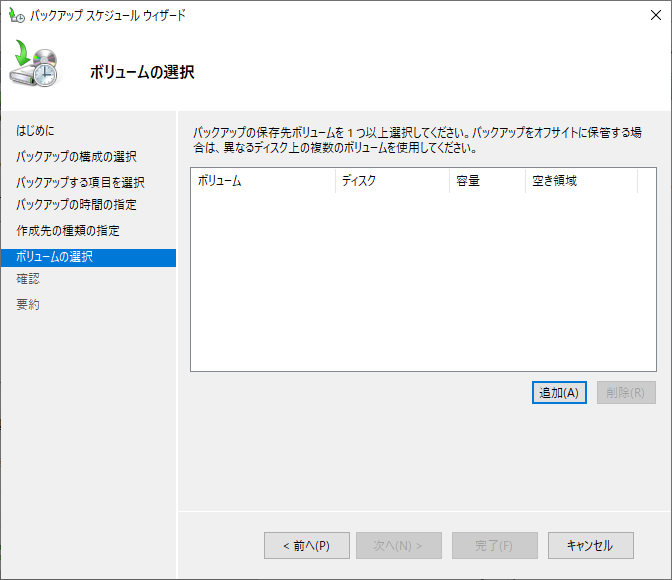

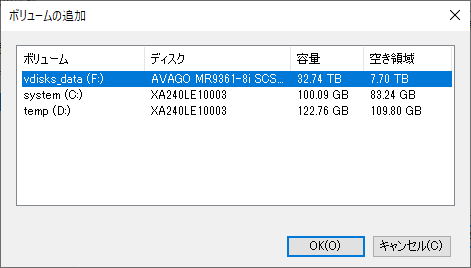

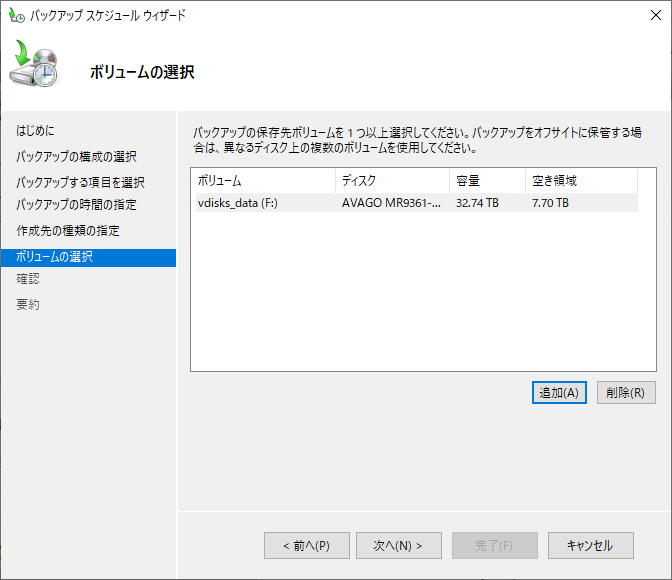

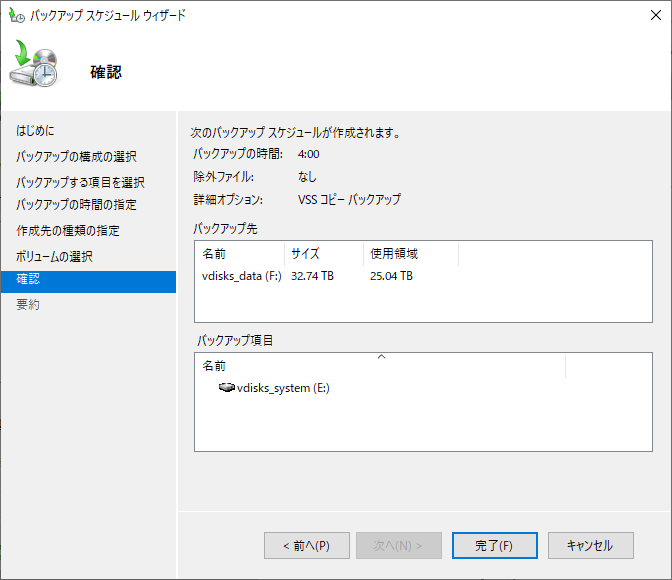

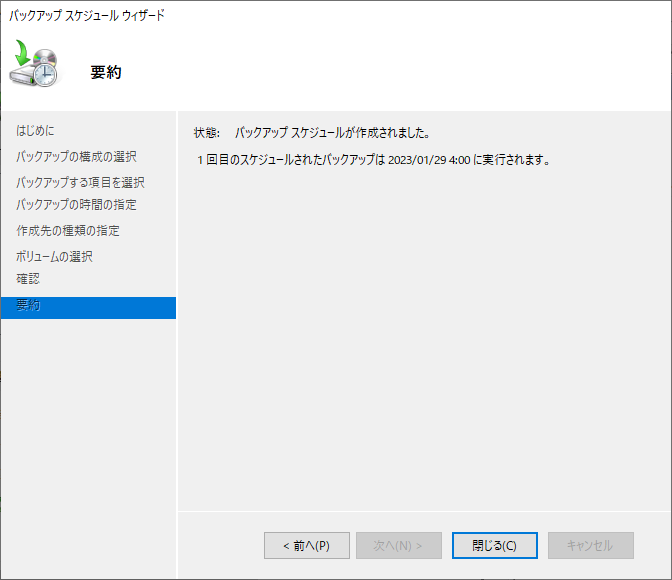

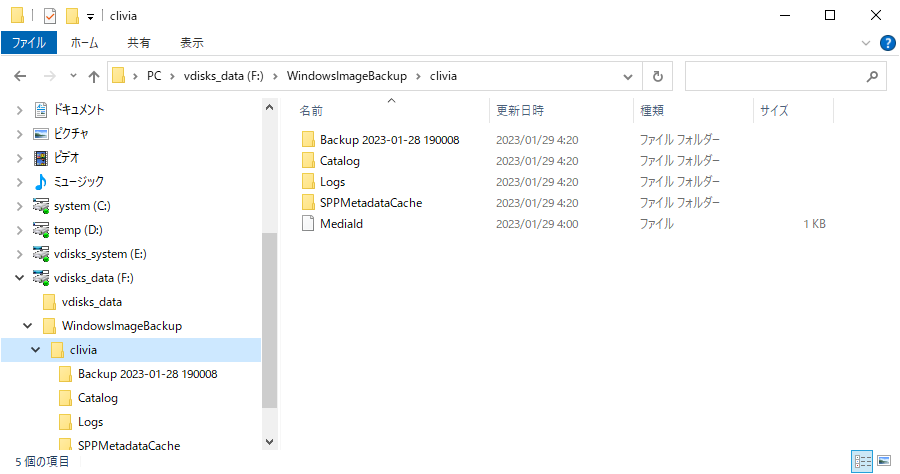

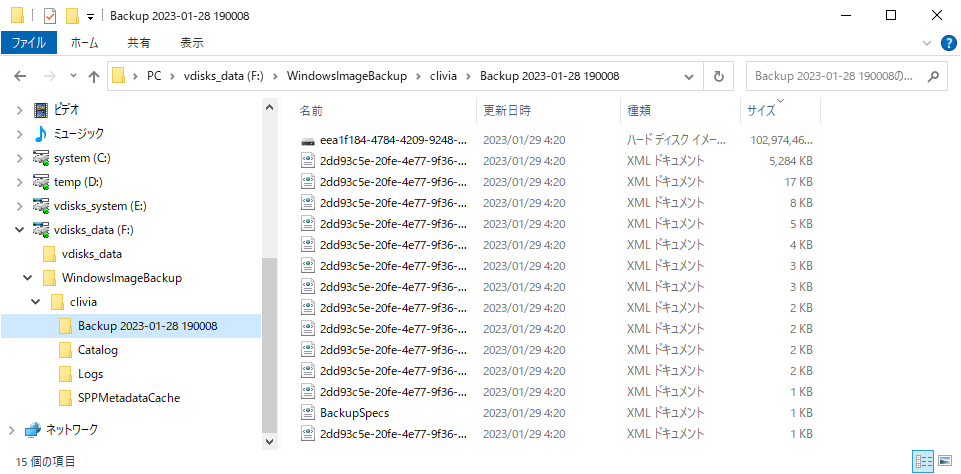

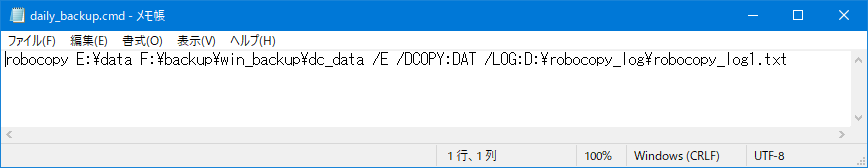

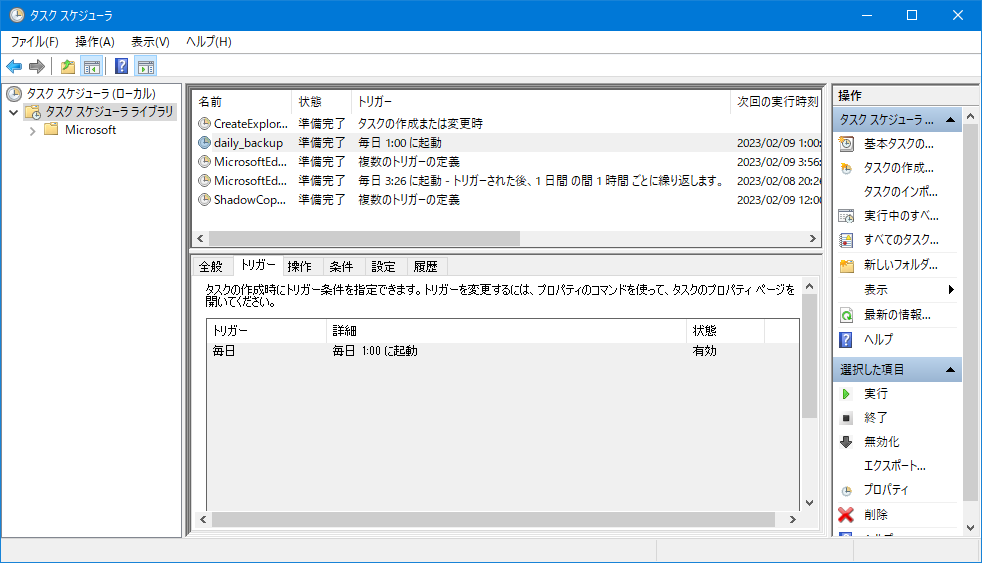

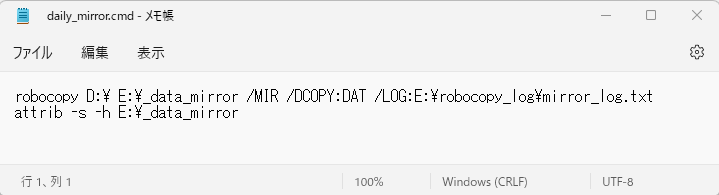

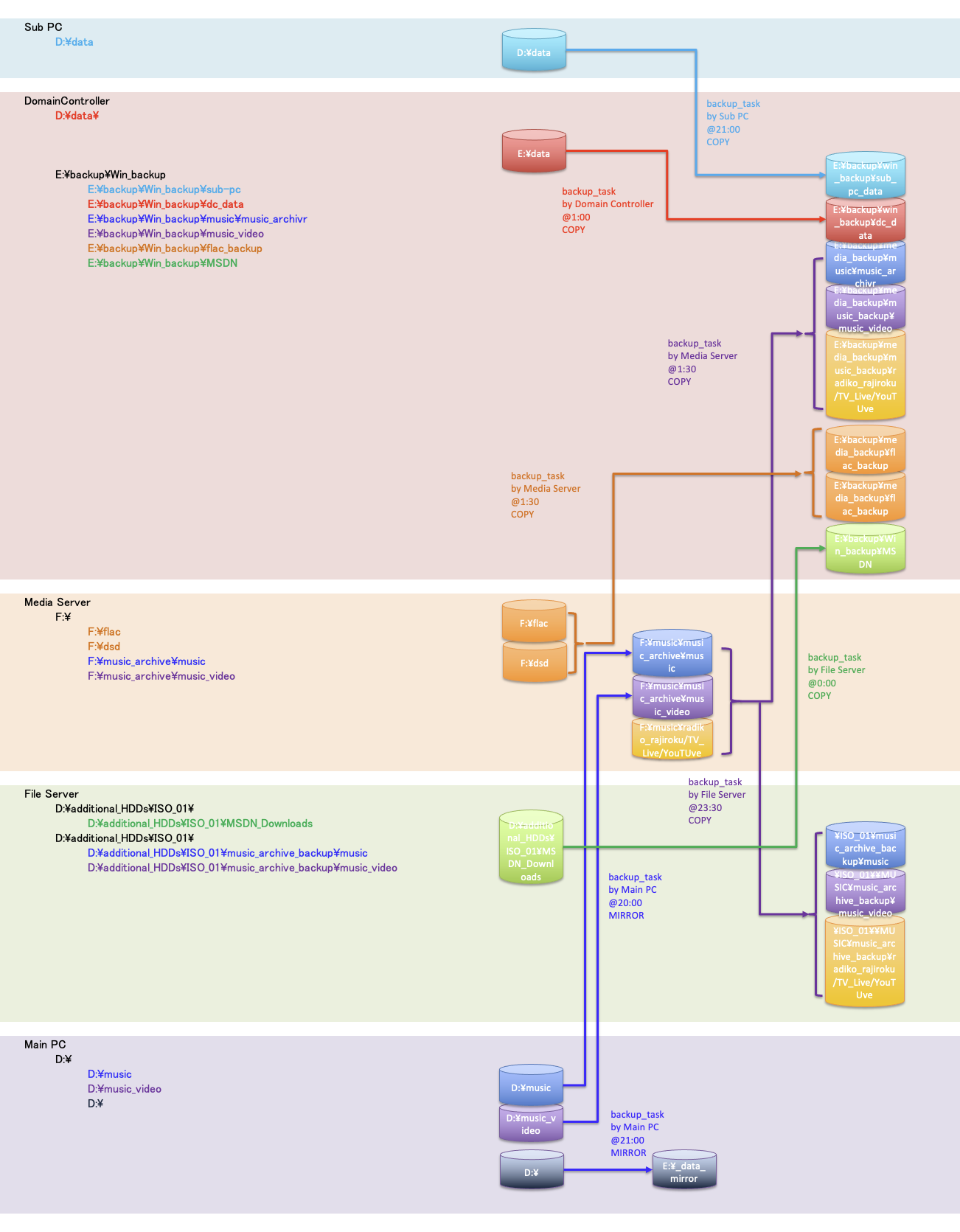

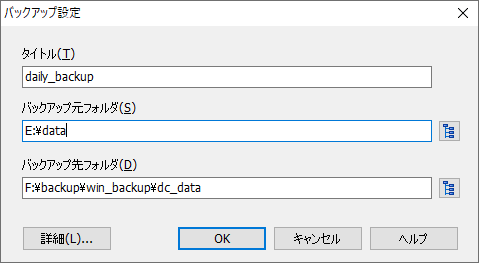

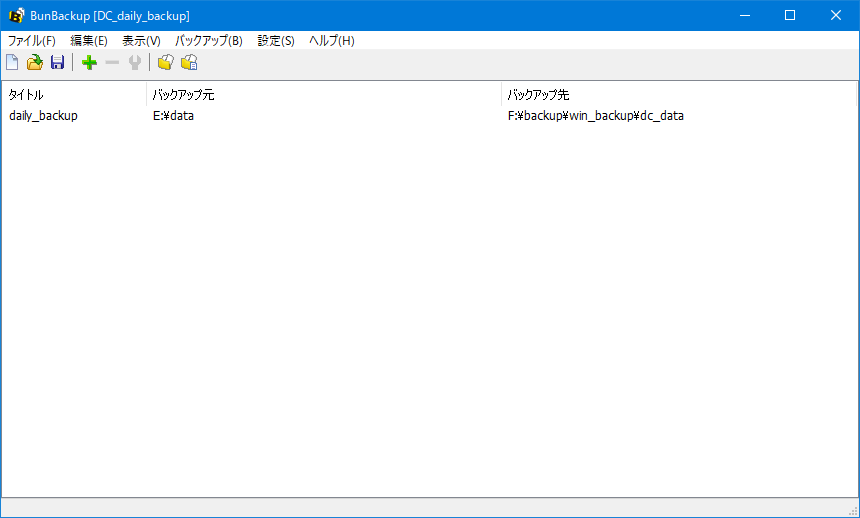

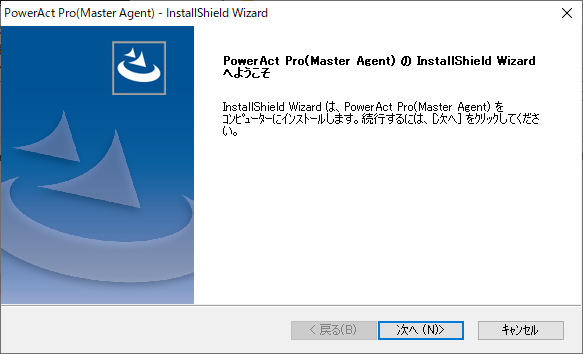

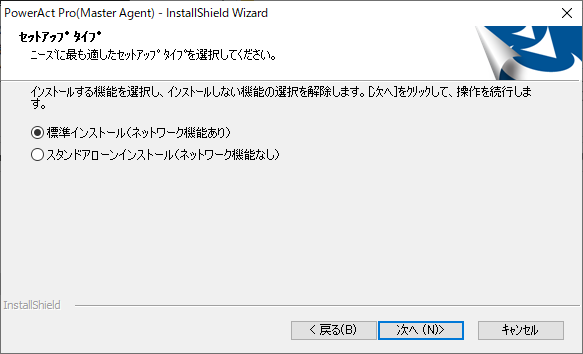

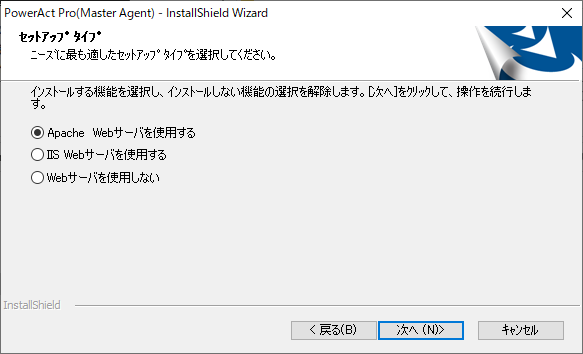

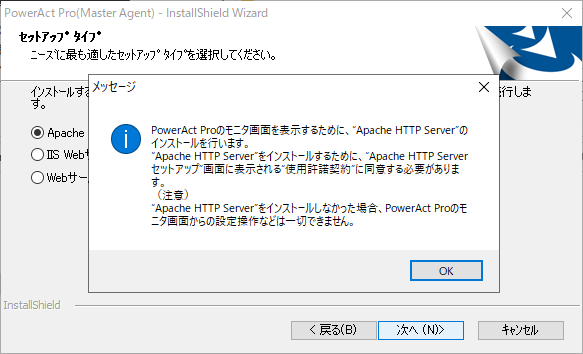

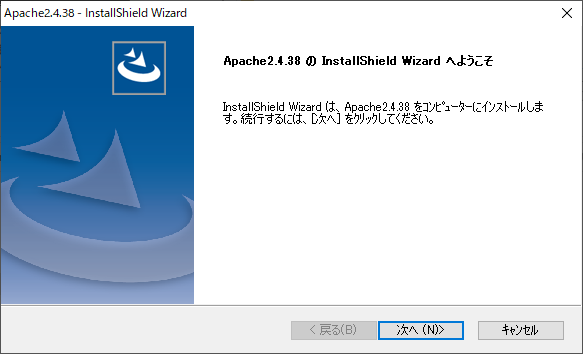

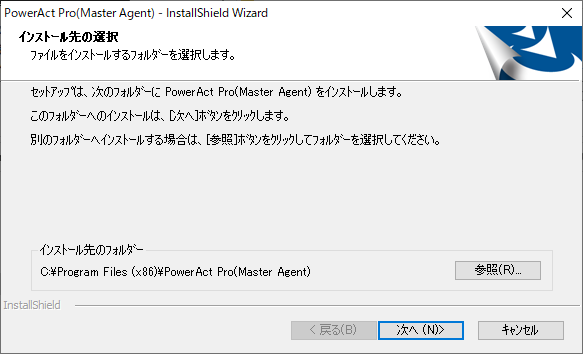

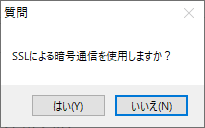

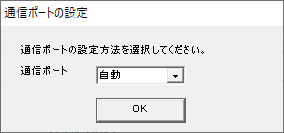

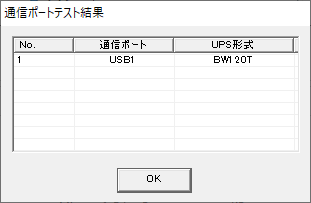

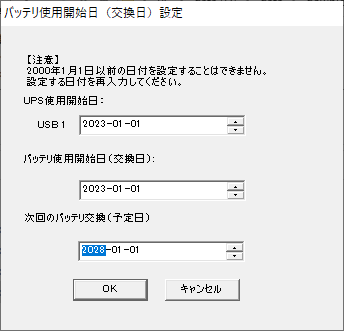

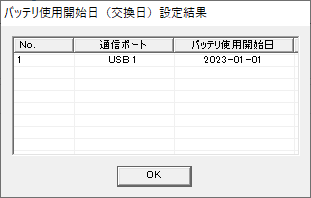

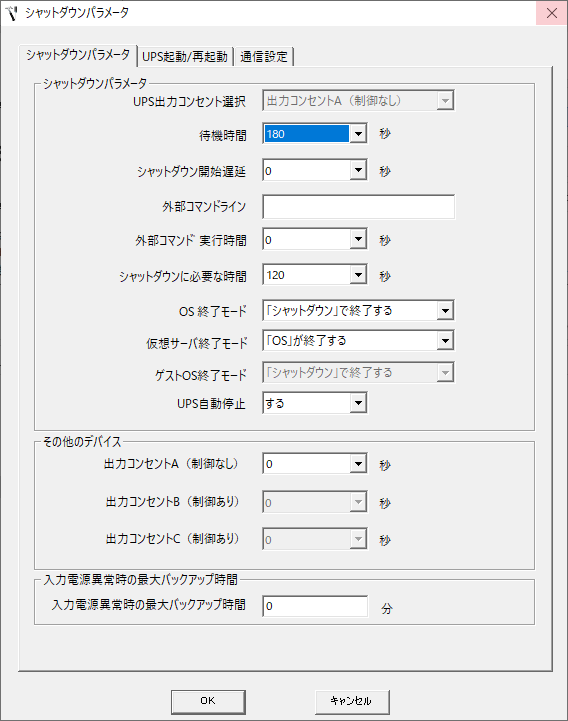

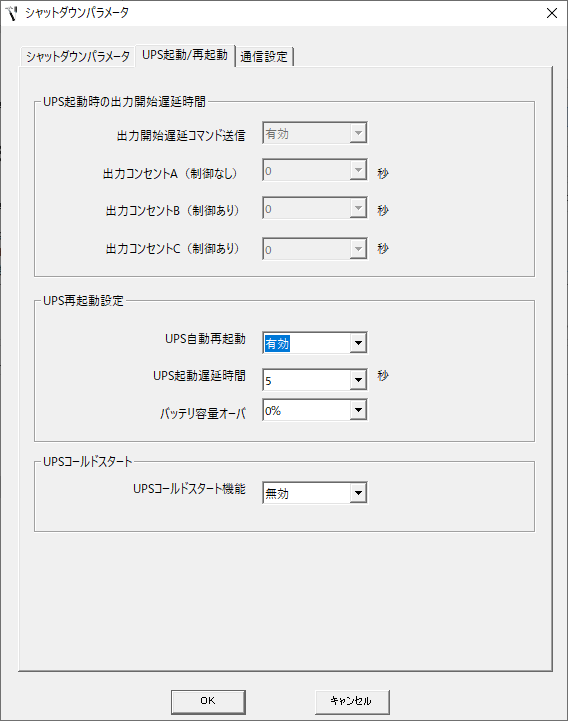

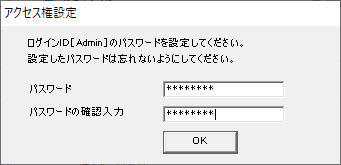

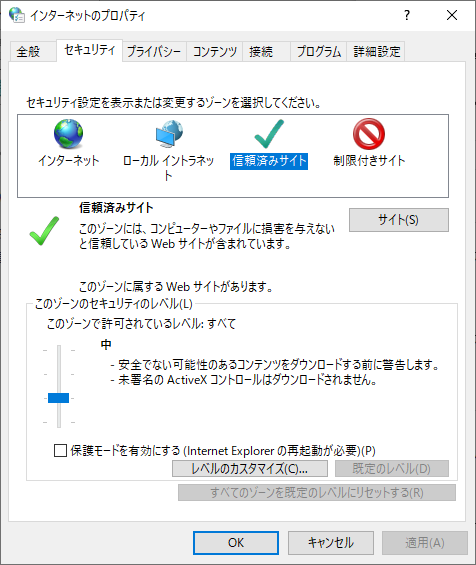

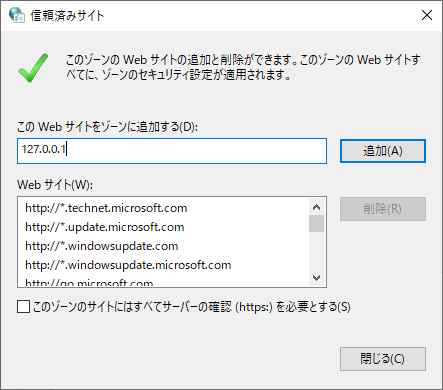

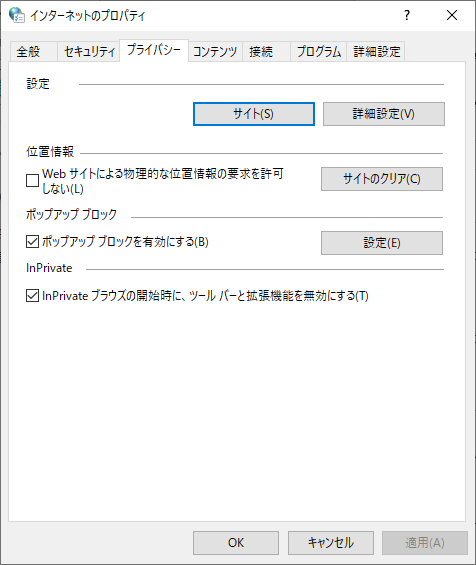

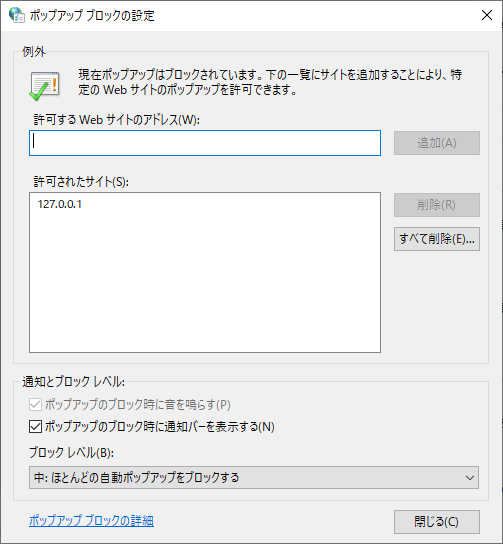

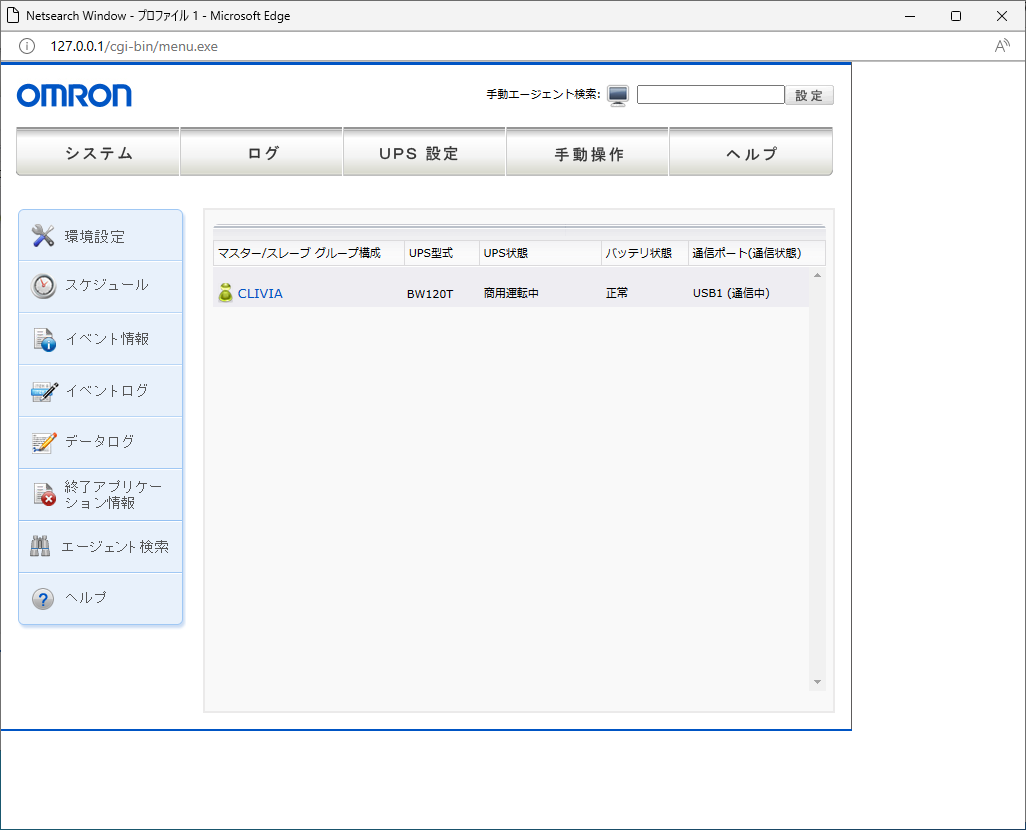

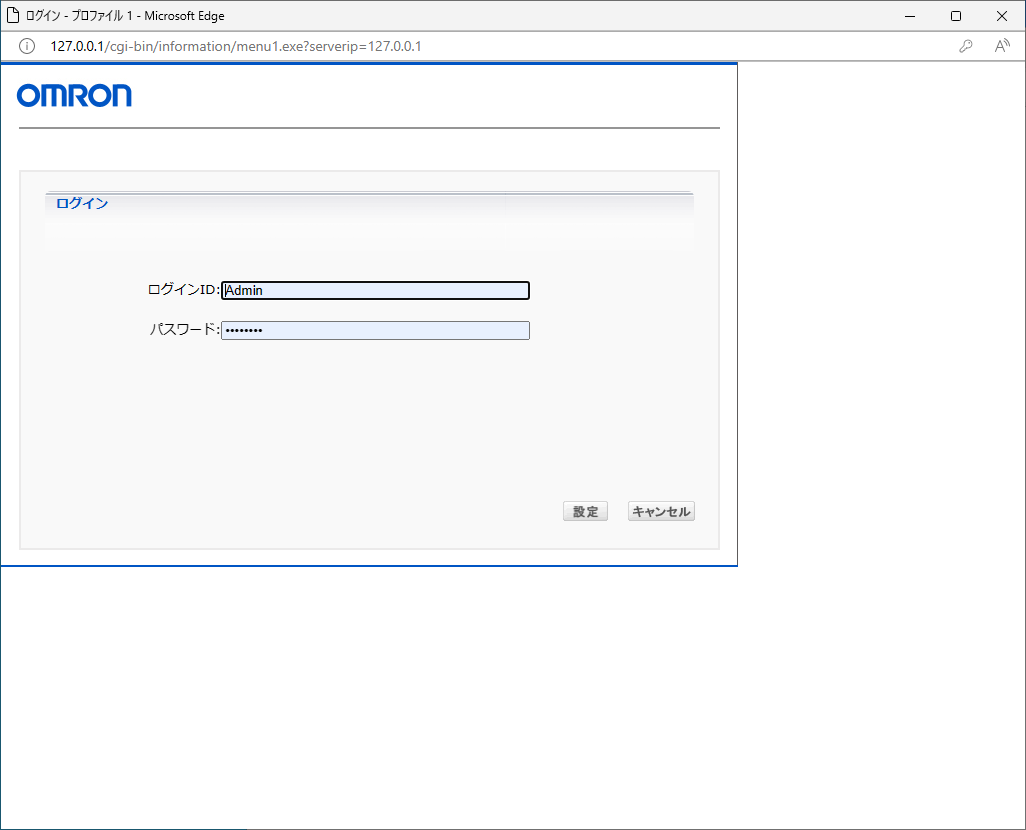

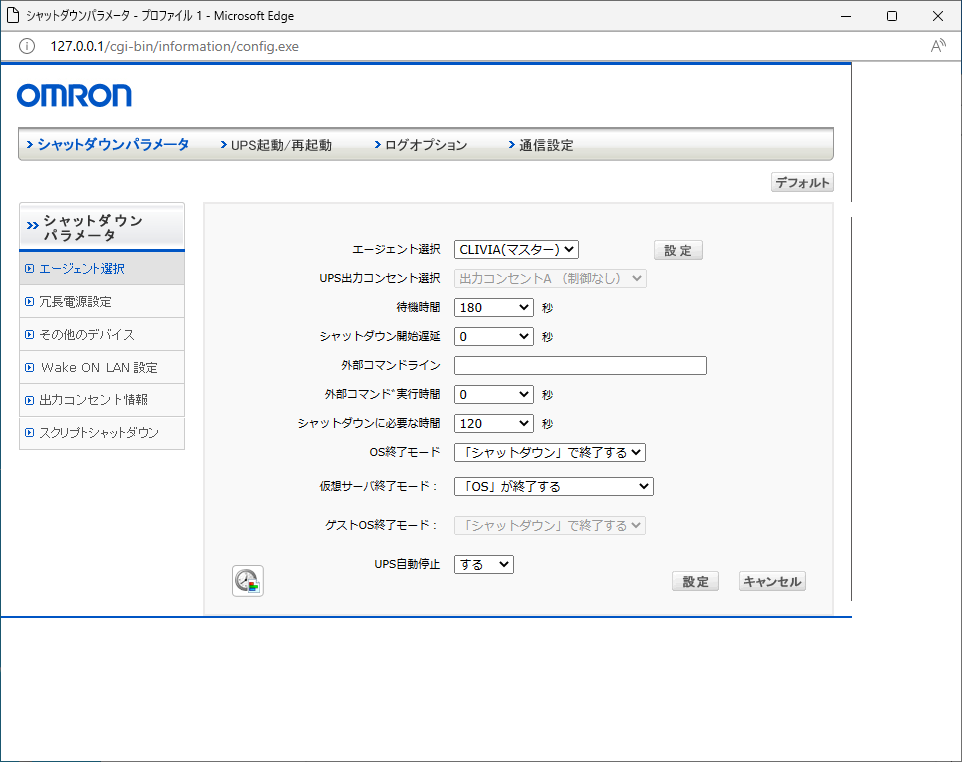

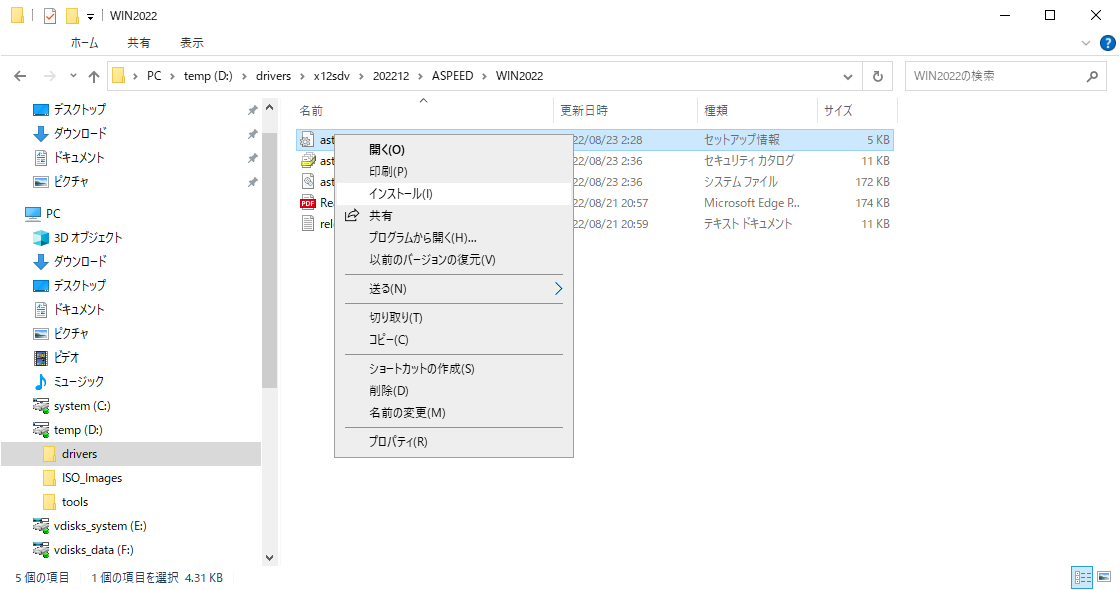

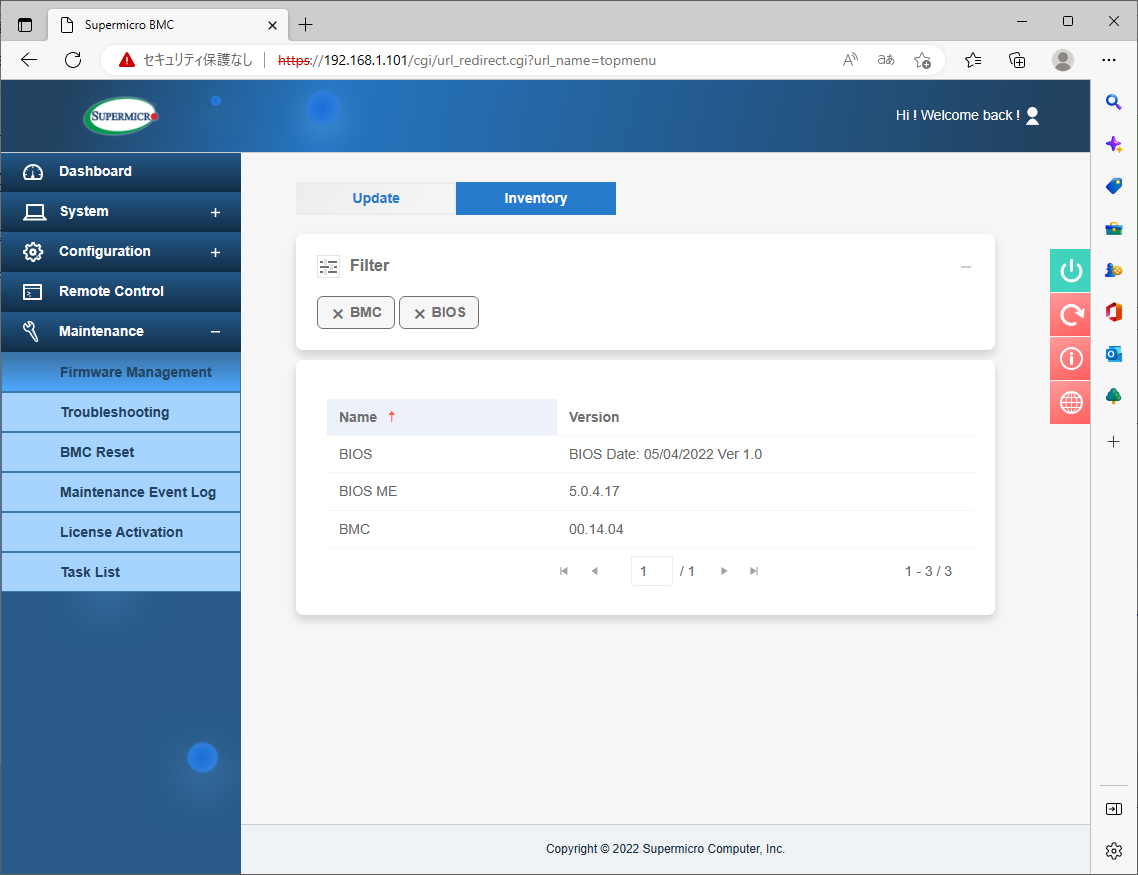

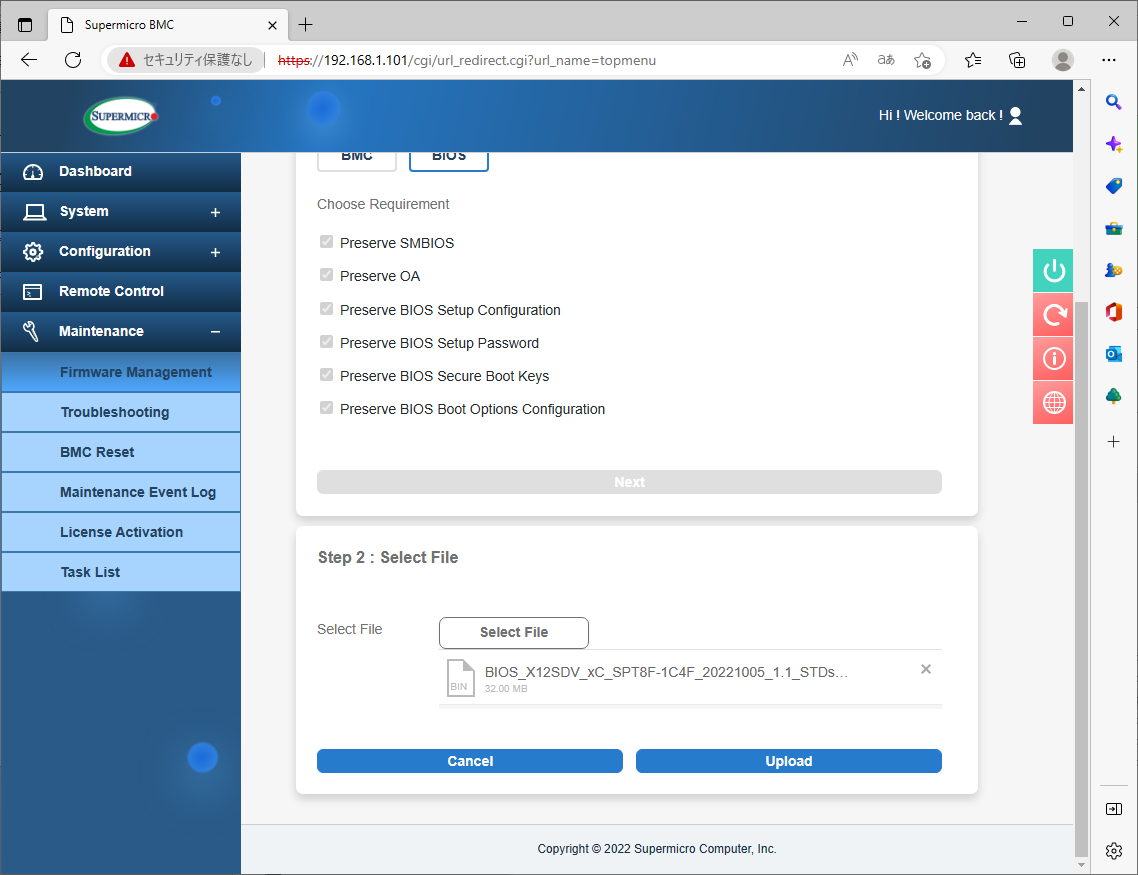

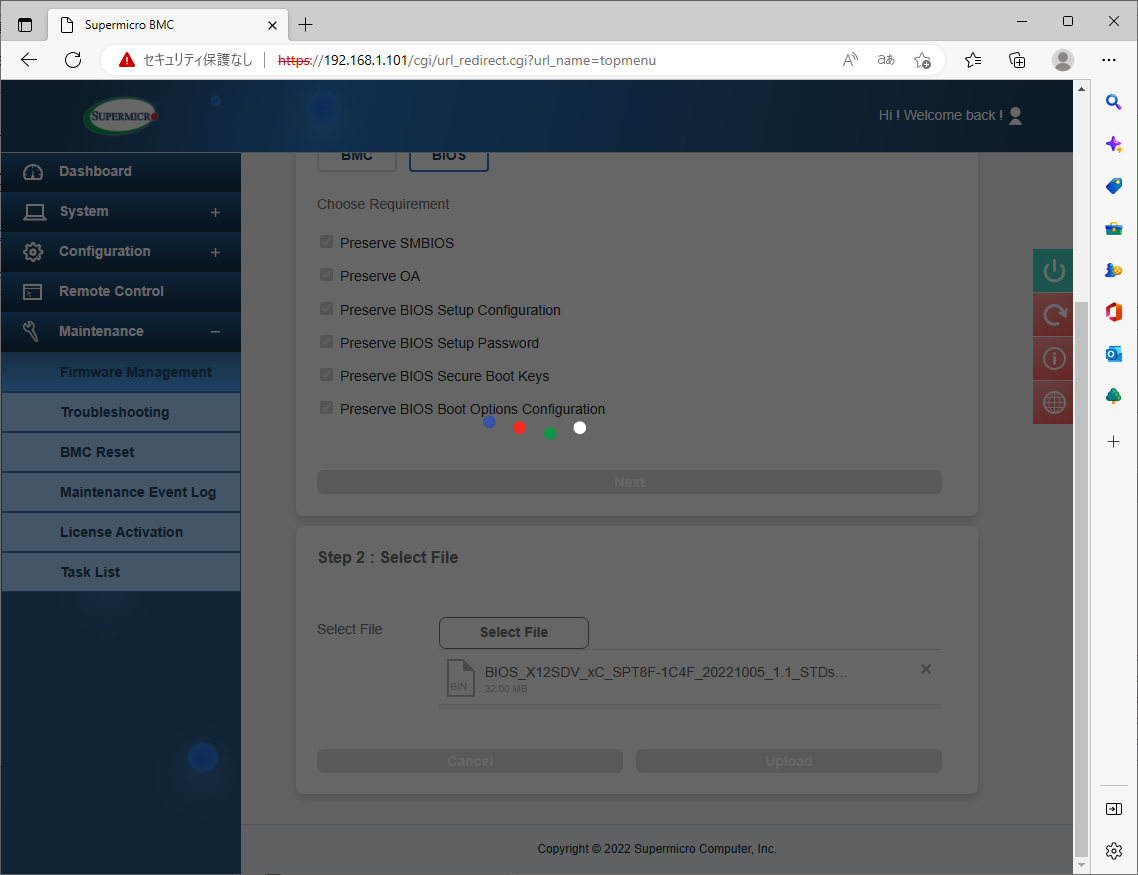

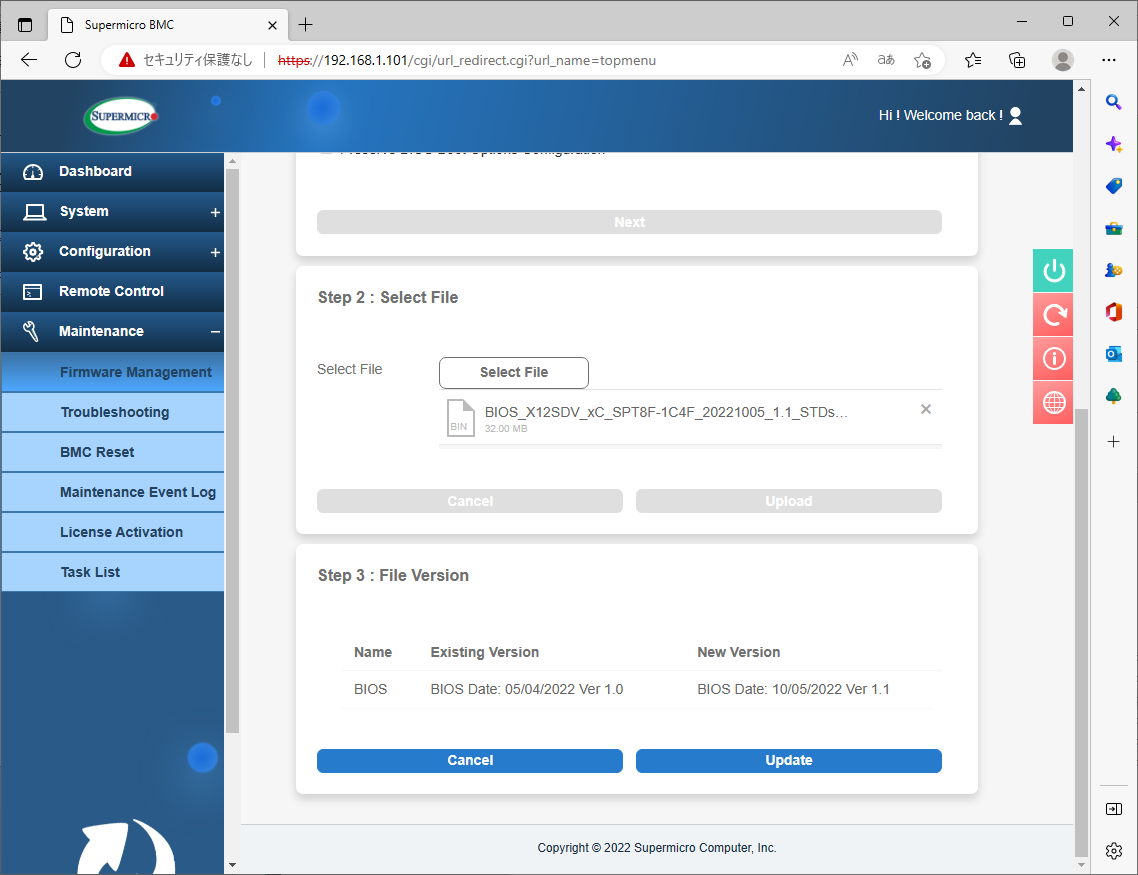

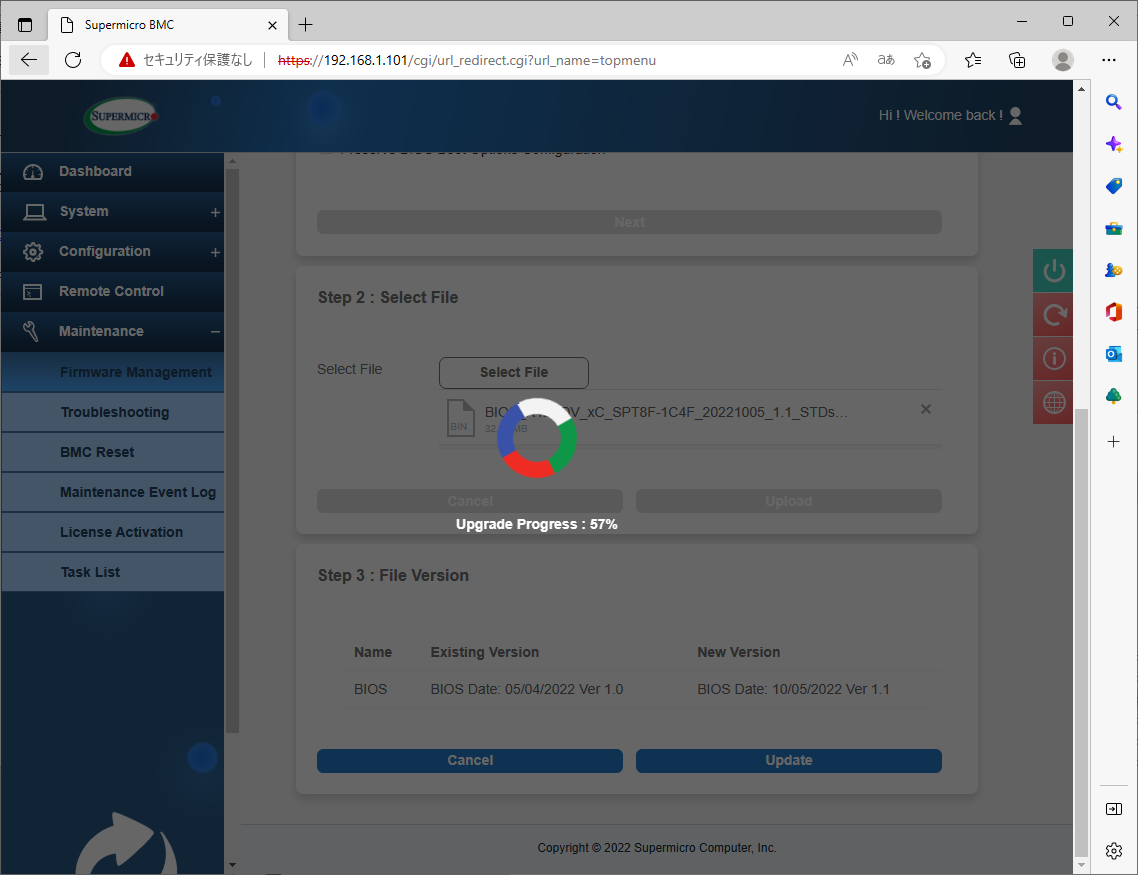

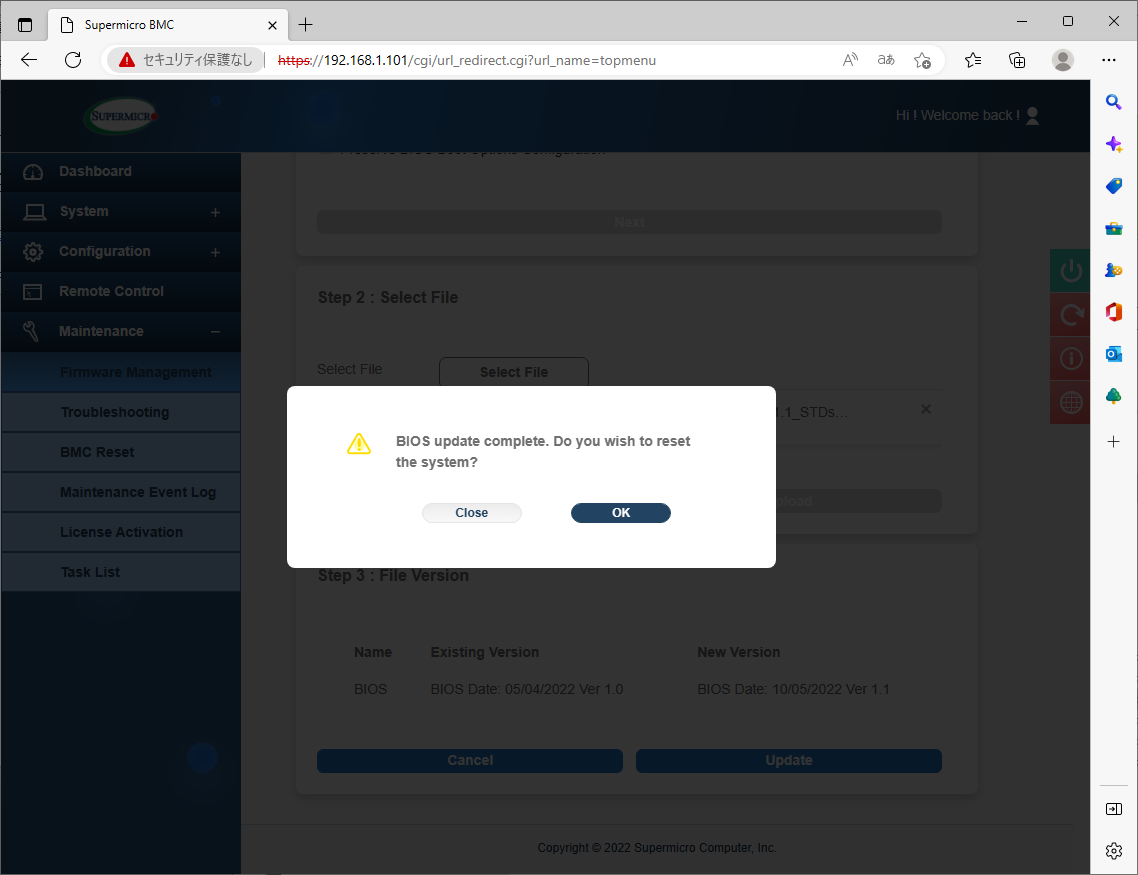

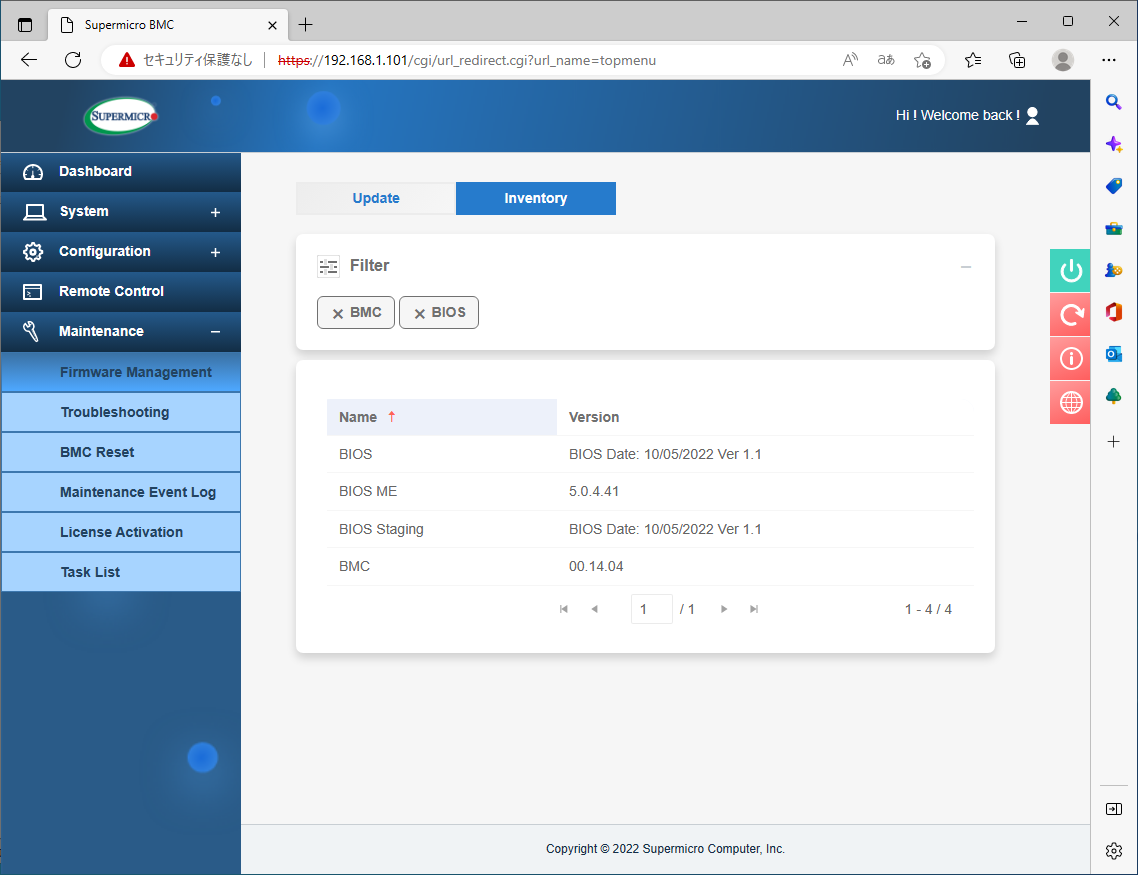

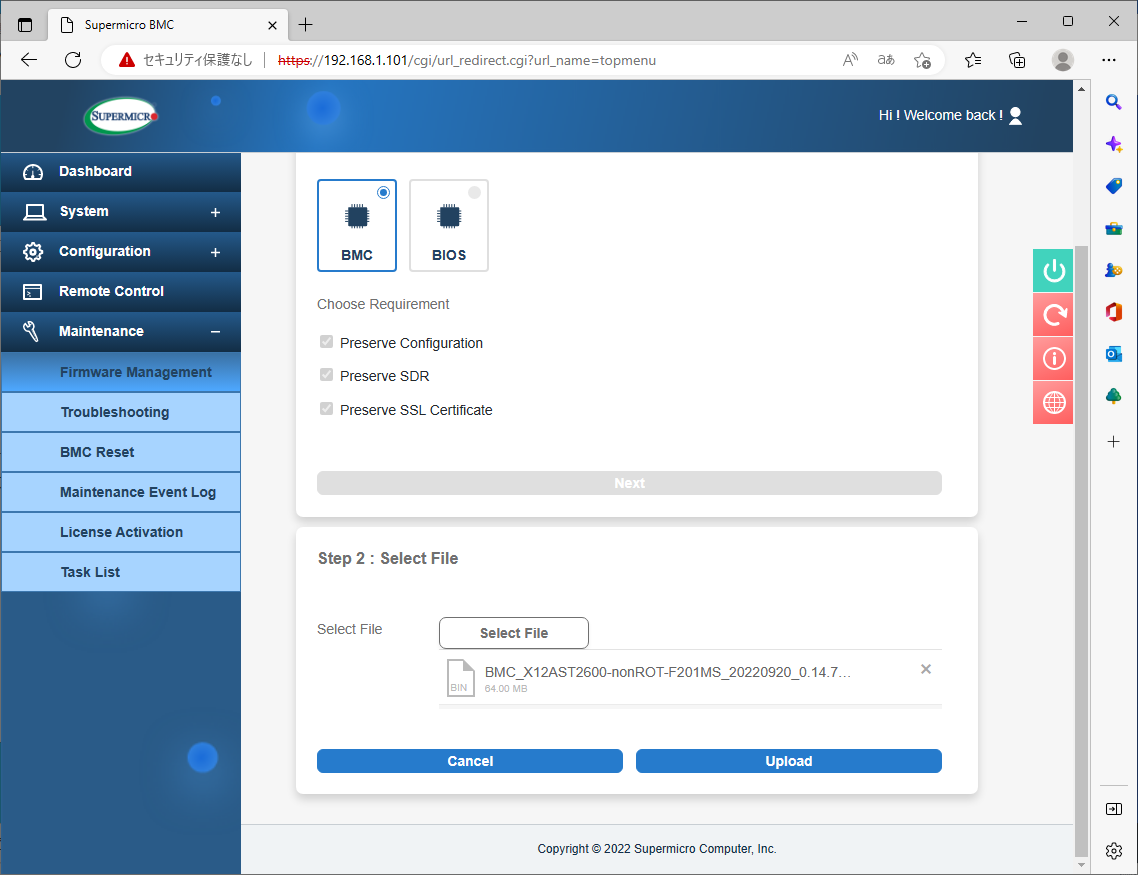

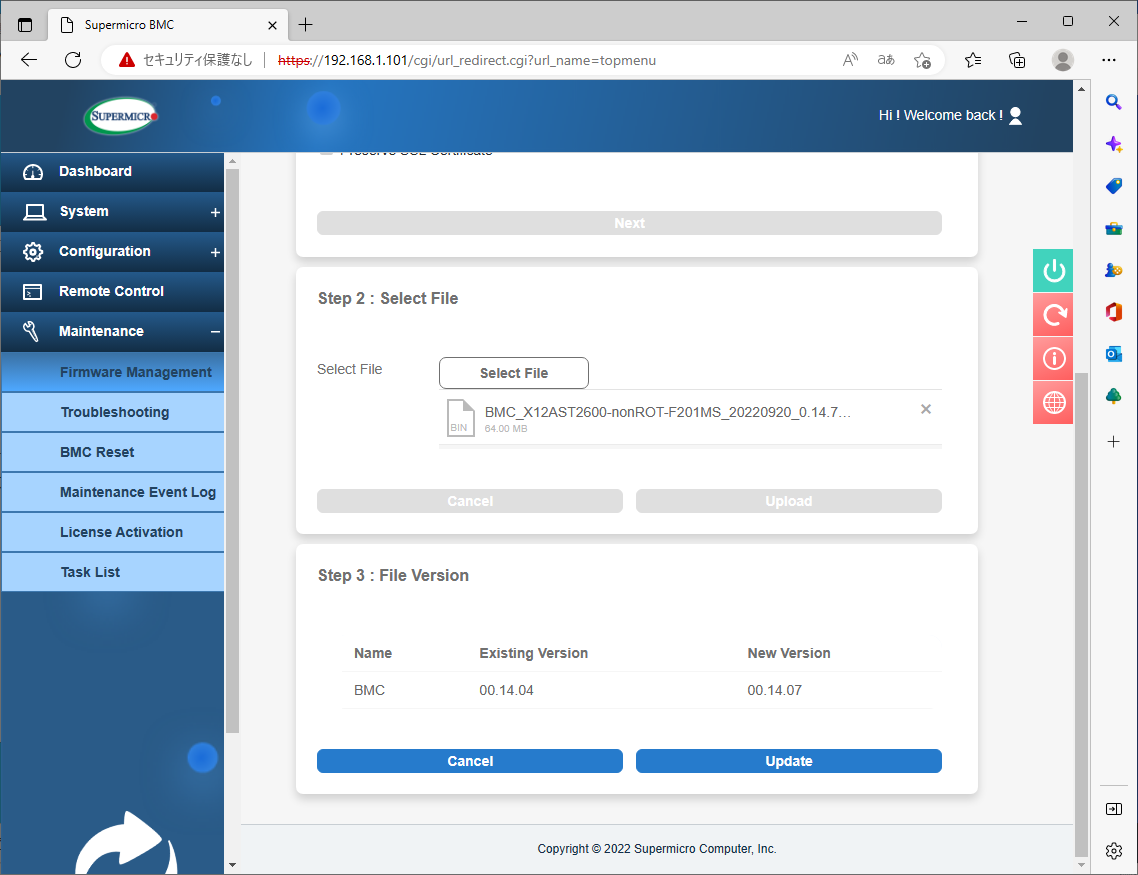

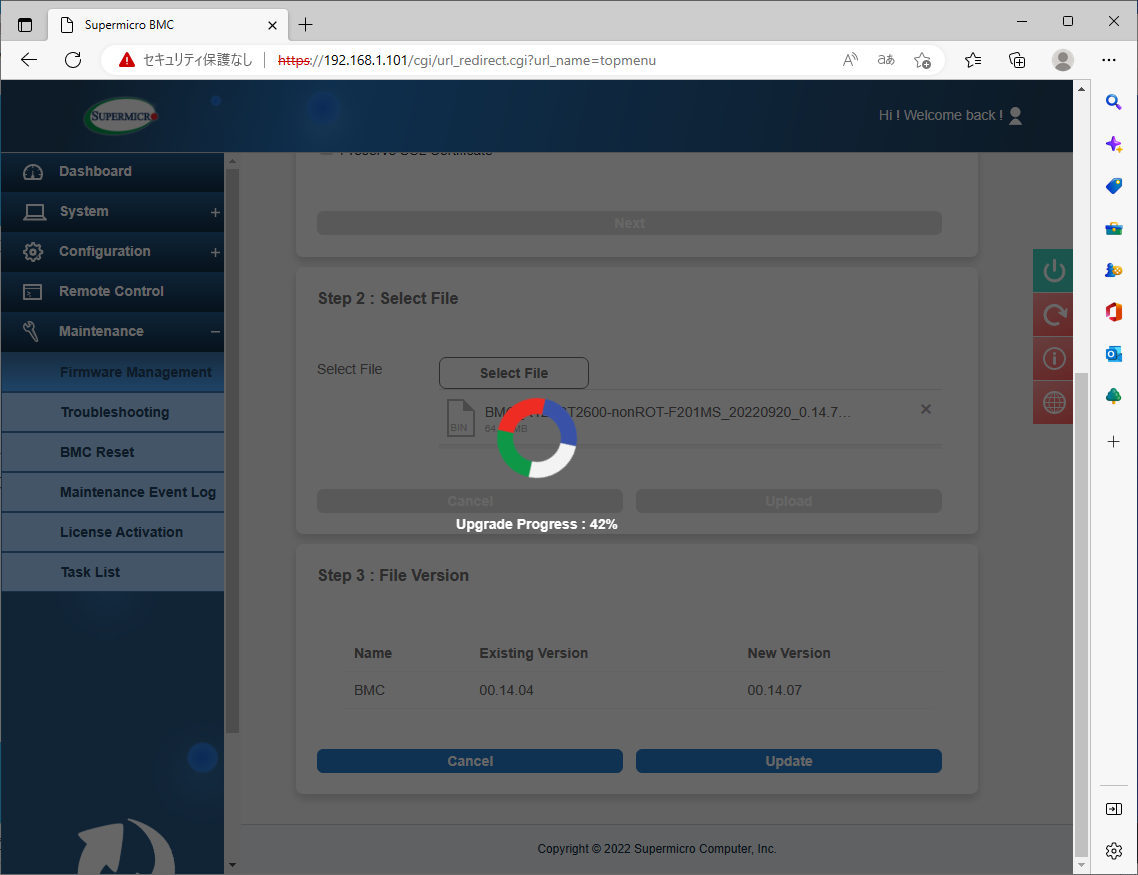

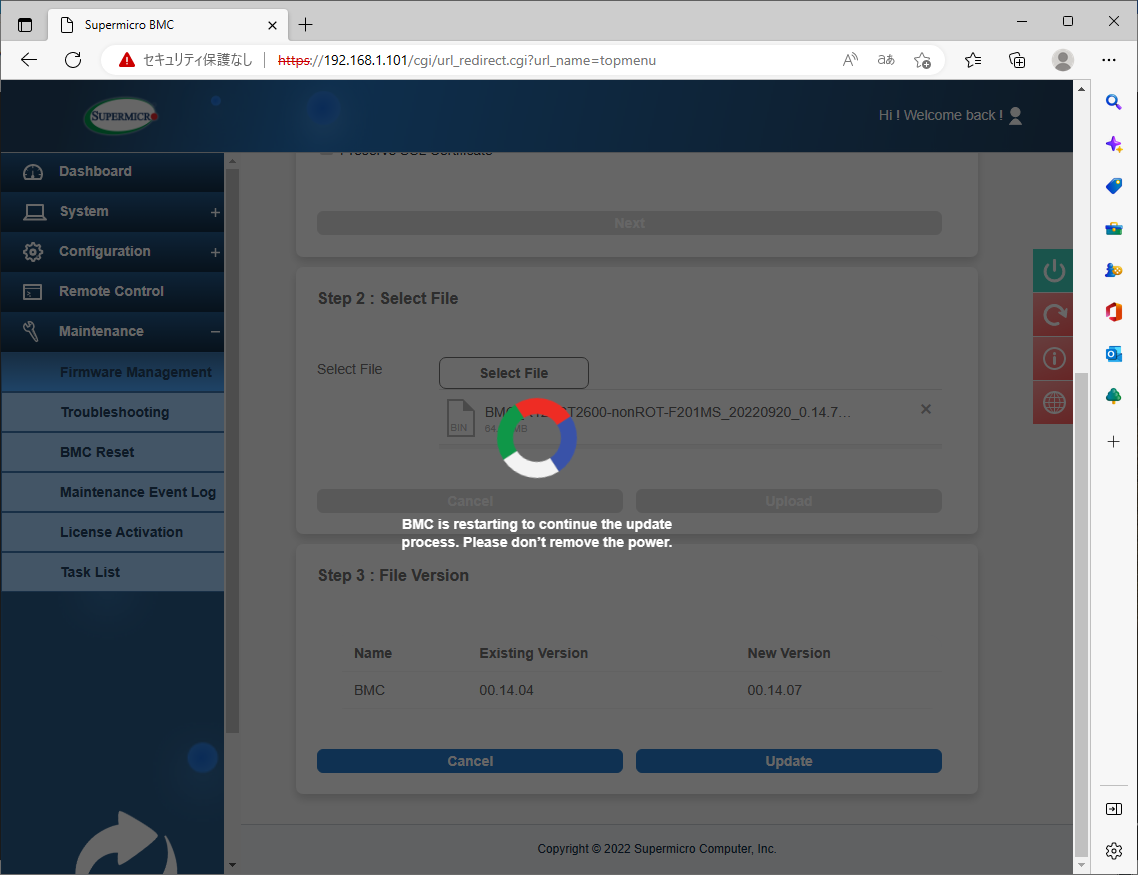

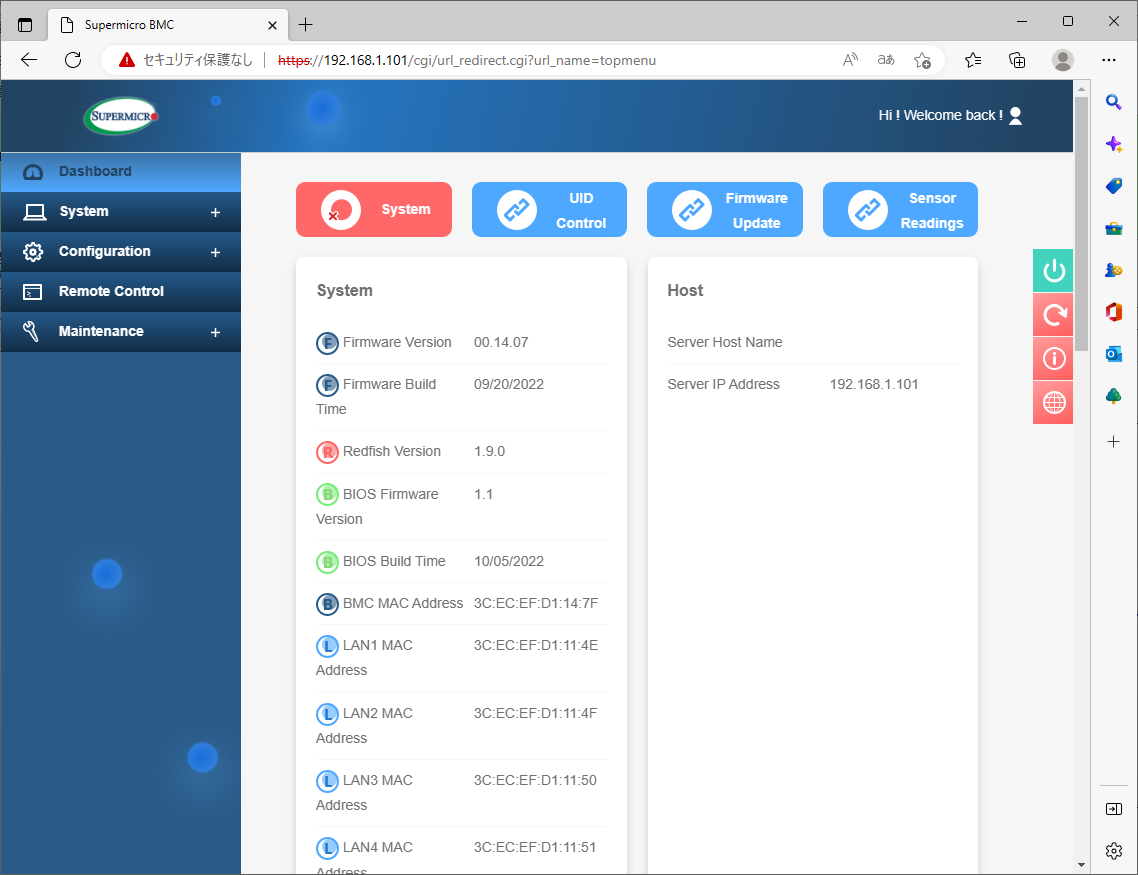

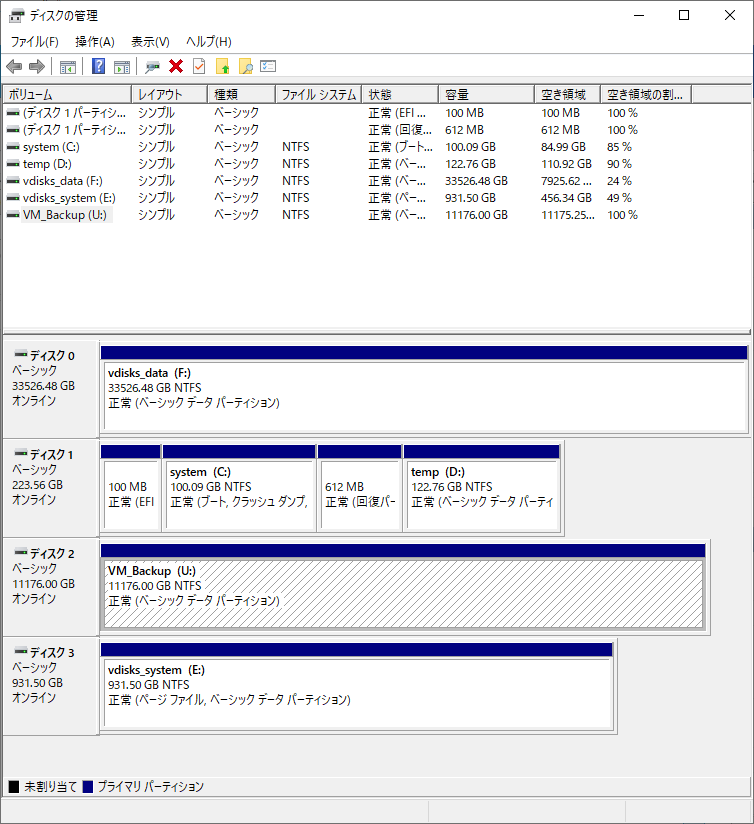

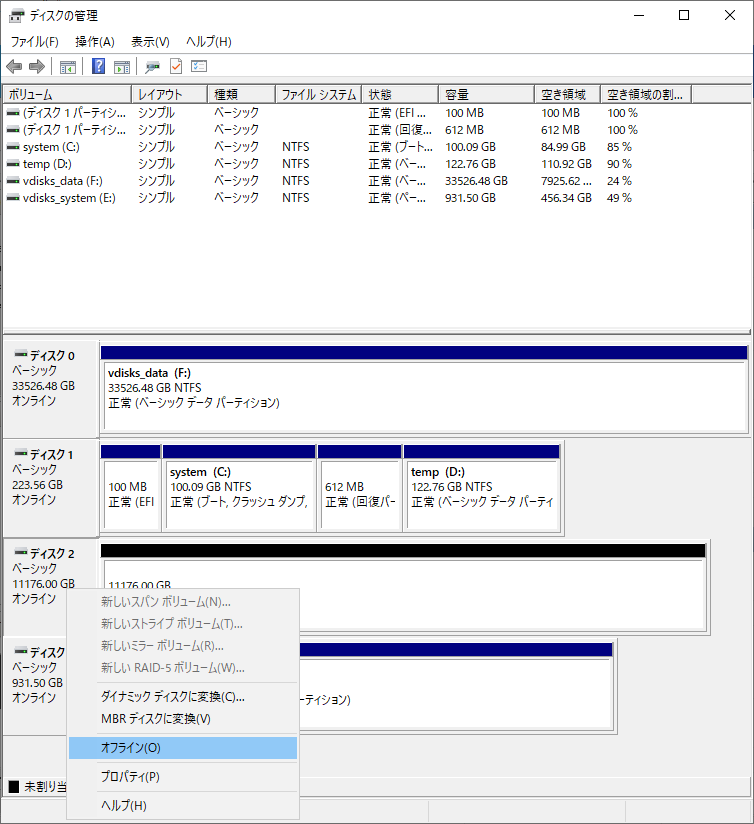

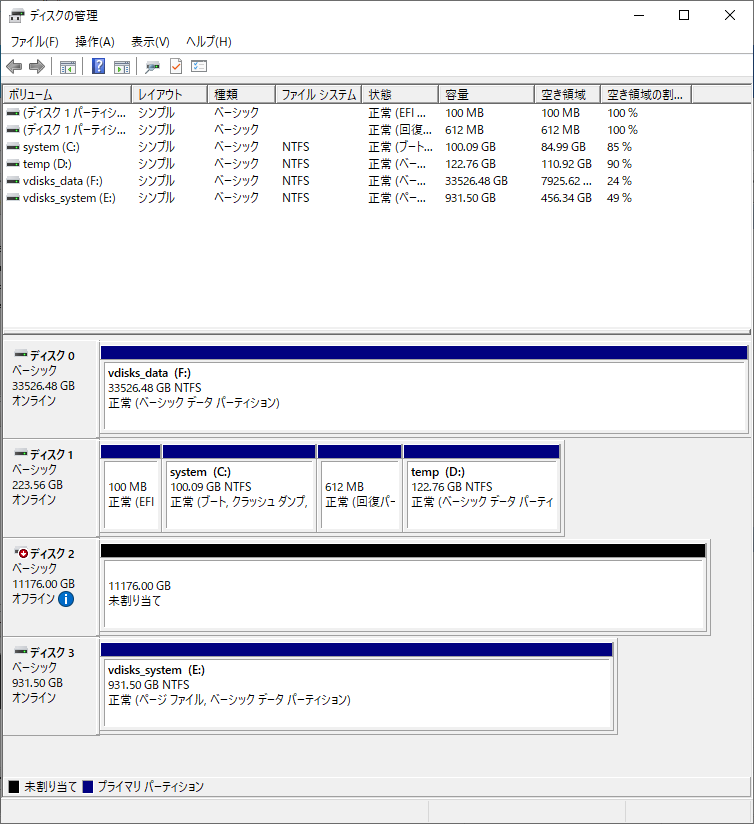

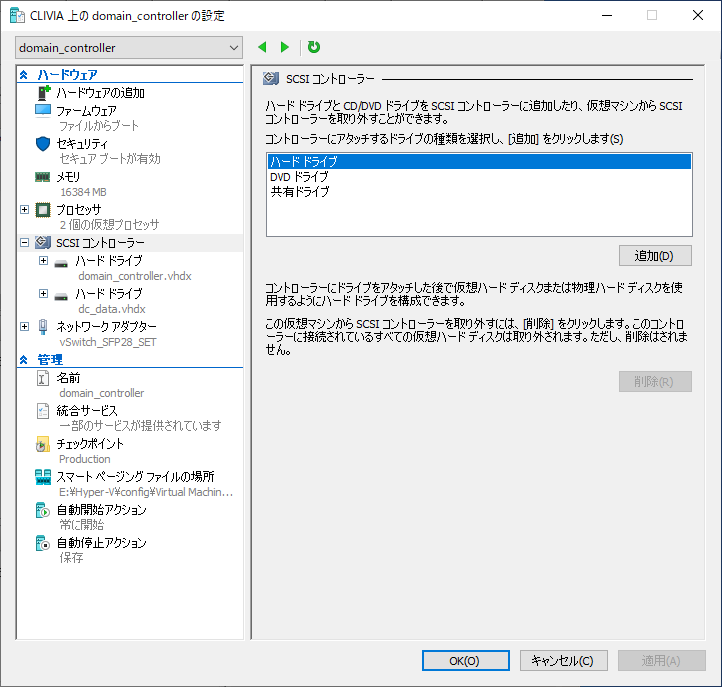

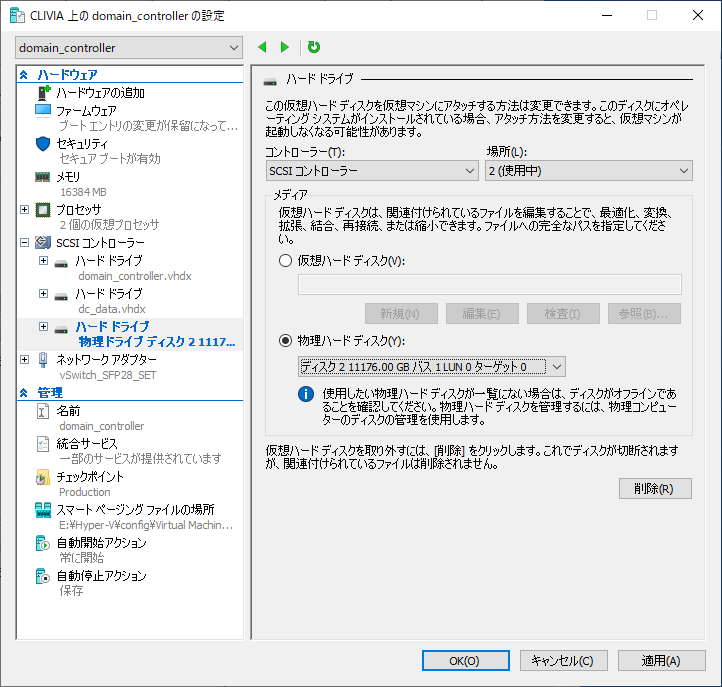

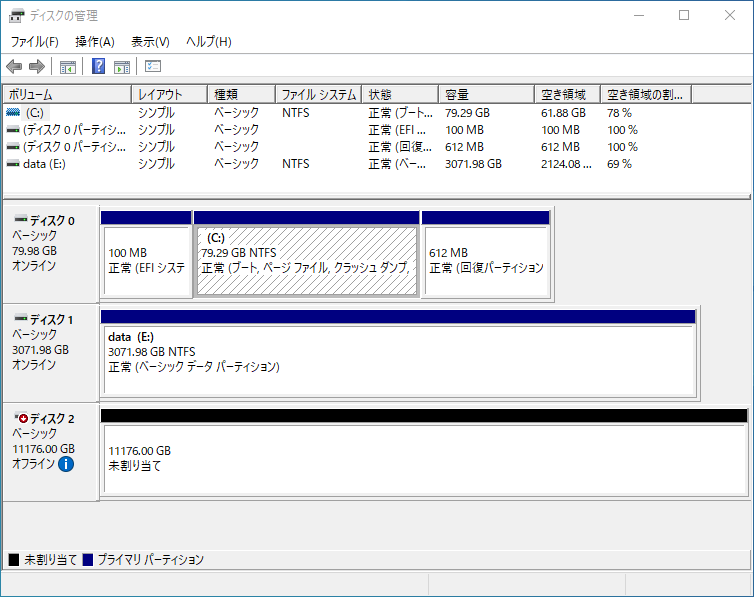

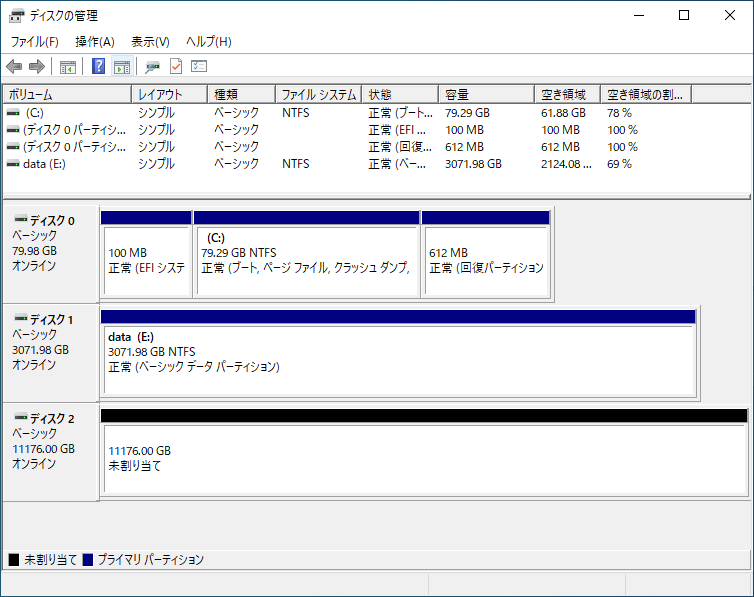

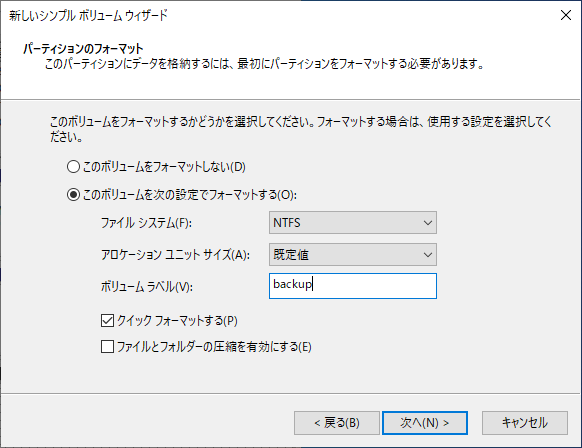

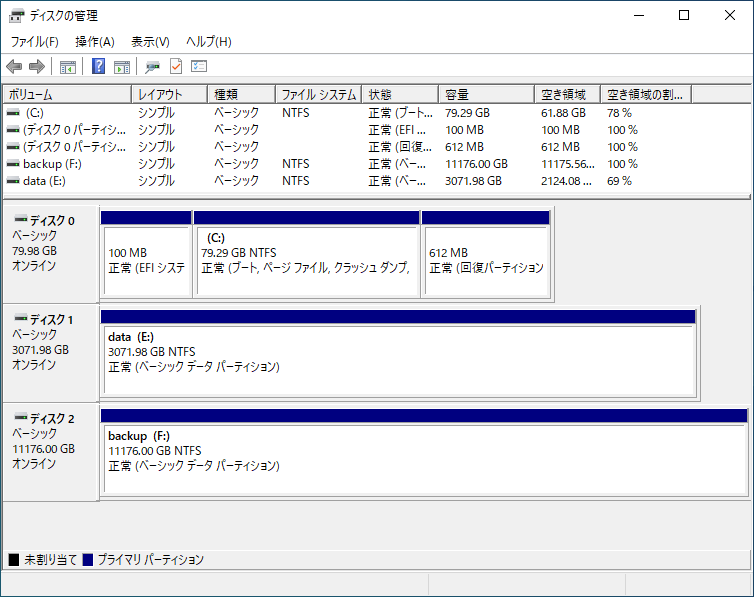

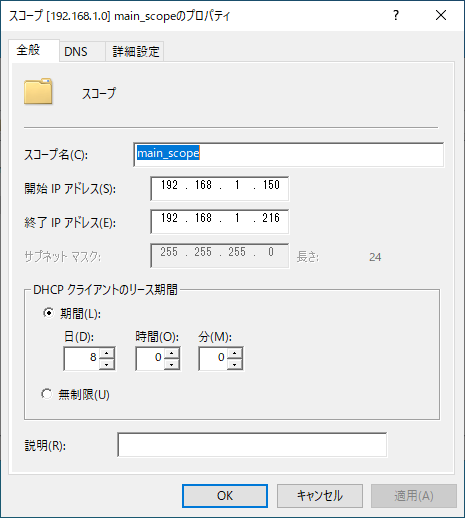

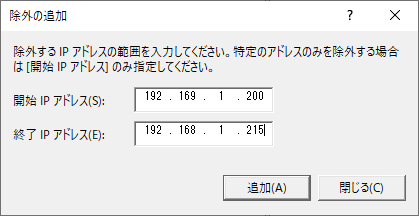

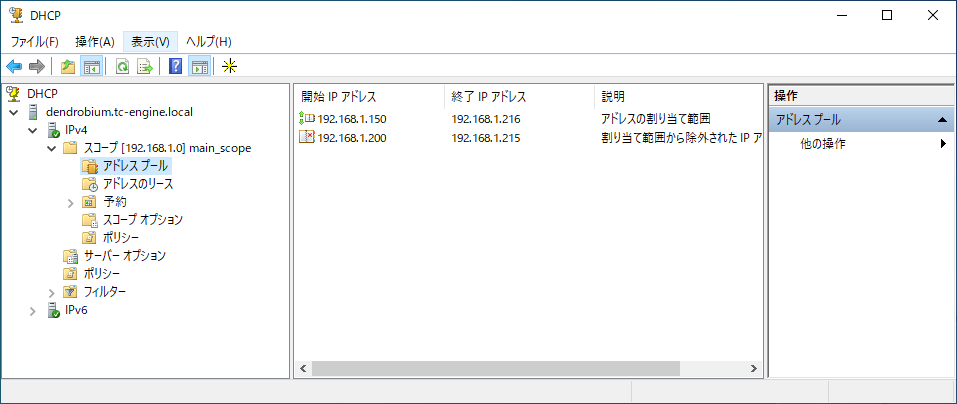

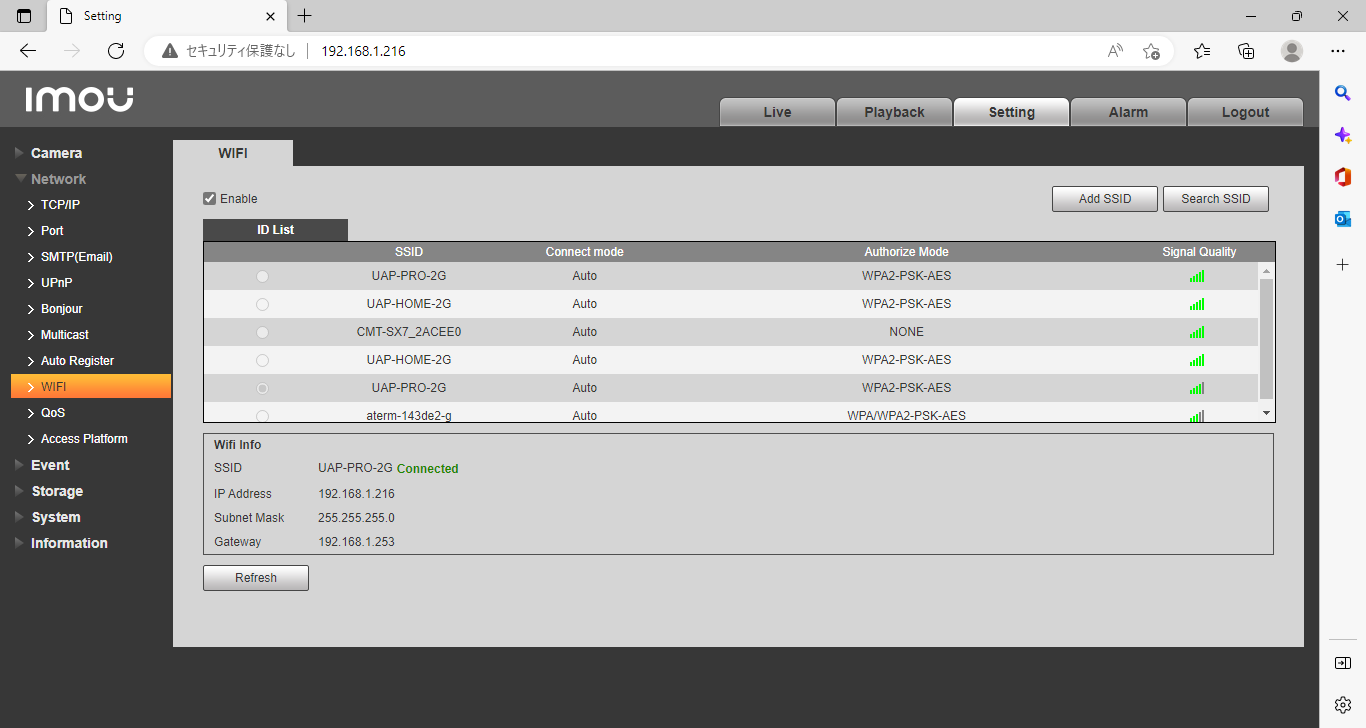

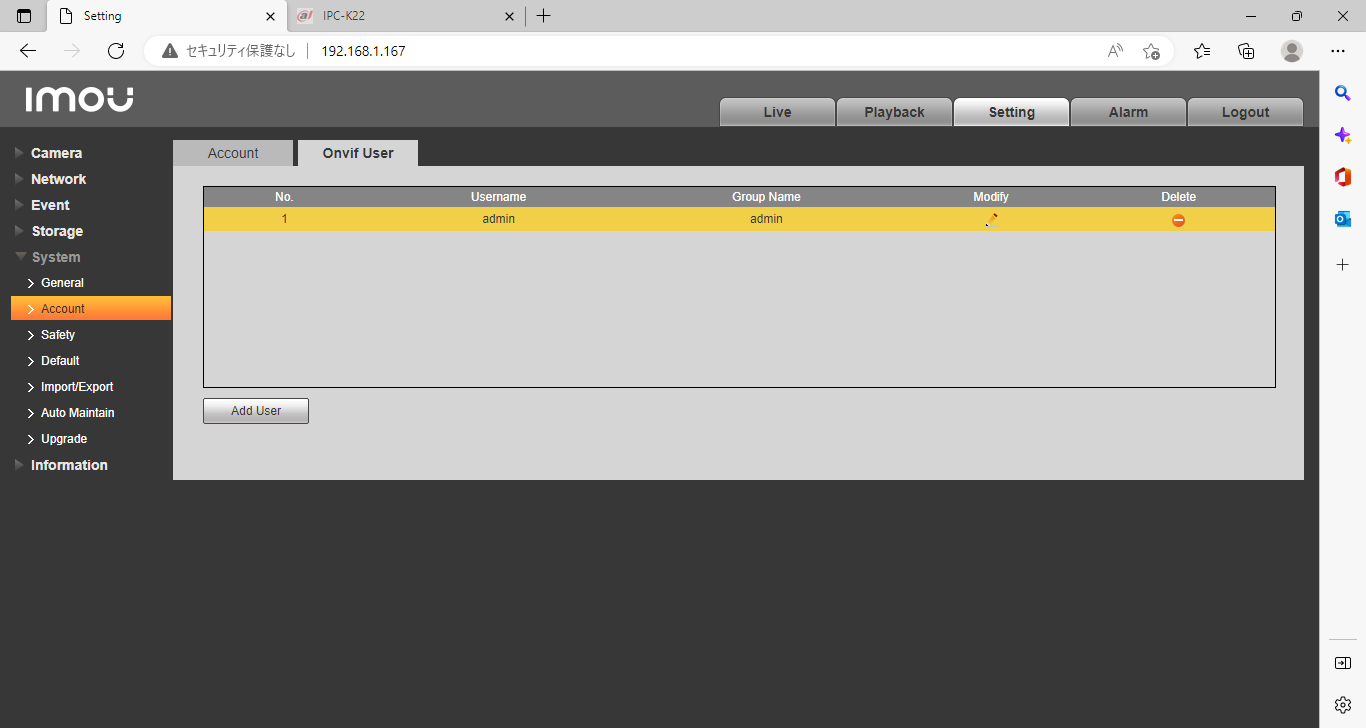

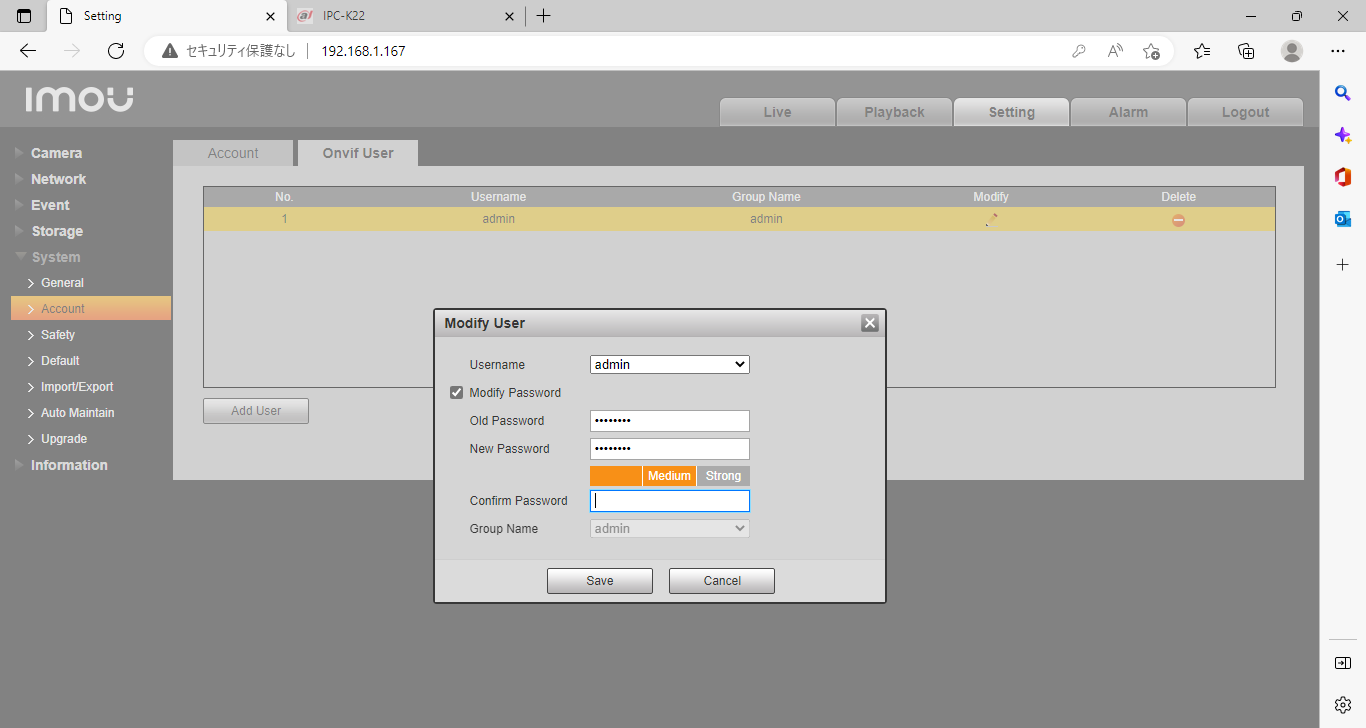

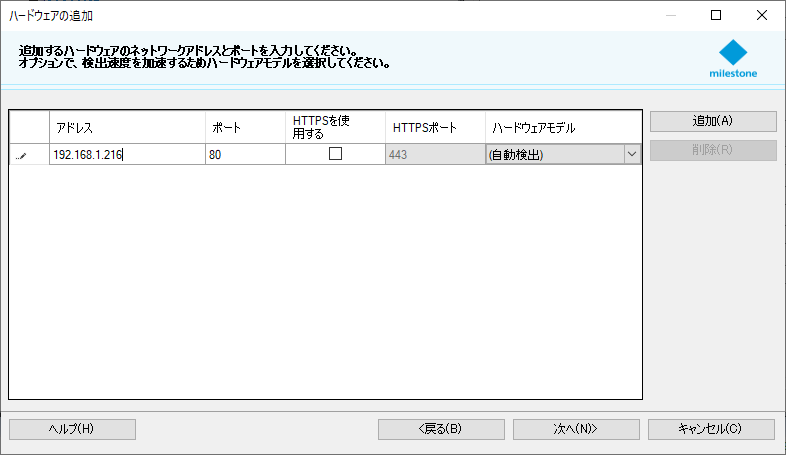

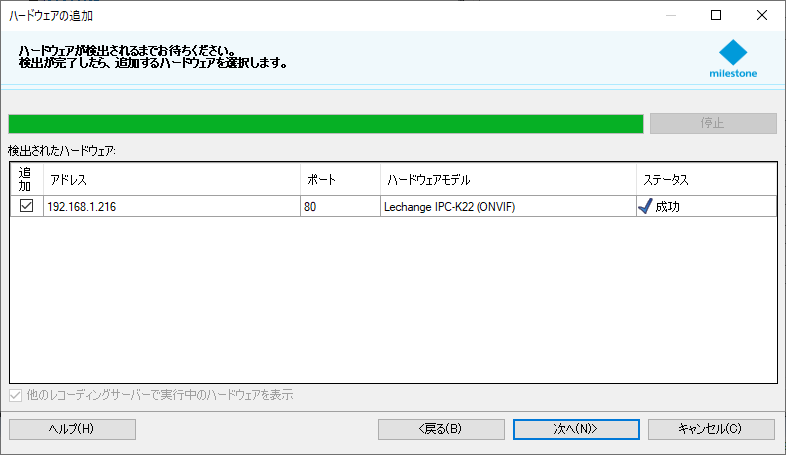

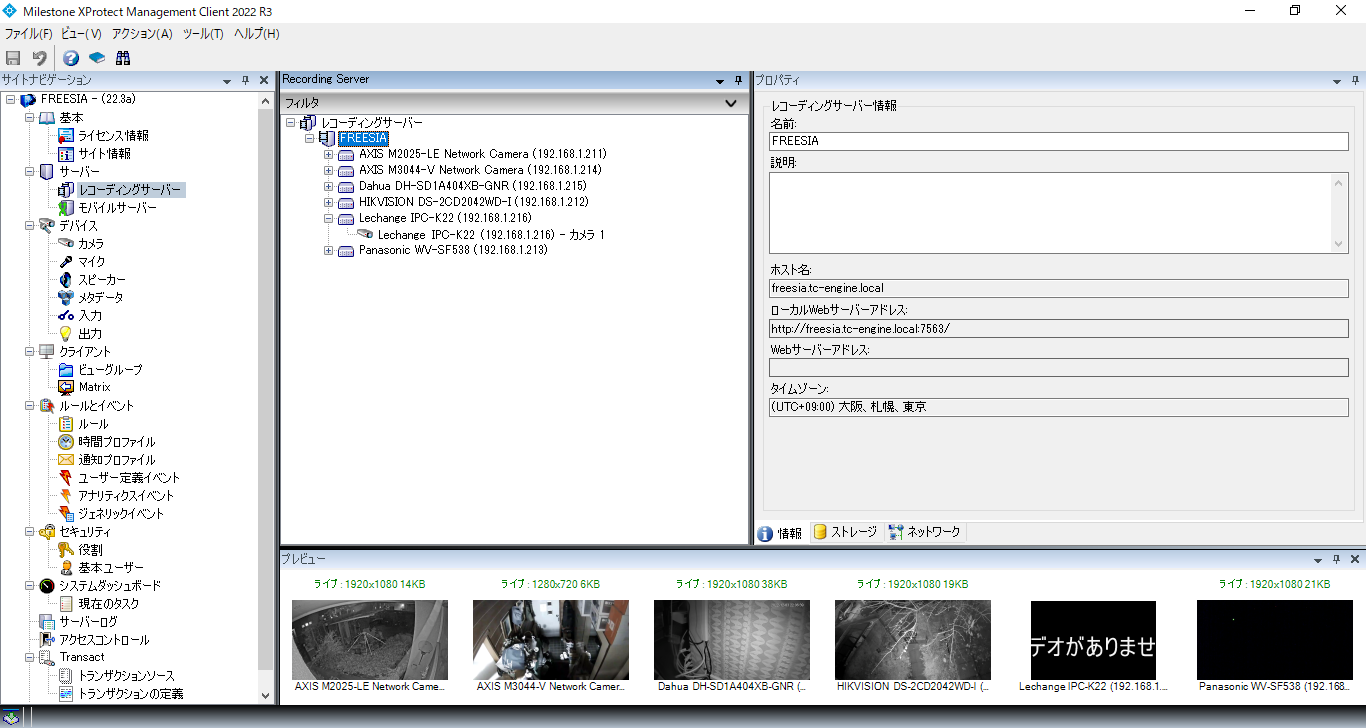

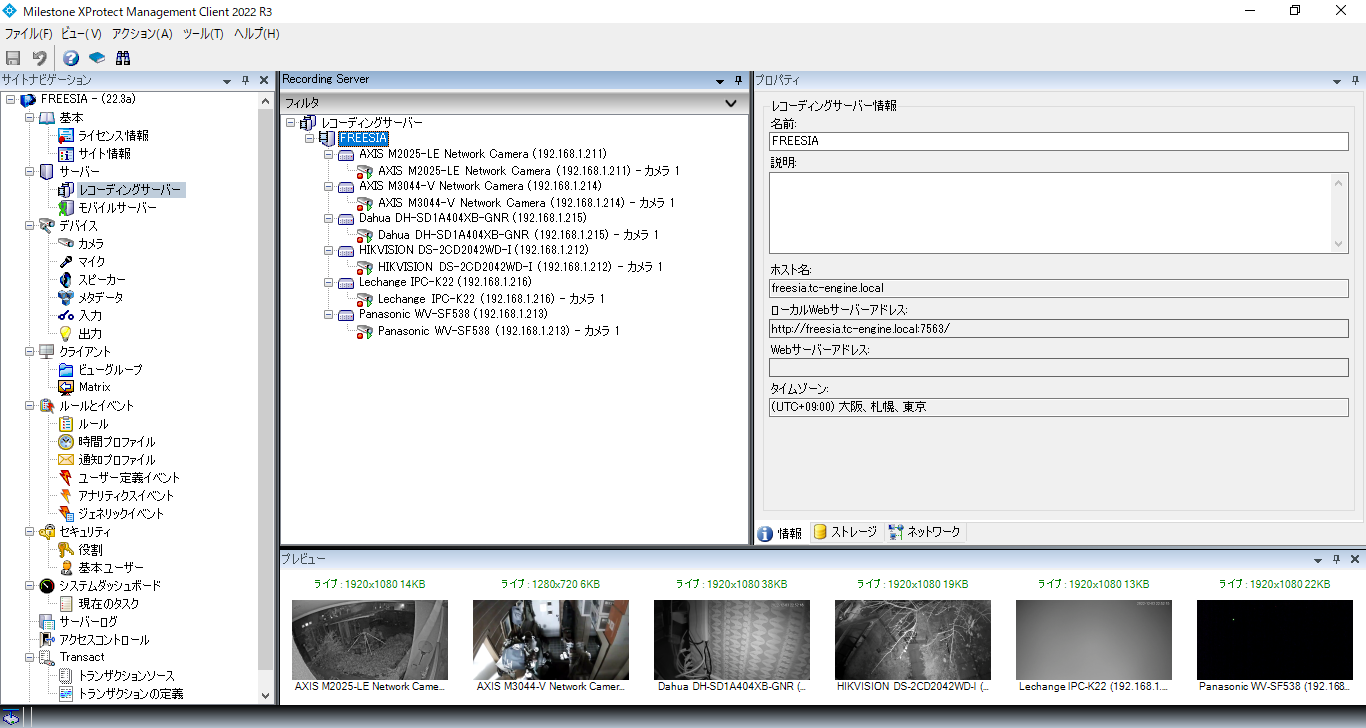

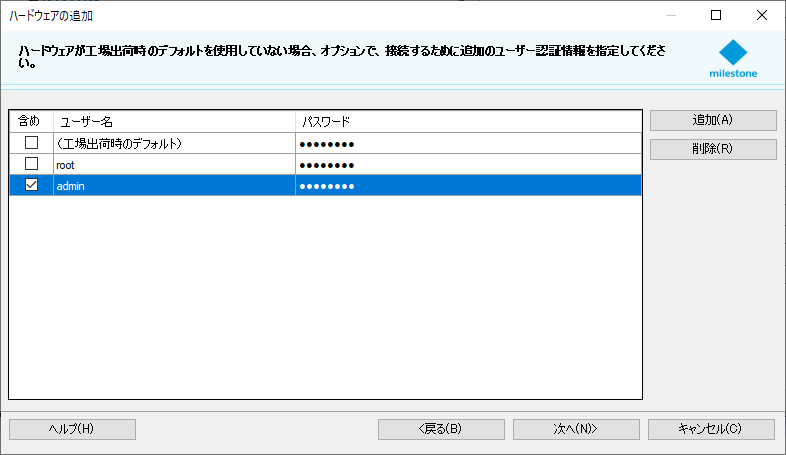

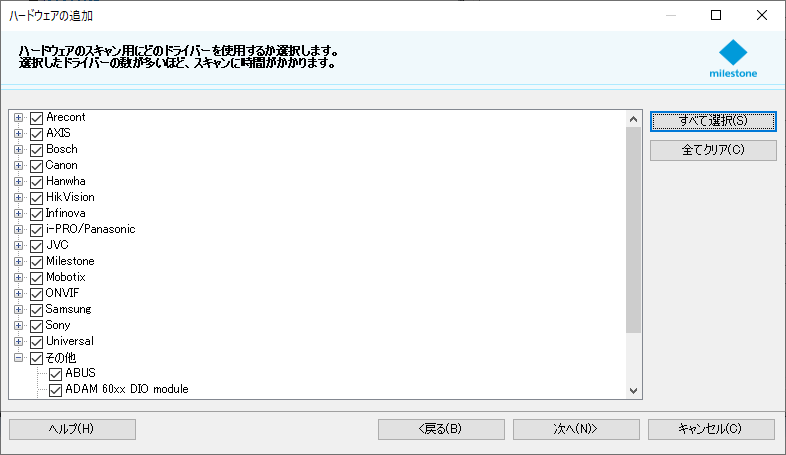

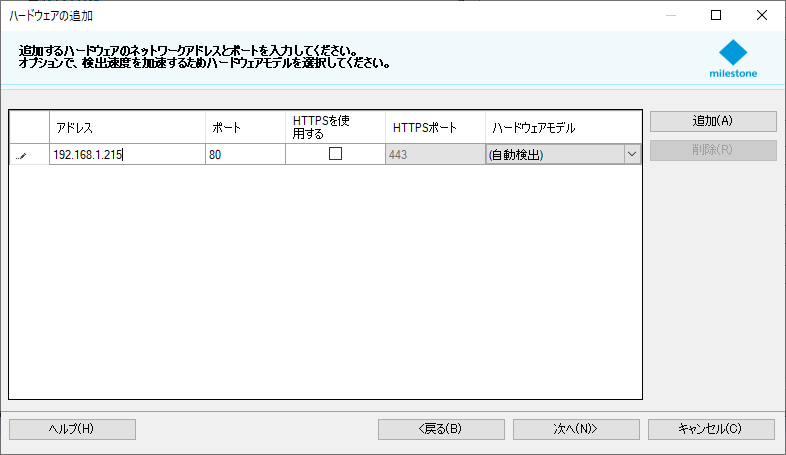

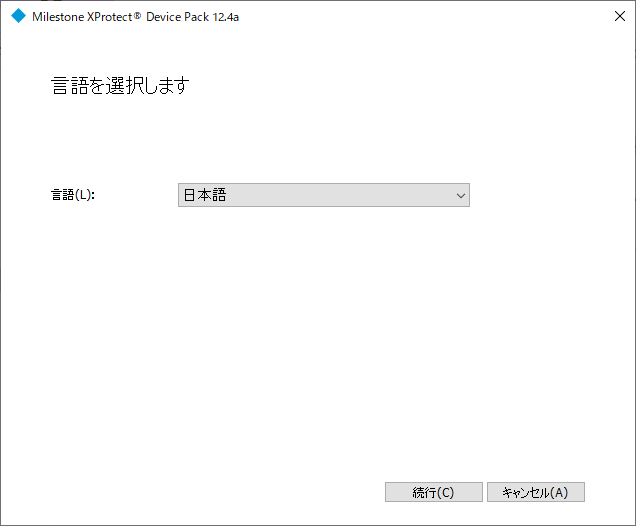

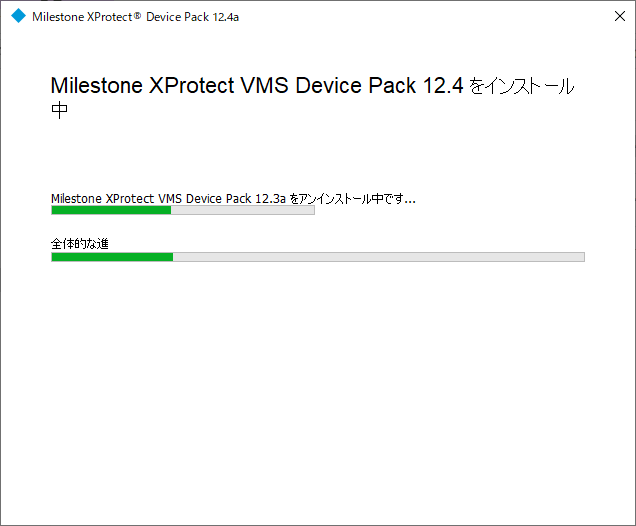

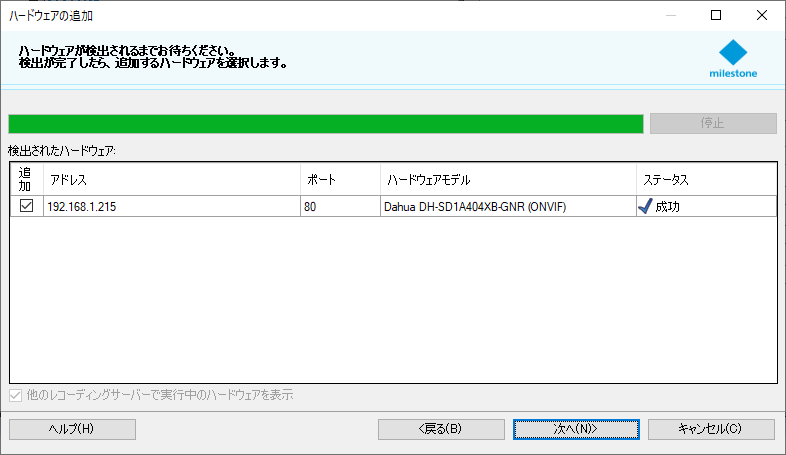

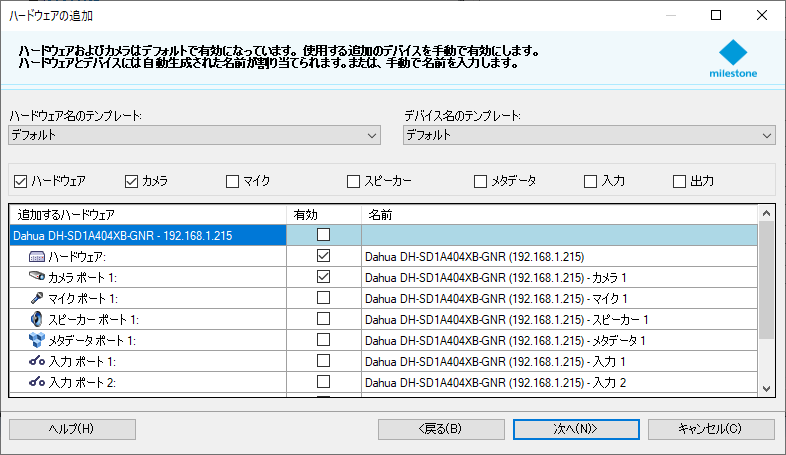

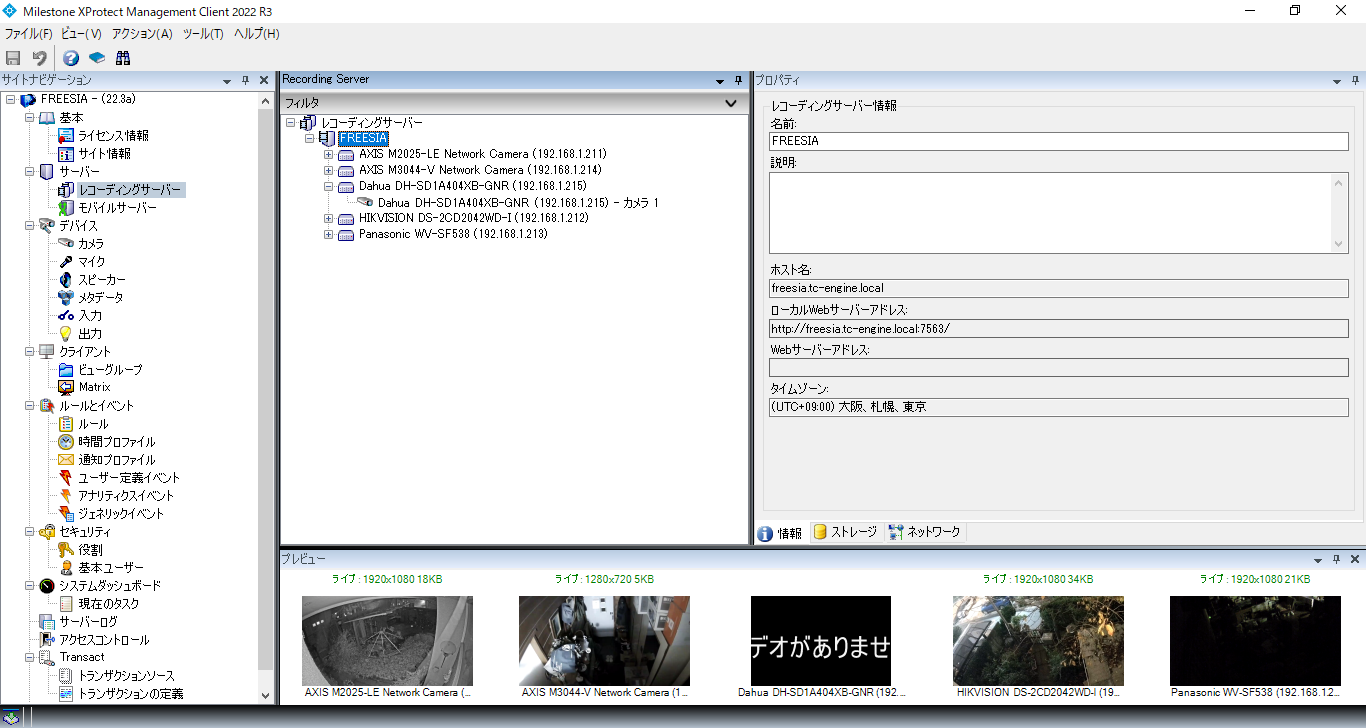

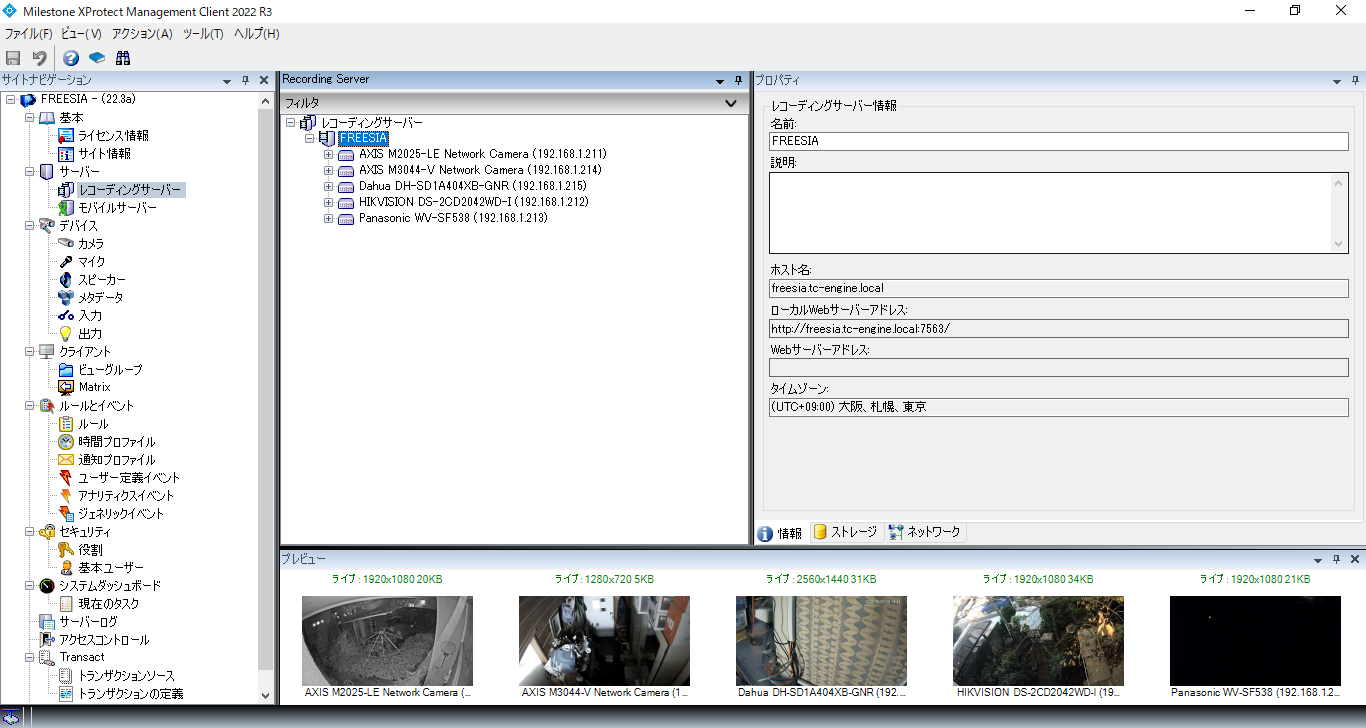

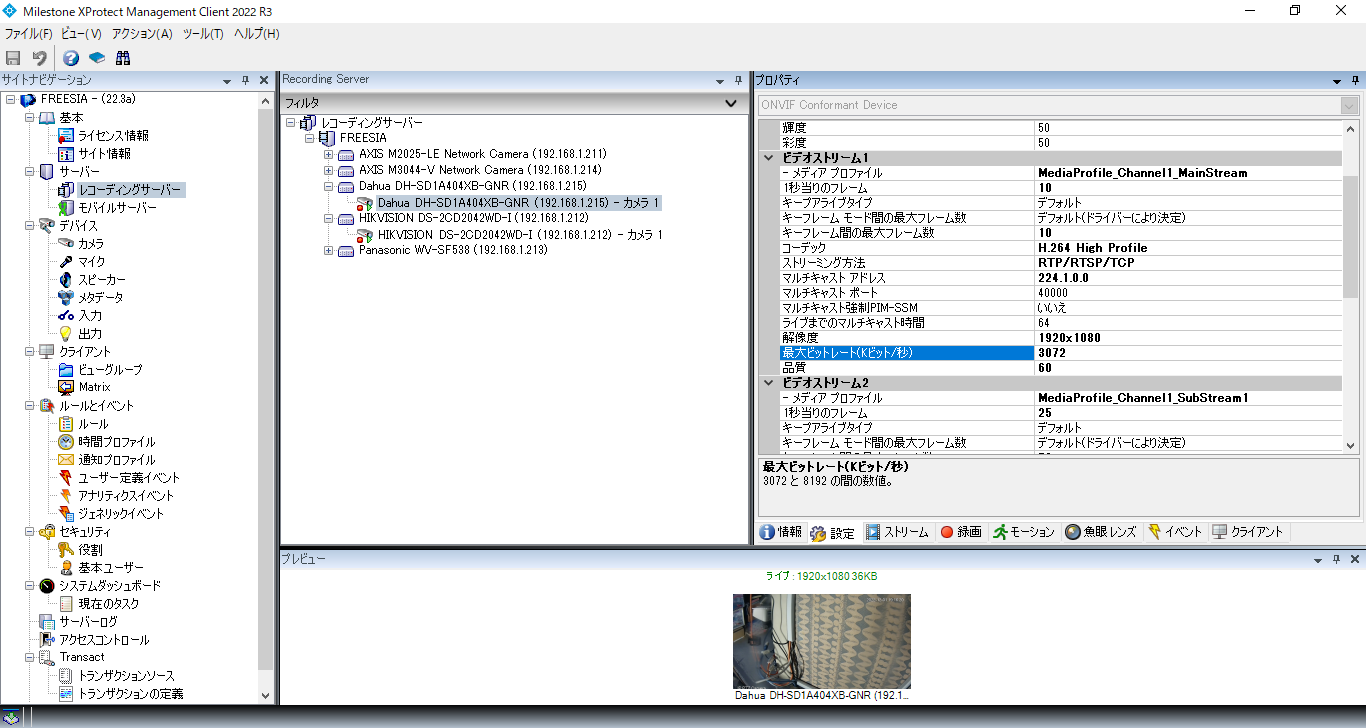

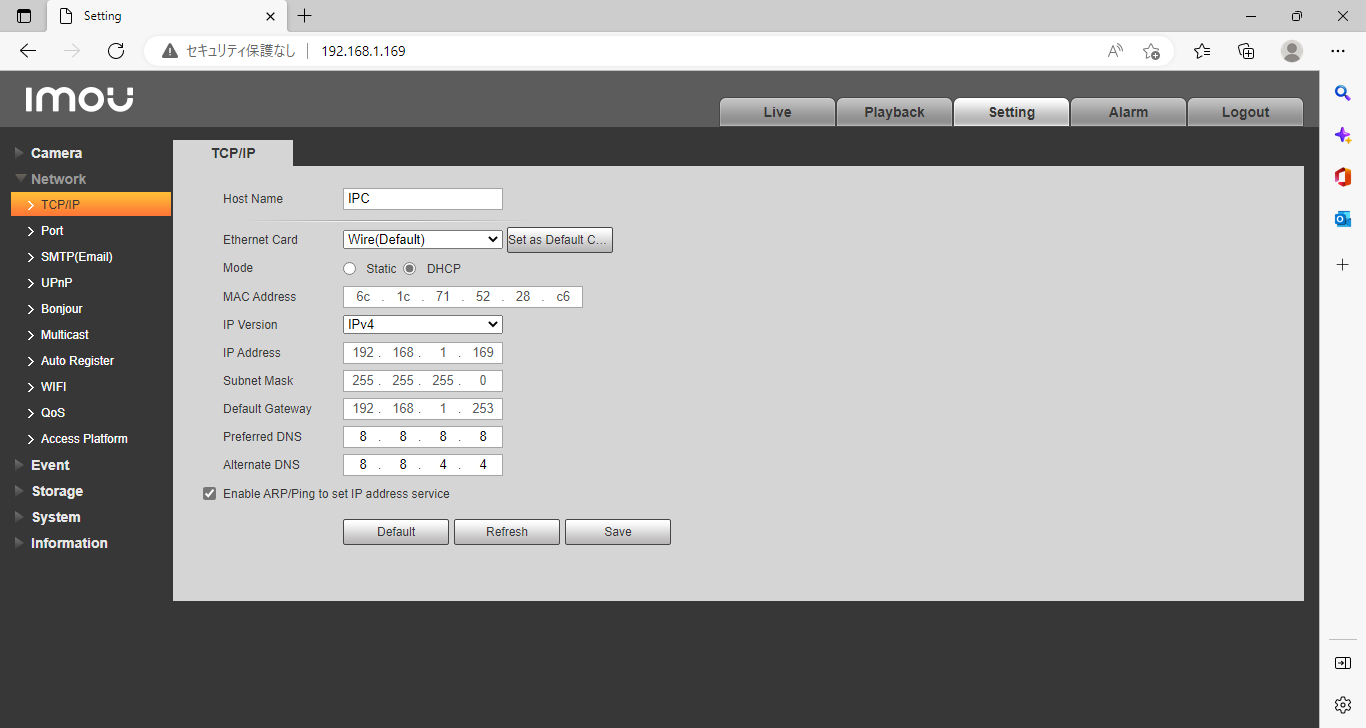

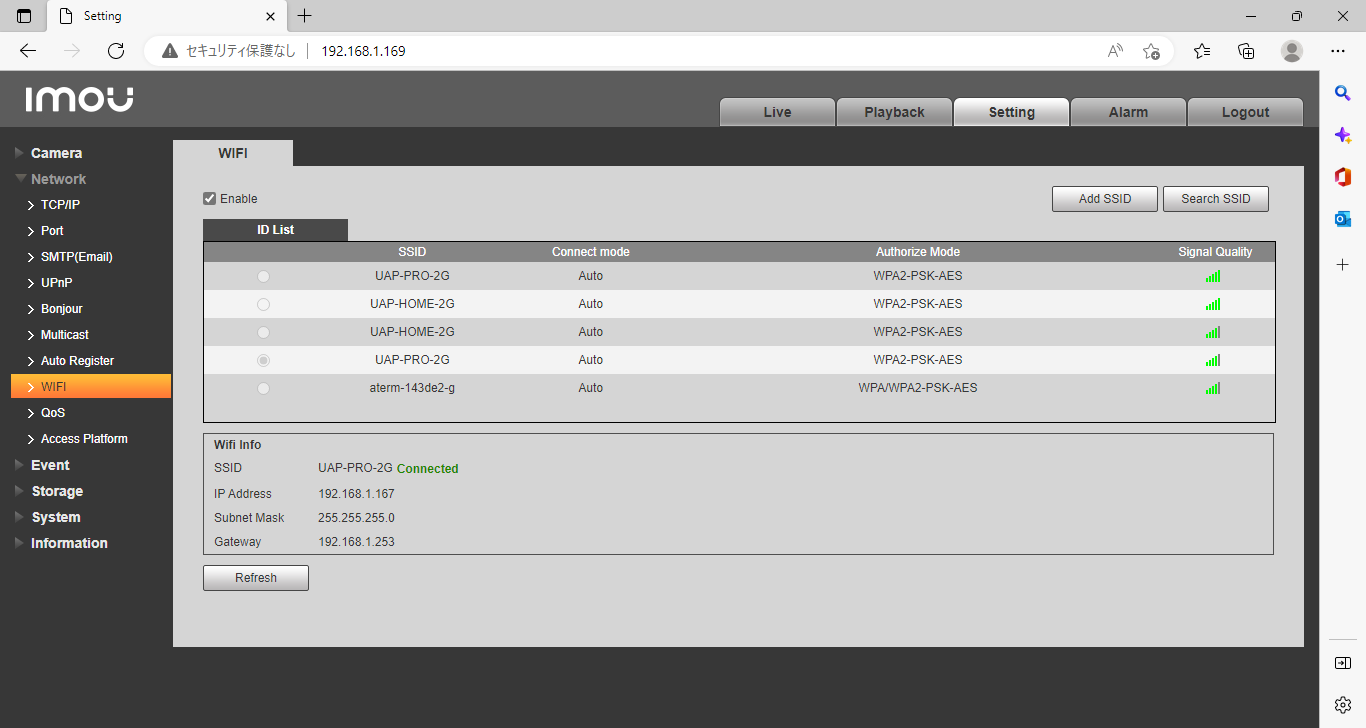

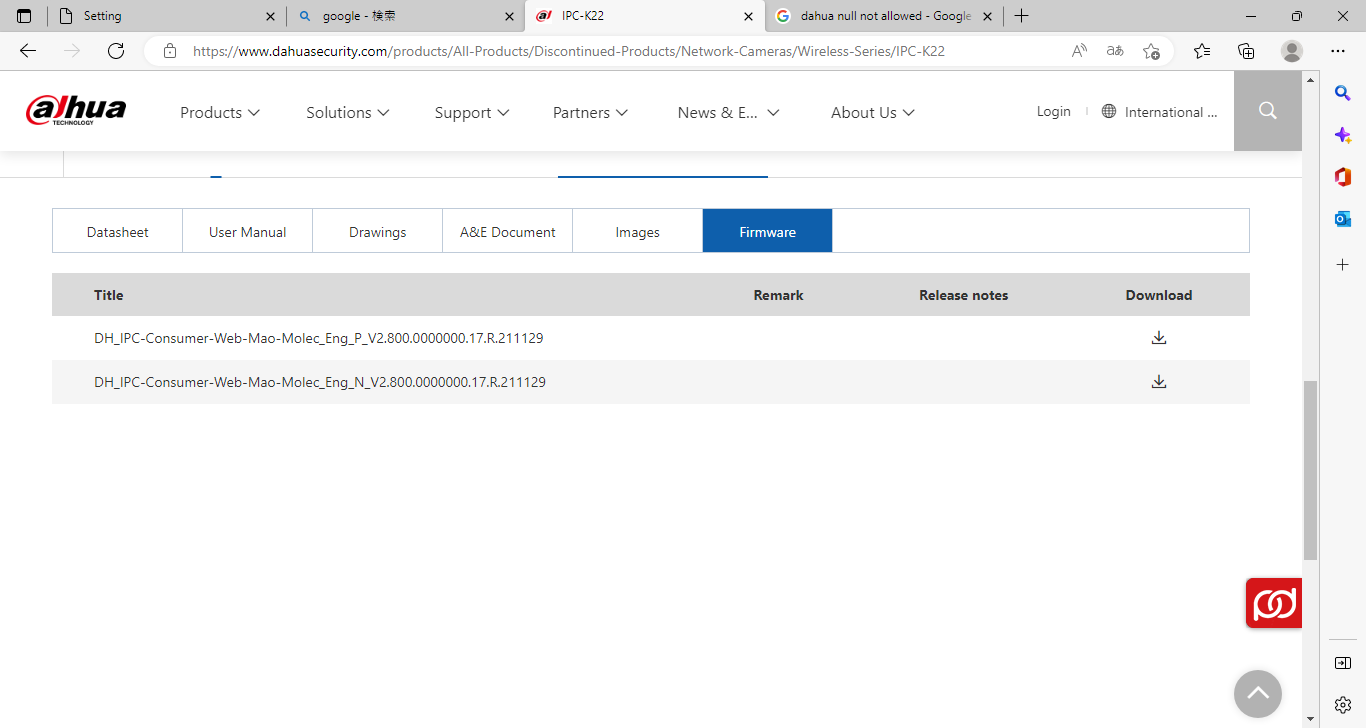

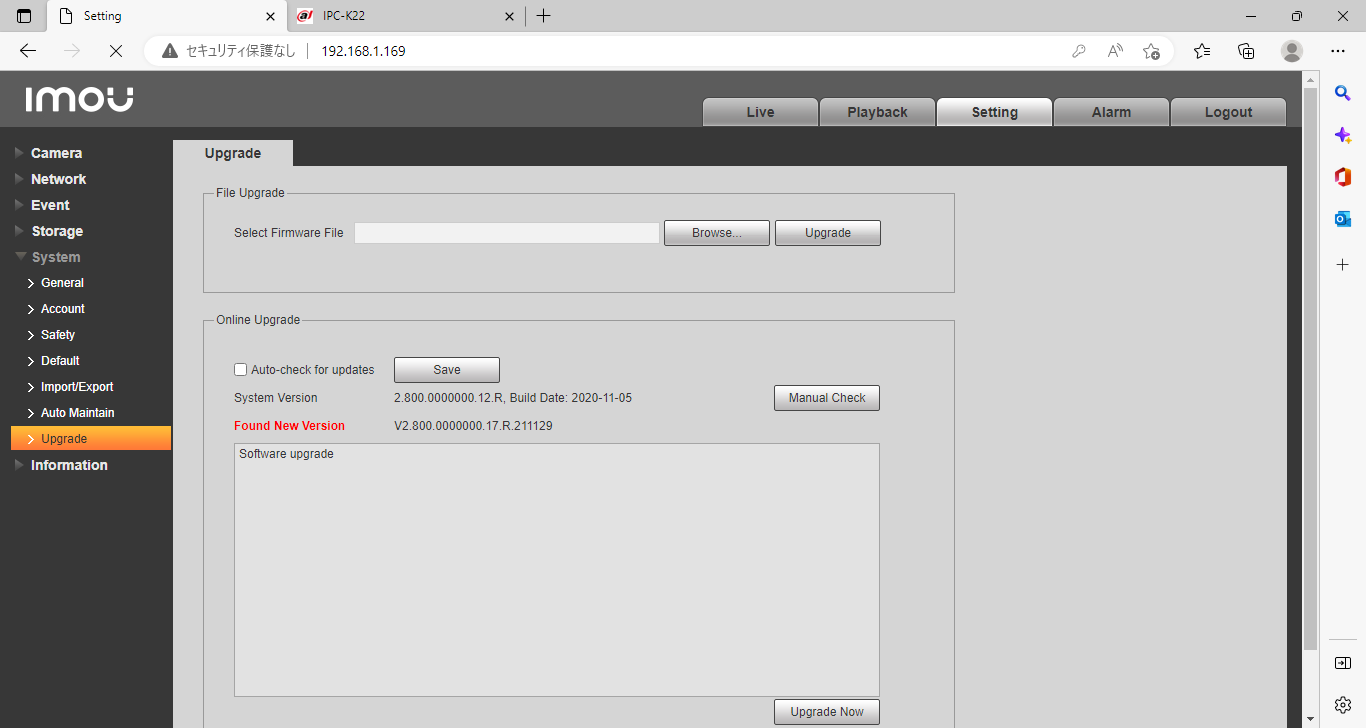

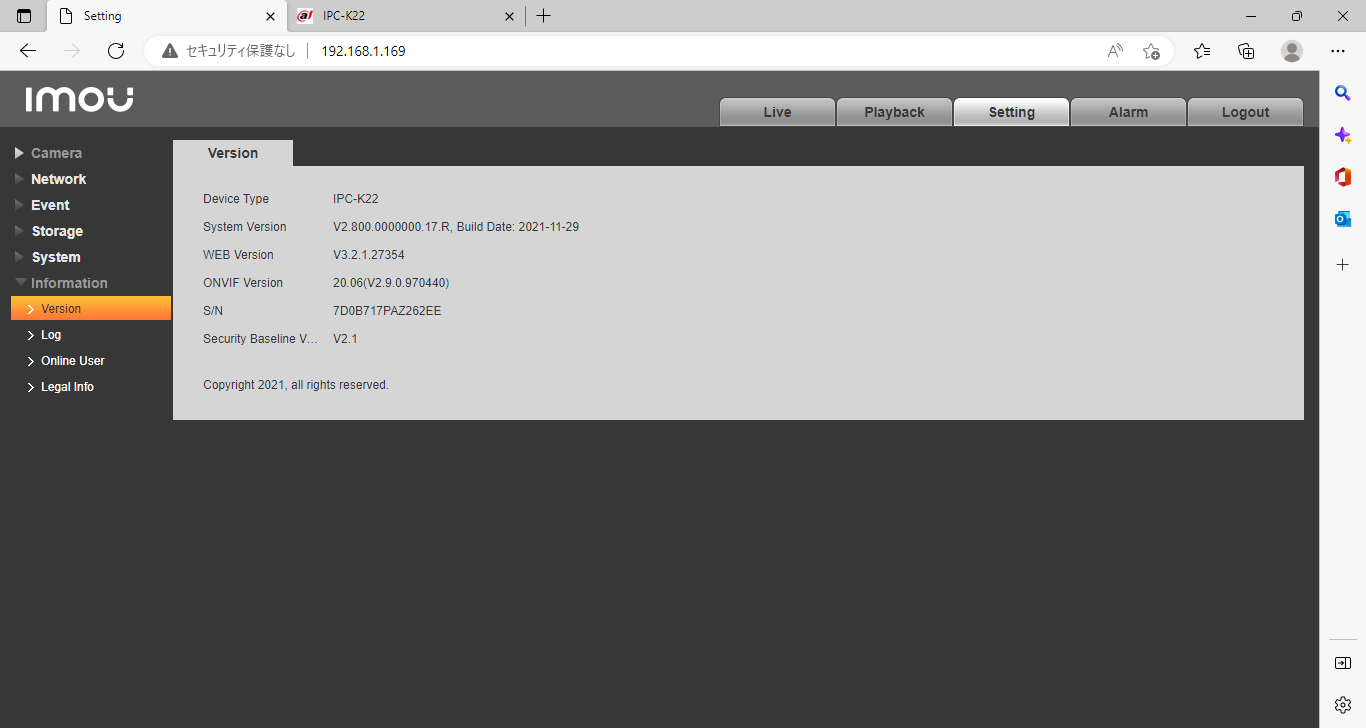

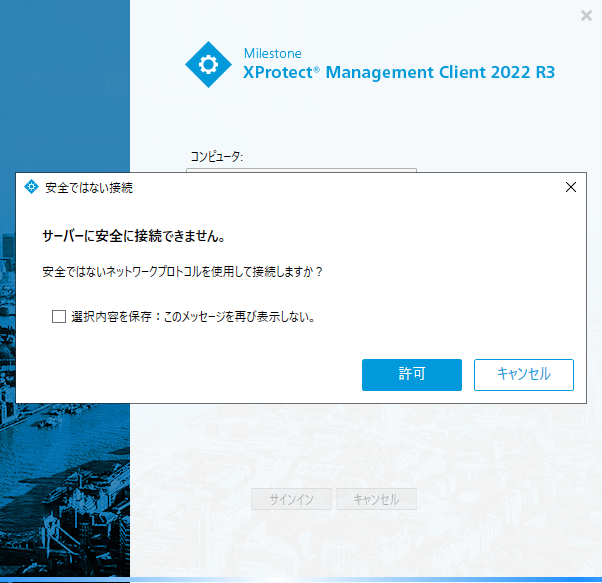

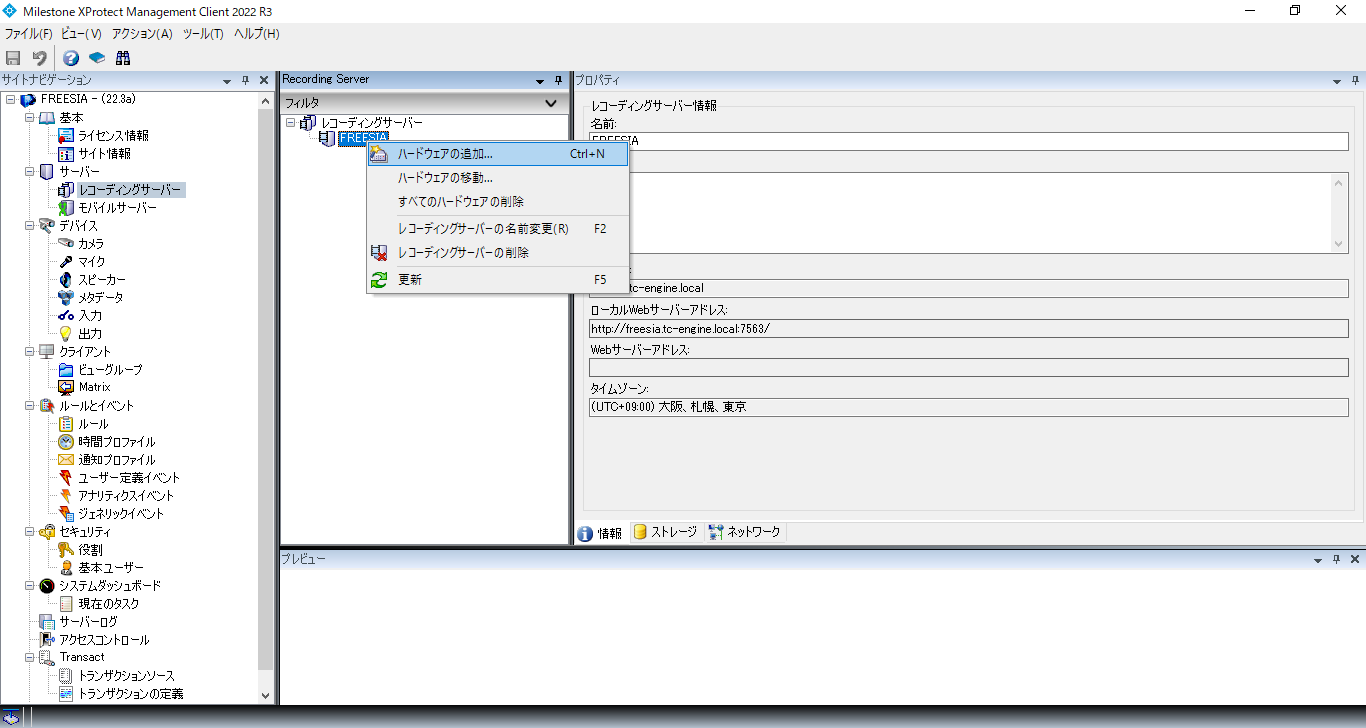

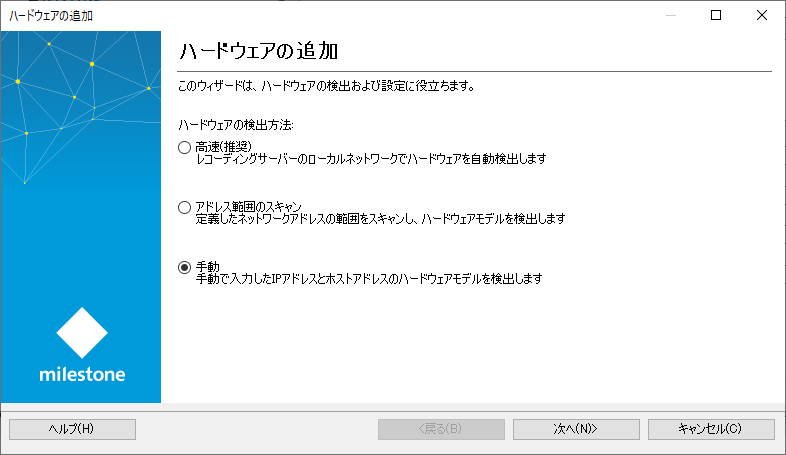

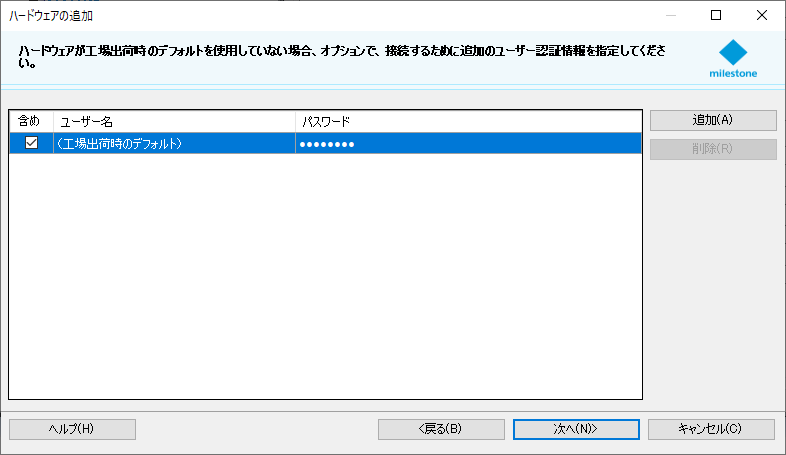

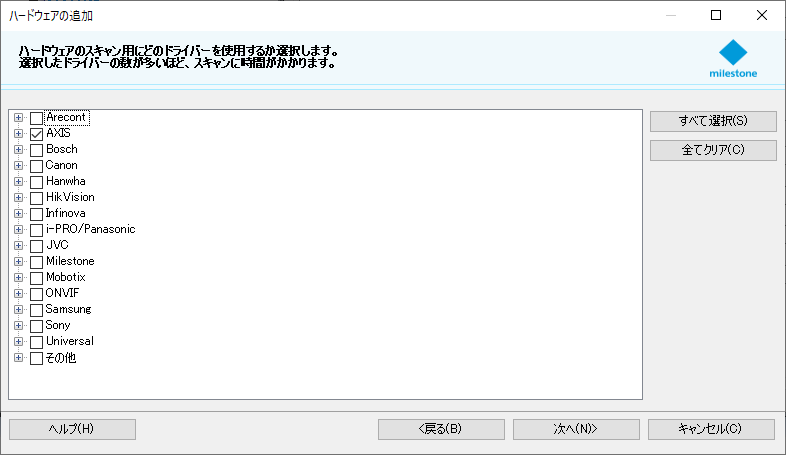

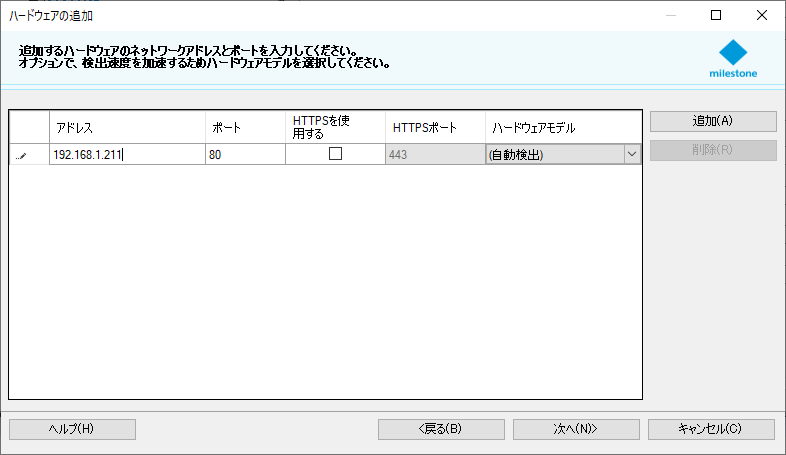

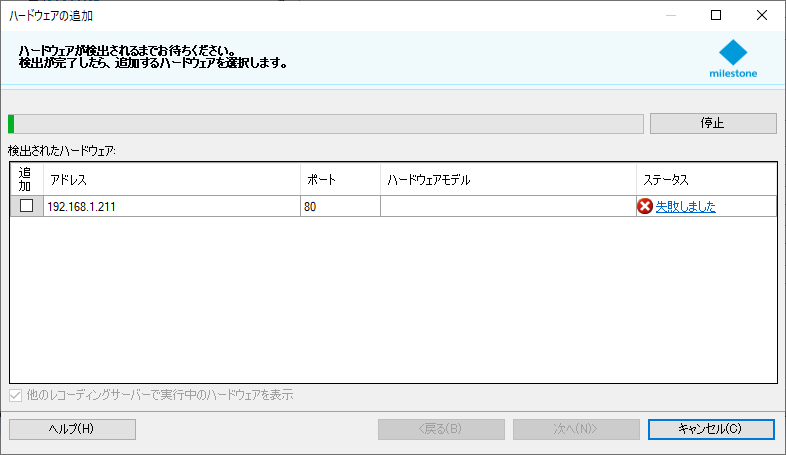

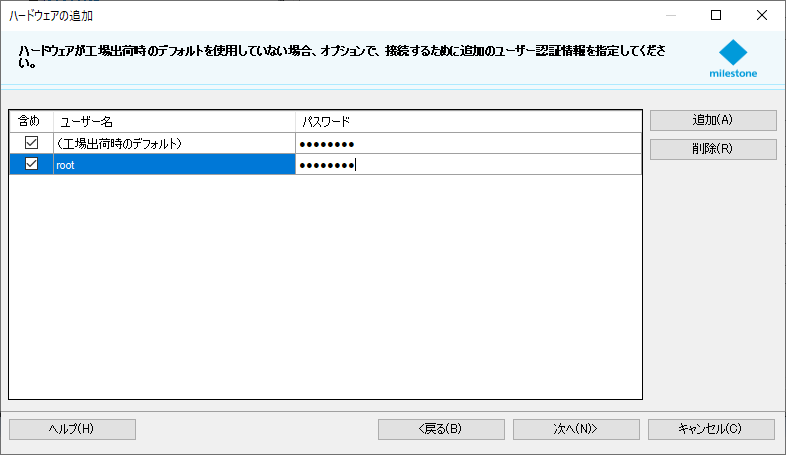

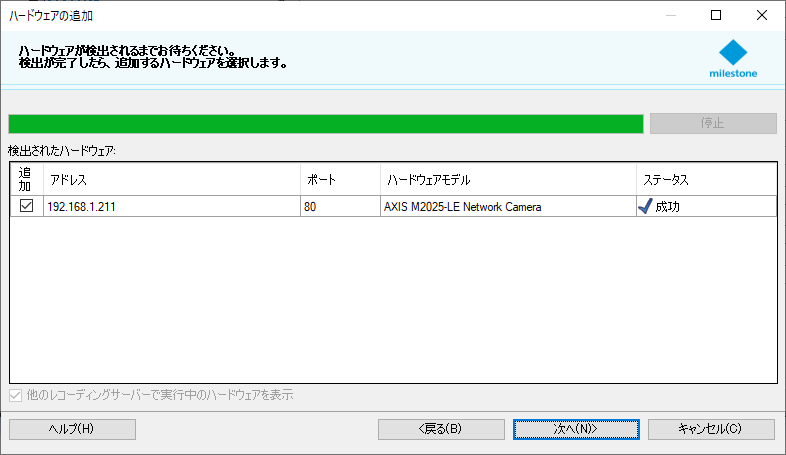

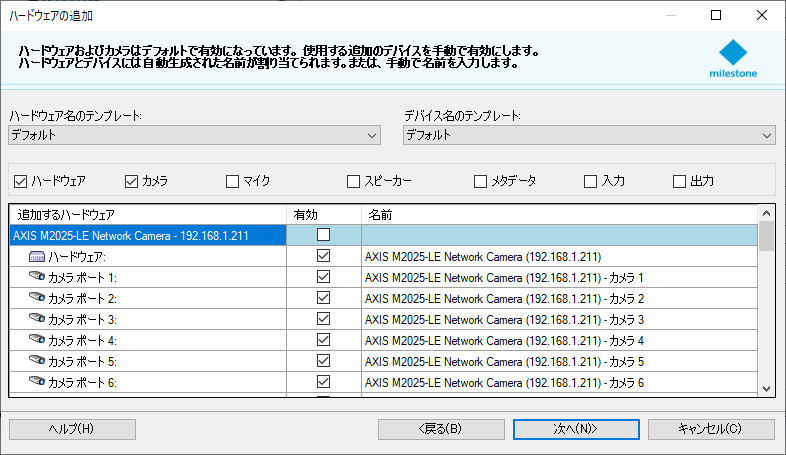

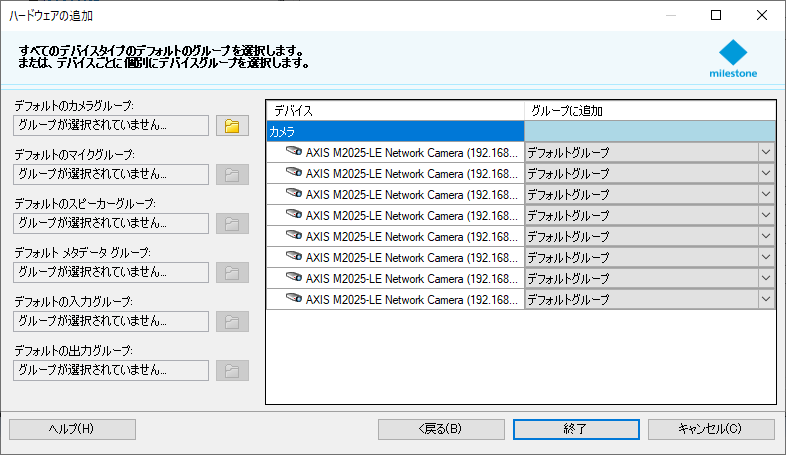

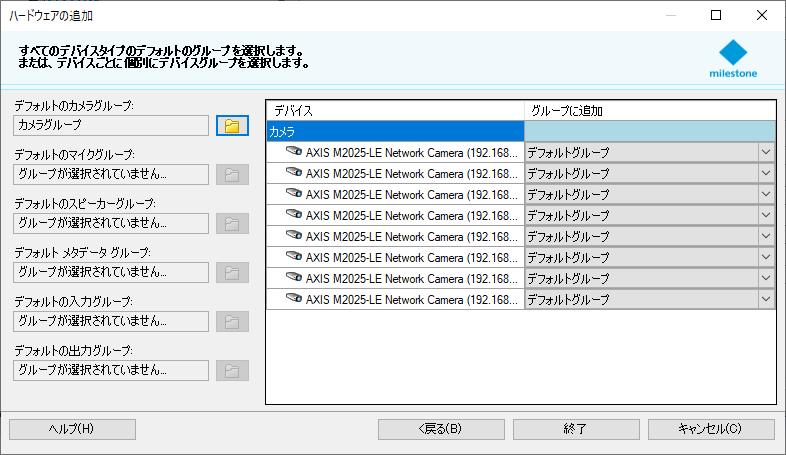

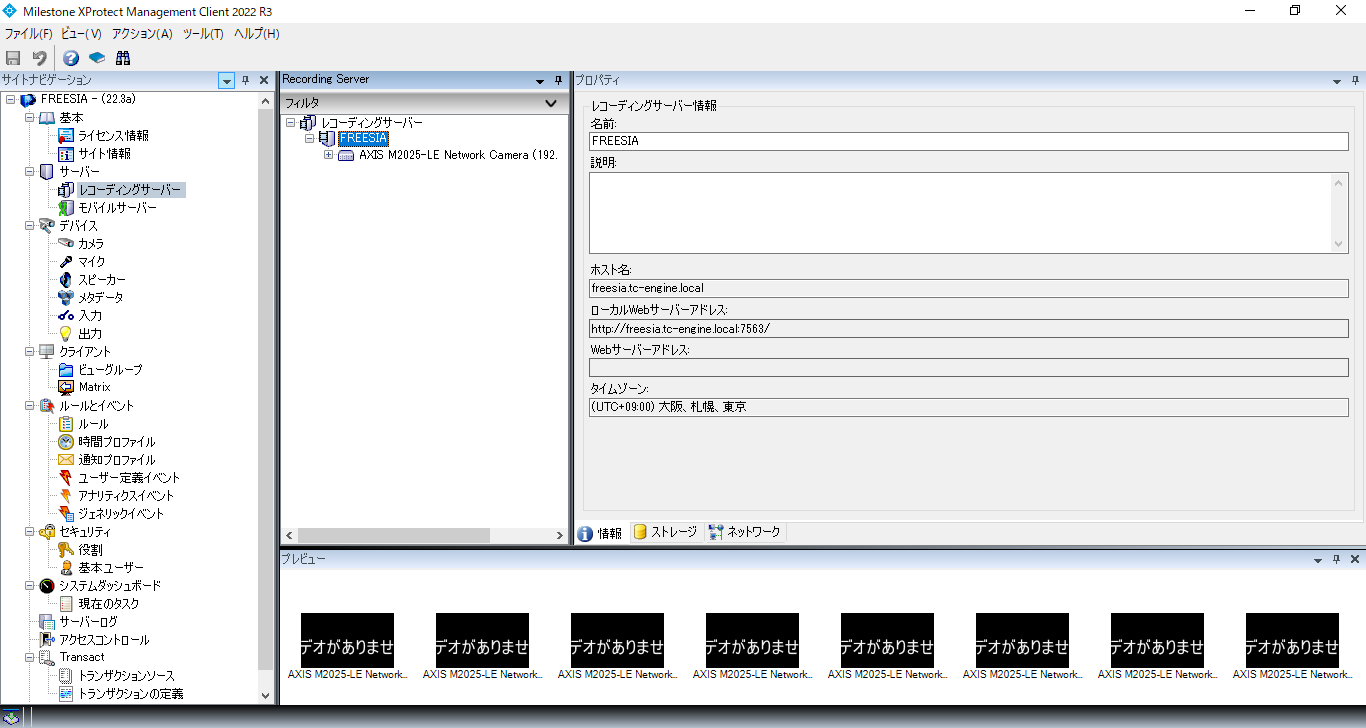

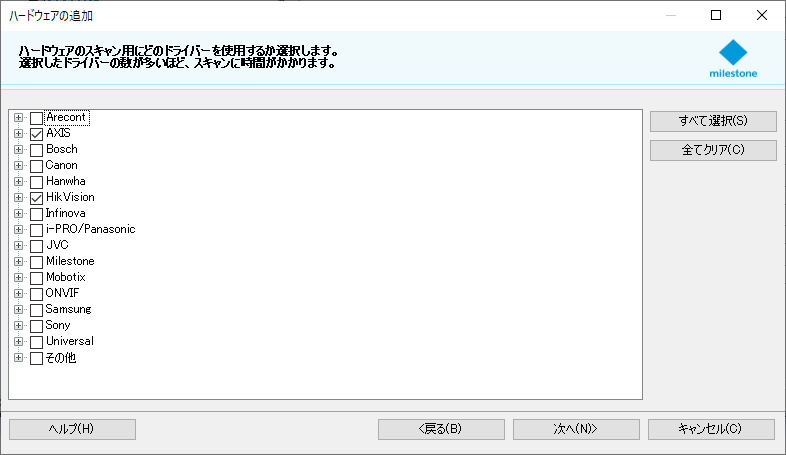

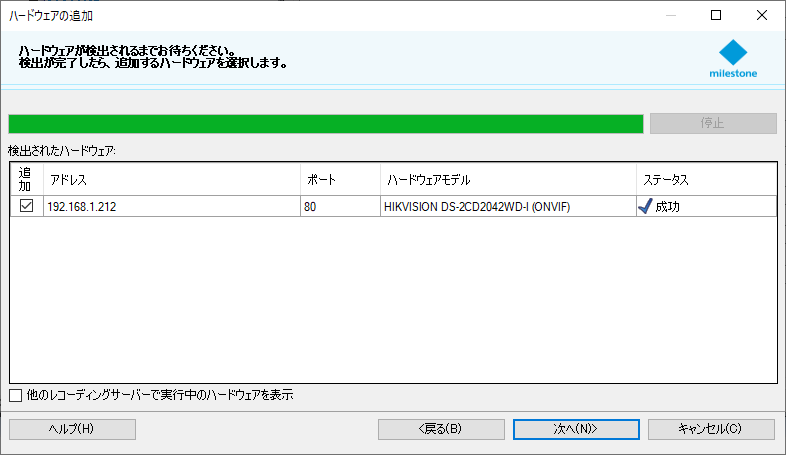

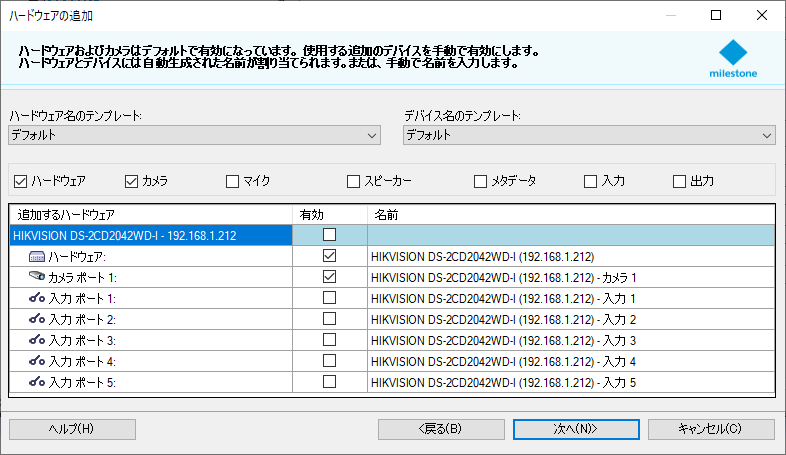

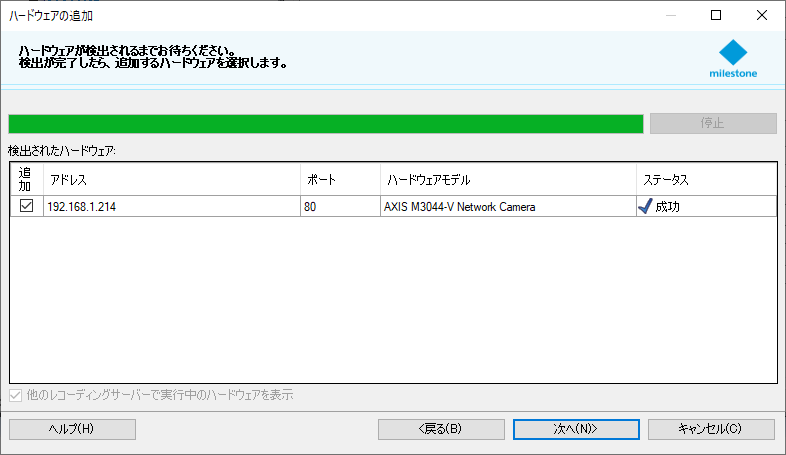

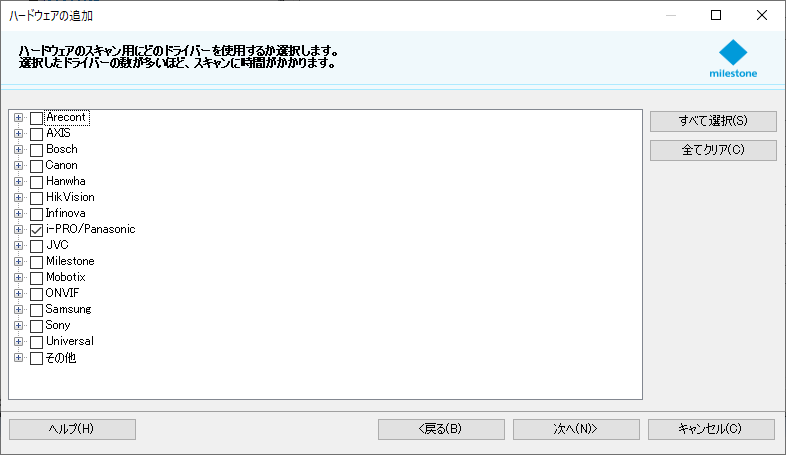

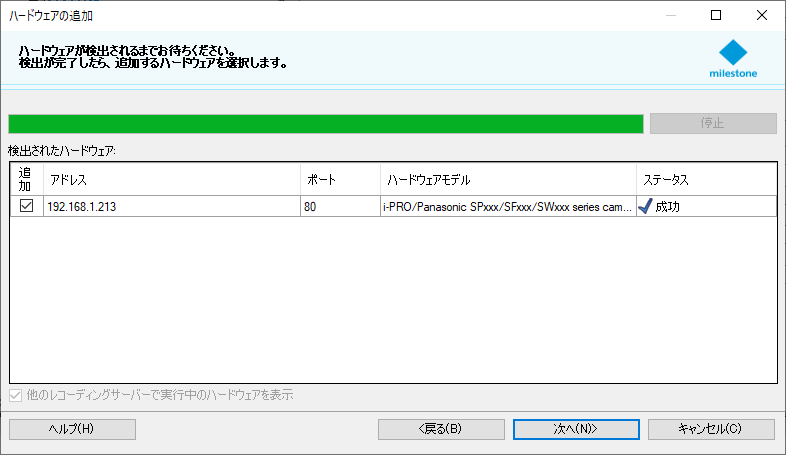

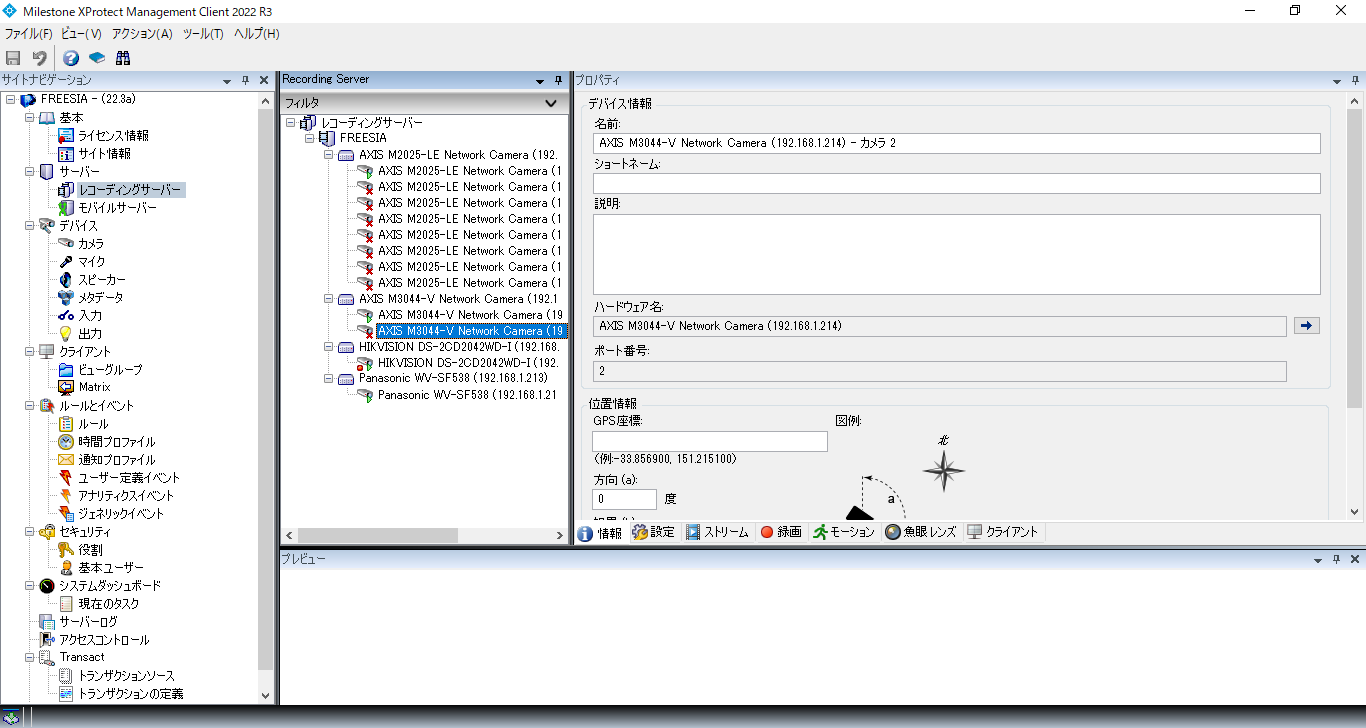

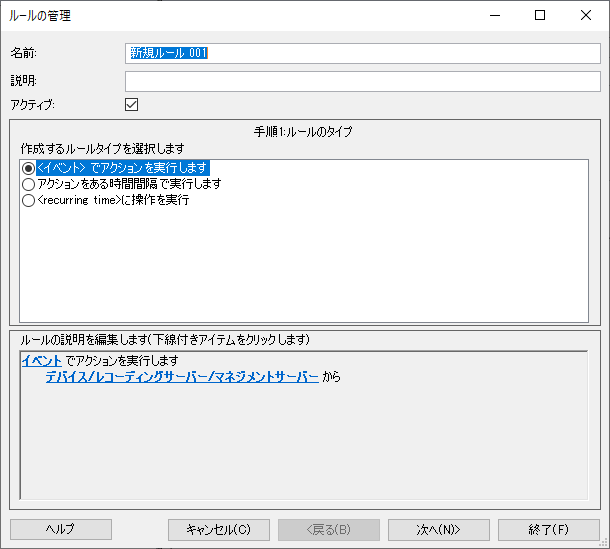

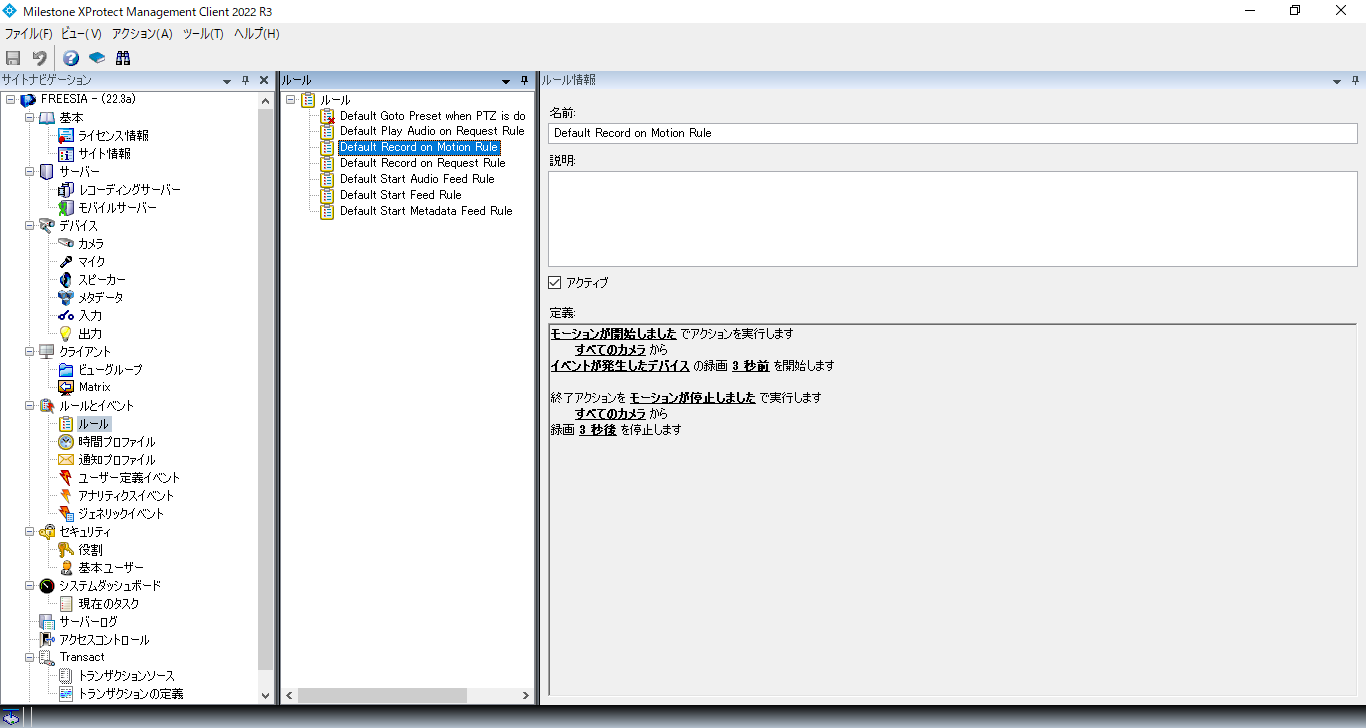

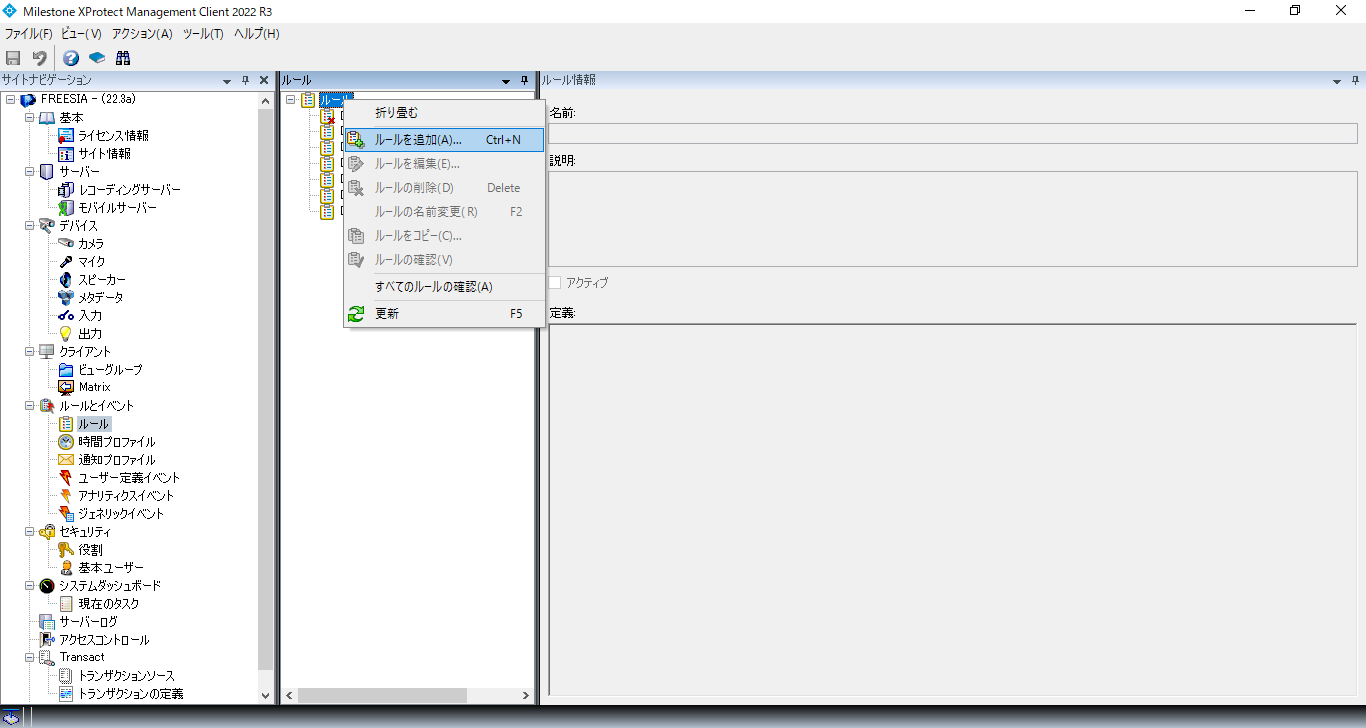

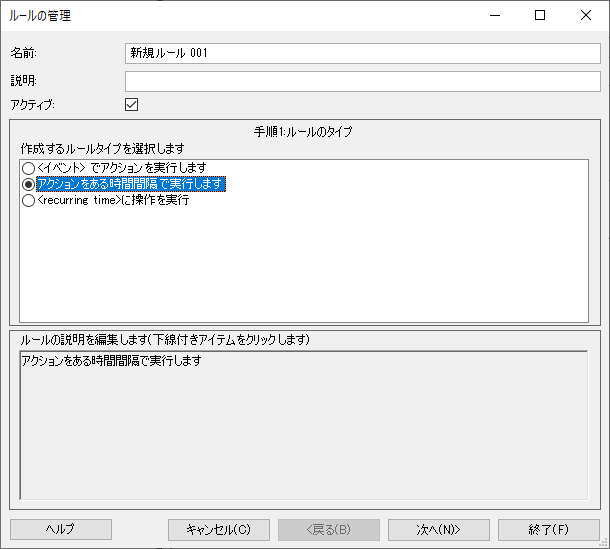

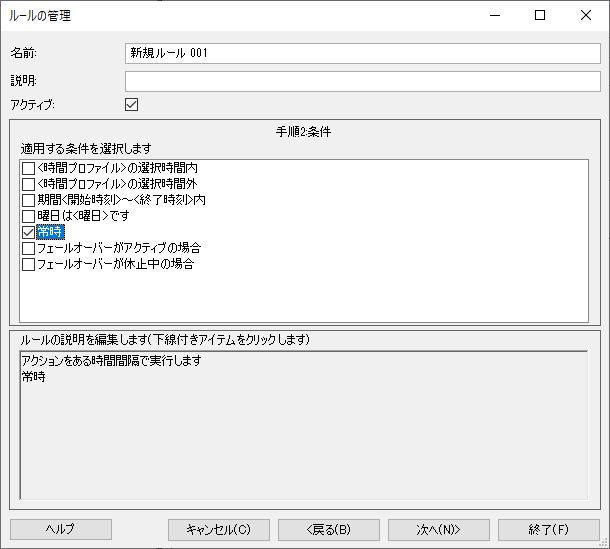

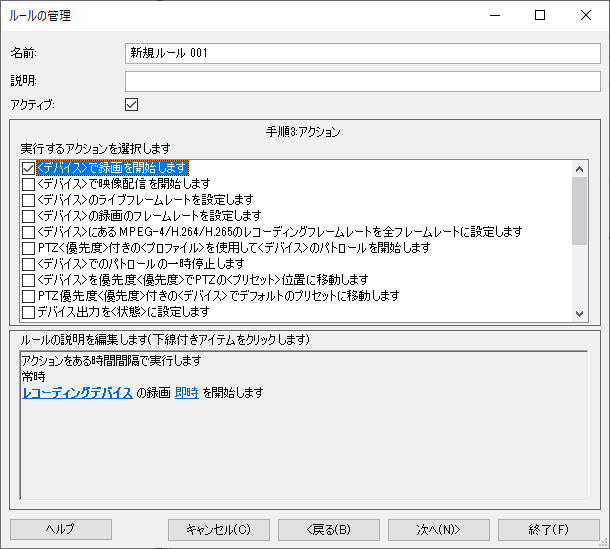

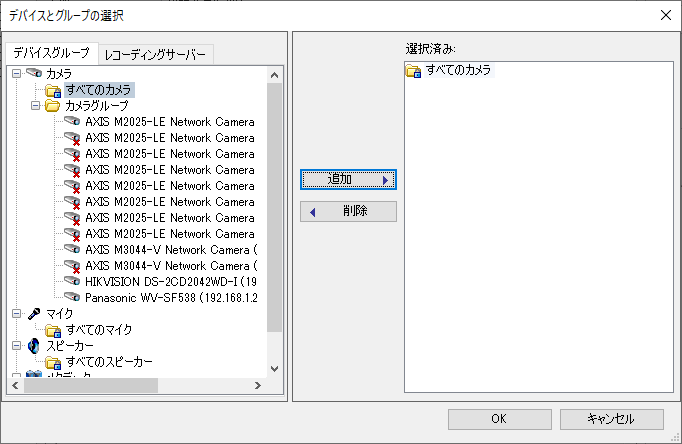

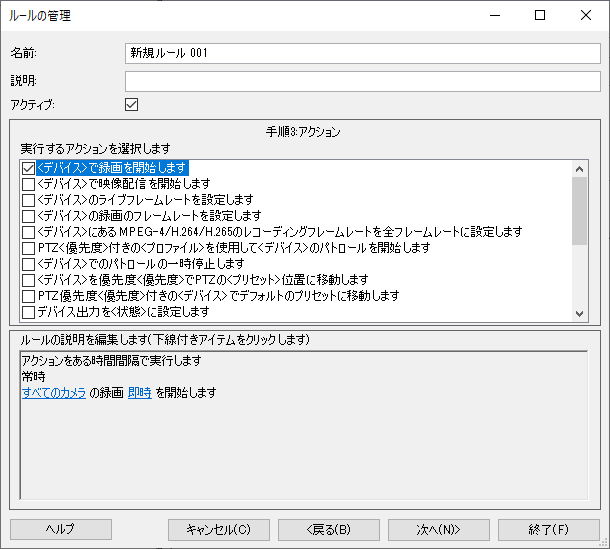

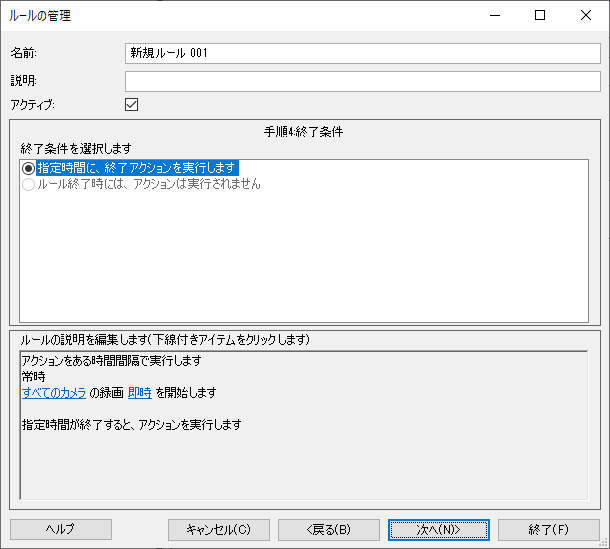

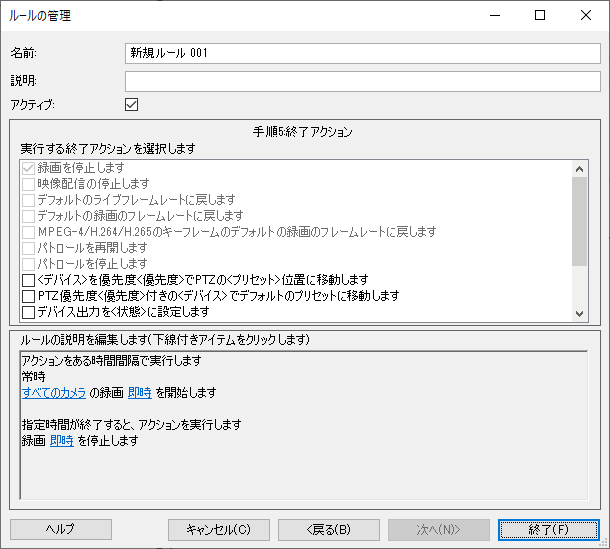

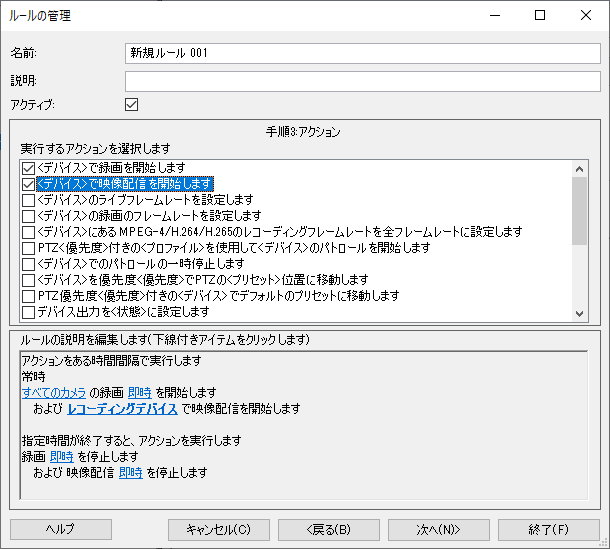

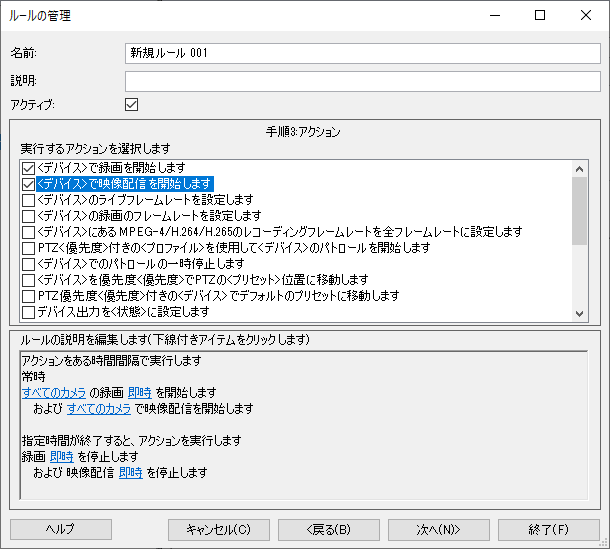

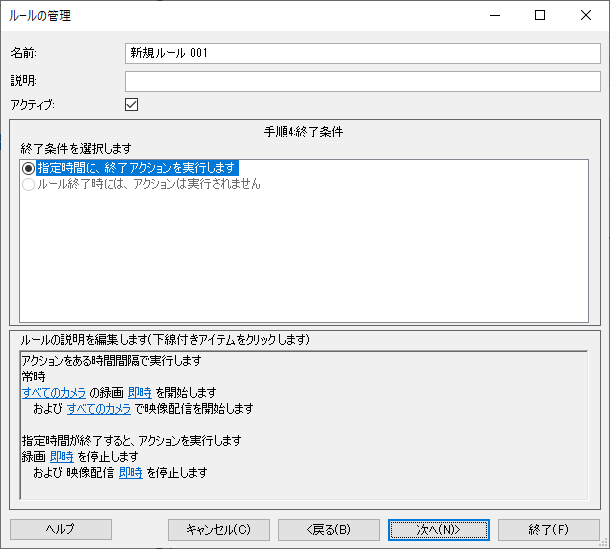

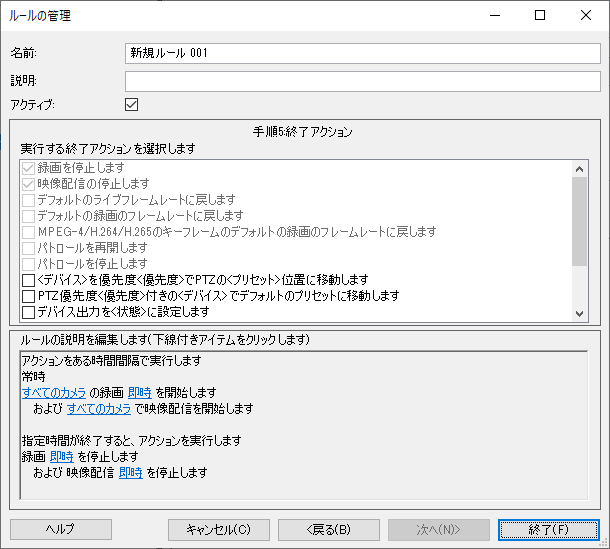

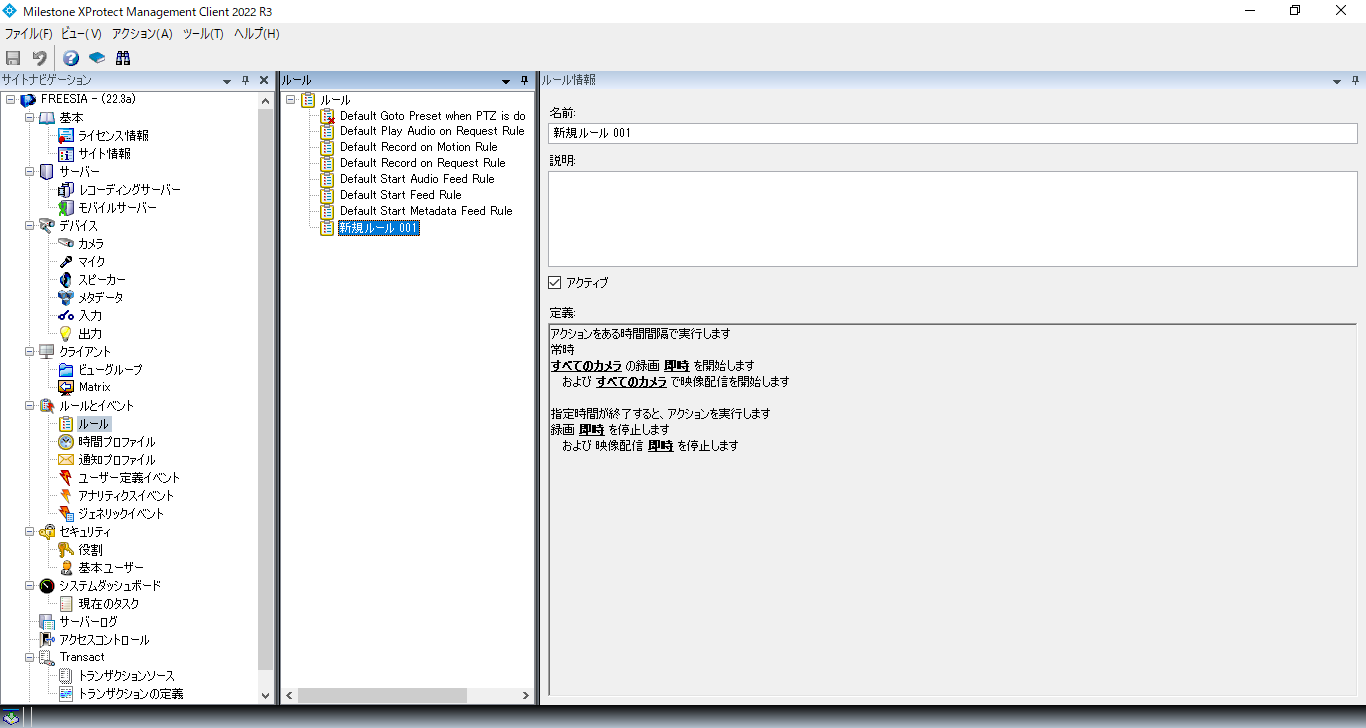

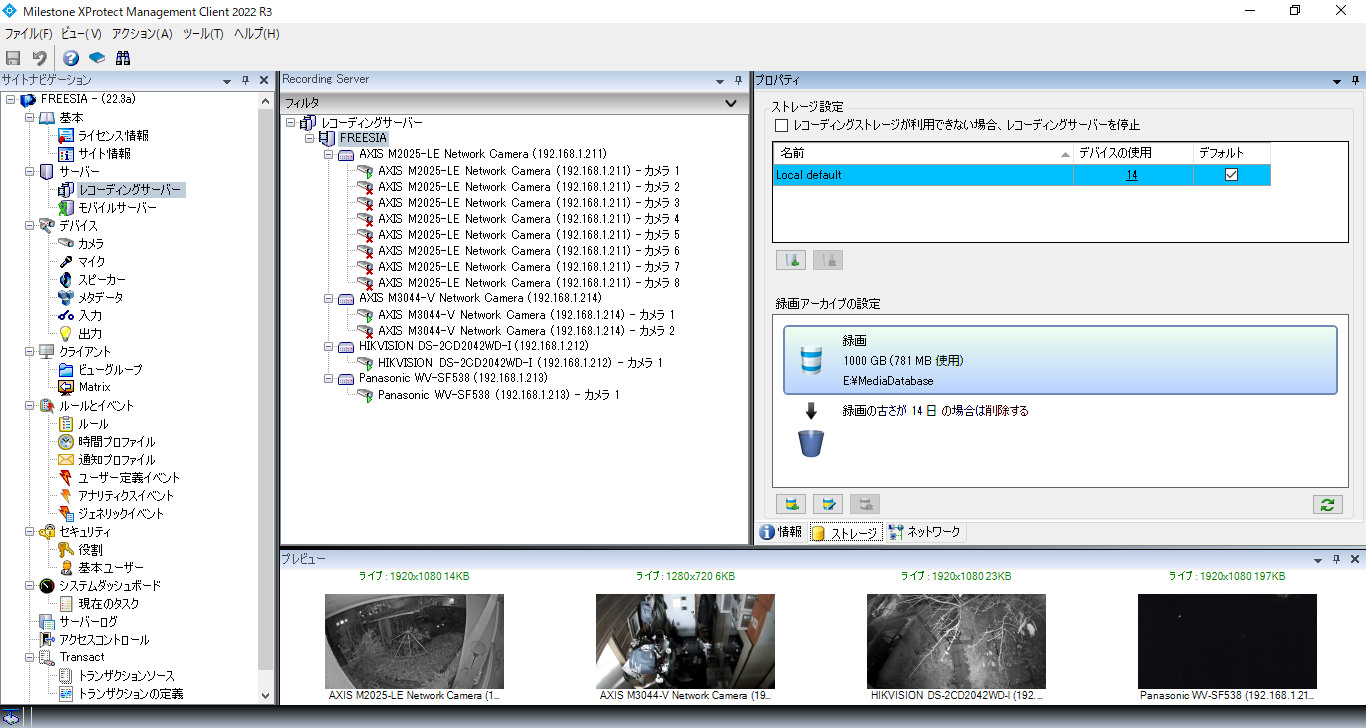

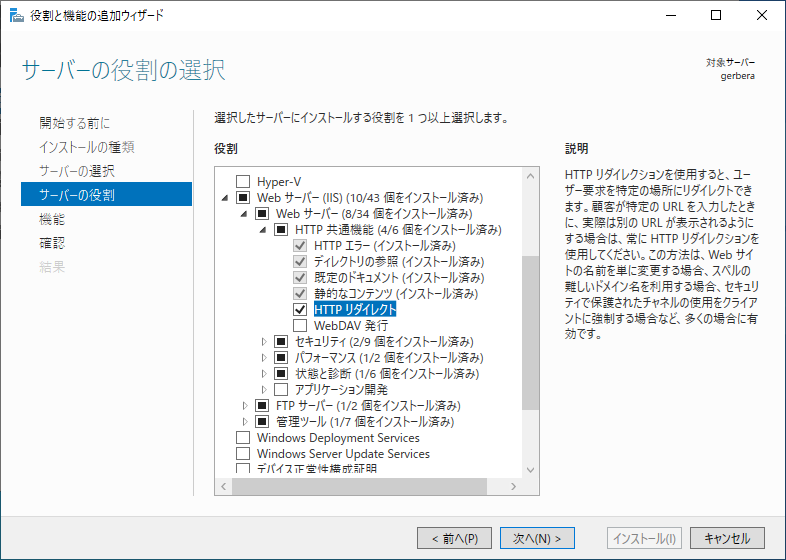

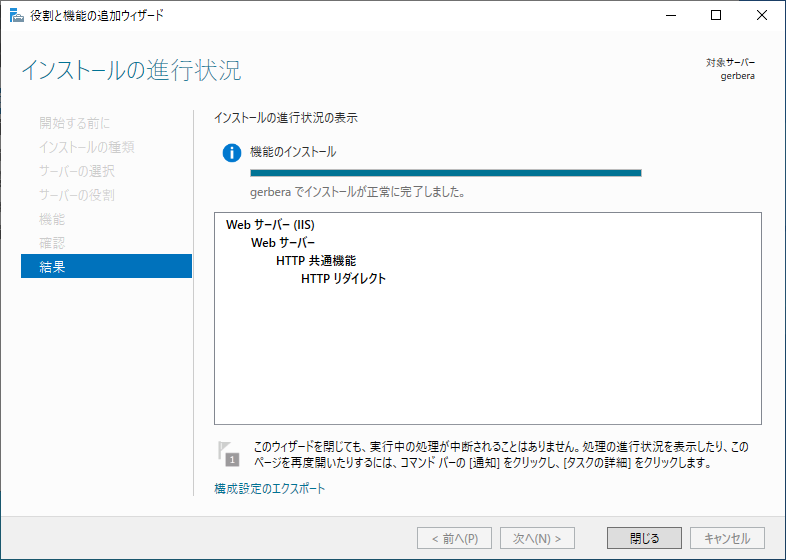

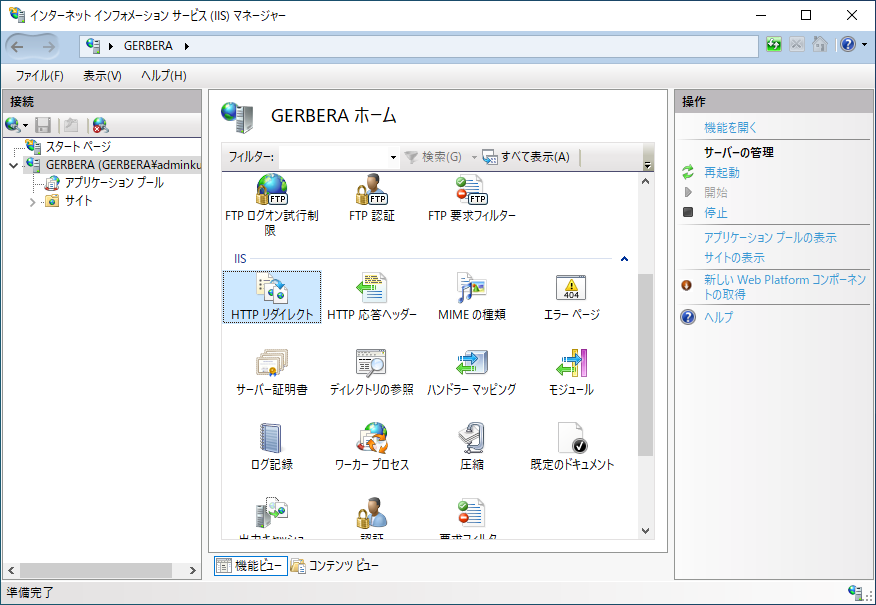

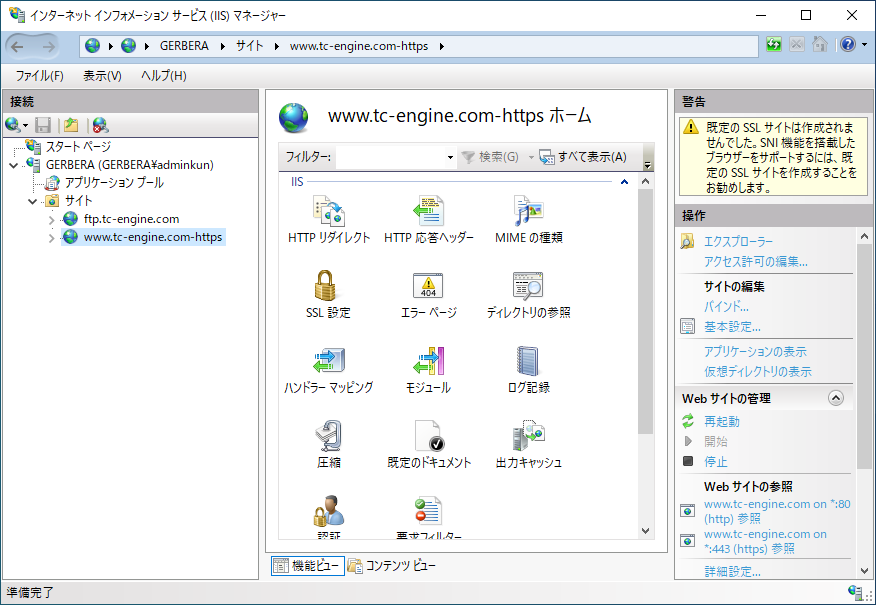

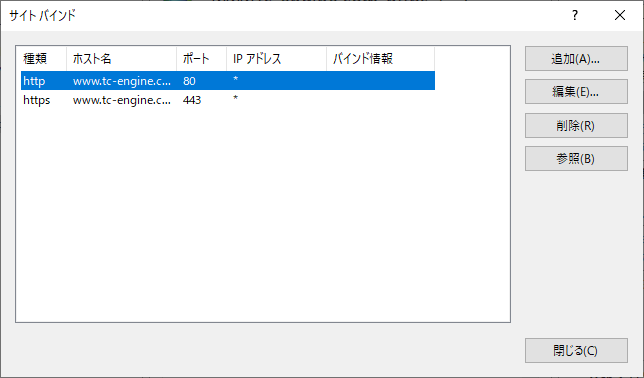

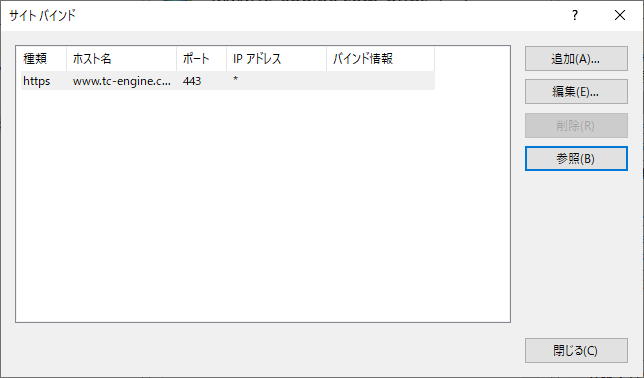

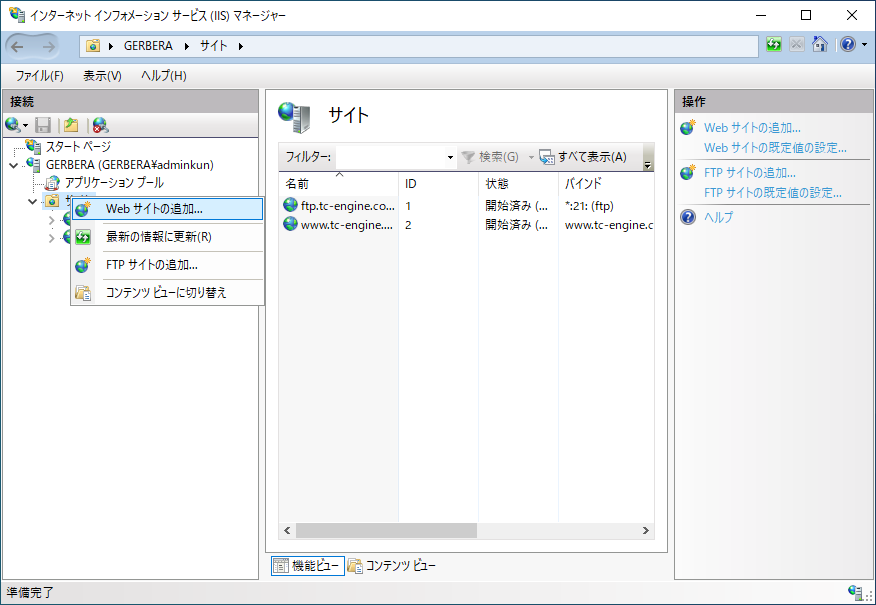

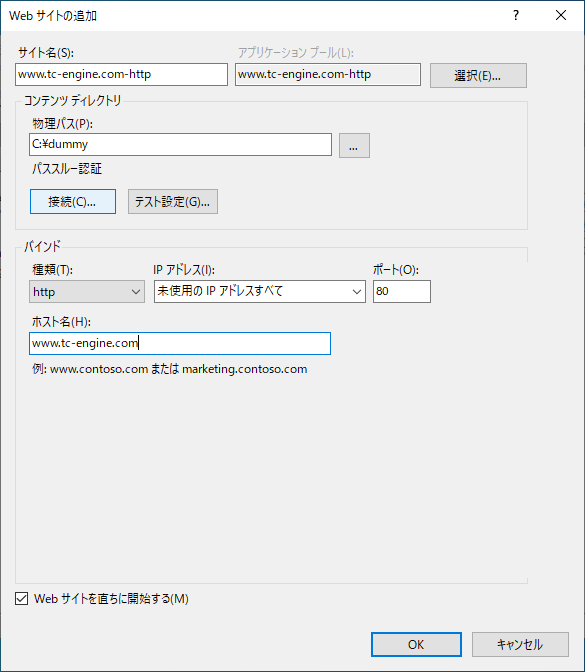

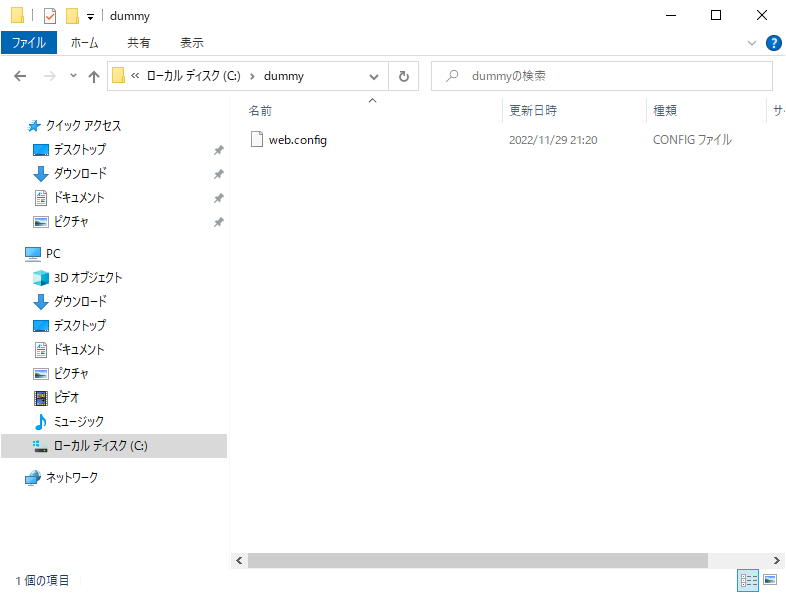

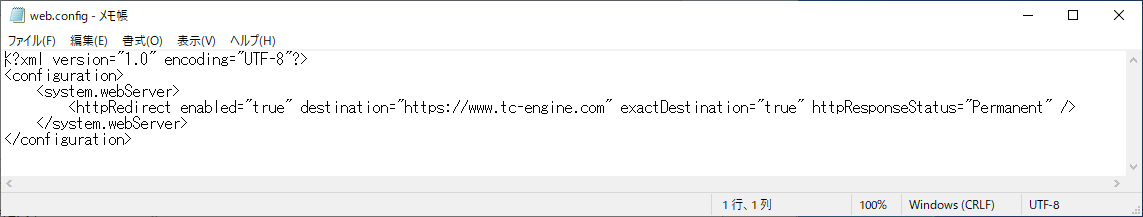

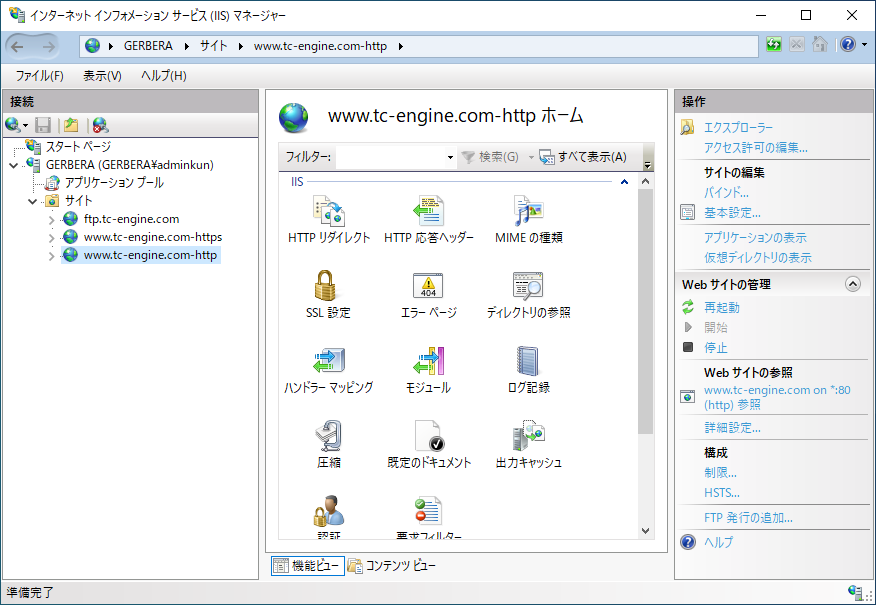

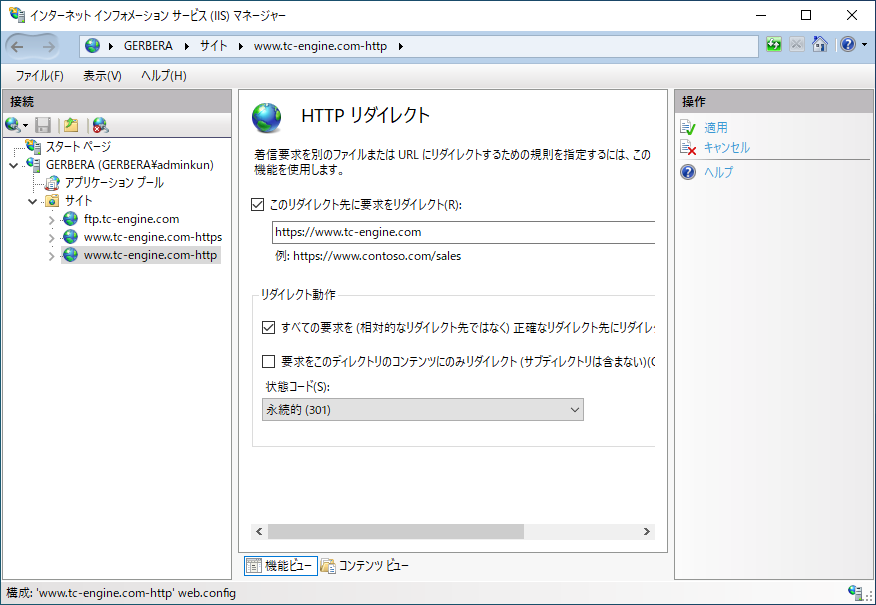

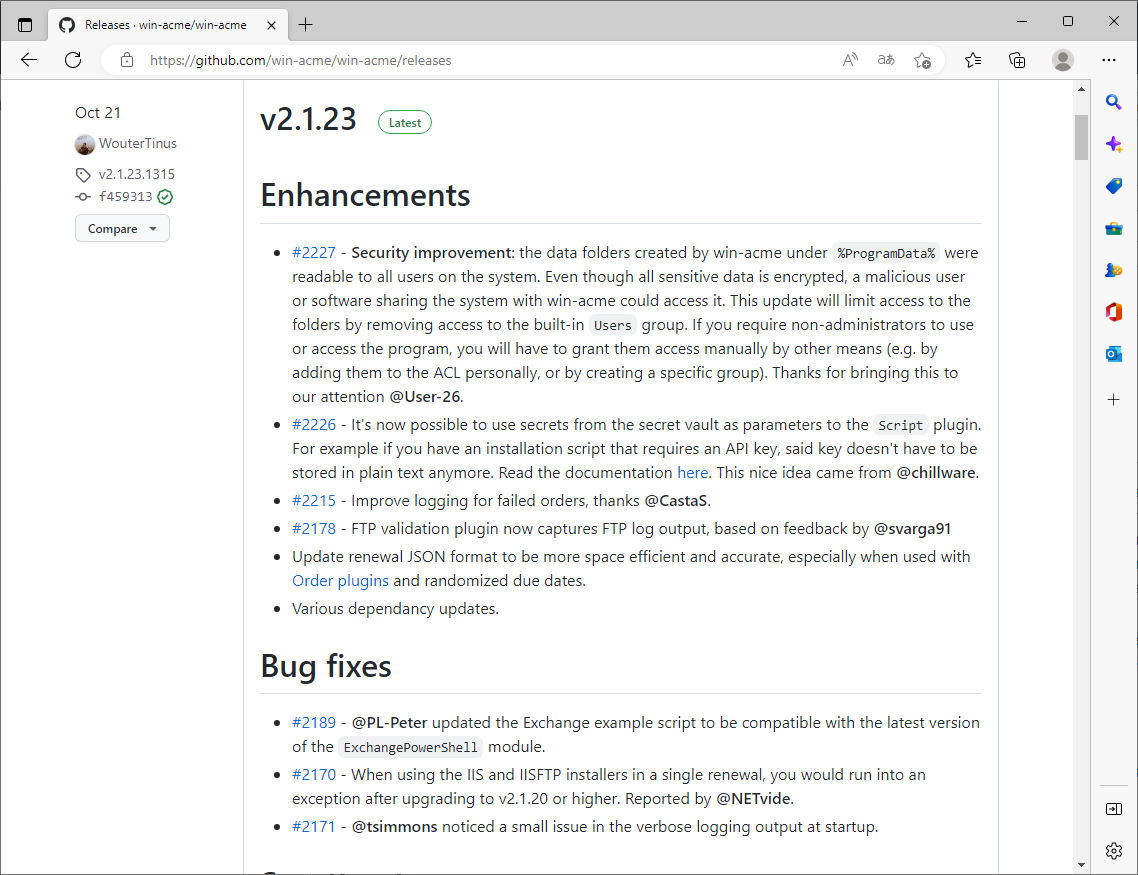

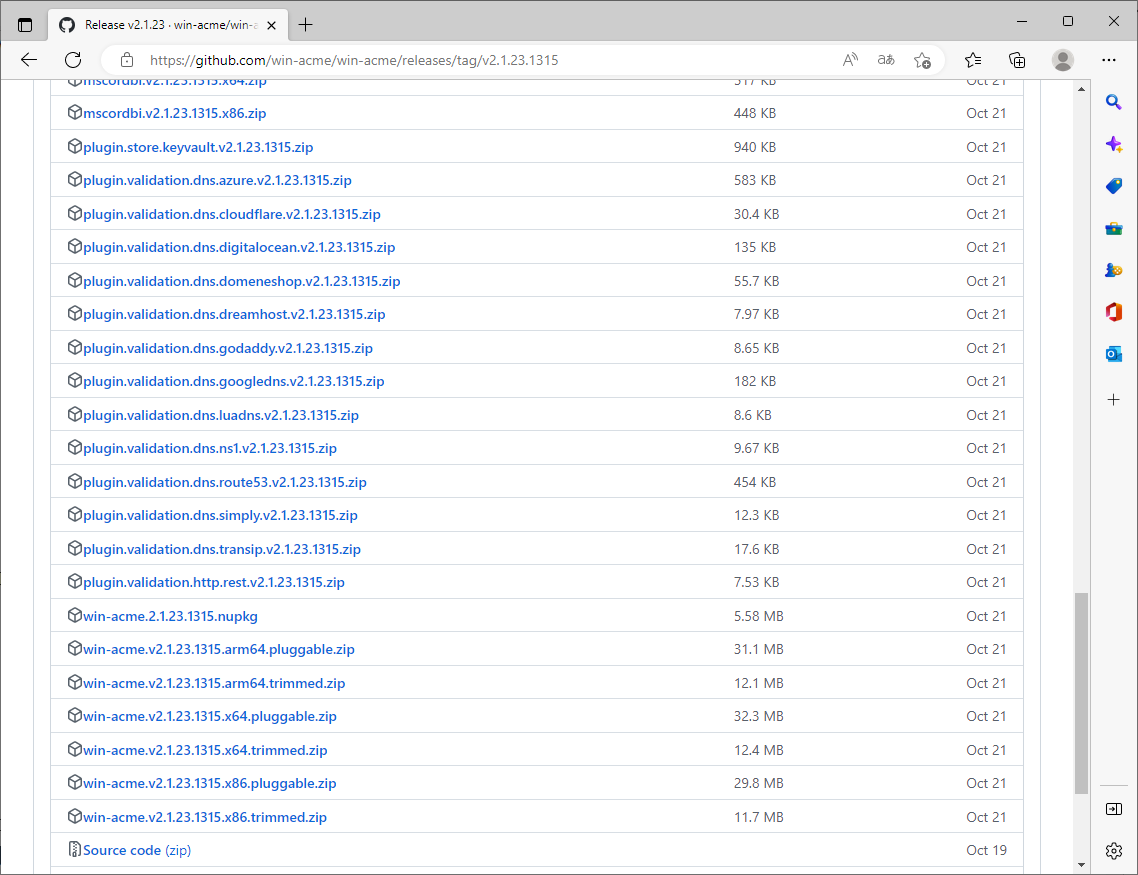

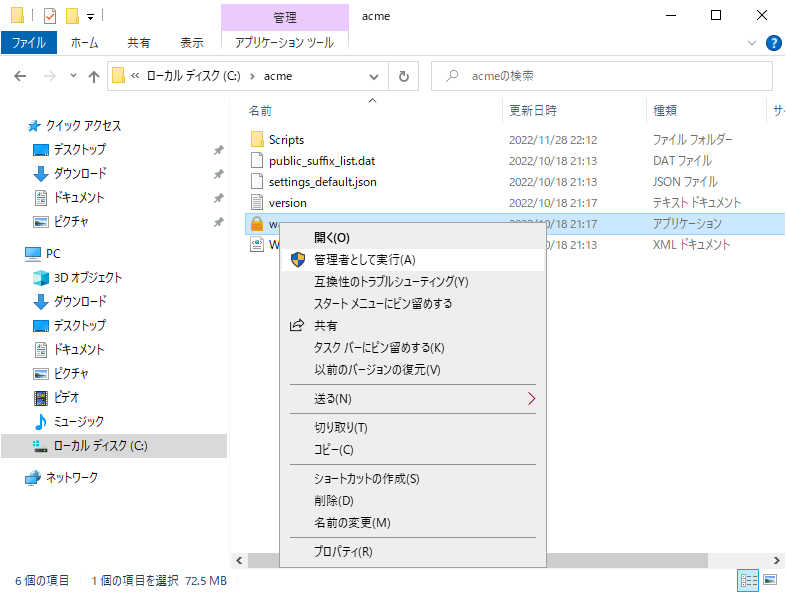

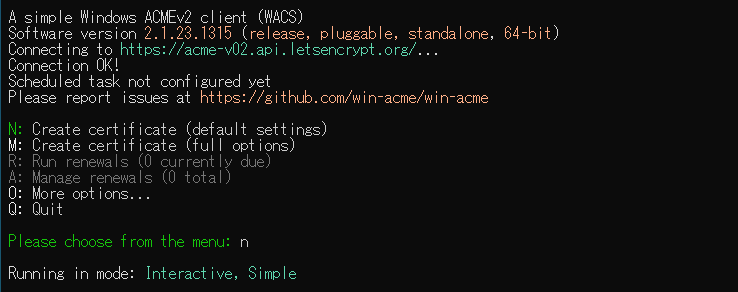

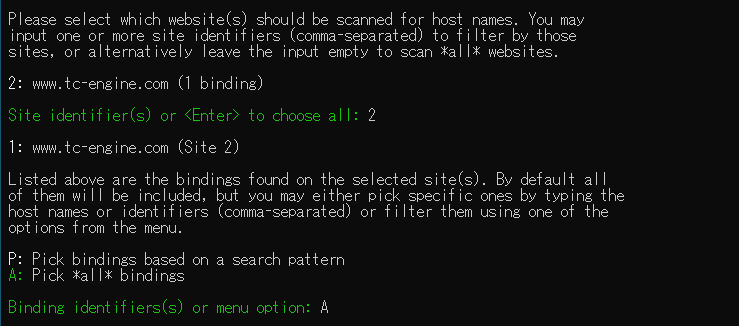

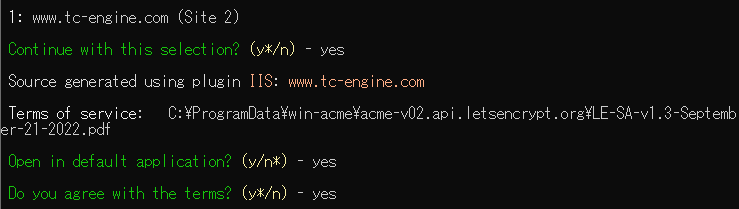

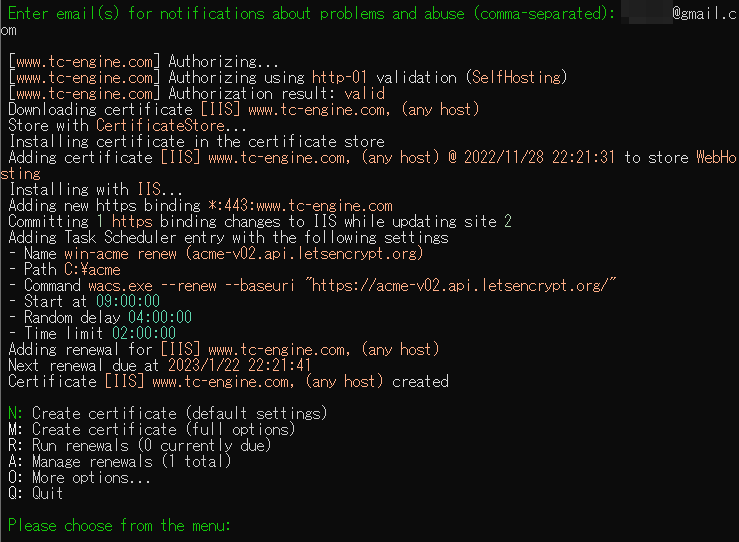

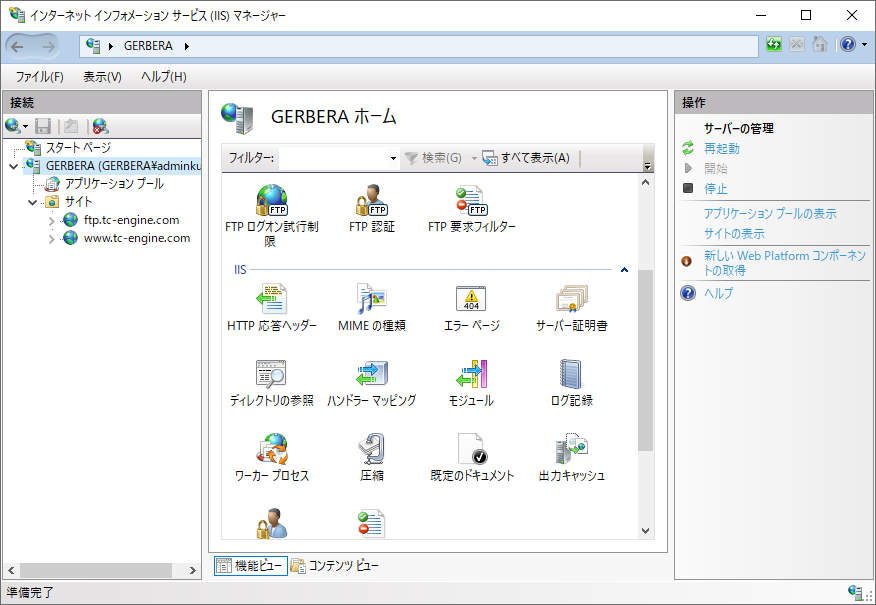

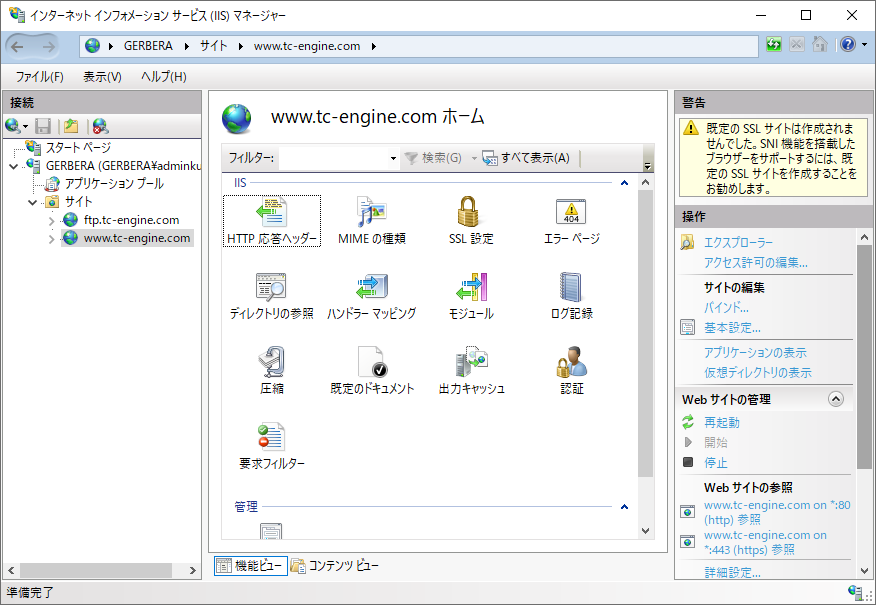

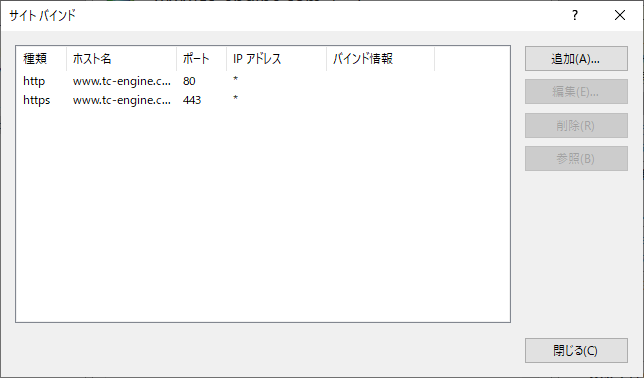

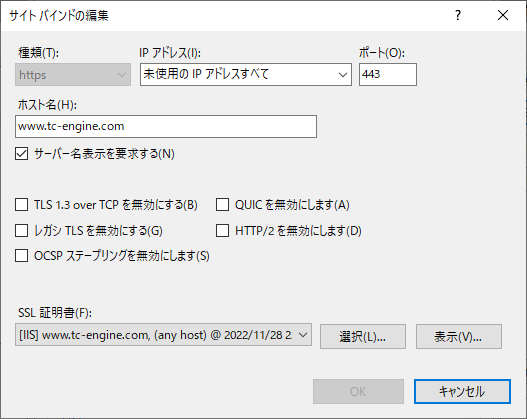

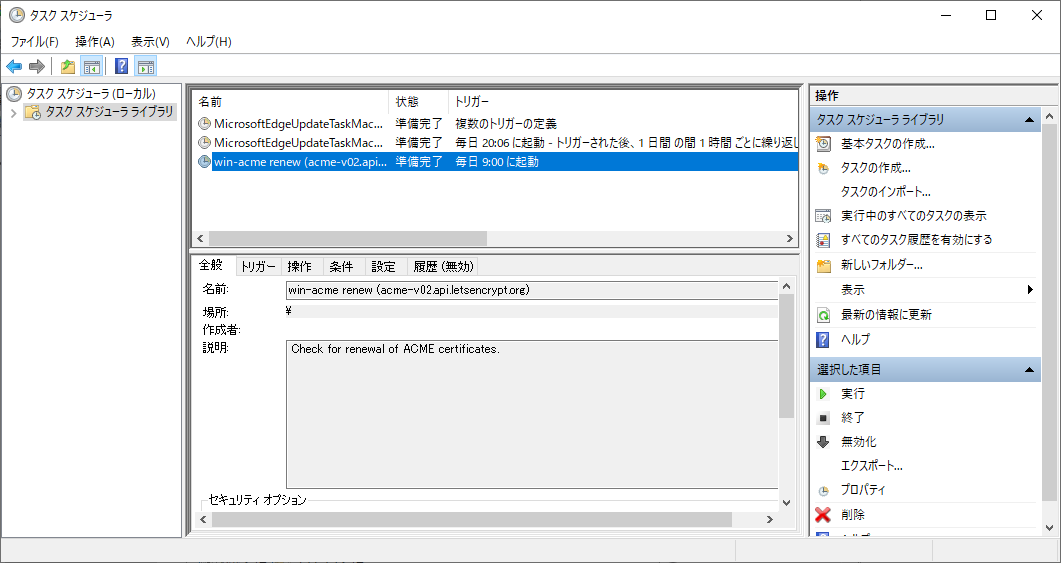

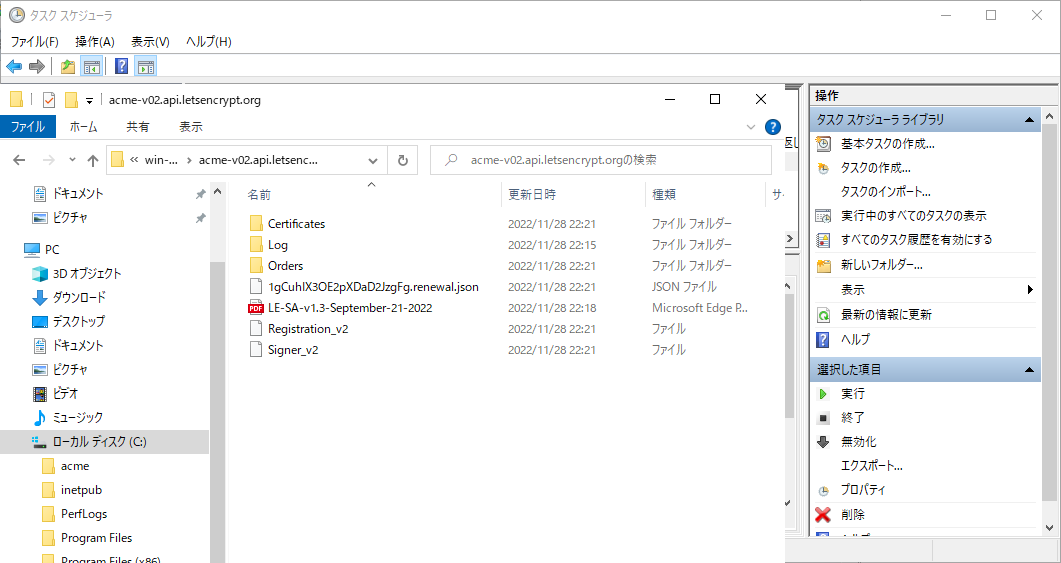

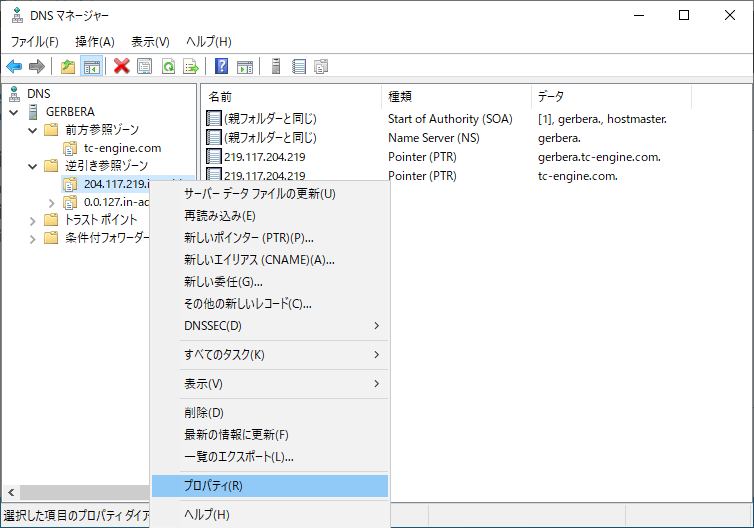

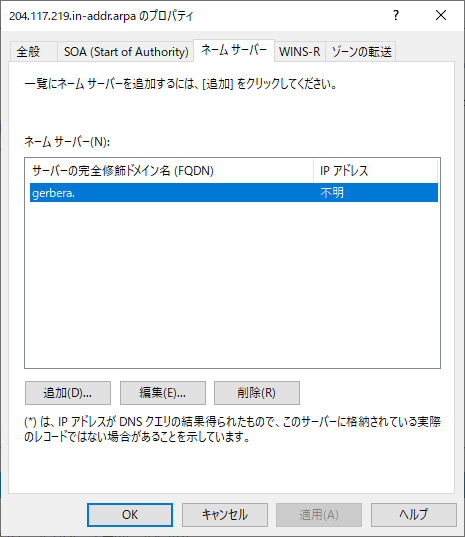

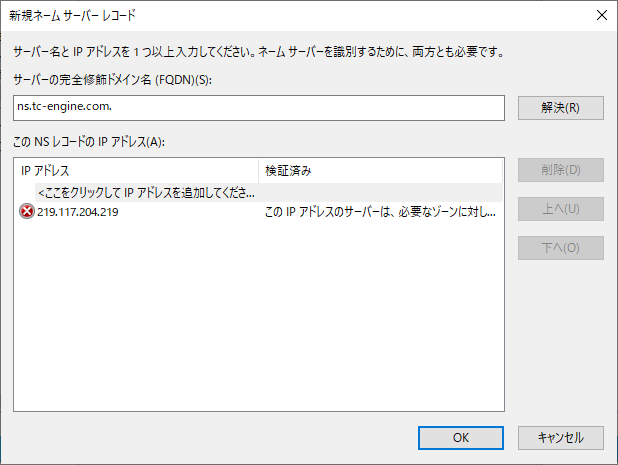

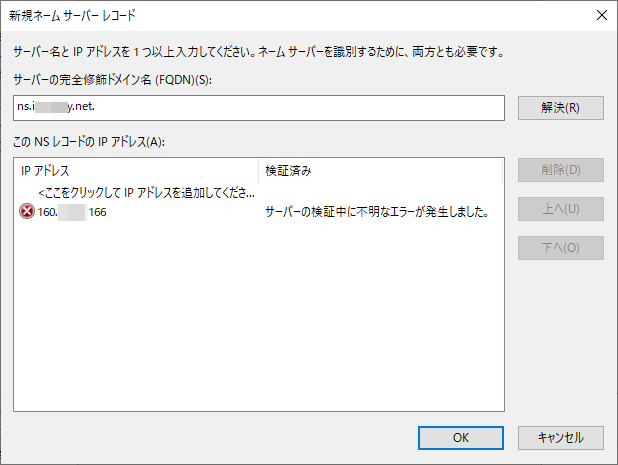

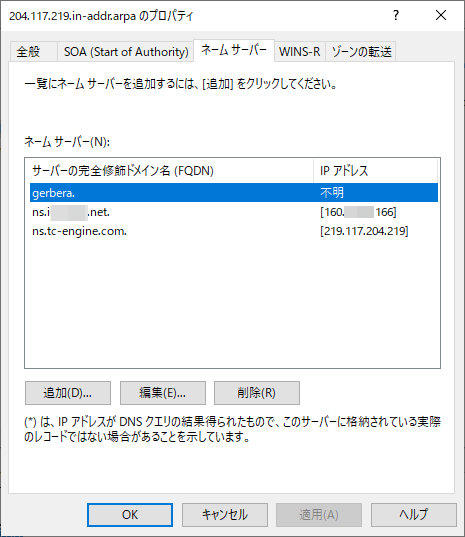

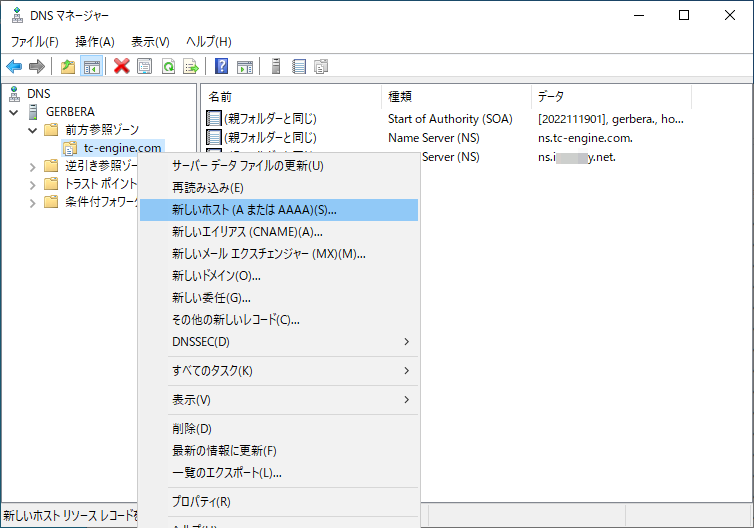

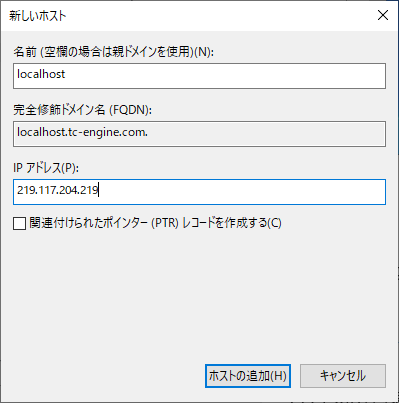

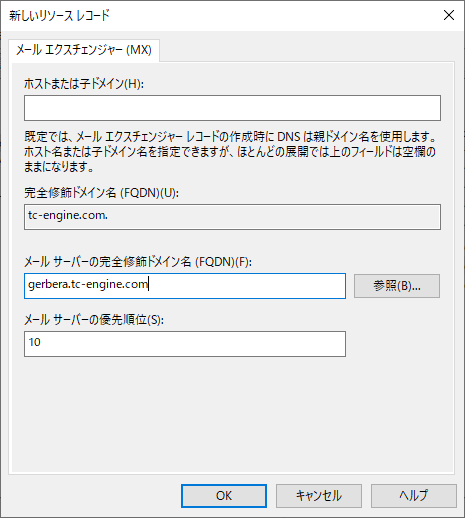

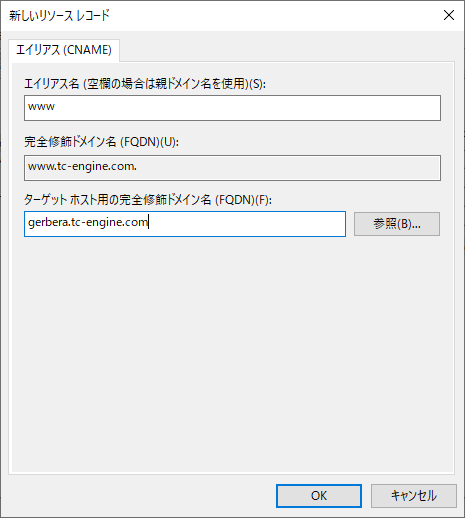

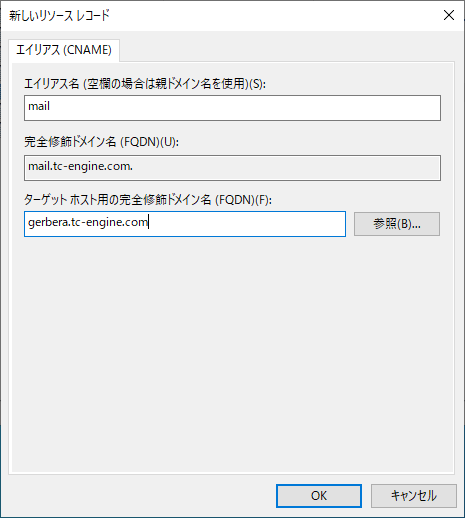

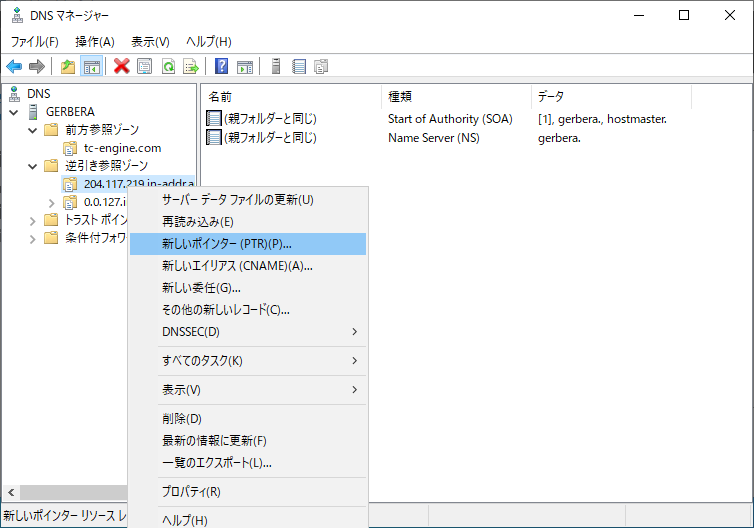

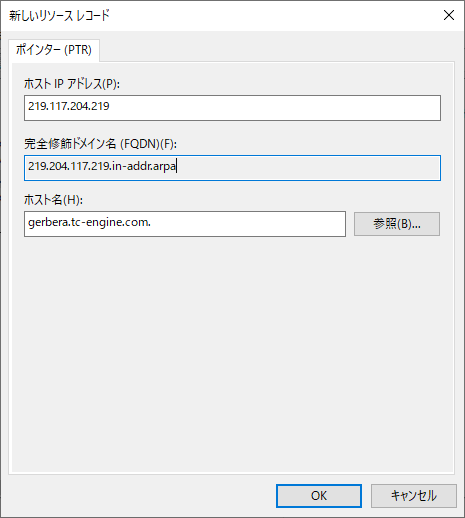

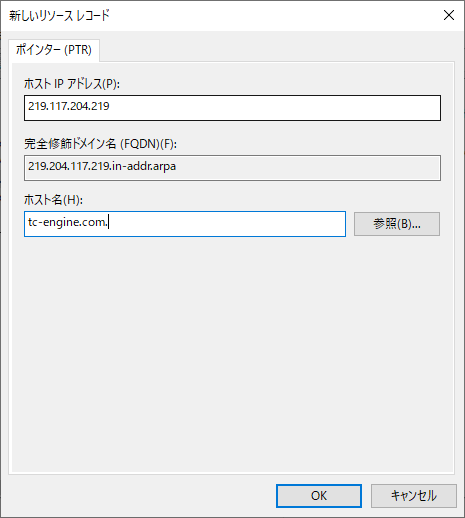

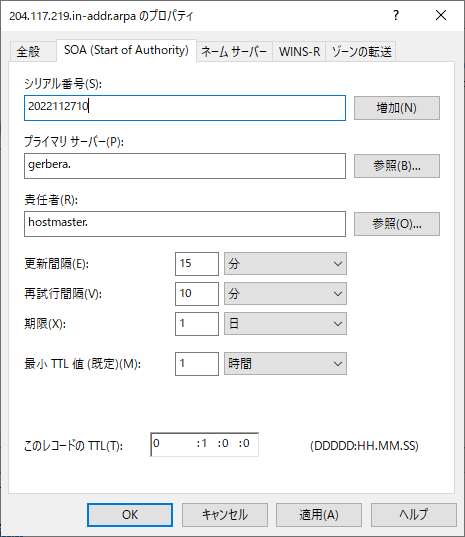

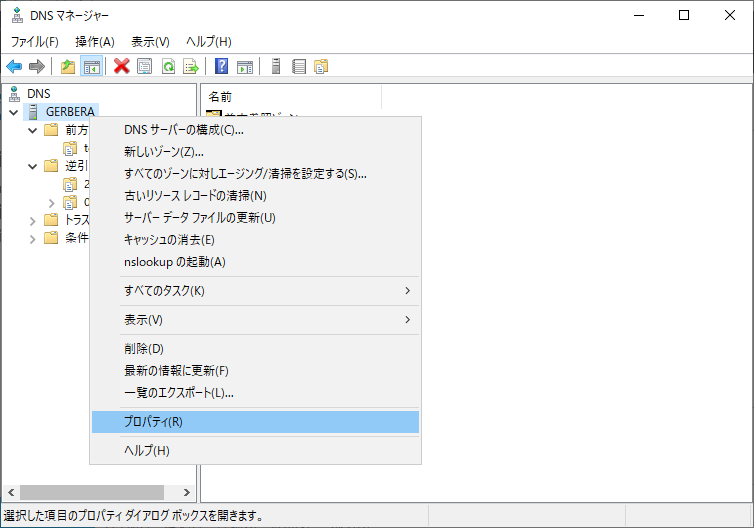

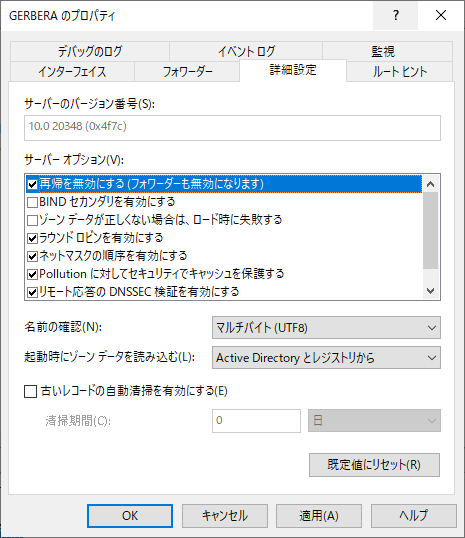

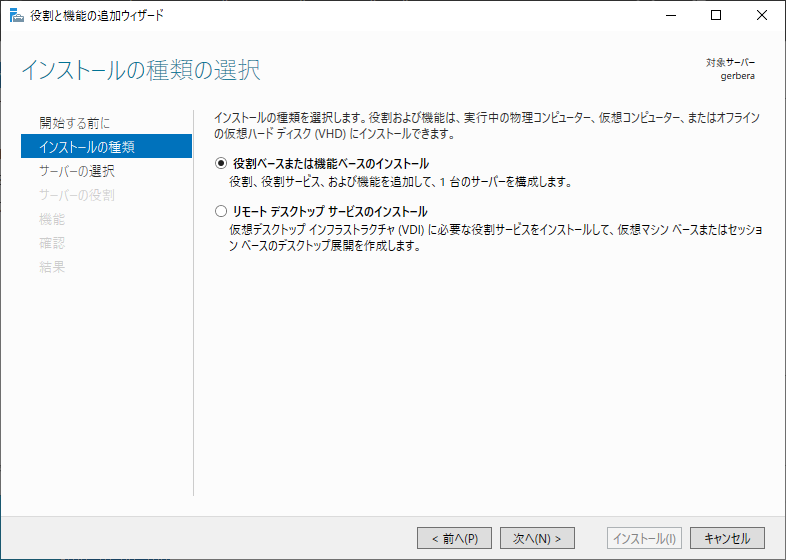

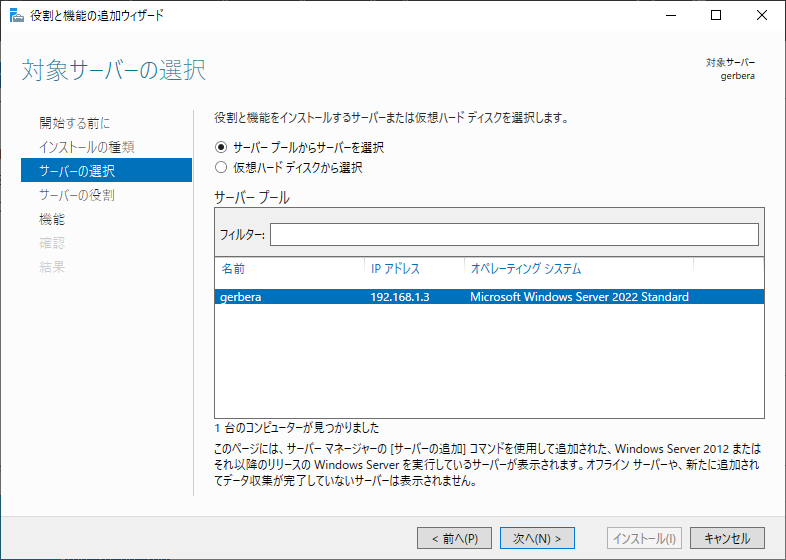

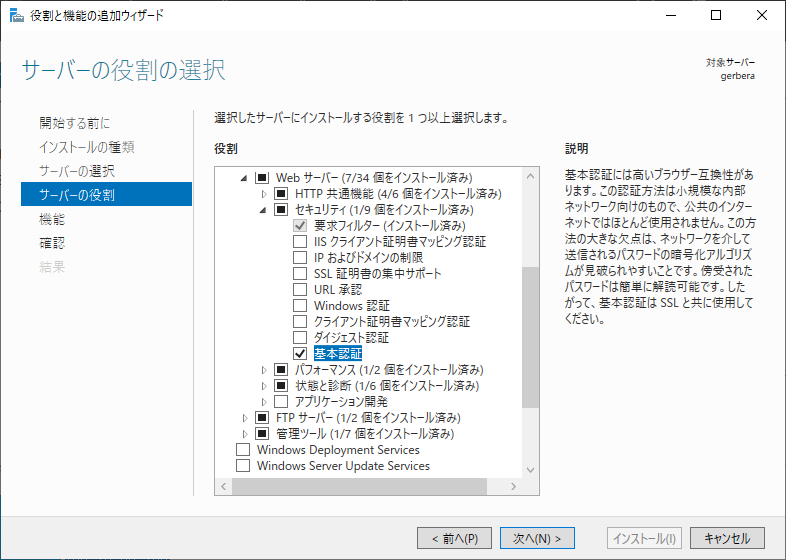

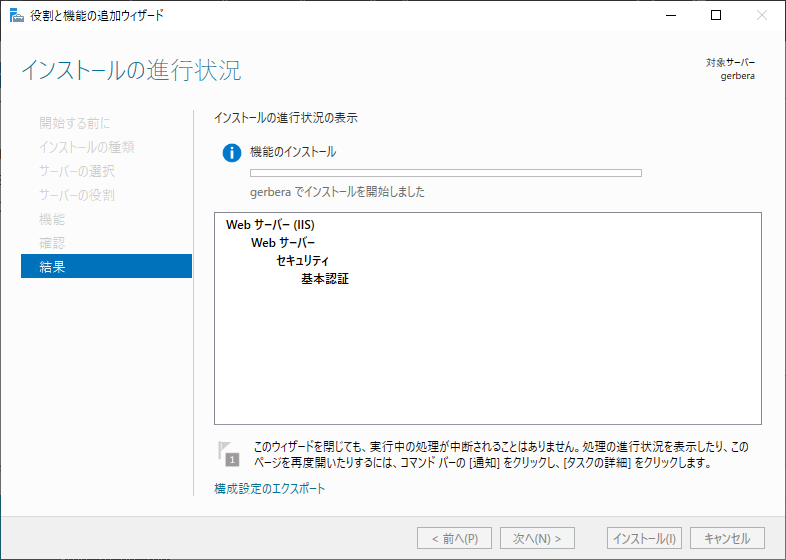

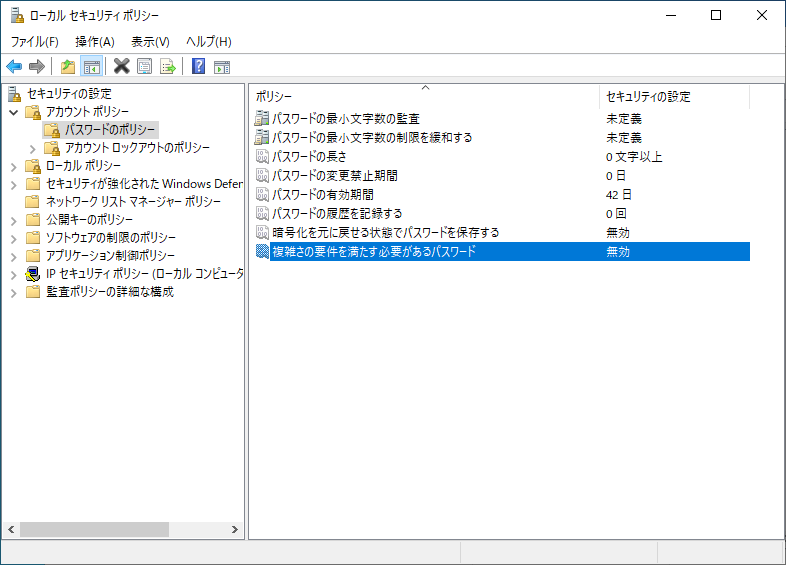

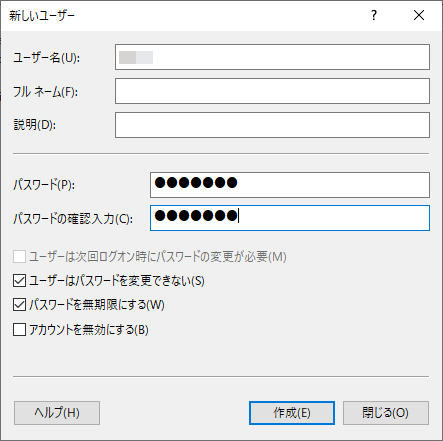

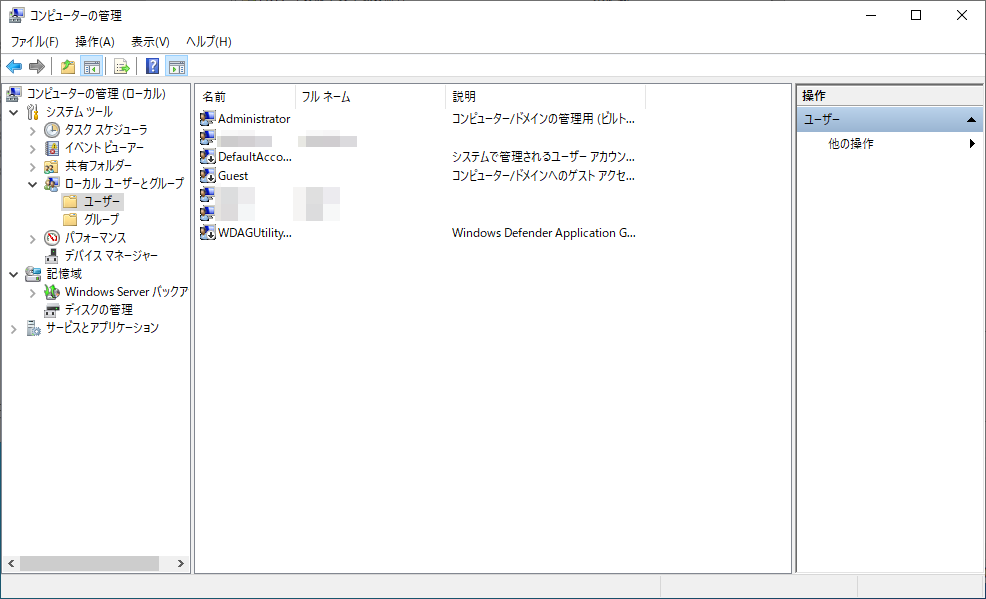

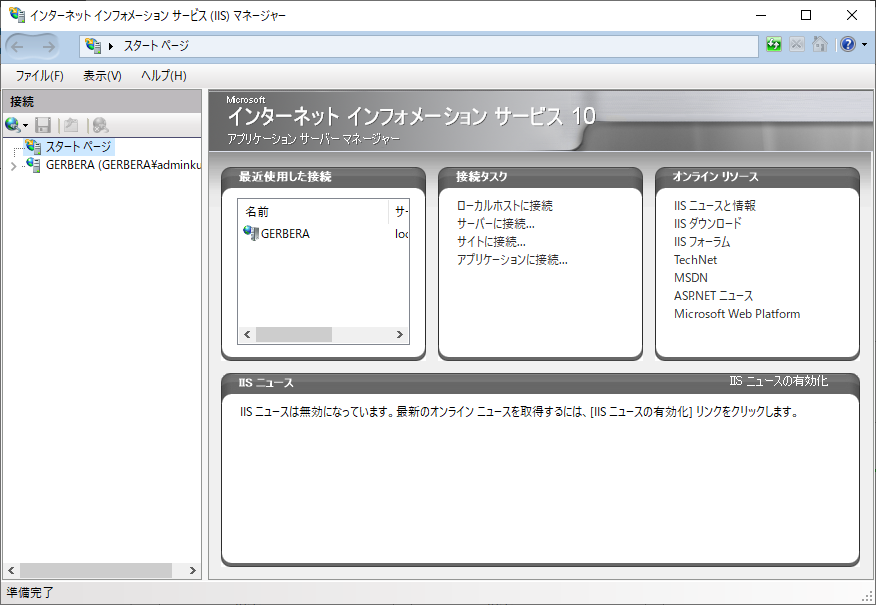

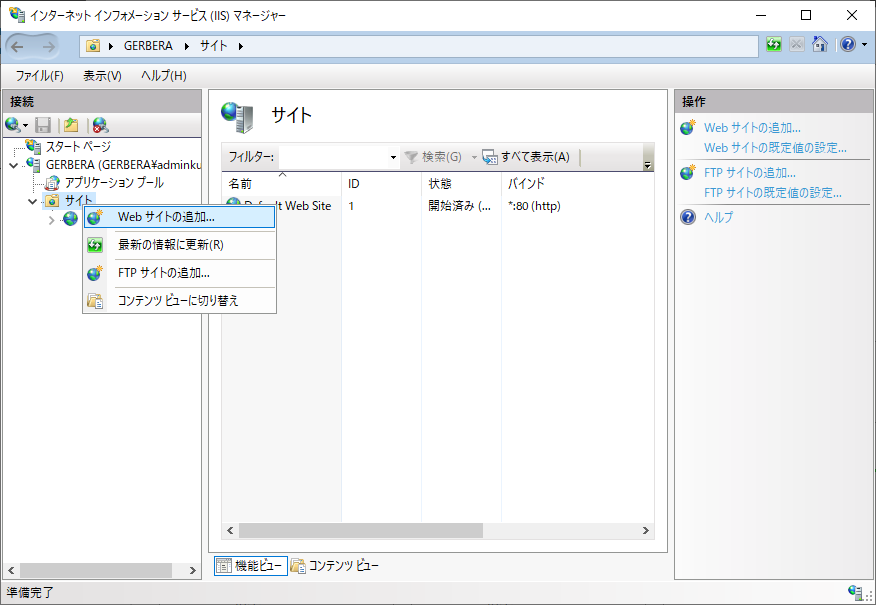

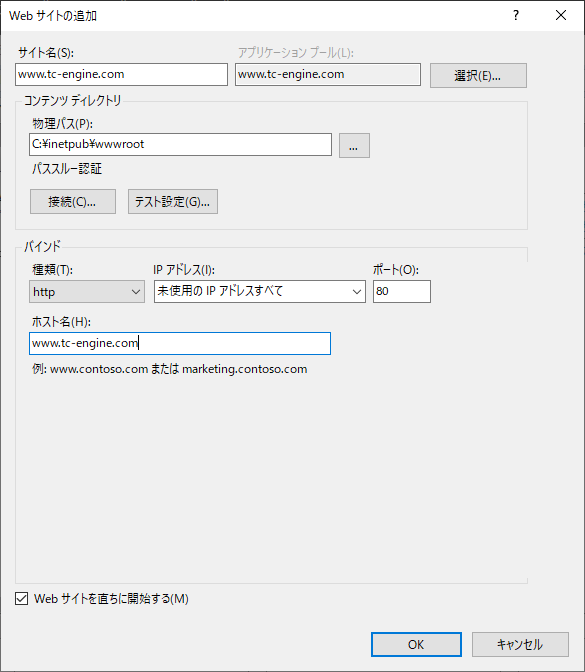

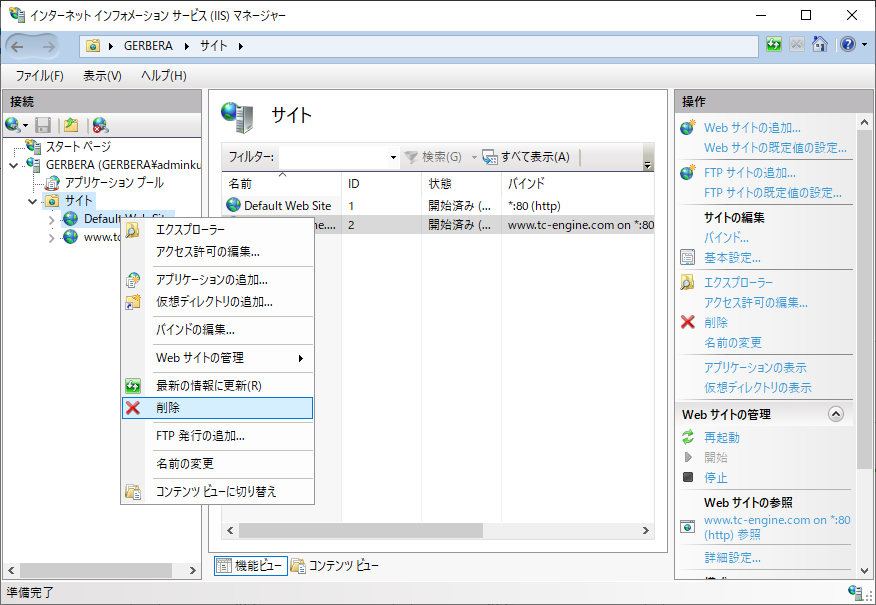

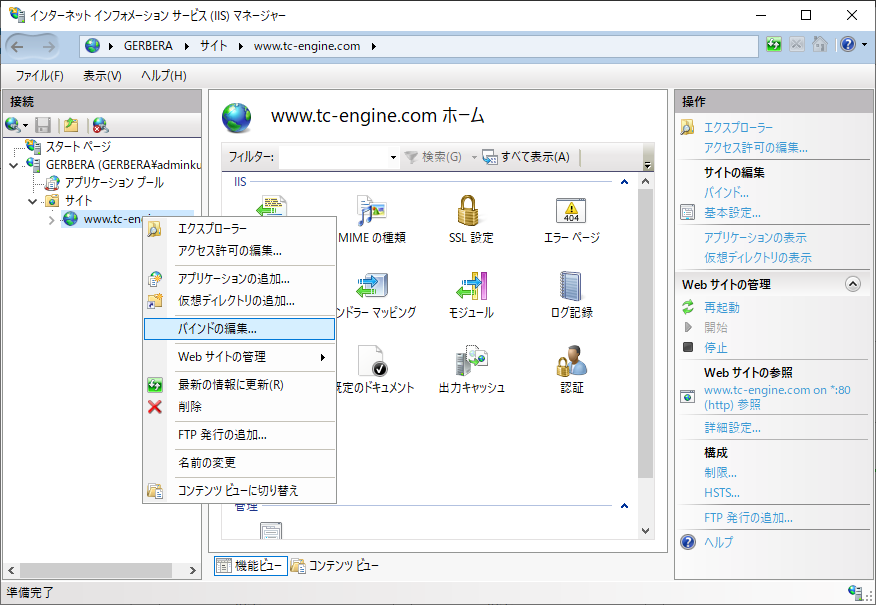

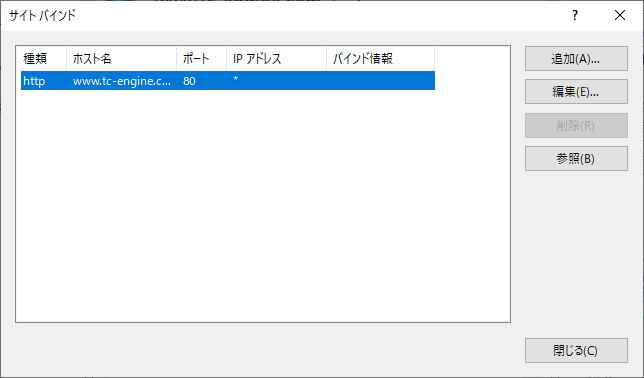

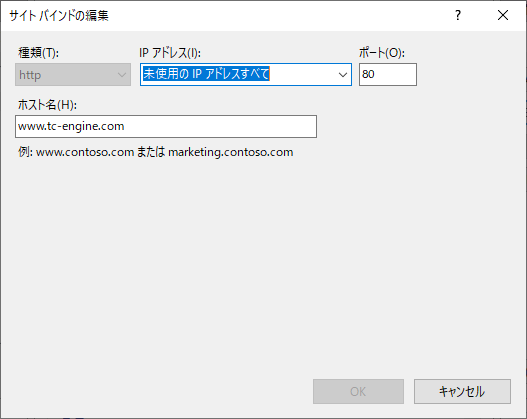

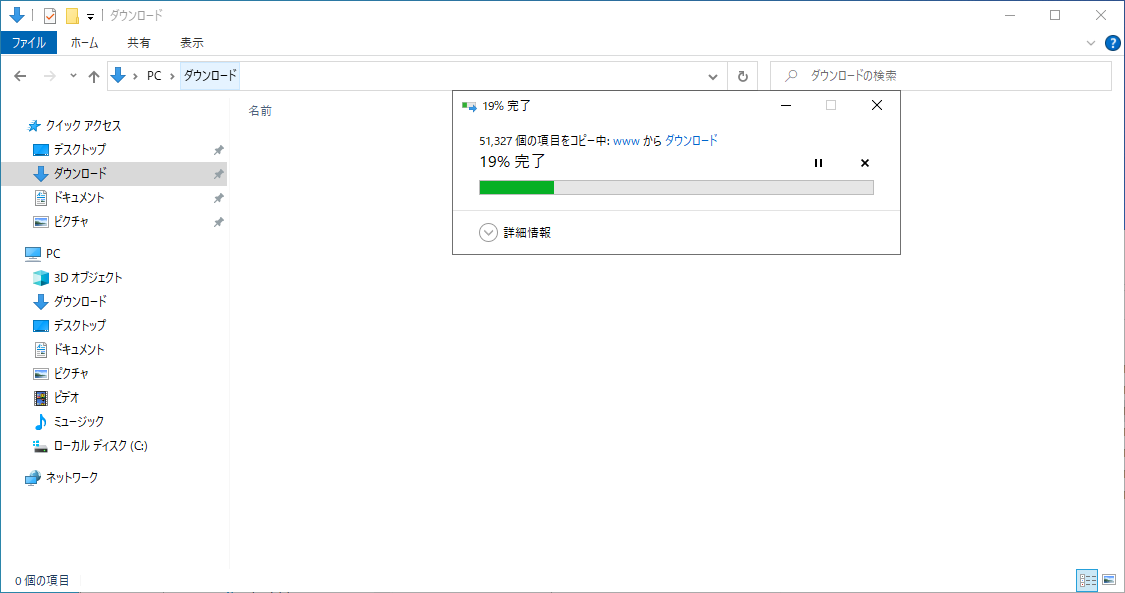

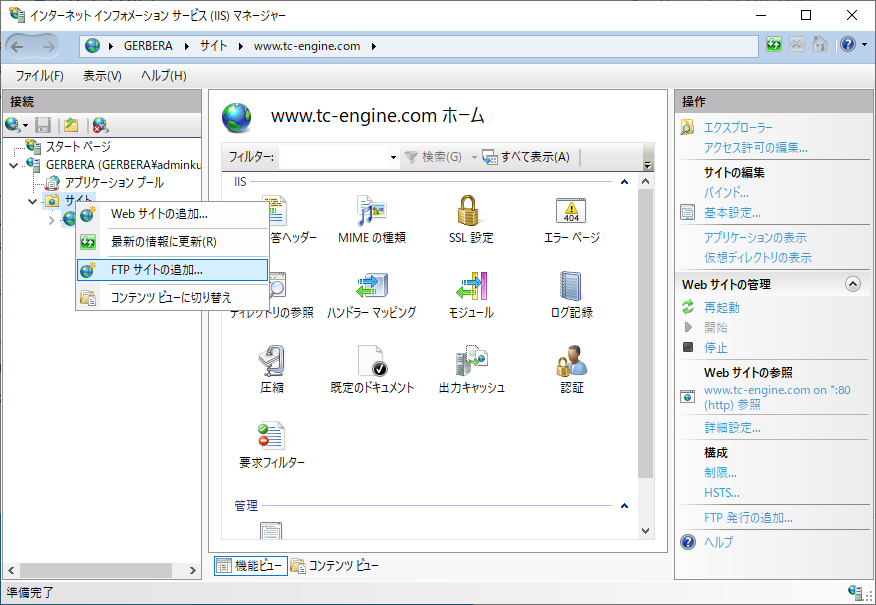

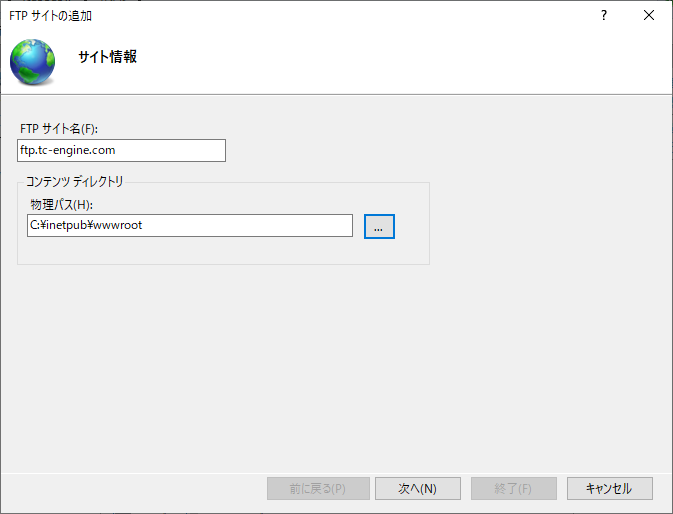

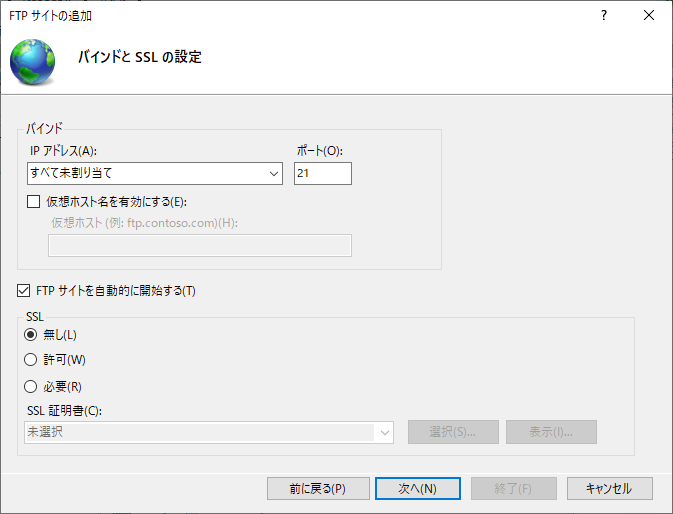

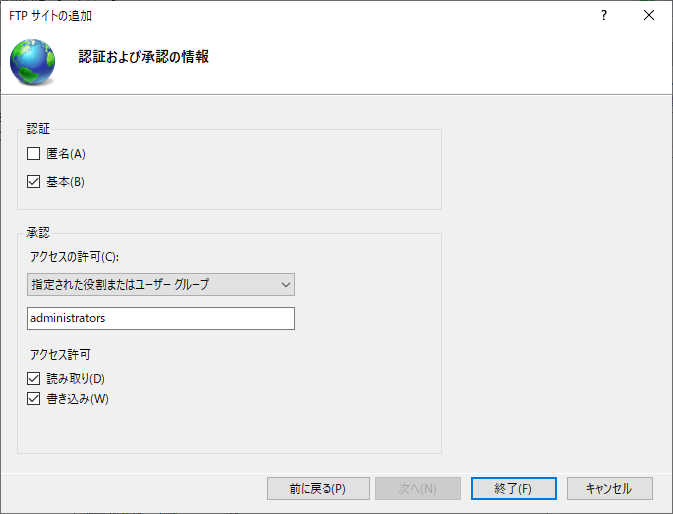

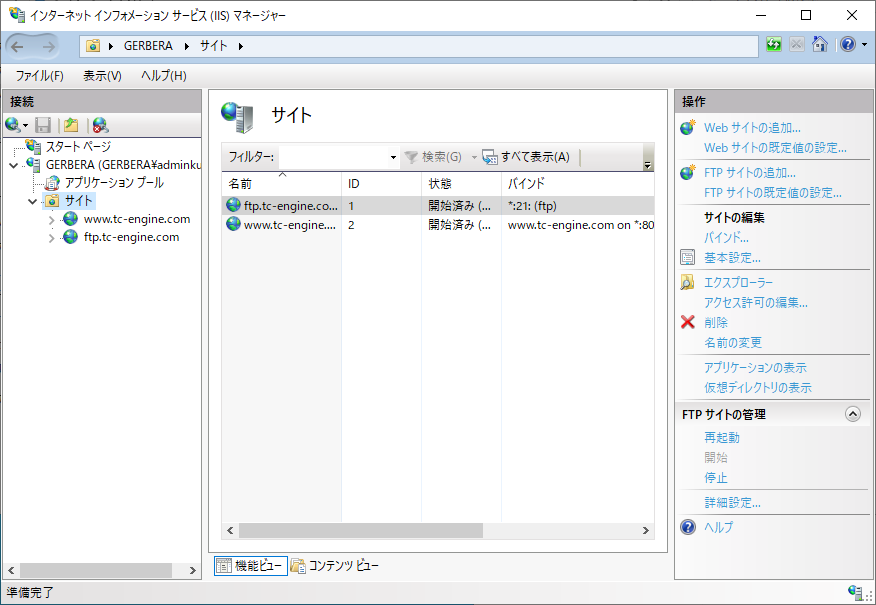

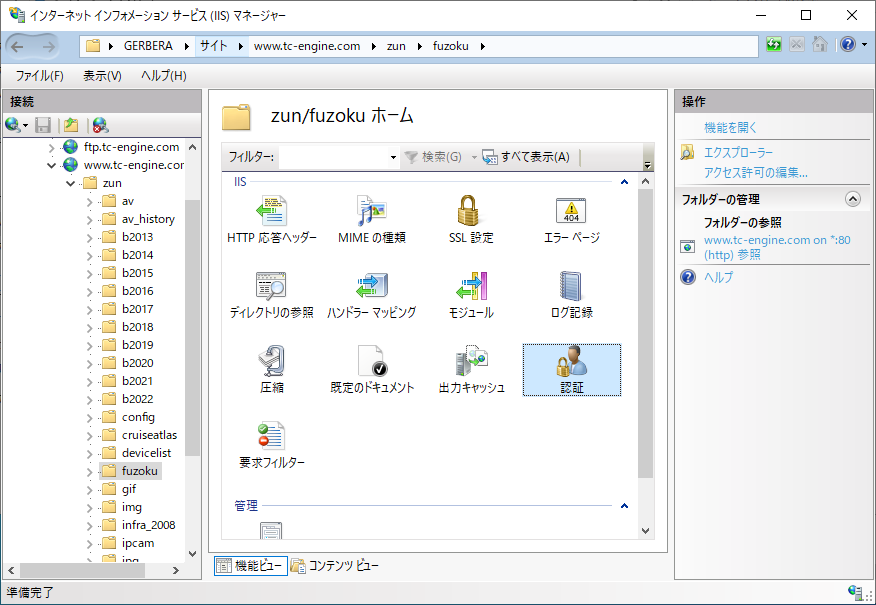

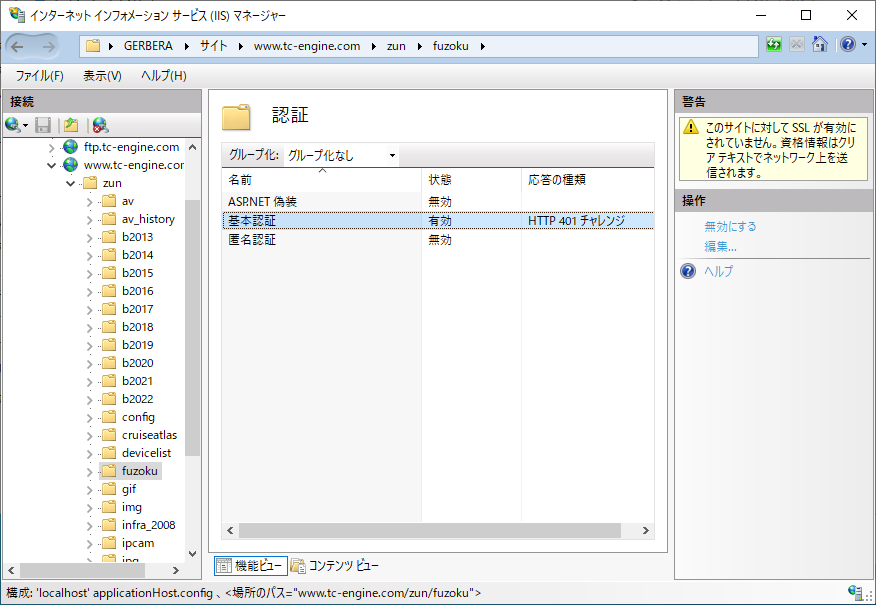

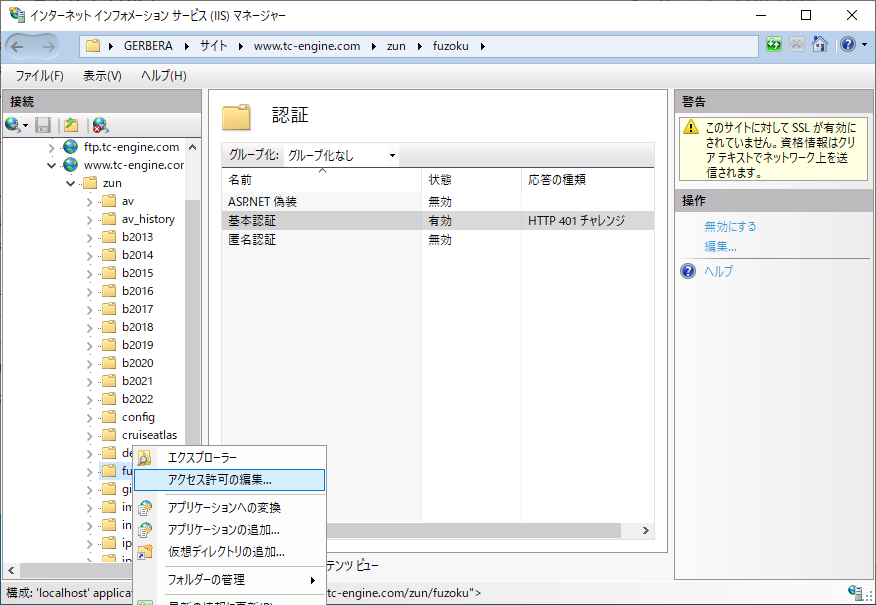

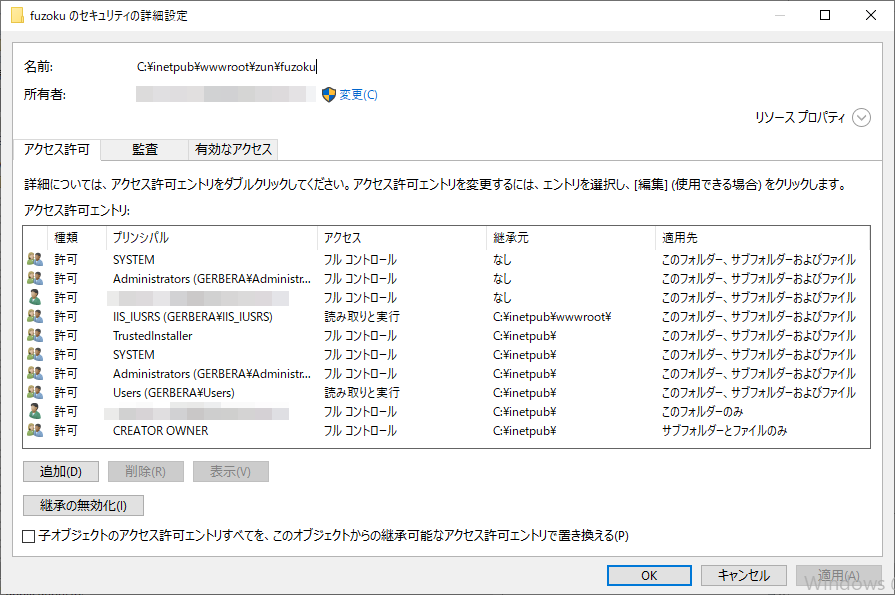

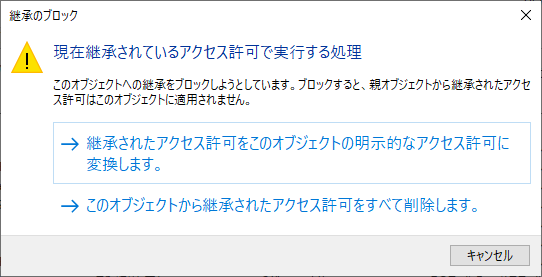

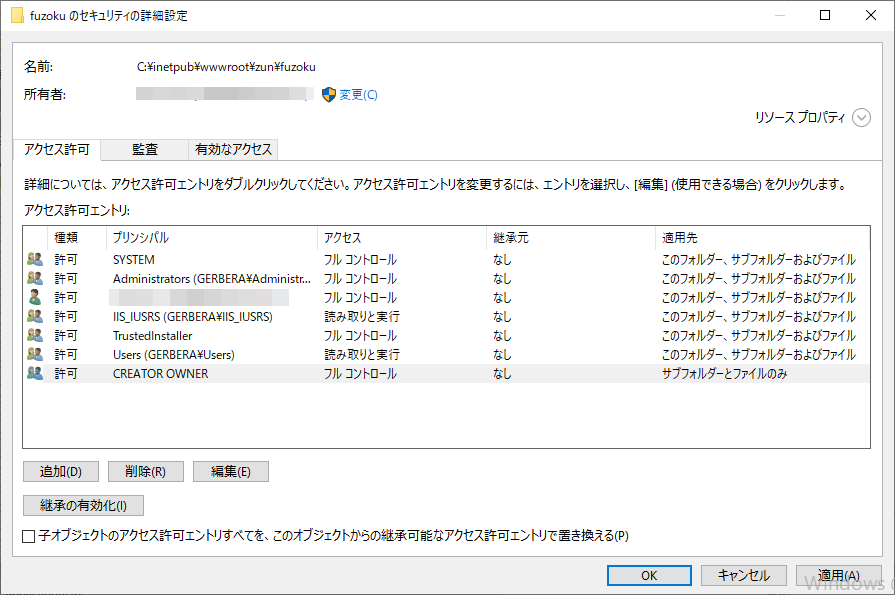

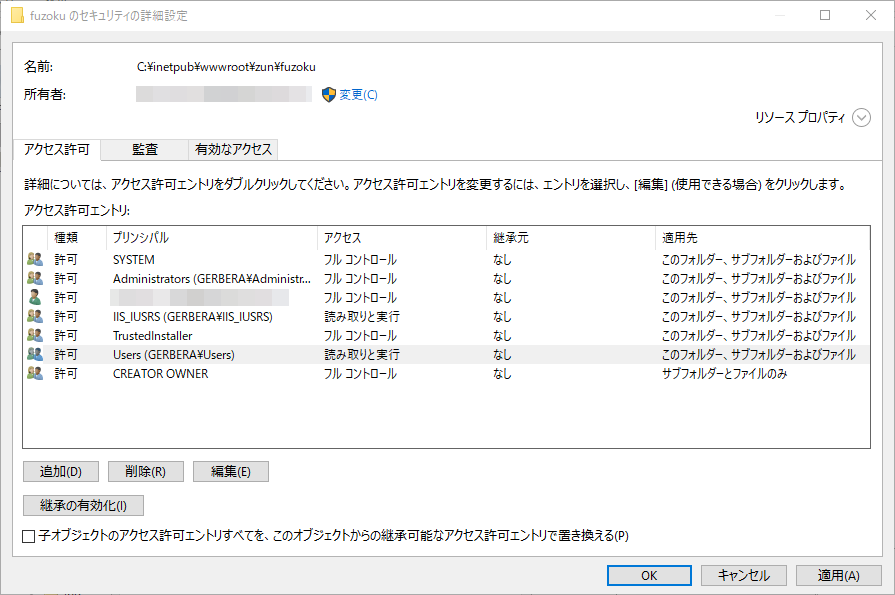

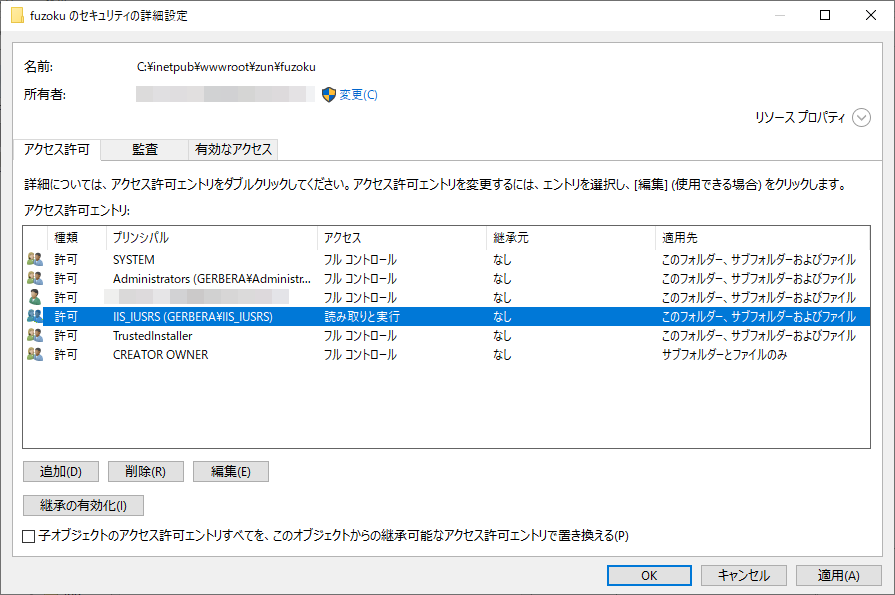

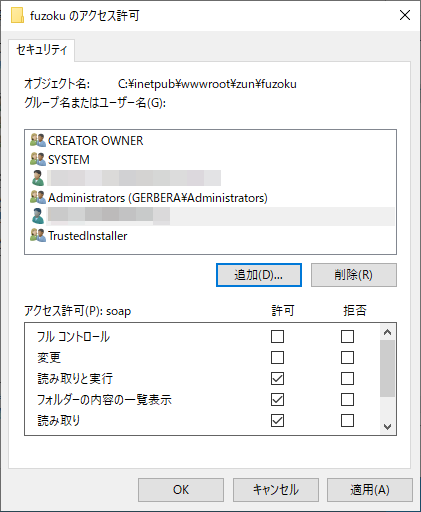

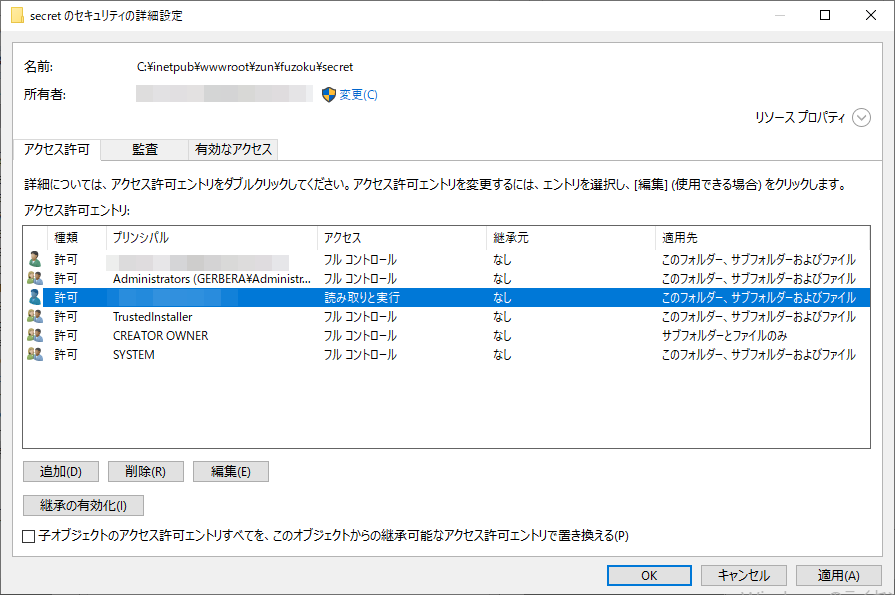

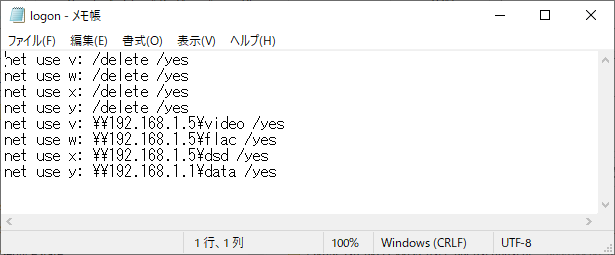

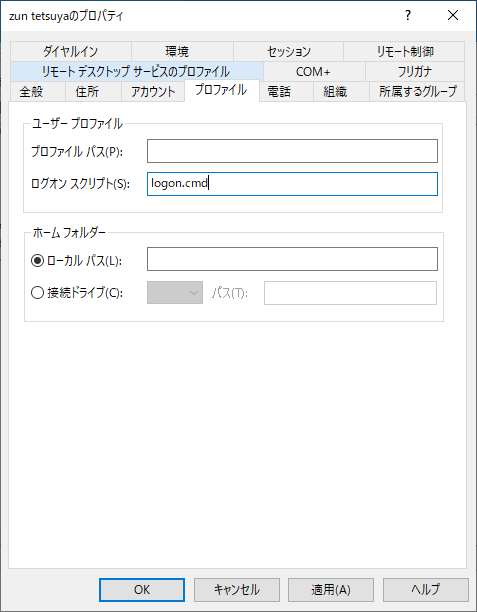

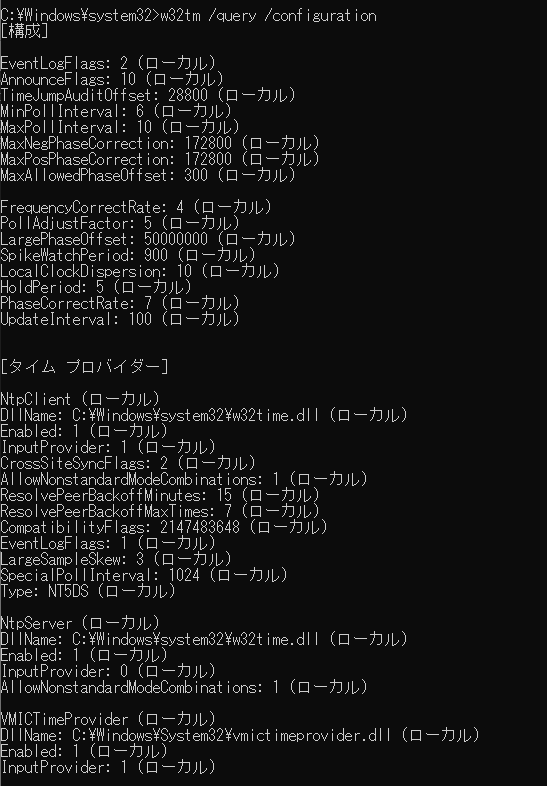

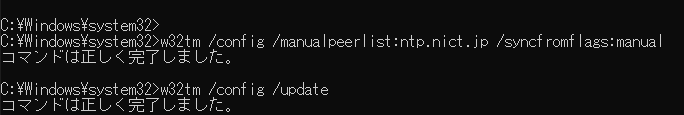

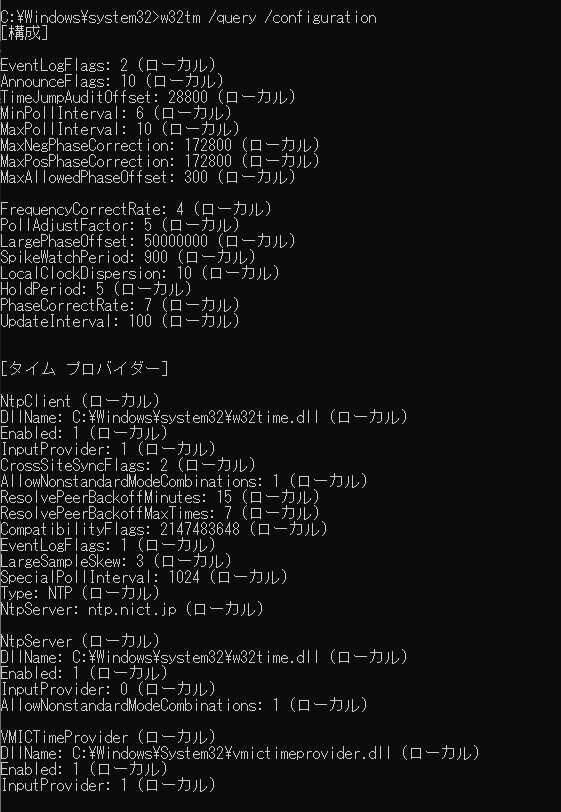

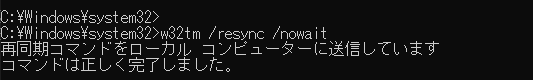

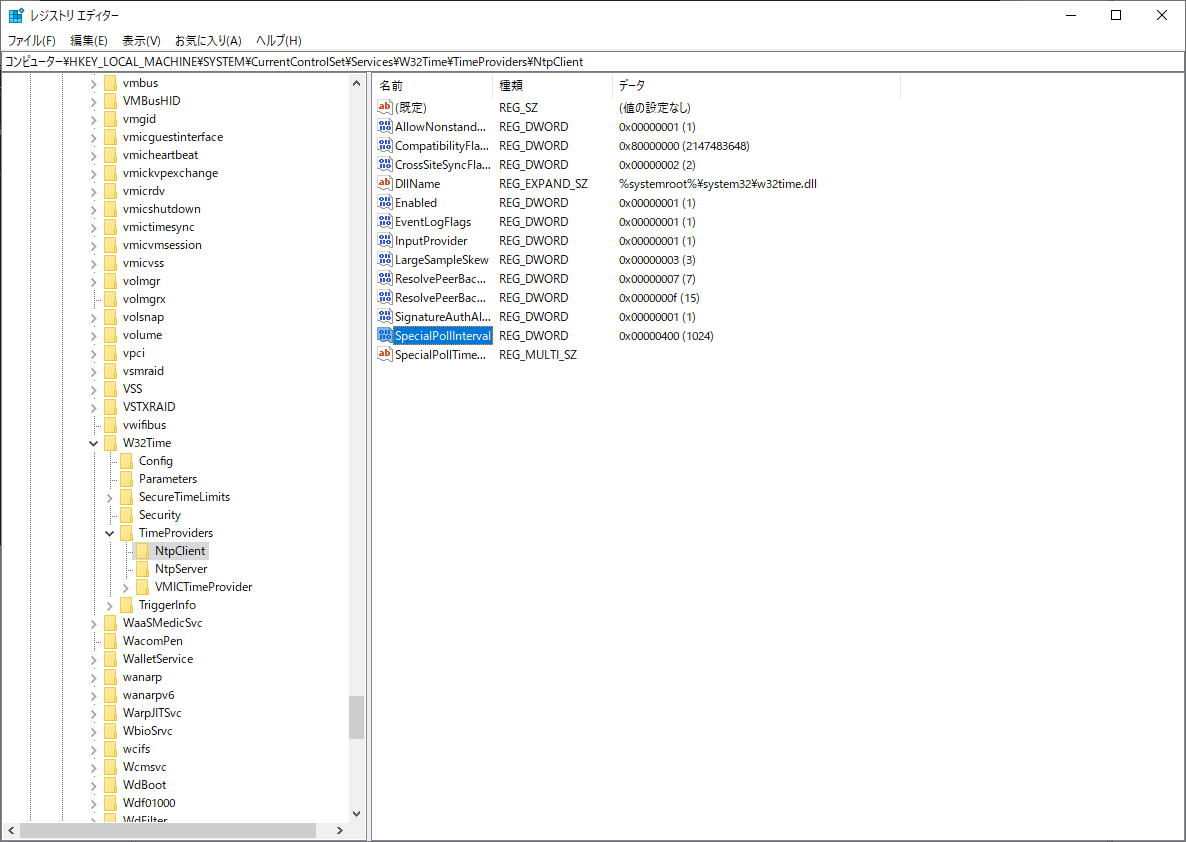

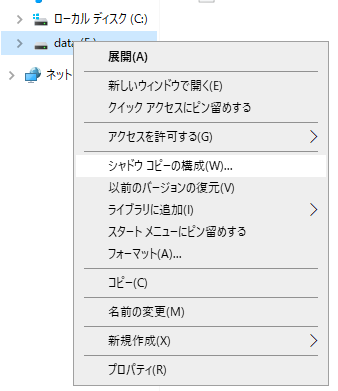

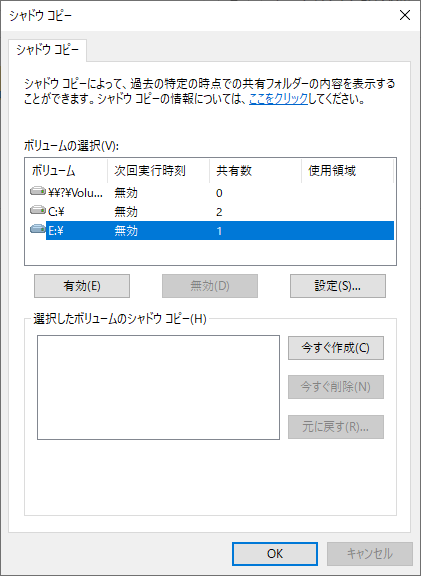

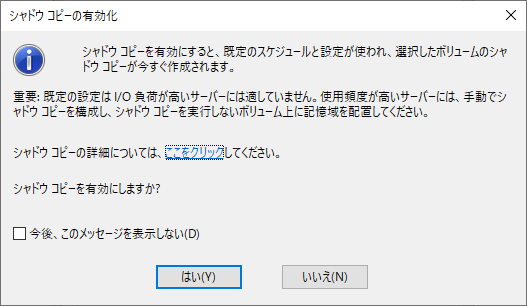

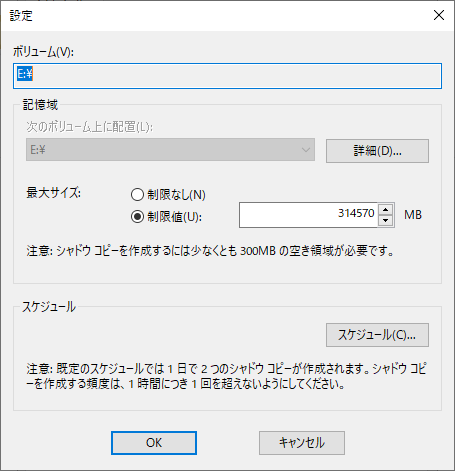

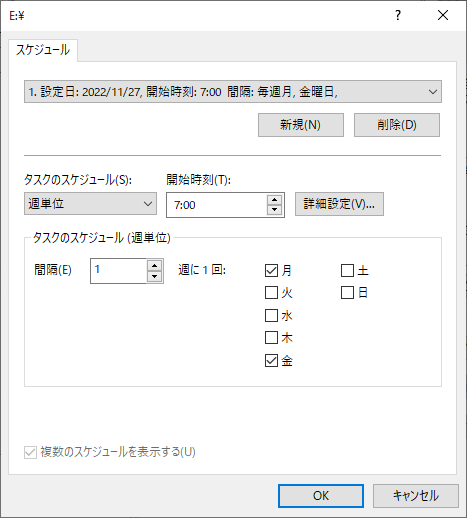

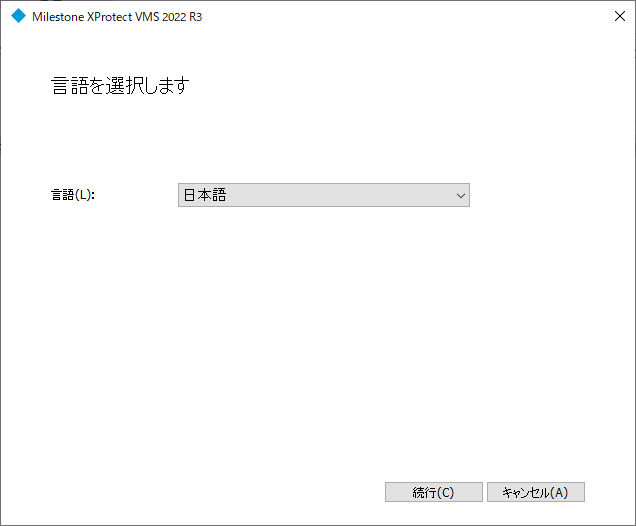

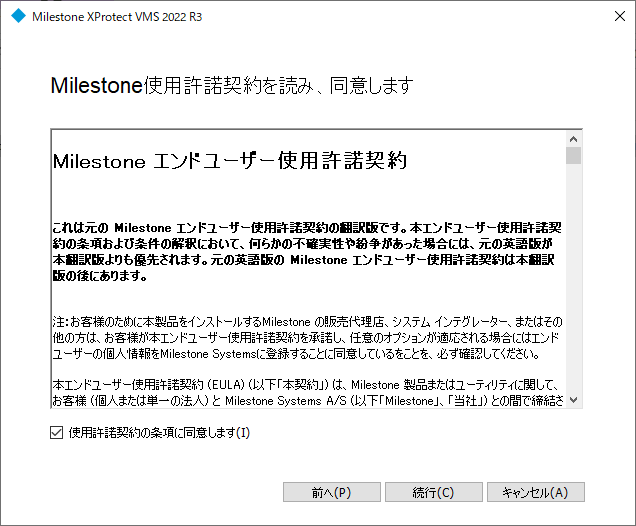

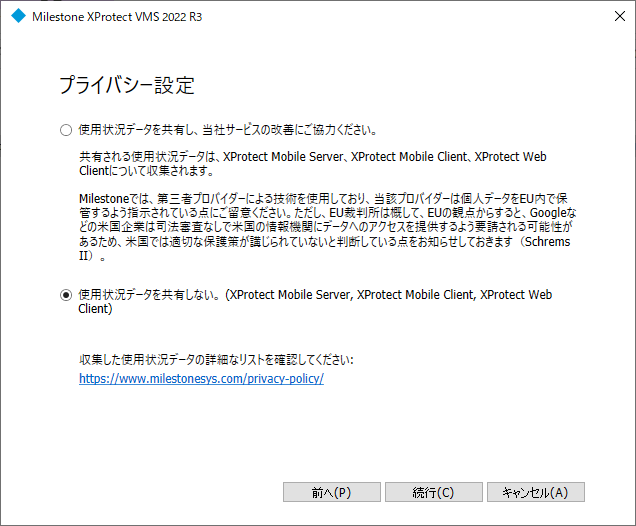

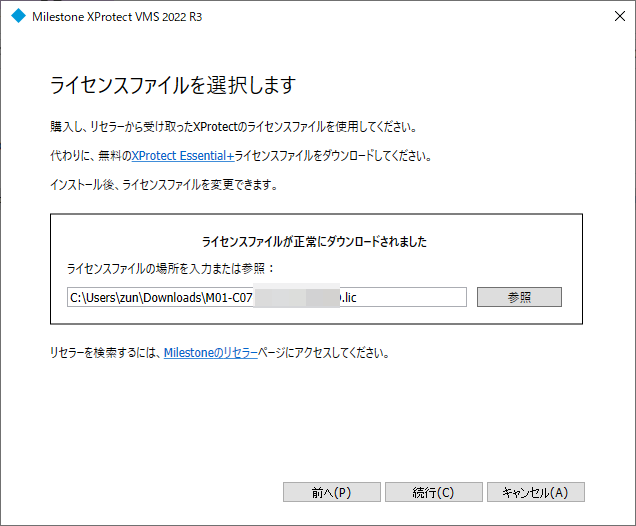

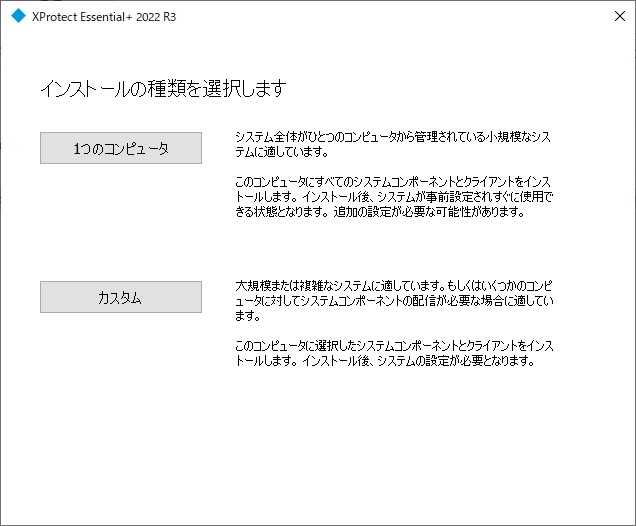

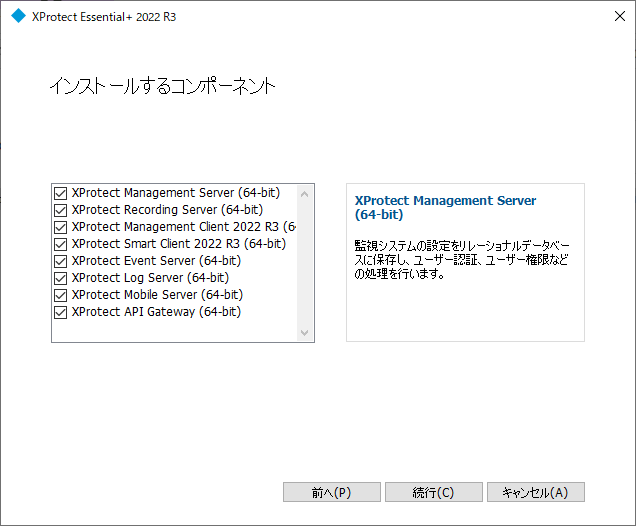

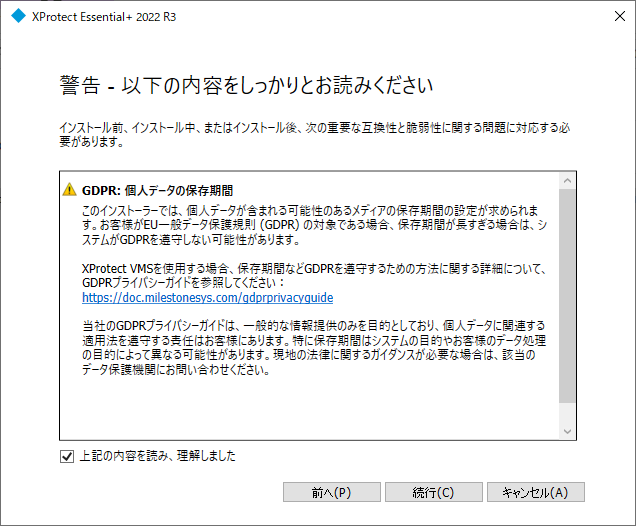

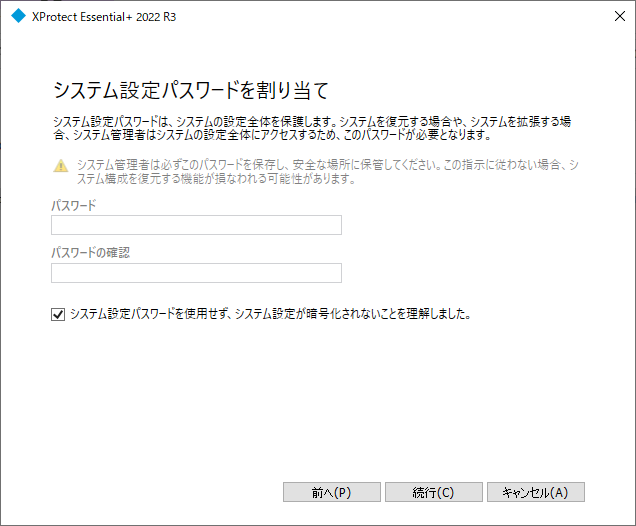

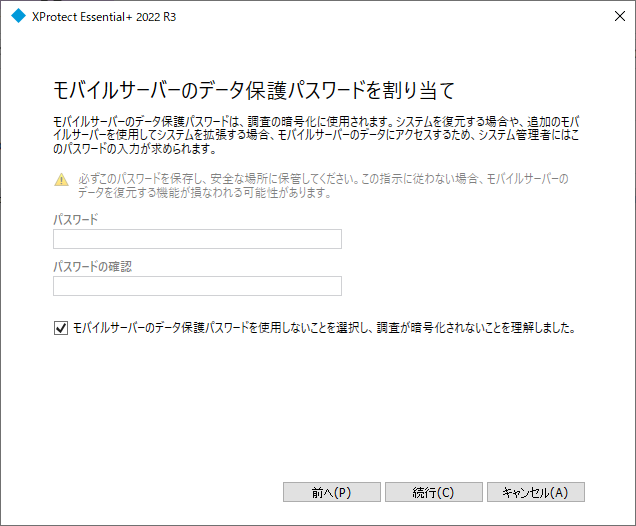

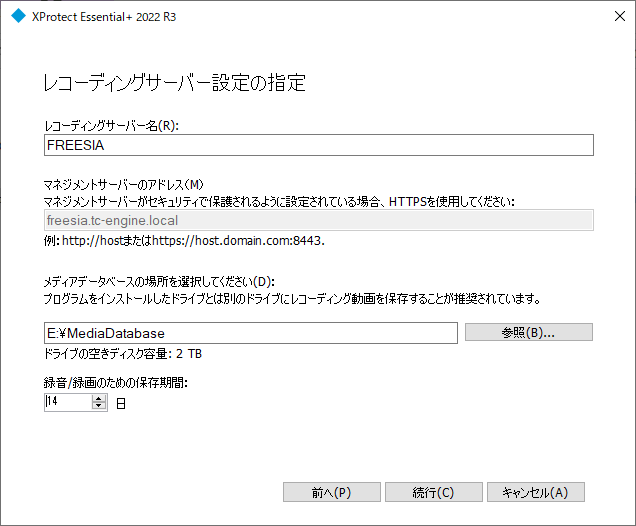

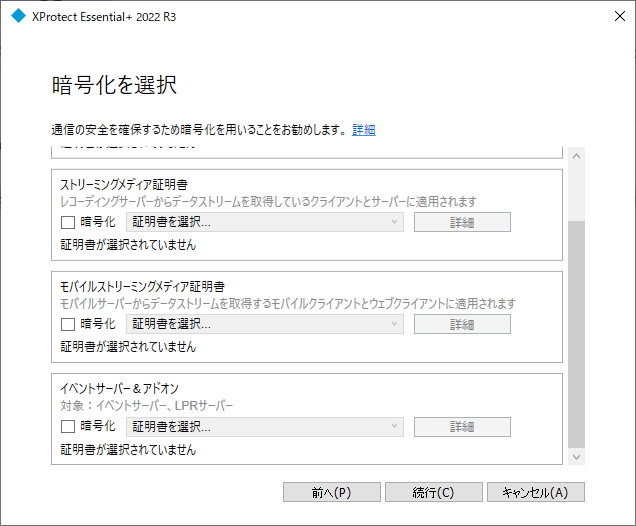

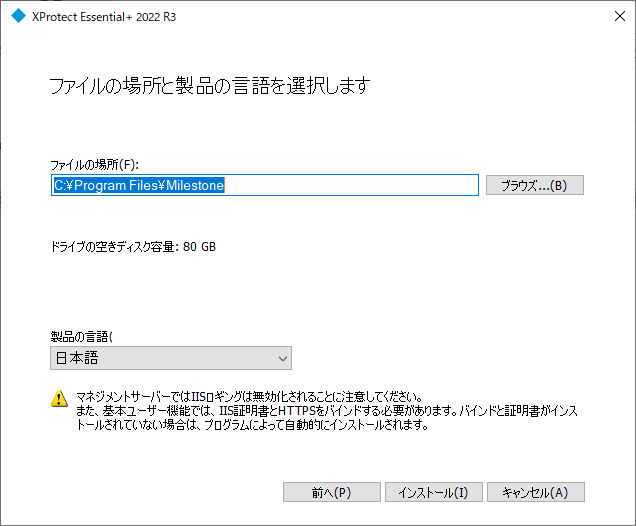

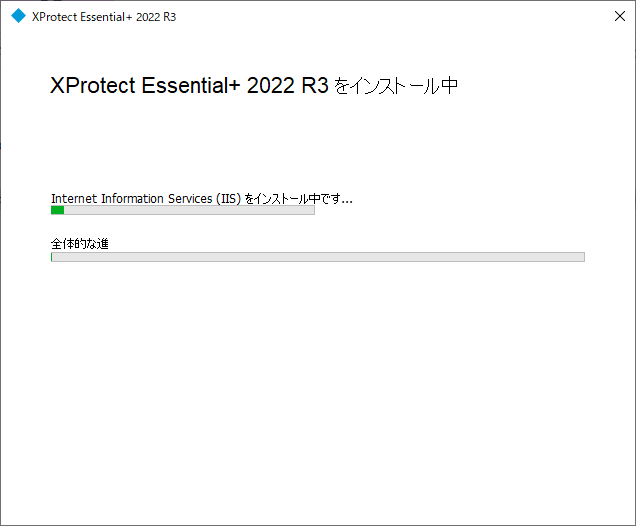

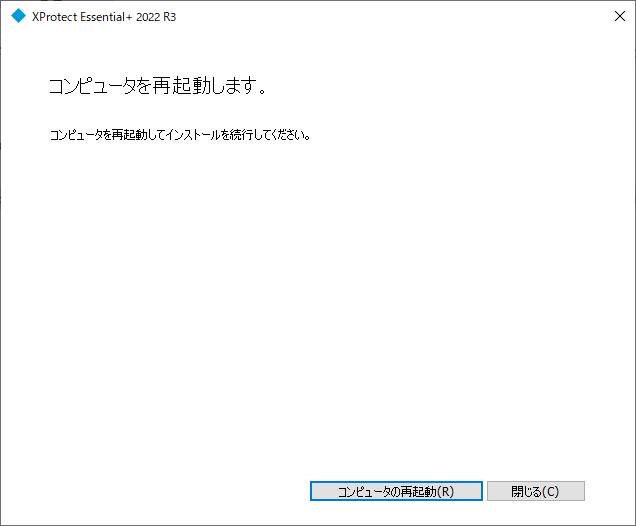

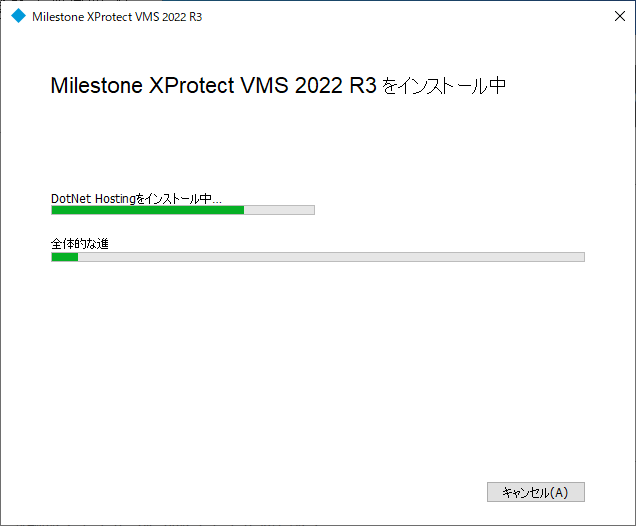

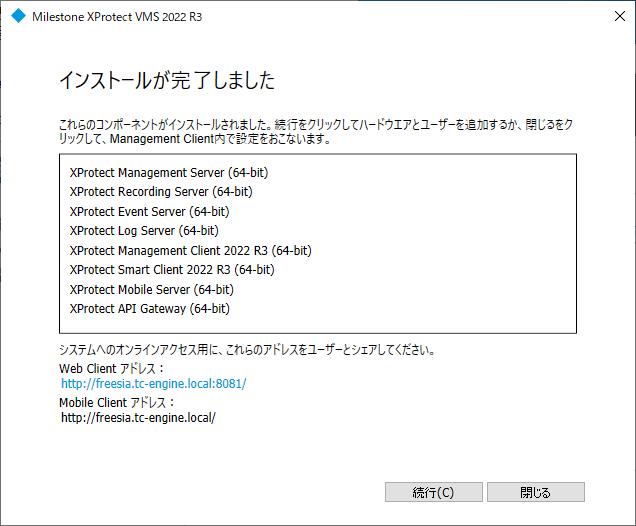

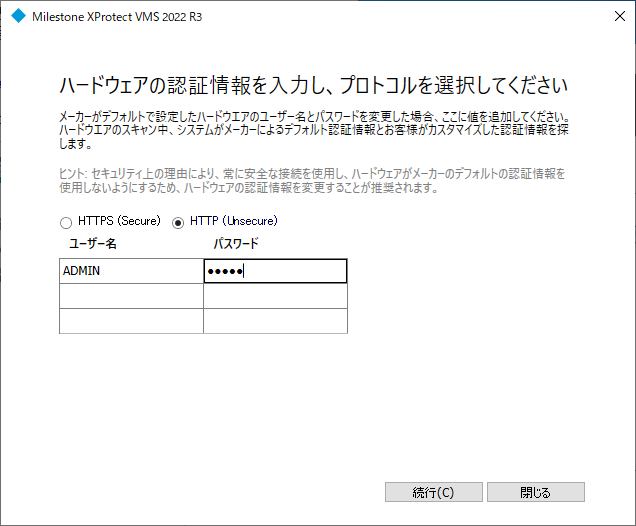

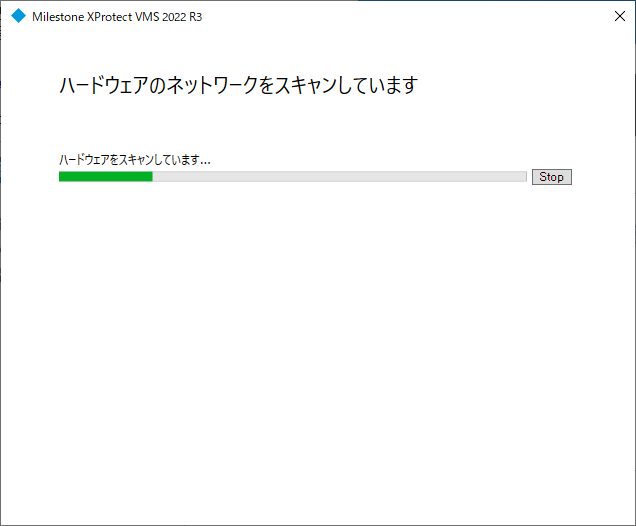

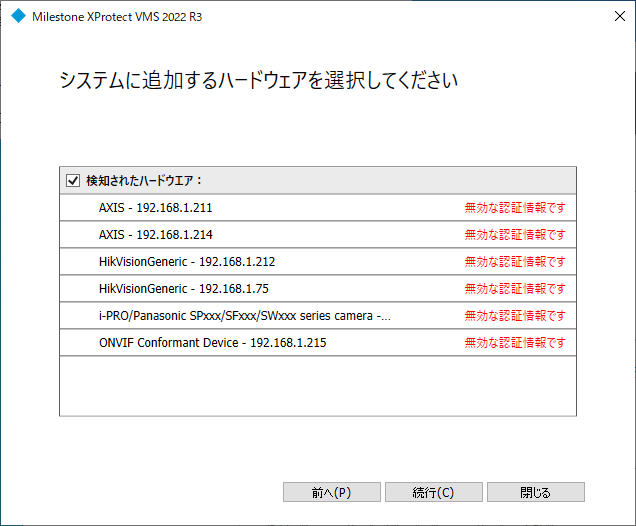

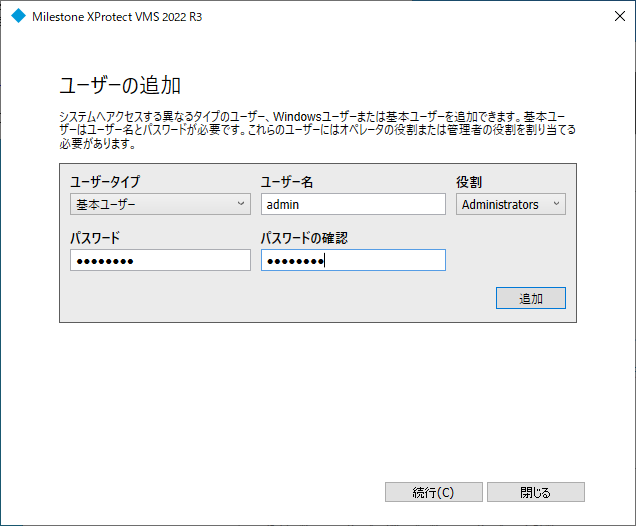

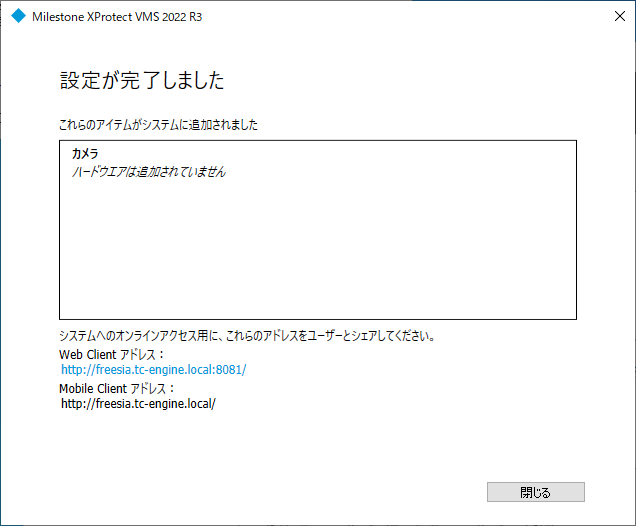

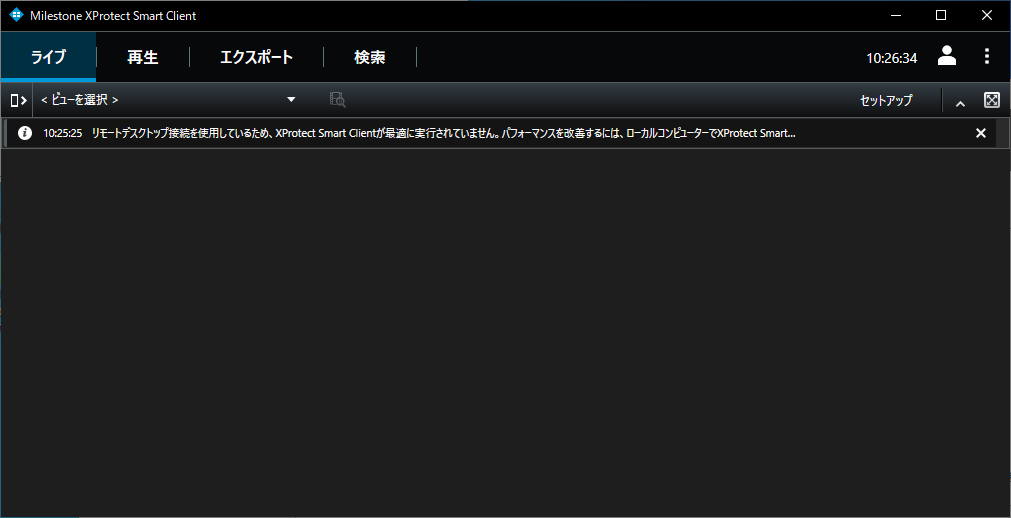

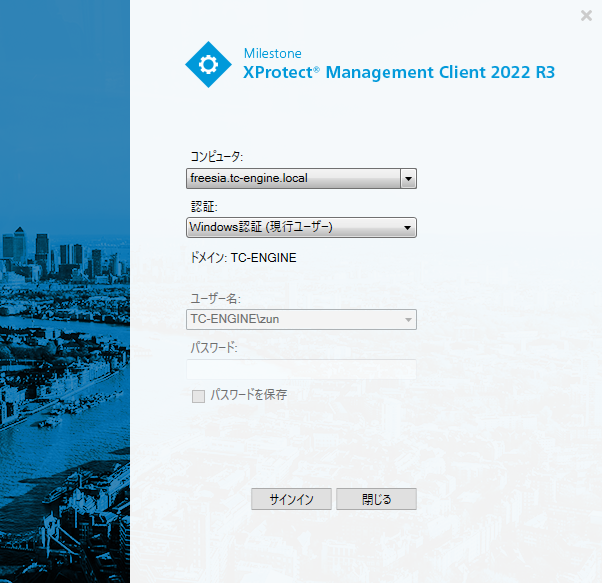

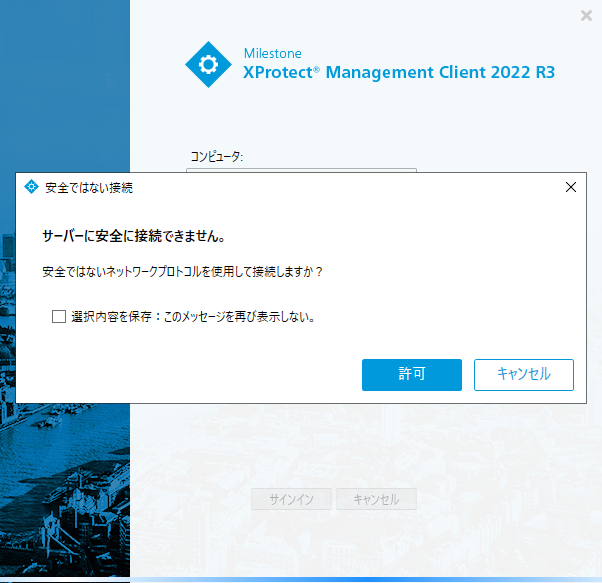

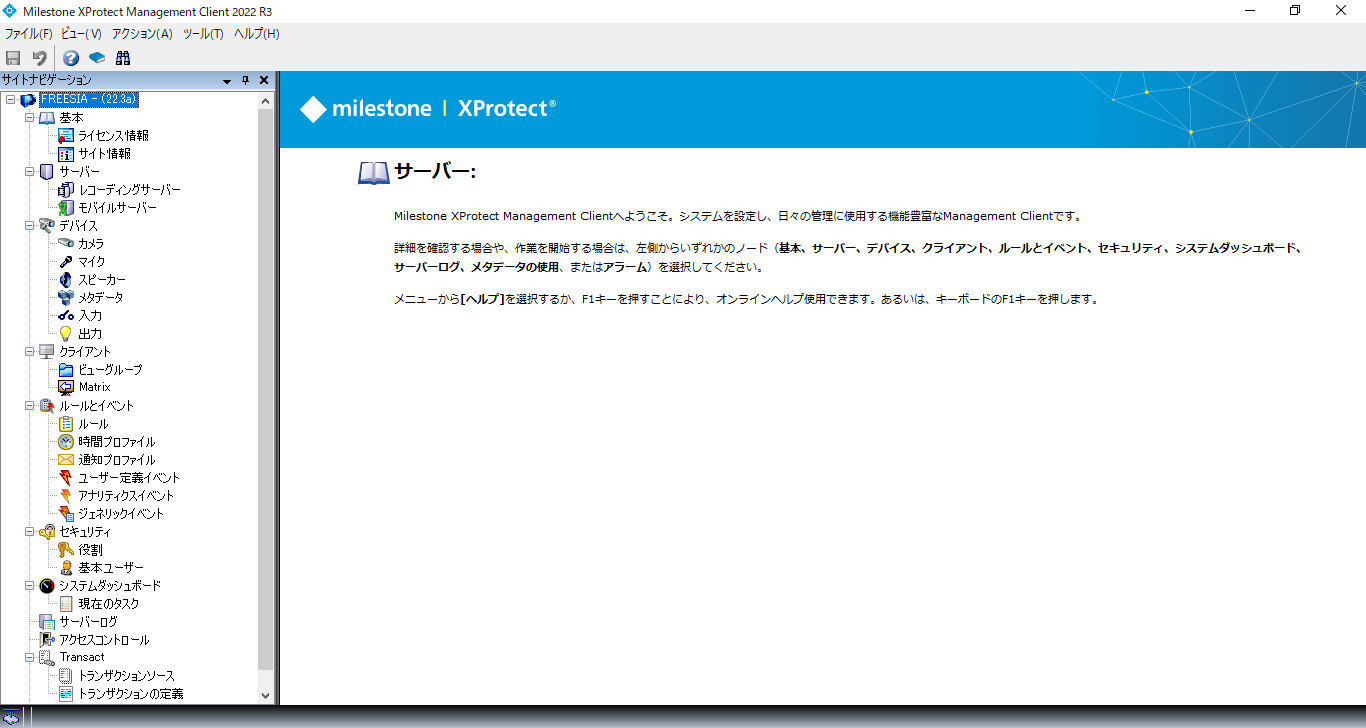

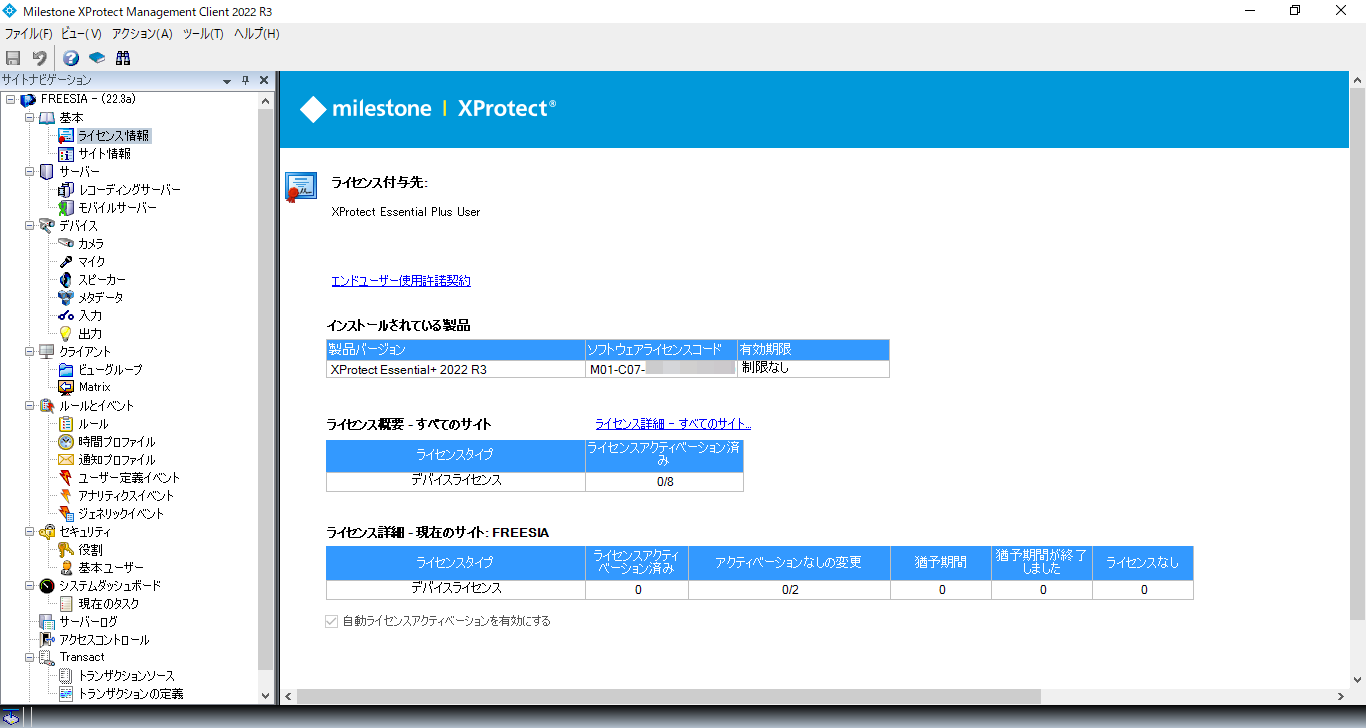

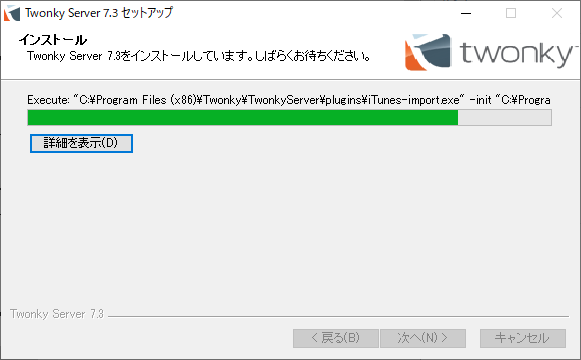

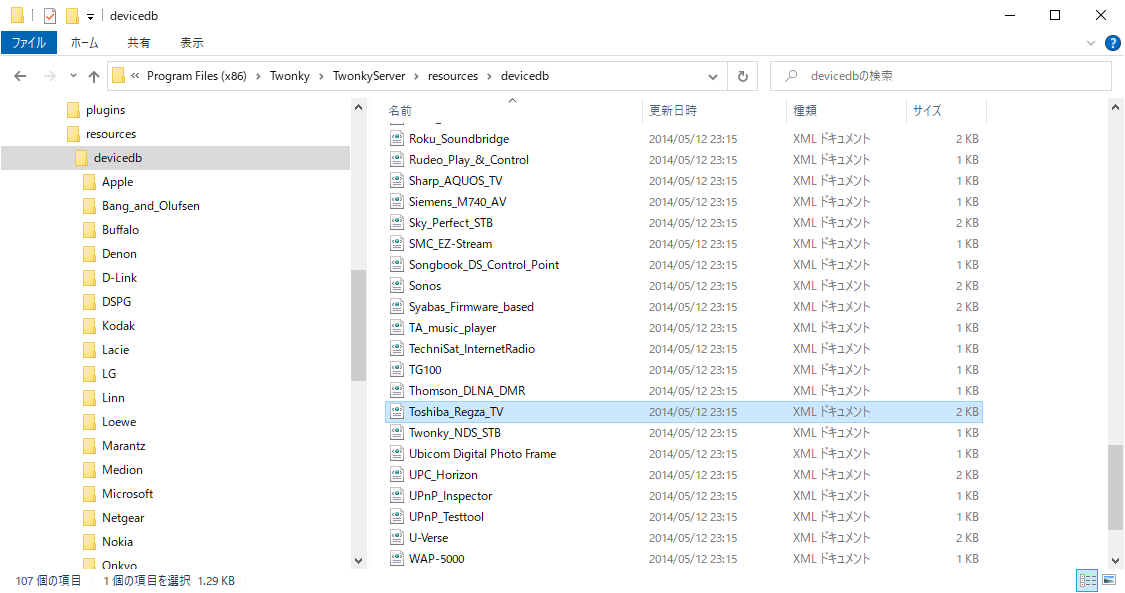

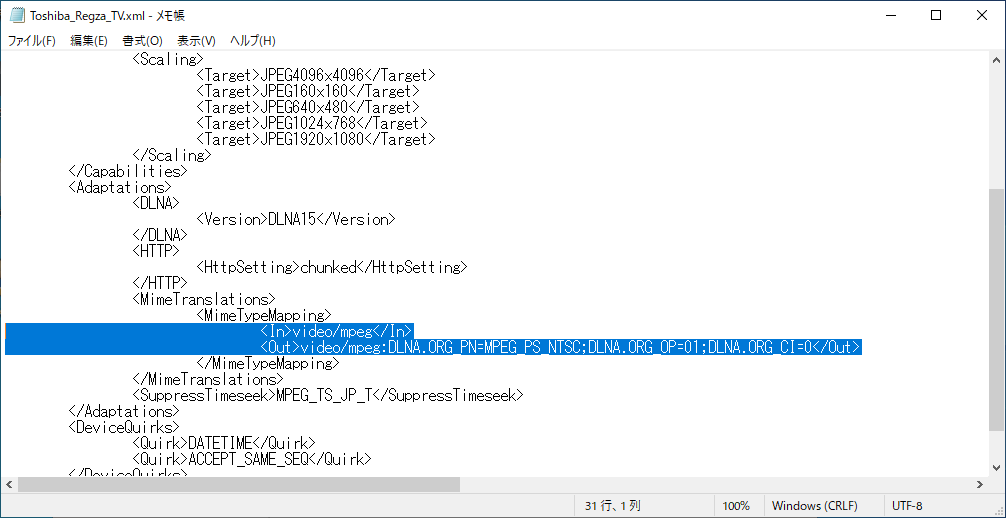

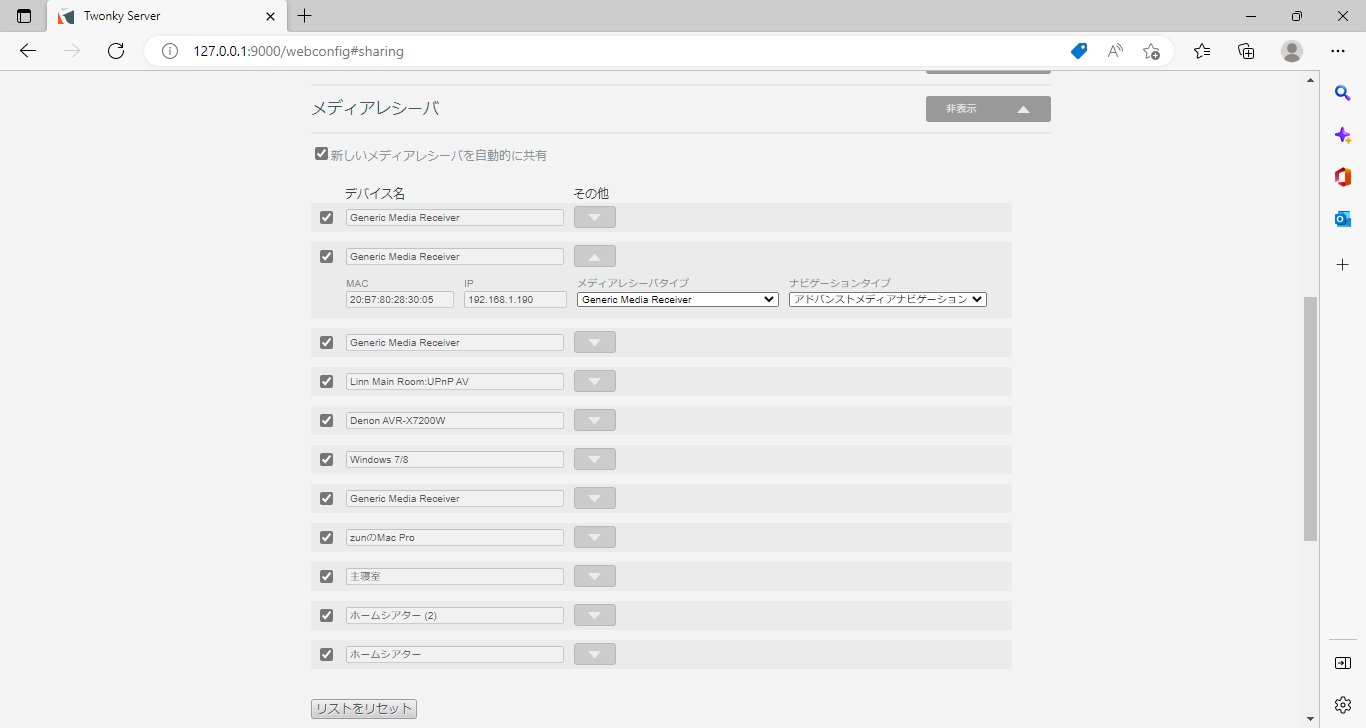

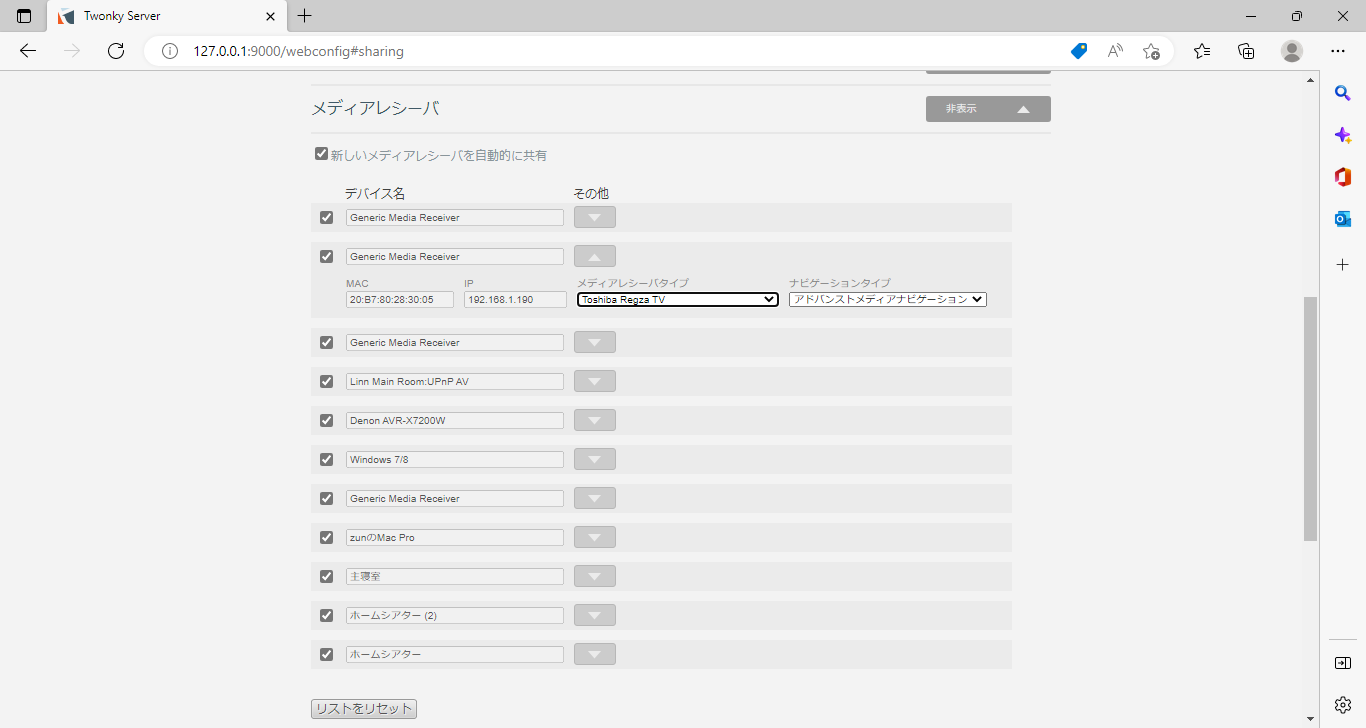

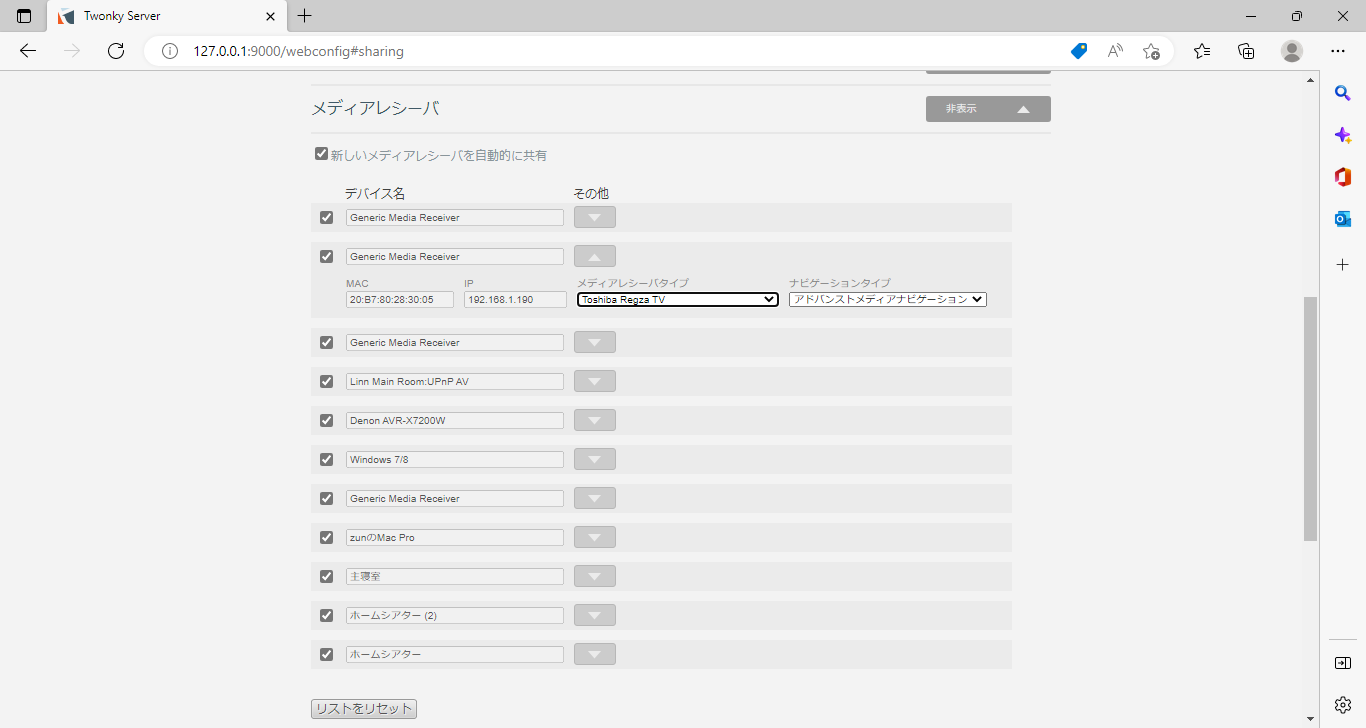

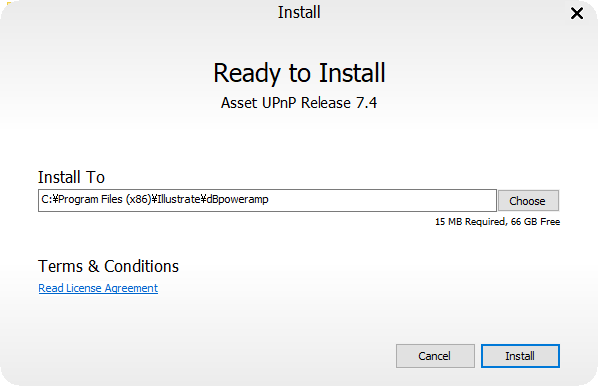

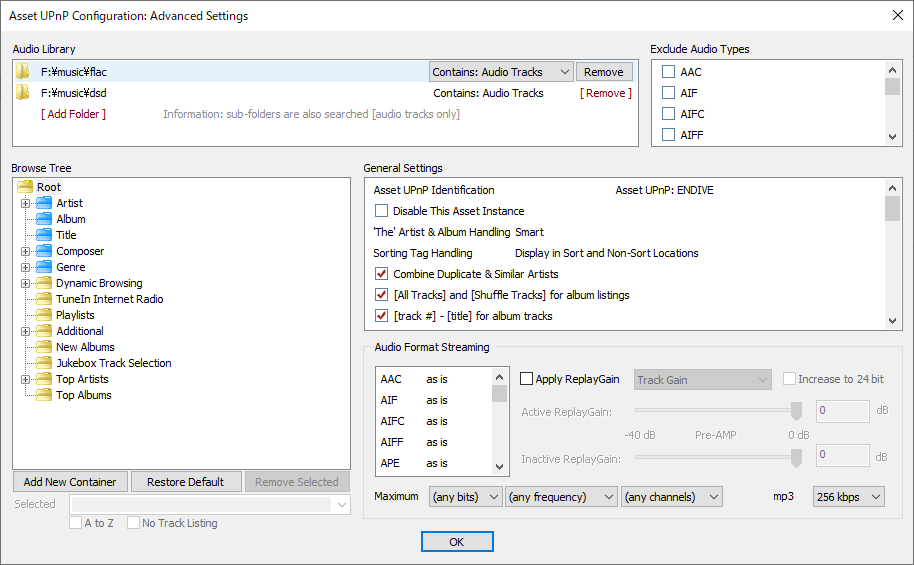

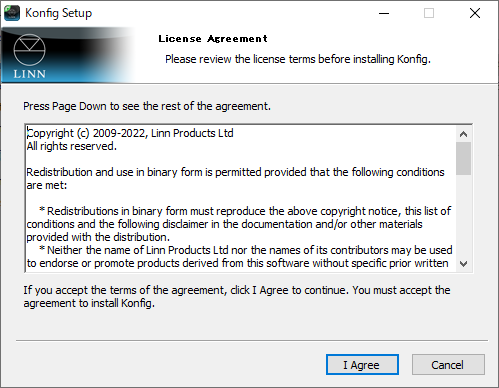

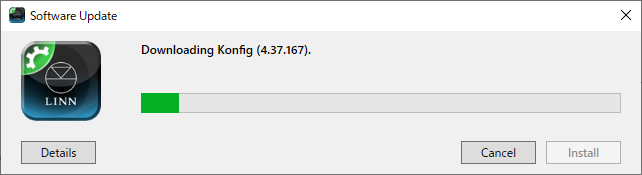

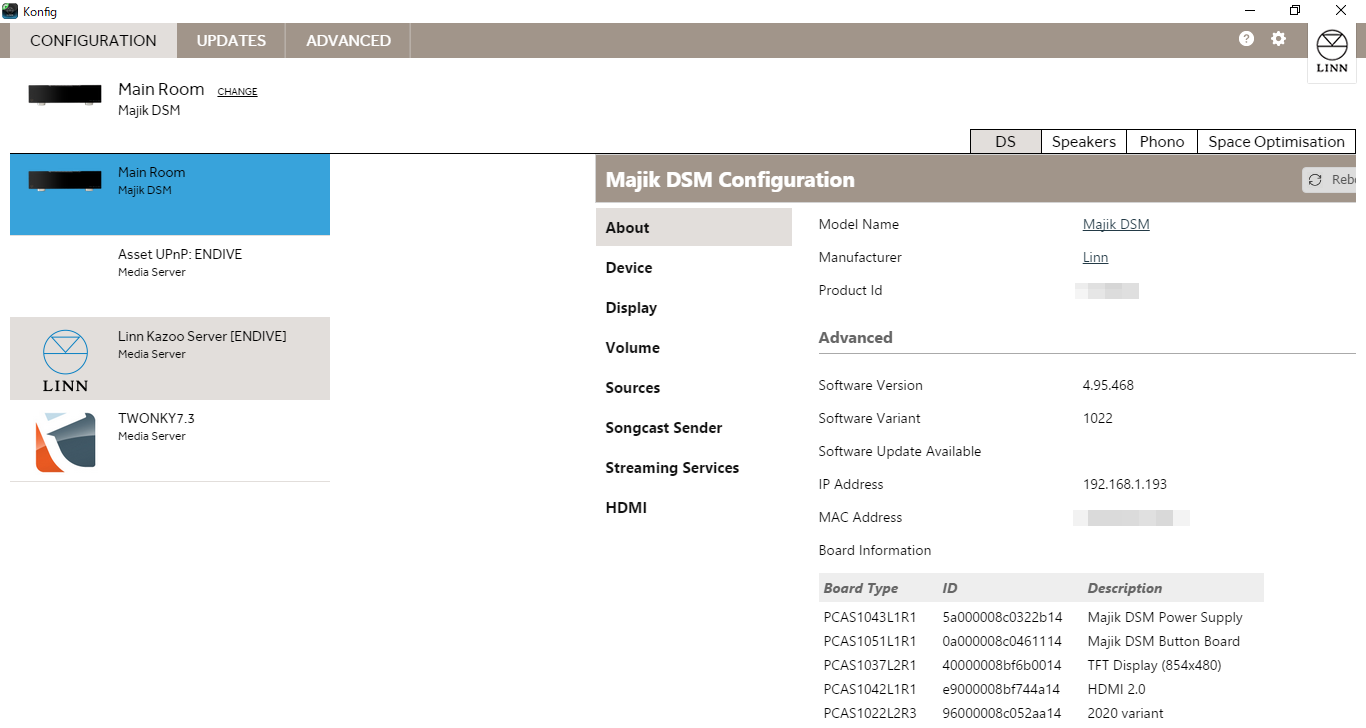

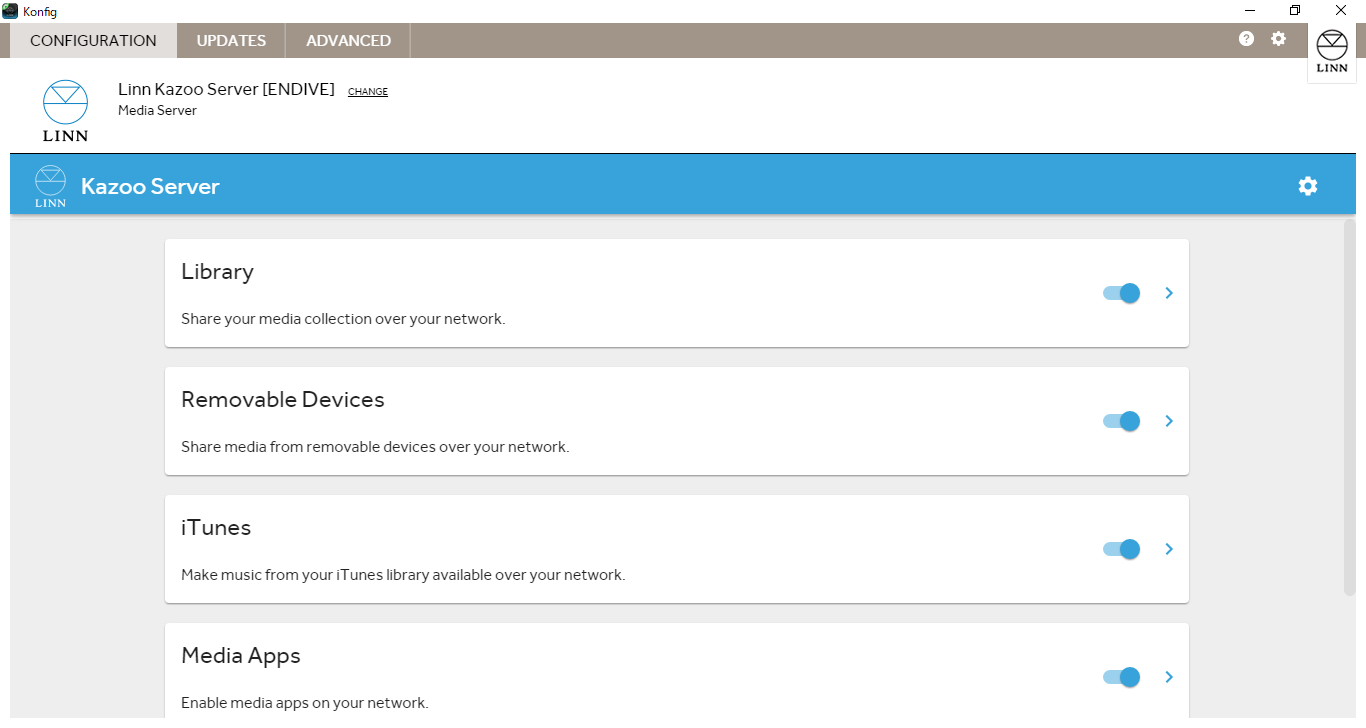

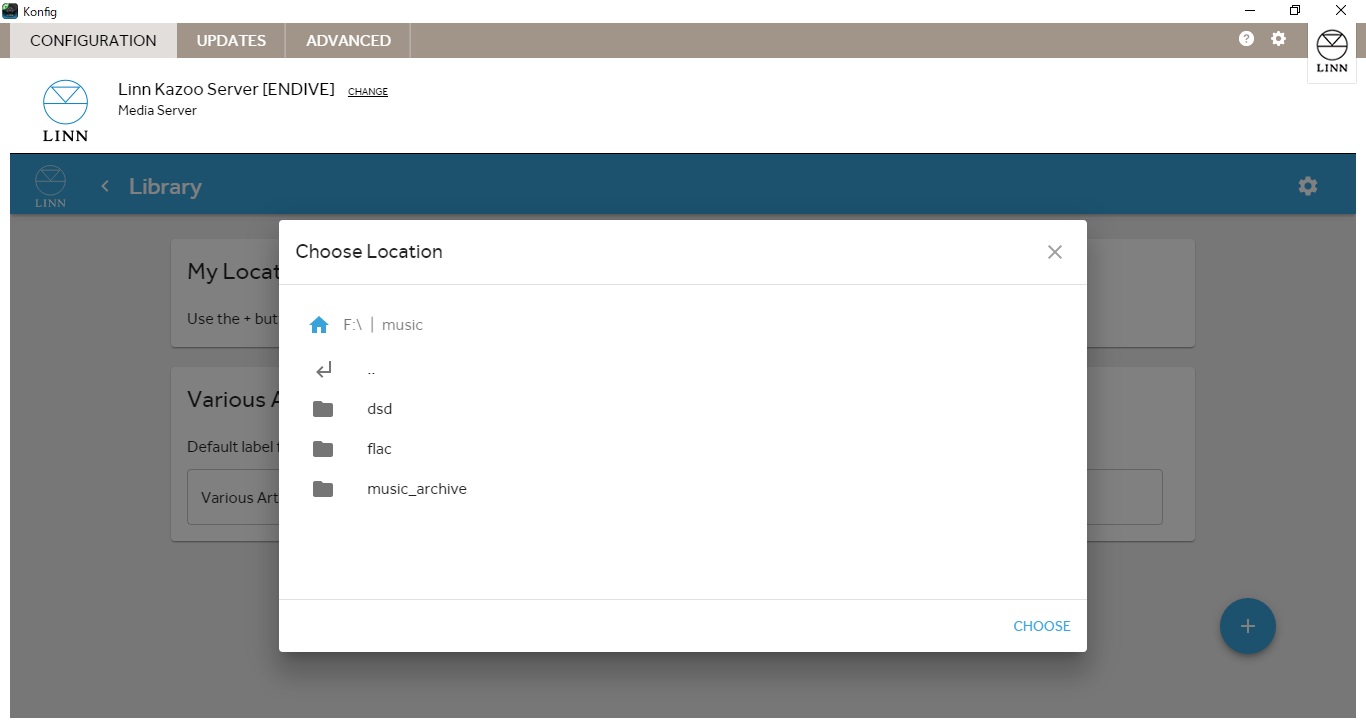

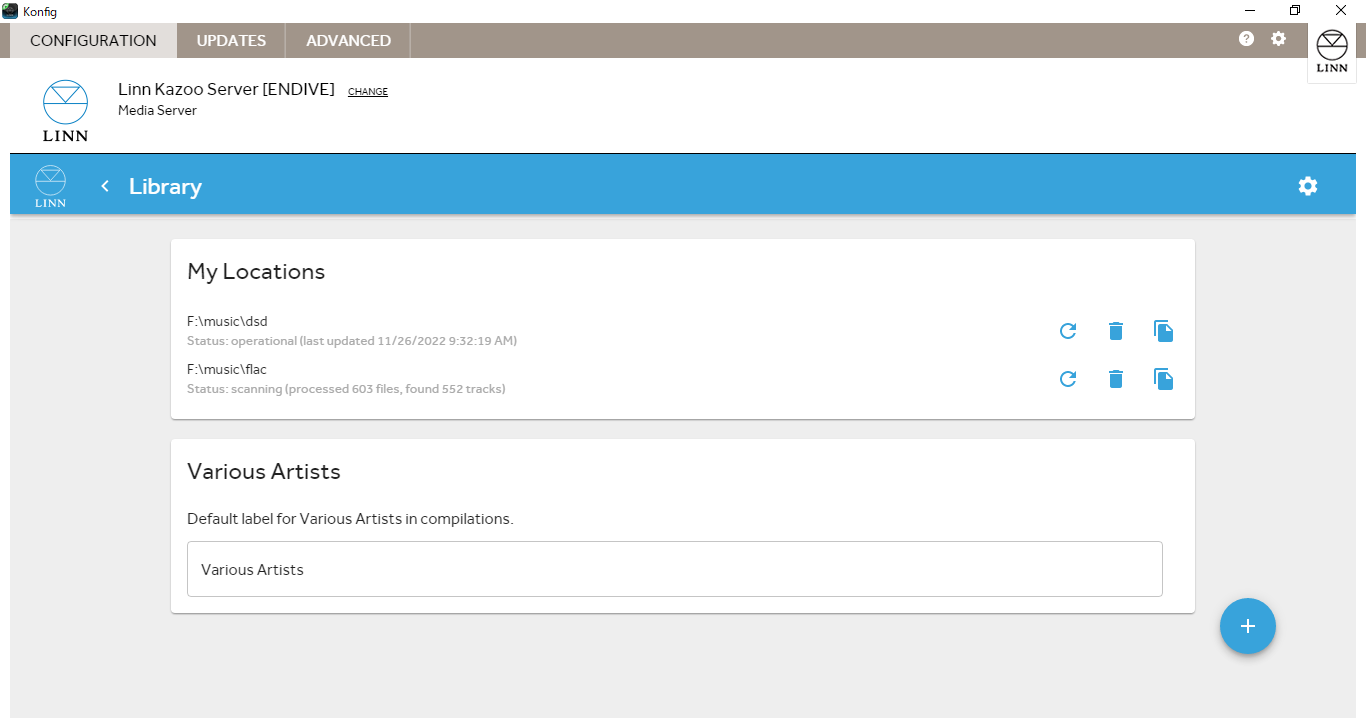

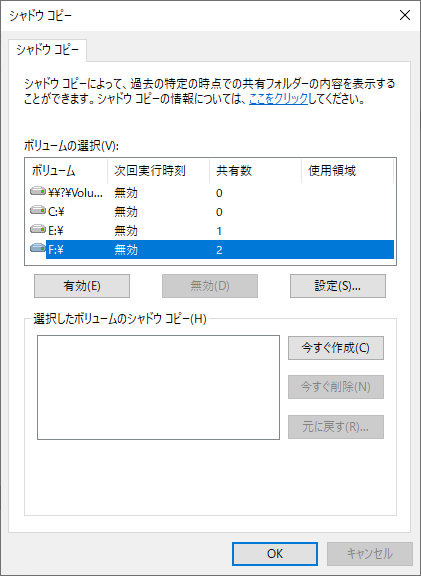

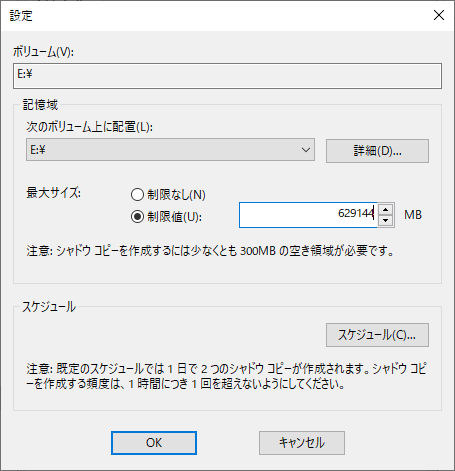

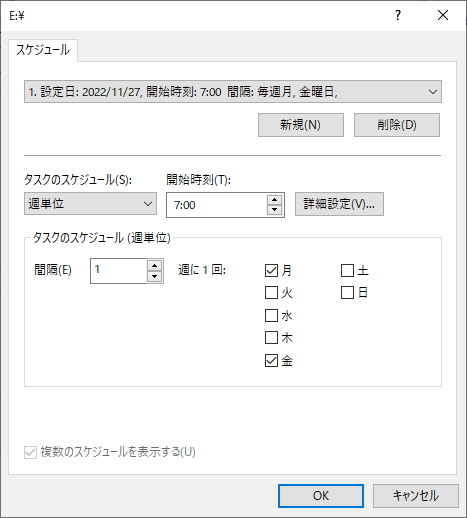

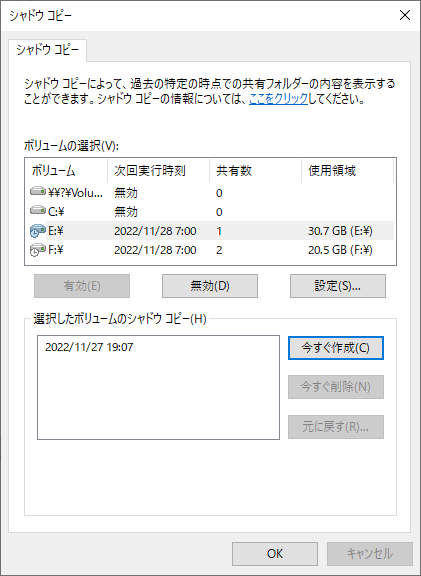

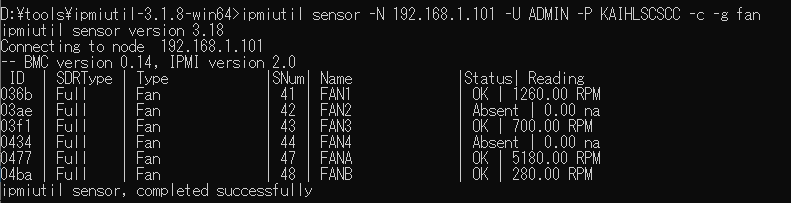

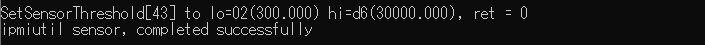

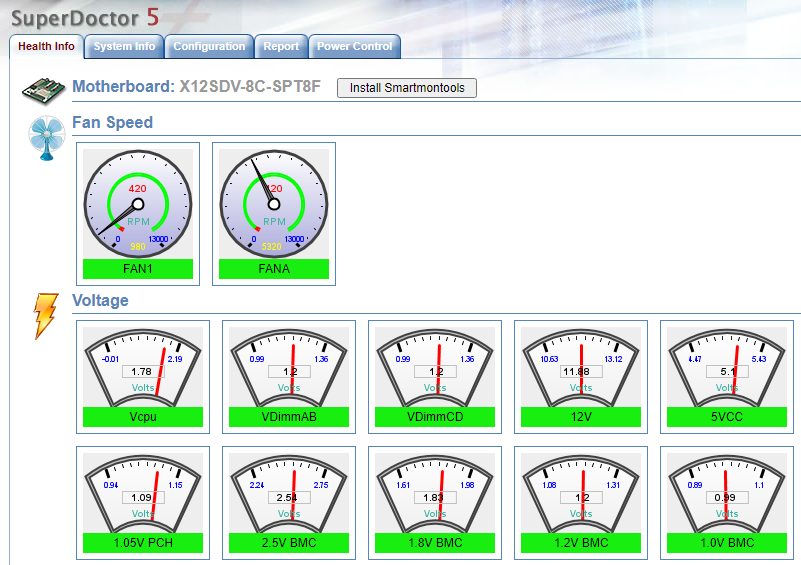

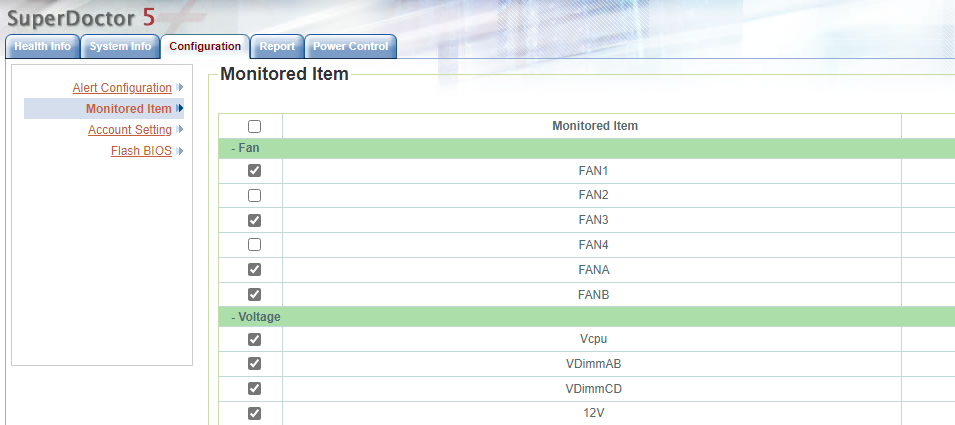

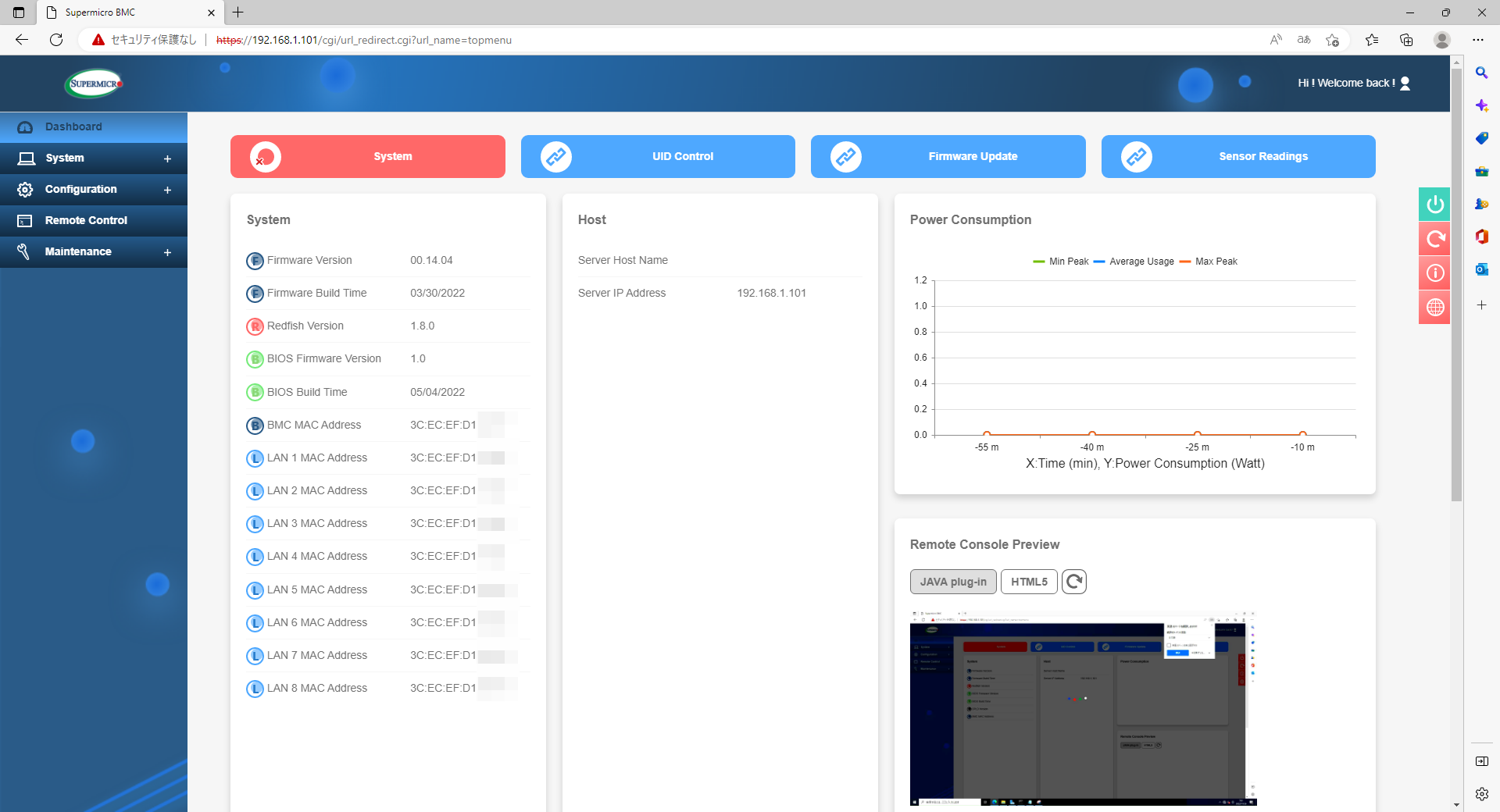

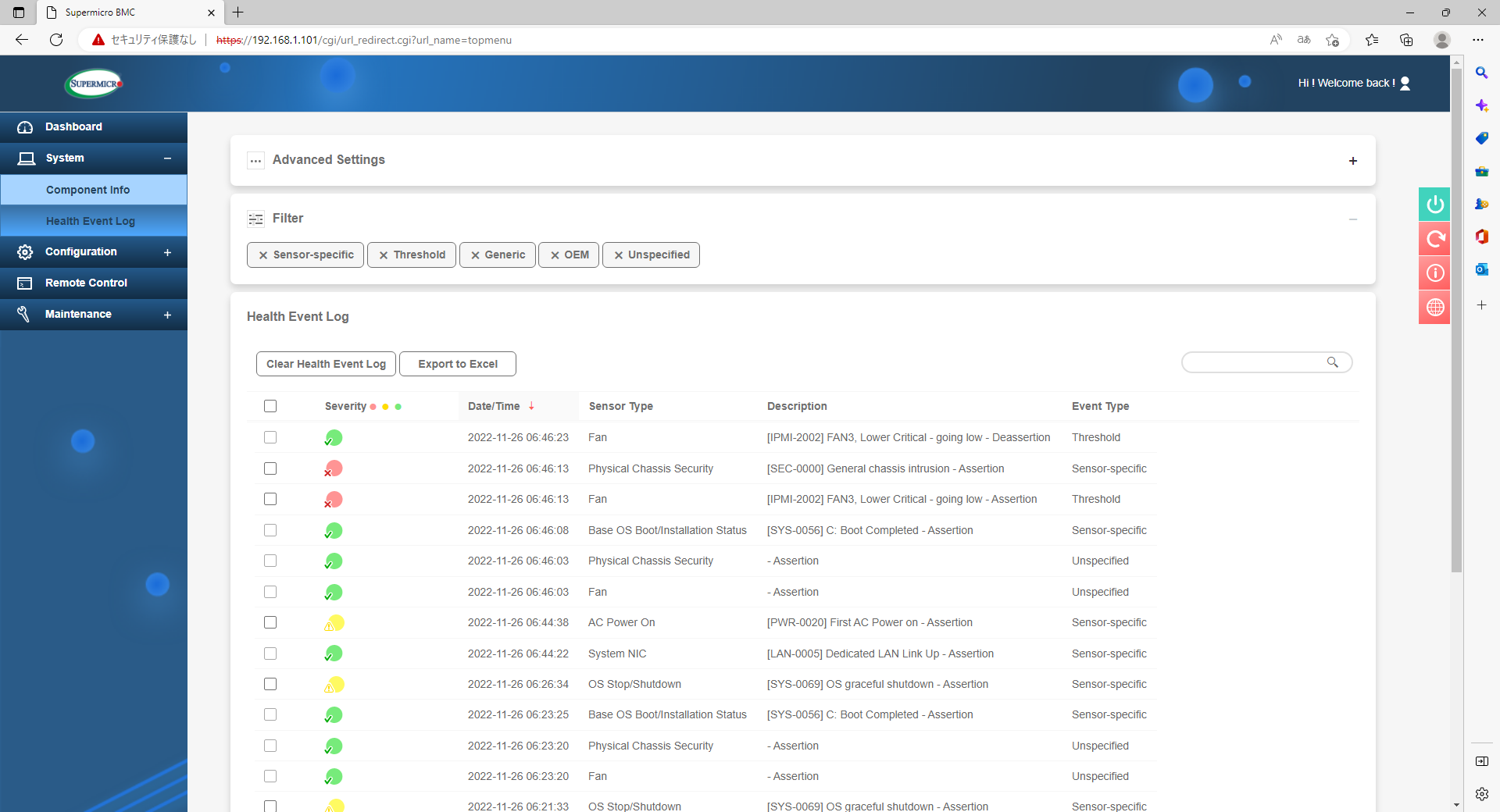

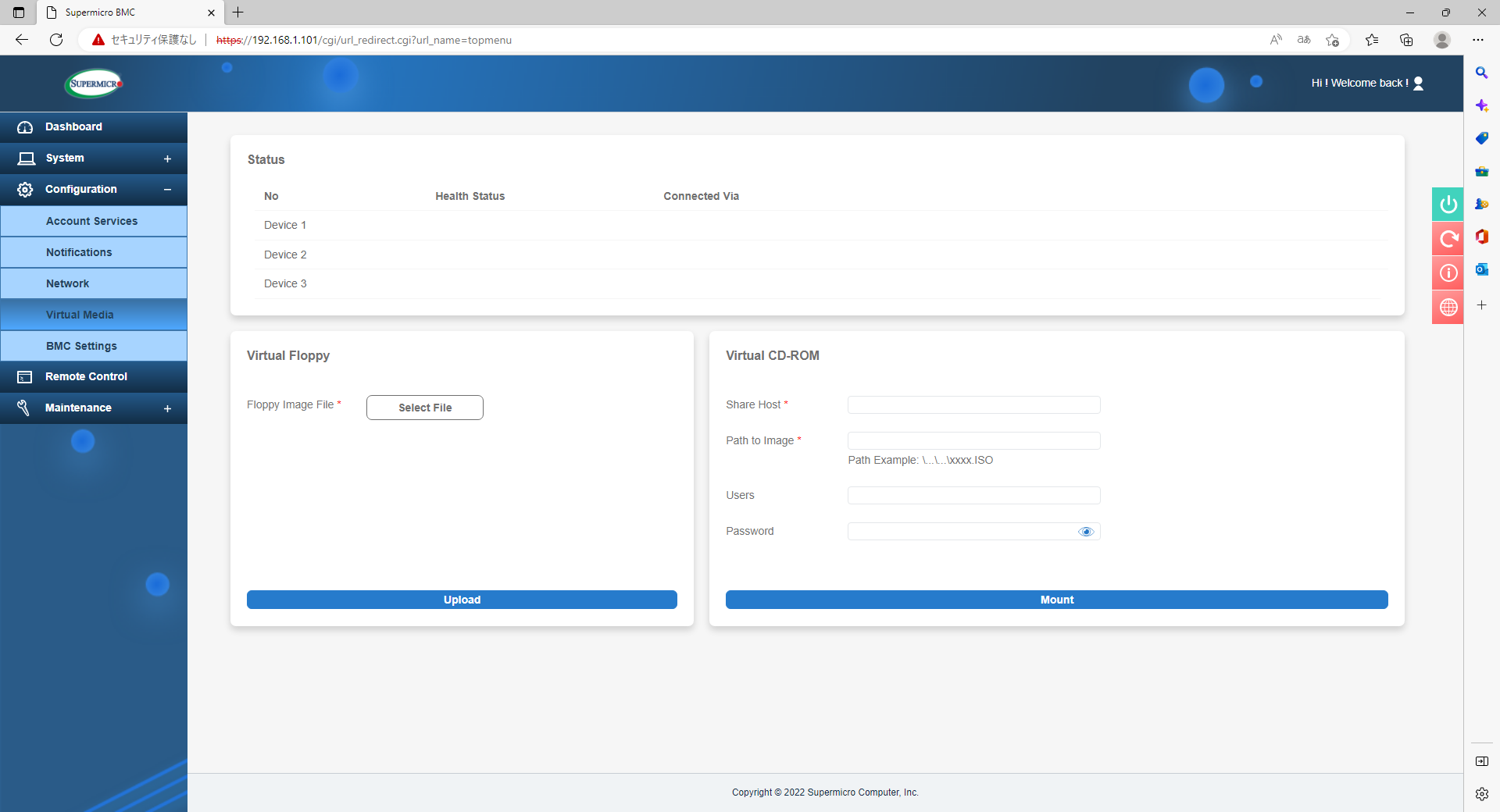

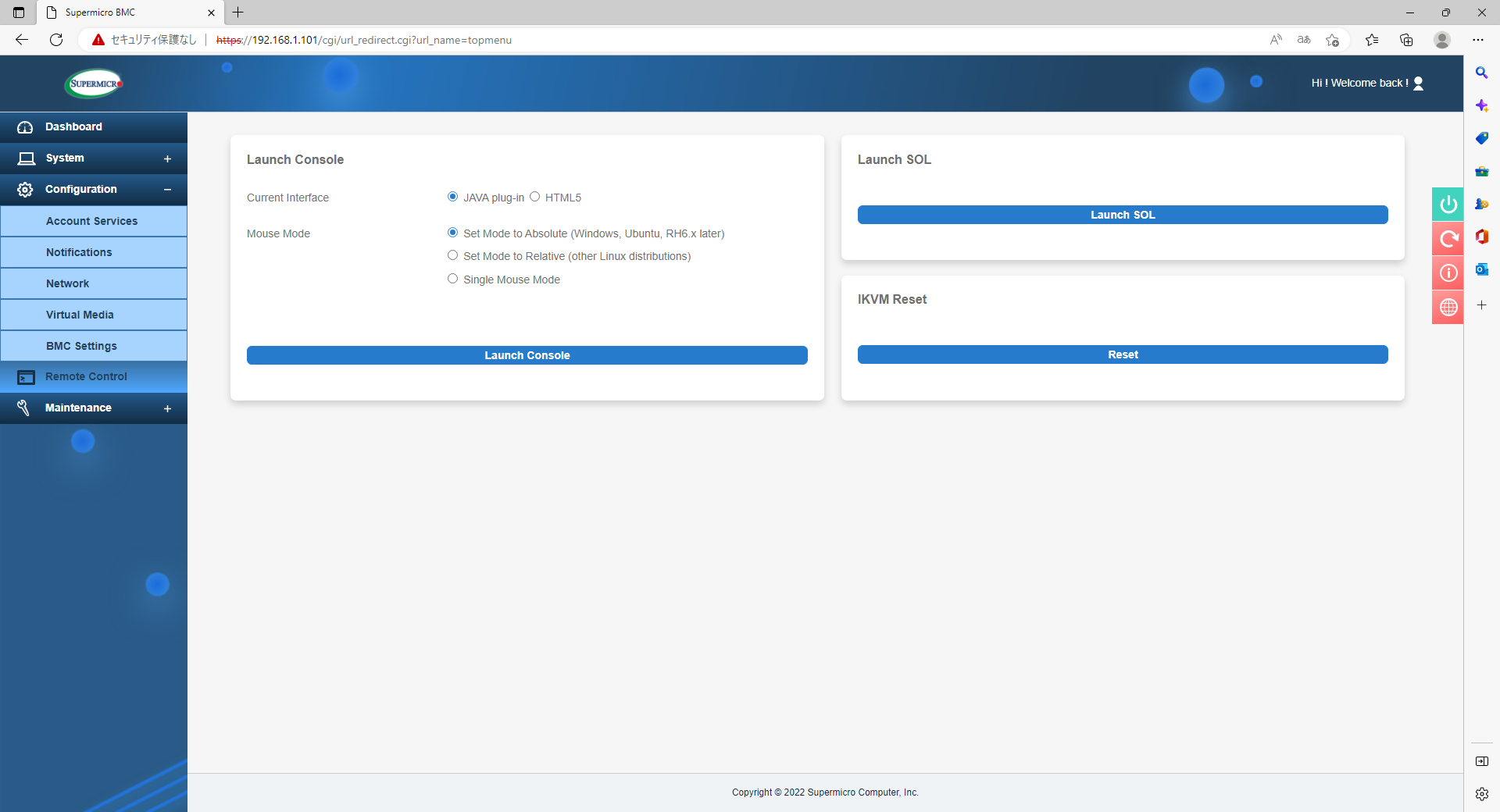

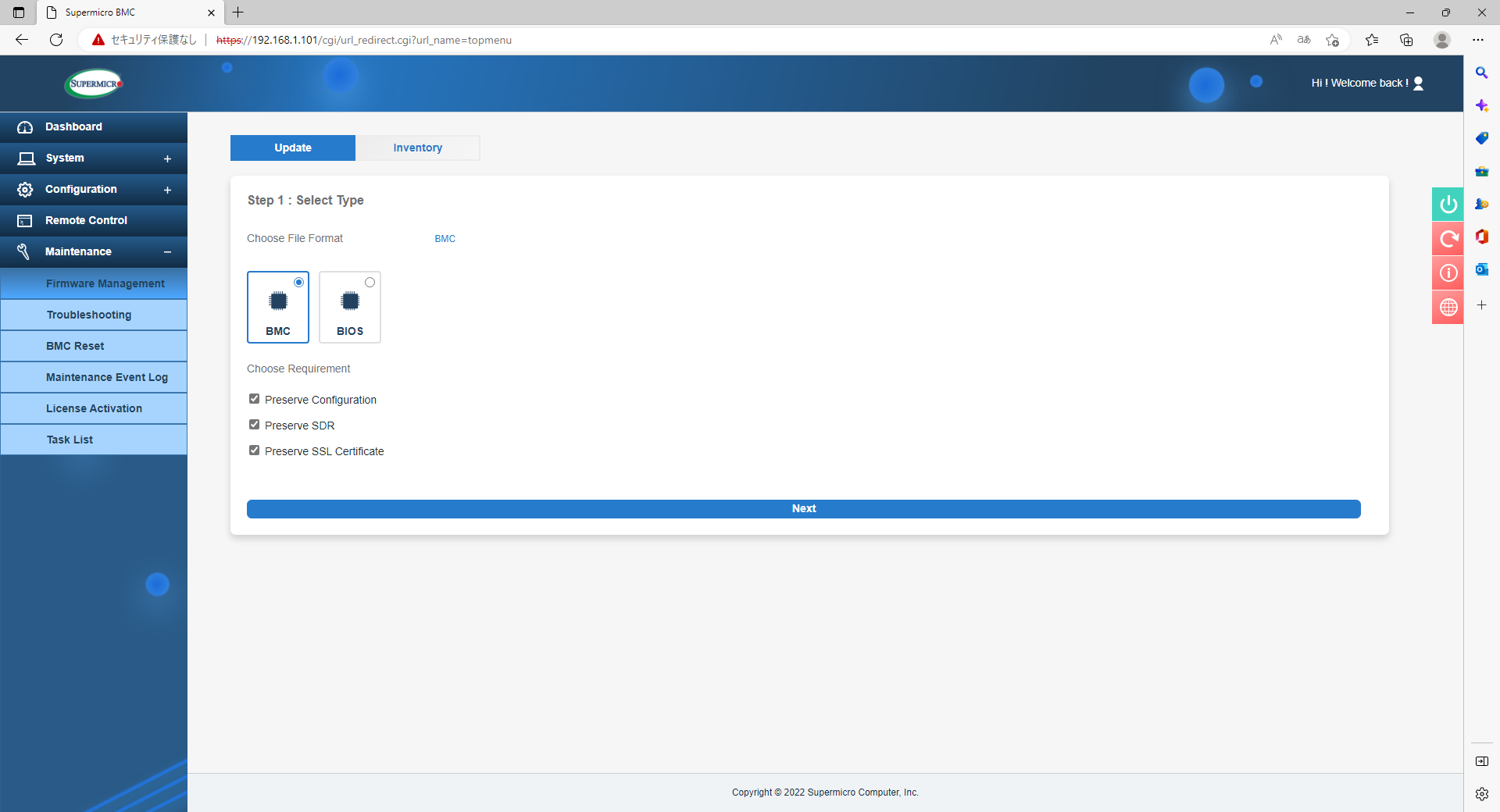

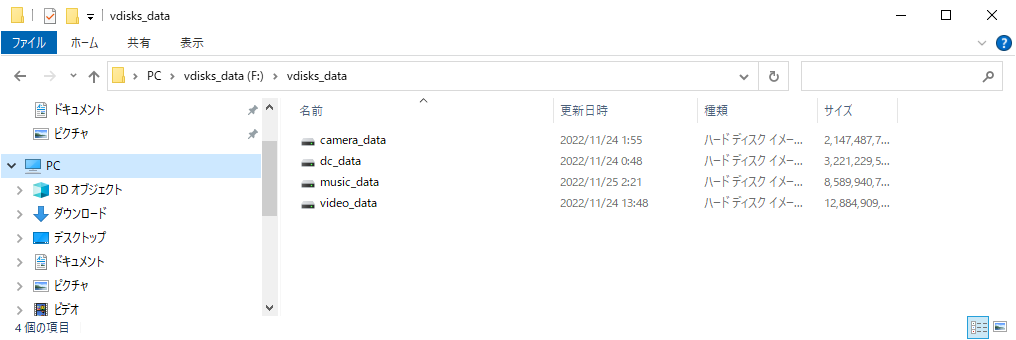

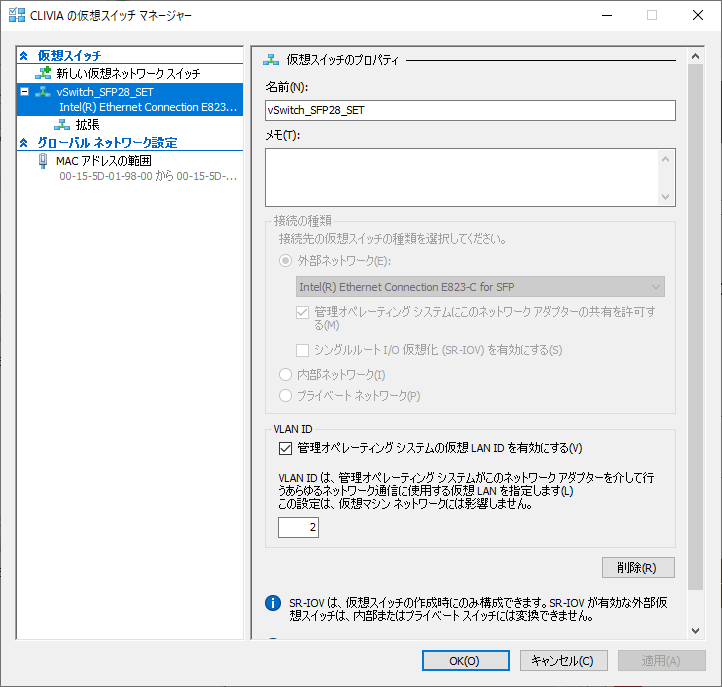

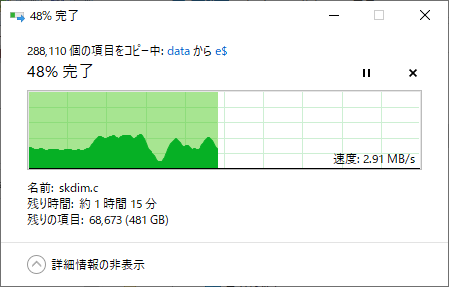

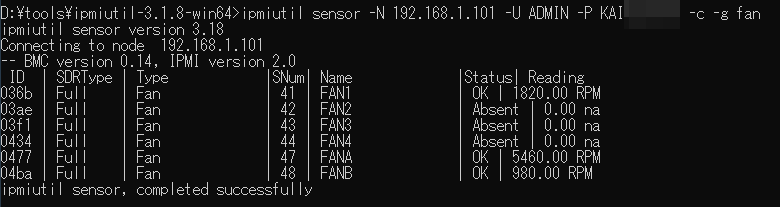

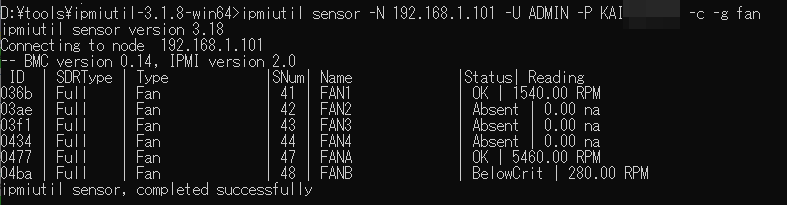

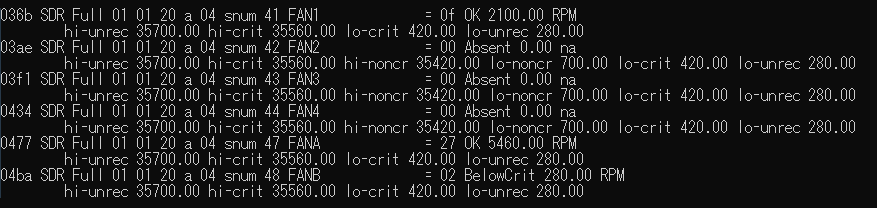

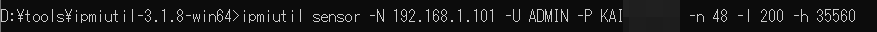

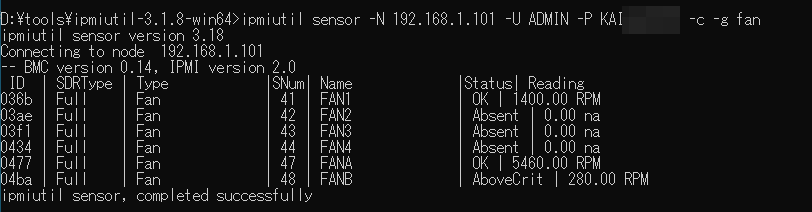

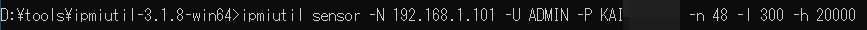

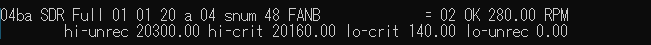

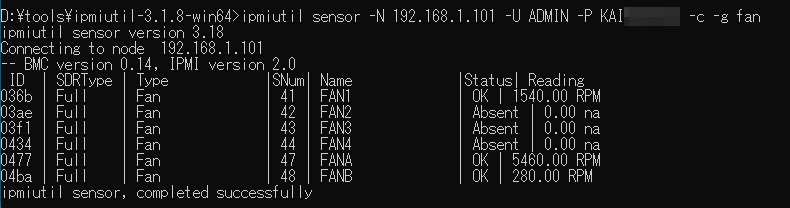

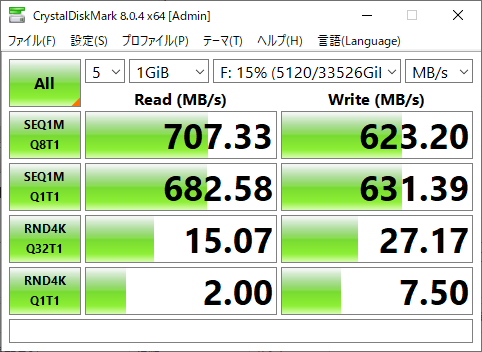

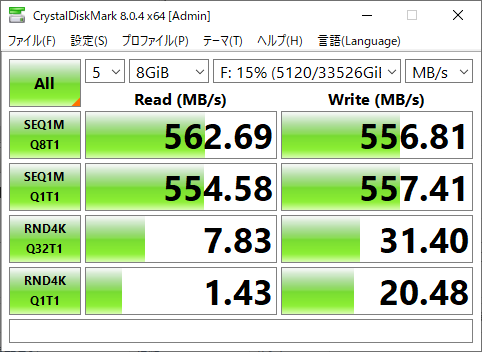

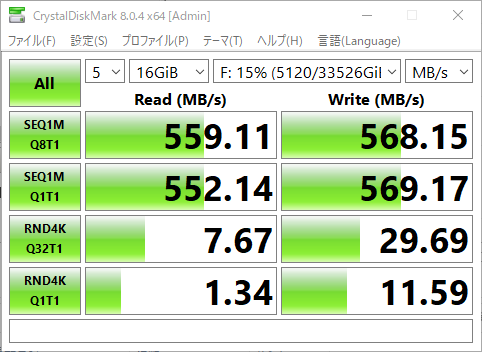

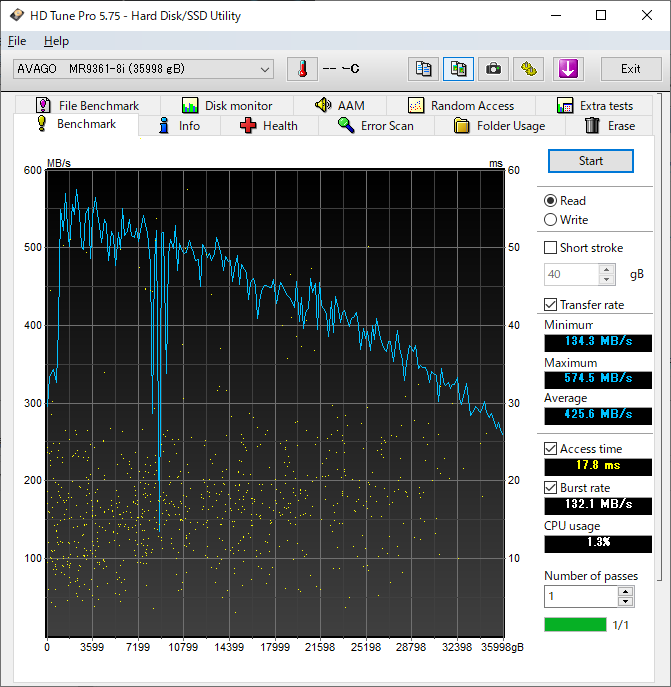

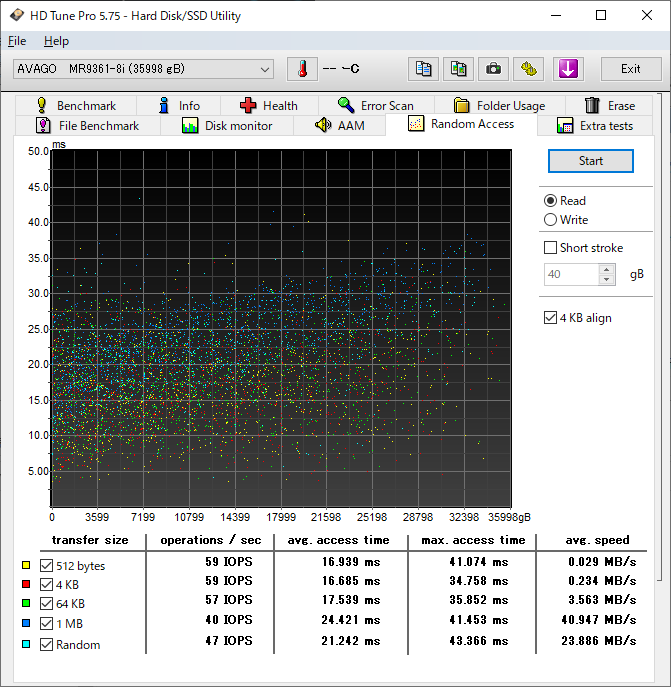

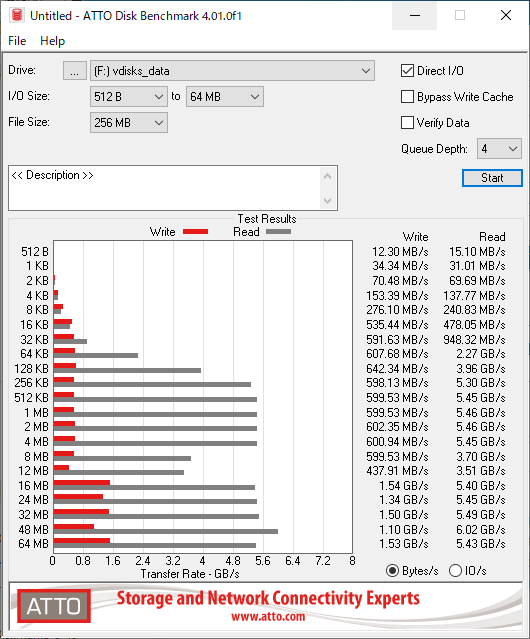

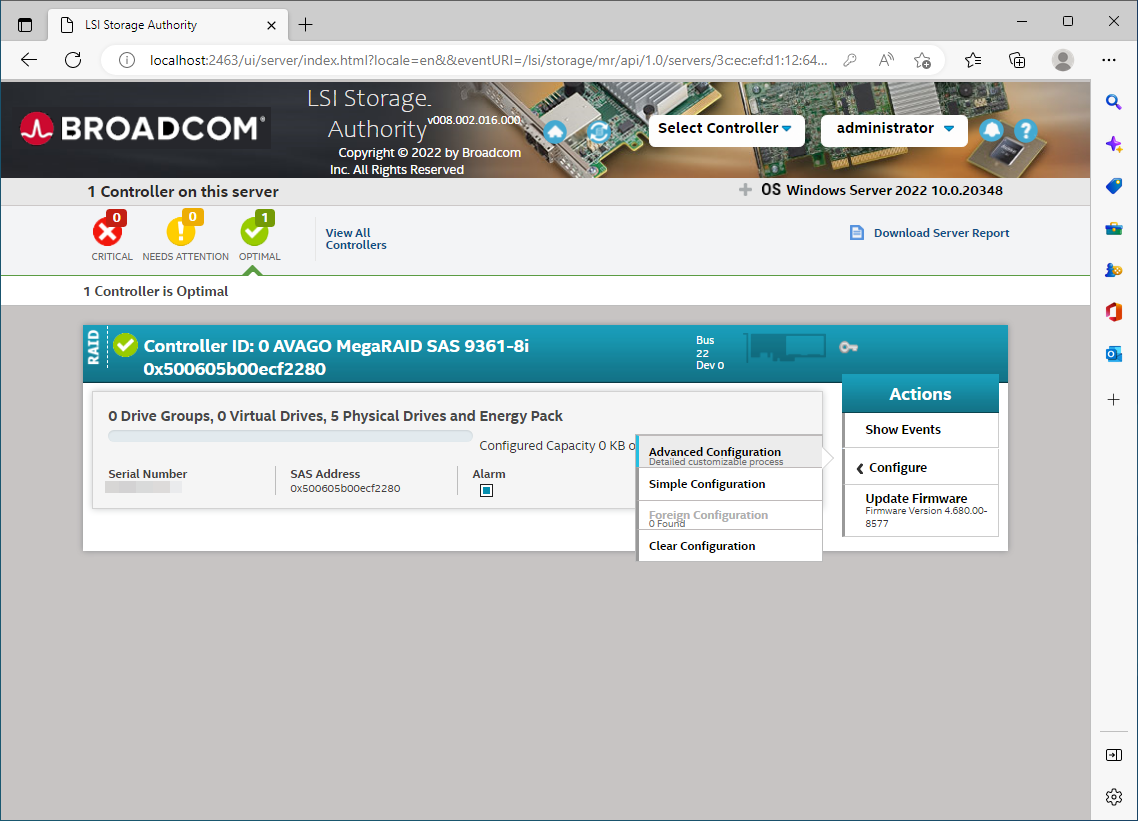

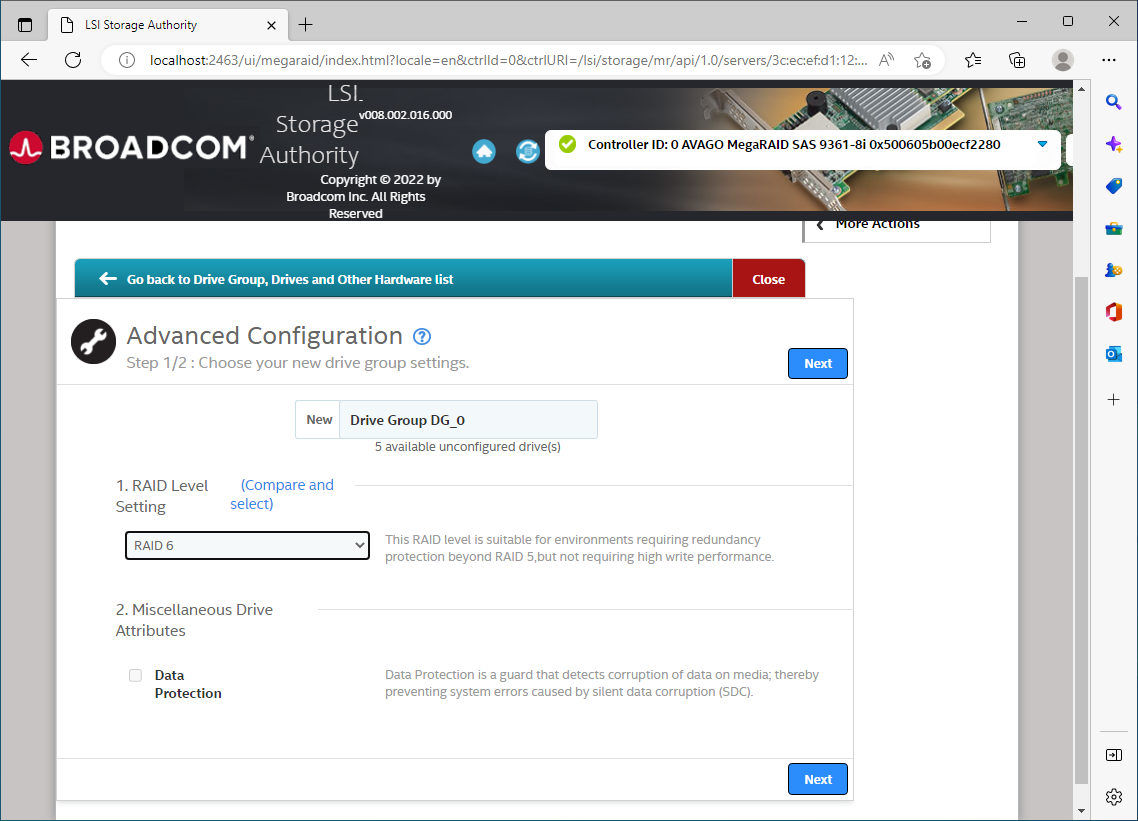

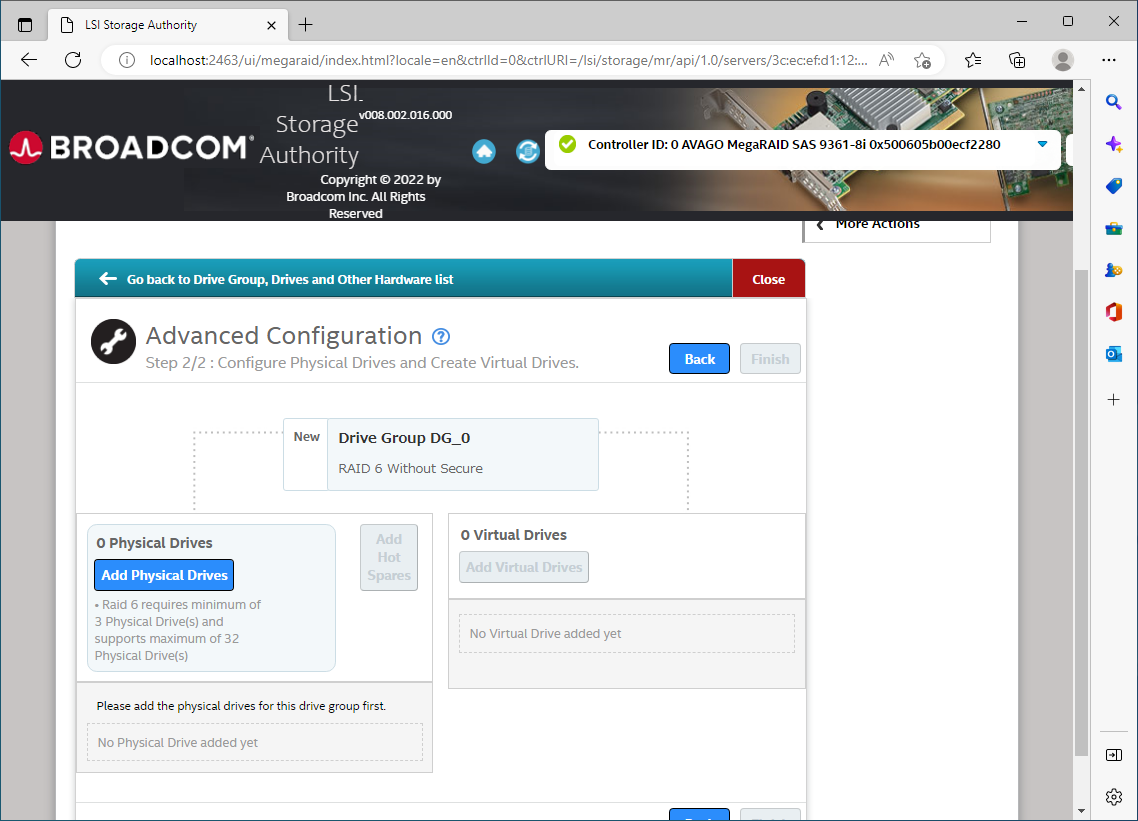

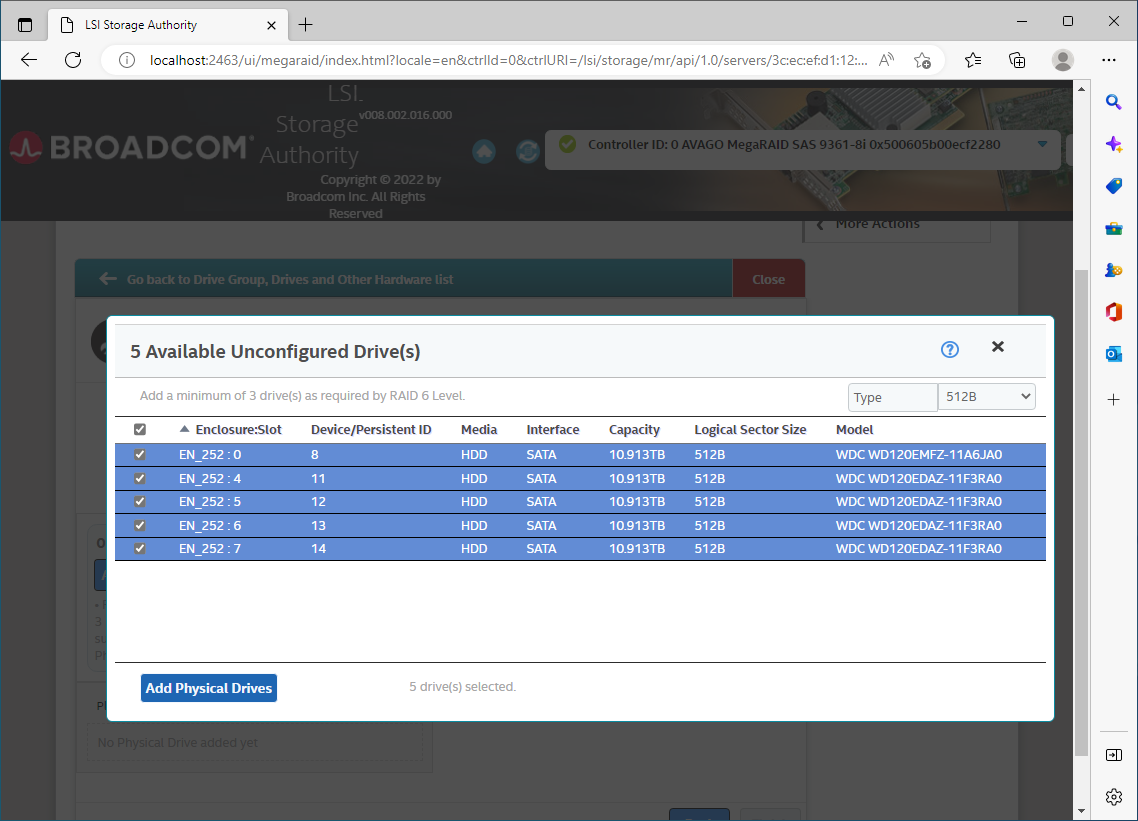

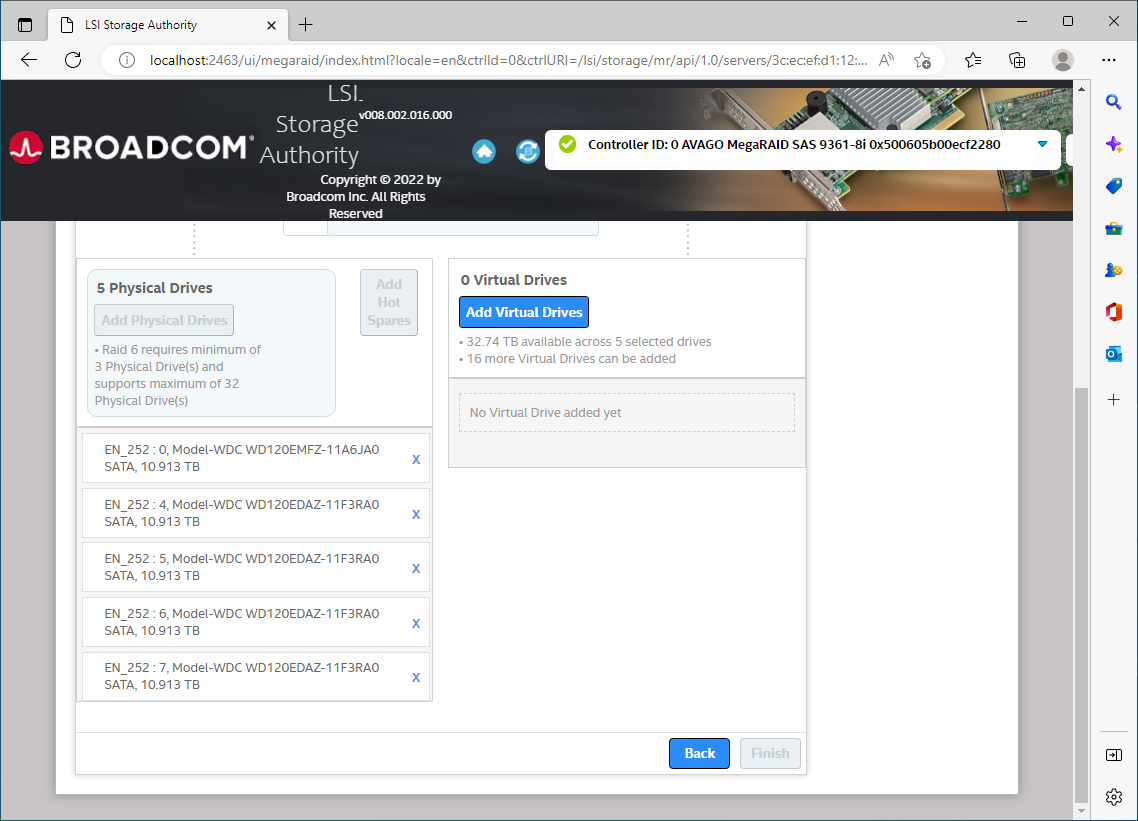

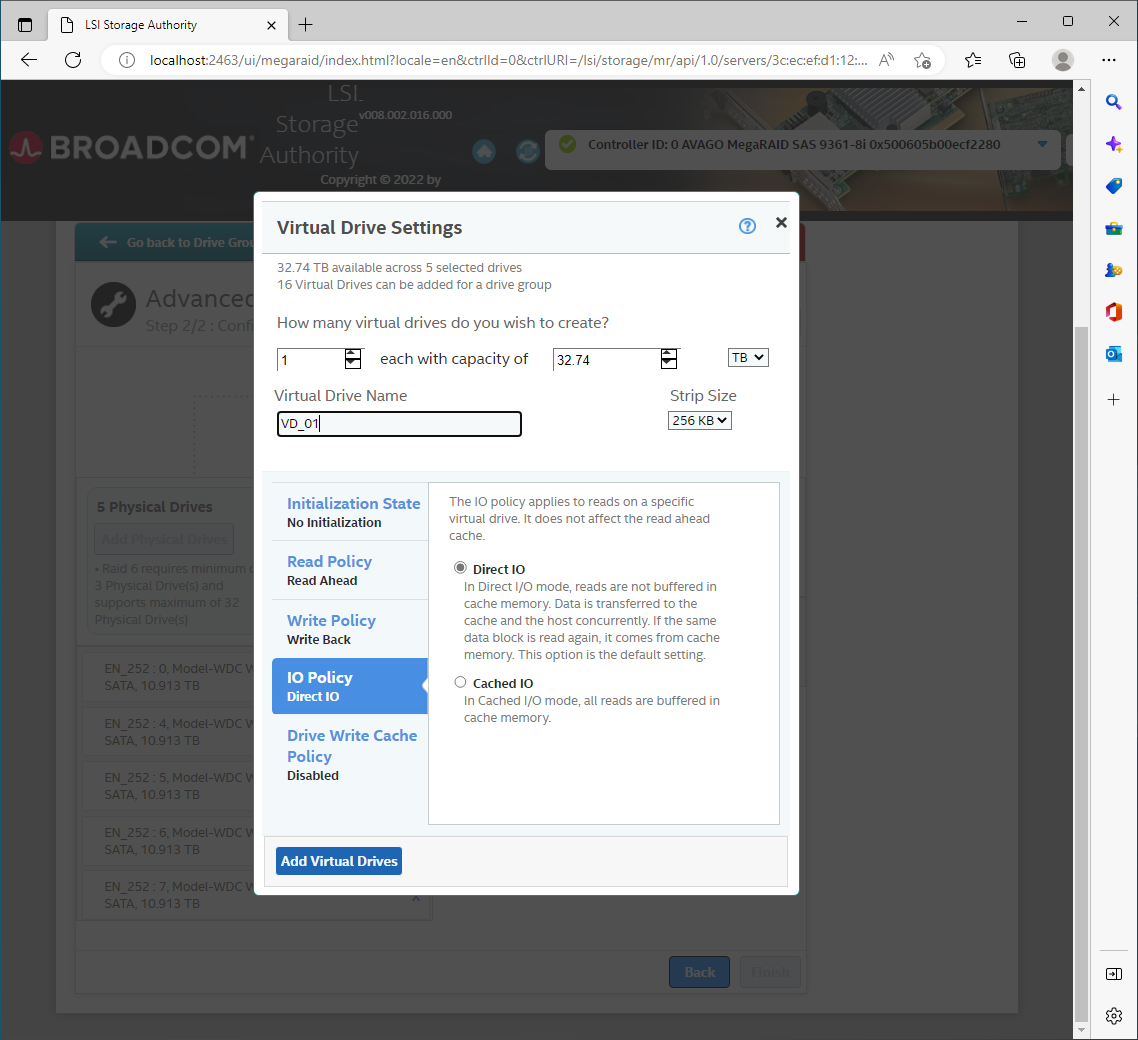

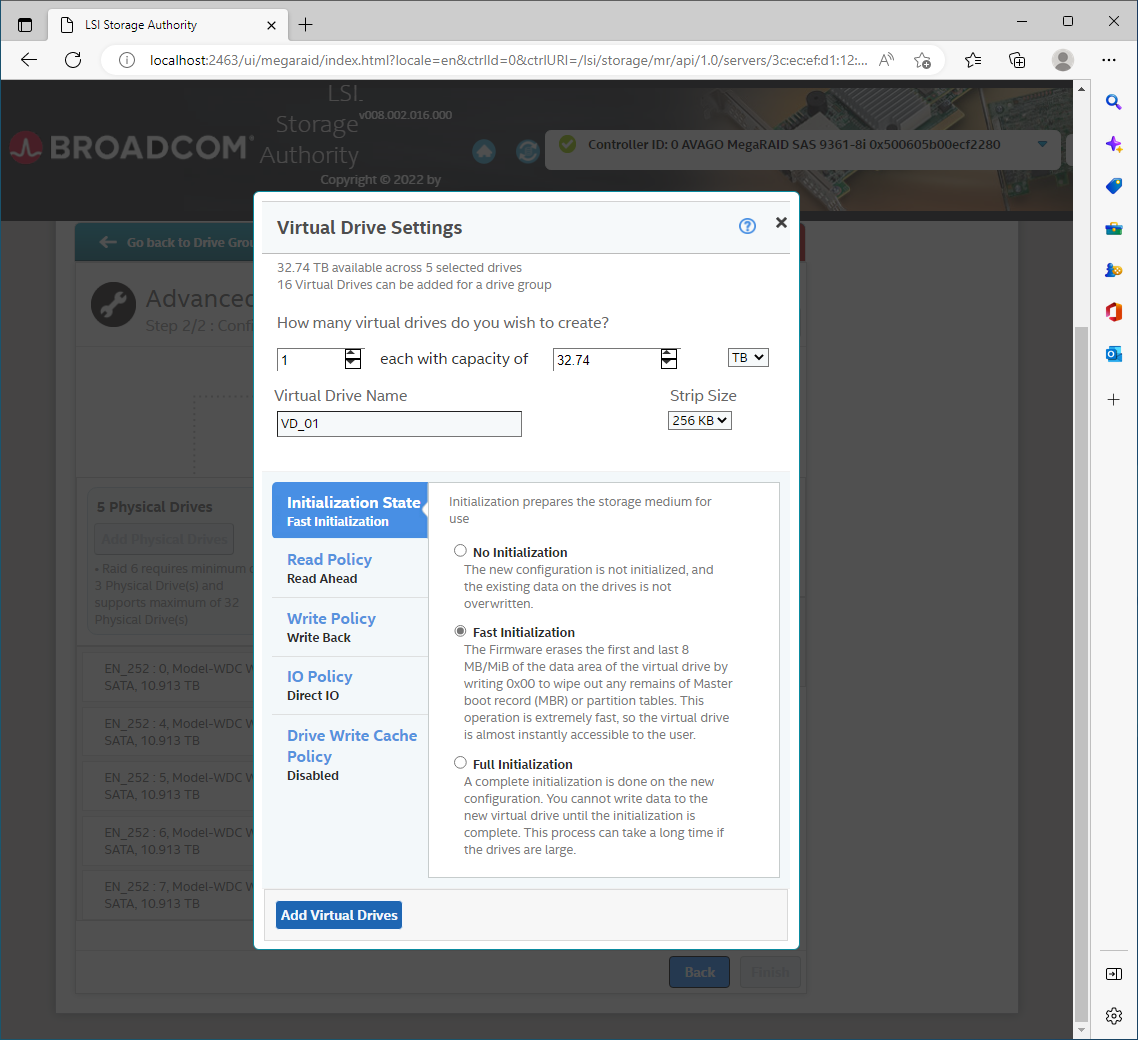

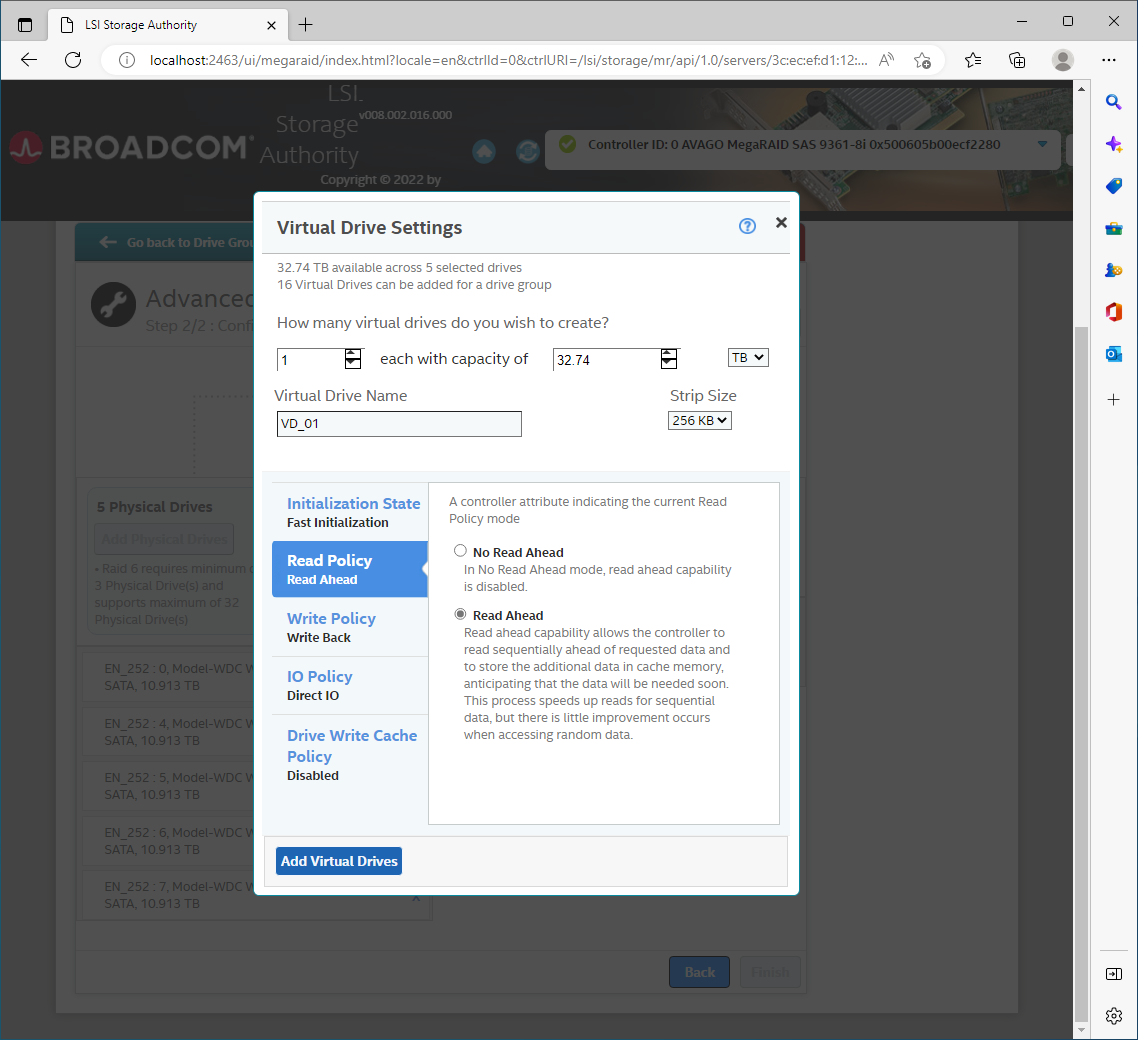

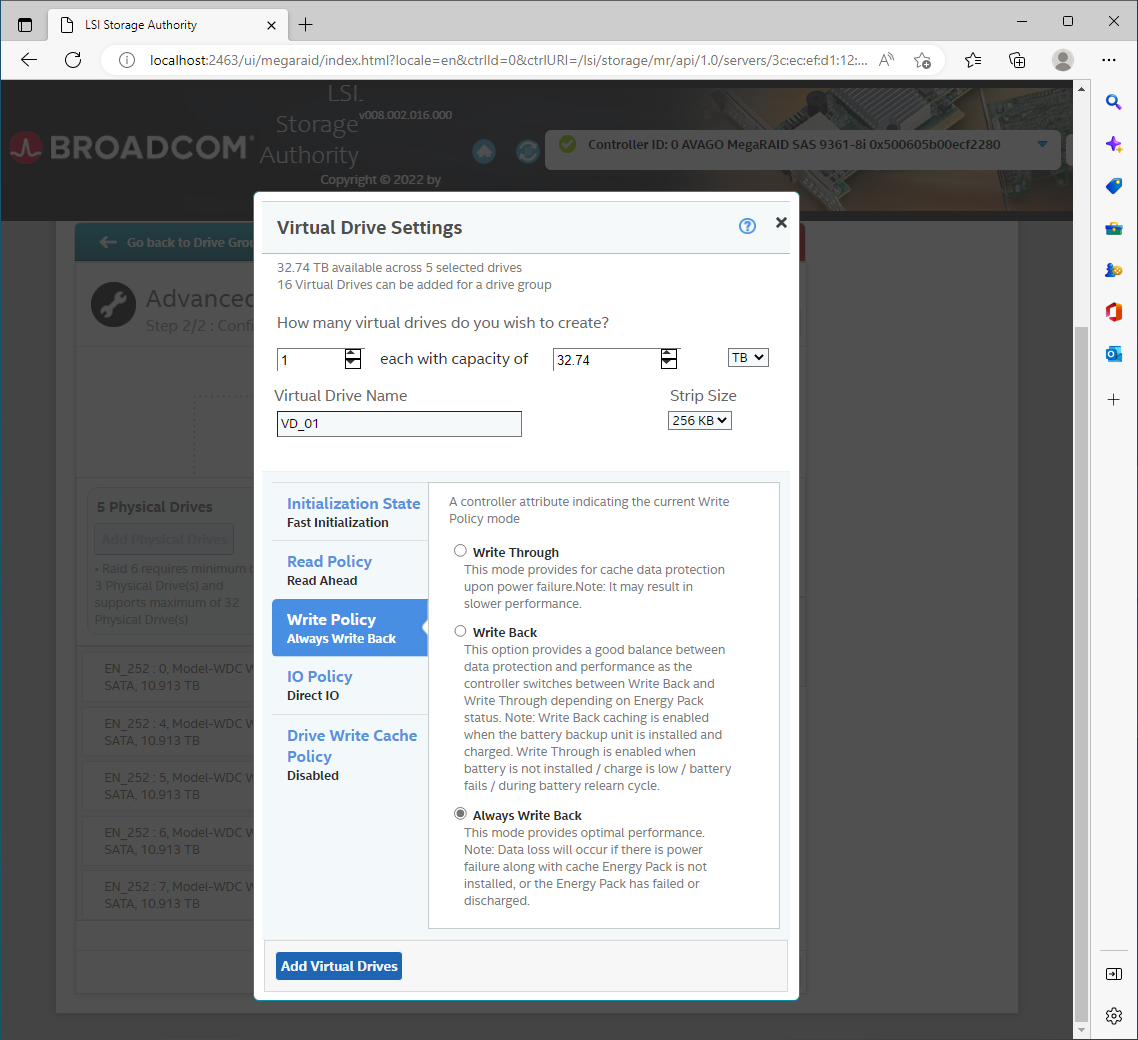

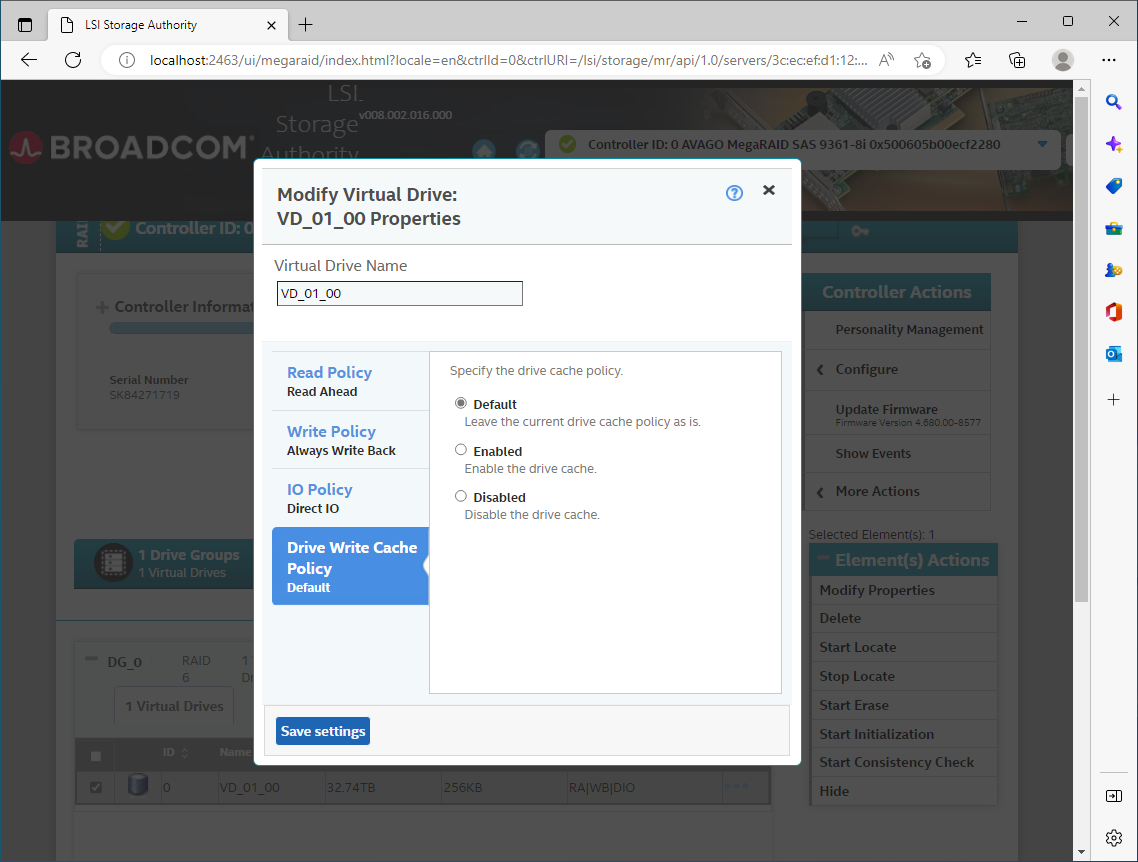

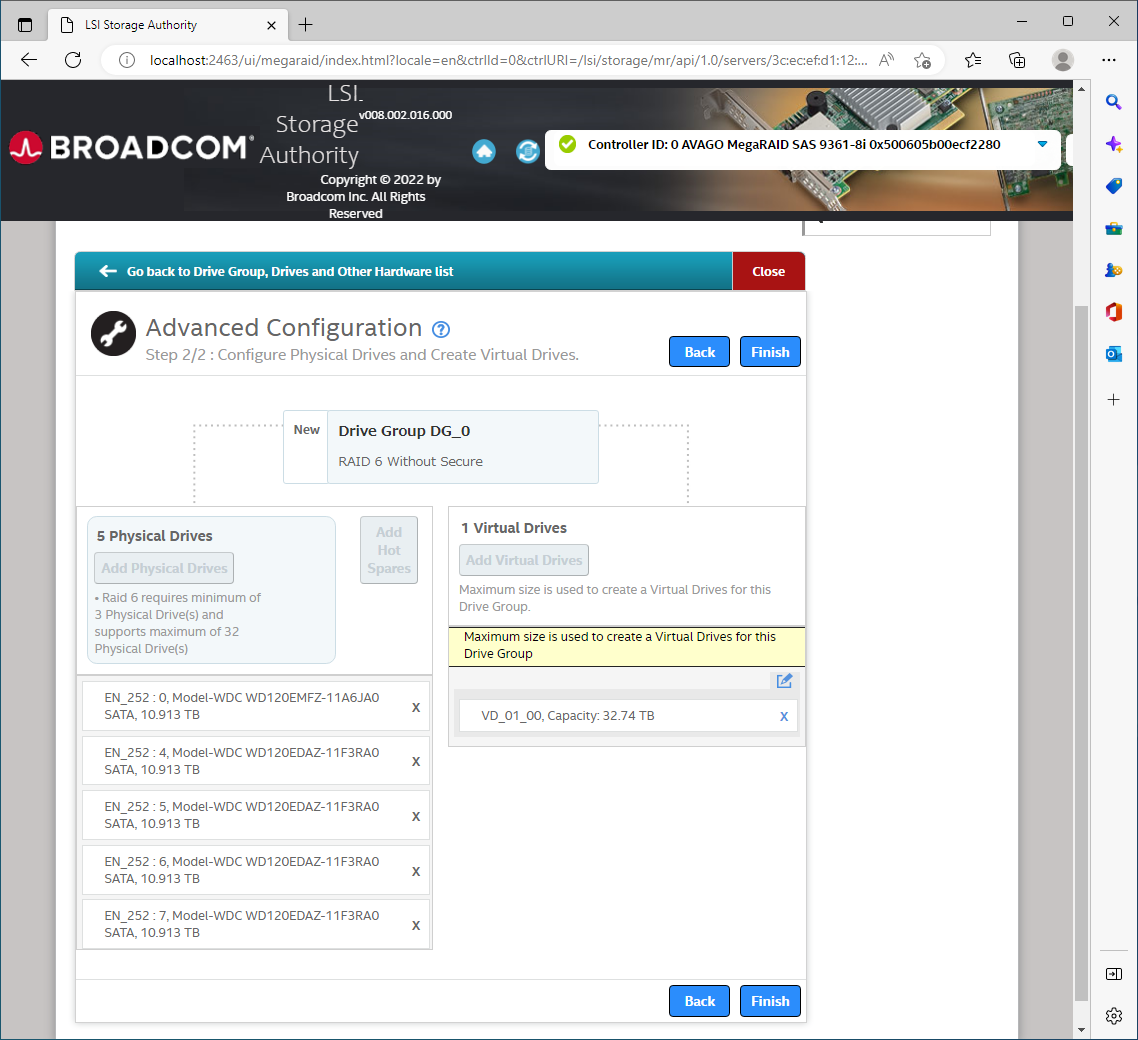

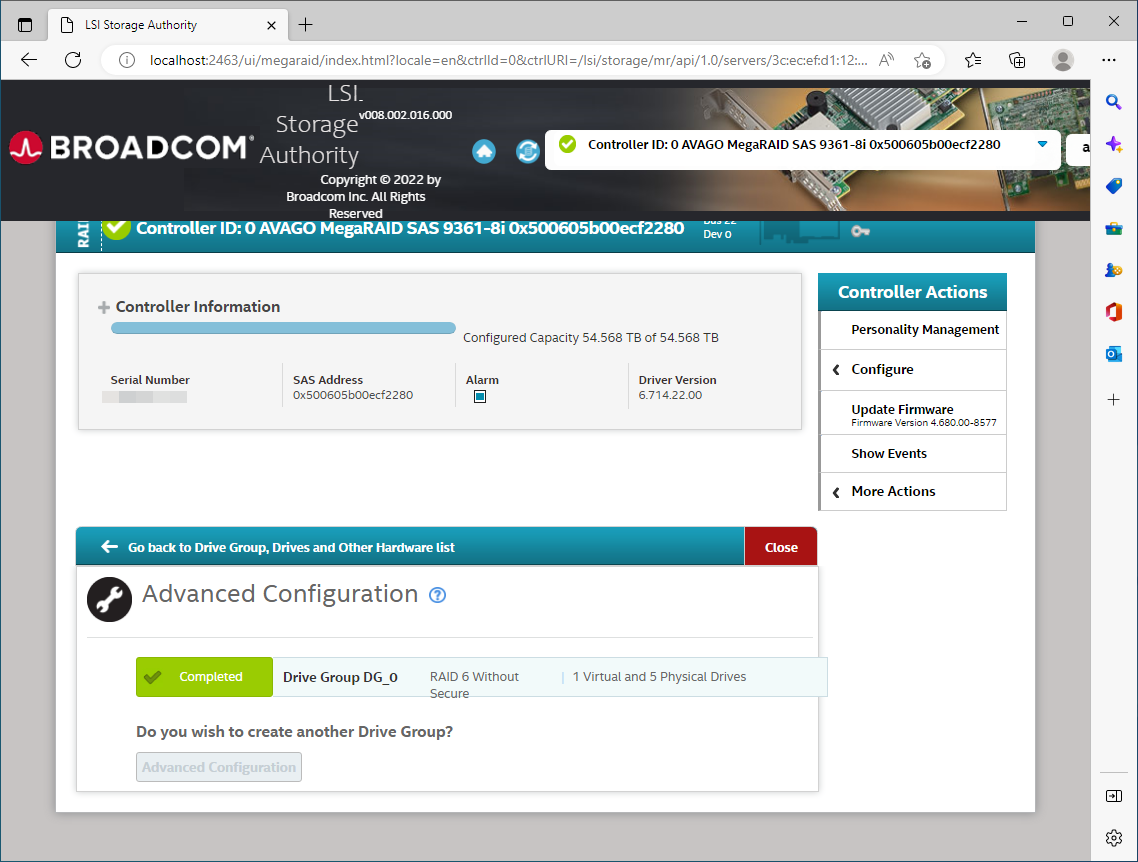

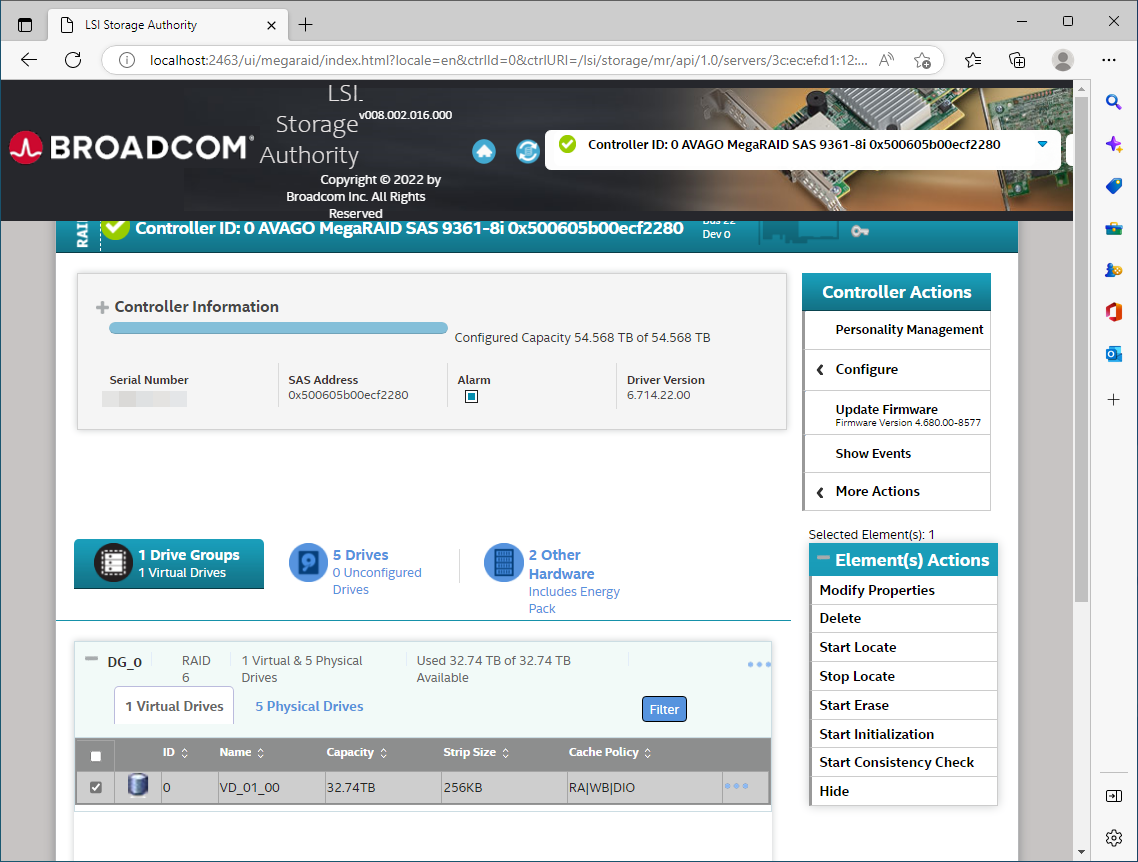

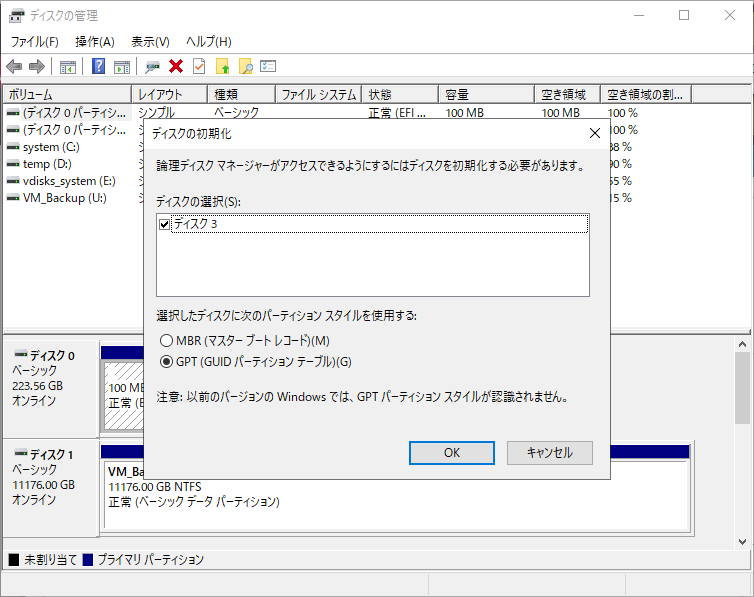

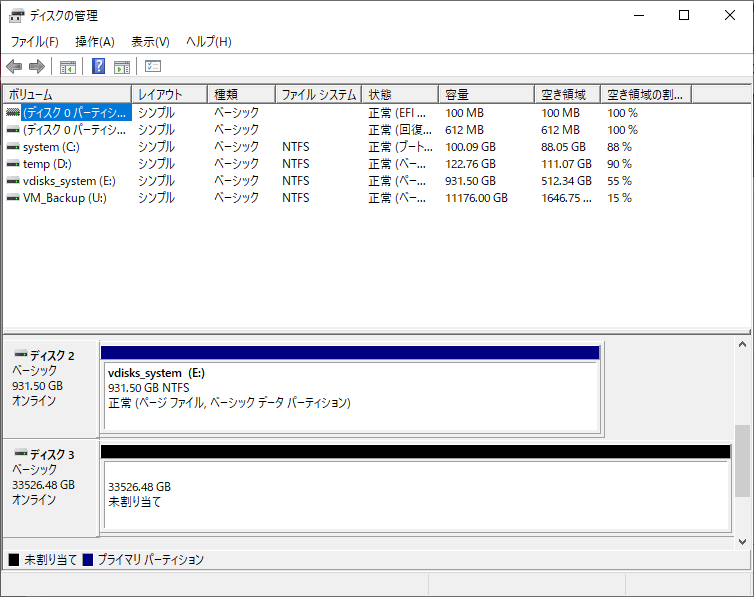

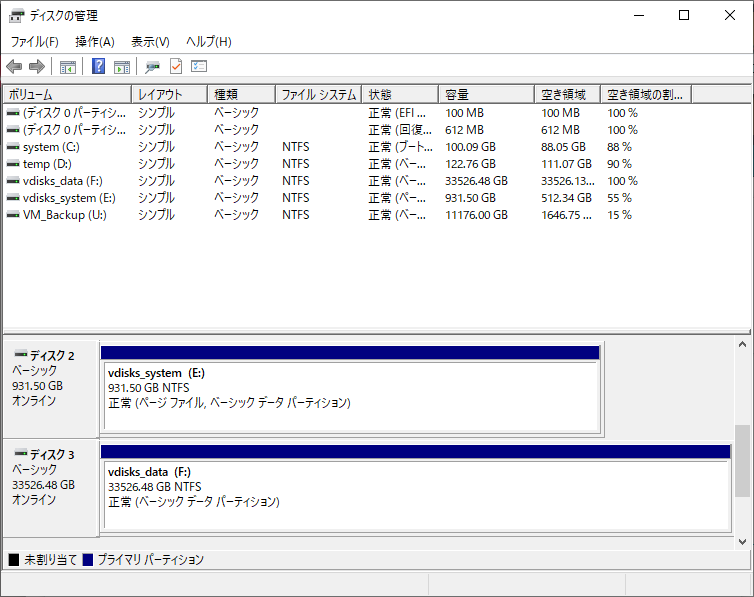

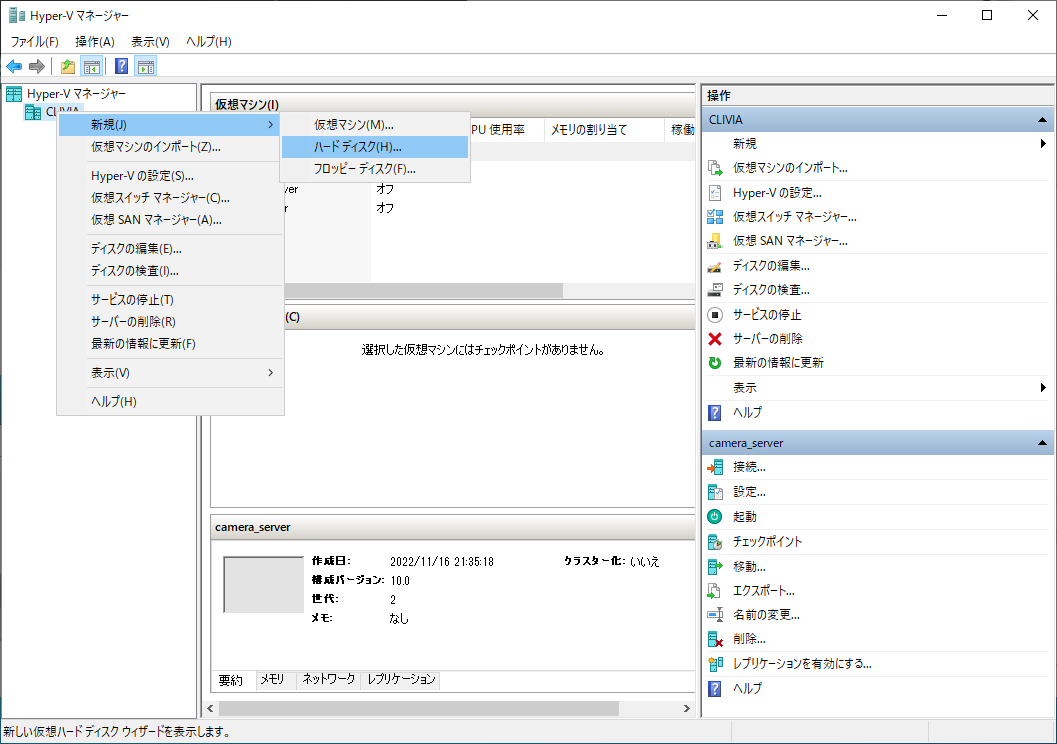

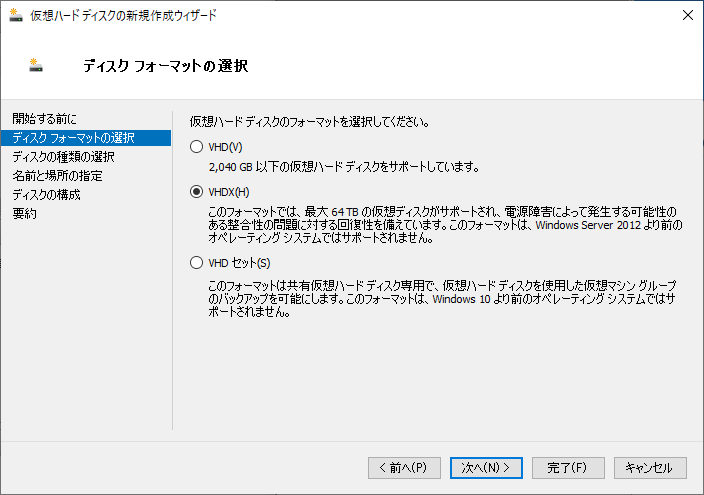

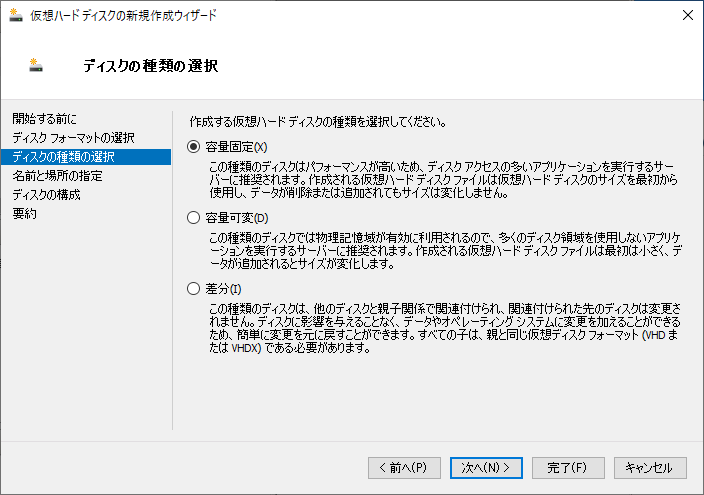

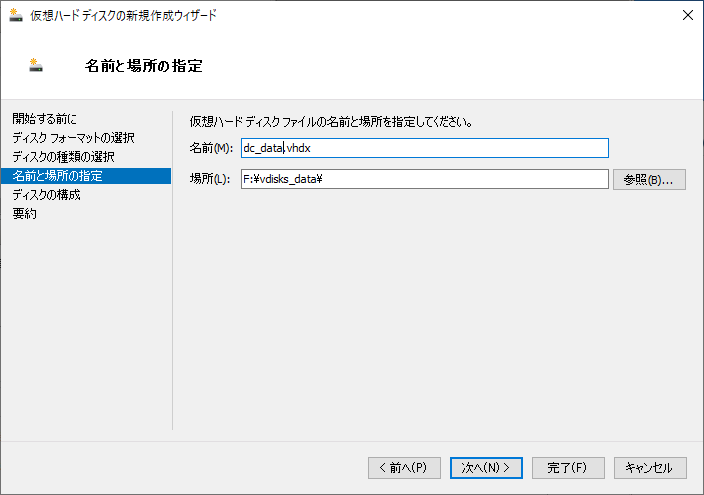

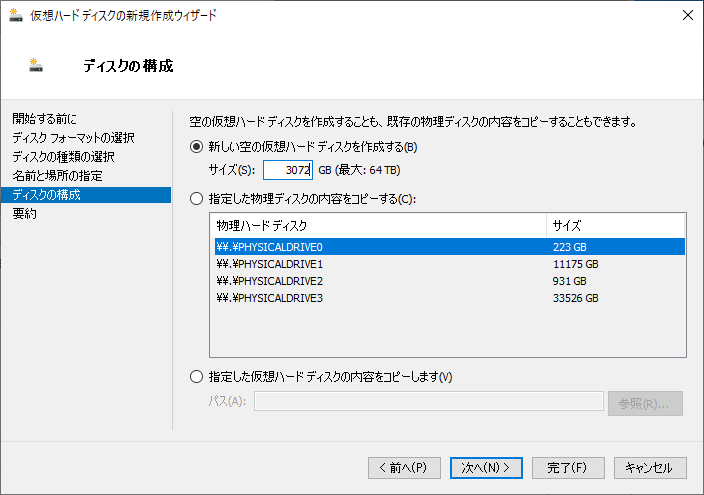

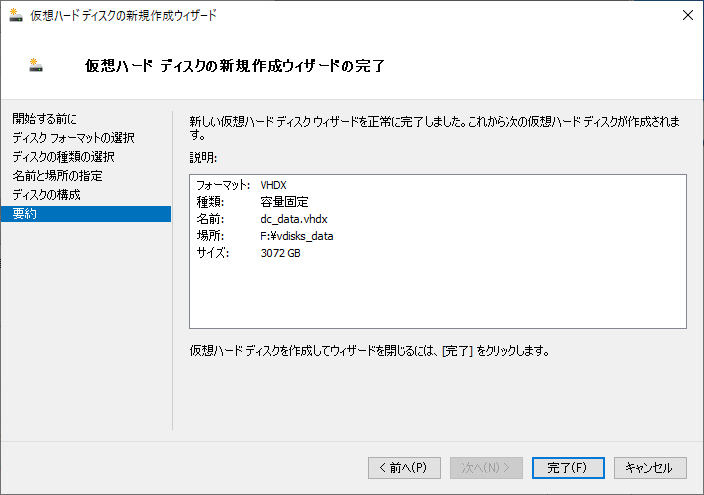

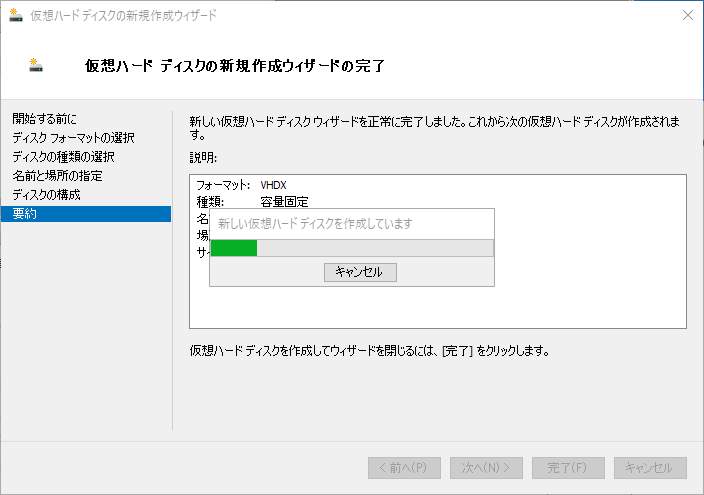

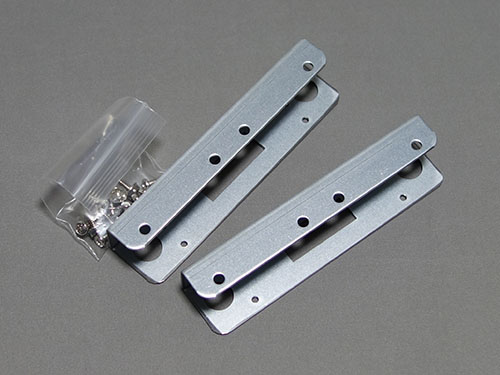

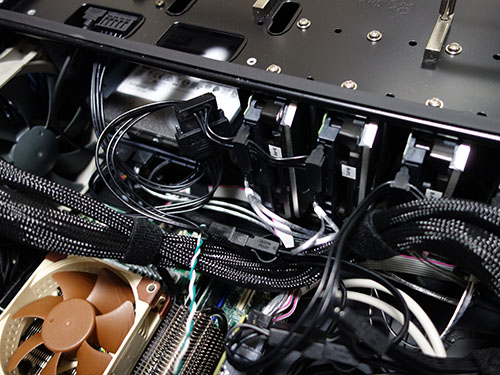

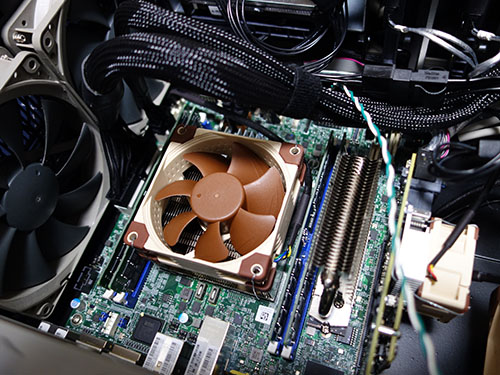

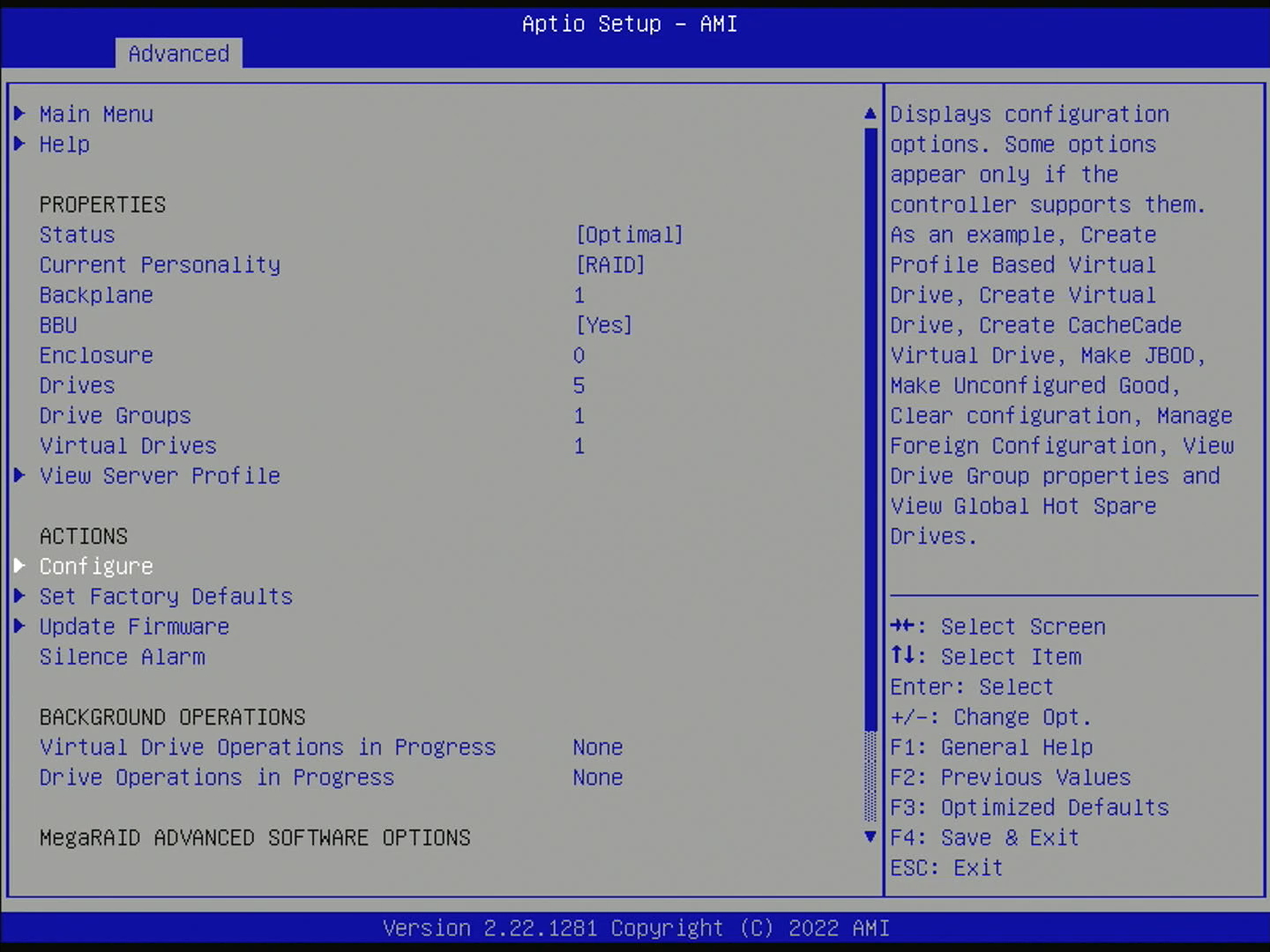

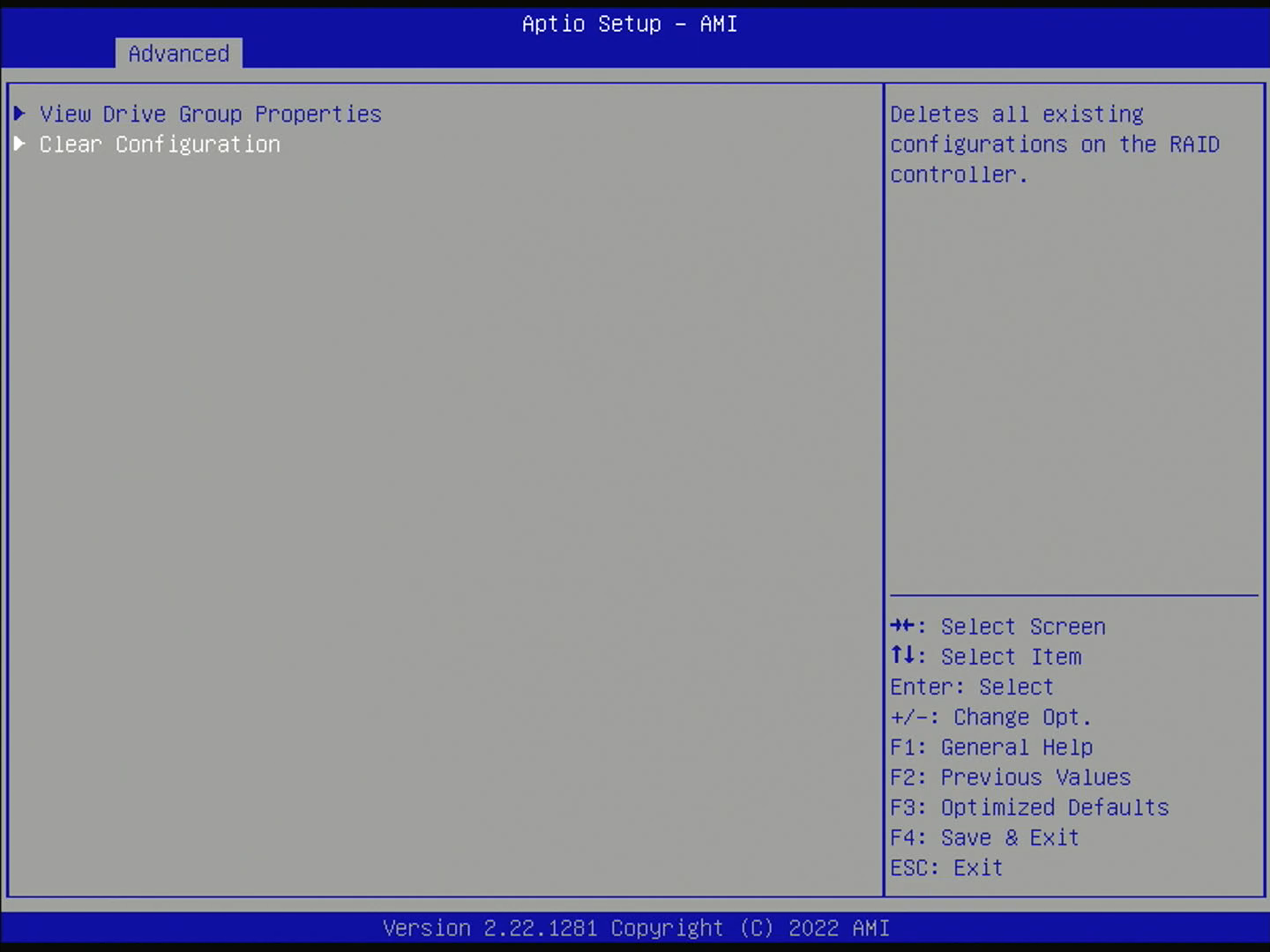

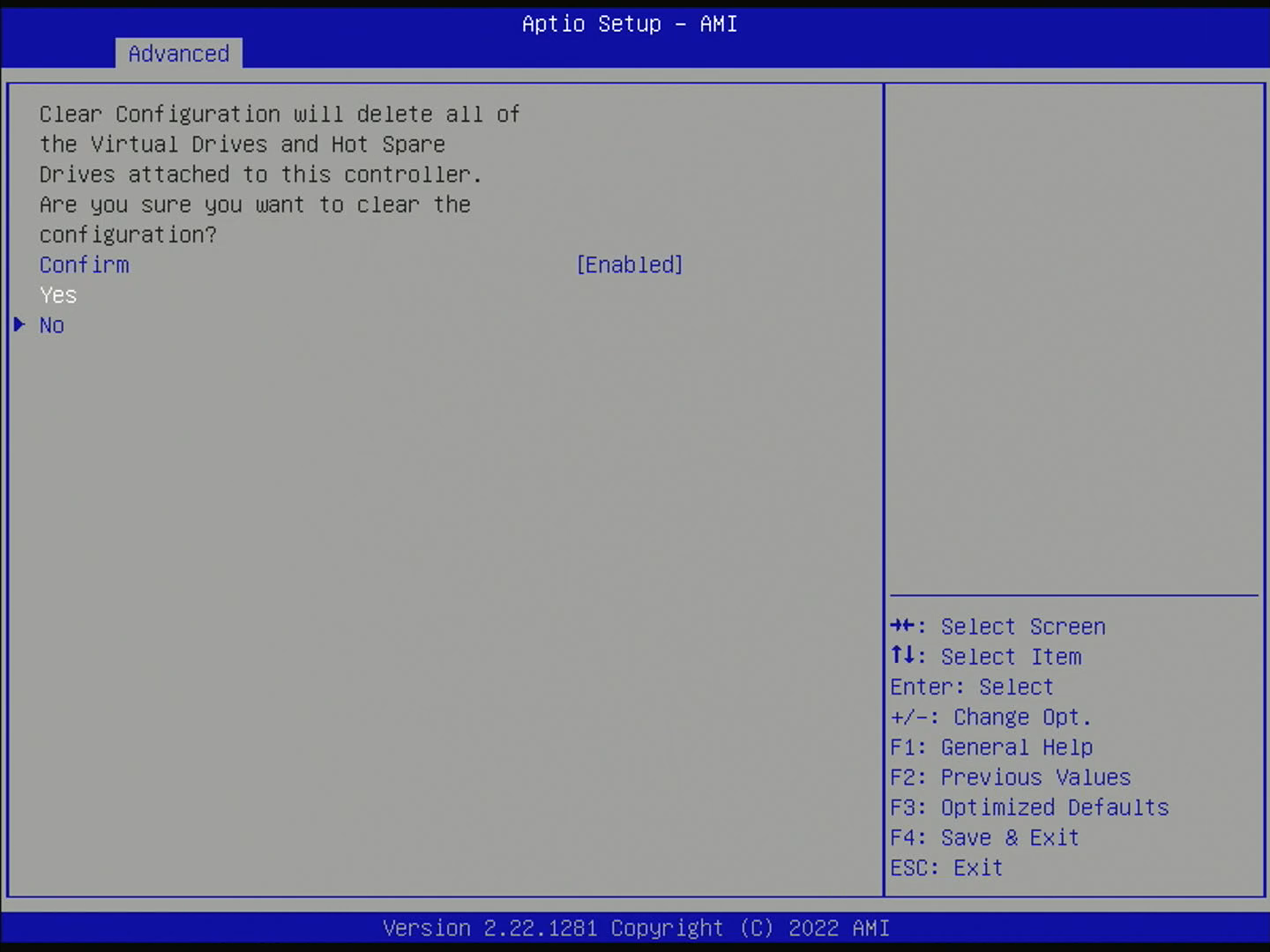

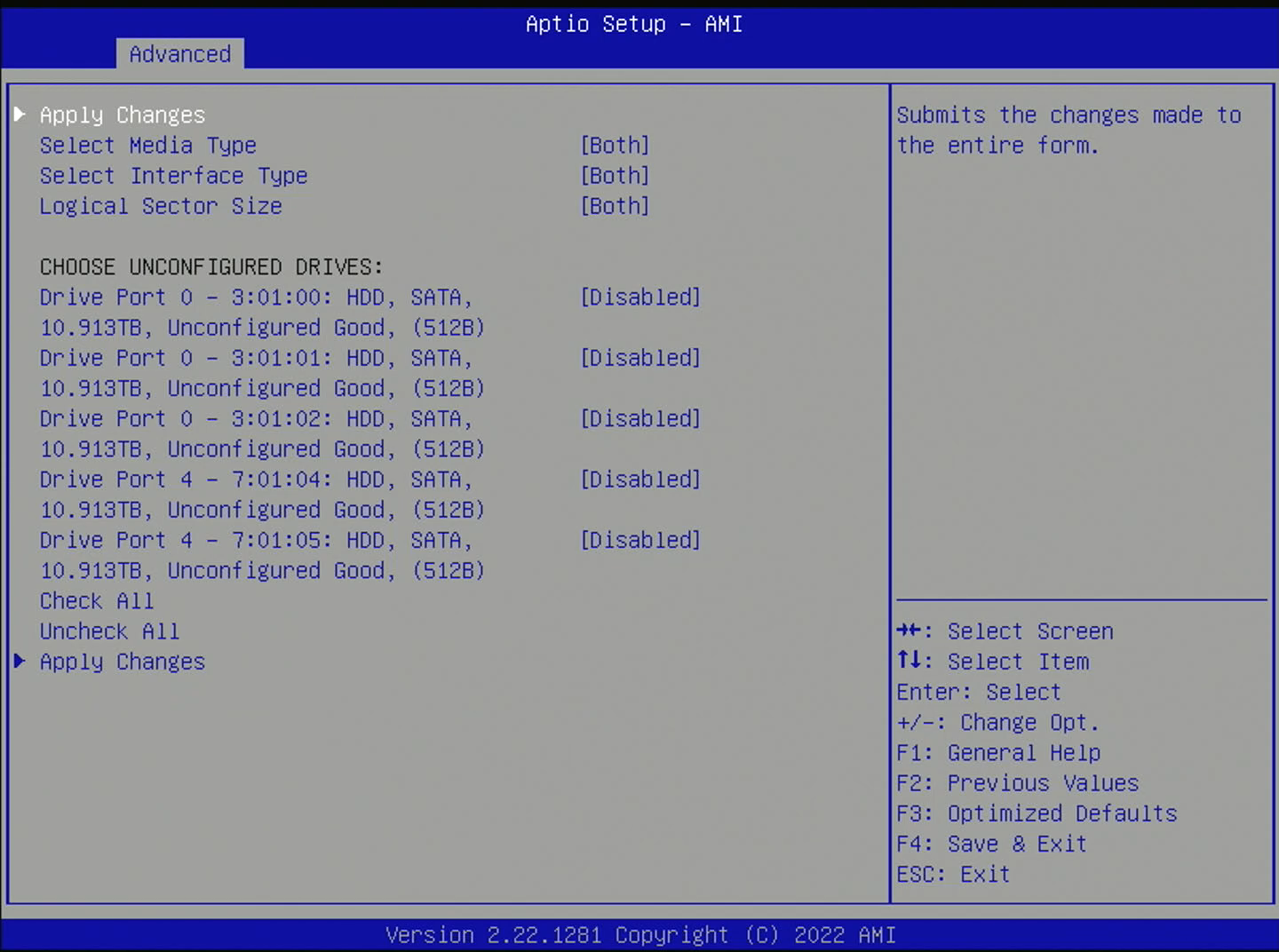

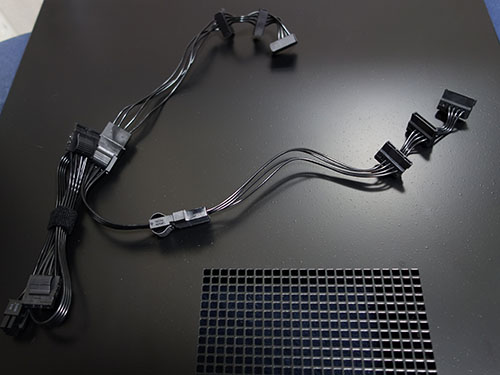

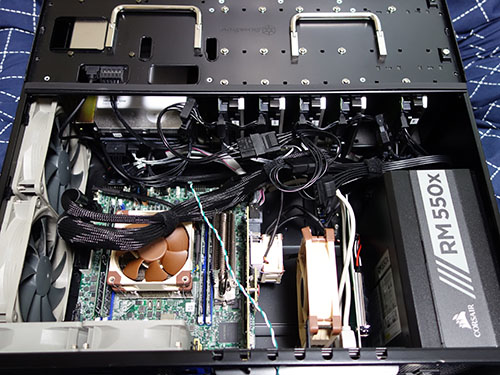

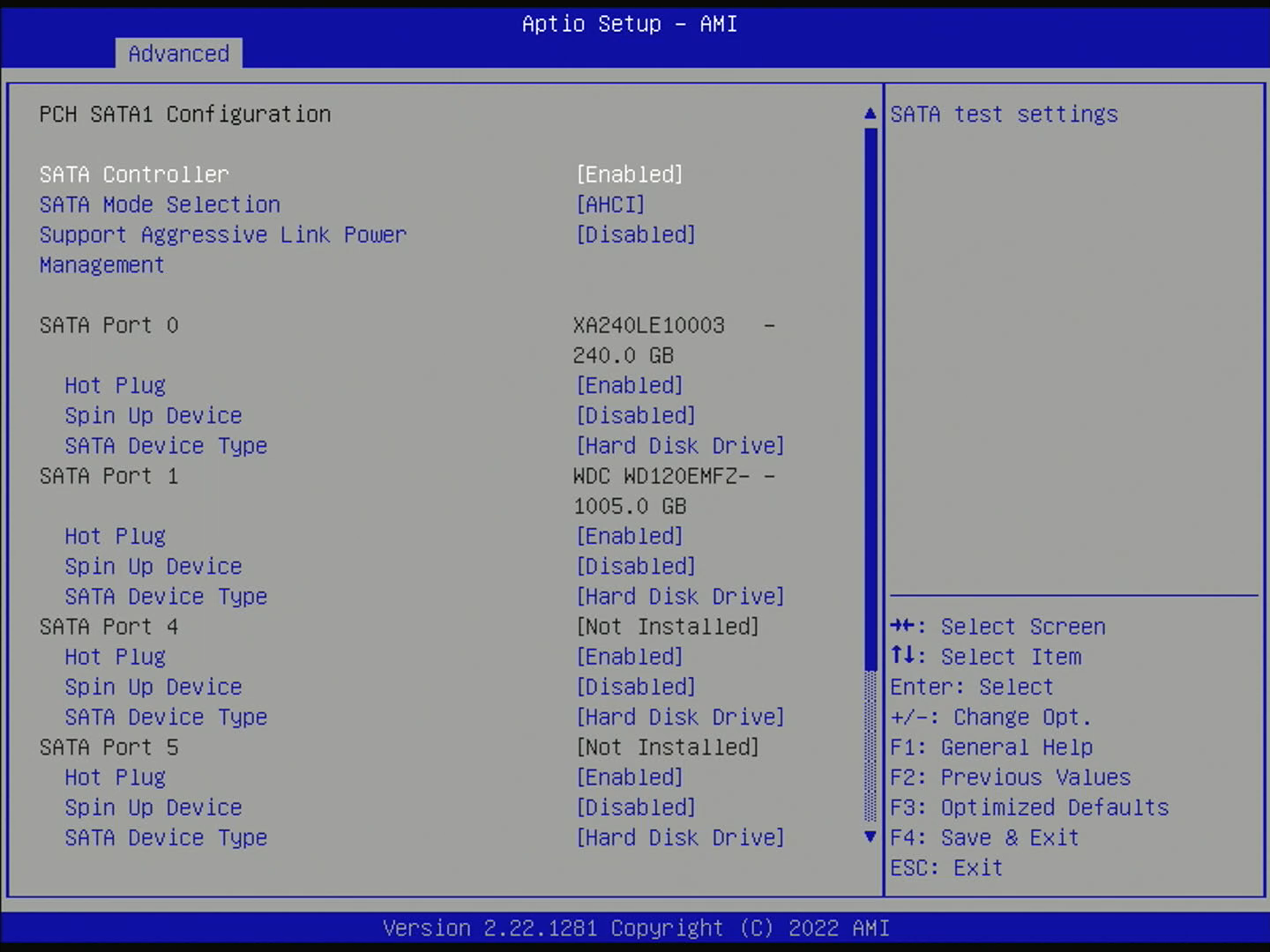

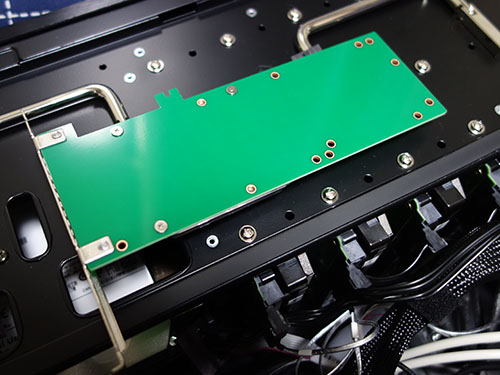

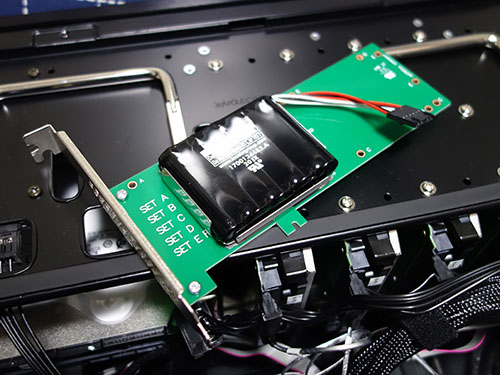

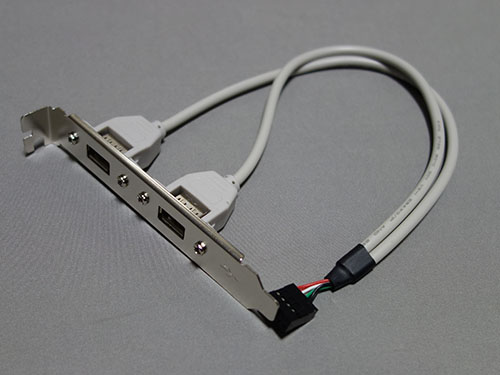

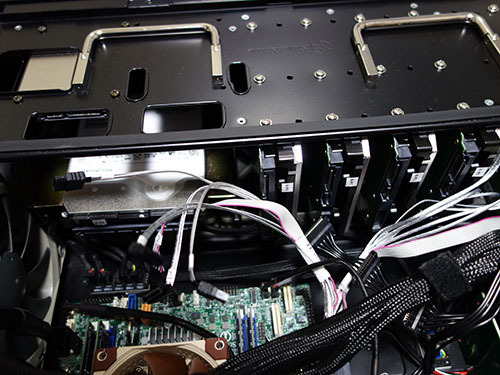

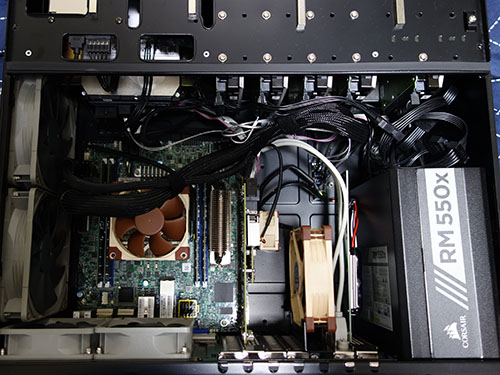

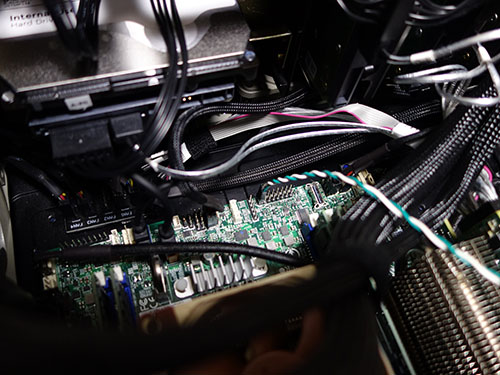

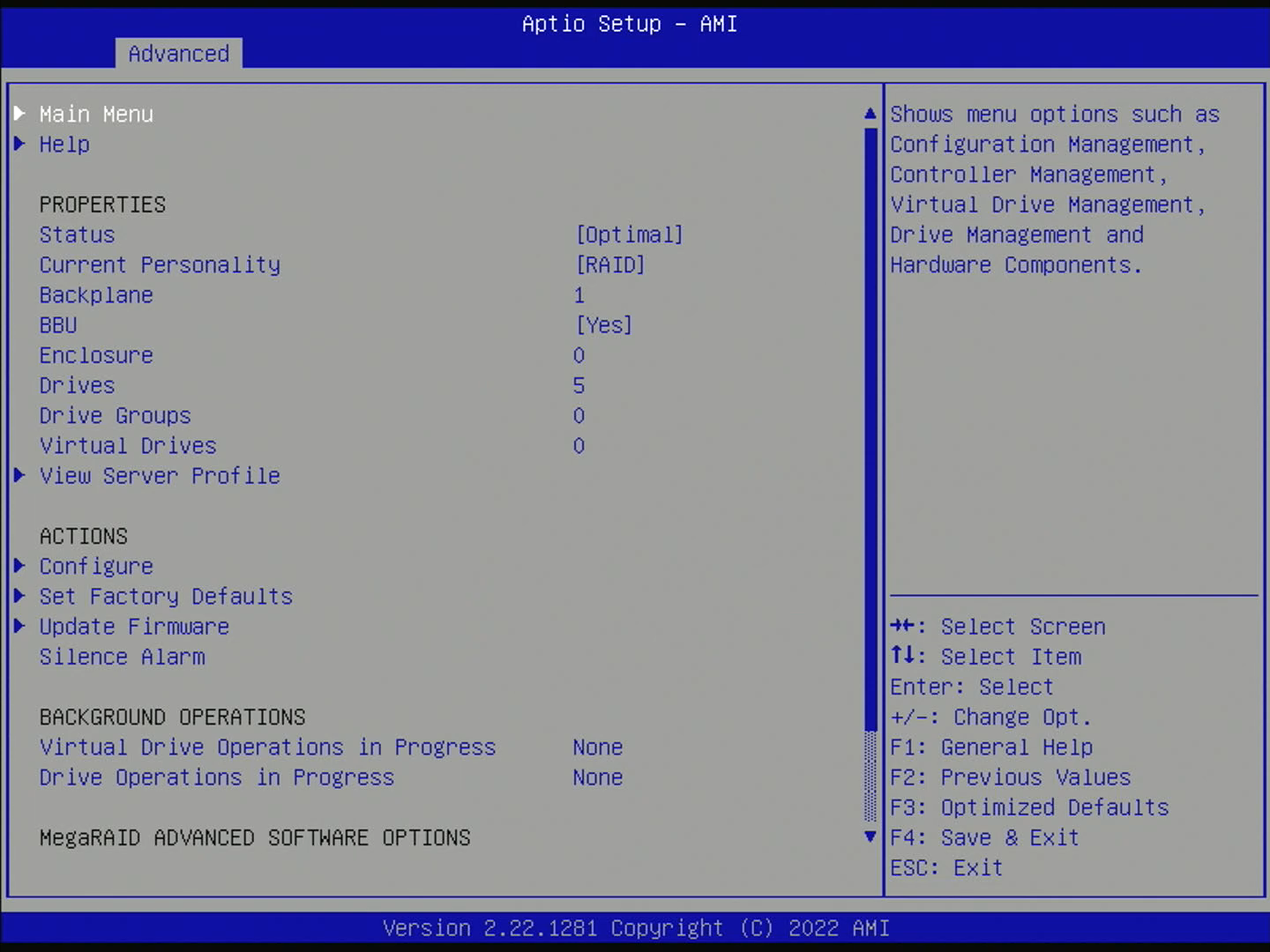

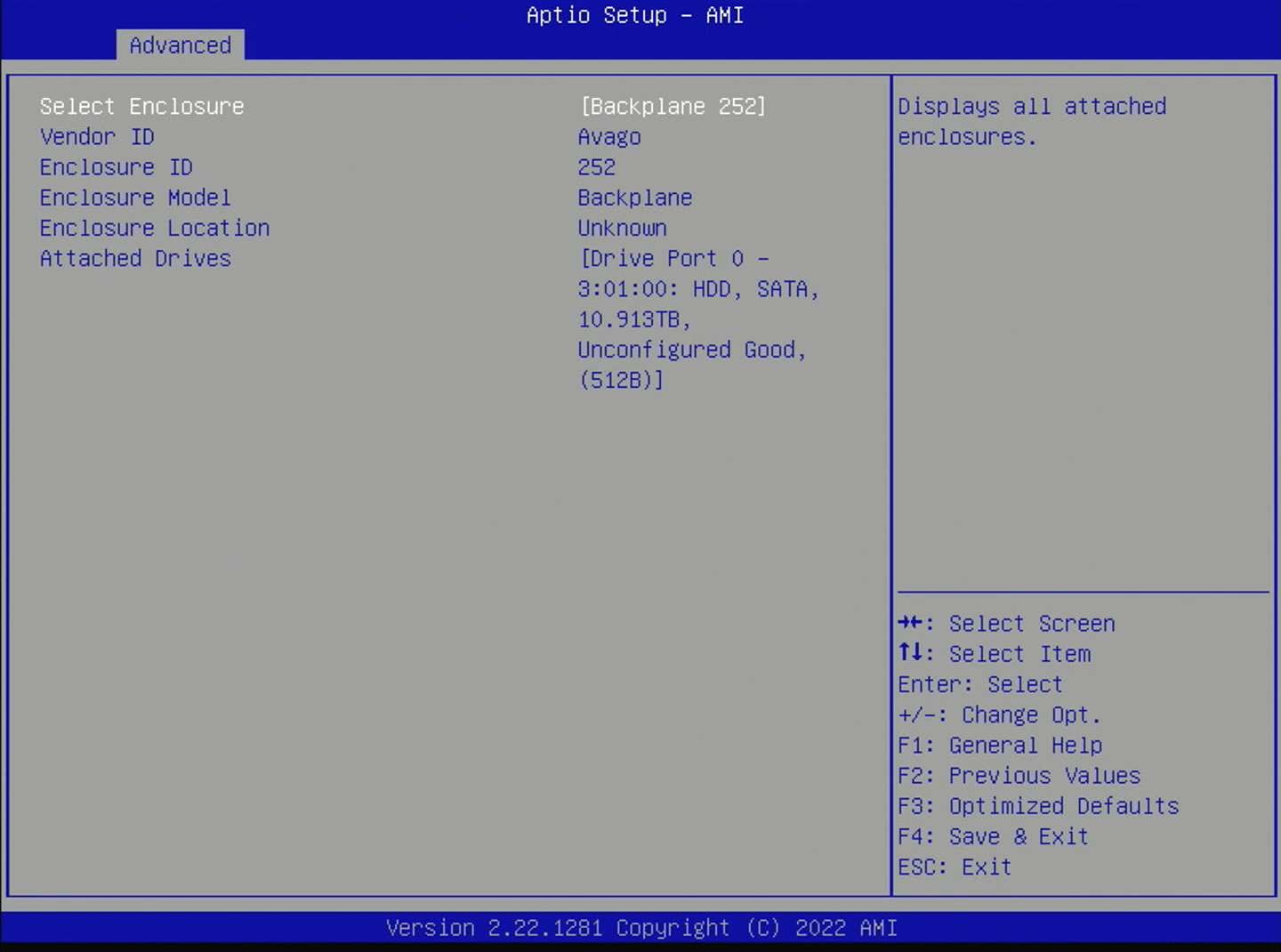

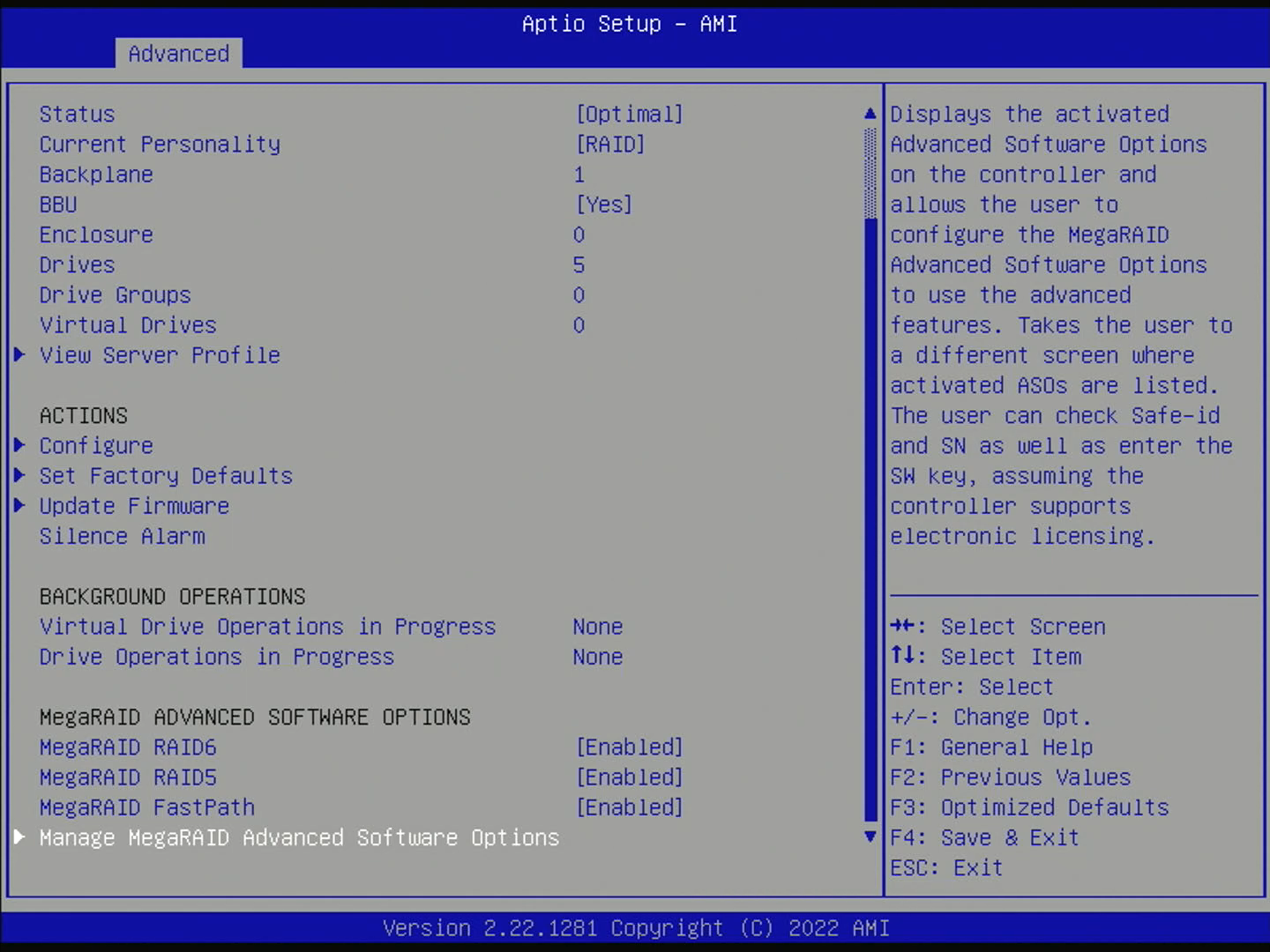

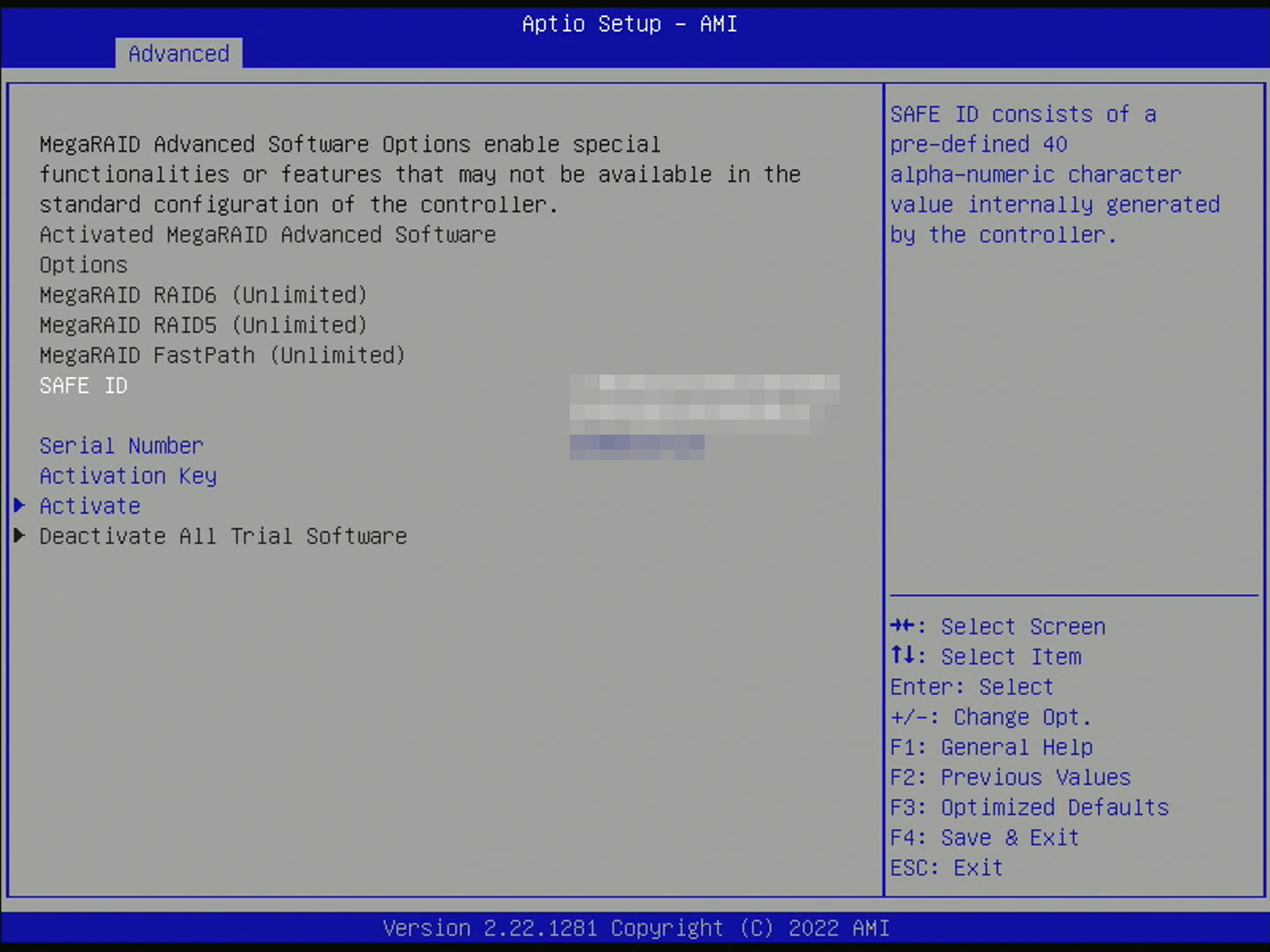

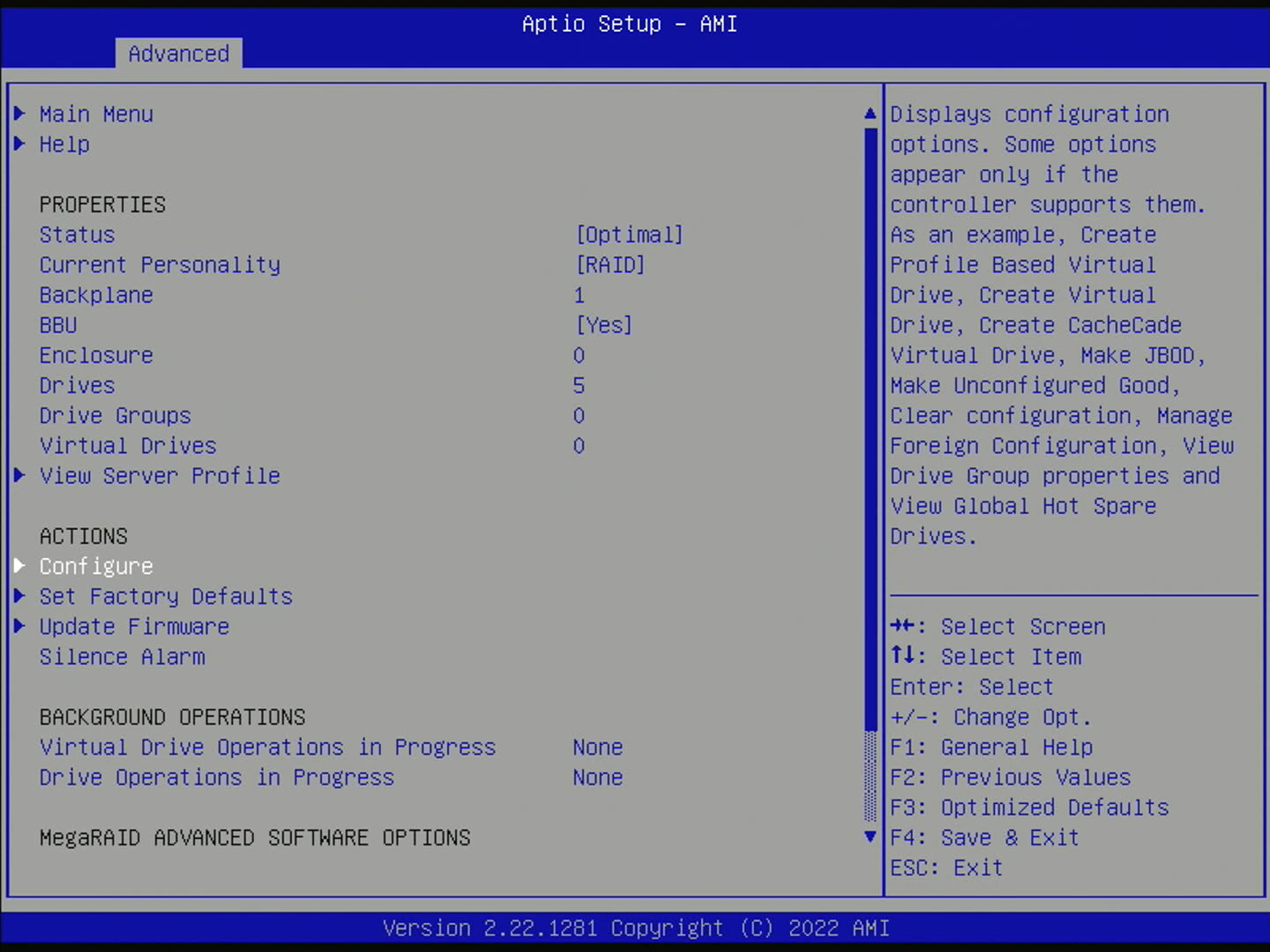

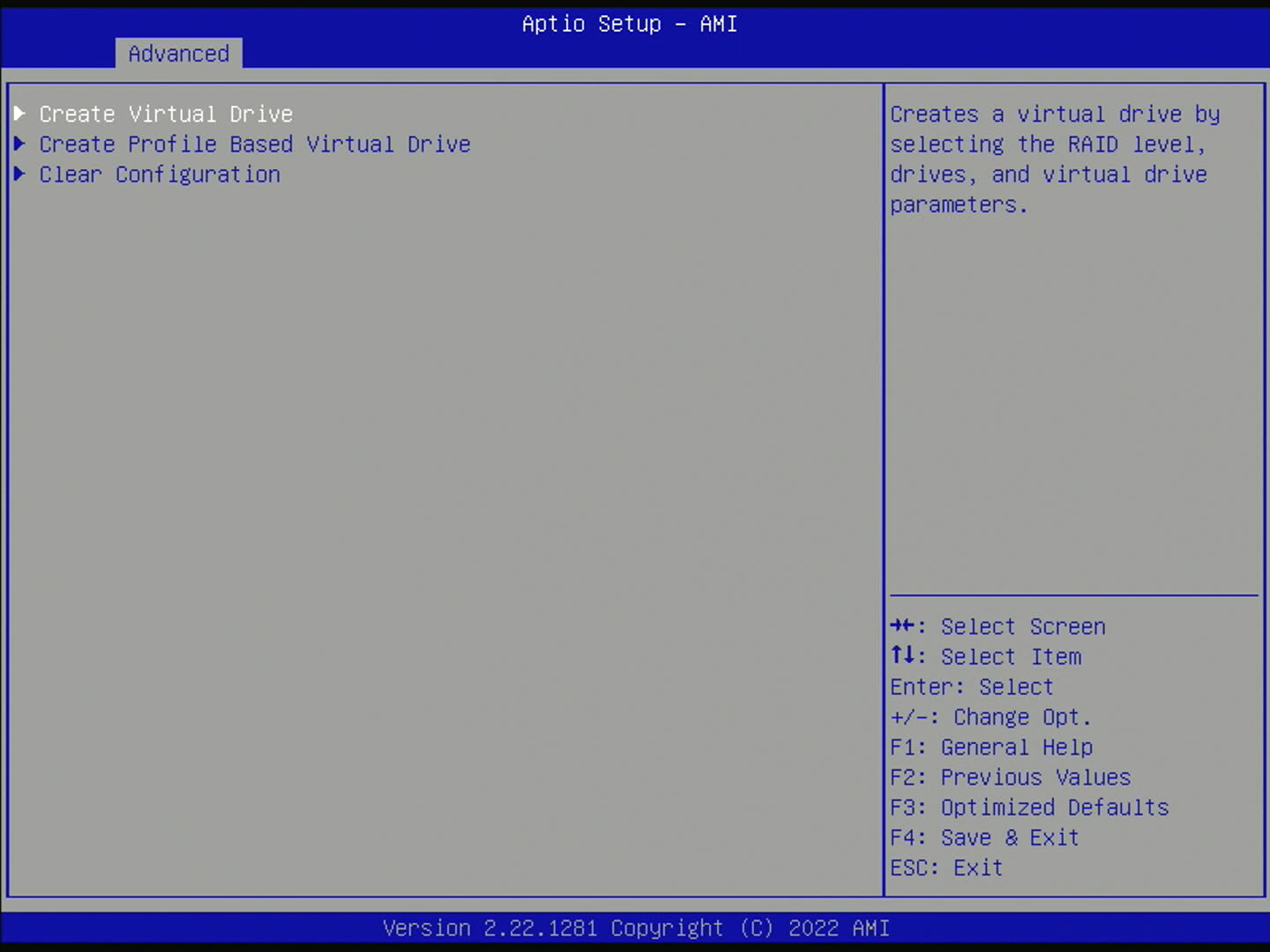

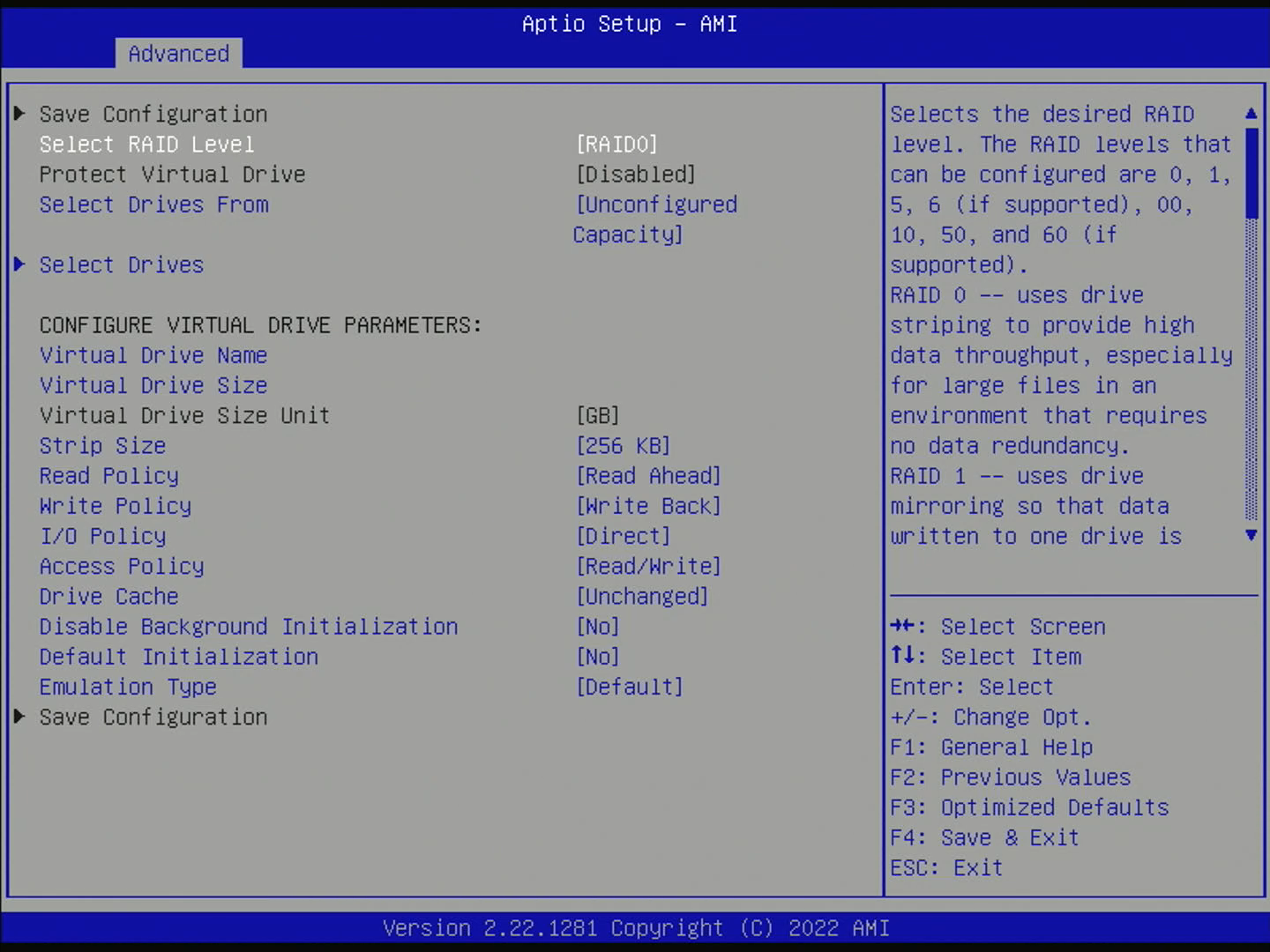

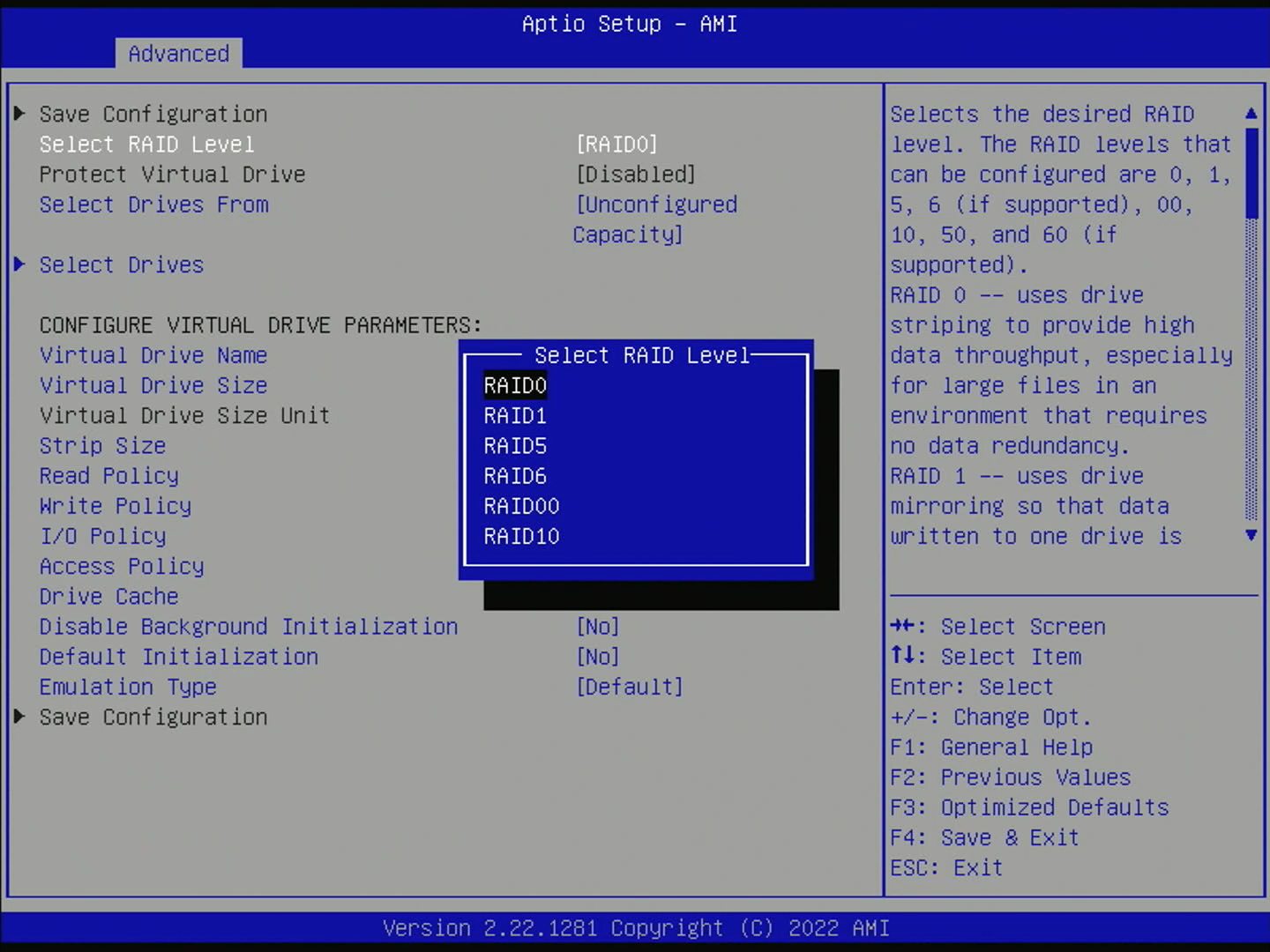

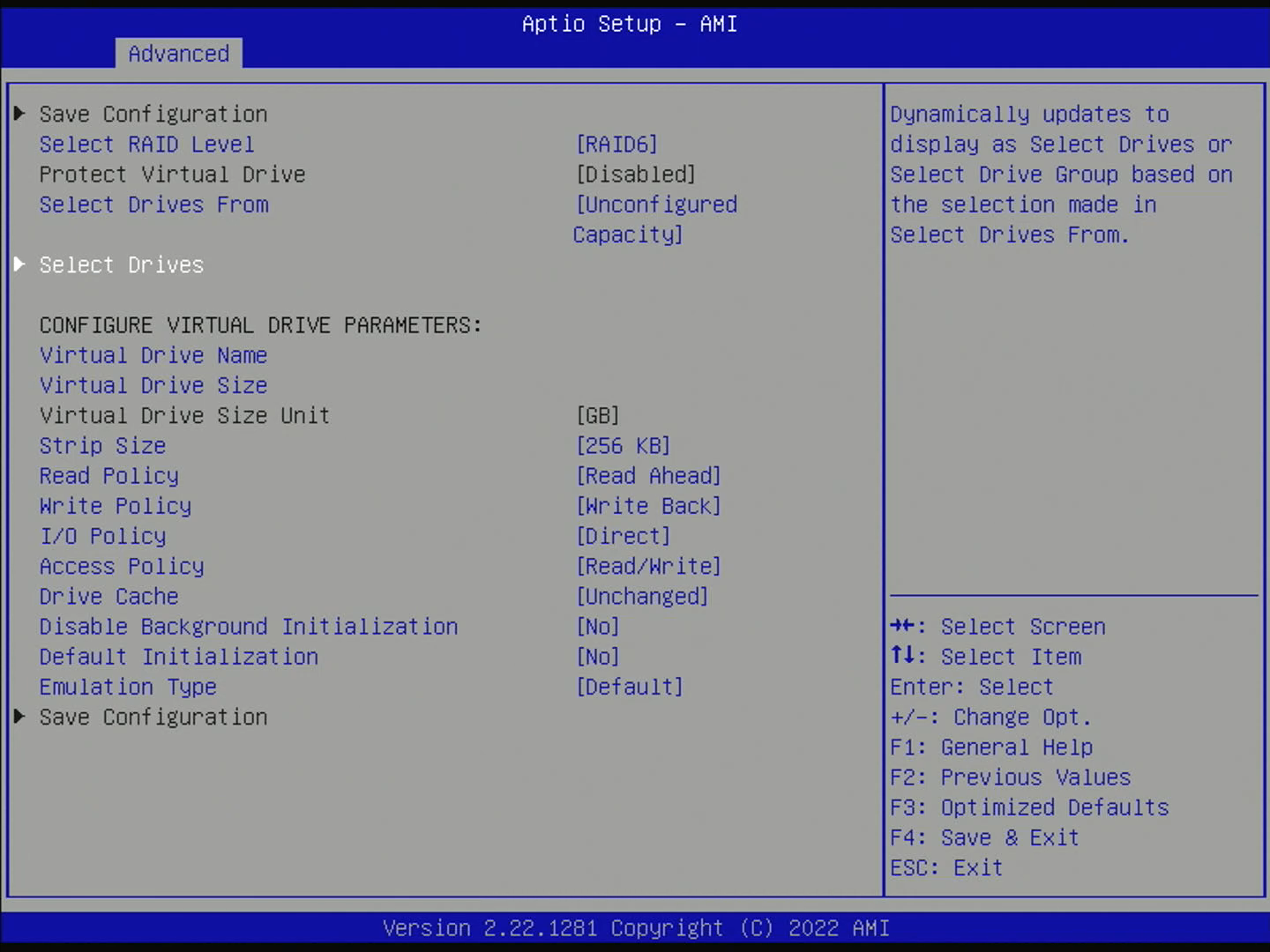

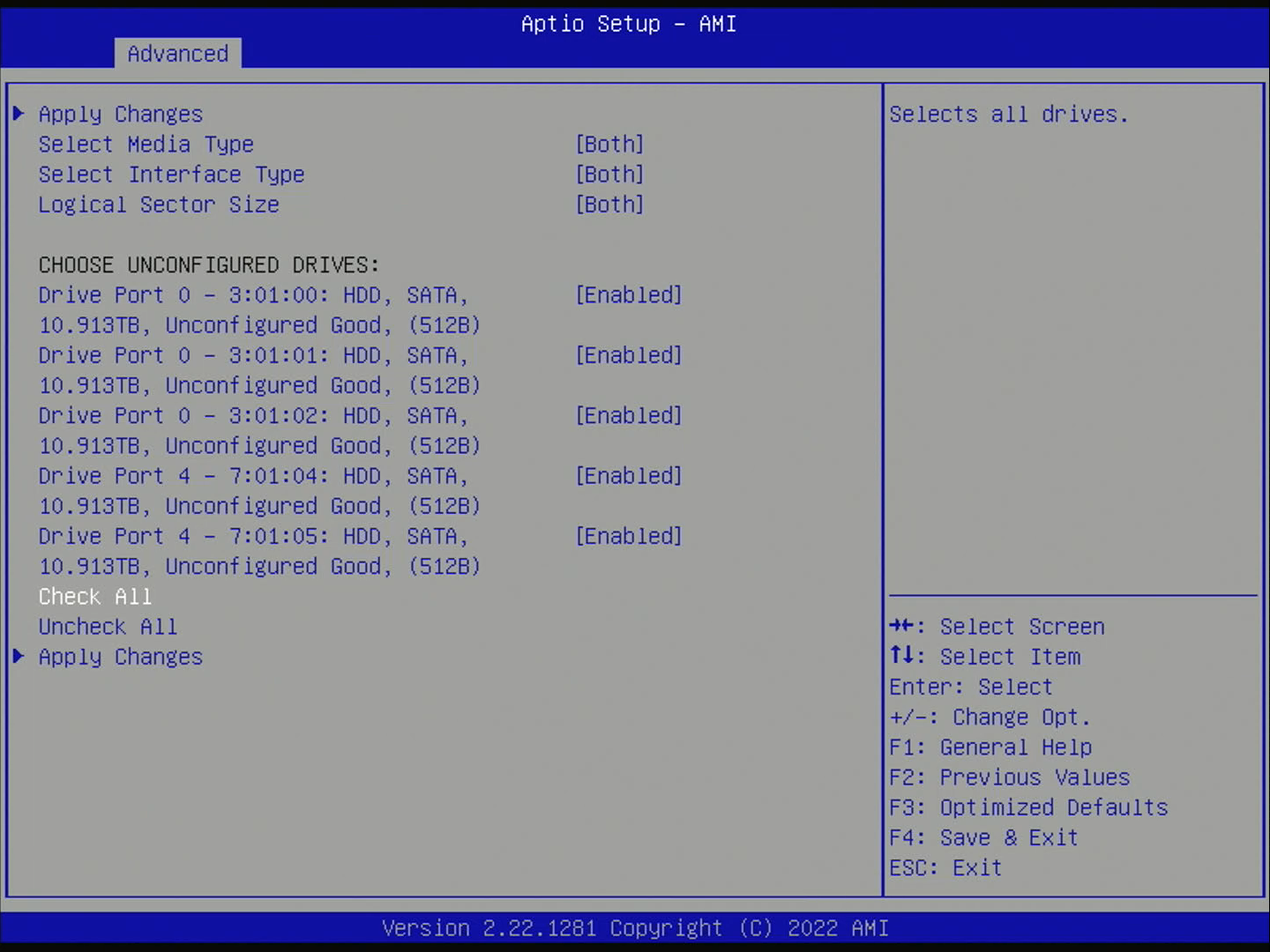

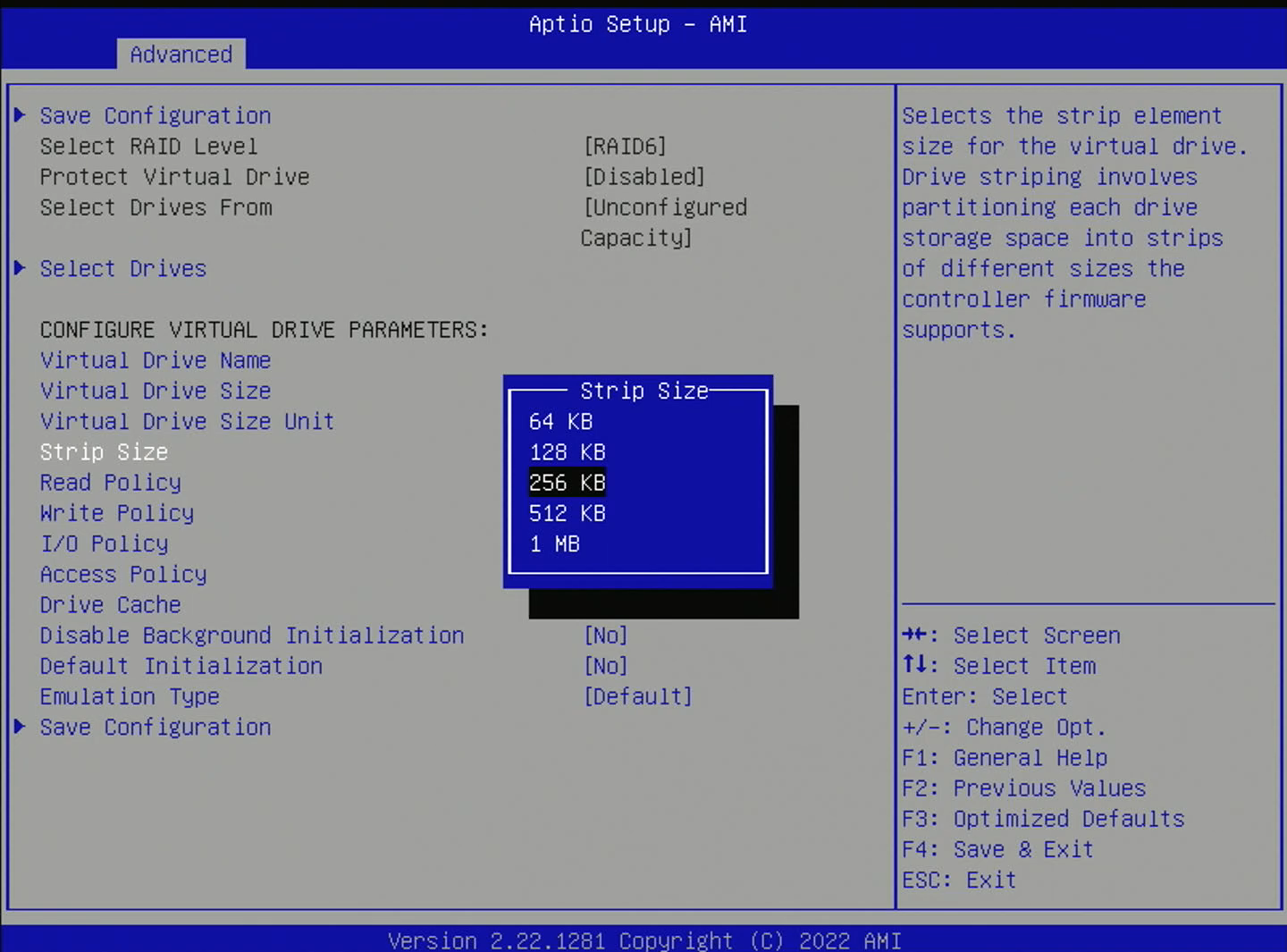

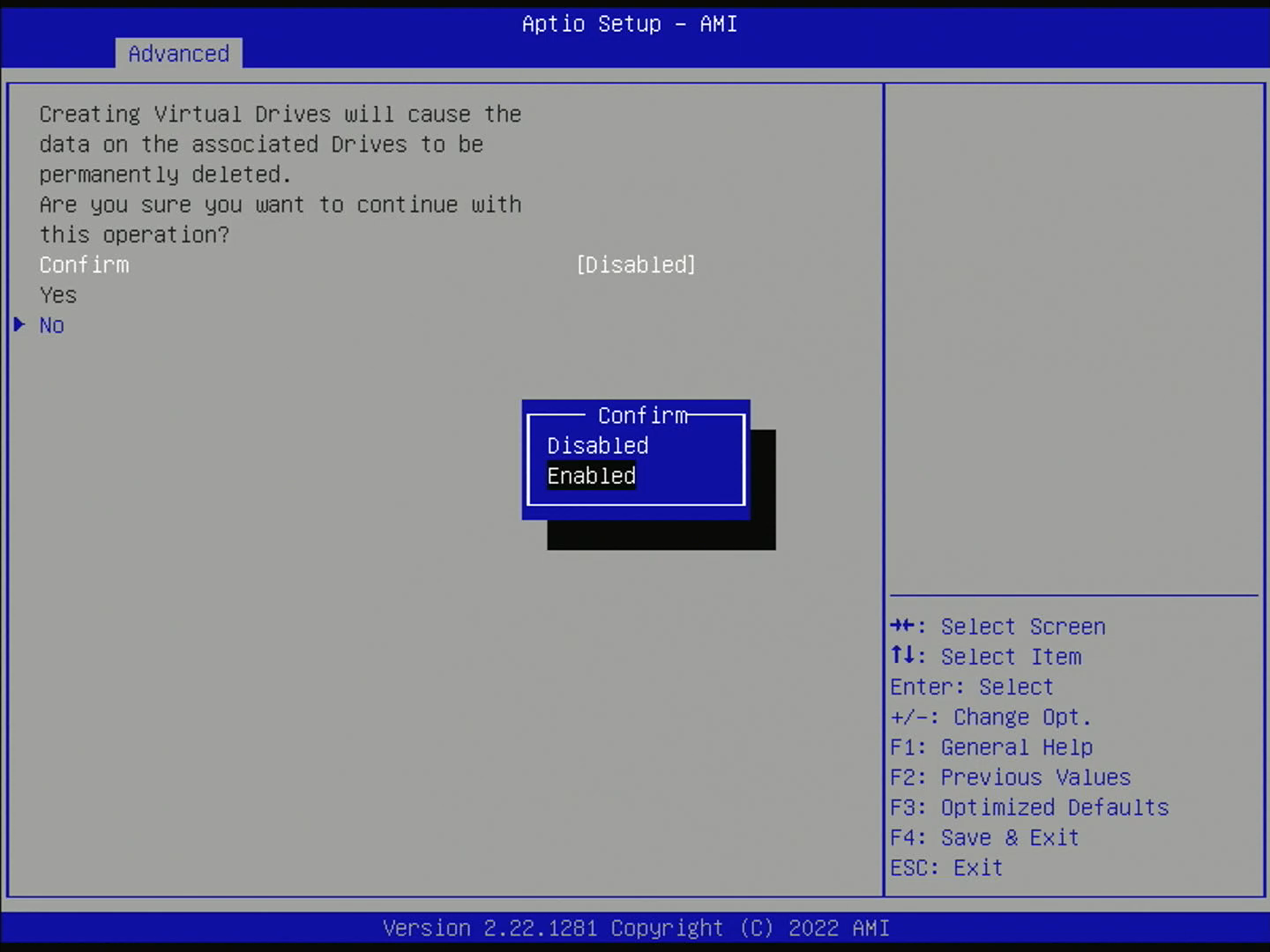

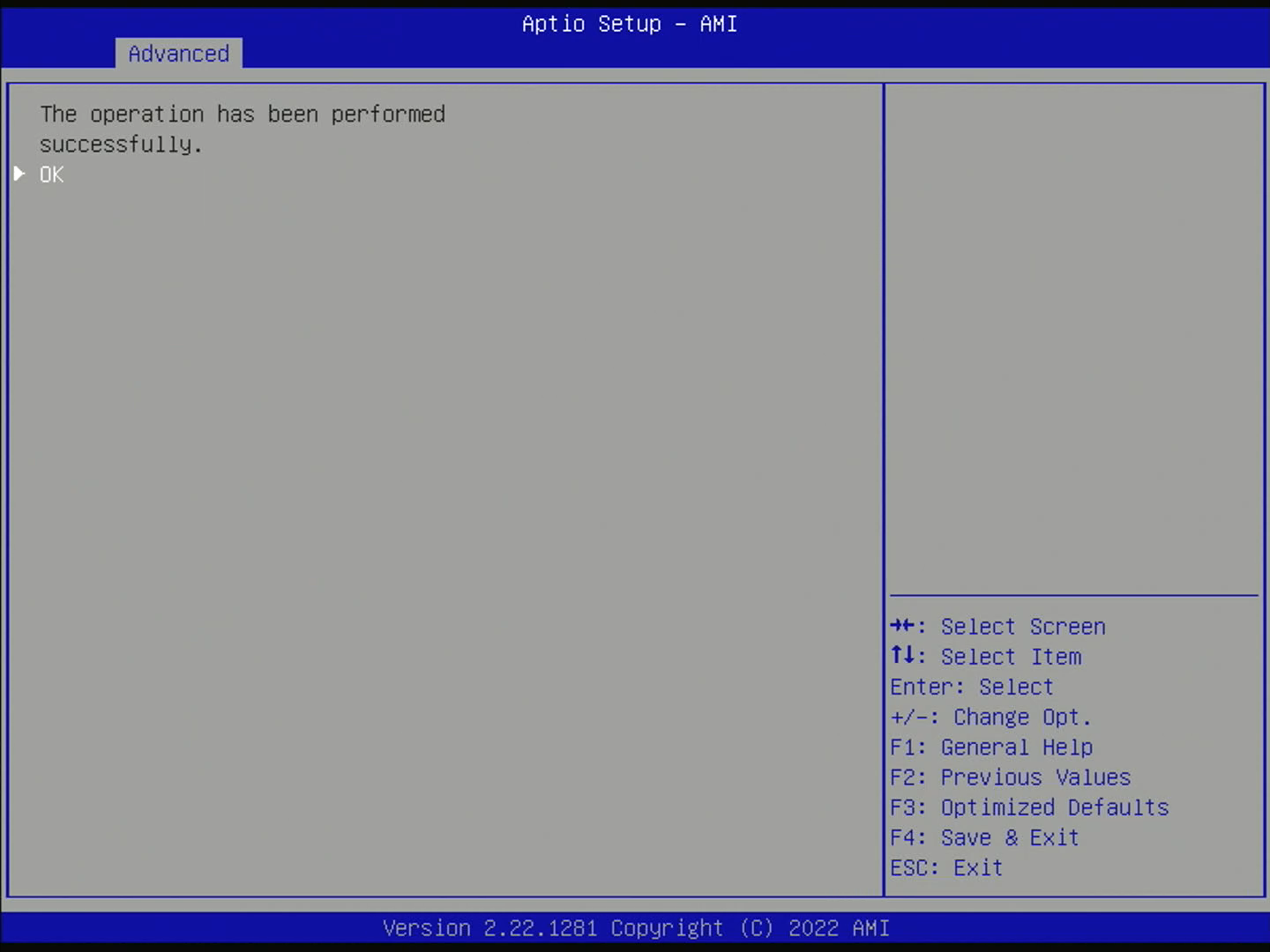

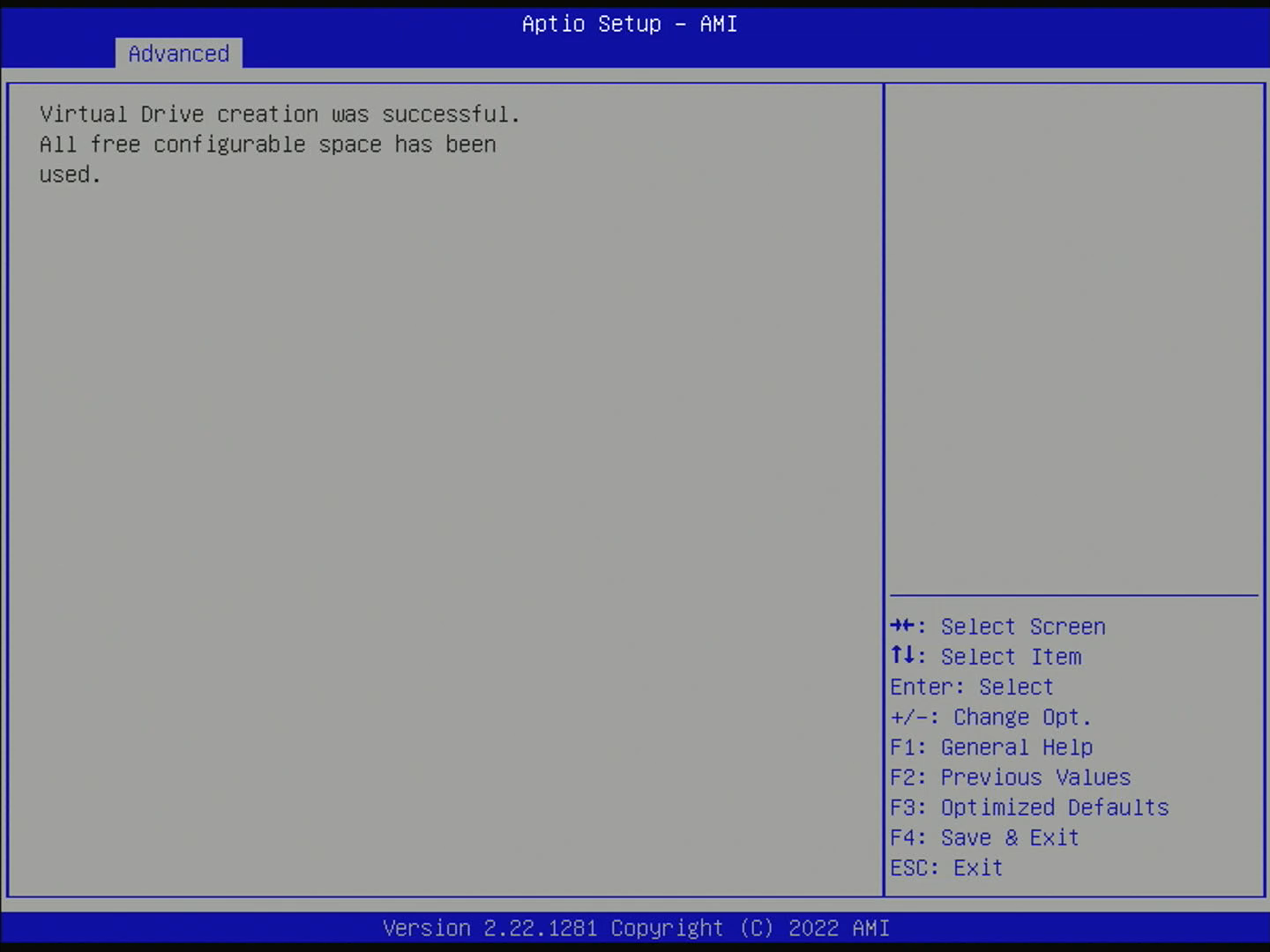

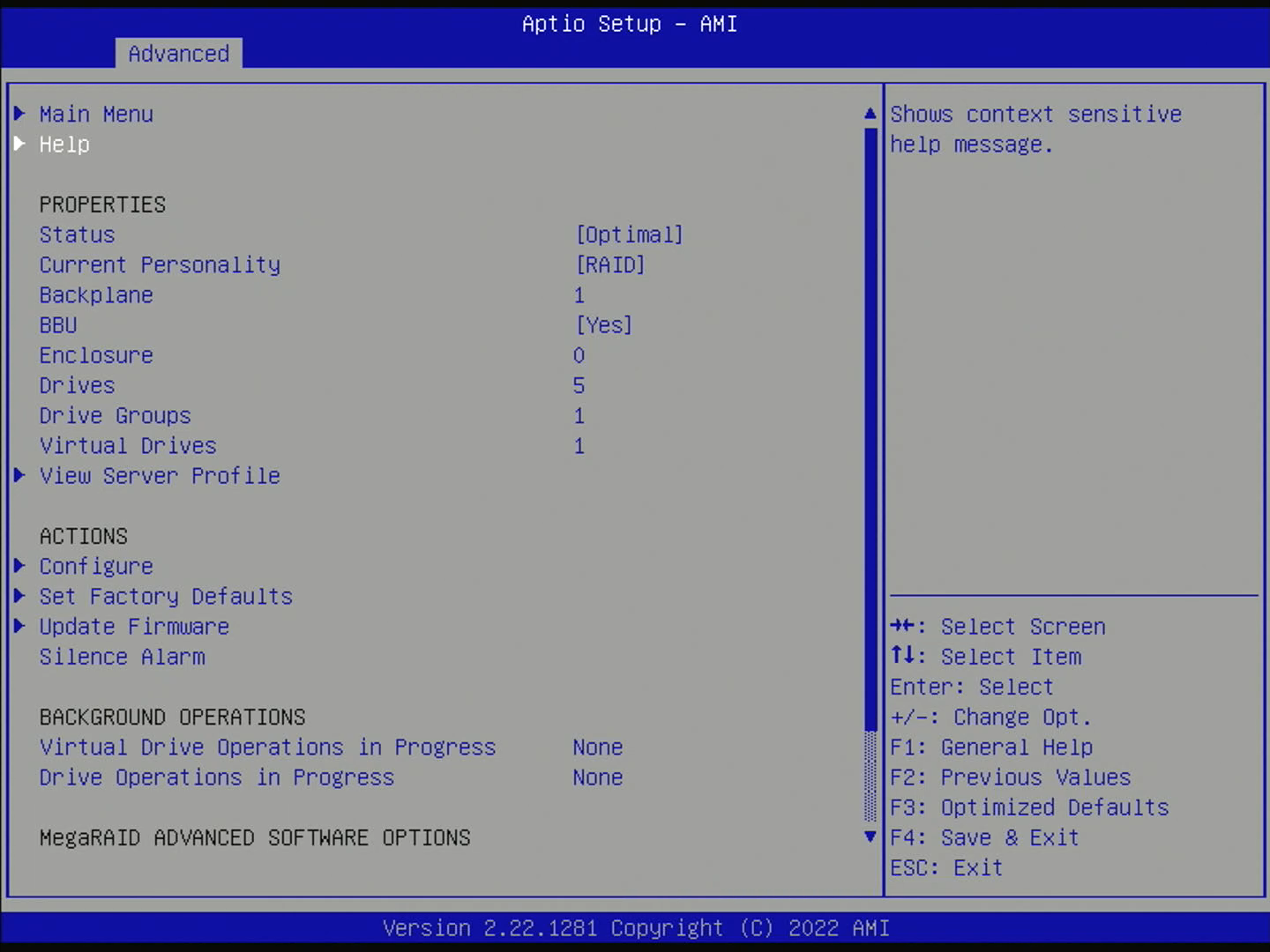

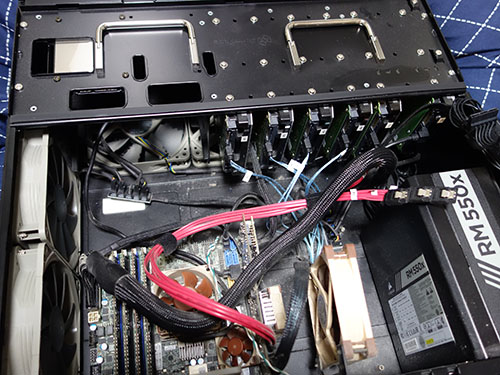

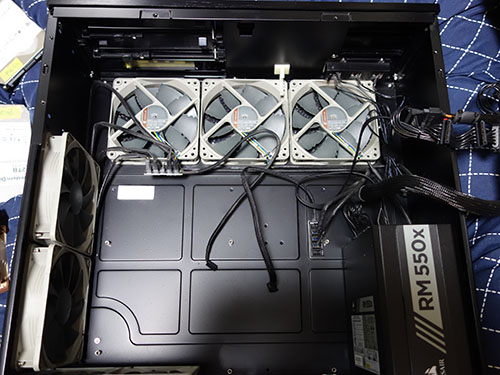

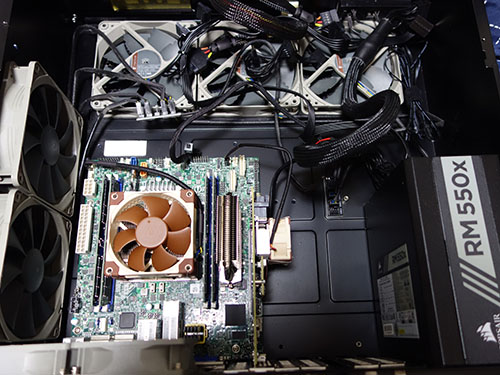

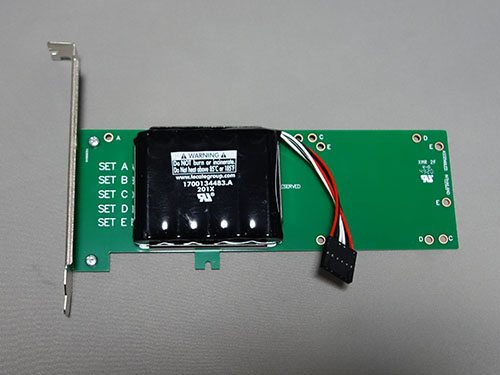

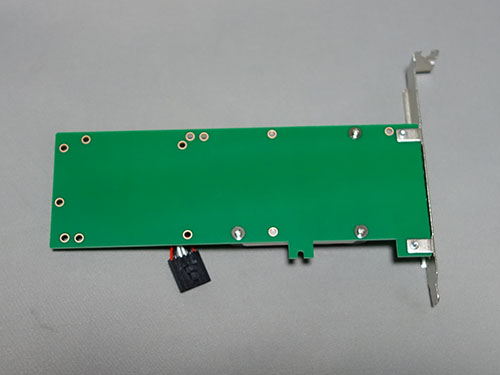

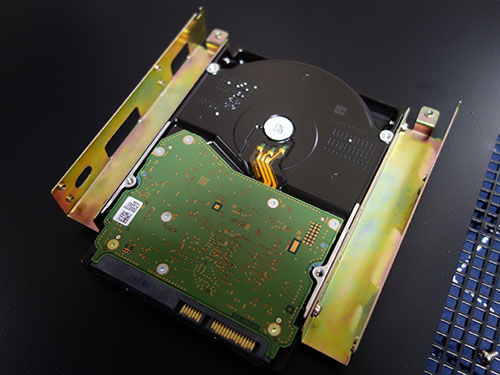

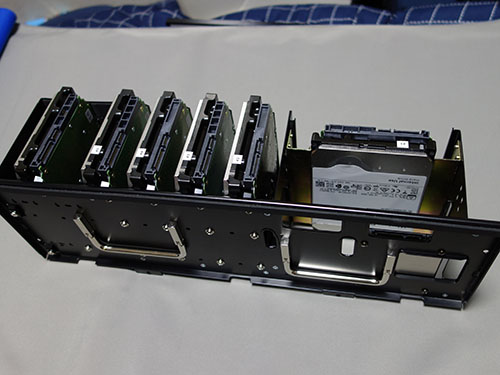

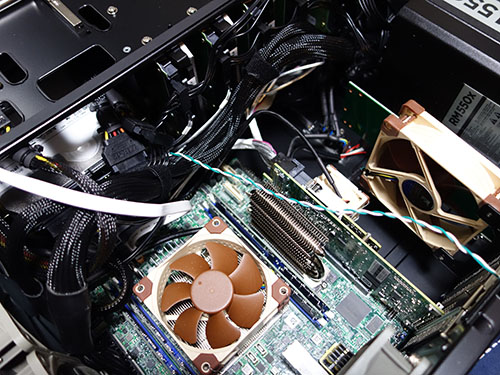

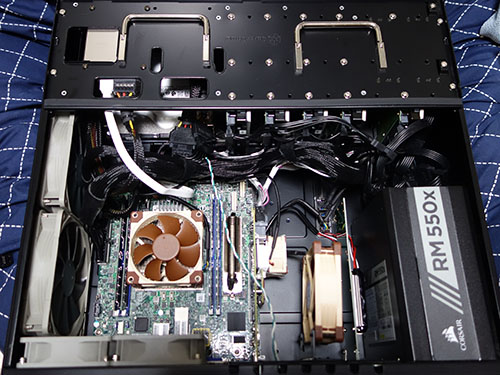

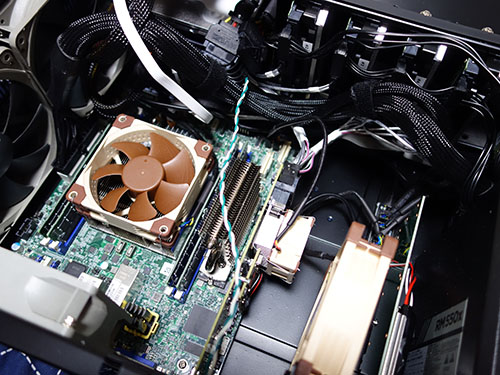

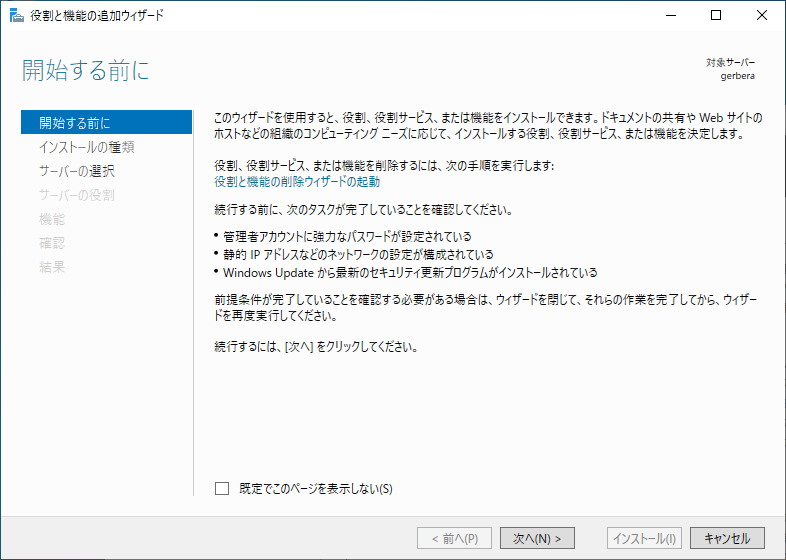

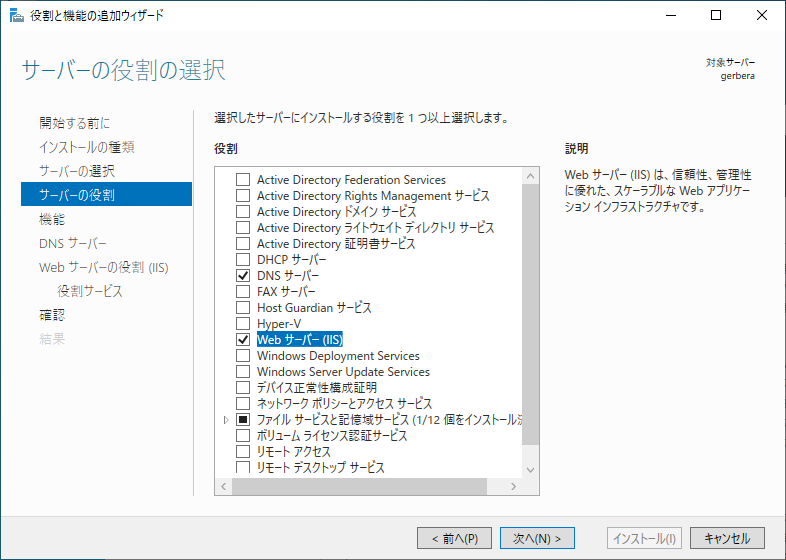

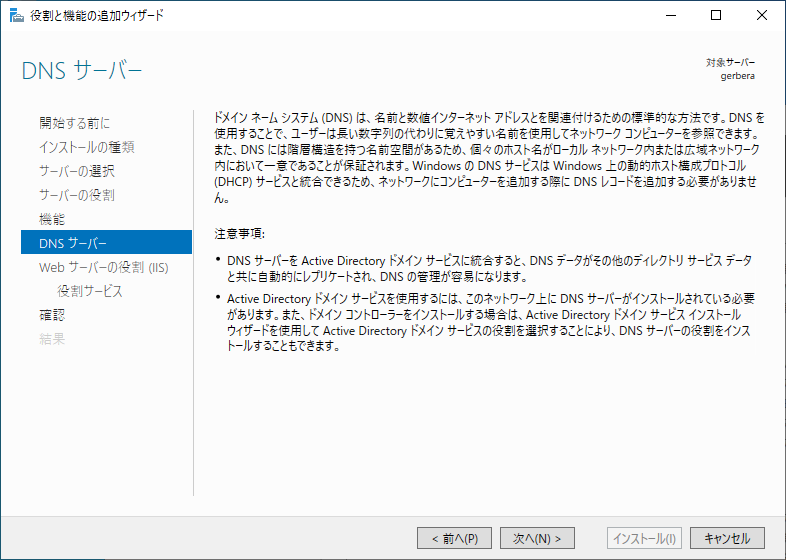

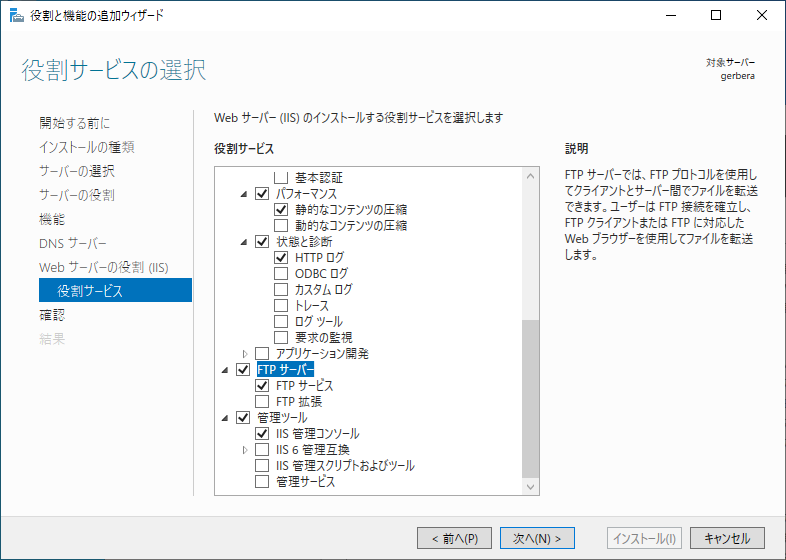

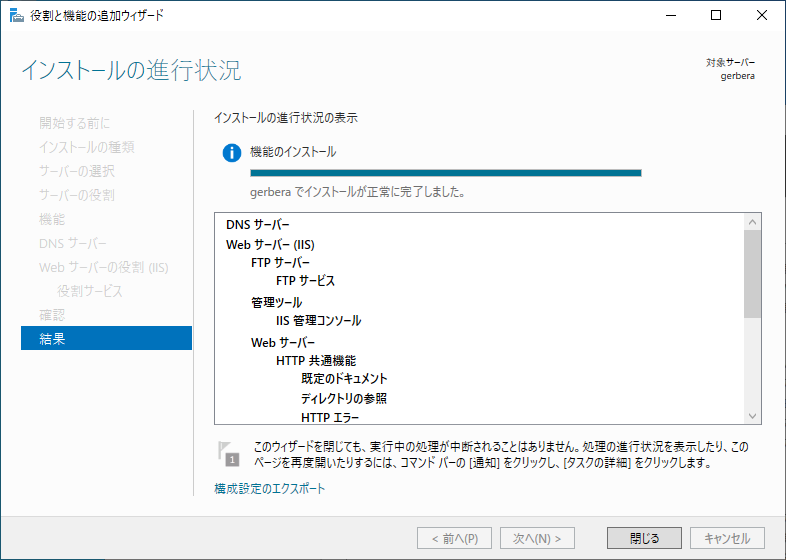

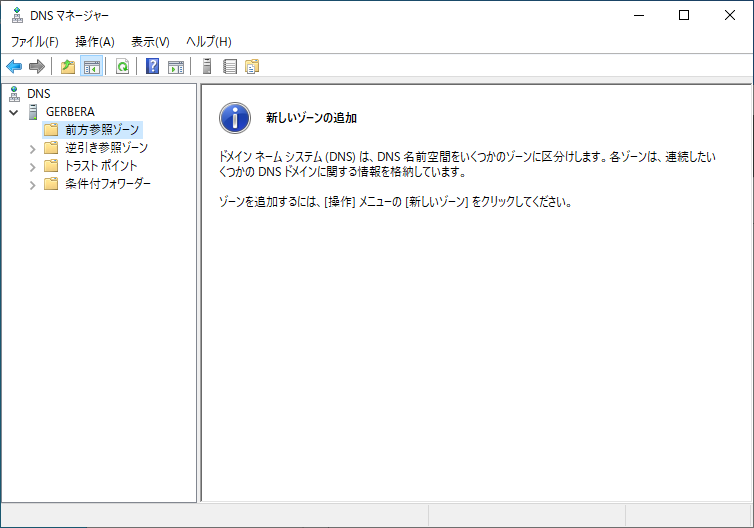

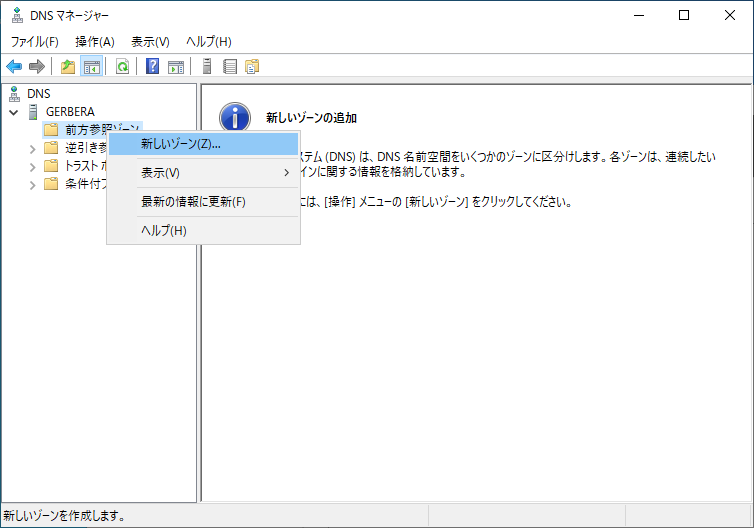

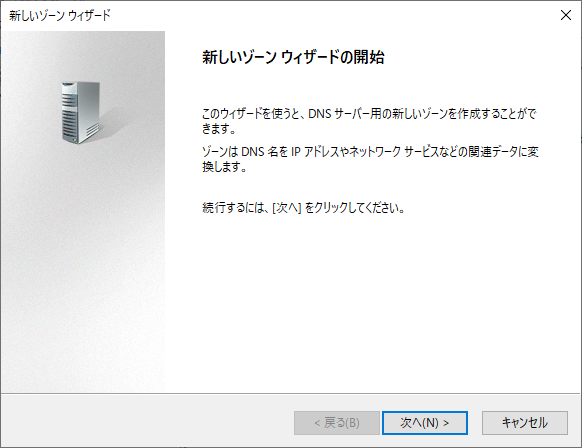

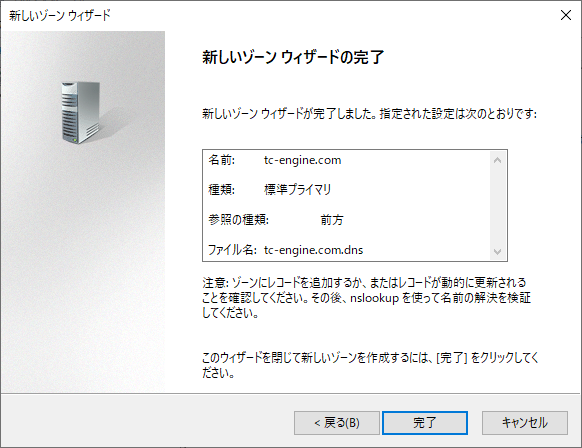

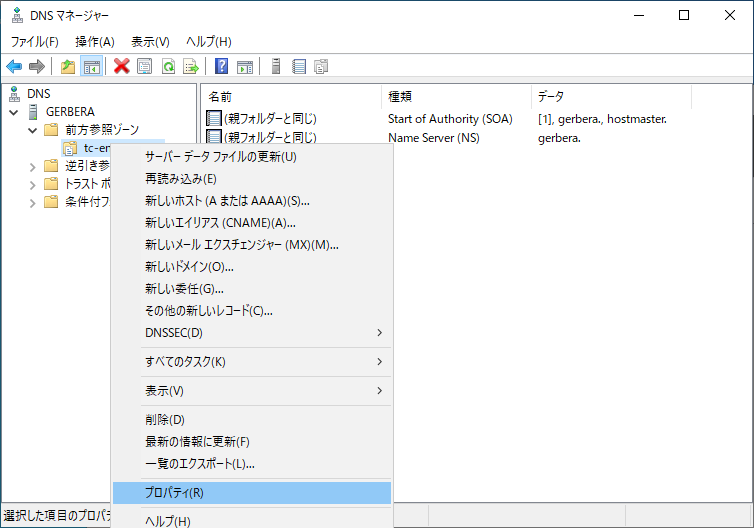

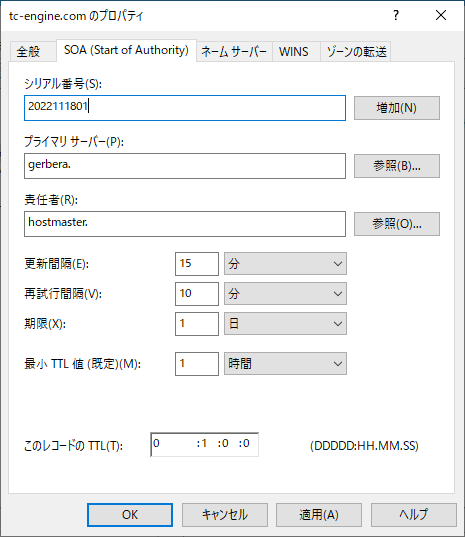

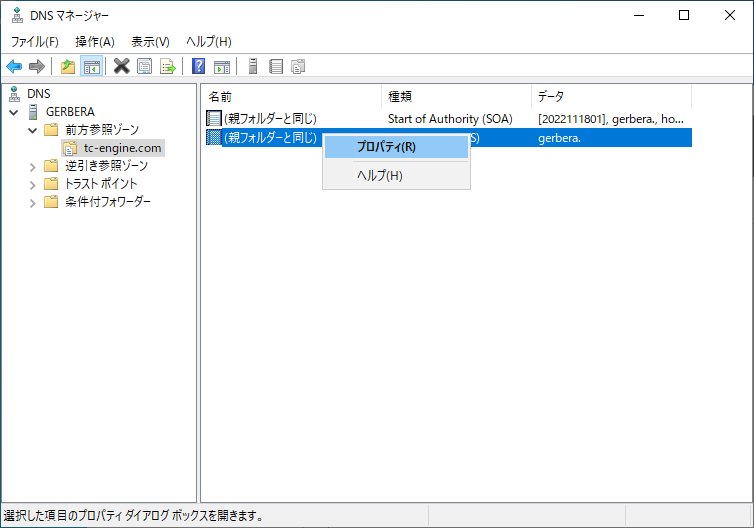

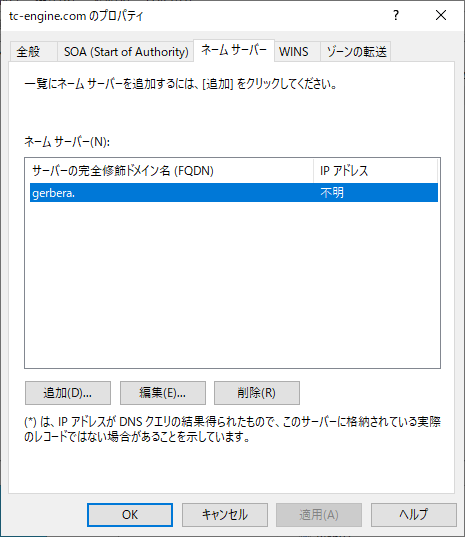

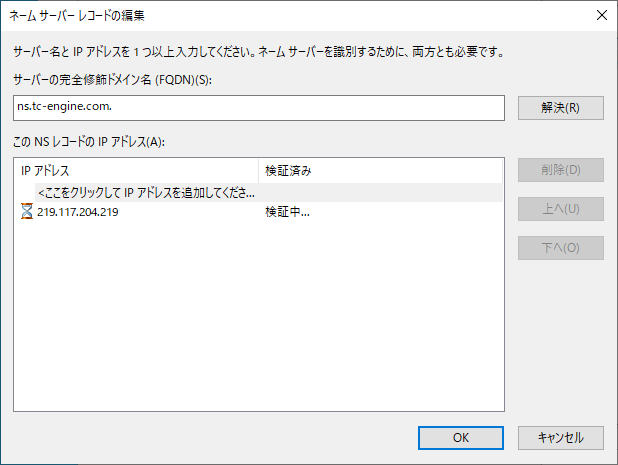

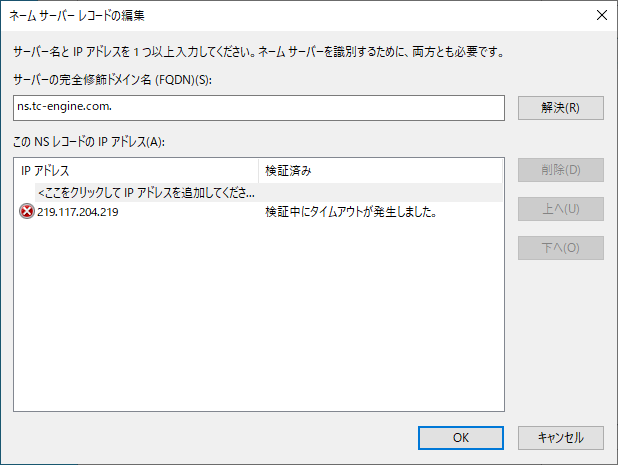

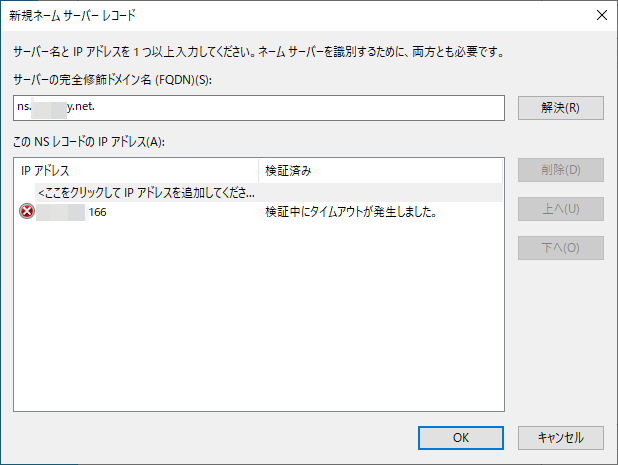

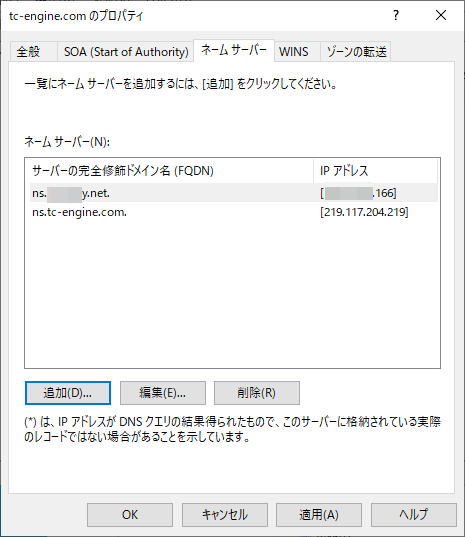

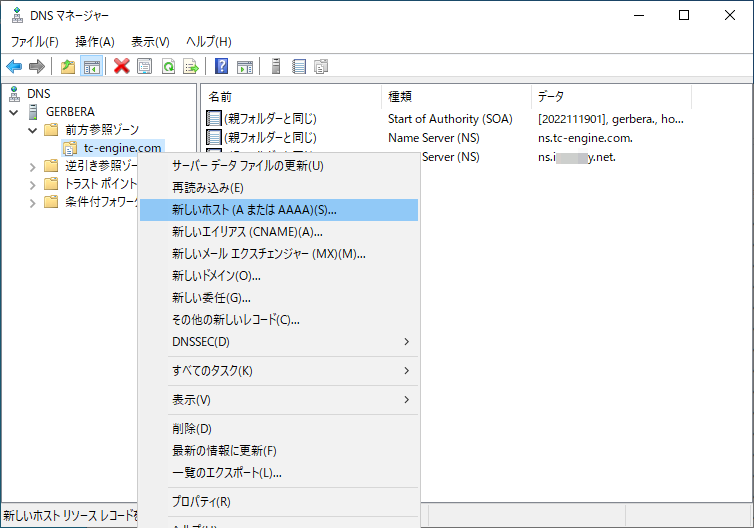

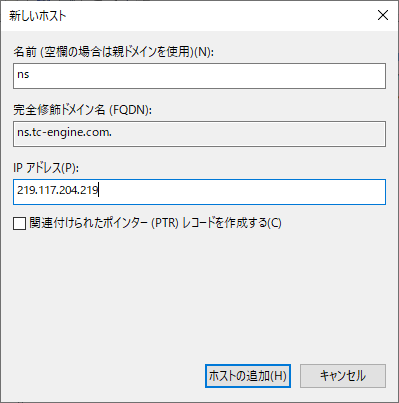

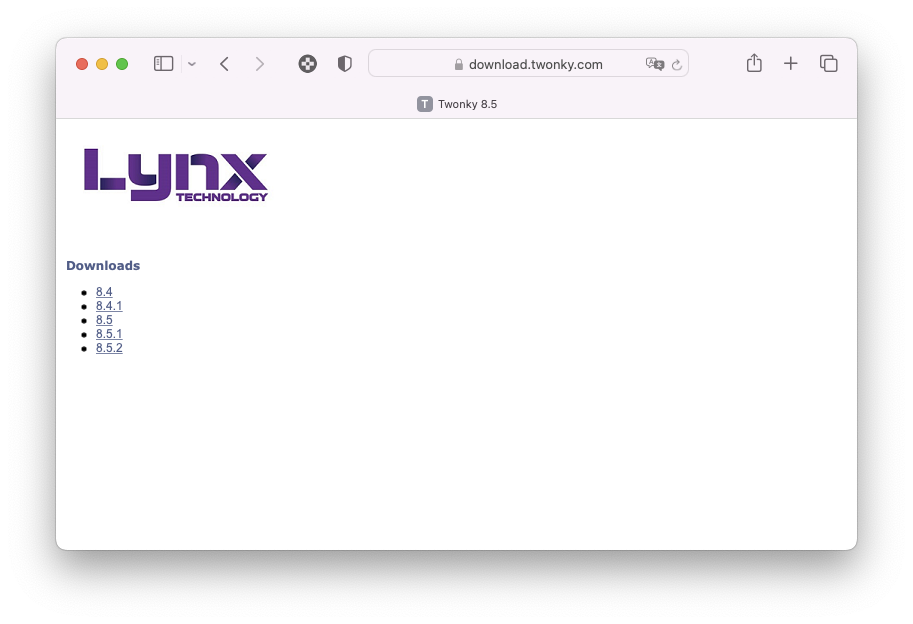

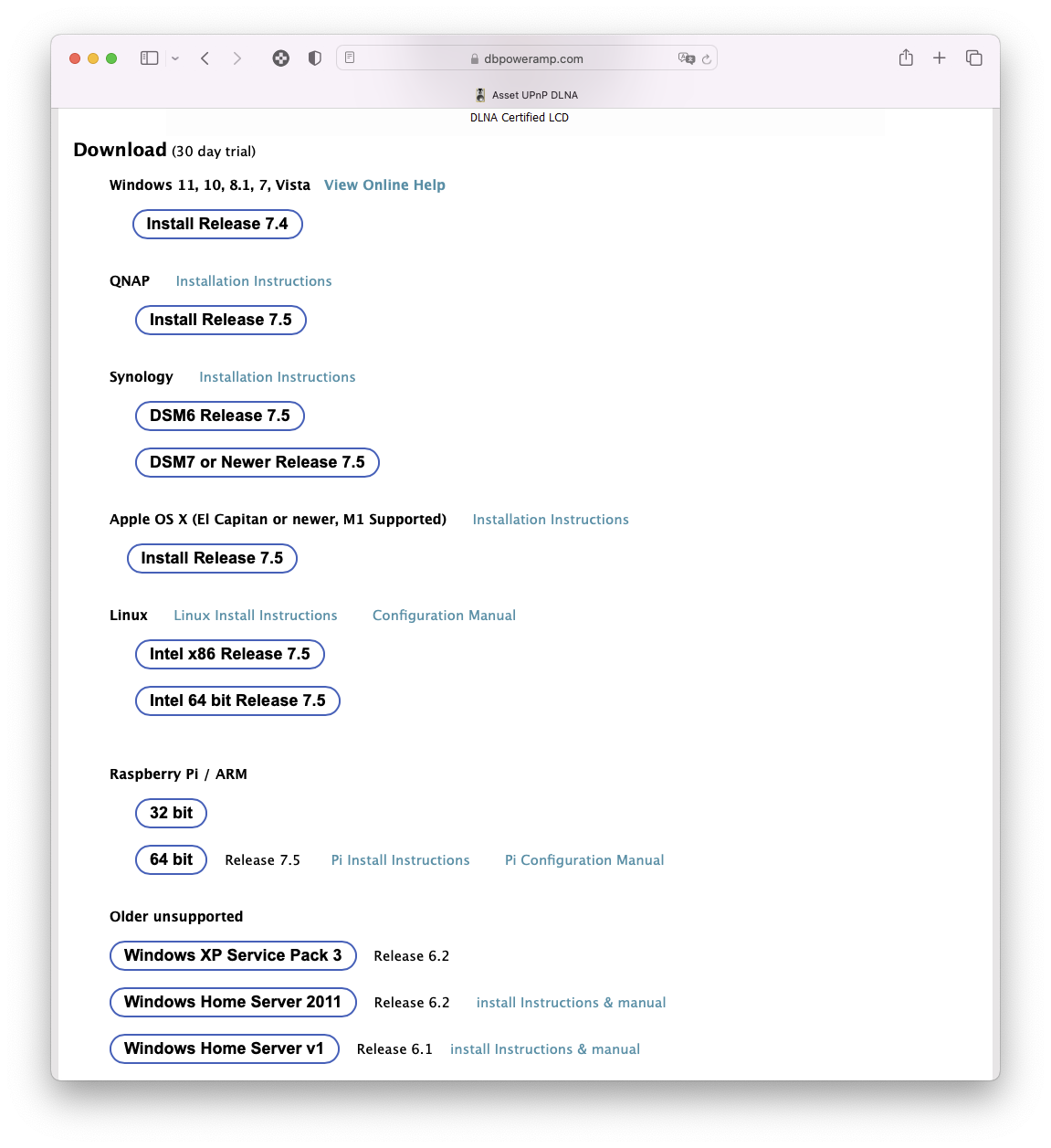

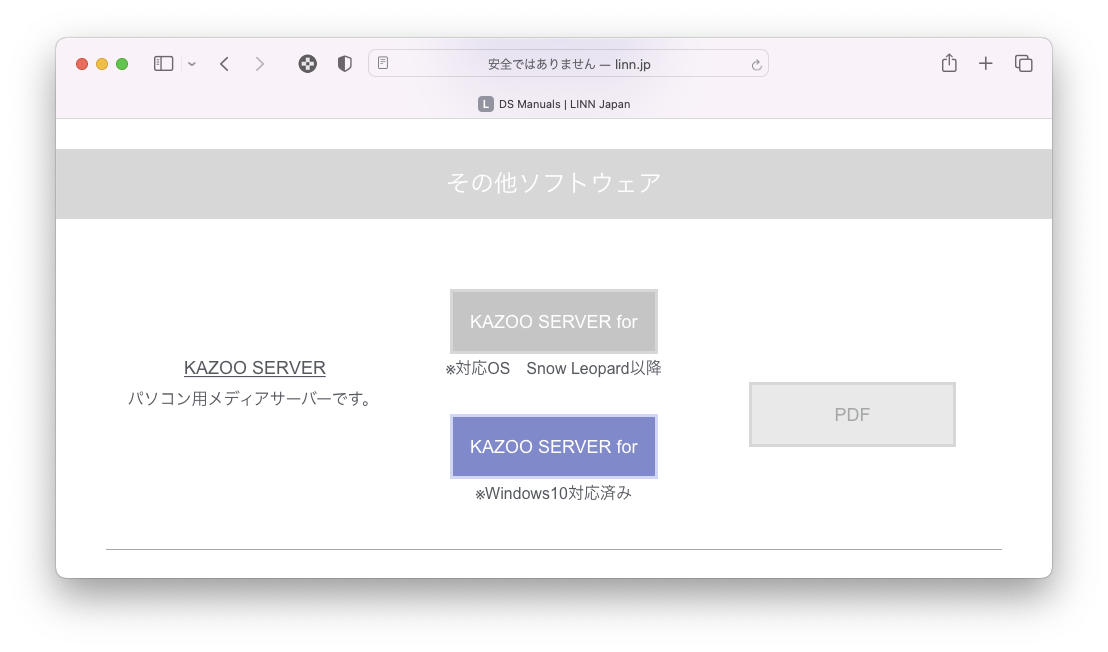

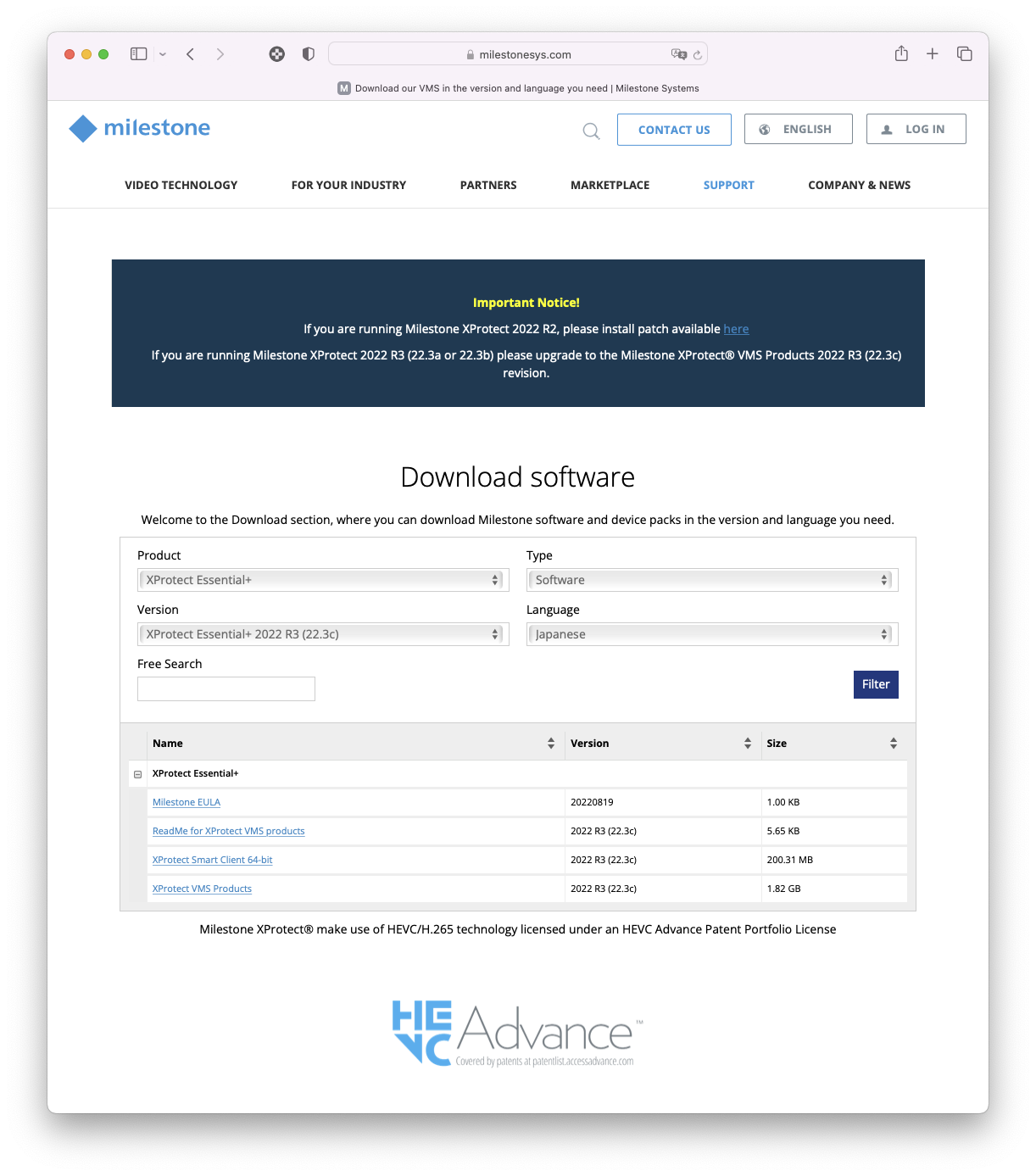

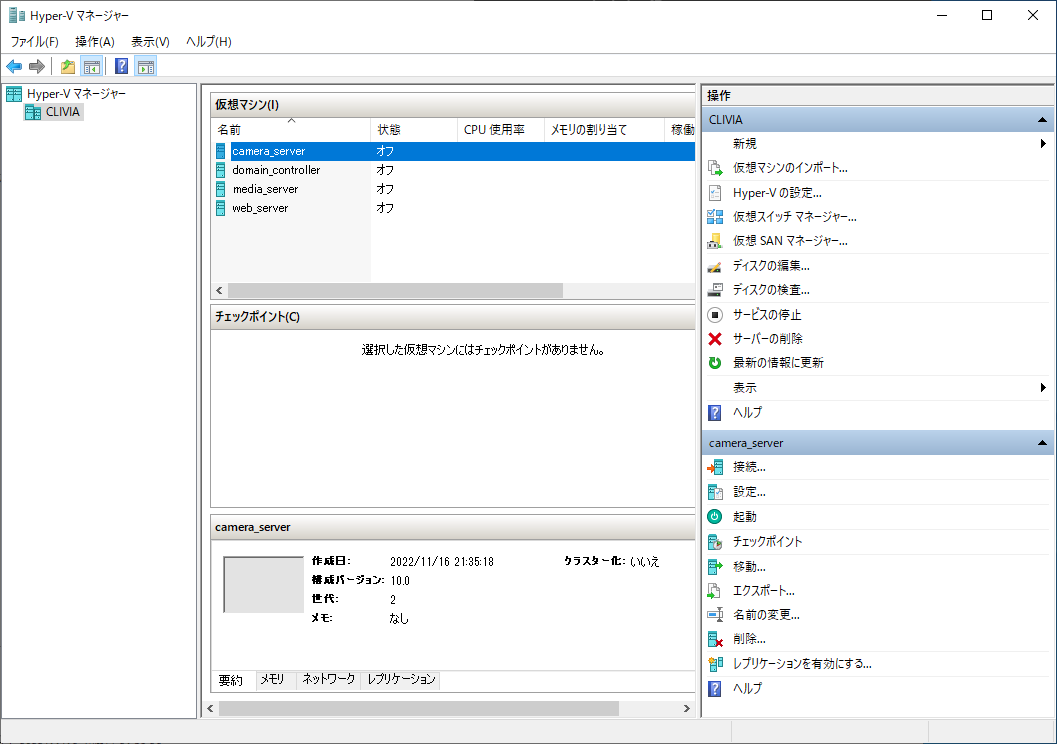

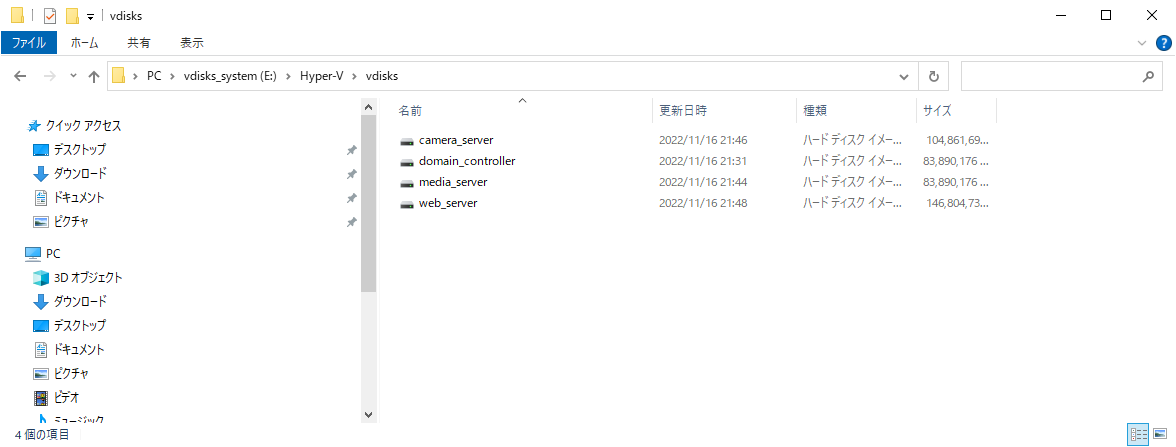

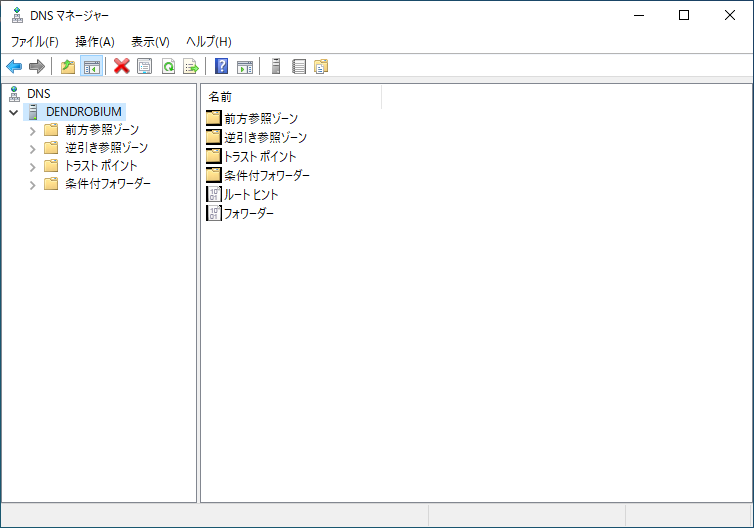

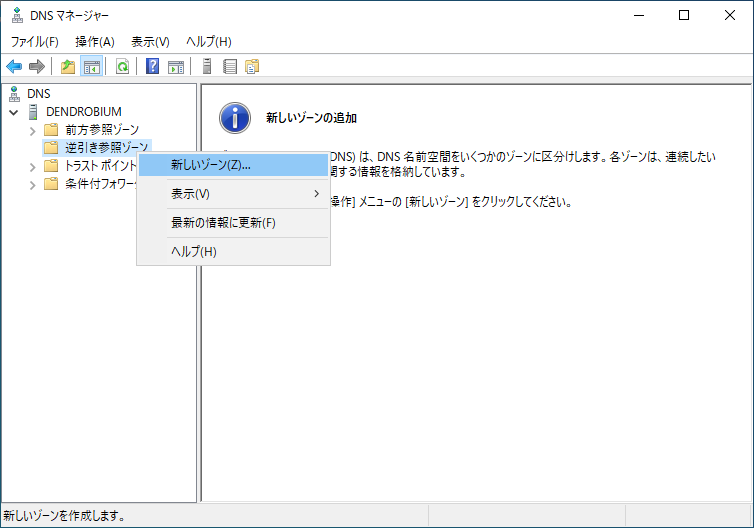

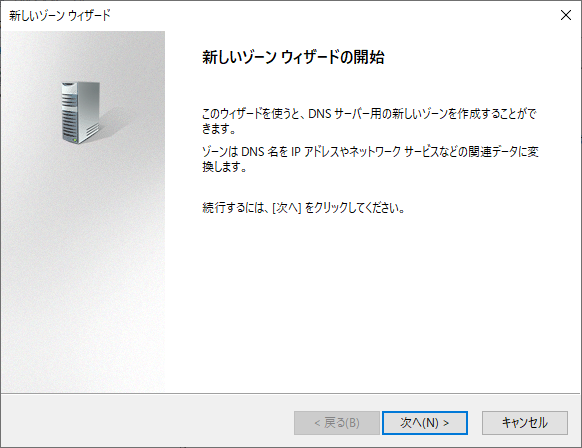

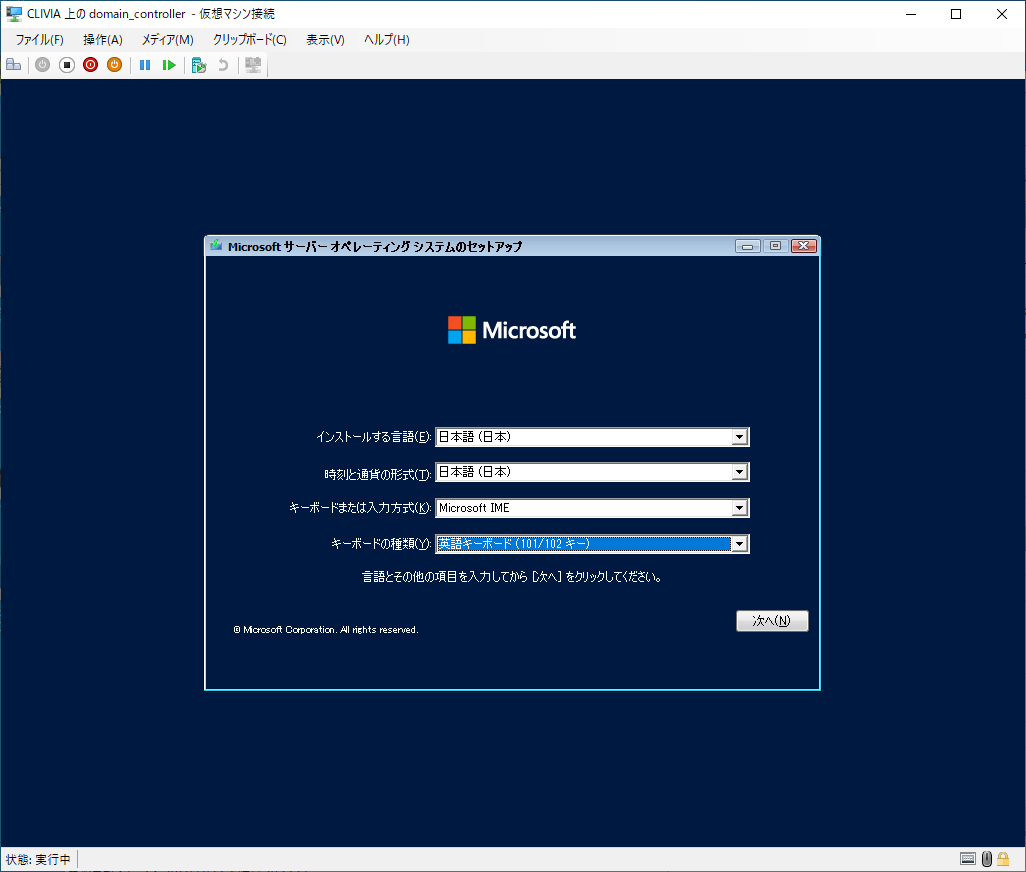

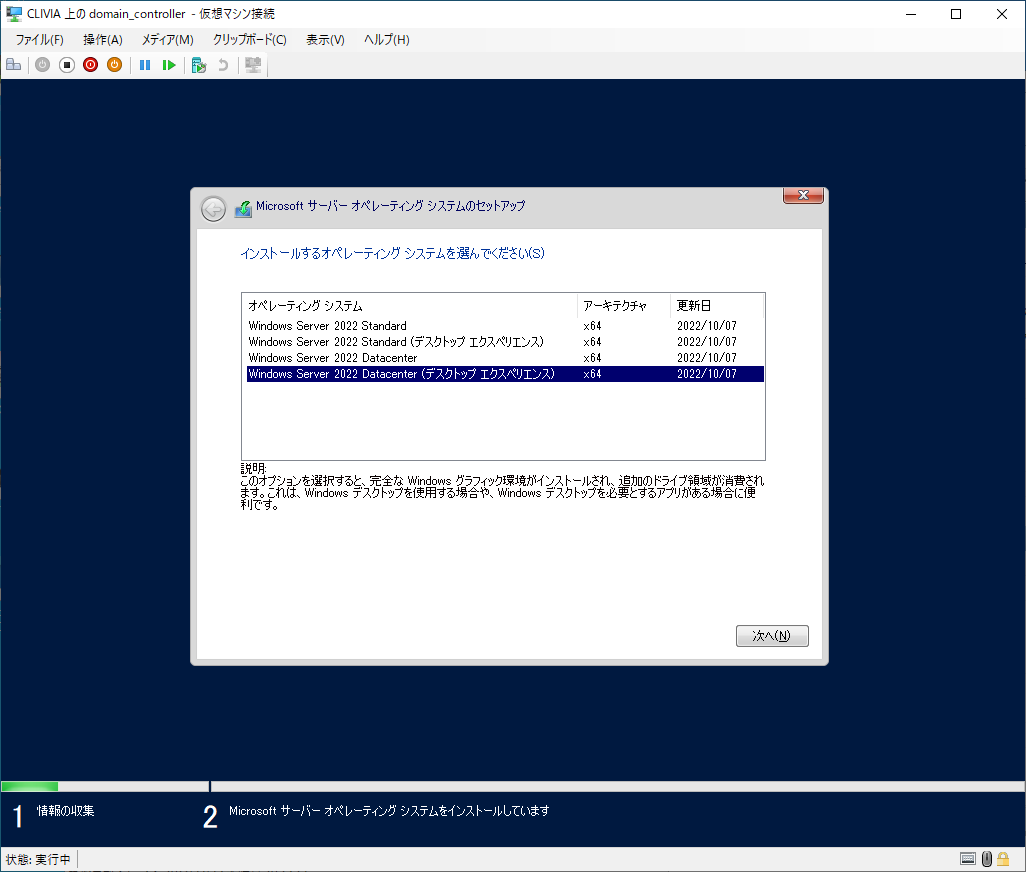

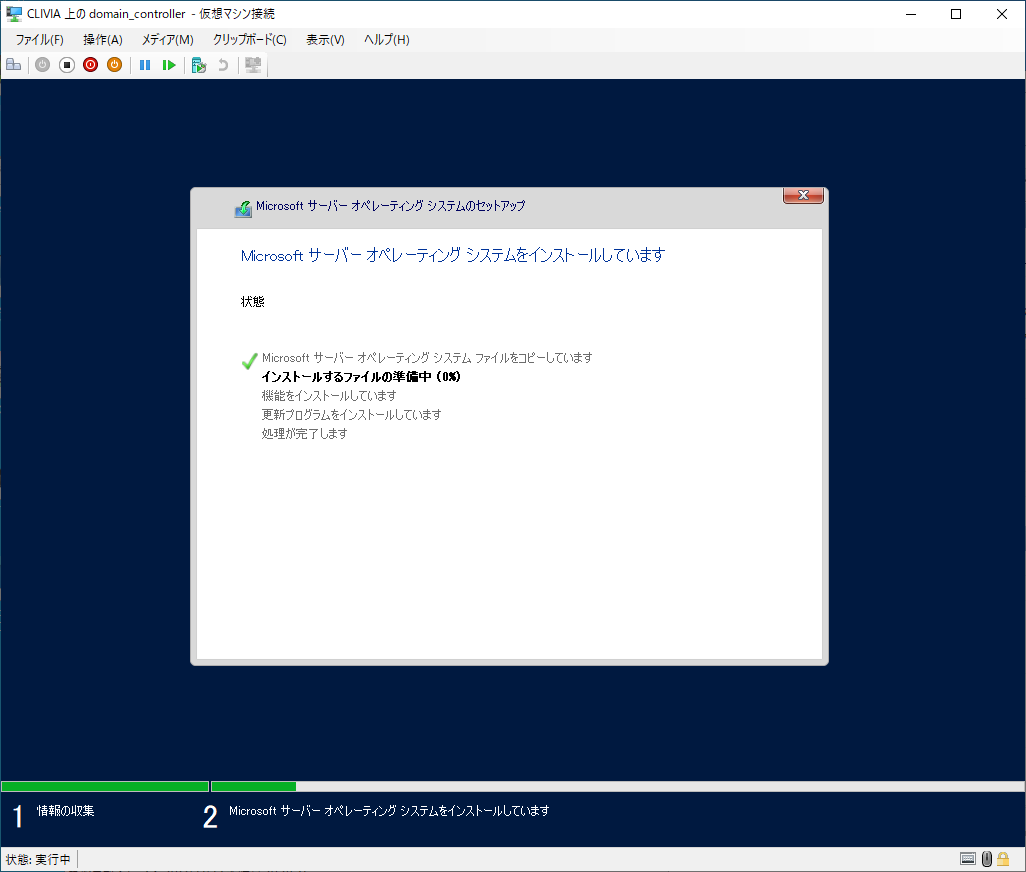

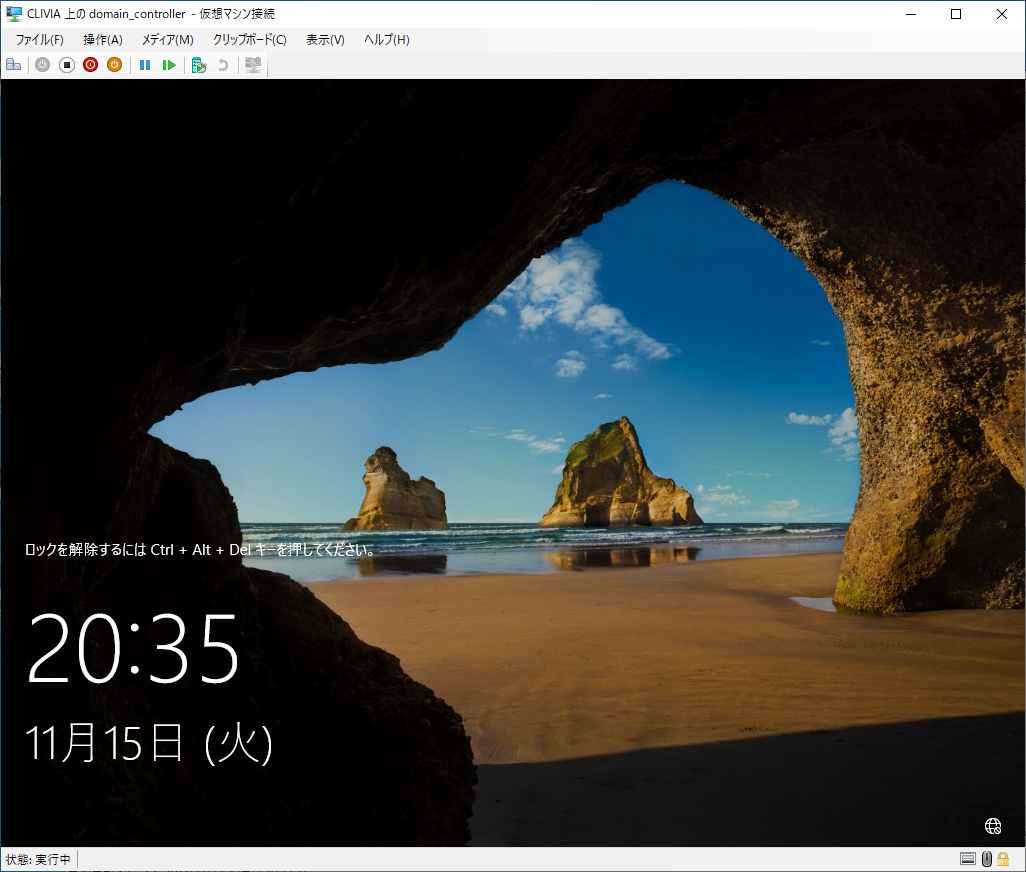

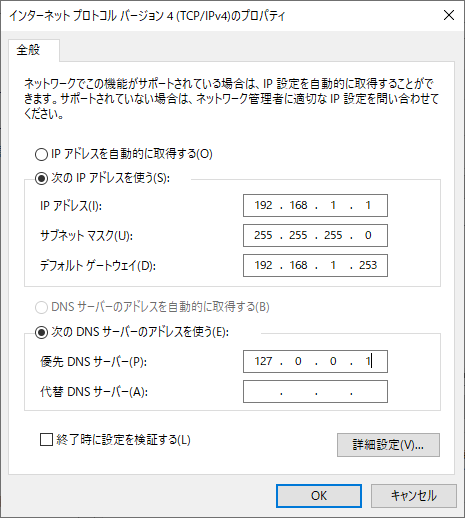

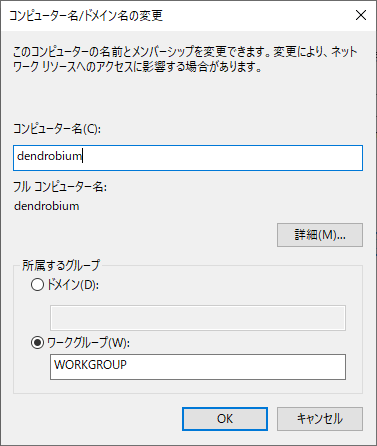

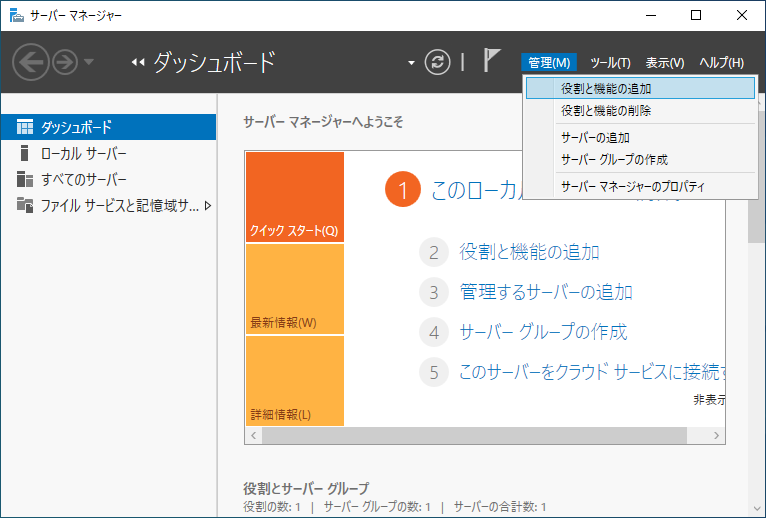

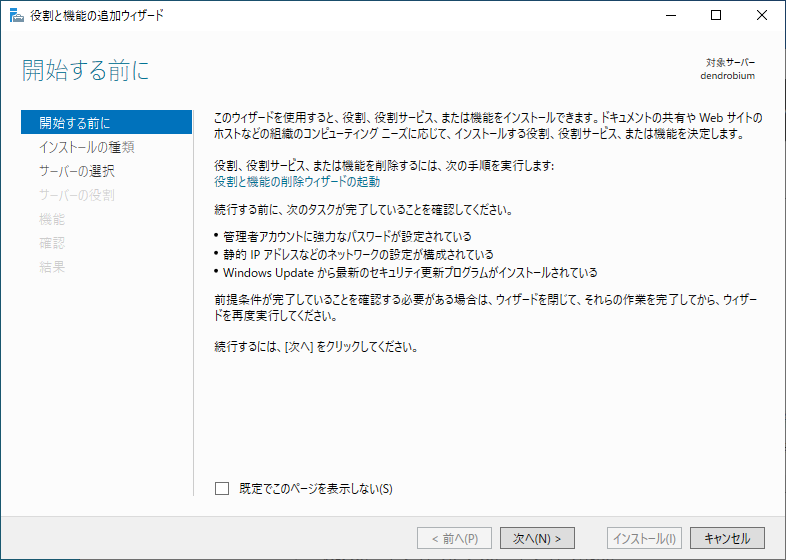

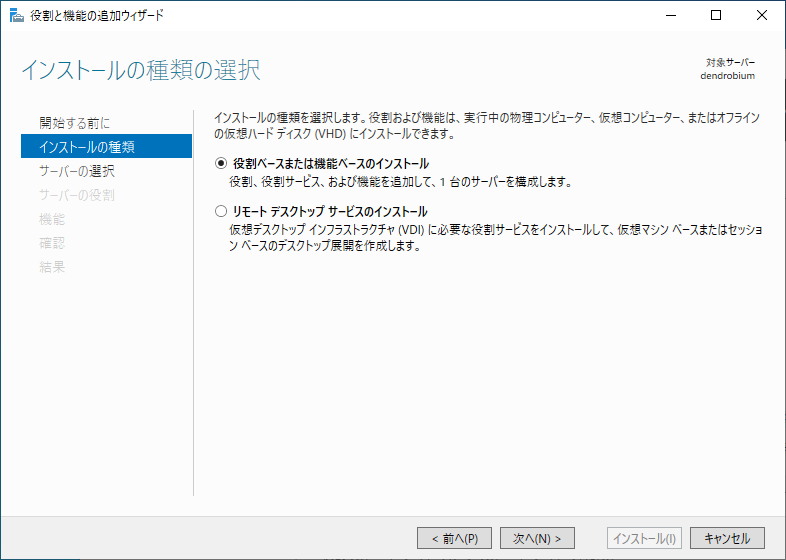

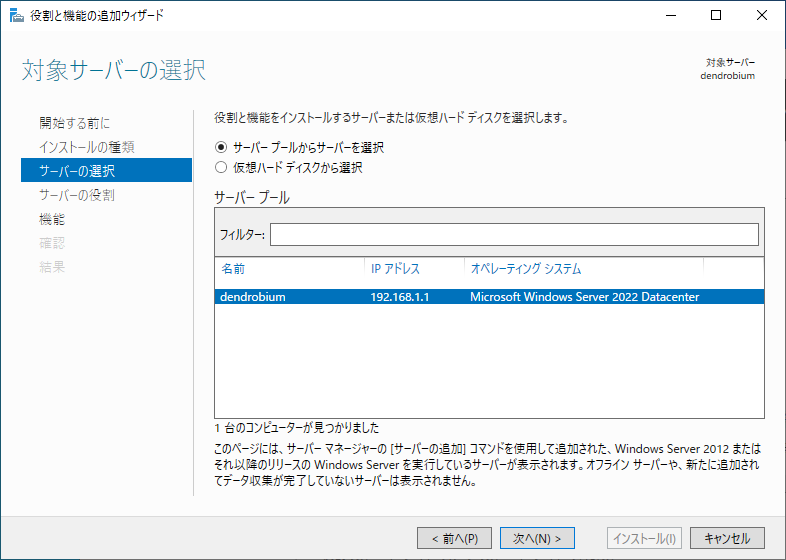

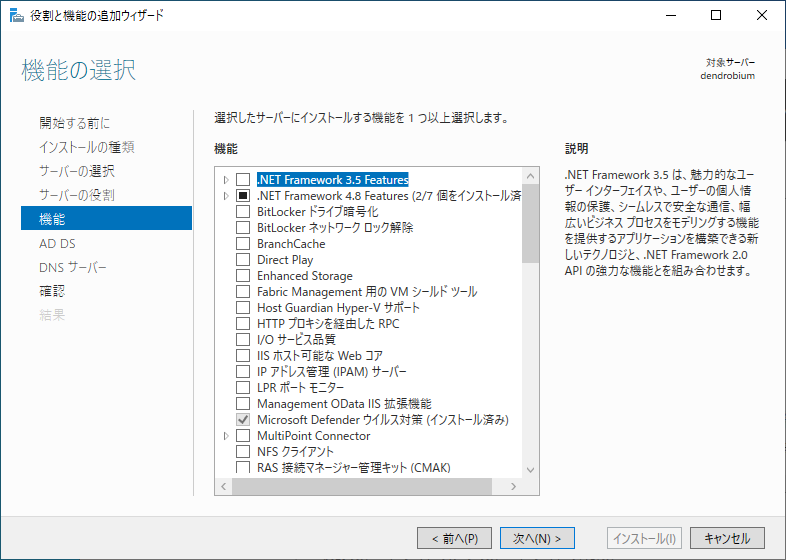

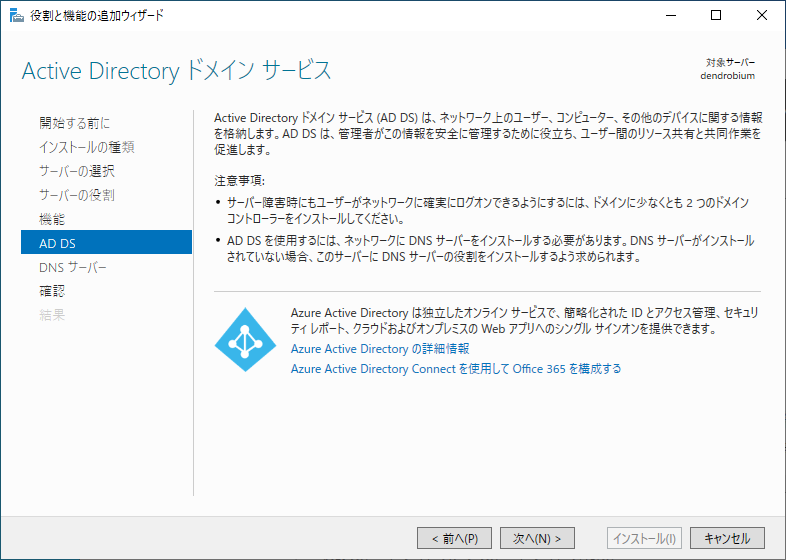

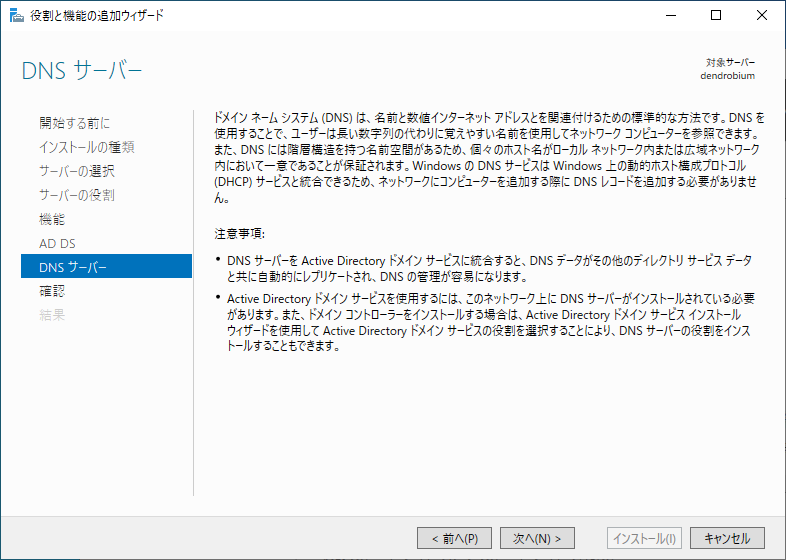

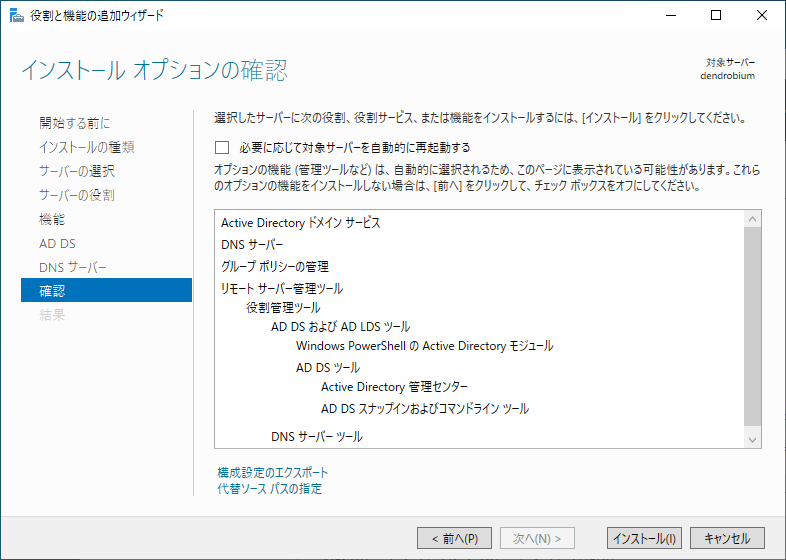

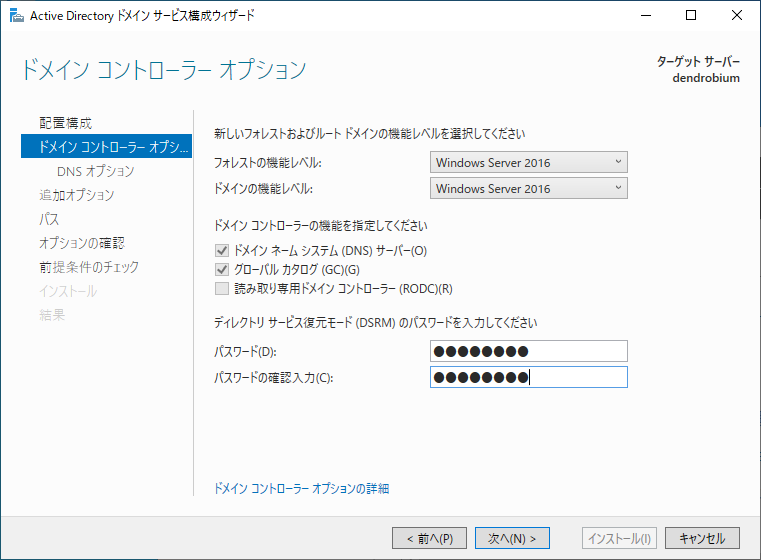

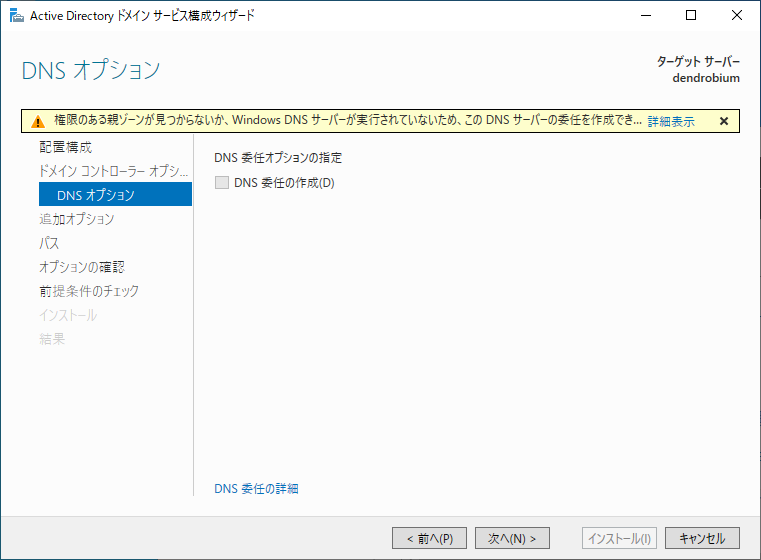

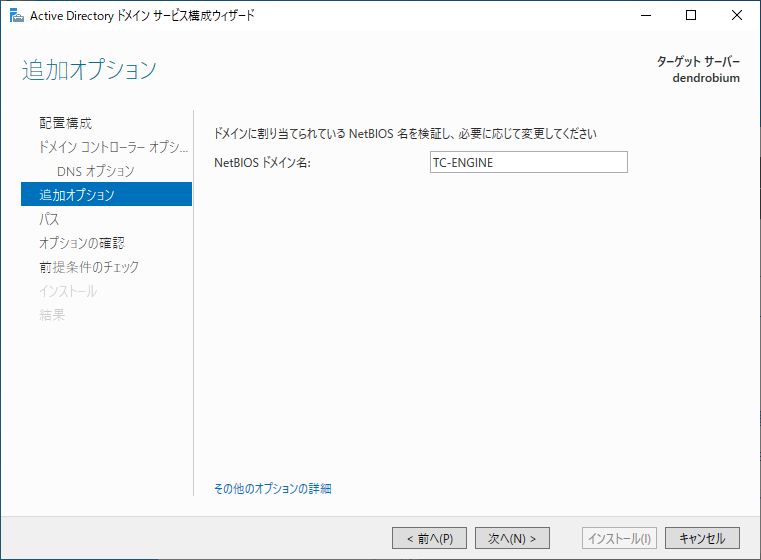

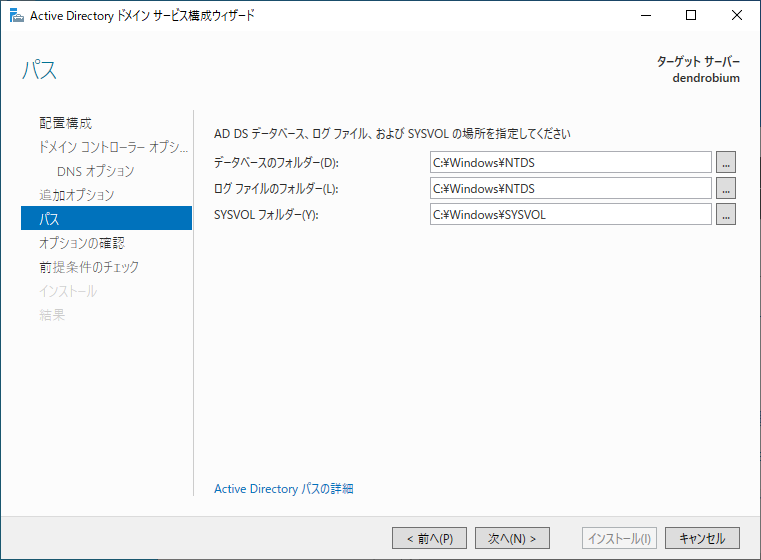

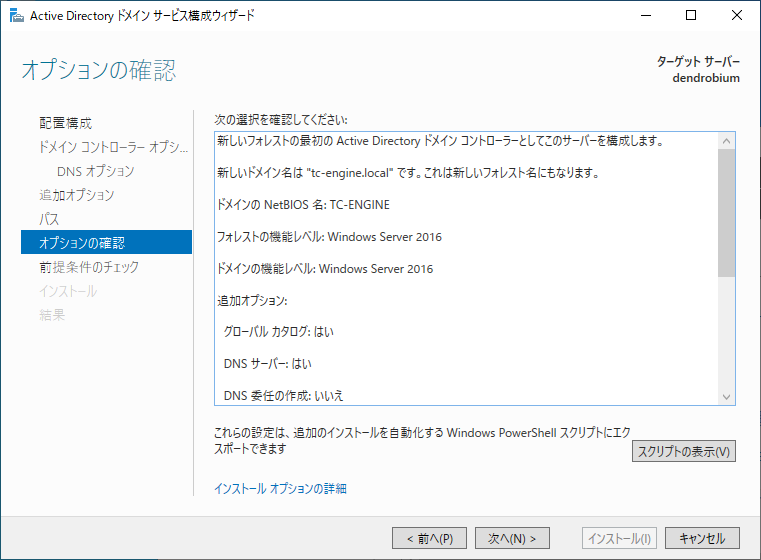

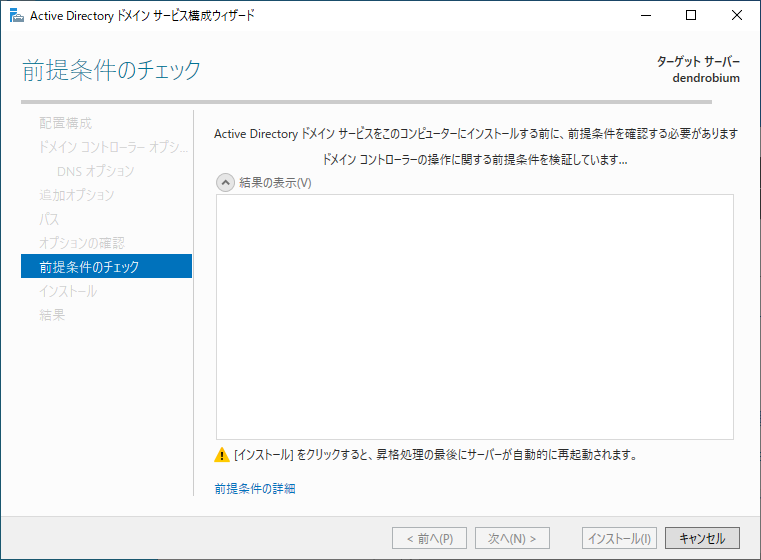

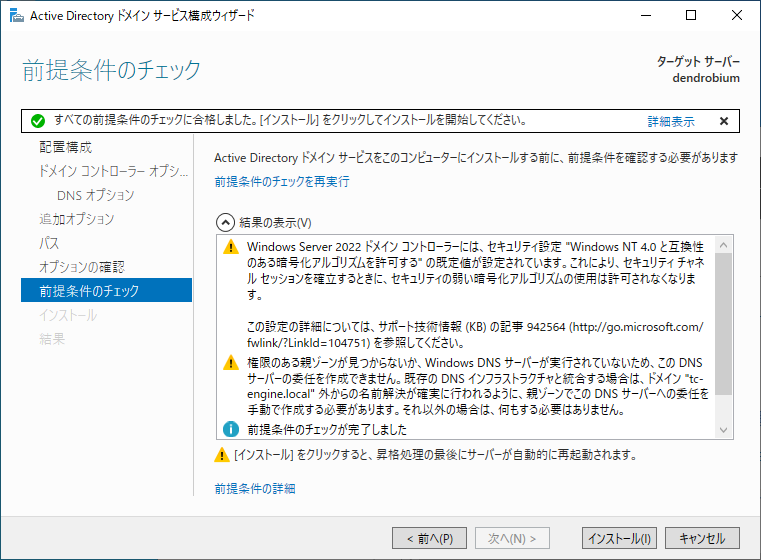

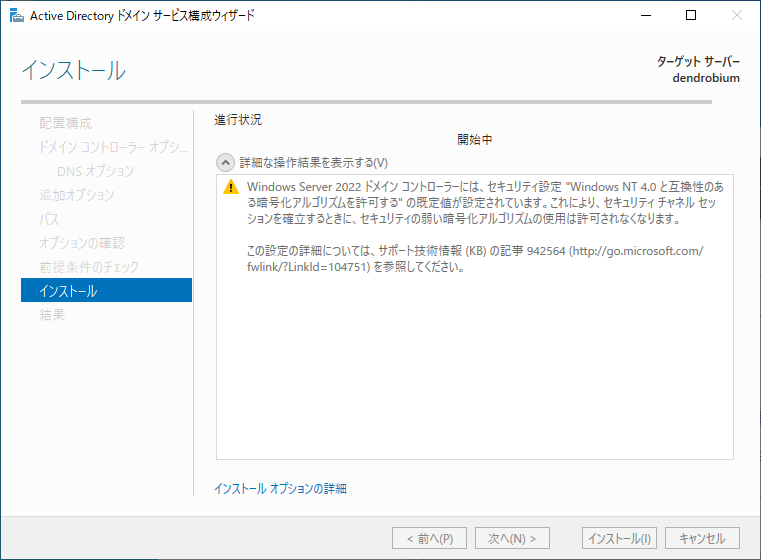

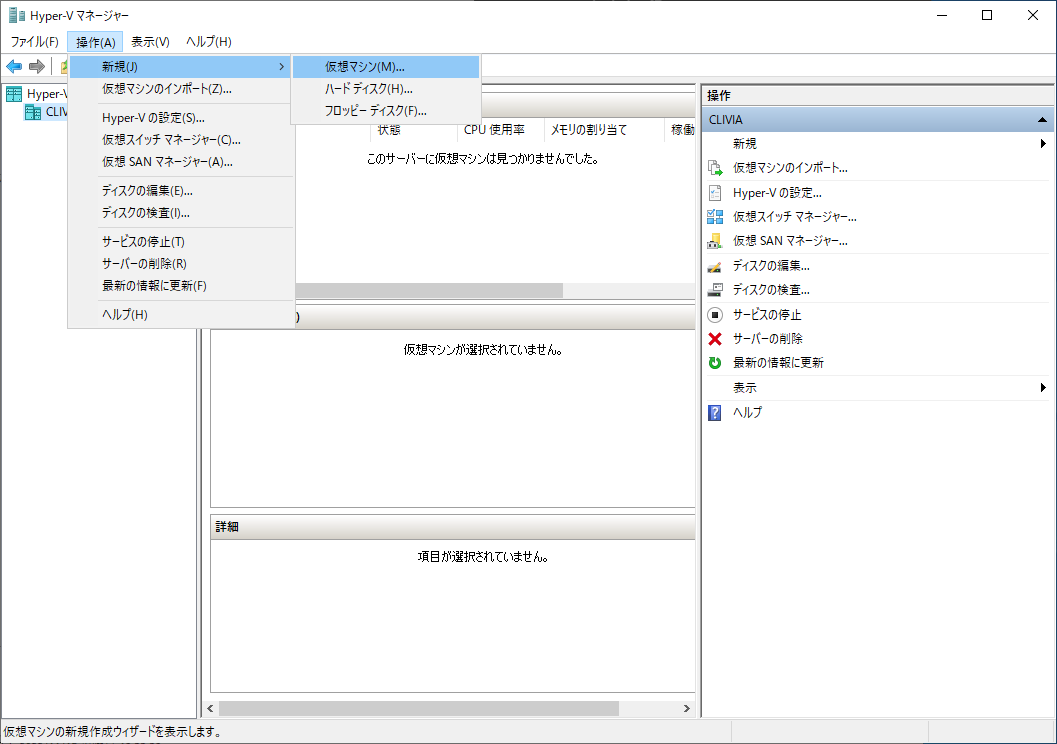

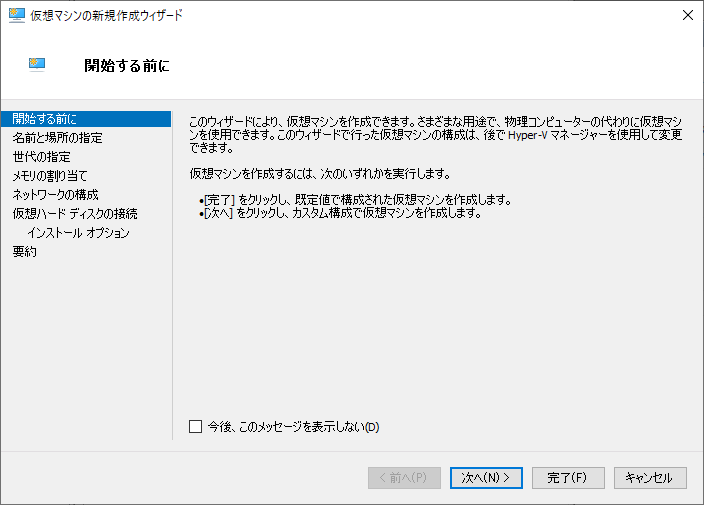

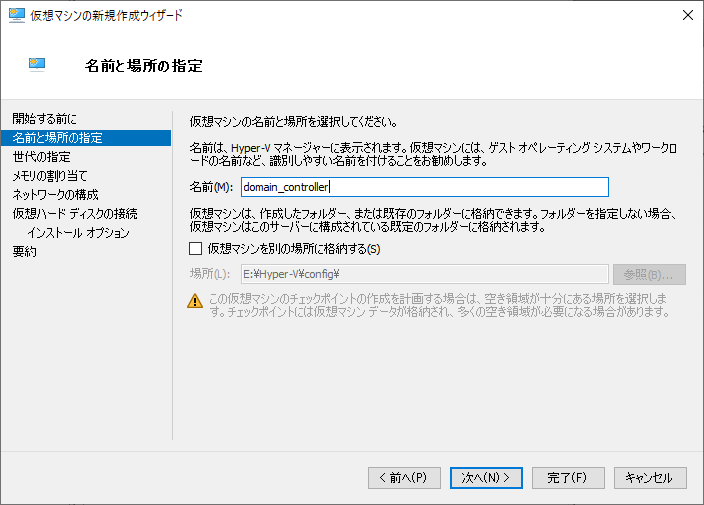

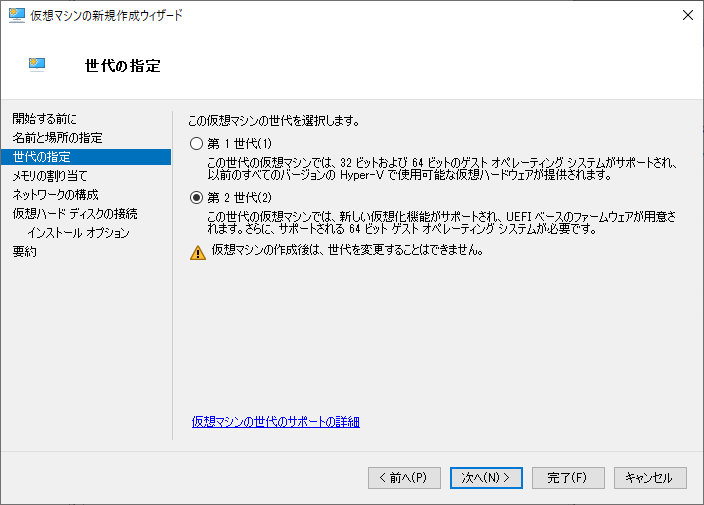

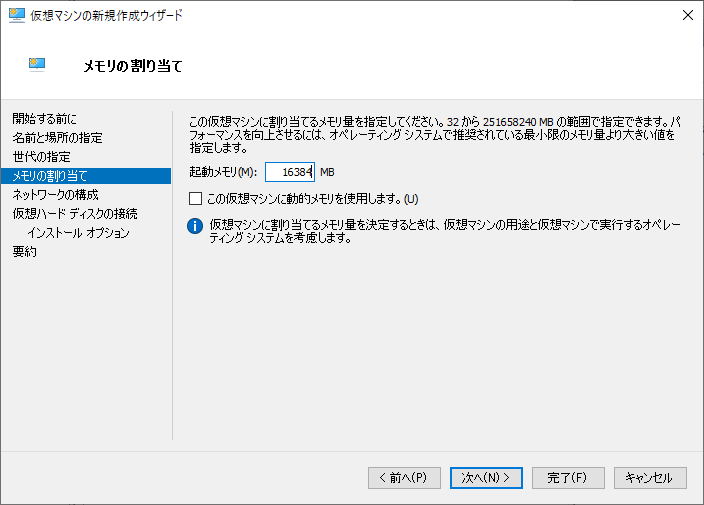

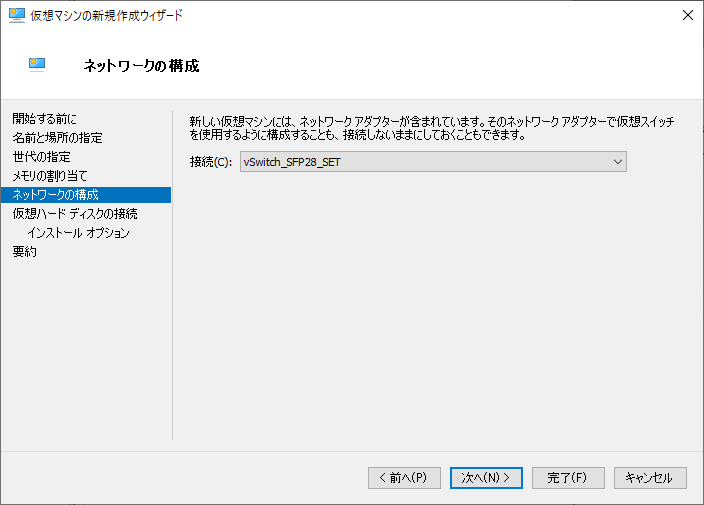

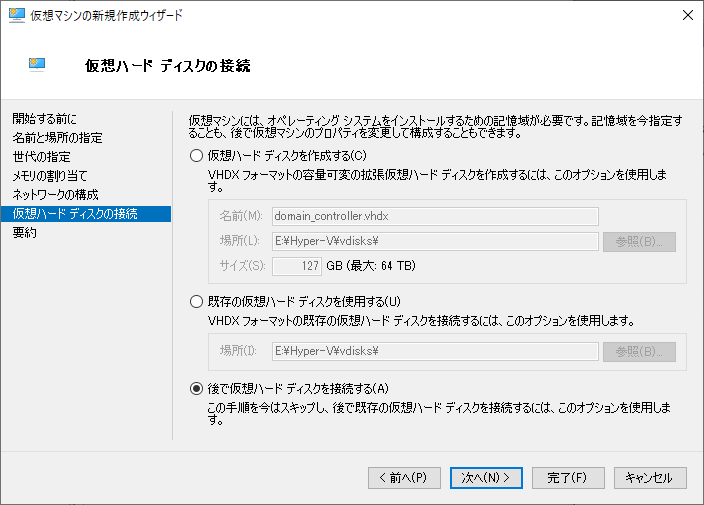

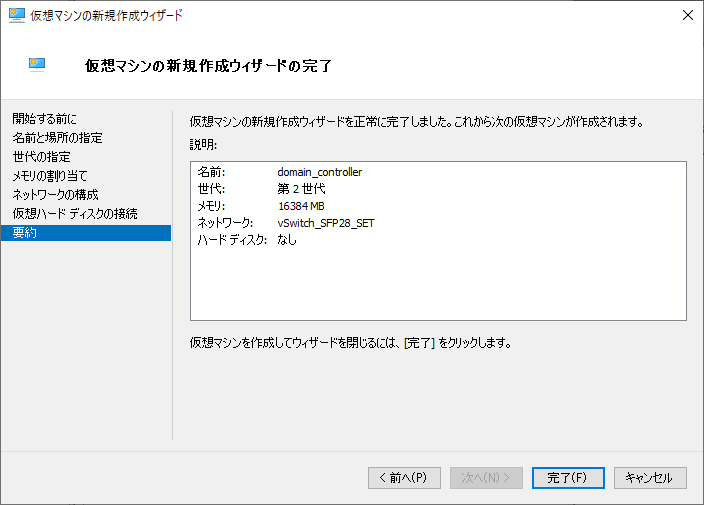

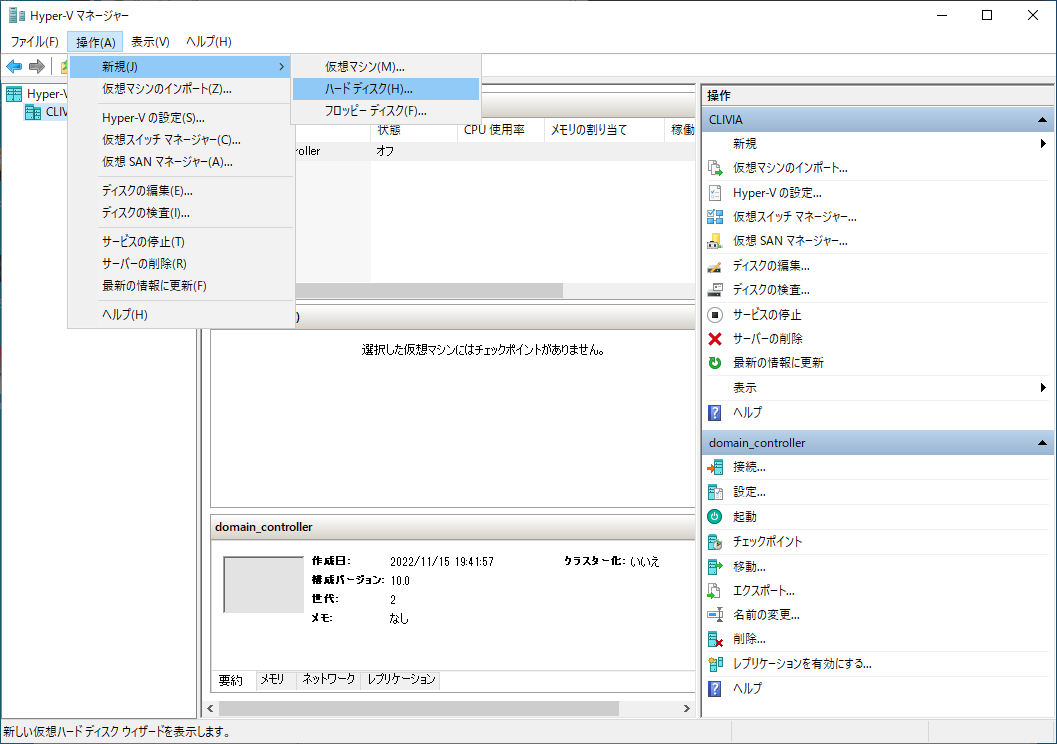

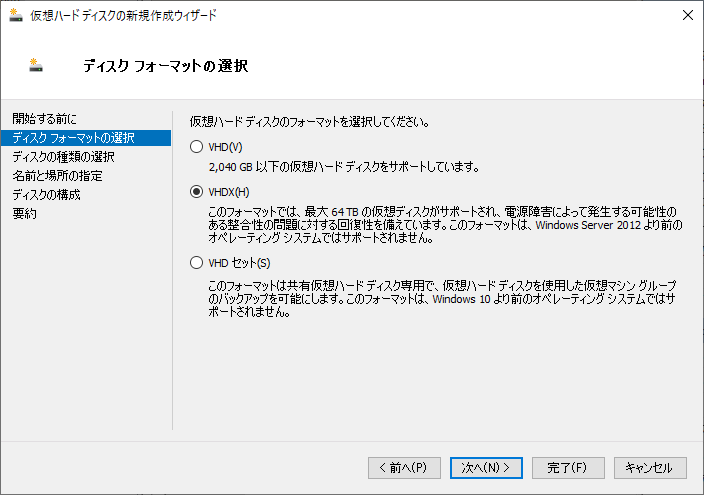

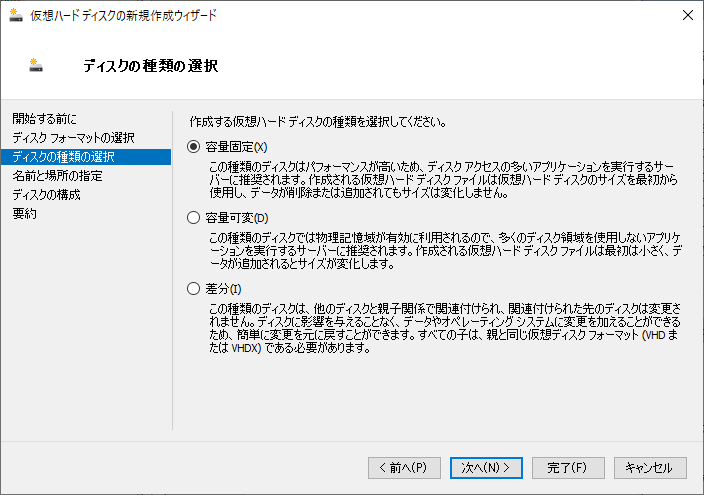

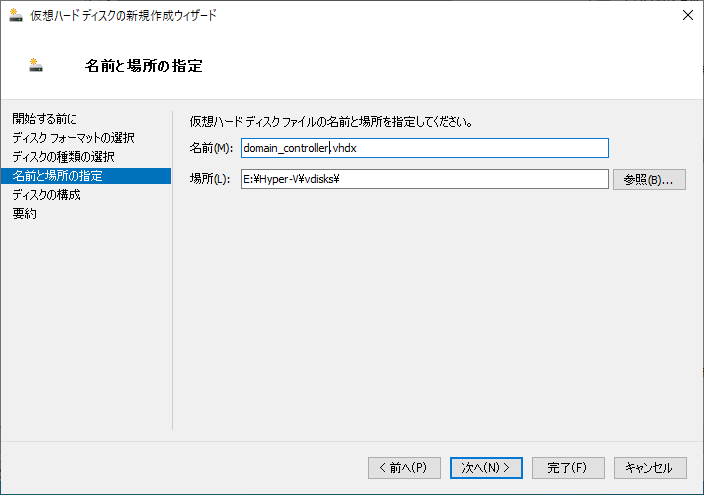

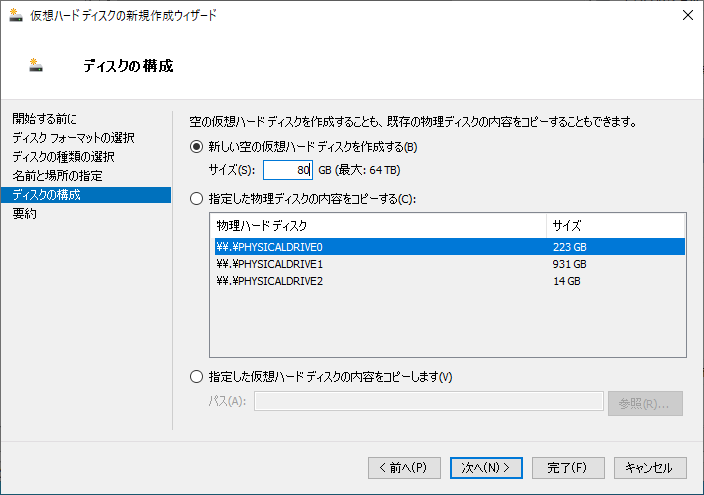

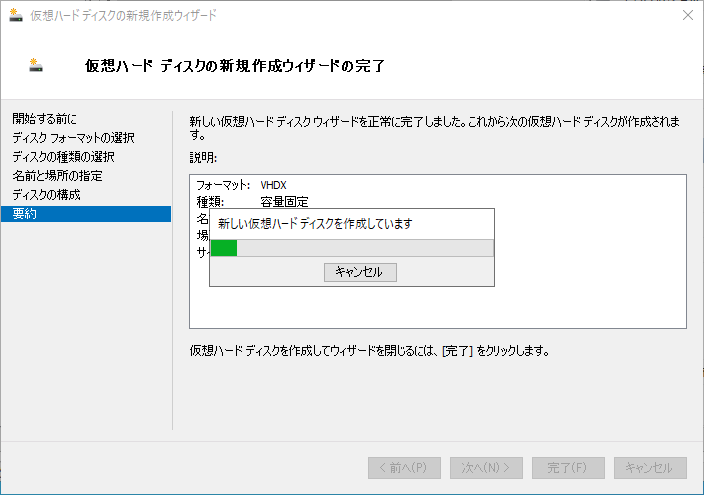

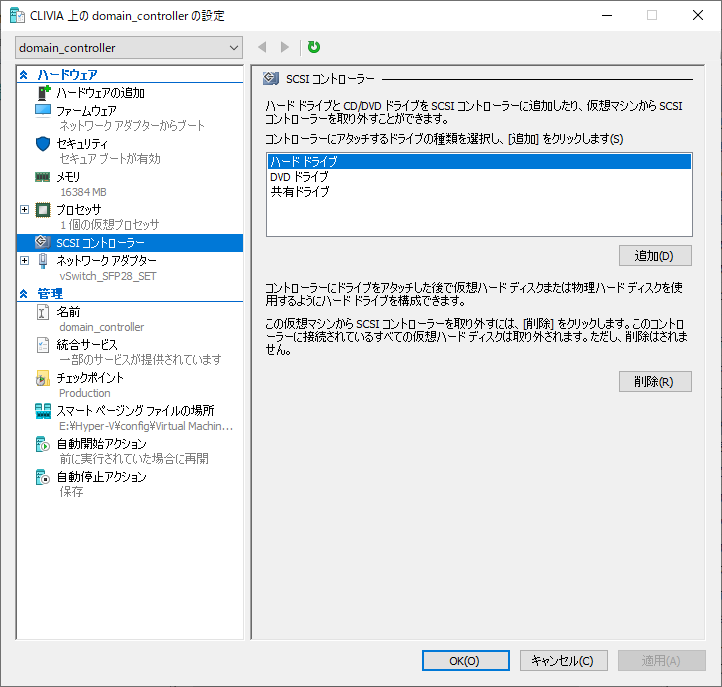

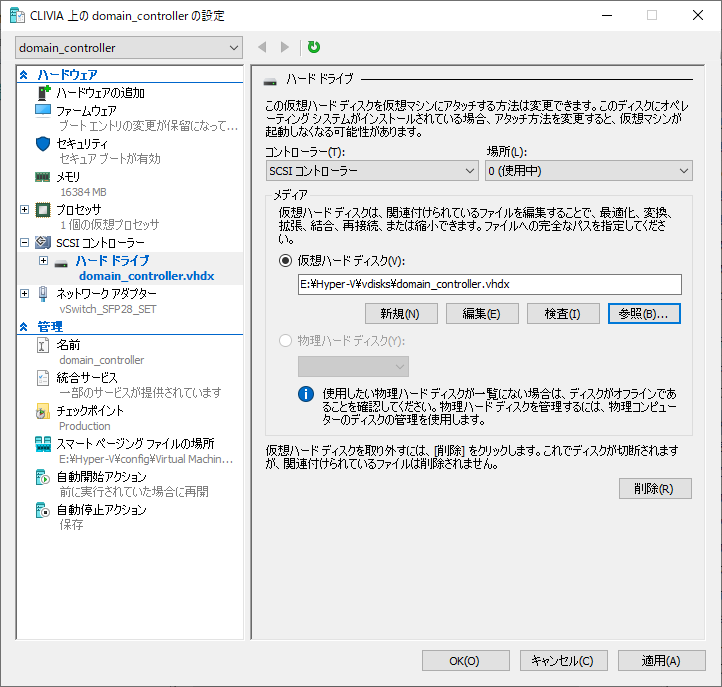

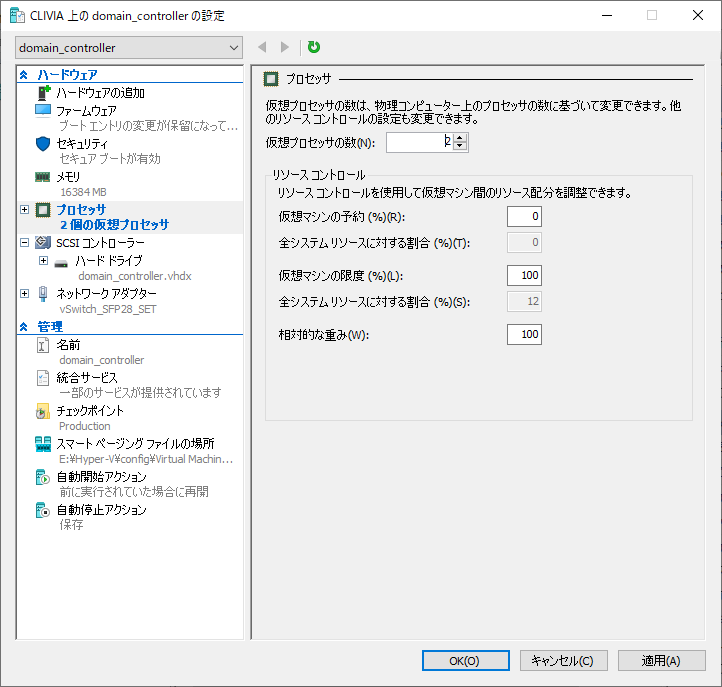

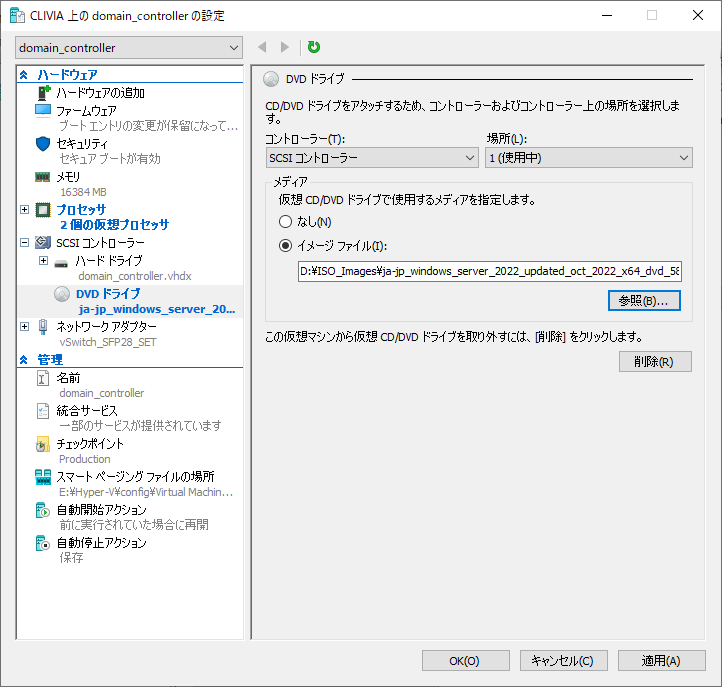

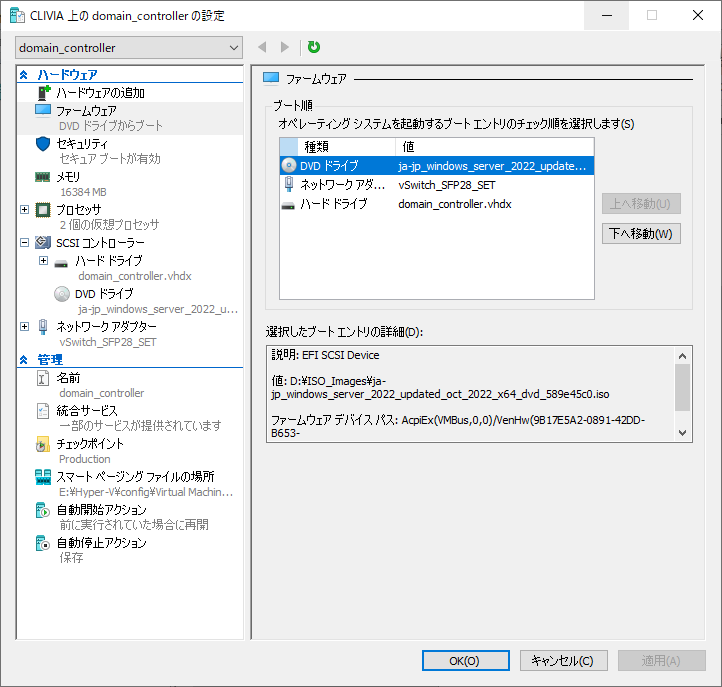

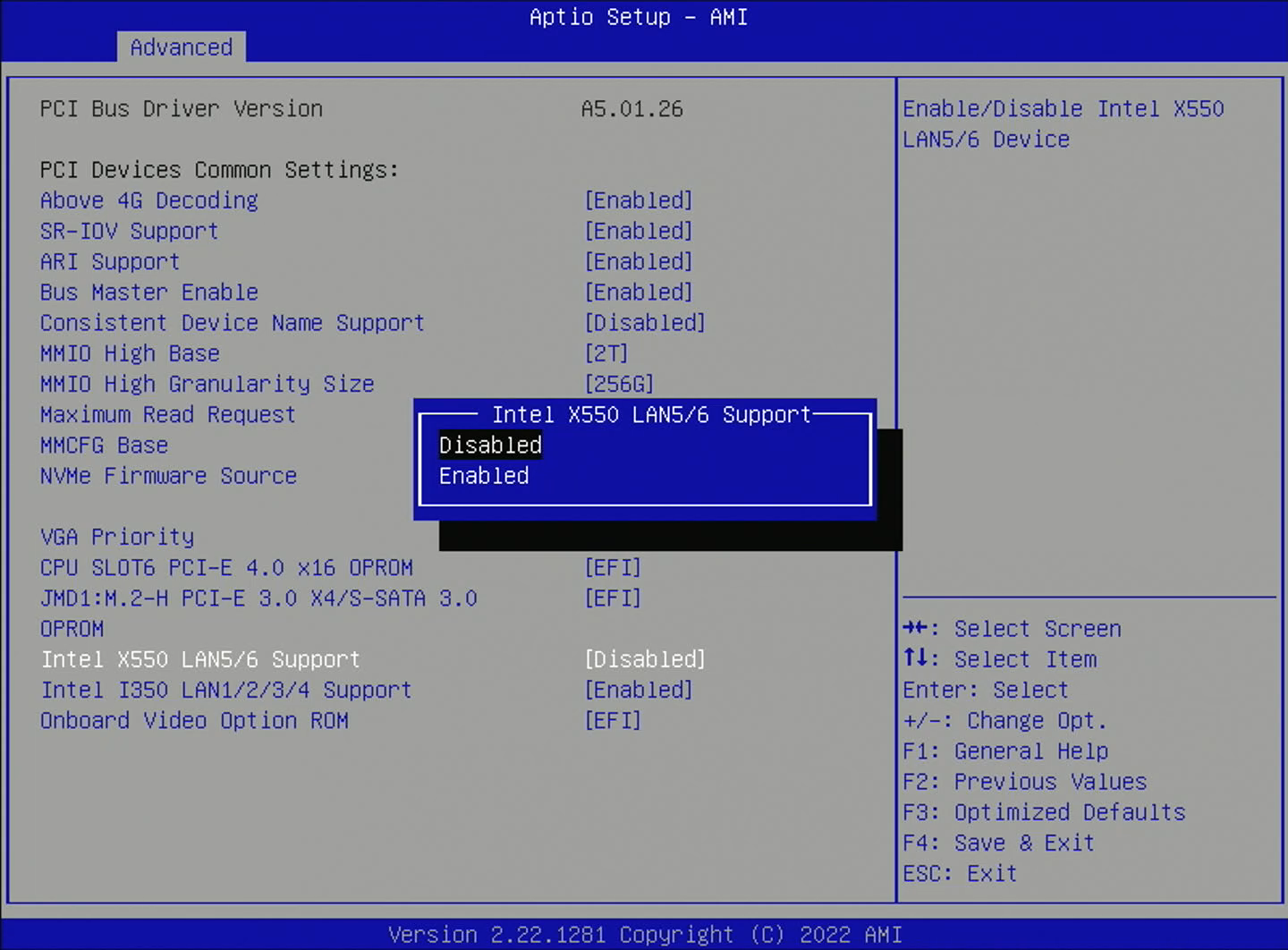

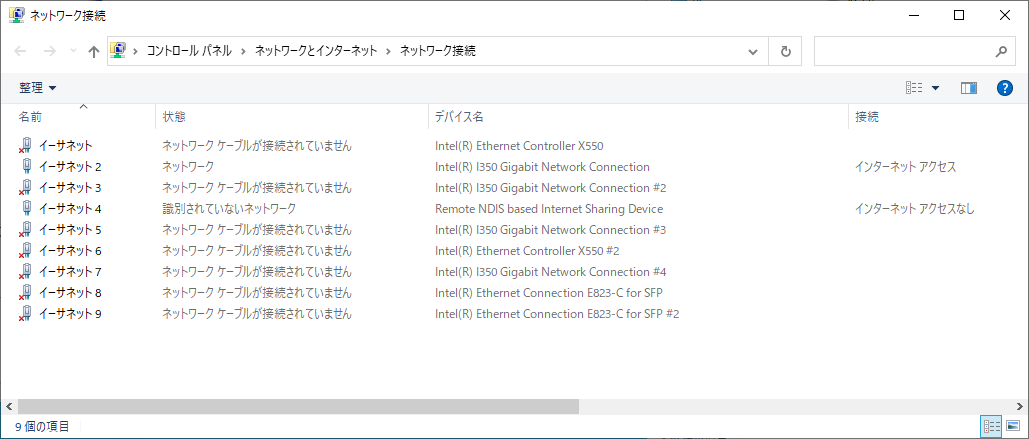

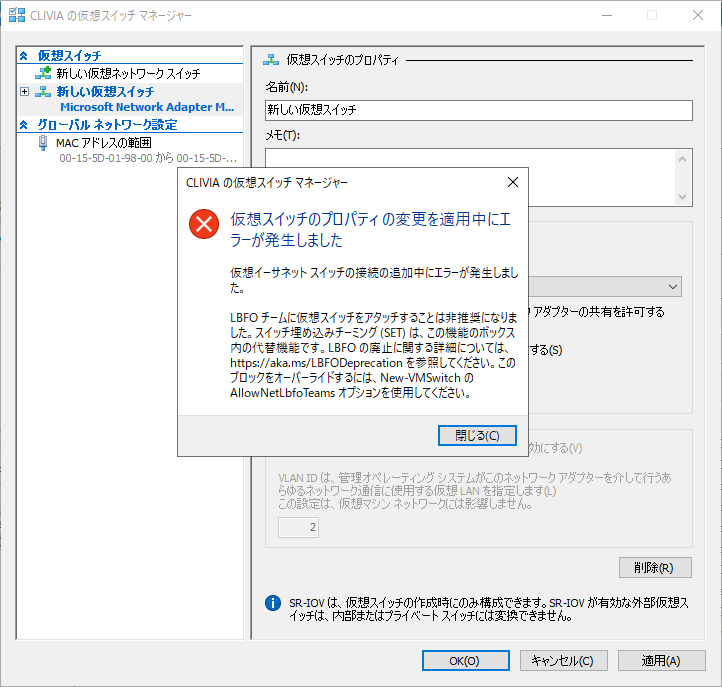

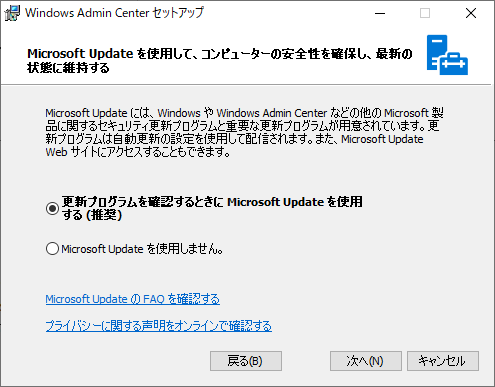

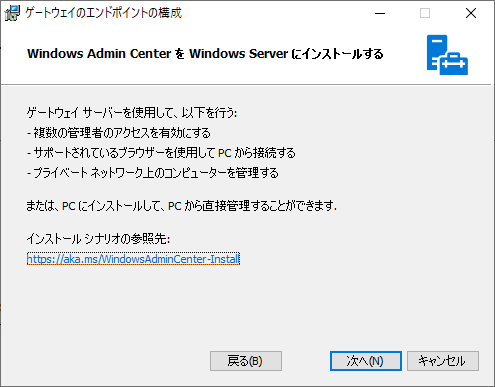

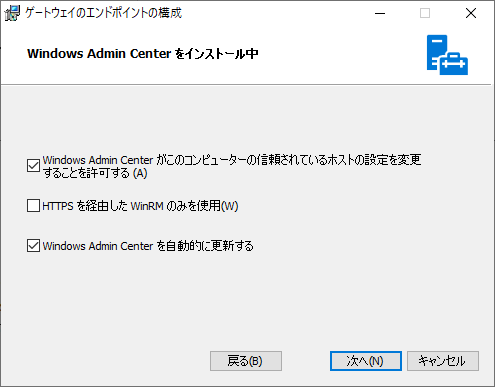

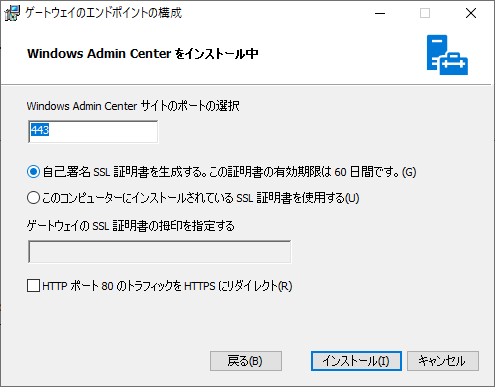

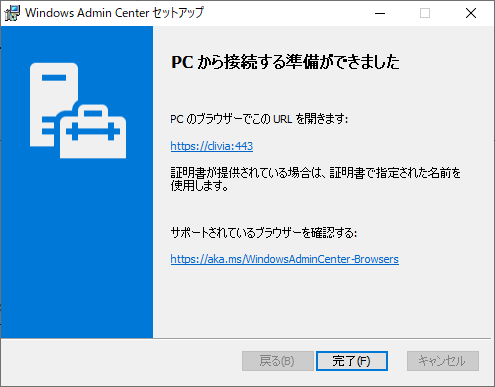

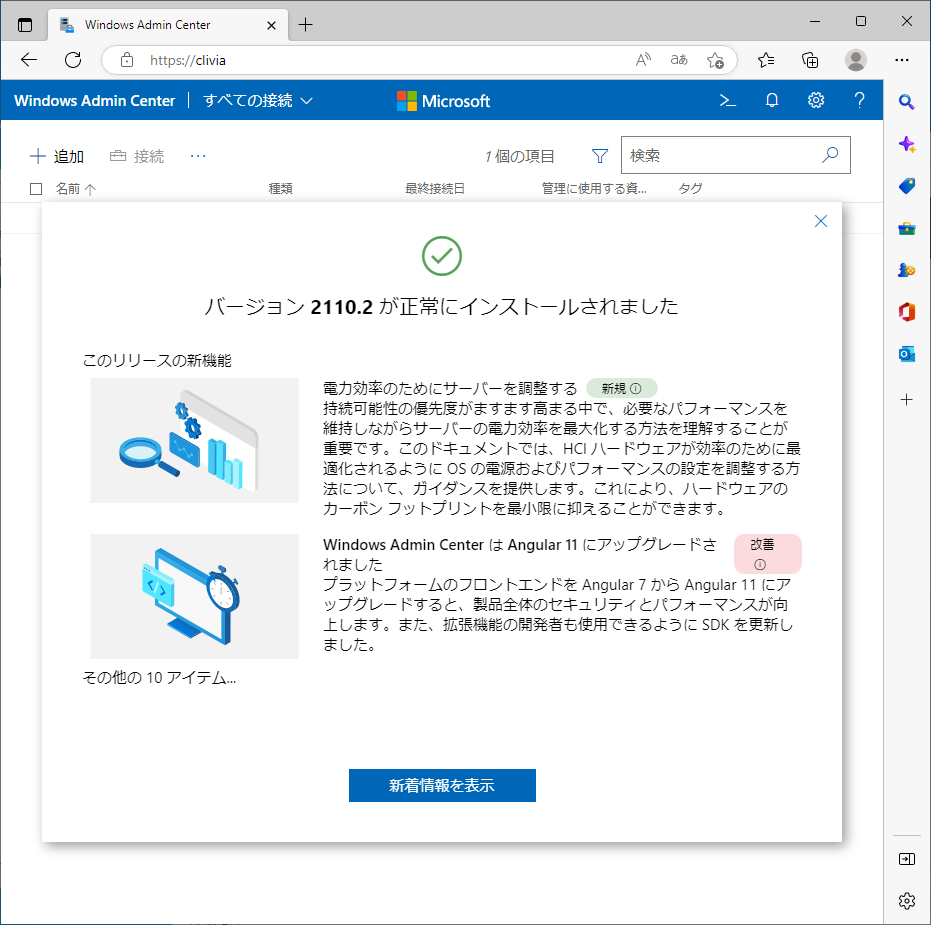

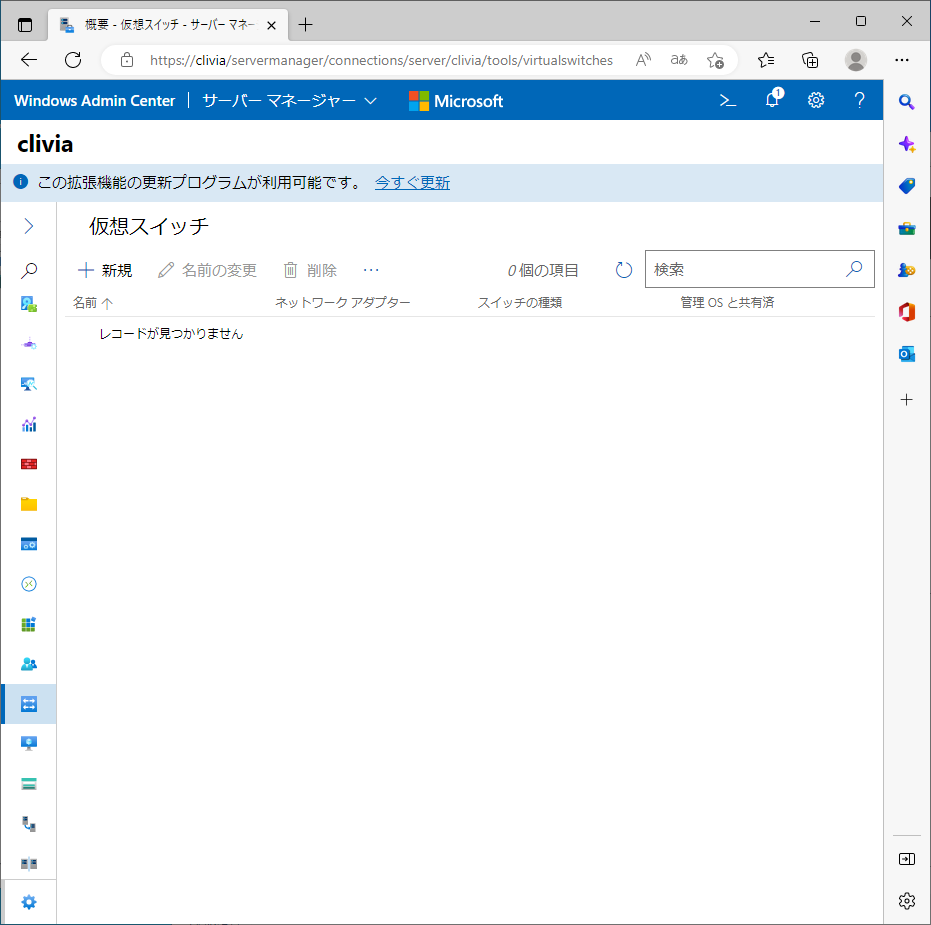

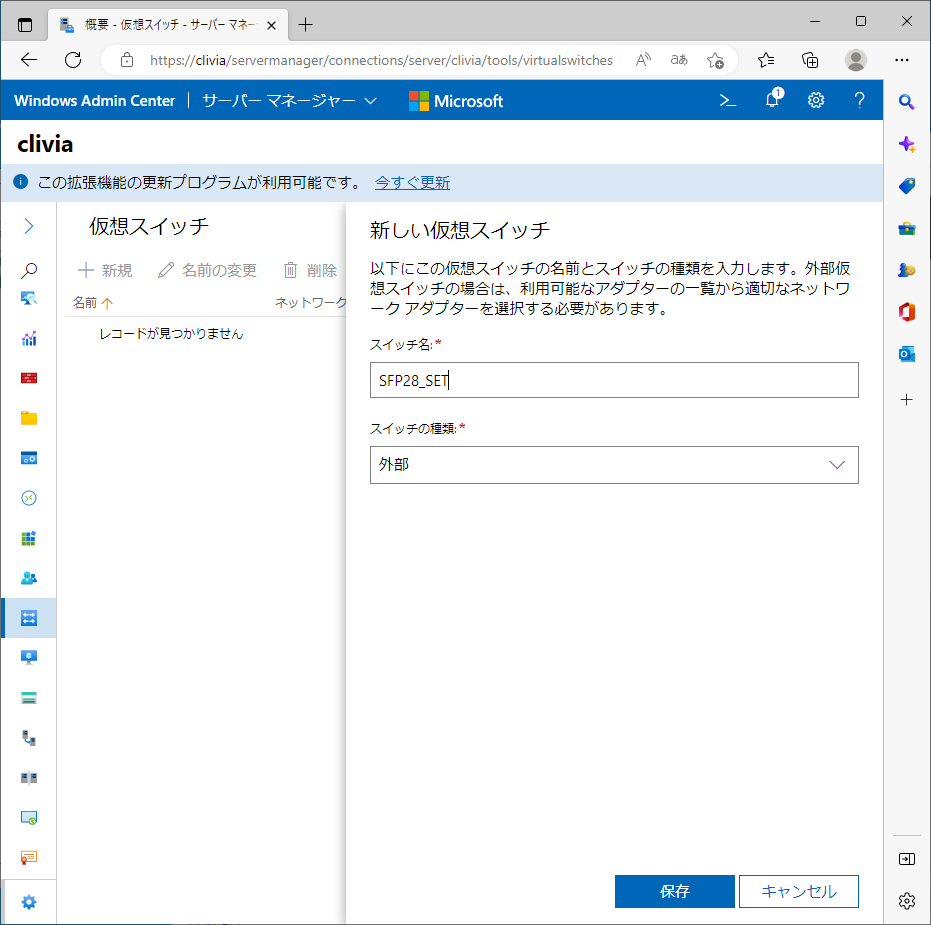

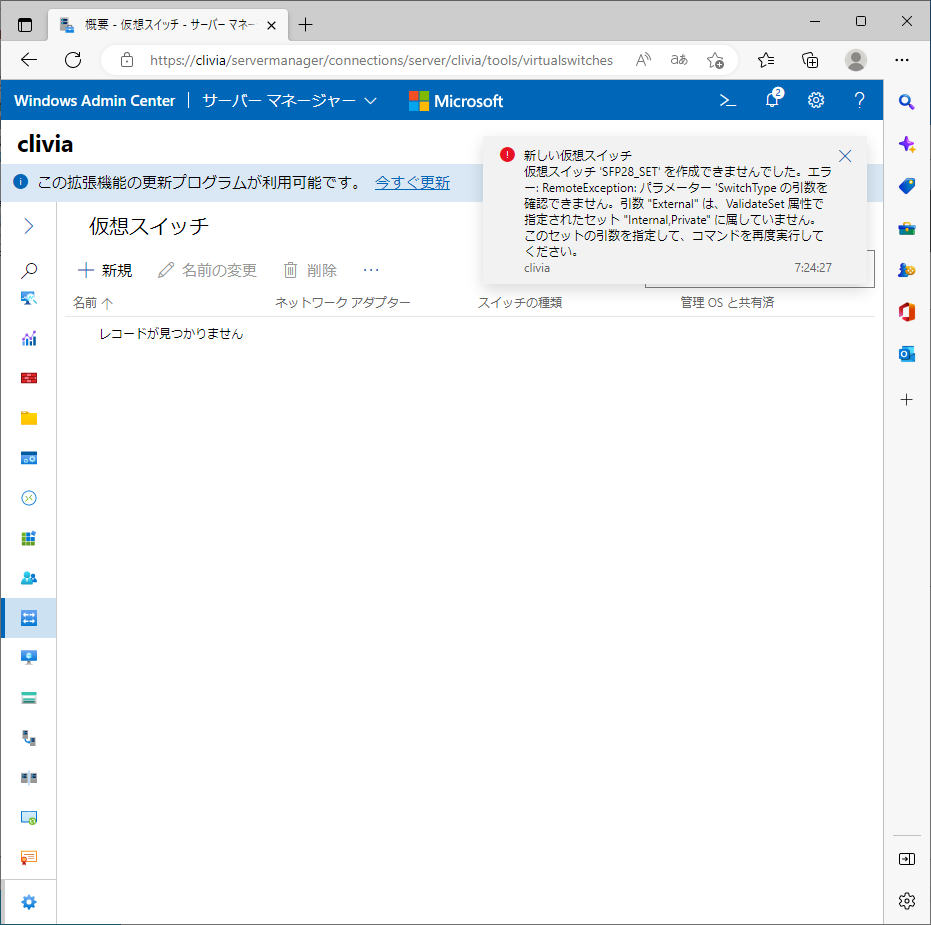

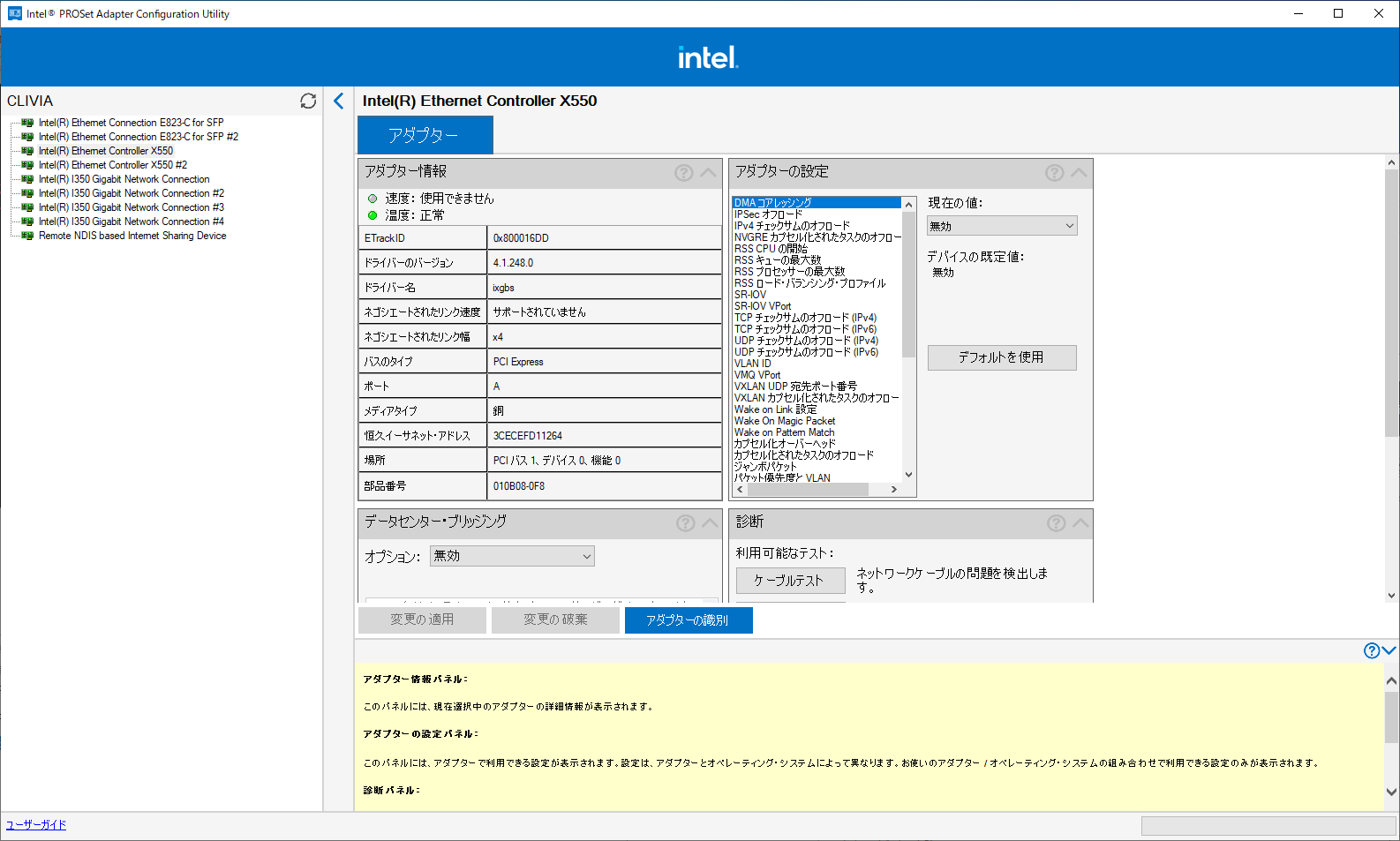

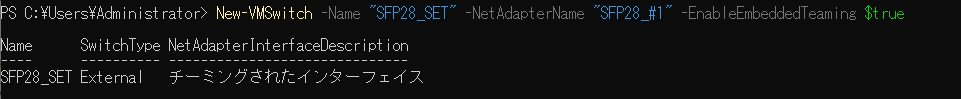

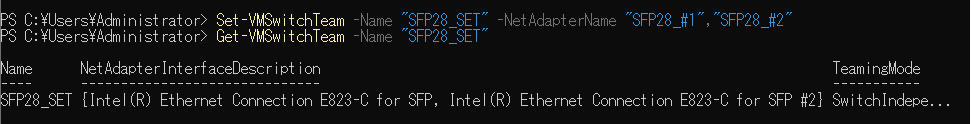

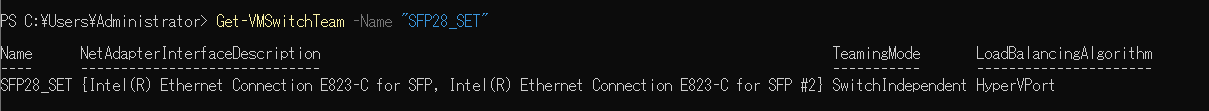

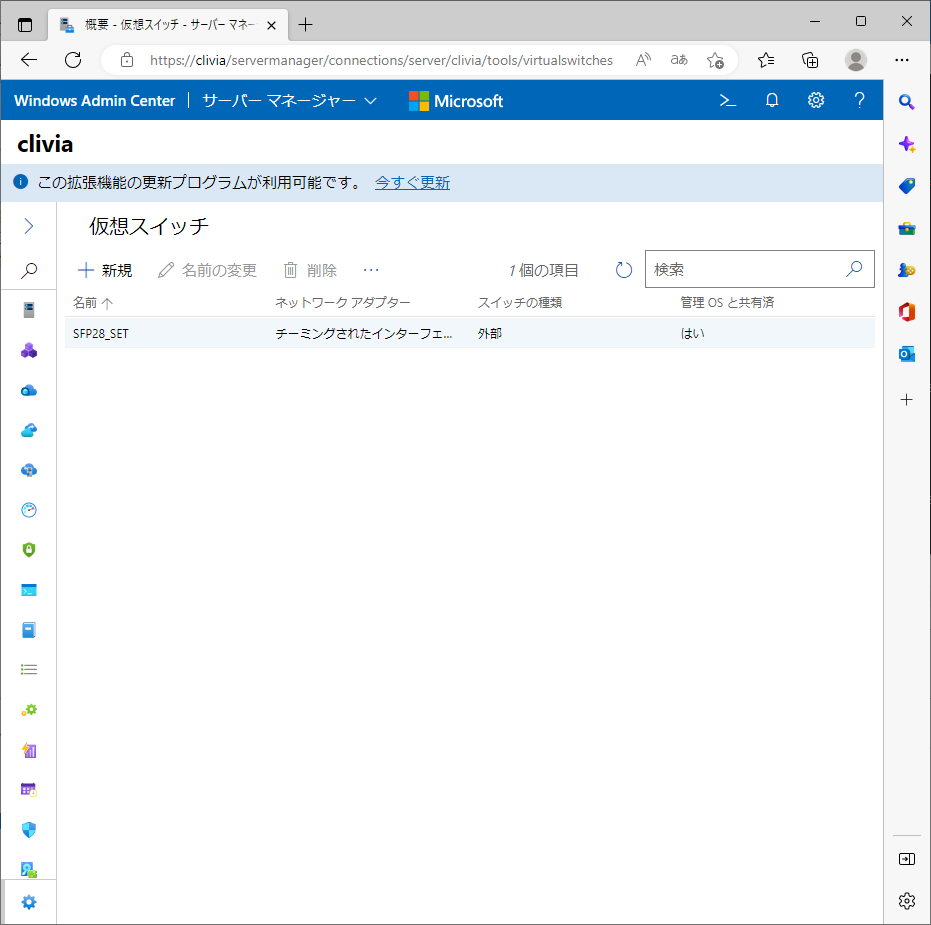

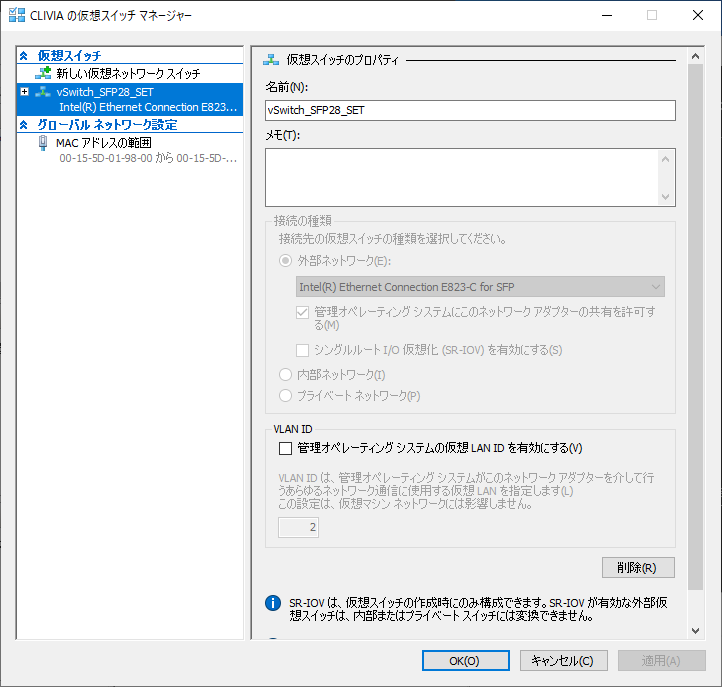

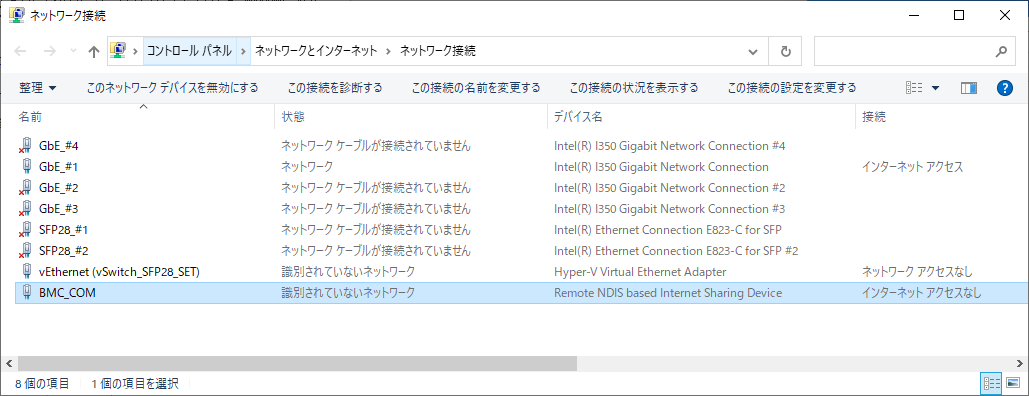

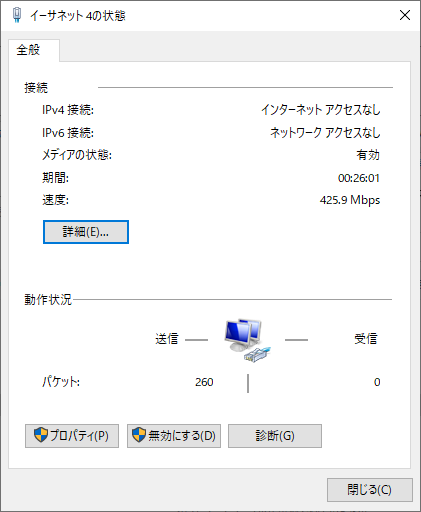

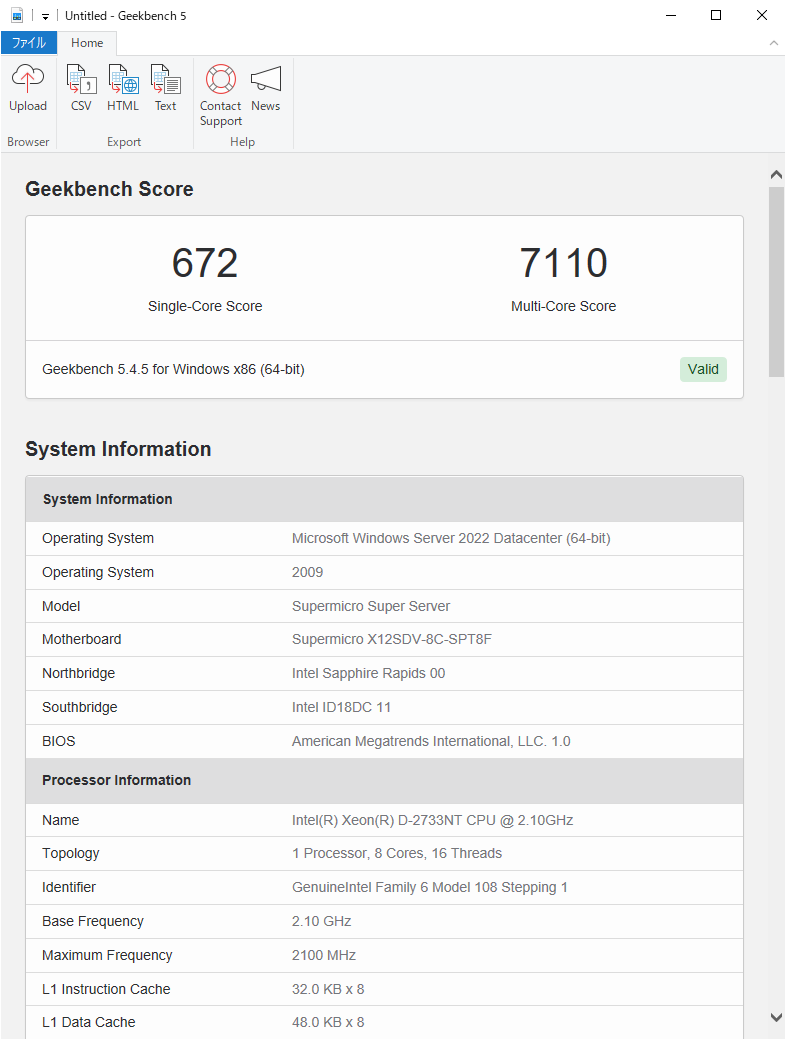

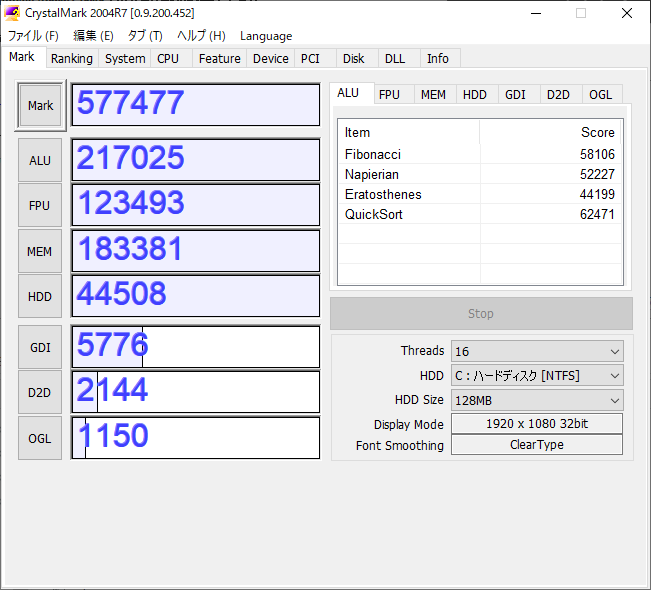

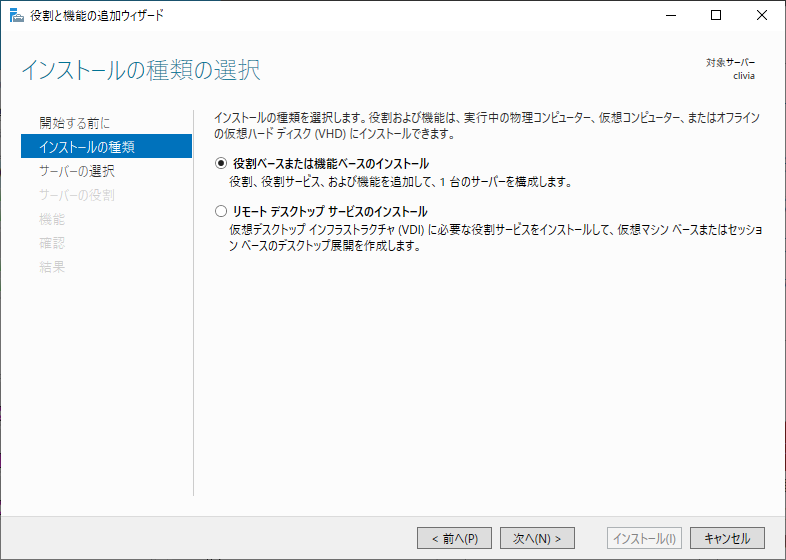

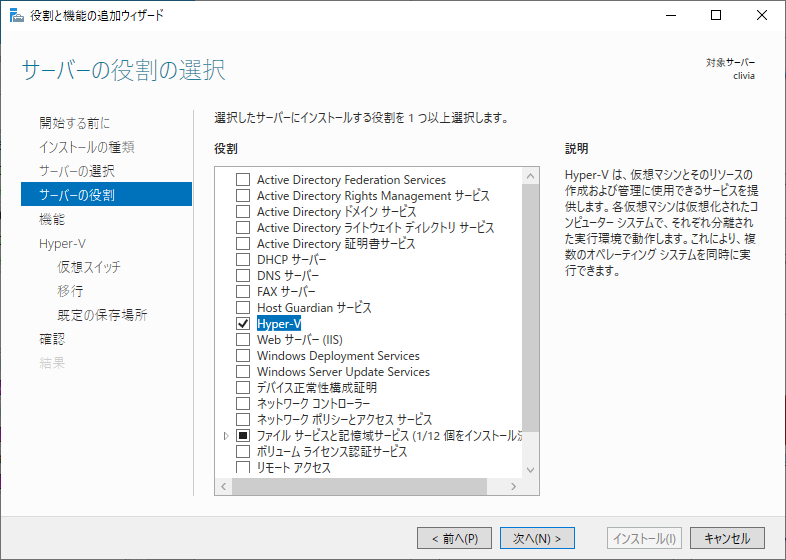

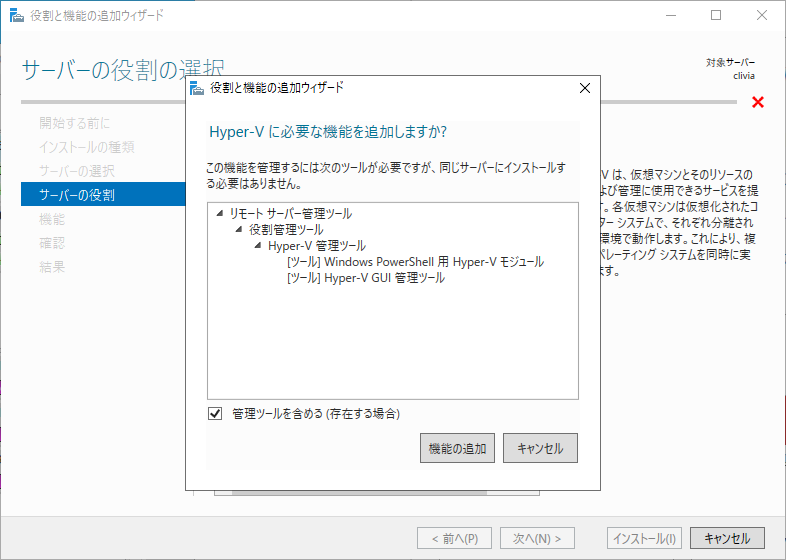

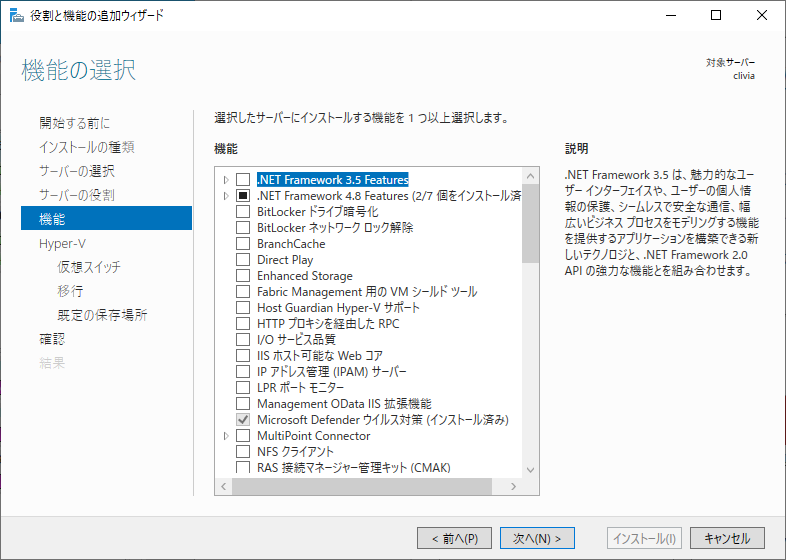

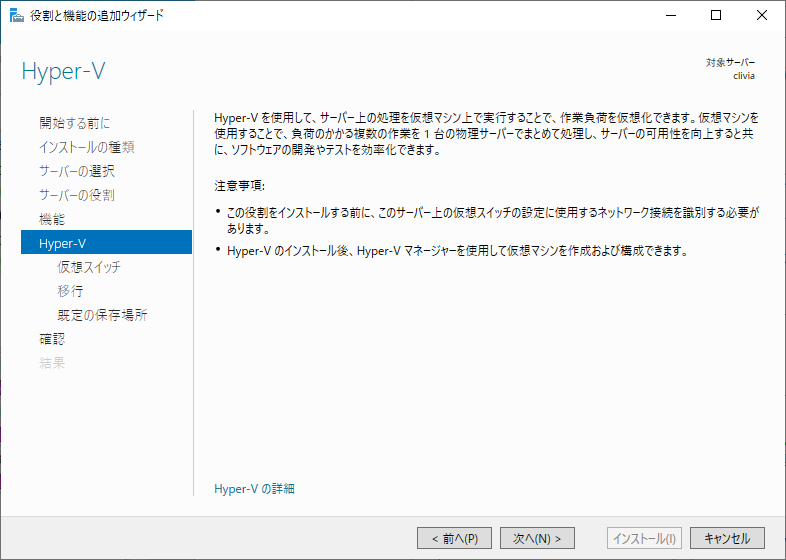

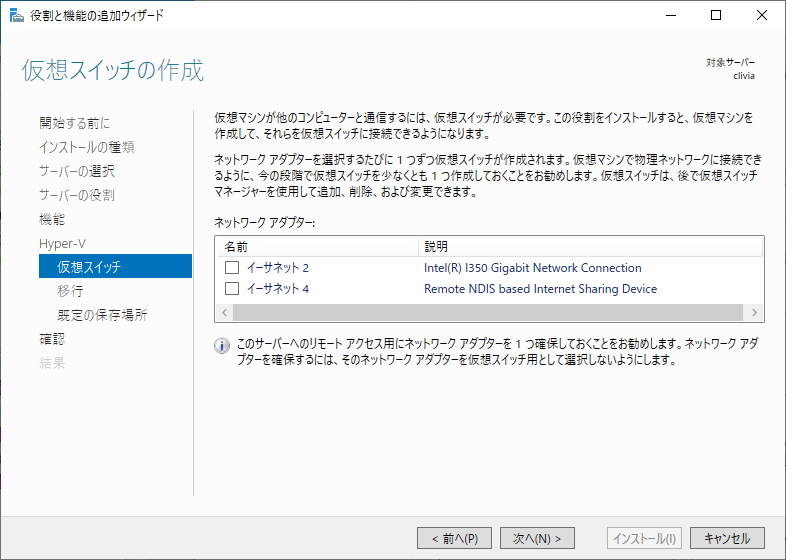

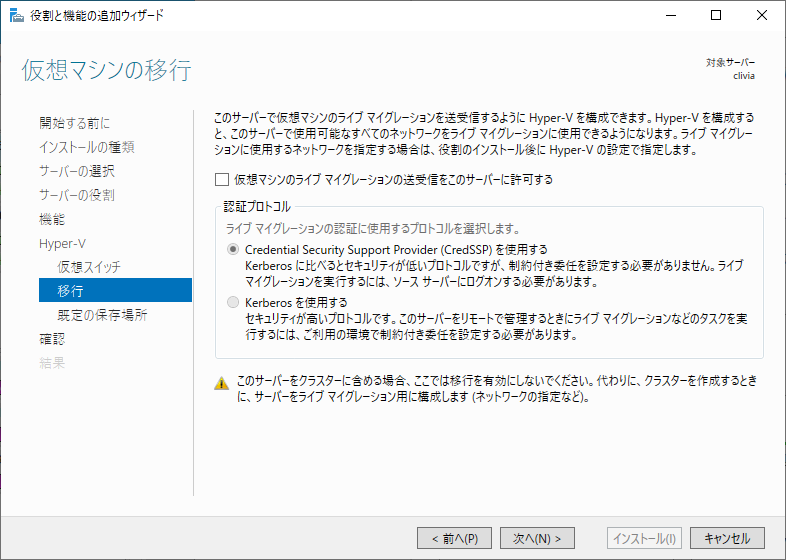

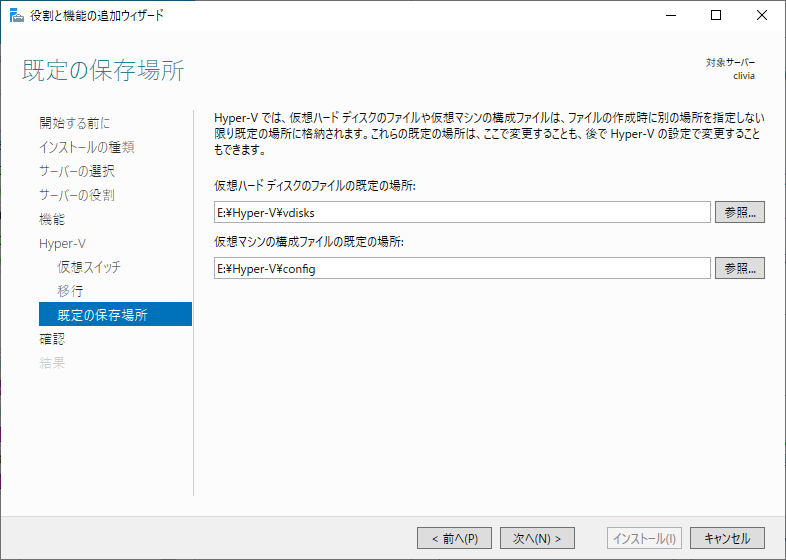

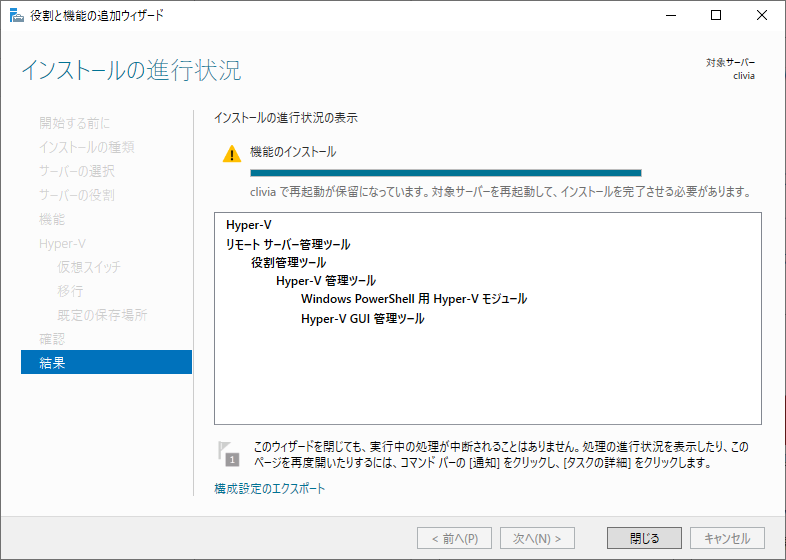

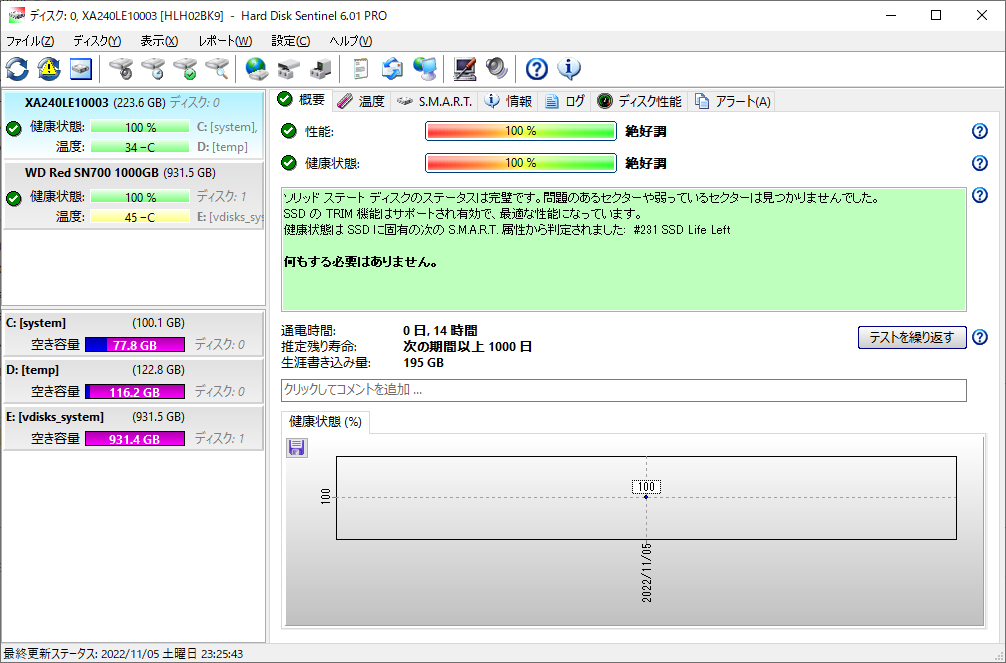

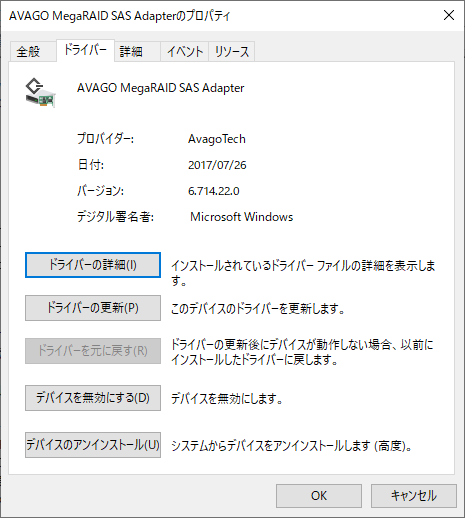

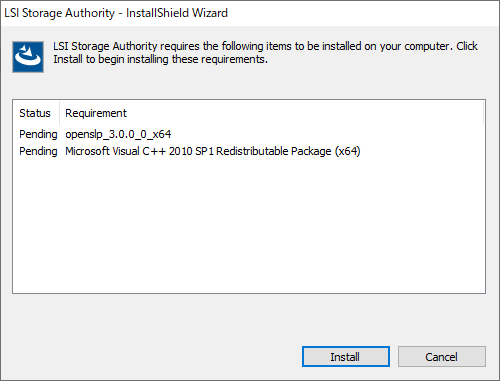

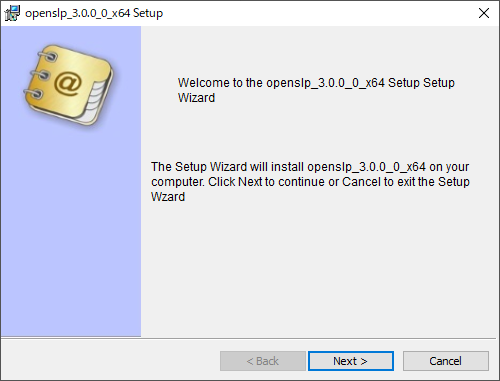

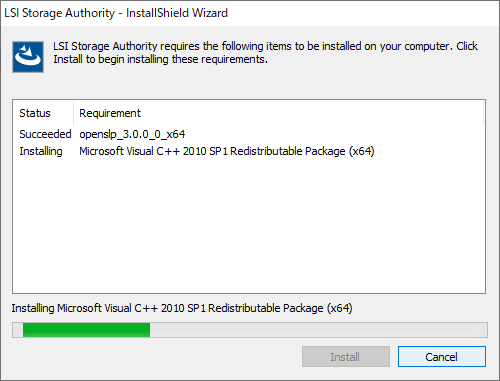

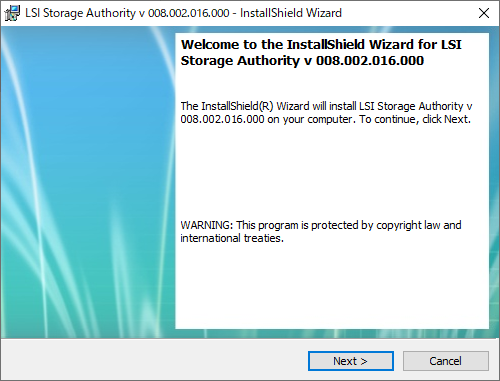

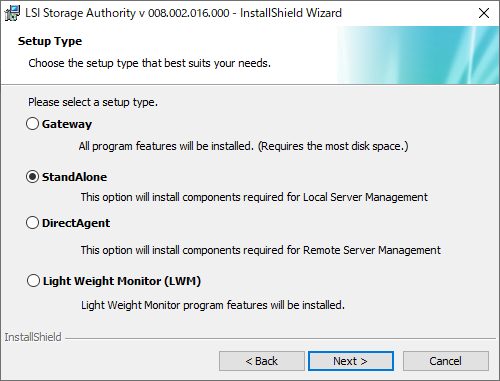

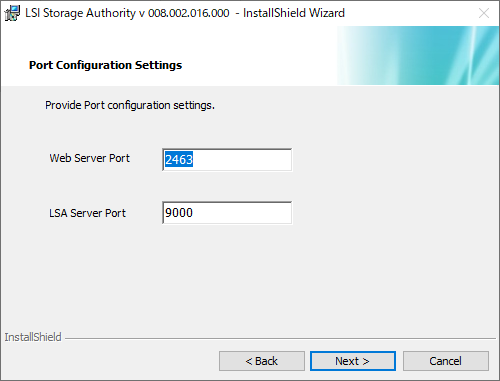

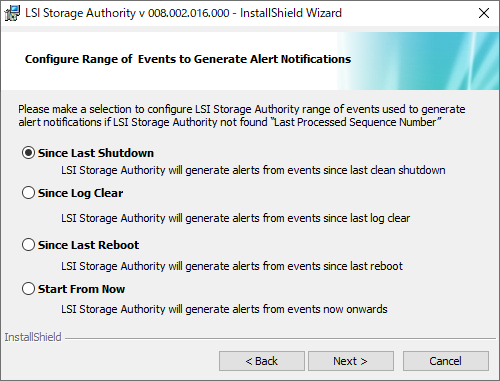

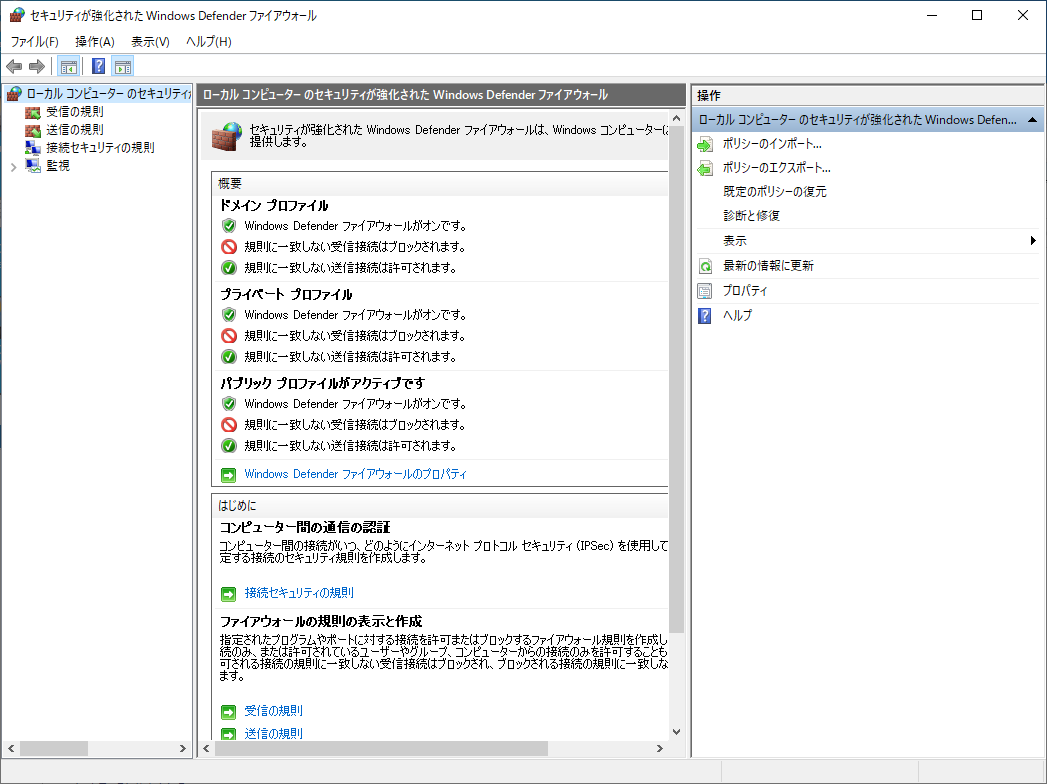

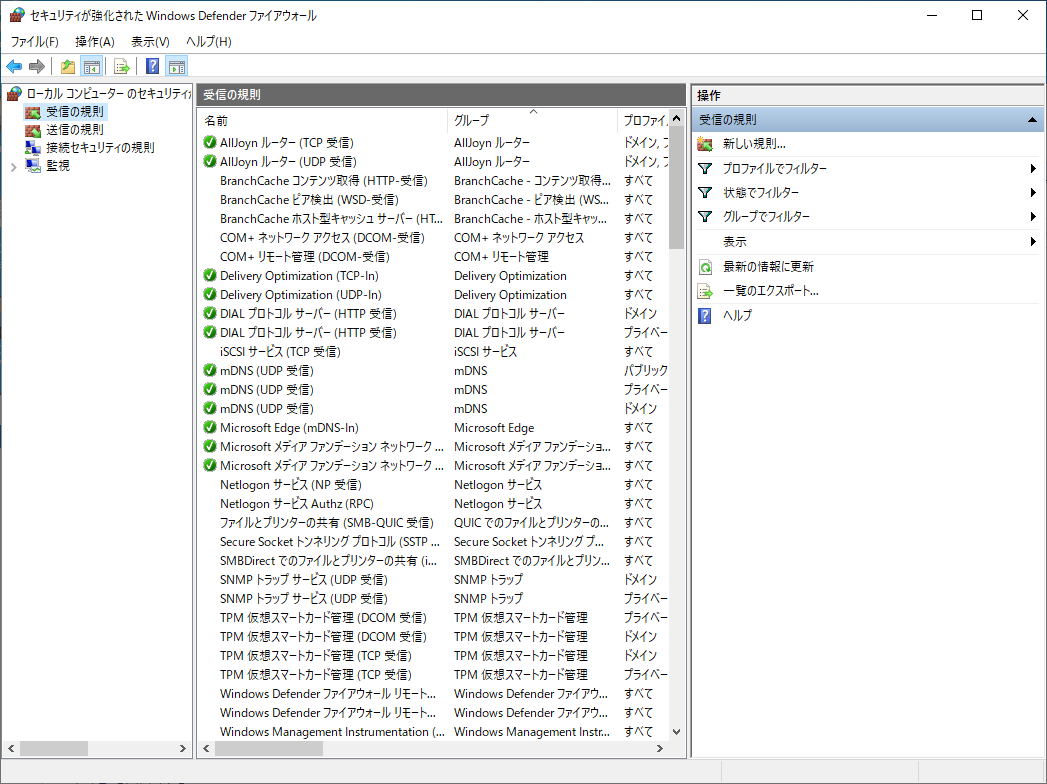

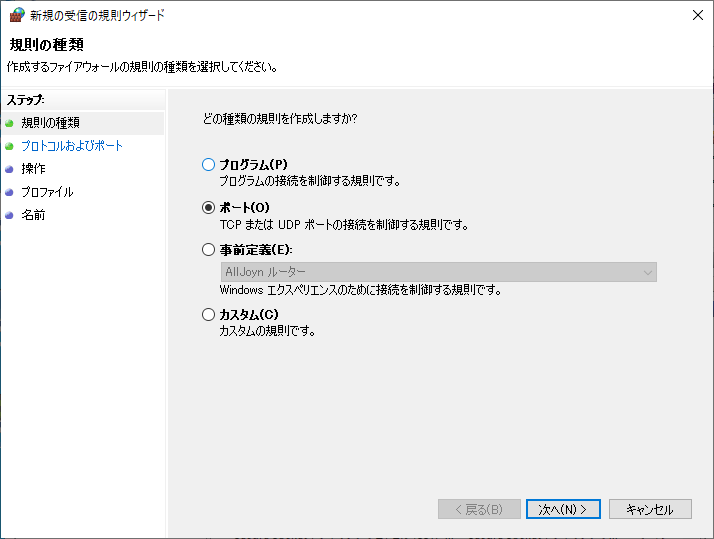

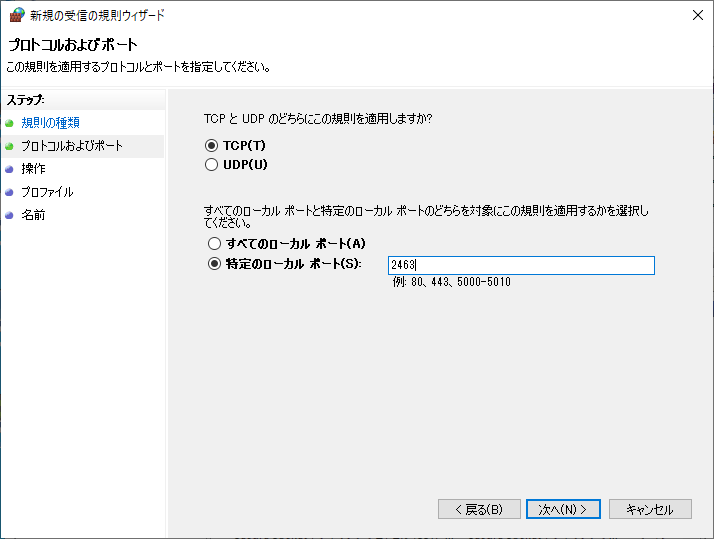

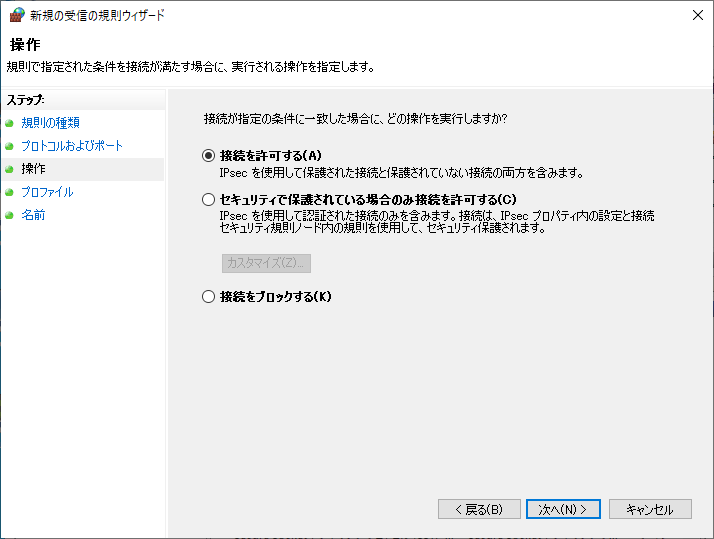

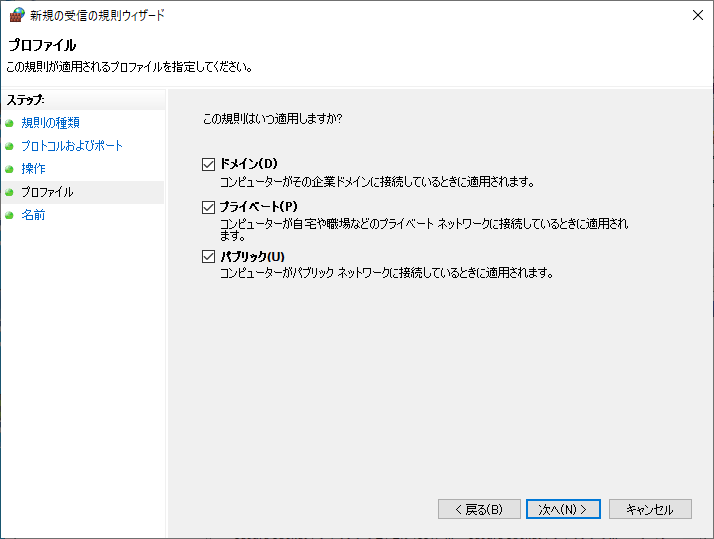

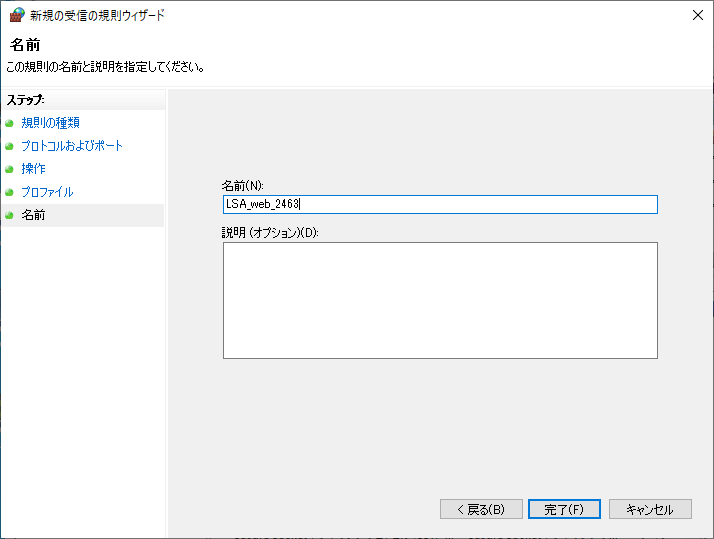

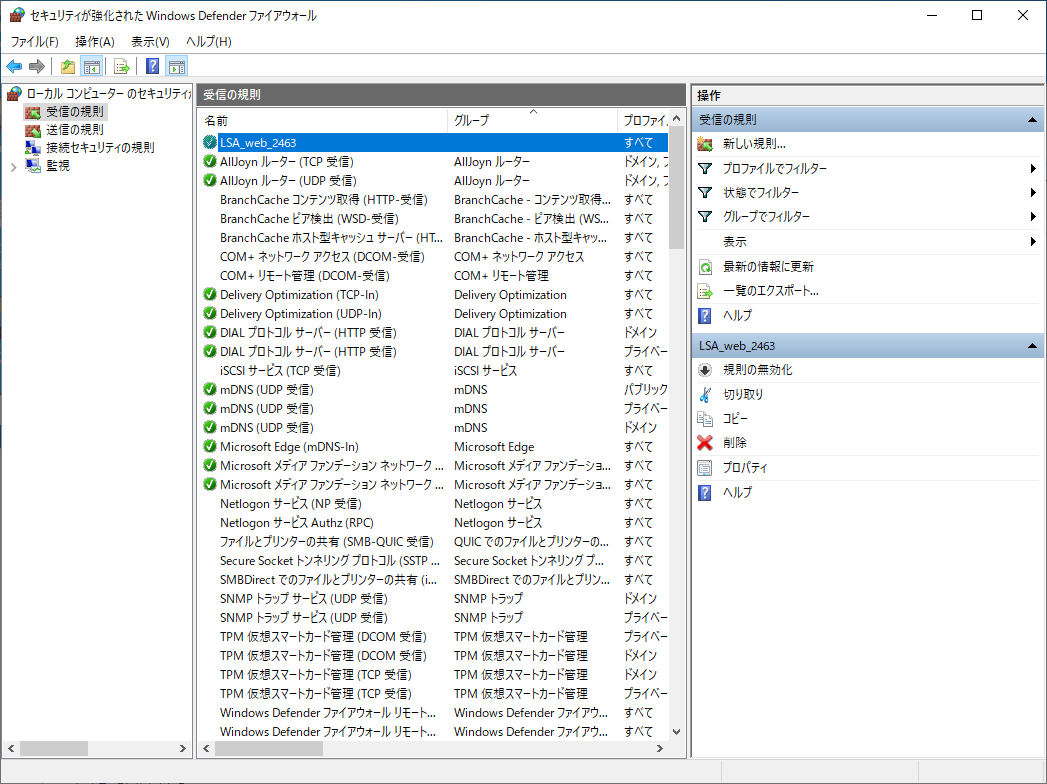

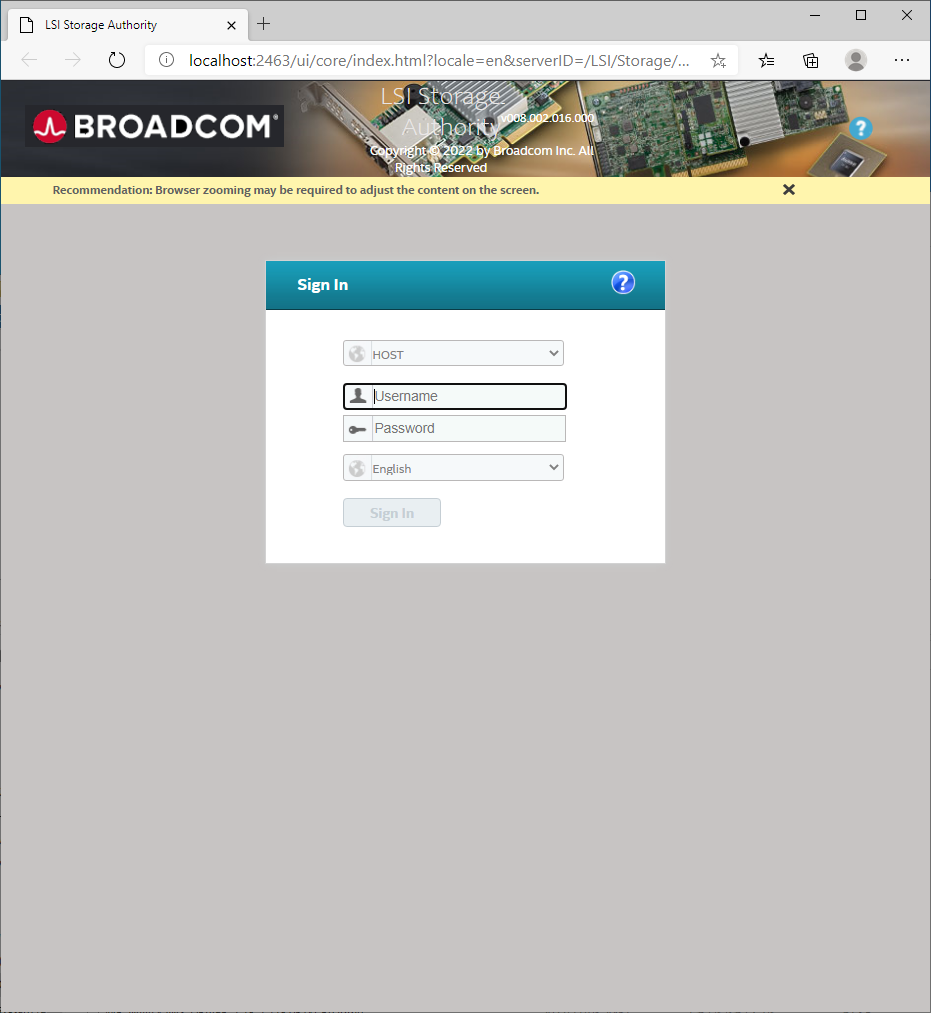

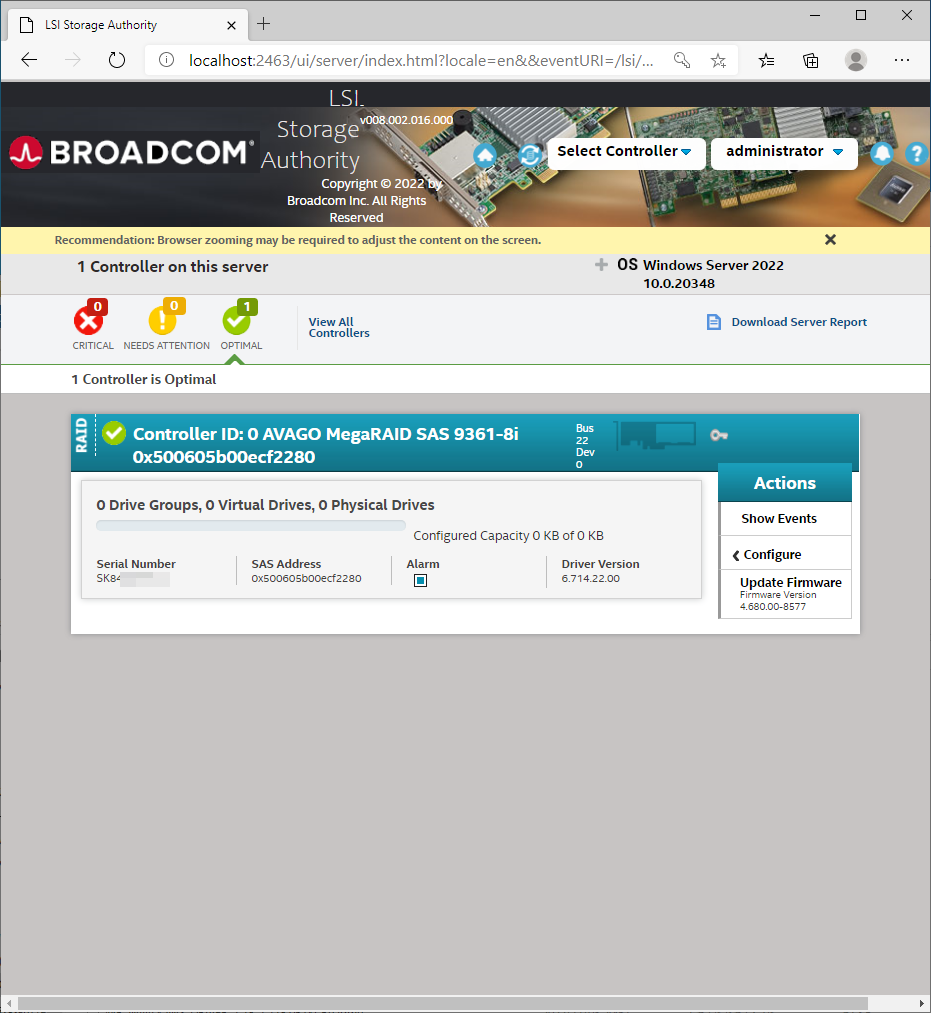

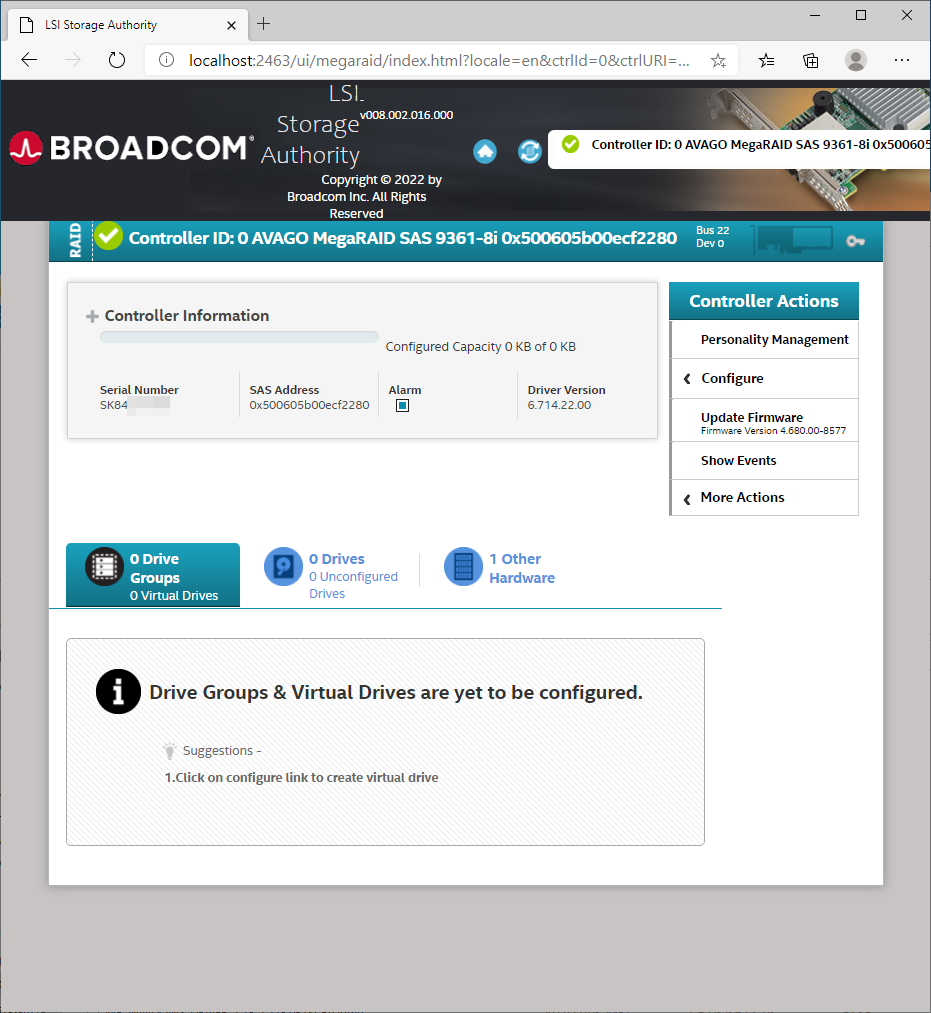

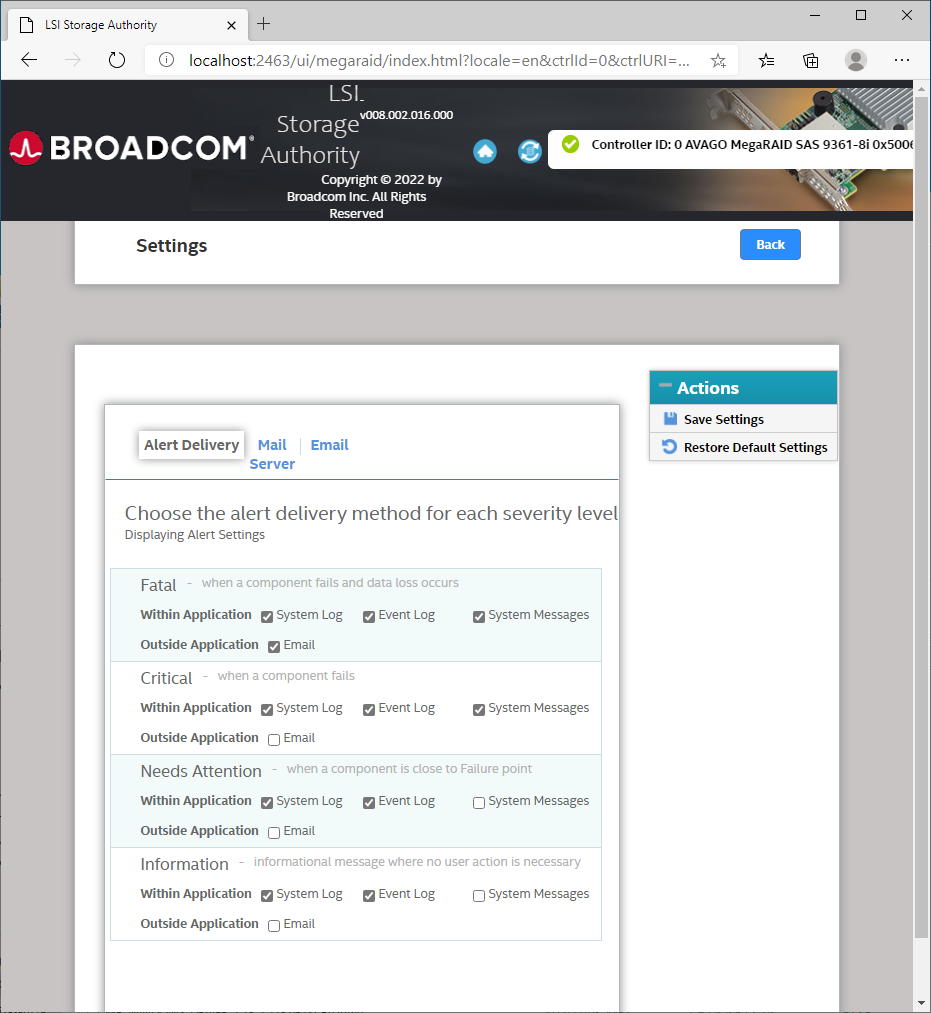

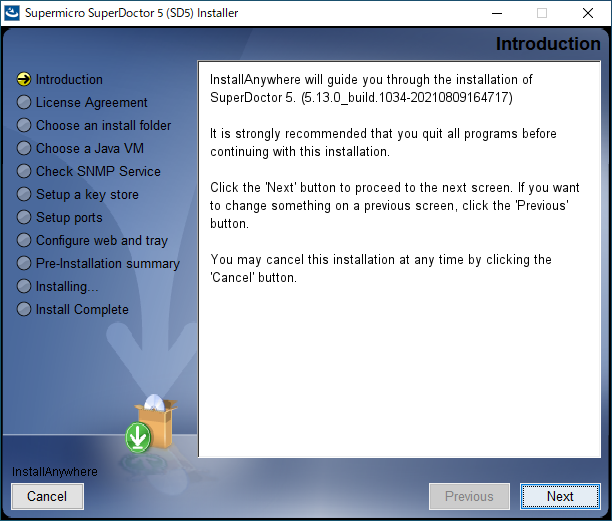

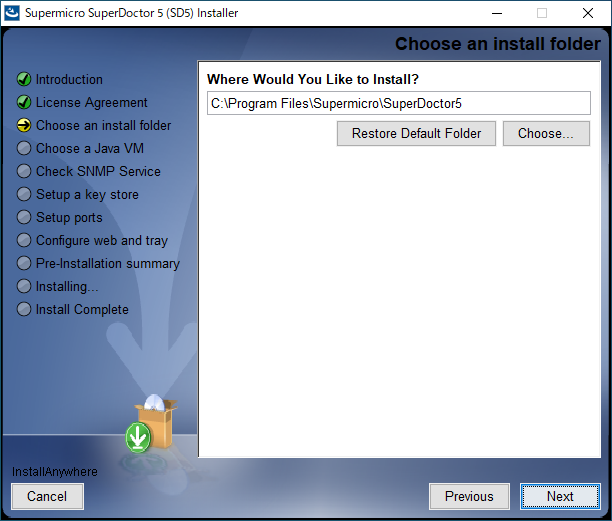

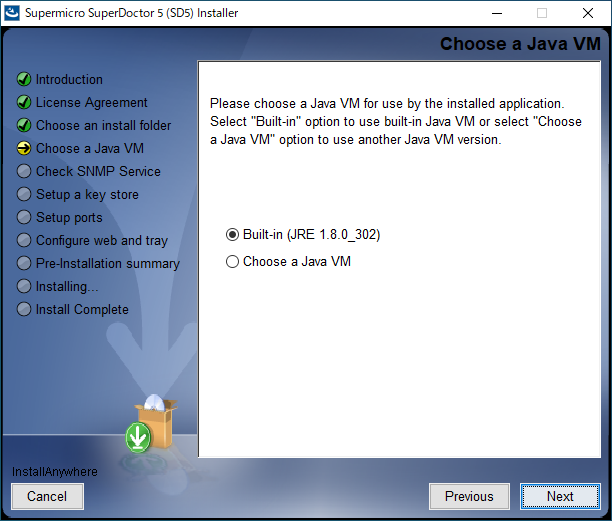

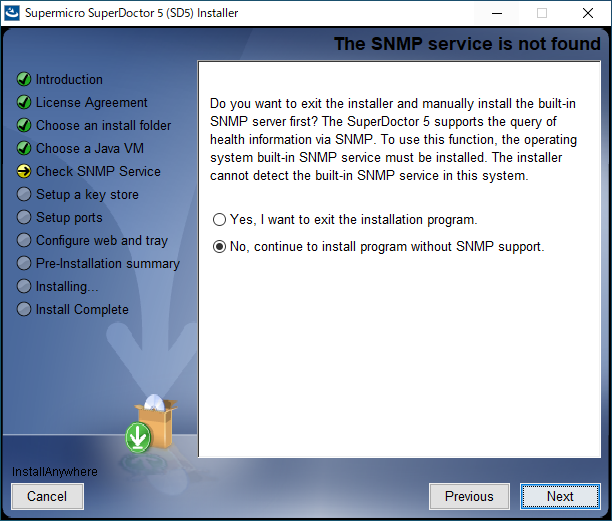

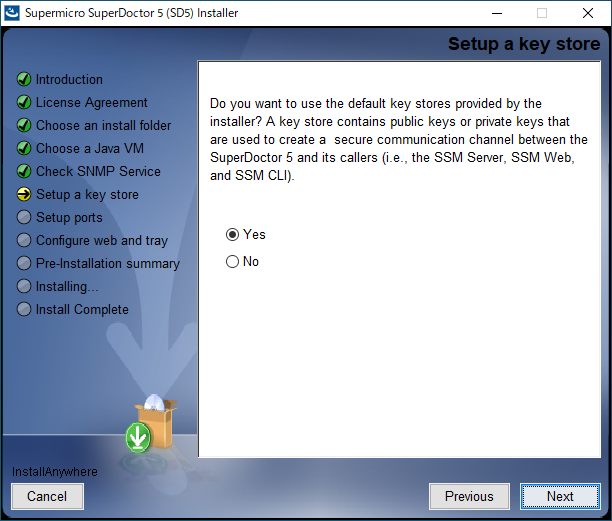

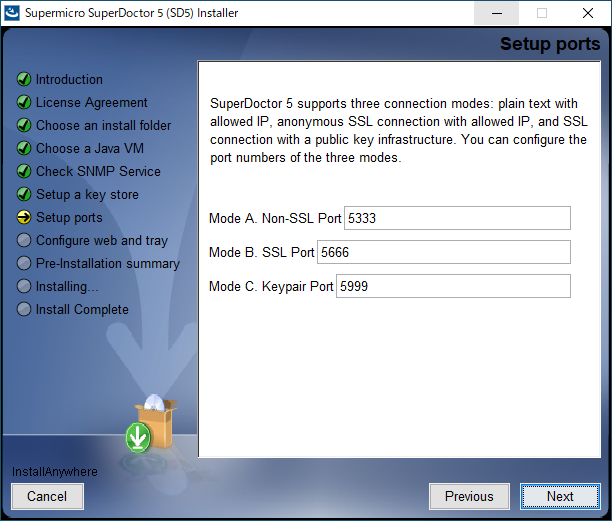

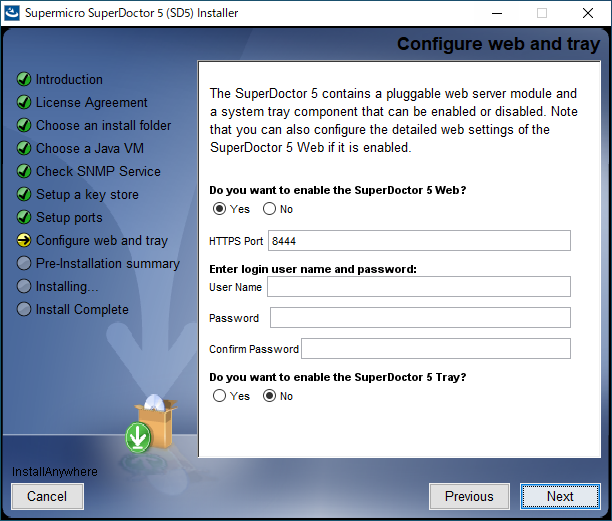

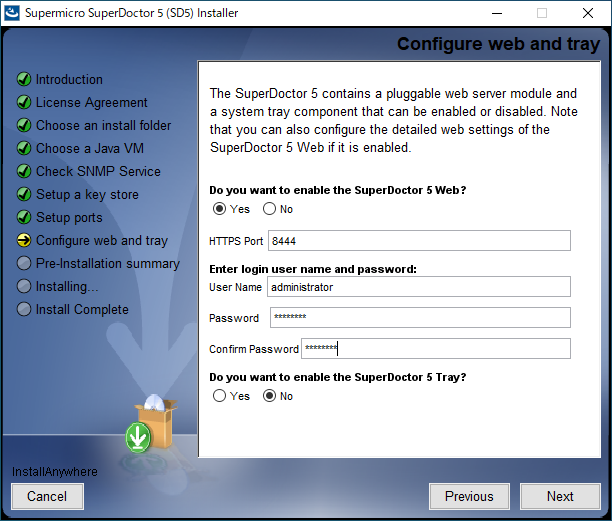

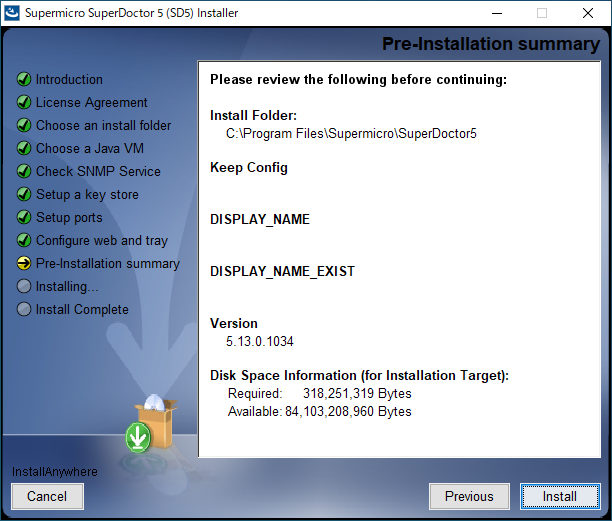

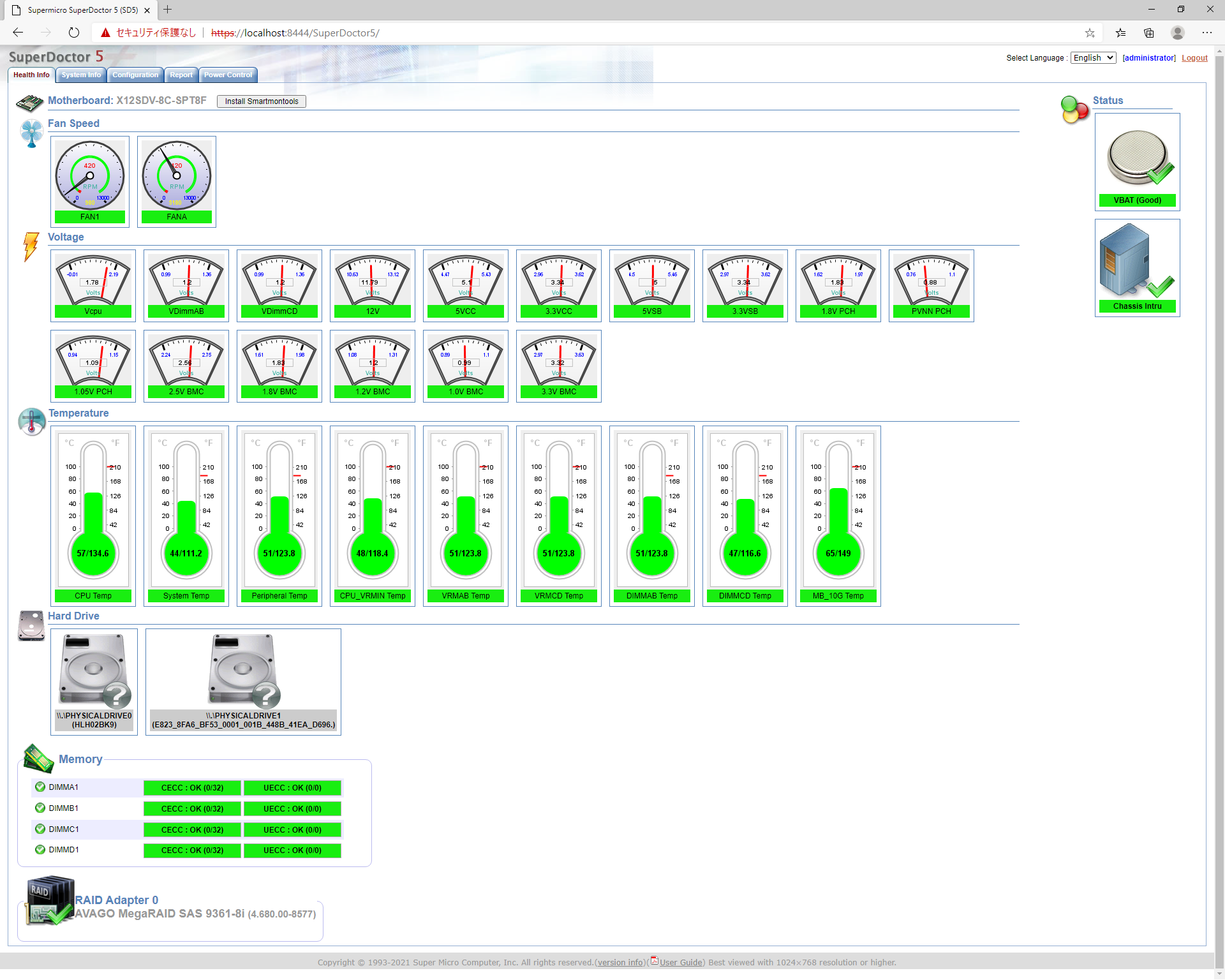

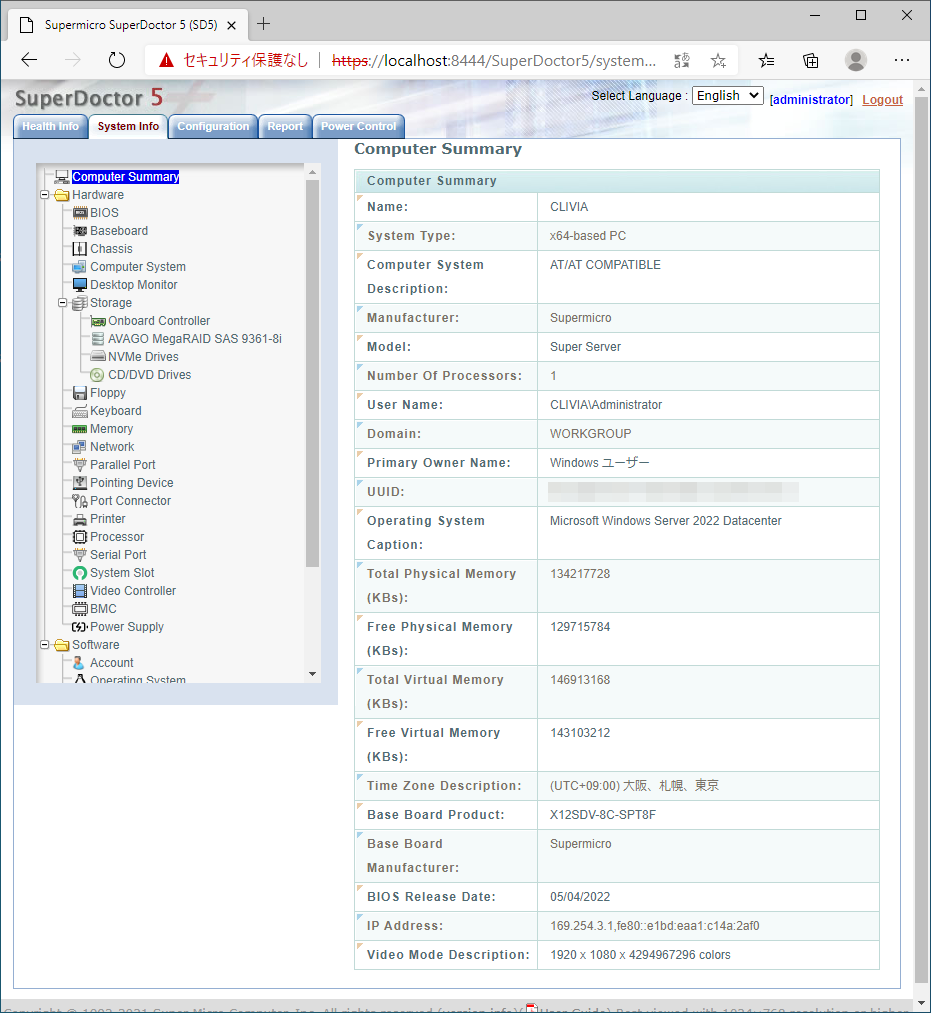

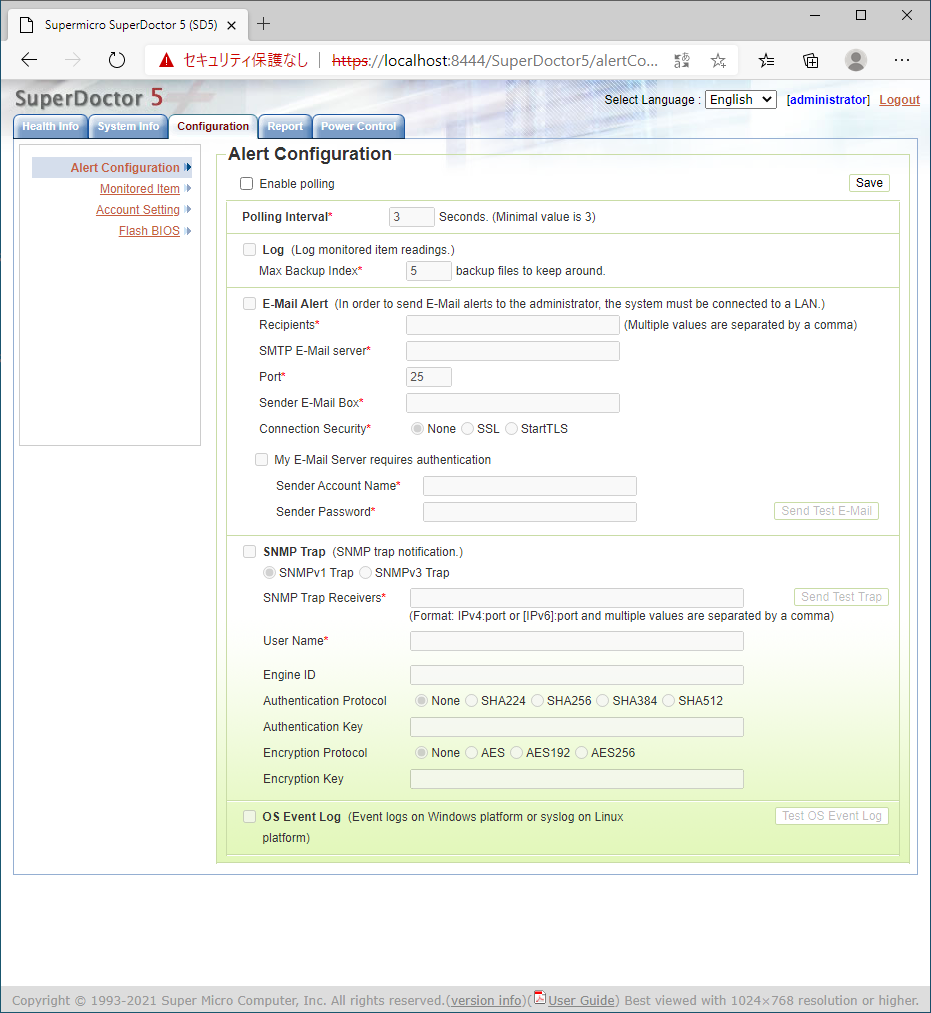

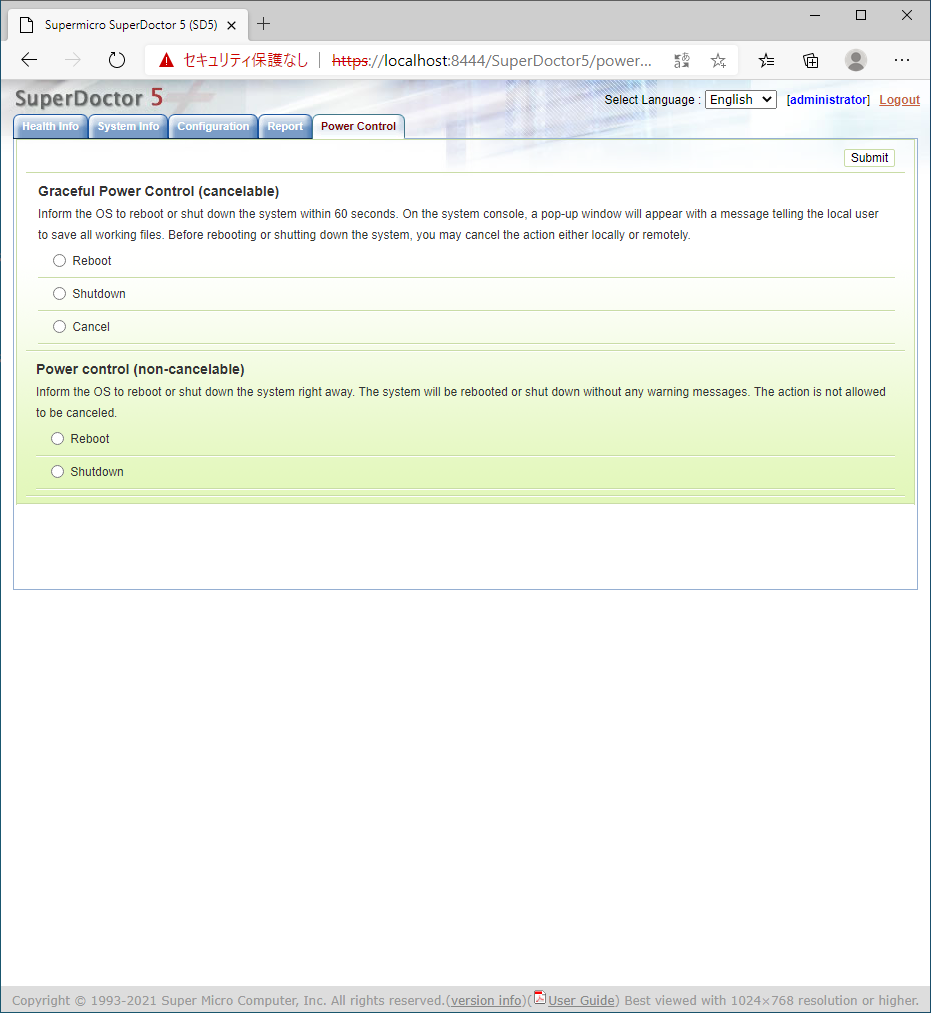

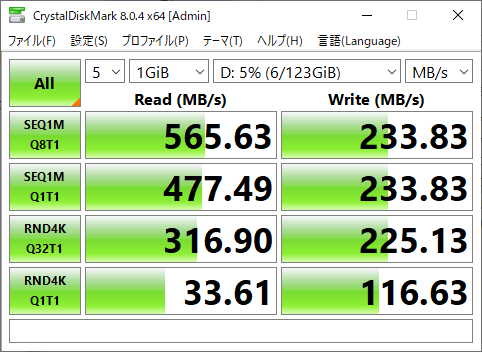

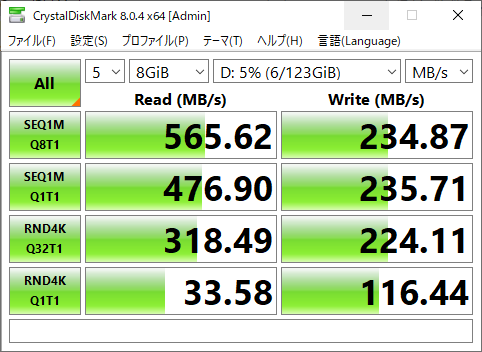

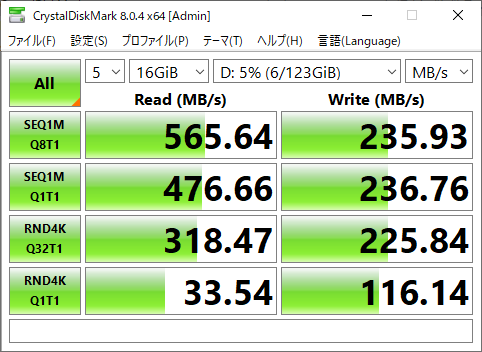

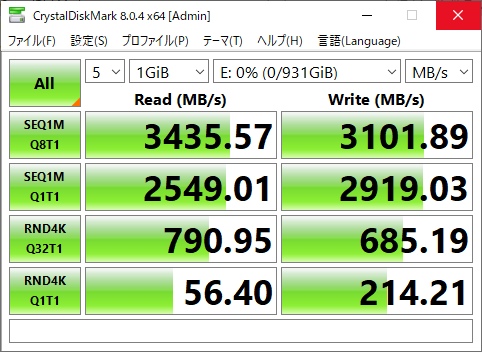

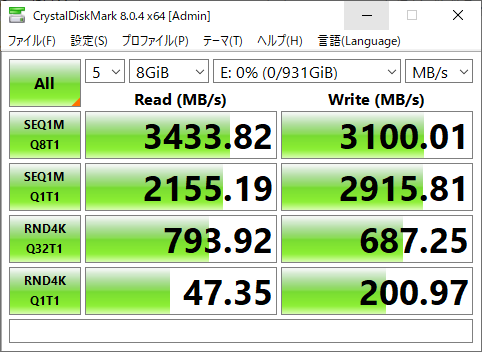

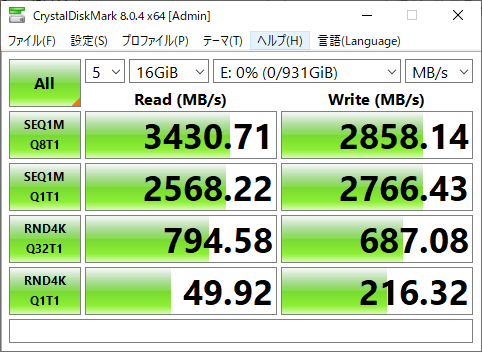

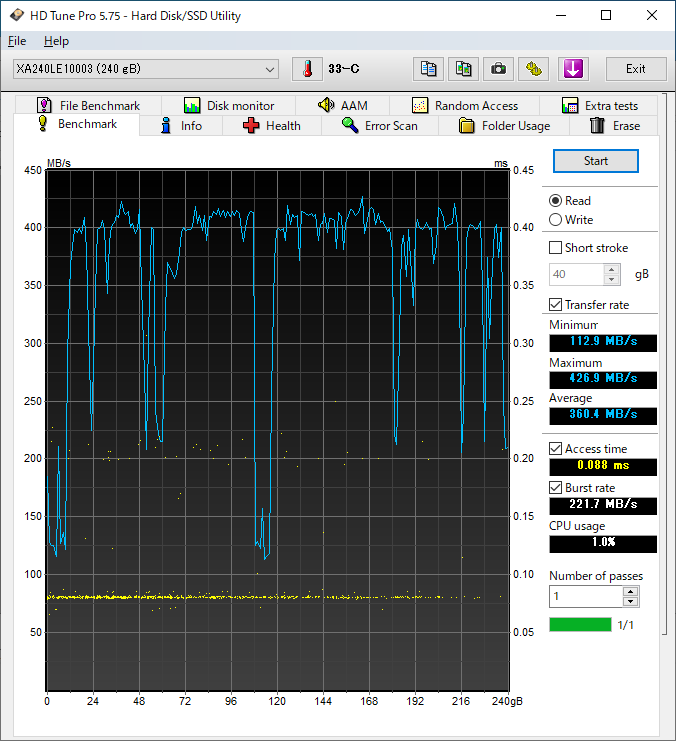

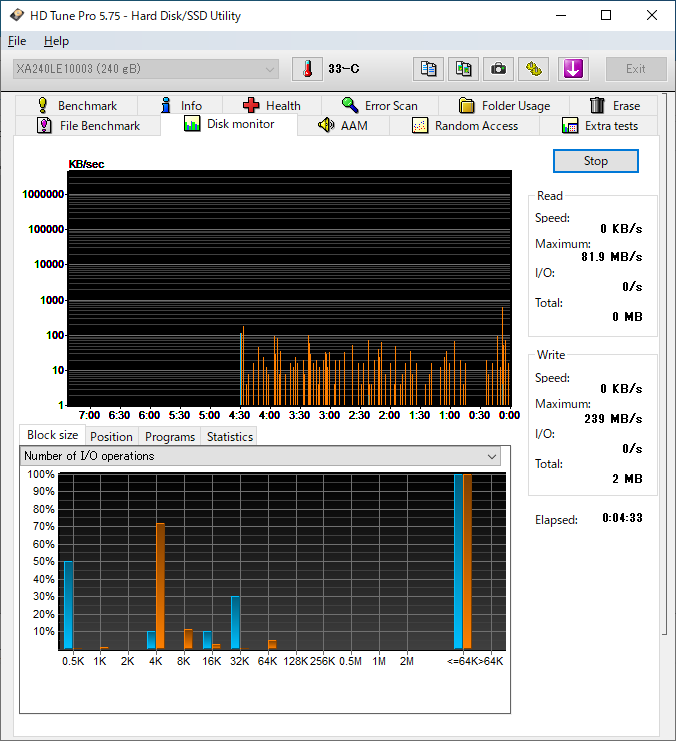

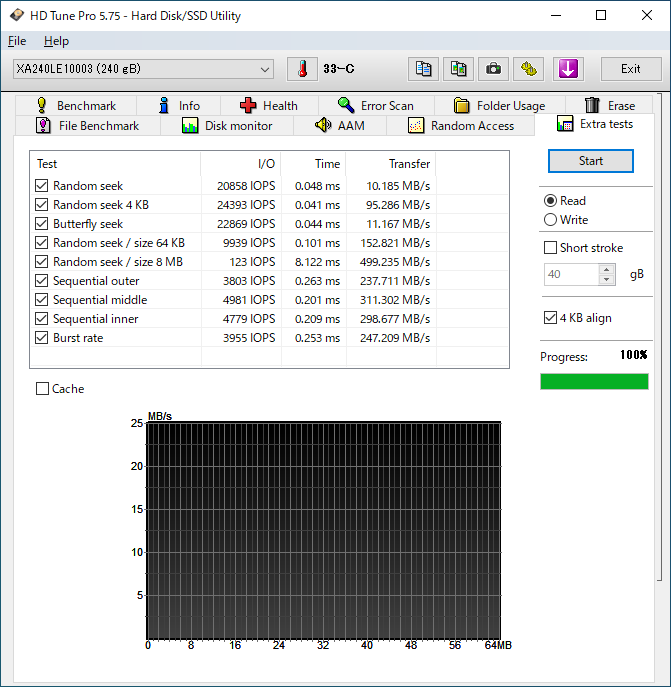

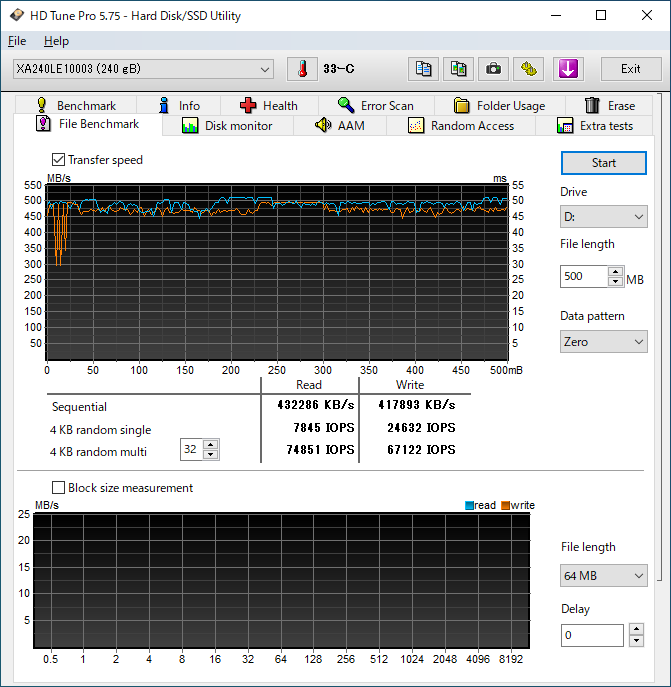

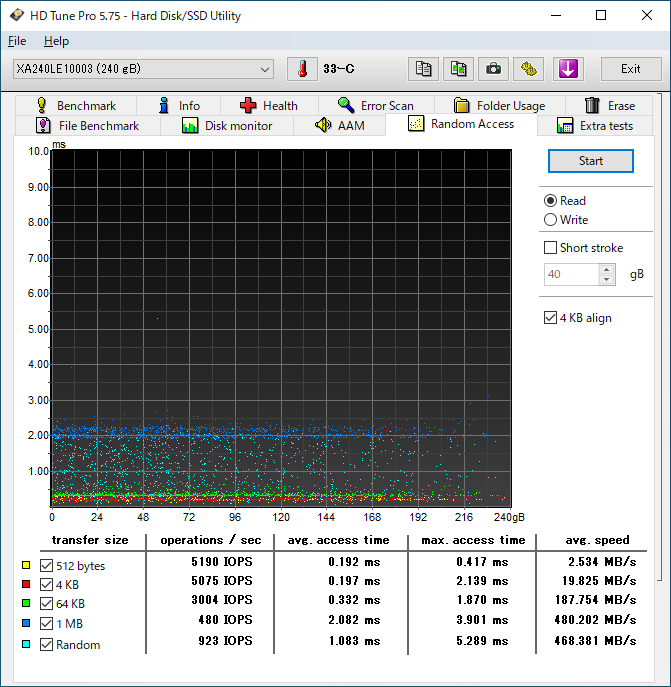

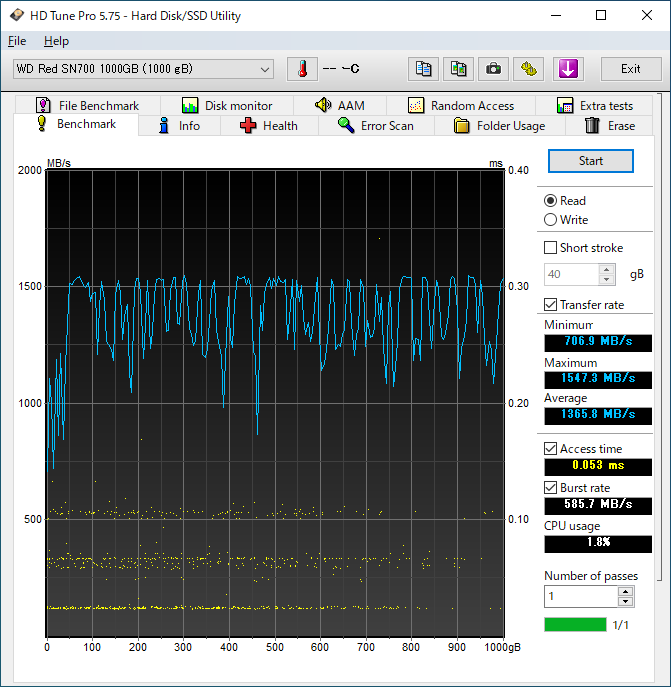

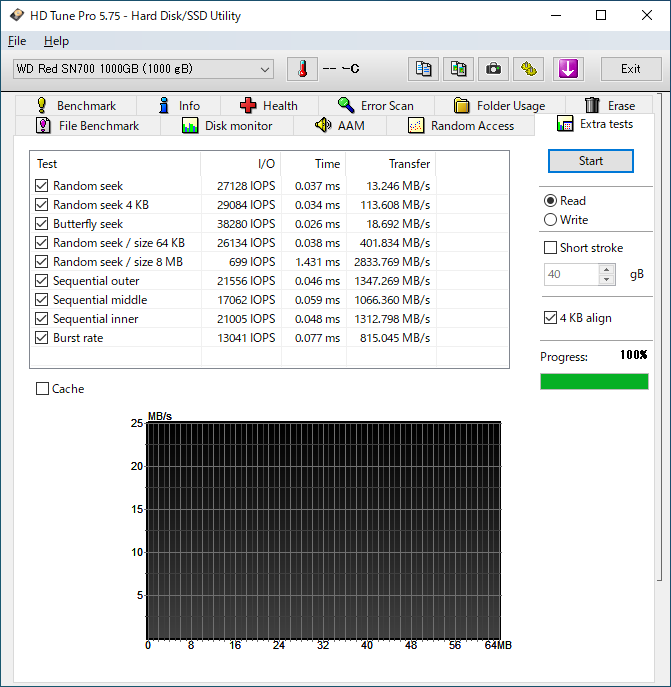

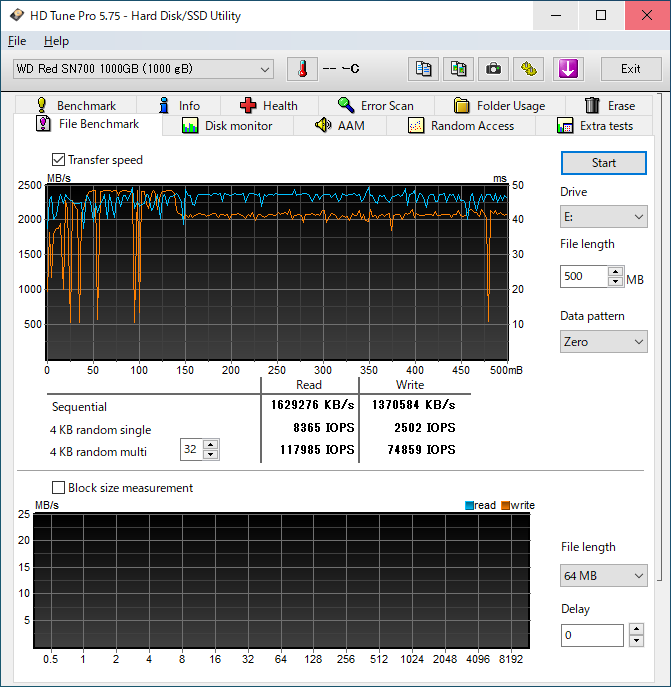

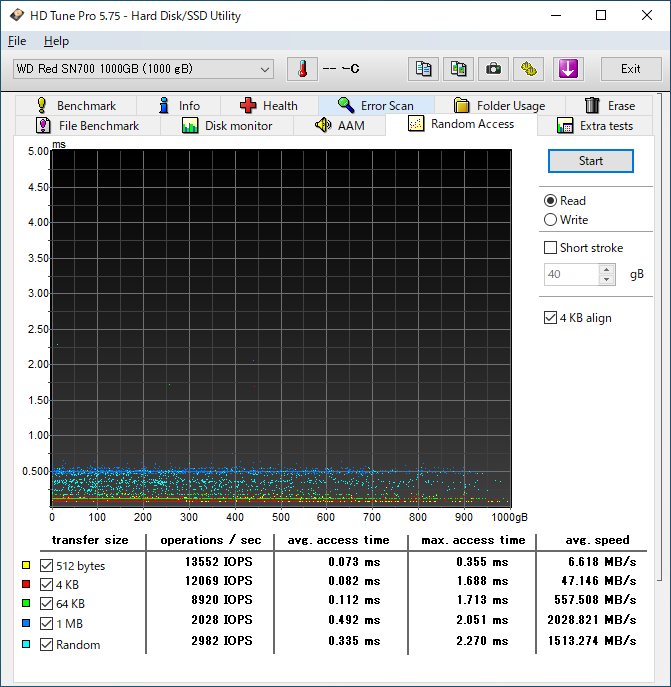

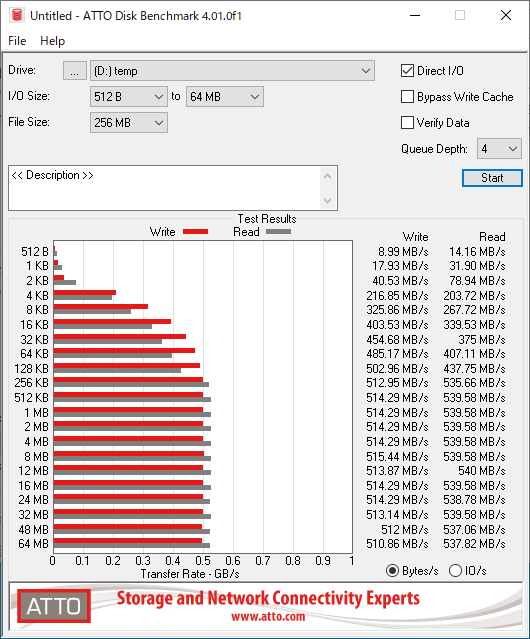

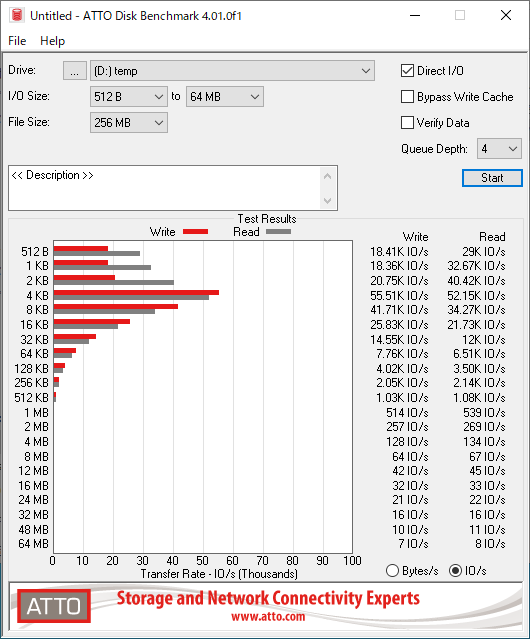

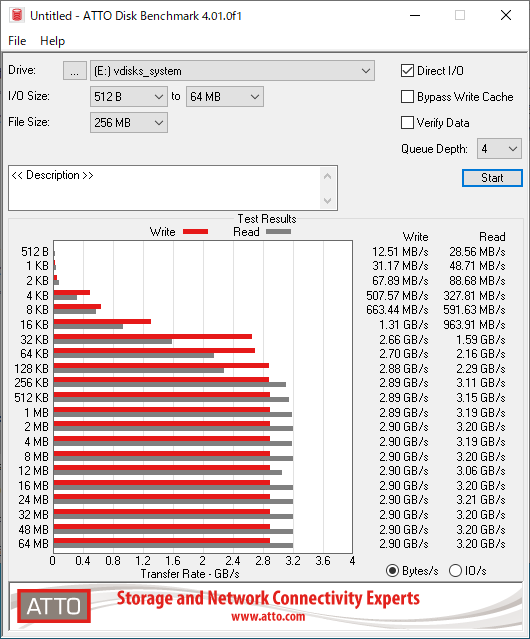

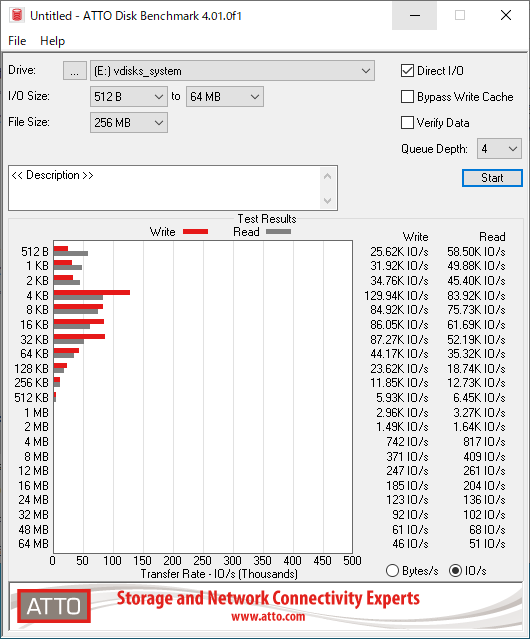

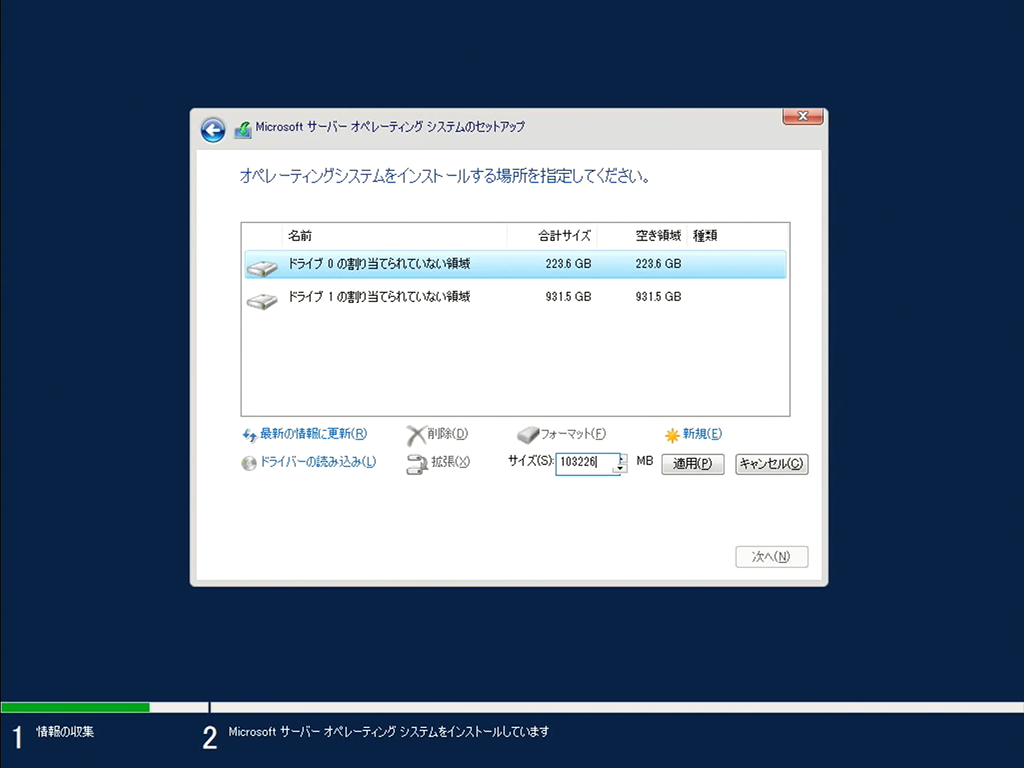

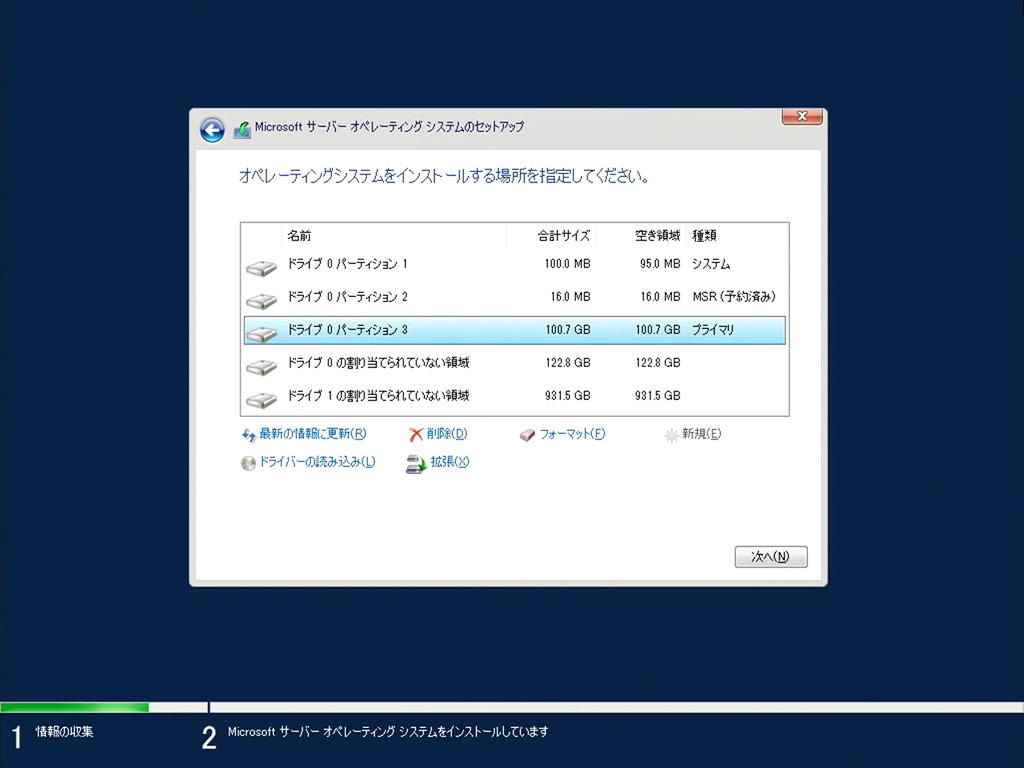

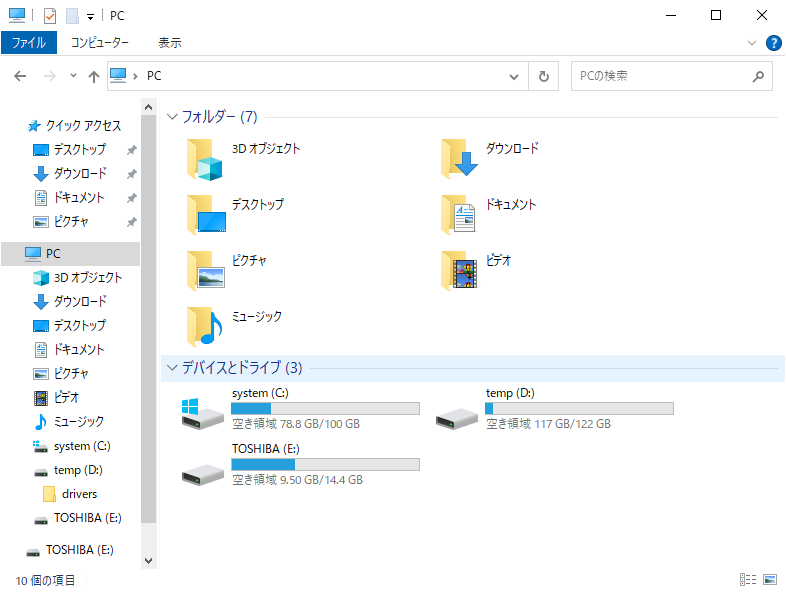

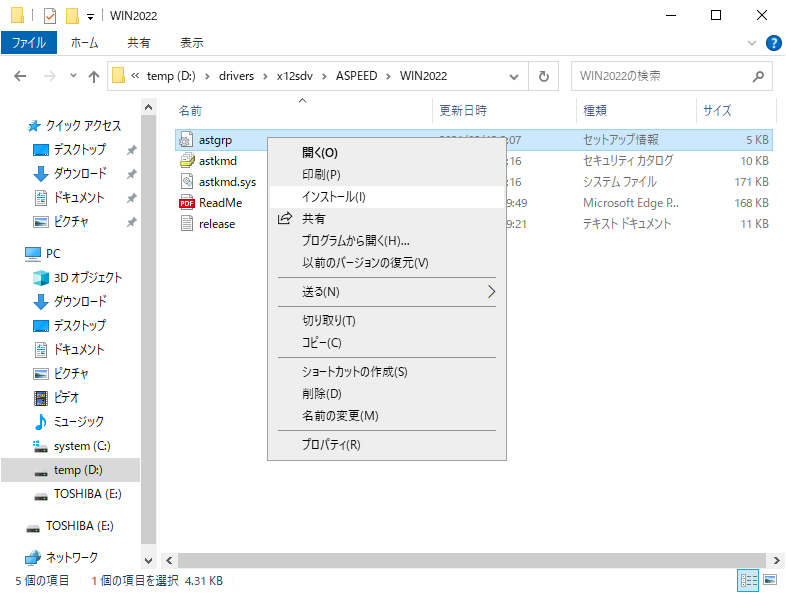

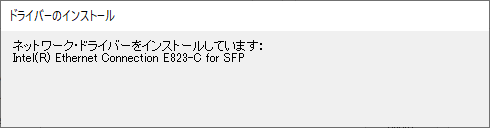

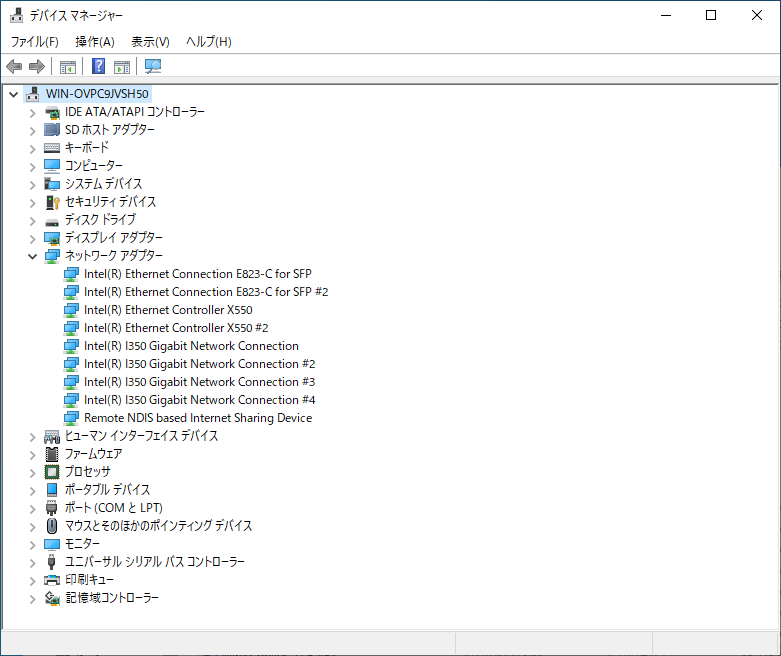

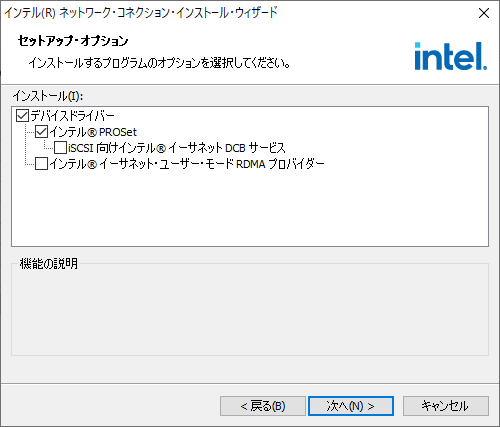

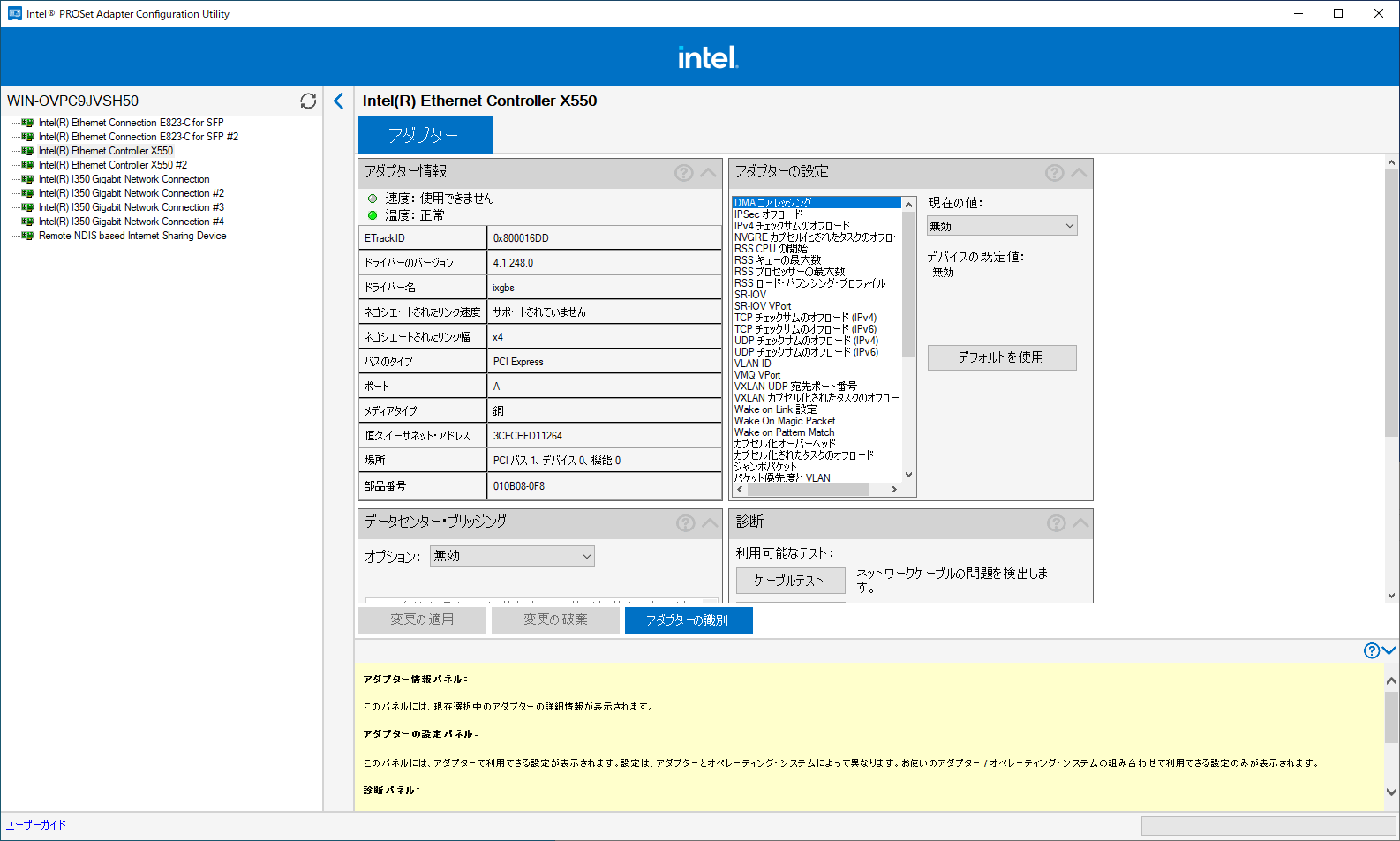

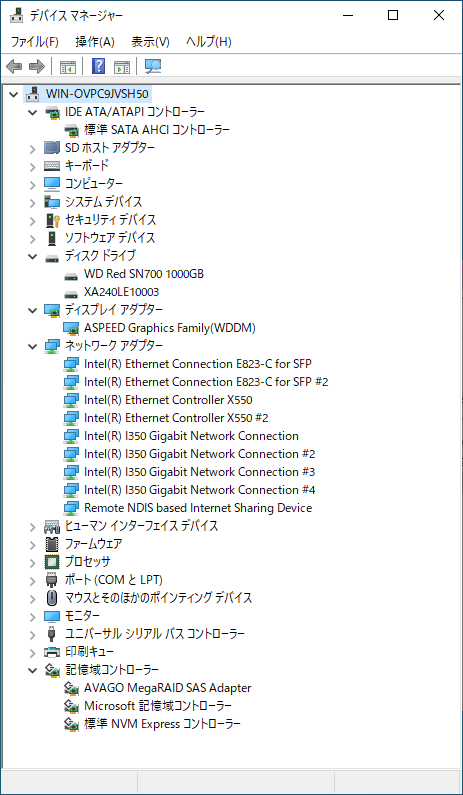

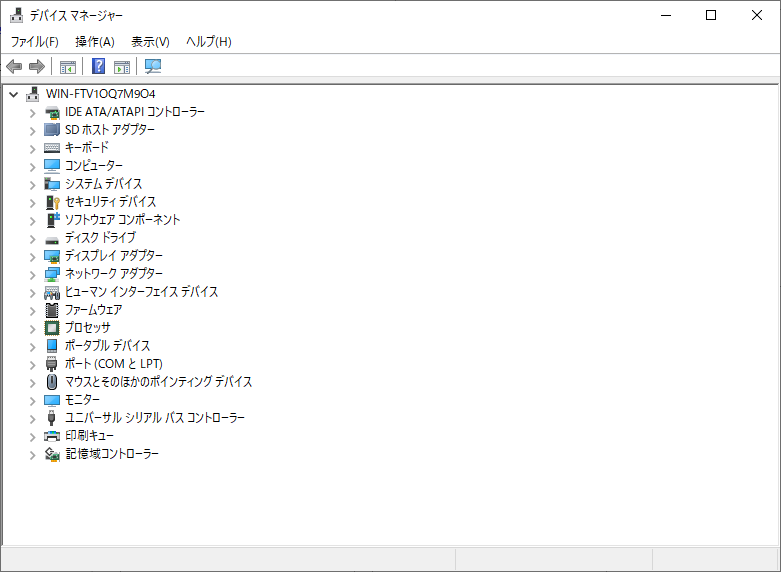

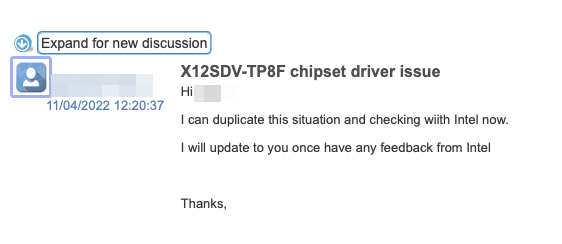

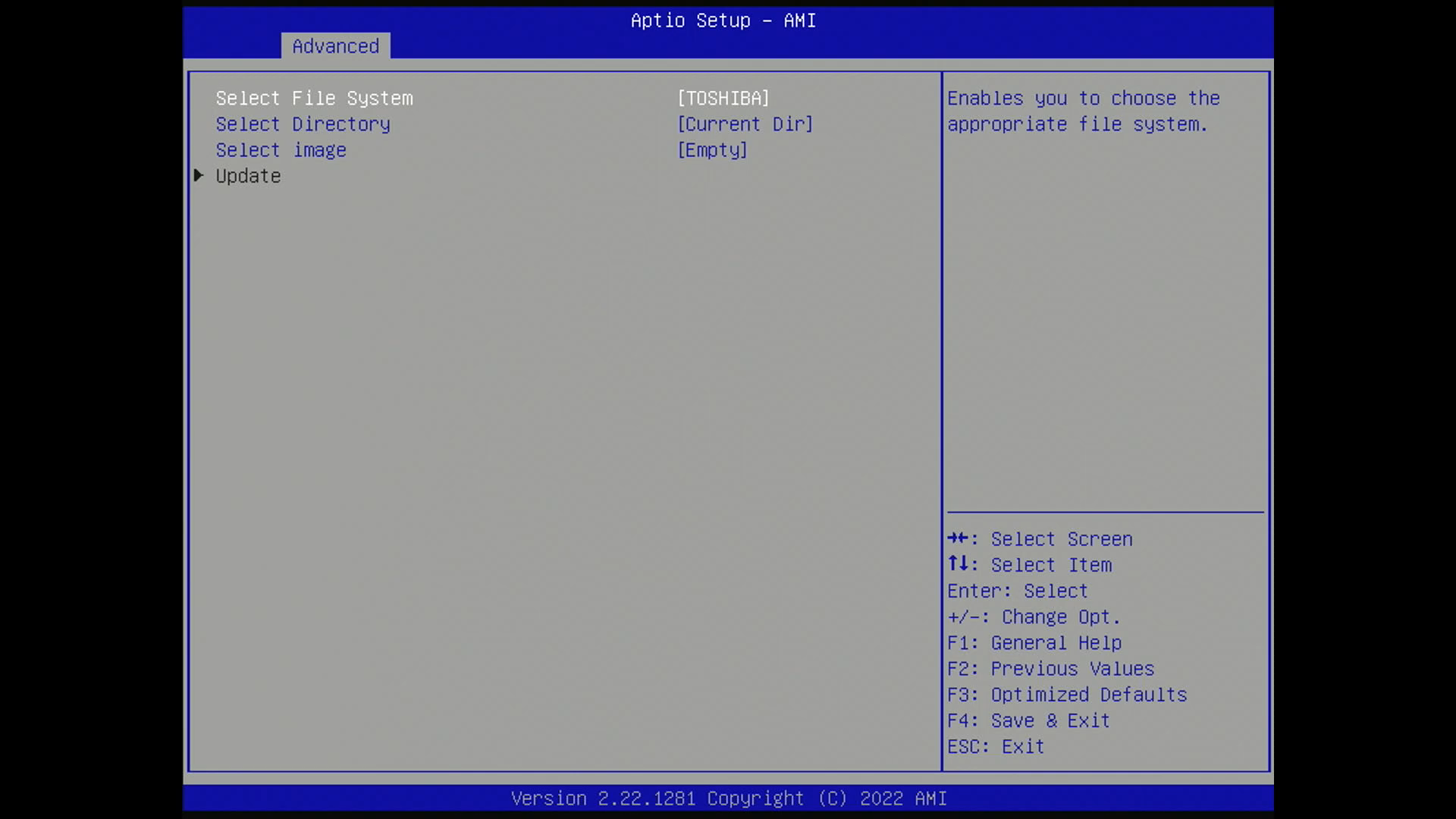

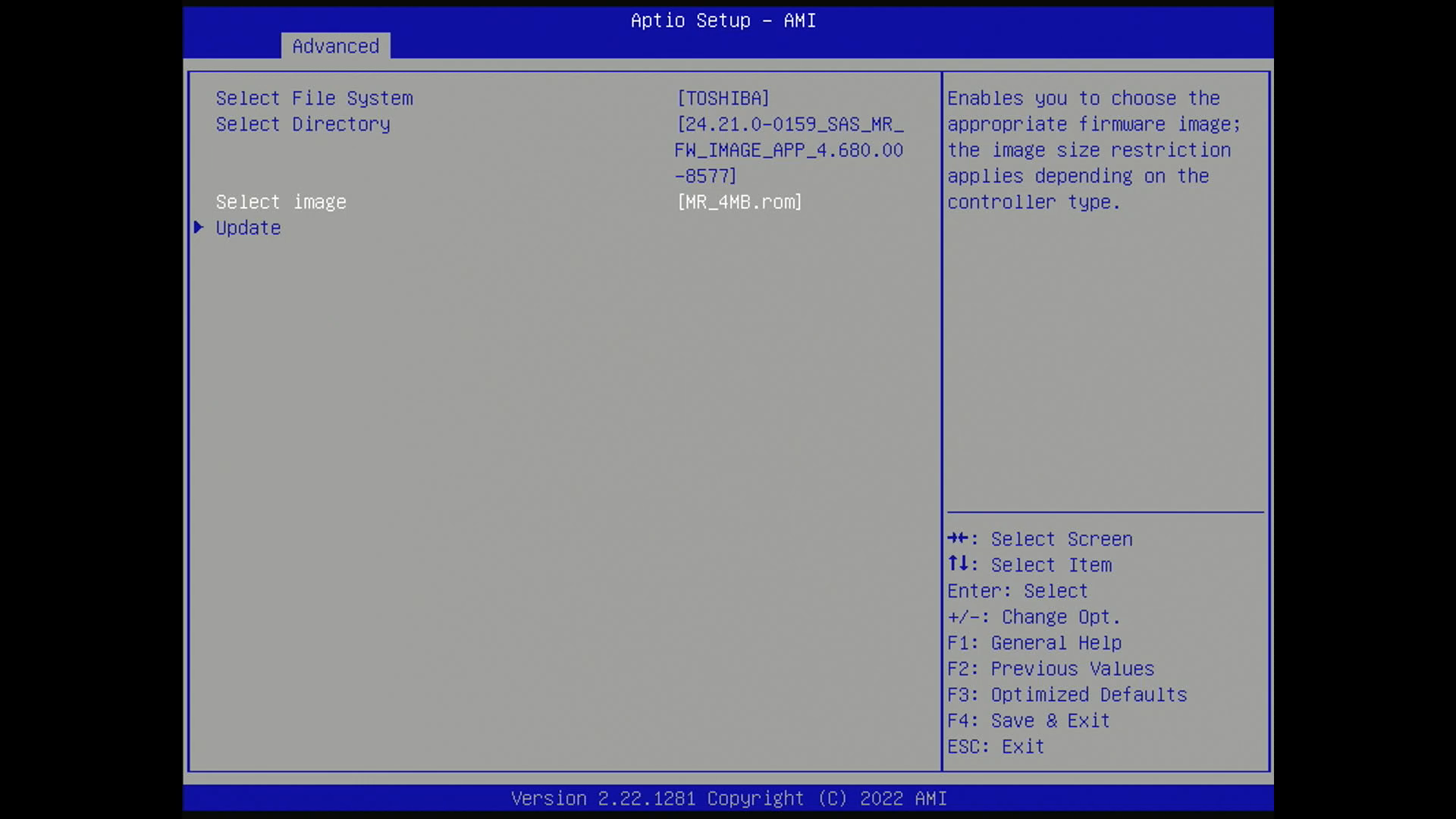

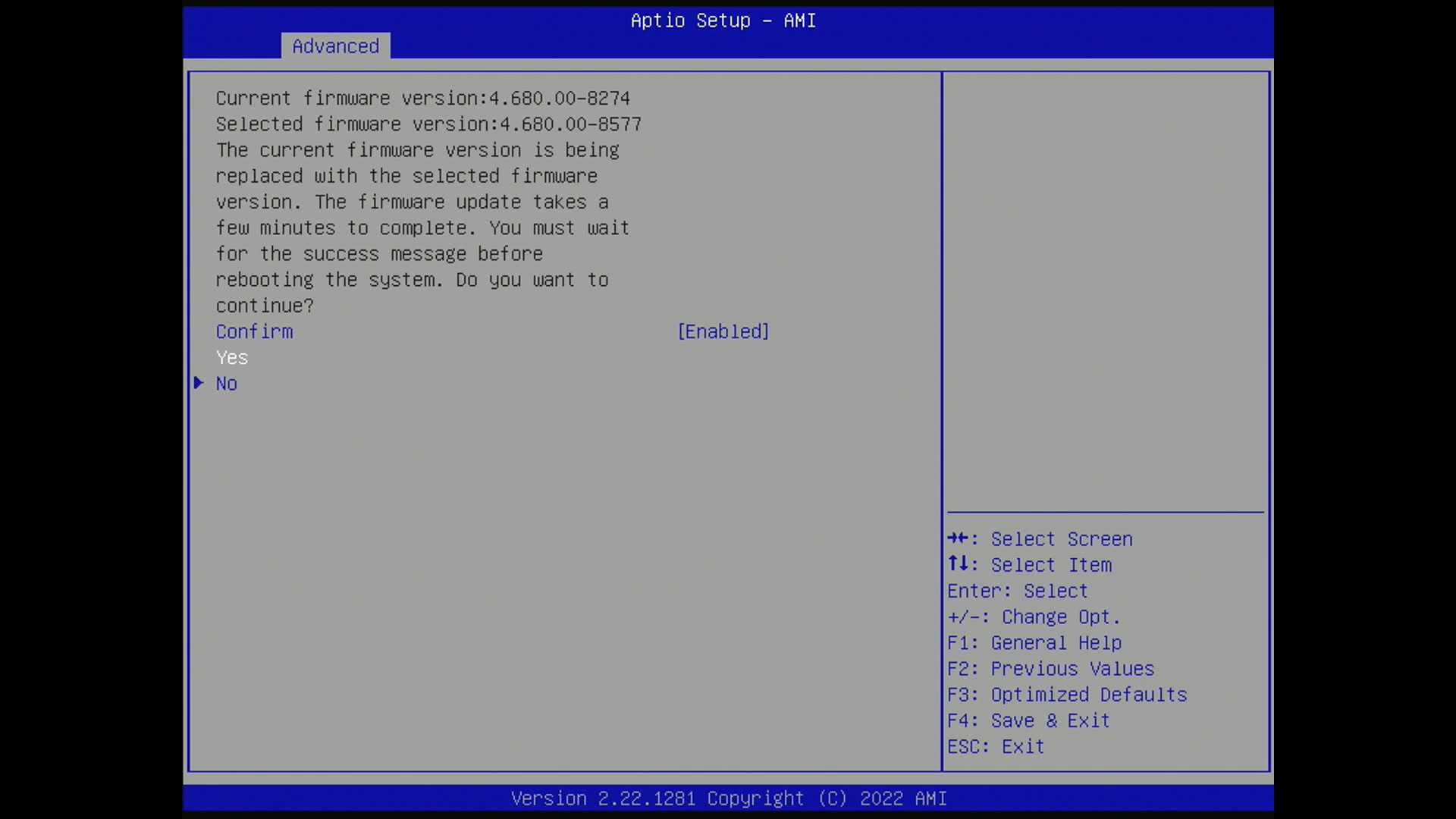

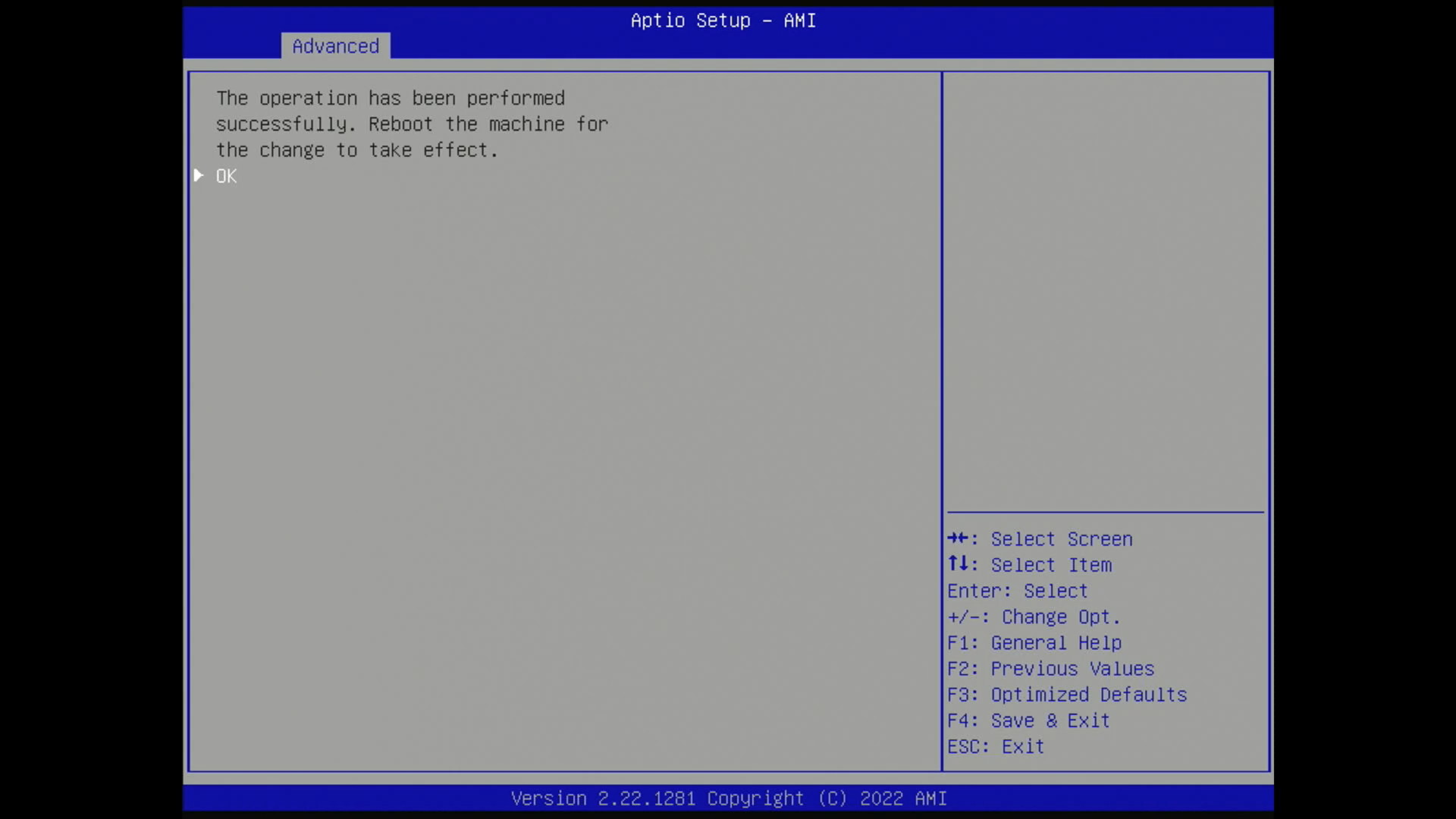

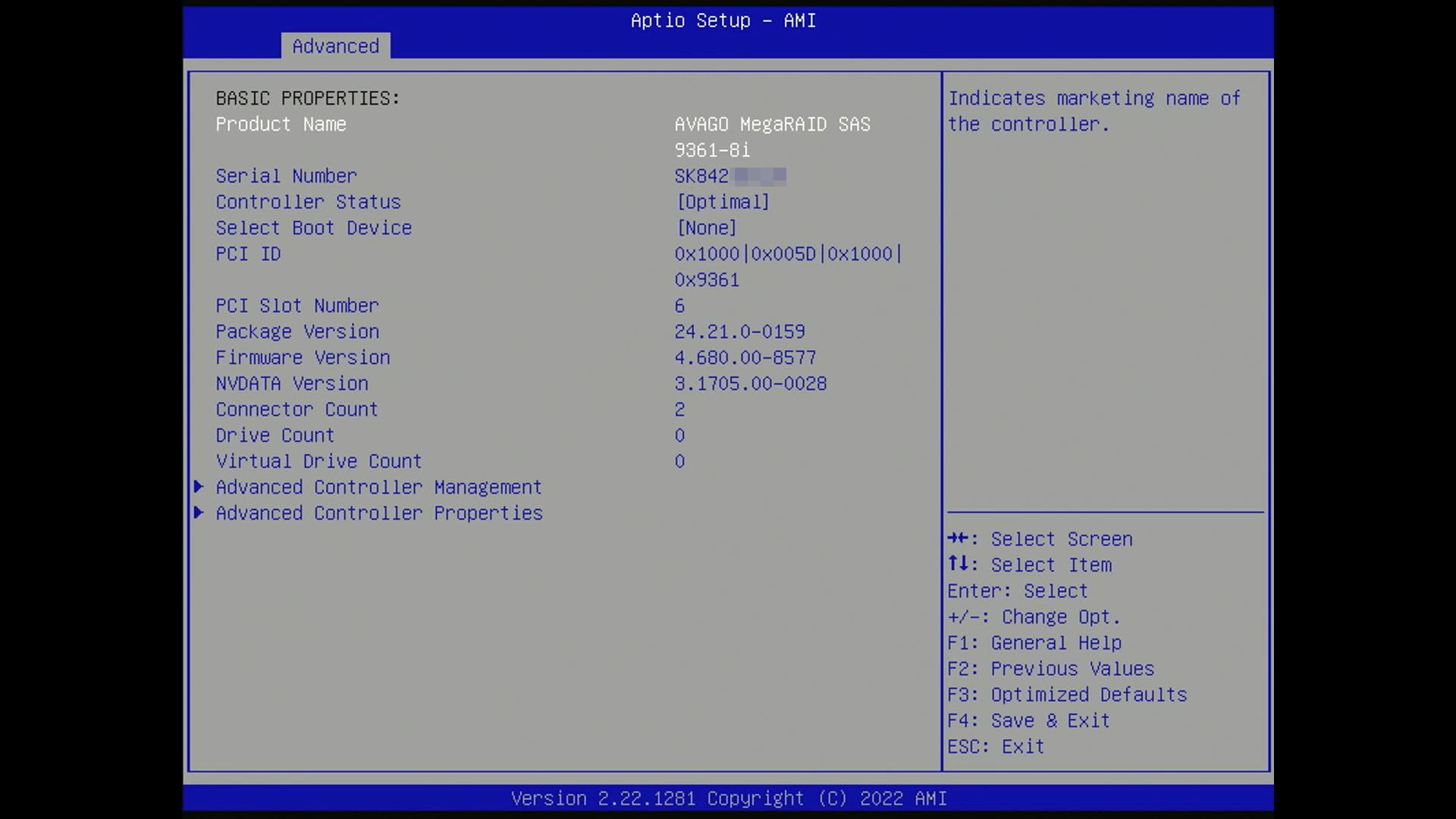

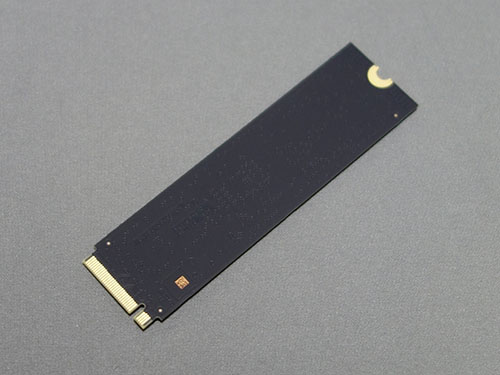

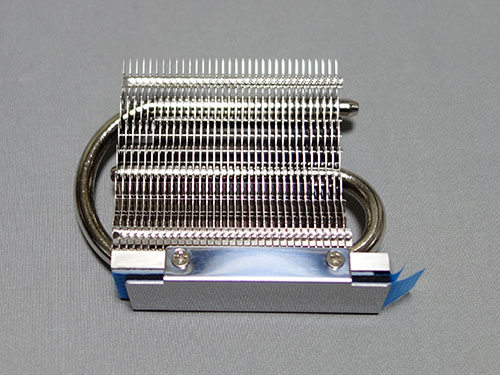

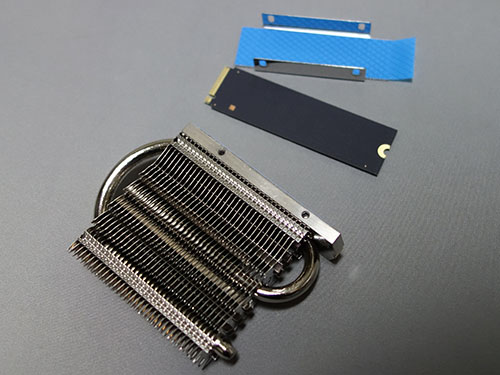

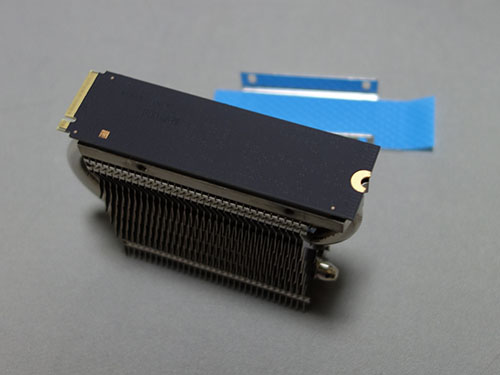

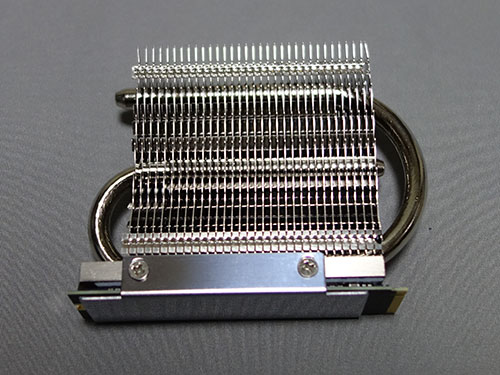

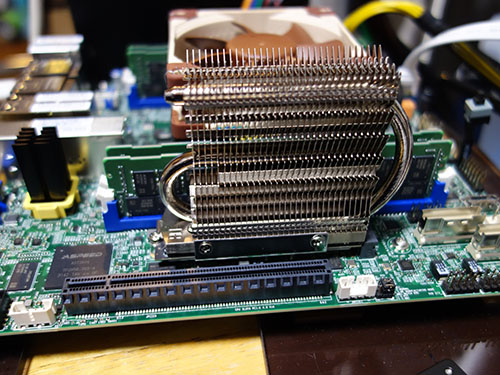

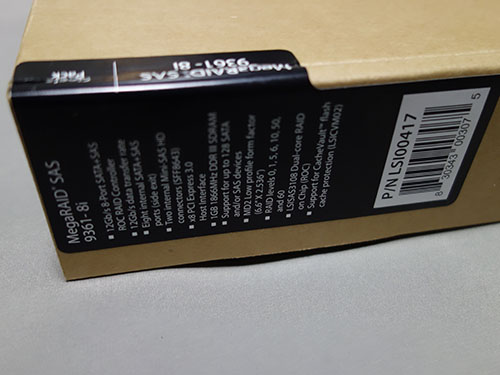

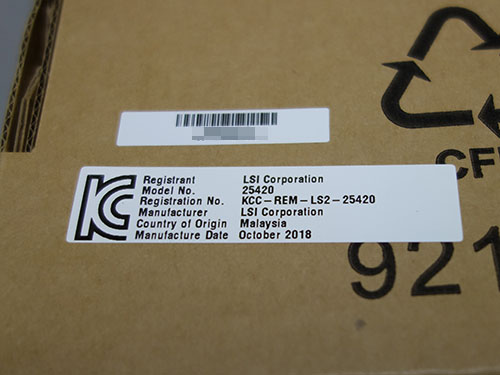

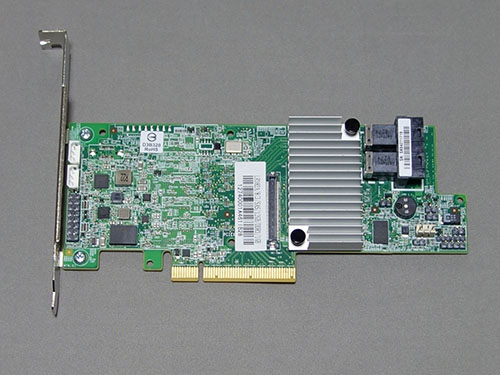

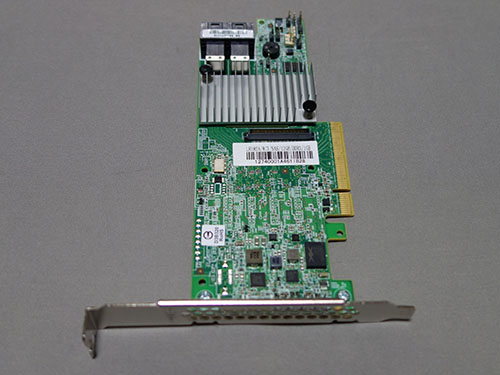

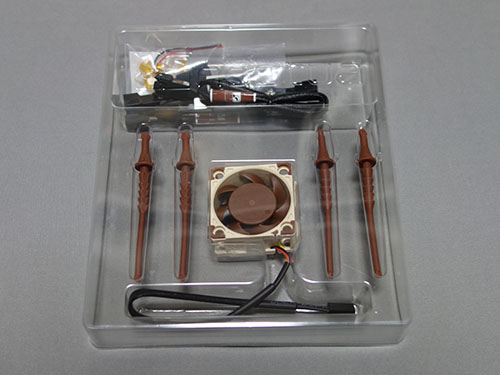

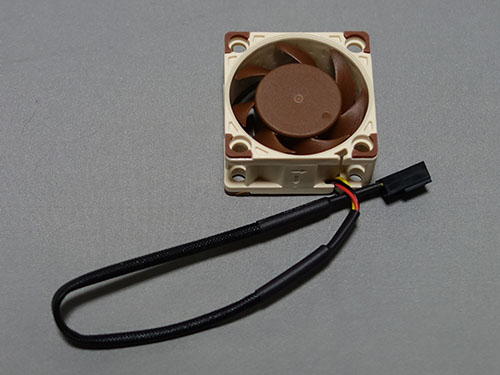

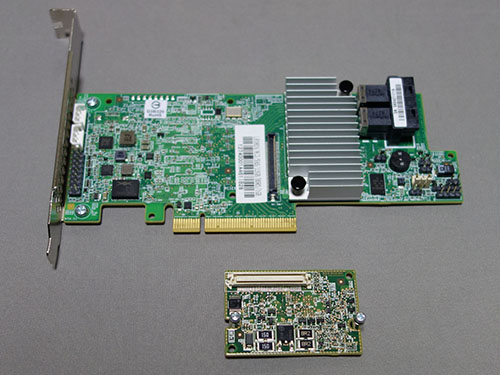

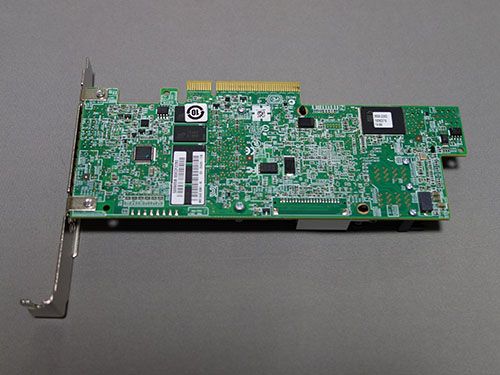

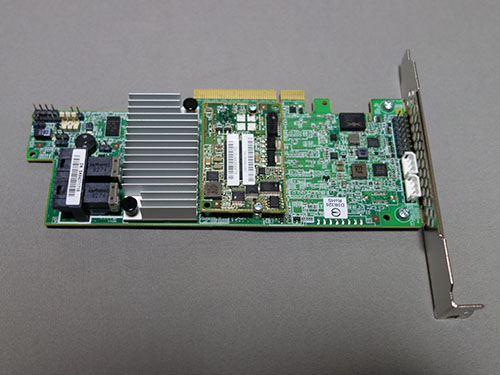

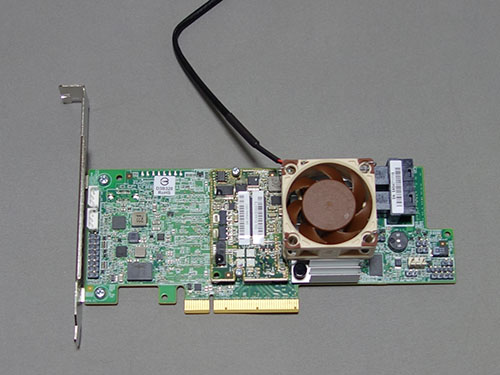

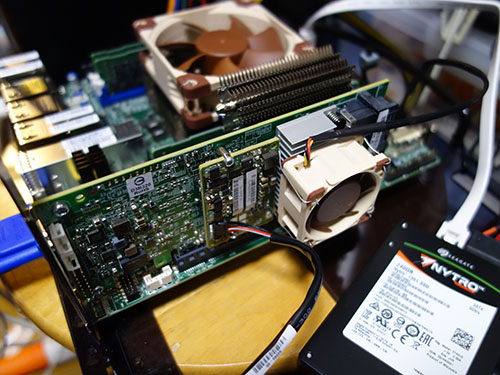

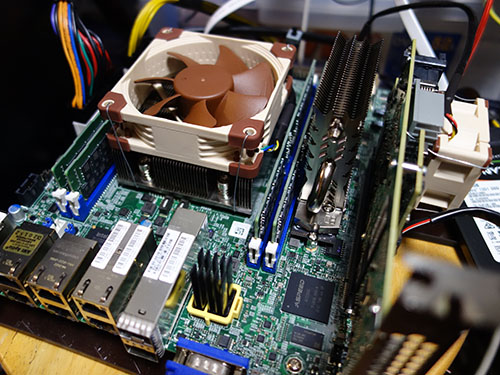

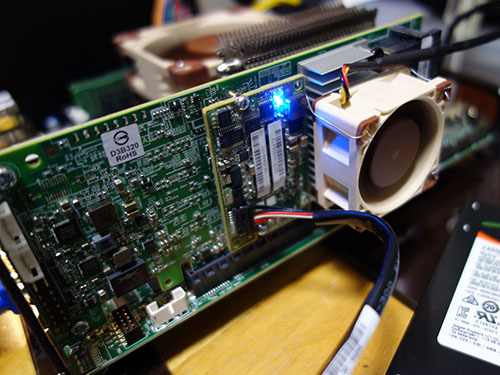

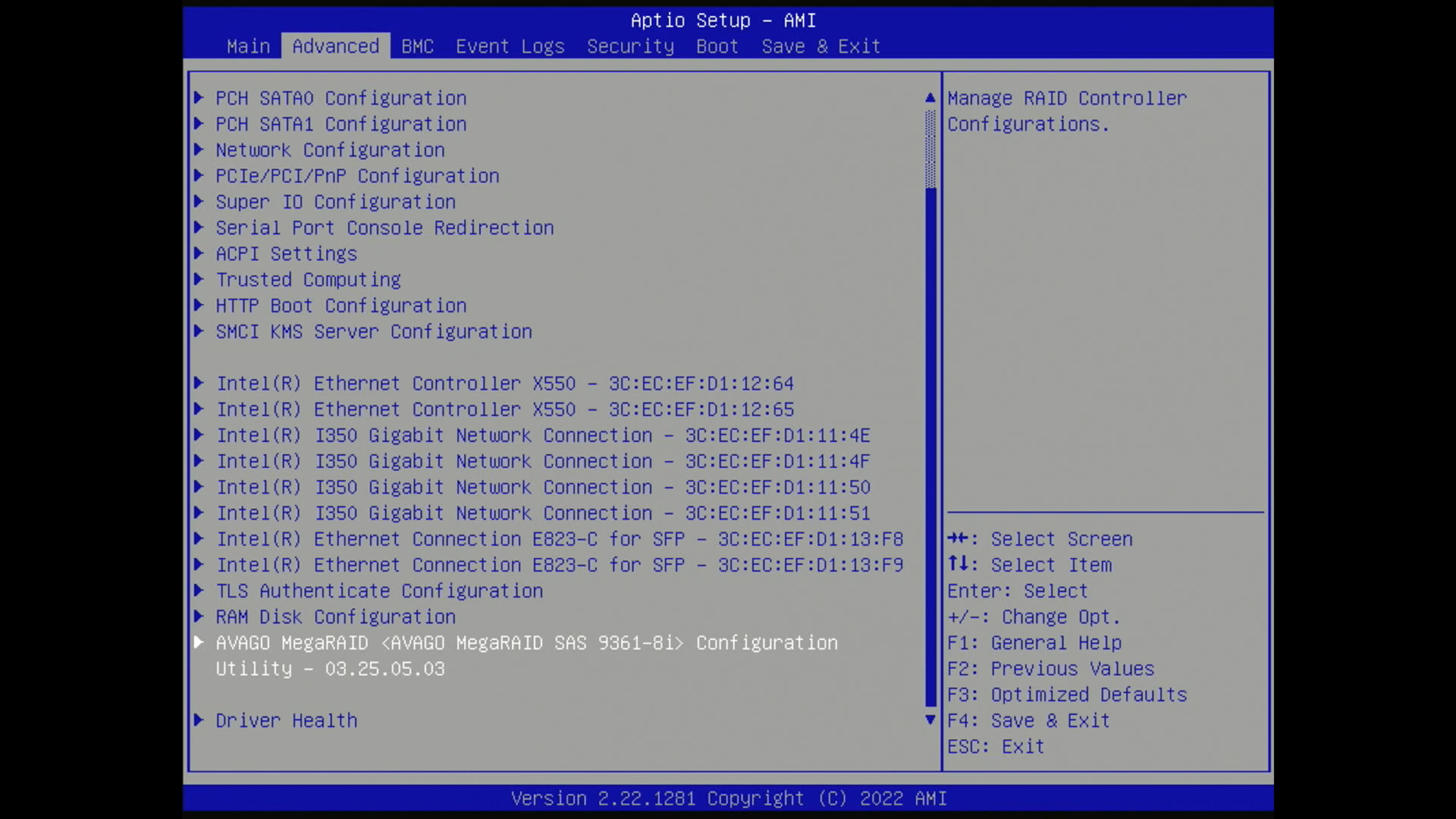

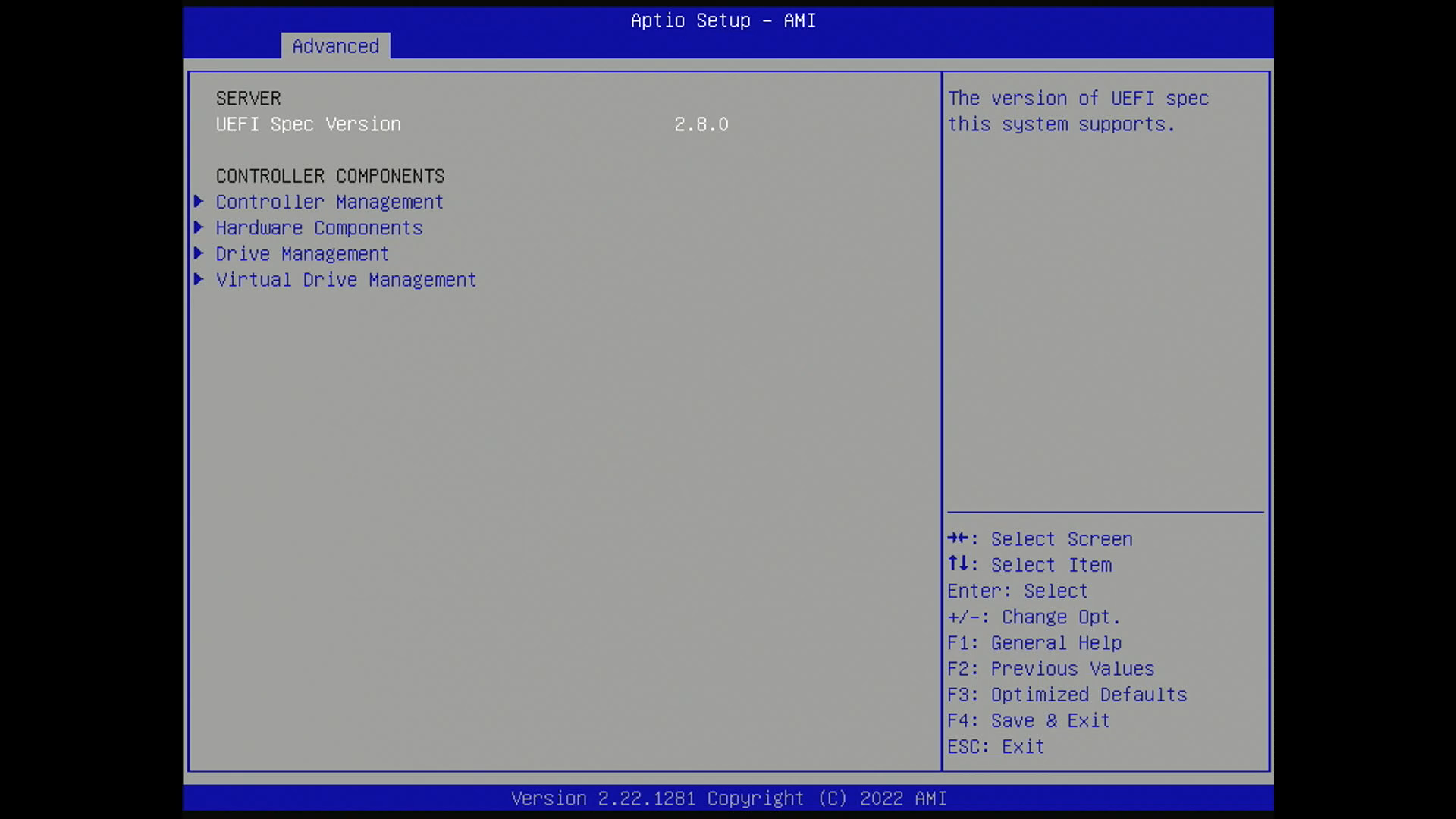

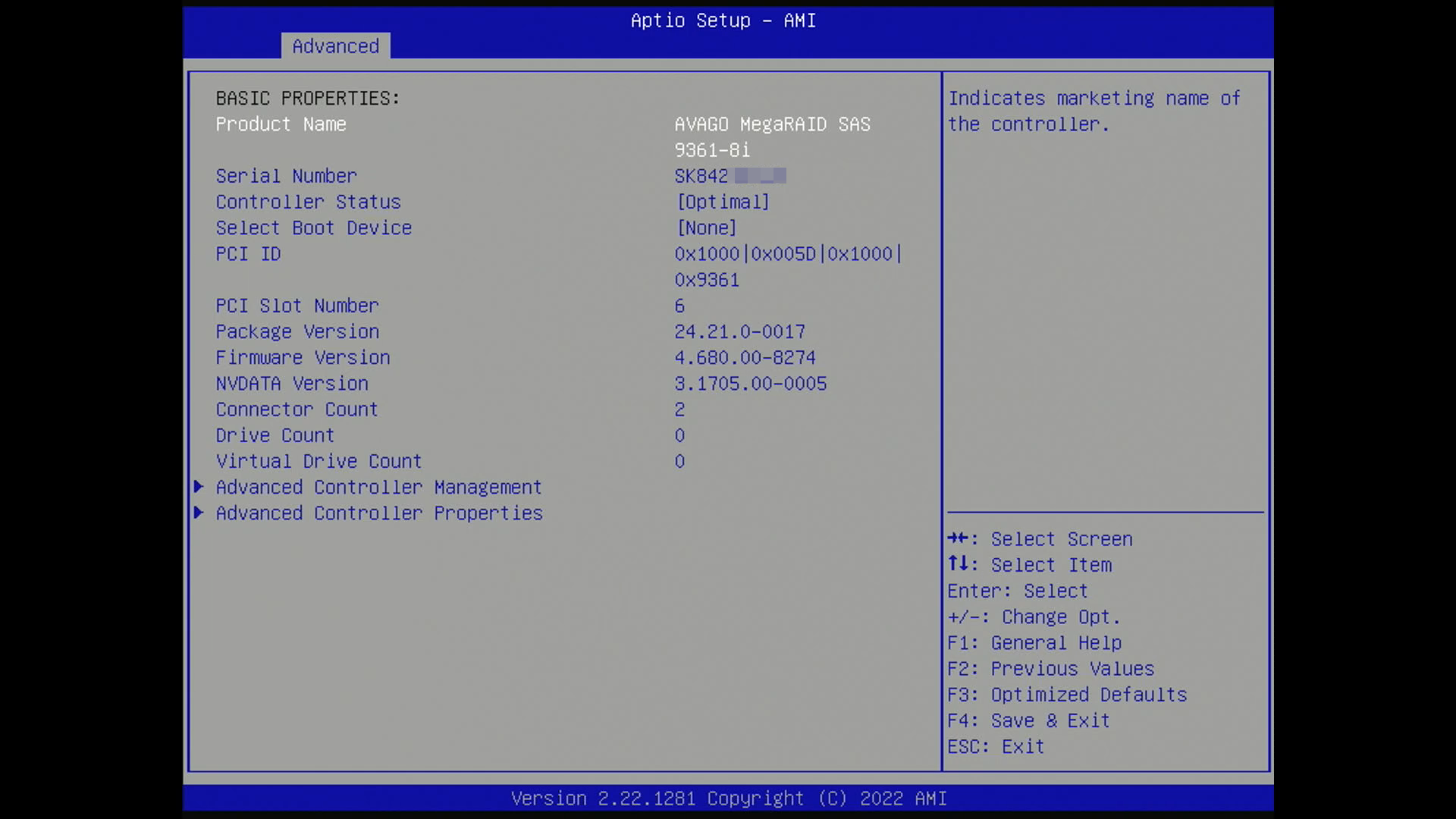

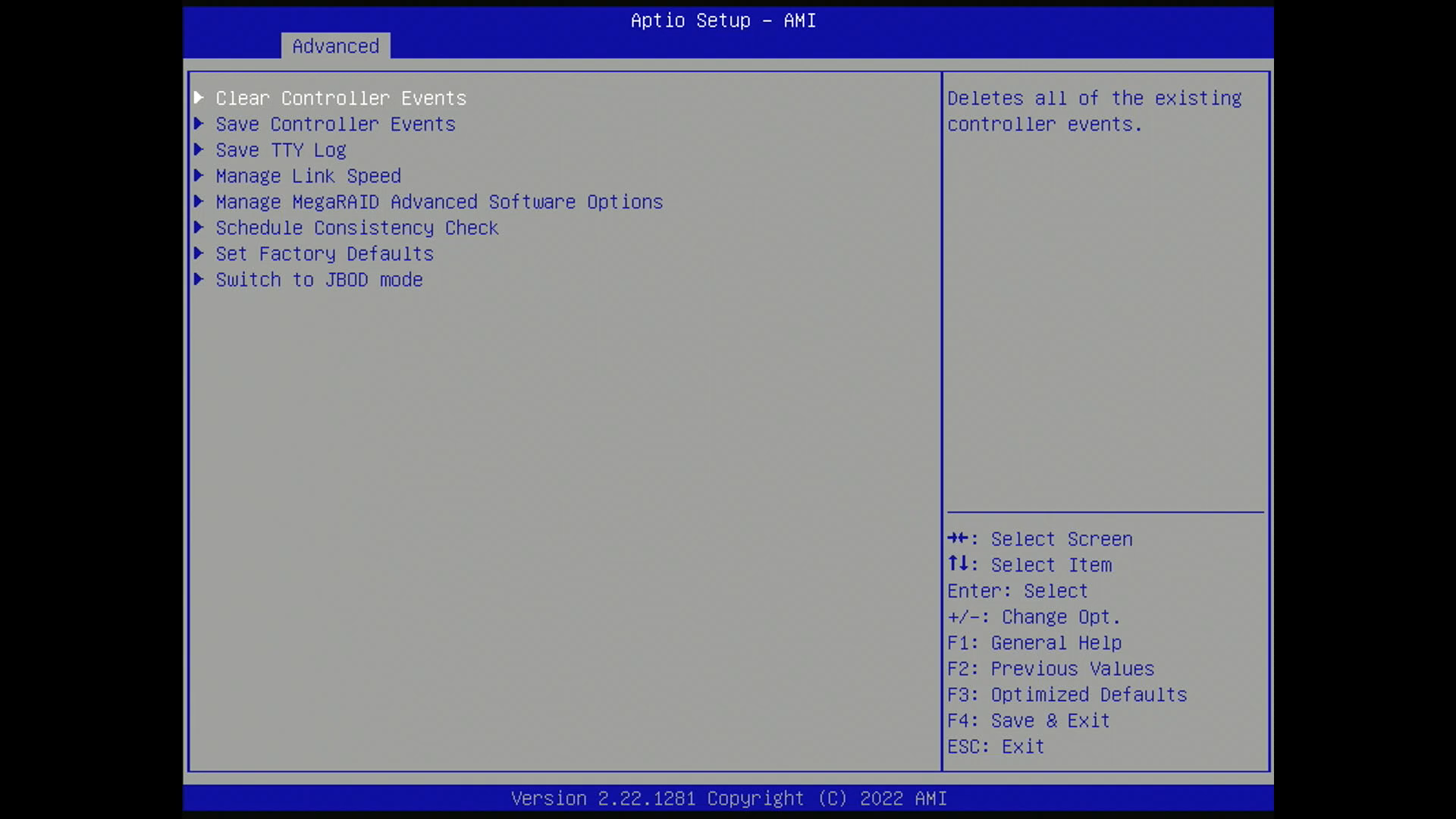

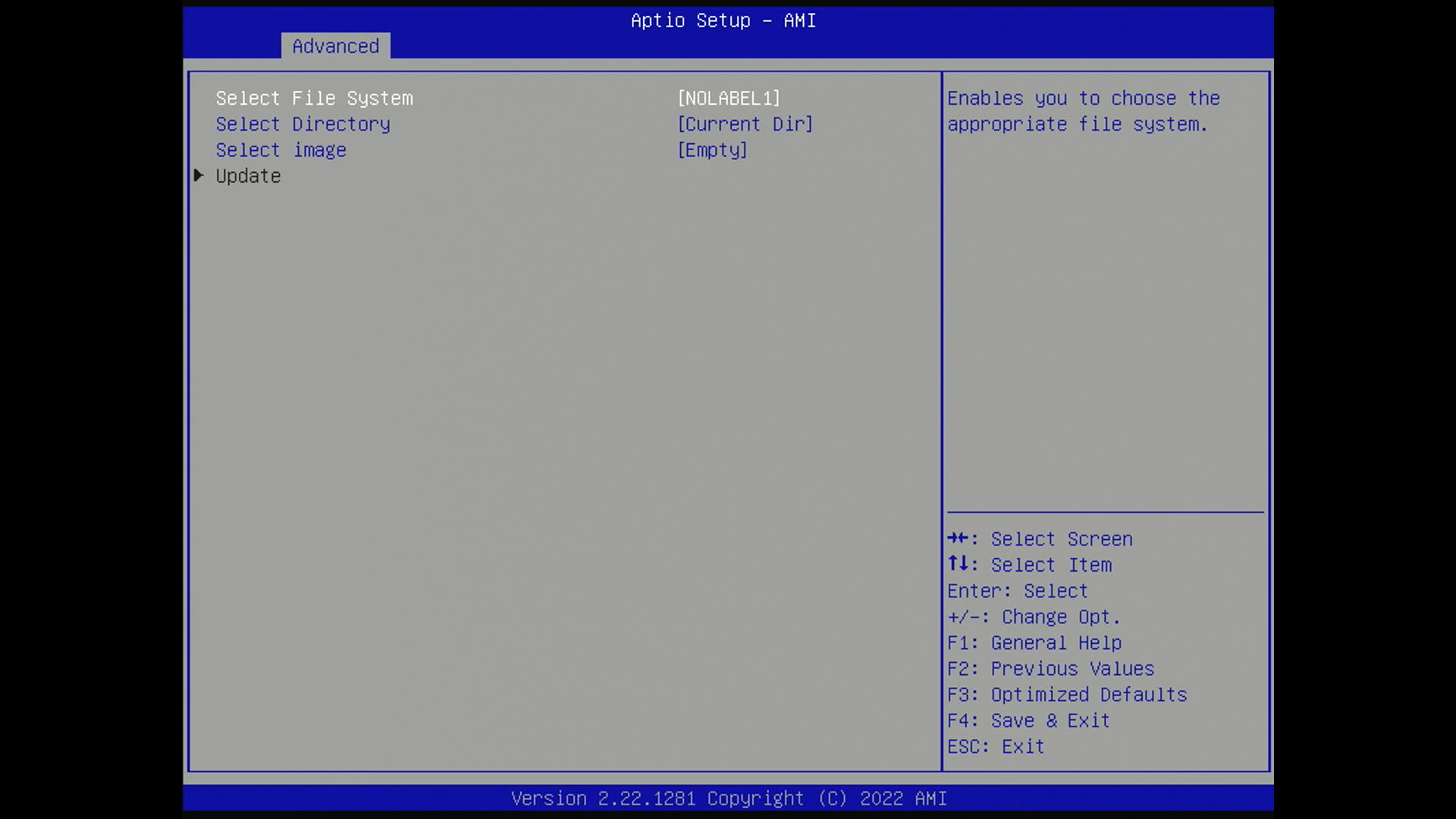

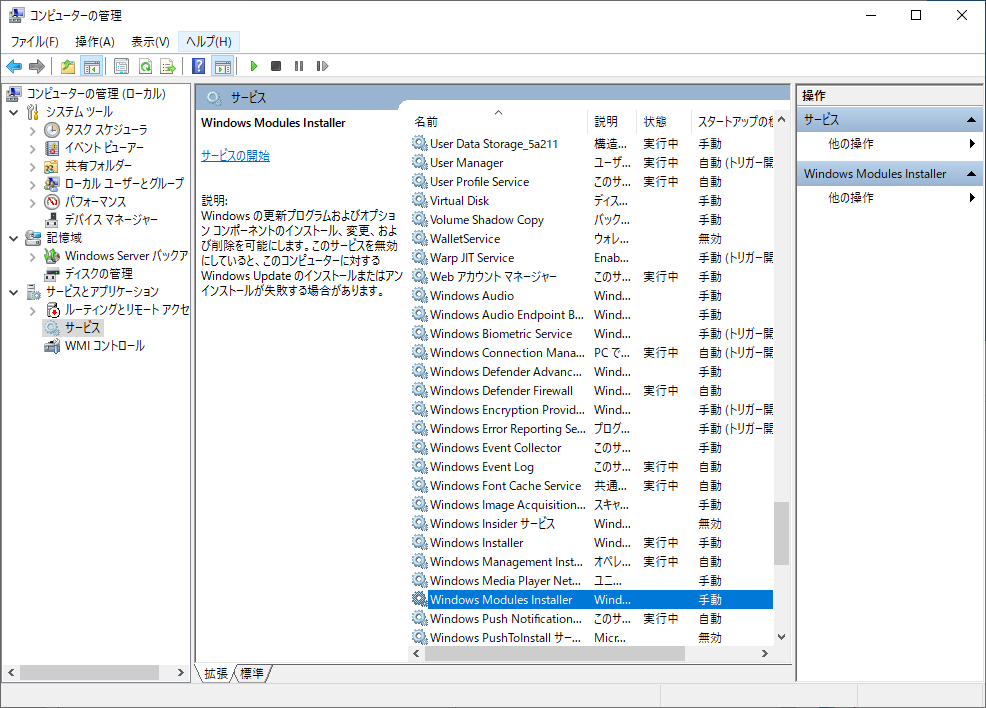

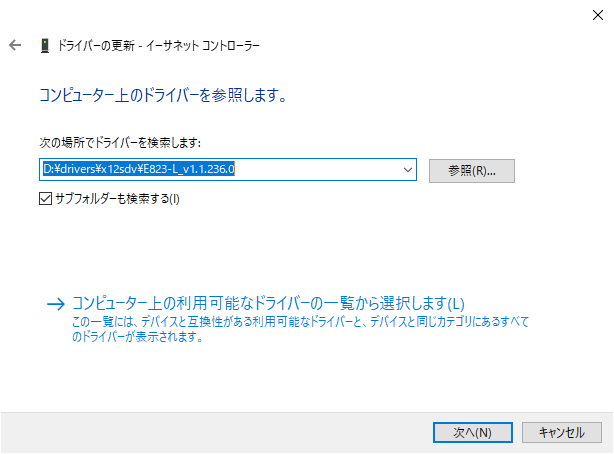

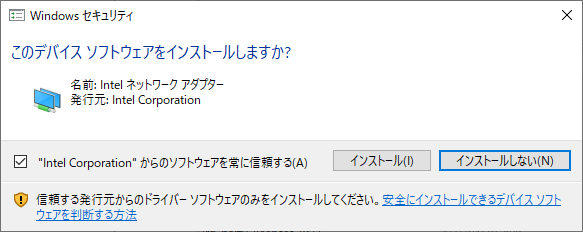

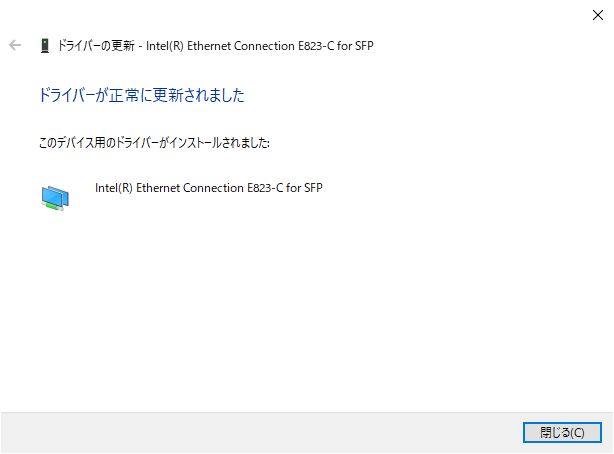

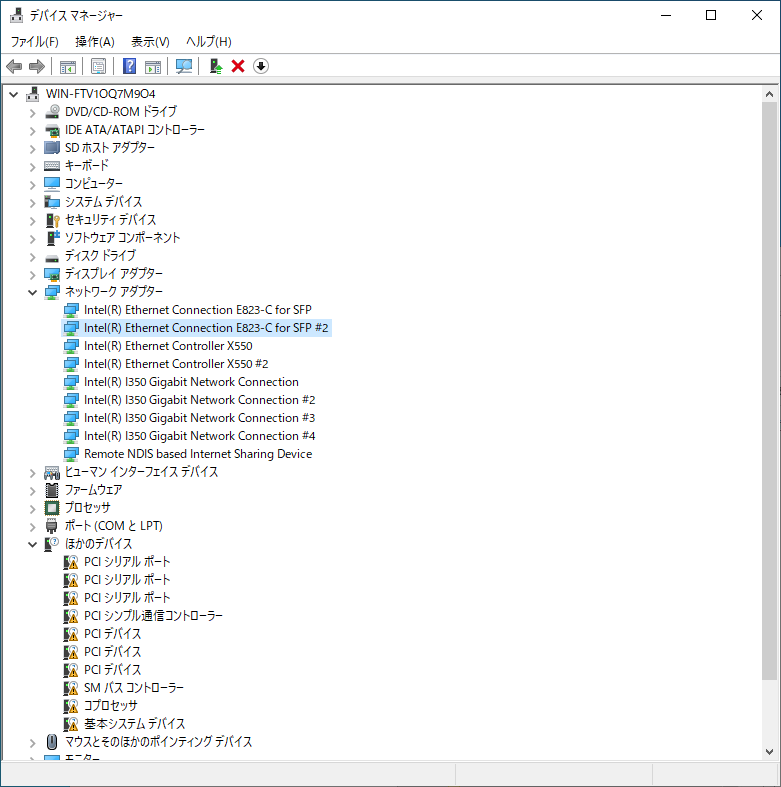

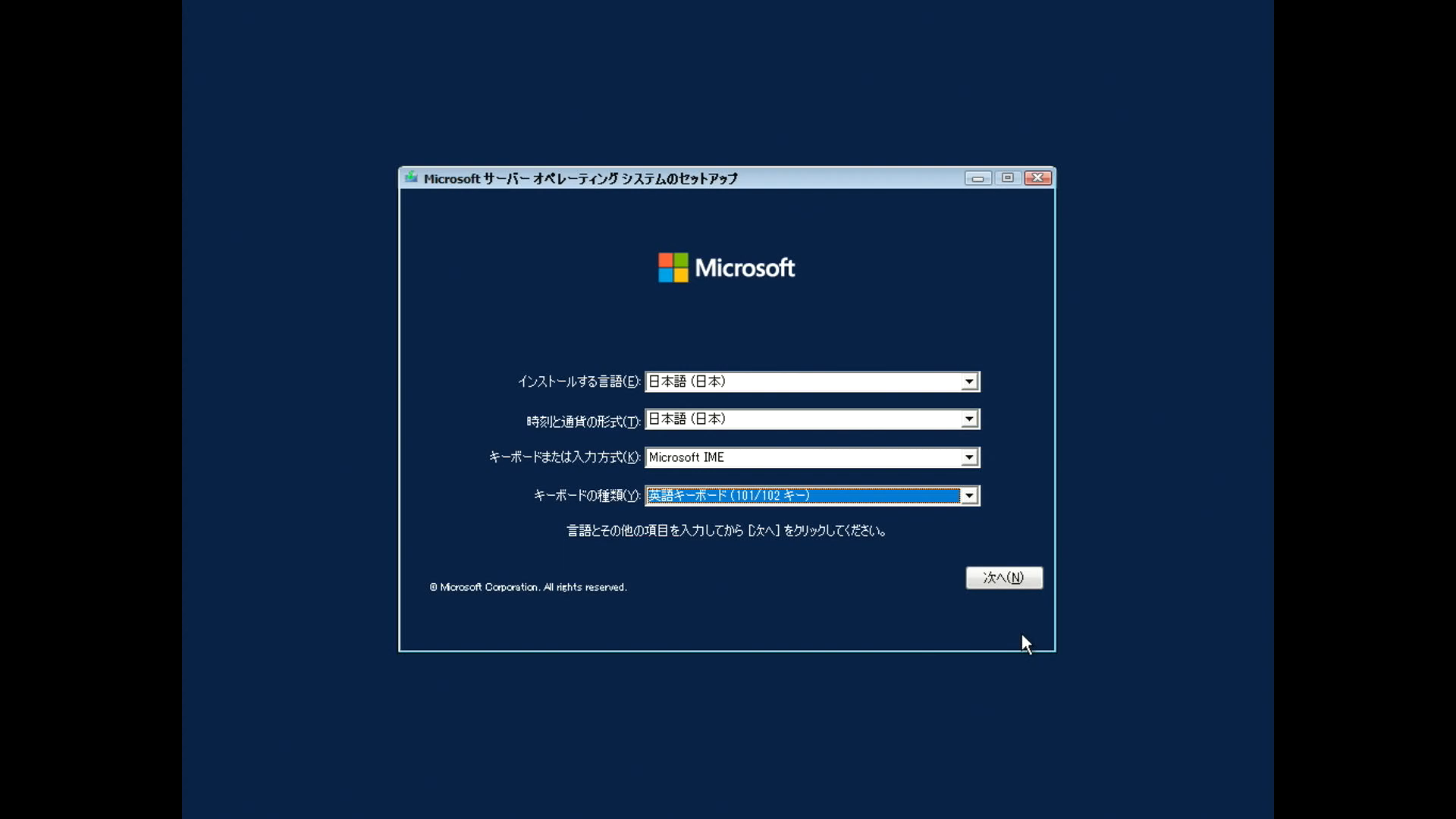

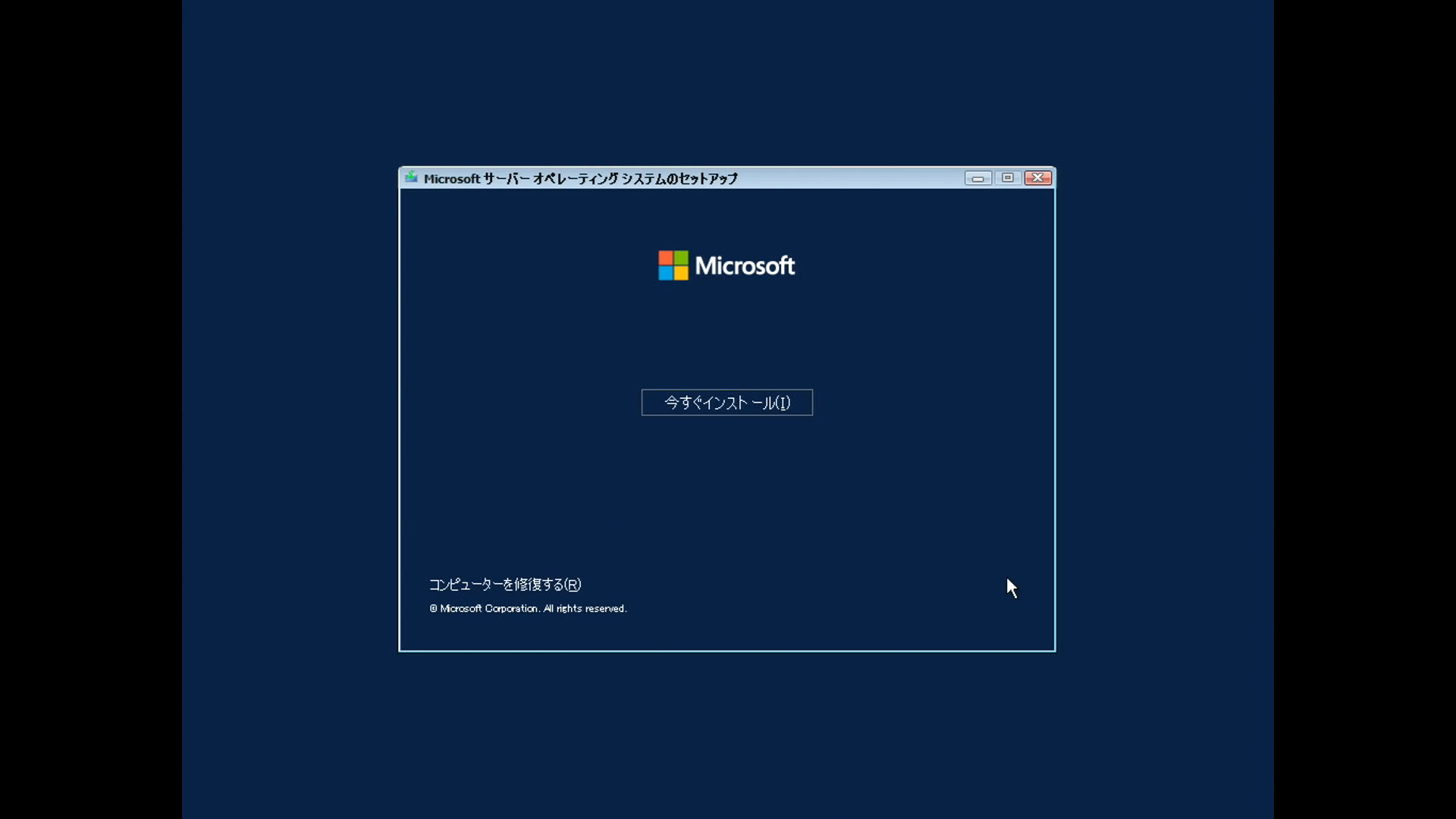

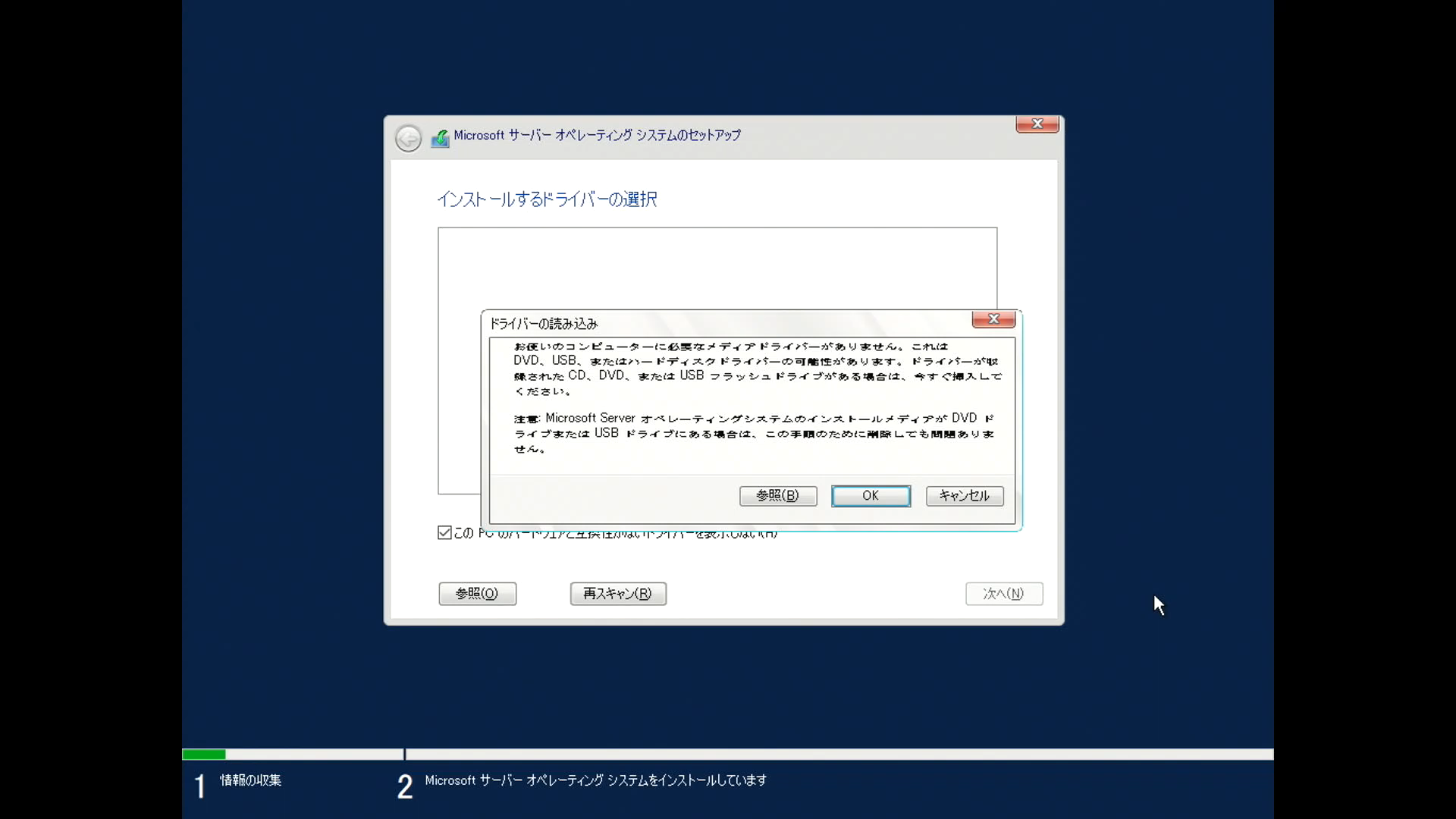

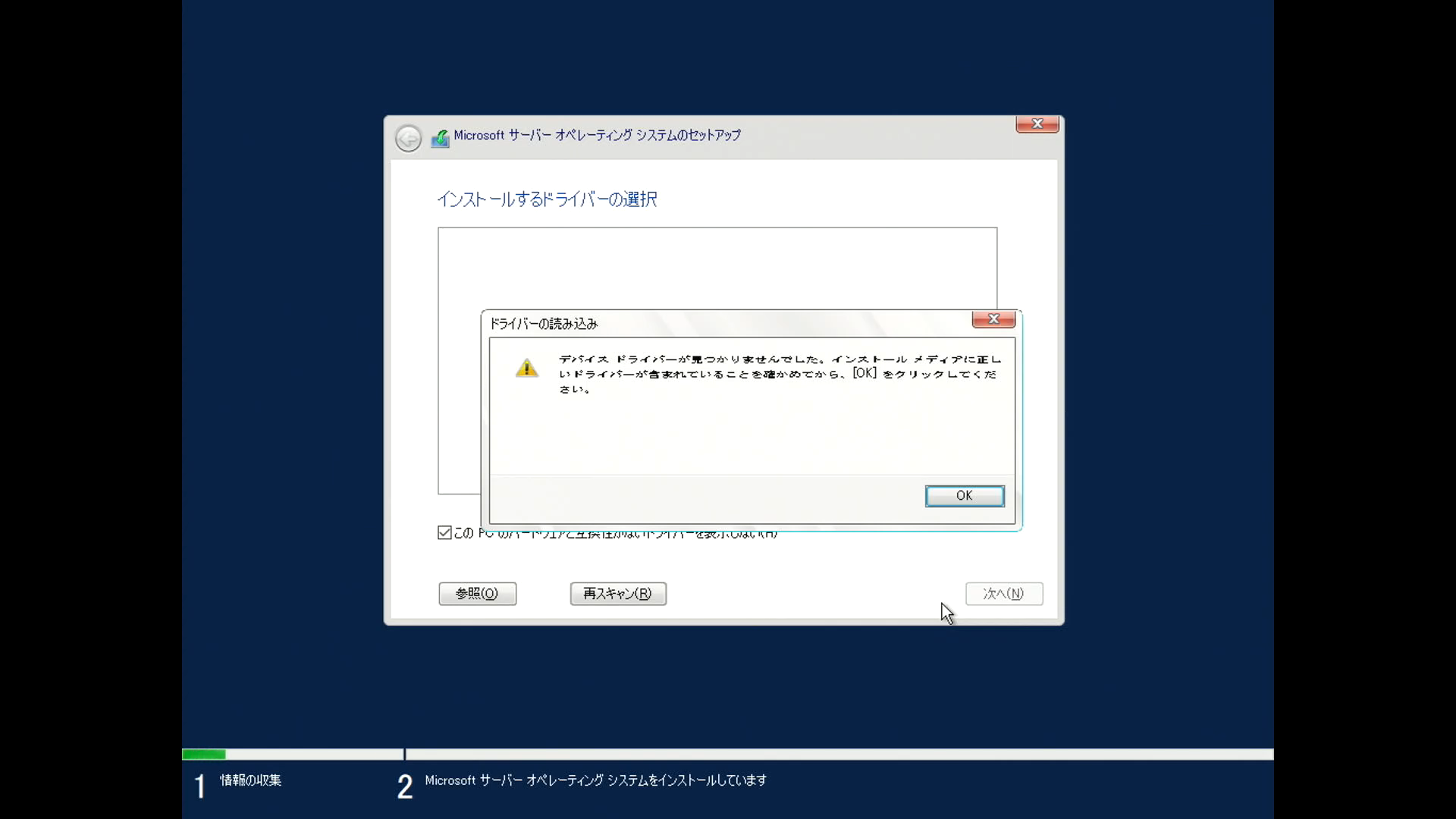

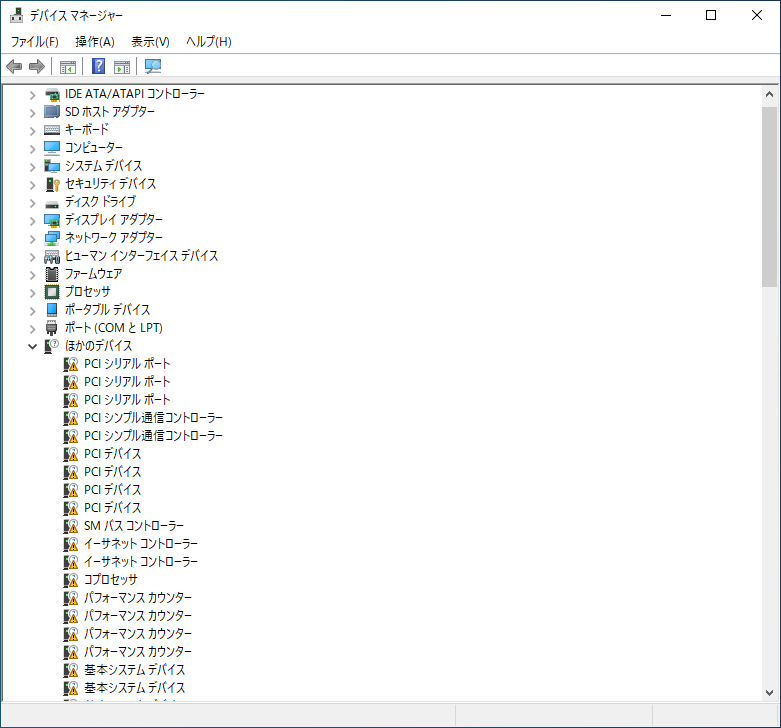

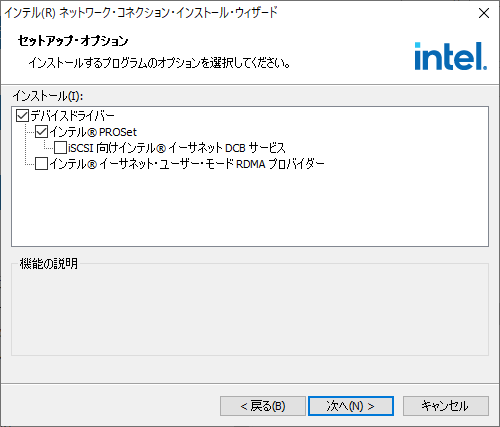

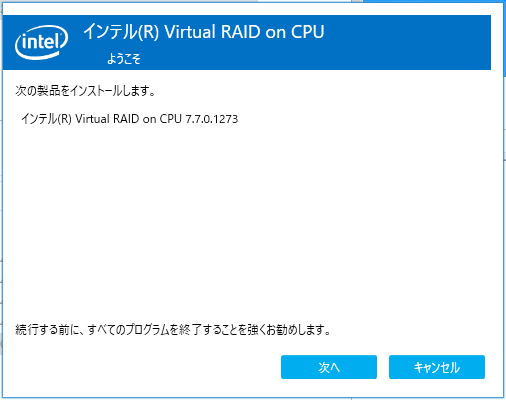

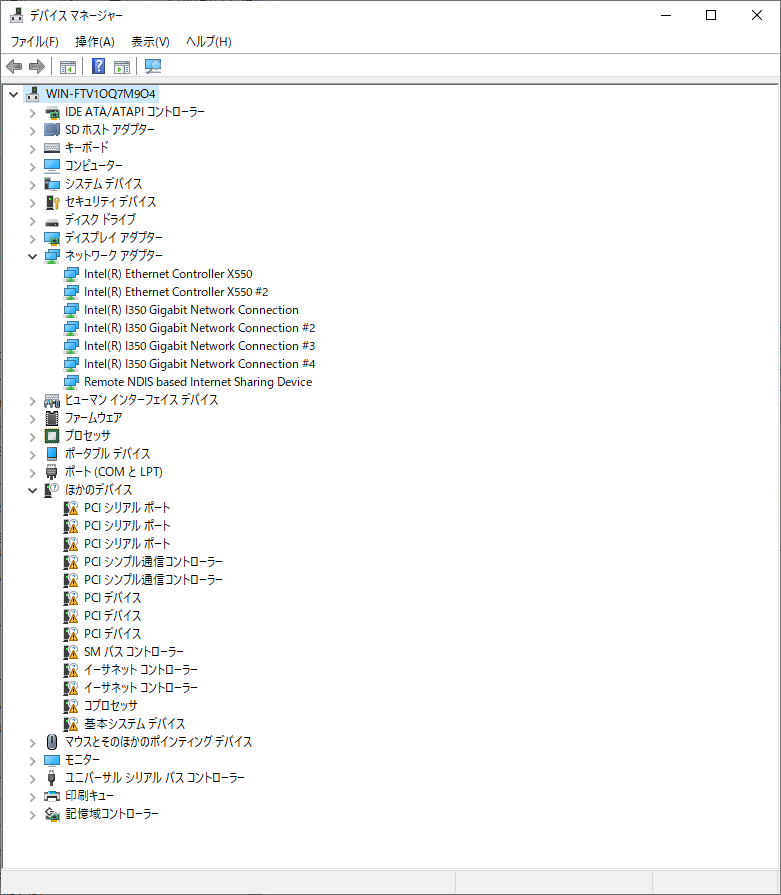

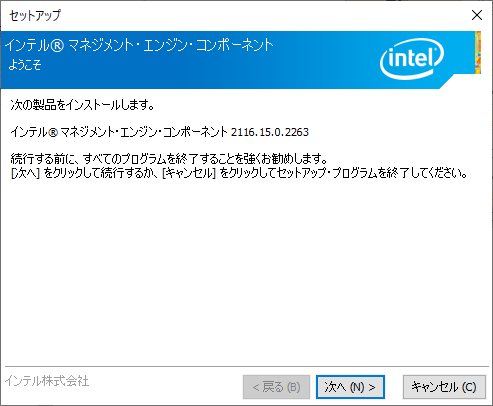

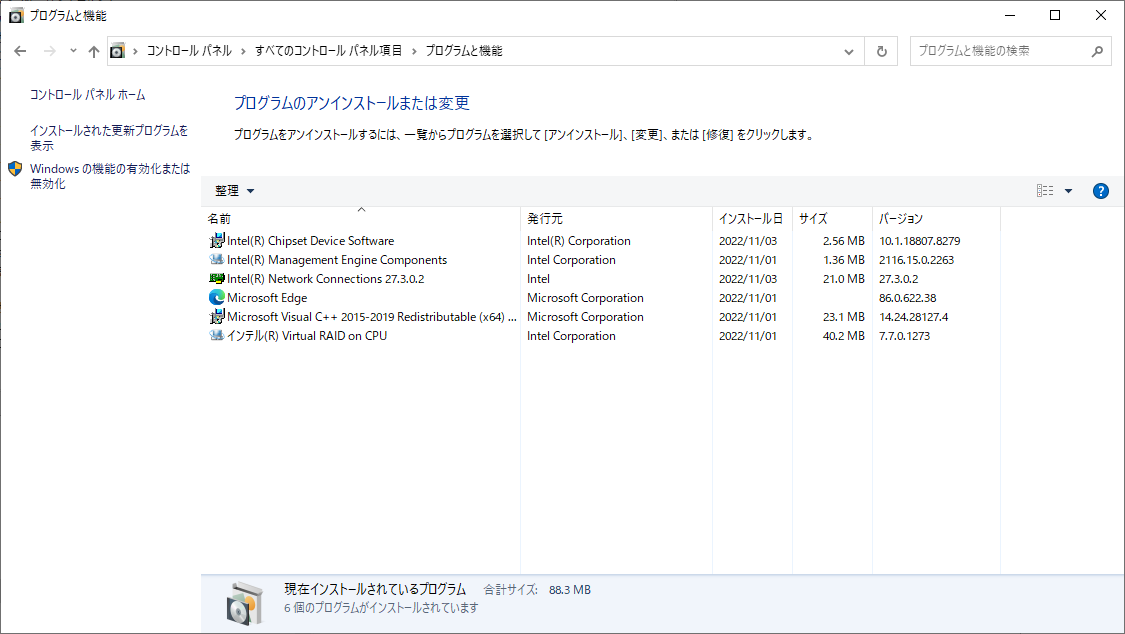

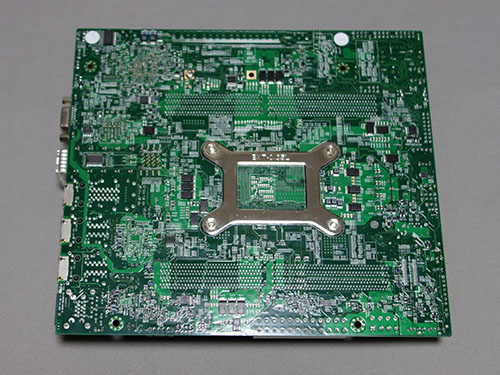

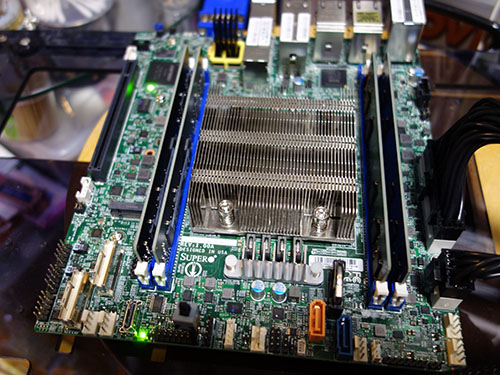

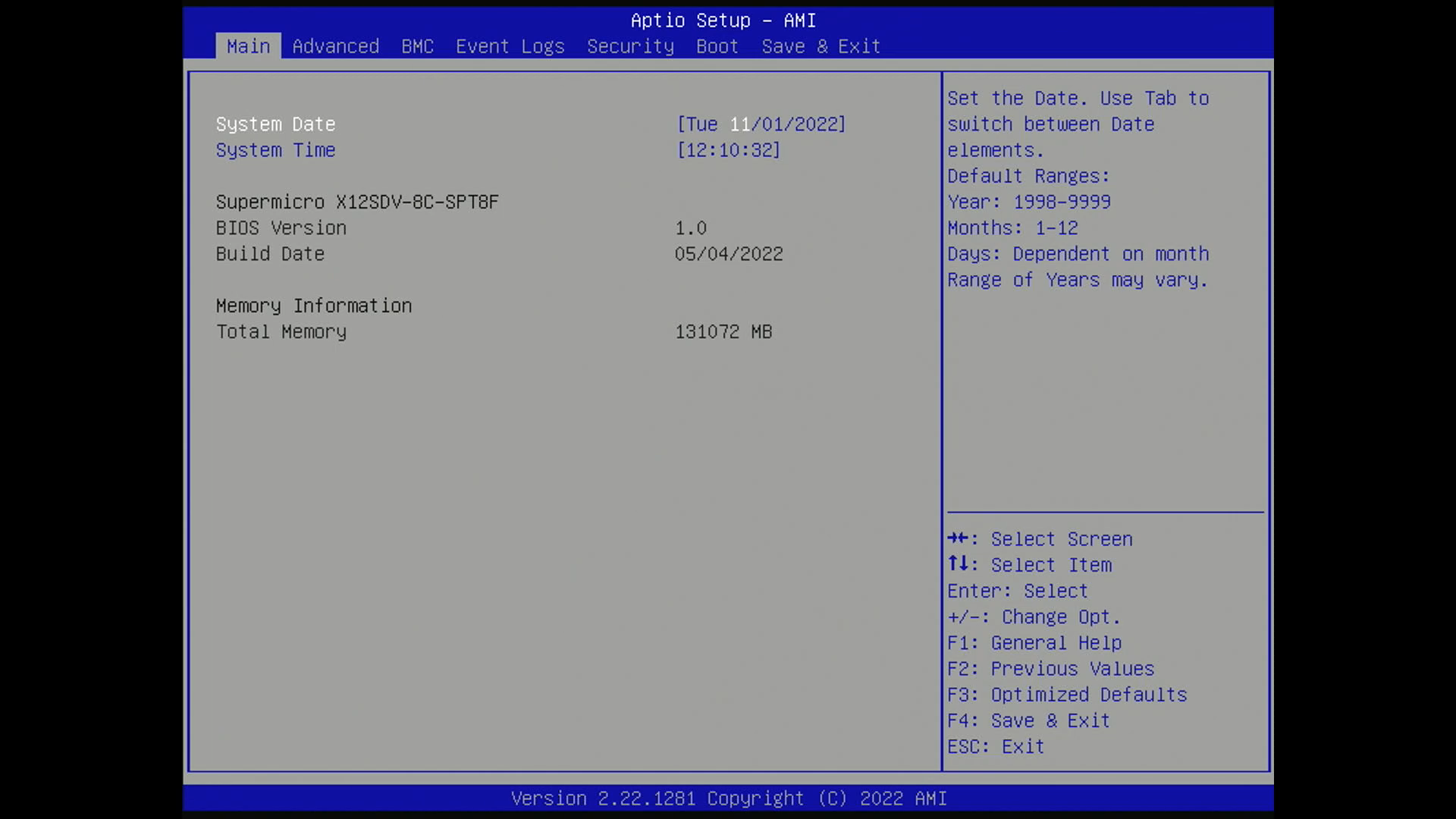

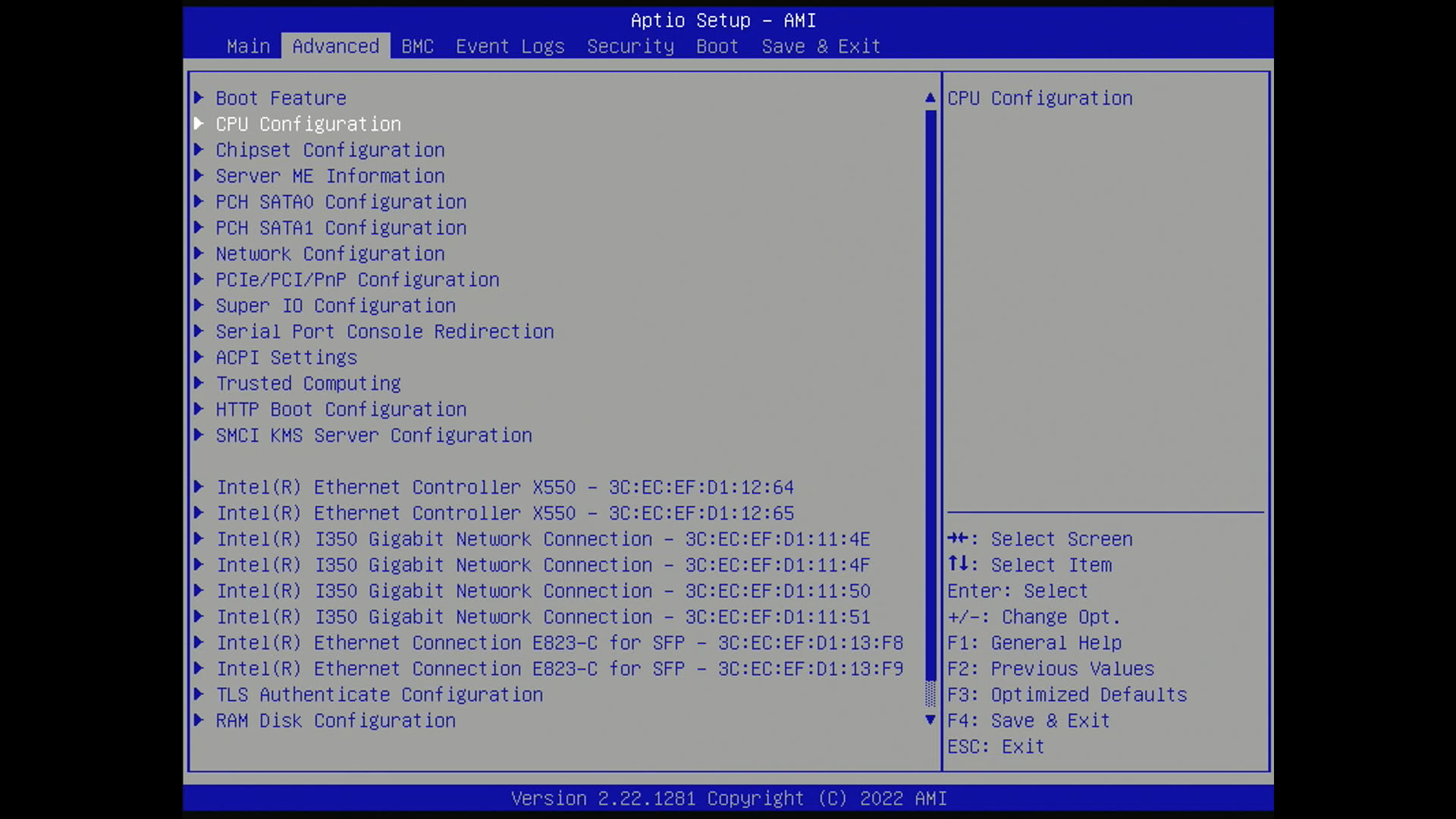

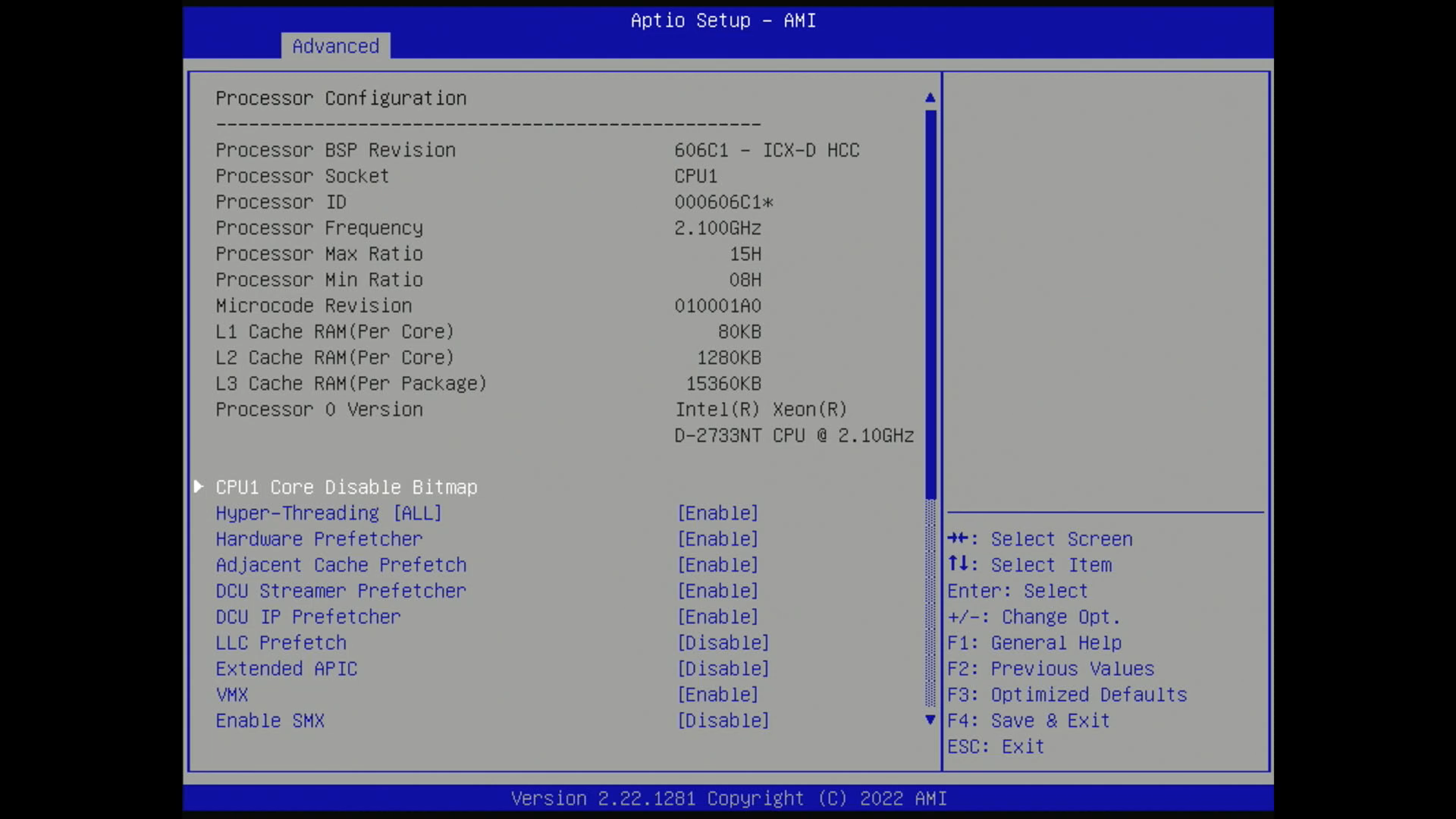

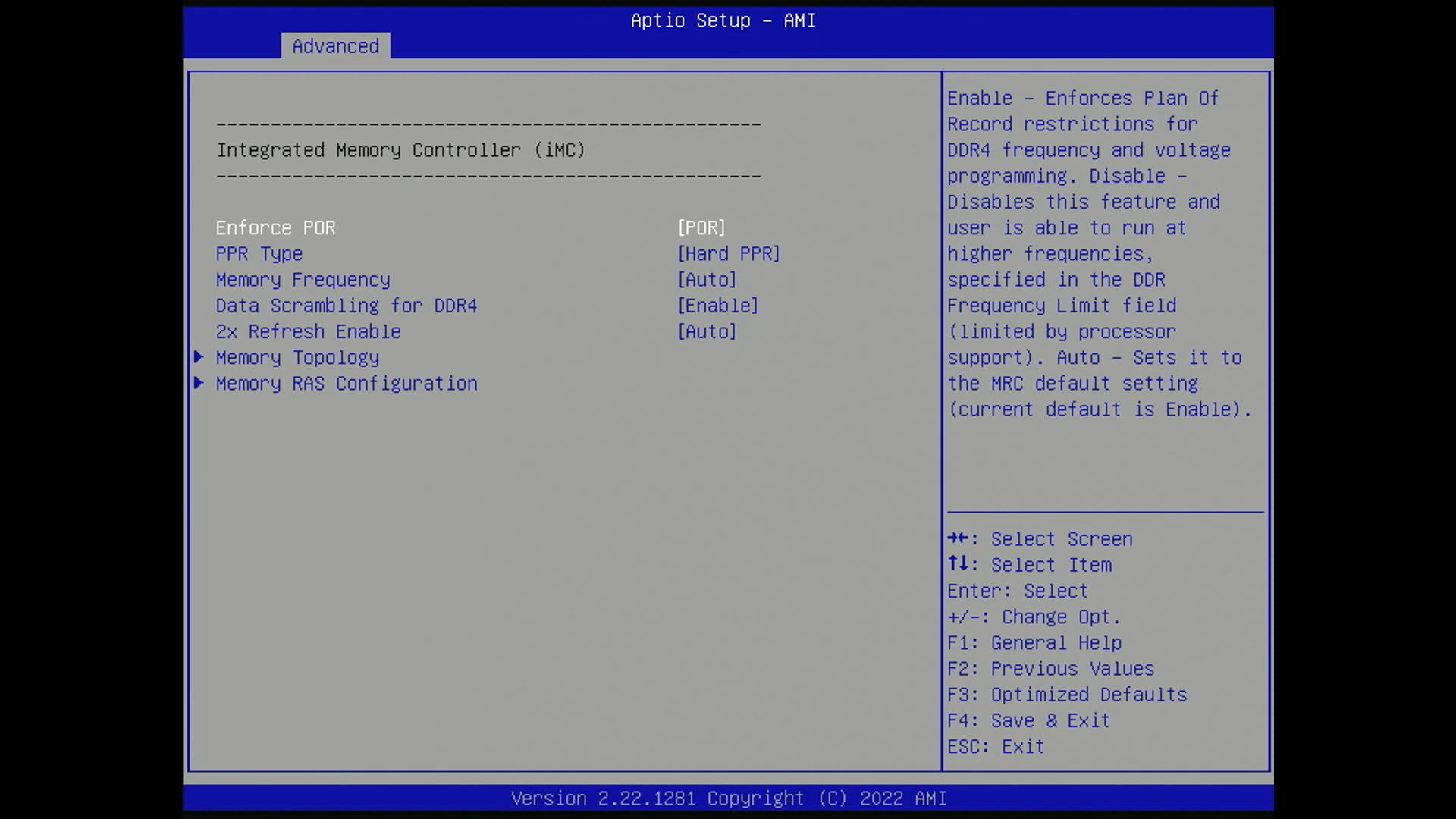

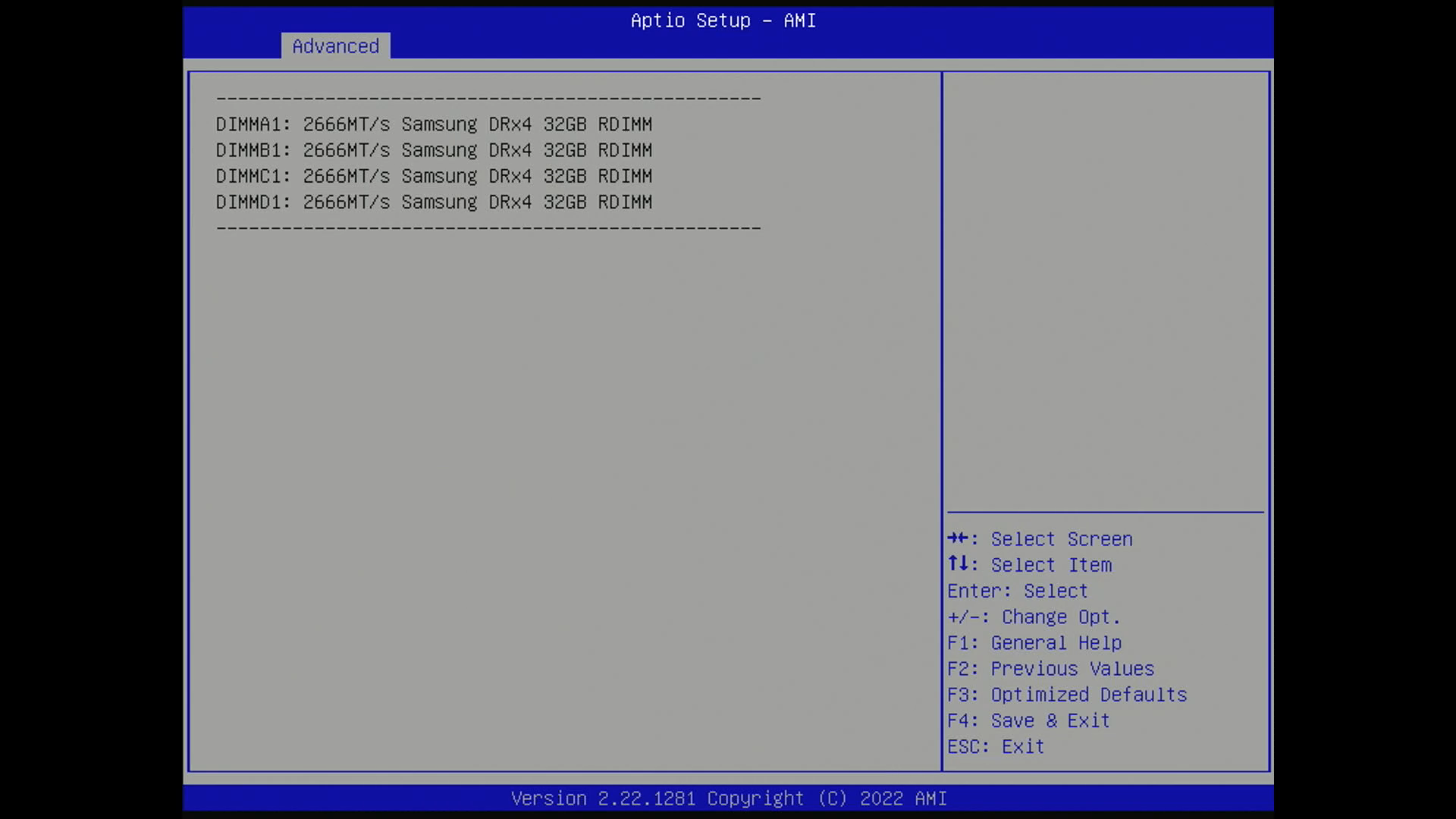

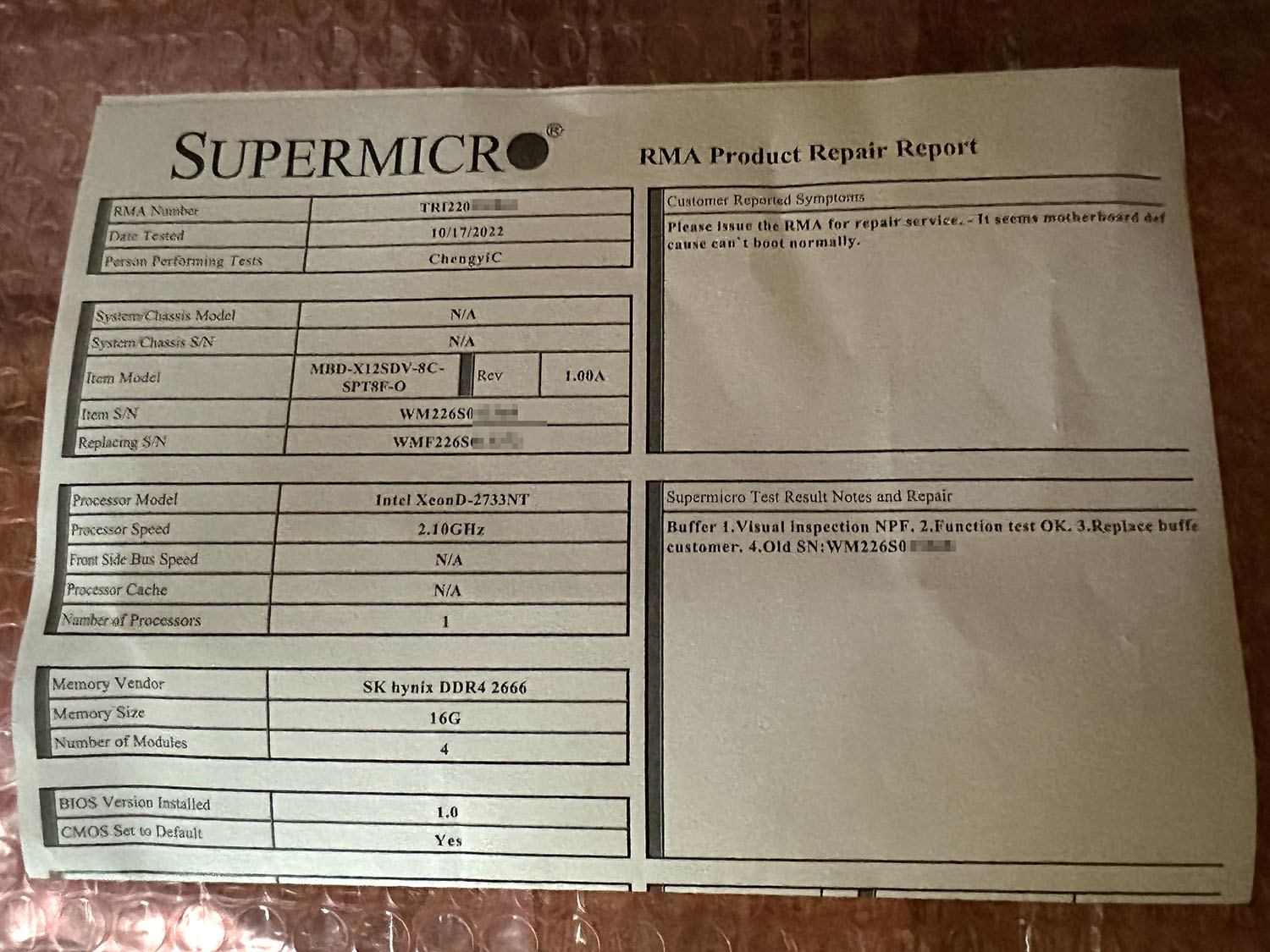

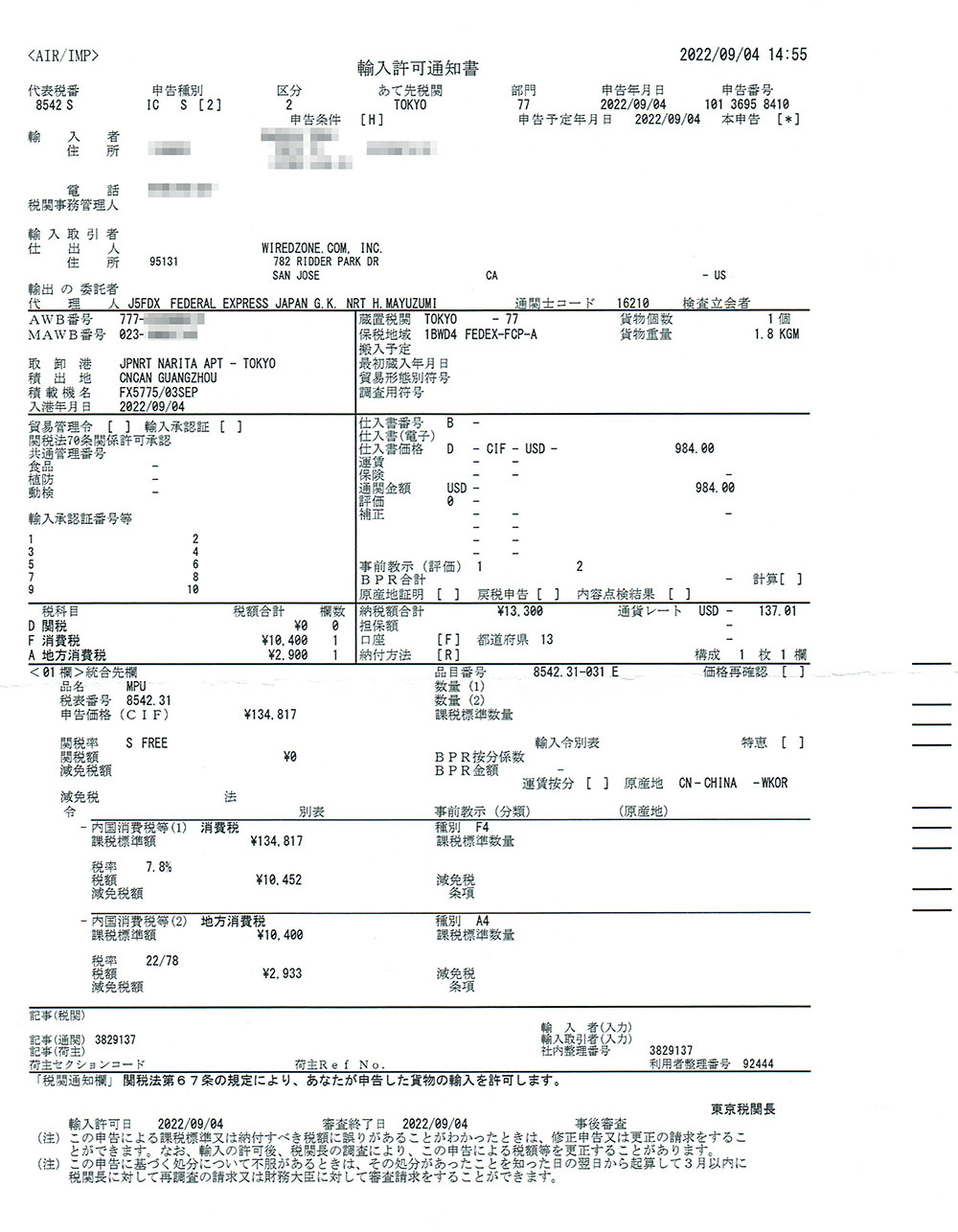

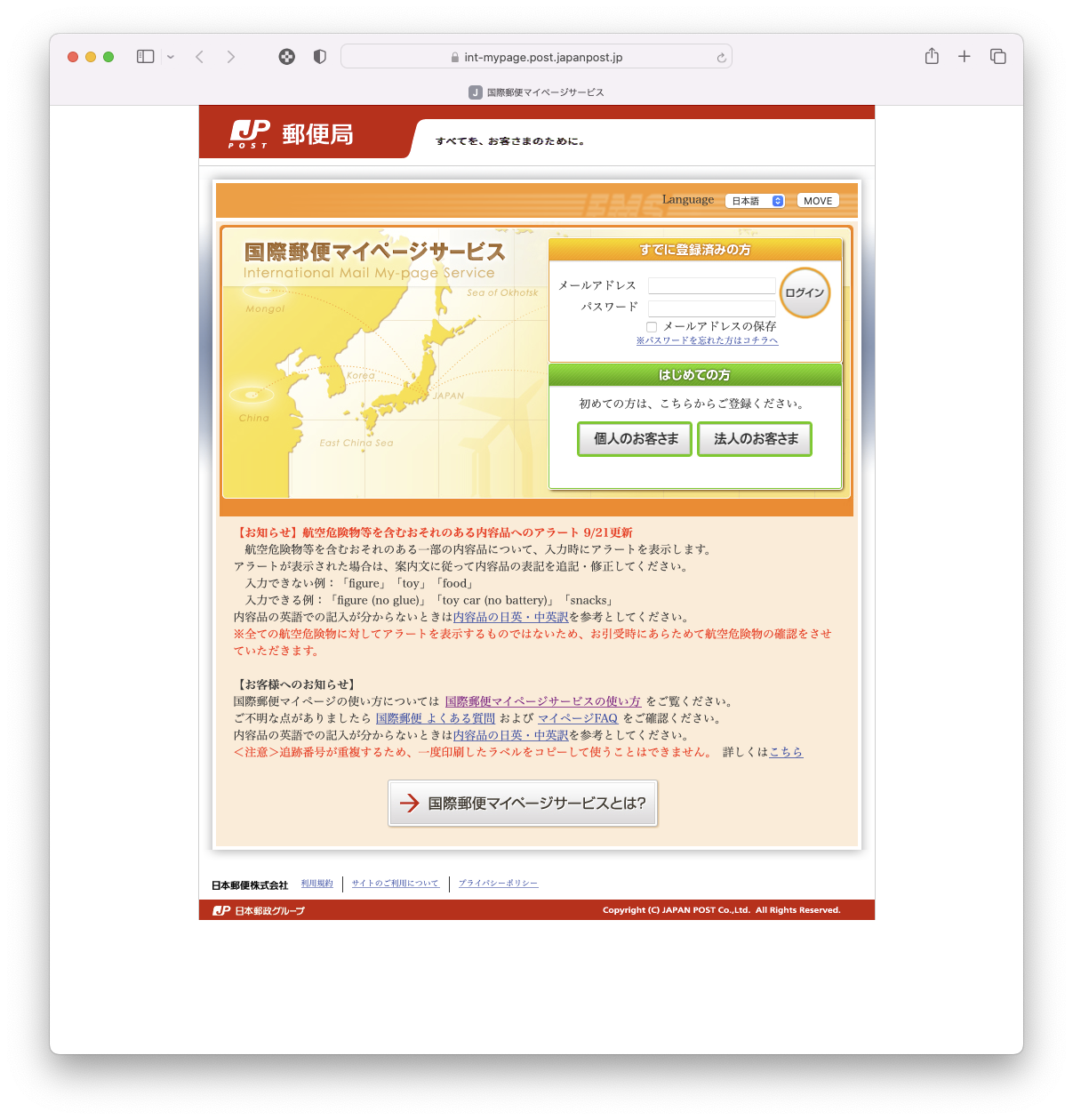

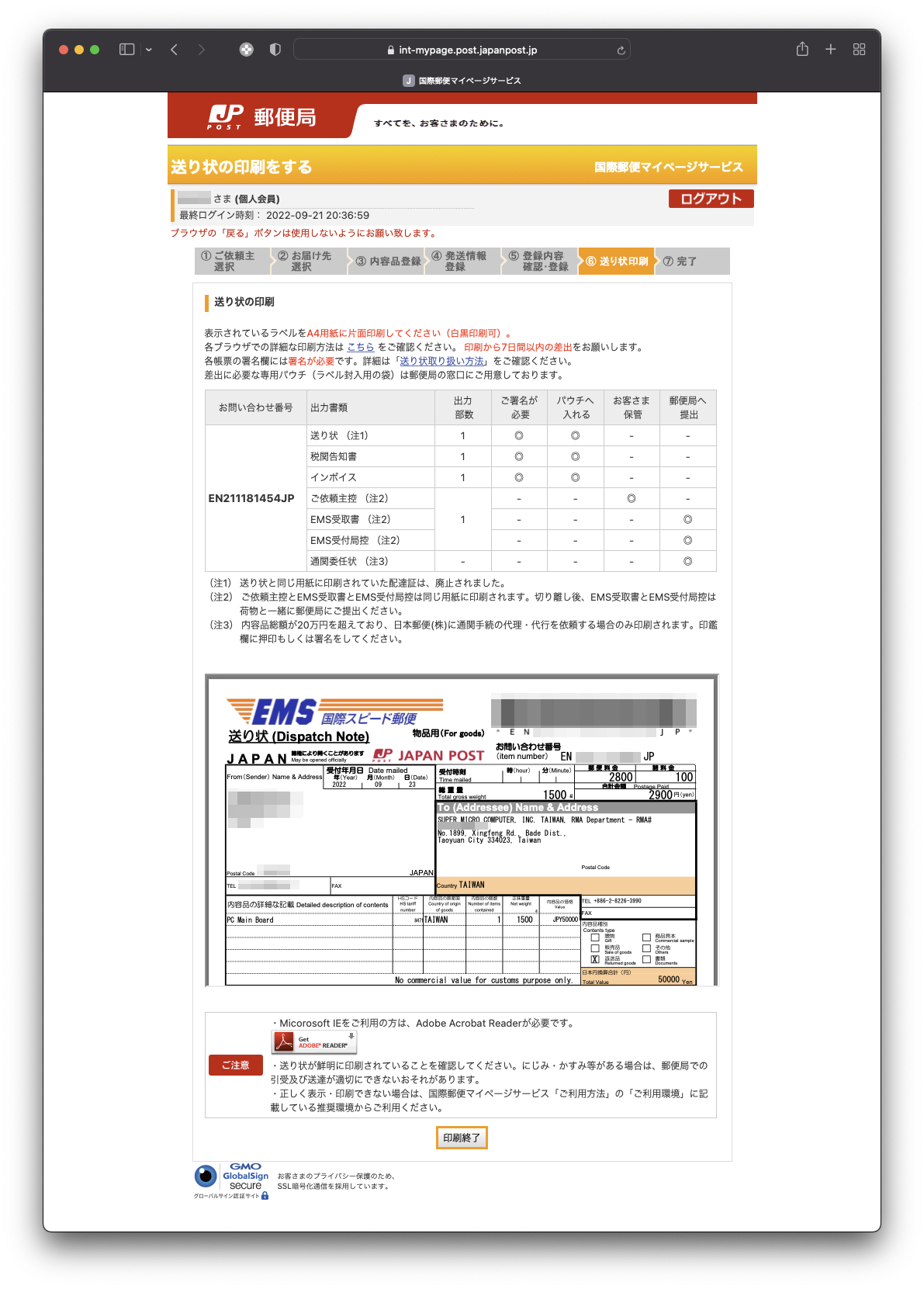

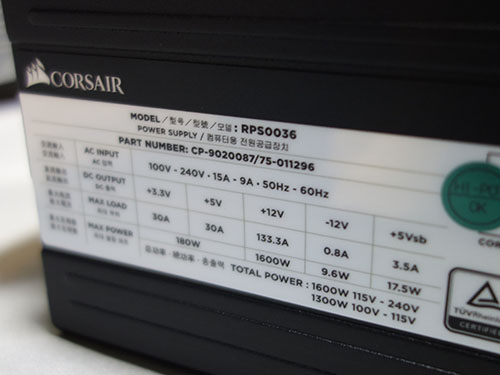

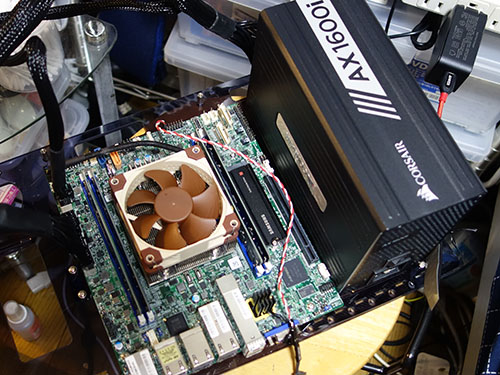

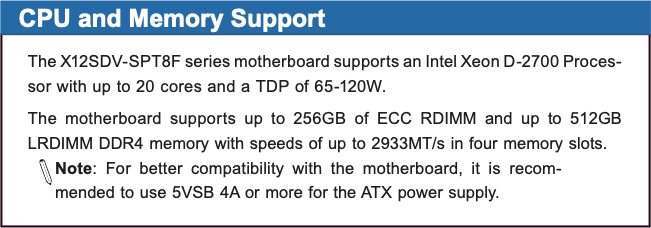

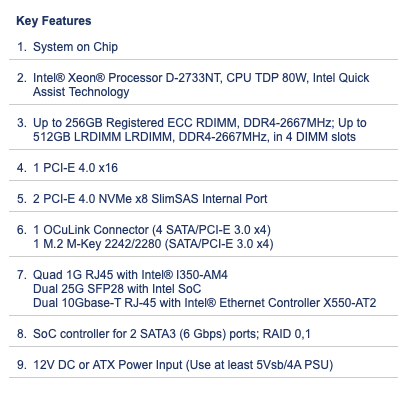

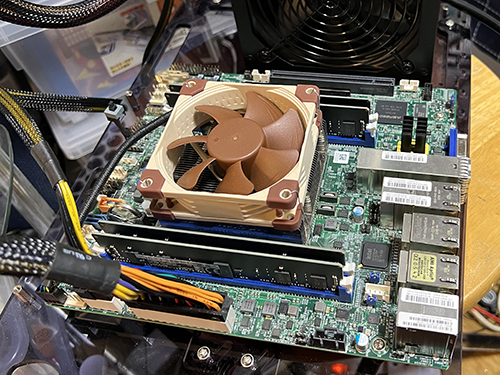

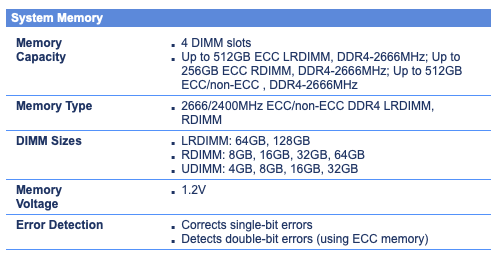

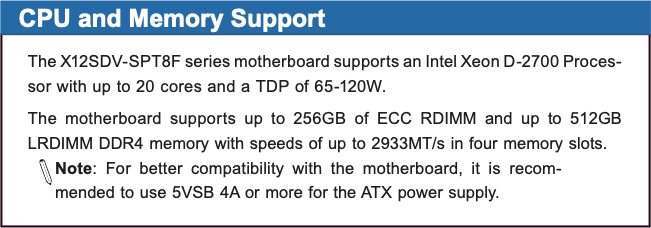

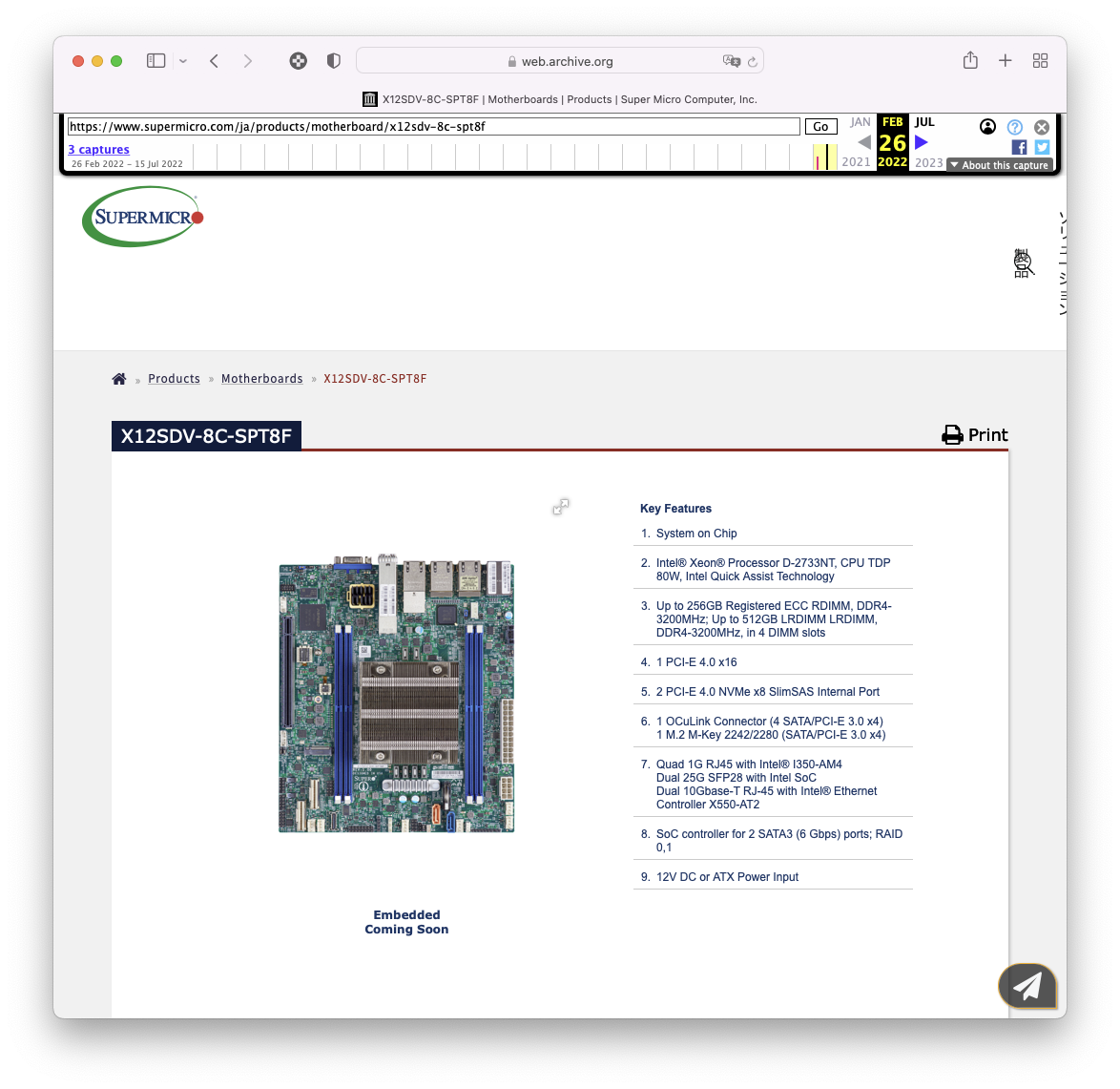

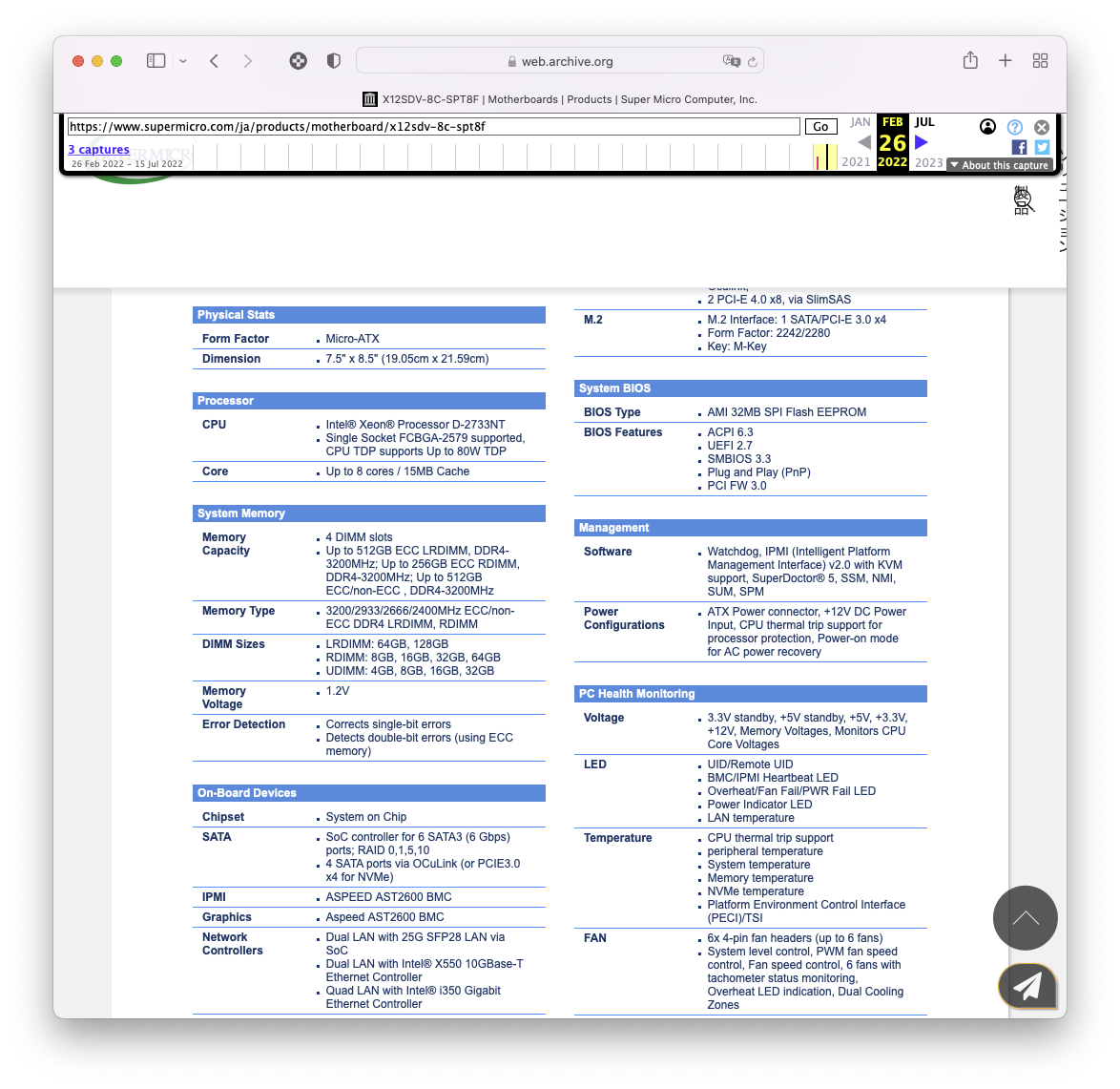

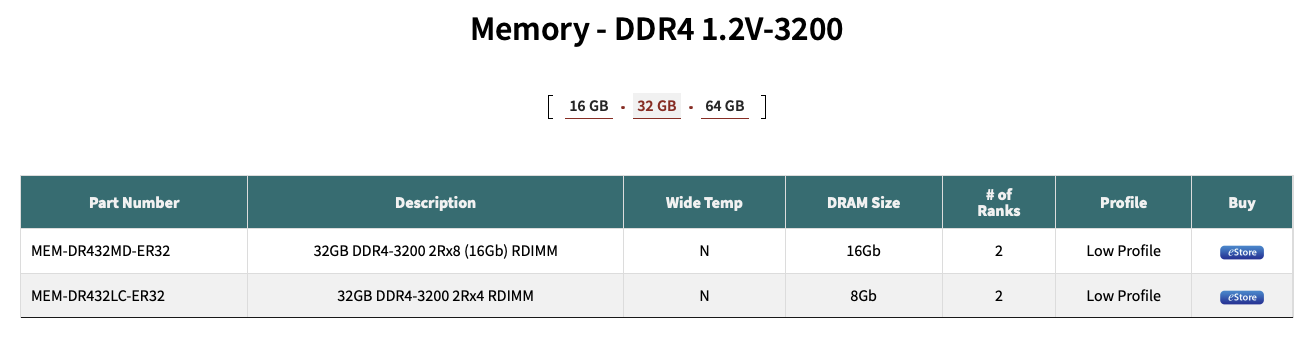

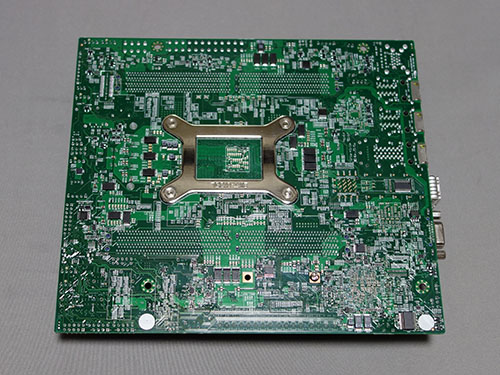

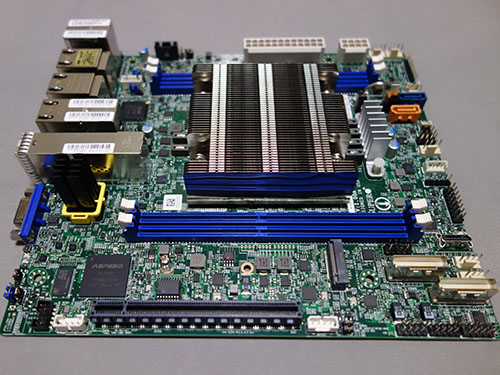

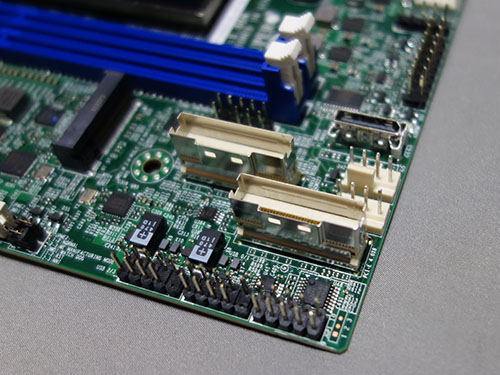

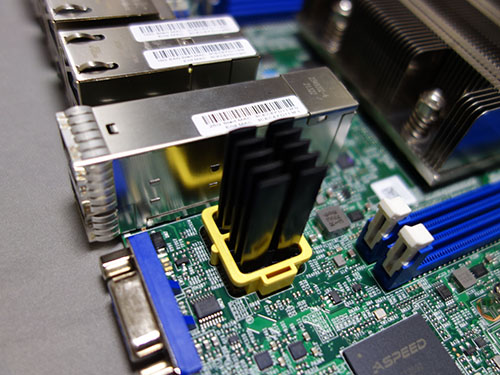

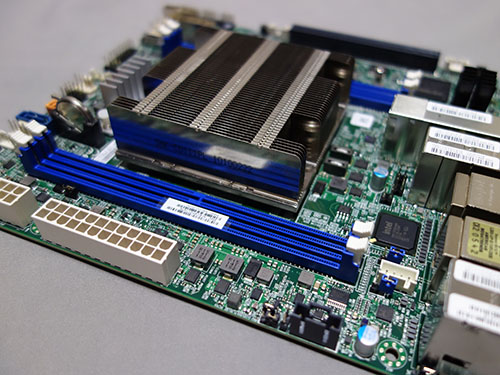

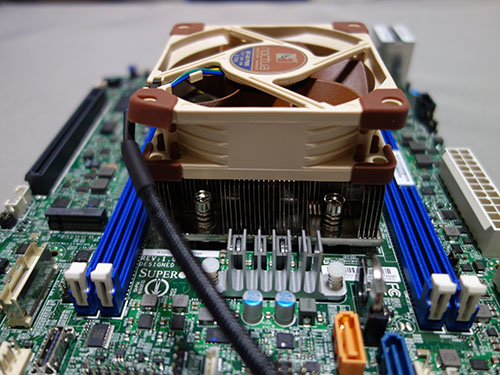

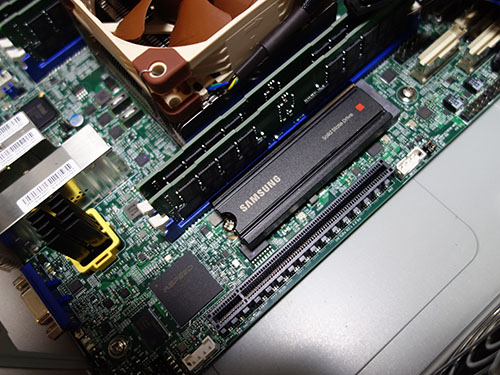

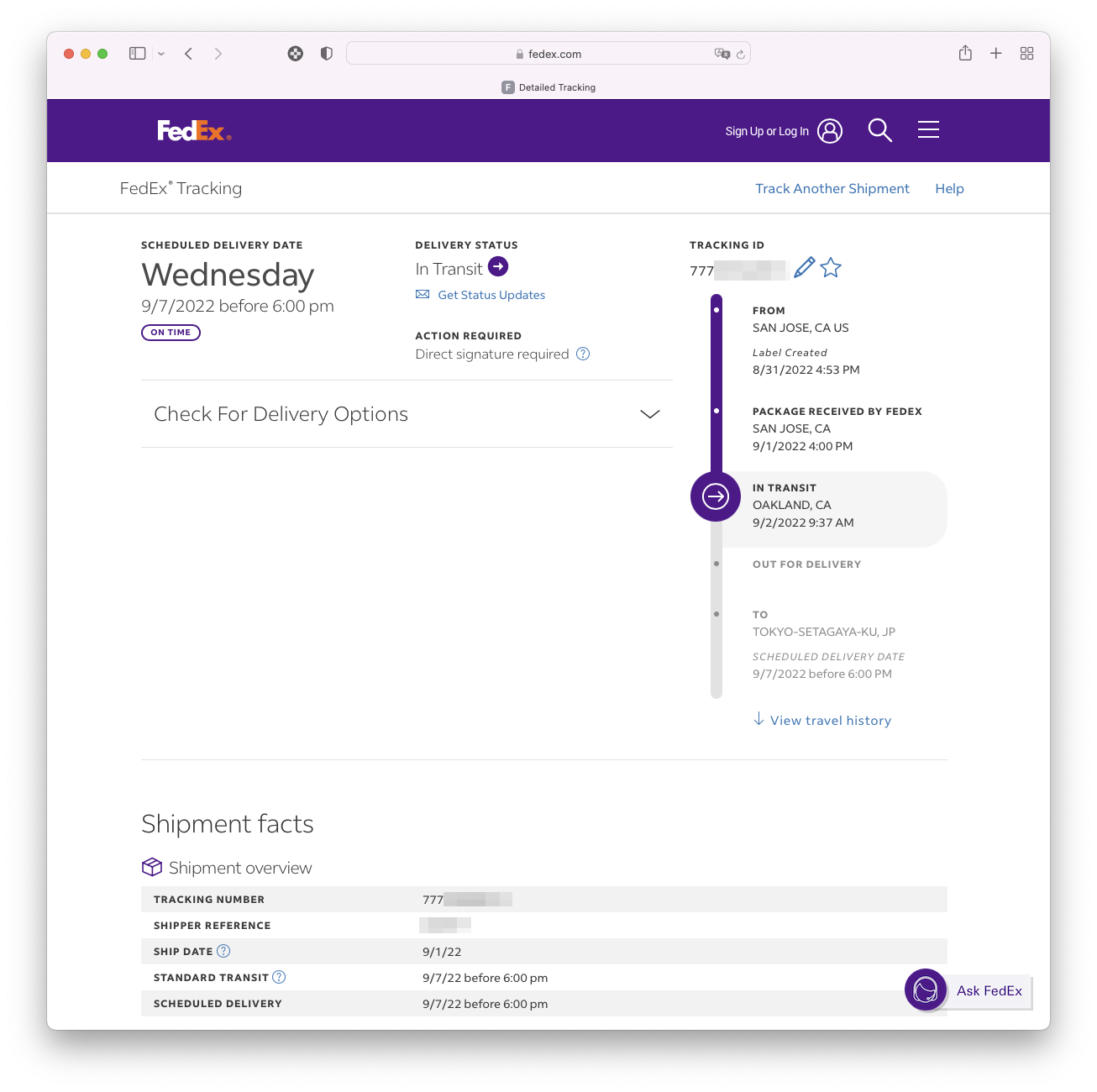

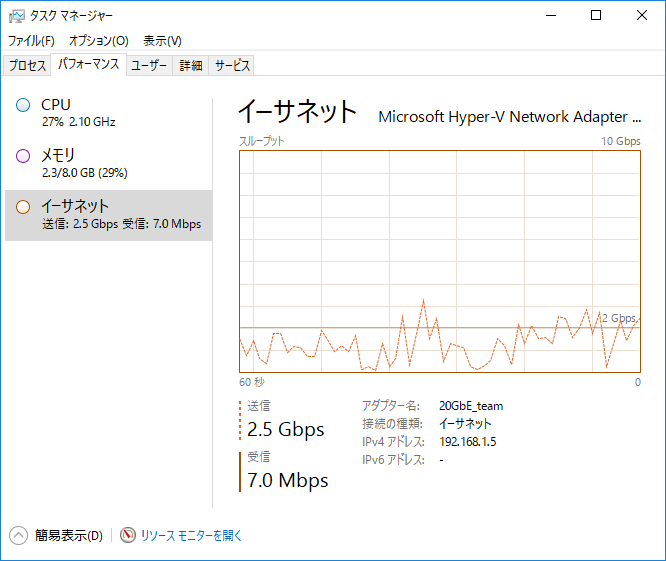

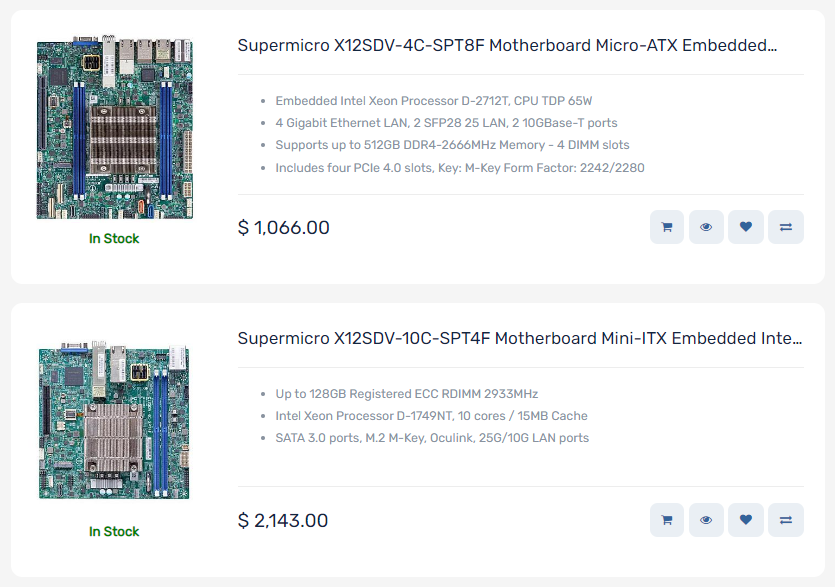

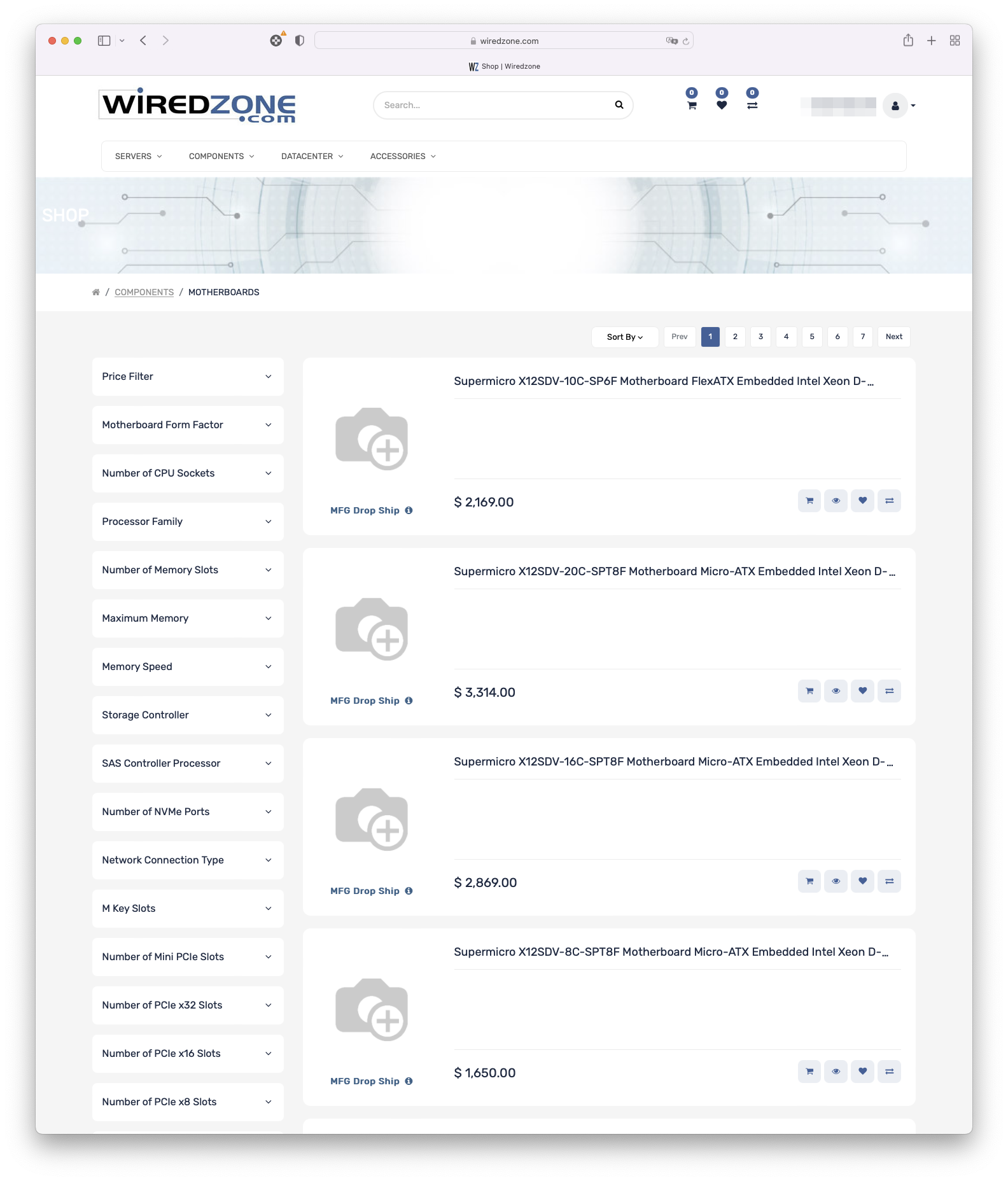

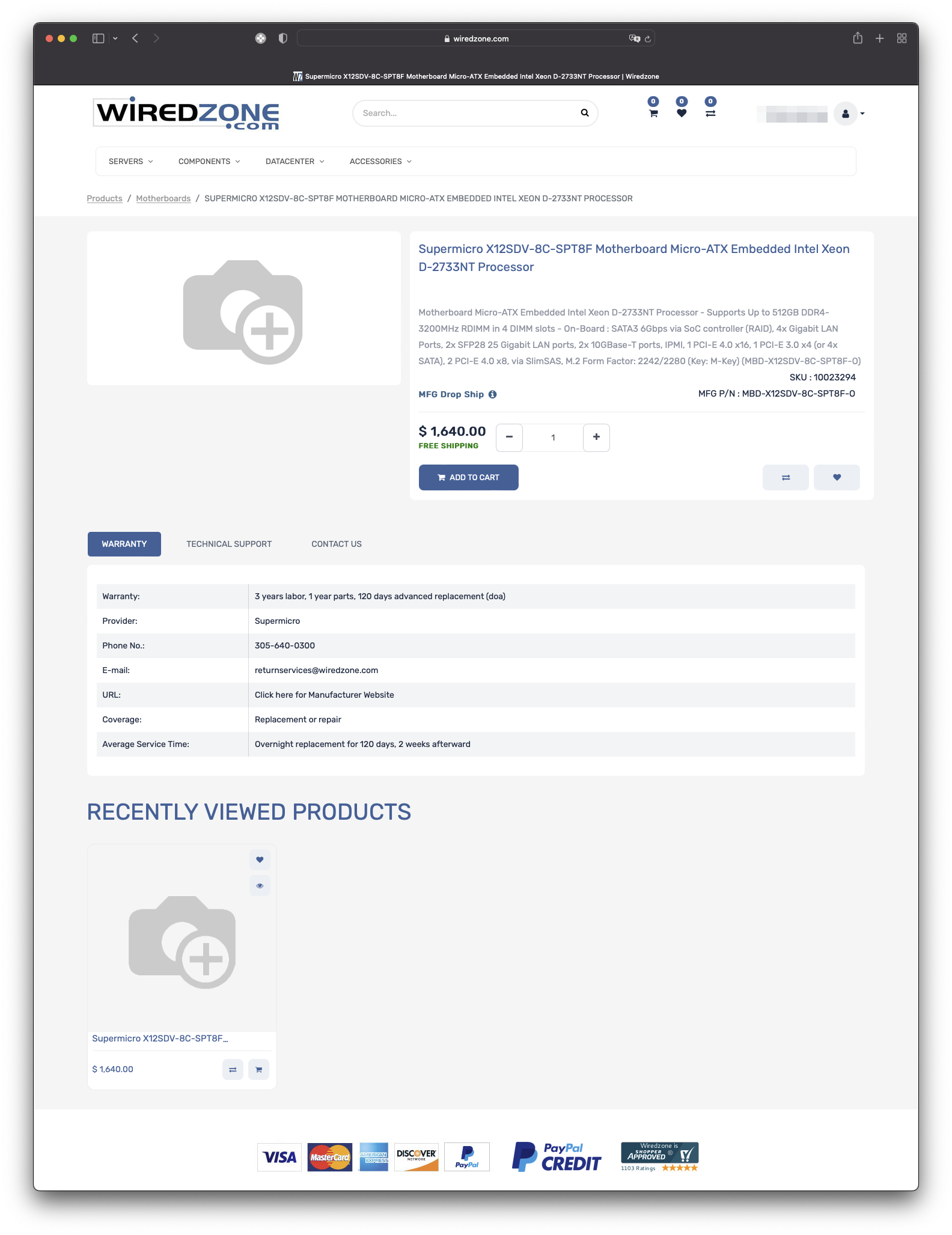

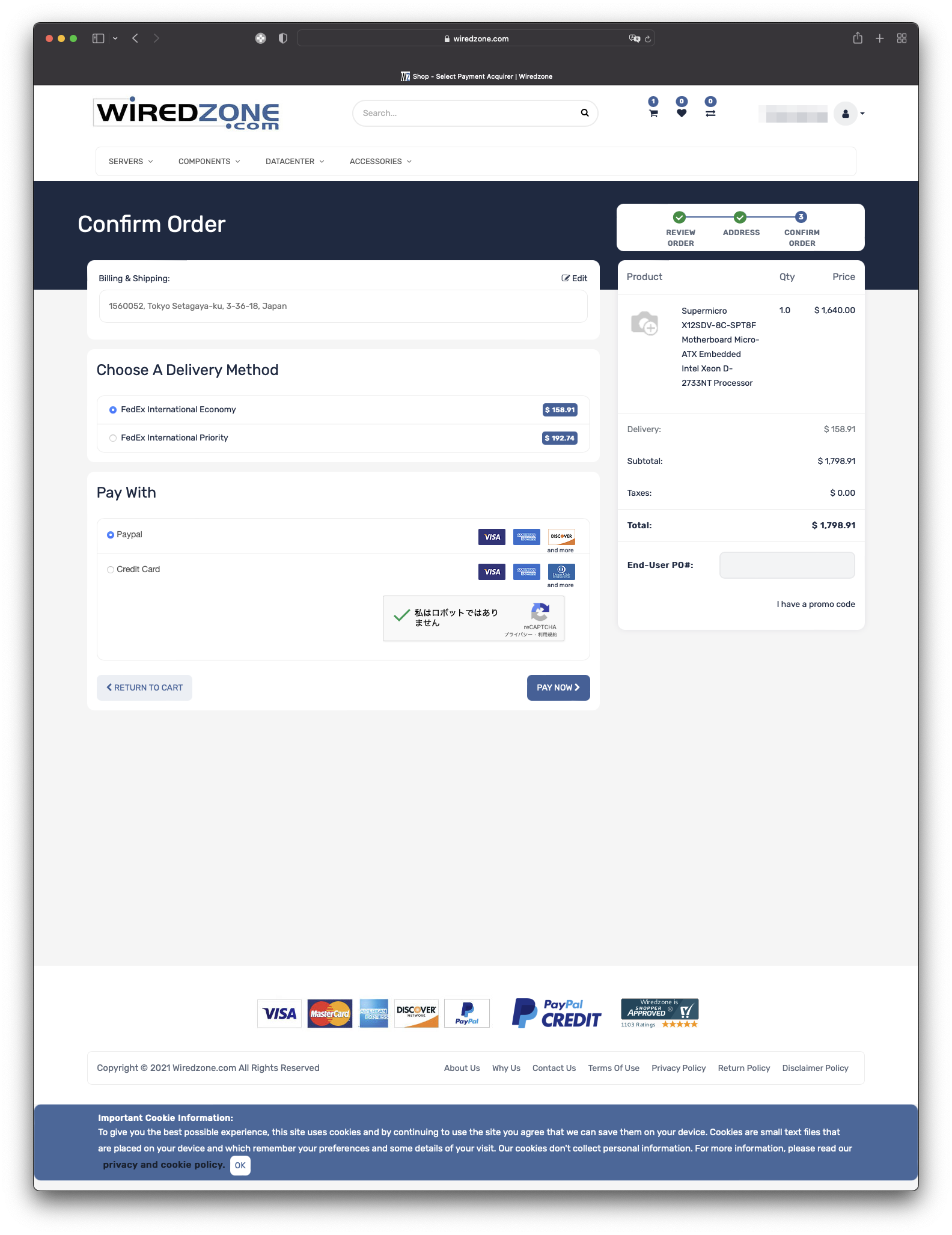

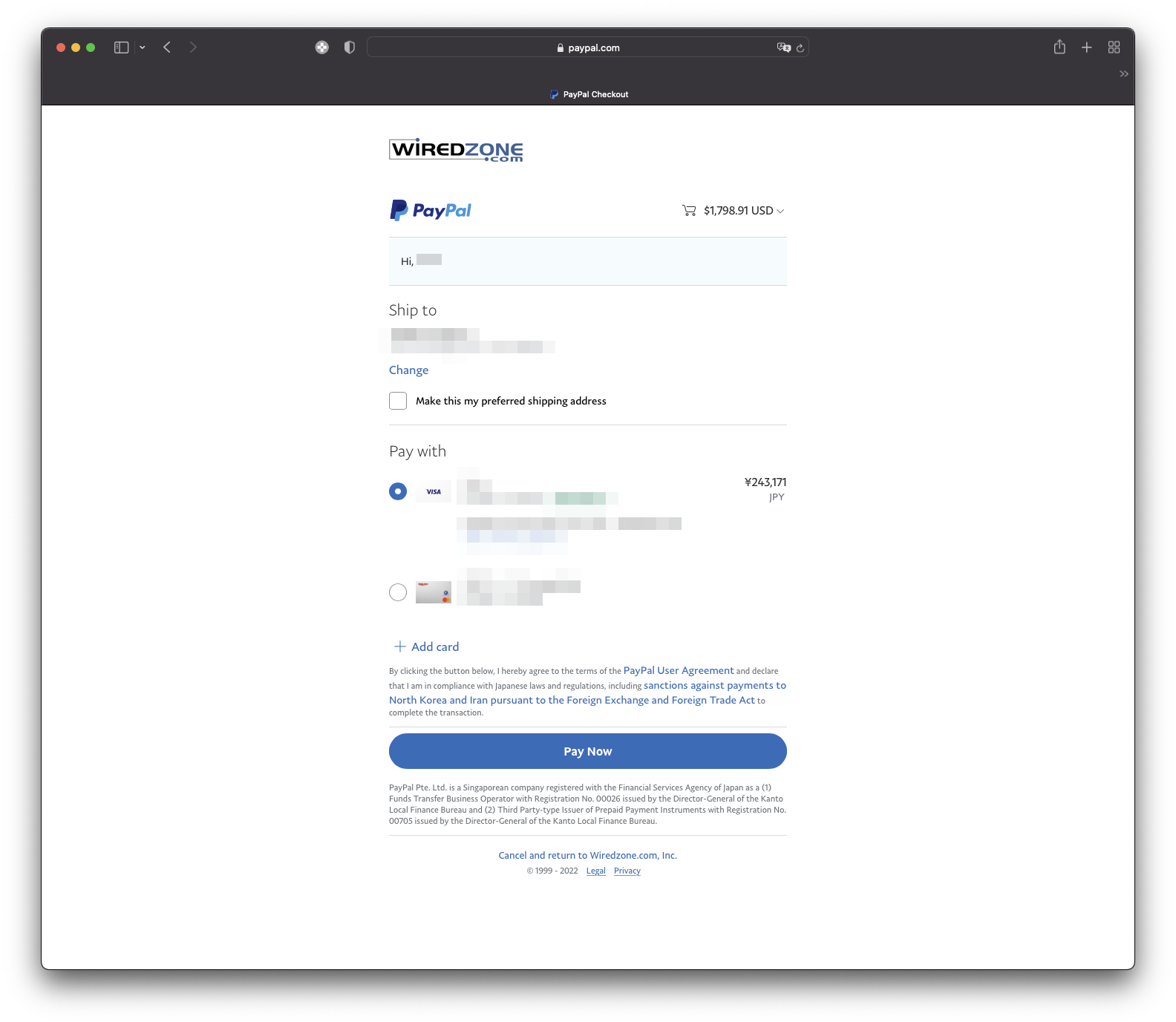

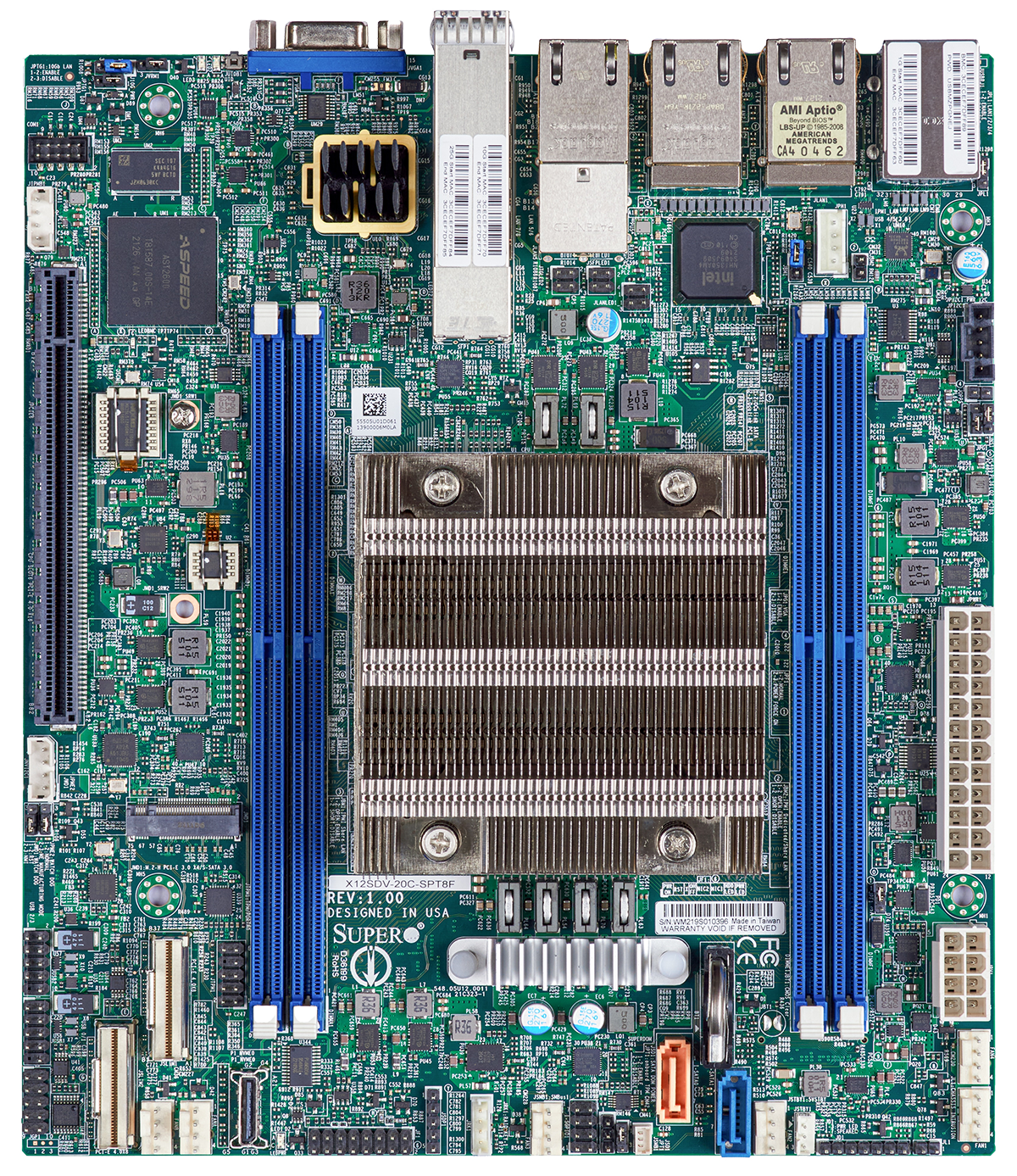

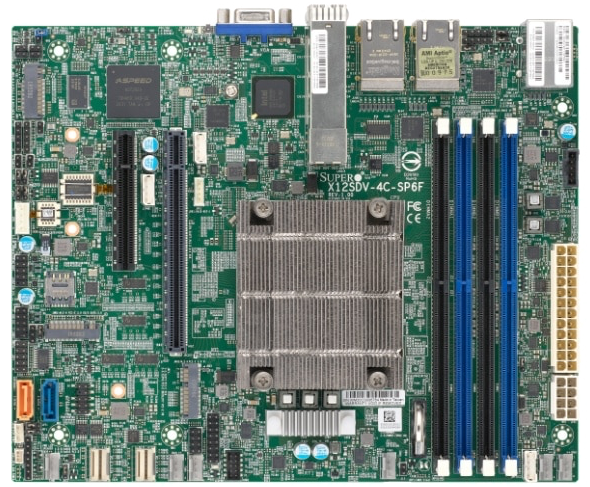

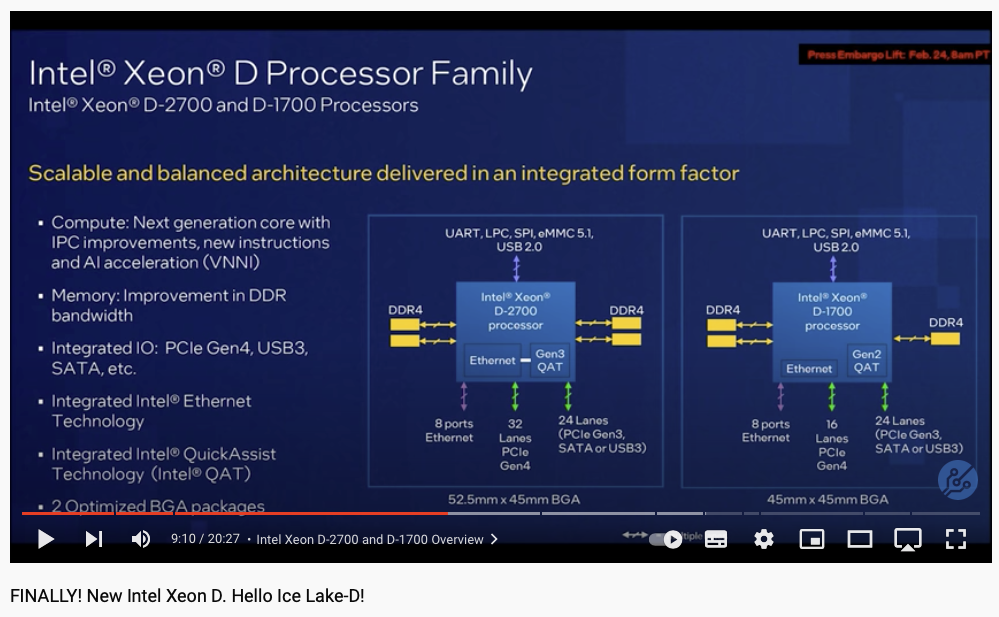

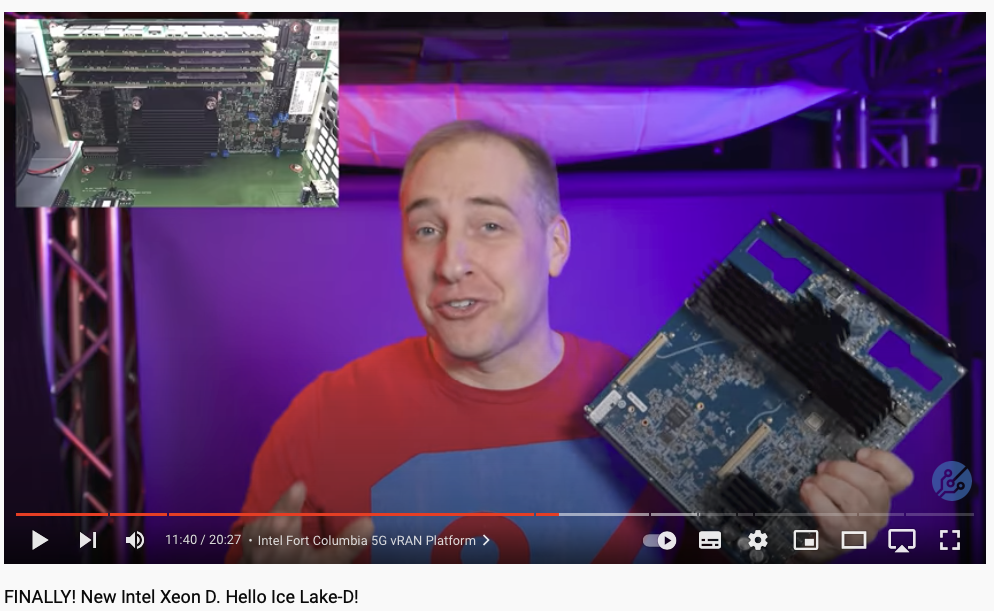

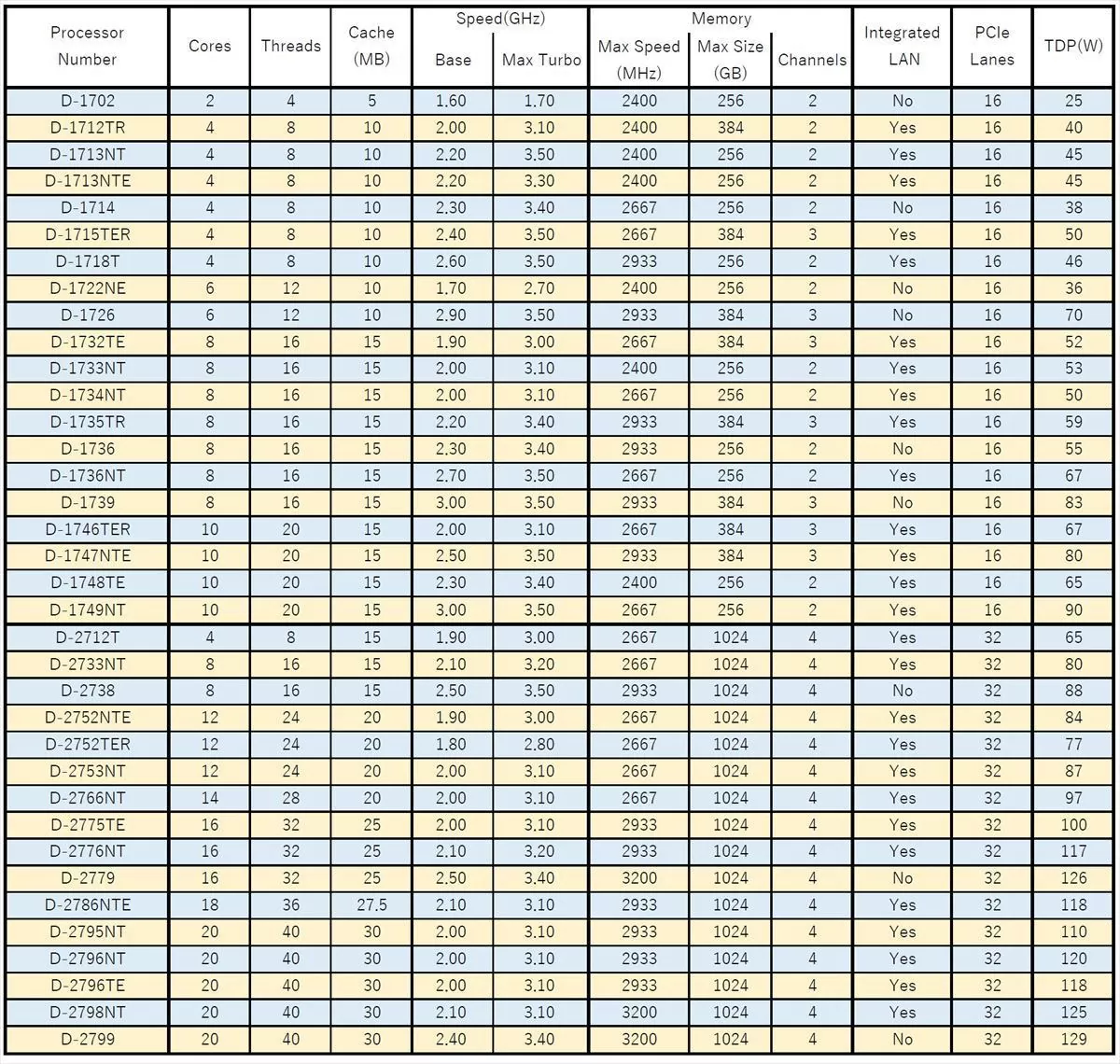

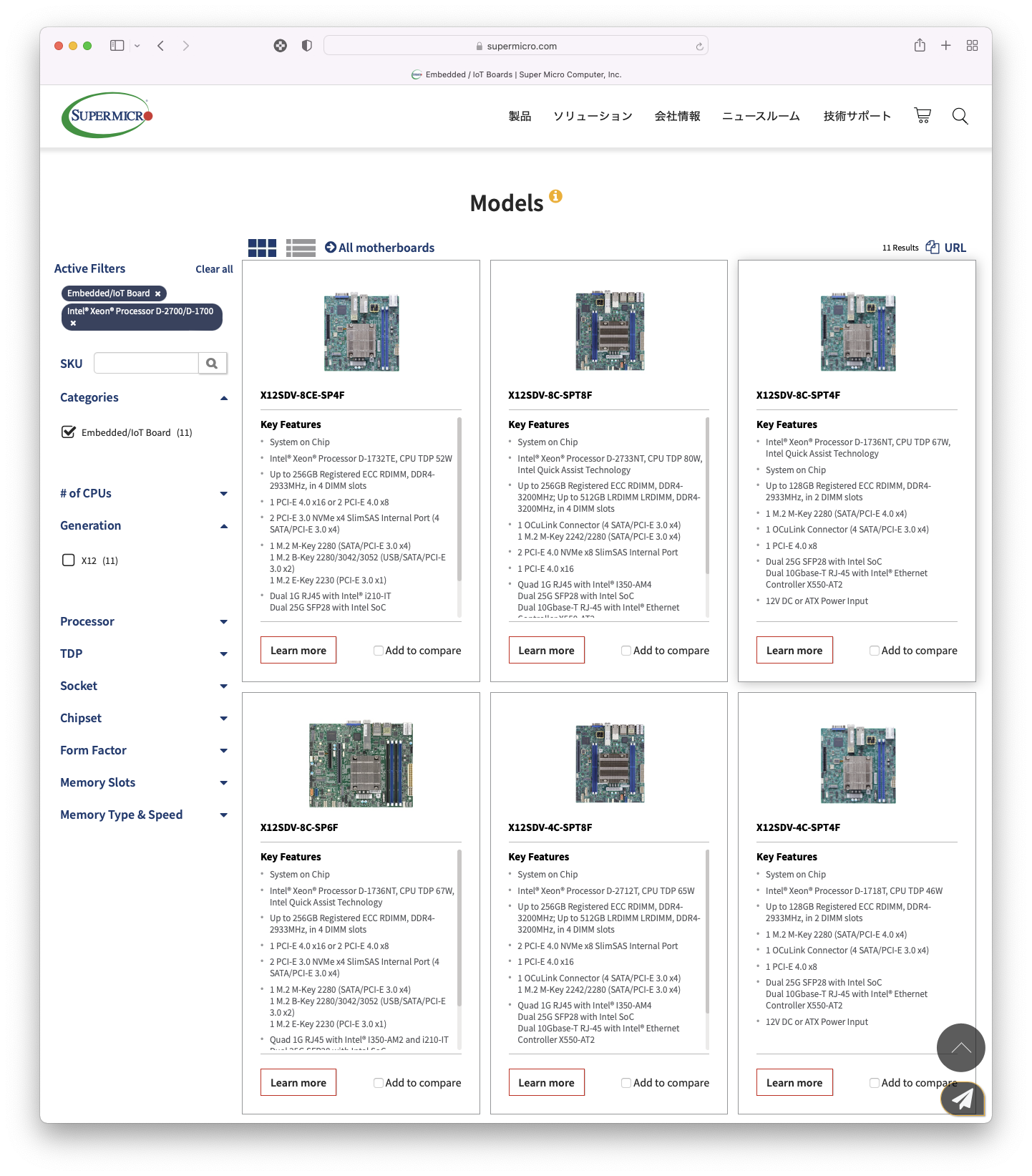

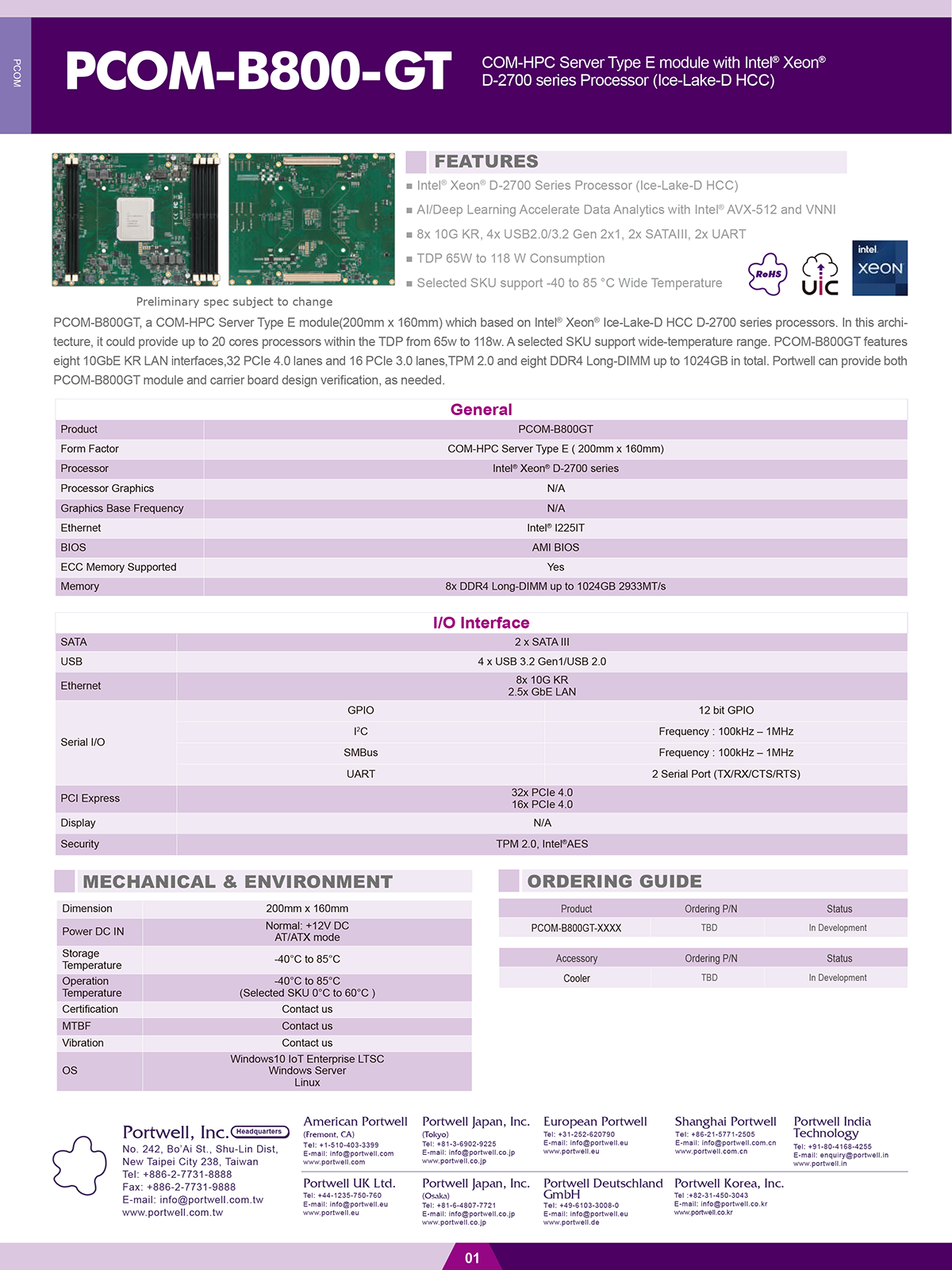

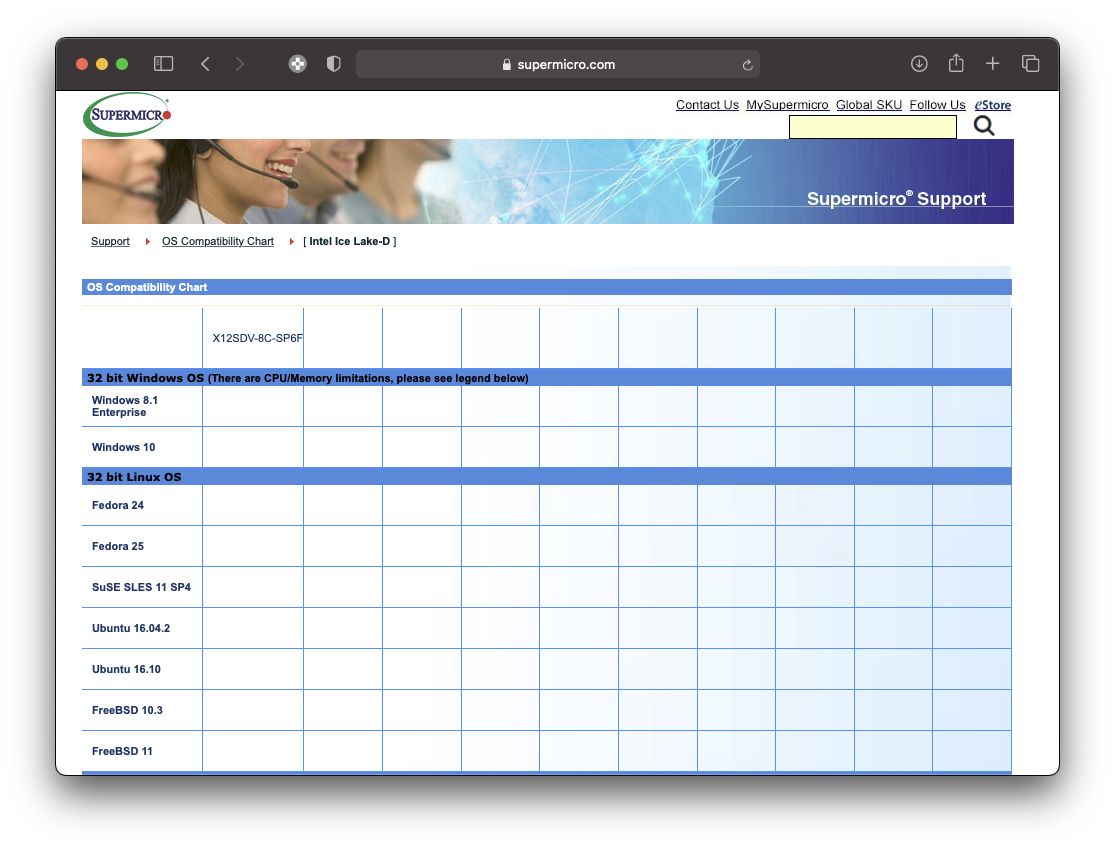

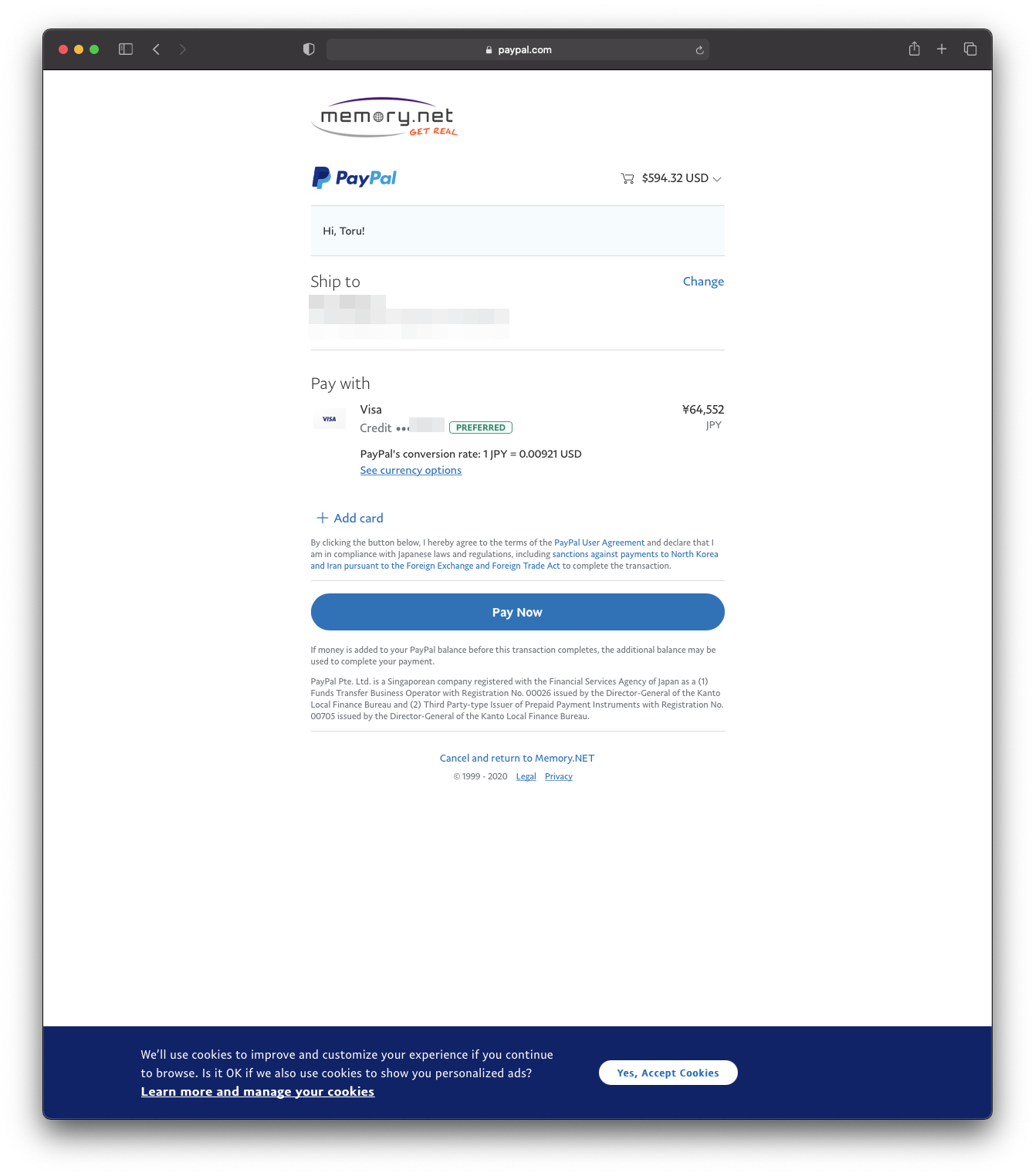

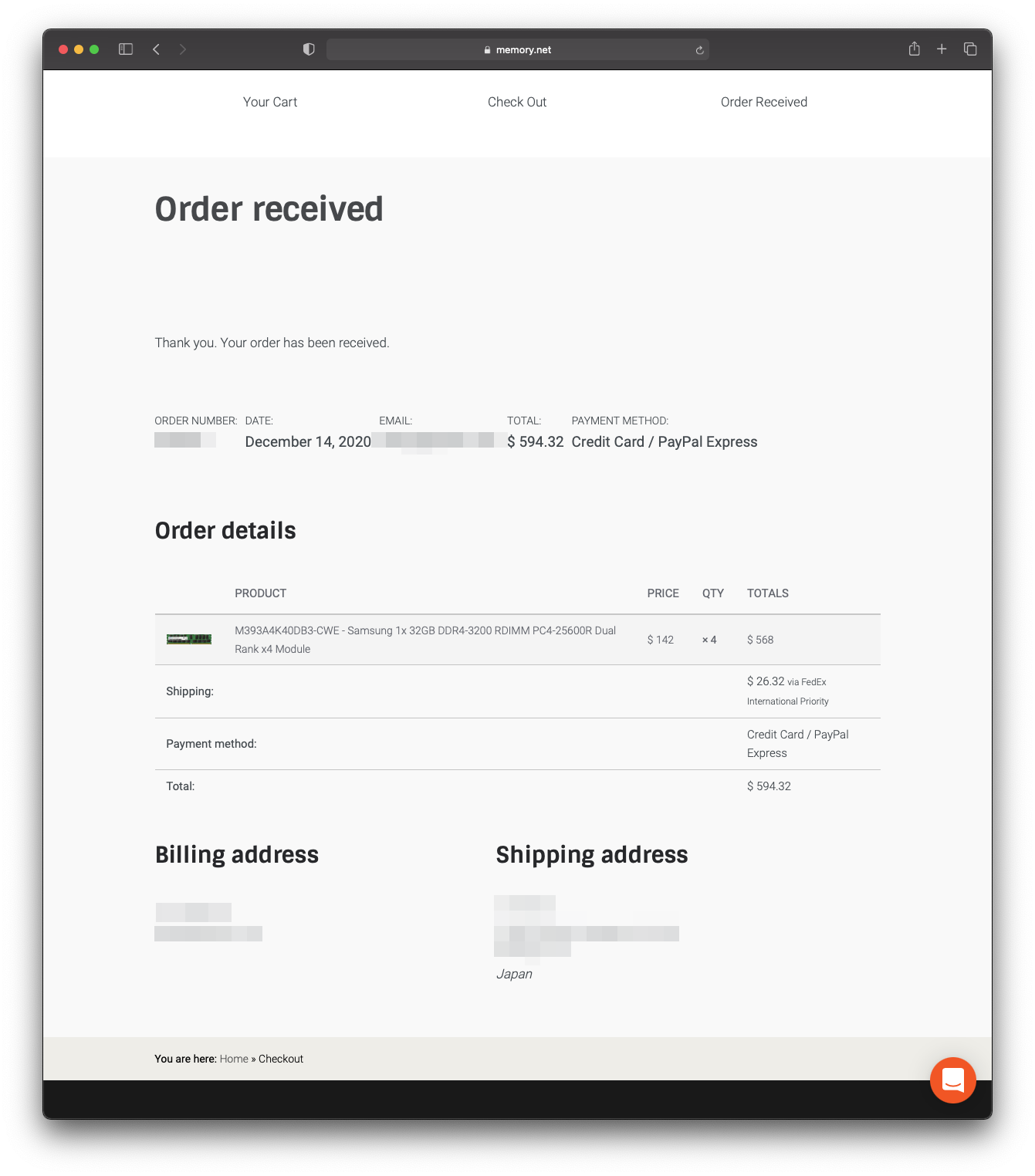

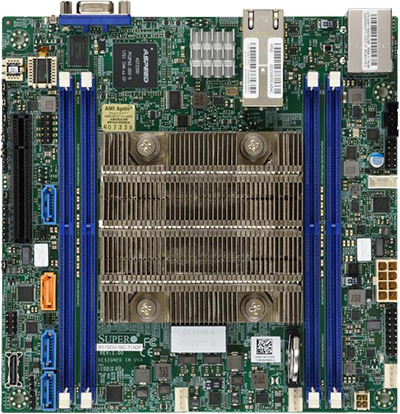

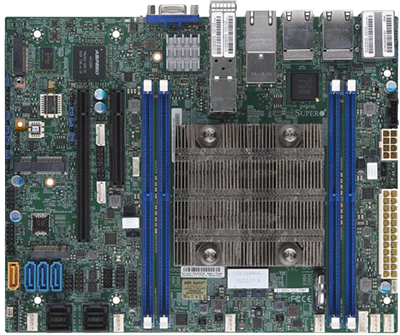

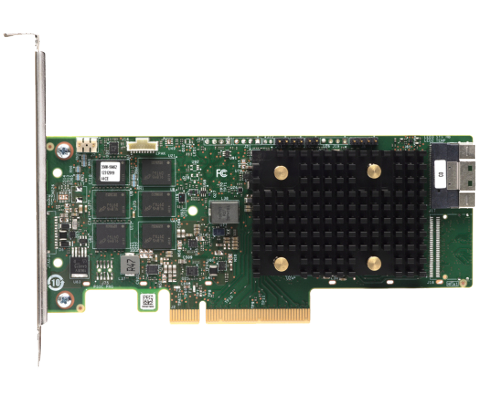

2016年に稼働開始した仮想基盤もそろそろ5年。システムの更新時期が近づいてきた。 2016年サーバは幾度かの微小な構成変更が加えられたものの、業務用マザーボードを中心にした初期構成の完成度が高く、ガラッと変更を変える必要はなさそうだ。基本構成は尊重し、各パーツをアップグレードしていく方向で、少しずつ準備を進めていくこととなった。  ・・クリックで詳細が見れます・・ サーバ内蔵パーツの接続構成図 ドメイン環境の複雑なバックアップのフローを、過去の履歴を紐解きながら設定する。 まずは、メインPCのバックアップから。 当初、BunBackupを使用してタスクスケジューラで設定したら、過去の履歴を見ると、長いパスのファイルのコピーで失敗し、robocoyに変えた・・とあったので、そのようにする。 また、ルート直下ごとrobocopyするとコピー先で不可視になるため、attribコマンドでファイル属性を変更する。 その後、メディアサーバやファイルサーバ間での複雑なバックアップの設定を行うが、やはりタスクから起動すると失敗する。 タスクでrobocopy.exeを登録して、batのオプションの記載を引数の追加で指定するが、それでもだめだ。 権限関係の問題であることは明確で、robocopyのBATに/Bオプションを加えたり、実行アカウントをdomain adminsグループのアカウントで設定し直したりするが、改善しない。 調べていたら、以下のサイトで解決のヒントを掴む。 https://obenkyolab.com/?p=3288 BATでrobocopyを実行する前に、net useコマンドで認証して、copy後に同じく認証を解除する、という内容だ。 実際に、その設定をBATに仕込んでみたら、うまく動作した。 以前の環境でも構築していた、バックアップLANを介したWOLを構成する。 WOLソフトにはフリーソフトのWake On LAN for Windowsを使用。 当初サブPCがうまく起動しなかったが、以前の履歴を参考に対応したら解消した。 ・UEFI設定でWOLを許可 ・NICのデバイス設定でWOLを許可 ・PING(ICMP)の通信を許可 ・高速スタートアップを無効化 メインPCはRealtekのNICのためか、デフォルトの設定のままで起動した。高速スタートアップも有効だが問題はなかった。 また、ping応答が返るように、ファイアウォールの受信規則を許可する。 今後の参考に、記録として残す。 仮想基盤稼働から2週間経過したので、監視カメラ録画の容量を確認する。 まず、録画用パーテーションの使用状況だが、半分も使っていない。 カメラのビットレートは全て2Mbpsに設定したので、このレートであれば14日間で約300GBの容量になる筈だが、概ね、容量は半分前後だ。 一台だけ、AXISのM2025だけ450GBと容量が3倍くらい大きい。 ということで、急遽DHCPサーバの設定変更を行う。 DHCPサーバのアドレスリース情報から、各IPへのWeb接続を行い、K22カメラを特定。MACアドレスをメモする。 IIS関連の設定を行う。まずは、IIS->基本認証の役割を追加。 wwwサイトの追加でwww.tc-engine.comを追加。 win-acme.v2.2.9.1701.x64.pluggable.zip をダウンロード。 解凍して、c:\acmeに移動。 最後に、Adding Task...と、Certificate....createdが表示されることを確認。 役割の追加から、HTTPリダイレクトをインストールする IISサービスマネージャでアイコンが追加されたことを確認 サイト設定を準備、既存のサイト名称に、[-https]を付加する そのサイトのバインド編集で、httpのバインドを削除する 新規に、[-http]が付加した名称のサイトを作成 サイト名、物理パス、ホスト名を入力する [-http]のサイトを選択した状態で HTTPリダイレクトをダブルクリック [すべての要求を・・]にチェックを入れる。 状態コードは[永続的(301)]を選択 右ペインで[適用]をクリック 正常に変更が保存された Webブラウザから、http://でアクセスし、https://にリダイレクトされることを確認する。 dummyフォルダの中のweb.configファイル 一番の難関、WWWサーバの構築を行う。コア数は1、メモリは前回8GBだったが、余裕があるので16GBにアップした。 VM構築後、管理者アカウントを追加して、ビルトインadminを無効化、IPアドレスの設定を行う。 前方参照ゾーンを追加 nsは前ステップで既に登録済みのようだ ホスト名は間違えて登録してしまう・・ ループバックアドレスをを登録 MXレコードを登録 www ftp 詳細設定タブを開き、[再帰を無効にする]、にチェックを入れる 各VMゲストの構築と並行して、VMホスト側の追加ソフトウェアの導入を進める。 まずはSMART管理ソフトのHDD Sentinel Proを導入。コードを入力して、アクティベーションも完了する。 続いてUPS管理ソフト。従来はPowerAct Proを使用したが、来年公開が停止し、PowerAttendantに全面移行する。マスター/スレーブの連動シャッタダウンもできるようなので、今回PowerAttendant Standardを導入することにする。 まず、ドライバを更新する。最新版のパックにはWindows 2025用のドライバも含まれていた。IN-BOXドライバより僅かにレビジョンがアップした。 プロバイダもAVAGOからBroadcomに変わる 余談だが、VMのシステム用vDiskを格納しているSOLIDIGMのP44 Proだが、使用していると1年もしないうちにパフォーマンスが半分程度に落ちる・・という不具合が確認されているようだ。Hynixの同等品も同じようだ。 気になって、P44 PROのCrystalDiskMarkを実行してみたが、導入時のパフォーマンスと変わらなかった。 続けて、監視カメラサーバーをセットアップ。 VMのセットアップは割愛するが、メモリ16GB、コア数4は従来通り。 MilestoneのWebサイトから、Try XProtectを選択し、無料のXProtect Essential+を選択して、ユーザー情報をIuNPUTした上でダウンロード。 レビジョンは2024 R2となっている。 Smart Clientを起動して、ログインできることを確認。最新のXProtectでは証明書を使用していないと警告が出る。 余談だが、その他謎のHIKVISIONのデバイスが一台引っ掛かったが、これはIOデータのUSBデバイスサーバだった。USBデバイスサーバーはサイレックスの製品だと思っていたが、HIKVISIONのチップをそのまま使っているのだろうか? 常時録画という名称の新規ルールを追加して、全てのカメラが所属するグループを登録する。 基本、10fps@2Mbpsで設定を行う。 録画先容量は2TBで、各カメラ2Mbpsで2週間同録した場合の必要容量は1.8TBなので、結構ギリかもしれない。2週間経過したら実際の使用ディスク容量を確認したい。 諸々設定は終わったので、Smart Clientを起動してdefaultのレイアウトを作成する。3x2のレイアウトを選択し、6台のカメラを割り当てる。 ドメインコントローラの構築と並行してメディアサーバーのセットアップも開始する。 VMのセットアップをOSのコントローラはドメインコントローラー同様。 メモリは同じ16GB、コア数は4と、前回同様。 OSのインストール完了後、ドメインへの参加を行う。 vDiskも追加して、TV録画の保存先となるVideo共有を作成し、録画PCからのネットワーク録画も急ぎ可能な状態とした。 まずは、ping応答がないとパトライトが光って鬱陶しいので、ファイアウォール設定でICMPv4の受信規則を許可にする。 まずは、TWOMKYサーバ。こちらは、前回確認した時からUpdateはないようだ。 インストールするのは、REGZAとの互換性を配慮して、古い7.3とする。 過去の履歴を確認したら、その答えが明確に記載されていた。以下の手順通りにデバイスを登録をしないとダメとのこと。 ・リストをクリア(デバイス一覧が真っさらになる) ・REGZAに相当するデバイスに、[Toshiba Regza TV]を割当 ・[変更を保存]をクリック 続いて、dbPowerAmpのASSET UPnP。こちらは2024年の最新版が公開されている。以前の注文番号で最新版をダウンロードすることが出来た。 KAZOOはサーバとクライアントアプリの両方をインストールする。 Kazoo Serverを選択し、Libraryを開き、+ボタンを押してMy Locationsにflacとdsdフォルダを追加する。 アカウントの登録が必須なのだが、これは登録済みのLINNアカウントが使用できた。 もう一度リセットスイッチを長押しして、リカバリーモードに。今度は暫く待ってもKonfigの画面でMajikが認識されなかったのだが、KonfigのAdvancedタグを見ると、雷マーク付きのMajikが認識されていて、Recoveryボタンが表示されていたので、これを押す。 そして、ドメイン構築作業に移行する。 まずはIPアドレスの設定。DNSはループバックアドレスを設定。 逆引き参照ゾーン→新しいゾーンを選ぶ 新しいゾーンウイザードを開始 ゾーンの種類でプライマリゾーンを選ぶ このドメインのドメインコントローラの全てのDNSサーバー IPv4逆引きゾーンを選ぶ ネットワークIDとして、192.168.1を入力 セキュリティで保護された動的更新のみ許可 ウイザードの完了 1.168.192.in-addr.arpa⇒新しいポインター DNSサーバ自身のPTRレコードを登録 (これでnslookupでサーバがUnKnownにならない) 新しいスコープを選択 スコープ名を入力 リースアドレス範囲を指定 除外範囲はとりあえずパス オプション構成を選択 ルーターアドレス ドメインを指定 WINSサーバー 今すぐアクティブにする Hyper-Vマネージャの準備ができたので、まずはドメインコントローラの構築。 固定容量メモリ16GBで、Teamingした10Gネットワークに接続した新規仮想マシンを作成する。仮想ディスクは後で追加を選択。                     その後改めて、tempとdataのvDiskと、パススルーディスクのbackupの物理ディスクをマウントする。 ようやく土日にまとまった休みが取れたので、仮想基盤のOSアップデートに着手する。 リリースから一ヶ月が経ち、新しいUpdateが適用されたイメージがMSDNにアップされたので、それを使用して構築を行う。 前日に事前にRefusでインストールUSBを作成しておく。 当日になり、まずは既存のシステムドライブのvDiskのバックアップを取得。 そして、後日更新予定のファイルサーバ、バックアップサーバ、サブPCの必要なデータの退避を行い、ドメインからの離脱を行う。 準備ができたので、インストールUSBを仮想基盤ホストに装着して、起動。UEFIセットアップで起動順TOPをUSBメモリにしてブートアップ。        そしてインストールを進める。特に問題なくセットアップは進み、Windowsのサインイン画面が表示される。         ChipsetドライバとASPEEDドライバをインストール。   Intel LANはIntelサイトから落としたDriverとPROsetの、最新29.4を導入。Supermicroサイトに掲載のものは29.0だった。   RDMAルーティングは無効で進める 前にもこのようなことがあったような気がするが、システム詳細設定からページングファイルをCドライブに移動して、ドライブレター変更は可能となった。           この新しいバージョンの.NETをインストールしたら、メッセージは表示されなくなった。  仮想のチーミングアダプタを作成(1つ目の物理NICを紐付ける)。 New-VMSwitch -Name "SFP10G_SET" -NetAdapterName "SFP10G_#1" -EnableEmbeddedTeaming $true チーミングアダプタに2つ目の物理NICを紐付ける。 Set-VMSwitchTeam -Name "SFP10G_SET" -NetAdapterName "SFP10G_#1","SFP10G_#2" 仮想チーミングアダプタの構成確認を行う。 Get-VMSwitchTeam -Name "SFP10G_SET"    Remove-VMSwitch "SFP10G_SET" Hyper-Vマネージャを起動し、vDisksと構成ファイルを格納するパスを変更し、今日の作業はここまでとする。   Windows Server 2025のリリースはまだか・・と、出張先でWeb検索をしていると、Azureでは既に2025が利用可能になっているとの情報が。 だとすれば、MSDNでもリリースされているかも! と、ホテルでMSDNのダウンロードサイトを確認すると、来ている! 11/1付でWindows Server 2025が掲載されている! Windows Server 2025のリリース日だが、大塚商会のWebでそのヒントが見つかった。 たよれーる Software in CSPというサービスの利用者向けの案内ページだが、11月にWindows Server 2025がリリースされることが明言されている。 この事から、Windows Server 2025のリリースは11月上旬であることは間違いなさそうだ。 MSDNサブスクリプションでの月例のOS新リビジョンの公開が毎月中旬なので、そのタイミングでWindows Server 2025がリリースされるのはほぼ間違いないようだ。 そうなると、悩ましいのは今月末にも構築予定の、Arrow Lake-sベースの新メインPC。どのようなタイミングで構築、OSのインストールを行っていけばいいのか・・。 11月の土日は仕事でほぼ埋まっているため、想定スケジュールは以下となる。 ◆10月下旬 メインPC構築(Windows 11 Workstation 24H2)、ドメインには非参加で一時運用 ◆12月 仮想基盤をWindows Server 2025で再構築 TVレコーダーをWindows 11 IoT LTSCで再構築 ファイルサーバーをWindows Server 2025で再構築 バックアップサーバーをWindows Server 2025で再構築 サブPCをWindows 11 24H2で再構築 こんな感じになるだろうか・・。 12月がワタワタしそうだ。 サーバーやLTSCのOS更新タイミングを迎えた。既にWindows 11 LTSCはリリースされ、ようやくIoT Enterprise LTSCも利用できるようになった。 Windows Server 2025もそろそろなのだろうけど、現時点では公式リリースはされていない。  という事で、まだリリースされていないWindows Server 2025をベースとした、仮想基盤の更新手順を検討してみた。 ◆既存環境のアーカイブ ・各VMのエクスポート ◆VMホストのOS更新 ・VMホストとしてWindows Server 2025をクリーンインストール ・Broadcom LSAのセットアップ ・Hyper-Vの役割セットアップ ・(既存VMのインポート~仮運用) ・新VM(DCとメディアサーバのセットアップ) ・(既存VMの停止) ・新ドメイン環境の構築、DNSのセットアップ ・メディアサーバのドメイン参加、サーバソフトの設定(DLNA関連) ・カメラサーバ、Webサーバのセットアップ ◆その他管理ソフト等のセットアップ ・仮想基盤の管理ソフトのセットアップ ・バックアップ環境の構築 ・UPS管理ソフトのセットアップ 前回の構築で一か月以上かかった内容だ・・。 これを、週末土日だけでやるのは至難の業だ。まあ、最悪DCとドメインのセットアップくらいまで出来れば良いか・・。 既存環境のエクスポート、インポートの一次運用も、割り切ってパスしてもいいのかもしれない。 サーバ環境の再構築に加えて、TVレコーダで使用している、IoT LTSC環境も構築の必要がある。 こちらはサーバ環境の構築後になるが、それなりに手間が掛かりそうだ。 毎度ながら、面倒な作業だ・・。 RAIDコントローラの交換後安定稼働していて特にトピックのない仮想基盤。そんな中、北森瓦版などでIntel Xeon SoCである、Ice Lake-Dの後継品の情報が掲載されていた。 Granite Rapids-Dというコードネームで、Xeon 6 SoCとなるそうだ。来年前半ローンチとの事だが、我々が搭載製品を入手できるようになるのは、来年後半か、再来年なのではないか?  PCIeは32本の5.0と16本の4.0、最大で100GbE×2+50GbE×4系統に対応できるそうだ。 まあ、Ice Lake-Dマザーの運用を始めてまだ2年だし、安定稼働まで苦労したし、何よりかなりのコストが掛った。その後円安でさらに価格は上昇していて(日本の通販で買うと、購入時の24万から10万くらいup・・)、後継マザーとなればさらに高くなりそうだ。40-50万とかするのでは? Xeon-Dシリーズは強力なネットワークパフォーマンスを有したエッジコンピュータ向けのプラットフォームへと変貌していて、自宅鯖用途には向かないのかもしれない・・。Atom系の産業用SoCもいまだに開発は進められているようなので、そちらも検討の余地があるのかもしれない・・。 2週間ほど経過したが、RAIDコントローラ周りの不具合は再発していない。 マザーボードのファームウェア更新で何故改善したのか、不明な面も否めないが、安定しているので取り敢えず良しとしよう。 しかし、少々気になるので、あらためてRAIDコントローラのチップ周りの温度を測定してみることにした。   いずれにしても、RAIDコントローラのチップ温度は問題ないことがはっきりした。 RAIDコントローラ交換によるディスクパフォーマンスの変化も確認する。 まずは、CrystalDiskMark。 空き容量が減っているせいか、以前の環境では1GiBでR707/W623だったのが、R407/W466に落ちている。 ATTOの結果も全般に半分くらいに落ちている。 マザーボードのファームを更新してから2日半。気になるRAIDコントローラの不具合は収まっている。しかし、2-3日では本当に収まったのか判断は付かない。 この日は直近にようやく到着した、キャパシタのバッテリーパック、CacheVaultを装着だ。合わせて、RAIDコントローラのヒートシンクに付けたファンも40mmから60mmに換装することにした。               謎のRAID配下のHDD見失い問題。一時的に復旧したが、原因が特定できておらず、再発するだろうな・・と思っていたら、その通りだった。6/24の11時台に再びHDDを喪失。翌朝気が付いたが、出張だったので取り敢えず仮想基盤をシャットダウンしてその場を離れた。 出張先から戻り、取り敢えず状況確認。 シャットダウンしていたサーバを起動し、UEFI管理画面に入ると、RAIDカードを認識している。問題は無さそうだ。困ったのはこの症状が発生する原因が不明なことだ。有効なイベントも残っていないため、手がかりも見つからない。 SupermicroのWebサイトを調べると、マザーボードのX12SDV-8C-SPT8Fには新しいBIOSが公開されていた。現行のマザーのBIOSが1.2aで、公開されているのは1.7とかなりレビジョンアップが進んでいる。 効果があるか不明だが、サーバ周りに起因している可能性もあるため、これは試さない手は無いだろう。 久々のBIOS更新はIPMI管理画面から行う。            これでダメだとすると、次はRAIDチップの発熱対策くらいしか思い浮かばない。 どうしても解決しないなら、RAIDコントローラの使用を諦め、オンボードSATAを使用して、HDDを非RAIDで直結するしかないかもしれない・・。できれば避けたいところなのだが・・。 前日から引き続き、仮想基盤環境の復旧作業。ローカルで録画していたTV番組の動画ファイルをコピーする。QLCのショボいSSDに記録していたためか、コピースピードは遅い。 コピーを仕掛けたまま昼寝して、夕方になりコピー進捗を確認すると、エラーで止まっている・・。 何が起きたのかな?とエクスプローラを見ると、ネットワークドライブがマウントできていない。 な、なんだ・・と仮想基盤にコンソールを切り替えると、悪夢な光景が目の前に。 またまた、RAID配下のHDDが認識されいていない。ボリュームも見えない・・。 ただ、デバイスマネージャ上はRAIDカードは表示されている。 以前のRAIDカードを見失った時の症状に酷似している。 イベントログを見ると、1時間ほど前から突如Disk関連の警告が大量に記録されている。が、前回のようなRAIDコントローラ周りの致命的なエラーは記録されていない。  OSを起動すると、ディスクやボリュームが見えないのは変わらず。 ただ、デバイスマネージャ上は何も表示されないのではなく、Broadcom SAS 12G・・・と、コントローラチップとしては認識されている。ただ、RAIDコントローラの型式は表示されない。 症状は前回と少し違うが、似ている部分も多い。これはちょっと、絶望のコースかもしれない・・。   暫くしてから電源投入でUEFIセットアップ画面に入ると・・・あ、あれ、消えていたBroadcomの項目が復帰しているではないか! 仮想ボリュームも認識していて、正常な感じだ。これなら、OSを起動しても問題ないかも・・と、ブートすると、正常にHDDもボリュームも認識されていた。    これは同じ症状が再発しないとは断言でいない・・。しかし一体、どこに問題があるのか?マザーボード側なのか?? Broadcom謹製の管理ツール、LSAでステータスを見るが、カードは正常、異常なイベントもない。チップの暴走かな・・と、温度表示の項目が無いか探すが、見つからず・・。仕方なく、手でヒートシンクを直接触ってみるが、それほど熱くはない。多分、50度とか、そんな感じだ。 取り敢えず、最悪の事態は防ごう・・と、RAIDボリューム上にしかない動画データを退避させたり、エンコードしたりする。今後どう対処するかは、今後の再発度合いにもよるが、なかなかのじゃじゃ馬で、一筋縄ではいかないな・・。 RAIDカードの交換と接続が完了したので、仮想基盤を元の棚に戻して結線。いよいよ火入れである。これで認識しなかったり、RAID構成情報のインポートに失敗したら目も当てられない・・。 主電スイッチを入れると、サーバが起動。DELキー連打でUEFIセットアップ画面に入る。 恐る恐るAdvancedタブを開き、最下部に移動すると・・・あった!Broadcomカードの設定項目がある! これで第一関門は突破したことになる。  Broadcomカードの設定項目をくまなく探すが、Import Foreign Configurationsと言った文言は見つからない。 困ったな・・と色々見ていると、既にVirtual Driveが一つ認識されていることに気付く。RAIDレベルは6で、さらに開くと、5台のHDDが紐づけられている。 あれ、これって既にRAID構成を読み取って、正常に仮想ボリュームがマウントされているのかもしれない。          起動すると、何のことは無い。RAIDボリュームは認識していて、その中の仮想ディスクが格納されたディレクトリも表示された。VMも問題なく起動して、それらデータ用の仮想ディスクをマウントしている。    RAIDボリュームは認識したので、dataドライブをアンマウントしていたDomain ControllerとWebサーバのVMの設定を元に戻す。                     いやあ、良かった、良かった。 SlimSASからSATAx8への変換ケーブルも届いたので、週末にいよいよ実装作業。 実装前に、MegaRAIDカードに40mmのNoctuaのファンを移設する。毎度おなじみの針金を使用した固定だ。      既存のケーブルを外し、MegaRAIDカードを装着する。バッテリーパックはコネクタ形状が合えば接続しようかと思ったけど、合わなかった。     新しい環境はx8ケーブルなので、1、5~8案のコネクタを接続しようと思う。当初、HDDの搭載位置は変えずにファンアウトケーブルを接続したが、端と端のHDDの距離が離れていて、結構パツパツになってしまうので、搭載順を変えることにする。 バックアップ用HDDを一番遠い位置に入れ替えて、ケーブルにテンションが掛かることもなく収まった。85cmのファンアウトケーブルは余長が邪魔になるかとも思ったが、これくらいある方が取り回しに自由度があって配線し易い。    月曜日(6/17)に届いたMegaRAID 9560-8iの開封の儀を行う。ケーブル、バッテリーパックはまだ未着なので、眺めるだけ。 梱包は、まあ、普通。到着時に5,800円の関税(消費税)を取られた。 パッケージは、未開封のBroadcom純正品で安心。    コネクタのSFF-8654を確認すると・・・あれ?一つしかない!       まあ、SlimSASコネクタは8分岐可能な伝送量に対応しているので不思議ではないのだが、完全に勘違い。 そうなると、頼んでいた4分岐のケーブルx2本では、HDDx5台を収容できないことになる。 やってしまった・・。4本も4分岐のケーブルを頼んでいたが、これは無駄になる・・。 週末に構築をしたいので、なる早で入手できるケーブルを探す。幸い、日尼に中華な8分岐ケーブルが翌日配送で販売されていたので、ポチる。85cmと少々長いけど、致し方ない。 DiliVing SlimSAS SFF-8654-8*SATA 85cmケーブル 2,666円@amazon.co.jp  まあ取り敢えず、中華ケーブルは手に入るので、構築してからケーブルを買い直すかは検討しよう。 ということで、中華ケーブルは木曜日には届くので、週末にRAIDカードの交換作業に着手できそうだ。 Supermicro CBL-SATA-0813 Slim SAS to SAS/SATA $5.00 x2 + 送料$35.53(5,768円)@eBay(hotemplcity)  OLIOSPECで販売されていたものと同じだけど、売り切れになっていた。 eBayで新品が出品されていて、$5と格安。送料が掛かるけど、在庫残の2つを発注した。 ケーブル長は16cmが2本、26cmが2本となっている。 注文済みのものは50cmと少々長いので、こちらの方が良さそうだ。到着が遅れそうなのが気になるが・・。 Xiwai SFF-8654 to SATA 4ポート 50cm $23.92(3,902円)@eBay(hdmihome2010) LSI CVPM05 49571-22 $48.00(7,830円)@eBay(hbr2015)   まず絶対必要なファンアウトケーブル。MegaRaid 9500シリーズはSFF-8654コネクタ(スリムラインSAS)に変わったので、9300/9400世代のminiSAS HDのケーブルは流用できない。 OLIOSPECには手ごろなケーブルが無く、やはりeBayで、少し信頼性おけそうな白い50cmのケーブルを2本発注。 また、9361-8iでBBUを使用していたので、9560の同等品である、CVPM05の未使用品を発注。9361-8i用のBBUは、CacheVault(LSICVM02)という商品名で、拡張キャッシュメモリ基板も一緒に提供されていたが、CVPM05はキャパシタのバッテリーパックのみのようである。まあ、9560-8iは標準で4GBのメモリが搭載されているので十分なのかもしれない。 また、バッテリーパックを実装するPCIeブラケットも必要になるが、これは使用中のものを流用できそうに見えるので、新規購入しないことにした。最悪、両面テープか何かでケース内に貼り付けても問題無さそうだ。 Broadcom MegaRAID 9560-8i $553.66(90,320円)@eBay(socaldisksource) 半日放電したのでもしかして認識するのでは・・と淡い期待を抱いて今一度通電したが、症状は変わらず。 サーバを通電した状態で、カード上には何もLED類の点灯は見受けられない。ただ、基板上にはLEDの類が確認できないので、そもそも無いのかもしれない。 しかたなく、切り分けを行う。  近しいもので、IBM向けOEMのLSIのHBAカードがあったのでこれを挿す。古いカードなのでUEFIのAdvancedタブには何も表示されなかったが、起動するとOS上からはHBAカードが認識できる。 ということは、9361-8iカードに異常がある・・ということになる。 念のため、バッテリーパックを外した状態でも試したが、やはり変わらず。 仕方なく、代替のRAIDカードの手配を行う。 朝から実は、候補探しをしていて、見つかっていた。eBayで、Broadcomの最新のRAIDカード、MegaRAID 9560-8iの未開封品の出品を確認していた。 円安のため、日本円だと9万円になってしまうが、米国出品者で信頼も置けそうだ。 ダメだったら、ヤフオク等で9361-8i(特にNEC OEMのN8103-177など)の中古品は格安で売られているので、それを買ってデータ復旧するしかないだろう。 この日の朝、出勤前に満杯気味のMediaServerの動画ファイルを削除しようと、仮想基盤にKVMを切り替える。ログアウトや再起動した覚えがないのに、サインアウト状態だったのが少し気になったが、そのままサインインして、MediaServerのコンソールを開く。 ここで異変に気付く。 動画を格納したVideoドライブが見えないのだ・・。 何だこれは・・と基盤側を調べると、な、なんとRAIDコントローラ配下のドライブがすべて見えない。 それどころか、RAIDコントローラも認識していない。 UEFIセットアップ画面に入り、Advancedタブを確認するが、RAIDコントローラの設定項目が表示されていない。な、なんてこった・・。 何が起きたのか、RAIDコントローラは無視して仮想基盤を起動して、イベントログを確認する。 megasas2iの警告が、5:12に記録されている。それ以前は正常だったようだ。 その後、disk関連の警告が多発して、数秒後にディスクが切り離されている。 というと、本当に5:12に突然おかしくなった、ということだ。 5:12・・というと、さきほど仮想基盤にサインインしたのがその時間辺りのような気がする。 何なんだ・・。サインインに起因して、こんな重篤な症状に陥ることがあるのか・・。 その後、何度かコールドブートしたり、RAIDカードを一度外して起動し直したりしたが、状況は変わらず。 出勤時間になったので、ここでお手上げ。 RAIDカードが逝ったのか・・マザーのPCIeスロットがおかしいのか・・。 どちらも嫌だが、どちらかと言えば前者であって欲しい。 いや、どちらでもなく、自然復旧すると良いのだが・・。 取り敢えず電源を落とした状態で出勤。帰宅後、再調査をすることとする。 SupermicroマザーのBIOS/BMCの最新版がリリースされていたが、放置していた。 3連休に更新することにする。 前回、OS起動中に更新して、うっかり強制電源断となってしまったので、今回はBIOSセットアップ画面を開いた状態で更新を行う。 アップロード、アップデートのプロセスで進行する。 更新完了後は、サーバを再起動する。 こちらも同じ手順で更新完了。 再起動後は問題なくOSが起動して、更新後のレビジョンも確認できた。 一時退避が終わったので、続けてSSDの換装を行う。WD Redから、前日に届いたSOLIDIGMのP44 Proに交換だ。巨大なヒートシンクも付け替え、装着完了。TBWはRed比で半分だが、INTELから続く系譜と、オールSKコンポーネントによる完成度の高さに期待したい。  業務用のような茶箱  中から化粧箱が・・     ヒートシンクを取り付け  マザーボードに実装    ジャンパピンを変更 Eドライブとしてフォーマットを行い、まずはディスクのベンチマーク測定。 CrystalDiskMark ATTO Disk Benchmark HD Tune Pro(Benchmark Read) HD Tune Pro(Benchmark Write) HD Tune Pro(Random Access) これも全体で30分程度で完了する。非常に手軽だ。 カメラサーバを移動 ドメインコントローラを移動 メディアサーバを移動 Webサーバを移動 移動元は空になる 移動が完了した 移動が完了した HDD Sentinelでのステータス HDD Sentinelでの温度変化 バックアップが失敗している バックアップ設定のやり直し SOLIDIGMのSSDも到着したので、ついに、仮想基盤のSSD換装にトライする。3つあるマイグレーションのうち、稼働状態のままライブで行う、Hyper-Vマネージャの移動機能を使用することにした。 当初、交換用SSDはSAS HD to M.2変換基盤上に取り付け、一時的に新旧SSDを同居させて仮想ディスクを移動をするつもりでいたが、路線変更。ドライブレターが変わってしまうし、変換基盤上にSSDを取り付けるのも安定動作の点で少々不安が残る。そこで、仮想ディスクを一旦内蔵RAIDボリューム上に移動し、SSD換装後改めて仮想ディスクを再度移動・・という二段構えのマイグレーションを行うことにした。 まずは、内蔵RAIDへのマイグレーション。 怖いので、影響の少なそうなWebサーバの仮想ディスクを移動することにする。 手順は以下。 VMを選択し、右クリック→移動 移動ウイザード 仮想マシンの記憶域を移動する 別々の場所に移動する data用の仮想HDD以外を選択 仮想HDDの移動先を指定 構成ファイルの移動先を指定 チェックポイントの移動先を指定 スマートページングの移動先を指定 ウイザードの完了 移動の実行中 移動が完了した 移動対象から外したテンポラリ用の仮想ディスクはオリジナルのパスに残っている。 掛かった時間は数分で、これなら二段階の移動でもスムーズに行えそうだ。 続けて、カメラサーバ、ドメインコントローラ、メディアサーバの残る3つの仮想ディスク、構成情報を移動する。 カメラサーバの移動 ドメインコントローラの移動 メディアサーバの移動 移動元は空に 移動先は約500GB埋まる SOLIDIGM 1TB NVMe SSD P44 Pro SSDPFKKW010X7X1 11,580円(POINT使用-51/POINT付与+796p)@ドスパラ楽天市場店 この日の朝、またまた約1月ぶりに仮想基盤のNVMe SSDのstornvmeのエラーに起因するKP41エラーが発生。 ほぼ一か月に一度このエラーが発生しており、流石にこの状態を看過することはできないか・・と、SSDの換装を進めることを決意する。 SOLIDIGMと言えば、SK HYNIXに買収された旧INTELで、このSSDもINTELの流れを汲むものかと思いきや、SKのハイエンドSSD、Platium P41と同等の構成の品らしい。 SK Platinum P41のチップ構成 P44 Proと全く同じ構成 SLCキャッシュは空の状態だと200GB程度、実用シーンで考えても40-60GB程度の確保されるようだ。キャッシュ枯渇後も1400-1500MB/s程度と十分なスピードだ。 元の計画だと、手持ちで死蔵しているSAMSUNG 980 Proに置き換えることも検討していたのだが、手持ちのものはヒートシンク付きで、大型ヒートシンクへの換装が難しい。 また、980 ProとP44 Proは同クラス帯だが、発売時期の関係もあり、P44の方がより最新の技術が搭載されていて、性能も若干高い。 後は信頼性をどう見るか。980 Proは当初FWのトラブルが散発したが、今は落ち着いたようだ。 P41 Platimum/P44 Proについては、少し情報が乏しいのだが、悪い評価は見つけることができなかった。 ということで、SAMSUNGより世代が新しいSKの製品を選び、さらにその中で選ぶなら価格も安い(P41 Platunumより1割ほど安い)、P44 Proが妥当だろうと判断。週末に作業を行うことができるように、とポイントアップのタイミングではないが、ドスパラの楽天市場店でポチってしまった・・。 自宅に帰り、録画済みTVを見ようとしたら、DLNAサーバが表示されない。パトライトを見上げると、赤く点灯!またか! ということで、仮想基盤の状態を確認。今回は仮想基盤が落ちた形跡はない。しかし、 Hyper-Vマネージャを確認すると、Webサーバ以外のサーバが停止している。 イベントビューアを確認すると、この日の朝、8:00過ぎにstornvmeのエラーが生じて不安定になったようだ。 夜も遅いので、そのまま眠りにつき、翌朝起きたらサーバはシャットダウンしていた。 再起動すると、NVMe SSDはきちんと認識して、VMも全て起動している。 今回も事なきを得たが、月イチの頻度でこんな障害が起きるのは精神衛生上よろしくない・・。やはり、SSDの換装しかないのか・・。 しかし、GWは仕事が詰まっていて作業に着手することができない。 5月中旬以降に換装作業を行うことになりそうだ。 NFHK SFF-8654 SLIMLINE SAS NVME PCIe SSD SATAadapuya 3,600円@amazon.co.jp 仮想基盤のHyper-V Storage Live Migrationを検討中なのだが、そのために必要な変換アダプタを発注。 SupermicroのマザーにはM.2が1つしかなく、2つのM.2 SSDを同時に実装するには、SLIM SASかOcuLink経由でM.2 SSDを接続するしかない。 後者はダイレクトに変換する良さげなものが見つからず断念。前者は日尼でも見つかった。 AliexpressとかならSLIM SASケーブルと変換アダプタ別購入で2000円ちょいで入手できそうなのだが、納期もかかるので日尼でセット品を発注した。 イベントログによる仮想基盤の状態確認で、データ用vDisksを格納していたFドライブの空き容量が無くなっていることに気付く。 調べると、Windows10以降のOSでは、以下の手順でストレージの容量を詳しく調べらることが判明。 [設定(歯車アイコン)]->[システム]->[ストレージ] さらに[システムの復元の管理]を開くと、シャドウコピーがFドライブで7.54TB使用している。クリーンナップ機能で古いイメージを削除することもできるようだが、グレーアウトしていた。 そこで、設定画面からシャドウコピーに割り当てる容量を変更する。制限値は少なくとも300MB必要なようで、320MBを設定する。 これで暫く、様子を見ることにする。 NVMe SSDの不具合での更新を検討しているが、Optane SSDへの交換はやはりコストがかかり過ぎるので、死蔵しているSamsung 980 Proにしようかと思い始めている。 いずれにしても、SSDを換装するには、格納されているVMの構成ファイルとVHDXファイルの移動が必要となる。 以前、システムドライブや、VM格納のSSDが死んだ際にVMのマイグレーションを行ったことがあるが、AD環境では認証エラーが出たりして、少々苦労した。やるなら、確実なプロセスを踏みたい。 調べると、 ①エクスポート/インポートを行う ②エクスポートをせず、構成ファイルとVHDXファイルを引き継ぐ ③ライブマイグレーションを行う のやり方がありそうだ。 ①が一番無難そうではあるが、インポートの種類の選択に注意が必要になる。 ②は一番楽そうで、一旦構成ファイルとVHDXをデータドライブなどに退避して、SSD交換後書き戻すだけですみそうだ。 しかし、Hyper-Vハイパーバイザのサービスは、OS起動前から動いているそうで、この単純なコピーだけで本当にVMの移動ができるのか、怪しい。BCDEDITとというコマンドを使ってHyper-Vを一時的に無効化してコピーすればいける・・という話もあるが、正規な手法ではないし、この無効化の操作が他に影響を及ぼさないか、これも不安だ。Windows 10などの環境だと、コア分離機能が有効だと無効化できないというし、下手に陥ると取り返しのつかないことになりそうだ。 ③は、少々準備が面倒だが、一番無難に思えてきた。移動前と後の、両方のSSDをサーバにマウントする必要があるが、ライブマイグレーションは仮想環境で普通に利用される機能なので、これであれば確実にAD環境の移動も行えると思う。設定を間違えないようにして、構成ファイルと、移動するVHDXファイルを正しく選択する必要があるが、慎重にやれば間違いはないだろう。 最悪、手間はかかるが、一旦データドライブ上にVMを移動して、SSD交換後に再度移動する・・という手順をすれば、2つのSSDを同時マウントしなくても済む。 いずれにしても、stornvmeのエラーは月に1度、起きるか起きないかなので、急ぎVMの移動を行う必要があるのか、躊躇してしまう・・。 うーん、悩ましい。もう少し、思い悩むことにする・・。 stornvme絡みのエラーだが、その後調べたら、WesternDigital製品については内在しているバグであることが分かってきた。最上位の850xはごく最近にこのエラーについては不具合対応したようだが、自分の使っているRedについては未対応のままだ。850xに関しても、本当にこの問題が解消したか怪しいところだ。 それではSSDを別製品に交換するか・・ということになるのだが、どの製品にすれば良いのか、悩ましい。 850xは置いておいて、U.2接続のものを見渡すと、eBayで一昔前のIntel DC P4510という製品が1TBで2万円を切っている。NVMe接続だし、データセンター向けだしいいかな・・と思ったのだが、流石に古い製品のためか、パフォーマンスがイマイチだ。1TB品はシーケンシャルRead:2850MB/s、Write:1100MB/sとなっていて、特に書き込み性能がWD Redより劣る。耐久性は1.92PBWと飛びぬけているのだが・・。 最新のWD 850xやSamsung 990Proと比べると流石に性能は劣るが、それでもRead:2600MB/s、Write:2200MB/sとのことで、キャッシュ切れによる速度低下とも無縁だそうだ。何より、耐久性が17.94PBWと、突出している。 しかし、ネックは価格。安くなったとは言え、いまだに円安気味の為替レートに消費税なども加味すると、日本円で6万円ほどにはなりそうだ。ここに来てSSDのために追加で6万円を投じるのも、どうしたものかと躊躇してしまう。 次の選択肢として浮かんだのは、元々実装する予定で死蔵状態になっている、Samsung 980 Proを使用する、という案だ。980 Proは突然死などのレビューが海外で散見されたため、使用に二の足を踏み、WD Redに乗り換えた・・という経緯がある。 しかし、最新FWを適用後は、目立った不具合もないようにも感じられる。後は実際に使ってみて、どれくらい耐久性があるかだ。でも、これなら追加資金の投入はゼロで実施できる。 うーん、悩ましい。もう少し、思い悩むことにする・・。 土曜の夜、就寝しようと部屋の灯りを消したら、パトライトが赤く光っていることに気づく。停電でもないのに、何が起きたのか・・。 と、慌てて仮想基盤のコンソールを開く。 サインインすると、前回不正な電源断の警告ダイアログが! またか・・とイベントログを確認する。 出てきた、出てきた。前回、2月に発生したのと同じ、stornvmeのエラーで、STOPエラーが発生している。 前回のエラーから1.5ヶ月。それほど高頻度とは言えないが、精神衛生上よろしくないので、何とかしたいところだな・・。 先日発生したSTOPエラーについて、各エラーの内容を調査する。 これは、毎日、Windowsバックアップを走らせている時刻の、開始・終了時に記録されている。 このエラーは、ディスクに対して高負荷が掛かる際に発生するという。この時間帯に、他にDISK関連のエラーがなければ、高負荷による発生で間違いないとのことで、実際に自分の環境も、その他のエラーは記録されていない。省電力設定により、初回アクセス遅延が影響している可能性もあるおうだが、省電力機能を無効にしたくはないので、このエラーは無視することにする。 その間にWindows Updateも適用したので、それで治る可能性もありそうだ。 また、マザーボードのドライバが更新していないかとSupermicroのサイトを確認したのだが、12月の状態と変わらず・・。しかし、第4世代スケーラブルXeonマザーの頁を見ると、Intel VROCドライバが、従来の7.7から8.0へアップしている。 こちらについても、Intel ProSetドライバが、7.8から8.0にバージョンアップしているので、更新してみるのも良いかもしれない。 ということで、効果はあるか分からないが、いくつかのドライバを適用する。 まずは、Intel VROC 8.0。 先にドライバをインストールし、その後ProSetをインストールする。 仮想基盤のWindows Updateを当てようと、コンソールを切り替える、サインインすると、前回の終了が正常ではないメッセージが。 まず目についたのは、毎日記録されているDISKのエラー。 ディスクの論理ブロックアドレスでIO操作が再試行されました と警告されている。 AM4時、と言えば、WindowsバックアップでVMイメージのバックアップを行っている時刻だ。この操作に何か問題があるのか? しかし、これが直接のSTOPエラーと関係している訳では無さそうだ。 さらにイベントを追跡していくと、仮想基盤が突然の再起動に見舞われたのは2/16の23時台のようだ。 [stornvme]という見たことのないエラーが二回記録され、その後ディスク周りの警告が大量に発生し、STOPエラーに至ったようだ。 その後、ページング操作中のdiskエラーやNTFのエラーなどが頻出して、最終的にSTOPエラーで落ちてしまったようだ。 ちなみに、HDDもSSDも、SMART上は健康そのもので、エラーも確認できない。物理的障害が起きているわけでは無さそうだ。 その他にも、Hyper-V-VmSwitch(Failed to move RSS queue)のエラーも頻出している。 以前の環境でも行っていた、WindowsバックアップによるVM起動ドライブイメージの日次バックアップを設定する。 Windowsバックアップの機能を追加していなかったので、役割と機能の追加から、追加を行う。   以降の設定作業は前回実施した内容と同一。VMイメージの格納されているドライブごと指定。 毎朝4:00にバックアップを行うようにスケジュール登録。           翌朝確認したところ、4:00にバックアップが開始され、4:20にはバックアップが完了していた。要する時間は前回と変わらぬようだ。   BunBackupを使ってバックアップタスクを構成したが、問題発生。一部の、パスやファイル名の長いファイルのコピーに失敗している。以前から、そうだったのかもしれない。 そこで、データ移行時にも使用したrobocopyを使用したスクリプトでバックアップタスクを構成するようにする。 構文としては、 robocopy [コピー元] [コピー先] /E /DCOPY:DAT /LOG:[ログ保存先パス/ファイル名] を基本とする。 ログが不要な場合は、/LOG:以下を削除する。 ログを上書きではなく追加にしたい場合は、/LOG+:と記述する。 また、ミラーリングの場合は、/Eオプションの代わりに/MIRオプションを指定する。   調べると原因が判明した。robocopyでは、sourceがルートフォルダ直下だとそこに付与されている隠しとシステム属性(HS属性)もdestinationに忠実にコピーされてしまうそうだ。 これを回避するには、コピー後に上述のattribコマンドで属性を書き換えるしかないとのこと。 attrib -s -h [コピー先] attribコマンドを追加したスクリプトをタスクスケジューラに登録したら、期待通りにコピー後のファイルが見えるようになった。   少し日が開いてしまったが、仮想基盤構築の残作業。各VMやメンバーサーバ間のバックアップタスクの設定を行う。 基本は、旧環境のタスクを参考にして、若干の修正。 バックアップコピーは、BunBackupを使用して、タスクスケジューラ登録を行う。   ・ドメインコントローラのdata共有のバックアップ このコピーで、いくつかのファイルでエラーが発生する。ファイル名、ファイルパスが長すぎることに起因しているようだ。 ・メディアサーバの音楽・動画ファイルのバックアップ ・メインPCからメディアサーバへの音楽・動画ファイルのバックアップ(ミラー) ・ファイルサーバのMSDNファイルのバックアップ(これは古いファイルのみをバックアップして、スケジューリングはしない) これらのバックアップ処理はタスクスケジューラに登録して、dailyで増分バックアップを行うようにする。 大晦日にUPSの設置は完了したので、正月に制御ソフトをセットアップ。OMRONには3種類の制御アプリがあるが、ファイルサーバとの連動シャットダウンを行うので、一番高機能なPowerAct Proを使用する。                       9ヶ月ほど寝かせることになってしまったUPSを、ようやく開梱して新しい仮想基盤に接続した。 前モデルのカラー印刷のパッケージから、茶ダンに黒インクのみの質素なものに変更。       以前からログオンスクリプトなどでネットワークドライブをドライブレターにマウントしていた。 今回もそれをやろうと、ログオンスクリプトを記述して、グループポリシーでユーザーのログオンスクリプトとして割り当てを行った。 しかし、なぜかうまくいかない。     複数のUNCパスをDefault Domain Policyに登録したら、問題なくサインインのタイミングでマウントができるようになった。     出張中に、ふとX12SDVの製品情報のWebページを閲覧したら、ようやくユーザーマニュアルが掲載され、さらにBISOの更新版に加え、各種ドライバの最新版もアップされている。 休みの日に、まずはドライバの更新から実施する。 更新されていたドライバは、Chipset、ASPEED、VROC、Intel ProSetなのだが、ProSetはインテル交換のより新しいものをインストール済みなので、見送る。  調べると、確かに、以前導入したドライバの方が新しいようだ。 どういうことなのか? 何か、後悔したドライバに不具合があってロールバックしたのか? いや、Supermicroのことだから、何かの間違いで古いバージョンに差し替えてしまっただけだろう。信用できないな・・。 ドライバはASPEEDの更新だけで、続いてBIOSとBMCの更新にトライする。 今回、BMCのWeb画面から更新できそうなので、試してみる。 BMCモニタリング画面で、現在のバージョンを確認してから、更新を行う。ファイルを選択して、更新を実行。       そうしたら、仮想基盤が稼働中のVMとともに、いきなり強制終了・・。  その後、再起動した仮想基盤上で、BMCも更新。BMC更新中にBMCのリスタートが掛かり、Web管理画面にアクセスができなくなってしまった。     BIOS設定でBMCのアドレスをスタティックに変更。再起動して、BMCのファームウェア更新を確認することができた。  新仮想基盤を運用開始して数週間たったので、データ移行に使用していた12TBのHDDを、バックアップ用としてドメインコントローラに登録することにした。 登録の方法は、パススルーディスクとしてのダイレクトマウントだ。 バックアップディスクは障害対応を考慮して、RAIDコントローラを介さず、マザーのSATAポートとダイレクトに接続。さらに、仮想ディスクを作らず、直接物理ディスクとしてVMに接続することで、パフォーマンス面でも有利になる。 毎度やっているが、登録は簡単。 まず、当該ディスクを初期化して、オフラインにする。          更新カメラの取り付けが終わったので、外出先からモニタリングするためのPCamViewerにも、カメラ登録を行う。以前、テストで登録できることを確認している。 K22Nの方は、以前のテストと同様に、Dahua RTSPの設定で登録。問題なく認識された。  ただ、画面アスペクト比がおかしいため、Dahua RTSPに設定を変更する。そうすると、画角は正しく16:9となった。   Dahua製の2台の監視カメラの取り付けを行う。 2台とも、Dericam P2からのリプレスだ。 まずは、階段上部に取り付けたカメラから。ここの既設Dericamは旋回機能が動作しなくなっている。無線LANもたまに不通になる。Dahus K22Nに更新だ。 当初、取付用ブラケットは流用しようかと思ったが、DCジャック部分が干渉して、DCケーブルが挿さらなくなることが判明。本体付属のブラケットを使用することにした。  無線APとの接続も問題なく、綺麗な映像をサーバで受信することができた。    既設カメラを取り外し、Dahua用の金属の取り付けプレートを天井に固定する。そして、カメラ本体を回転させながら取付、ロックする。最後に落下防止用の固定ビスをねじ込む。       これで、全5台のカメラの設置・登録作業が完了した。 Dahuaカメラ登録の続き。 K22が無線LANで接続できないと書いたが、翌日ふと見たら、Wi-Fiでも接続できるようになっていた。 しかし相変わらず、Wi-Fi側のネットワークIFの設定ができず、固定IP登録ができない。 DahuaのConfig Toolをダウンロードして試したりもしたが、設定は行えるのだが、反映されない。 結局諦め、DHCP予約で、カメラに割り当てたいIPアドレスをリースすることにした。 WindowsのDHCPスコープは1つしか設定できず、DHCPリースで割り当てる領域と、カメラに割り当てたいIPアドレスが飛んでいたので、除外設定を使って回避する。     カメラ登録時のパスワードが、変更後のパスワードでは通らず、初期設定のパスワードの1234567aだと通った・・と書いたが、Dahuaのカメラには、通常のID/パスワードと、ONVIF用のID/パスワードがあり、XProtectの登録ではONVIFが使用されるため、ONVIFパスワードも変更しておく必要があったのだ。ONVIFパスワードが初期パスワードのままだったため、件の不可解な登録失敗が起きたようだ。理解できて、すっきりした。      一発では何故か画が出なかったが、再起動後少し放置していたら、画が受信されるようになった。  後は、Dahuaの2台のカメラの物理的な取付作業を残すのみだ。 追加のDahuaのカメラのセットアップを始める。 まずは、PTZ型のSD1A404XBから。壁面の取り付けはどう行うのか・・と簡易取説を確認すると、取付金具をビス固定したあと、本体を回し込みしながらビスでロックする構造となっていた。 IPアドレスを確認し、パスワードを他のカメラと合わせて、XProtectへのデバイス追加を行う。 ブランド名にDahuaの選択はないので、全ブランドを選択し、ウイザードを進める。    何度確認してもエラーが治らず、Webログインもできるので、パスワードも間違っていない。Device Packも最新版を入れてみたが効果なし。        問題なさそうに思えたが、TCP/IPのセットアップで、Ethernet Cardを、WireからWi-Fiに変更しようとするが、No Null ●●●のエラーが出て、切り替えができない。    有線LANのアドレスにはpingが通るが、無線のアドレスは反応がない。有線のLANケーブルを外してみても、無線アクセスはできない。Ehternet Cardのプルダウンの切り替えもできない。 試しにファームウェアも最新版に更新してみたが、変化はなかった。    時間切れで、この日はここまでとなる。 XProtectのセットアップを再開する。 まずは、カメラの登録。今回のこの機会に壊れかけているDericam x2式をDahuaに変える予定なので、とりあえず、それ以外の4台を登録する。  Management Clientはセキュリティ強化された                     そして、録画のルール設定。 [ルールとイベント]→[ルール]から、[新規ルール]を追加して、常時録画、常時配信の設定を行う。                今回、Webサーバ再構築の機会に、これまで実施していなかった、httpからhttpsへのリダイレクトを設定してみる。   役割の追加から、HTTPリダイレクトをインストールする  IISサービスマネージャでアイコンが追加されたことを確認  サイト設定を準備、既存のサイト名称に、[-https]を付加する   そのサイトのバインド編集で、httpのバインドを削除する  新規に、[-http]が付加した名称のサイトを作成  サイト名、物理パス、ホスト名を入力する   物理パスはwwwrootとは別のダミーフォルダを作成し、 そこを指定  [-http]のサイトを選択した状態で、 右ペインのHTTPリダイレクトをダブルクリック ・[すべての要求を・・]にチェックを入れる ・状態コードは[永続的(301)}を選択 ・右上の適用をクリックする  Webブラウザから、http://でアクセスし、https://にリダイレクトされることを確認する。 Let's Encryptによる証明書取得を行う。設定は以前と全く同じ。 最新版を以下サイトからダウンロード。 https://github.com/Lone-Coder/letsencrypt-win-simple/releases  最新版は2.2.23  plugable版をインストール c:\scmeフォルダの中に解凍後、wacs.exeを管理者として実行する。   [N]のCreate certificateを選択    メールアドレスを入力し、[Adding Task..]と [created]が表示されることを確認  サーバ証明書を確認  [操作]->[バインド]をクリック  443ポートが追加されていることを確認  SSL証明書を確認  証明書更新のタスクが追加されていることを確認  ProgramData下に証明書の実態は格納 前方参照ゾーンの設定から、続きを始める。 tc-engine.comのプロパティ→ネームサーバータブから、追加ボタンを推して、二つのNSレコードを追加する。  プロパティを選択  [追加]を押す  自身のNSレコードを追加  セカンダリのNSレコードを追加   新しいホストを選択  gerberaを追加  localhostを追加  MXレコードを追加  wwwのCNAMEを追加  mailのCNAMEを追加 ・一つ目→プライマリゾーン、IPv4逆引きゾーン、逆引きゾーン名(219.117.204)                ・DNSのtc-engine.comのプロパティの詳細設定タブから、[再帰を無効にする]のチェックを入れる。   ・基本認証のコンポーネントを追加する。 (サーバマネージャー→役割サービスの追加で、IISのツリーを開き、基本認証にチェックする)     ・管理ツール[ローカル セキュリティポリシー] ・アカウントポリシー ツリーで、[パスワードのポリシー] ・パスワードは、複雑さの要件を満たす必要があるを“無効”にする。  ・基本認証用のユーザーを追加する。 ・管理用の別アカウントを追加する。 ・セキュリティ強化のため、Administratorアカウントを無効にする。       ・サイトツリーを右クリックして、Webサイトの管理→詳細設定を開き物理パスを設定する。     ・サイトツリーを右クリックして、FTPサイトの追加を選ぶ。 ・サイト名、物理パスを設定する。 ・バインドとSSLの設定では、SSLを無しにする。 ・認証は基本のみとし、administratorsに読み書きのアクセス許可を付与する。      ・パスワード設定するフォルダをwwwのツリーから選び、認証を開く。 ・匿名認証を無効にし、基本認証を有効にする。 ・当該フォルダの右クリックからアクセス許可の編集を選ぶ。 ・セキュリティタブから、詳細設定ボタンを押す。 ・継承の無効化を選び、UsersとIIS_IUSRSを削除する。 ・セキュリティタブで、追加を選び、認証を行うユーザーを追加し、読み取りと実行までアクセス許可を与える。           ドメインコントローラの残った設定を行う。 まずは、ネットワークドライブをマウントするログオンスクリプトから。前回と同じlogonスクリプトを作成し、アカウントのプロパティに登録する。 しかし、結果的にはうまく動作できず、後日別の方法でネットワークドライブのマウントを行うことにする。    現在の設定を確認  NTPサーバの登録を行う  設定が適用されたことを確認  時刻同期を即時実行  時刻同期インターバルの設定を確認 最新のOSでは、0x8フラグで同期するのが推奨らしい      Milestone XProtectの最新版をダウンロード。現時点の最新版は2022R3だった。 セットアップはウイザードに従って進める。以前のバージョンと大差ないが、セキュリティに関わる部分(SSLがデフォになっているなど)が強化されているようだ。     ライセンスファイルを直接ダウンロード     システム設定パスワードは設定しない  データ保護パスワードも同じく   暗号化はしない                  TWONKY Serverのインストール 最新版を試そうか、少し悩んだが、安定の7.3を使用することにする。       xmlファイルを修正  REGZAのIPアドレスを調べ、 そのIPのメディアレシーバタイプを変更  リストのリセットを行う  変更を保存する(サービスの再起動は不要) ただ、コンテンツの日付が、コピーした今日の日付に全部変わってしまった。仕方ないので、月ごとフォルダを作り、そこにファイルを移動し、過去動画はフォルダ検索で探すことにする。 Asset UPNPのインストール。 KAZOOがあるので、なくても良いのだが、インストールしておく。   続いて、LINN KAZOO + Konfigのインストール。      音楽フォルダの選択  シャドウコピーの設定。 データドライブに対してシャドウコピーの設定を行う。ドライブを右クリック→[シャドウコピーの構成]を選択する。     FAN3がAbsentのステータスなのが気になって、今一度サーバのFANコネクタの結線を見直す。 そうしたら、原因が分かった。FAN3とFANBには5分岐コネクタ基板を接続しているのだが、その内の1ポートはPWMコネクタになっていて、残りの4つは非PWMになっている。 認識するFANBはPWMポートにもファンが接続されているが、FAN3のPWMポートが空きになっている。IPMIのステータスはPWMポートから取得しているのだろう。そうであれば、FAN3のPWMポートにファンを繋ぎ変えればいい。    ipmiutil sensor -N 192.168.1.101 -U ADMIN -P [password] -n 48 -l 300 -h 30000 SuperDoctorでのファンステータスを確認したが、相変わらずFANBと、追加で認識したFAN3も表示されない。    ちなみに、FANBは回転数が低すぎるためか、赤字表示されている。接続するファンを、少し小口径の回転数が速いものに変えれば、これは解消されるのだろう。まあ、アラートが上がっている訳ではないので、良しとする。 ついでに、IPMIの管理画面も確認する。 BMCポートのIPアドレスでブラウザからアクセスして、UserNameはADMIN、パスワードはラベルに表記されているものを使用する。   ダッシュボード  イベントログ  バーチャルメディア  コンソール/KVM  ファームウェアアップデート 録画データなどの、バックアップしたデータをVMのデータドライブにコピーする。 コピーの前に、作成したデータ用仮想ディスクをVMにマウント。    前回のケース感想時にも遭遇したのだが、ケースファンの音が煩い。大きくなったり、小さくなったり、うねる感じで回転数が変わる。非常に耳障りだ。マザー上のLEDも赤く点灯していることがケースの隙間から確認できる。 ファン制御の閾値を変更する必要がある。 以前の経験を元に、IPMI設定のツール、IPMIUtilをダウンロードする。 そして、前回同様の、ステータス確認のコマンドを打ってみる。 うまくステータスが返ってこない。 IMPIのユーザー名/パスワードを、ADMIN/ADMINでコマンドを打っているのが、これがまずそうだ。 ちょっと調べると、数年前からSupermicroマザーのBMCのID/Passwordはセキュリティ上の観点から製品個々にユニークな値になっていることが分かった。 その値は、マザーボード上のラベルに記載されているとのこと。 調べると、確かにIPMI管理用LANポートの部品の上に、BMC:XXXXX / PWD:XXXXと印字されたラベルが貼付されている。 はじめ、BMC以下がユーザー名で、PWD以下がパスワードかと思い、IPMIのWeb画面にログオンしようとしたが、うまくいかない。よくよく調べると、ユーザー名はADMINのままで、パスワードだけがラベル印字のものになっているようだ。BMC以下は、MACアドレスのようだ。 ということで、この値を使ってあらためてコマンドを打ってみたら、ステータスがきちんと返ってきた。  ipmiutil sensor -N 192.168.1.101 -U ADMIN -P [password] -c-g fan 特にFANBは回転数が落ちるとstatusがBelowCritとなり、その時の回転数は280rpmとなっている。  続いて次のコマンドでファンの閾値の設定を確認する。  ipmiutil sensor -N 192.168.1.101 -U ADMIN -P [password] -t それでは、この280の閾値をもっと下げてやればいいはずだ。  ipmiutil sensor -N 192.168.1.101 -U ADMIN -P [password] -n 48 -l 200 -h 35560  hi-unrec : 0 hi-crit : 35700 lo-crit : 0 lo-unrec : 35700 とおかしな閾値になっている。 -lと-hのオプション数値の意味が今ひとつ分からない。 以前設定した時の記録を読むと、設定した値が最小値となり、100ずつ自動的に加算されて設定される、とあるが、そのように適用されているようには思えない。 以前、何かのWebサイトを参考にした筈なのだが、見つからず、仕方なく試行錯誤で数値を設定して、以下の設定を最終地とすることにした。  ipmiutil sensor -N 192.168.1.101 -U ADMIN -P [password] -n 48 -l 300 -h 20000  hi-crit : 20160 lo-crit : 140 lo-unrec : 0 FANBのステータスはOK : 280 RPMとなる。  lo-crit : 280 lo-unrec : 140 となり、ファンステーテスはCrit-lo 280RPMとなってしまう。 数値が100ずつではなく、140ずつ加算されていくようだ。よく分からないが、力ずくの設定で良しとすることにした。 他のファンは常時OKのステータスなので設定はいじらない。 余談だが、今回接続しているFANコネクタは以下の4つなのだが、FAN3のステータスはAbsentとなっている。 ファンは回っているのだが、回転数を読み出せないのだろうか?ファンコネクタ分岐基板を介しているので致し方ないのかもしれないが、 FAN1 (41) -CPU FAN FAN3 (43) -FANCON(RIGHT SIDE) FANA (47) -RAID Controller FAN FANB (48) -FANCON(UPPER SIDE) 今日はこの辺りで一旦終了。 RAID6で構成した、VD上のパーテーションの、ベンチマークを取る。 まずはCrystalDiskMark。       出来上がったサーバに、配線済みの光LANケーブルを接続。サーバの電源を投入する。 問題なくWindowsが起動した。 準備は整ったので、RAIDボリュームの作成を行う。先日はUEFI画面のConfiguration Utilityから行ったが、今回はWindows上のツール、LSAから行う。 LSAを起動して、[Configure]->[Advance Configuration]を選択する。 この画面でVDの作成を行う。  RAID Level : 6 Stripe Size : 256KB Initialization State : Fast Initialization Read Policy : Read Ahead Write Policy : Always Write Back IO Policy : Direct IO DIsk Cache Policy : Unchanged 悩んだのはIO PolicyとDisk Cache。 IO Policyは、Cached IOの方が早そうだが、ホスト側のキャッシュと2重キャッシュになることもあるので、Direct IOを選択した。 Disk Cache Policyは、無効にしようかと思ったが、初期値がUnchangedなので、そのようにした。デフォルトのドライブ設定が使われるようだが、どうなるのだろうか?                前回同様、全て固定容量で仮想ディスクを作成するため、フォーマットに結構時間を要する。致し方なしか・・。        SATA HDDの問題が解消されたので、設置のための周辺環境の整備を行う。光LANケーブルの配線だ。 予め買い置きしてあった、FibreJP.comのLC-LC OM3ケーブルを使用する。ハブ側のSFP+モジュールも、FibreJPで購入したUbiquitiコンパチの製品だ。    光ケーブルの通線の方は簡単に行えた。3mのケーブルを使用したが、ほとんどぴったりで、余長もほぼ無しで綺麗に配線できた。     設置前の最後のハード周りの微修正として、HDD用の5インチ-3.5インチ変換アダプタを交換する。 元々手持ちのアダプタを使用していたのだが、古いもので色味が気に入らなかったのと、ケースへの収まりもイマイチで、お手製のスペーサを挿入して誤魔化していた。 amazonを調べると、長尾製作所製のものがあるので、それを当日便で注文。夜には届いたので、これに付け替えた。              認識しない、SATAダイレクトHDDの問題切り分け。作業前に、一度作成済みのVDを、Configuratuon Utilityから削除する。     HDDに異常があるのか・・と、バックアップ作業時に接続していたバックアップサーバに戻してみたが、こちらの環境ではきちんと認識して、中のデータも確認できる。 何が原因なのか?? ここでふと、頭をよぎる。SATAの3.3V問題かも・・。 元々このHDDを購入した際には気にしていたのだが、すっかり忘れていた。旧HGSTの流れを汲む一部の大容量HDDには、SATA R3.2+に対応しているものがあり、従来の3.3V電源供給が廃止され、3.3Vで使用されていた1-3番ピンが制御用に使用され(1-2はReservedで、3が制御用)、互換性が無くなるのだ。 今回使用したのと同じ、Elements 殻割のHDDでも以前この問題に遭遇して、ケーブルコネクタの3番ピンを除去したことがあった。完全に忘れてしまっていた・・。 ということで、SATAの電源接続を再考。ケーブルコネクタを加工することもできるのだが、手っ取り早いのは、電源3番ピンを使用していないペリフェラル電源コネクタから、変換ケーブルを介してSATA電源使う回避法だ。 手持ちのSATA電源ケーブルを調べたら、ペリフェラル-SATAx3の分岐ケーブルを3つも持っていた。なので、ATX電源からの接続ケーブルをペリフェラルのもに代えて、途中の分岐ケーブルを変えて起動確認を行った。  ペリフェラル-SATA電源ケーブル  すべるシートは・・BR>  HDDマウンタのズレ防止に  電源結線をし直し  完成 それにしてもちょっと不思議なのは、SATAダイレクトでないRAIDカード接続のHDDでは、この3.3V問題が発生しなかったこと。  RAIDコントローラ経由の接続だと挙動が変わるのだろうか? SATAケーブルなどの新規発注した部材が到着したので、一部結線などに手を入れる。  5インチ-3.5インチ変換 SATA電源ケーブルには、購入した短い2分岐ケーブルを使用。  SATA電源ケーブル  SATAケーブルとM2ネジ    一通りの配線変更が完了したので、火入。しかし、相変わらずSATAダイレクトのHDDは認識しない・・。何が原因なのだろうか・・。 続きは翌日に持ち越しとなった。      疲労困憊の翌日。昨日セットアップした仮想基盤物理サーバの電源を投入する。 ここでうまくいかなかったら、また振り出しに戻るだ・・。 電源は入り、起動画面が表示される。良かった! UEFIセットアップ画面に入り、MegaRAIDユーティリティを確認する。きちんと、配下に接続した5台のHDDが見えている。問題ないようだ。  MegaRAID Software Optionを選ぶ  5台のドライブが認識されているBR>  ドライブのステータス  ドライブの詳細  RAIDカードの詳細  エンクロージャのステータス  Optionのステータス  RAID6やFastPathも無制限だ Create VDを選び、構成する5台のHDDを全て追加する。 RAID Level以外は以下の規定値。 RAID Level:RAID-6 Stripe Size:256KB Read Policy:Read Ahead Write Policy:Write Back             Windowsにログインして、ディスク構成を確認。 しかし、ここで問題発覚。 バックアップディスクとしてSATAで直結した12TBのHDDが見えない。デバイスマネージャでも存在しないし、UEFIから見ても、SATAコントローラの下に存在しない。 また、作成したRAIDボリュームも、10TBくらいのRAWの領域と、残りの未使用領域・・という不思議な状態になっている。 ここで、本業の仕事絡みでトラブル発生で外出することに・・、作業は中断、明日以降にまたしても持ち越しとなってしまった・・。やれやれ。 いよいよ、仮想基盤の移行に着手する。事前に、VM内のデータのバックアップを行う。各VMのユーザープロファイル内のファイルも、可能な限りバックアップしておく。 準備が整い、現行仮想基盤をシャットダウンする。いよいよ物理サーバ本体を解体だ。棚からサーバを引っ張り出し、腑分け。まずはHDDが実装された前面のユニット一式を取り外す。SATAケーブルを外し、HDDを一台一台取り外す。   ケーブル類を可能な限り撤去して、続くはマザー本体。RAIDコントローラを外したうえで、4つのインチネジを外しマザーを取り除く。 その後は埃の積もった筐体を掃除。特にファンにこびり付いた埃を落とすのに時間を要した。   筐体が綺麗になったところで、新しいマザーの装着。リアパネルに穴を開けた後、筐体にはめ込み、マザーをビス止め。そして、RAIDコントローラを実装。   RAIDコントローラにはバッテリーユニットも実装するが、ここで小問題。バッテリーパックは予め購入していた専用のPCIブラケットに実装する予定だったのだが、ブラケット固定のための小ネジが、バッテリーにもブラケットにも付属していない。M3よりも小さいビスのようで、なかなか手元で見つからなかったが、ネジの箱を漁っていたらM2のネジが出てきて、これを試したらぴったりだった。ただ、長さが余計で、バッテリー本体に干渉するビスがある。しかたがないので、ニッパーで切り落として、無理やり装着した。   続いてはHDD。台数は現行と一緒だが、HDDの配置位置を変えた。0番のHDDを、5インチ光学ドライブベイに変換金具を介して載せることにした。 このベイ、光学ドライブ専用のようで、片側は板バネで固定するだけの構造になっている。変換金具だと収まりが少々悪いのだが、そこは目を瞑ることにした。     マザーとHDDのケーブルは、Supermicro謹製の4xSATAケーブル。さらに電源分岐ケーブルを接続。バックアップ用のHDD x1台だけは、マザーのオンボードSATAに直結する。  ファンの電源コネクタも接続し、これで準備はできた。    火を入れたいところだけど、この日は0時を回ってしまったので、翌日以降に持ち越すことにする・・。疲れた・・。 余談だが、サーバの移行で、なくてもいいけど、交換したほうが良い備品があったので、amazonで発注。  AINEX M.2 SSD固定用ミリねじ(M2x2mm) PB-044 239円 AINEX SATA用二股電源ケーブル15cm S2-1501SAB-BK 684円 AINEX SATAラウンドケーブル 30cm SATR-3003BK 569円 AINEX SATAラウンドケーブル 50cm SATR-3005BK 545円 Webサーバセットアップを、事前にできるところまでしておくことにする。 手順は、過去の記録を参考に。 役割でIISを追加して、セットアップを行う。  まずはIPアドレスを設定  役割と機能の追加ウイザード  DNSとIISの機能を追加    FTPの役割を追加  これも、今までの手順を参考にすすめる・・。  新しい前方参照ゾーンの追加    プライマリゾーンを指定  ゾーン名を指定  ゾーンファイルが作成される  動的更新を許可しない  ゾーンウイザードの完了  作成したゾーンのプロパティを表示  SOAタブを開き、シリアル番号を設定(年月日にプラス)  NSレコードのプロパティを開く  ネームサーバータブで[追加]を押す  FGQN名(.を付加する)とIPアドレスを設定  まだインターネットに接続していないためか、 タイムアウト  セカンダリのFGQN名(.を付加する)とIPアドレスを設定  ネームサーバーが登録された  新しいAレコードの追加  IPアドレスを登録するが・・ 明日から仮想基盤の移行本番なので、この日はここでギブアップして、仮想基盤構築後に、続きの作業は行う異にする。 Media ServerとCamera Serverの、VM環境のドメイン参加を行う。 IPアドレス、GWを設定し、DNSをドメインコントローラのIPアドレスに設定。IPv6は無効にする。 ホスト名とドメインを設定し、ドメイン参加を行う。tc-engine.localドメインへようこそ、のメッセージが表示され、再起動すると完了。 各VMにインストールする、サーバアプリは以下。 ・Media Server  TWONKY Server(7.3 or 8.5.2)  Asset UPnP(7.4)  LINN Kazoo Server(4.11.21)  Milestone XProtect Essential+ 2022R3 ちなみにTWONKYはNAS向けOEMが多いようで、ダウンロードページを見ると、QNAPやSynologyやBuffaloの個別機種用のパッケージがずらりと並んでいる。 Asset UPnPは最新版が7.4で、相変わらず無償ダウンロードができた。こちらもQNAPやSynology版もアップされていて、これらの方が7.5とバージョンが新しかった。macOSやLINUX向けも7.5で、7.4なのはWindows版のみのようだ。 LINN Kazooはバージョン表記がなく、Latest・・とのみの表記で、インストールするまでバージョンは不明。 XProtectは定期的にバージョンアップされていて、今現在は2022R3とのことだ。 これらをダウンロードして、順次VM上にセットアップしていく。 DCの基本セットアップは終わったので、その他の3つのVMのOSインストールを進める。 4つのVMのリソース割り当ては最終的に以下となった。

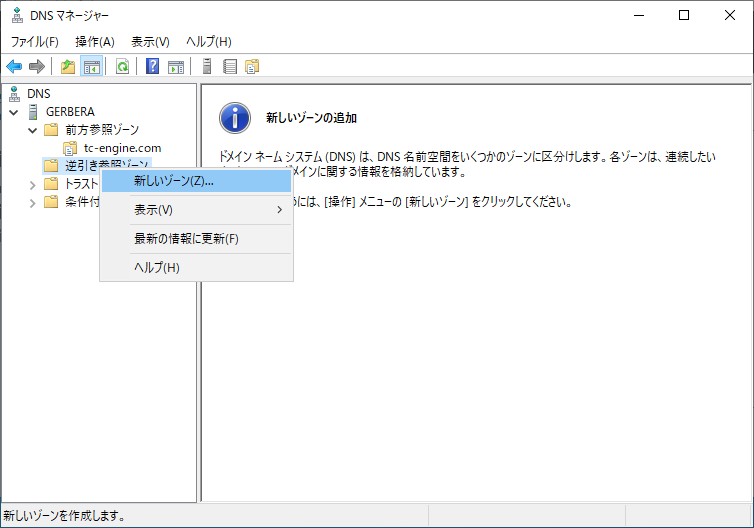

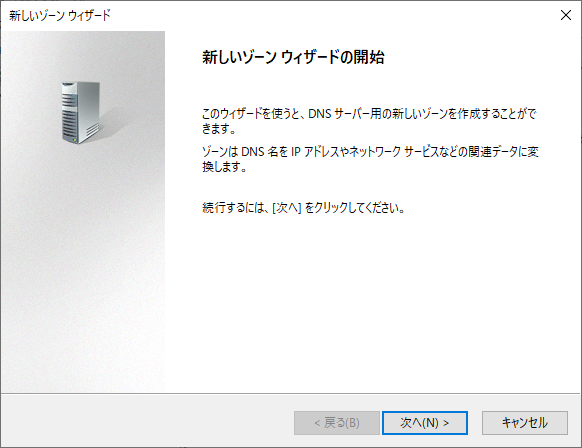

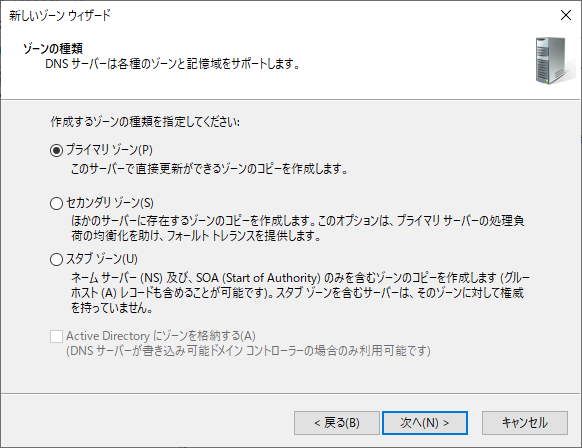

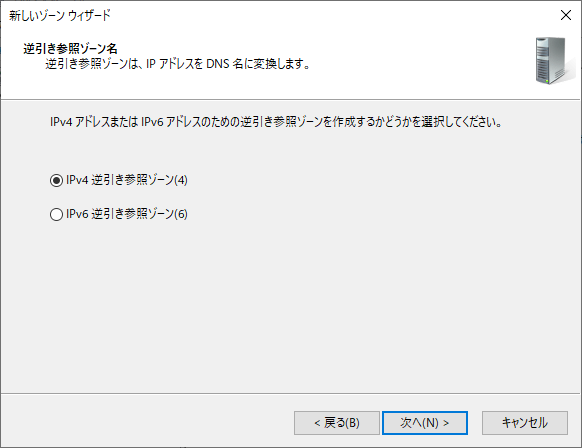

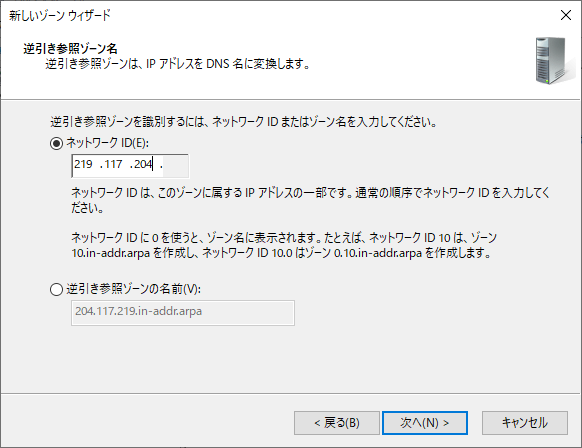

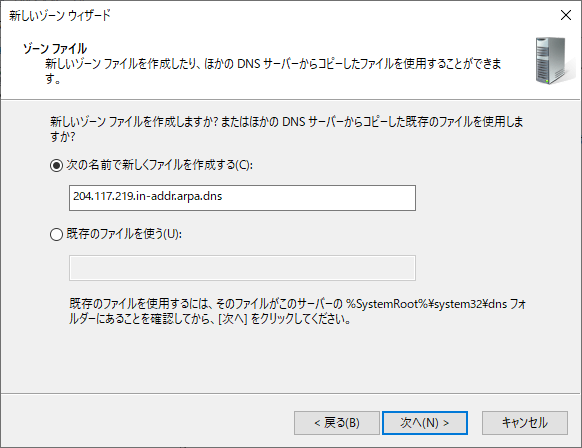

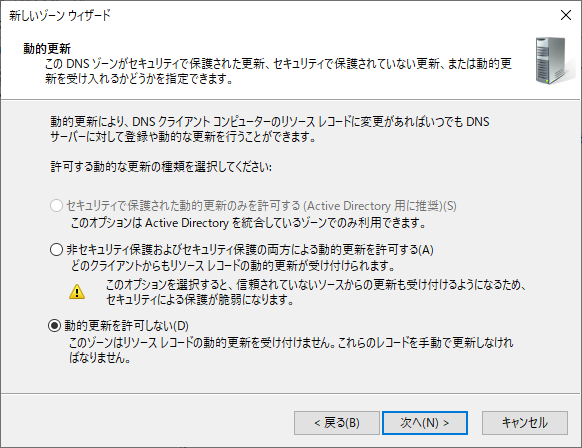

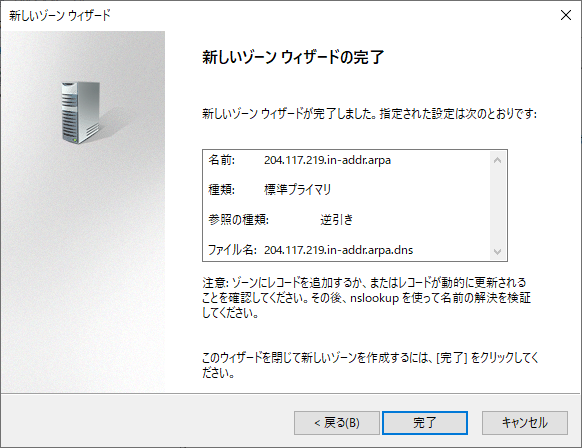

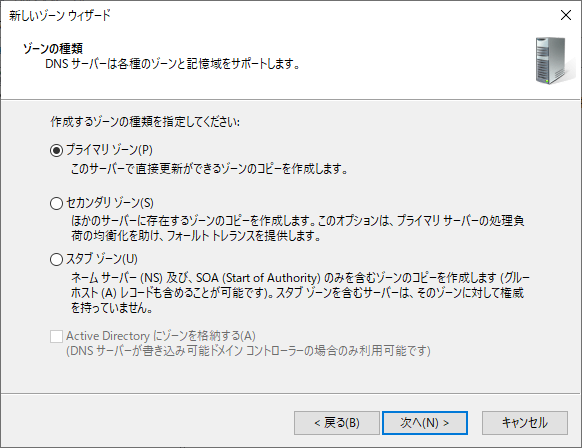

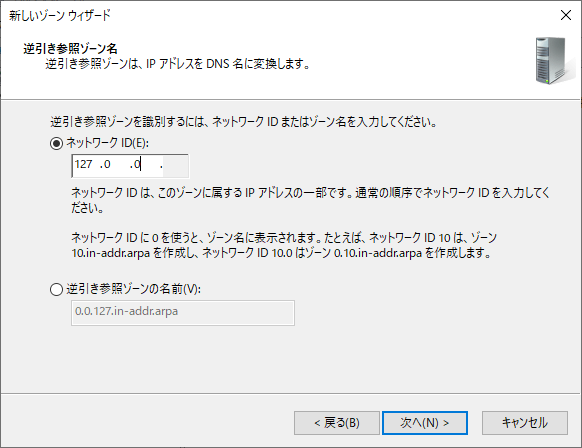

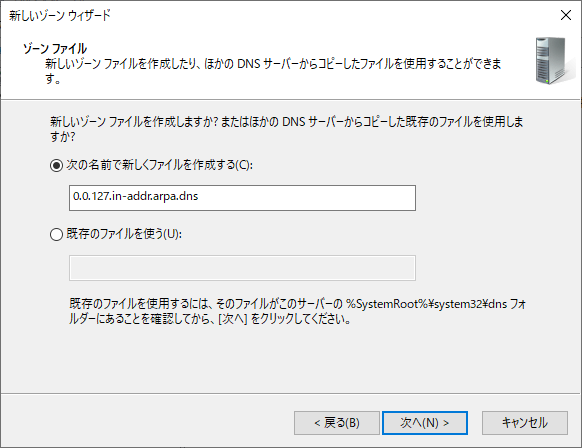

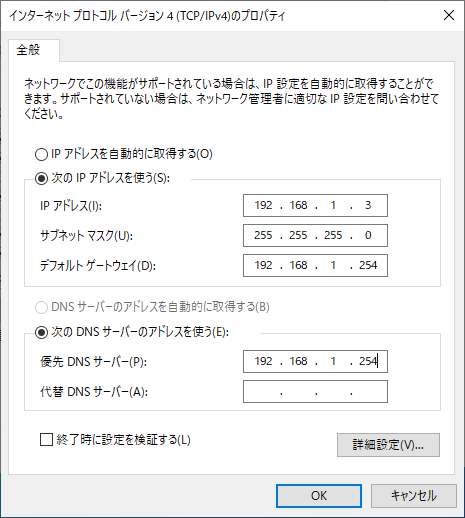

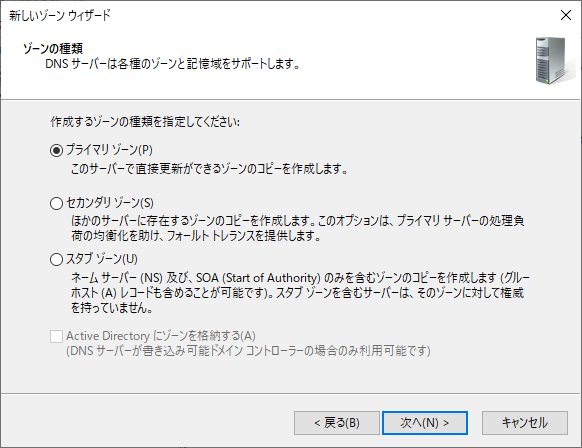

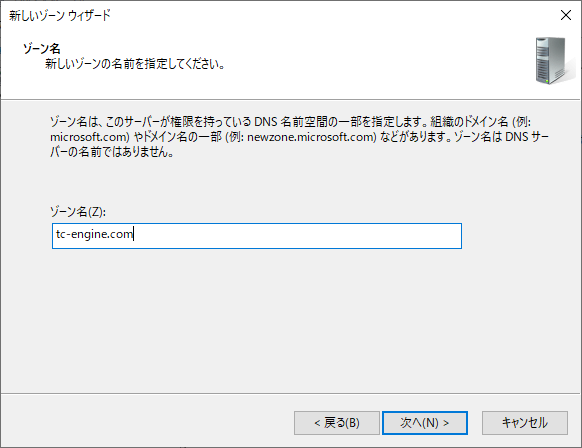

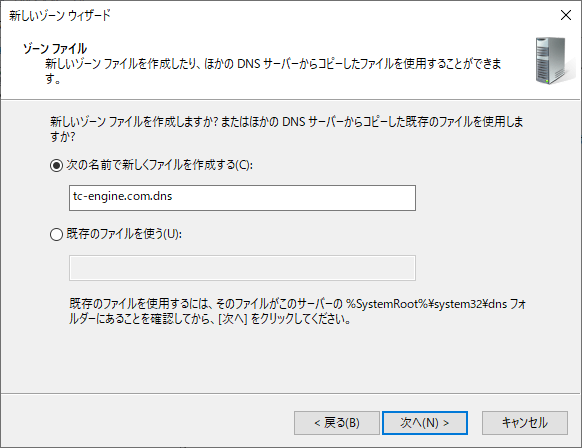

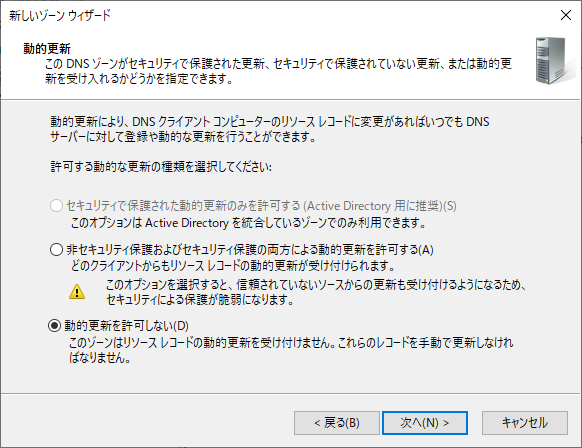

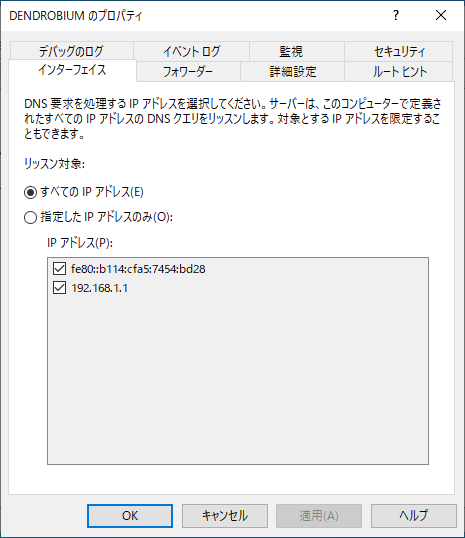

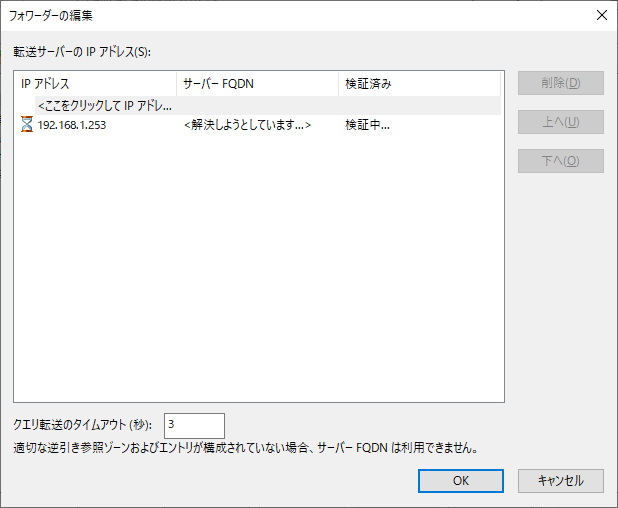

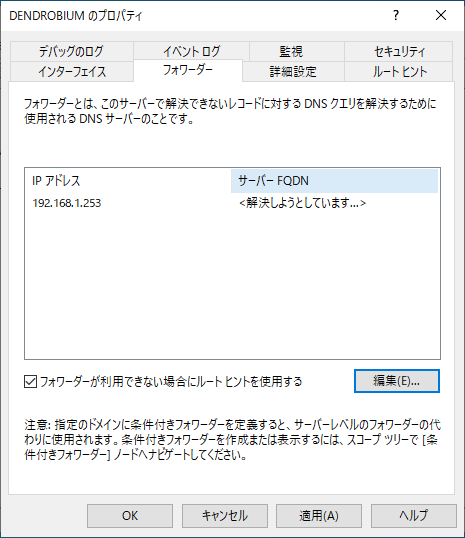

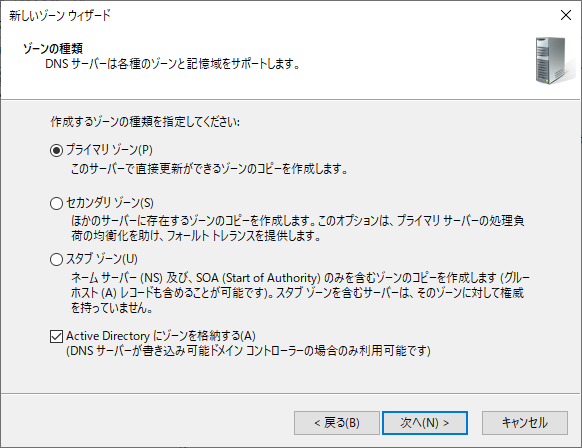

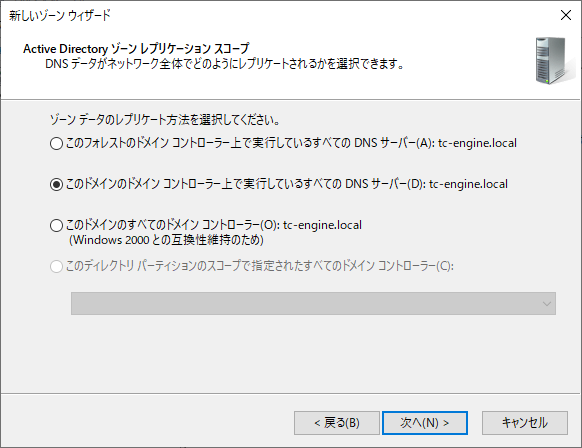

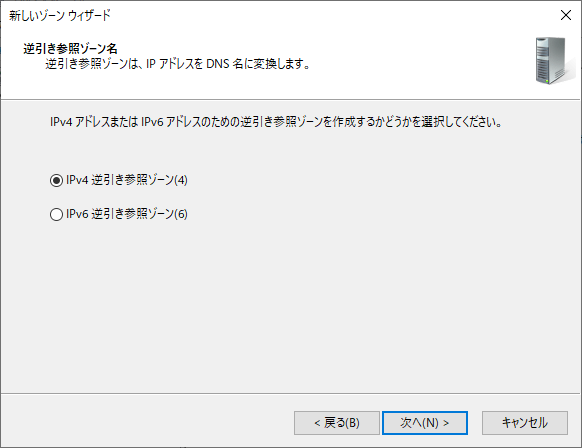

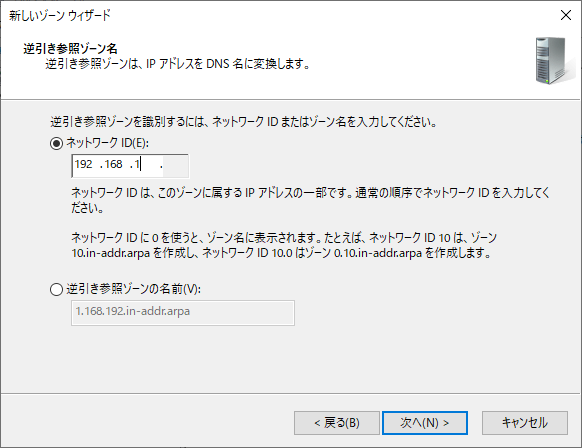

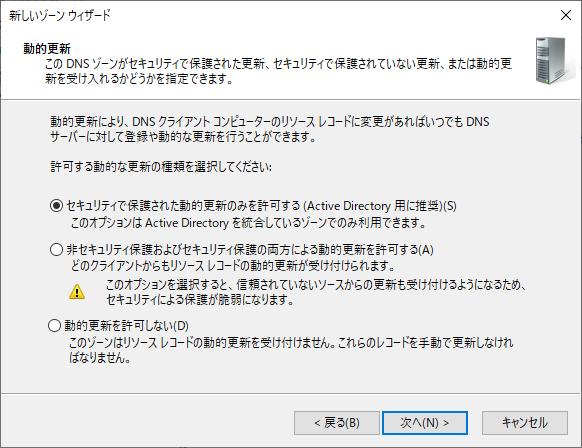

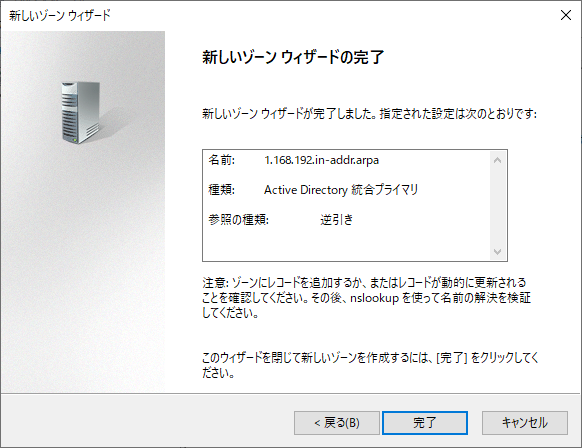

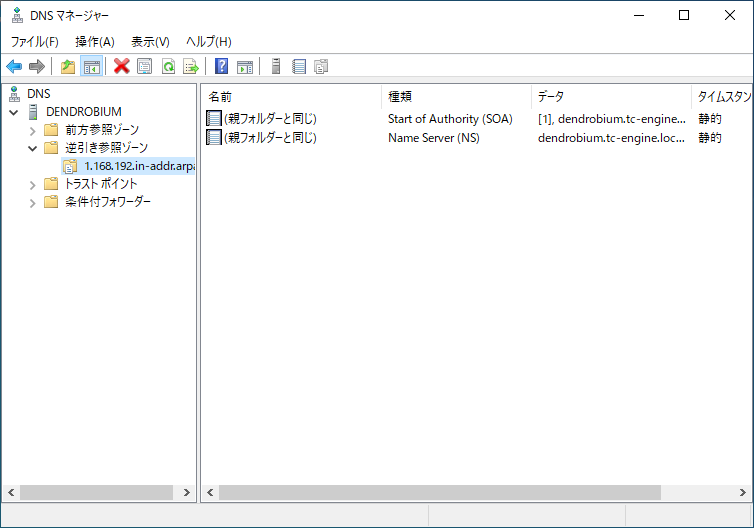

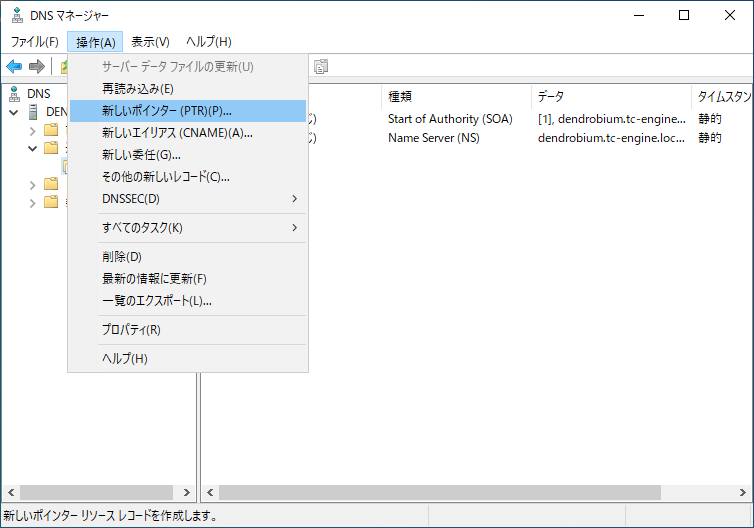

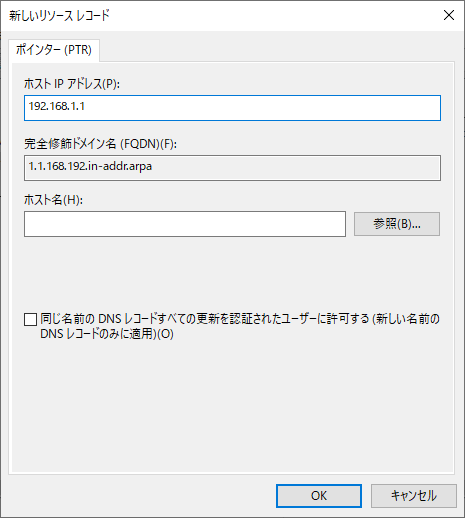

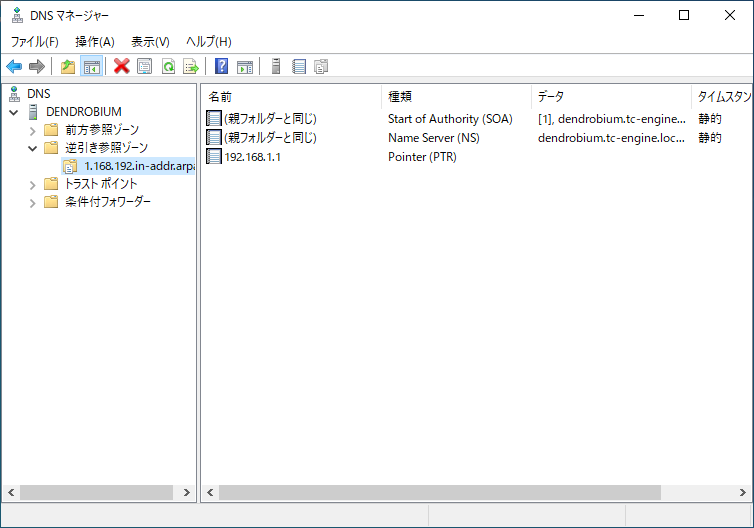

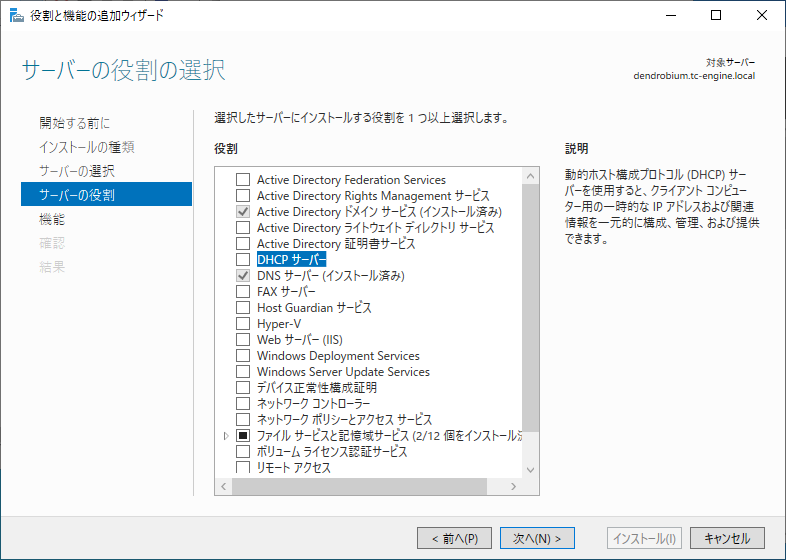

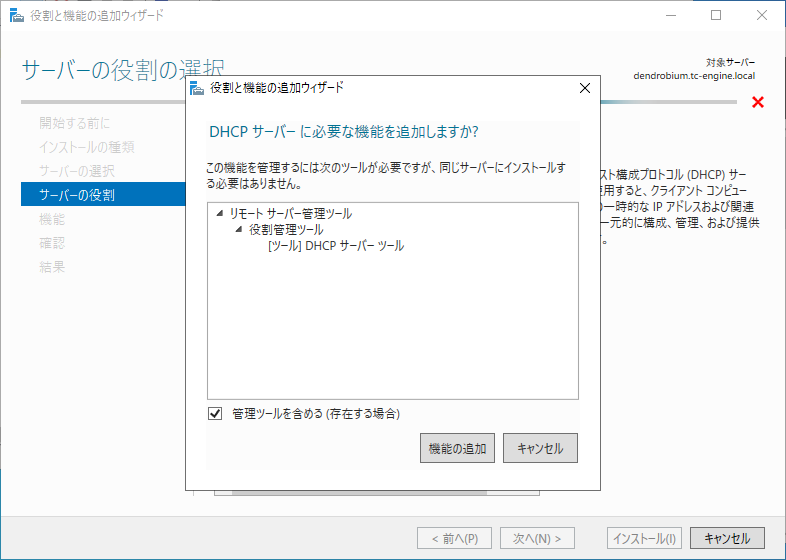

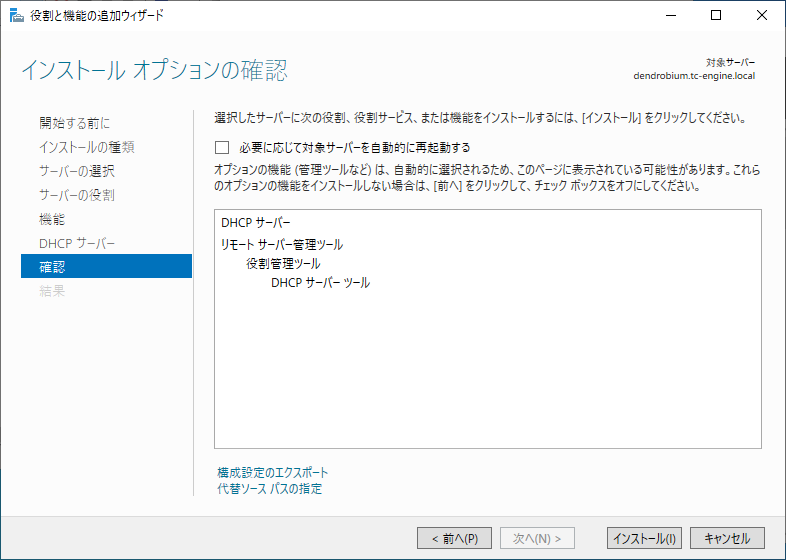

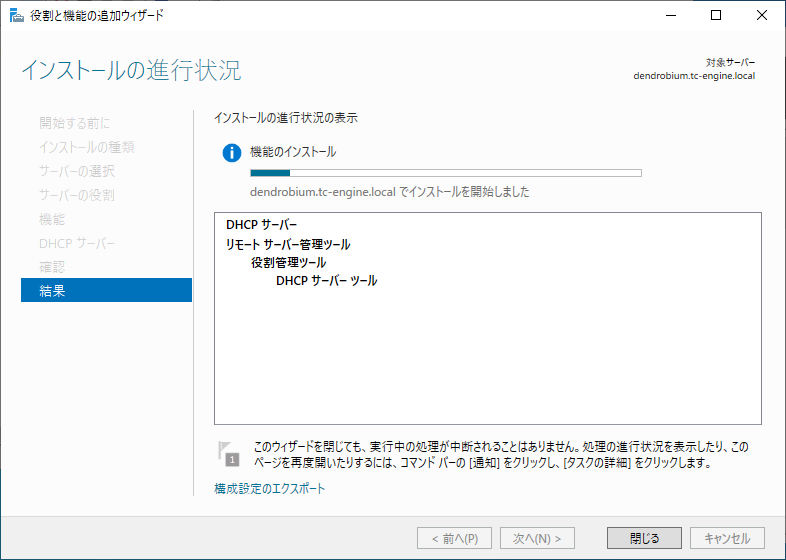

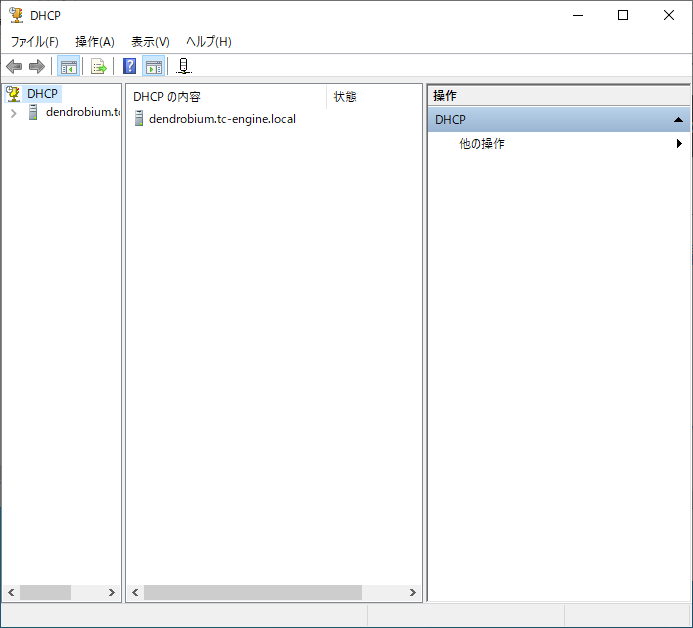

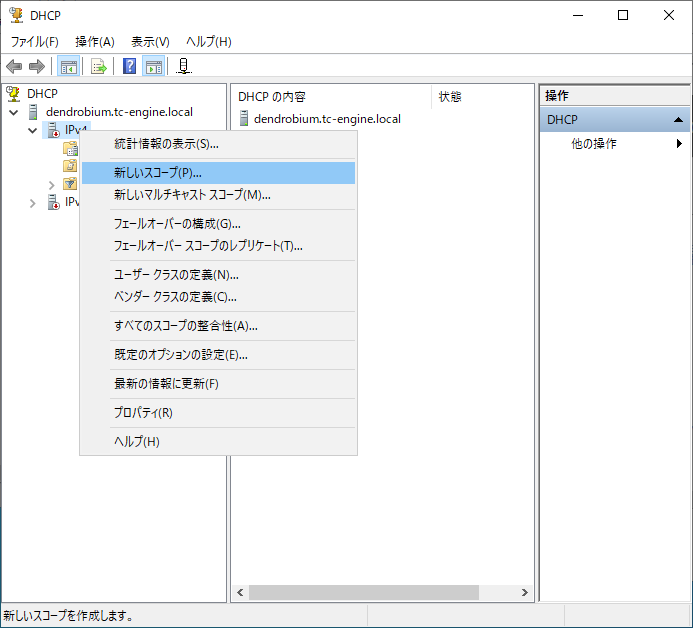

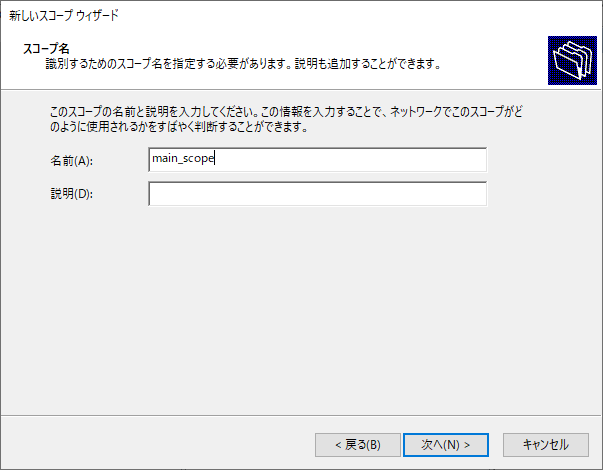

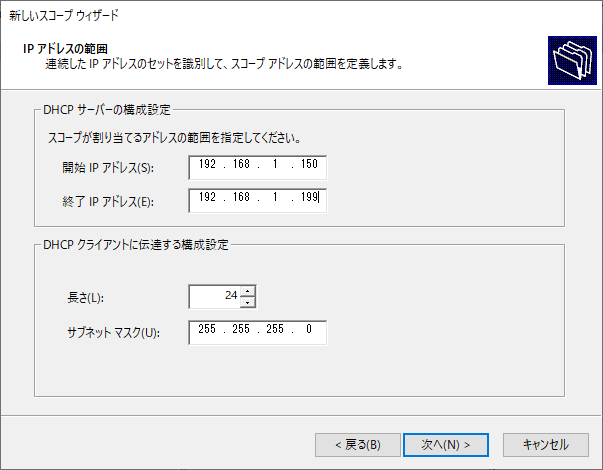

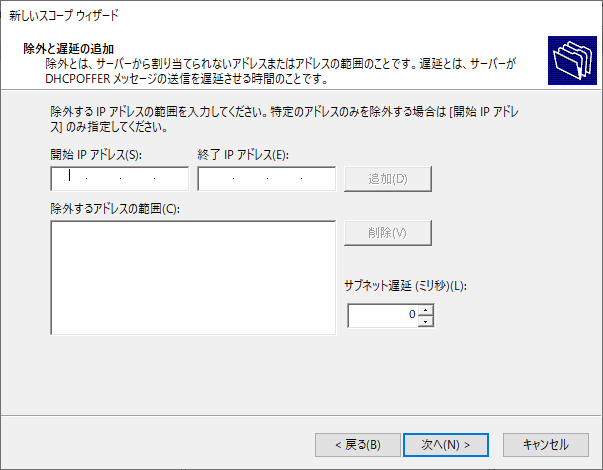

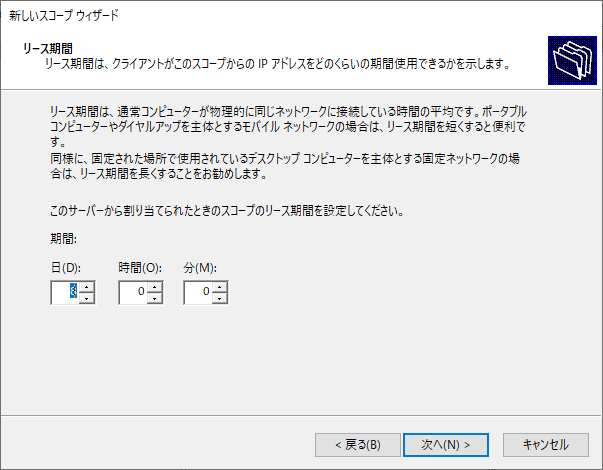

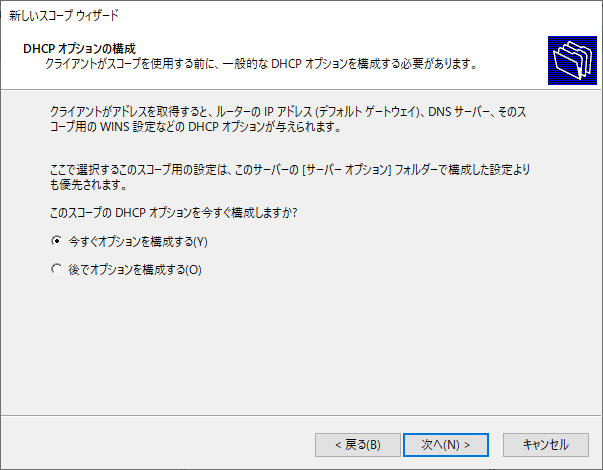

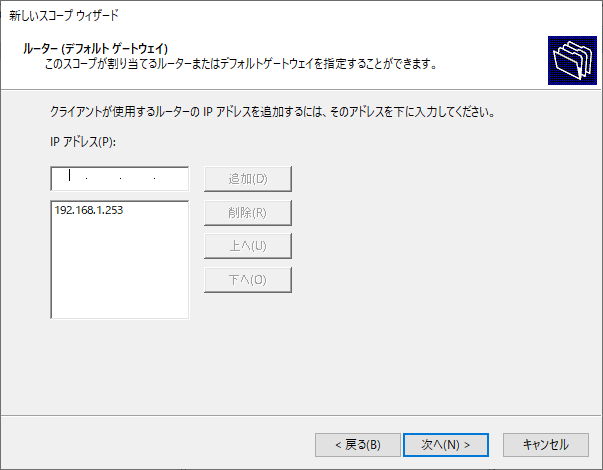

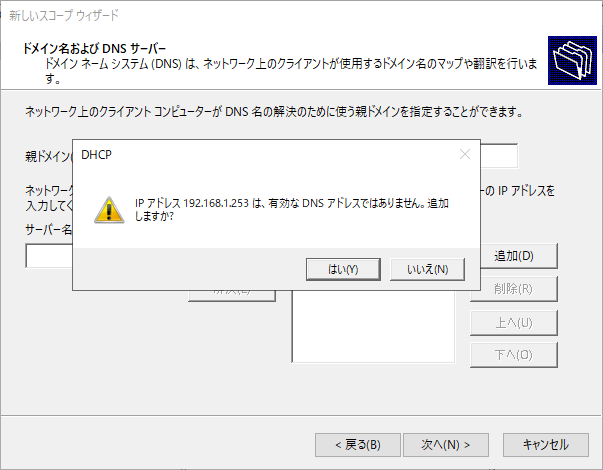

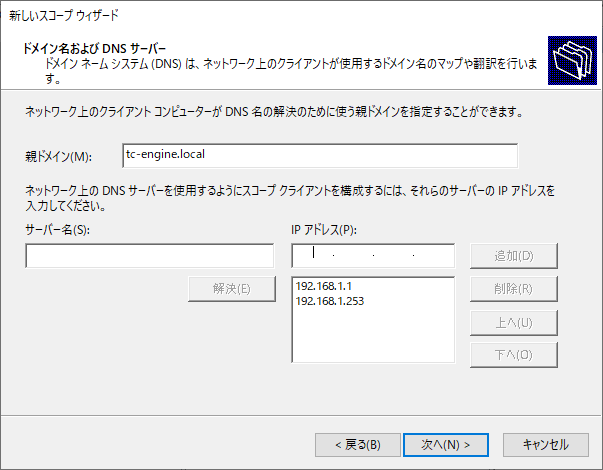

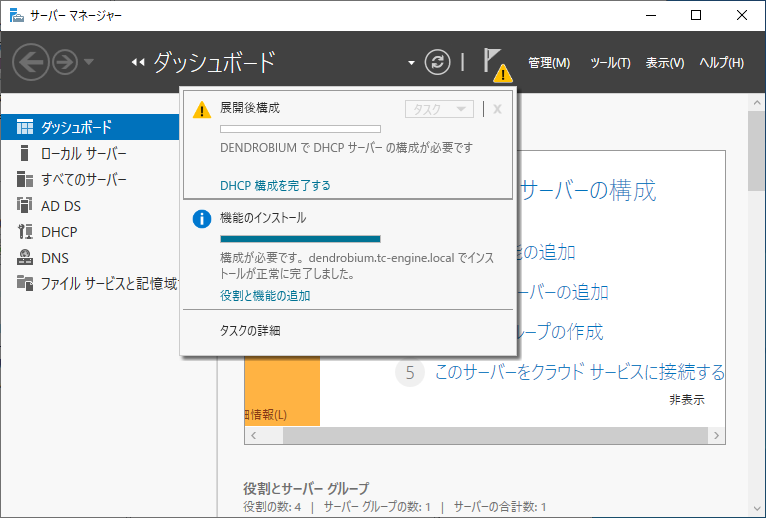

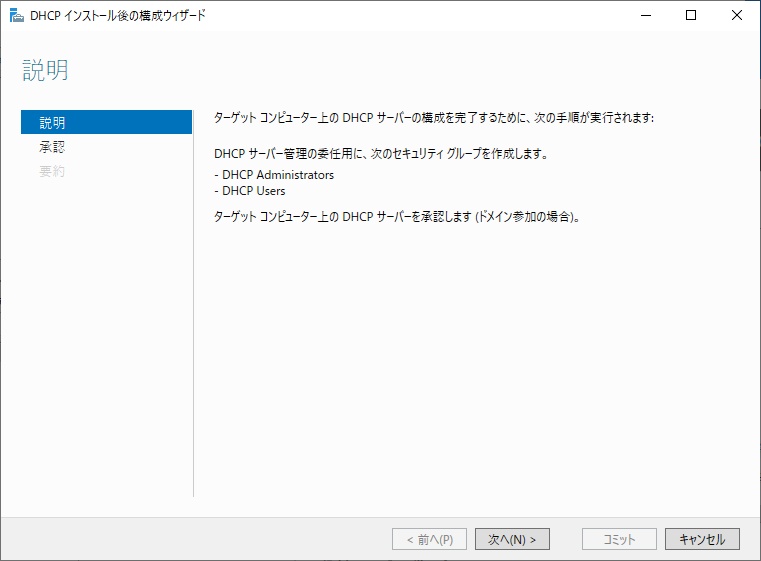

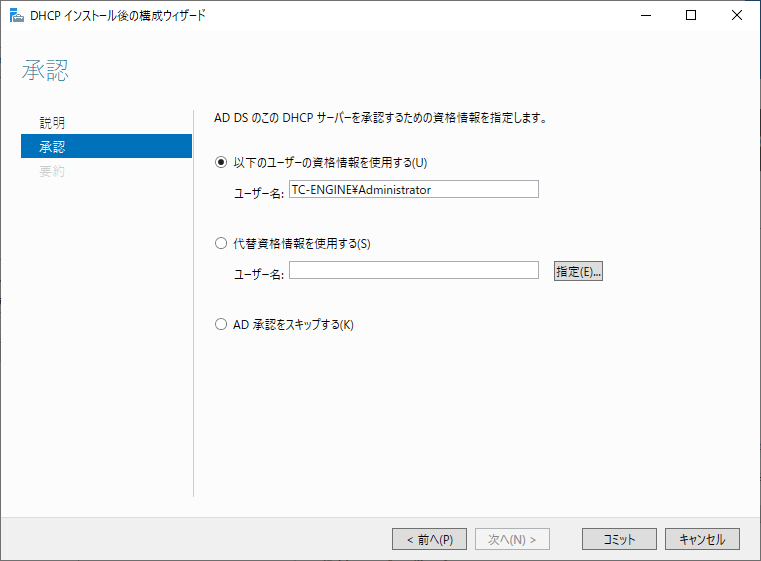

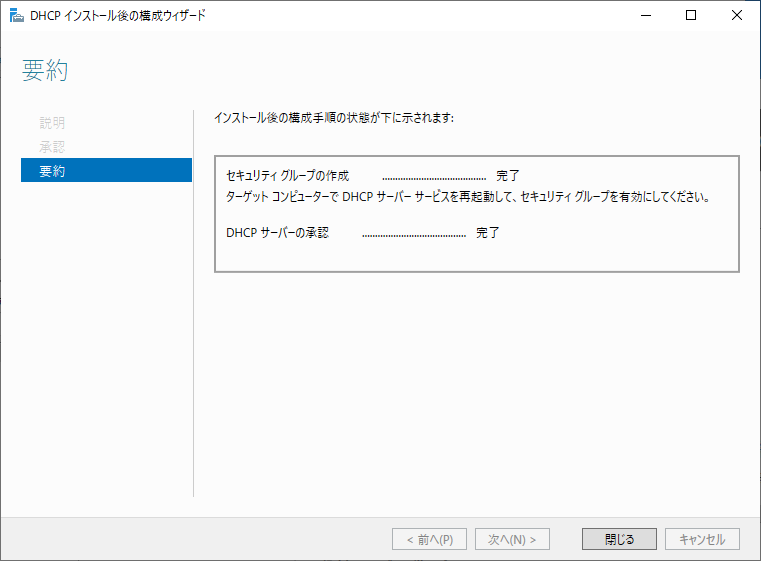

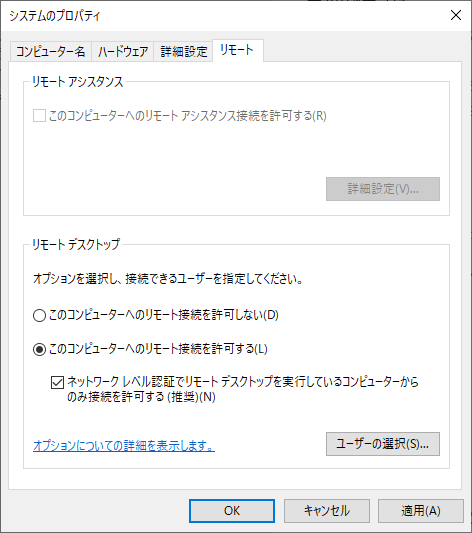

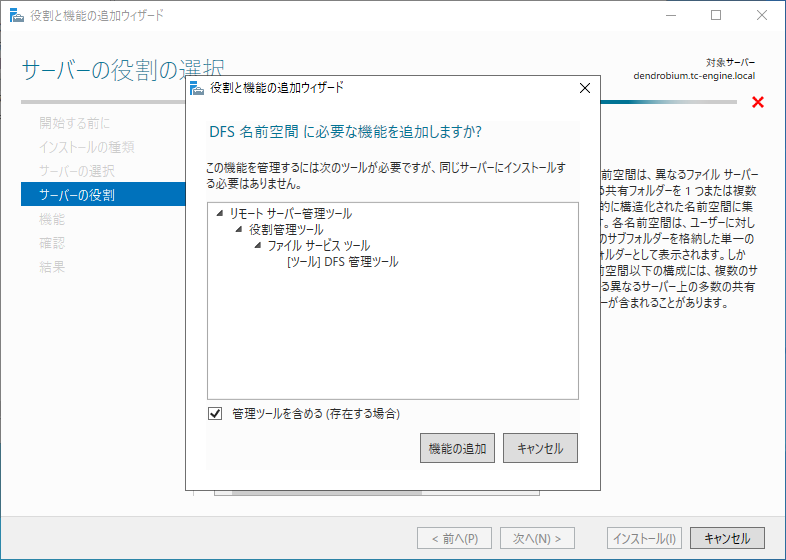

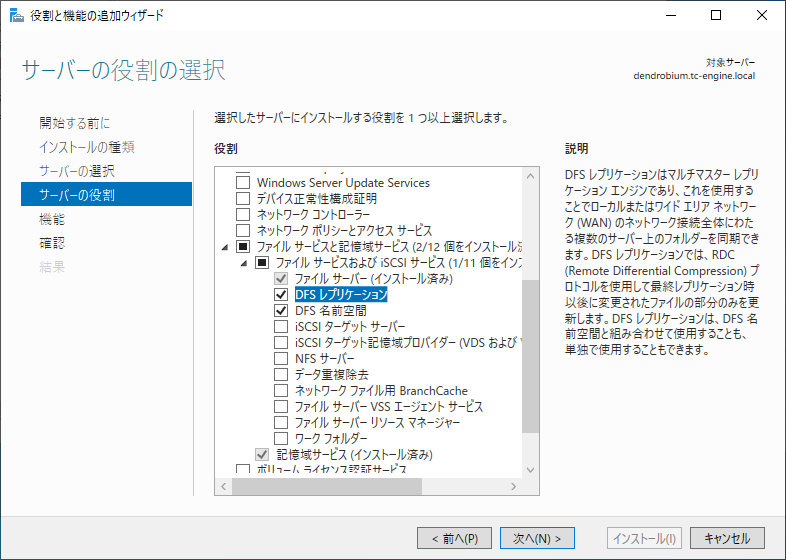

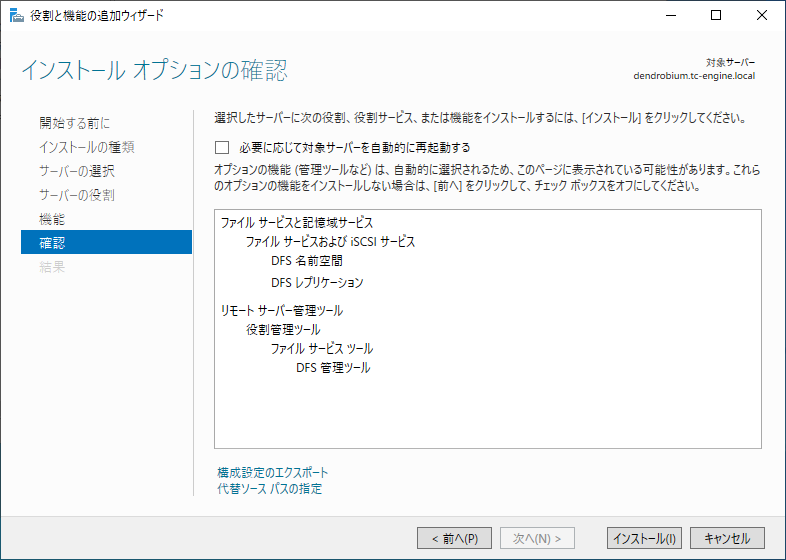

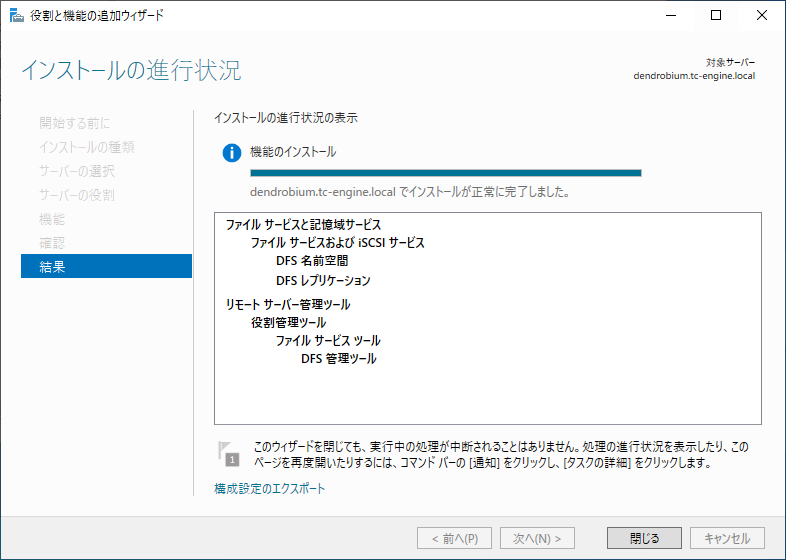

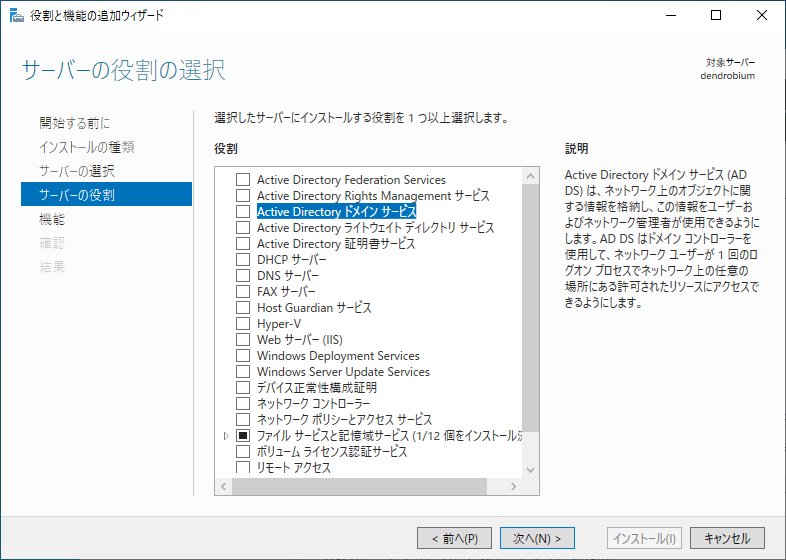

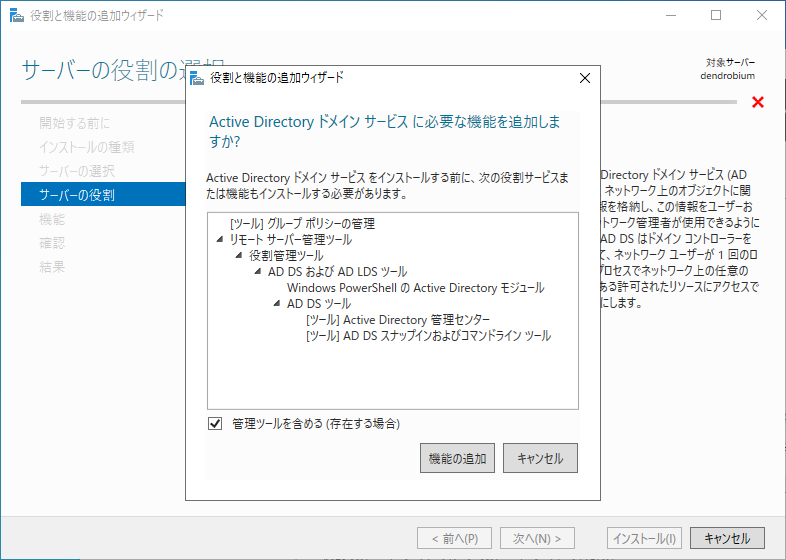

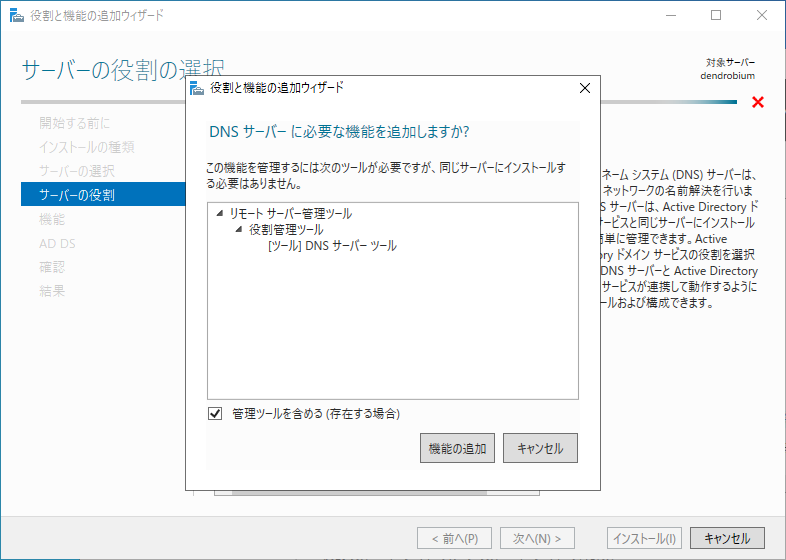

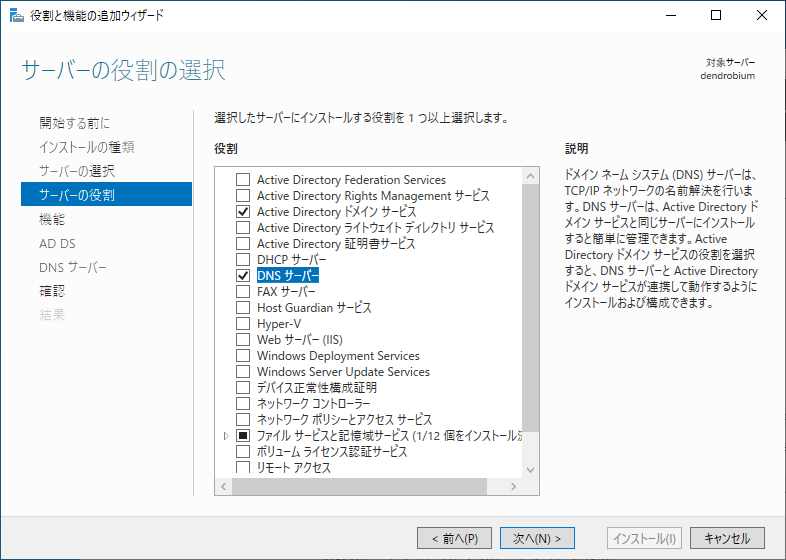

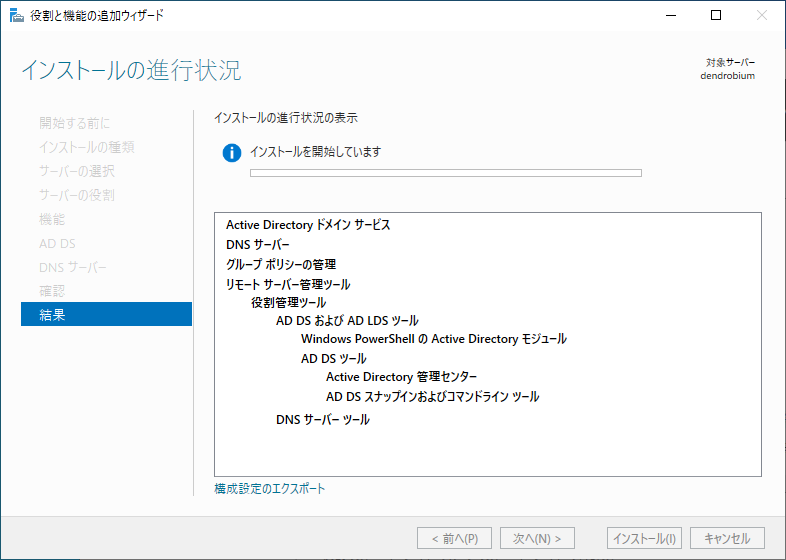

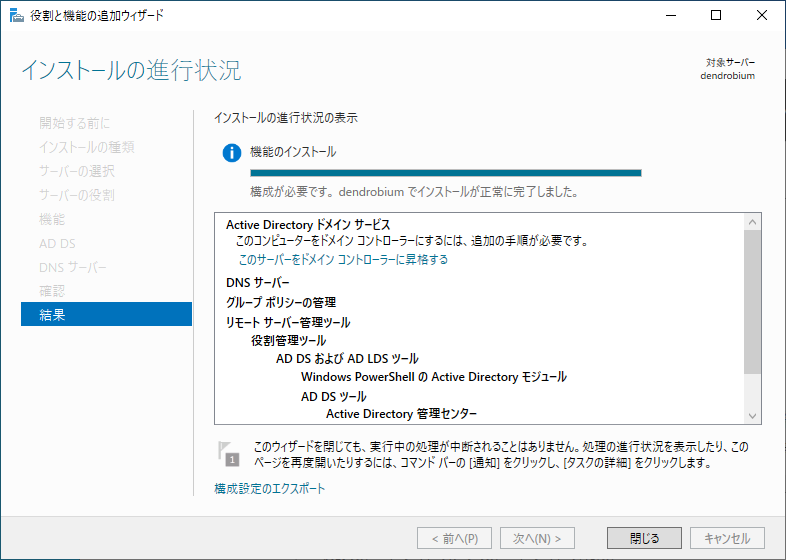

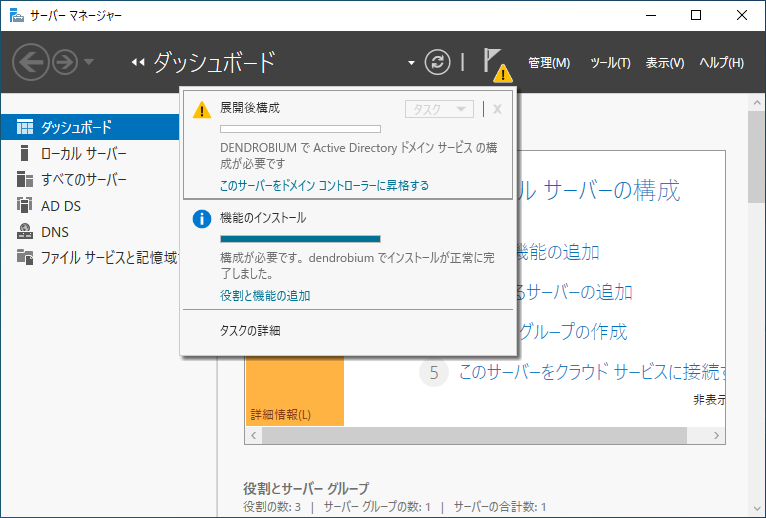

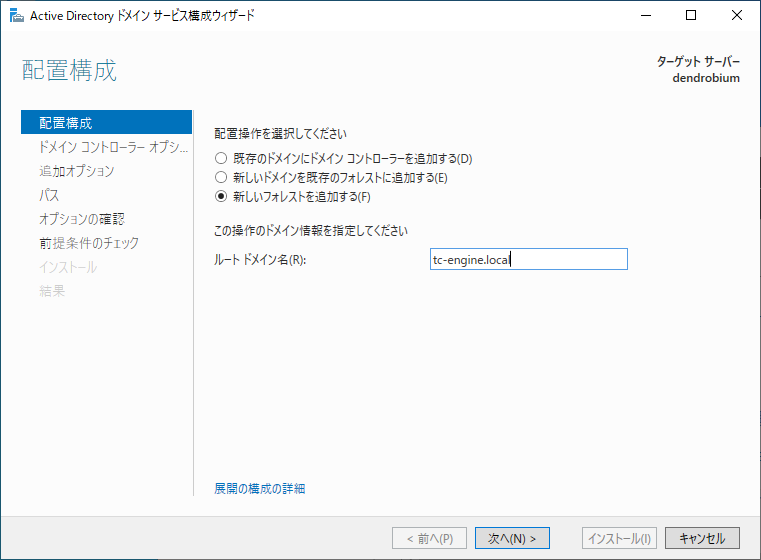

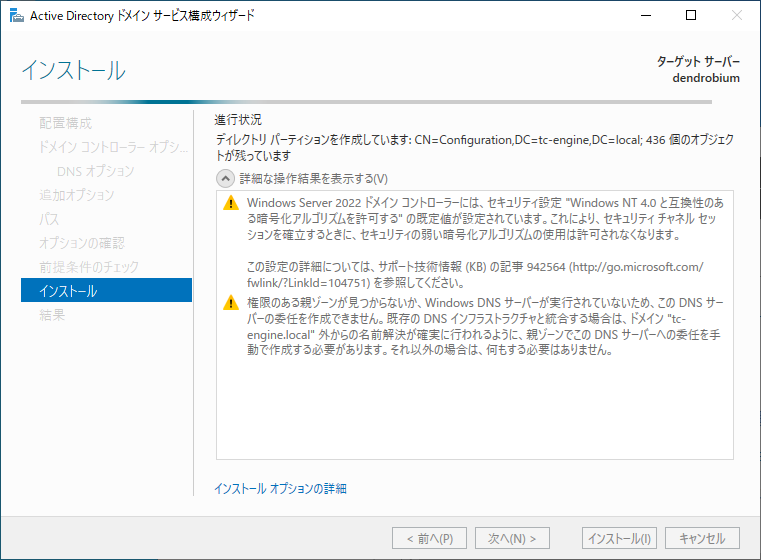

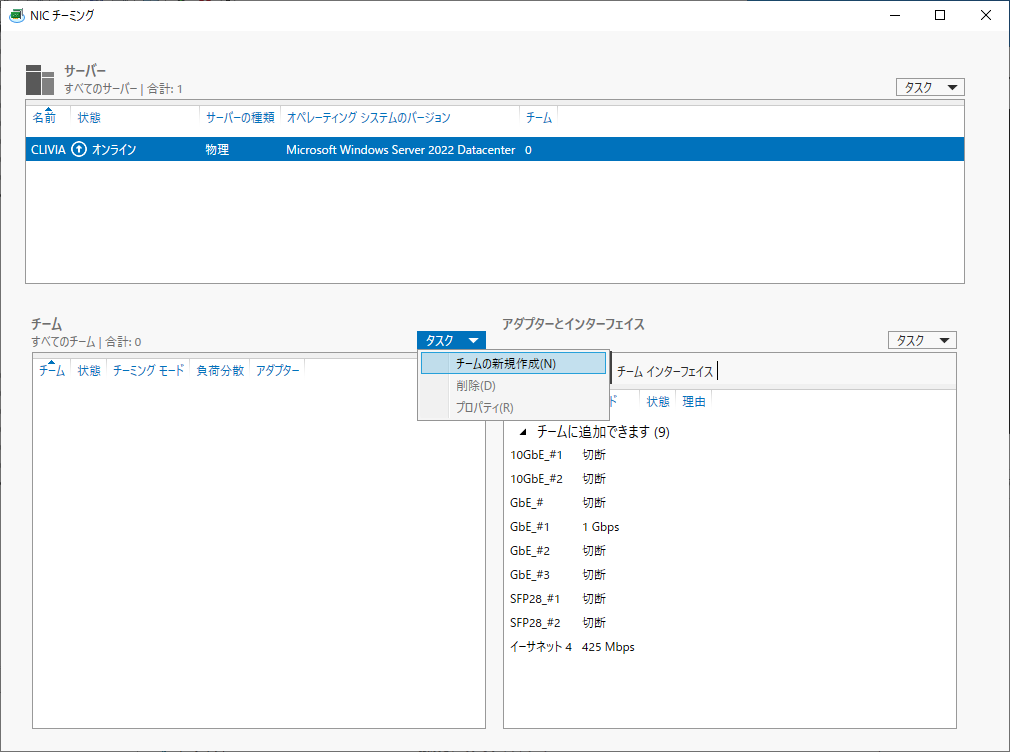

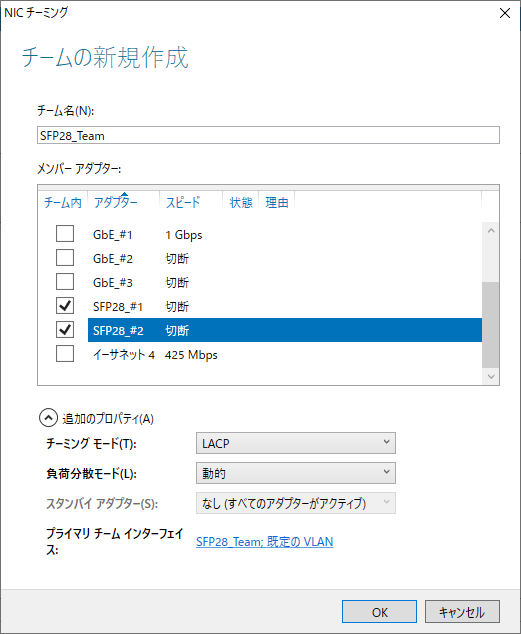

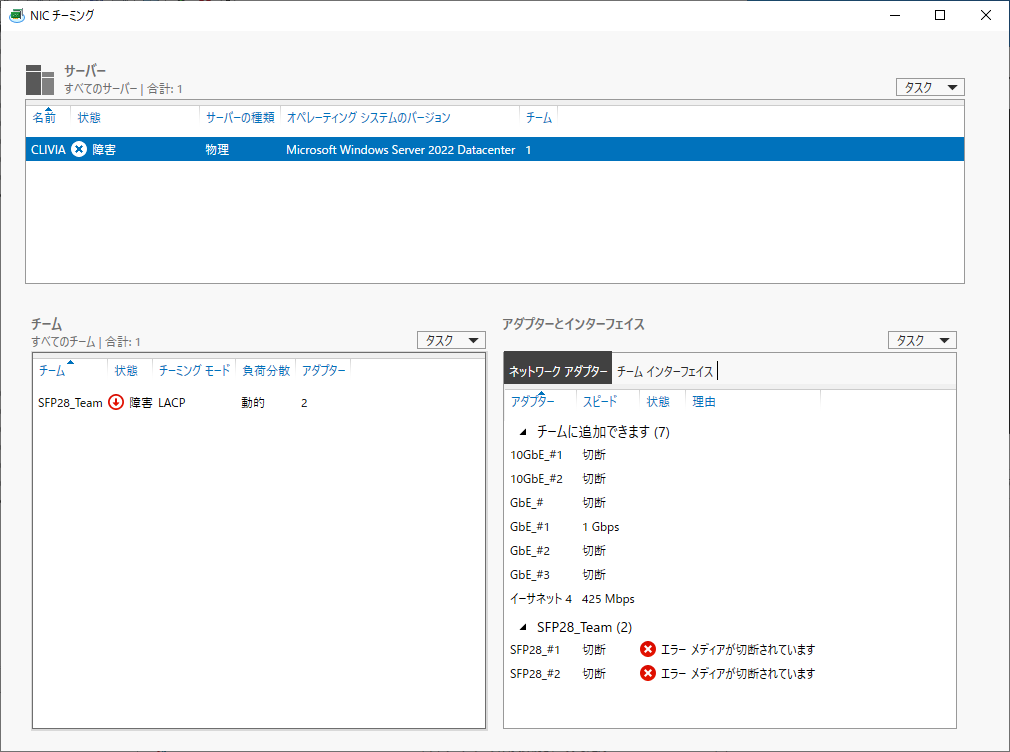

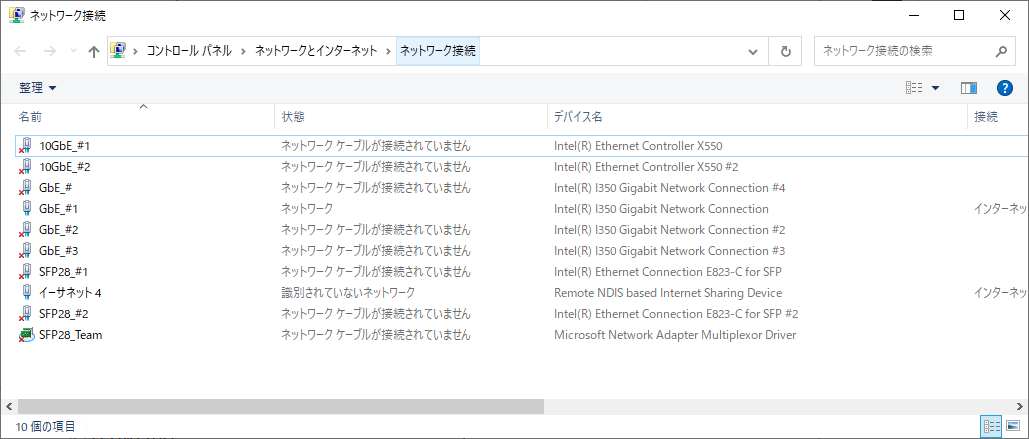

まず、素のVMを作成。   3つのVMのOSイントールが完了した。 ADのインストールは完了したので、続いてDNSのセットアップ。       ・逆引き参照ゾーン→新しいゾーンを選ぶ。  ・新しいゾーンウイザードを開始。  ・ゾーンの種類でプライマリゾーンを選ぶ(ADにゾーンを格納するも有効)。  ・レプリケート方式は、このドメインのドメインコントローラの全てのDNS。  ・IPv4逆引きゾーンを選ぶ。  ・ネットワークIDとして、192.168.1を入力→自動的に、1.168.192.in-addr.arpaというゾーン名が設定される。  ・動的更新はセキュリティで保護された動的更新のみにする→完了。     ・DNSサーバ自身のPTRレコードを登録。 (これでnslookupでサーバがUnKnownにならない)  続いてDHCPの設定。  ・DHCPを役割の追加からインストールする。      ・IPv4から新しいスコープを追加。   ・スコープの名前を登録。  ・アドレス範囲は192.168.1.150から199にする。  ・除外と遅延の追加は設定せずに次へ。  ・リース期間はdefaultの8日。  ・デフォルトルート、DNS(自分自身とルータに設定)を設定する。    ・デフォルトルート、DNS(自分自身とルータに設定)を設定する。     ・ダッシュボードの警告アイコンから、DHCPインストール後の構成ウイザードを起動して、コミットする。    その他の設定、役割の追加。  ・リモートデスクトップを有効にする。  ・役割からファイルサービス-DFS名前空間とDFSレプリケーションを選び、インストールする。    ドメインコントローラのセットアップを進める。 まずは普通にWindows OSのインストール。                                 ネットワークの基本設定は出来たので、VMの作成を開始する。 まずは、ドメインコントローラだ。 スペックは、 CPU:2C/メモリ:16GB/HDD:80GB の構成に決めている。 VMの作成の手順は、従来と変わらず。                     今回未使用の、2つの10GBase-Tポート。10GBase-Tは高熱源体として知られているので、無効にしておいた方が消費電力が減るのでは・・と、試してみる。 マザーのQuick Referenceを眺めると、10GポートのLAN5-6の有効無効のジャンパピンがある。  ただ、一か所だけ、セットアップ画面中にも10Gポートの有効無効の設定項目があるので、ここも念のため無効にしてみる。  ただ、アイドル時の消費電力は80Wで、特段消費電力が落ちたようにも思えない。 その後、ジャンパと設定を元に戻し、10Gポートを有効にした状態(ただし、リンクはしていない)での消費電力を確認したが、アイドル時で82-83W。2-3Wは消費電力低減に貢献しているのかもしれないが、些細な数値なので、10Gポートは有効のままにしておくことにした。 旅行に行ったり出張があったりで、少し間が空いてしまった。 VMゲストOSをインストールするために、チーミングを仮想スイッチの準備を始める。 まずチーミングは、前回同様OS標準のNICチーミング(LBFO=Load Balancing and Failover)を使用する。事前にネットワークアダプタの名前をコントロールパネルでわかりやすく設定しておく。  チーミングNICの作成は問題なく完了する。ケーブルを挿していないので、リンクはしていない。     新規スイッチで外部を選択し、先ほど作成したチーミングNICを選択する。・・・。すると、エラーメッセージが表示されて、仮想スイッチの作成に失敗する。  LBFOチームに仮想スイッチをアタッチすることは非推奨になりました。 と表示されている。初耳な情報だったが、調べるとその通りのようで、LBFOはレガシーなチーミング技術で、数多くの先進的な機能と互換性がないそうだ。 で、その代わりに推奨されているのがSET(Switch Embedded Teaming)という新しい技術で、仮想化を前提に設計されたものだという。Windows Server 2016の時点でSETは用意され、2019の時点でLBFOは非推奨だったようだ。 この新しいSETだが、PowerShellで設定するのが基本のようだが、Windowsの新しいサーバ管理ツールであるWindows Admin CenterであればGUIで設定できる。Admin Centerは2019の時からServer Managerを起動すると使用を促されるようなメッセージが表示されるので気になっていたが、別途インストールが必要になるため使用を避けていた。今回良い機会なのでインストールして試してみる。        https://[HOST名]:443 で起動する。          ※はじめに設定したアダプタも、改めて加えて再構成する。  設定内容を確認する。チーミングモードはスイッチ非依存、負荷分散モードはHy-er-V Portとなっている。 SETでは、LACPや動的チーミング(LAG)はサポートされていない。残念であるが、致し方なない。ちなみに負荷分散アルゴリズムはDynamic(動的)とHyper-V Portがあり、Packet DirectというSDNの機能を使う場合はHyper-V Portに設定する必要があるそうだ。 チーミングが完了すると、ネットワークアダプタに新しいポートが追加されている。    余談だが、サーバのネットワークアダプタの一覧をみると、物理的には存在しない、謎のアダプタが一つ存在する。  しかし、それに該当すると思われるハードウェアは接続されていない。 インターネット接続は無しとなっているが、アクティブで、リンクスピードも●●Mbpsとなっている。  改めてWeb上で調べると、判明した。BMCとの通信で使われているアダプタであるようだ。これを削除したり、IPアドレスを変更したりすると、BMCとの通信ができなくなるようなので、そのままにしておく必要だがある。 正体が判明して、ホッとした。 CPUなどのベンチマークを計測していなかったので、GeekBenchとCrystalMarkを使用する。 まずはGeekBenchから。  こちらはCrystalMark。  Hyper-Vの役割を追加する。手順は従来と変わらない。   Hyper-Vの役割を追加   機能は何も追加しない    仮想スイッチの追加は後で行う    使用するSFP+モジュールは、以前買い置きしたIntelロゴの、パチモノっぽいモジュール。これを二つ、オンボードのSFP28スロットに挿し込む。事前の調査通り、物理的な形状は同じなので、カチッと嵌まり込んだ。   HDD Sentinelをインストールしようと、最新版を確認したら、今夏に久々にメジャーバージョンアップして、5から6となっていた。 Pro版を購入しようと手続きを進める。円安の影響で4,000円近くに値段が上がっている。渋々と決済画面に進んだが、クーポンコードの入力欄がある。何かコードは見つからないかな・・と、Web検索で見つかったクーポンサイトを経由してみたら、な、何と40%OFFとなった!ラッキー! ということで、HDD Sentinel Proを購入。早速インストール。使用感や画面構成は従来のバージョンと大差ないようだ。    MegaRAID SASは、12Gbps製品以降、従来のStorage Managerに加えて、LSAという管理ツールも使用できるようになっている。Storage Managerはいずれ撤廃される方針のようなので、今回はこのLSAを使用してみることにする。 それにしてもMegaRAIDはLSI Logicが買収され、AVAGOになり、Broadcomになって久しいのに未だにLSIを製品名に使っているのか・・。 セットアップは、ニューテックに同社製品向けの日本語のLSAのマニュアルが公開されていたので、それを参考にしながら行う。 念の為、RAIDコントローラのプロパティを確認。     openSLPはオープンソースのネットワークプロトコル    [StandAlone]選択  使用するポートを設定  イベントログの設定  インストール後、ファイアウォールの規則を追加する。     TCPの2463を指定する    規則の名前を付ける  デスクトップの生成されたショートかっとをダブルクリックすると、Webブラウザが起動する。  ローカルadministratorのアカウントでサインイン  コントローラはちゃんと認識されている  ディスクがないので、現時点ではVDはない  ログ周りの設定 ディスクの追加はまだ先なので、一旦ここで終了。 今回も、Supermicro謹製の管理ツールである、Super Doctorをインストールする。セットアップファイルは、ドライバーCDに収録されていたものを使用した。バージョンは5で、現行品と変わらない。 インストールの流れは従来とほとんど変わらない。            インストールが完了したので、デスクトップのショートカットから起動する。       起動も問題なく、各モニタリングもできているようだ。 Windows Serverのセットアップは終わったので、SATAとM.2の二つのSSDのベンチマークを取ることにする。前回サーバの構築時同様、HDTune Pro、CrystalDiskMark、ATTO Disk Benchmarkを使って計測を行う。以下、その結果。 CドライブのSeagate NytroのCrystalDiskMark。    VMシステムディスクを格納するNVMe WD Red SN700のCrystalDiskMark。    CドライブのSeagate NytroのHD Tune Pro。一部のベンチはエラーが出て完了できない。      VMシステムディスクを格納するNVMe WD Red SN700のHD Tune Pro。一部のベンチはエラーが出て完了できない。     CドライブのSeagate NytroのATTO Disk Benchmark。   VMシステムディスクを格納するNVMe WD Red SN700のATTO Disk Benchmark。   最新のINFドライバの提供で、Windows Serverセットアップの目処は立った。構築中の環境でそのままセットアップを続けても良いのだが、ここで改めて新規インストールをやり直すことにした。 セットアップの過程で、ちょっと気になっていた、Cドライブのパーテーションサイズの設定を熟考してみた。 と言うのも、Cドライブは100GBにする予定なのだが、エクスプローラの表示上でピッタリ100GBにするのがなかなか難しい。1K=1024Byte換算のズレから生じているのだろうけど、中々うまくいかない。Web上の情報だが、102,400MBに、システム管理のための4MBを足した102,404MBにするとうまくいく、と言うのがあったのだが、容量が合わない。 結局、試行錯誤で手計算で誤差を修正して、XXXXXMBでパーテーションサイズを区切ると、エクスプローラ上は100GBの表記となった。力技なのが納得いかないが、とりあえずは良しとする。           ということで、最小限の追加インストールで、OSの基本セットアップは完了した。 それにしても、今回購入したマザーを始めとしたSupermicroのIce Lake-D 2700シリーズのマザー。いまだに製品情報ページではComing Soonの扱いとなっていて、マニュアルすら準備できていない。 これって、まだまともにリリースされている製品と言えないのではないだろうか? 一方で、下位のD1700シリーズを確認すると、こちらはComing Soonの文字が消えている。気が付いたら、こちらはマニュアルも公開されていて、INTEL INFドライバも、つい昨日、11/4の日付の新バージョンがリリースされている。  これは偶然なのか?それとも、自分が問い合わせしたから気が付いて、慌ててINTELから最新ドライバを取り寄せてアップしたのか? どう考えても後者なのだろう・・。 一体、このマザーボードは全世界でユーザーが何人いるのだろうか? 体のいいエンジリアサンプルの評価に無償で貢献しているだけなのではないだろうか?   悩まず、とっととSupermicroに質問をぶつけてよかった。時間を無駄にすることはなかった・・。 それにしても、9月に届いたマザーが正常に動作していたとして、INFドライバは同様に問い合わせしたらすぐに提供されていたのだろうか? 疑問は尽きない・・。 昨日Supermicroに大量の不明なデバイスについて問い合わせをしたが、翌日、前回同様のAARONさんから回答が届いた。その内容が以下。  I will update to you once have any feedback from Intel この症状を再現することができ、インテルに問い合わせ中だ。 インテルからフィードバックがあればまた連絡します。 という内容。ちょっとショック・・。まともにWindows OSで動作確認をしていないのか・・? しかも、インテルに問い合わせ、という他人任せな対応。自分たちで検討、対応せんのか・・? ドライバの問題は一旦置いておいて、RAIDコントローラのファームウェア更新を再度トライ。ファームウェアの実態は、MR_4MB.romであろうことは確信が持ててきた。あとは適用方法。RAIDユーティリティからの適用も考えたが、もう一度EFIセットアップから実行することを試みる。 怪しかったのは、USBメモリのフォーマット。exFATとなっていたので、これを FAT32にフォーマットし直す。そして、ファームウェアファイルをコピーしてEFIセットアップ画面からFirmware Updateを実行したら、認識した!     東芝のUSBメモリのボリューム名が表示され、そこからディレクトリを選択し、ファイルを指定。実行すると、すんなりとファームウェアの更新が動作した。  レビジョンを見ても確かに更新されているようで、一安心だ。 Winodwsのセットアップは一旦中座して、ハードウェアの追加実装を行うことにした。まずは、M.2 SSD。 色々血迷ってしまい、結果3つの1TB SSDを購入してしまったが、最後に購入したWD Red SN700を使用することとなった。  Red SN700のパッケージ  シンプルなパッケージ内容  容量は 1TB  片面実装だ 片面実装のSSDで、耐久性は2000TBWとスペック上はかなり高くなっている。冷却は丈高のヒートシンク、Thermalright HR-09を使用することにした。  試しにヒートシンク無しで実装  Thermalright HR-09  並行輸入品を購入  かなり丈のある外観  作りはしっかりしている  SSDをサンドイッチする  サーマルパッドにSSDを載せる  挟み込んだ状態  マザーボードに実装  かなりの存在感 ヒートシンクを分解して、サーマルパッドの保護シールを剥がし、SSDをサンドイッチ。巨大なヒートシンクが付いた状態のSSDをマザーボード上にマウントする。  リテールパッケージ  MegaRAID SAS 9361-9iだ  いまだに製造者はLSI Corp.  マニュアルも同梱  外観表側  外観斜めから  外観裏面  外観正面から 続いてはBroadcom MegaRAID SAS 9361-8i、RAIDコントローラだ。こちらは冷却にNOCTUAの40mmファンを使用する。  NOCTUA NF-A4x20  ファンを取り付ける前に、キャッシュバックアップ用のCachVaultで使用する拡張基板を実装する。  CacheVault  拡張基板を取り付ける  背面からネジ止めする  基盤が実装された状態  こちらがバッテリーパック そして、カード上のヒートシンクに針金を通して、40mmファンをクリップ固定する。  40mmファンを針金で固定  試しにバッテリーパックを接続  マザーボードにRAIDカードを実装  SSDとの干渉もない ファン付きの状態のRAIDコントローラを、マザーボードのPCIスロットに実装。これで準備はできた。  電源を投入  ファンの回転も問題ない サーバの電源を投入すると、エラーもなく起動。デバイスマネージャを確認すると、SSDもRAIDコントローラも認識されている。インボックスドライバーが適用されたようだ。 SAS9361は、カード本体の設定画面がマザーボードのEFIセットアップ画面に統合されている。EFIセットアップ画面を起動すると、Advancedタブに、[AVAGO MegaRAID Configuration Utility]という項目が追加されていて、ここでSAS9361のステータス確認や設定が行える。     ちなみに、SSDとRAIDコントローラを追加した状態での消費電力は、Windowsにサインイン後、暫くアイドルで放置した状態では、81-83W程度であった。EFIセットアップ画面に入った状態は100W前後。現行サーバは同等の構成でアイドル時50W、起動時70W程度だったので、30Wくらい消費電力は増えていることになる。 この日は何とかRAIDコントローラのファームウェア更新までやっておきたいな・・と、EFIセットアップ画面からトライする。Firmware Updateという項目があるので、ここから更新できそうだ。 Broadcomのサポートサイトからダウンロードした最新ファームウェアは、24.21.0-0159。これを解凍すると、70-26832-00_Ptolemy4GB_GG_VPD.romというファイルと、MR_4MB.romというファイルが出現した。容量から見て、後者がファームウェアの実態のようだが、Webで見つかるファームウェア更新手順で紹介されているファイル名とちょっと異なる。本当にこれがファームウェアなのだろうか?  疑問を抱きつつも、USBメモリにコピーして、EFIセットアップ画面からFirmware Update画面を開く。しかし、挿入したUSBメモリを選択することができない。方法が間違っているのだろうか? 先に進めないまま、この日はタイムアップで、翌日以降に作業は持ち越すこととなった。 Windowse Server 2022のセットアップを続ける。デバイスマネージャーの不明なデバイスの潰し込みを行う。 SFP28のイーサネットコントローラだが、E823Lのドライバのインストールが相変わらずできない。今度はより新しいバージョンがインストールされている・・というメッセージ。後で入れたProset 27.3の方が新しいためだろう。セットアップファイルの中のReadmeに、Windows Modules Installer serviceがdisableだとインストールできない、という記述があったので、このサービスを手動でき起動してみるが、変わらず。  それではと、Proset 27.3を一旦アンインストールしてみる。そうすると、E823Lのインストールは先に進むようになったが、最後の段階で適合するデバイスが見つからない、というメッセージが表示されて終わってしまう。    困り果て、どうしようか・・と思ったが、デバイスマネージャからドライバの更新を選択し、手動でE823Lドライバの格納されたフォルダをインストール元として指定。ウイザードを先に進めたら、ドライバが適用された。無事、デバイスマネージャに、新たにネットワークカードが2つ、デバイスとして認識された。  これ以上は先に進まないので、Supermicroのテクニカルサポートに問い合わせをすることにした。 動作確認についてはこんなところで良いだろう。できるとことまでセットアップはしておこうと、SATAのSSDを接続してOSのインストールを行うことにする。 ISOイメージはMSDNから10月パッチ適用のWindows Server 2022最新版をダウンロード。Refusで起動USBメモリを作成して、ブートアップする。   USBメモリから起動して、言語とキーボード設定の初期画面が表示される。キーボードだけUSに変更し、先に進むが、ここで問題が発生する。   のメッセージが表示され、先に進めない。メディア用ドライバを入れろ、という事か? NVMeにインストールしようとしているなら、12世代コアで問題になった、Intel VMDを無効にすればよさそうだが、今回はSATAのSSDだ。VMDも無効になっている。ISOイメージをダウンロードし直した理、Refusのオプション設定を施して起動メモリを作り直してみても変わらない。 色々なサイトを検索して調べると、あるところでヒントが見つかる。Microsoftがこの問題について考えられる原因を上げていそうなのだが、その中に、インストールメディアの書き込み速度が速すぎる、というものがある。 遅すぎる・・ならまだしも速すぎる?? ちょっと信じられないが、試してみよう・・と、USBメディアを、USB2.0ハブ経由の接続に変えてみる。今回使ったUSBメモリは3.0対応で、マザーボードのリアのUSBスロットも3.0なのだが、ハブを挟むことで2.0のスピードまで落ちることにする。 疑心暗鬼で起動スイッチを押し、インストールプロセスを進めると・・次へ進んだ!本当だ、本当にメディアのスピードが早すぎたのだ! こんなことってあるのだな・・と感心しつつ、インストールを進める。素のセットアップ状態では、デバイスマネージャは不明なデバイスだらけで、画面すらXGAになってしまう。  関連ドライバをインストールしよう・・と、Supermicro社のサイトからINF、グラフィックス、LAN、VROCのドライバを適用する。   画面解像度はFULL HDで設定できるようになり、いくつかの不明なデバイスも消えたが、それでも結構な数の不明なデバイスが残っている。  イーサネットコントローラも2つ、不明なデバイスとして残っているが、多分これはSFP28のINTEL NICだろう。Intel LANドライバは全く違うレビジョンのものが二種類あり、片方(E823Lというファイル名)がインストールできなかったが、これがそうなのだろう。   その後、インストールCDからIntel MEも追加してみたが、不明なデバイスは消えない。 この日はこの辺りで作業は打ち切り。明日以降、構築を再開する事にする。       ようやく届いたSupermicroマザーの動作確認を行う。ちょっとショックだったのは、開封したマザーボードが新品とは思えない様相だったこと。ヒートシンクには指紋が付いていて、新品の時に付いていたメモリスロットの封印シールもない。まあ、出荷時テストをやったから・・とも言えるが、ちょっと配慮に乏しい。 静電防止袋もよれよれだし、気がついたら、発送時に送った化粧箱も返送時にはない。シリアルナンバーは異なっており、修理をしたものが送付された訳ではなさそうだが、新しいシリアルには、Fが付与されていて、他の返品マザーを修理したリファービッシュ品ではないかと思われる。 不満はWiredZoneにフィードバックするとして、取り急ぎ動作確認を行う。 まずは構成を最小限にして試してみる。CorsairのAX1600iと、動作保証されているDDR4-2933のRDIMM x4枚を挿しただけで他は何も無い状態。 ケーブルを接続し、電源ユニットのシーソースイッチをオンにすると、この段階でマザーボード上のLEDが点滅した。前回は一瞬LED点灯だけでうんともすんとも言わなくなったが、今回はそうではない。暫くすると別のLEDが点灯する。  待機状態で起動したのかな・・と思い、VGAケーブルをモニタに接続すると、既にPOST画面に切り替わっていた。Supermicroロゴの見慣れたPOST画面だ。ここまでいけば、機動については問題ないと言えようか。取り敢えずBIOSセットアップに入って、メモリステータスとかを簡単に確認する。      続いて、順を追って、パーツを交換して起動確認を続ける。  心配だったメモリをDDR4-3200に載せ替えてみたが、問題なく起動する。BIOSセットアップ画面で確認すると、DDR4-2666として認識されているようだ。 この時点でCPUヒートシンクを触ると、結構アチチだったので、CPUファンを追加。続いて電源ユニットをテスト用の玄人志向の500Wに付け替え。これも心配だったが、全く問題ない。当初疑って試行錯誤したパーツの互換性は、全く問題なかった事になる。 この状態でワットチェッカーを繋ぎ、素の消費電力を計測する。概ね90W前後で推移している。現行サーバはRAIDコントローラを搭載した素の状態で70W前後だったので、現時点でも20Wの超過。この先、RAIDコントローラを実装した段階でも、消費電力計測は行ってみよう。 到着予定日の10/31。DHLのトラッキング情報を確認したら、既に自宅に届いている!  家に帰ると、Supermicroのテーピングで梱包された大きめの箱でマザーボードが届いていた。 この日は組み上げをするほど時間がないので、中身の確認だけ・・。付属品付きの新品パッケージを期待していたが、中身はマザーボード単品がプチプチに包まれていた。   修理報告書が同梱されていて、そこにコメントが記載されている。  It seems motherboard def--- cause can't boot normally と書かれている。defの後ろは印刷が切れているが、恐らくdefectだろう。やはり、マザーボードの不具合だったようだが、具体的にどこが壊れていた、などの情報は記載されていない。 初期不良だったとすると、返送の送料と、関税/手数料の支払いが腹立たしい。WiredZoneにゴネてみようかとも思うが、まずは正常動作するかの確認だ・・。 早ければ明日にでも、簡単な動作確認を行う予定。 DHLのトラッキング番号も確定し、到着予定日も開示されたため大丈夫だろう・・と安心していたのだが、追跡のステータスを見ると、支払いの確認が必要なため荷物を保留しています・・という表記で、国内の通関で止まっているようだ。今回は修理品の変そうなので、関税の対象にはならないだろう・・と高をくくっていたら、土曜日になってSMSでDHLから連絡が・・。  輸入関税/消費税が必要なので、オンライン決済をご利用ください・・というメッセージだ。 ショック・・ここに来て、また関税とは・・。 WiredZoneにゴネてみようか・・とも思ったが、ここで到着が遅延するのは得策ではない。そもそも関税/消費税はいくらなのか・・と、リンク先のオンライン決済頁を確認する。手数料が1,100円、輸入消費税が1,200円の合計2,300円であることが分かった。これなら、グダグダするより、とっとと決済をしてしまった方が早そうだ・・。  ということでクレジットカードでオンライン決済を行う。支払い完了確認の画面が表示され、これでおそらく、予定通り週明けの月曜日に配達されるのではないだろうか。やれやれ・・。 翌日になり、WiredZoneのマイページを確認すると、新しいメッセージが!  DHLのトラッキング番号と、発送日、到着予定日が記載されている! 10/26(昨日)発送予定で、10/31到着予定となっている。今週末は出張で不在なので、月曜日到着で全く問題ない。来週末にはようやく、仮想基盤の構築を再開することができそうだ! 10月下旬になっても、一向にWiredzone/SupermicroからRMAに関しての進捗報告がない。 仕方ないので、WiredZoneのマイページで、状況確認の問い合わせを行った。 翌日にはレスのメッセージが投稿され、それを読むと、発送の準備ができた!返送先住所が正しいか確認してくれ!という内容だった。  完全に蕎麦屋の出前状態だよな・・と思いつつ、住所は正しいよ、と返信のメッセージを送る。 ここから、到着まで何日かかるのだろうか・・。 WiredZoneからRMAステータスの連絡があったのが10日前で、1-2週間かかる、との内容だった。 まだ2週間には数日あるのだが、このままだと2週間経っても何の進展も無さそうだし、そもそも状況が全く分からない。 Supermicro社のサポート規定を見てみると、マザーボードも購入後30日以内は良品先出の交換を行うと書いてあるのに、こんなに時間がかかるのは納得いかない!と、もう一度WiredZoneに状況を確認するように、メールを送ってみた。  翌朝には返事がいつものAlbertoさんから届いていた。 それによると、9日前にマザーボードが在庫切れであることを連絡している、最新の製造は今週行われ、今現在検査している、との内容だった。 さらに、検査完了には4-7営業日要するとある。その後に、今後数週間(Upcoming Weeks)以内にトラッキング情報を提供する、とあるのだが、最悪まだ数週間かかるのか・・とちょっと凹んでしまう。  そのメールには、9日前に送った・・というメールのスクショが添付されているのだが、そんなメール、メールボックスを探しても見つからないんだよな・・。そのスクショには、在庫切れで10月中旬に出荷される・・と記載されている。(その後、WiredZoneのマイページにメッセージとして送られていたことを確認) Ice Lake-Dのマザーって、そんなに生産が少ないのか・・Xeon-D SoCの製造自体が歩留まりが悪いのか・・あるいは、他の大量発注の用途で掻っ攫われていて枯渇しているのか・・? まあ、いずれにしても待つしかないのか・・。 先々週、マザーボードを発送してから10日ほど経ったが、Supermicroから音沙汰がない。状況を知りたいので、WiredZoneの担当者にContact Usから問い合わせのメッセージを入れてみた。  翌日には返信が来て、1-2週間要する見込み・・・とのこと。なんだ・・即時発送ではないのか、と思いつつも、在庫切れで1ヶ月以上待たされるのでは・・ということも危惧していたので、それよりはマシか。しかし、手元に届き、無事起動するまではまだまだ安心できない。DDR4-3200のメモリで動作するかも現時点でははっきりしていない。なかなか険しい道のりになったな・・。 1-2週間もかかるなら、きちんと送ったマザーの検証をして、不具合だったのか否か、きちんと報告して欲しいもんだな・・。 余談だが、先週注文して取り寄せだったWD Red SN700は、案の定2-3日で出荷されて、すぐに手元に届いた。マザーボードが発送されたら、ヒートシンクも注文するつもりだ。 暫く音沙汰がなかったので、もしかして・・と思っていたが甘かった。マザーボード輸入に掛かる消費税の請求書が、出張から戻ると届いていた! 費用は14,300円なので、思ったよりかは安かったが、やはり何気に痛手だ・・。  翌日早速、コンビニで早速支払い。 ちなみに、INVOICEには$1640という記載なのだが、輸入許可通知書上の仕入書価格は$984。消費税は課税標準額(申告価格)が134,817円で税率7.8%、地方消費税が課税標準が10,499円、税率は22/78と書かれている。それぞれの税額は10,452円、2,933円となっている。為替レートは妥当なようだが、何故仕入書価格がINVOICEの価格より大幅に低いかは不明。10,452円+2,933円=13,385円に対しての請求額14,300円の差額は、手数料なのだろうか? まあ、想定より安かったので文句をつける気は毛頭ないのだが、仕組みがよく理解できない・・。(その後、前回のマザーボード購入時の履歴から、個人輸入の消費税は本体価格の6掛に対して掛かるので計算が正しいことを確認。) WesternDigital M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD WD Red SN700 1TB WDS100T1R0C 19,780円(+POINT5629)@Joshin Web PayPayモール店 SupermicroマザーはRMAで旅立っていった。障害切り分けのために買ったAX1600iはとんだ散財だったのだが、さらなる散財を・・。  それはブート用vDisksを格納するためのM.2 SSD。既にFireCuda 510とSamsung 980 Proを買い置きしているのだか、ここ最近になって980の悪評が目につき、気になり出していた。海外のレビューに多いのだが、稼働から半年-1年で死んでしまうという内容が多い。 また、手持ちの980 Proはヒートシンク付ではあるのだが、装着する場所がCPUヒートシンクとPCIeスロットの狭間で、エアフローが良いとはいい難い。アチアチのPCIe4のSSDが冷えるのか心配だ。より冷却効率を高めるには丈の高い専用ヒートシンクを装着したい。そうなると、余計なヒートシンクが付いてなくて、片面実装で耐久性のあるSSDが欲しくなる・・。 候補はWD Red SN700。1TBで2000TBWと980 Proの3倍以上。スペックだけだと眉唾の場合もあるが、この製品は評判の高かったWD Black SN750の改良版ではないかと噂されている。 PCIe Gen3対応品なので読み書きパフォーマンスはパッとしないが、そもそもXeon-DマザーのM.2はGen3までの対応だ。 丁度ヤフショの5の付く日曜だったので、ポイント加味で最安のJoshinでポチってしまう・・。取り寄せで1-2週間となっているが、恐らく2-3日で発送されるのでは? 納期が確定したら、ヒートシンクの方も手配しよう。 週末になり、郵便局に赴き、台湾Supermicroにマザーボードを発送する。  事前にEMSラベルを用意していたので、手続きはスムーズにいった。専用パウチをもらい、送付状、税関告知書、INVOICEを封入。 チェック済みの国際郵便の申告書を渡す。リチウムイオンとか入ってませんか、と聞かれるが、事前にボタン電池は該当しないことを確認しているので、余計なことは言わず、入ってません、と断言する。 料金は算定通り2900円。というか、改めての重量計測とかもなかったような・・。 ということで郵便局の滞在時間3分も掛からず、マザーボードは台湾へ旅立って行った。 あとは、交換品がどれくらいで返送されるかだ・・。来週末には届くと嬉しいのだが・・。交換品の在庫はあるのだろうか? WiredZoneの担当者にマザーボードのRMA要求のメッセージを流していたが、一日おいて、その受理のメールが届いた。 不良マザーボードを20営業日以内に台湾のSupermicroのサポート窓口に送ってくれ、という内容だった。RMA用のラベルのpdfファイルも添付されている。本体のみで、ケーブルなどの付属品は同梱しないで、との注記もある。この辺りは以前やったIntelのRMAプロセスと同様だ。 久しぶりの海外への発送。発送方法をどうしようかとWebで調べる。EMS、国際小包、小型包装物があり、便も、航空便、SAL便、船便などがある。重量を仮に2kgだと仮定すると、EMSは34,00円、航空便は2,250円-2,750円、船便は1,600円-2,200円となっている。配送日数は順に、2日、6日、2週間前後だ。 船便はあり得ないとして、EMSと航空便の値差は1,000円前後なので、ここはEMSを使って発送することにする。  ちょっと面倒なので、発送はこの週末になりそうだ。帰宅後、先にEMS用のラベルなどは作成する。 国際郵便マイページサービスで、発送ラベルが作成できるので試してみる。ちなみに、米国、欧州は手書きラベルは使えないとのこと。 以前もアカウントを作って同じようなことをした覚えがあ理、アカウントの履歴もあるのだが、ログインできない。仕方ないのでアカウントを作り直す。 その後は画面表示に従って必要事項を入力していく。 HSコードという輸出入に使用する商品分類コードは調べると8471だった。小分類まで調べると、847150が同一のハウジングに格納されていなくとも良い、CPU部分、とあるので、多分これなのだろう。   同梱するな、というケーブル類を取り除くと、重量は1.5kg弱。内容物総額はあまり高いと弾かれ、保険料も上がるので、5万円としておく。返送品でNo Commercial Valueとする。 送料は2800円で保険料は+100円となった。 送り状のPDFファイルが生成され、それを印刷。あとは郵便局に持ち込み、窓口でもらえる専用パウチに封入して発送する事になる。  余談だが、元々の発送梱包には、バッテリーが同梱されていることを示す、UN3091のラベルが貼付されていたのだが、そうすると受付を拒否られそうだ。郵便局のサイトで調べると、ボタン型のリチウム電池は航空危険物に該当しない、とあるので問題はないことは間違い無い。ラベルは貼らないことにする。       前にも書いたがこの電源、5VSBはスペック上は3.5Aだが、実際には5Aくらい出せるとのこと。  素に近い状態で、DDR4-2933メモリを挿した状態で繋ぎ変え、起動確認! しかし、ウンともスンとも言わない。変化なしだ・・。残念・・。 5万円オーバーの高級電源が無駄だったということに・・。まあ、この電源は、来年以降のファイルサーバ更新で使用することにしよう。 ということで、やはりマザーの不具合としか考えられないため、RMA申請を行うことにする。 WiredZoneのセールス担当に、これまでのSupermicroサポートとのやり取りも含めて、メッセージで送信する。これで、WiredZoneからのレス待ちとなった。 この日、Supermicroのサポートからメッセージの返答がある。電源互換性の件には全く触れられず、マザーボード本体の故障と思わる。RMAプロセスを利用してくれ。と簡潔な内容。ちょっと予想外。5VSBの問題ではないのか?  RMA交換しても改善されないと嫌だし、昨日注文したAX1600iが手に入るなら、まずはそれを試してみたい。 Supermicroサポートに、 ・電源の互換性は問題ないのか? ・WiredZoneから購入したが、直のRMAで良いのか(サイトには一般カスタマーは購入窓口に・・とある)? との質問をさらに投げる。 夜寝る前に確認すると、昨日注文したAX1600iが、9/14入荷予定とのメールが届いていた。すぐに入手できるのか・・。ちょっと意外だった。56000円もする電源、入荷未定でキャンセルになるかな・・と勢いでポチってしまったが、実際に購入する羽目になるとは・・。 これで動かなかったらどうしよう・・。まあ、その場合は迷わずRMA申請なのだけど・・。 この日は一日休みなので、マザーボードの障害切り分けをもう少し行うことにする。 まず、ボタン電池を30分くらい外して、今一度きちんとCMOSクリア。そして、動作が保証されている2933のDDR4メモリを実装して、最小構成のまな板で起動。しかし、相変わらず反応無し。 土日のためかSupermicroからは相変わらず返答はないが、交換手続きを早めるため、テスト環境などの報告と、交換はどのような手順なのか?再度の問い合わせをWebから行う。 そうこうしつつ、今回の症状について、今一度再考。マザーボードの不良、ということであればまあ理解はできるのだが、パーツ類の相性だとすると、色々と腑に落ちない。 メモリの相性なら、一瞬でもファンが回ったりLEDが点くはずだ。やはり、全くウントもすんとも言わないのは、電源周りの問題ではないのか? Supermicroサポートが確認しろと言った、フロントパネルコネクタのピンアサインを、改めてクイックリファレンスで確認するが、間違いはない・・。 他に電源関連で何かヒントはないか・・と改めてリファレンスを見直すと・・あった!  Quick Reference上の要件表記 隅の方の[CPU and Memory SUPPORT]の項に、 Note: For better compatibility with the motherboard, it is recom- mended to use 5VSB 4A or more for the ATX power supply. と記載がある。何だ、この5VSBとは?聞き覚えがないな? 急ぎ、5VSBについて調べると、ATX規格のスタンバイ時に使用する常時供給される5V電源の規格であることが分かる。これが4A以上必要ということか・・。 では、テストで使っている二つの電源の5VSBは何Aなんだ・・と調べると、INWINケース搭載の電源は3A、玄人志向の5ooW電源は2.5Aとなっている・・。通常は2Aくらいあれば十分だそうだ。 これか、これが原因なのか?  Key Featuresの項目9. この、5VSBについて、さらに調べると、X12SDVマザーのWebページの、Key Featuresにところにも、 12V DC or ATX Power Input (Use at least 5Vsb/4A PSU) と記載されている。 やはり、これか・・。ちなみにこの注記も、Web Archivesの魚拓の、古いWebページには記載がない。後出しじゃんけんの要求仕様なのか・・。このマザー、電源OFFの待機時にもBMCはじめ色々な機能が電力を要求するから4Aも必要な仕様なのか・・。 この時点では、少し大きめの容量の電源なら、5VSB 4Aくらい余裕で対応しているだろう・・と思っていたが甘かった・・。 現行の仮想基盤の電源、Corsair RM 550xも3Aしかない。価格.comで他メーカーの大容量電源のスペック表を調べるが、5VSBで4A出力できる製品なんて存在しない。 辛うじて、Enermaxの少し古めの製品で見つけたが、価格掲載のあるamazonでは[一時的に在庫切れ]で[入荷時期は未定です]・・のステータス。  EGX1250EWT その後も調べたが、仕様上対応している電源は、Enermaxのやはり入手できないもう一機種と、Nipronの1000W電源だけだった。NipronはRSオンラインで辛うじて在庫1となっていたが、接続ケーブルが全てオプション扱いの素のモデルだ。それでも5万円近くする。しかも、Nipronの電源はファンの駆動音とか、それなりにするようだ。  EMR1500EWT  HPCSA-1000P-E2S 参ったな・・まあ、ラックサーバ用の電源なら対応製品はありそうだが、ファンの音はジェット機なみだろう・・。 万策つき、何か情報が得られないか・・と、5chで質問書き込み。 そうこうしながら、あらためて価格.comで掲載製品の製品スペックを漁っていったら、何とか一つだけ、対応製品で入手可能なものを発見した。製品はFSPのCANNON PRO 2000Wという製品だ。5VSBは4Aとなっている。これなら対応していることになる。 しかし、悩ましいのはその名の通り、2000W製品であること。国内の家庭用一般電源は15Aマックス。2000Wというのは200V電源接続の時のスペックだ。100V接続だと1200W出力に留まる。まあ、100Vでも5VSBの4A出力は対応するのだろうけど、この製品の電源コネクタは200V用のC19となっている。付属ケーブルも200V用で、100V電源に接続するためには、自分でC19から100V用のC13/14に変換するケーブルを別途調達する必要がある。おまけに注釈に、電源タップは使うなとか、付属ケーブルは他に使うなとか、適切な電源設備を用意しなかった場合の損害は知らないよとか、逃げ口上がてんこ盛りとなっている。 ちなみにこの製品は、最安で4万円代の前半。電源としては高いのは間違い無いけど、2000W製品としては手ごろな方かもしれない・・。  CANNON PRO 2000W 一方で、5chにも自分の質問に対してレスがいくつか・・。まず、Supermicroの電源を探せ、との至極当然なレス。改めて探すと、デスクトップ型の電源でも2つほど対応製品があった。安い方は古めかしい筐体で$251だが在庫切れ。もう一つはブラック筐体で今風、WiredZoneで入手可能だが、$498.5する。恐らく静音性なんて考慮していないと思われ、手が出ない。 5VSBだけACアダプタ給電せい、という書き込みもあり、自分もそんなことも頭をよぎったが、電源回りで下手に手を入れて火でも吹いたら身も蓋もない。  PWS-2K01-PQ  PWS-903-PQ もう一つは、有益な情報だ。CorsairのAX1600iが、スペック上は3.5Aだが、5Aくらいまで実際には出力できる、というもの。  AX1600i 自分も、価格.comのスペック調査を行なっていた際には、この電源も目に止まった。3.5Aなので選考から外れていたのだが、これがもし4A対応できるのであれば、有力候補として浮上する。この電源もコネクタ部はC19のようだが、付属ケーブルは通常のC14形状のようだ。 さらに、Webなどでの評価も上々だ。Corsairは当然自社では電源ユニットは製造しておらず、この製品もOEMなのだが、製造元はEMS世界2位のシンガポールのFlex社とのこと。品質も間違いなさそうだ。ちなみに、FSPも評価は高く、自分自身もサブPCで長らくFSP電源を使用したが、揺るぎない安定感で個人的に信頼感も高い。 Corsairの実売は最安で5万円代。ヤフショのポイントバックを加味すると、4万円代半ばになり、FSPと近い価格となる。しかし、AX1600i 5VSBについては不確かな5Ch情報のもので、動作保証はない。製品保証はCorsairが10年、FSPが3年。その他、Corsairの電源スリーブケーブルはコンデンサ入りのため固く、取り回しが悪い、との悪評もある。一方のFSPの情報は、マイナーなためか非常に乏しい・・。 半日悩み、夜になって、Corsair AX1600iを選定して、ポチる・・。しかし、ポチったJoshinヤフーは、在庫なしで取り寄せ。現状、オンラインで在庫有りの店舗も少ないため、もしかしら入手不可でキャンセルになるかもしれない・・。もし入手できない・・ということになれば、FSPに鞍替えするかもしれない。AX1600iで在庫有りの店舗は軒並み8万円台とかで、流石に敷居が高いのだ・・。 長くなったが、仮想基盤の構築。思わぬ暗礁に乗り上げ、作業が進むのはもう暫く先に持ち越しになりそうだ・・・。 Supermicroマザーが起動しない問題への対応を再開。Supermicroからは問い合わせメールの回答があり、PowerSWのJF1/1-2pinにスイッチを繋げているか、使ってる電源の仕様をフィードバックしてくれ、という至極当たり前なレス。それには返答。  一方で、対応メモリについては明確な回答があった。DDR4-2933まで対応しているとの事。これは有益な情報だ。Mac Proに載っていた2933のメモリであれば本来動作するという事だ。  取り敢えずこの日の朝、限られた時間でケースに搭載していたマザーをまな板に移植する。無いとは思うが、ケース内でマザー背面などがショートしている可能性を排除するためになるべくシンプルにしたかった。PowerSWも、サブPCで使っている、テスト用スッチを使用。しかし、変わらずウントもすんとも言わない・・。 これはもう、マザーの不良としか考えられないかもしれない・・。 この日のテストはここまでにして、マザー交換の手続きを検討することにする・・。 サーバのセットアップを続ける。今日はOSのインストールをしようと、昨日作成したブーダブルUSBを装着して、いよいよACケーブルを接続。ケーブルをタップに接続した瞬間、一瞬LEDが点灯し、ファンも回ったか?すぐに消灯する。主電源接続時の通常のマザーの挙動だよな、と何も訝しむこともなく、ケースの電源ボタンを押す。 ・・・。 何も反応がない。何度押しても変わらず。Power SWの接続ピンを間違えたかな?と確認するが間違いはない。動作確認用の手元スイッチがあったので、直接ピンヘッダに接続して押してみるが、変化無し。 ATX24Pや8Pの接続を確認するが間違いはない。その後、メモリを一枚にしたり、M.2 SSDを外したり、別の電源を繋げたり、ボタン電池を外したり、色々試すが一向に変化はない。一瞬たりともLEDは点かず、ファンも回らない。 フロントパネルピンヘッダの表記が逆なのか?と、SWケーブルの接続位置を変えてみるが、これも変化無し・・。何なんだ・・いきなり躓いた・・。 マザーの不良でなければメモリか?と思い、改めてWebページQuickリファレンスシートを見直す。すると、不可解な事に気がつく。 このマザー、自分ではDDR4-3200に対応している、という認識でいたのだが、Webサイトには2666/2400対応の記載しかない。Quickリファレンスには、2933まで対応、と書かれている。  Webページ上の要件表記  Quick Reference上の要件表記 あれ?そうだったか?と訝しみ、Web Archivesのサイトで、過去の製品ページの魚拓を探ってみる。すると、発表直後はやはり、DDR4-3200対応の記載がある事が判明した。 もしかして、メモリ互換性の問題があって対応スペックがダウンしたのか?  2/26の頁はスペックが異なる  DDR4 3200まで対応とある Intel ArkのCPUページで、このマザー搭載のXeon-D 2733のスペックを見ると、こちらも2666との記載がある。ちなみに同シリーズの16Cモデルは2933と記載されている。  Xeon D-2733NTのメモリ仕様 やられたか・・知らないうちにスペックダウンされたか? 切り分けには下位のメモリを挿してみるしかない。身近にありそうなものだと現行の仮装基盤搭載のメモリが思い浮かんだが、なかなか試すのには手間がかかる。しかも現行サーバ実装のメモリはDDR4-2133なので、これもスペックシートには記載がない。多分、下位互換で認識するとは思うのだが・・。いずれにしてもやるとしたら週末作業だ。 他に何かないか・・と思案したら、思い出した。Mac Proに元々載っていたメモリがDDR4-2933で、使わずに死蔵している。これも対応しているか微妙だが、Quickリファレンスには対応との記載がある。簡単に試せるし、すぐにやってみよう。 という事で、DDR4-2933の8Gメモリ4枚に載せ替えてみた。 しかし、結果は一緒・・無念。  万策尽きた。後は、現行サーバに載ってるDDR4-2133で試すくらい。これでダメなら、DDR4-2666メモリを買うか、マザーの不良を疑うことになる。 翌日から出張なので、取り敢えずSupermicroのサポート窓口に問い合わせをして、その返答も参考にする事にする。最悪、マザーの交換手続きという面倒な作業が待っている・・。 メモリ交換だとしても、今の相場で$500くらいかかる。$1=142円という最悪の円安状態なので、その場合7万円以上の追加出費となる。 それにしても諸々不可解だ。電源投入しても、LEDもCPUファンも、電源ユニットのファンもピクリともしないのはおかしくないか? 改めてマザーの製品ページを見ると、メモリの互換リストがあって、ここにはDDR4-3200のマイクロンのメモリが記載されている。3200動作はしないとしても、SPD見て2666で動くのが普通じゃないか?  Tested Memory List うーん、とにかく、Supermicroサポートからのレスと、週末のDDR4-2133でのテスト結果をみて判断するしかないな・・。メモリテストの前にはCMOSクリアもしよう。 いきなりハマってしまった・・構築を楽しみにしてたのが、泥沼に・・。涙・・。 今週後半だと思っていた、Supermicroマザーの到着。夕方、仕事先でFedExの追跡ページを確認したら、な、なんと、既に到着しているではないか! エコノミー便なのに、何て早いんだ!慌てて仕事を切り上げて、家に帰る(と言っても10分くらい早く帰っただけ・・)  家に帰ると、海外から送付された茶段ボールが着弾している! 週末まで開封の儀は待とうかと思ったが、今週末はあまり時間が取れないので、できる限りの作業を進めるために開封を行う。 開封しながら思い起こしたのは、消費税がかかる・・ということ。すっかり忘れていた。10%なので、2万円くらい後で請求されるのだな・・と思うと鬱になる。結構な金額だ・・。  それはさておき、開封を続ける。Supermicroからの直送だったので、茶段にはSupermicroのロゴ入りビニールテープが貼られている。中には緩衝材とお馴染みのSupermicroの共通化粧箱が出現する。  そしていよいよ化粧箱を開封。まず、付属品に驚く。リアIOパネルやSATAケーブルは当然として、想定外のOCuLinkケーブルが封入されている。OCuLink to SATAとOCuLink to U.2ケーブルの2本だ。今のところ使う予定はないが、ちょっと嬉しい誤算だ。SlimSASケーブルは同梱されていないが、これはまあ、致し方ないところだろう。   OCuLink to SATAx4ケーブル  OCuLink to SASケーブル そしてマザーボード本体を取り出し、マジマジと見つめる。事前に製品写真から推定した通り、CPUヒートシンクは80mm四方だ。DIMMスロットには封印シールが貼られている。リファービッシュ品見分け用対策だろうか。これは意外と有難い。  背面  CPUヒートシンクはファンレス  PCIe Gen4 x16スロット  mini SASインターフェース  謎の突起物  メモリスロットに封印 LANポートはSFPとIPMIも加えると9ポートも実装されている。SFPスロット実装箇所の隣の、謎の黒い突起物はいまだに何なのか分からない。何か、ヒートシンク的な役割を担っているのだろうか?  9つあるLANインターフェース  ビデオ出力はアナログRGB なお、この製品のマニュアルが未だに公開されておらず、パッケージにも同梱されていない。Quick Ref Sheetは同梱/公開されているが、そこにはポート類の名称と注釈は記載されているが、チップや実装パーツについての説明はない。まあ、マニュアルがあったとして実装パーツの注釈までは載ってないのだろうけど、早くマニュアルは公開して欲しいものだ。ふと、Webに公開されているDriver CDの中に収録されているのでは・・と思い、ダウンロードしてマウントて見てみたが、従前のX12系統の製品マニュアルは収録されていたが、本マザーのものは未収録だった。 話を戻して、マザーボード本体。この先構築に着手しようか、どうしよか・・と暫し悩んだが、できる範囲でセットアップを始めることにする。 幸いにも、前日に頼んだCPUファンなどもこの日に到着していて、必要なパーツは全て手元にある。Noctuaの80mmファン、NF-A8をヒートシンク上に載せると、ジャストフィットだ。手持ちの針金を取り出し、カットしてヒートシンクに簡易固定する。現行サーバのファンも同様に装着している。風向きはヒートシンクに吹き付ける方向とする。一般的なエアフローはこの方向のようだ。4PINファンコネクターはマザー上のFAN1に装着する。  Noctuaファンを針金固定   続いてメモリ。DDR4のRDIMM x4枚を実装する。4スロットに4枚なので、装着順とか位置とか、悩む必要はない。  DDR4 3200 RDIMM x4 この状態で、仮組み用のmATXケースにマザーボードを装着。24PINのATXパワーケーブルが尺が足りず届かないが、手元に延長ケーブルがあったので、継ぎ足して接続する。8(4+4)PINの12V補助電源のケーブルは延長しなくても接続できた。  INWINケースで仮組 最後にSSD。まずは、M.2だ。SAMSUNG 980 PROを開梱。ヒートシンク付きのSSDで、特にマザーボードに干渉することなる装着できた。 そして、SATAのSSD。これは、Seagate Nytroだ。マザー上のSATAは2ポート有るが、黄色のポートはDOM用(SuperDOM)で、電源供給も可能なコネクタだ。通常のSATAと互換性はあるが、念のため普通のSATAポートの方にケーブルを接続し、SSDをぶら下げる。SSDは仮置きで固定はしない。  SAMSUNG 980 PRO  ヒートシンク付きのM.2 SSD  M.2スロットに装着  ブートSSDはSeagate Nytro   SATAケーブルで仮接続 POWER SW用のケーブルをマザー上のピンヘッダに繋いで、ここまでで、この日の作業は完了。想定よりも準備を進めることができた。 最後に、翌日以降の作業のために、Windows Server 2022のISOイメージを、ブータブルUSBメモリに書き込み。余談だが、このブータブルUSBの作成にRefusを使用したが、最新版のRefusには、Windows 11のシステム要件を回避できる付加機能が実装されていた。TPM2.0やセキュアブートがなくても、Windows 11をインストールできるそうだ。凄いな。 明日以降は、いよいよOSのインストールだ。 いよいよ今週末から新しい仮想基盤の構築に突入することになる。事前に検討しつつ、未確定だったハードウェア構成や設定を事前に確定しておくことにする。 まず、SSD。ブートSSDはIntel DC S3520か、Seagate Nytro 1351か、で未決の状態だった。これは、Seagate Nytroを選択することとする。現行サーバで当初使っていたIntel 540sが運用中に劣化(代替セクタ増加)し、交換する羽目になった・・というネガティブな記憶が大きな理由。交換後のSSDがNytroで、そろそろ3年経過するが、ピンピンしている。まあ、Intel 540sはTLCで、DC S3520はMLCなのだけど・・。 続いてのVMのブートvDiskを格納するM.2 SSD。Samsung 980 ProとSeagate FireCuda 510で未決の状態だったが、Samsungを選択する。これはネームバリューか。やはりSSDと言えば、Samsungに信頼感を抱いてしまう。スペック上の耐久性はSamsungが劣るが、ここは市場での実績を重視したい。FireCudaがPhsionチップ搭載というのも、ちょっとマイナス。 続いて、リソース割り当て。まずはCPUコア。これはほぼ、現行踏襲で、DLNAサーバのみ1C増やす

使用量は合計11C/16Cとなる。 メモリ配分は大胆に、ほぼ倍増。

使用量は合計56GB/128TBとなる。 ブート用のvDiskは概ね1.5倍に。

使用量は合計390GB/1TBとなる。 データ用のvDiskも、概ね1.5倍に。

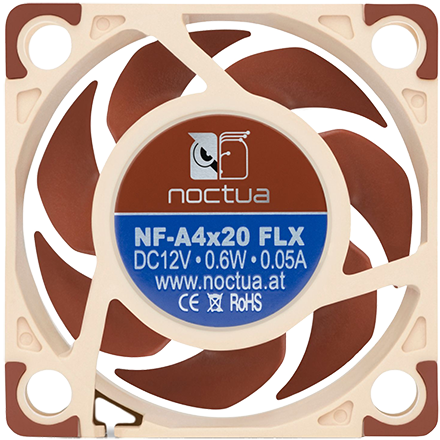

使用量は合計25TB/36TBとなる。 データ用vDiskは、容量可変にしてシン・プロビジョニングで構成しようかと思ったが、まあ、必要になったらvDiskのサイズを拡張することも可能なので、従来通り容量固定で構築することにした。 Noctua 40mmファン NF-A4x20 FLX 1,958円@ツクモネットショップ Noctua 80mmファン NF-A8 PWM 1,941円@ツクモネットショップ AINEX SATAケーブル ホワイト 30cm SAT-3103WH 880円@ツクモネットショップ TOSHIBA 32GB/USB2.0 USBメモリ LU202W032GG4 421円@ツクモネットショップ   仮想基盤の移行準備を開始した。パーツ類は全て揃っているかと思っていたが、抜けがあった。CPUとRAIDコントローラ用のファンだ。ケースファンは既設のものがそれほど年数も経っていないので流用するつもりだったが、一番の熱源となるこの二つ用のファンは更新したい。 改めて必要なサイズ数を測定。CPUは、実物がまだ手元にないので、Web上の製品写真から推定する。そうしたところ、CPU上ヒートシンクのサイズは丁度80mm四方であることが分かった。 RAIDコントローラの方が長方形のヒートシンクなのだが、40mmのファンを取り付けることができそうだ。 80mmのファンは、CPU用ということでPWM駆動ものが好ましい。Noctuaだと、N F-A8 PWMになるだろう。 40mmのファンは、今使っているものも同じサイズで、それはNF-A4x10 FLXとなっている。A4x20という20mm厚のものもあり、こっちの方が静音性が高いので良いかもしれない。RAIDコントローラは常に発熱し続けるので、PWMである必要性はなく、固定回転のものの方が良さそうだ。 購入はいつもならOLIOSPECで・・というところなのだが、ちょっと仕事が忙しくて秋葉原まで赴く暇がないのと、ツクモ通販で希望の製品があったので、ポチることにする。5000円以上だと送料無料になるので、SATAケーブルとUSBメモリも一緒に発注する。 マザーボードは、FedExのステータスを見ると、いよいよ発送された!  SCHEDULE DELIVERYは9/7 PM6:00だ。これが日本時間か、米国時間かは不明だが、後者だとしても木曜日には届きそうだ。 という事で、週末のうちに事前にできることを進めておく。 まずはデータコピーだ。ビデオ、音楽、各種データを一時退避のHDDにネットワーク越しにコピーする。 BunBackupを使用する。子ぴースピードは2Gbpsくらい出ている。受けがわのHDDのスピード、ほぼ目一杯出ていそうだ。  最終的にはバックアップ用のHDDとして使用する予定の、殻割したElementsの12TBを使用。コピー元データが約`12TBあり、ギリギリだ。ビデオデータを少しシェイプアップする必要がある。 ついに山が動いた! 待ちに待つこと3か月を超えた。ついに、WiredzoneからSupermicroマザーボードがready to shipになった連絡がメールで届いた。  Sales Orderの詳細を確認すると、FedExエコノミーのTrackingナンバーも記載されている。FedExの追跡ページを確認すると、配達予想日は9/6 18:00となっている。米国時間のようなので、実際には翌日、9/7までには手元に届くことになりそうだ。 来週末から、いよいよサーバ構築に着手できる! 今回の仮想サーバ更新の核となる、SupermicroのXeon-Dマザー、X12SDV-8C-SPT8Fがなかなか出荷されない。SupermicroのWebサイトを見てもComing Soonのままだ。 一度、通販サイトのWiredZoneに問い合わせしたのだが、『在庫切れです。もう少し待ってね』の返答だけで、詳しい状況が全く見えない。 さらに、自分の買ったマザーを含め、全てのXeon-D 1700/2700製品が一旦WiredZoneの製品一覧から消えてしまった。 そんな状況下だが、どうもモデルによってはマザーボードが入荷しているようだ。いくつかの製品が再びWiredZoneに掲載され、本日現在、2700、1700ともに各1モデルずつがIn Stockになっている。 2700製品はX12SDV-4C-SPT8Fで、自分の注文している製品と同一シリーズで、コア数が半分になっているだけだ。 これならそろそろX12SDV-8C-SPT8Fも発送されるのではないだろうか? 1700の製品は10CのモデルがIn Stockになっている。  余談だが、WiredZoneが一旦Xeon-D 1700/2700製品の掲載を止める直前(一か月くらい前か?)にも、2700製品がIn Stockになっていたように記憶する。 寝室常設のiPadでは、納期確認できるようにいつもWiredZoneの2700製品の頁を開いていたのだが、ある時ふと気が付いたら、In Stockの製品があったのだ。びっくりしてリロードしたり、その製品ページを開こうとしたら、最新の情報に更新されて、In Stockの表示は消えてしまった(それ以前に、1700/2700製品が全て削除された)。キャッシュにもその表示は残ってなくて、今となっては幻のIn Stock状態ではあるのだが、多分、見間違いではないと思っている・・。 いずれにしても、いい加減、出荷されないものか・・。注文してから、もう3か月経過している・・。 Supermicroのマザーボードは相変わらず発送される兆しはない。 そんな中進めていた、WD Elements 12TB x6台の殻割&Extended Testが終わった。1台1日弱。1週間近くを要した。 幸いにも、1年以上HDDを寝かしていたにも関わらず、1台もエラーは出なかった。これで、マザーが到着したらすぐに構築のフェイズに入れることになる。 余談だが、今回のサーバに実装予定のSSD(まだどれを実装するか決めかねているものもある)のTBW他、を比較してみる。

前者2つはブート用SSD。後者2つはVMのvDisk格納用となる。 前者はスペック的にはSeagate Nytroが優れている。TBWは、僅かだがNytroの方が上だ。 ReadはSeagateが上、WriteはIntelが上だが、多分どっこいどっこい。 使用NANDはIntelがMLS、SeagateはTLSで、Intelの方が安心感は強い。 VM格納用のM.2 SSDは、SeagateのTBWはSamsungの倍以上ある。しかし、Seagate採用のコントローラは、スペック詐称の多いPhison製なので、自前のコントローラで完成度が高い(と思いたい)のSamsungの方が良さそうだ。パフォーマンスはPCIe4.0対応ということもあり、Samsungが倍近いスコアとなっている。 SLCキャッシュの量はSamsungは114GBと圧倒的(可変)。Seagateは28GBとのこと。DRAM容量は逆転して、Samsungが1GB、Seagateが2GBとなっている。参考までに、購入していないが、2000TBWと圧倒的なTBWを誇るWD Red SN700は、SLCキャッシュは12GBと少な目。DRAMの有無は非公開となっている。 なかなか、どれを実際に使用するか、悩ましいところである。 Intel SSD DC S3520 240GB SSDSC 2BB240G7 8,776円+送料317円@eBay uxcell USBコネクタパネル 490円@amazon.co.jp 仮想サーバ構築の事前検討は続く。この日は、前日から、搭載するストレージについて色々と思い悩み、迷走する。 実は前日、OCuLinkに直挿しできる、小型のSSDがOLIOSPECで売られていることを知る。InnodiskのOCuLinkDOMがそれで、128GBが15,950円で、在庫1となっている。  MLCのSSDで、産業用と謳っており、コンパクトにマザーに実装できそうなので、良いかな・・と心が動いてしまった。 これに呼応して、eBayなどでのMLCのSSDの在庫状況を調べて、さらに悶々とする。  まず目についたのは、Intel Pro 1500というSSD。180GB品が日尼で7,200円で販売されている。2013年発表の、かなり古い製品だ。これはちょっと古すぎるかな・・という印象。  そして次に目についたのが、Intel SSD 750。U.2インターフェースの製品もあり、eBayで2.5万円弱で販売されている。ヤフオクでも、2.6万円程度の出品がある。 一世を風靡したモデルだが、これも2015年発表とそれなりに古い。当時は爆速と言われたが、今振り返るとリード最大2400MB/sと凡庸なスペックだ。 U.2搭載ということで、Slim SASかOCuLinkでNVMe接続を行うことになる。ケーブルを調べると、Slim SASのものは1万円を越すようなので導入には二の足を踏む。OCuLink接続なら、現実的な価格(ケーブルは3000円以下)で済みそうだ。  さらに調べると、以前検討した製品として、Intel DC S3520というシリーズもあり、960GBの製品で、耐久性は1752TBWとなっている。これらも少し古くて、2016年のリリース。eBayで、150GB品や240GB品がOpen Box品として複数出品されている。前者は最安で6000円程度。後者は9000円程度だ。SATAのみの展開で、NVMeなP3520というシリーズもあるようだが、eBayなどでは適当な値段のものは見当たらない。 このように、色々の検討候補が錯綜して、頭がくらくらした。 この日、仕事を休みにして、神田天丼家に昼飯を食べに行くついでに、秋葉原に寄ってOLIOSPECでOCuLinkDOMを買ったしまおうか・・と画策していたのだが、Innodisk製・・という点が少々引っかかった。Innodiskは、勤務先の製品でmSATAのSSDを実装したものがあるのだが、LOGの書き出し量が多くて、2-3年でディスクが次々と死んでしまう、という不具合を経験しているのだ。いくら産業用、と銘打っていても、市場での評判がほとんどないため、このOCuLinkDOMもどの程度の耐久性があるのか、判断材料に乏しい。 神田天丼家に向かう道中も思い悩んだが、やはりOCuLinkDOMには一抹の不安を感じるため、通常の2.5インチSATA製品を使うことに落ち着いた。システムドライブは購入済のSeagate Nytroでもいいのだが、eBayで見つけたIntel DC S3520が、結構お手軽な金額だったので、試しに一台購入してみることにした。仮に使わないとしても、今後のマシン構築時の予備パーツとして保管しておくのも悪くない。今後MLC採用製品はどんどん減っていきそうなので・・。 また、Intel 750のU.2対応製品は、当初、vDisk格納用の、M.2 SSDの代用で使おうか・・とも思っていたが、購入済みのSAMSUNG 980 Proと比較すると、世代が違う分パフォーマンスがかなり落ちる。最新の980 ProはTLC製品だが、SLCキャッシュが効いている間は6000MB/s以上のパフォーマンスが出る。キャッシュが切れても、2000MB/sは維持するし、キャッシュも108GBと大容量だ。SAMSUNGのSSDの耐久性には定評あるし、手持ちのTLC製品も壊れた経験はない。ここは余計な散財はせず、当初の予定通り、980 Proを使用することにした。 最後に、USB拡張用のブラケットパネル。これは、Supermicroのマザーが外向きのUSBポートが2つしかないため、拡張用に購入した。中国発送のようで、到着まで2-3週間かかる見込み。 そろそろ構築・・ということで、新しい仮想基盤の、コアやメモリ、HDDのリソース割り当て量を検討することにする。 まずはコア。現行のコア配分は以下。

今回、コア数は据え置きの8C/16Tとなったので、割り当ても同一か。DLNAサーバのコアを3C->4Cに上げる程度の微変更を考えている。 続いてメモリ。現行のコア配分は以下。

メモリは、64GB->128GBに倍増となるので、豊富に割り当てが可能だ。

くらいには、余裕でできそうだ。 最後は拡張ハードディスク

HDDは、24TB->32TBに1.5となる。今のところ、以下の割り当てを考えている。