その8・・Acer RevoCenter RC111(WHS2011)の導入

その8・・Acer RevoCenter RC111(WHS2011)の導入

|

購入

直線形の筐体のREVO RC111

箱出し

今回も、派手目な印刷の箱  梱包の封印シールには何度も貼り直した跡が・・。 ソフトとかの入れ替えが、結構土壇場であったのか・・?  添付物は必要最小限のシンプルな構成  前面から  背面から  バックパネル  添付物は必要最小限のシンプルな構成  HDDのリムーバブルベイ  HDDはseagateの薔薇11  メモリはELPIDAのDDR3-SoDIMM  電源はLITEONの80PLUS品  12cmファンが排気方向で一基  VGA端子がマザーには付いている  USB3.0の外部ポートも隠されていたりする。Etron製チップ

パーツ換装

HDDはWesternDigitalの5400rpmのものに換装  メモリは、KingstonのDDR3のものを増設

リカバリーセットアップ

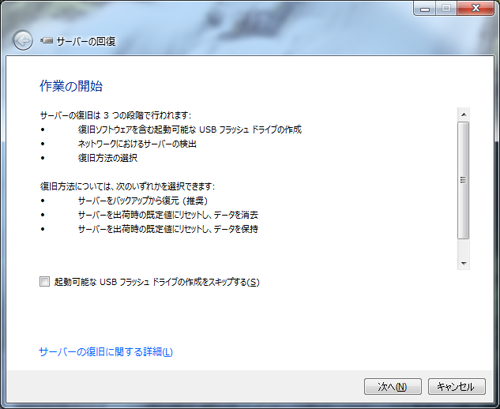

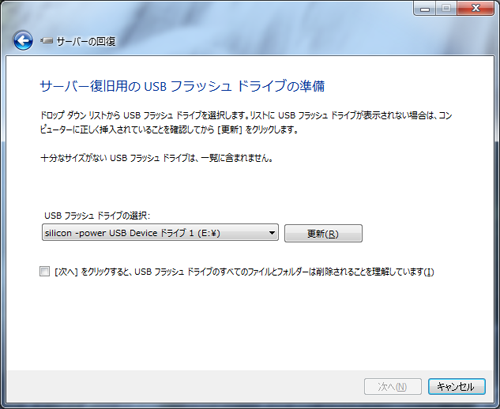

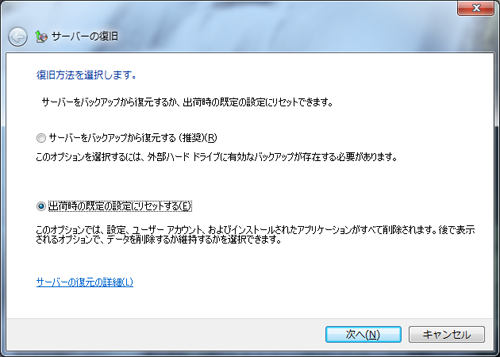

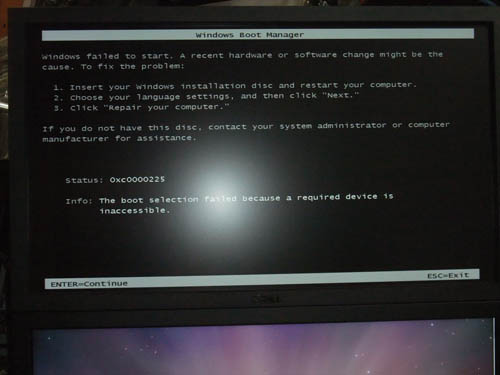

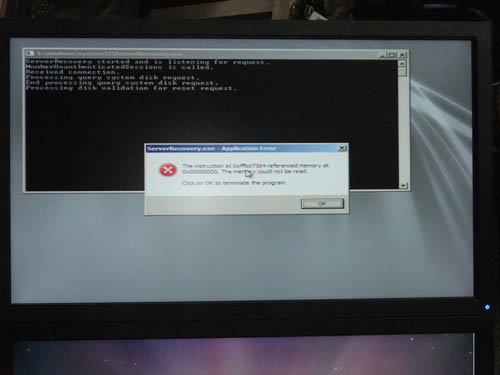

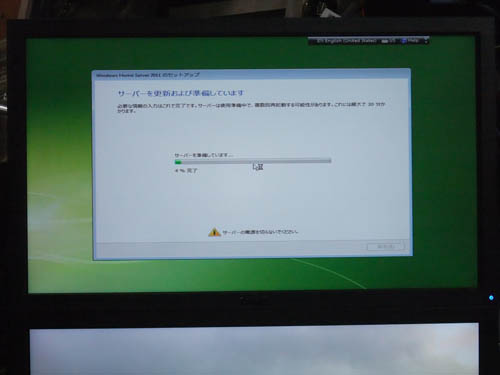

(1)クライアントPCで添付CDのセットアップを起動する。 (2)セットアッププログラムで、リカバリー用のUSBメモリを作成。(8GB以上のメモリ必要) (3)USBメモリをREVOに挿し、起動。(起動の際、ピッと鳴った直後に、背面のピン穴にピンを差し込む) (4)クライアントPCからリカバリープログラムを先に進める。 と言った手順になる。 が、ここでトラブル発生。(4)で、REVOを見つけてくれるのだが、プログレスバーが途中まで伸びたところで止まってしまい、一晩経っても先に進まない。USBメモリを変えても駄目で、途方に暮れる。仕方ないので、背面のVGAポートの切り欠きを抜いて、ディスプレイを接続して、どこで止まっているのか診断することにした。 見てみると、起動時にServerRecovery.exeがエラーを発して止まっている。メッセージはメモリ関連。USBメモリなのか、DRAMなのか良くわからない。DRAMも1枚にしたり交換したりしたけど駄目。もう一枚、USBメモリを試すけど、これも駄目。本体そのものの不具合かどうか見極めるために、通常のWHS2011のISOファイルを、MS謹製のUSB DVDダウンロードツールで起動USBメモリにしてセットアップをしてみる。すると、エラーもなくセットアップが始まる。しかし、これは途中でNICのドライバがないために中断してしまい、断念。万策尽きたか・・というところで、もう一度・・と、もう一つ、別のUSBメモリを試してみたところ・・な、なんとうまく先に進んだ!USBメモリの相性だったのか・・。しかし、SiliconPower、hp、TDKとメジャーメーカーで駄目なんてあるんだろうか??ちなみにうまくいったのはTranscend。まあ、うまくいったから結果オーライだけど。この後のセットアップは、HDDの初期化にかなりの時間を要したものの、無事完了。ほっと胸を撫で下ろす・・。  リカバリー用のセットアップをクライアントから起動  USBメモリを初期化して、ブートUSBを作成する  出荷時の状態にリセットを選択  リカバリー時はUSBメモリからブートさせる  途中でリセットピンを挿入(起動プライオリティを変える)  うまくいかないので、背面のVGAポートを使う  メモリー関連のエラーであることが判明  通常のセットアップでは、NICドライバのエラー  4種類のUSBメモリを試して、Transcendでようやくうまくいく  問題が解決して、セットアップが進む

データの移行

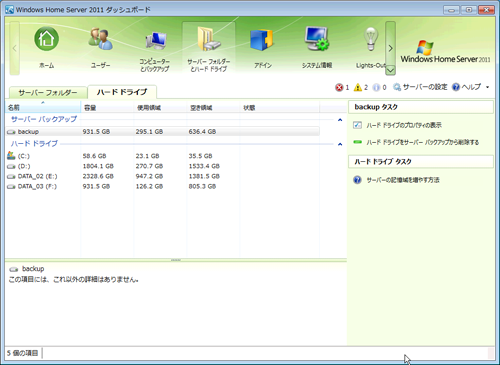

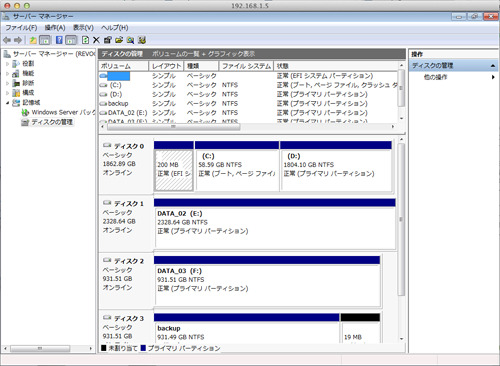

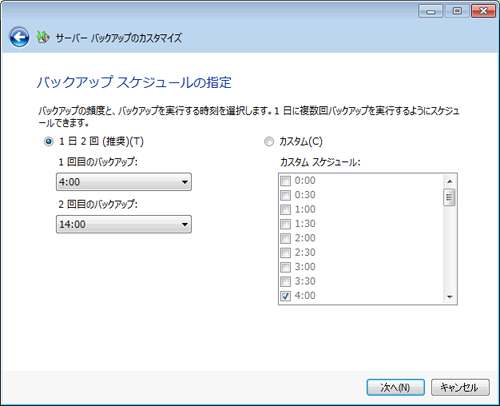

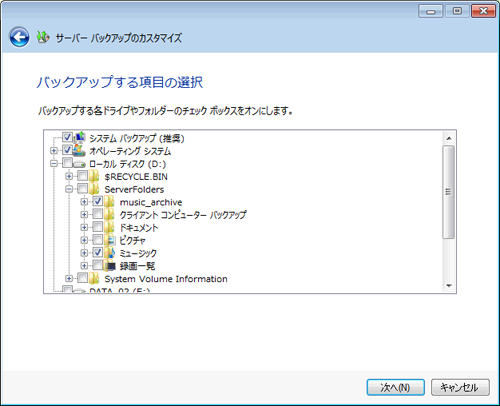

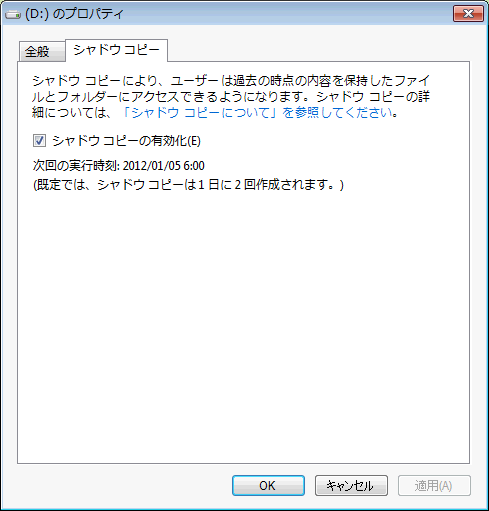

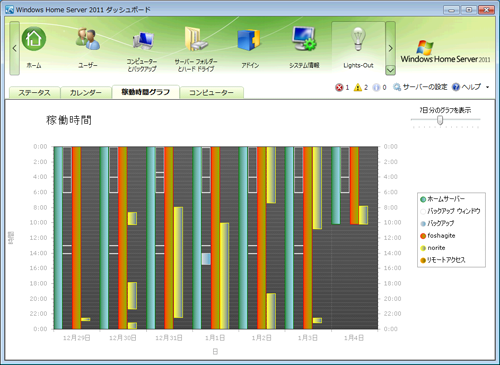

大容量HDD・・と言えば、余談だが、WHS2011では、2TB以上のパーテーションは扱えないようになっているようだが、それはダッシュボードからディスクの管理を行う場合の制約のようで、通常の記録域の管理からGPTで領域確保を行えば、2TB以上のパーテーションも生成できる。2TB制限は、クライアントのバックアップ機能が、2TBで絞られている事にも起因しているようだが、自分の使い方ではクライアントバックアップは使用しないので、問題はない。 最終的な運用設定としては、4台のHDDを設置。2TBの一台は、システムパーテーションと音楽等のデータを格納するパーテーションを作成。このパーテーションはシャドウコピーを有効にし、さらに音楽フォルダはバックアップの指定を行う。2.5TBのHDDはTV録画保存用に。1TBのHDDは、TV録画のトランスコード後のファイル格納用に。そして、もう一台、1TBのHDDはバックアップ用に指定。ちなみに、バックアップ用HDDは、通常のディスクとしては認識されず、不可視となる。バックアップは時間を指定できるので、4:00と14:00に設定する。ちなみに、バックアップはフォルダ単位での指定が可能。シャドウコピーは、パーテーション単位での指定しかできない。  ハードディスクの構成  2.5TBのHDDでも、ディスクの管理から初期化できる  バックアップの時刻を設定  バックアップするフォルダを指定  シャドウコピーの有効化

ソフトウェアのセットアップ

Lights-outはコニュニティ版  Twonkyは通常のWindows版  ASSET UPnPは、まだベータ版  SqueezeboxもWindows版 完成 ソフトウェアのインストールが完了し、運用を開始。先にも書いたが、以前のWHSと比べての大きなメリットは、DLNAクライアントからの再生時に、コマ落ちすることが無くなった事。これは、何気に凄く嬉しい。やはり、DEの悪影響だったのだろうか?今の環境では非常に安定した再生が可能だ。デメリットは、謎のTwonkyの日付の誤認識。これは、Twonkyのバージョンにも依存しているのか?とりあえず、2012年以降は正常になっているような気がするので、このまま様子を見る事にする。 ところで、運用とは全く関係ないが、今回のこのAcerのRC111、何故か市場から姿を消してしまい、どうやらディスコンらしい。マイナーチェンジのためなのか、撤退なのか不明だが、ちょっと気になる。一説によると、この機種は高周波ノイズが耳につくのだが、その対策のためではないか、との噂も流れている。このノイズは、LED表示と連動しており、無灯状態にすると気にならなくなる。巷では独自にコンデンサーを追加して、このノイズ対策を行った強者もいる。自分も、当初テスト運用時はこの高周波ノイズが気になっていたが、HDDをフルに載せて、棚の上に設置したら、あまり気にならなくなった。耳の高さより上になり、HDDの動作音にかき消されているのだろう。 まあ、色々書いたが、このRC111、トータルの満足度はなかなか高い。買い替えて良かった。 おまけ lights-outで設定していても、スケジュール運行がうまくいってない事が判明。スリープしても、すぐ起きてしまう。ログ見ると、NICが起こしにいってる。NICのプロパティを見ると、"このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする"にチェックが入っていたので、外すとうまく動くようになった。 |