その5・・まとめ

その5・・まとめ

|

こうして、一部未実装のパーツはあるものの、eSATA外付けケースの自作が完了。出来としては、まあまあかな・・。ケース自体のやわな作りが気になるけど、共振とかもないしそこそこ静かだし、まずまず満足。いずれにしても、今回のケース自作に際して1TBHDDによる整理・統合を行い、従来22台構成だったHDDが14台(サーバ本体に12台HDDが搭載されており、外付けケースには今のところ2台HDDを搭載)に激減。消費電力の大幅な低減を実現できたのが嬉しいところ。静音性に関しても、従来の玄蔵の改造品とは比べ物にならない。最後に、トータルコスト、自作vsメーカー品のメリット、デメリット等の考察を行いたい。 |

|

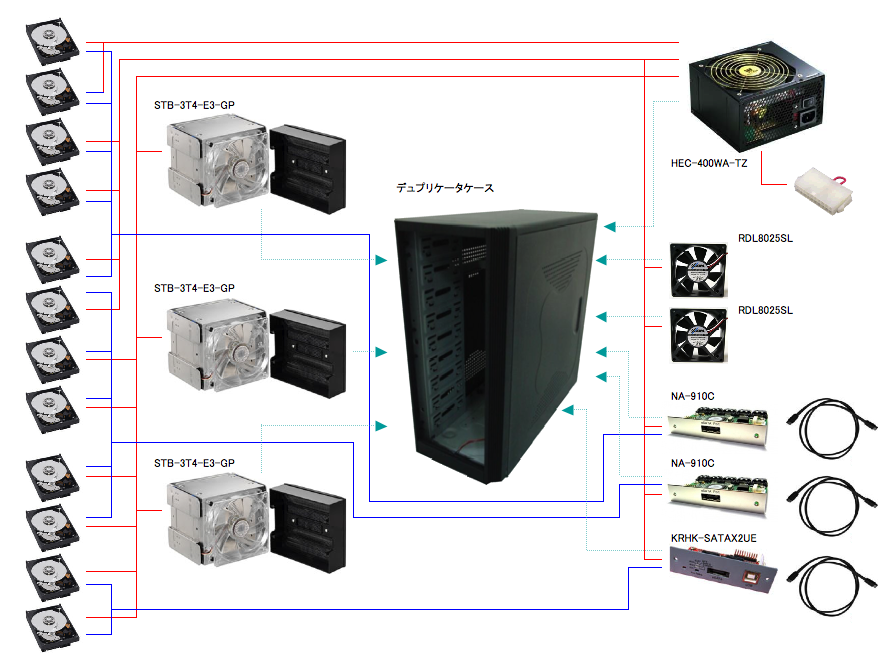

最終的に全パーツを取り付けた状態は、このような構成になる。現時点では、PM変換基板は一つ、HDDも二つしか載っていない。 |

|

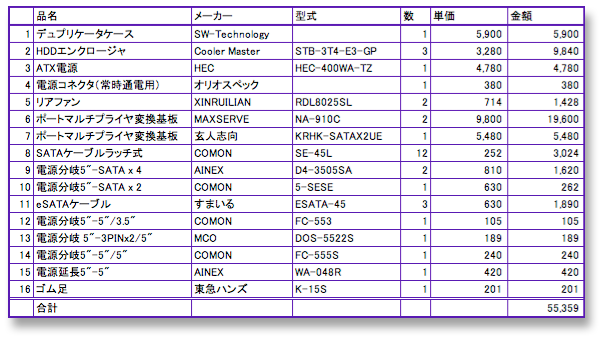

eSATAケース構築にかかる費用。HDD本体は除いている。総額で約55000円。CENTURYのテラタワーSATA-RAIDが、HDD8台搭載可能、eSATAカード付属でやはり55000円前後。自作ケースの方がHDDは4台多く載るので、金額的には若干有利。 |

|

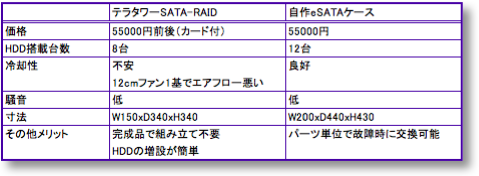

CENTURYのテラタワーと比較。う・・ん。折角作ったのに何だけど、結果は微妙だな・・。既製品はエアフローの悪さが一番気になったんだけど、最新の低発熱HDDなら、テラタワーのような窒息型ケースでも問題ないかもしれない。自作ケースの一番のデメリットは、HDD増設の面倒さ。cooler masterの4-in-3モジュールを使ったのが原因だが・・。例えば、磁気研のDATA-BANKのような、naked型のリムーバブル機構を持ったユニットなら問題ないのだけど、4cmファンx2構造のため五月蝿そうだし、大体にユニットの値段が3倍。これだけで2万円ものコストアップにつながってしまう。これだと、テラタワーと比べた場合の価格メリットは全くなくなる。壊れた場合の修理が最低限のパーツ交換で自分でできる、というのが自作ケースの一番のメリットかな。でも、はっきり判らないけど、テラタワーも汎用ATX電源っぽく見えるし、PM基板も多分汎用品。そうすると、意外と故障時も困らないのかもしれない。う・・ん。 【追記】・・テラタワーの実機を店頭で見た。電源は汎用ATXっぽい感じ。受け側のコネクタは24PINで、電源から伸びているコネクタは20PIN。一方、PM基板の方は汎用品ではなく、Silのチップ自体が、HDDが付き挿さるメイン基板上に直付け。背面のeSATAコネクタは、多分のそのメイン基板からケーブルで繋がっている。なので、silチップが逝ってしまったら自力修理は無理。ちなみにそのメイン基板は、同社のSATAボックスレイドのものと同じよう。これがその基板。これが二枚実装されている。ほとんど窒息状態なので、発熱の多いHDDには向かないだろう。 |