その15・・ファイルサーバのリニューアル(2017~)

その15・・ファイルサーバのリニューアル(2017~)

|

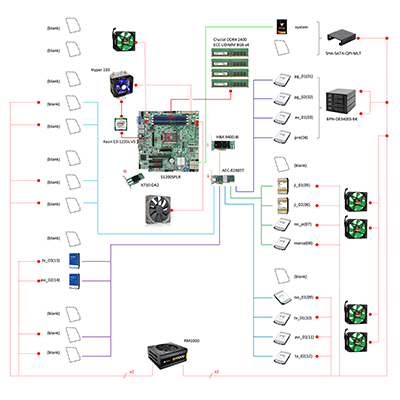

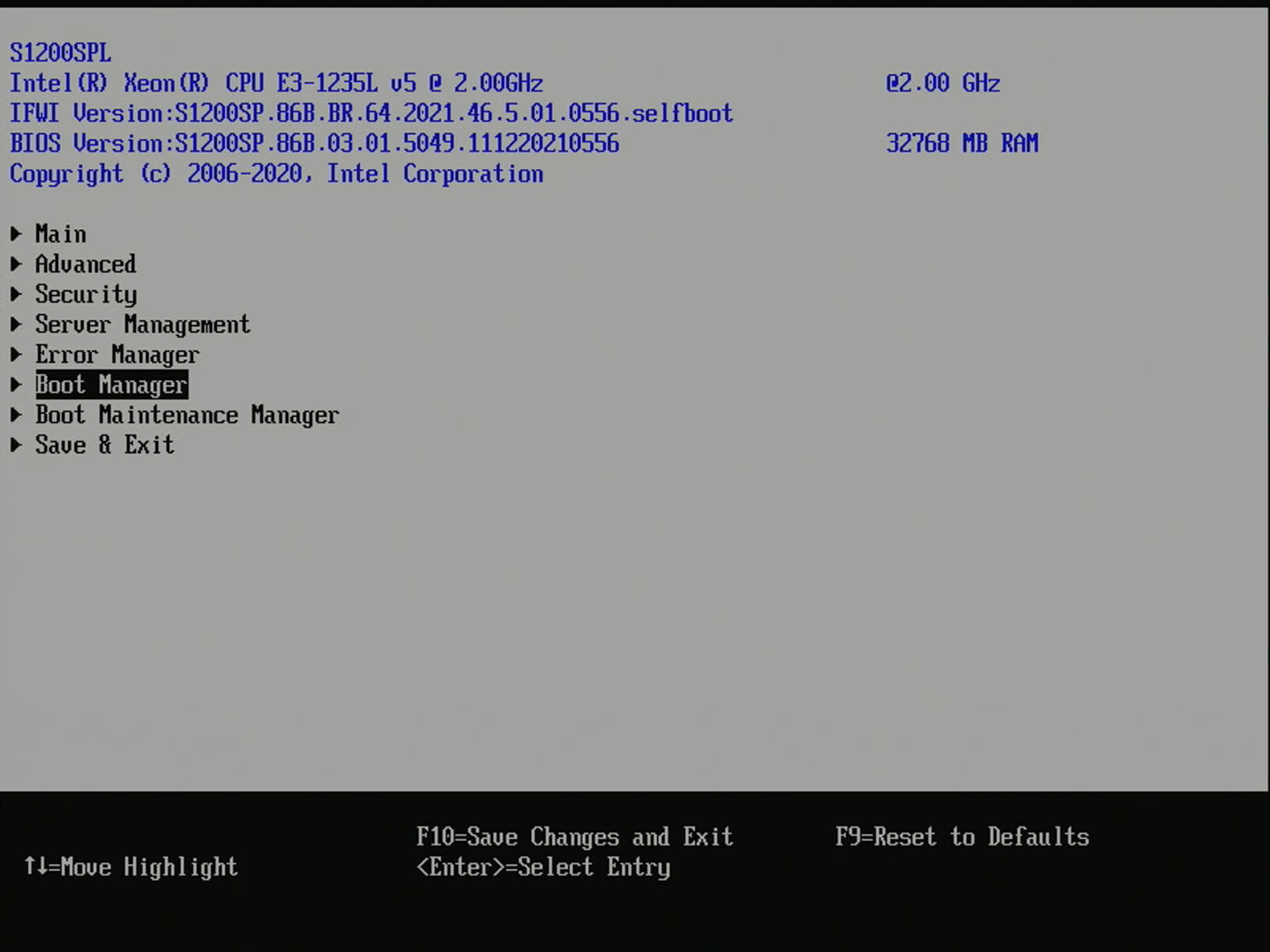

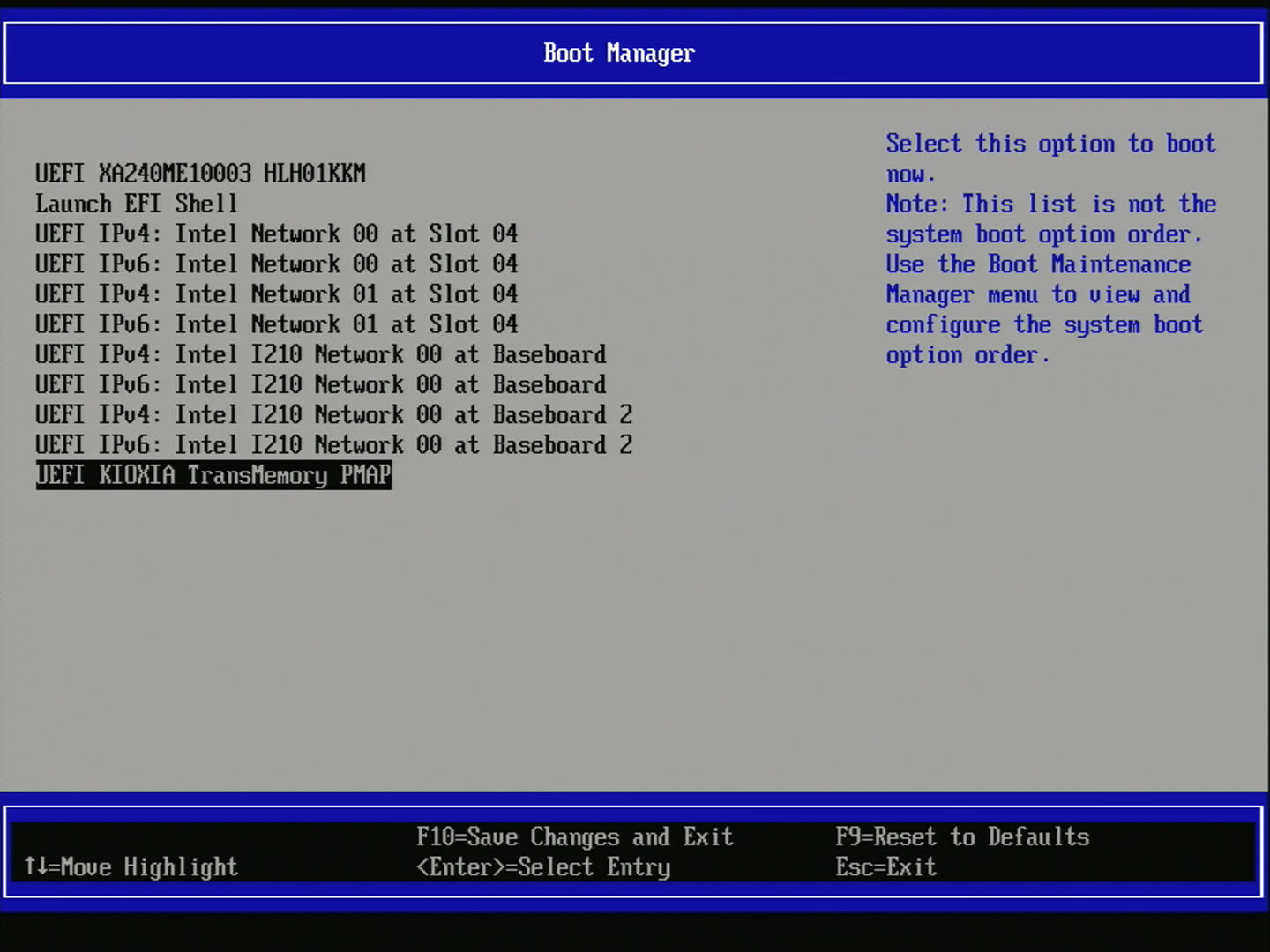

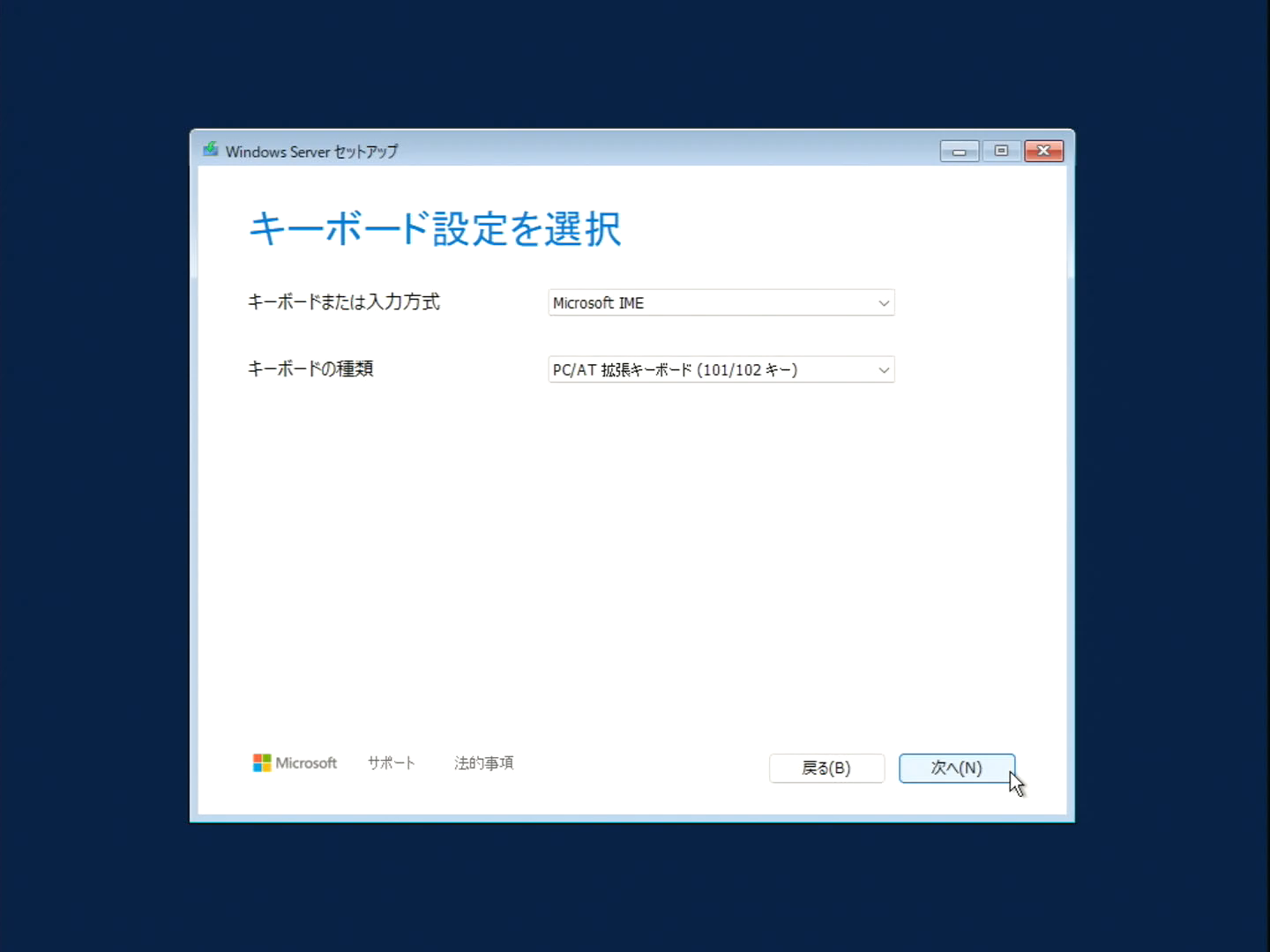

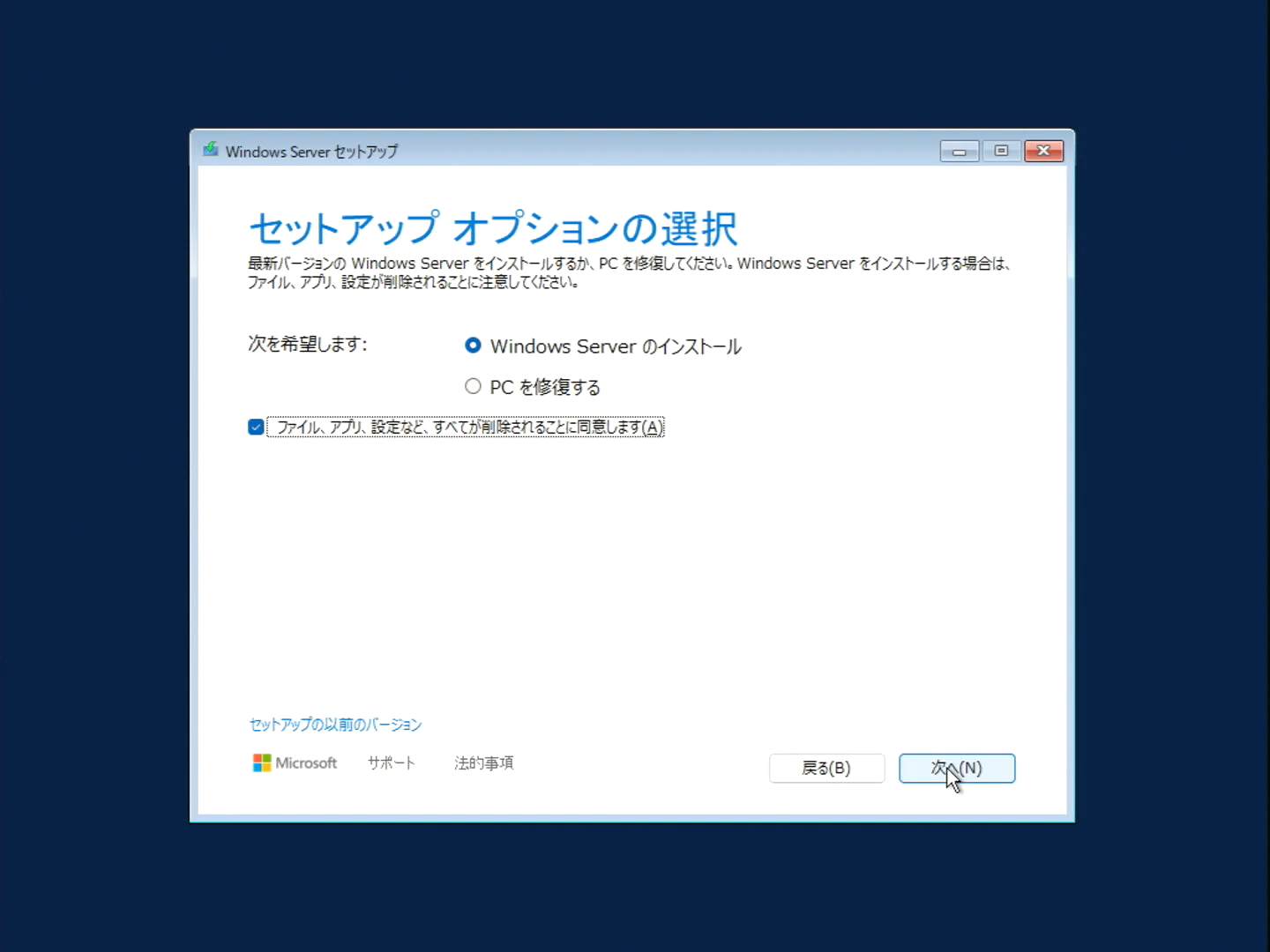

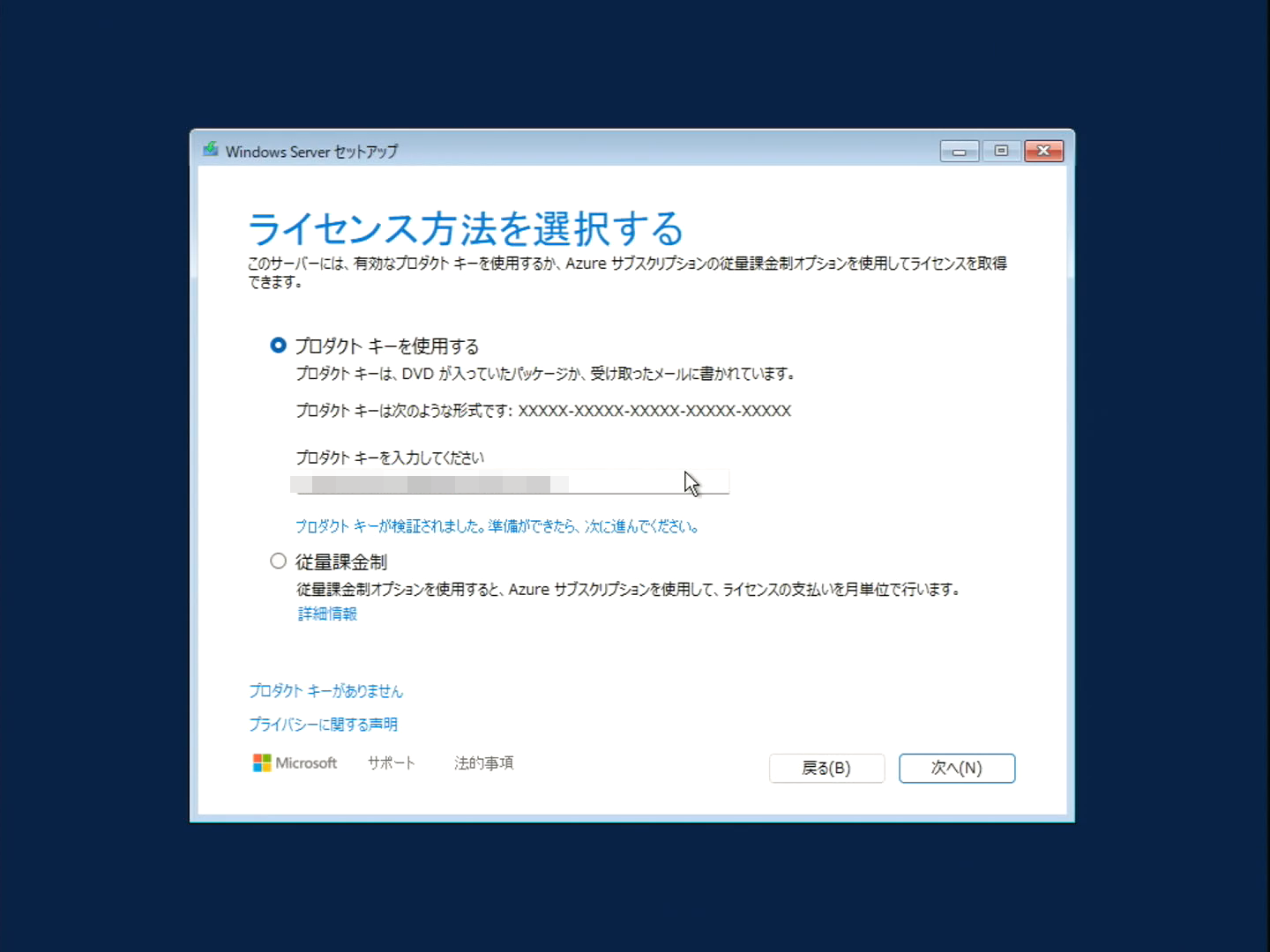

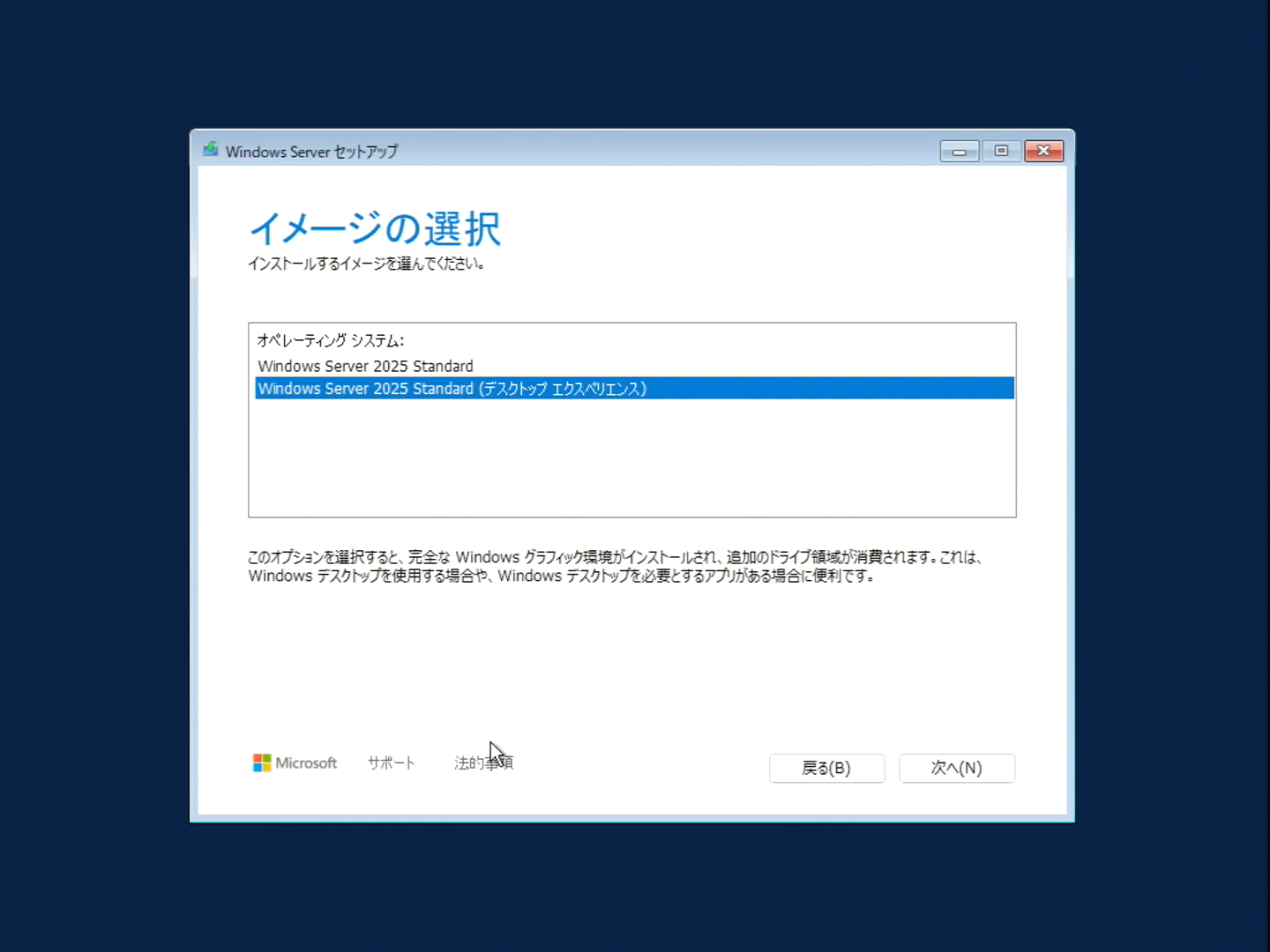

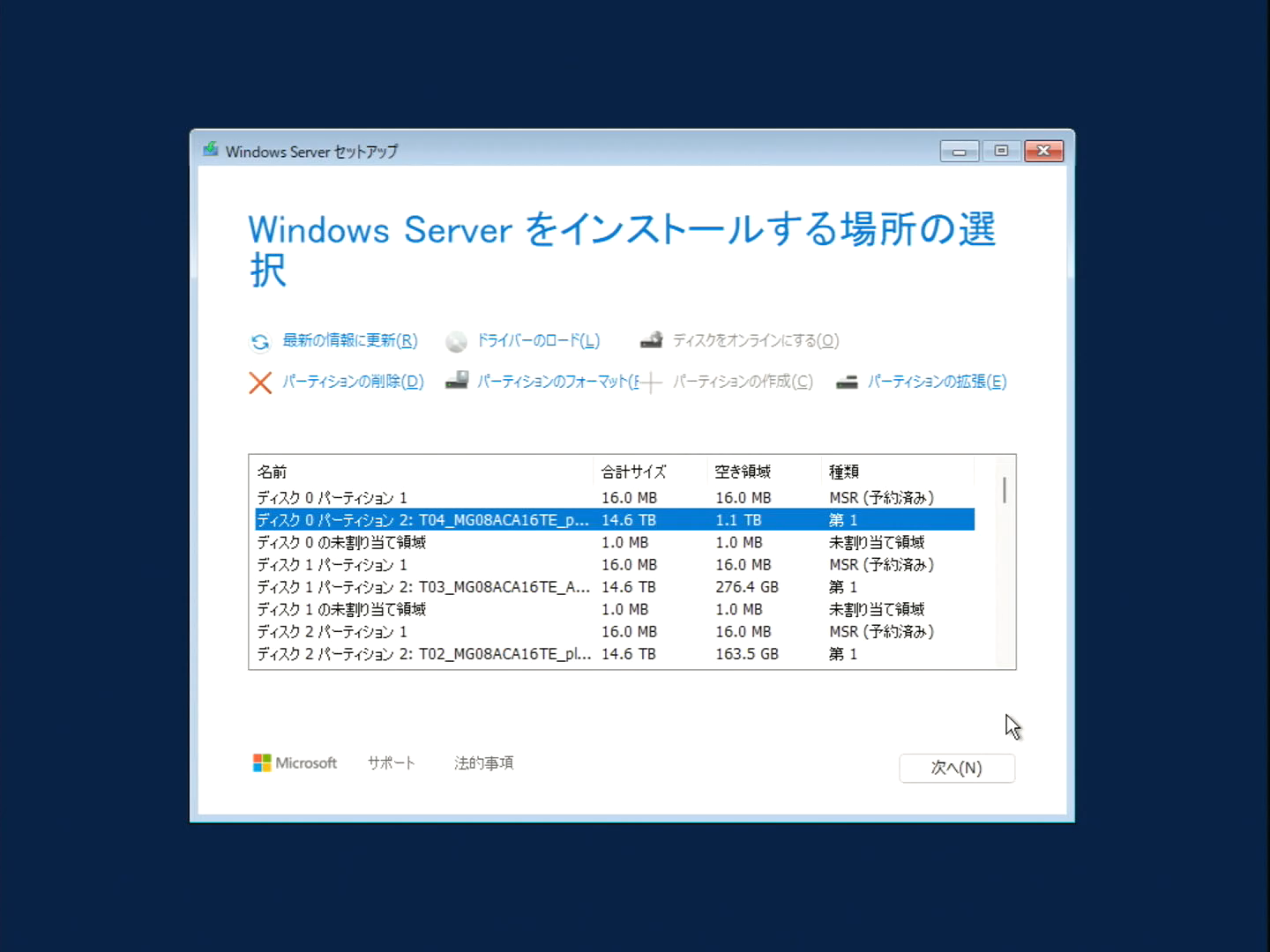

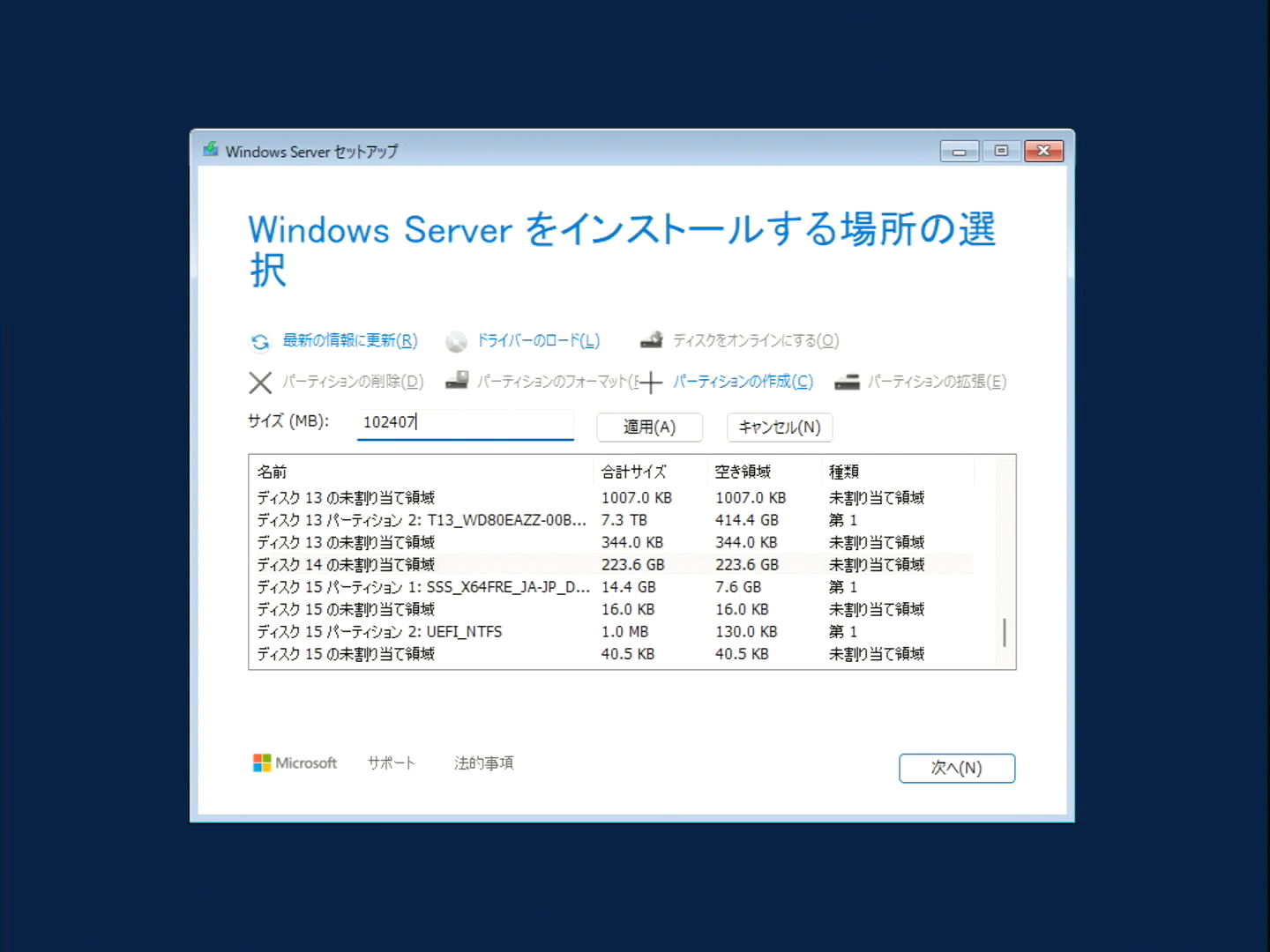

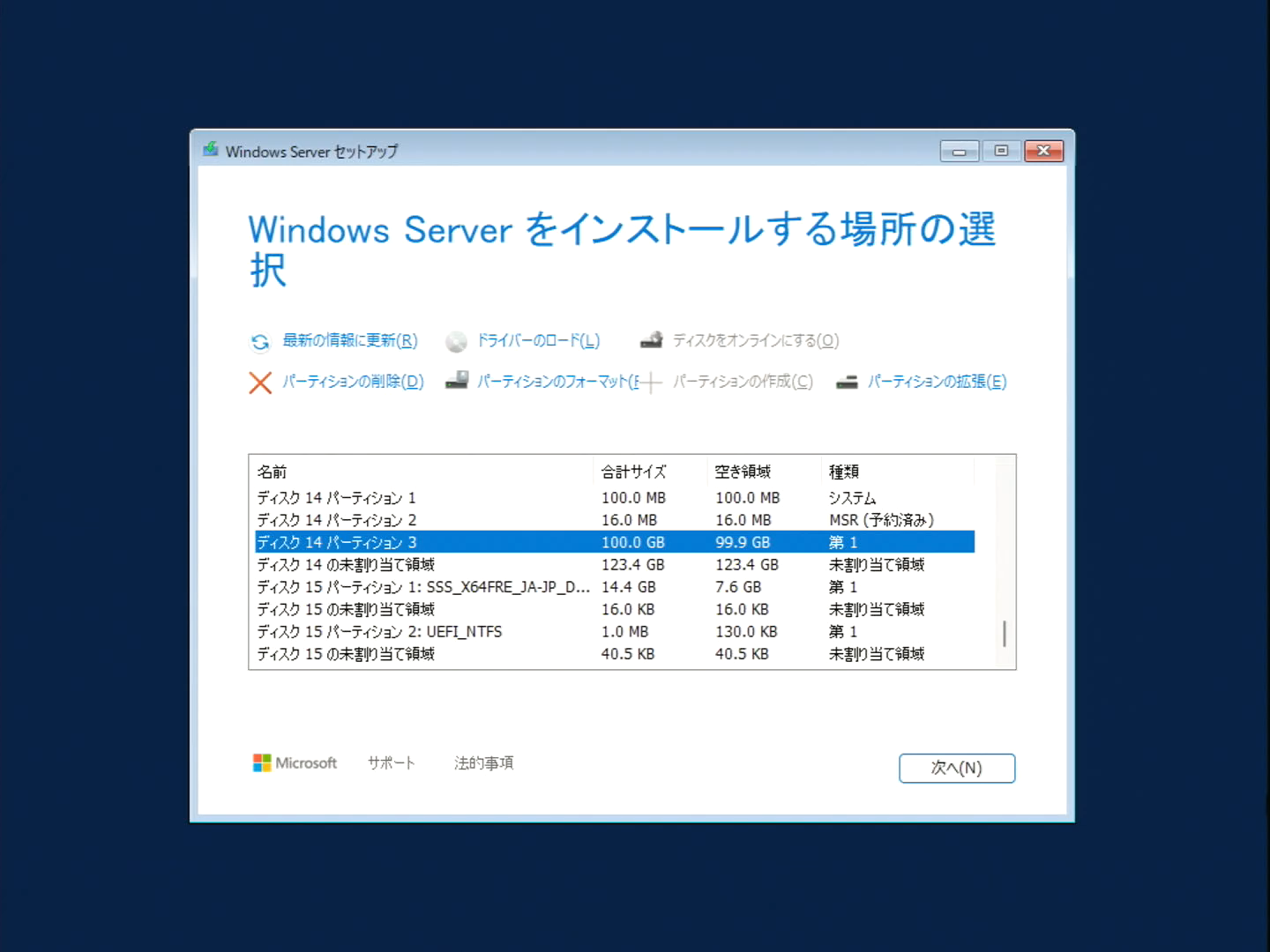

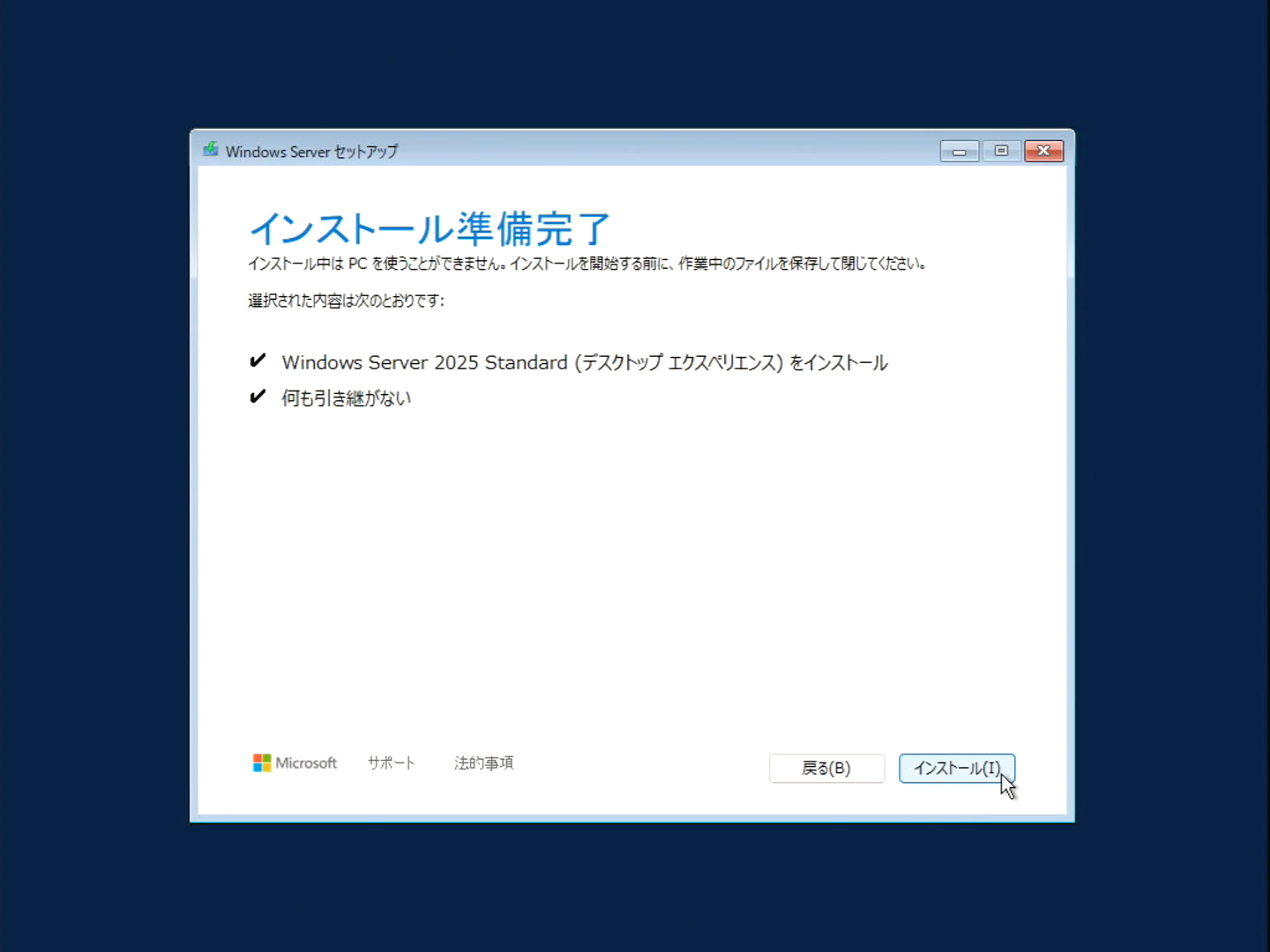

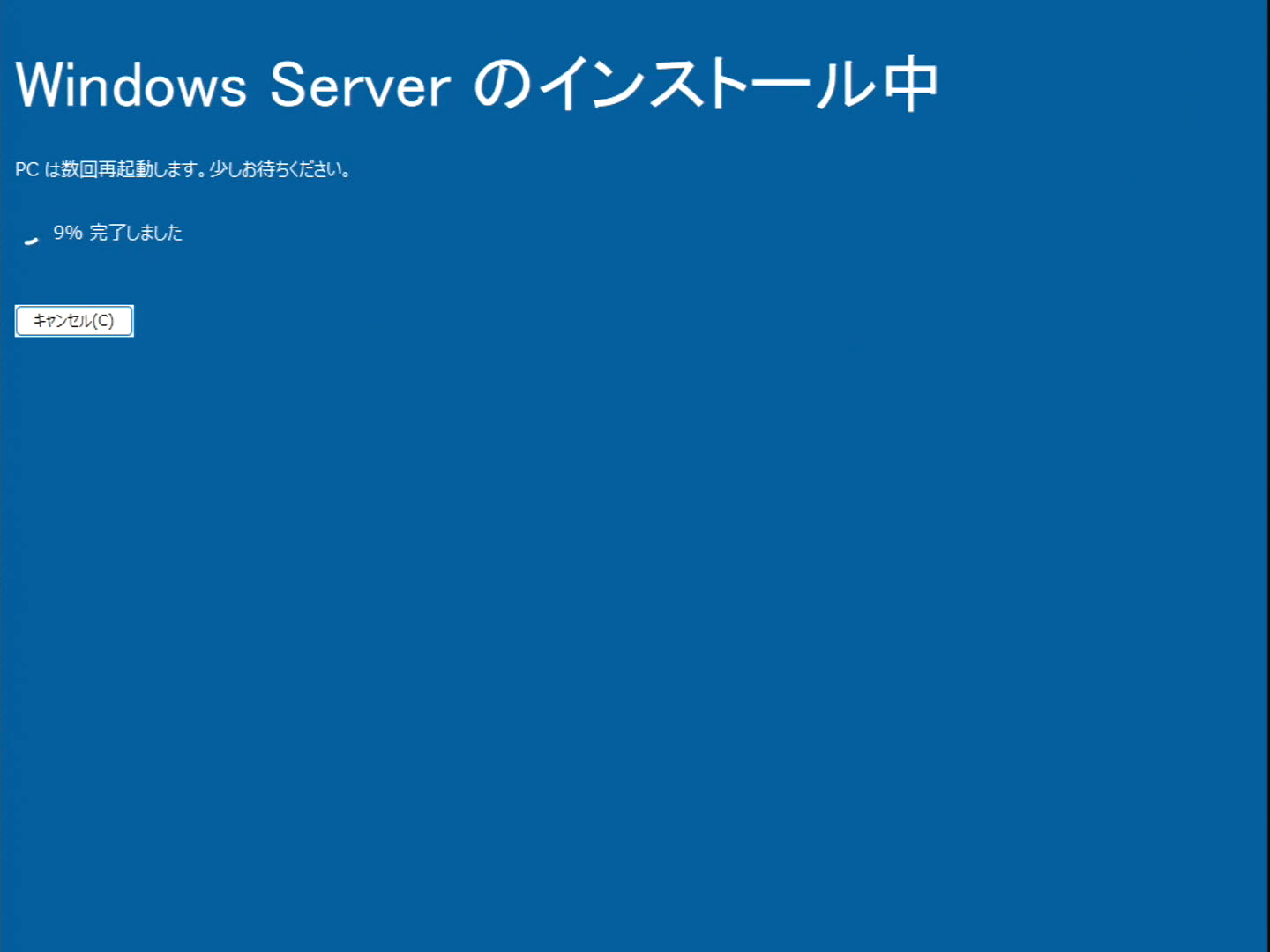

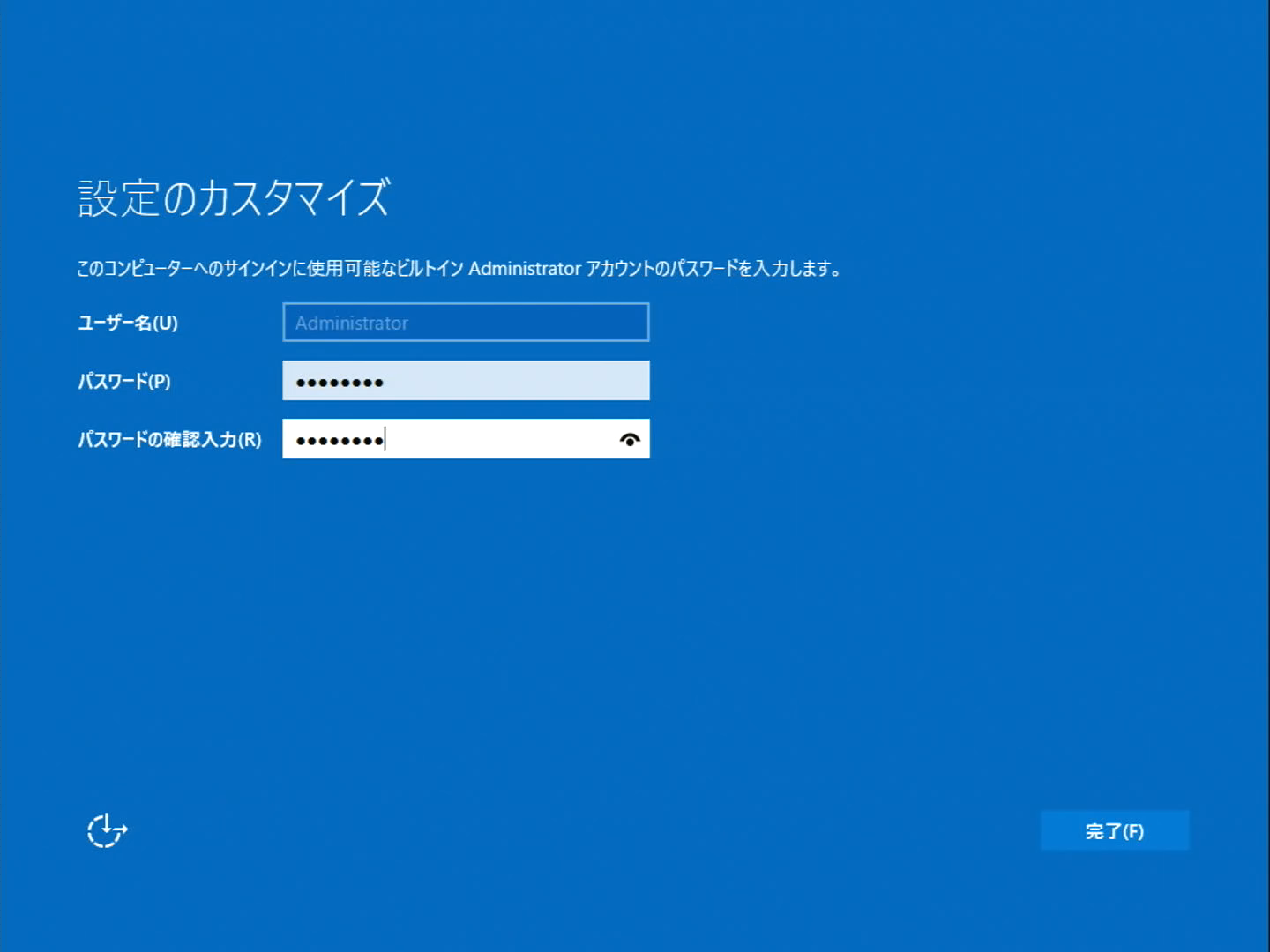

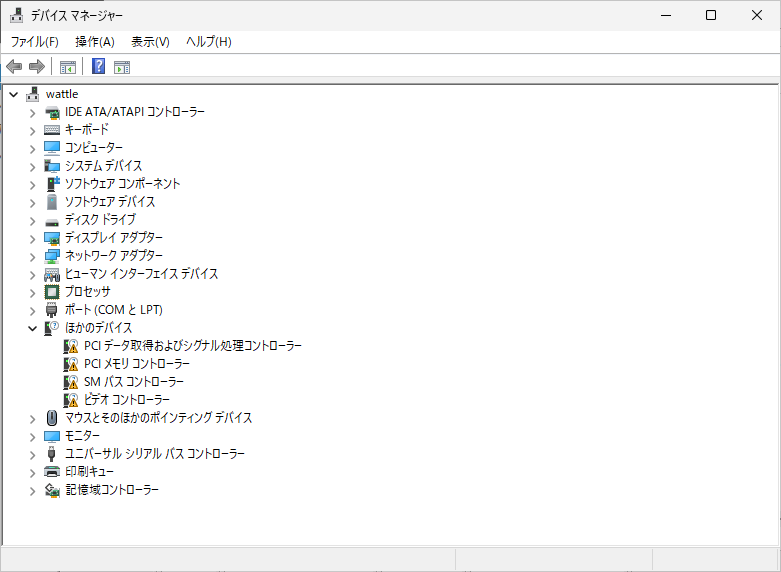

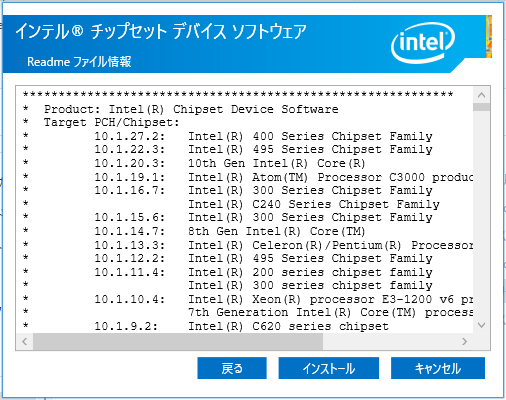

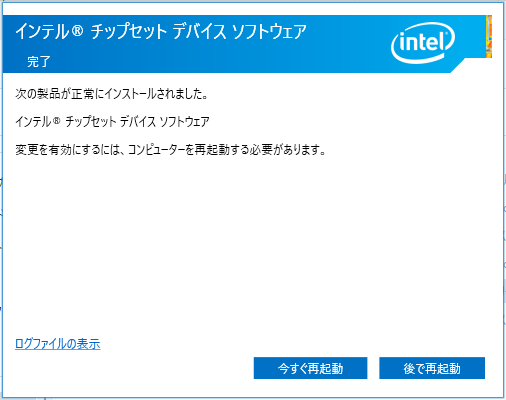

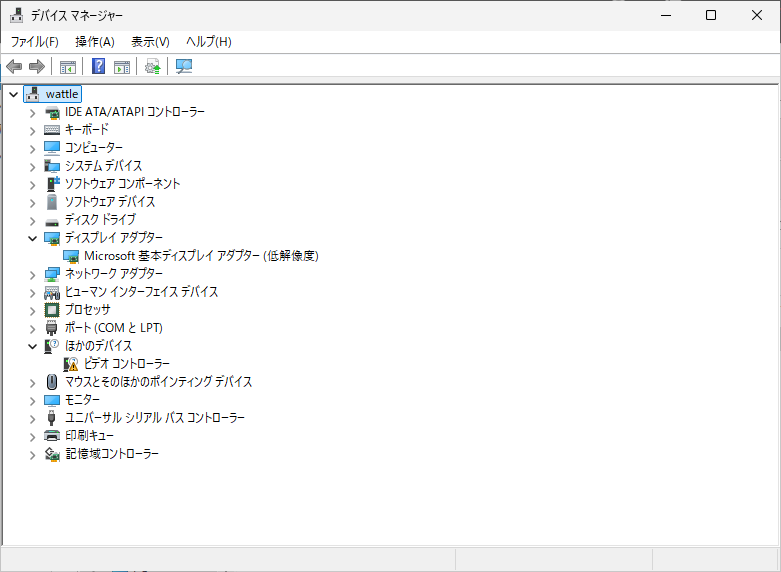

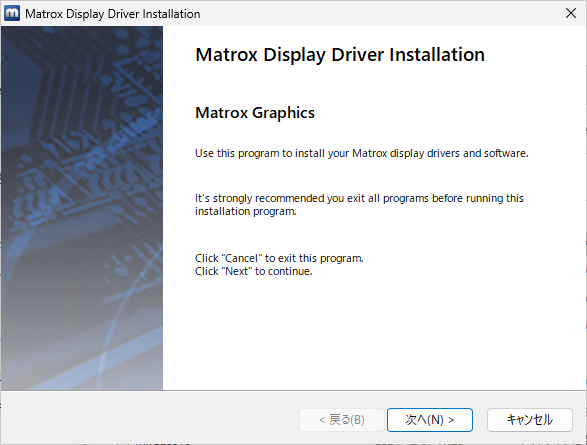

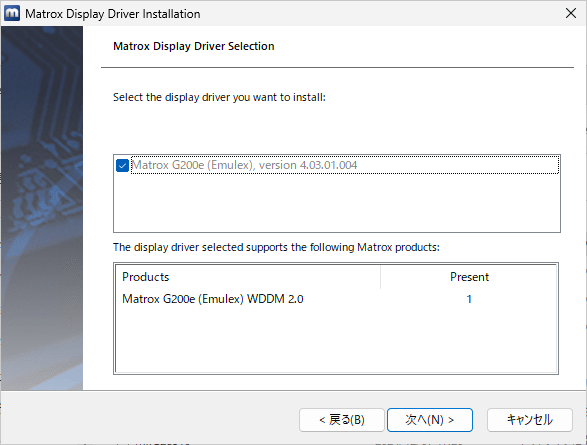

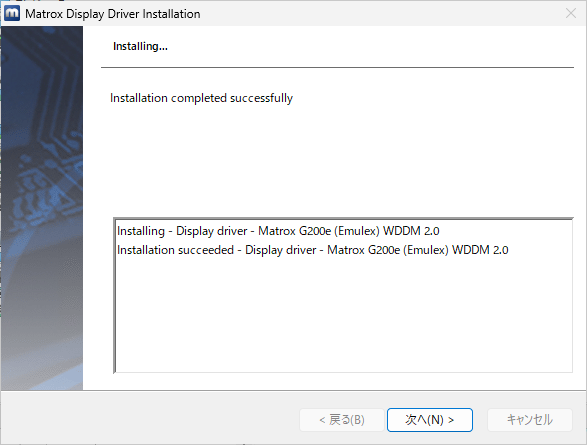

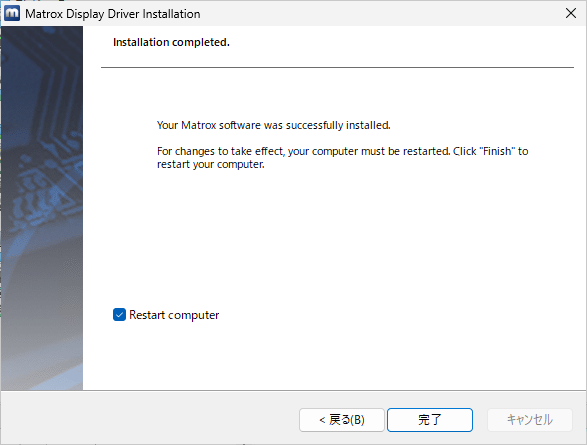

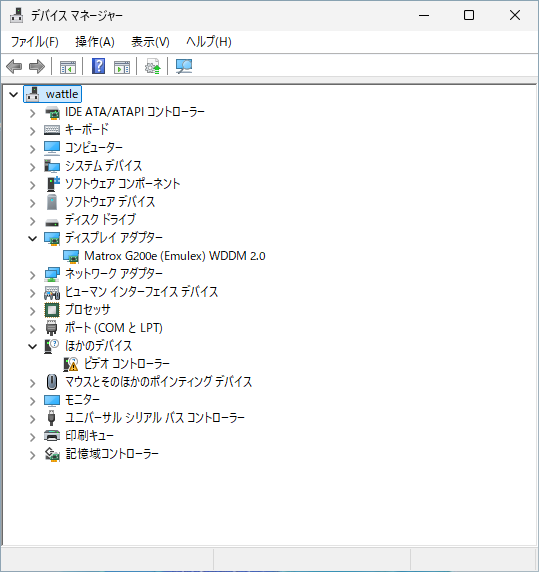

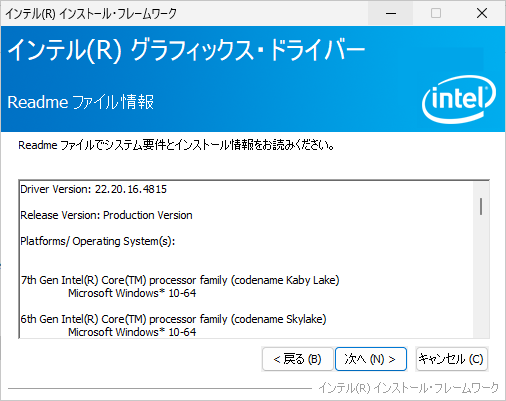

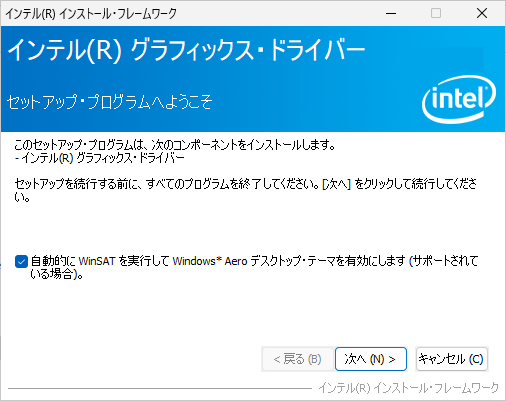

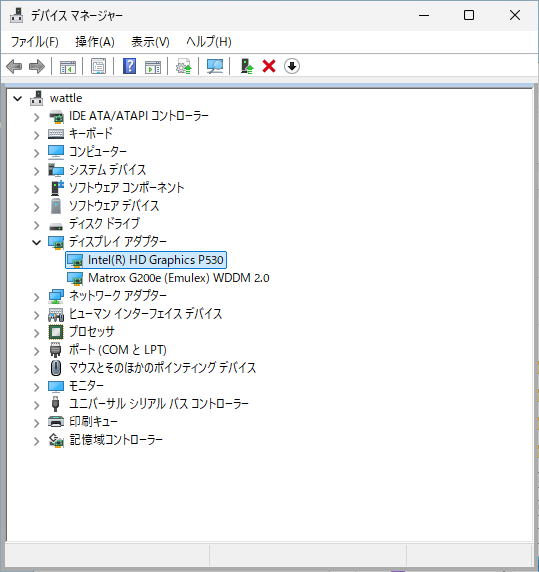

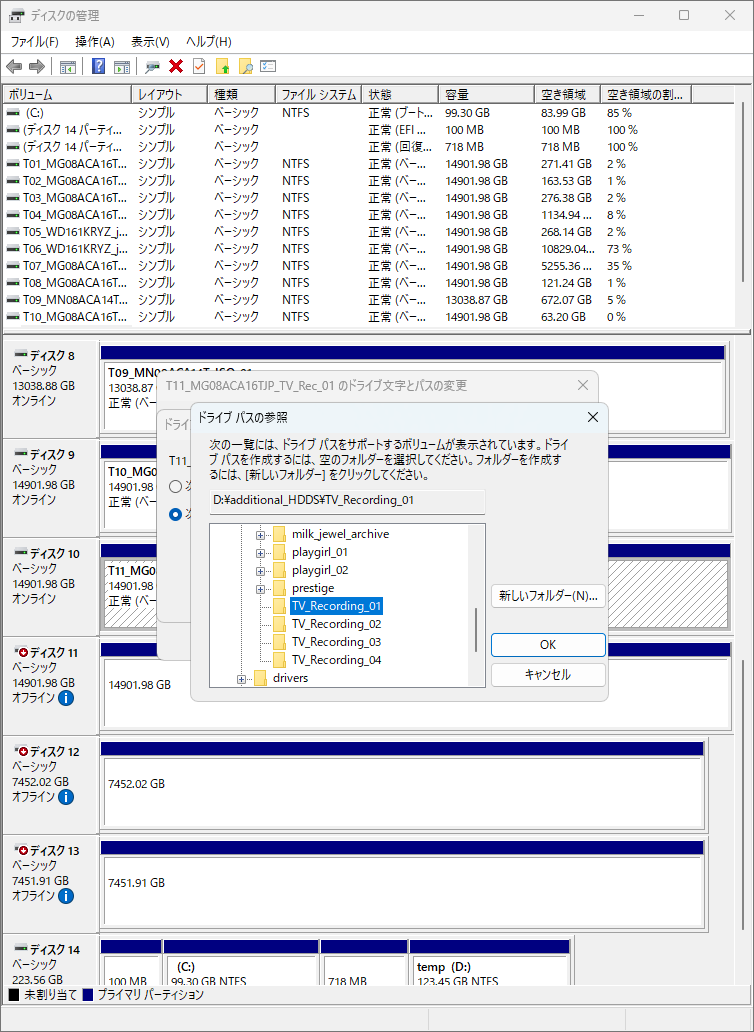

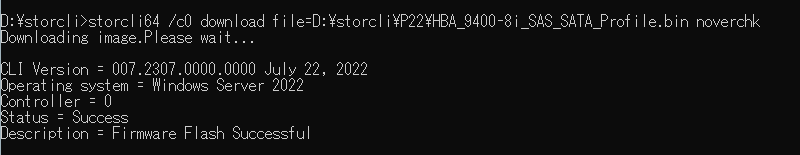

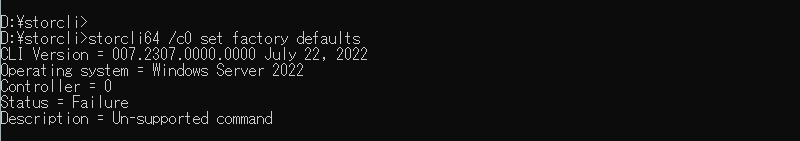

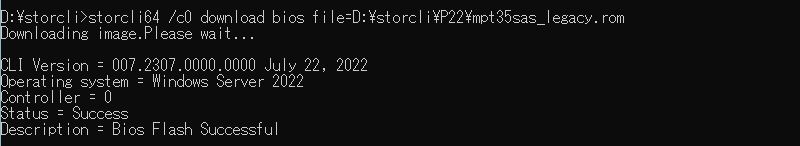

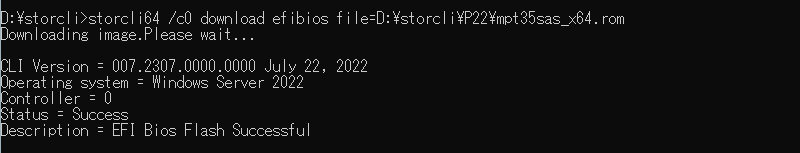

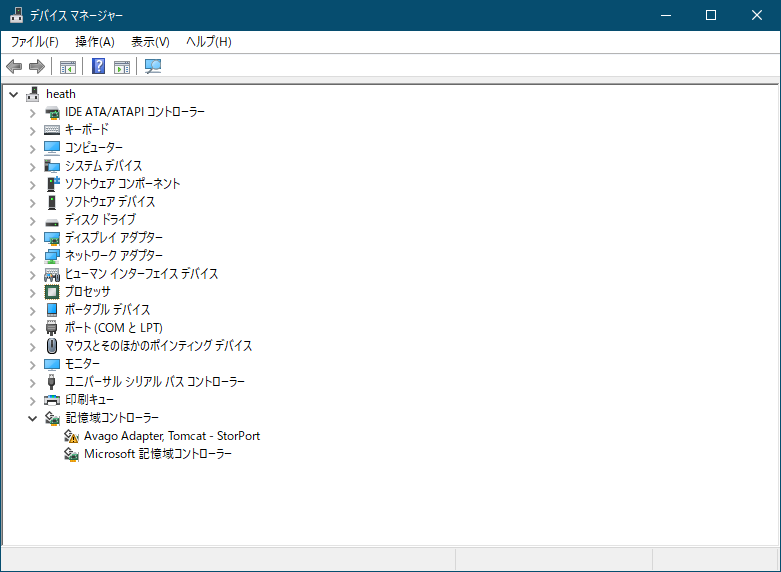

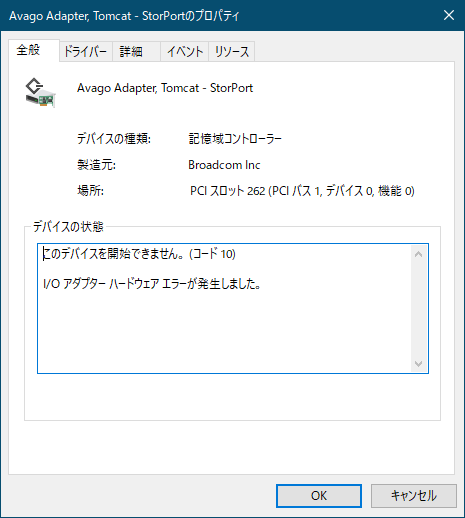

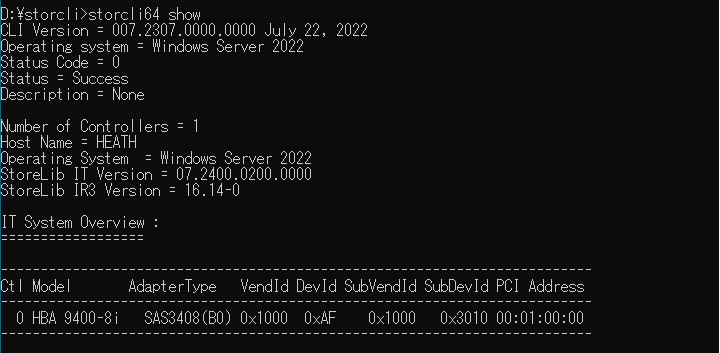

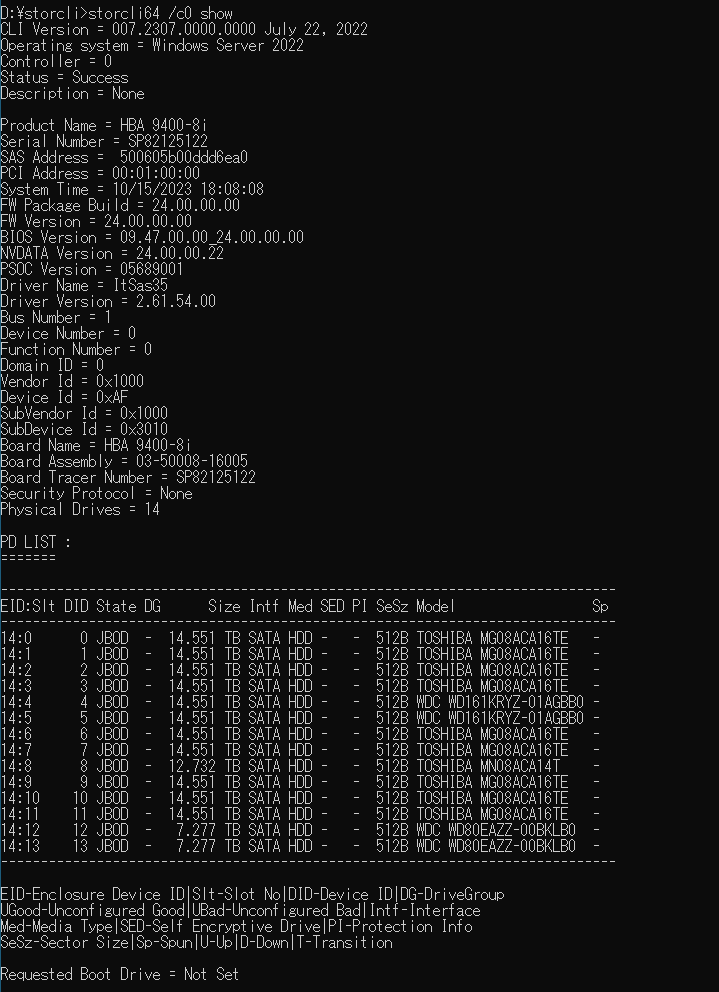

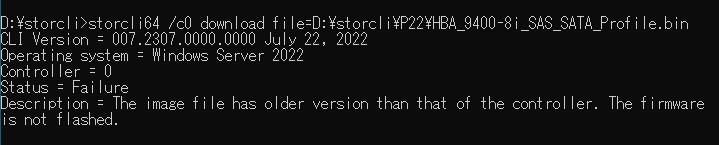

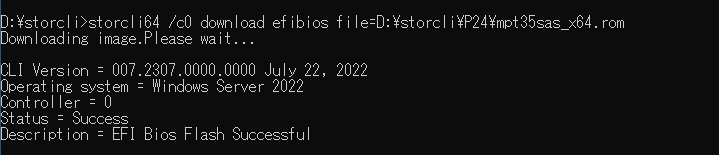

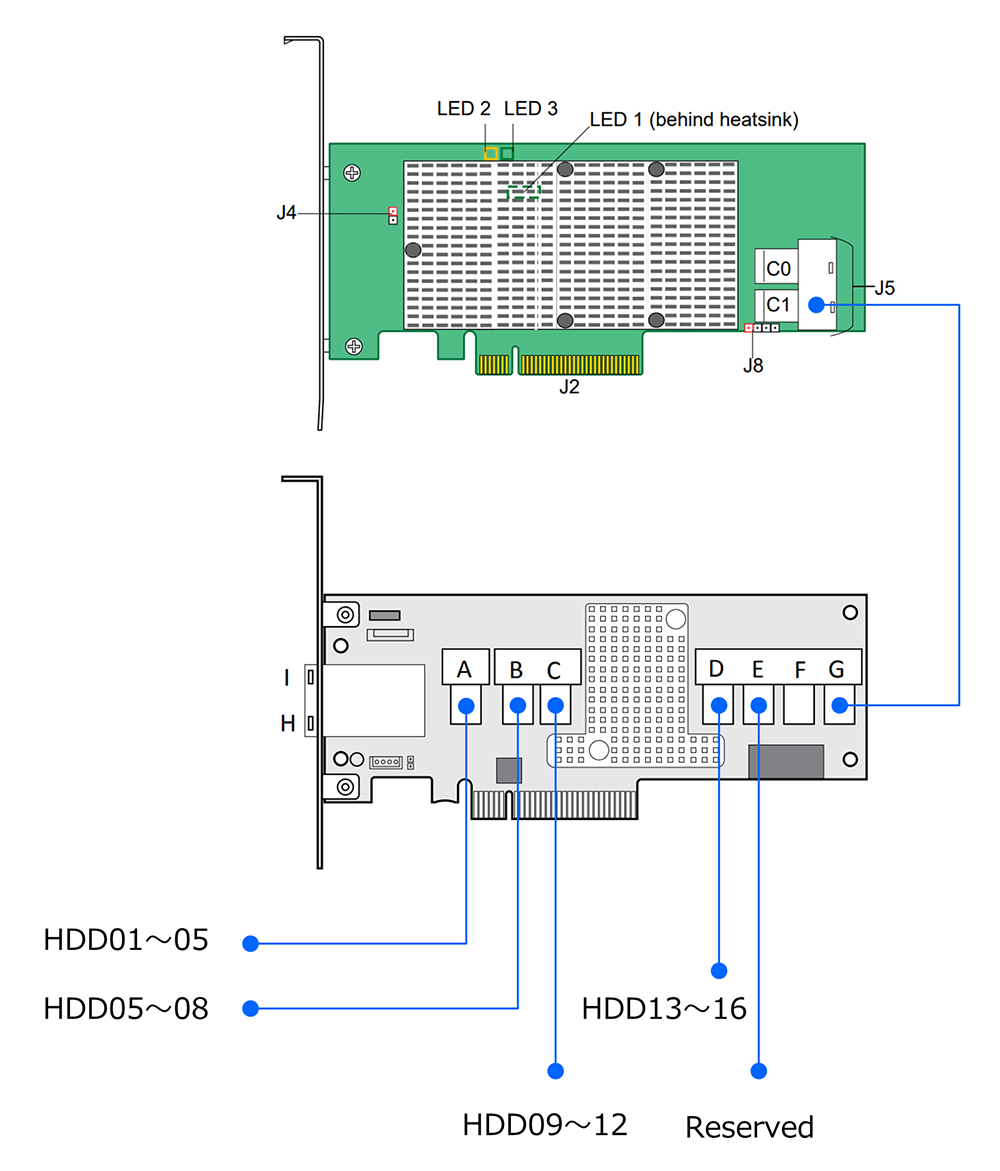

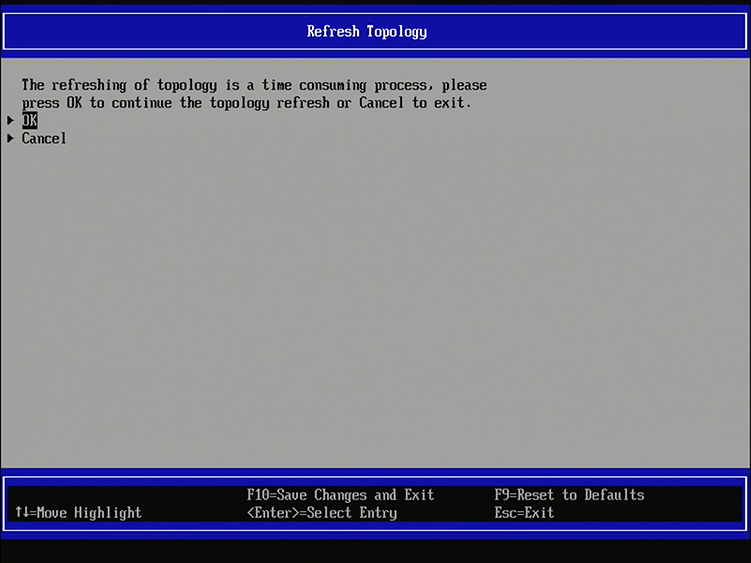

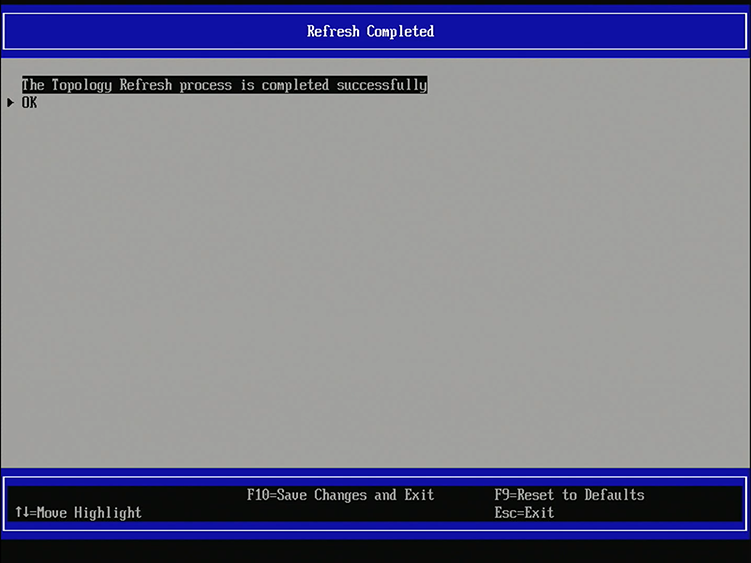

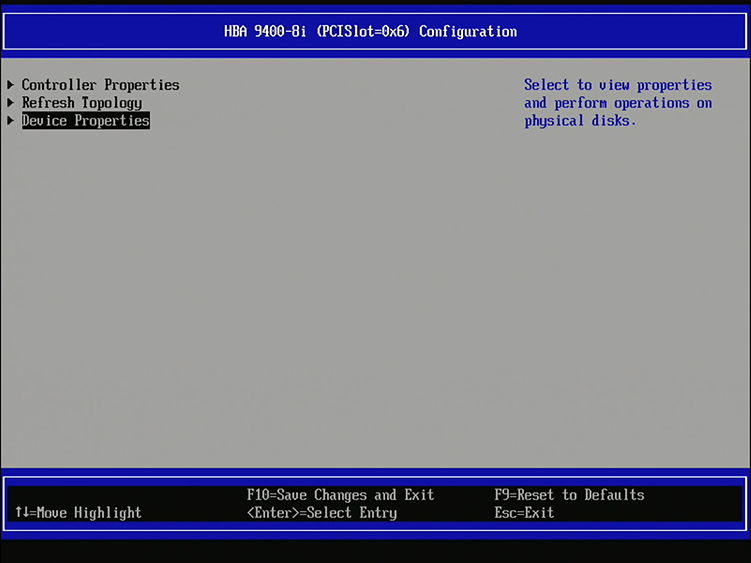

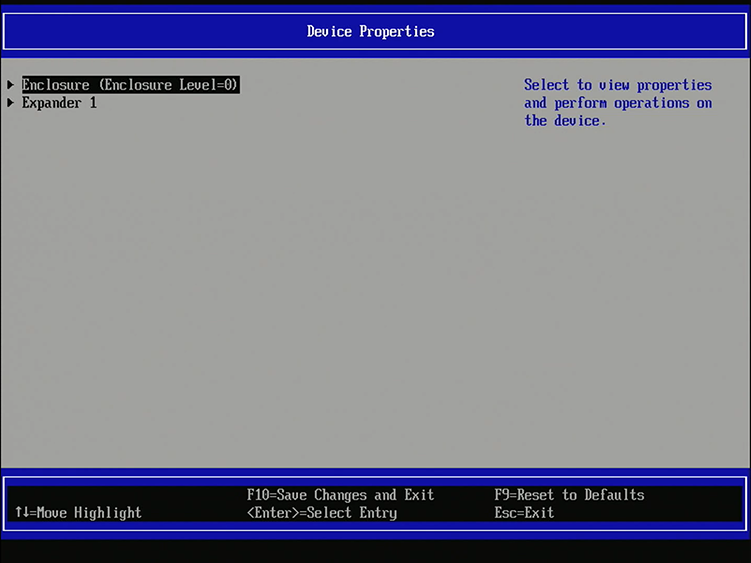

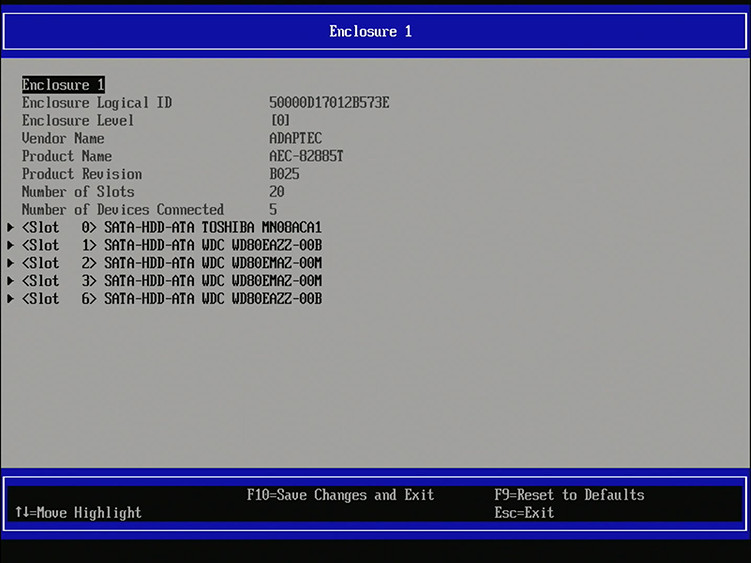

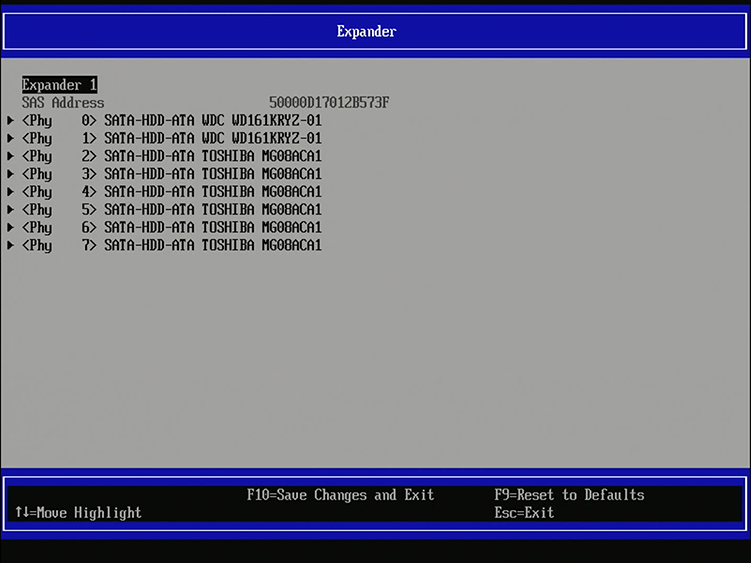

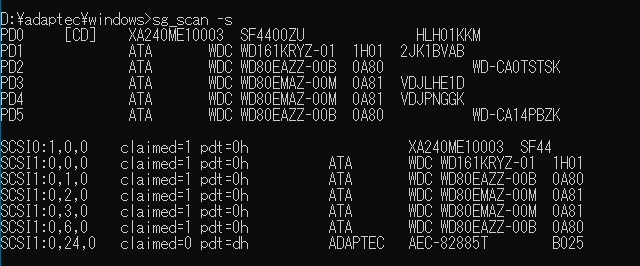

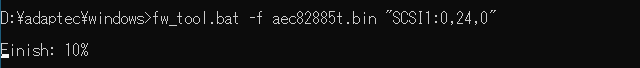

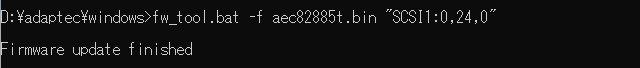

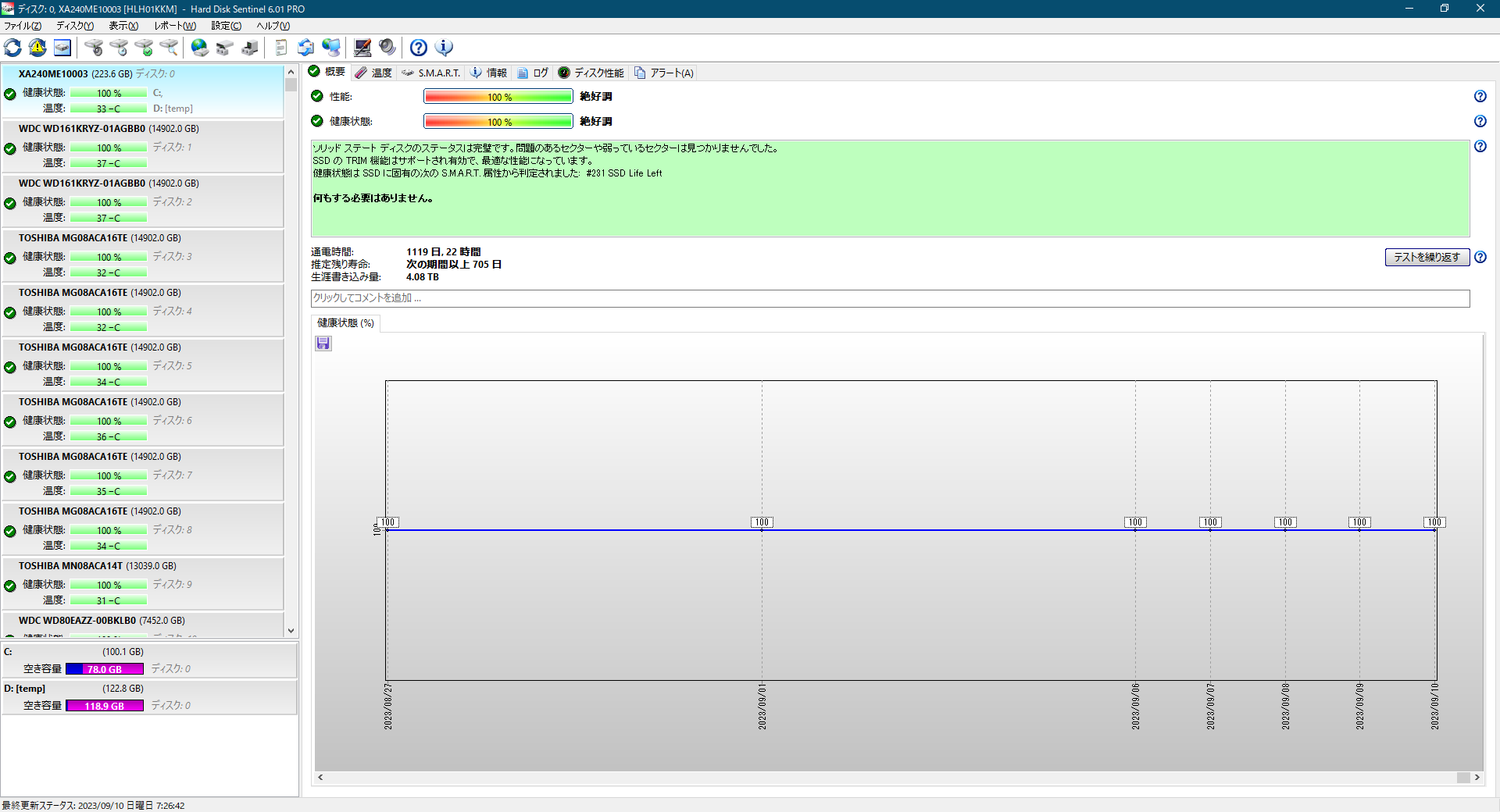

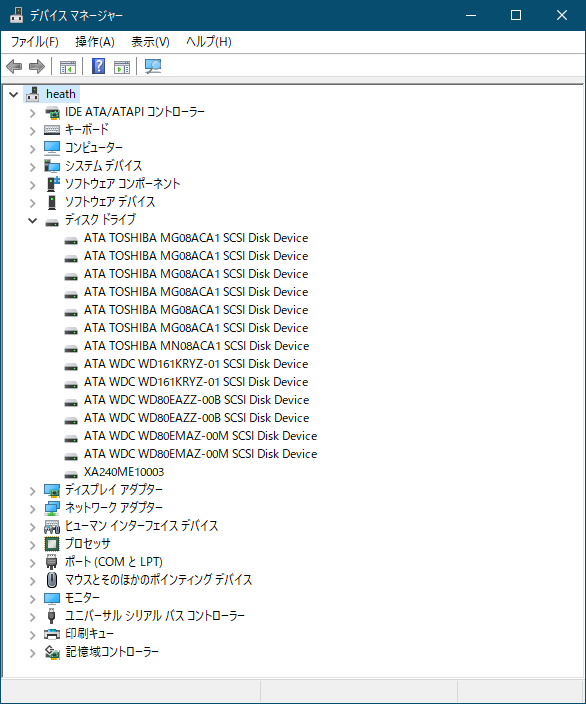

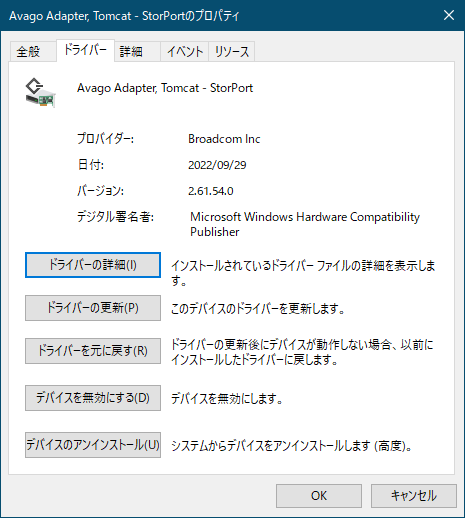

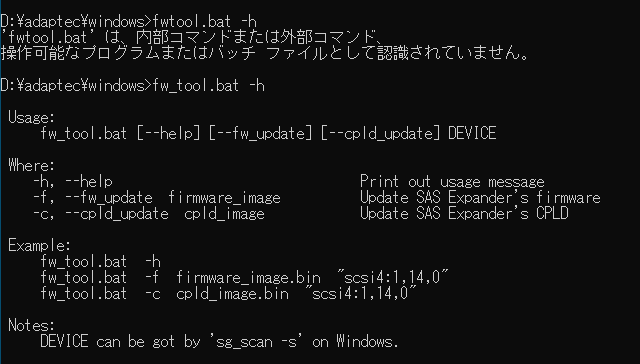

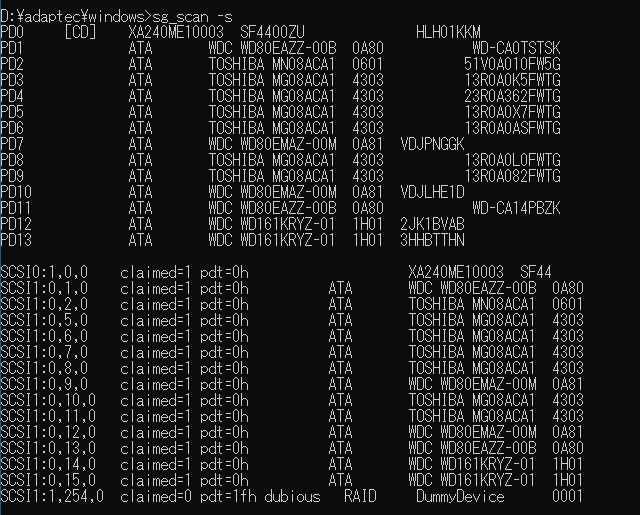

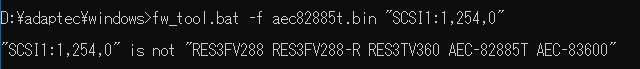

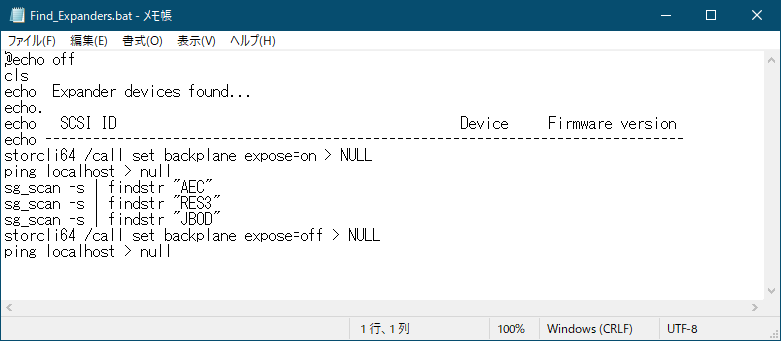

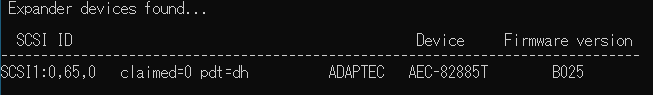

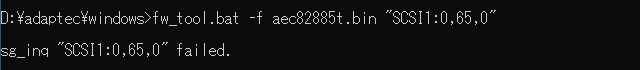

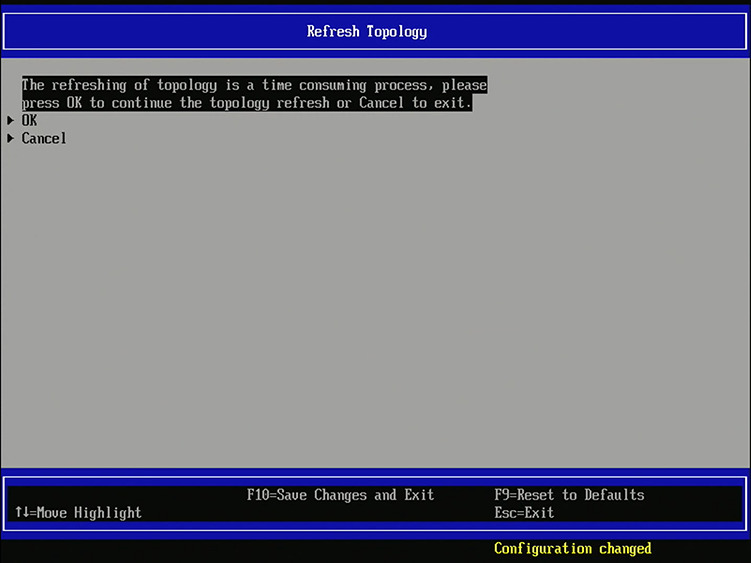

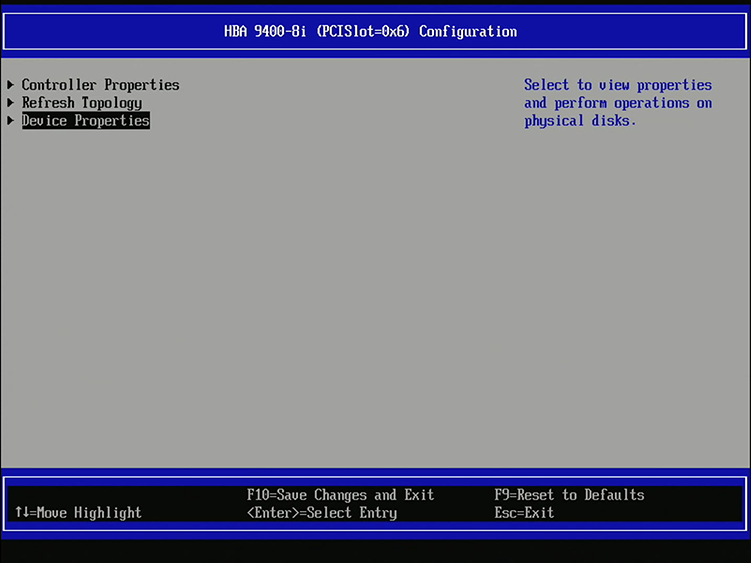

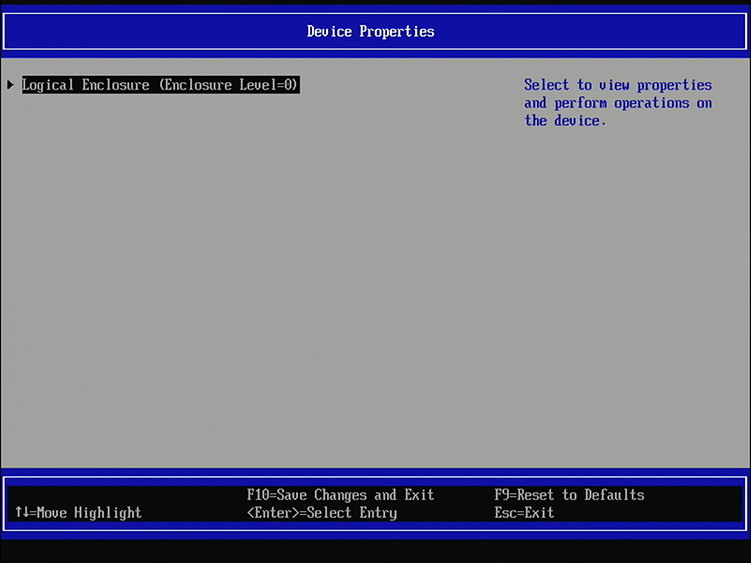

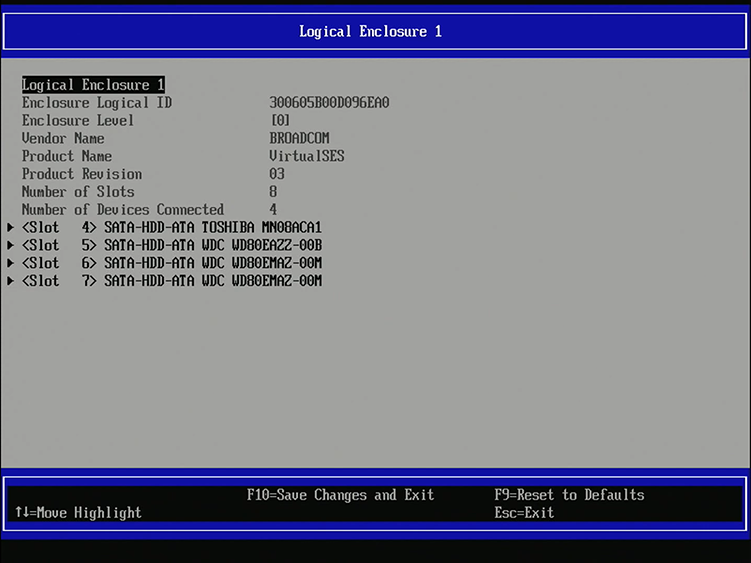

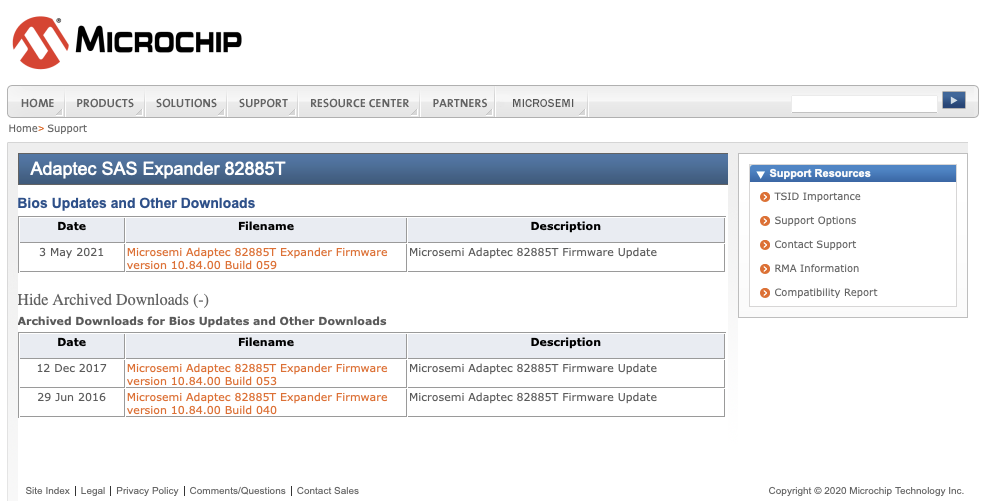

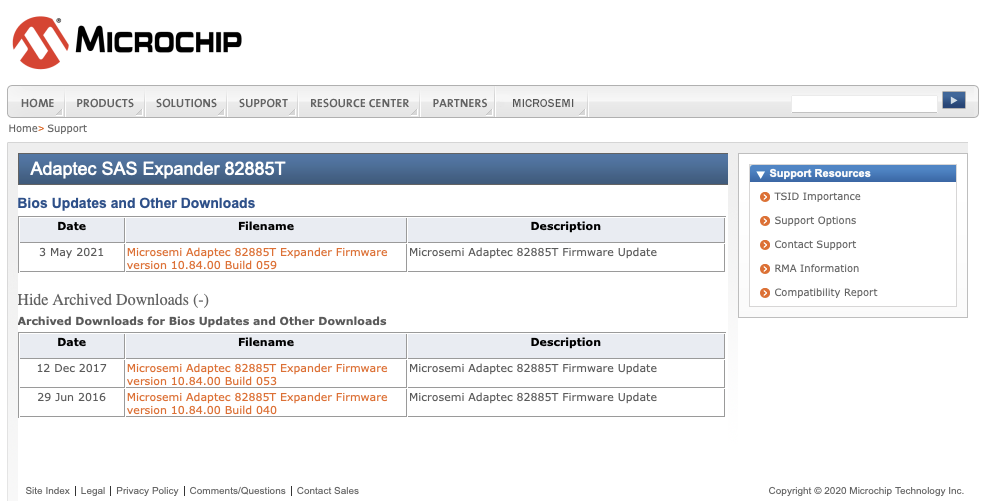

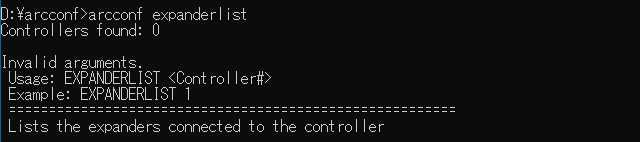

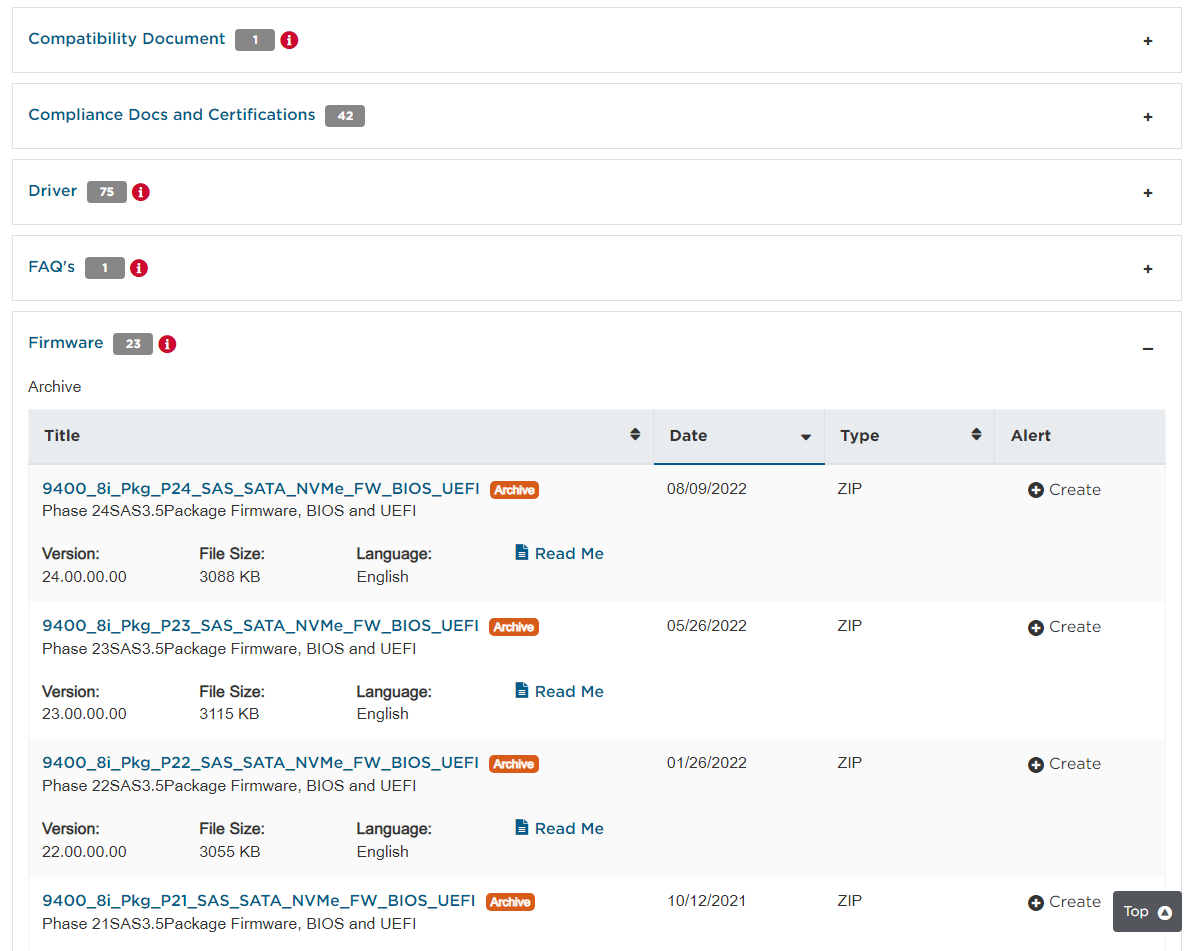

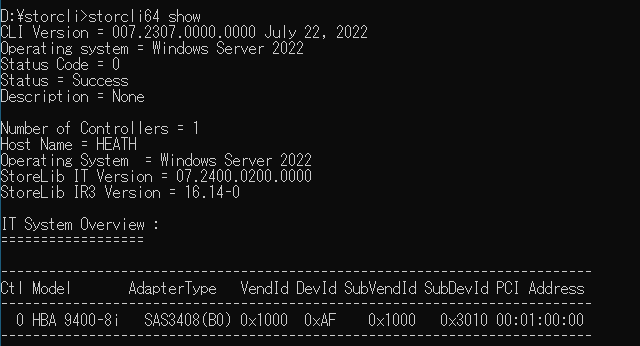

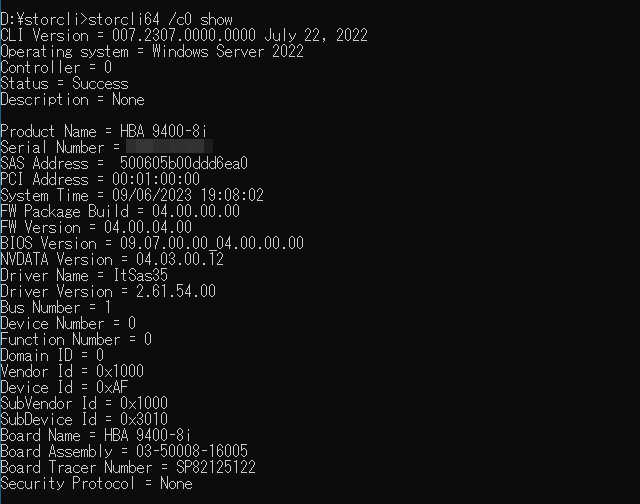

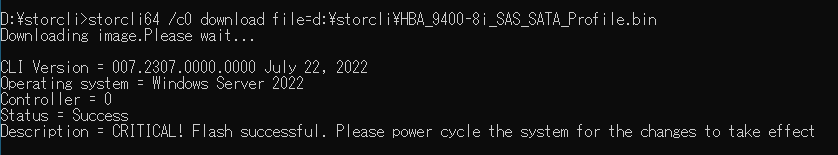

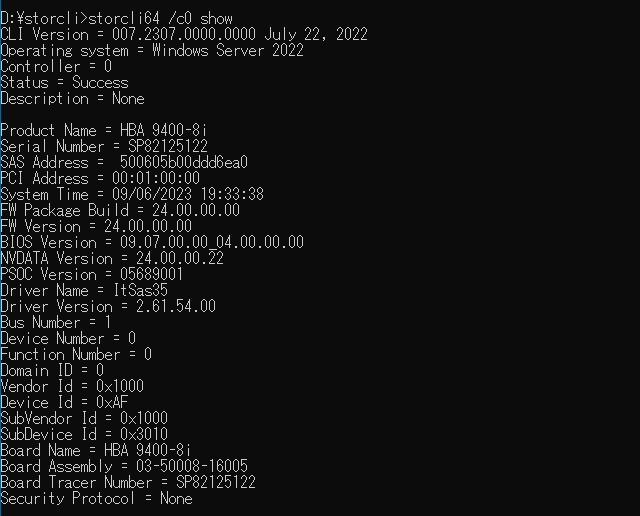

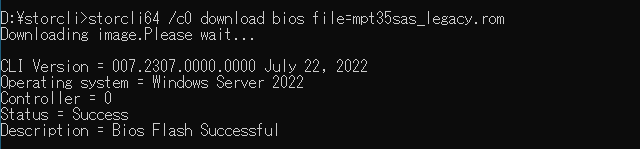

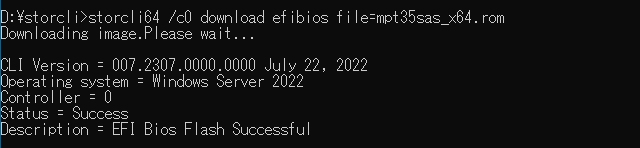

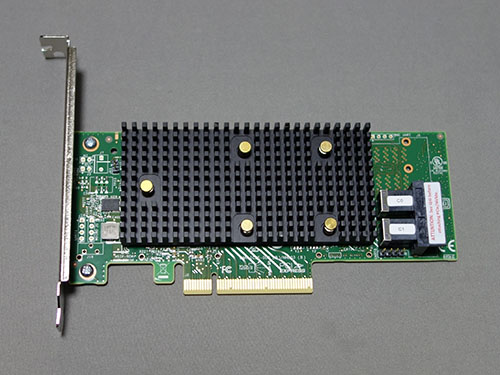

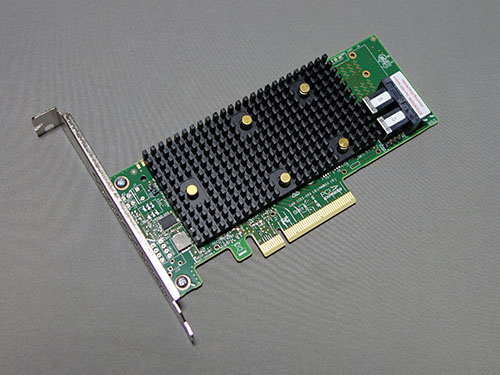

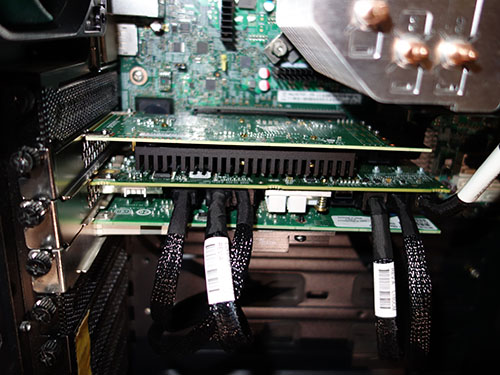

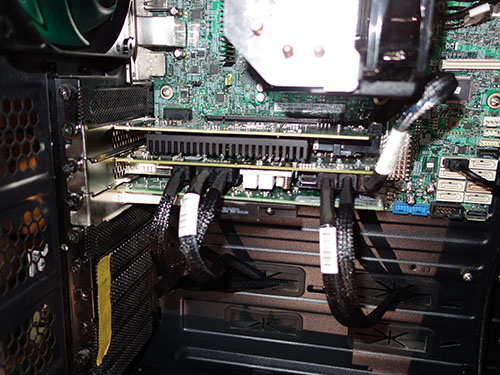

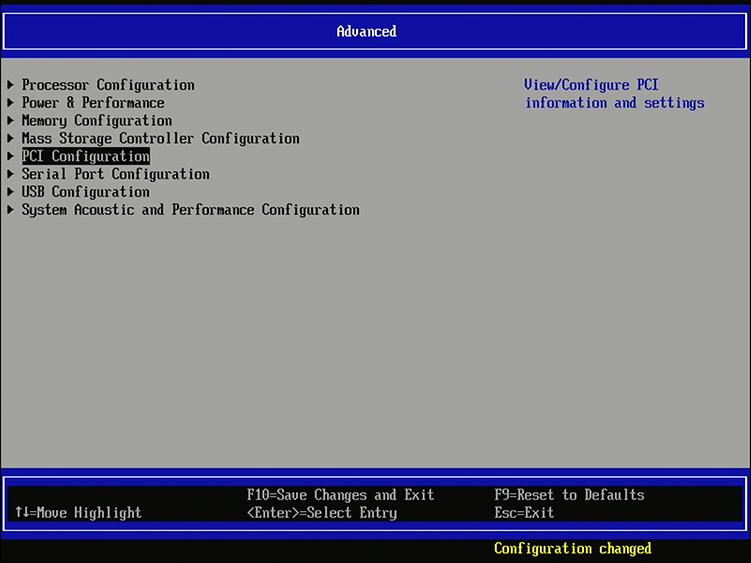

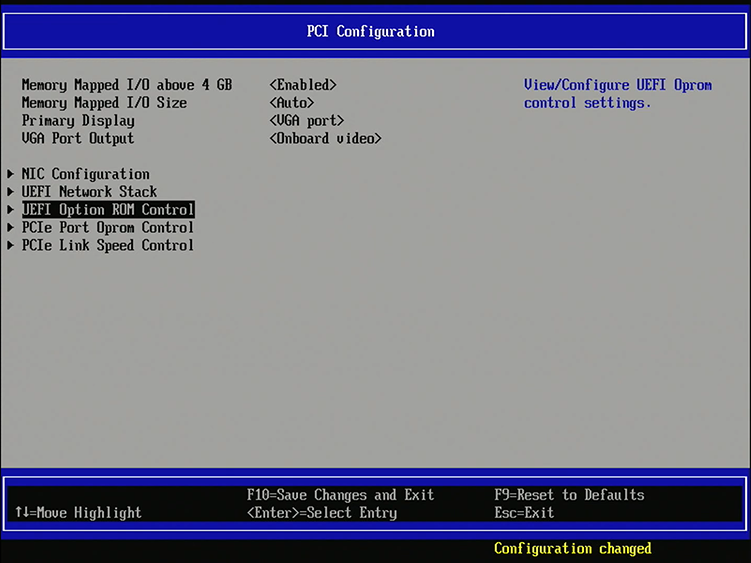

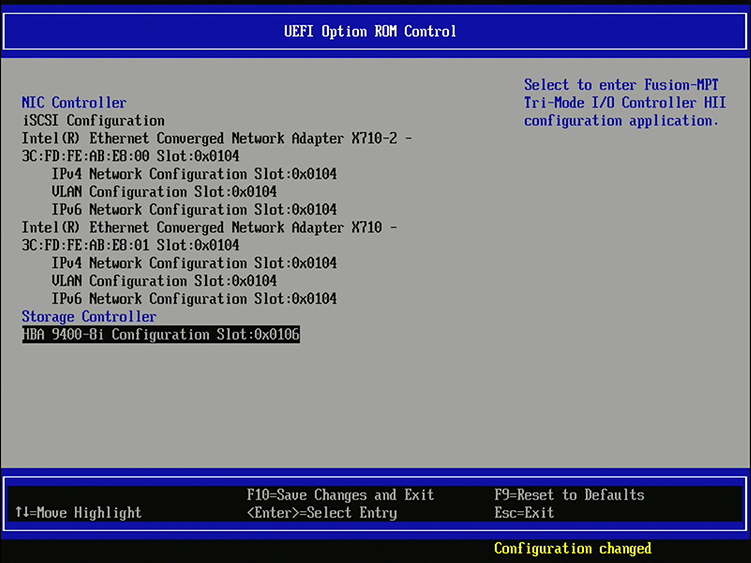

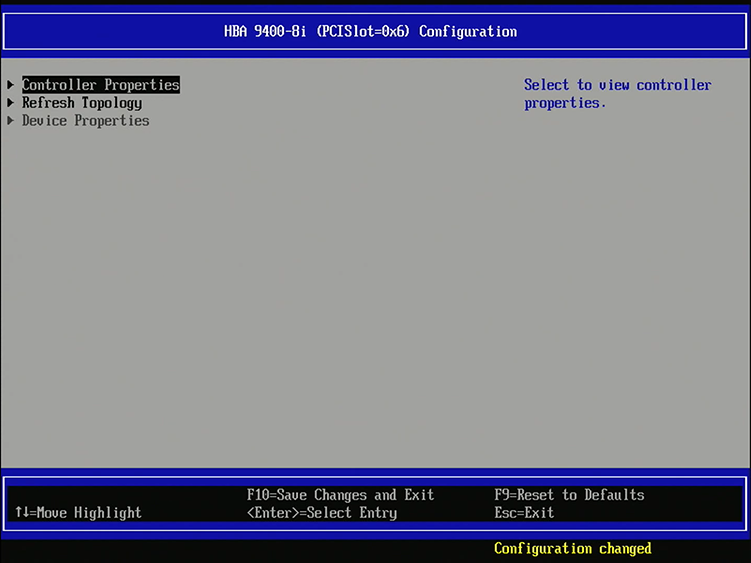

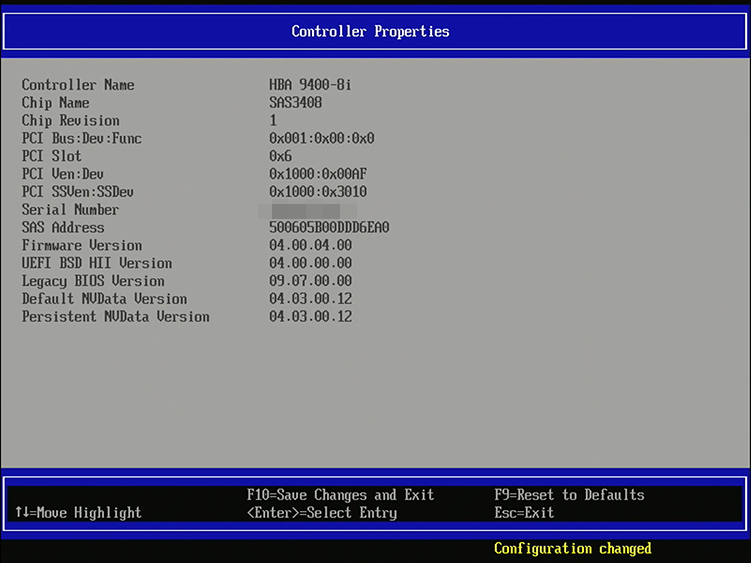

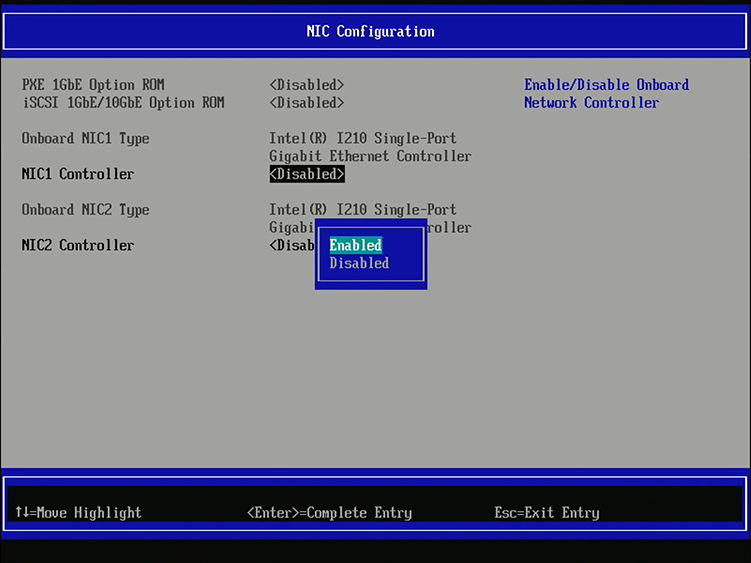

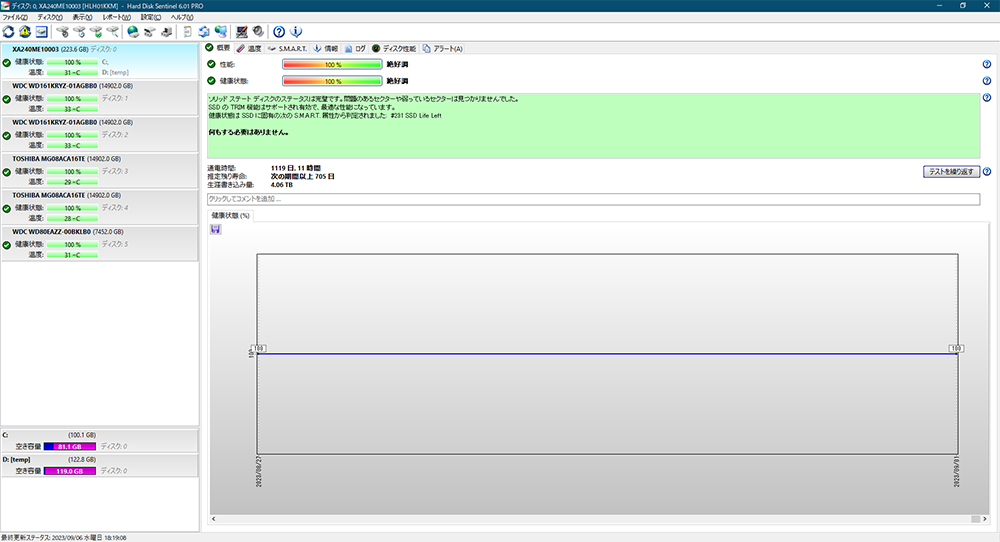

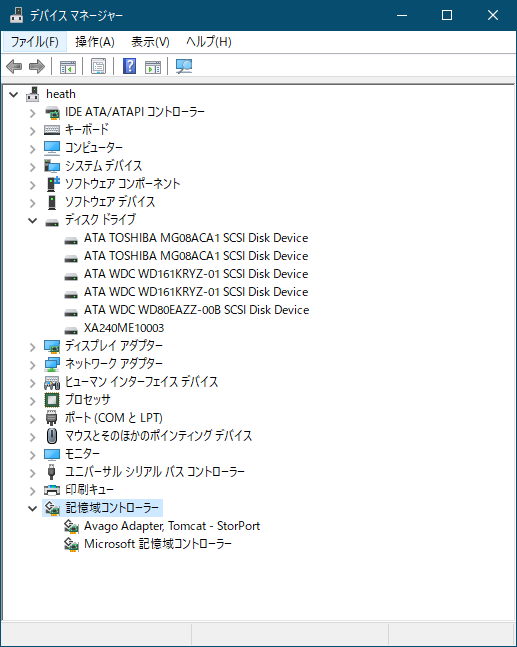

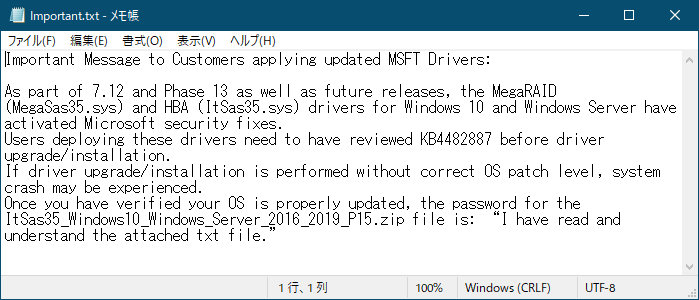

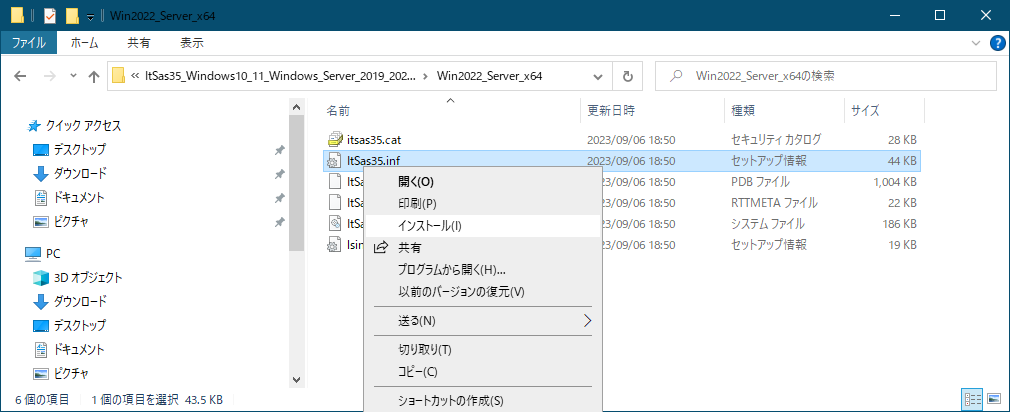

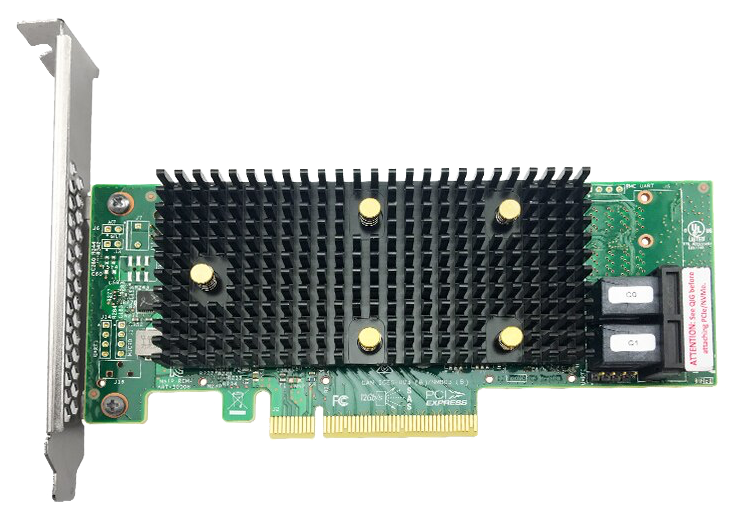

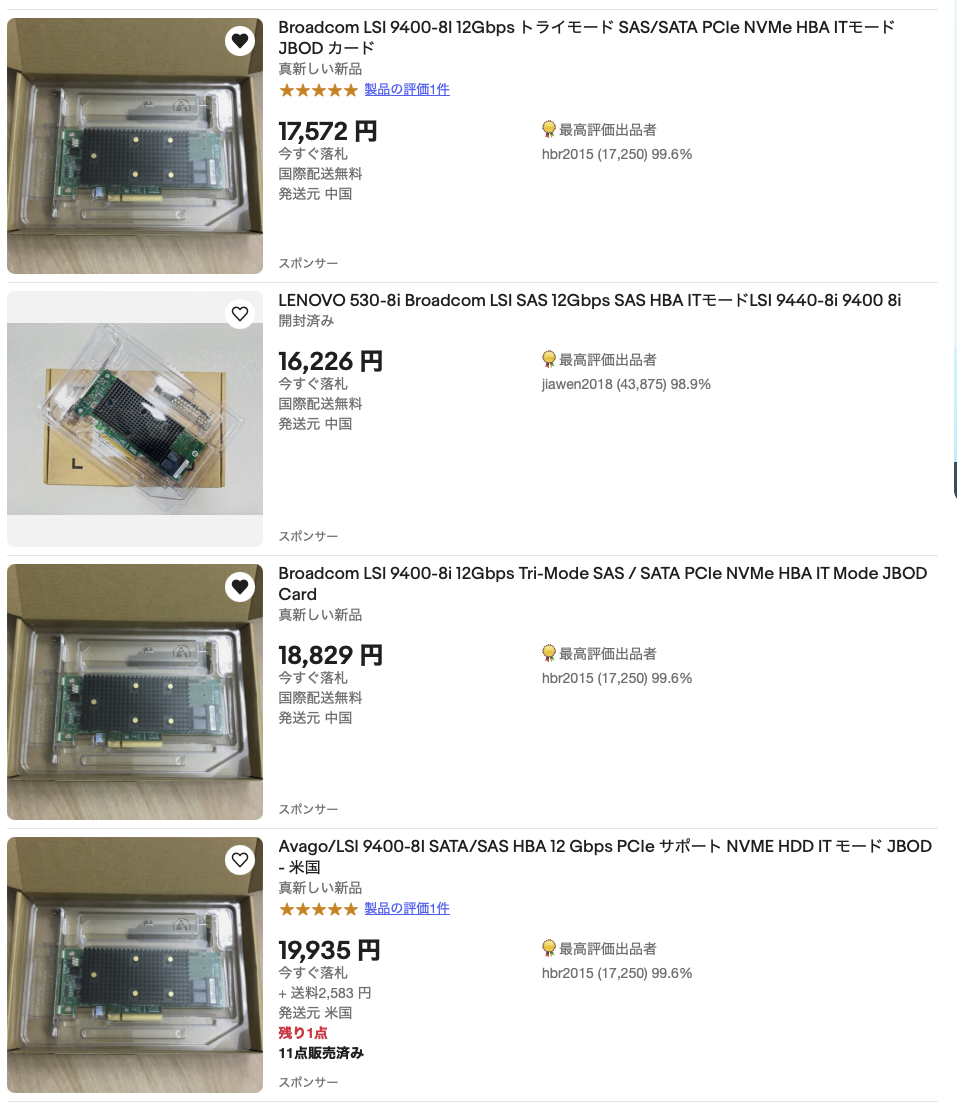

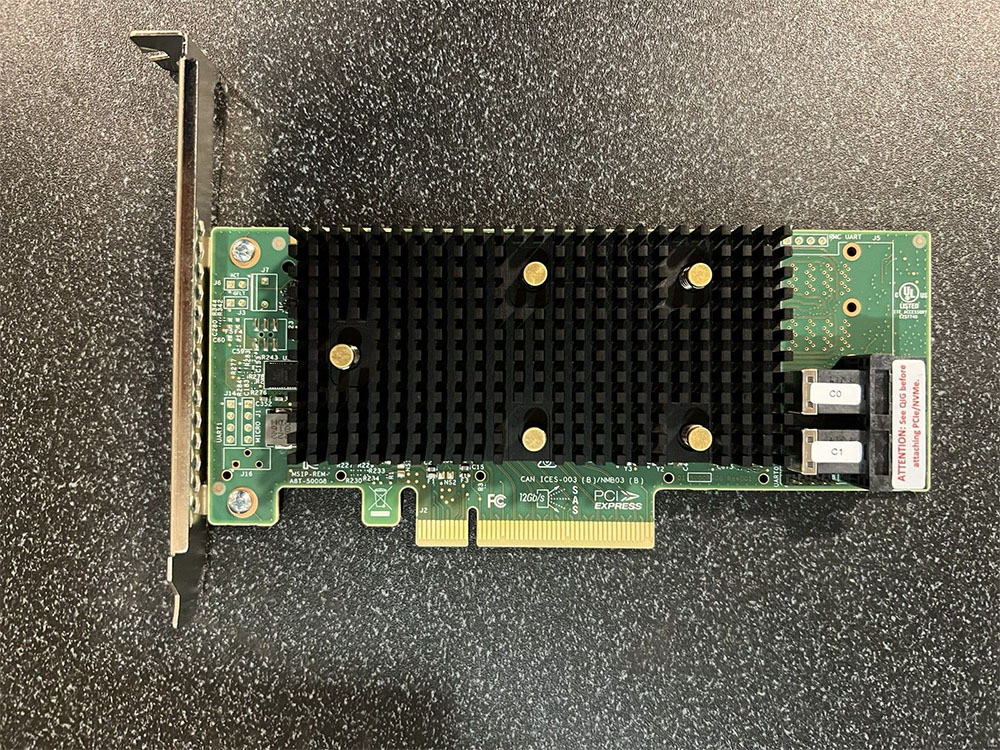

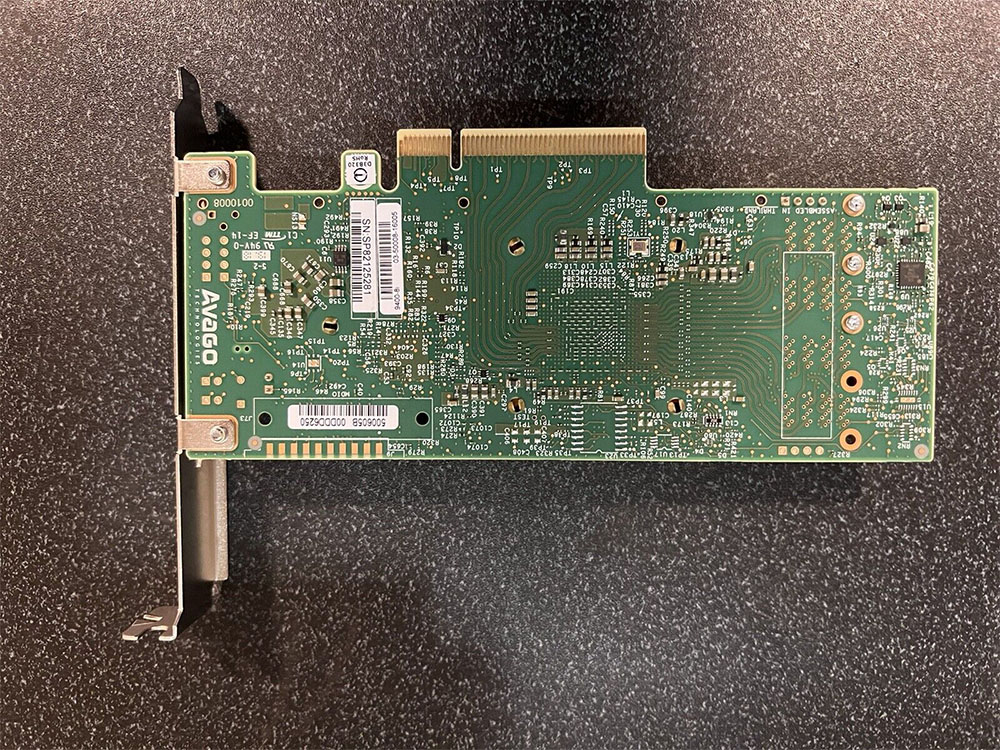

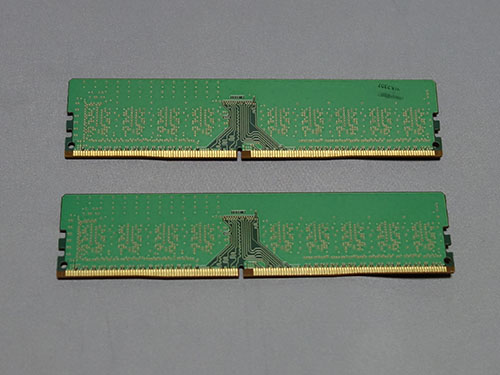

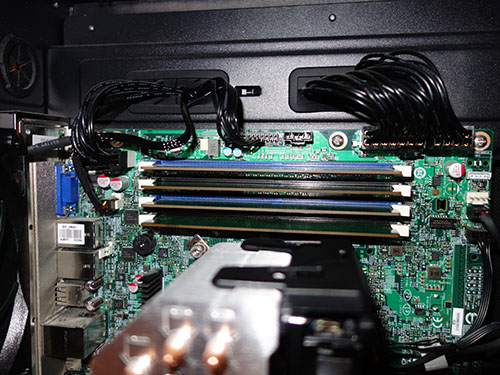

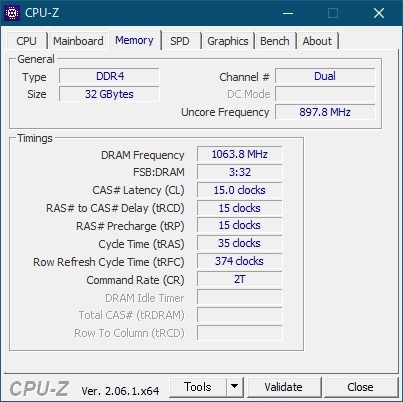

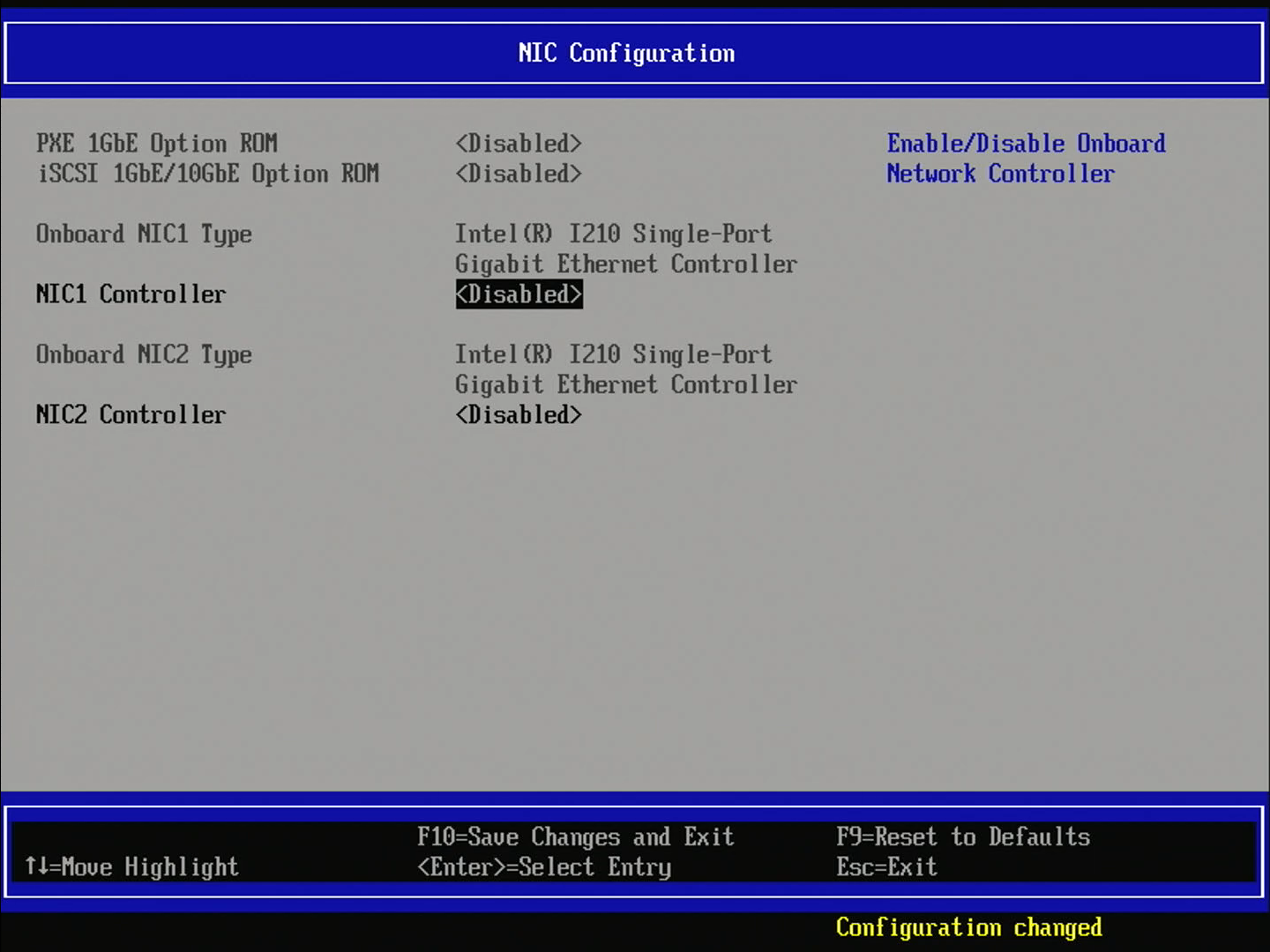

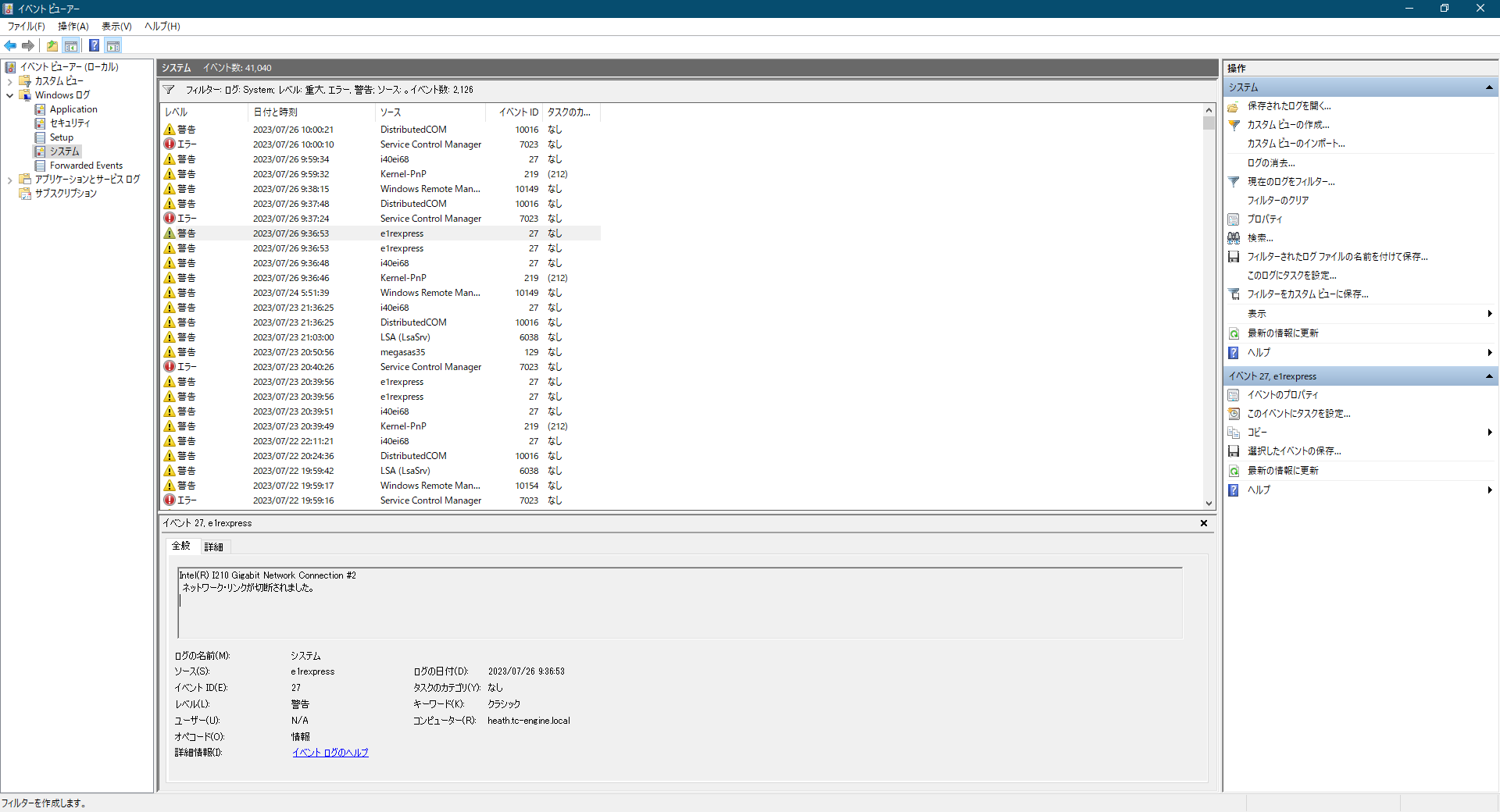

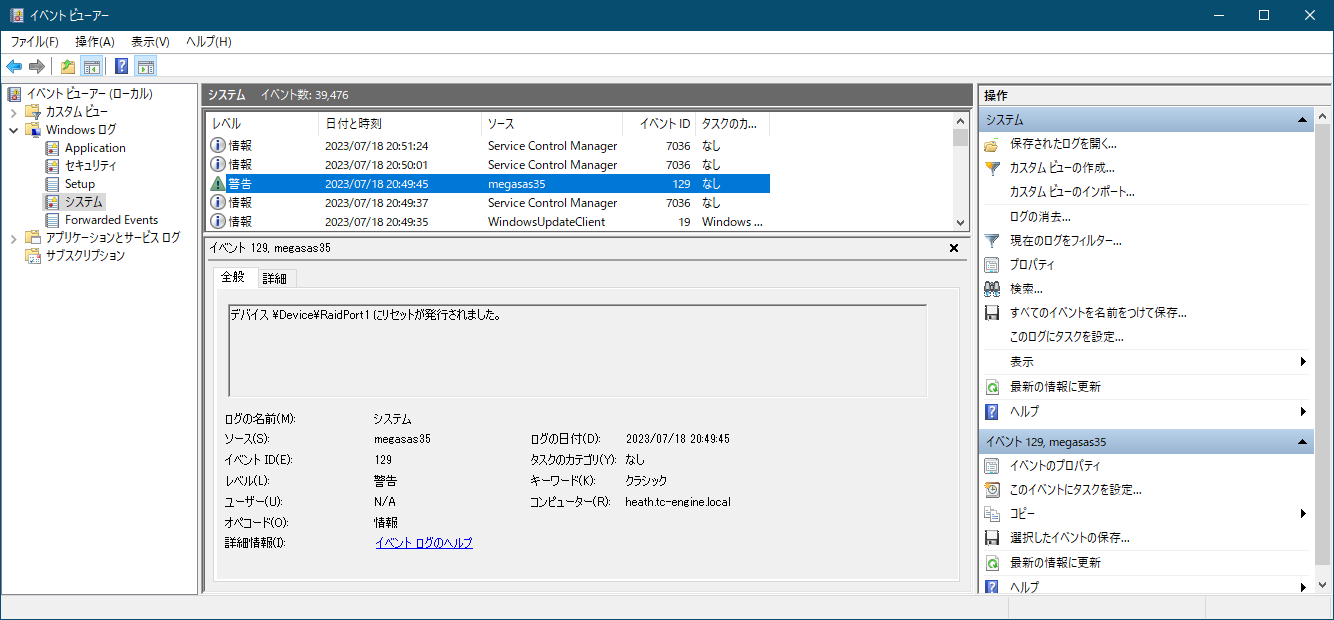

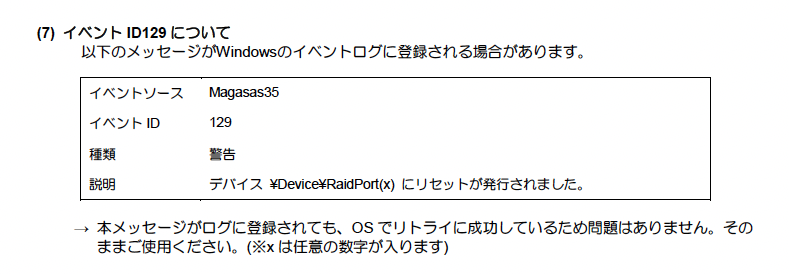

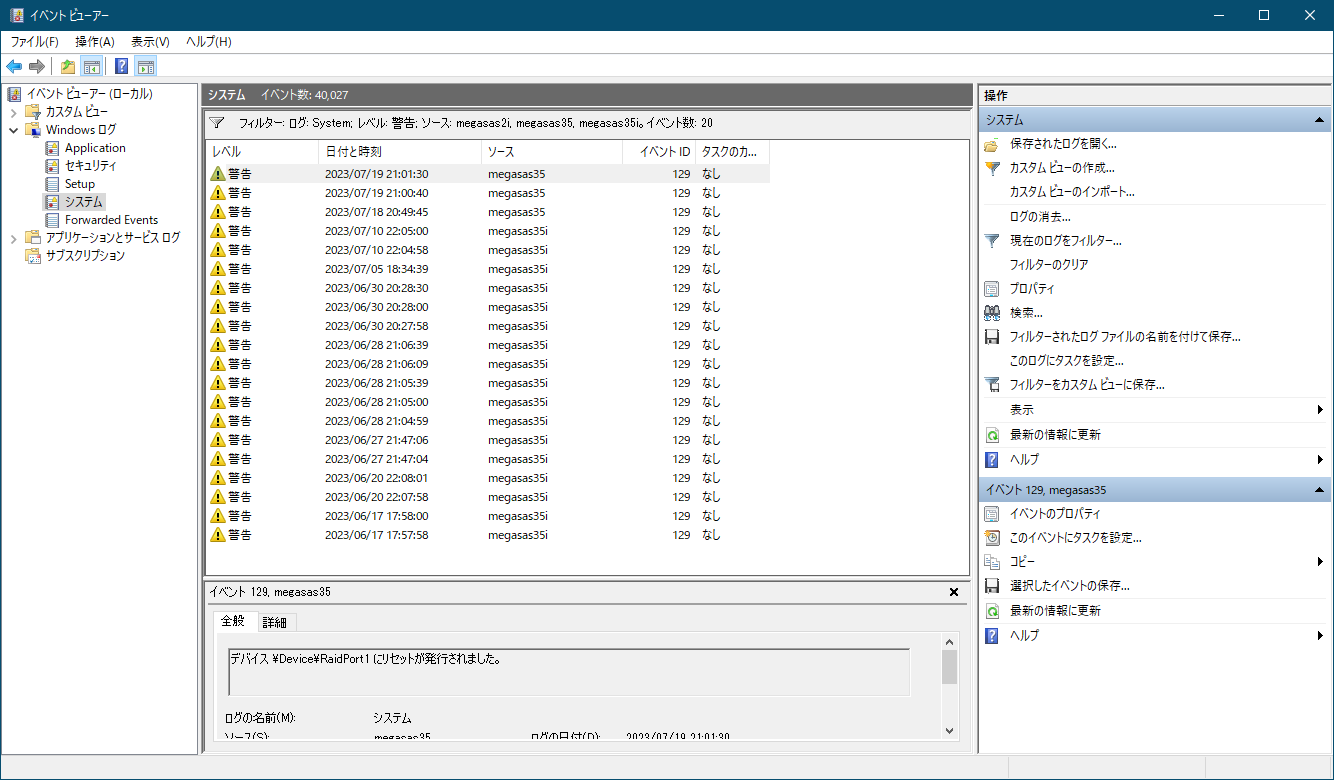

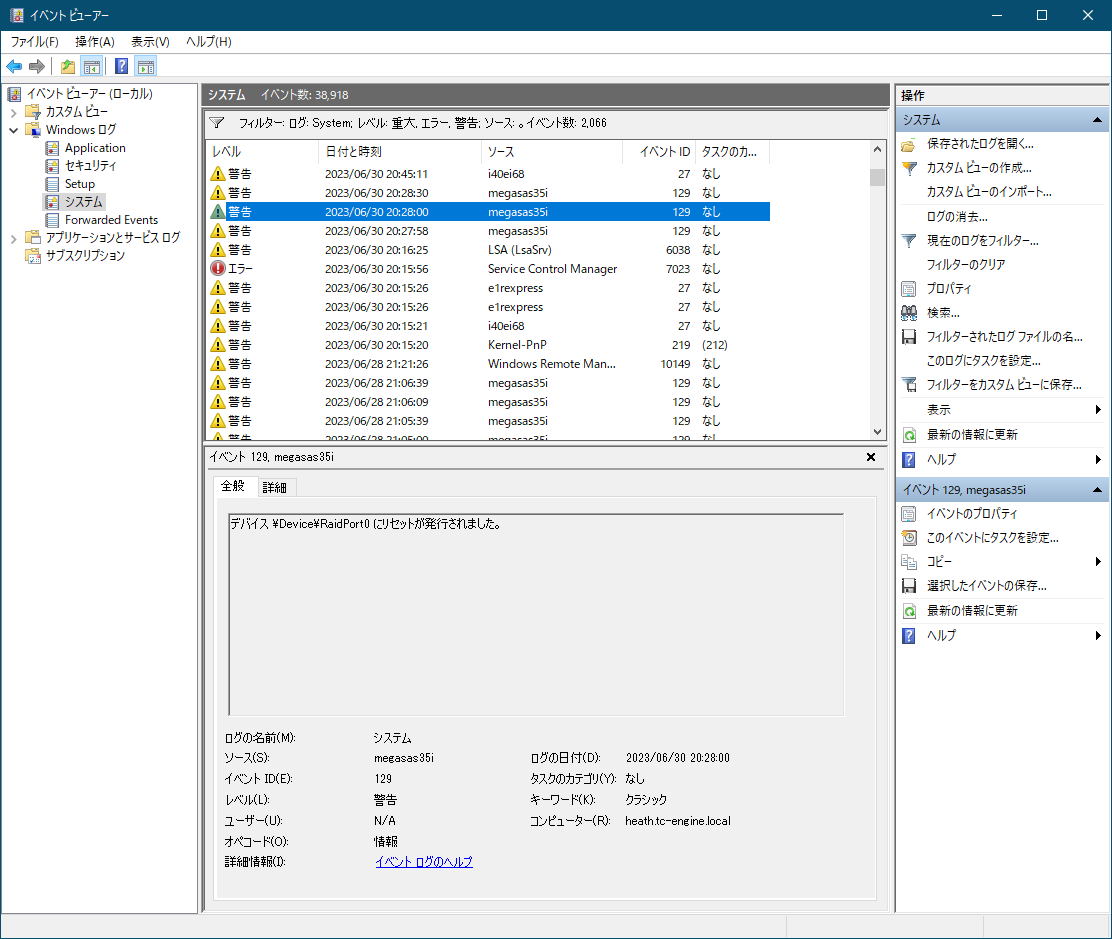

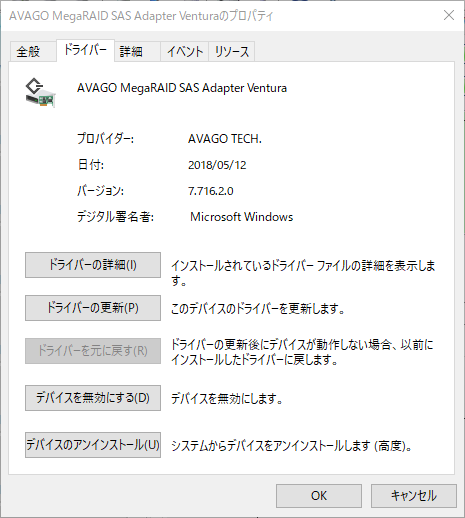

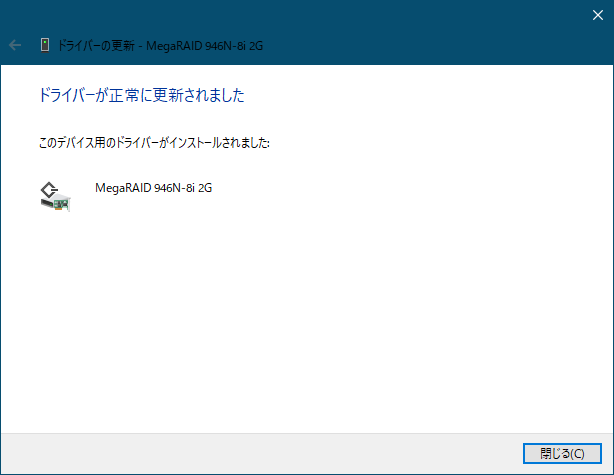

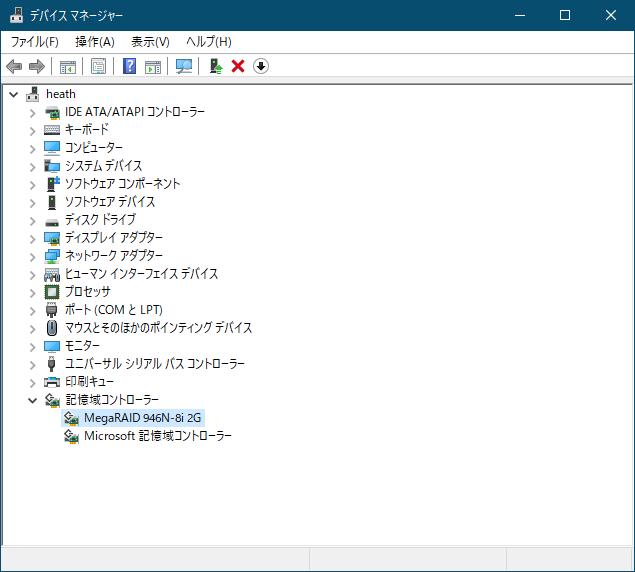

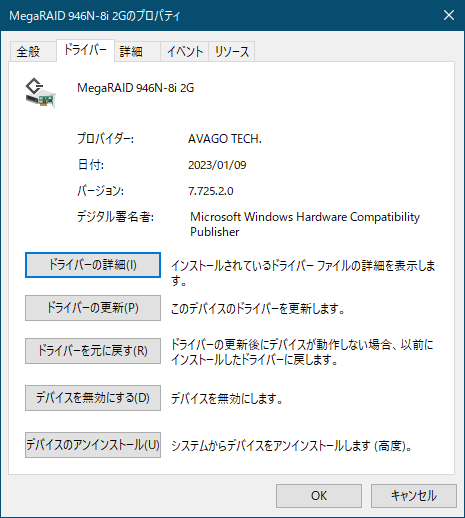

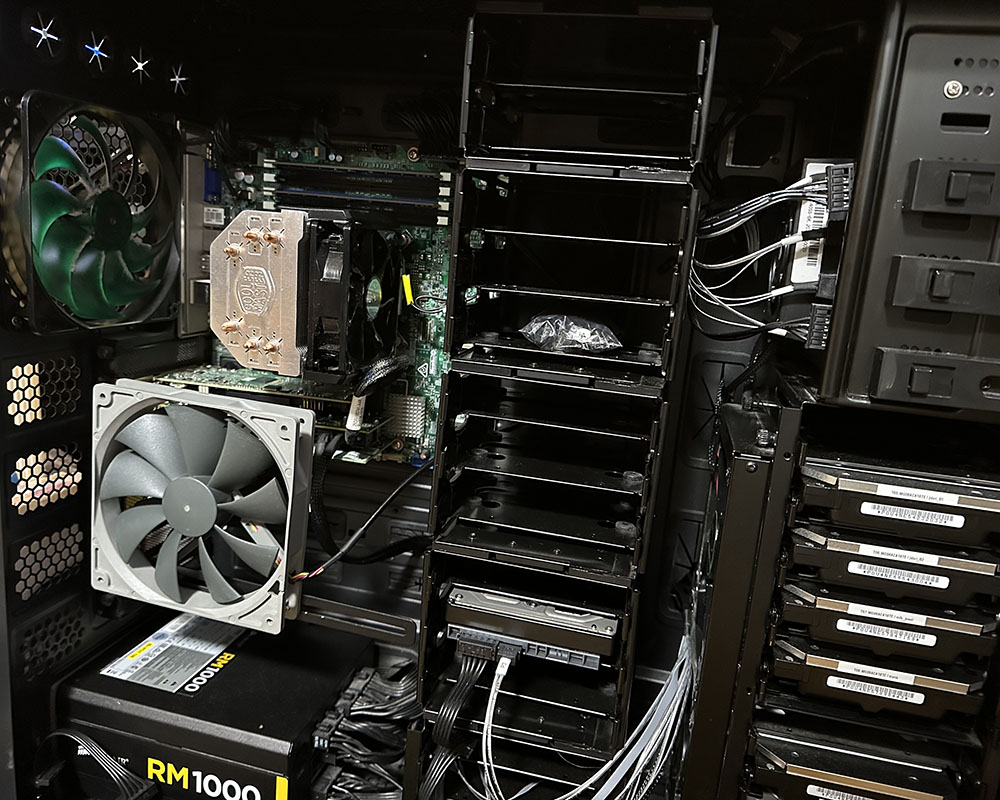

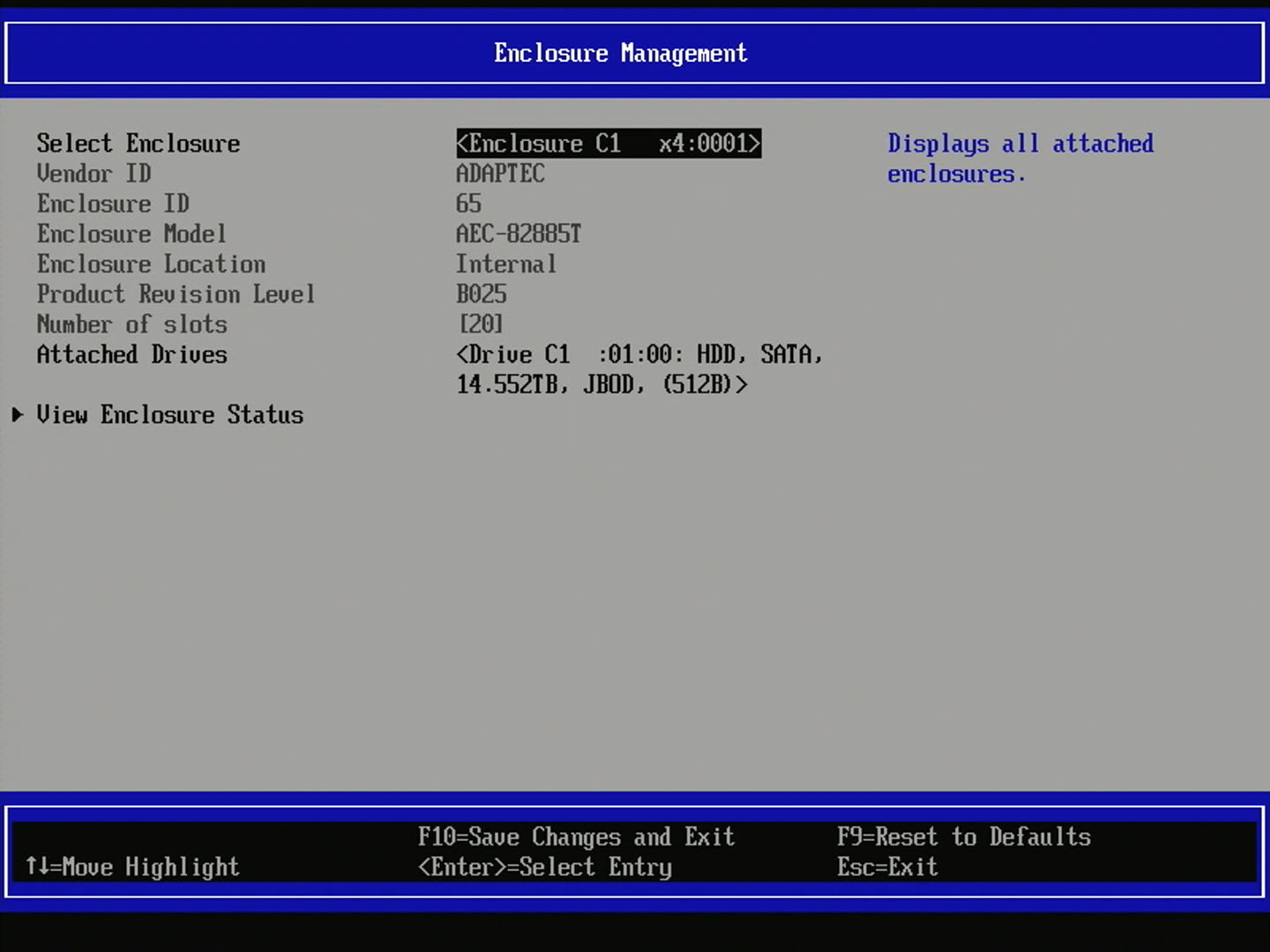

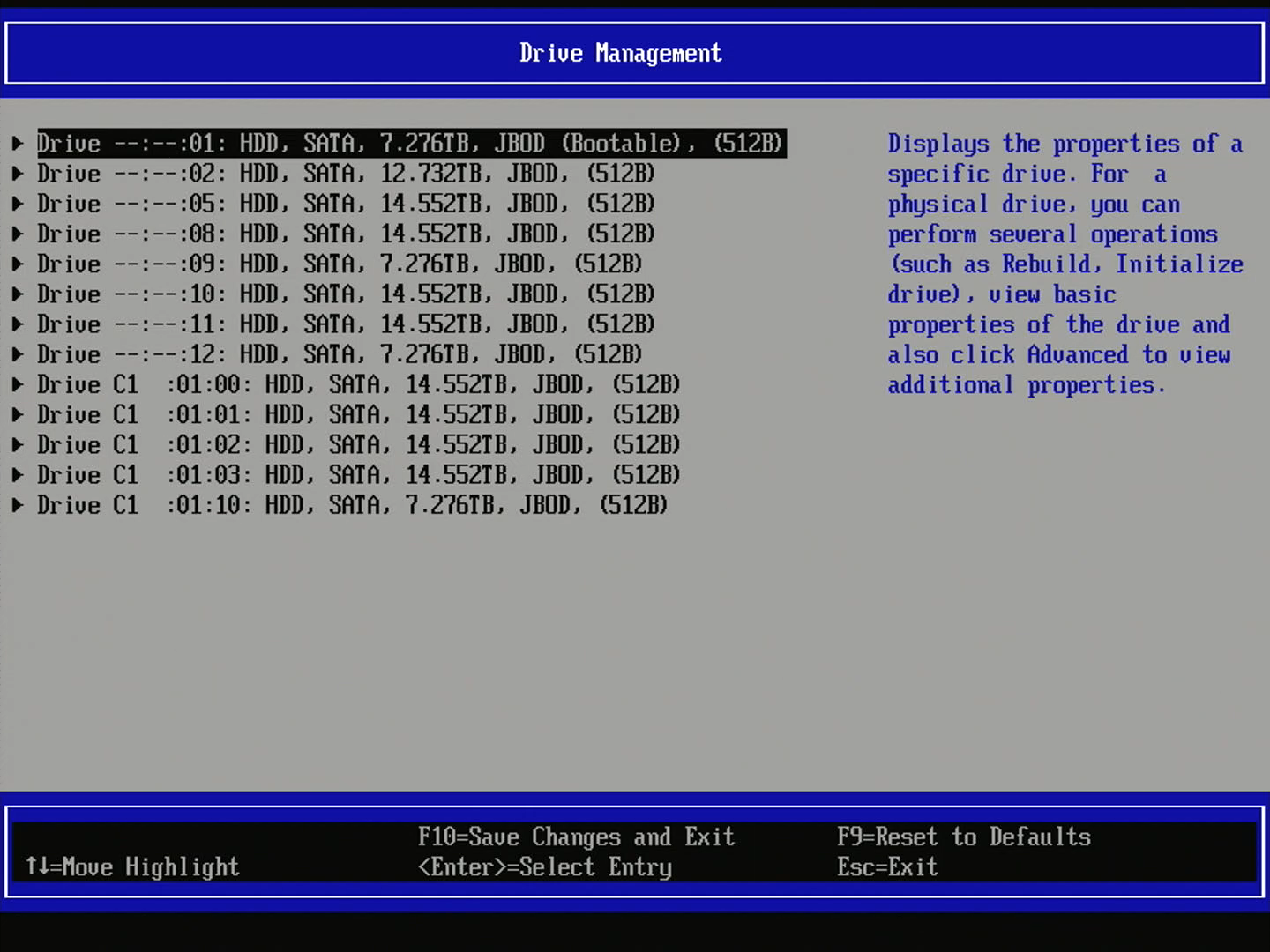

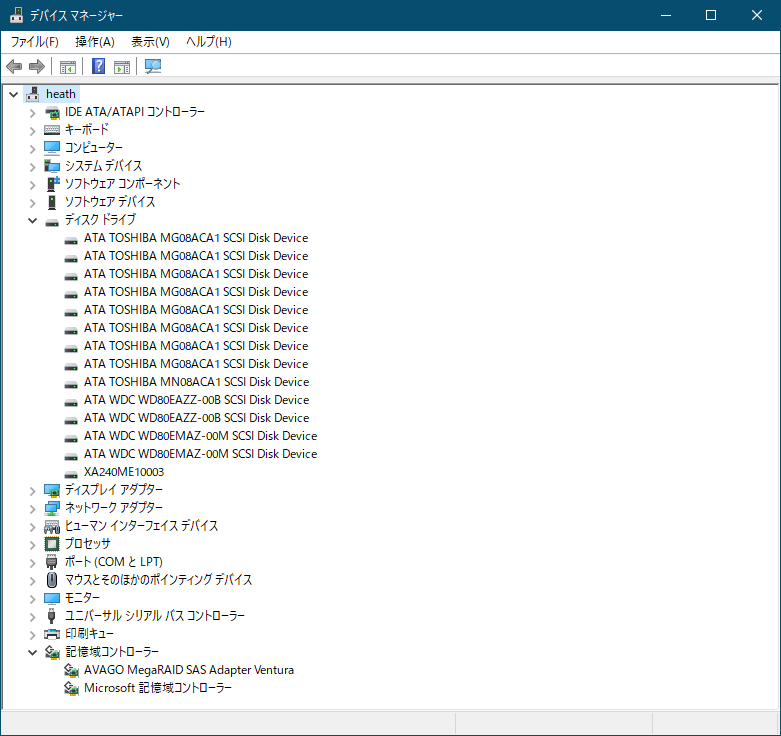

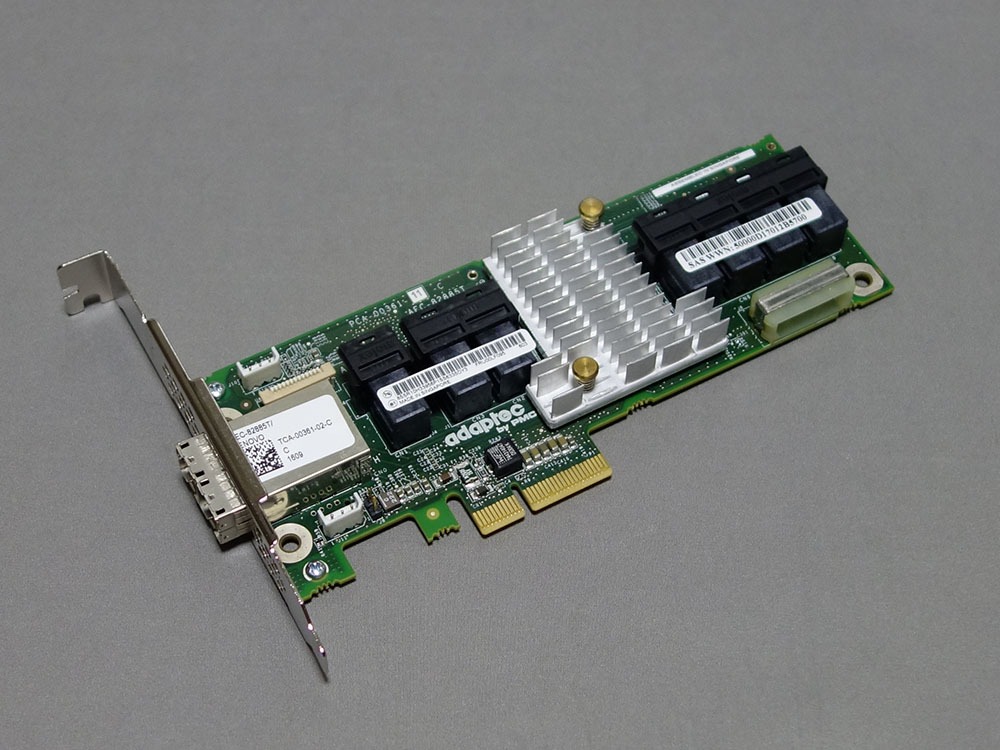

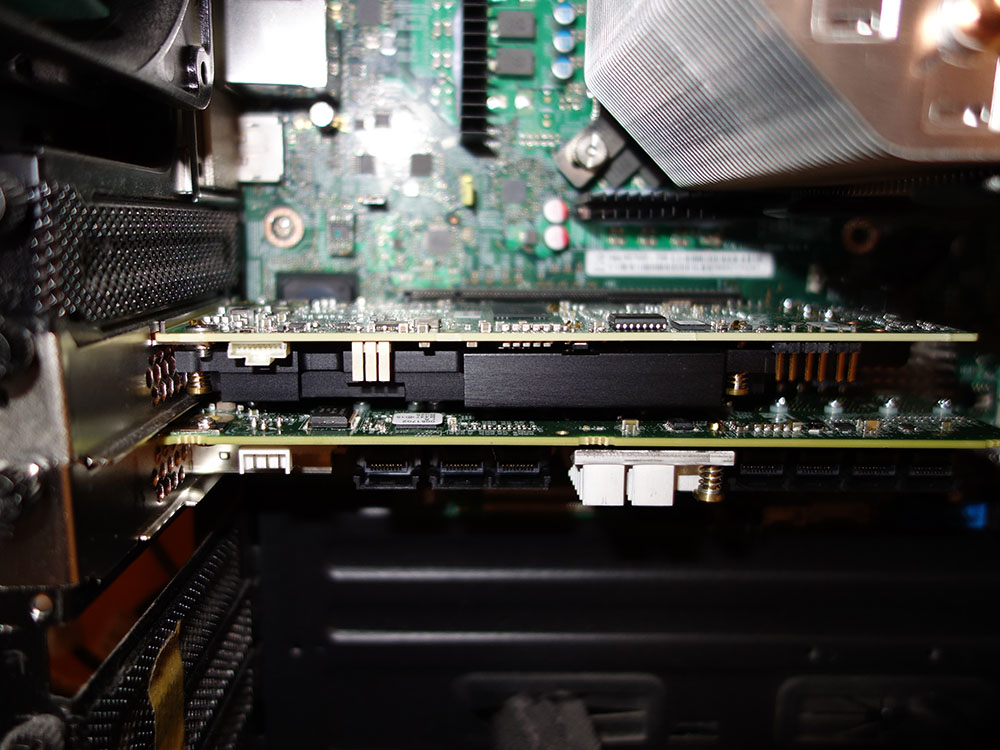

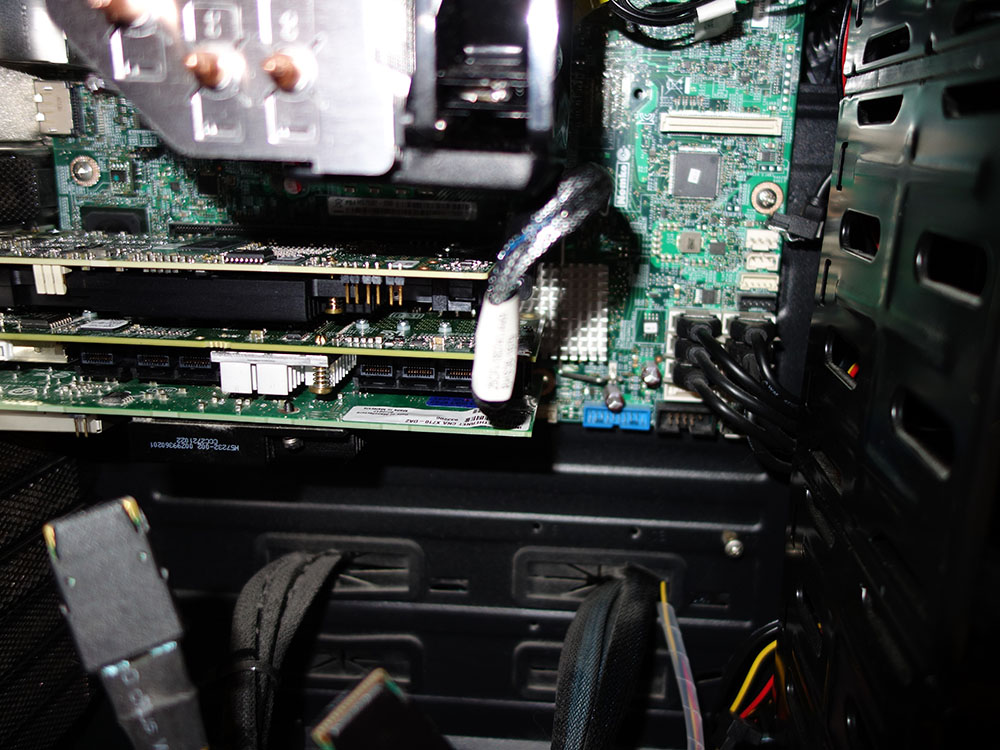

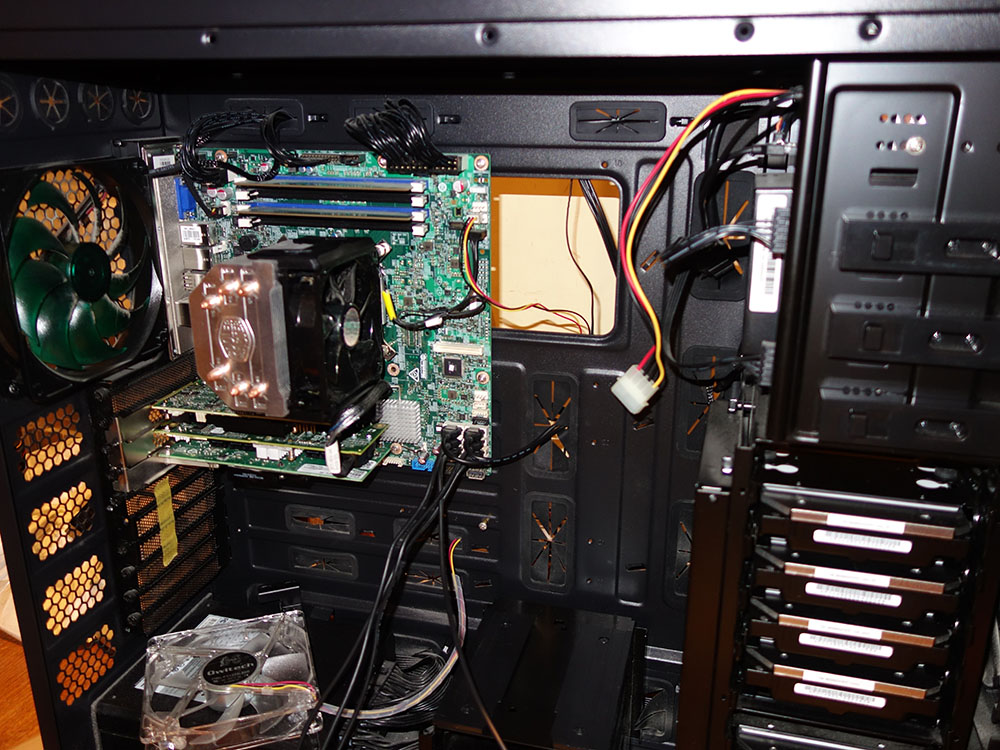

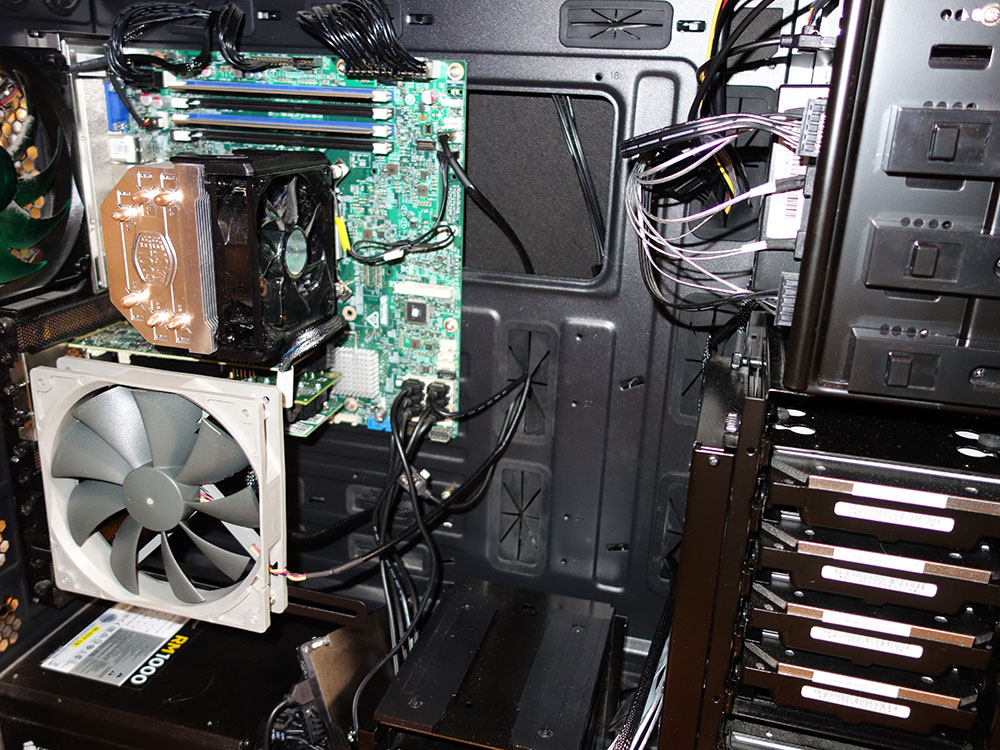

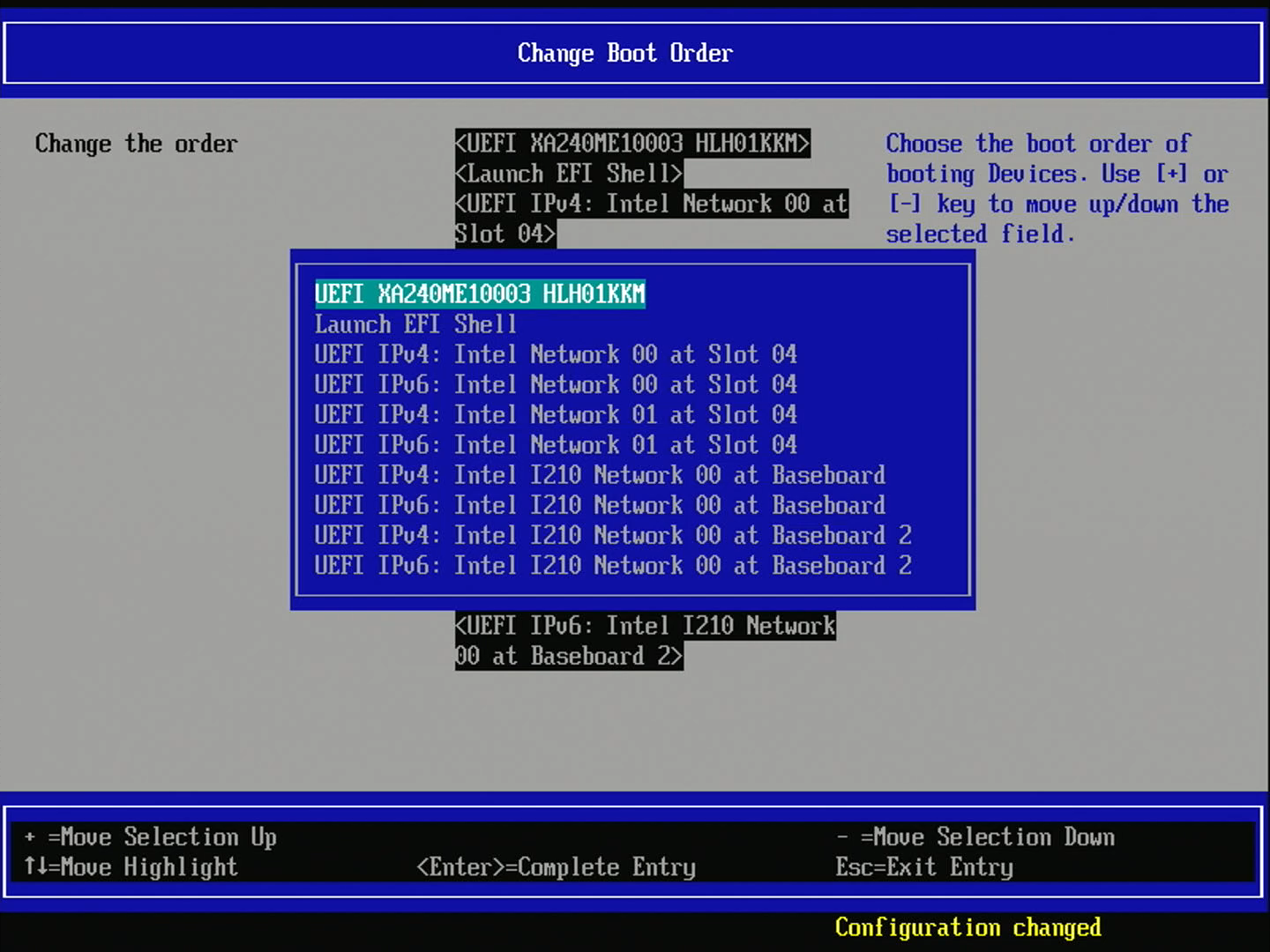

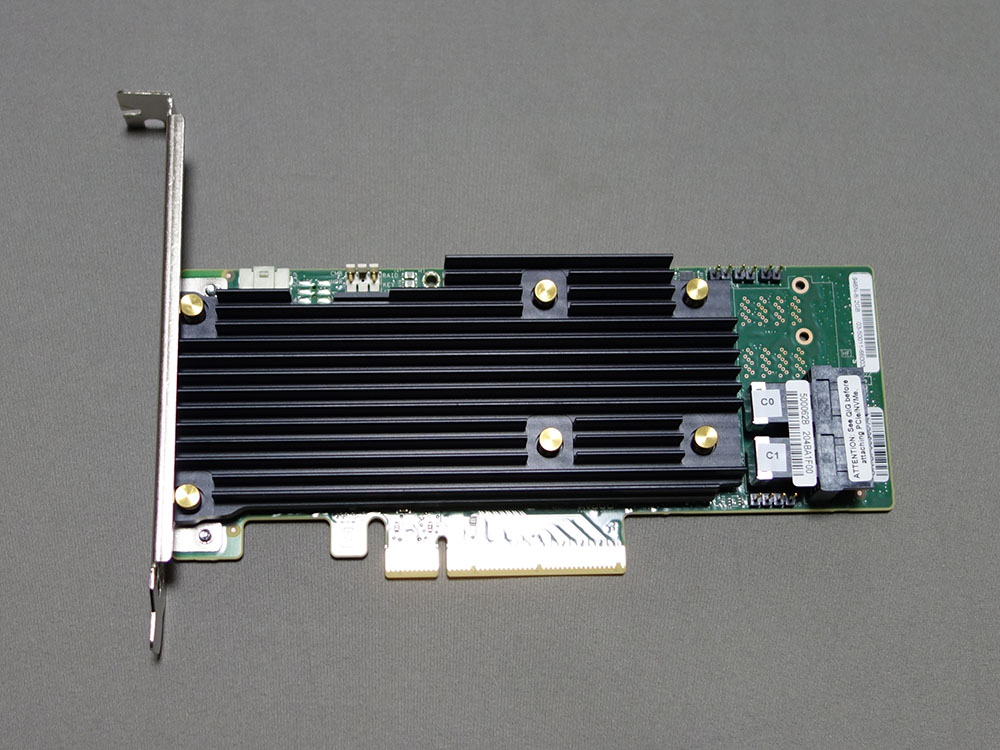

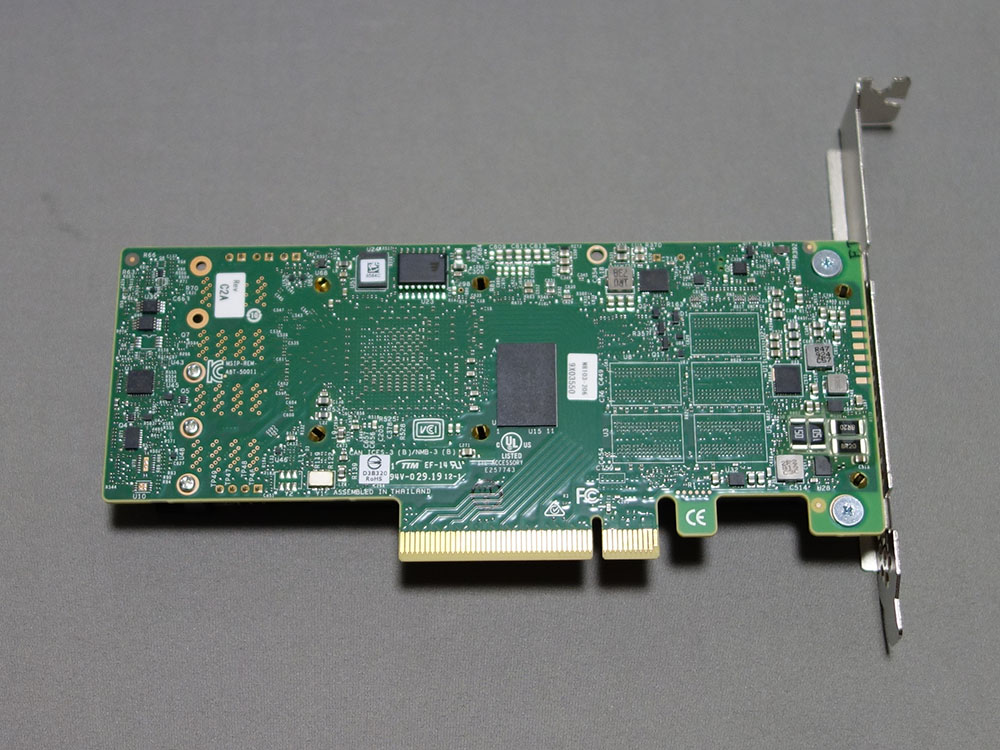

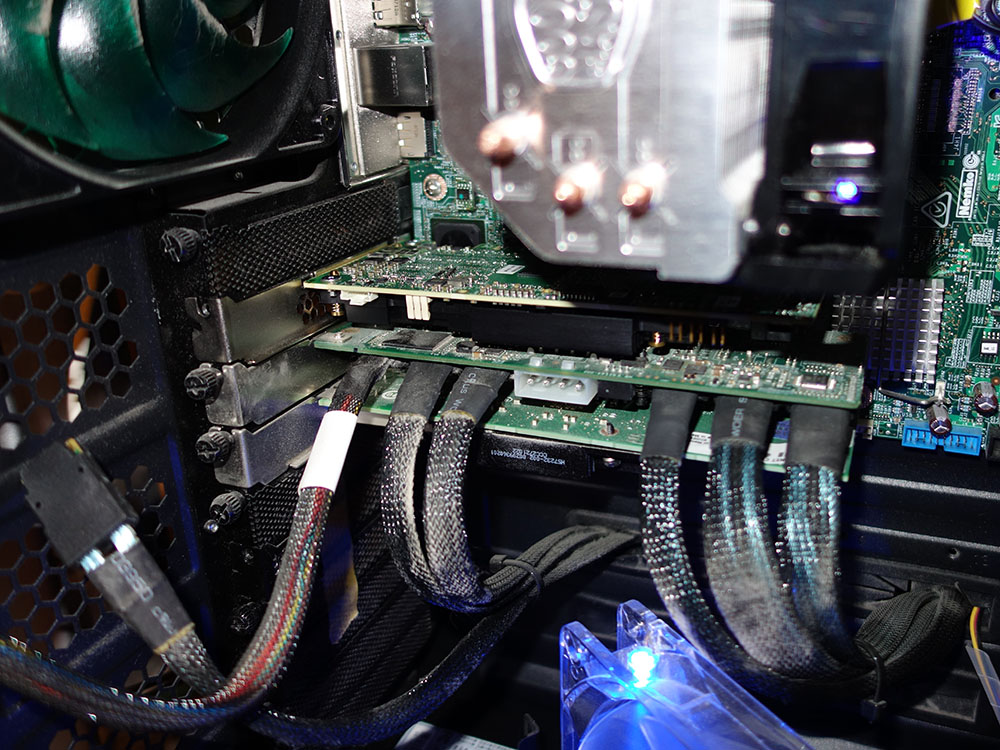

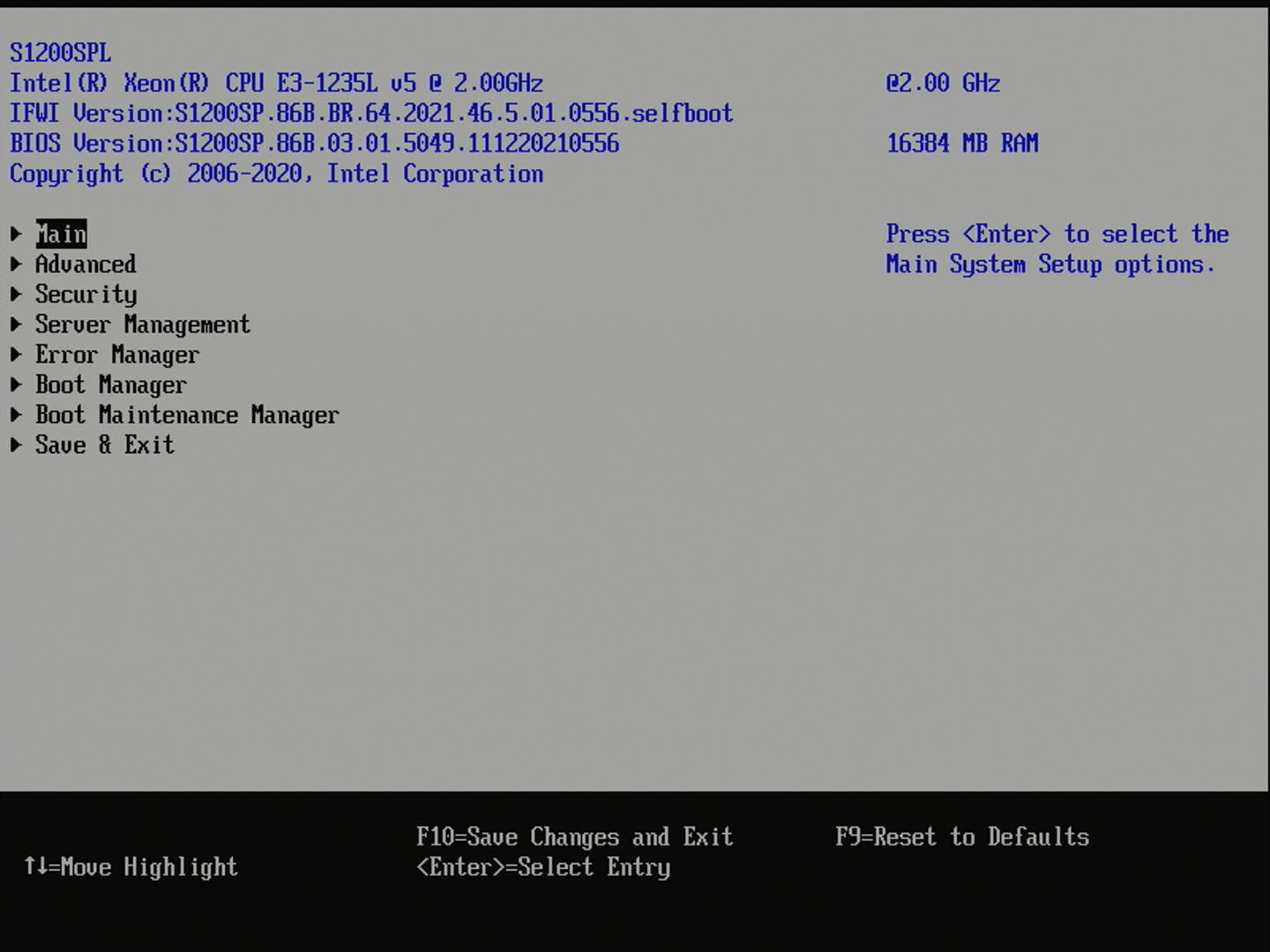

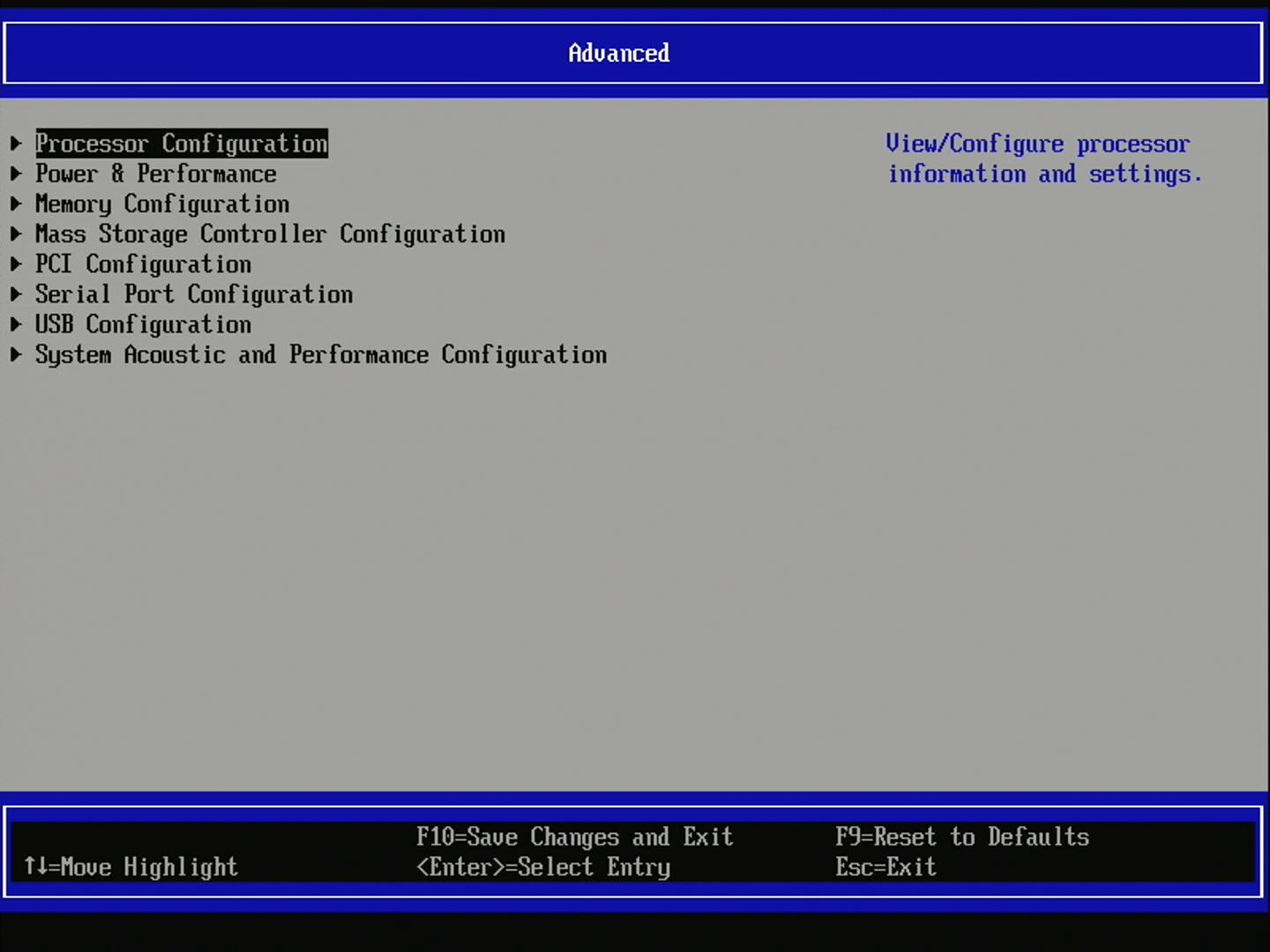

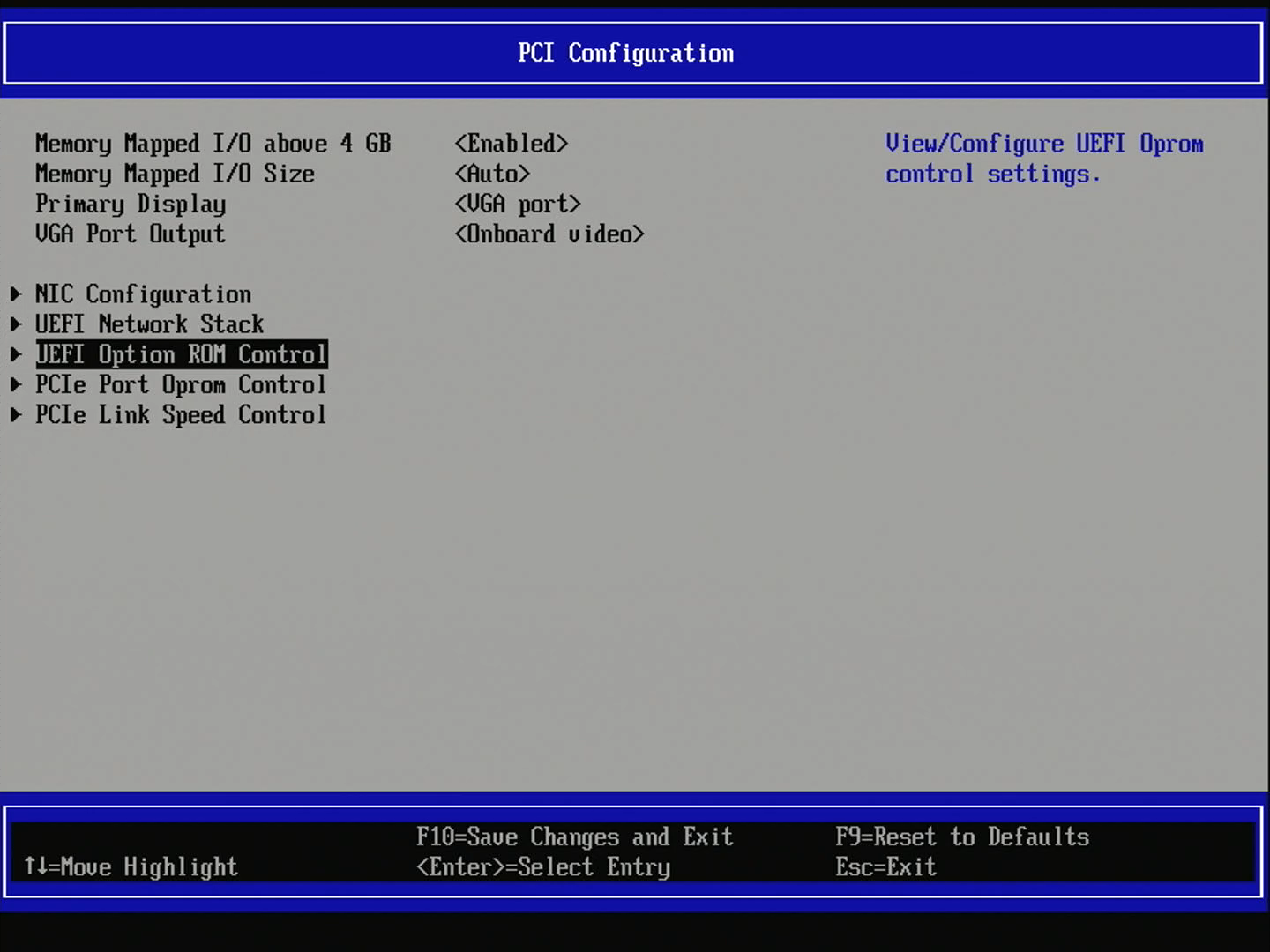

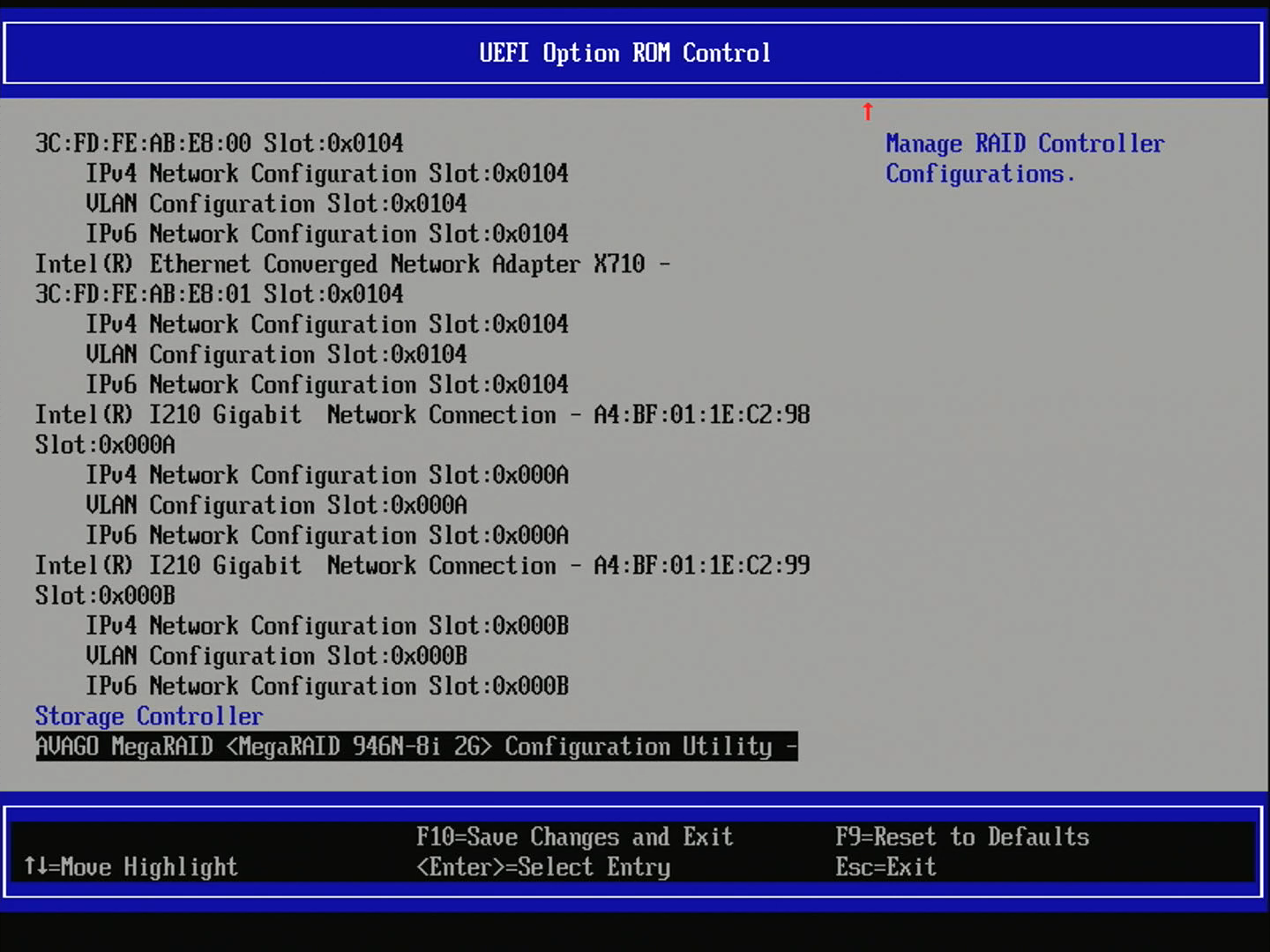

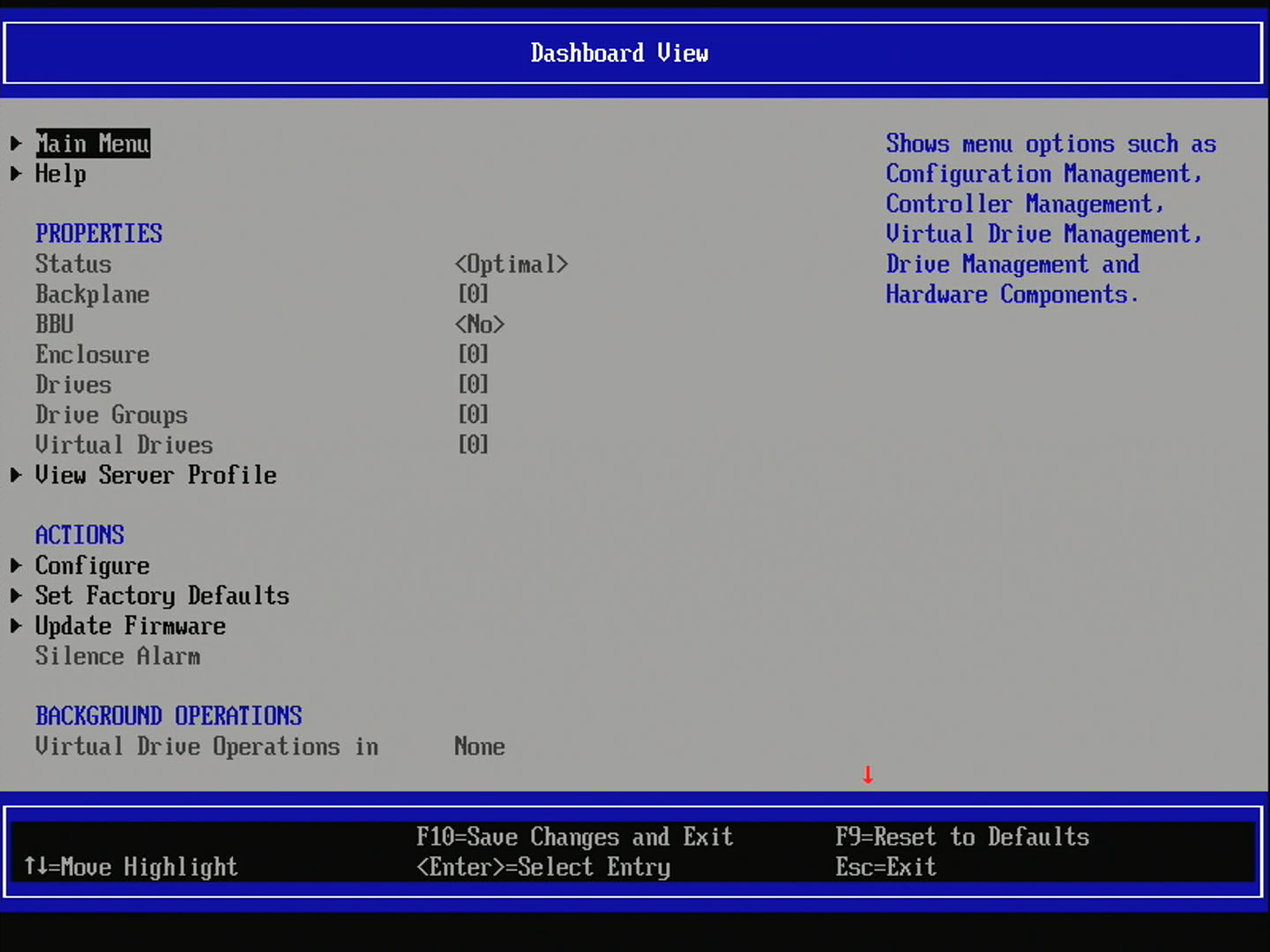

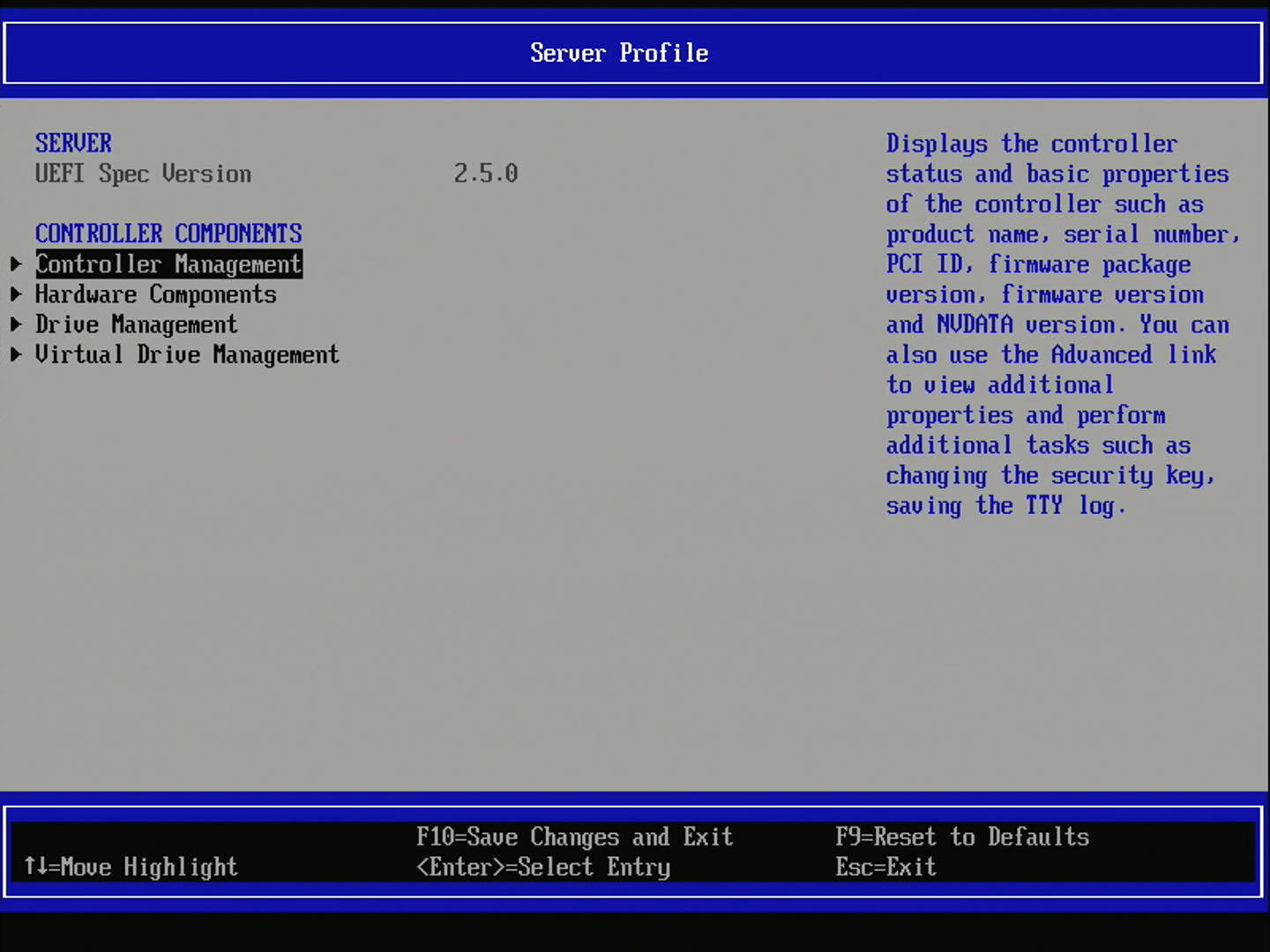

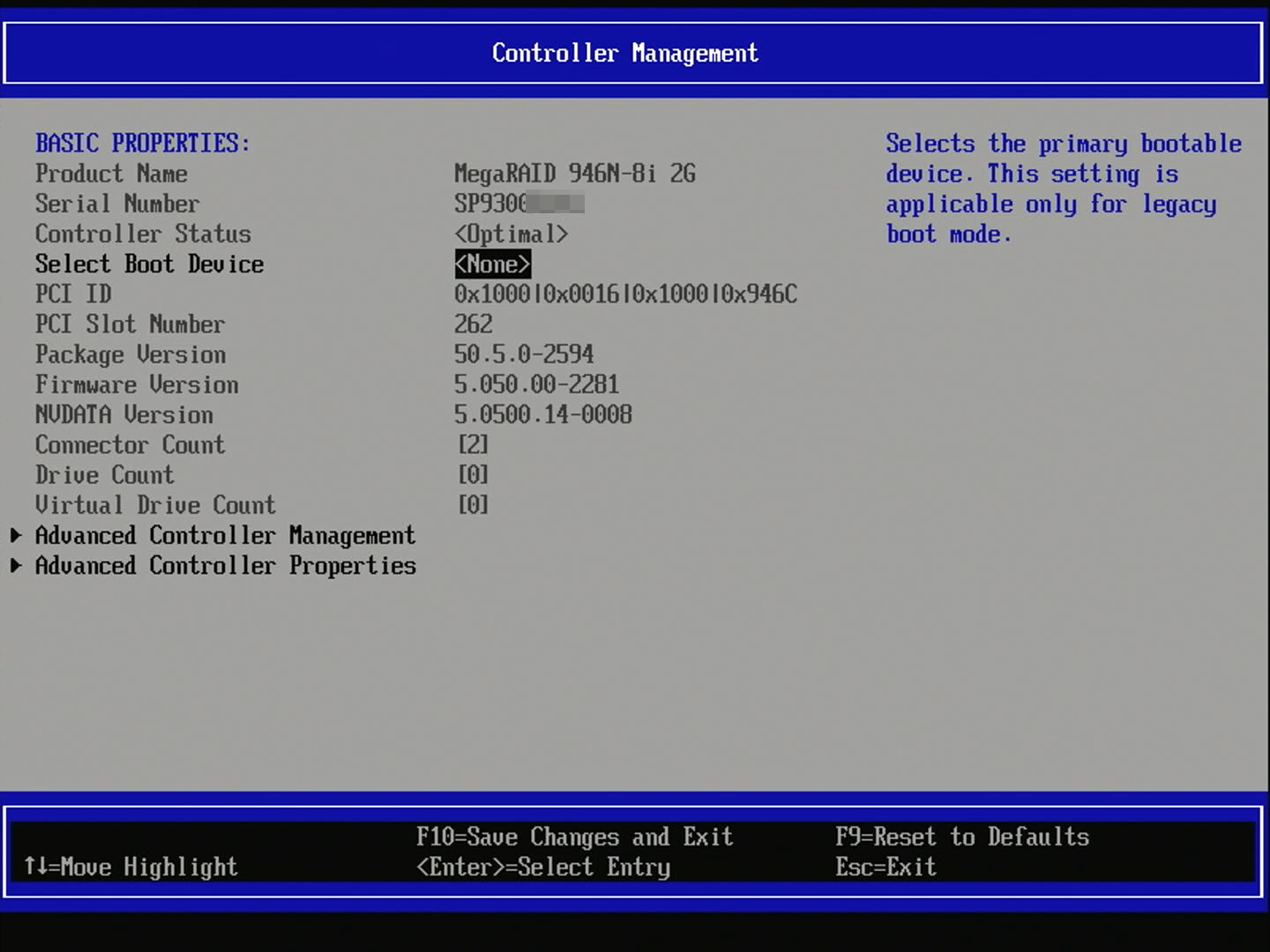

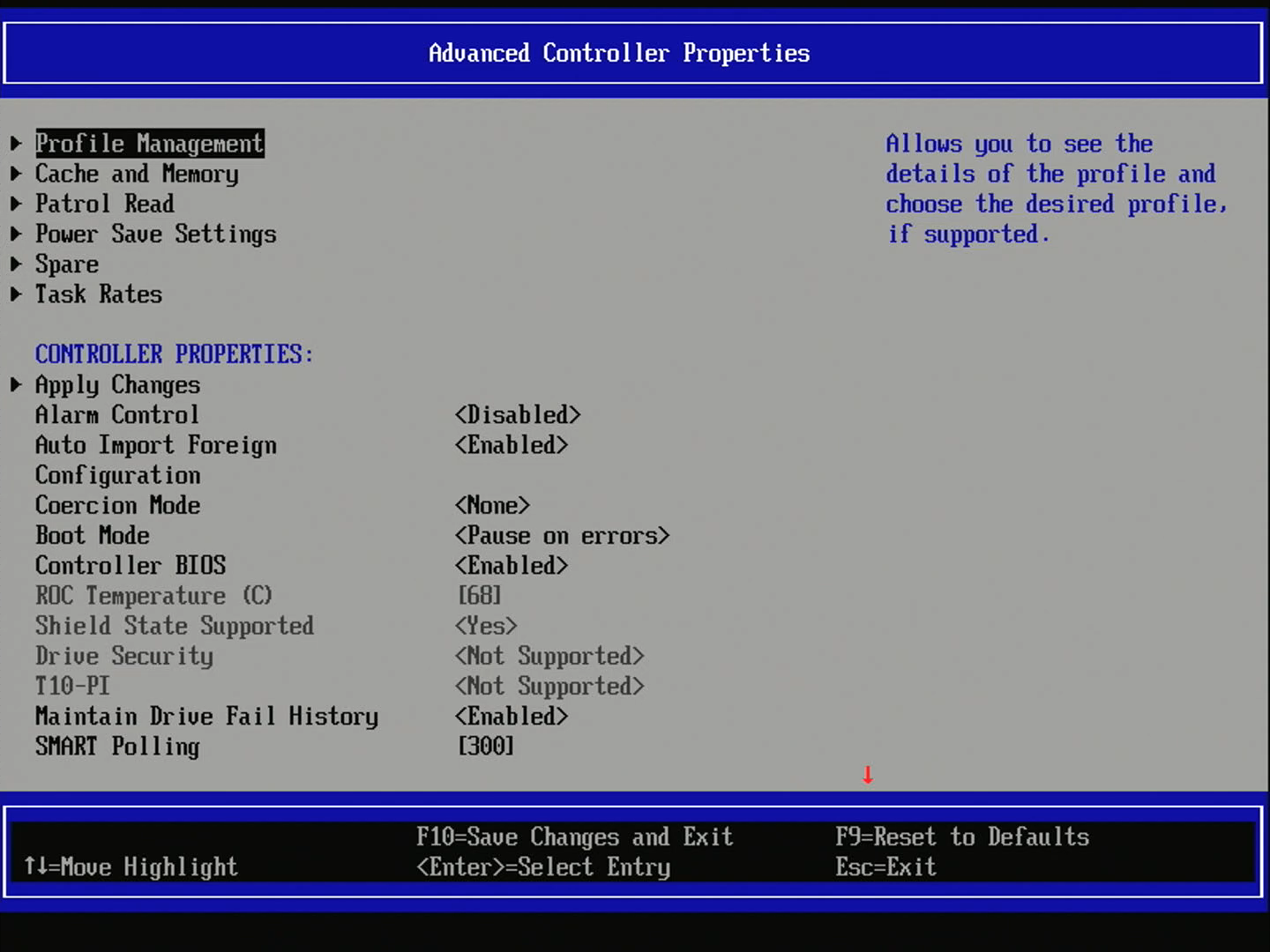

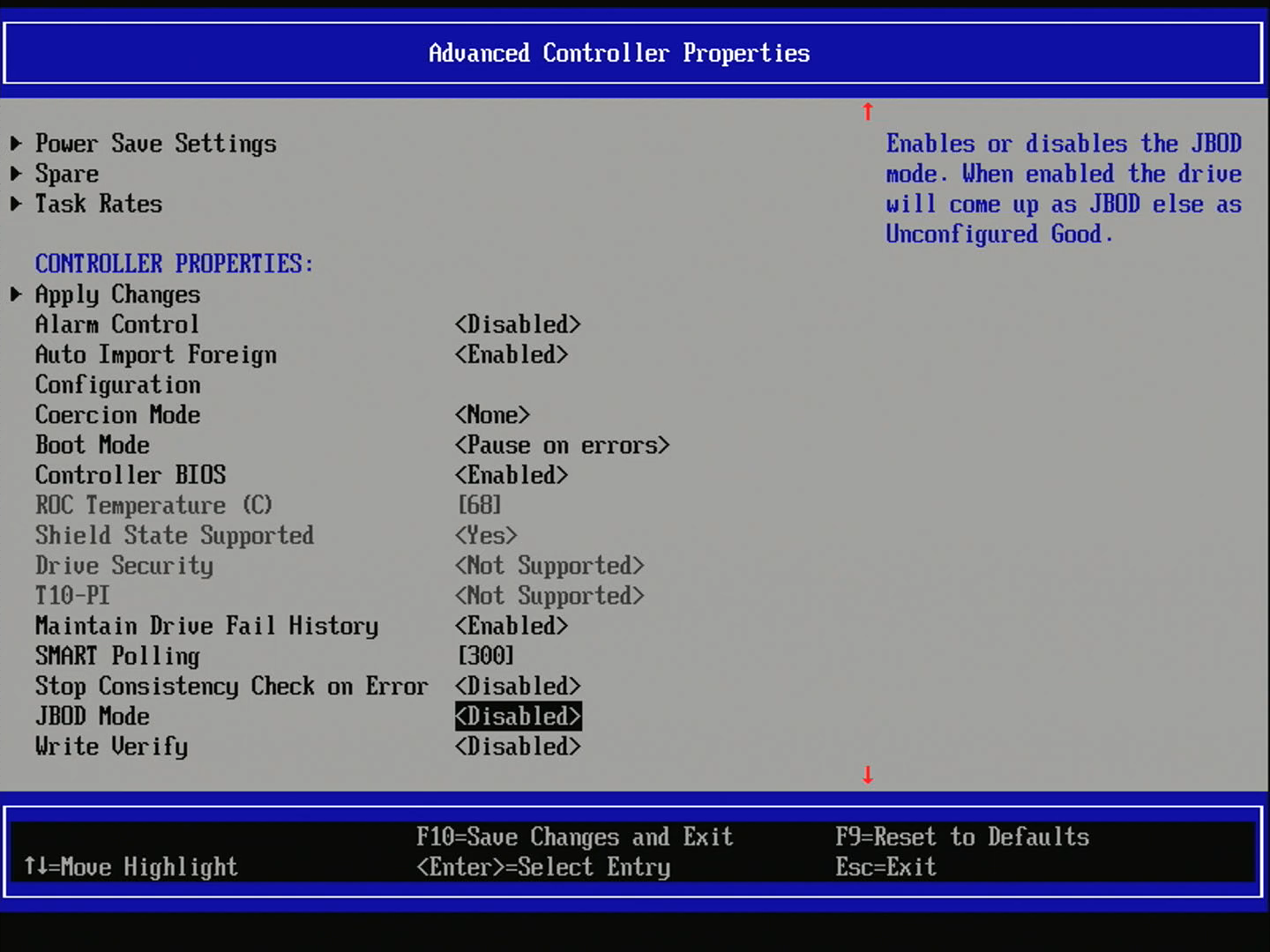

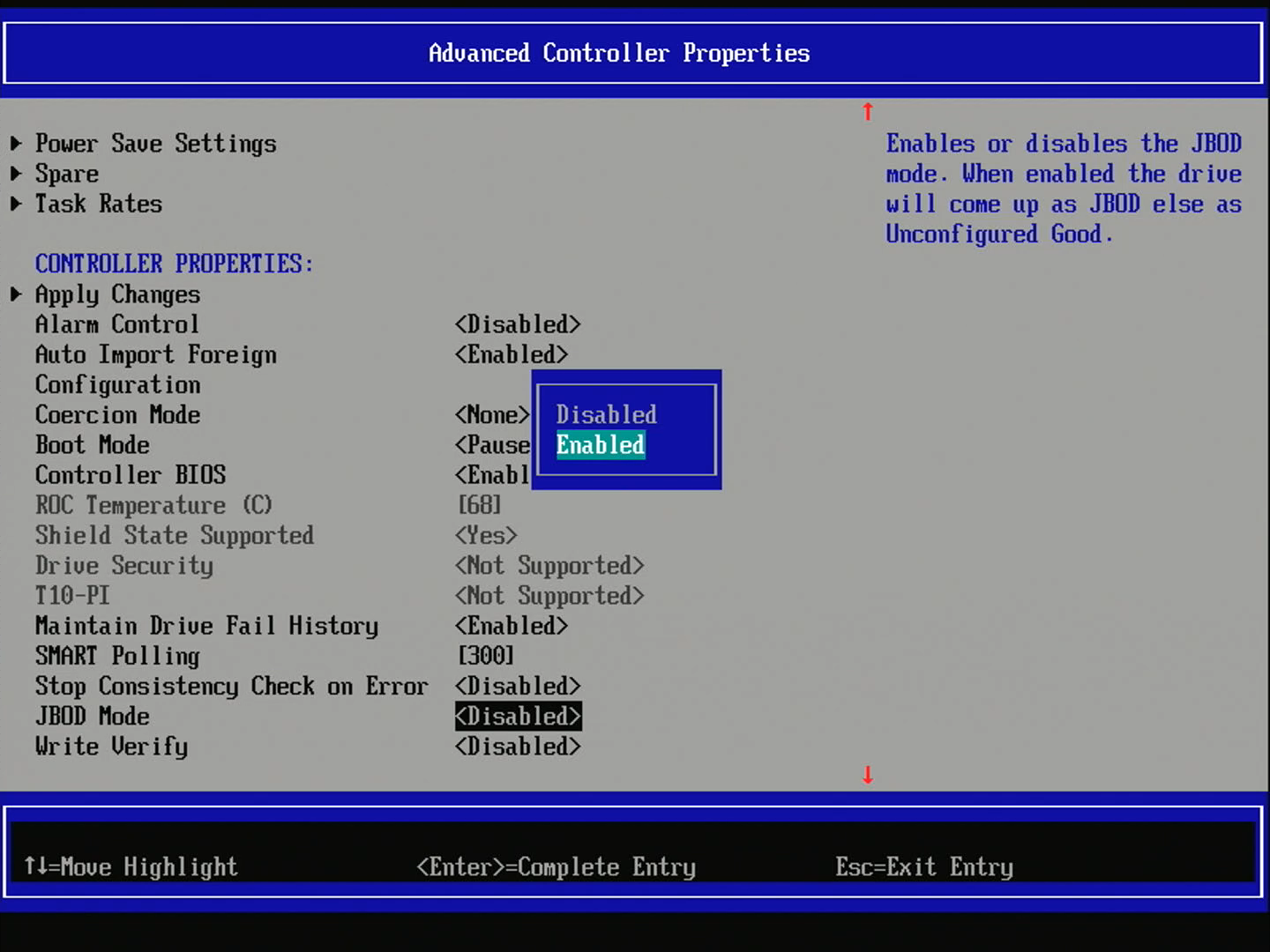

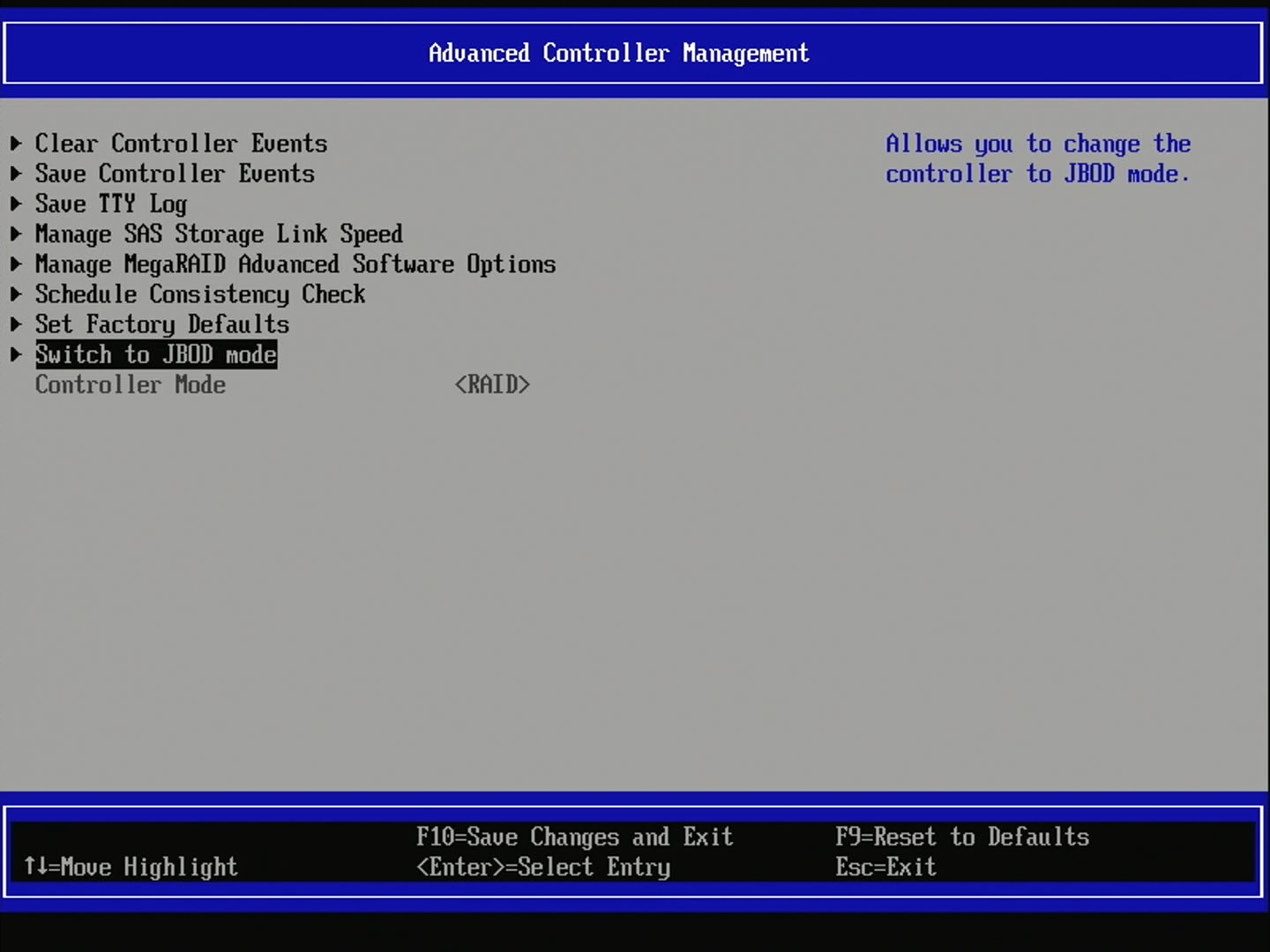

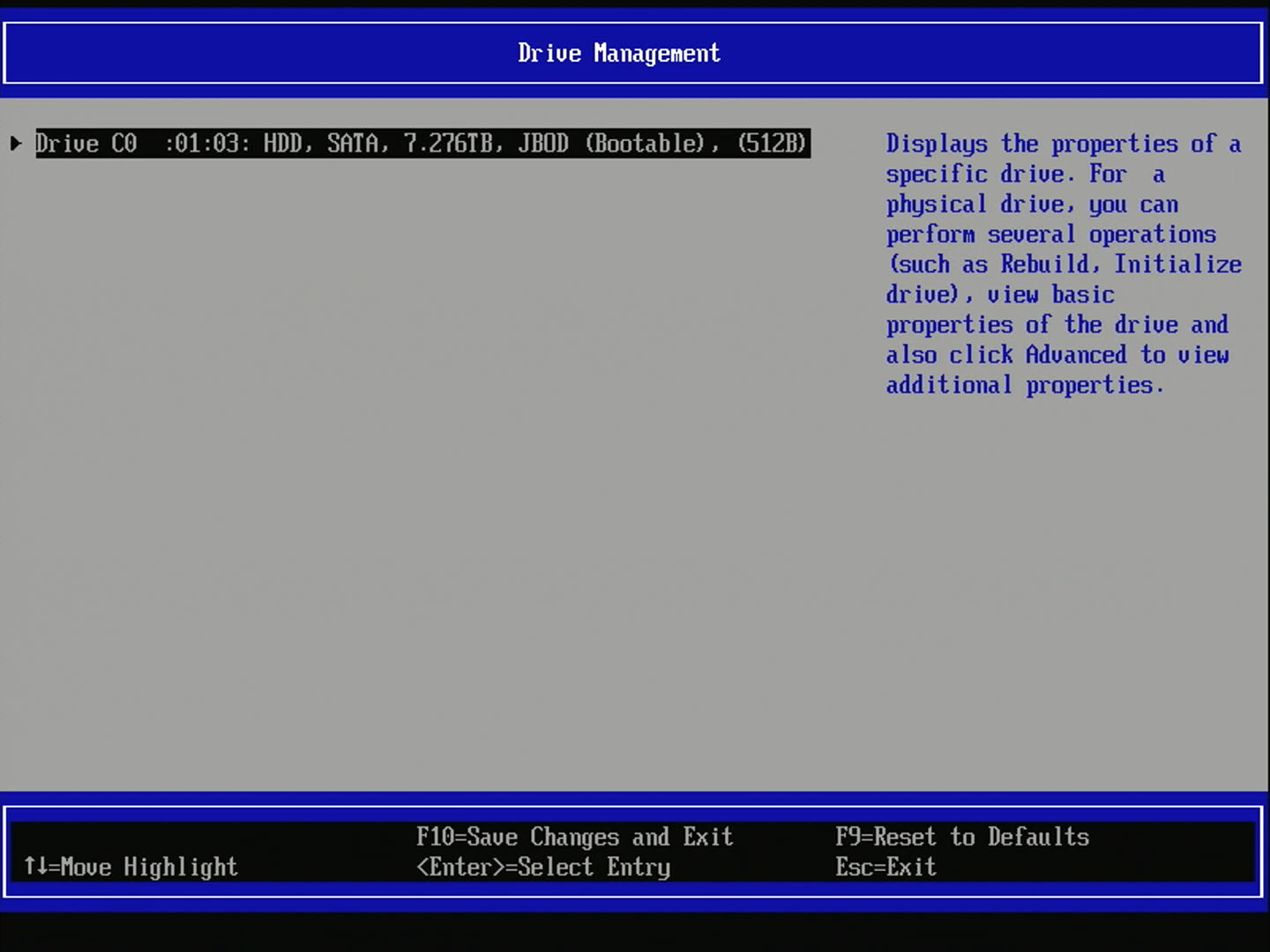

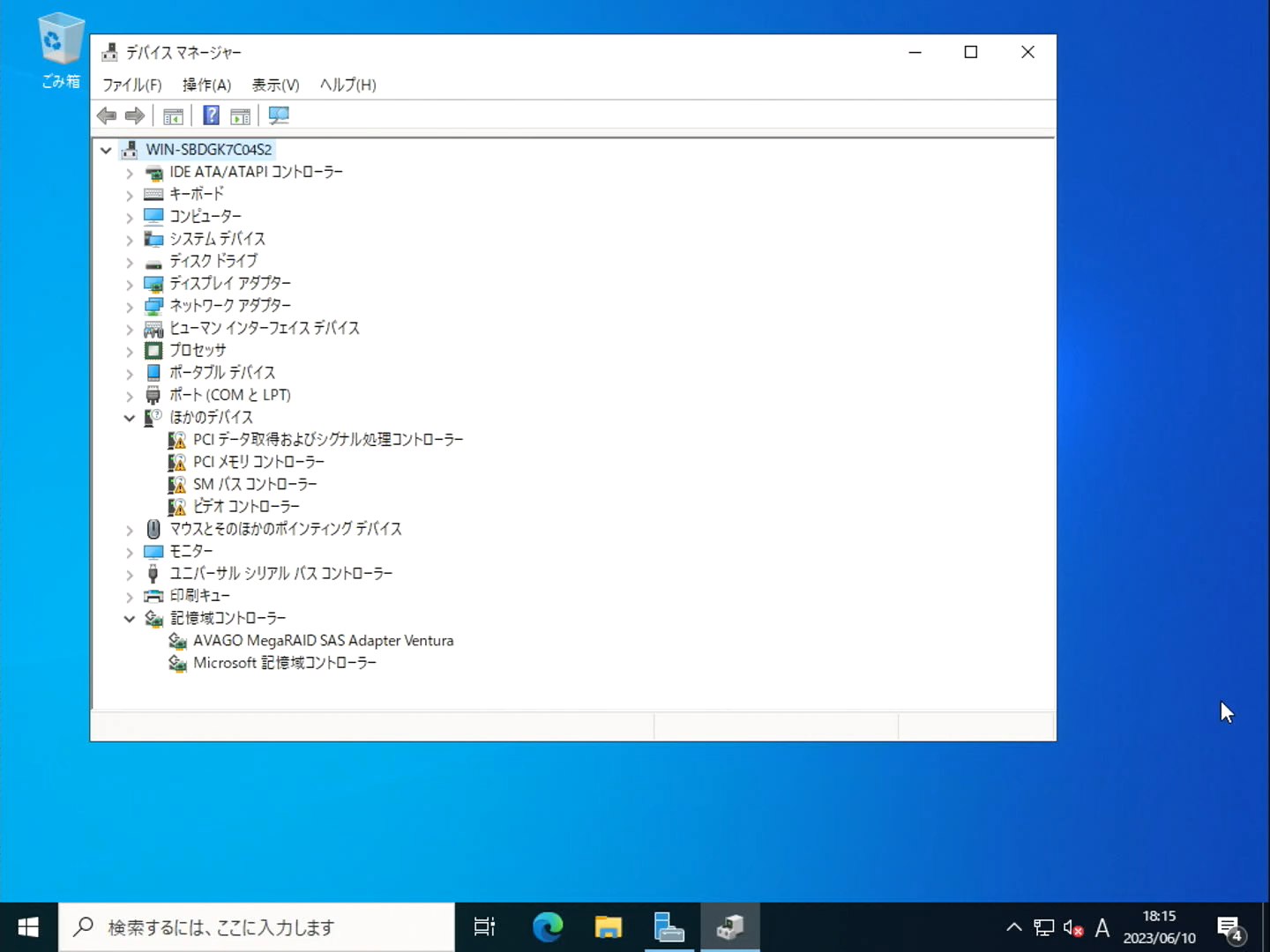

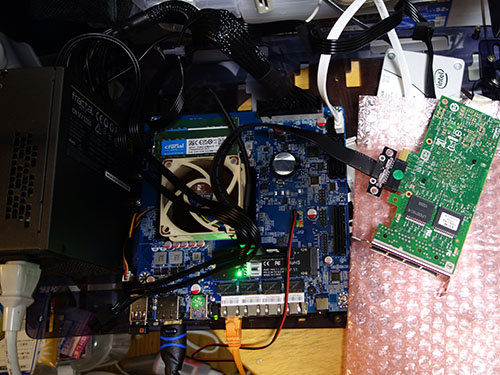

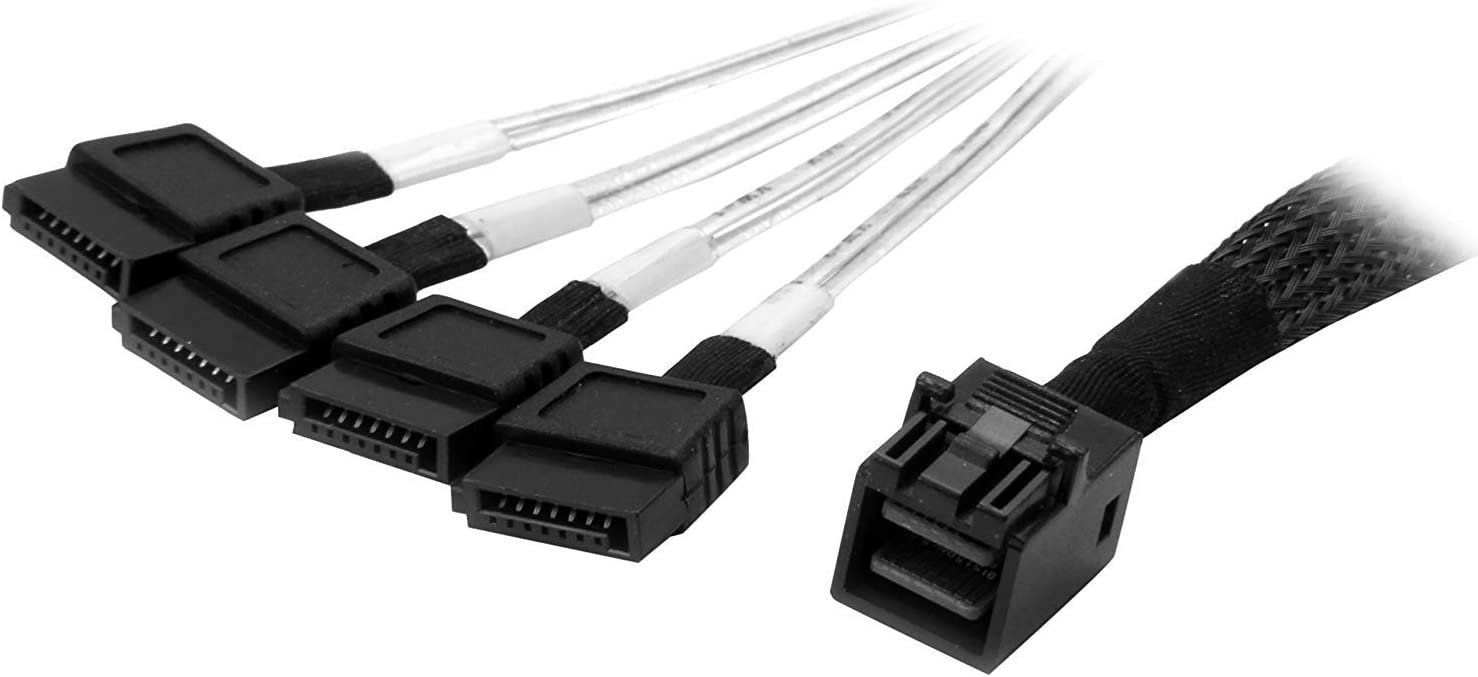

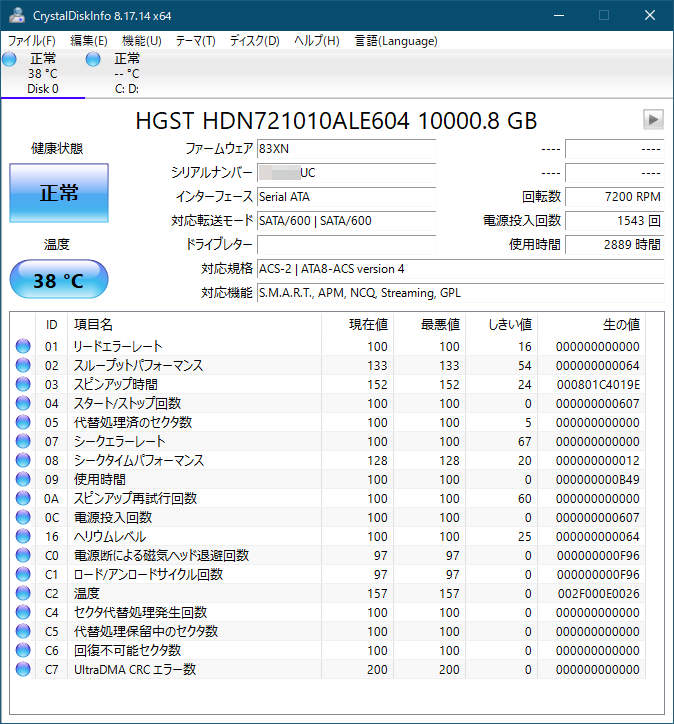

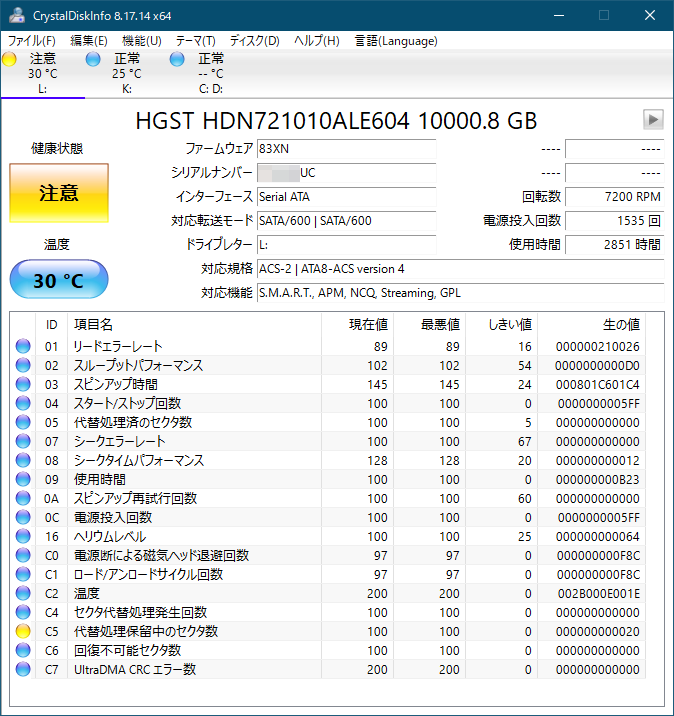

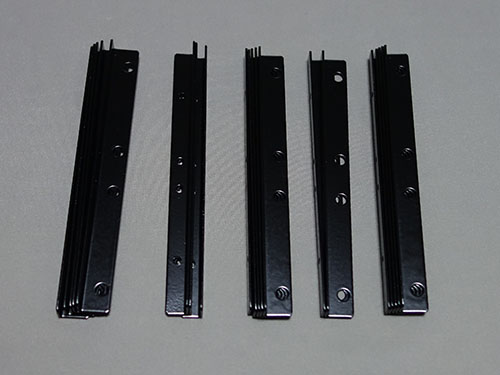

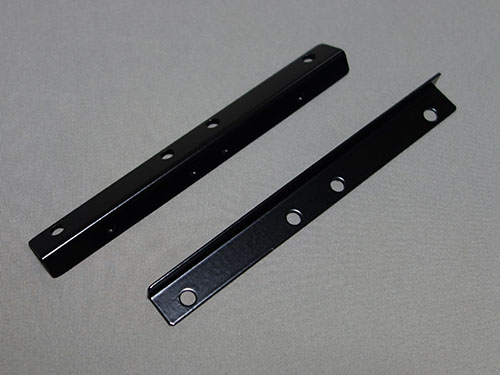

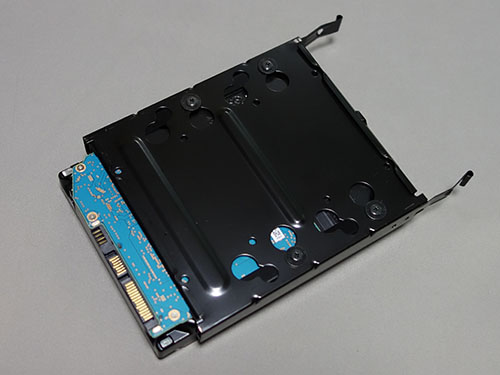

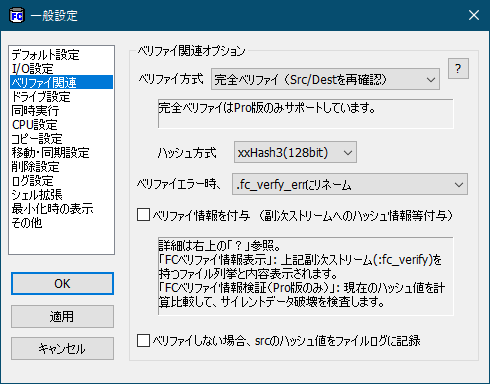

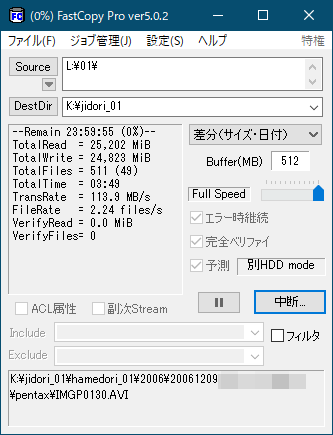

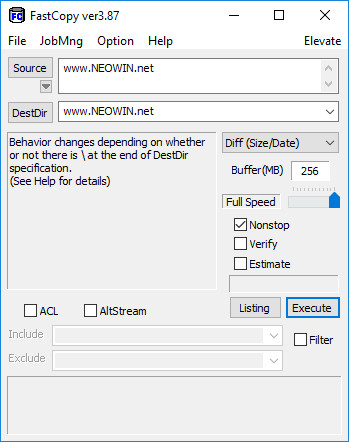

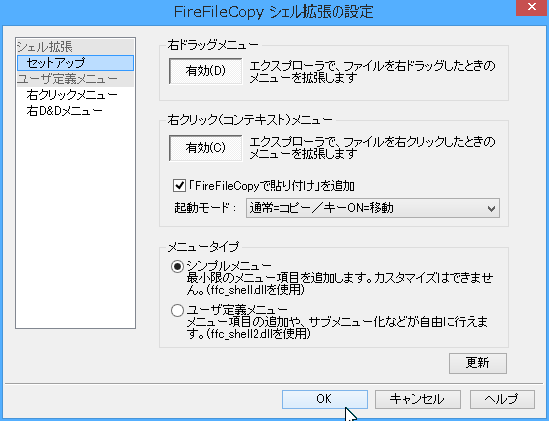

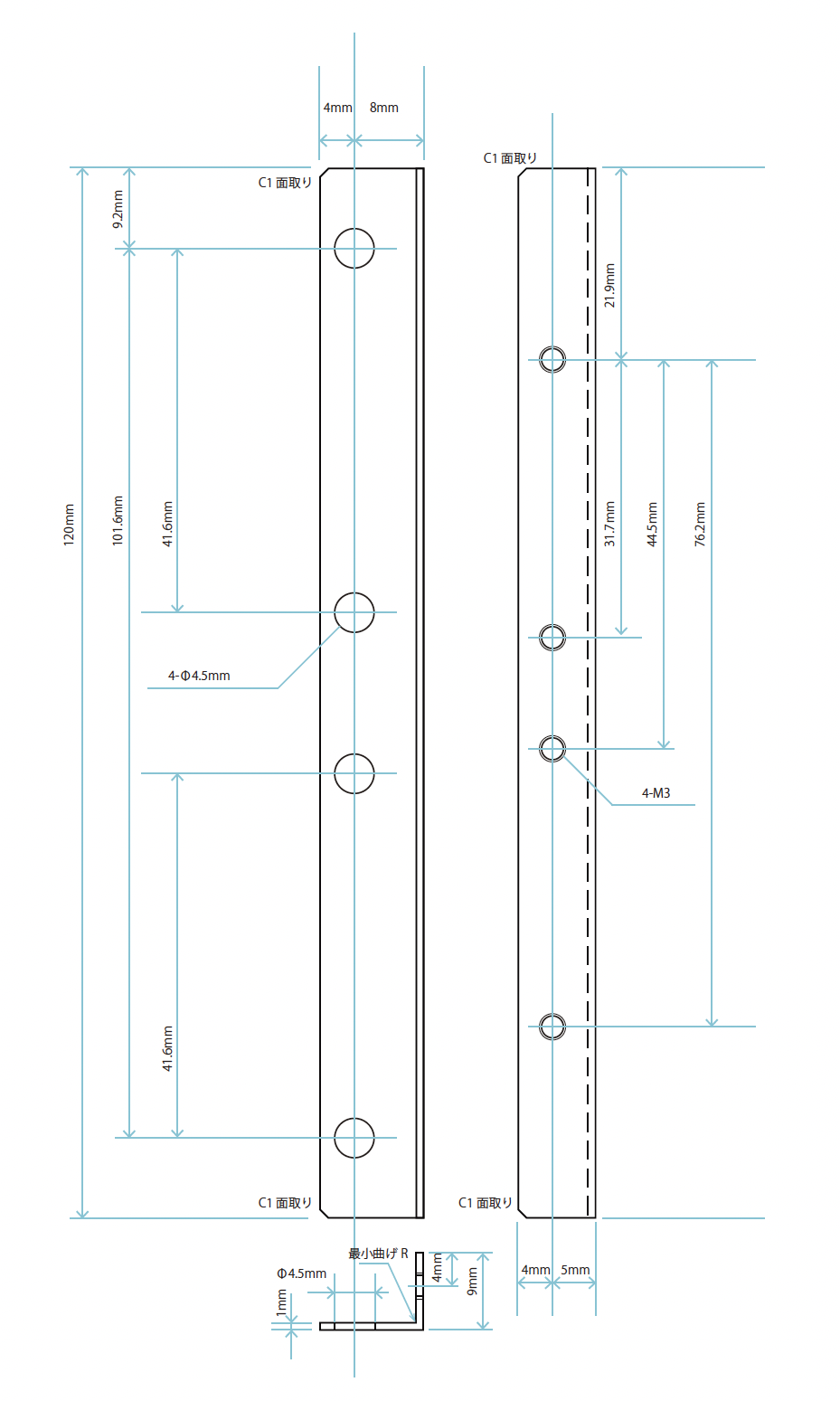

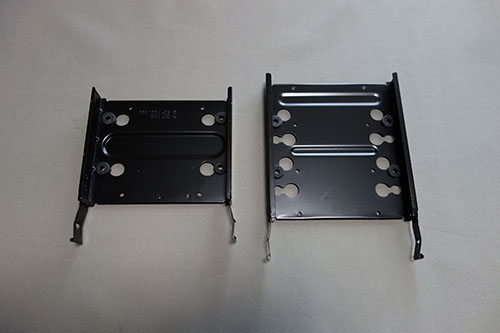

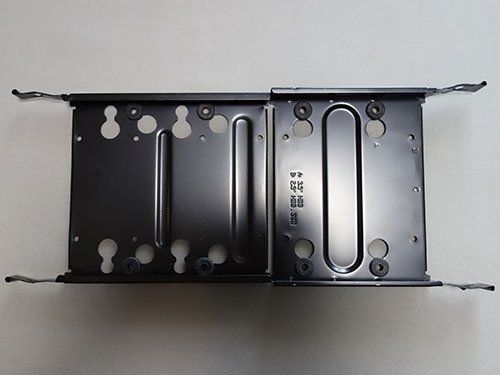

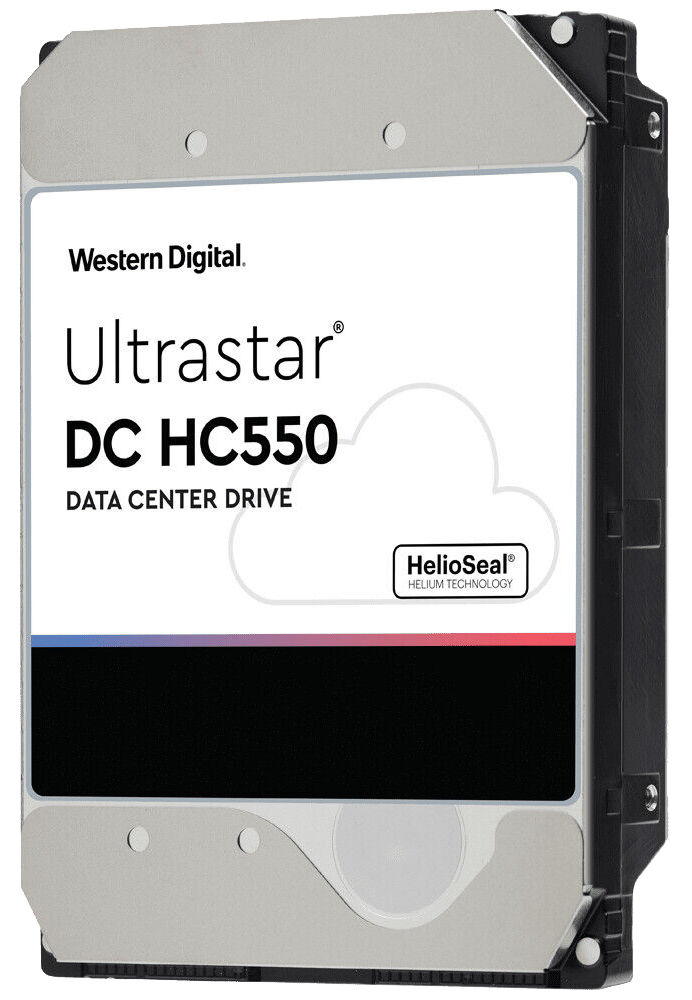

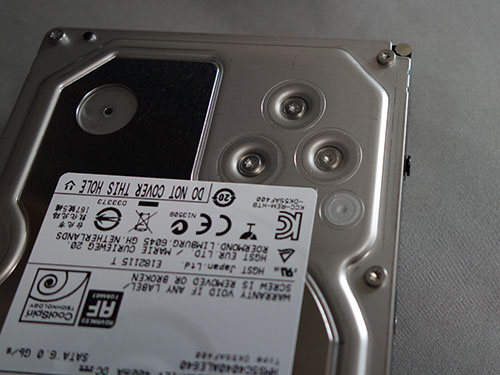

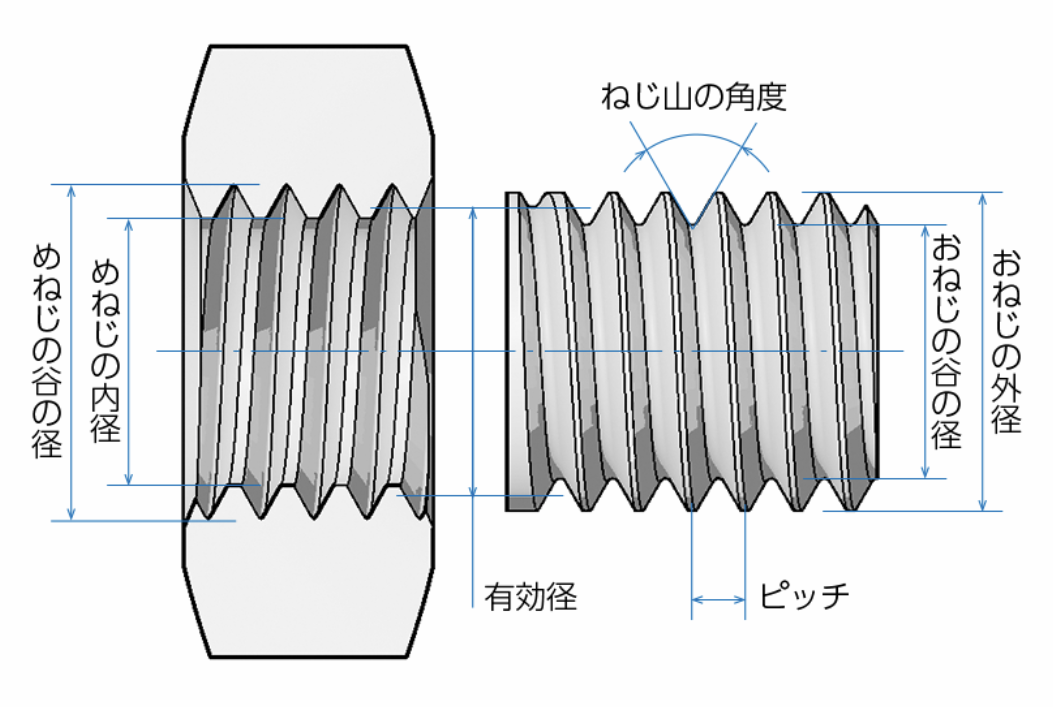

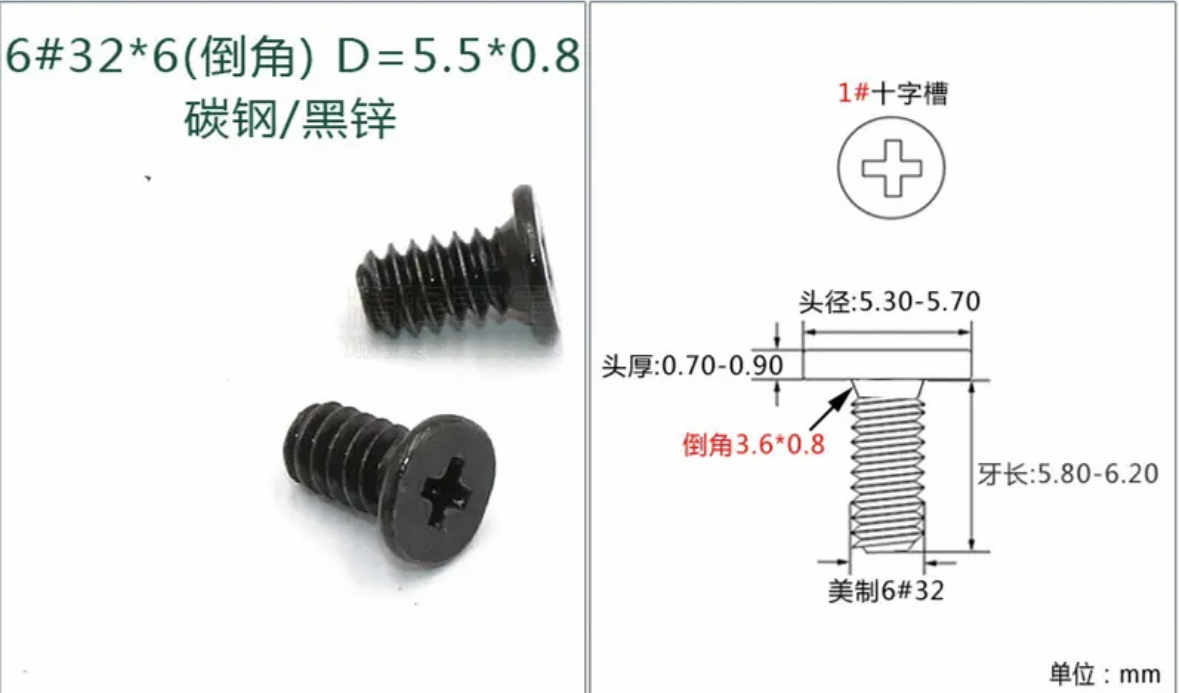

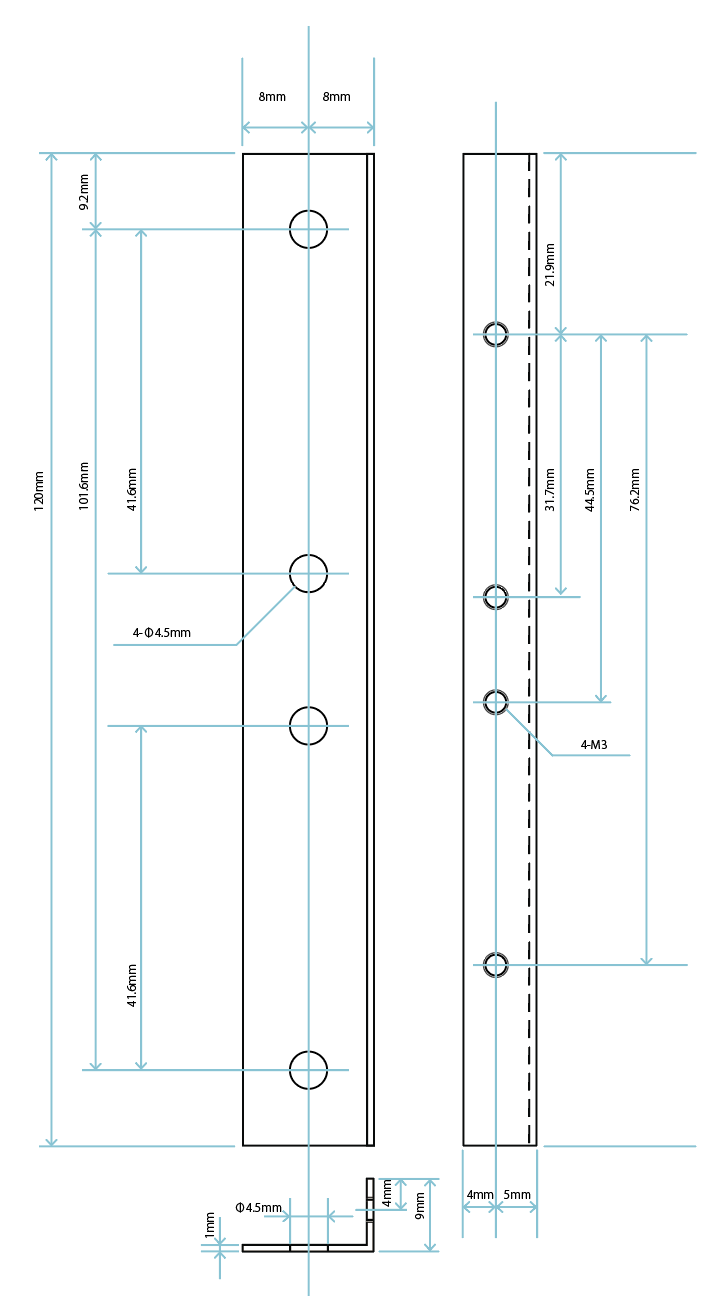

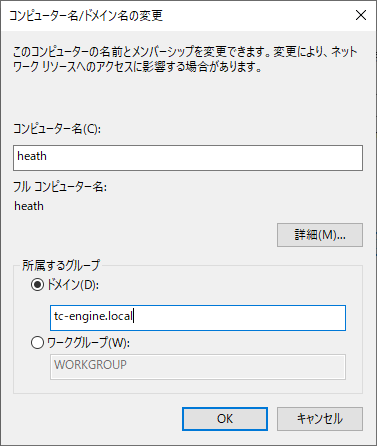

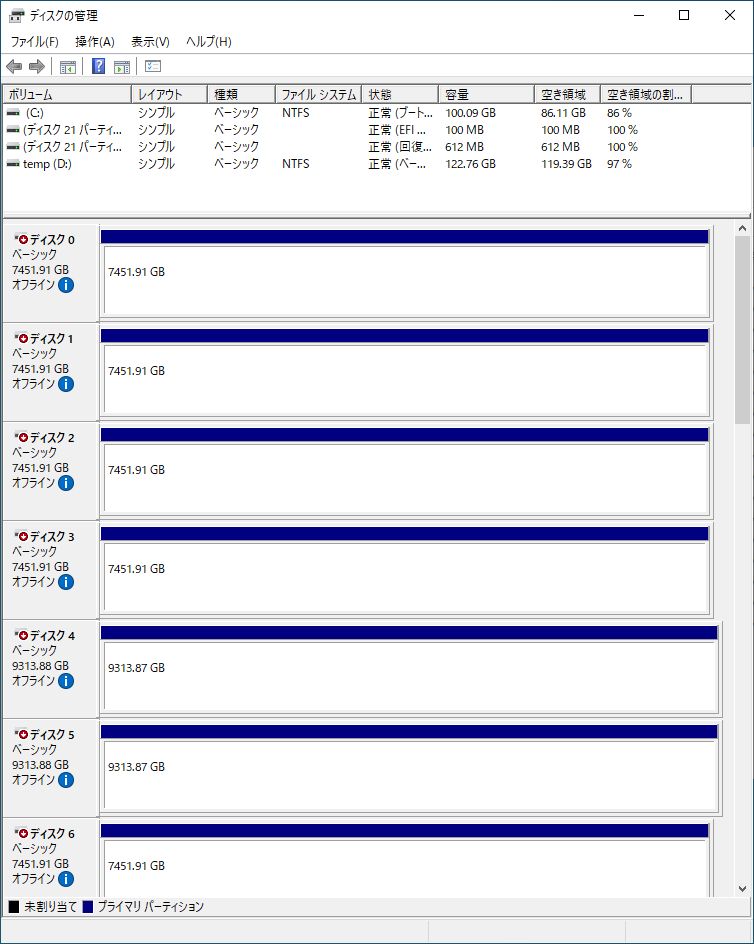

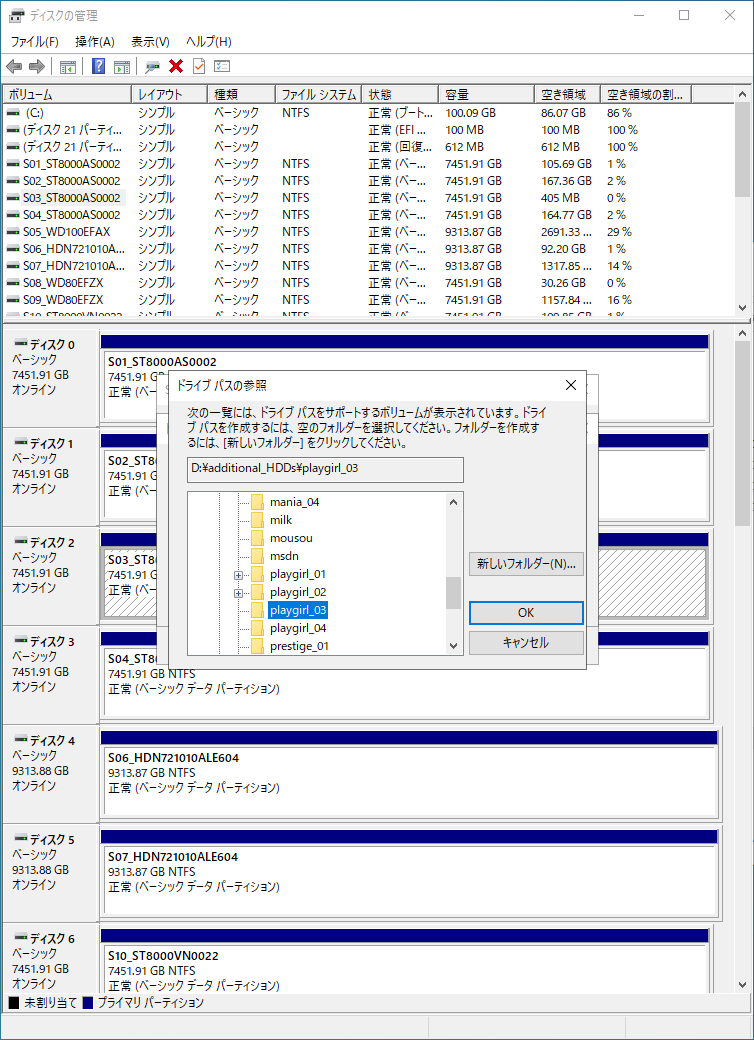

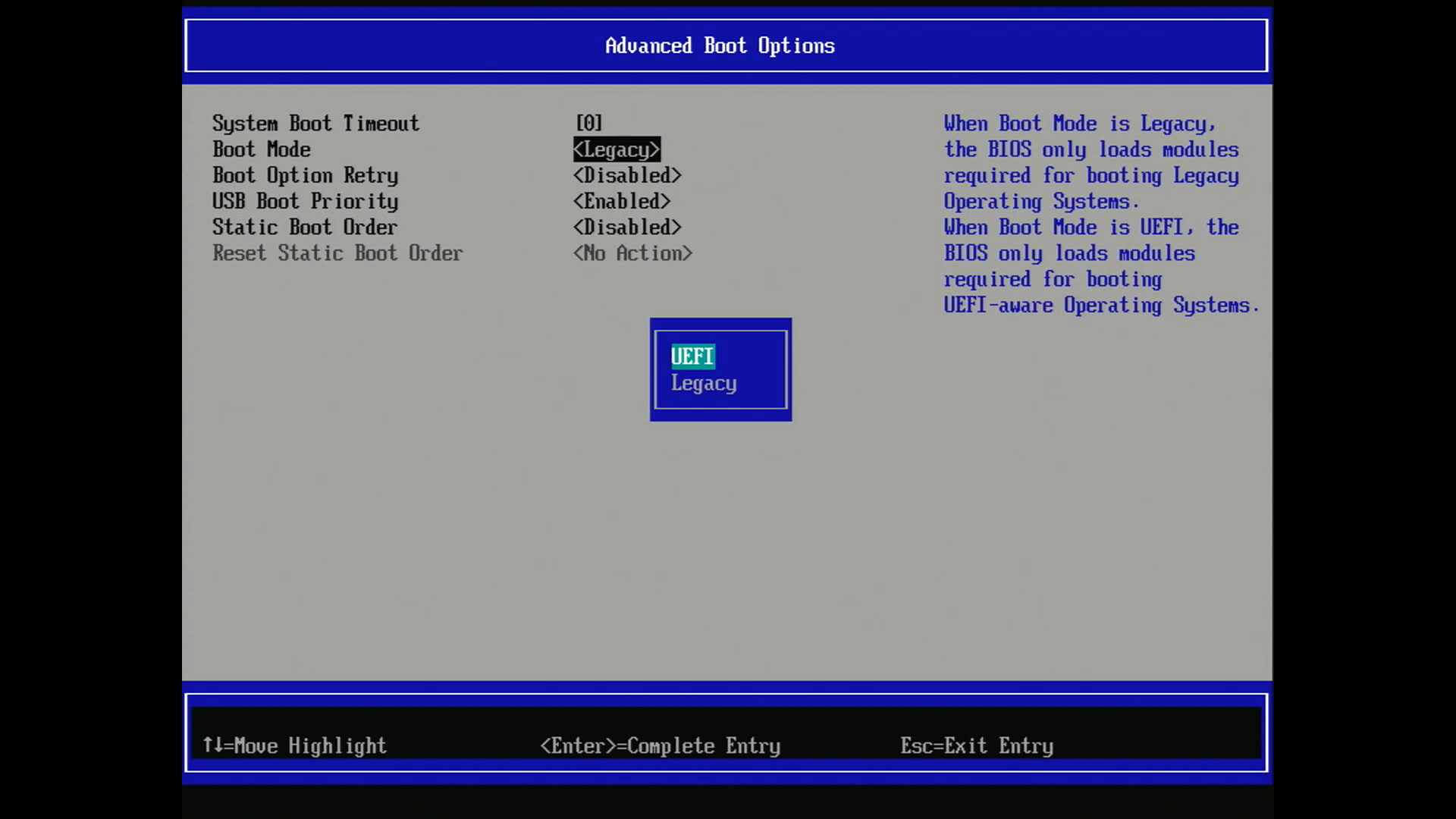

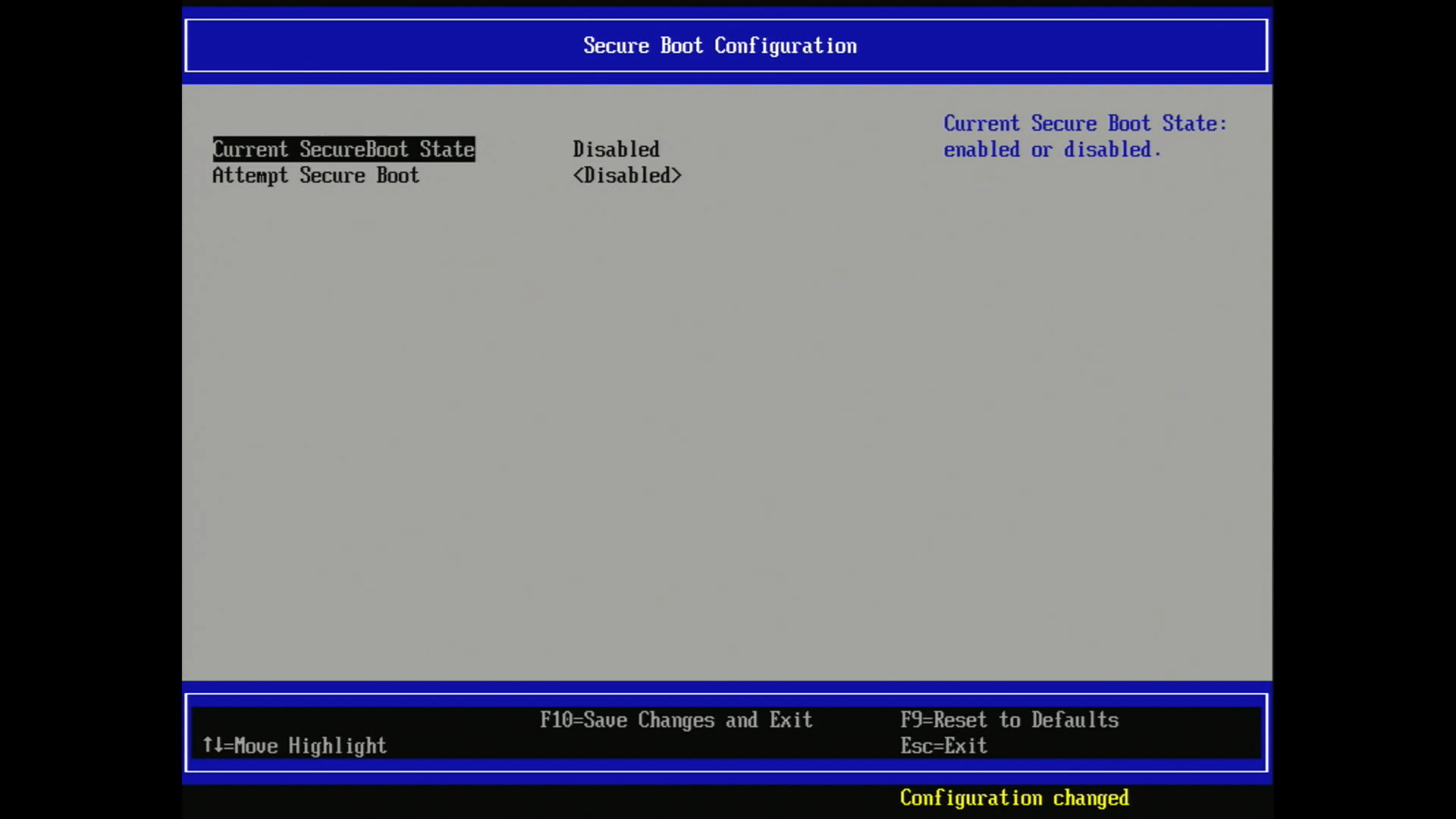

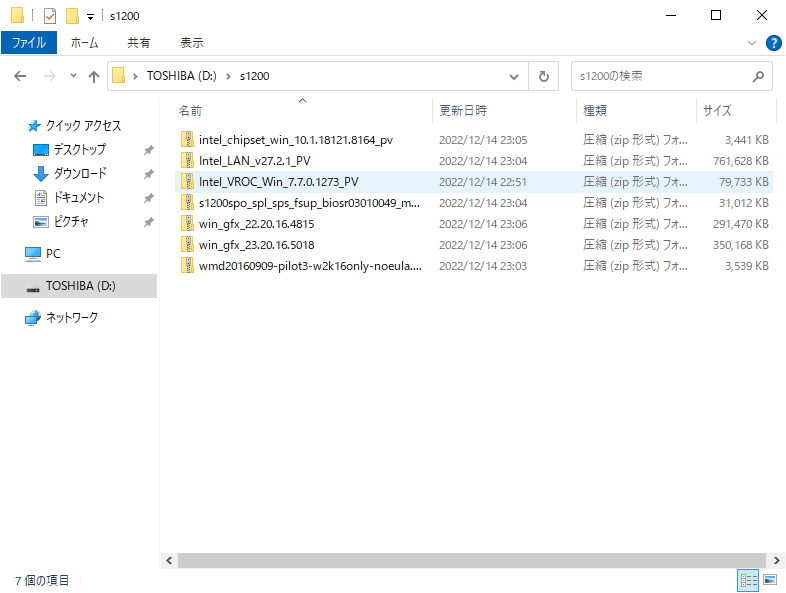

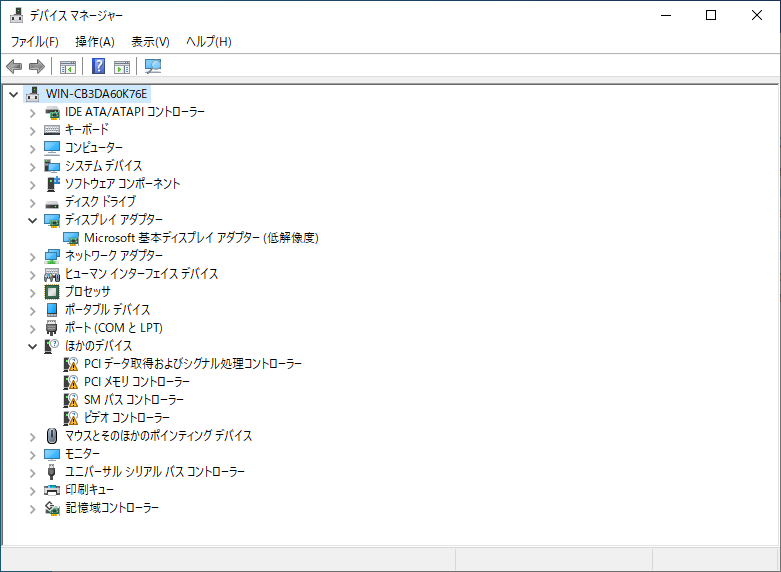

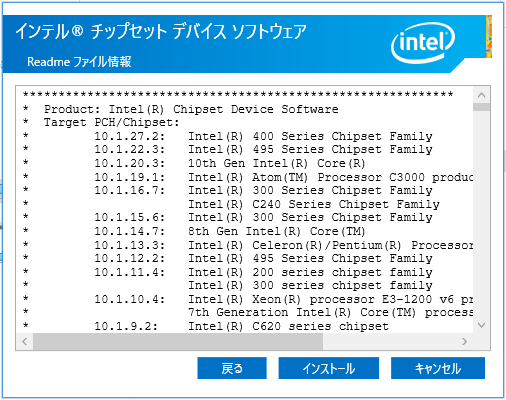

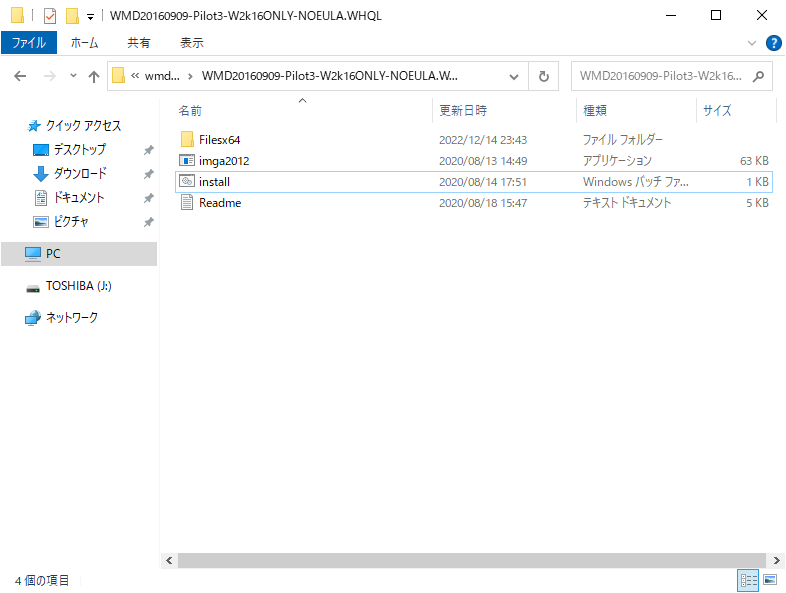

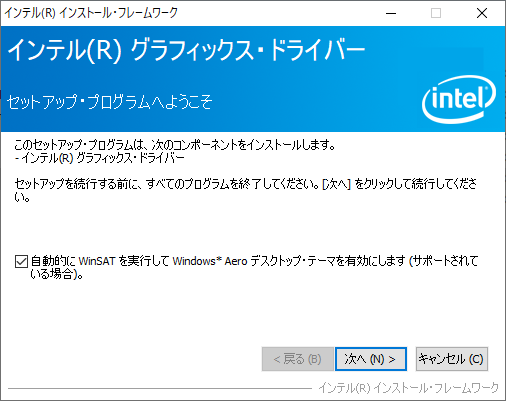

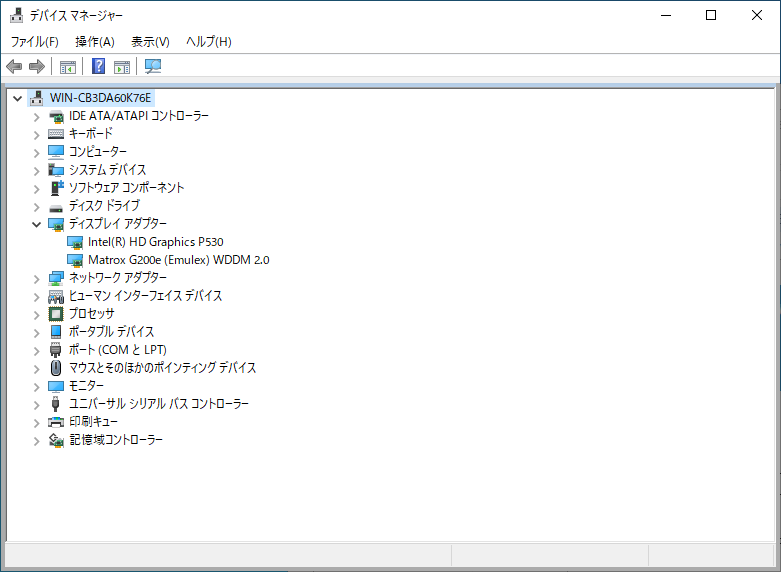

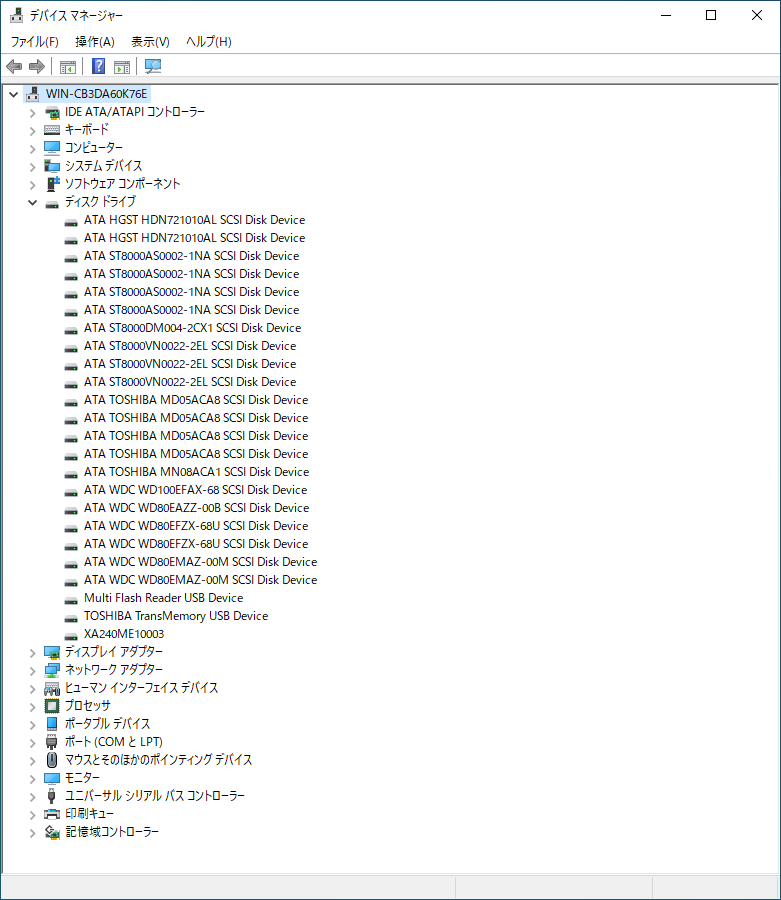

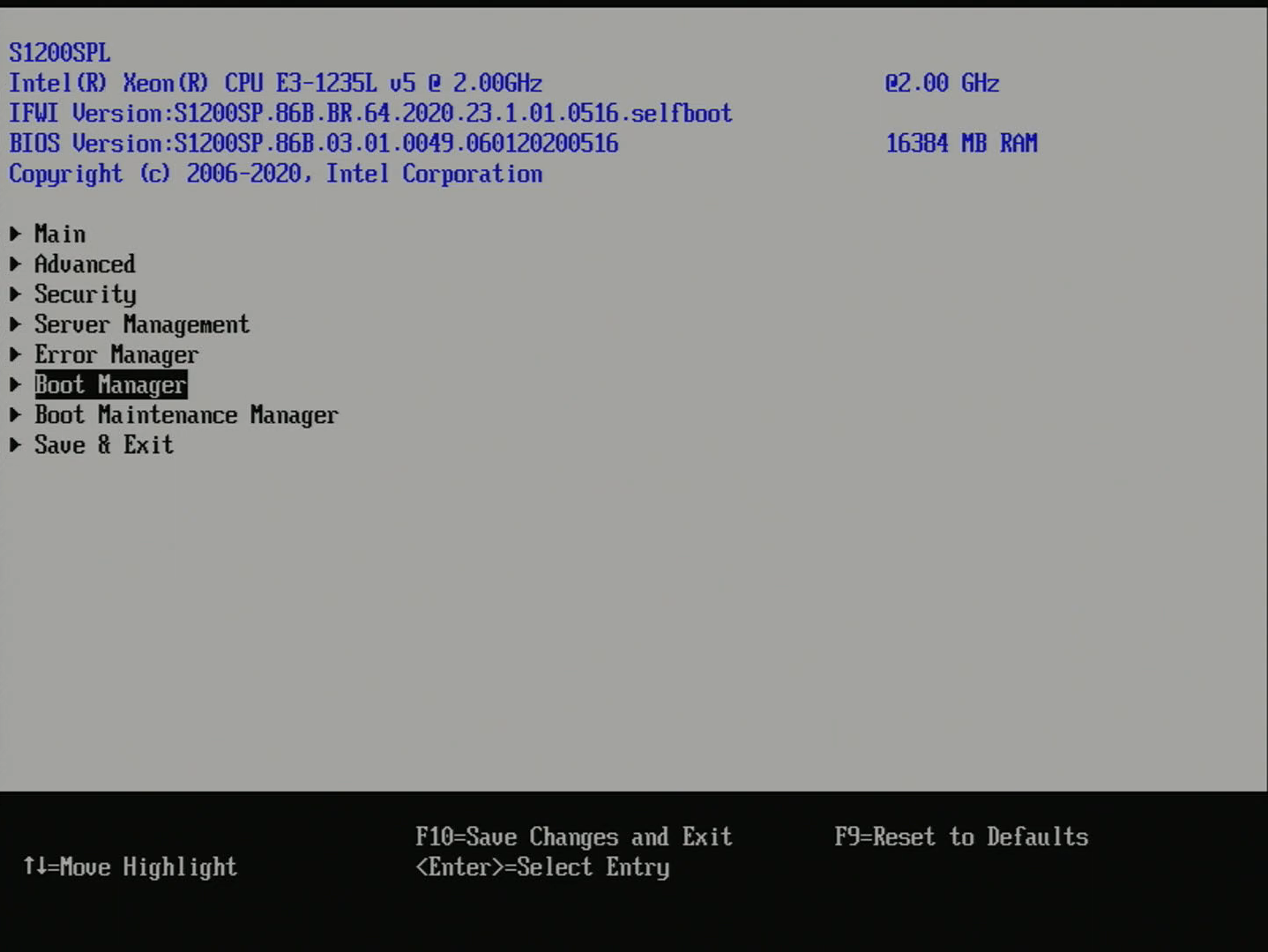

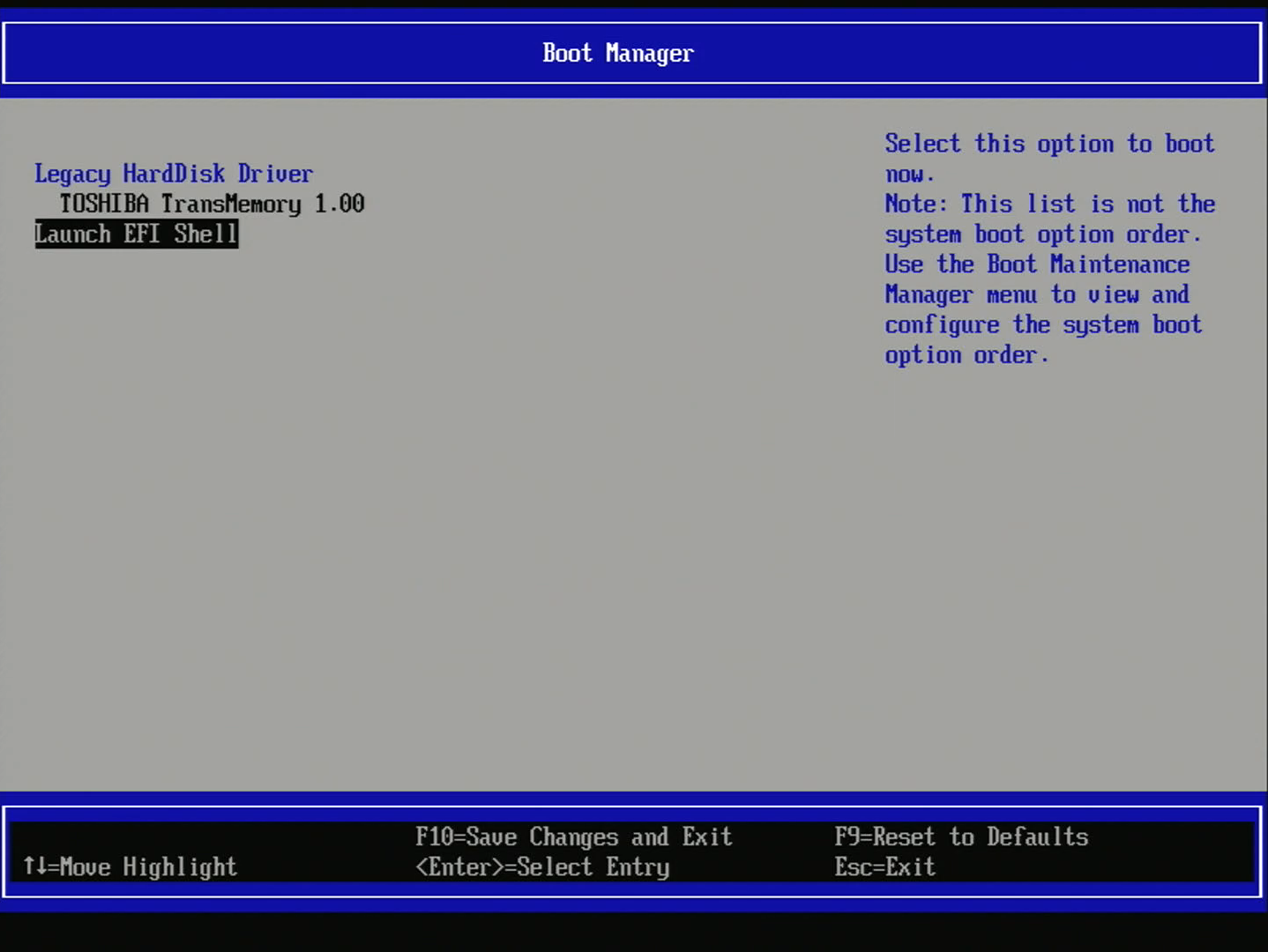

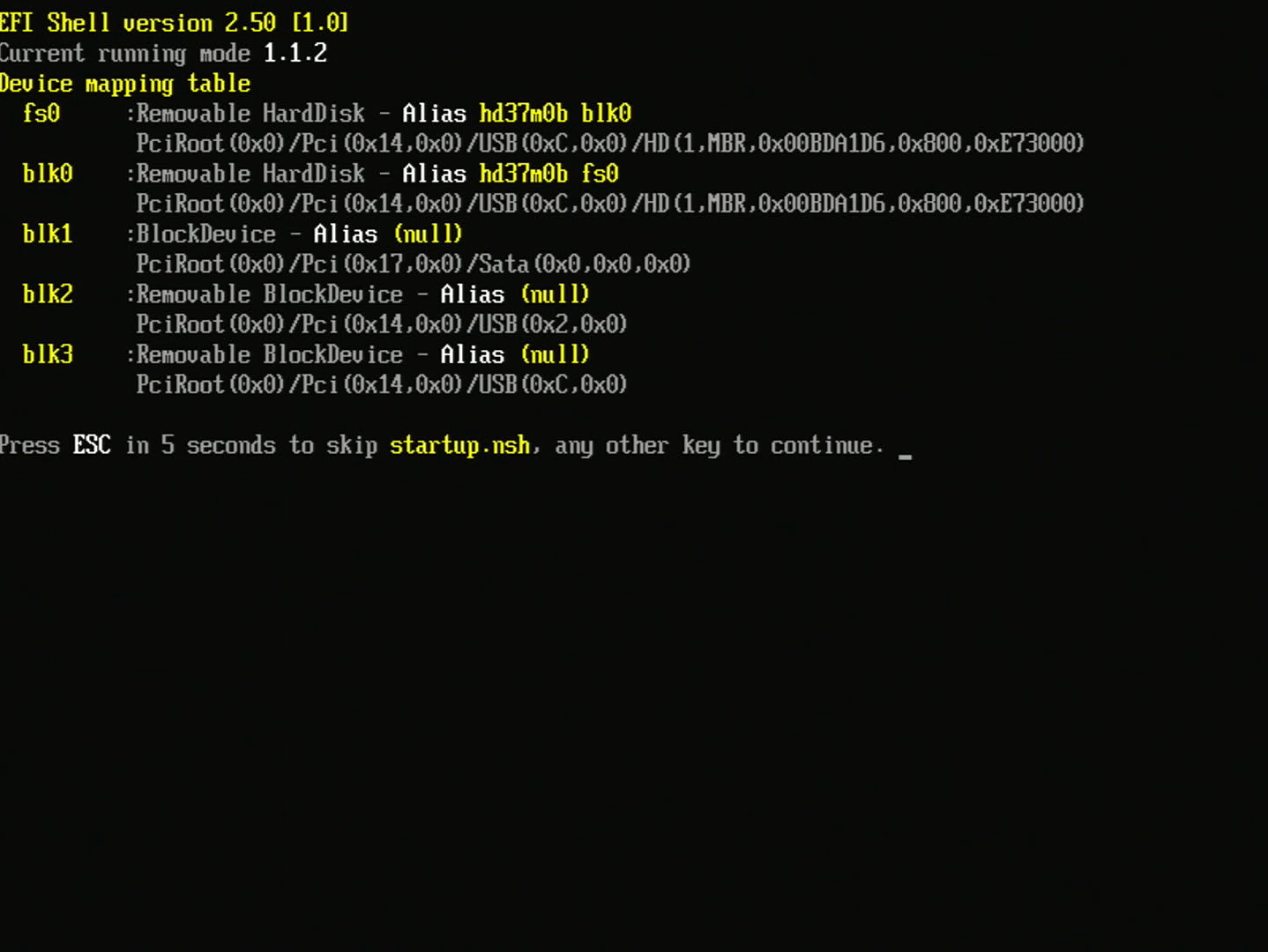

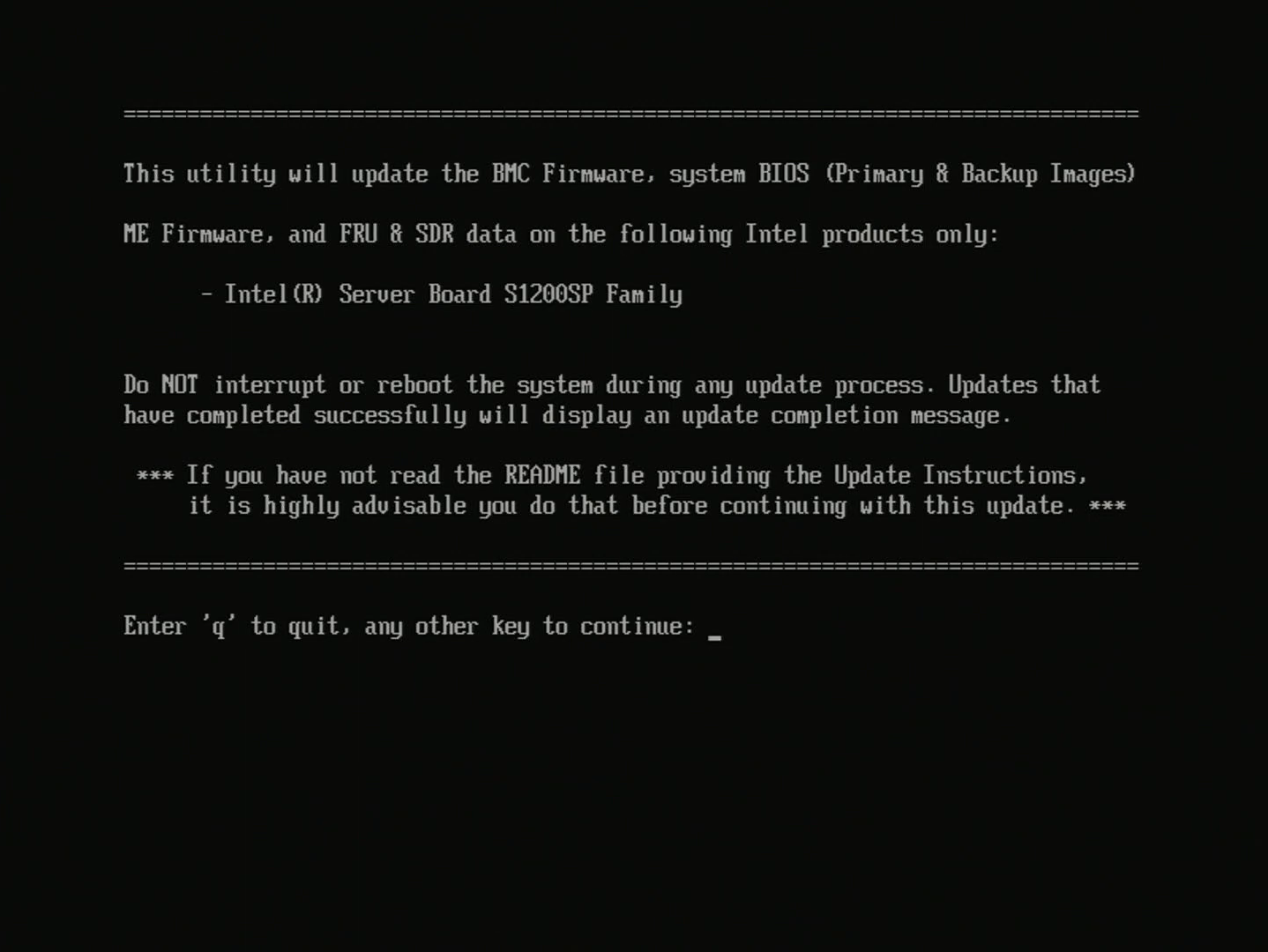

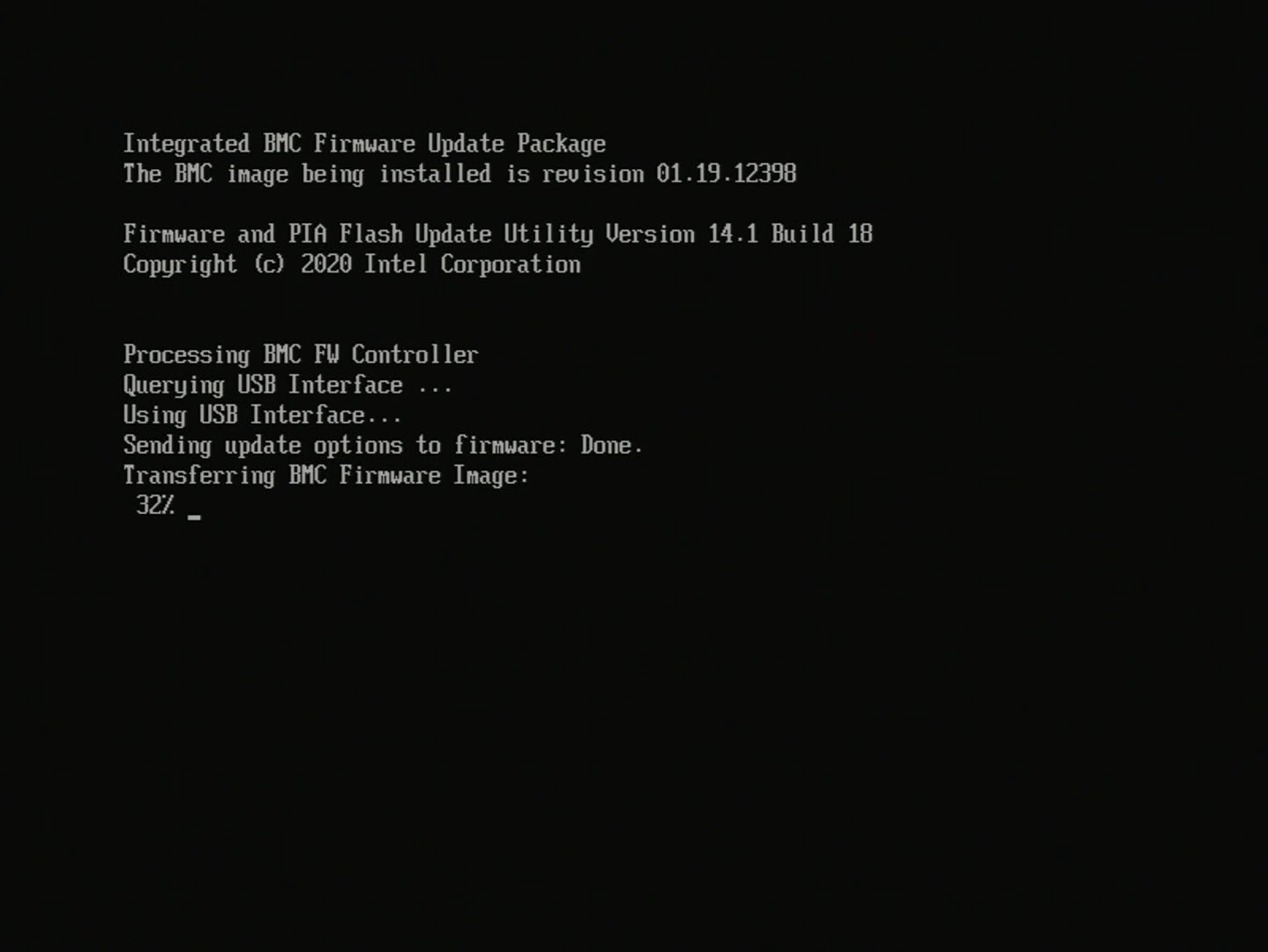

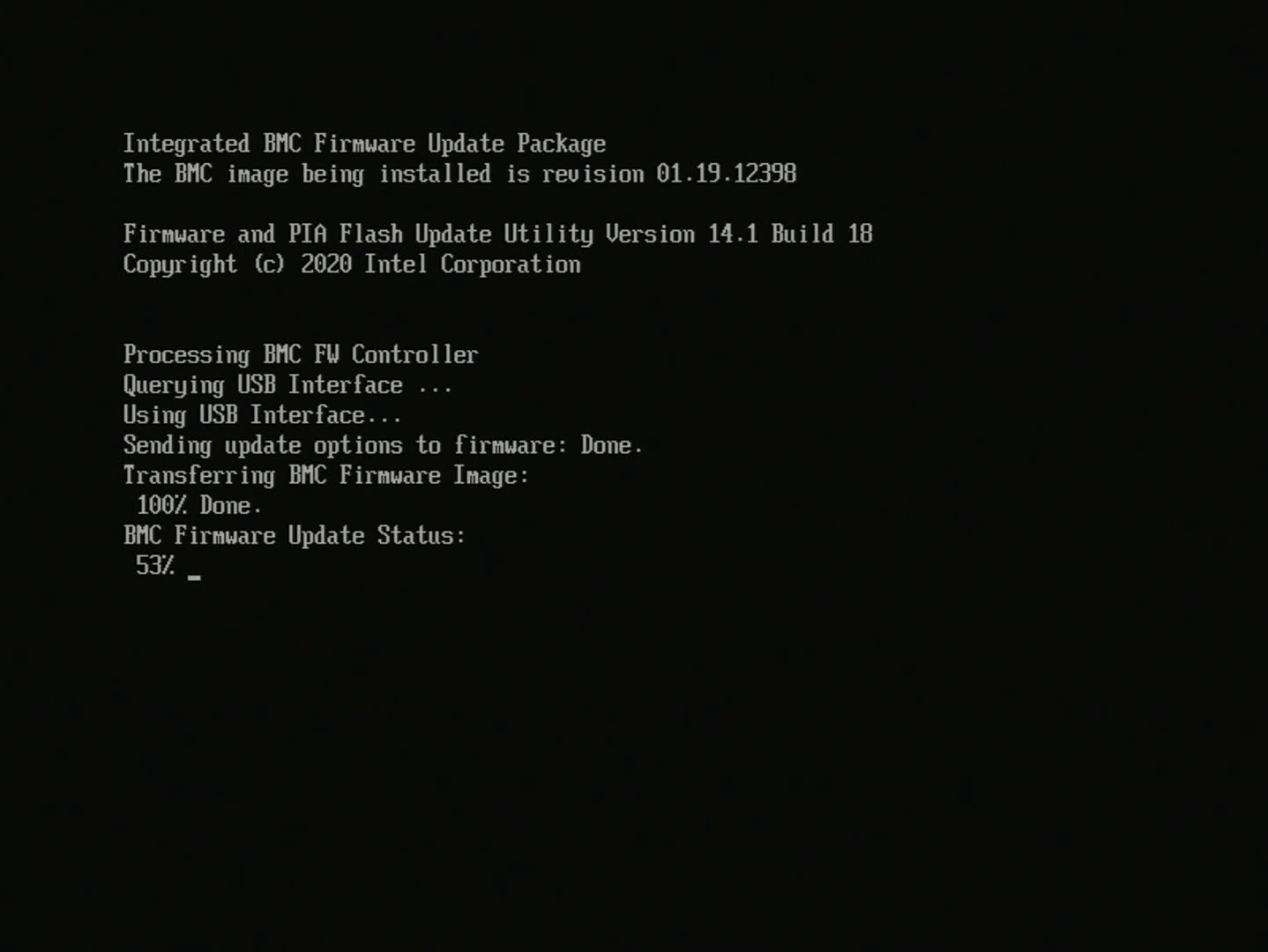

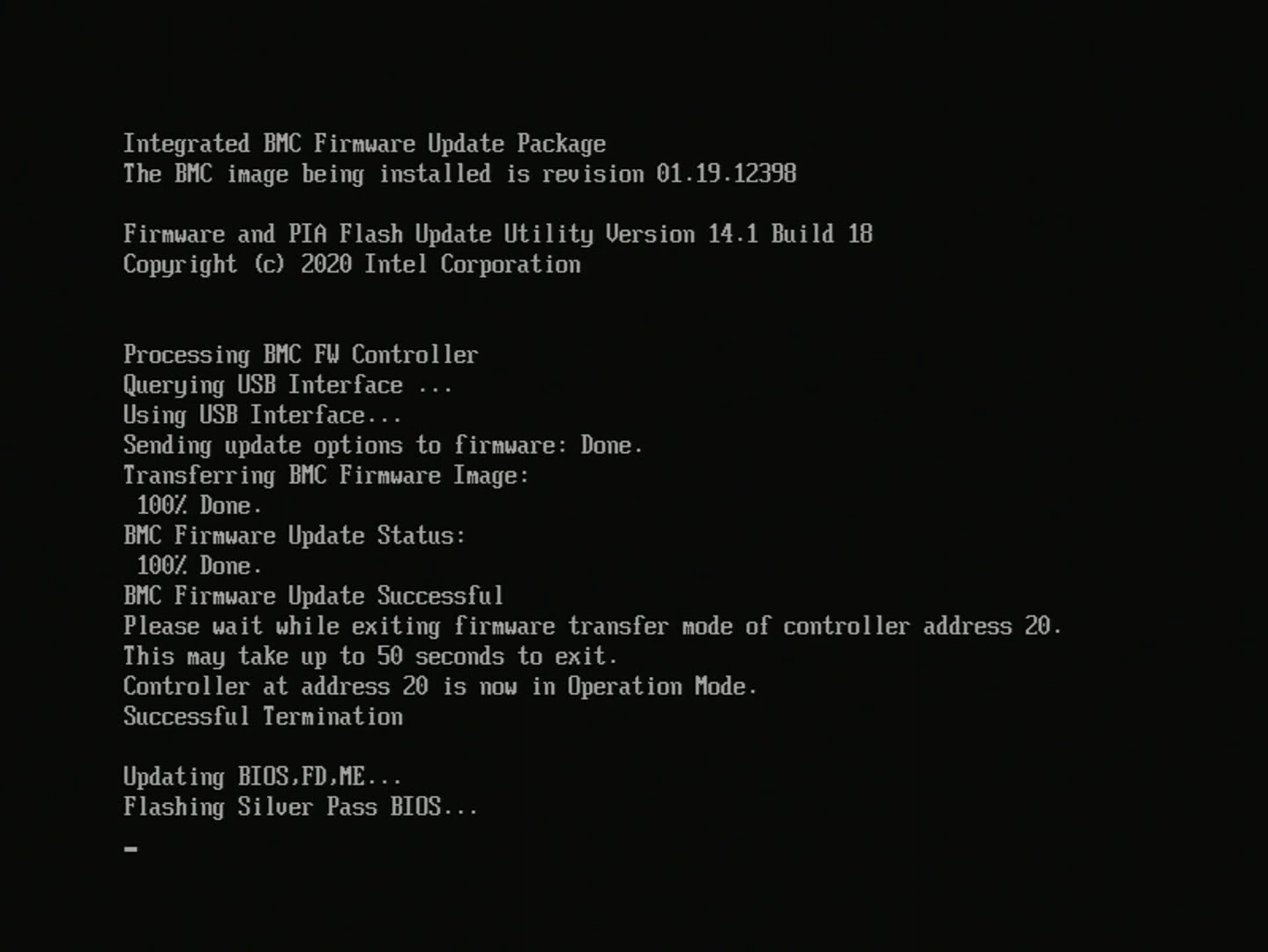

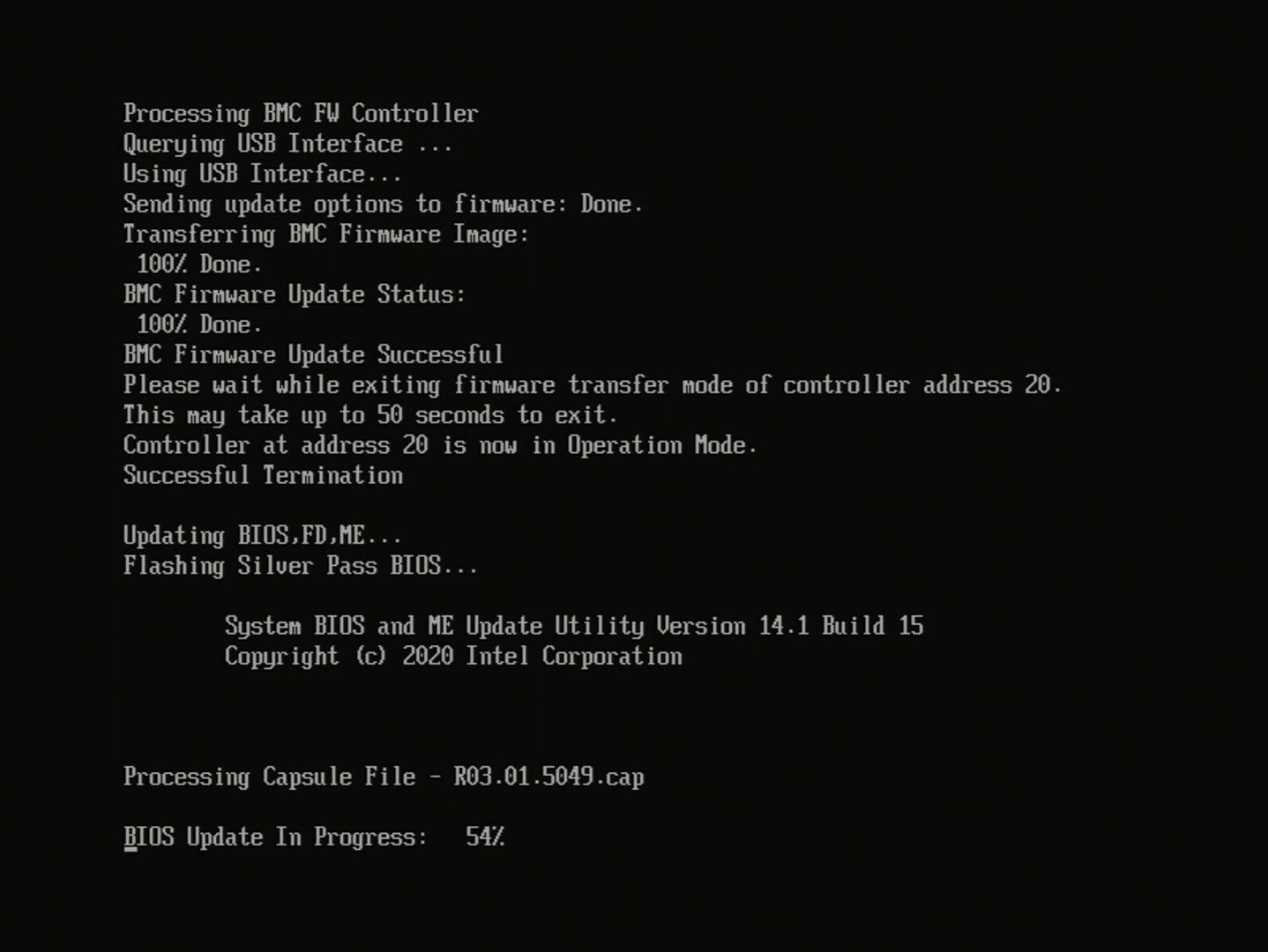

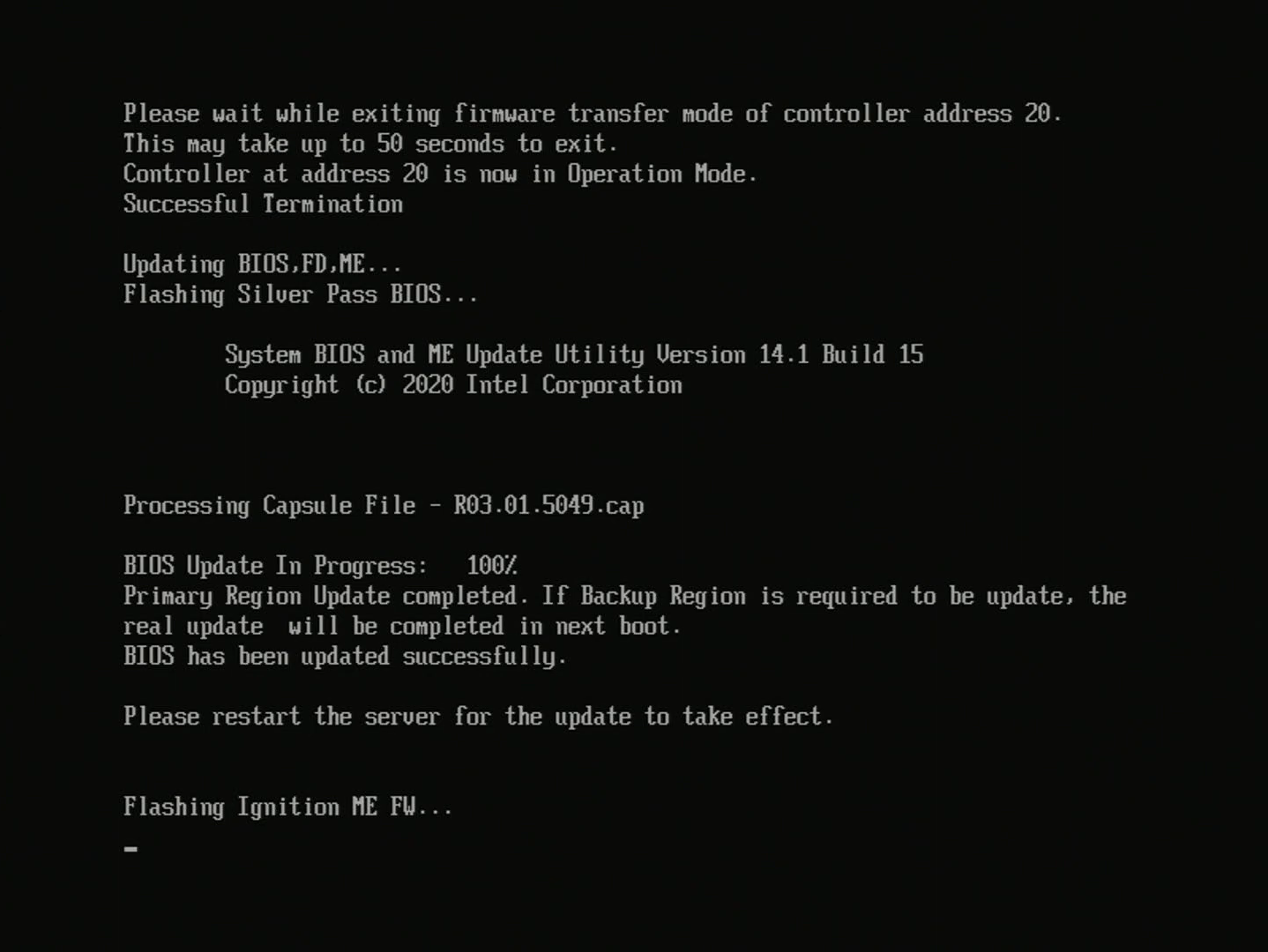

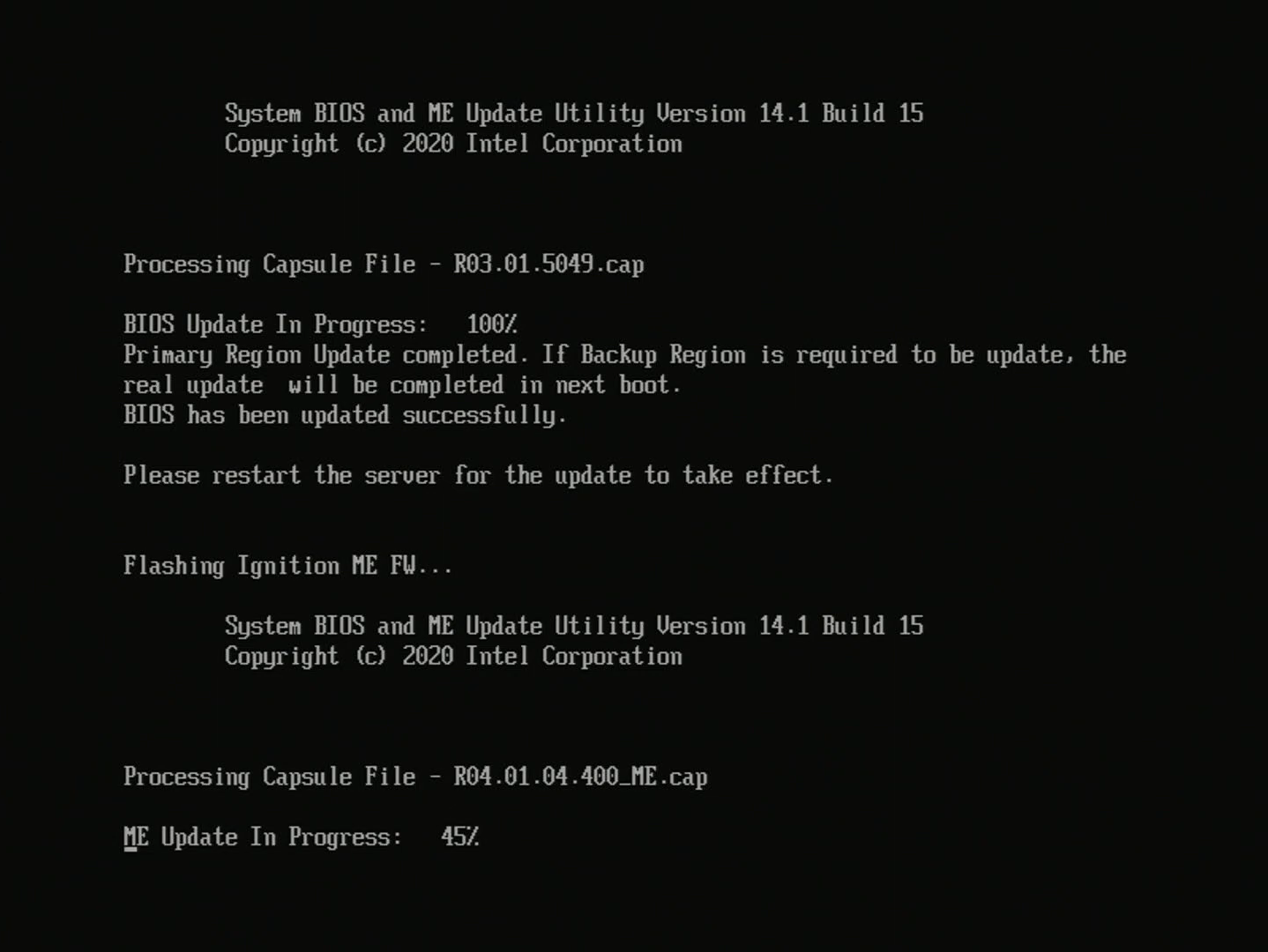

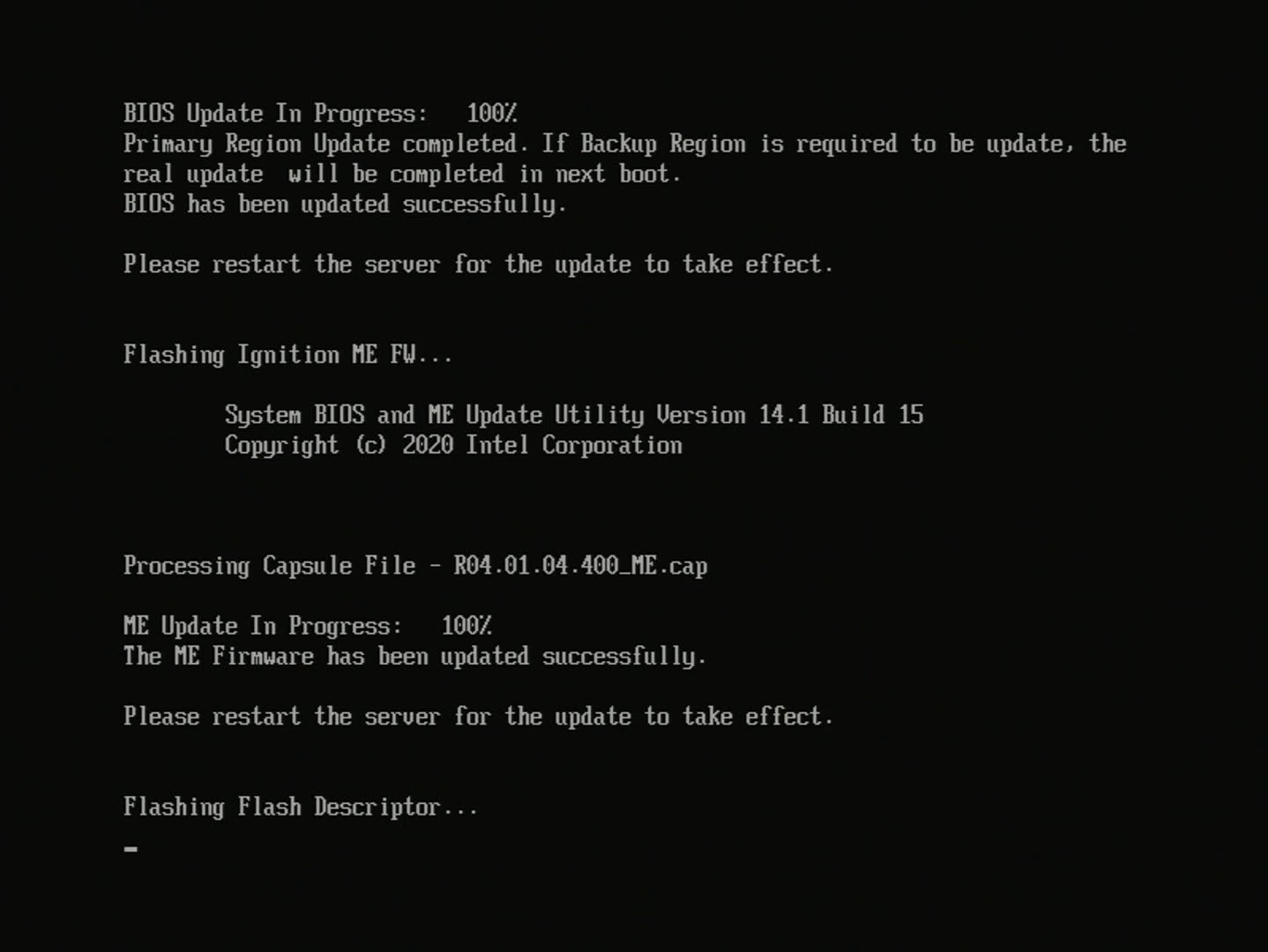

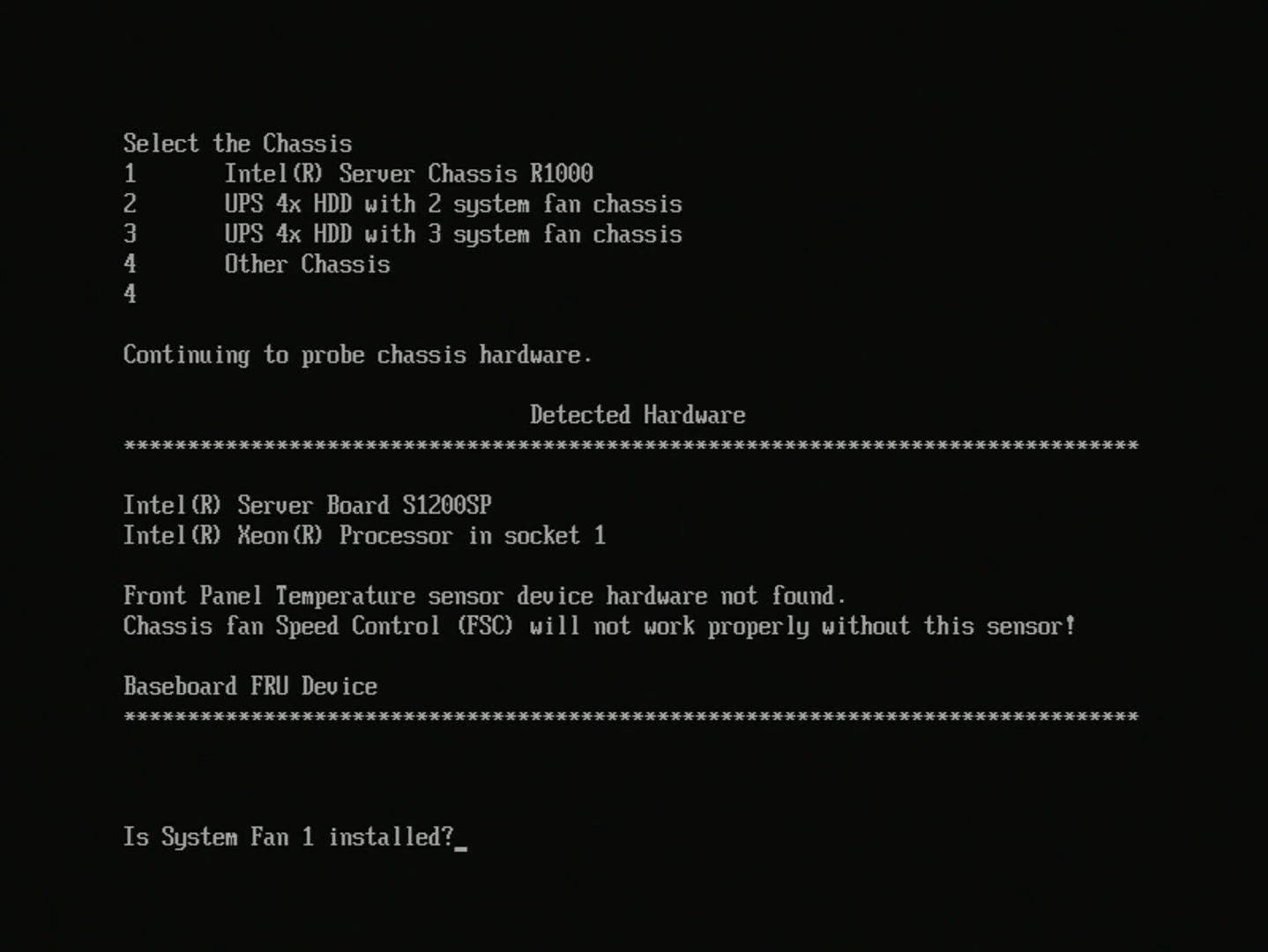

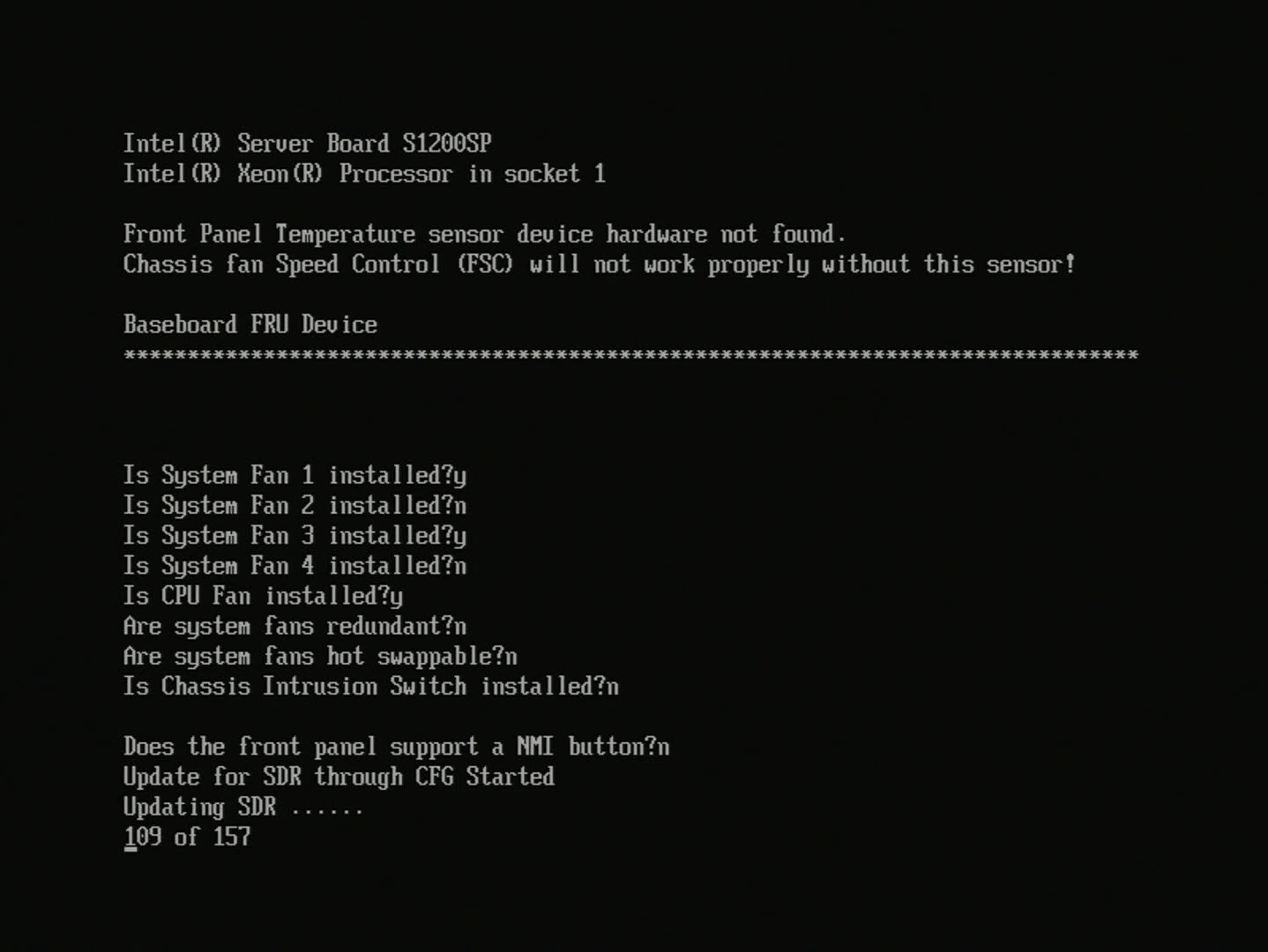

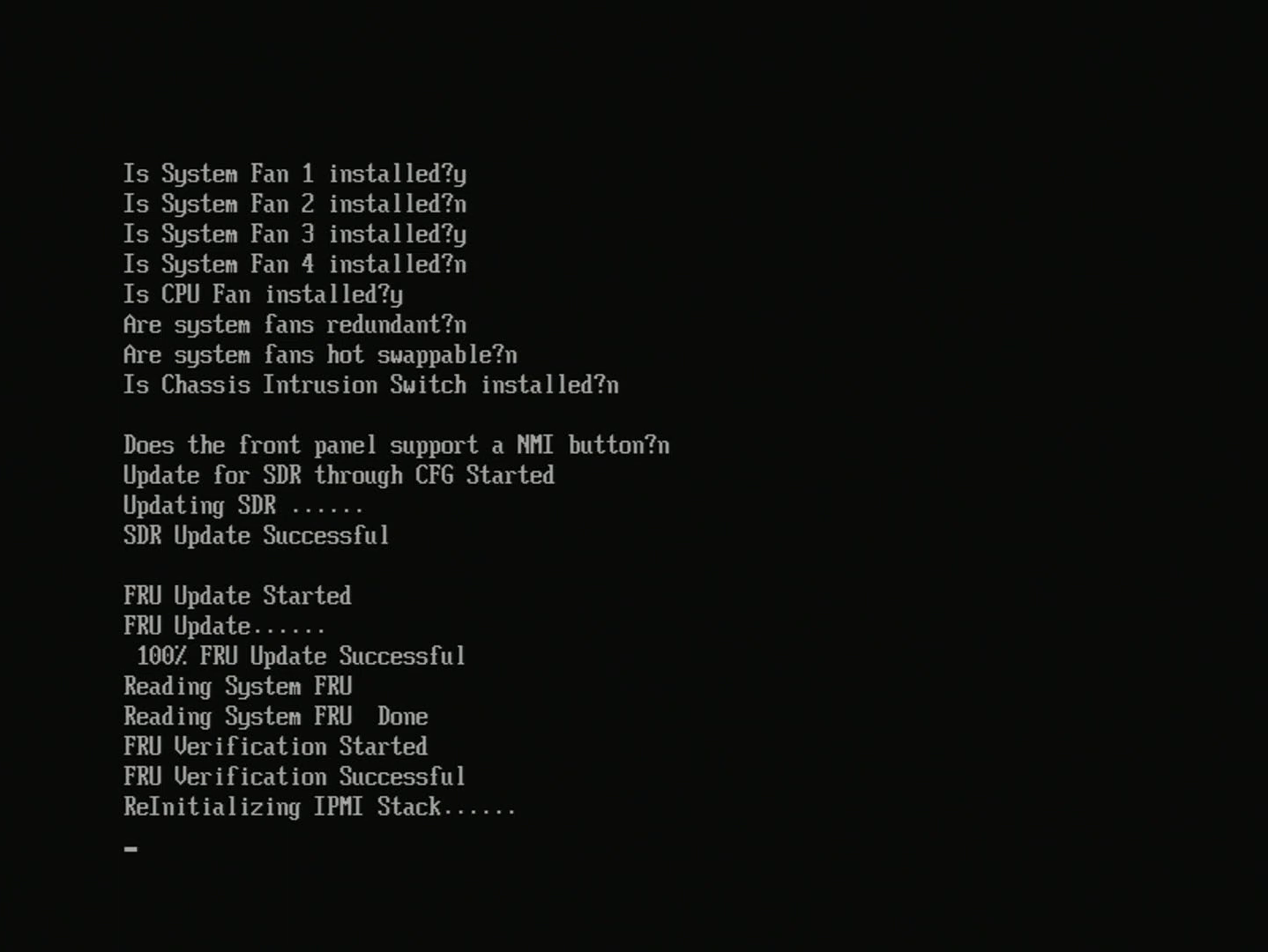

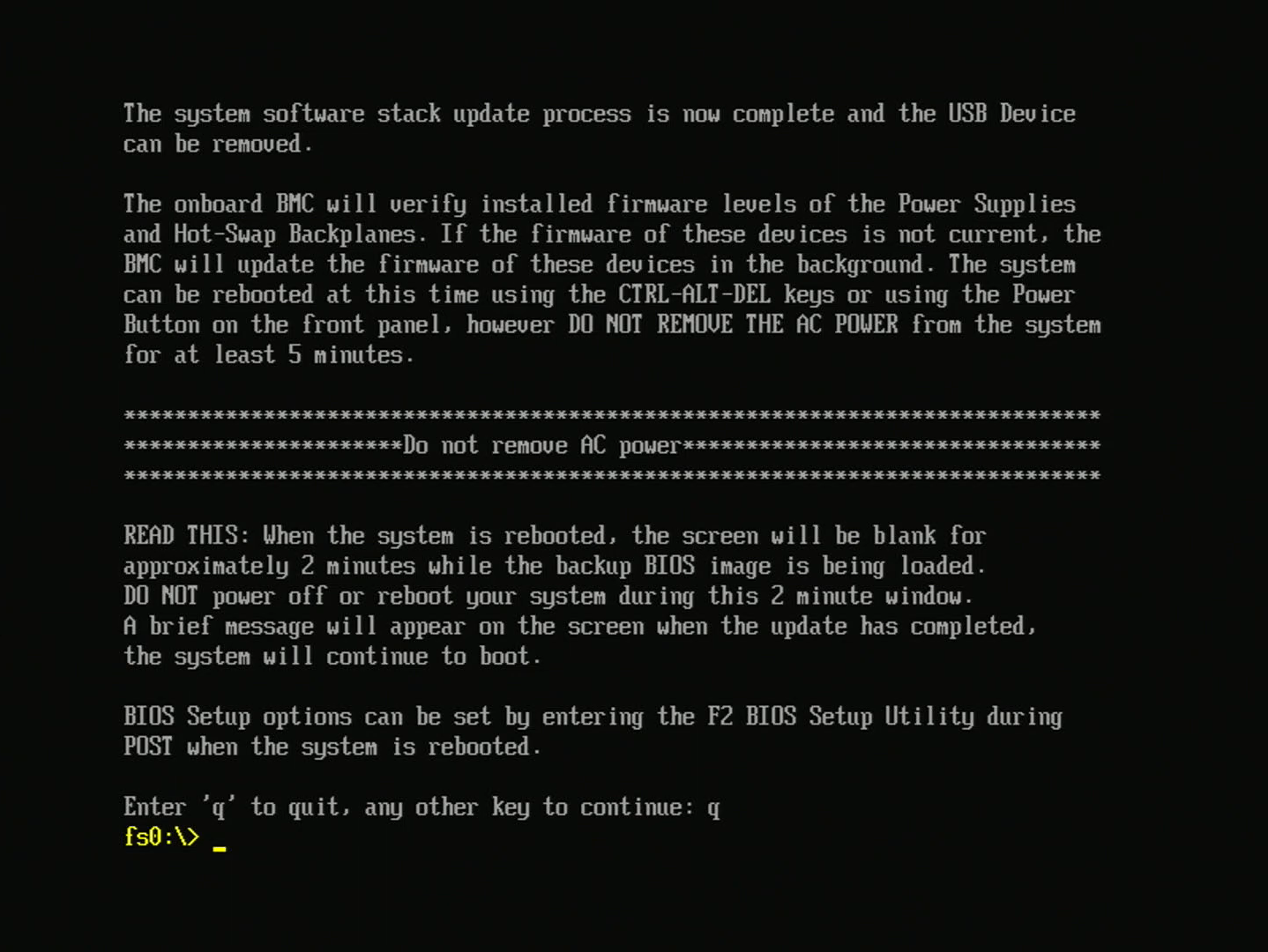

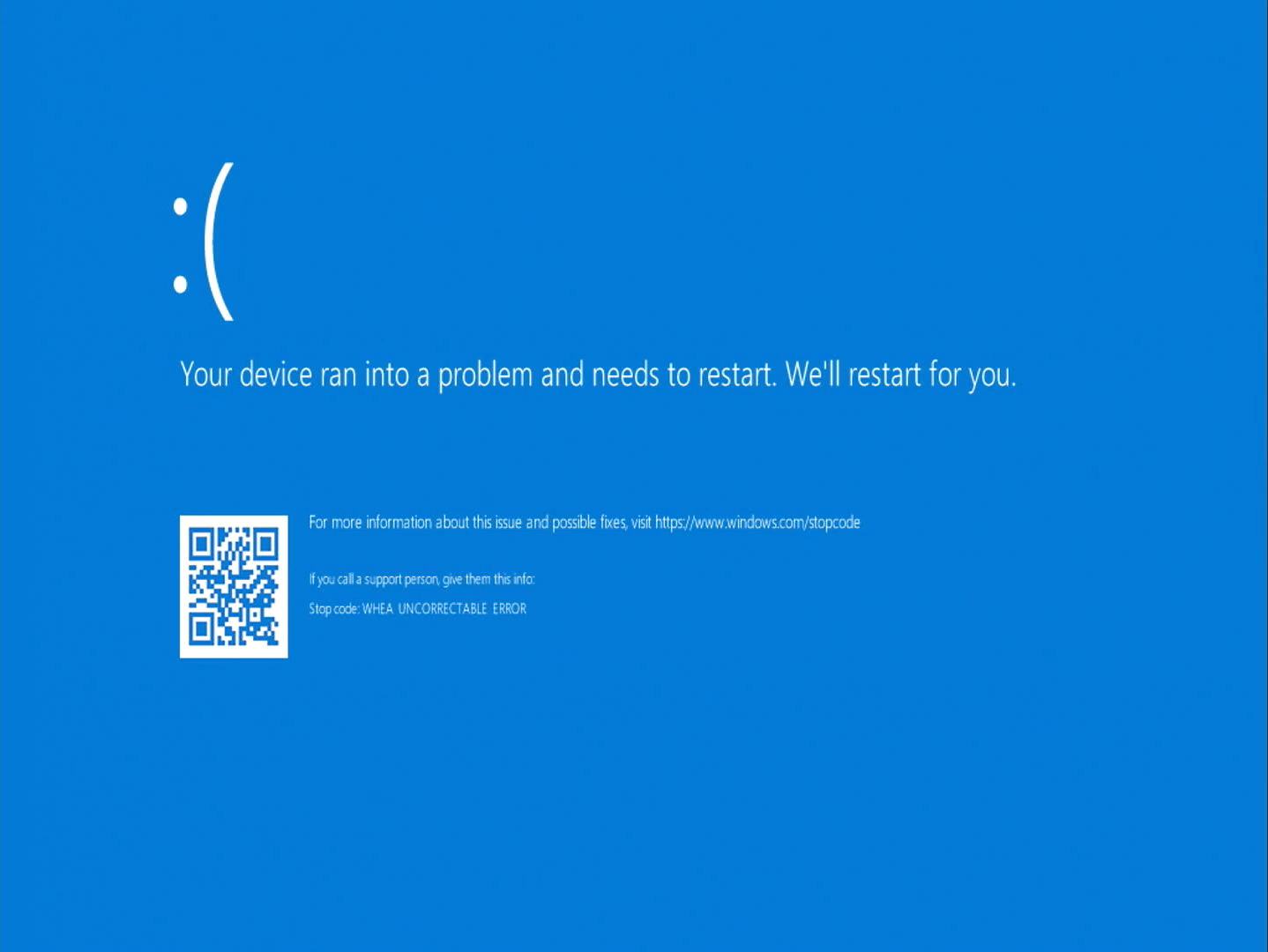

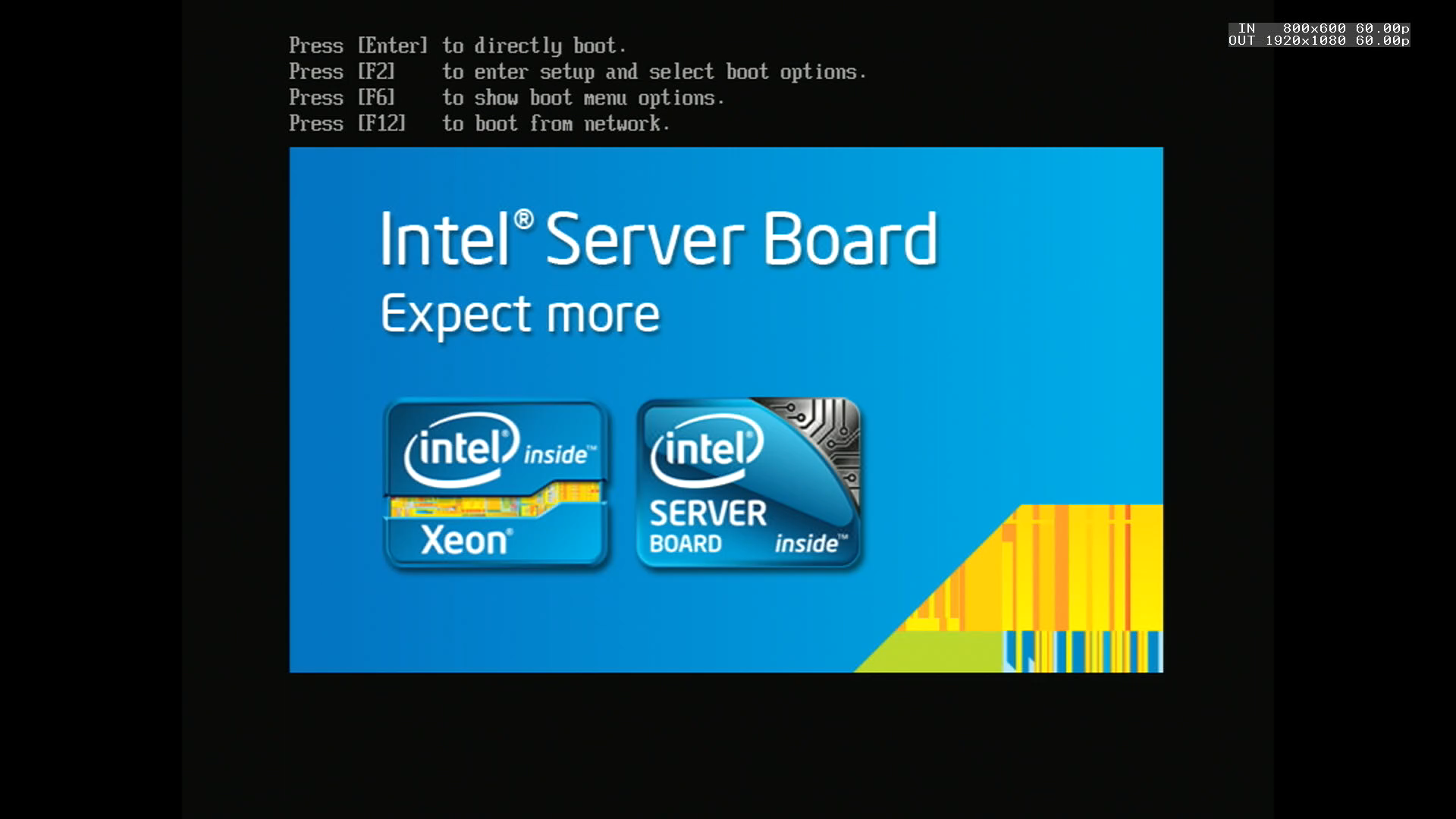

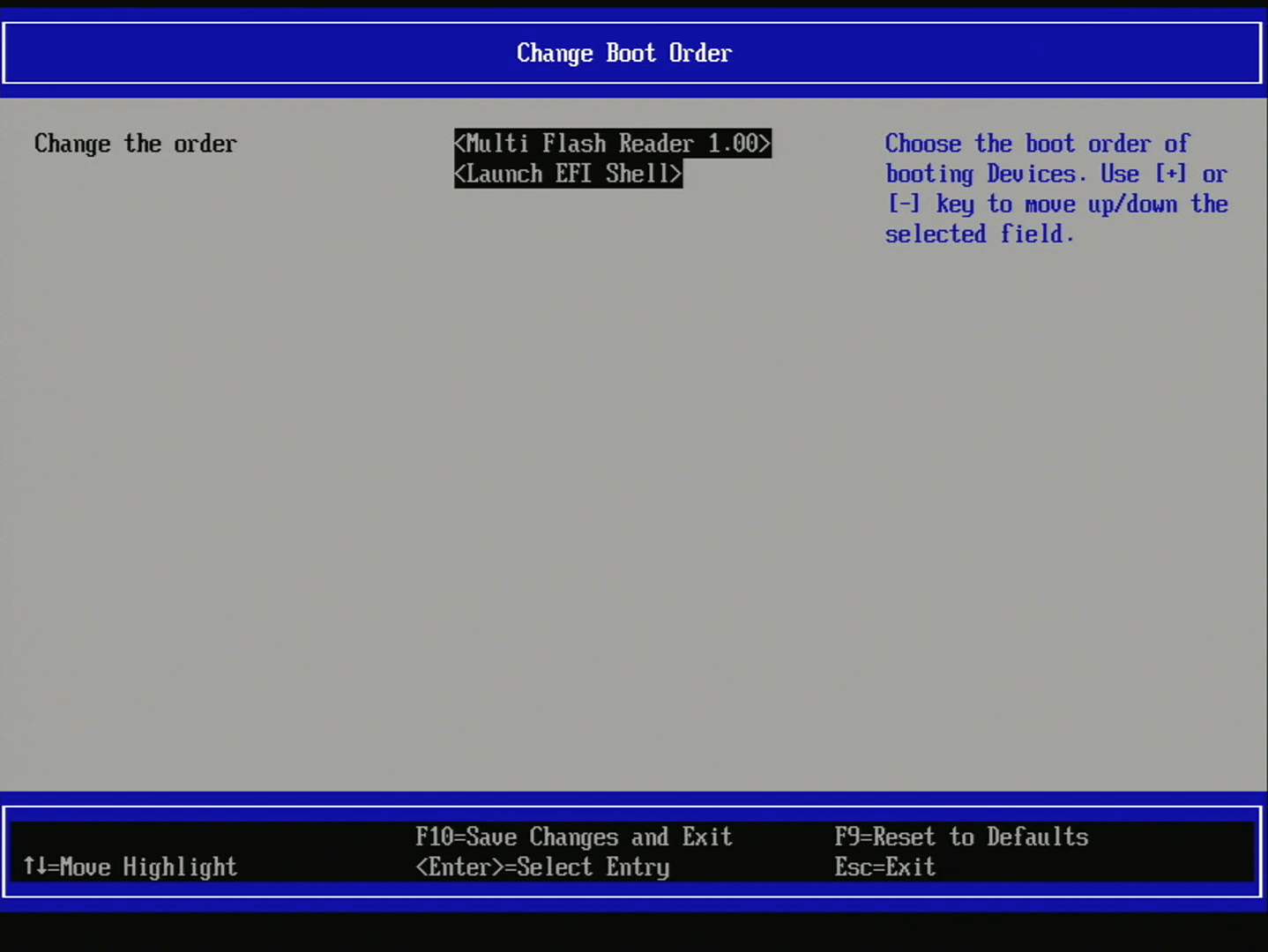

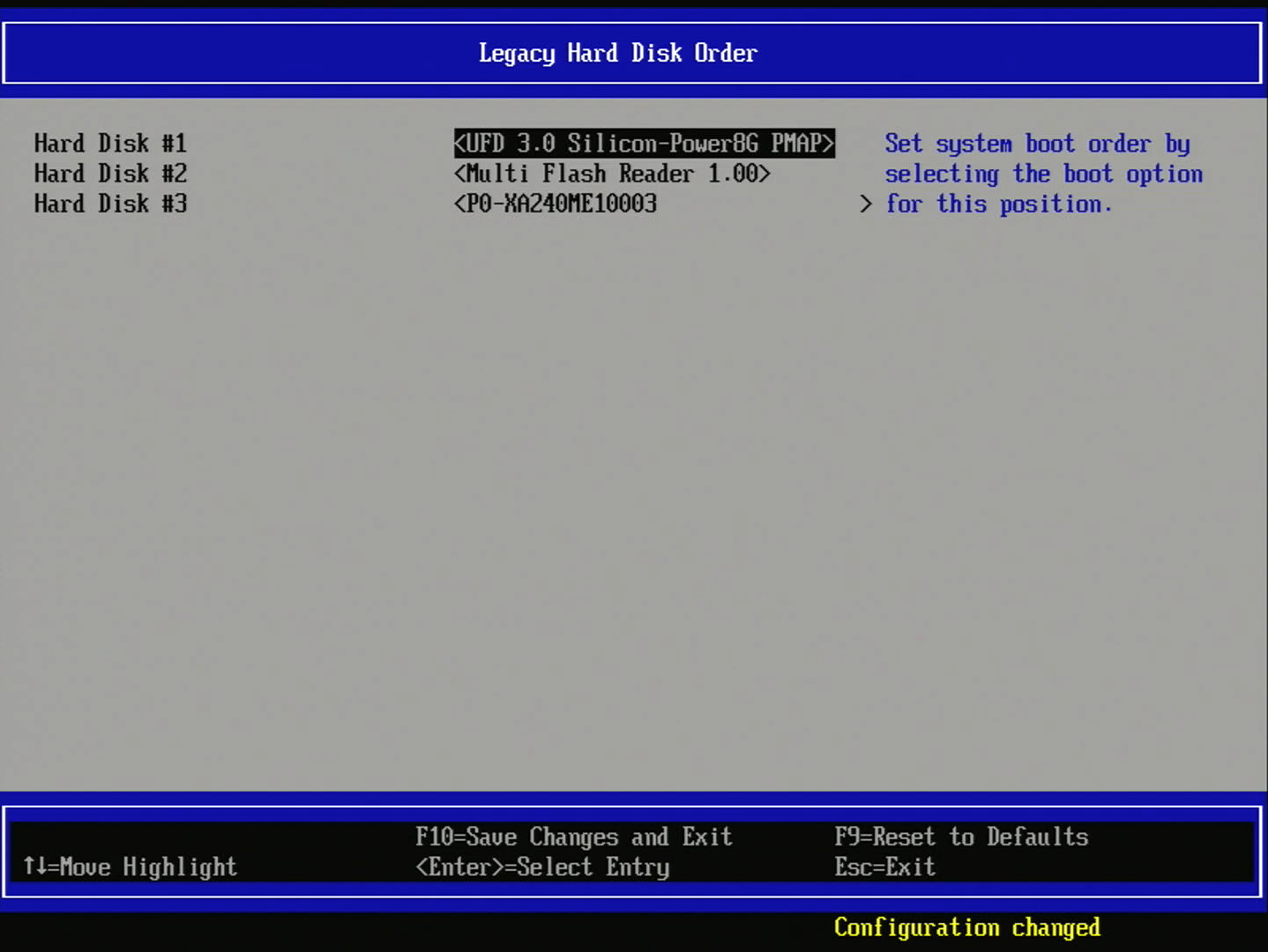

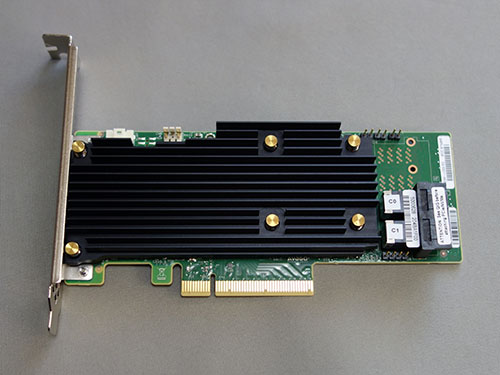

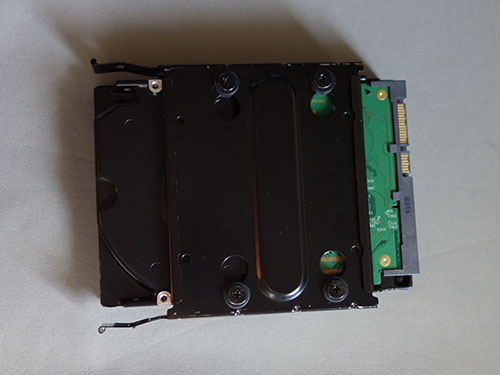

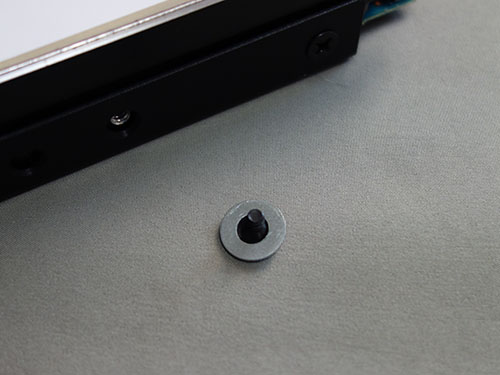

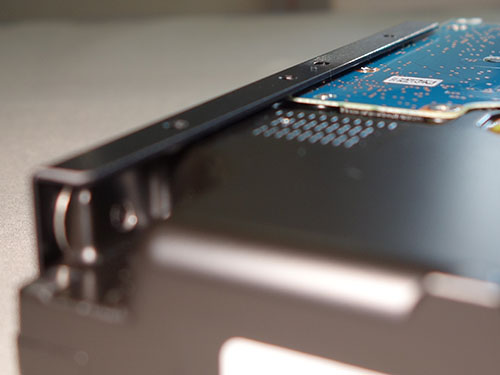

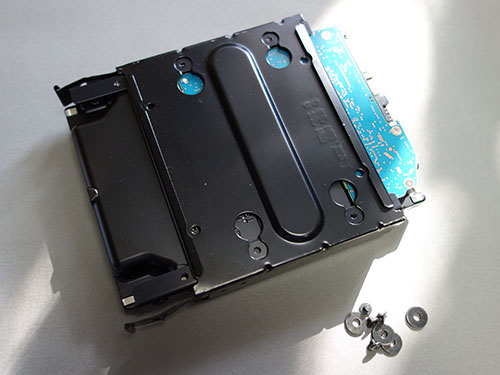

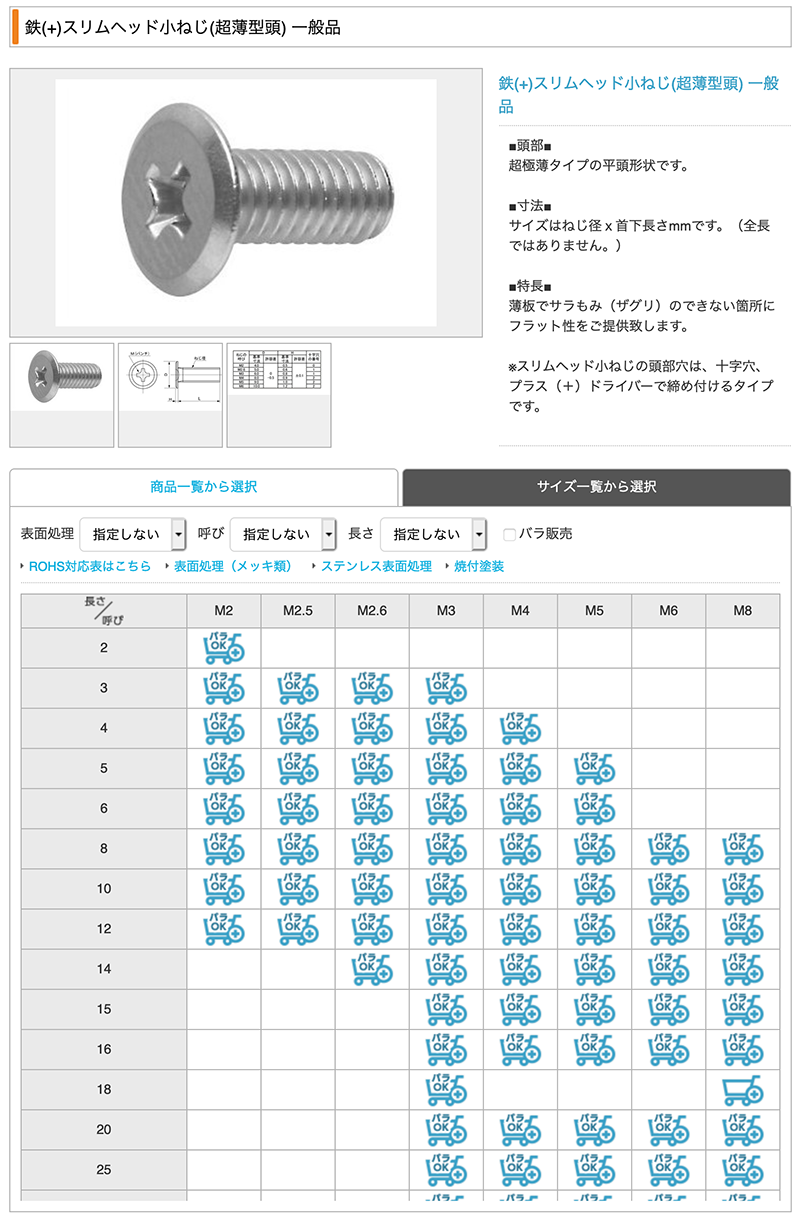

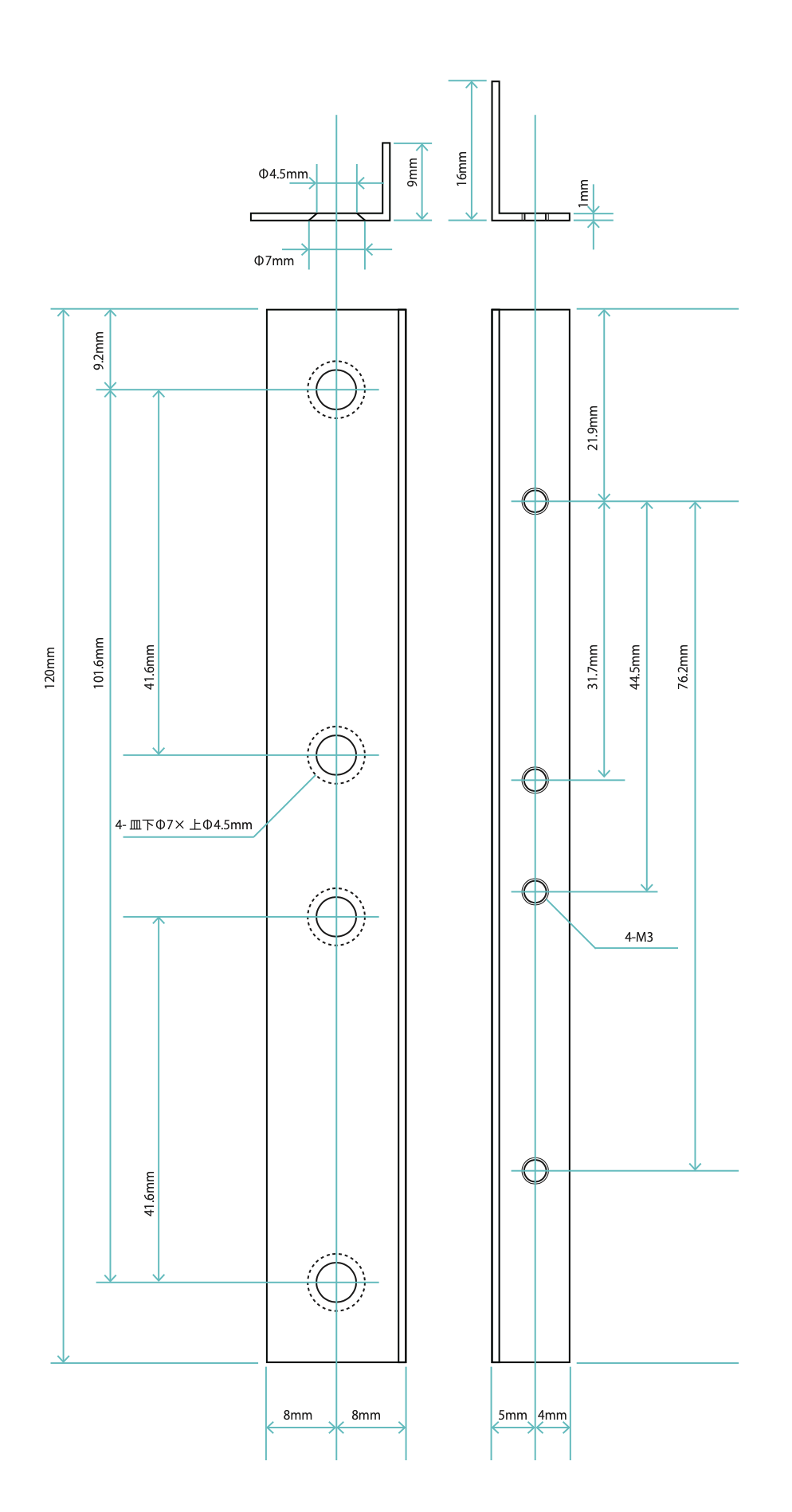

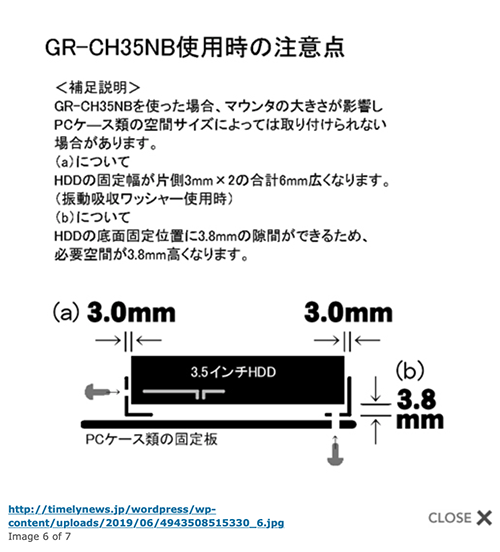

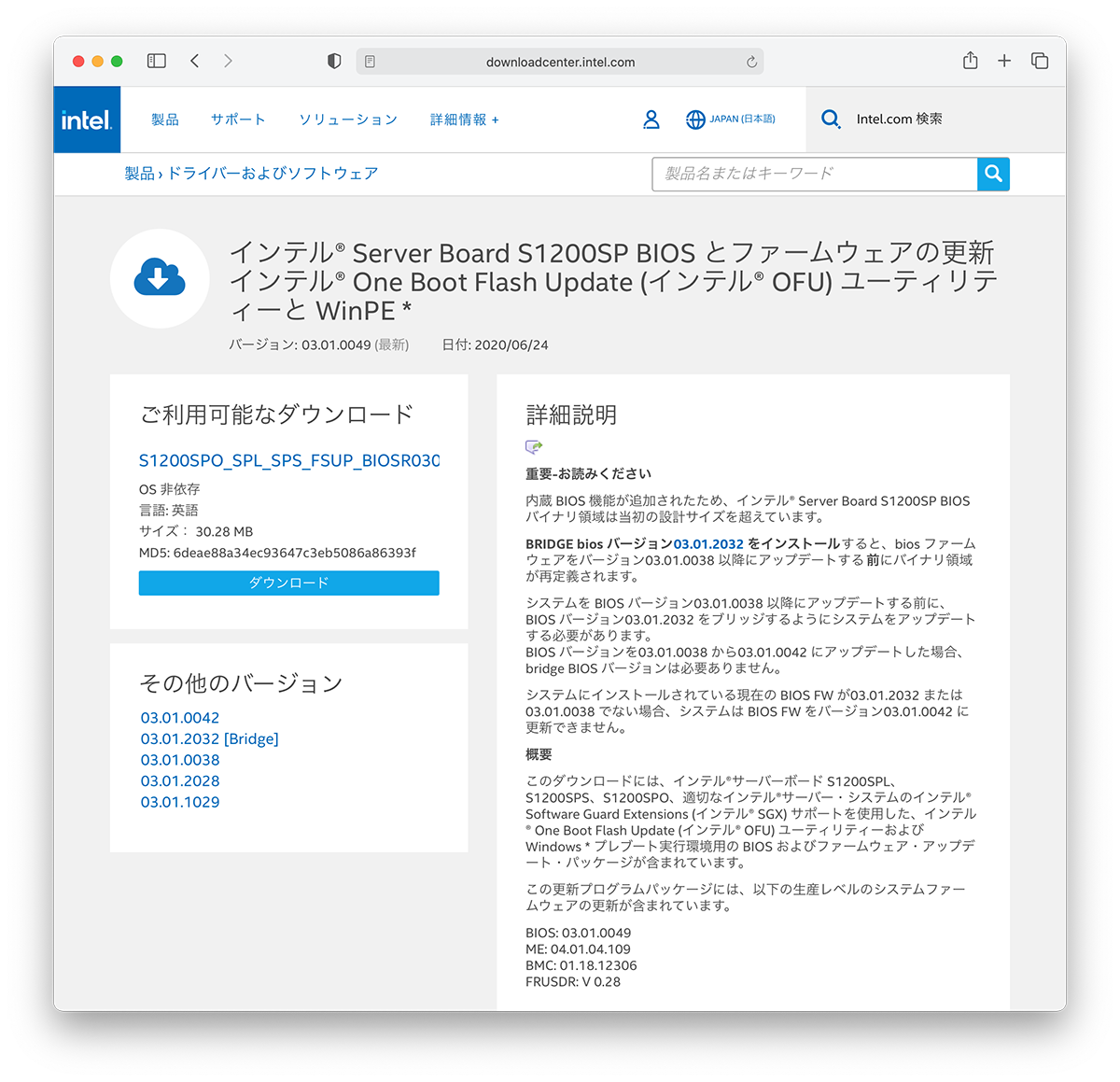

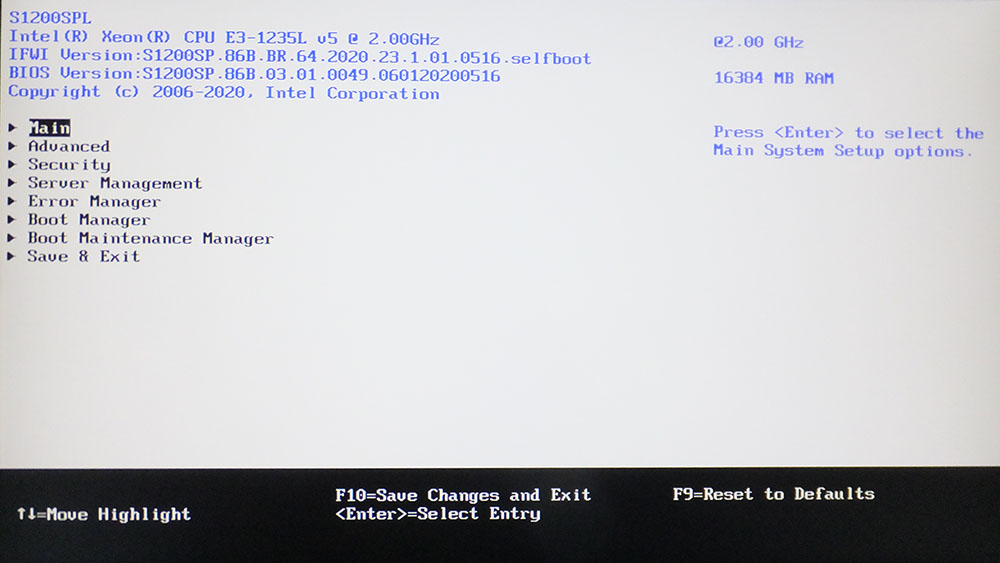

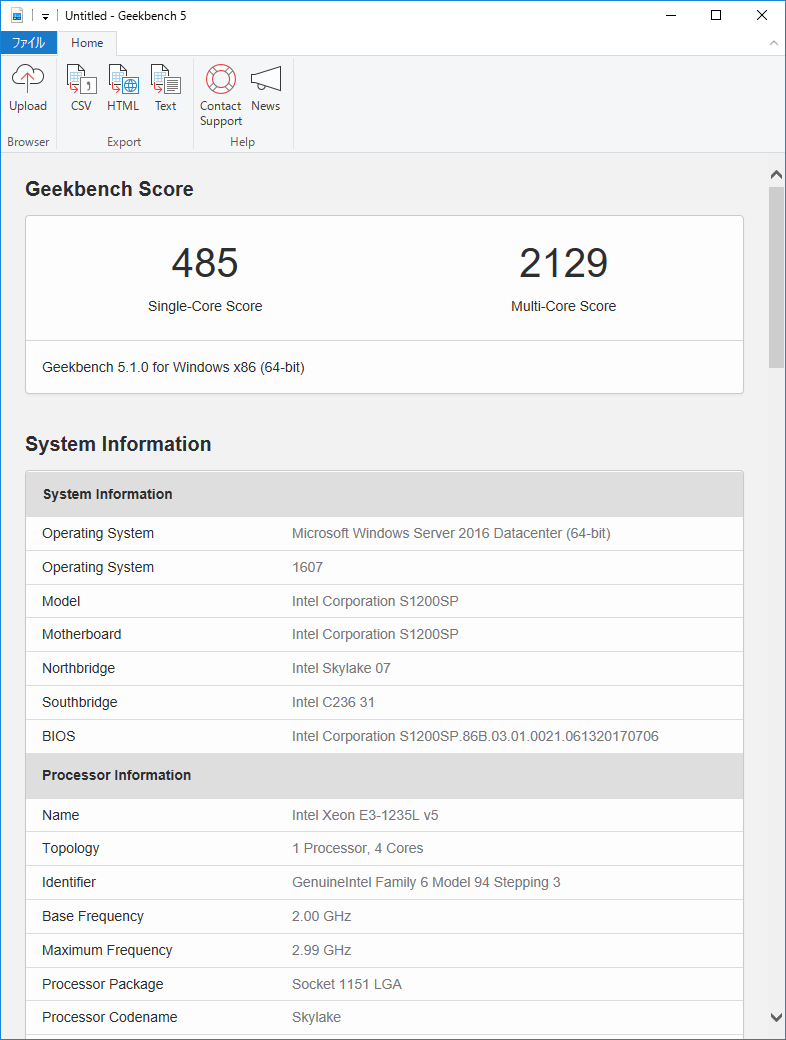

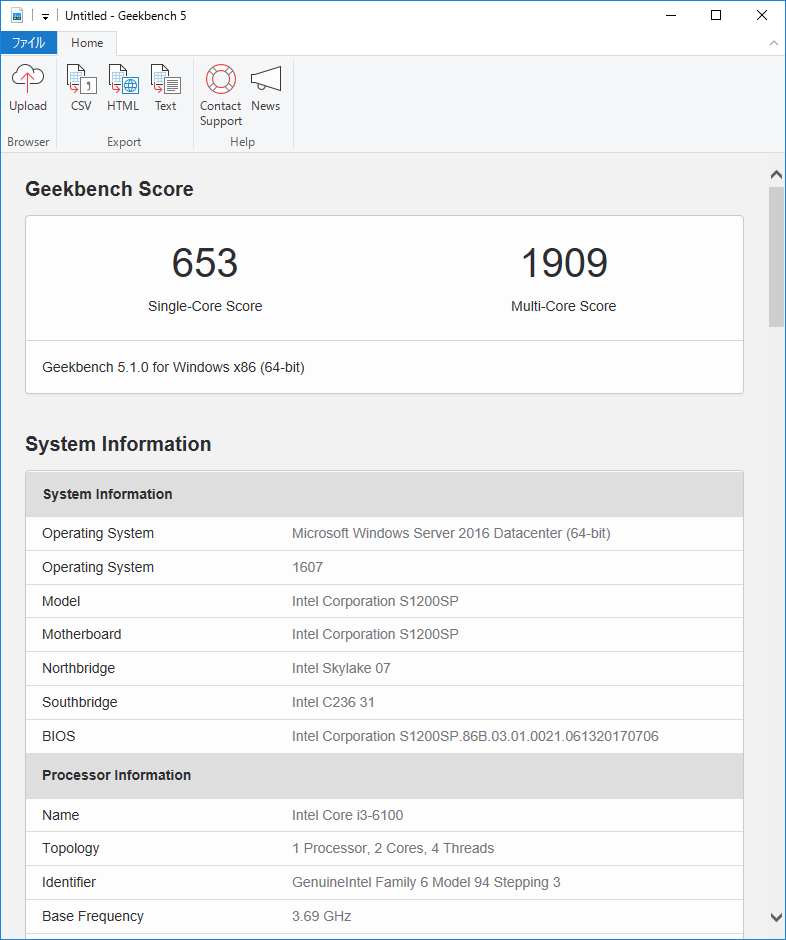

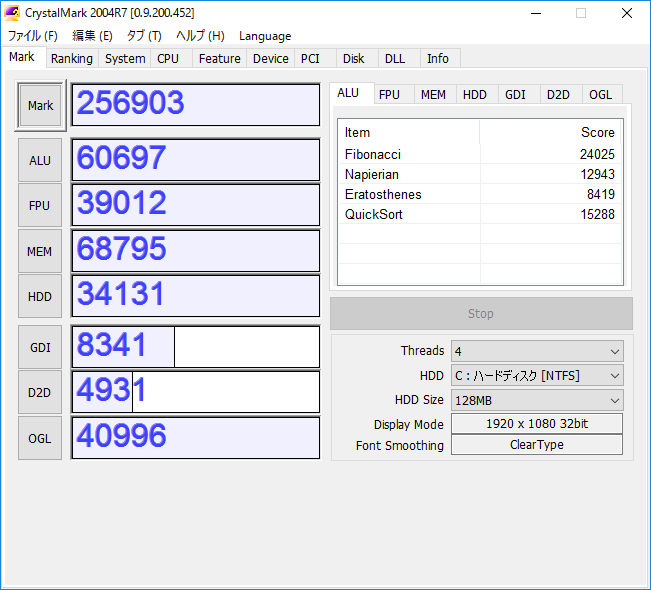

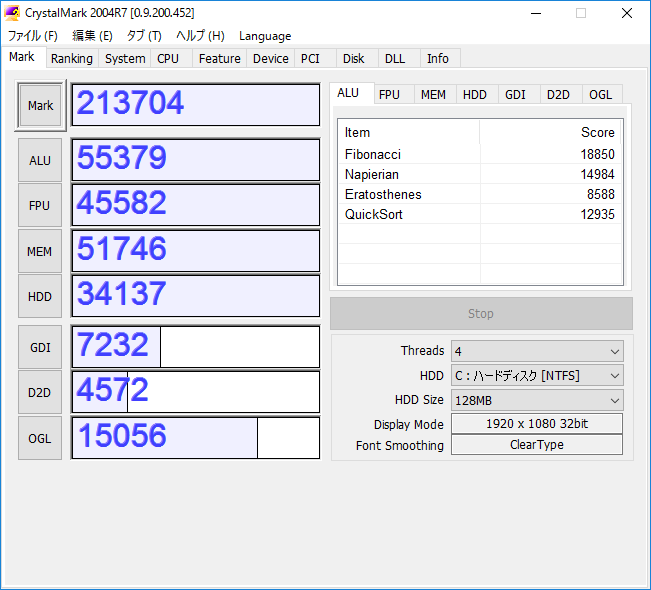

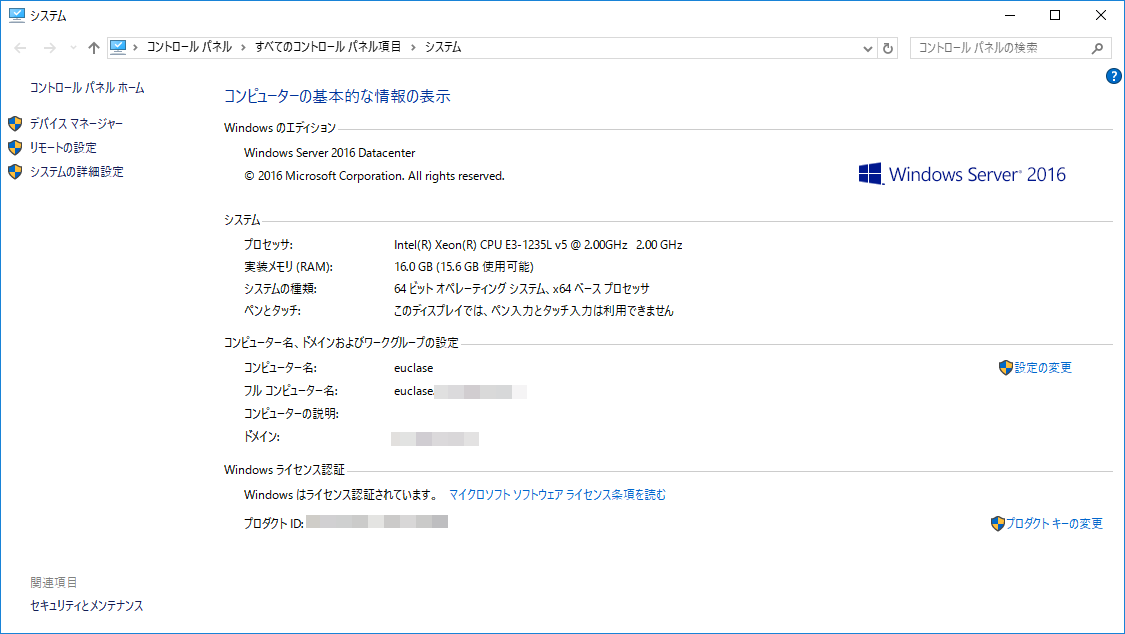

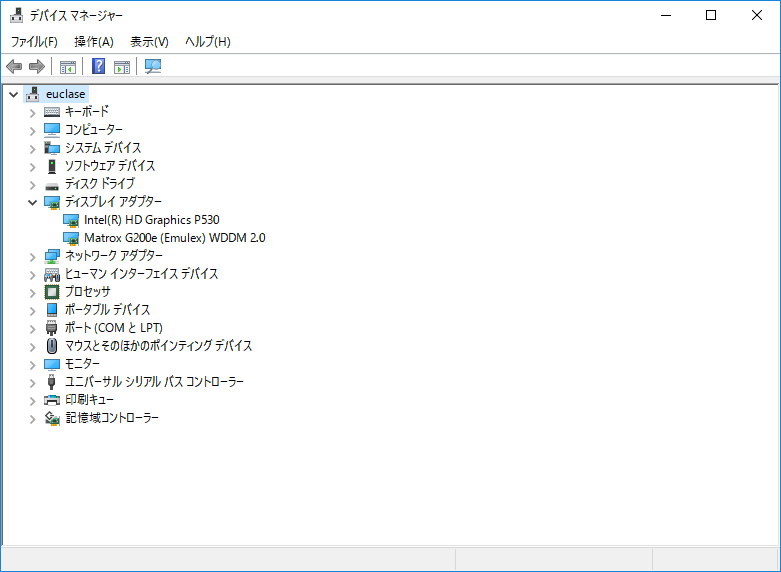

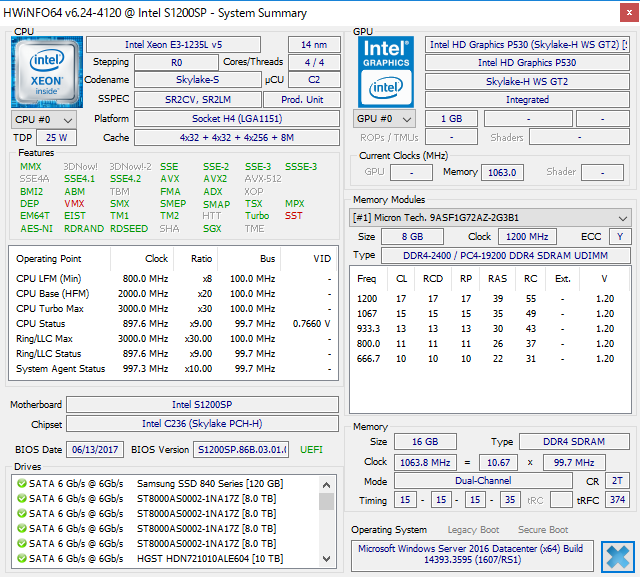

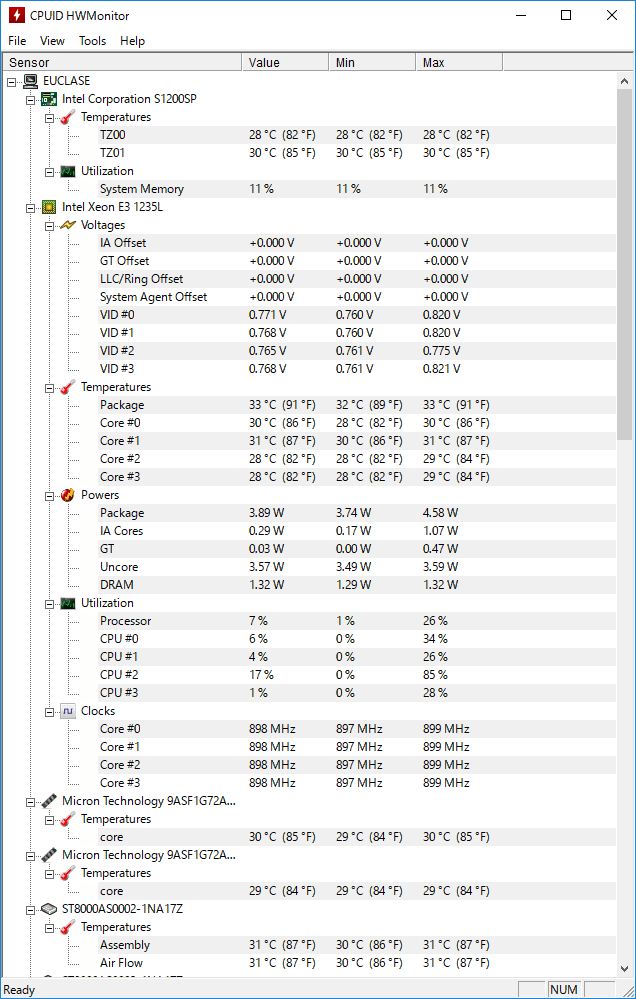

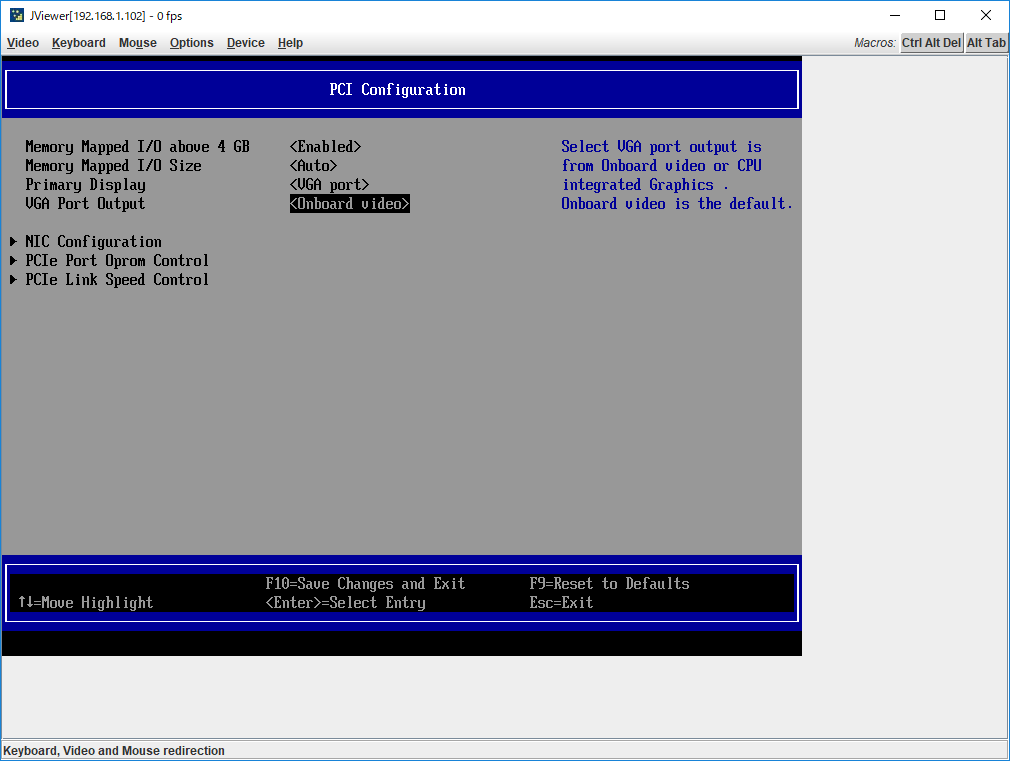

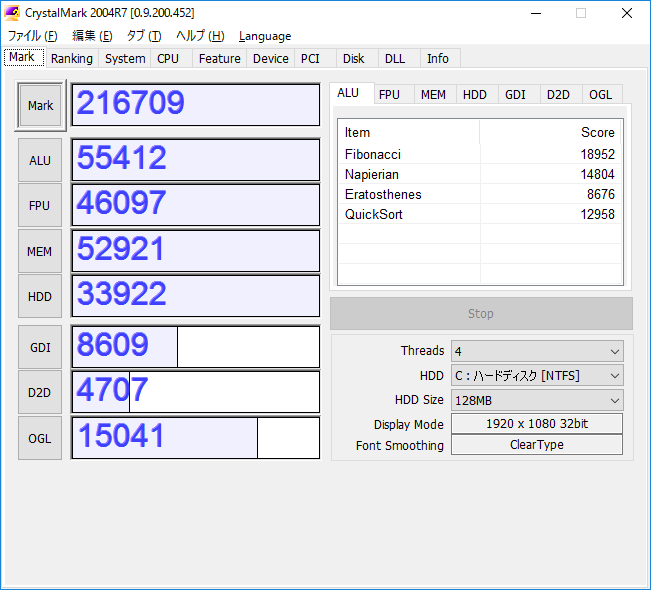

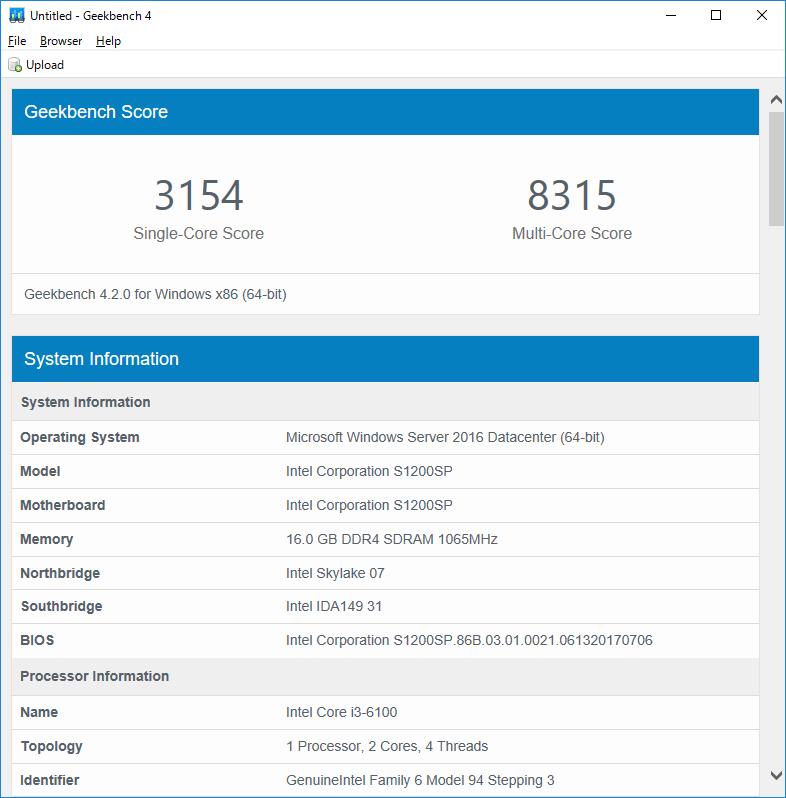

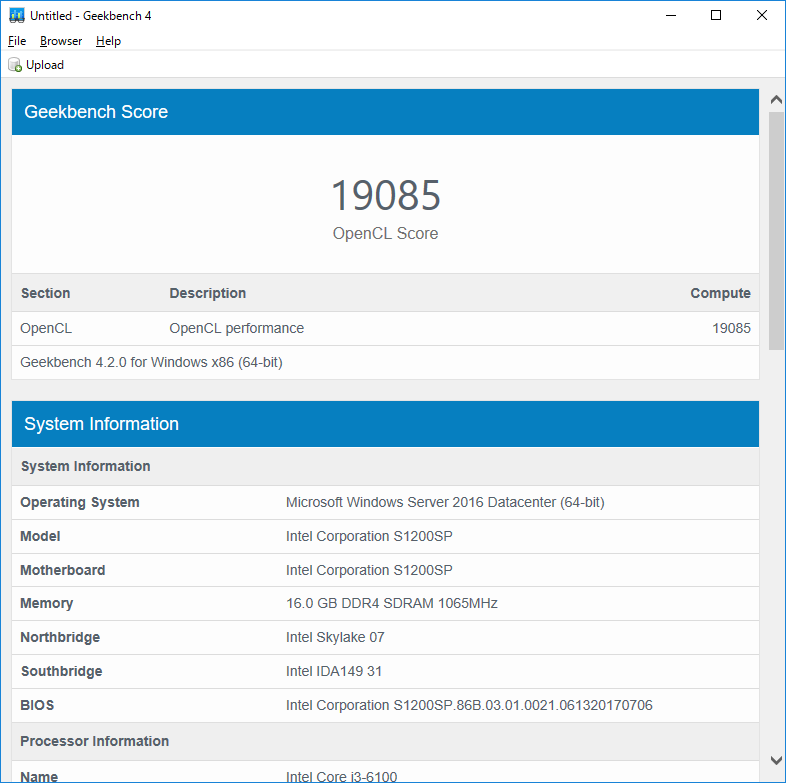

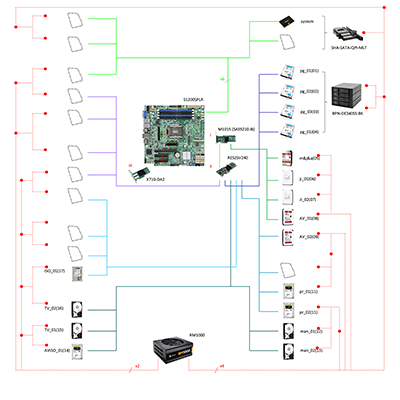

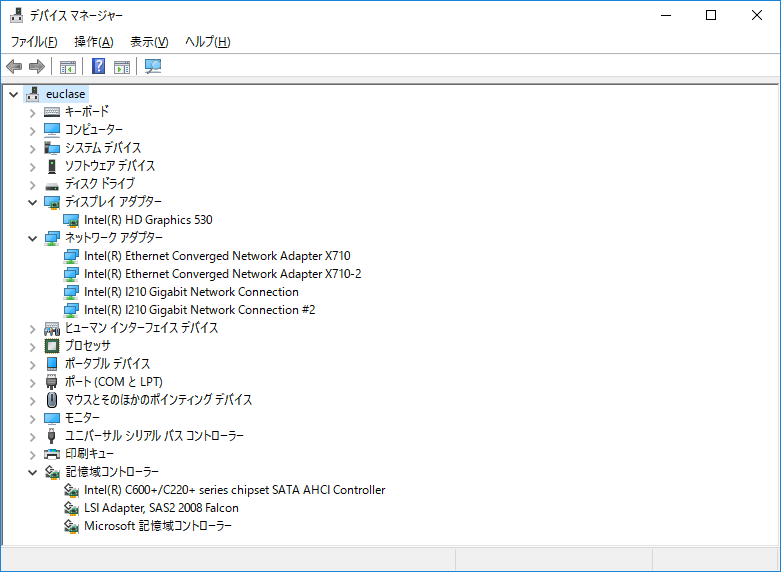

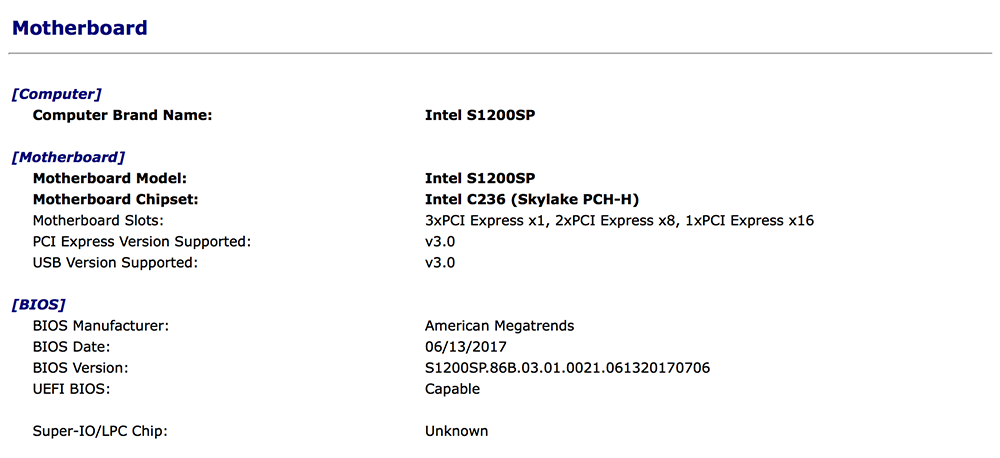

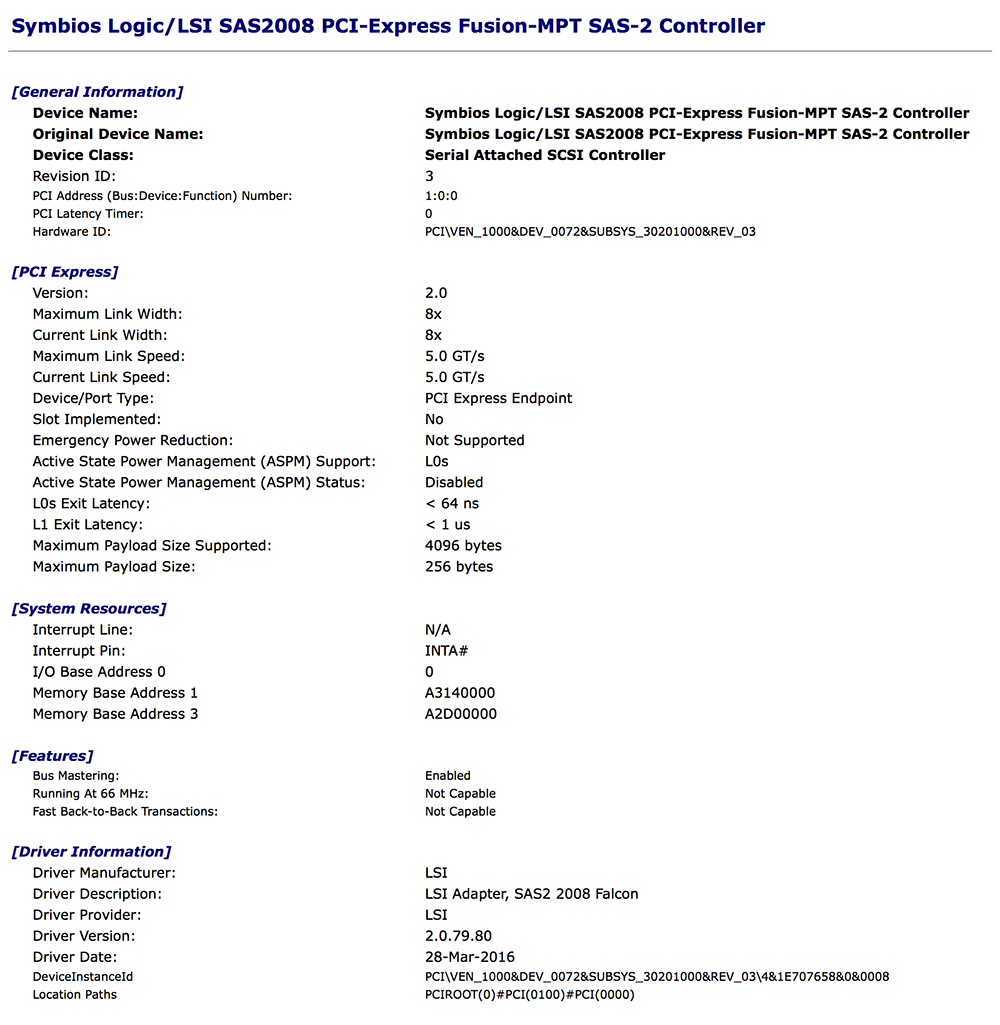

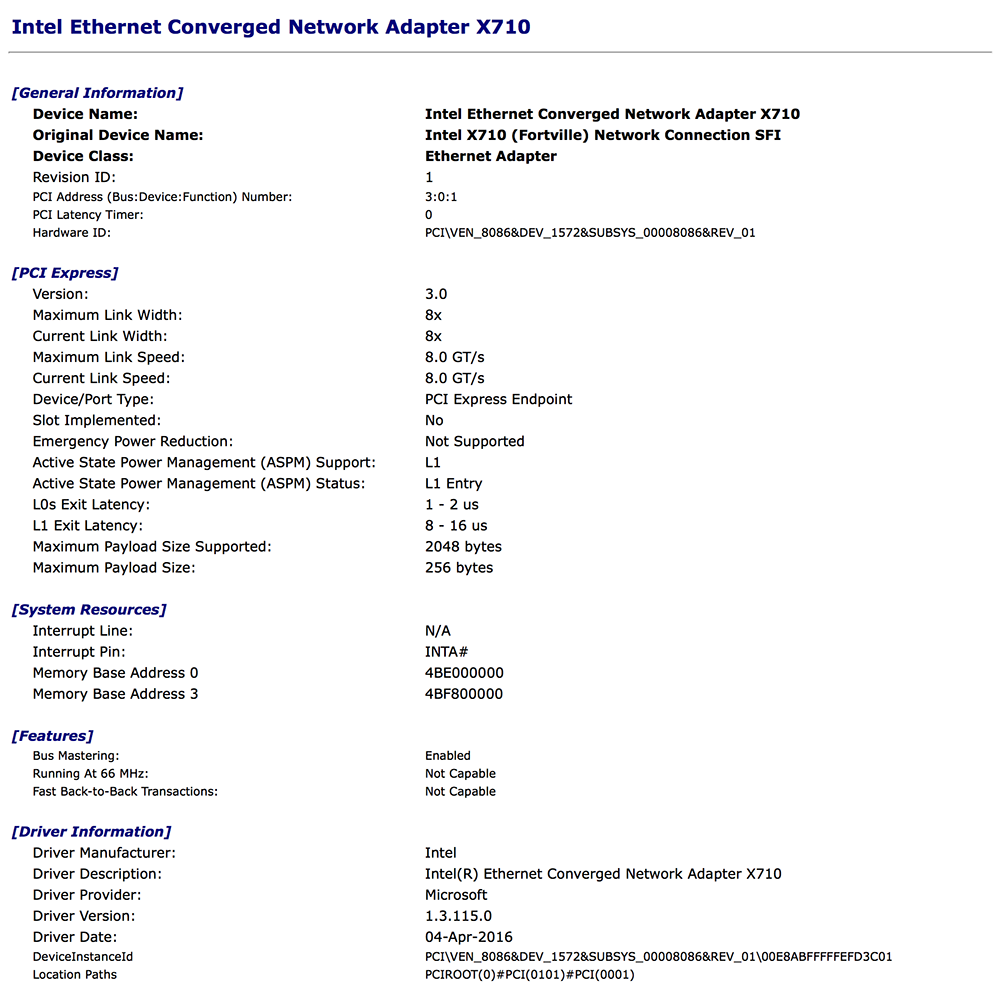

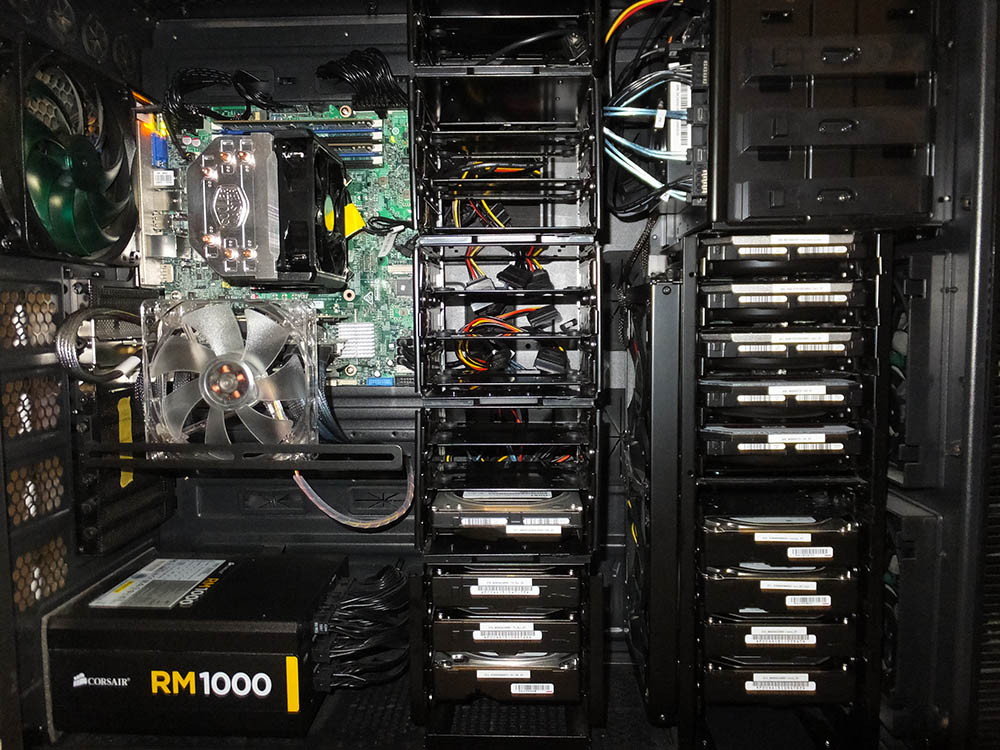

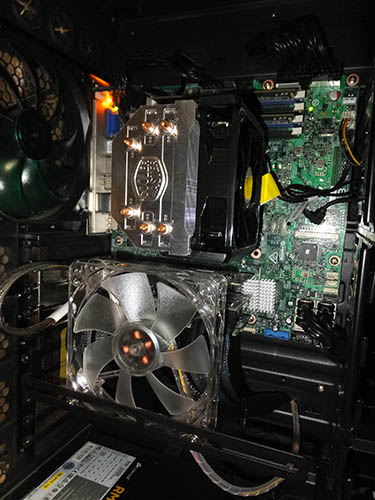

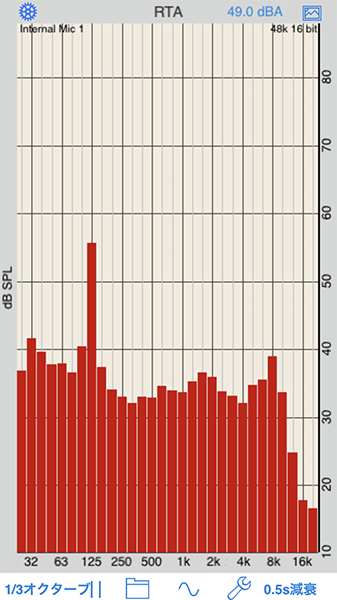

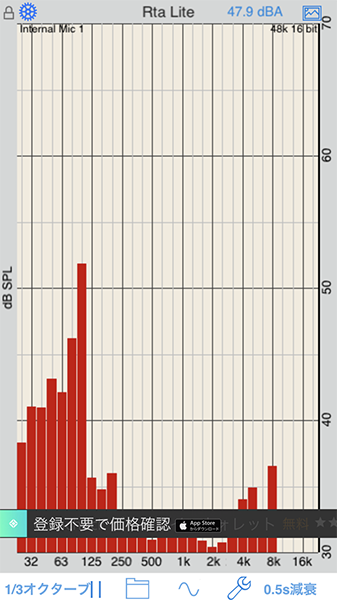

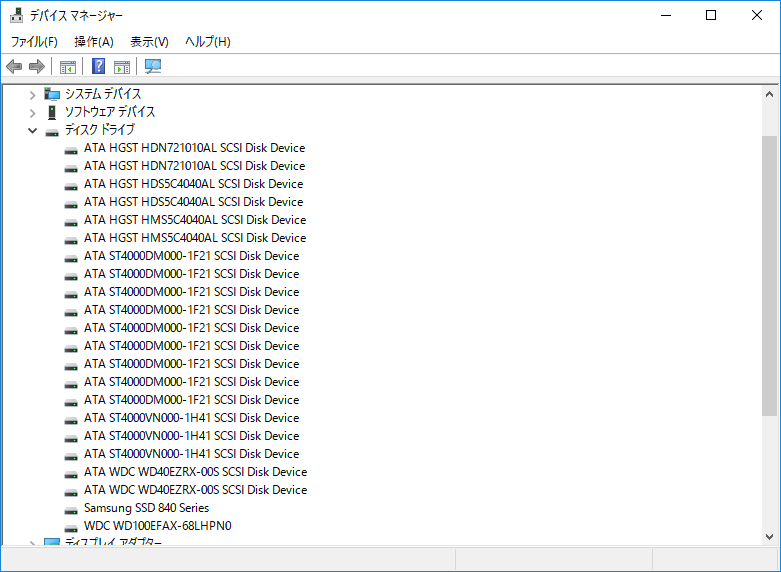

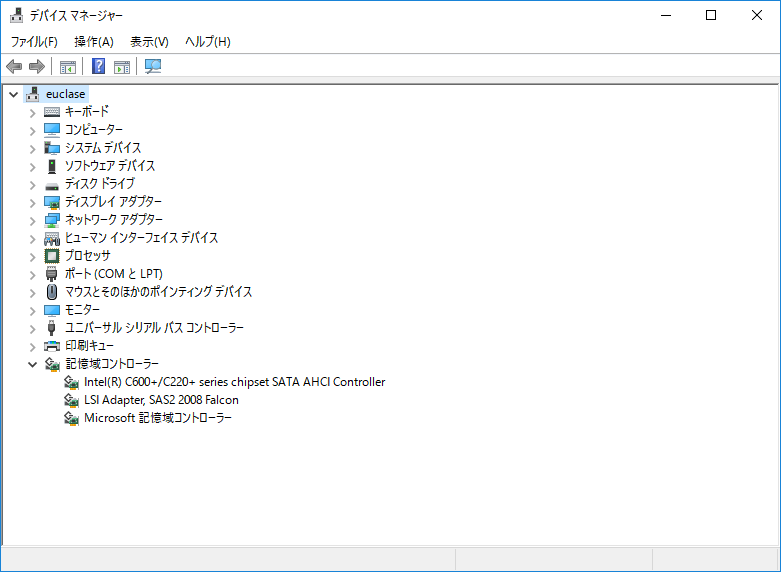

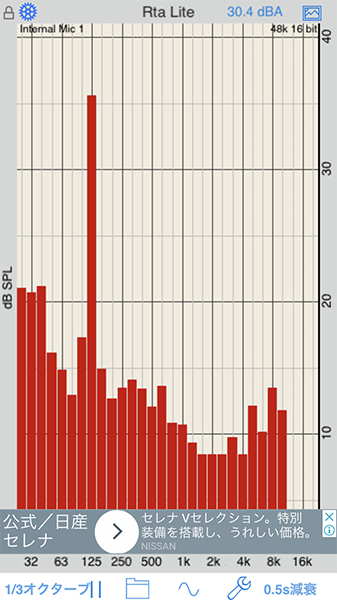

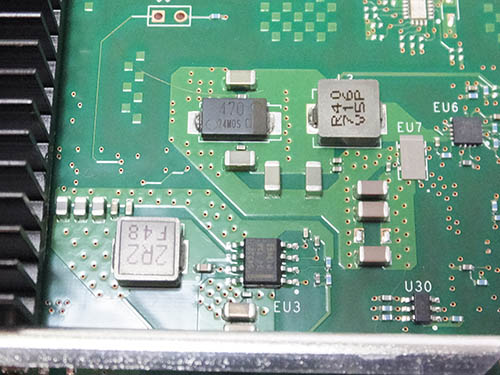

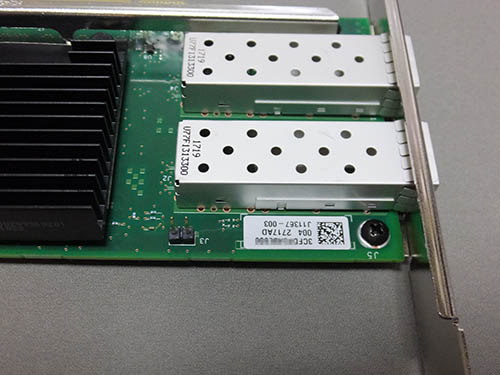

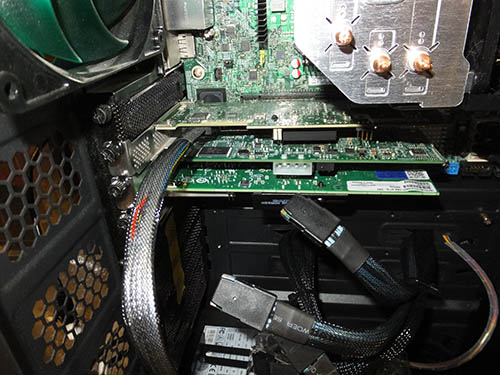

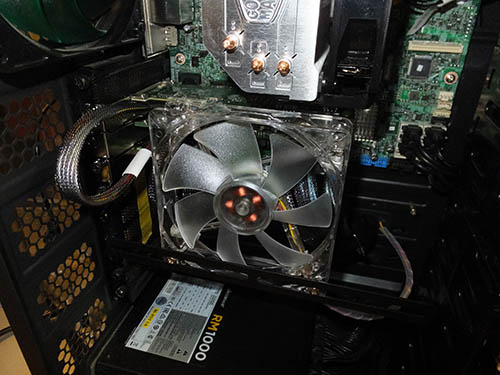

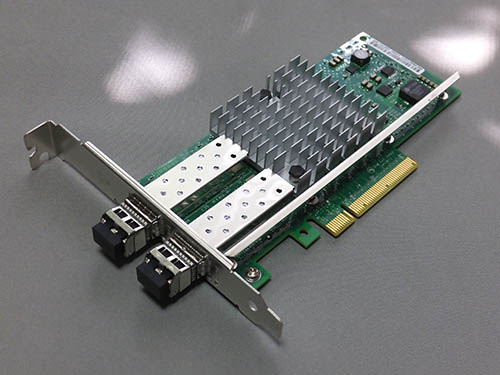

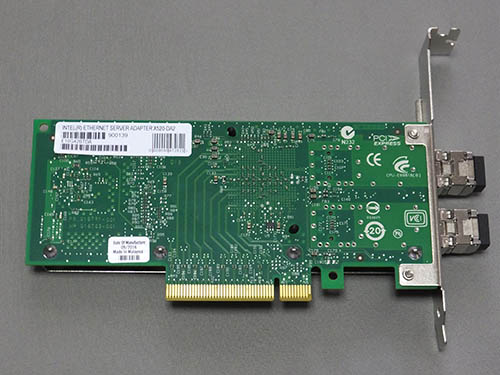

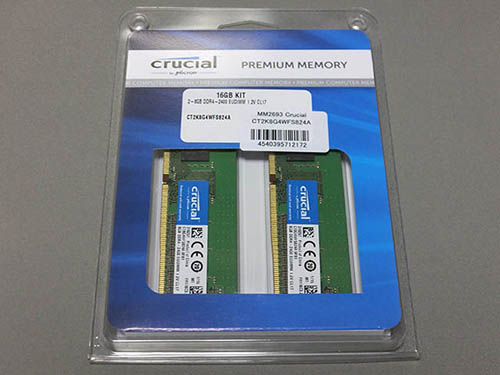

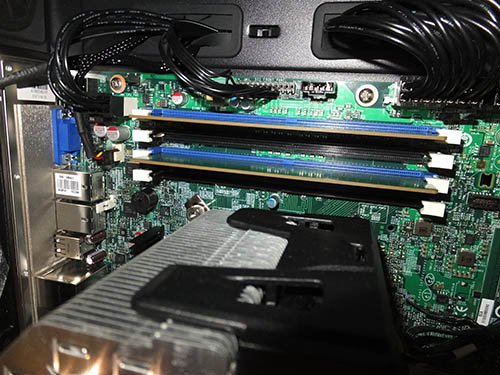

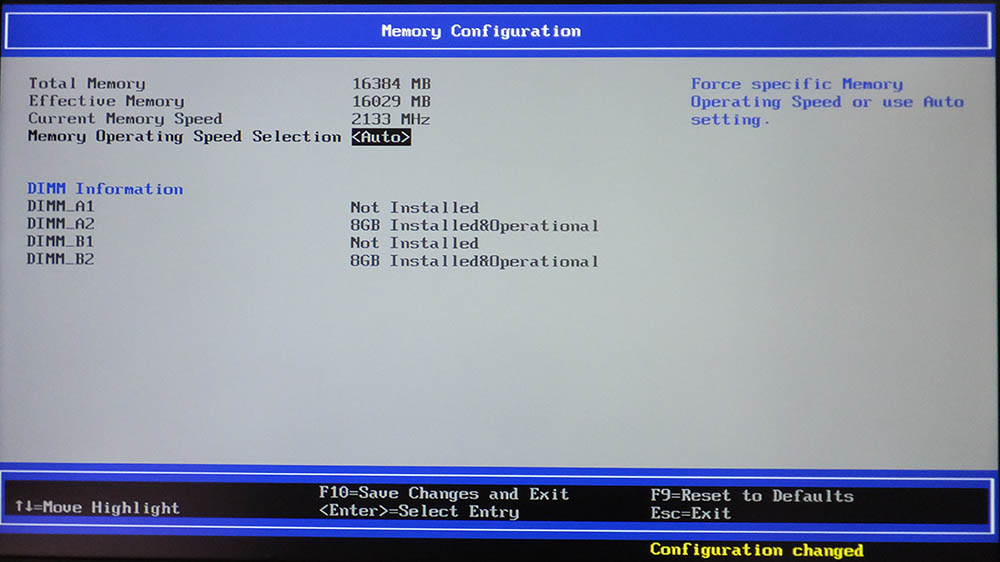

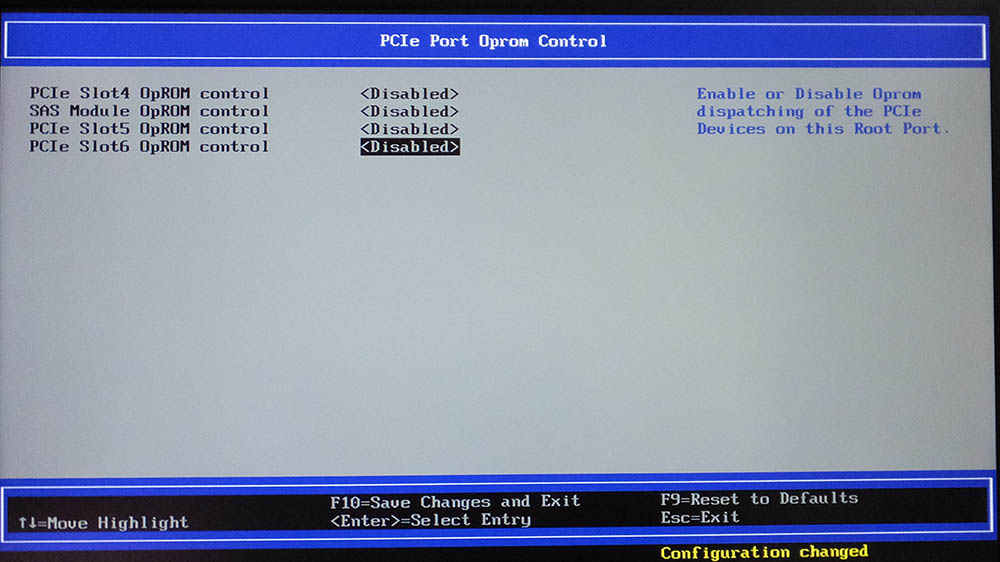

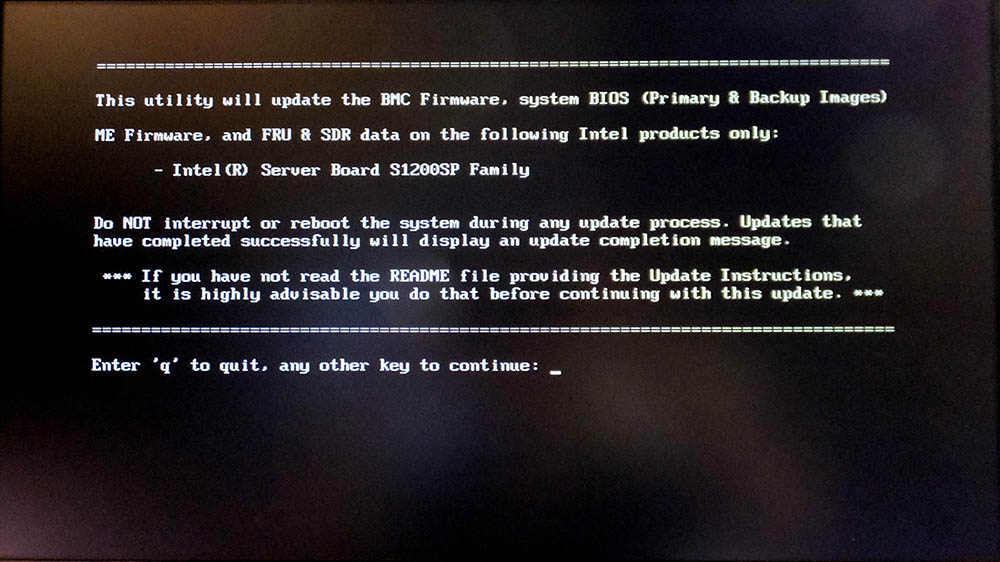

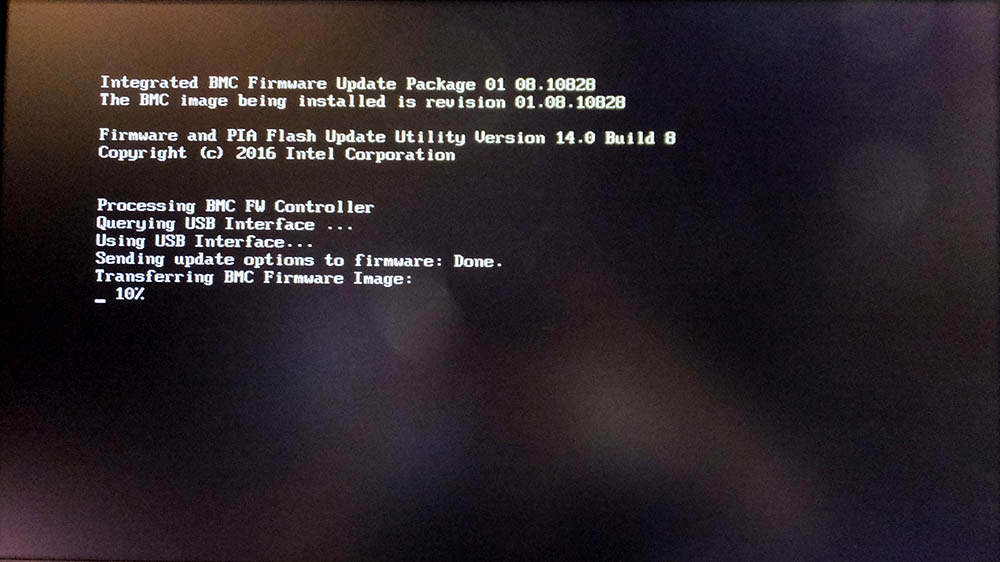

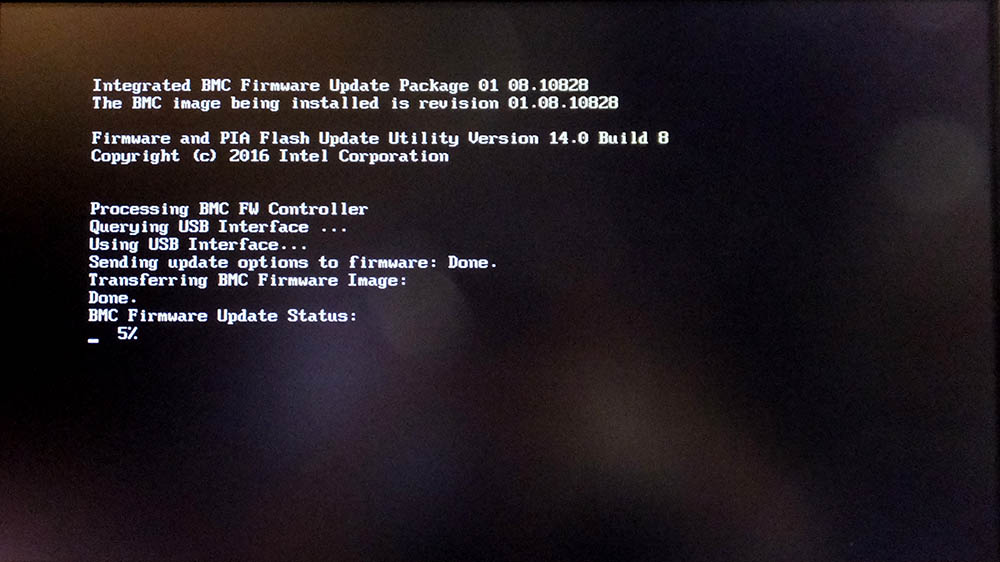

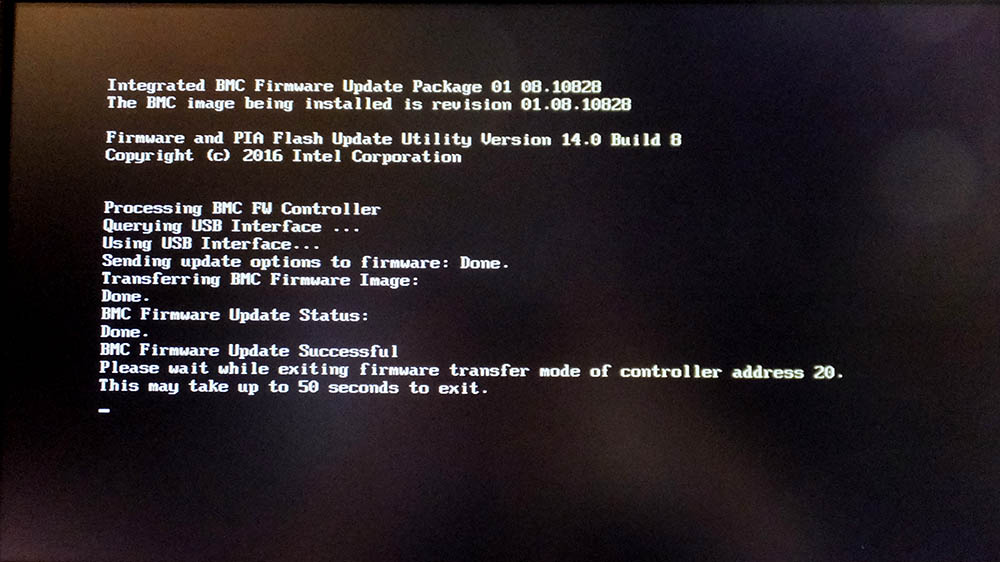

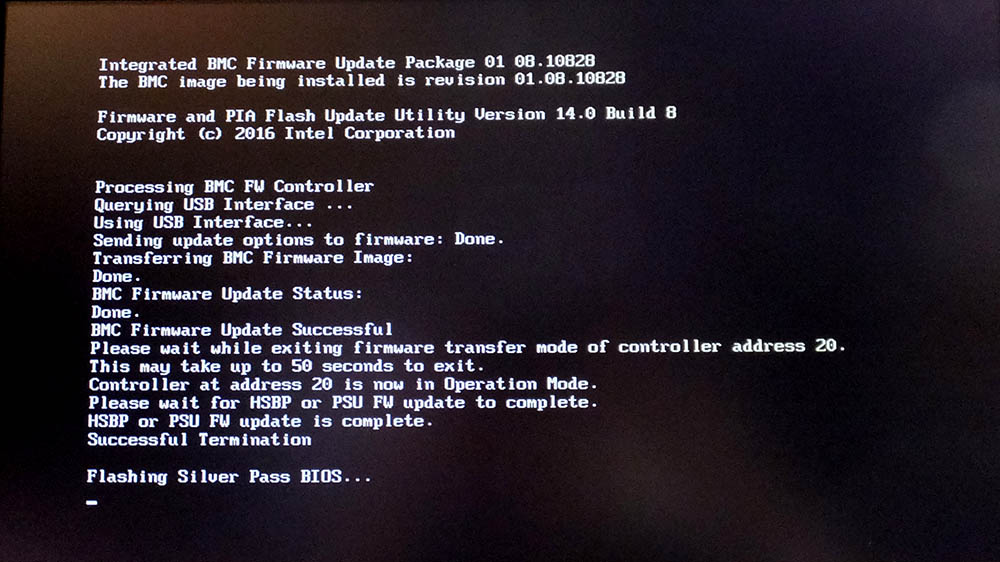

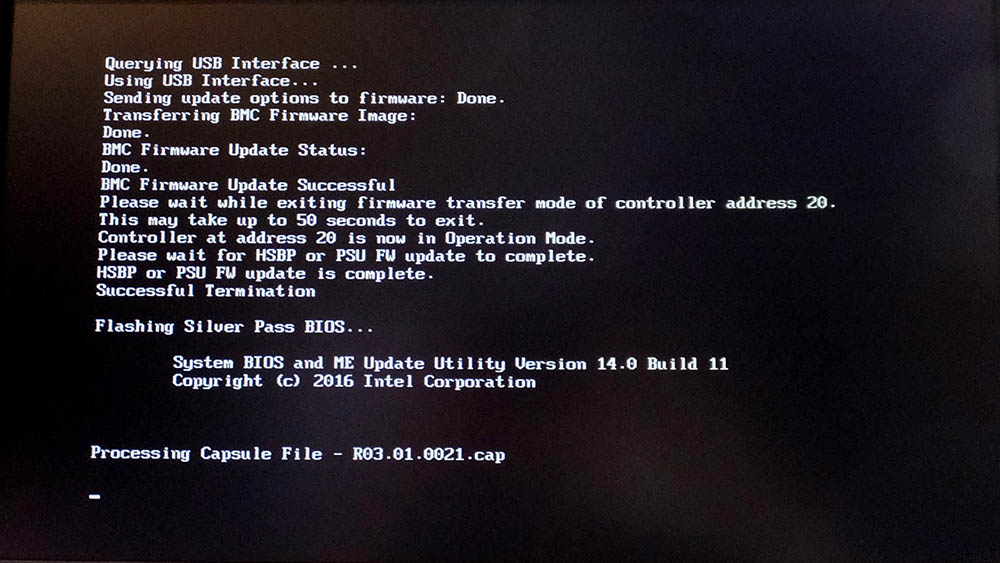

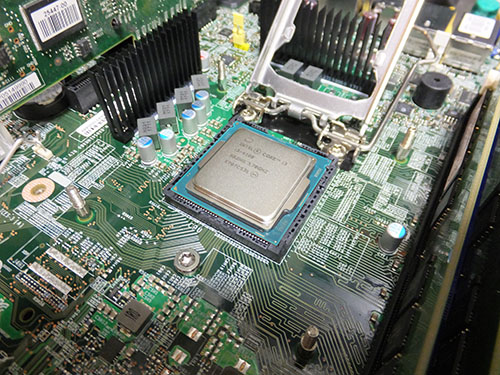

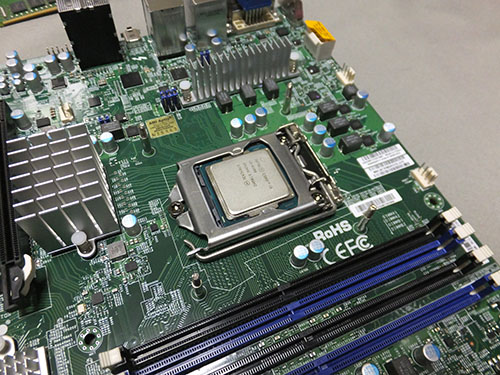

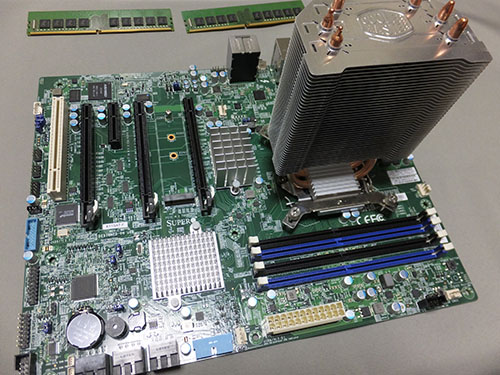

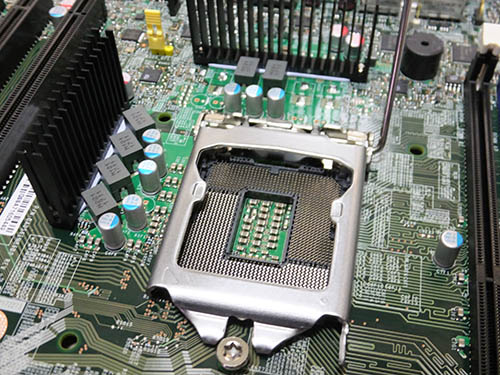

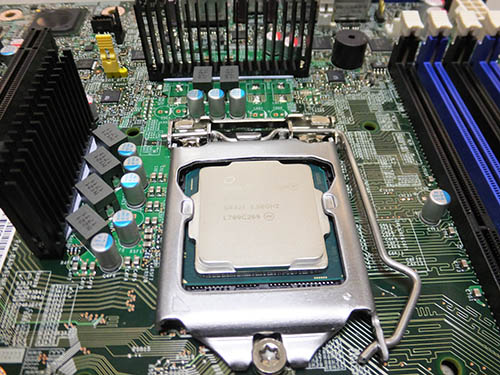

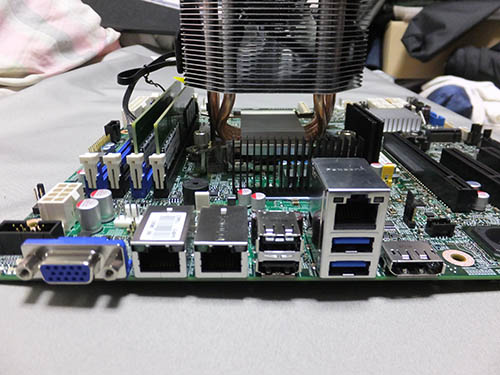

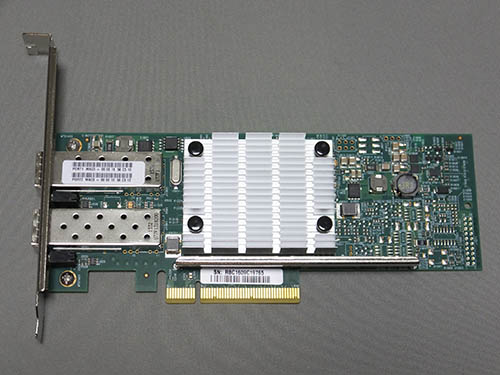

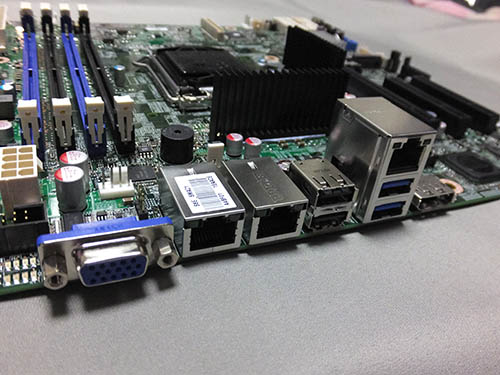

長らく第3世代環境だったファイルサーバの心臓部、マザーとCPUを交換することに。  2023年9月のディスク構成 ・・クリックで詳細が見れます・・ 昨年、2本の16TB HDDを購入していたのだが、使用しないまま死蔵していた。が、ファイルサーバのTV録画用の領域が足りなくなってきたので、1台を追加することにした。 今回使用するのは東芝のMG08ACA16TE。 事前にWesternDigitalのData Lifeguardで検査を行う。余談だが、このData Lifeguardはサポートが終了したようで、今後は別のソフトウェアを検討する必要が出てきそうだ。ちなみにWesternとしての代替ソフトはWD Dashboardとのこと。SSD用に使用したことがあるが、HDDの検査で役割を果たすのだろうか? さて、それはさておき、24時間以上の検査にパスし、HDDを久々に増設。空いているベイに実装して、クイックフォーマットしてマウントした。 ファイルサーバに搭載したHDDは、これで15台目になる。 前回から更新が滞っていたが、HBAカードはその後トラブルもなく1年以上が経過している。 今回、仮想基盤環境をWindows Server 2025に更新するのに合わせて、ファイルサーバーもOSを更新。 RefusでインストールUSBを作成し、ブート。RefusでTPMのチェックも無効にしてあるので、インストール自体はスムーズに進む。               Intel NICはIn-Boxドライバが当たっていて手当不要。BroadcomのHBAカードも同じく。 グラフィックとChipsetドライバだけ適用する。     まずはMatroxのドライバをインストール。         ホスト名の変更、ドメインの参加を行い、内蔵のHDD群を一つ一つ、Additional_HDDsというサブフォルダの下にマウントする。  その後色々調べたところ、以下の本家サイトにコマンドのオプションが記載されていた。 https://www.broadcom.com/support/knowledgebase /1211161493635/upgrading-then-downgrading- firmware-on-megaraid-controllers storcli /cx download file= storcli /cx set factory defaults [noverchk]で更新したあと、設定を工場出荷時に戻すのだそうだ。 BIOSはP22をダウンロード。FW、BIOS、UEFIの3点を更新する。 本当に大丈夫か・・少し心配だったが、本家の記載通りに実行。まずはファームウェアから。  結果、あっさり更新は完了した。 更新後、工場出荷時設定にしろ、というので、set factory defaultsを実行するが、うまくいかない。  続いて、BIOSとUEFIも更新する。 こちらはバージョンチェックをしていないようで、noverchkオプションをつけると怒られたので、無しで普通に更新する。   再起動後、念のためにBIOSセットアップに入り、HBAカードのTopologyをリセットする。 その後OSにサインインすると、HBAもその配下のHDDも問題なく認識している。 更新作業は無事完了したようだ。 HBAカードを見失う不具合がこれで解消されたかは、しばらく様子見する必要がありそうだ。 落ち着いたかと思われたHBAカードの更新。5-6回に一回、HBAカードをOSが認識しないことがある。   HDDが認識しない、ではなく、カード自体を認識しない・・なのだが、試しにBIOSをP22にダウングレードしてみることにした。 BroadcomのサポートページからP22のファームウェアを一式ダウンロード。まずはBIOSを書き換え・・ということで、以前と同じコマンドでフラッシュ操作を実行する。    対象のBIOSがより新しいバージョンとのメッセージで、ダウングレードは弾くようになっているようだ。 ダウングレードはできないものか・・と、Webで検索し、MegaCLIという以前のツールだと、--NoVerChkオプションを付けるとファームウェアのダウングレードができるようだ。 しかし、StorCLIもこのオプションに対応しているのか不明だ。StoreCLIの-?オプションでHELPを見ても、--NoVerChkオプションについては記載がない。 一旦、BIOSのダウングレードは断念して、その他で試すことはないか、とトライする。 実施したのは以下の2つ。 1.UEFI BSDを署名無しに書き換え 2.PCIのネゴシエーションを、AUTOからPCIe 3.0に変更  念のため、この状態から再起動を行うと、数分間ものグルグルはなくなり、HBAカードもOSから認識されるようになった。 うーん、やはりまだ解消されていないのだろうか・・。困ったものだ。 16TB HDDのデータコピーが終わったので、ファイルサーバに実装する。あらかじめ実装場所は空けてあったので取り付けは容易。 この機会についでだから、SASエキスパンダーのケーブル配線を修正する。ポートAとBに繋がっているファンアウトケーブルを入れ替えると、ポートAから順番にHDD-1,2,3・・と並ぶことになるので、そこを変更。  起動すると、配線を変更した個所のマウントが無効状態になっているので、チマチマと修正。また、一部HDDのボリューム名を変更して、01-13に採番し直した。 これで今度こそ、HDDのマイグレーションが完了したことになる。 先日購入した16TBのハードディスクだが、当初バックアップ用に使用するつもりだったが、方針変更。 TV録画データを保管した2台のHDDを、この16TB一台に集約することにした。 移行後の8TBx2台のHDDを、データバックアップに使用する。 マイグレーションのために、ファイルサーバのTV録画用の8TB HDDx2台を取り外す。 ついでに、HDDのマウント位置を変更し、SASエキスパンダの接続ポートに、どのファンアウトケーブルが接続されているか確認する。 結果、接続は以下となっていることが判明した。 データマイグレーションは、8TBx1台が20時間程度で進む。2日で完了だ。 後日、コピー完了した16TBのHDDをファイルサーバに実装する予定だ。 東芝 16TB 7200rpm HDD MG08ACA16TE 37,800円(POINT+6,824円)@ツクモパソコンYahoo店  これで今年、16TBのHDD購入は12台目となる。余程の特価が出ない限り、今年はHDDを追加購入することはないだろう。 HBA周りの問題がようやく終息したので、細かいHDD周りの修正作業を行う。 まず、HDDのボリューム名。新・旧の通し番号が異なっていて混在していたので、新しい通し番号で振り直し、名称変更する。 それに基づき、HDDに添付しているテプラ(P-Touchだが)を作り直して貼り替える。  暫く長期に様子を見る必要があるが、82885TのFW更新以降は怪しいイベントが記録されることもないし、ストレージの反応が数分途絶えるような現象も発生していない。 今回、マザーやCPUの交換はなかったが、かなりの構成パーツ変更・追加となった。 前日に引き続いての作業。 八方手塞がりか・・とも言うとそうでもなくて、5chでは追加情報があり、SAS ExpanderのFW更新はHBAから行うほうがよく、MegaRAID経由の場合はJMODモードに変えたほうが良い・・とのこと。 もう一つ、Intel用のFWアップデータのbatファイルはadaptecのものと異なり、結構テクニカルな記述が見受けられる。これを改変してadaptecのFWにトライする手もある。 まずはMegaRAIDをHBAに変えてみよう・・とパーツ交換。 その上でFine_Expander.batを実行する。 しかし、この環境ではSCSI IDのリターンがない。 Windowsの起動も妙に遅いので、おかしいな・・と思い、HII Utilityに入り、82885Tの設定を確認する。 Reflesh Topologyを実行すると、Device Propertiesが選択できるようになった。       これでFWアップデートもいけそうな予感が・・。 Windowsにサインインしてsg_scan -sを実行すると、SAS ExpanderのSCSI IDも表示された。 MegaRAIDで帰ってきたSCSI IDとは異なる。  fw_tool.bat -f aec82885t.bin "SCSI1:0,24,0" ようやく、82885TのFWの更新に成功した!   Windowsにサインすると、全てのHDDが認識されるようになった。    あらためて今回は、5chのマニア層のアドバイスに助けられた・・。これがなかったら、早々に諦めて、別のカードを買うなどに乗り換えていたかもしれない。 余計な散財をしなくて良かった・・。 八方手塞がりで困り果てて、5chのスレッドに投稿して、HELPを求める。 マニアックなスレは、意外と親切にレスがもらえることがある。 早速レスがあり、以下の情報が集まる。 ・HBA 9400-8iとAEC-82885Tの組み合わせでの動作実績はある ・HBA 9400-8iのFWは、P23以降でHDDが認識しないことがあり、P22にロールバックした人が居る ・AEC-82885Tのファームウェア更新も検討した方が良い AEC-82885Tのファームアップについては、arcconfでうまくいかなかったのだが、5chのレスでも確かにそうなることが分かった。しかしながら、ファームウェアに付属のツールならうまくいくという。 そんなツールはあったのか・・と、解凍したファームウェアのzipの中身を確認すると、fw_tool.batというそれらしいファイルが存在する。 しかし、readmeなどなく、使い方が分からない。 コマンドプロンプトから実行してみると、簡単な使い方がecho表示された。 fw_tool.bat -f xxxxx.bin {DEVICE} と記述して更新するようなのだが、この{DEVICE}に何を指定して良いのか分からない。 コントローラ番号かな・・と、0とか1を指定してみるが、うまく動作しない・ これも5chで質問してみると、的確な回答が得られた。 ファームウェア一色に含まれるsg_scanというツールを使用して、以下をコマンドから実行すると、 DEVICE名を得られるそうだ。 なお、こおsg_scanの使用法については、古いファームウェアに含まれるfw_tool.batには記載されていたとのこと。   ちなみに、これらの操作は、MegaRAIDとAEC-82885Tを接続した環境で実行している。  更新履歴を眺めると、特にB039の更新で物凄くたくさんのFIXがされている。この更新の前後で別製品と言えるくらいの変貌を遂げたのではないか。 更新方法が記載されたreadmeを眺めると、 ・Find_Expanders.batを実行してExpanderのSCSI IDを確認 ・Update_Firmware.bat "SCSI2:1,105,0" のようにコマンドラインから更新 と書かれている。 このFind_Expanders.batを実行してみても何もリターンがなかったのだが、中身をメモ帳で開くと、 sg_scan -s | findstr "RES3" sg_scan -s | findstr "JBOD" という行があり、ここにAEC-82885Tの名称の一部である、"AEC"を含んだ行を追加する。   そうして、このSCSI IDを使用して、fw_tool.exeで更新を試みる。 が、しかし、ダメ・・。 sg_inq "SCSI1:0,65,0" failed となってしまう・・。  もう少し、9400-8iの検証を続ける。 まずは、HBAカード単体での動作確認。 SASエキスパンダーを外して、SATAファンアウトケーブルをHBAに直結して試してみた。 UEFIのHII Ultilityで、[reflesh topology]を実行したところ、グレーアウトしていた[Device Properties]は選択できるようになり、ファンアウトケーブル配下の4台のHDDが表示された。Windows起動後も認識されている。     SASエキスパンダーのAEC-82885Tのファームウェアはないものだろうか・・とAdaptecのサイトを確認すると、2021年の日付だが、アップされていた。ただ、アップデートの手順などは何も記載されていない。    それではと、改めてSASエキスパンダーの接続も確認する。 SASエキスパンダーからのファンアウトケーブルを1本にしてみたが、症状は変わらず。しかも、色々弄っているうちに、Windows起動時のクルクルアイコンで、数分間サインインに進まなくなってしまった・・。 システムが壊れたか・・と思ったが、暫くしたらサインイン画面に切り替わった。 ということで、一旦、NEC OEMのMegaRAID 946N-8iに戻すことにした。 MegaRAIDに差し替えたところ、SASエキスパンダー配下のHDDも全て認識される。 何が原因なのだろうか・・。 こうなると、ファームウェア更新しかないのか・・。 こちらもBroadcomのサイトからダウンロード。解凍すると、Firmware、BIOS、UEFI BSDの3種類が含まれている。readmeを読むと、StorCliという専用ツールで更新するように記載されている。 BroadcomのサイトからStorCliの最新版もダウンロードして解凍する。  使い方を複数のサイトで確認する。 まずは、RAIDカードのステータスの確認だ。 storcli64 show で実装されているカードの番号を確認し、 storcli64 /cx show で詳しいステータスを表示するようだ。 が、前者の段階でカードが認識されていない。 これは再起動で解消されて、0番であること(1枚しかないので当然だが)を確認できた。  とコマンドを叩くと、ようやくカードのステータスが表示された。 ファームウェアやBIOSのリビジョンが返ってくる。 UEFI Setup画面で確認したリビジョンと同じだが、妙に古い。最新FWは24だが、このカードのFWは04となっている。  まずは、適用した方が良さそうなFirmwareから始める。 これには二種類あり、SAS_SATAと記載のあるbinと、Mixedと記載のあるbinがある。 調べると、9400-8iは、Tri-Modeの冠が付いているように、SAS/SATモードに加えて、NVMeモード、二種類の混在モードに対応している。このバイナリはそのモードの違いを指しているようだ。(NVMe Onlyのbinがないけど・・) ということで、SAS_SATAオンリーのバイナリを適用する。コマンドは以下の通り。 storcli64 /c0 download file={file pathe/file name}  再起動して、storcli64 /c0 showで確認すると、FWのレビジョンが24にアップデートしていることが確認できた。 しかし、これでもHDDの認識状況は変わらない。  これもコマンドを間違えたこともあって躓いたが、正しく入力するとアップデートできた。 ちなみに、これらはHBA配下のHDD/SSDからブートしないのであれば特に気にしなくても良い、という情報が海外で見つかったが実際のところはよくわからない。 BIOSは、ファイル名にlegacyと書かれていて、レガシーなBIOS環境のマザーで使用するブートイメージではないのか? 一方のUEFI BSDは新しいUEFIマザー用のものか? ちなみに、UEFI BSDには[signed]のフォルダに収納された同じファイル名の別ファイルが存在する。これはセキュアブートに必要なもののようだ。 マザーボードのセキュアブートは無効にしているが、念のためSignedの方のromを適用した。   その後試しに、HBA-SAS Expander間の接続ポートを変更してみたが、それも効果なかった。 HBAにもSAS Expanderにも設定できる箇所はないし、迷宮に入り込んでしまった感じだ・・。参った・・。 Broadcom 9400-8iが到着したので、載せ替え作業を行う。      Lowプロファイルブラケットが含まれていないが、まあ、標準ブラケットで使用するので問題ない。   形状は似ているが、基盤のシルクは違うし、ヒートシンクも異なる。9400-8iはRAID機能がないためバッファなども搭載されない。裏面には部品実装がほとんどない。   944Nの挿さっていたPCIeスロットに実装して、SAS Expanderと接続する。 PCを起動してUEFI Setup画面から、HII Configuration Utilityを呼び出す。 [Main]->[Advanced]->[PCI Configuation]->[UEFI Option ROM Control] の中にある、[HBA 9400-8i Configuration Slot:0x0106]を開く。      [Device Properties]はグレーアウトして選択できない。 実質、何も触れる箇所がない。  Windowsにサインインして、HDDの認識状況を確認する。 しかし、結果はNG。5台ほどHDDが見えているが、その他の8台のHDDがHDD Sentinelでもディスクの管理でも見えてこない。   インボックスドライバだとだめなのか? まずは簡単なところで、ドライバのアップデートから実施してみる。 Broadcomのサイトから、最新の2022年の日付のドライバをダウンロードする。zipに暗号化されている謎仕様だったのだが、パスワードはreadmeに記載されていた。古いOSの場合はKBを当てないとシステムがクラッシュするそうで、そのための予防策だったようだ。   ドライバは更新されたが、変化はない。デバイスマネージャ上の表記も変わらない。再起動してみたが駄目だった。 Broadcom 9400-8i Tri-Mode 12G SAS Adaptor $180.61(26,938円)@eBay(gongtech48325)  サーバ起動から10-12分くらいのタイミングでディスクアクセスをしていると、警告が出る可能性が高い。必ず起きるわけではないが、発生すると2-3分はディスクにアクセスできなくなる。 発生パターンは分かったので運用で回避できないこともないが、やはり使い勝手上イマイチだ・・。Broadcom純正ファームへの変更も検討したが、ちょっと敷居が高いし、この世代のカード用の空のSBRを入手する術が見つからない。  送料無料で20,000円を切る出品もあるのだが、これらは茶箱で、製品写真のラベルなども純正品のものを若干異なる。Akiba-PCで純正リテール発売時の記事を見ると、背面にAVAGOのロゴが印字されているようなのだが、これが見受けられない。OEM用か、あるいはパチモノか・・判別が難しい。  SASエキスパンダーとの互換性が大丈夫なのかもはっきりしないし、問題ないとしても折角新調したSAS-4XSATA変換ケーブルを全部買いなおす必要がある・・。   暫し悩んだが、評価数は少ないが、悪い評価は見受けられないようなので、思い切って注文することにした・・。いやあ、散財が続くなぁ・・。 しかし、交換しても警告が収まらなかったらどうしよう・・。 ここ最近、3台の16TB HDDを買い増した。WD Goldが2台と、MG08が1台。 これらをどう使おうか・・と暫く悩んでいたが、方針が決まった。一番大切なカメラ録画データ2台分を、WD Goldにマイグレーション。空いたMG08x2台と新規MG08の計3台に対して、カメラ録画データのバックアップHDDx2台分と、TV録画とDVD ISOファイルの詰まった8TB HDD合計4台分をマイグレーションすることにした。 さらに玉突きで、カメラ録画バックアップの8TB HDDは比較的新しいHGSTのものなので、ここにDVD ISOのバックアップHDDの中身をマイグレーション。複雑なバックアップをいくつも行うことになる。 以下、マイグレーションの詳細 ji_01(MG08/16TB-1) -> ji_01(WD16/16TB*) ji_02(MG08/16TB-2) -> ji_02(WD16/16TB*) ji_bk_01(WD8/8TB-3)+ji_bk_02(WD8/8TB-4) -> ji_bk_01(MG08/16TB-2) TV_01(MD05/8TB)+TV_02(MD05/8TB) -> TV_01(MG08/16TB-1) AVI_01(ST8I/8TB-5)+AVI_02(ST8B/8TB) -> AVI_01(MG08/16TB*) AVI_bk_01(ST8B/8TB) -> AVI_bk_01(WD8/8TB-3) AVI_bk_02(ST8B/8TB) -> AVI_bk_02(WD8/8TB-4) AVI_bk_03(ST8B/8TB) -> AVI_bk_03(ST8I/8TB-5) *は新規HDD 新規購入した3台のHDDの詳細検査を実行。その後、FastCopyで各移行元から移行先にデータコピーを慎重に行う。 大切なカメラ録画データは完全ベリファイオプションを付けて念入りにチェックしながらコピー。すべての作業完了に1週間以上を費やした。 今回初めて購入したWDの最高峰HDD Goldの純正パッケージ。     ちなみに、底面、側面ともに真ん中のネジ穴はない。   東芝 MG08ACA16TE 16TB HDD 37,000円(POINT6421)@ツクモYahoo店  これで、バックアップ用HDDのマイグレーションも行うことができそうだ。 Aliに頼んでいたECC UDIMMが少し前に届いていたので、ファイルサーバへの実装を行う。 送付されたメモリは、きちんと個装箱に収納されている。       PCを起動すると、メモリは問題なく認識。システム上、32GBのメモリとなり、HwInfo上からも同じメモリが4枚挿さっていることが確認できる。  既存のHDDを2台、一旦取り外し、バックアップサーバでFastCpyを使ってベリファイコピー。完全ベリファイなので、コピー完了まで60時間以上かかる見込みだ。 その後、2-3回ファイルサーバを起動したが、megasas35iの警告はイベントは記録されていなかった。 念のため、e1expressの警告との関連性も考えられるため、同警告に起因する、オンボードのi210コントローラも無効設定にしてみた。   ドライバを更新して解消されるか様子見だった、megasas35iのRaidPort0リセットの警告だが、結果は解消されずだった。  SubSystemIDというのがNEC用になっているので、ジャンパピンを挿した上で、SBR(シリアルブートROM)用のROMファイルをインターネット上で探してフラッシュする必要があるそうだ。 5chで教えてもらい、参考の海外フォーラムを確認したが、なかなか難易度高そうである。以前、IBMのM8105で同じようなことはやったけど、圧倒的に情報が少ない。 https://forums.servethehome.com/index.php?threads/info-on-lsi-sas3408-got-myself-a-530-8i-on-ebay.21588/page-3 それなら、本家Broadcomの純正ボードに買い替えようか・・と物色する。eBayで中華なHBA版の9400は2万円を切った価格で購入できるが、パチモノの可能性も十分にある。 正規品だと、未開封品は4万を超える。4万を超えるとなると、ちょっと躊躇してしまう。 あらためて、NECのユーザーマニュアルを詳しく見ると、今回のRaidPortリセットのID129の警告についてはきちんと記載があった。 しかし、驚くべきことに、問題がないとコメントが付いている・・。  うーん、確かにリトライで成功しているかもしれないけど、数分間応答なしになるんだよな・・。 他に情報がないか・・と色々検索すると、自分と同じ障害に見舞われ、その対応に相当な工数を割いているおじさんの海外の書き込みを発見した。 https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1720822 この人はRAIDカードやHDD、電源、SASケーブルを変えたり、RAIDボリュームも作り直したり、MegaRAIDの設定を変更したり、およそ考えられる全ての対策に時間とお金を費やしたが解消されず・・。 最終的には、メイン基板とCPUを、AMDベースからIntelベースに交換したら、ピタリと収まったという・・。 気の毒だ・・。自分もこれ以上お金を掛けても泥沼にはまり込むだけかもしれない。何か微妙な相性問題なのだろうか。 ちなみにあらためてこの警告の発生経緯をイベントビューアで確認すると、面白いことが分かった。  その後、動画参照中に発生した履歴が10回ほど登録されている。 よく見ると面白いのは、サーバが起動して、NIC周りのe1expressの警告が記録されて、11-12分後くらいに発生していて、発生後はサーバを再起動するまで再発していない。 かならず発生する訳でもなさそうだが、かなりの高確率でサーバ起動直後に発生している。 また、動画データの再生やコピーをしていなくても発生した記録がある。ちょうど今日、この日にそれが発生していて、サーバ起動後30分くらいしてから、連続動画再生のテストをしたが警告が発生せず。何も起きなかったのか・・と、イベントビューアを確認したら、起動後10分後くらいに警告が記録されていた。 ちなみに、前日は動画ファイルのSDカードからのコピーを行ったが、サーバ起動後10数分経過後も、警告のイベントは記録されていなかった。 サーバ起動後、10数分でHDDアクセスがなくても発生・・というのに、何か原因究明のヒントがあるのかもしれない。 また、サーバ起動後20分ほど経過すれば、この障害に遭遇することはない・・、と考えられるので、当面は運用で回避を行おうと考えている。 HBAカード(正確にはRAIDカードだが)を交換して暫く経過したが、小トラブルに見舞われている。 別PC経由で、ファイルサーバ内の動画ファイルを再生していると、突如再生が固まってしまい、ファイル共有へのアクセスが暫くできなくなるのだ。数分すると解消されて、解消後は問題は起きなくなる。 ファイルサーバのイベントビューアを見てみると、問題の発生した時刻に、以下の警告が記録されている。 ソース:megasas35i イベントID:129 デバイス\Device\RaidPort0にリセットが発行されました。  RAIDコントローラは異なる機種なのだが、この問題が発生する場合は、FW更新を促している。今回問題が出ているN8103-206では不具合の案内はないのだが、FWはリリースされていた。最新FWは5.050.00-2281で、調べると、自分のカードは最新FW適用済だった。 それではドライバーか・・と、同カードの最新ドライバを探すが、NECからはWindows Server 2016対応のものまでしかリリースされていないし、日時は2018年10月と古い。 そうなると、Broadcomから、近いカードの最新ドライバを検索して、適用するしかない。探してみると、7.725.02.00というレビジョンのServer 2022まで対応した最新ドライバを入手することが出来た。ドライバの名称も、megasas35.sysと、NEC提供のものと同じ名称で、今回警告が出ているソースもmegasas35iとなっている。     これで、問題が再発するか、様子を見ることにする。 Western Digital Enterprise Class SATA HDD WD Gold WD161KRYZ 33,808円x2@Western Digitalストア  5chではWD Goldの22TBが2個セットで10万少々で買える、激安・・ということで紹介されていて、自分的には22TBは要らないからな・・とセールページを見ると、16TB品も並んでいる(18TBや20TBもあり)。 20%OFFだと、@33,808円となり、せこせこと買い溜めていた東芝のMG08のポイント還元後実質価格と同等ということになる(MG08は最安で33,643だった)。 ファイルサーバのHDDのマイグレーションは完了しており、急ぎ追加購入する必要もないのと、WD Goldのような高級品(イメージとして)を使う用途もないな・・とも思えたのだけど、この価格は魅力的なので、2個セットにして注文。 使い道が別途考えたいと思うが、先般マイグレーション完了したHDDから再度このGoldのマイグレーションして空いたHDDを他の用途に使うか、あるいは重要データのバックアップに使うか・・。まあ、いずれにしても急いでいないのでゆっくり考えることにしよう。 先週末の作業の続き。 SSDをマウントするための金具と、SATAケーブルが到着したので、マウントと整線をやり直す。    ここに、SSDを1台取り付け、PCケースのフロント5インチベイに実装する。 そして、これも追加購入した 50cmのSATAラウンドケーブルでマザーボードから配線。       不要なマザーボードから直出しのSATAケーブルは撤去する。 これで大分スッキリした。 さらに、PCIeカード群を冷却していた140mmファンのマウント位置を若干スライドさせて、より風がカード上の熱源体に届くようにする。         複数台取り付けてみないと見栄えについては何とも言えないが、取り付けは格段にし易くなった。 最後にDrive Management画面でJBODドライブの接続状態を確認する。追加した8TBの1台も加えて13台のHDDが表示されている。    これで一連のファイルサーバ更新作業は完了となった。 SilverStone 5インチベイアダプタ(3.5/2x2.5)SST-SDP10B 1,480円@amazon.co.jp AINEX SATAラウンドケーブル 50cm SATR-3005BK 551円@amazon.co.jp Huhebne Molex 4PIN to SATA電源ケーブル x2パック 586円@amazon.co.jp ファイルサーバの2.5インチリムーバブルベイが今一つなので、代替品を物色。元々使っていたSharkoonの同等品も売られているが、また不調になると嫌なので、ケーブル直挿しできるタイプの製品を物色。  入手性が悪そうだったのだが、日尼に在庫があったので、即ポチる。 続いてサーバのSSDマウント変更用に、必要な追加ケーブルを発注。ペリフェラル4PINからSATAに変換する内部電源ケーブルは、ケーブル色が黒のものが欲しいのだが、即納のものは見つからず。唯一、日尼で中華発送なものが見つかったので、仕方なくそれを発注。取り合えずはペリフェラルからSATAに4分岐する黒ケーブルがあった筈なので、それでしのごうと思う。 前日の事前動作確認が問題なかったので、いよいよ本番の移行作業に入る。 HBAカードは交換済みなのでそのままとして、SASエキスパンダーを交換する。12G SASに対応した、AdaptecのAEC-82885Tに換装だ。    そして、サーバに実装。HBA/エキスパンダ/10G LANと高発熱なカードが3枚並び、ちょっと怖い感じだ。上面から空冷ファンで冷やしていたが、今回も冷却は必須になるかと思う。        SATAケーブルも電源ケーブルも、コネクタ部が4分岐になっているので、この構成の方が綺麗に配線できるし、HDD実装部分のクリアランスも良好になる。 電源ケーブルも必要最小限にして、正面中心のHDD格納部は、配線し辛い裏ルートではなく、前面から配線を行うことにする。そもそも、この春に実施した大容量HDDへのマイグレーションで台数が半分以下となり中央のHDD格納部は未使用の状態なので、前面配線最小限で抑えられる。 PCIカードを冷却する120mmのファンだが、DCケーブルの色が赤黄白でイマイチなので、死蔵していたNOCTUAのファンに換装することにする。140mm品しかなかったが、ステイを一段ズラせば配置することができそうだ。     HDDへのケーブル装着も終わったので、いよいよ通電・・。 しかし、OSが起動しない。UEFI Shellが起動してしまう。 UEFIセットアップ画面に入り、Bootメニューを見ると、起動SSDを認識していない。 配線作業中にこのSSDのSATAケーブルが結構ゆるゆるになっていて外れてたりしたので、そのせいか・・と接続を確認して再度起動するも、認識しない。ケーブルを交換してもダメだ。 これはリムーバブルユニットのコネクタ部に問題が出ているのかもしれない。 試しに、リムーバブルユニットを介さず、SSDドライブを中空配置にして接続したら、きちんと認識された。これは、SSDの配置方法を再検討する必要がありそうだ・・。 もう一つ問題が発覚。PCIカード冷却用の140mmファンが回転しない。確認すると、SASエキスパンダーに繋がるメッシュSASケーブルがファンの回転翼に干渉して、回らないようだ。ケーブルの曲げを強くして回避できるか・・と思ったが難しい。結局、ファンをステイの外側に固定して、クリアランスを設けることにして回避した。  動作としては問題なく、移行作業はこれで一旦完了となったが、起動SSDは仮の中空配置になっているので、マウント方法を再考して、再度修正を図ることにする。 大分以前から計画していた、ファイルサーバのHBAとエキスパンダーの交換をいよいよ実行に移すことにした。 事前に、HBAカードの設定を確認し、きちんとJBODでHDDを認識するのか確認することにする。    この状態で、新しいHBAカード(RAIDカードだが)をファイルサーバのPCIeスロットに実装する。 続いてファイルサーバを通電し、UEFIメニューを起動する。 HBAカードのHII Configuration Utilityを探すと、 [Advanced]->[PCI Configuration]->[AVAGO・・] から開ける事が分かった。      2GBキャッシュを積んだRAIDコントローラだが、対応しているRAIDレベルは0/1/10まで。PCIe 3.0仕様で12G SASにも対応した比較的新しいMegaRAID 9400シリーズの製品となる。        推測だが、実際にはコントローラのモードを変えることも可能なのだが、NECが想定している製品仕様がRAIDモードだけなので、このようにしているのではないだろうか・・。おそらくだが、コントローラをJBODモードにすると、AVAGOでいうところの、HBA 9400-8iと同等の製品になるのだと思う。 余談だが、富士通のMegaRAID OEM品では、[Advanced Controller Properties]/[Advanced Controller Management]両方ともJBOD Modeへの切り替えが不可となっているものもあったりする。 さらに検証用に、Windows Sever OSを新規セットアップする。ファイルサーバの起動SSDがリムーバブルになっているので換装して、インストールを実行。 インストール後、テストとして、1台だけSATAのHDDをHBAカードに接続。   サイコム PWM ファン 5分岐延長 ケーブル 34cm 515円@amazon.co.jp(BTtime) サイコム PWM ファン 3分岐ケーブル 2本セット 575円@amazon.co.jp(BTtime)   一つは、5分岐基板に延長ケーブルが付いているタイプで、仮想基盤でも使用している。 もう一つはY字の3分岐ケーブル。2本セットとなっている。 StarTech Mini SAS SFF-8643 - 4xSATA 1mケーブル 2,438円 x2@amazon.co.jp  購入後、価格は@2,909円に値上がりした。この辺りの価格の上下ははamazonマジックだ・・。 これで、ファイルサーバのHBAカード変更に必要なパーツ類は揃ったことになる。 あとはいつ決行するかだ・・。 LINKREAL SFF-8643 to 4SATAケーブル 0.8m $7.8 x3 +送料$6.71 =$30.11(4,150円)@Aliexpress(LINKREAL Official Store)  何本かは1m弱でも構わないので、別ブランドの製品・・ということで探し当てたのが、このLINKREALブランドのもの。80cmとちょっと短いが、ファイルサーバの配線ケーブルのうち、3本程度はこの長さで十分と思われる。 LINKREALがただのブランドか、企業なのかちょっと気になり調べたら、深センにあるNVMeやSAS/SATAのコントローラカードを製造している、意外としっかりした会社であることが分かった。BroadcomやMarvellのコントローラを搭載した製品もある。Backplaneなんかも並んでいて、非常に興味をそそられる。  ということで、このLINKREALのケーブルを3本、Aliexpressで注文する。 1mのケーブルは、日米尼をwatchして、安くなったタイミングで買うかもしれない。 ファイルサーバのHDDマイグレーションに絡めて検討しているHBAカードの換装。手元にあるNEC OEM品が、そもそもJBODモードできちんと動作するのか気になり、試してみることにする。 丁度まな板で構築中のTVレコーダ用のマザーボードがあるので、これで動作確認を行ってみる。 まず、このN5105マザーのPCIeスロットに実装しようとしたが、x4形状ではあるのだが、切り欠きの無いタイプで、x8のHBAカードは物理的に挿さらなかった。 もう一つ、M.2スロットにPCIe変換基板を取り付けており、このスロットは切り欠き有だったので、HBAカードを実装してみる。 起動して、UEFIセットアップ画面に入るが、Advancedメニューにある筈のHBAカードの設定項目は表示されない。OSにログインしてデバイスマネージャを確認してみるが、こちらにもHBAカードは見当たらない。 相性の問題ないのか。まあ、HBAカードやRAIDカードはコンスーマ向けのマザーでは認識しないことが多いので、致し方ないとことろか・・。 一方でちょっと気になるのは、N5105カードに搭載したM.2->PCIe変換基板。これが機能していないとしたら、TVレコーダの更新に支障が出る。この変換部の動作確認はきちんと行っておきたい。  結果、このカードはきちんとOS上で認識された。LANケーブルを挿すときちんとリンクする。良かった。TVレコーダの構築には支障が無さそうだ。 今回予定していた、8TB->16TBのHDDマイグレーションが一旦の完了を迎えた。 FastCopyでデータコピーを行った最後の2台の16TB HDDをファイルサーバに実装する。 ファイルサーバの左右にあるHDDマウント列の右側に全てのHDDが集結された。 今回新規に更新した16TB HDDは8台。残りは既存流用の比較的新しい、14TB、8TBのHDDが4台。 オフライン化したHDDも4台あるので、ファイルサーバのHDD実装台数は12台をかなりスリムになった。     元々、今回の更新ではマザーボードは流用だが、HBAカードとSASエクスパンダの更新を検討しており、実際にHBAカードとエクスパンダは12G対応の製品が手元にある。 しかしまあ、現実的には現行の6G対応のHBAカードから12Gに変えてもHDDが6GBのSATA品なので、スピードが速くなるわけでもない。完全に趣味の世界の一環で、換装をするかしないか微妙だ・・。ちょっと、悩ましい。 StarTech Mini SAS SFF-8643 - 4xSATA 1mケーブル 2,435円@amazon.co.jp  取り寄せだったHDD消去だアダプタだが、2日後には手元に到着した。 まずは開梱して外観を確認する。  電源は付属のACアダプタで供給する。 4000円以下でこの機能が手に入るのなら、もっと前から使っていれば良かった・・。   先般、C5エラーが発生した8TBのHDDを接続する。DIPを設定し、スイッチをCOPY/ERACE側に切り替える。電源をONにして、[START]ボタンを5秒おするとデータ消去が開始する。 データ消去の進捗は、天面の1/4ずつのインジゲータでおおよそを確認できる。 8TBのHDDに対してランダムデータによる消去を行ったところ、おおよそ15時間を要した。PCでChiperコマンドを使うのと比べると、よっぽど手軽だ。  代替処理されて05エラーが生じている訳でもなく、05,C5,C6全てがゼロになっている。 嬉しい結果だ。その後、セキュアイレースも試そうと設定変更してSTRATを押したが、うんともすんとも言わない。HDDがセキュアイレースに対応していないのだろう。 代わりにオール0のイレースを追加で実行する。 プロセスは不明だが、エラーは全て消えたので、このHDDは特にマイナスポイント無しで売却することができる。ラッキーではあるが、個人的には絶対に中古のHDDは買わないぞ・・と改めて強く誓うのであった・・。 HDDのマイグレーション作業も終盤に向かう。 FastCopyによるベリファイコピーの終わった2台の16TB HDDをファイルサーバに実装するとともに、最後のファイルコピーを行う、3台のコピー元HDDを取り外す。 余談だが、backupサーバであるMicroserver Gen8でHDD検証やデータコピーを行ったわけだが、同じHDDなのに完走までの時間に10%程度の差が生じる。 何でだろう・・とMicroserverのスペック表を見たら原因が分かった。Microserverにある4つのHDDベイ用SATAのうち、2つは6G-SATAで、残りの2つは3G-SATAだったのだ。 HDDを実装するスロットによって、対応するSATAスピードの相違が生じ、コピー時間に開きが出たのだろう。 検証のため、スロット1と3にHDDをマウントした状態でCrystalDiskMarkを走らせてみたら、想定通りのパフォーマンスの違いがはじきだされた。      最後に購入した2台のMG08ハードディスクも、Extended Testを走らせていて、完走次第、マイグレーションに移行する予定だ。 Groovy HDD複製&データ消去アダプタ UD-3101CLER 3,830円@yodobashi.com  ちょうどファイルサーバのデータマイグレーション実行中で、古いHDDをオクで処分している。市販アダルト映像の詰まったHDDなんかはクイックフォーマットで処分で全然問題ないが、個人情報の入ったHDDはそうはいかない。 これまでっはChiperコマンドを使用していたが、念入りオプションを使うと3回の書き込みを行うため、相当な時間を要する。 ランダム書き込み1回で良いところなのだが、Chiperではそのようなオプション指定ができないようだ。 そんなところにこのアダプタ。 データコピーが本来の使い方が、付加的にデータ消去もできる。 0埋め、ランダム埋め、セキュアイレースの3種類を選択できるようだ。 PCレスで動作するため手軽なのも良い。 もっと早くこういったものを買っておくべきだった・・。 取り寄せなので、少し納期はかかりそうだ。 FastCopyでのベリファイコピーがなかなか終わらない。アプリ上のコピー予測時間は23時間程度だったのだが、その時間を過ぎ、コピーが完了してからベリファイが始まった。予測時間にベリファイ時間は含まれないようだ。 このベリファイ、結局22時間くらいかかり、トータル45時間経過し、コピーは完了した。10TBで約2日かかったことになる。 画面上、エラーは見受けられず、ログ上もエラーは0となっている。 コピー元ディスクのSMART情報を見ると、コピー作業前の代替処理保留中のセクタの生の値は18だったが、コピー完了後は20に増えている。代替処理済みセクタは増えていない。これはどういうことなのだろうか?  次回読み取り時に成功すれば正常なセクタとして扱われこの数値は減少する。失敗した場合は代替処理すべきセクタとして登録され、次回書き込み時に代替処理される、とある。 読み取りが正常にできたのか、出来なかったのか、この情報からだと判断はできないが、コピーでもベリファイでもエラーは出ていないので、問題はなかったのか? 読み取れたのならC5の数は減って欲しいところだが、微増している。読み取れたけど、ペンディングのままなのか?書き込み処理を行えば、何らかの変化はあるのだろうな・・。 このハードディスク、売却前に念入りコピーとか色々行い、C5の数値が無くなるか、試してみたい。 東芝 内蔵HDD 16TB MG08ACA16TE 38,960円(POINT+5283)@ツクモパソコンYahoo店 東芝 内蔵HDD 16TB MG08ACA16TE 38,960円(POINT+4283)@ツクモパソコンYahoo店 HDD固定金具も納品され、仕上げも問題なし。こうなると、ファイルサーバのマイグレーションに必要な残りのHDDの購入を進めるだけだ。 この日は5の付く日でどうしようかな・・と思っていたが、目立った特価は見受けられず・・。と思ったら、よく見たらツクモが倍々キャンペーンでストアポイント5%増量だった。1台購入し、その後5の付く日キャンペーンは上限に達したため-1000円だが、2台目を購入した。  量産発注したHDD固定金具。納期は10日-2Wくらいと言われて他のだが、1週間かからず、金曜日には仕事場に到着した。 翌日になり、まずは金具の仕上がりを確認する。   結果、問題なく、固定することができることを確認できた。    底面のM3ネジ固定部のクリアランスも問題なく、ネジが干渉したりする箇所もない。      10台分の金具が揃ったので、これで当面、HDDのマウントで困ることはない。 続いて、データマイグレーション。コピー中のベリファイを行うため、今回からFastCopyの商用版を使用する。 完全ベリファイという機能が追加されたので、この機能を有効にして、データコピーを開始する。  その他、予測のチェックをONにすると、コピー終了時間が分かると言う。  FastCopyPro永久ライセンス 5,280円@FastCopy研究所 重要な映像データの入った大容量ディスクがSMART注意で代替処理保留中のセクタが発生している。近々新しいHDDへのマイグレーションを行うのだが、データに欠損がないか、非常に気になる。 ここ最近はrobocopyでデータコピーを行っているが、基本機能にはベリファイ機能は含まれない。コマンドプロンプトから、verify onを実行してからコピーすれば機能するらしいのだが、エラーが出た場合どうなるか、等々少々怪しい部分もある。 そんな事で、ベリファイ機能のあるコピーツールを探していたら、昔使っていたFastCopyとFire File Copyに行き当たった。古くからこの二つは比較され、どちらが速い、機能が上、などの議論がなれたが、大きな違いはなかったように記憶する。   ベリファイ機能もあり、これだけ長く使われているものなので、信頼性もありそうだ。 4/12の朝に、最新版(4.2.2)をダウンロードして機能の確認をしていたのだが、その日の夜、5chのスレッドを眺めていて目を疑った。最新5.0のリリースのリンクが貼られていたのだ。 ???と思い、リンク先を確認すると、4/12付けでメジャーバージョンアップ5.0のリリースと、商用利用&機能強化のPro版の追加が案内されていた。 何というタイムリーな事象だろうか・・。  調べると、完全ベリファイは、今まで書き込み先のファイルしかベリファイしなかったのを、読み込み元も読み直してベリファイもする機能のようだ。 これはより堅牢性が高まりそうだ。 サイレントデータ破壊検査・・というのはものものしいタイトルだが、これは所謂、ビット腐敗と呼ばれる経年劣(例えば、電荷の消失など)によるデータの破損を検査する機能のようだ。 この機能は、FCベリファイ情報を持つファイルに対して行うもののようで、そのFCベリファイ情報とは、コピー時にNTFS副次ストリームにデータのハッシュ値等を記録したものを指している。 恥ずかしながら、副次ストリーム・・という言葉に全く疎かったのだが、NTFSでのデータ本体に付加された、不可視の補助データのこととの事。代替ストリームとも呼ばれ、よくインターネットからダウンロードしたファイルを開こうとすると警告が出たりするが、これはこの副次ストリームにそれらの情報が付加されていて判断しているようだ。確かに、NTFSのドライブから、exFATドライブにファイルコピーするとき等も、副次ストリームのあるファイルは、それが削除されるよ、と警告が出るのを見ることがある。 まあ、いずれにしてもサイレントデータ破壊検査については、副次ストリームを追加したファイルにしか行えないようなので、ちょっと使用については躊躇してしまう。オリジナルデータに余計なデータ付加はしたくないな・・と思ってしまう。 しかしながら、完全ベリファイ機能は有用だし、今後も使う機会はありそうなツールなので、永久ライセンスを購入することにした。もっと早期に、ベリファイを行う運用にしておけばよかったと、少々後悔・・。  材質はスチールで、10-2週間程度要するという。HDD換装が進行しているので早く欲しいところだが、ここは気長に待つことにする。 余談だが、この日に注文していたMG08ACA16TEのリテール品が2つ、到着する。    早速Extended Testを走らせ、完走しだい、データコピーを行う予定だ。 東芝(FELDLAKE) 16TB SATA HDD MG08ACA16TE/JP 40,800円 x2(POINT+3.5%)@NTT-Xストア 16TBへの移行作業が進む。追加した2台のHDDへのデータコピーが終わったので、ファイルサーバに換装する。 ドライブのマウントなど、諸々の作業をしていたら、ふと、HDDのうちの一つがSMART異常であることに気がついた。 どのHDDか調べると、一番重要なカメラ映像を収めている、HGSTの10TB HDDであることが判明した。エラーはC5エラー=代替処理保留中セクタが存在する、ということだ。 代替処理済みセクタであれば問題ないのだが、保留中、ということは、きちんと代替処理ができるかどうかはまだ分からないセクターがあることになる。 まあ、2重3重のバックアップがあるので、最悪リストアできるのだが、使用時間が少ないのでまだまだ問題ない・・という認識は甘いことを思い知らされた。 やはり、5年過ぎるとHDDはリスクが高まってくるようだ。 このままのんびりと代替処理保留中セクタのあるHDDを使い続けるのも精神衛生上よろしくないので、急遽ではあるが、交換用の16TB HDDを購入することにする。 大事なデータを保管するHDDはSeagateかWDにしようか・・とも思っていたのだが、それらの大容量HDDは今一つ評価が芳しくない。 東芝HDDは、書き込み時にちょっとゴリゴリカリカリ音が目立つのと、ゴムワッシャーを使用するとシークエラーレートが出て異常状態になる、という問題があるが、しっかりとマウントして使用すれば問題は無さそうだ。 先に購入した14TB品や、4台の16TB品もないので、今回も東芝のMG08シリーズを選定することにした。 ただ、一応大事なデータの保管に使うので、中身は同じなのだが、5年保証のついたフィールドレイクのリテール品を購入することにする。中身は同じなのだが・・。  NTT-Xであれば、金土限定で、D払いで3.5%のポイントも付くようなので、ここで発注を行う。 発注後、どうせならもう一台(カメラ映像を保管しているHDDは2台ある)のHDDのデータコピーも進めようと、追加発注する。 D払いの電話料金合算支払いは利用上限額が結構低くて5万円となっていて、決済でエラーが出る。仕方ないので、コンビニでD払い残高を入金して、そこから決済して2台目を注文する。 16TB HDDの購入が進み、購入した4台でリムーバブルベイは一杯になり、ネジ穴変換ステイがないとこれ以上はHDDを追加実装できなくなってしまった。 この勢いだとHDDの追加購入が進みそうなので、ここらで検討していたHDD固定ステイの増産に乗り出すことにする。 先日、HDDの整理時に、試作設計には問題があることが分かり、設計を見直した。量産見積を依頼するにあたり、図面に細かい加工指示を施し、修正する。 一箇所は板金の曲げ箇所。図面上は直角に描いており、試作時もこのままで最適な曲げで加工をしてもらった。正しい表記はどうすれば良いか・・と調べると、きちんと曲げ半径を指定する場合と、最小曲げRと記載して、加工業者に任せる場合があることを知る。後者の方が断然楽なので、そのような表記を追記して、図面上は直角のままとする。 もう箇所は、板金の角。前回試作時は、加工業者に質問したら、45度にカットするC面取りでもラウンドにするR面取りでも無料だというので、R面取りを依頼した。 今回は、図面に落とし込みしやすい、という理由で、1mカットするC1面取りを指定して、図面上もそのように修正した。  果たして、いくらになるのか・・。 先月のうちに、追加の16TB HDD 2台が届いたので、ようやく休みの取れたこの日、HDDの載せ替えを行う。 今回、データコピー元となるHDD x4本に加え、オフライン運用で問題ないHDDを選定して、取り外すことにする。流石にオンライン状態の大容量HDDが20本とかになると、サーバの消費電力も怖い領域になってきて、仮想基盤と共用しているUPSもアラートを発することがあるのだ・・。   この、HDDの再編成の際に一つ問題が発覚した。少し前に導入して、手製のHDDネジ穴変換金具でマウントしていた14TBの東芝HDDなのだが、装着できないHDDトレイがあるのだ。     元々ケースに付属していたものと、追加増設のために同じメーカー(NANOXIA)の別ケースから移植したものの二種類だ。形状が違うことは認識していたが、実は細部の寸法が結構違っていた。その関係で、増設した金具がトレイに干渉して嵌めることできない。 検討すると、金具の寸法を若干変更することで干渉を回避することができそうだ。量産発注する前に気がついて良かった・・・。 既存のHDDの取り外しは、ケース真ん中列の下にあるHDD群が、ケーブルコネクタに指が届かず、苦労する。 何とか取り外すことができたが、下手するとSATAコネクタを破損しかねない。なるべくならここにはHDDを載せない方が良さそうだ。   HDDの移動が完了し、ファイルサーバを起動したところ、きちんと外したHDDのマウントポイントだけが未接続状態になり、それ以外のHDDは認識されている。 続いてデータ移行対象のHDDから、16TBのHDDへのデータコピーを行う。 この作業は引き続きバックアップサーバで行う。 データコピー元のルートディレクトリをrobocopyのデータ元に指定したのだが、アクセス権絡みのエラーが発生。 ゴミ箱とシステムフォルダがコピーできないためのようだ。 調べると、robocopyの/XDオプションで除外フォルダ設定ができるようだ。除外フォルダの記述にはちょっとおまじないが必要なことも知る。 以下のコマンドでコピーを開始する。  不可視設定を削除する場合は、attribコマンドを使用する。  /E 空きのディレクトリはコピーしない /XD 指定されたディレクトリを除外設定する //DCOPY:DAT コピー情報、D=データ、A=属性、T=タイムスタンプ /NP コピー完了率を表示しない /TEE ログ出力時、コンソールウインドウにも出力 /LOG: ログファイルに出力(既存のファイルを上書き) コピーはHDD x4台分あるので、数日を要しそうだ。 16TB HDD x2台へのファイルコピーが完了したので、ファイルサーバに装着する。リムーバブルベイが4スロットあり、ここに装着するので、ネジ穴位置は問題とならない。   全く、問題ないようだ。 東芝 内蔵HDD 16TB MG08ACA16TE 38,980円(POINT+6056)x2式@ツクモパソコンYahoo店  もう今月は追加HDD購入は無いかな・・と、出張先のホテルで価格チェックをしていたら、ツクモYahoo店が倍々ストア対象で、MG08の16TBモデルが実質33000円切りに・・。 今後、このような価格が出ることはそうそうないかも・・と、一台ポチる。 ポイント上限を確認すると、もう一台くらいは問題なさそうで、さらに追いMG08・・。 二台購入してしまった。 この二台を何に使用するかは、熟考中。ファイルサーバのHDD更新に使用するのは間違いないのだけど、どのHDDの移行に使うかを検討中。今年は一気に、古くなったHDDの更新が進むかもしれない。 東芝 内蔵HDD 16TB MG08ACA16TE 37,400円(POINT+3757)@ツクモパソコンYahoo店  5のつく日でも何でもなかったのだが、ツクモでの同製品の価格が、一気に2500円くらい下がったため衝動買いしてしまった。在庫切れになったら悔しそうだし・・。 その日の夕方くらいから、ツクモのオリジナルサイトでこの金額まで下がっており、ヤフショも下がるかな・・と思っていたら、実際にそのようになった。 この後、ヤフショは15日の5の付く日、3/16-21は超PayPay祭が待っているので、さらに追加購入する可能性も出てきそうだ・・。 リテールパッケージのMNやMGの方が良いのでは・・との思いもあったけど、この金額なら迷わずバルクのMGだな・・。 Diagツールでのディスク全面検査を行い、問題が無かったので、一気にデータマイグレーションを始める。 Archive HDDは、ファイルサーバの中の前面からアクセスできるリムーバブルベイに実装していたので簡単に取り外すことができた。 取り外したHDDとコピー先のMG08をバックアップサーバにマウントして、コピーを始める。 ファイルコピーにはrobocopyを使用。以下のコマンドで一気にコピーする。 コピースピードは200MB/sくらい出ている感じだ。8TBのHDD一本のコピーに20時間程度要する。 2日後に商品が到着した。 コジマはこのHDDを紙封筒で発送した・・という投稿を見かけたため、Webでダンボール包装で発送できないか、問い合わせをしたが、梱包形態は指定できないとの回答を得て心配していた。しかし、届いた梱包はダンボールで一安心した。しかしながら開けてみると、プチプチに軽く包まれただけのバルクHDDが、板ダンボールにラッピングされて、箱の底辺に固定されている、衝撃を直に受けそうな梱包であった。佐川急便だし、これだと衝撃を直に受けそうだ・・。    ネジ穴は、底面は4つだが、側面は6つ開いている。前に購入したMN08と同様だ。     このサーバのシステムドライブになっているIntel 330 SSDより速い(SSDのSATAポートが遅い可能性もある)。 WD Diagツールを使用して検査を行い、問題なければ実データのコピーをしてみたい。なお、検査には18時間程度かかる見込みだ。 東芝 内蔵HDD 16TB MG08ACA16TE 43,580円(POINT+8147)@コジマYahoo店 今年はファイルサーバ更新の目安となる年で、HDDの交換を始めようと思っていた。 購入候補となるHDDは、東芝のエンプラ向けのMGシリーズか、WD/HGST系のUltrastar。  TOSHIBAMG08ACA16TE  Western Digital Ultrastar DC HC550 一方のUltrastarは、MGシリーズより若干高く、並行輸入品のようでRMAが効くのかがよく分からない。また、Intelliparkが有効になっていて、頻繁にヘッドの待避が発生するとのレビューが見受けられる。 本当は、WD Goldとかも良いのだが、円安の煽りを受けて、今や6万円台という高嶺の花となってしまった・・。 今回、換装するとしたら、最も重要な自分録画データを保管してあるHDD(10TBが2基ある)か、購入から8年経過したSeagateのArchive HDD(8TBが4基ある)か、どちらかになる。 ヤフーショッピングでは、ツクモやコジマが定期的に倍々キャンペーンなどで実質35000円前後での販売が行われており、やはり東芝のMGか・・と思い、購入のタイミングを図っていた。そんな折に5の付く日にコジマが倍々キャンペーン適用で実質35,433円となるので、一気に購入に気持ちが傾く。前月末にはツクモが倍々キャンペーンで35000円を割る日もあったのだが、いつそのようなタイミングが訪れるか分からず、まずは一台、試しに買ってみよう・・と、熟考の末ポチってしまう。 ポチってから気づいたのだが、東芝のMGシリーズには、フィールドレイク扱いの化粧箱入りの5年保証のリテールパッケージと、その他代理店扱いの、バルクの1年保証のものがあるようで、前者には型番に/JPが付与される。ヤフショのコジマやツクモの扱い品はバルク品のようだ。 /JPパッケージはアークで扱いがあり、実質は39640円となっている。10%程度の差をどう考えるかだが、微妙なところだ・・。 まあ、今回は試し購入とのことで、検証などして様子見をしてみよう。 Aliexpressで注文していた、超低頭のUNC #6-32のネジが到着した。 100個入りで、色は黒。いい感じの低頭だ。    ファイルサーバの再構築はもう少し先になりそうだが、16TB以上のHDDへの段階的な載せ替えを視野に入れて、特注の固定ステイの製作を再検討する。 前回の試作で問題になったのはHDD側面を固定するネジ。UNCの皿ネジを使用したのだが、座グリと上手くマッチングせず、ネジが浮いた状態になってしまった。 改めて、既存のHDDに当時使用したUNC #6-32の皿ネジを取り付けて浮の状態を再確認する。  通常100度で、JISのミリネジでは90度が一般のようで、一般的な加工屋に依頼しても皿の角度が一致しない。 これは、低頭のUNCネジを探して、座グリ無しで固定した方が無難そうだ。 ここで改めて、ユニファイ(UBC)規格のネジについておさらいをする。 ユニファイネジには、並目ネジ(UNC)と細目ネジ(UNF)があり、インチあたりのネジ山の数が異なる。PCで使用されるインチネジは並目ネジだ。他にもウイットネジという規格も存在する。 通常は、 [1/4]-[20]-UNC x [5/8] のように記載して、 [呼び=太さ]-[ネジ山の数]-UNC x [長さ] を表している。 なお、呼びについては細いサイズから#0-10の数値で表すとのこと。 PC用の一般的に使われるインチネジは#6-32で、呼び径は3.5mmとなっている。ネジ山は32/inchでミリ換算したピッチは0.79mmだ。   Vesselのサイトより転載 Aliexpressを物色したら、ようやく低頭の良さげな#6-32ネジが見つかった。  これなら、ステイからの出っ張りも最小限にとどめることができそうだ。 写真の色は黒なのだが、明細を見ると黒またはシルバーとなっていて、どっちが来るかわからない。50個が1パックになっているので、2パックを発注した。389円 x2と送料が321円だ。 ステイの図面も修正する。ユニファイネジの挿入孔の部分はφ4.5mmとする。  OSのセットアップが完了したので、環境の構築を行う。 Dドライブを追加登録して、その後ドメインに参加。    以前はDFS名前空間を使っていたが、そこまでする必要もないので、ダイレクトに共有フォルダを指定する。 ドメインログオンするとファイルサーバの共有フォルダがマウントされるようになった。 その後、Webで調べてみると、何が問題になっているか分かってきた。 Windows 2022はWindows 11と同世代で、インストールにはEFIブートが必要であるようだ。 RefusでMBR+BIOSでインストールUSBを作成していたが、GPT+UEFIで作成して、マザーボードの起動設定もLegacyからUEFIに変える必要があるようだ。 ちなみに、Secure Bootは無効にした方が良いそうだ。   起動したら、見事にセットアッププロセスが動作し、インストールの初期画面が表示された!   無事にインストールも完了し、各種ドライバーを適用する。        OSのインストールが失敗するので、マザーのファームウェア更新をしてみる。 昨年更新をしていたので、その手順通りに行う。 更新前のファームウェアが古いと、事前にブリッジのファームを当てる必要があるのだが、昨年実施済みなのでそれは不要。 FAT32のUSBメモリのルートにに解凍したファイルをコピーして、Boot ManagerでUEFI Shellを起動する。 半自動でファームウェアの更新は進んでいく。                    ファームウェアの更新は完了したが、残念ながら、OSインストールは相変わらずWindowsアイコングルグルのところでBSoDで失敗・・。 困ったもんだ・・。  仮想基盤更新に伴い、ドメイン環境も新規構築された。ファイルサーバやバックアップサーバも新たにドメイン参加をやり直さなければならないのだが、この機会にOSも最新の2022に再インストールすることにした。 既存のプロファイルなどの環境を、内蔵の別ハードディスクにコピーを取り、ブート用のSAMSUNGのSSDを取り外す。 ブートSSDはSSD/HDDのリムーバブルユニットに実装していたのだが、このリムーバブル機構の操作がよくわからない。YouTubeの動画を見て事なきを得る。銀色のボタンみたいな部分を、一生懸命プッシュしていたのだが、右側にスライドさせるとロックが解除され、SSDを取り外すことができた。  3年くらい稼働し続けたもので、死蔵している別のIntelの未使用品に変えようかとも思ったが、ファイルサーバはそれほど動作させる時間も長くなく、Nytroの転用先もなく勿体ないので、これに落ち着いた。 Nytroを実装し、インストール準備。 Windows Server 2022のISOイメージをRefusでUSBメモリにコピーする。BIOS Setupに入り、ブートオーダを変更。USBメモリを一番上にする。     スクリーンキャプチャを取れたので、メッセージを確認すると、  となっている。ハードウェア絡みのエラーのようだが、原因不明だ。交換したSSDが悪いのか・・と思い、抜いてみるが変化なし。そりゃ、まだ、SSDへのインストールもしてないのだから、そうだろう。 Refusの設定をさらに弄ってみても変化なし。 ここで思い出し、仮想基盤のセットアップの際に、USB3.0のスピードが速すぎて失敗する・・という事例を思い出した。その時は、間にUSB2.0のハブを挟み、事なきを得た。 今回、USB2.0のメモリを用意して、ブートUSBを作成し、再トライ。これでうまくいく・・と思いきや、同じくBSoD。間にUSB2.0ハブを挟んでも変わらずだ・・。 万策尽きた感じで、原因の切り分けのため、ISOイメージを変えてみる。Windows 2022のローンチ直後のISOイメージを使ってもBSoDだったが、Windows 2019のISOイメージを使ってみたら、何と、セットアップ開始画面まで進むことができた。 Windows 2022の新しいセットアッププロセスに問題があるのか・・。 こうなると、打つ手は限られてくる。諦めてWindows 2019に留めるか、サーバマザーボードのFWの更新を試してみるか・・。いずれにしても、この日はタイムオーバーで作業はここまでとなる。 Adaptec/Lenovo 2283400-R AEC-82885T 12Gb/s SAS Expander 13,295円@eBay  ファイルサーバ更新時は、現行のIBM M1015改のHBAカードを、NECのSAS12対応のアレイコントローラ、M8103-206に交換しようかと考えている。 このM8103-206、仕事で不要になった未使用品を貰い受けたのだが(RAID1/0しか対応していない製品で、間違ってBTO構成してしまって、不要になった)、使い道もなく死蔵していた。HBAファーム(ITファームウェア)に書き換えなどできると良いのだが、残念ながらそのような情報は見受けられない。 しかし、M8103-206のマニュアルを眺めていたら、JBODの設定はできるようで、実質HBAカードのように使える可能性がある。MegaRAID9400系のチップ搭載でヒートシンクも大きく、排熱性能も良さそうなので、このカードを使ってみたくなってきた。 そうなると、折角のSAS12GのI/F性能に対応するエクスパンダーも欲しくなる。現行の6G対応のエクスパンダーはIntel製品で素晴らしい安定性を維持している。eBayなどで同じIntelの12G対応品は無いかと探したが、見つからない・・。その代わり、Adaptecの新古品や抜き取り品が結構出品されている。調べると、このAdaptecのカードAEC-82885Tは、Intel RES3FV288のOEM品のようだ。それなら、安定性・信頼性の面でも安心だ。 新品らしき製品を複数出品しているeBayの業者から購入しようと思っていたら、旧正月で休止状態になってしまった。2/8になり、ようやく旧正月明けで出品が再開されたので、在庫切れになる前に急ぎ発注。到着まで暫くかかりそうだが、急ぎ使うわけもないので気長に待つことにしよう。 《 後日談 》 しばらくして、SASエクスパンダーが到着したので、外観を確認する。           年末に購入していた、WD Blueの8TBをファイルサーバに実装する。 このHDDは底面のネジ穴が8か所あるため、通常のHDD用トレイで容易に取り付けができきる。   今年で現行ファイルサーバは構築から5年経過することになるが、HDDの稼働時間も短く、もう一年は延命でも良いかと思っている。   ネジNo.1.comから#6-32 UNCのネジが到着したので、延期延期となっていた14TB HDDのマウントに再トライする。   しかし、実際にHDDに金具を装着し、ネジで固定しようとしたら、問題発覚。相変わらず、ネジが浮いてHDDを固定できない・・。何が原因か・・と調べたら、皿の角度だった。きちんとマウントできたHPの皿ネジは、皿の角度がなだらか(100度くらい?)なのだが、今回購入したUNCのネジは80度ある。金具側の皿の角度が合っていないため、皿頭が浮いてしまい、最後までネジを挿入できないのだ。  すぐに、近くのホームセンターでM5のワッシャーを購入。厚みは0.8mmだ。         オウルテックから過去に販売されていた、HDD用の皿のインチネジを1セットだけ購入できたので、特注の金具のHDD固定で使用できるか試してみる。結果はNG。先に購入していた100個入りのものと、大して大きさは変わらなかった。  安いものだと、Aliexpressで100本いりで246円のものがあった。長さは1/4インチを選択。発注したが、11/11の独身の日の中国の物流の混雑に起因してか、なかなか発送されない。 二週間弱で、途中のHDD金具が到着した。 早速、ヘリウム充填のMN08ACA14Tで実装確認を行なってみる。            後は価格の金具だ。HDD10台分で4万円ほど掛かるので、ちょっと躊躇してしまうが、次回ファイルサーバのHDD換装時に、一括外注を検討しよう。 ずーっと製作保留となっていた、NANOXIAのHDDトレイに、ねじ穴の位置を気にせずマウントするための変換金具。 東芝の14TBのヘリウムHDDを搭載するに当たり。製作に踏み切ることにした。 というのも、東芝の大容量HDDは、シークエラーレートが増加する、というファームウェアの問題点があり、これが、マウント方法に起因するというのだ。 防振ゴムなどを挟みマウントすると発生することが多いようで、まさに、NANOXIAのHDDトレイはそのような固定方式だ。 ということで、製作のために見積依頼。いつもの、日本プレート精工に見積依頼をする。2営業日の返信、とあったが、4-5日してもレスがないので、問い合わせすると、メールアドレスを間違えていた、とのこと。自分の名前、住所が記載されたメールが、別の人に送られたんじゃないか・・。個人情報保護が叫ばれる昨今、あり得ないことだが、流石零細企業なのか、詫びもなく、再送だけされた。まあ、いいか・・。 で、ここに、送った図面データに対しての指摘が。自分の図面が三角法に乗っ取っておらず、欲しいのはこういうものではないか、と手書きで修正が入れられたものが添付されていた。 おっしゃる通りだった。図面を見ていて、違和感があったのだが、その通り。機械工学出身者として、恥ずかしい限りだ・・。 ということで、図面を修正して、再度見積依頼。 どうしようか、暫し悩んだが、先のシークエラーレートの件もあるし、ここまで対応してもらってキャンセルするのもつれないので、製作をお願いすることにした。 ちなみに、20個(10式)製造時は、1個1650円(税込1815円)とのことで、HDD1基あたり、4000円ほど掛かることになる。ちょっと、鬱だな・・。まあ、いずれにしても試作の一個目の出来次第だ。到着を待ちたい。 ファイルサーバの唯一の4TB HDDを、大容量に換装する事にした。 当初、16TB品にしようかと思ったが、最安が39,800円で、ポイント還元を加味しても39,000円程度。14TB品は31,000円程度で、バイト単価は14TBの方が優れている。ちなみに12TBも30,000円弱だ。今回は14TBを選定することにした。 ちょっと気になるのは、東芝の大容量HDDで問題になっている、シークエラーレートの上昇。空気の8TB品はおそらく問題が出ないが、ヘリウム充填のモデルは、危険性がある。防振ゴムを使ってマウントすると症状が出る可能性が高いようだ。3.3V問題に起因する、という説もある。 来年以降に予定されている、ファイルサーバの内蔵HDDの換装を控え、自分の環境で、東芝HDDが問題なく使用できるのか、前哨戦の意味も含めて、このHDDで検証を行いたい。     Groovyの面穴位置変更マウンタは高さ方向が干渉して使えないことが判明した。 それでは、自作で、可能な限り小さく収まる金具を設計してみることにした。 Groovyの金具の寸法を測定して検討。 側面方向はギリギリ干渉はないのだが、可能な限り詰めてみることにする。といっても大してやることは残されていなくて、HDD固定のインチねじを皿ねじにするくらいしかない。でもこれで、両側面合わせて2mmくらいは縮まることになる。 問題は高さ方向だ。Groovyの構造、取り付けるNANOXIAのHDDトレイの寸法を吟味して検討。M3/高さ3mmのねじを使用して、幅広のワッシャと使い、トレイと自作金具を固定する方向にすることとした。 M3の低頭ねじで高さが3mmというのがほとんど見つからなくて、ねじNo1.comというサイトで発見する。バラもOKとのことなので、買うとしたら100個くらいか。ステンなら一個9円、鉄の3価ブラックは6円だ。  このねじと、ワッシャ、ねじとHDD底面との遊びの間隔を考慮すると、全体だと0.5mmくらい、NANOXIAのトレイに通常の固定方法でHDDを取り付けた時よりも高さが縮むことになる。ただ、NANOXIAのHDDトレイは、それを取り付ける3個/2個イチの受け側のユニットの天板内側にタップ穴の出っ張りが2mmくらいあって、これがHDDの天板と干渉して、実装するときに傷を付ける。実際に、2回くらいやってしまった。これを防止するために、HDDの天面を少しでも低めにしたいのだが、今回設計した金具だと、その部分の高さは通常固定と変わらずで、改善効果は見込めない。  この金具、まだ見積もりは取ってないが、安くても@1000円。下手すると2000円くらいになるかもしれない。それが、1台のHDDに2つ必要なので、2-4000円くらい、HDD取付に費用がかかることになる。これは何だか馬鹿らしい・・。量産でコストが落とせないか・・と期待したいところだが、精々個人で必要な戸数は4-50個だ。コストダウンもたかがしれているだろう。 折角設計したので、試作で2個セット作ってみてもいいが、実際に数を作るかどうかは、微妙なところだ・・。 特に今必要というわけではないのだが、近い将来のHDD換装を見据えて、底面のネジ穴位置が変更になっているヘリウム充填型HDDの搭載方法を再考することにした。 現在もこの種のHDDを実装しているが、ネジ止めは位置の合う2箇所だけで、耐震ジェルで補強して固定している。 それでも特に問題ないのだが、以前にGroovyのHDD底面穴位置変換マウンタ、GR-CH35NBを入手して死蔵していたので、一度これを使って現行のNANOXIAのケースに大容量HDDをキチンと固定できるか試してみることにした。    タイムリーの商品ページより転載 金具とHDDを固定し、その後、HDDごと金具とトレイを固定する。       ただ、GR-CH35NBの構造自体は面白いので、これを参考に自分環境に合った金具を自作すればトレイへの装着は可能かもしれない。GR-CH35NBでは3.8mmある高さを2mmくらいまで抑えれば何とかなりそうだ。また、深さの浅いネジを用意する必要がある。こちらはボルトクリッパーと呼ばれるカッターを使用して必要な長さにカットするしかない。 金具の自作は楽しそうだが、寸法出しが微妙そうだし、それなりに特注費もかかりそうなので、これまで通り耐震ジェルを併用した固定方法が無難なのかもしれない。   Elementsの中身はWD80EMAZで、空気のCMRドライブ。底面には通常のHDDと同じ位置にネジ穴があるので、トレイにもきちんと固定できる。安心のHGST設計だが、空気なので結構温度が上がる。搭載位置がファンから離れていることもあり、温度は40度オーバーとなる。        大した理由もないのだが、SP1200のBIOS更新履歴を見たら、結構BIOSが改版されていたので、updateすることにする。 IntelのWebの更新履歴を読むと、重要と記された情報がある。  手順通り、2032Bridge -> 0049の順に更新を行うことにした。 更新方法には、Intel OFU(One Boot Flash Update)ユーティリティを使う方法と、EFI Shellから更新する方法がある。BIOSも別々に用意されている。サーバ構築時にBIOS updateした時もふたつの方法を試し、OFUはうまくいかず、EFIで更新を行った経緯がある。 今回もOFUでのupdateを試したがうまくいかず、EFIでの更新となった。 まず、USBメモリをFAT32でフォーマットして、EFI用のBIOSアップデートファイルを、USBメモリのルートにコピーする。 ちょっと面倒だったのは、BIOS画面を出すこと。現在、サーバのDPポートで外部モニタに接続しているのだが、内部アーキテクチャーの関係でDP ポート経由ではBIOS画面が表示されない。そこで、VGA to DVIのアクティブ変換コネクタを用意して、BIOS画面を表示した。 起動時にF2キーでBIOSセットアップに入る [Boot Management] -> [UEFI Shell] startup.shが実行されて、自動的に更新が始まる [Select the function you desire to performe]で[3:Update both the SDR and the FRU]を選択 [Do you want to update the chassis info area of the FRU]で[n]を選択 [Do you want to update the product info area of the FRU]で[n]を選択 [Retrt with legacy update process?]で[y]を選択 [Select the Chassis]で[4:Other Chassis]を選択 [Is System Fan1 installed?]で[y]を選択 [Is System Fan2 installed?]で[n]を選択 [Is System Fan3 installed?]で[n]を選択 [Is System Fan4 installed?]で[n]を選択 [Is CPU Fan installed]で[y]を選択 [Are system fans redundant?]で[n]を選択 [are system hot swappable?]で[n]を選択 [Is Chassis Instrusion Switch installed]で[n]を選択 [Dose the front panel support a NMI button?]で[n]を選択 これで更新が終わり、最後に[q]を押してquitし、any keyを押して再起動する。 BIOSは03.01.0049に更新された。  構築から3年近く経過したけど、ここにきてCPUを換装。 i3-6100で特に不満もないのだけど、ブランドとしてのXeonが欲しく、以前より検討。 中古品をヤフオク、eBay、Alliexpressなどで物色。手頃な値段で入手できるのはv5世代のものしかなさそうだ。 SKYLAKE=V5世代のE3 Xeonは、1220から1280までがラインナップされる。4C/4T 2GHzから始まり、4C/8T 3.7GHzまで10種類以上が存在する。 入手性、消費電力、iGPUの搭載・・ということで絞り込んでいくと、E3-1235L V5に落ち着いた。4C/4Tなのが残念だが、致し方ない。 Alliexpressで13,756円で購入。コロナの影響もあり到着まで少々時間を要したが、それでも2週間ちょっとで手元に届いた。     今回、超重量級のサーバなので、設置状態の立ったままCPUの換装を行う。 CPUクーラーを慎重に取り外し、CPUを抜き取る。マザーが立った状態でCPUを外すのが一番怖かった。しかし、大きな問題なく処置が行え、新しいCPUを取り付ける。取り付け後グリスを塗布して、クーラーを装着する。ここが一番やり辛かった。背面からの固定プレートの支柱を引き出したままネジで固定するのに手間取った。   起動後、ベンチマークを取得する。  Geek Bench 5のXeon 1235の結果  Geek Bench 5のi3-6100の結果  Crystal MarkのXeon 1235の結果  Crystal Markのi3-6100の結果 マルチコアでは上昇。GPU性能も若干上がっているようだ。

まあ、もう、完全に自己満足の世界なのでベンチ結果は正直どうでも良い。 システムのプロパティを開くと、Xeon E3-1350に表記が。これが一番の目的だ。温度も低く抑えられていて、満足。  システムのプロパティ  デバイスマネージャのディスプレイアダプタ  HWiNFOの結果  HWMonitorの結果

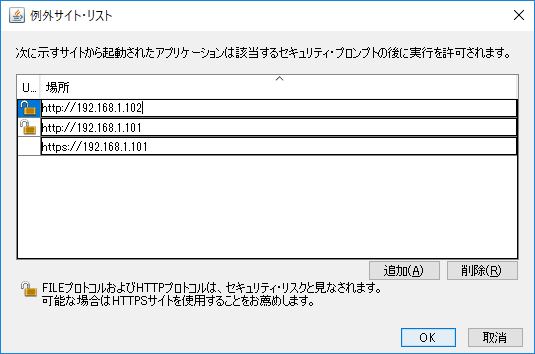

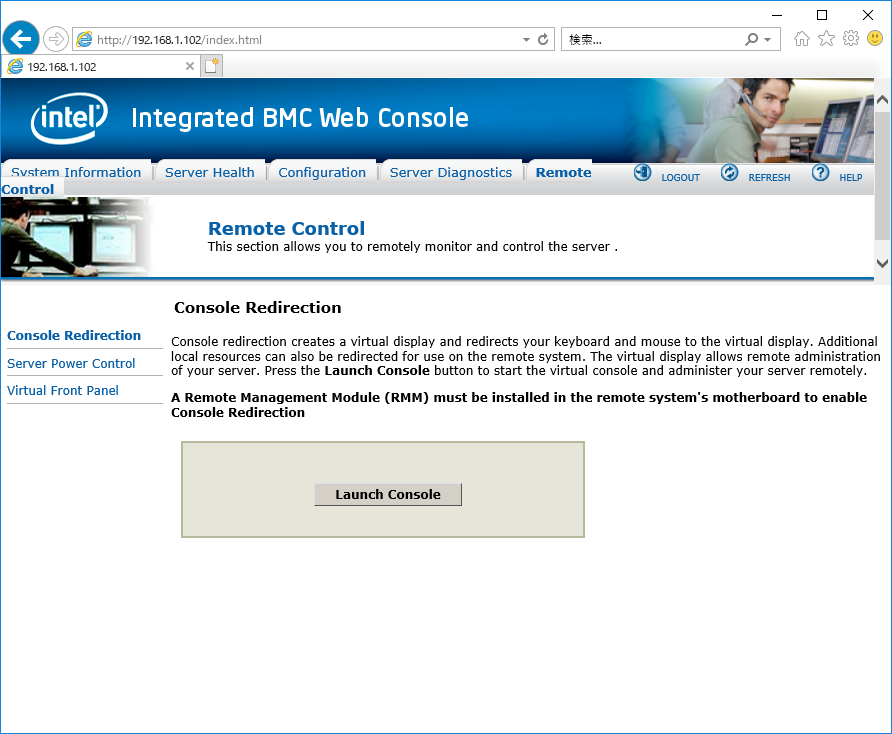

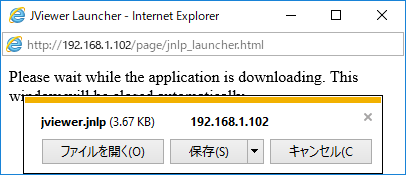

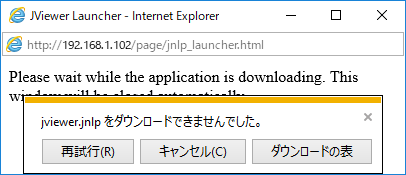

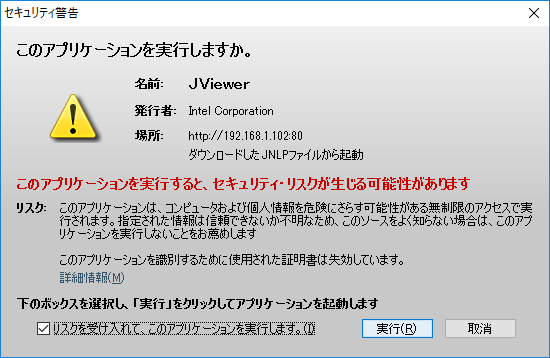

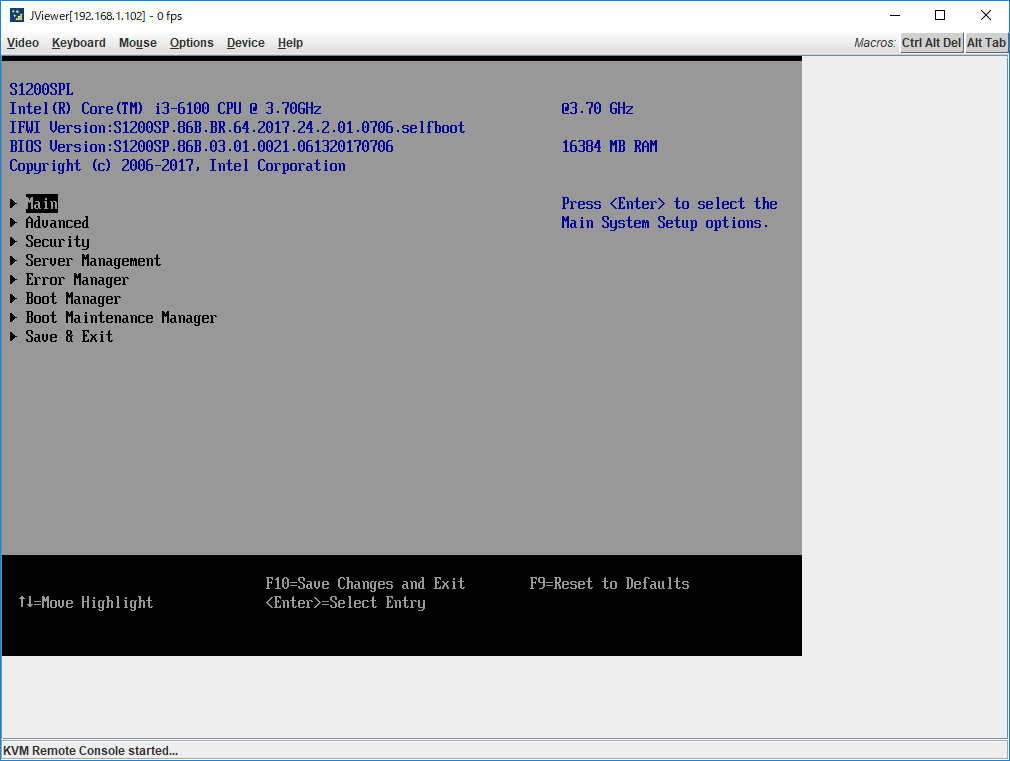

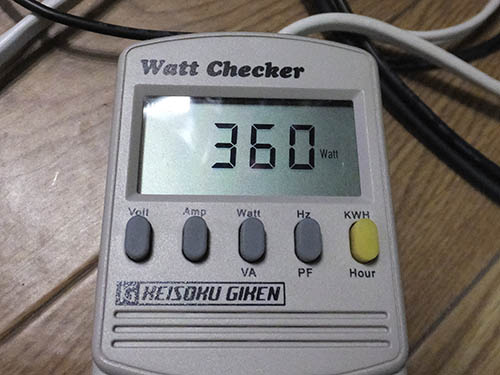

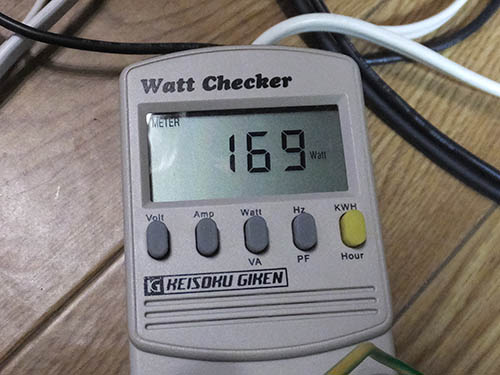

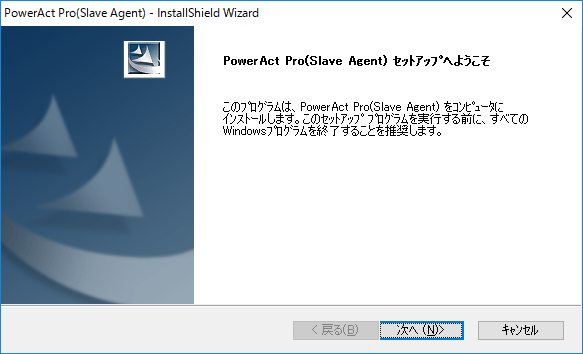

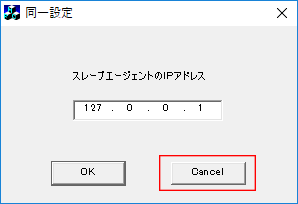

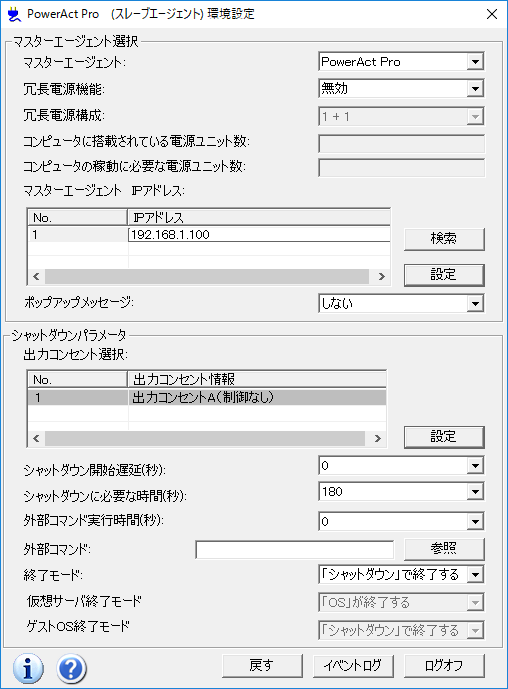

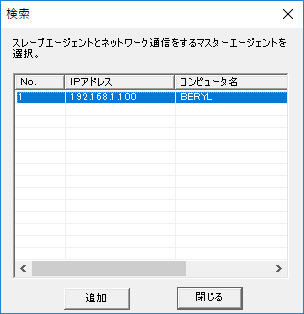

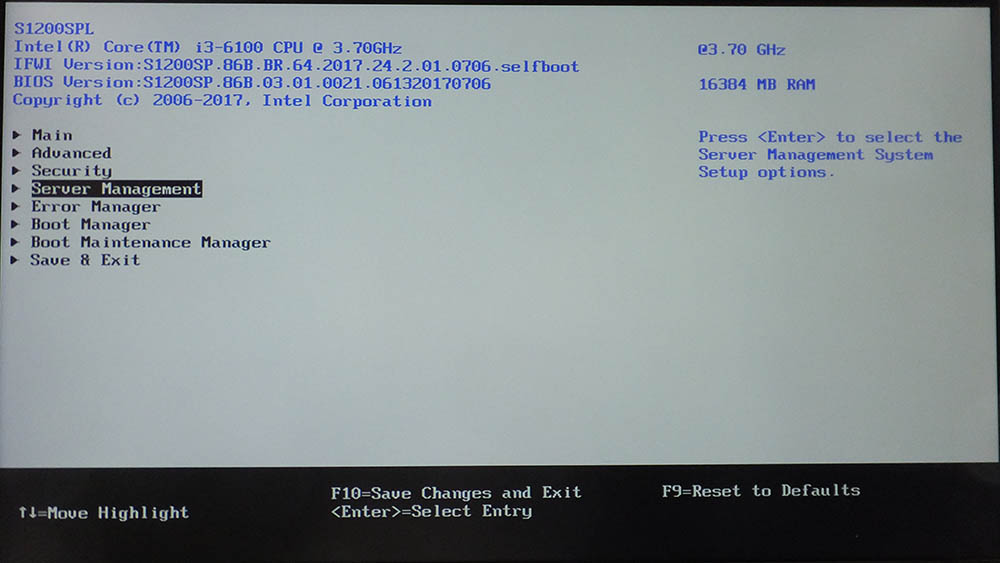

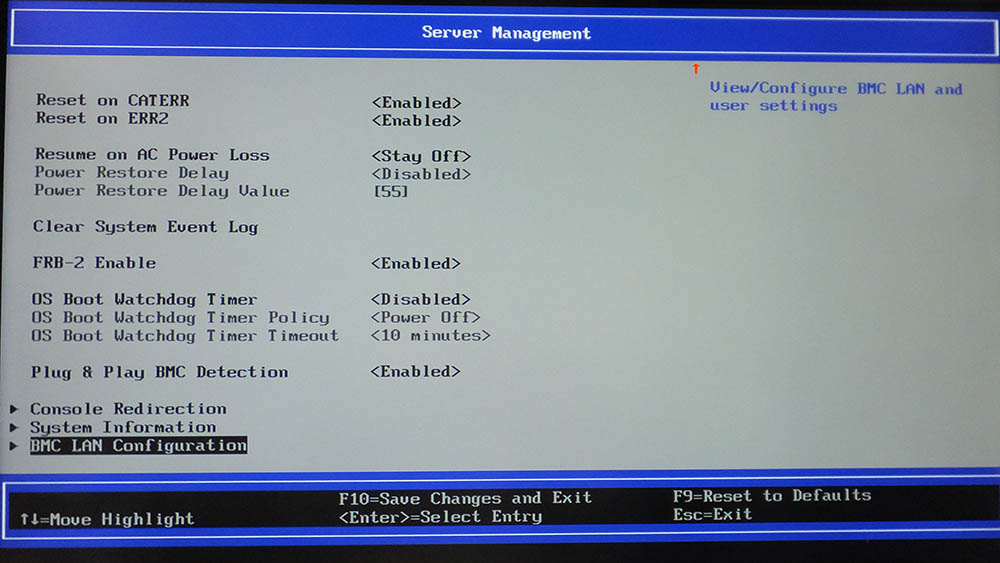

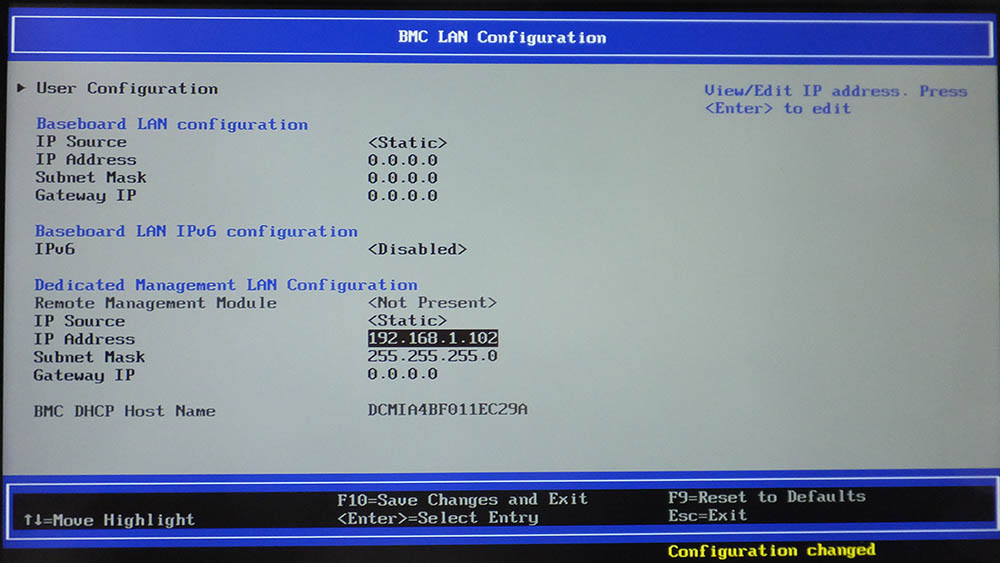

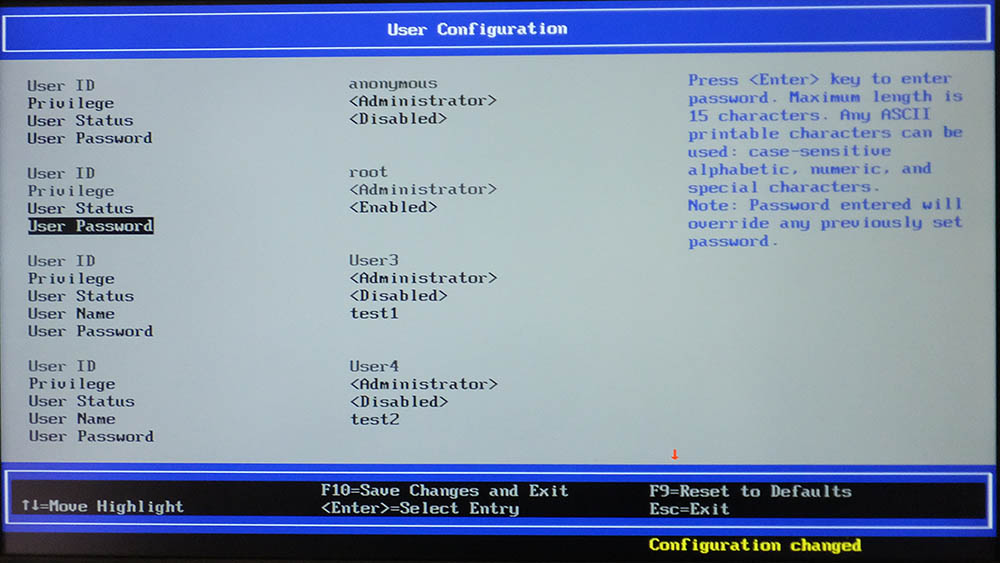

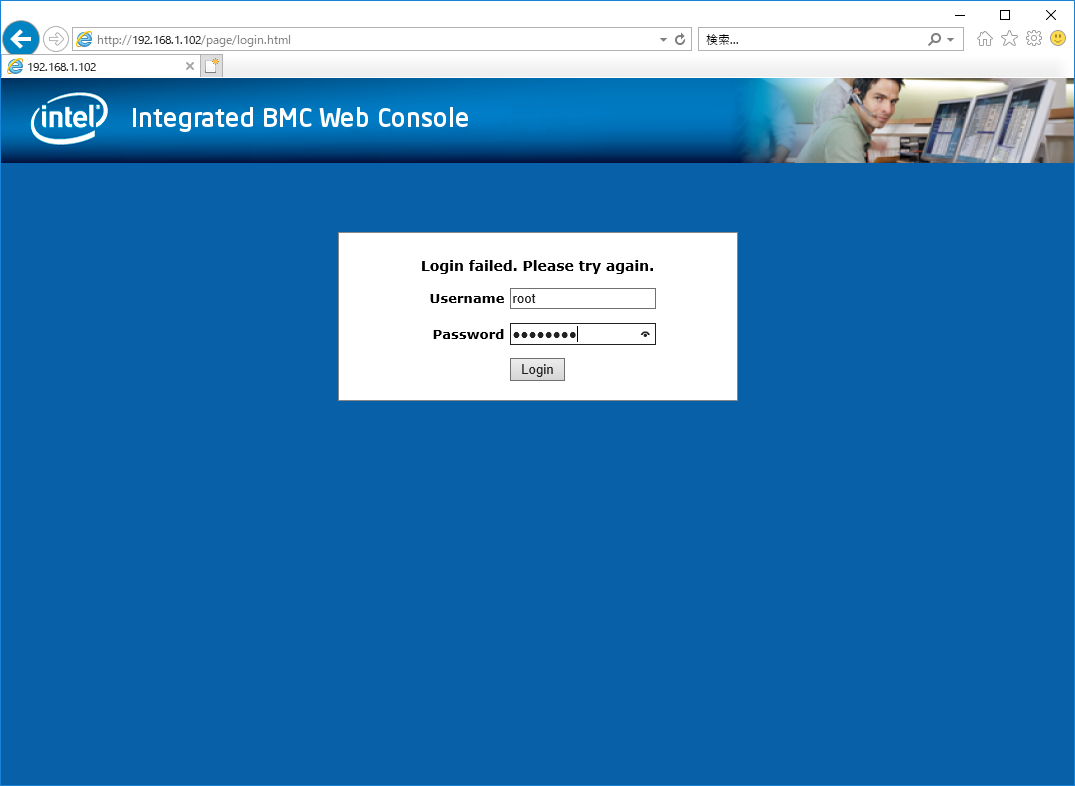

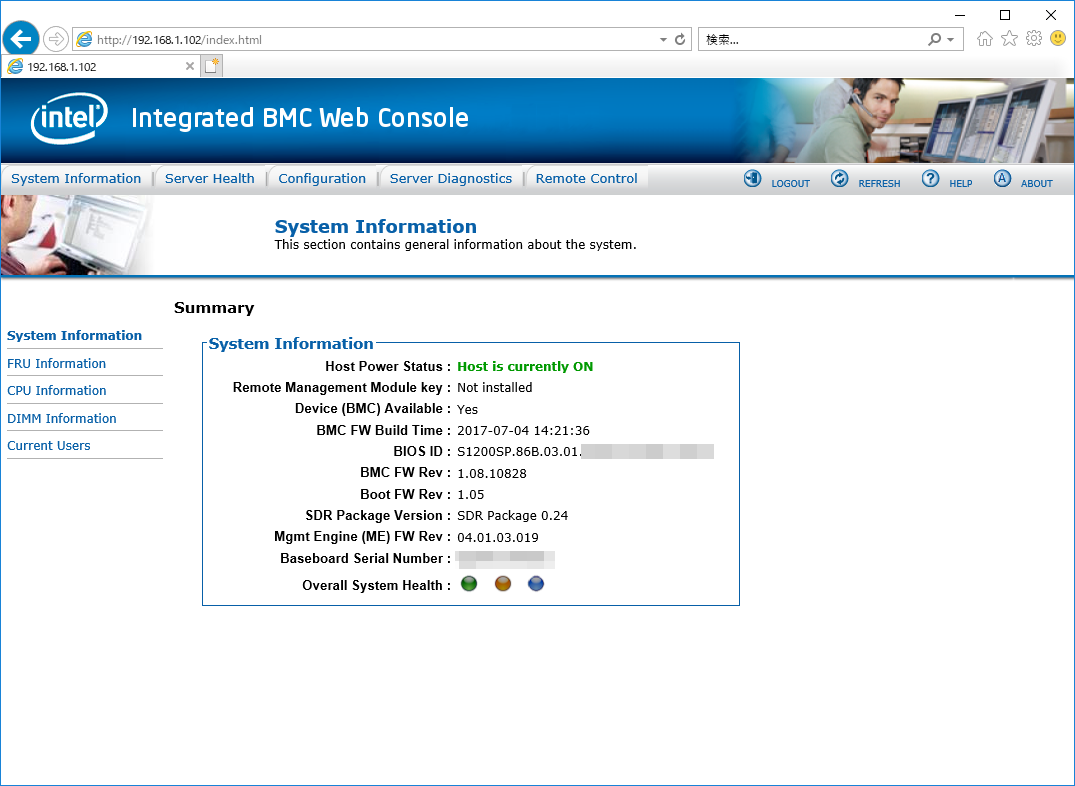

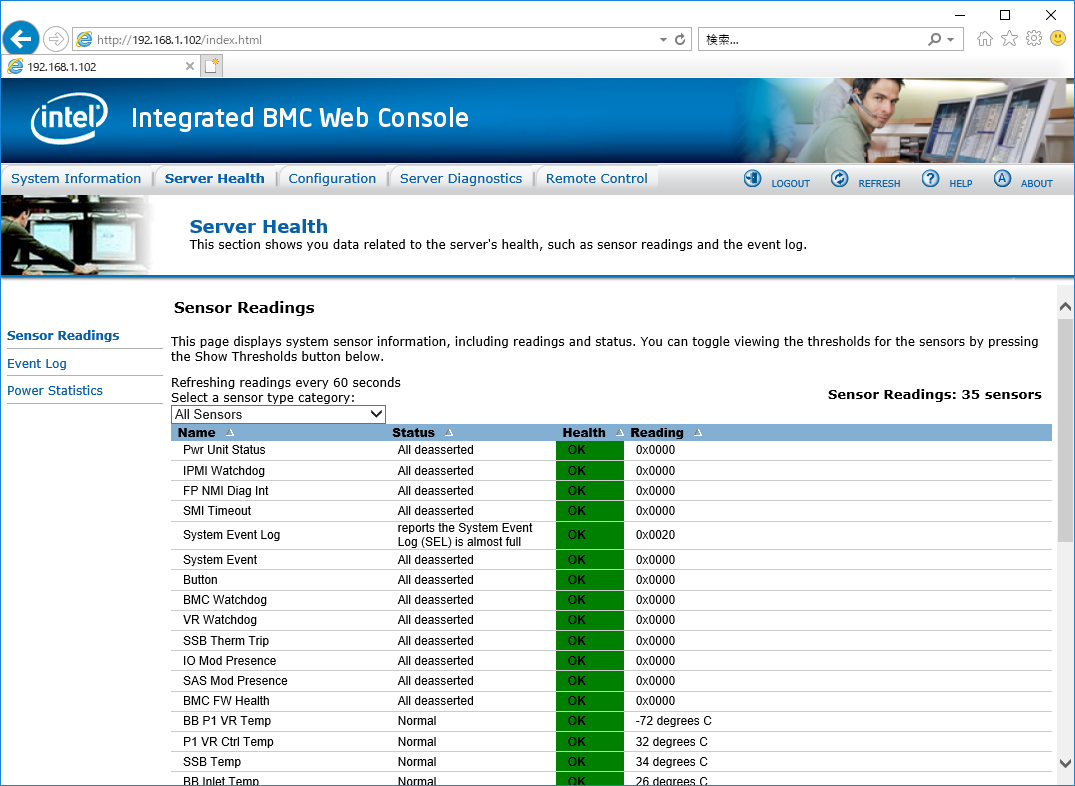

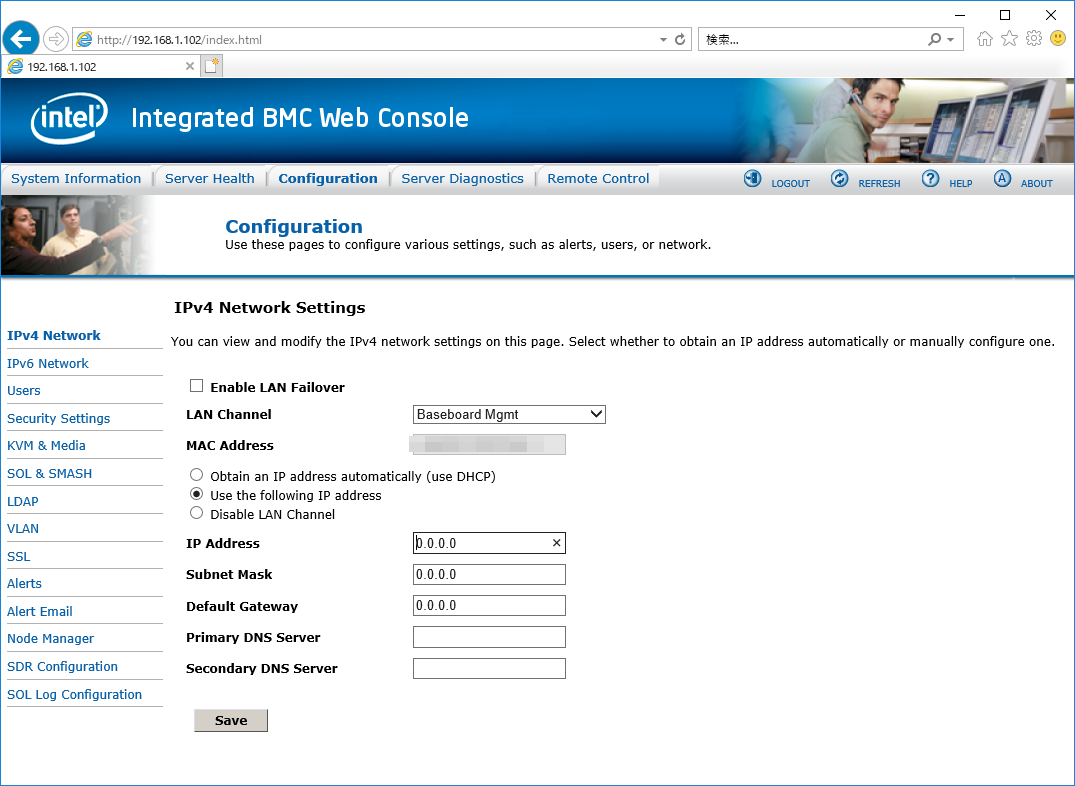

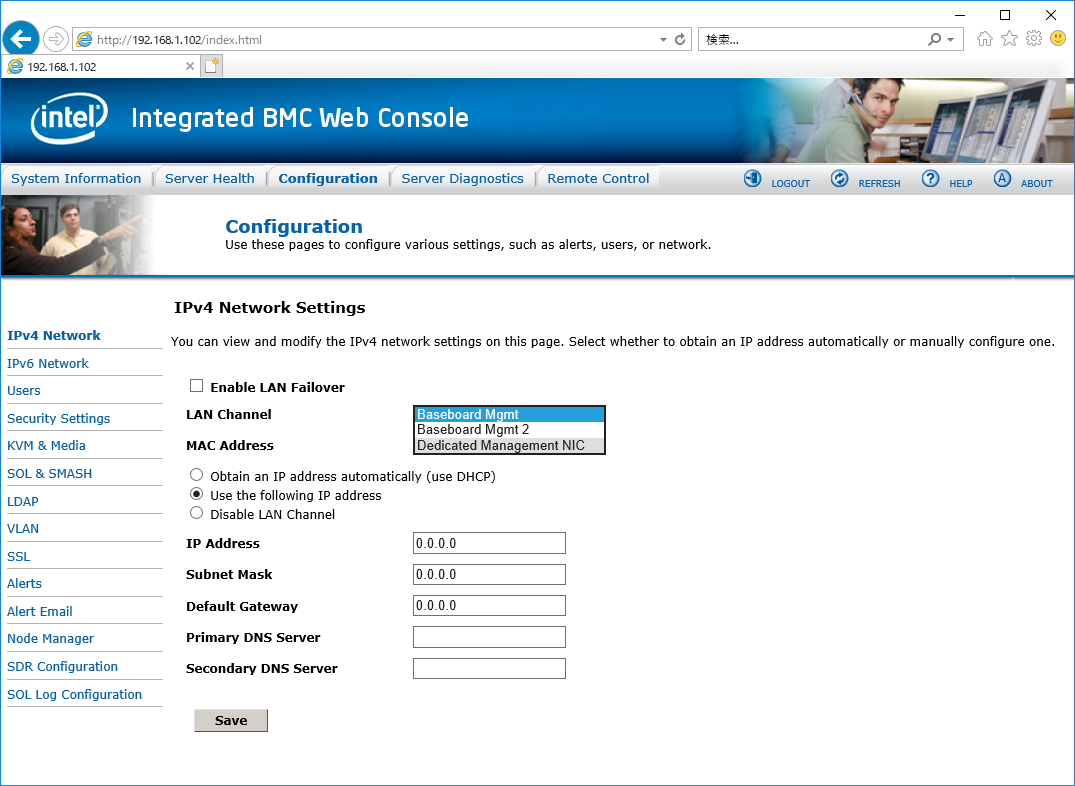

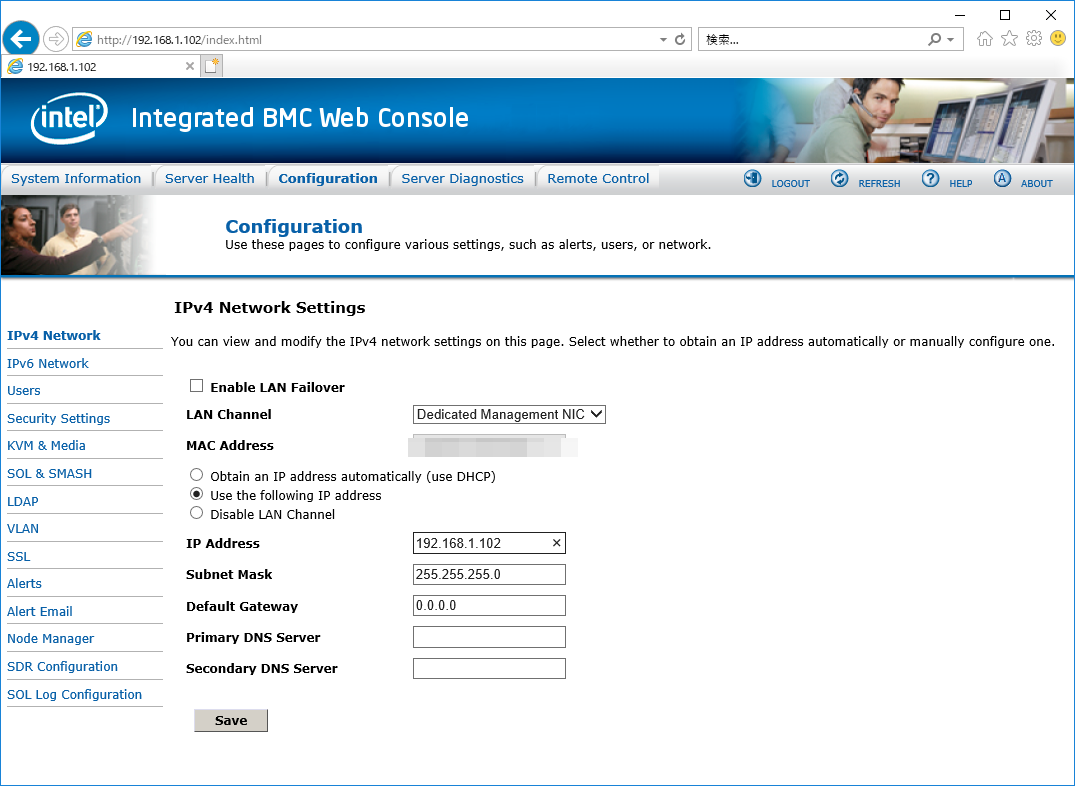

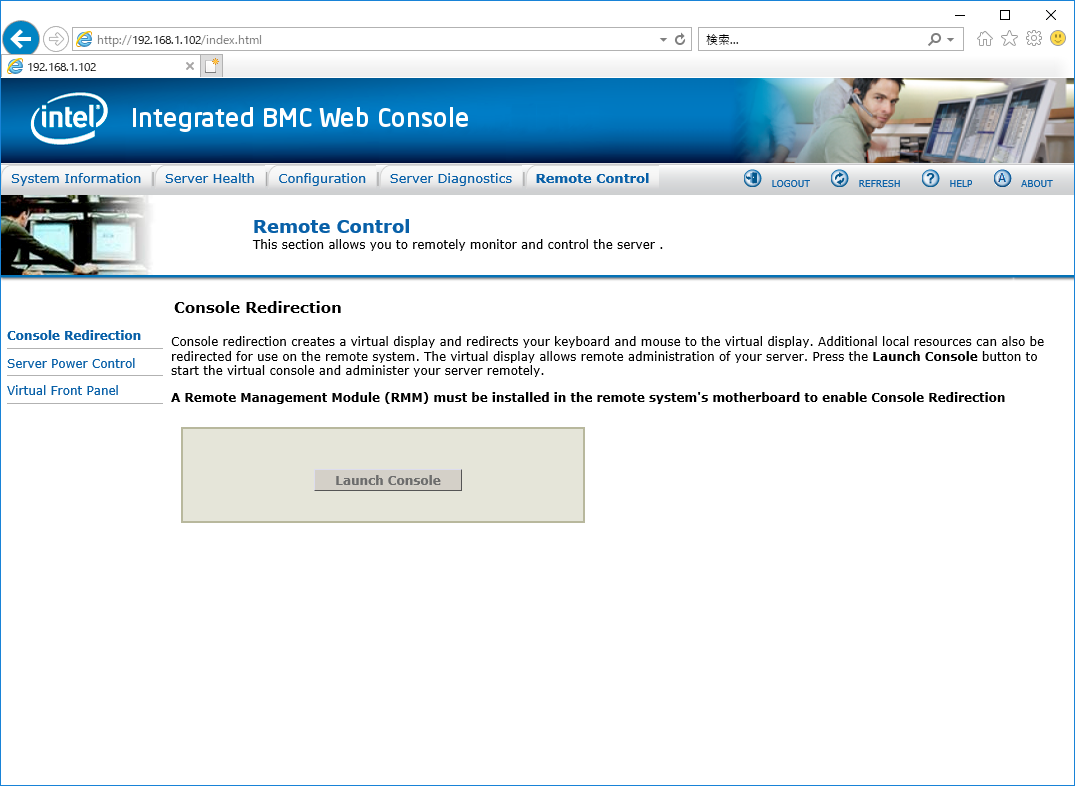

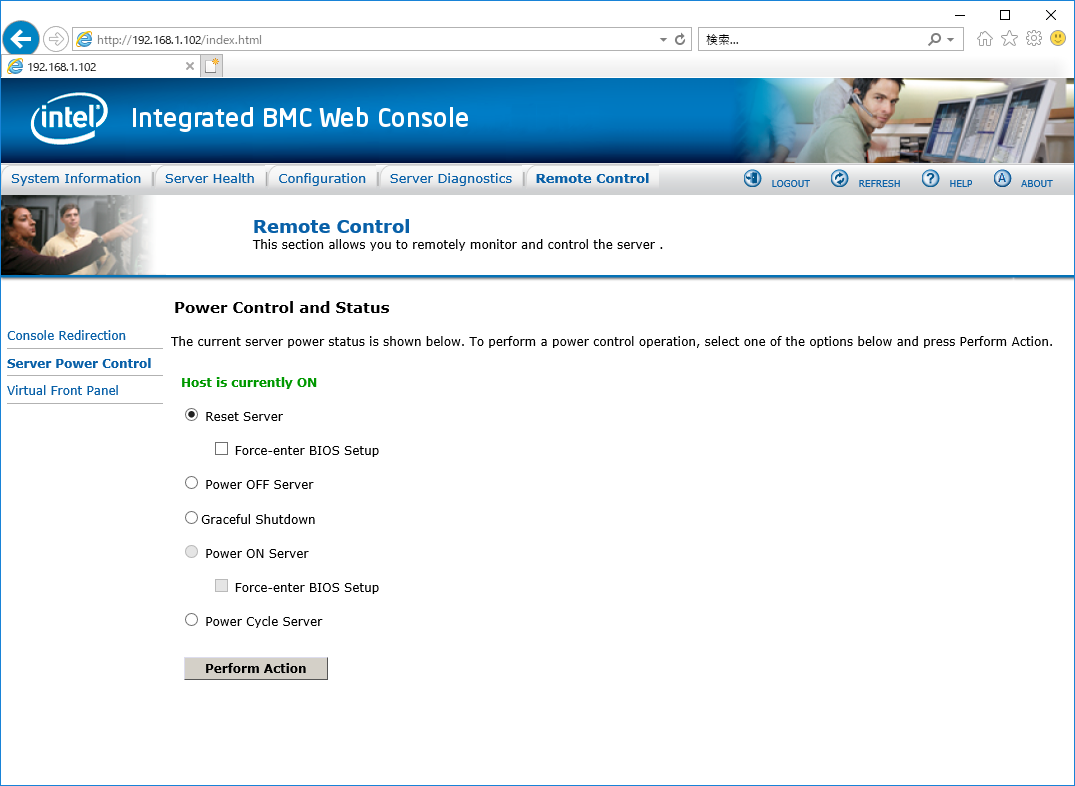

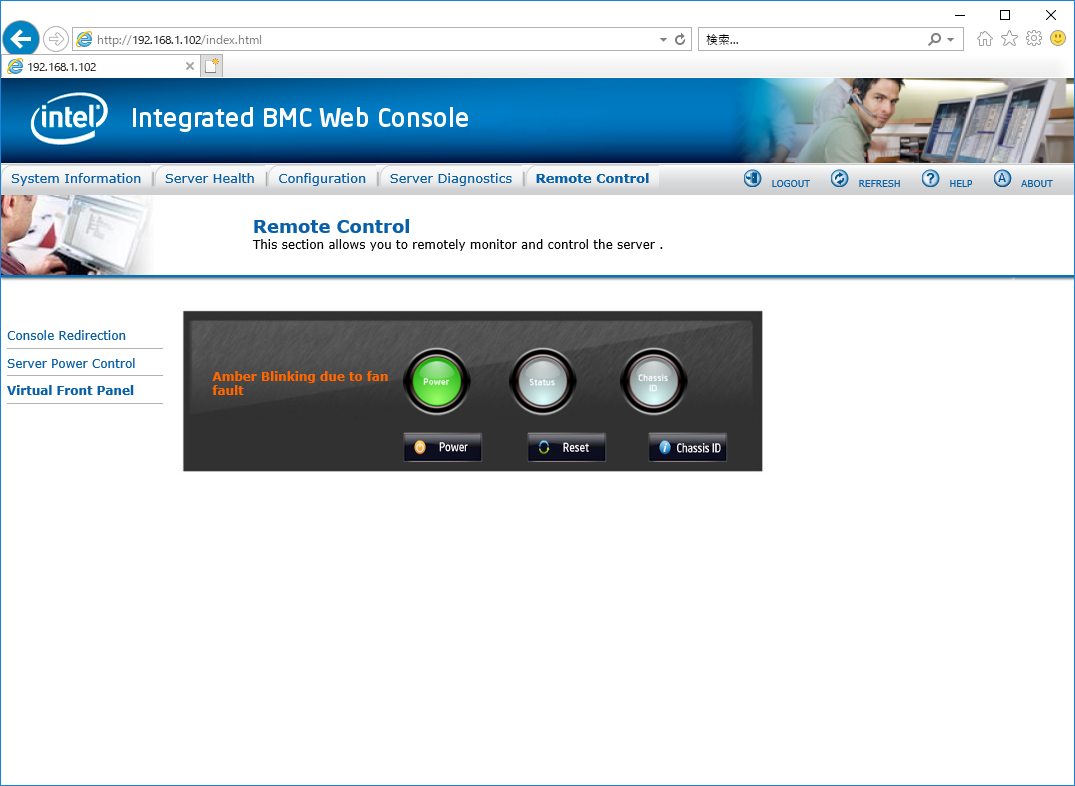

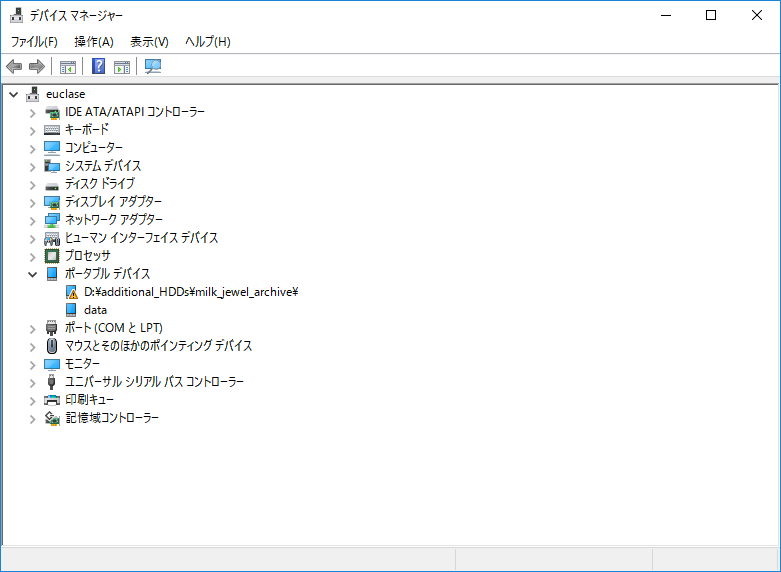

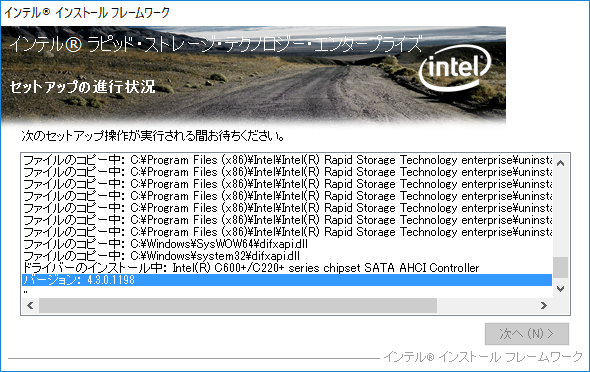

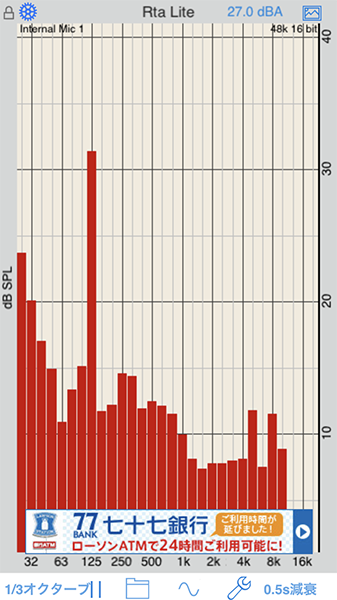

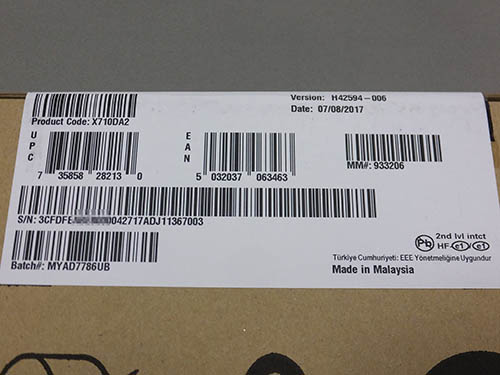

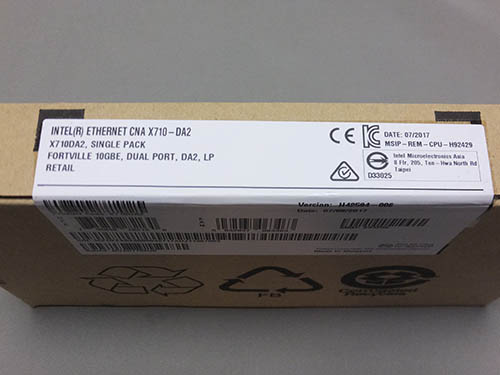

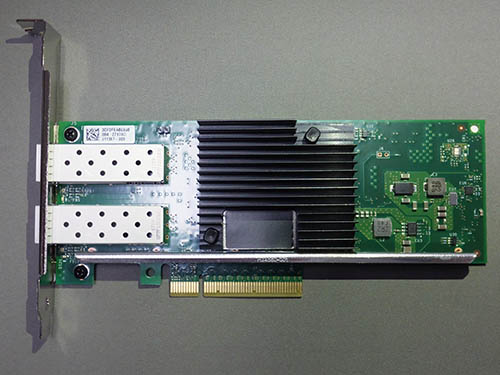

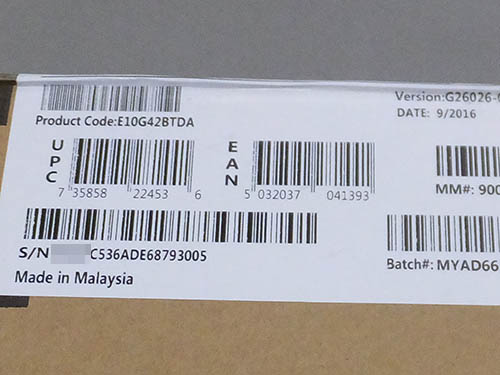

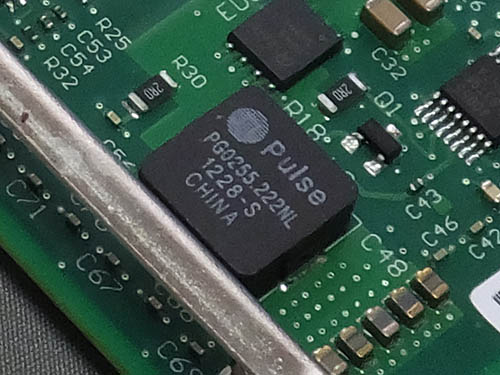

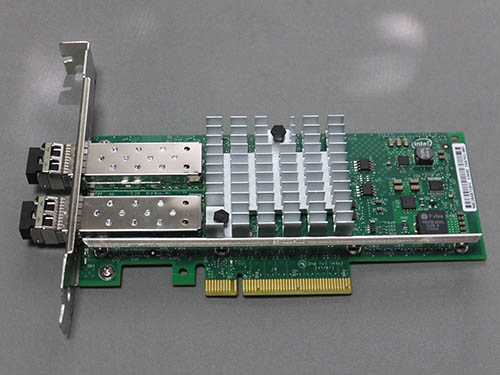

Intel RAID Module RMS25CB040 1,880円@BUYMORE秋葉原    S1200SPLR用としてなのだが、同マザーのマニュアルを見ると、RAIDオプションの頁にRMS25CB040の型名が乗っていたので、迷わずそれを買ってみた。が、よくよく改めて同マザーのConfiguration Guideを見ると、対応しているのはRMS3CC080の方だった。帰路についた末広町の駅の手前でその事実に気付き、ユーターンして店に戻り、追加でRMS3CC080も購入。RMS25CB040は不要になるけど、安いし、オクで売却すればいいか(売れるかは疑問だが)。 ちなみにそのRMS3CC080の方は、LSIでは新し目のLSI3108チップ搭載で、8ポートのSAS対応。MegaRAIDの936x系にも乗っている12Gbps対応チップだ。実際にS1200で運用しているファイルサーバに搭載して使ってみたいが、同サーバで使っているLSI OEMのHBAカードで特に不満はないので(というか、RAID機能は不要で、単純なITファームが良い)、取り敢えずはコレクションとして陳列されることになりそうだ。 それにしても、S1200SPLRは、BMCオプションに続きRAIDオプションまで購入し、フル装備に近くなってきた。       取付は簡単で、PCIeポート直上のポートにキーを挿すだけ。再起動で動作する(筈)。            しかし、真っ黒な画面。暫くすると、No Signalに。何故だろう・・と暫し悩むが、Webで調べると原因が判明。今回、DVIのKVMスイッチを使うために、S1200SPLRのグラフィック設定を、DisplayPort+Processor Graphic(Intel Graphics)にしたのだが、それが原因のよう。マニュアルの系統図を見ても、BMCコントローラとRMM4 LiteはVGAポートなんかと同じラインに繋がっている。VGAの出力はOnboardのMatroxチップしか選べないのだが、こいつはBMCチップに内蔵されているのだろう。 ということで、VGA port+Onboard videoを選ばなければいけないことになる。それではDVIベースのKVMスイッチに繋げられない・・と、amazon.co.jpでVGA to DVIの変換アダプタを購入するが、よくよく考えたら、Intel GraphicsとMatroxチップは共存できるのではないか、ということに気が付いた。 つまり、プライマリグラフィックスをVGA port+Onboard videoにしておいて、DPにDVIモニタ(変換アダプタ経由だが)を繋いでおけば、起動時のBIOS画面は出ないが、Windowsが起動して以降はセカンダリとしてDPからも画が出るだろう、ということ。 実際やってみたら、期待通りの結果となった。そして、この設定であればリモートコントロール機能が使用することができた。BIOS画面も、リモートコントロールから確認できるので問題無さそうだ。 CrystalMarkとGeekBench4で計測する。    fs_cm_1801.png その後、消費電力を測定。 おおよそで、以下のような値。 起動時MAX 367W アイドル時 170W ベンチマーク起動時 160-185W   以前のZ77マザーベースの時も393W/173Wだったので、結果的には大きく変わってないことになる。ハードディスクの台数は2/3くらいに減ったのだが、マザーやNIC、個々のHDDが高速系になったことで、+ーゼロということだろうか。 もう一つ、オムロンUPSの、制御ソフトのスレーブ版をインストール。仮想サーバがマスタになり、停電時に起動時してらシャットダウンするように設定した。 インストールの途中でスレーブエージェントのIPアドレス設定画面が出るが、1台目のスレーブエージェントの場合はキャンセルを選ぶ。2台目以降の場合、ここで1台目のIPアドレスを入力すれば同一設定となる。       ・・クリックで詳細が見れます・・ デバイスマネージャの状態。INTEL X710とオンボードのI210がNICに並ぶ。記憶域コントローラとして、INTELコントローラ、AVAGO SASアダプタが並ぶ。  HDD Sentinelによる物理HDDの一覧。ディスク台数は整理され、 25台から16台と減っている。  HWInfoによるステータス確認  マザーボードのステータス  HBAアダプタのステータス  10GbEアダプタのステータス  SASエキスパンダのステータス              マザーボードのBIOSセットアップに入り、 [Server Management] >> [BMC LAN Configuration] で設定を行う。 当初、[Baseboard LAN Configuration]でIP設定を行うのかと思ったのだけど、いくらやってもPING応答すらない。 IPMIでググって色々調べたら、[Baseboard LAN]とは、Shared LANとも呼ばれる、マザー上も標準LANポートのことであることが判明した。ポートが二つあればもっと早く気付いたんだが・・。 で、[Dedicated Management LAN]がIPMI専用LANポートのことを指していた。確かに、和訳すればその通りだった。専用管理LAN・・。 この、[Dedicated Management LAN Configuration]でIPアドレスを設定し、[User Configuration]で、rootアカウントを有効にし、パスワードを設定。これで、ブラウザからマザーボードの管理画面に入ることができた。 ちなみに、リモートデスクトップは、標準の管理機能では使えないようで、RMM4 Liteと言うキーをコネクタに挿す必要があるようだ。しかし、このキー、eBayなどでも殆どの出品が少なく入手が難しそうだ。 標準機能では、リモートでの電源ON/OFFやステータスの確認なんかが行える。      以前も確か同じ目にあったような気がするが、中央のHDD列の配線はかなり困難で難儀したが、合計17基のHDDを何とか固定完了。4月のマザーボード交換の構想開始から7カ月少々。ようやく、ファイルサーバの更新作業が完了したことになる。長かったな・・。ちなみに、要らなくなったHDDのほとんどはオクで売却。4TBのHDDが、7-8000円台で売却することができた。新品の相場が1万円を切り始めているので、5年近く使用した中古HDDとしては十分な金額だろう。 IPMIの設定や、バックアップLANの設定など、最終調整をこの後実施する。      HDDトレイがネジ穴二点留になる問題は、耐震ジェルで対応。5mm厚のものを使おうとしたが、微妙に傾斜が付くので、3mm厚のもので落ち着いた。無いよりは全然いいだろう。             余談ではあるが、この時点で前回増設したWD Redが、デバイスマネージャ上でポータブルデバイスとして認識され、さらに×マークが付いていることに気が付いた。ちょっと調べると、マザーオンボードに繋げてあるSSDとこのWD Redの二台がポータブルデバイスとして認識されている。ドライバの更新を試みてもダメ。デバイスマネージャで削除しても再起動で復活する、と打つ手なし。調べると、Microsoft謹製のSATAドライバだとこのようになるようだ。 それならば・・と、今まであまり導入する事のなかった、IntelのRSTを導入することにした。IntelのサイトにはAHCI/RAID系のドライバが複数あり、どれをインストールすれば良いのかダウンロードリストからは判断し難かったが、readmeを読み、*****を導入すれば良いことがわかり、セットアップ開始。Intel製リムーバブル記憶域が認識され、ポータブルデバイスも消えてくれた。これですっきりした。               スペアナの結果を見ると、今回も120Hzあたりにピークが伸びている。ということは、回転数7200rpmということになる。本当なのか?近いうちに、別の5400rpmのHDDでも試してみよう。 HDDのデータ移行は、ファイルサーバの空きスロットに新HDDを仮装着して、内蔵HDD間コピーにて実施。 10TBのHDDは、背面のネジ穴の位置が違うため、nanoxiaのHDDトレイでは4本全てのネジを装着できない。しかし、nanoxiaのサイトには2つのネジでの固定でOK、と記載されている。 https://www.nanoxiausa.com/pages/faq 実際に取り付けてみたが、やはり2本のネジだと安定性に難がある。片端に力を掛けるとシーソーのように動いてしまう。まあ、通常運用では影響無さそうだが、不安は残る。かと言って回避策はないので、諦めて2本ネジでの固定で妥協することとする。 データの移行はスムーズに移行する。150MB/sくらいか。10TB全てのデータ移行に18時間くらい要する計算になるが、今回は3台からデータ移行で総容量は6TBくらいなので、10時間程度で終わる計算だ。 データ移行が開始されたので、並行して追加のHDDの購入を検討することにする。当初、東芝の8TB HDDを先に購入しようと思っていたのだが、マーシャルの在庫が切れたのか、通販各社の取り扱いが消えてしまう。その内復活すると思うので気長に待つことにして、先に重要自撮りデータ格納用のHDDを購入することにする。4TBが4台あり、8TBを2台にまとめるつもりだったが、年代別に再編したかったので、10TBを2台にすることにする。総容量も増えたので、これで自撮り用HDDは向こう2年(最近頻度が減っているので、場合によっては3-4年・・( ;∀;))増やす必要は無くなる。 今回はWD製ではなく、HGST製を購入。NTT-Xでクーポンを発行しており、以前のWD100同様、@39,800円となる。7200rpmだが、WD100より静かとの評もある。到着次第、こちらもデータ移行を開始する予定だ。                まずは真贋判定。パッケージは、疑う余地もない見た目。ラベルも本物っぽい。製造日もきちんと、日付まで書かれている。 パッケージを開梱し、基板を眺める。今までのX510とは違うモデルなので、添付されているラベルが若干異なるが、YOTTAMARKも添付されており、これも本物であろう。シリアル番号記載のシールがないようだが、X710-DA2はこういうもののようだ。 続いて、YOTTAMARKで情報確認。きちんと"有効なコード"との判定結果は出るのだが、一点だけ気になるのは商品情報がブランクになっている。通常はここに、パーツ番号や製造週等が表示されるようだ。 http://verify.yottamark.com/Default.aspx?lang=ja-JP  https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=ja-JP シリアルと製品番号を打ち込むと、結果は○。retail unitと表示される。こちらも一点気になるのは、推定保証期間が赤字でundefined 10,08となること。まあ、こう出ることもあるようなので、気にしないことにしよう。  https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/network-and-i-o/ethernet-products/000007060.html うちのシリアルが、 3CFDFE XXXXXX 00042717AD J11367003 となっているが、これまでのシリアルの読み方の規則と変わっている。 具体的に言うと、42717ADのところの表記が変わっている。 ADはマレーシアで、2717で2017年27週を表しているようだ。一応、基板上や梱包ら別のプリントでの製造日、2017/7/8とは一致している。 末尾のJ11367003はPBAのようで、これはX710DA2を指しているようだ。 頭の12桁はMACアドレス。 まあ、間違ってはいないようだ。 その他、実装パーツなどに疑いを挟み込むような余地も見受けられない。   問題なく認識され、ドライバも当たっている。 内蔵ストレージの再マッピングも行い、ようやっと、ファイルサーバのリニューアルが完了した。 ただし、HDDの8TBへの移行がこの後待っているので、暫く側板は外したままにしようと思う。 X710はまだ届かないけど、サーバ本体の不具合は収束の見込みだ。そうなると、次のステップはHDDの更新。4TBベースに更新してから既に4年が経過している。長くても5年かと思っているので、そろそろ更新しても良い時分だ。 HDDの特価品をwatchして、頃合いを見計らっていたら、NTTXストアで、10TBのWD Redが通常よりも3,000円安くなるクーポンを配布していた。今回の更新では、8TBを9本、10TBを1本購入する予定を立てていたので、前哨戦としてこの10TBのHDDを1本だけ購入してみることにした。辛うじて4万円を切る、39,800円という値段だ。 引き続き、特価品やポイントの動向を追いながら、残りのHDDの買い時も探りたい。

<17-09-30>

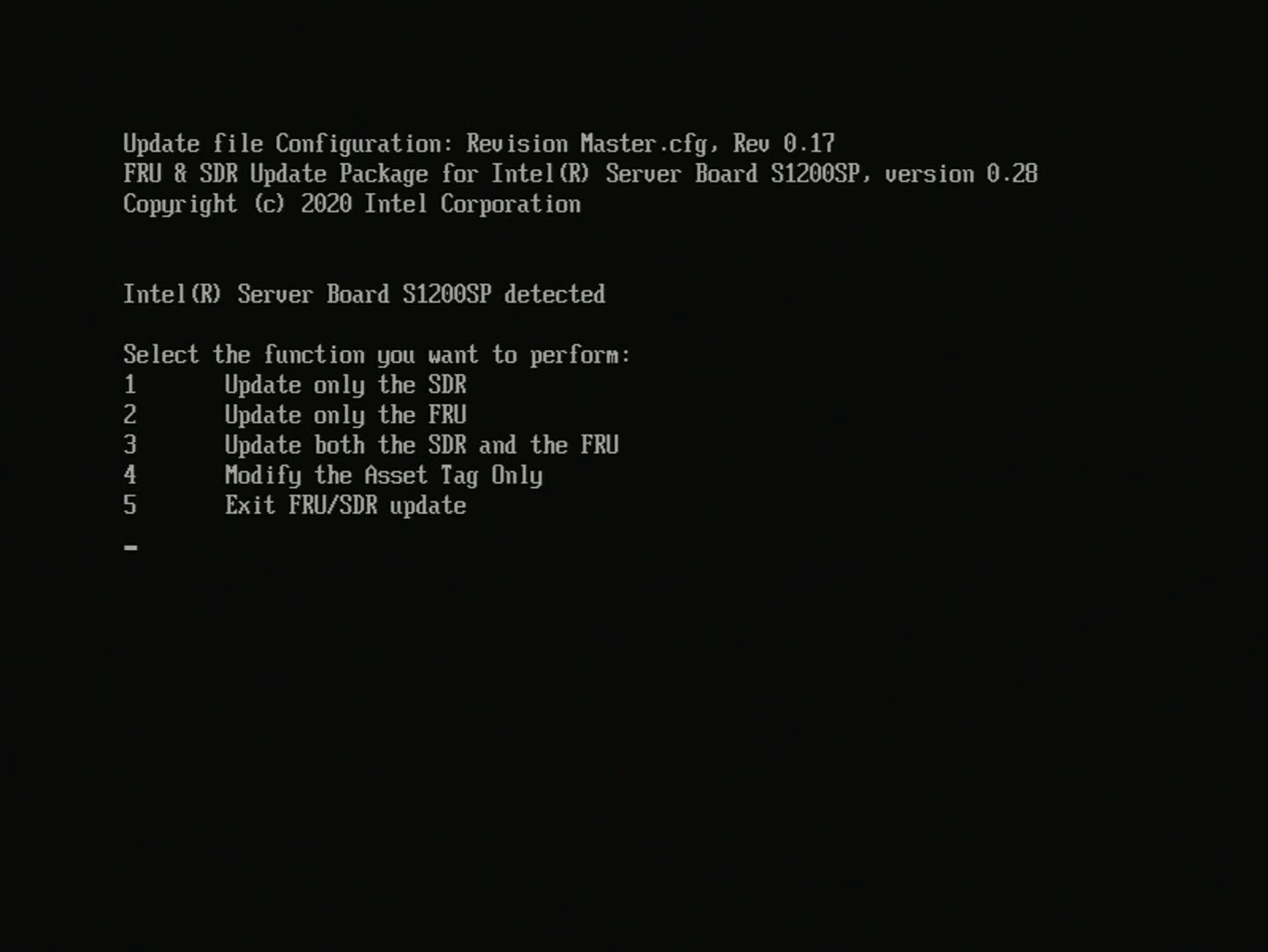

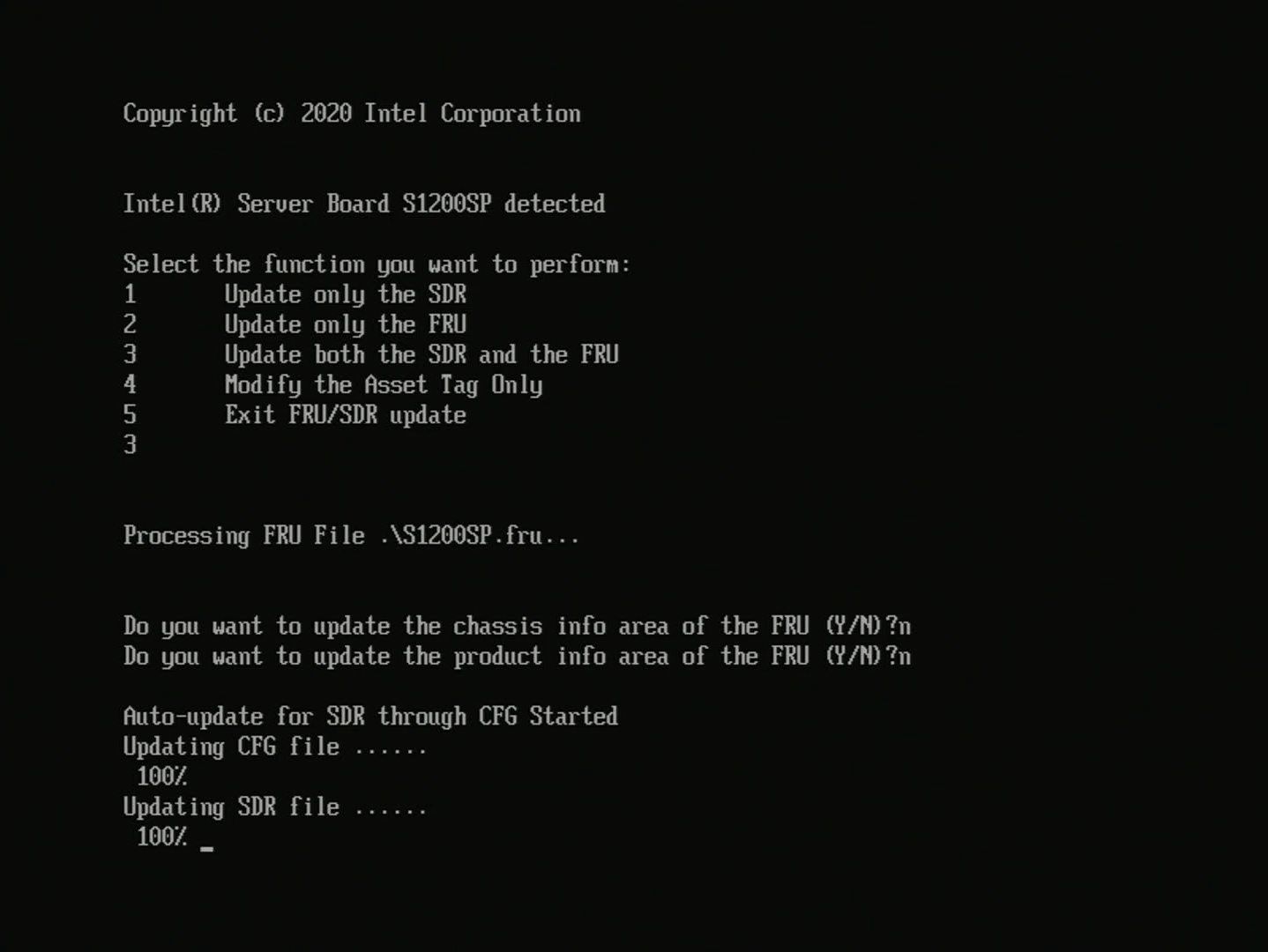

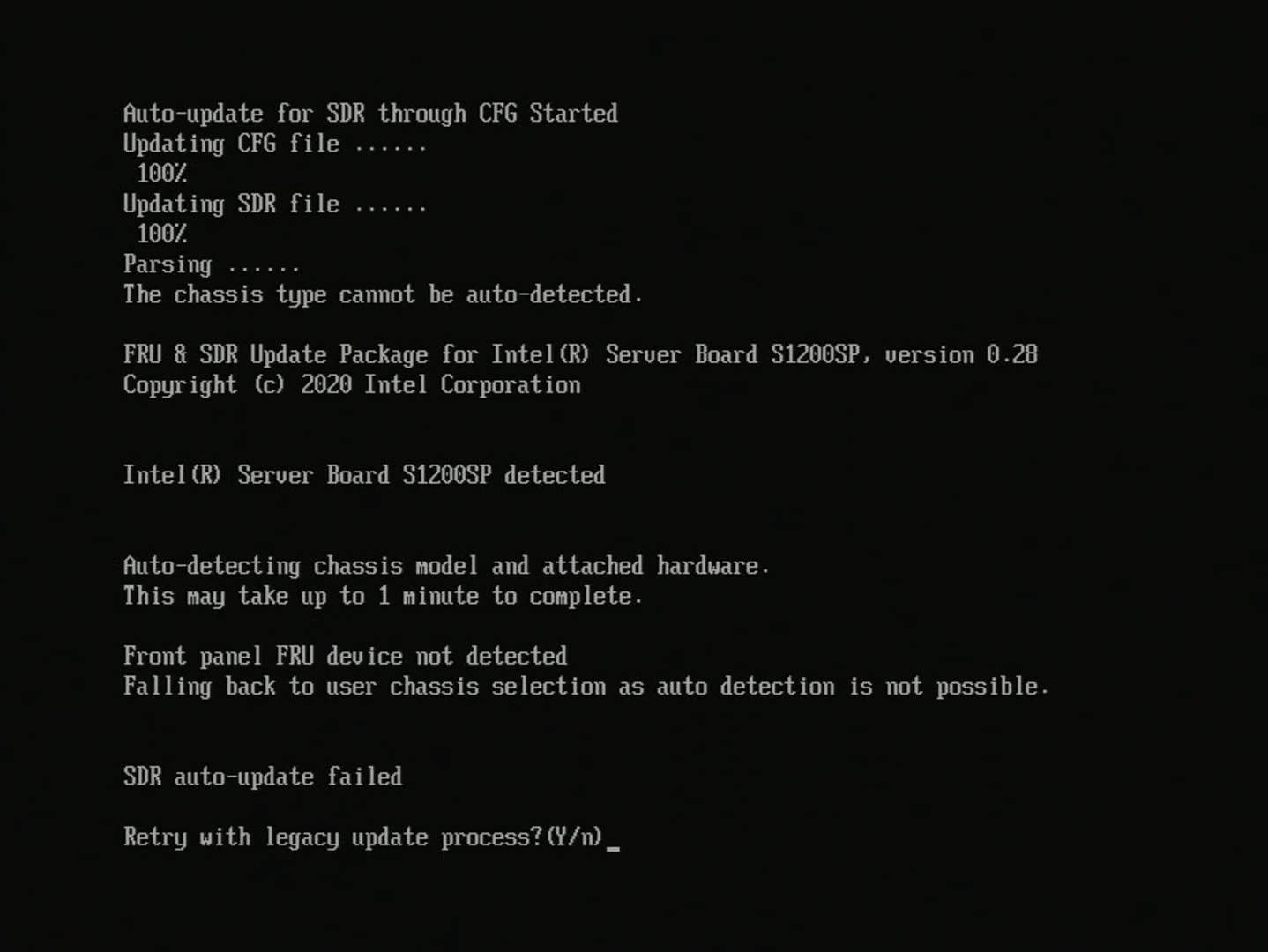

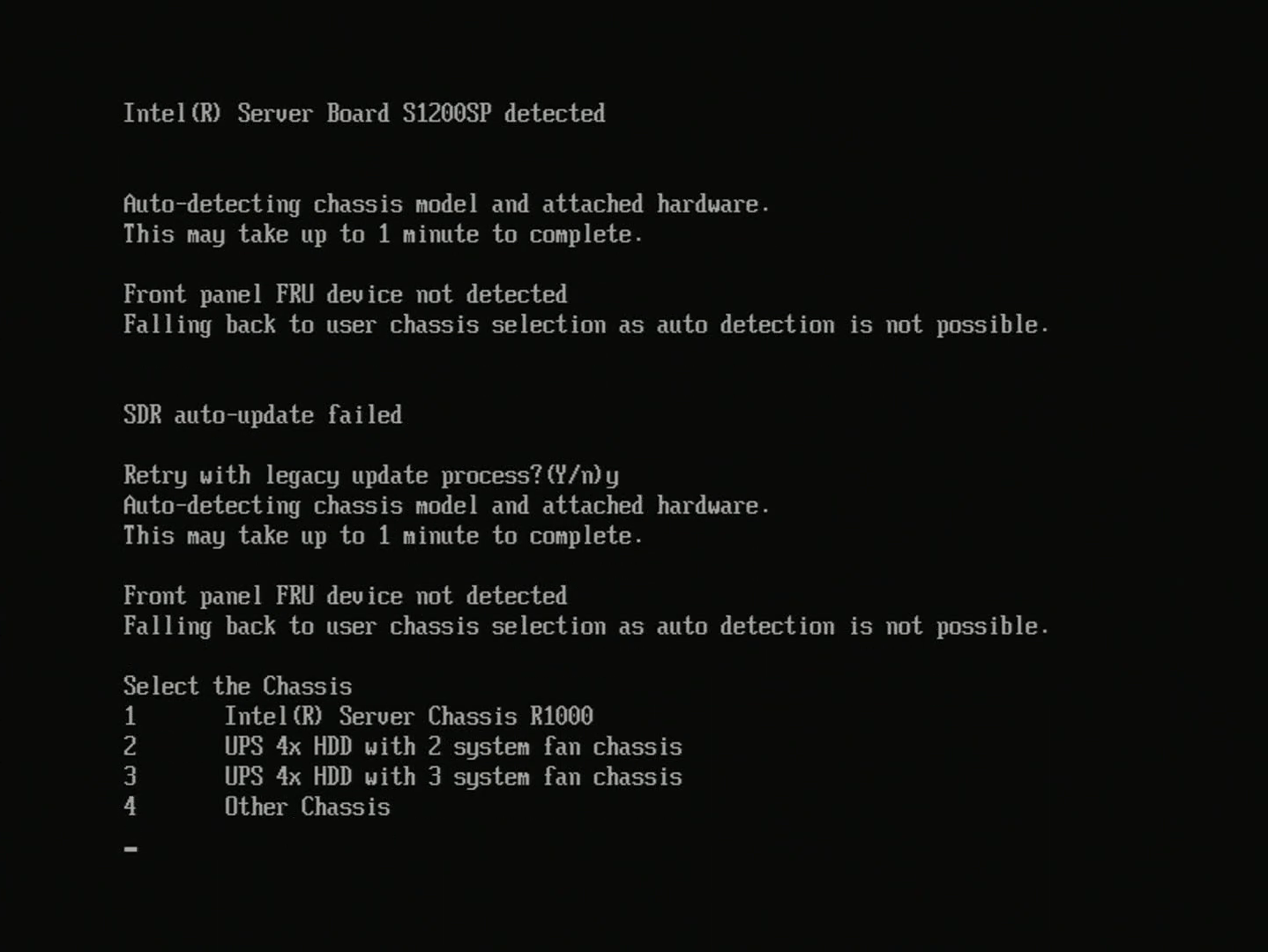

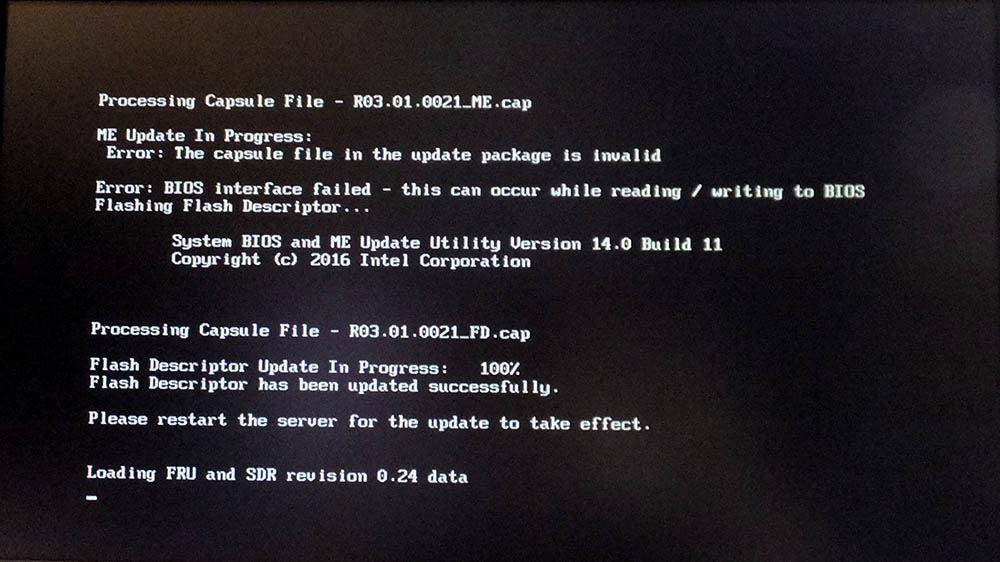

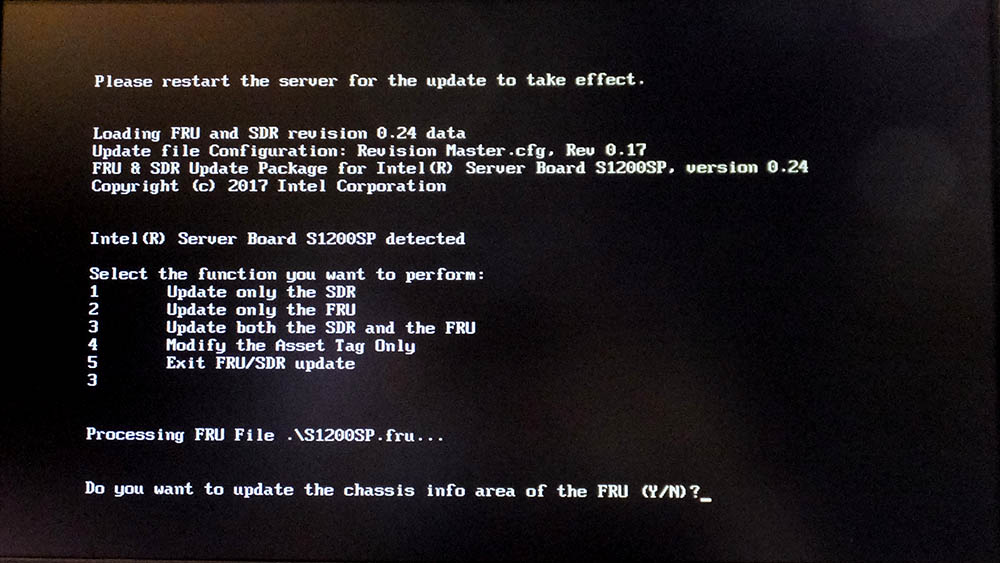

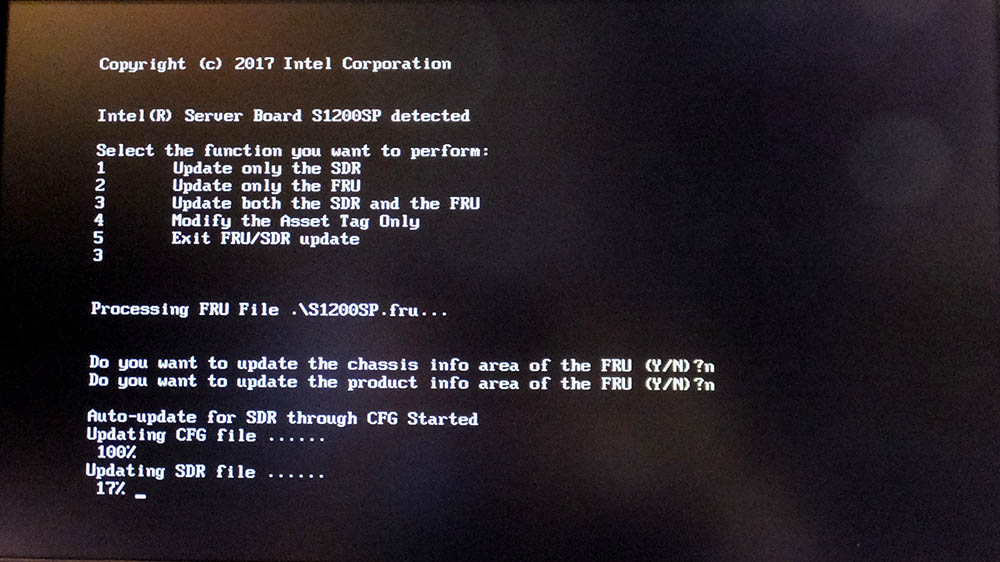

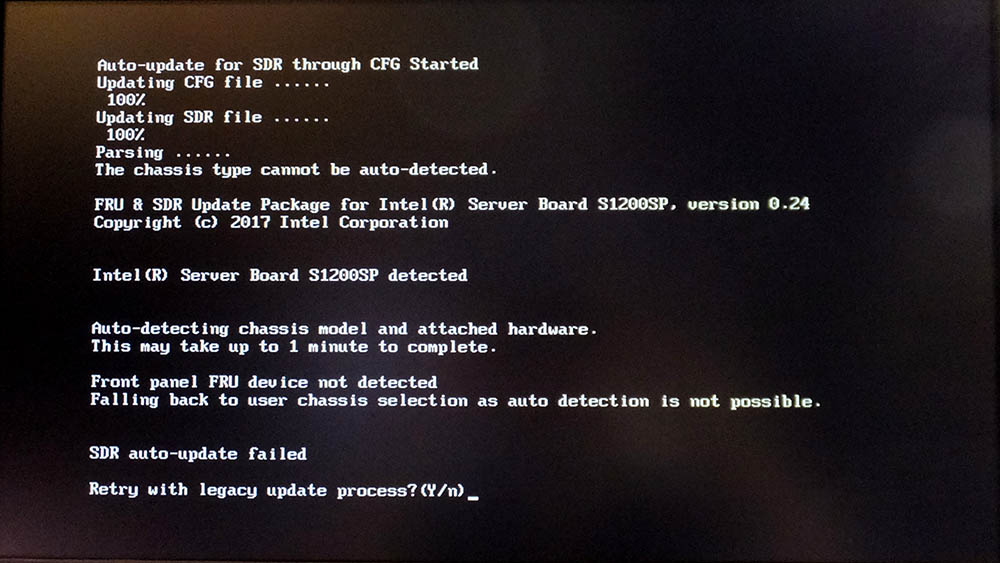

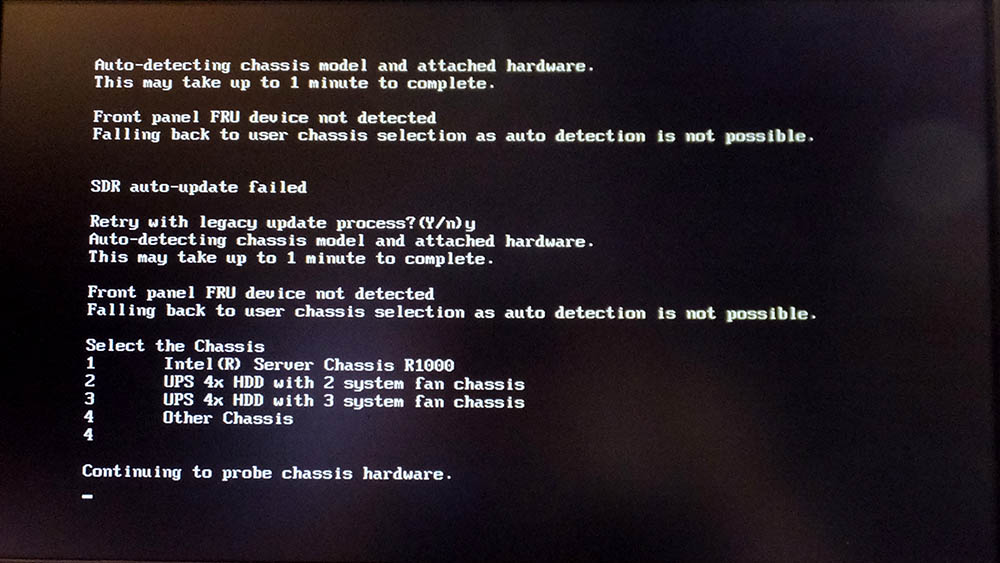

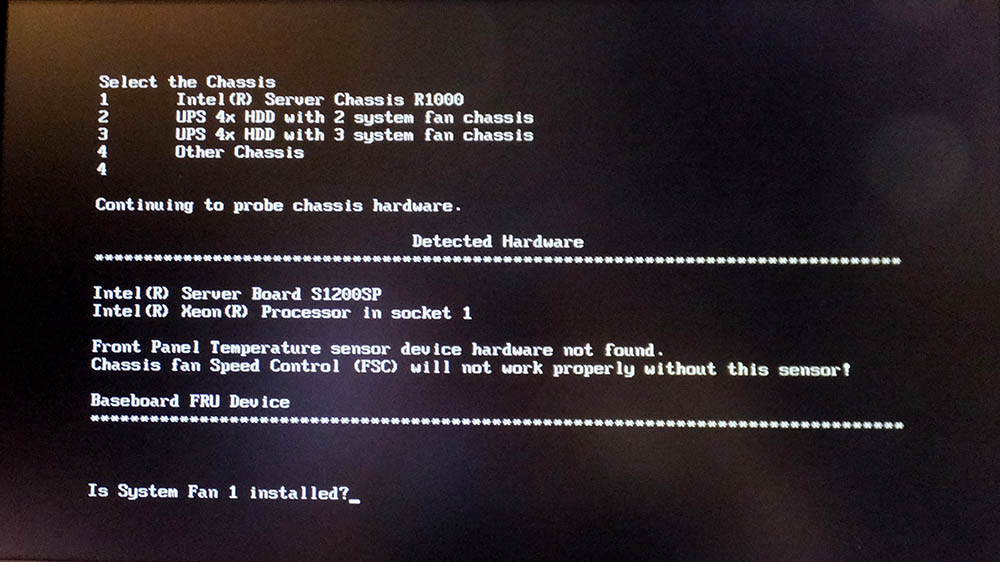

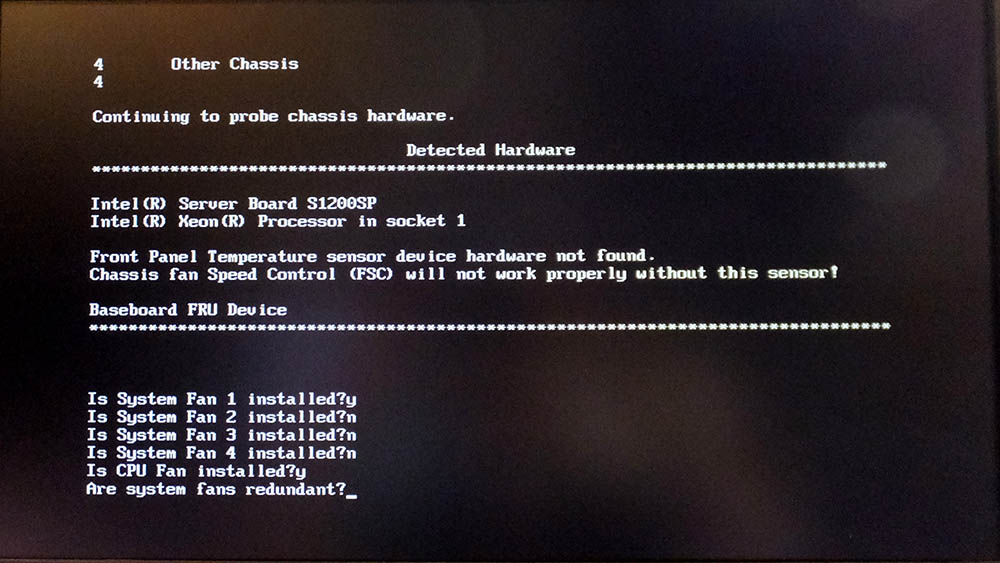

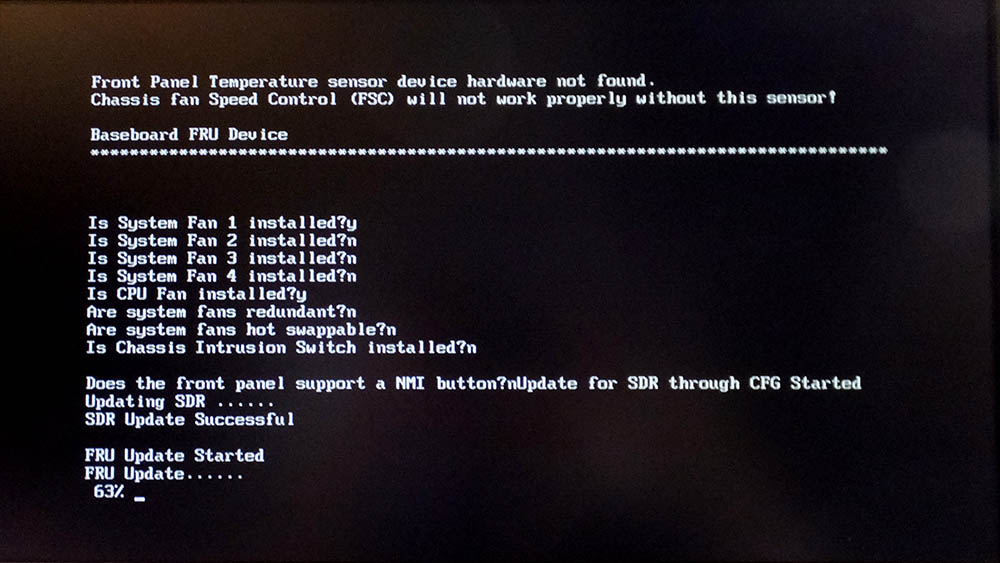

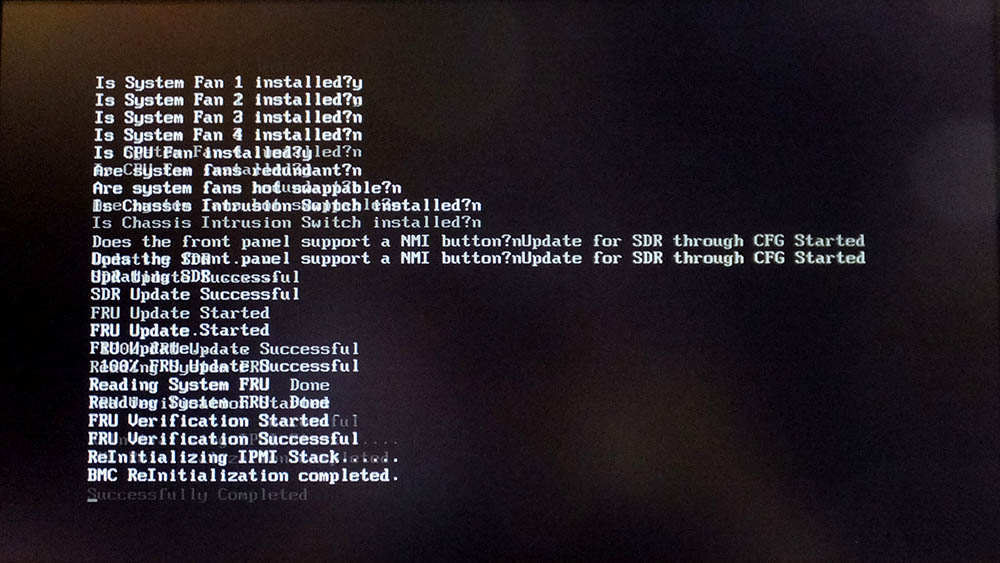

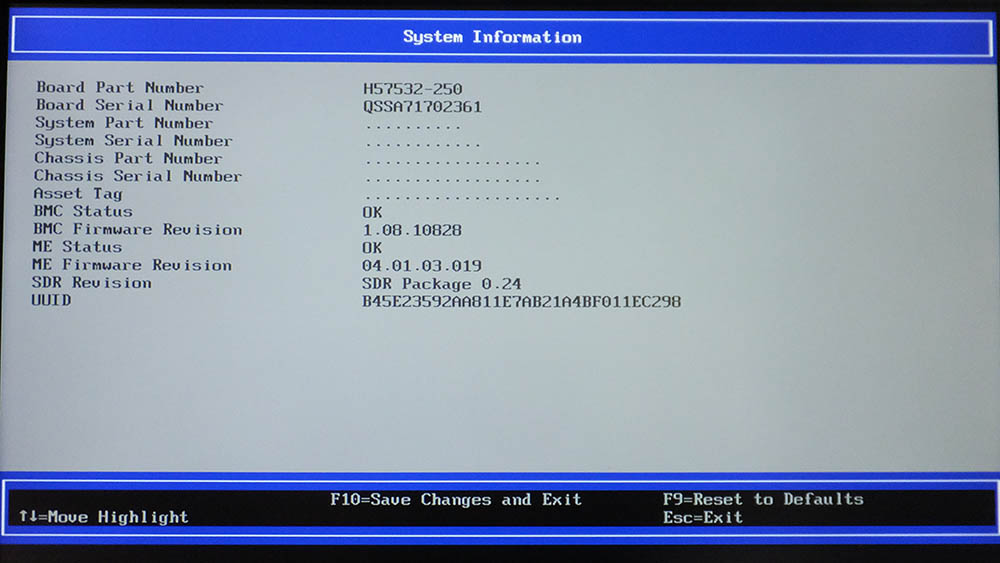

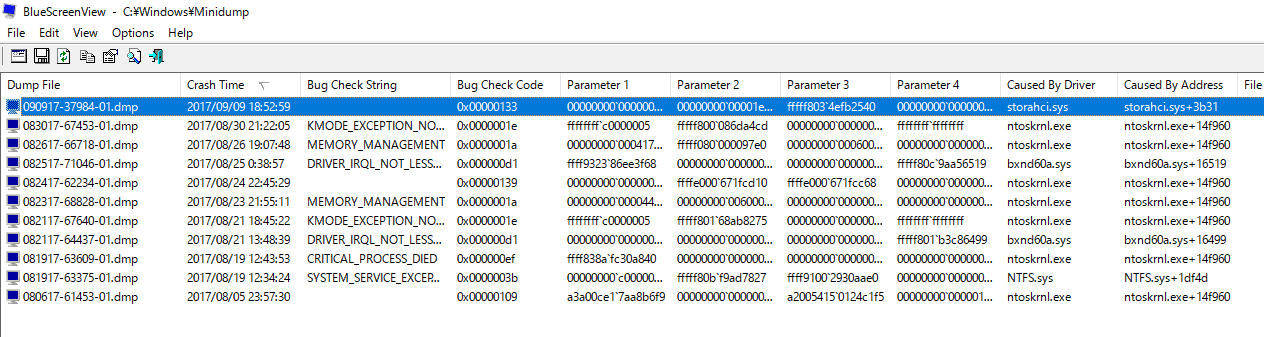

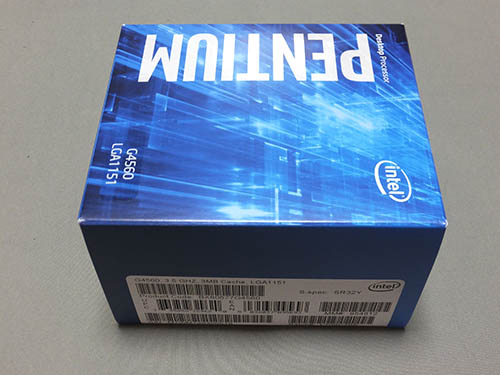

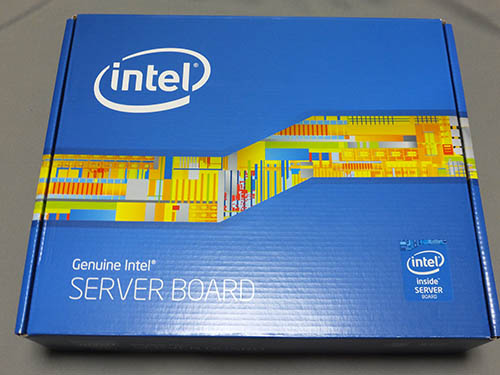

<17-09-29>                   今回届いたIntel 10GbEの真贋判定だが、正直、微妙な感じだ。パッケージのシールなどは本物のようで、透明プラケースにもIntelロゴのエンボス刻印あり。しかし、基板背面にYottaマークや3次元バーコードはない。まあこれは、OEM品などには無いものも多いようだが・・。チップ用のヒートシンクはグリグリ触ると動く(以前買った偽物X520/540もヒートシンクがグラグラだった)。そして、最も謎な点は、何故か10GBASE-SR用のSFPモジュールが2つ実装されていたのだ。これにもIntelシールがあり、本物にしか見えないのだが、X520-DA2にSFPモジュールが付いてくる、という話は聞いたことが無い。パッケージは未開封であったし、全く謎である。まあしかし、NICの真贋でこれ以上散財するのも厳しいので、ここらで手を打ち、本物だと信じることにした。 で、新しいNICと、HBAカード&SASエクスパンダも実装した状態でサーバの再セットアップ。こちらはもう何度やったか知れないので、あっさりと終わる。まずOSをインストールして、Chipsetドライバ、オンボードのEmulexグラフィックドライバと、Intel HDグラフィックスドライバをインストール。その後Winodws Updateを掛ける。心なしか、Windows Updateに要する時間も短いように思えた。 セットアップ後、HBAカードに繋がったHDDを一つずつサブフォルダにマウントしていく。ドメインに参加して、一通りのセットアップが完了した。ここまで来るのに、セットアップ開始から3カ月近くかかってしまった・・。 余談だが、調子の悪かったSanMaxのメモリは、購入先のARKに問い合わせしたら不良の可能性が高いので返送しろ、との返信。送料は発送元負担だが、このままオクに出品するのも忍びないので、修理依頼を掛けることにした。         到着後、早速メモリを挿し替え。IntelのSysInfoユーティリティでログを取って見た。sysinfoの起動でbackend.exeという関連ブログラムが異常終了するのが気になるが、ログ自体には以前見られたようなメモリ関連のエラーは皆無。良かった・・。 ついでに、マザーボードのBIOS更新も実施する。以前はBIOS RECOVERY MODEで更新したが、今回は通常のやり方にトライする。まずは、ワンブートフラッシュアップデート(OFU)ユーティリティというものを使ってみる。 説明に従い、BIOSのPlug and Play BMC Detectionを有効にし、解凍したflashupdtフォルダの中のドライバをインストールする。その後、 flashupdt -u ****.cfg ****.cfgは、OFU/WinPE用のBIOSパッケージの中に、capファイルと共に収められている。 が、flashupdtを実行しても、エラーが出る。うまくいかないので、この方法は諦める。 IntelのBIOS一覧を見ると、EFI用のBIOSパッケージもあるので、こちらのreadmeを読みながら試して見ることにする。よくよく思い出したら、以前BIOS Recoveryで更新した時も、こちらのパッケージを使っていた。 FATで初期化したUSBメモリにパッケージの中身を全てコピーして、サーバ起動時にF2キーでBIOSセットアップに入る。Boot Management画面で、UEFI Shellに入ると、いきなりstartup.shが実行されて、更新が始まる。 ちなみに、startup.shを使わず、複数あるCAPファイルを個別に更新する場合は、shellに降りた後、 map -rでUSBメモリのデバイス名を確認し、 fs0:でプロンプトを切り替え(fs1:の場合もあり) iflash32 ****.cap /u /ni と実行するようだが、これだと何故かエラーが出た。 結局、startup.shで自動更新するとうまくいった。                 FRUは、Field Replaceable Unitの略で保守交換部品情報のことを、SDRはSensor Data Recordの略でセンサ装置情報のことを指すらしい。そんな大層な機能に対応したケースやユニットは使ってないので、manulで設定を選択して、全てNoにして先に進んだら、FRU/SDRも最新に更新することができた。 最後にちょいきになるのは、メモリの設定。AUTO設定だと、2133で認識されるのだ。Native 2400のメモリの筈なのに。まあ、いいけど。 これで暫く様子見しつつ、Intelの10GbE NICが届いたら環境再構築の予定だ。 まだ短期間の使用だが、NonECCメモリで特にBSoDの不具合は出ていない。やはりメモリが原因であった可能性は高そうなので、ECC付メモリをあらためて物色。NonECCに比べると高騰率はそれほどでもないが、以前よりは高くなっている。それよりも、入手性の悪さが気になる。無難なところでCrucialにしようと思うのだが、国内店舗は全て取り寄せ。米尼やeBayは国内より高い。kakaku.com最安のイートレンドに発注してみたものの、取り寄せだし、相変わらずクレカ承認は通らないので、信用できずキャンセル。代わりに探した出したのが、yahooショッピングで見つけたshopoooという投げやりな店名の店舗。PC4Uという名称でも通販をやっており、在庫はそちらのを確認せよとリンクが記載されている。見ると、在庫有り。このメモリ以外にも、Crucial製をはじめ、結構な種類のメモリが在庫有になっている。しかも、インチキでは無さそうで、品切れのものもあれば、取り寄せ2〜4週等と書かれているものもある。会社自体はドーフィールドジャパンというところで、モニタアームなんかもやってたみたいで、yahoo経由でもあるし、騙される可能性は低いだろう。価格も、kakaku.com最安と大差なく、ポイント加味するとさらに安い。ということで、ポチリ。 もう一つ、10GbE NIC。Broadcomのものがどうしても相性が悪いようで、現在はIntel X520-DA2を挿している。しかしこれ、以前も書いたがおそらくパチモノ。動作に不具合はないのだが、ファイルサーバに挿しておくのはやはりちょっと抵抗があるので、思い切って正規品らしきものをeBayでポチリ。しかし、10GbEのNIC、何枚も買ってしまったな・・(これで6枚目)。こんなことなら初めからIntelの正規品買っておけばよかった・・。 メモリが原因ではないか、と疑い、調査。まずは、以前INTELにログを送る際に使用した、SysInfoというツールで、エラーを確認する。 相変わらず、修正可能なECCエラーが連発している。指しているスロットはDIMM-A2。DIMM-A2のメモリを外して、もう一枚だけにしてそこに挿したり、DIMM-B2に挿したり、と色々考えられるパターンを試して見たが、いずれもDIMM-A2でエラーが出る。DIMM-A2には何も挿さってなくてもだ。交換前のマザーと一緒だ。 続いて、以前も試したNonECCのメモリでも試して見たが、やはり同じスロットでエラーが出る。色々試す過程で、一番怪しいQlogic/BroadcomのNICを今一度取り付けて見たら、やはり一発でBSoDが出る。メモリはさておき、何れにしてもこのカードはダメそうだ。 SySInfoのエラーは、もしかするとS1200SPLRが対応していないかもしれないので、ここらで無視するとして、どうするか。やはり怪しいのはメモリくらいしか考えられない。NonECCのメモリはSysInfoを試す過程では使ったが、本運用では試していない。当初より固定なパーツは、メモリくらいしか残っていない。Memtestで発見されない相性もあるというので、ここはNonECCのメモリで少し運用して変化があるか試してみるか・・、ということになる。 NonECCのCrucialのDIMMを、A2/B2に挿し、Dual Channelにする。Intelの英語のマニュアルは分かりにくいのだが、Dual Channel/Interleaveモードで使用するには、青いスロットであるA2/B2に挿す必要があるようだ。 Intel X520-DA2を取り付けた状態でOSをインストールして見たが、エラーは出ない。続いて、HBAとSASエクスパンダーも追加。これも大丈夫だ。これまで散々煮え湯を飲まされてきたので安心は全くできないが、この状態で暫く様子を見て、問題ないようであればメモリの交換や、最終環境の構築に移ろうと思う。         Windowsのインストールは難なく完了。その後、Chipsetドライバとビデオドライバを導入するが、こけることはない。そしてWindows Update。これも時間を要したが、問題無し。流石にさらに近い状態では問題ないのか・・と、最後にIntelのオンボードNICのドライバを更新する。な、なんと、ここでBSoD・・。なんてこった・・。こんなさらな状態でもこけるのか・・。マザーも変えているのに、これは一体何が原因なんだ・・。CPUはPentiumとCore-i3、両方で同じ症状なので原因では無さそう。SSDも以前交換したが、変化なかった。こうなると、やはりメモリなのか? しかし、memtest4周回してエラー出ないし、NonECCだが、別のメモリに差し替えた時もBSoDは出た(もしかしたら、BroadcomのNICを挿していた時かもしれないが・・)。だが、一番怪しそうなのは、やはりメモリか・・。あらためて、焦点をメモリに絞り、原因究明を進めてみることにする。 BSoD問題の方は、仕事が忙しく全く着手できない。でもまあ、各種パーツは総取っ替えできる分くらいあるので、時間がある時に試せばなんとかなるかな・・と考えている。 その一方で、そろそろ内蔵HDDの更新を検討しようかな・・と考え始める。気が付いたら、今のファイルサーバの主要構成パーツとなっている、SeagateのST4000DM000/VN000が購入から4年を経過しているのだ。まあ、ファイルサーバは一日1-2時間程度しか起動していないし、ST4000DM000等の4TB HDDは幸いにも故障率が低いようで、丸5年くらいは使い続けられるように思える。しかし、中古品の売却価格と、現在の新品HDDの相場から勘案すると、4TB以下のHDD21台を8TBに更新しても、相殺すると10万円くらいの出費で留まりそうなのだ。 更新で検討しているHDDは、重要な自撮りデータの入ったHDDは、WD RedかHGSTの0S04012。WD Redはメインサーバでも使用実績があり信頼しているが、HGSTも興味ある。7200rpmなのが唯一のウイークだが、WD Redも実は7200rpmではないか、との情報もあり、どちらでも良いのかもしれない。その他の一般HDDは、東芝MD05ACA800かSeagateの瓦ST8000AS0002あたり。東芝は非瓦だがRMAが無し。Seagateは瓦だが3年間の長期RMAが付く。悩ましい・・。 仕事がひと段落して、臨時収入が入ったら、一気に進む可能性もありそうだ。  気になるbroadcomのbxnd60a.sysのBSoDだが、DELLの情報で最新のドライバを適用、というsolutionが紹介されているが、2014年と結構古い。また、以下の用に設定を変える、という情報もある。本当に効くのか不明だが。 1. Disable Large Send Offload in the adapter configuration pan 2. Disable TCP Chimeny by entering this command : **netsh int tcp set global chimney=disabled** まあ、とにかく、broadcom NICは外してみないとなぁ・・。 INTEL S1200SPLRの代替品(未開封の新品だった)も届いているので、色々と切り分けを実施したいのだけど、時間がない。 Intelのマザーはサポートに送付して対応待ちなのだが、代わりに構築したSupermicroベースの環境でもBSoDがチラホラ発生するようになった。 8/6のBSoD発生以降なりを潜めていたのだが、8/19に、何もしてないのに二回、短時間のうちに発生。そして、8/20にはWindows Update中に発生。それまではntoskml.exeに起因するBSoDだったが、この時はbxnd60a.sysに起因。調べると、broadcomのNICドライバとの事。やはり、broadcomの10GbEが何かしらの引き金になっているのか? 念のため、もう一度memtestを回してみる。念のため、4回回す。しかし、エラーはゼロ。メモリではないのか・・。 イベントログを見ると、KernalPower-41の記述があり、これが俗に言うKP-41秒の類であることが分かった。 KP-41秒の対策を調べ、CPUの省電力設定を無効にしたり、USB-PS2アダプタを外したりするが、やはり今一度発生。Windows Update中に起きた一回以外は、ほとんど何もしていない状態で発生している。Intelのマザーも、実はマザーの問題ではなかったのか?? しかし、ほとんどのパーツを交換したり、拡張カード無しの状態でも発生しており、原因の切り分けが非常に困難な状態に陥っている。 交換して試したのは、CPU、マザー、NIC、メモリ。Intelマザーの際は、HBAとエキスパンダーは外した状態でもBSoDは出ていた。電源も変えていた。SSDを変えて試したけどダメだった。 こうして見ると、やはりIntelマザーについてはほぼ全てのパーツの交換を試したことになる。Supermicroではここまで試してはいないが。 それにしても、原因は一体何なのだろうか?もう面倒なので、Z170とかのコンスーマ向けマザーに戻ろうか・・とか、弱気な考えがよぎったりもするが、ここまでで多分15万くらいのお金を投入したような気がするので、今更後戻りするのは癪に障る。さて、どうしたものか・・。 明らかに調子がおかしかった、Intel S1200SPLR。このままではオクに売ることもできず、どうしようかと思い、ダメ元でIntelのコミュニティで相談。そしたら、RMAを適用します、との嬉しいレスが。本国のIntelからRMA確認のメールが来て、必要項目を記載して返信したら、2-3日後に、な、なんと日本のIntelからRMA継続処理の連絡が!流石、ワールドワイドの企業。内容は、購入店に申し出するか、Intel本体に申し出するか、との内容で、後者の場合、購入証明書が必要となる。今回、eBayで購入したものではあったが、BEACH Audioという購入店のレシートも同梱されていたので、そのスキャンを送付して、RMAを申し込む。         ということで、本格的に移行開始。まな板に載せた状態で拡張カードを全て実装。OSをインストールする。念のため、各スロットのCurrent Laneも確認する。CPU直結の3つのx16スロットに10GbEとRAIDカード、SASエキスパンダを挿したが、10GbEとRAIDはx8で動作した。SASエキスパンダは電源供給のみなのでレーンは消費しない。 ここで一つ、重要なことが判明する。このマザー(X11SAT-F)、IPMIに対応していることが大前提で購入したのだが、専用のLANポートが無く、LAN2ポートがIPME共用となっているのだ。件の、X11SSM-Fは専用ポートがあったので、やはりそちらの方が安くて、自分向きだったことになる。 後悔は置いておいて、バックアップ用LANに2ポート、IPMIでないLANが欲しいので、しかたなく余っているチップセット側のPCIex1ポートに、余っているIntel CT NICを挿すことにした。 事前セットアップは順調に終わったので、ケースに組み込み。元々ATXマザーを使っていたので、配線なども問題なく行えた。万事順調で、HDDのマウントも無事に完了。前回、認識不能になってしまったHDDのデータの、バックアップからの復元も完了し、4週間ぶりにファイルサーバが使用可能な状態になった。    まあ、値段面はさておき、気になるのは仕様面。フルのATXになってしまう点は、そもそも元々使っていたZ77のマザーがATXだったので何とかなるだろう。 PCIe周りについては、SSMの方が、CPU直結がx8が2本と、チップセットからx4が2本。一方のSATは、CPUからx16とx8が合わせて3本出ている。チップの系統図を見ると、1系統はASM1480というスイッチチップを介している。CPUの最大レーン数が16なので、この3つのスロットにカードを挿した時に、どのようなレーン設定になるのかは気になるところだ。ちなみにチップセットからは、M.2やらTB3があるためか、PCIex1しか出ていない。しかしまあ、このx1スロット、形状はx4のようなので、SASエキスパンダを挿す、と言った用途には使えそうだ。となれば、10GbE、HBA、SASエキスパンダの3枚については何とかなりそうか。SATAポートはx6つあれば十分なので、ここはOK。まあ、起動ドライブをM.2にすれば一つ空きが増えるし。    土曜日になり、マザーを筐体から外し、まな板に移し本格的なテストに。まず、拡張カード類を全て外し、単体テスト。例の、Intelのハードテストツールを動かすが、相変わらず修復可能なECCメモリのエラーが多発している。不思議なのは、やはりメモリを挿してないスロットを指し示す警告が出ているという事。メモリの問題ではない、ということか? 続いて、拡張カードを一枚ずつ載せてテスト。そうすると、Broadcomの10GbEを挿すと、どのスロット位置でもBSoDが出て、Intelに変えると収まることが分かった。やはり、原因はBroadcomとの相性だったのか? 釈然としないが、Intel NICに交換してOSをクリーンインストールしたところ、エラーも出ず、ドライバの更新、OSの更新まで進むことができた。何だ・・i3を買ったのは杞憂に終わってしまったのか・・。しかし、これは解決したぞ・・と安心し、HDDのマウント作業を進める。その過程で、一台だけ、ディスクの修復が必要です、といったエラーが発生した。中を見ると、System Volume Infomationというフォルダが出来てて、その中に本来格納されるべき動画ファイルが詰まっている。データ消失が怖いので、兎にも角にもネットワーク越しでメインPCにその中身を全てバックアップ。この作業に8時間くらいを要する。それにしても、こんな経験初めてなので、怖いな・・。ディスクの繋ぎ替え作業にこんな危険性が潜んでいるのか? バックアップが終わったので、件のHDDを初期化しなおそうと、領域開放や確保をしていたら、またもBSoDが発生!なんだ・・治った訳ではなかったのか・・。 その後、もう致命的な状態になり、起動しただけでBSoDが生じる状況に陥る。HDDマウント中にエラーが出たのも、PC環境の何らかの問題に起因していたのかもしれない・・。ちなみに、System Volume Informationの中にあった動画ファイルは、バックアップ完了後の作業途中で完全に消失してしまった。急ぎ、バックアップしたのは正解だった・・。 ここで、構築中の現環境はスパッと諦め、環境の見直し、修正を行うことに。まず、今一度イベントログなどを見返すと、WHEA-Logger/ID:23の警告が多発しているのが目につく。メモリ・シングルビットECCのエラーのようだ。ググると、CPUの障害でも発生することがあるようだ。やはり、CPUが問題だったのか?・・と、満を持して、新規購入したi3を取り出し、装着。OSのインストールを始める。そして、チップセットドライバのインストール・・。がーーーん・・。またもBSoDだ・・。CPUが原因でもないのか・・。ショック・・。 途方に暮れ、もう打つ手もないため、仕方なく、amazon.comで4万オーバーのsupermicroのマザーをポチり・・。泥沼にはまってしまった・・。 実は、それ以降いまだに問題を解決できないでいる。状況は絞り込めてきて、 ・PCIeカードを全て外してもダメ ・メモリを変えてもダメ ・特定の、PCIeルートポートに新しいドライバが適用される際にBSoDで落ちる ということが分かってきた。 ちなみに、Widowsアップデートか、デバイスマネージャで上記のルートポート(VEN_8086,DEV_1901)にドライバの更新を行うとBOoDが発生する。 DEV_1901とは、Intel Xeon E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel Core PCIe Controller (x16)を指すようだ。 Intelのサポートコミュニティにも書き込んでみたのだが、あまり有益な情報は得られず。ログ収集ツールを使って、ログを送ってくれ、と言われて試したのだが、メモリのエラーがたくさん出ているので、互換リストに載っているメモリを試せないか?と言ってきた。リストに記載されているApacerとかのメモリはほぼ入手不可で断念。ちなみにこのエラー、 There has been a corrrectable ECC or other correctable memoryerror for the memory module という内容。ECCのSanMacのを挿しても、Non-ECCのCrucialのを挿しても、同じログ。さらに言うと、Channel=A,DIMM_1と出るのだが、違うチャンネルに挿しても同じ。何なんだ? マザーを買い替えようか、とかも考え始めるが、なかなか踏ん切りがつかない。そうこうしているうちに3週間。そろそろ何とかしなければ。 CPUは認識して、きちんと起動するようになったが、拡張カード類を実装したところで、トラブル発生。 HBAカード、SASエクスパンダ、10GbE NICを装着。10GbEをBroadcom(現Qlogic)に変えただけで、残りは旧環境からの移行。しかし、この構成で起動すると、起動時などにBSoDのエラーが発生。色々と切り分けをしていたら、Broadcomのカードを、元のIntel(多分、パチモン)に変えたら安定した(ように見えた)。そのまま進めて、ドライバ類を当て、Windows Updateを掛ける。ここでまたトラブル。ダウンロード途中で、やはりまた、BSoDが出るのだ。何度やっても変わらず。Windowsを再インストールしてもだめ。作業中に、今回の件とは関係ないと思うが、突然UPSがリセットする事態も。はじめ、ブレーカーが落ちたのかと思ったが、落ちたのはUPS配下だけだった。電源容量オーバーなのか?何のためのUPSか分からんな・・。怖いのでファイルサーバは別系統の電源に繋ぎ(仮想サーバと同じUPS配下なので)、再び作業。 一向に解決する気配がなく、このような症状の時一番怪しいのは・・ということでmemtestも試すが、メモリには異常はなし。最後に、これでダメなら打つ手なし・・というところまできて、拡張カードの挿し位置を変えてみた。以前も、HBAが挿し位置で認識しない、という問題があったのだ。そうしたところ、何とか正常になったようで、BSoDも出ず、Windows Updateを終わらせることができた。疲れたのでここまでで、環境の再構築は後日行うこととした。 起動しないトラブル、Intel Communityで問い合わせをするなどして、なんとか解決した。 CommunityサイトではIntelの担当の人がレスをくれて、PBA#を確認しろ、など何回かのやりとりがあったが有益な情報は得られなかったが、BIOS RecoveryモードでBIOS更新して良いのか、との問いに、否定はしなかったので、決行することにした。 ここで、新たな事実に気づく。BIOS画面に入れず先に進めないのは、キーボードの反応がおかしいからなのかもしれない。完全に効いてない訳ではなさそうなのだが、何かおかしい。まず、USBワイヤレスキーボードを使ったがこれもNG。そこで、別のPS2キーボードとPS2-USBコンバータで試すと、うまくBIOS設定画面に入れた。 これで少し安心し、BIOS RecoveryモードでのBIOS更新にトライすることができた。まず、最新BIOSをダウンロードして解凍。これをFATのUSBメモリにコピーする。ジャンパをRecoveryモードに変更し、PCを起動。EFIシェルが立ち上がり、自動でBIOS更新の処理が進む。最新の3.0台のファームウェアに更新された。 更新後、改めて起動すると、Warningメッセージも表示されなくなり、Windowsのセットアップも問題なく進めることができた。 本格的な構築は、週末に実施することとした。            交換前に、比較のために既存環境のベンチマークを実施。このためにGeekbench4を購入。加えて、CrystalMarkも使い、一通りのベンチマークを取る。 その後、既存マザーの取り外しを行う。真ん中のHDDケージの列は外さないと作業が厳しそうなので、3段分だけ取り外す。そして、拡張ボードを撤去し、ケーブルを外す。CPUが付いた状態でマザーをケースから取り外す。CPUクーラーはバックプレート式で、着脱は用意。新しいIntelのS1200SPLRを取り出し、Pentium G4650を装着。続いて、既存のCPUクーラーを固定。そして、SanMaxのECCメモリを二枚装着。CPU寄りのChannel-Aに取り付ける。 この状態で、マザーボードを立った状態のケースに取り付ける。難航すると思ったが、意外と簡単だった。その後、HDDケージを取り付けながら、SATAケーブルと電源を固定。ATX PowerやFANケーブルなども装着する。 一通りの仮組ができたところで夕方になり、火入れをする。初め、電源が2回くらい入り切りを繰り返し焦るが、ビープ音がして起動。しかし、黒画面のまま。STATUS LEDを見ると、感嘆符LEDがグリーン点滅で、POST LEDの一部がアンバーに点灯している。POSTコード対比表を見ると、SCSI周りのエラーのようなので、HBAカードを外す。INTELのスタートアップロゴは出たが、やはりそこから先に進まない。今度のPOSTはIDE絡みだ。とにかく、最小構成にしようと、余計なドライブや、Windows 2016用のブートUSBを外す。すると、少し起動が先に進んだようだが、黒バックに、"BIOS supports basic functionality for this CPU type."と出る。Update to the latest BIOS、とも書かれている。な、なんだ・・G4560に対応してないのか?? 嫌な予感がよぎる。何をやってもだめ、BIOS Setup画面も出せない。BIOSの更新もできない。 そもそも、G4560は対応しているのか・・と改めて調べると、マニュアルにはCore-i3の名前はあるものの、Pentium/Celeronは無い。しかしながら、Intel Arkで調べると、S1200SPLRは、G4560も対応リストに載っている。余談だが、ここで知ったのだが、SPLとSPLRは、単に対応CPUを区別するためにリビジョンを変えただけで、中身は一緒のようだ。何となくそうだろうとは思っていたが、これなら、国内で若干安いSPLを買って、BIOS更新でも良かったかも・・。 それはそうと、問題なのは、対応している筈なのに起動しない、S1200SPLRとG4560。さらに調べると、BIOS Recoveryモードという状態で起動すると、USBからBIOS更新ができることも分かった。しかし、リスクもあるようなので、簡単には踏み切れない。一応、事前にIntelに問い合わせしよう・・と、IntelのWebのCommunityサイトで、拙い英語で問い合わせをする。どうなることやら・・。

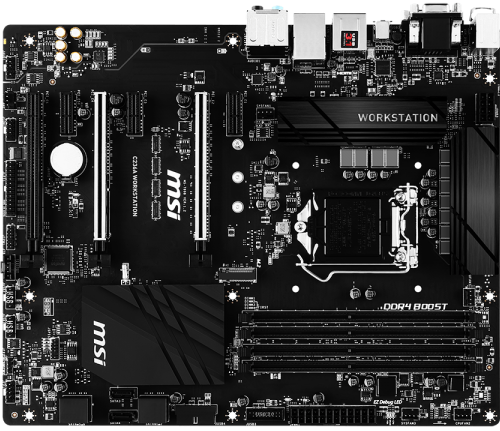

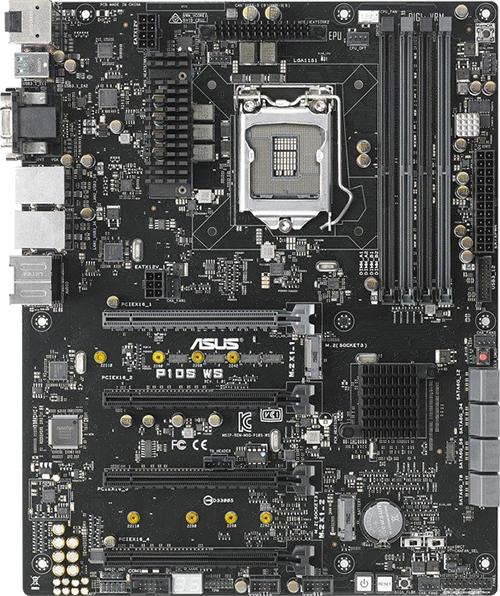

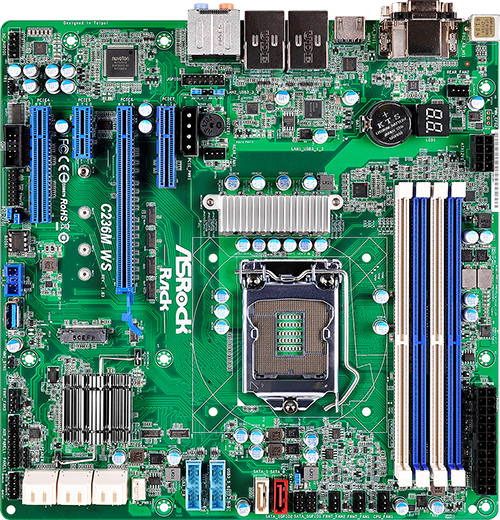

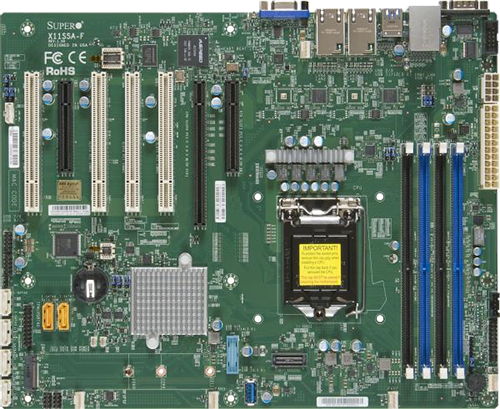

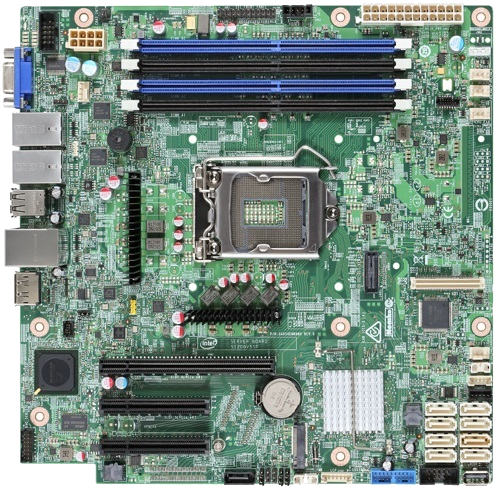

<17-06-08>    そうこうしながら物色していると、やはりBCM957810A1006Gの新品で、Low/Highブラケットありで、シールされたパッケージに封入された出品を発見。しかし、US Onlyのようで一旦断念する。 ちなみにこのBCM957810A1006G、おそらくチップは57810だと思うのだが、だとすると今でも現役のようで、Broadcomの光関連を買収したQLogicのASIC製品一覧にも、Latest Generationとして記載されている。実際に、NECのサーバでも、このチップの10GbEオプションは選ぶことができる。もちろん、Windows Server 2016もサポートしている。こうなるとどんどん欲しくなり、なんとか並行輸入する方法はないかと考え、今まで未経験だった代行業者、セカイモンを使おう、という結論に達する。手数料は15%くらいかかり割高だが、背に腹は代えられない。どうせなら、近くリニューアルの可能性のあるメインPC用も・・と2枚一緒に発注した。セカイモンを経由して発送されるので、時間はそれなりに掛かるよう。気長に待つことにする。 余談だが、今回のボードもそうだし、これまで使っていたX520とかもそうなのだが、Converged Network Adapterといって、FCの機能も兼ねているということを改めて知った。FCoEというそうだが、専用のスイッチを導入すると、SANとLANの機能を同時に使えるようだ。まあ、この対応スイッチがCiscoとかで高そうなので宝の持ち腐れだが、FC利用の可能性もある、というのは何だかちょっと得した気分だ。    発注してから、一つ上のG4600でも良かったかな・・とも思ったりしたが、3,000円差で、最大の違いは内蔵GPU。4560はIntel610で、4600は630。後者の方が1.3倍くらいパフォーマンスが良いらしい。が、主に3Dパフォーマンスとの事で、サーバ用途には全く無用。やはりここはコスト重視でG4560で十分、という結論に改めて達する。      しばらく間が空いてしまった。5月になれば国内販売されると思っていたS1200SPLRが一向に発売される気配がないのだ。そうこうしていたら、COMPUTEXが開催。6コア化が有力視されていたCofeeLakeを期待していたのだが、年内発売の告知のみで詳細不明。それよりも、Skylake-Xの方が気になってしまった。6コアの最下位モデルだと$400ドルを切っている。X299の対応マザーがどれも高そうだが、メインマシンはCofeeLakeよりも、このSkylake-Xの方が良いような気がしてきた。PCIレーン数も28もあり、M.2への対応も万全。いつも不足で困るSATAも8個もある。これだけあれば、RAIDカードや10GbEカード、3基ある光学ドライブも余裕で実装できる。ただ、メモリや電源、SSDも変えたくなるので、ほぼ全面リニューアル。軽く見ても15万円コースにはなりそうだ。 一方のファイルサーバ。前回、腐ってもXeon・・と思っていたが、Intelも多コア化を進める中、Xeonと言えども4コアのCPUに3万近くも払うのは馬鹿らしく思えてきた。S1200SPLRはCore-i3の他、KabyLake世代のPentiumやCeleronもサポートしている。特に、KabyのPentiumは2コア4スレッドとなり、実質Core-i3と大差なくなってしまった。特に、Pentium G4560は7000円程度の価格で、3.5GHz、2C/4Tと十分な性能。キャッシュは3Mだがファイルサーバの用途であれば十分だろう。価格は2万円以上安い。しかも省電力。名を取るか、実を取るか、だ・・。    一方、マザーボード購入の方は国内販売まで少しお預け。ツクモ店頭で聞いたところ、Xeon系CPUであればCPUセット割で2,000円引きになるとの事。i3だと500円引きとからしい。消費電力的にはi3のT付きとかが好ましいのだけど、アイドル時や、一般的な利用では、T付きもT無しも大して消費電力は変わらないらしい。E3-Xeonは中身的にはCore-iシリーズと同等なので、定格で負荷を掛けなければ大して電気も喰わないだろう。であれば、どうせなら憧れのXeonにしておきたい・・という願望が頭をもたげる。 ということで、国内販売でXeonとのセット割を、少しの間待つことにする。 前日に、amazonの詐欺アカウントで酷い目にあったメモリ購入だが、翌日には結局、ECC U-DIMMを購入してしまった。 前日の余波でさらに物色していたら、ARKでSanMaxのECCメモリが、18,000円切と意外と安いことに気づいたのだ。しかし、自分の欲しい8GBx2は品切れ。ダメもとでメールで問い合わせると、1-2週間の納期なら入るよ。取り寄せでカートに入れられるようにしたよ。という返事が。で、思わずポチリ。Webサイトからクーポンを登録すると5% OFFになることに後で気づき、少ししょぼん(スマホサイトではクーポン表示はなかった・・)。 しかし、これで大きな第一歩を踏み出してしまったことになる・・。 ファイルサーバの更新を検討し始めて2週間あまり。 国内でも、S1200SPSRというC232ベースの廉価版新型マザーがツクモで販売が始まったが、C236のSPLRはいまだに未発売。もうしばらく待つしかない。あるいは、見切りをつけてeBayで買ってしまうか・・。 それはそうと、並行して同時に必要となるPCパーツの検討を進める。買い替えが必要となるのは、 ECC U-DIMMメモリ M.2 SSD CPU くらいか。 この中でECC U-DIMMをamazon.comやeBay、国内のkakaku.comなどのサイトでwatchしていた。残念なのは、一年前との比較での、価格の急騰ぶり。実に倍くらいに値上がりしている。昨年、8GBx2で1万円そこそこだったのが、2万円前後になっている。 そんなこんなで悩んでいたら、出張先のホテルで突如Transcendの8GB ECCメモリが、通常よりも3割以上安くなっていることに気づいた。販売元はamazon.co.jp。ただし、マケプレだ。通常、安くても@10,000円前後なのが6,000円少々だ。出品者の評価を見ると、98%の高評価で、件数も1000件以上と多い。はるわか@明日発送します、という出品者。これなら問題ないか・・とすぐに2枚発注。 しかし、発注後、納期がGW明けと妙に長いことが気になり、2ch等で出品者の情報がないか、検索。すると、出てきた、出てきた・・。どうも、ここしばらく、amazonマケプレで詐欺業者のインチキ出品が横行しており、その一つに引っかかってしまったようだ。 詐欺業者は、休眠アカウントを乗っ取ることもあり、今回もその例のようだ。確かに、評価は一年以上前のものだ。慌てて、キャンセル申請。amazonカスタマーにも連絡。出品者の方からキャンセルの案内が来たので金銭的な被害は無くて済んだが、個人情報は抜かれてしまった。実は、この注文をする前の日の晩、amazonで詐欺業者が多いというネットニュースを読んだばかりだったのに、全く疑わなかった・・。強く、反省。 2015年末にケースを一新し、安定稼働しているファイルサーバ。最近あまりデータが増えることもないので、中のHDDの更新もなく、マザーとCPUに関しては第3世代Core-iのままで、2013年から4年間、変化がないままだ。 今の状態でもパフォーマンス的に困ることもないのだが、大事なデータを管理してるのだから、ECCメモリが使いたいな・・という思いがあり、機関部の更新を検討することにした。まあ、検討と言っても本当にリニューアルするかは未決定事項なのだが。 まず、マザーボード。昨今のワークステーション向け・・となると、C236チップセットベースで、E3-1200-v5/6向けのものが候補となる。 MSI、ASUS、Asrock-Rackあたりで2-3万円くらいでラインナップされている。  MSI C236A WORKSTATION  ASUS P10S WS  Asrock C236M WS  Supermicro X11SSA-F  Supermicro X11SSH-F  S1200SPL 価格登録があるのがぷらっとホームくらいで、税込み30,980円。価格的には悪くないが入手できるか怪しいところだ。何より、既にディスコンなのが気になる。Xeon-v6がリリースされたばかりなので、後継機種が出るのではないか・・とあらためてIntelのサイトを眺めると、あった!S1200SPLRという、末尾にRが付く機種。仕様的にはほぼ変わらないので、V6対応のファームを出荷時から入れたマイナーチェンジモデルなのだろう。国内では発売開始の報はないが、海外サイトを見ると、amazon、eBayでは既に在庫ありで販売されている。それも$250以下と安い。amazonは輸出NGだったが、eBayは送料込みで31,000円程度と、ぷらっとホームのR無しモデルと同じくらいだ。 ちなみに仕様は、LANが2ポート、IPMI専用LANが1ポート、SATAが8ポート、PCIeがx8/x8/x4で必要十分。M.2スロットもあるが、SATA1ポートからカスケードして繋ぐようだ。変な仕様。メモリは当然ECC対応。Unbufferedではあるが。あと、DisplayPortがあるのも、この手のサーバ用マザーとしては珍しい。 これと同等の仕様の製品をSupermicro製品で探すと、X11SSHシリーズとなるようだ。Intelとほぼ同じ仕様で、M.2がオンボードSATAと排他でない点が加点だ。値段は、国内では安い値が見つからず、eBayで送料込み33,000円くらい。微妙なところだ。 まあ、S1200SPLRの国内発売まで焦ることも無さそうなので、もう少しじっくり、検討の段階を楽しみたいと思う。 何度も言うようだが、まだ更新を決めた訳でもないので。 |