その12・・RAIDコントローラの導入

その12・・RAIDコントローラの導入

|

扱いが面倒で、信用もしていないのでこれまでずっと避けてきたRAIDコントローラの利用。ヤフオクで安い中古が購入できることを知り、メインPCに試験的に導入することとなった。

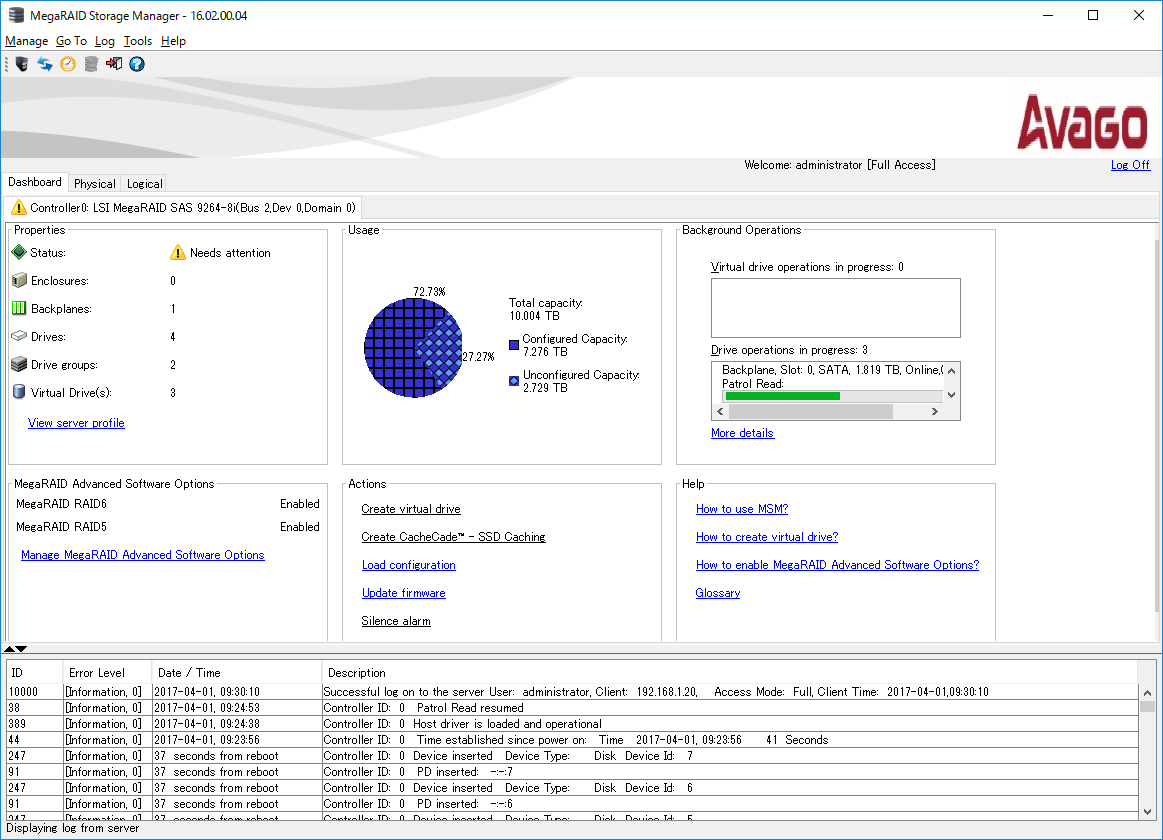

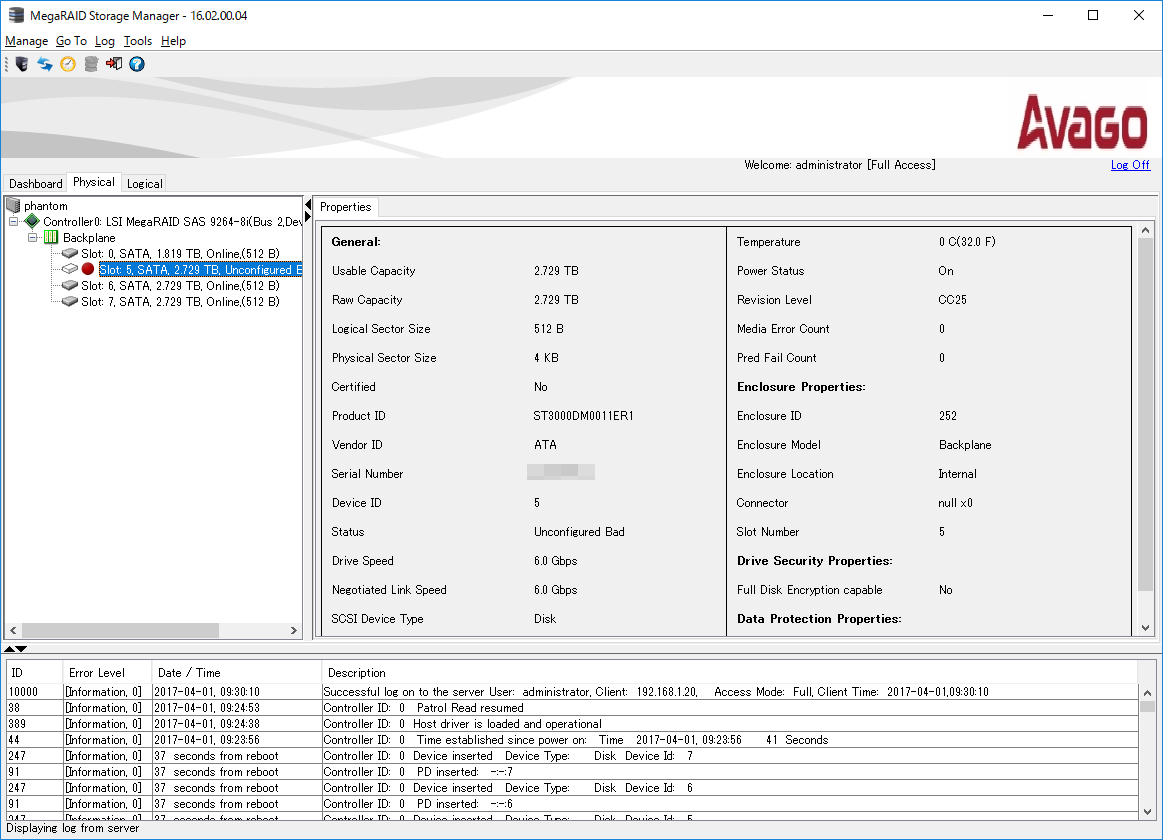

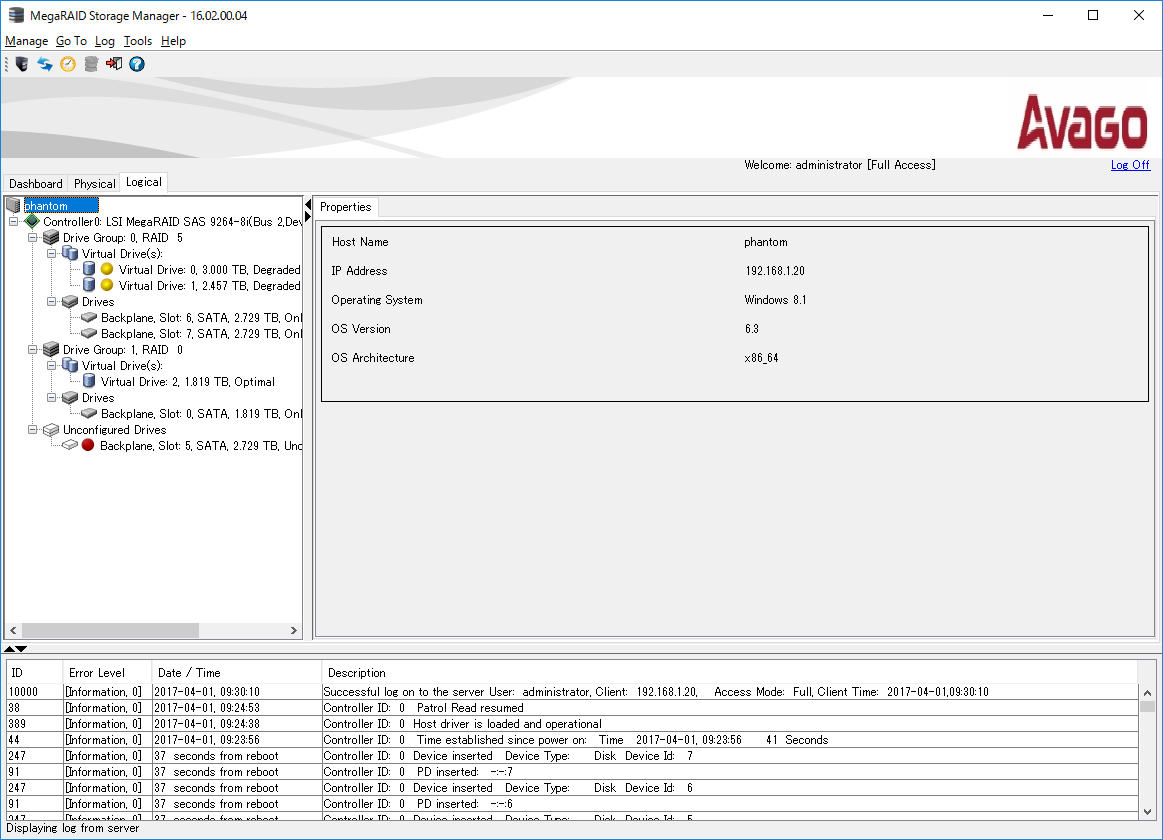

<17-07-15> 一瞬、何が行ったのか分からず、何度か再起動するが認識しない。Storage Managerで確認すると、な、なんとマルチDead。3基中2基のHDDがUncofigure BadでRAIDが解除されている。真っ青になる。何か術はないか、、とさらに何度か再起動するが、事態はさらに悪い方向に。Badで認識されていた1台が、認識すらされなくなった・・。ああ、どうしよう。何のためのRAIDなんだ・・。 この日は心を落ち着けるため寝て、翌朝再度作業。Storage Manager上の操作で、Uncofigure BadのHDDをUncofigure Goodに変えられそうだったが、怖いのでStop。こういう時は根拠を持って作業をしないと、取り返しのつかないことになる。2chで質問を投げかけつつ、海外のサイトも含めて情報収集。すると一件、今回に近い事例が。 ここを参考に、以下の手順を試す。 ・Make Unconf Good ・Scan Drive ・Foreign Config Import RAID Configのインポートは行えた模様。一台はやはりダメなようで、二台のDegrade状態だが、これで認識はできそうだ。PCを起動し、認識したRAIDボリュームから慌ててデータのコピーを実行し、事なきを得る。いやあ、いい勉強になった。

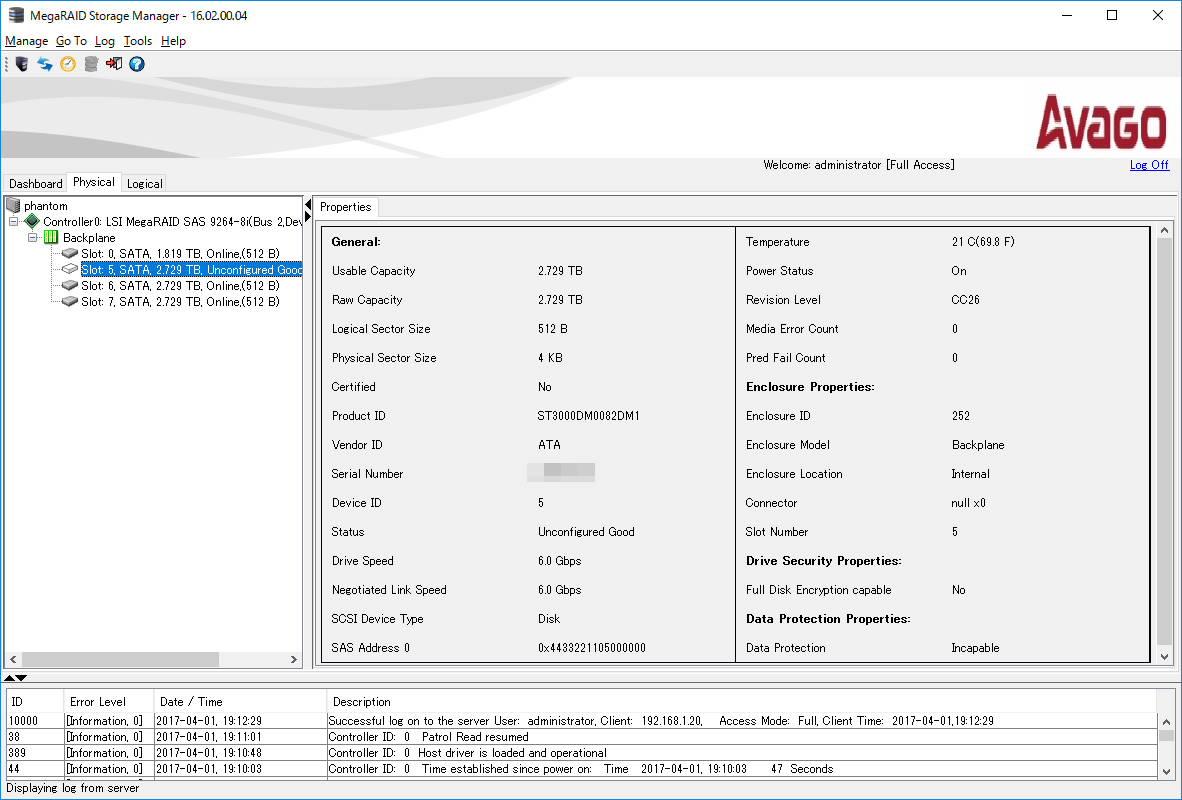

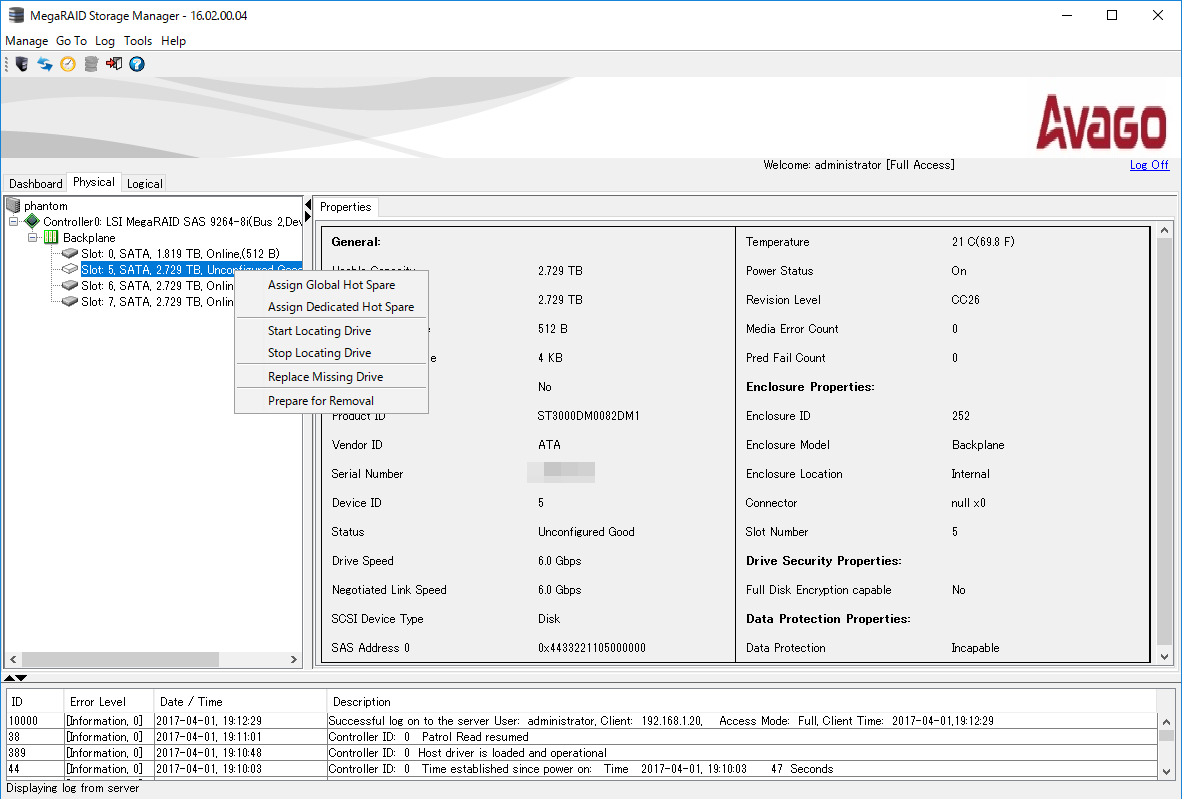

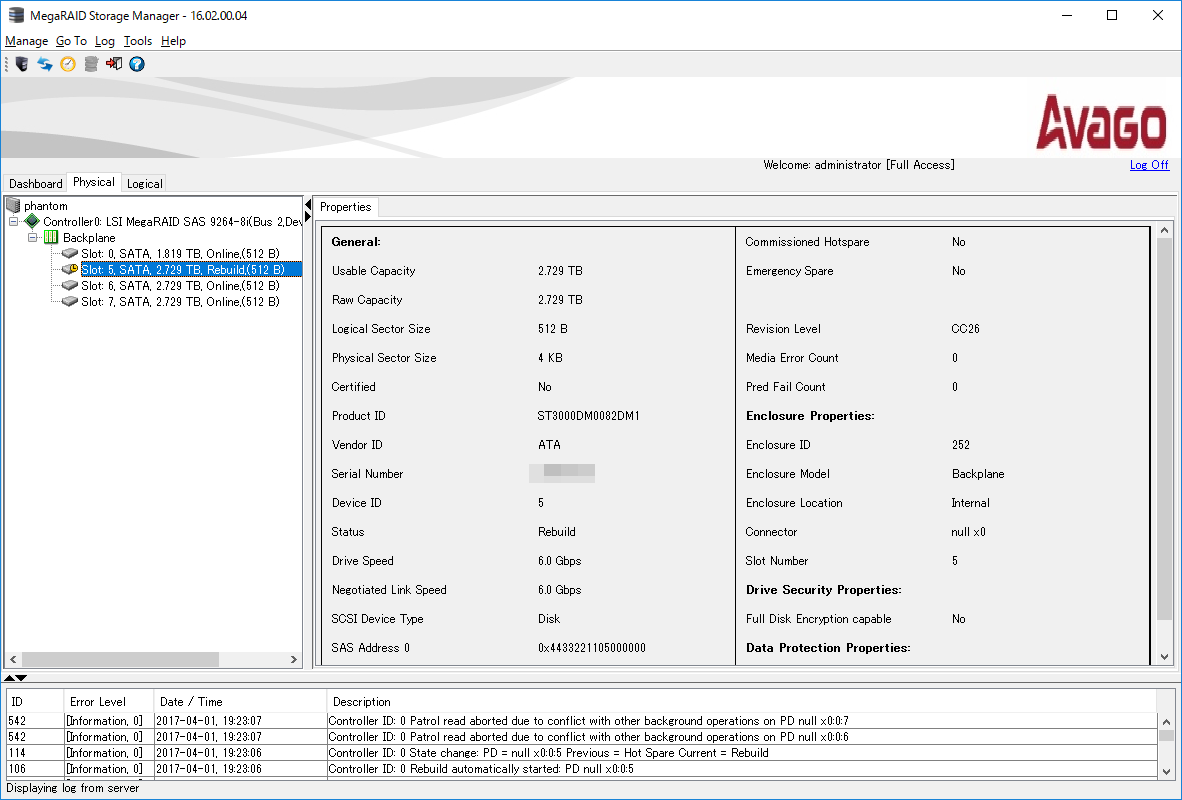

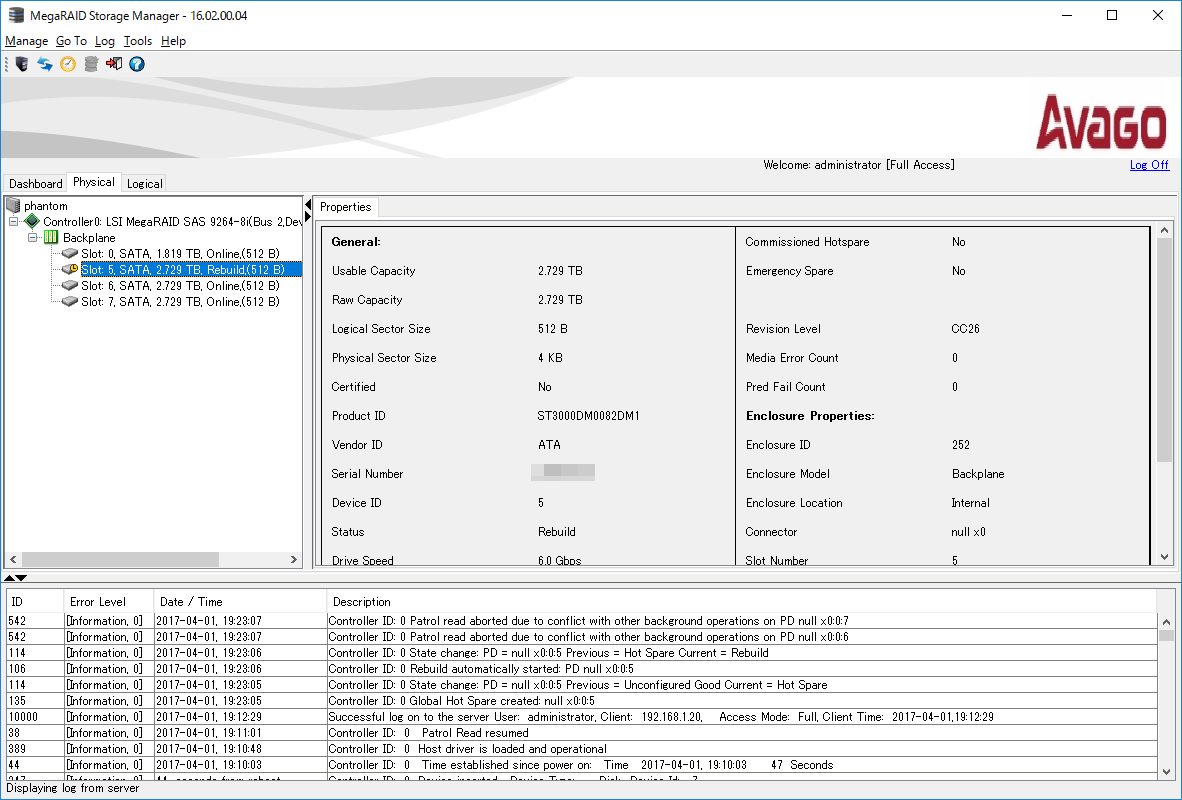

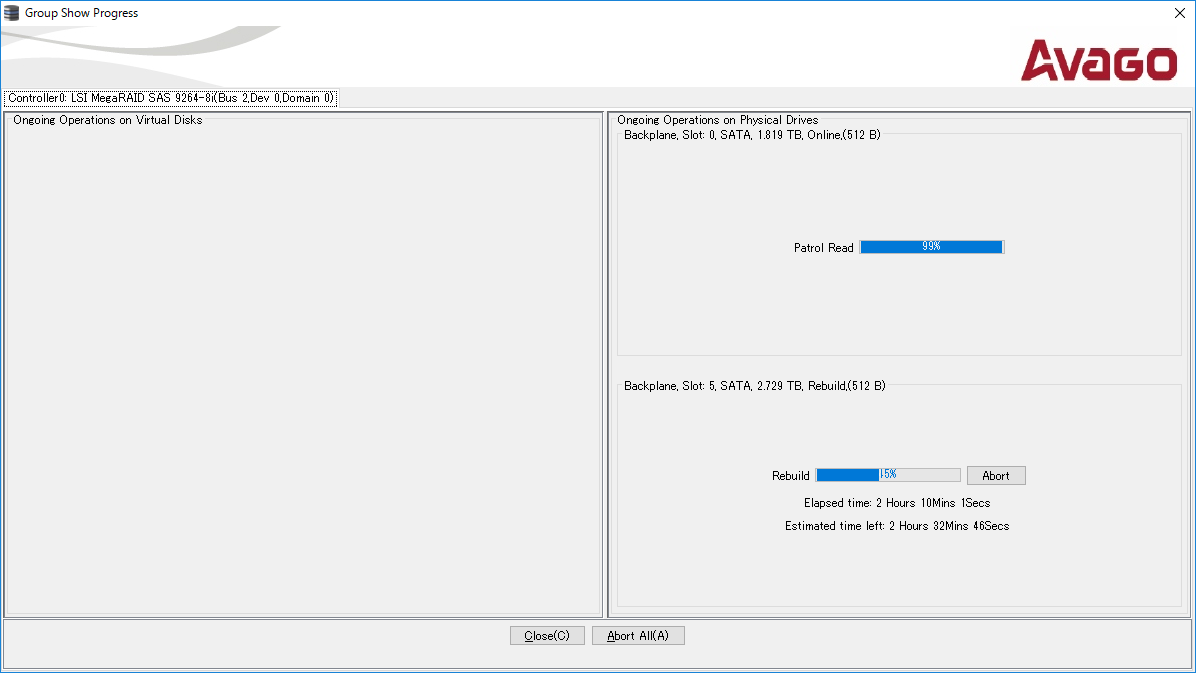

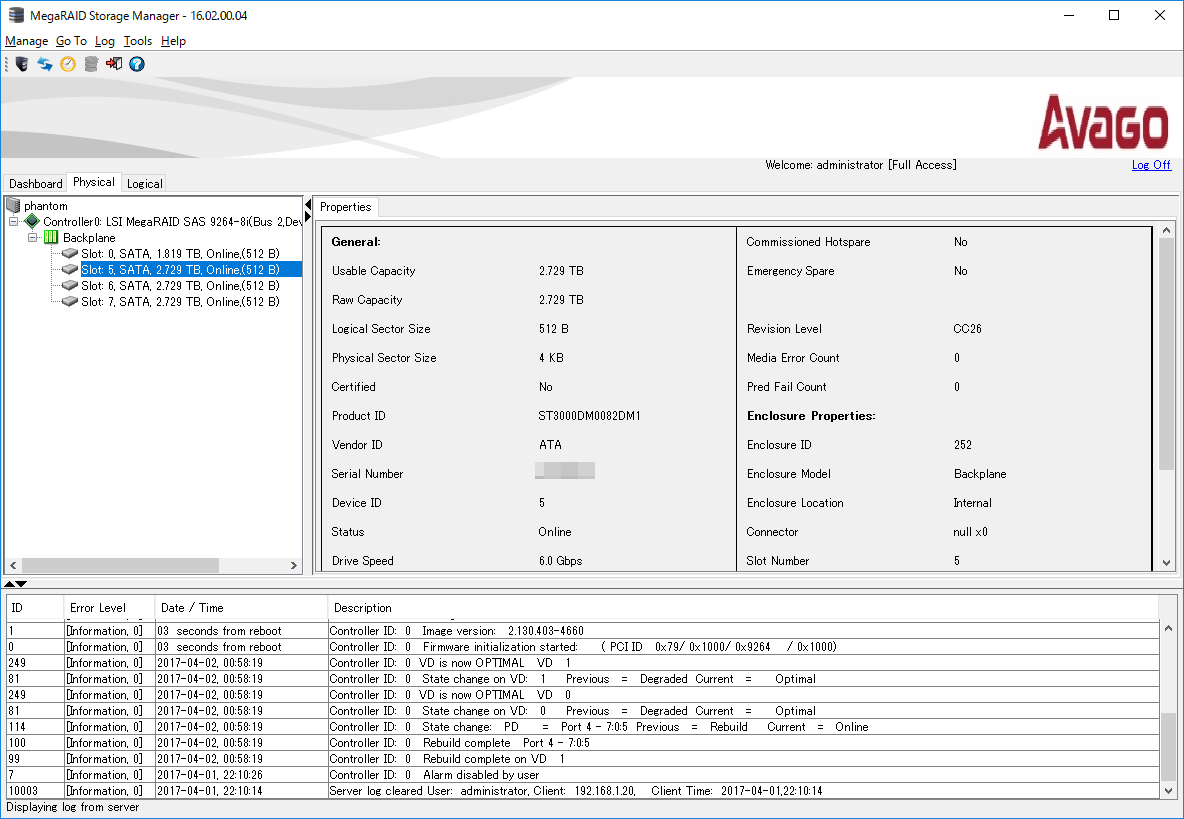

<17-04-01>          交換用のST3000DM008が届いたので、週末に交換&リビルドにトライ。実は、RAIDのリビルドを個人でやるのは初めてだ。 ホットスワップ環境ではないので、PCをシャットダウン。その際、故障したHDDのシリアルを確認。PCを分解し、故障したHDDを特定し、新しいHDDと交換。再起動して、RAID Managerを起動する。 RAID ManagerのPhysicalタブで、新しいHDDを選択し、"Assign Global Hotspare"を選択すると、リビルドがすぐに始まった。View Progressで進行状況も確認できる。 ちなみに、取り外した故障HDDをUSBケースに入れて、別のPCでステータスを確認すると、SMARTでは何も異常が見受けられない。Seagateのツールでチェックしても以上無し。 なんでMegaRAIDがこのHDDをBadとしてRAIDから切り離したか不明だが、非RAID用HDDでは、このようなことは結構あるらしい。ST3000DM001の悪評の一部は、このような、推奨されないRAID環境で使われ、異常無いのにBadとマークされるのにも起因しているのかもしれない。 ちなみに、途中、PCがフリーズするという現象(同時にエンコとかしてたためか、スリープのせいかも)に見舞われたが、数時間でリビルドは完了した。

<17-03-24> 早速RAID Managerを起動すると、やはりHDDが死んでいた。HDDx3のRAID-5の構成だが、HDDは悪名高き、ST3000DM001。新品の余り物を頂戴して組んだのでこのHDDだが、新規の買うことはまず考えられない一品だ。流石に最近は改良されたのか・・と思っていたら、1年少々でご臨終とは、噂にたがわぬ信頼性の低さ。されほど大事なデータも入ってはいないのだが、今のRAID構成はRAID-0相当なので非常にリスクが高い。まずはデータを退避。その作業をしつつ、抜けた穴を埋めるHDDを物色。 同容量、同回転数で、価格が安いことを条件に加味すると、同じSeagateの後継ST3000DM008と、東芝のDT01ACA300くらいしかない。当初、HGSTから移管を受けた後者の採用を検討していたが、kakaku.comとかを見ると、このHDDもそれほど耐久性はないようなのと、RMAが効かず、代理店保証1年しかないのもマイナス。二日ほど悩み、結局リスク覚悟でSeagateを選択する。 ST3000DM008は、昨年のブランドリニューアルで、BarraCudaとして旧ブランド名が復活し、ラベルもカラフルな印字なものに刷新された。この辺りはカラー戦略で好調なWesternDigitalを模倣してのことなのだろうけど、実際はリネーム品で中身はDM001のままのようだ。また短命となる懸念は払拭できないが、2年のRMAが効くことと、数百円ながら東芝より安い点、また、RAID構成を取るなら、やはり同一品の方が良いだろう・・ということで危ない橋を渡ることとなった。

<16-01-17>

<16-01-12>

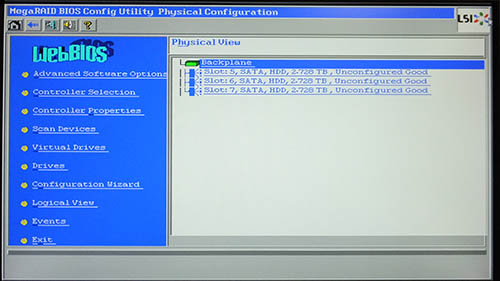

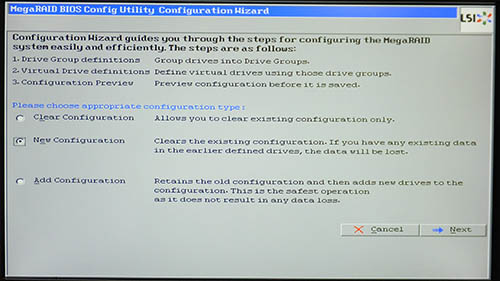

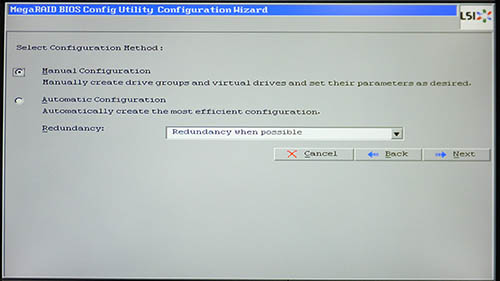

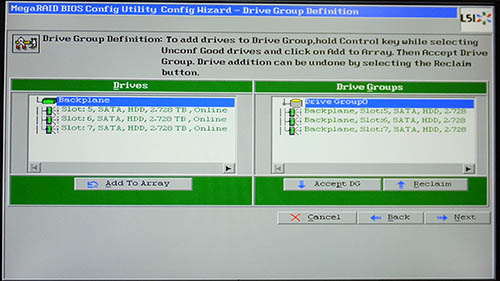

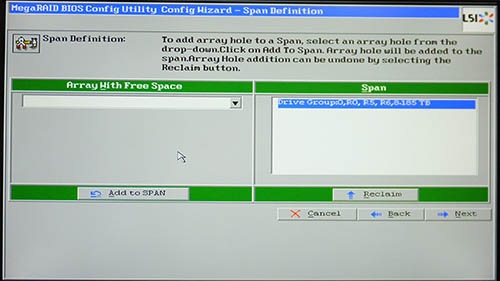

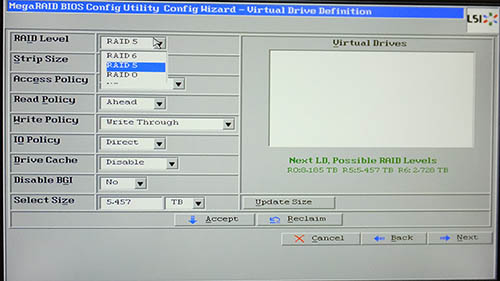

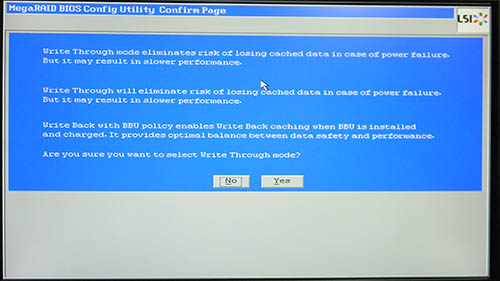

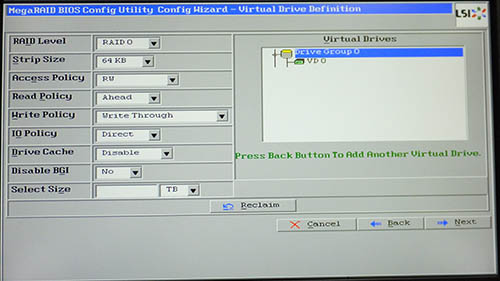

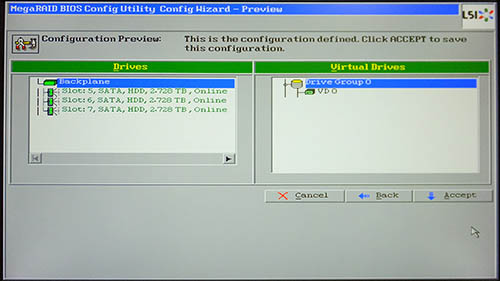

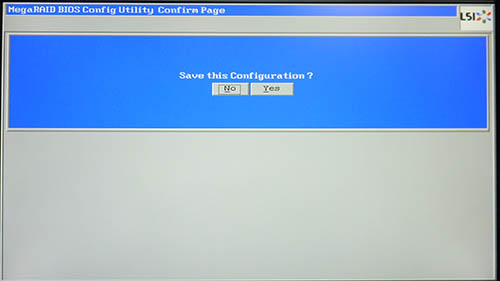

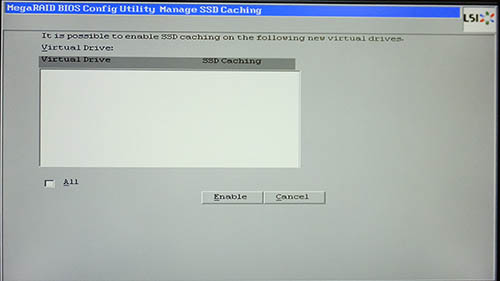

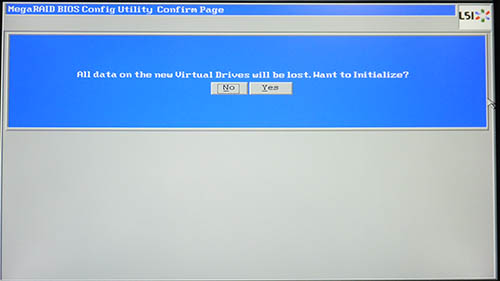

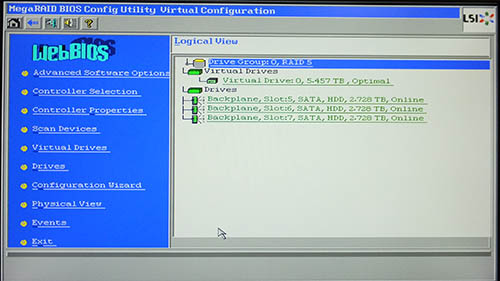

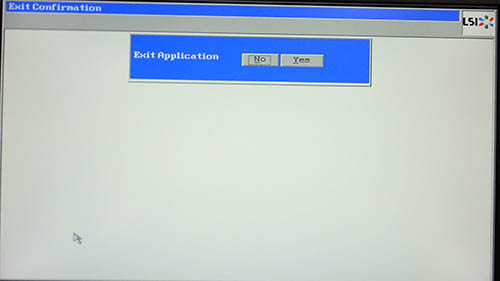

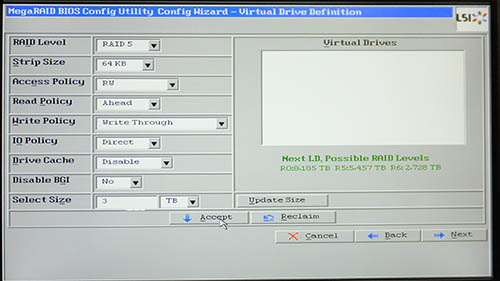

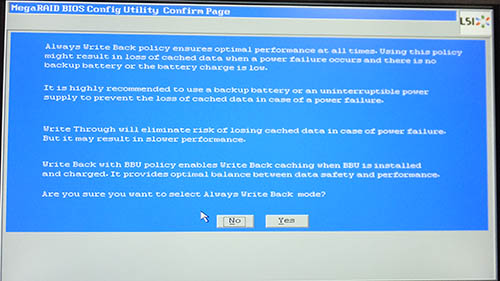

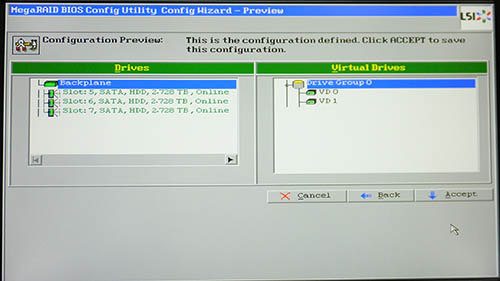

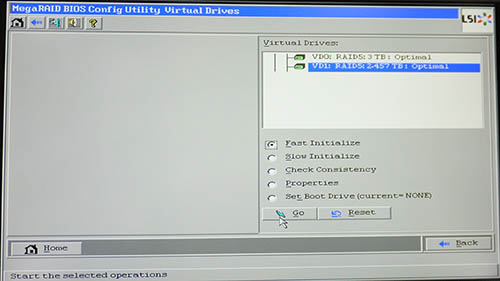

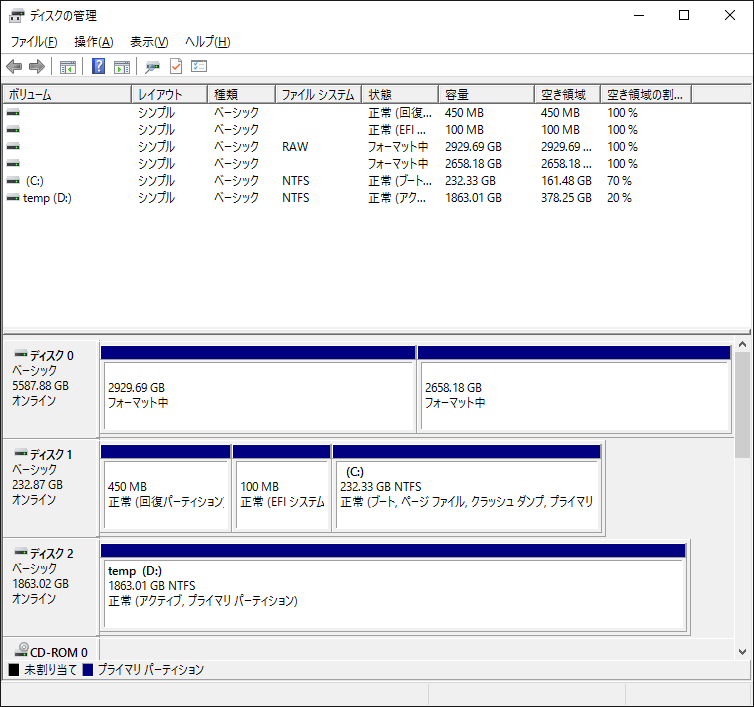

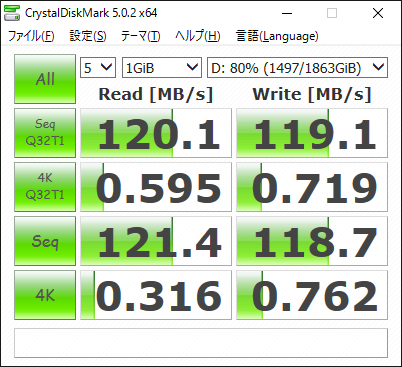

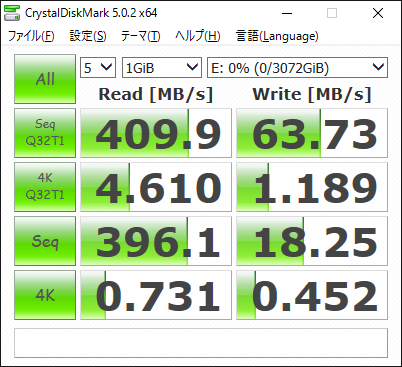

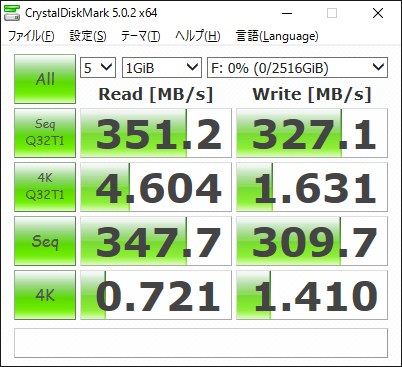

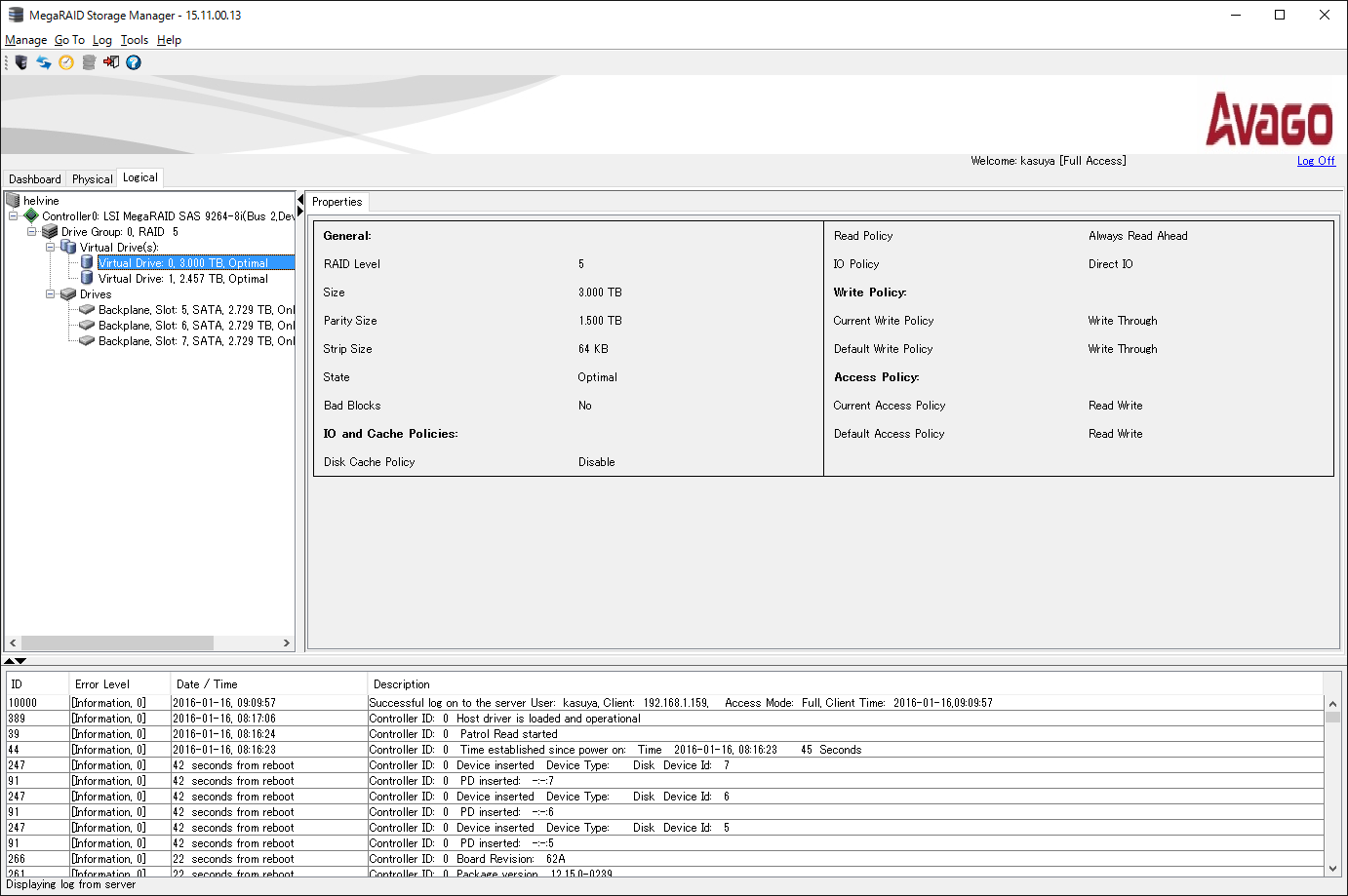

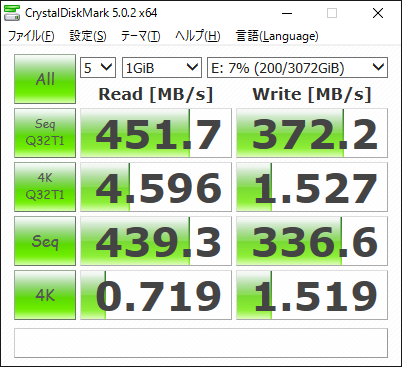

ディスクの管理から、作成した仮想ディスクが見えることを確認。試しに、二つのパーテーションを区切ってみる。問題なく、2つのドライブが生成される。 続いて、本運用のために、再度WebBIOSで仮想ディスクの構築のやり直し。二つの仮想ディスクを作成し、片方はPass Through、片方はWrite Backにする。後者は作業用のテンポラリパーテーションにする予定だ。 再びOSにログオンし、二つの論理ディスクそれぞれにパーテーションを作成。Crystal Disk Markでベンチマークを取る。Write Backの方のパーテーションは非常に高速だが、Pass Throughの方のパーテーションは遅い。東芝の単体ドライブより遅いベンチマークもある。実際に、ファイルコピーをしてみても遅い。ということで、Pass ThroughのパーテーションもWrite Backに設定し直すことにする。UPSが入ってないので、停電時とか怖いのだけど、backup運用も行う予定なので、何とかなるだろう。これで、どちらのパーテーションともに読み書きが高速になった。  WebBIOSのメイン画面  New Configurationを選択  Manual Configurationを選択  HDDをDrive Groupsに追加  Drive GroupをSpanに追加  RAIDの設定を行う  Write Throughの確認ダイアログ  Virtual Driveが追加された  BackPlane、DriveGroup、VDの構成  構成の保存  SSDキャッシュの機能もあるが、パス  データ消去の確認  VDが完成  メイン画面に戻る  WebBIOSを抜ける  もう一度設定をし直しWrite Backに  Always Write Backの確認ダイアログ  二つのVDを作成  VDが完成  システムを再起動する  ディスクの管理でフォーマット  CDIでシングルの東芝HDDを計測  Write BackのRAIDパーテーションを計測  Write ThroughのRAIDパーテーションを計測  RAID Managerで確認  結局二つ目のパーテーションもWrite Throughに

<16-01-11>

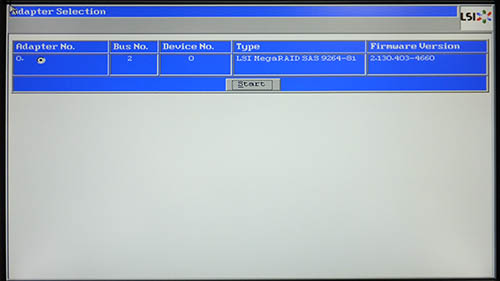

予め色々調べていたので陥らなかったが、このツールを起動するには、PCのBIOSで、RAIDカードの起動プライオリティを一番にしないとダメとのこと。自分の環境では、RAIDカードが、"HARDDISK"という名称で表示されたため、はじめ面食らったが、問題なく、起動時のキーボードコンビネーション、Ctrl+HでWebBIOSに入ることができた。  WebBIOSに入る

<16-01-11>

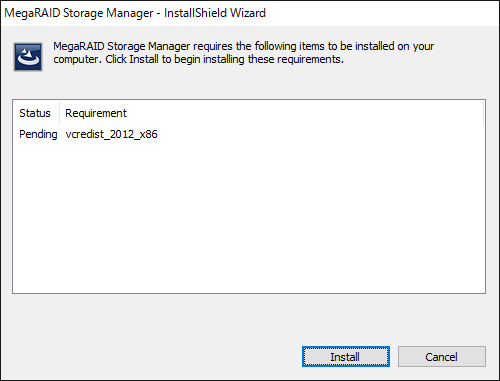

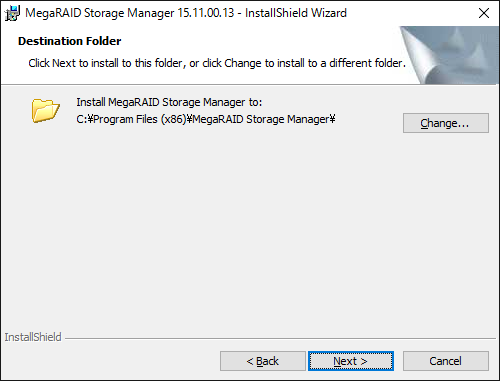

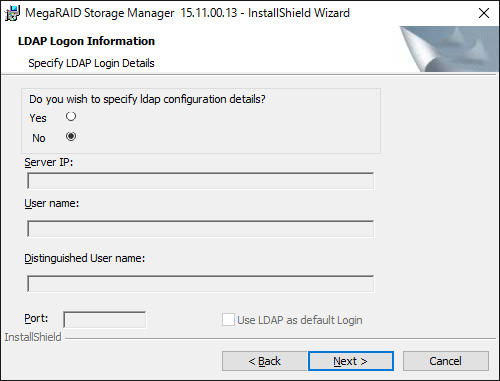

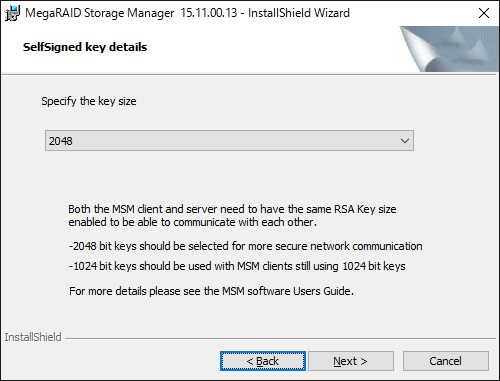

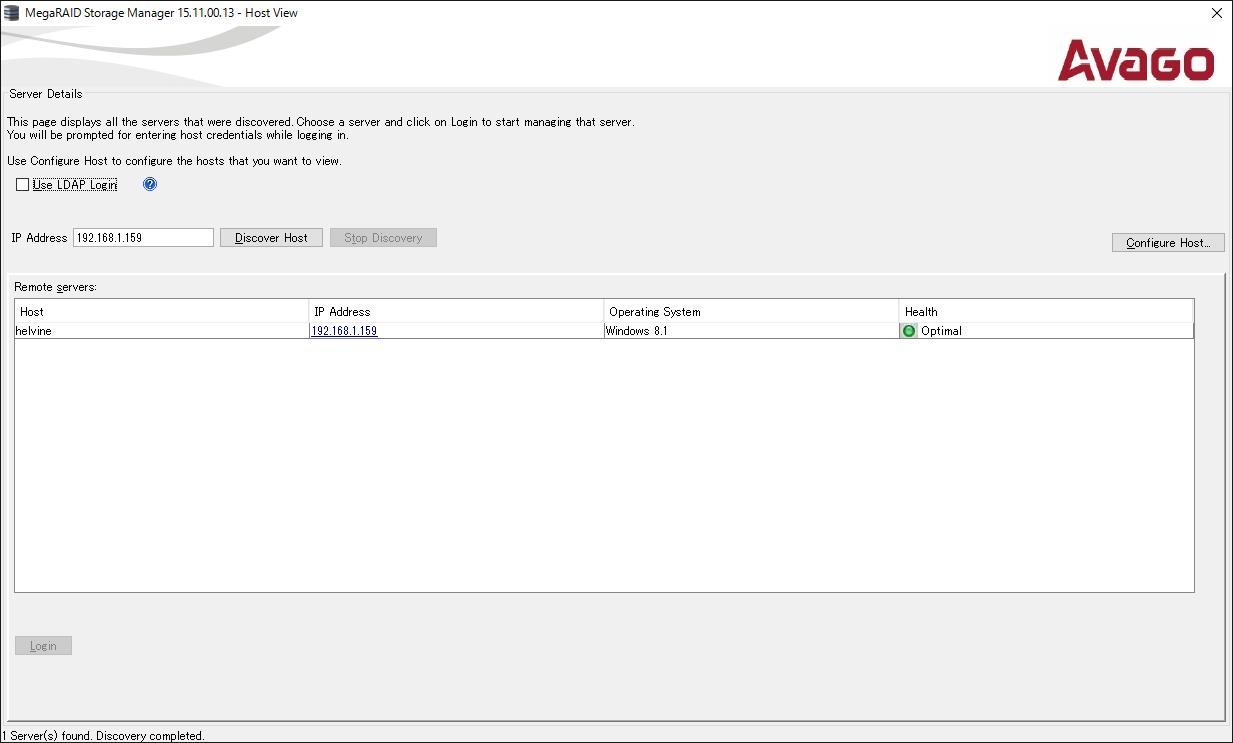

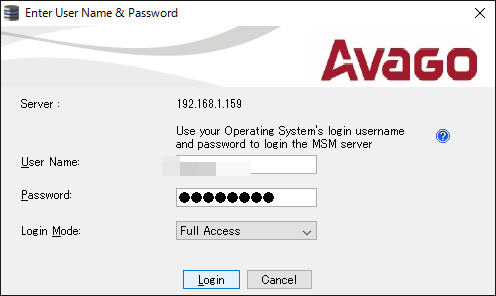

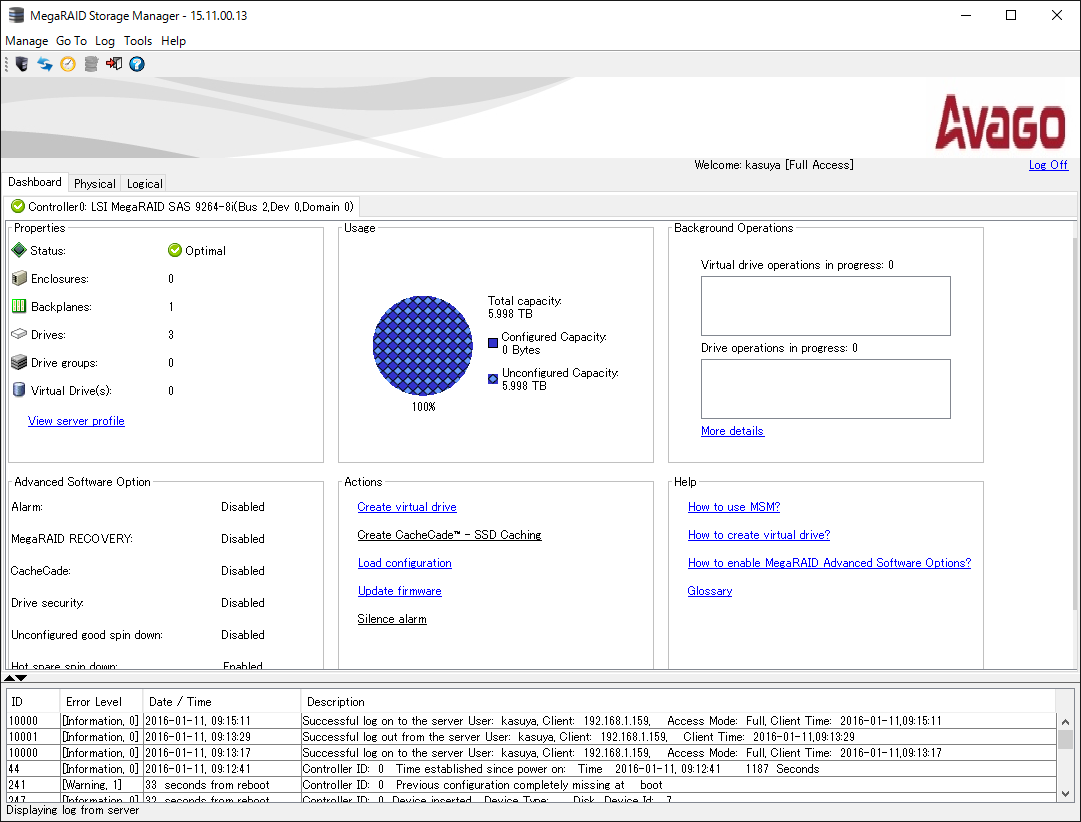

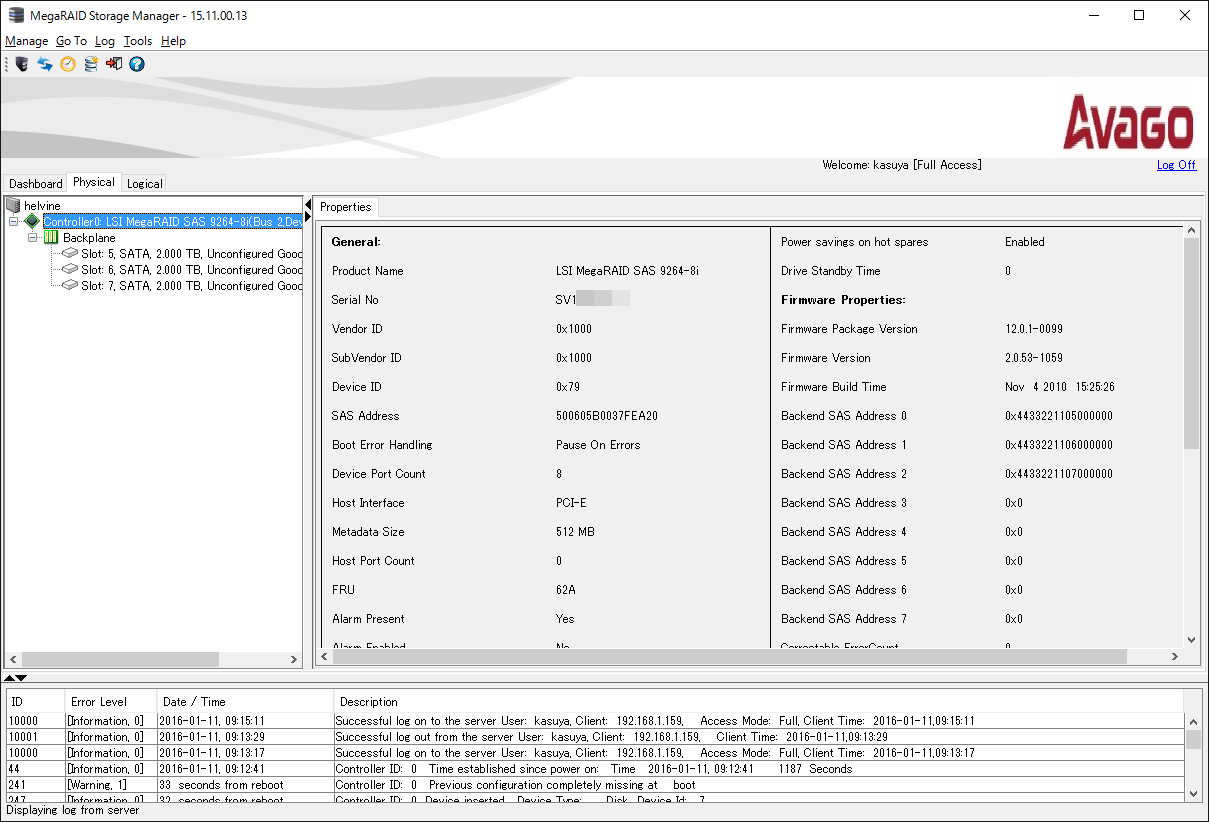

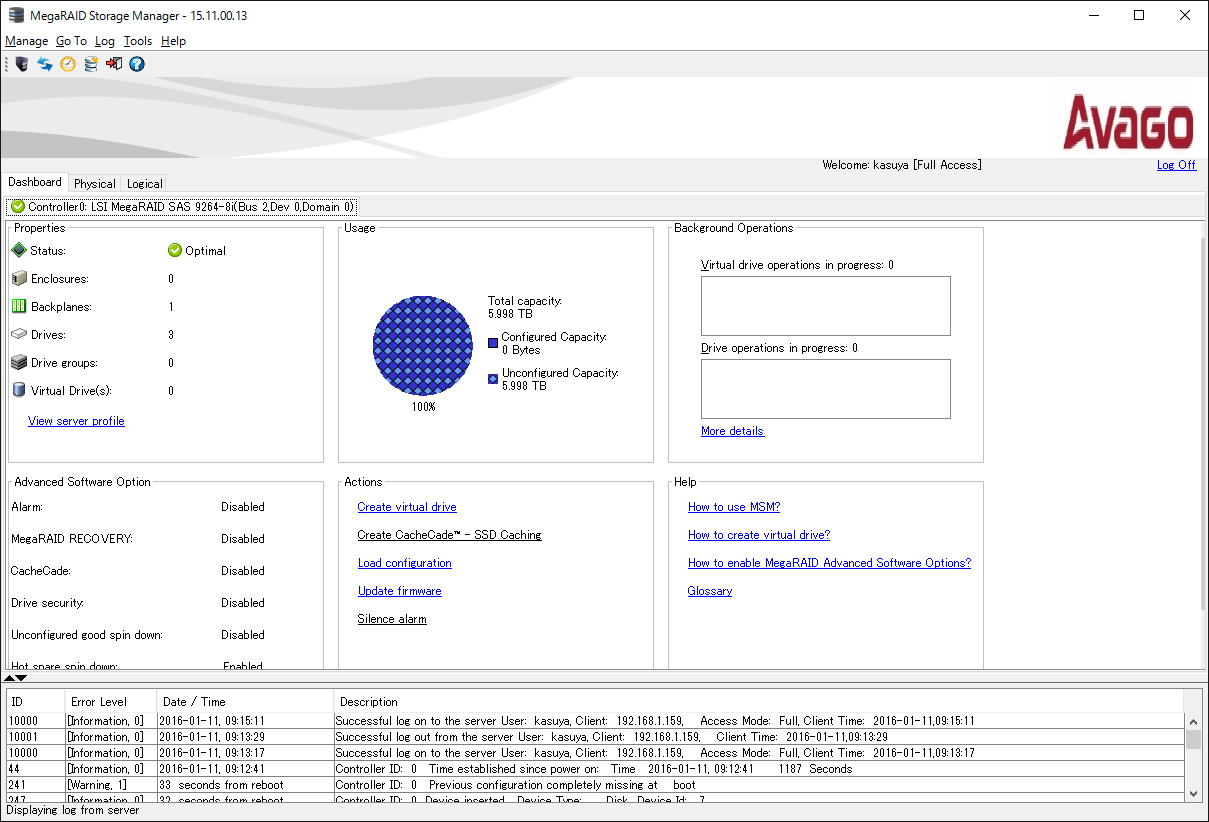

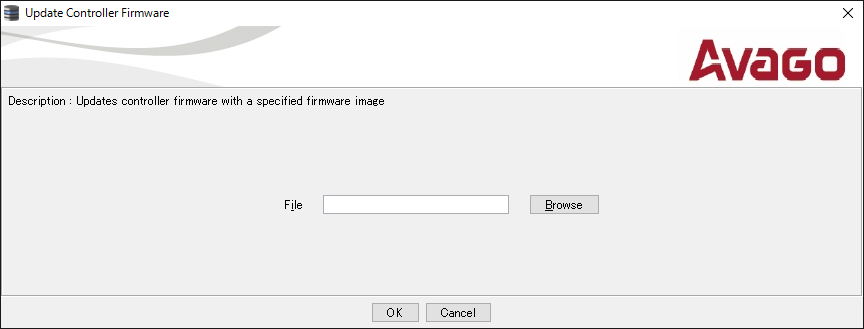

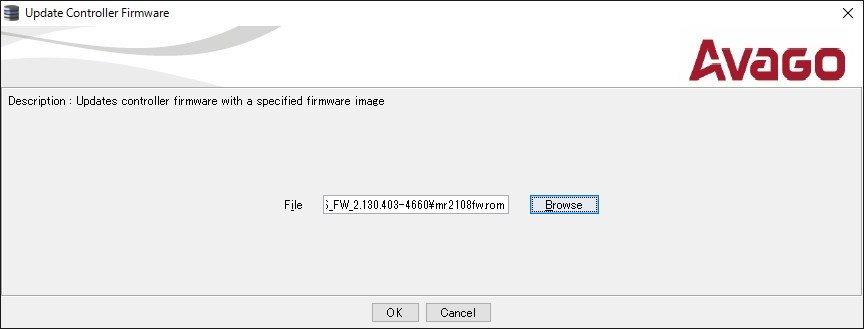

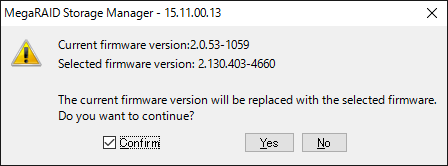

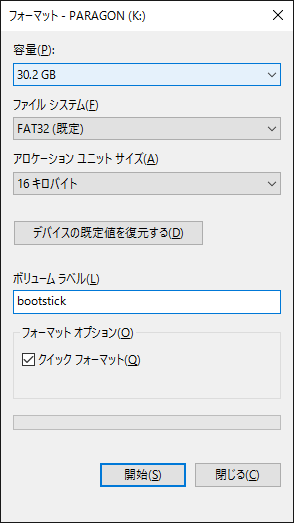

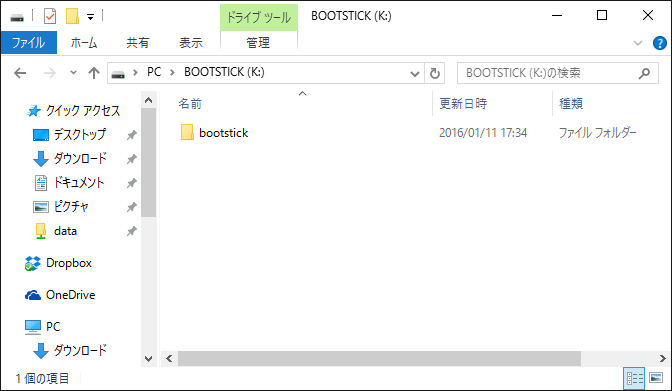

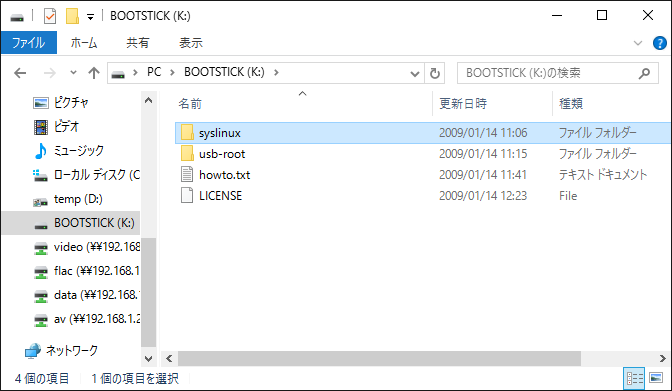

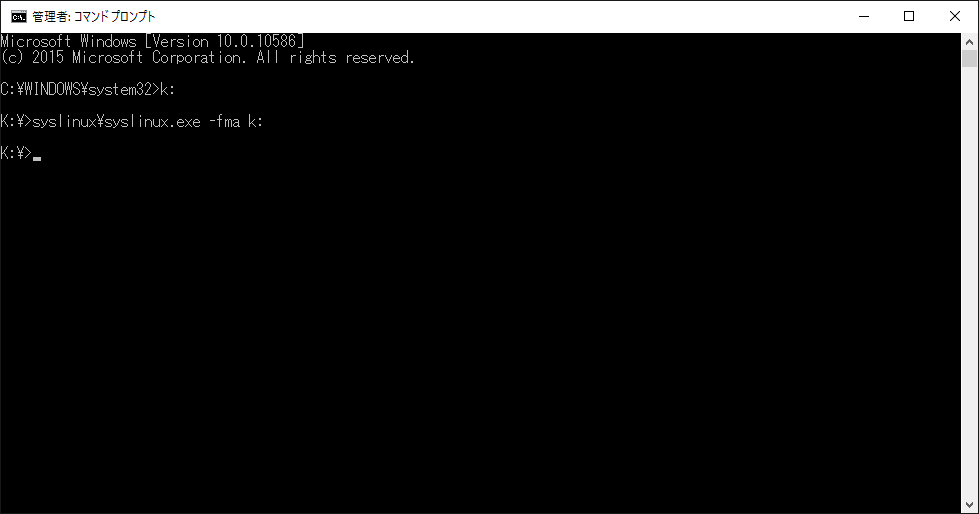

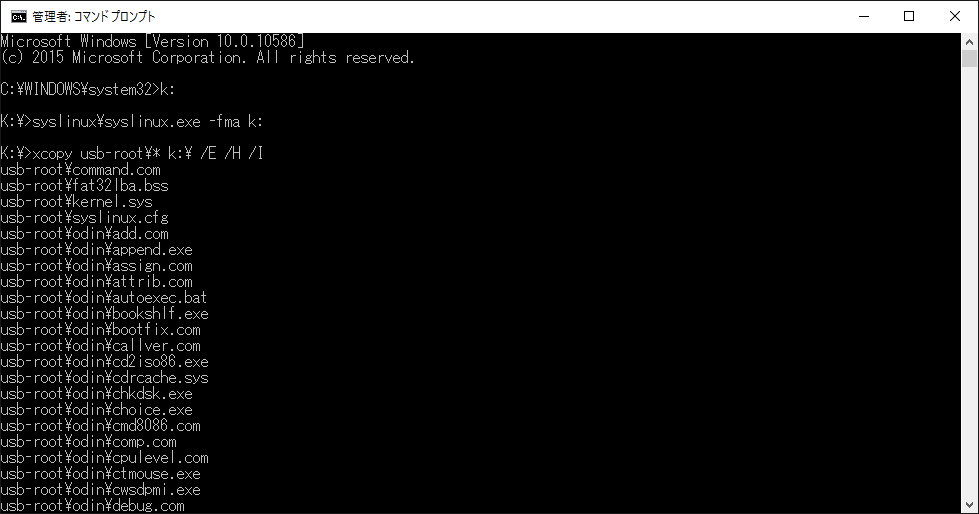

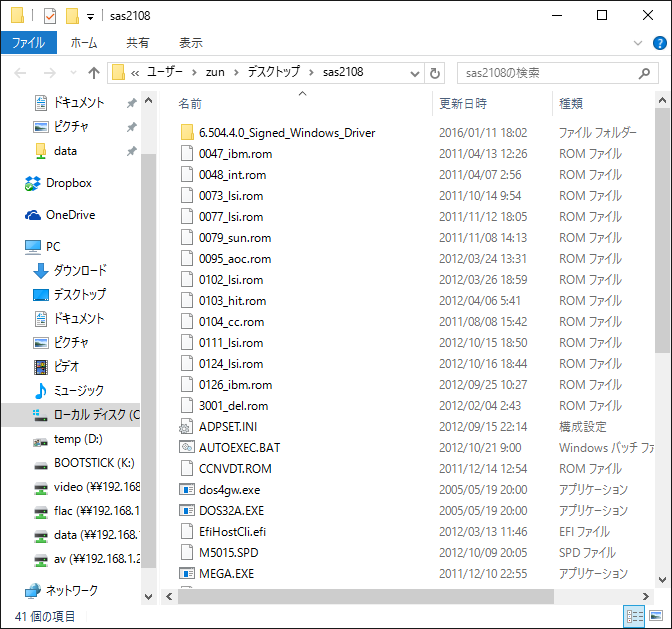

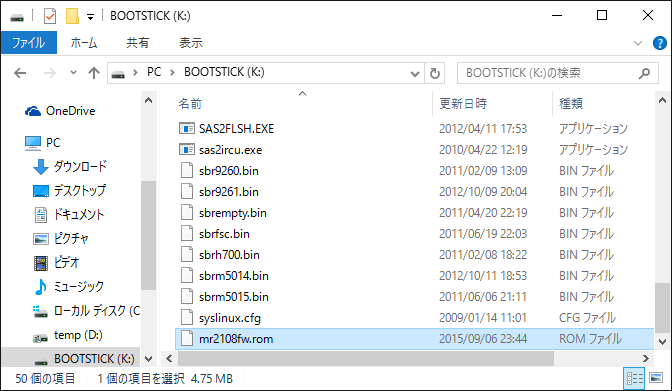

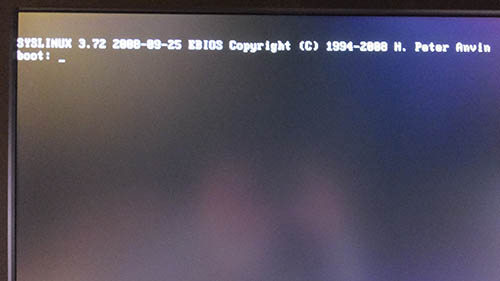

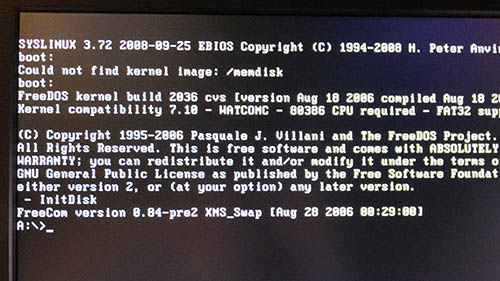

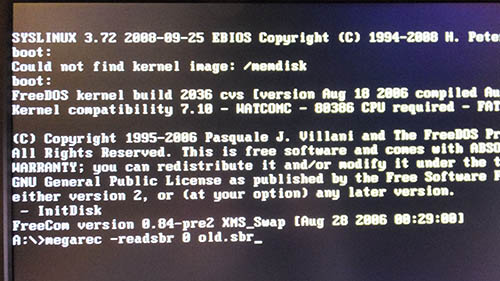

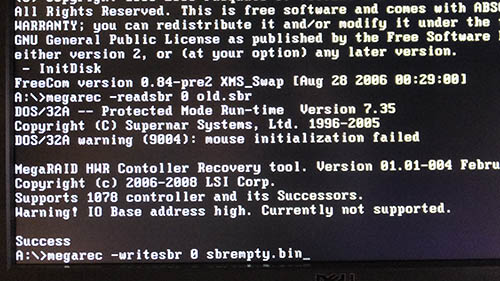

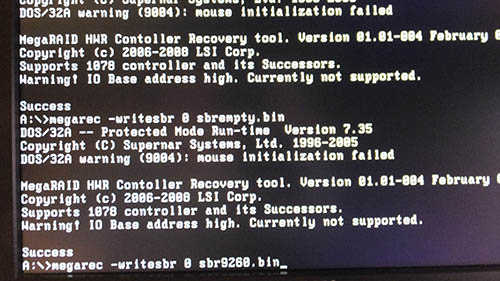

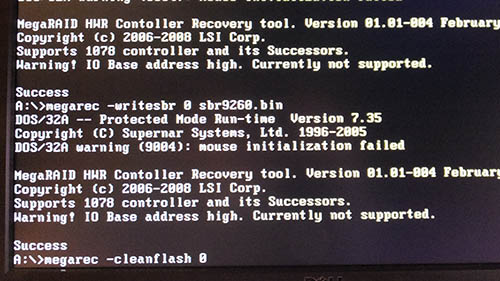

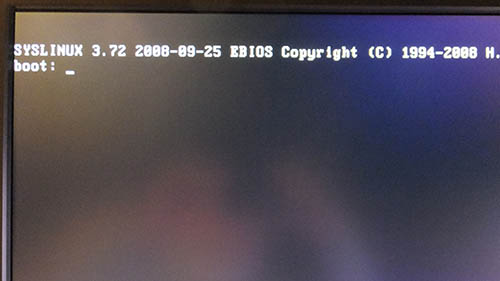

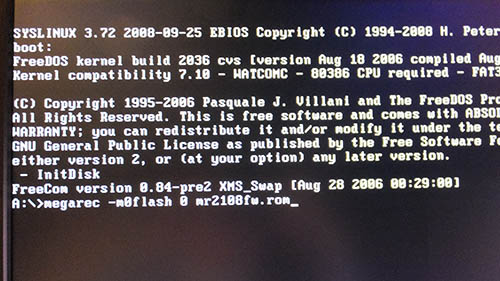

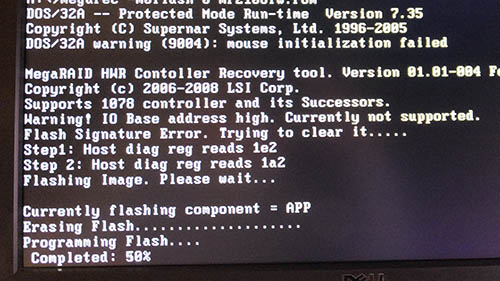

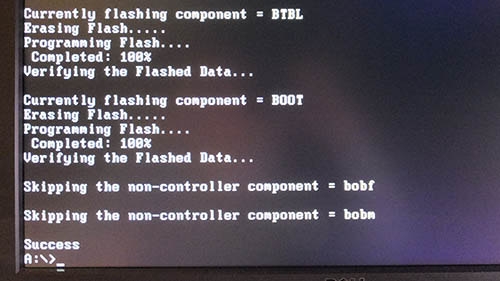

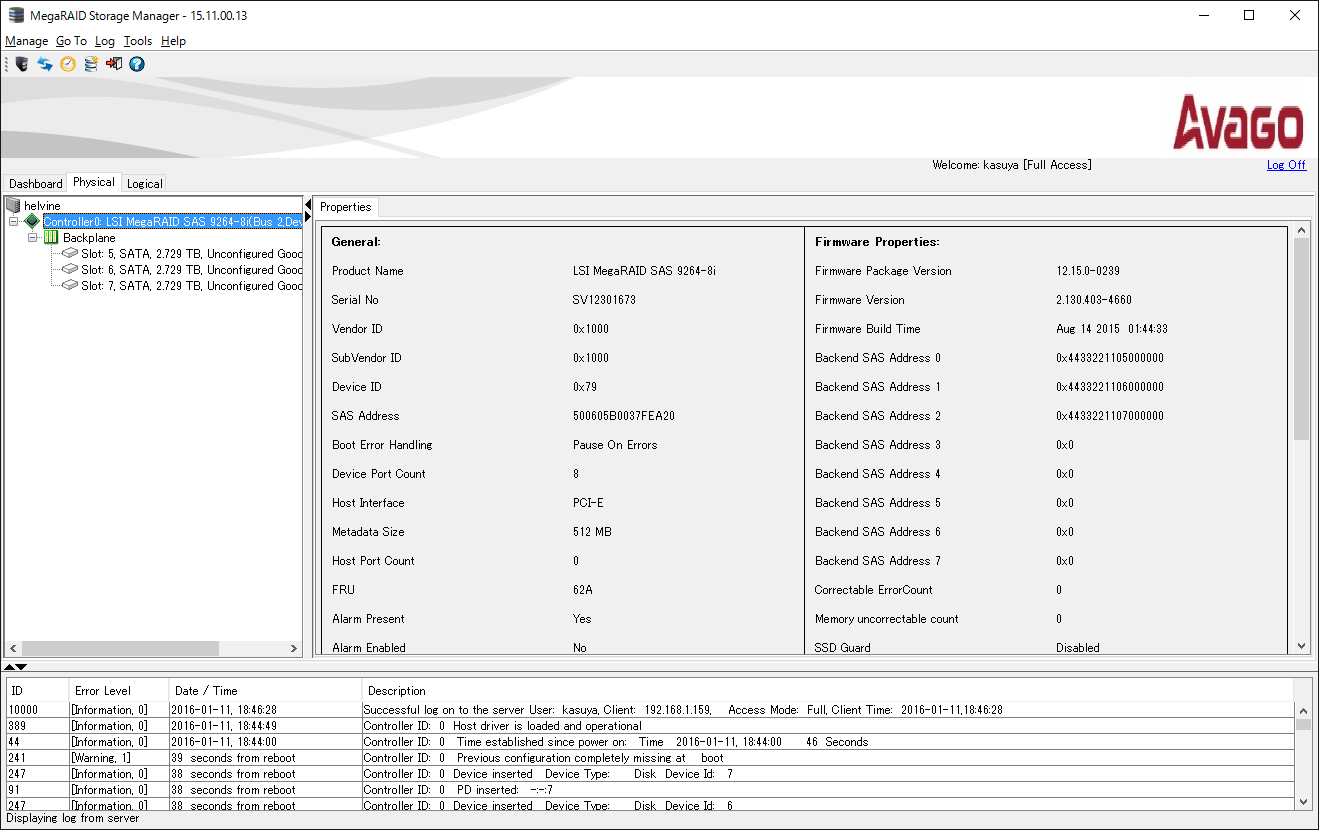

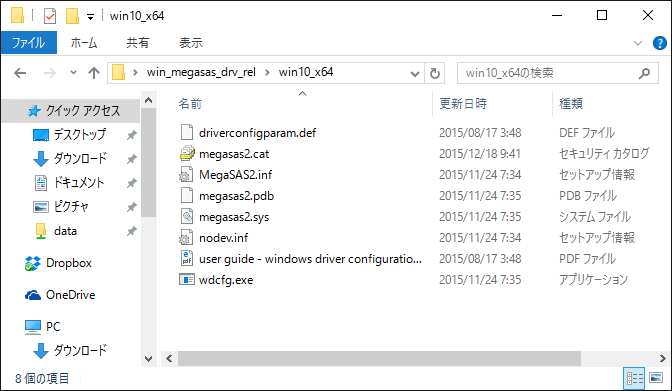

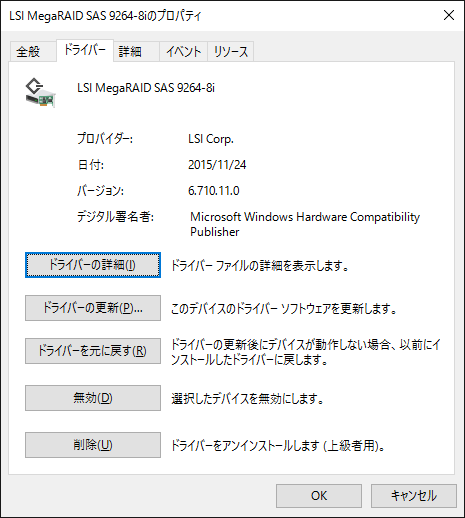

まずはMegaRAID Storage Managerをインストール  Storage Managerのインストールが続く  LDAP Loginの設定が表示されるが、Noで進める  RSA Key Sizeの設定が出てくるが よくわからないのでdefaultの2048bitにする  Storage Managerを起動する。  OSのユーザーアカウントでログオン  RAID Managerの起動画面 SAS 9264-8iと認識  3台のHDDが認識されている  DashBoardを確認  ファームウェアの更新をトライ  ファームウェアのバイナリを選択  2.0.53から2.130へ更新の確認。しかし、失敗する・・ 1)USB LINUXからブート 2)RAIDカードのSBR(ブートレコード)をバックアップ 3)NULL化 4)9260のSBRを書込 5)ファームウェア消去 6)再起動 7)9260のファームウェアを書込 となる。 4)の作業がうまくいかない場合は、7)⇒6)⇒4)とやると良いらしいが、自分の環境では通常の手順で問題なく完了した。  USBメモリをFAT32でフォーマット  bootstick.zipをダウンロードし USBメモリ上に解凍する  中身はsyslinux  コマンドプロンプトから、syslinuxsyslinux.exe -fma k:  xcopy usb-root* X: /E /H /I  海外サイトから、sas2108.zipをダウンロードして USBメモリのルートに解凍  Avagoのサイトから最新のファームウェア(mr2108fw.rom)を ダウンロードしてUSBメモリにコピー  USBメモリから起動。boot:でEnter  起動完了  SBRをバックアップ  ブランクのSBRを書き込み  9260-8iのSBRを書き込み  flash領域をクリア  再びUSBメモリから起動  9260-8iのファームウェアを書き込み  書き込みが進行する  ファームウェアの書き込み完了  ファームウェアが2.130に更新されている  ドライバも更新  ドライバは、6.710

<16-01-10>

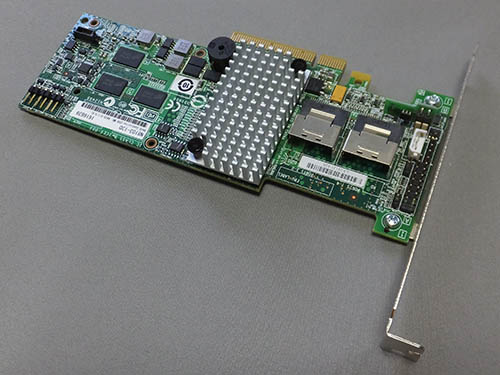

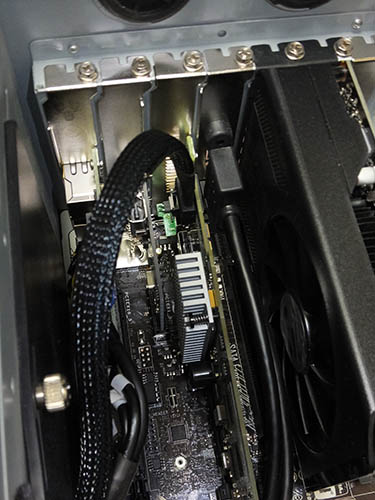

ボードは、メインPCに取り付ける方針で決定。PCを解体して、ボードの取り付け位置を検討。メインPCのマザーZ170-Aは、3基のPCIEx16スロットがあるが、動作モードは1/2/3に対して、x16/x8/x4となる。RAIDカードはx8動作なので、2つめのスロットに実装する必要がある。そのため、Slot2に挿さっていたIntel Dual PTカードをSlot3に移し、RAIDカードをSlot2に装着。 HDDは、不要になってもらった、SeagateのST3000DM001の新品x3台。このモデルはトラブルの多さで有名で、自分では絶対買わないモデルなのだけど、タダなので使うこととなった。この3台を、PCケース下段のHDDケージに収納。ちなみにこのケージには4台のHDDを収納できる。SATAケーブルのファンアウトケーブルをRAIDカードと接続し、既設のHDDを移動し再配線。整線を行い、物理的作業は終了。  中古で購入したN8103-130  SAS9260-8i相当品  別途購入したファンアウトケーブル  3TB HDD x3台  悪名高きSeagateのST3000DM001  メインPCの裏配線  裏配線部拡大  配線表側  RAIDカード取り付け部  HDD x3台も装着  完成 |