|

初めてのエンスージアストCPU、Skylake-X(Core i7-7820X)を選定したメインPCの構築の記録。

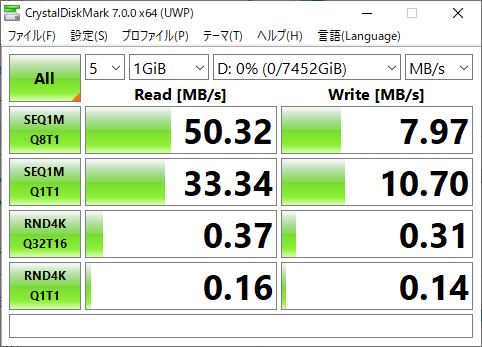

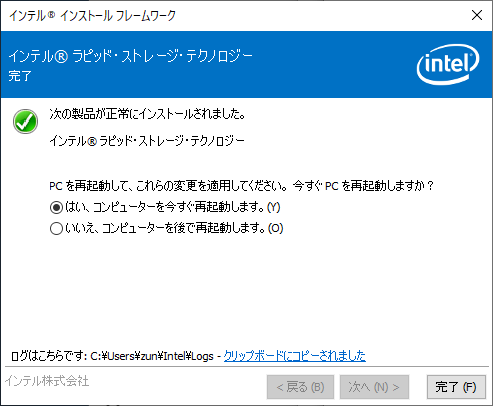

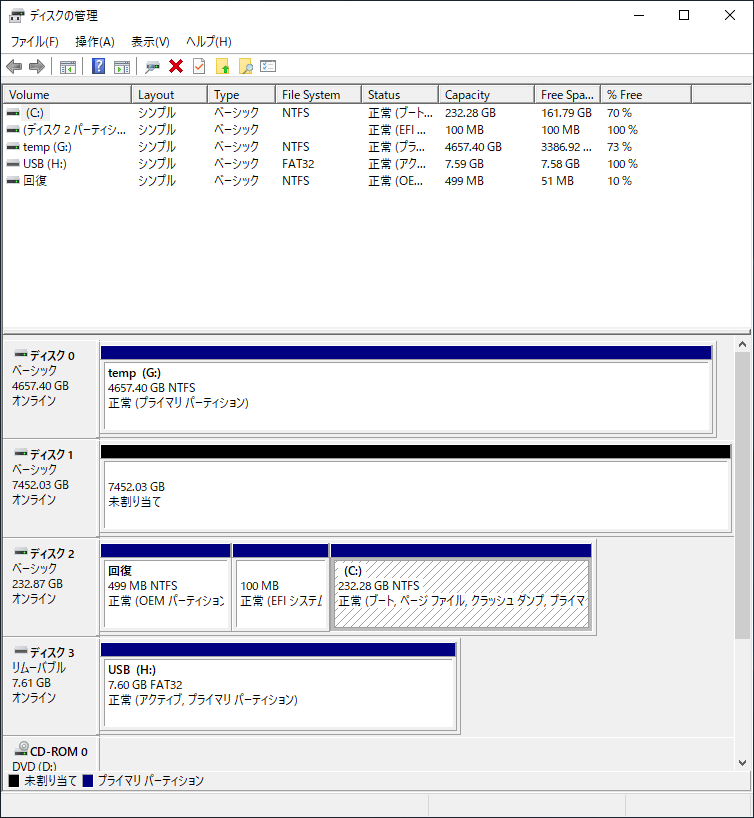

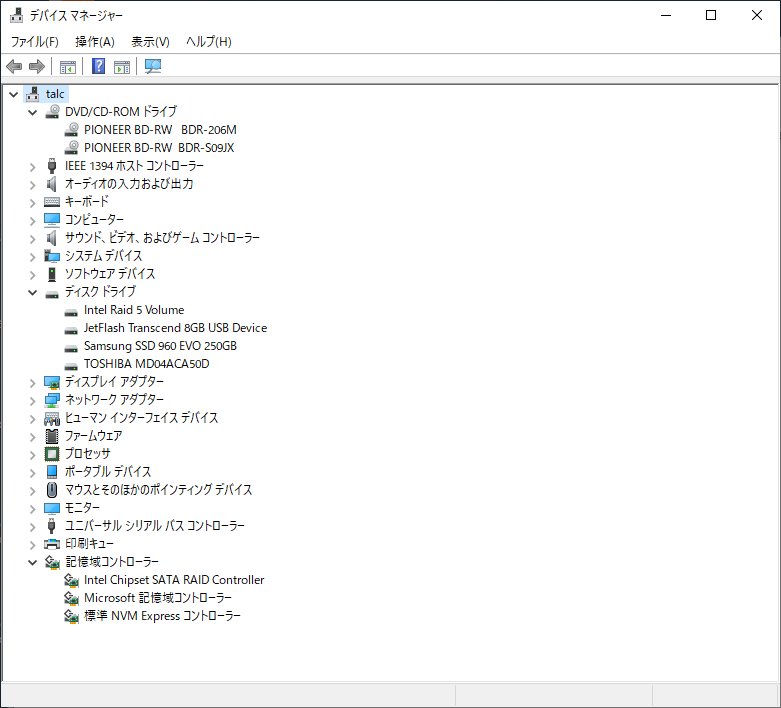

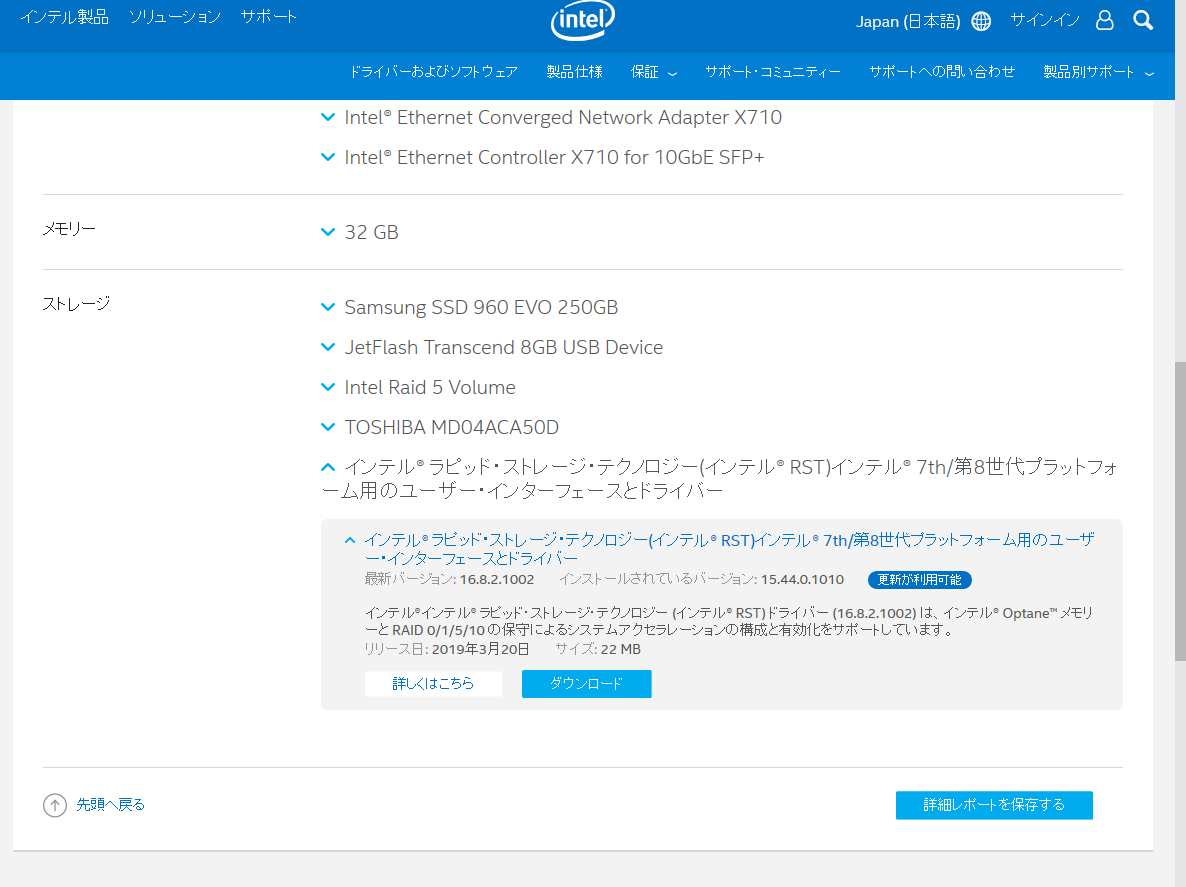

Elements 8TBを何台か買ったことに起因して、メインPCのHDD構成を変えることにした。現在の構成は、4TBのHDD x3式をIntel RSTでRAID構成にしてデータドライブに。他に5TBのHDDをバックアップ用に構成している。   HDDを換装して、BIOS設定でRAID→AHCIに変更。交換したHDDは問題なく認識した。これらの新しいHDDは、それまで自撮り映像のバックアップに使用していたもの。年数は経っているが、通電時間が100時間少々の良好なステータスなものばかりだ。 構築後、元々のバックアップHDDからUSB経由でデータコピー。1TB少々という容量の割には時間が掛かるな・・と思ったが、USB経由だとこんなものかもしれない。 さらに、コピー後のデータをミラーリングでバックアップしたところ、いくつかのファイルでエラーが発生した。 おかしいな・・と思い、対象のファイルを個別にコピーしようとしたら、途中で止まってしまう。 CrystalDiskInfoを起動すると、代替済セクタが発生している! 使用時間が少なすぎて、所謂ビット腐敗が発生したのだろうか・・。いずれにしてもこのHDDは使用できない。 他の2台のHDDのコンディションも確認しようと、WDのData Lifeguard DiagnosticでExtended Testを実施。しかし、これが謎に時間が掛かる。4TBのHDDなら半日くらいで終わりそうなものだが、44時間もの時間が表示される。数時間したら減っているかと思ったが、変わらず。一旦中止して、1分程度で終わるQuickTestに切り替えたが、これも終了しない。ドライブ固有の問題かと、もう一台のHDDで試しても同じ状況だ。 これは、環境の問題としか思えない。まず疑ったのはIRST。Webでググると、それらしい情報が出てきたので、アンインストールすることにした。 アンインストールするのは、Intel Rapid Storage TechnologyとIntel Optane Pinning Explorer Extensionsという二つ。これらを排除したら、Extended Testは正常なスピードで実行されるようになった。  余談だが、今回移設した4TB HDD x3台は、当初全てHGSTの0S03361にするつもりだったのだが、元々使っていた東芝の5TBのHDDのパフォーマンスが1.5倍くらい良さそうなので、テンポラリ用には東芝を使うことにした。やはり、世代が結構違うので、スピードが出るものなのね。

Pioneer BD-Rドライブ BDR-212BK 7,980円-POINT使用382(+10%POINT付与)@Yahoo Joshin Web

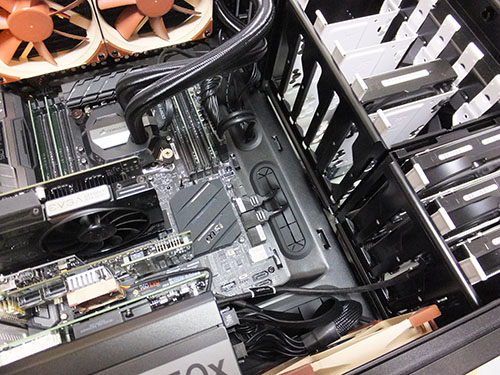

メインPCで使用しているBD-RドライブのRIPing時のスピードが少々遅くなっているので、早めに買い替え。 最新のBDR-212を選んだが、XL対応のモデルにはせずに、最廉価モデルにした。 Read OnlyであればASUSのBC-12D2HTが読み取りスピードが速く安定しているとのことで比較検討したのだが、1000円ちょいしか値差がないので、Pioneer製で落ち着いた。 週末には到着し、早速装着。パイからパイへの換装なので、物理的な問題はない。ただ、水冷クーラーのパイプが光学ドライブの背後を横切っていて、ケーブルの抜き差しがちょっと面倒だった。 レンタルしたDVDビデオディスクのRIPingで読み取りスピードの確認。従前の倍くらいスピードにアップした。サブPCの、USB接続のBDR-209Mと同じスピードだ。これなら文句はない。

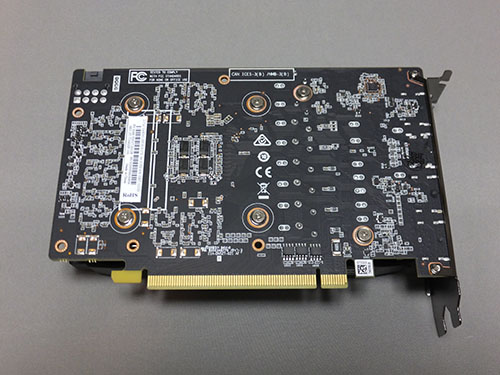

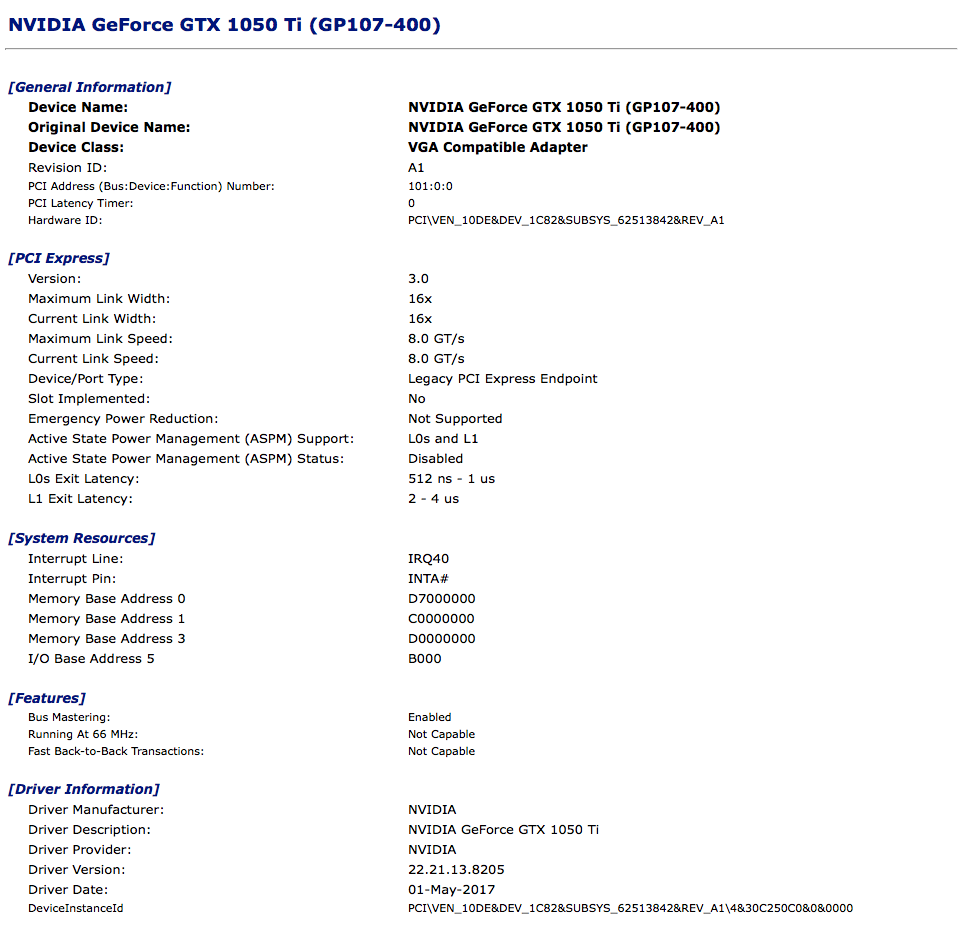

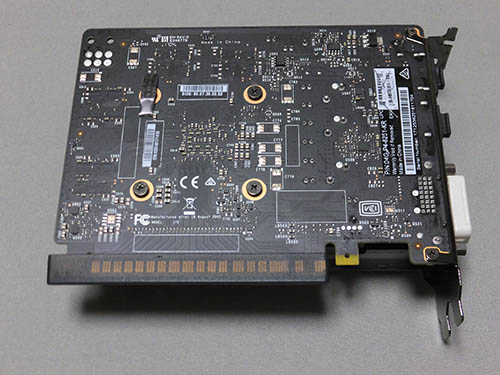

ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB] 27,940円-来店POINT100-POINT使用435=27,005円@ツクモパソコン本店

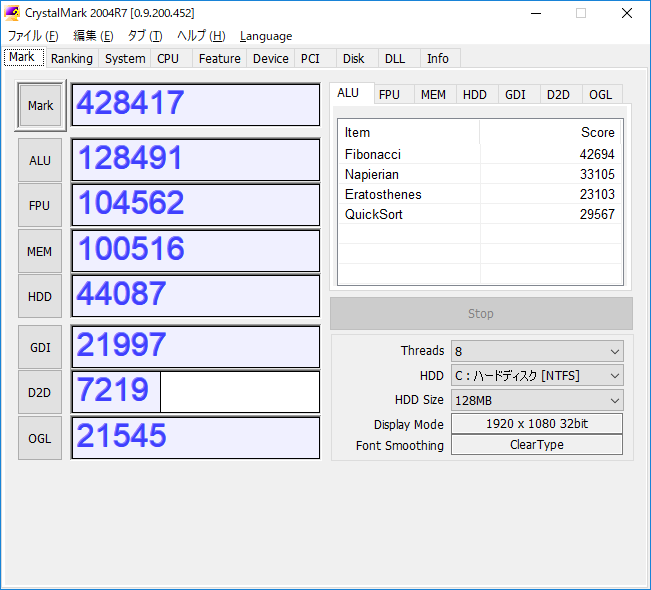

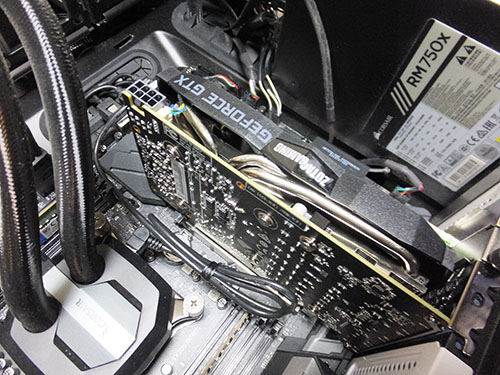

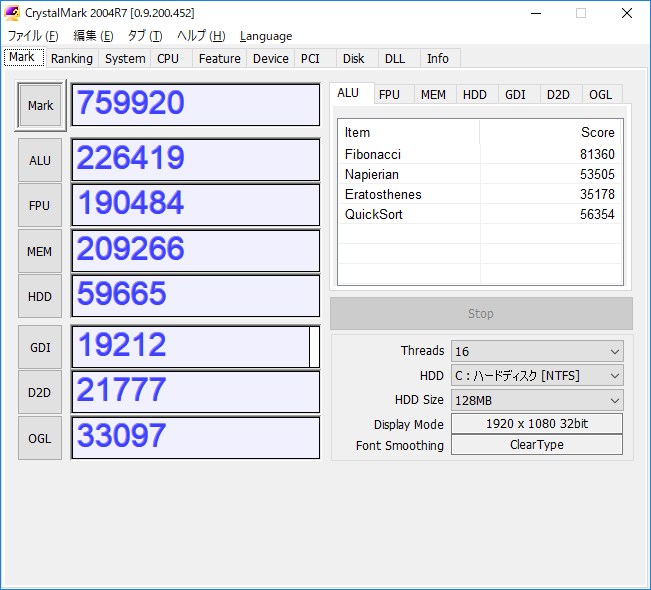

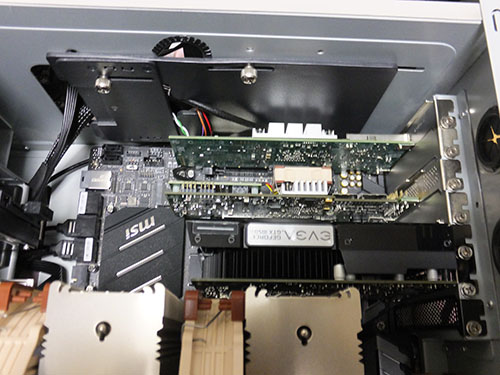

EVGA製品と比べると、細部に若干のチープさがあるが、まずまずの出来ではないだろうか。 1050では不要だった8Pの補助電源が必要になるのが少々残念。 出力はHDMI2.0とDPx3で、DVI-Dは存在しない。DPの一系統にパッシブ型のDP-DVI変換アダプタ(Cable Matters製)を使ってKVMスイッチに接続したが、問題なく画はでた。 続いてベンチマーク結果。 CrystalMarkの1660sと1050tiの結果比較 1660 Superの結果 1050 tiの結果 CPU(64bit) 1660 Superの結果 CPU(64bit) 1050 tiの結果 CUDA 1660 Superの結果 CUDA 1050 tiの結果 OpenCL 1660 Superの結果 OpenCL 1050 tiの結果 Vulkan 1660 Superの結果 Vulkan 1050 tiの結果 CPU系のベンチマークは当然ながらあまり変化はないが、OpenCLなどのGPU系ベンチは2.5-3倍のアップ。ゲームはやらないのであまり恩恵はないのだが、自己満足できる数値だ。

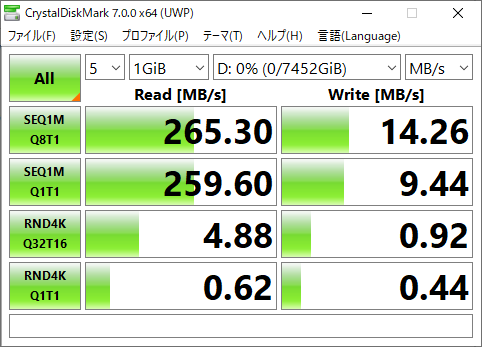

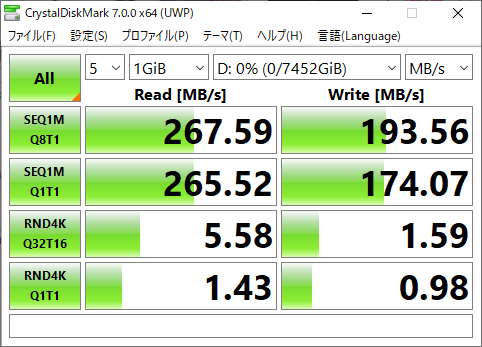

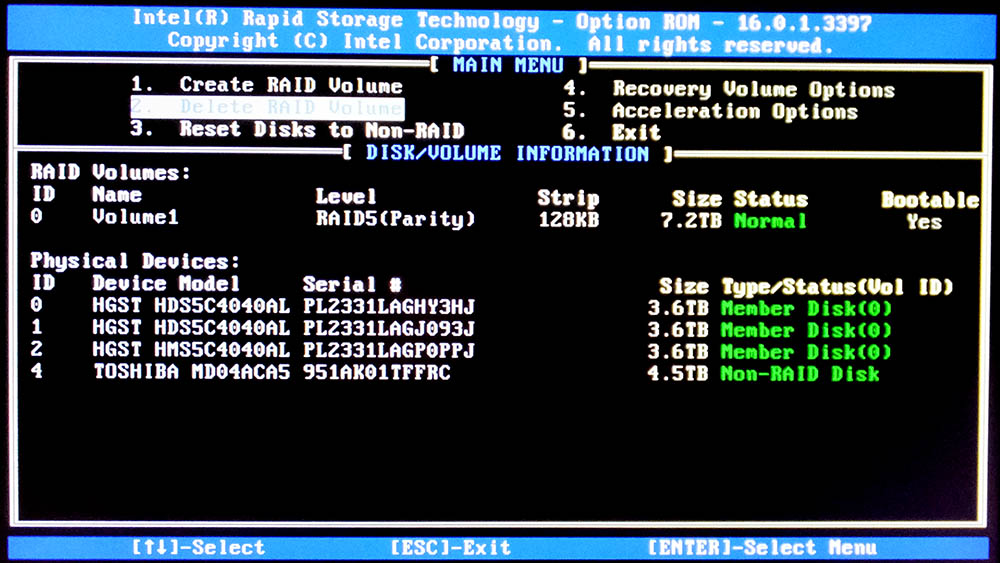

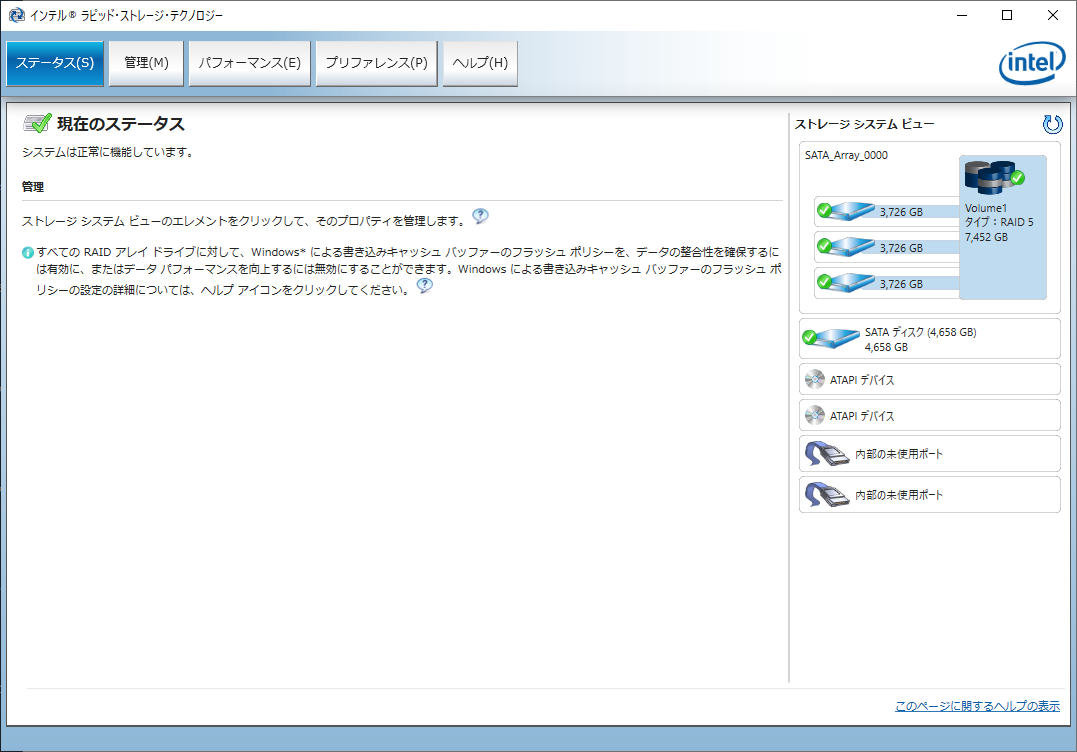

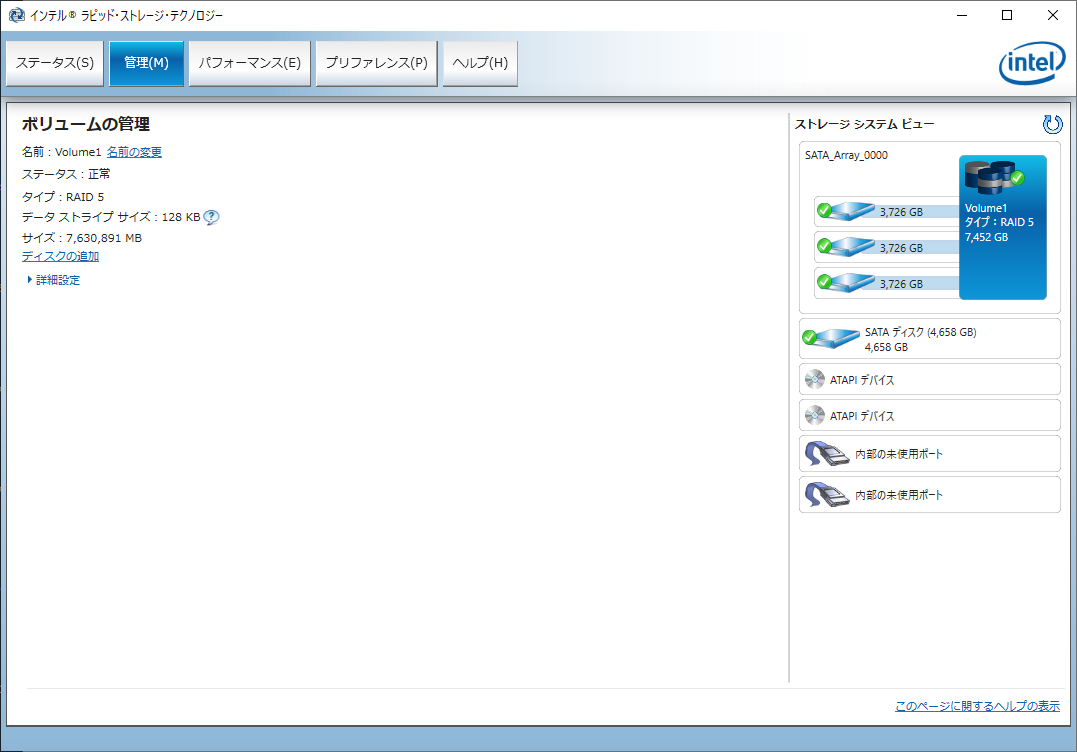

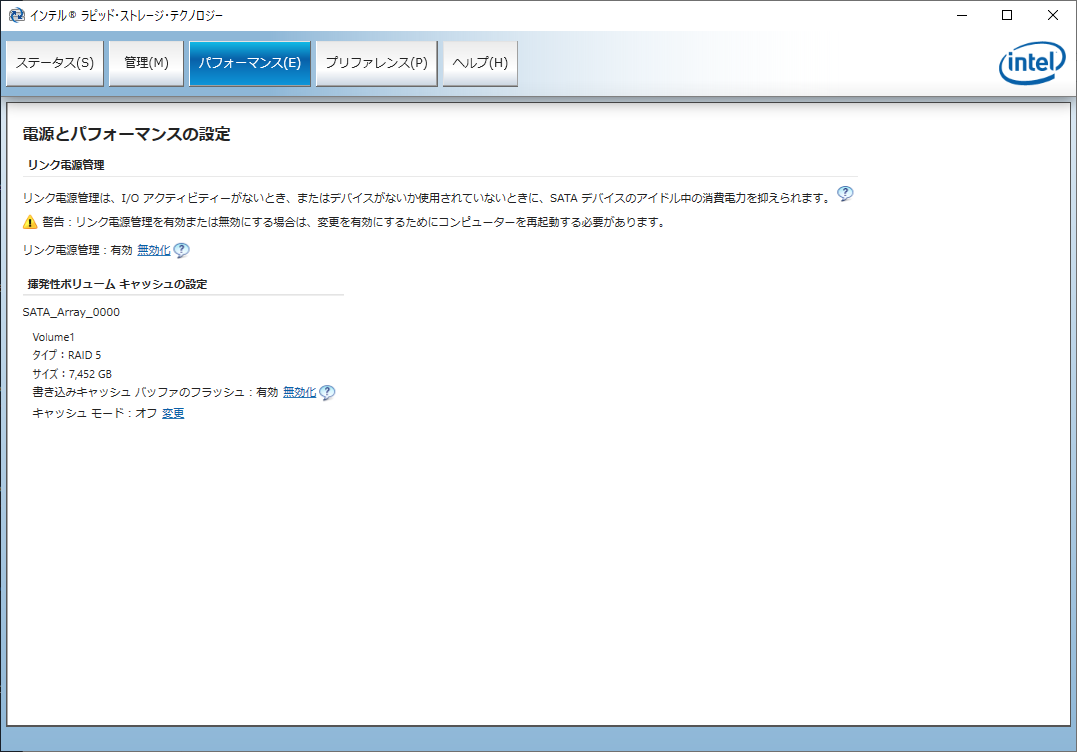

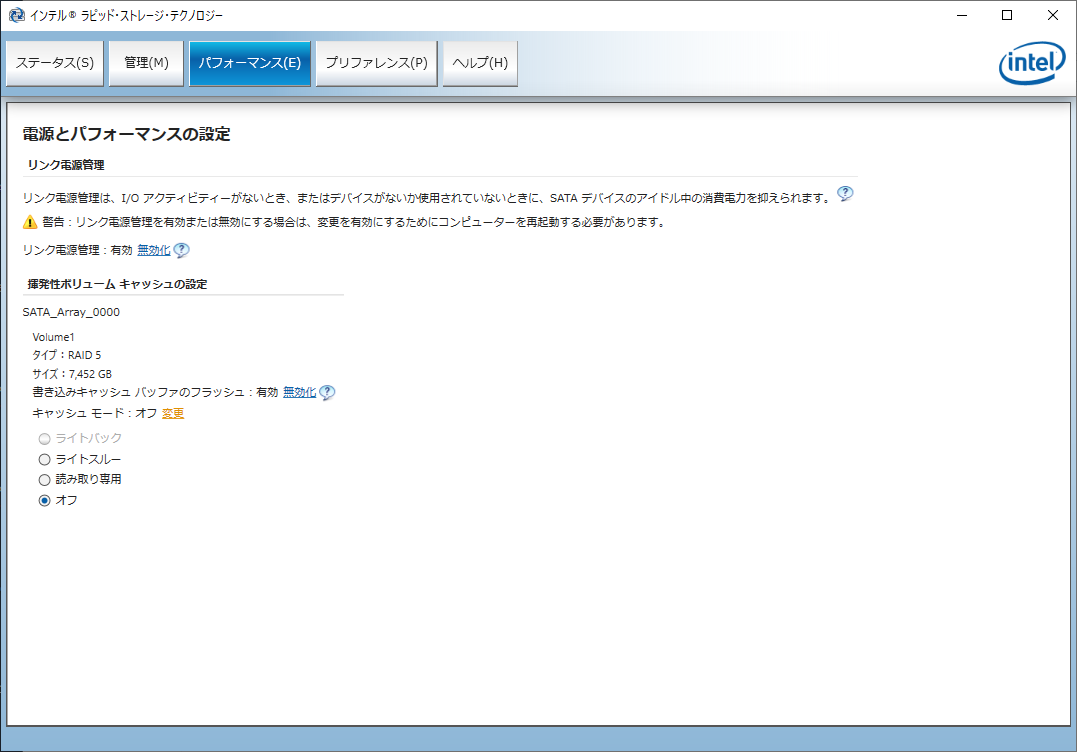

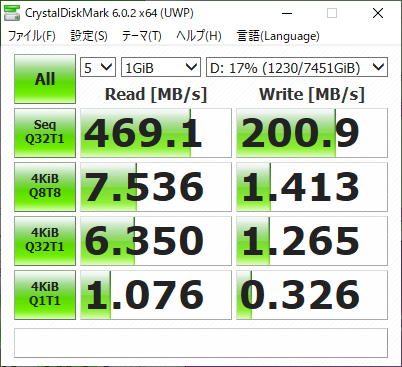

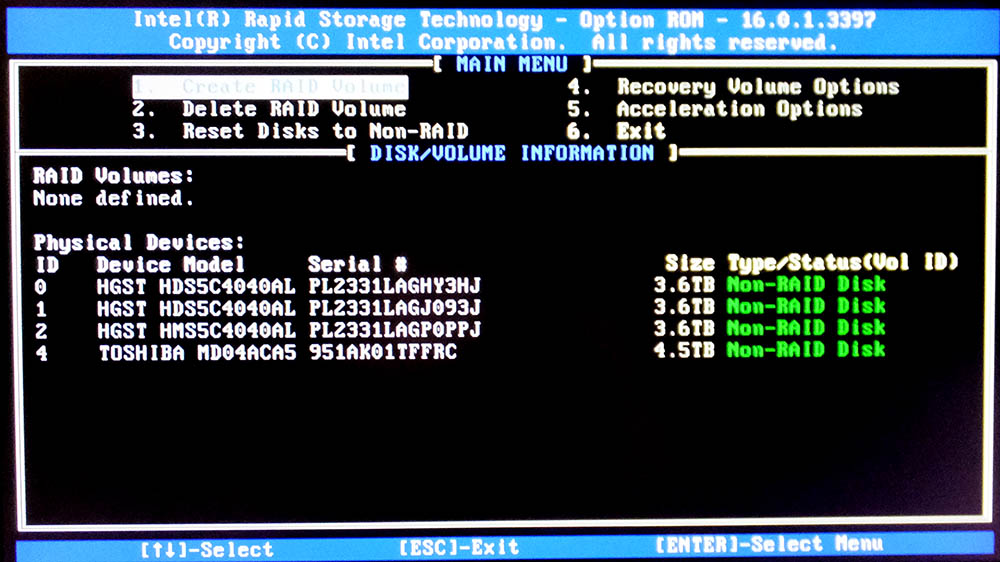

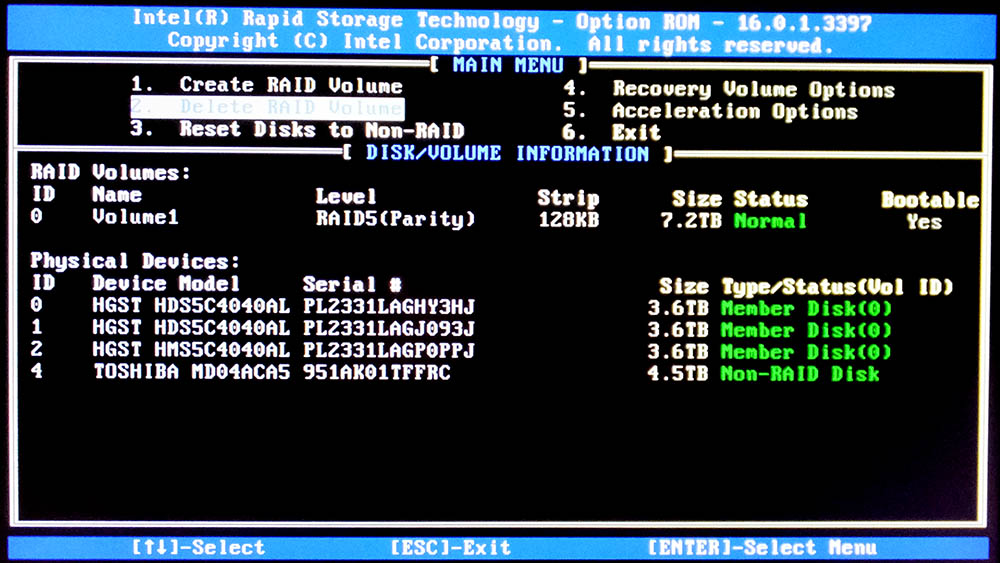

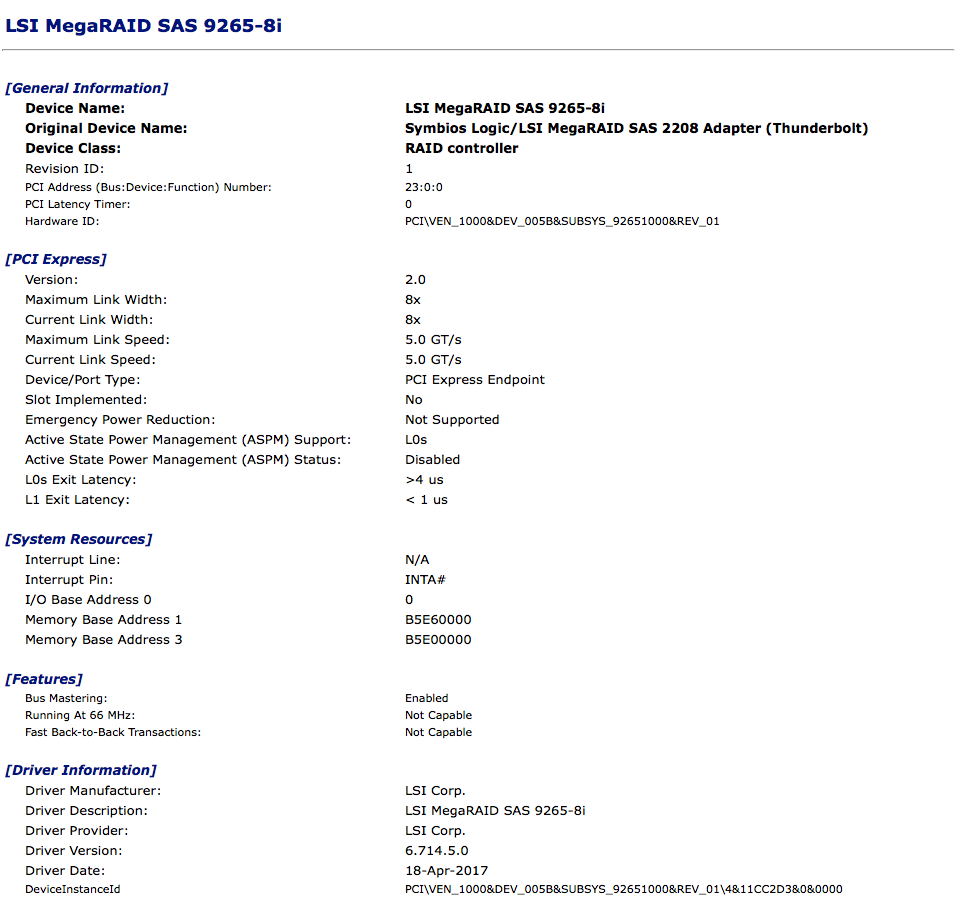

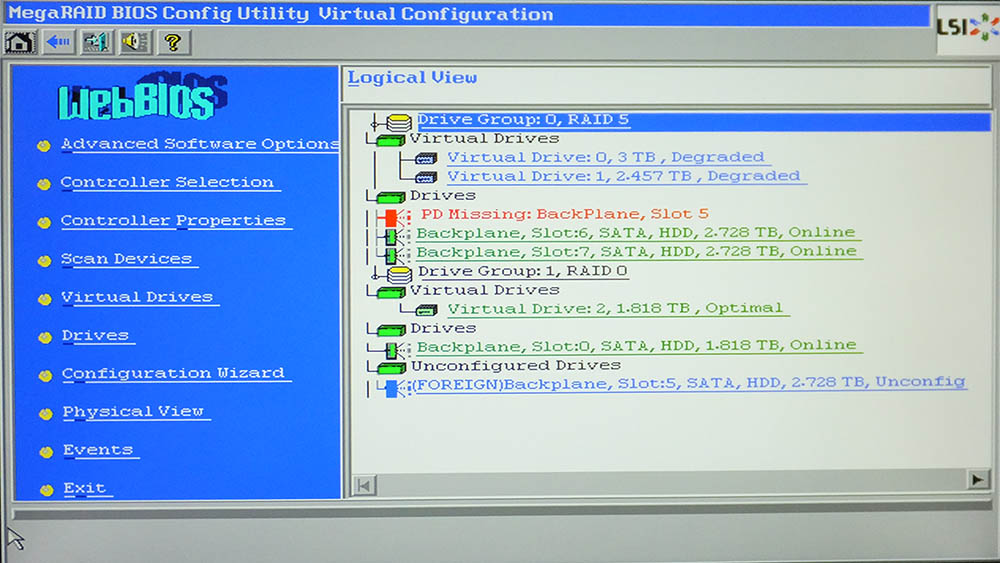

年末に、メインPCのRAIDボリュームに異常が生じた。DVDのRIP中にOSが反応しなくなって、強制終了断したらおかしくなった。  初期化前のRAIDボリューム  単発の東芝HDD さらに言うと、従来は設定ができていたディスクキャッシュの設定ができないのだ。 結果的には、初期化の完了を待つことにしたのだが、これに要した時間が10日以上。そして、初期化が完了したらキャッシュの設定も可能となり、パフォーマンスは従来の数値まで回復した。  初期化後のキャッシュ無し  初期化後のキャッシュ有り それにしても8TBx3のRAIDで10日も初期化に時間がかかるようでは、運用するのが厳しいな・・。

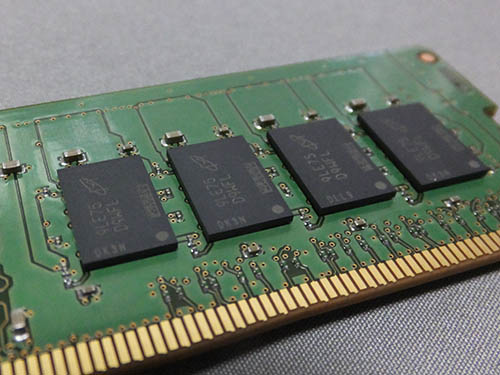

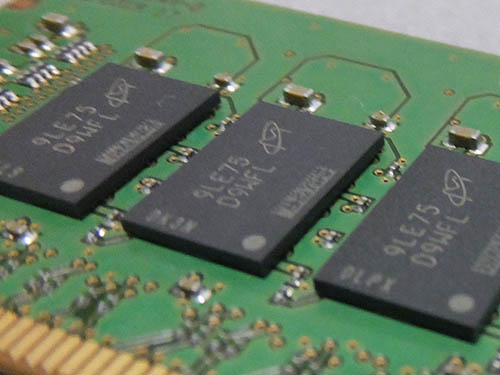

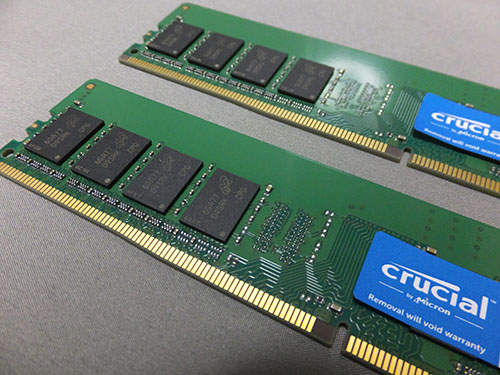

まずメモリだが、事前にネイティブ3200のメモリはインテル環境だと認識しない場合があるという情報を入手していた。 なので、いきなり全パーツを交換するのではなく、メモリから換装して様子をみる事にした。 やってみると予感は的中。メモリを換装した状態ではBIOS画面すら表示されない。 1枚挿しでも変わらないので、換装前の2400メモリに戻してBIOS設定を変えてみる。メモリ設定をAUTOから2400決め打ちにする。 ついでに2019/7月リリースのBIOSがあったので更新してみる。 そして、再度メモリをネイティブ3200に戻して起動。BIOS画面は表示された。メモリ設定を少し弄ろうと見てみると、な、何とクロックは3200で動作している! BIOS更新でネイティブ3200対応したのか! ラッキーであった。  Refusで作成したブートメモリを用いて、Windows 10 Pro Workstationをクリーンインストール。 メモリ認識で少し手間取ったが、以降は順調に進んでセットアップは完了した。

ATZEBE HDMI 2.0 2.0a HDR Cable Fiber Optic Cable 5m 3,082円@aliExpress

メインPCとREGZAの接続用にポチってみる。

Crucial PC4-25600 (DDR4-3200)288pin UDIMM 16GB CT16G4DFD832A 8,980円x2 +獲得POINT3560@Joshin Yahoo店

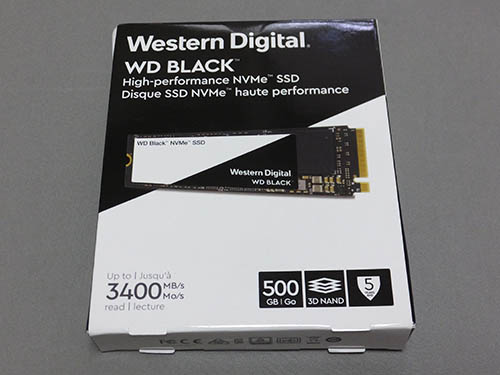

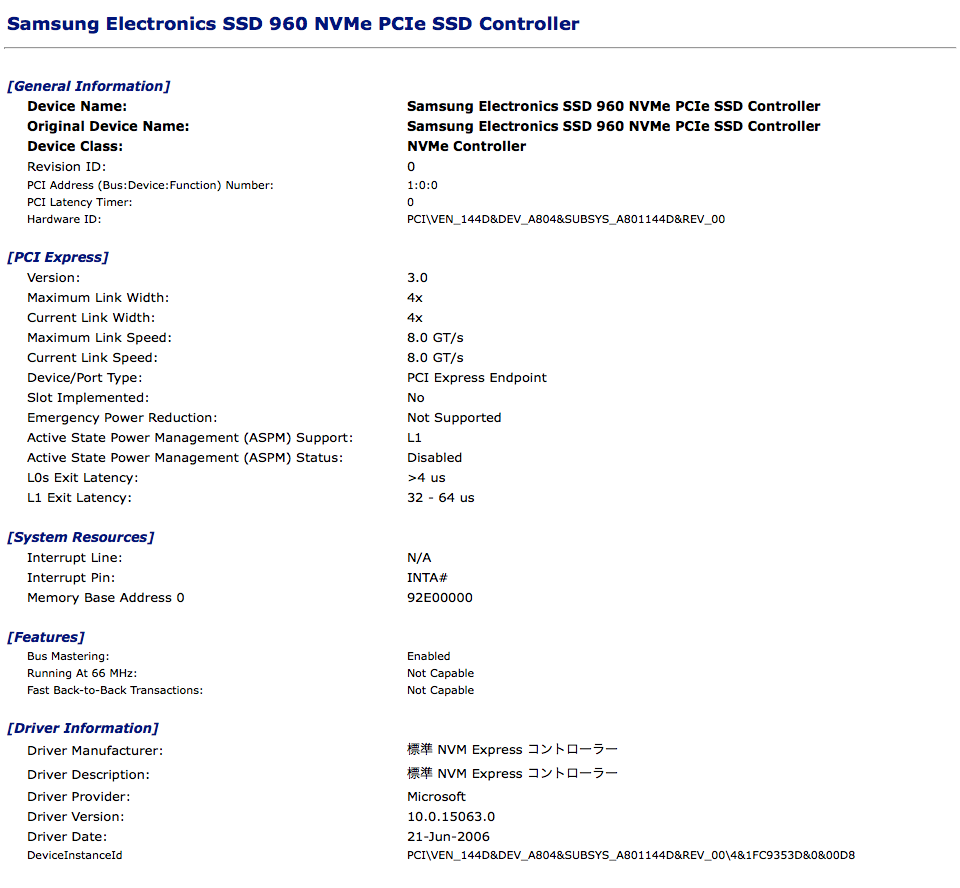

Crucial Crucial TLC SATA 2.5inch SSD MX500 1.0TB CT1000MX500SSD1JP 13,380円-POINT13使用+獲得POINT2527@Joshin Yahoo店    余談だが、朝買ったCrucialのメモリ。Joshin本家で買ったが、Joshin Yahooでも販売されていて、そちらで買えばポイントが19%も付いたことが判明。凹むなぁ・・。間髪を入れずSSDを買ったのは、ナンピン的な意味合いもあるのかも・・。 まず、1TBのSATA SSD。当初、SamsungあたりのQLC品にしようかと思ったが、5chでQLC製品の評判がすこぶる悪い。比較的リーズナブルなところだとCrucialのMX500の1TB品が候補となる。当初、amazon.comで買おうかと思ったが、件のJoshin Yahooの19%ポイントを加味すると、国内で買ったほうが安いという結論に達し、発注。ちなみにamazonのプライムデーで2TB品が22,000円で売られていたので少し心揺らいだが、用途も不明な状態で2万オーバーというのも何なので、1TBに留める。 そして、500GBのNVMeのSSD。これも特に必要性はないのだが、メインPCのブートストレージをアップグレードしようと思い、WD Blackの500GB品を購入。米尼が第二世代品ながら安いのでポチった。以前、10TB WD HDDでkonozamaを喰らった時のギフト$20があるので、さらに安く買えた。ちなみにWD Blackは第一世代品は発熱が酷く酷評だったが、第二世代以降は解消されて評判は上々。現在は第三世代品が国内では主流だが、米尼では旧モデルも値引きされて販売されていたという訳だ。

Crucial PC4-25600 (DDR4-3200)288pin UDIMM 32GB(16GB×2枚) CT2K16G4DFD832A 17,980円-Webクーポン500円=17,480円@joshin.com

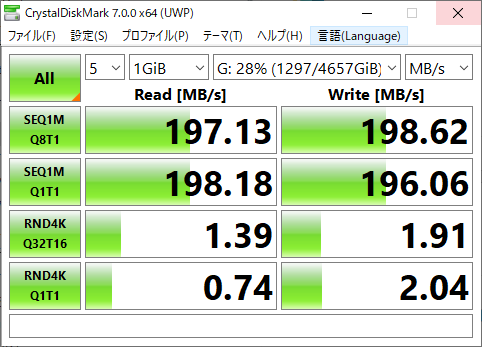

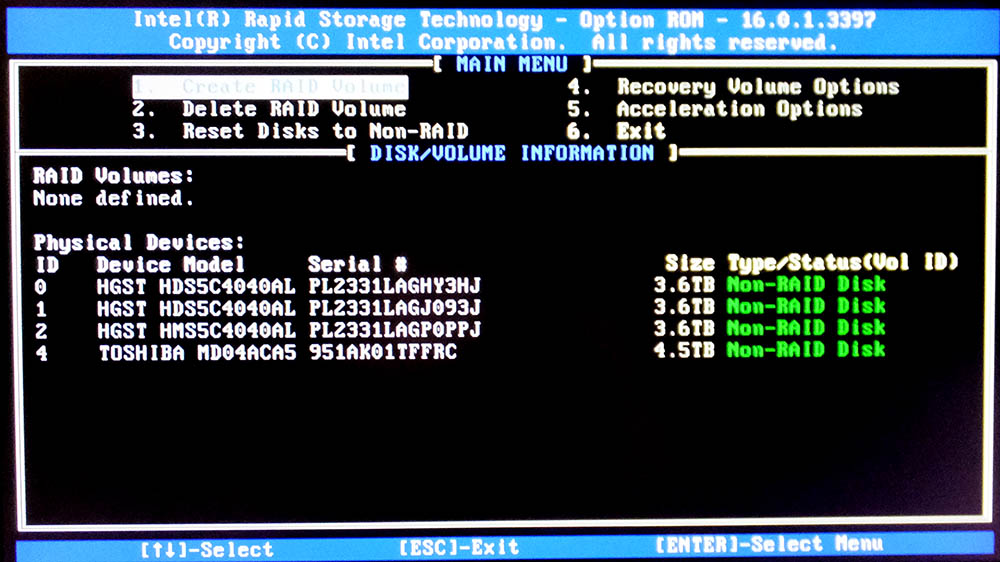

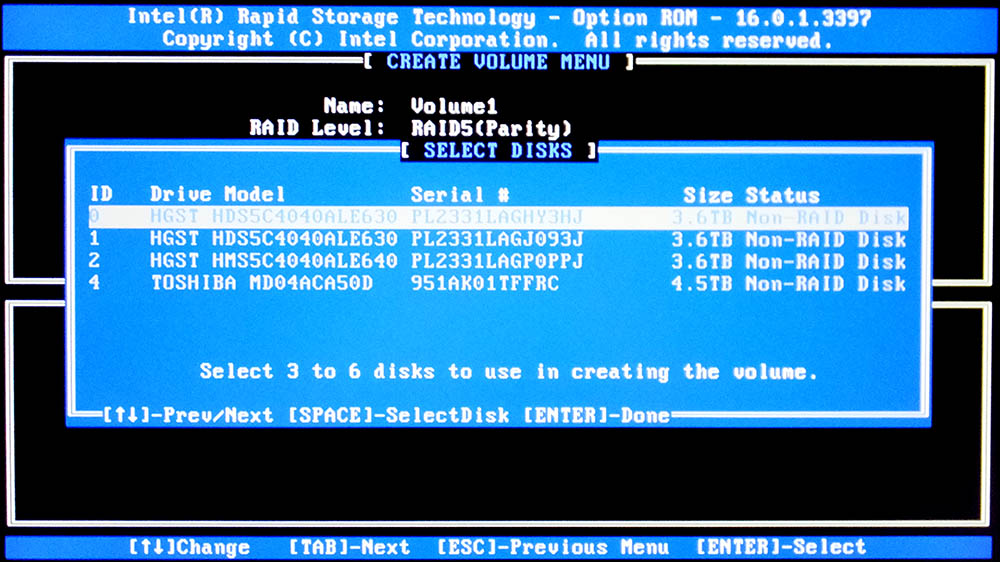

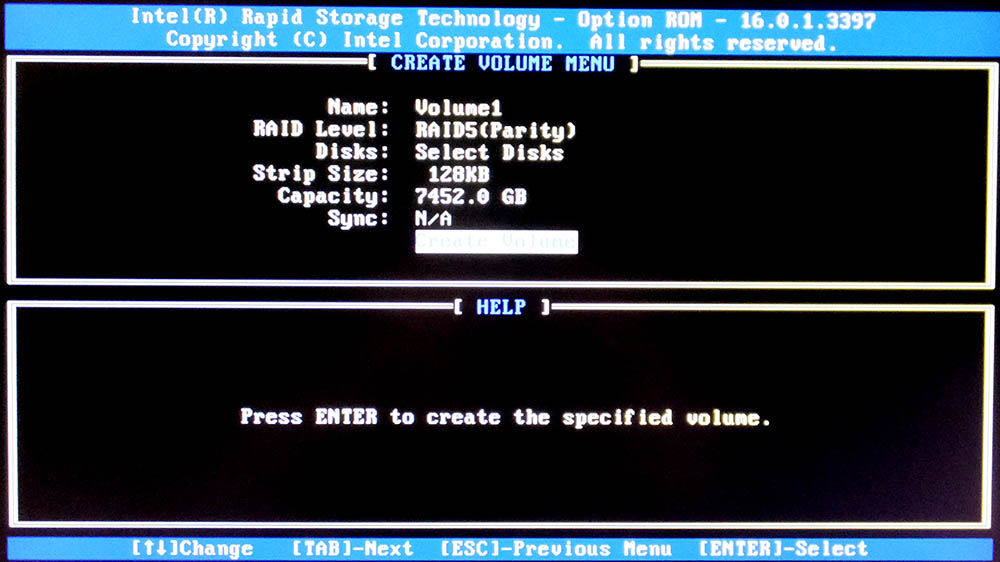

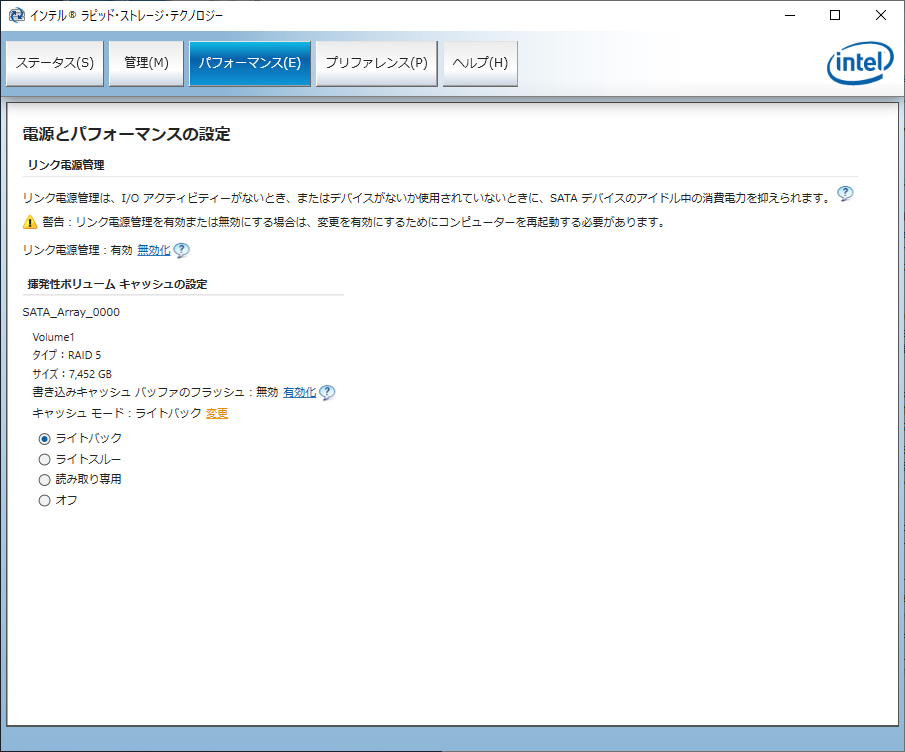

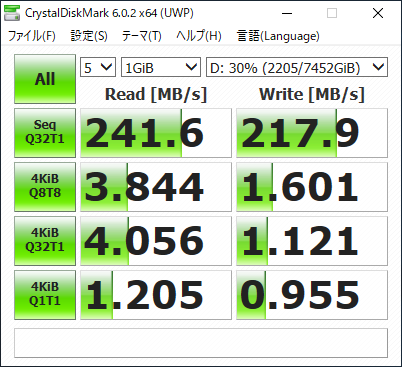

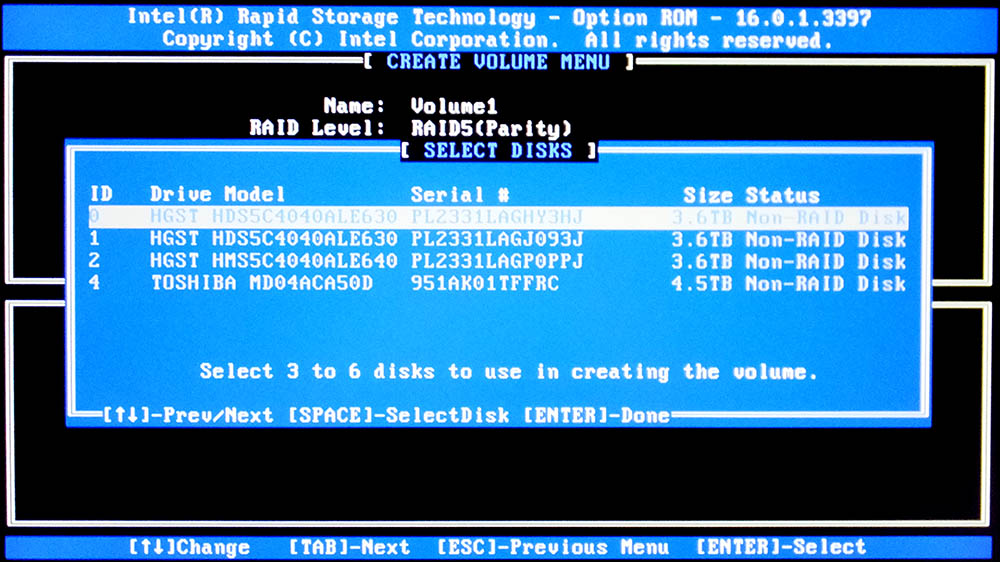

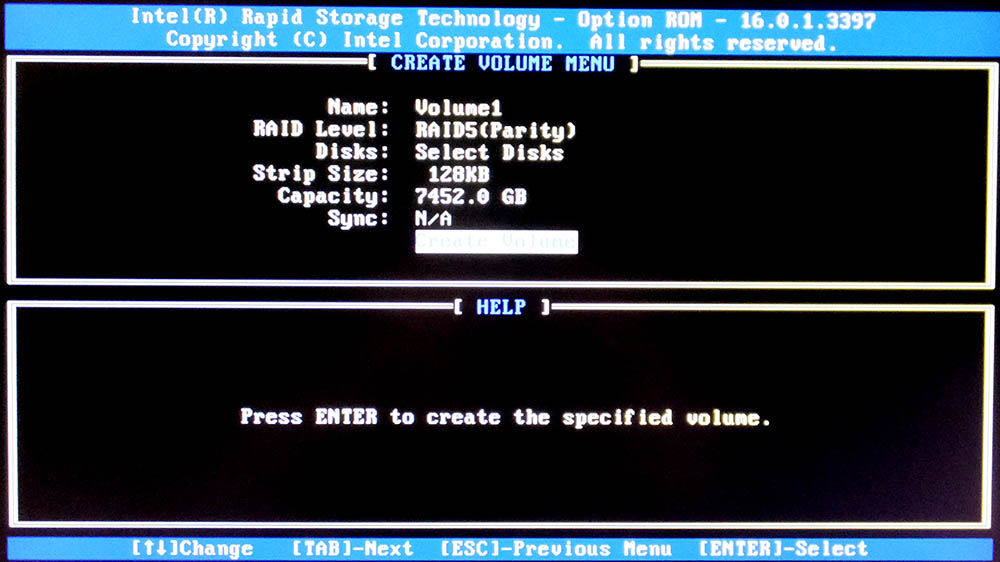

Intel RSTによるRAID設定を始める。msiのサポートページから、X299 SLI Plus用のSATAドライバを探すと、IRSTとIRSTeの二つがある。"e"はEnterpriseの略のようだが、具体的に何が違うか分からない。ただ、調べるとIRSTeは評判が悪く、PCの動作が悪くなったり、光学ドライブが使用できなくなったり、と言った報告があり、アンインストールの方法が紹介されている例が多い。最近のVerで良くなったようだが、怖いので、それほど悪い評判もなかった、"e"無しのIRSTを使うことにする。                  MegaRAID SDSでの1GiBのベンチ  RSTキャッシュ有りでの1GiBのベンチ

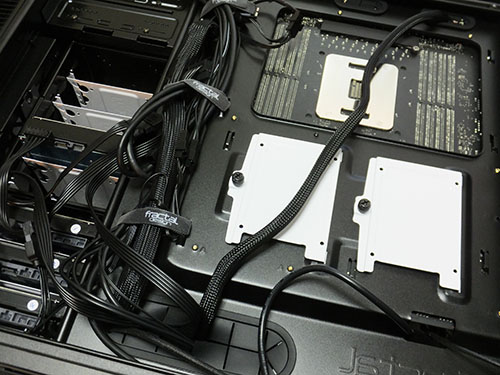

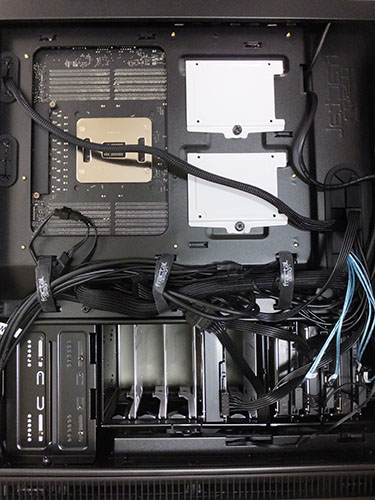

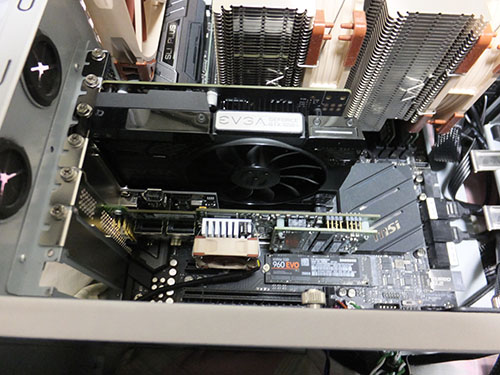

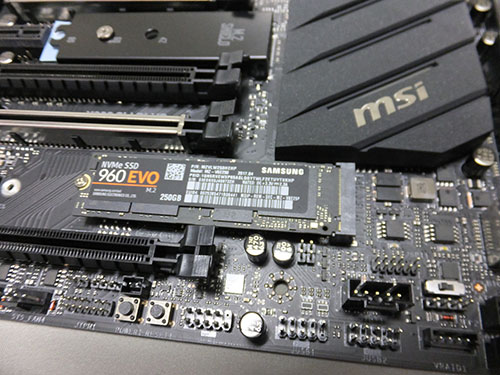

事前にRAID内のデータはバックアップし、RAID構成は削除。  NVMeのM.2 SSDも、この機会にM2_2スロットからM2_1スロットに差し替え。msiのM2 Shieldを使用してグラボ下に収納。オンボードSATAポートは、1から6までが塞がることとなったが、特に排他などで使用不可となるポートもなく、残る7,8ポートも利用は可能だ。

水冷化が完成したメインPCに、諸々のアプリケーションをインストールしたり、設定を施したりする。 [デインターレース]にチェックを入れる。 [デコード]タブ⇒ビデオデコーダを有効にし、[ビデオデコーダ]に[LAV Video Decoder]、[オーディオデコーダ]に[LAV Audio Decoder]、[スプリッタ]に[Marumo ISDB Splitter]を選ぶ。 [ビデオエンコード]タブ⇒[エンコーダ]で[NVIDIA NVENC H.264 Encoder]を、[目標ビットレート]を[4000kbps]、[最大ビットレート]を[5000kbps]に設定する。

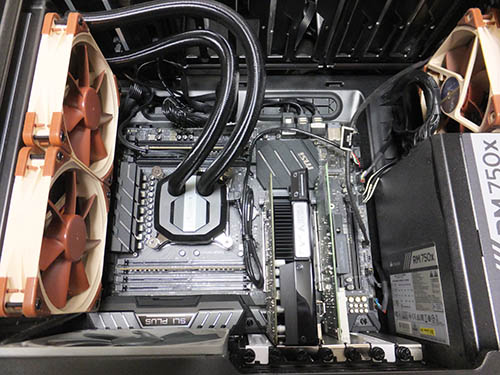

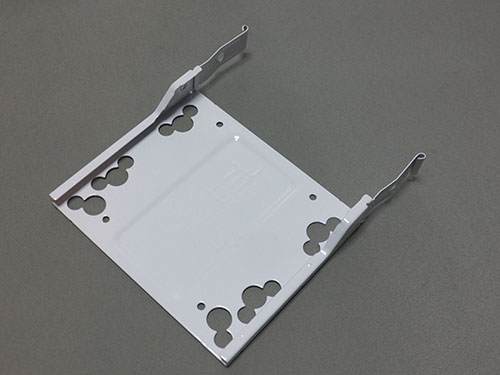

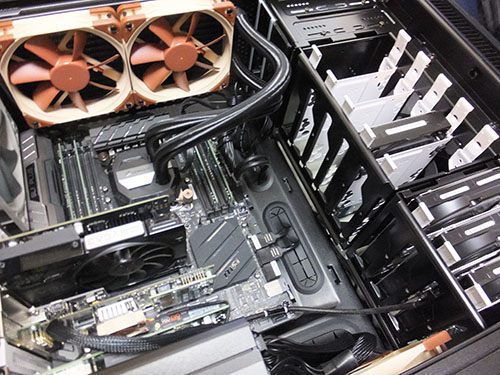

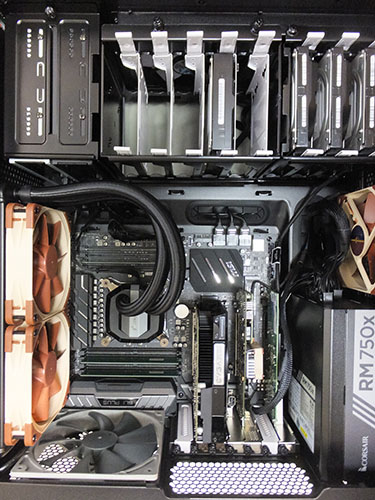

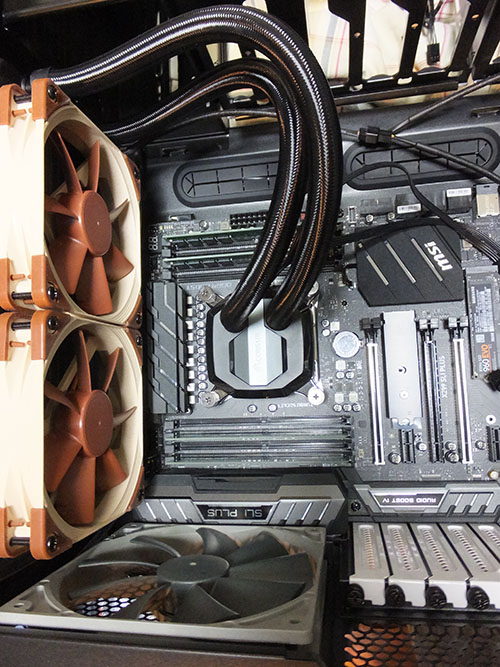

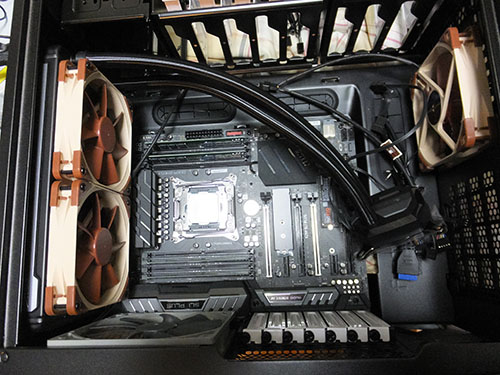

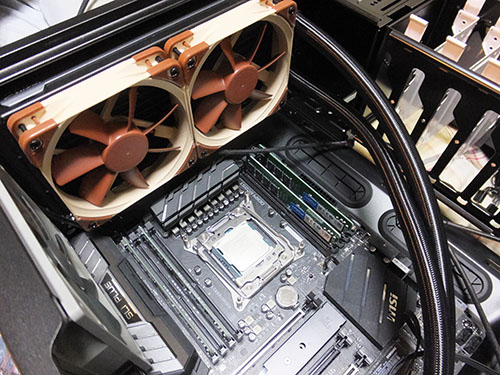

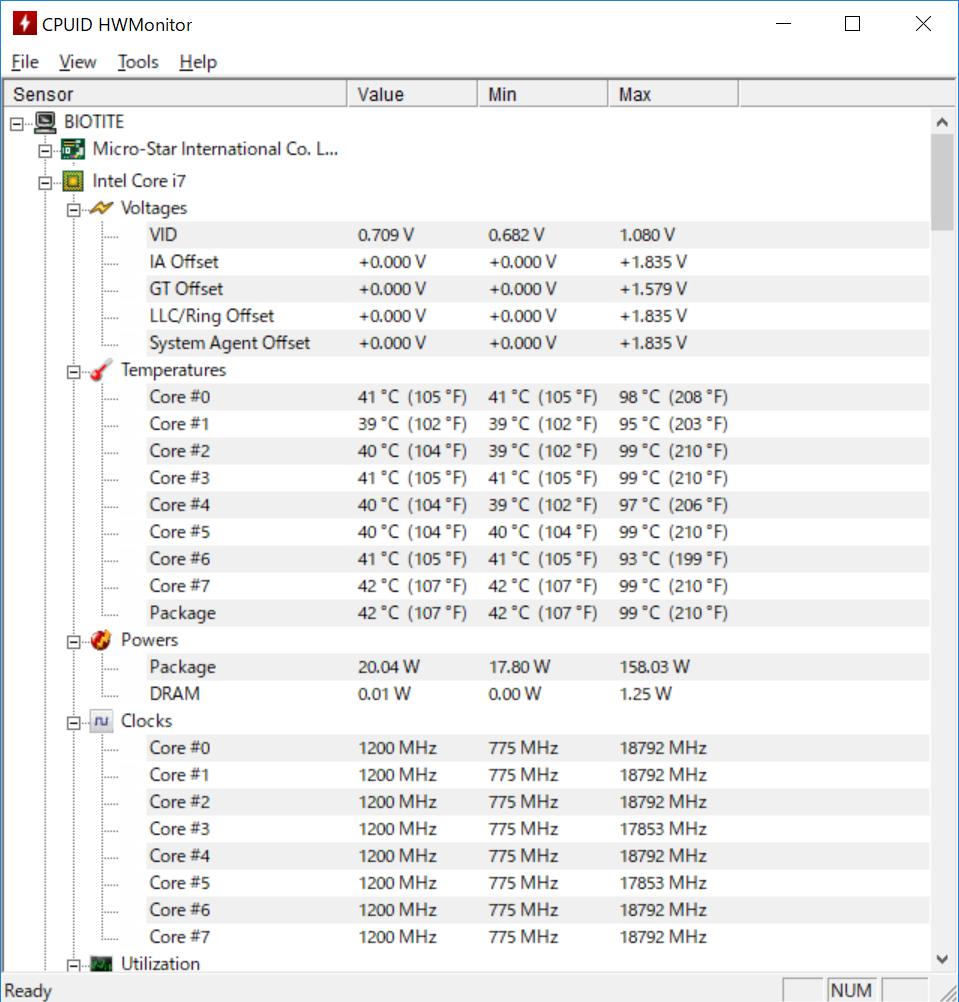

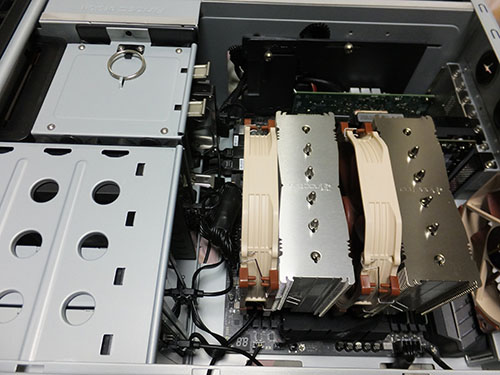

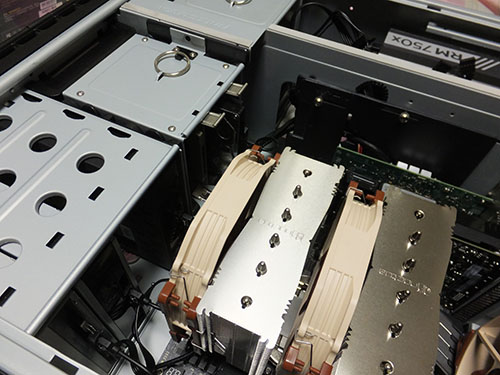

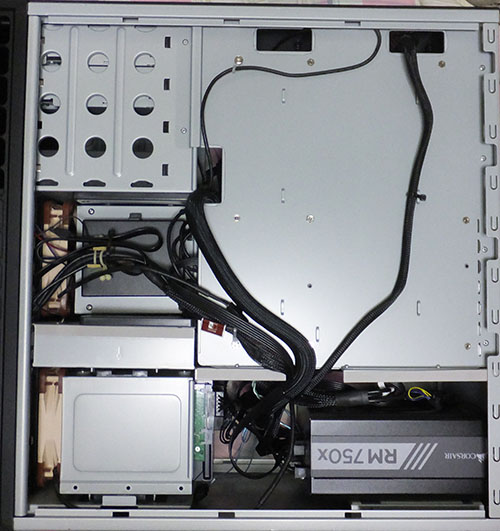

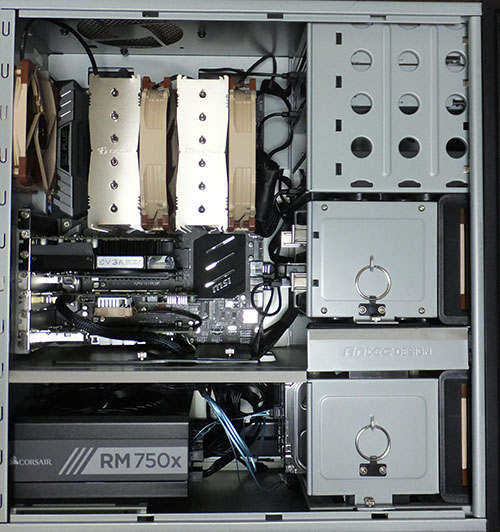

そして3.5インチHDDを4基実装。RAIDを組む3基は底面寄りのベイに集結。そして、ケーブル配線を行う。ちなみに、Define R5のドライブマウンタは改良したようで、今どきの大容量HDDの、ビス孔位置が違うタイプのものもきちんと固定できるようになっていた。これは助かる。 ケーブル類の不足はなく、元々使っていたもので流用可能だった。懸念したのはCPU用の補助電源で、マザーボード用固定プレート上部の開口部が小さく、頭が入らないかも・・という事前情報があったのだが、頭が二つに割れるタイプだったので、事なきを得た。 一通りの配線が終わり、最後に拡張カードを実装。実装位置は従来と同一。そしていよいよ火入れだ。LEDが点灯。非常に静かだ。ファンの音はほとんどしない。しかし、前面、天面、背面ともにうまい感じで吸排気は行われているようだ。いい感じだ。 OSも起動したところで、今回の水冷化の目的である、CPU温度の変化を計測する。従来の構成では、TMPGEncなどでエンコードをかけると100度に到達していたCPUのパッケージ温度は、な、なんと70度ちょっとで定位している。ピークで78度とかいくこともあるが、ほぼ70度くらいだ。30度近くの冷却に成功したことになる。今までは何だったのか?ということにもなるのだが・・。しかし兎に角、目的は達成したことになる。   この後だが、OSをクリーンインストールする予定。と言うのも、何故か現環境が、Windows 10の1803の更新をかけると、途中でBSoDで落ちてしまうからだ。何かのドライバに起因しているようだが、何なのかは、不明。

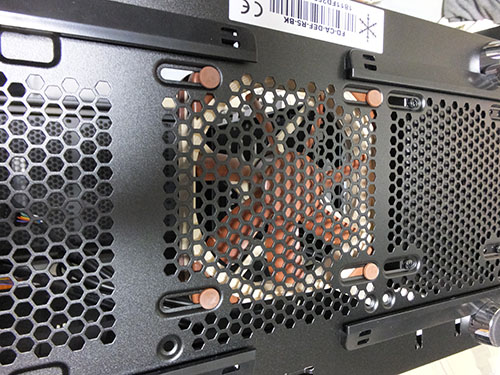

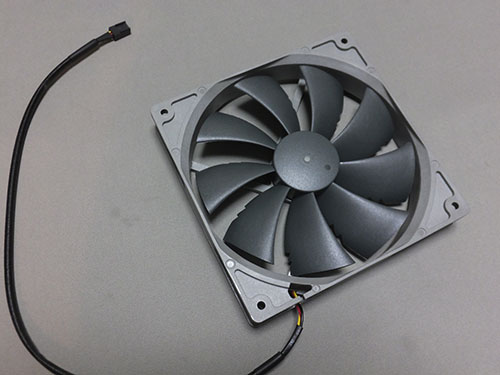

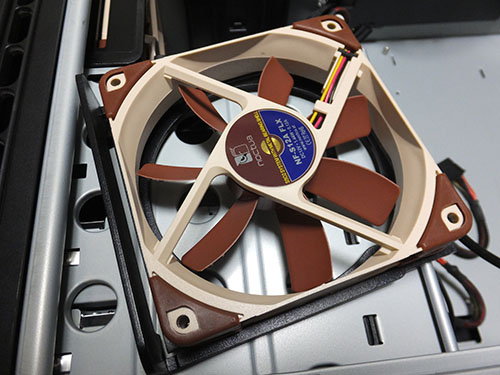

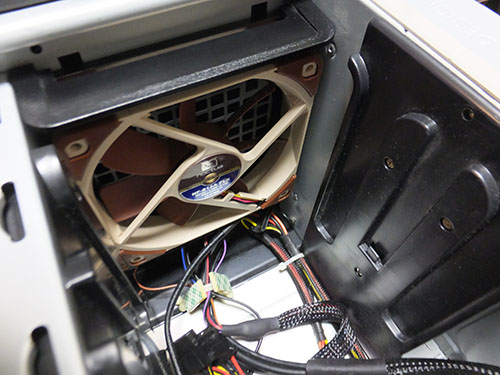

メインPC水冷化のための必要パーツが揃ったので、組み換えを開始する。まずは、現行サーバの解体。これまで使っていたAntec P183ケースは、2009年末の購入だから、9年近く使っていたことになる。                 R5で一番恐れていたサイドパネル等の収まりの悪さも特に感じられない。当たりの筐体だったのかもしれない。 まずはファン類を装着。もともと付いていたリアファンをフロントに移し、リアには新しく買ったNoctuaのReduxファンを装着。底面には既設のNoctua 12cmを移植。 そして、今回の主役とも言える簡易水冷ラジエータのファンは、付属のCorsair製は使用せず、これも既設流用でNoctuaの12cmを2発搭載する。 ファンの搭載が終わったところで、マザーボードを実装。そして次にラジエータ、という順番。ラジエータ搭載のための天板の外し方が今一つ分からず、難航。Web調べて、爪を内側から外側に押すと外れる、とあったのでやってみたら外れた。この辺りの造り込みも、少しコストを端折っている感じがする。本来であればマグネットとかにして欲しかった。 ラジエータの電源接続も少し悩む。ファン用のPWM4品一つから電源を取り、2基のファンにはそこから分岐したケーブルで電源供給するようだ。 この辺りで夜も更けたので一旦終了。翌日に持ち越すことにする。

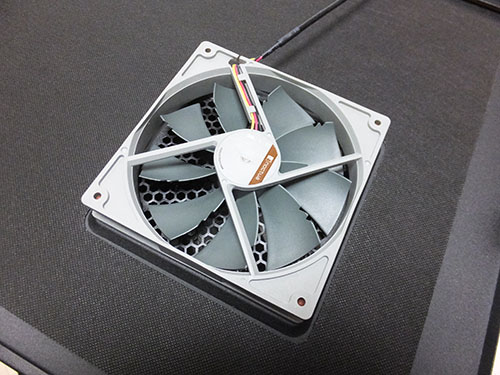

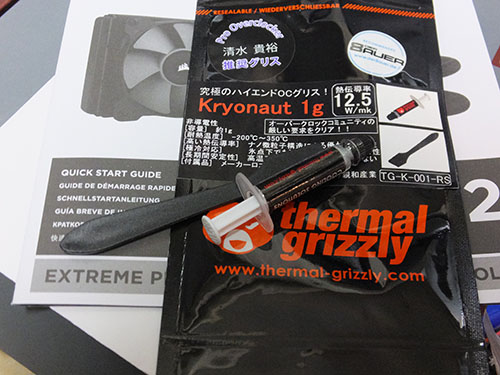

Noctua NF-P14s redux-1200 1,933円x2@oliospec   ファンは、Noctuaの廉価版、reduxの140mm/1200rpmの非PWM版(後で考えたらPWM版でも非PWM動作できるので、値段が同じPWMの方が良かった。しかも、X299 SLI PLUSのファンコネクタは全てPWMだったし・・)。 グリスはこれまでDX1を使っており、良いのか悪いのかもよく分からないでいた。最新の動向を見ると、Thermal Grizzlyが割と良いらしいので、選定。AINEX扱いのものはGS-08という型番だが、同じものが親和扱いでもあり、少し安い。

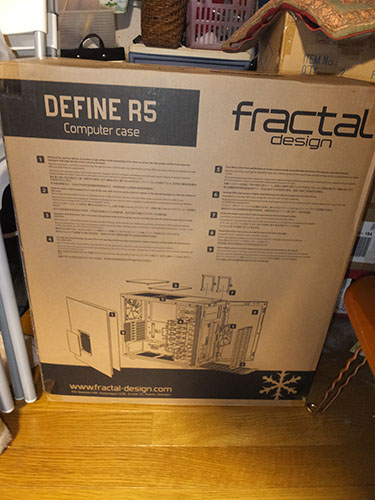

CORSAIR H100i V2 CW-9060025-WW 10,584円@OLIOSPEC    まあ実は購入直後から水冷に変えようか・・とは思っていたのだけど、すごく高い空冷のクーラーを買ってしまったので、早々に買い替えるのには後ろ髪を引かれたのだ。1年が経過し、そろそろ傷も癒える頃・・ではないが、買い替えにも前向きになれるようになった。それと、年末にリリースが噂される次期SKYLAKE-XのCASCADE LAKE-Xが単なるSKYLAKE-X Refreshに過ぎないようだ・・、というのも動機をしては大きいかも。 ということで、水冷クーラーと、それに伴い必然的に交換を余儀なくされるPCケースを検討。検討、と言ってもPCケースは以前より、次はFractal Designと決めていた。Define R5の後継を以前より待望していたのだけど、今年になってリリースされたR6は、正直、微妙な仕様。悪くはない。ガラスサイドパネルの、見せるPCケースとしては、十分に練りこまれている。R5で度々問題となった本体の造りの精度も、今のところ悪い噂も聞かない。 では何が問題か?最大のウイークポイントは5インチベイが一つしかない点。これは問題とならない人も多かろうが、現状、光学ドライブを3つ載せている身としては心許ない。 また、内部を格好良く仕切って、無駄な配線を見せないようにしているのはいいのだけど、そのためにPSUの配線がし辛くなっている。ストレージトレイも、ネジ一本の固定でちょっと不安だ。 そんなこんなで、R5で十分、というかR5の方が良いのでは・・という考えが頭をよぎってくる。 ちょっと調べたら、PC4Uでアウトレットの箱汚れ品が、1万円そこそこで売られている。これは安い。R6の半分近い価格だ。 そんな中、並行して簡易空冷クーラーも物色。それほど長時間でもないが、調べると、簡易水冷はCorsairが5年保証が付いていて無難。という結論に達する。簡易水冷はほとんどの製品が5年を待たずして、ホースの表面に水滴がついて、冷却液が抜けてきて逝ってしまう、というのだが、その際、Corsairなら新品に交換してくれる、というのだ。 確かにそれももっともだ・・と、Corsairで、R5にドライブベイへの干渉無しに搭載できる240mmタイプのクーラーの型番を調べ、最安を探す。こちらも検索をかけていたら、OLIOSPECが決算セールで、一般的な最安よりも2,000円も安く売っていることを発見。残り2個なので、慌てて発注。 必然的に、それにつられてPCケースの方も発注・・。 一気にケースとクーラーを発注してしまった。もう少し、検討の時間を楽しみたかったのだが・・。しかしまあ、ケースと水冷クーラーで2万そこそこ、というのはお買い得だったのではないだろうか。

引き続き、再インストールしたMain PCでのセットアップ作業を継続。

以下、主な作業履歴

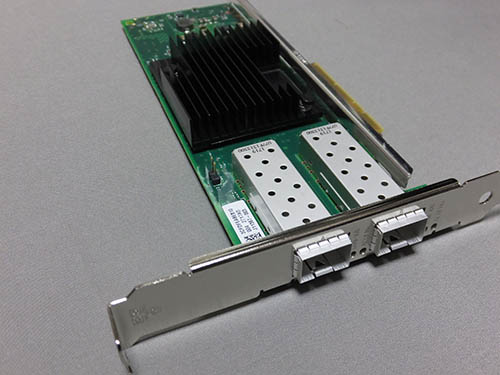

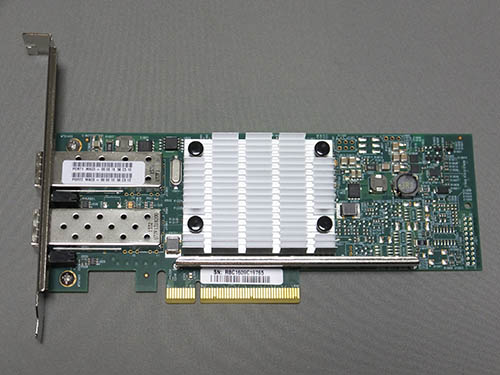

どうしようかと色々調べると、IntelのUniversalドライバの記述に、Windows 10 1709云々・・というのがあった。どうも、1709からはサポートされてるっぽいので、思い切ってOSを再インストール。実は、Windows 10 Pro for WorkstationのシリアルがMSDNでupされていたので、いずれにしても再インストールしようと思っていたのだ。 結果は、うまくいき、1709ならIn-BoxドライバでX710が認識された。ちなみに、セットアップ直後は認識されないのだが、直後のWindows Updateによるハードウェアドライバの更新で認識するようになった。

Intel Ethernet Converged X710-DA2 Network Adapter (X710DA2) $285.99($=JPY118)@amazon.com

今回もamazon USから購入。アニメの輸入BDも一緒に買ったので、単体送料は不明。単体の価格は前回より$10下がっている。 余談だけど、一緒に買ったアニメのBD。ガンダムものをたくさん買ったのだけど、国内向けと比べると1/5くらいの値付けで驚く。きちんとした正規品だ。W、V、Z、ZZ、turnA、Iglooとてんこ盛りで買ったけど、1パック$40前後で、12本で$530くらいだ。6万円少々。国内版ハーフBOXは2.5-3万円くらいなので、愕然とする。もろもろ一式の送料が、スピード便で6,219円。Import Feesが8,121円取られているけど、これの半分以上は戻ってくるだろう。

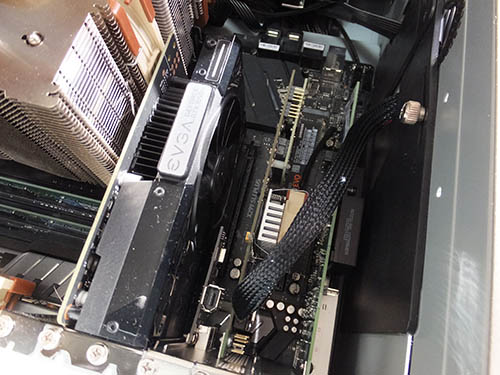

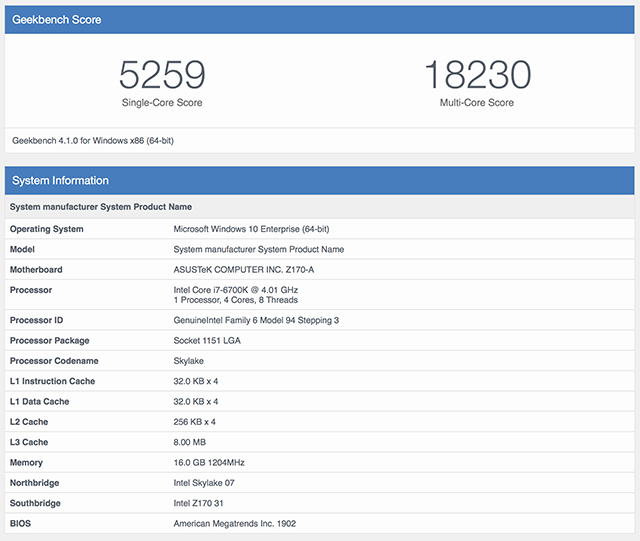

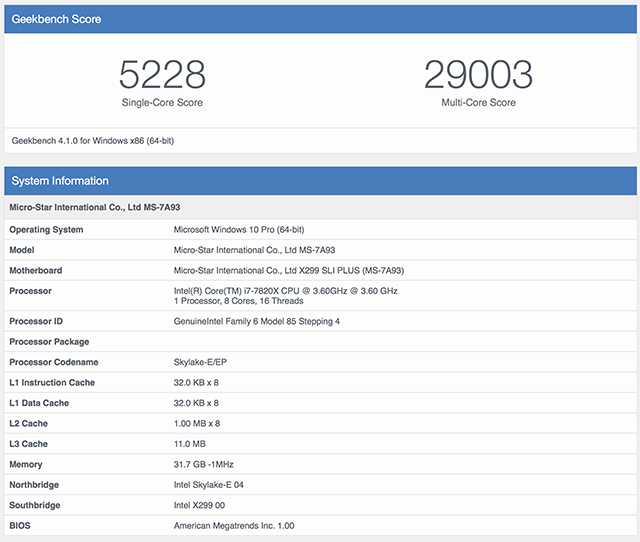

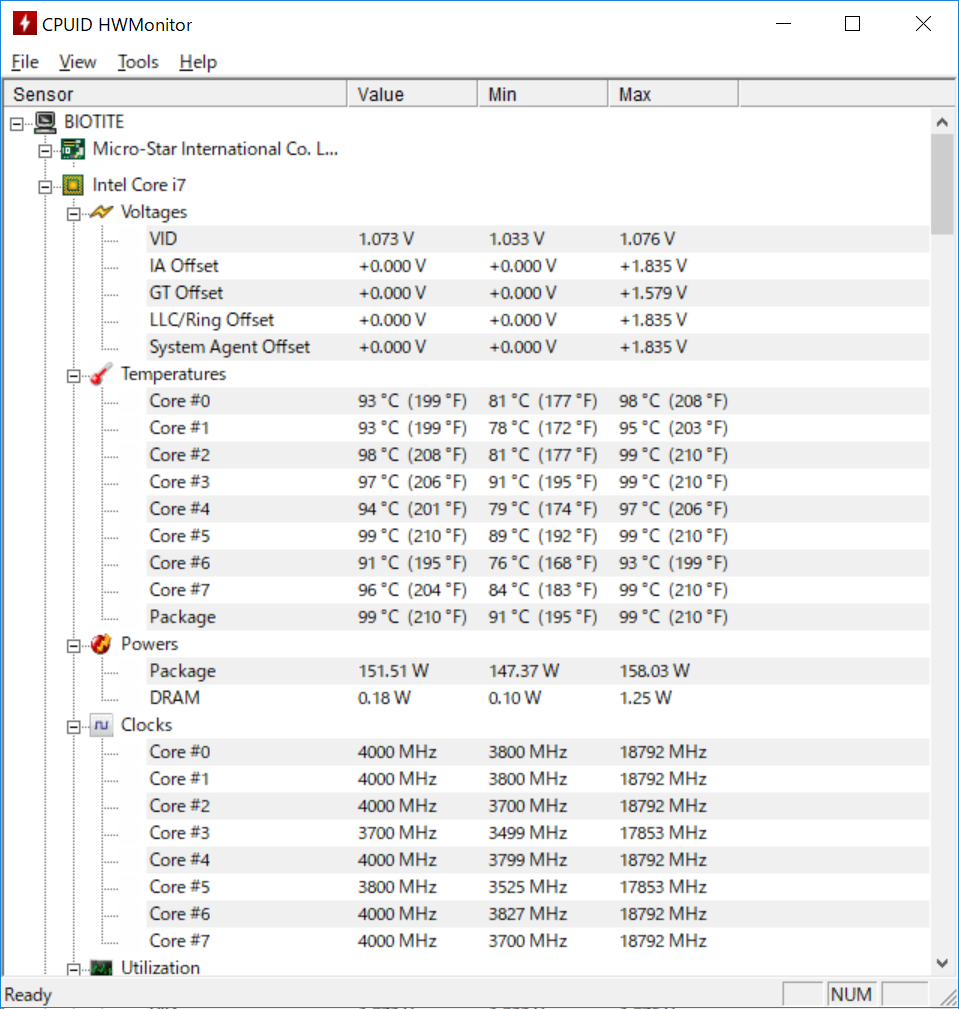

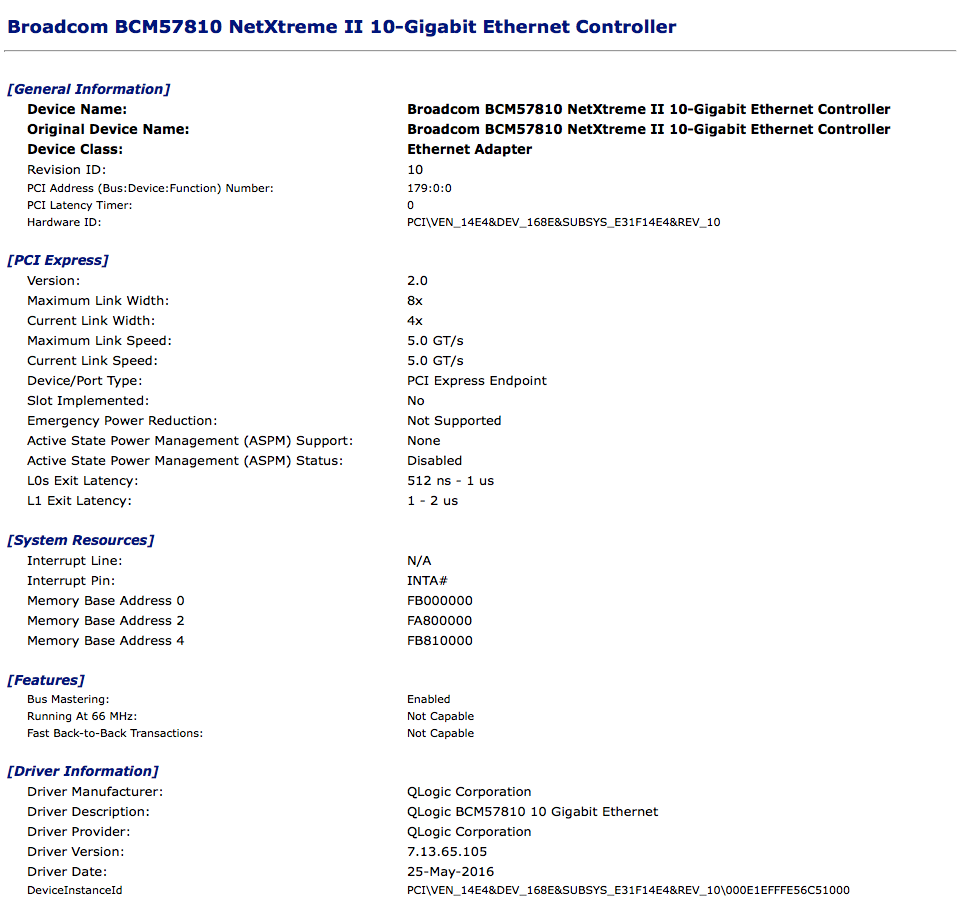

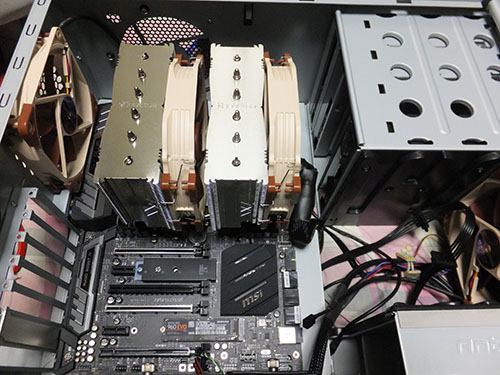

メインPCを導入して一カ月。あまり触れずにいたのだが、ここであらためてベンチマークなどを取ってみる。    ◆CPU温度 普段は40度前後だが、TMPGEnc等で負荷をかけると、ぐぐぐいっと上がっていき、99度まで跳ね上がる。これはちょっと、引いてしまう温度だ。あまりにこの状態が続くようなら、冷却について再考しなければならないかも。 ちなみに、A's VideoのようなGPUエンコードでは、CPU温度はアイドル時と大差ない。   ◆HWMonitor PCIeのレーンの使用状況を調査。今回、HBAや10GbEにレーンを割り当てるのが主目的で環境更新を行ったのだが、MSI X299 SLI Plusは、PCIeに8/8/8設定がない。16/8/4設定になってしまう。そのため、10GbEをx4レーンで我慢することにした。これは、ちょっと残念。他のマザーでは、8/8/8設定が可能なものもあるのに。

メインPCはその後、動作については問題なく安定している。しかし、負荷をかけると温度が急激に上がる。

TMPGEncでエンコードを行うと、CPUのパッケージ温度は99度まで上昇する。BIOSの設定を見直し、TDPの上限を140Wに設定して見たが、ほとんど変わらない。ケースファンからはファンヒーターのような温風が排出される。

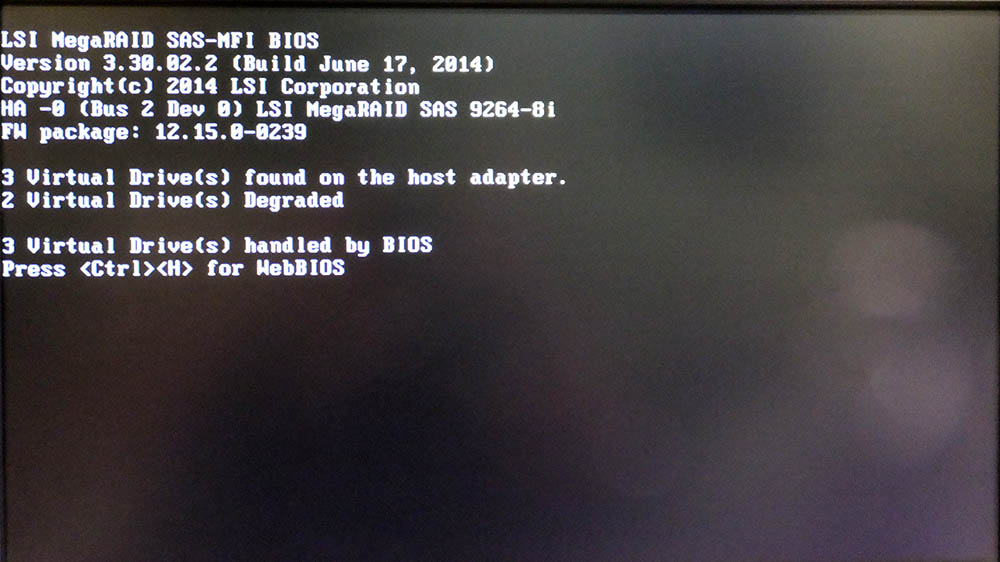

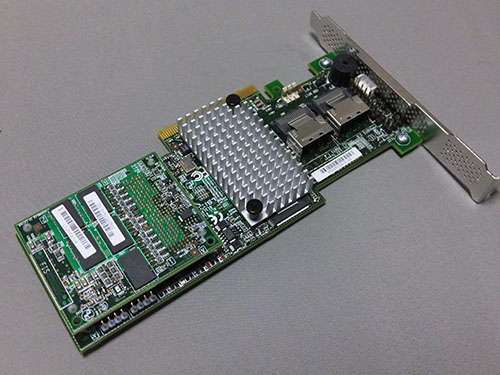

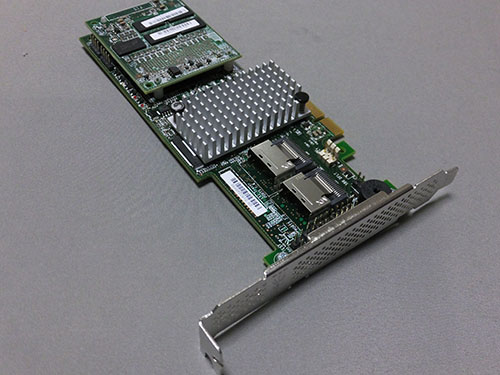

WebBIOSの件は、色々試したが、解決はせず。まず、Windows上のStorageManagerからファームウェアの更新を行ったら、Boot ProprityにRAIDカードは出るようになった。しかし、起動順を一番にしても、WebBIOSには入れない。BIOS上で色々なデバイスを無効にしてみたがダメ。解決しないので諦めて、StorageManager上からRAID構築を行うことにした。まあ、起動ドライブでもないのでこれでも良いのだけど、先日のデグレみたいな障害時に、WebBIOSに入れないと困るかも・・。

パーツの装着が終わり、火入れ。が・・何も画が出ない。真っ暗のまま・・。暗雲が立ち込める中、切り分けのため、拡張カード類を外す。VGAも、以前使っていた750に変えてみる。しかし、何をしてもダメ。諦めて飯を喰いに行き、頭を冷やしたところで再度切り分け。マニュアルを見ると、マザー上に、切り分けのためのインジゲータLEDがあることが分かった。CPU、メモリ、拡張カード等のどこに問題があるのか、点灯状態で分かるのだ。パワーボタンを押すと、CPUのLEDが点灯・・。CPUか?CPU不良なのか・・面倒くさい・・とまたも絶望に打ちひしがれる。しかしここでまた冷静になろう、とgoogleで事例を検索。するとそこにヒントが。同じような事例の人で、CPUの6PIN補助DC電源がつながってなかったというオチがあったのだ。まさか・・と思いつつ確認。マザー上はきちんろ挿した覚えがあり、繋がっていたが、な、なんと、電源側が外れていた!!プラグイン式の罠か・・。しかし、これで問題解決。あっさり起動するようになり、環境構築。 Windows 10をインストールして、ドライバ類も更新。最後に、RAIDの設定を行おうと、MegaRAIDのWebBIOSに入ろうとして、またも壁にぶちあたる。WebBIOSに入れない。この症状のFAQはBoot PriorityでRAIDカードを最上位に持ってくる・・だが、x299のBoot Priprityでは、EFI OnlyのためかRAIDカードが出てこない・・。やられた・・。疲れたので、本日はここまでとする・・。

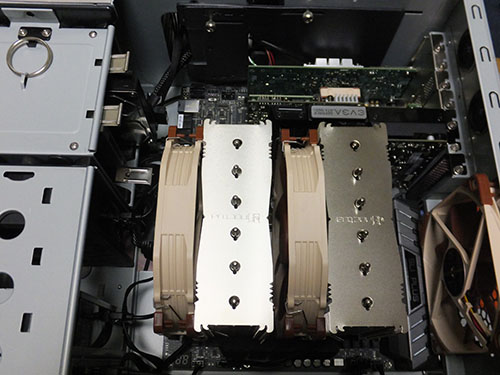

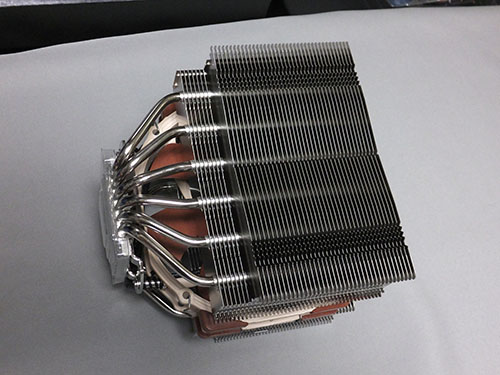

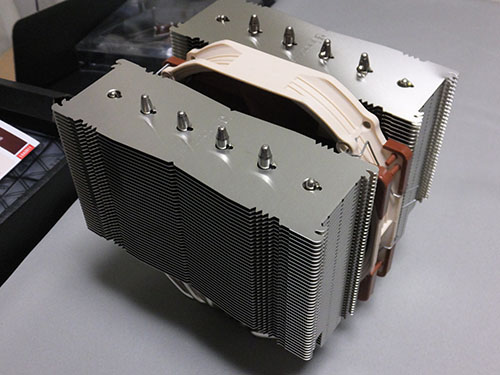

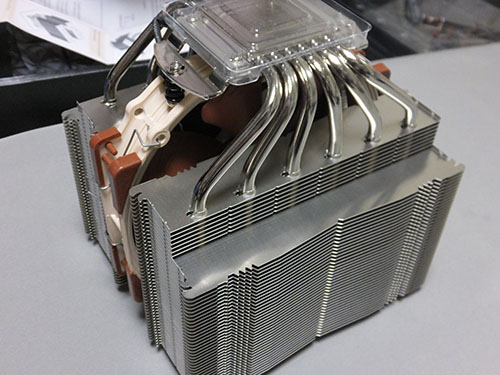

先に、ケースの面倒な部分の部品交換、整線を行う。今回、フロントには二基のケースファンを追加。豪華に、Noctuaの12cmファンだ。ファン用ブラケットの構造が理解できず少し戸惑ったが、問題なく装着。Noctua製品についてくるゴムブッシュは使えず、やはり付属のテーパネジでブラケットに固定した。 電源は今回、CorsairのRMx750。オールブラグイン構造で、本体は巾着袋に入っている豪華仕様。標準のケーブルが結構長く、延長ケーブルが不要となったので、裏配線は以前よりも良くなった。 周辺の準備が整ったところで、いよいよマザーを装着。そして、CPUクーラー。これが最大の難関。今回、空冷では最強と言われる、NoctuaのNH-D15にしたのだが、高さは165mmある。P183に収まるかは微妙だ。付属のグリスを付着して、いよいよクーラーの装着。ファンがあると固定ネジが回せないので、ヒートシンクのみにした状態での装着だ。そして、ヒートシンク側についているバネネジで、マウントバーに固定・・。が、ハマらない。ネジ位置が、バー側とヒートシンク側で微妙にずれているようだ。バネネジには遊びはあるようなのだが、何度やってもハマらない。諦めかけ、OLIOに交換の申し入れを使用か・・と絶望に伏せていたが、最後に・・と思い、マウントバーの上下を交換してみた。上下同じものなのだが、な、なんと、逆にしたらギリギリハマった。何なんだ・・この作りは。少し、Noctuaへの信用が落ちた事件だった。 気を取り直して、その他のパーツを装着。リアファンも今回、Noctuaに変更。こちらはゴムブッシュで装着できた。気になっていた、CPUクーラーとケースの側板の干渉も、ギリギリOKのようで問題無し。良かった・・。ここで、疲れ果て(別稿で触れるが、ファイルサーバも難航・・)、眠りにつく。

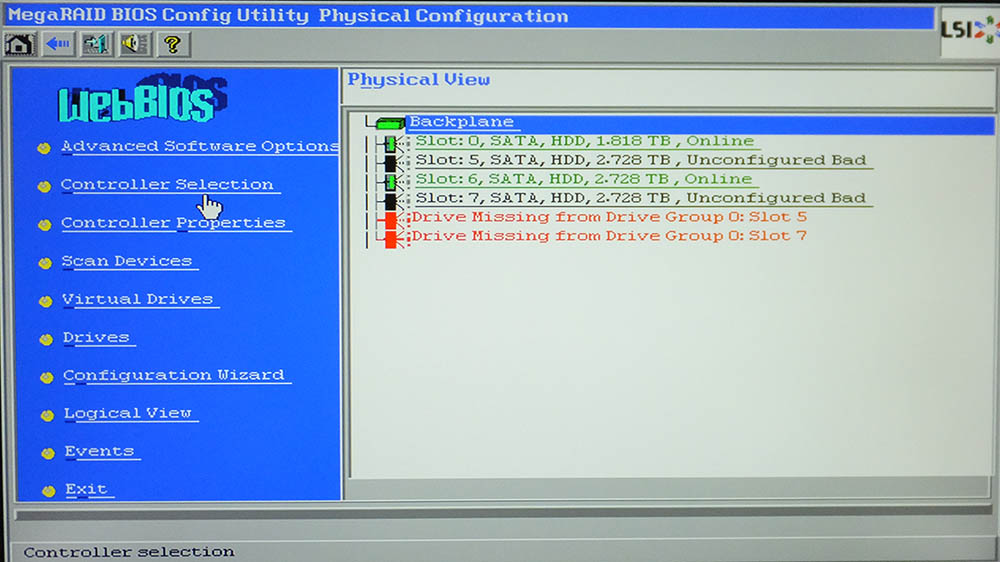

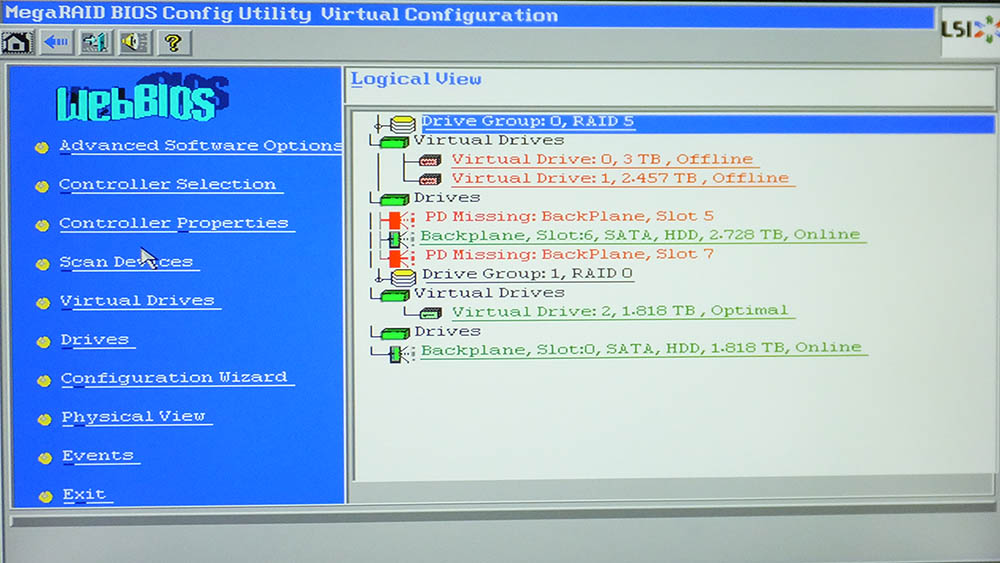

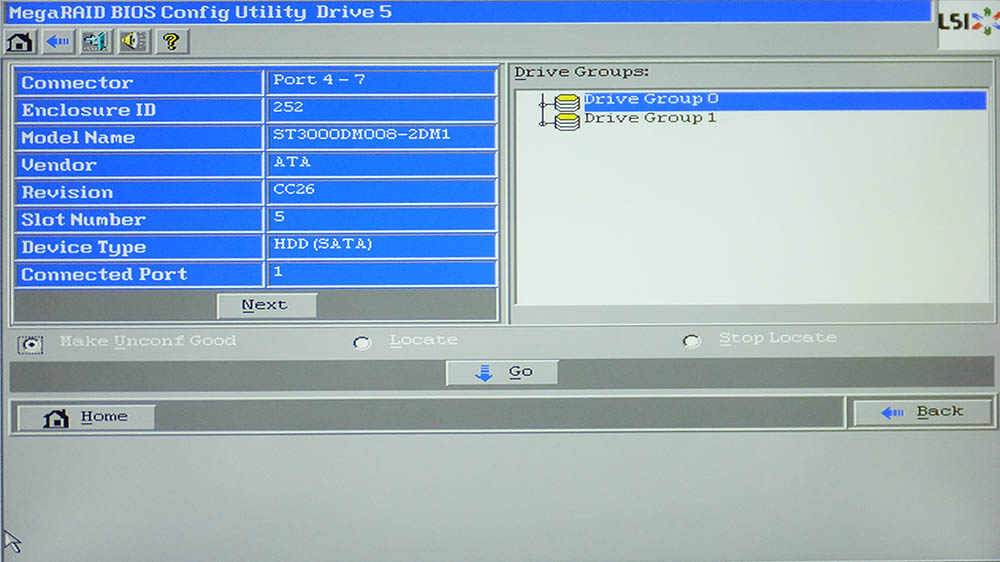

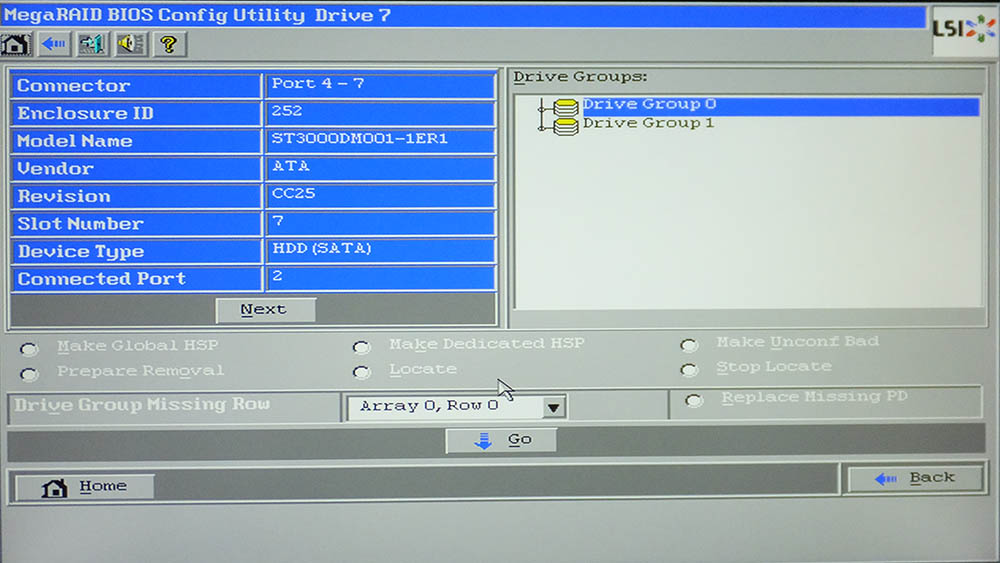

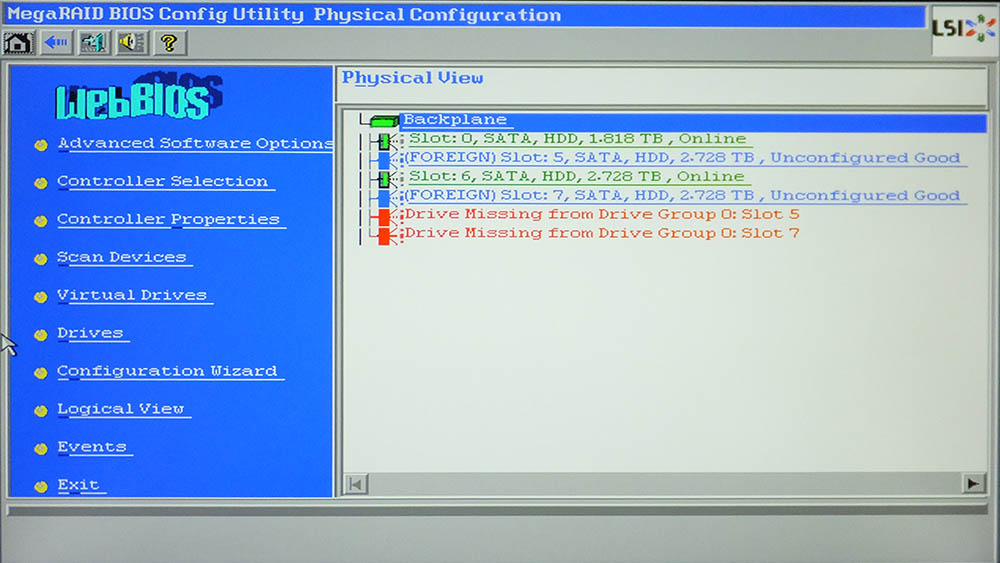

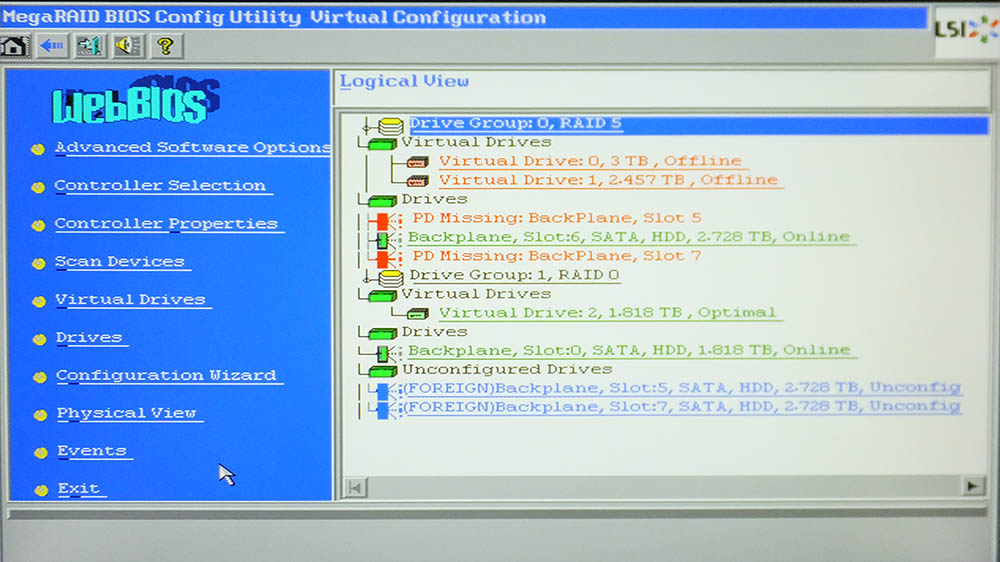

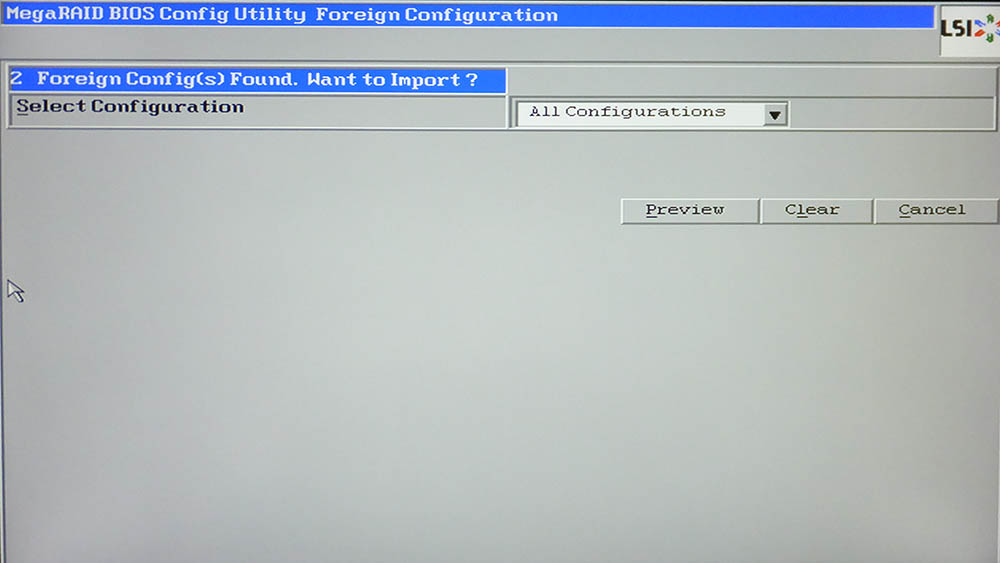

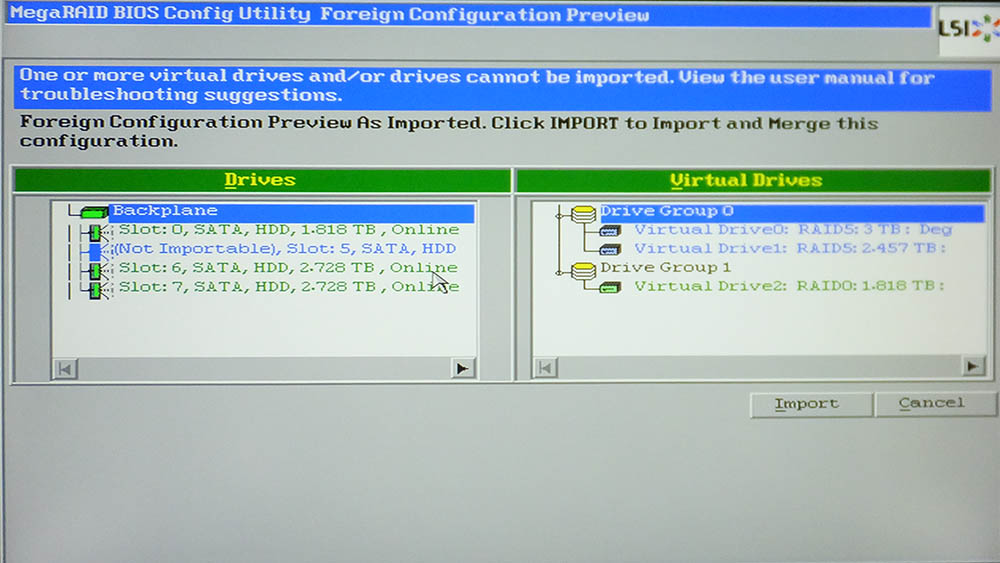

Unconfigured Badのドライブを確認  論理ドライブを確認  Unconfigured Badのドライブを選択し、 "Make Unconf Good"を選ぶ   ドライブステータスが変わる   "Scan Devices"を選択し、Foreign ConfigをImport  Importを実行  パリティドライブのないDegraded状態だが復旧  ここを参考に、以下の手順を試す。 ・Make Unconf Good ・Scan Drive ・Foreign Config Import RAID Configのインポートは行えた模様。一台はやはりダメなようで、二台のDegrade状態だが、これで認識はできそうだ。PCを起動し、認識したRAIDボリュームから慌ててデータのコピーを実行し、事なきを得る。いやあ、いい勉強になった。

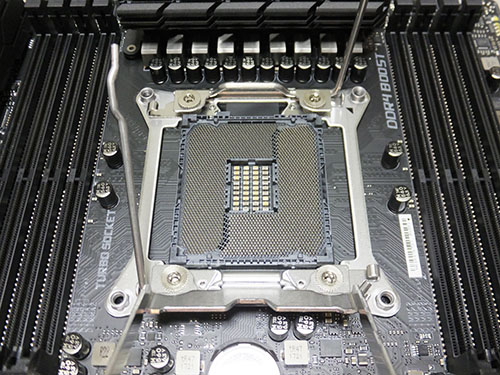

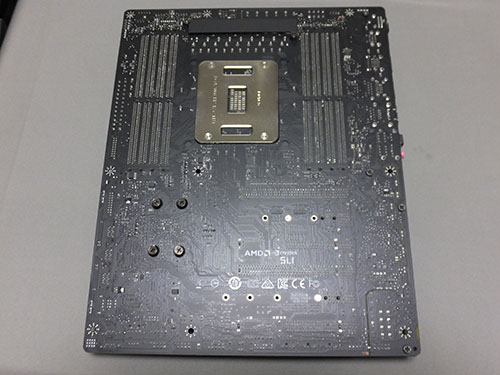

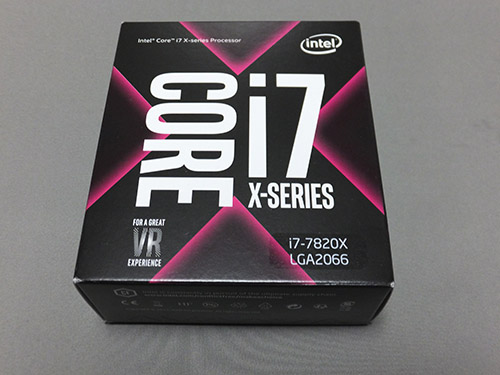

INTEL Core i7-7820X 3.6GHz BX80673I77820X 74,974円    半休でもして秋葉原で買おうか・・とも思っていたが、前日夜、会社そばのツクモ新橋に初めて立ち寄る。店員に聞くと、11時発売で、セット割も3000円あるという。ターゲットのマザー、MSIのSLI PLUSも一枚だが在庫はある。Twitterを見ると、昼時や夕方に、CPU対象の5%のタイムセールクーポンもあるようなので、ここで購入をすることにする。 当日になり、お昼ちょっと前にツクモに行くと、幸いにも、マザーは売り切れになることもなく、またCPUの7820Xも在庫があった。タイムセール対象にもなり、500円の値引きもあり、総額で7000円分近い値引きとなった。後でTwitterで知ったが、BUYMOREは5000円のセット割をしていたそうだが、実質的には、ツクモ新橋の方がお得だったことになる。さらに転売で若干儲かりそうなツクモたんクリアファイルと、MSIのおまけのゲーミングキット(中身はマウス、ヘッドセットなど)も貰えたので、お得感が強い。邪魔なので会社には持ち帰らず、駅のコインロッカーに預けて、帰り際にピックアップした。

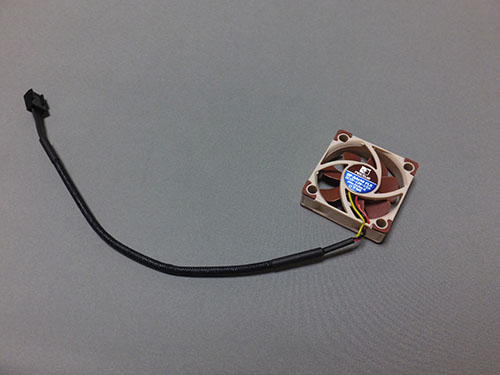

Noctua NF-A4x10 x2 3,110円@oliospec

Corsair RM750x CP-9020092-JP 14,700円@ネクサス

Noctua NH-D15 12,388円@oliospec.com      筆頭に上がったのはファンでお馴染みの、Noctua。ハイエンドでデュアルファンのD15と、シングルファンで小ぶりなU12Sあたりが気になる。また、CRYORIGのR1 ULTIMATEも評判が良さそう。一時は、取付の容易さからU12Sを注文しようと思ったが、Skylake-XのU12Sとの組み合わせでのレビューのCPU温度がなかなかの高めで気が引ける。やはり後悔がないように、最上位のD15にするか・・。D15の最大のネックはその大きさ故の設置性。メーカーWebにはマザーボードの互換性リストが掲載されており、購入予定のmsi X299 SLI PLUSはOKとなっている。購入済みのメモリも、ヒートシンクのない標準的な高さのものなので問題は無さそう。最大の懸念は、クーラーの高さ方向が、ケースの側面に干渉するのでは・・ということ。実際にケースを開けてみて、クリアランスを図ってみるが、非常に微妙な感じ。隙間はあったとしても、1mmとかそんなもの。もしかしたら干渉するかも。しかも、他にも当たる場所が出るかも・・。そもそも、D15にしたらケースの中の半分がクーラーで埋まってしまいそうだ。またまたネガティブ方向に傾いたりするが、悩むこと一時間。結局、いけるだろう、と強引に判断し、D15をポチってしまった。同時に、ケース用の12cmのファンも3基購入。これもNoctuaで結構な値段だ。いよいよ、後には引けなくなってきた・・。

CPUの発売が暫く先になったので、冷却機構について熟考することにする。Skylake-Xは爆熱仕様なので、通常の空冷では厳しいとの噂もある。これまで、あまり関心のなかった領域である、水冷クーラーについて、情報を集める。

既報の通り、Skylake-XとX299マザーボードの店頭予約が始まった。マザーの方はMSI、Gigabyteが予約が始まり、6/29より販売開始。一方のSkylake-Xの方は、7月の中旬頃まで先送りのようだ。これは想定外だった。

CFD販売 PC4-19200(DDR4-2400) 8GBx4枚 288pin(Crucial by Micron) Q4U2400CM-8G 26,127円@amazon.co.jp

取りつかれたように、いろいろ購入。今度はメモリ。実は、前週にCrucialのOCメモリ、Ballistix Eliteの8GBx4を発注していたのだが、あらためて調べると、OCメモリはXMPというOC設定にした時のみ表記のクロックになるようで、定格はもっと低いクロックのようだ。Ballistix Eliteの定格は分からないが、2133とかだったら悲しい。Crucialブランドでも、翌週に定格2400のメモリが出るようだが、8GBx4で35,000円近くになる。そこまで2400に拘ることはないだろう・・と、SanMaxとCrucialの定格2400を物色。SanMaxだと1 Rank品が約27,000円。Crucialは、CFD扱いのものが、価格.comの情報では1 Rankのようで、26,000円ちょっと。チップはどちらもMicronで、この二社だと、Crucial純正かな・・と、amazonでポチリとする。

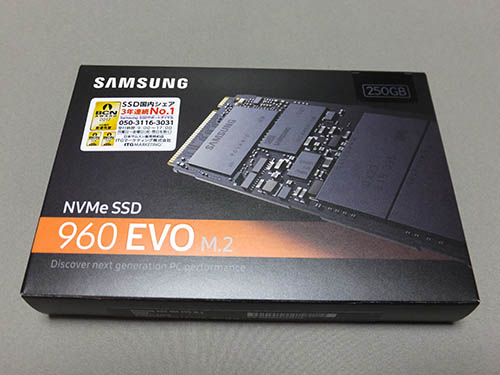

SAMSUNG NVMe M.2 SSD 960 EVO MZ-V6E250B/IT 16,178円@sofmap.com

LSI MegaRAID SAS 9265-8i 15,822円@eBay

---(海外サイトより引用) The 9341-4i and -8i are software raid controllers. It has to be able to allocate memory during boot up or the driver will not initialize. The system board must support Interrupt 15 (memory allocation). Many desktop and workstation boards do not support INT15. There is no workaround it The better option is use a hardware raid model 9361-4i or -8i --- 936xシリーズは流石に高いので断念。中庸で・・ということで9265になった。9264と比べるとメモリクロックやキャッシュは上がっている。256MB/800MHz DDR2が、1GB/1333MHz DDR3に向上している。コントローラはLSISAS2208で、シングルからデュアルになっている。もちろん、RAID On Chip。あとはきちんとした正規品が届くのを祈るだけ。

EVGA GeForce GTX 1050 Ti GAMING 15,093円+Shipping 921円

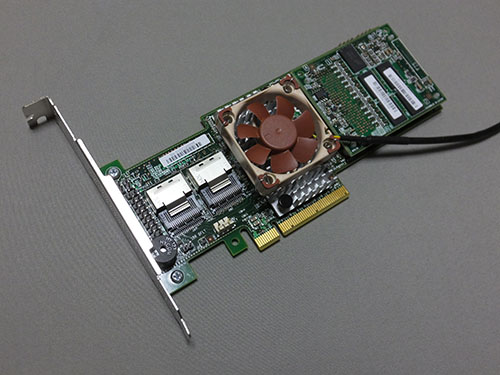

BCM957810A1006G, Broadcom QLogic Dual Port 10G x2 17,570円(本体13,638円+手数料2,044円+米国内送料1,886円)+国際送料2,704円@sekaimon

|