IntelがAMDやARMに対抗して、満を辞して発表した、big.LITTLEのCPU、Alder Lakeの特別ページ。

・・クリックで詳細が見れます・・

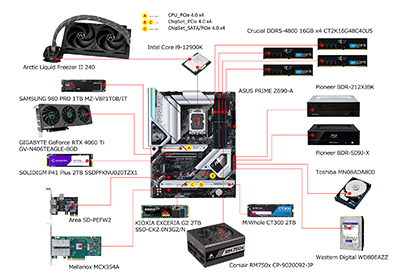

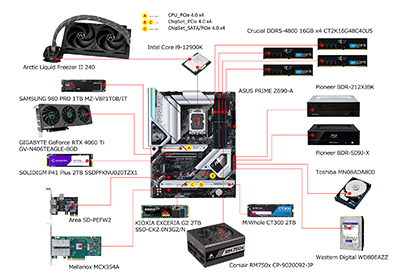

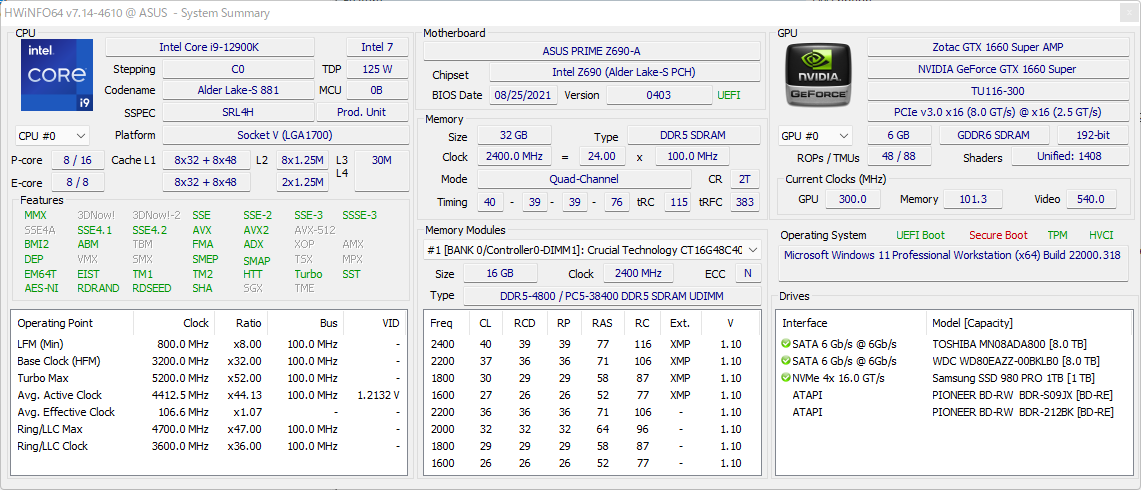

・メインPCコンフィグレーション(2023年11月現在)

Main PCの内蔵パーツの接続構成図

2023年5月のMain PC構成

2021年12月のMain PC構成

日曜になり、GeForce 4060 Tiが届いたので、セットアップを始める。

その前に、悪い癖で、本当に4060 tiで良かったのか、再考した。

やはり、自分的には4070以上の機種は不要であることは間違いないのだが、AV1コーデックと低消費電力を主眼に選定するのであれば、無印4060でもよかったのかもしれない。

この日、あらためてヤフショを眺めると、joshinがセールをやっていて、msiの無印4060が実質39,000円程度であることを知る。15,000円も安い・・。

うーん、NVENCとワッパ重視であれば、これで十分だったかも・・。

買った後に色々調べるのは悪い癖だ・・。通常は上位機種を買わなかったことに後悔するのだが、今回は逆だな・・。

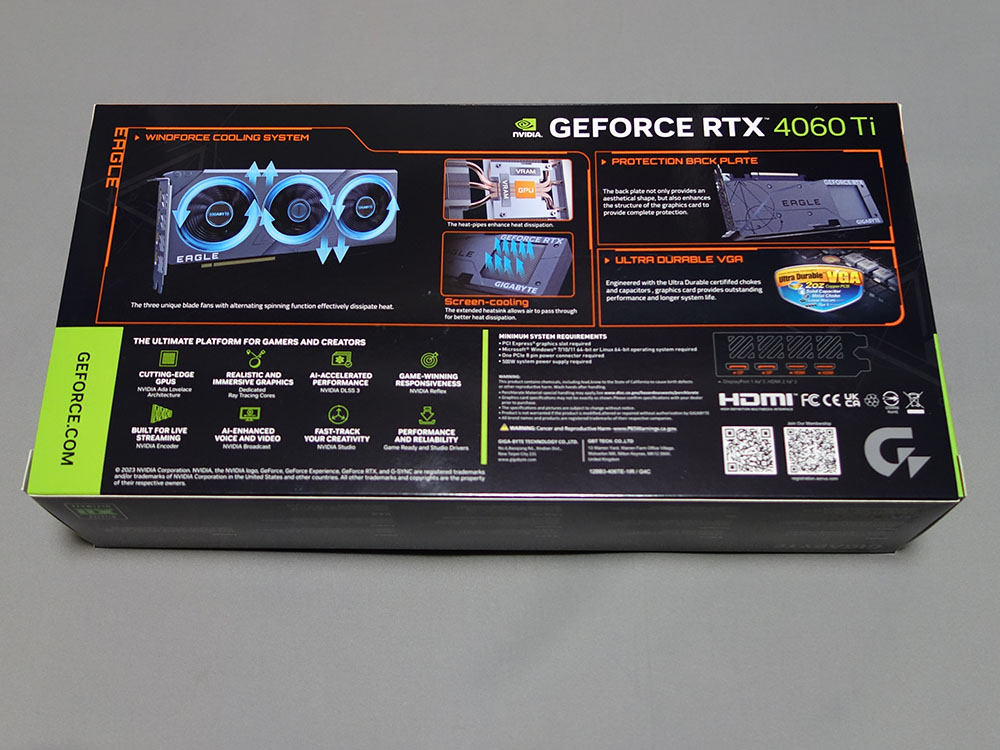

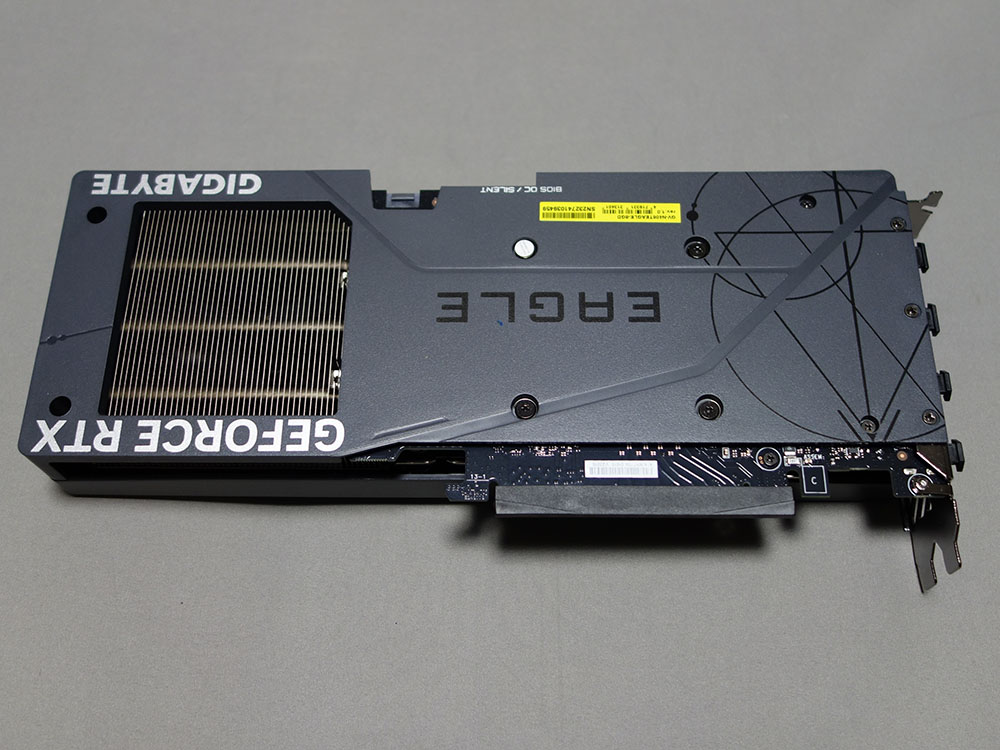

で、到着したGigabyteの4060 ti。

早速開梱する。ビニールのシュリンクがないのは環境に配慮した最近のトレンドなのだろうか・・。

中には本体だけで、付属品はない。でも、しっかりした綺麗な化粧箱だ。

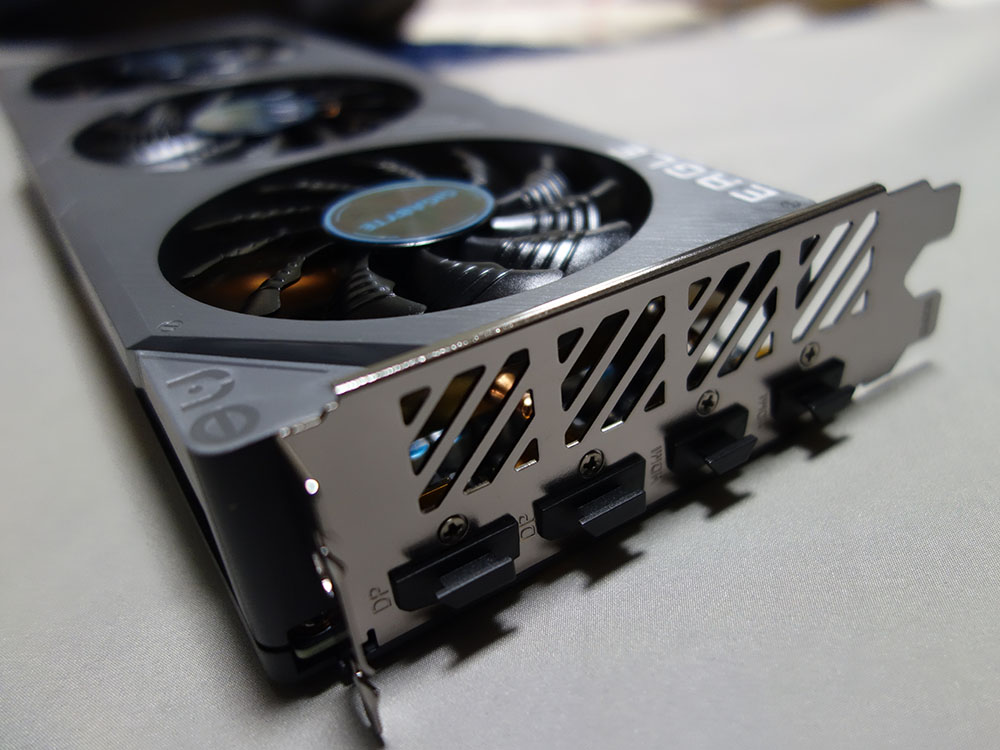

本体を取り出し、眺める。

やはり、トリプルファンはしっかりしていて、冷却性能が期待できる。ヒートシンクもでかい。やはり、これを選んで良かったのだ。

電源入力は8PINで、従来の結線をそのまま流用できる。

バックプレートも豪華で、前回のzotac製で質素な外観でガッカリしたが、今回はそれはない。

PCIeやDPポートにも保護カバーが付いている。

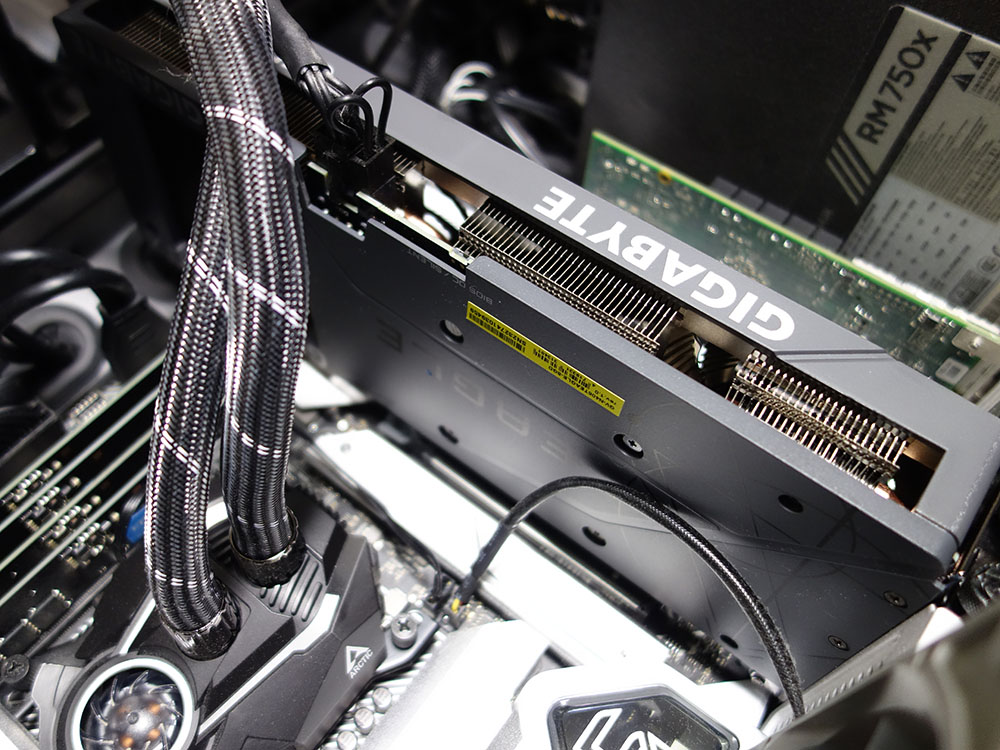

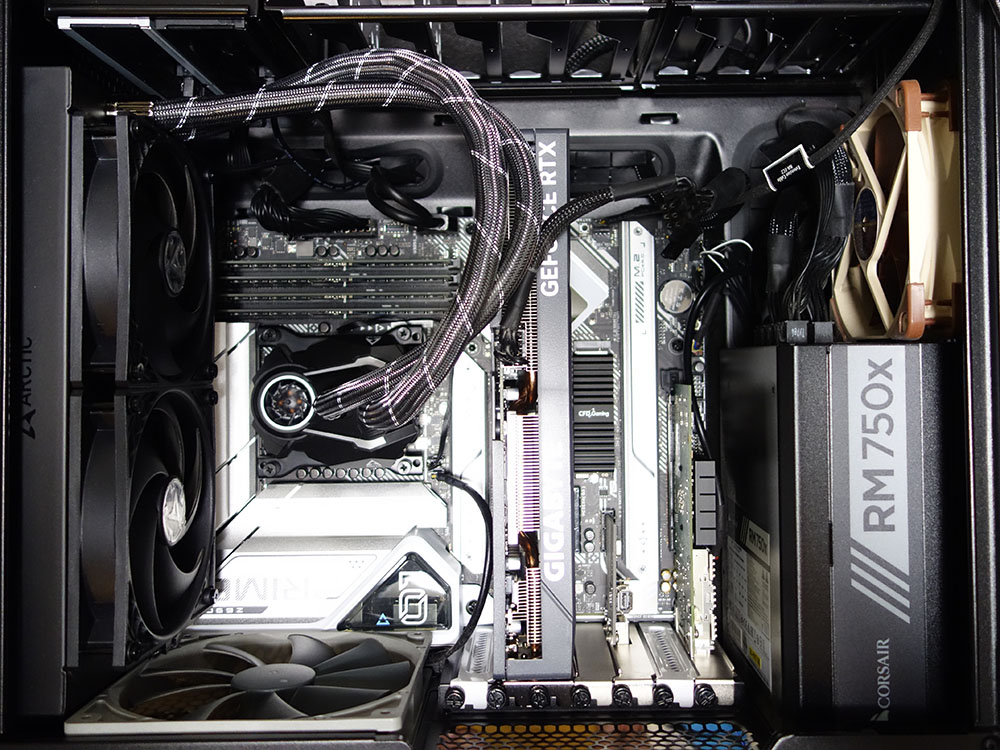

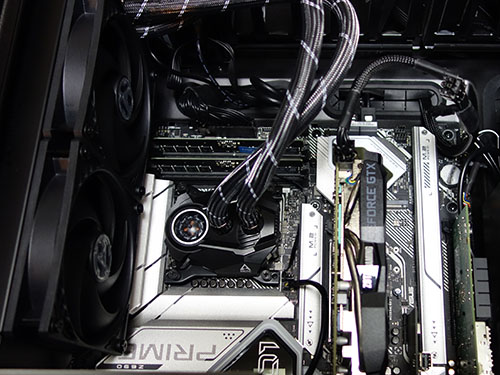

メインPCのサイドパネルを外し、既存のzotacの1660sを取り外し、4060 Tiを取り付け。

ガタイはでかくなっているが、問題なく収まった。窮屈な感じも全くない。電源ケーブルもそのまま既存のものを移行した。

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE 8G 61,110円(+POINT7803)@ツクモパソコンYahoo!店

メインPCのグラボが購入から3年以上経過化し、NVIDIAのRTX-4000シリーズのミドルレンジのモデルがリリースされた5-6月頃から検討していた。

しかし、価格が高い割に性能がイマイチで、市場での評判もすこぶる悪い。

価格的には、ミドル上位のRTX-4070ですら10万円近くするため選定外となる。ミドル下位のRTX-4060は、Tiが6-7万、無印4060が5万円程度。

ニューフィーチャーの中では、『DLSS3対応』『AV1エンコード』『低消費電力』が売りとなる。

ゲームはやらないので、AIでフレーム生成を行うというDLSS3は興味ないとして、AV1エンコードと低消費電力は興味をそそられる。

特にAV1はHEVCの後継をも目論むライセンスフリーの新しいコーデックで、圧縮効率も優れているとのことで、試してみたい。

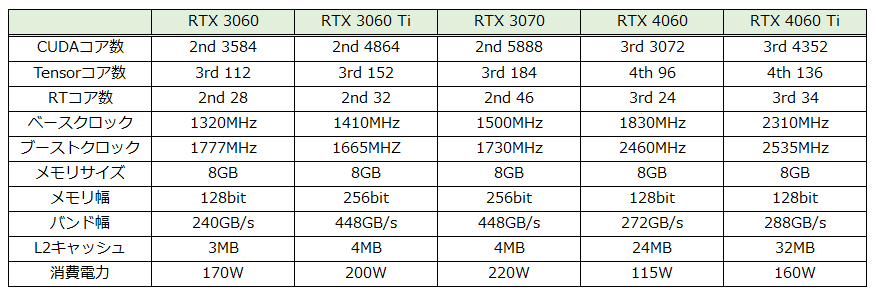

しかし、RTX-4060シリーズは従来のRTX-3060シリーズと比べても、以下の点が劣化されているという。

CUDAコア数が減少

メモリバス幅が大幅減

PCIe x8となる

メモリバス幅についてはL2キャッシュを大幅に増やすことでメインメモリへのアクセスを減らしている・・としているが、高解像度環境ではフレームレートも抑えられてしまうという。

そんなことで検討を中断していたが、最新情報を調べると、次世代の5000シリーズは再来年以降リリースになる事や、若干ではあるが発売時よりも価格が下がってきたこともあり、再度購入検討の熱が高まってきた。

改めて検討機種を絞っていくと、RTX-4060、同Ti、そして前モデルの3060(12GB)モデルも少々気になる。

AI画像生成ではメモリ容量が効いてくる・・とのことで、価格のこなれてきた3060(12GB)も候補に上がる。

しかし、改めて考えると、やはり購入のそもそもの大義名分の一つである、AV1エンコードがRTX-3000シリーズは非対応である点は痛い。候補からは外さざるを得ない・・。

4060と4060Tiだと、後者が実売で1.5万円ほど高い。CUDAコア数は1.5倍弱あるので妥当な価格差かとも思うのだが、ゲームをやらない自分的にはあまり効果は無さそうだけど。

NVENCのエンコードスピードは、両機種でほとんど差はないと言う。

しかし、下位機種の中でも一番下位の60無印を買うのはちょっと寂しいな・・という、本当に気分的な判断で、60tiを最終の購入候補として絞り込むこととなった。

60tiに絞り込んだところで、どこの製品にするか。

価格.comで調べると、zotacやParit製品が安い。

PNYやGAINWARDという馴染みのないメーカーのものも安い。

当初、Paritかzotacにしようか、と思い、ヤフショのポイント還元後の実質価格で比べていたら、意外な伏兵を発見。

丁度その日、ツクモYahoo店でポイントアップのセールがあり、GIGABYTEのEAGLEというモデルが、実質だと54,000円切りで最安となることが判明。

GIGABYTEのグラボって、あましイメージはないのだが、MSI、ASUSに次ぐ3番手辺りに位置しているらしい。

自分的には、MSIやASUSのグラボ、っていうのも実はあまりイメージなくて、グラボ専業のEVGA(撤退したが)やELSA、zotacなんかの方が良い印象を持っていたりする。

まあ、マザーボードでは大手の一角だし、さらにこの製品、安いけどトリプルファンデ、冷却性能も期待できそうだ。

困った点は、レビューがほぼないこと。

そもそもRTX-4060/tiシリーズ自体に人気がなく、どのモデルもほとんどレビューがないのだが、EAGLEに至っては、シリーズのOCモデルで一件だけレビューがあるだけだ。

まあ、そのレビューは割と評価が高く、静音性も高いと書かれているので安心できる。

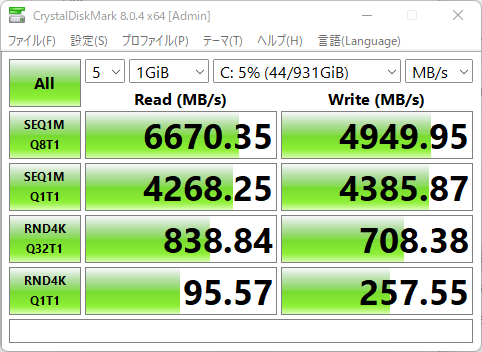

SOLIDIGM P41 Plus 2TB NVMe SSD SSDPFKNU020TZX1 17,308円@e-zoa.com

少し前から、SOLIDIGMがSSD購入者にeギフトをキャッシュバックするキャンペーンをやっていた。特価販売のタイミングと合えば数千円で2TBのSSDが手に入る、ということで気にしてはいたが、QLC NANDのSSDを買う必要があるのか・・と躊躇していた。

そうこうしているうちに、キャンペーンが知れ渡り、SOLIDIGMのSSDが枯渇。値段が高騰して手が出せなくなってしまった。4/9がキャンペーンの締め切りで、MiWholeのSSDを先月購入していたので、もういいか・・と思っていたのだが、ここに来て、対象店舗のe-ZOA.comで、在庫1の2TB品を見つけてしまった・・。

どうしよう・・と暫し悩んだが、在庫1・・に突き動かされてしまい、気づいたら発注してしまっていた・・。パソコン工房で在庫があれば16,080円で、さらにヤフショとかならポイントもあるので、少し割高ではあるが、いつ在庫が復活するか分からない・・。

その後、5chのスレを見てたら、同日の夕刻、工房の在庫が一時的に復活したようだが、瞬殺で終わったようだ。

何に使うか・・と言われると悩むところだが、まだ一つ残っているメインPCのM.2スロットに挿すか、PS5に挿すか、そんなところだろう・・。

MiWhole CT300 SSD 2TB NVMe PCIe 4.0 US $77.59=10,541円@Aliexpress(Cutesliving Store)

ここ最近、SSDの価格暴落で市場が熱い。国内ではSUNEASTの激安SSDで話題が先行したのだが、当初は安かろう悪かろう、の評価が一般的で、個人的には興味をそそるものではなかった。

しかし、ここに来て、突如ダークホースとも言うべき、HIKSEMIのSSDが脚光を浴びるようになる。

その社名、自分的には馴染み深い。そう、監視カメラの世界No.1企業、HIKVISIONの半導体部門がHIKSEMIのようなのだ。

しかもややこしいのが、激安SSDのSUNEAST販売元の旭東エレクトロニクスが、このHIKSEMIの販売代理店になっていて、オンライン通販ショップのモンスターストレージは社長も住所も旭東と一緒だ・・。

このHIKSEMIの最新SSD、FUTUREシリーズをもう少し調べると、結構素性が良さそうなことが分かる。

PCIe 4.0対応で、シーケンシャルリードは7450MB/sと、WDやSamsungの最上位SSDを肩を並べる。

コントローラは中華なMAXIO-TECHのMAP1602でDRAMレスなのだが、NANDフラッシュはYMTCの232層TLCで、これはMICRONやSAMSUNGより先をいった積層数だ。

発熱も相当抑えられているようで、レビューなどを見ても、SLCキャッシュ切れでパフォーマンスが落ちたりすることもないし、空き容量が少なくなってパフォーマンスが激落ち、ということもないようだ。どうも、SUNEASTのM.2版の最新SSD、SE900などもこのHIKSEMI製のようだ。

このHIKESEMI製品が実質15000円近い金額で販売されていて、今月になって一層、自作PC市場がにぎわっている。

さらに直近になり、中身が同じHIKSEMI製と思われる、MiWholeというブランドのSSDがAliexpressで話題になっていることを知る。

レビューは少ないが、HIKSEMIと同じMAXIOと232層YMTCの構成で、1TBあたりのTBWも1800TBWと同じだ。

年度末のキャンペーンシーズンになり、このMiWholeのM.2/2TB SSDが何と1万円程度の値段に下がったようだ。

特に今、SSDが枯渇しているわけではないのだが、興味本位・・が先に立ち、無理やり用途を捻出して、購入に駒を進めることにする・・。

MiWholeのSSDは、Factory DirectとCutesliving Storeという二つのAliショップで扱われているが、クーポンコードなどを適用して最安となる、後者のショップでポチることにした。

国内では十分なレビューもなく、人柱か地雷か、の可能性もあるが、この熱いムーブメントに乗らない訳にもいかず、ついつい久しぶりに魚竿してしまった・・。

前日の続き。

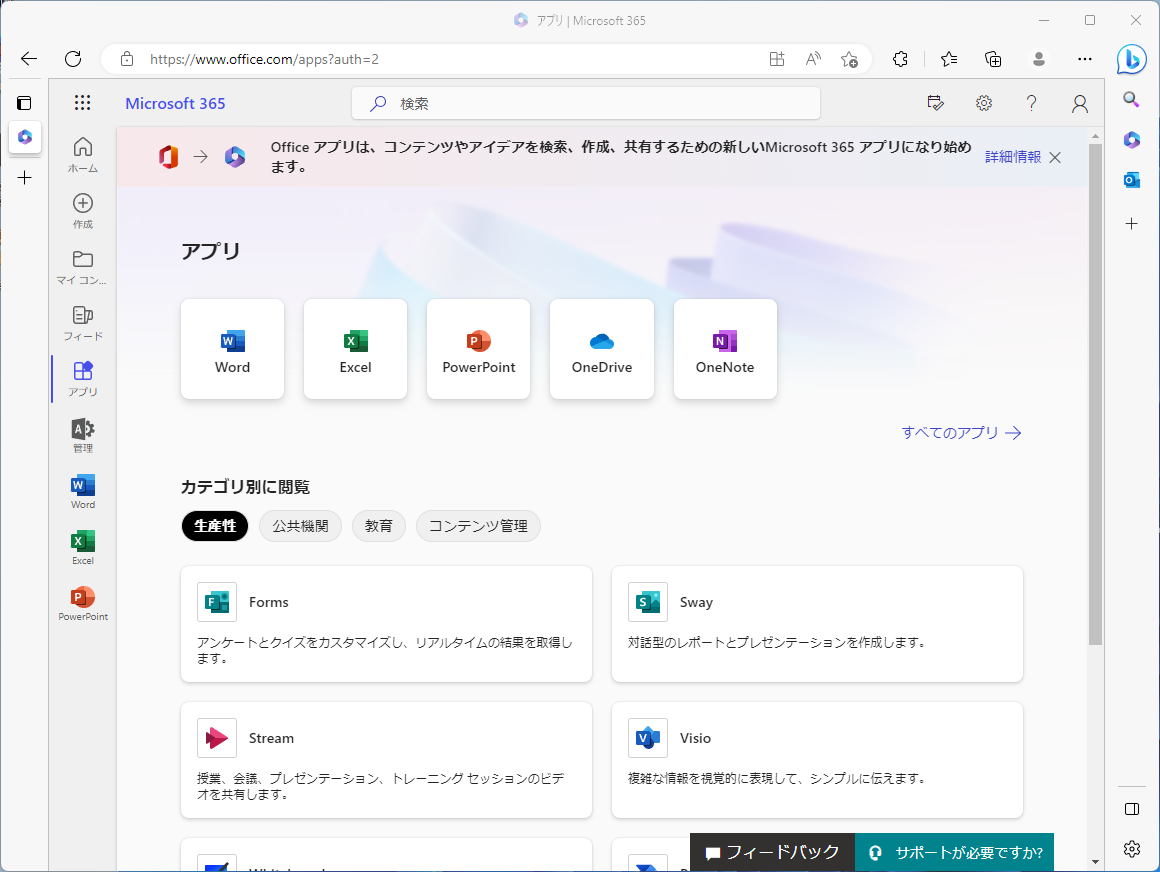

Microso 365にサインインして、Officeアプリをインストール。

その後、OneDriveで、365のonmicrosoft.comのアカウントを追加する。

また、バックアップとミラーのタスクを再設定。

新しく増設したSSDのtempドライブに、ファイルをコピーする。

22H2へのアップデートに失敗するメインPC。仕方ないので、クリーンインストールを実行することにする。

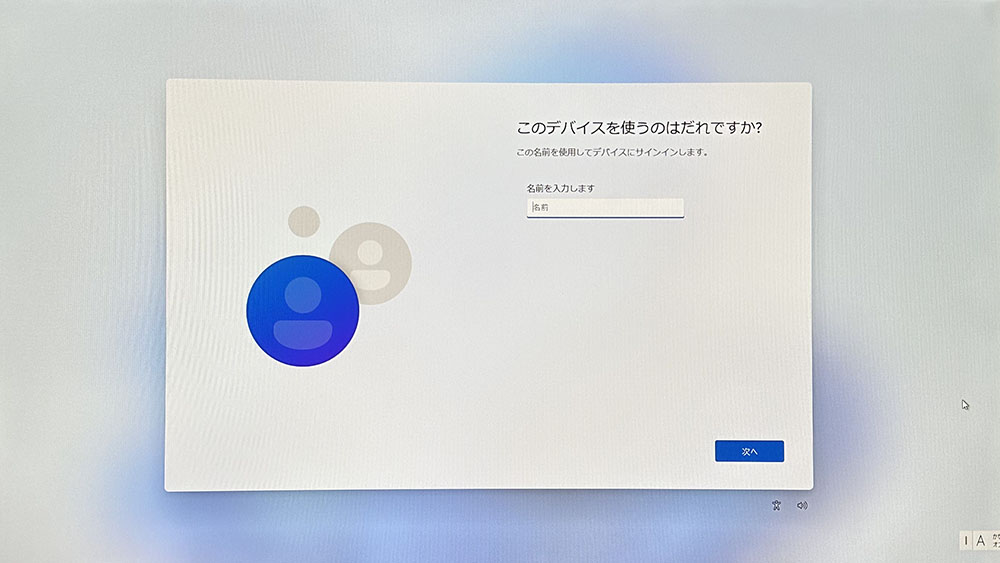

RefusでインストールUSBを作成。その際、ローカルアカウントでのセットアップオプションをチェックしておく。そうすればMicrosoftアカウントの登録をパスしてインストールできる筈だ。

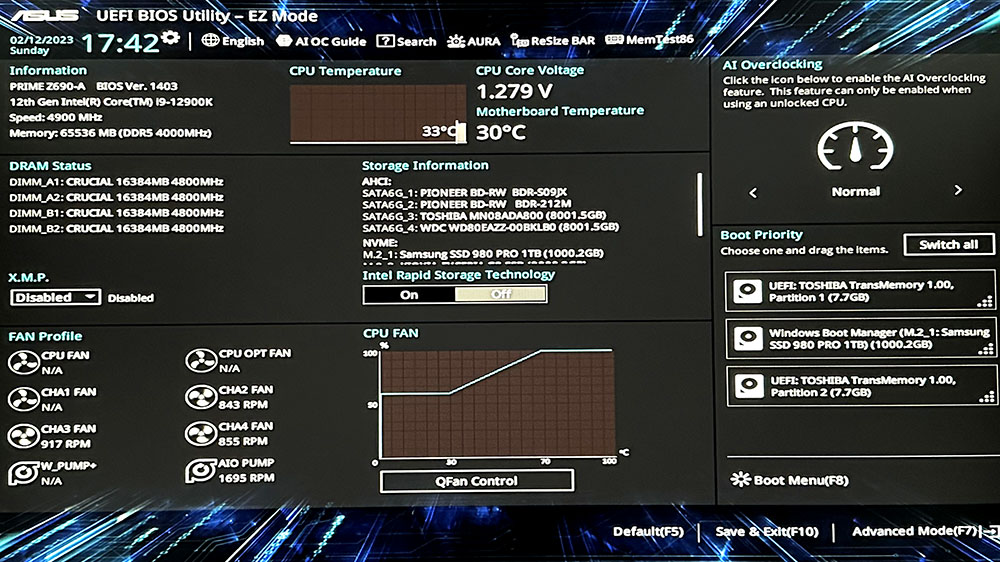

UEFIセットアップで起動ドライブをUSBメモリにして、ブートアップ。

インストールが進むが、MSアカウントの登録をパスできない。ドメイン参加でのインストールなら進めそうだが、一旦はローカルアカウントでセットアップしたい。

以前サブPCで試した、途中でコマンドラインを出してバイパスするやり方を試そうかとしたが、それもうまくいかない。

改めて、LANケーブルを外してセットアップを開始したら、ローカルアカウントでのセットアップが実行できた。LANがインターネットに接続しているといずれの場合もうまくいかないようだ。

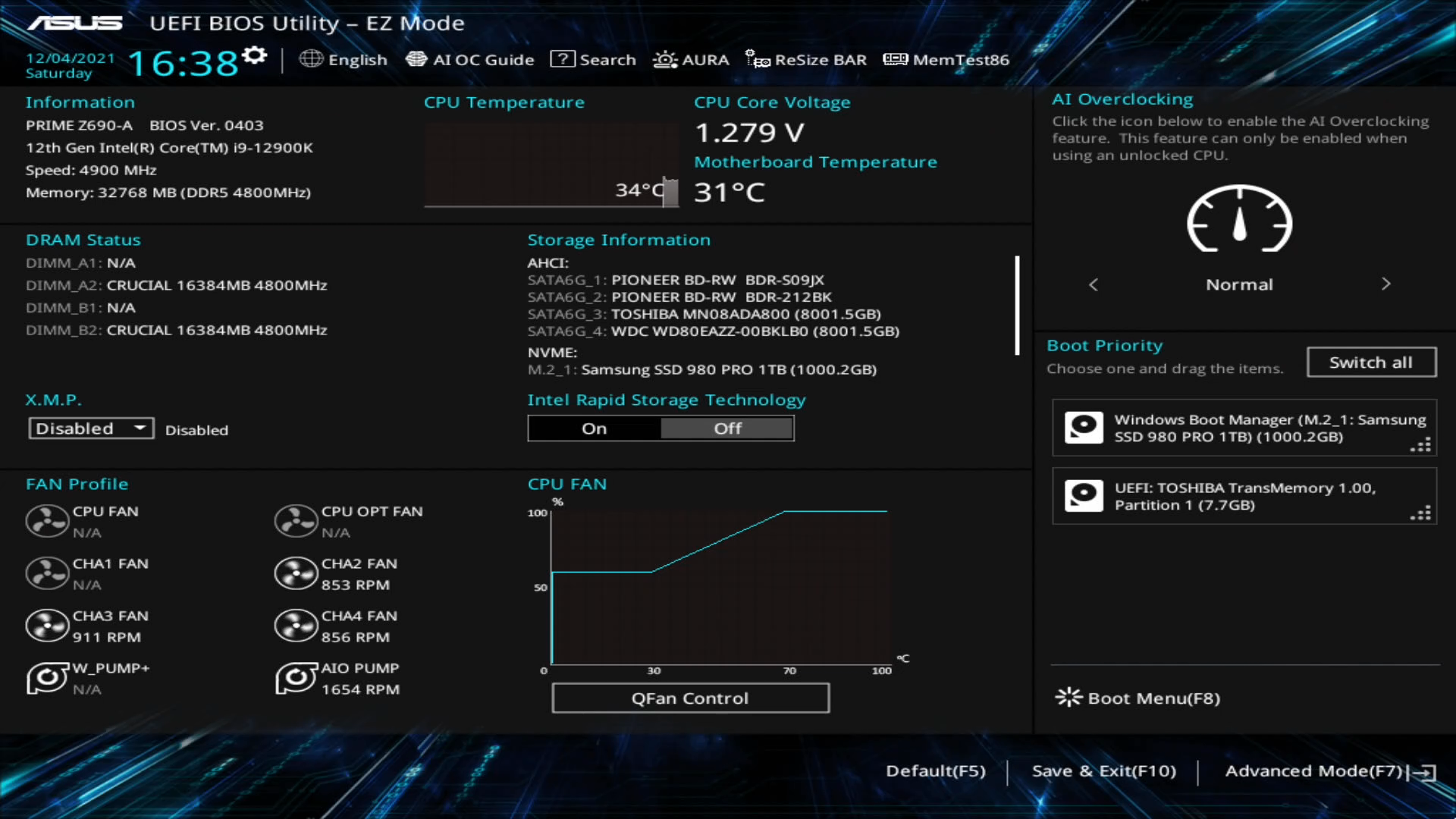

インストールが完了したので、良い機会なのでBIOSの更新を行う。

BIOSの更新で設定は初期化されるので、いくつかの設定を再度施す。

PL1/PL2の設定を180/180Wにして、CPU FANのMONITORを無視の設定にする。

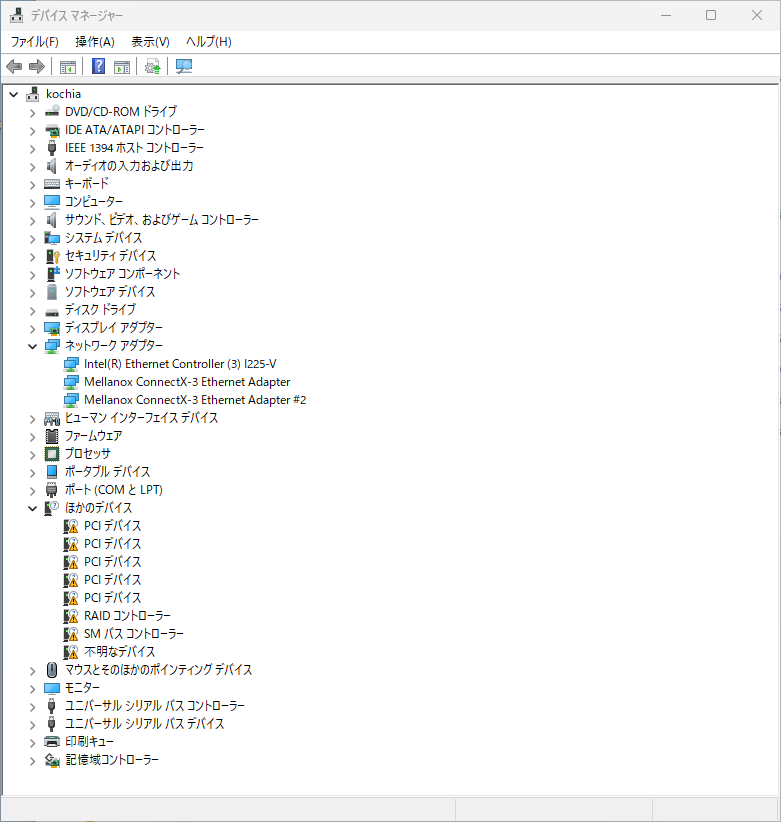

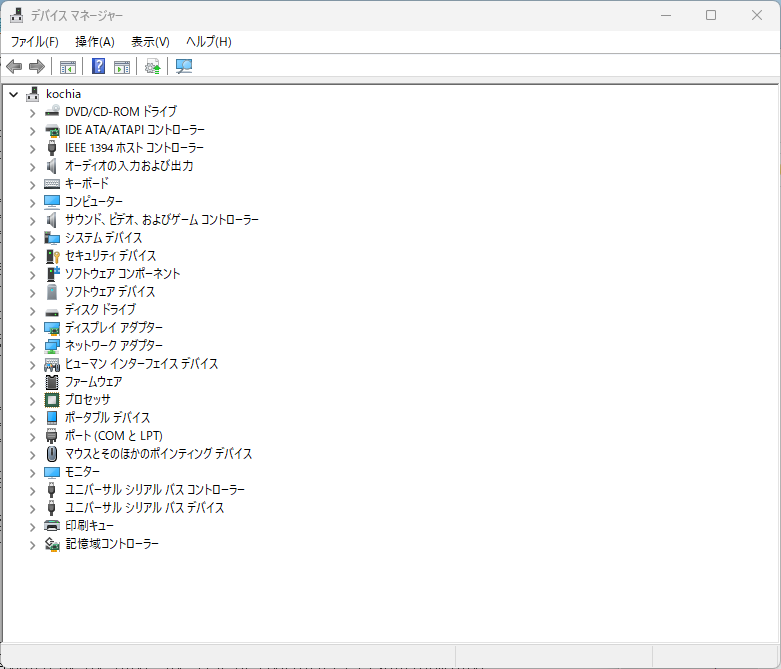

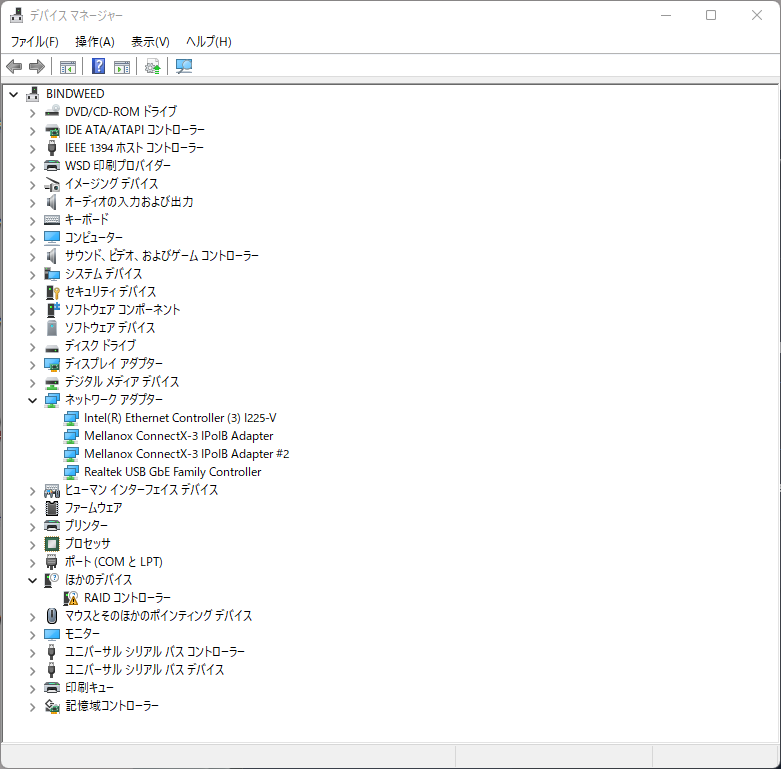

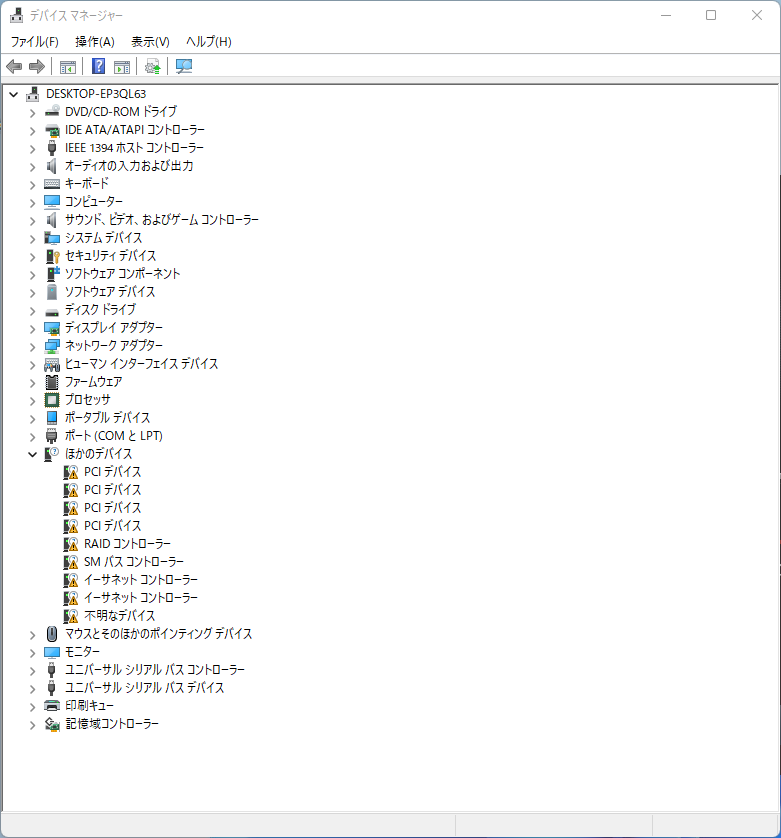

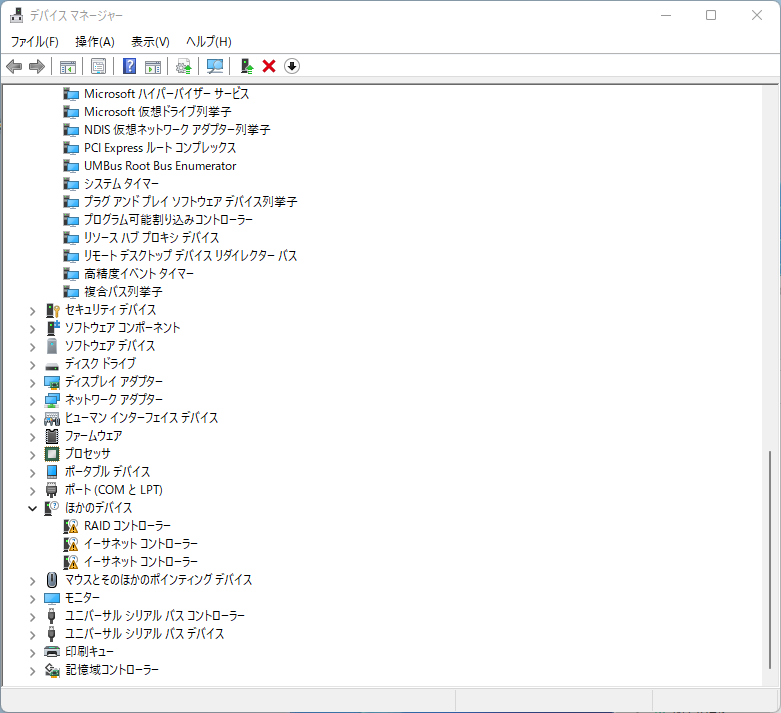

続いてドライバ類のインストールを行って、不明なデバイスを消し込む。

前回の記録に残っていたが、以下の4つをインストールする必要がある。

ちみに当初、SIOをインストールせずにいたら、一つだけ不明なデバイスが残ってしまった。Webで調べると、Intel Smart Connect Technologyを無効にすれば消える・・という情報が見つかったが、そのような設定は存在せず。結局、以前の記録を元に、SIO Driverをインストールしたら綺麗になった。

インストール必要なドライバを以下の4つ。

Intel Chipset Driver

Intel Management Engine Interface

Intel Rapid Storage Technology Driver

Intel SerialIO Driver

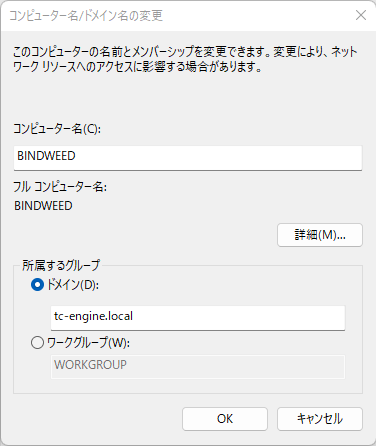

そしてドメイン参加。LANのプロパティでIPv6を無効にして、DNSをドメインコントローラのアドレスに変更したら、問題なく参加できた。

ドメインログオン後は、各種ソフトウェアのインストールや、設定を行う。

・Logicool Option

勝手に降ってくる。

・Edgeの設定

検索エンジン、ホームページの設定を行う。

・DVDfab

事前の環境で認証解除済で、再度認証を行う。直前にパスワードを変更していたので、新しいパスワードで認証を行う。

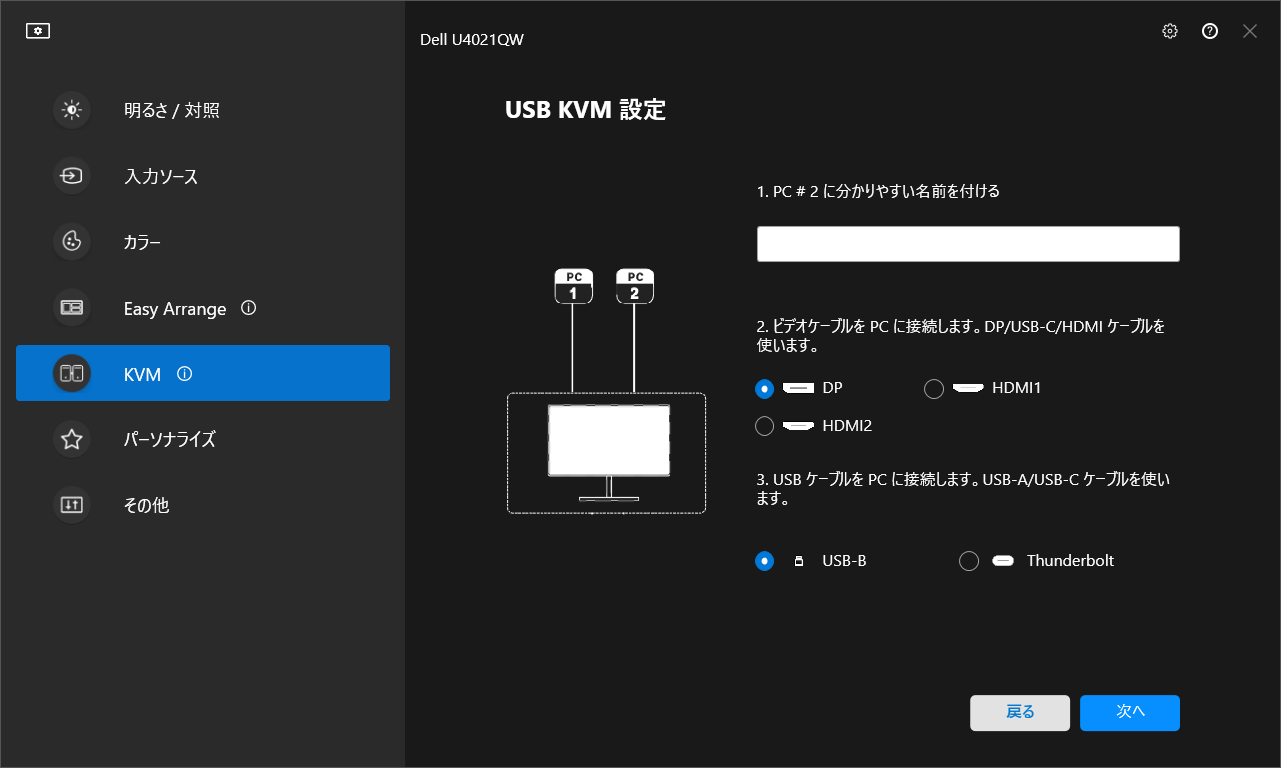

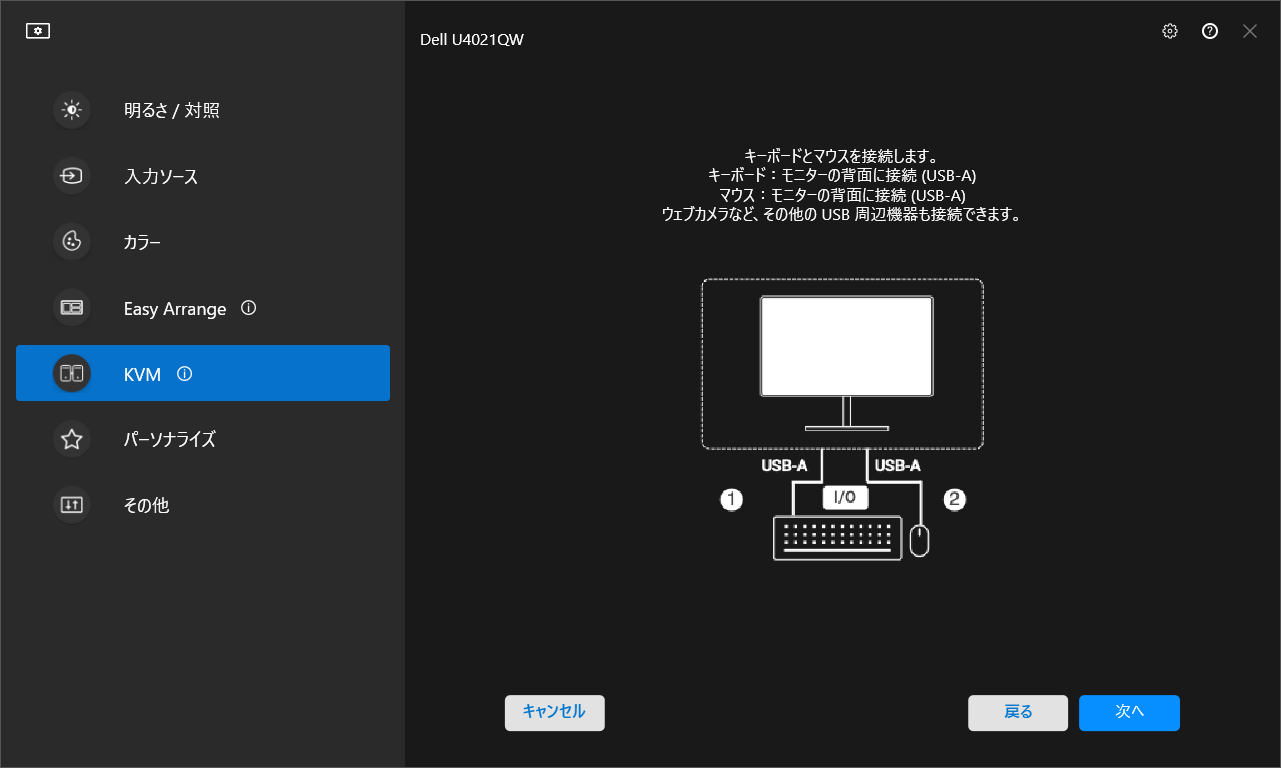

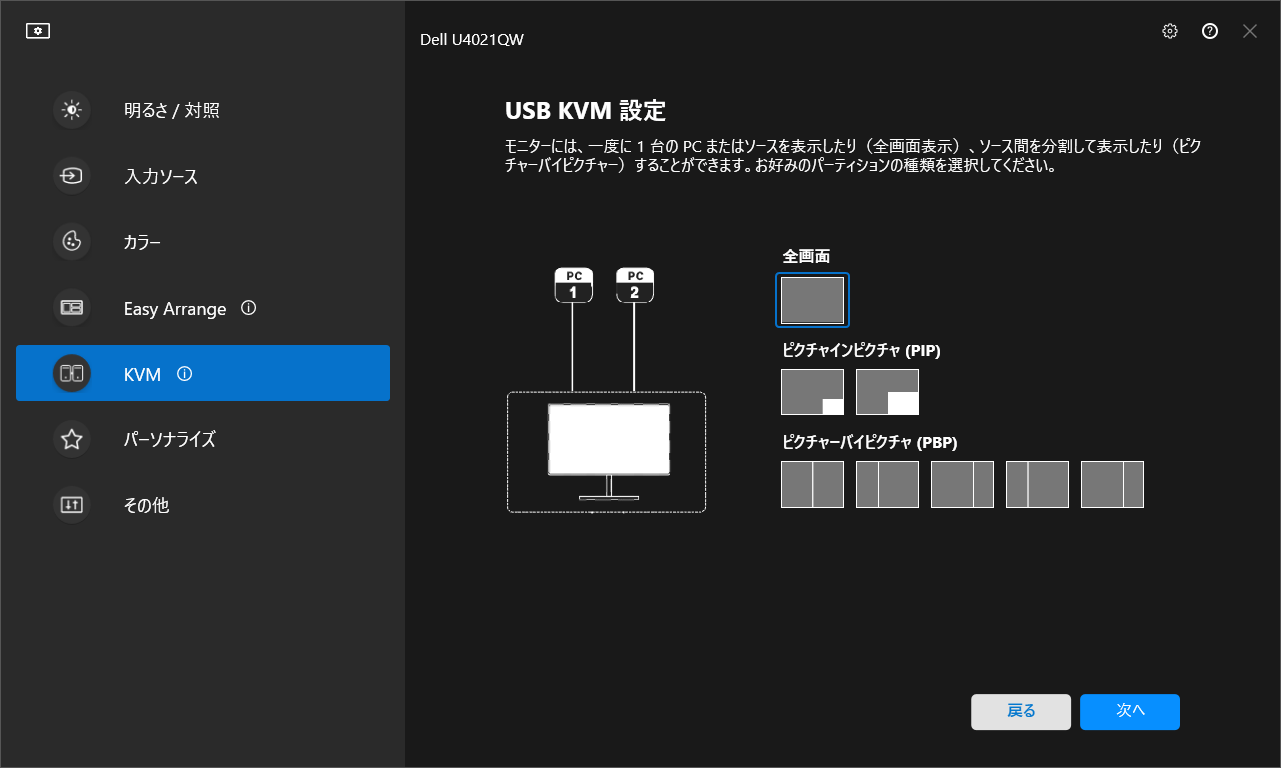

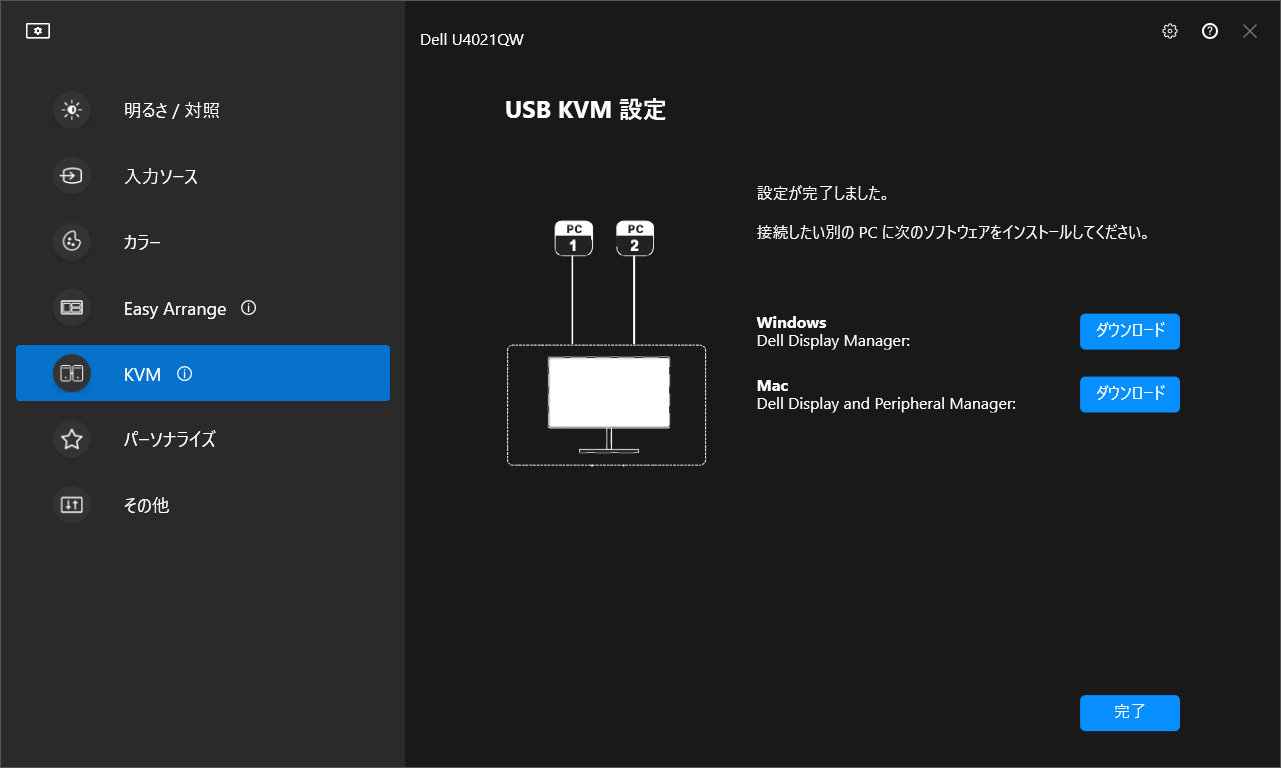

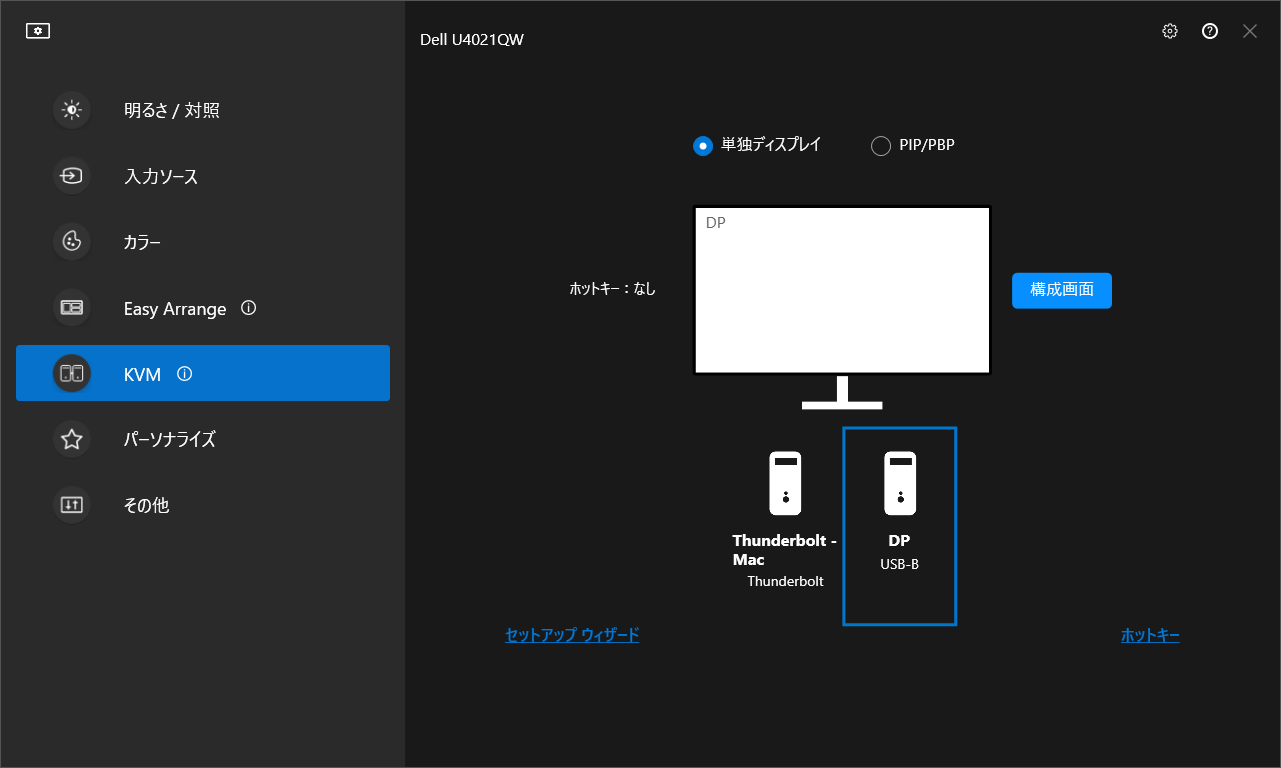

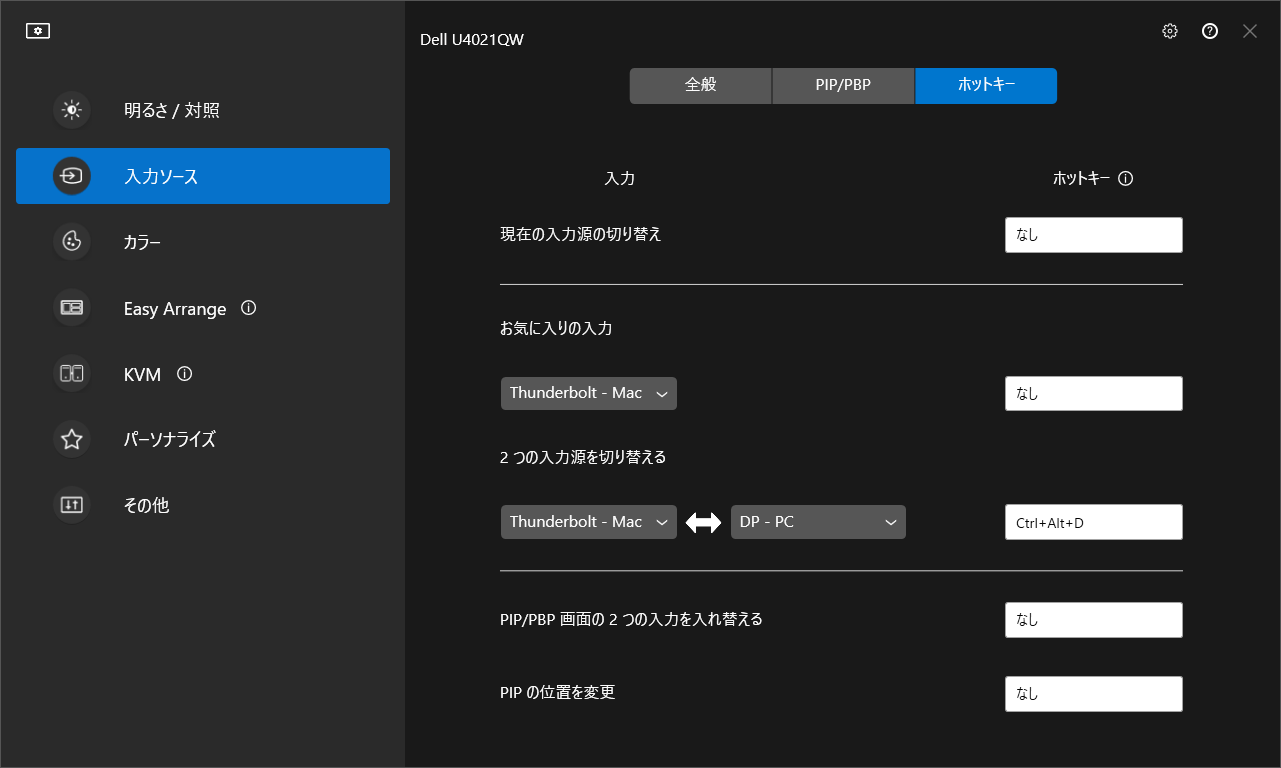

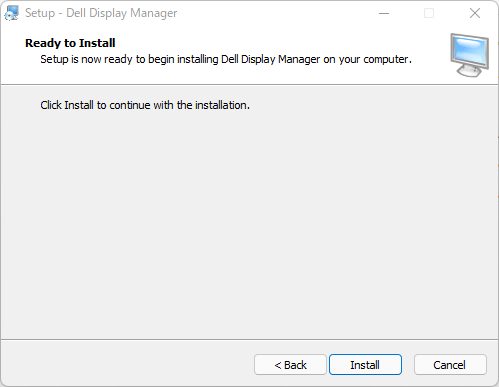

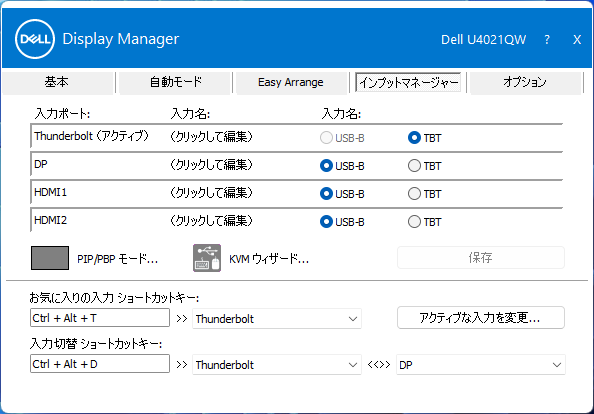

・Dell Display Manager

今年に入って、Newバージョンがリリースされ、Macにも対応していた。UIがWindows 11寄りのものに変更になっていた。

KVMの設定を行い、ホットキーも設定する。

・TMPGEnc Video Mastering Works

インストールして、シリアル番号を登録。

・Microsoftストアアプリ

Microsoftアカウントでサインインして、HEVCとMPEG-2の機能拡張をインストールする。

・PowerDVD

最新のVer22をインストール。

・圧縮・解凍アプリ

LHAPlusと7zipをインストールする。

・Adobe Master Collection

事前に前環境で認証解除済みで、あらためて認証を行い、PhotoshopとIllustratorをインストールする。

・dbPowerAMP

昨年、R20XXのバージョン形態に変わり、2年間サポートに変更になった。(今まで15年無償アップデートだったとのことだが、そうだったか??)

形態変更前の最後のバージョン、17.7をインストール。

・NVIDIA

最新グラフィックドライバーをインストール。

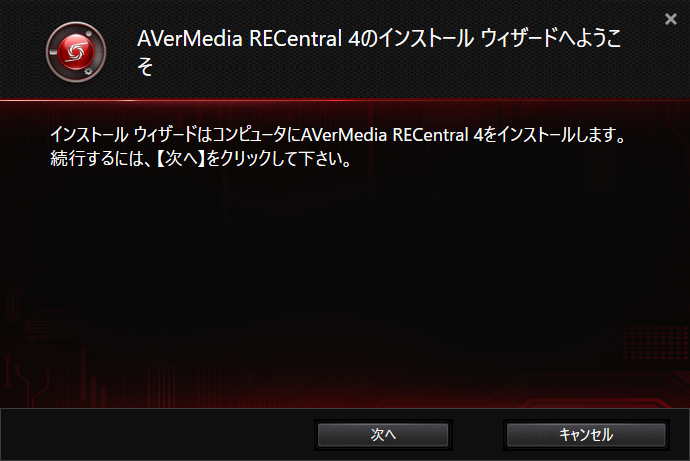

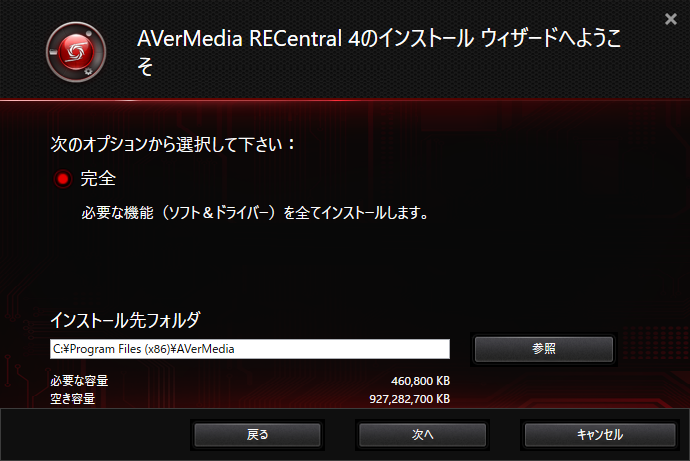

・AVerMedia

USBキャプチャ用の、RECCentralをインストール。

・B's Recorder

SOURCENEXTの常駐アプリが入るので嫌なのだが、サブスク版の最新Ver18をインストール。

・その他フリーソフト

VLC、Mp3Tagsをインストール。

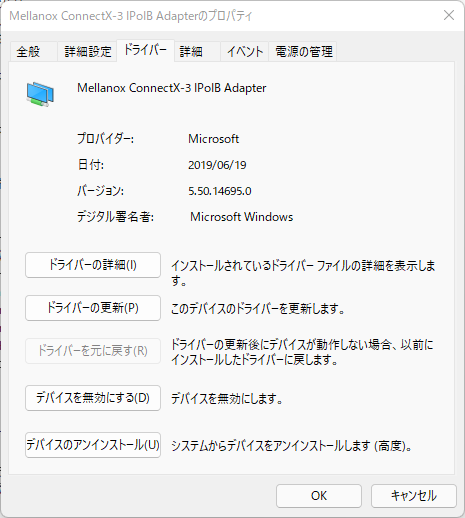

・Mellanox WinOFドライバ

インボックスのドライバだと、二番目のリンクが正常に動作しない。前回同様、NVIDIAのサイトにある、WinOFドライバをインストールすると落ち着いた。

・A's Video Converter

フリーの変換ソフト。インストーラは使わず、前環境のローカルexeで使用。設定はAppData内にもあるので、バックアップファイルをコピーする。

・Windowsのライセンス認証

以前の環境は11 Pro for Workstationだと思っていて、インストールもその指定で行っていたのだが、認証キーを探すと、Workstation版はない。MSDNのサイトや、過去のキーの履歴を見ると、10の時はWorkstation版のキーを提供していたようだが、11から無くなったようだ。

仕方ないので、11 Enterprose版のキーを使用して、認証を行う。

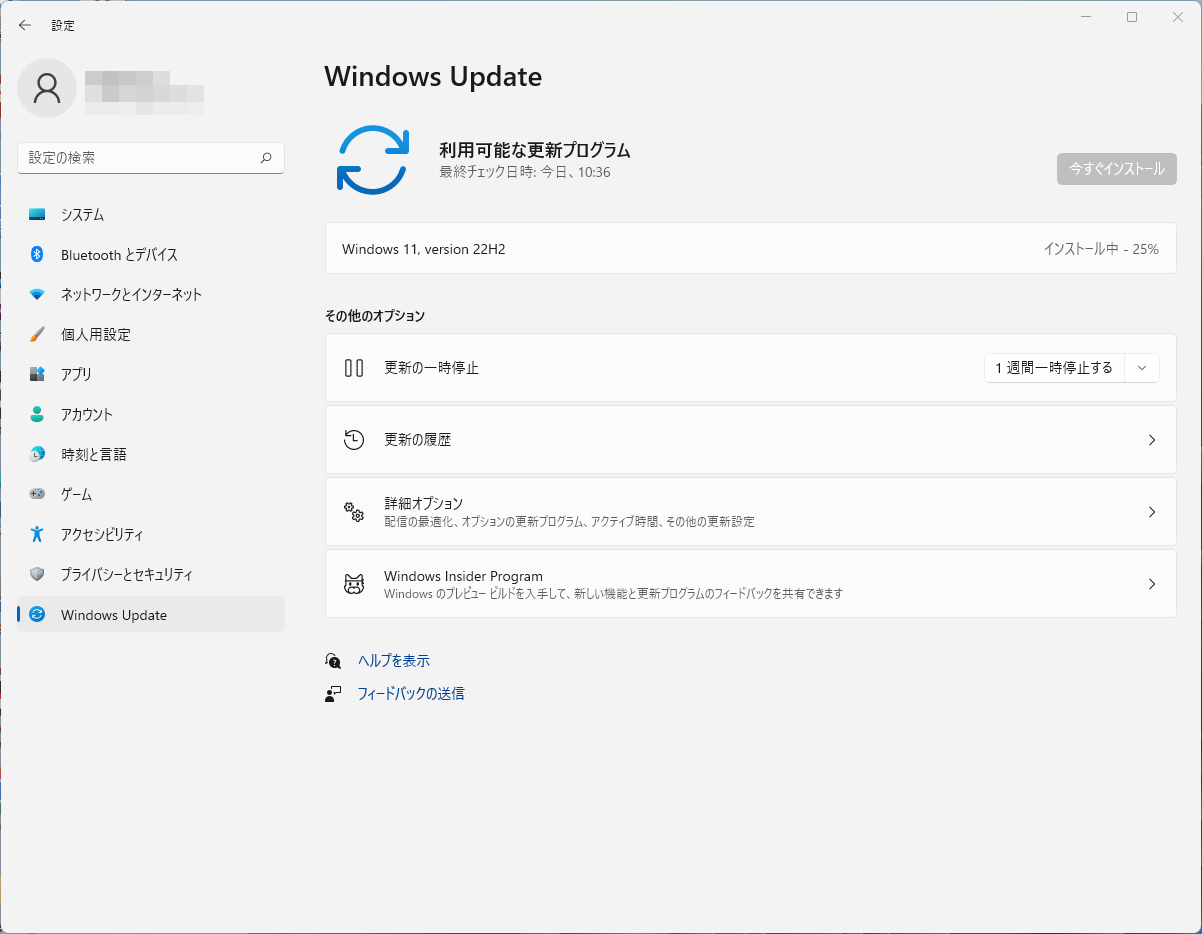

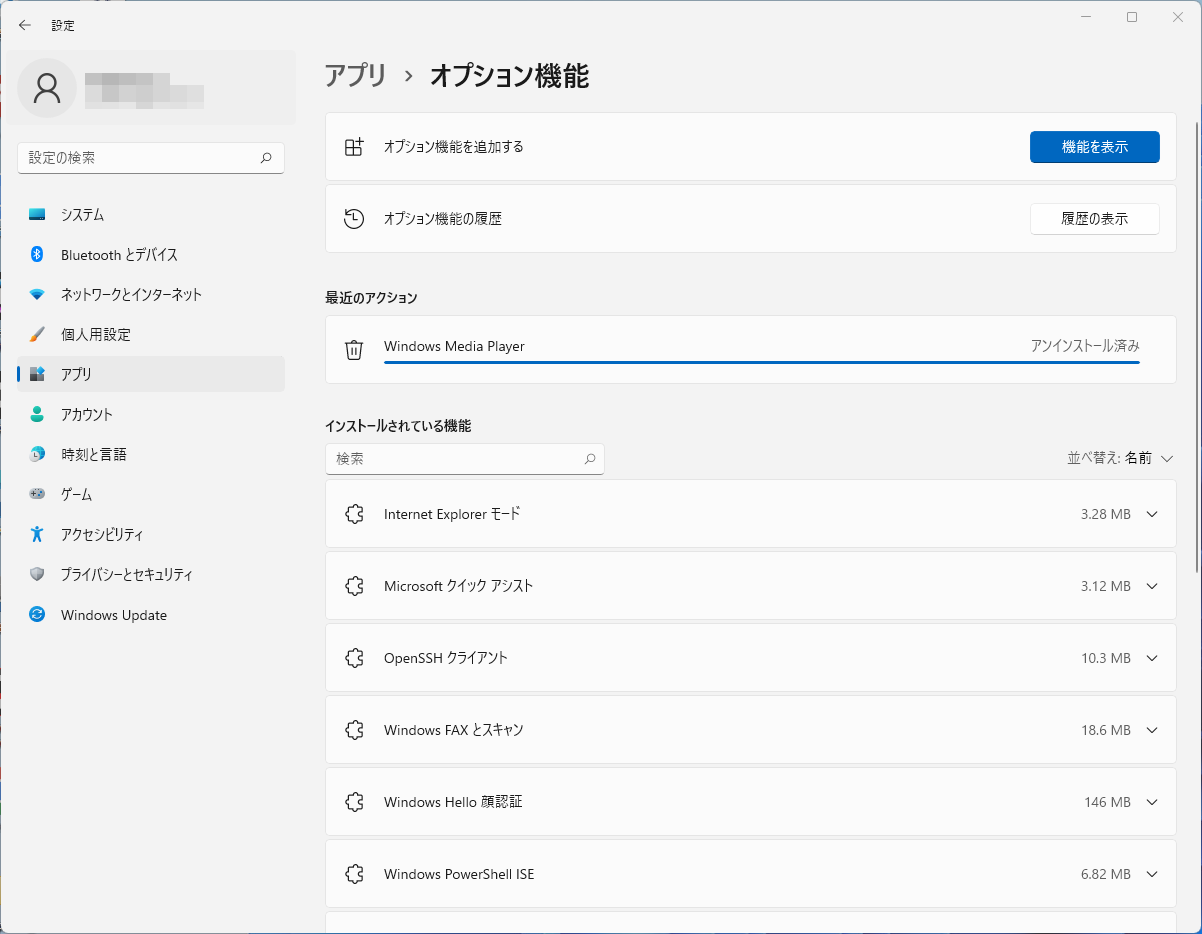

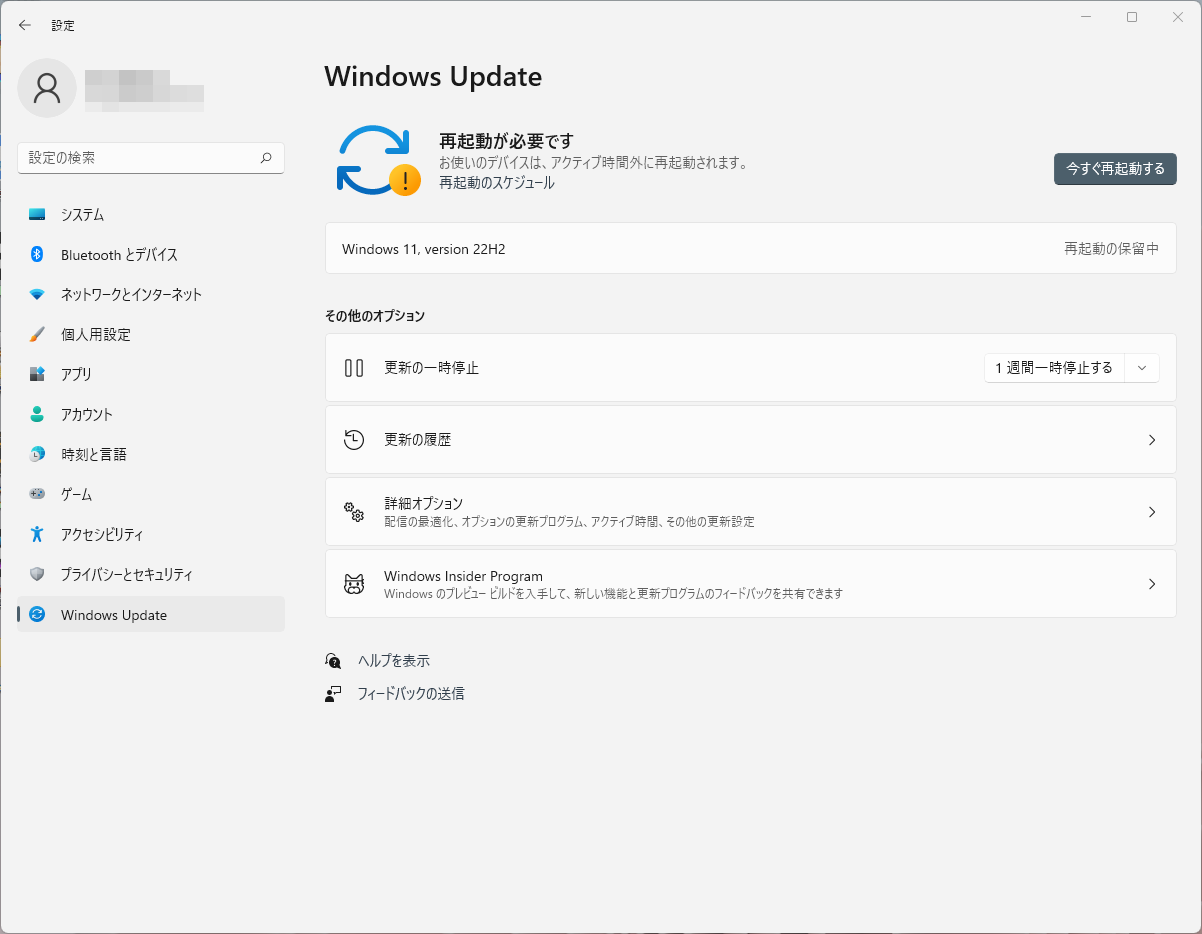

先月、メインPCの22H2へのアップデートに失敗した話をした。アップデートリンク自体が消失してアップデートができなくなったのだが、一月以上経って、新しいWindows Updateが降りてきたためか、再びアップデートリンクが復活した。

再度、22H2へのアップデートを試してみるが、状況は同じ。

今回はその過程で何が起こっているのか視認したが、アップデートの最終段でBSoDが発生して、ロールバックしていることが分かった。

エラーコードは、[INVALID_DATA_ACCESS_TRAP]となっていて、Webで調べると、Windows 11のアップデートが生じることのあるコードのようだ。

いくつかの解決策が提示されており、全てのペリフェラルを切り離せとか、chkdskをかけろとか、デバイスドライバを更新しろとか、書かれている。その中で簡単かつ効果のありそうに思えた、Windows Media Playerをアンインストールする、というのを試してみる。

アンインストール後、22H2へのアップデートを仕掛け、放置。就寝して、翌朝みたら、相変わらずロールバックされていた。これは、クリーンインストールをしないとどうにもならないのかもしれない。

アプリもたくさんインストールされてて、タスクや設定も色々施しているので、クリーンインストールは面倒だな・・。

仮想基盤更新&新ドメイン構築の一環で、ローカルアカウントでのセットアップのままドメインに参加せずに放置状態だったPCのドメイン参加を行う。

まずはメインPCのOSを、Windows 11 22H2にアップデートする。設定のWindows Updateを開くと、22H2へのアップデートリンクがあるので、ダウンロード&インストールを実行。

順当に進み、再起動するが、何時まで経っても起動してこない。プログレス画面を見ると、何やらロールバックしているよう。

再起動してログインしてみたら、バージョンはアップデート前の21H2のままだった。

その後、22H2へのアップデートリンクも消えてしまった。

調べると、このような事例は巷であるようで、何でもセーフガードホールドといって、何らかのデバイスへの影響を回避するため、アップデートがキャンセルされてしまったようなのだ。

こうなると、いつの日かまた、Windows Updateにアップデートリンクが出現するまで待つしかない。まあ特に、22H2の機能が必要なわけでもないので、ここは諦めることとする。

続いてサブPC。こちらも、22H2へのアップデートリンクは表示されていた。アップデートをトライすると、こちらはあっさりと成功。22H2へアップデートされた。

ただ、見た目からは何が変わったのか分からない。

アップデートに失敗したメインPCだが、ドメイン参加は行っておくことにする。

IPv6が有効だと、相変わらずドメイン参加に失敗するので、設定を無効にし、ドメイン参加。

無事にメインPCがドメインに加わった。メインPCを構築して1年。ずーっとローカル運用を余儀なくされてきたが、ようやくドメインに参加することができた・・。長かった・・。

余談だが、常用しているアプリの中の、DVDfabは、ユーザープロファイルごとにライセンスを管理しているのか、ドメイン参加したらライセンス認証をきいてきた。

一旦、ローカルログオンをやり直し、そこで認証を解除。ドメインログオン状態で再度認証を行った。面倒くさいな・・。

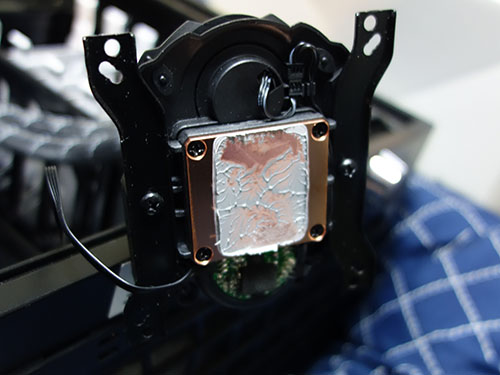

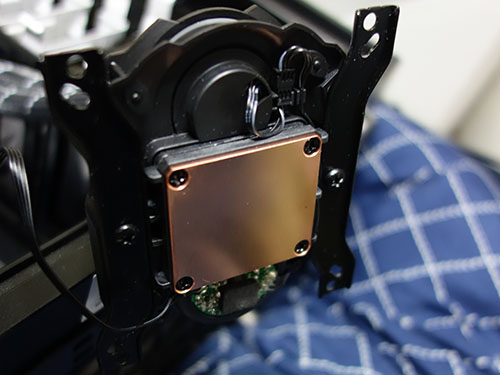

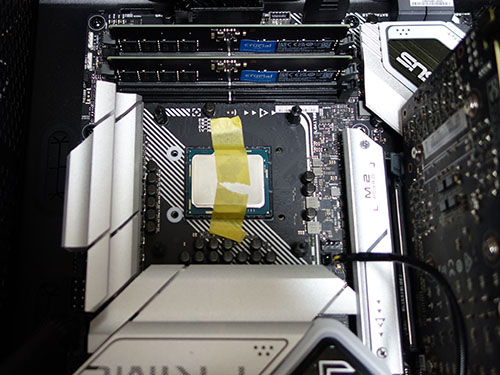

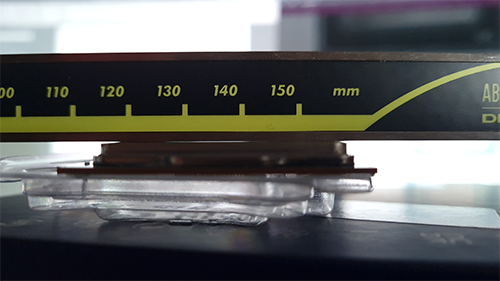

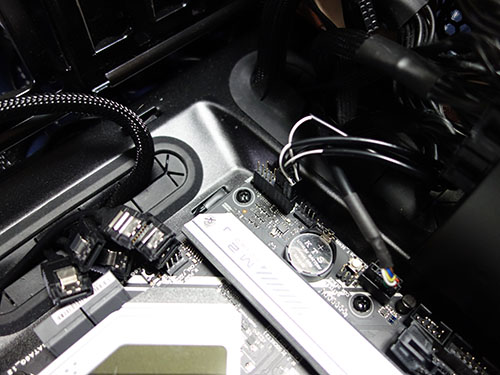

前回、Alder LakeのILM(Independent Loading Mechanism )のCPU固定カバーの圧が強すぎて、CPUのヒートスプレッダが歪んでしまう問題について記述した。

その回避策である、リテンション機構へのワッシャーの挿入を試してみることにする。

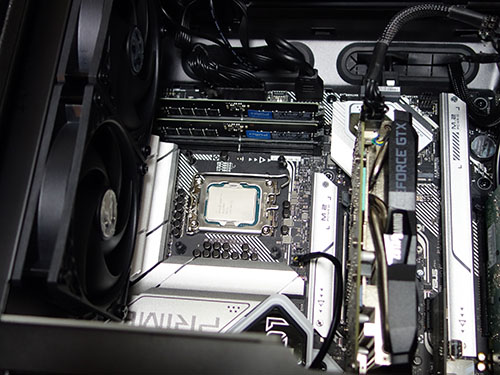

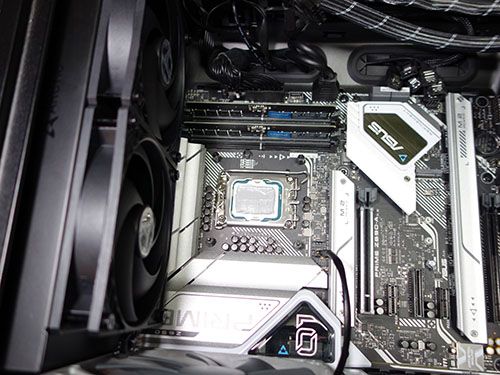

まず、PCの解体を始める。当初、板をケースから外すつもりでいたが、そこまでせずとも作業ができそうだ。AIOクーラーを外した状態で、各種カードやマザーはケースに固定したまま、作業することにする。

事前にワッシャーは4種類用意してある。樹脂系はテフロン、ポリカ、ナイロンの3種類。それに、ステンレスを、近所のホームセンターで追加購入して4種類となった。

どれを取り付けるかは、ILMの構造を実際に確認した上で判断することにした。当初、導電性のあるワッシャーは危ない、みたいな風評もあったが、ILM自体が金属なので、ワッシャーも金属で問題ない筈だ。

まずは、AIOクーラーの水枕を外す。グリスに歪による塗りむらがあるかな・・と確認するが、はっきりと分からない。かなり粘性の高い状態になっている。アルコールでグリスを除去して、クーラーのラジエータも外す。

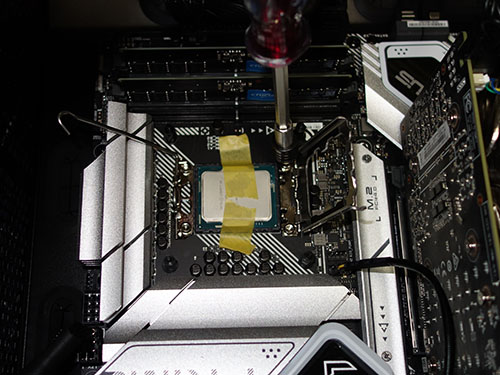

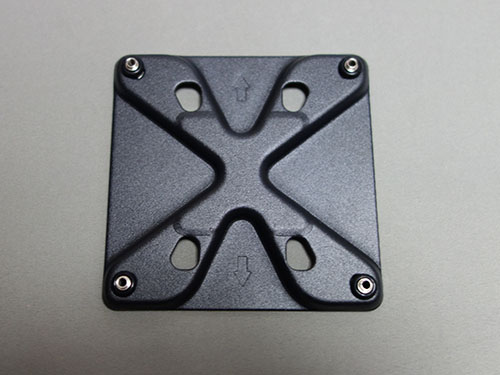

次はいよいよILMの解体。レバーを解除し、念のためにCPUをマスキングテープで固定。T20のトルクスドライバーで、固定ネジを外す。事前に聞いていた通り、このネジは結構緩い。4本を外して、ILMを除去する。

ここで、AIOクーラーのバックプレートの取り付けに問題がないか、一旦固定ネジを外して確認。特に問題は見受けられない。

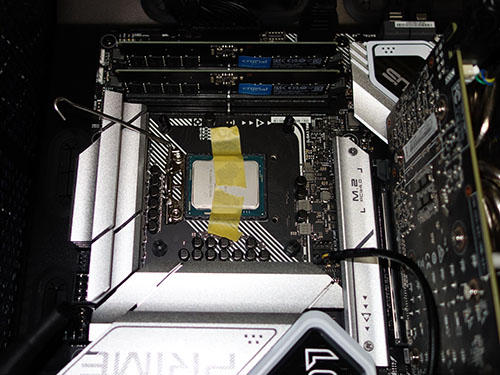

いよいよ露出した4つのネジ穴にワッシャーを配置するのだが、ここで4種類の中から何を選ぶか熟考。当初、ステンレスにするつもりでいたが、マザーボード剥き出しのところにワッシャーを置くので、気持ち的に金属は嫌だな・・という思いが込み上げ、テフロンを選択した。テフロンはちょっと強度が弱いが、ネジのトルクは控えめにするつもりだし、機構的にワッシャー自体には圧は掛からない筈なので、問題ないだろう。

ワッシャーを配置して、ILMを装着。T20トルクスで固定する。マスキングテープを除去して、CPU固定カバーを下ろす。ワッシャー挿入前よりも、若干掛かるテンションは弱くなっているように思える。

再びグリスを塗布して、AIOクーラーの水枕を固定。水枕がVRMと干渉して浮いたりしていないか確認したが、問題はないようだ。ラジエーターも再装着して、作業は完了した。

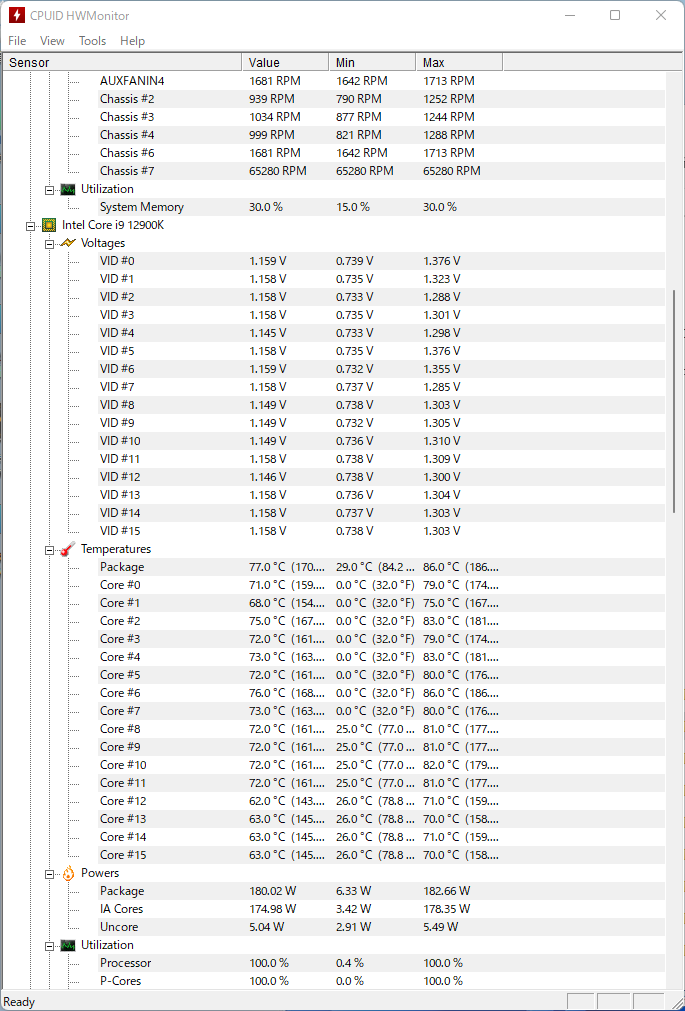

PCを起動して、UEFIセットアップを呼び出す。CPU温度と電力に対する抑止設定を解除して、AUTOにする。

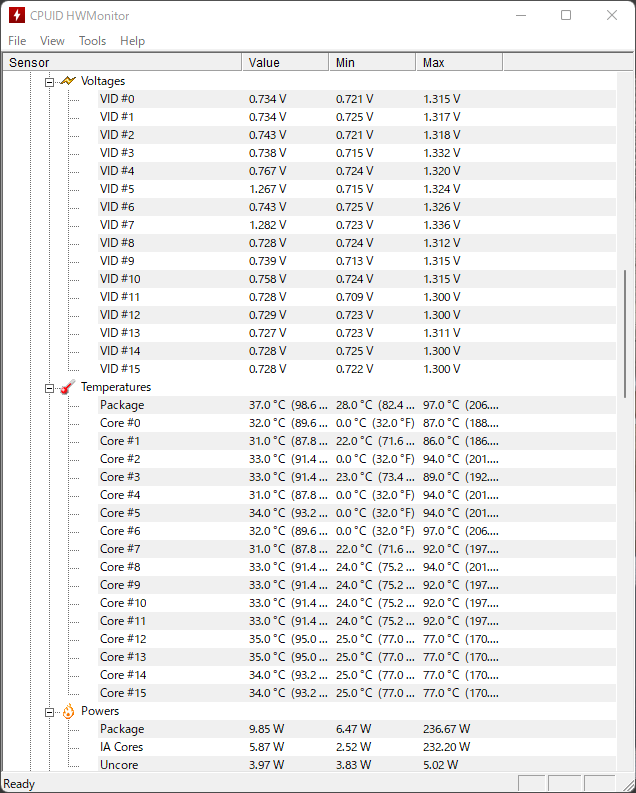

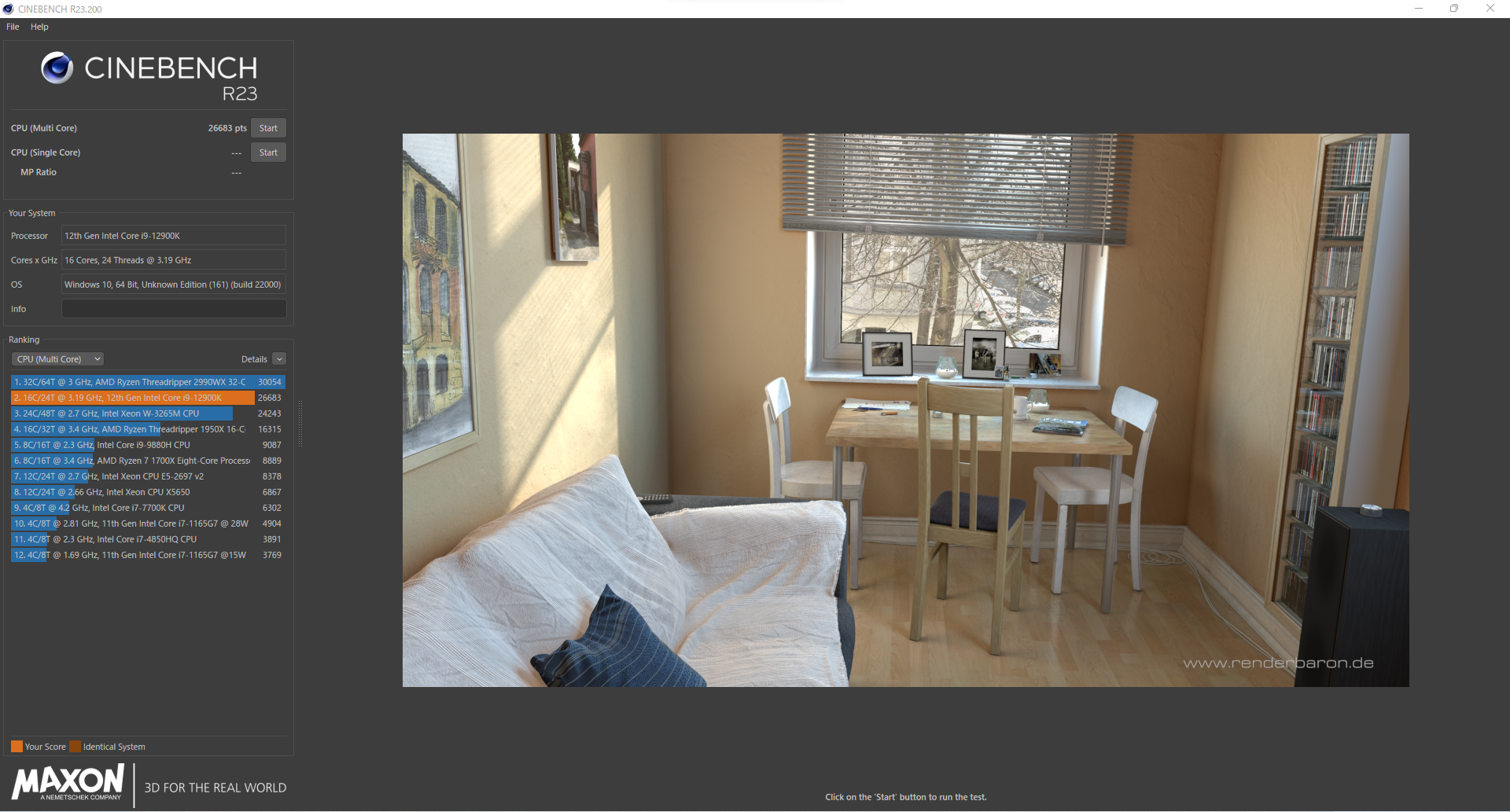

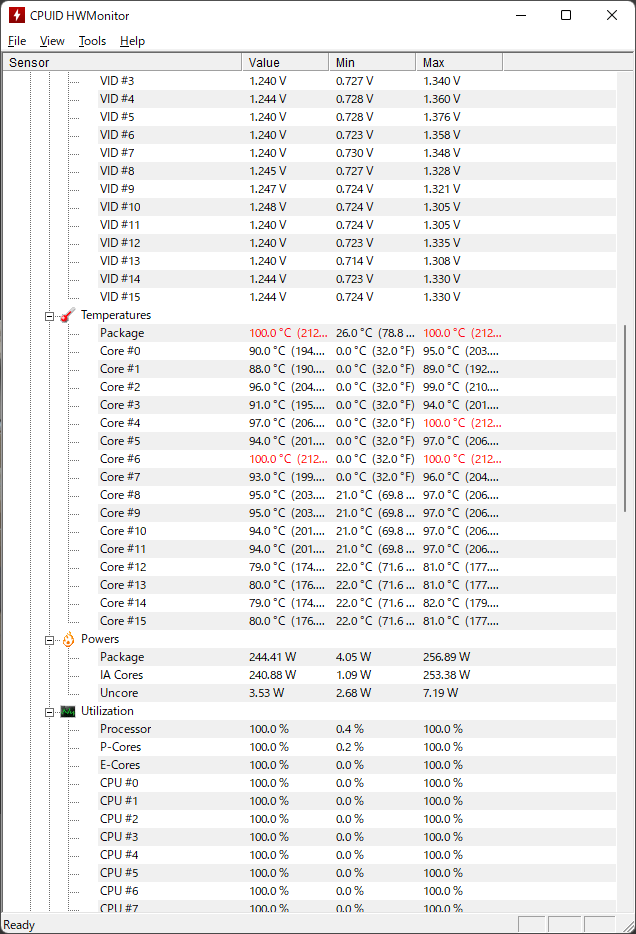

Windowsを起動して、CINEBENCHを起動。HWMonitorも起動して、動作中のCPU温度を計測。

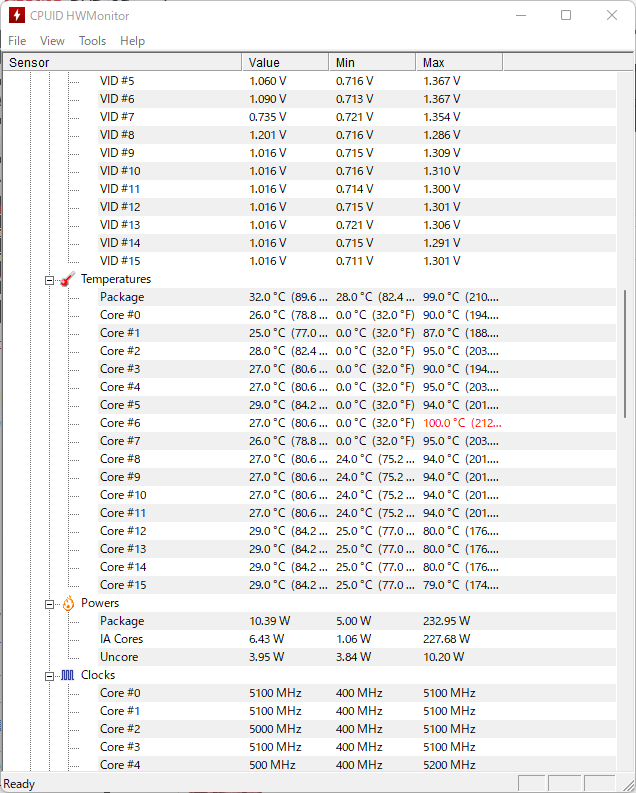

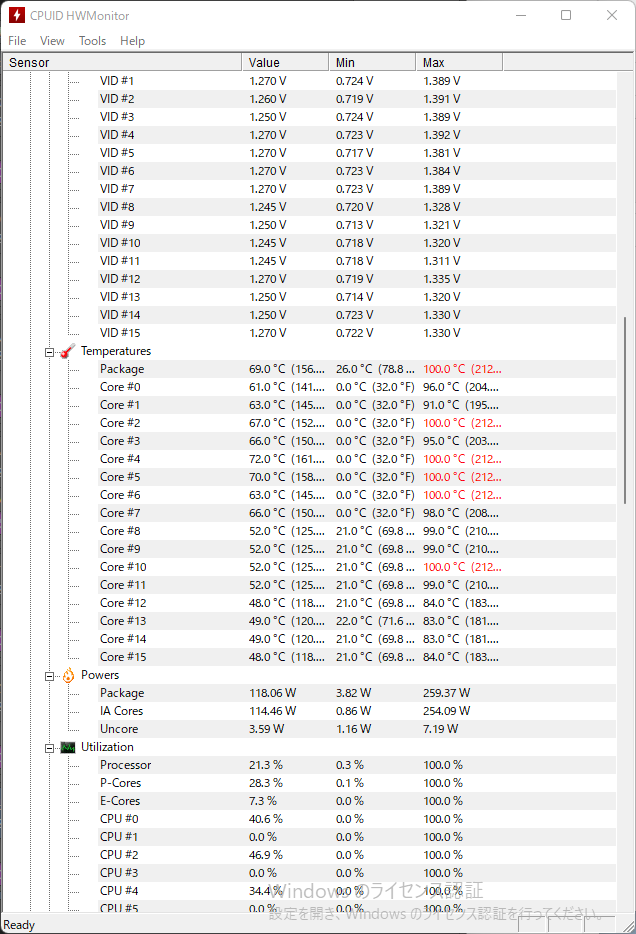

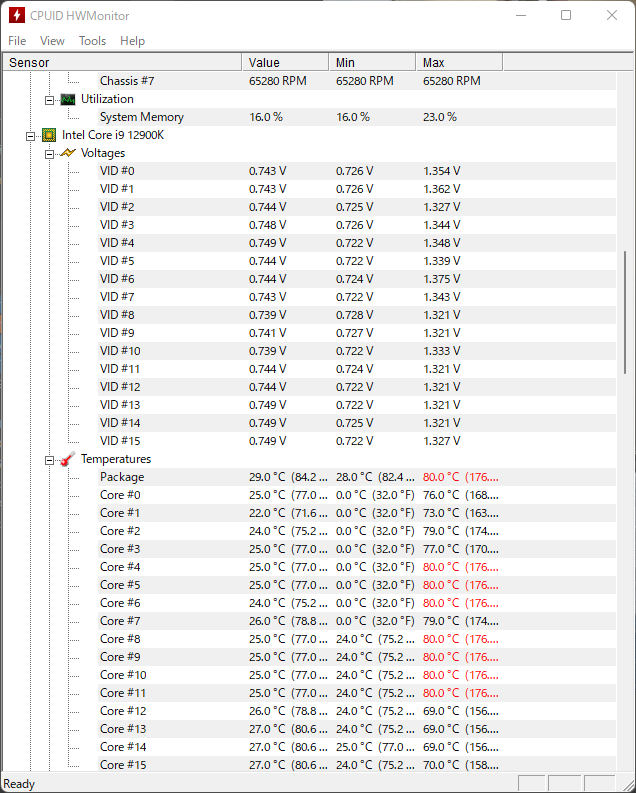

ワッシャー挿入後の、CINEBENCH実行後の温度

ワッシャー挿入前

結果は、それなりに温度はいったが、最大の温度は97度と、ワッシャー挿入前の100度超えには至らなかった。全コアの温度を見ても、総じて対策前よりも5度程度、温度が下がっている。これはワッシャー効果があったとしか思えない。

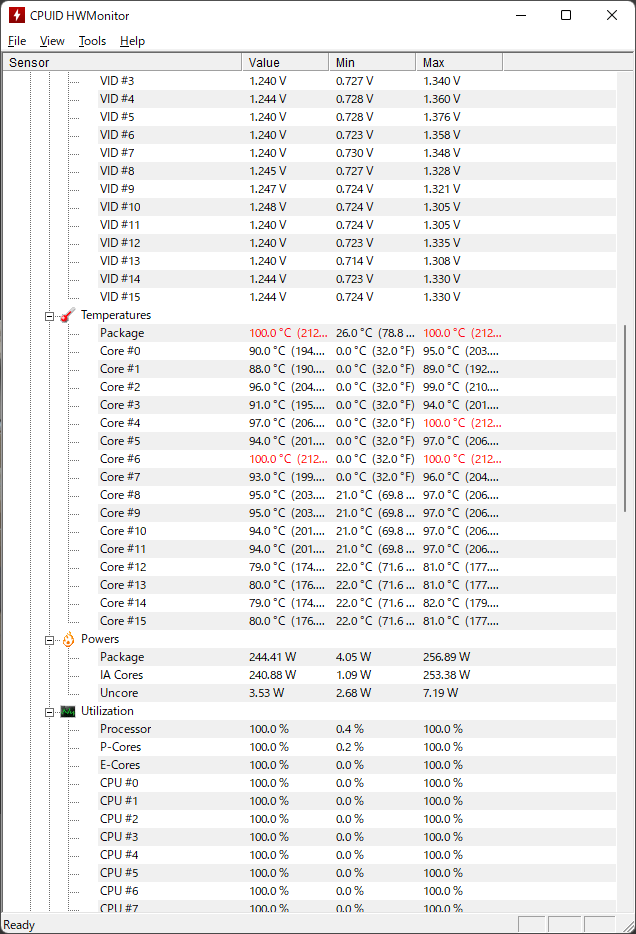

ワッシャー挿入後の、TMPGEnc実行後の温度

ワッシャー挿入前

TMPGEncでの4本のH.265同時エンコードも試した。こちらは、残念ながら1コアのみ、100度に到達したが、パッケージやその他のコアは100度未満。ここでも、ワッシャー挿入の効果が確認できた。

しかし、簡易水冷クーラーにしては、温度が高すぎる・・という感じは否めない。取り付けには問題なさそうなので、個体の問題なのか、この製品ではこんな温度が限界なのか・・何とも言えない。280mmのラジエーターの製品に交換すれば温度は下がるのだろうけど、5インチベイが一つ塞がるようなので、やはり止めておきたい。巨大な空冷クーラーも扱いにくいし、温度&電力リミットを設けて、このままで常用かな・・と思っている。まあ、リミット解除で100度を超えなくなったので、最低限のレベルクリアで、良しとしたい。

簡易水冷のリキフリを使用したのだが、イマイチ冷えの悪い自分環境。モヤモヤが残っていたら、海外から衝撃の情報が。

Alder Lakeで採用しているLGA1700は、ソケットのリテンション圧で、CPUのヒートスプレッダ(IHS)が凹状に歪んで、クーラーとの接触が悪くなる、というのだ。

igor_alder.png

対策としては、ソケットリテンションを固定するネジを外し、間に1mmのM4ワッシャーを挿入して、リテンション圧を下げる、という原始的なもの。でも、5度くらいCPU温度が下がったという報告が掲載されている。

ソケットパーツにはfoxconn製とLotes製があり、その違いもあるのでは、とか、マザー自体によって違いがある、とか、色々な情報が錯綜。そもそもこのような事例はごく稀ではないか・・という憶測も流れたが、あちこちから同様のレビューや検証結果が報告され、多かれ少なかれ、圧によるヒートスプレッダへの圧迫がある事は間違い無さそうな情勢になってきた。

また、CPUクーラーの接触面は、凸状になっているもの、平面になっているもの、製品によってまちまちで、その形状によって冷却結果に大きな差異が出ることもわかってきた。空冷の定番、Noctua D15のベースプレートは平面なので、凹状に歪んだヒートスプレッダとの接触が悪く、冷えないようだ。自分の使ってるリキフリの簡易水冷も、レビュー写真などを見る限りはベースプレートは平面のように思える。

しかし、自分のところは、そもそもマザーデフォルトの240W Maxの状態でcinebenchで軽く100度に到達するので、リテンション圧だけの問題では無いように思えるのだが、いい機会なので、ワッシャーの挿入と、それに伴うクーラーの装着し直しにトライしてみることにした。

まずはワッシャーを用意する必要がある。

普通のステンレスのワッシャーならそこらに転がっているのだが、より安全を期して、絶縁素材のワッシャーを手配する事にした。

ソケットリテンションを固定するネジはトルクスのT20で、これは持っている。

モノタロウで調べると、PTFE(テフロン)、ナイロン、ポリカーボネートのワッシャーが入手できる。セラミックのワッシャーもあるが、1個600円とか馬鹿高いので除外した。

この3つの素材を比較すると、

耐熱性能は、PTFE>ポリカ>ナイロン

強度は、ポリカ>ナイロン>PTFE

のようだ。取り敢えず、3種類のM4、0.8mmのワッシャーを注文したが、ナイロンは耐熱性能が80-140度となっていて、100度に到達するCPU近傍で使用するのは微妙そうなので、使わないと思う。ポリカか、PTFEを使うことになりそうだ。

到着後、早ければ来週末にでも、このワッシャー挿入をトライしてみたい。

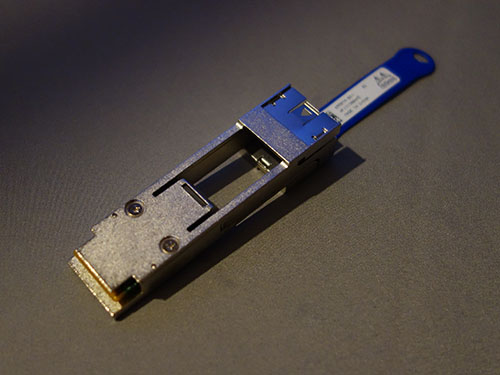

QSFP/SFP+ Adapter Kitが良好だったので、同じ出品者から、もう一つ同じものを落札。

空きのQSFPポートにも、ファイルサーバ直結のDACケーブルを接続してみる。

うまくいくかと思っていたが、二番目のポートがうまくリンクしない。Windows上のネットワークデバイスの表示を見ていると、リンクしてアダプタが出現したり、消失したり、を繰り返している。今回購入したアダプタの不良なのか・・と、新アダプタのみにして、接続するとリンクする。色々試した結果、2つ目の接続を追加すると、ダメになることが分かった。ケーブルを変えても、リンク先を変えても同じ結果だ。どうしたらいいのか・・。

Mellanox QSFP/SFP+ Adapter Kit 655874-B21 4,000円+送料210円@ヤフオク

Mellanox ConnectX-3 MCX311A-XCAT 4,528円@eBay

QSFP+防塵プラグストッパーカバー5個 680円+送料454円@eBay

SFPプラグストッパーカバー10個 307円+送料70円@eBay

QSFP/SFP+変換アダプタは、CX354AのQSFPポートに、10GのDACケーブルを接続するために購入。

これが問題なければ不要なのだが、SFP+なConnectX-3アダプタも、もう一枚手元に置いておきたいのと、1ポートモデル非常に安いので、購入。MCX311Aで、バックアップサーバに挿しているのと、同じモデルだ。

QSFPとSFP+用のプラグカバーも、埃防止用に購入しておいた。

注文していたConnectX-3がようやく到着した。11/30に発注して、12/17に手元に到着した。3週間弱かかったことになる。

Intel X710の代わりにPCIeスロットに実装し、起動。問題なく、デバイスマネージャで認識されている。ビルトインドライバが適用されている。余談だが、何故か、実装後の1回目の起動で、ネットワークに初めて接続された際に表示される、OneDriveなどの確認ウイザードが走った。

早速、DACケーブルを繋いでLANの動作確認をしようとしたが、ここで問題が発覚。DACケーブルのSFPコネクタが、ConnectXのポートに装着できない。SFPコネクタの方が小さいのだ・・。

よくよく考えれば当たり前のこと・・。今回剪定したConnectX-3、CX354Aは40GbEの、QSFP。FSPとは形状が違うのだ・・。勝手に、UTPのLANケーブルのように、上位互換性があるものと思い込んでいた。

何か、QSFPのポートにSFP+のDACケーブルを装着する方法がないのか・・と調べると、一つ判明する。QSPをSFP+に変換するアダプタがあるのだ。以前SFP+トランシーバをまとめ買いした、FS.comに、CVR-QSFP-SFP10Gという、Cisco向けのアダプタが掲載されている。カスタムオプションでMellanoxも選択でき、QAを確認すると、Mellanoxで動作したとの回答が記されていた。

購入しようとログインして、注文の直前まで進んだが、本体は6901円だが、税、送料、通関料を合算すると、10,594円にもなってしまう。流石にちょっと高く躊躇して、他に同等のものが売られていないか調べたら、ヤフオクで発見できた。

中古だが、Mellanoxの純正品が4,000円で複数個販売されている。これなら、十分安いでしょう。

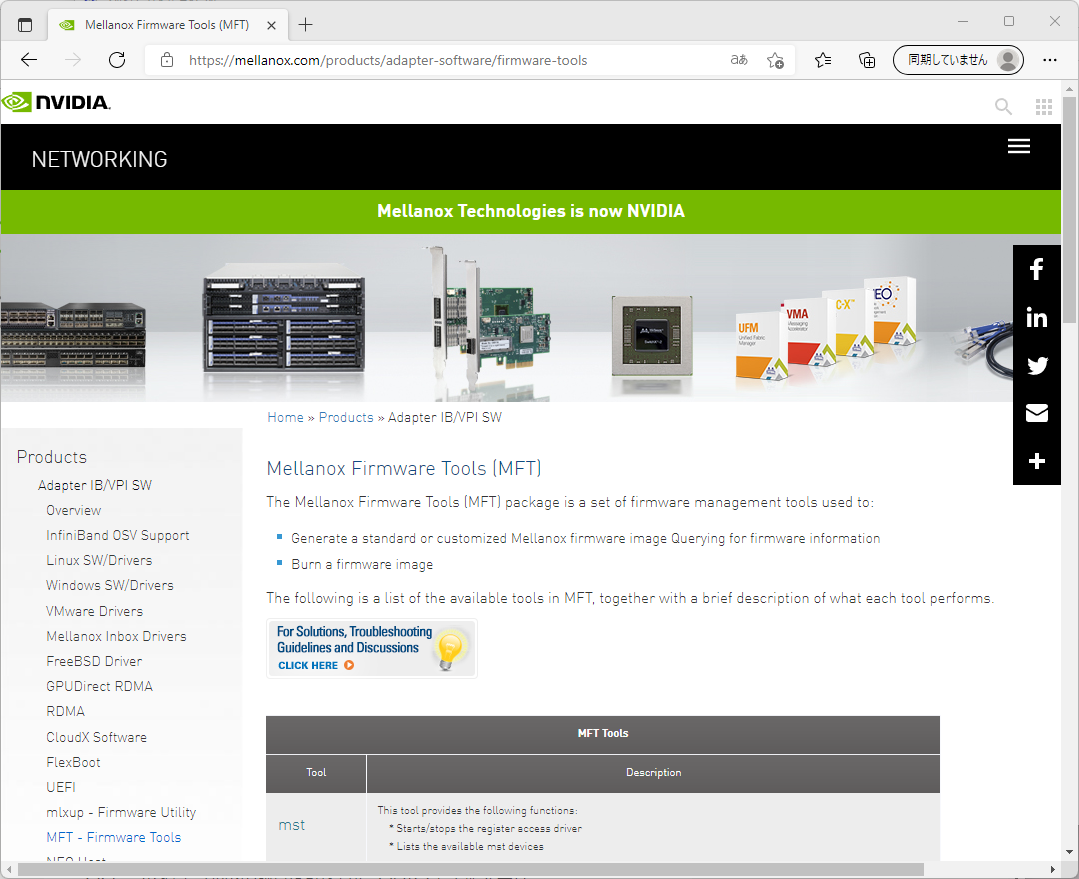

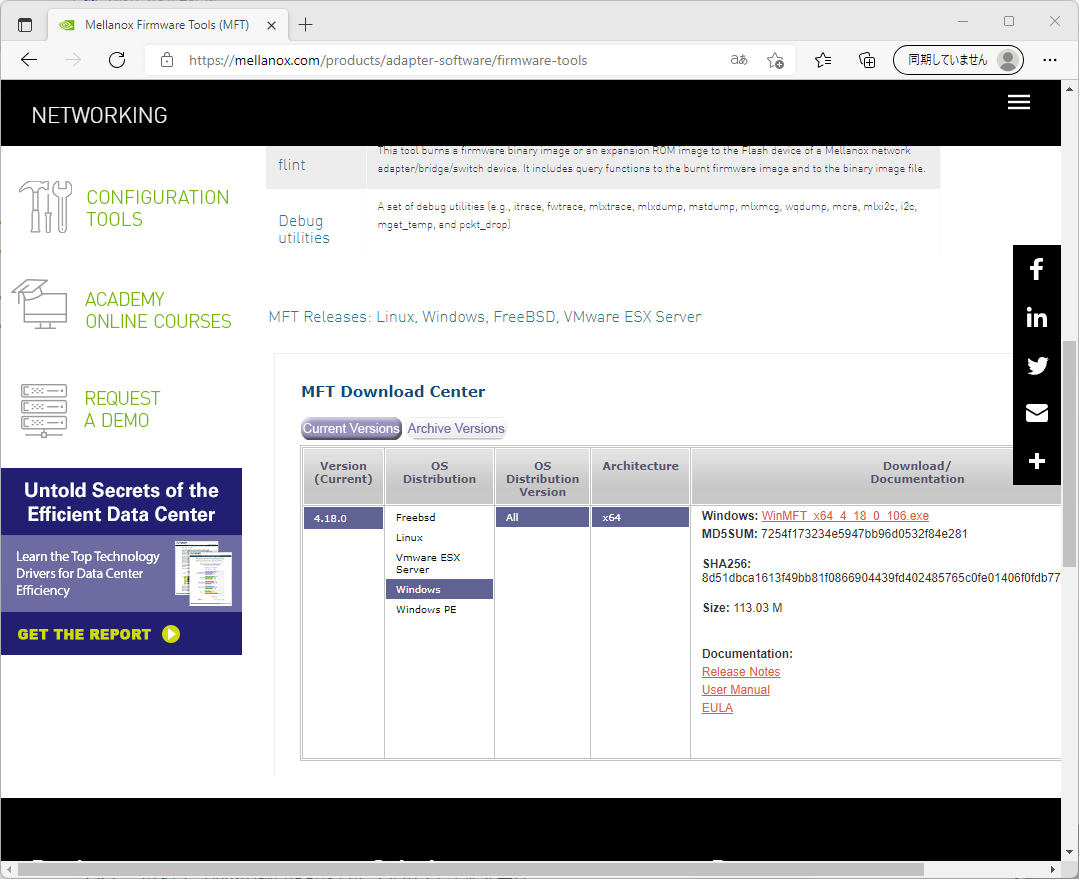

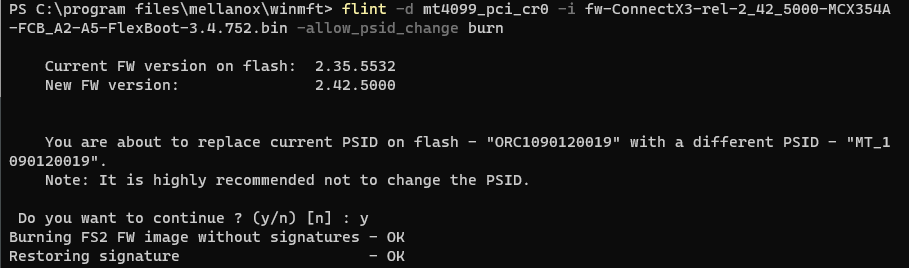

変換アダプタの手配は置いておいて、実装済みのConnectX本体の方。アダプタ到着前に、ファームウェアの更新を行っておくことにした。

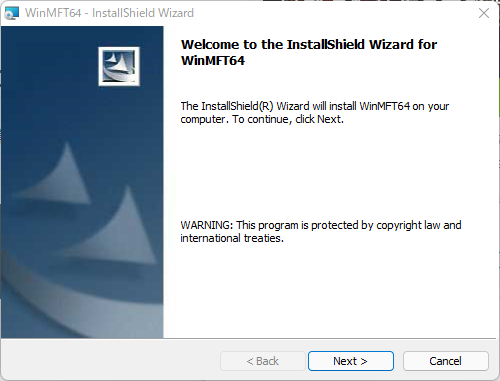

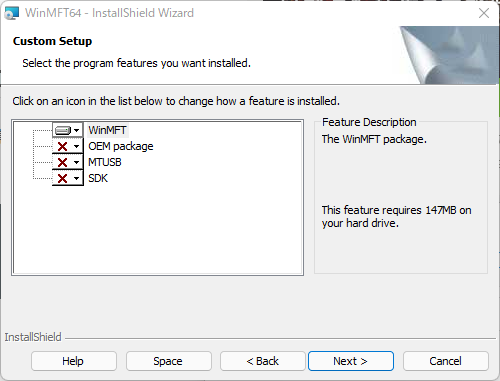

まず、更新ソフトとなるWinMFTをダウンロードする。

https://mellanox.com/products/adapter-software/firmware-tools

ダウンロードしたインストーラを走らせ、WinMFTをインストールする。

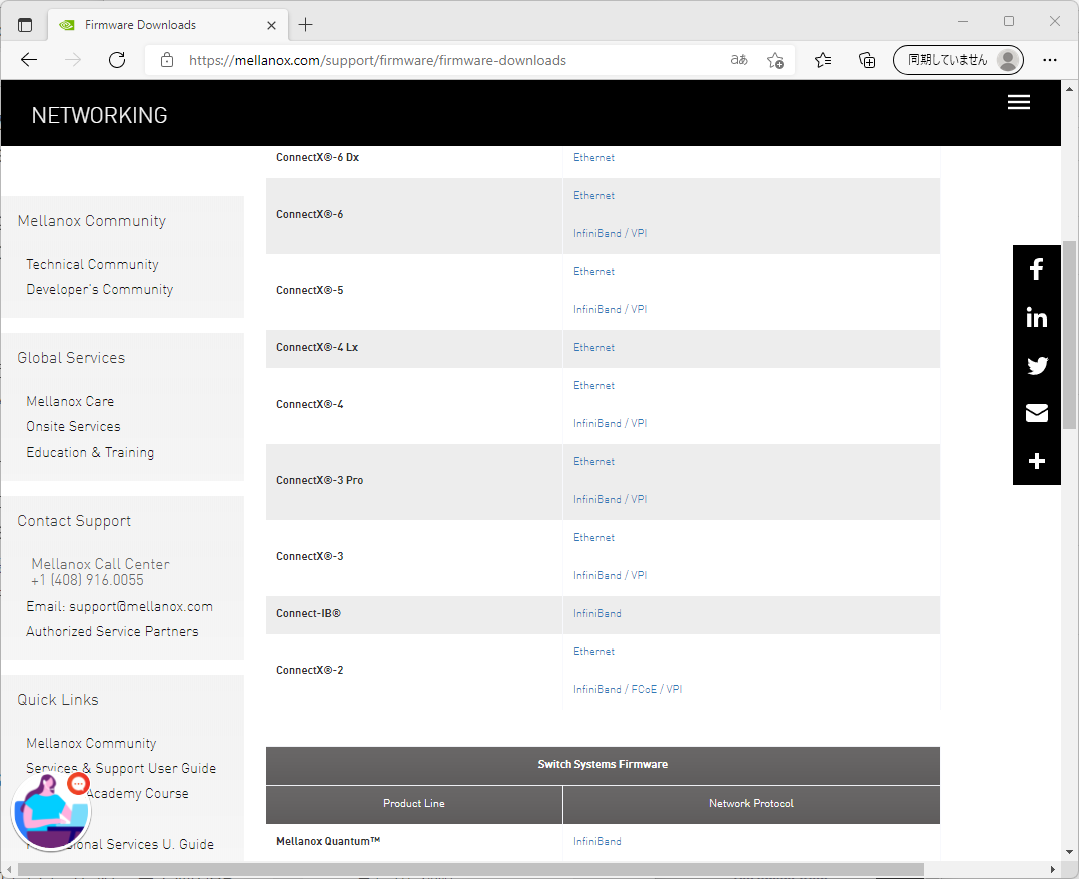

続いてファームウェアをダウンロード。

https://mellanox.com/support/firmware/firmware-downloads

ここから、機種を選択する。

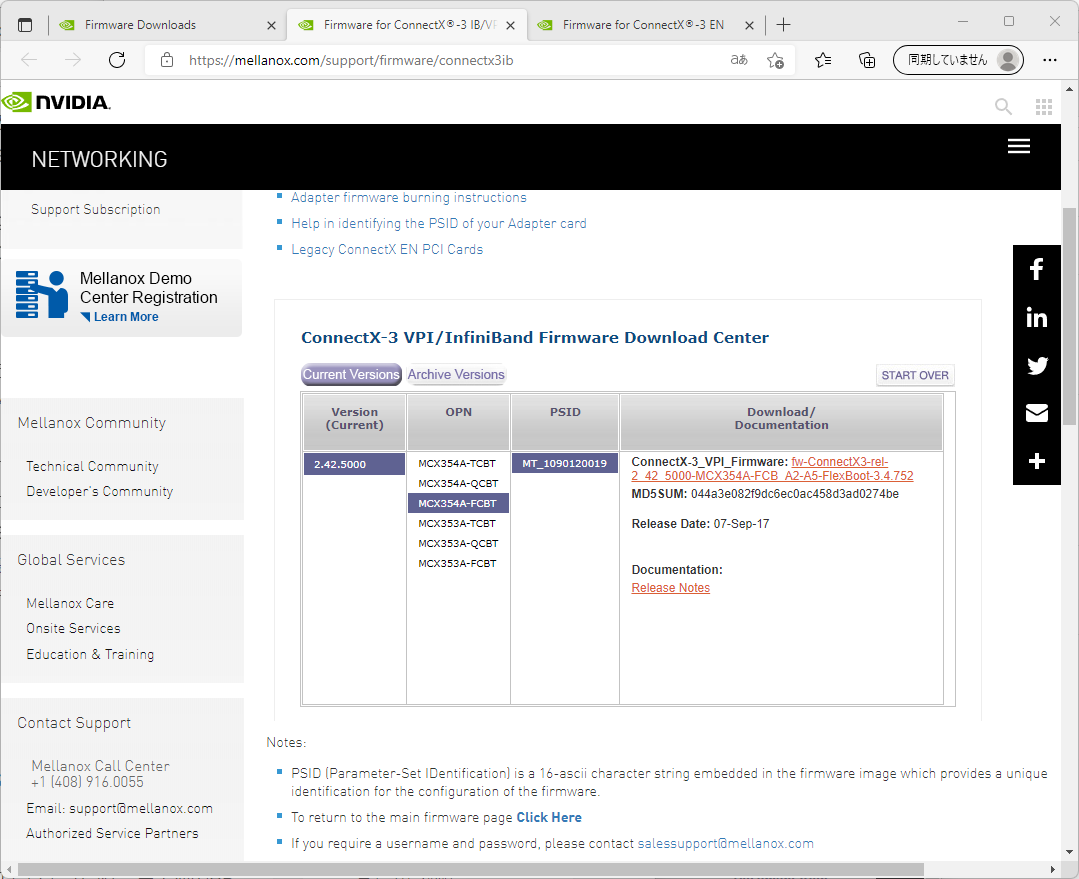

[ConnectX-3]->[InifiniBand/VPI]を選び、[MCX354A-FCBT]を選択し、最新のファームウェア、2.42をダウンロードする。

PSIDというプロダクトコードは、MT_1090120019となっている。

解凍したファームウェアは、WinMFTインストール先の、c:\Program Files\Mellanox\WinMFTにコピーをしておく。

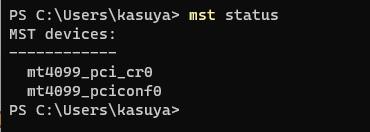

コマンドプロンプトを上記のパスに移動して、まずはデバイス名の確認を行う。

mt4099_pci_cr0が、Windows用のデバイス名のようだ。

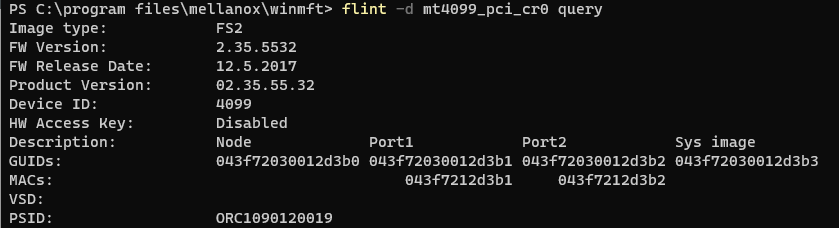

デバイスの詳細な状態を確認する。

現行のファームウェアバージョンが確認できる。

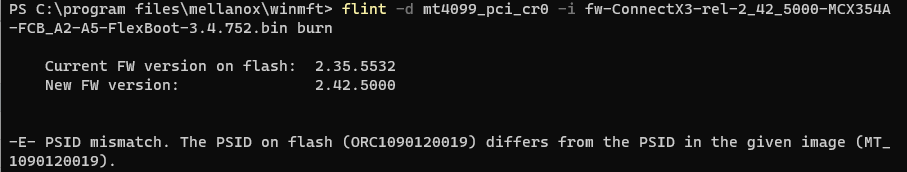

続けて、ファームウェアの更新。

しかし、ここでエラーが表示され、ファームウェアの更新ができない。メッセージを確認すると、PSIDが異なる、と警告している。

先ほどのデバイスの詳細情報をあらためて確認すると、自分のカードのPSIDは、ORC1090120019となっていて、ダウンロードしたファームウェアのPSIDを異なっている。

調べると、このPSIDは、Oracleのもののようだ。自分の購入したカードは、Oracle向けのOEM品だったようだ。

調べると、共有ファームウェアというのを入手して、OEM品用のファームウェアに書き換える方法があるようだ。

共通ファームウェアがどこにあるのかよくわからないので、その頁にある、PSIDを書き換えてファームウェアを書き込むコマンドを試してみた(怖いけど)。

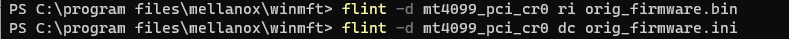

念のため、その前に、オリジナルのbinとiniをバックアップ。

続けて、強制書き込みの’オプション(-allow_psid_change)を付けて、ファームウェア書き込み。

書き換えのプロセスが走り、正常に終了した。

PCを再起動すると、きちんとカードを認識していて、statusを見ても、ファームウェアが更新され、PSIDも書き換わっているのが確認できた。

WinMFTのマニュアルを読むと、PSIDを書き換えるとデバイスの誤動作を引き起こします。自己責任でやってください。とある。Mellanox系のフォーラムでも、成功した書き込みもあるが、レンガ化(日本で言う、文鎮化)する危険性がある、と書かれている。やはり、ちょっと怖いな・・。もうやった後だけど・・。

QSFPアダプタがなく動作確認ができないで、取り合えずはここまでとなった。

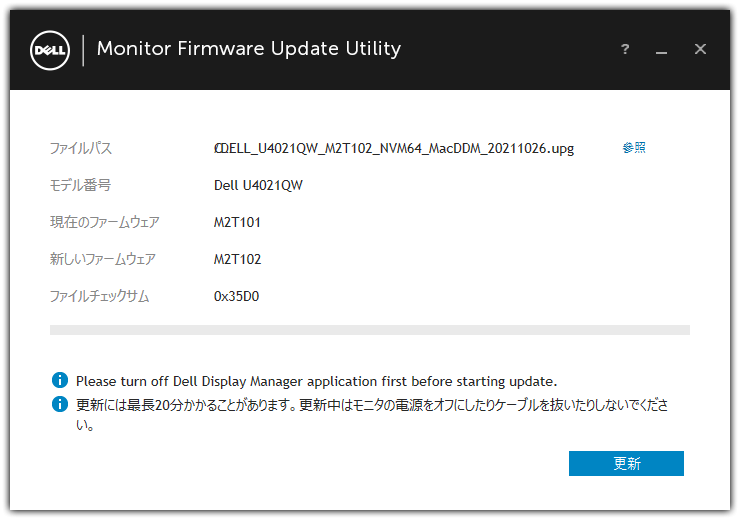

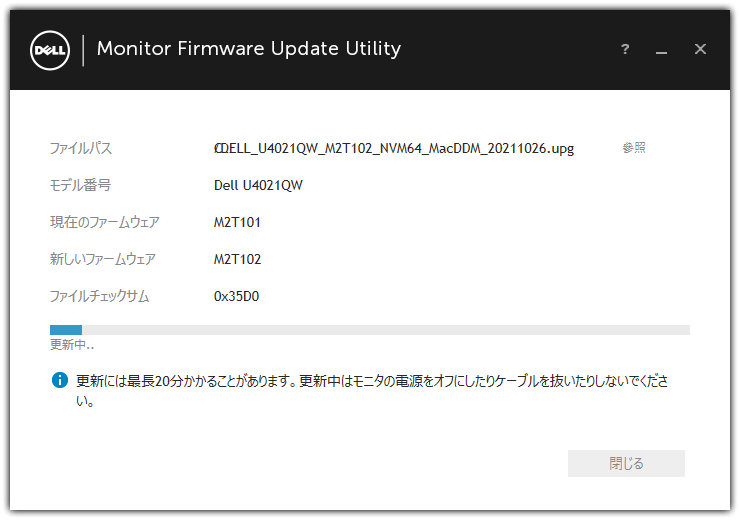

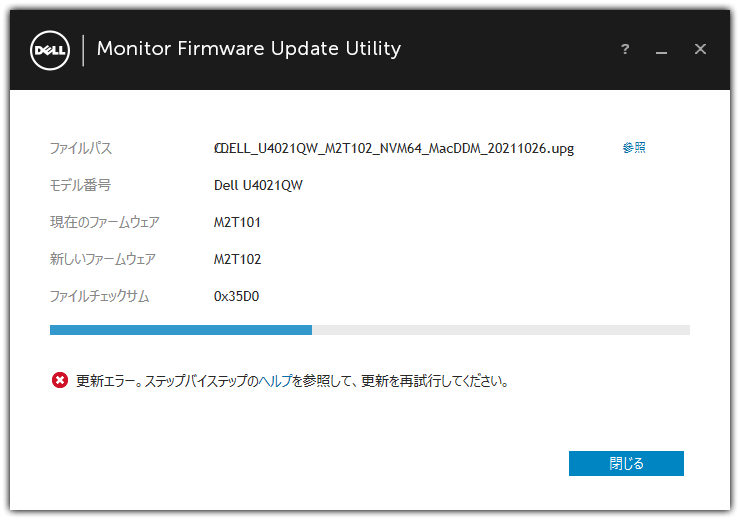

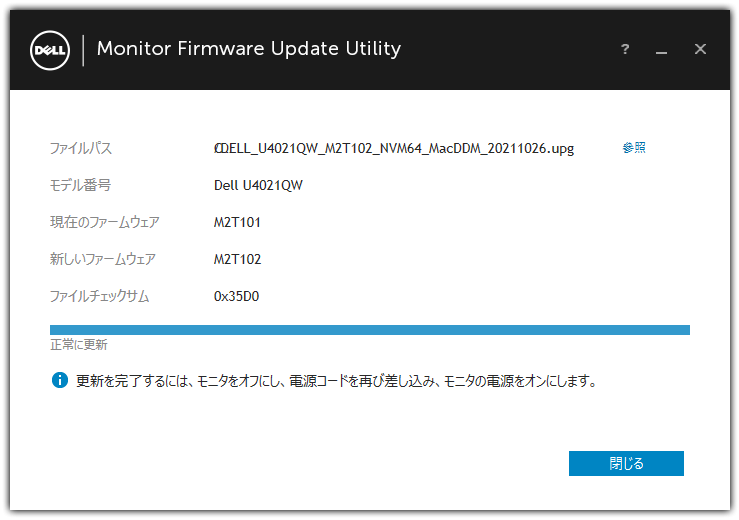

メインPCに、DELLのDisplay Managerをインストールしようと、ダウンロードページを確認したら、U4021QW本体のファームウェアが公開されていることを知る。モニタのファームウェア更新って、経験した覚えがないな・・初めてかも。

ダウンロードして、早速適用する。

USBとDPで、PCとモニタを接続し、ダウンロードしたファームウェアアップデータを起動する。電源を落とすな、という警告が表示され、プログレスバーが進む。

途中、更新エラーが発生してストップしたので、もう一度初めからやり直す。

更新後は、モニタの電源を抜くように促され、コールドスタートを行い、適用完了。特に、どこが改善さえたのかは分からない。

続けて、Display Managerをインストール。インストール後、キーボードショートカットを設定する。

CTRL+ALT+TでThunderbolt入力に切り替わり、CTRL+ALT+Dで、DPとTBの入力が交互に切り替わるように設定した。

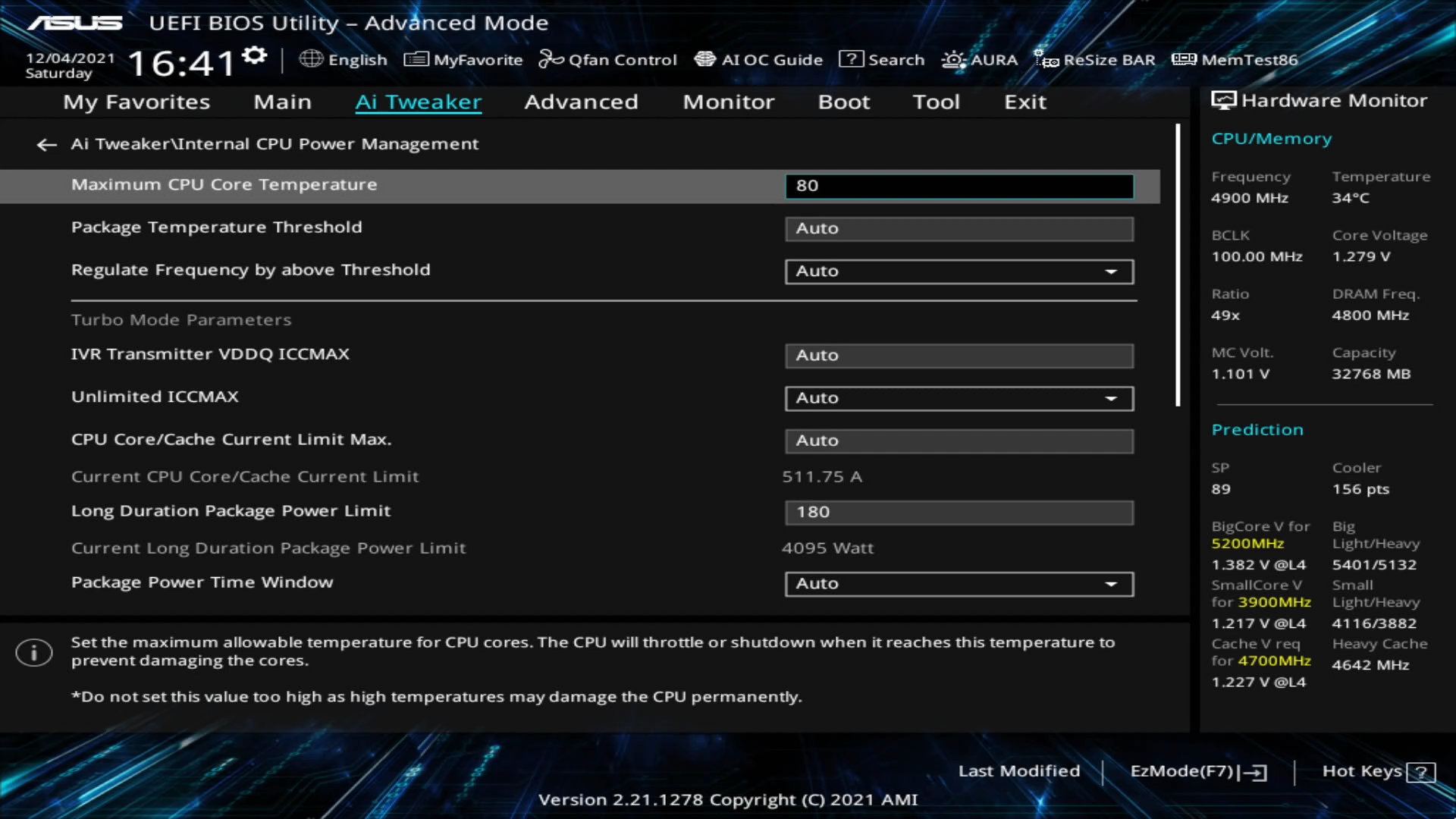

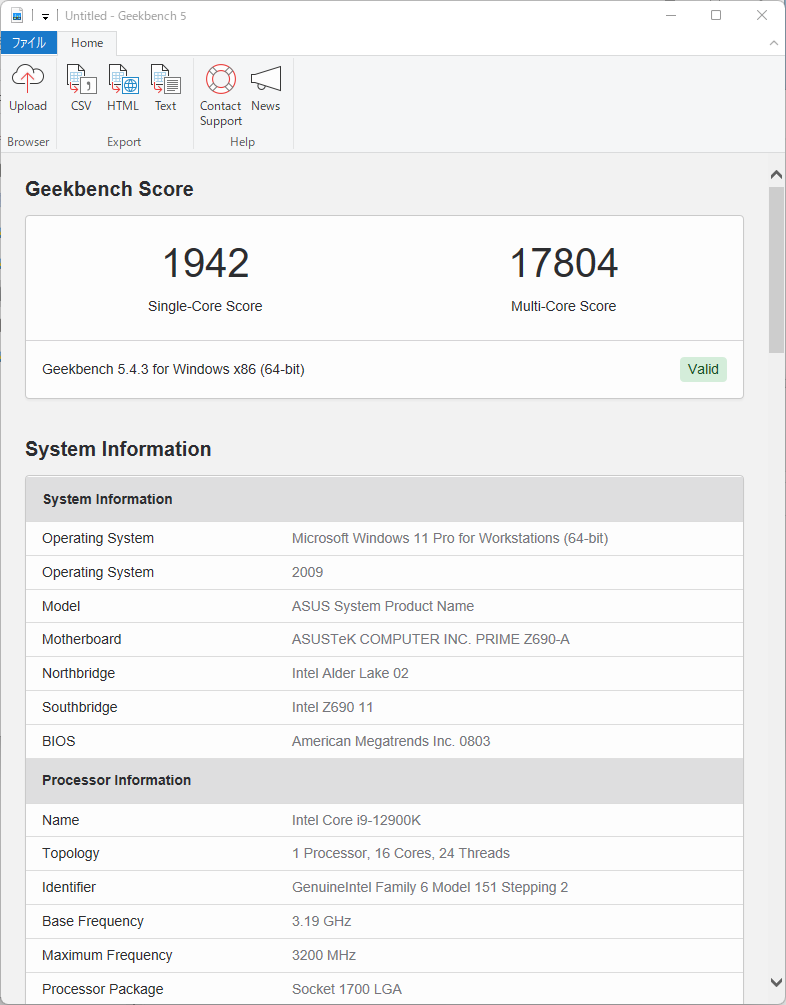

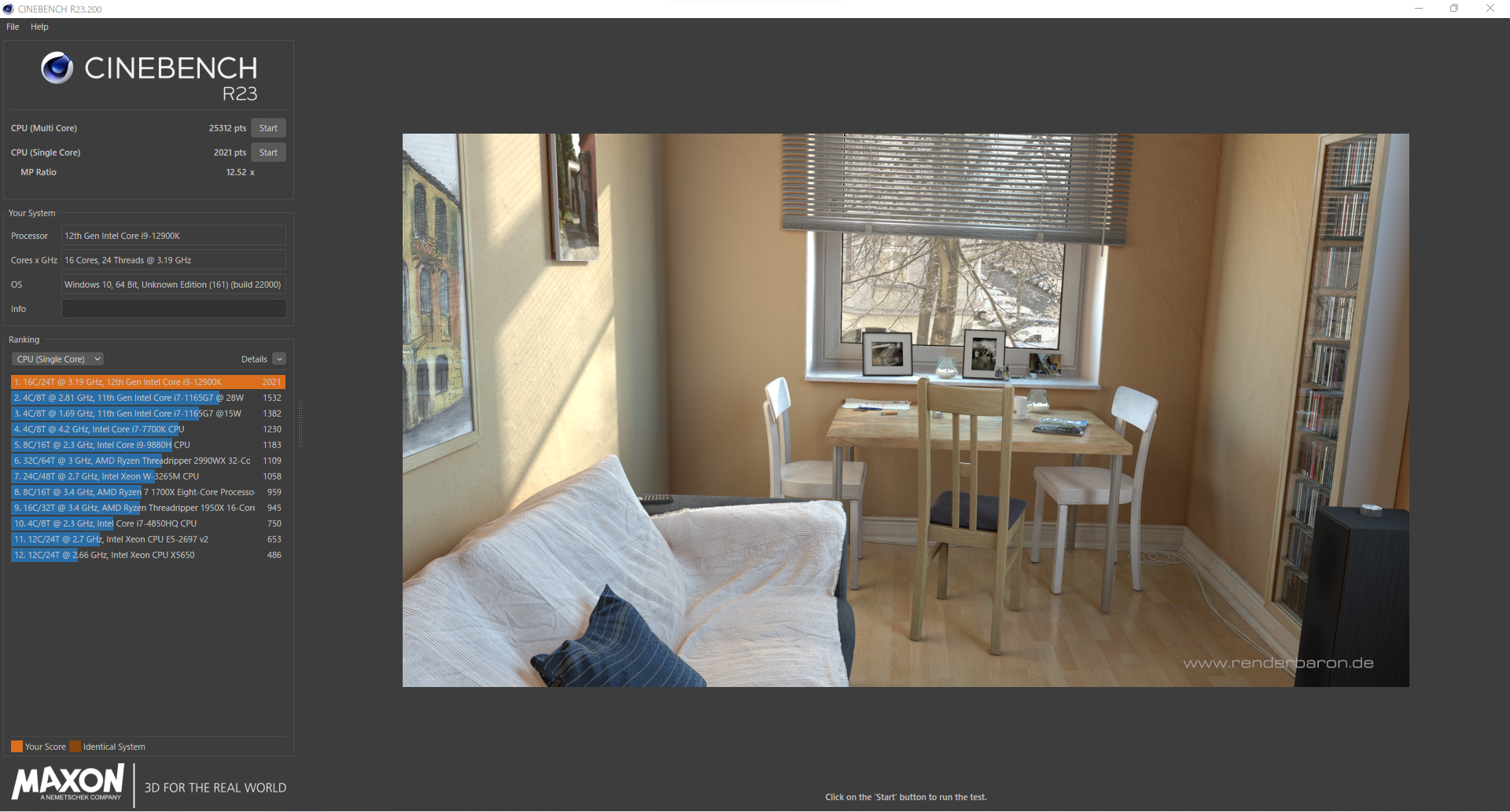

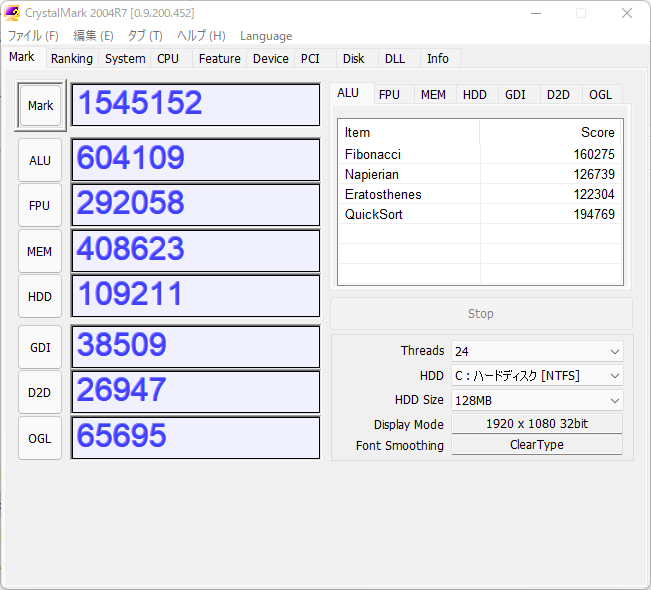

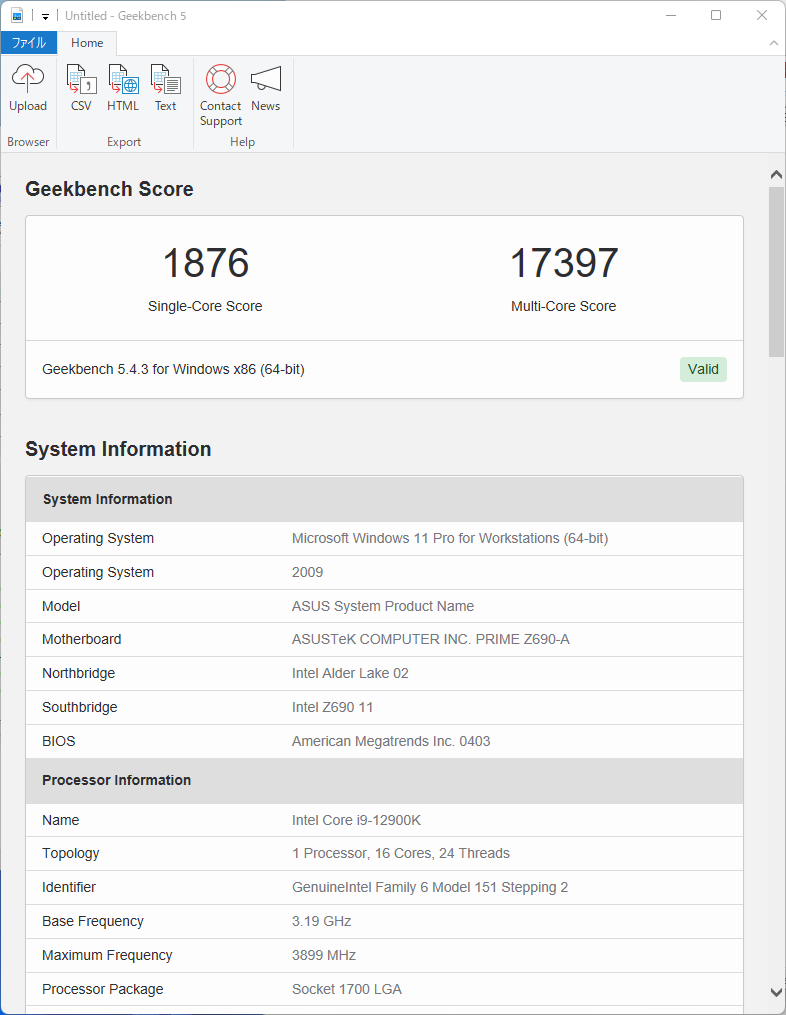

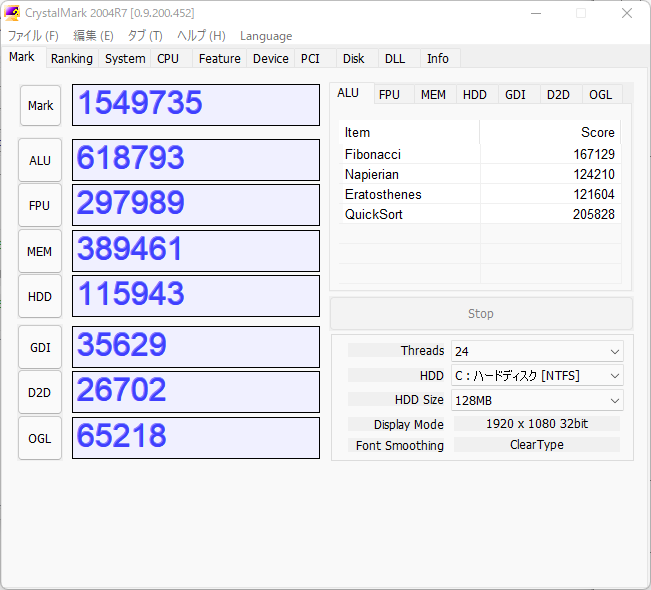

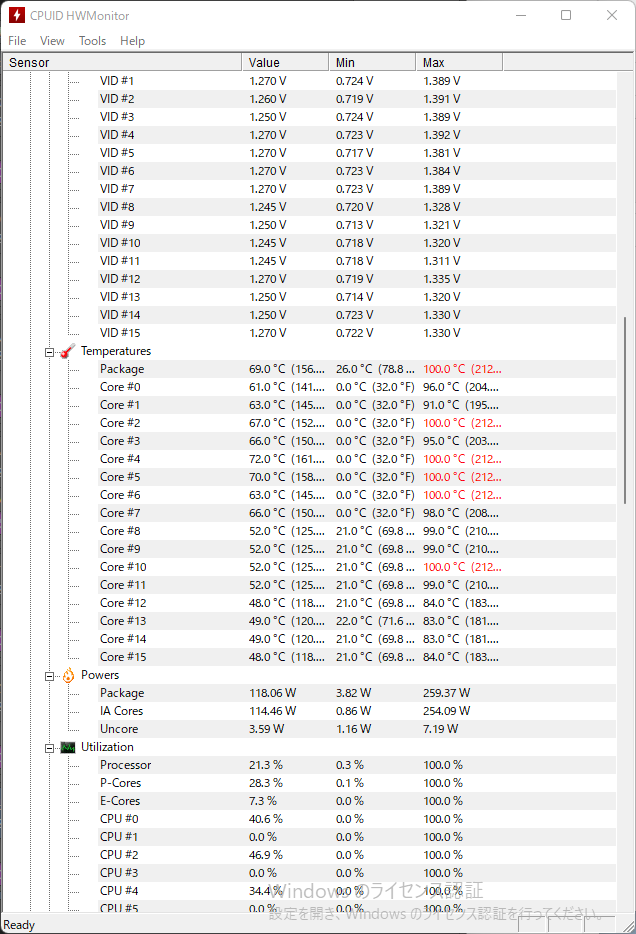

BIOS(UEFIだが・・)設定で、消費電力と温度に制限を掛けた状態で、再度ベンチマークを取ってみる。消費電力は、PL1/2ともに180W、温度は80度をリミットにしている。

この状態で、各種ベンチマークを走らせる。

まずGeekBench。

そして、CineBench R23。

最後は、CrystalMark 2004。

いずれも、微小な変異に留まっている。これなら、制限を掛けた設定で運用する方が、安心だし、実用的だ。折角のK付きの最高峰CPUなのに、ちょっと勿体ない気もするが・・。

最後は、CrystalMark 2004。

最後に、電力/温度制限をかけてCineBenchを掛けた際の、HWMonitorでの温度計測結果。

設定通りに、温度は80度に抑えられている。

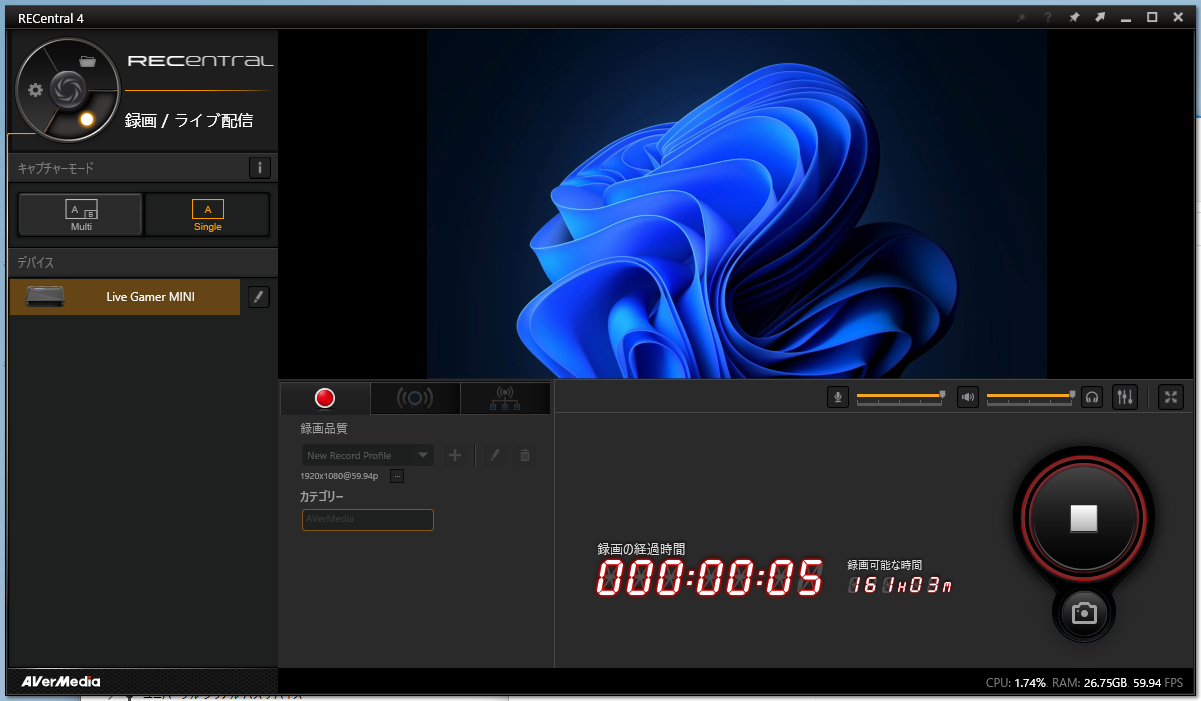

先般購入した、AverMediaのHDMIキャプチャのUSBユニット、GC311を実際に使ってみる。

キャプチャするのは、先週、オンラインライブが配信された、moonridersのイベント。一週間、archiveが配信されている。

サブPCのHDMI出力を、メインPCに接続したGC311に接続する。GC311のスルーアウトはHDMIのモニタに接続。遅延は感じられない。

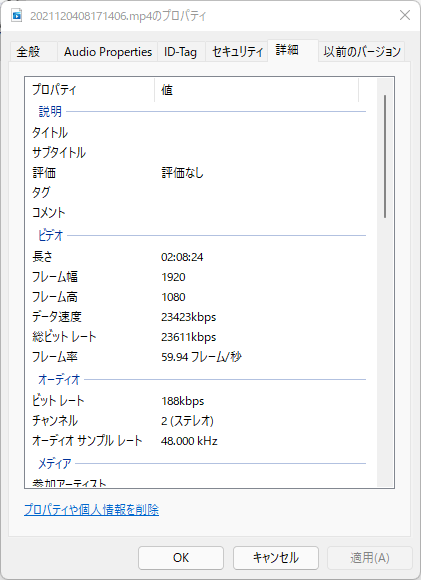

サブPCのHDMI出力は59.94pのようで、キャプチャ設定もそのように合わせる。ちなみに、メインPCの出力をサブPCに繋いだGC311に食わせると、60pとなる。グラフィックチップによって違うのか。設定変更できると思うが、デフォルトの設定に従うことにする。

ビットレートは20Mbpsにして使ってみる。音声もモニタできて、使い勝手は良好。何で今まで使わなかったのかと、公開する。

2時間の配信を録画。mp4ファイルが出来上がる。EZCapのように、データのドロップの心配をする心配もない。容量分割されることもなく、一本のmp4ファイルが出来上がっている。画質、音質も良好だ。

しかし、ファイルのプロパティを見て、疑問に思う。総ビットレートが、10Mbpsそこそこなのだ。設定を見返したが、確かに20Mbpsとなっている。何故なのか・・?

少し実験をしてみた。短い映像をテスト用にビットレートを変えて録画テストを行った。そうしたところ、静止画に近い映像だと、ビットレートをかなり上げても、10Mbpsとかの低い数値になる。GC311は、可変ビットレートで録画されるようだ。今回のライブの映像は固定カメラの映像が多いため、20Mbps設定だったのだが、最適化され、10Mbps程度に落ち着いたのだろう。

同じライブの映像を、短い尺で録画テストを行って最終ファイルのビットレートを調べると、40Mbpsの設定で、ようやく20Mbps超えとなることが分かった。

ということで、40Mbpsの設定に変えて、再度録画。出来上がったファイルは、23Mbpsに落ち着いた。ちなみに、23Mbpsでも、先の10Mbpsそこそこのビットレートでも、出来上がったファイルの品質に、大きな違いは感じられない。

GC311はリアルタイムのハードウェアエンコーダなので、固定ビットレートなのかと思っていたが、意外だった。

余談だが、このGC311、静止画キャプチャも優秀だ。EZCapで静止画保存した画像は、荒れまくりで使い物にならなかったが、GC311は非圧縮のように綺麗だ。PCのBIOS画面のキャプチャーに使ってみたが、このような用途でも存分に活躍してくれそうだ。

いずれにしてもこのGC311、良い買い物だった。何度も言うが、もっと早く使っていれば良かった・・。

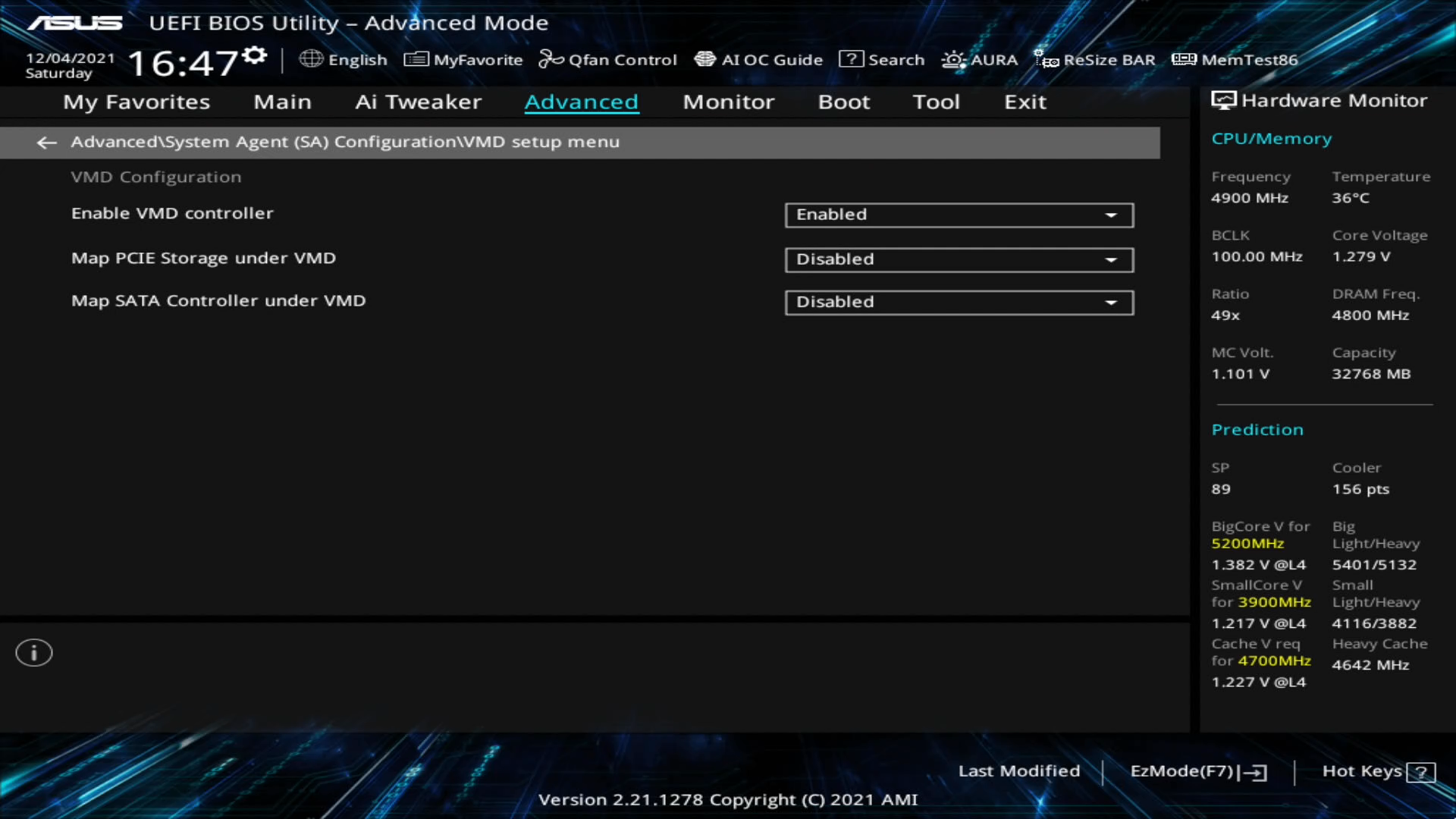

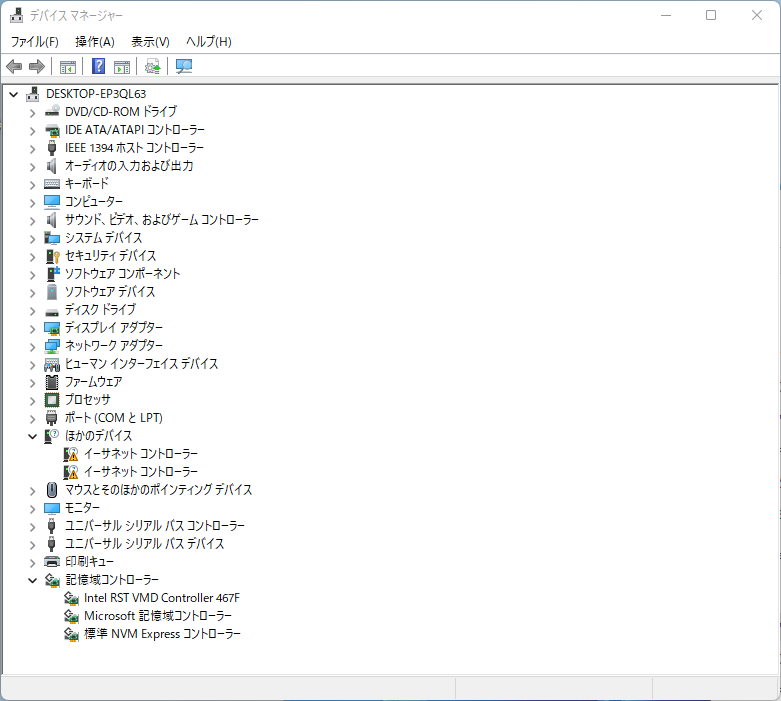

以前、Intel RSTのドライバを導入しないと、不明なRAIDコントローラがデバイスマネージャから消えない話をした。

以前のRSTだと、BIOS設定でRSTが無効なら、このような事にはならなかった筈だ。実際に、Z690-AのEZ modeの画面には、大きなIRTSのON/OFFスイッチがあり、それはOFFになっている。何故だ・・。

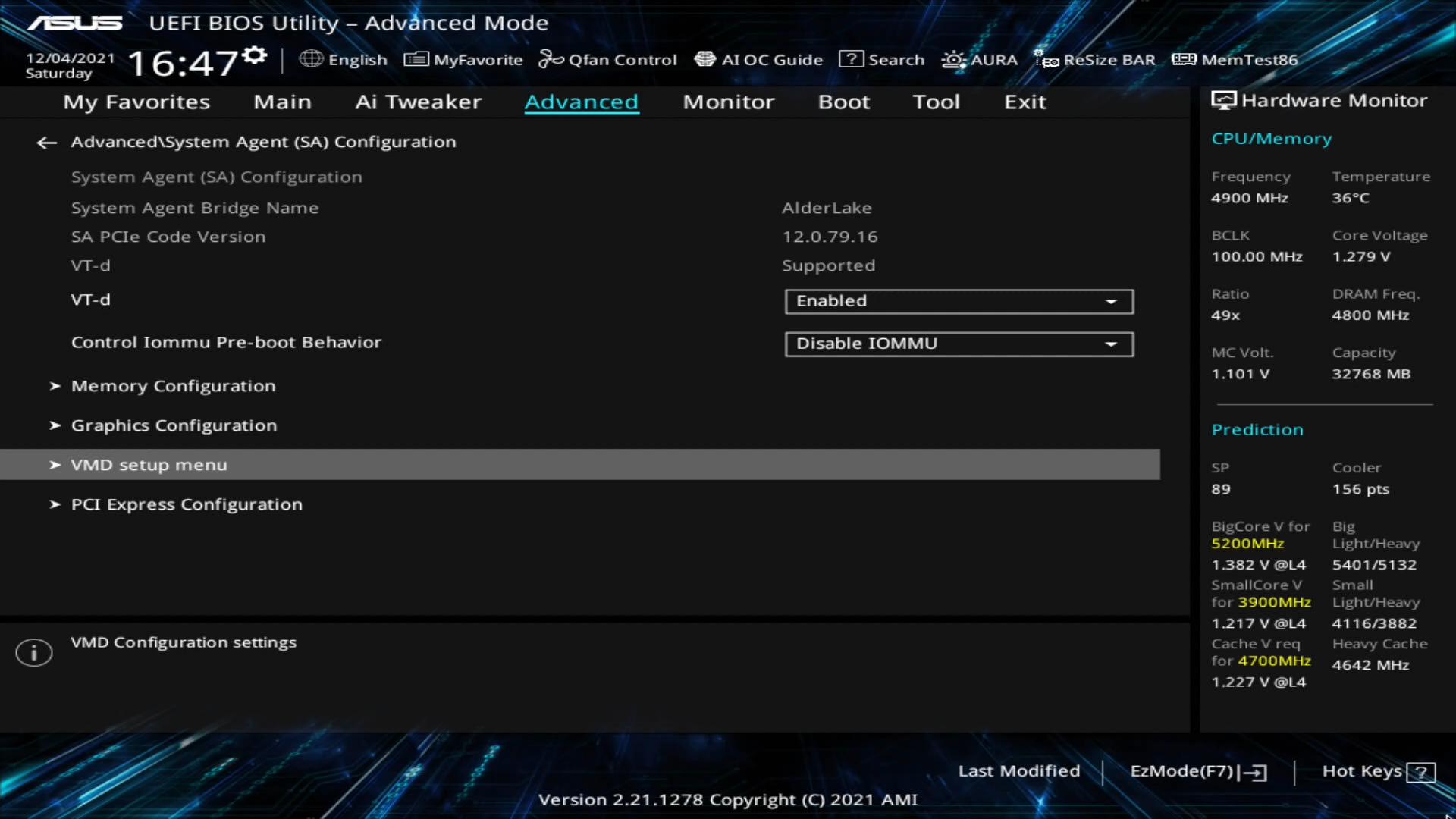

5chに質問したら、その原因は判明した。Intel VMDのせいなのだ。

Intel VMDのことは、ASCIIの記事で読んでいて、頭の片隅には入っていた。NVMe用に最適化された新しい技術で、ONになっているとインストール時に、NVMeのストレージが認識されない、ということで、陥ったら確認しよう・・くらいにしか思っていなかった。

この、Intel VMDの設定がEnableになっていたのだ。

しかし不思議なのは、何でEnableなのに、インストールできたのか?

明確な解はないが、考えられるとしたら、Windows 11のNov UpdateのISOイメージには、VMDのドライバが含まれるようになったのではないか?それなら合点がいく。

問題はこのVMD設定、インストール後に有効/無効を切り替えると危険なようなのだ。以前、AHCIの出始めの頃も同じようなことがあったが、切り替えると、そのBSoDが出て、そのボリュームから起動できなくなるらしい。システム損傷の恐れもある。

現時点では、無効でセットアップするのが無難なようなのだが、有効でインストールできてしまって、環境も構築してしまった。今更もう一度やり直す気にはならない。しかも、VMDの導入はパフォーマンスの向上に一役買うようだし、今後標準的に使われるようになる可能性も高い。

ということで、VMDは有効のままにする事にした。不明なRAIDコントローラを消すために、IRSTのドライバについては、頃合いをみて導入する予定だ。IRSTの機能自体は無効化しているので、影響は限定的な筈だ。

ArcticのAIOクーラー取り付けの際に、ラジエータのネジの数が合わず、長さも短い、という話をした。疑問に思い、販売代理店のサイズに、問い合わせのメールを送ってみた。

そうしたら、すぐに返事が来た。

自分の使ったM3のミリネジはAMD CPU用のネジで、ラジエーター固定には、6-32のインチネジを使うのが正解だったようだ。これは8mmの長さがある。

このネジは6本しか同梱されていなかったのだが、8本が正解で、欠品だったようだ。

すぐに不足分を送ってくれるというので、送付先を連絡。翌々日には普通郵便でネジ2本が到着した。

早速、ネジをミリネジからインチネジに交換。しっくりくる。やはり、そうだよな・・。以前のミリネジはラジエータが脱落するんじゃないか・・という浅い固定しかしてなかったしな・・。これで、安心して使用できる。

Core i9-12900Kの爆熱を抑えられない。TMPGの8ch同時エンコードで、CPU温度は100度に到達してしまう。マザーのAuto設定で、100度でリミットが掛けられるようなので、これ以上暴走することはないのだが、100度はちょっと怖い。

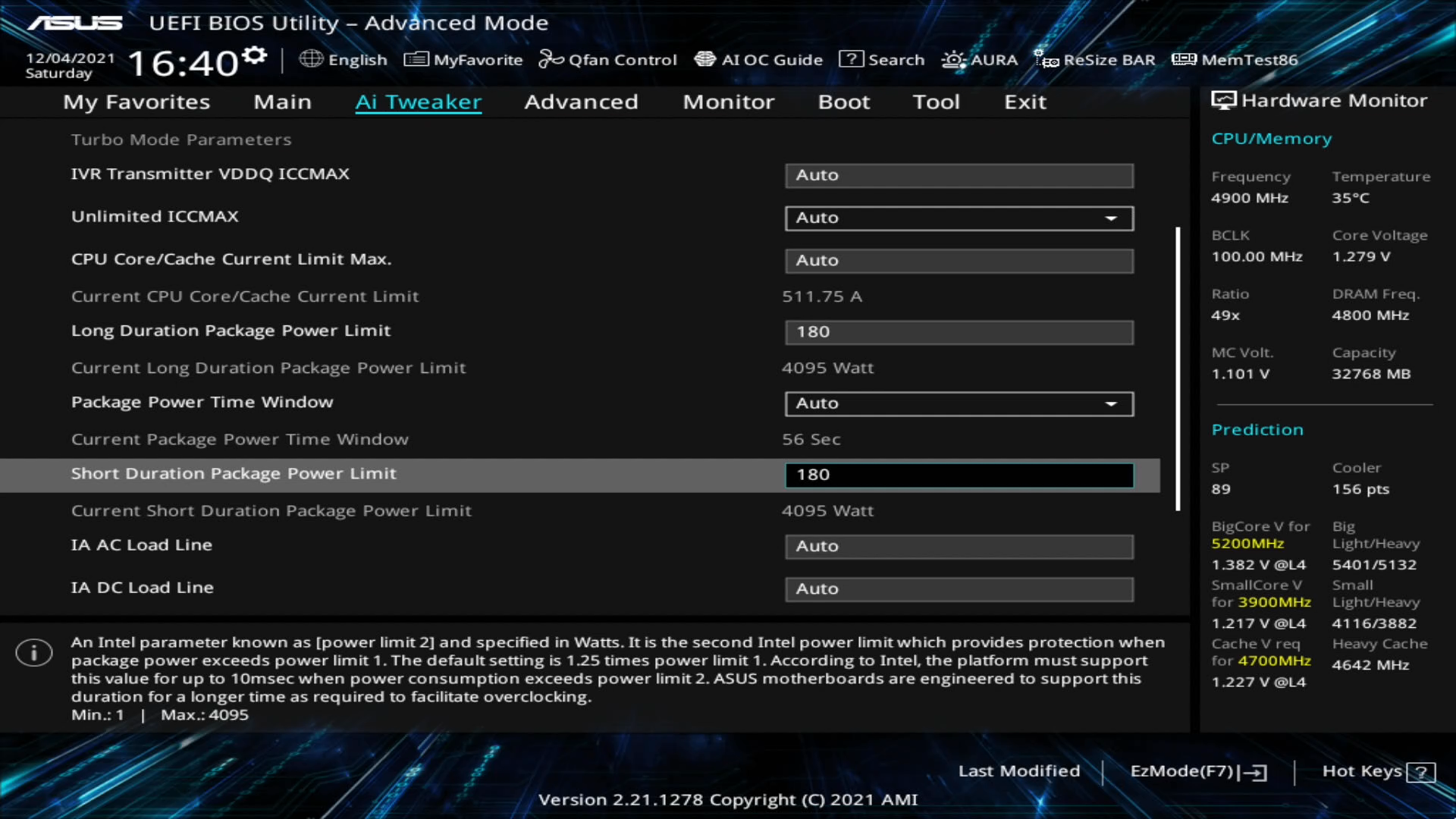

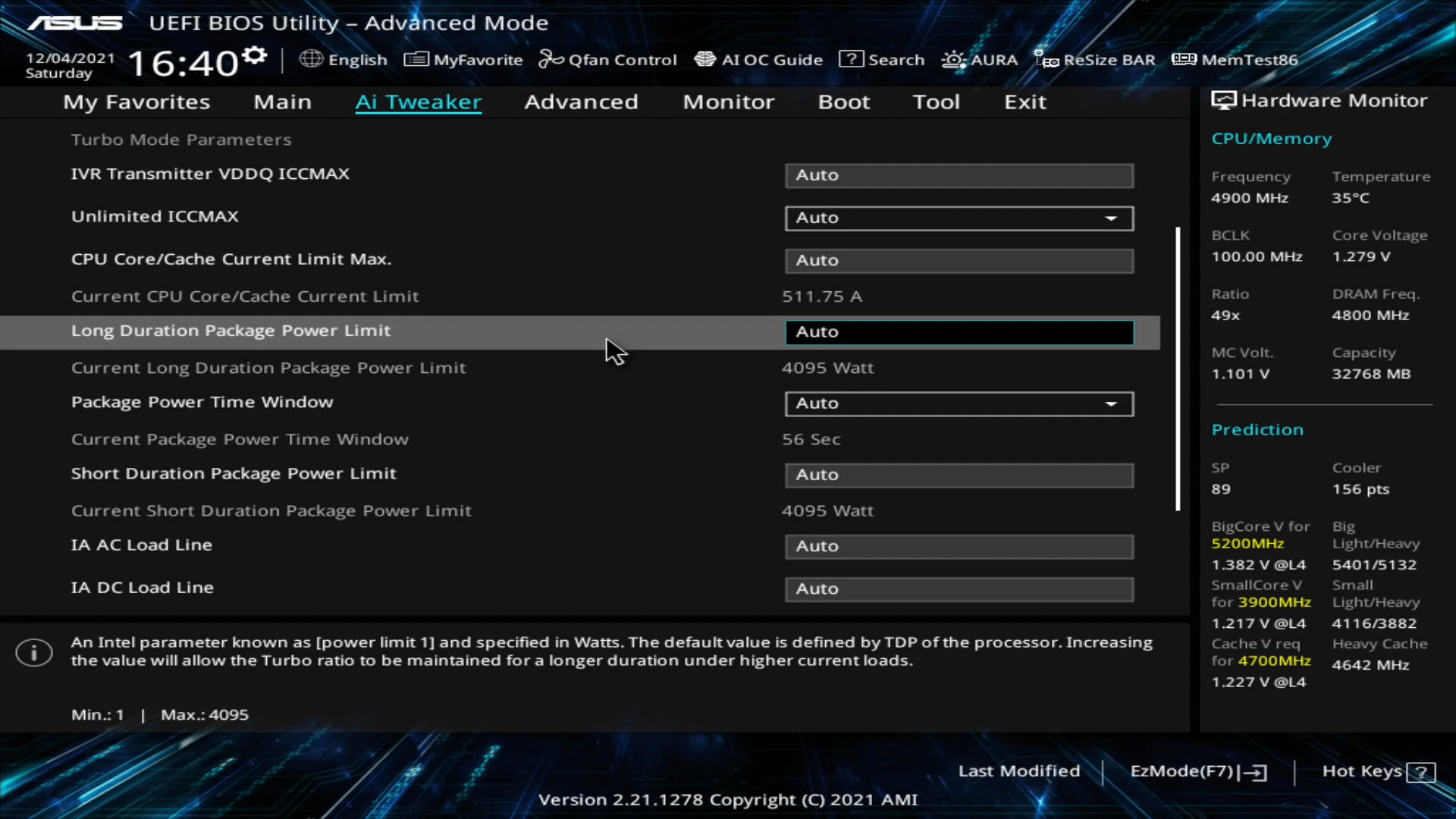

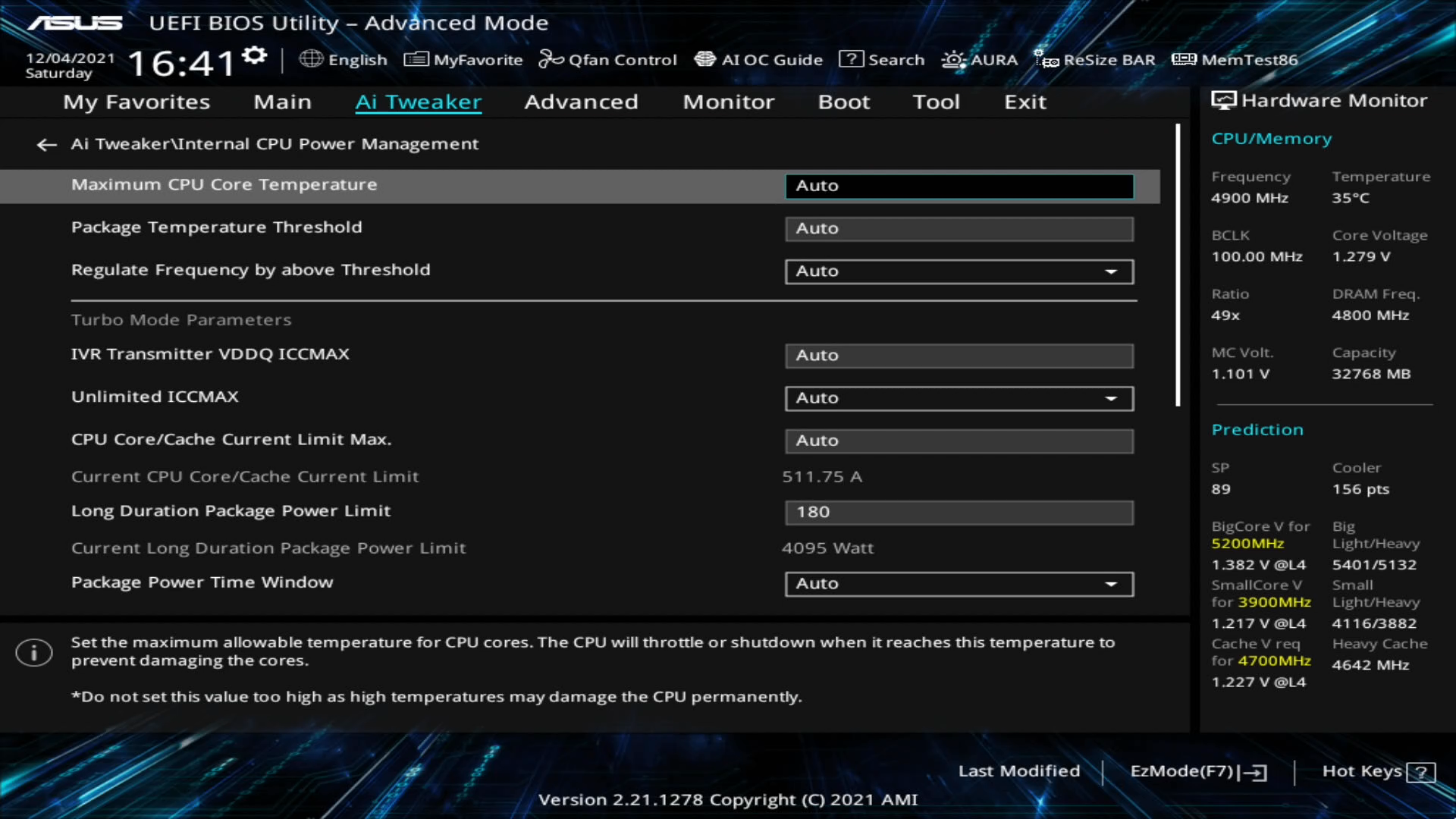

設定がないか・・と探すと、ASUSのマザーの場合、いくつか方法で電力や温度を抑止することができるようだ。

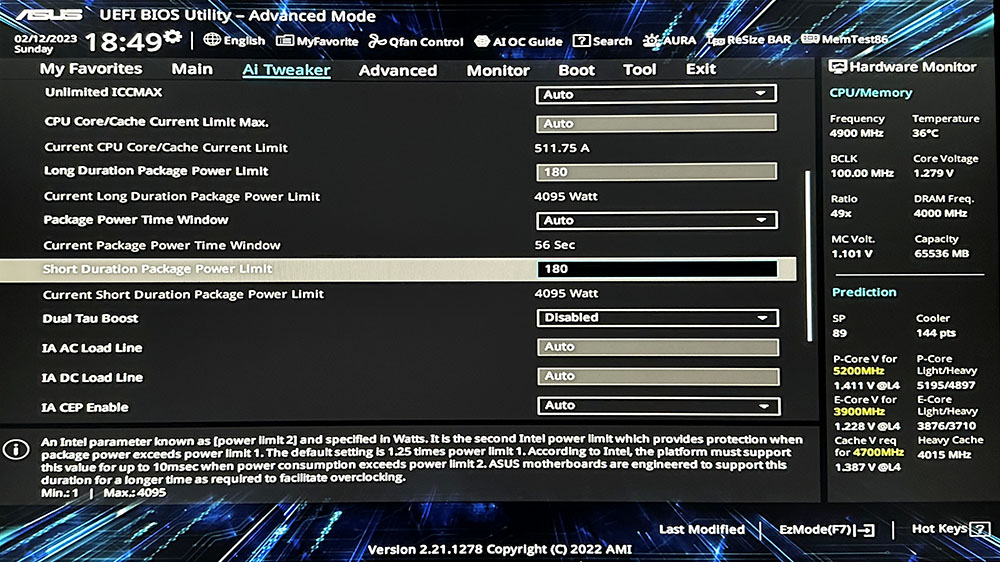

まず一つは電力リミットの設定。

[Ai Tweaker]->[Internal CPU Power Management]にある、[Long Duration Package Power Limit]と、[Short Duration Package Power Limit]が設定箇所。Autoがデフォだが、ここに直接数値を入力する。

前者が長期的電力リミット(PL1)、後者が時間制限付き電力リミット(PL2)とのこと。標準的な設定は、どちらも同じ数値のようだが、5chとか見ていると、180/220Wとか、125/180Wとか、PL2を大きめにする設定を試している人たちがいる。確かに、一時的なバーストなら電力の使用を許容するのは、理にかなっている。

もう一つは、温度リミットのチューニング。こちらは、[Maximum CPU Core Temperature]の設定を使用する。こちらも数値入力で、デフォルトはAUTO。

今回、電力リミット設定の方を、180/180Wで試してみることにする。

動作させるのは、同じくTMPGEncで、X265のソフトエンコードを同時8ch。動作中の温度は確かに抑えられ、80度前後でおおむね推移している。CPUの使用電力も180W程度だ。

エンコードを完走させた後の最大温度を確認したら、90度を超えたこともあったようだが、恐らくバースト的なものだろう。この設定なら、十分常用に耐えることができそうだ。

冷却で押さえこんでいる訳ではないので、ちょっと負けた感があるが、リミットを掛けないとCPU消費電力は240Wとかになるので、このようなリミット機能を使用するのは、現実的なところなのかもしれない。

USBキャプチャーユニット、AveMedia GC311を開梱して、試用する。

本体は思った以上に小さい。ハードウェアエンコーダ搭載で、こんなに小さいのか。まあ、小さなSoCチップなんだろうけど。

付属品はUSBケーブルのみで、本体のコネクタは、HDMIのIN/OUTそしてUSB microの3つだけだ。

メインPCに接続すると、本体の青いLEDがボヤッと光、デバイスマネージャで見ると、きちんと認識されている。さすが、UVC対応の製品だけある。

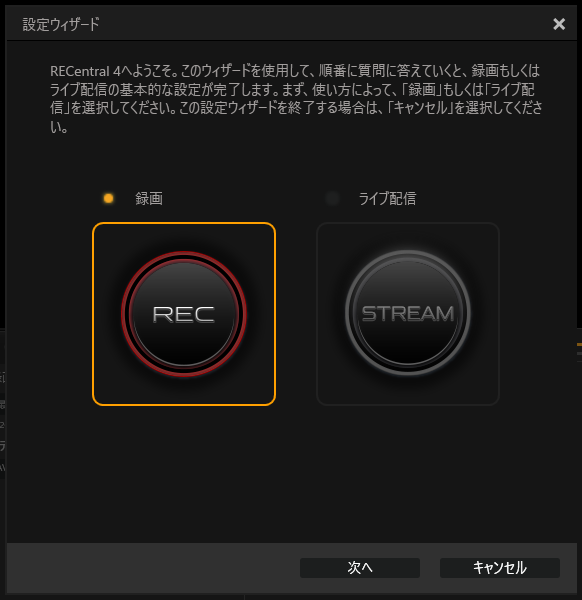

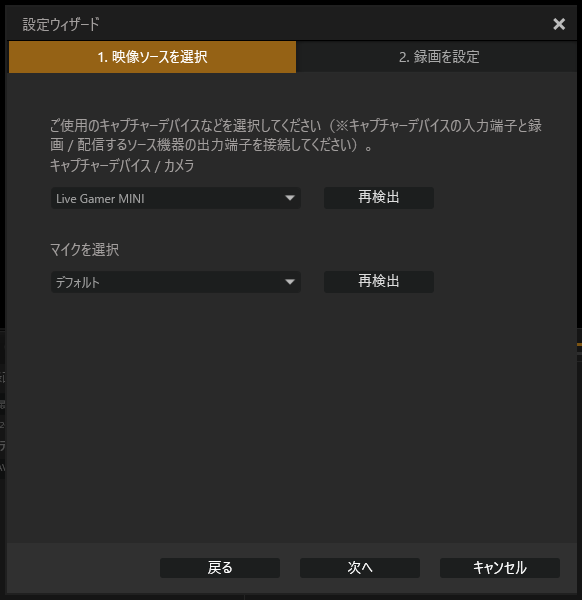

ただ、AverMediaのキャプチャ&配信アプリを入れた方がいいらしいので、RecCentral 4というアプリをインストールする。シンプルそうなアプリで、不要な関連ツールを入れるような挙動も見受けられない。

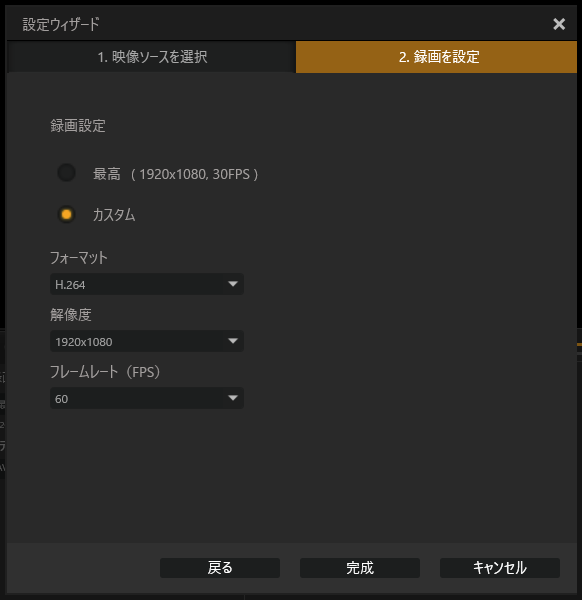

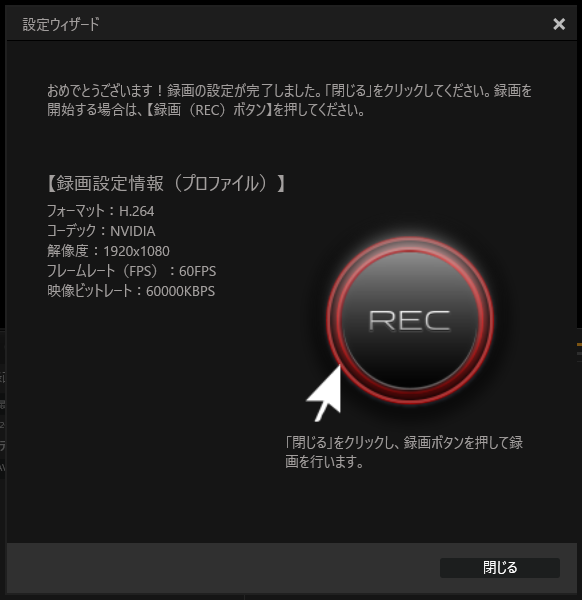

起動すると設定ウイザードが走る。GC311を選択し、解像度やフレームレートを設定する。

テストのため、サブPCのHDMI出力を入力。

さらに詳細な設定変更画面を確認する。ビットレートの初期値は60Mbpsとなっていて、数値で入力できる。60Mbps以上にも設定できる。

録画は簡単で、大きなRecボタンを押すだけ。録画中は、青いLEDが赤く変わり、ボヤッと光る。

出来上がった動画ファイルはMP4となり、静止画キャプチャも可能だ。

10/20/40/60Mbpsの各ビットレートで、GoProのYouTubeのプロモ映像を録画してみたが、低ビットレートでも映像の破綻は見られない。10Mbpsでも十分使えそうだが、取り敢えず20Mbps程度で使ってみようか。なかなか良い買い物だったかもしれない。もっと早く買っておけば良かった。

Mellanox MCX354A-FCBT InfiniBand+40GbE DUAL Port QSFP NIC 8,699円@eBay

Intel X710 10G NICは相変わらず認識しない。いずれは対応したドライバーが提供されるとは思うのだが、いつになるのか分からない。IntelのNICの新しいOSのサポートはいつも遅いので、この機会に、思い切ってNICを変更することにした。

候補に上がったのは、MellanoxのInfinibandのカード。以前もシングルポートのカード(CX311A)を購入して、バックアップサーバで使っているのだがOSのサポート状況も良く、調べると、40GbpsのイーサネットやInfinbandの56Gbpsに対応したモデルも安価で購入できる。

ということで、eBayで物色して、MCX354A-FCBTを選択、発注した。デュアルポートでInfiniband 56Gbps FDRに対応しながら、1万円を切っている。10Gbpsのイーサネットで使用するのでここまでの性能は不要なのだが、将来サーバ直結などでInfinibandを経験するのも悪くないだろう。

年末だし、到着まで暫くかかりそうだが、ギガビットの現状でもそうそう困ることもないので、気長に待つことにしよう。

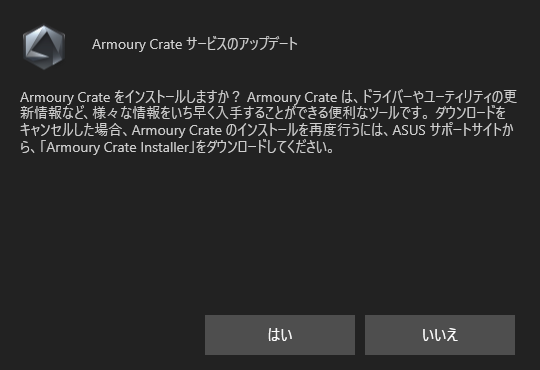

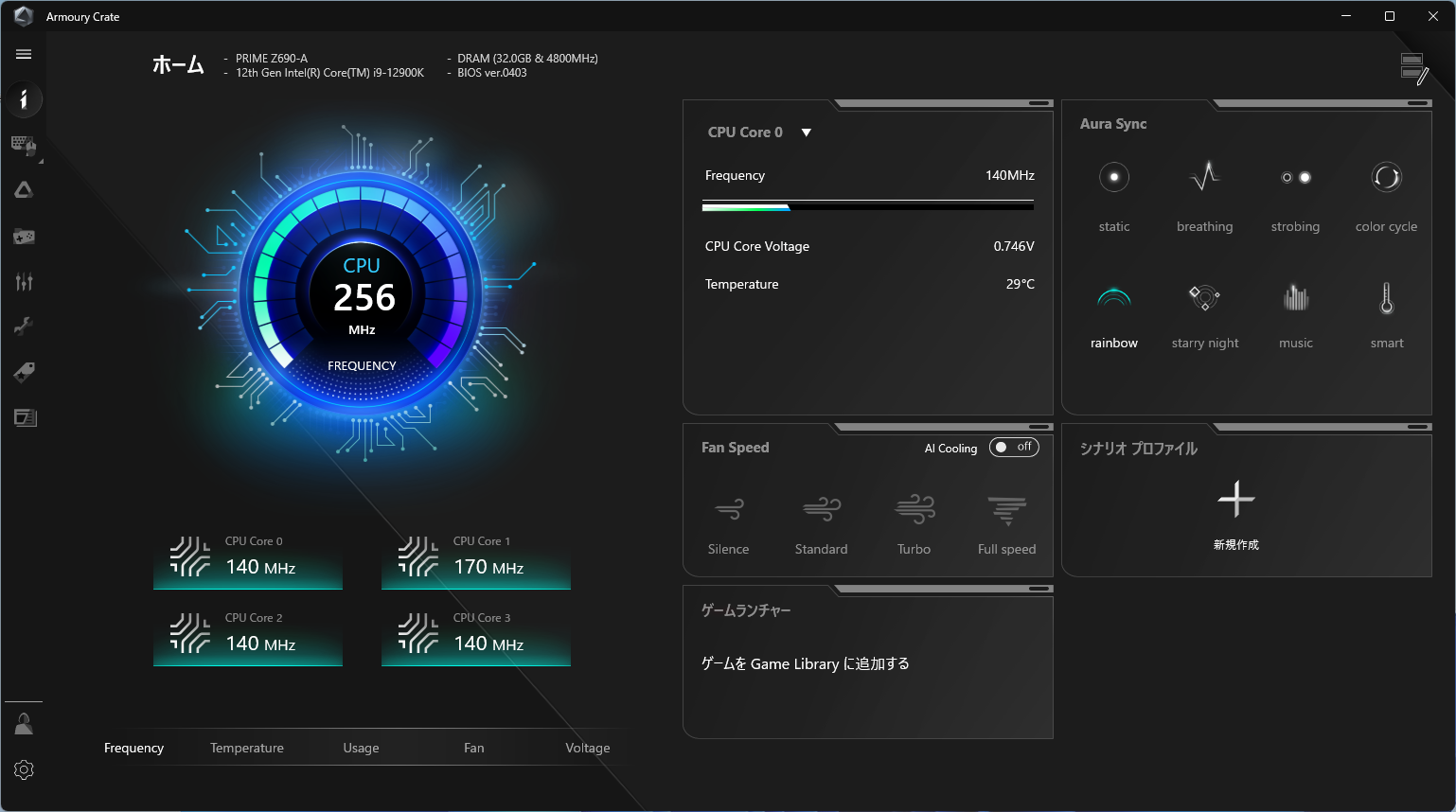

ASUSのArmoury Crateというアプリをインストールすると、余計なサービスやアプリを勝手にインストールする、ということを前回書いた。Webで調べると、やはり評判が悪い。しかも、ゲーマー向けのアプリで、RGB LEDを光らせたりする際に活用されるようなので、自分には全く不要だ。完全にアンインストールするのも結構大変だそうなので、このタイミングなら・・と、4回目の再インストールを行うことにした。

インストールの流れは前回通りだが、

Intel Rapid Storage Technology Driver V19.0.0.1067

ASUS Armoury Crate

はインストールは止めておく。

IRSTは、導入前後でストレージのパフォーマンスに変化はなかったので、もう少しその効用などを調べてみてからインストールを判断することにした。

続いて、

BunBackup

A's Video Convertor

をインストール。

慣れてきたのか、すぐにインストールが終わるようになった。

OSのセットアップはひと段落なので、アプリケーションソフトをインストール。

まずはベンチマーク関連。

HWiNFO

HWMONITOR

Geekbench 5

CrystalDiskInfo(zipベース)

CrystalDiskMark(zipベース)

CrystalMark 2004R7(zipベース)

CINEBENCH R23

HWiNFO

Geekbench 5

CrystalMark 2004R7

CINEBENCH R23

ベンチマークの結果は下馬表通り、なかなかのハイスコア。CINEBENCHでは、32コアのRyzen Threadripperの次に位置するスコアで、24コアのXeon Wを軽く凌駕している。

CINEBENCH実行時のHWMonitor

TMPGEnc実行時のHWMonitor

ただ、CINEBENCHを走らせると、CPUパッケージ温度は100度に届いてしまう。TMPGEncでX265のエンコードを8Ch走らせた場合もパッケージが100度に、ほとんどのコアも100度もしくはそれ近くになってしまう。前回のSkyLake-Xの時は、Corsairの水冷で80度くらいまで抑えられたので、ここはちょっと残念だ。冷却性能が不十分なのか、CPU自体の発熱に起因するものなのか、現時点での判断は難しい。

まあしかし、構築時に懸念した、メモリやバックプレート取り付け時のマザーボード周りのちょっとした事故の影響は特段無さそうなので、それについては安心した。

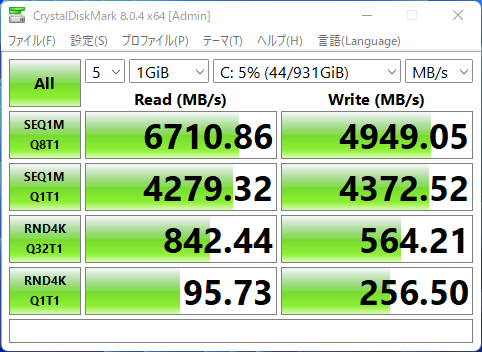

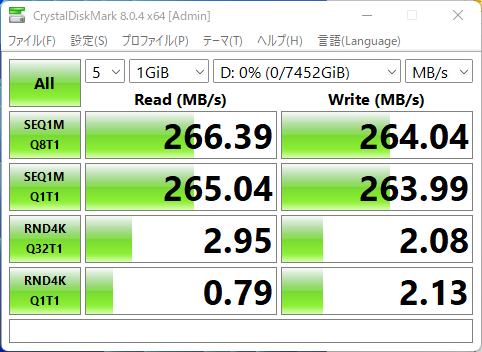

SAMSUNG 980PRO

IRST導入後のSAMSUNG 980PRO

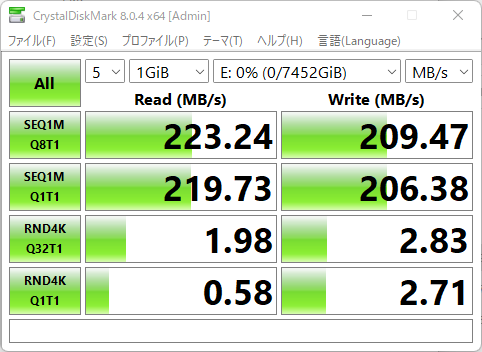

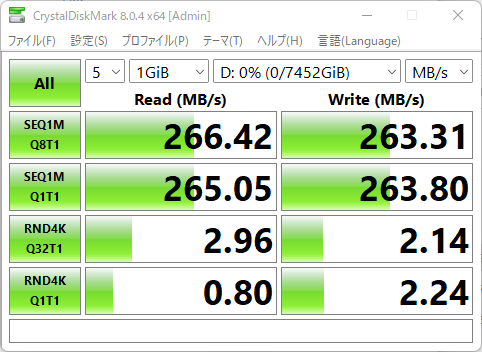

WD Blur 8TB

IRST導入後のWD Blue 8TB

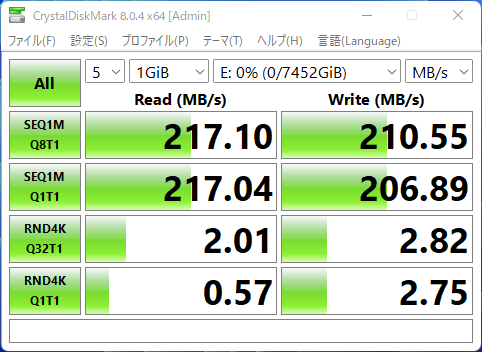

東芝MN08ADA800

IRST導入後の東芝MN08ADA800

今回新しく導入した、SAMSUNG 980PRO SSDに、HDDのWD Blue 8TBと、東芝のMN08 8TBのCrystalDiskMarkも測定。IRSTドライバ導入の前後で比較したが、変化はほとんどなかった。

Westernと東芝を比較すると、やはりHDDの回転数の違いが出ていて、東芝の方がパフォーマンスは高い。逆に言えば、Westernははっきりと、低速回転のHDDと断言できる。

そして、急ぎ使う予定のあるアプリケーションをインストール

DVDFab 12

TMPGEnc Video Mastering Works 7

B`s Recorder 18

Power DVD 21

7zip

LHAPlus

dbPoweramp

MP3Tags

ここで、一旦セットアップは中断。

土日でWindows 11のセットアップをやり直す。X710が認識しなくて代替ドライバを入れたり、Intel RSTドライバを入れたり、少し環境をいじったので、改めてクリーンインストールをすることにしたのだ。

LANケーブルを繋いだ状態でセットアップを進めると、Microsoftアカウントを使うか、ドメイン参加するかの二択になってしまった。取り敢えずMicrosoftアカウントで進めたのだが、パスワードの代わりにPINコードを使ったサインインとなってしまった。最終的にはドメイン参加するのだが、ちょっと気持ちが悪いので、再度、LANケーブル未接続のまま、通常のローカルアカウントでのセットアップでやり直す。

デバイスマネージャから、不明なデバイスを消すために、以下のASUSのドライバーをインストールする。

Intel Chipset Driver V10.1.18838.8684

Intel Management Engine Interface V2124.100.0.1096

Intel SerialIO Driver V30.100.2105.7

Intel Rapid Storage Technology Driver V19.0.0.1067

また、Windowsの初回サインインの直後、ASUSのArmoury Crateというアプリのインストールが、勝手に促されたため、導入してみた。色々余計なドライバを入れるのが鬱陶しい感じだが・・。

Serial IOドライバはタッチパネル関連ようと書かれていたのだが、これをインストールしないと不明なデバイスは消えななかった。

Intel RSTは最後までインストールを悩んだが、やはり不明なデバイスが気持ち悪いのでインストールすることにした。

Intel X710 10G NICは相変わらず不明なデバイスのままで撃つ手は無し。対応するまで暫く待つことにするが、如何ともし難い場合は、MellanoxのConnectixあたりの安いボードに載せ替えるかもしれない。Intel NICのOSサポートの悪さは相変わらずだが、何が原因なんだろうか・・。

ここまでで大分疲れ果てていたが、まだ宵の口。OSのインストールまでは終わらせることにする。

Windows 11の、最新のNov Updateが適用されたISOファイルをMSDNからダウンロードし、起動USBメモリを作成。セットアップを行う。

セットアップはあっさりと完了して、11の最終設定ウイザードが表示される。

Windowsが起動して、デバイスマネージャで不明なデバイスを確認。増設NICは認識されていないが、オンボードのi225のNICは認識されている。Internet用のLANをこのポートに接続し、ドライバ類をダウンロード。Asusの設定ツールも、自動的にInternetから降ってきた。

一通りの不明なデバイスは解消されたが、消えないのが、増設NICのX710と、RAIDコントローラ。後者はIntel RSTなんだろうけど、ドライバを入れたくない気持ちもあるので、躊躇する。

前者は、Intelのサイトから最新のProsetやドライバをダウンロードしてインストールしたが、解消されない。どうも、X710はWindows 11に対応していないようだ・・。

参ったな・・。

まあ、X710はPCワークステーションなどでも使われている筈なので、いずれ対応するとは思うのだが、現状では手はない。どうしようもないので、この日は新設したWD Blueの8TBにExtended Testを掛けつつ、作業は終了、ということにした。

それにしても今日は、初歩的なミスが多かった・・。慣れない新しいCPUやクーラー、メモリに翻弄されたとは言え、自作歴30近くでこの体たらくは情けない・・。

いくつか悲しい出来事はあったが、機器に外見上のダメージはないし、PCは問題なく動作しているようなので、まずはOKということで納得しよう。

それにしても、大掛かりなPC組み立ては面倒だな・・。そう何度もやりたいものでもないな・・。

ここまでくれば、後は細かい作業だけだ。ファン類の電源ケーブル、SATAケーブル、PCIeカード3枚(グラボ、NIC、1394)の装着と、新規購入したHDDx2基の実装だ。

リキフリは4つのDCケーブルが一本にまとまっていることもあり、今回も割と綺麗に完成したと思っている。

そしていよいよ、ドキドキの火入れ・・。電源ON!

ケーブルがファンにぶつかっているところがあるのか、カラカラ音がする・・。

画が出ない・・。

何だ・・と思い、オンボードのDPポートにモニタを繋ぐと、画が出た。何かがいけないのか?

カラカラ音があるので、まずはPCを再解体。リアファンが、AIOクーラーのファンのケーブルに干渉していた。

そして、画が出なかったことから、グラボの装着を確認。

あ・・挿しが甘い・・。何て、初歩的なミスなんだ・・。グラボをグッと挿し直し、蓋をする。

再度電源ON。DPはグラボ側に接続。画が出た。良かった。

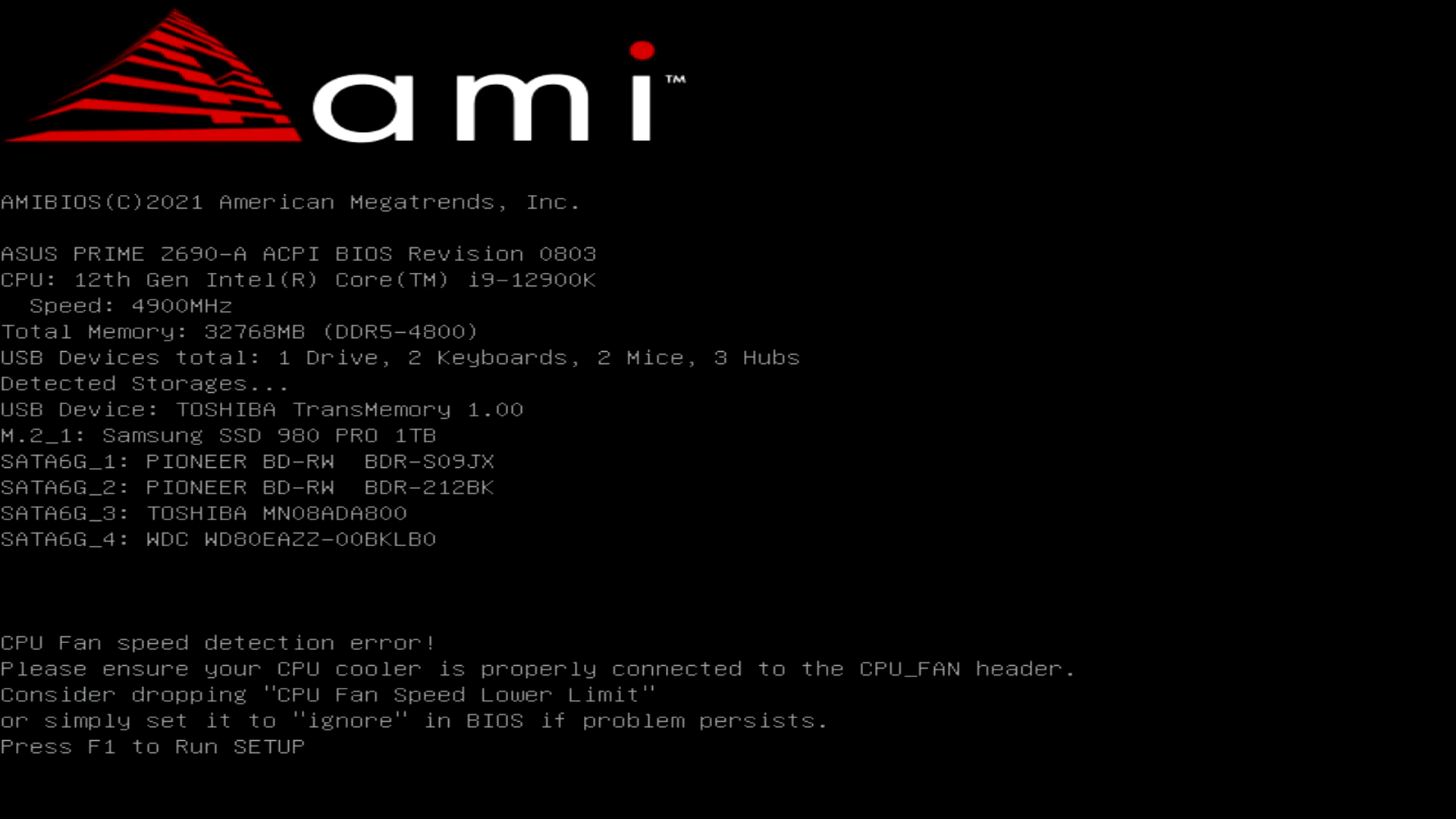

でも何か、BIOS画面にエラーが出てる。読むと、CPUクーラーがFailになっている。確かに今回、AIOポンプ用のファンのコネクタがあったので、CPUファンコネクタではなく、こちら側にクーラーのDCケーブルは繋いでいる。このせいか・・。

BIOS設定で、CPUクーラーはignoreする設定にする。これで、BIOS画面で止まることはなくなった。

続いてAIOクーラー。ここでも事故が発生する。今回、AIOクーラーは、二代目。初はCorsairで3年ほど前に買ったH100iだ。

今回、完全対応の製品がリリースされていなかったこともあるのだが、世間の評価を見て、ArcticのLiquid Freezerにした。

このクーラーのリテンションキットもなかなか届かず、PCを組むのが遅れた要因となったのだが、同じく入荷が遅れていたDDR5メモリと同日に到着した。

Liquid Freezerはなかなか取り付けが厄介だというので、マニュアルをよく見る。マニュアルは紙のものはなく、Web上のアニメーション付きのページを確認する。LGA1700リテンションの説明部分は別になっているため、さらにややこしい。

まずは、ASUSの板と干渉するという、水枕のカバーの一部を取り外す。二箇所のネジを外し、取り外すのだが、少し硬くはまっていて手間取った。続いて、CPUソケット側に金具類を取り付ける。たくさんのネジや部品があり、マニュアルを見ながら適切なものを探すのに手間が掛かる。

まず、バックプレートに4つのネジを取り付け、Oリングで固定する。その状態でバックプレートを板の裏から嵌め込む。ASUSの板は、LGA1200とも互換性が取れるように、バックプレート用の穴が二重構造になっているのだが、これが逆に邪魔くさい。きちんとLGA1700用の位置にネジがはまっているか、判断しづらいのだ。そして、表側からスペーサーを取り付けるのだが、ここで大きなミスをする。違和感はあったのだが、直接スペーサーを表画からねじ込んでしまったのだ。これって、ゴリゴリ回すと、マザーの表面のネジ穴の周辺、傷つくよな・・と思いつつ、やってしまった。マニュアルをよく読むと、スペーサー挿入前に、シール状のワッシャーを4箇所貼り付けるアニメーションが描かれていた。背面も同じような処理が必要で、そちらはきちんと先にやっていたのだが、表面については完全に確認が抜けてしまった。

スペーサーを取り外すと、案の定、穴の周辺が軽く削られている。特に、そのうちの一箇所は、ネジ穴の周りに、メモリに繋がる配線パターンがあり、そのパターンのメタルが、削れた塗装から露出してしまっている。大丈夫か、これ・・。鬱な気持ちなる。しかしまあ、シールワッシャーの装着に気づいて良かった・・。これに気づいてなかったら、最悪ショートとかしていたかもしれない。

それにしても、マザーの表裏に、しょぼいシールワッシャーを貼り付けるって、ちょっとイマイチだと思う。こんな構造のCPUクーラー、今まで使ったことがない。CPUクーラーを外す時に、このワッシャーは再利用できそうもないし、何でこんな構造にしたのだろう・・。

気を取り直して、大丈夫だと信じて、作業を進める。

スペーサーは取り付けたので、いよいよマザーをケースに装着だ。既存の環境を解体する。マザーや既存のAIOクーラーを撤去し、新しいマザーを取り付ける。マザー用のスペーサーや固定ネジは、これまでのものを流用できた。今回のマザーはリアパネルが本体一体側の構造なので、装着はし易かった。先に接続可能なケーブル類は、マザーに装着しておく。悩んだのは、EPS12Vという、8ピンのコネクタ。これを接続し忘れて、PCが起動しない・・ということがよくあるのだが、今回のマザー、この8ピンのソケットが2つ並んでいるのだ・・。

調べると、最近の大消費電力のCPU用マザーでは、EPS12Vが2つ実装されているものも増えてきているようだ。しかし、自分の電源には、この EPS12V用のケーブルは1本しか付いていない。さらに調べると、OCとかしない限り、1本でも問題ないようなので、2本目は未接続のまま進めることにする。

そして問題のAIOクーラー本体の装着。ラジエーターをケース上部に固定する。今回、ラジエーターの厚みが増していて、一瞬、マザー側のコネクタと干渉して、取り付けができないか・・と焦ったが、結果的には問題なく固定できた。今回、拘らず240mm仕様のものにしておいて良かった。280mmだと、この辺り、干渉する可能性が高い。

ただ、小さな問題は発生。Arcticのマニュアルだと、240mmラジエータの場合、8箇所ネジとワッシャで固定するようなアニメーションが掲載れているのだが、どう見ても、4個しか添付されていない。しかも、マニュアルの員数確認の図版だと、4個になっている。まあ、8箇所固定しなくても良さそうなので、4箇所固定にすることにしたのだが、ネジが浅くて、固定がし辛い。1回転半くらいしかハマっていないような気がする。何度も添付品のマニュアルを見たが、他に該当するようなネジはない。ミリネジなので、別途準備しても良いのだが、このまま進めることにする。一部、ラジエータ側のネジ穴がなめたのか、どうしても固定できない部分があったため、4隅ではなく、両端二箇所、真ん中二箇所の合計4箇所の固定で落ち着く。なんか、この辺りもイマイチだ・・。

続けて水枕の装着。あらかじめ水枕側には固定用の金具を取り付けてあり、それを事前に装着済みのマザー側のスペーサにはめて、ネジ固定する。ここでも小問題。水枕のカバーの一部を除去済みなので、干渉はないと思っていたのだが、上部VRMヒートシンクと水枕の金具と、若干干渉する。まあ、取り付けられないこともないので、無理矢理つけたが、ヒートシンクに多少傷がついたかもしれない。

メインPCへの更新を直近に控え、現行のPCのデータバックアップや、アプリケーションのアクティベーション解除を行う。

バックアップは、ユーザープロファイルの、ドキュメント、ピクチャ、デスクトップ、ダウンロード。

Program Filseの一覧のスクリーンショット。A's Videoの設定ファイル。

アクティベーション解除するのは、Adobe Master Collection、マイホームデザイナー、EDIUS、DVDFab。

これで、PC更新の準備は整った。

Westren Digital WD80EAZZ 13,979円@ツクモネットショップ

AverMedia Live Gamer MINI GC311 11,919円(POINT9%)@ツクモPayPayモール

メインPCを週末に組める見通しとなり、最後の関連製品の購入。

HDDは、一台は東芝の8TBを使用し、もう一台は仮想サーバの移行後の残パーツの8TB HDDを流用しようと考えていたが、マザーが発売されず、仮想サーバの移行自体が頓挫している。

そんな最中、Westernから、待望のWD Blueの8TBモデルが発表される。それほど興味もなくその情報をWatchしていたのだが、HGST設計、CMR、3年保証、そして最後は回転数。もともと5640RPMが公称値だったのだが、スペック詐称の多いWD、こいつも7200RPMだろう・・と思っていたら、スペアナで回転音を計測した人がいて、5640回転だった!

これは一台、買うしかないんじゃないか・・ということで、注文。

ヤフショの5の付く日のポイントを狙っていたのだけど、安値の主要ショップは軒並み品切れ。ARKがPOINTを加味すると、価格.com最安より数百円安かったが、それくらいなら・・と、久々にツクモネットショップで購入した。

もう一つ、発注したのはUSBのビデオキャプチャユニット。昨今は配信ライブも多く、前々から購入を検討してはいたが、なかなか踏み切れないでいた。しかし、メインPC更新のタイミングで、かつ、週末ライダーズの配信イベントがあるので、購入することにした。

当初、SD録画もできるAverMediaのC878とかも検討したが、評判がすこぶる悪い。他にもPCレスのER330というのもあったが、これも結構酷評されている。

ということで、評価が無難なものの中から、GC311を選択。低価格で、ハードウェアエンコ、UVCでドライバがなくても認識するので、将来的にも安心。

PCでのキャプチャが必須・・というのが少し気に入らないが、まあ、今使っているEzCapのバックアップとして、備えておいても無駄ではないだろう。価格も、1万円そこそこで、許容範囲内だ。

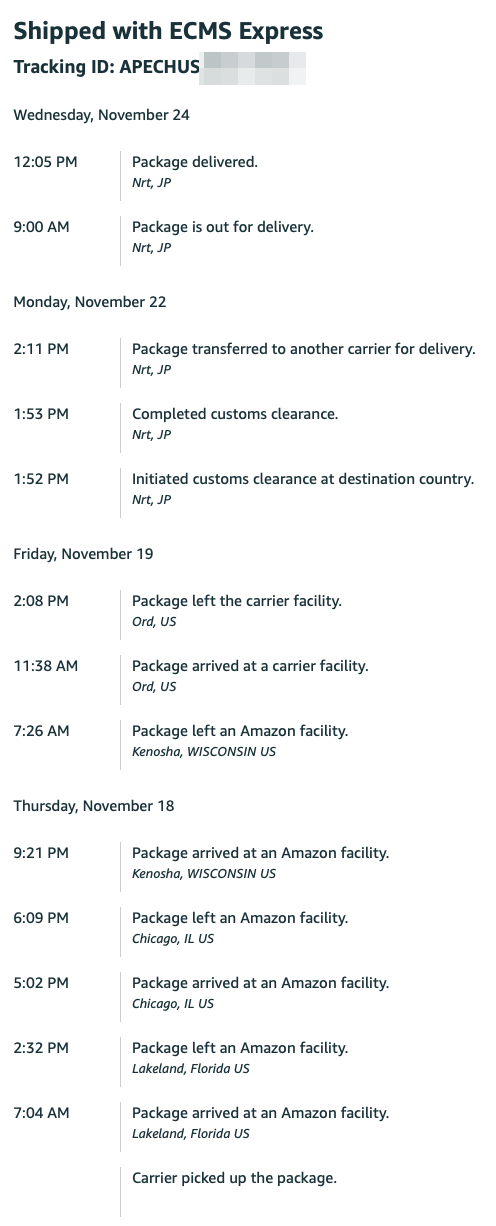

待ちに待っていたアイテムが海外から到着した!しかも、二つ同時に!

それは、DDR5メモリとリキフリのリテンションキット。DDR5メモリは先週出荷案内が来て、到着予定は12/3だったが、大幅に前倒しで到着。

配送業者はECMSという中華系で、初めての配送業者だったのと、意外と時間を要する・・との情報もあったので心配したが、1週間弱で到着した。ブラックフライデーが間近のこの時期でこのスピードなら、十分だろう。

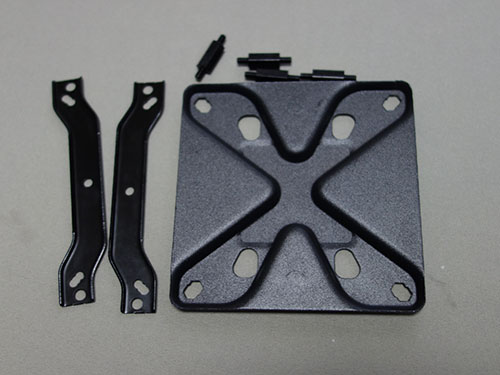

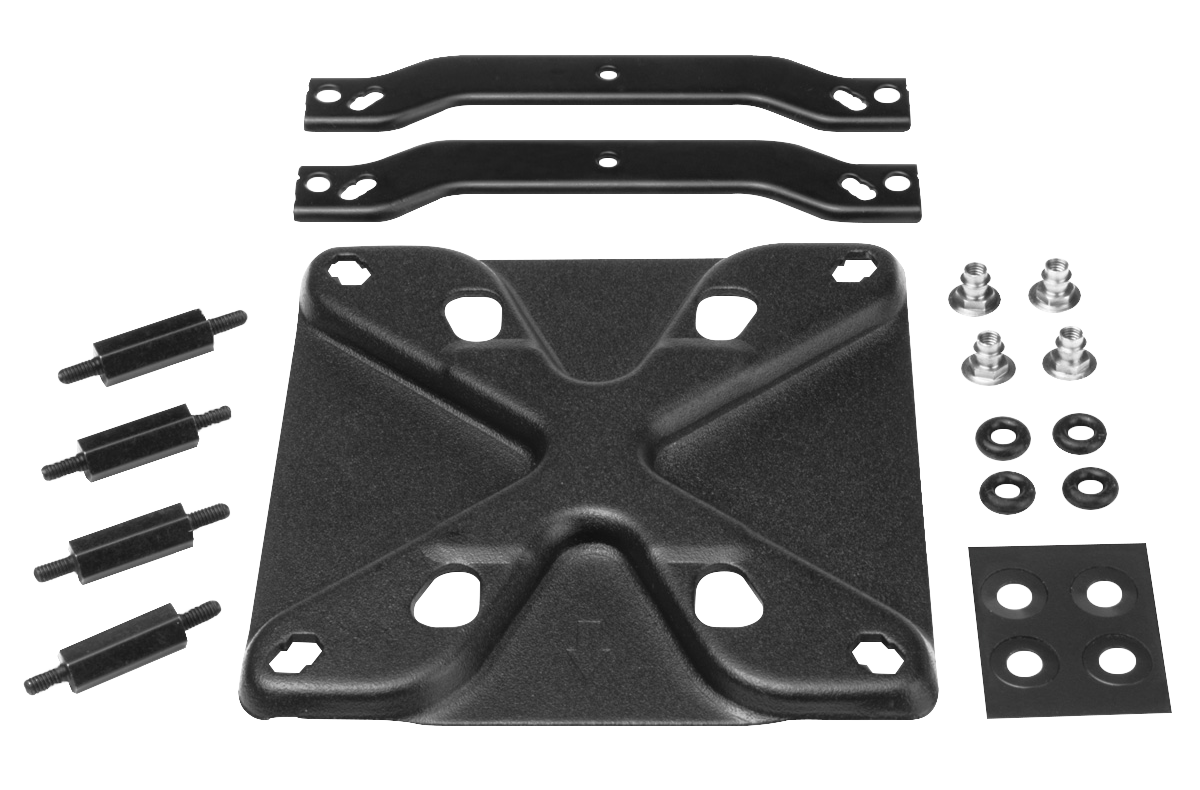

もう一つのリテンションキット。こちらも、20日間かかる・・という情報もあったが、結果的に10日で到着。スイスから届くのかと思ったら、香港から届いた。有償で発注したものと、無償申請したもの、両方が同時に届いた。

ちょっと心配していた梱包だが、メモリの方はちゃんと箱入りだった。しかし、緩衝材無し・・。リテンションの方は、ただの封筒。振ると金具がカラカラ鳴る・・。

いずれにしても、これで、Alder Lake構築の準備は完全に整った事になる。週末に、いよいよ新しいメインPCを組み上げだ!

納期が白紙になり、いつ入荷されるか全く分からなくなったDDR5メモリ。市場でも、ほとんど入荷されないようで、普通に入手するのは不可能に近い状況が続く。来年になってもこの状況は続くのではないかと懸念が広がる。

そんな中、半ば諦めていたDDR5メモリの、出荷を伝えるメールが米尼から届いた!

今回は確実に出荷の連絡で、到着見込みは12//3とちょっと先になっているが、前倒しになる可能性も高いし、12/3だとしても入手できるなら全く問題ない。

こうなると後はArcticのLGA1700マウントキットの到着が何時になるかだ。20日程度は出荷まで時間がかかるそうだが、今の所In Progressのままだ。まあ、12月の一週目くらいまでに届いてくれれば、なんら問題はない。いよいよ、秒読みとなってきた。

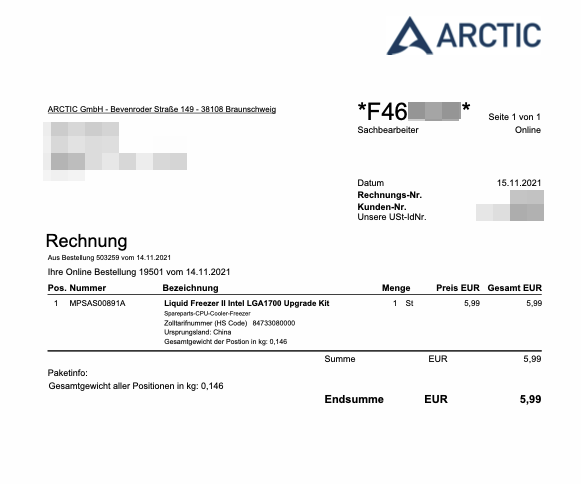

日曜日に発注していたArcticのLGAマウントキットの処理が進む。発注分はPDFの請求書が発行される。

また、無償申請していた分は、無料注文用のパーソナルコードがメールで送付されてきた。Webショップのフォームで、コードを入力すると、5.99EURがマイナスされ、0EURとなった。同じものが2つ届く事になるが、まあ、今ならオクなどで売ることもできそうだし、問題はない。

LGA1700 MontageKit - Liquid Freezer II Series Item# MPSAS00891A 5.99EUR(816JPY)@arctic.ac

Liquid Freezerを購入したが、現行のパッケージにはLGA1700用のマウンタは付属しない。国内代理店のサイズでの配布のアナウンスもないため、入手するには自力でArcticのサイトに申請するしかない。

CPUとクーラーの購入証明書を添付すると、安価に入手できる・・という事で試してみたのだが、特に購入証明を提示する事なく、PayPalの816円の支払いで購入処理が完了してしまった。後でよくよく調べたら、購入証明書を添付すると、無償で送ってもらえる・・という事だったらしい。まあ、数百円だからいいけど、折角なので無償申請フォームからも、申請をしてみた。

ARCTIC 水冷CPUクーラー Liquid Freezer II - 240 ACFRE00046B 12,880円(-Tポイント1414使用+ポイント19%)@コジマPayPayモール店

DDR5メモリでKonozamaを喰らい、PC構築がいつになるのか、日程が立たなくなってしまった。そんな中で、CPUクーラーについて新しい情報がいくつか。

まず、水冷クーラーの水枕の圧着。LGA1700対応を謳っていてもイマイチで、グリスが均等に付着しないものがあるという。自分が購入したASUSのCPUクーラーが採用しているAsetek純正品もその中の一つとのこと。

そんな中で目に止まったのが、水冷クーラーの決定版と言える、スイスのArcticという会社のLiquid Freezer IIシリーズ。2019年リリースで、OLIOSPECが並行輸入販売していたが、今年からはサイズが輸入代理店となり、一般でも流通するようになっている。

ファンの世界でも、Noctuaと肩を並べる人気のようで、水冷クーラー界でも急速に人気を集めているという。定番のAsetekポンプのOEM品ではなく、独自設計の製品のようだ。

しかし、このLiquid Freezerも新しいZ690マザーとの互換性問題が生じている。自分の買ったASUS PRIME Z690-Aでも干渉するようなのだが、Arcticのサイトに対策が記述されていた。水枕のカバーの一部を取り外す、というもので、性能や安全性には影響がないそうだ。カバーを外す・・という事で、ちょっと外観を損ねるのが気に入らないが、公式で推奨している方法なので、ここは目を瞑るしかない。

ASUSのCPUクーラーは幸いにも、返品可能なamazon.co.jpで購入したので、返品をしてクーラーを買い替える方向に気持ちが傾いてきた。

候補としては、Arcticの他にも、空冷の定番NoctuaのD15も上がってくる。D15は非常に人気が高いが、以前1年ほど使った際はその大きさに閉口した。さらに原因は不明だが、Core-XのCPUがフルロードで100度を超える、という症状にも見舞われたため、あまり良い印象を持っていない。

という事で、ArcticのLiquid Freezerの購入にさらにグッと気持ちが傾いた。

そして日曜日。ヤフショの日曜日のPOINTアップで結構な安値で買えそうだったので、勢いでポチってしまう。並行して、ASUSのクーラーは申し訳ないが返品処理をさせてもらった。まあ、これは、amazon.comでKonozamaを喰らったことだし、勘弁してもらおう。

メインPCの必要パーツは、後は米尼からのDDR5メモリの到着を待つだけになった。

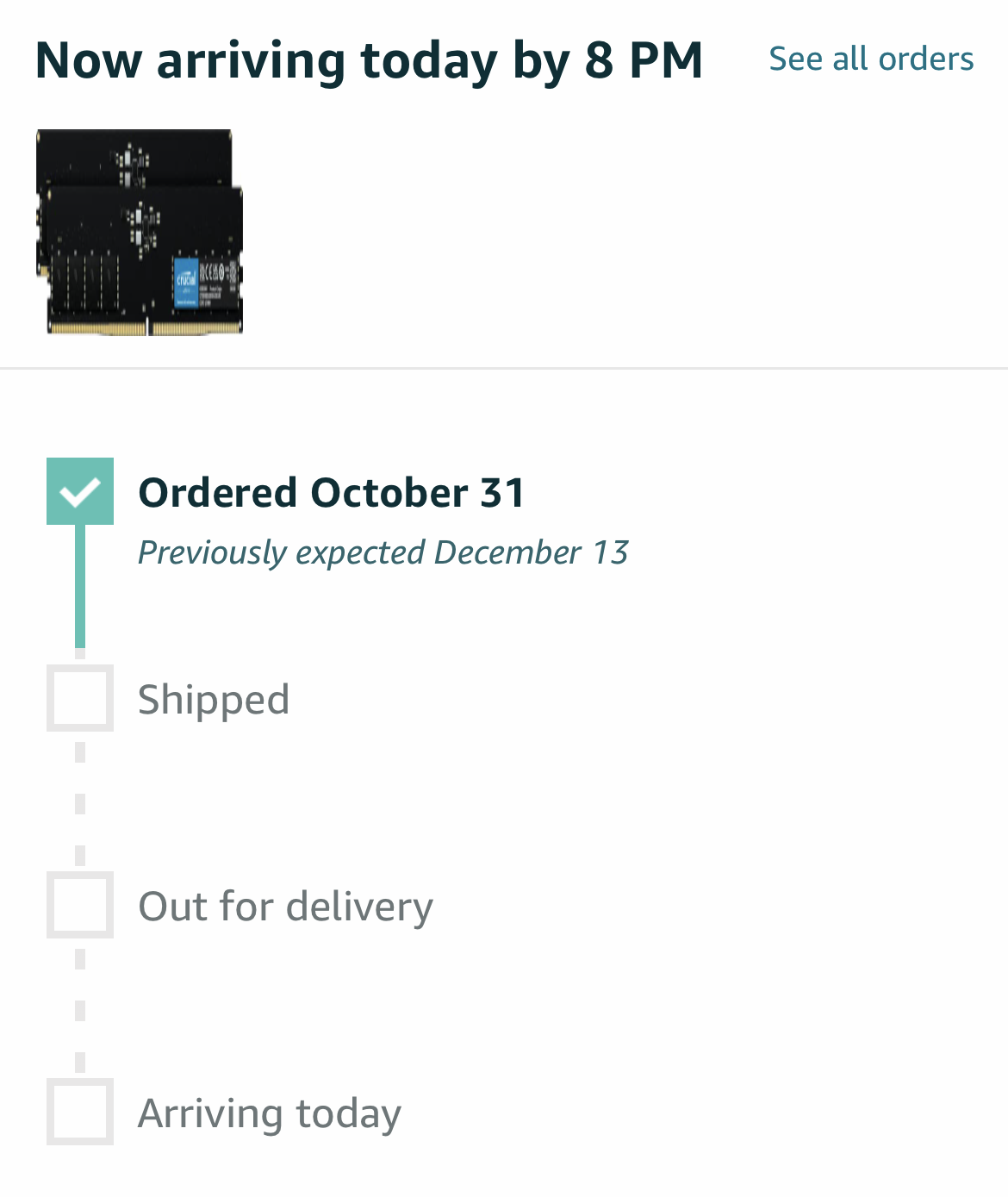

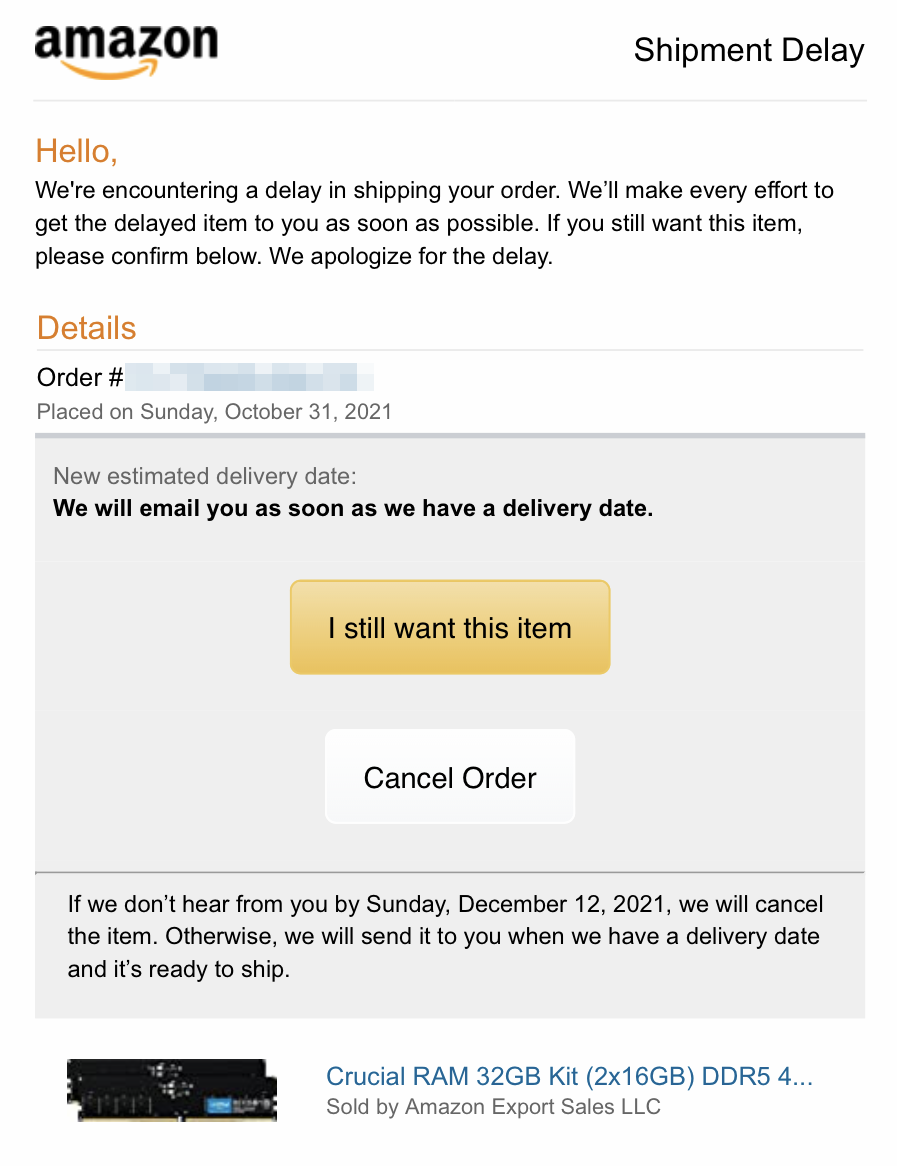

前倒しされた到着予定日時が、11/10-12。最速便なので11/10には到着するのでは・・と淡い期待を抱いていたが、全く発送されない。そうこうしているうちに、途中から到着予定ステータスが金曜日に確定し、前日の木曜日なったら、明日の8PMまでに着、に変わった。しかし、一向に発送される気配がない。流石に、一日でアメリカから物品が到着するとは思えない。

到着予定日の11/12金曜日のPM8時が近づいても、一向にShippedには変わらず、かといって到着予定時刻も変わらない。これは・・と思っていたら、案の定、20時を過ぎたらいきなりステータスが変わり、以下のメッセージが・・

We will email you as soon as this order ships. You won't be charged until then.We're sprry fot the inconvenience.

Konozamaだ・・。やられた・・。翌日には、オーダーをキャンセルするか、待つかの確認メールが届く。

いつ届くかは分からないわけだが、現時点で国内でのDDR5メモリの入手性は絶望的なので、待つしかない・・。一体、メインPCを組めるのは、いつになるのだろうか・・。

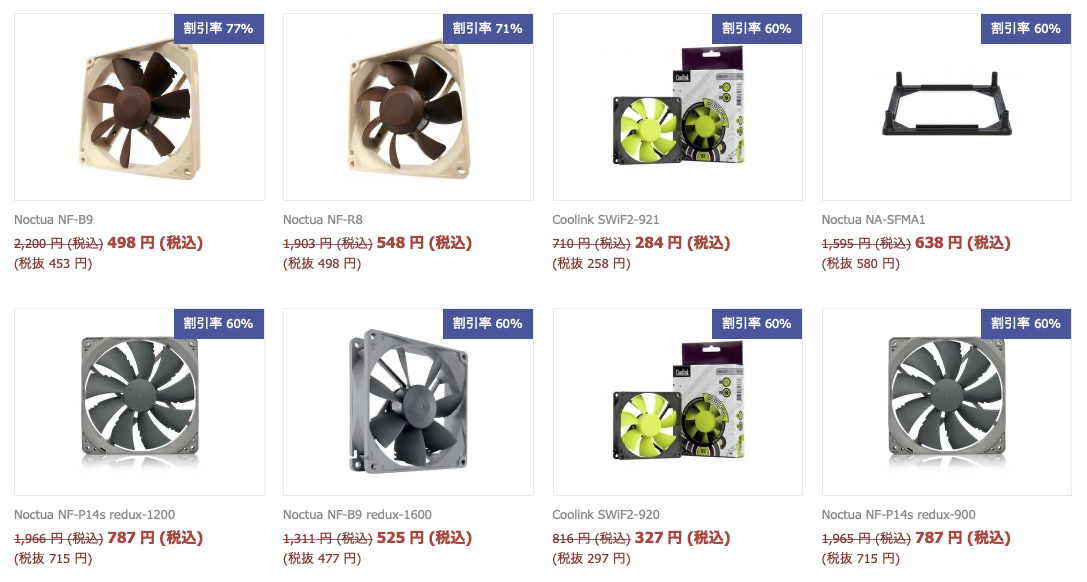

Noctua NF-P14s redux-1200 715円x4@CoolingLab

Noctua NF-P14s redux-900 715円x2@CoolingLab

Noctua NF-B9 453円x1@CoolingLab

Noctua NF-R8 498円x1@CoolingLab

送料1,000円+消費税624円

メインPC更新の一環で、PCのファンの構成を再考。

水冷クーラーラジエータのファンをPWMに変えようか・・と物色していたら、5chで、CoolingLabという通販サイトで、Noctuaの在庫処分品のファンが格安で売っているという。

覗いてみると、ラジエータに使える12cmのものはなかったが、14cmを中心に、かなりの値引きで販売されている。

交換するかは分からないが、メインPCのフロントファン(x2)や、ファイルサーバのフロント・リアファン(x4)がケース付属のファンを使っていて、いずれも14cmのものなので、それらを視野に入れて、まとめ購入することにする。

送料がちょっと高いけど、各単価は1/3くらいなので格安だ。

ASUS液体CPUクーラー TUF Gaming LC 240 ARGB 11,440円(POINT1%)@amazon.co.jp

Alder Lakeの構築に必要なパーツは、残るはCPUクーラーのみとなった。巷ではNoctuaのNH-D15が人気のようだが、自分は以前、Sky Lake-Xで組んだ際にあまり良い思い出がなかったので(取付精度の問題や、CPU温度は100度超えになる)、今回も水冷にしようと決めている。

本当は、CorsairのLGA1700対応製品のリリースを待ちたいのだが、何時まで待てばよいのかはっきりしないので、この時点で発売されている中で、唯一対応製品を出している、ASUSから選定することにした。

ASUSからは、安い順に、TUF Gaming LC 240 ARGB、ROG Strix LC II 240 ARGB、ROG RYUJIN II 240/360がリリースされている。

RYUJINは3万越えと高すぎるので却下。TUF GamingとROG Strixは、違いが今一つ分からない。前者は15,000円、後者は20,000円程度の値付けだ。両方とも、Asetekの第七世代のポンプを採用しているとある。Asetekのポンプは今使っているCorsairの製品でも採用されているし、定番のメーカーで間違いない。冷却ファンのグレードが違うのかもしれないが、いずれにしても自分は、ファンはNoctuaのものに換装するつもりなので、正直どうでも良い。

ヤフショで、5%ポイントの付く日曜日に注文しようと、朝イチにアプリを開いたら、狙っていたショップにはどこも在庫がなく、取り寄せで4-5日となっている。

これは痛いな・・と、改めて価格.comで商品価格の比較を確認すると、な、なんと、amazonが他よりも2割以上、安い値段になっているではないか!

慌てて購入ページを開くと、残1!でも在庫有り!発売元はamazon本家!

これはすぐに買わなければまずい!とカートに入れ、清算。Paydy決済すれば5%ポイントバックがあることに気づいたが、キャンセルして再購入などしようものなら、amazonの自動価格設定システムで、売価が跳ね上がることは間違いない。僅かなポイントバックは無視することにした。

それにしても、何故amazonがこのタイミングで突然2割以上値段を下げたのか全く謎だが、タイミングよく、良い買い物ができた。

これで後は、今週後半のメモリが到着すれば、PCが組めるようになる。

ASUS PRIME Z690-A 37,980円@アークオンラインストア

悩んでいたZ690マザー。結局、SATAは4ポートで許容する事にして、PRIMEを選択した。

アークから銀行振込先のメールが届いたので、振り込み。11時を過ぎてしまったので、発送は翌日となってしまった。

ちなみにヒートシンクがクーラーと干渉するSTRIXシリーズは、やはり評判がイマイチのようだ。在庫がある通販サイトが散見される。

Alder Lake発売日。解禁は22時だ。夕方のうちに、注文済みの1'sから発送連絡のメールが届く。後は、マザーボードとメモリ。ただ、米尼に頼んでいたCrucialのメモリは、予想通り納期が好転して、11/10-12着予定に前倒しになった。しかも、Crucial本家やその他の海外通販サイトも、従来の$211.99から$273.99に値上げ。出遅れた・・と思ったが、絶妙なタイミングで買えたことになる。

となると、残るはマザー。この日になっても購入するマザーは絞り切れておらず、ASUSのROG STRIX Z690-F GAMING WIFIか、PRIME Z690-Aのどちらかで、悩んでいる。

当初は、SATAのポート数がPRIMEは4ポートであること。価格差が15,000円程度であるということで、STRIX Z690-Fが有力候補だったが、ここに来て重要な情報が。

ASUSのSTRIXシリーズのVRMのヒートシンクが干渉して、NOCTUAのCPUクーラーが装着できない、というのだ。

まあ自分は簡易水冷のつもりだったので影響はないのだが、NOCTUAのクーラーが使えない、というのは板としての市場価値は多少なりとも下がってしまう。実際、5chなどを眺めると、これを理由にして、STRIXをキャンセルする、という書き込みも散見された。

自分的な制約だったSATAポート数だが、これもよくよく検討すると、今、3台接続しているHDDを2台に圧縮することは問題がないことも分かってきた。そうすると、BDドライブx2を加えても、PRIMEの4ポートのSATAで事足りることになる。

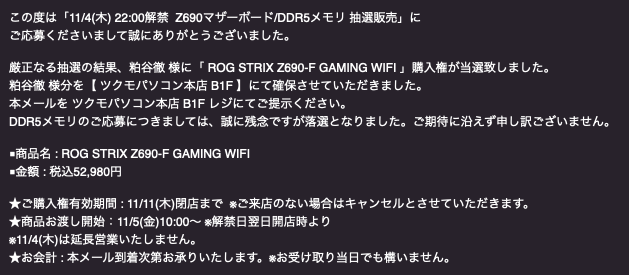

そうこう悩んでいると20時過ぎ。ツクモから思わぬメールが。ツクモは、マザーとメモリの店頭販売を、予約抽選で受け付けていたのだが、それが当選したのだ。

自分は実は、STRIX+ASUS同梱メモリとCrucialメモリで一口。それとは別に、STRIX単体とCrucialメモリでもう一口、応募していた。重複がばれると取り消しになる、というので、外れるかな・・と諦め半分だったのだが、その中の、STRIX単体だけが当選した。メモリは用意できなかった、と記載されていた。

これで、22時の販売解禁前に、STRIXマザーは確保できたことになる。俄然、これで心に余裕ができる。

ただ、PRIMEにしようか悩んでいるので、22時の販売解禁で、PRIMEの購入にもトライすることにした。銀行振り込みで購入すれば、キャンセルすることは容易で、判断の猶予期間も多少延びる。

Z690マザーの販売を行いそうな通販サイトのページを10以上開き、それぞれログインしていつでも購入可能な状態にして、22時を待つ。そして解禁。片っ端から通販サイトを回る。そうしたところ、ARKで、PRIME Z690-Aが残3で購入できることを発見。すかさず銀行振り込みで注文処理を行う。間に合った。良かった。

ちなみに、メモリも、3万を切るような店があれば買おうかと廻ったが、軒並み売り切れ。リストに掲載されていないショップも多い。これは本当に、メモリの方が厳しかったな・・。Crucialメモリ、ポチっておいて良かった・・。

STRIXとPRIME、どちらを選択するかは、翌日まで持ち越しすることになったが、ちなみに翌朝、通販サイトを確認したところ、STRIXは結構、在庫有の通販サイトが残っていることが確認された。PRIMEは全滅。やはり、STRIXはVRMヒートシンクの干渉が響いているのだろうか・・。こうなるといよいよ、PRIMEに傾いていく・・。

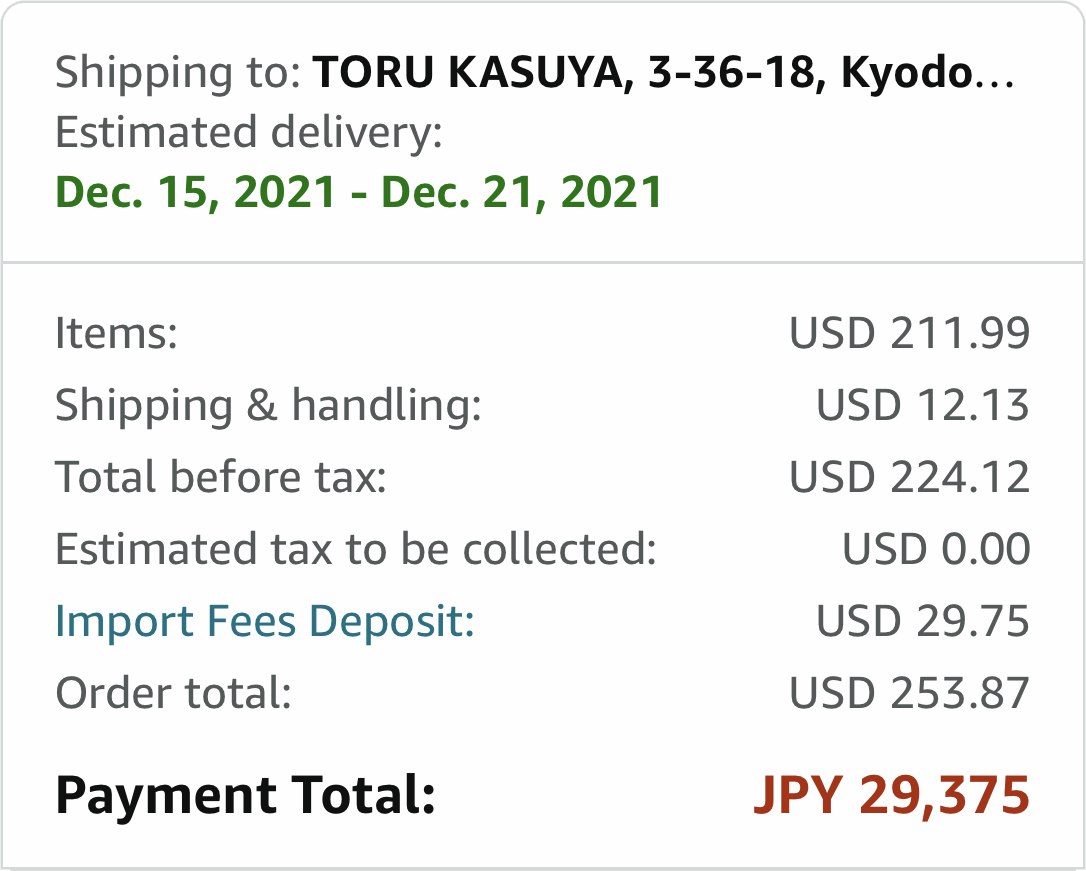

Crucial RAM 32GB Kit(2x16GB) DDR5 4800 CL40 CT2K16G48C40U5 30,494円@amazon.com

入手難が予想されるDDR5メモリ。Alderの予約が開始された、10/28のうちに、米Crucial本体の通販サイトで、16GBx2が$211.99で販売されているのをチェックしていたのだが、発送先としてUSしか選べなかった。

しかしその後、実はUS外も指定できることを知り、地団駄を踏んで悔しがった。今はOut of stockの状態だ。

そうこうしていたら、米amaxon.comで、Pre-Order扱いながら、同メモリが同価格で注文を受け付けていることを知る。しかし、納期予定は12月。しかしまあ、amazonなら何時でもキャンセルはできるので、押さえとして注文だけしておいて、国内の供給状況を見て最終判断することにした。

$211.99安い!と思っていたが、消費税・関税相当のDepositが10%以上かかり、送料も加えると日本円で3万円を超えてしまった。それでもまあ、この値段なら十分許容範囲内だ。

ちなみに発送方法は$10も違わないので、Standardではない、Priorityな便を選択した。入荷予定が前倒しすれば、納期が早める可能性もある。

話は変わるが、Alder発売まであと僅かだが、マザーボードの予約は始まっていない。一部、淀でgigabyteの板だけ予約受付したようだが、基本は11/4まで待ちなのか。

マザー以上に不透明なのは、CPUクーラー。各メーカーから、現行品対応のリテンションキットの無償提供のリリースは出ているが、正規対応品の案内はない(ASUSの製品があるが、これはリテンションキットが同梱されているだけのよう)。

ということで、Alder発売日にはPCが組めない可能性が濃厚で、下手すると12月とかまでずれ込む危険性もある。

急いではいなので、もしかすると今回発注したCrucialのメモリが、納期通り12月着でも、丁度良い頃合いになる可能性も否定できなくなってきた。

SAMSUNG PCI-Express 4.0 980 Pro M.2/1TB MZ-V8P1T0B/IT 22,280円(+POINT4114)@コジマPayPayモール店

Alder Lakeは確保できたので、メインPC用のパーツ購入を開始する。マザー、メモリ、クーラーは対応品がまだリリースされていないので、まずはすぐに手に入る、M.2 SSD。今使っているWD Blackの512GBを流用しても良いのだが、少し古いし、折角なので最新のスペックで容量も倍増したい。

当初、同じWD BlackのSN850シリーズを探したが、少し値段が高め。ということで、それより5000円くらい安いサムスンの980 Pro 1TBにした。

まあ今、スペックでSSDを買うなら、この二つのどちらかだろう。

ちなみに今回購入予定のマザーはPCIe 5.0対応だが、980 Proは4.0対応品。まだ5.0対応のSSDは世の中にはなく、チップのリリース予定がアナウンスされた程度だ。もう少し時間がかかりそうだ。現実的に見ても、PCIe4.0のスピードで十分だろう。

前日のうちに、ワンズに銀行振り込みを行い、購入を確定した。ツクモの方はキャンセル処理を行う。

一方で、予約が始まらないのがマザーボード。各社から発表はされ始めたが、通販サイトなどには掲載されていない。海外では、neweggなどが予約を開始している。

しかしまあ、機器選定に時間がある、と良い方に捉えてもいいかもしれない。避けたいところだが、11/4の深夜販売や翌日の店頭販売に賭ける、という手もある。

ということで、検討候補。DDR5対応は必須とする。

ASUS PRIME Z690-A

まずは、元々の本命だった、ASUSのPRIME Z690-A。35,000円弱の価格のようで悪くない。PCIex16形状が3に、x1形状が2と十分。x16のレーンも、CPUがx16、チップセットがx4/x4

で実用的だ。ただ、このマザーの致命的だったのが、SATAポート。これが4つしかない。自分は現行でも5ポート使っているので如何ともしがたい。SATAボードなどを増設する案もあるが、配線美を考えると止めておきたい。

GIGABYTE Z690 UD

続いての候補に挙がったのが、伏兵のGIGABYTE。GIGABYTEは自作歴の初期に少し痛い目にあい、Rev商法も気になっていて、メイン/サブPCでの使用は控えてきた。Z690 UDという30,000円予価のマザーが質実剛健で悪くない。

PCIex16は、16/4/1の構成。3本目がx1なのが残念だが、実用的には十分。x1スロットも2本もある。そして、SATAは6ポート。価格とスペックの観点からは、これがベターだが、GIGABYTEである点と、全体に少しコストを削っているようなところが気になる。レガシーなPS2ポートがあったり、2.5GのNICがRealtekだったりする。まあ、Intelの2.5G、i225はあまり評判が良くなく、Realtekで十分なのかもしれないが。

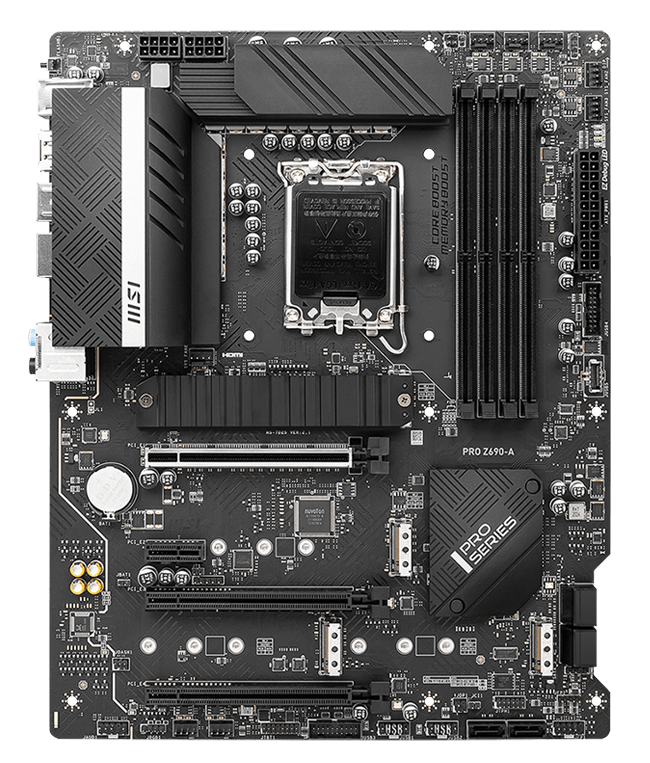

MSI PRO Z690-A

続いてMSI。現在のメインPCのマザーもMSIだ。Z690-Aは、国内ではまだ発表されていないが、海外では$229で予約受付している。これも30,000円くらいなのか?PCIeは16/4/1で、これはGIGAと同じ。x1スロットは1つだ。SATAは6ポートで、NICはIntel。ここまでは無問題なのだが、残念なのが、IOプレート。これが、一体型ではなく、別途はめ込み型のものなのだ。非常に些細な点で、実用性からは問題ないのだが、IOプレートは外側から見える部分で、ここがチープだと、後々非常に残念な思いをする。前々代のメインPCのマザーがそうで、ここはやはり一体型に拘りたい・・。

以上のように、これだ!というモデルになかなか辿り着けない。こうなると、上のランクに行くしかなくなり、5万円オーバーのモデルとなる。

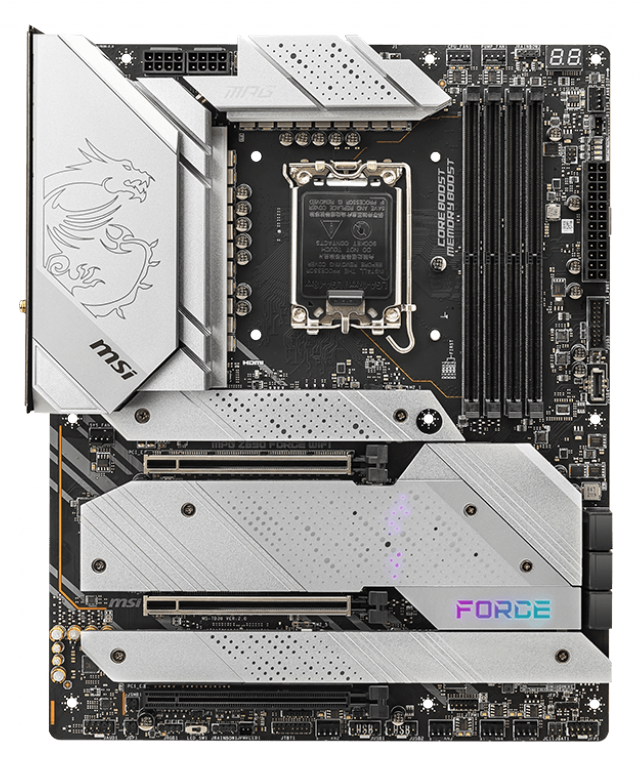

MSI MPG Z690 FORCE WIFI

MSIのZ690 FORCE WIFI DDR5は、PCIeが3スロットで、SATAは6、Intel NIC。IOプレートはもちろん高級感がある。また、このモデルは変わっていて、CPU直結のPCIe5.0のスロットを、8/8と分けられる。これは良いかな、と思う反面、x16でグラボを使用すると、2つ目のスロットが使用できなくなるのが難点か。x1スロットが0なのもちょっと残念。でも、ヒートシンクとかのデザインは秀逸だ。

ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

そしてASUSの同ランク品。ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI。これも、5万オーバーで、PCIe16スロットは16/4の2つで、別途x1スロットが1つだ。SATAは6で、もちろんIntel NIC。デザインは・・悪くはないけど、ゲーマー寄りに振っていて、GAMING、なんてロゴが入っているのがちょっと嫌なところだ。

うーん、ということで、なかなか絞り込めない。今現在は、この中からだと、コストも含めて、GIGABYTEのZ690 UDかな・・と思っているが、発売までもう少し時間があるので、他機種のリリースも眺めながら、少し検討したい。

Core i9-12900K 79,800円@1's PCワンズ

Alder Lakeの発表日。発表、予約開始は10/27の深夜。朝になったら確認しよう・・と思っていたのだが、夜中に目が覚めてしまったので、状況をチェックする。

すると、価格は想定よりもずっと安く、80,000円を切り、ツクモで通販の予約が開始していることを知る。

数日前までは、12900Kは10万円を軽く超える価格になるのでは・・というリークだったが、前日になって予価がぐっと下がった。しかし、為替レートで9万円くらいにはなるだろう・・と思っていただけに、これは手ごろな感じに思えてしまう。価格によってはi7にするか・・とも思っていたが、2万ほどしか差はないし、これはi9に突っ込もう。

ツクモの予約受付時(この時点でi9は売り切れ)

急ぎ、ツクモで予約にトライ。カートに入れて、クレジットカード決済。ちょっと嫌な予感が・・。最近は、高額商品のWeb販売のクレカ決済が、スムーズに通らないことが多いのだ。

予感は的中。手持ちの住友VISAで決済したが、NGのメッセージが。暫くすると、住友からSMSで、あなたの買い物ですか?の確認だ。了承したが、利用制限解除になるまで10分近くかかるとある。売り切れると嫌なので、立て続けに何度か決済しようとしたが、うまく通らない。

我慢できず、楽天カードでもトライしたが、こちらも通らない。SMSも来ない。

そうこうしているうちに、それまで表示されていた決済途中の画面にすらたどり着けず、エラーになるようになってしまった。Yahooカードにしたが、これも同じく。

これは完全に、ツクモの通販サイトで、クレカ決済がロックされてしまったようだ。

どうしようか・・と暫し悩み、決済方法の一覧を眺める。すると、単純な銀行振り込みがあるではないか。当然ながら、これなら認証などない。後で振込先メールが届き、振り込むだけだ。カードのポイントは付かないけど、たかだか0.5%だ。ということで、カードは諦め、銀行振り込みで発注を終える。

しかし、ここで少し不安が。ツクモの注文画面で、i9-12900Kが、取り寄せ、とかになっていて、発売日以降お届け、みたいな表記になっていたのだ。もしかすると、これは発売日に入手できない可能性もあるのか?

5chを見ると、ワンズも通販を開始していて、在庫数まで明記してあるという。慌ててワンズのサイトを開くと、確かに明確に在庫数が記載されている。これなら確実だ。

1'sの予約販売の画面

ワンズでも、ダメもとでクレカ決済を試みるが、NG。制限解除を掛けて、またイライラするのも何だし、銀行払いなら振り込まなければキャンセルになるので後腐れもない。

ということで、ワンズでも銀行振り込みで注文を入れる。

ワンズの方が、店舗ポイントが1%と、電動工具などの特典があるので、最終的にはワンズの方で購入する予定だ。

そして、マザーとメモリ。これはどちらも、まだ国内では予約開始しているところはない。海外のサイトではマザーボードの予約受付をしているサイトもあるようだが、モデルの選定も含めて、もう少し予約まで時間を要しそうだ。

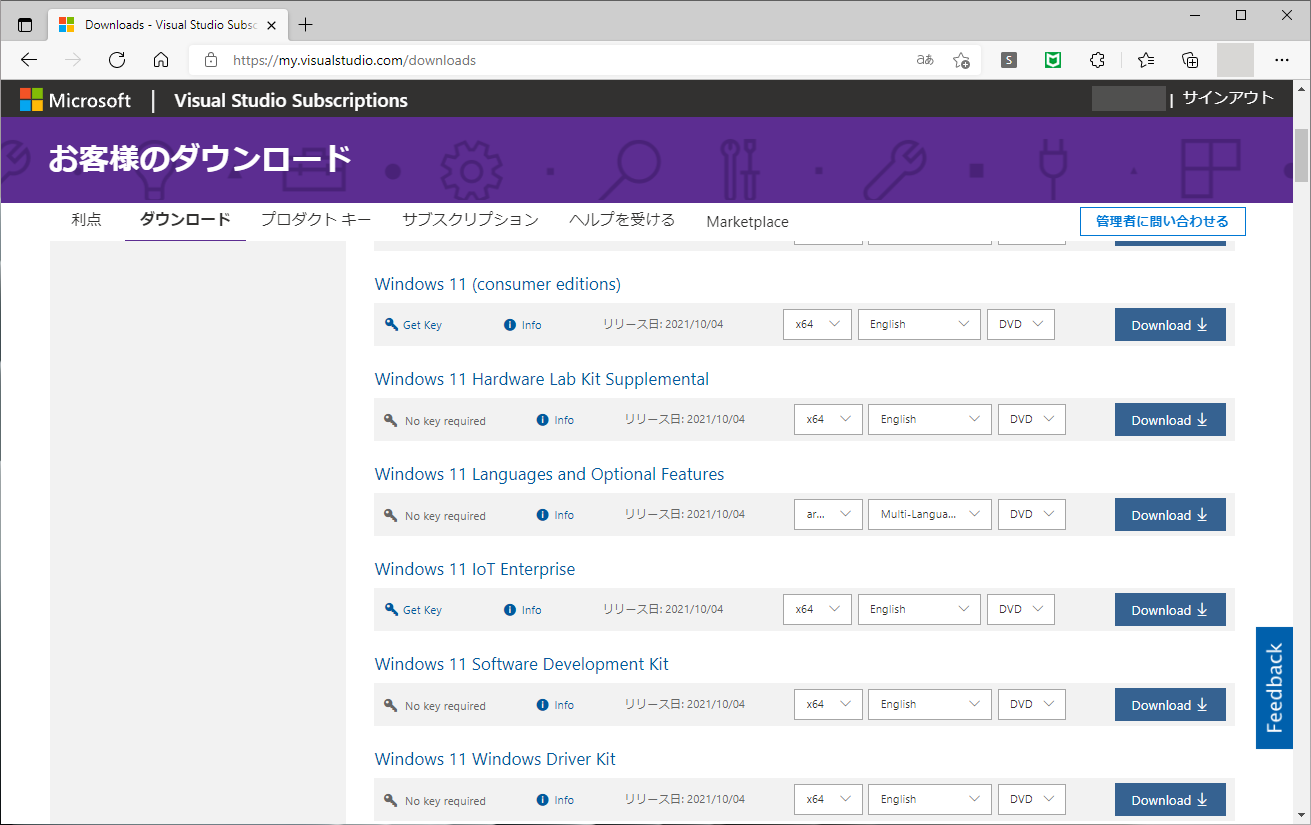

10/5は、Windows 11リリースの日。当日朝、まだアップされてないだろうな・・と思いつつ、MSDNのサイトを覗いてみると、あった!10/4の日付でアップされている。

今回、Consumer EditionsというISOファイルに、HomeもProもWorkStationも含まれているようだ。IoT EnterpriseのISOもあったが、こちらはEnglishバージョンのみだった。

どうするか、悩むところだが、サブPCに試しに入れてみようか・・とも思っている。あるいは来月のAlder Lakeまで待つか・・。

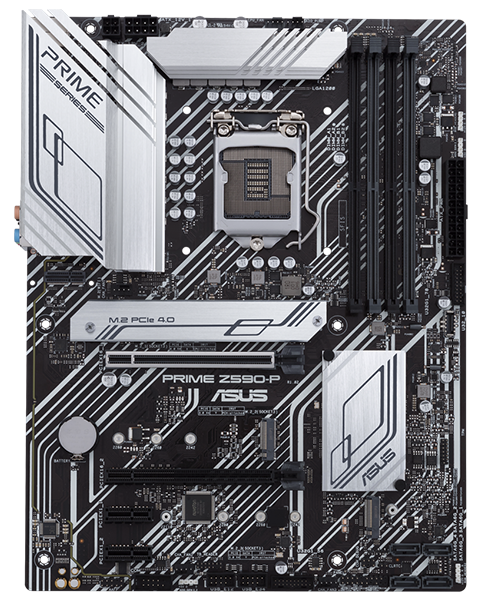

メインPCの構成を検討していて、改めて現行のIntelメインストリームの、Z590マザーのスペックを確認してみた。

そうしたところ、今使っているエンスージアスト向けのX299と比べると、かなり制限があることが判明した。

| チップセット | CPUレーン | PCHレーン |

| Z590 | 20 | 24 |

| Z690 | 20 | 28 |

| X299 | 44 (i9-X)

28 (i7-X) | 24 |

Z590のPCHのPCIeレーン数は24レーンで、Z690では28レーンに増えるという。X299も24レーンということで、X690に至ってはより多い・・というスペックなのだが、これにCPUのレーン数(11/12th Coreでは20レーン、7th i7-Xは28レーン)も加わり、実際の製品での対応状況は異なりそうだ。

今使っているmsiのX299 SLI PLUSでは、実装するCPUの内蔵レーン数によって提供される総レーン数は異なる。最多44レーンのCPUでは、CPU直結のPCIeスロットの3本が16/16/8で使用でき、さらにPCH配下でx4が1、x1が2スロットの構成となる。自分のi7-7820Xは28レーンなので、CPU直結は16/8/4の構成となってしまう。PCHの4/1スロットの構成は同一だ。それでも、一般的な用途では十分な数と言えよう。

| マザーボード | CPUレーン | PCHレーン |

| PRIME Z590-A | 16/-/-

8/8/-

8/4/4 | 4/1 |

| ROG MAXIMUS XIII HERO | 16/-

8/8

8/4 | 4/1 |

一方で今現在のメインストリームのミドルクラス、ASUSのPRIME Z590-Aの構成を見ていると、CPU直結は8/4/4、PCH配下は4/1という構成で、今一つだ。ゲーマー向けのROG MAXIMUSのスペックを見ても、CPU直結は8/8/-か、8/4/4が最大になっている。しかも、M.2やSATAと排他になっていて、構成によってはレーン数は制限を受ける。

グラボ(x16)と10G NIC(x8)を使う予定なので、できれば16/8は使えるようになって欲しいのだが、CPUの20レーンは変わらないようなので、これは期待できないかもしれない。CPU直結の20レーンのうち、4レーンはM.2用に使う筈なので、この辺りはメインストリームのCPUでは致し方ないところだ。

また、PCHのPCIeの1スロット当たりの最大レーン数はx4が限界なようなので、こちらでもどうすることもできない。

現実的には、グラボはx16(CPU)、M.2はx4(CPU)、NICはx4(PCH)とかに落ち着くのだろうか。SATAを5ポート使うあたりも足枷になる。

一方で、実際には各ボードに割り当てるレーン数は、最大値でなくても大きな問題は無さそうだ。例えば、グラボにx8スロットを、10G NICにx4スロットを使ってもほとんどスピードには差異はないようだ。特にNICは、今使っているX710は10Gx2の仕様のものなのだが、同じシリーズで10Gx4の仕様のモデルがあり、この場合x8レーンが必要なのであって、10Gx2であればx4スロットに帯域的にはほぼ収まっている筈だ。

話が逸れたが、X299とZ590/690の差異は、そうした足回りの太さの違いもあり、他にも色々存在する。メモリスロットの数はX299が8本なのに、Z590/690は4本。USBの数なども、X299の方が余裕がある。一度エンスージアスト系のプラットフォームを使うと、こうした制限が気になるものだが、まあ、実用的にはメインストリーム系でも問題はない筈だ。

余談だが、前回の検討で、15,000円くらい・・と見積もっていたPCIe Gen4の1TB SSDだが、確かにWD Blackeでもそれ以下の製品(SN750SE)があるのだが、詳しく調べると、DRAMレスの廉価版であることが判明した。PCIe4の性能を発揮させるためには、やはり25,000円クラスの製品(SN850など)を選んだ方が良さそうだ。

一方でメモリは、DDR5の供給状況が非常に気になる。もし、供給がままならず、32GBで5万円を大きく超える、なんてことになったら、DDR4版のマザーで組むことも視野に入れた方が良いかもしれない。

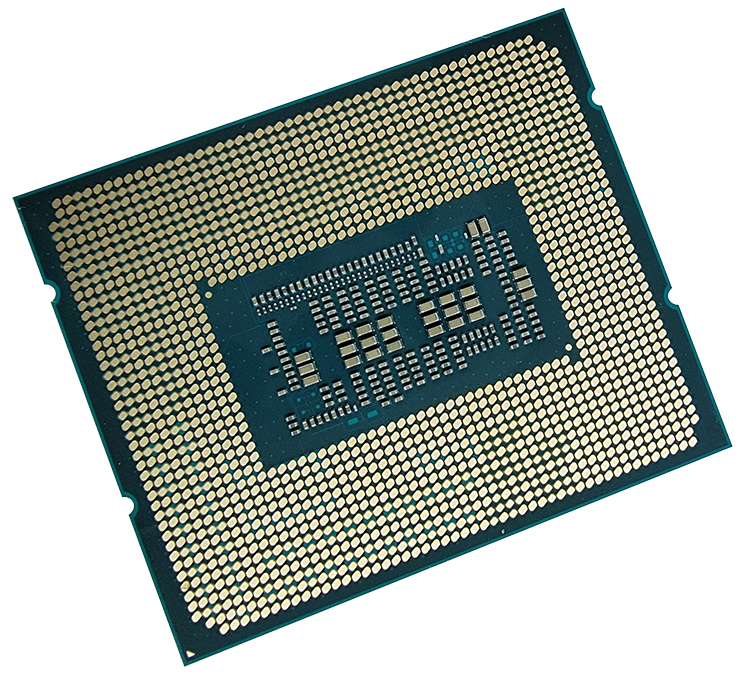

11月に、久々のIntelのCPUアーキテクチャーな大きな変更が予定されていることは以前もどこかで言及した覚えがある。

高性能コアと高効率コアが同居する新しいCPUの第一弾はAlder Lakeで、11月にリリースされるのは、倍率ロックフリーのi9/i7/i5のようだ。

PC本体の構成を大きく変える必要があり、そろそろあと一か月(11/4らしい)が迫ってきたので、更新予定パーツと想定予算を試算してみたい。

まずCPU。i9-12900Kか、i7-12700Kのどちらか・・ということになりそうだが、違いは高効率コアのコア数だ。前者が8コア、後者が4コアだ。ヨーロッパで公開されたリーク情報の予価は、前者が85,000円、後者が60,000円だ。実際は、もう少し高くなるような気もしているが、値差は25,000円。それなりの値差だが、最近PCパーツに掛ける金額の感覚がおかしくなっていて、CPUについては10万円以下であれば問題ない・・と思えてしまう。

続いてマザーボード。対応チップセットはZ690になるという。現行のIntel系ラインナップの最高峰、Z590のマザーの価格を見ると、25,000円-35,000円程度が主流で、一番高いもので50,000円前後だ。まあ恐らく、初値で30,000円前後のマザーを買うのではなかろうか。

そして、メモリー。長らく続いたDDR4アーキテクチャーから、今回ついに、DDR5への移行が始まる。当面、DDR4も使えるマザーが出るようだが、どうせならDDR5に乗り換えたい。まだDDR5メモリは市場に流通していないが、パソコンSHOPアークの6月時点での予想だと、16GBx2で50,000円くらいになるのでは・・との見解が出ていた。これは結構高いな・・。最近、メモリの価格は少し落ち着きを見せていて、DDR4の16GBx2は、20,000円切っている。何とか1.5倍の30,000円くらいになってくれないか・・と期待してしまう。

起動用SSDも更新したい。現行の、PCIe3.0仕様のものから、PCIe4.0のものに切り替えるつもりだ。これは意外と安くて、WD Blackの1TBでも15,000円を切っている。

CPUクーラーは、簡易水冷型を更新する予定だ。新しいLGA1700というソケットに対応した製品がASUSから出てきたようだが、4万円前後とめちゃ高い。各社から出てくれば、価格はこなれてきそうで、今も使用しているCorsair製品あたりを狙いたい。15,000円以下になることを期待した。

ケースは現行品を流用で、電源も微妙ではあるが、現行のRM750流用でいいかな・・と思っている。買い換えたとしても、15,000円以下には収まりそうだ。

グラボは、本来ならPCIe5.0に対応した最新品に買い換えたいところだが、自分の用途的には、今使っているGeForce 1660 Superで全然問題ない。ひと頃に比べたらグラボは安くなったとはいえ、まだ高値傾向は続いており、CP比で考えるとGeForce 3060あたりになるのだろうが、これらは60,000円前後もする。やはり、もう暫く現行の1660で凌ごうか・・。

最後に、HDD。これは、性能や寿命というよりも、容量が不足してきているので、買い替えを検討したい。オンラインライブのアーカイブ録画が増えたためだ。

8TBあたりが狙い目なのだが、安いSMRのSeagateのBarraCudaだと、信頼性に難がある。ちょっと五月蠅そうだが、東芝のMNシリーズがCMRで無難なのだろうか・・。ここ数年、さっぱり価格が下がっていないのが悲しいが・・。20,000円弱で、これを2本購入したい。

ということで、価格のおさらい。

| 品名 | 価格 |

| CPU | 100,000円 |

| マザーボード | 30,000円 |

| メモリ | 40,000円 |

| SSD | 15,000円 |

| CPUクーラ | 20,000円 |

| HDD | 40,000円 |

合計で、245,000円となる。

結構な散財になりそうだ・・。できれば20万円以内に収めたいところだ。

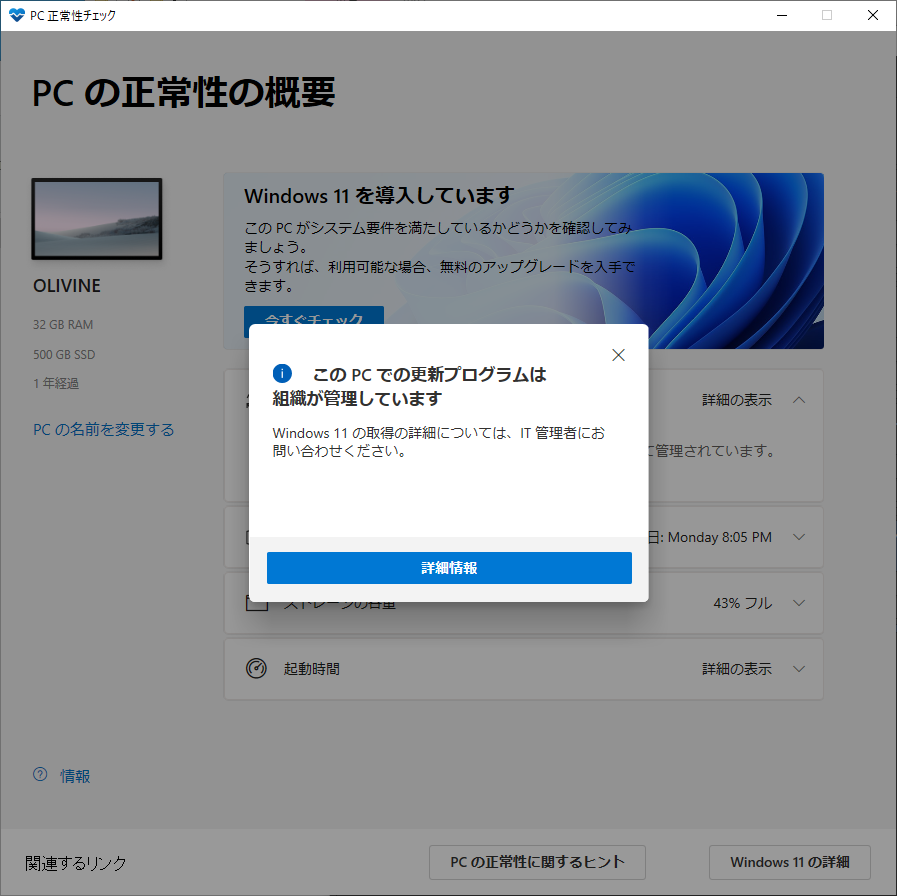

前日の6/25に、Windows 11が発表。年末にリリースされるという。

少し前からリークされていたので驚きは無かったが、最後のWindowsとして10が発表されてから10年も経たずに、前言撤回するとは・・。

それは良いとして、改めて11の動作要件を確認して、びっくりした。

CPUやメモリ、ストレージは全く問題ないのだが、なんと、第8世代のCore-iプロセッサ以降しかサポートされていないのだ。

自分の環境だと、メインPCのCore i7 7820Xと、TVレコーダのCeleron N3150がCPUのサポートリストに載っていない。

7820Xはつい最近までエンスージストアの中核 CPUだった筈なのに、もうサポートされなくなるのか・・。

Windows 11では、セキュリティチップのTPM2.0も必須要件になっているのだが、これも少し厄介で、自分のPCやマザーは、多分TPM2.0に対応していると思うのだが、デフォルトでは無効化されている可能性もある。

ちなみに、Microsoftから互換性チェックプログラムが配布されているのだが、自分の環境ではいずれのPCでも、[このPCでの更新プログラムは組織が管理しています]と表示されて判定ができない。ドメインに参加しているPCだとダメなのだろうか?ローカルアカウントで再ログインしても同じ結果だった。

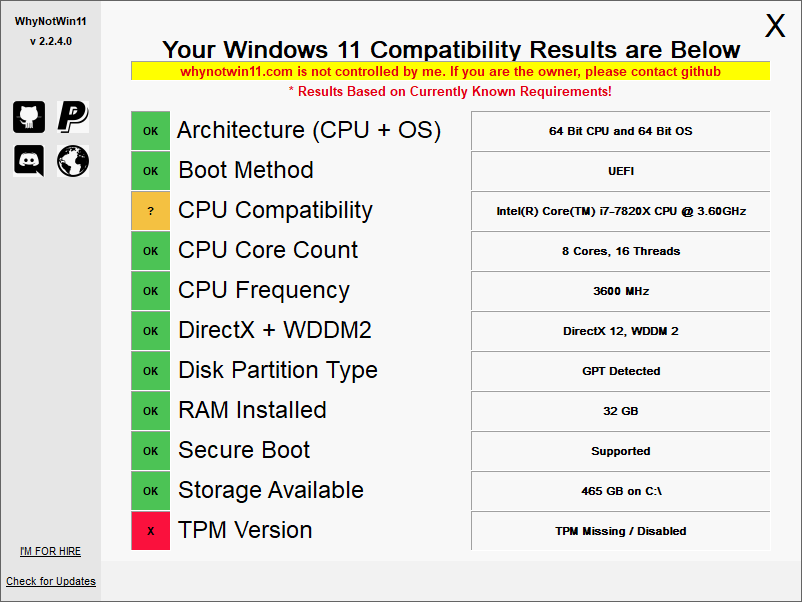

サードパーティ製の互換性確認アプリも公開されたので、試してみる(WhyNotWin11)。こちらは問題なく起動するが、やはりCPUが?マーク。TPMが赤となっている。

まあ、7820Xであれば、最終的にはWinodows 11を動かすことはできるような気がするのだが、こうなってくると、そろそろメインPC環境も更新時期か・・と、考え始めてしまう。

久しぶりにインテルの最新ロードマップを確認すると、今年は大きなエポックメーキングな年になりそうなことが分かった。

10月にも、次の世代のCore iシリーズとなる、12世代のAlder Lakeがリリースされる予定なのだが、これが今までに大きなアーキテクチャーの変更テンコ盛りになるというのだ。

まず、内蔵コアが、高性能と高効率の二種類になるというのだ。具体的にいうと、従来のCore i系のコアとAtom系のコアのハイブリッドになるという。

その他にも、PCIe 5.0対応、DDR5メモリ対応と、停滞していたI/O周りも一新される。これは、乗り換えには絶好のタイミングなのかもしれない。

しかし、ここまで来ると、更新の際はほとんど全ての構成パーツを載せ替えることになりそうだ。

CPU、マザーボード、メモリ、SSD、グラボ、CPUクーラーを交換することになる。さらに、電源もATX12VOという12Vオンリーの規格を採用するそうで、更新が必要となる可能性もある。HDDも古めのを使い続けているので交換したいところだ。

そうなると、ケース以外全部交換・・ということにもなりかねない。30万以上かかる大出費コースとなる可能性も出てきた。半導体市場全般の高騰状況が今年後半も続けば(続くのはほぼ確実だが)、製品の枯渇、高騰にさらに拍車がかかるリスクもある。

Intelの対抗馬、AMDはどうなのかというと、現時点ではZen 3でIntelを大幅リード。今年は・・というと、Zen 4は来年末の予定、ということで少し大人しい。PCの更新が来年・・ということであれば、Zen 4もグッと候補に躍り込んできそうだが、今年・・ということになると、やはりAlder Lakeが選択肢としては順当なようだ。

ちなみにもう一つの古い世代のPCとなるTVレコーダ。こちらのAtomのSoCマザーは、Windows 11とは無関係に更新を検討していた。今年のQ1にリリースされたJasper Lakeが最後のAtomとも呼ばれていて、これを搭載したAsrockマザーが出たら買い替えして、OSをWindows IoT LTSC 2022に更新しようと企んでいるのだ。元々Chromebook向けを主としているプロセッサーのようで、デスクトップマザーとしてリリースされるか、一抹の不安もあるが、ここはAtomに力を入れているAsrockの思い入れに掛けてみたい。

|