AVシステム・2022

AVシステム・2022

|

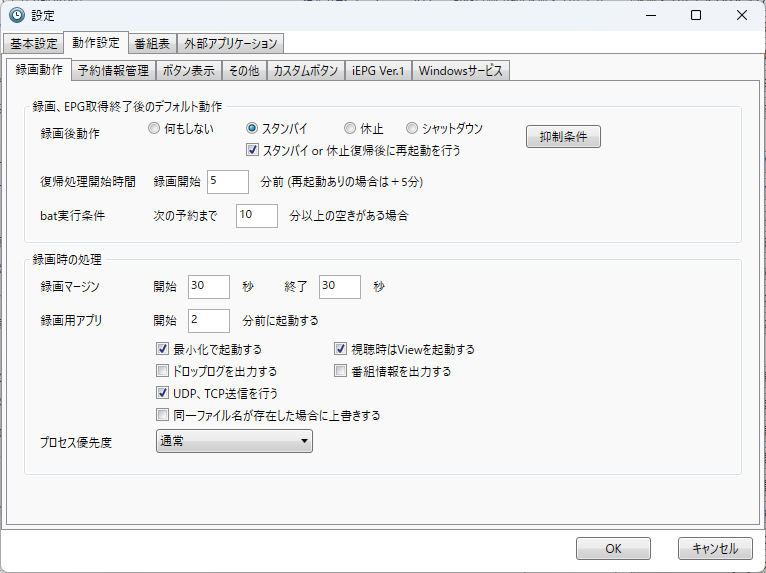

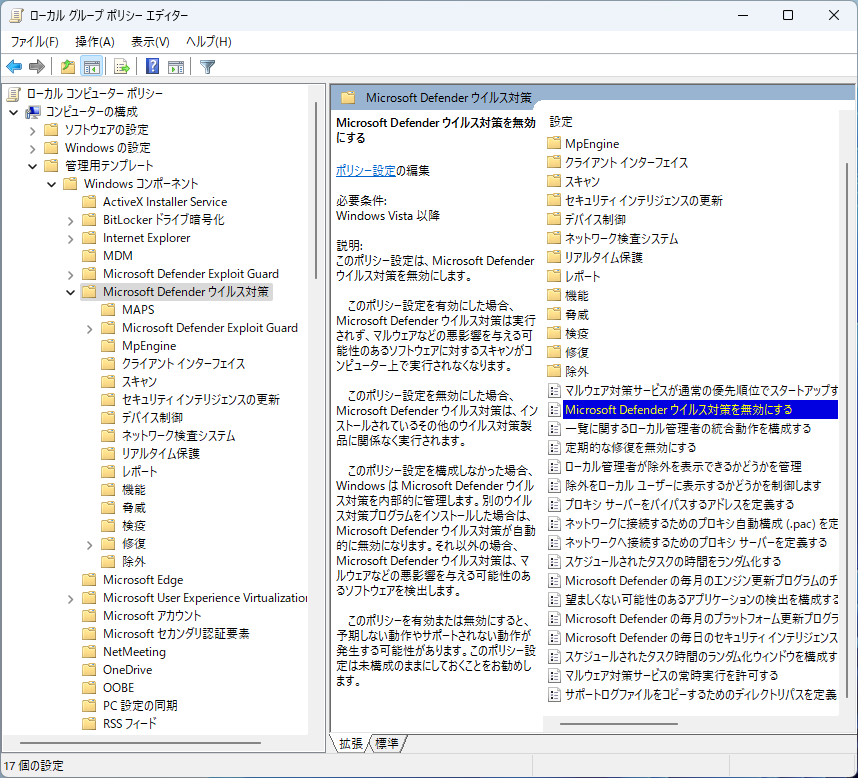

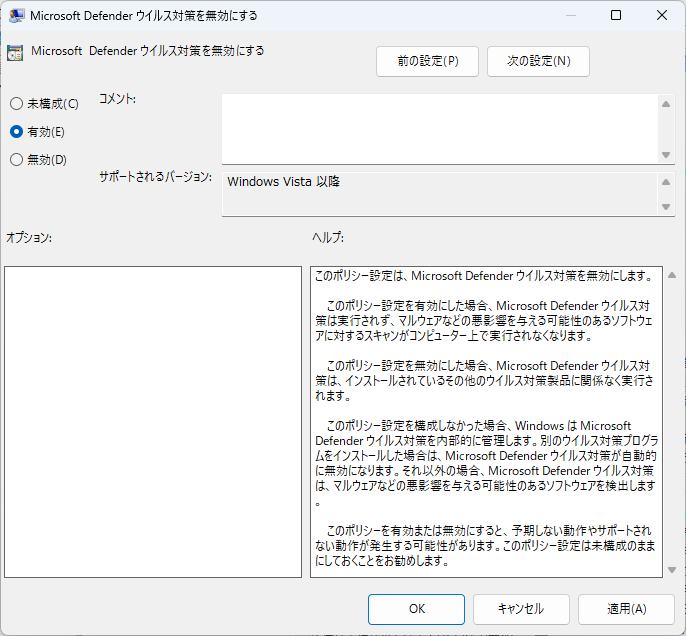

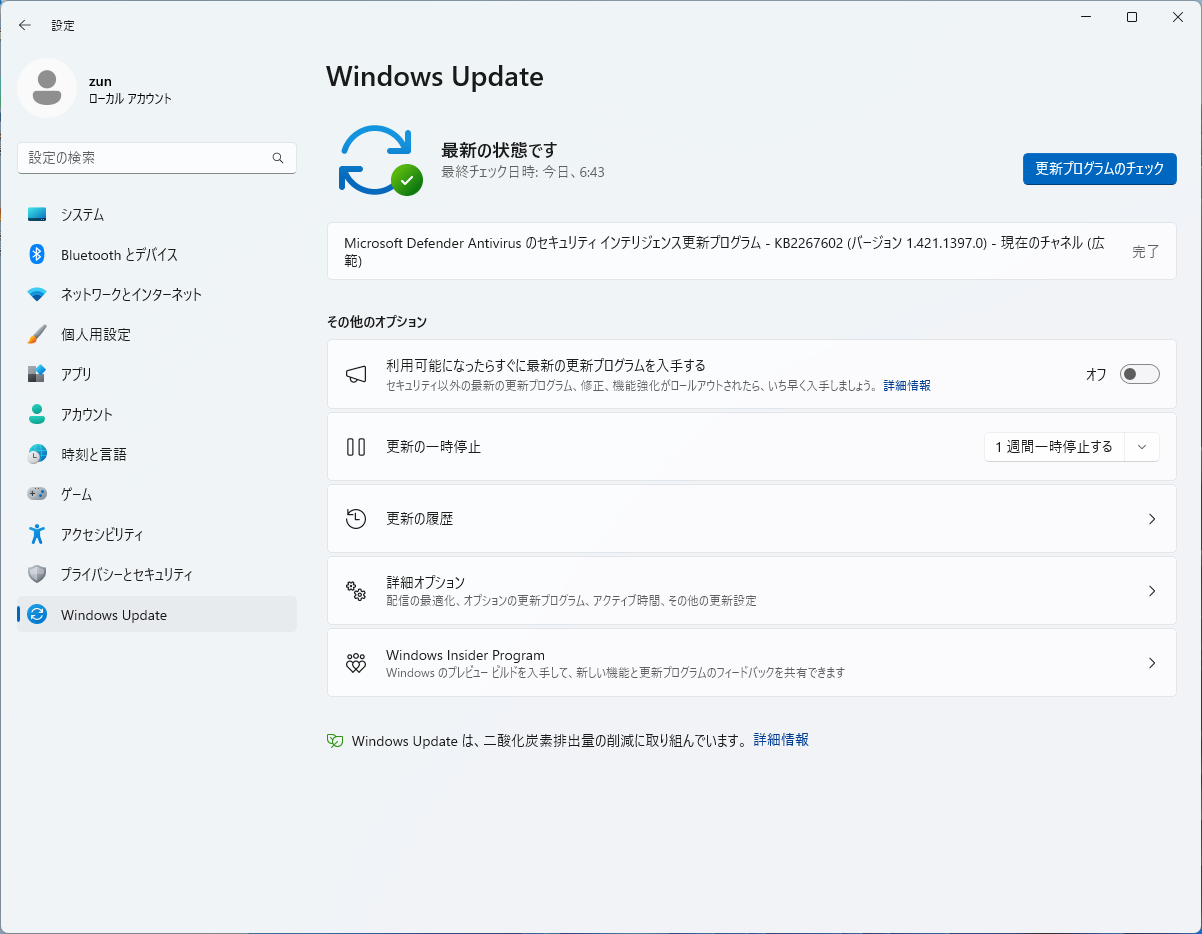

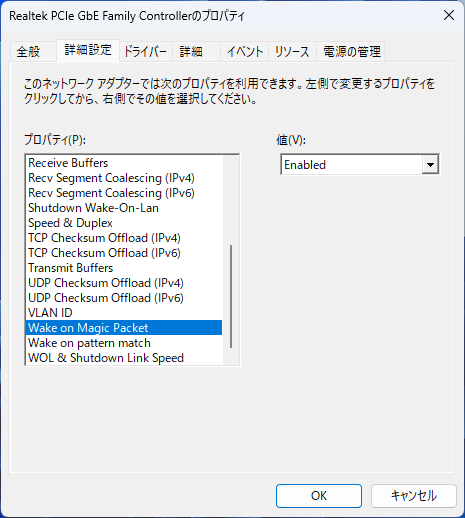

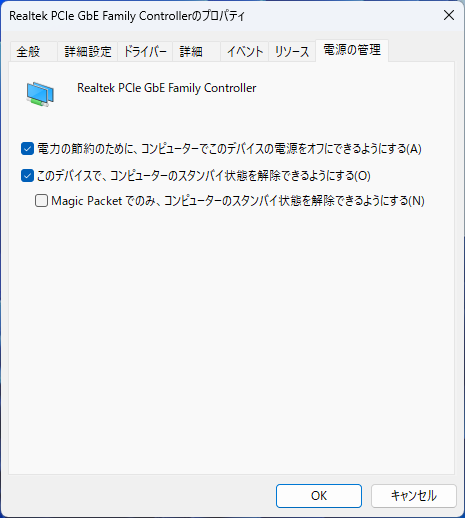

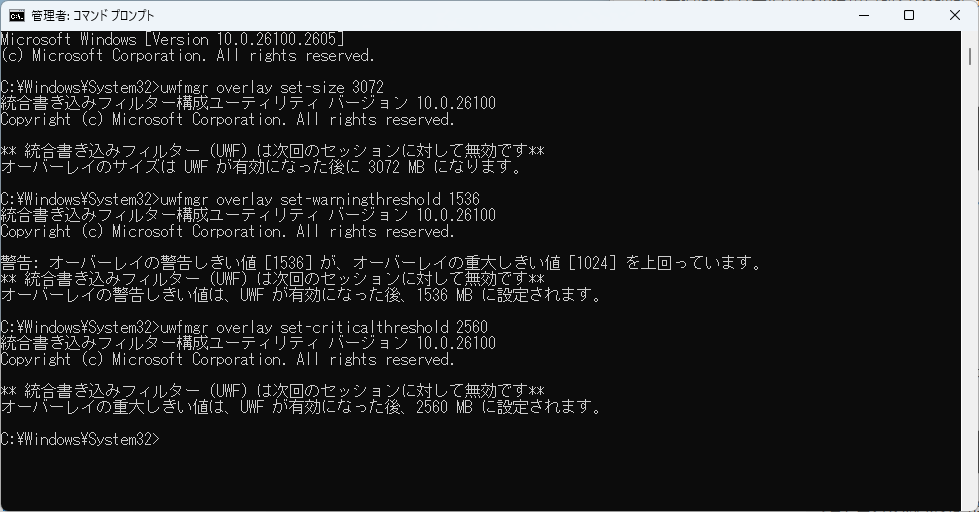

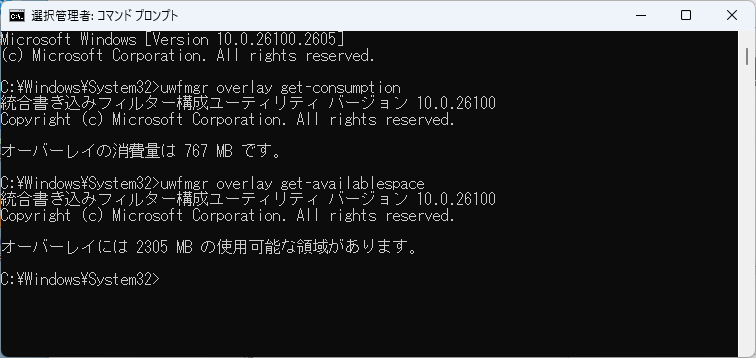

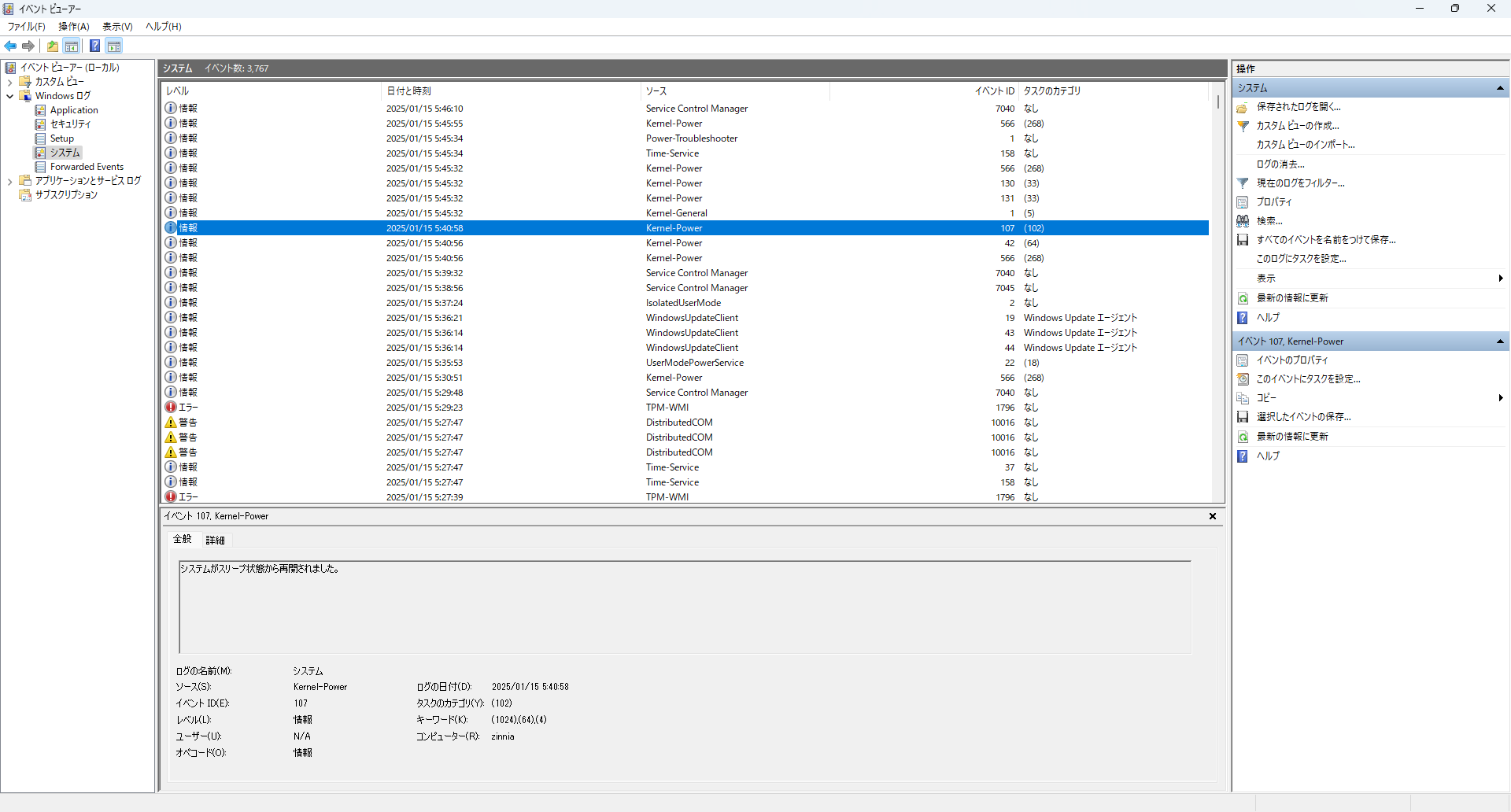

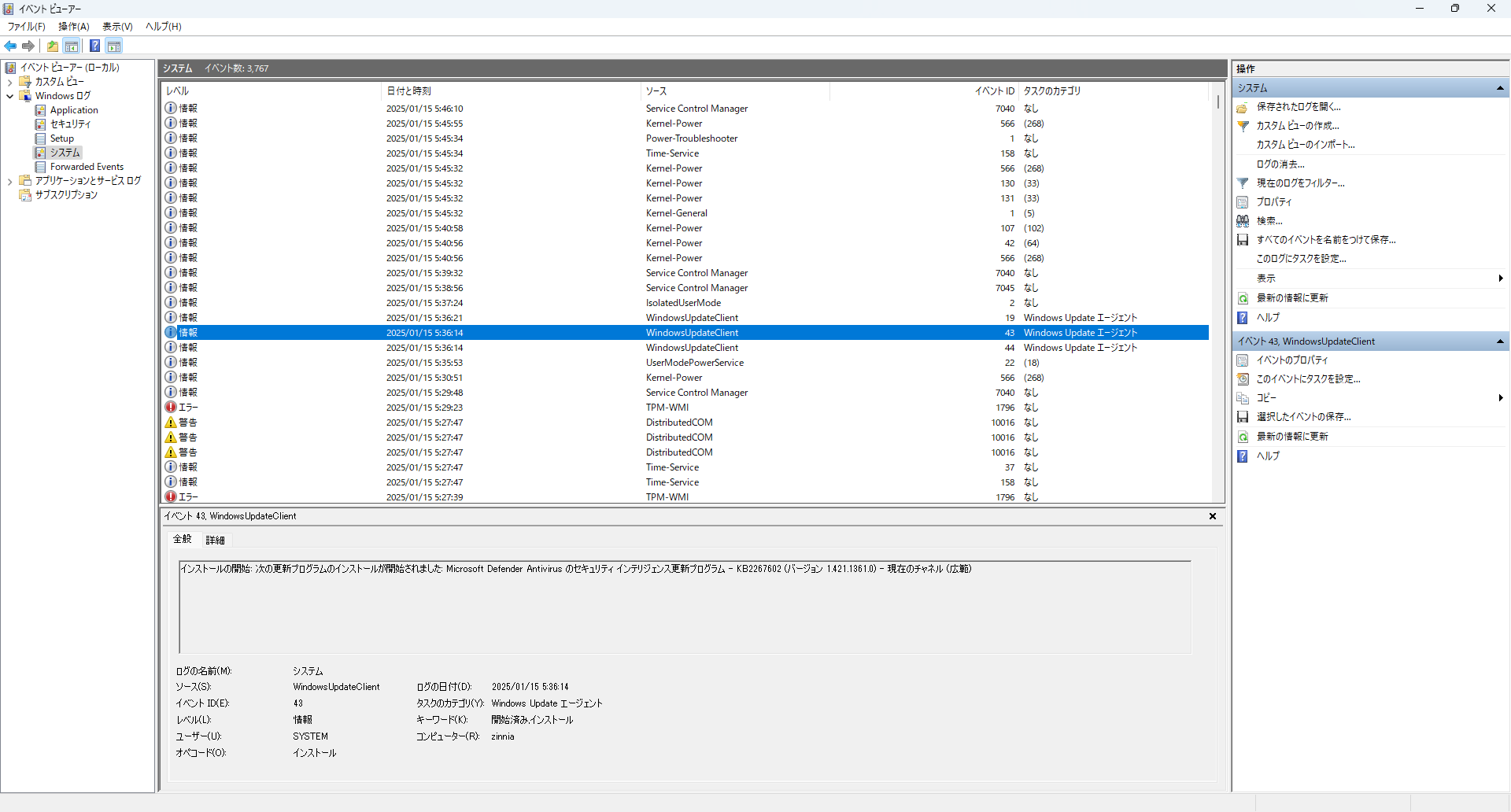

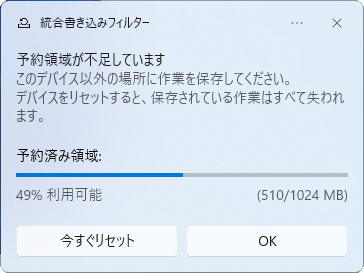

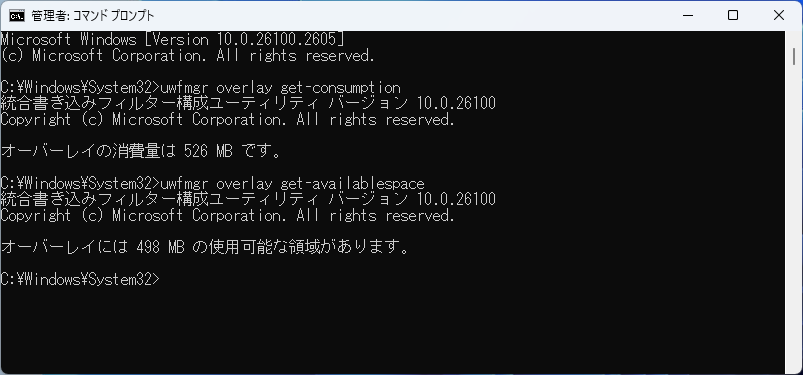

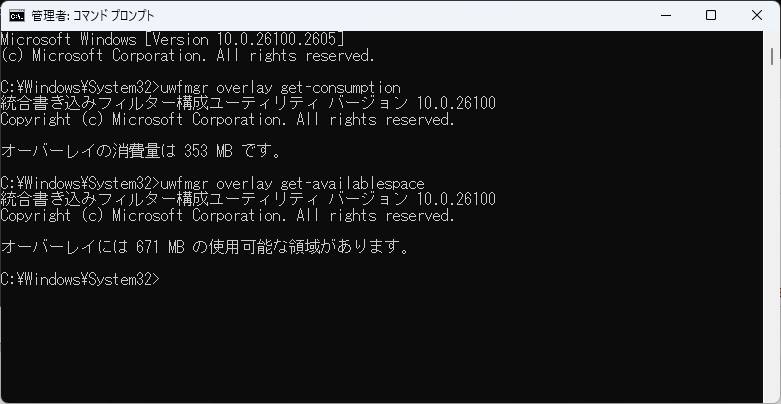

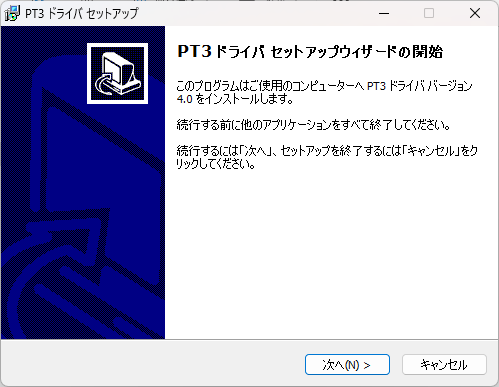

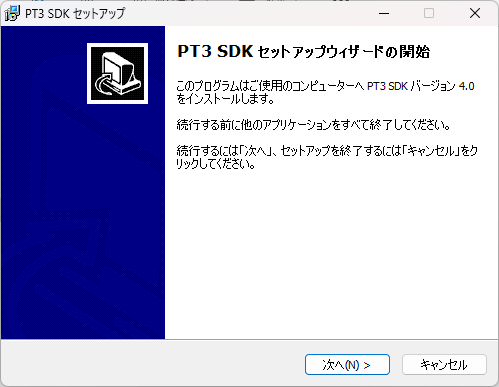

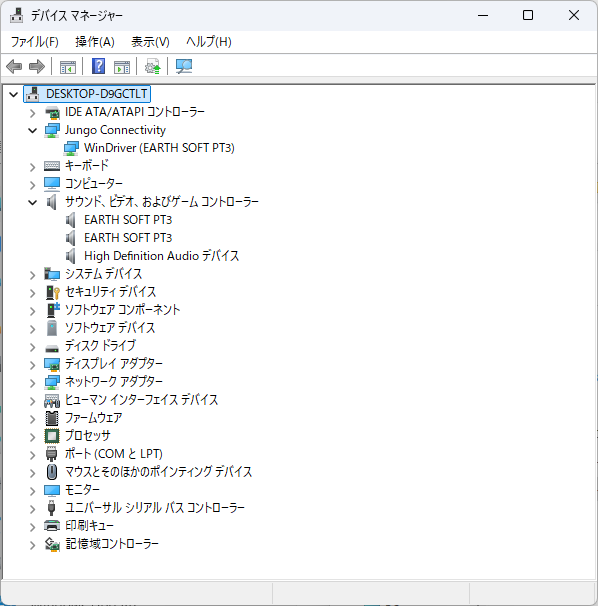

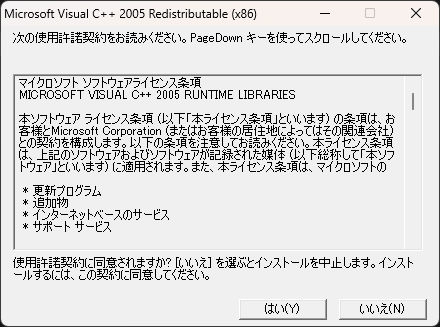

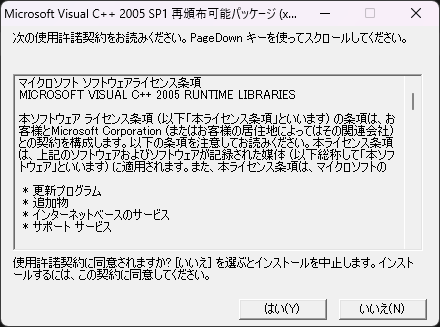

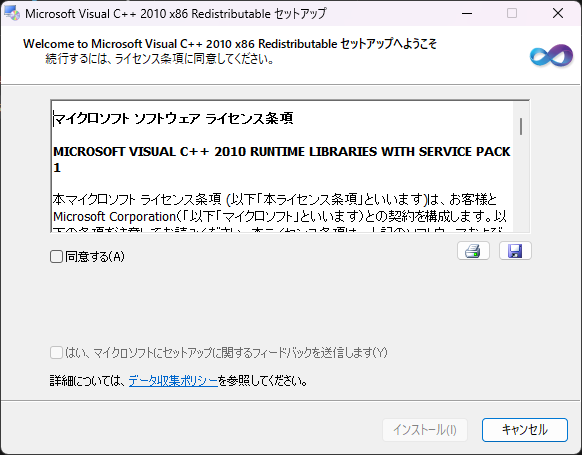

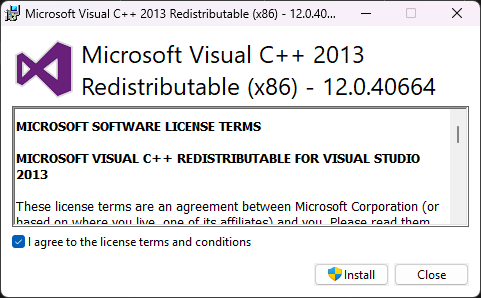

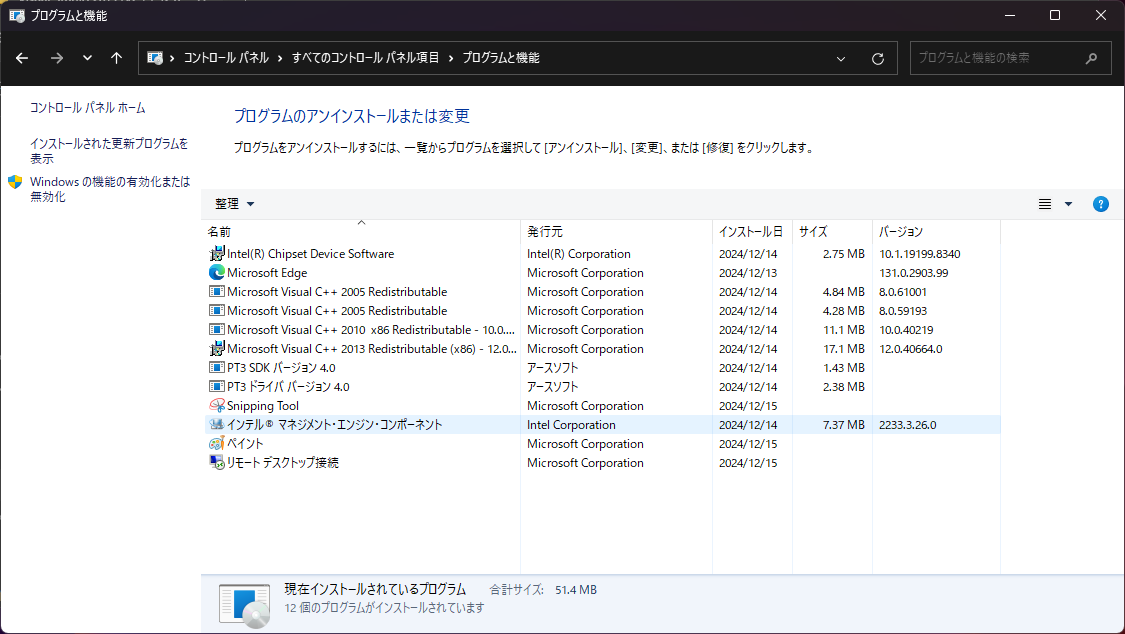

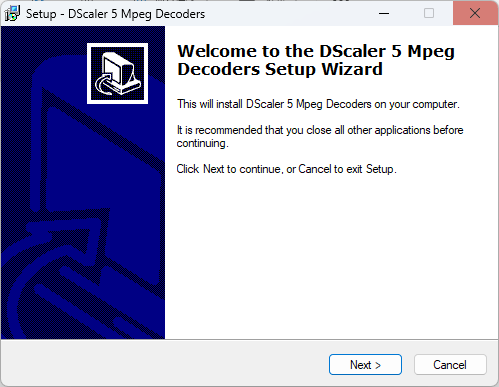

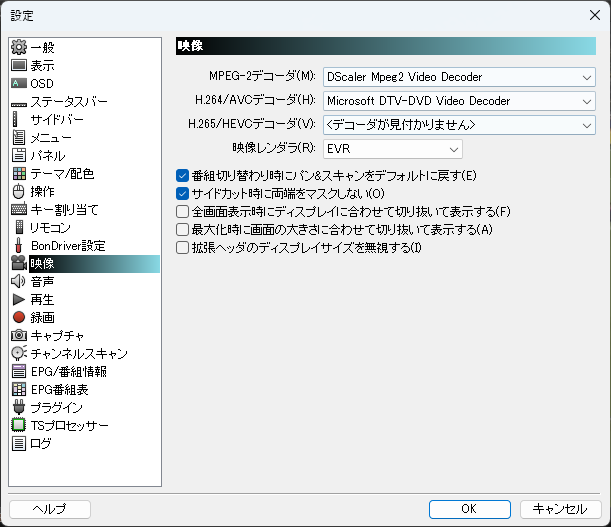

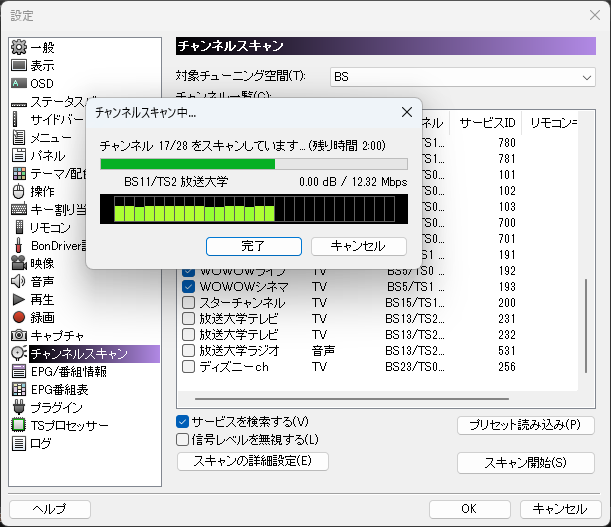

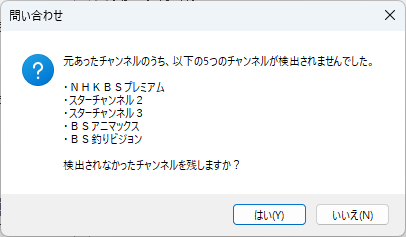

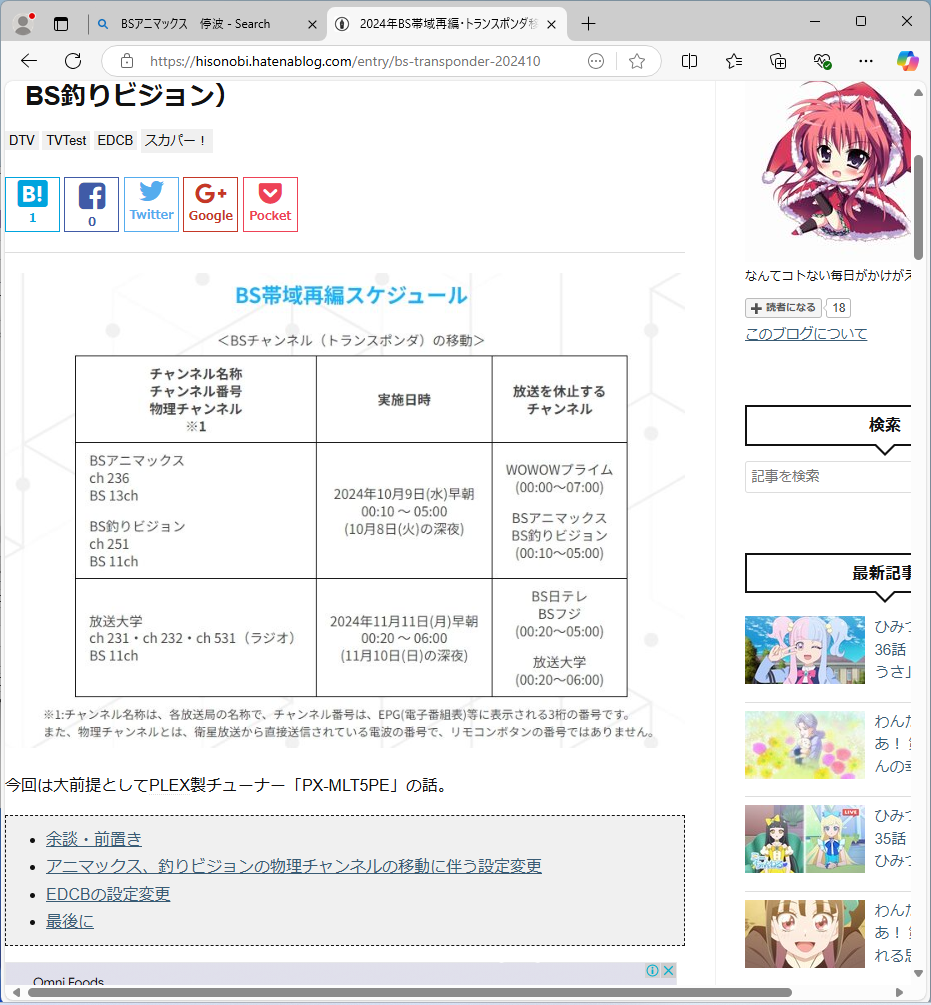

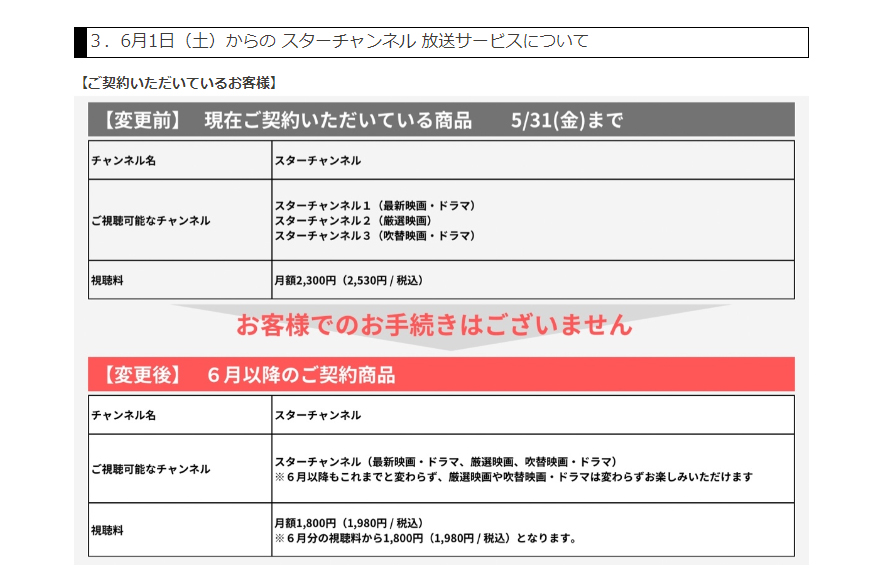

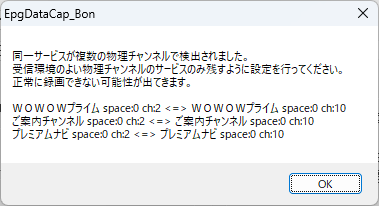

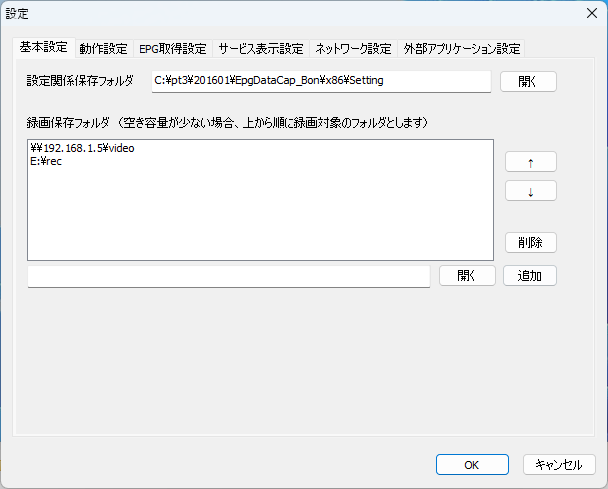

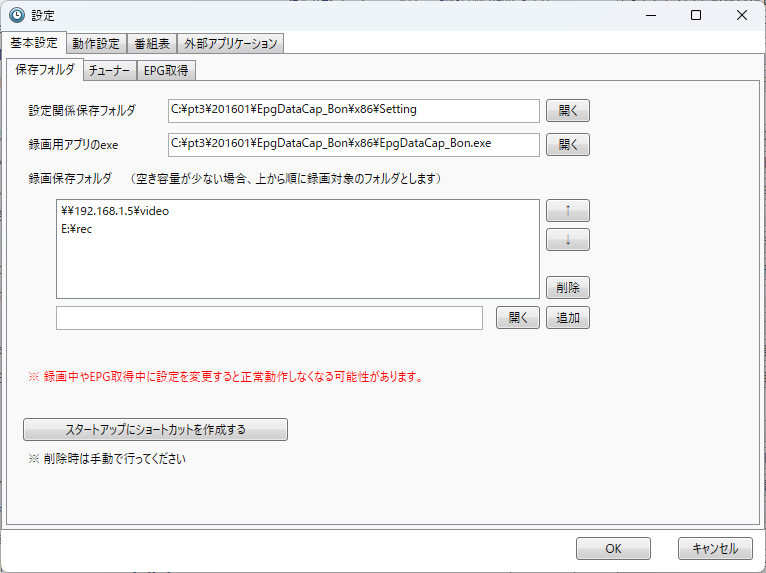

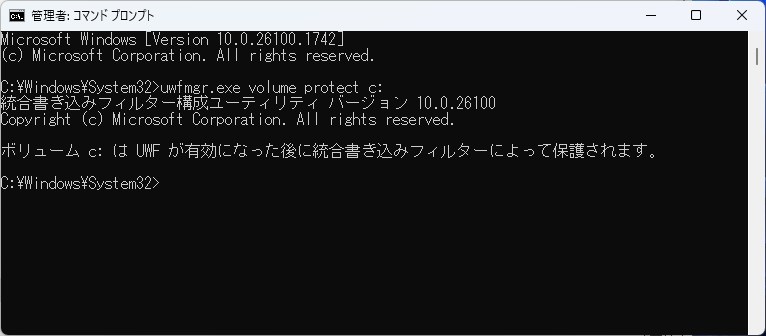

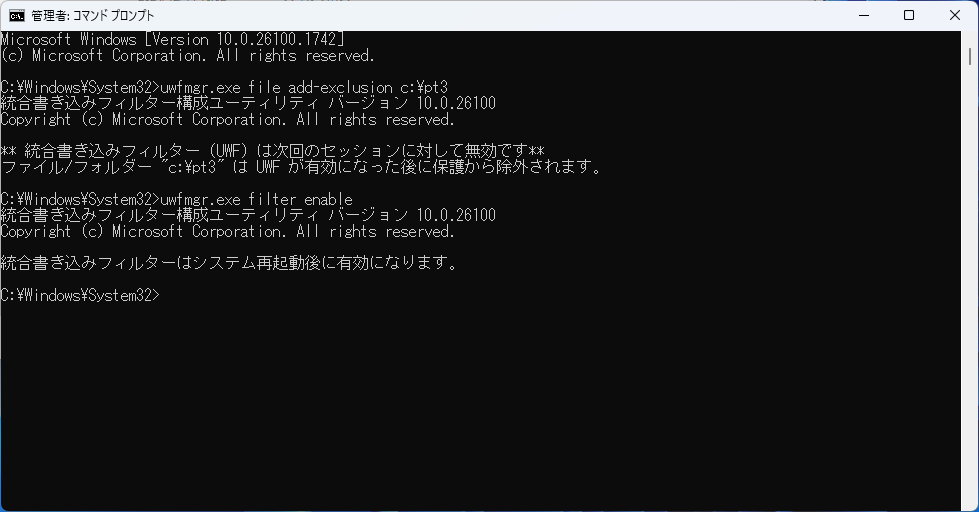

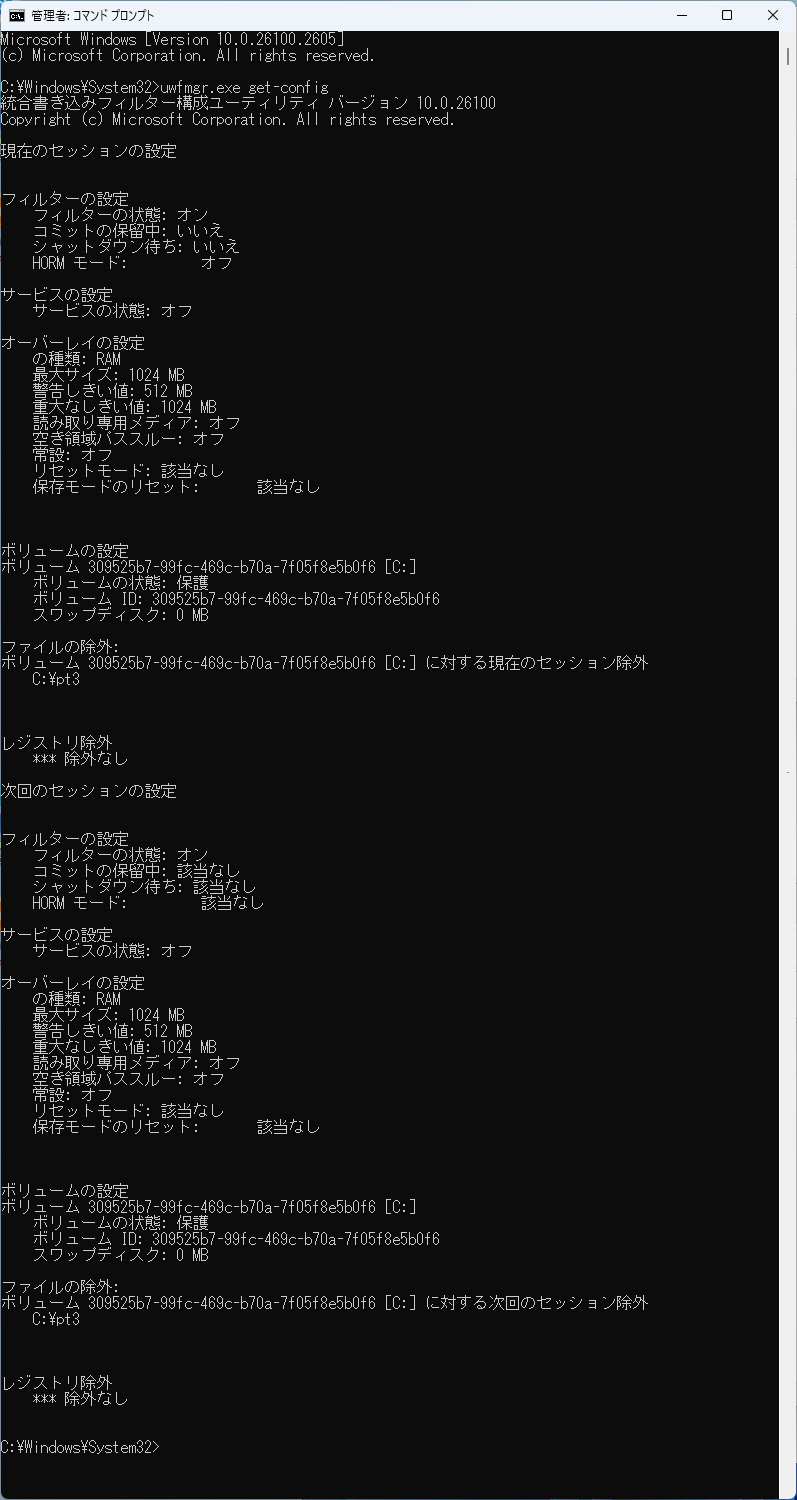

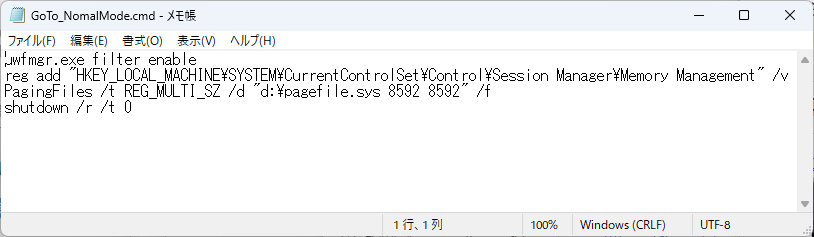

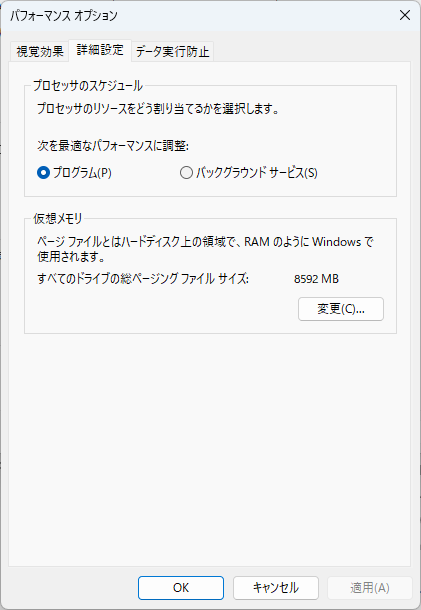

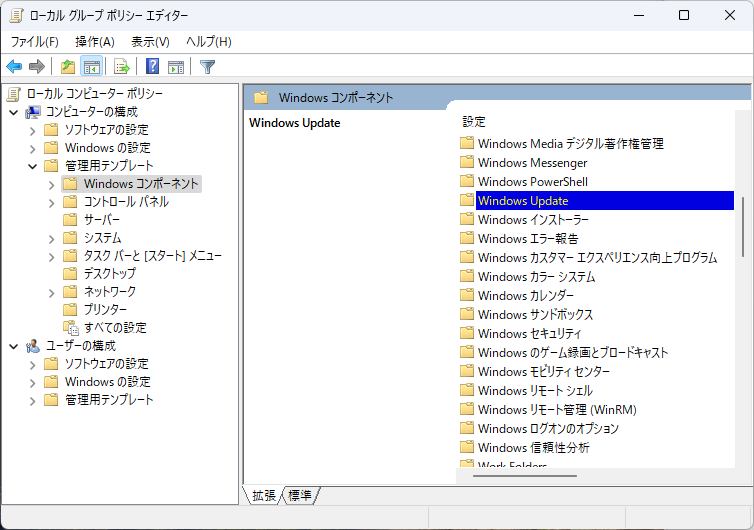

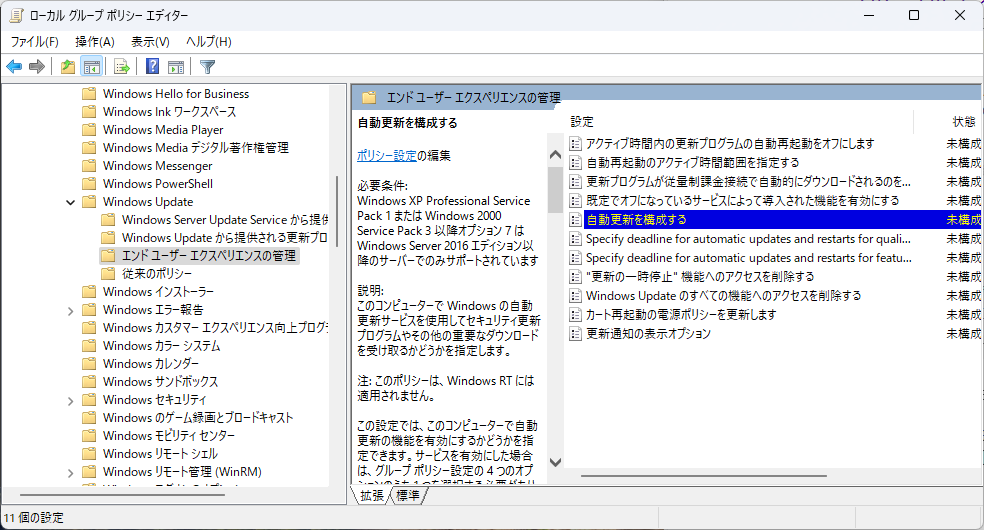

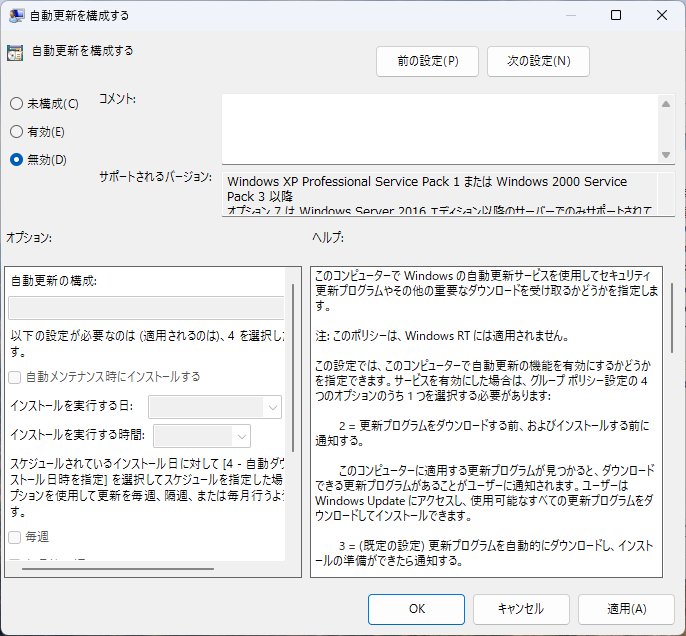

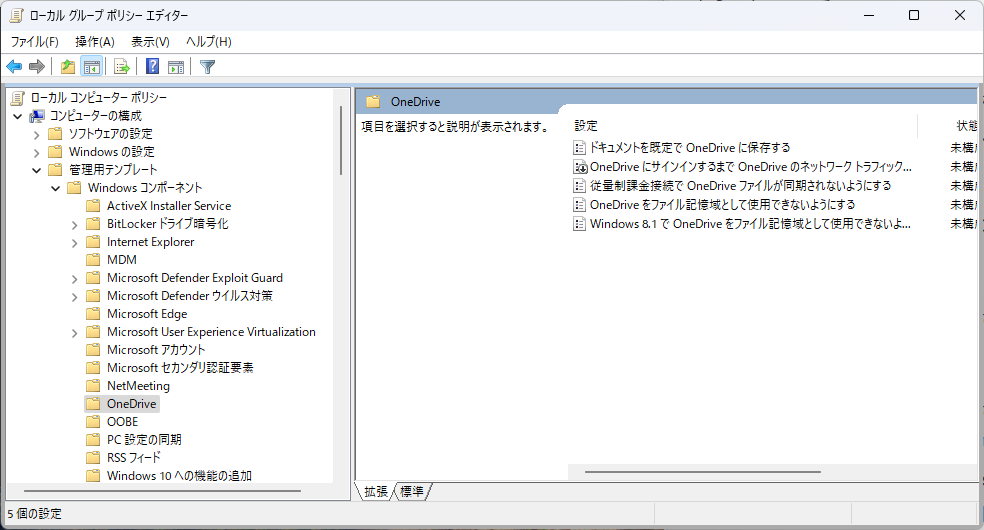

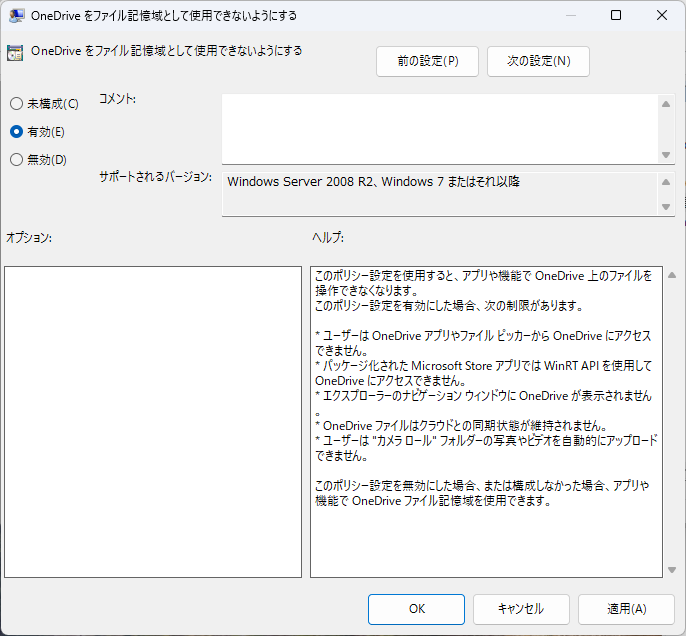

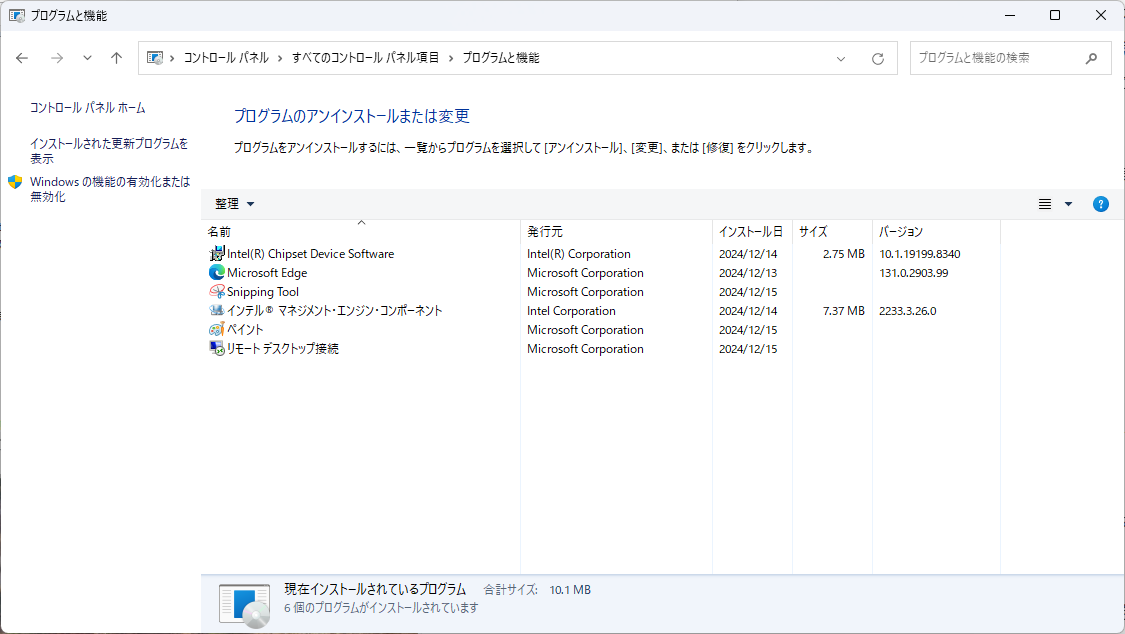

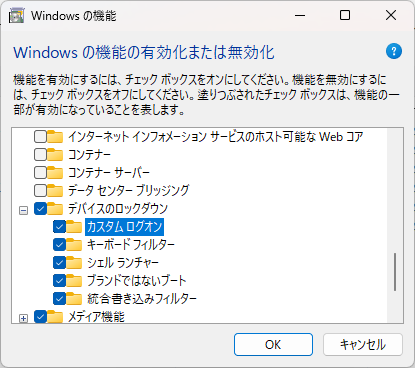

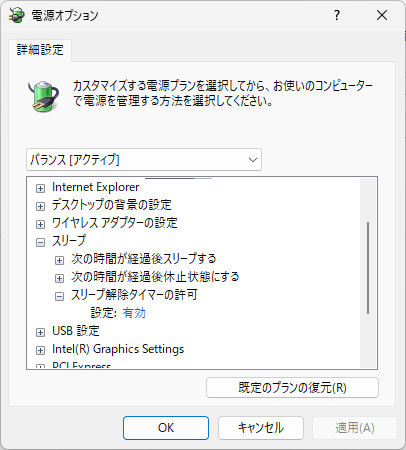

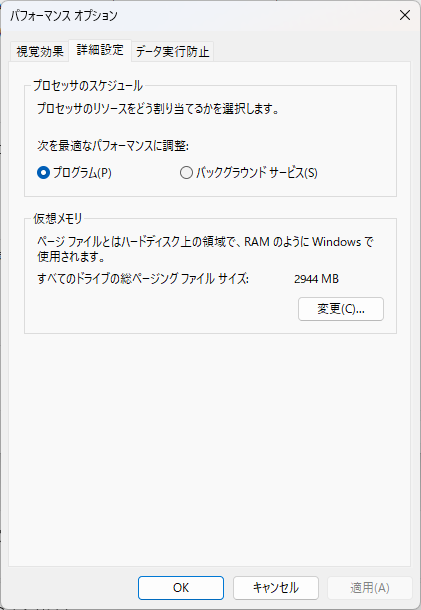

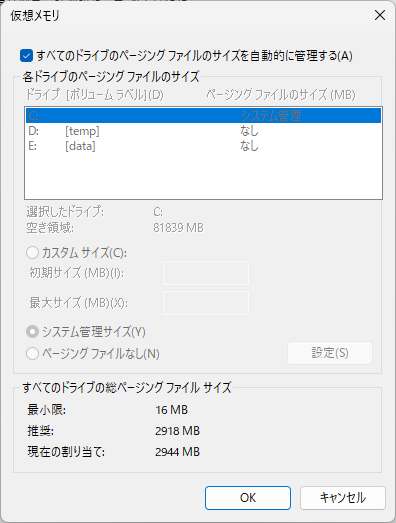

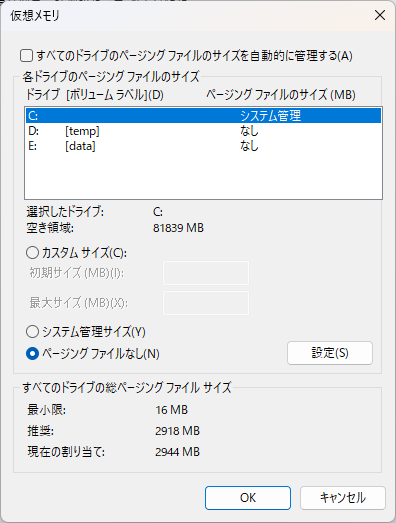

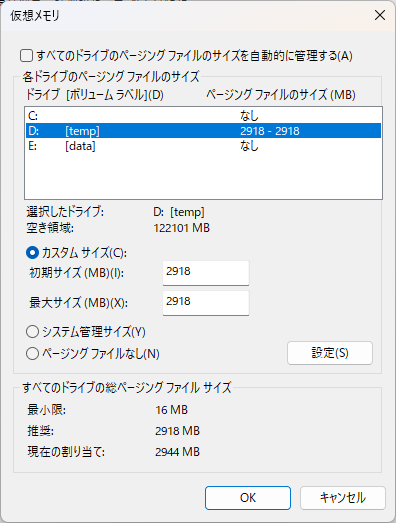

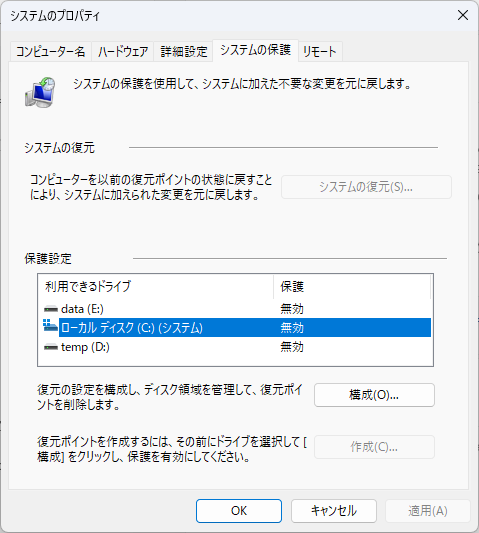

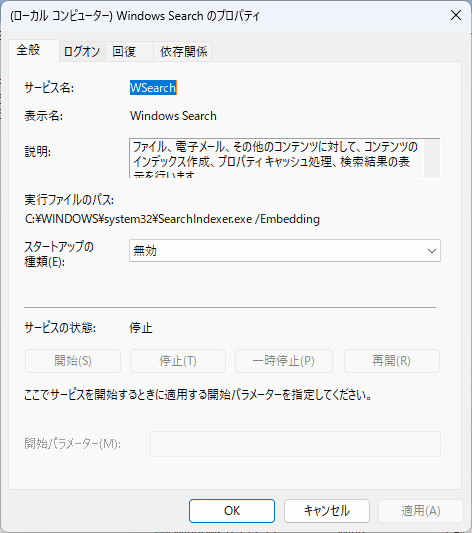

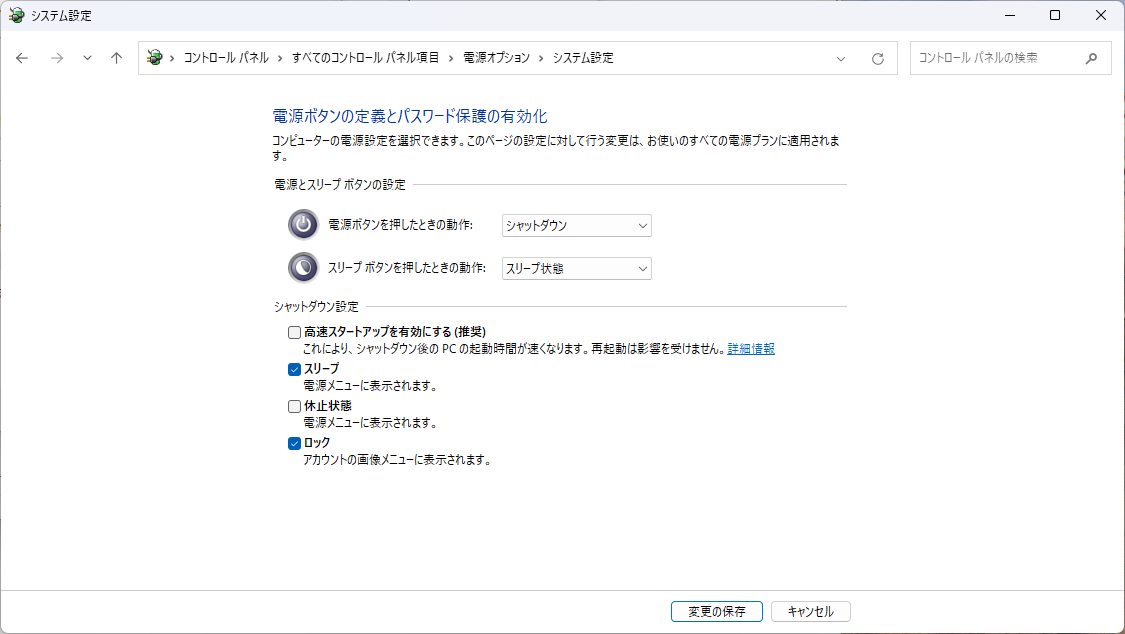

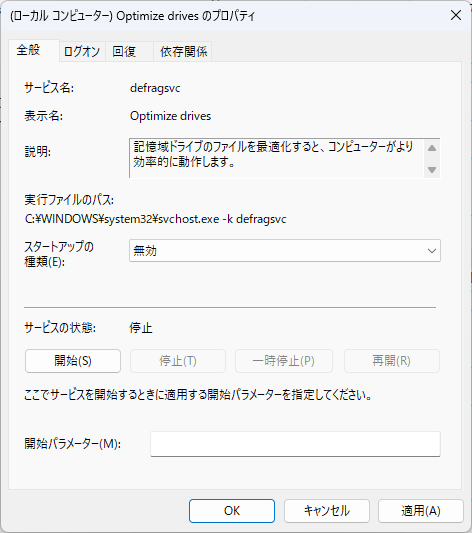

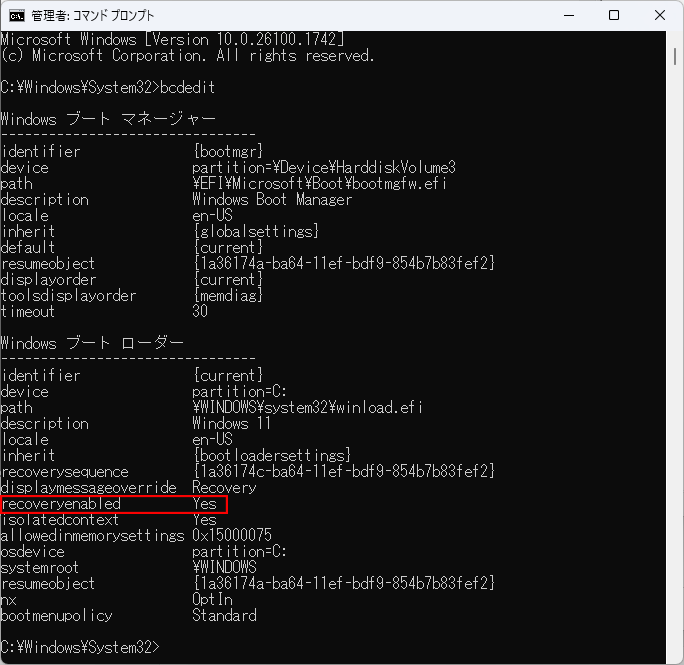

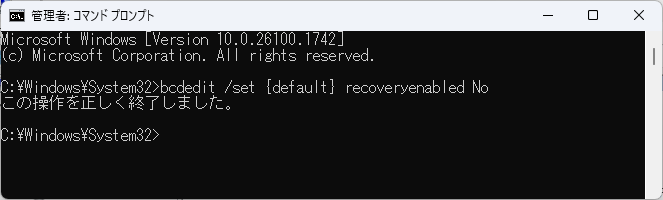

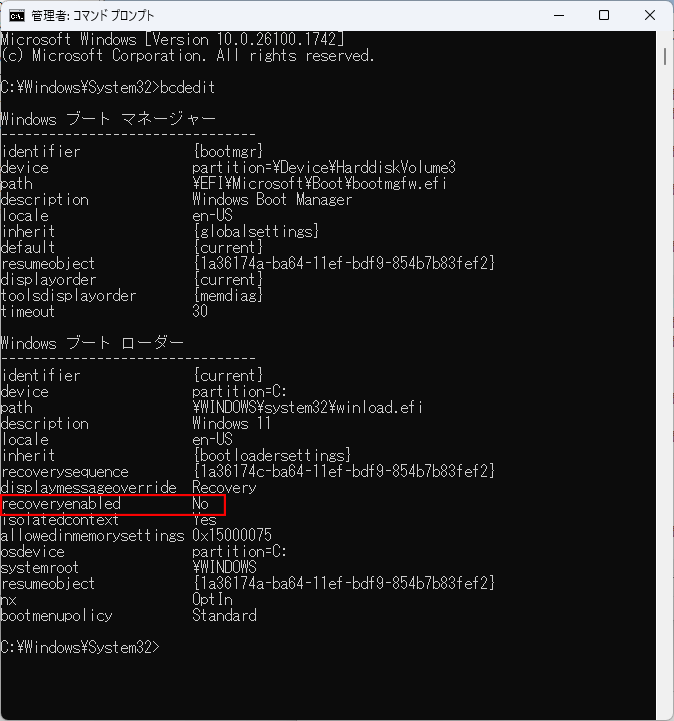

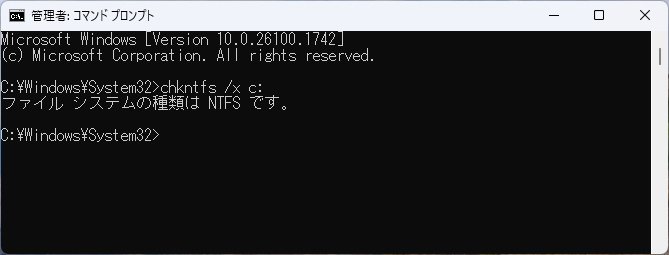

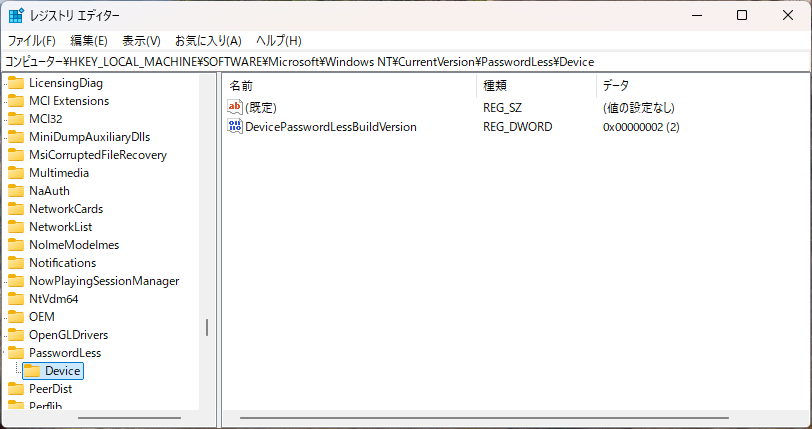

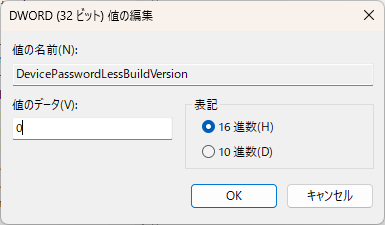

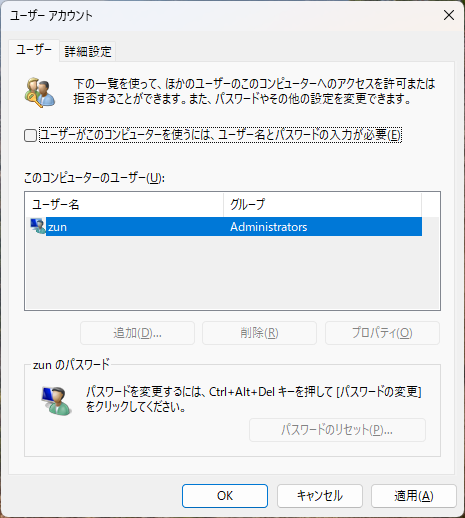

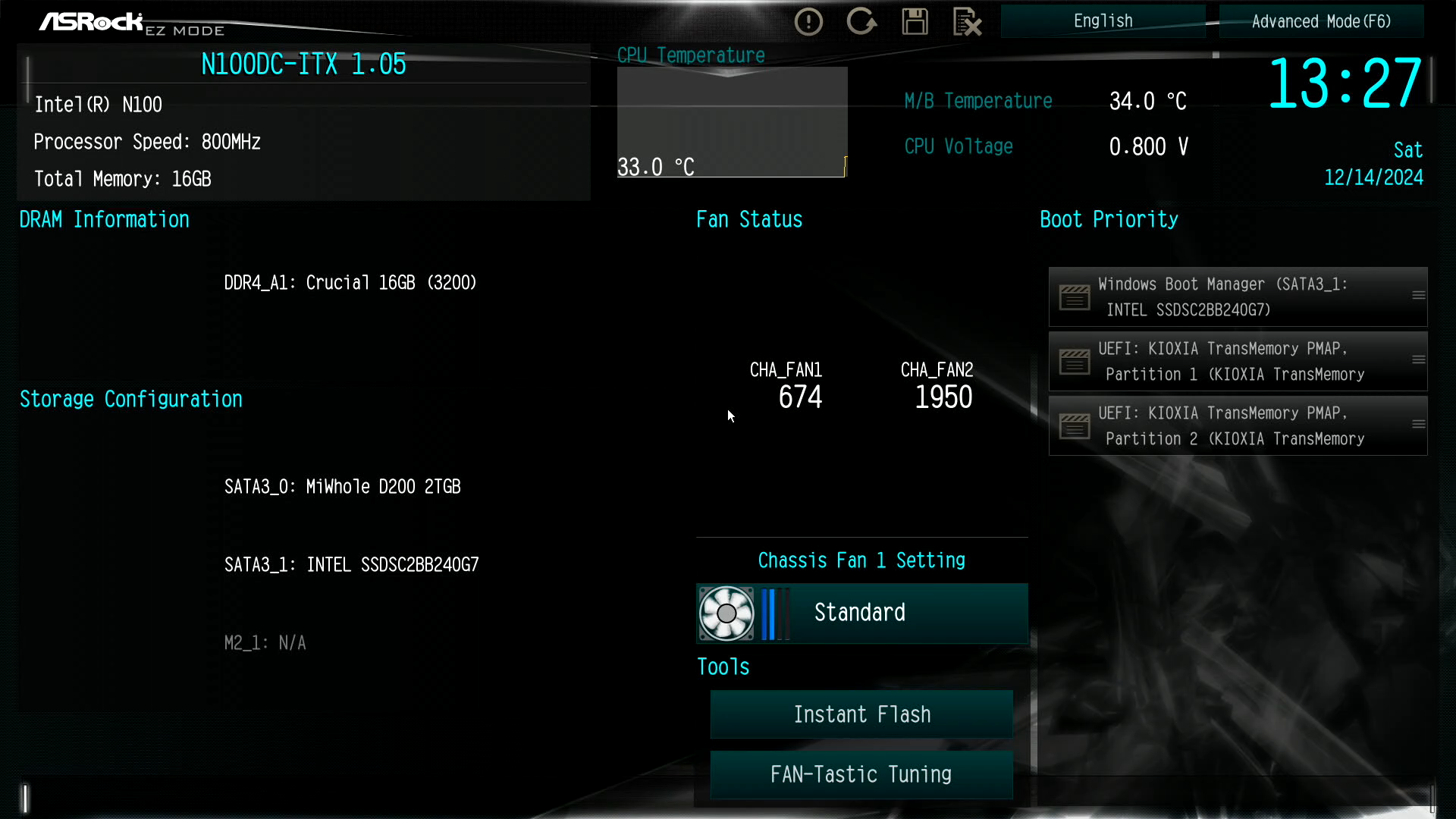

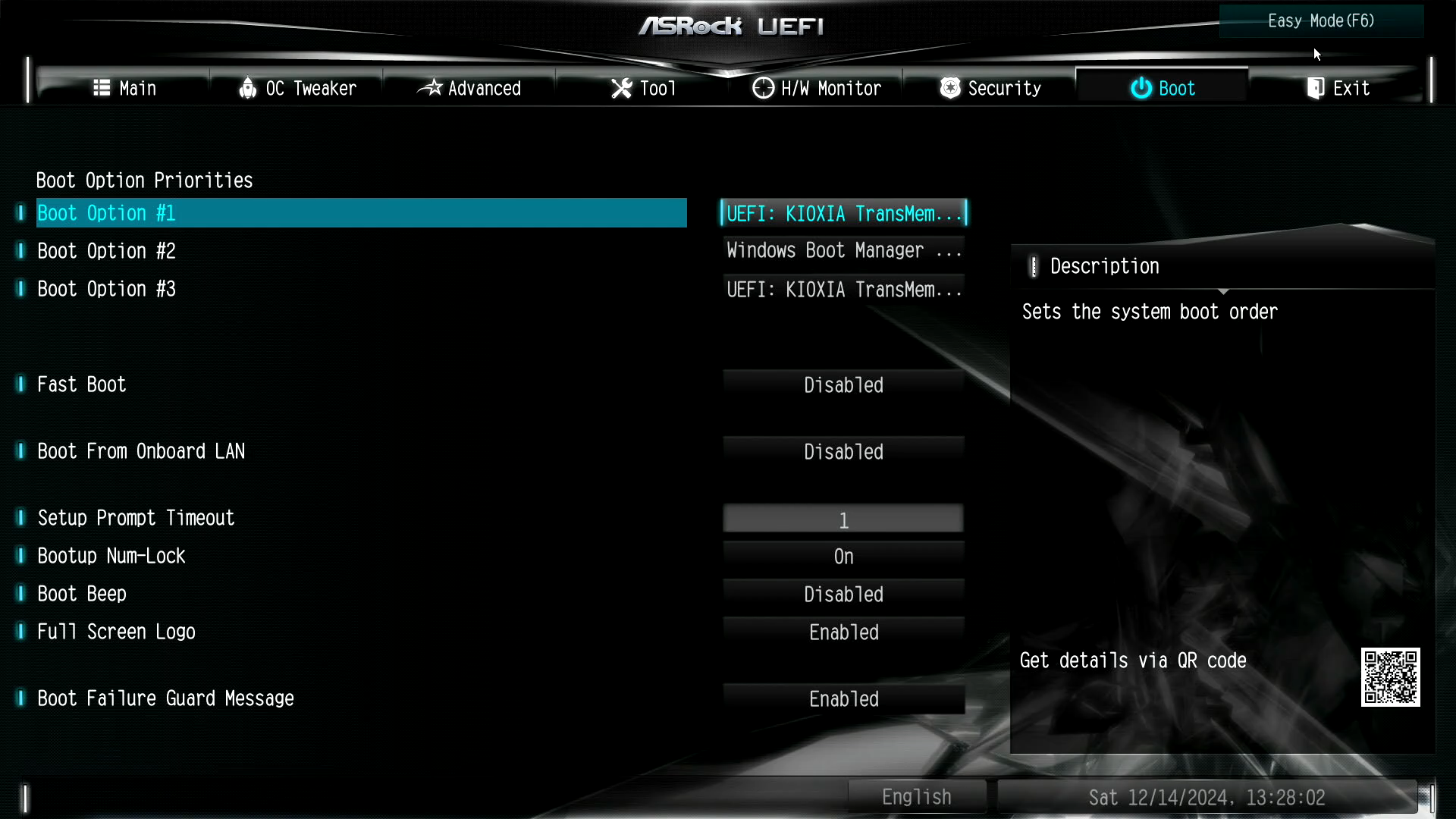

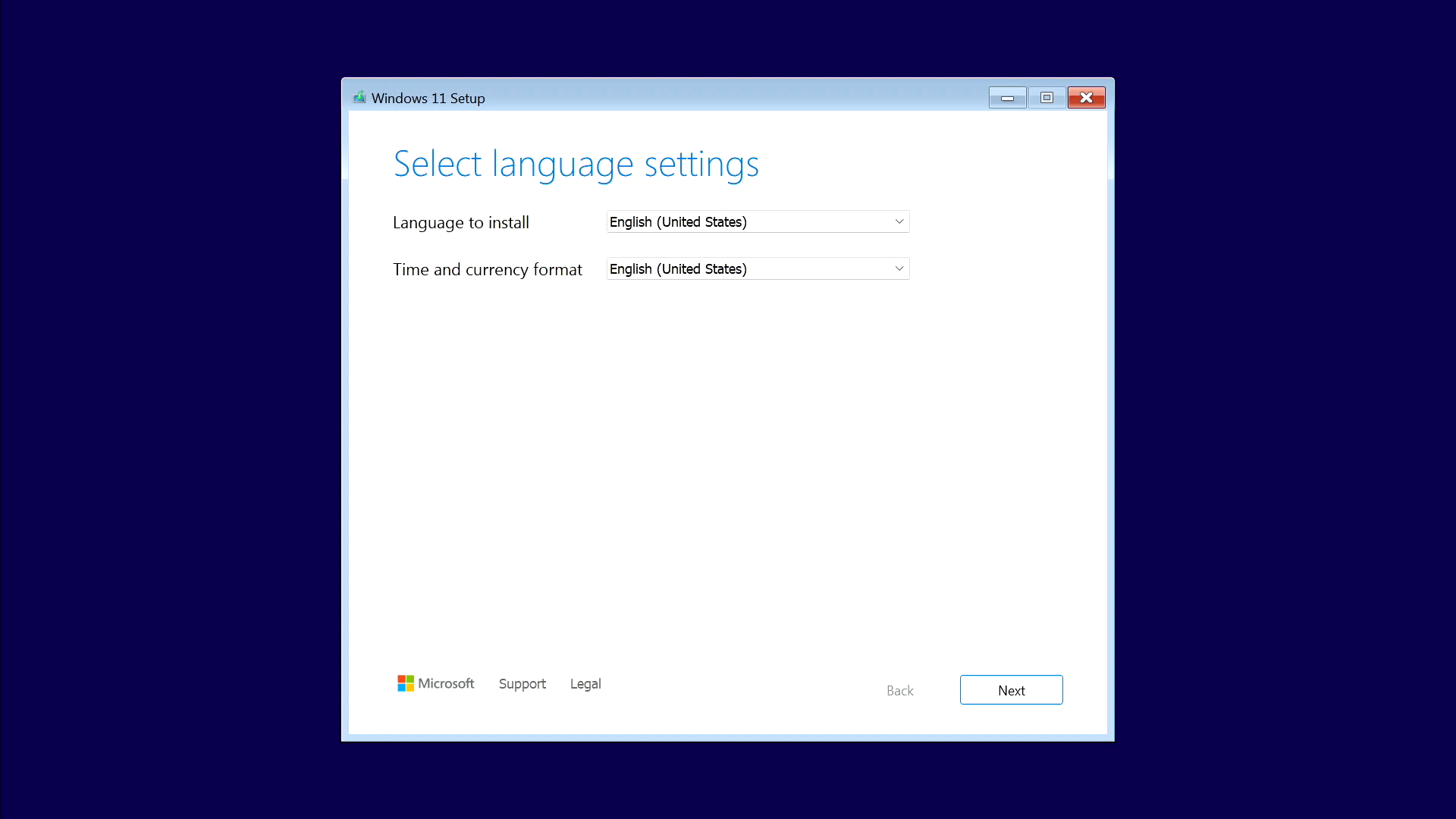

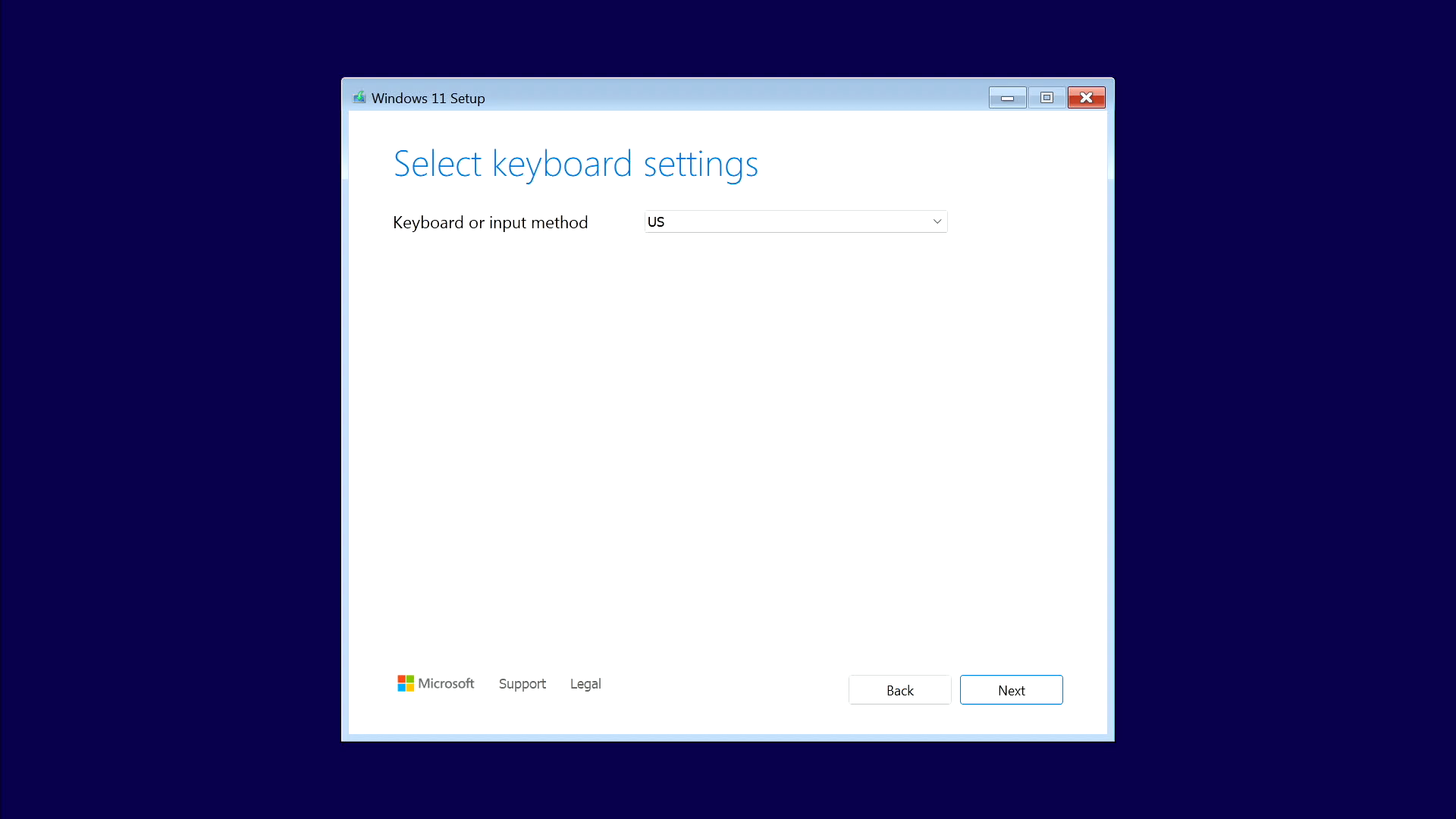

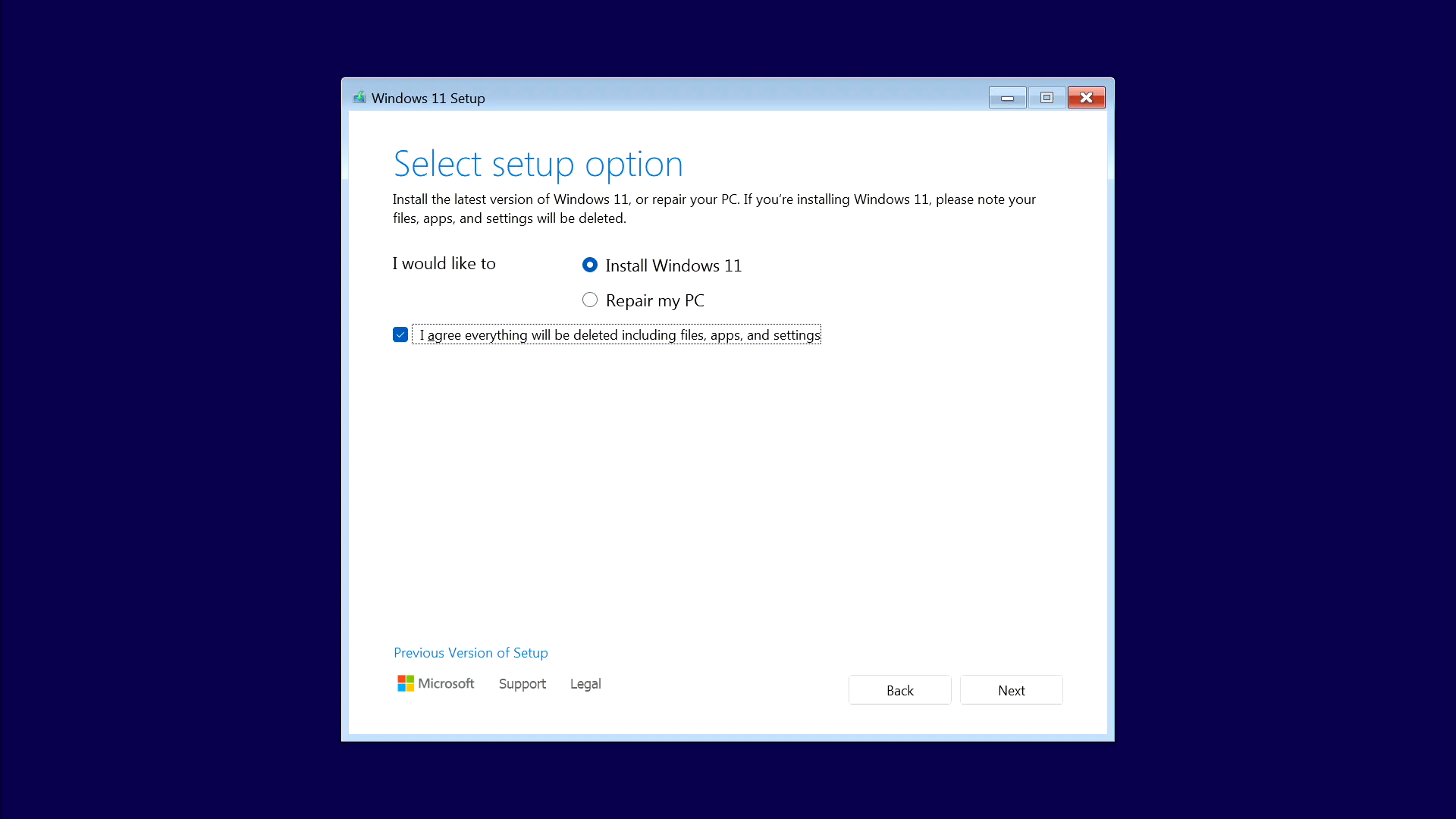

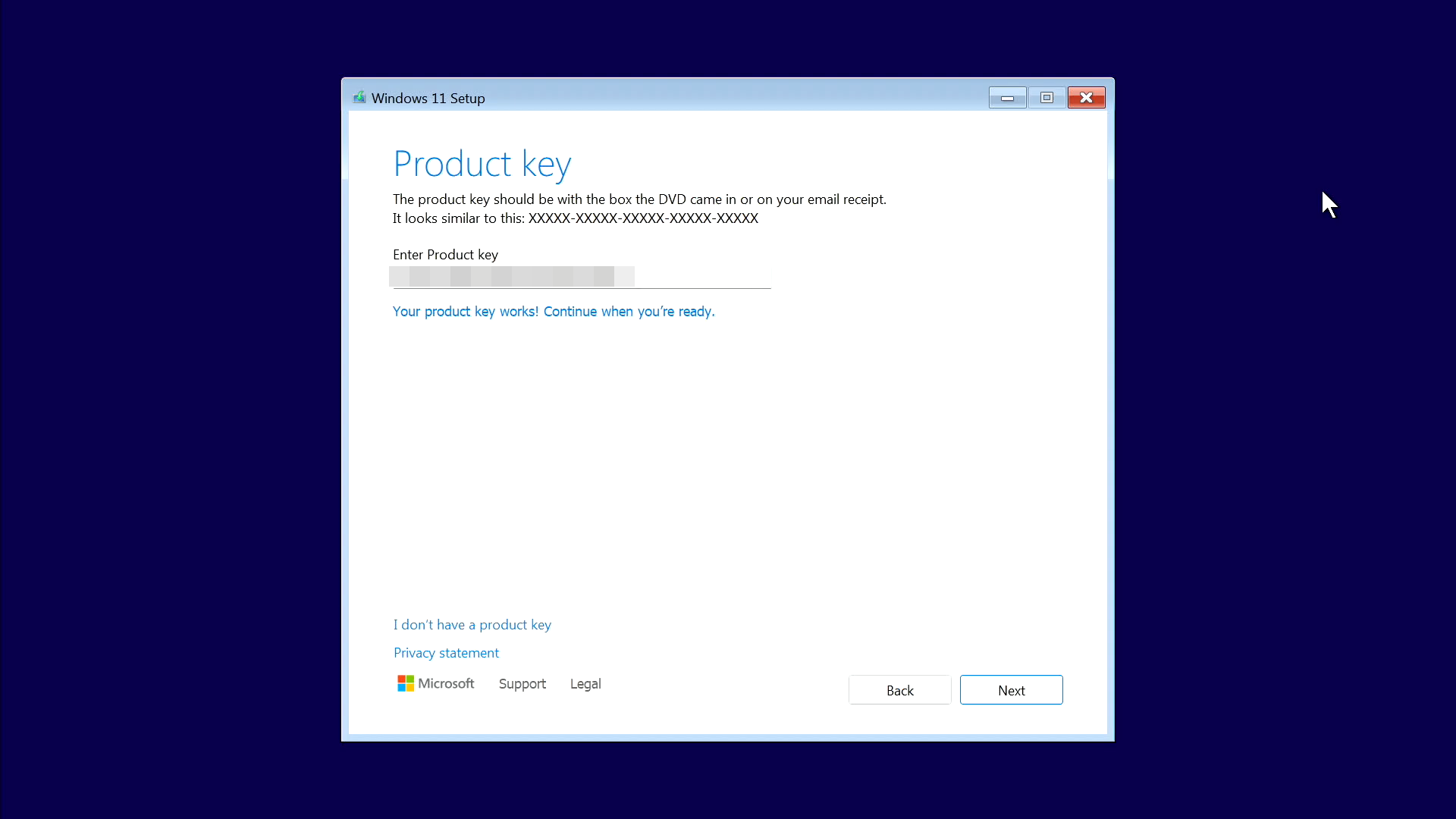

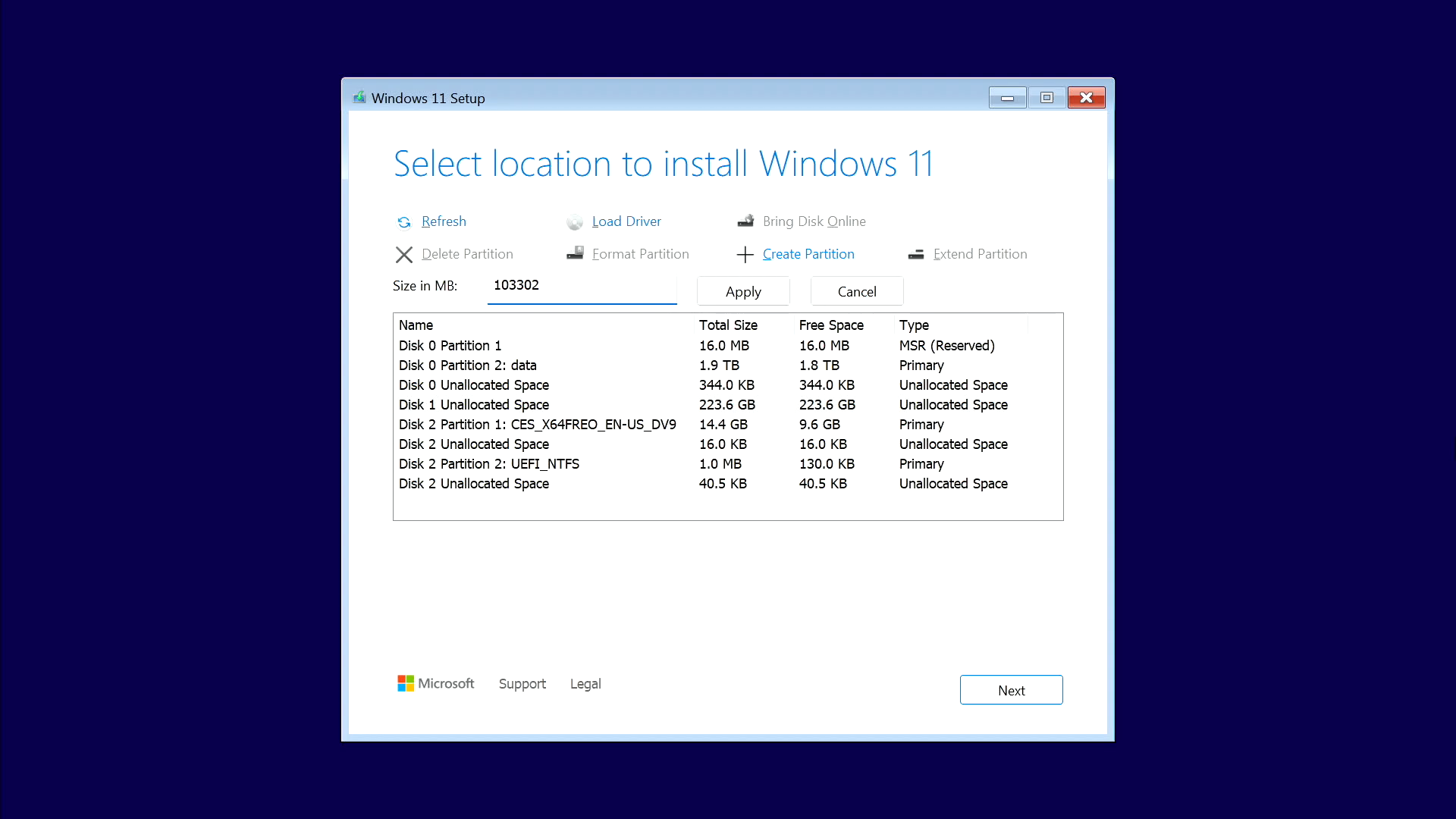

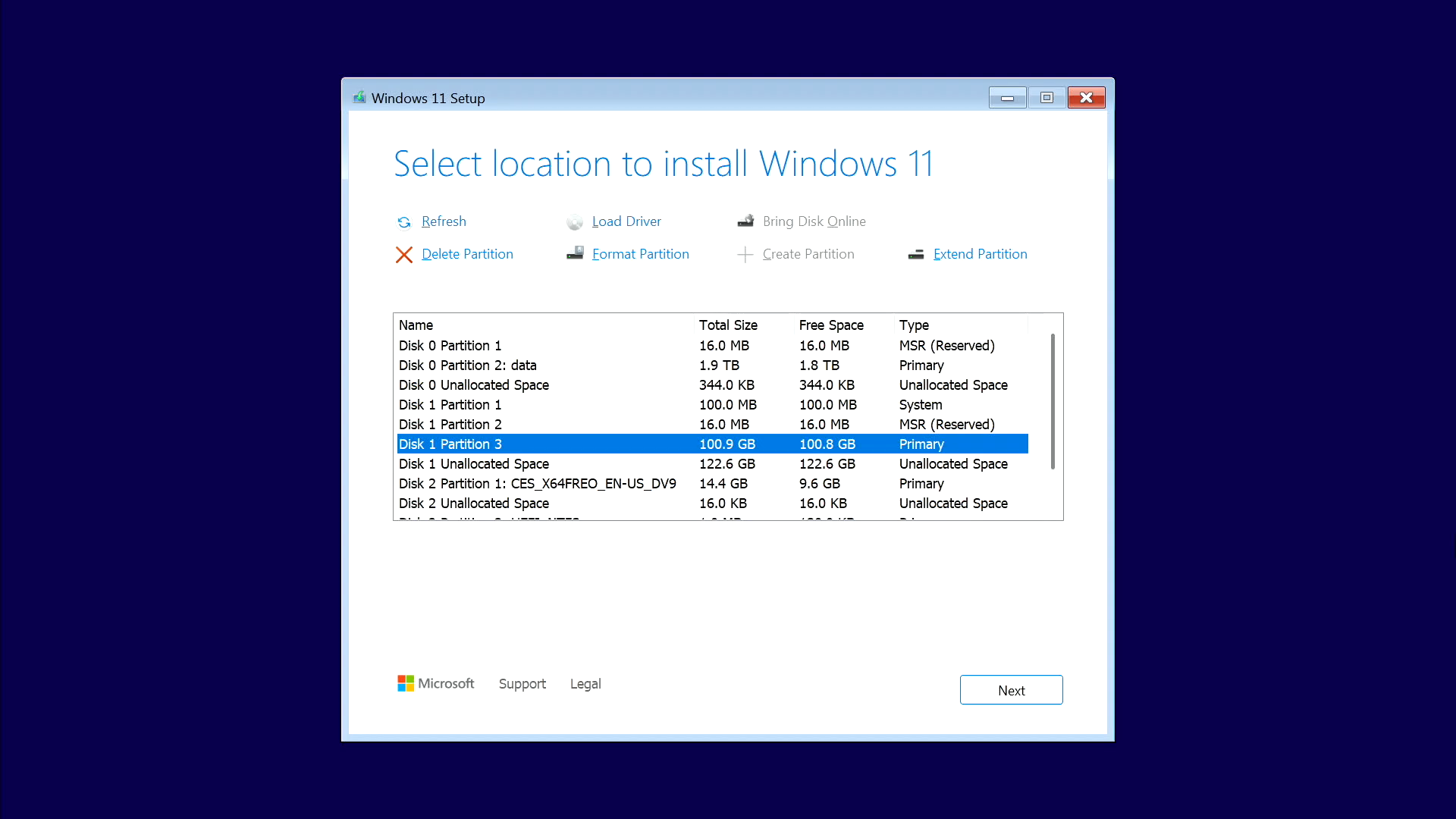

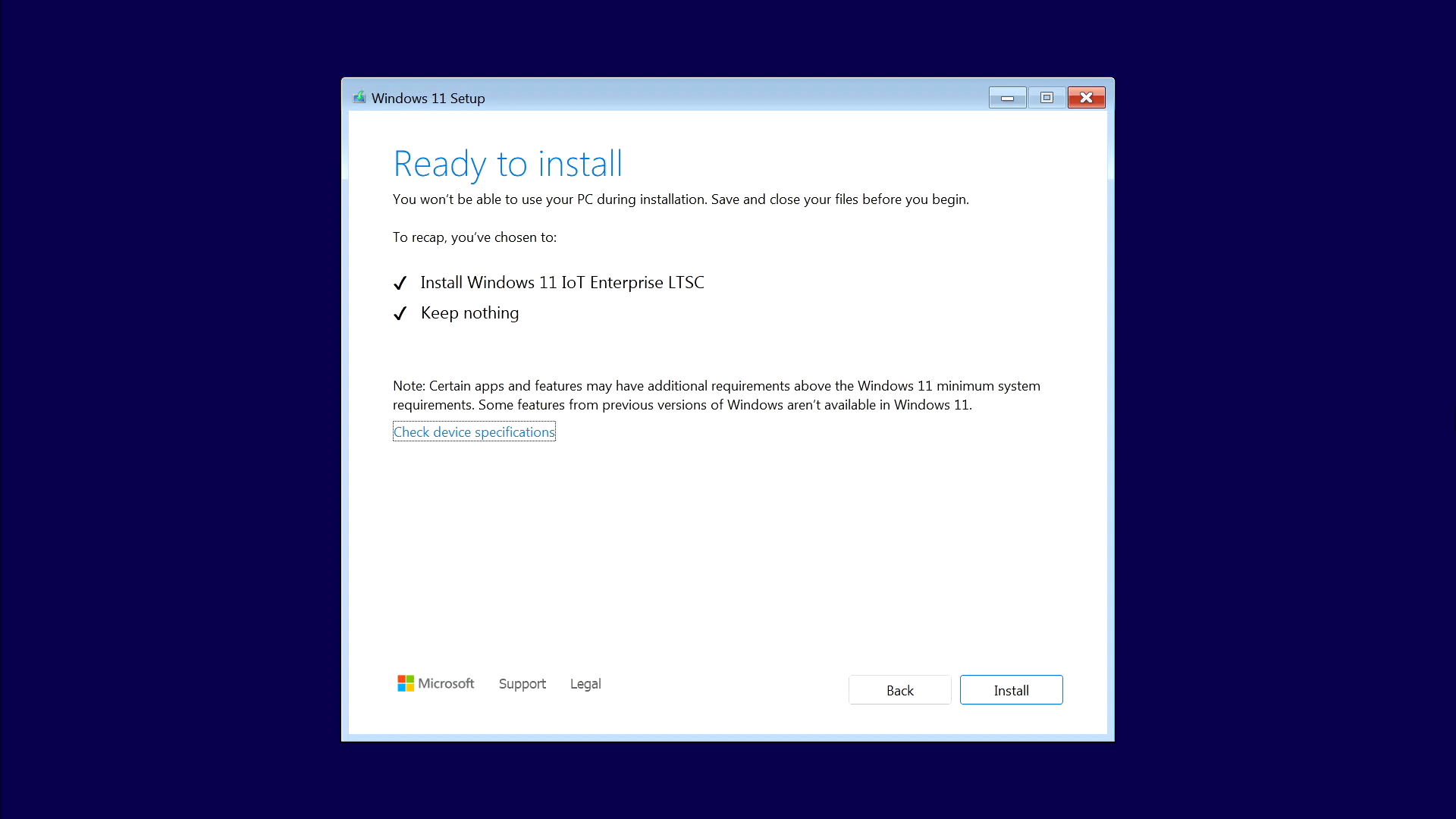

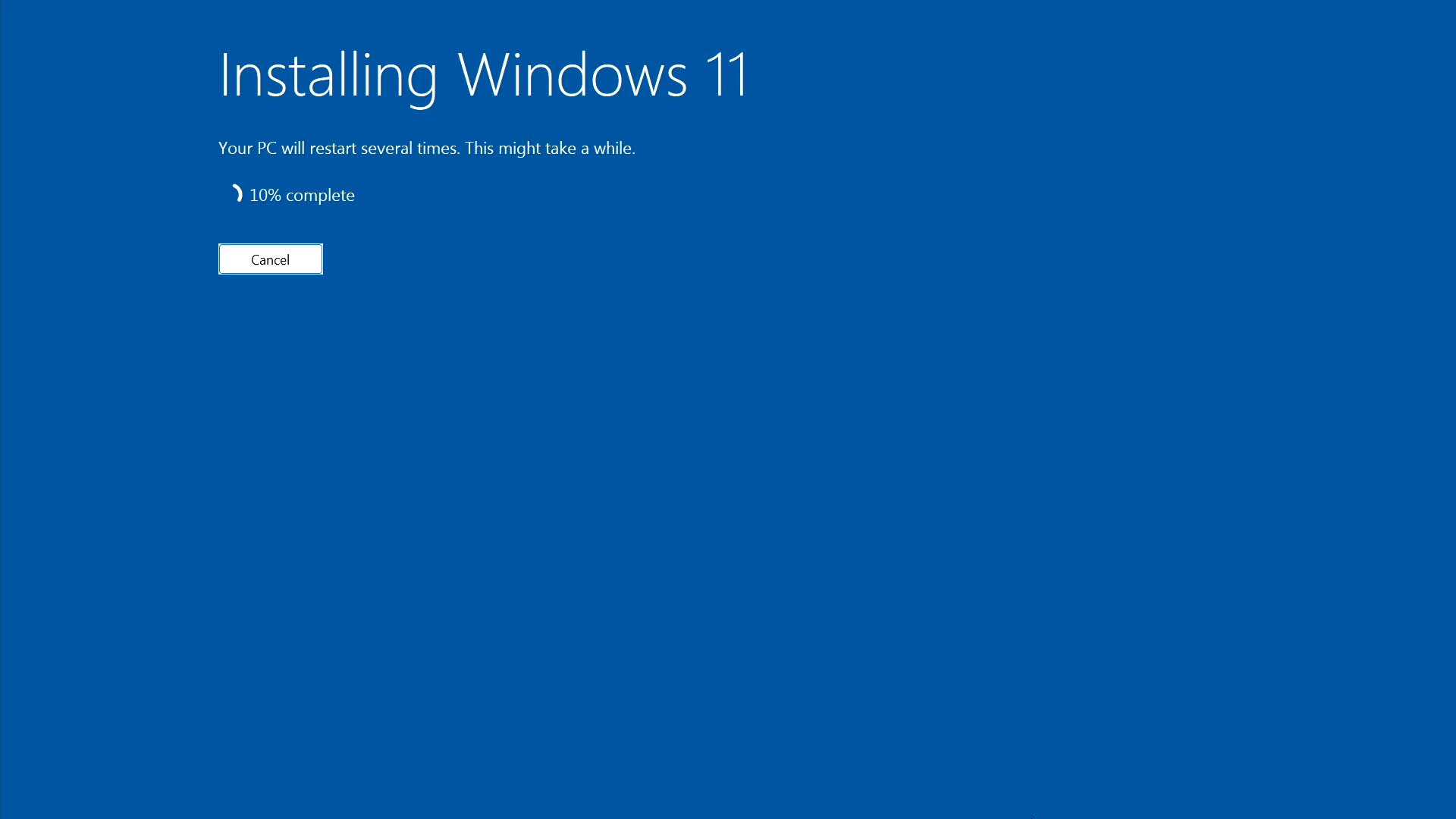

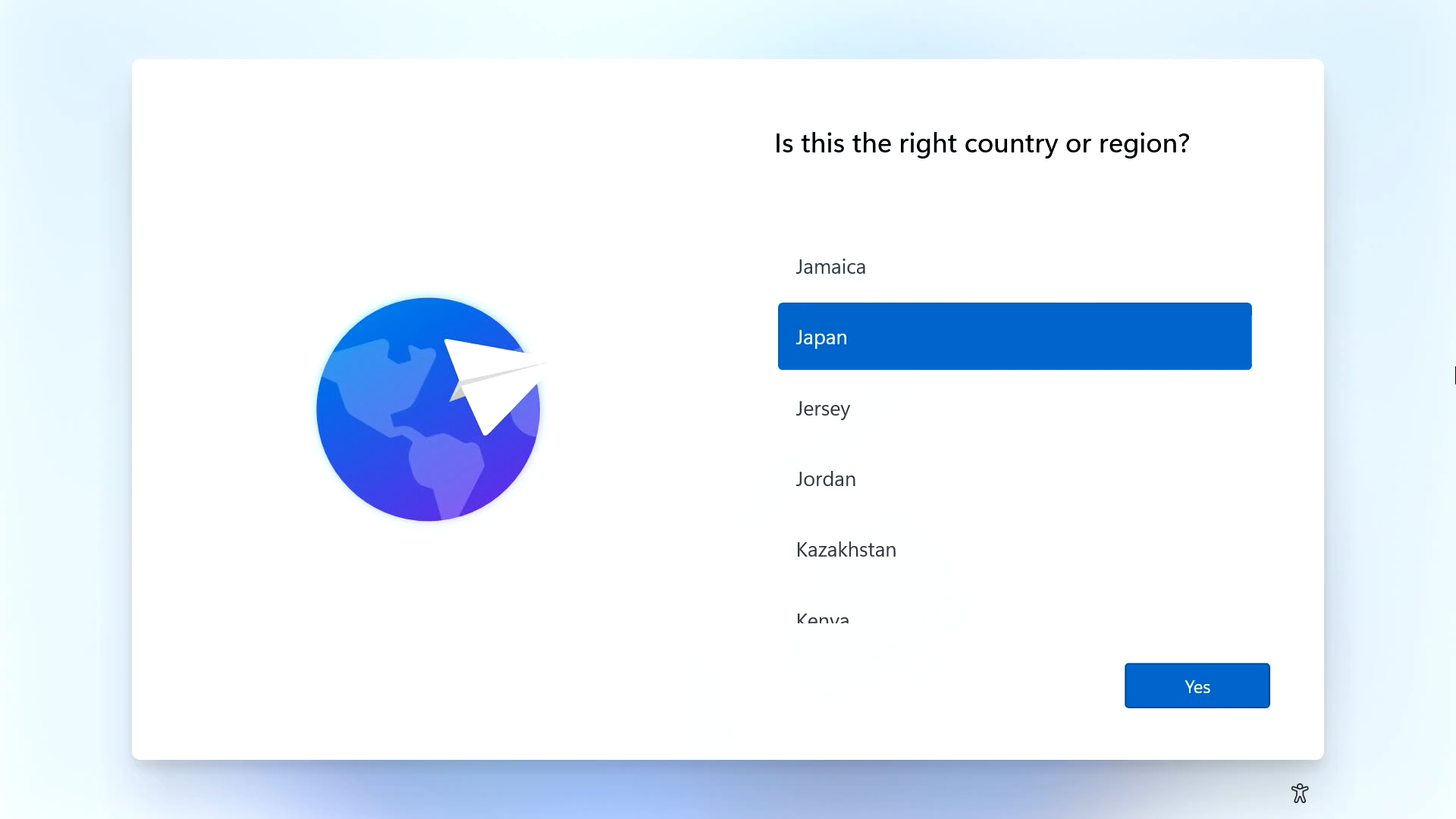

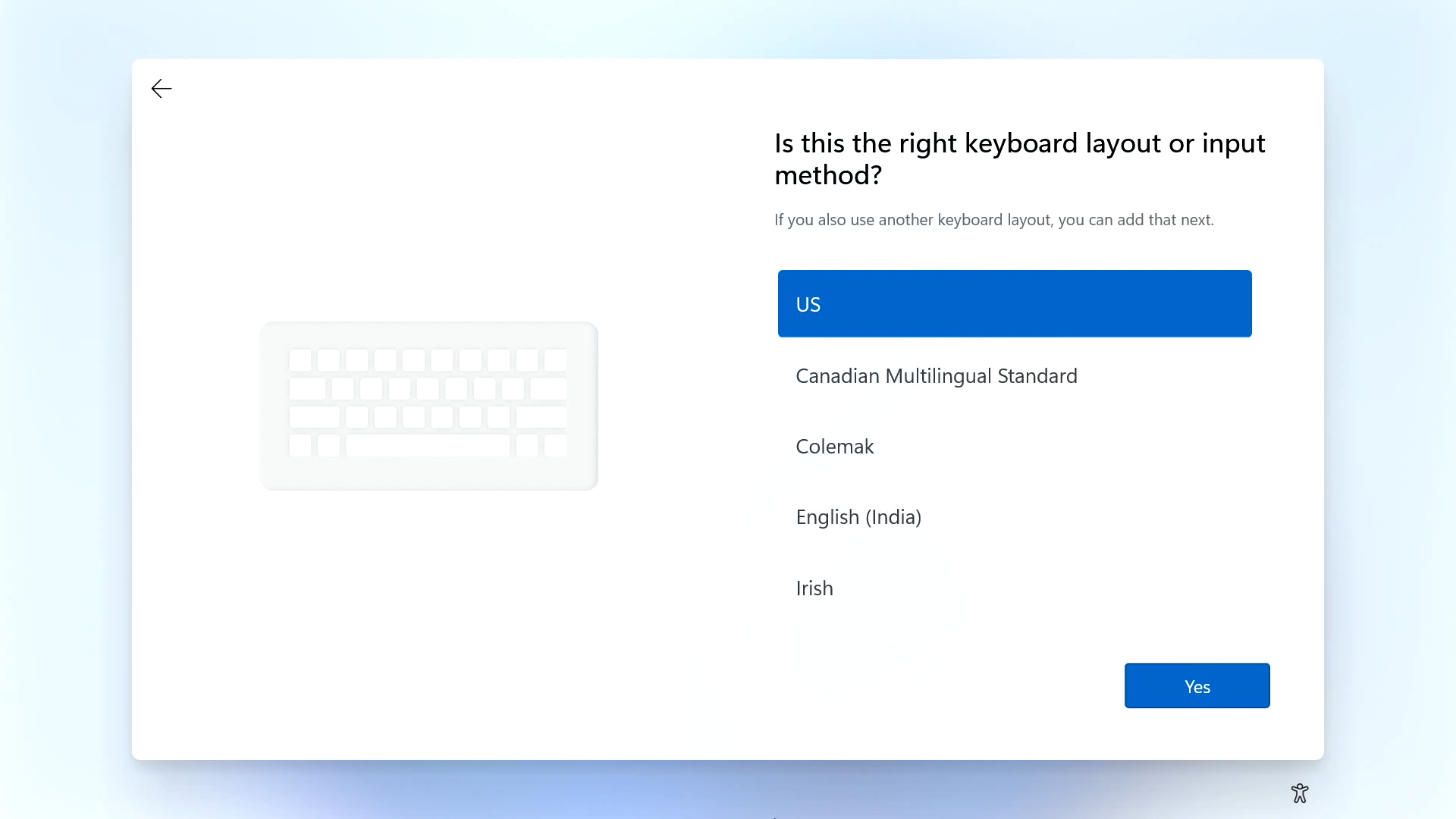

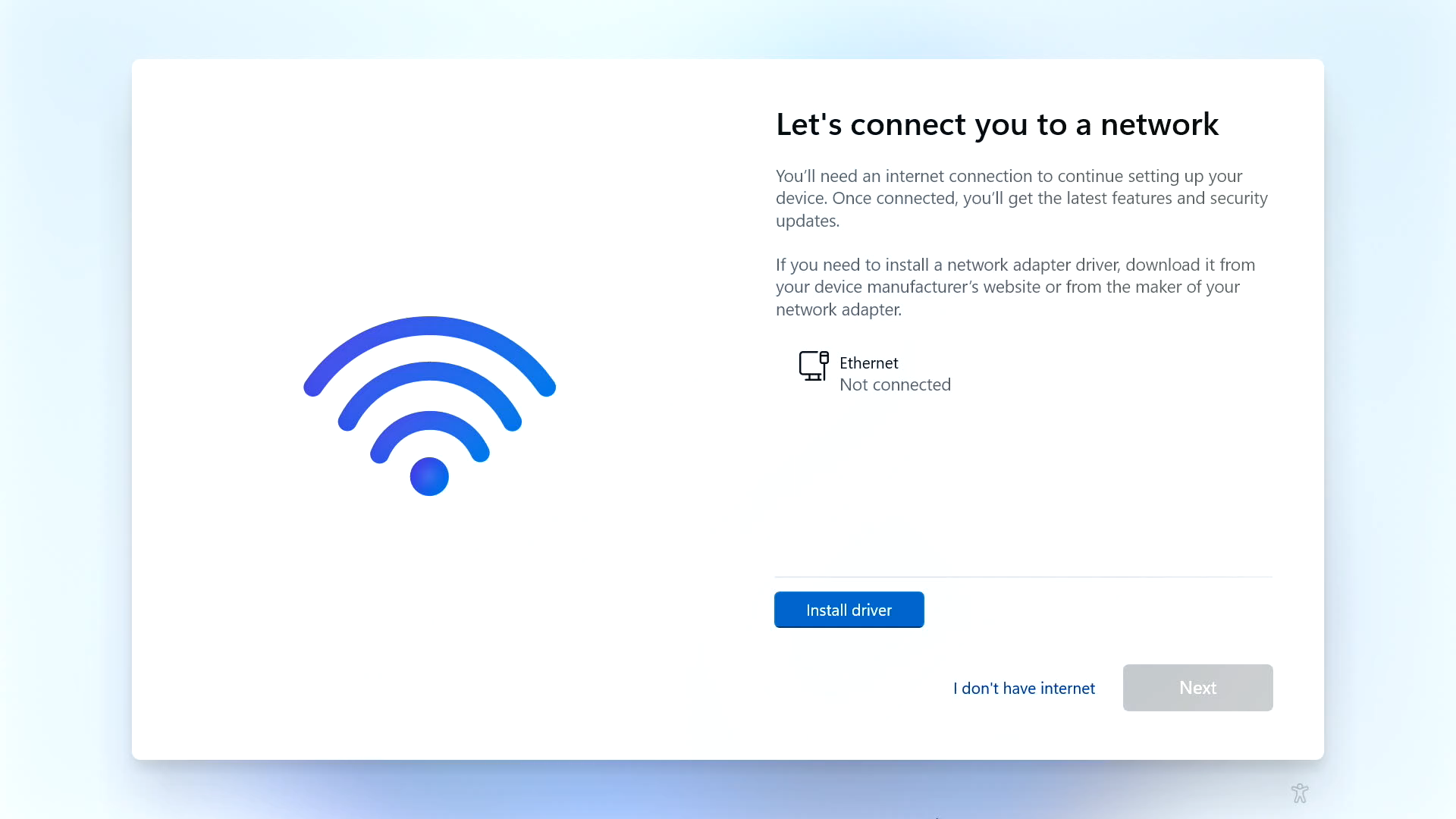

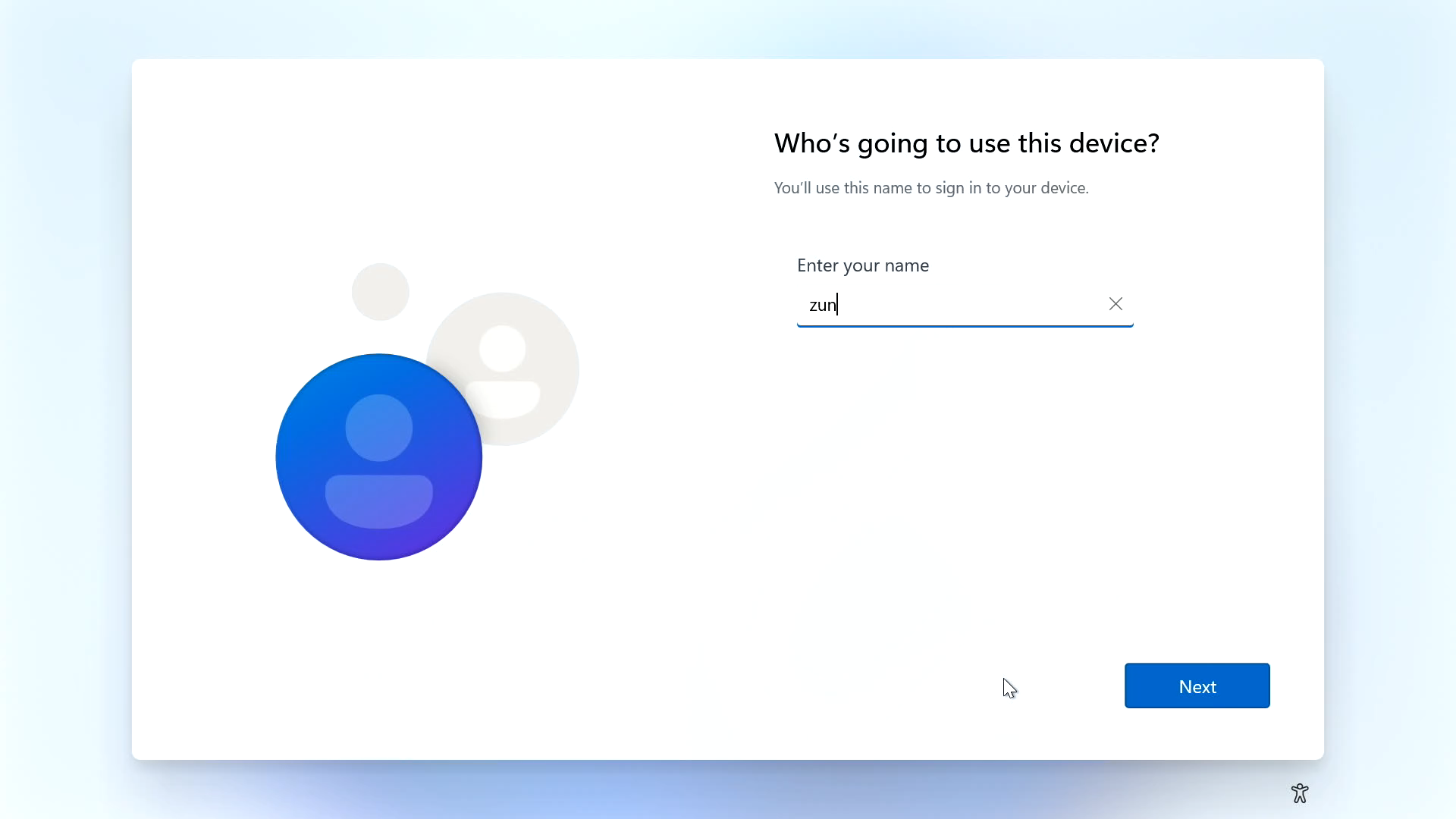

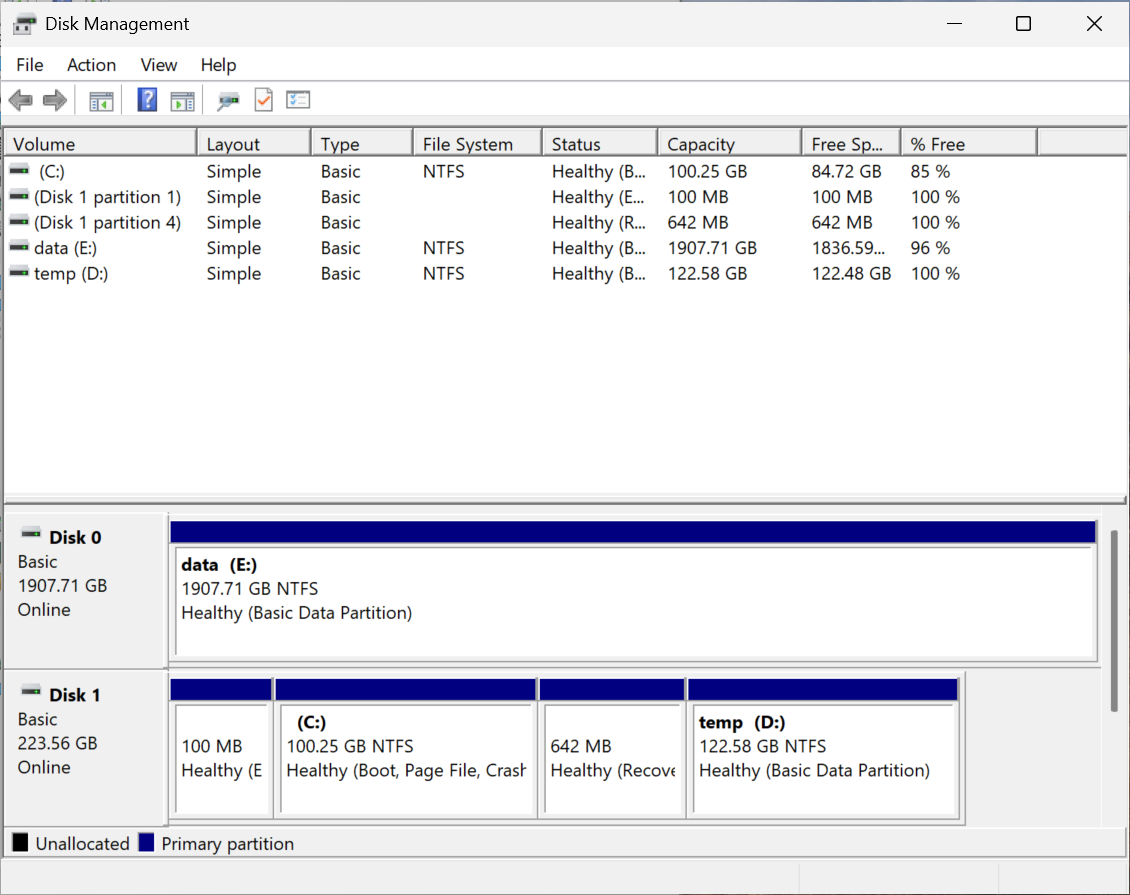

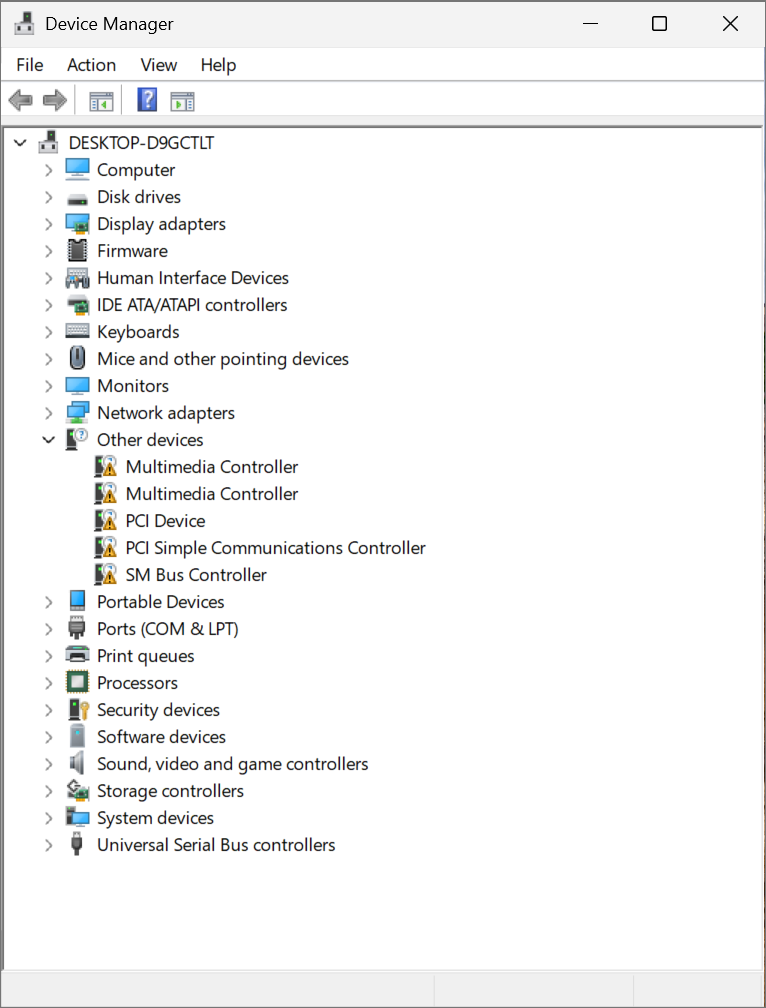

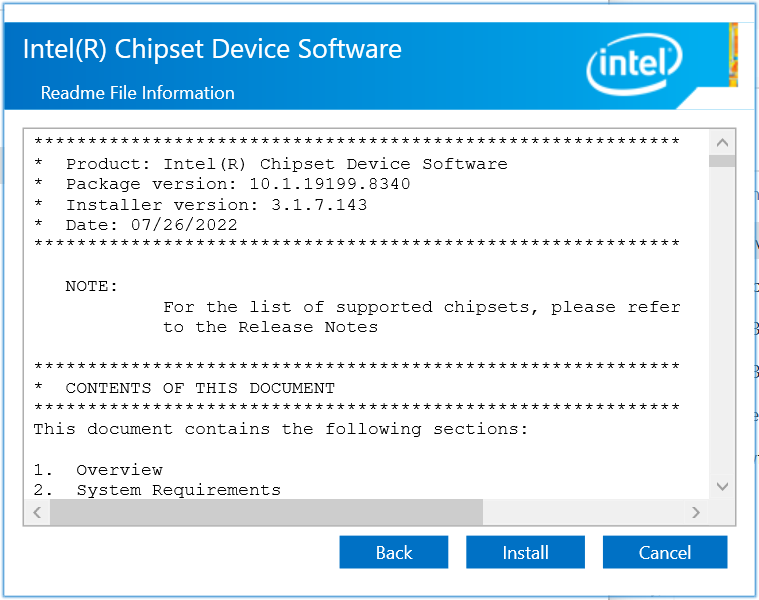

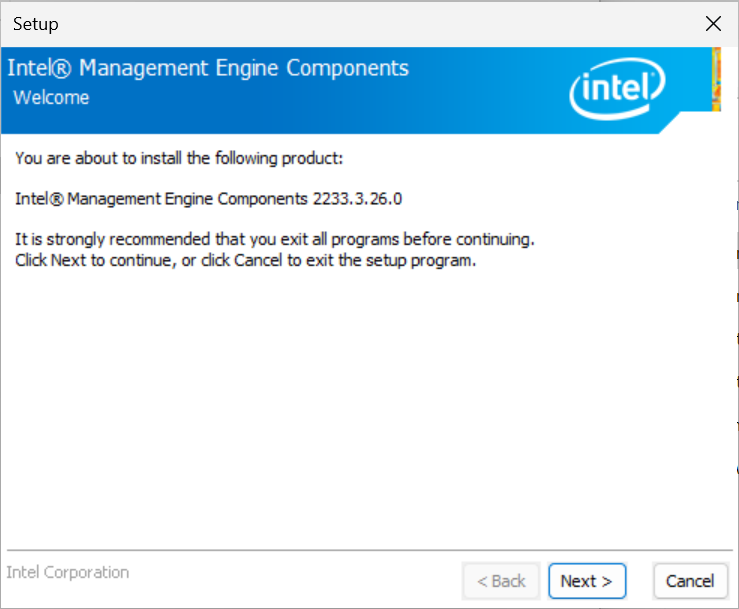

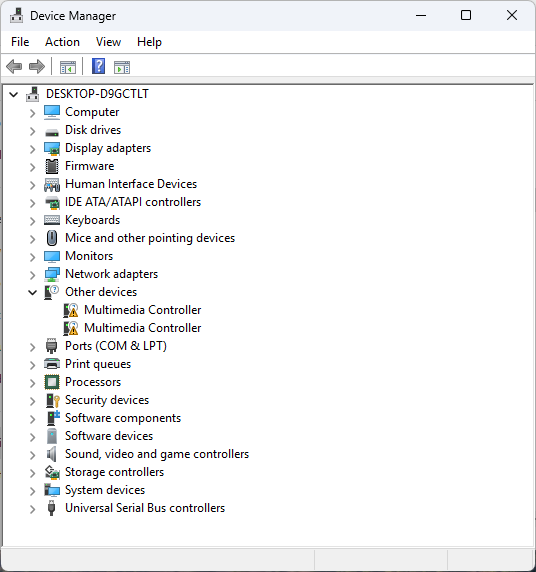

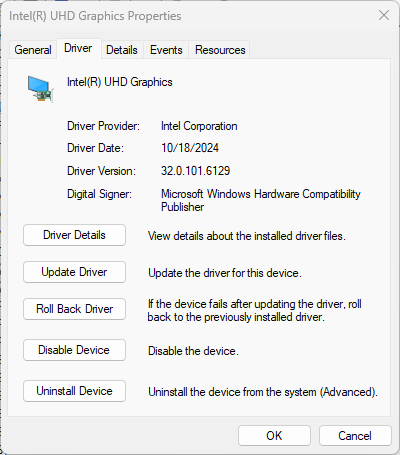

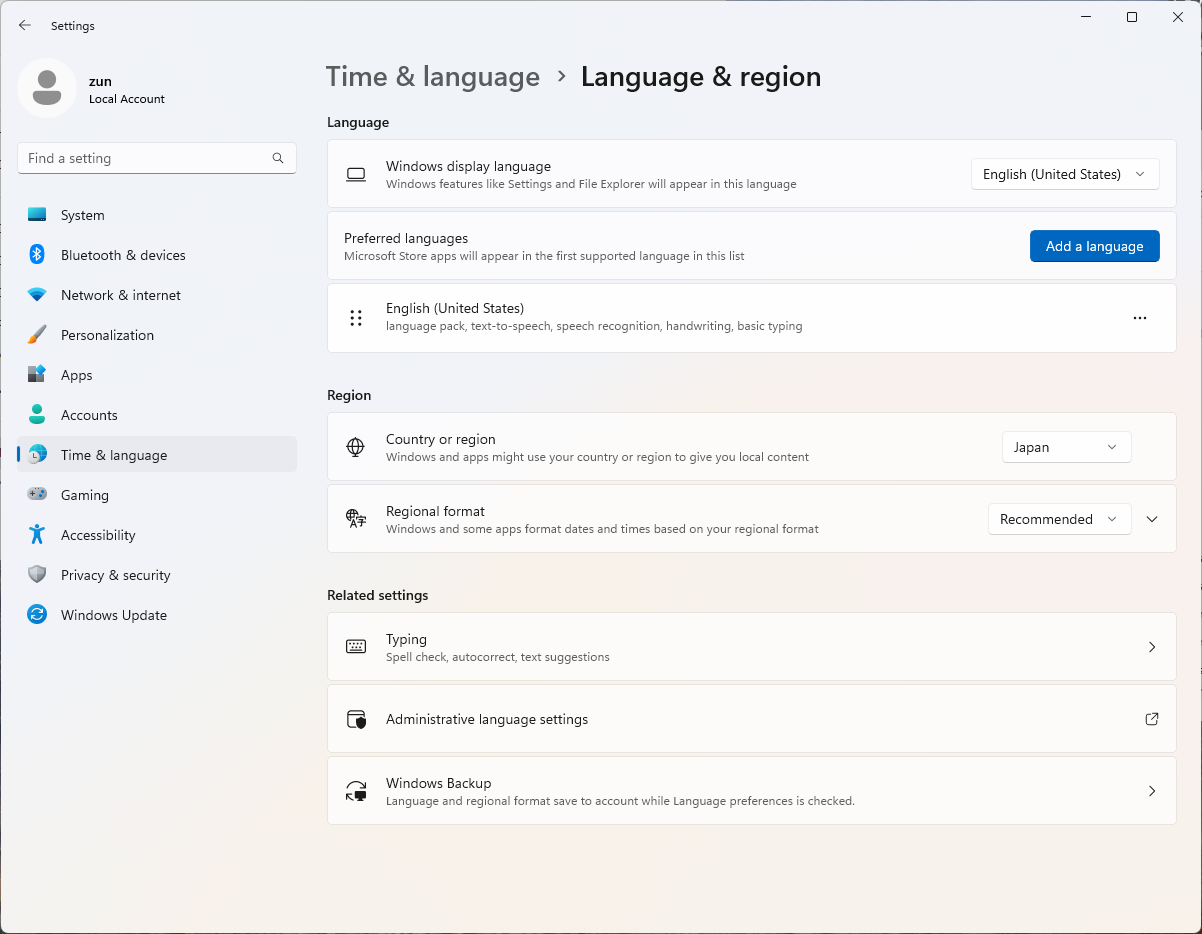

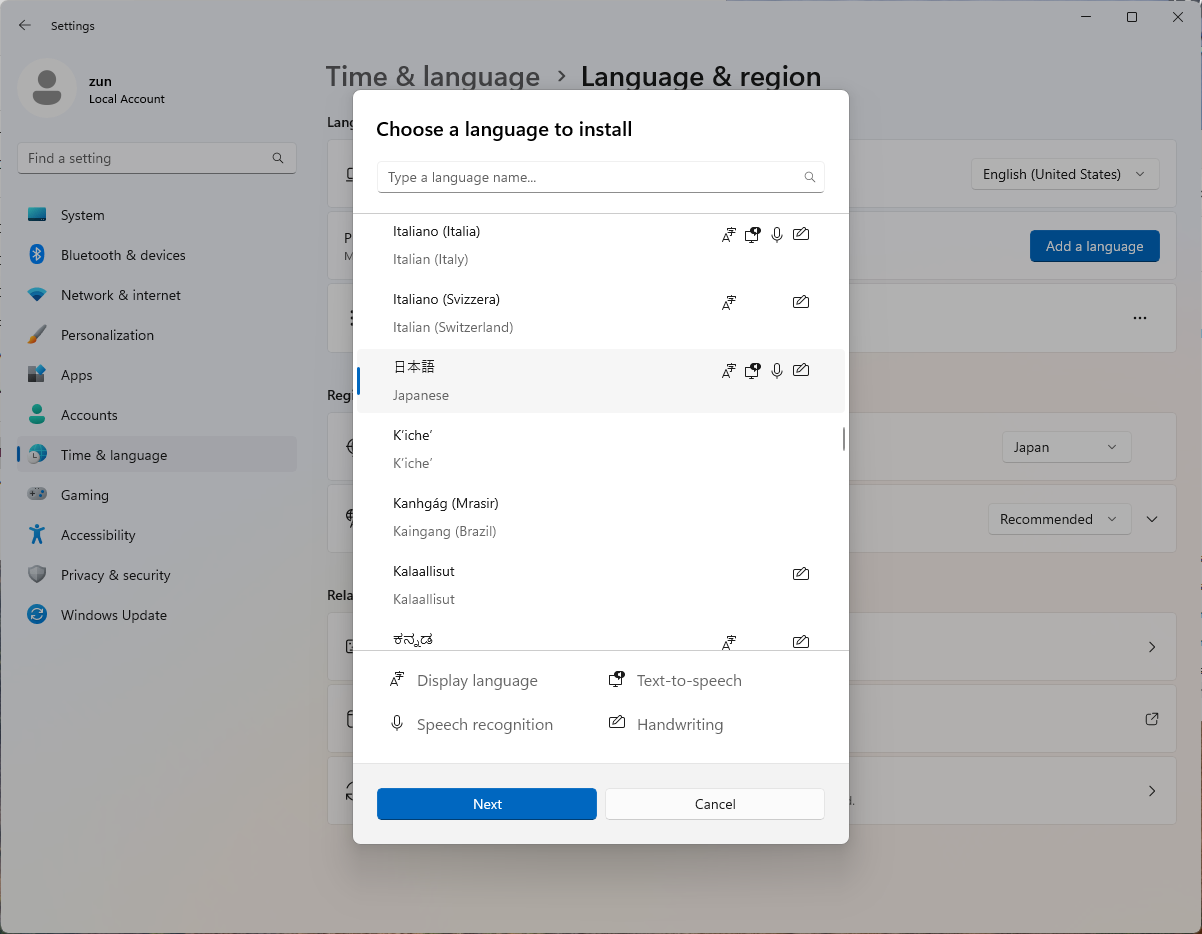

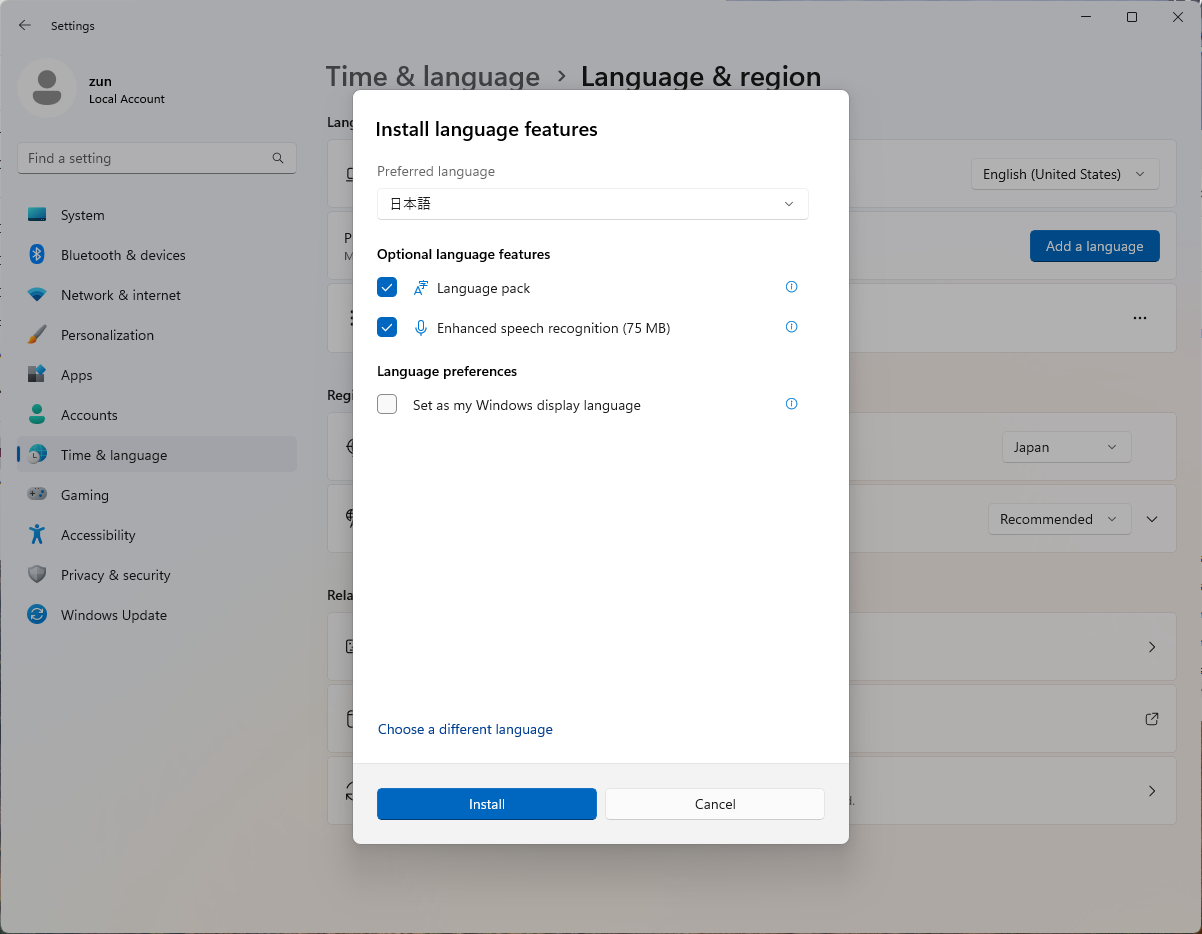

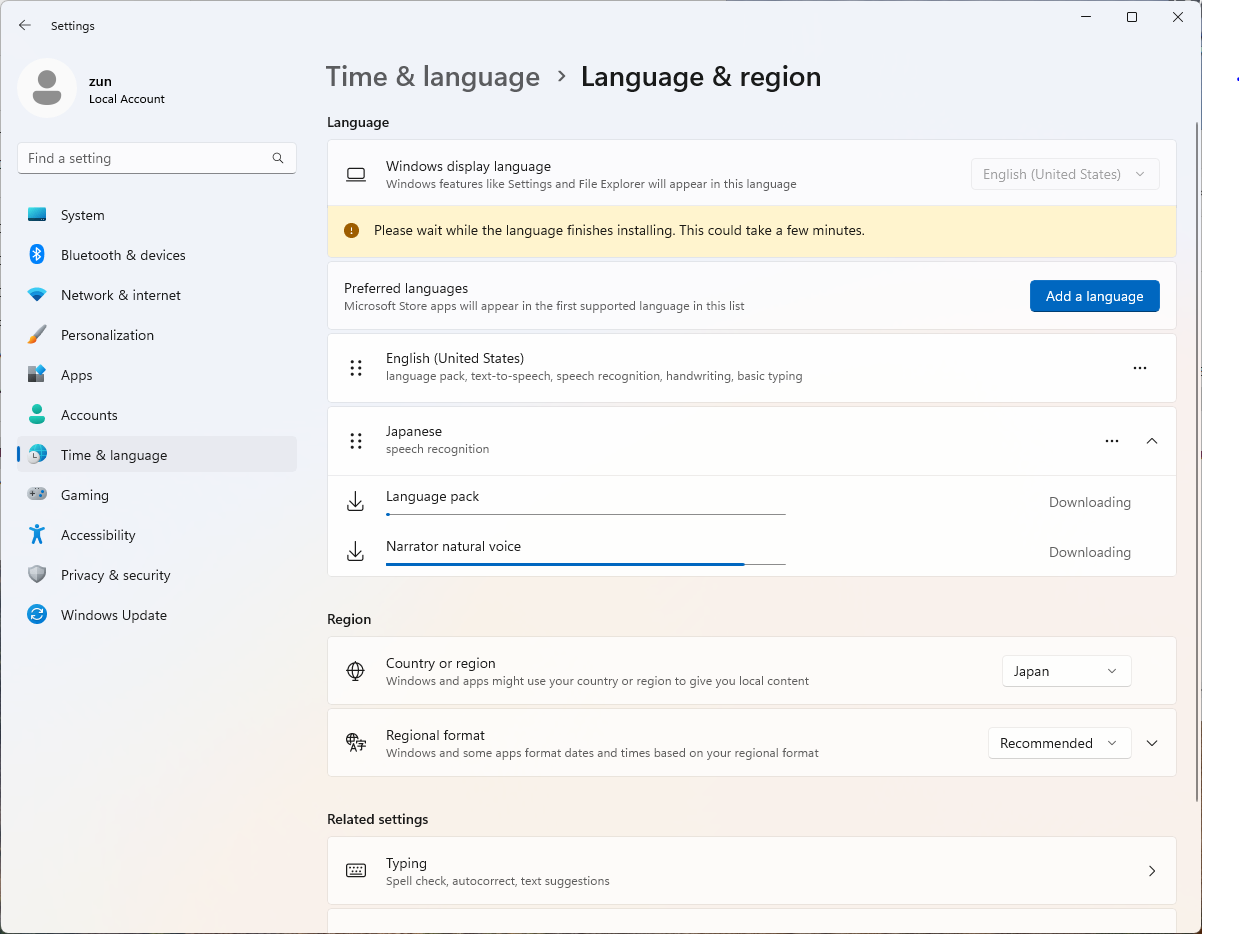

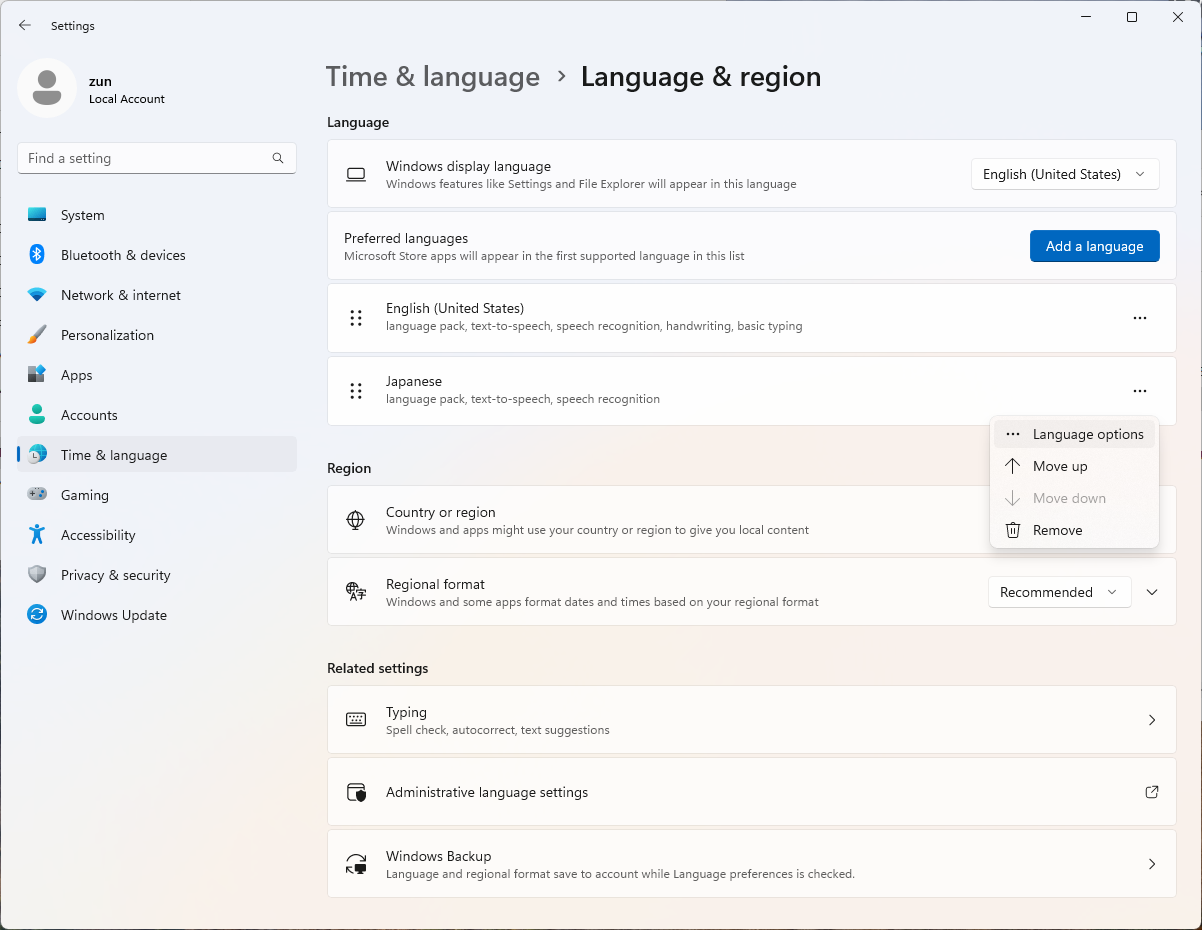

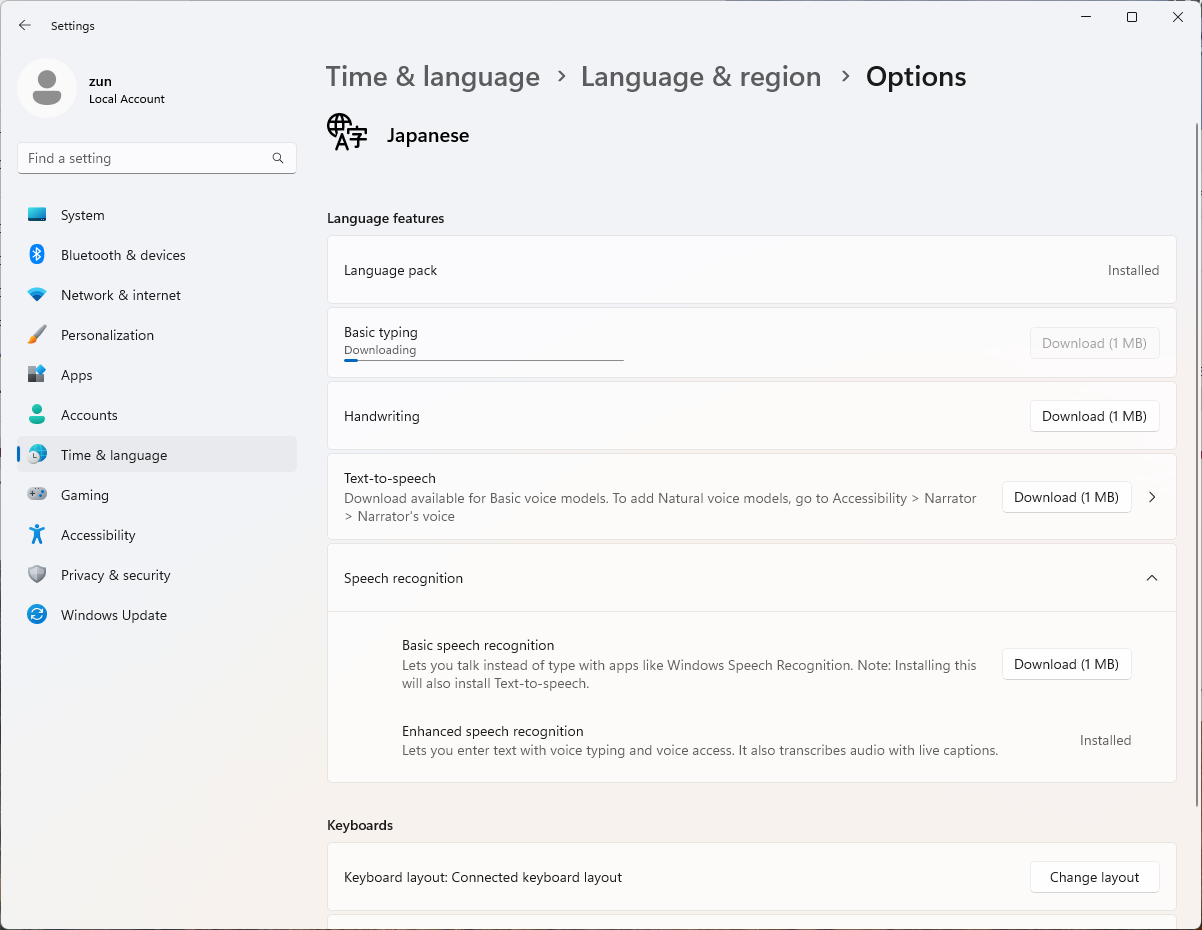

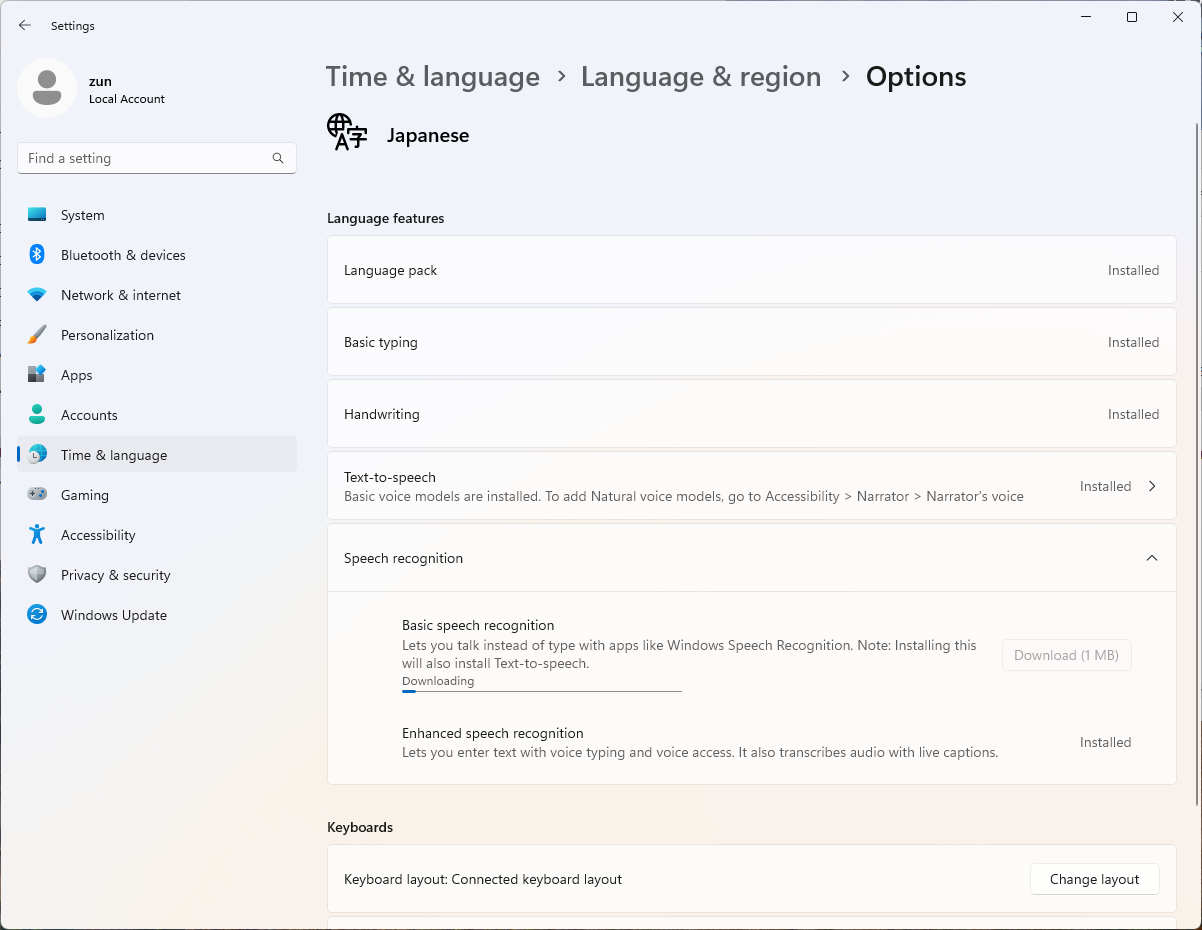

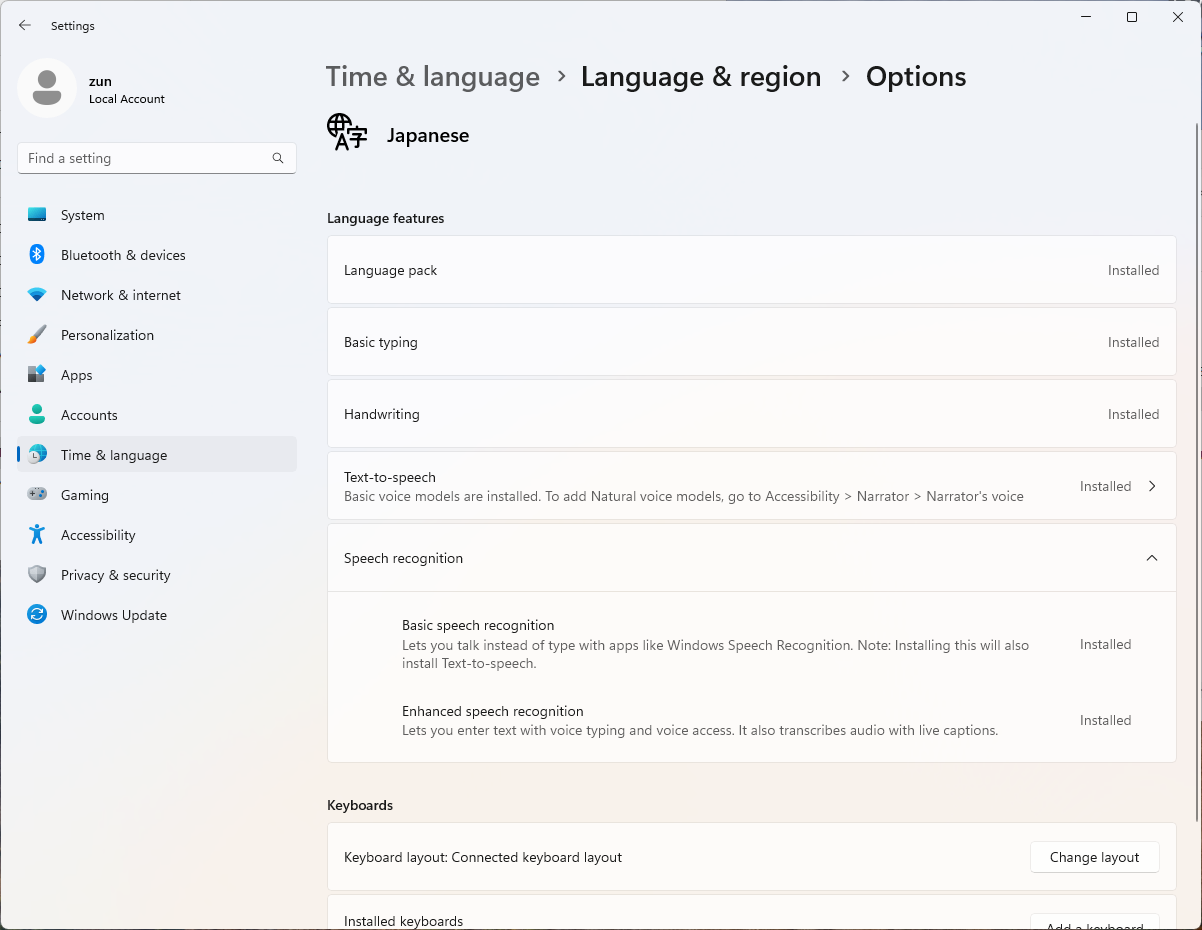

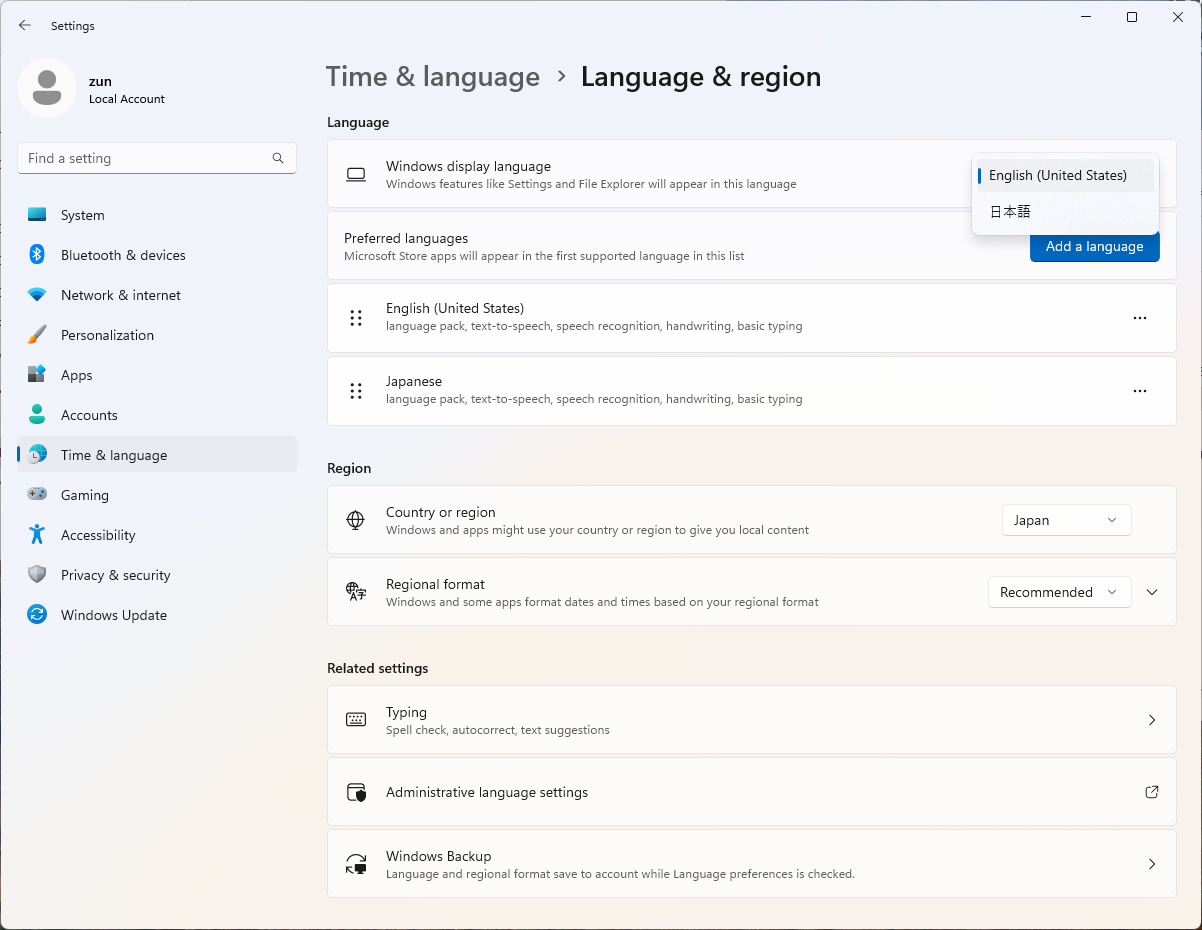

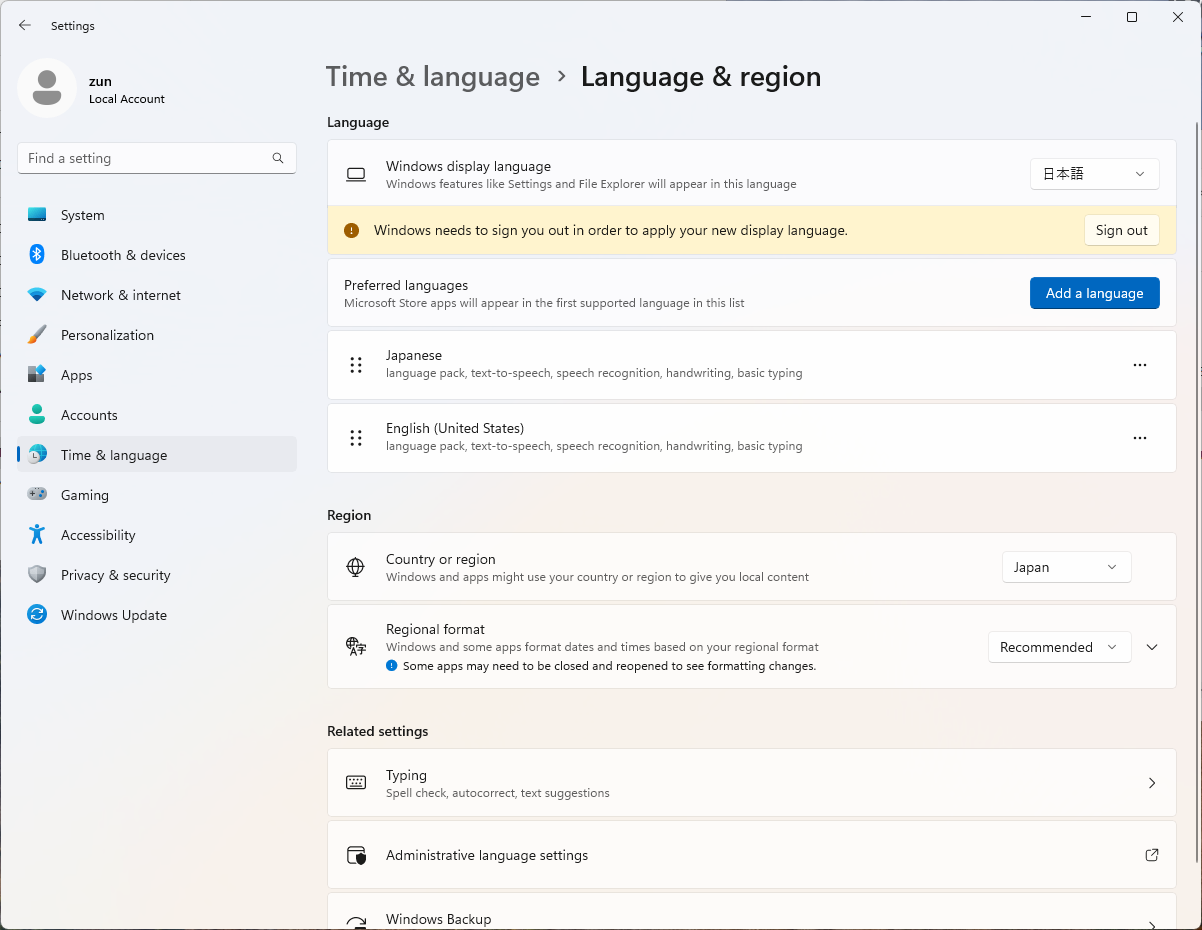

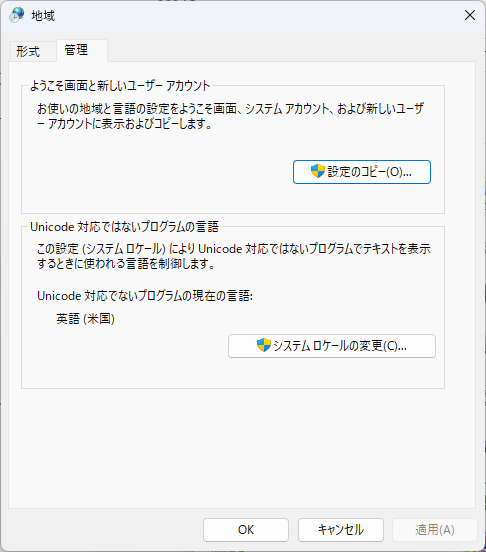

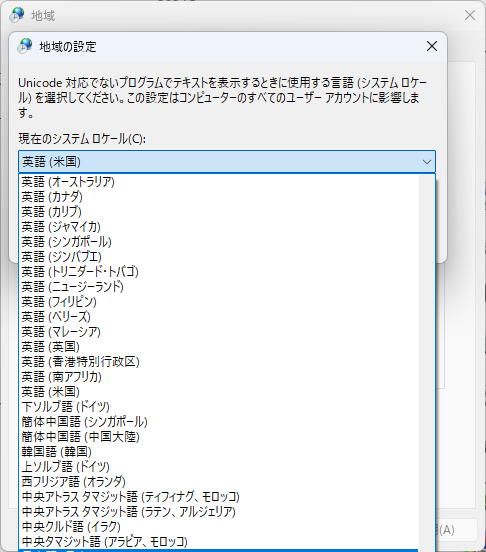

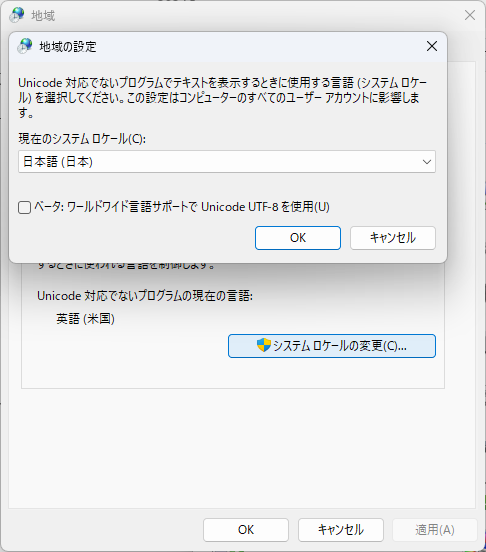

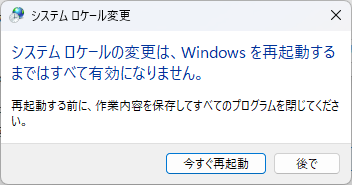

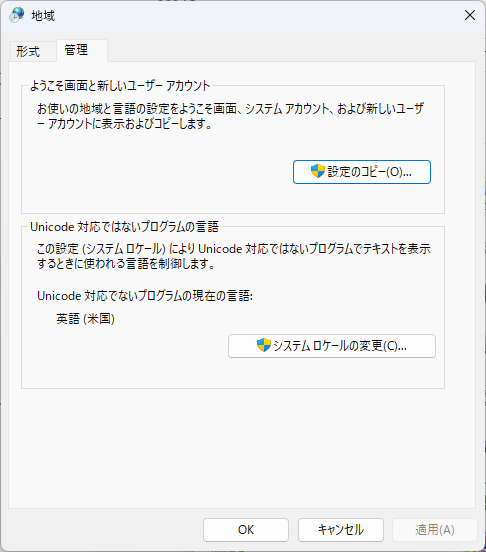

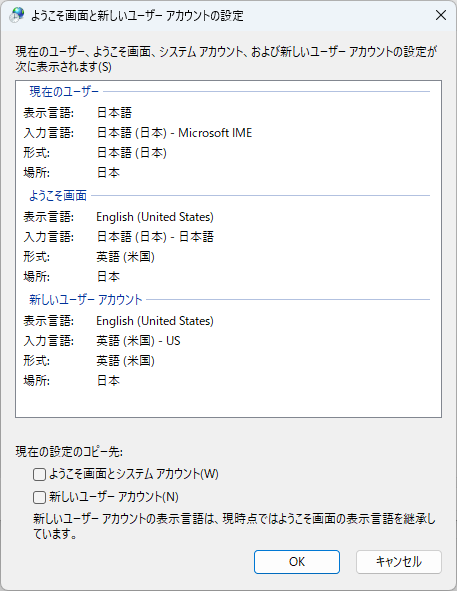

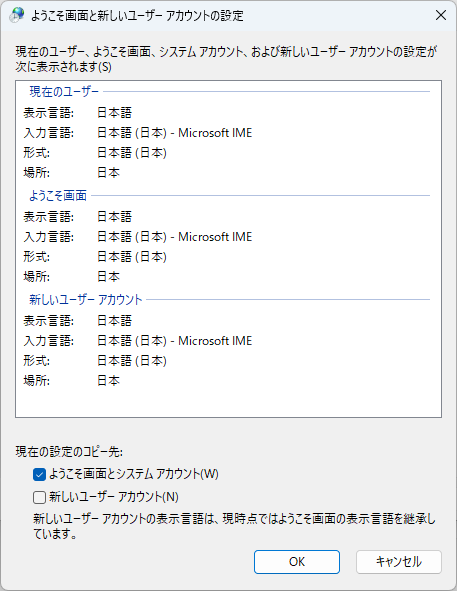

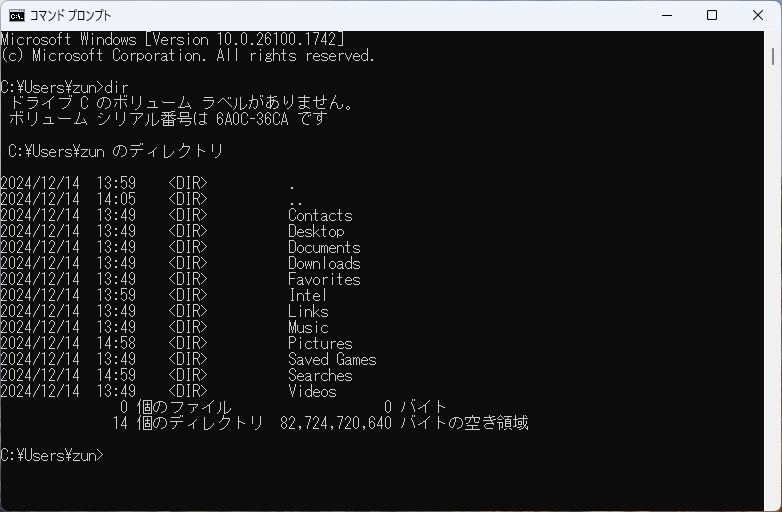

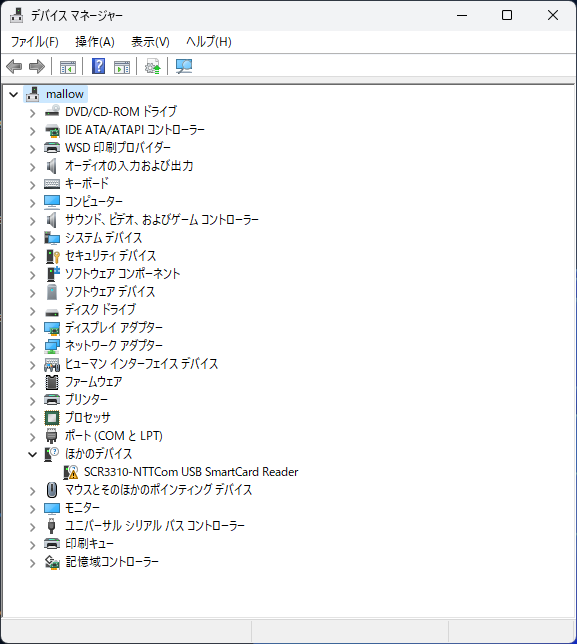

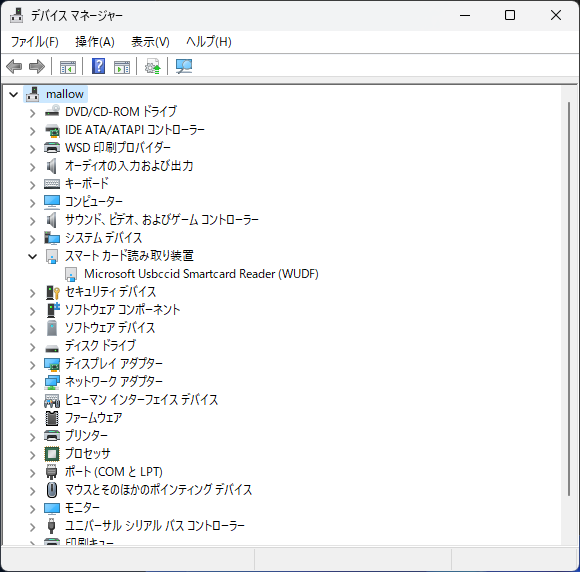

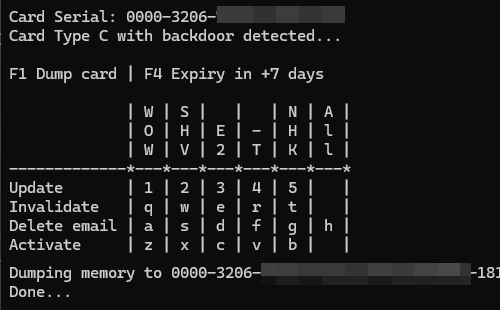

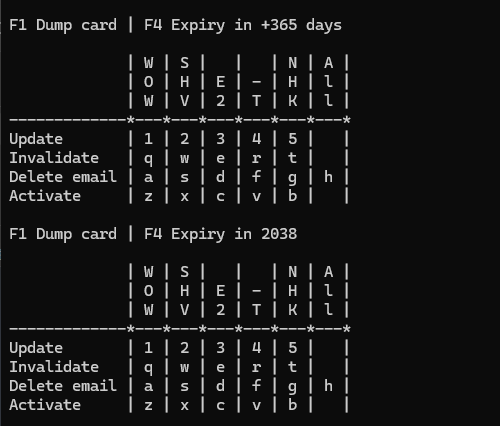

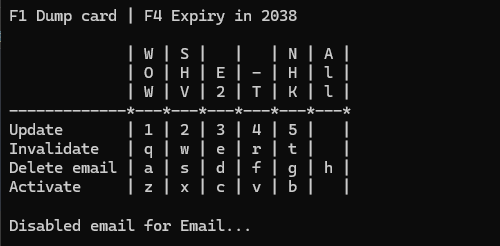

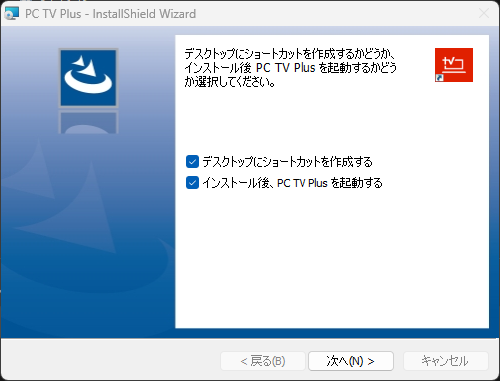

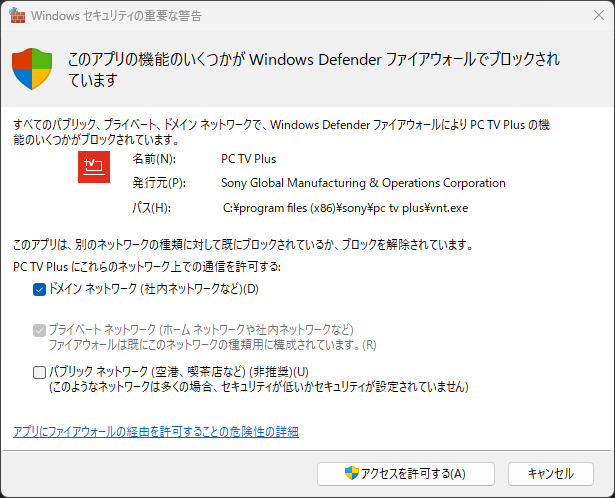

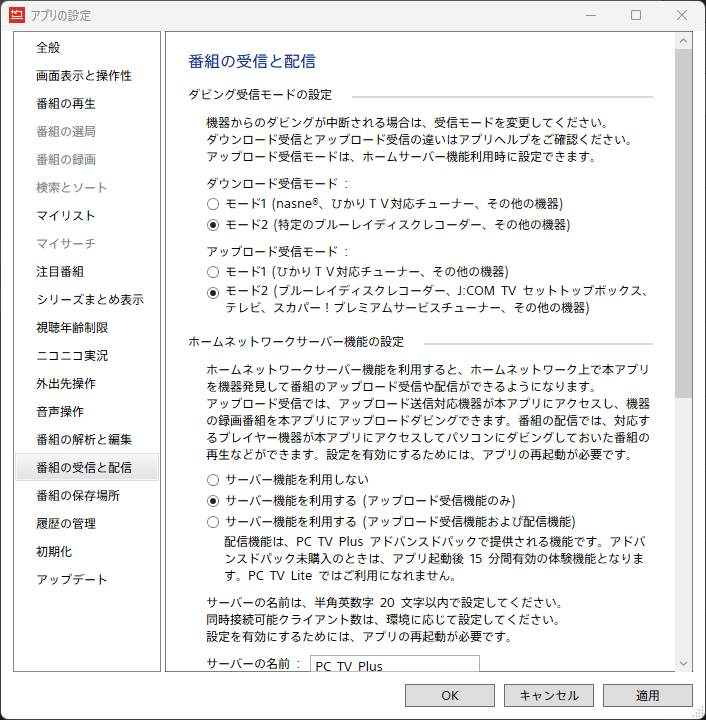

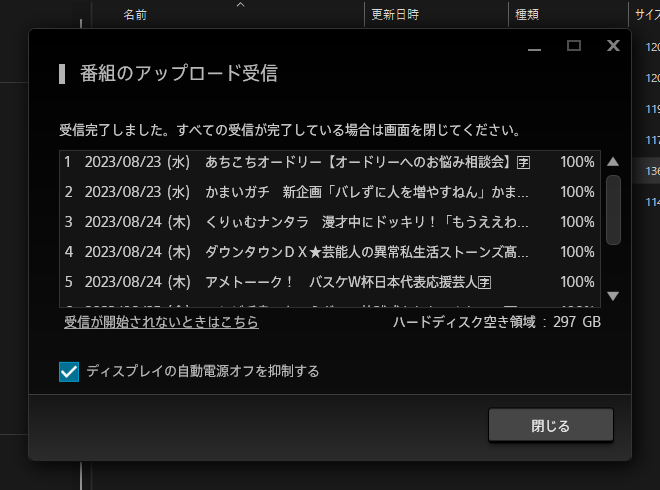

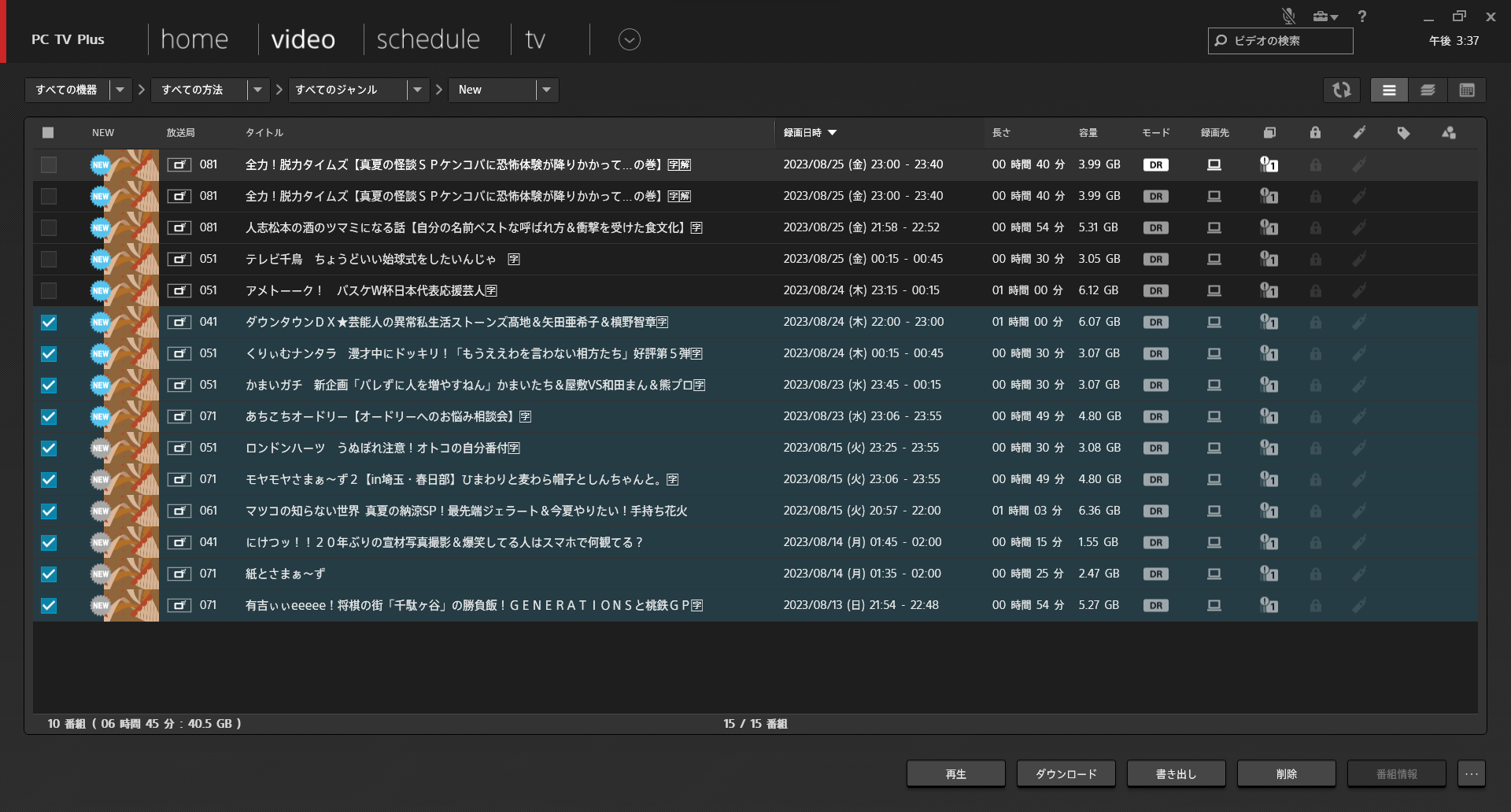

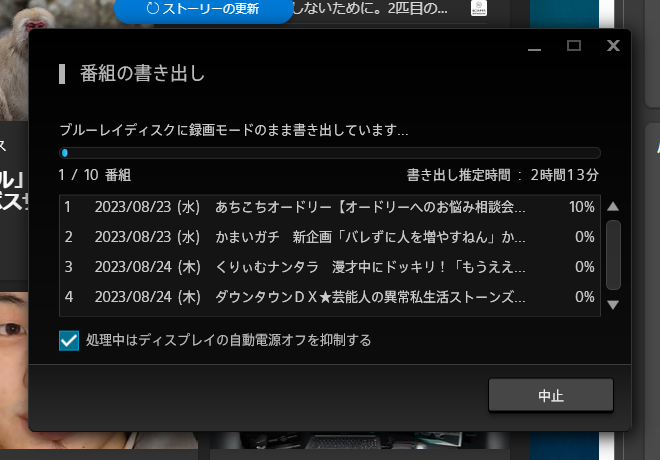

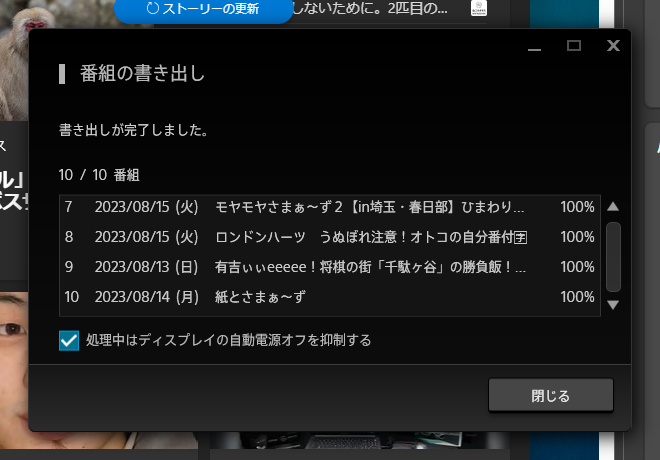

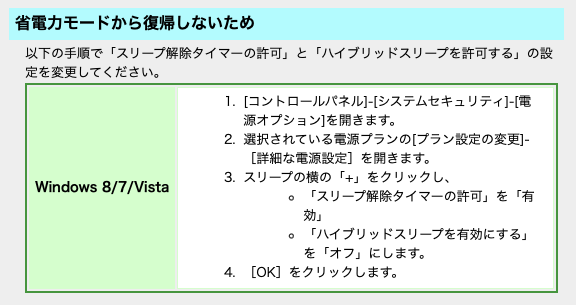

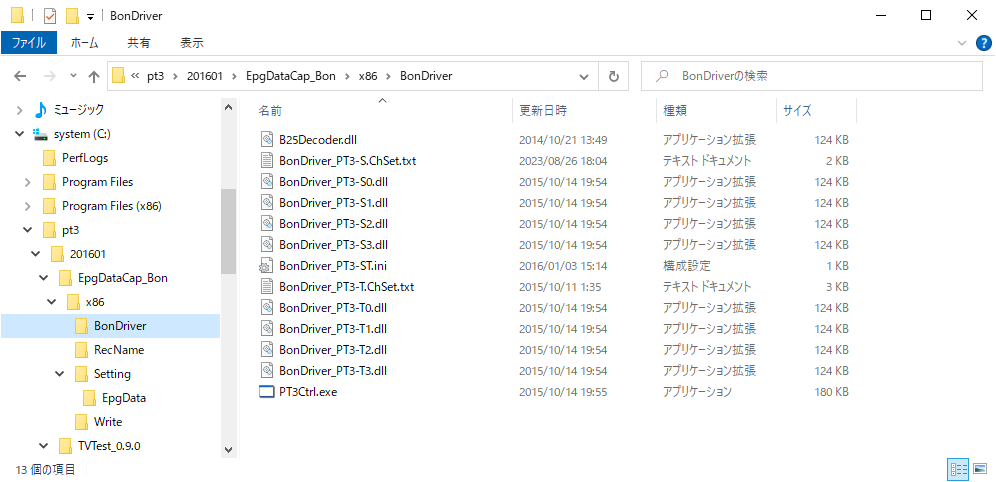

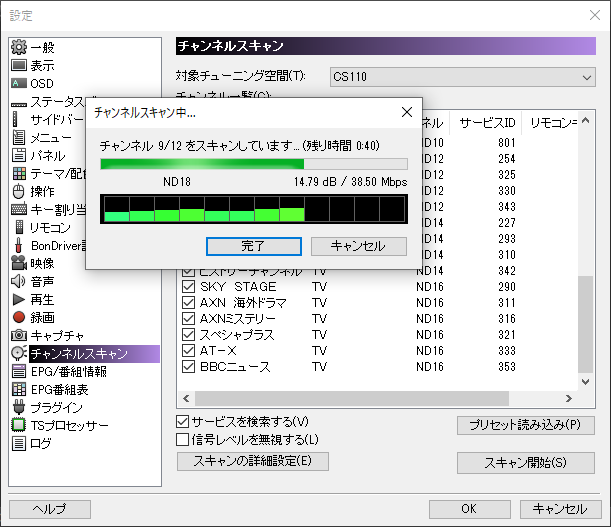

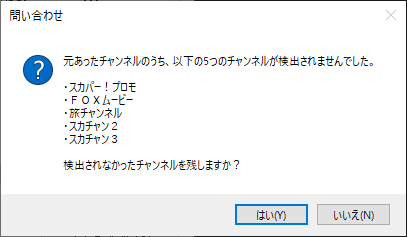

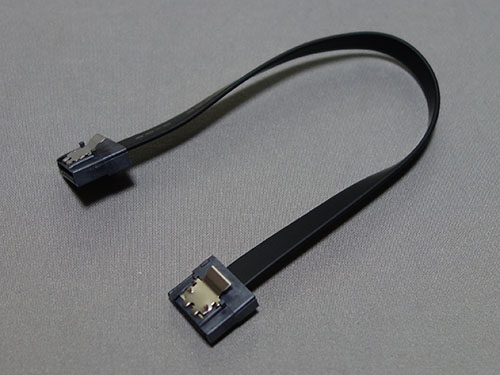

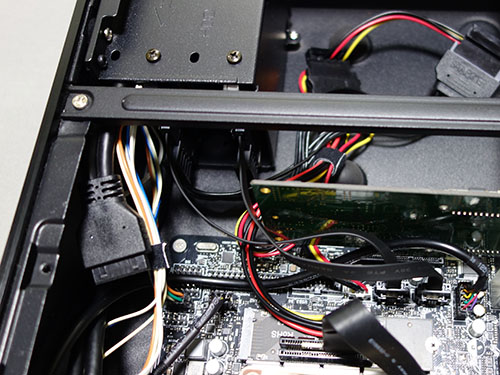

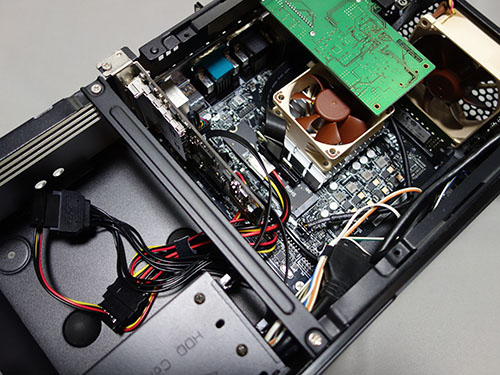

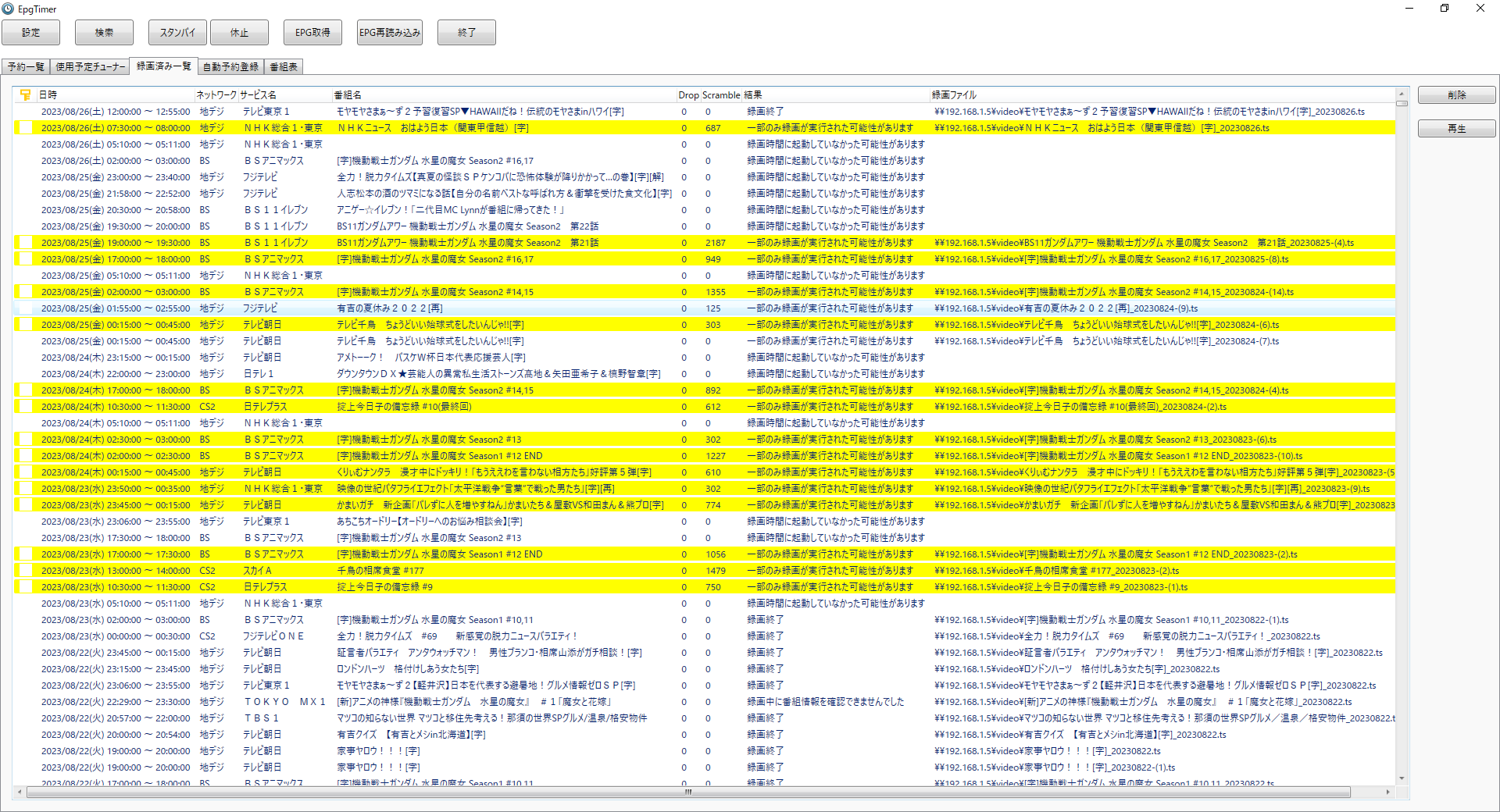

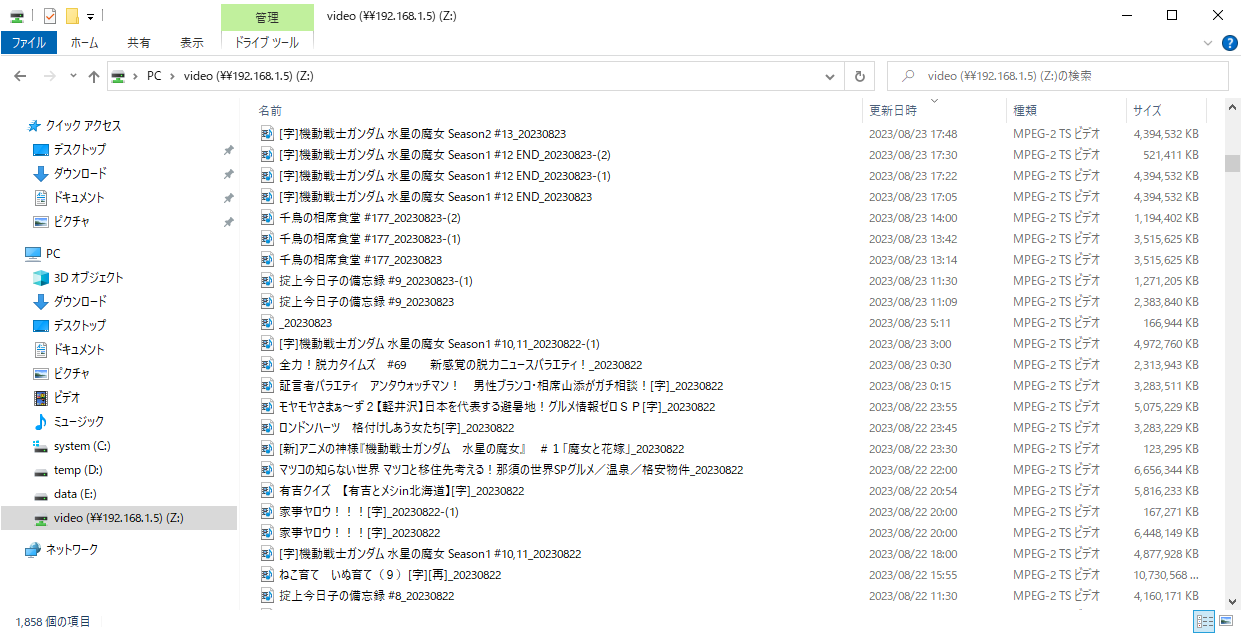

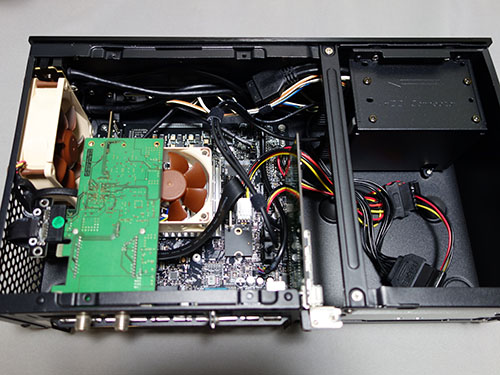

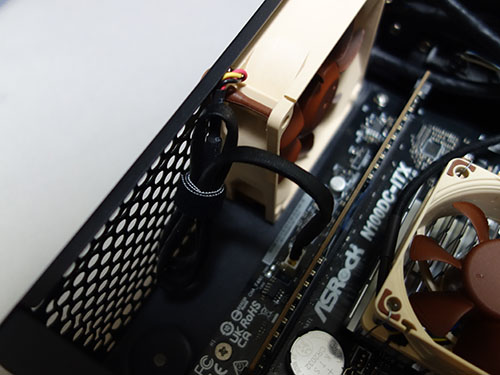

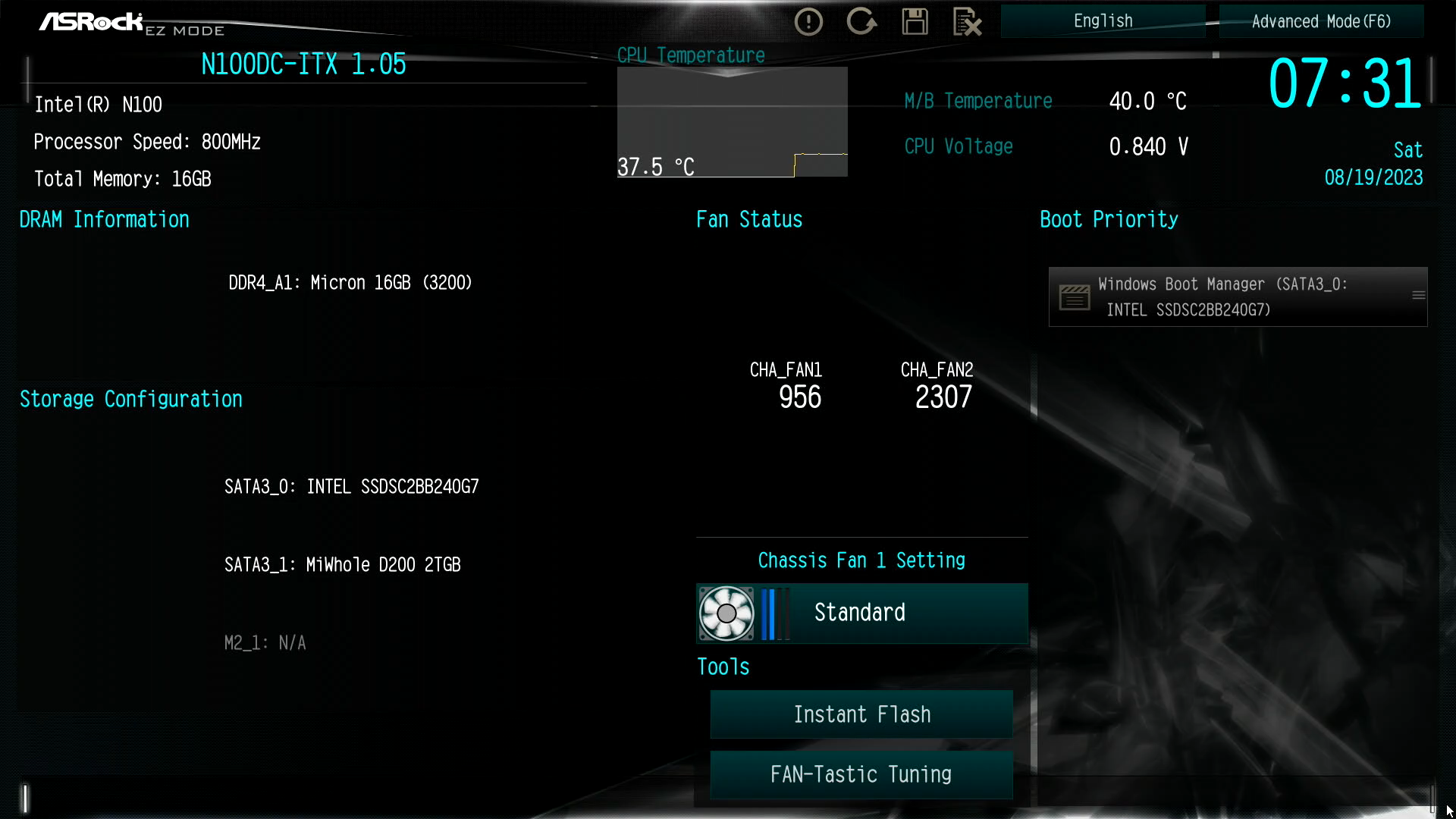

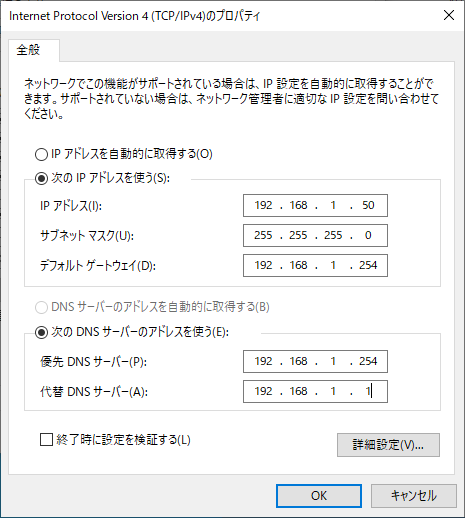

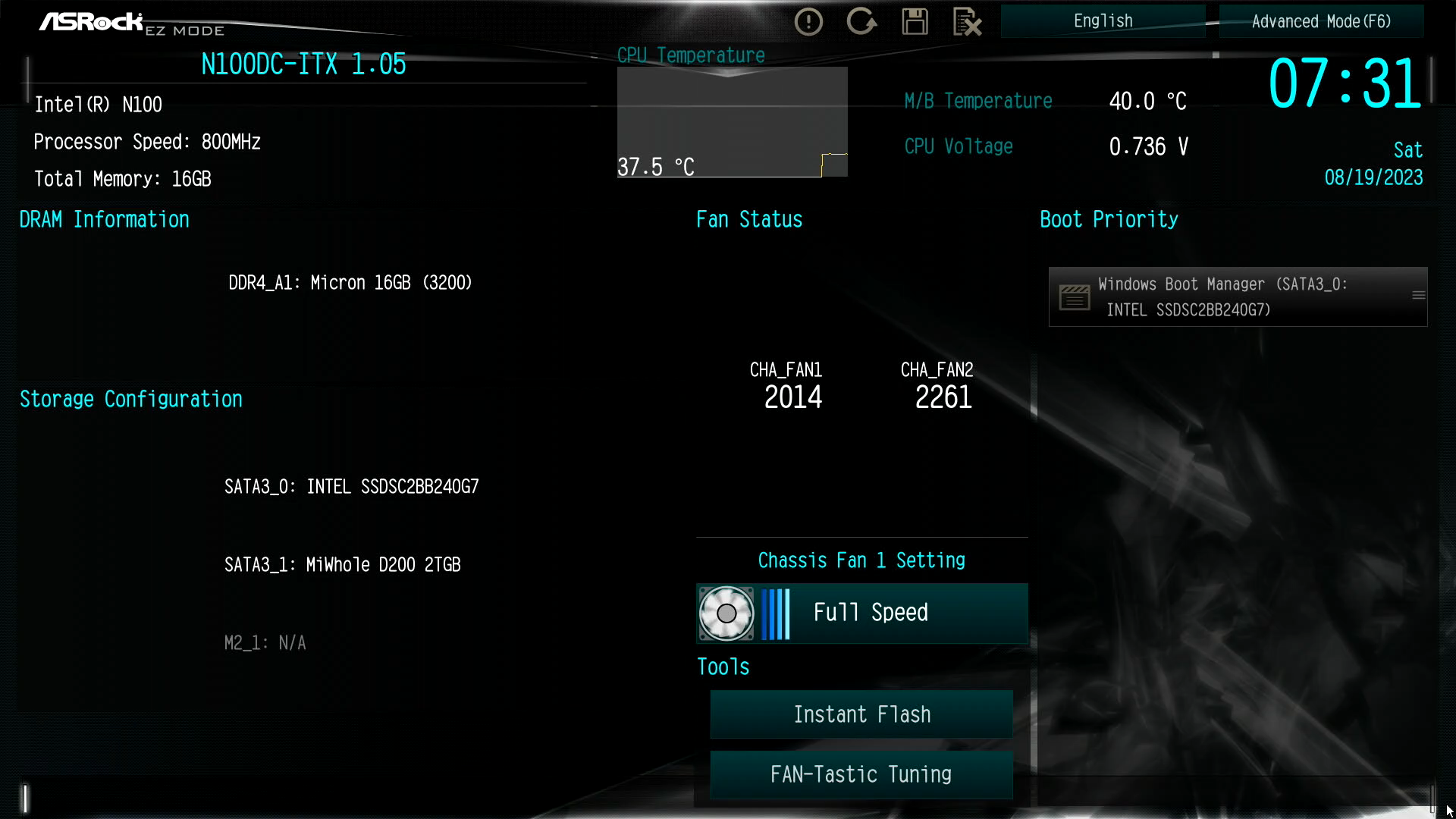

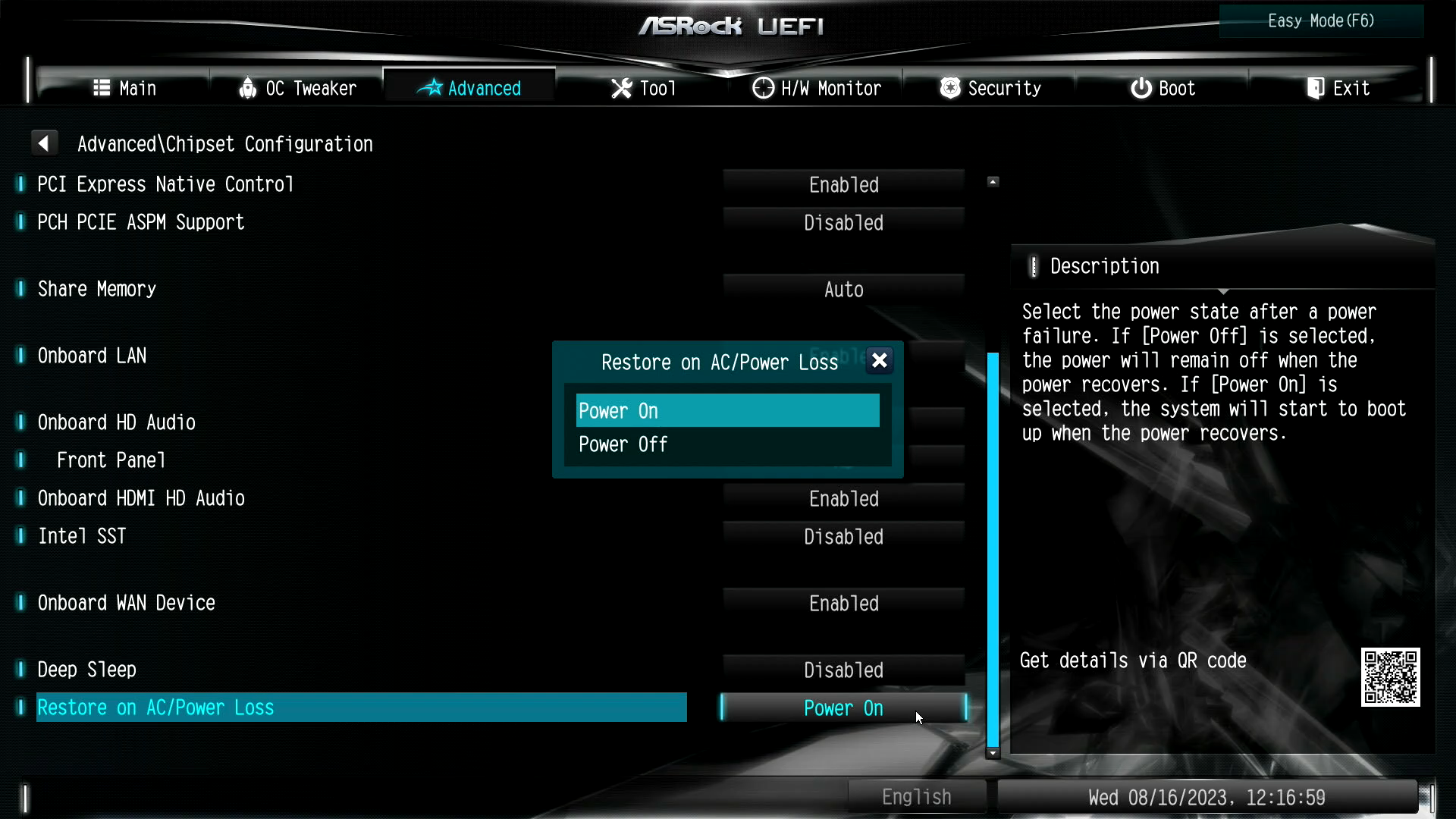

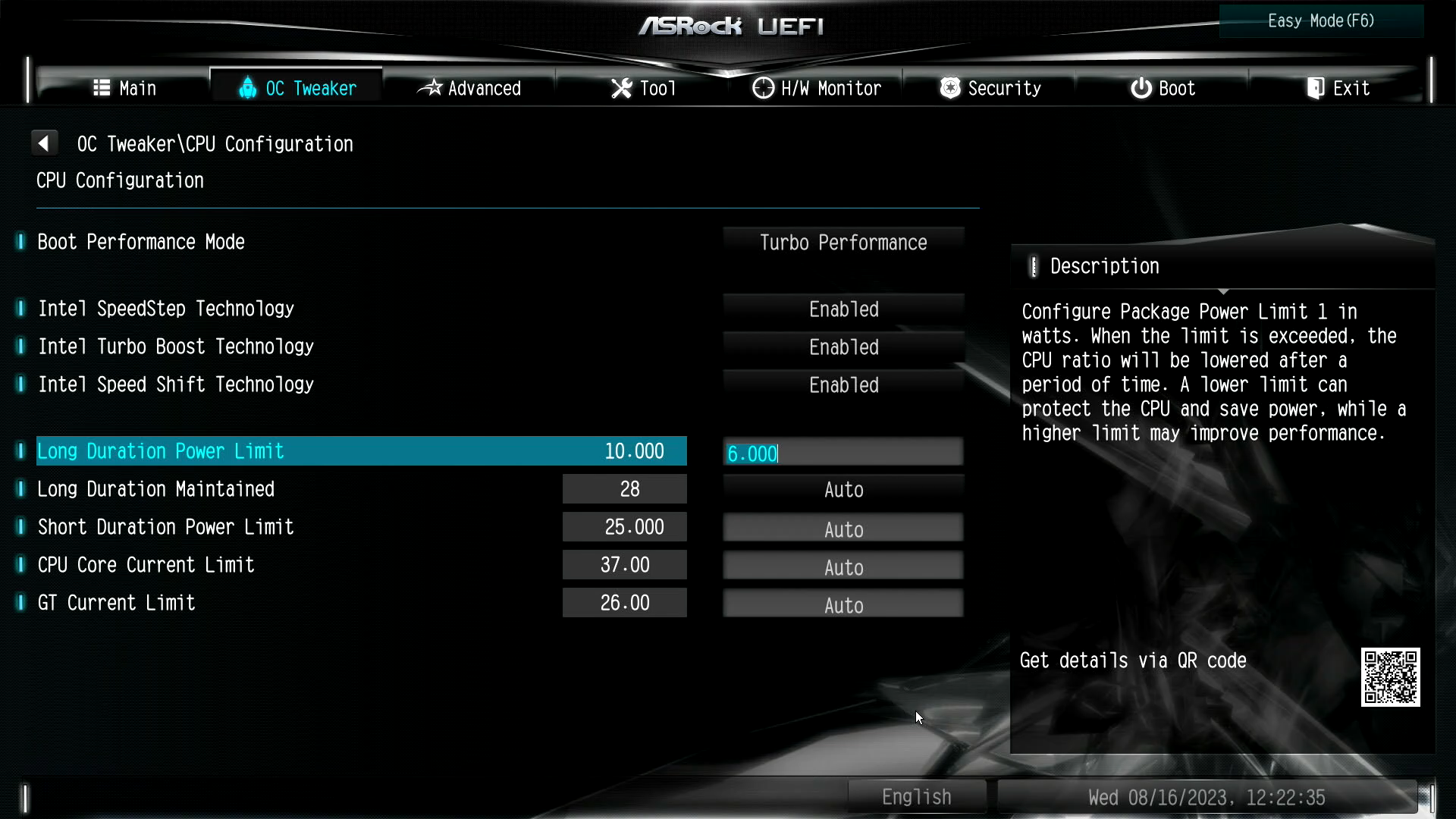

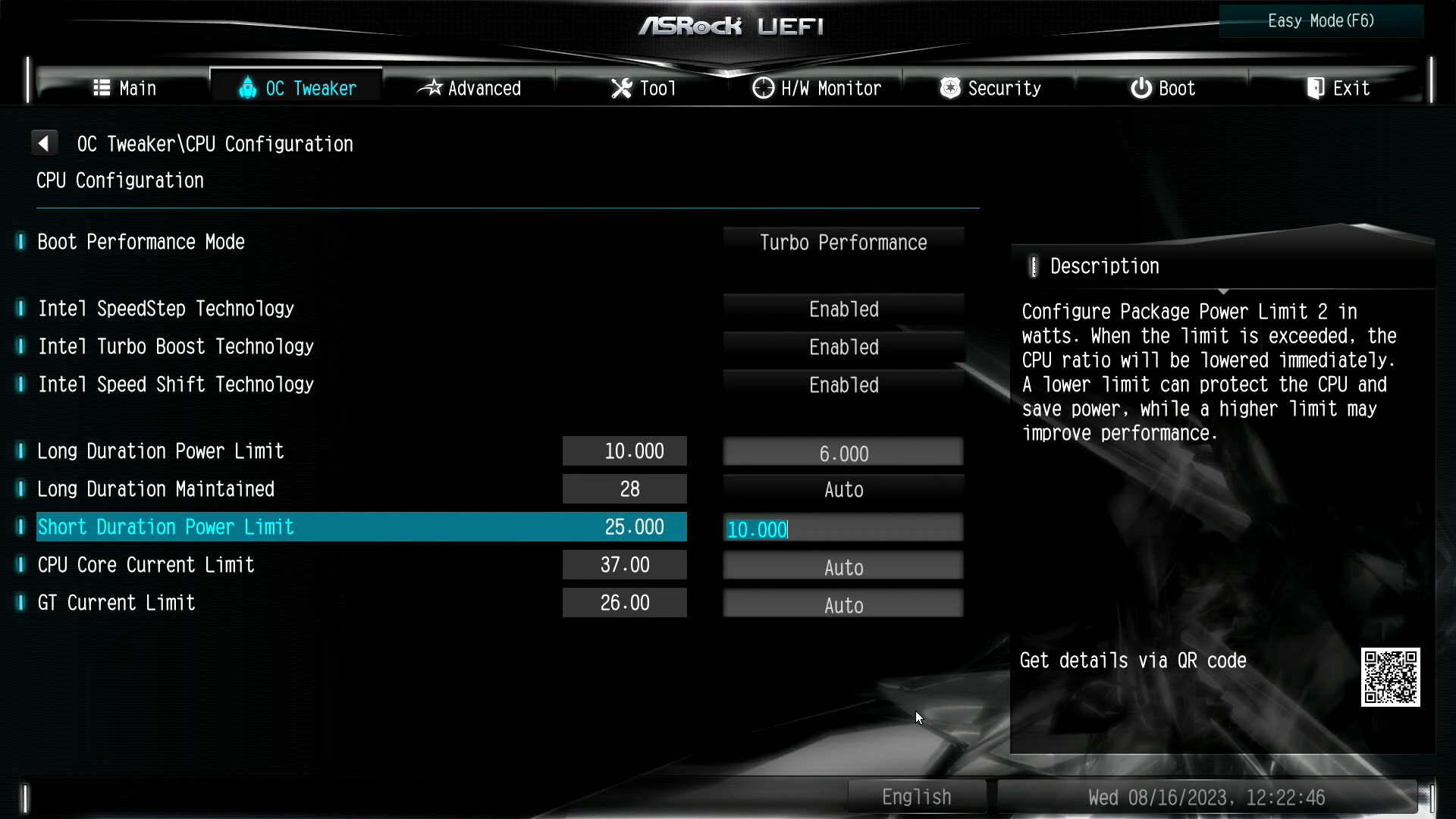

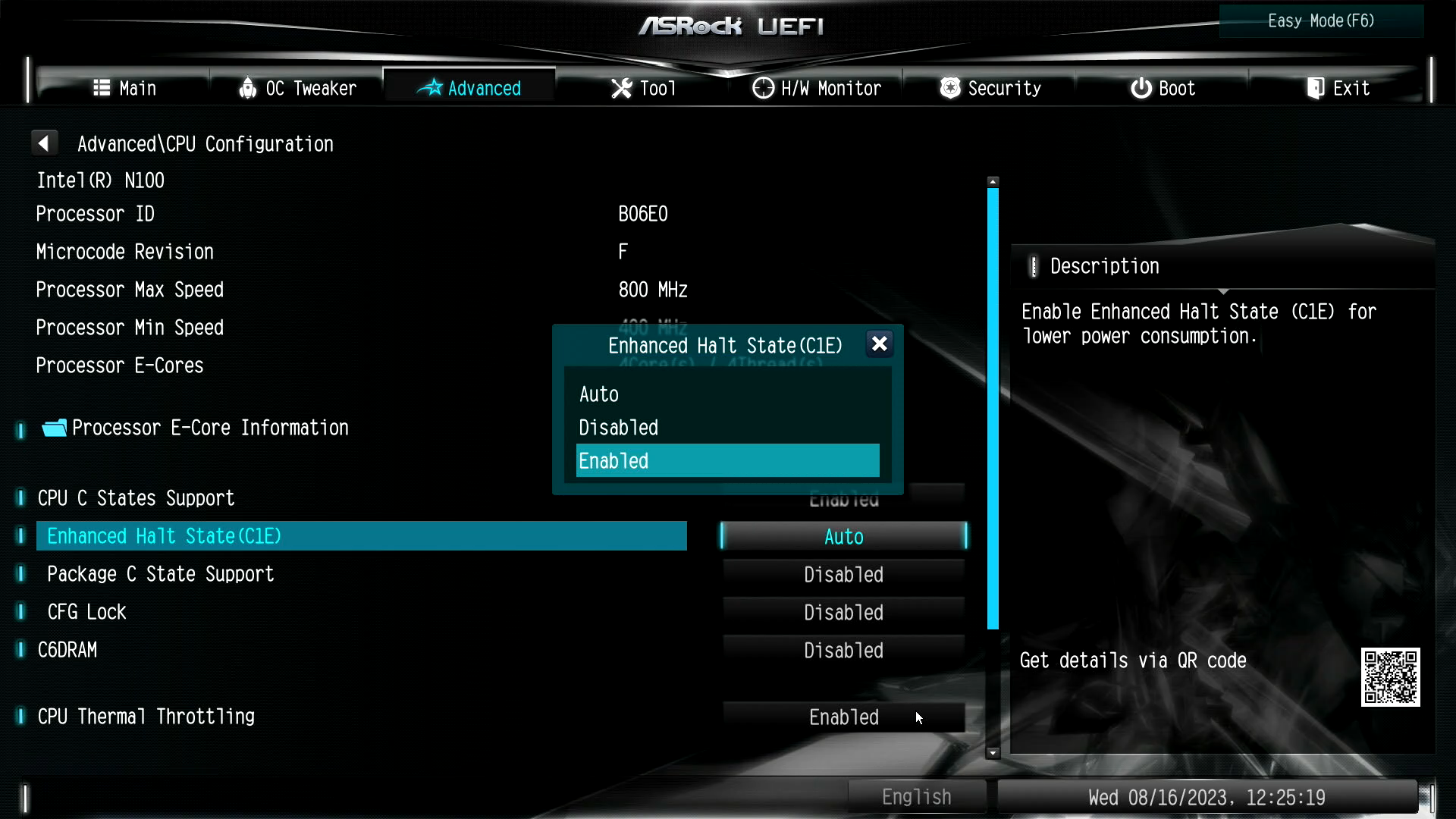

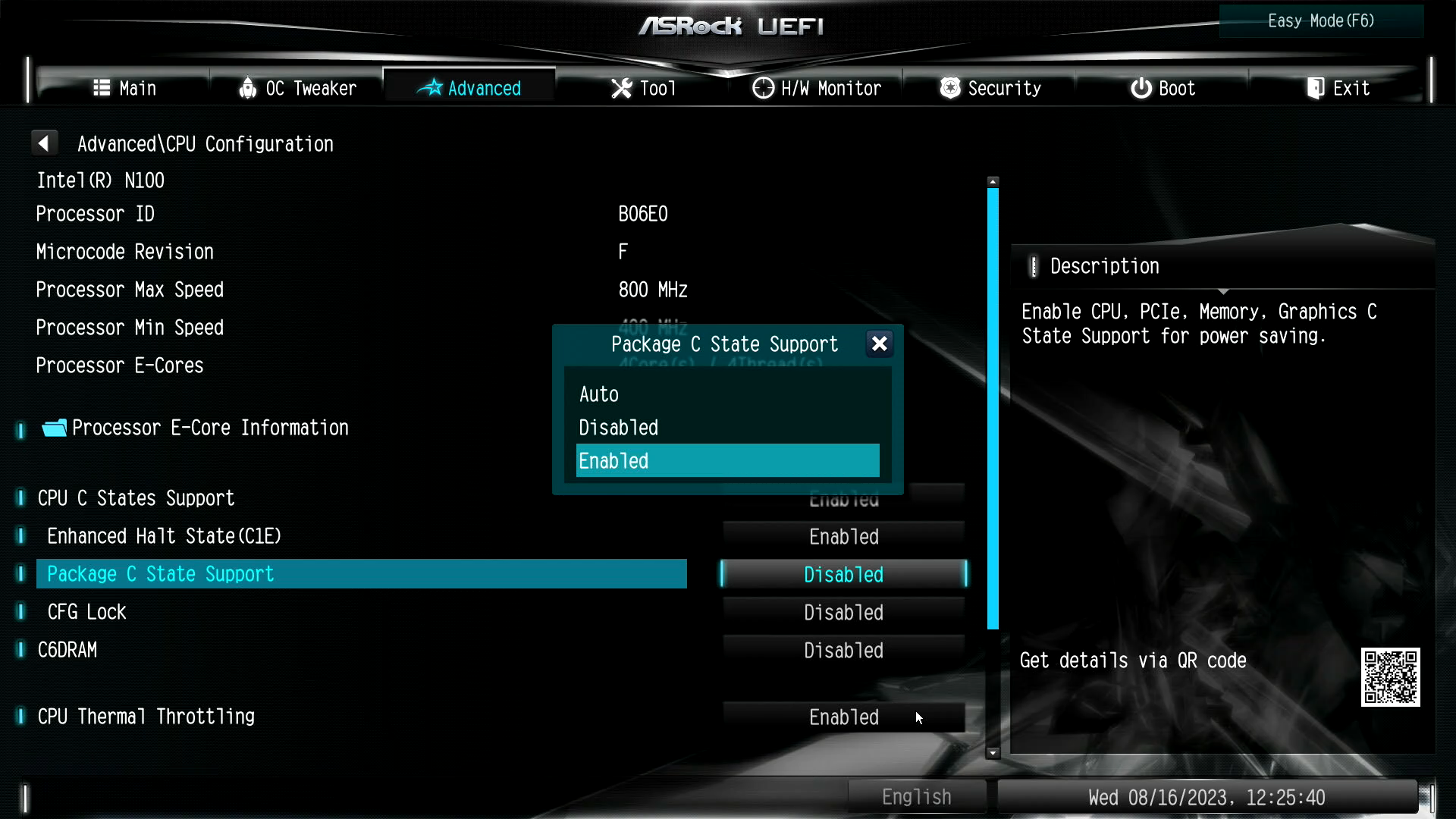

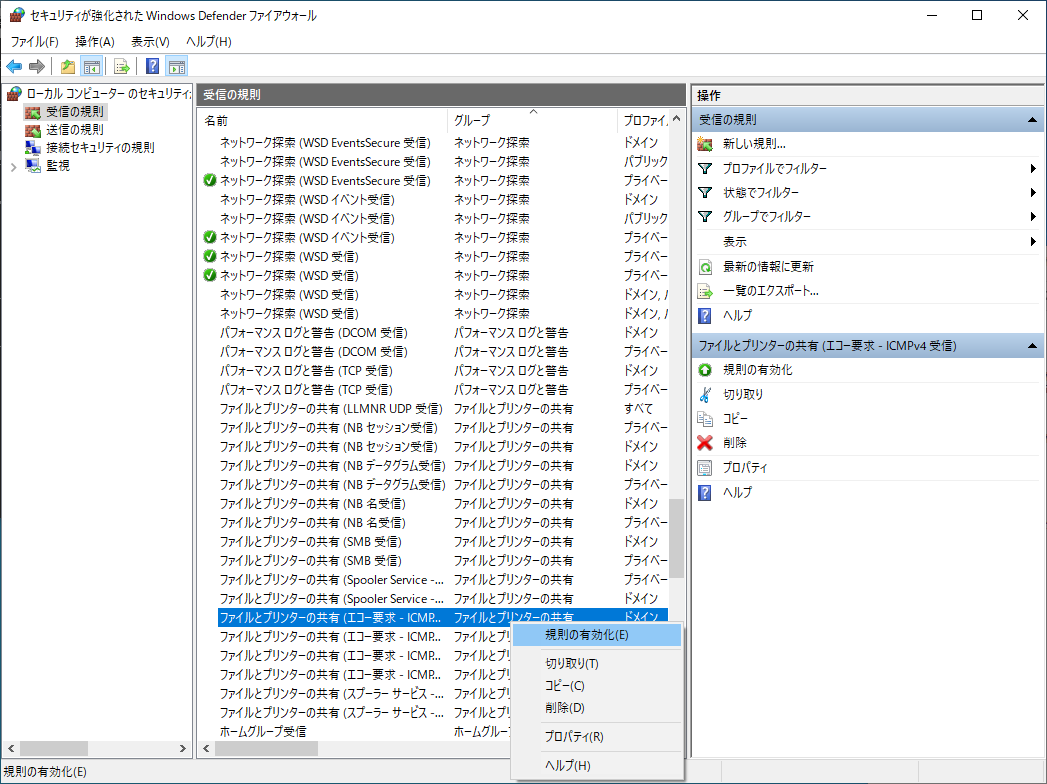

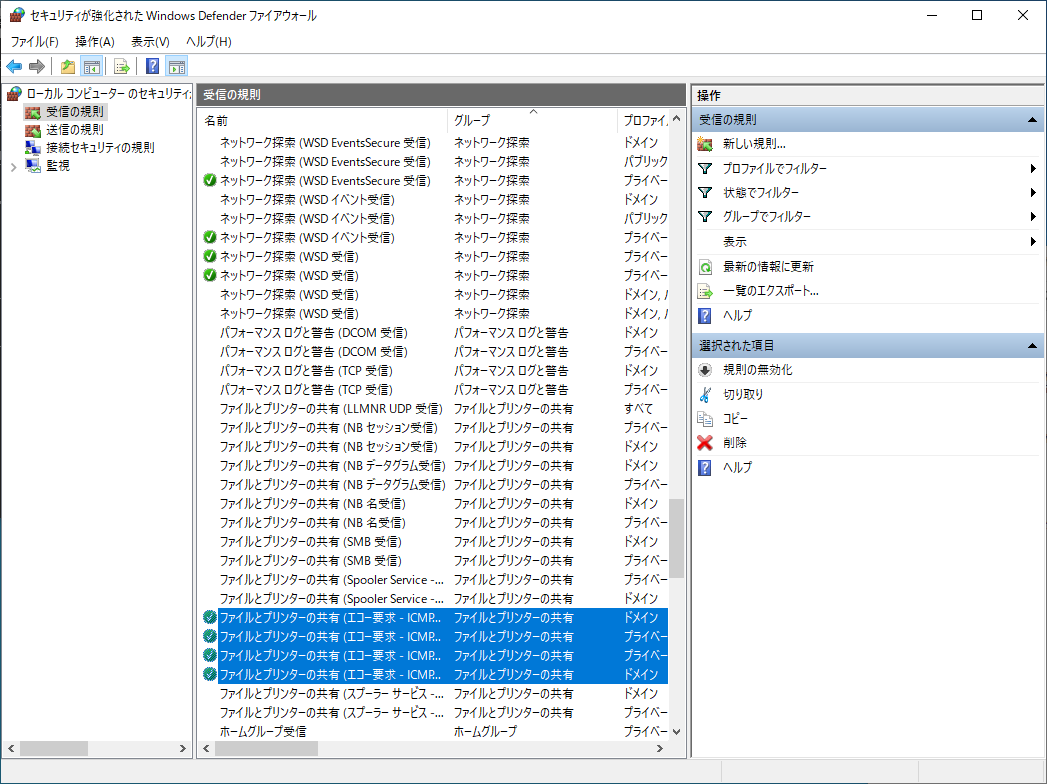

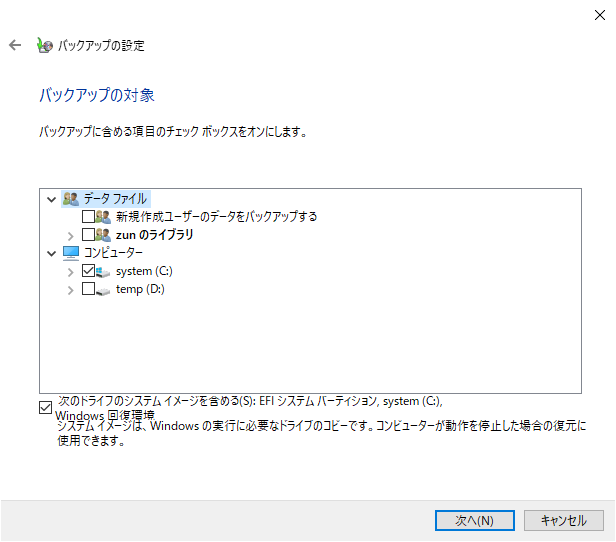

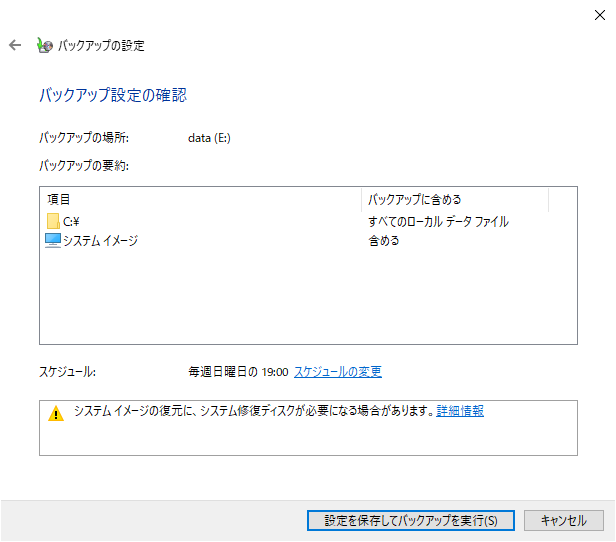

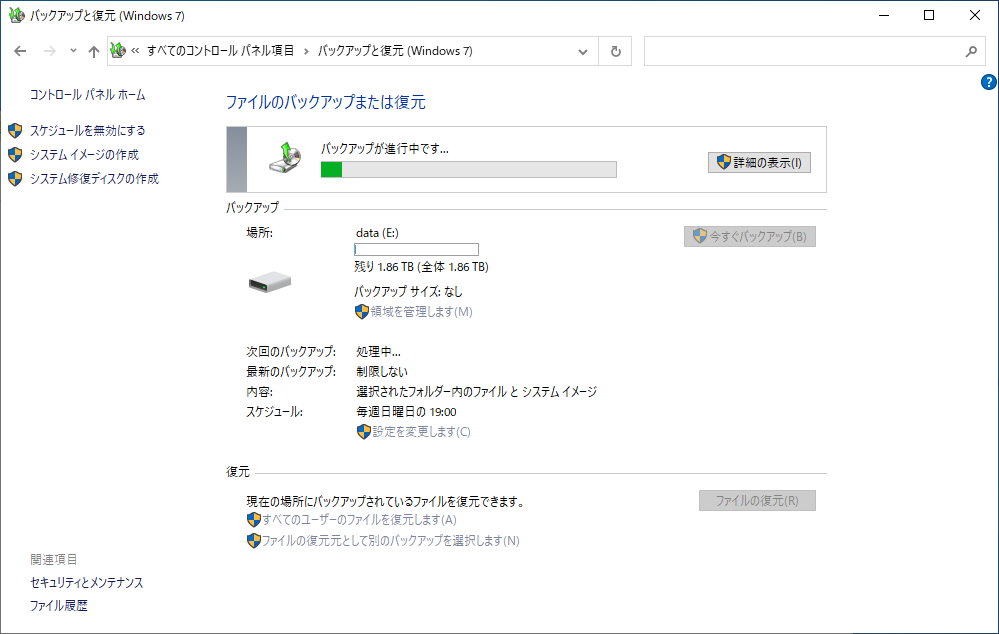

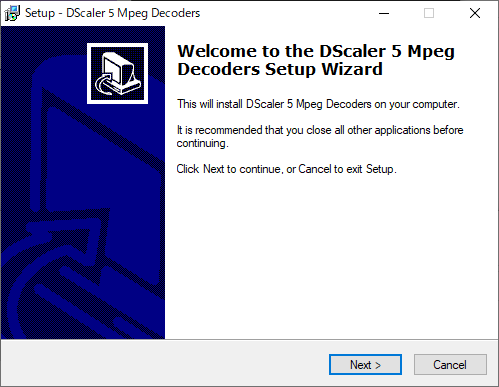

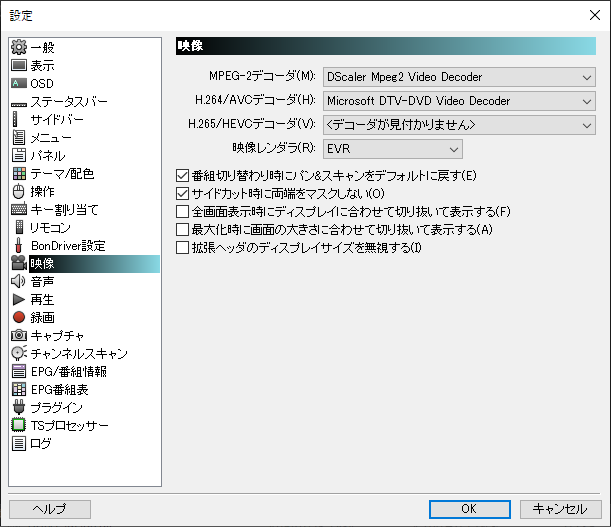

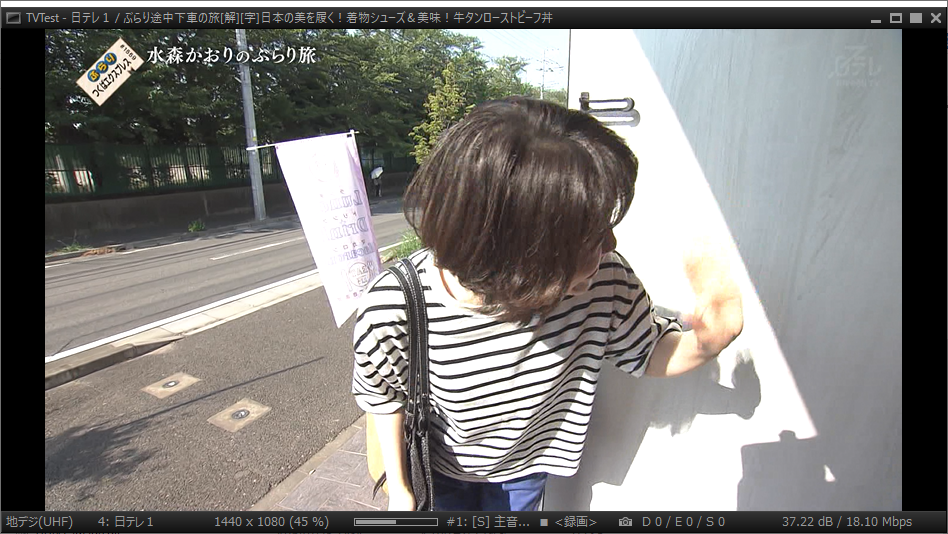

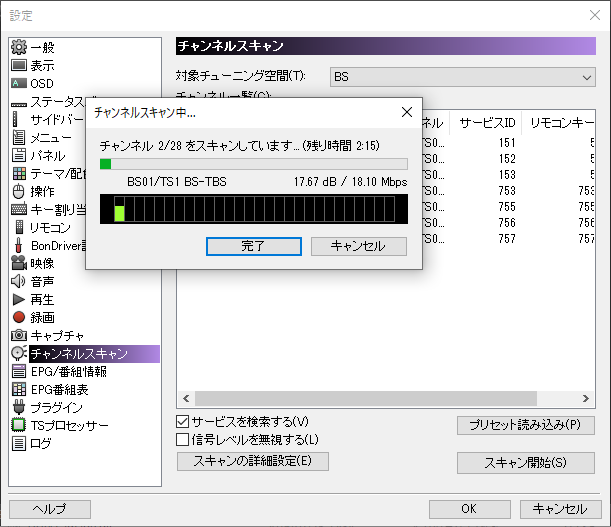

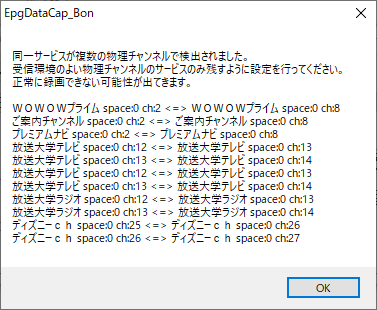

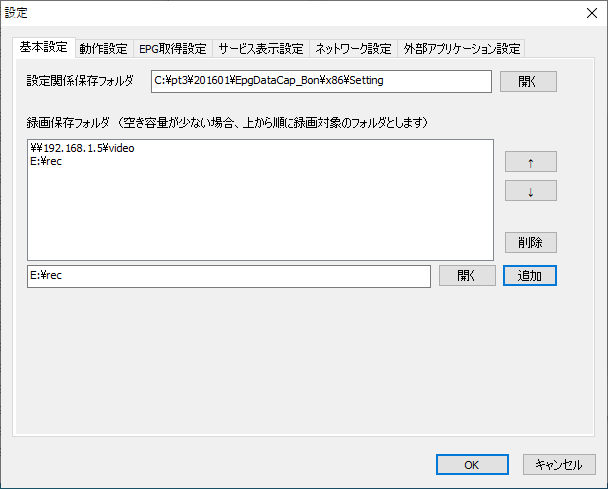

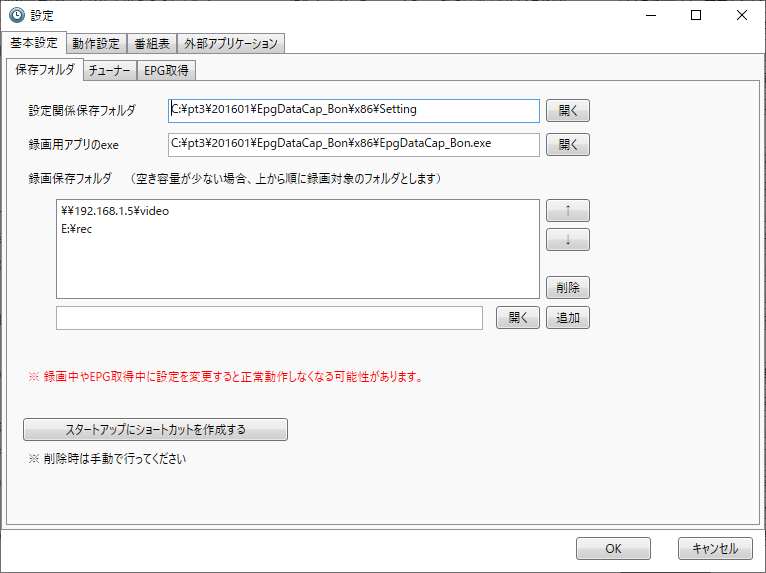

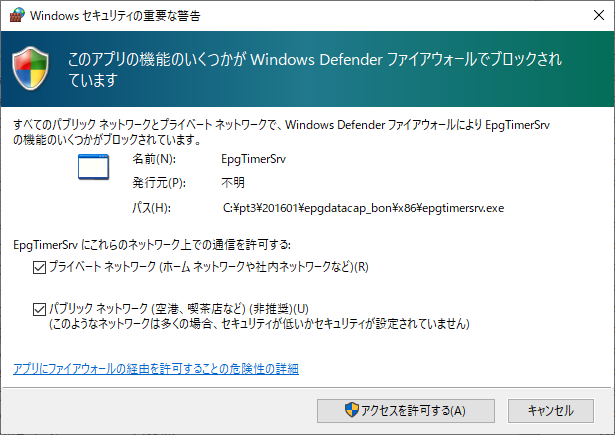

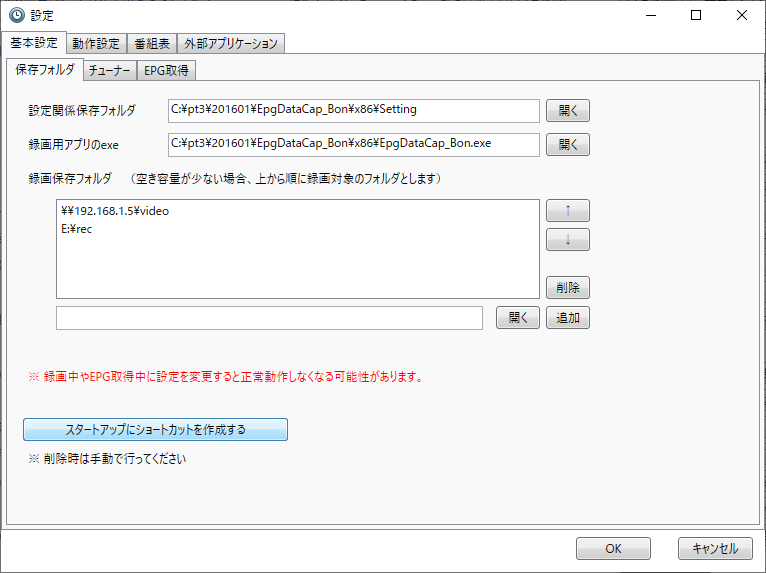

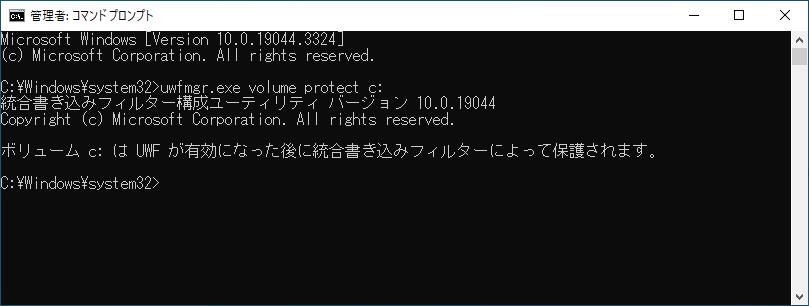

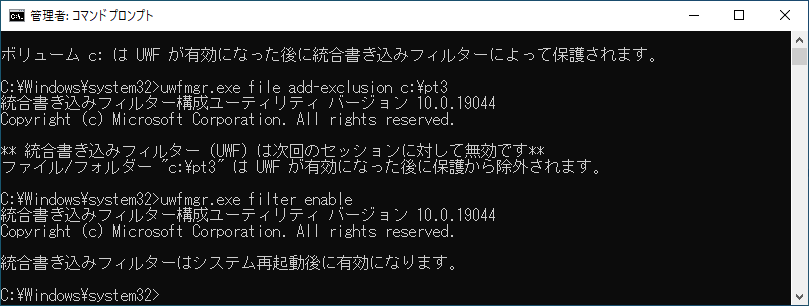

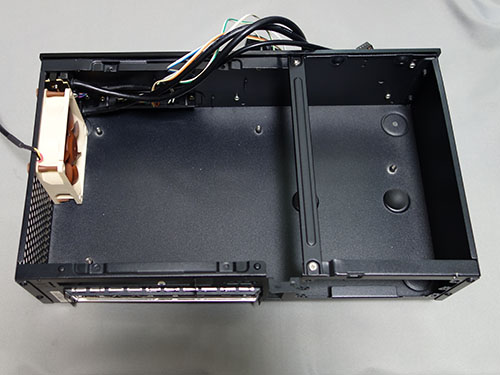

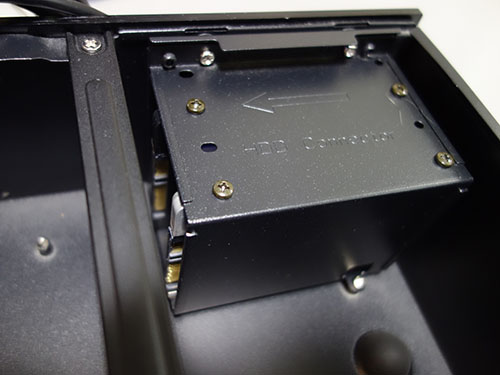

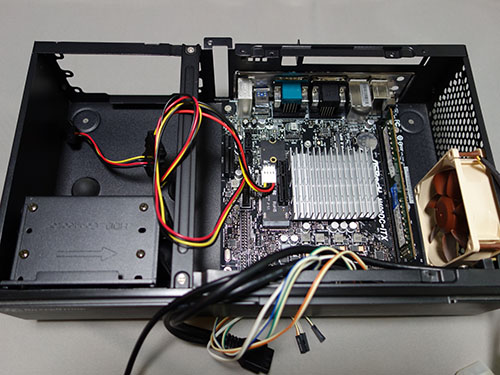

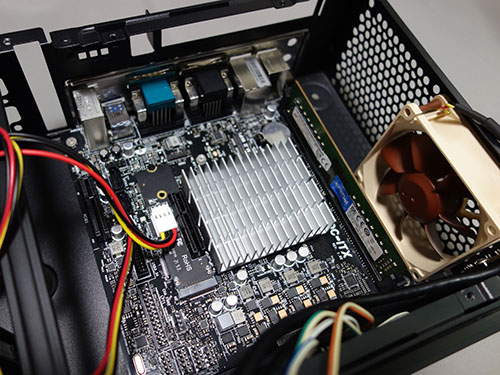

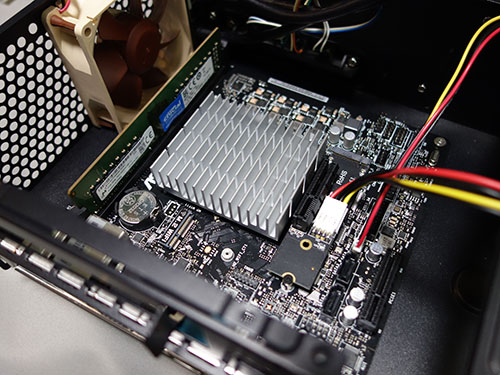

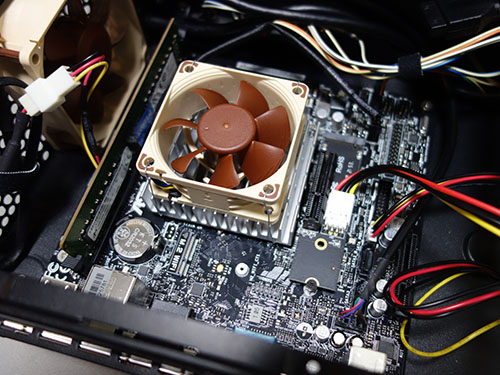

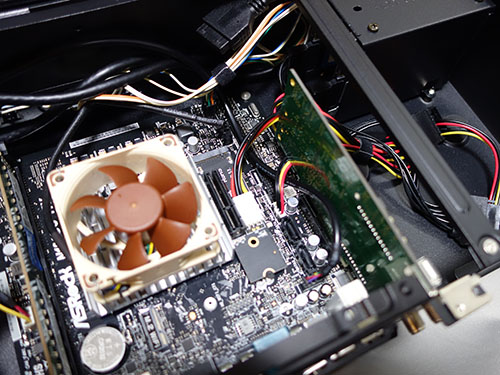

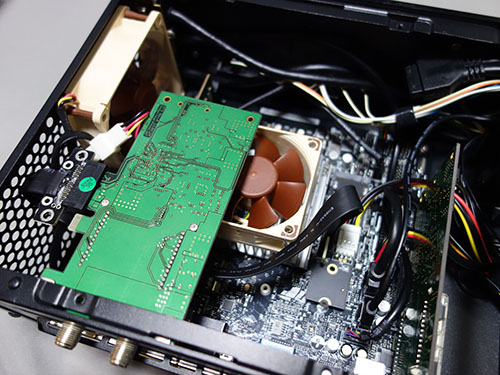

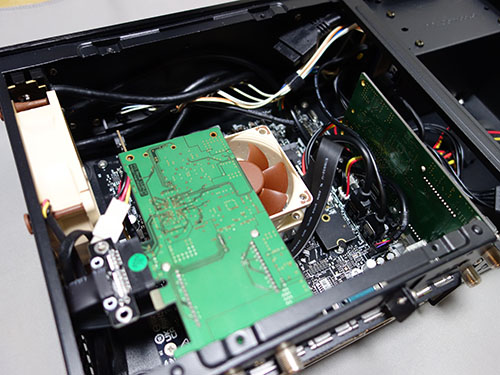

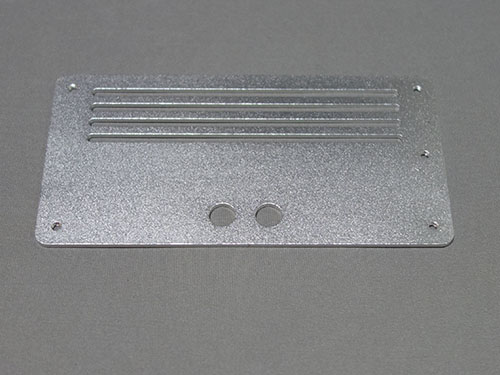

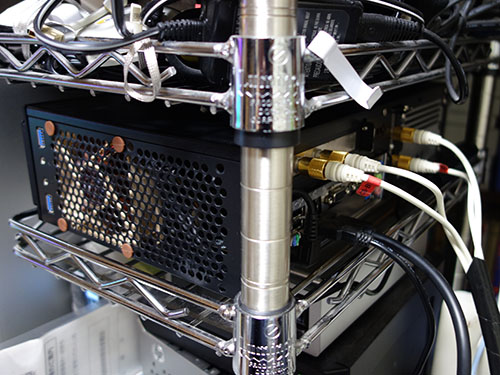

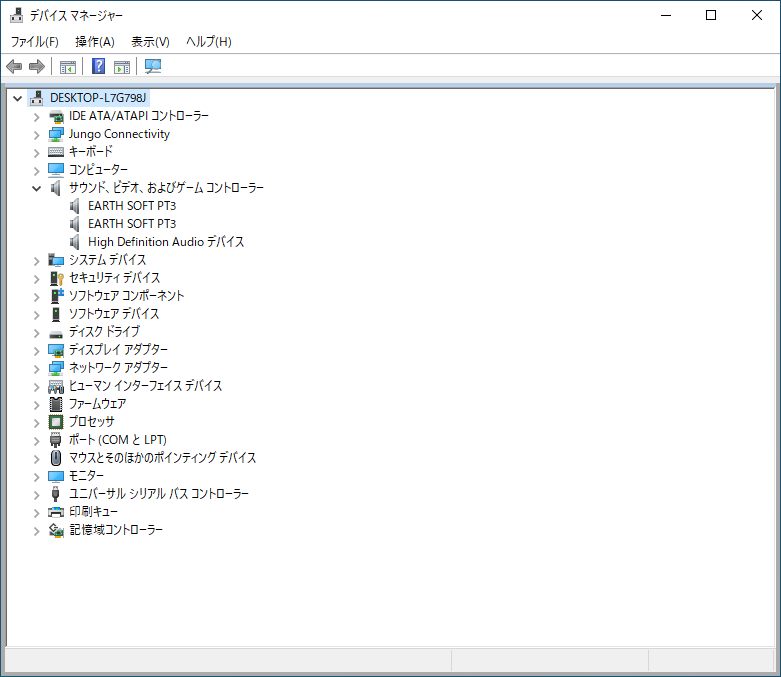

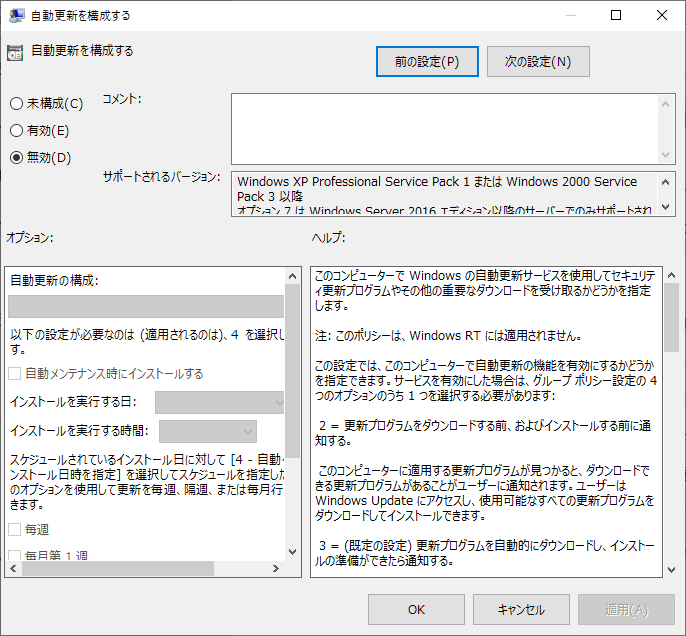

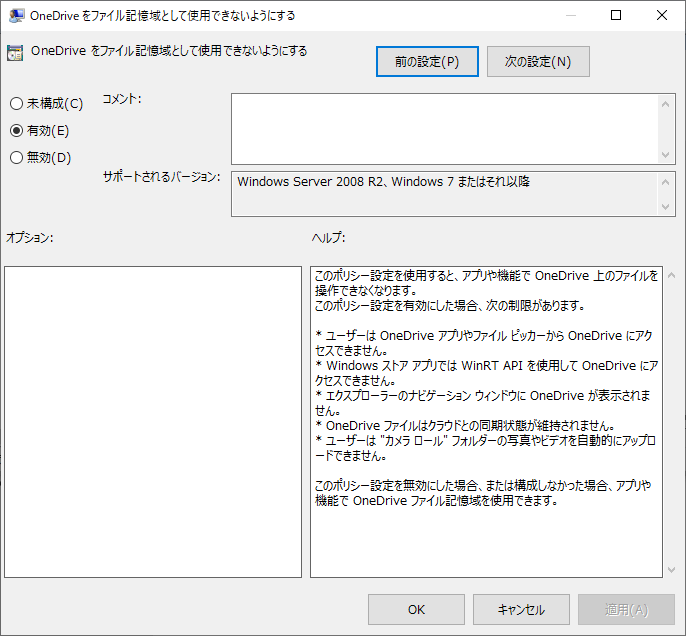

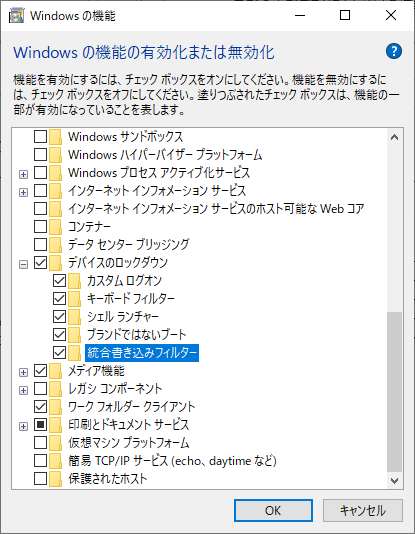

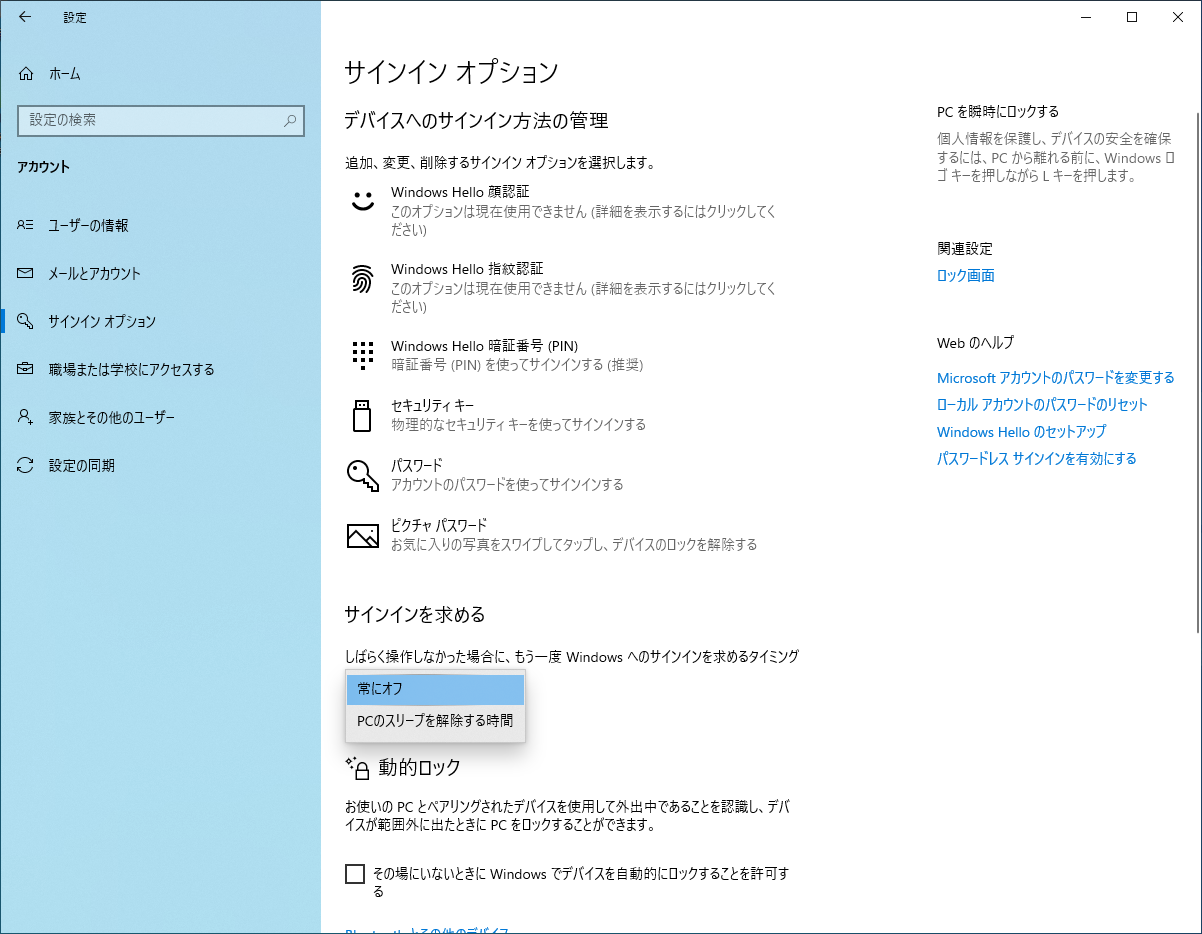

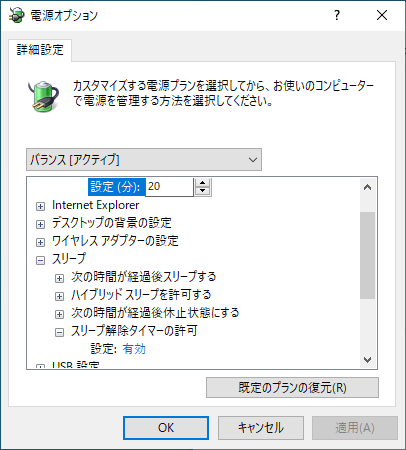

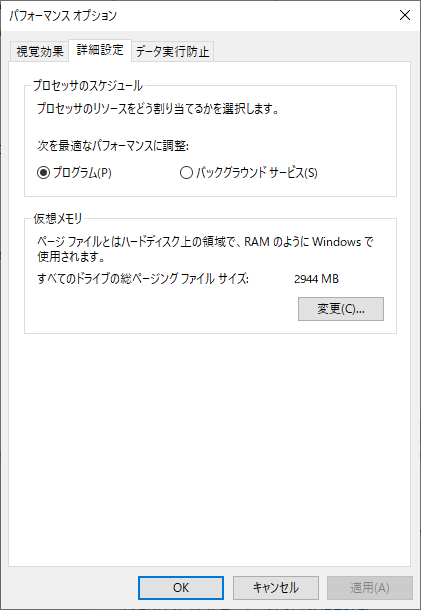

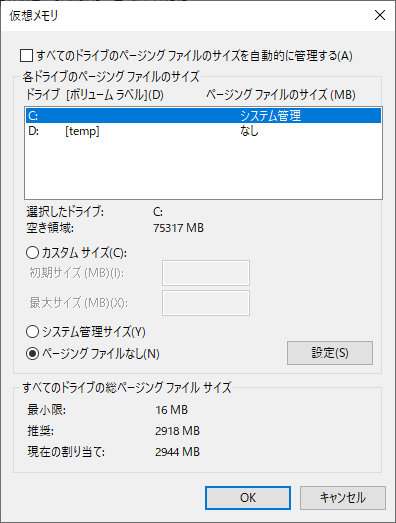

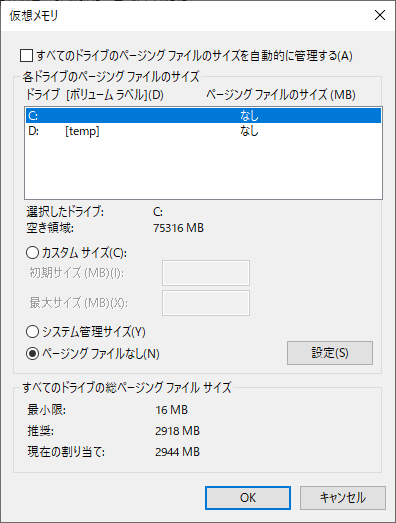

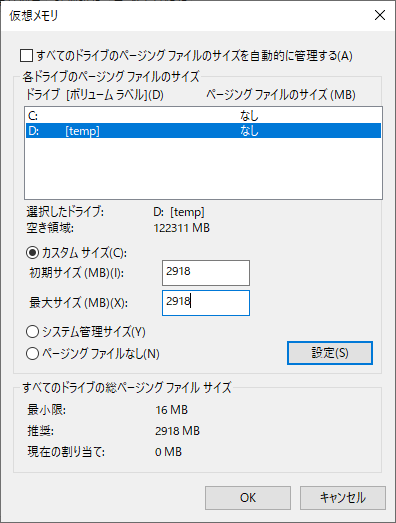

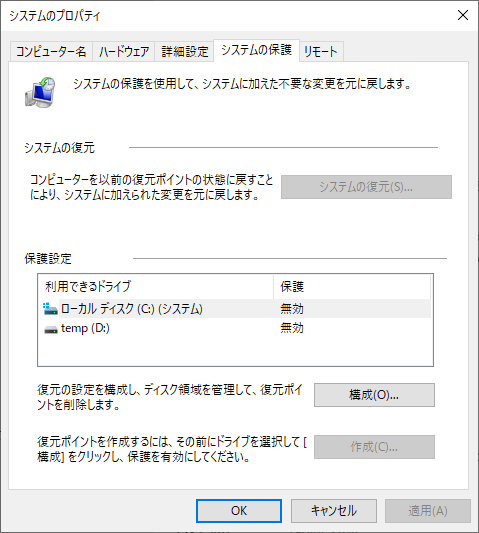

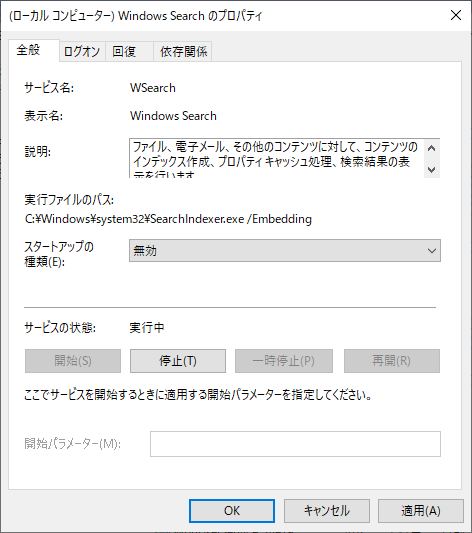

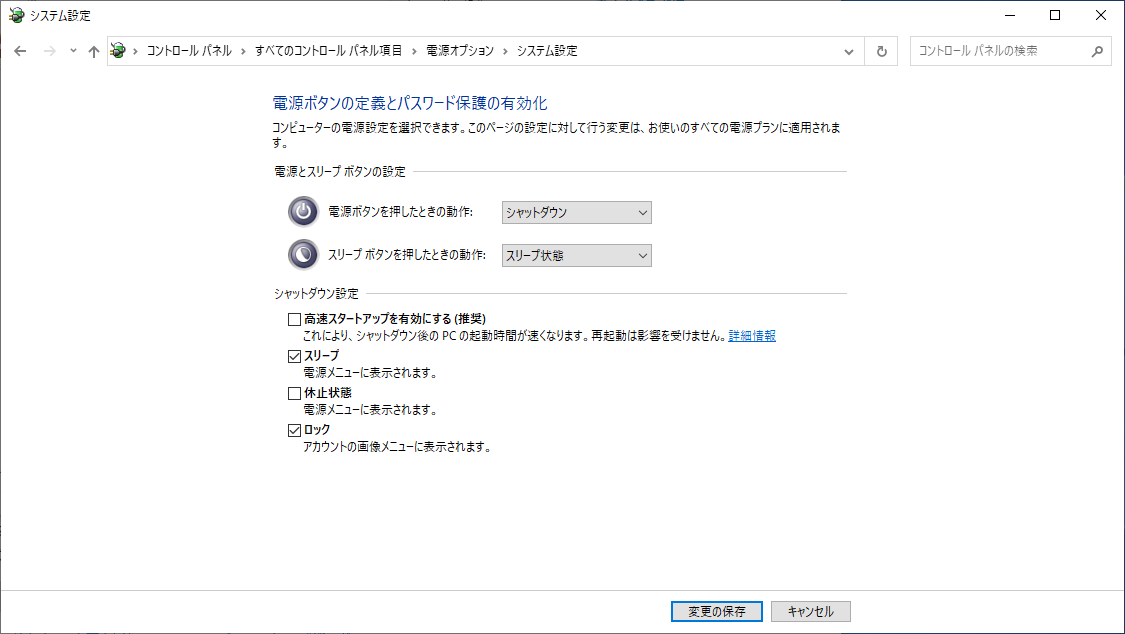

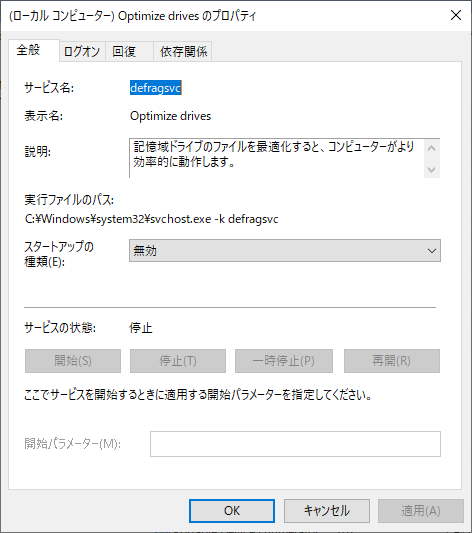

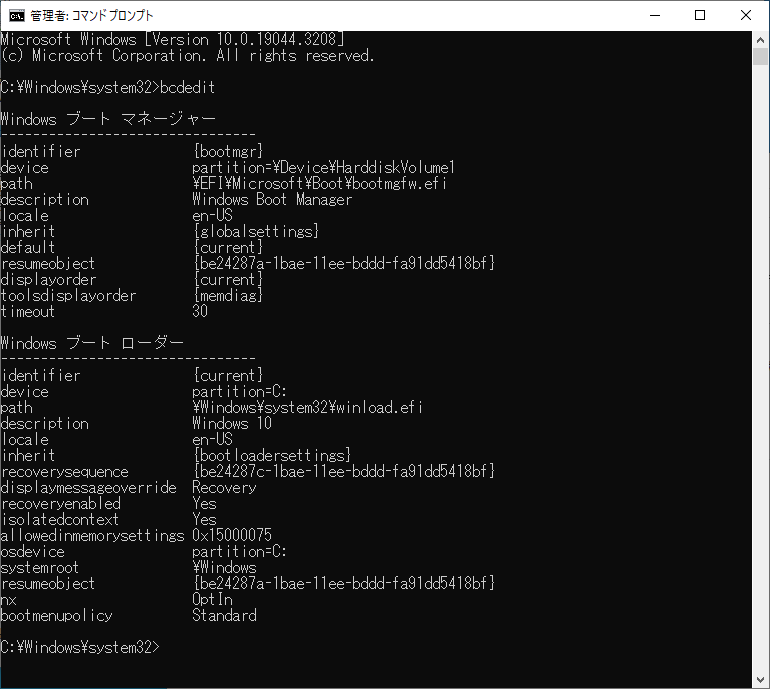

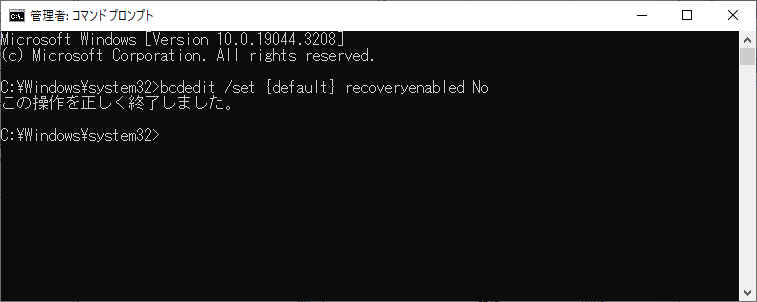

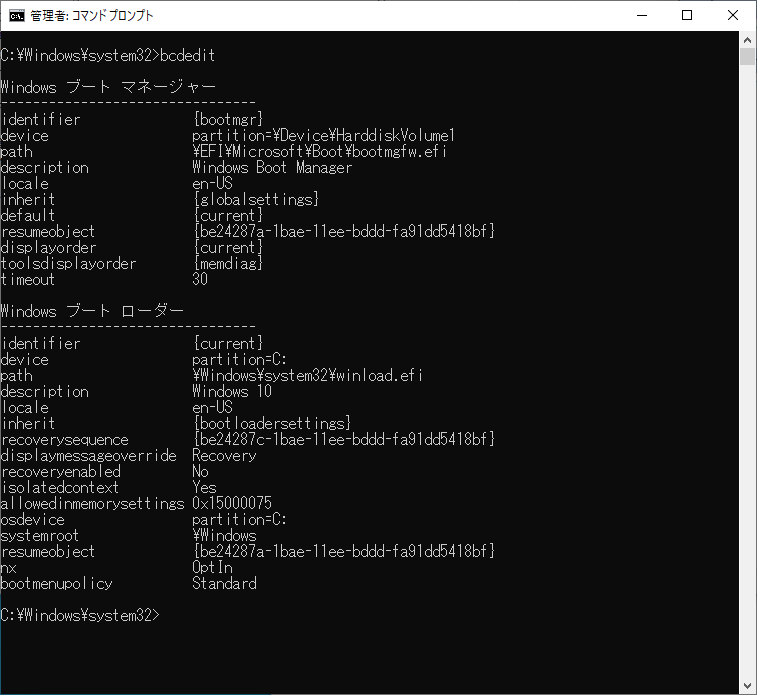

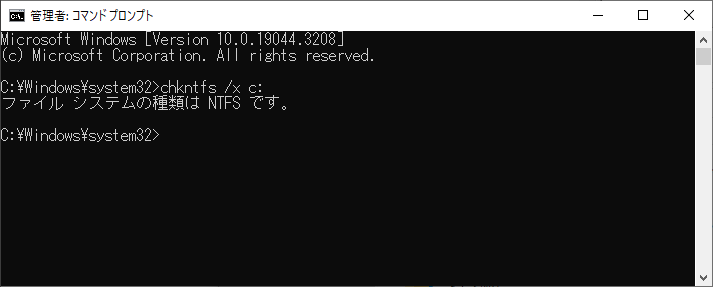

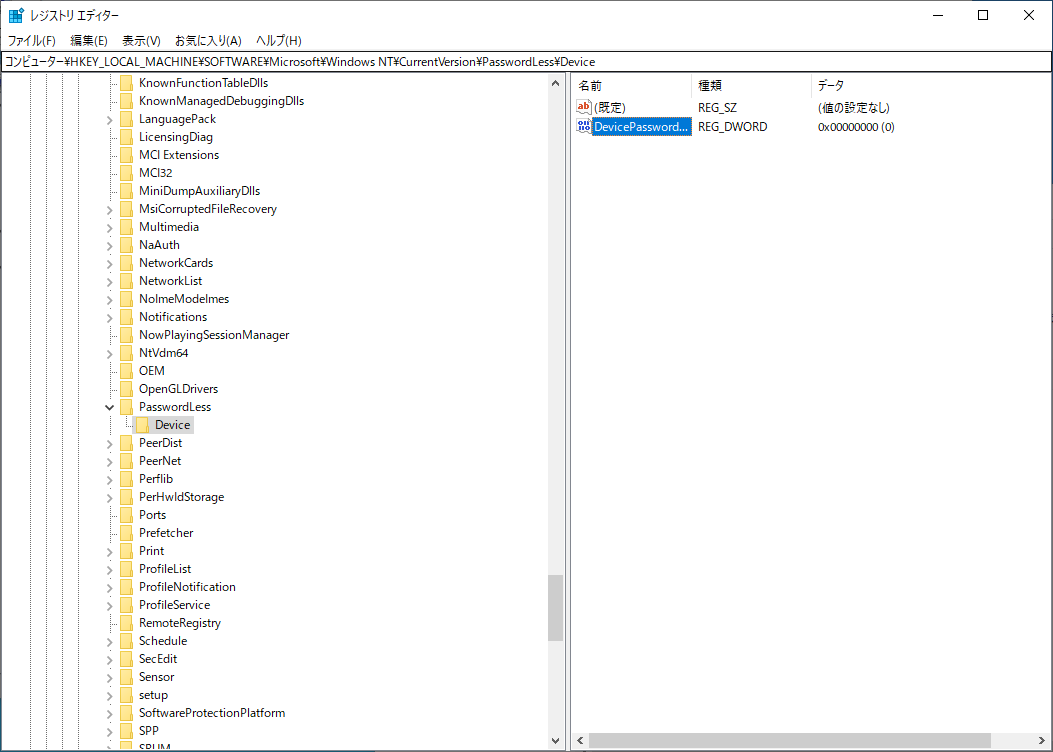

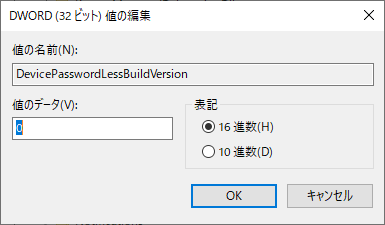

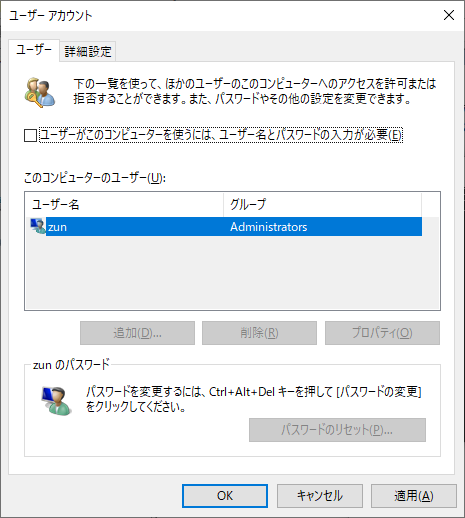

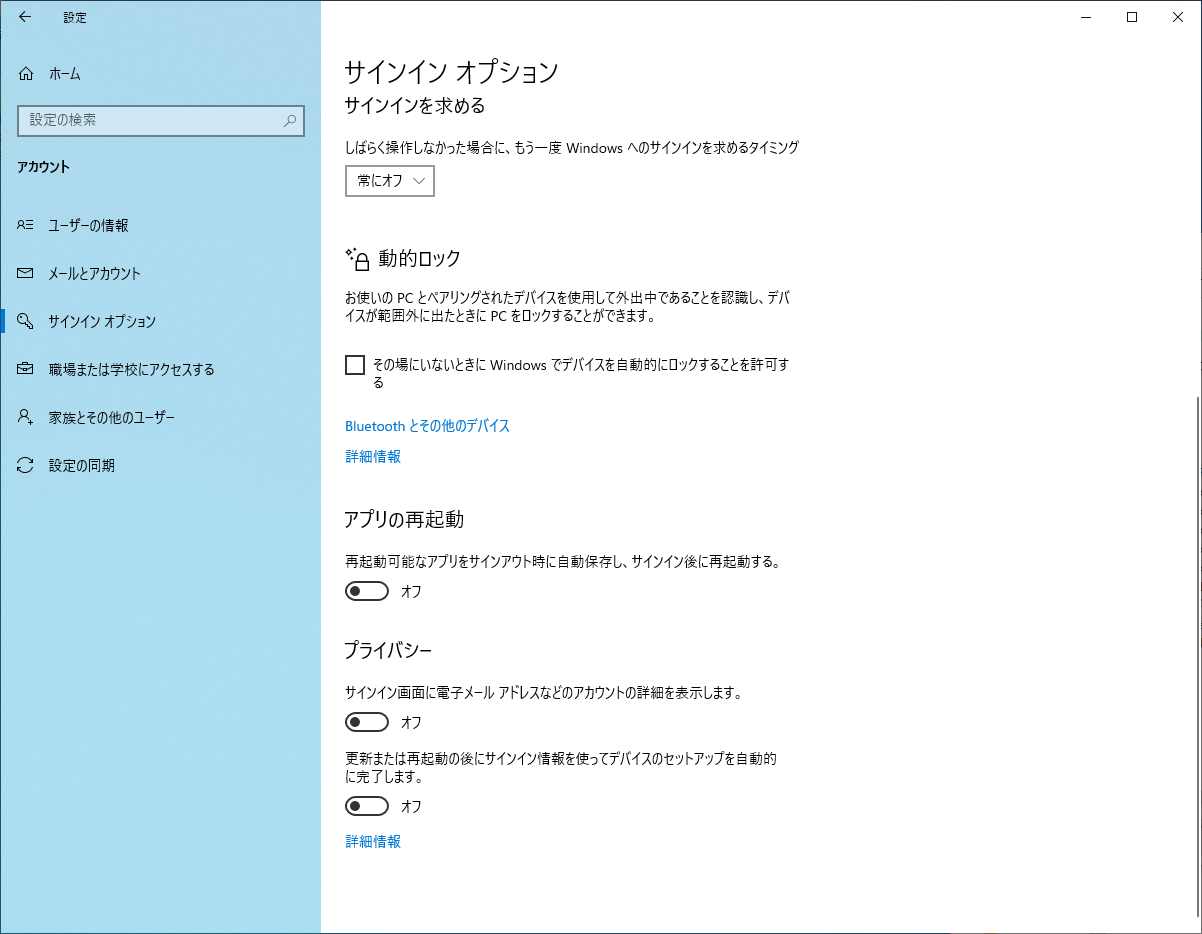

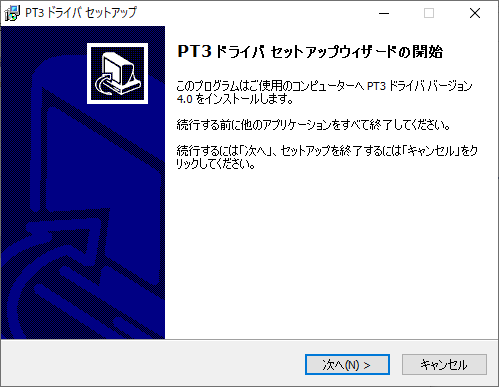

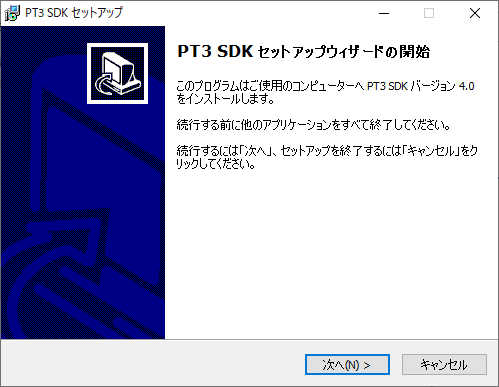

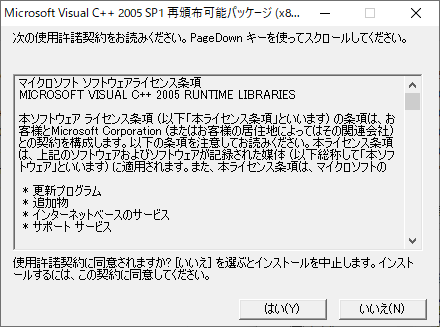

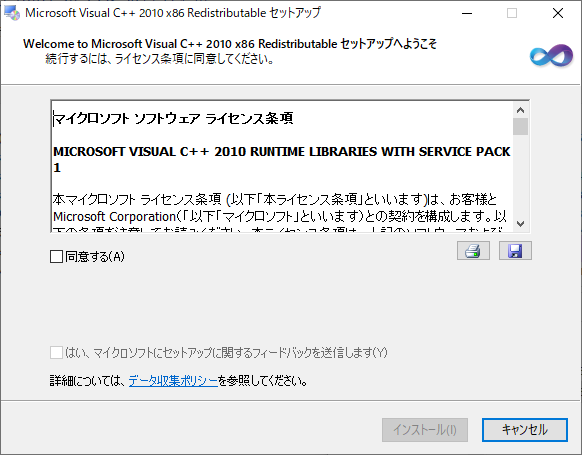

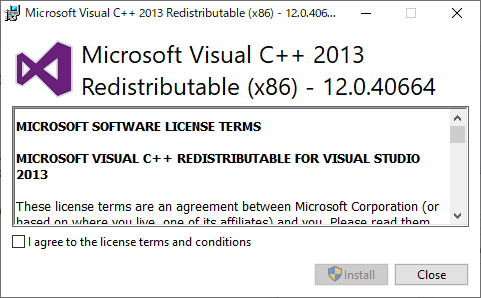

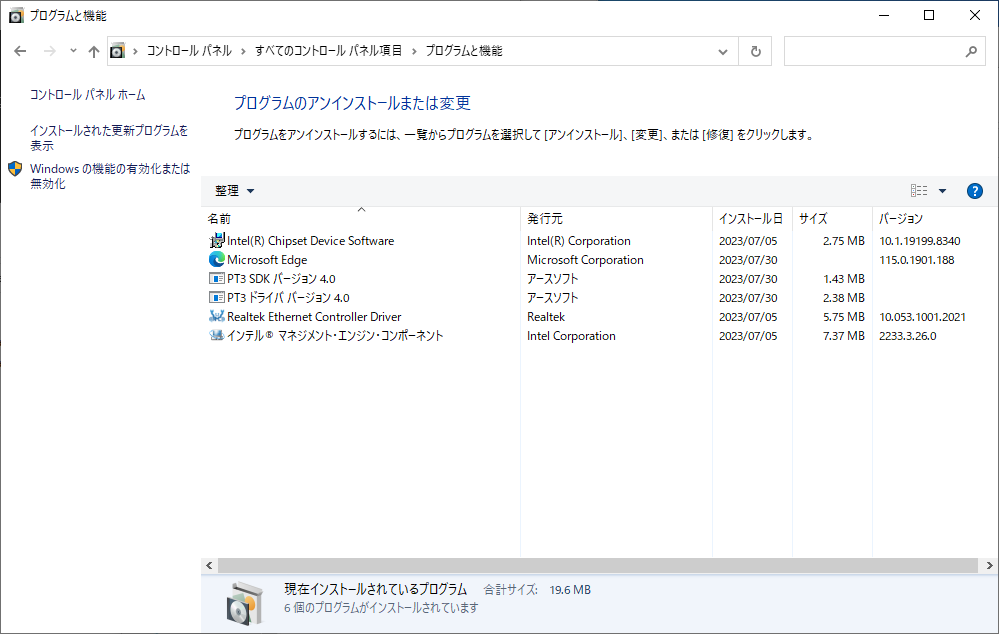

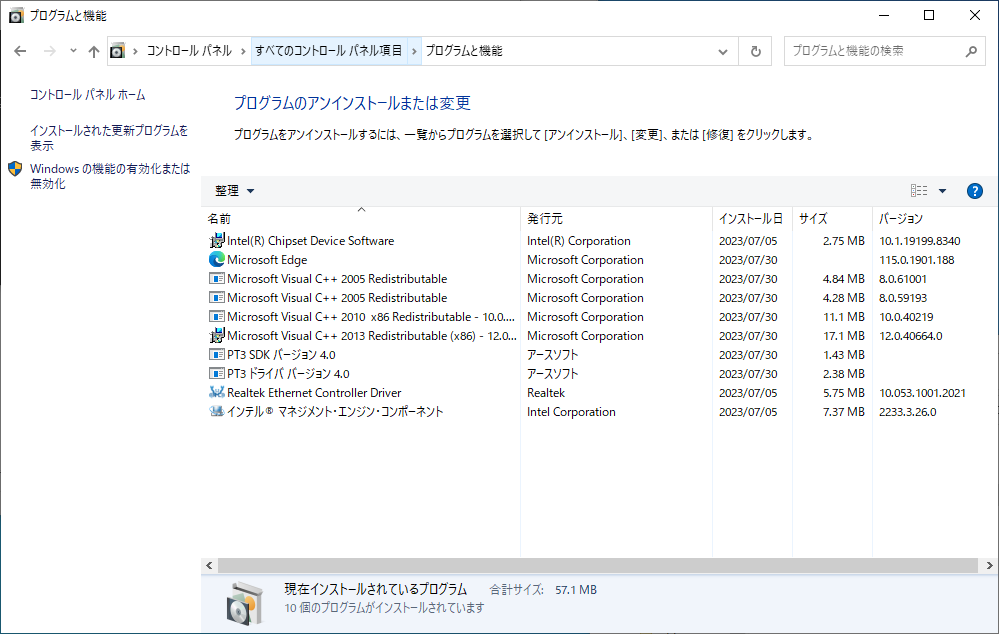

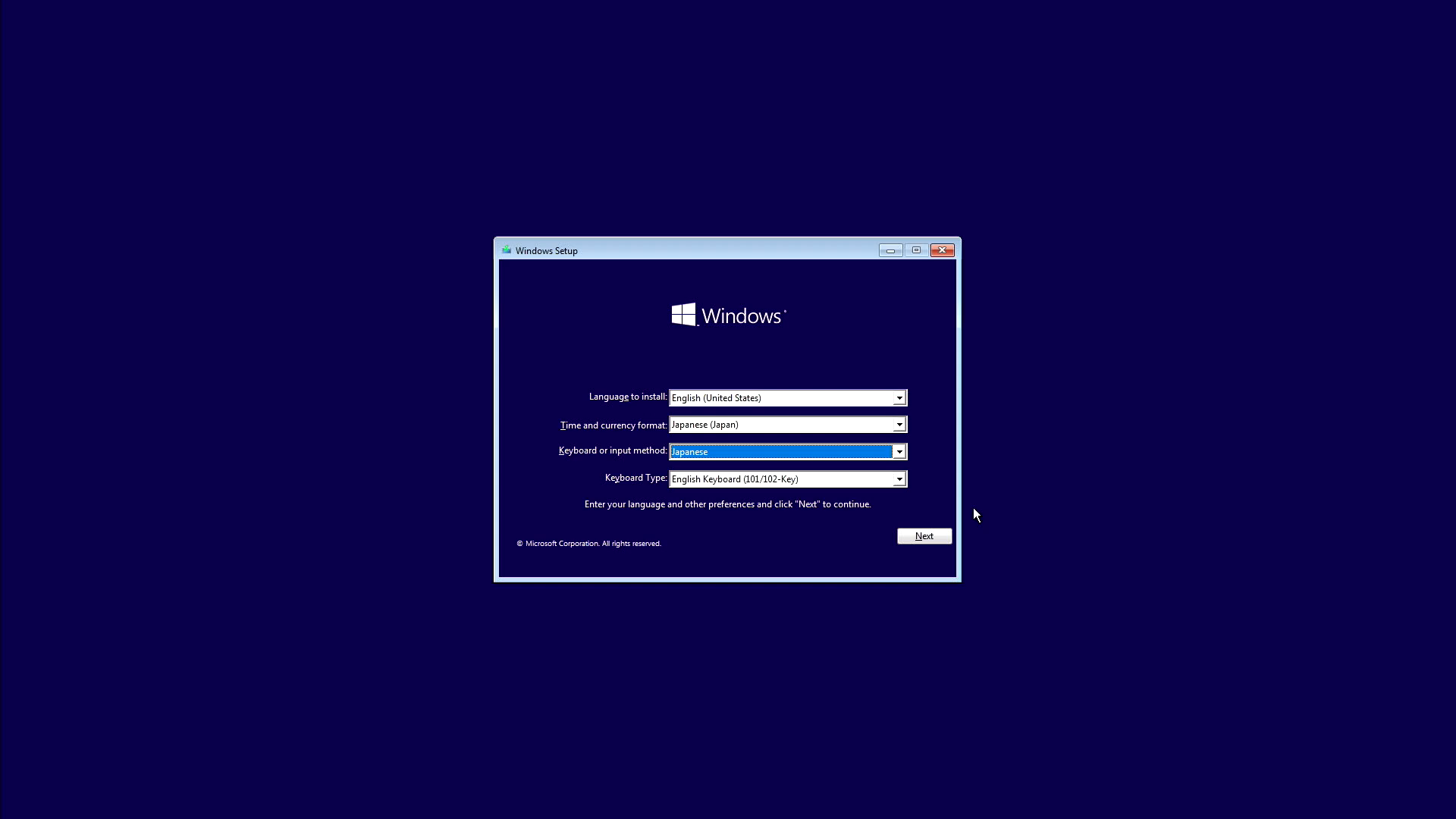

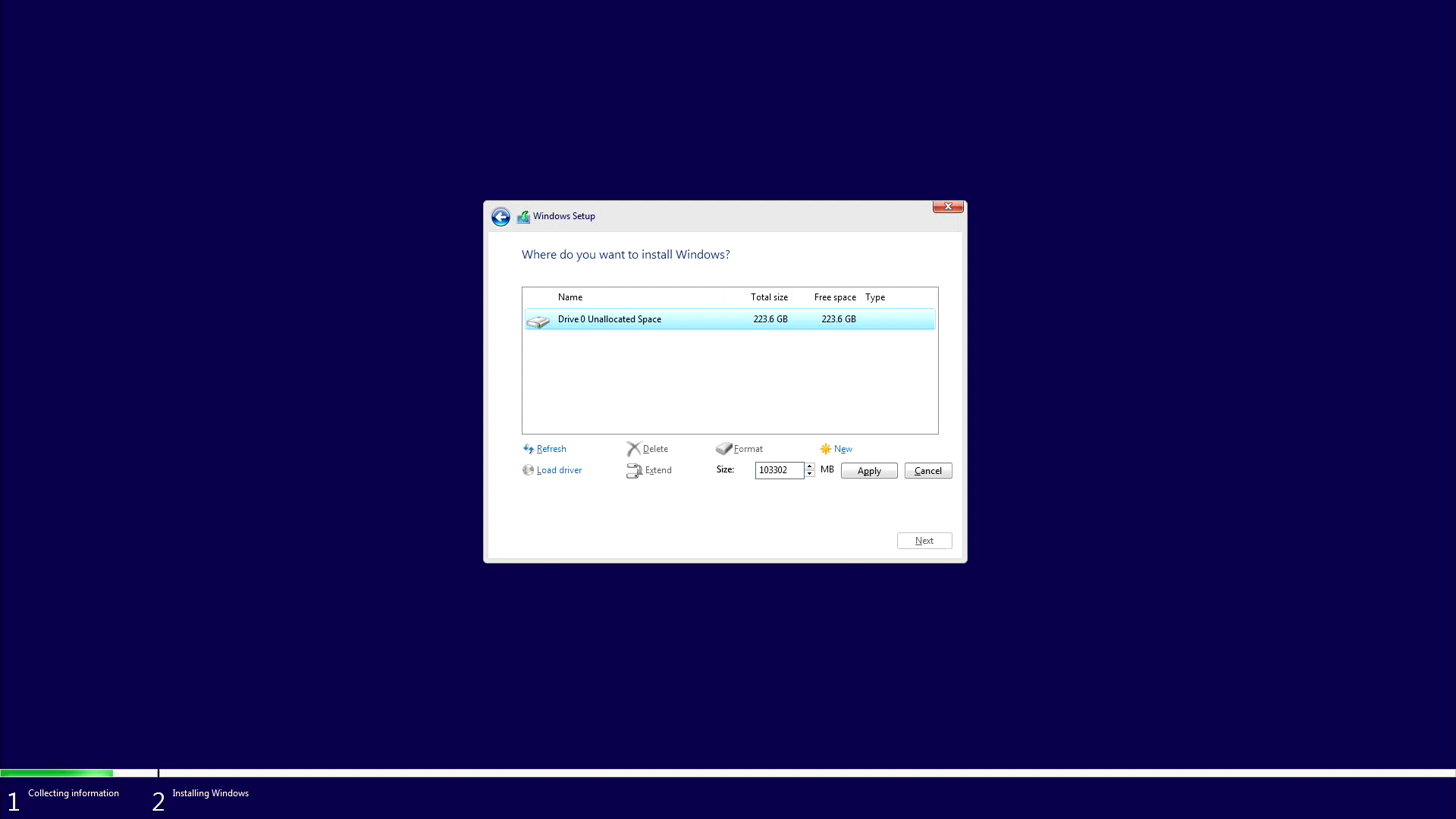

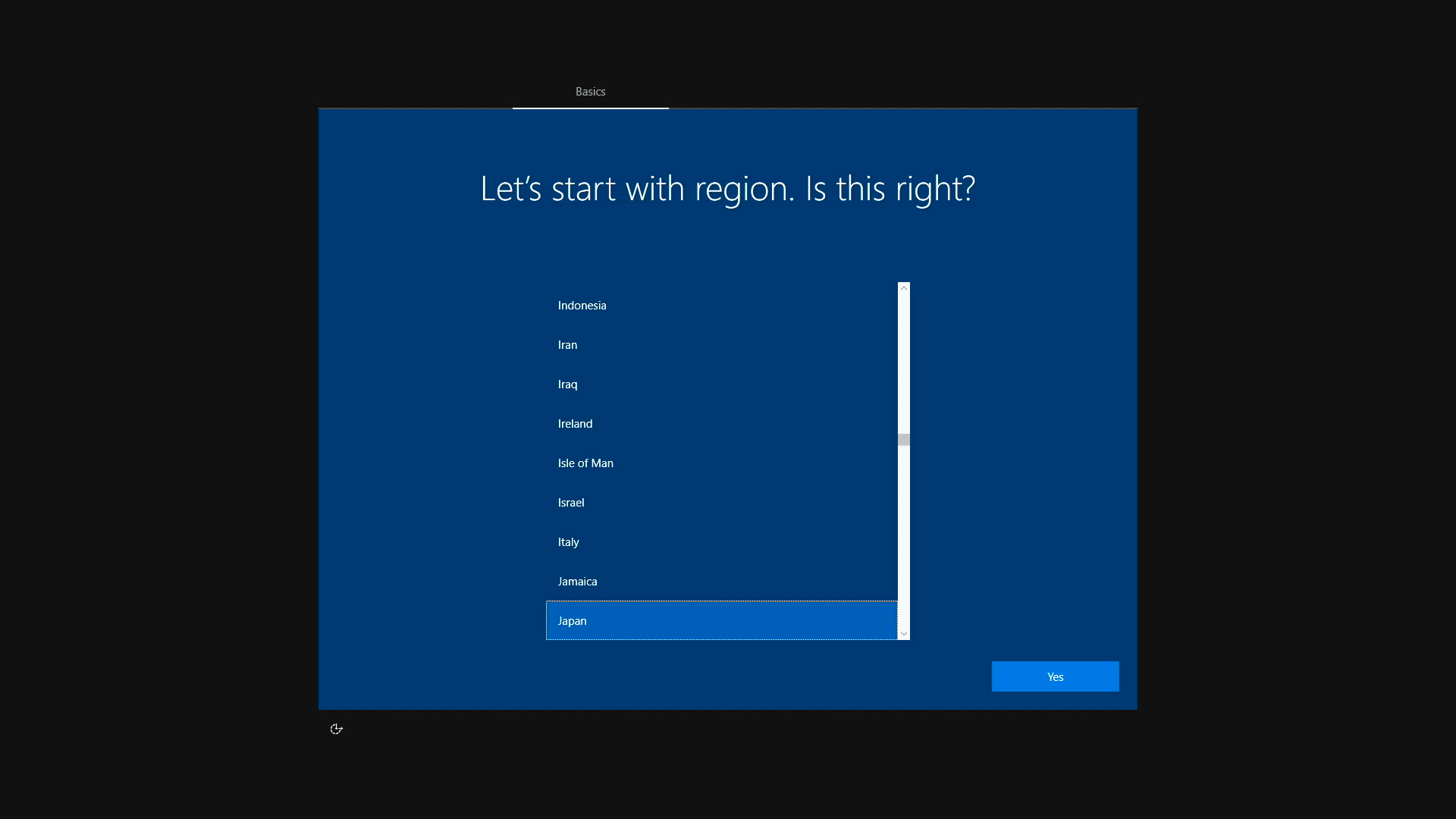

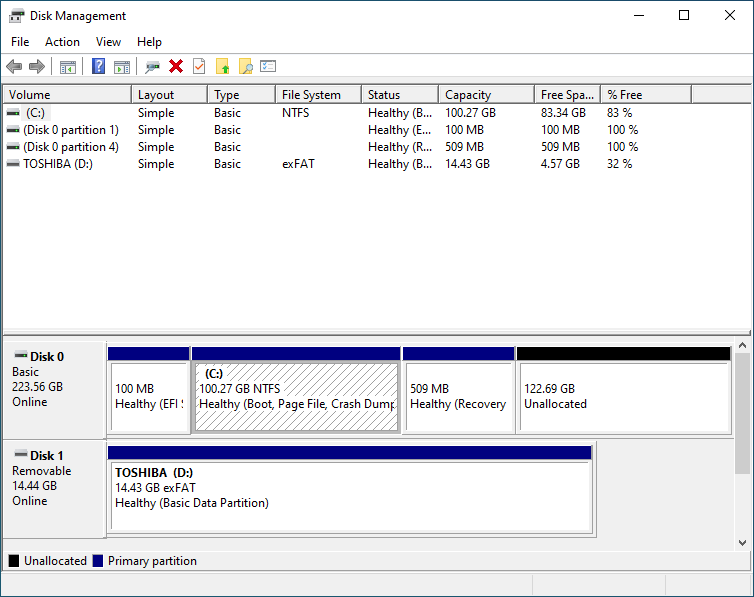

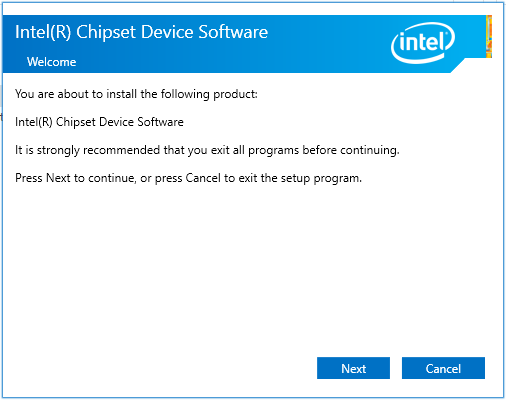

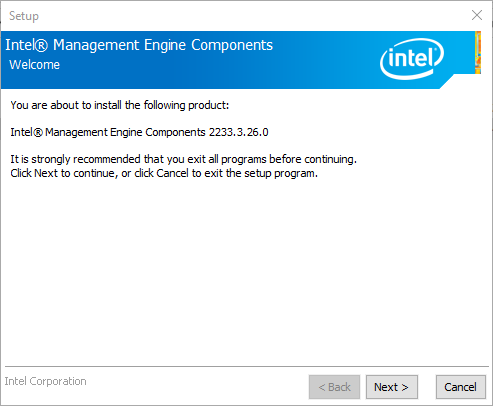

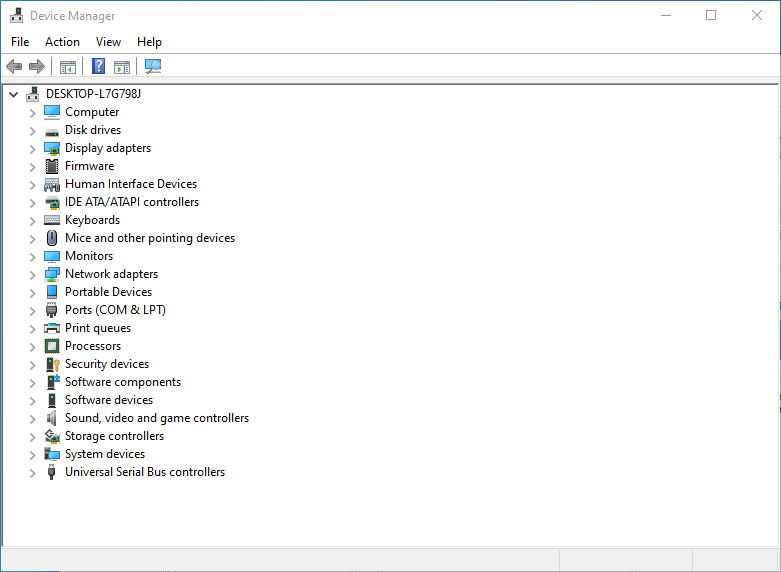

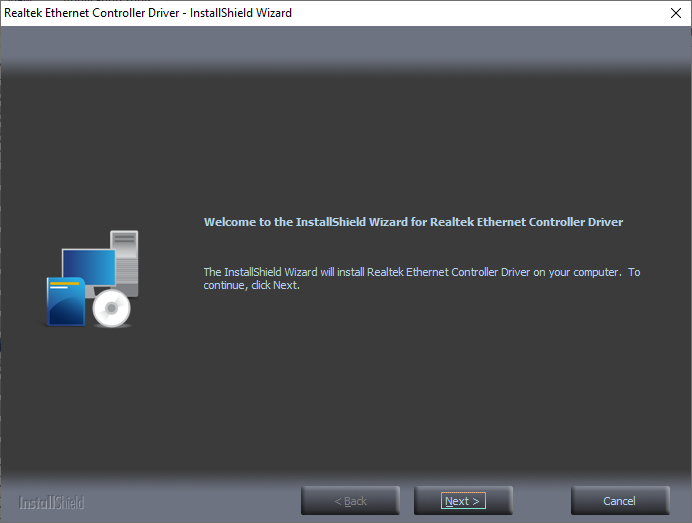

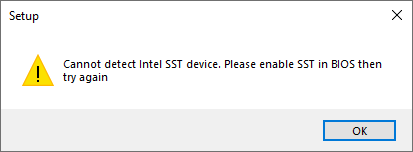

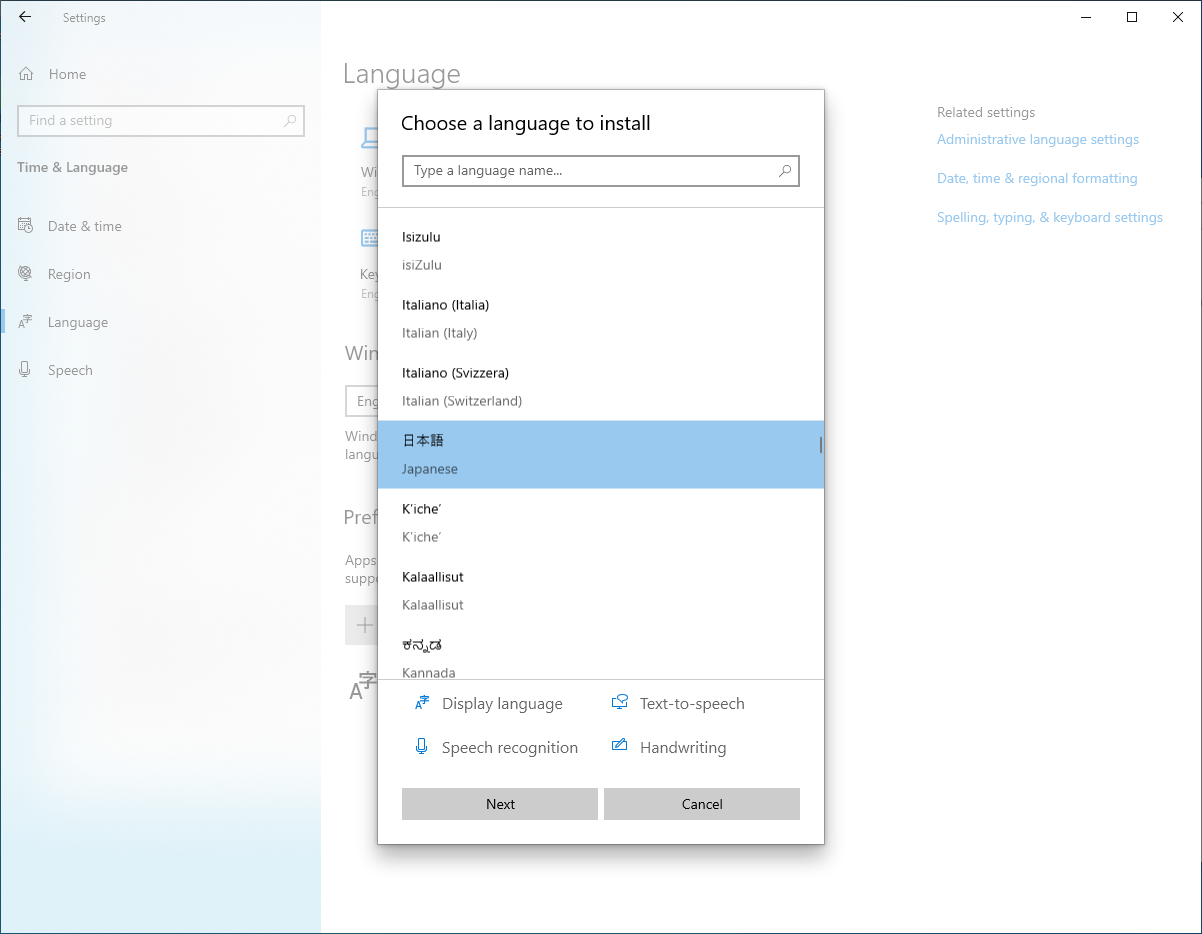

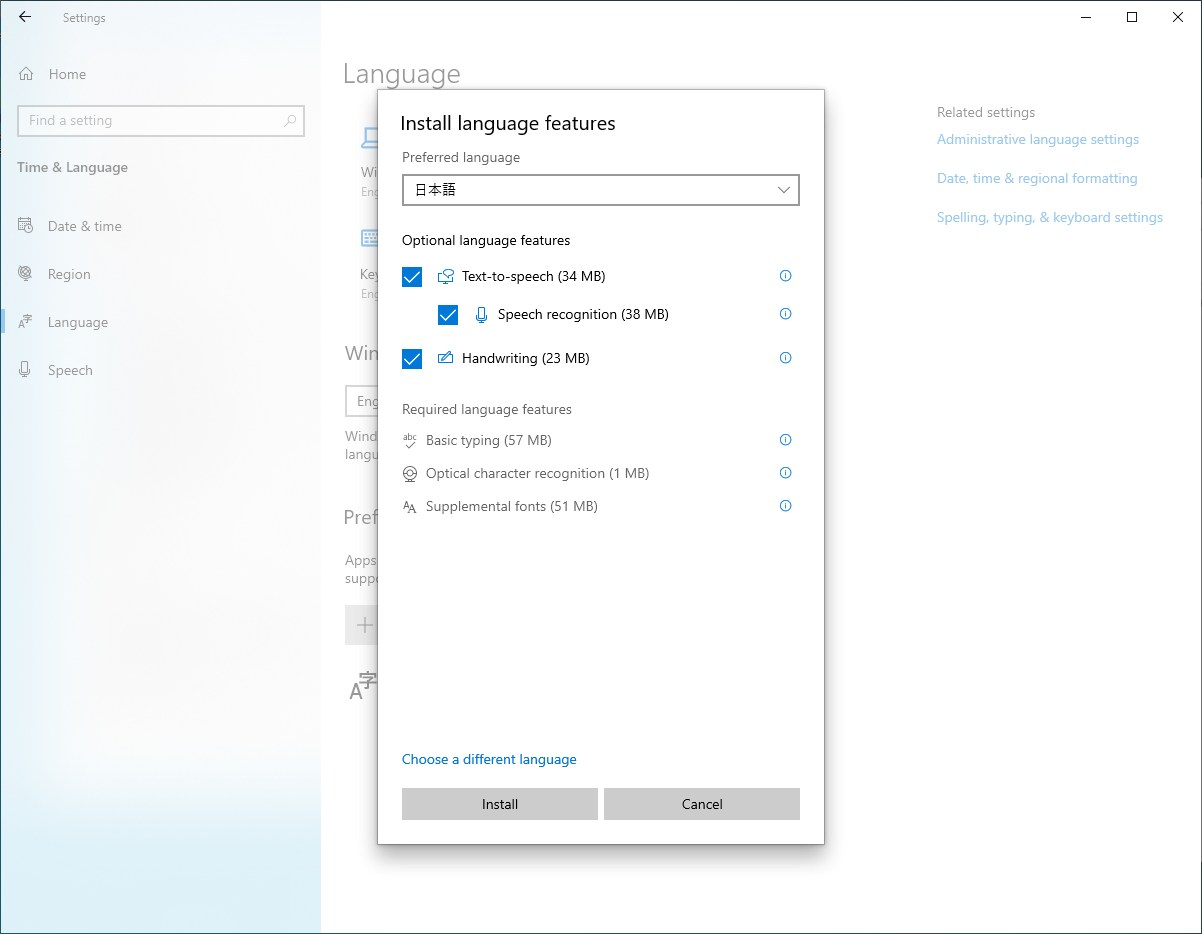

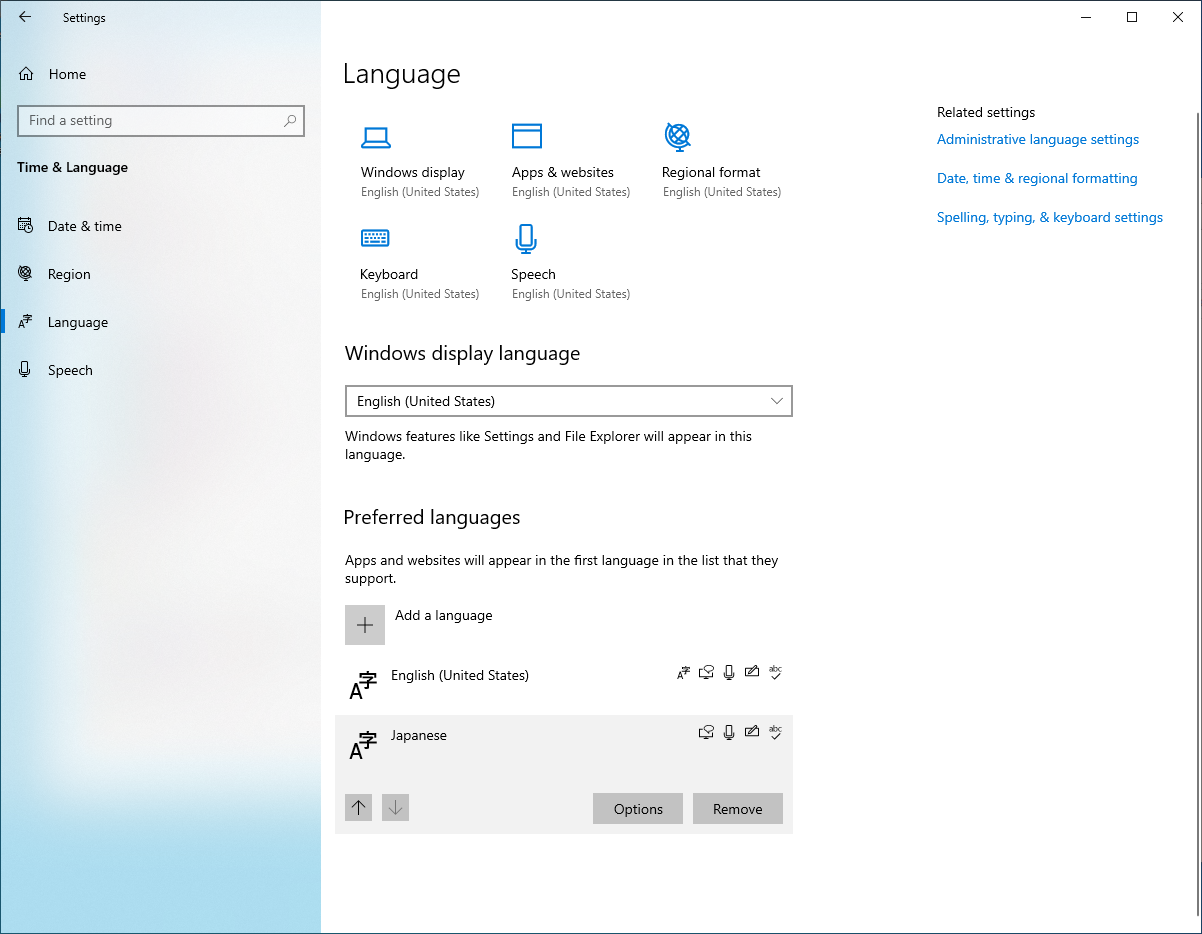

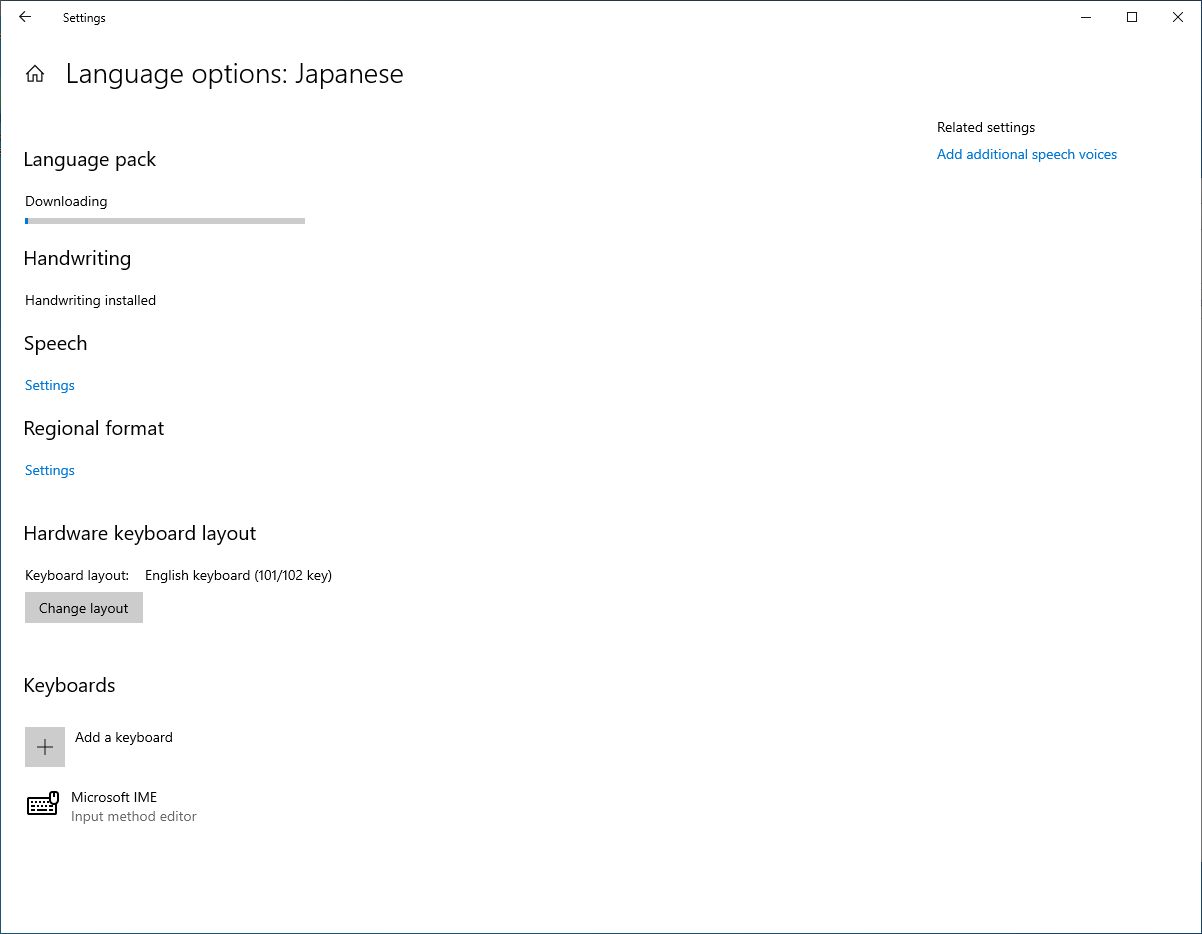

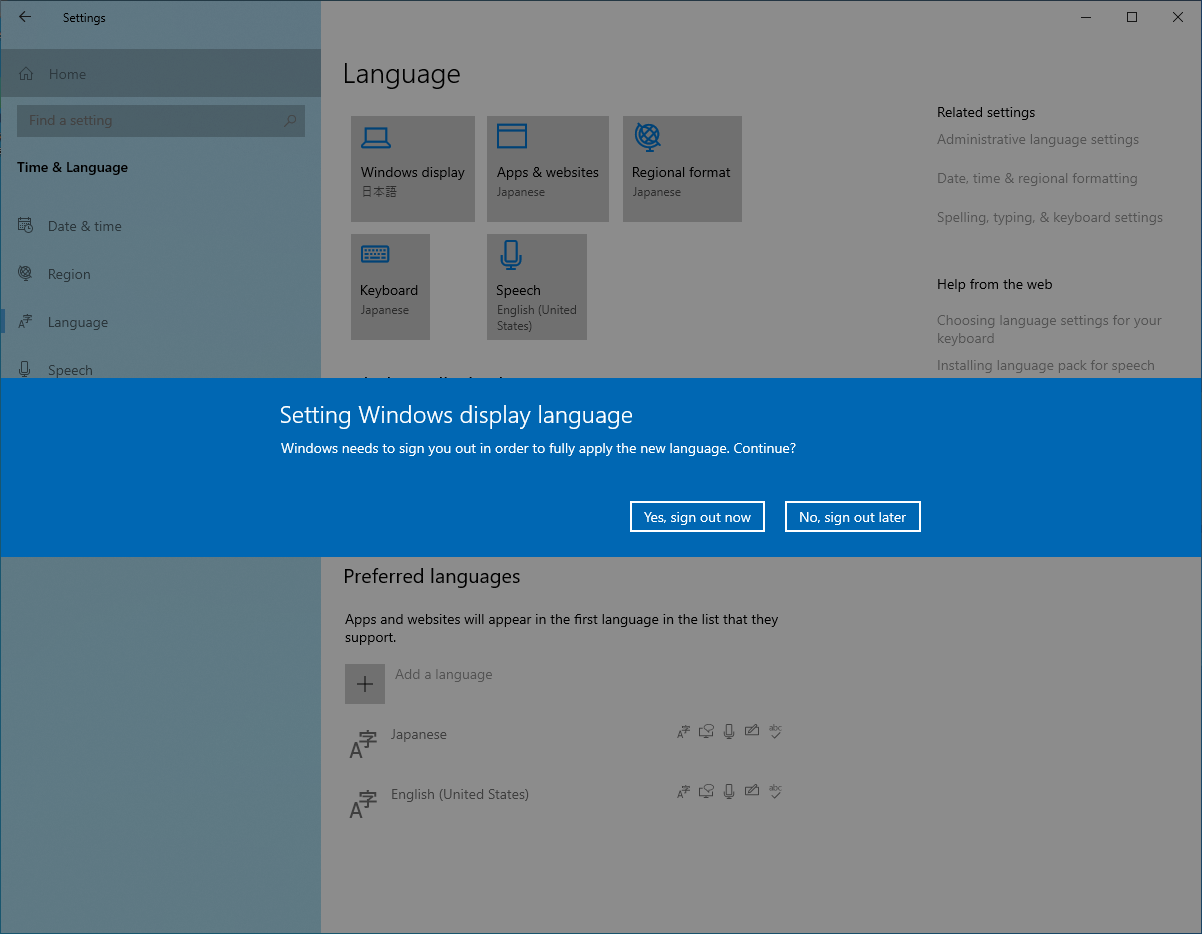

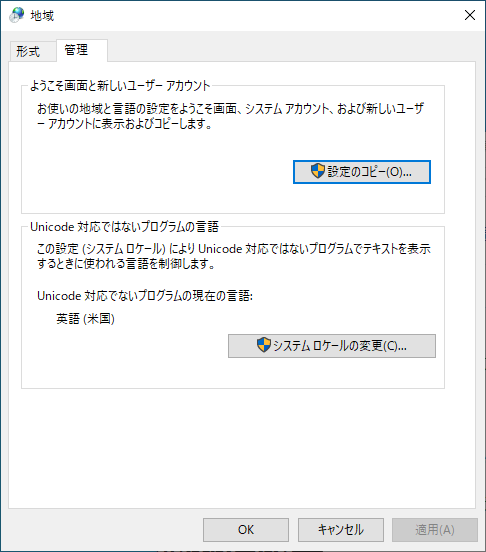

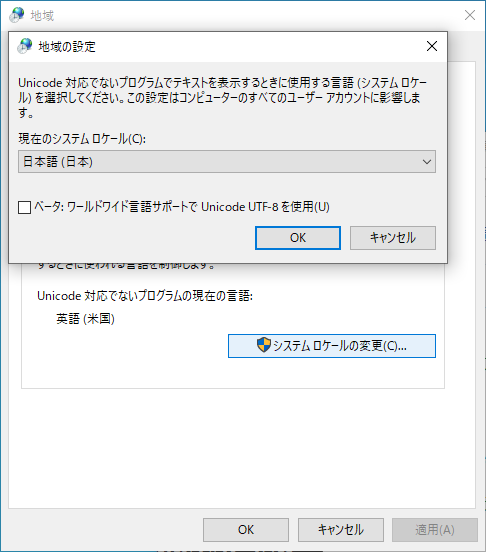

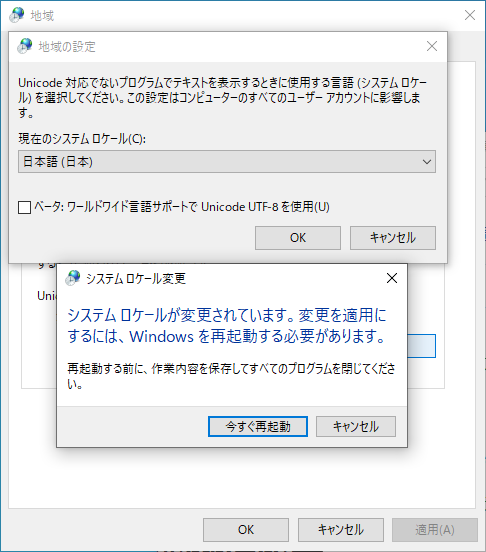

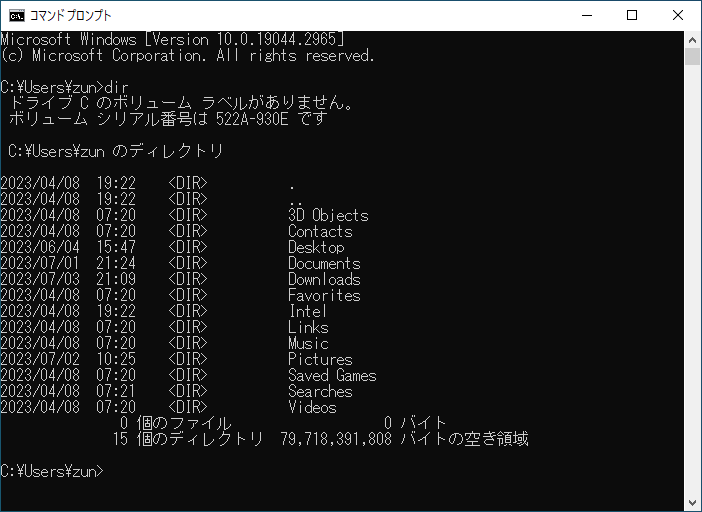

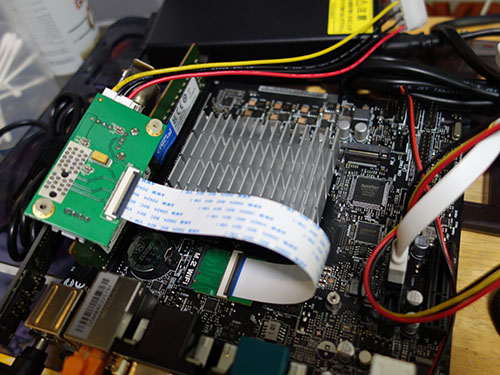

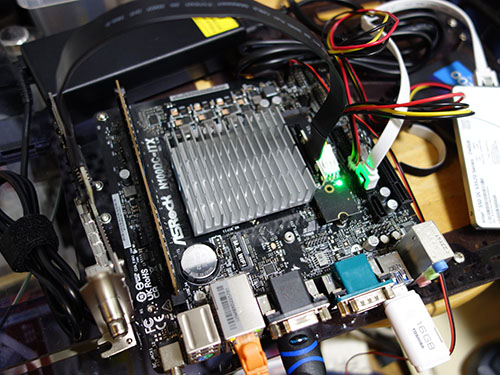

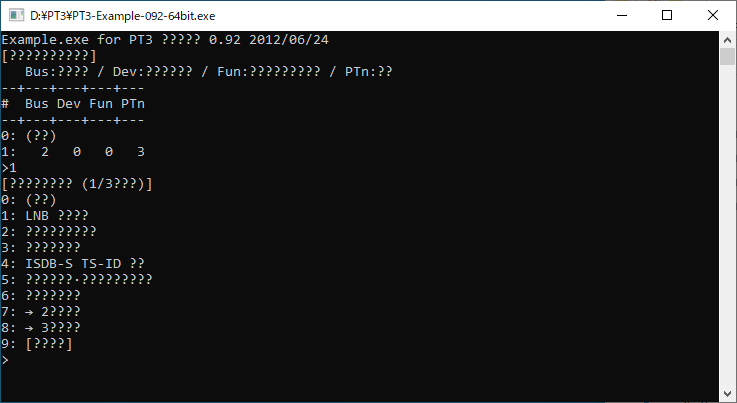

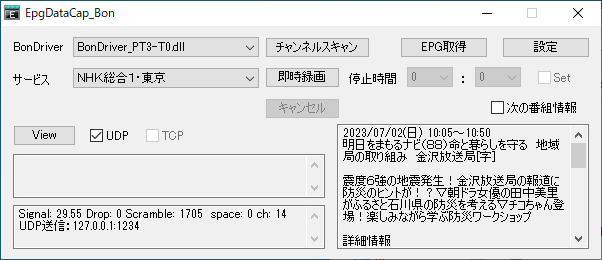

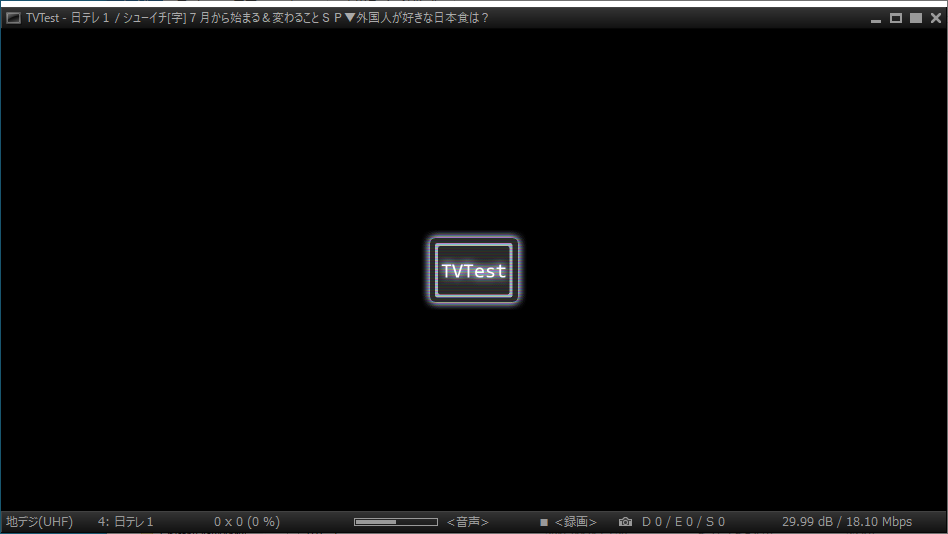

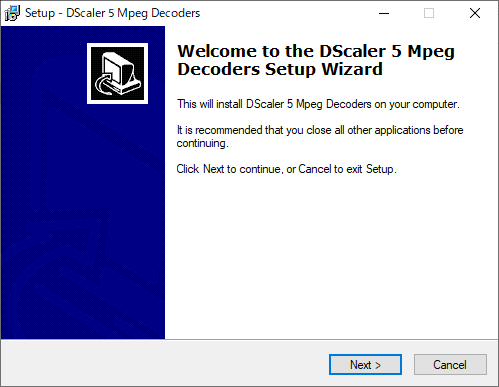

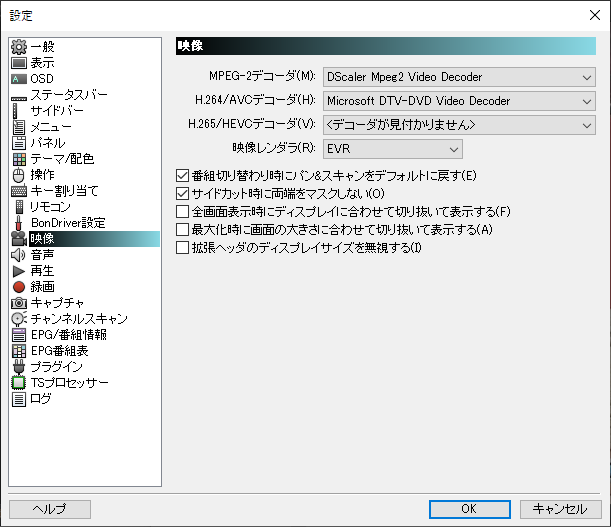

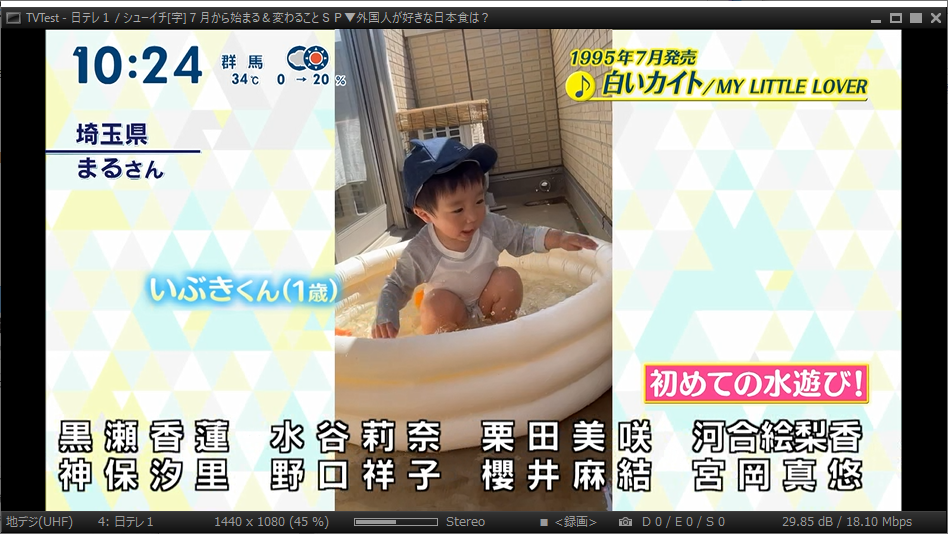

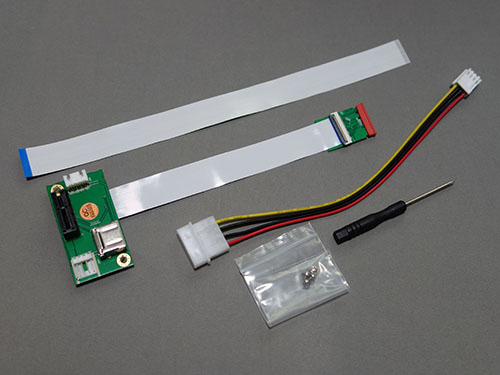

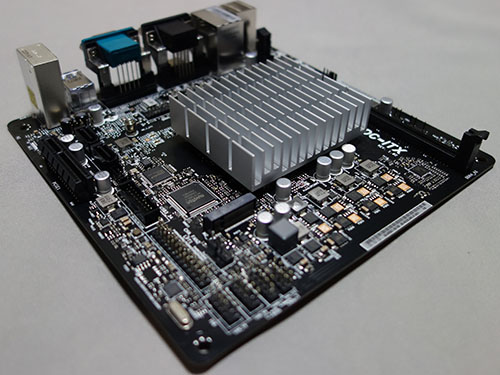

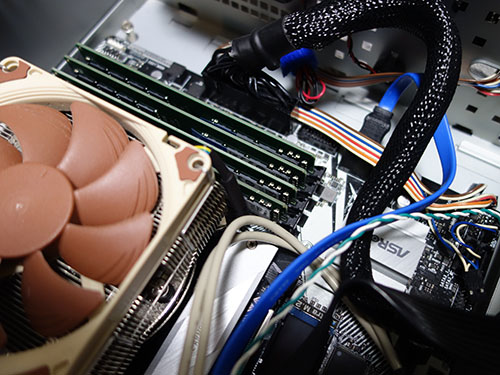

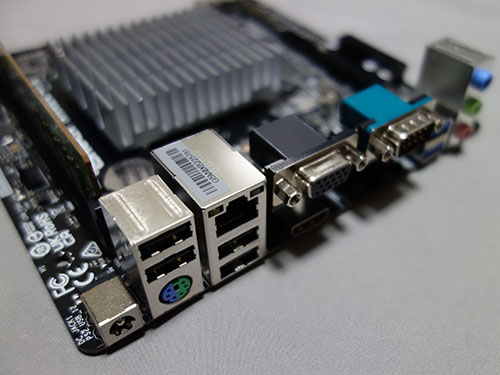

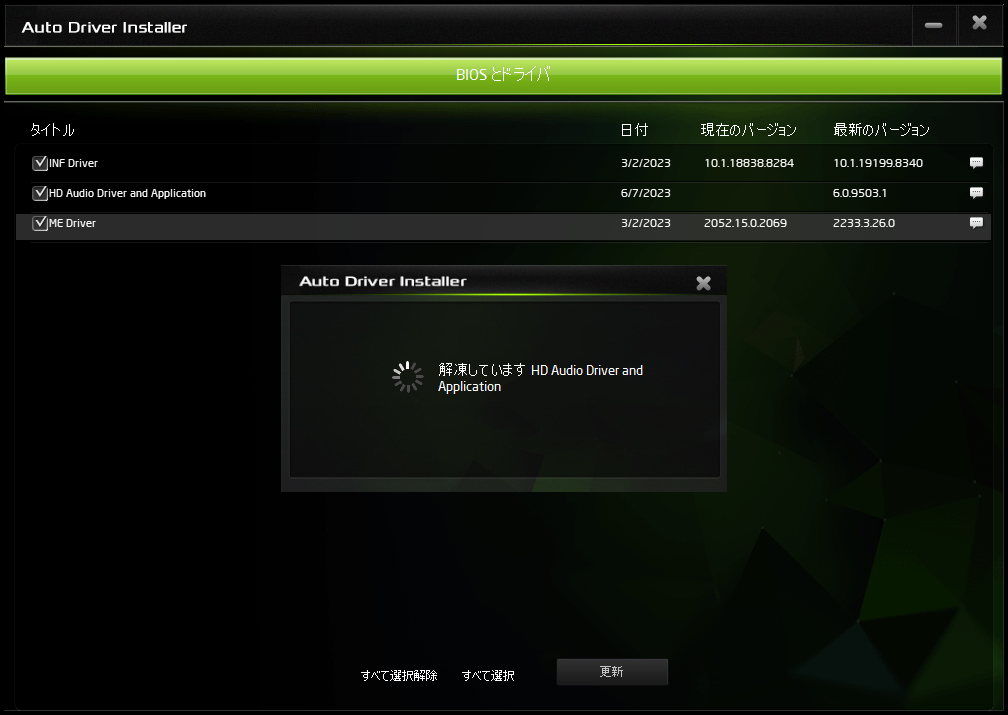

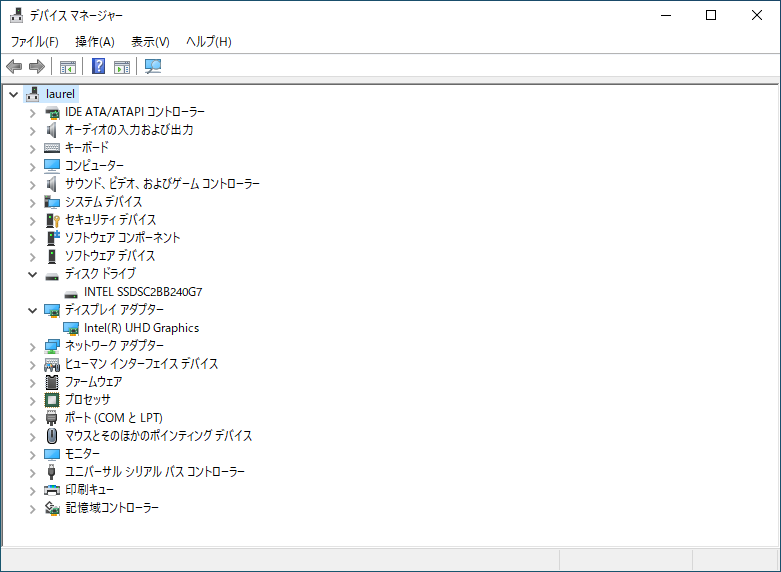

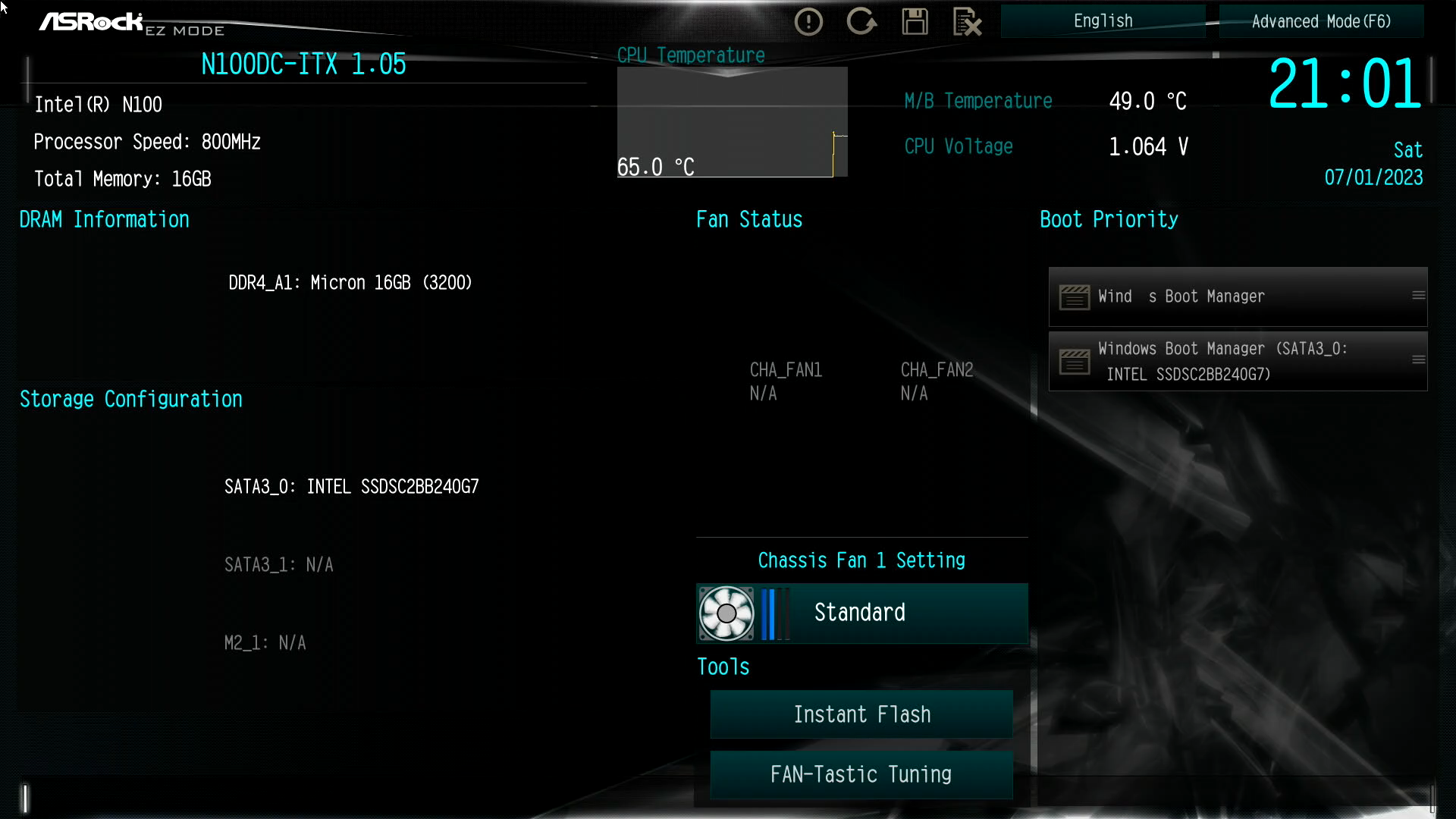

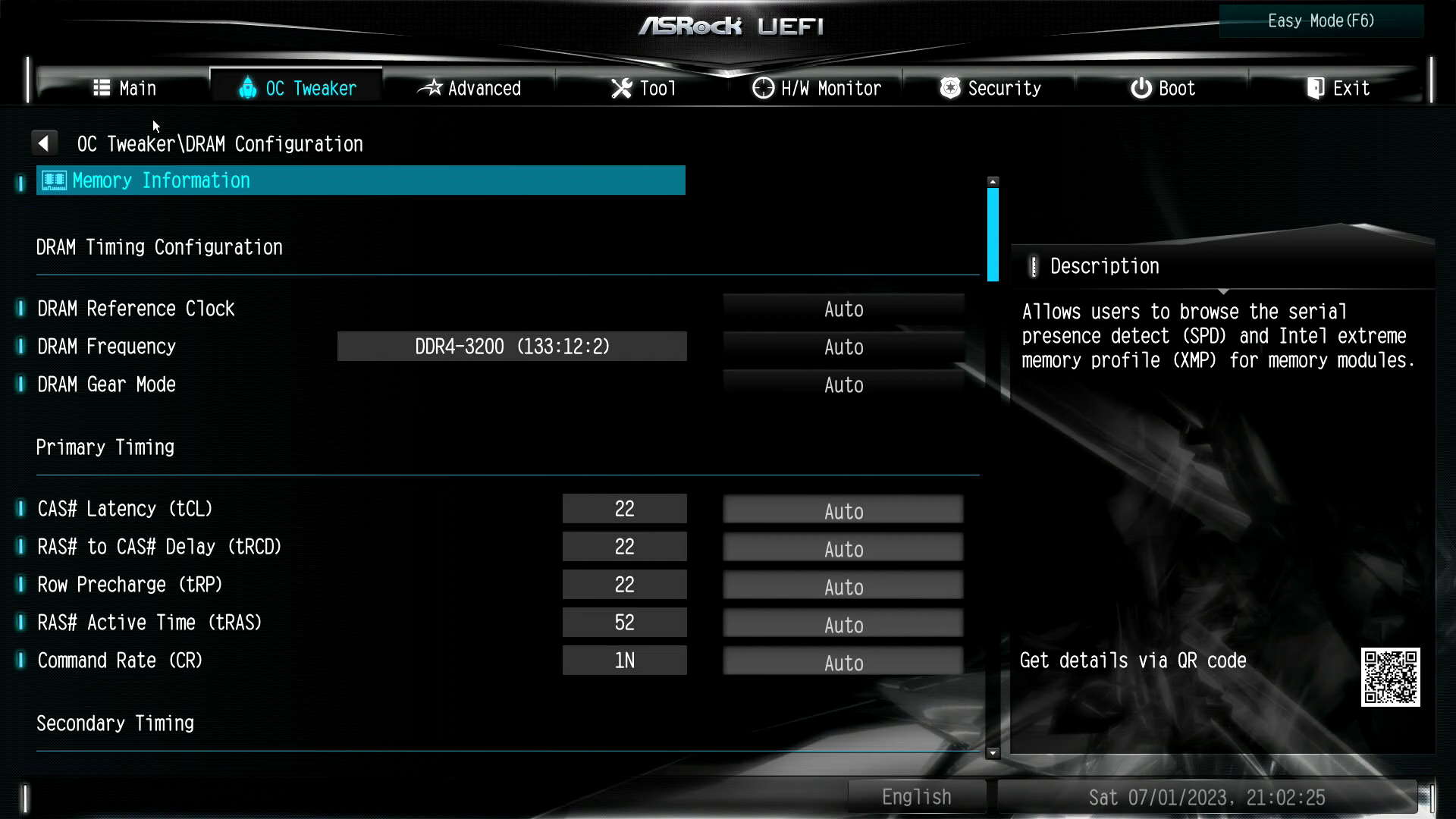

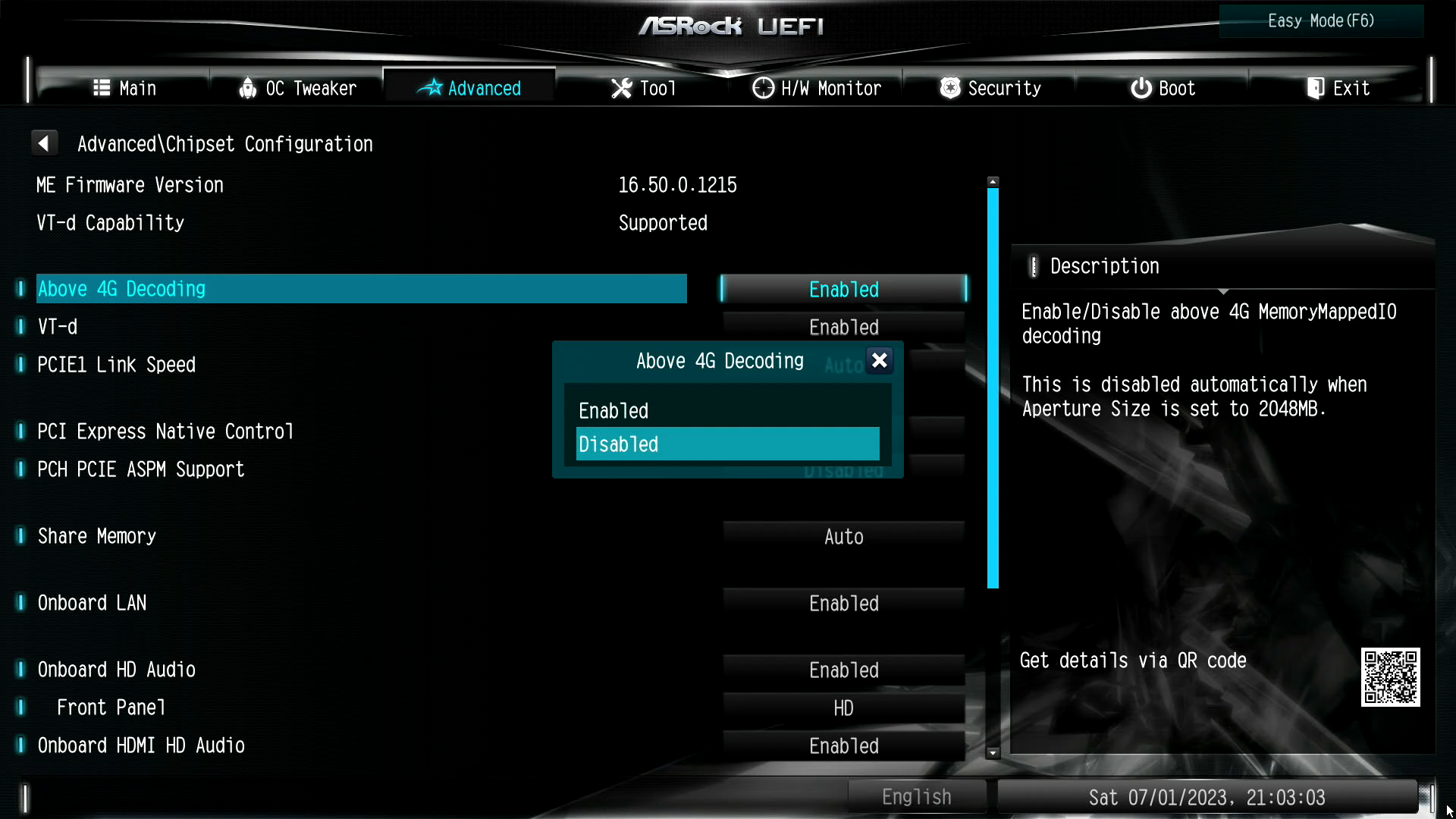

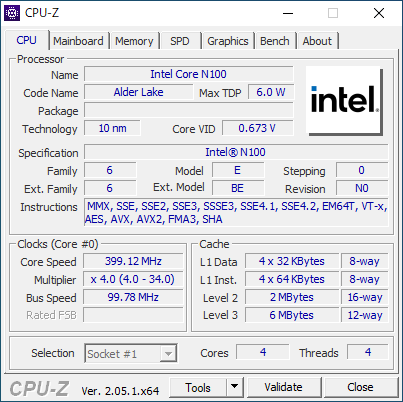

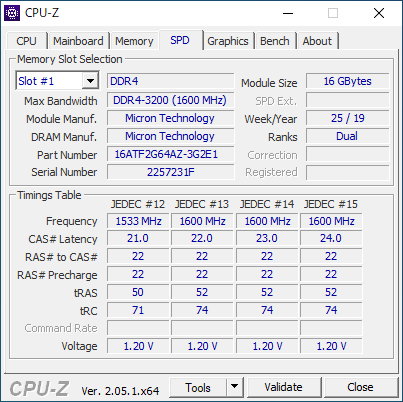

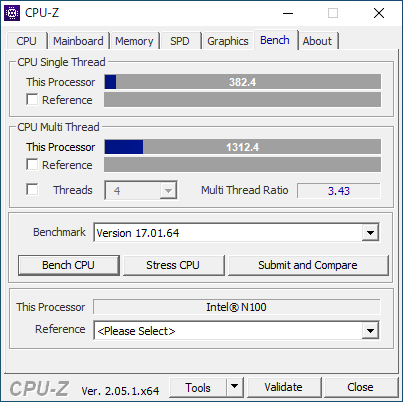

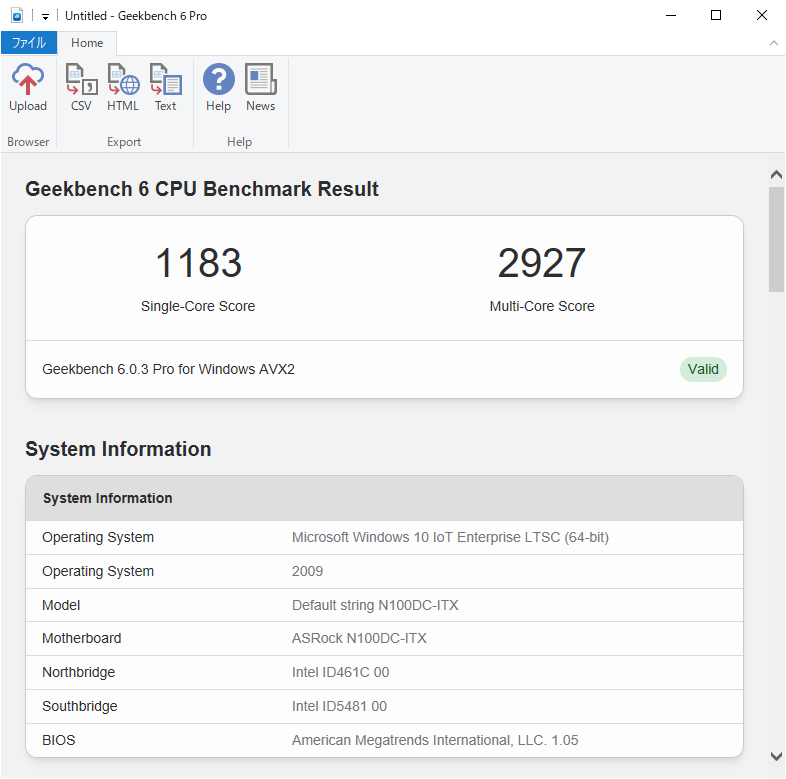

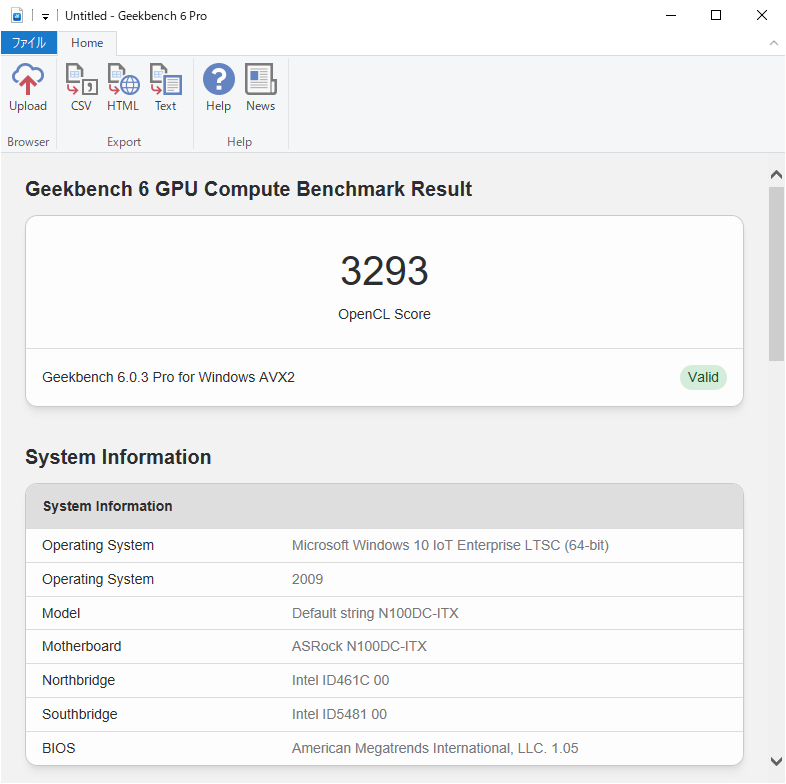

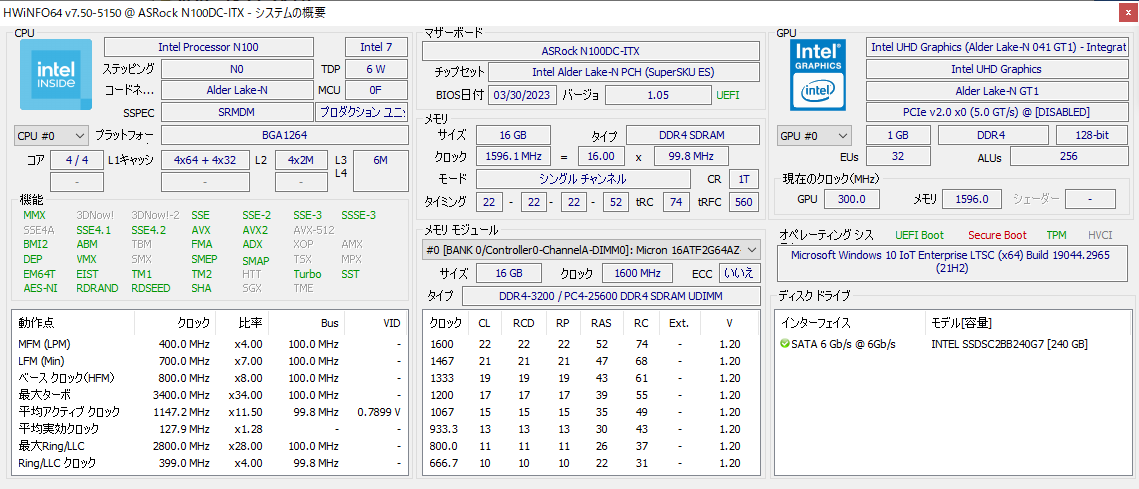

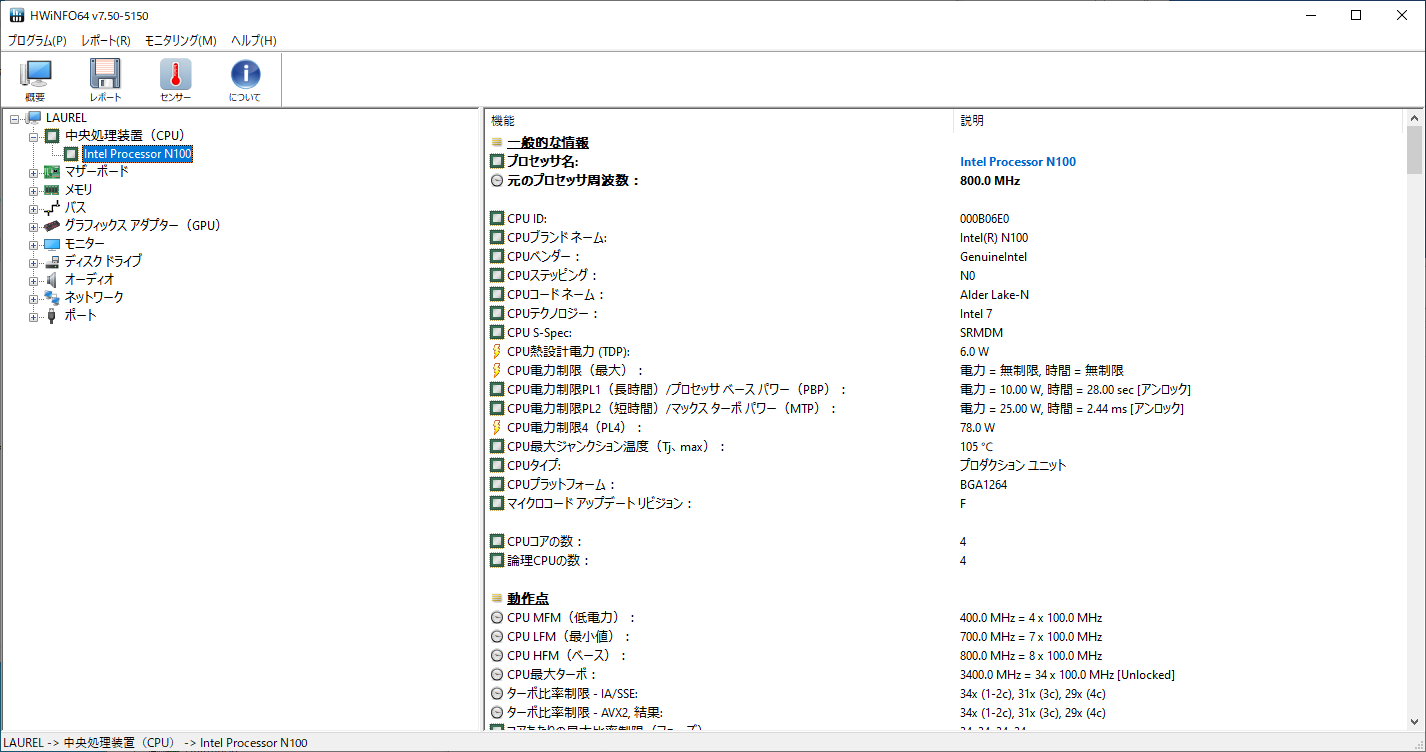

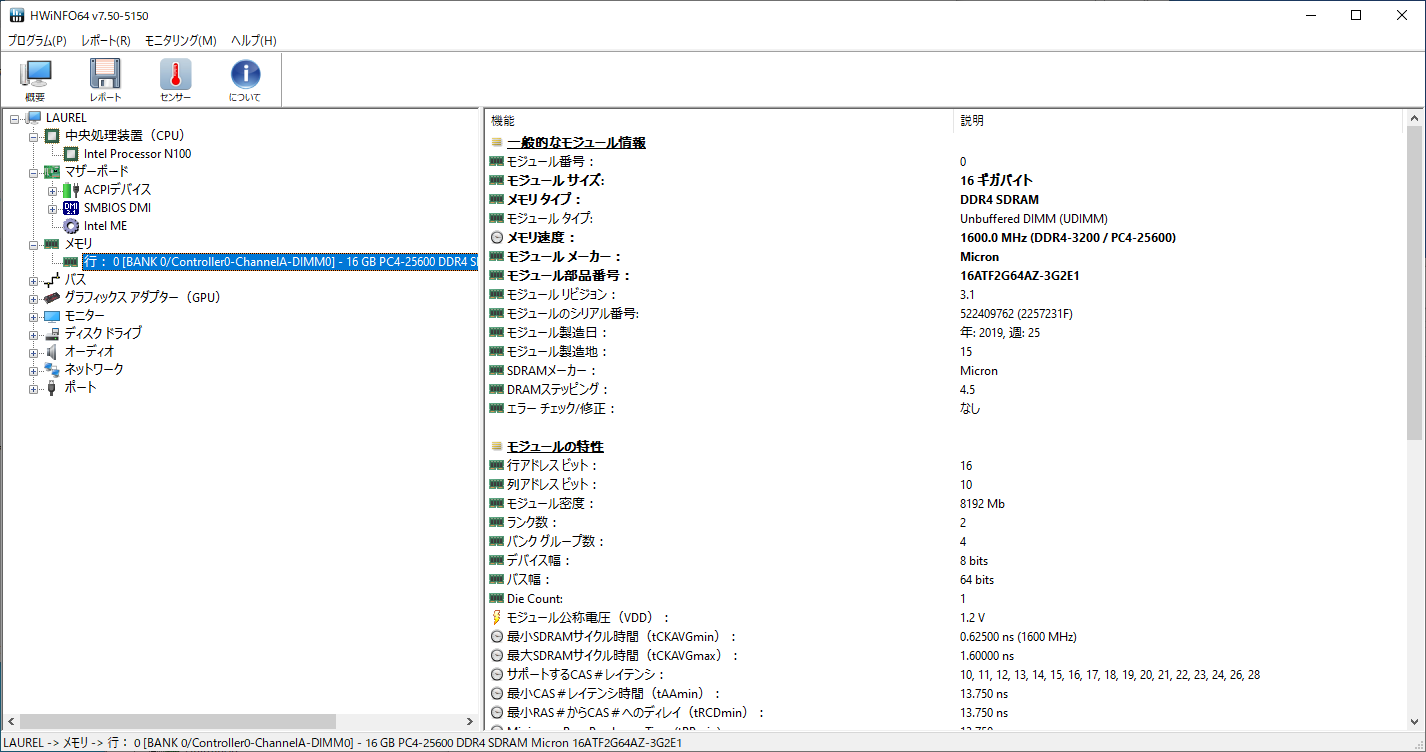

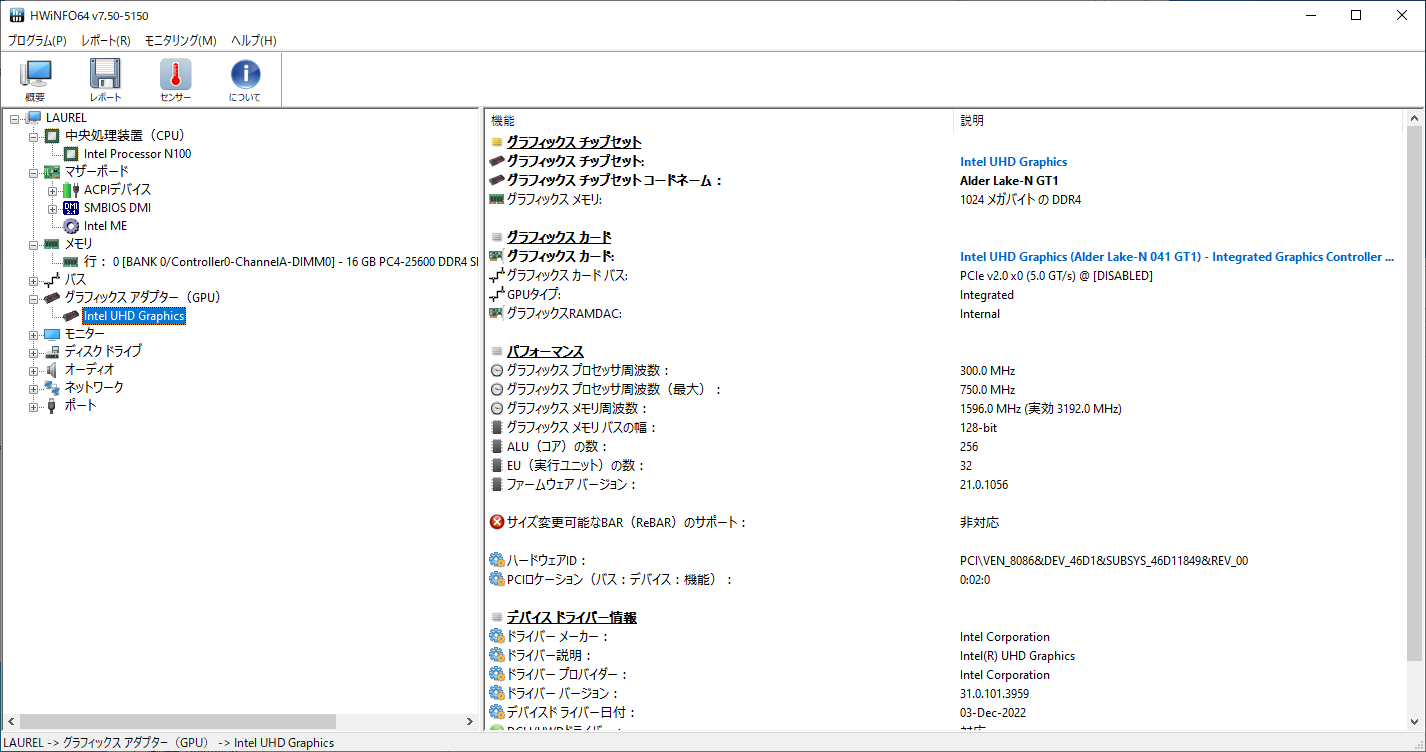

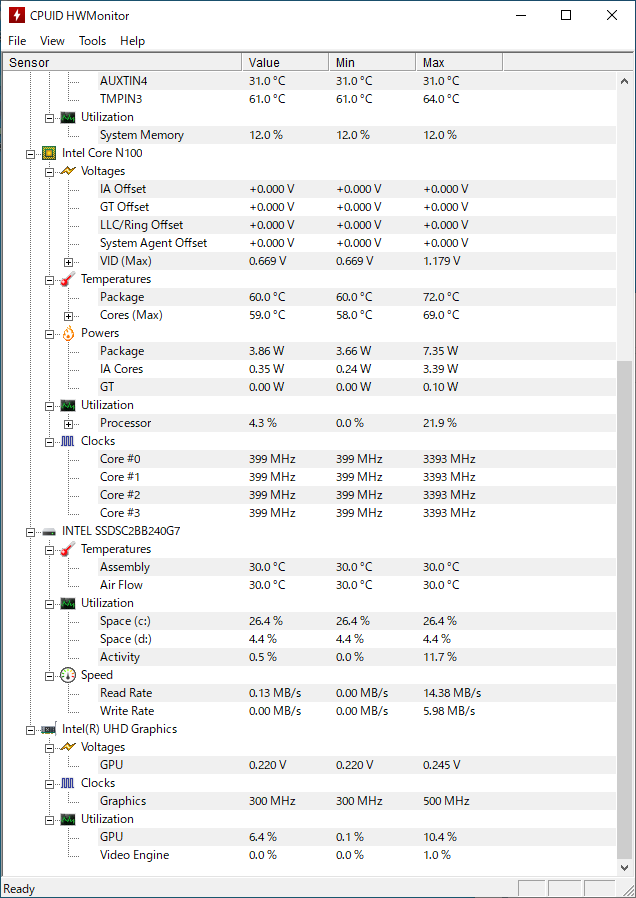

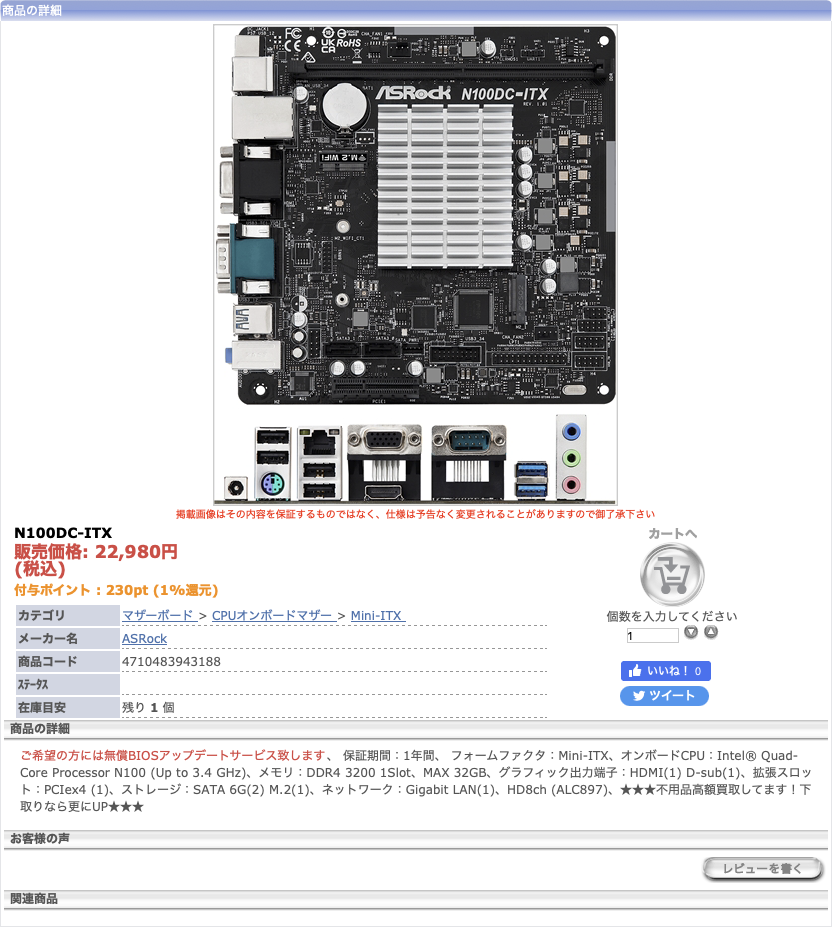

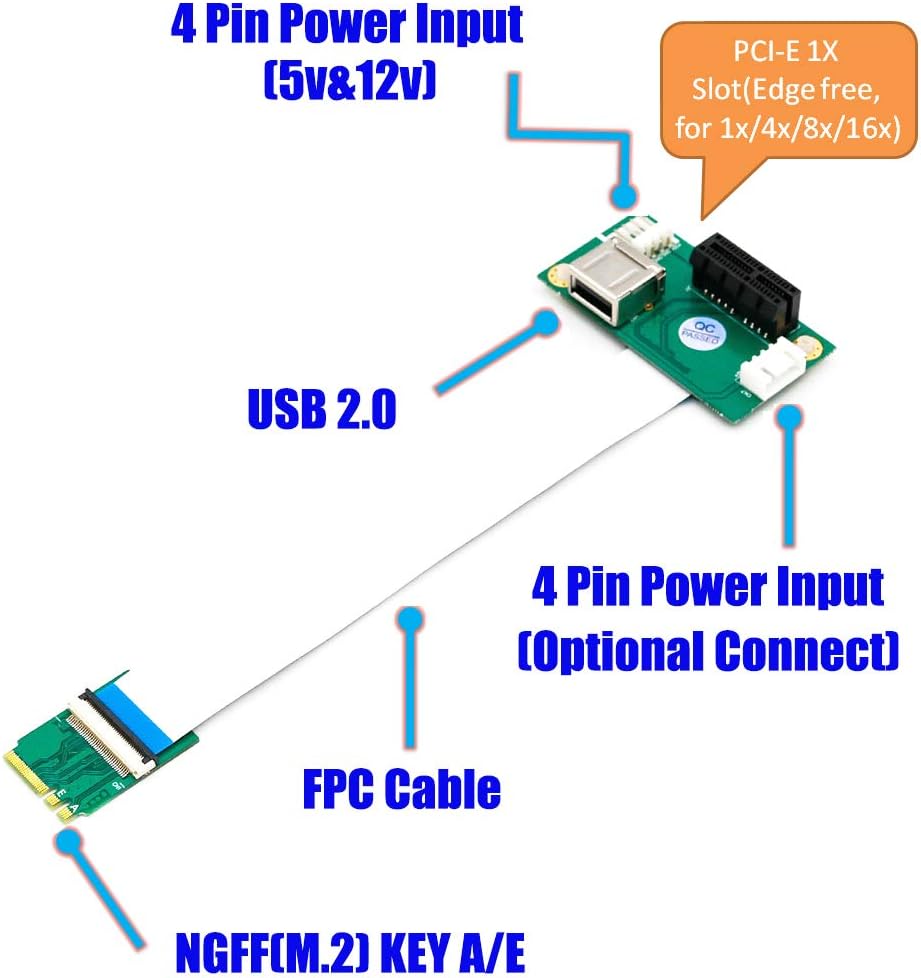

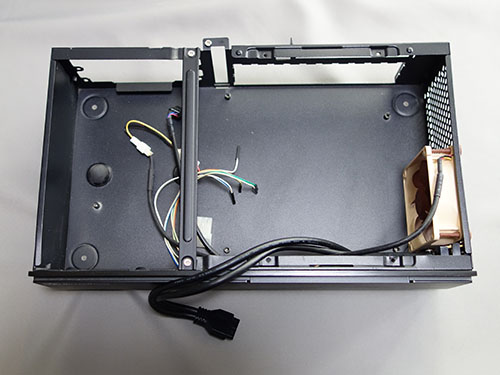

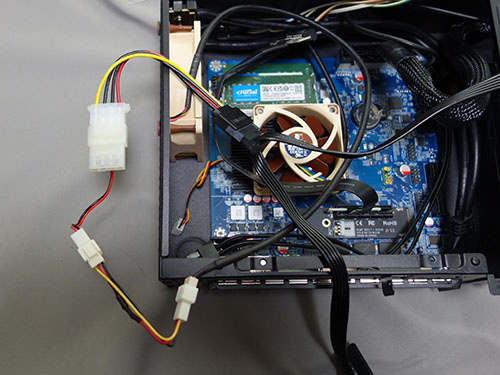

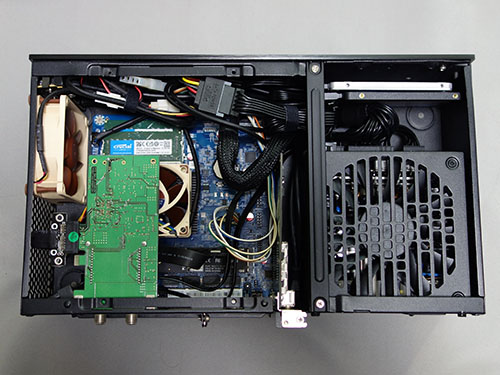

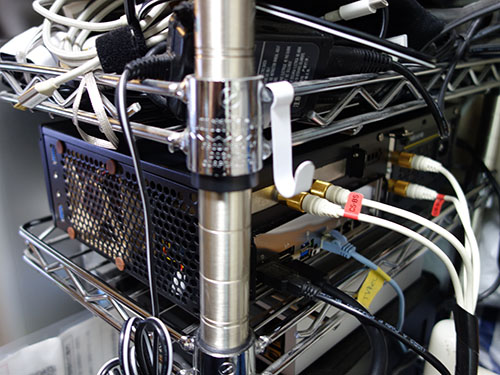

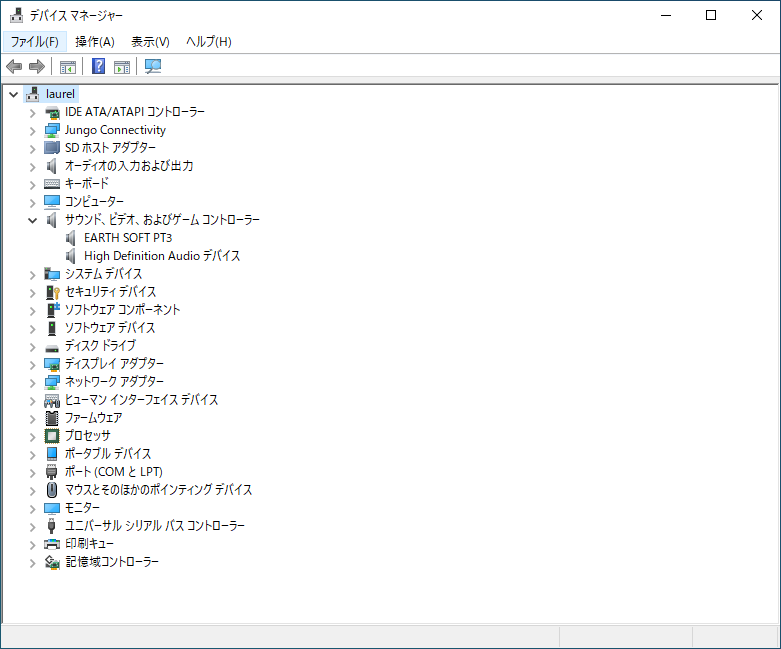

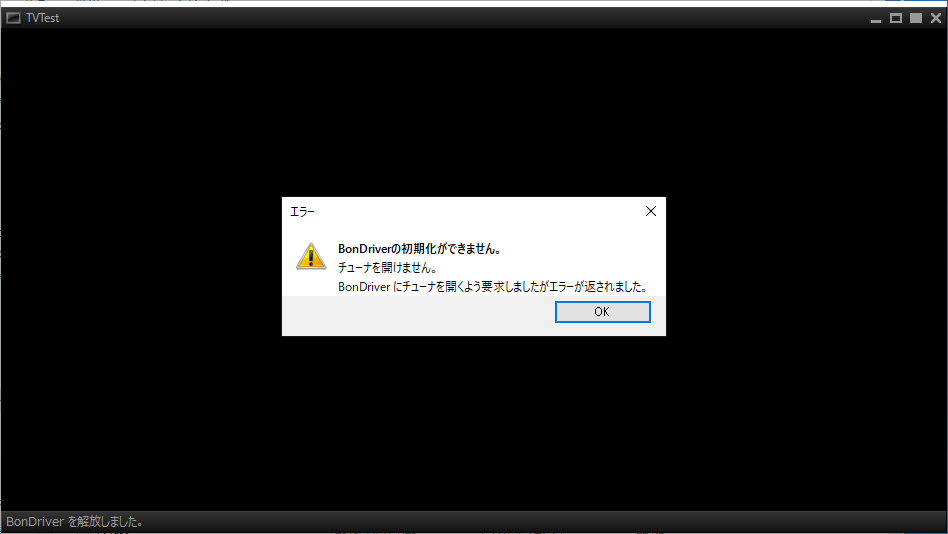

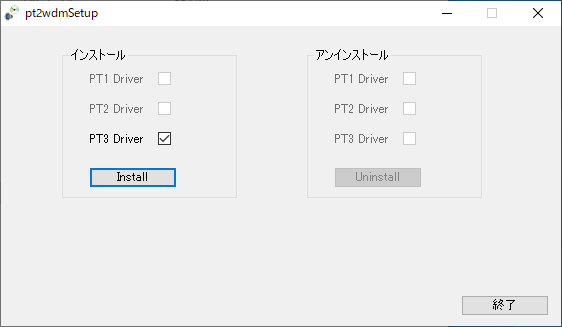

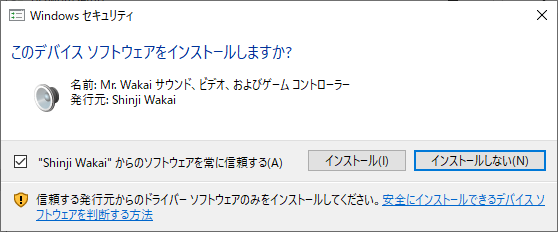

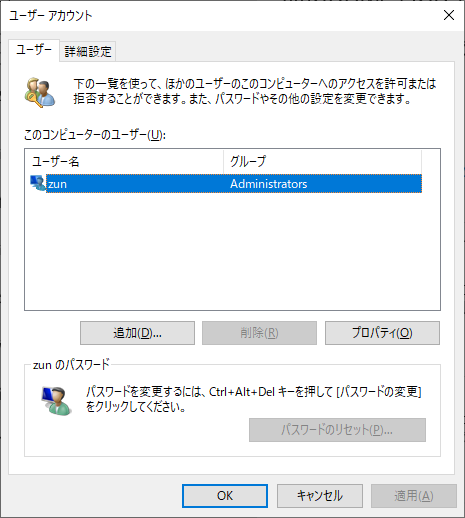

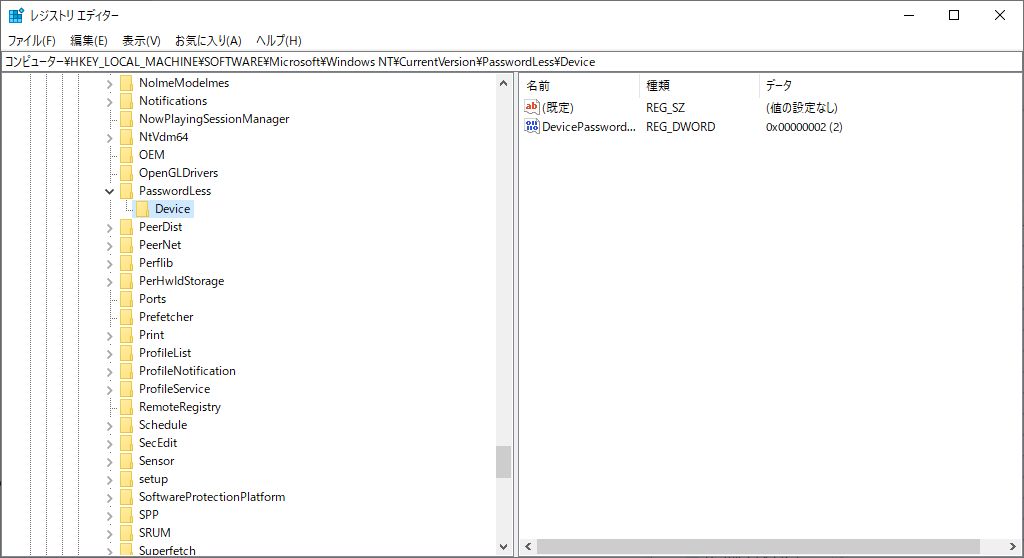

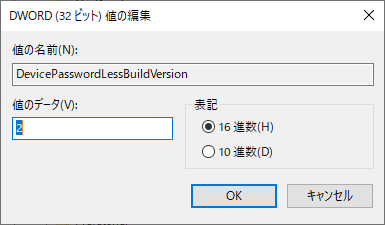

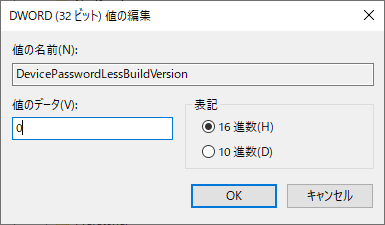

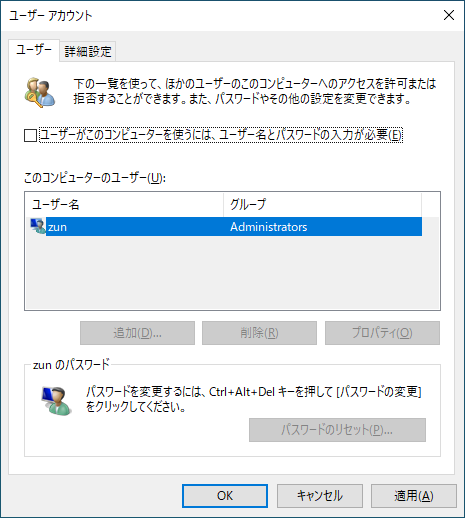

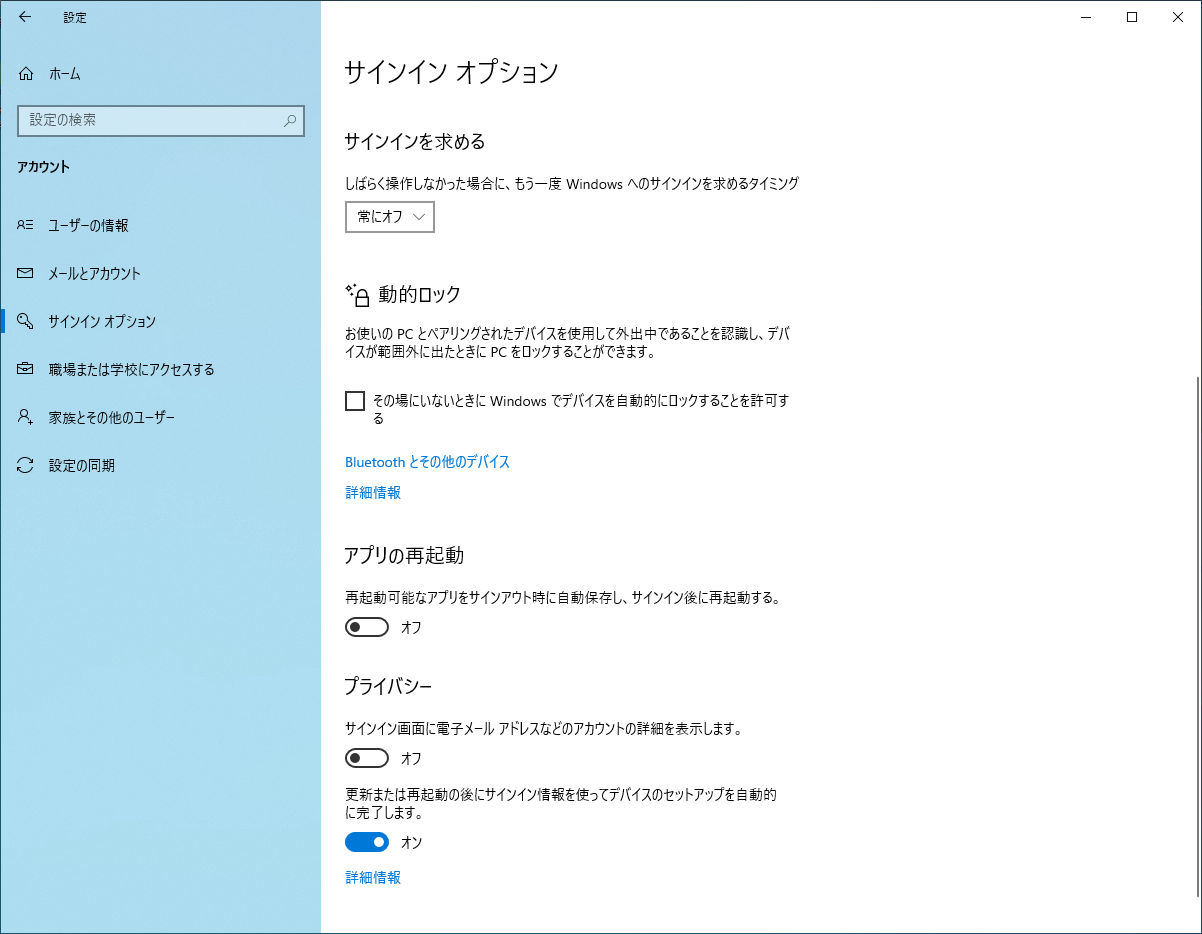

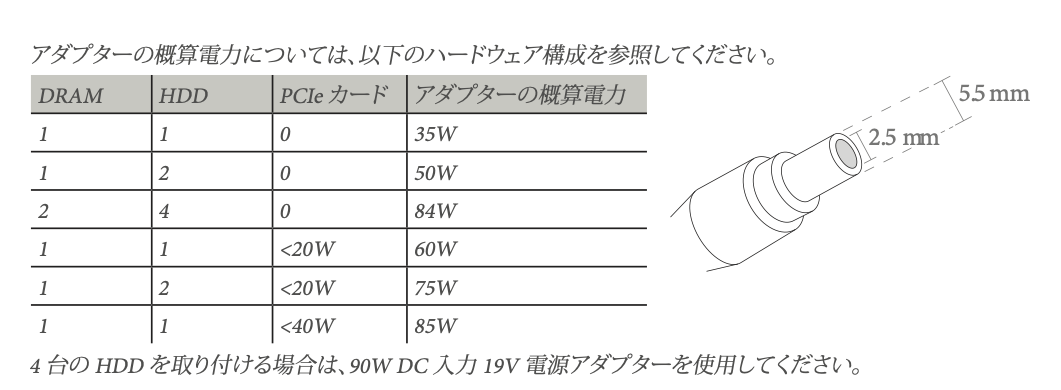

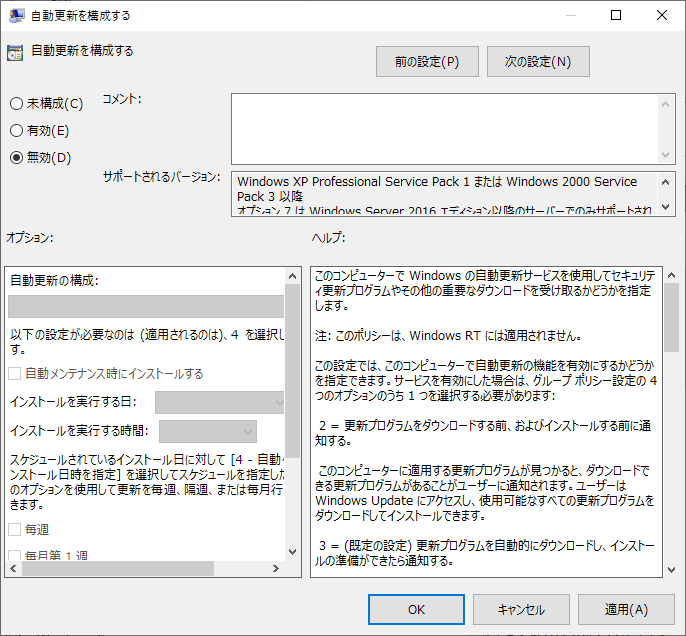

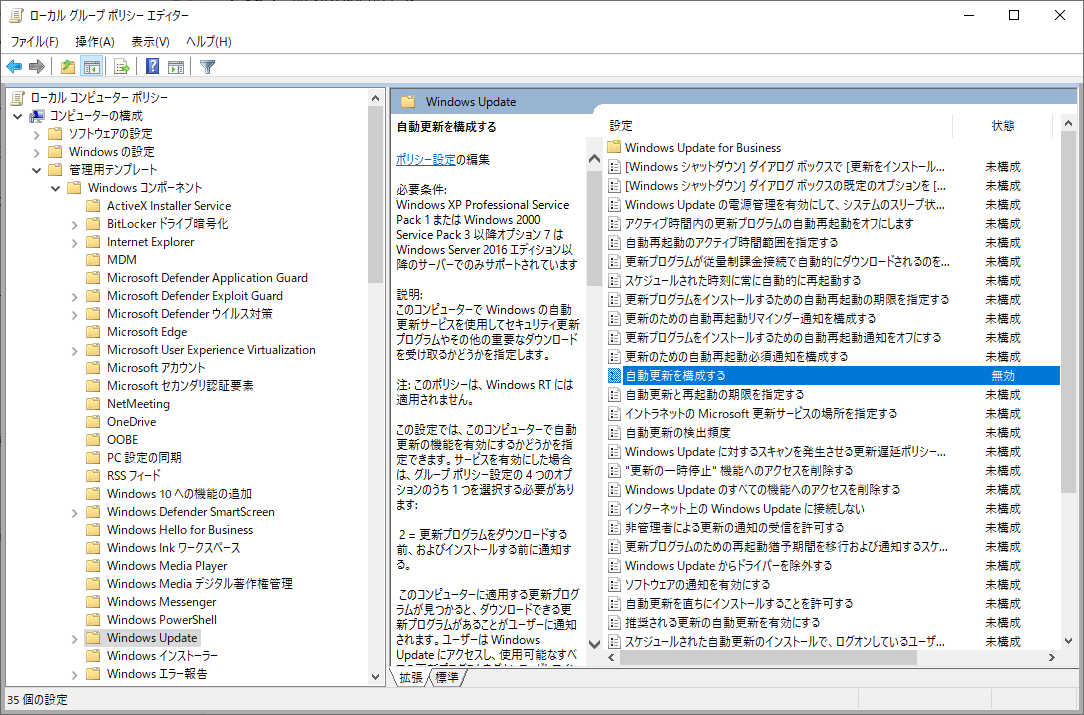

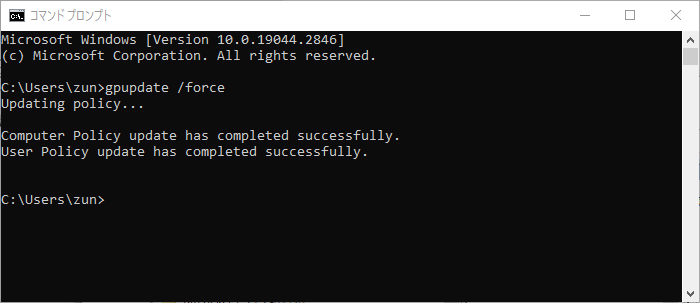

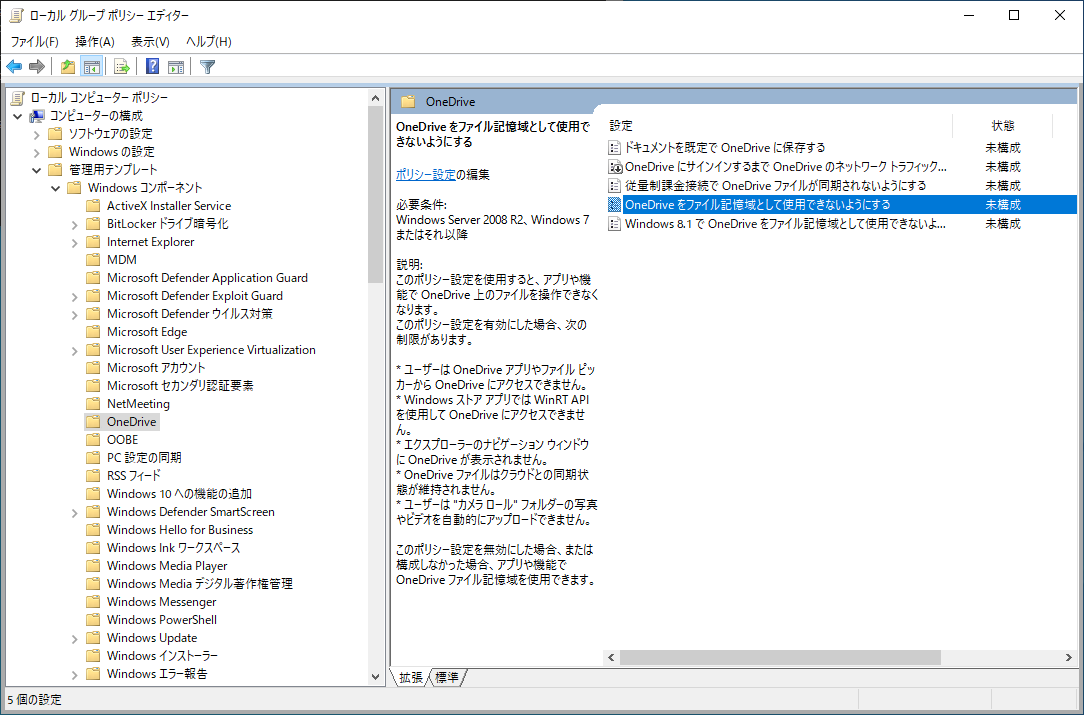

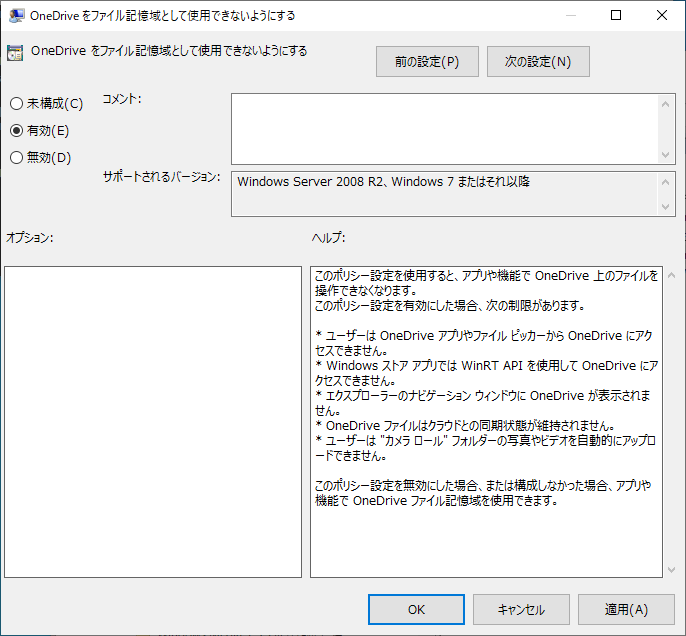

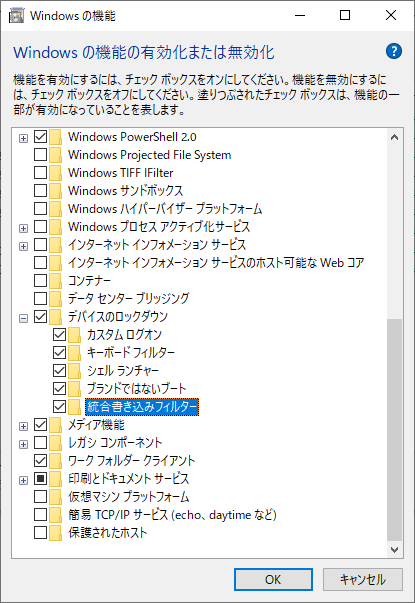

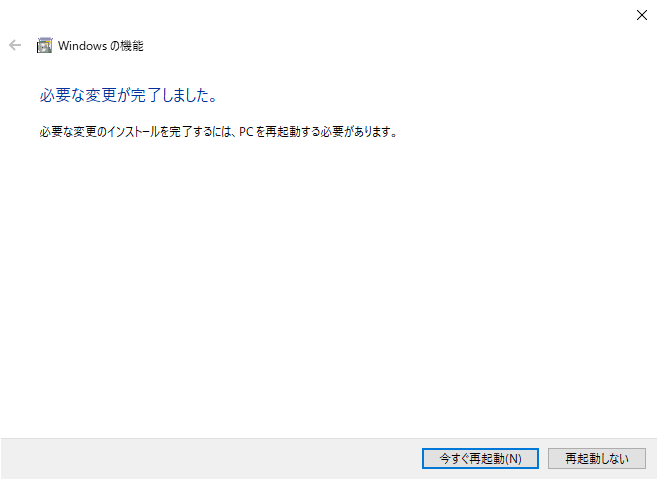

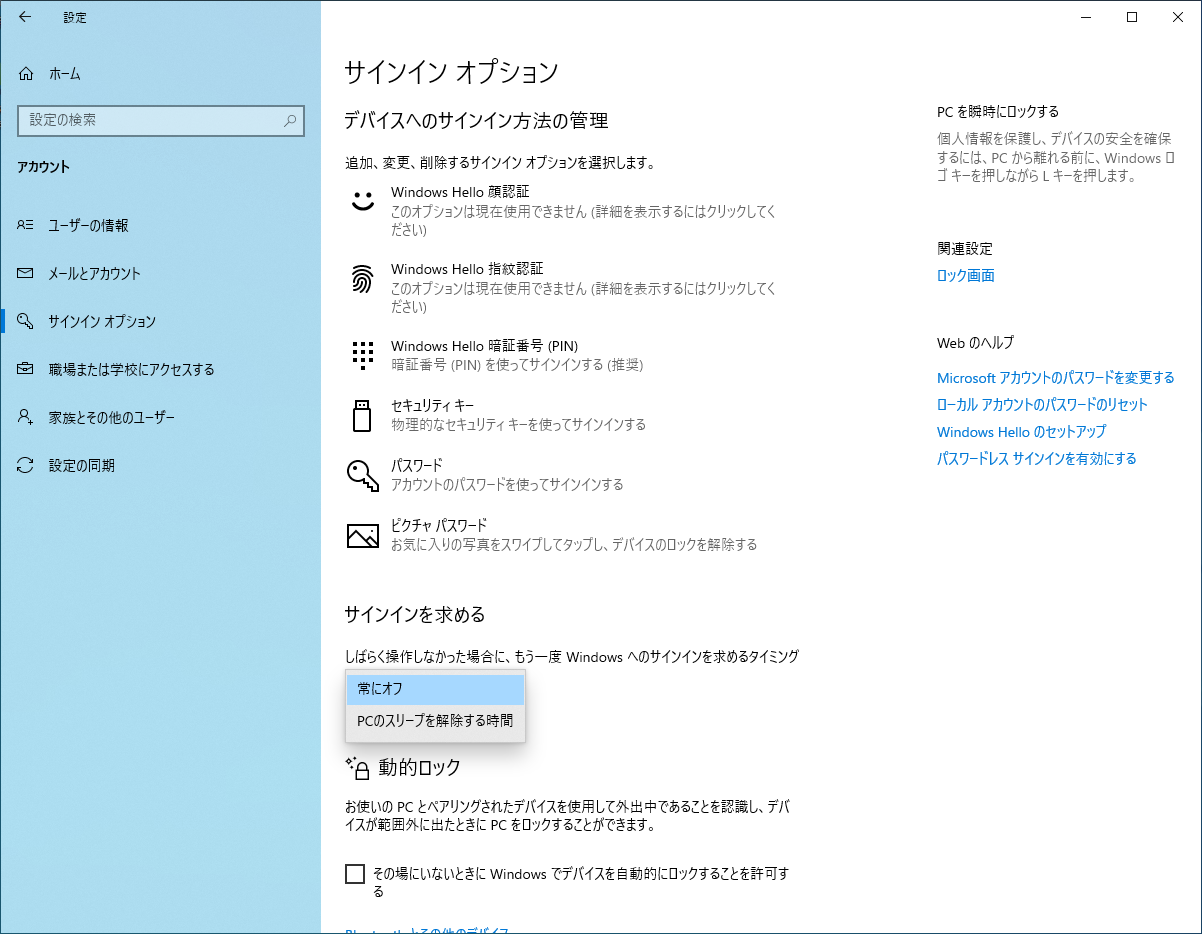

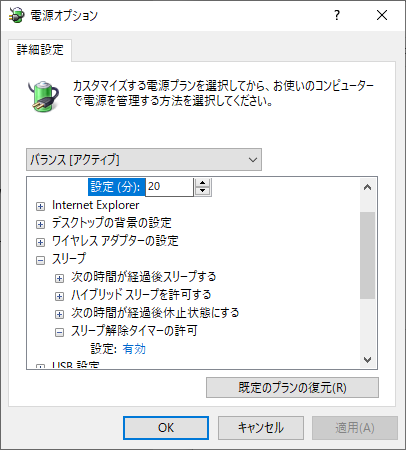

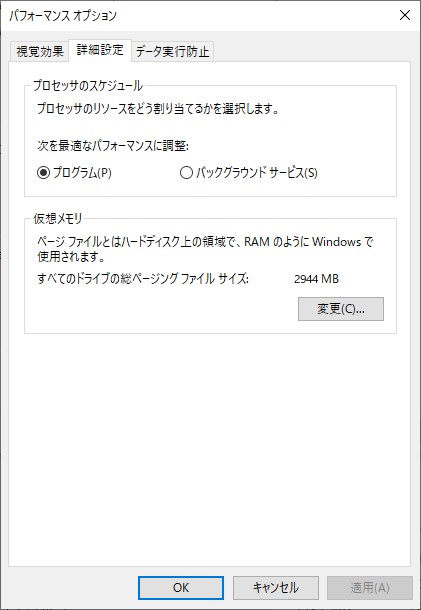

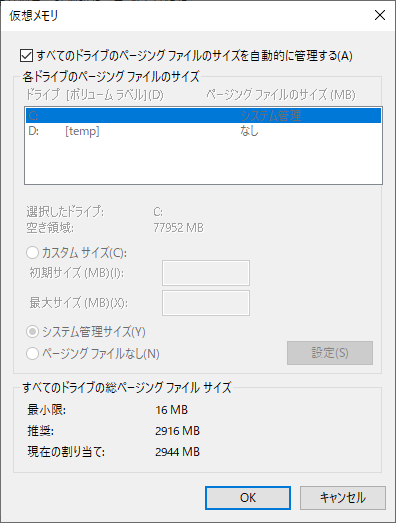

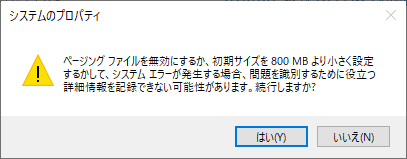

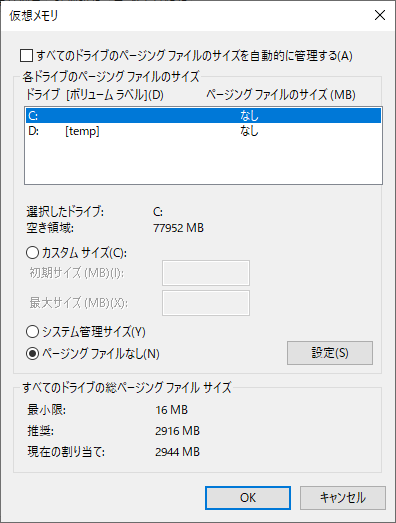

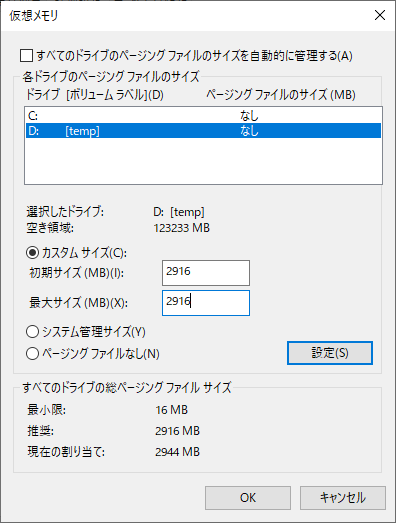

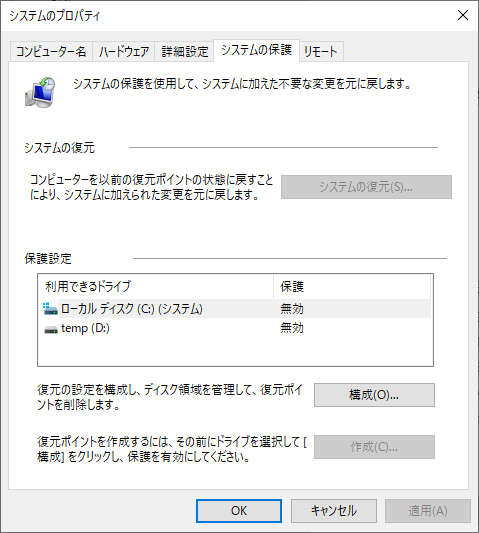

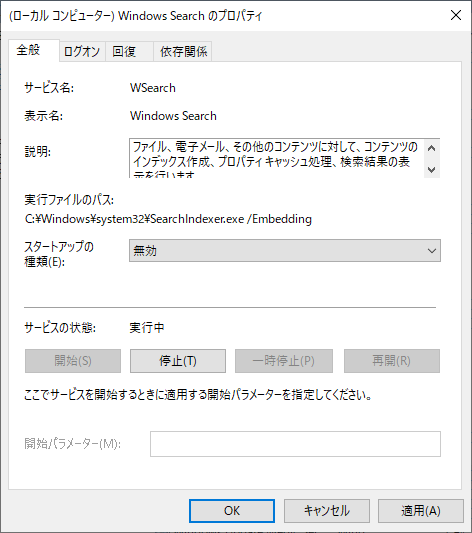

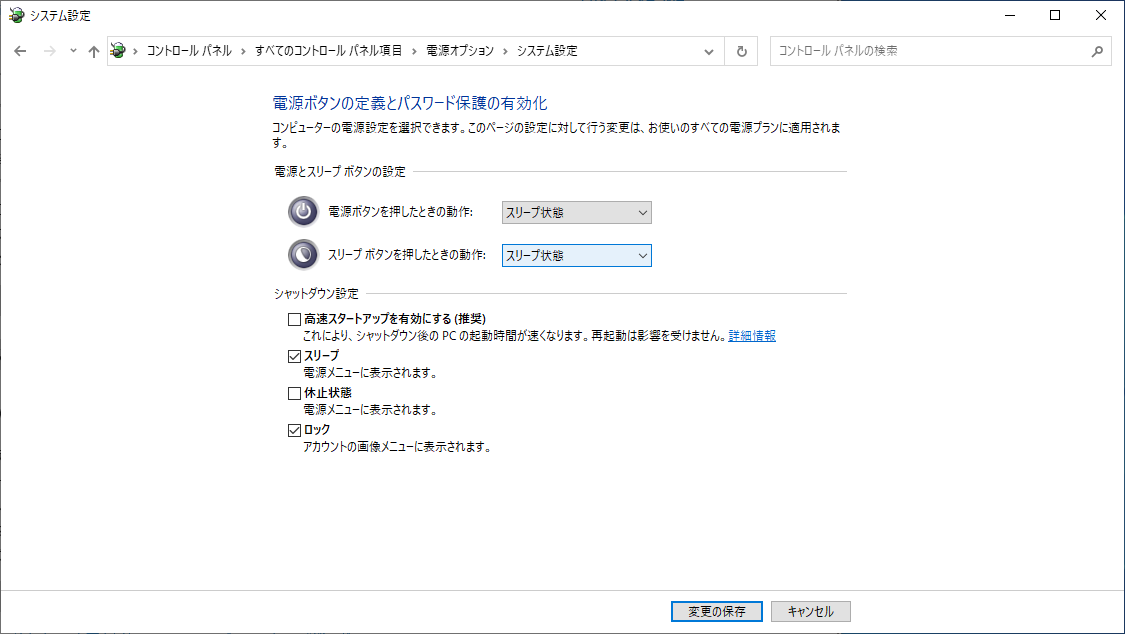

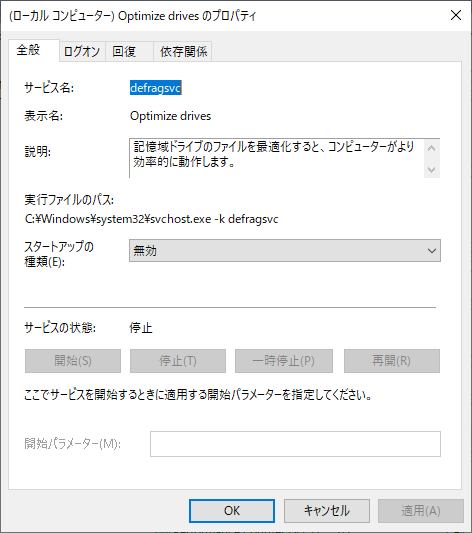

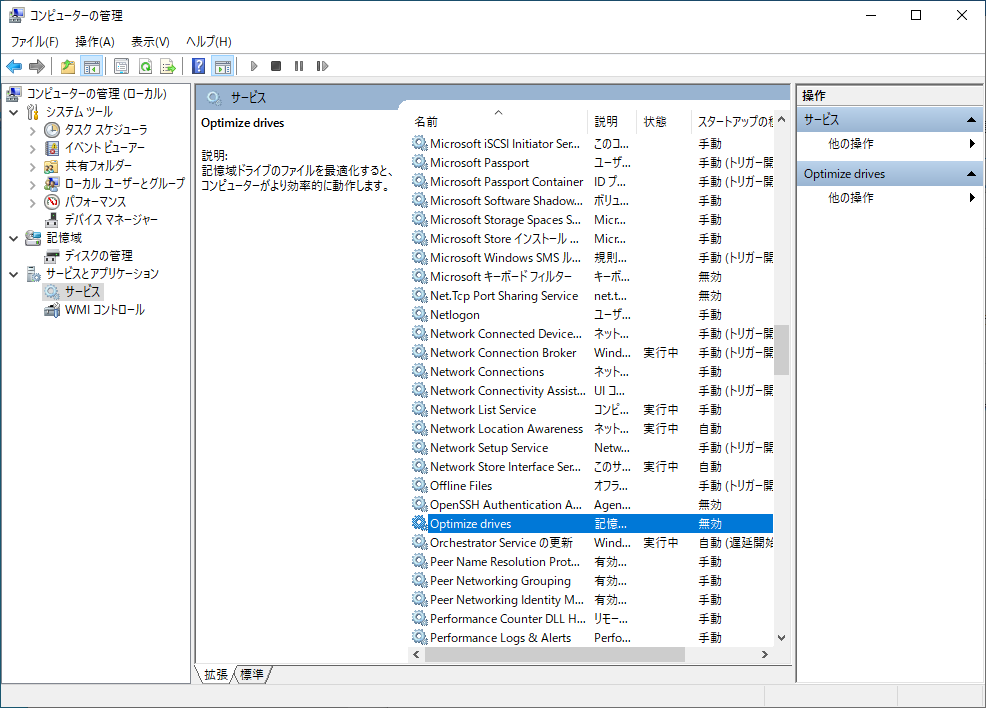

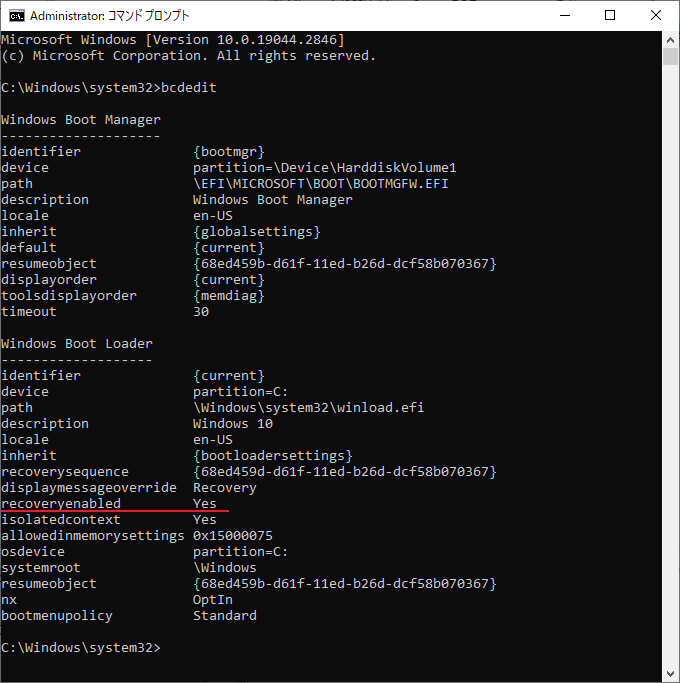

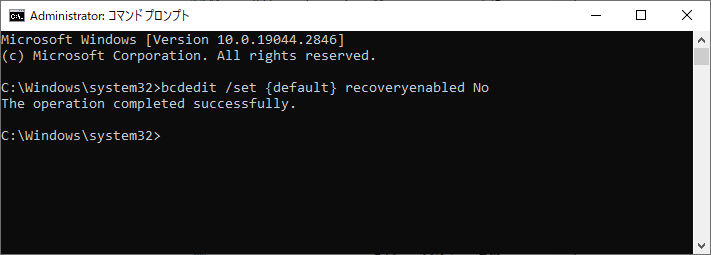

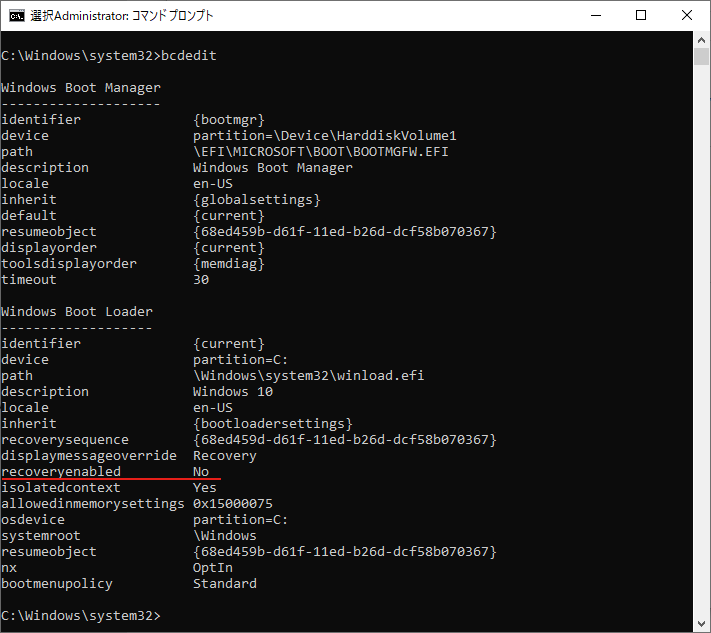

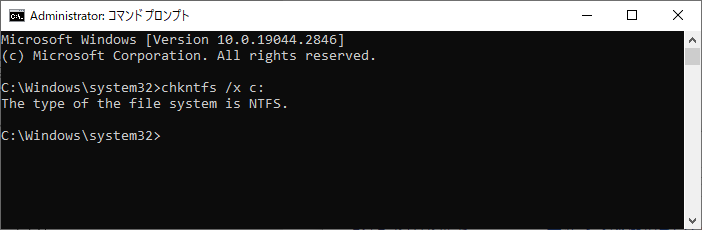

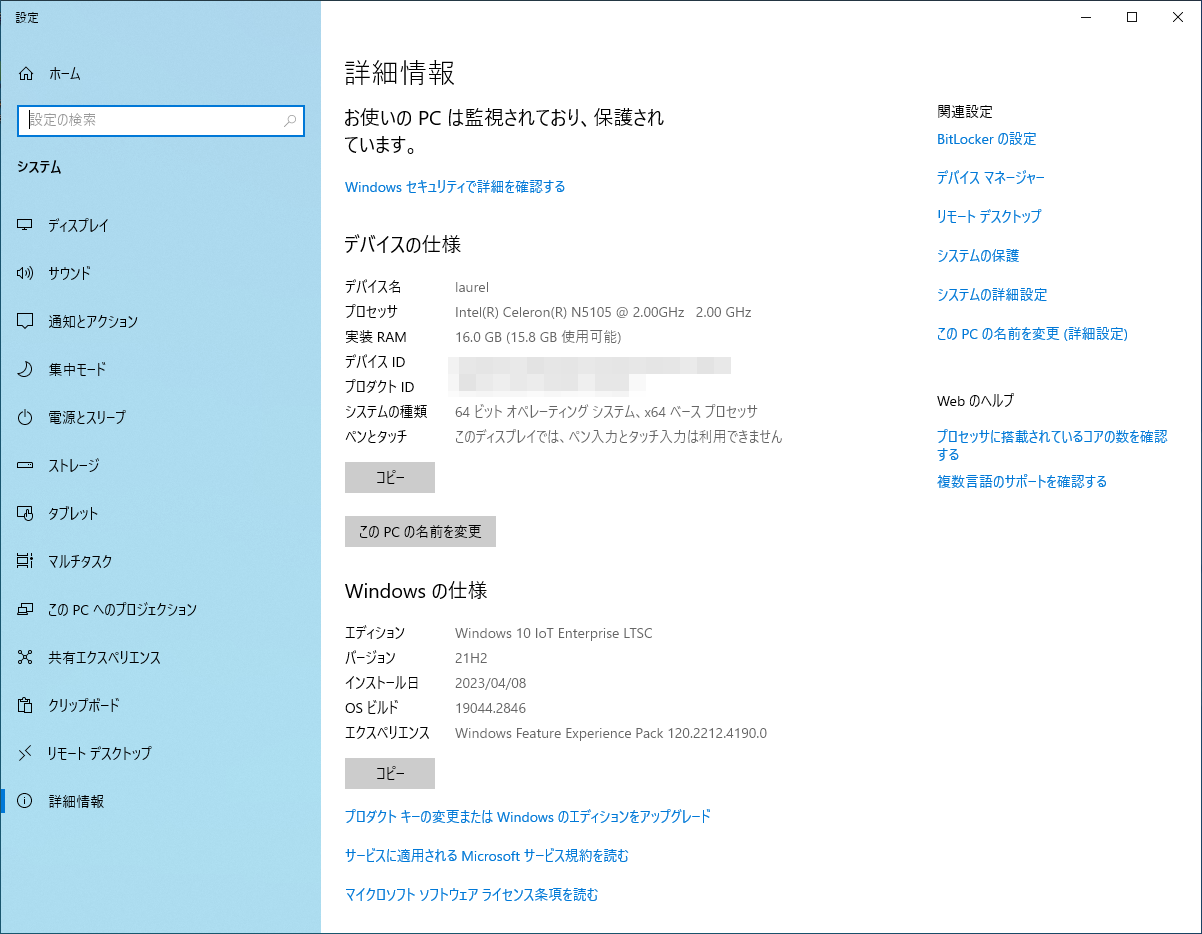

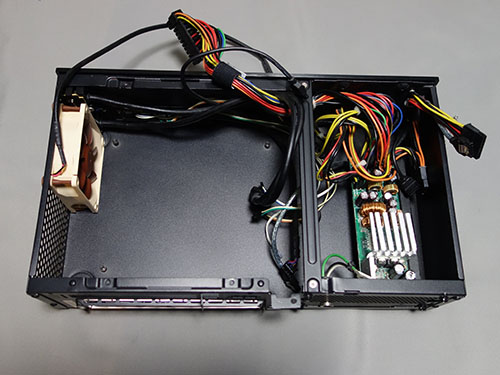

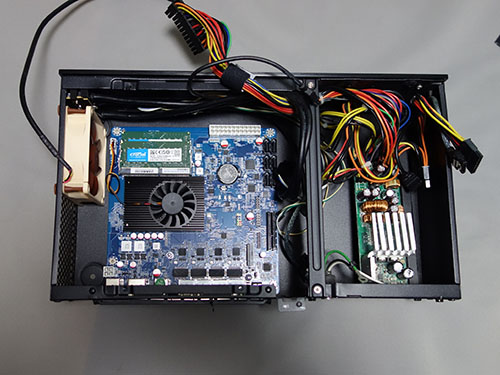

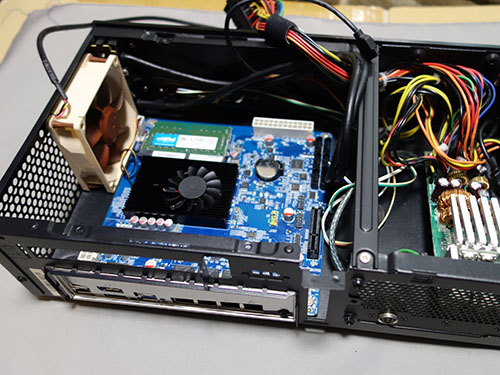

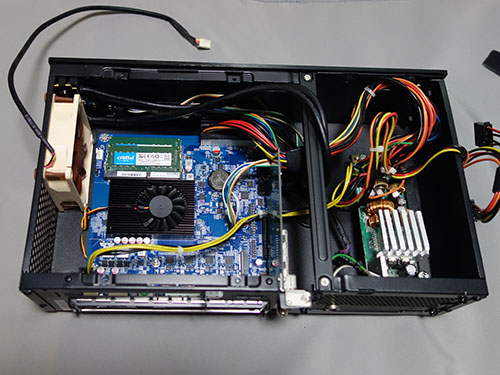

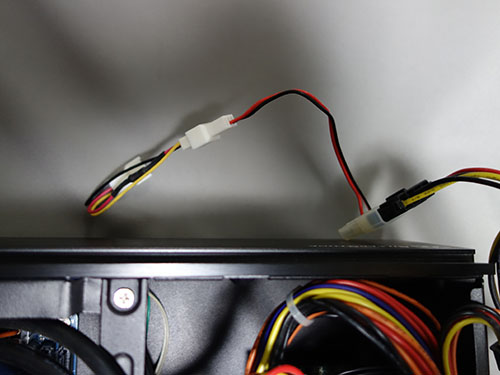

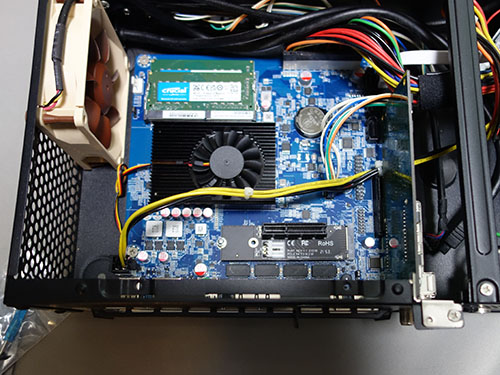

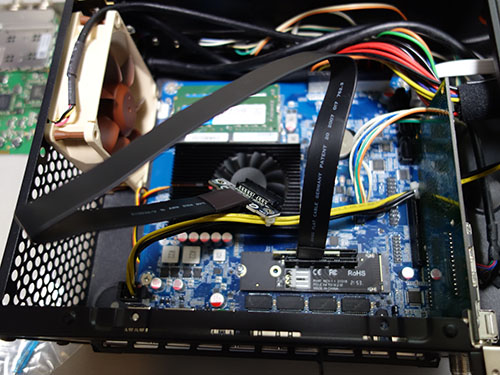

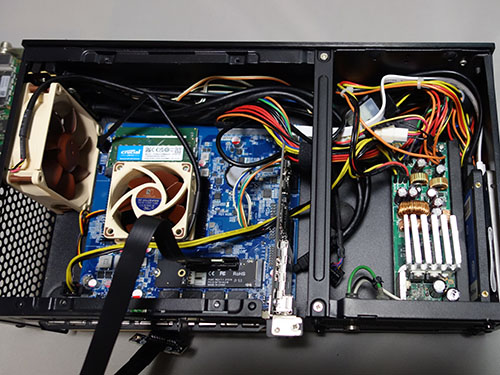

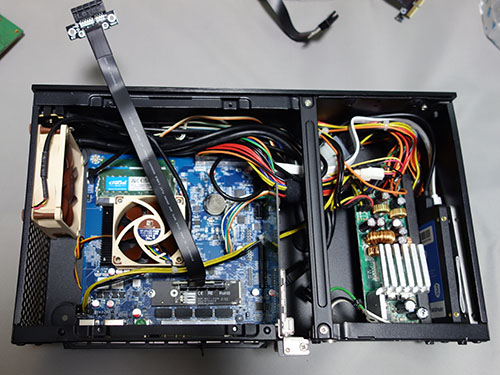

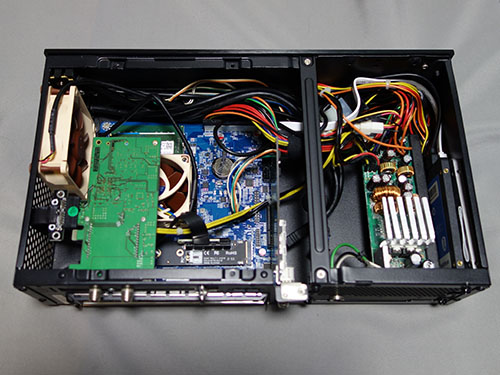

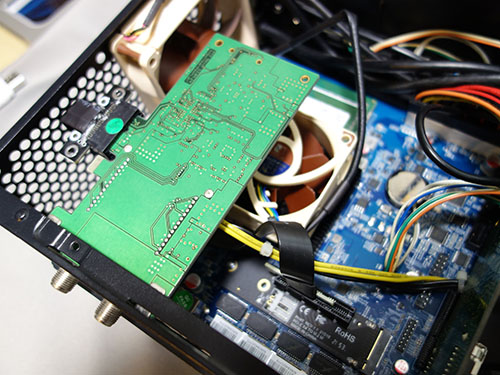

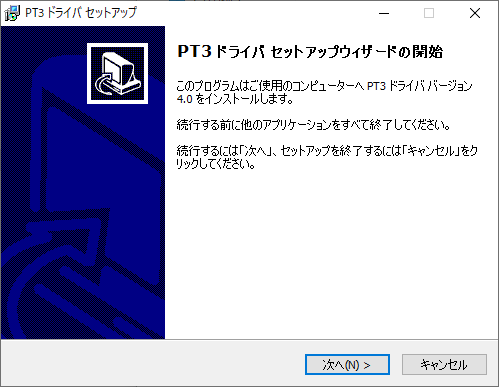

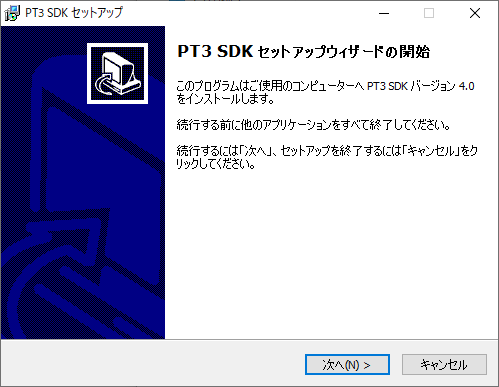

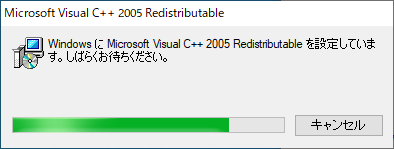

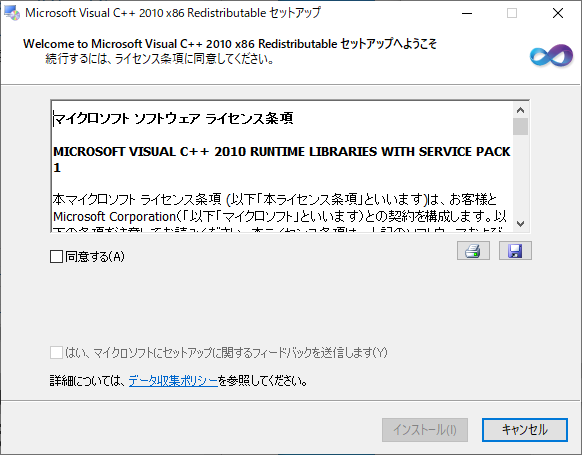

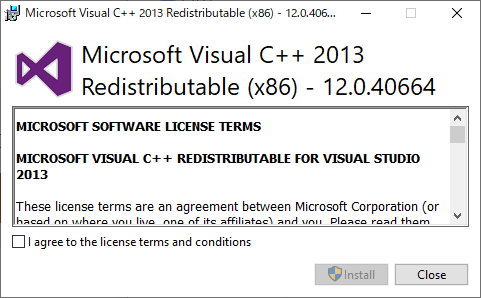

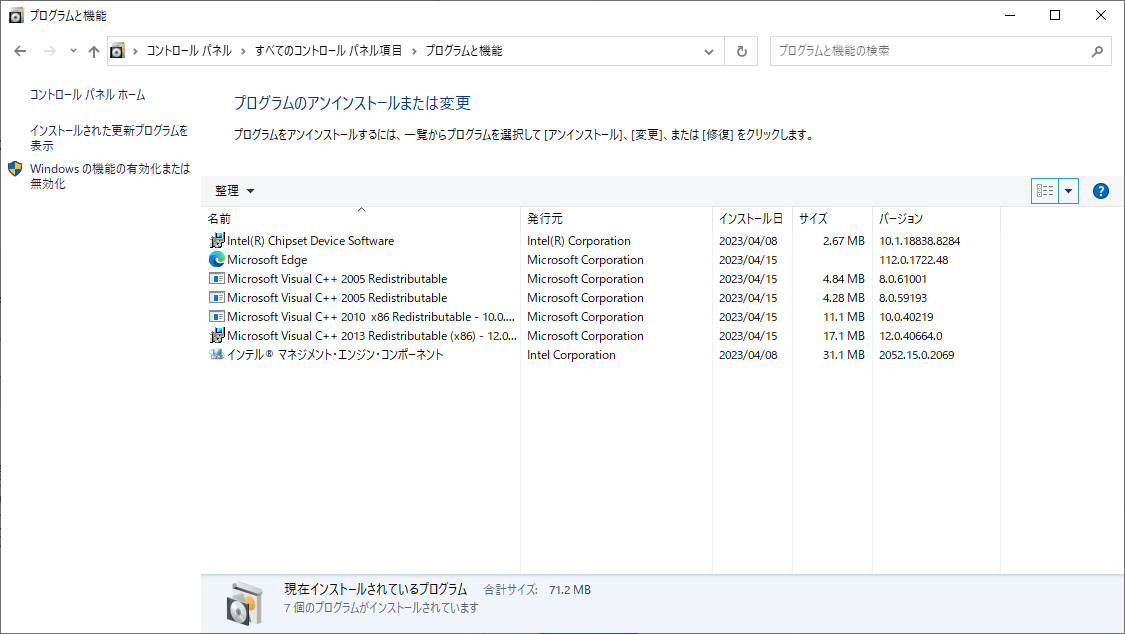

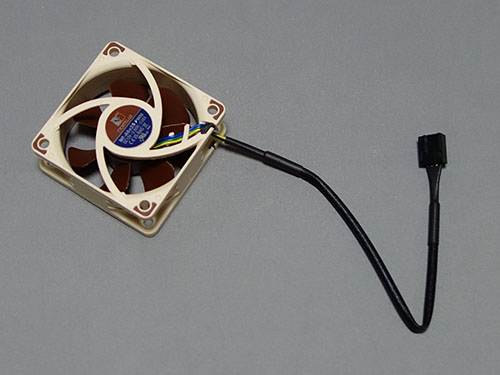

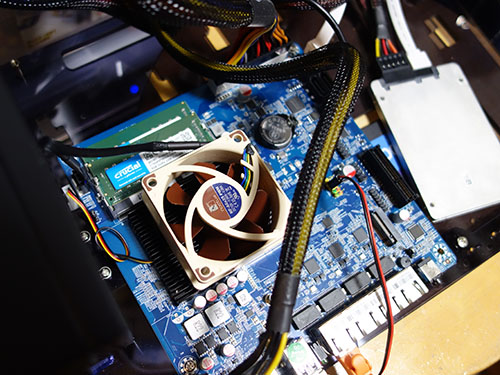

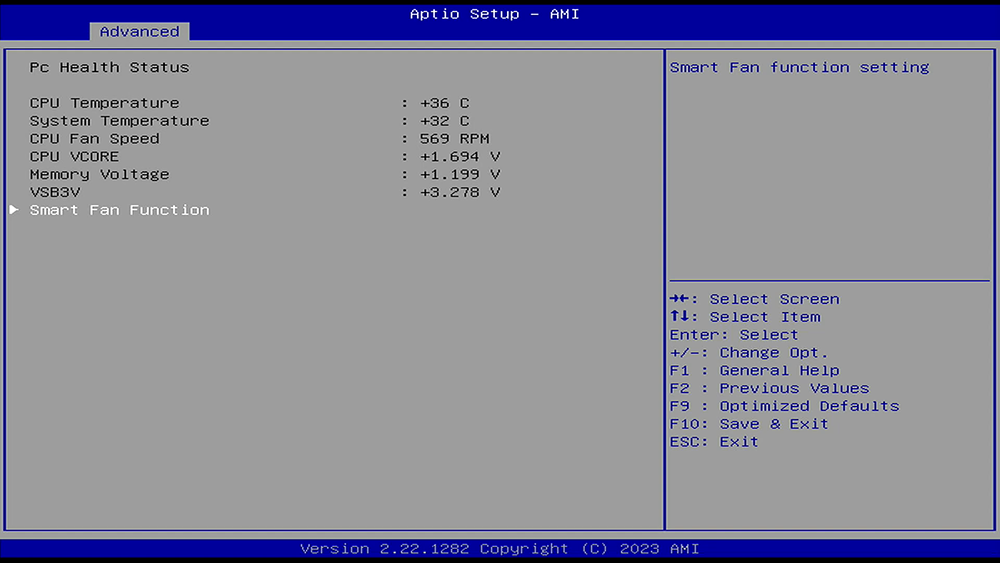

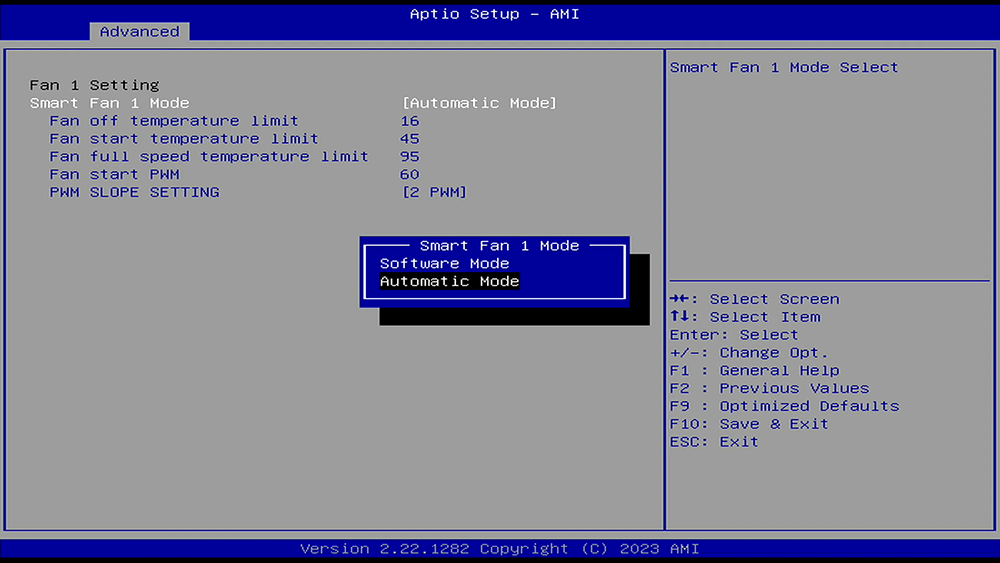

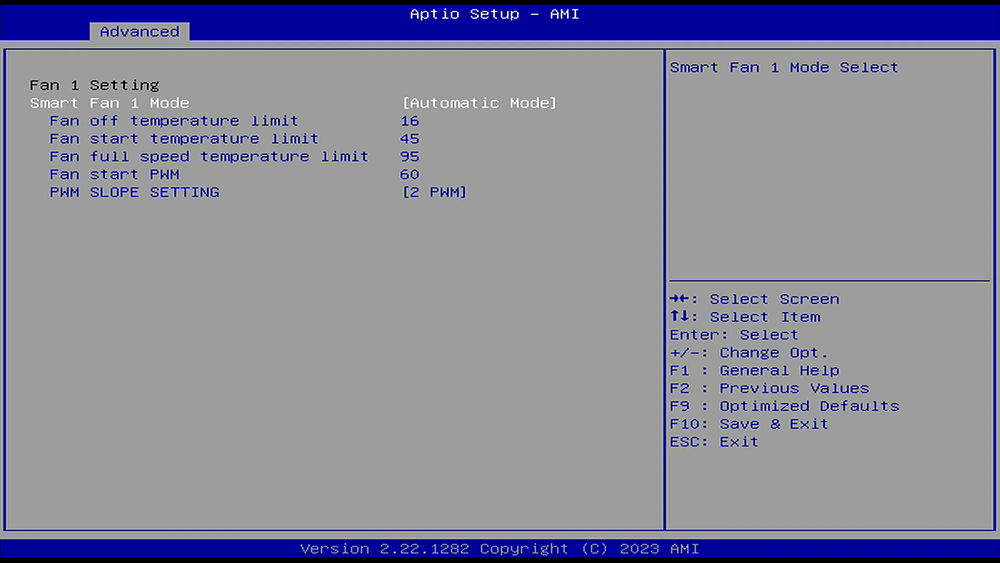

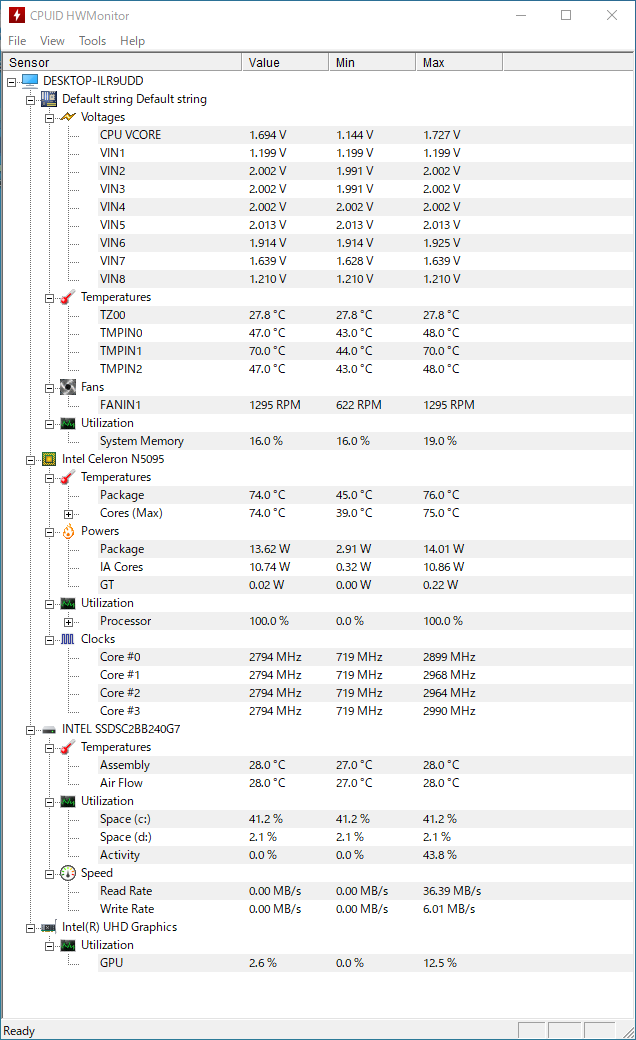

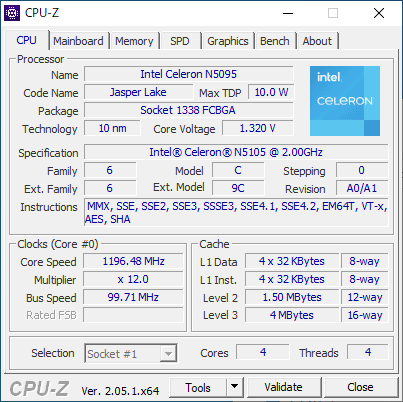

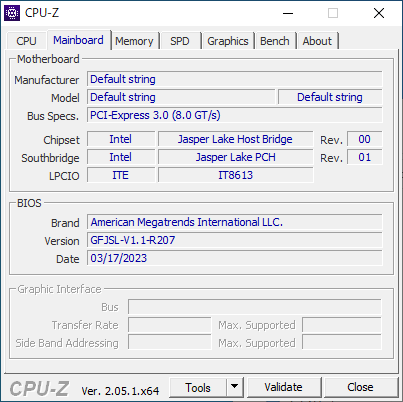

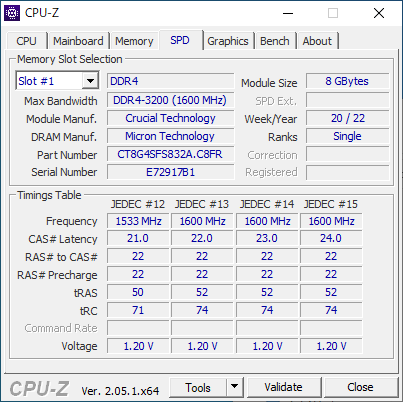

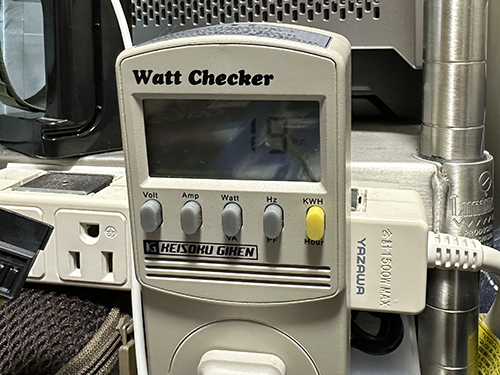

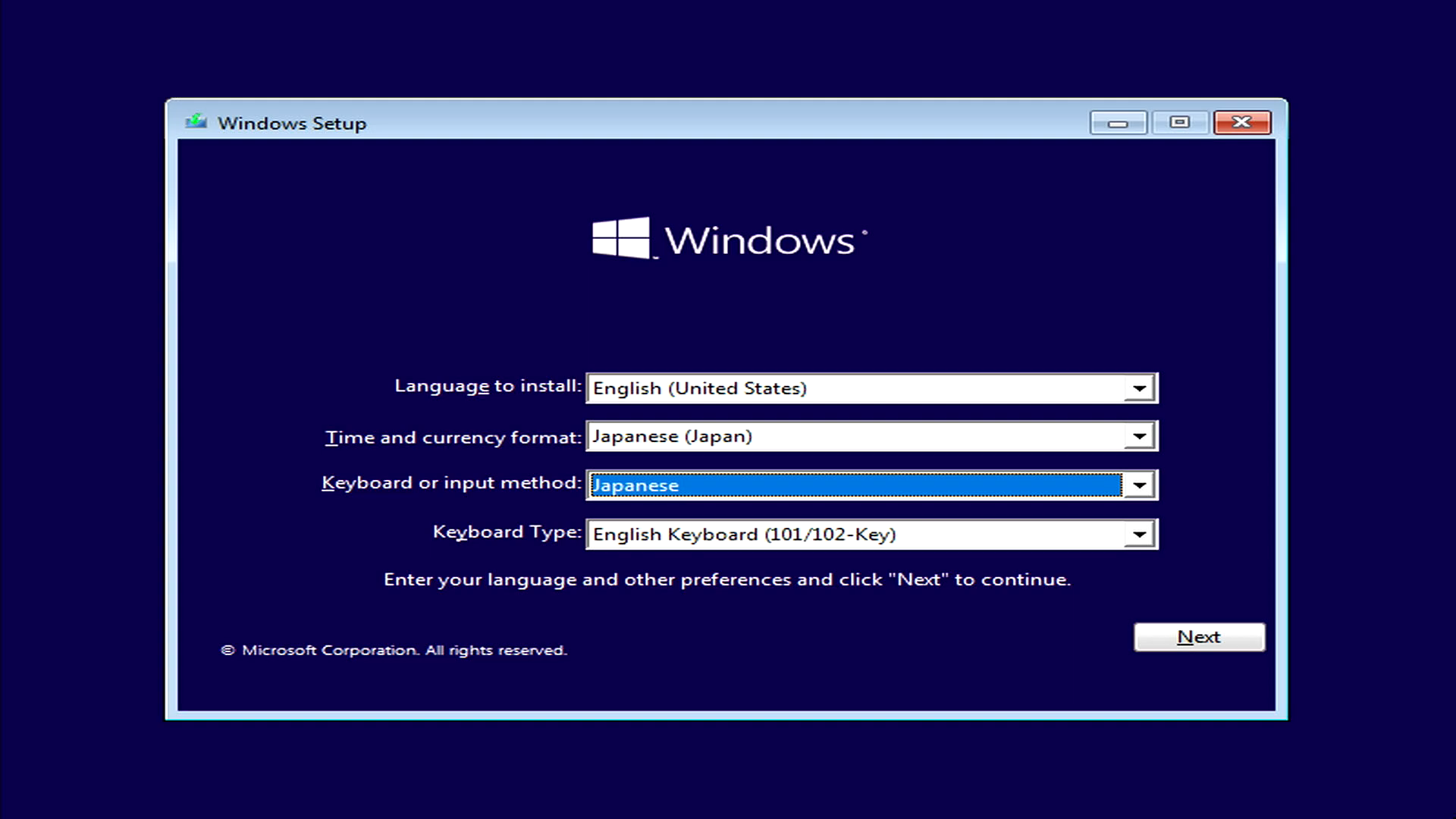

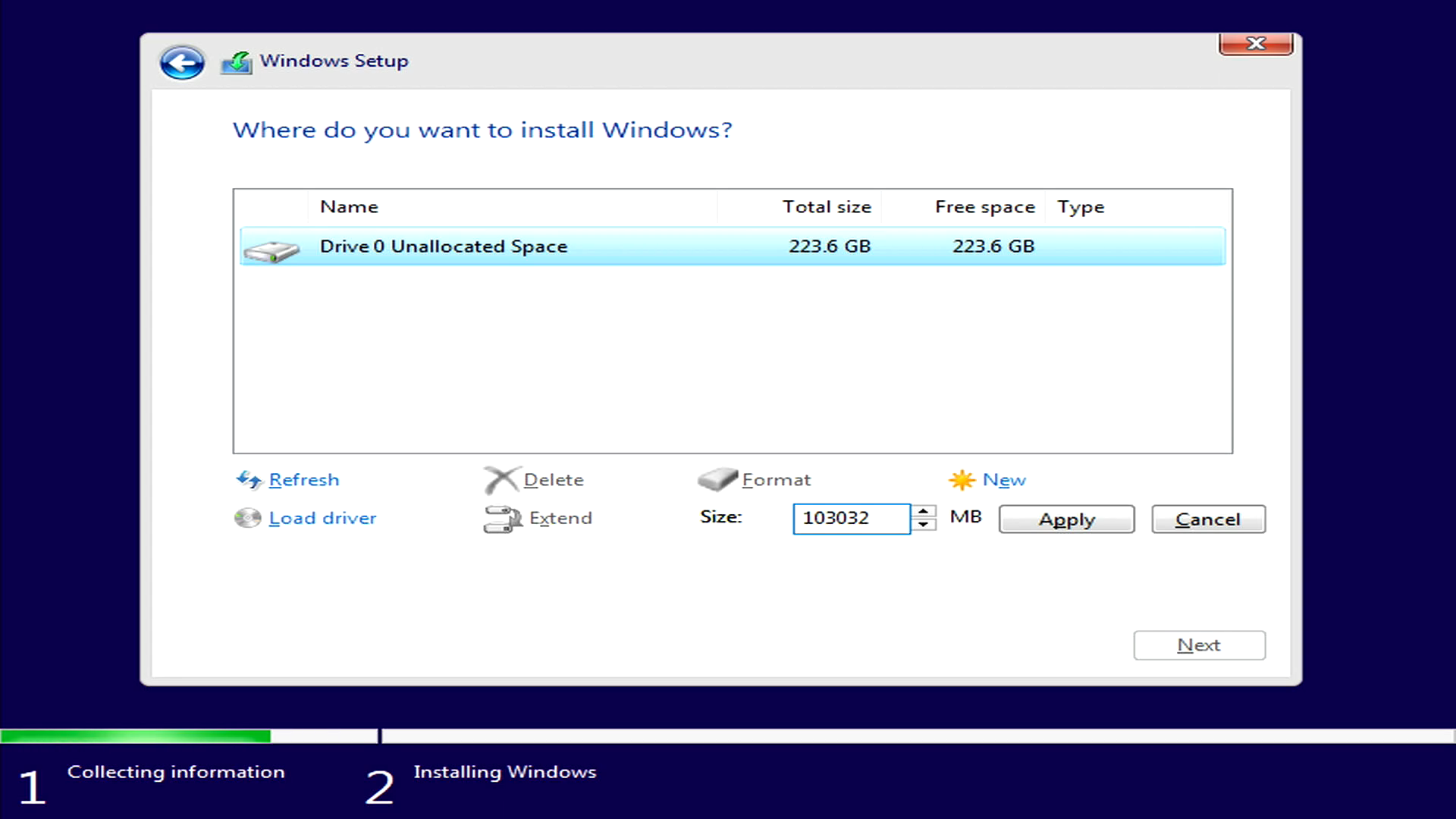

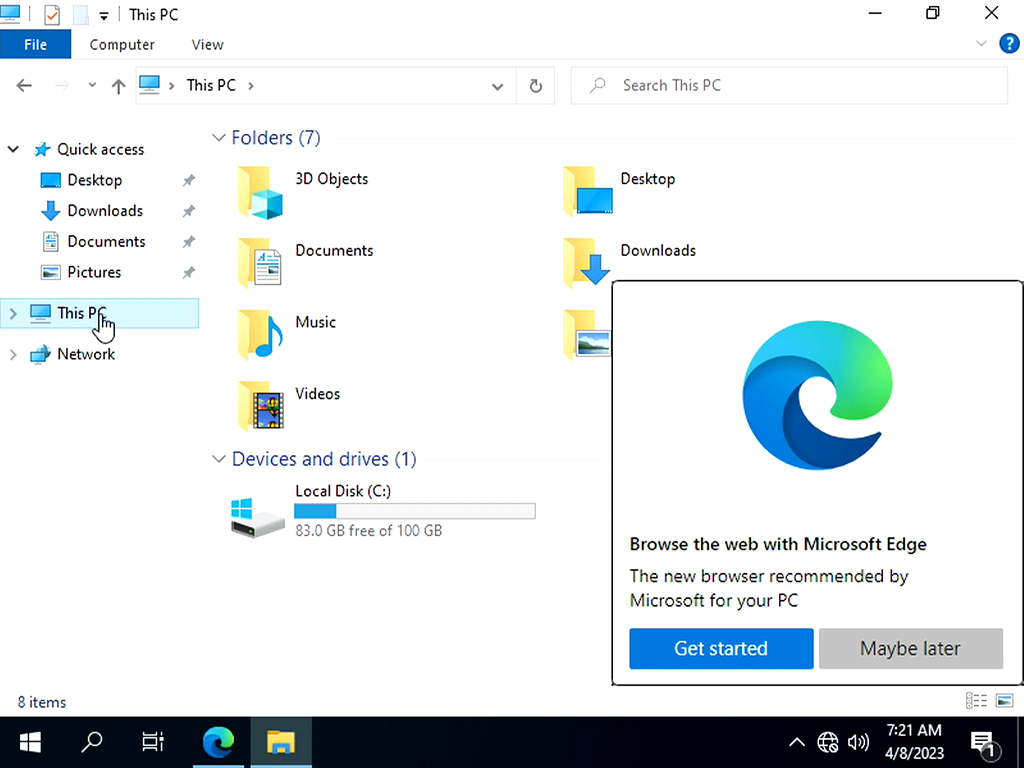

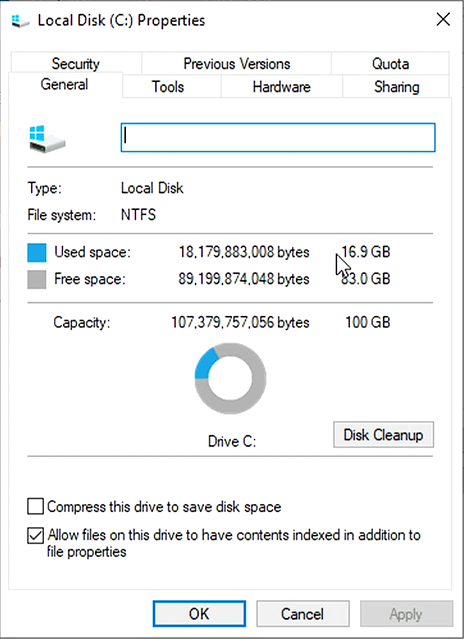

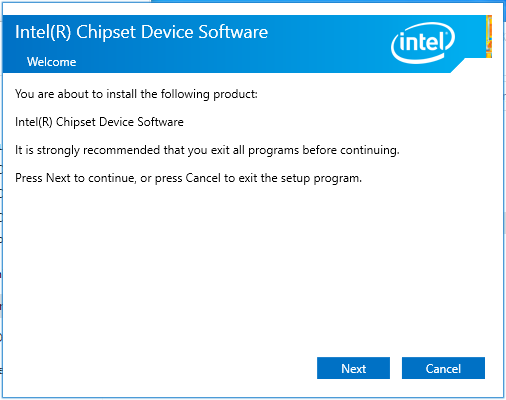

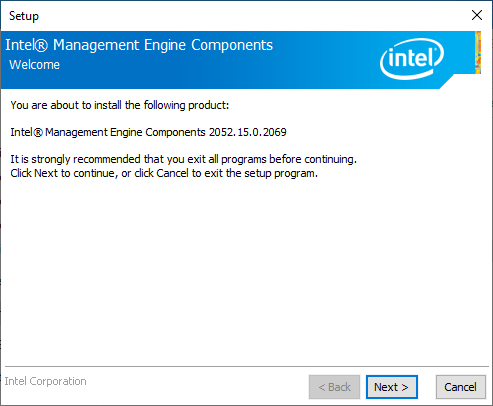

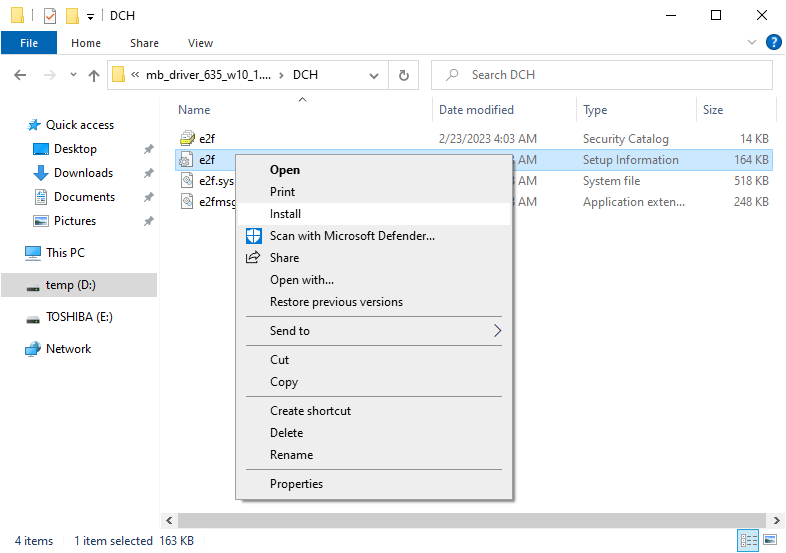

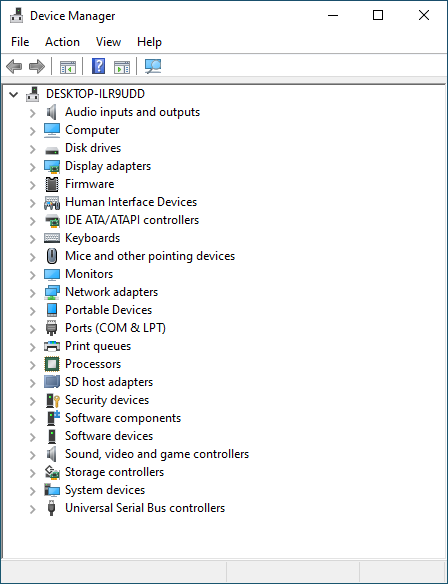

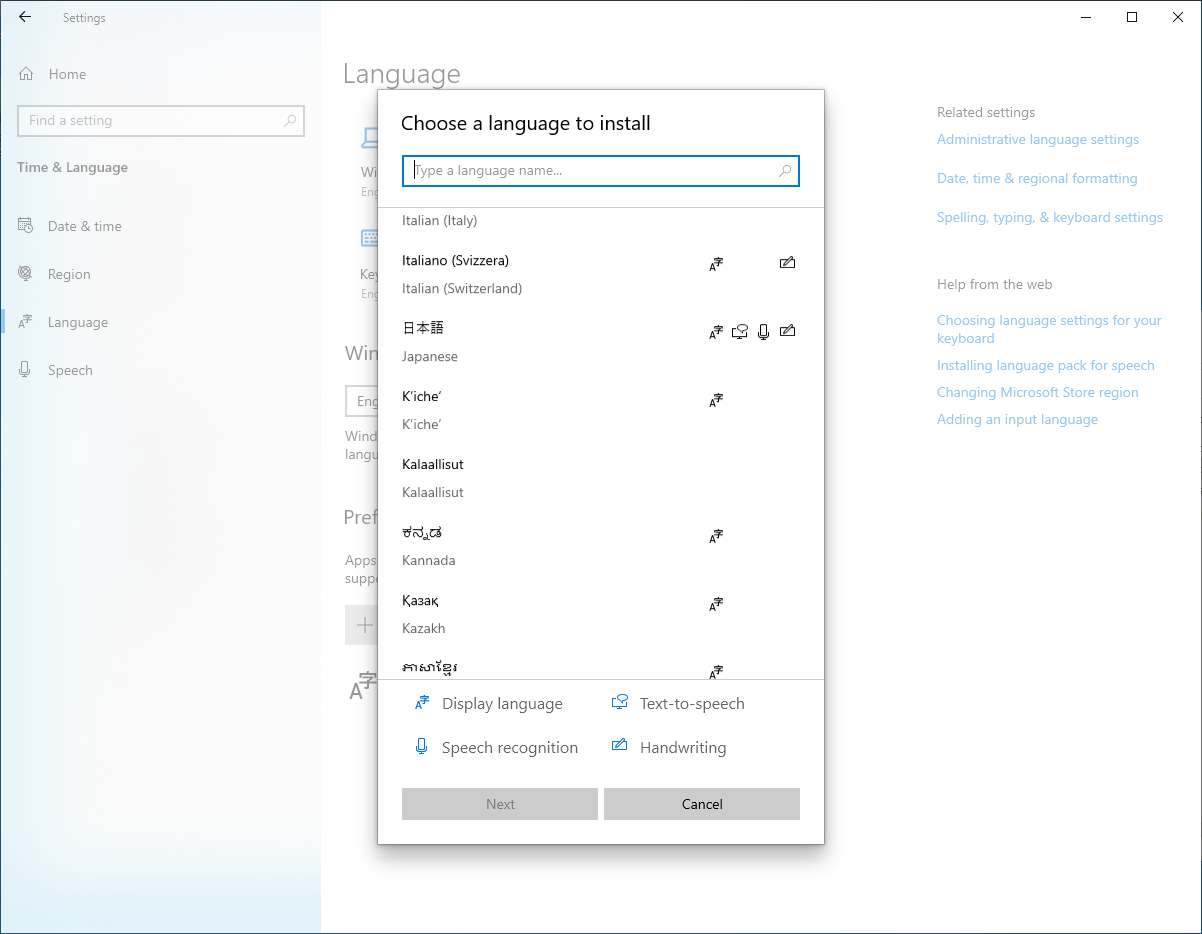

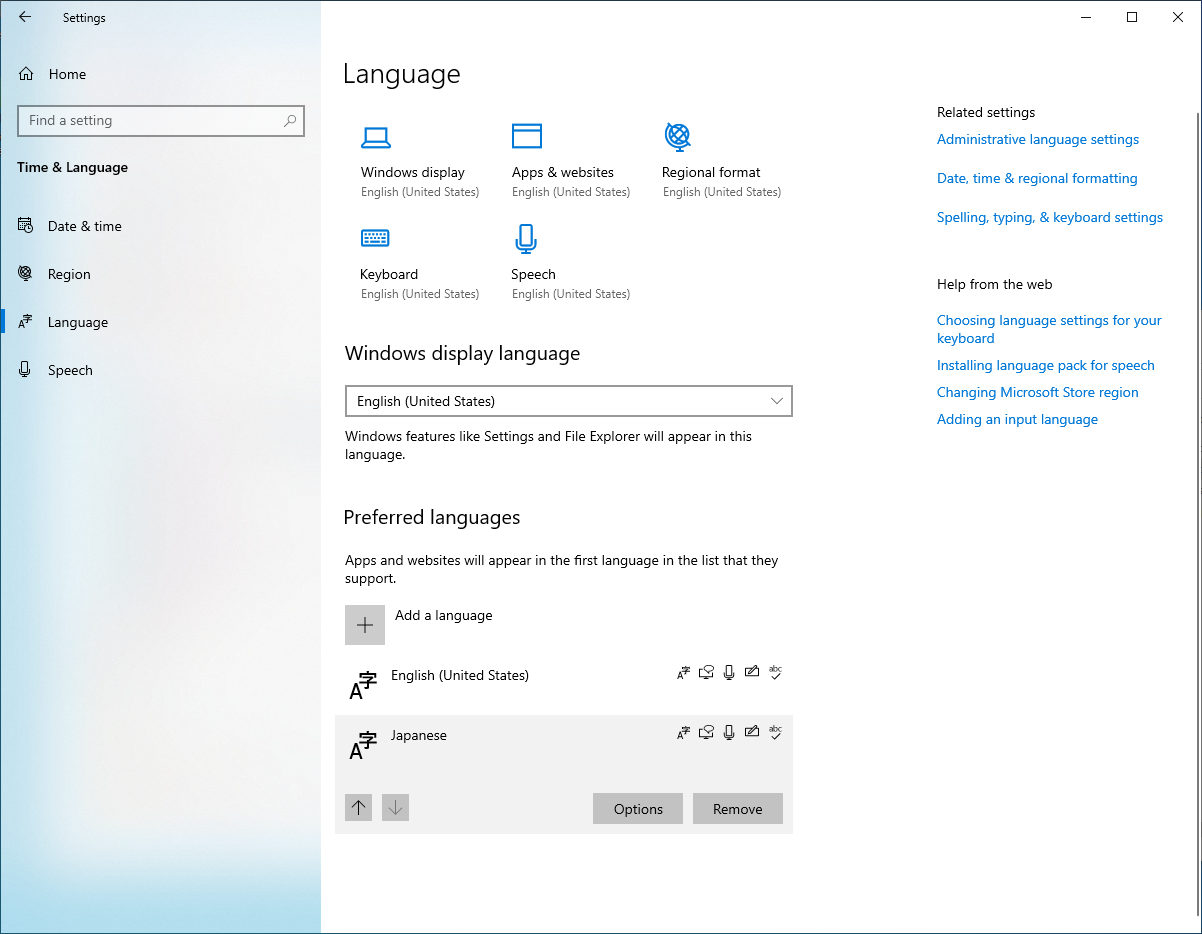

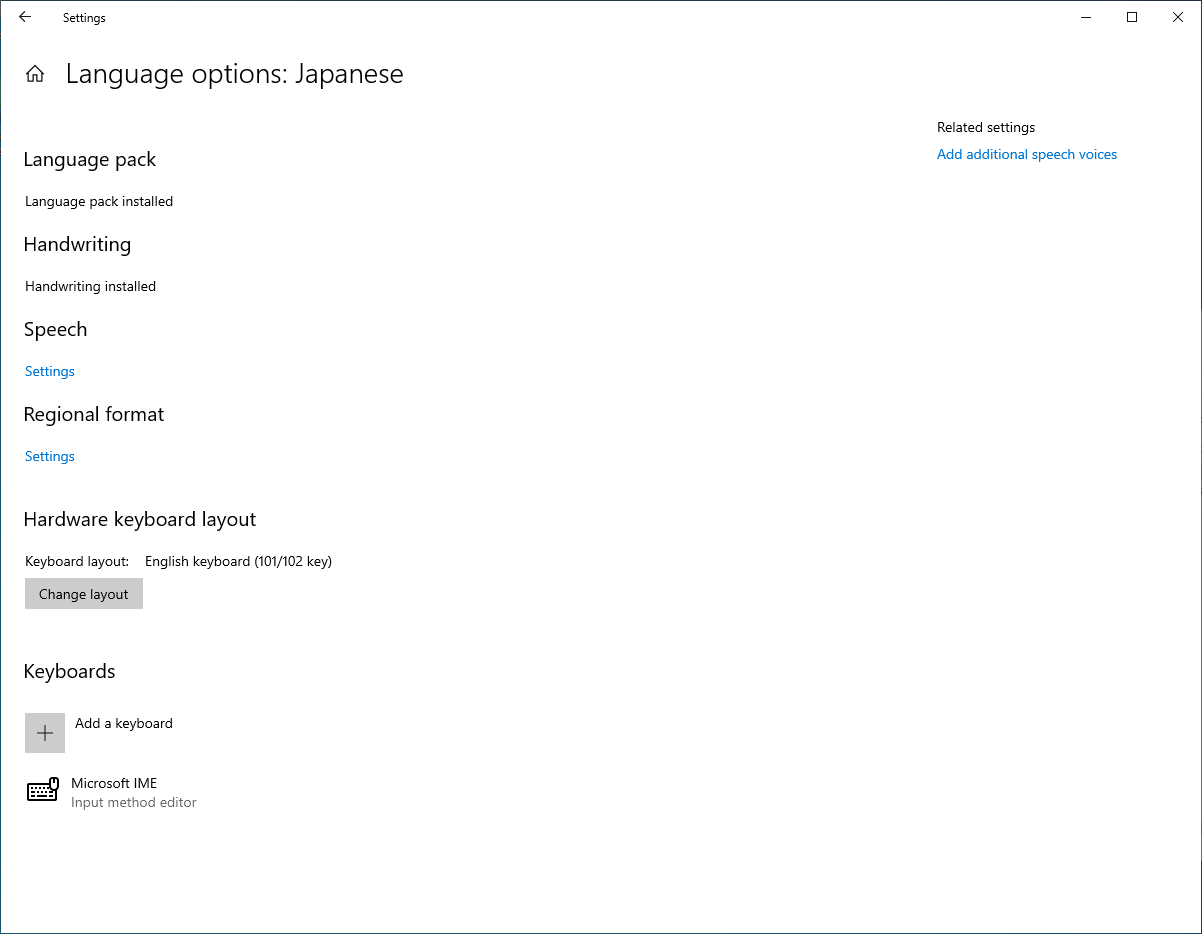

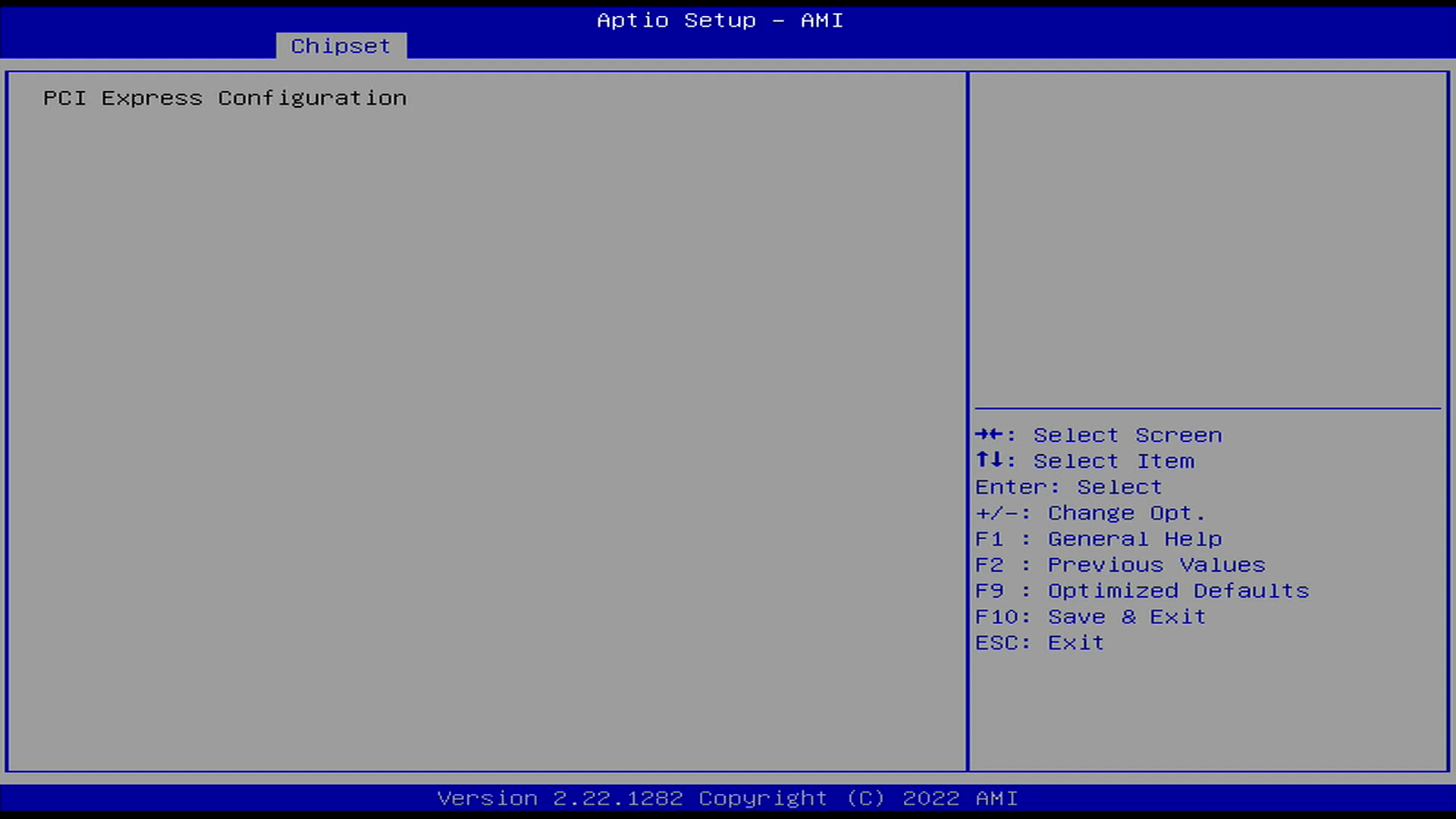

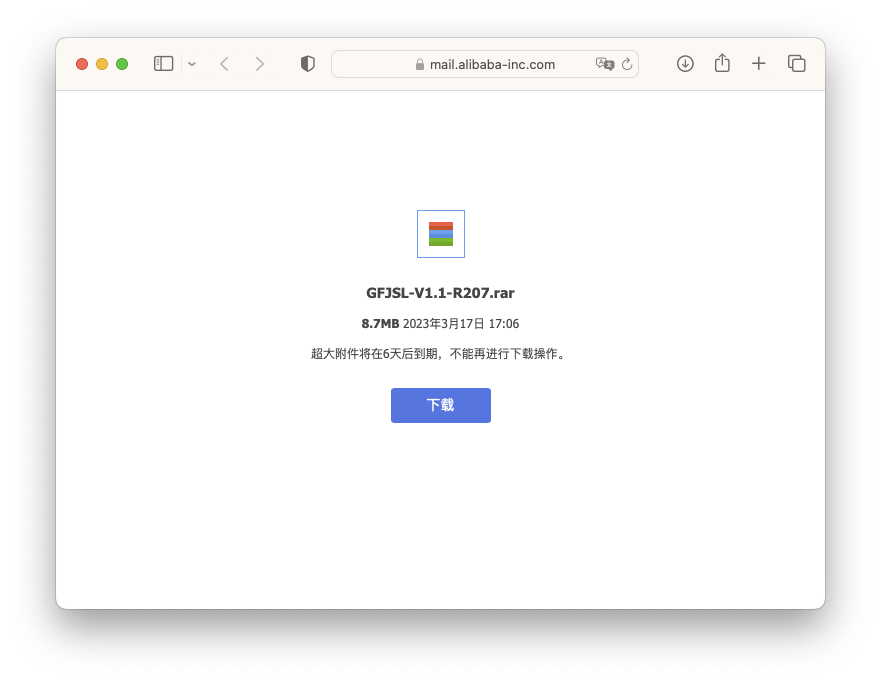

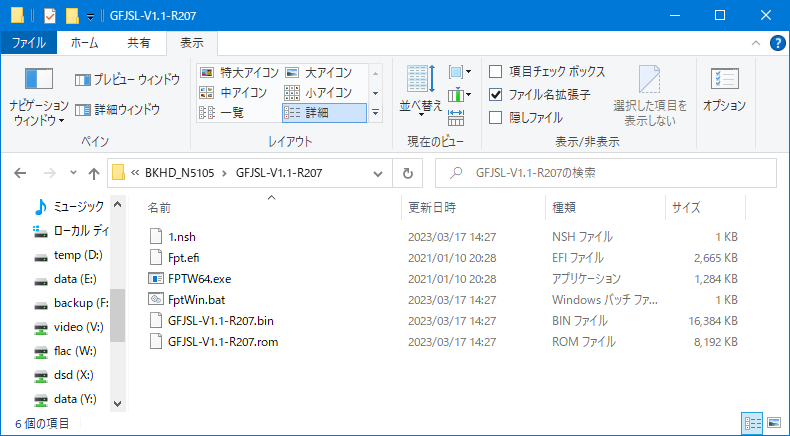

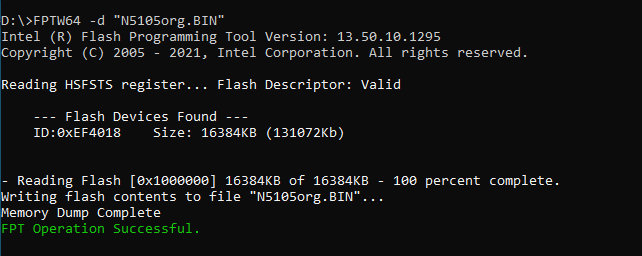

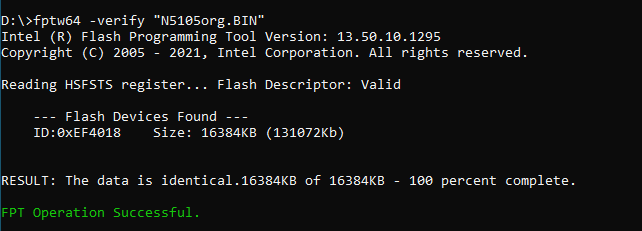

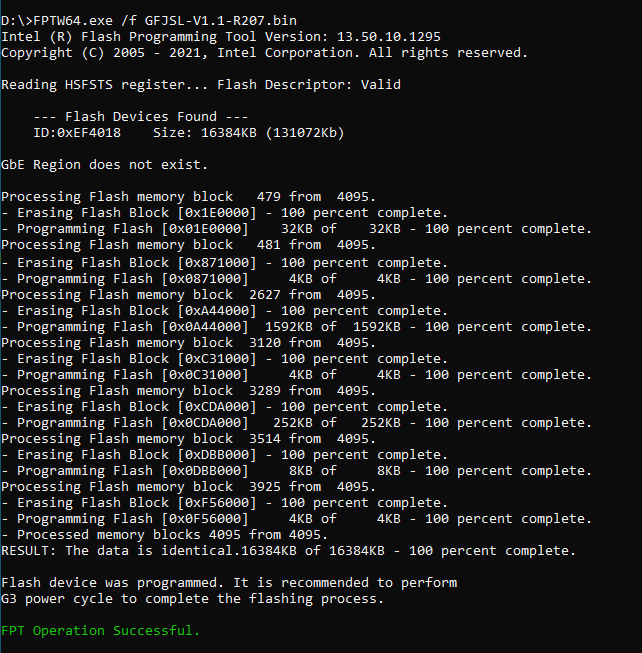

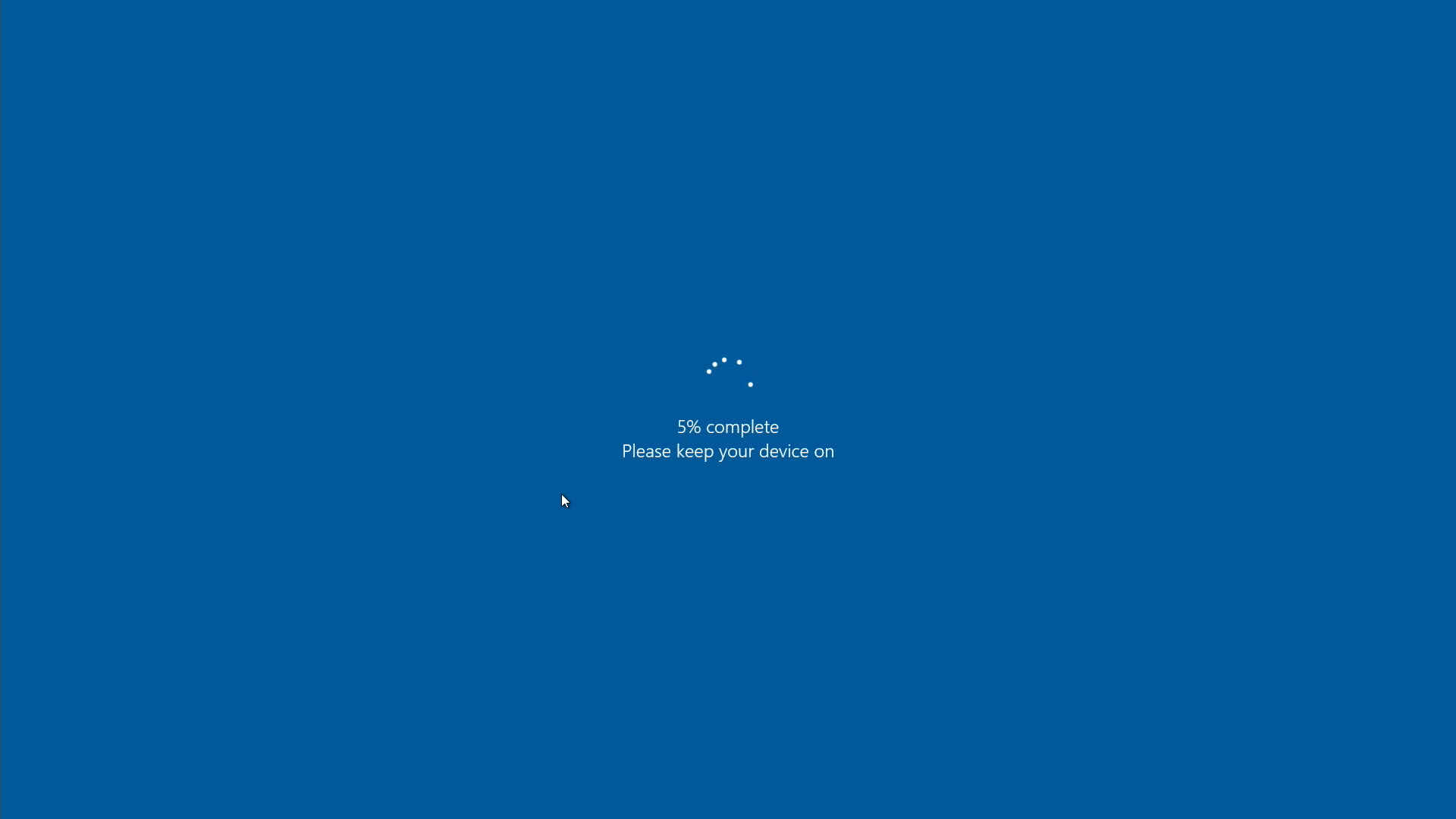

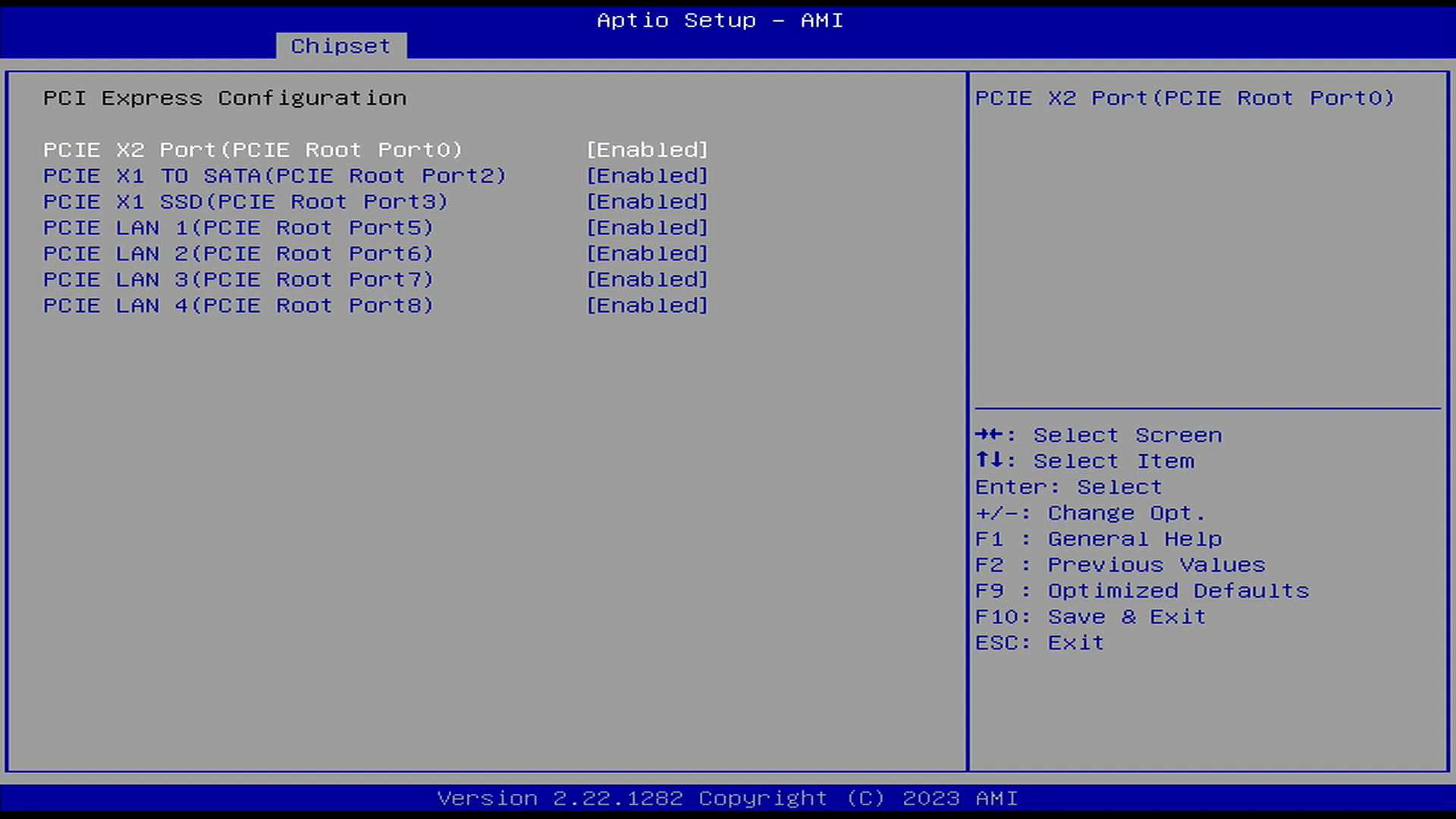

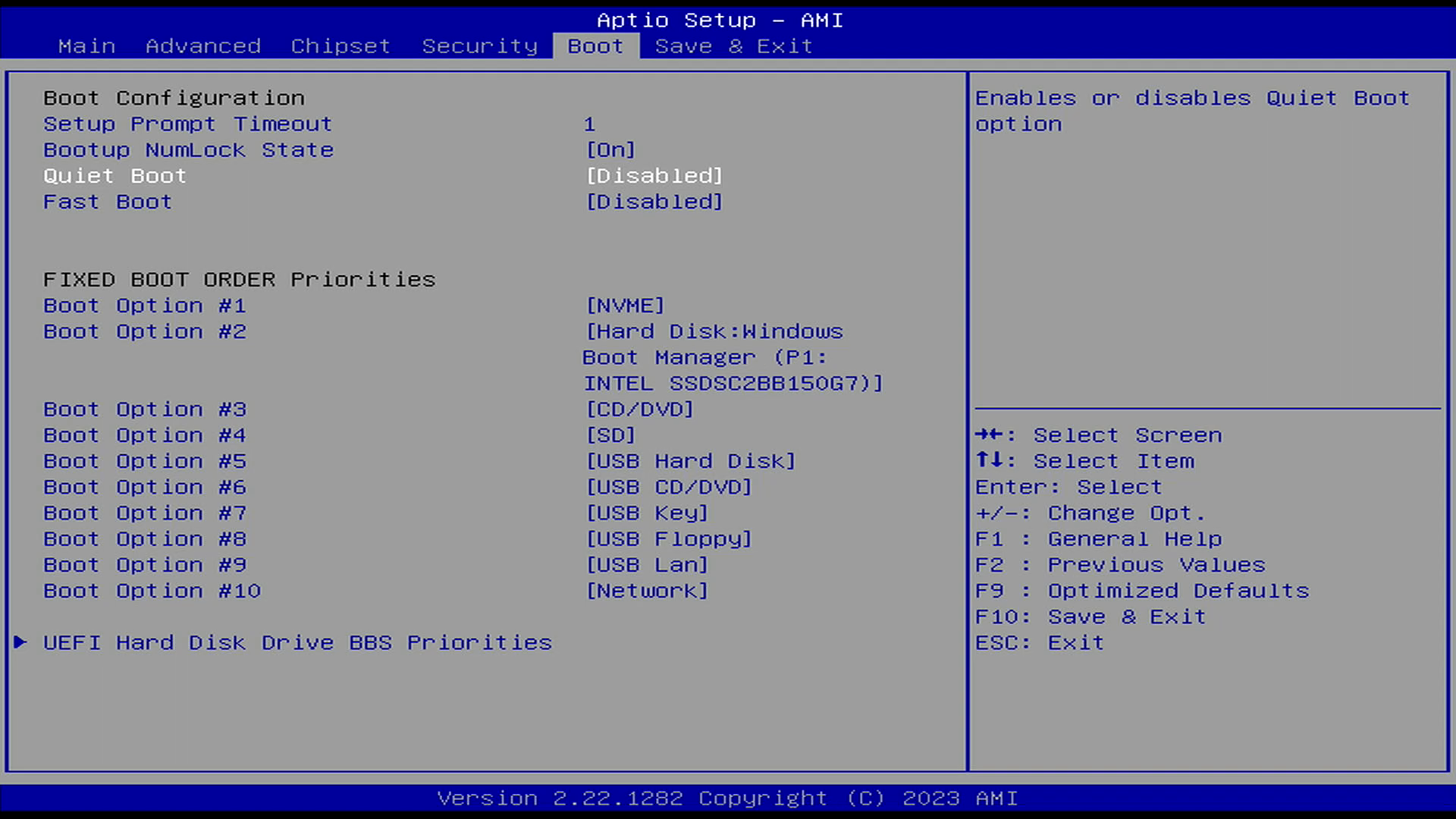

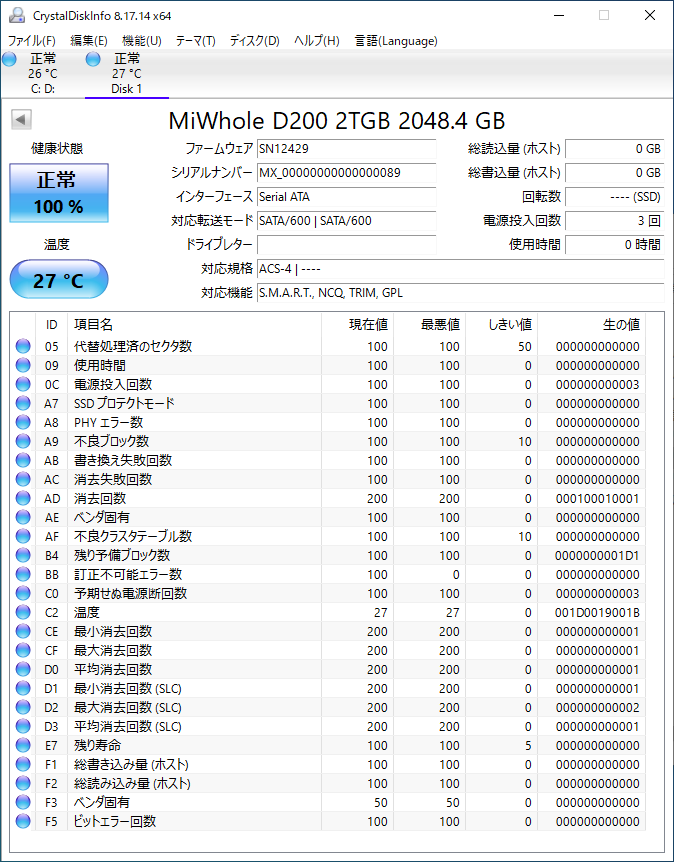

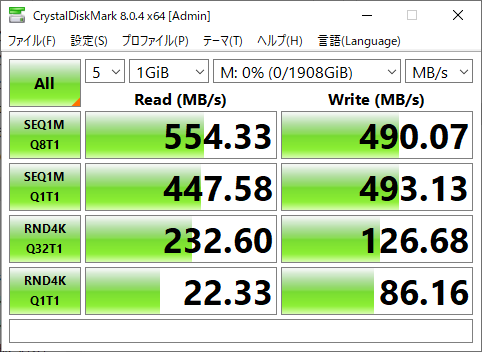

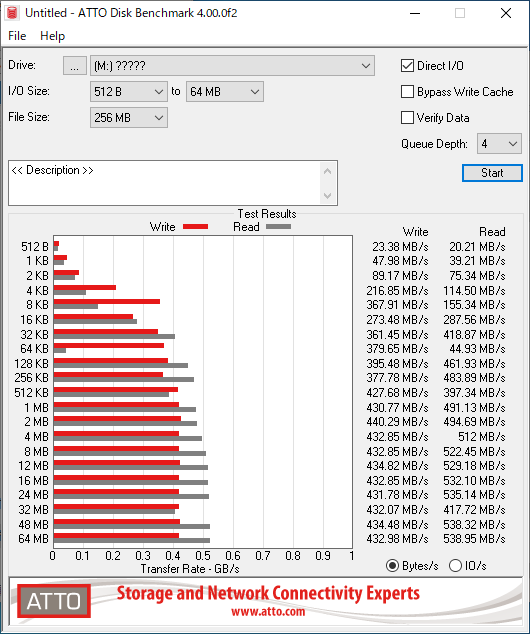

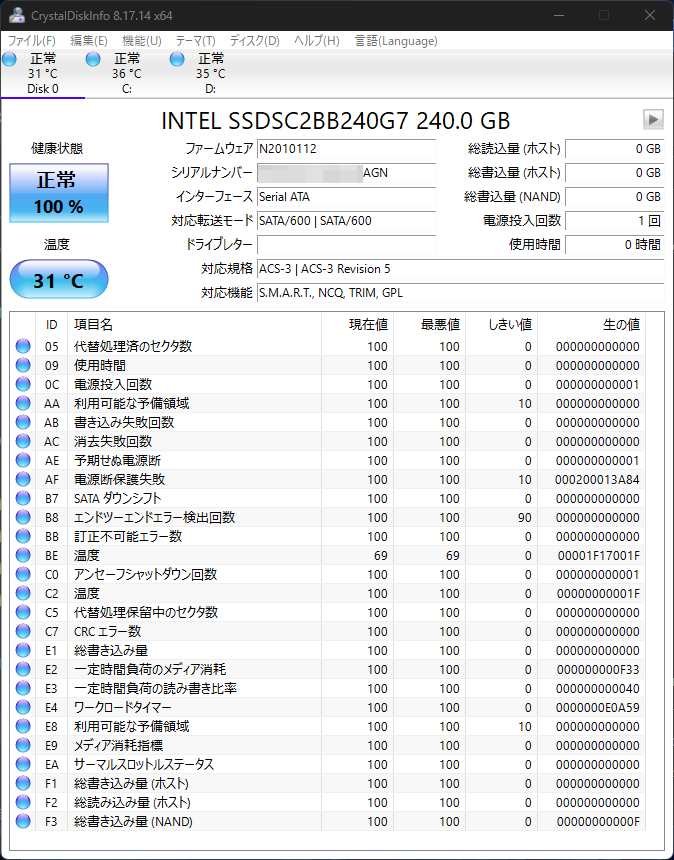

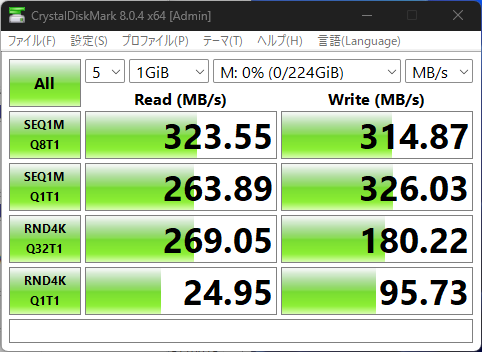

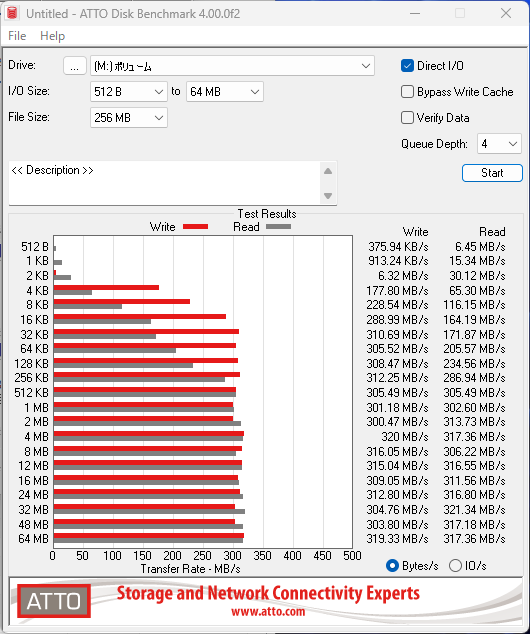

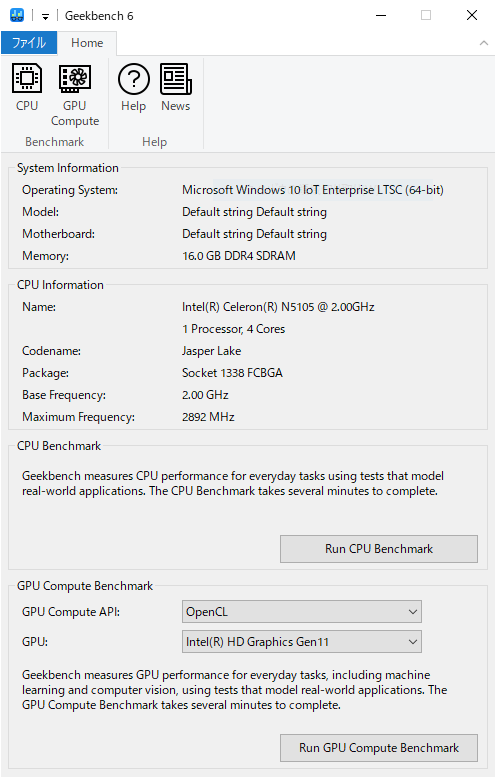

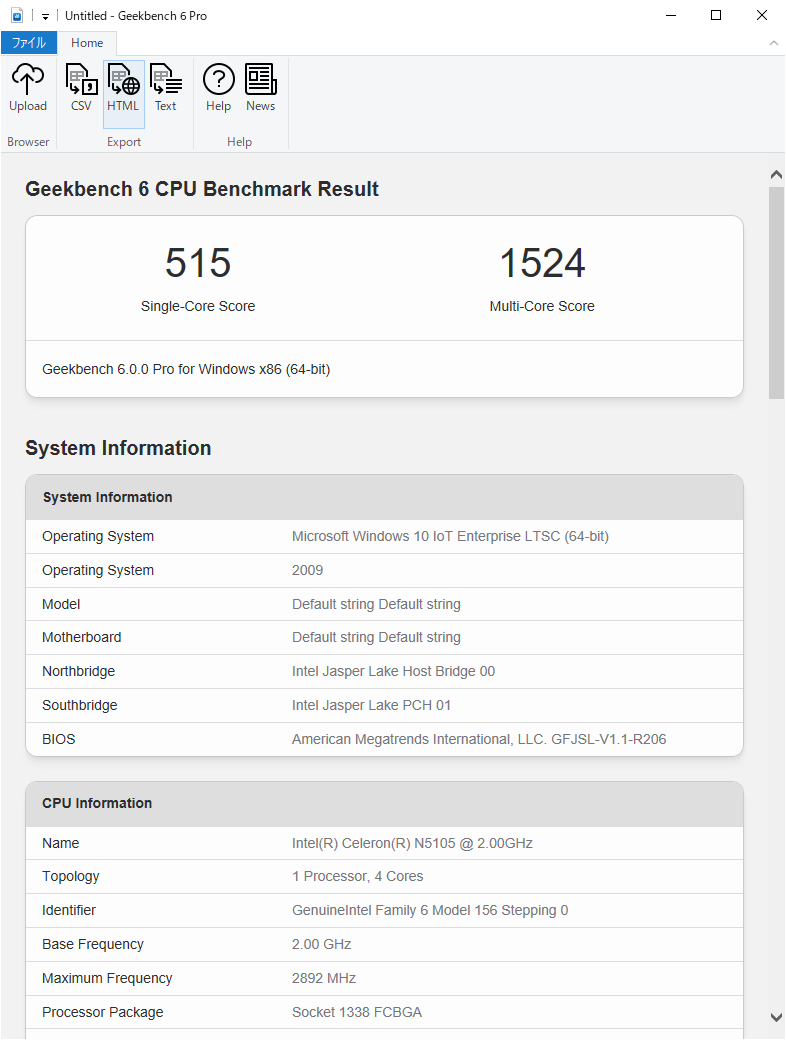

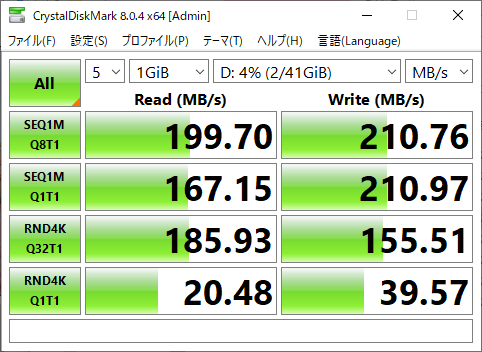

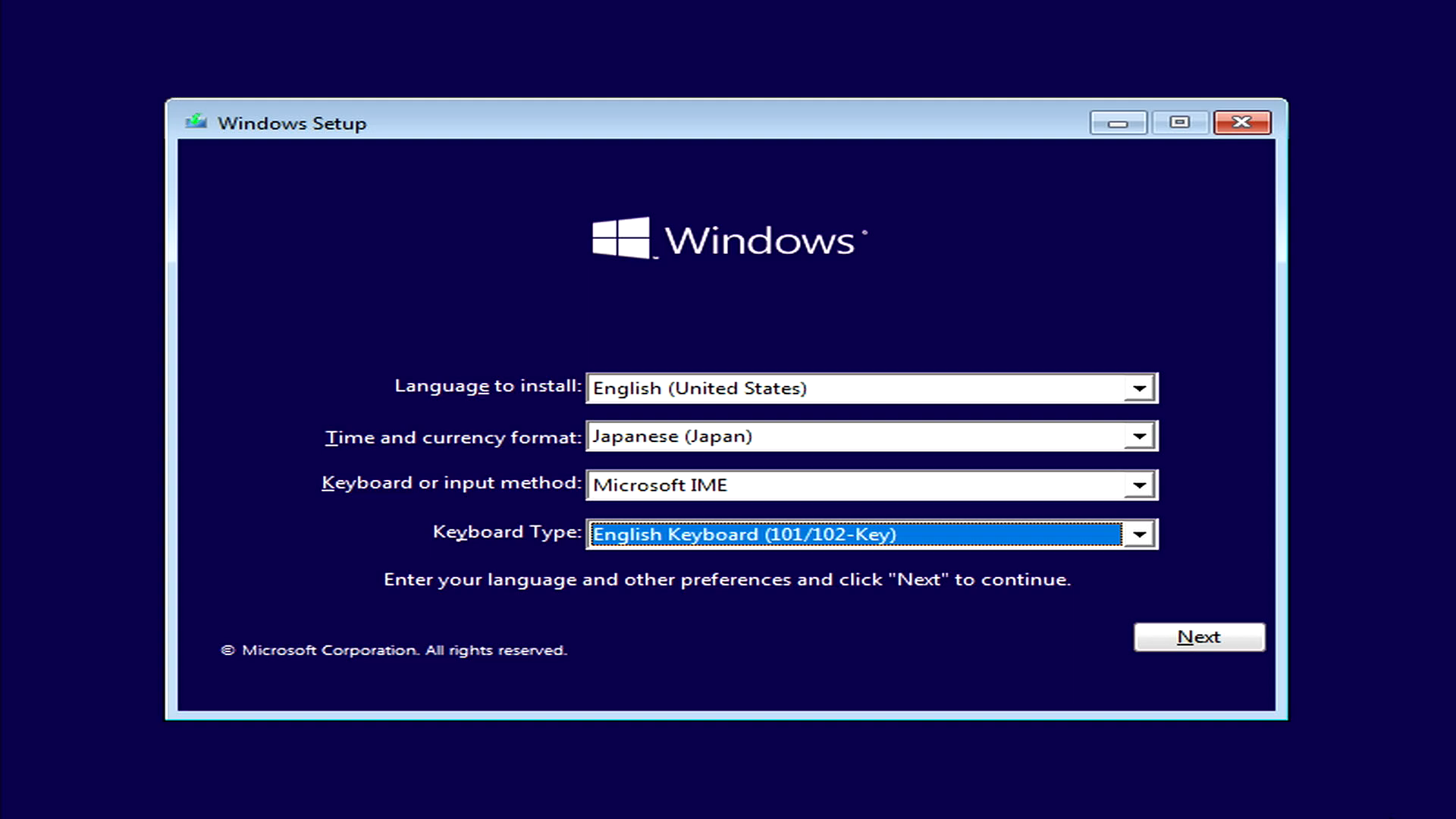

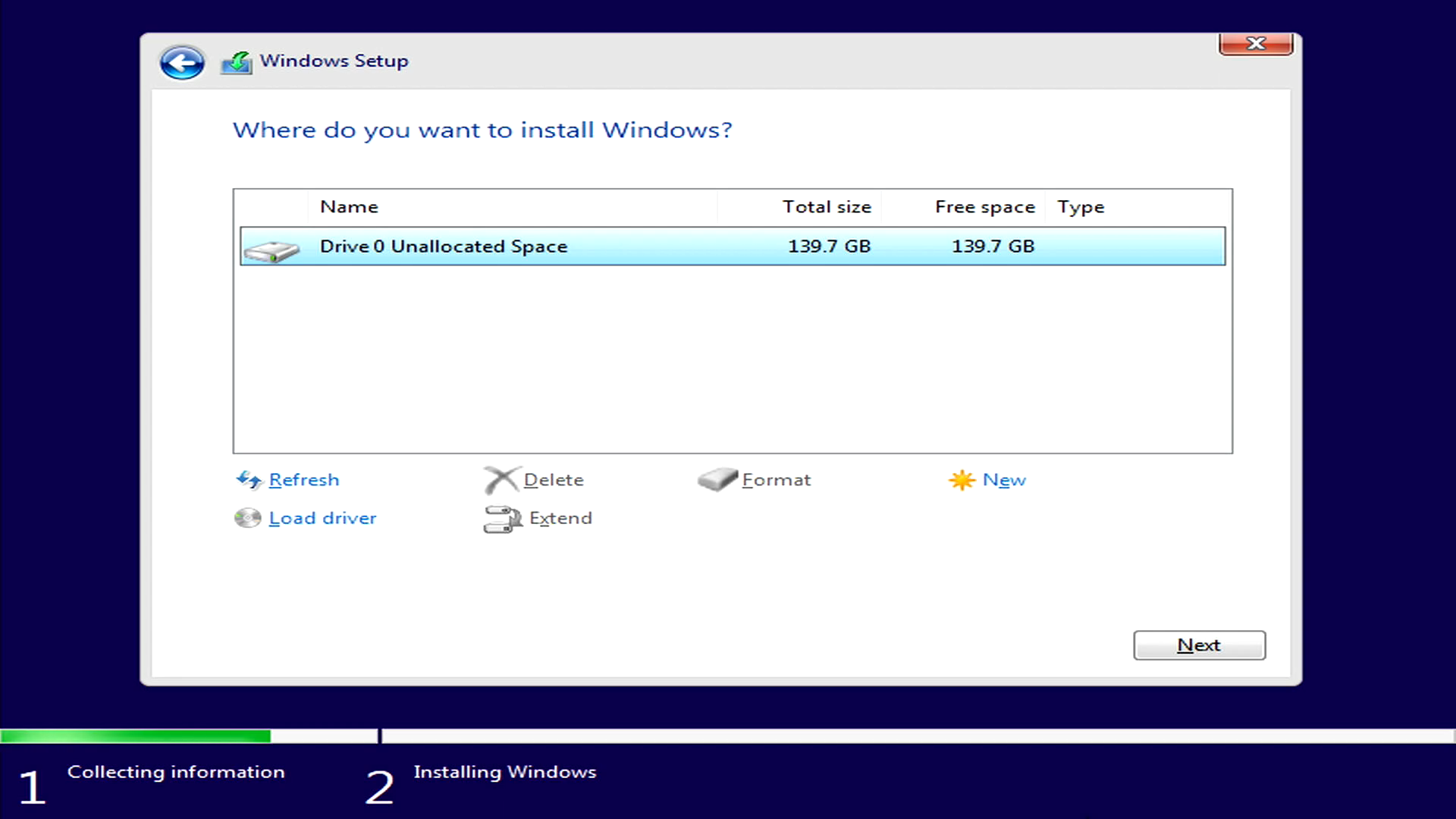

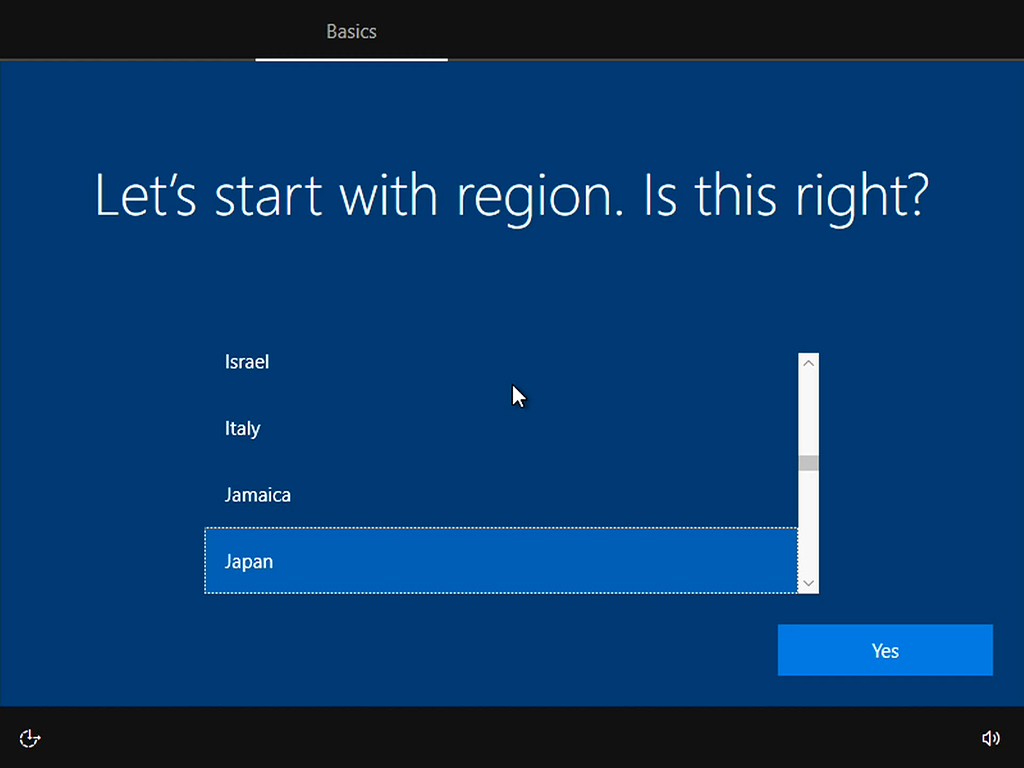

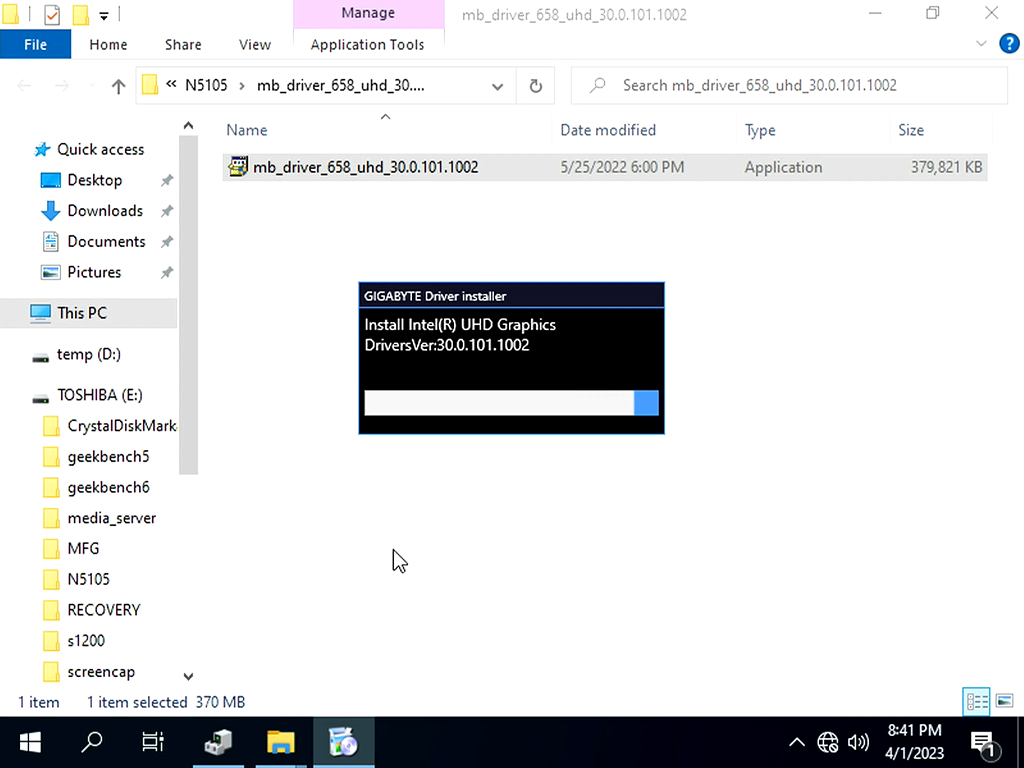

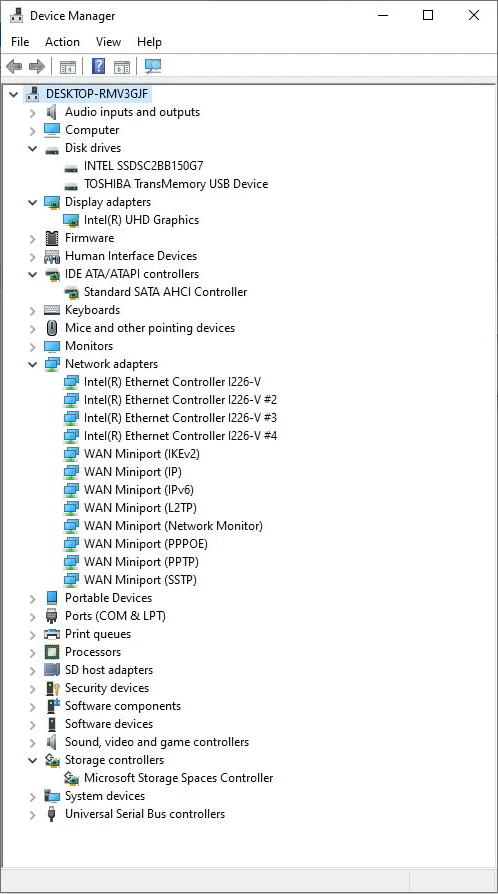

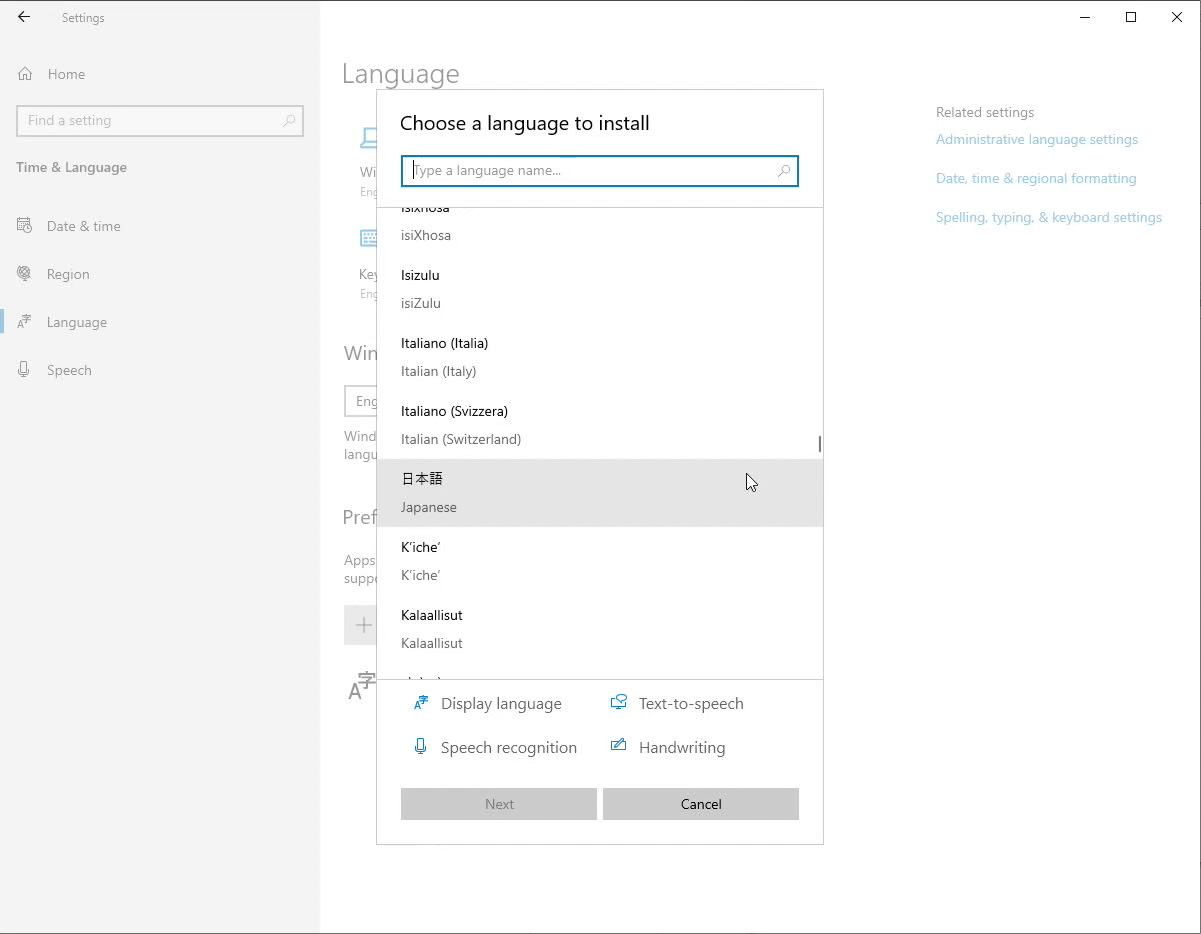

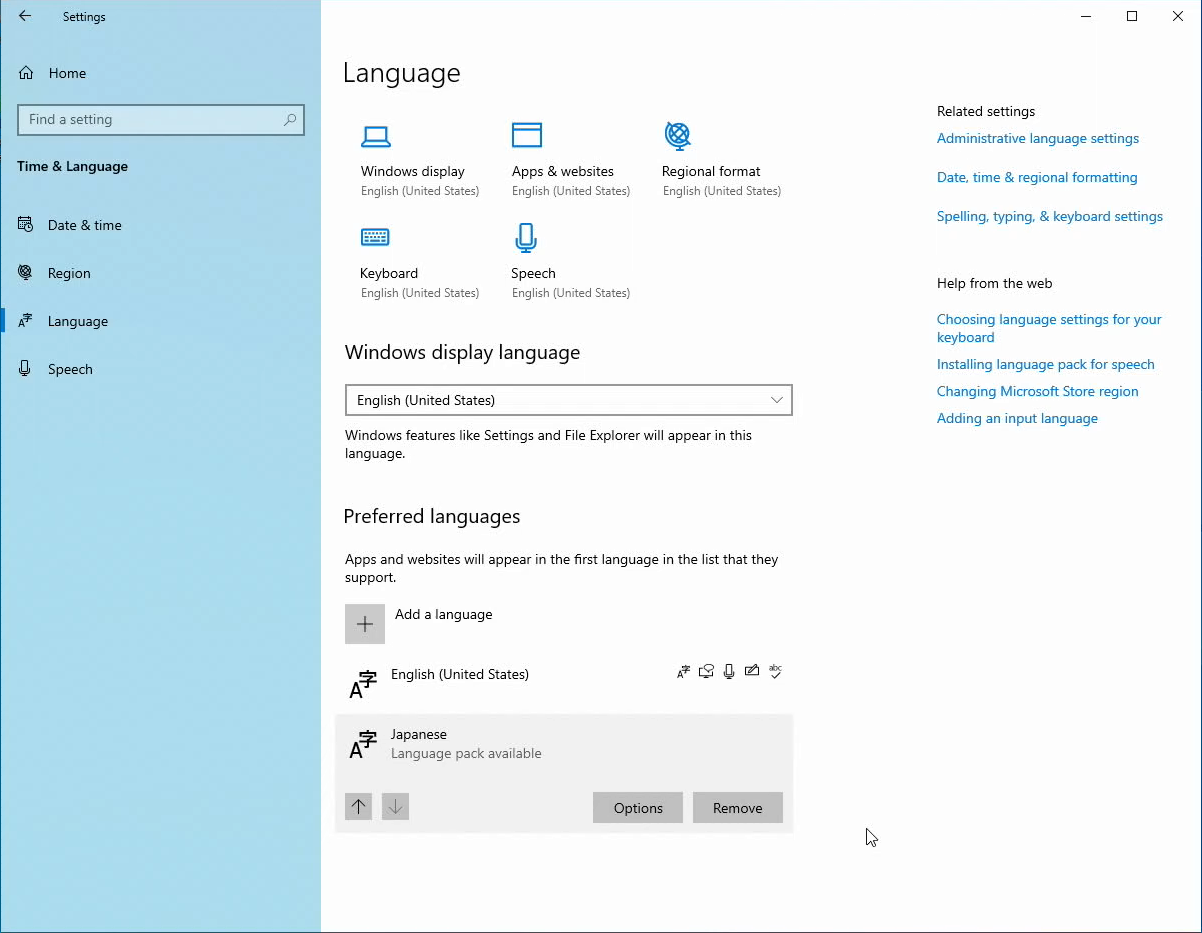

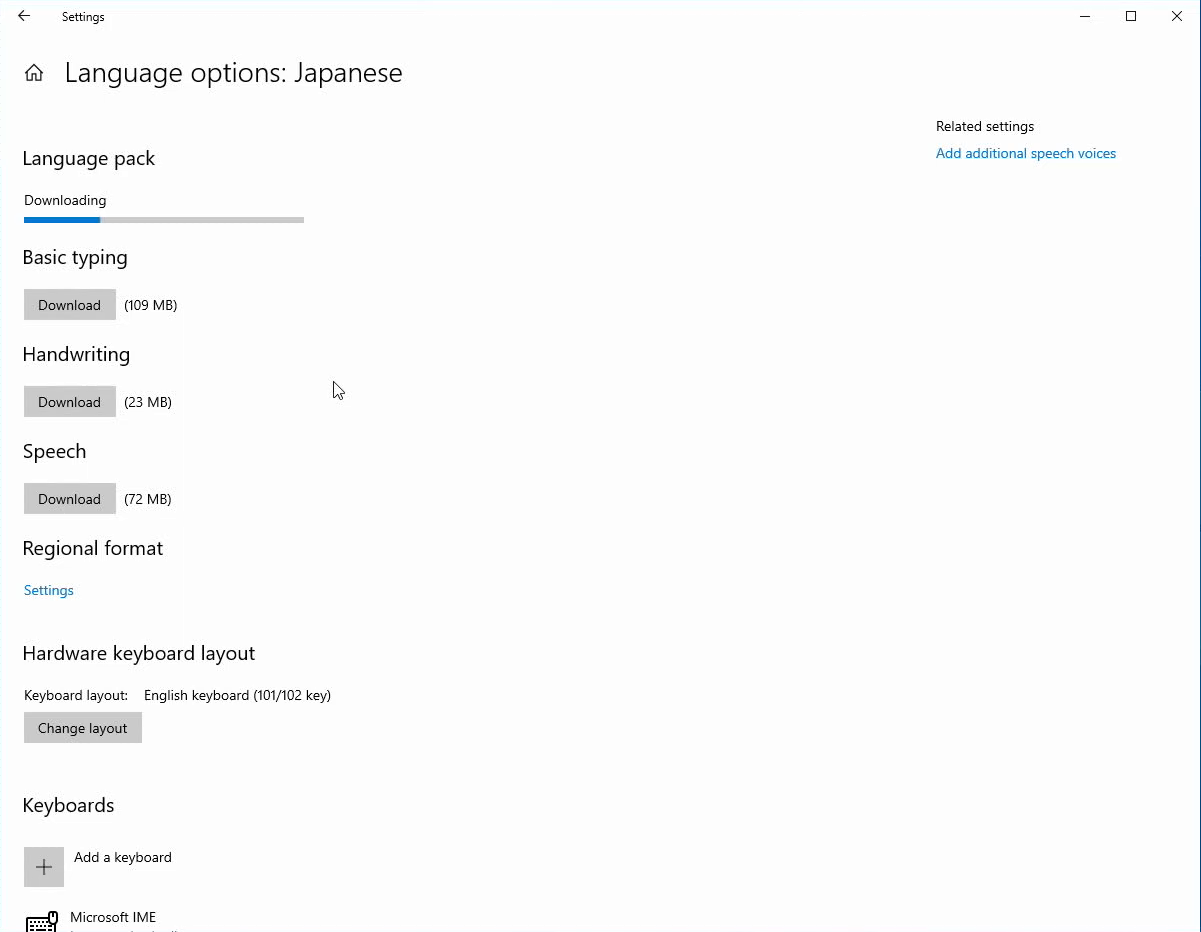

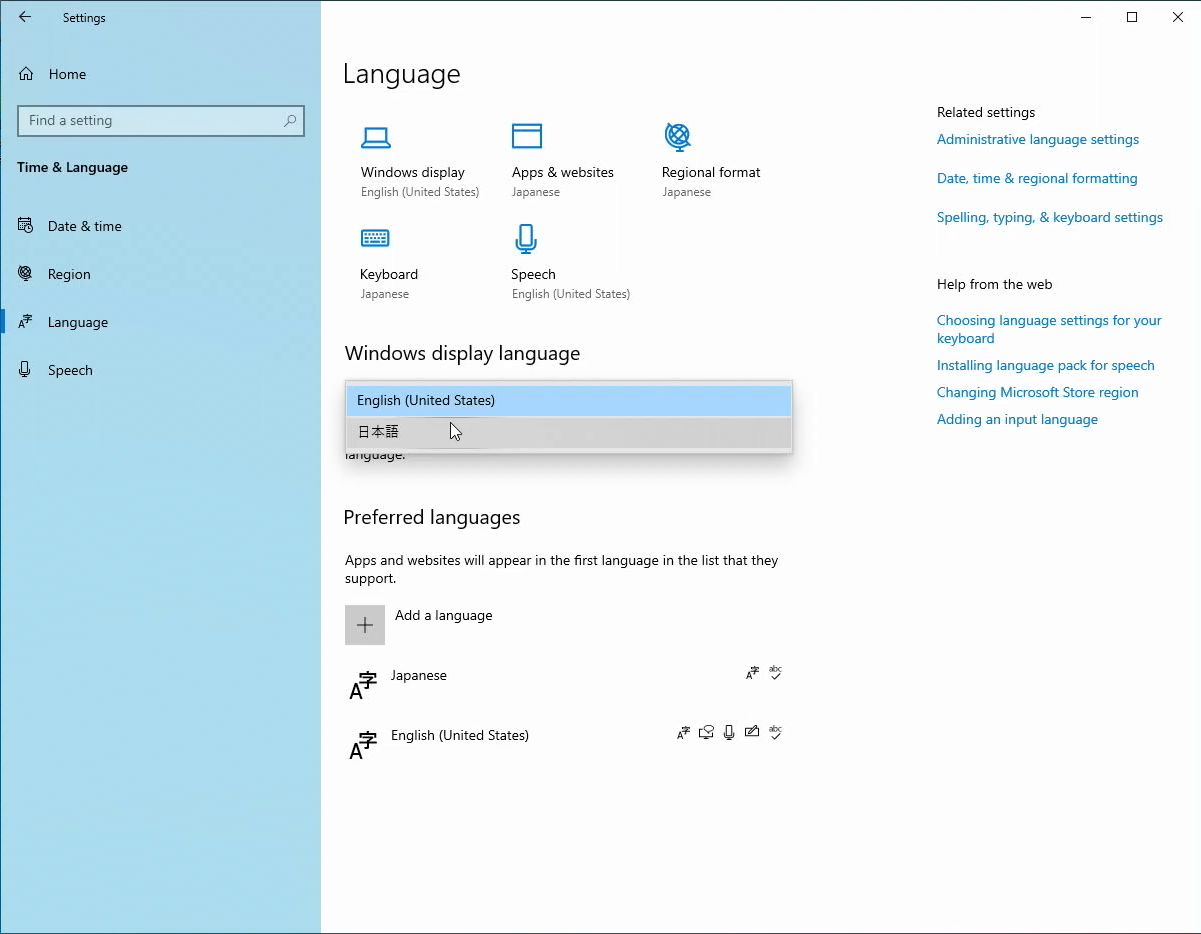

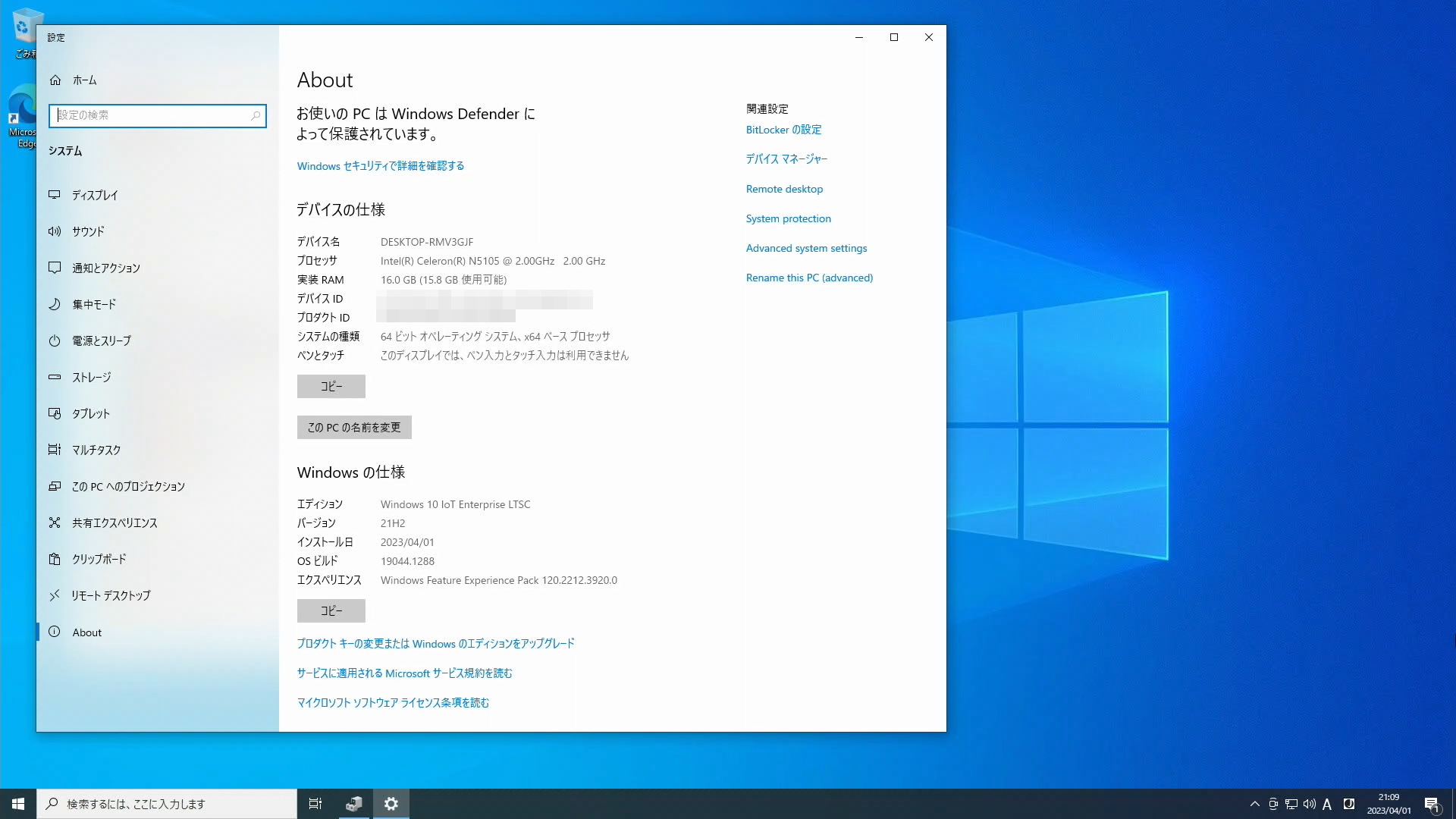

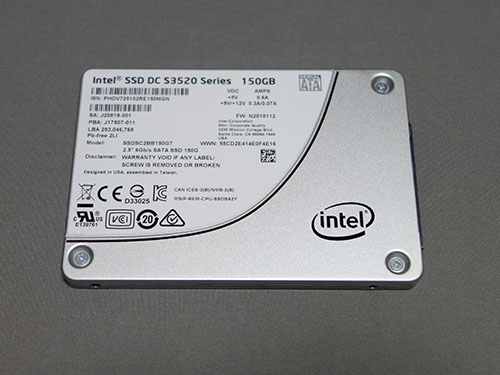

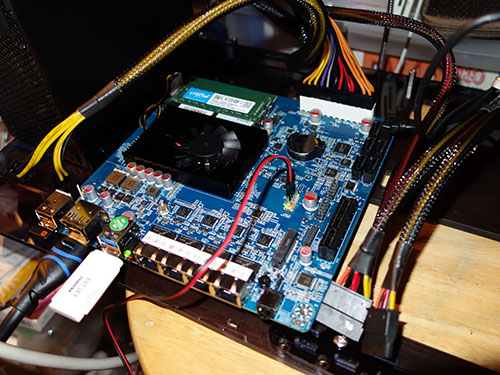

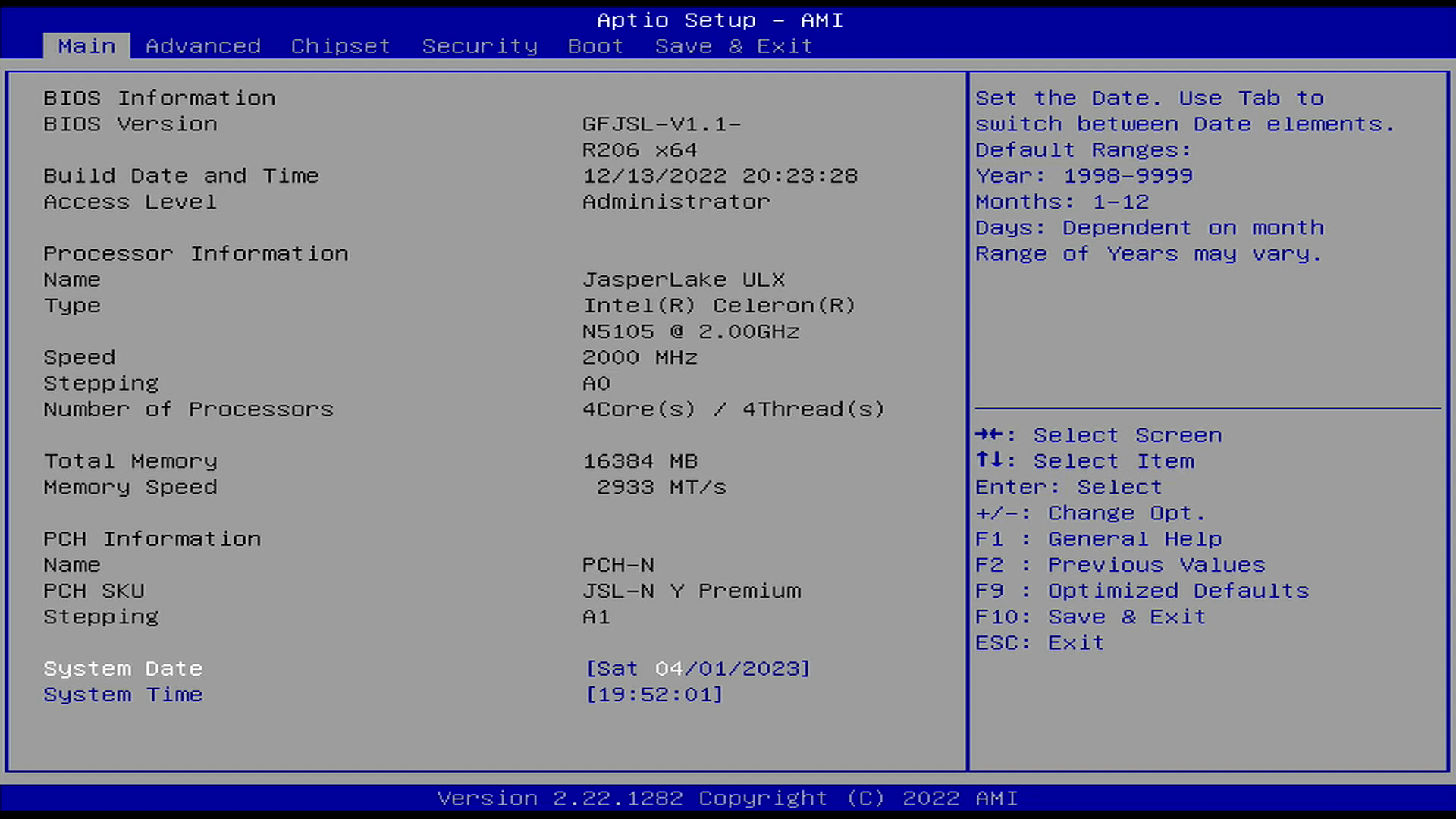

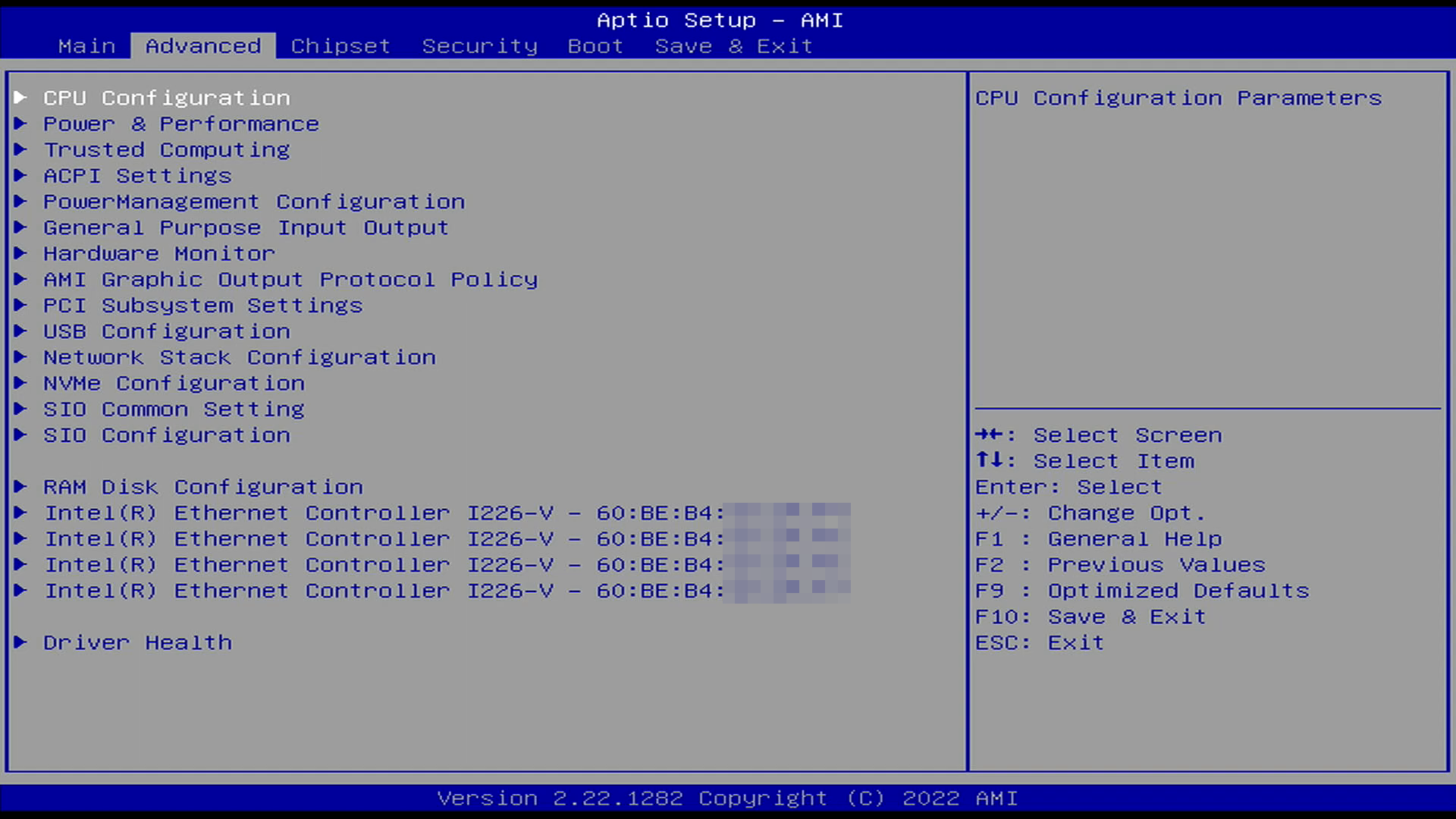

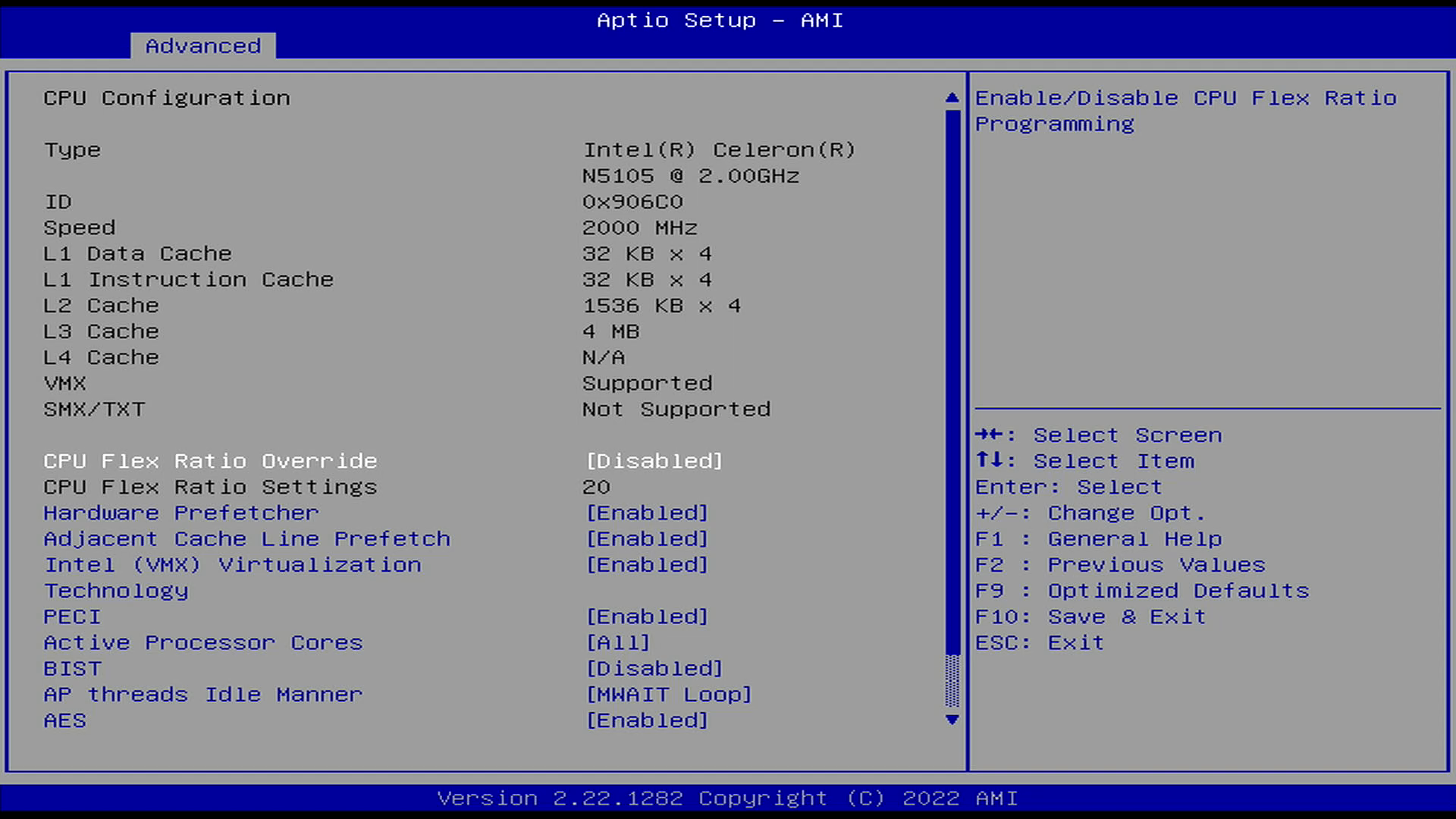

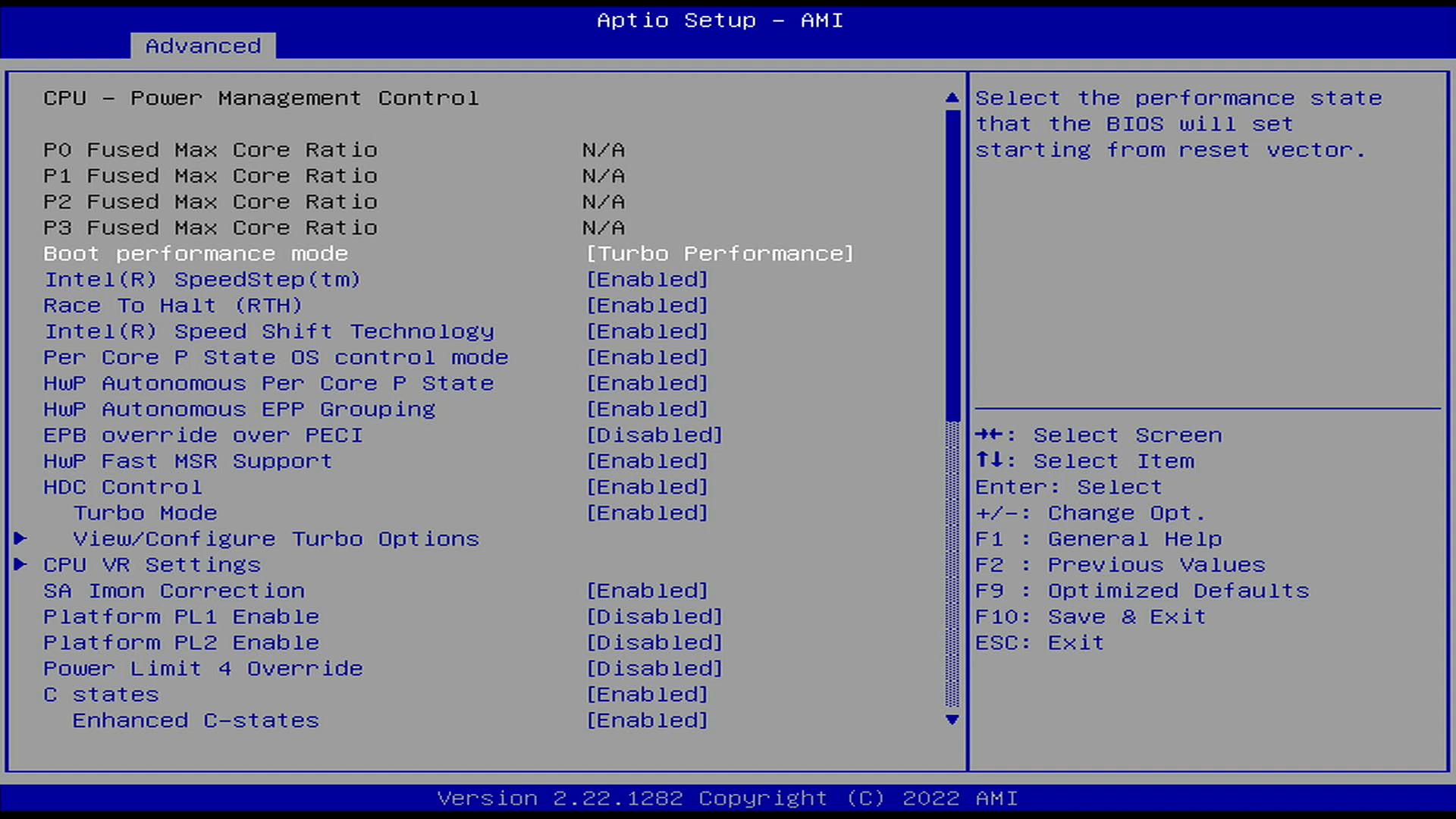

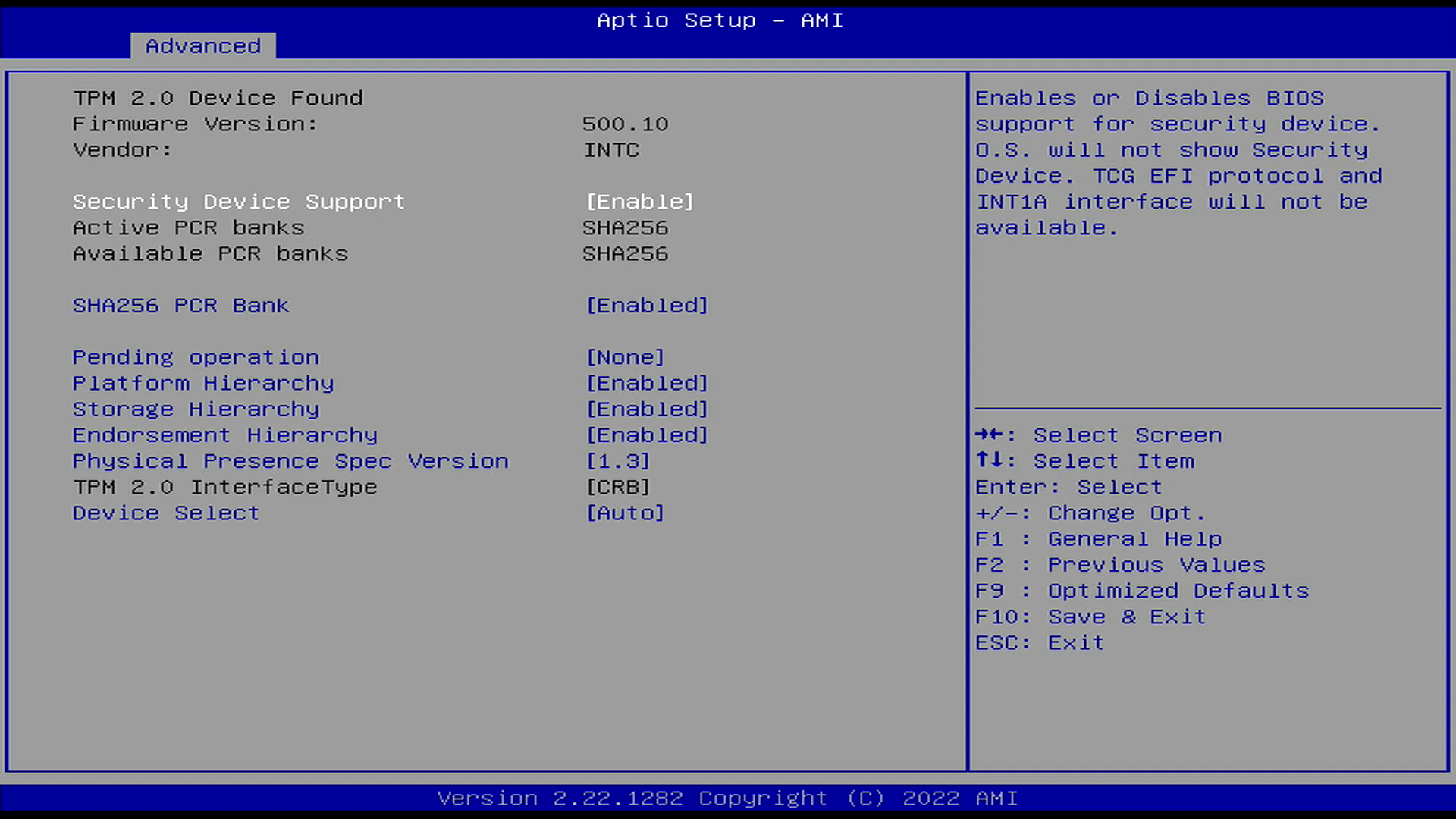

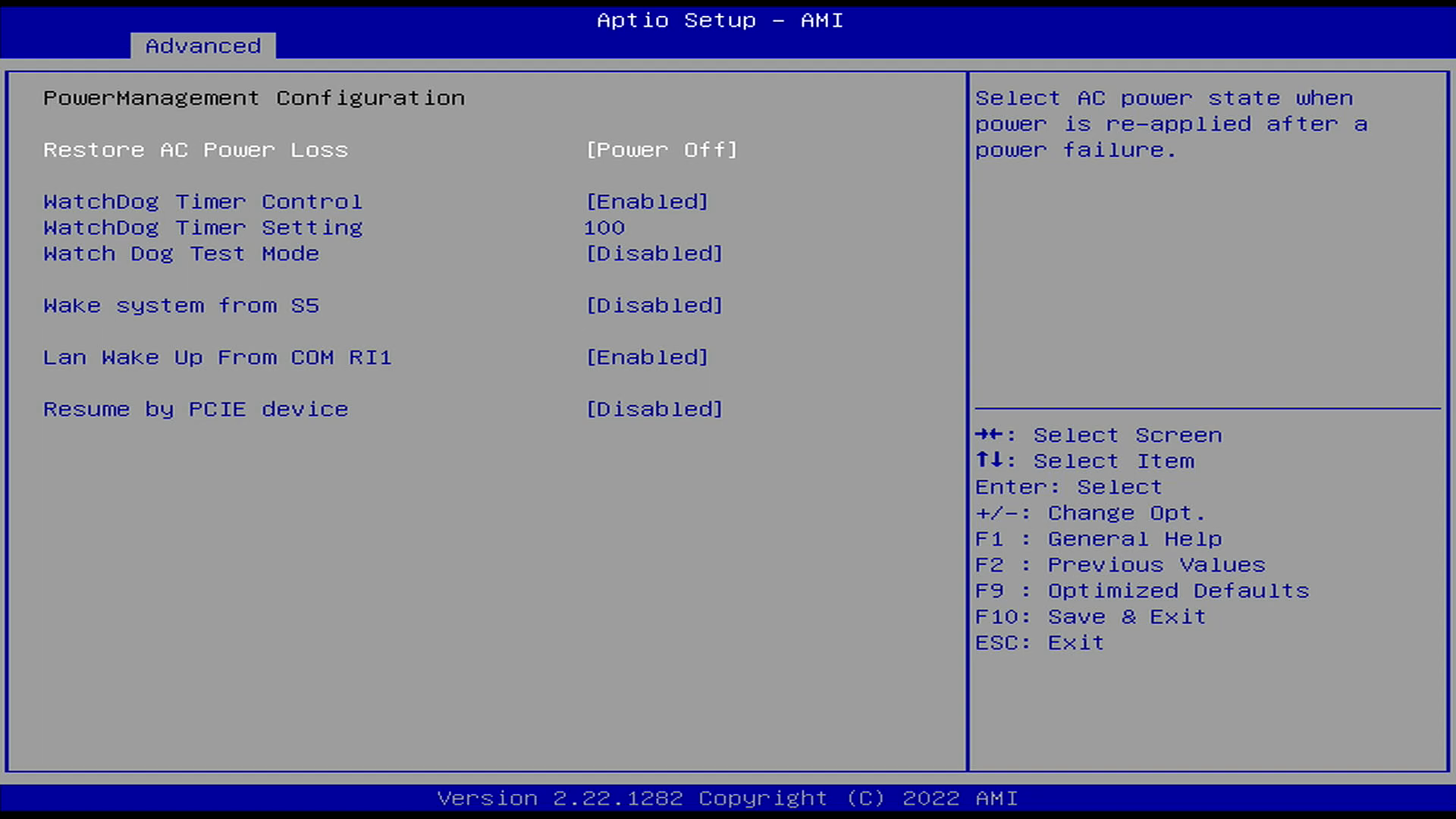

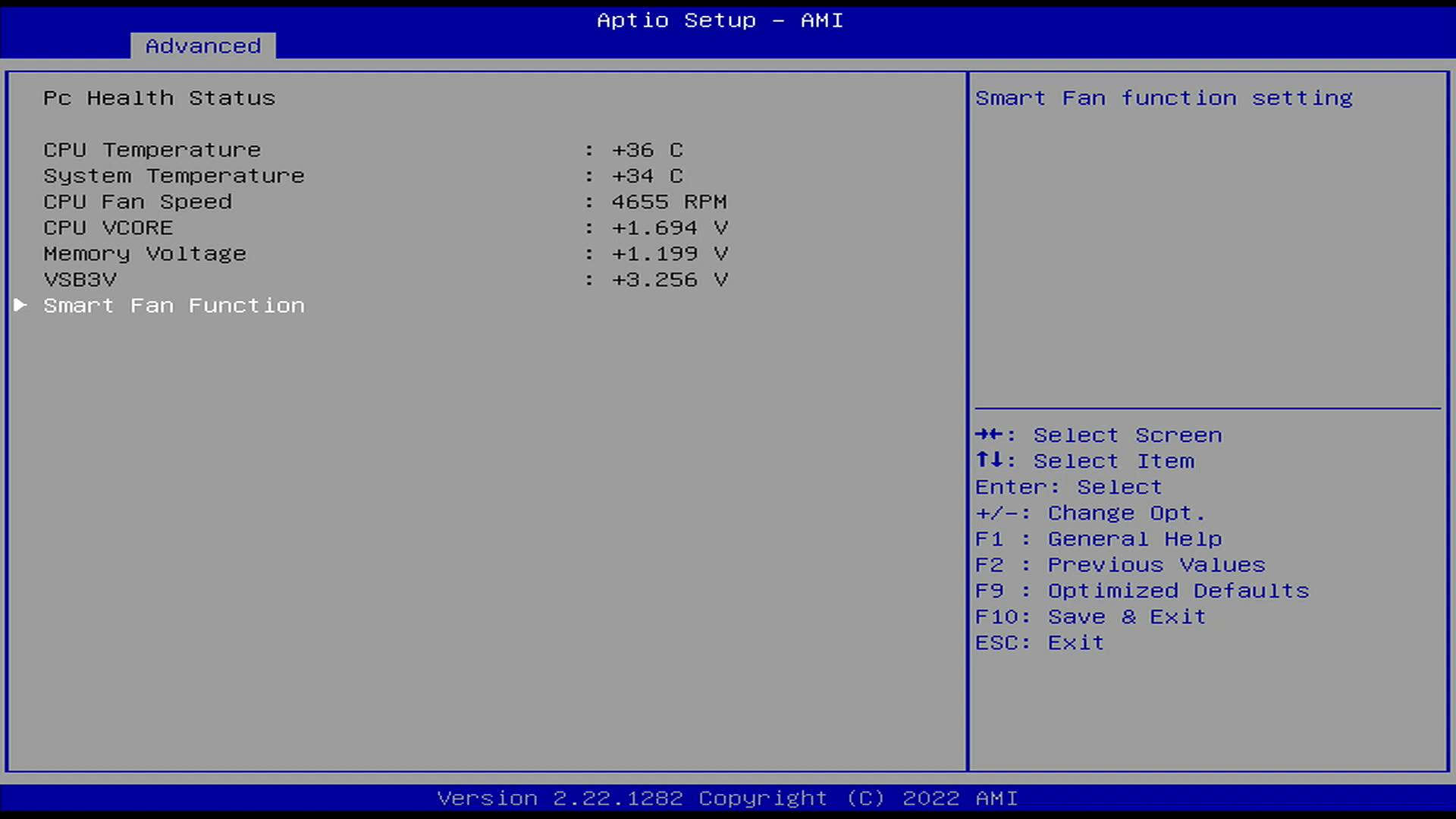

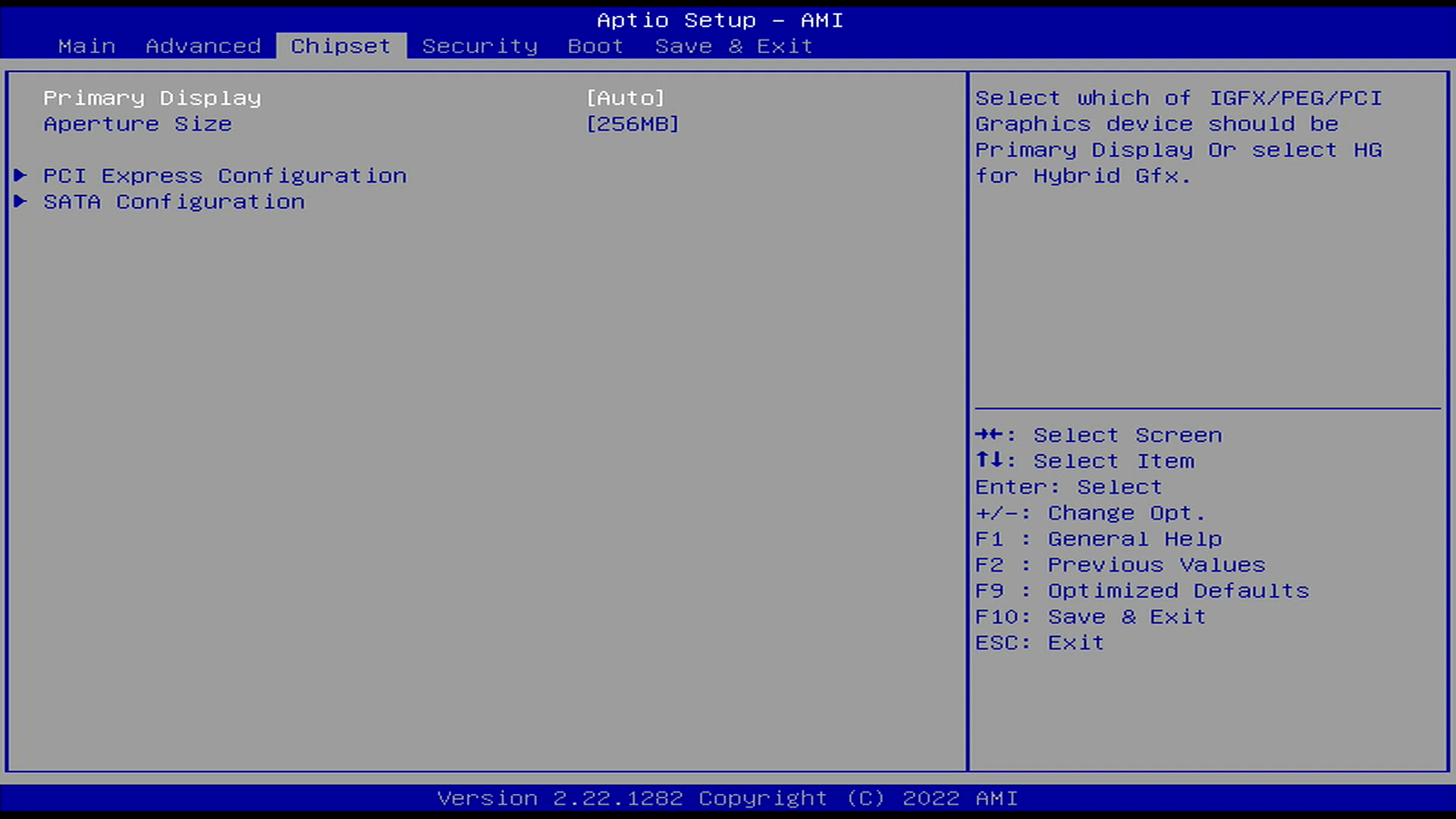

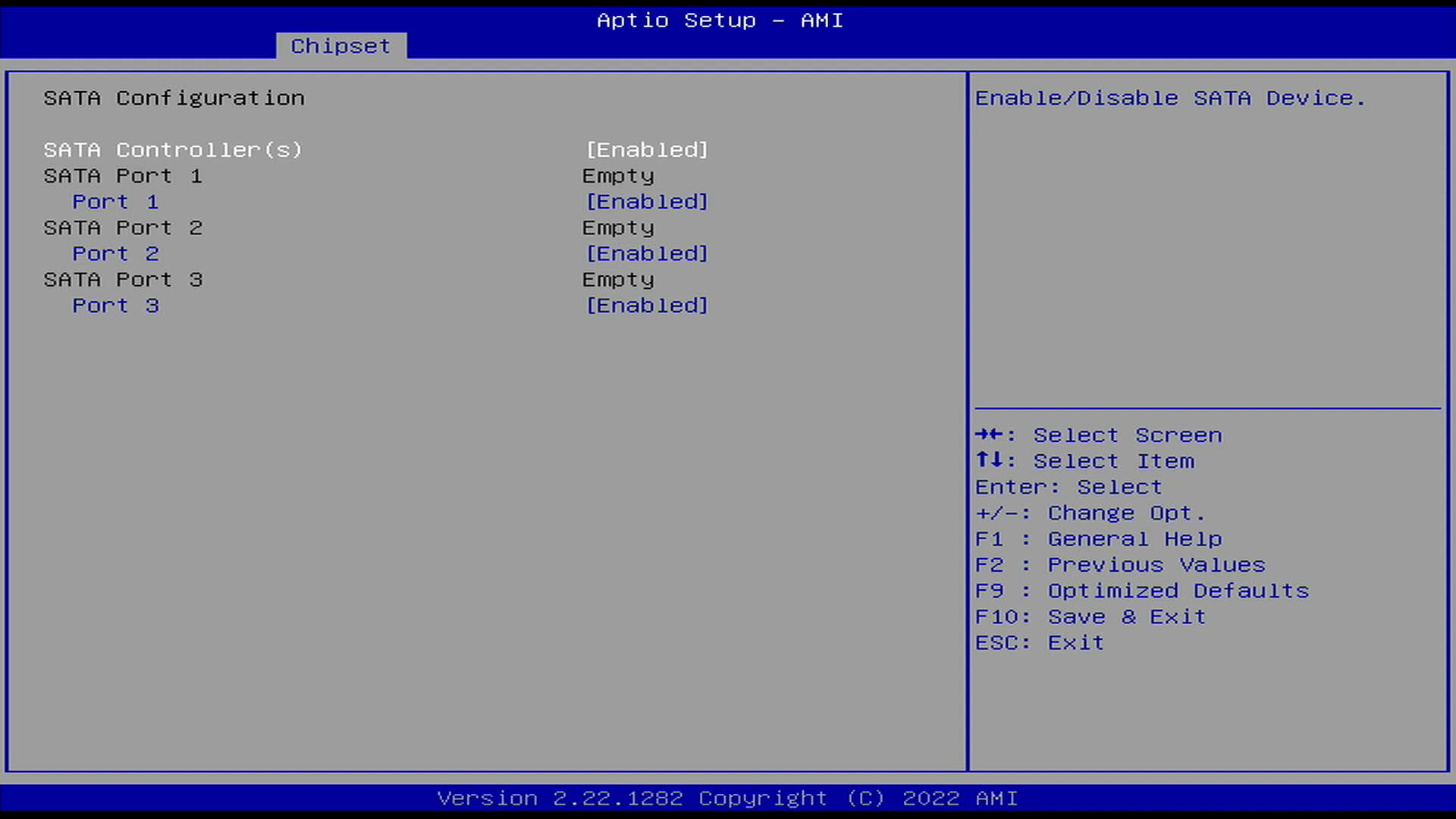

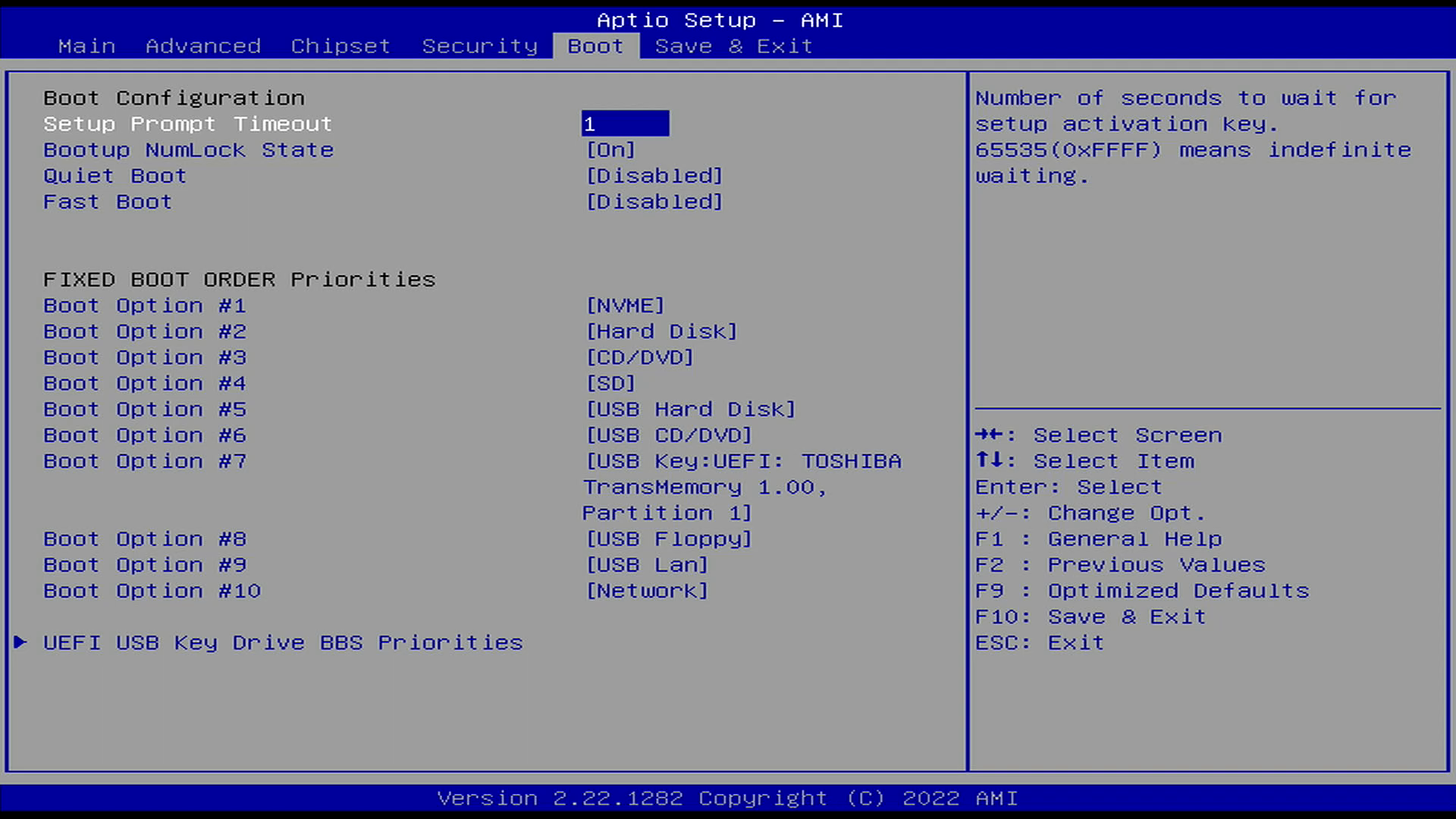

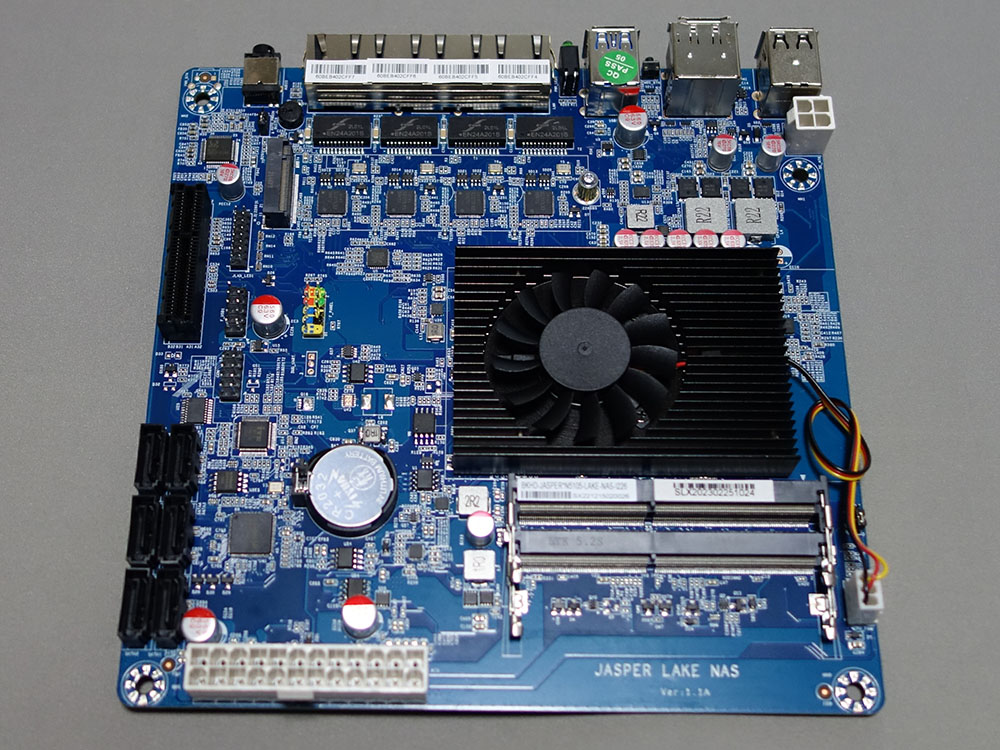

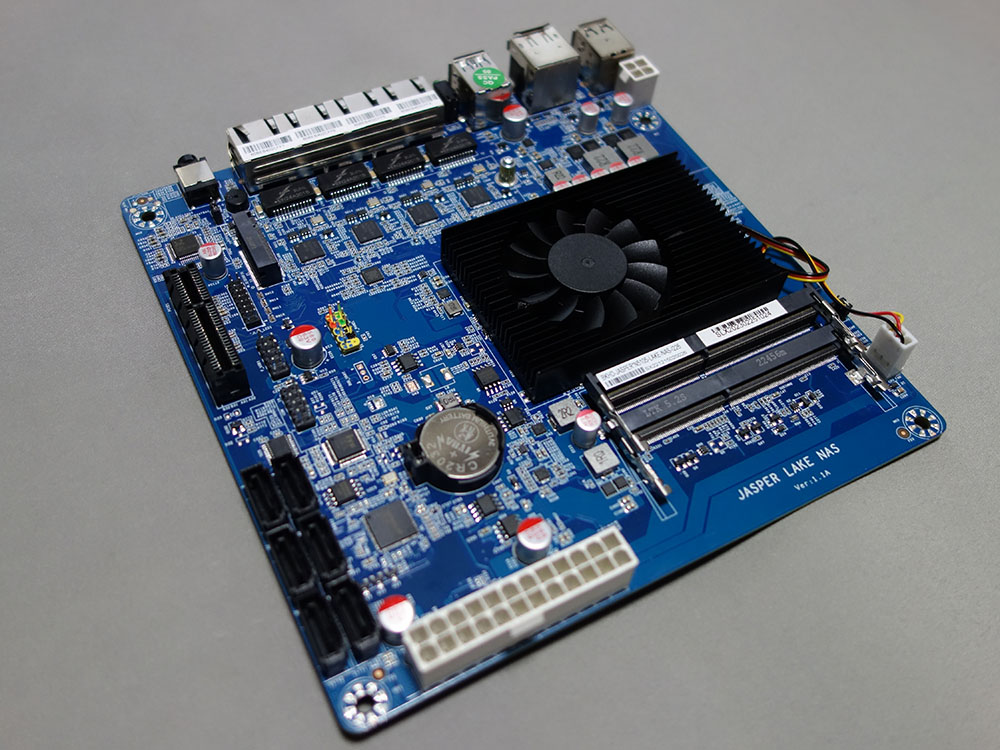

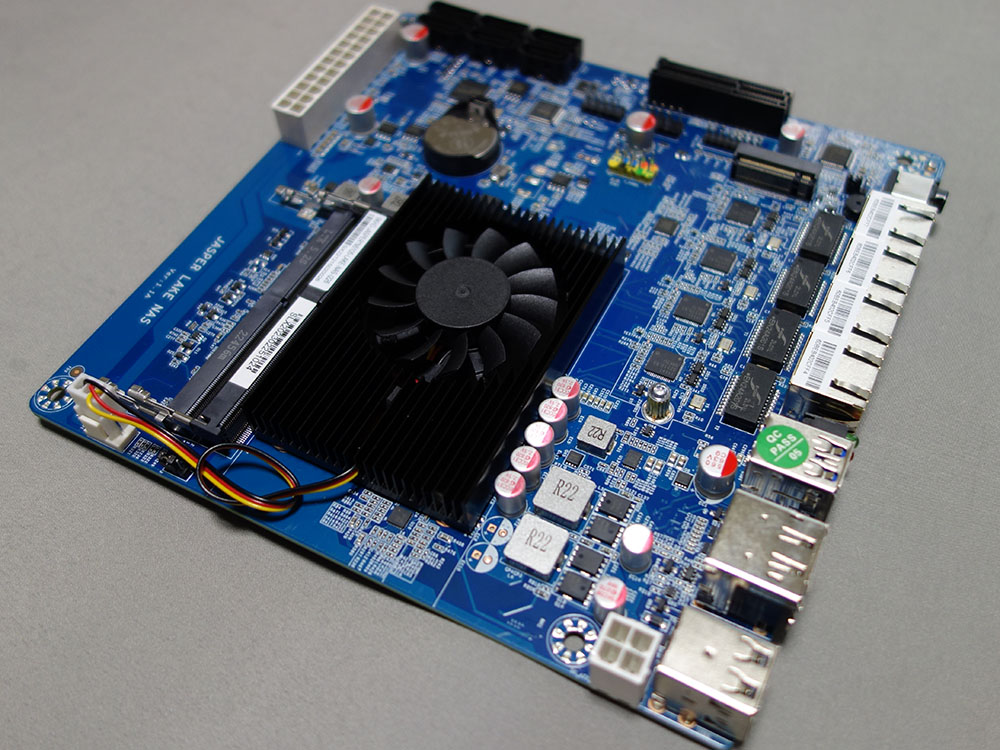

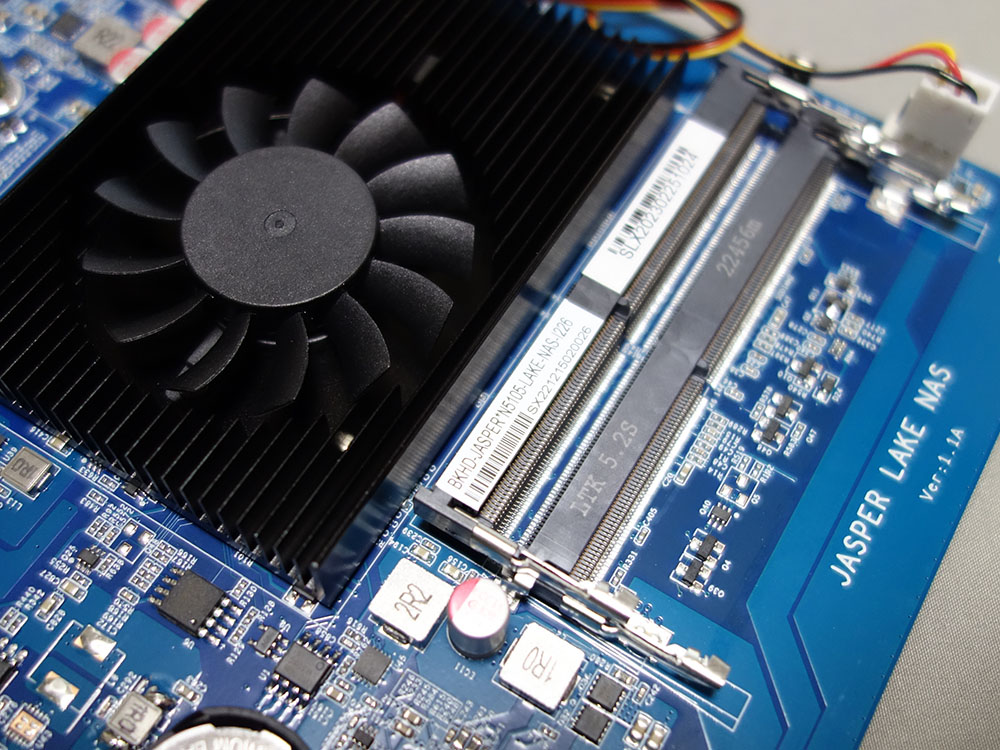

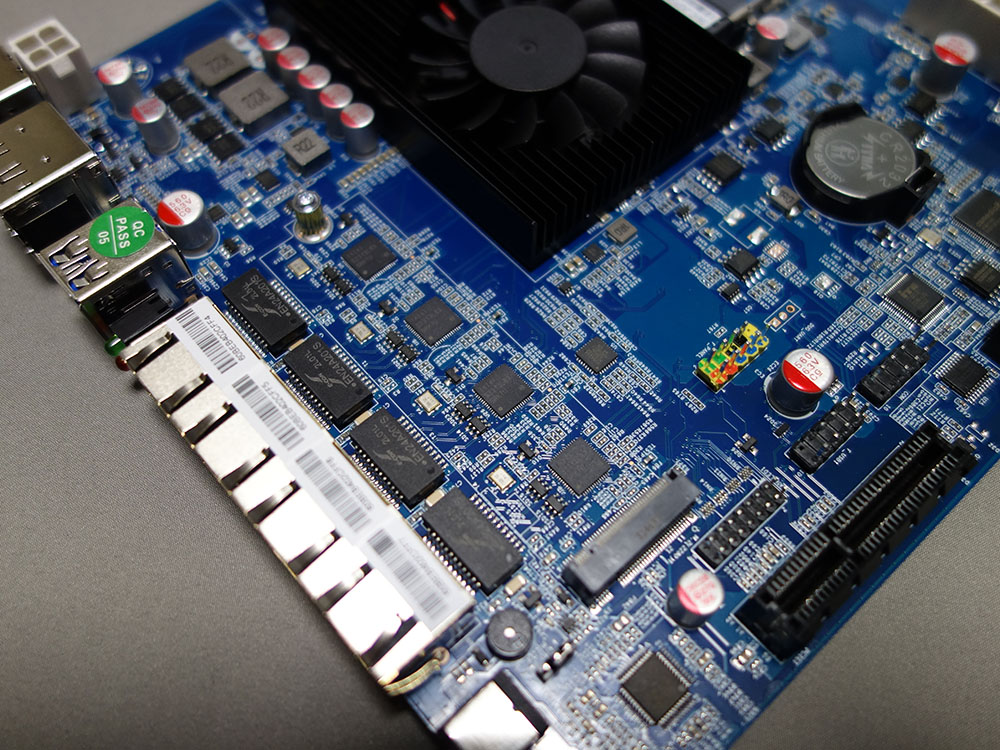

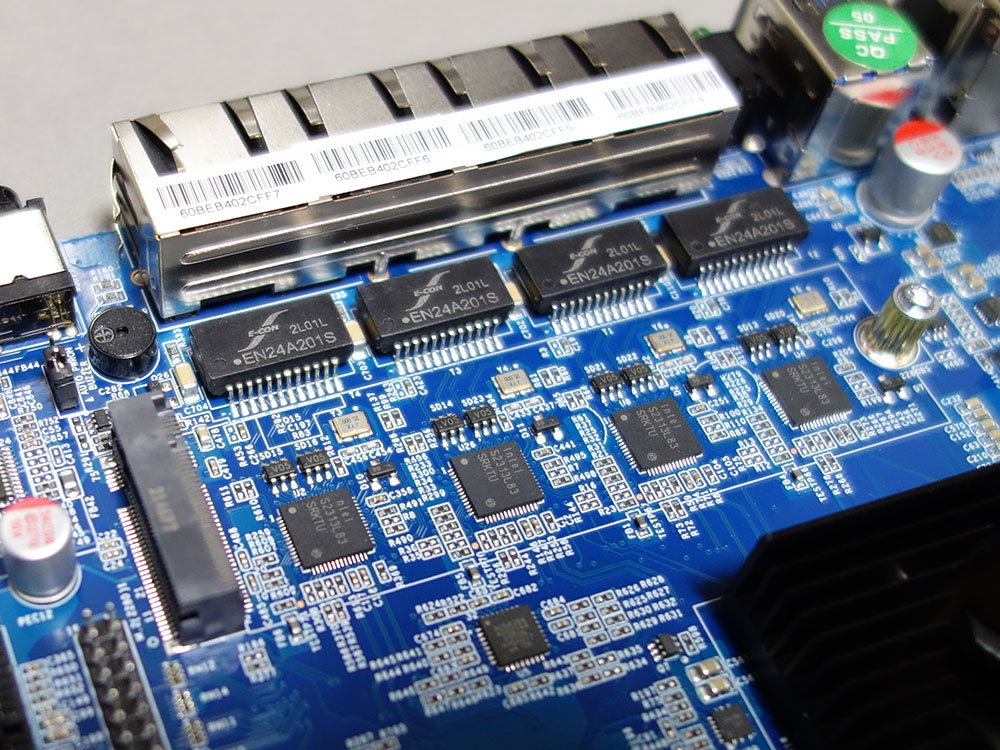

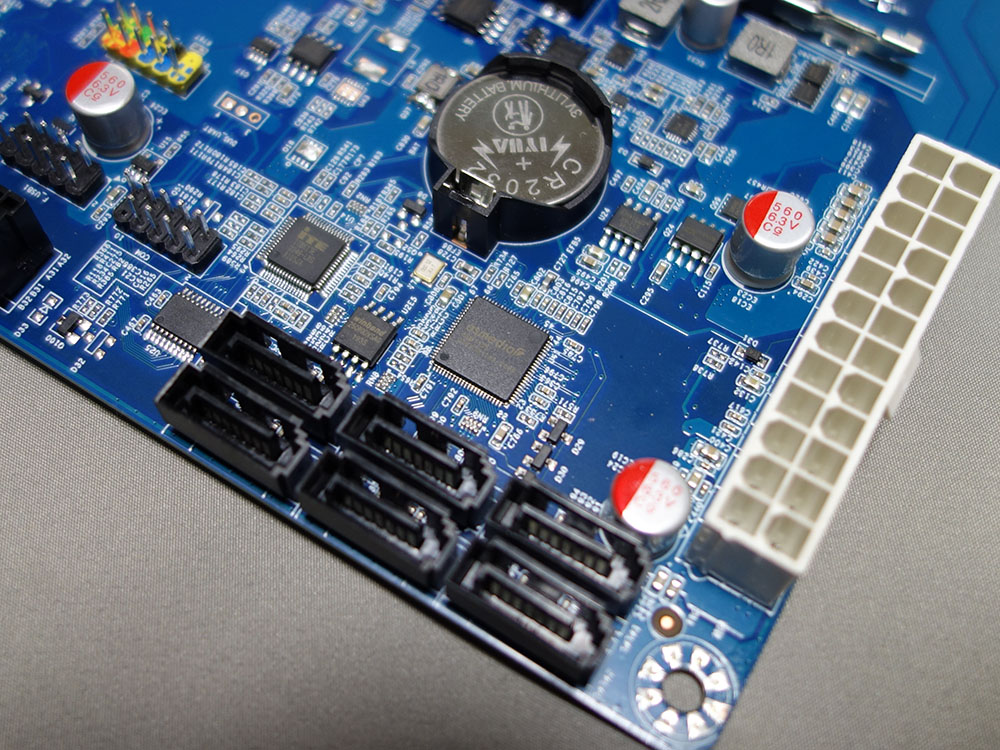

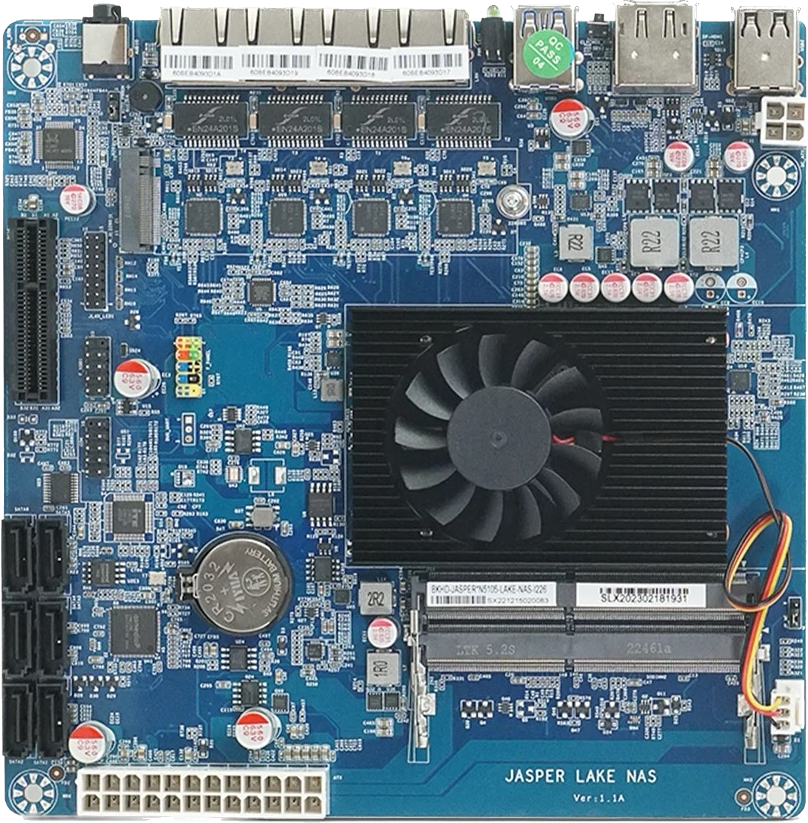

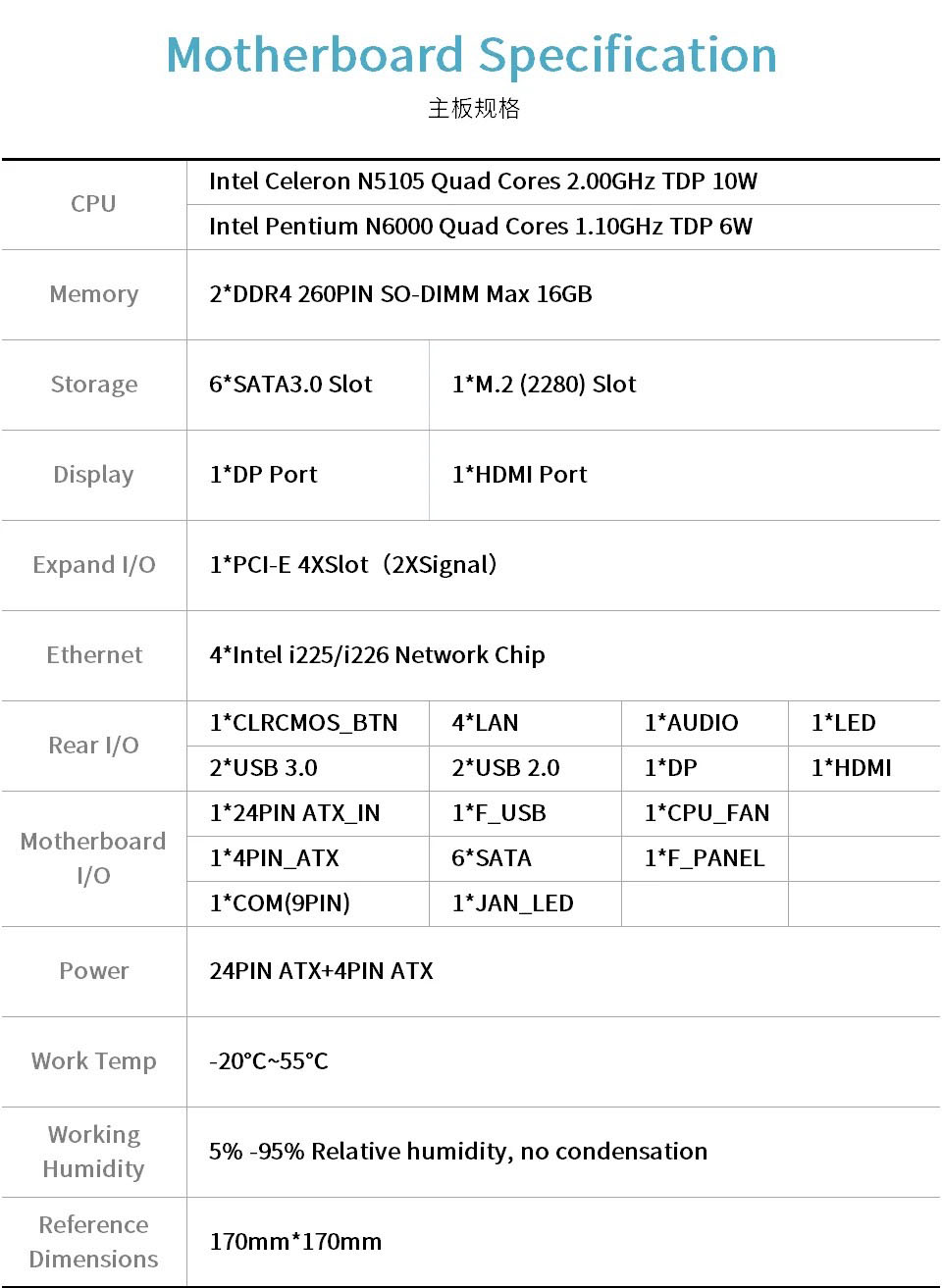

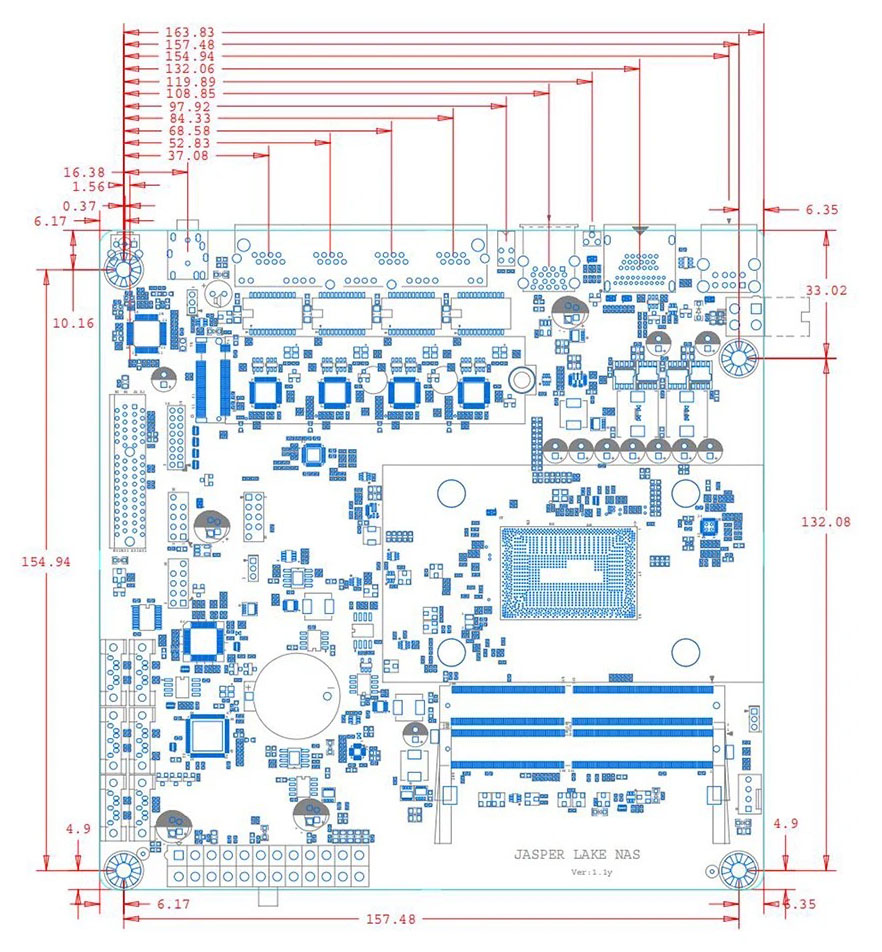

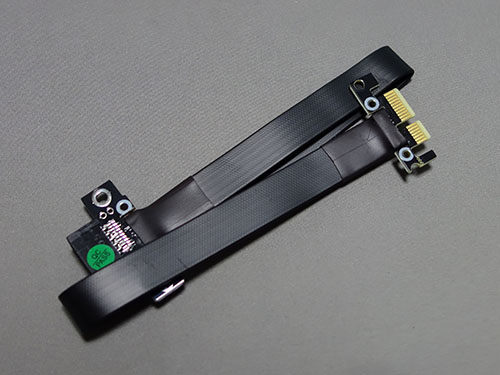

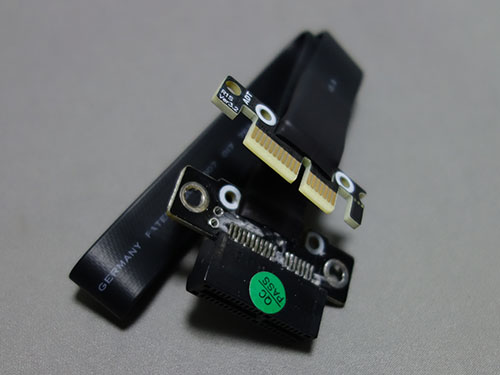

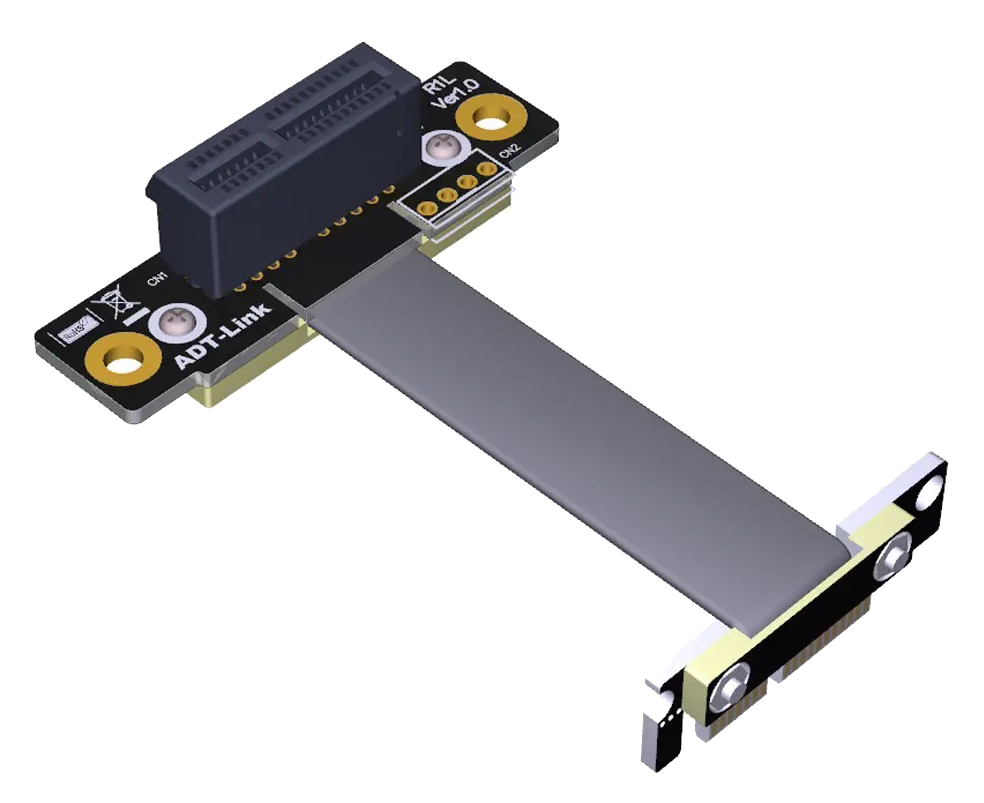

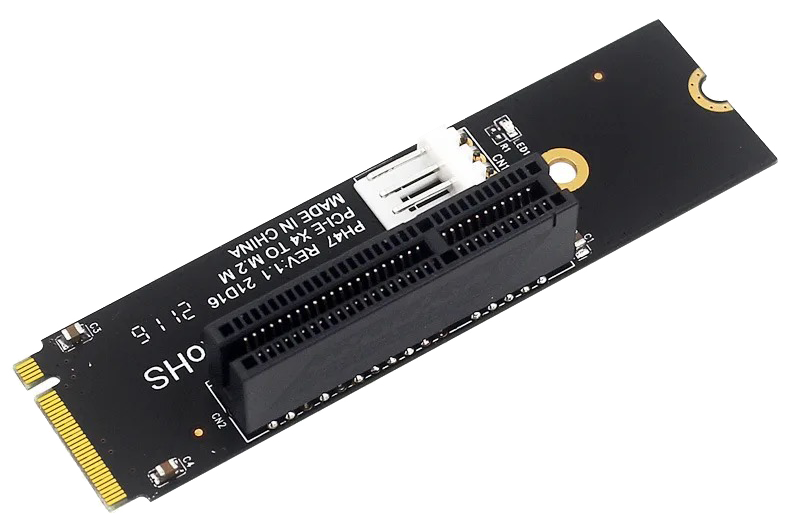

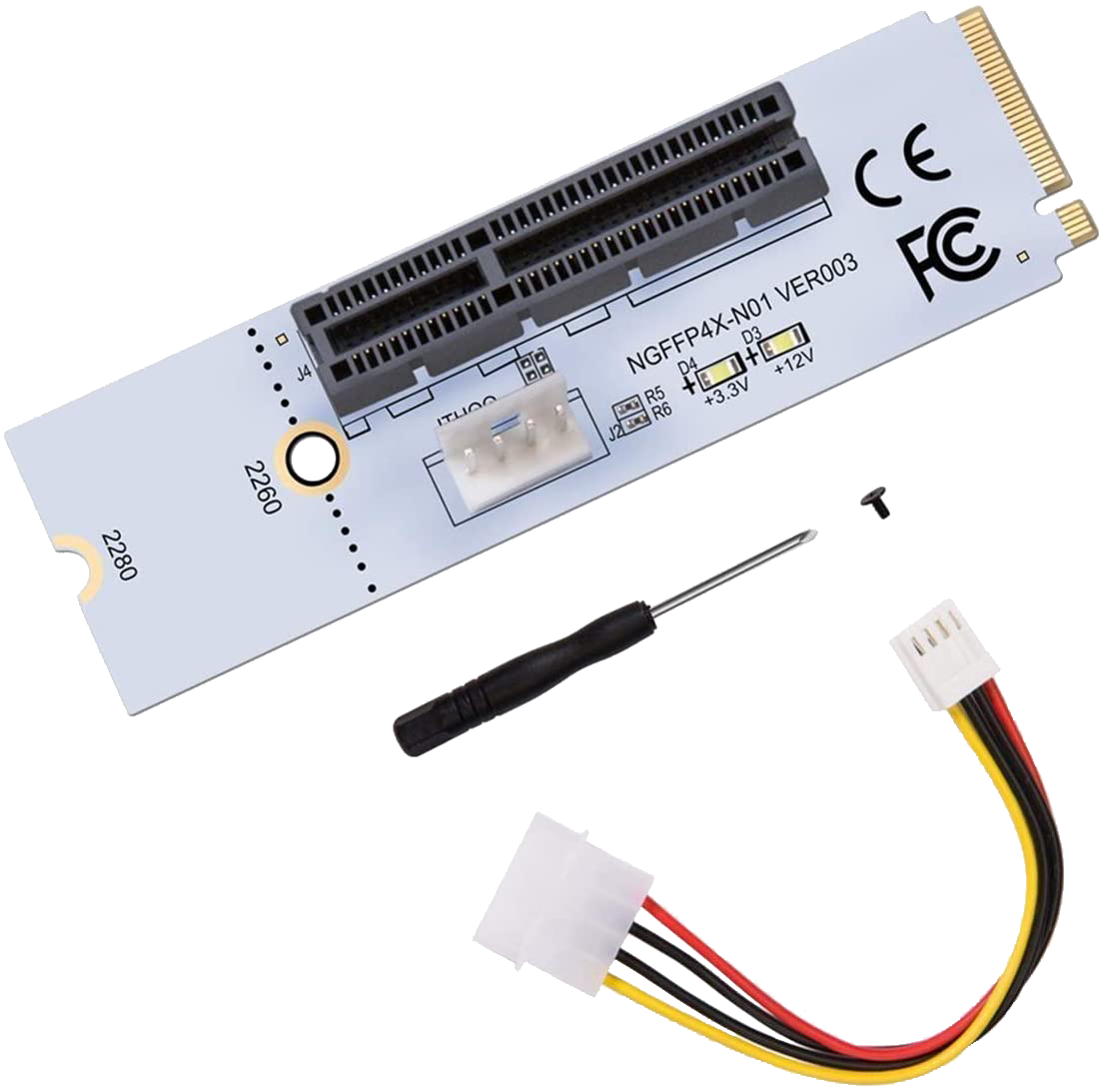

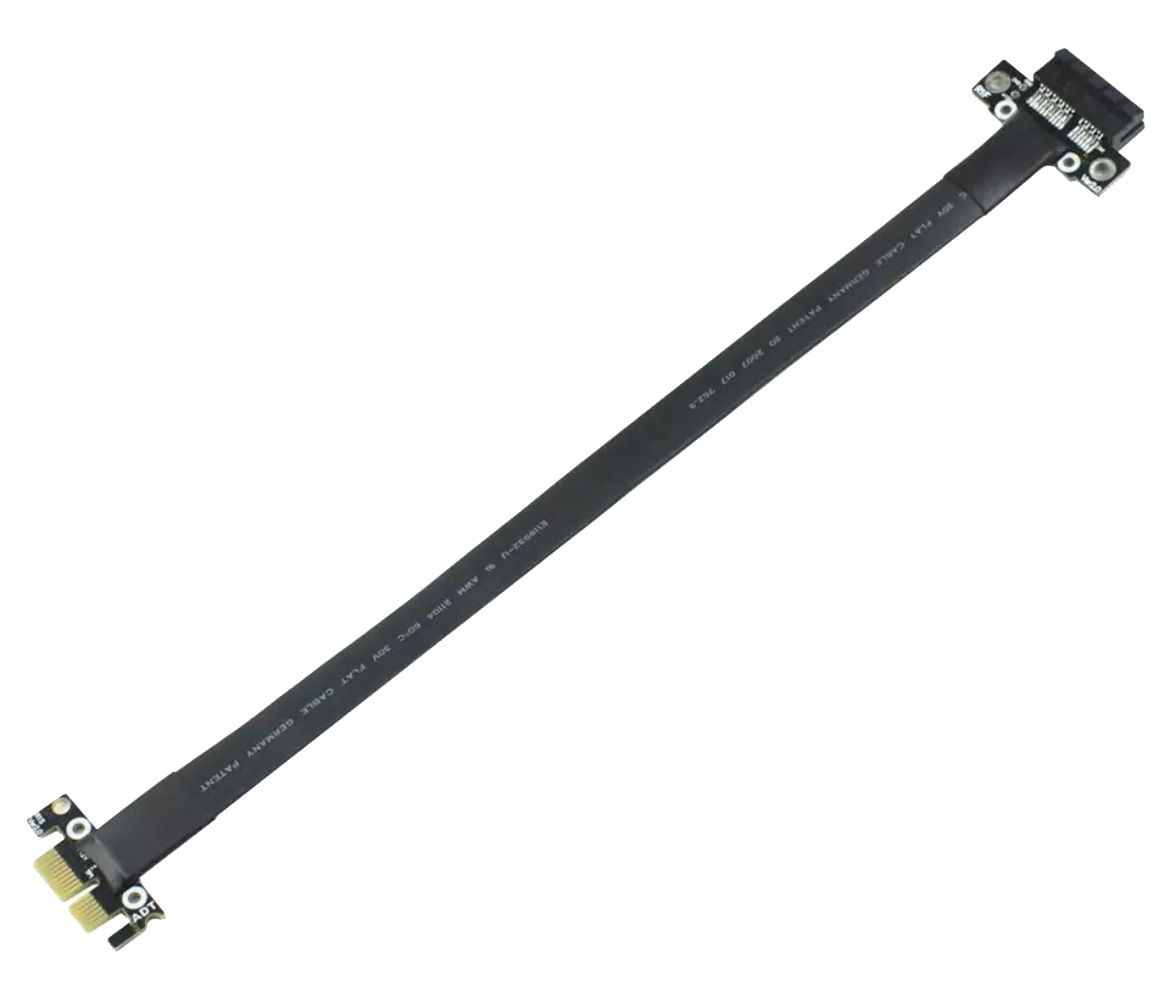

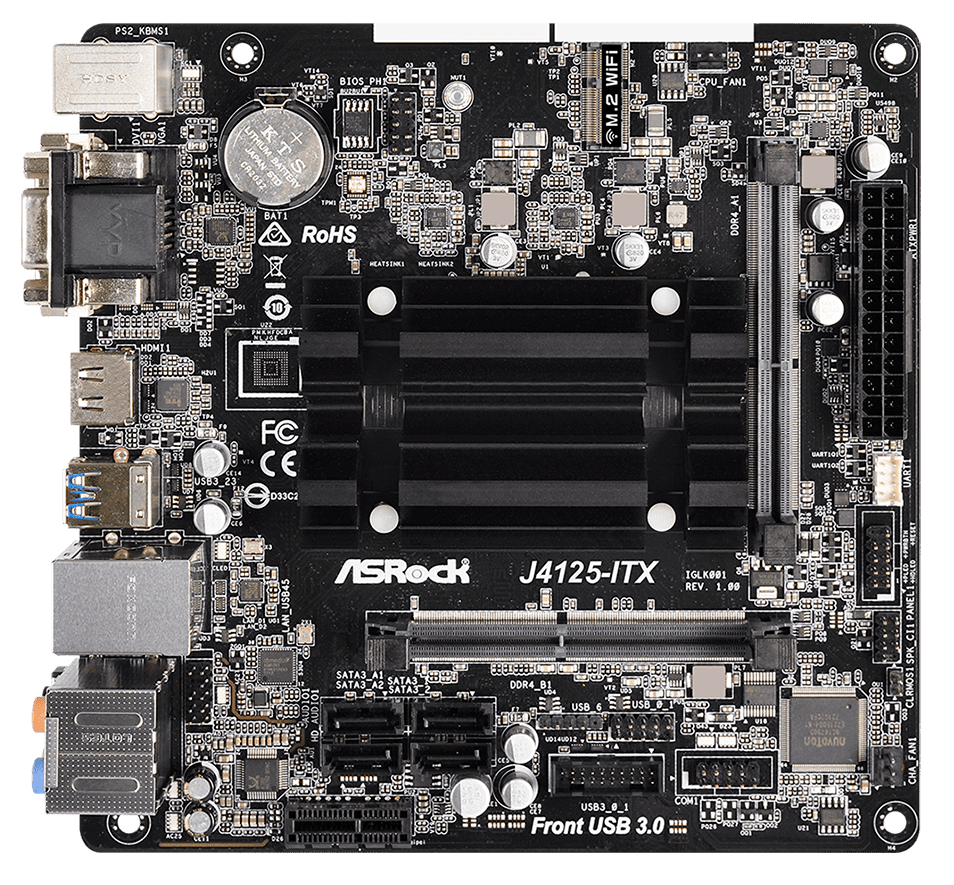

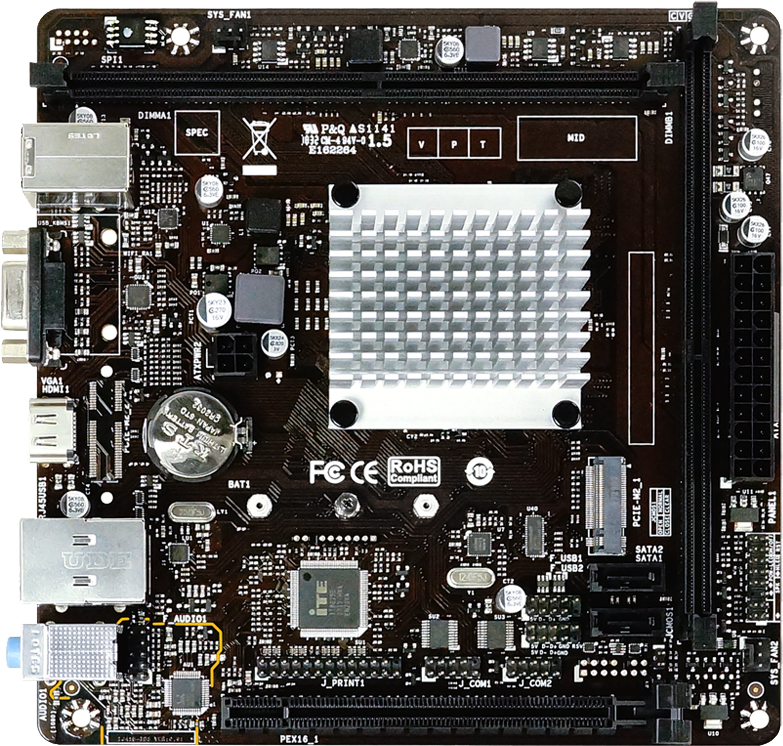

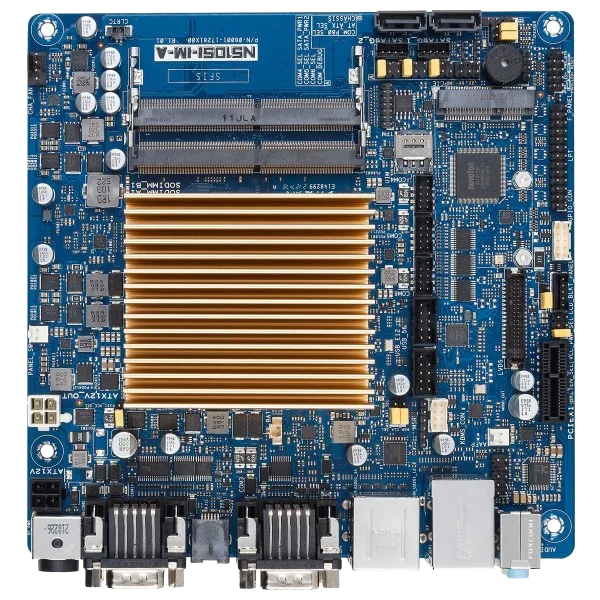

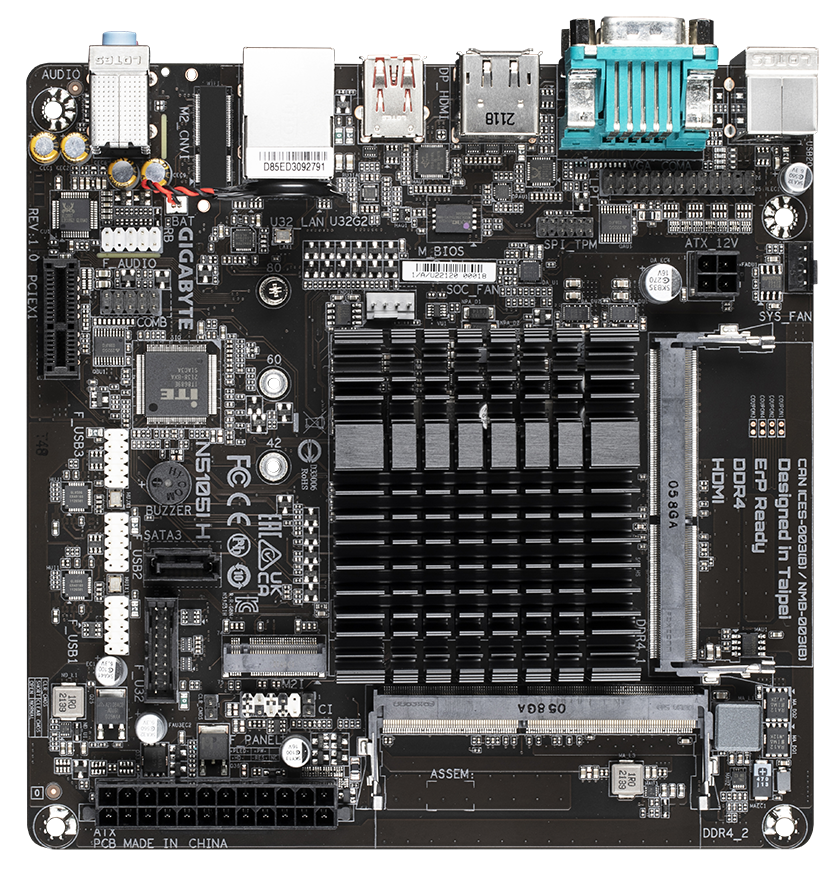

UWFのオーバーレイ枯渇問題をさらに検証する。 まず、EPGDataCapBonの休止復帰後にPC再起動しない問題。 これについては、試しに[休止]を[スタンバイ]に変えてみた。  前回も書いたが、これはイベントログをよく見てみると、セキュリティパッチの適用がPC起動後に記録されていて、これが怪しい。 Windows Updateの自動更新をOFFにしておけばWindows Defenderの更新も無効になるものと思っていたが、最近はそうではないのか? Webで調べると、自動更新関連で注意すべき設定はいくつか存在する。 HPC SYSTEMSのサイトでは、以下を無効化するとある。ただ、それでも完全に自動更新を停止できるとは言えないとの事。 ①Windows Updateのサービスのスタートアップを無効にする ②グループポリシーで『自動更新を構成する』を無効にする(これは実施済み) ③『インターネット上のWindows Updateに接続しない』を有効にする ④『Windows Updateのすべての機能へのアクセスをオフにする』を有効にする ⑤『配信の最適化』⇒『ダウンロードモード』を簡易(99にする) ⑥タスクスケジューラでWindows UpdateのSchedule Startを無効にする 自分は②しか実施していない。   レジストリエディタで、『UpdateDefault』というキーを0(無効)もしくは2(手動更新のみ)にする。 そして一番怪しいWindows Defenderの更新無効化は以下。 グループポリシーで以下を設定 ・[Endpoint Protectionを無効にする]を有効にする(この設定は存在しなかった) ・[Windows Defenderウイルス対策を無効にする]を有効にする その他、ストアアプリの自動更新の無効化、Microsoftコンシュー=マーエクスペリアンエスの無効化、などもあるようだ。 取り敢えず、[Windows Defenderウイルス対策を無効にする]を有効にする、を実施してみたが、UWF有効後、オーバーレイの消費量を確認したら300MBを超えており、どうもUWF有効化後に定義ファイルのダウンロードが行われたようだった。 再度UWFを無効化して、定義ファイルの更新後にUWFを有効すると、オーバーレイの消費量は30MB台に留まった。  また、作業の過程でUWF設定とは無関係だが、リモートで検証を行うため、WOLで起動・スリープからの復帰が出来るように設定。   TVレコーダのオーバーレイ枯渇の状況が解消しない。 夜家に戻りTVレコーダのオーバーレイ消費状態を確認すると、500MBを超えていることは常態化。オーバーレイ設定値の半分以上消費すると、警告が通知される。 再起動するとクリアされるのだが、再起動直後40MBくらいに減っていることもあれば、200MBくらい使っていることもあったり、不安定。 そうしたこともあって、週末にオーバーレイ設定を変更してみた。 設定値は3GB。 uwfmgr overlay set-size 3072 さらに、警告の閾値を1.5GBに設定。 uwfmgr overlay set-warningthreshold 1536 エラーの閾値は2.5GBに設定。 uwfmgr overlay set-criticalthreshold 2560  メモリ16GBのうち、3GBをオーバーレイで消費することになるが、まあ、メモリをそれほど使う訳でもないので問題ないだろう。 ただ、この設定後、夜オーバーレイ消費量を確認すると800MB程度になっていることもあった。以前よりも消費量は増えているような気もする。  もう少し、イベントログなどを眺めて調べると、ある事が分かった。 TVレコーダはEPGTimerにより、録画終了後休止状態になり、次の録画開始時間の5分前に復帰し、復帰次第再起動する設定になっている。 しかし、この復帰後の再起動が動作していないようなのだ。 イベントログでは、朝5:00のMerrosタイマーによる強制電源OFF/ONの後、夜までイベントが消えていない。再起動したらイベントは消えるはずなので、再起動に失敗している、ということになる。 休止前後のイベントを追うと、休止直後にすぐに復帰している記録がある。しかし、省電力状態にはなっているようで、録画開始前にその状態が解除されているようだ。  再起動後もオーバーレイの消費量が高い場合がある件は、イベントログを見るとWindows Updateによるセキュリティパッチのインストールの履歴が残っており、これらが影響しているのかもしれない。 Windows Updateは切られているのが、不思議だ。  まあ、オーバーレイ設定を3倍に拡張したので、枯渇することは無いとは思うのだが・・。 ITレコーダーのIoT 11化を行って1週間後、仮想メモリの設定をBATベースで処理した直後だったと思うが、PCが暴走した。 録画ファイルが細切れになり、共有フォルダとローカルフォルダに散り散りになっていた。 どうも、録画中にPCが再起動を繰り返したのではないかと推測する。 この時は仮想メモリの有効化設定が悪かったのかと思い、再度設定し直してしばらく運用を続けた。特に録画ファイルが細切れになることもないので、問題は解消されたのかと思っていた。 しかし、たまにTVレコーダーのコンソール画面を眺めると、画面右下に警告通知が出ていることに気が付いた。すぐに引っ込んでしまって通知の履歴も探し出せず、イベントログにも原因と思われるものが見当たらなかったので暫く放置していたが、何の通知のかが判明した。  調べると、オーバーレイ領域はデフォルトで1GBが割り当てられ。uwfmgrコマンドで消費量/残容量を確認することができる。 uwfmgr overlay get-consumption uwfmgr overlay get-availablespace また、get-configコマンドで、オーバーレイ領域に係わる設定を確認することができる。 TVレコーダーの設定を見ると、最大サイズ/警告閾値/重大閾値を確認することができる。 オーバーレイの使用量が重大閾値に達すると、PCは再起動するようだ。 また、これらオーバーレー領域の各値はデフォルトから変更することもできる。 ここで疑問なのは、 1.以前の環境ではオーバーレイの枯渇など無縁だったのに、今回何故問題が露呈したのか? 2.PCが再起動するとオーバーレイ領域は開放される筈なのに、何故再起動が繰り返されたのか? だ。 実際に、警告閾値を超えた警告が出ている状態で、オーバーレイ領域を確認した値が以下。   除外設定を行っているフォルダに書き込みを行うとオーバーレイ領域を消費するそうなのだが、除外しているpt3フォルダに対して数百MB単位の書き込みが行われているのか? もう少し調査・検討を続けることにする。 いよいよ、PT3関連のドライバやアプリケーションを導入する。 まずはPT3の2種類のドライバをインストール。          TVtestで番組が視聴できることを確認。デコーダの設定も正しくなっている。           最後に、UWFを有効化して、Cドライブを保護した状態で再起動。  Cドライブを保護  pt3フォルダを除外設定  get-configで設定内容を確認 仮想メモリのページングファイルの保存先を、保護されたC:からD:に移動していたのだが、UWFを有効化して再起動すると、ページングなしに戻ってしまう。 過去の履歴も含めて調べたら、UWFのフィルターをenableにするコマンドを走らせた瞬間に、仮想メモリが無効化されるそうだ。 回避するには、enableコマンドを走らせた後、再起動する前に今一度ページングファイルの設定を変更し、その後再起動する。 そうすると、ページングファイル設定が変更された状態で保護されるとのこと。 毎回、GUIを使ってページングファイルの設定をするのも面倒なので、フィルターの有効化とページングファイルのレジストリ追加の設定を仕込んだBATファイルを作成した。   続いて、アプライアンス化に必要なUWFの有効化や関連する設定を行う。 ・Windowsの自動更新の無効化                           [更新後に自動的にセットアップを・・]をオフ サーバ類やメイン/サブPCの最新OSのアップデートを進めているが、いよいよ本丸のTVレコーダも、最新のWindows 11 IoT Enterprise LTSCに更新することとなった。 事前に、RefusによるインスールUSBの作成、データのバックアップで準備を進める。 当日午後、重要なTV録画のないタミングで、セットアップを実行する。 ブータブルUSBで起動して、IoT OSのインストールを進める。インストール先としては内蔵SSDの100GBパーテーションを指定する。                         言語の追加で日本語を追加して、Language Packなどのオプションもインストールする。           ・システムロケールの変更で日本語に変更  [時刻と言語]->[言語と設定]->[管理用の言語の設定]  [システムロケールの変更]     [設定のコピー]を開く  [ようこそ画面とシステムアカウント]にチェックを入れ[OK}   ソフトの方は早々に書き換え完了していたが、遅ればせながら物理カードの方を書き換え。 実は少し前にトライしようとしたのだけど、NTT.comの定番カードリーダ、SCR3310のドライバが導入できず中断していた。Windows 11はサポート対象外となり、ドライバの提供も無くなった。V2という後継機はサポートが続いていて、Windows 11はWindows Updateでドライバが適用されるらしい。初代もOEM元のV2のドライバを強制的に当てれば動作する・・という情報もあったが、In-Boxドライバで動いた方が使い勝手が良いので、買い替えることにした。 無印のOEM元の製品がamazonで販売されていて、ebayやアリエクで買うより安いので手を打った。 無印SCR3310だと、当然Windows 11環境では認識されず、不明なデバイスとなる。  しかし、今回届いたV2を接続すると、In-Boxドライバが適用され、きちんと認識された。コア分離の設定をいじる必要もない。  準備は整ったので、カードの書き換えを行う。 まず、カードの挿入方向に注意する。リーダーのLEDが付いている表面側に、カードの文字の書いてある裏面を向けて挿入する。  アーカイブされた手順通りに行う。  F1キーを押してバックアップ(数秒かかる)  右側の数字が2038になるまで、F4キーを押す  『1 2 3 4 5 a s d f g h』のキーを順番に押す 以上で作業完了。 問題なく、視聴できるようになった。 久々のkw更新。今回は5/15のwowow更新からスタートとのこと。 会社の同僚が耳打ちしてくれたので、今回は更新後直ぐに気が付いた。 某掲示板で情報を集めると、すぐに新しいkwの情報が見つかった。 wと星と空の三か所を、新しいkwで置換すればよい。 ちなみに、今回のkwの情報は事前に昨年1月に次回kwだろう・・ということで出回っていた値と同じであった。凄いな。情報リークなのだろうか? 物理カードの方は後日書き換えるとして、SoftCASの方を急ぎ更新する。 バイナリエディタで、softCASのwと星と空の三つのkwを置換で更新。ついでにcardtool.exeも同じ方法で書き換える。 出来上がったSoftCASのDLLを、以下のフォルダに上書きコピー。 以上でSoftCASの更新は完了した。 余談だが、最近はACASのゴニョゴニョも進んでいるようだ。 4Kチューナー内のACASモジュールを取り外して、カスタムICカードと言うもの(日尼でも出回っている)に取り付けて、カードリーダーで読み出すことができるようだ。 ただ、ゴニョゴニョはここまでで、解析して無料視聴できるようにはなっていないようだ。 これで録画ができるようにはなるのだろうか?? TVレコーダの更新作業で2回、録画失敗期間があった。この間の動画をREGZA同録からコピーフリーなファイルに抽出・変換する。 久しぶりなので備忘録。 サブPCで、SONYのPC TV Plusを起動すると、最新版6.4のアップデート案内が。アップデートして起動し、必要な設定を施す。    コピーが終わったら、録画リスト画面で黄色ボタン(ダビング)を押す。1件/複数ダビングの選択画面が出るので、複数ダビングを選び、ダビングする番組を選ぶ。確認画面で[はい]を選ぶと、PC TV Plusへのダビングが開始される。   BDへの書き込み(ムーブ)が始まる。    書き出したISOファイルからTSファイルをコピーすれば、作業は完了だ。 細かい設定だが、電源オプションのハイブリッドスリープを無効にした方が良さそうなので、設定変更する。 EDCBもそうだけど、IOやバッファローのTVチューナーカードの取説などでも、無効にするように書かれていた。  TVTestでチャンネルスキャンがタイムアウトしたり、EDCBでは重複チャンネルの検出が表示されていたので、これらの解決に取り組む。 BSのチャンネル再編に起因するもののようで、いくつかのサイトを参考に修正を試みる。 まず参考にしたのは以下のサイト。 https://blog.tsukumijima.net/article/new-bs-channel-settings/ BS松竹東急、BSJapannext、BSよしもとが2022年3月に開局したそうで、この辺りが影響していそうだが、そもそもここ数年チャンネル設定の見直しをしていなかったような気がするので、いつからおかしくなっているかハッキリとはわからない。 このサイトに掲載されていた設定を、既存のBonDriver_PT3-S.ChSet.txtファイルにコピペして保存する(\EgpDataCap_Bon\x86\BonDriver配下)。  続いてTVTestでも、同じ内容を既存のBonDriver_PT3-S.ChSet.txtファイルにコピペして保存。こちらはスキャンすると途中でタイムアウトする。改善されていない。 他に参考になるサイトはないか・・と探すと、少し半年くらい古い記事だが、参考になるサイトがあった。 BSよしもと等の22年3月開局のチャンネル情報も含まれている。 https://www.cbreeze.info/pc1/pc1203.html このサイトの設定情報をコピペして、まずはTVTestでチャンネルスキャンを実行してみる。 結果、ようやくタイムアウトがなくなり、チャンネルスキャンが完了する。   CSに対してもチャンネルスキャンを実行。こちらは特に問題なくスキャン完了して、メッセージも表示されない。 TVTestが上手くいったので、EDCBでもチャンネルスキャンを実行。 こちらも重複チャンネルのメッセージが表示されなくなり、無事スキャンが完了するようになた。 全チューナーに対してチャンネルスキャンを実施し、ようやく問題が解消された。 先日購入したakasブランドのSATAケーブルが届いたの交換作業。       PT3の設定を見直そうと録画履歴を見ると、23日から軒並み録画に失敗している。 一部のみ録画が実行された可能性があります 録画時間に起動していなかった可能性があります のエラーが記録されている。  5分前後で分割されているファイルが多い。EDCBは録画開始時にファイルサイズを確保してから書き込むようで、連番になった分割ファイルはどれも同じファイルサイズとなっている。  障害が発生した直前に何か作業をしたような覚えもないので、設定変更などに起因するものではないと思う。 取り敢えず、一度UWFの保護を解除して、再起動。 後述するSATAケーブルの交換後、障害は出なくなった。 しかし、暫く様子見する必要がありそうだ。 週末になったので、ケースを開けてケーブル類の作業。 まずはSATAケーブルを交換。手持ちのあまり品を流用して組み立てたのだが、更新用に新規購入したAINEXのケーブルが2本あった。30cmなので少し長くなったしまったが、綺麗に収まった。     まだ設定漏れがあったことに気づいた。 まずはIPアドレス。DHCPクライアントの設定になっていたので、固定IPに変更。ついでに、IPv6を無効にする。   TVレコーダの切り替え運用を始めて、初日録画が出来ていたので注意していなかったのが大失敗。BIOS設定ミスで、朝の電源断後PCが再起動していなかったことが判明。 AC Power Loss時の設定をPower ONにする。   [Long Duration Power Limit] 10 -> 6  [Short Duration Power Limit] 25 -> 10  Enhanced Halt State(C1E)] disable -> enable  Packgae C State Support] disable -> enable ・WindowsファイアウォールでIGMPの送受信を許可する      ハード周りの構築は終わったので、ソフトの設定作業に移行する。 まず、既存のTVレコーダのpt3フォルダをそのままコピーする。 TVTestを起動すると、受信はしているようだが、画が出ない。デコーダがないためだと思われる。以下の追加作業を行う。  Dscalerをインストール  MPED-2デコーダ設定を変更(Dscalerを選択)   TVTestは普段使っているわけでもないので、作業は後回しにする。 次はEPGDataCapBonを起動してチャンネルスキャン。  続いて、その他の各種設定を行う。基本は既存の設定そのままで変更はなし。録画先パスのみを変更する。       N100DC-ITを使用したTVレコーダ構築の準備は整った。既存レコーダを解体して、新マザーボードを換装する。 過去の失敗経験でボード取り外しやマザー載せ替えを既に何度か実践しているので、作業はスムーズだ。 まずはSilverStoneケースを分解して、既存マザーや移植するPT3のカードを取り外す。今回はACアダプタ化するので、電源も綺麗さっぱり取り除く。            そして、PT3を2枚実装。一つはPCIeスロットに。もう一つはM.2から変換ケーブルを介してライザ接続。 SSDにもSATAケーブル、電源ケーブルを接続。            電源をONすると、OSが立ち上がった。デバイスマネージャで確認するとPT3も2枚とも認識していて、今回は特段問題ないようだ。  お盆にTVレコーダの更新を行う予定なので、事前準備を一気に行う。 ・Windowsの自動更新の無効化 ・OneDribeの無効化 ・UWFの機能追加 ・スリープからの復帰時のパスワード設定 ・スリープ解除タイマーの許可 ・仮想メモリの設定変更 ・システムの保護の無効化 ・Windows Serchの無効化 ・高速スタートアップの無効化 ・Optimise drivesの無効化 ・自動修復の無効化 ・CHKDSKの設定変更 ・オートログインの設定 ・サインインオプション  Windowsの自動更新の無効化  OneDribeの無効化  UWFの機能追加  スリープからの復帰時のパスワード設定  スリープ解除タイマーの許可     仮想メモリの設定変更 Cドライブ上は無しにしてDドライブに作成  システムの保護の無効化  Windows Serchの無効化  高速スタートアップの無効化  Optimise drivesの無効化   自動修復の無効化(bcdedit /set {default} recoveryenabled No)   CHKDSKの設定変更(chkdsk /x c:)    オートログインの設定 この世代のWindows 10ではレジストリの DevicePasswordLessBuildVersionを2→0に変更する  サインインオプション UWFを有効後再起動して、改めてページングファイルを作成したら、無効化されなくなった。 続いて、PT3のドライバをインストール。 ・PT3-Driver-400+.exeのインストール ・PT3-SDK-400+.exeのインストール  PT3-Driver-400+.exeのインストール  PT3-SDK-400+.exeのインストール ・VC++ 2005 SP1 x86 ・VC++ 2005 SP1 x86 ALCセキュリティ更新アップデート ・VC++ 2010 10.0 SP1 x86 ・VC++ 2013 12.0 x86  VC++ 2005 SP1 x86 VC++ 2005 SP1 x86 ALCセキュリティ更新アップデート  VC++ 2010 10.0 SP1 x86  VC++ 2013 12.0 x86  ランタイムインストール前  ランタイムインストール後 WENJUN SFX Baffle Silver $12.16@Aliexpress(WENJUN Technology)  そこで、元々注文して、一旦キャンセルした、WENJUN Technologyという業者の、別タイプのSFXブラケットを保険で注文することにした。 Blackが在庫あるようなので、それを注文したが、何と今度も在庫切れで、Silverに変えないか?との連絡が・・。 一体、ここの在庫管理はどうなっているのだ・・。 しかしもう、代替案はないので、渋々Silverのタイプで受け入れることにした・・。 SFX Baffle Silver $16.24 +送料$2.63@Aliexpress(Huazhendun Technology)  事前の諸々の検証も終わったので、N100DC-ITXの本番環境構築を、ぼちぼち始める。 まずは、OSのインストール。SSDはIntel SATAの240GBを使用する。   インストールは何度もやっているので手慣れたもの。 インストール時のディスクの容量は、103302MBにする。     Chipsetドライバ  Intel ME  不明なドライバは一掃 さらにRealtek LANドライバを更新。  Intel Graphics  Realtek Audio HD Audioとしては認識されているが、後で調べてみよう・・。  [設定]->[時刻と言語]->[言語]->[言語の追加]で追加する。 追加後、オプションボタンを押して、ダウンロードを完了させる。       [コントロールパネル]->[管理]タブ->[システムロケールの変更]で日本語に変更して、再起動。 以上で、OSの基本セットアップは完了した。 ランタイムやアプリのインストール、Embedded関連の設定は後日行う。 先般、PT3の動作確認で、コマンドプロンプトの日本語表示部が文字化けしてしまうことに気づき、少々気になる。 英語版OSに言語追加しているせいなのだろうけど、困るシーンもありそうだ。10 Iot Enterpriseではなく、10 EnterpriseにOSを変更しようか・・とも思ったが、日本語表示に変える方法があるはずだ・・と調べてみた。 結果、すぐに見つかった。  [管理]タブの[Unicode対応ではないプログラムの言語]に、[システムロケールの変更]ボタンを押す   再起動すれば変更完了。  SFX Power Supply Baffle Silver $17.10(2,594円)@WENJUN TECHNOLOGY(Aliexpress)  この穴を塞ぐブラケットはないのか・・と尼などを探すが、良いものが見つからない。10年程前にOliospecでちょうど良い製品(microATX Power Bracket)が売られていたようだが、現在は廃盤。Aliexpressで何かないか・・と物色したら、見つかった。 ATX、SFX、1U電源用と各種揃っていて、スリットや固定穴も空いている。製品写真をみると、ケースファンやSSDも装着できそうだ。 本当は黒塗装のものが良かったのだが、在庫切れ。シルバーなら在庫は潤沢にある。まあ、マザーボードのリアパネルもシルバーなので良いか・・と思い、シルバーを注文。少し高いような気もするが、自作すると5000円以上しそうだし、こんなにスリット穴を開けることもできない。 到着が楽しみだ。 昨日のマザーボードの基本動作確認に続き、PT3が正常認識するのかの確認を行う。 録画のない日曜日の朝方の時間帯に、既存のTVレコーダをシャットダウンしてPT3を取り外す。 今回、PT3は、一つだけ搭載されているPCIeスロットに1枚挿し、もう1枚はM.2スロットに変換アダプタを介して接続する予定だ。 N100DC-ITXにはEキーとMキーの2つのM.2が存在する。MキーはPCIe x4サポートを公言しているので、こちらに挿すのが既定路線なのだが、Mキーのスロットには可能ならNVMeのSSDを挿したい。そこで、今回はまず、Eキーの変換アダプタを介してPT3を接続することにした。  しかし、結果はPT3を認識せず・・。デバイスマネージャには表示されない。まあ、マニュアルのブロックダイアグラムにも、Eキーは無線用のCNVioだけの接続しか表記されてないので、致し方なしか・・。ちなみに初回起動時に、パーツ変更の際に促されるUEFIセットアップ確認を促す画面が表示された。PT3もしくは変換アダプタを何らかの形で認識はしたのだろうか?  恐る恐る起動し、デバイスマネージャを起動すると、PT3が正常に認識されている。良かった・・。 ハードウェア的には正常認識されたので、続いてはドライバの初期化がうまくいくかだ・・。PT3-Example-400+.exeを起動して確認したら、エラーは出ない。コマンドプロンプトの文字は化けているが、これは英語版のIoTをベースにしているからだろうか・・。  あれれ・・と思い、再起動したらEPGDataCapBonではエラーが出なくなった。改めてチャンネルスキャンを行うと、番組表情報も表示されるようになった。      いずれにしても、新環境でPT3が認識されることは確認でき、BonDriverを始めとするソフトウェア周りの動作も検証できた。 これで問題なく、TVレコーダのハードウェア移行に踏み切ることができる。 翌日、早速N100DC-ITXが到着したので、関連のパーツ共々開梱する。  本体パッケージ   富士通のACアダプタ   EキーM.2用のPCIe変換アダプタ    リアインターフェースは、VGAとHDMI、USBとPS2、そしてシリアル。シリアルは流石に不要だよな・・。 メモリスロットは一つで、PCIe、MキーのM.2、EキーのM.2が実装される。MキーはNVMe SSD用、EキーはWi-Fiアダプタ用だ。 また、SATAインターフェースは2つ装備される。  サブPCのメモリを交換して流用   ACアダプタを接続したが、起動音もLEDも光らないので、起動していないのか??と疑ったが、LANケーブルを接続したらLEDが点滅して、起動していることが分かった。普通にWindowsが起動し、サインイン後にはインターネットに自動接続し、ASRockのドライバのオートインストーラが起動した。   特に不明なデバイスもなく、正常に自動セットアップされてインストール完了したようだ。 その後改めて、UEFIセットアップ画面を開く。各種設定の中でABOVE 4G DECODINGの設定が存在することを確認。PT3を使用するには、ここをdisableにする必要がある。    まずはCPU-Zから。  CPU-Z  CPU-Zでメモリステータス  CPU-Zでベンチマーク  GeekBench 6のCPU  GeekBench 6のGPU  HWiNFO  HWiNFOのプロセッサステータス  HWiNFOのメモリステータス  HWiNFOのグラフィックステータス  CPUID ASRock N100DC-ITX 22,980円@PCワンズ この日は待望のN100DC-ITXの発売日。前日泥酔してしまい、朝、価格.conを確認すると、既にドスパラやアークの価格が登録されている。しかし、どちらも品切れ。淀も登録があるが、取り寄せとなっている。 これは争奪戦の様相だ・・。しかし地方出張で日中に秋葉原に行くのも厳しい。何とか通販で入手でないかと、移動中の車内でツクモや工房などの未掲載のショップで在庫を調べる。 すると早々に、PCワンズで在庫発見!しかし残一だ! これは急がねば・・と、慌てて決済。さんとか入手することができた。  日本は先行販売のようなので、普通に考えたら前者だと思われるが・・。 M.2 Key A/E to PCIe x1 FPCケーブル2本付き 3,099円@amazon.co.jp 富士通 FMV-AC503B 19V 6.32A PC用ACアダプタ PFW1963NA 3,250円@amazon.co.jp   DC19VでDCジャックが5.5/2.5mmのもので検索すると、富士通のノートPC用のものが尼で複数見つかる。レビューを読むと、ASRockのDeskMiniのACアダプタの代替品として利用されていることが分かる。どうもASRockの付属品はコイル鳴きするらしいのだが、このアダプタだとそれを抑えられるそうだ。 一応、新品と記載のあるものを注文したが、おそらく保守用ストック品か何かだろう。まあ、富士通純正なので、信頼性は問題なさそうだ。 M.2 NGFF A/E Key-PCIe x1変換ケーブル $6.37+送料$4.16@aliexpress(Computer Expansion Card Factory Direct Store)  まず、先般の話の通り、今回EキーのM.2経由のPT3接続にトライしようと思い、変換アダプタケーブルを発注。 Aliexpressなので、到着は10日間程度はかかりそうだ。  miniITXモデルについては国内販売をする、と案内はあったものの、いつ入手できるのか?本当なのか?とやきもきしたが、順当なタイミングで国内市場投入されることとなった。 Micro ATXモデルについては未定のようで、このITXモデルの反応を見て決めるのかもしれない。気になる価格は、メーカー想定が22,980円とのことで、従来のAtomマザーよりは割高だが、円安基調と全般的な物価高の影響もあり、致し方ないのかもしれない。 ちょっと残念なのは、同じN100搭載で、メモリもSSDも、OSまでも実装したコンプリートな中華なミニPCが25,000円程度で買えるという事実・・。 まあでも、仕方ないよな・・。 いずれにしても、これでいよいよ、足踏みしていたTVレコーダの更新を再開できそうだ。 余談だが、このマザー、Wi-Fiモジュールの実装を想定した、EキーのM.2スロットが、Mキーのスロットとは別に付いている。 MicroなN100Mのマニュアルでは、このEキーのM.2の補足に、[M.2 PCI Expressモジュールには対応していません]と明記されているのだが、N100DCのマニュアルにはその補足が削られている。 N100Mには、DCにはないx1のPCIeスロットがあるので、これとの相殺でM.2でPCIeが使用できないのではないかと、想像が膨らんでいく。 他にも調べると、別マザーで、MキーなM.2からの変換でPT3を動かそうとしたがどうにもうまくいかなかったが、Eキー経由の変換にしたらあっさり動いた・・という話もあり、N100DCではPT3の2枚挿し運用が実現できるのではなかろうか・・と期待してしまう。 いよいよ、再度の更新作業のトライ・・。 日曜日の朝から、作業を開始する。 まずは、既存のTVレコーダをシャットダウンし、棚から取り出す。 ケースを解体し、中のパーツを全て取り外す。今回は電源も交換するので、真っ新の状態になる。           まずは、デバイスマネージャを開く。PT3が認識しているか確認をすると、2枚あるはずのカードが、1枚しか認識されていない。  エラーメッセージが表示され、正常動作しない。   何が原因なのか・・Webで調べると、いくつか考えられる点が見つかる。 ・Above 4G Decodingが有効になっている ・セキュアブートとの関連 ・WPMドライバを導入してみる 色々設定など確認してみたが、うまくいかない。 まず、Above 4G・・の設定だが、使用しているマザーボードに設定が存在しない。[Chipset]->[Apreture Size]というのが関連する設定のようで、[CSM Support]をsidableにした、この値を2048MBにすると[Above 4GB MMIO BIOS assingnment]が自動的に有効になる、と注釈に書かれている。 しかし、CSM Supportという設定は見つからず、Apperture Sizeは356MBとなっている。 セキュアブートは有効であったが、試しに無効にしてみたが、動作に変わりはない。   万策付き、この日は仕方なく、ロールバック。元の環境に戻す。 ロールバックの過程で、2枚のPT3が認識されない問題の切り分けも行う。 切り分けの結果、M.2インターフェースに変換基盤を介して接続したPT3が認識されないことが確認できた。 よくよくその変換基盤を見ると、補助電源のコネクタが実装されていて、ここにDC電源を供給しないとダメなのかもしれない。 しかし、この日は時間切れで詳しい検証は中断して、元の環境へのロールバックを行う。 さて、この後どうするか・・。 2枚目のPT3が認識しない問題は検討の余地があるとして、BonDriverが初期化されない問題は根が深そうだ。 マザーボードの設定に起因しているような気がしてならない。 一番怪しい、Above 4G・・の設定は明示的なものがなく、関連する設定項目が見当たらない。ファームウェアの完成度が不十分なのだろうか・・? ちなみに、リリースが待ち望まれるAsrock N100マザーのマニュアルを確認すると、Above 4G・・の設定項目は存在しているようで、disableにできそうだ。 これは、今構築中のN5105のマザーは諦め、N100に乗り換えた方が良いのかもしれない・・。N100がいつ投入されるのかもはっきりしないのではあるが・・。 最後にもう一点気づいた点がある。bonDriver_pt2wdmだが、インストールする際に、64bit OSを選択したが、これは32bit OSにするべきだったのかもしれない。まあしかし、N100への移行に傾倒しつつあるので、64bit版ドライバの試行は、余力があったら試す・・かな・・。 AsrockのN100マザーはCOMPUTEXでも特に取り上げられず、発売時期は不明のままだ。 仕事もひと段落してきて、時間ができてきたので、いよいよこの週末、再度のマザー換装にトライすることにする。 その前に、残ったOS周りの残設定を行う。 ・オートログインの設定 オートログインと言うと、netplwizコマンで現れるダイアログで設定するだけなのだが、Windows 10のどこかのバージョンから、パスワード入力に関するチェックボックスが消えてしまった。  この設定を復活させるには、レジストリの修正が必要だそうだ。 修正するのは以下の値  この中にある、[DevicePasswordLessBuildVerion]の値を、2→0に書き換える。    [設定]->[サインインオプション]の以下の設定をオフにする。  オン->オフに変更 これで、最後の事前準備が完了した。既存のTVレコーダのアプリフォルダをUSBメモリにコピーして、明日の更新作業の準備は整った・・。 この日、突然、AsrockからAlder LakeベースのN100 SoCを搭載したマザーが二機種発表された。 実質的なAtomマザーの新モデルだ。1つはITXで、もう1つはなんとMicro ATX。 .png) Asrock N100DC-ITX .png) Asrock N100M これは嬉しい。 スペック的には、 ・PCIex2 x1 ・M2 PCIex2 x1 ・SATA x2 となっていて、TVレコーダとしては必要なスペックは満たしている。 メモリスロットはDDR4 x1だが、32GBまでのメモリに対応しているので問題ない。 唯一、メリットかデメリットか分からないのが、19VのDCパワー入力のみに対応している点。通常の24PINのPC電源でなく、ノートパソコン用のACアダプタを接続する必要があるのだ。  それから、コンスーマ向けモデルかと思うのだが、VGA出力、シリアルコネクタ、PS2コネクタと、レガシーなI/Fも多い。この辺りは産業用への転用も見越してのことなのだろうか? Asrockのサイトには日本語用マニュアルも並んでいて、遠からず販売されることに期待が高まる。 各種ドライバやBIOSも既に揃っているようだ。 N5105の中華マザーを買ったばかりで現在仮組状態だが、どうするか・・。 このままN5105で行くか。N100に乗り換えるか。 ちょっと悩ましいところだ・・。N5105をMicroserver後釜のバックアップサーバ向けに転用するなら、N100購入も有りだが・・うーん、悩ましい。 いずれにしても、実際に販売開始されるまで悩むことにする。あまり時間を要するようだと、N5105での構築に走ってしまいそうだが・・。 AINEX ラッチ付 SATAラウンドケーブル 30cm SATR-3103BK 652円 x2@amazon.co.jp 変換名人 SATA-ペリフェラル変換ケーブル SP-IDEP 614円@amazon.co.jp   電源変換の方は日尼で発注したものの、マケプレ品だったようで、在庫なしでキャンセルをくらった。数十円割高だがビックカメラに在庫があったので、渋谷店取り置きで再注文する。 過去の履歴を元に、Windows IoTのUWF(Unified Write Filter)周りの設定を行う。 < 1 > Windowsの自動更新の無効化 グループポリシーエディタ(gpeditmsc.exe)で設定を行う。 [コンピュータの構成]→[管理用テンプレート]→[Windows コンポーネント]→[Windows Update]→[自動更新を構成する] を開き、[未構成]→[無効]に設定。 設定後、gpupdateコマンドでポリシーを適用する。    グループポリシーエディタ(gpeditmsc.exe)で設定を行う。 [コンピュータの構成]→[管理用テンプレート]→[Windows コンポーネント]→[OneDrive]→[OneDriveをファイル記憶域として使用できないようにする] を開き、[未構成]→[有効]に設定。   続いて[Windowsの機能]から、UWFの機能を追加する。使わない予定だが、シェルランチャーやカスタムログオンも一緒に追加。   [設定]→[アカウント]→[サインインオプション]で、サインインを求めるのプルダウンから、[常にオフ]に選択する。  [電源オプション]→[詳細設定]→[スリープ]→[スリープ解除の許可]を確認。 [スループ解除タイマーの許可]は始めから[有効]だった。  システムのプロパティから仮想メモリの設定を変更。Cドライブの仮想メモリは0にして、Dドライブに作成する。 [システムの詳細設定]→[詳細設定]タブ→[パフォーマンス]→[設定]→[詳細設定]タブ→[仮想メモリ]→[変更]を開く。  [仮想メモリ]→[変更]ボタンを押す  すべてのドライブの・・のチェックを外し [ページングファイルなし]を選択する  警告が表示される  Cドライブのページングファイルが無しとなる  代わりにDドライブに推奨値を設定 [システムのプロパティ]→[システムの保護]タブを開き、システムの保護が無効であることを確認。  [サービス]→[Windows Serch]のプロパティを開き、スタートアップの種類を自動から無効に変更。  [電源オプション]→[電源ボタンの動作を選択する]を開き、[現在利用可能ではない設定を変更します]を選択。 [高速スタートアップを有効にする]のチェックを外す。  [サービス]→[Optimise drives]のプロパティを開き、スタートアップの種類をを無効に変更。   コマンドプロンプトで、bcdeditコマンドを実行する。  recoveryenabledはyes  bcdedit /set {default} recoveryenabled No  recoveryenabledがNoに変わる Cドライブを起動時のCHKDSKの検査対象から外す。  chkntfs /x c: FractalのSFX電源が到着した。 早速開梱して、N5105マザーとの相性を確認する。   以前もサブPC用に購入したことがあるので、簡単に。 本体はポーチに包まれていて、高級感を感じるパッケージだ。 SFX-L電源ということで、サイズはSFXよりも25mm大きい。しかし十分に小さく感じる。内臓ファンは120mmと大口径だ。  そして、本製品の目玉、フレキシブルなモジュラー式ケーブルだ。 ATX、12V補助、PCI-E、SATA、ペリフェラルの5本のケーブルが添付されている。 TVレコーダの再組み上げは時間が取れないため暫く延期だが、N5105での動作確認は事前に行なっておきたい。 まな板に設置してあるマザーに、ION電源を接続。 電源ユニットの主電源をONにしたら問題なく起動した。電源ユニットの内蔵ファンは基本無回転なので全く音はしない。組み付けが問題なければ、ACアダプタ型より良いかもしれない。  Fractal Design ION SFX 500G FD-PSU-ION-SFX-500G-BK 9,480円@tsukumo.co.jp TVレコーダの電源交換を検討。ACアダプタ型のATX/SFX電源は今となっては国内では入手困難のよう。そうなると、低容量のSFX電源で静音のモデルを狙いたい。しかし、SFX電源も品種は少なくなり、価格も高騰気味。  どちらも評価は上々で、30SFはV2になり92mmファン仕様に変わり、静音性もアップしたようだ。ほとんど無音に近いノイズレベルとの事。 唯一の難点はケーブルが直出しタイプで、硬くて取り回しに難儀する点くらいか。コネクタも必要十分だ。 当初はこのST30SFを購入するつもり、在庫有りのZOAの通販店舗で発注までしてしまった(8,428円)。 しかし、注文を掛けてから再考してしまう悪い癖が・・。 SFX電源・・ということで縛りを設けていたが、SFX-L電源でも入らないこともないかもしれない。SFX-L電源はSFXよりも25mm奥行きが長くなるが、サブPCでもこのタイプの、Fractalの500Wの静音電源を使用していて、満足度が高い。  自分がサブPC用にこの電源を購入した時の価格が15,000円を超えていたので、大幅に下落している。 この電源、静音性はもちろん、ケーブルはフルモジュラー式で、さらにそのケーブルの柔軟性の高さが評価が高い。80PLUS GOLD認証を取得で、SILVERSTONEのBRONSよりもワンランク格上だ。 唯一心配なのは、25mm奥行きが増すことで、ケーブルが収まらなくなるのでは・・という点。 しかしまあ、柔軟性の高いケーブルなので、何とかなるのではないか・・という事で、最安のツクモネットショップでポチッ・・。 結局、何だかんだで、TVレコーダの更新もパーツ総取っ換えの様相を呈してきた。 この日、日曜日の朝、TVレコーダの更新作業を実施する。 まずは、現行のレコーダをシャットダウンして、解体。PT3を取り外し、マザーボードやSSDも取り外す。    リアパネルを取り付けつつ、マザーボードをケースに固定する。 二基のSSDも接続し、電源ケーブル、フロントパネルヘッダの各ケーブルも接続する。      マザーボードのフロントPINヘッダ また、ケースファンは、マザーボードに空きのファンヘッダがないので、電源のペリフェラル端子に変換コネクタを介して接続。この変換コネクタはNOCTUAのファンに付属していたもので、ついでにファンの回転数を低減する抵抗が挿入されたアダプタも挿入する。             LEDは点灯し、電源は入ったようだが、画が出ない・・。 何度か試したが状況は変わらない。何だろう・・。 9:00から録画したい番組があったので、急遽元のTVレコーダを再構成して急場を凌ぐ。 午後になり、改めて新しいTVレコーダを解体し、部品を外しながら問題箇所の切り分けを行う。 結果、電源に起因していることが判明した。テストで使用していたATXの電源であれば起動するが、現行ケースに実装されている玄人志向のACアダプタ電源だと、電源は入るのだが、そこからPOST動作に進まない。 原因は不明だが、ACアダプタの電源仕様に何か不足しているものがあるのか。古い製品であるので、致し方無さそうだ。これは、新しい電源ユニットを購入するしかないのかもしれない・・。 少し長期戦になりそうなので、TVレコーダは元の構成に戻し、新レコーダは再びまな板に戻した。困ったもんだ・・。 TVレコーダを換装するため、事前準備を進める。 まずは、新レコーダに、ドライバやランタイムをインストールする。 ドライバは、以前から変更のないアースソフトのドライバとSDK。  PT3-Driver-400.exe  PT3-SDK-400.exe 以前の記録を見ると、以下の3つをインストールしていると情報もあるが、最終的には、2013を除いた2つをインストールすれば良いようだ。ただ、念の為、2013もインストールする。  VC++ 2005 SP1 x86  VC++ 2010 10.0 SP1 x86  VC++ 2013 12.0 x86 2005についても、レビジョンが新しいものがあるので、それをインストール。 2005はATLセキュリティ更新アップデートというものがあり、2005の最新版を導入すれば、このアップデートは不要なようにも思えるのだが、念の為インストールした。  これで、最低限ではあるが、更新の準備は整った。 NOCTUA 60mmファン NF-A6x25 PWM 2,178円@OLIOSPEC 仕事の外出中に秋葉原に立ち寄り、NOCTUAの60mm PWMファンを購入。 N5105マザーのCPUファンとして使用検討するためだ。   当初、ヒートシンク埋め込みの既設ファンを除去してから搭載しよう・・と思っていたのだが、試しに既設ファンはそのままに、上から覆い被せてみた。 そうしたところ、特に既設ファンとの干渉もなく、既設ファンが空回りすることなどもなく違和感がない。この形態で進めることにする。     ファンの回転数をAUTOからマニュアルに変えてみるが、数値指定の意味がよく分からない。回転数も変わっているのか不明だ。 その後、Windowsを起動して、PWMonitorでファン回転数を確認する。通常が600回転前後だが、ベンチマークを走らせたりすると、1200回転前後まで上昇する。その状態でもファンの音は気にならない。     ここで、N5105マザーの消費電力を測定。 ワットチェッカーを接続して、確認。  これに、追加SSDやPT3を追加するが、大きく上がることはないだろう。 ブートSSDの変更も決まったので、OSの再インストールに取り組む。 既に一度実践しているので手順は手慣れたものだ。 Windows IoT Embeddedを地域設定をJapaneseにしてインストールする。今回、Input MethodもIMEからJapaneseに変更する。      Intel Graphics  Intel INF  Intel ME  これでデバイスマネージャから不明なデバイスは一掃された。  前回と同様に、[設定]->[時刻と言語]->[言語]->[言語の追加]で追加する。    大きいのは、コマンドプロンプトを起動した際の、バックスラッシュ。日本語OSでは¥だが、この環境では英語OS同様の\となる。 その他、サインイン時のようこそ、がWelcomeになっていたり、多分探せば他にも英語表示の部位は結構あるかと思われる。 まあ、運用上の実害はないので、この環境でセットアップを続けることにする。 N5105マザーは問題はないようなのだが、Aliexpressの同製品のレビューを眺めていたら、最新BIOSをセラーから入手している人の書き込みがあり、自分もトライしてみることにする。最新BIOSでは、BIOSメニューのPCIExpressセクションが空白なのが修正されているようだ。  Aliexpressのセラーへの連絡でメッセージを送ったら、すぐに短文の返信が届き、メールアドレスをくれと言う。Niftyのメアドを返信するとOK、OKとの返る。すぐに返信が来るかと思ったが翌日になってもメールは届かず。催促するともう一度送るとすぐに返信。しかしやはり届かないのでgmailのアドレスを送ったら、ようやくメールが届いた。Niftyで跳ねられていたのか?原因は不明だ。   batで一気に適用できも良いのだが、Webでこのツールの使い方を学んでからトライすることにする。 まず事前のBIOSバックアップ。 事前にツール類はDドライブルートにコピーする。  D:\FPTW64.exe -D ファイル名.bin  D:\FPT.exe -VERYFY ファイル名.bin ちなみにBIOSはregionといって、いくつかの区画に分かれている。ME、BIOS、GbE、PDR、Descriptorなどがあって、FPTでは-BIOSなどとオプションをつければ、必要なregionだけを操作することもできる。 今回はBIOS全体を更新する。 BIOSの更新操作は、送られてきたbatファイルの内容に沿って行う。  D:\FPTW64.exe /f ファイル名.bin  D:\FPTW64.exe /greset   確かに、今まで空だったPCIExpressセクションの中身が表示されるようになった。   起動SSDとして搭載したIntel DC S3520の150GB品のパフォーマンスが今ひとつよくない。そこで、別のSSDのベンチマークを計測してみる。 まずは、緊急時の録画Temp用に購入したMiWhole D200 2TB品を試してみる。N5105の空きのSATAポートに接続して、CrystalDiskMarkやATTOを走らせてみると、ランダムRead/Writeについては500MB/sを超える、SATAの限界パフォーマンスを叩き出した。    ここで気になり調べて、気付いたことが・・。Intel DC3520だが、見ていたスペックはシリーズ最上位モデルのもので、容量によってかなり差があったのだ。 使用していた150GB品は最小容量モデルで、そのパフォーマンスはReadが最大180MB/s、Writeが最大165MB/sだったのだ。と言うことで、製品のスペック通りの性能が出ていたことが判明した。     Windowsをインストールした状態でベンチマークを走らせる。 まずは、GeekBenchのニューバージョンだ。    今回もOSは、WindowsのLTSC系統のものを使用する。最新は2021なのだが、MSDNのダウンロードサイトを確認すると、Windows 10 Enterprise LTSCと、Windows 10 IoT LTSCの二種類がダウンロード可能だ。現在はEnterprise 2016を使用している。 後者の方が組み込み用でライフサイクルが長いようなのだが、英語版しか存在しない。日本語環境は別途追加する必要があるようだ。 どうしようか悩むが、今回まずは試しにIoT版をインストールしてみることにする。  英語を選択するが、ロケーションは日本を選ぶ。 気になるSSDはきちんと認識されていた。SSDの全領域を指定してインストールを進める。      当然だが、デバイスマネージャを確認すると、不明なデバイスがたくさん表示される。NICも不明なデバイスとなっている。  まずは、Intel Graphicsをインストール。これでフルHD解像度が選択できるようになった。  チップセットドライバは問題なく適用され、デバイスマネージャ上の不明なデバイスは残り一つとなる。 ドライバは残り二つあり、まず怪しい、Serial IOドライバを適用したが、不明なデバイスは消えなかった。 最後に、Intel MEを適用したら、不明なデバイスは全て消えた。  調べると、OS上からの追加方法が出てきた。  追加後、オプションボタンを押して、ダウンロードを完了させる。     おそらくOSは再インストールすると思うが、この状態で色々とテストや検証をしてみたい。 休みの日になったので、N5105マザーボードをまな板に取り付けて、火入れ動作確認する。       電源スイッチをマザーボード上のFRONT PANELヘッダに接続する。マニュアルが存在しないので、Web上で他の製品のピン配列を参考にしながら推定し、真ん中の黒いピンに装着。おそらくだが、真ん中は電源とリセット。1番ピン側はPOWER LEDとHDD LEDではないかと思われる。 ATX電源のマスターSWをONにして、FRONT PANELヘッダに接続した手元電源スイッチを押したら、問題なく起動した。ピンアサインはビンゴだったようだ。            メモリは16GB分きちんと認識されているが、SATAのSSDは認識されていない。何故だろうか? SATA1とSATA6に挿してみたが、どちらに挿した場合でも認識されない。 ところで、基板上にはSATAはx6存在しているのだが、何故EFI上はx3しかないのだろうか? チップセット配下がx3で、外部チップのASmedia配下がx3とかなのだろうか? メモリは3200MHzの製品を使用しているが、既定の2933MHzで認識している。 気になっていた、CPUヒートシンク上のCPUファンの駆動音だが、やはり小口径ということもあり、そこそこの音がする。まあ、現行のTVレコーダに取り付けているケースファンの音と比較すると若干小さい(回転数が違うので異質な音だが)ようなので、これで使ってみて、気になったらファン換装で良いかもしれない。ヒートシンクには針金を通すような隙間がなく、ファンの交換はちょっと敷居が高そうではあるが・・。 いずれにしても、このまま次のステップに進むことにする。 Aliで頼んでいたN5105マザーが到着。10日ほど要したことになる。    開梱してみると、中身は二重のプチプチで包まれているので、まあ、大丈夫かな・・といった感じ。マザーボード自体には損傷は無さそうだけど。しかし、箱の潰れや傷を見ると、かなりの衝撃か重量が掛かったと思われるので、ちょっと鬱だ・・。 同梱品はリアパネルカバーとSATAケーブルが1本だけ。      製品写真通りの、ブルー寄りのグリーンの基盤で、整然と部品実装されており、綺麗な仕上がりとなっている。 メモリスロットのところに型番ラベルが貼られていて、BKHD-JASPER*N5105-LAKE-NAS-I226となっている。型番から、LANコントローラはi226Lであることが分かる。レビジョンは1.1Aなので、何度かの改修が施されているのだろうか?    LANポートの後段にはINTELのチップが実装されており、i226Lのようだ。 CPUヒートシンクは小さめで、ファンが埋め込まれている。ファン自体は3つのビスで固定されているので、取り外すことも可能なようだ。 総じて、造りは悪く無さそうな印象が感じられる。 仕事が忙しく中々着手できないが、火入れ&OSインストールが楽しみだ。 MiWhole D200 SSD 2TB SATA US $51.75=7,030円@Aliexpress(Factory Direct Collectes Store)    同じMiWholeでD200というSATAのSSDがあり、これも激安ということに気付いてしまったのだ・・。 もともと今回のSSDはTVレコーダに載せる予定だったのだが、SATA変換アダプタを介して・・というのが少々気になってい事もあり、ダイレクトSSDの製品に心が動いた。 しかも、価格は7000円切り・・。これもHIKSEMIのOEMというのが専らの評判だ。となると、余ったM.2のCT300はどうするのか・・? まあ、こちらはメインPCの余ったスロットに挿せばよい。まだメインPCには、2つのM.2スロットが空いている。4つもM.2スロットがあって、何に使うんだ・・と思っていたが、一気に埋まり始めてしまった・・。 ちなみに、NAND投げ売り状態のYMTCだが、先行きはちょっと不透明なようだ。元々、Apple製品にも採用・・の話があったのだが、米国の半導体禁輸規制に引っ掛かりストップ。それでダブついた製品がHIKSEMIなどの中華メーカーに格安で流れているらしいのだが、そもそもYMTCの232層のNAND技術は、コスト面ではそれほど優れたものではないらしく、莫大な研究開発費がペイできるか不透明なようだ。現在は中国政府からかなりの支援金が流れ込んでいるので企業として成立しているが、それが途絶えたら息切れする可能性も高い。実際に、YMTCは2024年にはNANDフラッシュの生産から撤退するとの報も入ってきている。 ストレージの価格が暴落するのは嬉しいが、今後のことを見据えると、ちょっと心配な今日この頃である・・。 BKHD 倍控 Jasper Lake NAS No RAM No SSD Motherboard 19,092円@Aliexpress(BKHD Offical Store) Jasper Lakeのマザーボードを待つこと既に9か月。昨年夏に発表されたGIGABYTEのマザーも、一向に発売される気配がない。コスタリカとかのショップには製品が掲載されていて注文できそうなのだが、信用できるショップかどうか判断が付かない。 このままだと、Jasperの後継となる、Alder LakeのEコアだけを使用したAlder Lake-Nに世代交代してしまいそうだ。それも、一般向けにマザーボードが出るかどうか怪しい。 そんな折、Aliexpressを眺めていたら、BKHDという中華企業のOEM/ODM向けのJasper Lakeマザーが目に留まり、興味を惹かれる。  ちなみに2.5GのLANが4つもあるためか、PCIeはx2までのサポートとなっているようだ。   一週間くらい、発注しようかどうしようか悩んでいたが、RAM/SSD無しの素モデルは在庫2となっていたので、無くなる前に・・とポチってしまう・・。 果たしてどのような品質の製品が届くのだろうか・・。 Aliexpress等から発注していた小物パーツが続々到着した。        Eriser PCIE gen3.0 リボン延長 25cm 653円+送料639円@Aliexpress  Eriser PCIe Gen3延長 r11sf 25cm 前日に25cmのPCI-E延長ケーブルを追加発注した。両端がL字仕様なのだが、マザーボードの写真を眺めると、飛び出たケーブルが干渉することが発覚した。今回の場合L字ではなく、両端ともストレート(あるいは、拡張カードを挿す側のみL字でも良いが、今回のケーブルとは逆方向のL字)の方が望ましい。 また、実際のマザーボードの原寸大の画像を印刷して必要なケーブル長を推定すると、やはり25cmくらいが最適と思われる。35cmではちょっと長すぎる。 ということで、一番最初に発注した、ストレート仕様のEriserのブランドの、25cmものを追加発注することにした。無駄な散財をしてしまった・・。 PCI-E延長ケーブル R11SL-TL 25cm 1,394円@Aliexpress NGFF M.2 to PCI-Eライザカード 470円@Aliexpress  PCI-E延長ケーブル R11SL-TL 前日にTVレコーダ用のM.2-PCIE変換基板とケーブルを注文したが、翌日も同じものをAliexpressで注文。 外れ品を引くと嫌なのと、ケーブルは35cmも必要なのか・・という疑念もあり、少し短い25cmのものを選定。  NGFF M.2 to PCI-Eライザカード 変換基板の方も、購入予定のマザーボードの基板色と合わせて、黒のものを選定。 合わせても2,000円もしない。 Crucial DDR4-3200 SODIMM 8GBx2枚 CT2K8G4SFS832A 7,280円(POINT 17%)@Joshin PayPayモール店 MOXCAHER M.2キーM NGFF-PCI_E 4Xアダプター 1,299円@amazon.co.jp Eriser PCIE gen3.0 リボン延長 35cm 776円+633円(クーポン-416円) 985円@Aliexpress TVレコーダの更新を目論む中、リリース待ちのマザーボード以外のパーツを注文。 今回、マザーボードのアーキテクチャがJasper Lakeに変わることで、メモリとSSDを更新する必要がある。まず、SSDだが、SATAポートが2から1に減ることで、1基しか搭載することができない。そうなるとシステムと予備録画領域で1TBのSSDが欲しい。評判の良さそうなWD Blueを注文しようかと物色していたが、ふと、CrucialのMX500 1TBを死蔵していることを思い出した。  CrucailのSODIMM、CT2K8G4SFS832A となると、必要なのはメモリだけになる。通常のDIMMなら死蔵しているものがある(はず)だが、SO-DIMMは手持ちがない。結構、今はメモリ価格の谷間の時期で下がっている。Jasper Lakeの対応メモリはDDR4-2933までのようだが、2933のSO-DIMMはほぼ市場に流通しておらず、手頃なのは3200のものだ。この日はヤフショの買う買うサタデーの日だったので、Joshinのポイントが結構付くので発注。実質約6000円ということで、安値で購入できた。  NGFF-PCI-E 4Xアダプターカード 続いてはPCI-Eの延長ケーブル。事前の調査ではM.2 M Key型の変換ケーブルで良さそうなものが見つからなかったのだが、諦めずに調査を続けていたら、M.2基板上に直接PCI-Eスロットが生えているタイプの変換アダプタを発見した。これであれば、延長ケーブルは一段で済む。 同様のものが複数販売されていたが、Amazon Prime対象で翌日到着のものを選定した。中華発送のものなら700円前後のものも存在する。後で気づいたが、Aliexpressなら300円前後の出品もあるようだ。  PCI-E延長ケーブル 最後にPCI-Eの延長ケーブル。国内でも1000円以下のものが複数あり、uxcellブランドのものもある。ちなみにuxcellはメーカーではなく香港のファブレスの通販サイトらしい。 ただ、評判の悪いものも多く、マザーボードが壊れたなんていう怖いレビューもある。Aliexpressを物色するとさらにたくさんの種類が存在し、その中から写真付きのレビューがあり、35cmの長さのある一品を選択した。到着にはしばらく時間を要しそうだ。これなら、変換アダプタの方もAliexpressで頼んでもよかったかもしれない。 Atomマザーの更新を検討する中で、PT3を小型ケースに2枚搭載するために必要となる、PCI-E延長ケーブルを考察する。 今使っているBraswellのマザーは、PCI-Eの他に、mini PCI-Eが一つ実装されている。ここにPT3を接続するためのフラット延長ケーブルを使っている。 今回のJasper Lakeのマザーは、今時の風潮を反映して、M.2の2280ソケットが一つ実装されていて、mini PCI-Eはない。M.2からPCI-Eを生やす延長ケーブルが必要となる。 しかし、探してみるとそのようなケーブルが見つからない。今使っているものはBプラスをいうメーカーのものだったが、近い製品はあるが、そのものスバリは存在しない。 amazonで見つけて購入しようかと思った製品は、よくよく調べると、Keyのタイプが異なっていて使えないものだった。Jasper LakeのPCI-EのM.2はM Keyというタイプなのだが、その製品はA/E Keyだった。  M.2 NGFF A/EキーtoPCI-Eアダプタ 続いて、M Keyに対応している製品を見つけたが、延長ケーブルの長さが短い。これではPT3本体まで届かないので、延長ケーブルが必要になる。延長の延長は避けたいところだし、中間のコネクタ部の絶縁処理とかに気を使いそうだ。  SinLoonのM.2 NGFF NVMe延長ケーブル ケースを、今使っているML06BからML06B-Eにすれば届くかもしれないが、そのためにケース交換というのはちょっと痛い。また、M.2はPCI-Eの12V電源を供給するピンがないため、変換アダプタには、PC電源やマザーボードから3.3V/12Vの電源供給を行う必要がある。配線はちょっと複雑になる。諸々、悩ましいところだ・・。 現在運用しているPT3ベースのTVレコーダ。2015年に構築して、2016年初頭から運用開始している。6年半ということになる。昨年くらいか、そろそろ更新を検討・・と、マザーボードを物色していたのだが、ちょうどアーキテクチャーの移行期で、二の足を踏んでいた。 現在販売されているAtom系SoCマザーはGemini Lake/Gemini Lake Refresh世代のもの。現在ではAtomは、ノートPCやNUC、産業用マザー用にシフトしているため、コンスーマ向けマザーの数は限られている。この分野の業界リーダーと言えばAsrockで、現在使用しているのもBraswell世代のAsrockマザーだ。しかし、現在はほぼ壊滅で、Gemini Lake世代のものはJ4125-ITXが1店舗で在庫があるのみ(しかも、イートレンド・・)。その他のメーカーだと、BIOSTARがあるくらいで、Gemini LakeのものがJ4105NHU。同Refreshのものがつい先月リリースされたJ4125NHUで、2機種のみ。 前者が11,000円台、後者が14,000円台で、性能差を考えるとJ4105で十分ではないかと思われる。  Asrock J4125-ITX  BIOSTAR J4105NHU この、J4105NHUベースで更新をすることを考えると、更新パーツはかなり少なくて済む。PT3 x2枚はもちろん、メモリは手持ちのDDR4を、SSDも手持ちのものを流用できる。マザーボード本体の他は、PCIeの変換&延長ケーブルくらいで、現行のマザーはmini PCIからの変換だが、このマザーでは今時のM.2からの変換となる。 CPUのリリース自体はQ4'17なので、今更Gemini Lakeで組むのも・・とも思うが、最新のJasper Lake世代も1年以上経過しているが、搭載マザーはコンスーマ向けのものは一切存在しない。これは、いつまで待っても出てこないのではないか・・と思えてくる。  ASUSの産業用マザー N5105I-IM-A 産業用まで視野を広げるとJasper Lake搭載のマザーは存在して、ASUSからN5105I-IM-Aというモデルがリリースされている。国内では菱洋エレがPOS用という触れ込みで展示会などに出品していたようだ。国内では価格情報は確認できず、カナダの通販店で220カナダドルの価格掲載がある。23,000円くらいだが、日本への出荷はないようだ。ドイツの販売店でも確認できたが、こちらは3万円近くになってしまう。ちょっと、ここにまで手を伸ばすのは、躊躇してしまう。 そんなことを検討していて、Gemini Lakeでもいいかな・・と傾倒しそうになっていたまさにその日。新たな情報が飛び込んだ。GIGABYTEに、Jasper Lake搭載のコンスーマ向けマザーの情報が掲載された!  GIGABYTE H5105I-H REV1.0 H5105I-H REV1.0がそれで、オーディオ用コンデンサーやゲーマー向けNIC搭載の記述があり、完全にコンスーマ向けだ。 しかし、VGAポートやシリアルポートなどの、レガシーなインターフェースも実装されていて、ちょっとチグハグな印象も受ける。 残念なのはSATAが1つしかポートがない点。PCIeは、x1が1つと、M.2 2280が1つの合計2つあり、PT3を2枚挿すこともできそうだ。SDDは1台の実装で我慢するしかない。 メモリはDDR4 SO-DIMMなので、手持ちはなく、流用はできたない。 追加購入パーツはそれなりに必要になりそうで、メモリ、SSDを加える必要がある。 後は問題になるのはマザー本体の価格。まあ、この構成なら、15,000円くらいになって欲しいな・・と思うが、折りから値上げラッシュ。半導体不足もあり、20,000円程度になってしまってもおかしくない。システム更新・・となると、4万超えの出費となる可能性が高そうだ。 |