AVシステム・2020

AVシステム・2020

|

<20-05-14>

レコパックもどきでパックしたレコードをアーカイブ

取り込むレコードは、以前購入した坂井紀雄のLP2枚。坂井紀雄は元NAZCAのベーシスト兼ボーカリストで、アニメや特撮の主題歌の歌入れも結構やっている。  プロデューサやアレンジャとしても、J-POP系のバンドやアーチストのバックアップを数多く手掛けている。 しかしながら、自身のソロアルバム2枚はCD化の日の目を見ることもなく埋もれたままだ。同時期のマイナーミュージシャン、村田有美も1枚を除き全アルバムがCD化、村川ジミーもCD-Rながらリリース、ということで、坂井紀雄も何とかしてほしいが、出ないものは仕方ない。自分でデジタル化するしかない。以前デジタル化を一度しているが、レコパックをケチって使わなかったため、結構プチプチノイズが目立っていた。 前置きはさておき、パック済みのレコードを取り出し、ぺりぺりとパックを剥がす。 本家レコパックと遜色ない剥がれ方で、不安は感じない。    早速レコードプレーヤをセットし、DSDレコーディングを開始する。   一聴して、プチプチノイズが少ないことが分かる。レベル調整を何度か行いながら(最終的に8dBに設定)、本チャンレコーディングを開始。 その後の曲の分割は前回通り。一点だけ、今回は音量をノーマライズしたMP3ファイルも作ってみた。 もどき・・とは言え、やはりレコパックは信用できるな、という実感をあらためて感じた、今回のDSDレコーディングだった。もう何枚か、レコパックもどきがある限り、デジタル化を行う予定だ。 <20-05-10>

レコパックもどきで、レコードをパック

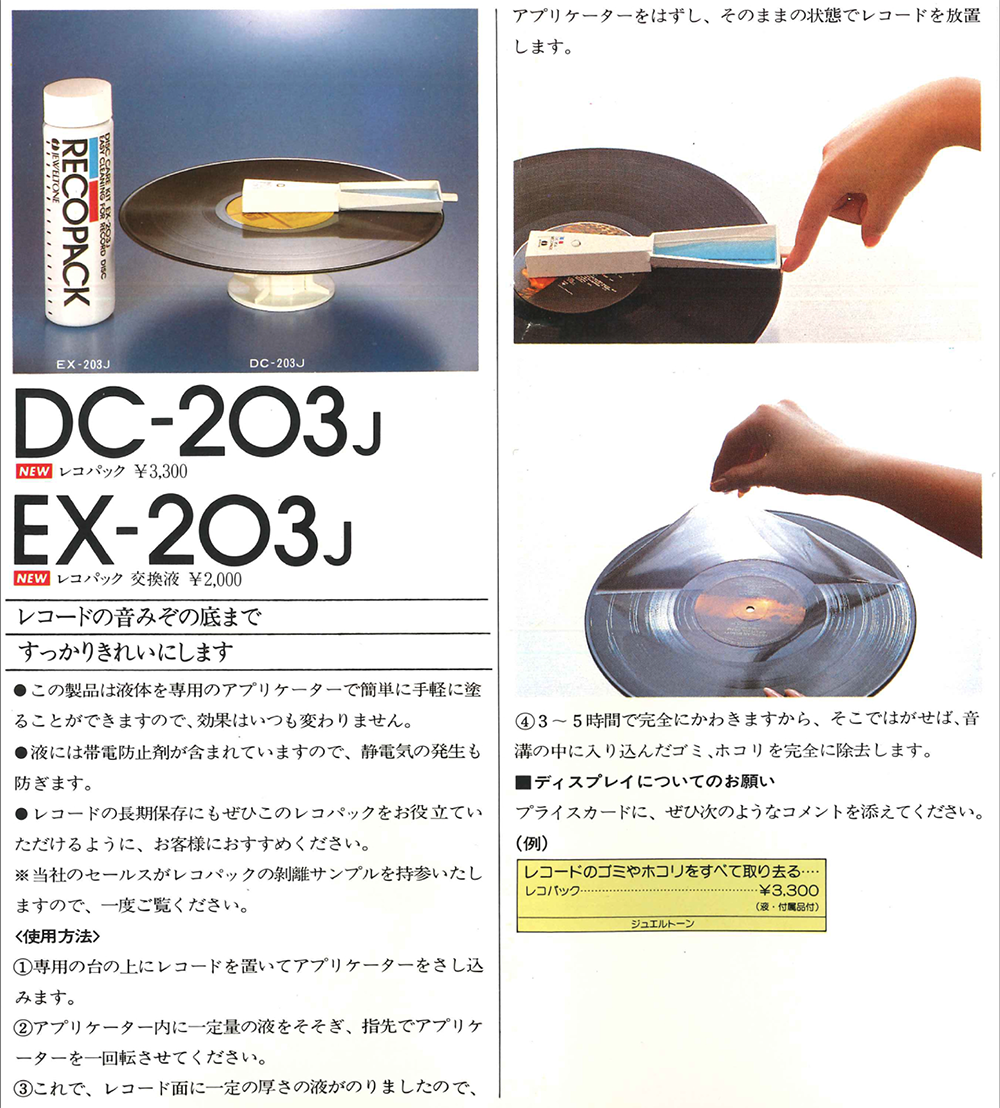

そのうちの一点、音が途切れる場合がある、だが、その後調査したら、レコーディングの問題ではなく、ソース段階でそのようになっていることが分かった。 今回録音したムーンライダーズ・Cia! EPだが、録音レベル調整の違いで2テイク録音していたのだが、その2つを聞き比べたら、同じところで音切れがあった。これは、このような音響効果なのだろう(あるいはマスタリングミス?)。いずれにしても、録音環境に問題あるわけでは無い、ということが分かった。 もう一点の、レコードのヒスノイズ。これを低減するためにはレコードをクリーニングするしかない。しかし、以前書いたように、数枚のレコードのために場所を取り高価な超音波洗浄機やバキュームクリーナの導入はナンセンスだ。 そうなると、以前、絶大な信頼を寄せていたナガオカのレコパックに登場を願いたいところだ。  このレコパック、名前の通り、レコード表面をパックして、乾燥後、塵や埃を一網打尽で根こそぎはぎ取る、というもの。荒業なように思えるが、以前何度か使って、確かな効果があった。 しかし問題は、既にこのレコパック、生産終了になって久しいのだ。多分、2000年前には生産終了になったのではないか? 手元に一本だけ、何かの時用にと未使用のストックがあるのだが、勿体なくて使用できない。しかし、何年か前から、このレコパックもどき、とも言うべき代用品が、オーストラリアで販売されているのだ。 名前は、Record Revirginizer。ボトル売りだけで、レコパックのような塗布するための周辺備品は含まれない。YouTubeを見ると、レコード盤面の上からタラタラ垂らして指で塗布する、という大雑把な使用方法のようだ。でも、評判は悪くなさそうで、海外オーディオサイトやamazon.comのレビューを見ても高得点だ。 以前から目を付けて購入を検討していたのだが、どうにも価格(特に送料)が高くて二の足を踏んでいた。そうこうしていると、製造元のサイトがアクセスできなくなったりして、購入の道が閉ざされてしまった。久しぶりに今回、製造元のサイトにアクセスしたら、繋がった!これは買うしかない・・と、order formに入力して、continueボタンを押した・・。が、前のページに戻ってしまう。何度やっても同じだ。サイトがおかしいのか、販売できない状態なのかもしれない。まあ、コロナで全世界的にロックダウン状態なので、活動を休止していてもおかしくはない。  他に通販しているサイトはないかと探すが、日本はもちろん、米国も皆無。オーストラリアは何店か、在庫有りのオンラインショップがあったが、日本への発送は全て不可。 完全に諦めながらも、商品名で検索を続けると、何たる盲点。1本だけだが、未使用品がヤフオクに出品されている!しかも、送料込みで2,000円という価格! 本家サイトで3本まとめて買ったとしても、1本あたり4200円なので、これは安い! といことで、すぐに落札。多分、売れなかったのだろう、価格を下げて出品を繰り返していたようだ。こんな価格で購入出来て、本当にラッキーだ。 そして、2-3日後、このRecord Revirginizerが手元に到着。オーストラリアから買ってたらそこそこ日数が掛かっていただろうが、即手に入ったのもありがたい。 早速、使用してみる。   ボトルは未使用のようで、500mlの粘着性の液体が収容されている。色も、本家と同じライトブルーだ。塗布にはもちろん、オリジナルレコパックの備品を使用する。 レコードを専用台座に乗せて、塗布用のアプリケータを配置。そこに粘着液を充填。アプリケータをくるくる回して、盤面に滞りなく塗布していく。匂いも本家を彷彿させる、アルコールの気化臭は心地良い。最後に、セパレータとしての付箋紙(半紙のような材質)を乗せて、乾くのを待つ。いやあ、久しぶりに使ったが、本家と遜色のない使用感だった。裏面も塗布して乾いたら、いよいよDSDレコーディングの再開だ。    それにしても、オーストラリアの本家Record Revirginizer。販売再開しないかな。したら、3本くらいストックで買っておくのだけど・・。 <20-05-01>

DSDレコーディングの実施

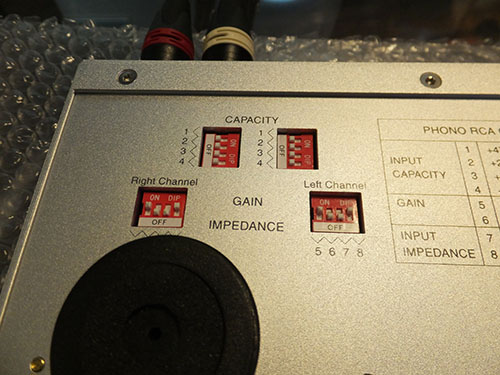

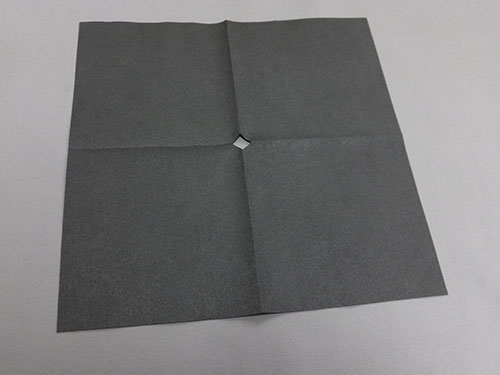

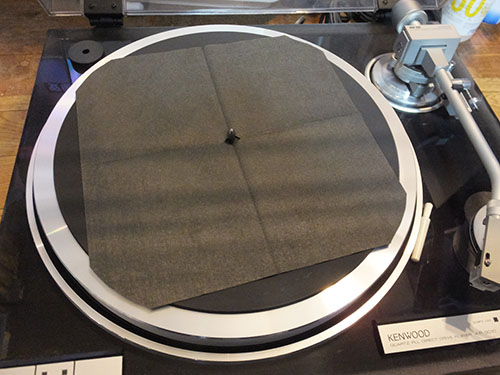

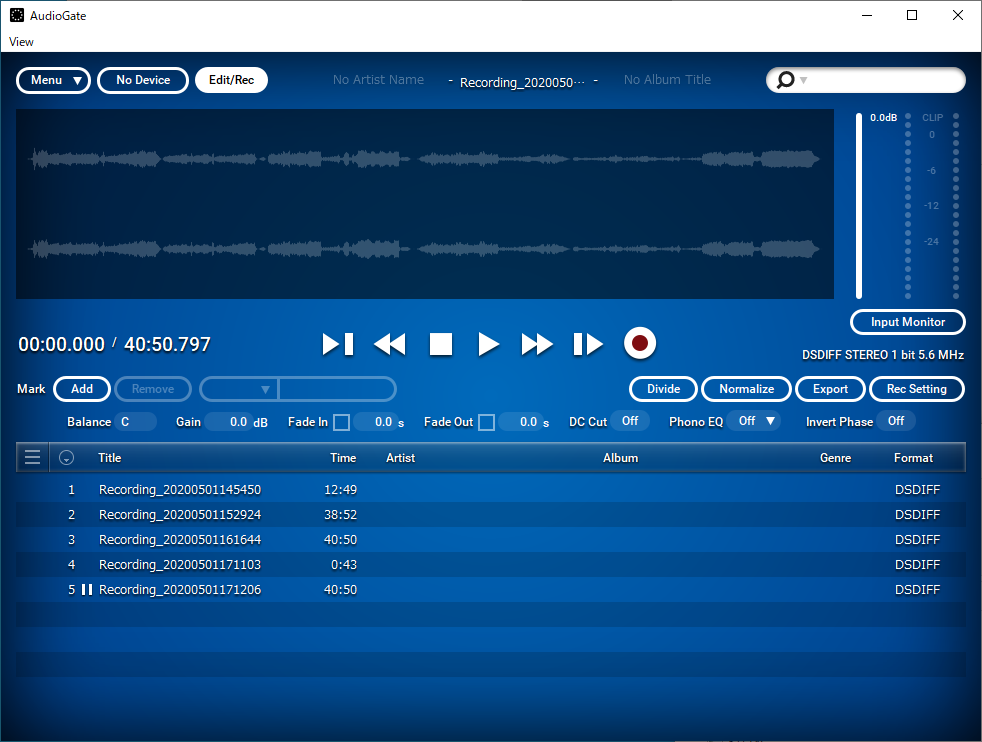

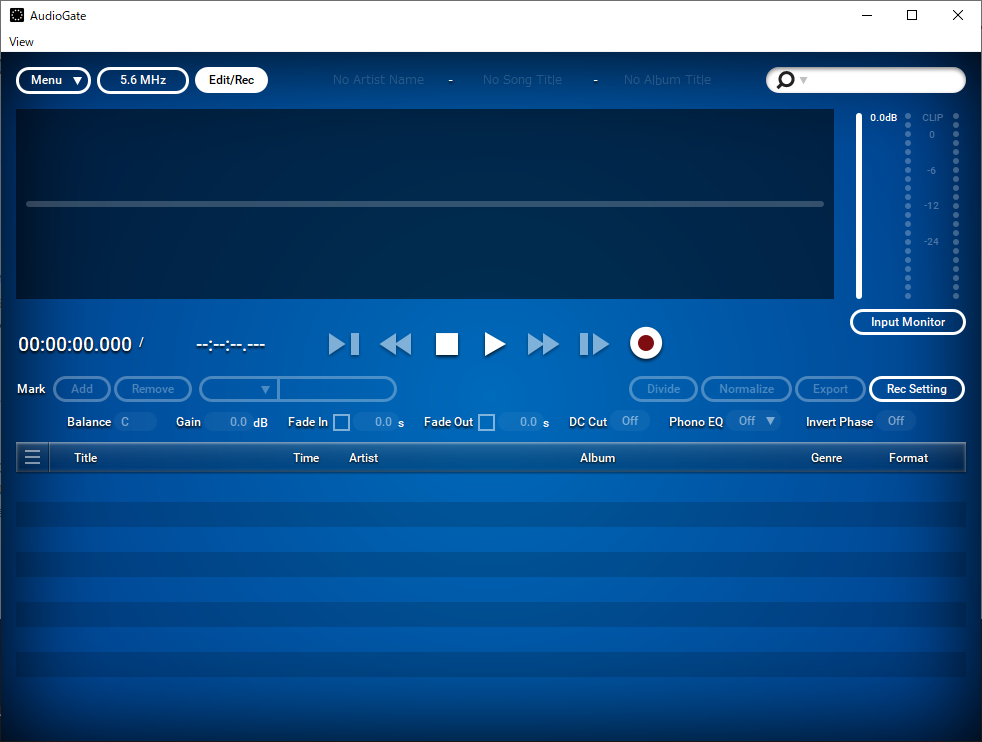

まず、ターンテーブル。年代物だが、評判の高いKENWOODのKP-9010だ。カートリッジは定番中の定番、DL103。 10年近くぶりの通電だったので、ちゃんと動くか心配だったが、問題内容だ。 そして、中央電子のフォノイコライザーPH53。底面のディップSWで設定を行う。   INPUT CAPACITYはMCカートリッジの場合無視しても良い、ということなので、全てOFFにする。 GAINはMCなので+20dB、INPUT IMPEDANCEもMCの100ΩをONにする。 入力はXLR-CI、ハイゲインスイッチをOFFにする。 続いて小間物を準備。トラスコの帯電防止シートを開封。中心部にポンチで穴を開けようとするが、全然開かない。amazonの評価で、切れが悪い、というレビューが多かったが、全くその通り。結局ハサミでカットした。四隅もターンテーブルに合わせてカットする。   次にケーブル結線。音光堂で特注したRCA-XLR変換ケーブルを、ターンテーブル直結のRCAケーブルに接続。アースも二つの機器間で接続する。 イコライザーとDSD DACはRCAケーブルで接続。PCとDACは AudioQuestのUSBケーブルで接続。     その他のアクセサリーを開梱。オーディオテクニカのスタイラスクリーナーは、ぷにぷにしたスライムのような物体に針を押しつけ塵を除去する。 ローラー型のクリーナーは、粘着部分でレコードの埃を回し取る。ローラー部は水で洗えば再利用が可能だ。    これで準備はできた。テストも兼ねて、数日前に入手した、渚十吾のEPレコードを使ってDSDレコーディングを行う。 針を下ろし、ドキドキ・・。   鳴った!音が出ている!DSD DACに接続したモニターイヤホンから音が聞こえる。 レコードのスクラッチノイズはあるが、音自体はクリアだ。流石DSDレコーディング。 音量のレベル調整を行い、レコーディングスタート。手順としては、 ・A面を通しで録音 ・REC PAUSEをかける ・B面の録音を再開 ・トーンアームが上がったら録音停止  の流れとなる。録音設定は5.6MHzで、ファイル形式はデフォルトのDSDIFF。DSDIFFは業務用のRAWなフォーマットのようで、DSFの方が一般的なようだが、後でEXPORT時に変換できるようなので、DSDIFFを選択した。  渚十吾の録音が終わったので、続いては今回の本丸。ムーンライダーズのCiao! EPだ。  このレコードはムーンライダーズが活動休止時にリリースしたもので、CD盤には収録されない、Ciao組曲という20分近い大長編ナンバーが収録されている。正確にいうとCiao!のアナログ盤が活動休止コンサート会場で限定500枚で販売されたが、即完売。これには、件のCiao組曲の他、アレンジと詞が異なる弱気な不良part-1が収録されていた。自分はこの限定盤を買えていたが、貴重なので針を落とせなかった。そうこうしていたら、Ciao組曲と配信onlyだったLast Serenade他数曲を収録した、12インチ盤として、今回のCiao! EPが追加販売された。ピクチャーレコードで、ジャケットは透明。なかなかマニアックな作りとなっている。   話は逸れたが、この本丸レコードの録音。録音は問題なく進行したが、気になることが二点。このレコード、新品なのにやはりプチプチノイズが若干気になる。新品でもレコパックなどで塵、埃を除去した方がいいのだろうか? もう一点は、録音中、何箇所か音が途切れるような箇所があったこと。これはDSDレコーディングの負荷的な問題なのだろうか?PCは8コアのCore-X環境で、そうそうパワー不足になりそうにも思えないのだが・・。この辺りはもう少し検証を進めたい。 最後に、録音後のファイルの切り出し。レコーディングで使用したAudioGate4で編集を行う。 困ったのは波形表示部のスケールが変更できず、波形を見ながら細かいマークの指定や修正を行えたい点。左右キーで微調整でもできればグッと操作性が高まるのだが、それもできない。 結局カット&トライで、音をモニターし、タイムカウントを確認しながら、何度かマークを打ち直して確定する、という面倒な段取りとなった。   マークを打った後は、そのマークが選択されている状態で、devideボタンを押すと分割。分割後のプレイリストが見にくい、とテスト時に書いたが、これは慣れてきて、大した問題ではなくなった。 分割完了後は、不要な部分を削除し、アーチストやジャケットアートなどのタグ情報を追加。プレリスト全体を選択した状態で、エクスポート。保存用のDSFとMP3-320Kbpsの二種類で書き出した。    以上で、一通りのDSDレコーディング作業は完了した。 しかし、課題は残った。やはり、レコードをきちんとクリーニングしなければいけない・・という点。そして、謎の音切れ。 <20-04-30>

DSDレコーディングの準備

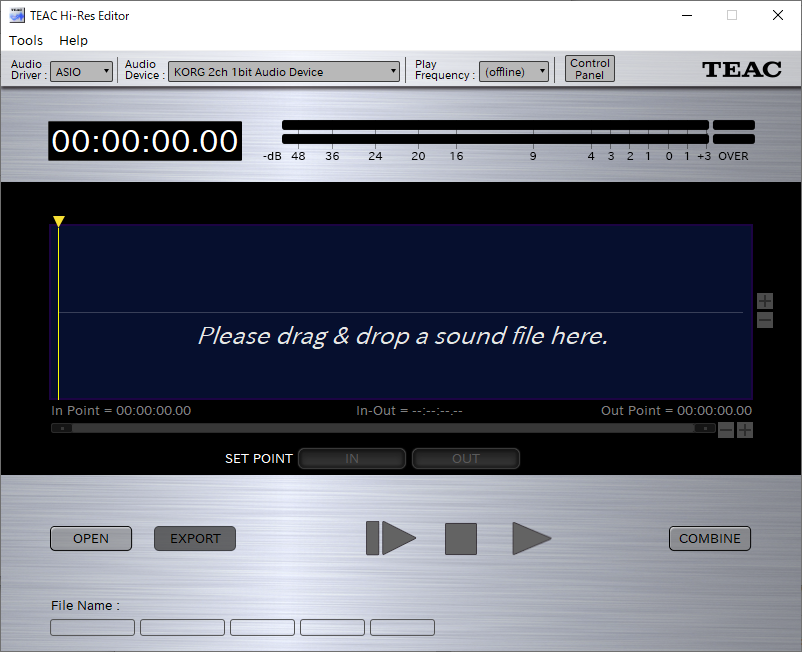

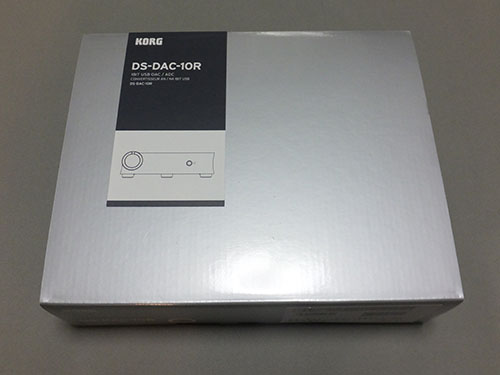

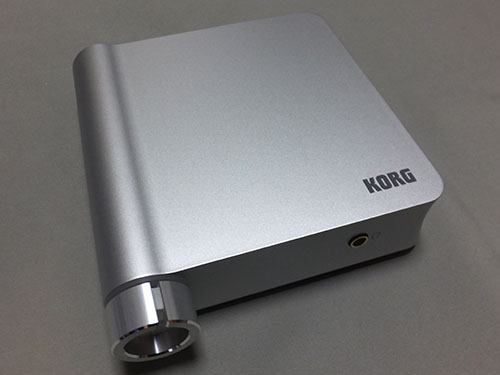

GWに突入し、DS-DAC-10Rも到着したので、DSDレコーディングの準備を始める。 まずは、DACの開梱。大きさの割に、ずしりと思い。本体の作りも高級感があって満足度も高い。端子も金メッキされていて、足は3点。マニアックな構造だ。 続いてソフトウェアのセットアップ。KORGのサイトからアプリケーションパックをダウンロード。解凍して、Webの指示に従い、ドライバ、アプリケーションを導入する。アプリケーションは定番のAudioGate 4に加え、AudioGate Recording Studioというものも用意されている。こちらはマルチレコーディング用のアプリのようで、直接の必要性は無さそうだ。また、TEACがフリーでDSD対応のエディタを配布しているので、それもインストールしてみた。  KORG セットアップウイザード  KORG AudioGate 4  TEAC Hi-Res Editor セットアップが完了し、テストレコーディングを実施する。 ソースは別PCのヘッドホンOUTで、YouTubeの音源を再生。DS-DAC-10Rのライン入力を選択し、DSD 5.6MHzでテスト録音。 Edit/Rec画面に切り替え、保存先、録音周波数を設定。●ボタンを押すと録音が始まる。VOL操作でメーターを見ながら録音レベル調整ができる。 録音中にマーカーを付けることもできるが、録音後にゆっくりと付けることもできる。マーカーに従い、ファイルを分割したり、削除したりすることもできるが、この操作・・というか、プレイリストの表示が非常にわかりづらい。 オリジナルの音声ファイルを分割後のファイル(エクスポートしないとファイルにはならないが)が同じリストに並び、どれがどれだか非常にわかりづらい。ここは何とかして欲しいところだが、バージョン4.5とそれなりに版数を重ねてこの状況だと、改善は難しいのかもしれない。まあ、馴れば何とかなるのかもしれないが。 <20-04-26>

KORG DS-DAC-10R [1BIT USB-DAC/ADC] 33,800円 ポイント付与5044@マークスミュージックYahoo

アナログレコードのアーカイブ準備の最終章。ADコンバータを購入した。 当初、以前と同様にオーディオCDレコーダを使って録音、その後のRIPingを想定していたが、HiRezのご時世、どうせなら今風の手法を使おう、ということで、DSDレコーディングを実践してみることにした。 DSDと言えばKORG。同社からはDS-DAC-10Rというオーディオデバイスが販売されているが、2015年末発売ということで結構古いモデルだが、評判は上々で、これ以上のスペックも要らないだろう、ということで踏み切った。残念なのは、フォノ入力がMMまでで、MCカートリッジは別途昇圧トランスなどが必要になる。そうなると使うのは手持ちの中央電子・PH53なのだが、前にも書いたが、この機種はバランス接続推奨。でも、当然ながらDS-DAC-10Rはバランス入力は持たない。 バランス有り、MCトランス内蔵、というと、同じKORGからNu 1というハイエンド機種が出ているが、これは50万弱!あの、セイゲンオノ氏の作ったマスタリング・プリセットが組み込まれている・・というのは興味があるが、いくらなんでも4Kプロジェクタが買える金額は論外だ。 もう一つ、もっと低価格なラインナップを眺め、DSDを諦めれば、TASCOMからUS-1x2という実売1万円くらいのオーディオデバイスが販売されている。実際にはこれで十分かな・・とも思ったけど、KORGのDSDなら、手持ちのDS-DAC-10の置き換えも図ることができ、売却もできるので、最終的にはKORGで落ち着いた。 このDAC、値段の変動が結構激しくて、28000円から40000円くらいの間を行き来している。今回、ヤフショの楽器屋で、実売で28000円ちょっとで買うことができたので、価格的には十分だろう。 <20-04-21>

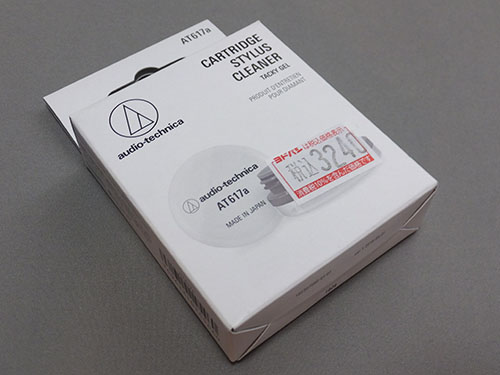

オーディオテクニカ スタイラスクリーナ AT617a 3,240円@yodobashi.com   アナログレコードアーカイブ関連で、また追加の買い物。レコード針のクリーナ。以前からちょっと気になっていた。スライム状のONZOWのゼロダストクリーナを買おうかと思ったのだけど、amazonで3,930円+送料とちょっと高め。同じようなものがオーテクからも発売されていたので、こちらを買ってみた。 ベルトポンチは、発注済み静電気除去シートの真ん中に穴を開けるために注文。レコード穴は70数mmとのことなので、一回り大きい80mmのポンチにした。 <20-04-20>

Kwmobile レコードクリーナー 16x6.4cm 1,460円@amazon(KW-Commerce-JP)   先日来準備中の、アナログレコードアーカイブ計画の関連の買い物。 レコードクリーナー製品を購入。当初、超音波洗浄機とか、バキュームクリーナとかの購入も検討したけど、今回、アーカイブするであろうレコードは数枚で、それもほとんど新品。置き場所も占有し、使わないと壊れる・・という話もあるので、巨大・高額な超音波/バキュームクリーナは導入を見送ることにした。  中華な超音波洗浄機  TEACのバキュームクリーナ ということで、細やかながらも、ローラー式のクリーナーと静電気除去シートを購入。前者は、ナガオカのものを持っているが相当古いのと、現在の新品が7000円オーバーと滅茶苦茶高いので、安価の海外品を試しに買ってみた。 静電気除去シートは5chで存在を知った。レコード用ではないが、amazonのレビューを見るとなかなか効果があるみたい。 <20-04-17>

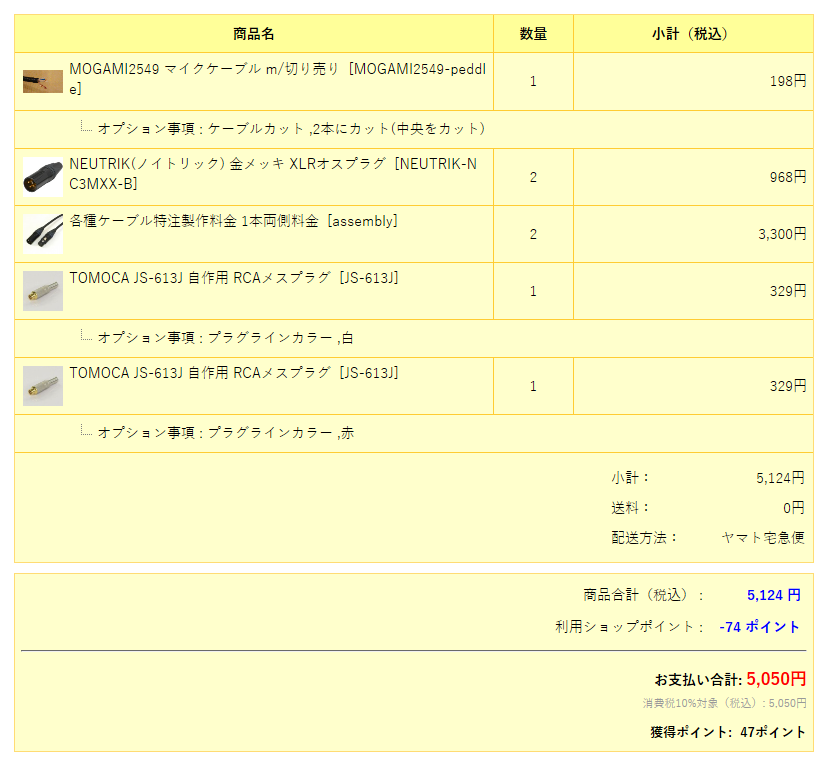

MOGAMI2549マイクケーブル 1m 198円@音光堂  コロナウイルス自粛ムードで、GW中にやることがないので、アナログレコードのリッピングを画策。 眠っているKP-9010プレーヤと、PH53フォノイコライザを使ってアーカイブしようと考えているが、接続を再考。 以前、RCAのアンバランス接続で、この組む合わせでアナログレコードのリッピングを行ったことがあったが、音が軽くて出始めのCDみたいで、残念な結果となった。 PH53はバランス接続で最良の音質となるように設計されているとのことで、可能であればそのようにしたいのだが、KP-9010はRCAケーブルが直出しになっていて、トーンアームレベルで交換しない限りバランス接続は実施できない。 半ば諦めていたが、WebやPH53の取説を改めて読むと、レコメンドではないものの、RCAのケーブルをXLRに変換する接続方法が紹介されている。取説では、試験的な利用に留めるように注意書きが付されている。 試験的とは言えども、Webのレポートではなかなかの音質向上が報告されており、無視はできない。この試験的接続を試してみることにした。 通常、RCA-XLRのケーブルは、2-HOT、1,3-Gの接続がなされている。しかし、PH53の取説では、1番ピンはOPENにして何も接続するな、と書かれている。 このようなケーブルは市販されていないので、自作するしか入手方法はない。自作する気でパーツを物色していたら、以前電源ケーブルやオーディオケーブルのハンドメイド品を購入したことのある、広島の音光堂というショップが、特注ケーブルの受注を行っていることを思い出す。 販売しているパーツ、ケーブルの組み合わせであれば、一本あたり1650円の制作費用で対応してくれるようだ。これなら、下手な自作をするより、特注品を手配した方が良さそうだ。 音光堂のWebストアで必要なパーツをチョイスし、特注費を選択。発注を行った。ピンアサインは別途指示する必要があるため、メールにPH53の取説のクリップを添付して依頼をする。  その後、数時間でピンアサインについての確認メールが届き、返信後数時間で商品の発送メールが届き、翌日手元に届いた。早いな・・。 仕上がりは、流石にプロの手によるもので、しっかりしている。後はこれで、どんな音が出るかだ・・。 |