AVシステム・2016

AVシステム・2016

|

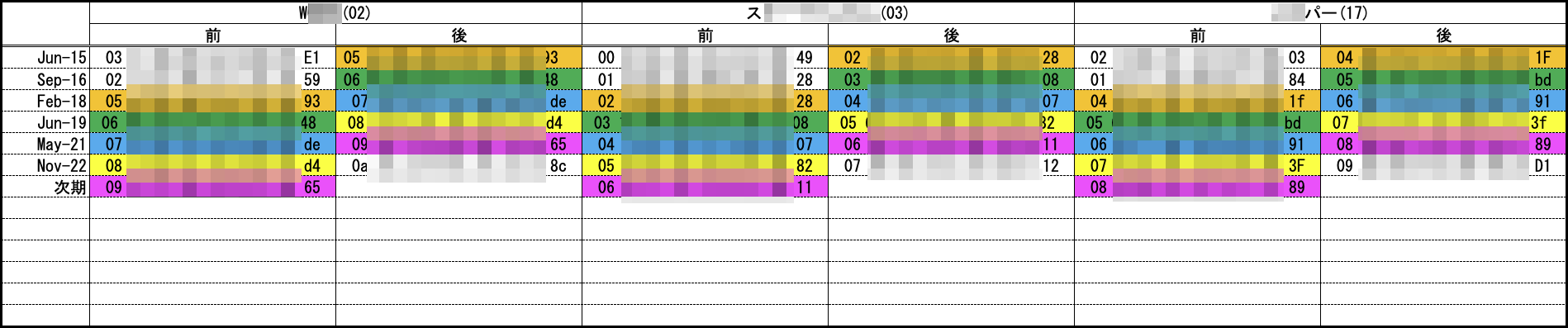

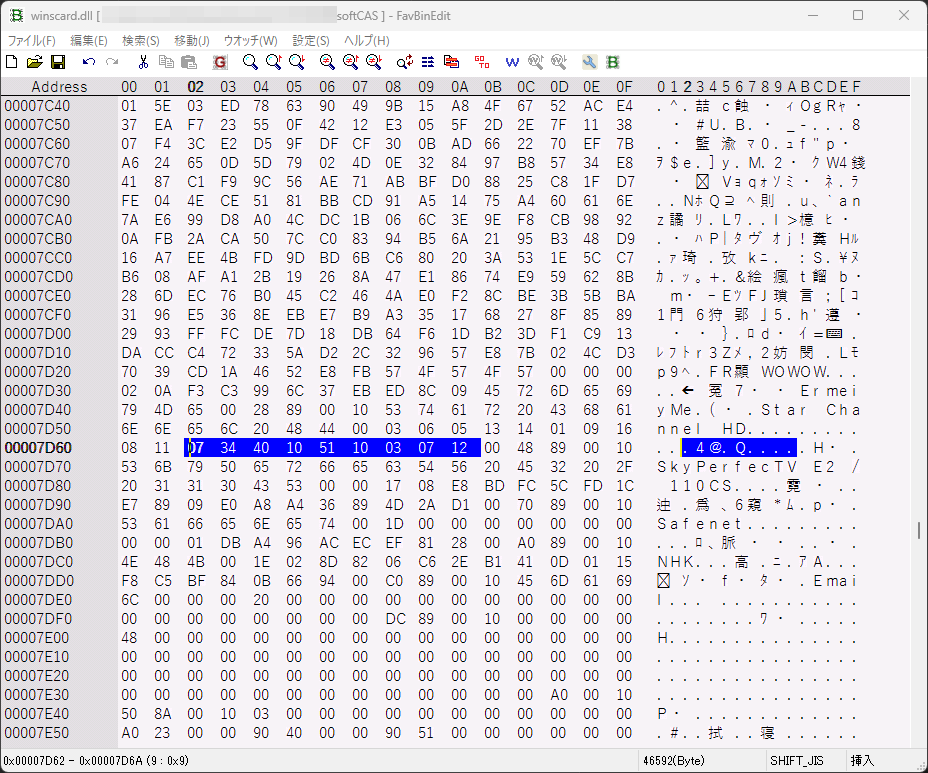

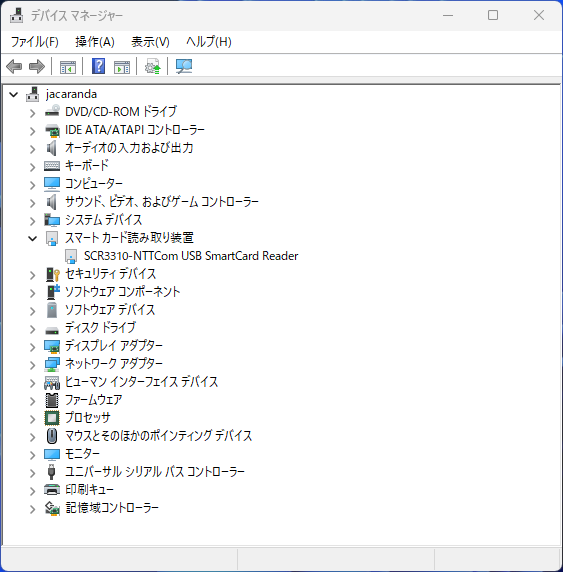

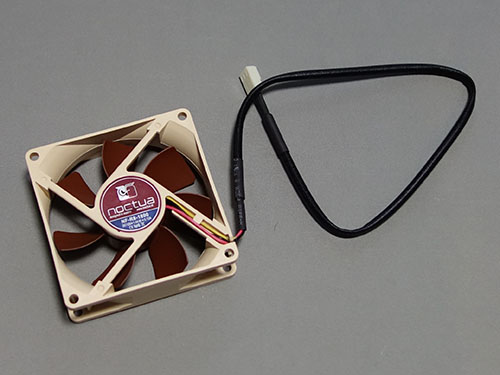

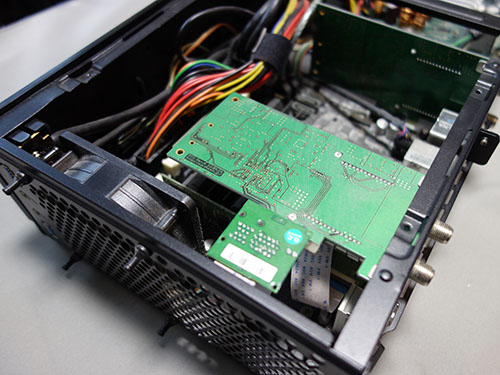

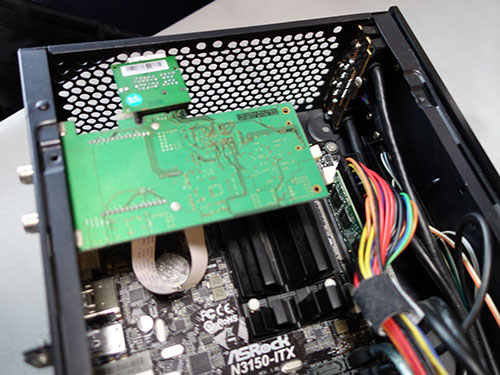

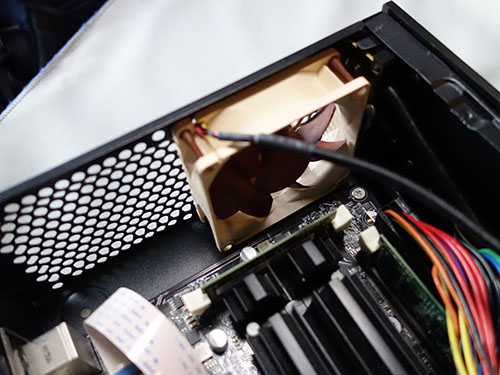

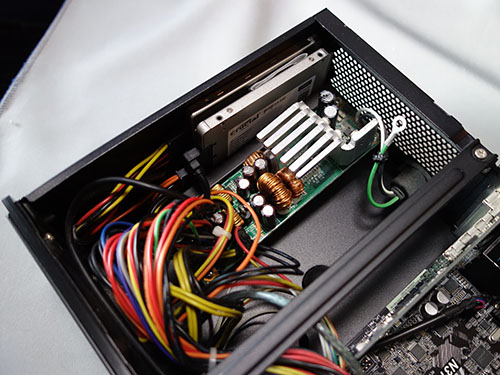

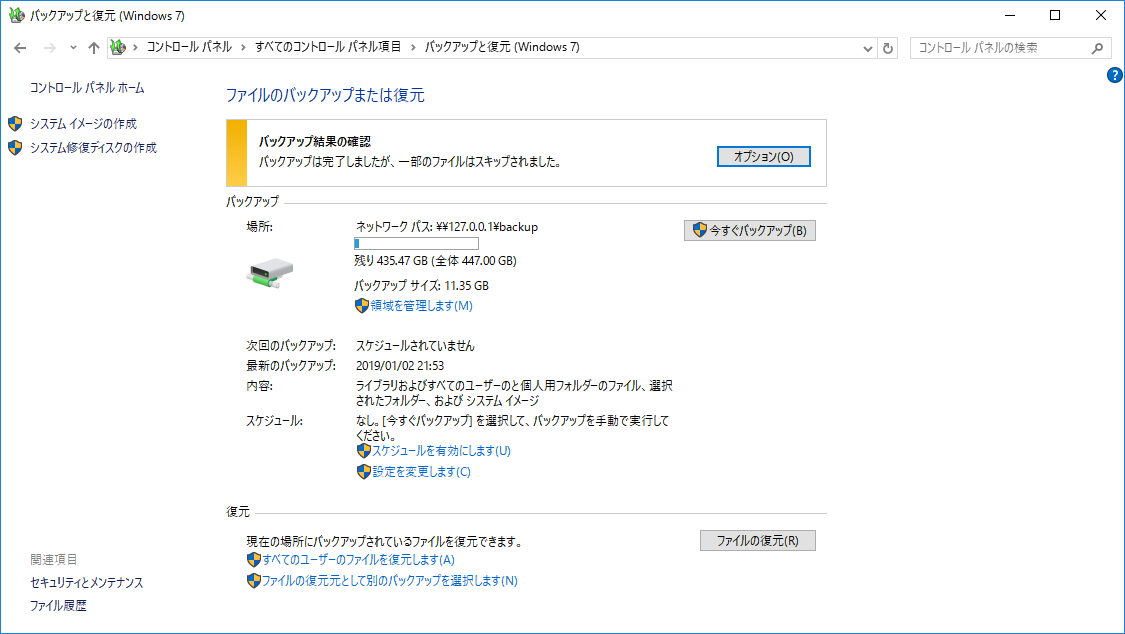

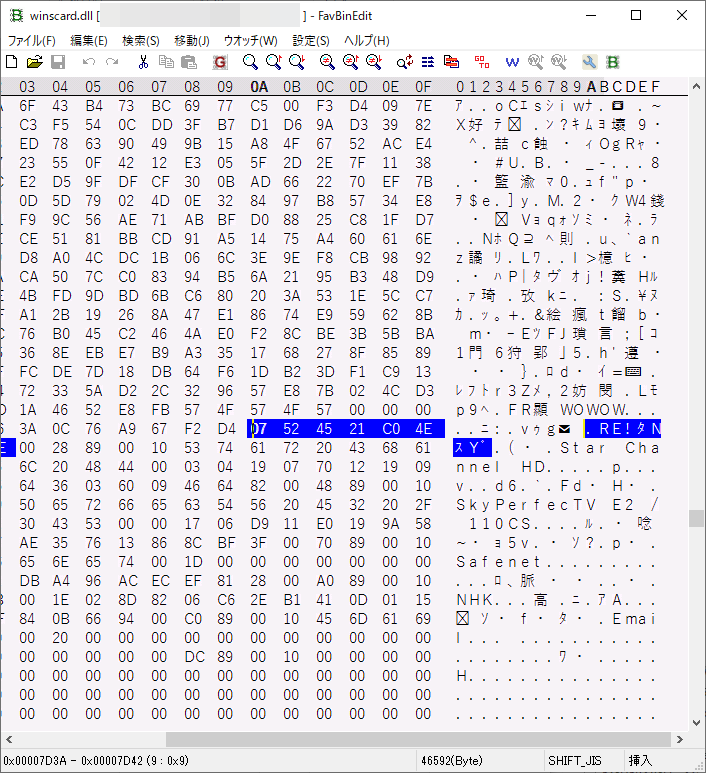

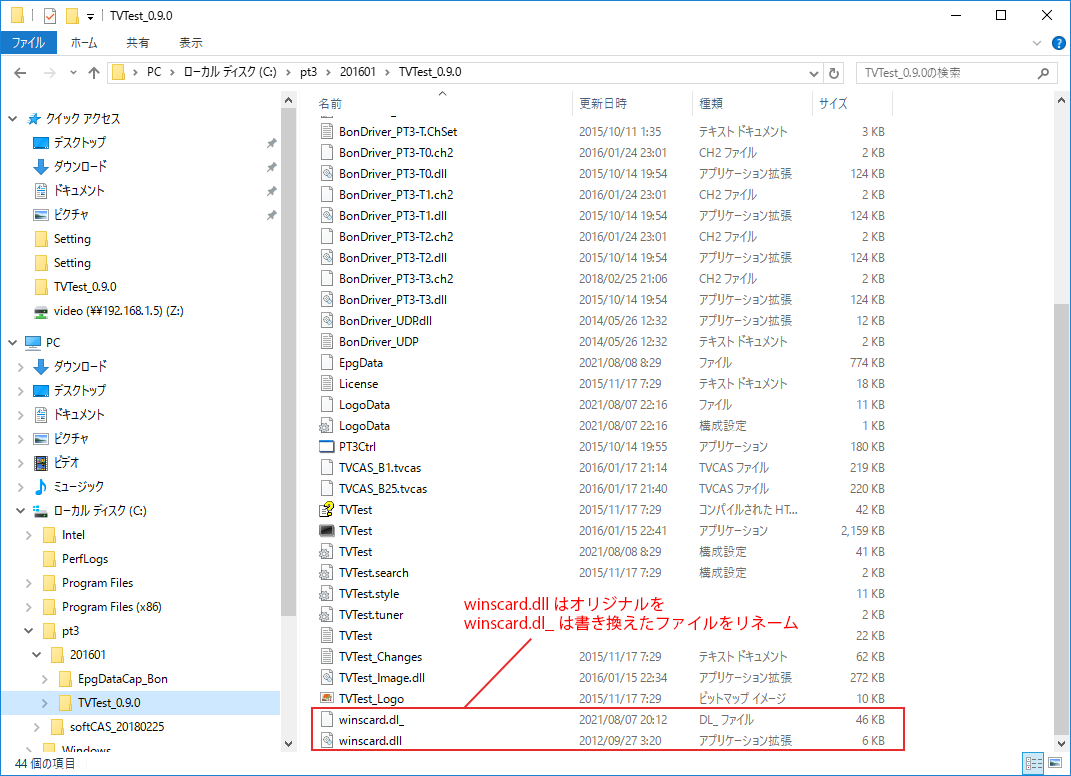

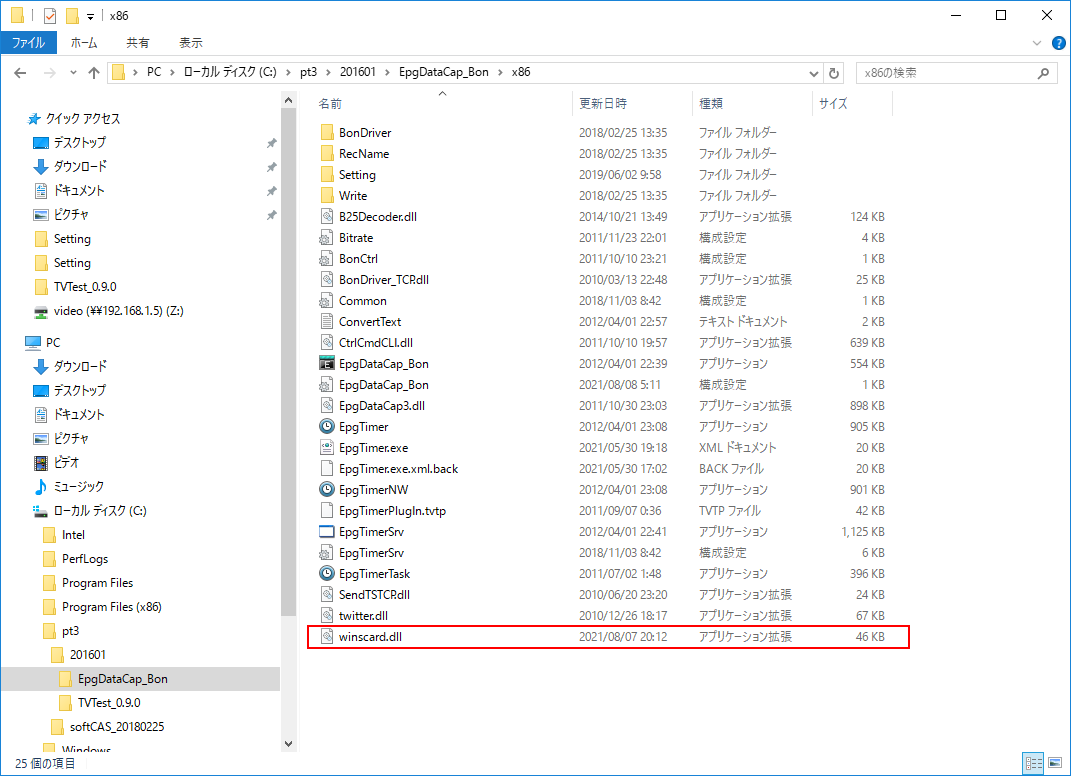

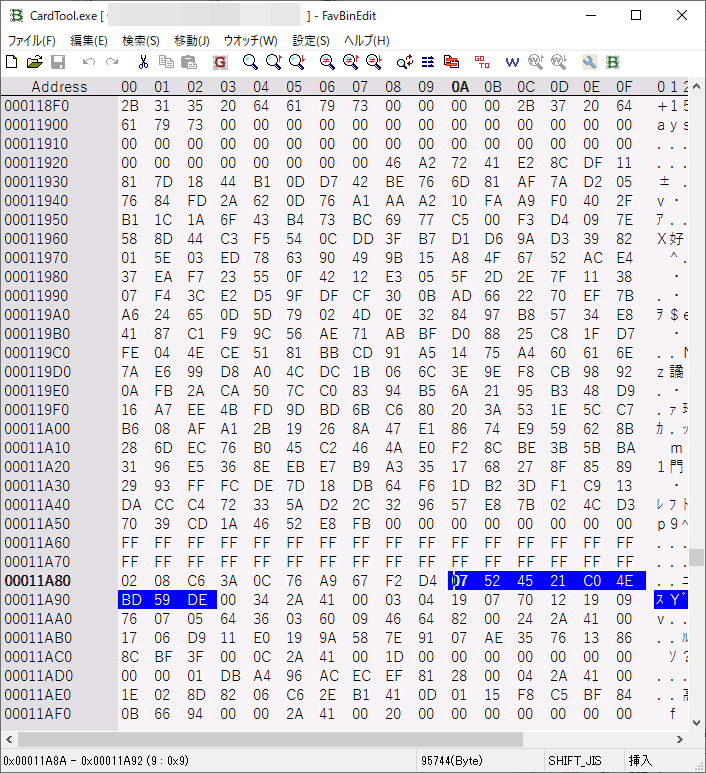

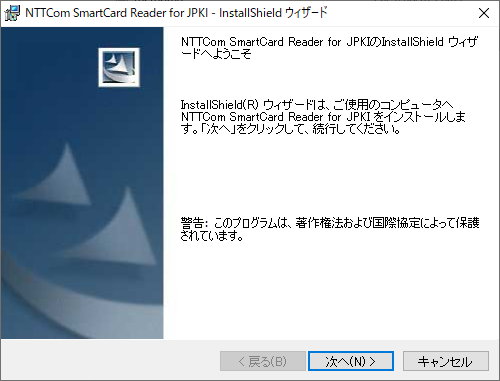

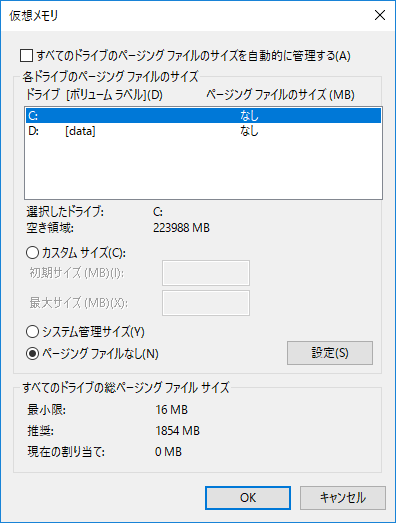

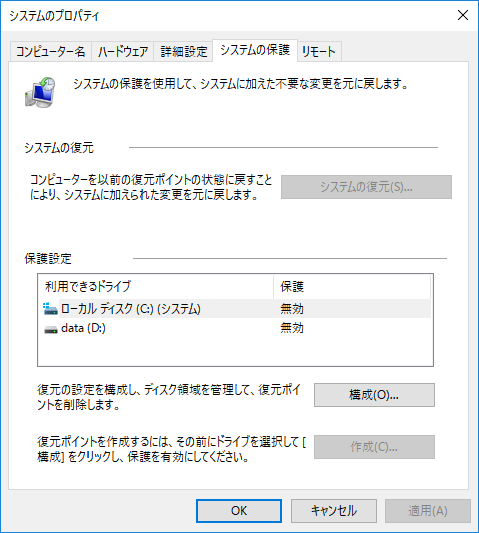

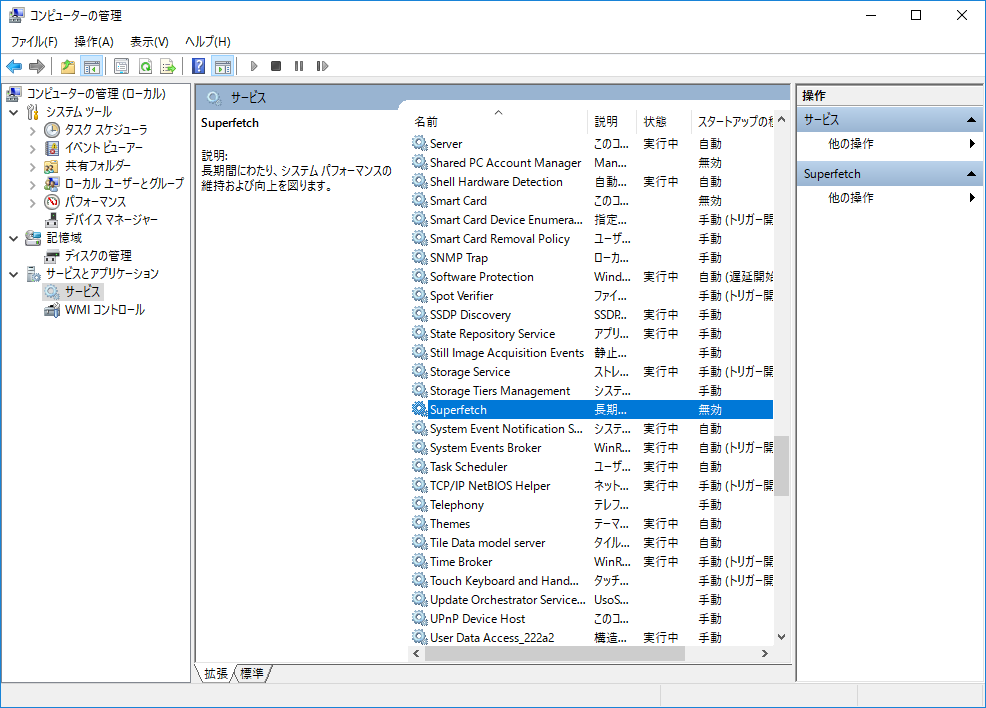

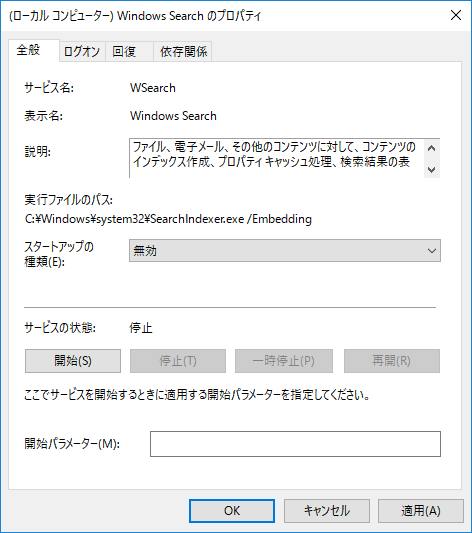

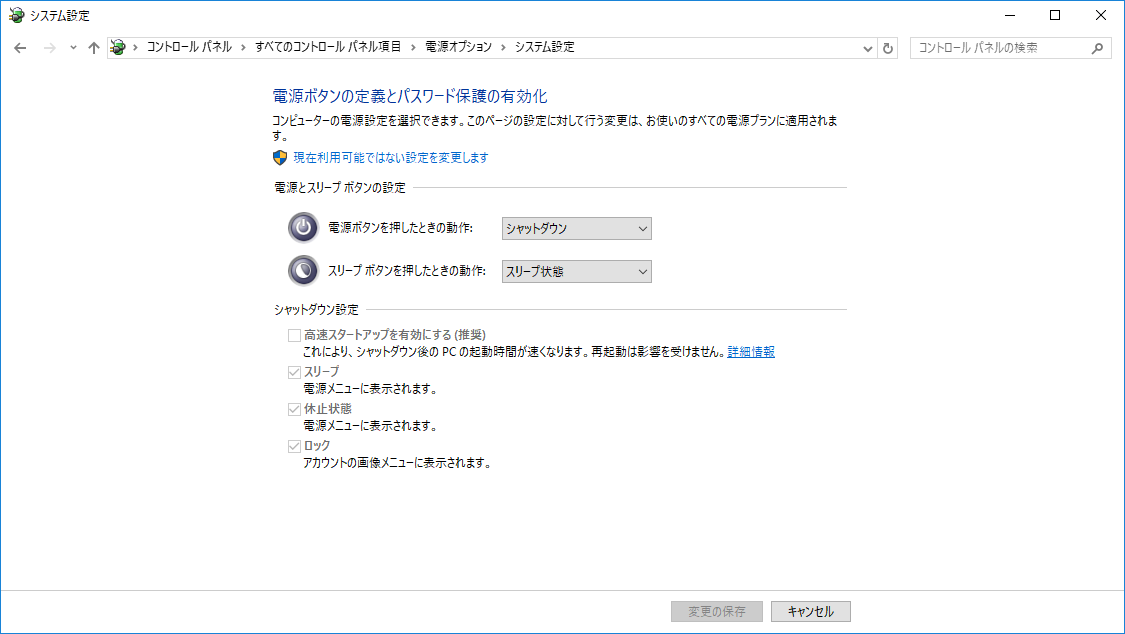

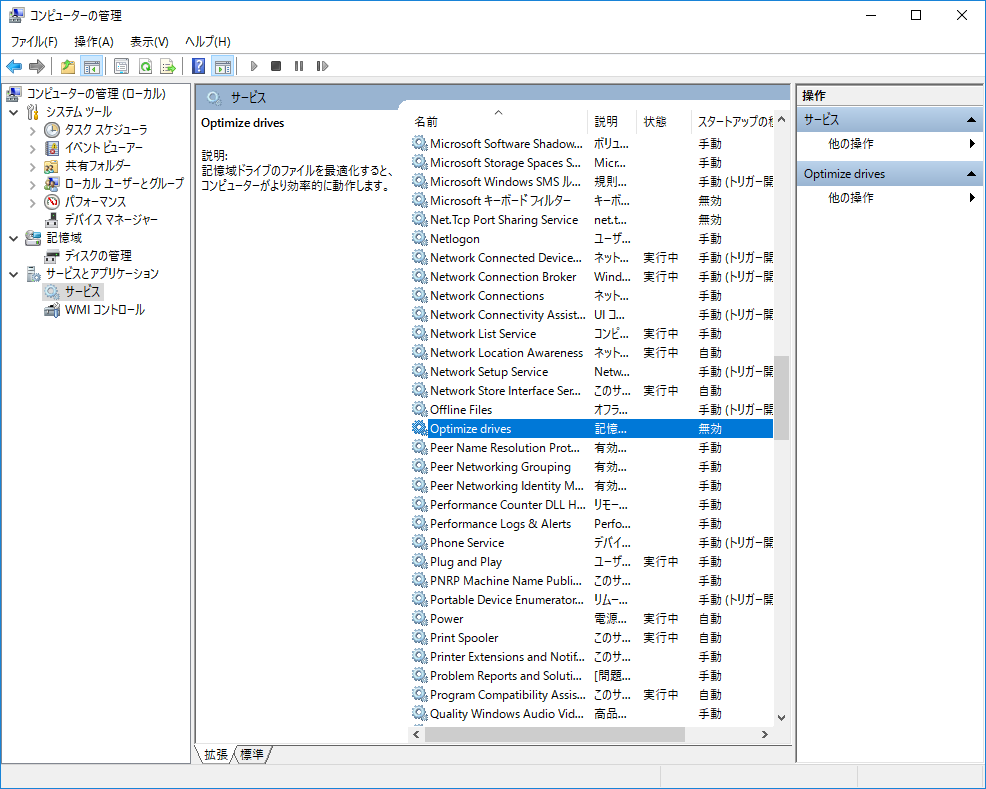

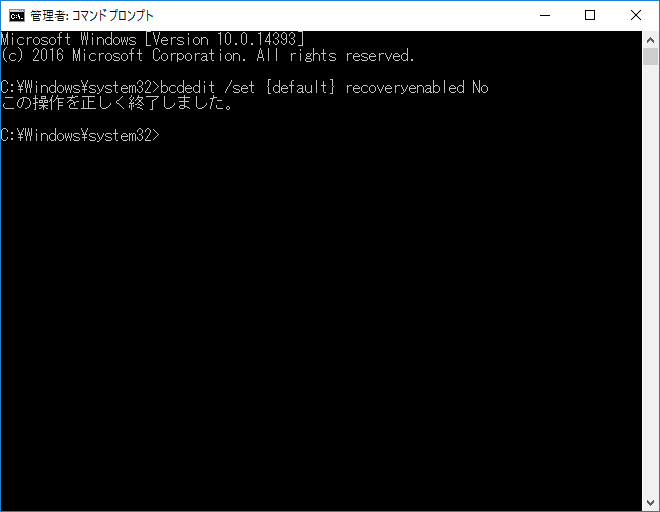

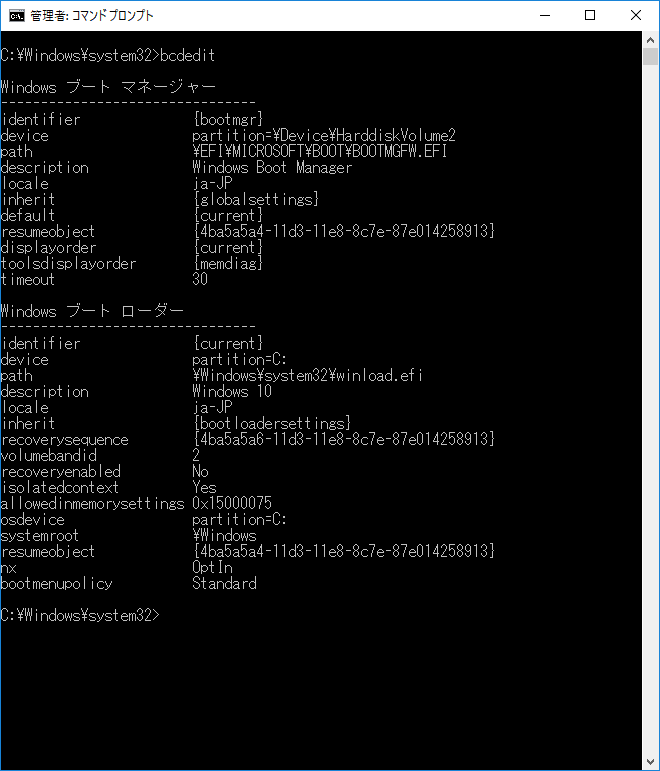

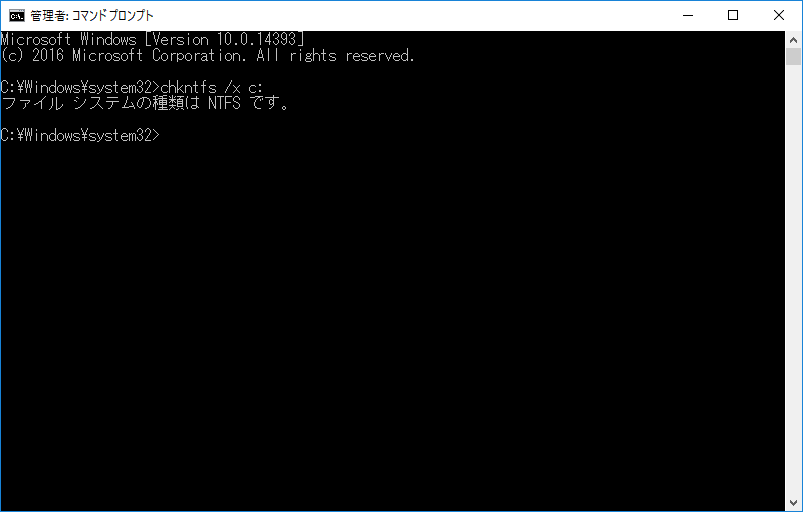

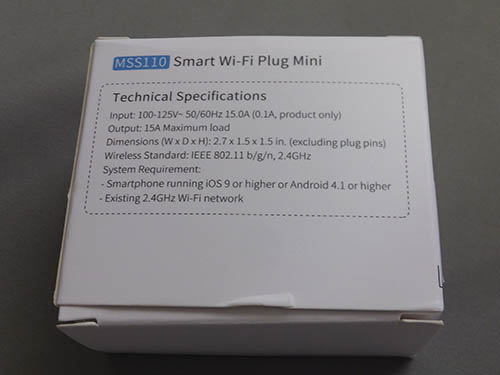

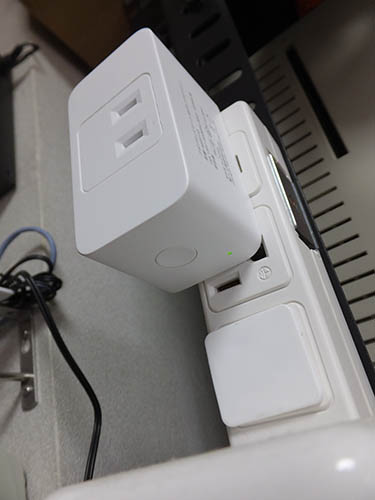

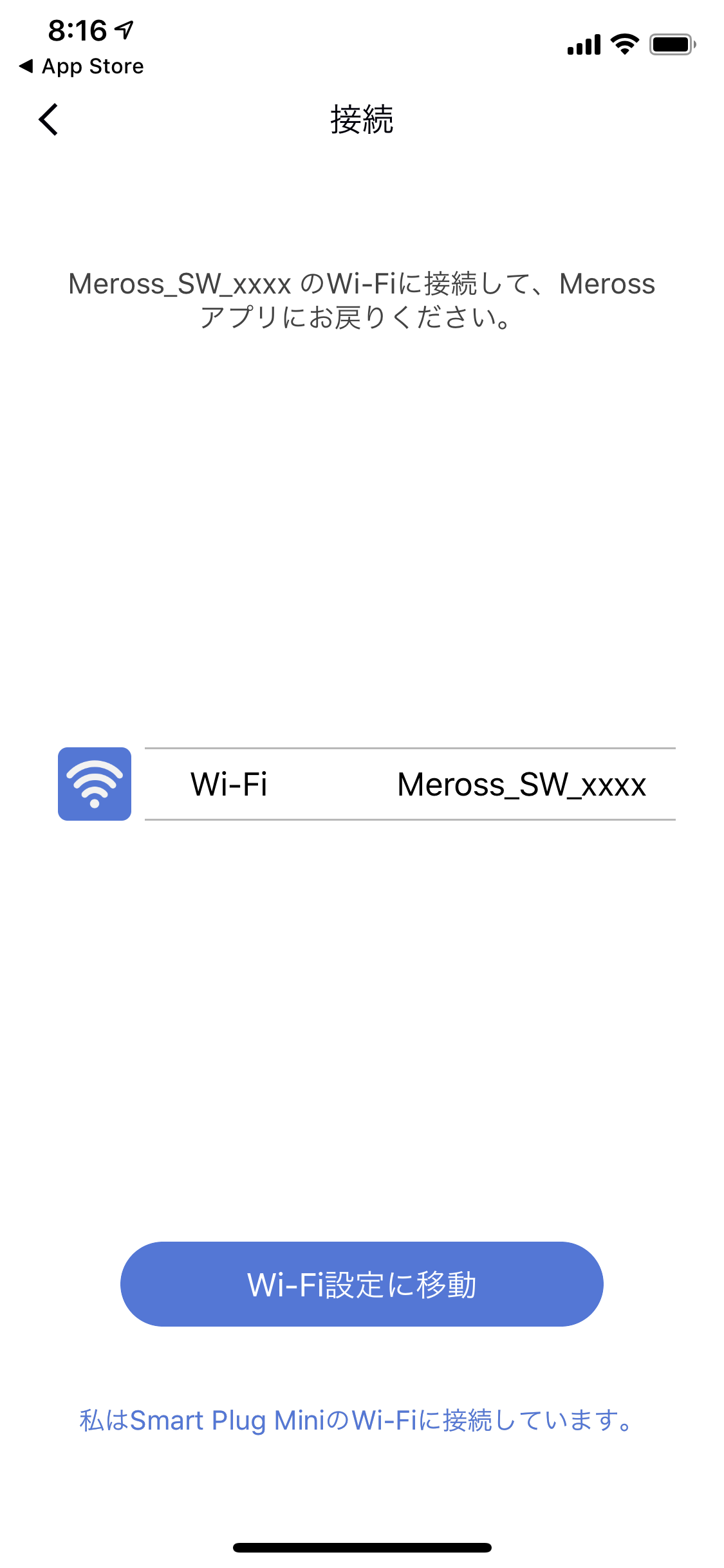

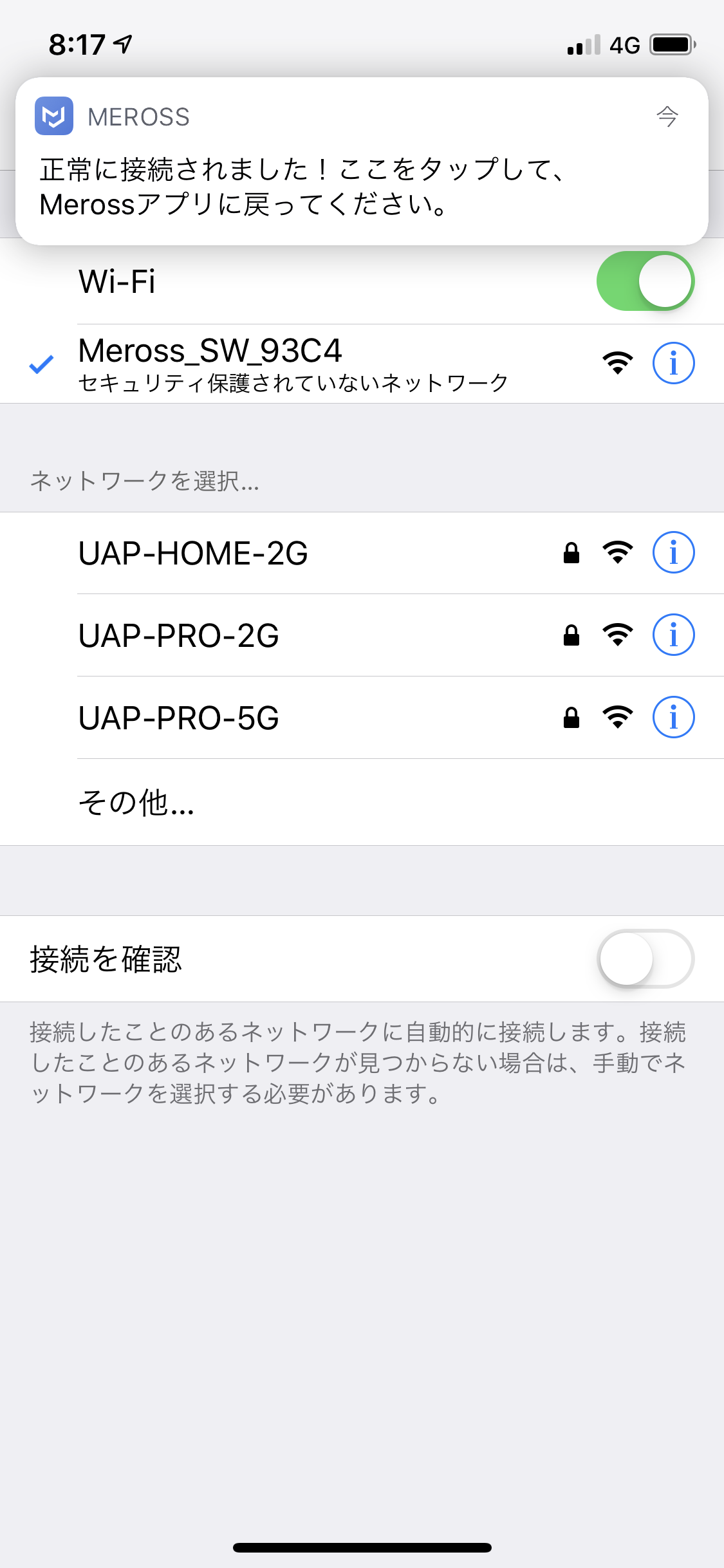

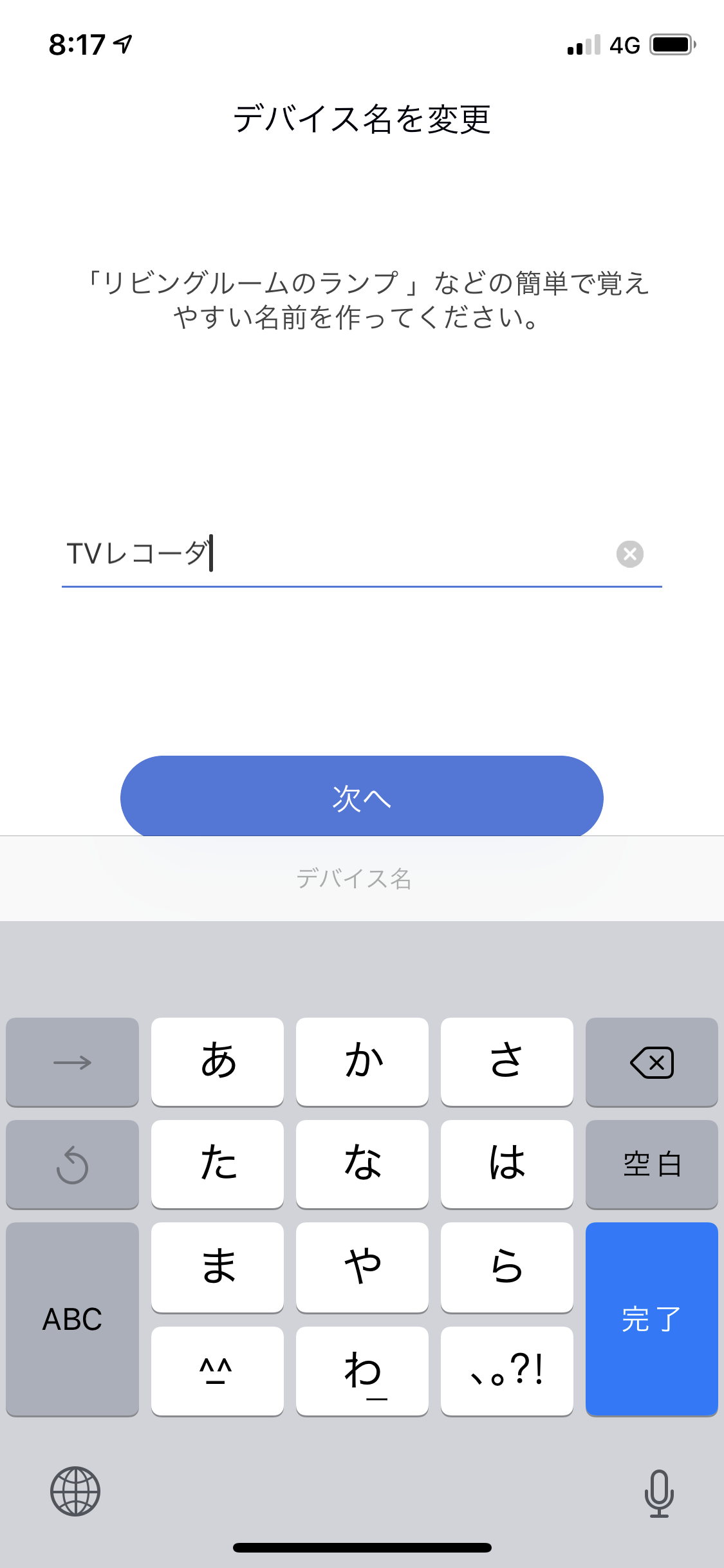

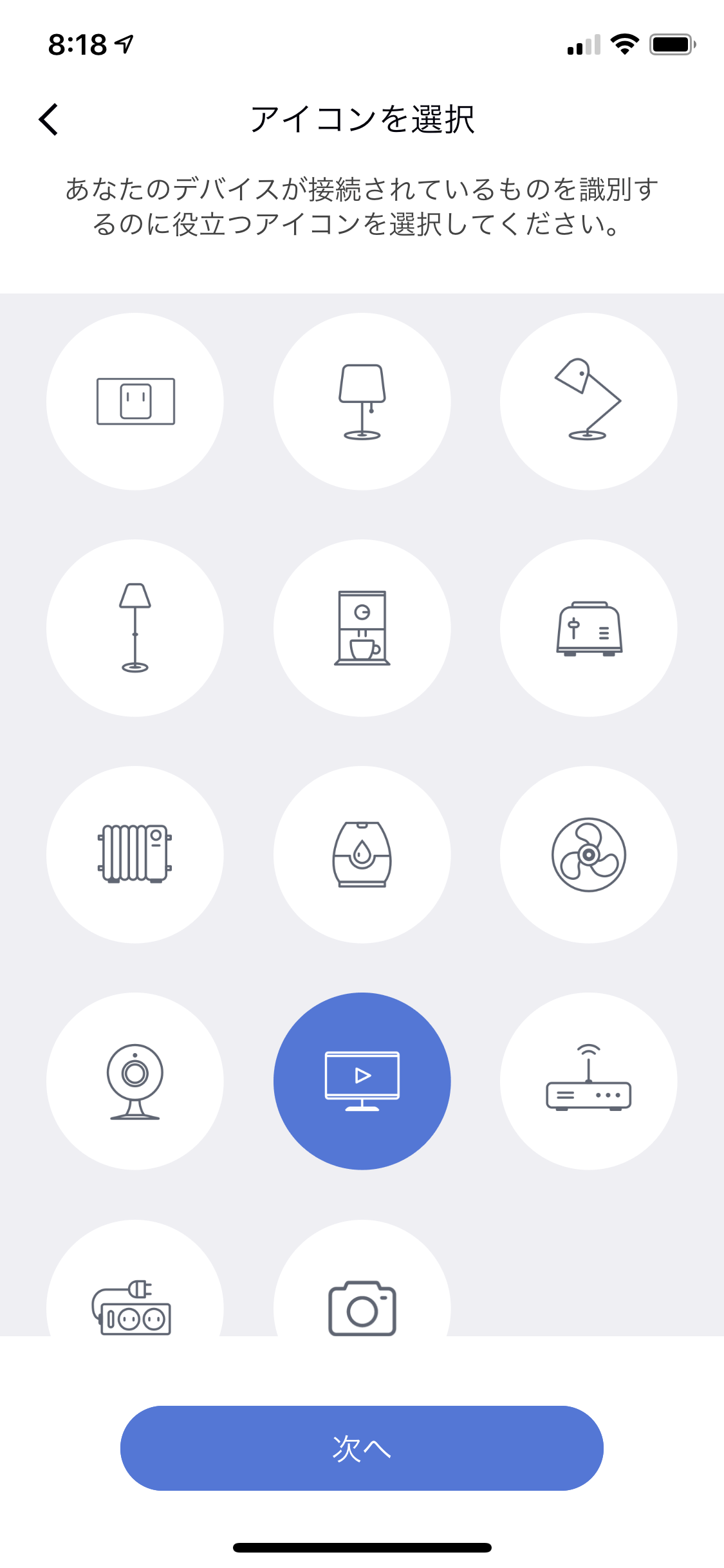

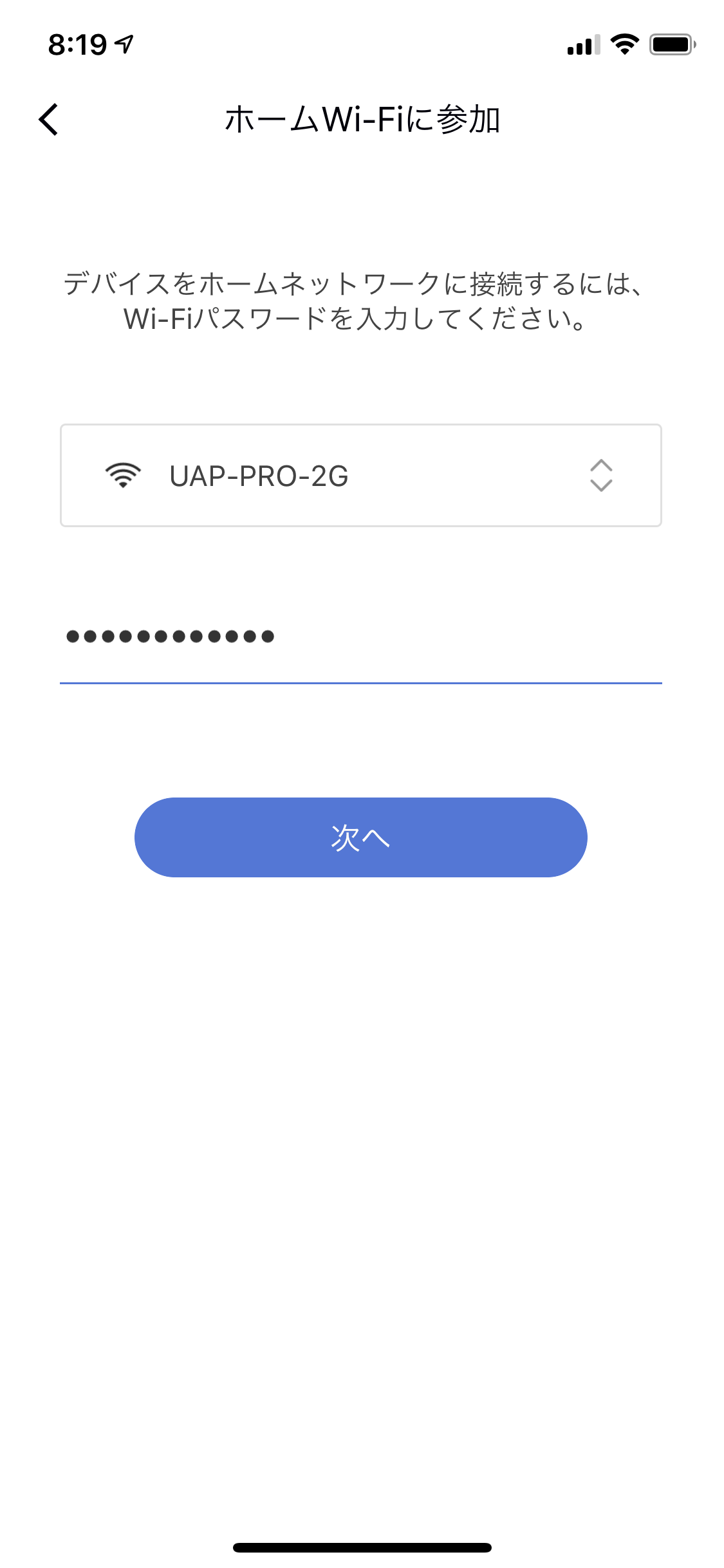

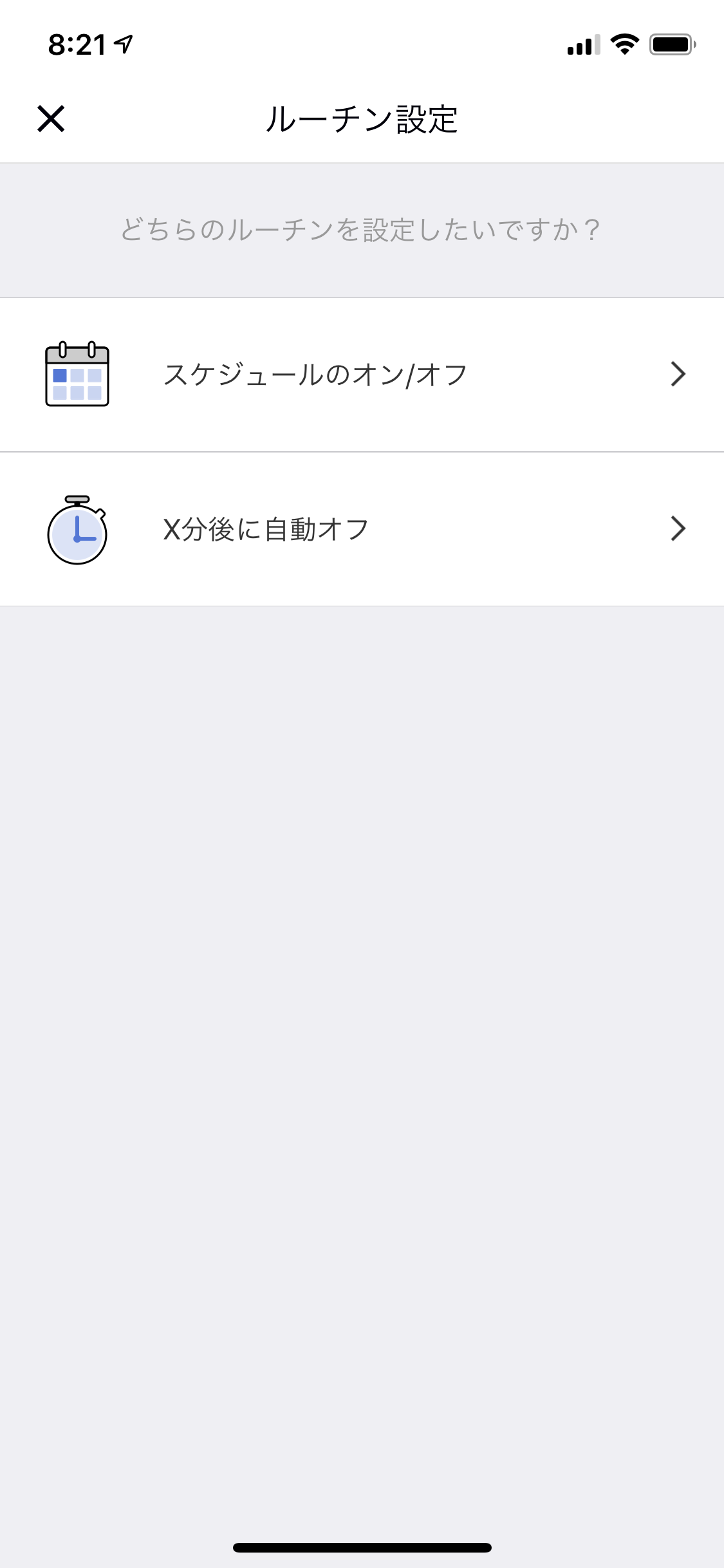

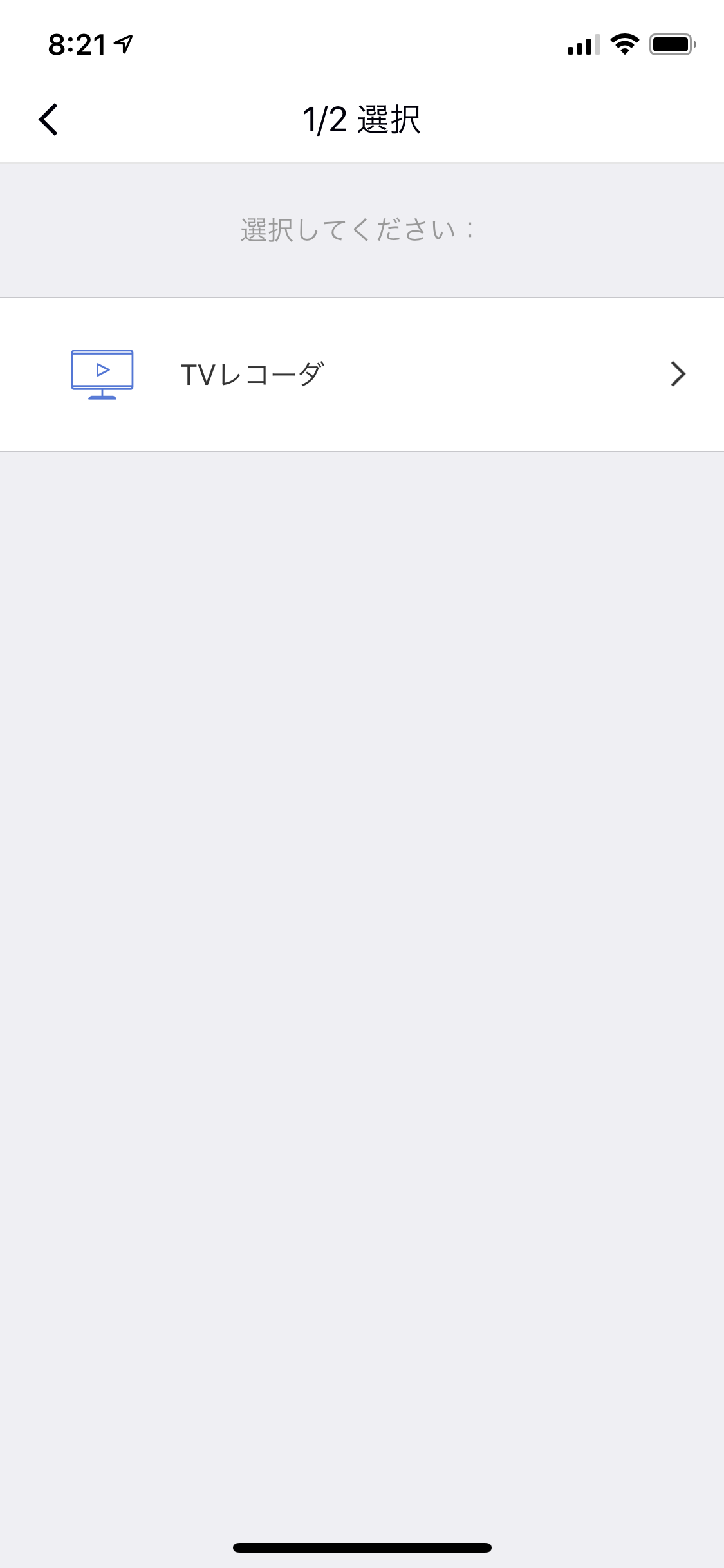

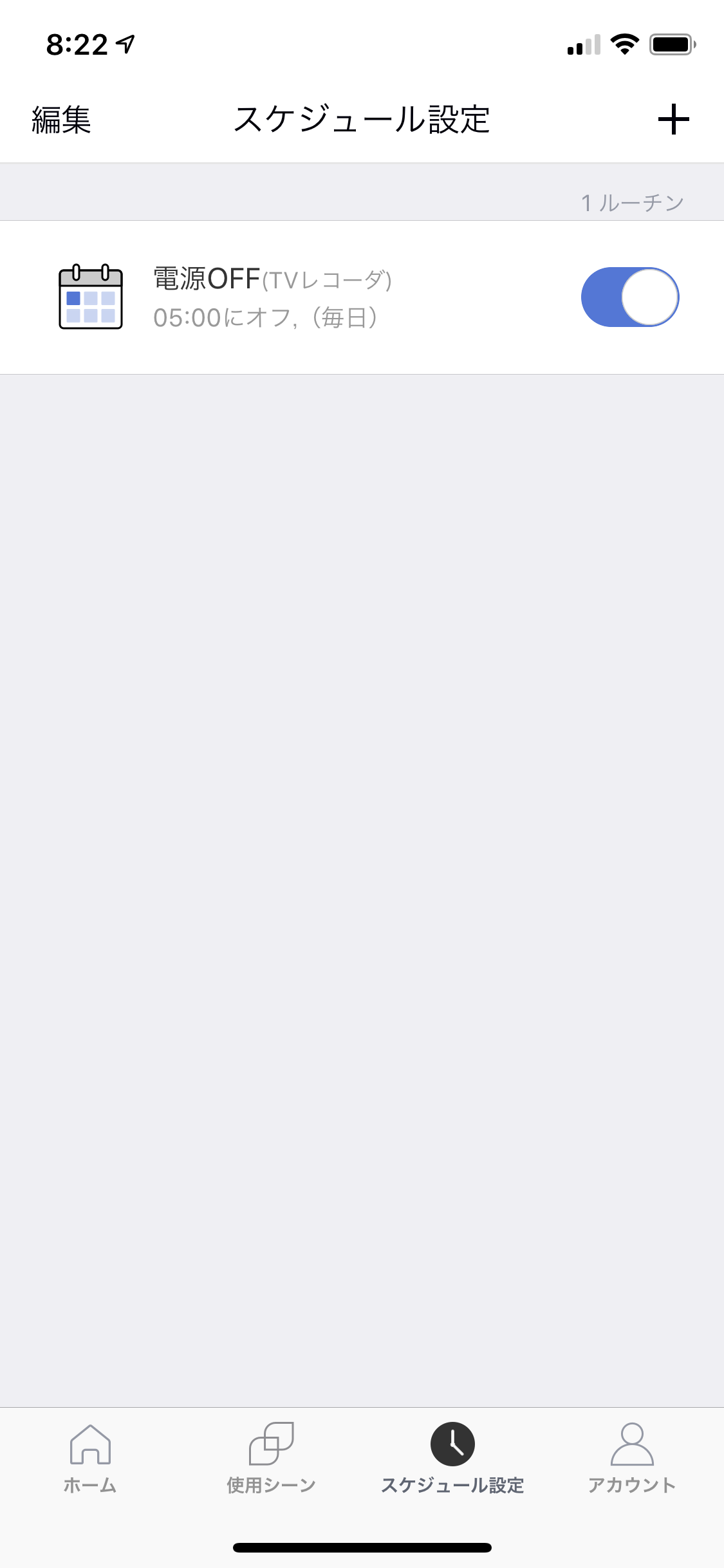

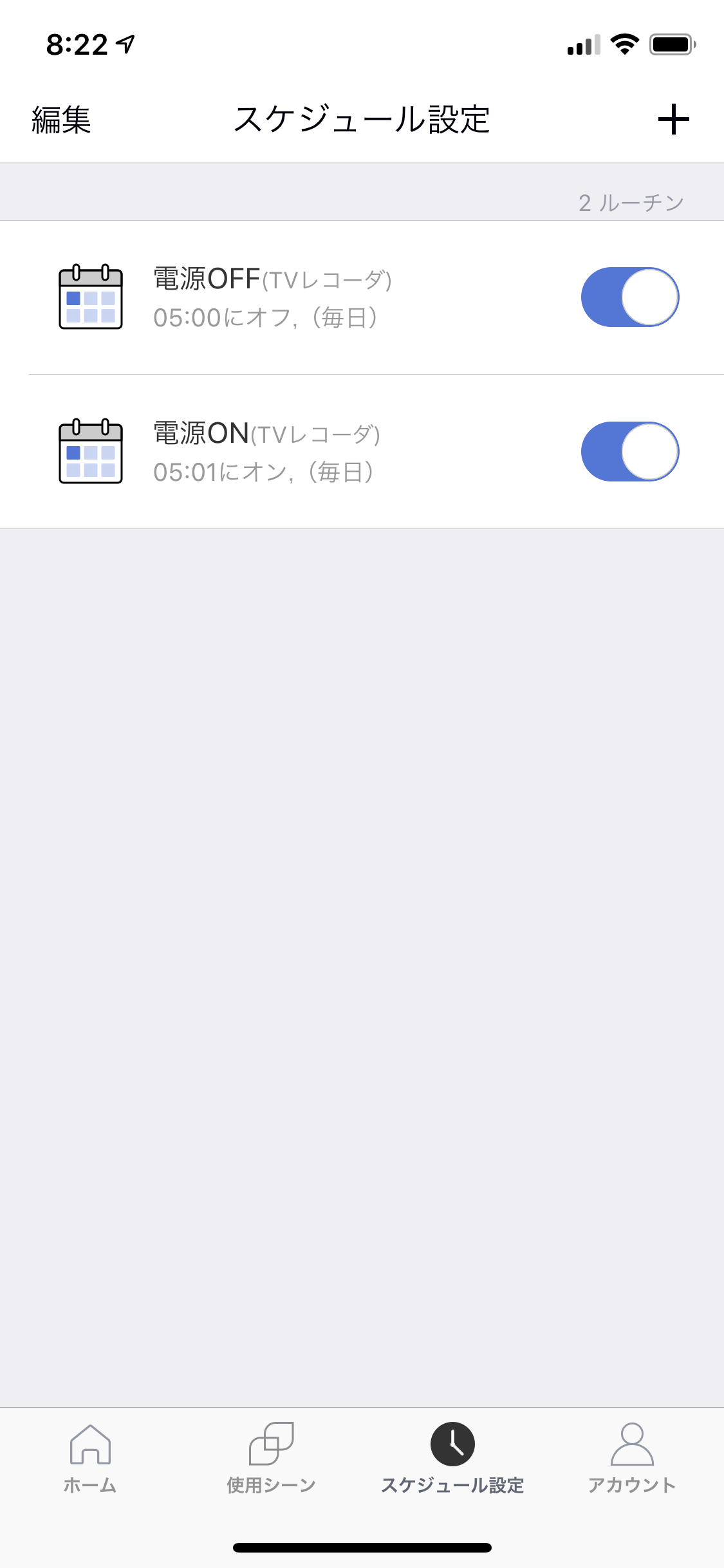

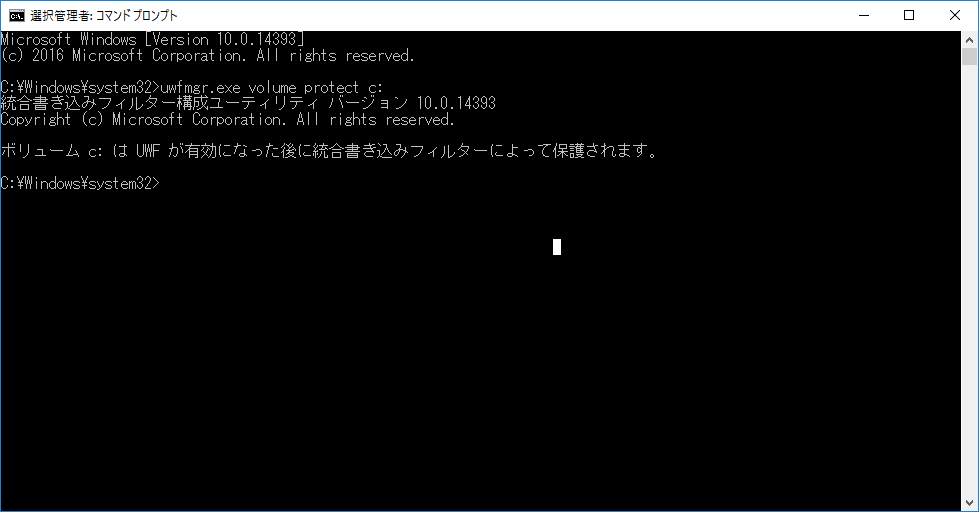

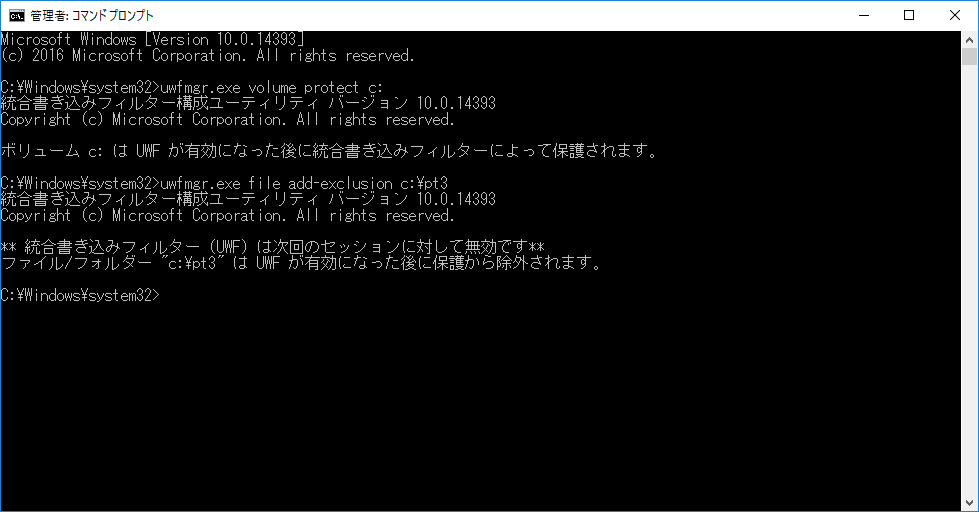

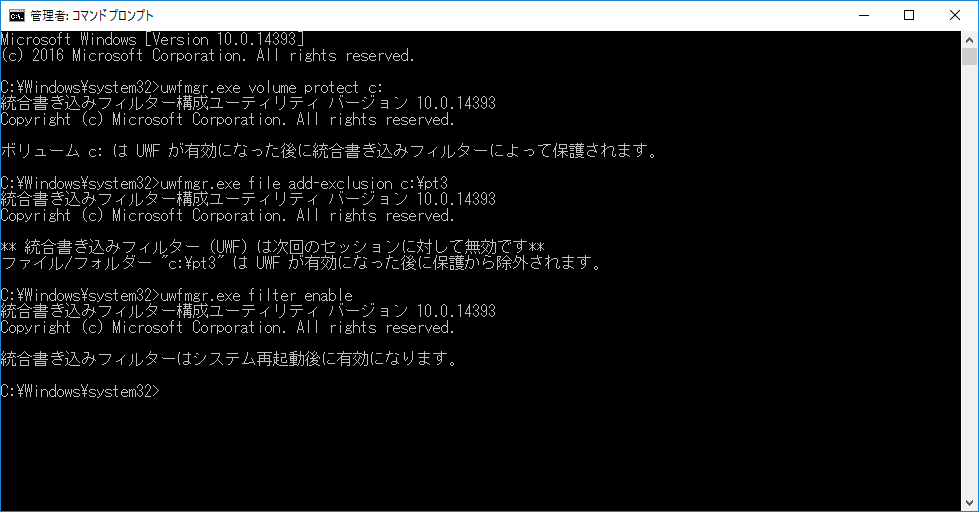

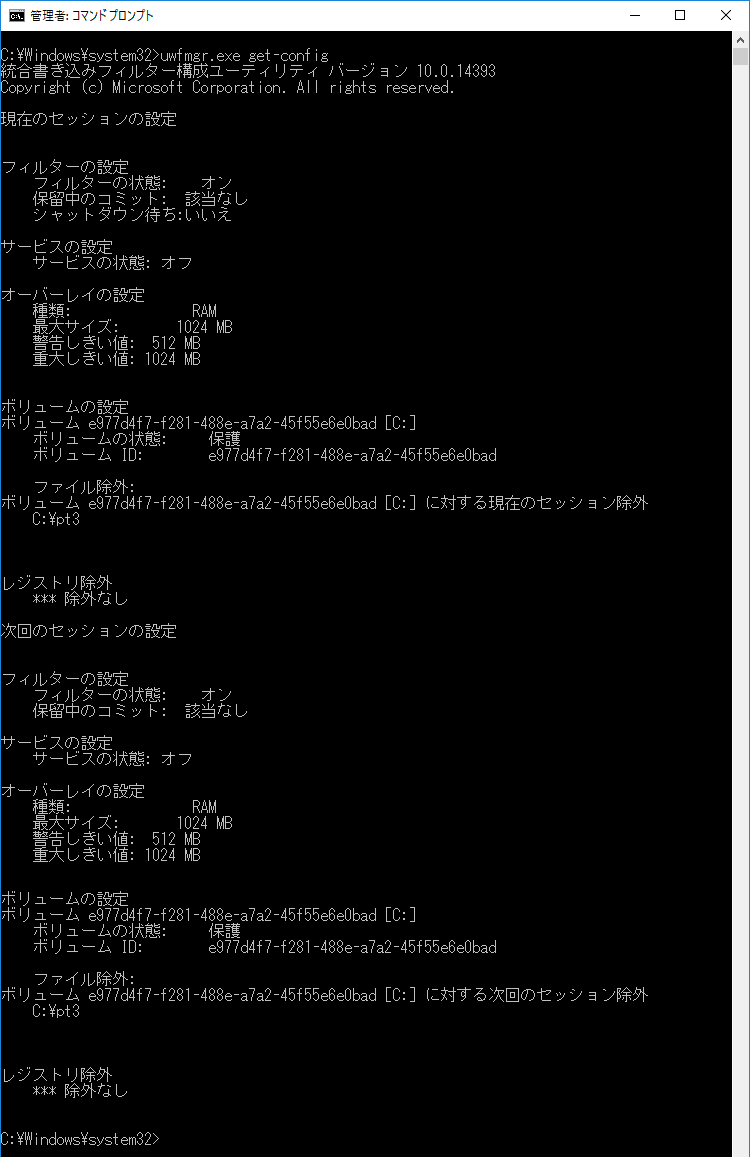

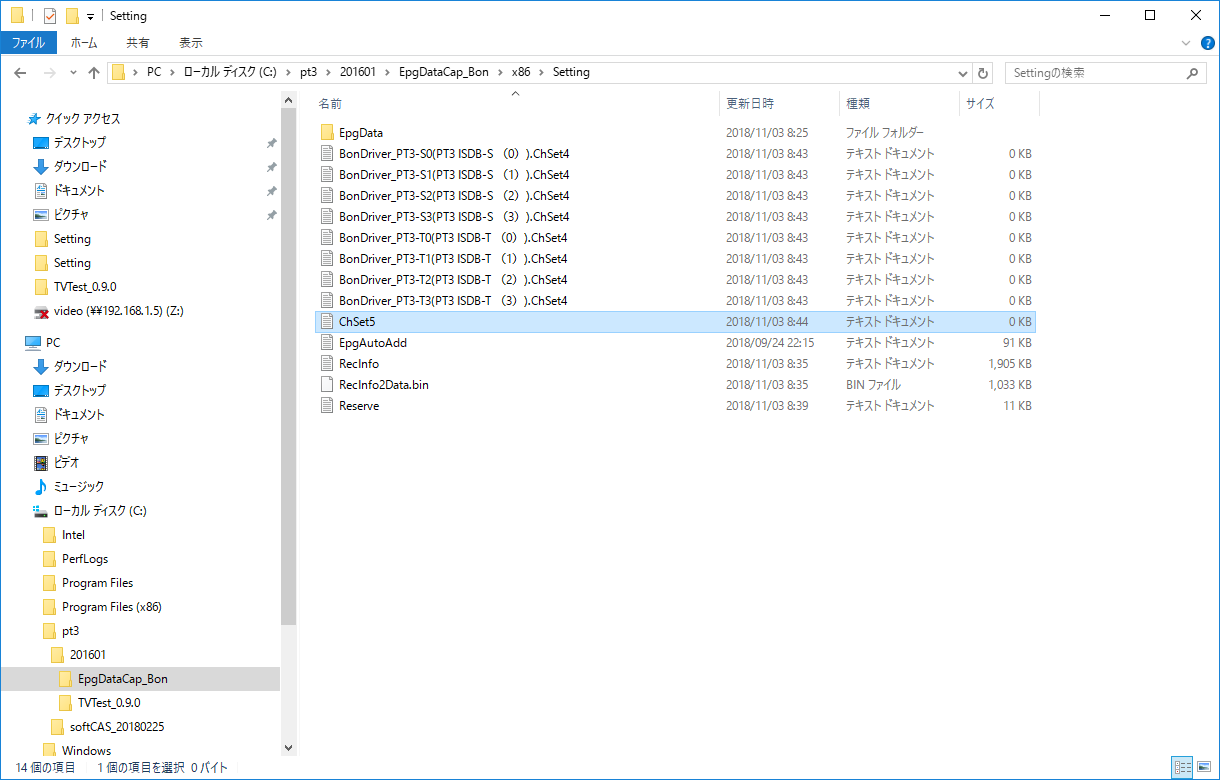

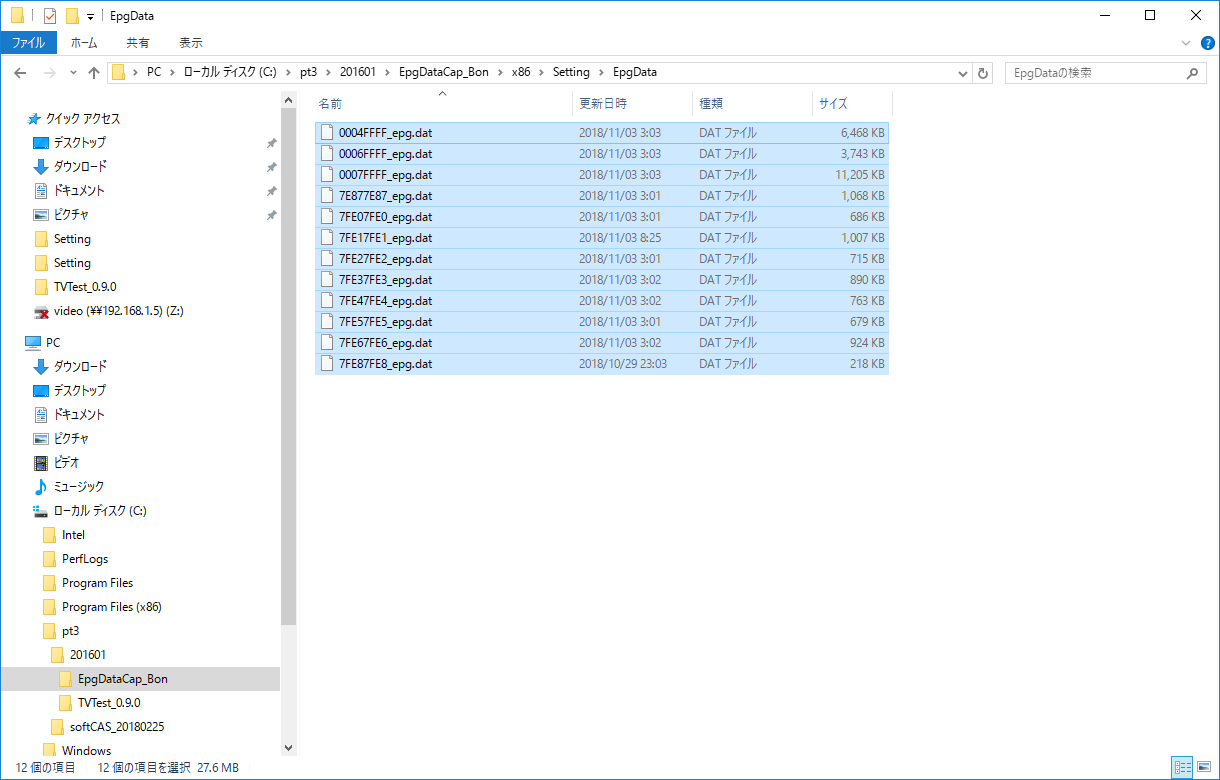

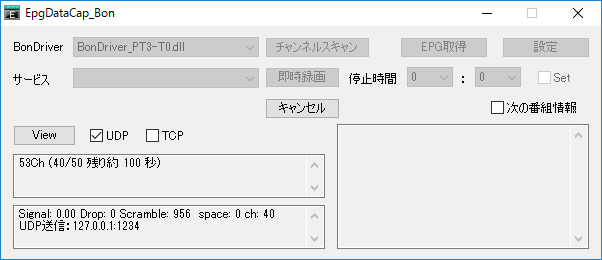

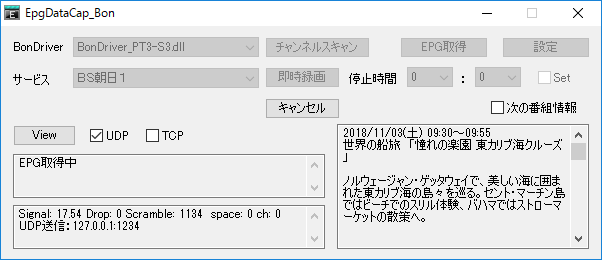

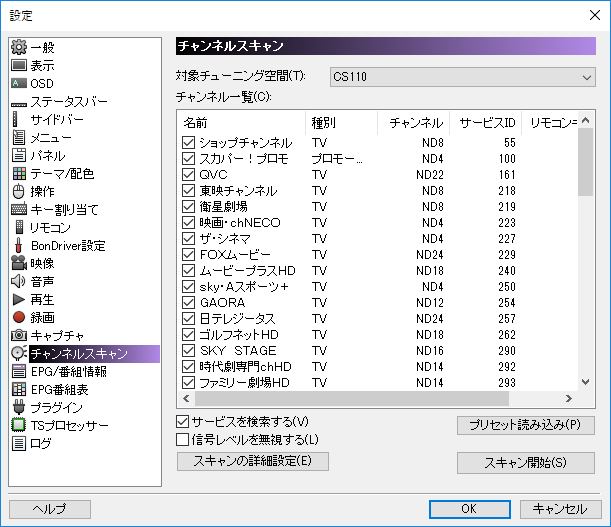

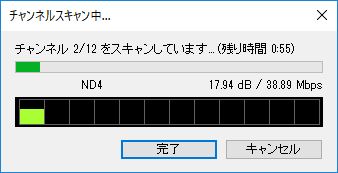

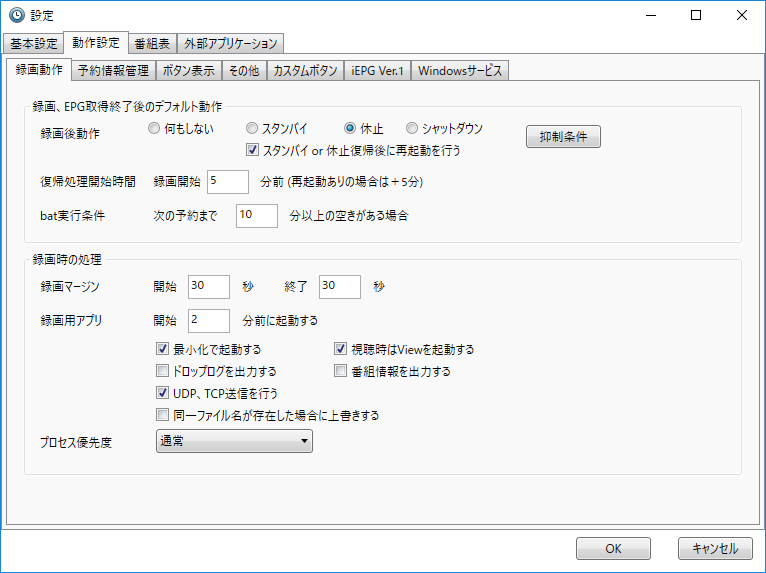

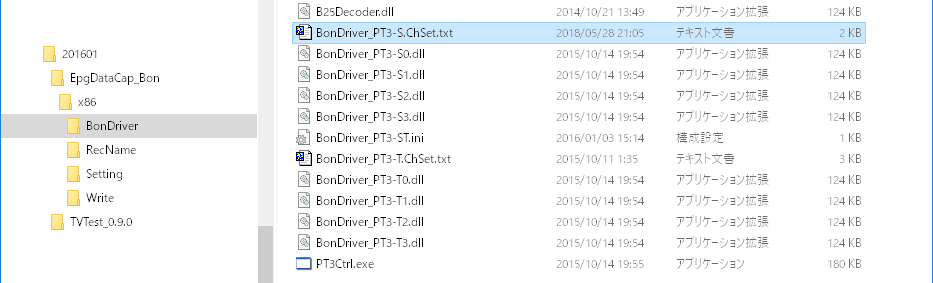

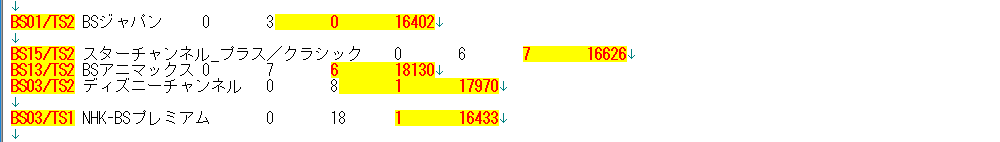

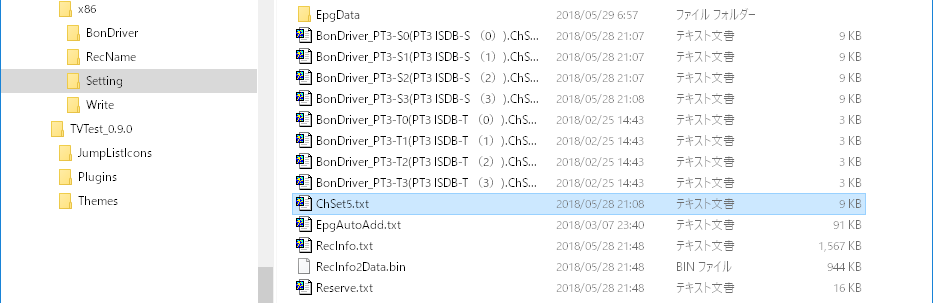

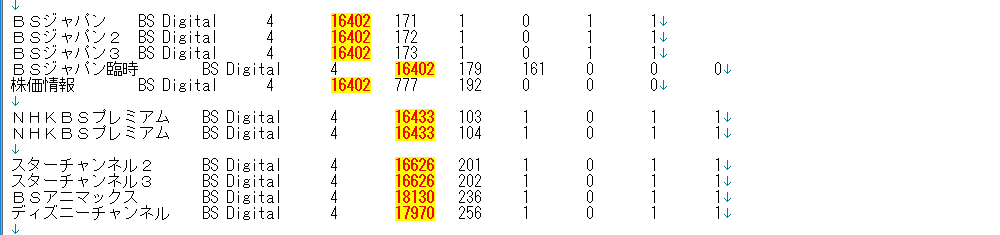

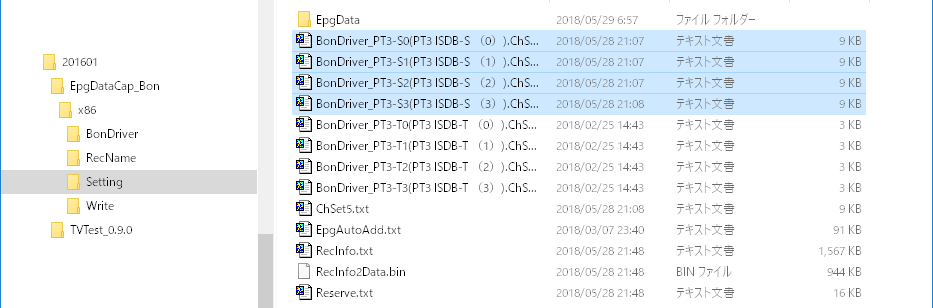

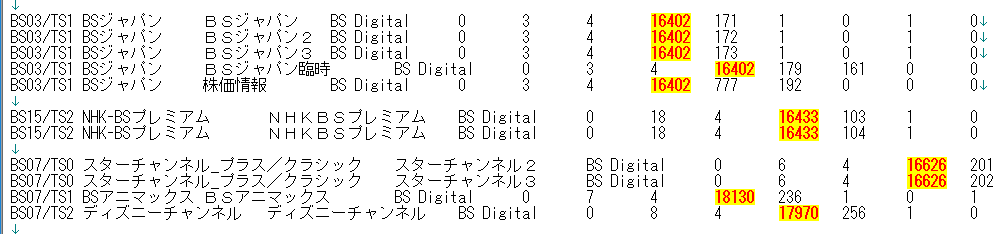

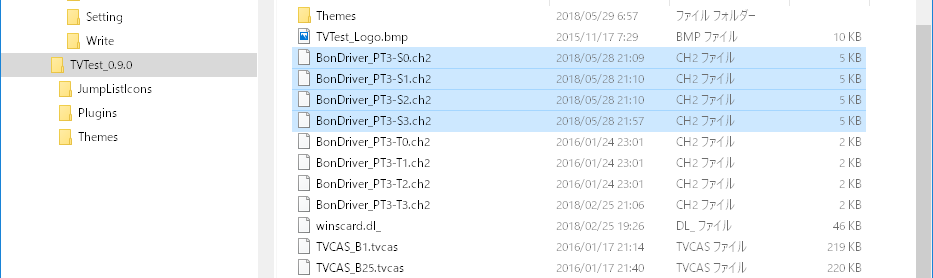

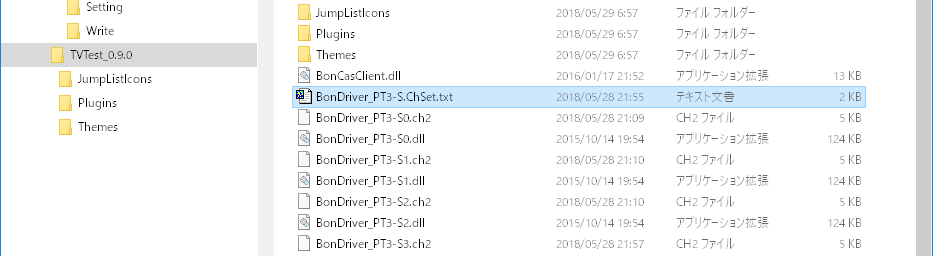

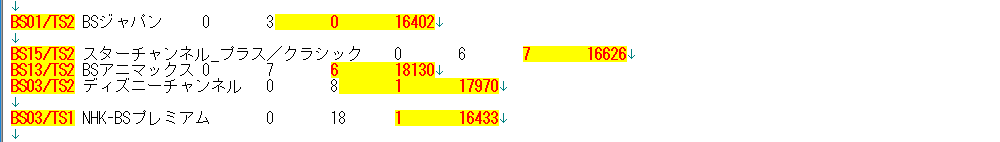

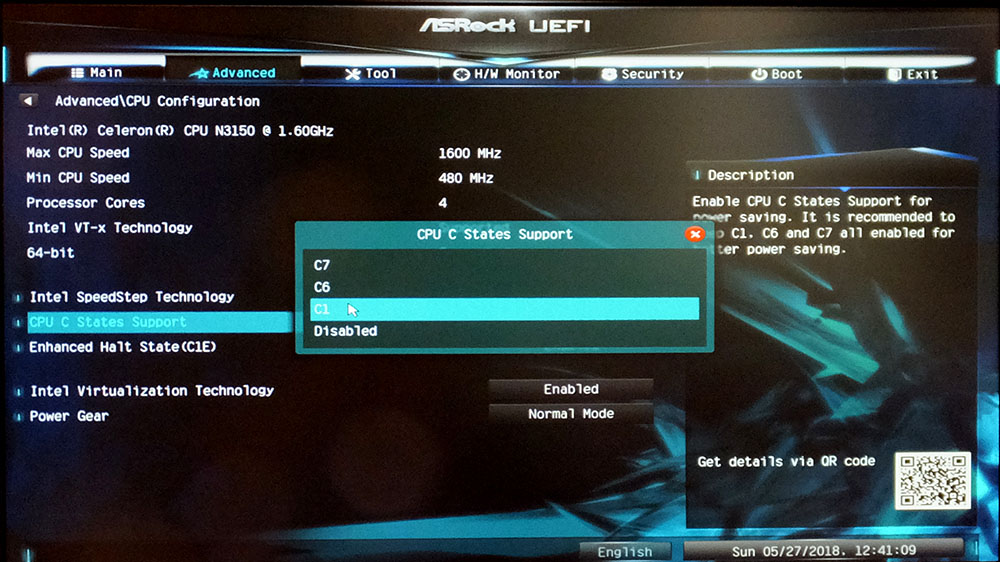

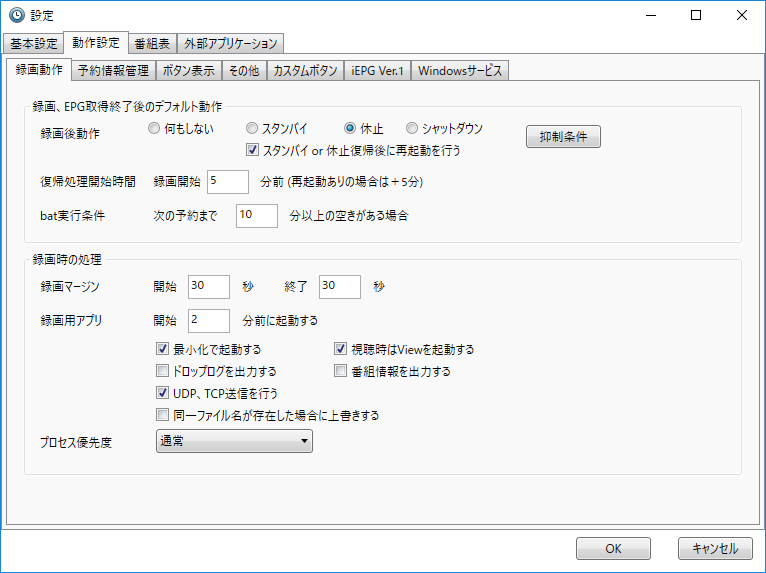

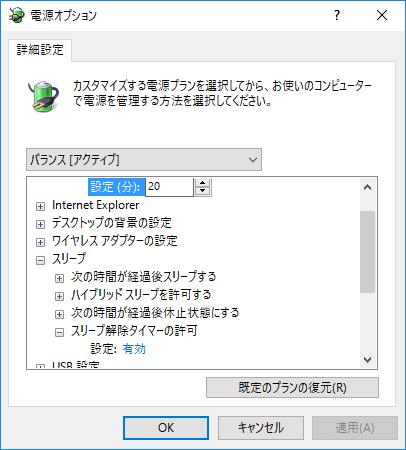

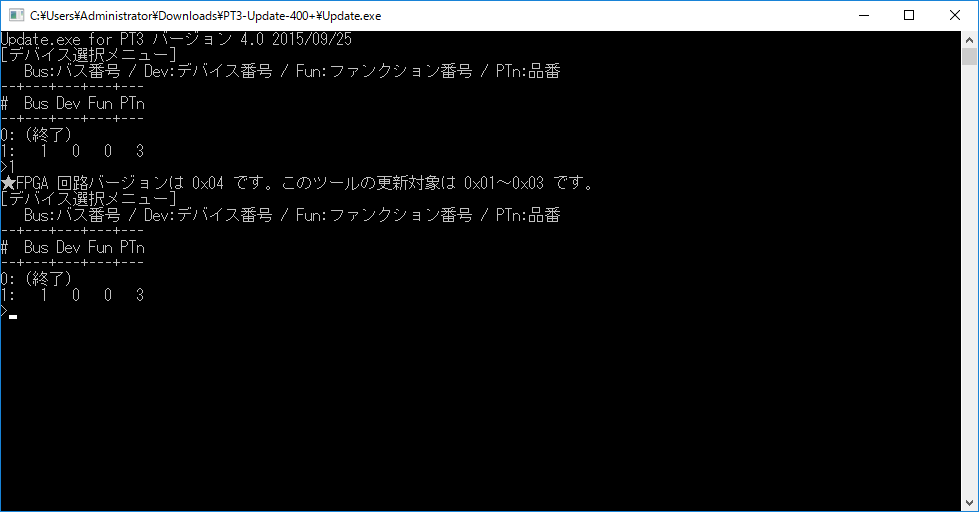

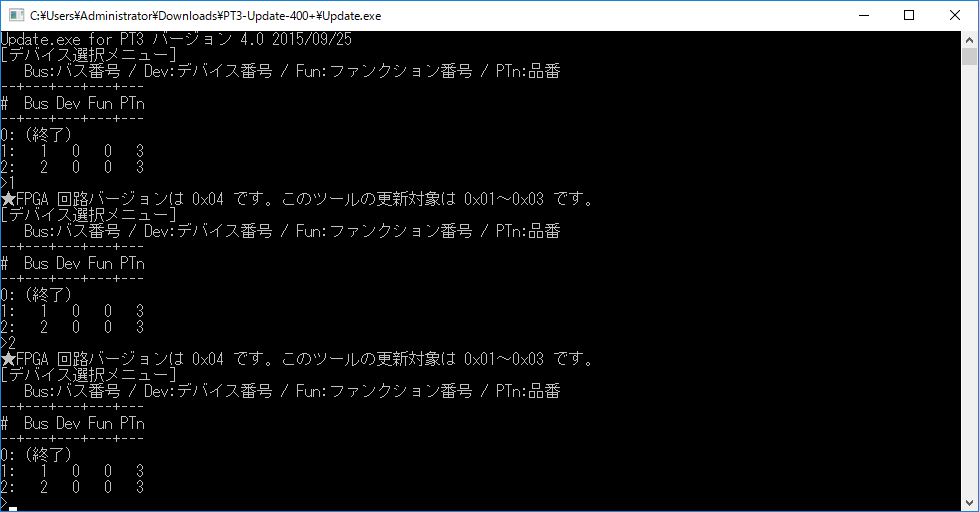

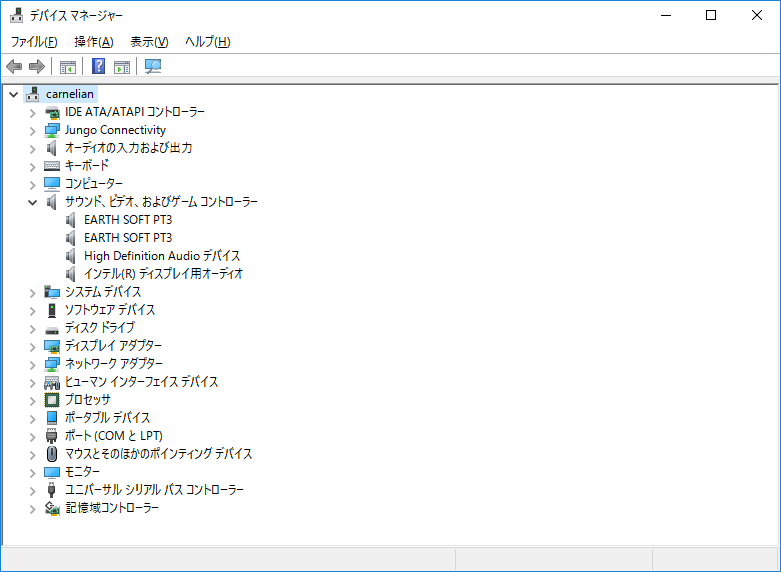

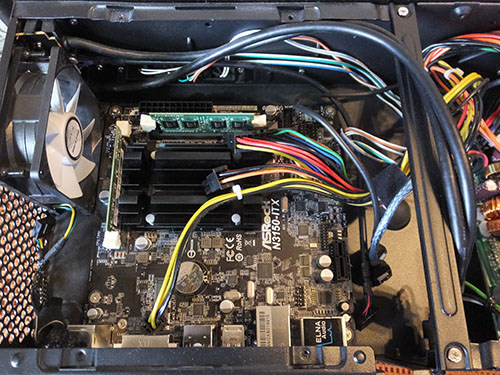

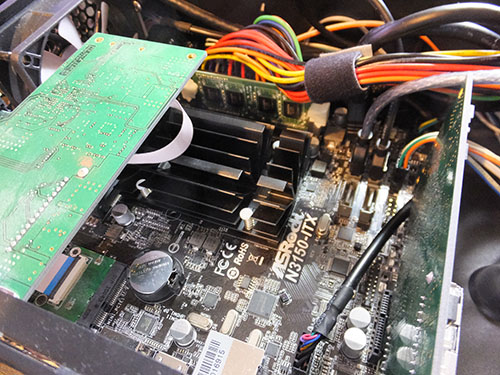

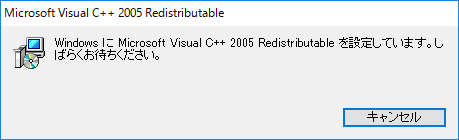

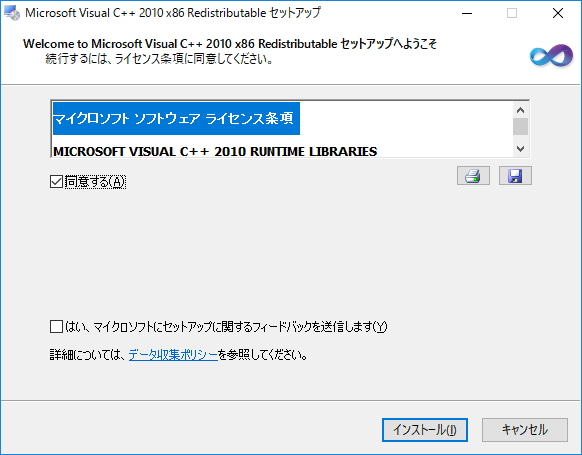

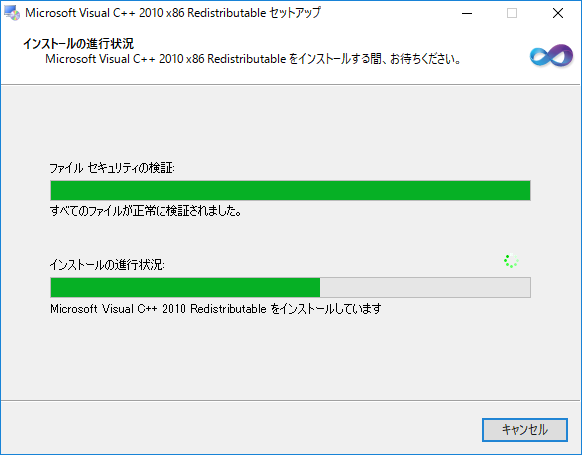

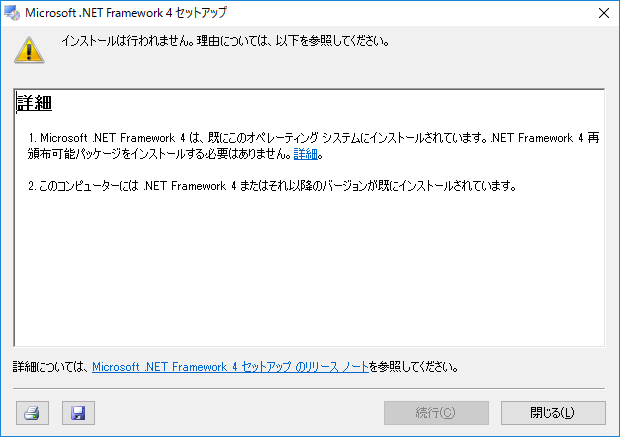

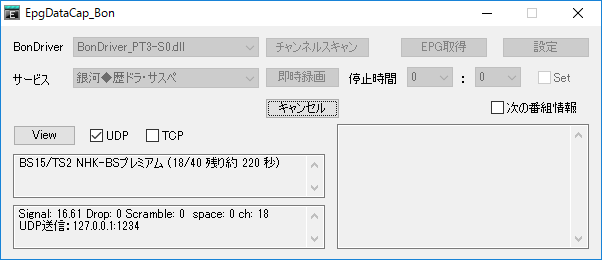

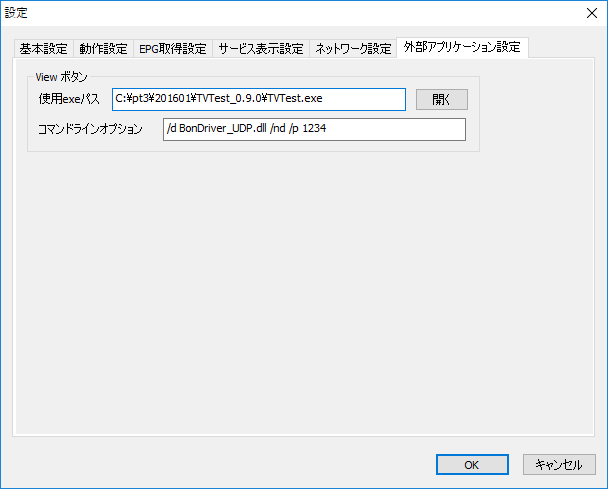

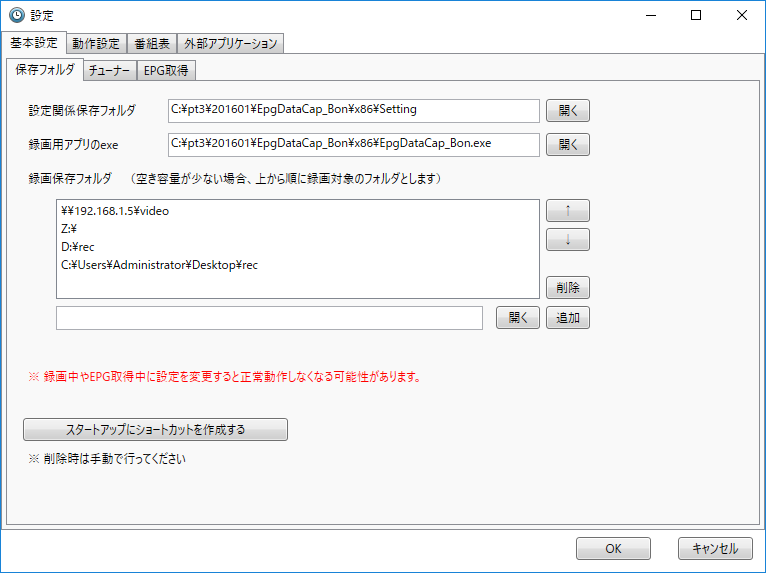

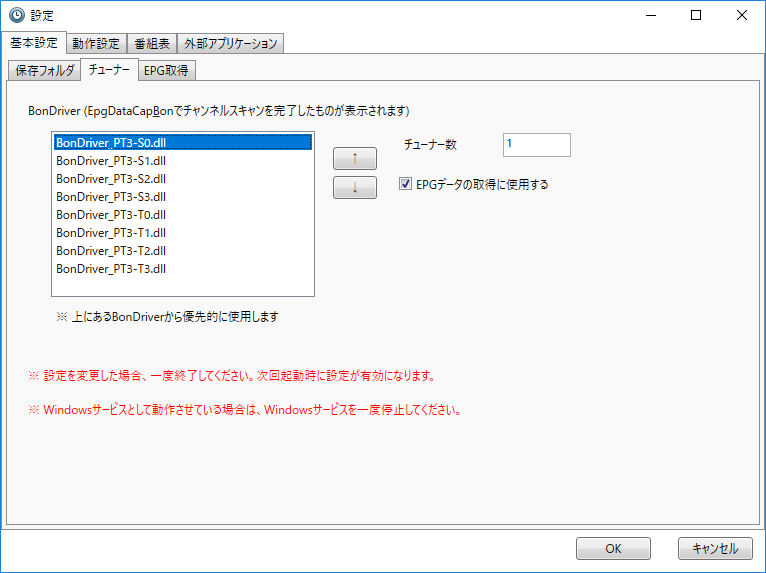

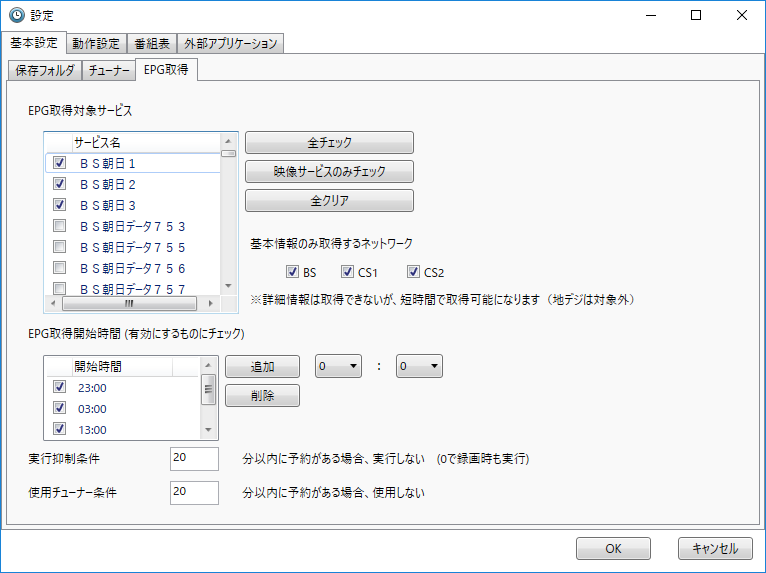

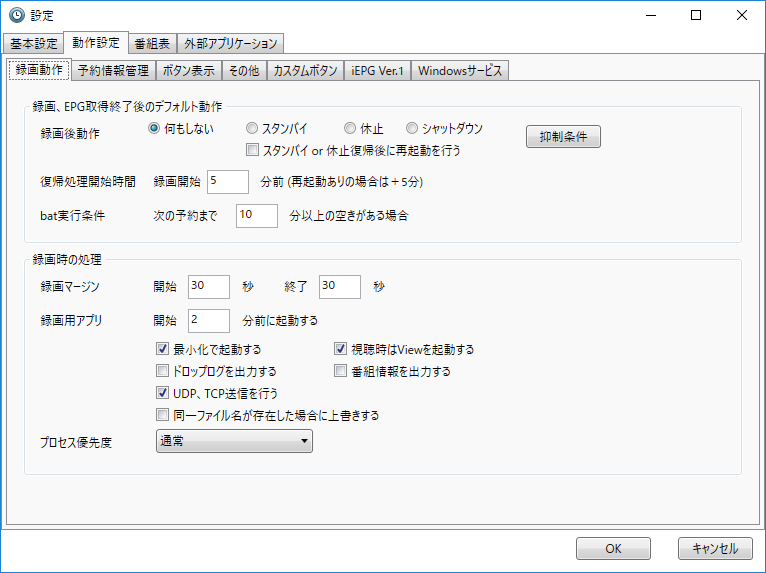

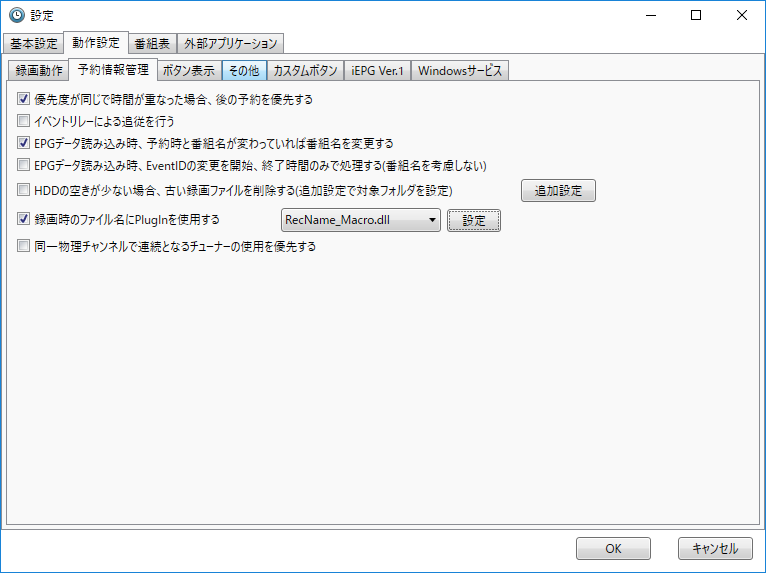

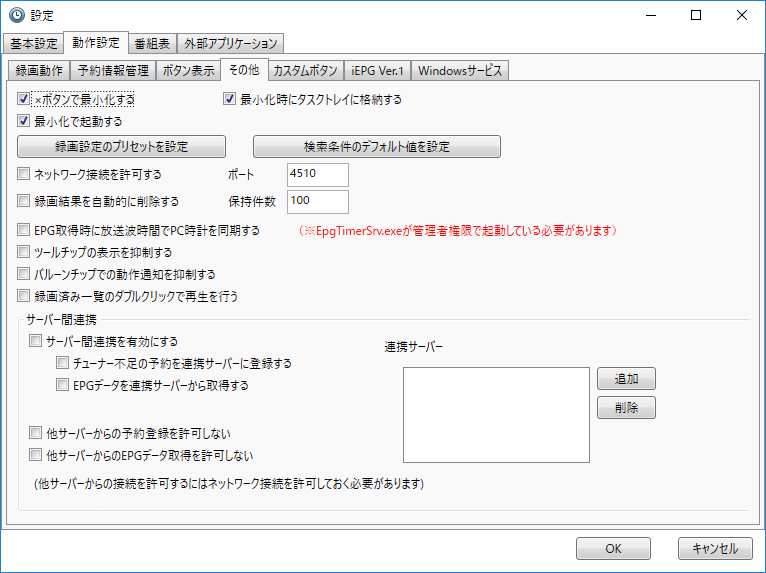

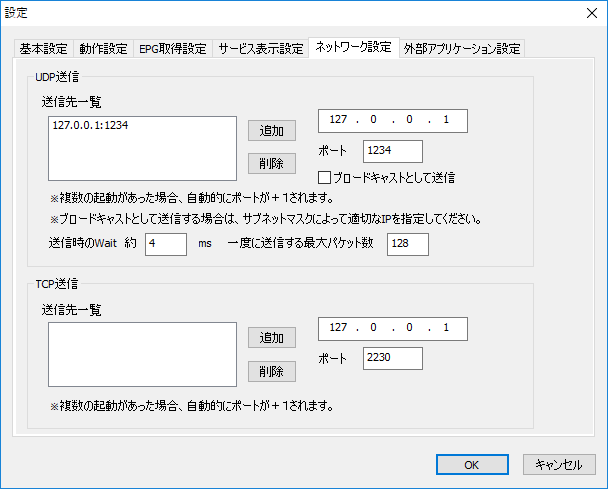

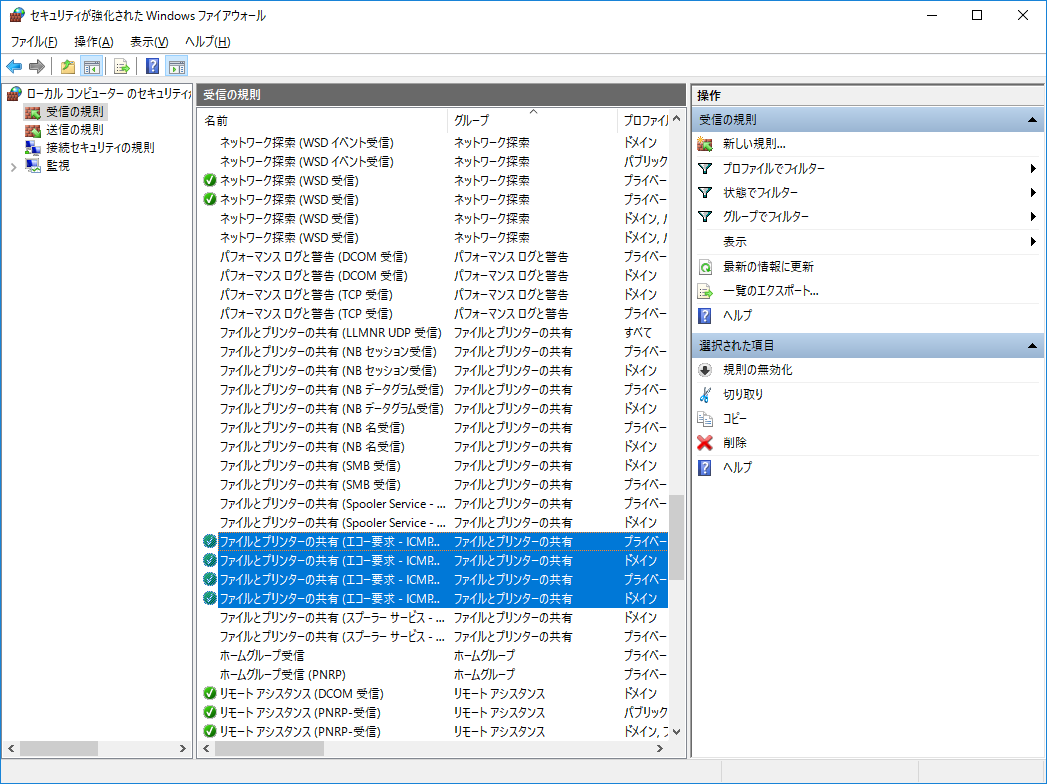

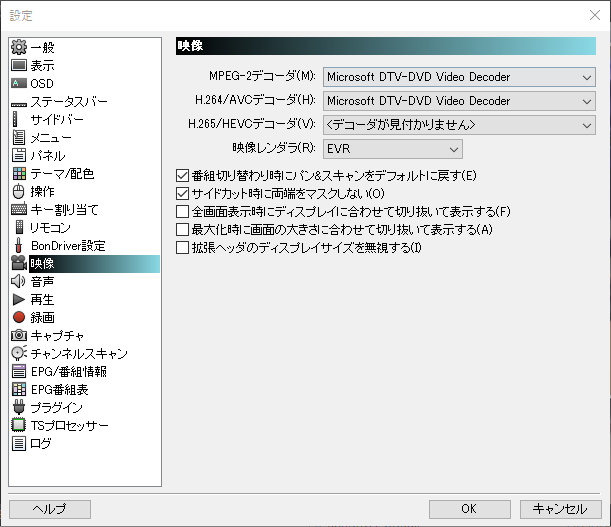

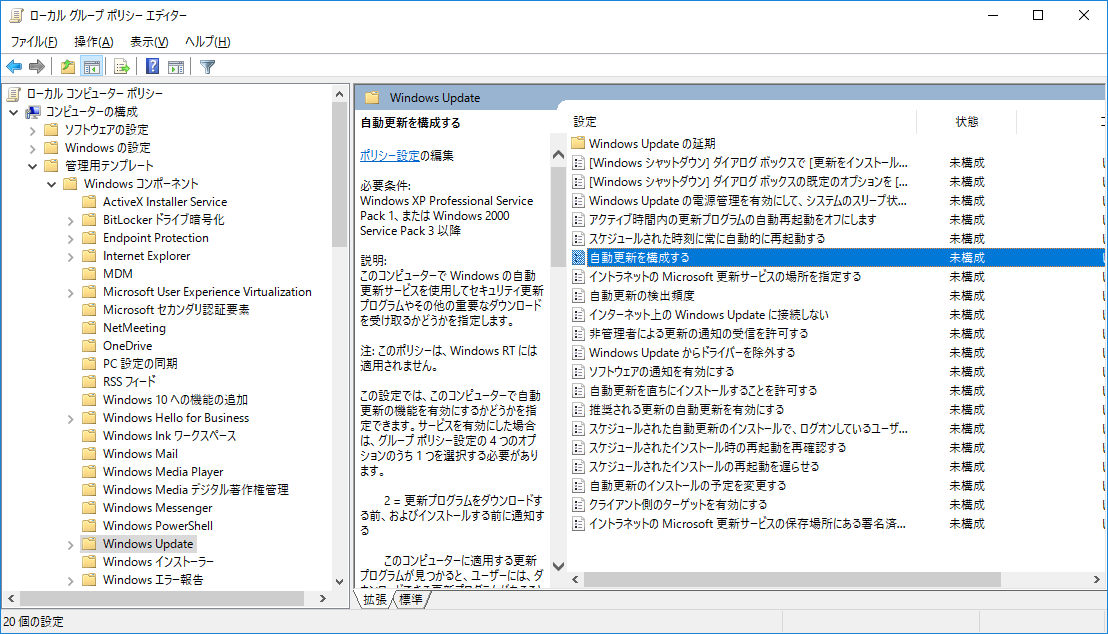

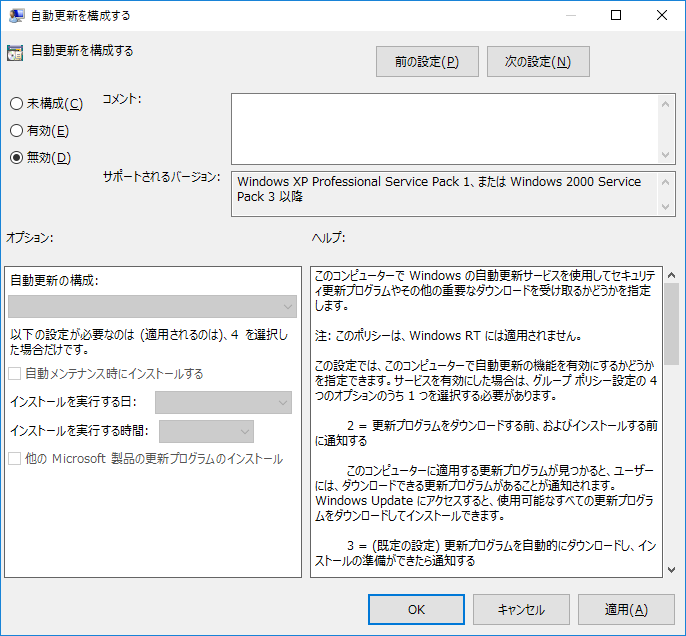

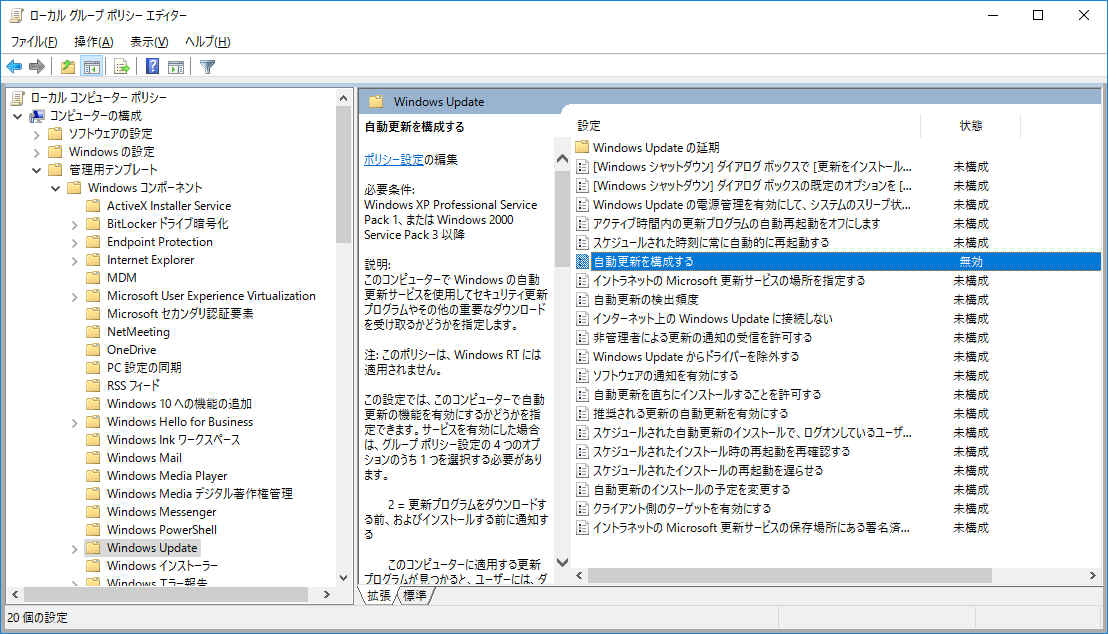

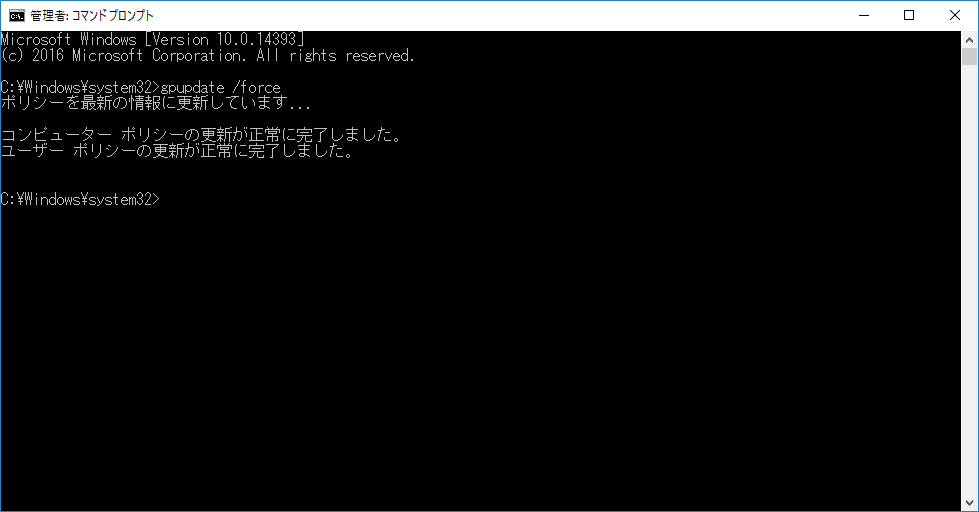

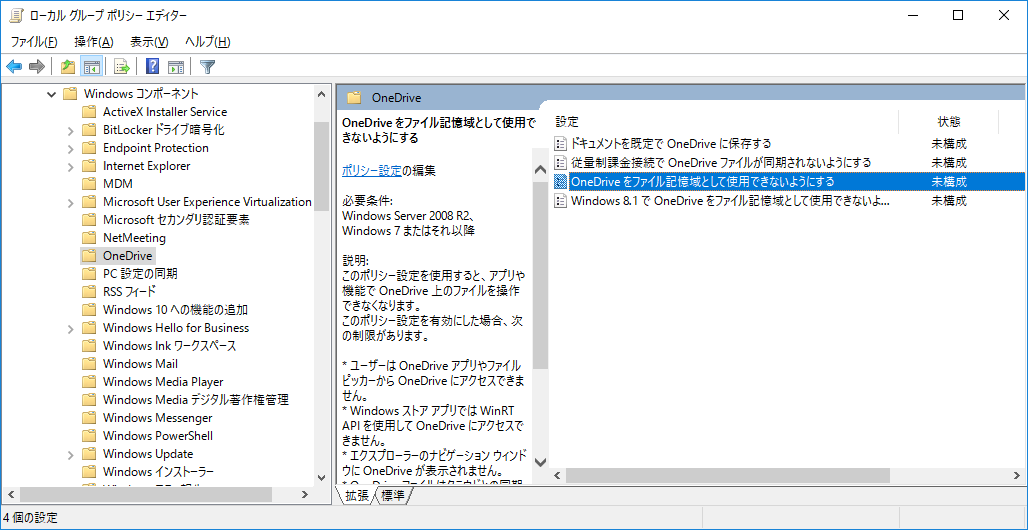

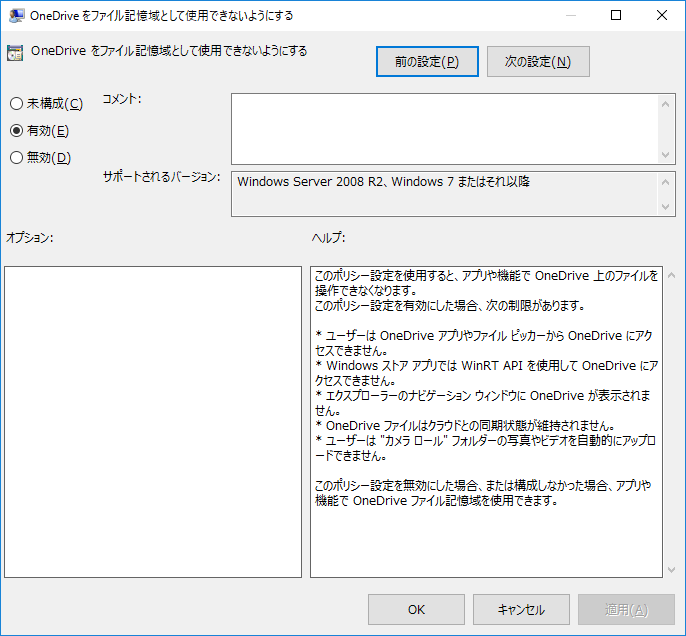

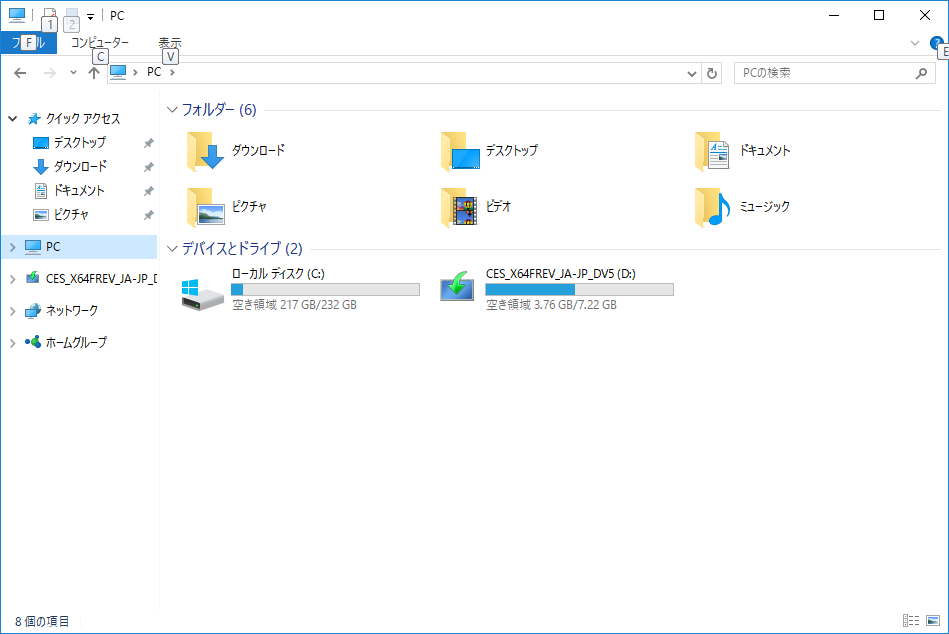

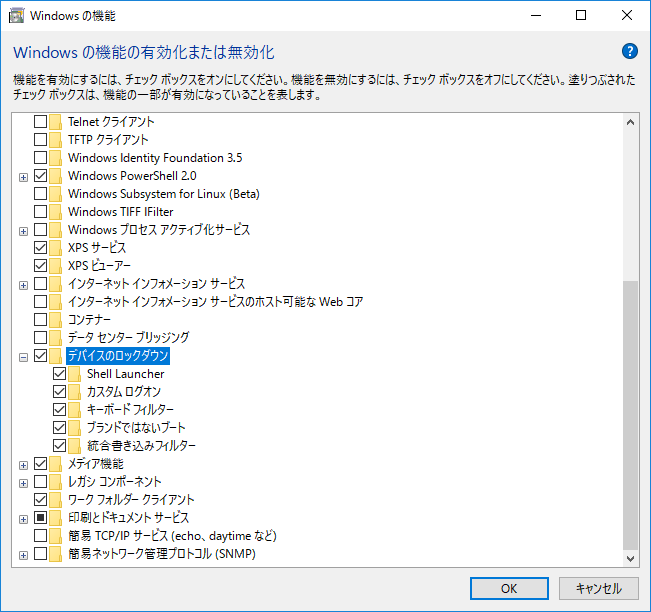

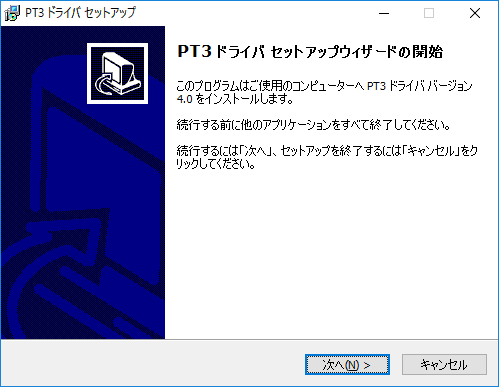

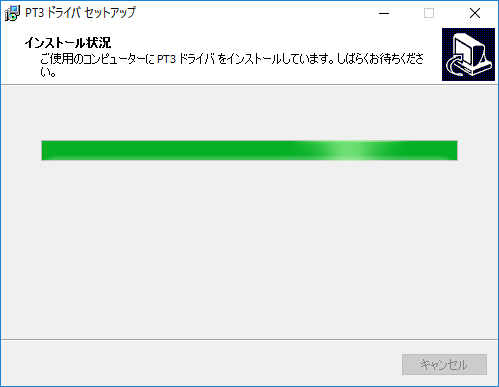

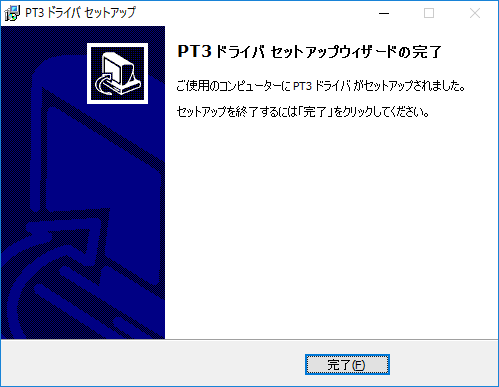

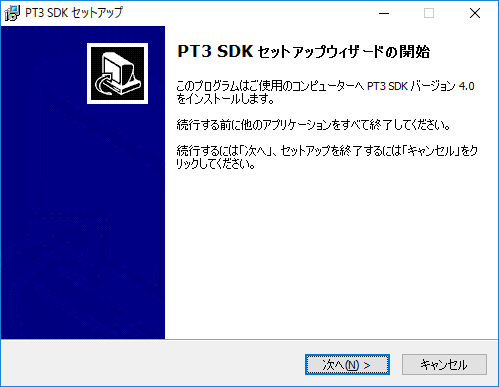

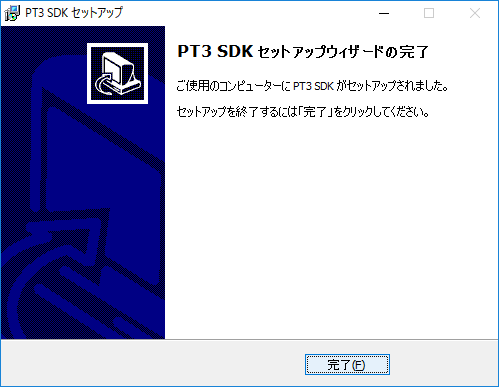

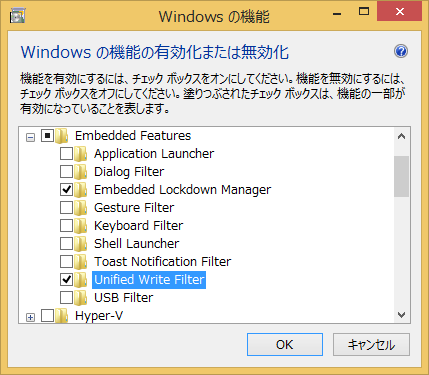

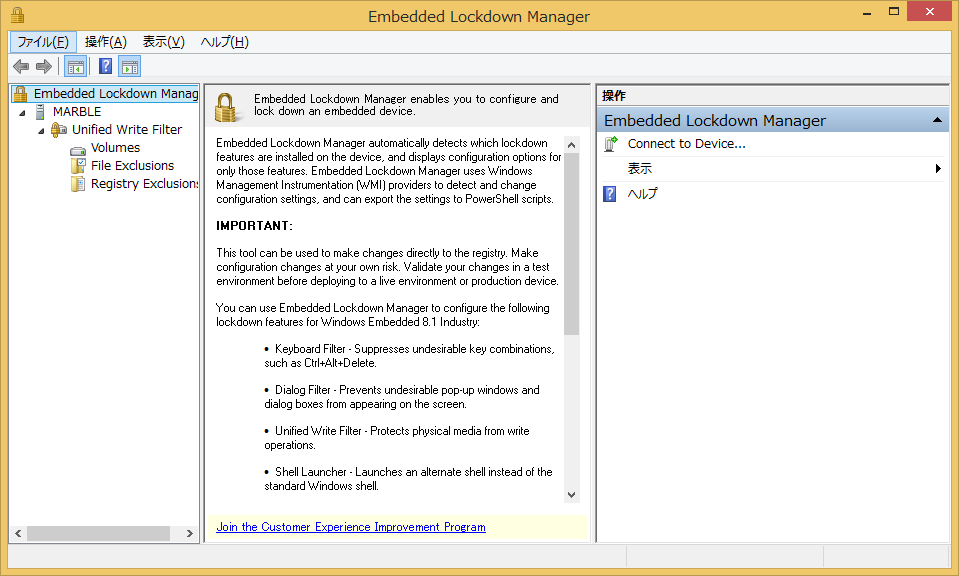

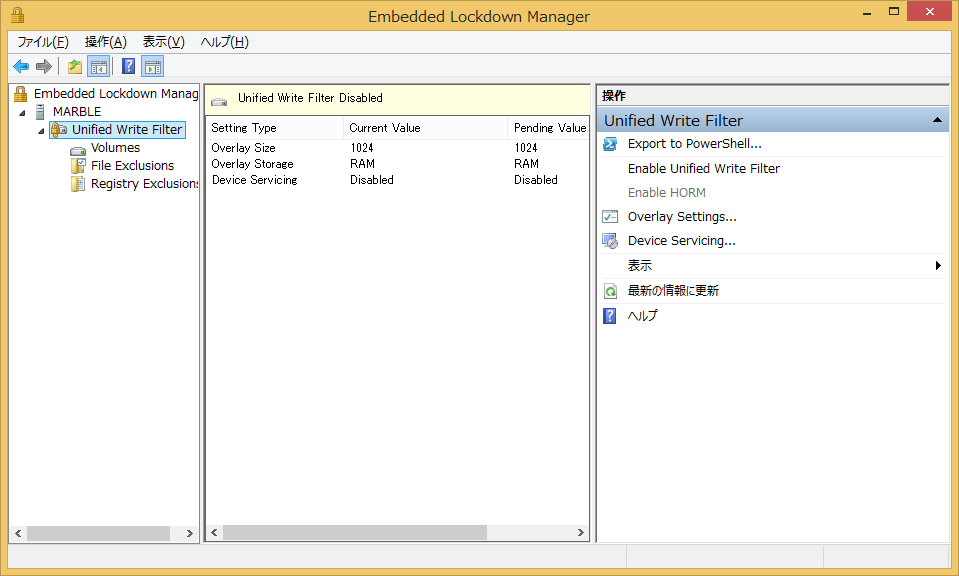

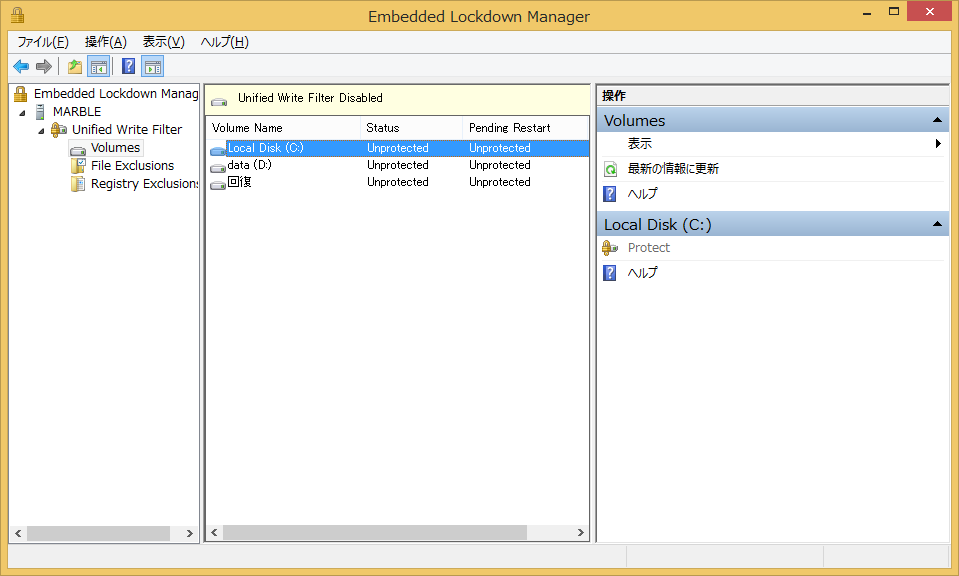

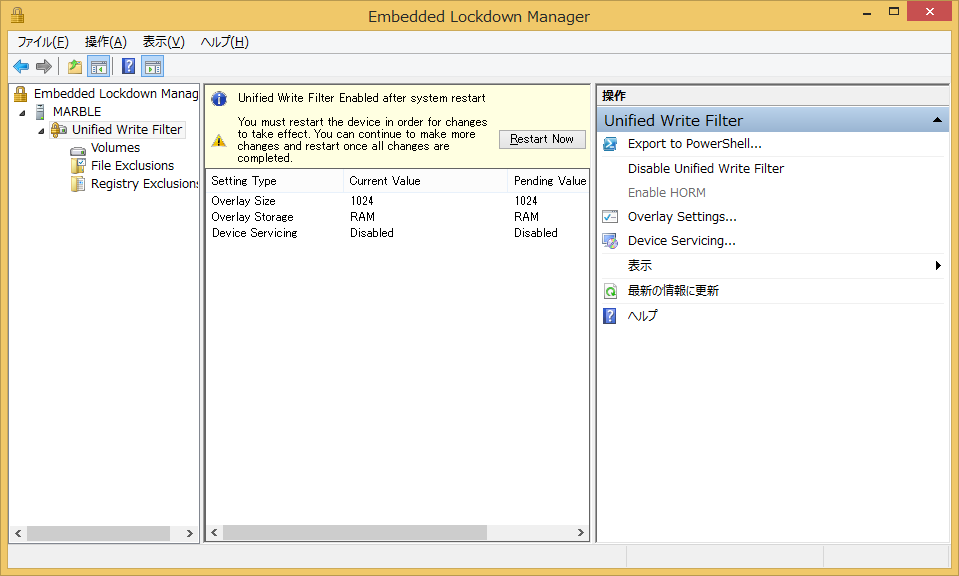

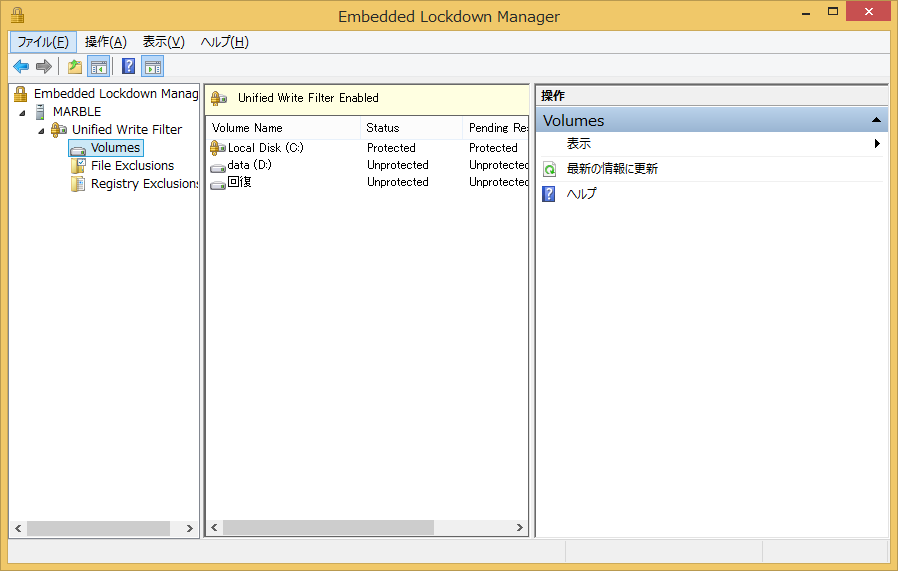

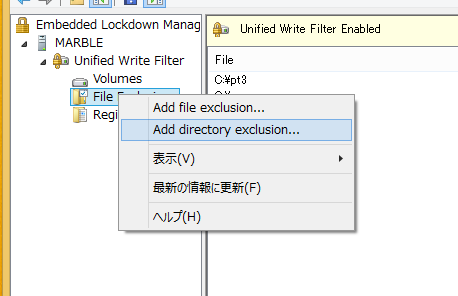

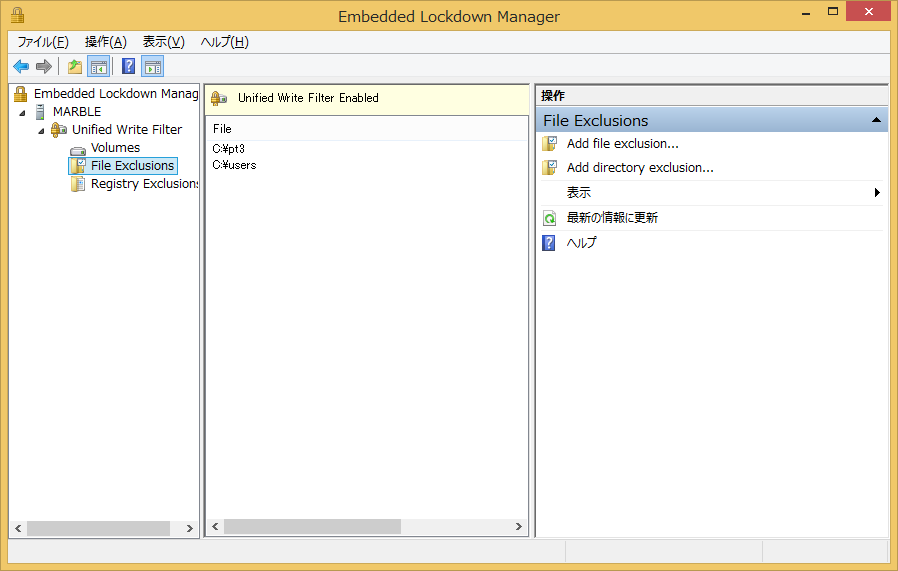

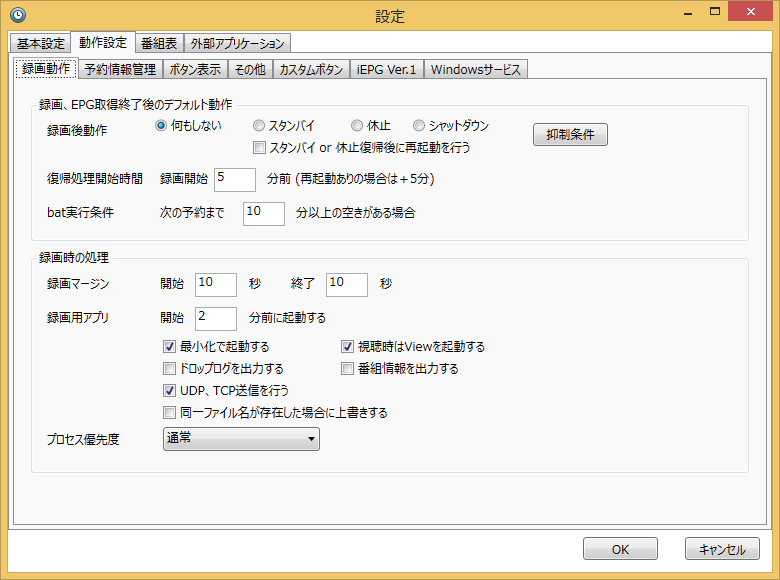

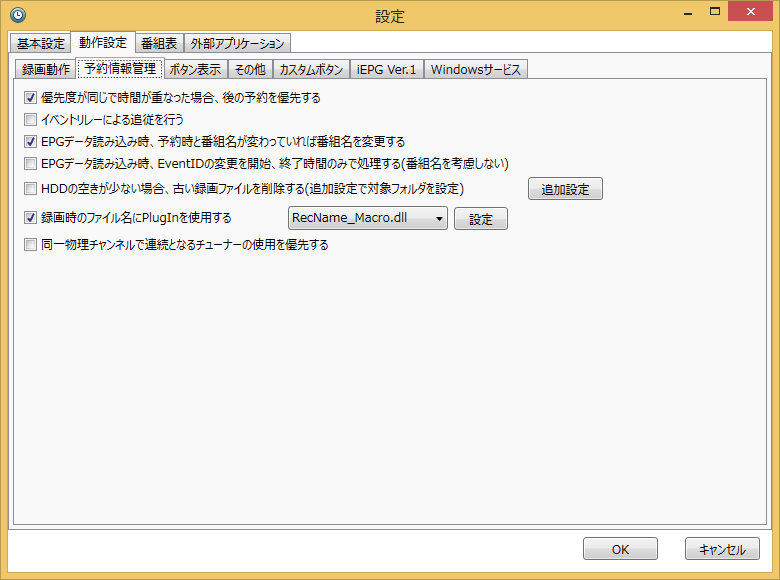

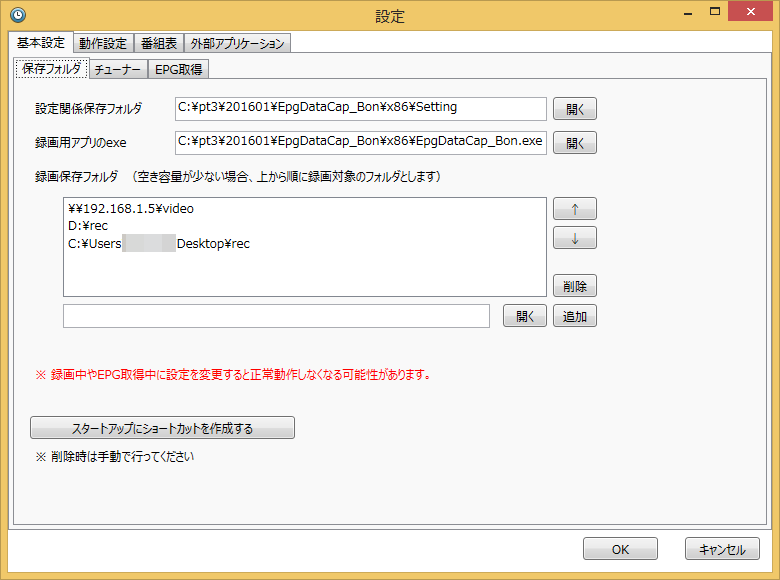

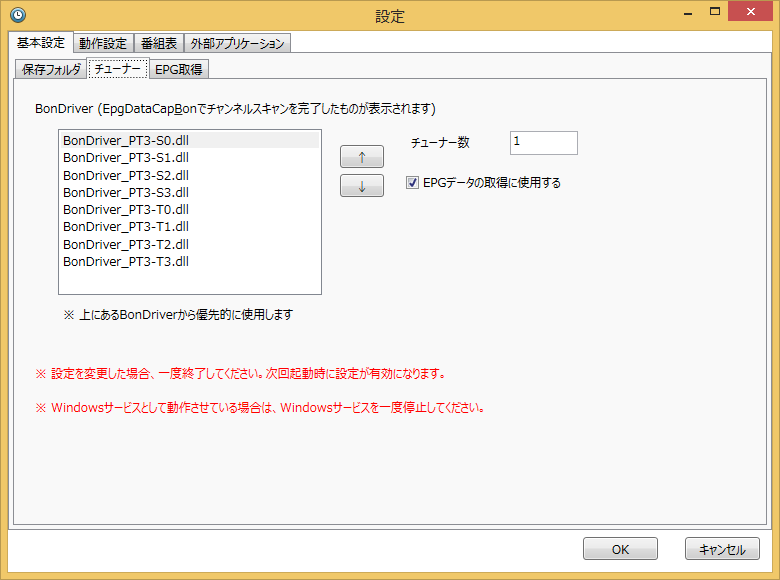

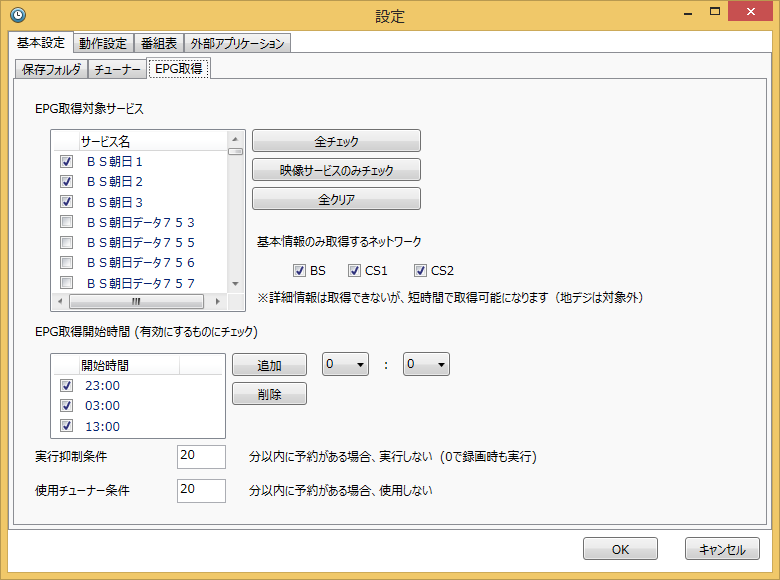

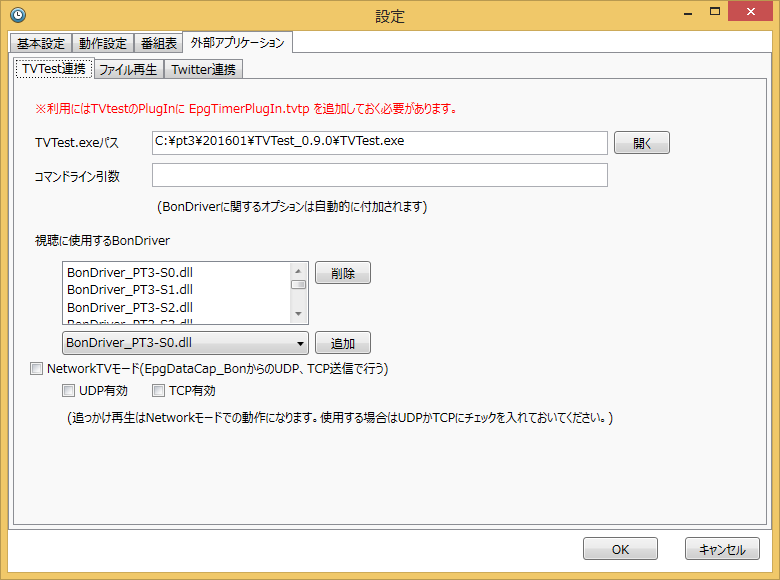

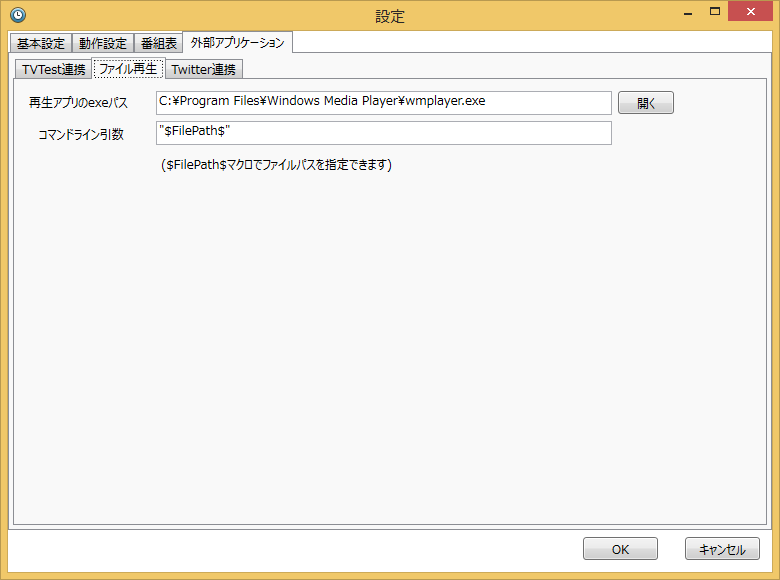

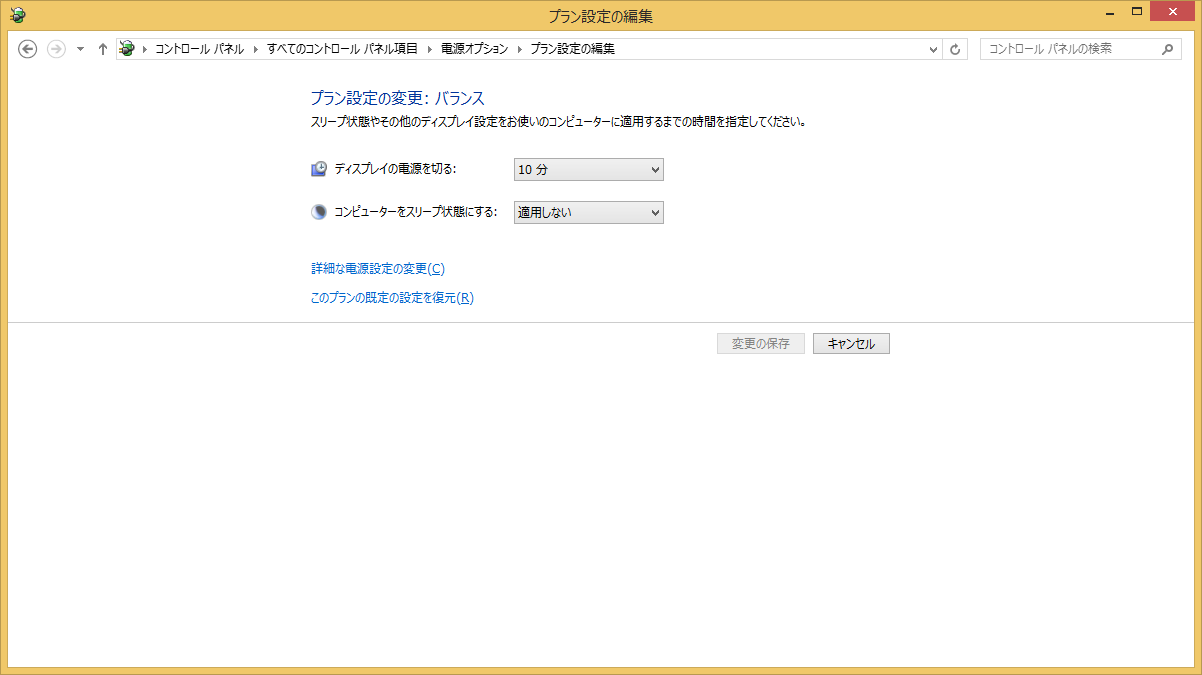

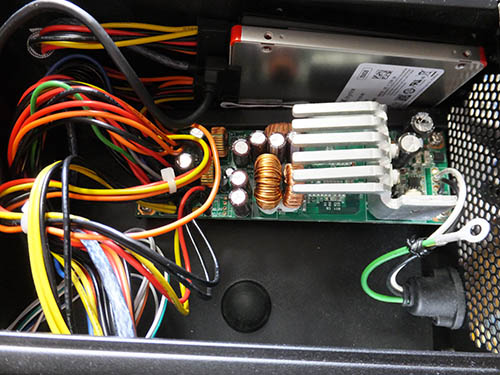

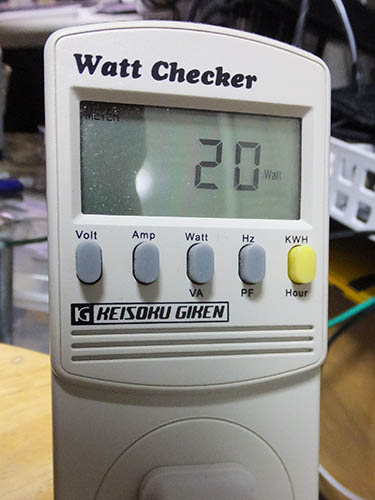

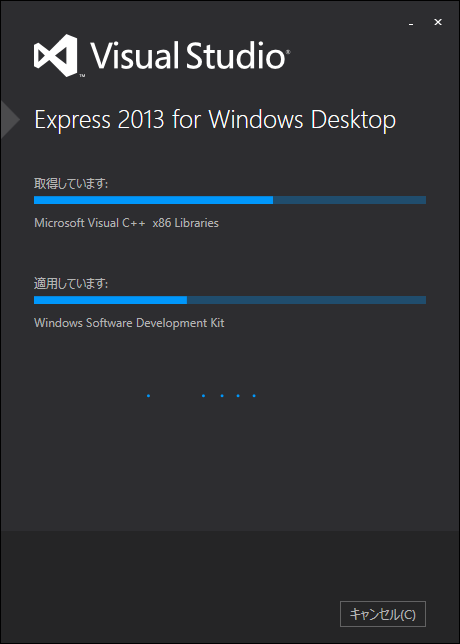

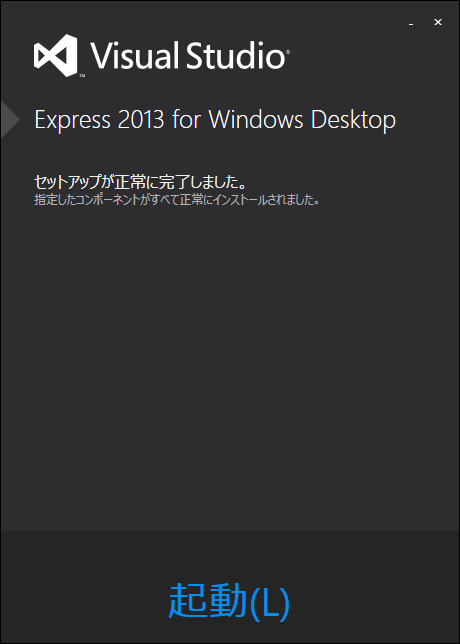

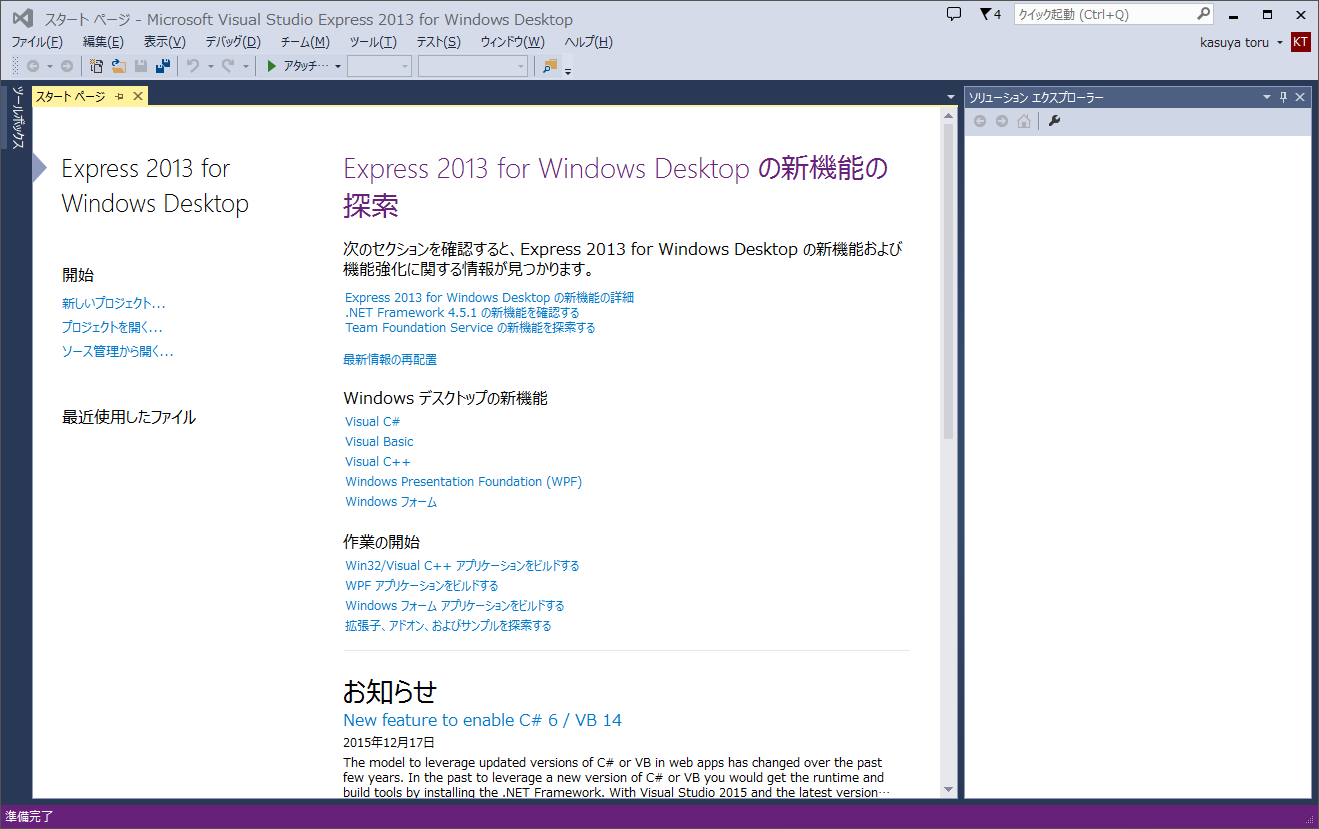

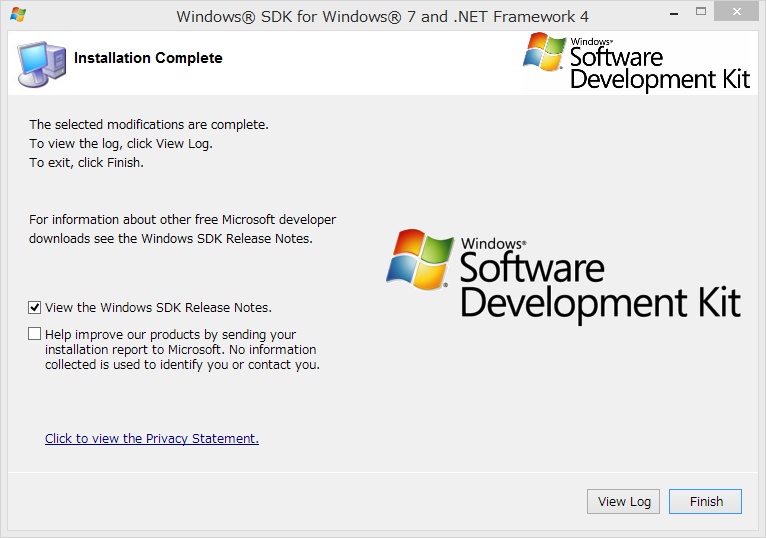

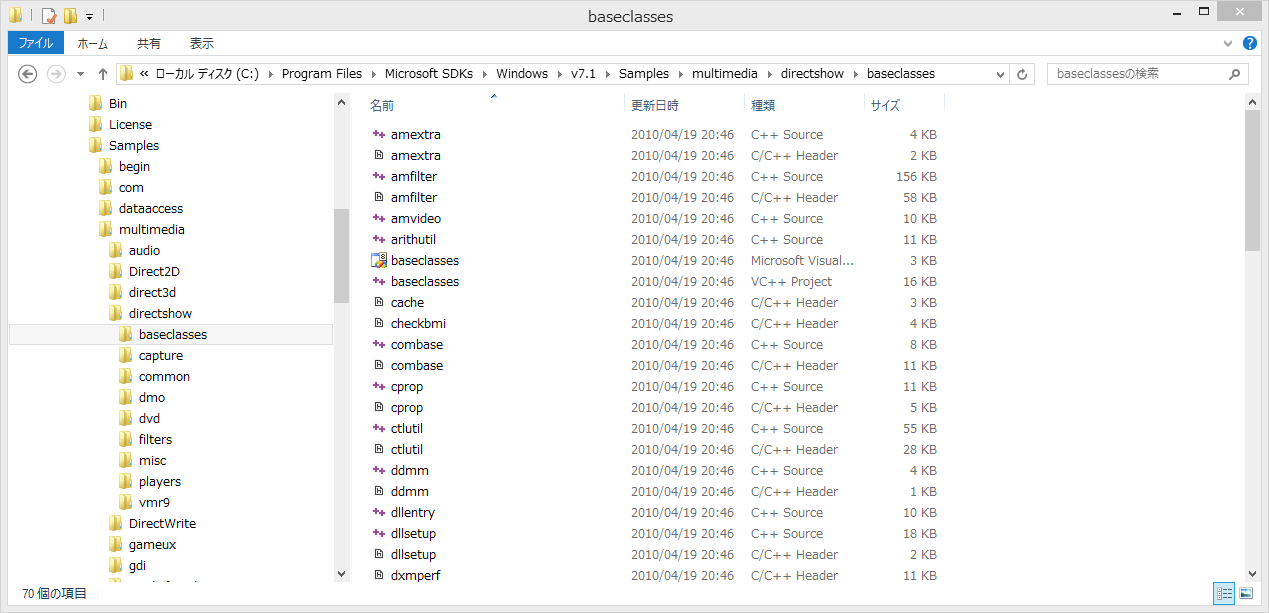

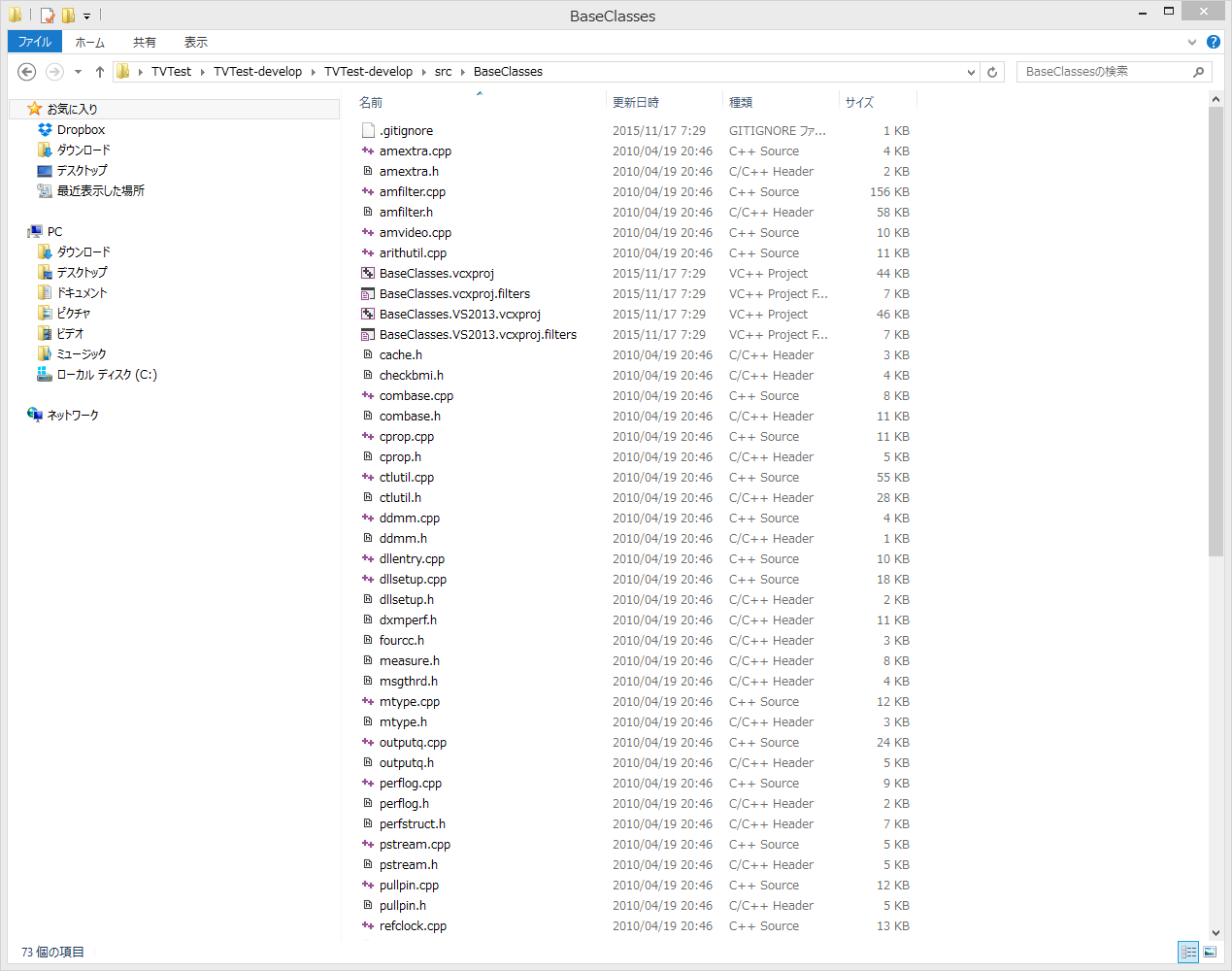

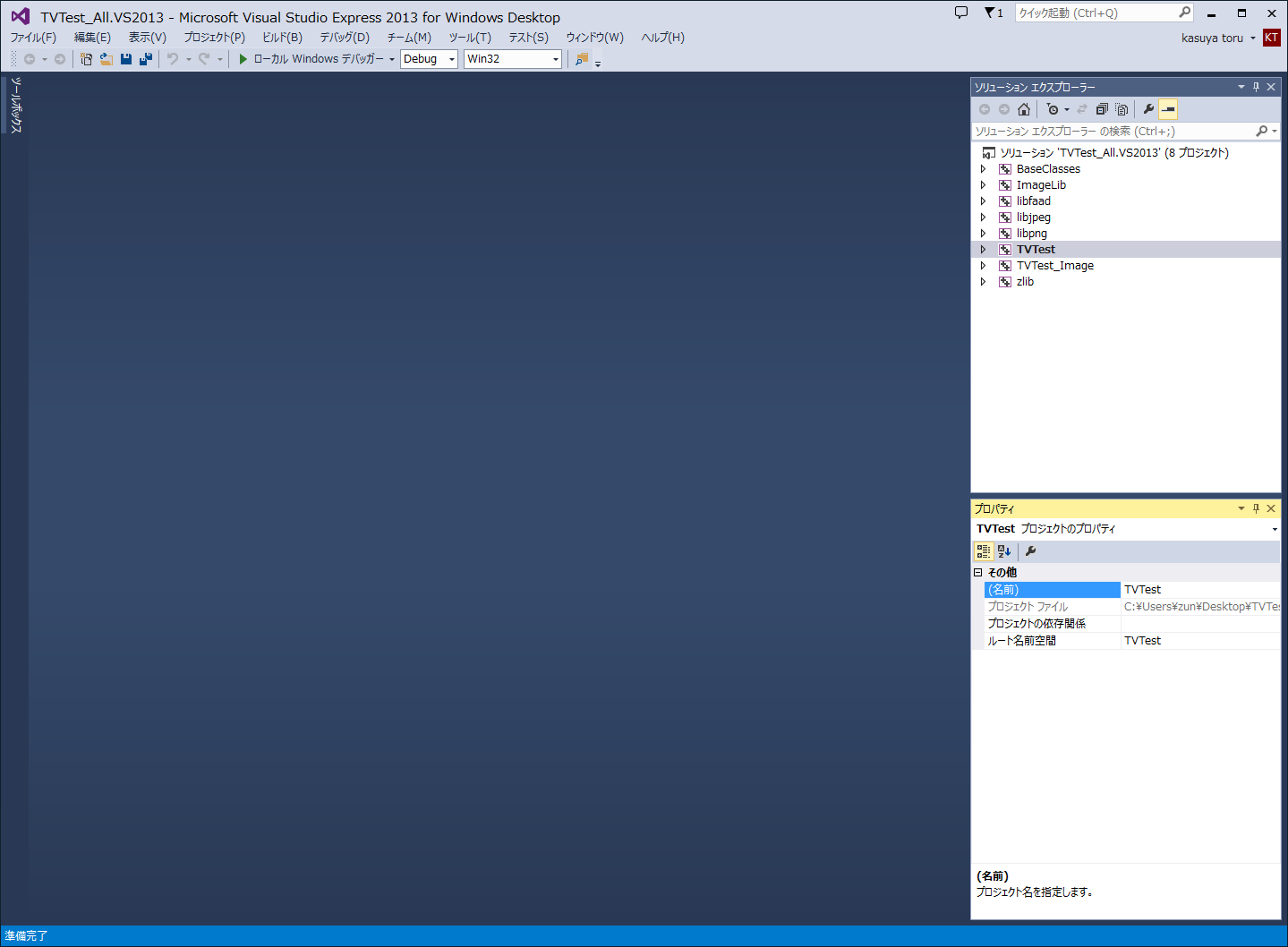

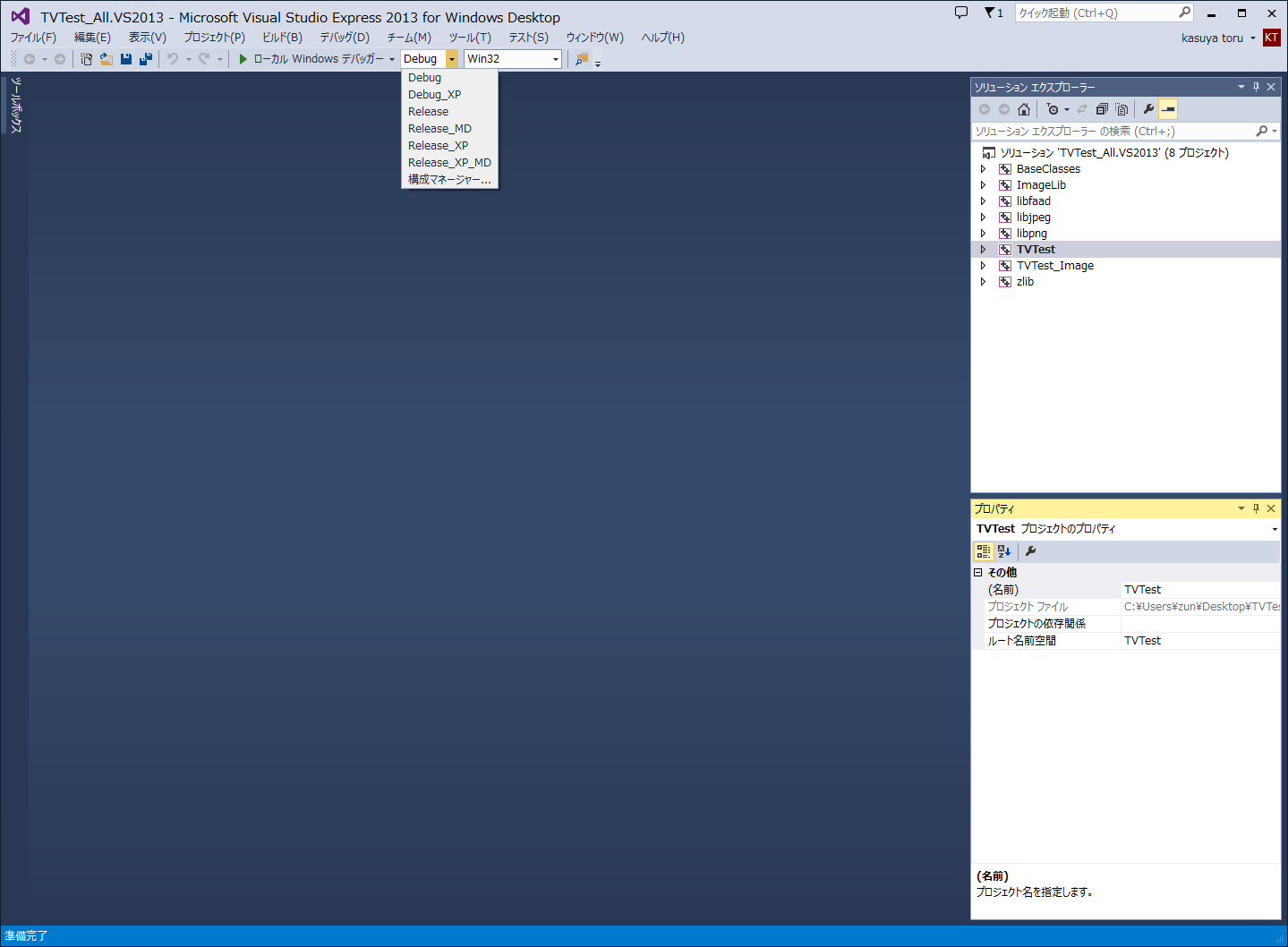

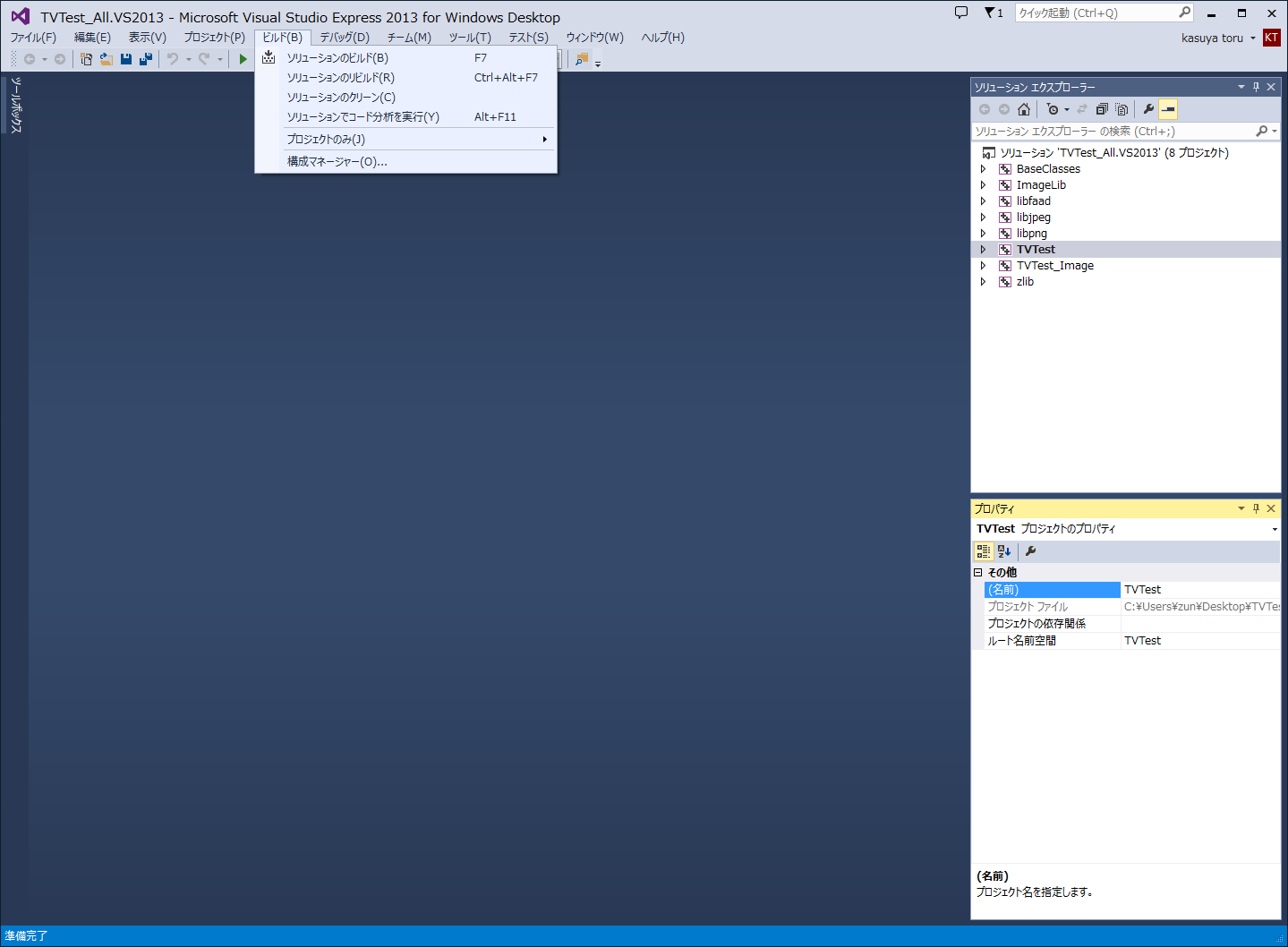

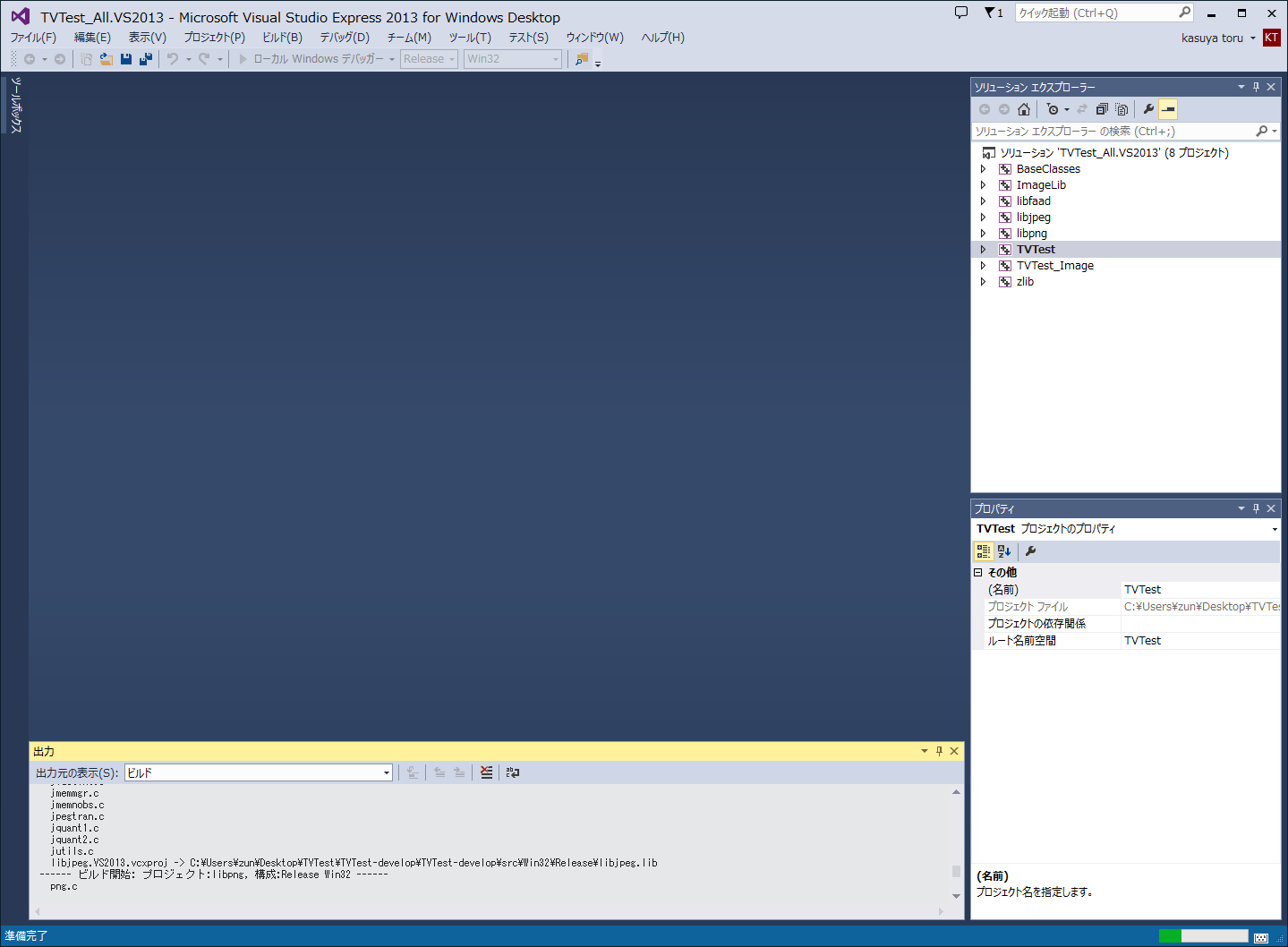

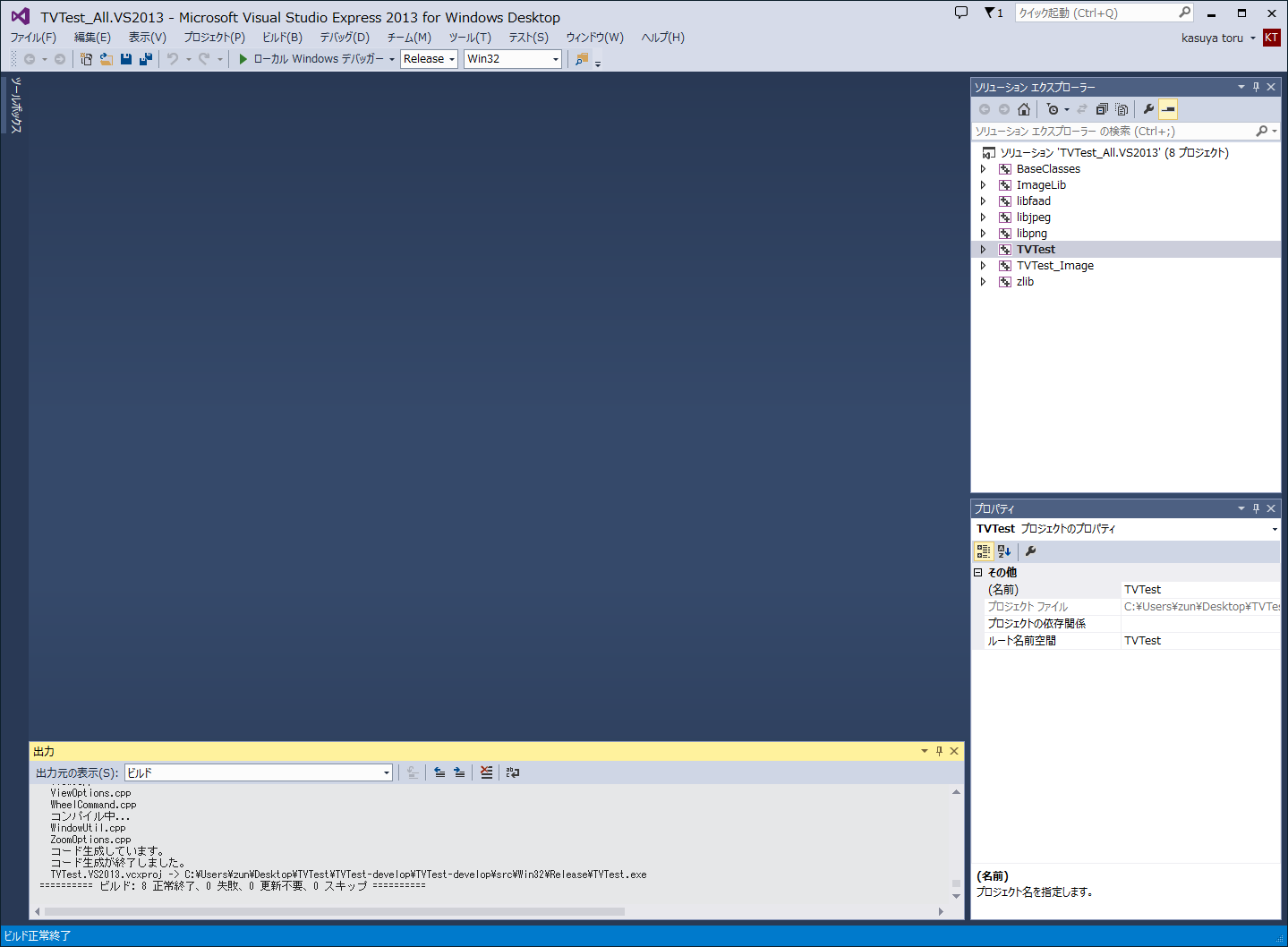

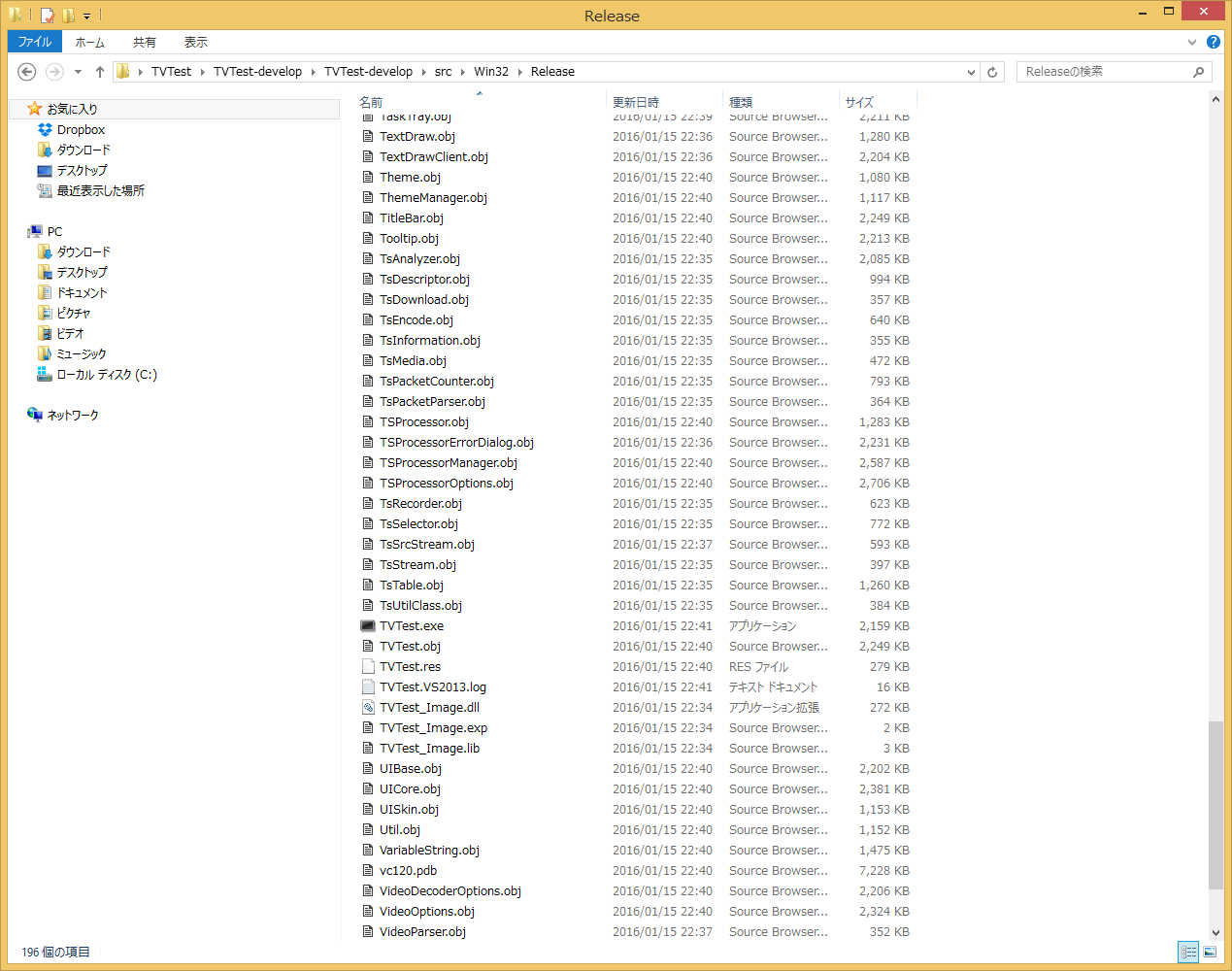

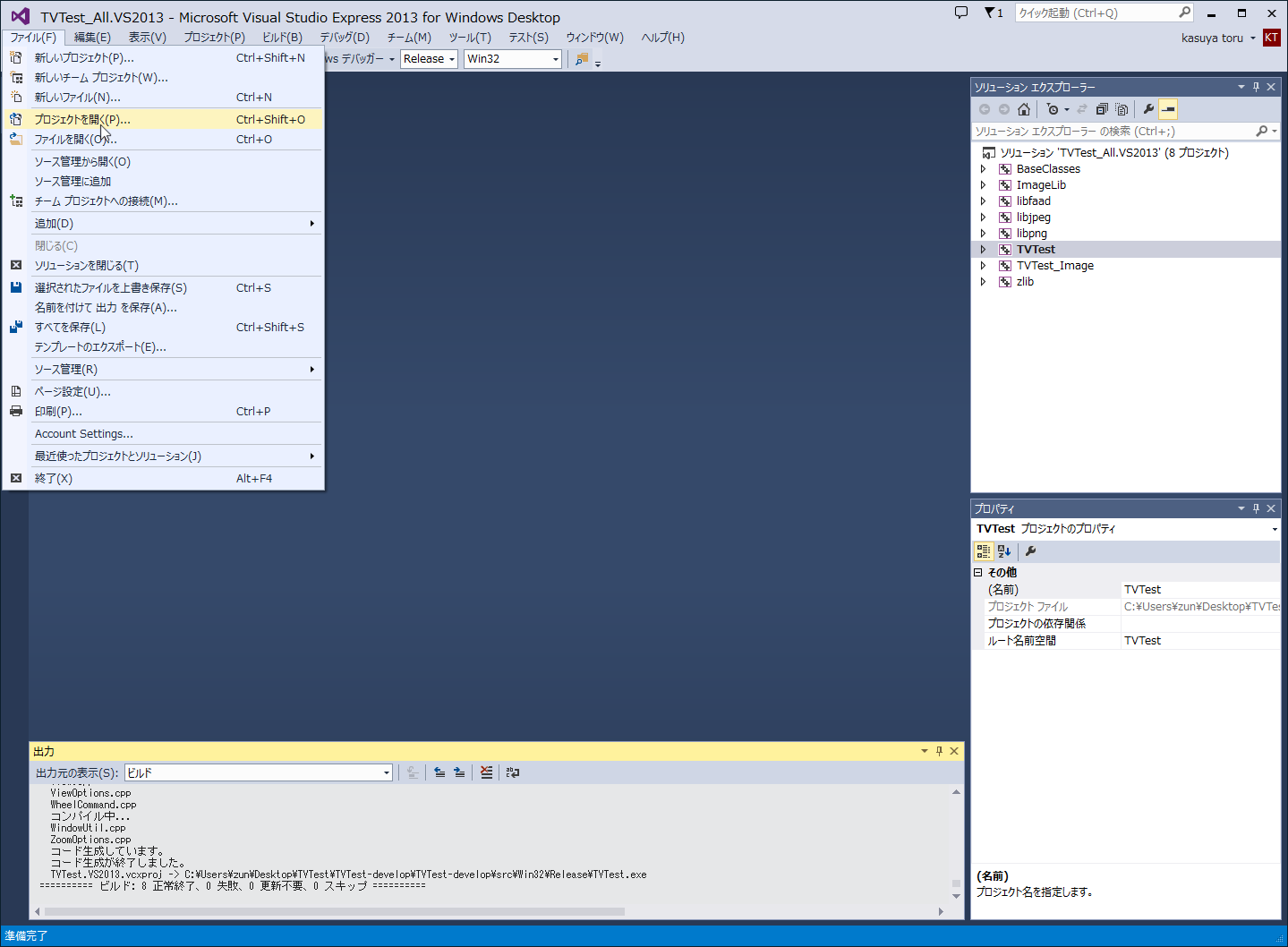

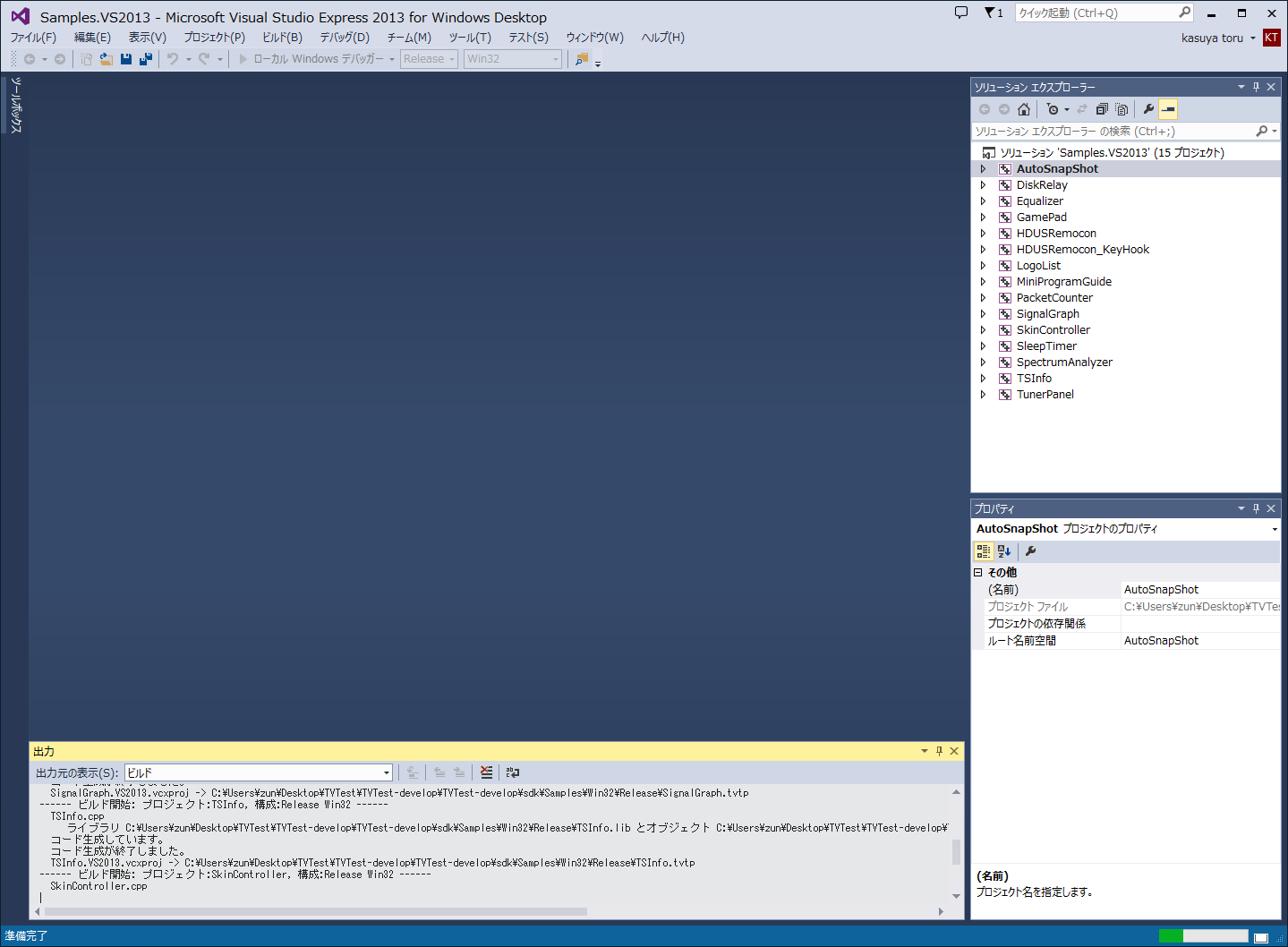

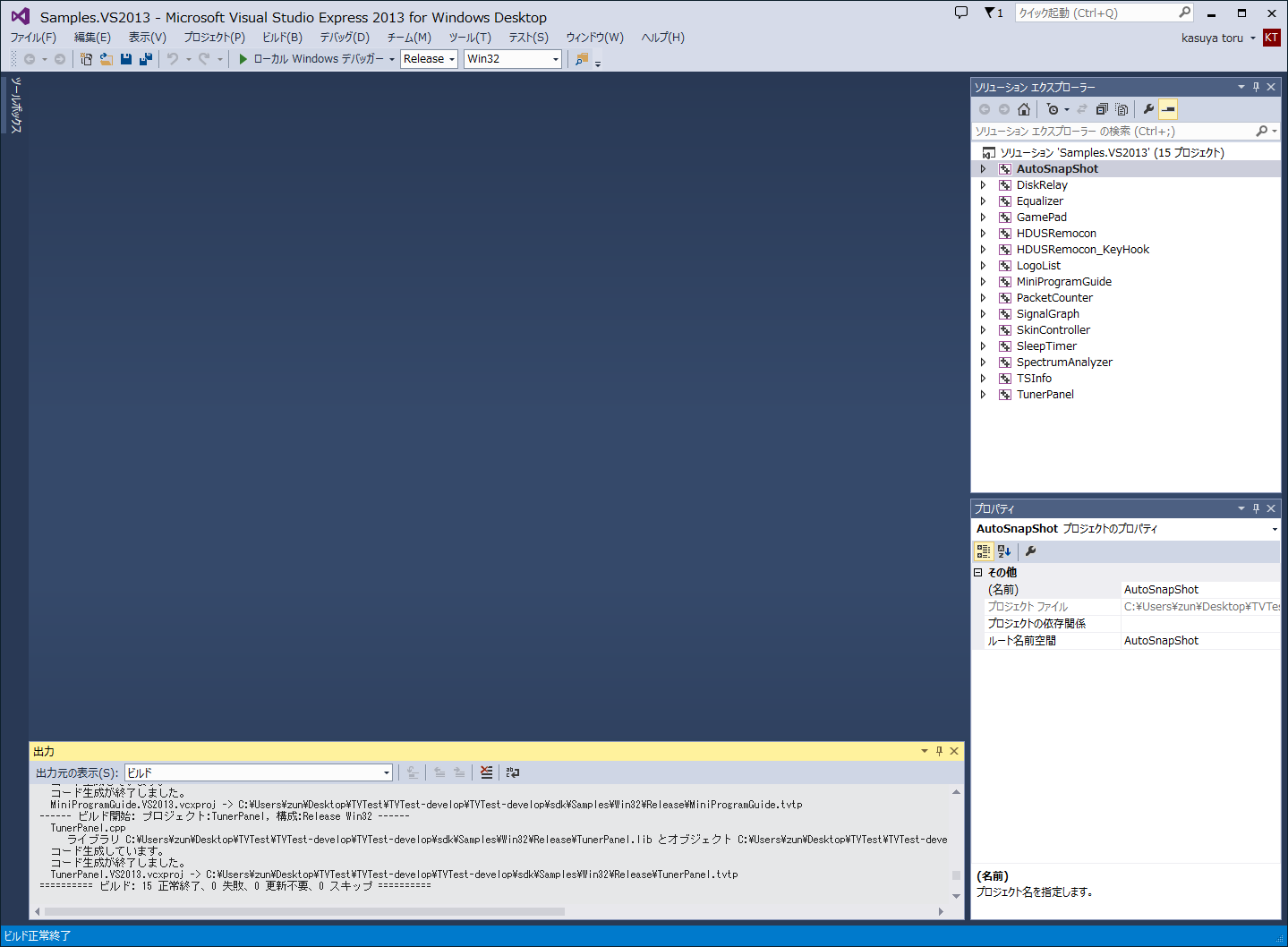

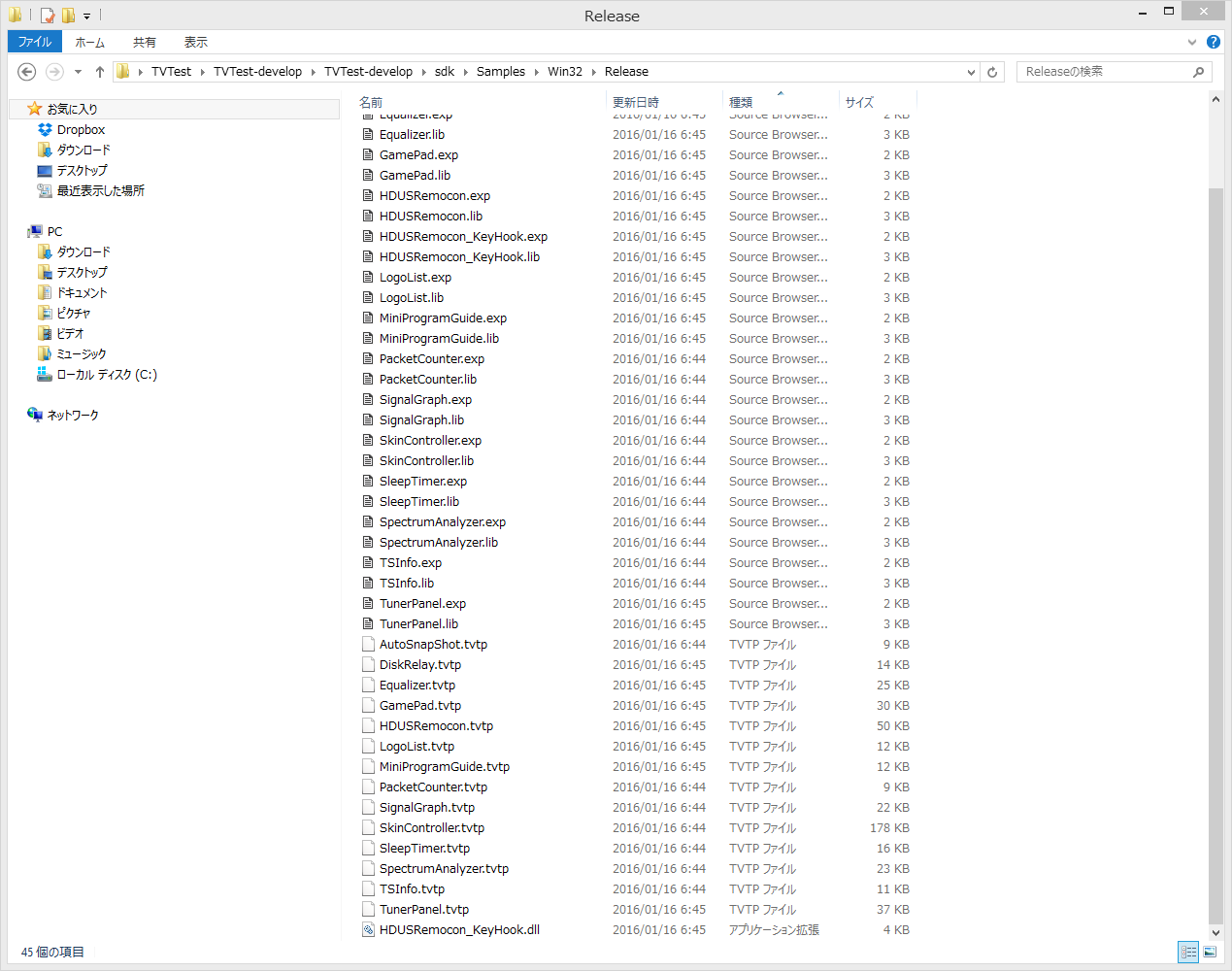

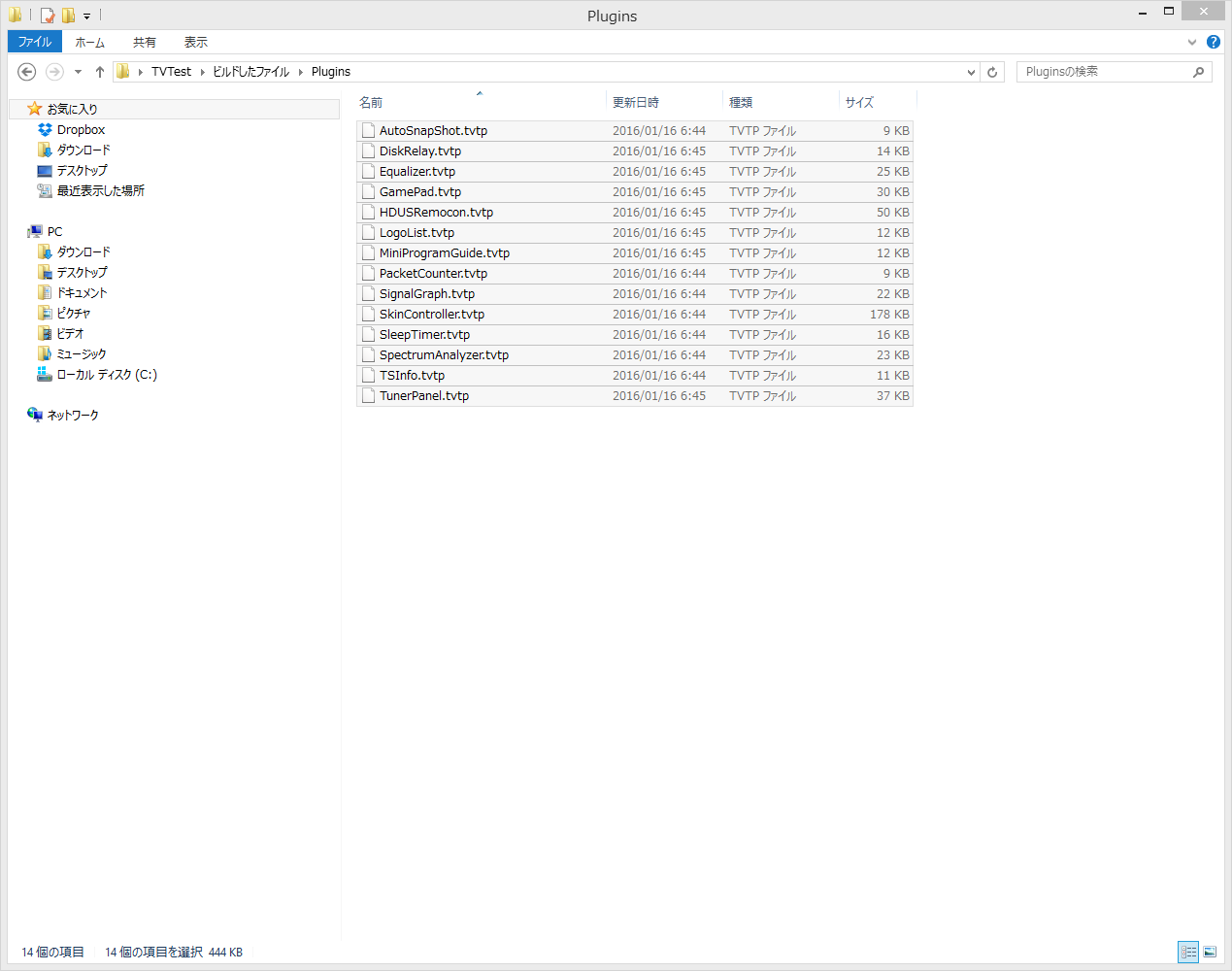

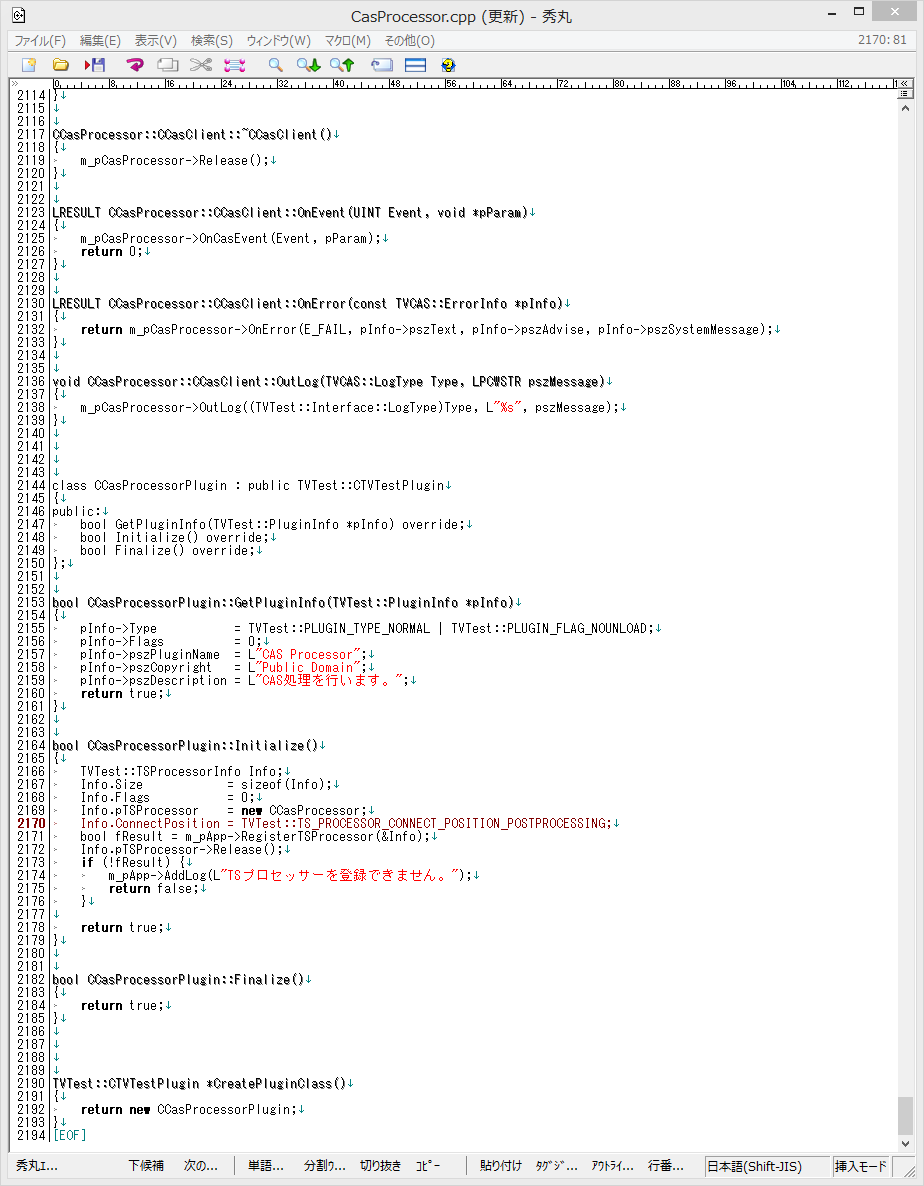

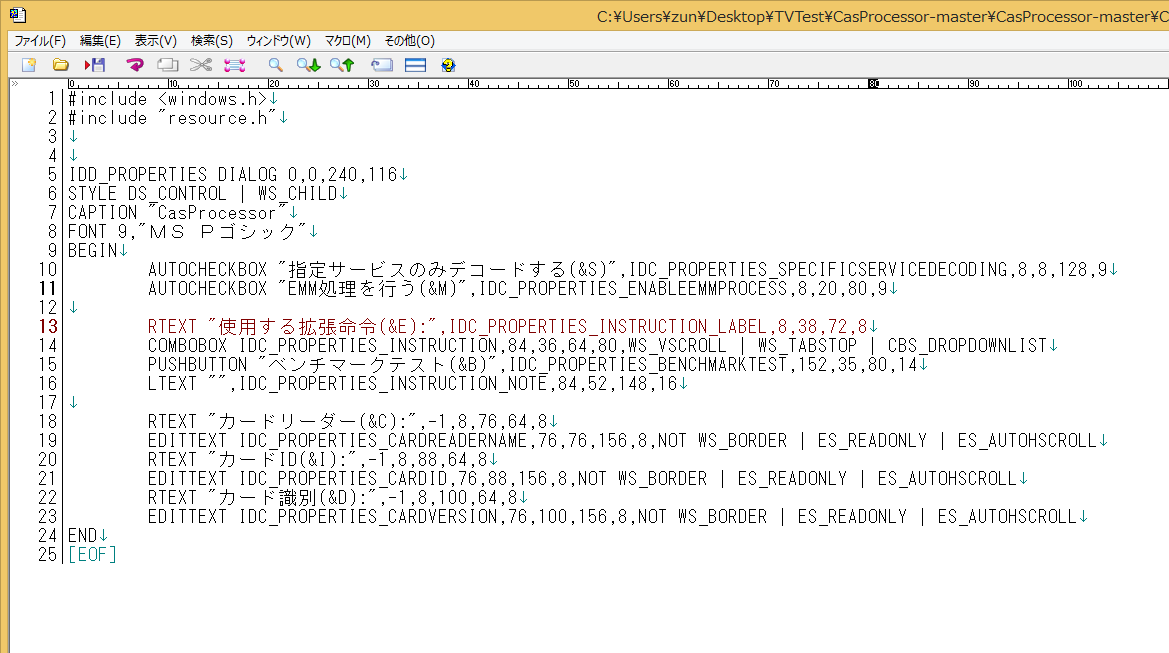

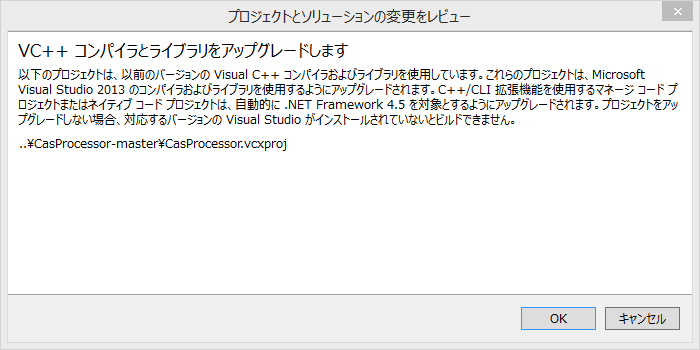

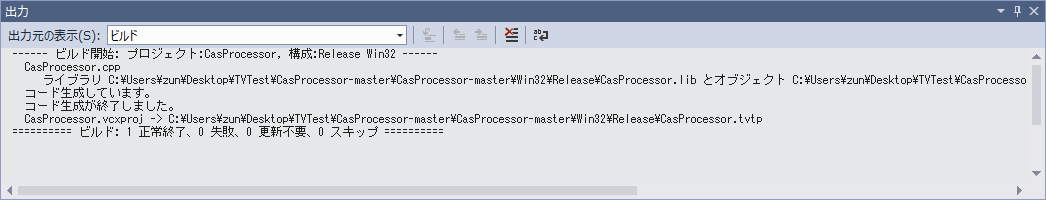

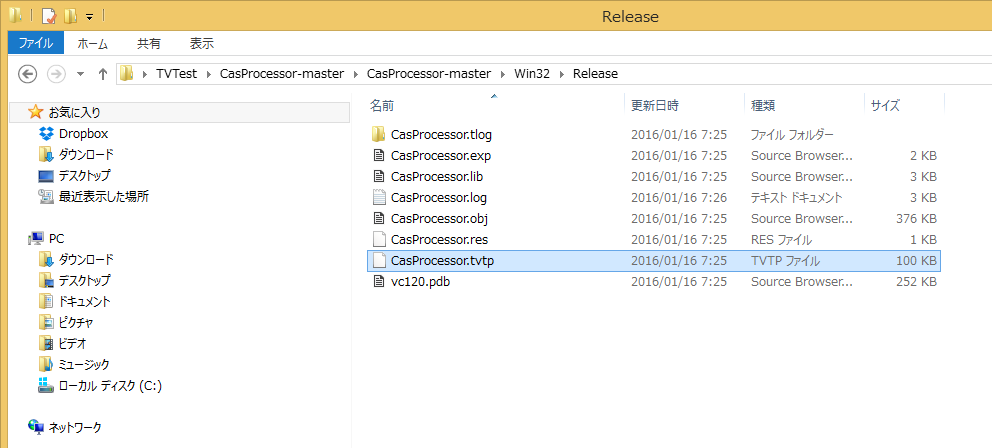

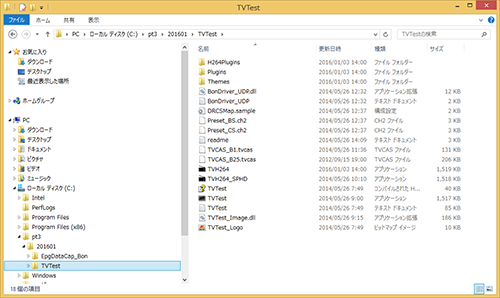

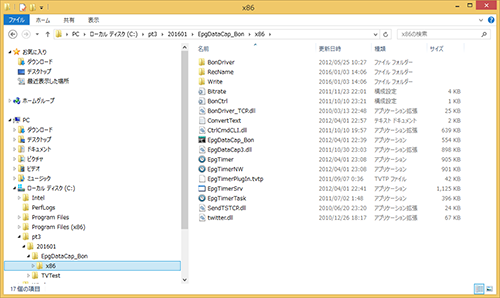

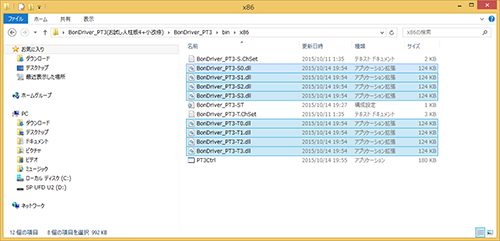

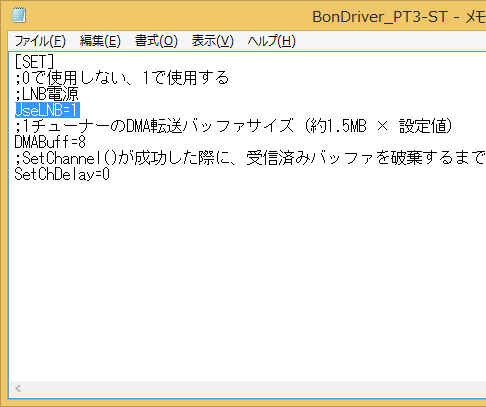

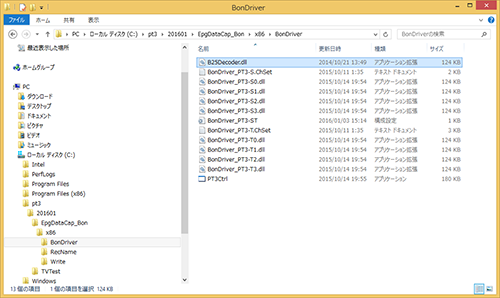

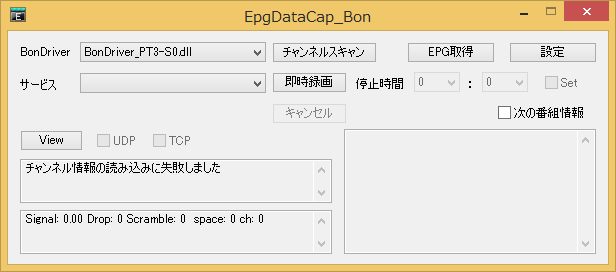

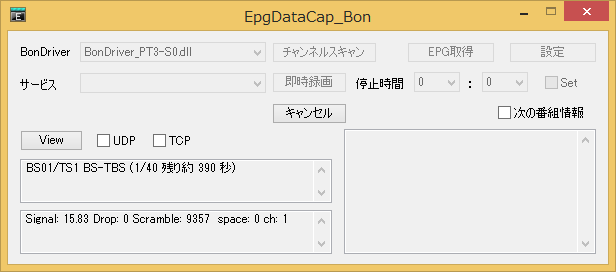

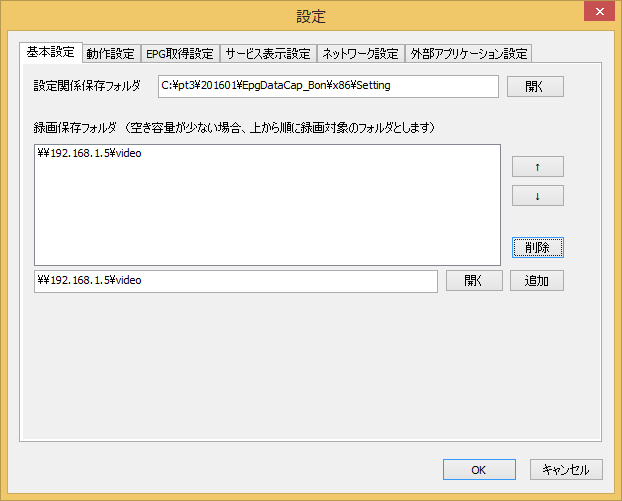

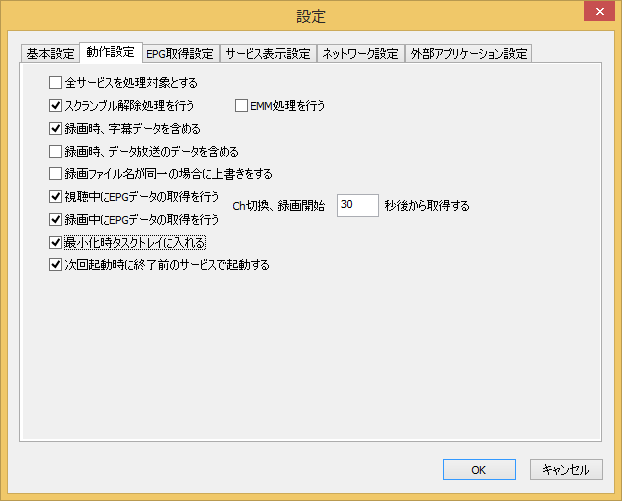

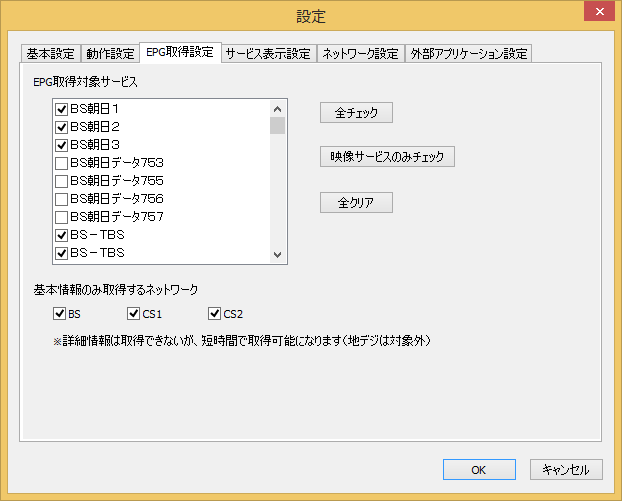

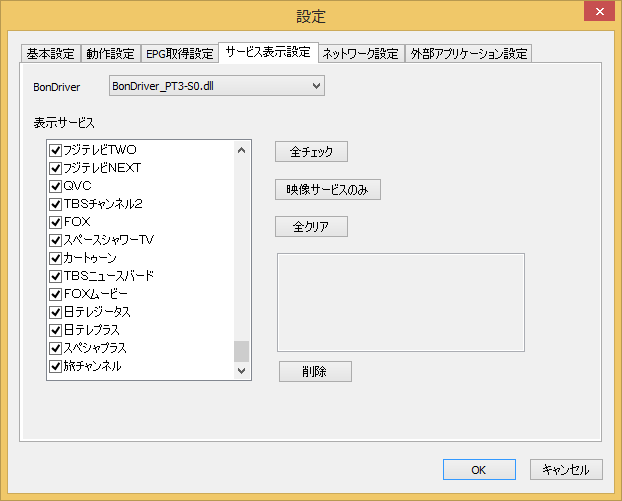

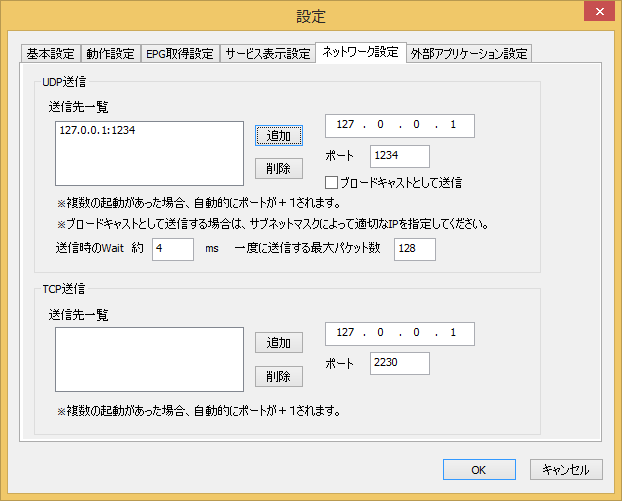

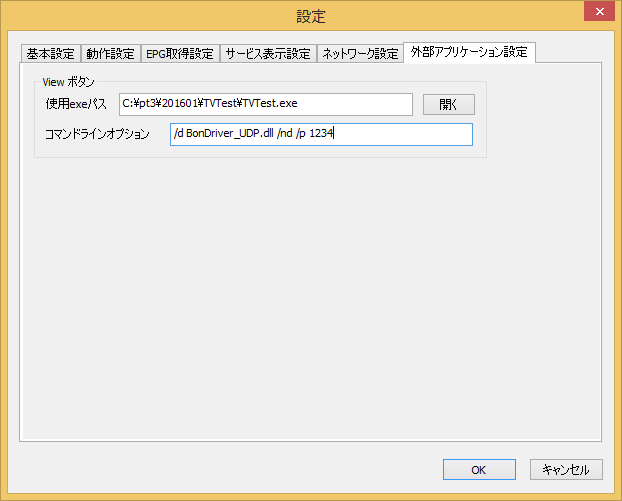

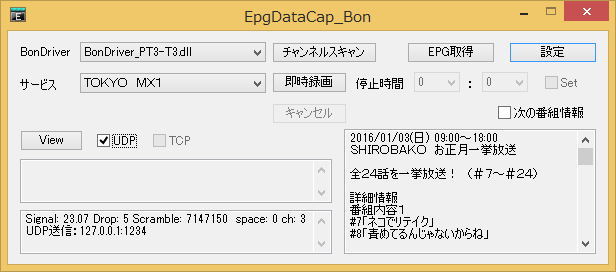

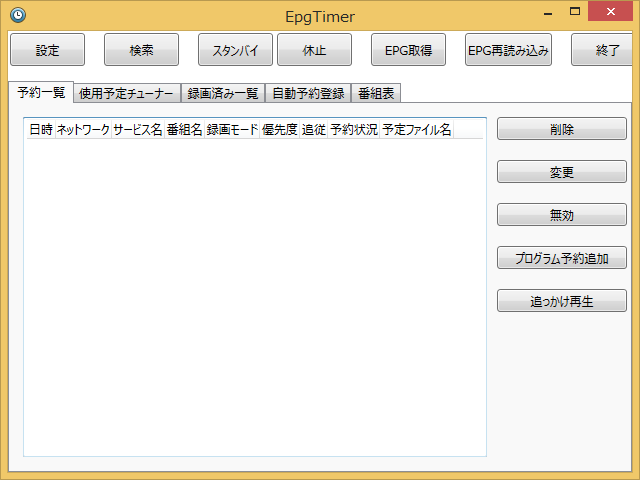

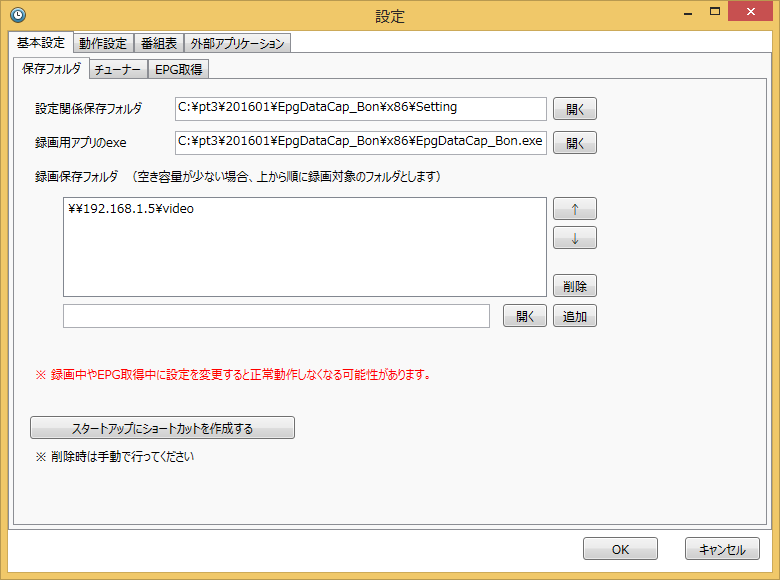

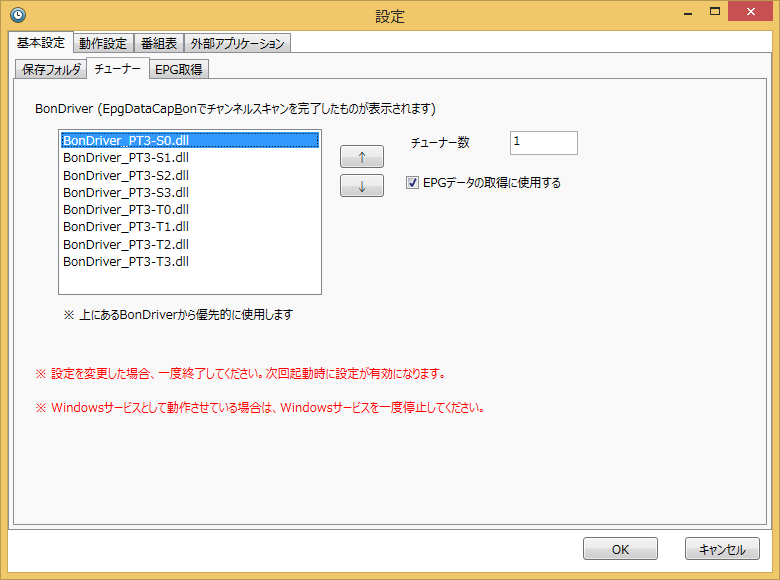

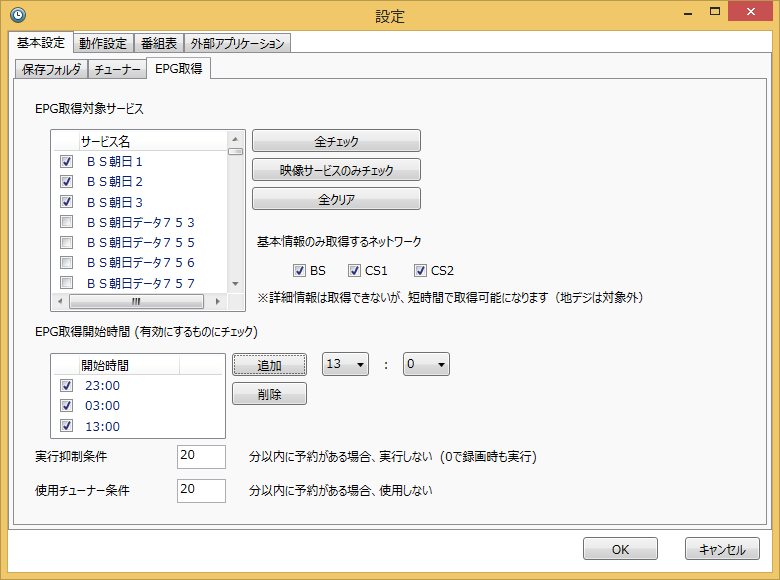

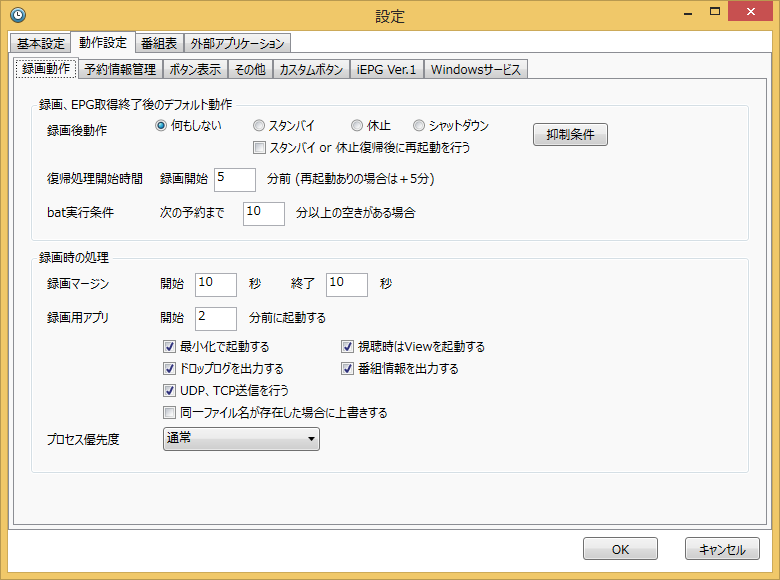

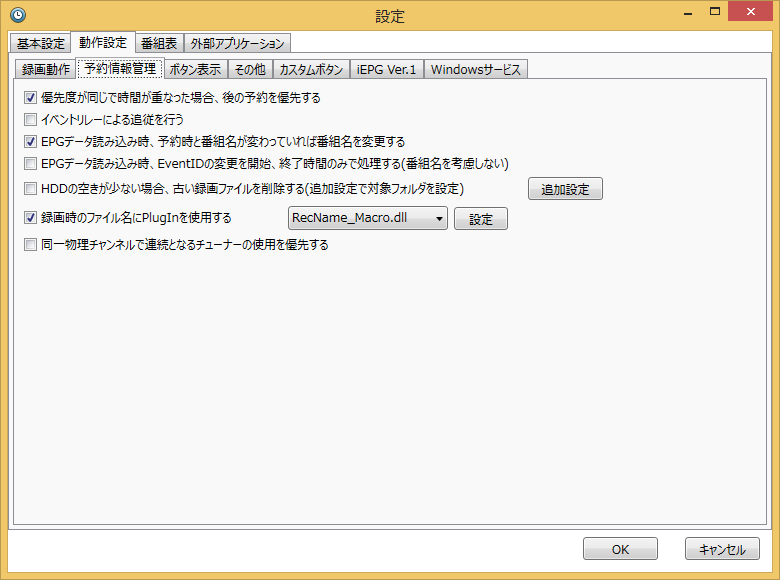

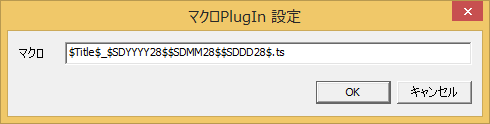

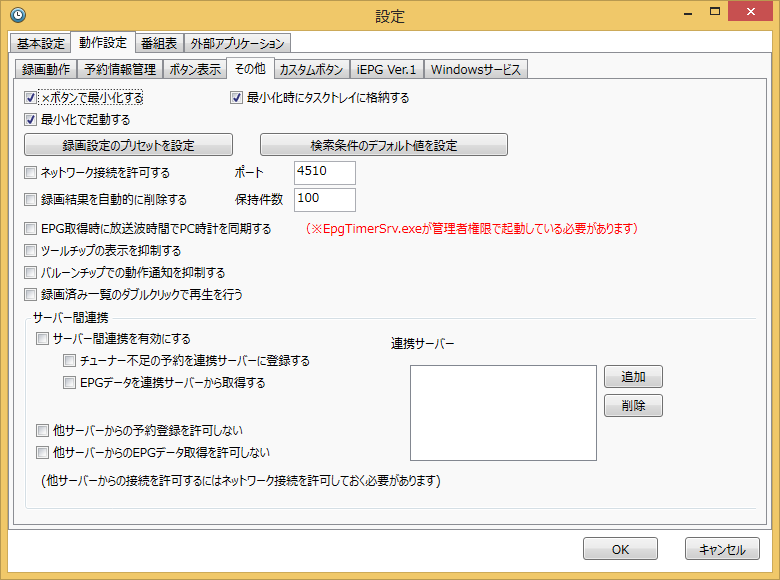

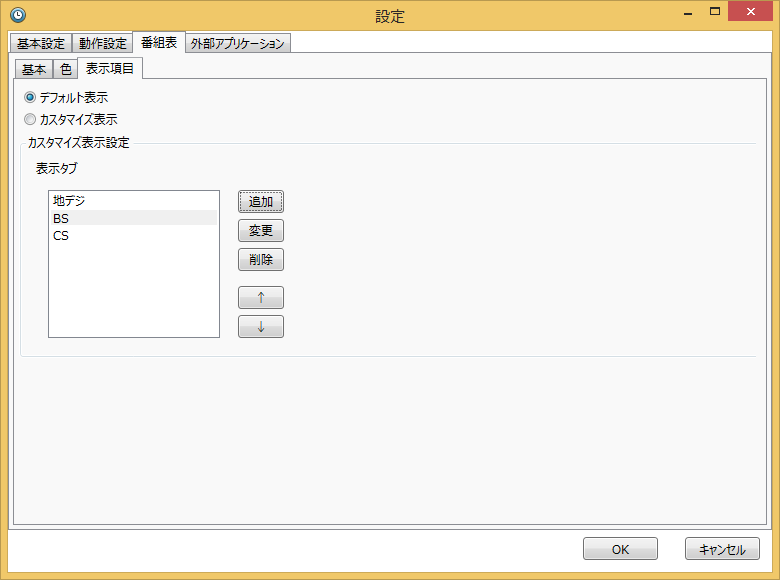

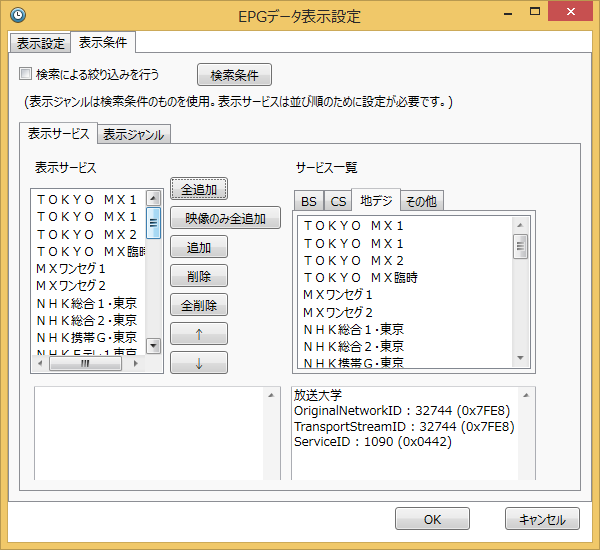

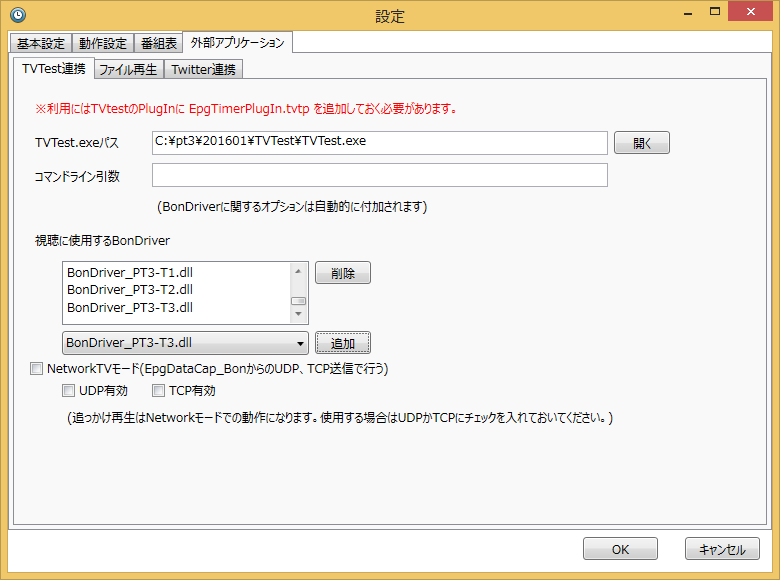

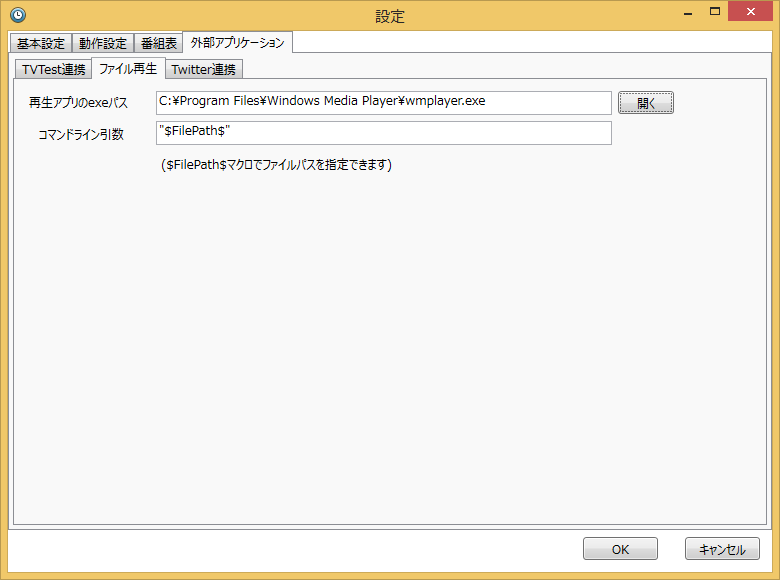

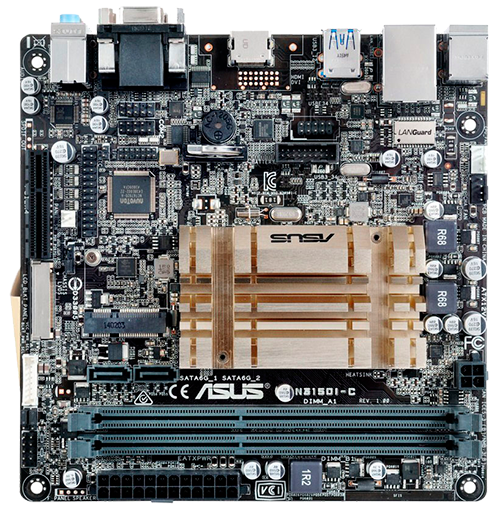

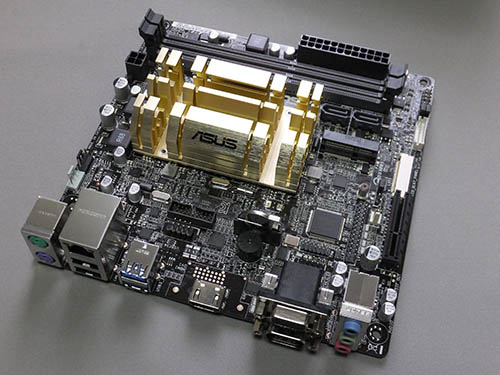

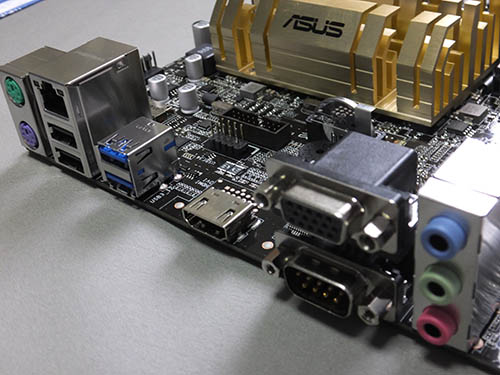

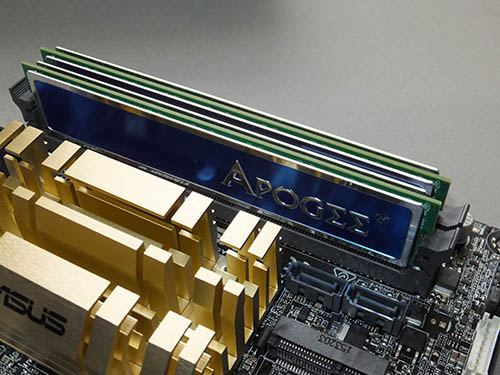

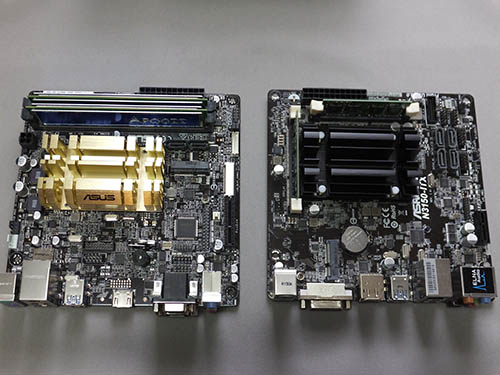

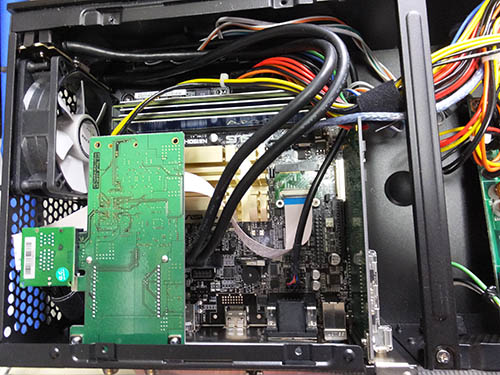

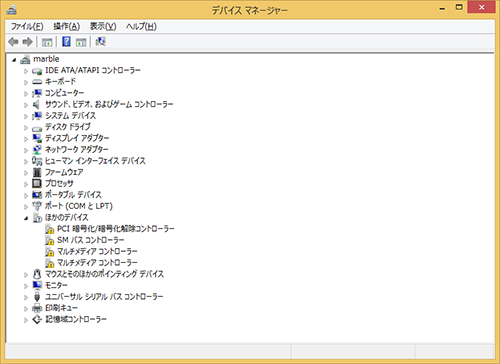

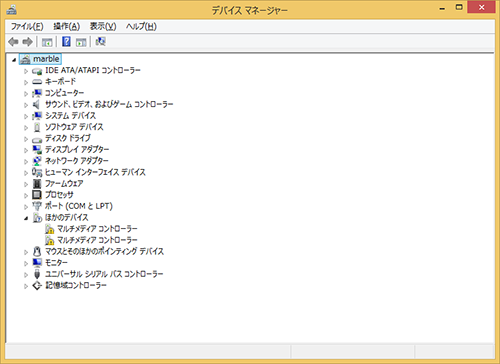

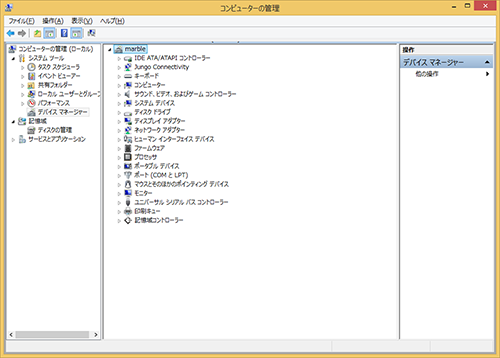

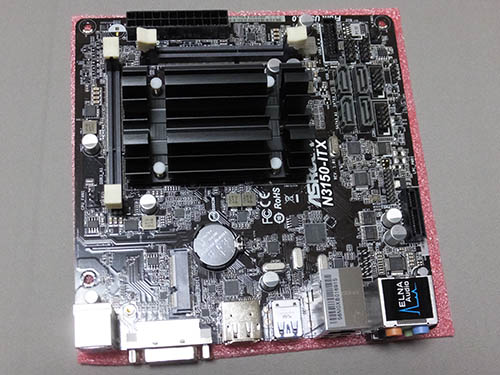

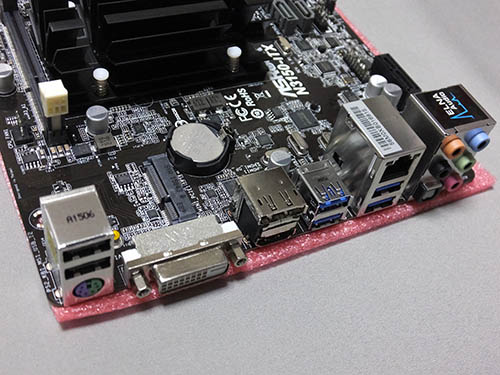

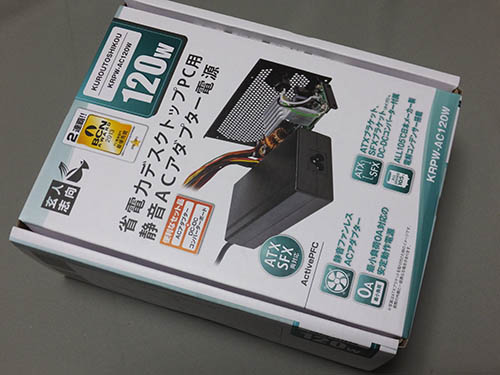

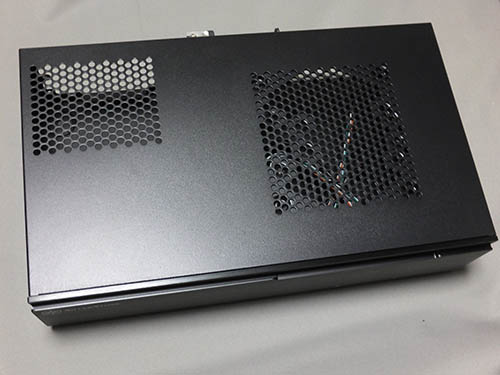

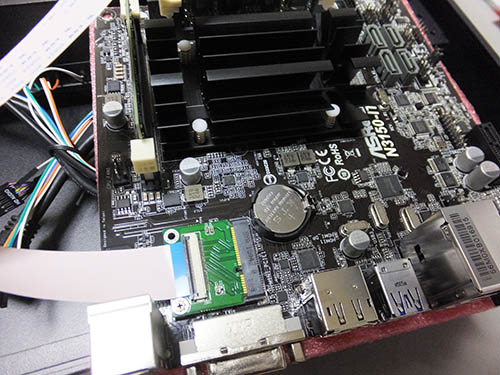

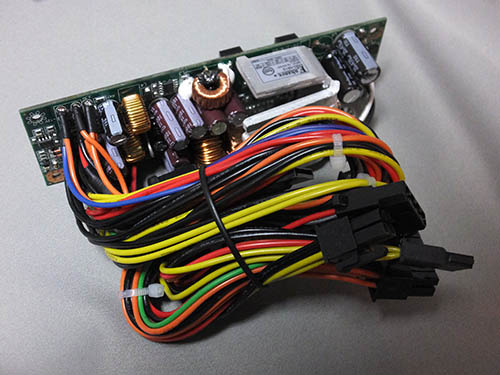

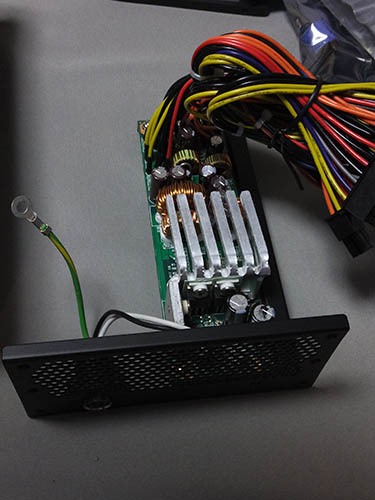

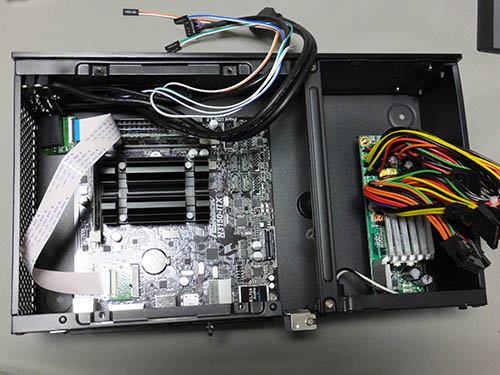

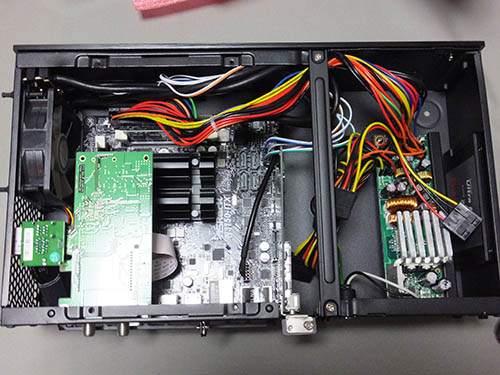

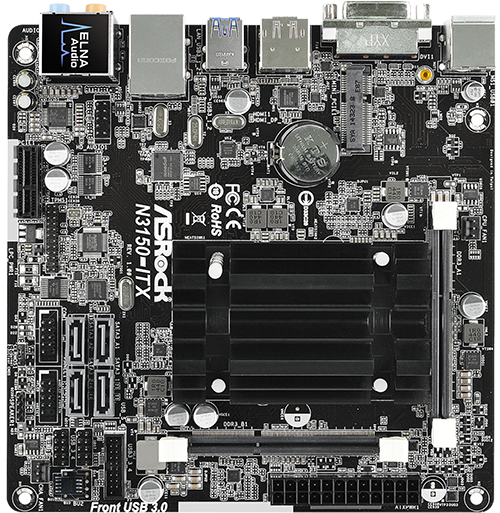

TVレコーダの再構築を検討する。大分以前にPT3を2枚買ったものの、死蔵している。強いて言うと、PT2も死蔵している。PT1ベースのTVレコーダはもう5年が経過し、そろそろリニューアルしても良いタイミング。どうせなら2枚挿しにして、録画被りにも対応したい。 気がついたら、またkwの更新が行われていた・・。先日、TVレコーダのファン交換でPCを解体したので、念の為録画データに問題ないか確認したら、CSなどの番組のいくつかが真っ黒のままで何も映っていない。当初、PT3の接続か、同軸ケーブルの結線ミスかと思ったが、地デジやBSの一般放送は問題ない。毒電波か・・とようやく気がついた。 調べると、22年10月の終わりから11月の頭にかけて更新が実施されたようだ。 掲示板の履歴など調べて、新しいコードは見つかったが、なかなか新旧コードの対比の情報が見つからない。 調べると、最近はGUI角鶴や柔粕ini版なるものが出回っていて、iniファイルに新しいコードを記載するだけで更新ができるようだ。 しかし自分の環境では、やはりバイナリエディタでの書き換えが必要となる。 もう少し調べたら新旧のコードの対比情報は見使ったのだが、今後のこともあるので、コードの書き換えの仕組みを理解することにする。 当初、現在のコードが新しいコードに書き換えられるのか・・と思ったが、過去の履歴を調べると、そうではないようだ。 そこで、過去数回の履歴をExcelで表にしてみた。そうしたら、法則性がはっきりとした。 単純な話で、二回前のコードを新しいコードに書き換えれば良いようだ。コードの格納場所が、3箇所あって、順番に書き換わる仕組みなのだろう。すでに次回のコードと思われる情報も流出しており、これで次回以降はより安心して書き換えに挑むことができそうだ。  まずはSoftCASのwinscard.dllをバイナリエディタで書き換え。 問題なく、TVTestで視聴できることが確認出来た。  続いてCardToolで、カードのコードを書き換え。まずはcardtool.exeをバイバリエディタで編集する。 PCにICカードリーダのドライバをインストールしたが、エラーとなり、カードリーダを正常に認識しない。 エラーメッセージのリンクを辿ると、Microsoftのサイトに飛んで、そこの記述によると、コア分離をOFFにすると良い、と書かれている。この手のヘルプで、実用的なアドバイスを受けられるのは珍しい。 そのアドバイスに乗っ取って、コア分離をOFFにして再起動したら、カードリーダーを正常認識するようになった。   その上で、CardToolを起動。指定の手順に沿って、コードの書き換えを行う。 最後の手順は、12345asdfgh、と最後にhを足すキー操作とする。 準備したカードを装着すると、問題なく視聴できるようになった。 ini版の柔粕については、少し気になるので、時間のある時に調べてみよう。 数日前、家に帰るとTVレコーダのケースファンが異音を放っていた。このファン、Silent8という静音8cmファンで、悪くはないのだが、最近はPCファンはNoctuaに統一しているので、機会があったら交換を使用と思っていた。 以前、Noctua品のセールがあった時に、8cmファンも買い込んでいた。   異音の方はそのまま我慢して、夜就寝したが、夜中に突然、耐えられないくらいの異音にスケールアップした。あまりに煩くて耐えられないので、この時は、ファンに綿棒を突っ込んで強制的に停止させた。  しかし、このままでは宜しくないだろう・・と、休みの日にファン換装に重い腰を上げる。 埃だらけのケースを解体して、既存のファンを除去。ゴムのスペーサーで固定してあるのだが、これがうまく除去できない。固定する時も苦労した覚えがある。このファンを再利用することもないので、思い切ってゴムをハサミでカットしてしまう。   続いて、Notuaファンへの換装。NF-R8だ。簡単に装着できるだろう・・と甘く見ていたら、このファンのゴム星スペーサーの方が装着が難しい。ラジオペンチで引っ張り出そう、とトライするが、ラジオペンチの頭が隙間に入らない。何とか入って、スペーサーの頭の部分を掴むが、掴みが不十分で、引っ張り出そうとすると、ゴムの先端がブチ切れてしまう。 苦戦していたら、最近、ピンセットをいくつか購入したことを思い出す。 隙間に何とか挿入することができ、何とかゴムスペーサの先端をキャッチ。引っ張り出し、固定することができた。良かった。   ファン換装でケースを開いたので、ついでではあるが、SSDも換装することにした。先日サブPC用で換装して不要になったMX500の1TBを、TVレコーダのBX500 500GGBから換装。これでメディアサーバ障害時の緊急力が領域が倍になる。   装着したファンは当然ながら快調で、異音もしない。少し回転数が高いかな・・とも思うので、気になるようであれば、少し回転数を下げよう。 最後に、BX500に保存してあった、Cドライブのバックアップをサーバにコピー。新しい構成でもバックアップと復元から、バックアップを生成して保存しておく。  またまた久しぶりにBCASのkwの書き換えが発生。5月にばら撒かれたようだ。3ヶ月ほど気づかなかったことになる。 今回もWebで調べたら必要なコードの情報は入手できた。 SoftCasの方はバイナリエディタで前回のwinscard.dllを置換で書き換え。  一つはwinscard.dl_にリネームして、TVTestフォルダに上書きコピーする。この時、winscard.dllは書き換えない(オリジナルのまま)ので注意する。  もう一つ、書き換え済みのwinscard.dllをEpgDataCap_Bon\x86フォルダにもコピーする。  SoftCasの対策は以上。 続いてcardtoolで物理BCASカードの書き換え。前回作成したcardtool.exeをバイナリエディタで開いて、必要なコードを置換で書き換え。  カードリーダにBCASカードを挿してUSBポートに接続。カードは、白い方が上面にくるので注意。また、カードリーダにはドライバも必要になるので、事前にインストールする。ドライバをインストールしていないと、cardtool.exeは起動してすぐに閉じてしまう。当初、何かWindowsのセキュリティ対策か!と慌てたが、基本的な段取りが抜けていただけだった。  cardtool.exe起動後のキー操作は従来通り。 これで、kwの書き換え作業は完了した。こんなことをあと何年続けるのだろうか・・。 久しぶりにBCASのkwが書き換えられている事が判明。最近はテレビ録画は半年近く遅れて見ており、オマケに有料放送などほぼ見る事もないので気付かなかった。 6/11に変更になったようで5ヶ月も放置してたことになる。 久々のkw書き換え。情報を探すと、5chまとめ系のサイトに載っていた。 しかし2種類の情報が混在しておりどちらが正解か分からない。片方は16進のコードに全角が使われてるので怪しそう。という事で、正しそうな方でSoftCASとCardToolのコードを書き換え。 SoftCASの書き換えは簡単に終わったが、久々なので出来上がったwinscard.dllの配置を勘違いした。 正解は、一つはそのままtvtest.exeのあるフォルダに配置。もう一つはepgdatacapbonほフォルダに拡張子をdl_に変えて配置、だった。 CardToolでのCASカードの書き換えも恥ずかしい失敗。当初、cardtool.exeのメッセージや挙動がおかしく、書き換えた筈のカードで有料放送の視聴が出来ず、???だったが、何のことはない。カードをリーダに逆に挿してるだけだった。正常に挿したら問題なく視聴できた。 ちなみに、最後のプロセスのキー操作。自分のバイブルは12345asdfghとなっていたが、最近の情報サイトだと、12345asdfgとなっており、それで書き換えがうまくいかない場合は、hを足せ、とある。 よく分からないが、自分はこれまで通り、12345asdfghとhを足すキー操作とした。また、終了時はESCキーでコマンドプロンプトを抜けた。 それにしても、このイタチゴッコはいつまで続くのだろうか? 半年ぶりの書き込み。朝一の強制電源OFF/ONを導入してから、復帰の失敗によるトラブルは減ったのだが、希に再起動中にディスクチェックが始まり再起動ループに陥ることがあり困っていた。 調べると、UWFを利用する際は、以下の機能を無効にする必要があるという。 1) ページファイル  2) システムの復元  3) SuperFetch  4) 検索用のインデックスサービス  5) 高速起動  6) 自動デフラグ  7) 自動修復機能   このうち、4)と7)が有効になっていたので無効にする。 また、起動時のCHKDSKをスキップするため、chkntfs /xコマンドで、Cドライブを起動時の検査から外す。  これでどうなるか、また暫く様子見だ。 TVレコーダPCの稀に起きる再起動異常に対応するために、1日一回の強制電源断による再起動を検討する。 Windows Enterpriseは統合書き込みフィルタ機能を有効にすれば、Cドライブを保護して電源ブチ切りにも対応できる。 まずは、電源ブチ切りで使用する電源タイマー。これは、ちょっと前にルータ用に買ったスマートコンセントのMEROSS Smart Plug Miniを使用することにする。     設定は簡単。iOSで管理アプリをダウンロードして、スマートコンセントに接続。設定登録で、電源OFFと電源ONをスケジュール登録する。毎日朝5:00に設定する。                       そして、統合書き込みフィルターの設定。 すでに機能は追加してあるので、設定だけ。    確かに、デスクトップなどに保存したファイルは再起動で消えて、c:\pt3下のファイルは残っている。  これで再起動障害のない運用ができるかどうか・・暫く様子見だ。 スカパーのHD化に伴うチャンネル変更が8/26と9/26に実施された。それに対応するために、チャンネルスキャンを実施する。 まずはEPGDataCapBonのチャンネルスキャン。     続いてTVTestのチャンネルスキャン。   スリープ解除の失敗が気になるので、パトライトで監視するようにする。ping応答無しで反応するようにしたが、スリープ中もpingが途絶え反応するため、ライト点滅だと目障りだ。グリーンのライト点灯設定にして、反応時でもあまり気にならないように設定する。PC本体のファンとライトの点灯状態を合わせて、ファン回転中でもライト点灯しているようなら異常、と判断することにした。  予定通り、最後のBS再編、スターチャンネル2/3が完了したようだ。TSIDについても情報がすぐに流れたので、その日の夜にEpgDataCap_BonとTVTestの設定を手動で書き換えする。 設定後、録画視聴が問題ないことを確認。これで、今回のBS再編に伴う修正作業は全て終わったことになる。 余談だが、スリープの問題。 やはり就寝時のファンの音は抑えたいので、CステートをC1で、EpgDataCap_Bonで休止設定を行う。注意深く見守りながら運用を行いたい。  年末の4K/8K放送を控えて、今年に入ってBS放送の帯域削減と組み換え・集約が始まった。NHK BSプレミアム以外は解像度1920x1080が1440x1080に変更となり、BSジャパン、NHK BSプレミアム、ディズニー、アニマックス、スターチャンネルの周波数帯域が移動になる。 BSジャパンの帯域移動が始まる4月から順次実施してもよかったのだが、面倒なのでまとめて実施するようにした。と言っても一発でうまくいくか定かではないので、スターチャンネルの変更を直前に控えた5/27の朝に、修正作業を試行してみた。 事前に変更に伴う作業を確認。 ChSet.txtを自動作成するツールも有志により公開されているが、作成後の手順が少し面倒そうなので、手動でChSetを修正することにした。 ちなみに以下のやり方だとチャンネルスキャンのやり直しは不要だ。 ■EpgDataCap_Bonの修正 ・BonDriver_PT3-S.ChSet \x86\BonDriverにあるBonDriver_PT3-S.ChSetの"PTxとしてのチャンネル"と"TSID"を修正する。   (5/28:最終設定に更新してます) ・ChSet5とBonDriver_PT3-Sx(PT3 ISDB-S (x)).ChSet4 \x86\Settingの下にある、ChSet5の"TSID"を修正する。   (5/28:最終設定に更新してます) 同じく、\x86\Settingの下の、BonDriver_PT3-S0(PT3 ISDB-S (0)).ChSet4から、BonDriver_PT3-S3(PT3 ISDB-S (3)).ChSet4の4つのファイルの"TSID"を修正する。   (5/28:最終設定に更新してます) ■TVTestの修正 ・BonDriver_PT3-Sx.ch2 \TVTest直下の、BonDriver_PT3-S0.ch2からBonDriver_PT3-S3.ch2の"TSID"修正する。   (5/28:最終設定に更新してます) \TVTest直下の、BonDriver_PT3-S.ChSetの"PTxとしてのチャンネル"と"TSID"を修正する。   (5/28:最終設定に更新してます) 余談だが、この作業時に、またまた休止からの復帰で、録画PCが二週間近く停止していたことが判明した。やはり、休止で運用するのは無理があるのか・・。 PCのBIOSを見ると、Cステート設定がC7になっているが、これが悪いのか・・。 設定は、disable/C1/C6/C7の4段階だけ。Cステートの変更を検討するが、取り急ぎは休止をOFFにして運用を続けることにする。  この日、家に帰って録画データを確認しようとしたら、PCのファンは回っているのだが、DVIの画は出ず、休止もしくは休止からの復帰で失敗していることが分かった。休止を止めて常時通電にしようかと思ったが、休止時に再起動する設定がEpgDataCap_Bonにあるので、これを試して様子見する事にする。  今回のマザー換装の動機の一つとも言える、休止運用へのトライを行う。 以前のASUSマザー環境では、休止はおろか、再起動でも失敗することがある、という不安定さだった。 EpgDataCap_Bonの動作設定で、録画後の動作として、"休止"を選択。 また、OSの以下を設定 [設定]⇒[アカウント]⇒[サインインオプション]で、サインインを求めるの設定を、表示しないにする。 [コントロールパネル]⇒[電源オプション]⇒[詳細な電源設定の変更]で、[スリープ解除タイマーの許可]を有効にする。(初めからこの設定だった)   結果、休止-復帰での録画環境は問題なく動作した。一点だけ、復帰後もサインイン画面が出るのだが、この点は実用上問題ないので無視することとした。(これは後日の確認で解消されていた) いよいよ、マザーの換装に着手する。実施は日曜日の午後。夕方までの数時間で完了しなければならない。 現行の8.1ベースの録画機のpt3フォルダの中身を丸ごとUSB HDDにコピーした後、マシンをばらす。 ちなみに、PT3のFPGA更新が必要かと思っていたが、これは最新版で必要がなかった。    更新するASrockのマザーをケースに装着して、2枚のPT3と、キッティング済のSSDを装着。事前の火入れをしようかと思ったが、面倒なので蓋をしてしまい、起動確認。   問題なく動作した。 この後、細部の設定やソフトのインストール。 Visual C++ 2005 SP1 (ATL のセキュリティ更新) ランタイム (x86)  Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ (x86)   Microsoft .NET Framework 4 (スタンドアロンのインストーラー)は導入済みで不要とのメッセージが出た。  PT3フォルダをコピーして、EpgDataCap_Bon.exeを起動する。 ほとんど設定済みのまま行けるはずだが、確認。 念のため、チャンネルスキャンは行う。 (BonDriver_PT-S0.dllから順番に選択し、チャンネルスキャンをクリックする)  その後の設定は元もとのもので問題無さそうだったが、TVTest.exeへのパスが古かったので、修正。その他設定も念のため見直す。         最後に、[基本設定] >> [保存フォルダ]に戻り、[スタートアップにショートカットを作成する]ボタンを押す デフォルトだと録画PCがPING応答しないので、ファイアウォールを設定 [Windows ファイアウォール]→[詳細設定]→[受信の規則]で、[ファイルとプリンターの共有]の4つを、右クリック→[規則の有効化]を選択する  一通りの準備が完了したので、録画テストを実施するが、何故か録画に失敗する。原因は、録画先のアクセス権。 今回、administratorアカウントで録画を行っていたが、ドメインでのアクセス権がなくて失敗していたようだった。 録画先の共有に、everyoneの書き込み権限を与えて解決。録画は問題なく確認できた。 しかし、その後、CSの録画データが再生できないことに気づく。しかも、それは今に始まったことではなく、遡って調べると、2/7以降のCSの録画データ全てが再生できない。 これは・・と思い調べると、やはり、BCASのKwの更新が実施されたようだった。 スターチャンネルが1/30、スカパーが2/6に実施されたようだ。 慌てて、Kw(ECM暗号のためのワークキー)を調べる。すぐに情報は入手でき、softcasのdllをバイナリエディタで書き換える。 ついでにバイナリエディタで修正したCartdToolで、物理BCASカードのKwも書き換える。 書き換え後、BS、CSが正常に録画され、再生も可能であることを確認。 ここで完了・・かと思ったが、もう一つ、録画PC上TVTestを用いて、動画再生ができないことが判明した。 以前も、MPEG2デコーダを入れたり、苦慮した覚えがある。 ググって調べると、Windows 10環境では以下のようにすればよいと判明。(MS謹製のデコーダを手動インストールする。Win10用のDVDプレーヤのストアアプリを入れても良い) ・Windows 10のアーキテクチャに合ったファイルをダウンロード ・64bit版の場合:windows10.0-kb3081704-x64 ・C:\tmp1、C:\tmp2というフォルダを作成する ・ダウンロードしたcabファイルを解凍し、拡張子.msiのファイルをC:\tmp1にコピー ・コマンドプロンプトを右クリック →「管理者として実行」し、下記コマンドを実行 msiexec.exe /a C:\tmp1\windows10.0-kb3081704-x64.msi /qb TARGETDIR=C:\tmp2 ・Windows PowerShellを右クリック →「管理者として実行」し、下記コマンドを実行 Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath C: \tmp2\InstallDVDAppxPackage \cd0c0ffe0ee94518833e70b1e931fcff.appxbundle -LicensePath C:\tmp2\InstallDVDAppxPackage \cd0c0ffe0ee94518833e70b1e931fcff_License1.xml ・tmp1とtmp2は不要なので削除する TVTestの設定画面、映像で、デコーダとしてMicrosoft DTV-DVD Video Decoderを選び、レンダラとしてEVRを選ぶ。  MPEG2デコーダの導入は完了したが、相変わらずなぜか動画再生はできない。 が、原因は不明だが、右クリック→画面オフを一度選び、再度画面オフをクリアして、チャンネル選択したら、映像レンダラ構築中、のような表示が出て、映像が映るようになった。画面オフの操作が効果的だったのかは不明だが、結果オーライだ。  PT3x2枚積みのTV録画PCの更新を検討。 既設のASUSのマザーは、スリープや休止からの復帰で失敗する。再起動ですら失敗することがある。 一年前から、バックアップサーバで使用していたASrockのATOMマザーが余っており、こちらの方が安定性が高そうだ。 ついでなので、OSの更新も検討。8.1 Embeddedでもいいのだけど、どうせならIoT Enterpriseにしたい。が、MSDNでは入手できないので、10 Enterprise LTSBに白羽の矢が当たった。IoT Enterprise自体、Enterprise LTSBをベースにしているようで、基本的には同じもののようだ。 最近、仕事でも使い始めて、余計なアプリは入っていないし、OSの更新も止められるし、悪く無さそう。 環境の構築だけ先に進めよう・・と、マザーとメモリ、SSDだけをまな板に載せてセットアップ。 SSDは余っていたCrucialのがあったので、それを利用。 構築手順は以下 ・Windows 10 LTSBをインストール ・起動時ウイザードでは、カスタマイズを選び、すべてOFFにする ・PC名を設定し、administratorアカウントを有効にする ・Windows Updateを無効にする     [コンピューターの構成] - [管理用テンプレート] - [Windows コンポーネント] - [Windows Update]に移動する [自動更新を構成する]を無効にする gpupdate /forceでポリシーを強制適用する ・OneDriveを無効にする    [コンピューターの構成] - [管理用テンプレート] - [Windows コンポーネント] - [OneDrive]に移動する [OneDriveをファイル記憶域として使用できないようにする]を有効にする gpupdate /forceでポリシーを強制適用する ・プログラムと削除からOneDriveをアンインストールする (先にアンインストールすれば、無効にしなくても良かったかも) ・ロックダウン機能の追加   使わないけど、ロックダウン機能を追加する。 ・PT3用ソフトウェアを事前にインストール      SDK(PT3-SDK-400.exe) ドライバ(PT3-Driver-400.exe) FPGA 回路更新ツール(PT3-Update-400.exe)は、更新済みで適用不要。 環境は出来上がったので、あとはマザー交換を実行するタイミングを何時にするか、だけだ。

せっかくのWindows Embeddedなので、Write Filterの機能を試してみる。

スタンバイ無効状態で、特に運用に問題は出ていないのだが、気付いたらASUSのマザーボードにBIOSのアップデートが出ていたので、適用して、スタンバイ設定を有効に戻す(録画終了時にスタンバイに戻す設定)。試しに何度か再起動を繰り返した範囲では、以前あったような起動時にこけることもないようだ。暫く、この設定で様子を見ることにする。 安定運用していると思えていたTVレコーダだが、4月に入り、二回ほど障害に見舞われた。はっきりとは分からないが、二回ともスタンバイからの復帰で失敗しているようだ。これでは折角障害時用ローカルドライブを増設しても無意味だ。 ちなみに、一回目の障害時にEDCBの録画動作後のスタンバイ設定を無効にしたのだが、また再発。OSのシステム設定のスタンバイが有効になっていたようで、こちらも無効にする。常時稼働状態になってしまう訳で、消費電力的には嫌なのだが 、録画失敗が続くようでは見逃すこともできない。暫くこの状態で様子を見ることとする。         250GBの内蔵SSDを増設。ネットワーク障害時のセカンダリストレージとして使用。NTT-Xストアでhynixの製品が特価で販売されていたので購入。HDDブラケットを製作しようかとも思ったが、採寸しようと中を開けて検討していたら、むき出しのままDC-DC基板の脇に押し込んだだけでも結構収まりが良さそうなので、そのままとする事にした。増設直後に東京電力のメーター工事で電源障害があり、早速セカンダリストレージへの録画が実行された。250GBあれば1週間くらいは乗り切れそうだ。   電源を、UPSから取るように変更。録画先のネットワークドライブとなる、仮想サーバと外付けHDDボックスもUPSから給電するようにしたので、これで停電発生時でもPCは稼働が可能となる。ただし、ハブはUPSから給電してないので、録画はストップすることになる。まあ、そうそう停電はないし、あったとしても落雷か冬場の早朝のエアコン一斉ONの時くらいなので、録画に影響が出ることは無さそうだ。 それはそうと、その際に録画PCをチェックしたら、前の晩から何故かプライマリのネットワークドライブではなく、セカンダリのローカルドライブに録画されていて、空き容量も無くなっていた。ネットワークドライブは稼働しており、何故このような状況になったのかは不明。しかし、いずれにしてもEDCBのセカンダリドライブ登録機能に助けられたことになる。セカンダリドライブは現在ローカルのブートSSDになっており、空きが90GBくらいしかない。なので、異常時は1日-2日で容量が埋まってしまう。もしもの事態に備えてローカルドライブをもう少し拡張した方が良いのかもしれない。 本番運用も問題無さそうなので、きちんととした設置場所に移動。既存のTVレコーダの置いてあったミニラックに格納できたが、KVMケーブルが微妙に届かない。仕方ないので、1mのKVMケーブルと、PS/2とVGAのJJを購入。これで余裕をもって配線できるようになった。     セットアップが完了したので、消費電力測定を行う。 電源OFF 3W 起動時 21W ログオン後アイドル 18W 休止 3-4W スタンバイ 4W  20W程度なので十分省電力。休止・スタンバイはもう少し下がって欲しいところ。でも、電源OFF時とそう変わらない。 続いて、諸々動作検証を行う。大きな問題は無さそう。ただ、PCを休止(EDCBのメニューから)をすると、復帰時にBIOS画面で止まってしまうことがある。スタンバイだと問題無さそうなのだが、不思議なのはEDCBの予約録画設定で、録画終了後の挙動を休止にしているのだが、この場合は問題がでない(というか、休止しないでスタンバイしているようなのだが)。PCの省電力設定でも休止を設定しているのだが、同じくスタンバイに移行しているようで、BIOS画面で止まることはない。PCのBIOSの省電力設定なども関わっているようで、紐解くには時間を要しそうなので、ここは実運用上はスタンバイでも問題ないので目を瞑ることにする。 運用準備がほぼ整ったので、予約録画のキーワード登録を行う。一通り登録が終わったとことろで録画先はローカルで一晩録画をさせる。問題無さそうなので、翌日、録画先をネットワークドライブに変更し、運用体制に切り替える。 TVTestの設定をしているところで、エラーが出て、うまく映像が表示されない現象で悩む。SoftCasをうまく認識していないようだ。使っているバージョンは0.8.2。最新でないとダメかも・・ということで、ソースから入手して、自分でビルドする茨の道を歩むこととする。この時点で1月も半ば。 TVTestのビルドも、結構手間が掛かる。ソースの修正箇所が多く、手作業のため間違いがないか、と慎重になる。さらに、紹介サイトのソース修正部分の記述に間違いがあったりするので、エラーを見ながらそこを紐解くのにも時間を要した。 ようやくビルド時のエラーは出なくなり、TVTest.exeが完成。周辺のプラグインなどもビルドして、最新版ソフトウェアが一式揃うことになる。  VS Express 2013のセットアップを実行  VS Expressをインストール  インストール進行  セットアップが完了  Visual Studioにサインイン  VS Expressが起動  WIndows SDK for Windows 7を導入  DShow BaseClassesのソースファイルを・・  TVTestソースのフォルダにコピーする  \src\TVTest_All.VS2013.slnを選択実行でVSが起動  DebugをReleaseに変更する  ソリューションのビルドを実行  ビルドが始まる  エラーなしでビルド完了  Releaseフォルダにバイナリが出来上がる  プラグインをビルドするためプロジェクトを開く  \sdk\Samples\Samples.slnを選択  ビルドが正常終了  Releaseフォルダ  出来上がったプラグイン  CasProcessor.tvtpをビルドするため  CasProcessor.rcを修正  ソリューションファイルがアップグレードされる  ビルド完了  CasProcessor.tvtpが完成 さあ、いよいよ・・ということで自ビルドしたTVTestを起動する。エラーは出ないが、画は出ない。デコーダがないためかな・・と、PowerDVDを入れたり、フリーのMPEG-2デコーダを入れたりするがなかなか先に進めない。一旦、最新版は諦め、現役で使用している0.7.23で妥協しようかと思い、同環境をコピーして構築する。こちらは問題なく画像が表示された。 しかしやはり釈然とせず、色々なサイトや掲示板の情報を見ていくと、やはり、TVTestの最新版ではSoftCasの処理の仕方が変更になり、従来(0.7.23)のようにwinscard.dllをTVTestフォルダにコピーしただけではダメなことに気づく。 オリジナルのwiscard.dllを.dl_とリネームして、新しいwinscard.dll(winscard_wrapperに含まれる)とともにTVTestフォルダに配置する必要があるようなのだ。当初、このリネームはバックアップの意味くらいに思っていたのだが、そうではなく、旧dllは、dl_の名前で新しいdllから利用されるようなのだ。何故こんな回りくどいことをするのか・・まあ、理由は色々あるんだろうけど、気付くのに時間が掛かった。正しい設定を施し、フリーのMPEG-2デコーダの追加もあり、TVTestでようやく映像が映るようになる。 ちなみにEDCBの方も、当初のセットアップ状態では、録画はできるが出来上がったファイルは再生できない状態。これはスクランブル解除がされてないな、と判断ができる。ちょっとサイトを回ると、B25decorder.dllとwinscard.dllの配置が必要、との情報が目に留まる。オリジナルのwinscard.dllと、拾ったB25decorder.dllをコピーしたところ、録画したファイルも正常再生できるようになった。この時点で1月も終わり。結局一月を要したこととなる。 年が明けてしまい、TVレコーダの再構築を目論んでから半年が経過したこととなる。このままではいけない、と正月休みの最終段で、PCの構築を一気に進める。 手順としては、 ・OSのインストール ・ドライバ類の適用 ・BonDriver、EDCB、TVTestの配置 と進める。 ちなみに、セットアップする各コンポーネントは以下。 ・BonDriver もともとフリーオ用に作られたチューナ用デバイスドライバ。語源は、フリーオが凡という文字に似ているので、凡ドライバーから命名されたとのこと。 ・TVTest BonDriverを用いてTV視聴するためのソフトウェア。録画機能も搭載されている。映像用コーデックが搭載されていないため、別途必要となる。 ・EpgDataCap_Bon BonDriverを用いてTV放送を予約録画するためのソフトウェア。 ■ PT3ドライバのインストール まずは、PT3に必要なドライバ類をインストール。 ・PT3のドライバをインストール ・PT3 SDKをインストール ・FPGAのUpDateを行う ■ ランタイムのインストール 以下のランタイムをインストール。 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86) Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 再頒布可能パッケージ ATL のセキュリティ更新プログラム Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ (x86) Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ (x86) (Microsoft .NET Framework 4 (スタンドアロンのインストーラー)はインストール済みのため不要) ■ TVTestのセットアップ TVTest 0.8.2(x86)を解凍して、c:¥pt3¥YYYYMM¥TVTestフォルダにコピーする。  TVTestを解凍 ■ EpgDataCapのセットアップ EpgDataCap_Bonをセットアップする。 ・EpgDataCap_Bon 10.66を解凍し、x86フォルダの中身をc:¥pt3¥YYYYMM¥EpgDataCap_Bon¥x86にコピー ・BonDriverを解凍し、x86フォルダを開く  EDCBを解凍 ・dllファイルをチューナー数分コピーする BonDriver_PT3-S0.dll BonDriver_PT3-S1.dll BonDriver_PT3-S2.dll BonDriver_PT3-S4.dll BonDriver_PT3-T0.dll BonDriver_PT3-T1.dll BonDriver_PT3-T2.dll BonDriver_PT3-T3.dll  dllファイルをコピー c:¥pt3¥YYYYMM¥EpgDataCap_Bon¥x86¥BonDriverフォルダにコピーする ・BonDriver_PT3-ST.iniの中身を変更 ・BonDriver_PT3-ST.iniを開いて次のように変える UseLNB=0 →1に変更。 ※BSアンテナの電源をONにするための設定  iniファイルの設定を変更 BonDriver_PT3-S.ChSet.txtは、人柱4+小改修のものをそのまま使用 B25Decoder.dllをBonDriverフォルダにコピーする  B25Decoder.dllをコピー EpgDataCap_Bon.exeを起動する  EDCBを起動 BonDriver_PT-S0.dllから順番に選択し、チャンネルスキャンをクリックする  チャンネルスキャンを実行 EpgDataCap_Bon.exeを終了する ■ EpgDataCapの起動 EpgDataCap_Bon.exeを起動する 設定ボタンを押し、設定ダイアログを開き、基本設定タブで録画保存フォルダを登録する(録画関係保存フォルダはdefaultのまま)  録画先を設定 動作設定タブで[最小化時タスクトレイに入れる]にチェックを入れる  動作設定を行う EPG取得設定タブで必要なチャンネルにチェックを入れる(映像サービスのみをクリックする)  EPG取得設定を行う サービス表示設定タブで必要なサービスにチェックを入れる(映像サービスのみをクリックする)  サービス表示設定を行う ネットワークタブで、送信先として127.0.0.1:1234を追加する  ネットワーク設定を行う 外部アプリケーションタブで、TVTestまでのタブを指定し、コマンドラインオプションとして/d BonDriver_UDP.dll /nd /p 1234を登録する(オプションの意味はUDPドライバでカードリーダ無しのポート1234で送信)  外部アプリケーション設定を行う OKを押して閉じる EpgDataCap_Bonのメイン画面でUDPにチェックを入れて終了する  UDPにチェックを入れる ■ EpgTimerの設定 EpgTimer.exeを起動する  EpgTimerを起動する 設定ボタンを押し、保存タブでフォルダ、アプリ設定が正しいか確認(EpgDataCap_Bon.exeで設定したものと同じか)  保存フォルダの設定を確認する チューナータブで、8つのBonDriverそれぞれのチューナー数に、1を設定する  チューナー設定を行う EPG取得タブでEPG取得開始時間にいくつか追加する(PCが起動していると思われる時間帯をいくつか追加)  EPG取得設定を行う 動作設定タブに移動する 録画タブで、録画後操作=何もしない、を選択 録画マージンとして10sec程度を挿入 UDP,TCP送信を行うにチェック  録画操作設定を行う 予約情報タブで、録画時のファイル名にPlugInを使用するにチェックを入れて設定ボタンを押す  予約情報管理を行う タイトル名用のマクロを設定 ここでは、$Title$_$SDYYYY28$$SDMM28$$SDDD28$.tsとする $Title$はEPGで取得したタイトル。$Title2$とすると[]で括られた部分を削除 $SDYYYY28$は28時間表記の西暦・・といったようになる  マクロPlugIn設定を行う その他タブで、xボタンで最小化、最小化で起動するにチェックを入れる 録画設定のプリセット設定は何もしない  その他設定を行う 番組表>>表示項目>>追加を押して、表示設定タブに"地デジ"と入力  表示項目設定を行う 表示条件タブで、地デジのchを映像のみ全追加  表示設定を行う 同様の設定を、BS、CSに対して行う 外部アプリケーションタブでTVTest.exeを選択し、BonDriverのdllを全て追加する  TVTest連携設定を行う ファイル再生タブでwmplayer.exeを設定する  ファイル再生設定を行う 基本設定>>保存フォルダに戻り、"スタートアップにショートカットを作成する"ボタンを押す OKを押して終了する 再度EpgTimer.exeを起動する タスクトレイに格納されているので表示させる EPG取得ボタンを押してしばらく待つ EDCBの基本セットアップが完了した頃合いで、以前から気になっていた、同じBraswellベースのASUSの3150マザー、N3150I-Cが発売される。このマザー、Asrockと異なるのは、通常のDDR3 DIMMが使える点。Mini PCIeも付いているが、SATAは2つしか付いていない。DDR3 DIMMは余りがあるので、このASUSのマザーをPT3用に割り当て、Asrockの方を、Backupサーバに転用する案が急浮上する。一気にこの案が動き出し、気付いた時にはASUS N3150I-Cが手元に届いていた。また、Backupサーバ用に転用されるAsrockマザー用には、Mini PCIeからSATAポートを2つ生やせる、SATA変換アダプタ(ビープラス:PM1061)も購入。Backupサーバには、起動用SSD+リムーバブルHDD用として、5つのSATAポートが必要になるからだ。これでBackupサーバには6つのSATAポートを装備できる。  ASUSのN3150I-C  ビープラスのPM1061 という事で、再びイチからPT3 PCの構築を再開。途中までセットアップが進んだとことろで、一つ謎の現象が発生。Windows Updateを掛けたあたりから、OSの起動が激重になってしまったのだ。ほとんど操作できないレベル。原因不明なのだが、どうしようもないので、一度OSをクリアして、一からセットアップをやり直すことにする。 再セットアップが終わったところで、PCの最終調整。 キーボードを押すだけで起動し、BIOS画面に入ってしまうために以下の設定を行う。 →Deep S4スリープをenableにしてキーボード起動を抑止 →CPU FANの監視をIgnoreにしてBIOS画面に入らないように そして、マザーボードドライバをインストール。 不明なデバイス=PCI暗号化/暗号化解除コントローラは、TXE(Intel Trust eXecution Engine)をインストールで解消。           不明なデバイスが4つ  マザーボードのドライバで二つは消える  PT3のドライバで綺麗になる パーツが揃ったので、構築を開始する。ちなみに、マザーやケースの他に、SanDiskのSSD、8cmファン(これは死蔵していたもの)、そして当然ながらPT3を2枚用意する。                           パーツを組み上げ、OSをインストール。OSには今回、初の試みとなるEmbedded OSとして、Windows 8.1 Embedded Industory Enterpriseを選択する。Embeddedの機能としては、不要なコンポーネントの無効化や、EWF(Enhanced Write Filter)という書込保護機能があるのだが、これらはほぼ使う予定はない。もしかしたらEWFのみ使用するかもしれないが、単純に一度使ってみたかった・・という理由で選択したに過ぎない。 OSのセットアップ完了後、PT3のFPGAをアップデート。一枚ずつ実施して、問題なく完了。その後、PT3を二枚挿し構成にして、起動。デバイスマネージャを見ると、問題なく2枚とも認識しているようだ。 今回、録画アプリとしては、従来のTVTest+TVRockから、TVTest+EpgDataCap_Bon(EDCP)に変更。Webで情報を収集しつつ、少しずつセットアップを始める。 まず、マザーを検討。BraswellベースのATOMのマザーがAsrock等からリリースされたので、これにターゲットを絞る。省電力を狙いたいので、最上位の3700ではなく、その下の3150を選定。その中でも上位となる、N3150-ITXを選定。PCIeの他に、Mini PCIeも付いているので、PT3の2枚挿しにもチャレンジできそうだ。 マザーの選定ができたところで、ケースの選定。ITXで2枚のボード実装ができるケースはなかなかない。検討した結果、少し大柄になってしまうのだが、SilverStone SST-ML06B に絞り込む。05Bより若干高いが、ヘアライン加工のフロントが高級感があり選定。新型のML06B-Eも発表されているが、ロープロのPCIeが一つ増えているものの、PT3の2枚挿しにはメリットが無さそうなので(2スロット専有グラボを意識してのもの)、価格のこなれた旧型を選定する。 その他の購入パーツとしては、DDR3 SO-DIMM(ADATA:ADDS1600W4G11-R)とMini PCIeから標準PCIex1スロットに変換するケーブルアダプタ(ビープラス:P28S-P28F)、そしてACアダプタ電源(玄人志向KRPW-AC120W)。MiniPCIeでPT3が動くか、若干の不安はあるが、Webで調べると報告例もいくつかあるようなので問題無さそうだ。  AsrockのN3150-ITX  SilverStoneのSST-ML06B  BブラスのP28S-P28F |